“Revista Pedagógica de Maestros para Maestros”.

Editores: Rentería Escobar, Milton y Córdoba Mena, Rafael.

Distrito de Medellín: Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas – CIEP, 2024

ISSN: 2981-3573

Tiene incluidas las referencias bibliográficas

Productor: ASDEM y CIEP-ASDEM

Asociación Sindical de Educadores del Distrito de Medellín – ASDEM y su Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas – CIEP.

ISSN: 2981-3573

Título original: “Revista Pedagógica de Maestros para Maestros”. Segunda edición, Distrito de Medellín (Colombia), 2024 - 2025

Sello editorial: Asociación Sindical de Educadores del Distrito de Medellín - ASDEM / NIT: 890983700-4 asdem@asdem.org.co / www.asdem.org.co

Editores

Rentería Escobar, Milton y Córdoba Mena, Rafael Revisión de Estilo

Córdoba Mena, Rafael y Ossa Zapata, Tatiana

Comité Académico

Dranda. Sally Juliette Jiménez Herrera Dranda. Nidia Yulieth Hernández Riveros

Dr. Antonio Claret García Botero

Dr. Milton Florencio Rentería escobar

Dr. Rafael Córdoba Mena

Magister. Javier Sánchez Sosa

La revista Pedagógica de Maestr@s para Maestr@s nace desde la necesidad del sindicato ASDEM por expresar mediante un órgano de difusión escrito su filosofía y de crear, entre los maestros, un espacio en el que puedan converger la difusión investigativa (en el campo pedagógico), la literatura, la crítica, la opinión y demás menesteres que se consideren apropiados para este tipo de formato (revista física).

Así mismo, esta revista, que es de publicación semestral, tiene como fin difundir opiniones y puntos de vista sobre diversas situaciones que ocurren alrededor del medio educativo en la ciudad de Medellín, Colombia y el mundo. La revista promulga, en su editorial, la ideología sindical y aboga directamente por la defensa de la educación pública, gratuita de calidad.

Esta obra ha recibido una ayuda a la edición de:

Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas - CIEP, Director, Milton F. Rentería Escobar.

Asociación Sindical de Educadores del Distrito de Medellín, Junta Directiva 2024:

Ima Yurley Pérez Bedoya Presidente

Gustavo de Jesús Jiménez Isaza Vicepresidente

Andrés Iván Urrutia Mosquera Tesorero

Abdi Joel Sánchez Lozano Fiscal

Leyda Astrid Rodríguez Lemos Secretaria General

Kerton Ashley Palacios Hurtado Secretario de Salud y Bienestar

Eduardo Adrián Pulgarín Usma Secretario de Prensa y Publicaciones

Javier Sánchez Sosa Secretario de Asuntos Pedagógicos

Gloria Elena Rojas López Secretaria de Reclamos y Asuntos Laborales

Blanca Inés Echeverri Osorio Secretaria Asuntos Interinstitucionales y de la Mujer

IMPRESO POR Grupo Colores

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Fabio Báez Romero ( @bison.ft)

Comunicador Social - Periodista Gestor Prensa y Publicaciones de ASDEM

FOTO PORTADA ( @bison.ft)

Visita de ASDEM atendiendo el llamado de l@s maestr@s

Nos complace de gran manera ser una opción para innovar en educación, intercambiar conocimientos y experiencias significativas exitosas en el ambito de la educación, que permita reflexionar sobre la educación como eje fundamental del desarrollo educativo y social.

El CIEP de ASDEM es una gran oportunidad para dar a conocer experiencias propias y al mismo tiempo conocer el estado del arte de nuevas experiencias aplicadas a la educación con la finalidad de fortalecer saberes construir redes de conocimiento y proponer ideas creativas que conduzcan al mejoramiento continuo de las prácticas educativas.

En este orden de ideas el CIEP invita a todos los asociados a participar en los procesos investigativos que desarrollan en cada una de sus líneas.

Es el Centro de

Educativas y Pedagógicas de la Asociación Sindical de Educadores del Distrito de Medellín.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ACADÉMICA E INVESTIGATIVA DEL CIEP

Ofrece a todos los asociados y sus instituciones educativas, capacitación y formación en:

Las temáticas de las líneas de investigación.

Asesorías en temas de interés como: investigación, evaluación, currículo, aprendizaje basado en proyectos, entre otros.

Además contamos con los software para análisis en investigación cualitativa:

ATLAS.Ti y NVivo (los cuales están a disposición de los docentes para sus investigaciones institucionales entre otros)

Para garantizar el incremento en la productividad del CIEP, como un espacio orientado a generar ciencia, cuenta con las siguientes líneas estratégicas:

Para poder cumplir exitosamente con la misión y los objetivos, el CIEP lo conforman las siguientes líneas investigativas:

COMITÉ DE GESTIÓN Mag. Leyda Astrid Rodríguez SEC. ASUNTOS PEDAGÓGICOS

NARRATIVAS ESCOLARES

Mag. Makyerlin Borja Maturana

Percepciones de los actores de las comunidades educativas.

POLÍTICO LABORAL

Mag. Luis Fernando Arango Álvarez Formación Político - Sindical

EDUCACIÓN COMO DERECHO HUMANO

Dr. Rafael Córdoba Mena

Dr. Milton Rentería DIRECTOR CIEP - ASDEM

SEMIÓTICA DE LA COMUNICACIÓN

Maestra Beatriz Elena Patiño

Arte, discurso, literatura y lenguaje.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Mag. Luisa Fernanda Castañeda

Políticas educativas, gratuidad de la educación, Evaluación escolar y docente Género, etnoeducación y territorios.

PEDAGOGÍAS ALTERNATIVAS Y EMANCIPADORAS

Mag. Edgar Leonardo Ayala Herrera

Pedagogías liberadoras y emergentes.

CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Mag. Ketty Johana Quesada

Integración y enseñanza de las ciencias, didácticas de las ciencias, stem, conectivismo, educación y Tics.

AFROCOLOMBIANIDAD Y ETNOEDUCACIÓN

Mag. Indira Patricia Murillo Moreno “Una puesta a la real identidad”

Además del comité de gestión contamos con 56 maestros (as) activos participando en las diferentes líneas de investigación.

Línea estratégica académica con calidad y pertinencia

Enfocada al fortalecimiento académico, la investigación y la sinergia entre estas.

Línea estratégica visibilidad, pertinencia e impacto institucional

Enfocada al fortalecimiento de los vinculos de trabajo de las líneas de investigación con el contexto, con lo cual se busca fortalecer la visibilidad de las líneas.

Línea estratégica de gestión para la excelencia

Desde donde se busca el establecimiento o el reforzamiento de la función de planeación al interior del CIEP, para que todas las acciones o actividades que se llevan a cabo, tengan un sentido y estén en constancia dentro del plan estratégico del CIEP - ASDEM.

Editorial

Impacto de la violencia en el entorno educativo sobre el ambiente escolar en una institución educativa de la comuna 8 de Medellín

El lenguaje inclusivo y la educación

Proceso de implementación y ejecución de políticas públicas y su importancia en las decisiones

Una mirada desde la investigación educativa, políticas públicas y prácticas docentes: escenarios para el debate

Los talleres de narrativas. Una apuesta sentipensante

El maestro como sujeto político que ejerce una acción pedagógica

El museo como escenario de enseñanza y de aprendizaje para la conservación de la diversidad biológica

“El arte y la lúdica como formadores en la educación integral para el ser”

Por: Candidata a Dra. Sally Juliette Jiménez Herrera Candidata a Dra. Nidia Yulieth Hernández Riveros

Las políticas públicas, como expresión del compromiso del Estado con el bienestar social, tienen la facultad de moldear la realidad de un país, subsanando las variables que amplían las brechas de oportunidades para el desarrollo individual y colectivo. En el caso de la educación, estas políticas constituyen no solo una garantía de derecho, sino también una declaración de intenciones sobre el modelo de sociedad que se desea construir. Sin embargo, en Colombia, la distancia entre el diseño de estas políticas y su implementación efectiva pone en evidencia una paradoja inquietante: en el papel, las políticas educativas parecen poderlo todo; en la práctica, carecen de los mecanismos y estrategias necesarias para transformar el panorama educativo.

La investigación, como un ejercicio reflexivo y transformador, debería ser el puente obligatorio entre el diseño y la implementación de estas políticas, y no solo una opción para los gobiernos que deseen tener en cuenta su mirada. Es el proceso que permite analizar los contextos, identificar necesidades y ajustar las intervenciones para garantizar su eficacia. Sin embargo, el proceso investigativo suele ser relegado a una dimensión académica aislada de la realidad cotidiana de las escuelas. Así, los docentes, quienes son los verdaderos agentes de cambio en el aula, se ven enfrentados a una dualidad: ser portadores de las políticas públicas mientras navegan las complejidades de un sistema que no les proporciona herramientas ni condiciones suficientes para ejecutarlas. Aquí, la narrativa se convierte en un diálogo consigo mismo y su práctica que le permite plasmar sus experiencias y sentires; y desde allí, meditar, crear e incluso soñar con la realidad educativa que tanto se anhela.

El problema de fondo no radica exclusivamente en la historia educativa del país, sino en su carácter político. Colombia, con un innegable relato marcado por la violencia, adolece de una democracia crítica donde los ciudadanos puedan reflexionar y reconstruir su

historia desde un lugar consciente y colectivo, pues las políticas educativas no han sido pensadas para cuestionar la política misma sino solo para ser implementadas. La crisis educativa en Colombia no es un accidente histórico, sino el resultado de decisiones políticas insuficientes y, en muchos casos, erradas. Para que la educación sea verdaderamente transformadora, necesitamos un Estado que no solo diseñe políticas inclusivas, sino que las implemente con un enfoque crítico y contextualizado.

La violencia, que ha permeado nuestra historia nacional, trasciende los límites del contexto social e irrumpe en las aulas. En el lenguaje cotidiano de los estudiantes y las interacciones escolares, se reflejan las fracturas sociales que la política no ha sabido sanar.

La escuela, en lugar de ser un refugio frente a la violencia, se ha convertido en un espejo de la misma, en tanto que pese a los intentos de promover un lenguaje inclusivo y conciliador, la transformación educativa no puede limitarse a la implementación de una terminología. La palabra, si bien es un medio poderoso, necesita ser acompañada por acciones concretas que respondan a los desafíos estructurales de las escuelas: infraestructura deficiente, desigualdades regionales, desvalorización de la profesión docente y, sobre todo, la falta de un modelo de implementación que contextualice las políticas a las realidades específicas de cada región.

Asimismo, necesitamos ciudadanos — docentes, estudiantes y familias — que puedan reflexionar sobre su historia, entender su papel en la sociedad y asumir el lenguaje no solo como un vehículo de inclusión, sino como una herramienta para construir un país más justo. El cambio empieza con el reconocimiento de estas realidades, pero su éxito dependerá de la voluntad colectiva de transformar el discurso en acción. Solo así lograremos una educación que sea realmente el motor del progreso y no un reflejo pasivo de las fracturas de nuestra sociedad.

IMPACTODELAVIOLENCIAEN ELENTORNOEDUCATIVOSOB REELAMBIENTEESCOLAREN UNAINSTITUCIÓNEDUCATIV AENLACOMUNA8DEMEDELL ÍNIMPACTODELAVIOLENCIA ENELENTORNOEDUCATIVOS OBREELAMBIENTEESCOLAR ENUNAINSTITUCIÓNEDUCA TIVADELACOMUNA8DEMED ELLINIMPACTODELAVIOLEN CIAENELENTORNOEDUCATI VOSOBREELAMBIENTEESCO LARENUNAINSTITUCIÓNED UCATVADELACOMUNA8DEM EDELLÍNIMPACTODELAVIOL ENCIAENELENTORNOEDUC ATIVOSOBREELAMBIENTEE SCOLARENUNAINSTITUCIÓ NEDUCATIVAENLACOMUNA 8DEMEDELLÍNIMPACTODEL

AVIOLENCIAENELENTORNO EDUCATIVOSOBREELAMBIE NTEESCOLARENUNAINSTIT

María Natalia Ospina Giraldo Doctoranda en Educación.

UCIÓNEDUCATIVAENLACOM UNA8DEMEDELLÍNIMPACTO DELAVIOLENCIAENELENTOR NOEDUCATIVOSOBREELAM BIENTEESCOLARENUNAINS TITUCIÓNEDUCATIVAENLAC OMUNA8DEMEDELLÍNIMPAC

Integrante de la línea, Diversidad e Inclusión: Género, Etnoeducación y Territorios del CIEP - ASDEM natalia.ospina2801@gmail.com

TODELAVIOLENCIAENELENT ORNOEDUCATIVOSOBREELA MBIENTEESCOLARENUNAIN STITUCIÓNEDUCATIVAENLA COMUNA8DEMEDELLÍNIMPA

Carlos Miguel Monsalve Agudelo Doctoranda en Educación.

Integrante de la línea, Diversidad e Inclusión: Género, Etnoeducación y Territorios del CIEP - ASDEM miguelmaterdei@gmail.com

CTODELAVIOLENCIAENELEN

TORNOEDUCATIVOSOBREEL

Este artículo presenta parte de los resultados de una investigación llevada a cabo en una Institución Educativa de la ciudad de Medellín, ubicada en la comuna 8, frente a las maneras en que la violencia presente en el entorno educativo afecta el ambiente escolar. Para ello, se adoptó un enfoque cualitativo bajo un paradigma interpretativo, permitiendo conocer las creencias y posturas de los participantes (maestros, estudiantes, acudientes y egresados) a partir de la aplicación de grupos focales y entrevistas en profundidad. La información se analizó mediante la técnica de análisis de contenidos, estableciendo categorías, subcategorías y códigos que se analizaron a partir de una triangulación teórica frente al tema. Dentro de los resultados se destaca una fuerte influencia de las dinámicas del contexto sobre el ambiente escolar, así como una coyuntura entre las formas de pensar y actuar con respecto a la resolución de conflictos.

Palabras clave: violencia, ambiente escolar, resolución de conflictos y contexto.

Introducción

El ambiente escolar se concibe en este trabajo como el contexto donde se llevan a cabo los procesos educativos — académicos, de convivencia, culturales, entre otros — y que se ven permeados por el entorno en donde está inmersa la escuela y los fenómenos que allí ocurren, considerando múltiples manifestaciones debido a su carácter diverso en cuanto a las construcciones identitarias, tales como género, creencias, capacidades, costumbres, tendencias (Arias- Vinasco, 2018).

En la actualidad se reconoce la importancia del ambiente escolar en las Instituciones Educativas como un factor asociado a los procesos de formación, bien sean de orden cognitivo o social; en este sentido, el ambiente escolar positivo es relevante porque posibilita las condiciones adecuadas para el aprendizaje y demás procesos que se llevan a cabo en la escuela.

Autores como Castiblanco (2015) han mencionado la importancia de considerar las influencias internas y externas que intervienen en el ambiente escolar y que afectan directamente las dinámicas del mismo. De esta manera, se hace manifiesta la necesidad de indagar en profundidad sobre la relación que pueda tener o no la violencia del entorno educativo sobre el ambiente escolar.

A través de procesos de observación en una Institución Educativa (IE) de la ciudad de Medellín, ubicada en la comuna 8, se destacan comportamientos no pacíficos por parte de estudiantes en los diferentes momentos y espacios que brinda dicha institución en el desarrollo de la prestación del servicio educativo y que, a su vez, son comportamientos recurrentes y observables en otros miembros cercanos al contexto educativo.

La violencia en el entorno de la IE objeto de estudio, es una dimensión de la experiencia cotidiana de los estudiantes que requiere un análisis profundo, dado que ellos no solo aprenden sobre aspectos sociales, culturales, políticos, económicos en la escuela, sino también en los hogares y en el barrio, que es su contexto inmediato. Estos espacios alternos les permiten a los estudiantes percibir la vida desde diferentes perspectivas presentes en dichos ambientes, y si la violencia hace parte de las dinámicas cotidianas, la escuela debe crear las herramientas necesarias para la comprensión del fenómeno y procurar su articulación con los procesos que se llevan a cabo en su interior, como es el caso del ambiente escolar. Ante esta situación, se plantea el interrogante: ¿De qué manera afecta la violencia del entorno educativo al ambiente escolar de la IE objeto de estudio?

En este sentido, comprender las maneras en que la violencia presente en el entorno educativo afecta al ambiente escolar se constituye en el objetivo que orientó este trabajo, considerando asuntos importantes como las concepciones sobre violencia, ambiente escolar, resolución de problemas y las relaciones que pueden establecerse entre los mismos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) define la violencia como el uso intencional de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra sí mismo, otra persona o un grupo,

que cause o tenga posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. En este sentido, Puglisi (2012) añade además que dichos daños pueden ser ocasionados a animales u objetos (vandalismo) y están relacionados con el concepto de agresión.

Por otro lado, Jiménez (2012) argumenta que “la violencia del ser humano no está en sus genes sino en su ambiente, de forma que la Biología resulta insuficiente para explicarla. Nadie es pacífico por naturaleza. La agresión es inevitable, no así la violencia” (p.14).

De acuerdo con la Ley 1257 de 2008 emitida por el Congreso de la República de Colombia, se plantea una clasificación de la violencia contra la mujer, pero que de igual manera puede generalizarse como violencias presentes en la sociedad las cuales influyen en dinámicas del ambiente escolar, en tanto son el reflejo de las dinámicas sociales en la cotidianidad de las escuelas. De este modo se presentan: violencia económica referida al lograr la dependencia financiera de otras personas; violencia psicológica relacionada con la intimidación hacia otros; violencia emocional enfocada en minar la autoestima de una persona a través de críticas constantes; violencia física causar daño físico o la muerte; violencia sexual obligar a participar de un acto sexual sin consentimiento de la otra persona; y la violencia de género, que abarca la violencia física, psicológica, sexual e institucional, ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación sexual, identidad.

Considerando que estas formas de violencia se presenten dentro de las Instituciones Educativas, es importante señalar que la escuela, como receptora y agente social que se ve condicionada por los factores que acontecen en el medio educativo, debe reconocer los fenómenos de violencia que la afectan para encararlos y formular estrategias de atención, mitigación y prevención. De acuerdo con la Ley de Convivencia Escolar (Ley 1620 del 15 de marzo de 2013), los procedimientos para atender la(s) violencia(s) escolar(es) deben tomar como eje fundamental la mediación y la solución pacífica frente a los conflictos escolares que afectan su desarrollo integral y promover un ambiente escolar positivo desde la seguridad e inclusión y la convivencia, así como en el desarrollo curricular y didáctico para

para la construcción de la paz, la democracia y la ciudadanía (MEN, 2016).

En este sentido, es importante mencionar que las situaciones de violencia que se presentan en la escuela y en su entorno están relacionadas con el conflicto y la manera en como este se resuelve. Desde este punto de vista, se asume el conflicto en este trabajo como una relación social, como una manera de interactuar y relacionarse entre las personas, de tal manera que cada uno actúa teniendo como referente al otro en relación con sus acciones y sus respuestas. Asimismo, es importante considerar que el conflicto puede ser constante, pero el factor determinante para que sean constructivos o destructivos radica en la manera como se les da manejo (Rodríguez, 2008).

Asimismo, una forma de resolver los conflictos de forma pacífica es por medio del empoderamiento y el reconocimiento (Martínez y París, 2006). El primero consiste en hacer políticas en las que los seres humanos y colectivos puedan ejercer sus poderes, capacidades y competencias desde sus culturas, saberes, valores y creencias, en interacción con los otros. El segundo se aborda desde el reconocimiento del cuerpo y la expresión de los sentimientos, el reconocimiento como sujetos responsables moralmente de nuestros actos y la pluralidad de los valores.

El trabajo se desarrolló desde el enfoque cualitativo, basado en el paradigma interpretativo debido a que se buscaba comprender las situaciones que se presentan en su medio natural, como la violencia del entorno de la IE objeto de estudio y el ambiente escolar que se vive en ella cotidianamente. El paradigma interpretativo enfatiza la comprensión de la realidad educativa a partir de los significados e interpretaciones de las personas que hacen parte del ambiente educativo, permitiendo el estudio de sus creencias, motivaciones, intenciones, que son características propias de cada sujeto (Walker, 2022). Dado que la intención es comprender el fenómeno de la violencia en el contexto educativo y su influencia en la escuela, específicamente sobre el ambiente escolar, desde la perspectiva de los sujetos, el estudio se enmarcó en un enfoque inductivo-cualitativo de investigación científica (Hernández,

Fernández y Baptista, 2014).

En la investigación interpretativa o etnográfica, las técnicas utilizadas para la recolección de información tienen un papel determinante, dado que con ellas se produce un acercamiento y comprensión del problema investigativo. Como señala Stake (1999), el investigador tiene la autoridad para experimentar con las técnicas que sean más adecuadas, pertinentes y efectivas en la comprensión del fenómeno estudiado, por lo que, teniendo presente el objetivo de este trabajo, las técnicas cualitativas aplicadas fueron grupos focales y entrevista en profundidad, por medio de las cuales se evidenció una mayor comprensión de las relaciones externas e internas en la escuela.

Los informantes primarios fueron 41 personas vinculadas con la IE, 16 profesores pertenecientes al consejo académico (GFP), 9 estudiantes del consejo estudiantil (GFE), 13 acudientes de consejo de padres (GFA), 1 egresado, 1 docente y 1 estudiante de undécimo, a estos últimos se les aplicó la técnica entrevista en profundidad (EP).

Para examinar la información se utilizó la técnica de análisis de contenido con el fin de comprender de manera más detallada y organizada el discurso de los participantes frente a la cuestión planteada. En este sentido, las percepciones expuestas por los participantes después de la aplicación de la técnica grupos focales (GFP-GFE-GFA) y las entrevistas en profundidad (EP) fueron transcritas y posteriormente tratadas bajo la categorización de los contenidos, la cual exige que el investigador revise los relatos o transcripciones repetidamente con la intención de revivir la realidad de la situación y además de reflexionar sobre ella (Sánchez, Fernández y Díaz, 2021).

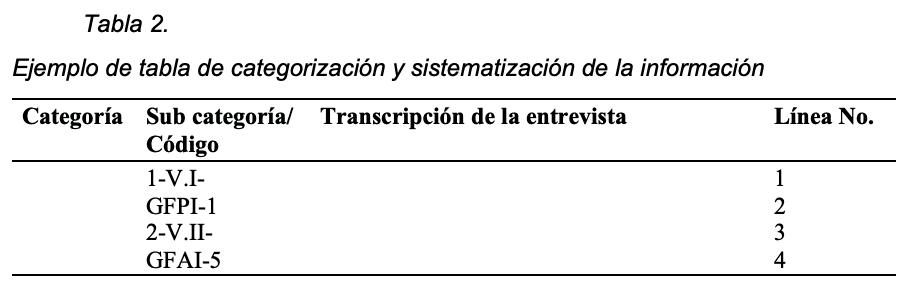

En esta medida, el análisis de la información se realizó a partir de la formulación de las siguientes categorías que surgieron como producto de la triangulación de las fuentes teóricas, las preguntas aplicadas en los grupos focales y las entrevistas en profundidad y los asuntos emergentes en el discurso de los participantes, las cuales se muestran según la categoría, subcategoría y el código que se le asignó (Ver Tabla 1):

Durante el proceso de categorización, se asignaron códigos que relacionan la categoría con el instrumento o técnica aplicada y el participante. El código asignado tendrá los siguientes símbolos y significados (ver Figura 1):

Figura 1. Ejemplo de códigos y significados

El ejemplo anterior se interpreta de la siguiente manera: consecutivo número 1, categoría: violencia, subcategoría: noción de violencia, técnica: grupo focal, profesores, integrante número 1.

Una vez creada la forma de codificación de las categorías y el discurso de los participantes, esta sirvió para dar una mejor organización en la tabla de sistematización, la cual fue adaptada del formato propuesto por Martínez (1998) y que se utilizó para el

análisis del contenido que abarca los códigos establecidos, como se muestra la Tabla 2.

Posterior a la formulación de las categorías y subcategorías e identificación con el código asignado, se procedió con la realización del análisis de la información aportada por cada uno de los participantes, identificando sus concepciones sobre el fenómeno estudiado. En esta sentido, se analizaron cuatro categorías, las cuales emergieron del discurso oral de los participantes; estas son: violencia, ambiente escolar, resolución de problemas y relación violencia-ambiente escolar.

La primera categoría que surgió, posterior a la aplicación de los instrumentos, fue la violencia, entendida como el uso deliberado de la fuerza o poder sobre otros que pudiere causar daños, ya sean de tipo psicológico o físico. En este sentido, es importante resaltar algunos aportes de los participantes frente a la noción que ellos tienen de la violencia; por ejemplo, uno de los profesores menciona que la violencia es “transgredir una norma que se estipula para el condicionamiento de una sociedad” (GFPI-1). En el grupo de los estudiantes se manifiesta que es “maltrato físico hacia otra persona o animales, o psicológico especialmente entre personas (GFEI-2). En el caso del grupo focal de los acudientes, indican que la violencia es “vulnerar a otro, la violencia es maltrato verbal, físico, es agredir a otra persona, sin importar lo que va a sentir esa persona, entra mucho el diálogo de la humillación” (GFAI-3).

Estas apreciaciones por parte de los participantes se relacionan con la tipificación sobre la violencia que han propuesto autores como la OMS (2002) y Puglisi (2012). También emerge en esta categoría la posibilidad de dialogar sobre la caracterización de la violencia que los participantes reconocen y que a su

vez es visible en la Comuna 8 de la ciudad de Medellín y las posibles causas que originan los actos violentos que se dan con más frecuencia dentro de la institución. Además, se brinda el espacio y la posibilidad de compartir las vivencias que estas personas han tenido con relación a la violencia y en la cotidianidad del barrio, encontrando así algunas similitudes con las manifestaciones que se presentan en la IE.

Por otra parte, El ambiente escolar se configura como la segunda categoría que surge del diálogo con los participantes, el cual es entendido como las condiciones adecuadas para el aprendizaje dentro del establecimiento educativo, donde se tienen en cuenta los diferentes aspectos que afectan el curso de las clases. De esta manera, el grupo focal de profesores asumen el ambiente escolar como “todos los niveles de una sociedad que actúan sobre el proceso educativo, no es simplemente acá sino que pasa hasta la vida familiar de cada uno de nosotros, de la gente del barrio, de la gente y del apoyo de secretaria de educación” (GFPI-3). Adicional a la noción que tienen los participantes sobre el ambiente escolar, es importante señalar su percepción respecto al que se vive dentro de la institución, ya que algunas situaciones generan su alteración, como la discriminación, el acoso, la violencia verbal y, en ocasiones, la violencia física. Si bien estas no son tipificadas explícitamente por los participantes, se corresponden con los aspectos señalados por Arias-Vinasco (2018).

Con respecto a la categoría Resolución de problemas, se concibió en esta investigación como la manera más adecuada para solucionar un problema pretendiendo la menor afectación de los implicados. Según la indagación que se realizó sobre la forma en que normalmente se resuelven los problemas en la Comuna 8 de Medellín, se pueden señalar algunos aportes de los participantes: “pensamos que el diálogo es como la herramienta que tenemos para solucionar los conflictos que se nos presentan” (GFPI-4). Contrariamente, desde el grupo de estudiantes se manifiesta “acá hay mucho y en el barrio también se ve mucho la guerra de poder, si los que tengan armas o el que tenga más fuerza, o yo soy amigo de este, siempre es como el que se cree él más, entonces tratan de solucionar las cosas a partir de la violencia, entonces yo tengo un arma entonces yo puedo sobre el otro porque tengo más ...de

poder que el otro, esa es como la forma como se solucionan las cosas por aquí” (GFEI-4). En este punto, se hace visible una dicotomía entre la forma como se concibe la resolución de problemas por parte de maestros y estudiantes, argumentando estos últimos las dinámicas de poder propias de la cotidianidad del barrio al que pertenecen, situación que corresponde con lo mencionado por Castiblanco (2015) y Arias- Vinasco (2018), frente a las influencias internas y externas a las que están sometidas las IE.

Por último, se establece como cuarta categoría la relación violencia del entorno-ambiente escolar, donde se verifica y explica la asociación de la violencia que hay alrededor del colegio sobre el ambiente escolar. En este caso, uno de los profesores manifiesta por ejemplo “parte de esa violencia que los chicos tienen en la institución es interiorizada desde el hogar, es más bien como el reflejo que ellos captan desde sus padres, desde sus tíos, desde el entorno donde viven, entonces vienen y lo desbocan acá” (GFPI-5). Por otro lado, uno de los estudiantes que hizo parte del grupo focal, expone que sí hay una relación entre las dos variables “porque en el fondo puede haber algún alumno que diga que mi primo o mi tío es alguien de esos de combos y se coloca a amenazar, a crear conflicto en el salón y a creerse más” (GFEI-2). Con respecto a este mismo asunto, los acudientes relacionan la violencia urbana que vive el barrio en el momento con el temor. “Muchos tememos, los niños tienen mucho temor de salir de la casa porque no se sabe qué se van a encontrar en el camino” (GFAI- 6), permitiendo ver cómo se acepta una influencia del medio externo sobre las dinámicas escolares, en este caso, frente a la violencia y las formas como se afronta la resolución de conflictos.

La investigación desarrollada permitió construir un acercamiento al objeto de estudio, que puede sintetizarse en cuatro dimensiones de hallazgos: la violencia, en donde sobresale la noción de violencia compartida por la comunidad investigada, la identificación de los procesos de naturalización de dicha violencia y los tipos de violencia socialmente imperantes; el ambiente escolar vivenciado en la institución; la relación entre la violencia del entorno y el ambiente escolar, y las modalidades de solución del

conflicto.

Respecto a la noción de violencia que manifiestan los participantes, se puede señalar que los entrevistados la entienden como una acción humana que implica maltrato o agresión hacia otras personas o incluso hacia los animales, que puede ser de forma física o psicológica. Así mismo, se identificaron procesos de naturalización de la violencia en los participantes dado que, para ellos resulta posible caracterizarla e incluso tipificarla (violencia física o psicológica, acoso, violencia sexual o por razones de género, violencia externa), pero consideran que forma parte de las dinámicas sociales y familiares de la zona en la que desarrollan sus actividades, ya sean escolares, familiares o laborales.

Además de la violencia relacionada con el conflicto entre bandas al margen de la ley, que existe en la comuna 8 de la ciudad de Medellín, surge a través del discurso de los participantes otros tipos de violencia presente alrededor del colegio y que, de una u otra manera, llegan a la institución en manifestaciones y expresiones propias de quienes la viven tal y como lo menciona Arias-Vinasco (2018); sin embargo, creen que algunas formas de violencia aún no logran visibilizarse en la institución como es el caso de la violencia sexual y la violencia intrafamiliar. Es así como se logran tipificar las distintas manifestaciones de la violencia que están inmersas en el contexto de la IE objeto de estudio, a saber: la violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia por raza o preferencias sexuales, violencia verbal y psicológica, situación que se corresponde con las violencias tipificadas en la Ley 1257 de 2008.

Por otro lado, el ambiente escolar de la IE es definido como bueno por algunos de los participantes; sin embargo, se resaltan sucesos que lo alteran en tanto están ligados a mecanismos de poder internos que buscan bajo la modalidad de insulto, amenaza o utilización de la fuerza física, obtener beneficios sobre sus compañeros. Además, se puede afirmar que, según los testimonios de los participantes, las dinámicas externas a la IE influyen sobre las dinámicas internas de la misma, reflejándose en los comportamientos y actitudes de los estudiantes, que, a su vez, impactan el ambiente escolar en los diferentes espacios y momentos que brinda la institución, tal como se propone desde Castiblanco (2015) frente

a las influencias a las que está sometida la escuela y que afectan directa o indirectamente el ambiente escolar.

En esta medida, las conductas violentas de los estudiantes, aprendidas de manera inconsciente en su entorno inmediato (hogar-barrio) y naturalizadas por la aprobación de comportamientos recurrentes en su contexto, son proyectadas y reflejadas en el colegio como conductas que pueden comprender actos disruptivos y otros invisibles. Asimismo, se puede decir que los participantes reconocen en el diálogo la forma más acertada para resolver los conflictos; sin embargo, admiten no utilizarla siempre debido a que las dinámicas propias de su contexto exigen formas alternativas que en algunos casos, incluyen el uso de la violencia. Este punto es de suma relevancia dentro de la investigación, pues se establece una coyuntura entre las formas en que se piensa y las formas en que se actúa, problemática en la que debe entrar la escuela, como la mediadora para atender estas situaciones y contribuir al proceso de formación de los estudiantes en el marco de un contexto de sana convivencia y civismo, tal como se propone desde la Ley 1620 de 2013.

Respecto a la la investigación desarrollada permitió visibilizar que se manifiesta una relación entre la violencia que los estudiantes presentan al interior de la institución (violencia física o psicológica hacia sus compañeros y docentes, acoso hacia sus compañeros, violencia de género) y las vivencias que tienen en su hogar con su familia e incluso en el barrio. Como se señaló en uno de los grupos focales: “parte de esa violencia que los chicos tienen en la institución es interiorizada desde el hogar, es más bien como el reflejo que ellos captan desde sus padres, desde sus tíos, desde el entorno donde viven” (GFPI-5).

Se pudo determinar también que otra manera de llevar a la institución los elementos de violencia que viven en su cotidianidad es cuando los estudiantes respaldan sus acciones en el colegio con el “poder” que pueda tener en el barrio algún familiar, ocasionando miedo e incertidumbre en aquel que es sometido bajo amenaza. Este uso estratégico de la amenaza se relaciona con el conflicto entre bandas que vive actualmente la comuna y con el temor que genera el desplazamiento de los menores hacia las

instalaciones del colegio, debido a que se sienten vulnerables en su estructura física frente a posibles actos violentos que se presenten en la zona. El temor que aqueja a algunos miembros de la comunidad educativa puede generar también dificultades en los procesos escolares de los menores.

Para finalizar, los estudiantes se ven enfrentados a un sinnúmero de estímulos en su vida cotidiana, brindados por su contexto, familia, barrio y escuela, lo cual los hace permeables frente a fenómenos como la violencia.

En esta misma línea, Jiménez (2012), expresa que los comportamientos violentos son una evolución condicionada por el entorno social donde se encuentra una persona. Así Asimismo, la violencia que los estudiantes manifiestan al interior de la institución se puede considerar como una manifestación cultural de la especie humana, aprendida y transmitida, muchas veces, de forma inconsciente, de generación en generación. Por ello se recomienda tener en cuenta en futuras investigaciones en este campo, el uso de la entrevista en profundidad de una manera más amplia, abarcando otros actores de la comunidad educativa, como es el caso de los acudientes, debido a que este método permite conocer más a fondo el fenómeno, posibilitando una mejor comprensión cultural del mismo.

En conclusión, el estudio desarrollado permite comprender las variables y el papel de la violencia sobre el ambiente escolar de los estudiantes, de manera tal que la IE pueda diseñar programas y proyectos para la prevención y mitigación de los factores adversos que menoscaban el ambiente del establecimiento educativo. Así mismo, es pertinente comprender que el ambiente escolar positivo es necesario para que en la escuela se den de forma adecuada los procesos educativos, en dónde se resalta la parte académica y el momento socializante. En esta medida, la escuela debe buscar las estrategias pertinentes para brindar un ambiente escolar positivo, el cual se genera desde la seguridad e inclusión, la convivencia, así como desde el desarrollo curricular y didáctico para la construcción de la paz, la democracia y la ciudadanía (MEN, 2016).

Arias- Vinasco, I. (2018). Ambientes escolares: un espacio para el reconocimiento y respeto por la diversidad. Revista Sophia: Educación. (14) 2.PP. 84-93.

Castiblanco, L. (2015). La escuela: escenario de conflicto y violencia. Tesis de maestría. Universidad Santo Tomás. Bogotá.

Jiménez, F. (2012) Conocer para comprender la violencia: origen, causas y realidad. Convergencia, 58, 13-52.

Ley 1257. (2008). Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial n.º 47193 de la República de Colombia. Bogotá, D. C., Colombia, 4 de diciembre del 2008. DOI: https://doi. org/10.17230/nfp.12.86.10

Ley 1620. Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 15 de marzo de 2013.

Martínez, V. y París, S. (2006). Nuevas formas de resolución de conflictos: transformación, empoderamiento y reconocimiento. Katalysis, 9 (1), 27-37.

Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (2016). Documento orientador del Foro Educativo Nacional. Recuperado de: http://medellin.edu.co/escuelaentorno protector/documentos-eep/551-documentoorientador-foro-educativo-nacional-2017.

Rodríguez, 2008

Organización Mundial de la Salud. (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen. Recuperado de: http://www.who.int/violence_injury_pre vention/violence/world_report/es/summary_es.pdf

Puglisi, B. (2012). Las escuelas como escenarios en los que se producen y reproducen violencias contra niños, niñas y adolescentes. Caracas: Ildis.

Sánchez, M; Fernández, M. y Díaz, J. (2021). Técnicas e instrumentos de recolección de información: análisis y procesamiento realizado por el investigador cualitativo. Revista Científica UISRAEL. (8) 1. PP. 113- 128.

Walker, W. (2022). Una síntesis crítica mínima de las aportaciones de los paradigmas interpretativos y sociocrítico a la investigación educacional. Revista Enfoques. (24) 2. Pp. 13.— 33

ELLENGUAJEINCLUSIVOYL

AEDUCACIONELLENGUAJEI

NCLUSIVOYLAEDUCACIONE

LLENGUAJEINCLUSIVOYLA EDUCACIONELLENGUAJEIN

CLUSIVOYLAEDUCACIONEL LENGUAJEINCLUSIVOYLAE

DUCACIONELLENGUAJEINC

LUSIVOYLAEDUCACIONELL ENGUAJEINCLUSIVOYLAED UCACIONELLENGUAJEINCL USIVOYLAEDUCACIONELLE NGUAJEINCLUSIVOYLAEDU CACIONELLENGUAJEINCLU SIVOYLAEDUCACIONELLEN GUAJEINCLUSIVOYLAEDUC ACIONELLENGUAJEINCLUSI VOYLAEDUCACIONELLENGU

AJEINCLUSIVOYLAEDUCACI ONELLENGUAJEINCLUSIVO YLAEDUCACIONELLENGUAJ

EINCLUSIVOYLAEDUCACIO NELLENGUAJEINCLUSIVOY

LAEDUCACIONELLENGUAJE

INCLUSIVOYLAEDUCACION

ELLENGUAJEINCLUSIVOYL

El presente artículo busca indagar sobre la pertinencia de utilizar el lenguaje inclusivo en las aulas de clase, desde los parámetros que ha establecido la Real Academia de la Lengua Española (RAE) durante los últimos años. En este sentido, se indagará en primer lugar sobre el movimiento feminista y otros movimientos relacionados, respecto a sus luchas y sus propuestas a lo largo de la historia. Posteriormente, se analizará la posición de la RAE, así como de algunos lingüistas, respecto a la inclusión del lenguaje inclusivo en el ámbito académico y otros espacios ajenos a lo educativo. Luego, se responderá a la pregunta ¿Debe impulsarse el lenguaje inclusivo en las aulas de clase?, tomando como punto de partida, la última manifestación de la RAE respecto a este tema. Por último, se indican unas consideraciones finales respecto a la problemática planteada.

Palabras clave: RAE, lenguaje inclusivo, feminismo, lingüística.

AEDUCACIONELLENGUAJEI

NCLUSIVOYLAEDUCACIONE LLENGUAJEINCLUSIVOYLA

EDUCACIONELLENGUAJEIN

CLUSIVOYLAEDUCACIONEL

Rubén Gómez Lorduy

LENGUAJEINCLUSIVOYLAE

El lenguaje inclusivo es un enfoque lingüístico que busca promover la igualdad de género y evitar la discriminación a través del uso de un lenguaje más diverso y no sexista. En este sentido, es importante entender por qué el lenguaje inclusivo se ha convertido en un tema relevante en la educación. En nuestra sociedad, todavía existe una gran cantidad de estereotipos de género arraigados que pueden afectar la forma en que las personas se ven y se perciben a sí mismas, por ello el lenguaje inclusivo busca desafiar estos estereotipos y promover una actitud más igualitaria y respetuosa hacia todas las personas, independientemente de su género. Entonces, ¿cómo se puede implementar el lenguaje inclusivo en el ámbito educativo? Una forma es a través del uso de lenguaje no sexista: en lugar de utilizar términos genéricos masculinos para referirse a un grupo mixto de personas, se pueden utilizar términos neutros que incluyan a todas las identidades de género, por ejemplo, en lugar de decir "los alumnos", se puede utilizar la expresión "las personas estudiantes" o "el alumnado", esto ayuda a visibilizar a todas las personas y evitar la exclusión de género.

DUCACIONELLENGUAJEINC

LUSIVOYLAEDUCACIONELL

ENGUAJEINCLUSIVOYLAED

UCACIONELLENGUAJEINCL

Docente idioma inglés –español en la Secretaría de Educación de Medellín, docente catedrático de la Universidad de Antioquia, integrante de la línea Semiótica de la Comunicación del CIEP-ASDEM. Doctorando en Ciencias de la Educación.

USIVOYLAEDUCACIONELLE

NGUAJEINCLUSIVOYLAEDU

Por otra parte, el lenguaje inclusivo también puede abarcar el uso de pronombres neutros, como "elle" o "les". Estos pronombres permiten referirse a una persona sin hacer referencia a su género, lo que puede ser especialmente útil para las personas no binarias que no se identifican estrictamente como hombres o mujeres. El objetivo en el presente artículo, es, justamente, analizar este tema desde la perspectiva feminista y los movimientos LGBTQ+, y la postura de la academia y los lingüistas.

En este sentido, vale la pena preguntarse ¿es realmente necesario

implementar el lenguaje inclusivo en la educación? Para responder dicha pregunta, debe aclararse, en primer lugar, que si bien no es algo obligatorio (a pesar de las perspectivas que aportan diversos movimientos sociales), su inclusión puede llegar a tener un impacto positivo en el ambiente educativo. El lenguaje inclusivo promueve la igualdad de oportunidades para todas las personas y ayuda a crear un ambiente más respetuoso y acogedor y también, al enseñar a los estudiantes a utilizar un lenguaje inclusivo, se les enseña a ser más conscientes y respetuosos con las diferencias de género en general, por lo que se debe recordar que el lenguaje inclusivo es un proceso en constante evolución y que está en manos tanto del profesorado, como del alumnado, ponerlo en práctica o no, entendiendo que es un proceso que puede llevar un buen tiempo de adaptación, para integrarlo a las nuevas formas de comunicación (Reyes, 2019).

Para la última parte del presente artículo, se ofrecerán conclusiones respecto a los temas expuestos, intentando dar aportes sobre sí. En efecto, el lenguaje inclusivo debería incluirse en las aulas y promoverse en el contexto educativo.

Posición de los movimientos feministas y otros colectivos sociales respecto al lenguaje inclusivo

Los movimientos feministas y otros colectivos sociales han desempeñado un papel crucial en la lucha por la igualdad de género y la justicia social en todo el mundo, puesto que han surgido en respuesta a la opresión y la discriminación a la que se enfrentan las mujeres y otros grupos marginados en la sociedad. En este sentido, los movimientos feministas se han centrado en la promoción de los derechos de las mujeres y la equidad de género, abogando por la igualdad salarial, el acceso a la educación y la atención médica, la erradicación de la violencia de género y el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres.

Estos movimientos, de igual modo, han trabajado frenéticamente para desafiar las normas sociales que perpetúan la desigualdad de género y han logrado importantes avances en muchas áreas. Un ejemplo destacado de un movimiento feminista es el movimiento sufragista, que luchó por el derecho al voto de las mujeres a lo largo del siglo XX, a través de diversas manifestaciones, huelgas de hambre y actividades de cabildeo, las sufragistas lograron la aprobación del sufragio femenino en varios países. Este logro histórico sentó las bases para el reconocimiento de los dere-

chos políticos de las mujeres en todo el mundo.

Además del movimiento feminista, existen otros colectivos sociales que también han desempeñado un papel importante en la lucha por la justicia social, representando a grupos marginados para abordar las desigualdades y la discriminación que enfrentan. Algunos ejemplos incluyen el movimiento LGBTQ+, el movimiento de derechos civiles, el movimiento indígena y el movimiento de derechos humanos. Específicamente, el movimiento LGBTQ+ ha luchado por la igualdad de derechos y la aceptación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer, logrando, en muchos casos, desafiar la discriminación y promover la inclusión en la sociedad, mediante la organización de desfiles del orgullo LGBTQ+ y la promoción de políticas de no discriminación, este movimiento ha logrado importantes avances en todo el mundo.

Los movimientos feministas y otros colectivos sociales defienden el uso del lenguaje inclusivo como una herramienta para reconocer a personas que, históricamente han sido ignoradas o invisibilizadas en el discurso público. Una de las principales críticas al lenguaje tradicional es su uso de términos genéricos masculinos, que excluyen a las mujeres y a otras identidades de género. Por ejemplo, el uso del sustantivo "hombre" para referirse tanto a hombres como a mujeres ha sido cuestionado por su falta de precisión y su reforzamiento de roles y estereotipos de género. Los movimientos feministas han abogado por la utilización de términos más inclusivos, como "personas" o "seres humanos", que engloben a todos los géneros y eviten la invisibilización de las mujeres.

Ahora bien, los movimientos feministas y otros colectivos sociales han promovido el uso de pronombres inclusivos como "elle" o "elle/ellx" como alternativas al binario masculino/femenino, reconociendo la existencia de identidades de género no binarias. Estos pronombres buscan dar visibilidad y respeto a todas las identidades de género y evitar la imposición de roles y estereotipos restrictivos. El lenguaje inclusivo también ha sido objeto de debate y crítica por parte de aquellos que consideran que su uso es innecesario o complicado, puesto que el lenguaje tradicional ya es inclusivo por sí mismo y que las propuestas de lenguaje inclusivo son excesivas o difíciles de implementar (Bosque, 2015).

Sin embargo, los movimientos en cuestión defienden que el lenguaje inclusivo es una herramienta poderosa para generar conciencia y promover la igualdad de

género y la diversidad, destacando que su uso no se limita únicamente al feminismo, sino que también es respaldado por otros colectivos sociales que luchan por la justicia social y la igualdad de derechos, como lo es el caso del movimiento LGBTQ+, quienes también lo conciben como herramienta de reconocimiento de las personas con distintas orientaciones sexuales e identidades de género.

De manera similar, el movimiento de derechos civiles ha abogado por un lenguaje no discriminatorio para erradicar el racismo y la exclusión, por tanto, los movimientos feministas y otros colectivos sociales defienden y promueven el uso del lenguaje inclusivo como una herramienta para combatir la discriminación y la exclusión en la sociedad, mediante diferentes propuestas como el uso de términos más inclusivos y pronombres no binarios, buscando siempre visibilizar a todas las personas y promover la igualdad de género y la diversidad.

La posición de la Real Academia Española (RAE) y los lingüistas con respecto a la adopción del lenguaje inclusivo

La RAE, como institución encargada de regular el idioma español, ha sido objeto de críticas por su resistencia a aceptar el lenguaje inclusivo. La Real Academia Española (RAE) ha expresado su rechazo al uso de palabras aceptadas en el lenguaje inclusivo o no sexista. Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, expresa que el desdoblamiento gramatical del lenguaje inclusivo altera la economía del idioma (RAE, 2020). Por tanto, la postura de la RAE se basa en la idea de que el lenguaje evoluciona de manera natural y que su función es describir y preservar el uso establecido del español, de forma adecuada. Sin embargo, los movimientos feministas y otros colectivos sociales argumentan que el lenguaje inclusivo es necesario para visibilizar y reconocer la diversidad de género, ya que busca eliminar la discriminación de género al utilizar términos y expresiones que no excluyan a las mujeres y otras identidades de género. Por ejemplo, en lugar de utilizar el masculino genérico, como "todos" o "los ciudadanos", se emplearían formas neutras o inclusivas, como "todas y todos" o "las personas".

Algunos lingüistas por su parte, se encuentran en opiniones divididas al respecto, ya que, por una parte, existen quienes apoyan la adopción del len-

guaje inclusivo, argumentando que el lenguaje refleja y moldea la realidad social, por lo que el uso de un lenguaje inclusivo puede contribuir a la igualdad de género y promover una sociedad más justa e inclusiva. Adicionalmente, señalan que el lenguaje no es estático y que evoluciona para adaptarse a los cambios sociales y culturales (Tosi, 2019). En este sentido, es importante destacar que el lenguaje inclusivo no se limita solo al género, ya que también puede abordar otras formas de discriminación y exclusión, como la orientación sexual, la discapacidad o la raza. Por ejemplo, en lugar de utilizar términos que refuercen estereotipos o prejuicios, se pueden emplear expresiones que promuevan la igualdad y el respeto hacia todas las personas.

A pesar de las críticas y el debate en torno al lenguaje inclusivo, es importante reconocer que su adopción no es uniforme ni generalizada, así pues, debe indicarse que el uso del lenguaje inclusivo, tanto por parte de las instituciones, como de las personas, se ha venido utilizando de manera irregular, puesto que mientras unos lo rechazan y consideran que es innecesario o incluso incorrecto desde el punto de vista gramatical, otros por su parte lo consideran necesario y promueven su uso en diversos espacios. En conclusión, la posición de la RAE y los lingüistas respecto a la adopción del lenguaje inclusivo es diversa y está sujeta a debate. Mientras que la RAE se centra en preservar y describir el uso establecido del español, los movimientos feministas y otros colectivos sociales defienden la necesidad de un lenguaje inclusivo que refleje y promueva la igualdad de género y la diversidad. Es importante seguir explorando y debatiendo sobre este tema, intentando buscar un equilibrio entre la tradición lingüística y la necesidad de inclusión y reconocimiento de todas las identidades.

¿Debe impulsarse el lenguaje inclusivo en las aulas de clase?

En primer lugar, debe reconocerse la lucha histórica que diversos grupos minoritarios han tenido a lo largo de la historia, pasando por quienes lucharon en contra de la segregación racial, los derechos de la comunidad LGTBI+ y en los últimos años, el feminismo y el reconocimiento del papel de la mujer en la sociedad. En este sentido, el uso de un lenguaje inclusivo puede llegar a promover la visibilización y

el reconocimiento de todas las personas, independientemente de su género u orientación sexual, contribuyendo a crear un ambiente más respetuoso y acogedor para todos los estudiantes (Reyes, 2019).

Ahora bien, es importante tener en cuenta que, si bien el lenguaje inclusivo puede ser una herramienta poderosa, no se pretende imponer un conjunto de reglas fijas y rígidas. Al final, lo más importante es promover la empatía y el respeto mutuo entre los estudiantes, pero, sobre todo, debe entenderse que, en el contexto educativo, el respeto a las normas básicas del lenguaje es fundamental. En este sentido, si bien cada estudiante es libre dentro del contexto no académico de utilizar el lenguaje según su apreciación e interpretación, dentro del contexto educativo, debe tenerse un conocimiento de la estructura del lenguaje que promueve la RAE, quienes son a su vez, la máxima autoridad respecto a la lengua castellana.

Por tanto, el lenguaje inclusivo en las aulas de clase es una cuestión que vale la pena considerar: su implementación puede contribuir a la construcción de un mal entendimiento del lenguaje, pues si bien este día a día evoluciona, existen cuestiones ortográficas sobre las cuales aún la RAE no da su visto bueno, como lo es el caso de expresiones como “elles”, txdxs, etc.

Adicional a lo anterior, debe indicarse que hablando un lenguaje normal no se excluye a las personas, puesto que emplear términos como “todos”, “las personas”, “los estudiantes”, se entiende que nos referimos de forma general a las personas, independientes de su orientación sexual, sus creencias religiosas, su edad, etnia, etc. Dentro del contexto educativo, la invitación es entonces reflexionar sobre el uso que se la da al lenguaje, y entender también, que si quisiera tener todas las dimensiones que poseen las personas, casi que habría que elaborar un glosario propio para cada uno, entendiendo que el lenguaje inclusivo no solamente se reduce a una orientación sexual, sino que abarcaría aspectos más profundos de las personas (Mahecha-Ovalle, 2022).

Sin duda alguna, el camino por recorrer hacia un equilibrio entre aquellos en posiciones privilegiadas y las minorías, no se acortará de manera inmediata

por ciertos cambios en nuestra forma de hablar, estas contribuirán, quizás, a un debate en torno a sistemas necesitados de reformas a la par de los cambios que nuestra sociedad está viviendo, y también servirá como un llamado a que las autoridades del lenguaje, en este caso la RAE para que establezcan parámetros claros que permitan, dentro de la formalidad y los buenos usos del lenguaje, adoptar un lenguaje donde nadie se sienta excluido, sin irrumpir en cambios abruptos de una lengua centenaria.

Ahora bien, los estudiantes pertenecientes a minorías, a grupos étnico-raciales diversos, de identidades u opiniones diferentes, poseen el derecho a verse contenidos en el lenguaje que utilizan, entendiendo cada contexto donde la propia representación es decisiva para un desarrollo integral del conocimiento, no solamente desde la orientación sexual de una persona, sino, teniendo en cuenta el contexto tan amplio que poseen todas las personas.

Bosque, I. (2015). Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer. RAE.

Mahecha-Ovalle, A. (2022). Actitudes lingüísticas de los maestros bogotanos hacia el lenguaje inclusivo. Entramado, 18 (2), e208. https://doi.org/10.18041/ 1900-3803/entramado.2.7704

RAE. (2020). Informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas. RAE. https://efaidnbmnnnibpcajpc glclefindmkaj/ https://www.rae.es/sites/default/files/Informe_ lenguaje_inclusivo.pdf

Reyes, G. (2019). El lenguaje de la inclusión en el salón de clases. Universidad tecnológica y pedagógica de Colombia. https://efaidnbmnnnibpcajp cglclefindmkaj/https://repositorio.uptc.edu.co /bitstream/001/2970/1/TGT_1585.pdf

Tosi, C. (2019). Marcas discursivas de la diversidad. Acerca del lenguaje inclusivo y la educación lingüística: aproximaciones al caso argentino. Álabe 20.www.revistaalabe.com

PROCESODEIMPLEMENTACI

ÓNYEJECUCIÓNDEPOLÍTIC

ASPÚBLICASYSUIMPORTAN

CIAENLASDECISIONESPROC

ESODEIMPLEMENTACIÓNYE

JECUCIÓNDEPOLÍTICASPÚB

LICASYSUIMPORTANCIAEN

LASDECISIONESPROCESOD EIMPLEMENTACIÓNYEJECU

CIÓNDEPOLÍTICASPÚBLICA

SYSUIMPORTANCIAENLASD

ECISIONESPROCESODEIMPL

EMENTACIÓNYEJECUCIÓND

EPOLÍTICASPÚBLICASYSUI

MPORTANCIAENLASDECISI

ONESPROCESODEIMPLEME

NTACIÓNYEJECUCIÓNDEPO

LÍTICASPÚBLICASYSUIMPO

RTANCIAENLASDECISIONES

Entrar en la discusión del proceso de implementación y ejecución de las políticas públicas y la importancia que tienen las decisiones que se toman en el contexto político, legislativo y social, es una manera de acercarse a una realidad que desde hace años ha sido puesta en el foco del debate, principalmente por los países en vía de desarrollo, ya que a pesar de que son políticas pensadas y sustentadas teóricamente, no se les da la debida importancia a su proceso de ejecución y por ende, no han llegado a los resultados esperados. Existen muchas políticas públicas teóricamente conceptualizadas, pero ¿cómo se implementan las políticas públicas para que haya una ejecución eficiente de estas y se llegue al objetivo propuesto?

PROCESODEIMPLEMENTACI ÓNYEJECUCIÓNDEPOLÍTIC

ASPÚBLICASYSUIMPORTAN

CIAENLASDECISIONESPROC

ESODEIMPLEMENTACIÓNYE

JECUCIÓNDEPOLÍTICASPÚB

Antonio Claret García Botero

Este informe concluye que, a través de un modelo del proceso de implementación de las políticas se explora una de tantas maneras, cómo lo plantea Aguilar, (2000, p.3) “si el conocimiento alcanzado podría ayudarnos a una mejor conceptualización del proceso”, presentando un modelo que puede ser útil para analizar la implementación de las políticas públicas.

LICASYSUIMPORTANCIAEN

LASDECISIONESPROCESOD

EIMPLEMENTACIÓNYEJECU

CIÓNDEPOLÍTICASPÚBLICA

SYSUIMPORTANCIAENLASD

ECISIONESPROCESODEIMPL

EMENTACIÓNYEJECUCIÓND

EPOLÍTICASPÚBLICASYSUI

MPORTANCIAENLASDECISI

ONESPROCESODEIMPLEME

Dr. en Educación; Dr. en Gerencia y Política Educativa de la Universidad Baja California – México. Candidato a Doctor en Ciencias de la Educación USB Medellín. Licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas y Especialista en Pedagogía y Didáctica de la Universidad Católica de Oriente. Magíster en Tecnología Educativa del Tecnológico de Monterrey en México y Magíster en Medios Innovadores para la Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Docente de la Universidad de Antioquia, Escuela de Idiomas, Docente de Ciencias Sociales en la Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez del Distrito de Medellín. Integrante de la línea de insvestigación Educación como Derecho Humano. CIEP - ASDEM

NTACIÓNYEJECUCIÓNDEPO

antoniocgb@hotmail.com

LÍTICASPÚBLICASYSUIMPO

RTANCIAENLASDECISIONES

Toda política pública está sujeta a un análisis por parte de distintas disciplinas, para este caso, según Aguilar, (2000, p.2) “los politólogos han comenzado a prestar cada vez más atención al estudio de las políticas públicas”, esto por la relevancia que tienen en la vida social de las comunidades para mejorar las condiciones de vida. Estos estudios establecen una distinción entre la implementación, la ejecución e impacto de las políticas, que a su vez son conceptos interrelacionados, que en el modelo propuesto tiene unos momentos que son de importancia para guiar el proceso y no dejarlo incompleto en su ejecución y poder llegar a conocer las consecuencias de las decisiones políticas.

En tal sentido, las discusiones y diferencias en la literatura de las políticas públicas dificultan no solo la definición de estas en su campo, sino también la forma como deben ser implementadas y ejecutadas, por lo que Aguilar (2000, p.2) plantea que “las grandes diferencias en la literatura de las políticas públicas dificultan la definición de su campo de estudio” Además el autor propone un

sistema de ejecución de políticas y un modelo del proceso de implementación de las políticas.

Es así como el sistema de ejecución de políticas se fundamenta en seis componentes, identificando las relaciones que existen entre las distintas áreas de interés de los analistas así: en torno del sistema, entendido como un ambiente estimulante del trabajo de los actores; las demandas y recursos que forman parte del movimiento de las necesidades del contexto que son trasladas a quienes elaboran las políticas; un proceso de transformación de los problemas los cuales son considerados como demandas que generan el contexto social; las políticas que es donde se proponen las metas a alcanzar los agentes gubernamentales, las cuales son una necesidad del conglomerado social y que son sistematizadas por los funcionarios gubernamentales, para responder a la problemática; los resultados de la política y la retroalimentación para incorporar los resultados al conglomerado social, incorporando la política pública en el ambiente, entendido este como el contexto que necesita ser intervenido por una política que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas.

Asimismo, el modelo del proceso de implementación de las políticas tiene su fundamento metodológico inicialmente en la política dejando claro los indicadores de desempeño, donde se hace el análisis de la problemática que se percibe en las políticas públicas ejecutadas; estándares y objetivos los cuales son tomados de las declaraciones de quienes elaboran las políticas, pues son los que sistematizan las necesidades y el querer de las personas; los recursos son importantes, en la medida que se necesita de un presupuesto para poner en marcha la política, administrarla, y facilitar la implementación efectiva; comunicación organizacional se fundamenta en la manera en que las organizaciones se comunican y se relacionan para apuntar hacia el mismo fin, a través de asesorías y el respaldo de los superiores, para que las políticas se implementen de manera eficiente; las características de las agencias responsables de la implementación, donde las competencias, el grado de control jerárquico de las decisiones, los recursos políticos, la comunicación abierta son necesarios para una efectiva ejecución de la política pública, en la medida que estas agencias demuestran seguridad y confianza en la ejecución de las políticas; las condiciones económicas

sociales y políticas influyen en la estabilidad de los recursos y su sostenibilidad en el tiempo para sostener con éxito el proceso de implementación de la política pública.

En tanto, este modelo de implementación de políticas públicas sirve como guía para la investigación, al formular nuevas maneras de acercarse y tener contacto con la política pública y su desempeño, tal como lo plantea Gutiérrez, Restrepo y Zapata, (2017) “la formulación es un paso vital donde reconociendo ya un problema social se procede a construir la política” (p.342).

En este sentido, los analistas han dirigido su atención al impacto y los efectos que tienen las políticas en los individuos y los problemas que podrían resolver, haciendo énfasis en “los problemas económicos y sociales, la forma como se generan las demandas de intervención gubernamental y los procesos de elaboración de las políticas” (Aguilar 2000, p.2), lo que ha permitido que se tengan en cuenta los factores determinantes y las consecuencias de las políticas públicas, para así empezar a prestar atención al vínculo que hay entre la política y su realización. Sin embargo, “una cosa es examinar los factores que determinan las decisiones políticas y otra muy diferente es elaborar explicaciones sobre las consecuencias observadas” (Aguilar, 2000, p.3).

Al respecto, Wildavsky (1973), plantea que “después de todo, el mundo está lleno de propuestas políticas fallidas”, esto por la falta organizada de implementación y ejecución de las políticas públicas con miras a la realización de objetivos previamente decididos. Por tal motivo, el estudio de la implementación profundiza en los factores que contribuyen a la realización de los objetivos de la política pública, de ahí que, como observa Dolbeare (1974), los estudios sobre el impacto, por lo regular preguntan: ¿qué ocurrió? En tanto que los estudios sobre la implementación se preguntan, ¿por qué ocurrió de esta manera?

Se puede concluir que en el proceso de implementación y ejecución de las políticas públicas se hace necesario conocer el estado del arte que se pueda rastrear para profundizar en los problemas que aparecen cuando se implementan y ejecutan las políticas públicas, para tomar buenas decisiones.

El sistema de ejecución de políticas públicas ofrece un lineamiento metodológico que supera la imperfecta correspondencia entre las políticas adoptadas y los servicios realmente ofrecidos.

El modelo del proceso de implementación de políticas se convierte en una herramienta necesaria para conocer en profundidad los diferentes momentos en la implementación de políticas públicas, además de visibilizar el contexto y la problemática desde cada uno de los actores, e introducir nuevas políticas que mejoren la calidad de vida de las personas.

Además, el modelo ofrece una estructura sistemática para la descripción y análisis del proceso de implementación de las políticas, donde son tenidos en cuenta los logros y fracasos de los programas implementados, los cuales sirven de base para quienes elaboran las políticas y mejorar los nuevos programas.

Referencias

Aguilar, L. (2000) La implementación de las, políticas Documentos base. México. Editorial Miguel Ángel Porrúa, 2000. 469 p. ISBN: 97896884 29990

Dolbeare, K. (1974) American politics: policies, power, and change. ISBN 0-669-00150-3

Gutiérrez, J.A., Restrepo, R.D., Zapata, J.S. (2017): Formulación, implementación y evaluación de políticas públicas desde los enfoques, fines y funciones del Estado. Revista CES, Derecho, (8), 2, 333-351

Wildavsky, A. (1973) Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland. Third Edition. London, England: Economic Development Agency.

UNAMIRADADESDELAINVES TIGACIÓNEDUCATIVA,POLÍT ICASPÚBLICASYPRÁCTICAS

DOCENTES:ESCENARIOSPA

RAELDEBATEUNAMIRADAD ESDELAINVESTIGACIÓNEDU CATIVA,POLÍTICASPÚBLICA

SYPRÁCTICASDOCENTES:E SCENARIOSPARAELDEBATE UNAMIRADADESDELAINVES TIGACIÓNEDUCATIVA,POLÍT ICASPÚBLICASYPRÁCTICAS

DOCENTES:ESCENARIOSPA RAELDEBATEUNAMIRADAD ESDELAINVESTIGACIÓNEDU CATIVA,POLÍTICASPÚBLICA

SYPRÁCTICASDOCENTES:E SCENARIOSPARAELDEBATE UNAMIRADADESDELAINVES TIGACIÓNEDUCATIVA,POLÍT ICASPÚBLICASYPRÁCTICAS

DOCENTES:ESCENARIOSPA

RAELDEBATEUNAMIRADAD ESDELAINVESTIGACIÓNEDU

Los diferentes actores involucrados en la implementación de políticas educativas deben asumir la responsabilidad de hacer de la gestión escolar un sistema más innovador en el que se piense la escuela como una aldea que funcione como sistemas sincronizados, es decir, en la que sus procesos se articulan para dar respuesta a las problemáticas que presenten. La tríada entre investigación, políticas públicas educativas y práctica educativa, genera tensiones. La educación es un sistema bastante complejo que requiere no solo facilitar los instrumentos que ayuden a su fortalecimiento y a la prestación de un servicio; debe dar respuesta a la diversidad de poblaciones y problemas que atraviesa en la actualidad. La escuela como agente de transformación social tiene la capacidad de instaurar, desde la participación de sus actores, procesos innovadores que direccionen y aporten a la realización de cambios necesarios para dar respuestas a los problemas que surgen en el sector educativo; ello implica la participación de docentes, directivos, políticos e investigadores y otros actores. Es decir, los políticos o reformadores, toda vez que es necesario hacer más eficiente y eficaz la gestión escolar, requiere revisar el impacto de las políticas e introducir los cambios de aquellas que no están respondiendo positivamente a los problemas sociales.

CATIVA,POLÍTICASPÚBLICA

SYPRÁCTICASDOCENTES:E SCENARIOSPARAELDEBATE

UNAMIRADADESDELAINVES TIGACIÓNEDUCATIVA,POLÍT ICASPÚBLICASYPRÁCTICAS

Rafael Córdoba Mena

PhD. En procesos sintagmáticos de la Ciencia y la investigación.

EuroAmerican Learning University-

DOCENTES:ESCENARIOSPA RAELDEBATEUNAMIRADAD ESDELAINVESTIGACIÓNEDU CATIVA,POLÍTICASPÚBLICA

Palabras Claves: Políticas educativas, gestión escolar, prácticas educativas.

Centro Internacional de Estudios Avanzados. Dr. En Gerencia y políticas Educativas. Universidad de Baja California. Director de la línea de Investigación Educación como Derecho Humano. CIEP - ASDEM. rafacorme2018@gmail.com

SYPRÁCTICASDOCENTES:E SCENARIOSPARAELDEBATE

UNAMIRADADESDELAINVES

TIGACIÓNEDUCATIVA,POLÍT

Reconocer la relación entre investigación educativa, políticas públicas y práctica docente no es una tarea fácil, porque hay que preguntarse, en primer lugar, por una educación, para qué o para quiénes y en qué condiciones. Ello requiere asumir una postura en la que se parta del interés de quienes tienen la potestad para implementar políticas educativas y la manera como estas afectan o no la vida en sociedad; las formas como ponen en tensión las nuevas formas como se orientan los procesos educativos, a partir de estas, se busca implementar instrumentos que ayuden a resolver los problemas sociales y el reconocimiento de la educación como derecho; es decir, todos los individuos, independientemente de sus estratos o condiciones socioeconómicas, deben tener acceso, en condiciones de igualdad y equidad, a la educación. El acceso a la educación, en condiciones de igualdad y equidad, no es otra cosa que el Estado brinde las mismas oportunidades a todos los sujetos; por ende, las políticas públicas tienen

la responsabilidad de aportar los elementos que ataquen las variables de insatisfacción que hacen de la educación un servicio excluyente para una gran mayoría de los sujetos.

Para ello es necesario el aporte de recursos económicos, técnicos, pedagógicos, de alimentación, salud y transporte que aseguren la prestación de un servicio educativo universal de calidad, en un contexto globalizado cuya mayor riqueza es el conocimiento de su sociedad. Siendo así, el estado debe brindar las mismas oportunidades a todos los sujetos, ya que las políticas públicas tienen la responsabilidad de aportar los elementos que atiendan las variables de insatisfacción en torno a la educación.

Es así como, las investigaciones han hecho significativos aportes a la sociedad del conocimiento, los cuales han servido para implementar políticas públicas pensadas desde el desarrollo de las sociedades. Es decir, la formación del capital humano fija un bien intangible determinado por el capital del conocimiento adquirido, el cual ayuda a transformar no solo la sociedad, sino que también hace de la escuela un sistema más innovador, en el que el docente tiene el reto de ser eficaz y eficiente en su práctica pedagógica. Es por ello que la toma de decisiones debe ser a partir de los consensos que aseguren la implementación de estrategias e instrumentos que den respuesta a los problemas de la educación y, desde ese punto de vista, a las problemáticas sociales.

Una mirada desde la investigación educativa, políticas públicas y prácticas docentes: Escenarios para el debate

Los procesos de cambio en las sociedades contemporáneas y la consolidación de nuevas dinámicas centradas en la construcción de conocimiento científico, están marcadas por las nuevas tendencias en las que se hace necesario investigar para realizar aportes a la ciencia, la cultura, la sociedad, los centros educativos, los medios de producción, entre otros. En ese sentido, la investigación es considerada como una actividad científica en la que se involucran diferentes actores, cuya finalidad es llevar a cabo la aplicación de técnicas, procesos y métodos que hacen posible la construcción de nuevos conocimientos para enriquecer una actividad. Desde esta perspectiva, la investigación, como espacio de interacción en el que se vinculan diferentes actores, busca la transformación de los diferentes contextos, no solo educativos, sino también políticos, económicos, sociales y culturales.

Por otra parte, la globalización y el surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación han permeado las esferas del conocimiento, en tanto se ha ampliado la capacidad de los sujetos políticos para acceder al conocimiento y aumentar las formas de investigar que ayuden a transformar la sociedad y la manera de pensar de los ciudadanos. Los cambios sociales, jalonados por las formas de hacer investigación, han generado un hito en las formas como se estructura el pensamiento, las políticas públicas, la gobernabilidad y las nuevas tendencias en las que es necesario consensuar y evaluar su eficiencia.

Los procesos investigativos a nivel educativo vinculan nuevas prácticas y permiten la adopción de cambios que buscan la aceptación de los sectores de la sociedad involucrados en la toma de decisiones a partir de los resultados. En este sentido, permiten la aplicación de procesos metodológicos, pedagógicos y técnicos para asegurar una mejor prestación del servicio educativo, en condiciones de calidad, igualdad, equidad y universalidad. Los procesos de investigación escolar, en ciertas condiciones, permean la generación y aplicación de políticas públicas; estos buscan garantizar la universalidad en el acceso, la permanencia y la sostenibilidad de la gestión educativa, entendiendo la necesidad de vincular nuevas estrategias para buscar acercar las decisiones políticas y económicas, a las necesidades de la sociedad y de los contextos educativos.

Sin embargo, los procesos abordados hoy en día, desde el campo investigativo en el contexto educativo, no han generado el impacto requerido, pues las decisiones que se derivan de la divulgación de los resultados, a pesar de que trazan una hoja de ruta para la implementación de estrategias encaminadas a la aplicación de políticas públicas, en materia gubernamental, no tienen en cuenta sus aportes. En ese sentido, aunque dichas estrategias tienen como objetivo asegurar la prestación y optimización de los recursos para mejorar el acceso, la permanencia y la calidad educativa, no son suficientes o, en ocasiones, carecen de la voluntad política para tomar en cuenta los aportes que se derivan de las investigaciones en el contexto educativo.

Por consiguiente, la investigación como eje importante para transformar los contextos educativos, debe ser asumida como insumo para resolver muchos de los problemas que se presentan en los sistemas educativos y no estar sujeta al capricho de los gobernantes de turno que deciden la conveniencia o no de su aplicación. Ahora bien, hacer uso de los resultados arrojados en los procesos investigativos para manipularlos a su

libre albedrío, por algunos agentes gubernamentales, ha hecho mucho daño a la educación. En ocasiones, las políticas públicas solo surgen como estrategia para engañar a los sectores más vulnerables y concentrar el poder en la toma de decisiones de unos pocos.

La investigación en la globalización ha permeado los escenarios que contribuyen a consolidar y abrir espacios de interacción entre los sujetos que intervienen en las acciones y decisiones para que el sistema sea más eficiente. La investigación puede definir la forma como se planifica, se estructura y se dan a conocer los resultados que potencian el acceso a la información en la sociedad del conocimiento, en la que existen diversas formas de hacer divulgación. Es necesario que los procesos de investigación asumidos por los actores involucrados en el quehacer educativo sean tomados en cuenta como insumos para crear acuerdos en torno a las políticas públicas.

Desde ese punto de vista, la investigación debe apuntar al desarrollo de rutas de conocimiento que aseguren la gestión escolar y el diseño de instrumentos que hagan más eficaz la utilización de los recursos, la gobernabilidad y la aplicación de nuevas dinámicas que implementen políticas públicas. En este sentido, la articulación de la investigación con la educación y el desarrollo humano tiene la responsabilidad de asumir el reto de hacer de la educación un sistema más inclusivo, democrático, igualitario y participativo, el cual responda a las problemáticas que trae la modernidad en un contexto tan diverso.

Por lo tanto, en la sociedad del conocimiento los procesos de búsqueda, consolidación y divulgación de la información han llevado a generar muchos desafíos en los sistemas educativos actuales. En tal sentido, es un imperativo asumir el compromiso de aplicar nuevas estrategias encaminadas a hacer de los sistemas educativos contextos más dinámicos en los que la circulación de conocimiento derive en nuevas formas de transformar la escuela.

Así las cosas, los encargados de elaborar políticas públicas educativas deben contribuir a que en la escuela haya espacios más innovadores, y que esta, a su vez, sea más activa y menos estática. Es decir, los diferentes actores involucrados en la implementación de políticas educativas, deben asumir la responsabilidad de hacer de la gestión escolar un proceso en el que se piense la escuela como una aldea que funcione como sistemas sincronizados y en la que sus procesos se articulen para dar respuesta a las problemáticas.

“Por tanto, en la era de la globalización y de la incertidumbre constante, la sociedad del conocimiento exige que las instituciones educativas den respuesta a las problemáticas y discontinuidades que demanda el mundo de la economía en red” (Castells, 2004).