Erker

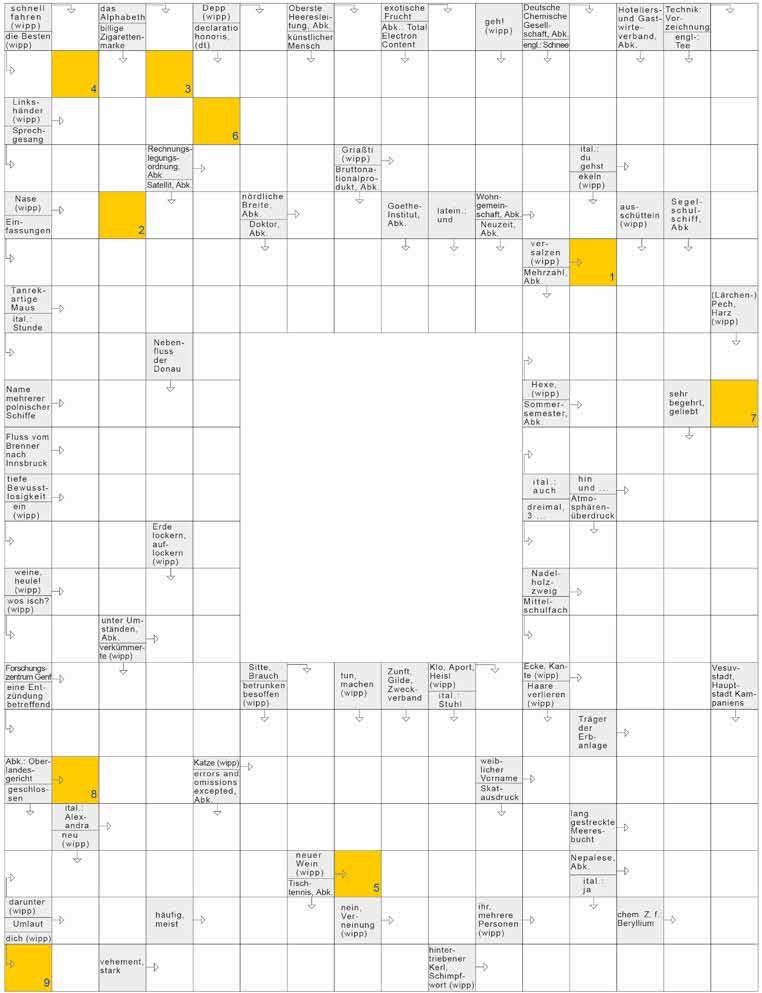

DEN AUFSTAND TENTARE

PROBEN UNARIBELLIONE

25/07- 31/10

ERÖFFNUNG 25 / 07 17 •30 ~NAUGURAZIONE •

STADT-UNDMULTSCHERMUSEUMSTERZING MUSEOCIVICO E MUSEOMULTSCHERDI VIPITENO

MIT WERKENVONICON OPEREDI

AUSSTELLUNG MOSTRA

ßpr•y Sku1>0 r1,1ar ·umal, Chrlstlan Falsr1aes, Fluoro Fteece l\unstkot•ek\lv, Franz Plrnll?r', lngrld l-lora.Jakob De ~t-iirico,Jasmlne Deport:a, Karl Platt:ner. Leander Schwazer, Maria C. HI ber, Oil mar WlnHer, Peter Kc.ser, Peter Lorenz, '(aron Guerrero Santos

Liebe Leserin, lieber Leser,

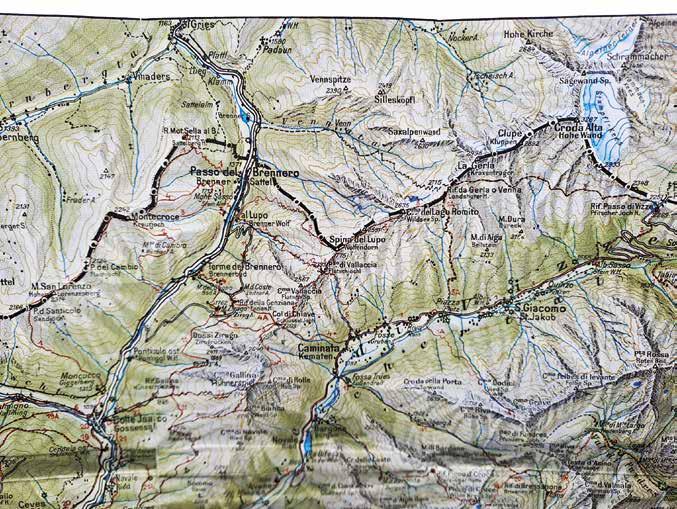

jedes Problem hat seine Lösung. Ob sie vorausschauend genug gewählt wurde, offenbart sich oft erst im Laufe der Zeit – sobald Konsequenzen, neue Chancen oder Grenzen sichtbar werden, die einem anfangs gar nicht bewusst waren. Manchmal wird generationenlang darüber diskutiert, ob eine getroffene Entscheidung sinnvoll war oder ob eine andere nicht klüger gewesen wäre. Erst recht bei Prestigeprojekten, die zeitlos ganze Epochen überdauern sollen. In der aktuellen Ausstellung „Brücken durch die Zeit – Architektur des Unsichtbaren“ verknüpft Fotograf Gregor Sailer in der Franzensfeste Geschichten von Menschen, die einst die historische Festung errichtet haben, mit jenen, die heute den Brennerbasistunnel, die längste unterirdische Eisenbahnverbindung der Welt, graben. Beide Bauten sind umstritten, beide haben Spuren hinterlassen: in der Natur, in der Gesellschaft, in der Geschichte. Ganz im Sinne des Euregio-Museumsjahrmottos 2025 „Weiter sehen“ offenbaren die ausgestellten Fotografien auch so manchen blinden Fleck in unserer Wahrnehmung. Der Mensch von heute kreiert die Welt von morgen, Tag für Tag, bewusst oder unbewusst, ob er will oder nicht, mit seinem Tun und Nichtstun. Und doch bleibt die Zukunft am Ende unvorhersehbar und unberechenbar, mag er sie noch so akribisch vorausdenken.

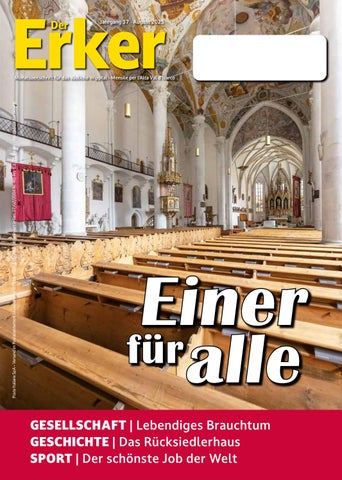

Apropos gezielt in die Ferne schauen: In der Wipptaler Seelsorge tut sich gerade ein neuer Horizont auf, weil die Diözese kurzfristig Kurs geändert hat. Die Segel sind schon gesetzt: Ab 1. September wird ein einziger Pfarrer alle 16 Pfarreien gesetzlich vertreten. Ein Novum, das Laien vor Ort noch stärker in die Verantwortung rücken soll – angesichts der schrumpfenden Priesterzahl. Ob der Plan auch aufgehen wird, kann zum heutigen Zeitpunkt niemand mit Gewissheit sagen. Die Diözese hofft es, vertraut auf Gott und engagierte Menschen vor Ort in den Pfarreien. Mehr darüber in unserer Titelgeschichte.

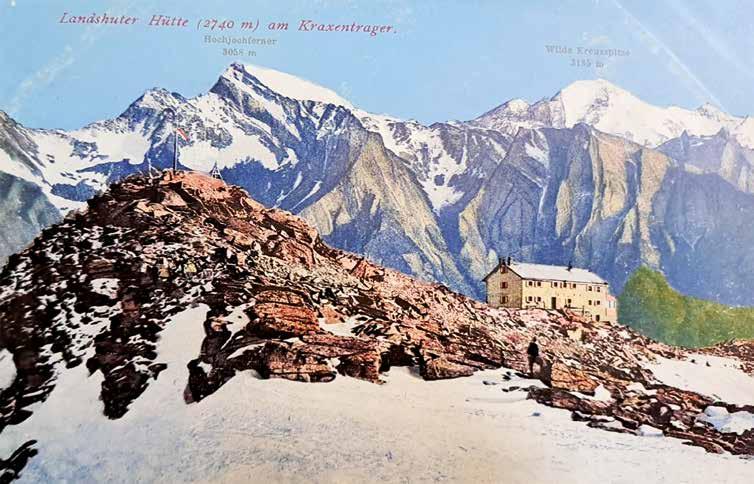

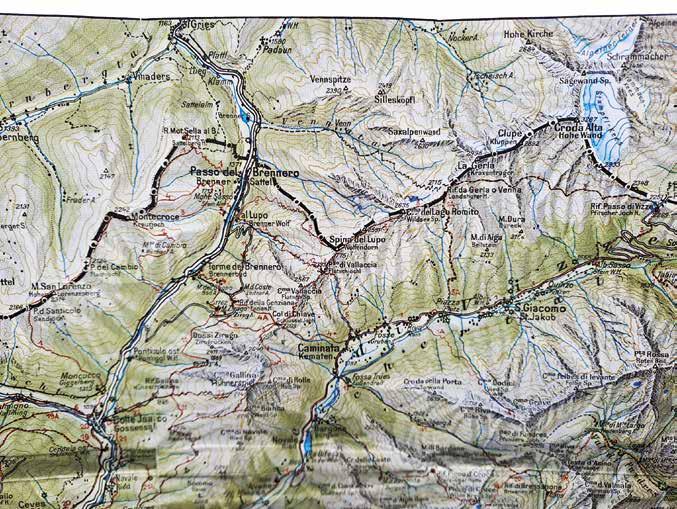

In dieser Ausgabe werfen wir auch einen Blick auf den hart umkämpften Bezirksposten im Rat der Gemeinden und die geplanten Vorhaben der Wipptaler Gemeinden. Ihre Leitbilder werden in den nächsten fünf Jahren und darüber hinaus die lokalpolitische Entwicklung im Bezirk prägen. Wir berichten u. a. über wiederentdecktes altes Kunsthandwerk, die Landshuter Europahütte, deren Zukunft in der Vergangenheit schon mehrfach auf der Kippe stand, das Rücksiedlerhaus in Sterzing und den „schönsten Job der Welt“: Die beiden Bergführer Stefan Fassnauer und Fabian Bacher überwinden mit Kundschaft und Karabiner Hindernisse und Grenzen und finden auf jedem gemeinsam zurückgelegten Weg, mag er noch so anstrengend gewesen sein, sprichwörtliche Weitsicht.

Gute Lektüre!

IN EIGENER SACHE

NUOVA DIREZIONE EDITORIALE

- Redakteurin -

Chiara Martorelli, alla guida della redazione italiana dell’Erker dal 2020, è stata eletta nel Consiglio comunale di Vipiteno e nominata Assessora.

In seguito a questo nuovo incarico, passa il testimone della direzione a Silvia Martorelli aveva assunto la responsabilità della redazione in lingua italiana dopo la scomparsa di Alberto Perini, storico collaboratore. La redazione desidera ringraziare Chiara per gli anni di preziosa direzione editoriale. Continuerà a collaborare con noi come freelance.

A Silvia vanno i nostri migliori auguri per il nuovo incarico.

Der Erker erscheint monatlich in einer Auflage von über 7.200 Exemplaren. Eintragung am Landesgericht Bozen am 20.09.1989, Nr. 22/89 R.St., Eintragung im ROC: Nr. 005454

Bürozeiten: 8.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 17.00 Uhr Freitagnachmittag geschlossen

Eigentümer und Herausgeber: WIPP-Media GmbH

Redaktionsanschrift: Der Erker

Neustadt 20 A, 39049 Sterzing Tel. 0472 766876 I info@dererker.it www.dererker.it facebook.com/erker.sterzing/ Instagram: dererker_zeitschrift_wipptal

Presserechtlich verantwortlich: Renate Breitenberger (rb)

Chefredakteur: Ludwig Grasl (lg) ludwig.grasl@dererker.it

Redaktion: Barbara Felizetti Sorg (bar) barbara.felizetti@dererker.it Renate Breitenberger (rb) renate.breitenberger@dererker.it

Sportredaktion & Lektorat: Barbara Felizetti Sorg (bar) sport@dererker.it

Redaktion italienischer Teil: Silvia Pergher (sp) silvia.pergher@dererker.it

Sekretariat & Werbung: Barbara Fontana barbara.fontana@dererker.it

Grafik & Layout: Alexandra Martin grafik@dererker.it

Mitarbeiter dieser Nummer: Heinrich Aukenthaler, Alois Karl Eller, Paul Felizetti (pf), Lorenz Grasl (log), Karl-Heinz Sparber, Clara Trocker, Bruno Maggio (bm), Chiara Martorelli (cm), Dario Massimo (dm)

Titelseite: © Martin Schaller

Druck: Tezzele by Esperia, Bozen

Preise: Einzelnummer 0,75 Euro; Jahresschutzgebühr Wipptal 5 Euro; Jahresabo Inland 44 Euro; Jahresabo Ausland 75 Euro.

Im Sinne des Art. 1 des Gesetzes Nr. 903 vom 9.12.1977 wird eigens darauf aufmerksam gemacht, dass sämtliche in dieser Zeitung veröffentlichten Stellenangebote, sei es im Kleinanzeiger wie auch in Formatanzeigen, sich ohne jeden Unterschied auf Personen sowohl männlichen als auch weiblichen Geschlechtes beziehen. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Anzeigen und Beiträge unter Umständen zu kürzen, abzuändern oder zurückzuweisen. Für den Inhalt von Anzeigen gewerblicher Art zeichnet die Redaktion nicht verantwortlich. Eingesandte Bilder und Texte verbleiben im Eigentum der Redaktion. Mit Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber wieder und sind von der Redaktion nicht in allen Einzelheiten des Inhalts und der Tendenz überprüfbar. Nachdruck sowie Vervielfältigung jeder Art ausschließlich mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion.

La redazione

bist raus!“

14 Sterzing: 1,1 Millionen Euro für Investitionen

18 Ratschings: Weichen für die Zukunft gestellt

Wirtschaft

10 Gossensaß: Fortschritte und Perspektiven für Umfahrung

10 A22: Konzessionsvergabe erneut verzögert

92 Handwerk: Lebendiges Brauchtum auf der Alm

Gesellschaft & Umwelt

24 Titelgeschichte: „Es ist der einzige Weg, den wir zurzeit gehen können“

32 Pfitsch: Straße des Todes

34 Jubiläum: 150 Jahre Feuerwehr Sterzing

Redaktionsschluss: 15.08.25

Bodypainting: Sterzing als lebendige Kunstgalerie

44 Musik: 15. Orfeo Music Festival

56 Geschichte: Das Rücksiedlerhaus in Sterzing

Pagine italiane

60 Consiglio comunale di Vipiteno

62 Intervista al sindaco di Fortezza

64 Le vie ferrate della Wipptal

66 Rassegna cori georgiani

Sport

68 Porträt: „Der schönste Job der Welt“

71 Radsport: Tour-Transalp-Sieg für Thomas Gschnitzer

75 Wiesen: Reitsporttage setzen neue Maßstäbe

Extra 78

Rubriken

3 Impressum

5 Leserbriefe

8 Aufgeblättert ...

15 Laut §

36 Kinderseite

38 Jugendseite Whats Upp?!

74 Sportpsychologie

98 Sportmedizin

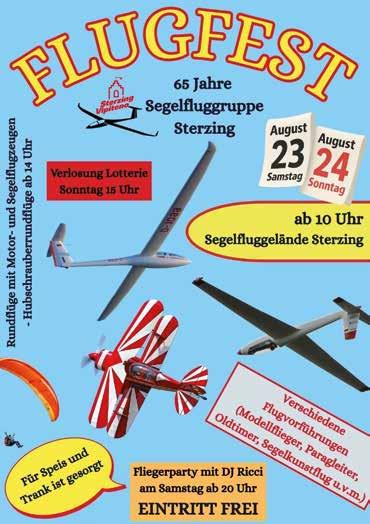

100 Veranstaltungen

102 Jahrestage

105 Aus der Seelsorgeeinheit

106 Unterhaltung

108 Kleinanzeiger

108 Sumserin

110 Gemeinden

111 Vor 100 Jahren

Oh je, oh je ...

Leider leider muaß i eppas tian, wos i gor nit gern tua ... Jo, man glab‘s kaum, ober heinte muaß i amol LOBEN. Wia mir olle, tu i sell gonz wianig oft und noar a nou ungern.

Ober wia gsogg, heinte weard gelob. Zwor woaß i nit, wen, ober is Resultat isch wunderbor. Vielleicht muaß man die Gemeinde-Orbater, -Referenten, -Ratsmitglieder und am End a in Birgermeister a a bissl loben für ihren Entschluss so eppas zuazulossn. Gonz sicher muaß man die Gitschn und Herren Gärtner loben, de wos des derrichtet hobn, dass mir in der Stodt Sterzing so schiane Wildblumen und Gräser hobm. A Wohltot für die Bienen und fürs Auge! Zin Beispiel bei der Ompl ausn oder unten ban Kreisverkehr ba der Feuerwehrhalle. Eppas Schians – nit so oigemahnte griane Stroafn. Na – wunderschiane verschiedene Bluamen. Sauber und bravo! Wia gsogg, i honn‘s nit a so mitn Lobn, ober wos sein muaß, muaß sein.

Welko Unterthiner, Sterzing

Trotzdem an den Frieden glauben

In ihrem Buch „An den Frieden glauben“ lese ich diese bemerkenswerten Sätze der deutschen Schriftstellerin Luise Rinser, vor fast 80 Jahren

geschrieben: „In diesem Jahr hundert wird unendlich viel geredet ... Aber Worte und Ereignisse klaffen auseinander ... Rüstungen sind nicht nur Sache der Regierungen und der Munitionsfabriken. Sie sind auch Sache des Volkes und haben eine psychologische Seite. Es gibt eine stimmungs mäßige Rüstung des Volkes: Die BEREITSCHAFT des Volkes zum Krieg! ... Die Uranfänge eines jeden Krieges liegen in dem JA, das der Einzelne zum Krieg sagt. Ist dieses JA einmal ausgesprochen, so gibt es der stofflichen Rüstung jenes fürch terliche Gewicht, das den Krieg unaufhaltsam macht.“

Die Rede dieser klugen Frau, im September 1946 bei der inter nationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit in Stuttgart gehalten, lässt mich fragen, warum die mahnenden Stim men der Nachkriegsliteratur (Böll, Brecht, Kästner, Grass, Borchert, Mann, Zweig, Wolf, Bachmann) uns Heutige nicht mit mehr Engagement für den Frieden auftreten lassen, als wir es tun.

Ich weiß, wie auch schon Rinser, dass blutige Kriege Grundspannungen niemals aus der Welt schaffen werden und dass es einen paradiesischen Stand spannungsloser Unschuld und Einheit nicht gibt. Warum aber sollten die Völker der Erde nicht in Widersprüchen leben können und sie durch Verträge mildern, statt sie zu vernichten?

Die Rede endet mit dem Satz: „Wer der Zukunft dienen will, wird es nicht mehr können als Patriot, sondern einzig und allein als Mensch in der Ge meinschaft aller Menschen dieser Erde.“

Haben wir zu viel Angst?

Martha Fuchs Haller, Sterzing

Wir geben Ihrem Leben Raum. Dl mo spazio all Vos r

Eil'llge.nc:htete2-Z.-Wmlt jglkon& überdachtemStellplatz~nkhtk.onwnlioniertl Br1oca/o:tmedatocon balr::onee posro aur:ocopeno non convenzionarof

Gut eingeteilte 'JrZ.wmlt Balkon,Garage& Dachboden~ntcht konventlonlertl Trilocafeben5!.ldd/visoco.ri bak:one.ga1age-b0Kesoffl~a~noncon~ntionarol

Bar-Bistrot miflerrasse 1nhochf,req uentlert:er & gut $lchtbarer Lage! Bar-bistrm con tetrllZZa in µositione molto frequeniäta e oen v,sibilel

PFITSCHl VAL Dl VIZZE

Wohnen& Al'be'lten In Panoramalage:visionäresProjektfür moderneGewerbehai AbitoreekM:lmfeinposiziooep(J'(IO«]rnm~"'5iboorioperun ~modemri

1mm blllenvetTI'llttl un te.t M iatorl e Con ufen l lmma illarl 3.9049StcirzJ-nq-Vtp t no Neustadt 26 Gtt.i Nu va

Riflessione sulla

rimozione di Don Giorgio

Con questa lettera desidero esprimere, a nome mio e di molti altri parrocchiani, il profondo dispiacere per la recente e inaspettata rimozione di Don Giorgio, parroco della nostra comunità italiana.

Chi conosce davvero Don Giorgio sa quanto sia stata ingiusta l’ombra gettata su di lui in passato. Ma ancora più importante è ciò che ha costruito con costanza, umiltà e dedizione in questi anni a Vipiteno: una comunità unita, viva e realmente bilingue, dove non c’è stata distinzione tra “italiani” e “tedeschi”, ma solo tra persone di buona volontà.

Don Giorgio è stato, ed è, un instancabile lavoratore. La sua presenza non si è limitata al ruolo liturgico: ha saputo essere vicino alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai più fragili. Le sue omelie, profonde e sentite, hanno toccato cuori e coscienze. In tempi di crescente disinteresse verso la fede, specialmente tra le nuove generazioni, la sua guida rappresentava un punto fermo, un esempio raro di coerenza, calore umano e spiritualità autentica.

La sua sostituzione, oltre a la-

sciare un vuoto evidente, rischia di segnare una frattura pericolosa tra la Chiesa e una parte significativa della popolazione. Soprattutto tra i giovani, che faticano già a sentirsi ascoltati e coinvolti.

Purtroppo, questa decisione non è revocabile. Ma non possiamo restare indifferenti di fronte a ciò che rappresenta. Scelte di questo tipo - calate dall’alto, senza dialogo, senza confronto - rischiano di ferire profondamente il tessuto spirituale e umano di una comunità. Ancora più doloroso è constatare che, nel prendere questa decisione, non siano stati realmente ascoltati i parrocchiani che vivono e partecipano attivamente alla vita della Chiesa locale. Sembra, invece, che il giudizio sia stato influenzato da voci esterne, da persone che – pur risiedendo a Vipiteno – non sono parte integrante della nostra comunità parrocchiale, non frequentano la Messa con regolarità e, per questo, non hanno potuto cogliere appieno il valore profondo del cammino condiviso con Don Giorgio. È difficile comprendere come si possa valutare l’operato di un parroco senza conoscerne l’impegno quotidiano, la presenza costante, la capacità di accompagnare con discrezione e amore ogni fase della vita della

comunità. La Chiesa dovrebbe essere prima di tutto madre, non struttura. Dovrebbe conoscere i suoi figli e camminare accanto a loro, non voltarsi altrove. Quando un parroco viene allontanato nonostante abbia dimostrato negli anni bontà, dedizione e capacità di costruire unità, ci si chiede se lo spirito del Vangelo - che è amore, misericordia, ascolto e giustizia - sia ancora il metro con cui si guidano certe scelte. La fede non può ridursi a una gestione amministrativa o gerarchica: è relazione viva con il popolo, è presenza, è incarnazione quotidiana. E questo Don Giorgio lo ha dimostrato con la sua vita.

Per questo, oggi più che mai, è doveroso interrogarsi su che tipo di Chiesa vogliamo essere. Una Chiesa chiusa nei palazzi o una che abita tra le persone? Una che impone o una che si mette in ascolto? Una che divide o una che unisce? Se vogliamo che la fede resti viva - soprattutto per le generazioni future - dobbiamo imparare a riconoscere il valore di chi serve con amore e a difendere ciò che costruisce comunità, non distruggerla. Con rispetto e sincero dolore,

Margherita Casalini, Vipiteno

Beschämend!

ERGEBNIS JULI

Reichen die Verkehrskontrollen auf unseren Passstraßen aus?

DIE AUGUST - FRAGE

Besuchen Sie regelmäßig den Gottesdienst?

Es ist schon traurig genug, wenn eine Beerdigung stattfindet. Noch trauriger ist es aber, wenn bei dieser ein Arbeitsinspektor erscheint – wegen angeblicher Schwarzarbeit. So geschehen am 16. Juli auf dem Friedhof von Sterzing. Der Grund: Das beauftragte Bestattungsinstitut wurde von einem Konkurrenzunternehmen ausspioniert, das dann dem Arbeitsinspektorat eine Schwarzarbeit meldete, da beim Entladen des Sarges ein Messdiener der Pfarrkirche geholfen

hat. Wird man also fürs Helfen auch schon bestraft? Ich frage mich, ob ähnliche Aktionen auch schon früher erfolgt sind und ob dies in Zukunft weiterhin so fortgesetzt wird.

Ich bin der Meinung, wenn man in einem Einzugsgebiet mit 20.000 Einwohnern keine Konkurrenz verträgt, sollte man sich nicht nur schämen, sondern den Beruf wechseln. Eine Trauerfeier ist bereits ein trauriger Anlass, dieses Verhalten steigert aber alles ins Unermessliche.

Günther Wieland, Sterzing

Wo ein Wille, da ein Weg

Im Zuge eines Workshops des KVW im Herbst 2024 wurden Ideen für Aktionen gesammeltgegen Einsamkeit im Alter, aber auch für das dörfliche Zusammenleben. Eine konkrete Aktion in Wiesen zeigt, dass manches ganz einfach und unbürokratisch umgesetzt werden kann. Im Auftrag des Seniorenbeirates der Gemeinde wurde Sonja Hofer, Besitzerin des „Dorfladele“ in Wiesen, gefragt, ob sie sich im Eingangsbereich ihres Geschäftes eine kleine Sitzecke für Jung und Alt vorstellen könne. Kurze Zeit später wurde der Vorschlag umgesetzt und wird seither gerne für eine kurze Stärkung oder einen lockeren Plausch genutzt. Vielleicht eine Anregung, auch andernorts Momente des Innehaltens und des Verweilens zu ermöglichen.

Karl Leiter, Wiesen

Sehr geehrter Herr

Chefredakteur,

zunächst danken wir Ihnen, dass Sie unseren Leserbrief veröffentlicht und kommentiert haben. Erlauben Sie uns allerdings eine grundlegende Klarstellung:

Unsere Kritik richtete sich nicht gegen einzelne Inhalte, sondern gegen den Stil der politischen Berichterstattung, wie er sich zuletzt in Ihrem Blatt gezeigt hat. Der sogenannte „horse race journalism“ – das Zuschneiden von Politik auf Gewinner und Verlierer – mag anderswo gängige Praxis sein. Doch gerade deshalb sollte man diesem Trend nicht auch noch auf lokaler Ebene Vorschub leisten. Solche Darstellungsformen sind nicht nur wenig konstruktiv, sondern auch respektlos gegenüber engagierten Menschen, die sich politisch einbringen – ohne gleich auf Sieg oder Niederlage reduziert werden zu wollen. Diese Art der Zuspitzung leistet der Politikverdrossenheit Vorschub – und zwar messbar

Verwundert hat uns zudem Ihr Hinweis, einige Ratsmitglieder hätten nicht den gewünschten oder geforderten Ton getroffen. Da Sie selbst bei den betreffenden Sitzungen nicht anwesend waren, stellt sich die Frage: Worauf stützt sich dieses Urteil? Wenn Sie politische Bewertungen auf dieser Basis formulieren, wird Meinung als Fakt verkauft –ein Vorgehen, das dem Anspruch an seriösen Journalismus nicht gerecht wird.

Dass Sie Ihre Deutung mit einem Zitat von Rudolf Augstein untermauern, wirkt da fast zynisch. Denn was Augstein tatsächlich gefordert hat, war journalistische Zurückhaltung – nicht Zuspitzung, nicht Einfärbung, sondern das sorgfältige Ausbalancieren von Information. Neutralität –nicht Meinungsmache. Genau hier verläuft die Trennlinie: zwischen einer Presse, die Meinungen abbildet, und einer,

die sie macht. Es wäre bedauerlich, wenn sich Ihre Redaktion zunehmend Letzterem verschriebe.

Evi Frick, Ingrid Pichler, Lydia Untermarzoner, SVP Sterzing

Keine Sorge, wenn ich Rudolf Augstein zitiere, weiß ich schon, wovon ich spreche. Und: Dass der Tonfall einiger Ratsmitglieder, im Übrigen nicht nur Ihrer Fraktion, in der Vergangenheit in den altehrwürdigen Gemäuern unserers Rathauses gelinde gesagt alles andere als angemessen war, ist weitum bekannt, war mehrfach Thema bei unseren Redaktionssitzungen und hat auch öfters Eingang in unsere Berichterstattung gefunden.

Zudem: Unsere gut 25-seitige Wahlanalyse erneut auf eine aufund absteigende Grafik zu reduzieren, greift entschieden zu kurz.

Ludwig Grasl

Souvenirs, Souvenirs

Schau wie sie strahlen um die Wette die hl. Jungfrau und die Bernadette mittendrin der Leo –der Papst der Nette wenn ich doch auch so ein Mannsbild hätte

Ein Teller strahlt mit Meghans Gesicht ist ja ganz nett –nur beliebt ist sie nicht mitbracht hab ich auch edle Gerüche Und den Trump aufgehängt in meiner Küche

Maria Schumann

Der Skatepark als Symbol

(Erker 07/2025)

Mit großer Aufmerksamkeit haben wir den Leserbrief von Daniel Tock in der letzten Ausgabe des Erker gelesen und möchten dafür ausdrücklich danken. Es braucht junge Stimmen wie diese, um wachzurütteln und aufzuzeigen, wo die Politik zu lange zu wenig bewegt hat. Er spricht vielen Jugendlichen aus dem Herzen, wenn er schreibt, dass ein funktionierender Skatepark mehr ist als nur ein Sportplatz – er ist ein Zeichen der Wertschätzung und Teilhabe für alle, die sich jenseits klassischer Sportvereine bewegen wollen.

Als gewählte Vertreter im Gemeinderat Sterzing haben wir uns in den letzten Jahren immer wieder intensiv mit der Situation in der Sportzone auseinandergesetzt. Gerade der Skaterplatz ist ein Symbol dafür geworden, wie dringend wir einen modernen, umfassenden Sportstättenentwicklungsplan brauchen. Einen Plan, der nicht nur Bestehendes saniert, sondern die gesamte Zone zukunftsfähig macht – für Breitensport, für Vereinsleben, für Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche.

Wir möchten an dieser Stelle deutlich machen: Die SVP Sterzing hat in den letzten Jahren mehrere konkrete Initiativen gesetzt, um Verbesserungen anzustoßen: Antrag zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe für Sport und Naherholung für Kinder und Jugendliche (2021), Antrag zur Beauftragung eines Urbanisten für die Raumplanung der Sportzone (2021), Antrag zur Ausarbeitung eines Sportstättenentwicklungsplans mit Masterplan für die gesamte Sportzone (2022).

Bereits im Jahr 2018 wurde ein Projekt für den Skateplatz mit Gesamtkosten in Höhe von 179.750 Euro ausgearbeitet.

Die Zusage für den 50-prozentigen Landesbeitrag wurde am 13. November 2019 vom Amt für Jugendarbeit der Gemeinde Sterzing schriftlich übermittelt. Leider konnte dieser Beitrag aufgrund mangelnder Umsetzung seitens der Stadtregierung nicht genutzt werden. Das ist bedauerlich.

Weiters gibt es einen Stadtratsbeschluss vom 7. September 2022 für den „Bau eines Skateplatzes und eines Tennisplatzes an der Stelle des ehemaligen Skateparks in Sterzing“. Leider wurde dieser Beschluss in dieser Form nicht umgesetzt. Wir stehen heute vor der Möglichkeit, mit dem geplanten Wiederaufbau der Eishalle endlich umfassend zu denken: Neben Eishockey und Fußball braucht es öffentlich zugängliche Flächen –einen Skatepark, Basketballplätze, Beachvolleyballfelder – Orte, an denen Kinder und Jugendliche Sport erleben können, ohne Vereinsbindung, ohne Eintritt, einfach draußen, gemeinsam, kreativ – und auch nutzbar für unsere Schulen.

Die Asphaltierung des Skateparks ist derzeit im Haushalt vorgesehen und muss nun zügig realisiert werden. Aber das darf nur der erste Schritt sein. Dafür sollten wir uns alle einsetzen – mit den Jugendlichen gemeinsam.

Evi Frick, im Namen der Gemeinderatsfraktion SVP Sterzing

Schreiben sie uns

Schreiben Sie uns an info@dererker.it oder bringen den Leserbrief zu Bürozeiten in der Redaktion vorbei.

Scriveteci a info@dererker.it o consegnate una lettera in redazione durante l'orario d'ufficio.

Auf

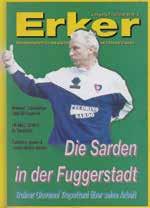

vor 30 Jahren im Erker

08/1995

Der Erker spricht mit StarTrainer Giovanni Trapattoni, der mit dem Fußballclub US Cagliari in Sterzing die Trainingszelte aufgeschlagen hat, über seine Trainerlaufbahn, die italienische Meisterschaft und die Bundesliga – und über Sterzing als Trainingsdomizil.

Schwieriger Start

Bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates von Brenner zweifeln fünf Räte die Wählbarkeit des neuen Bürgermeisters Christian Egartner an.

Tolle

Jagdmuseum nimmt Gestalt an

Schloss Wolfsthurn in Mareit wird von Grund auf saniert: 1996 soll hier ein Jagdmuseum eingerichtet werden.

Marathon-Bilanz

Die Sterzinger Brüder Werner (2:37.11; Platz 33) und Reinhard Steindl (2:57.51; Rang 235) setzen sich beim Wien-Marathon – trotz sengender Hitze – hervorragend in Szene.

Endlich wieder Tennis

„… und raus bist du!“

Ende Juli wählten die Bürgermeister ihre Vertretung im Rat der Gemeinden. Im Wipptal fiel die Wahl nicht auf die Bürgermeisterin der Gemeinde Freienfeld, sondern auf die Vize-Bürgermeisterin der Gemeinde Pfitsch.

Wird um einen Posten gekämpft, ist er bedeutend. Der Rat der Gemein-

Der Tennisclub Sterzing, gegründet im Jahr 1946, eröffnet in der Sportzone zwei neue Sandplätze.

• Erinnerungen an Alexander Langer

• Achtes Sterzinger Stadtfest

• Der Zwock – ein Wipptaler Original

• Vierte Ridnauner Musikwoche

• Juvenilia: I suoni delle Dolomiti

Verena Überegger: „Hatte die besten Voraussetzungen für dieses Amt.“

sich für das Amt zur Verfügung, doch zur Abstimmung kam es nicht, da die SVP-Bürgermeister Sebastian Helfer (Ratschings), Martin Alber (Brenner) und Stefan Gufler (Pfitsch) eine Unterbrechung und nach interner Beratung eine Vertagung beantragten, um die Möglichkeit zu prüfen, mit einem Bezirk Quote zu tauschen, damit dieser eine Frau und das Wipptal einen Mann entsenden kann. Bis zum neuen Wahltermin zwei Tage später

Maria Rabensteiner: „Nehme diese ehrenvolle Aufgabe gerne an.“

das Frauennetzwerk Rücktritte zugunsten von Frauen forderte, wurde vor dieser Wahl eine Frauenquote eingeführt. Um im Rat das Gemeinderatswahlergebnis widerzuspiegeln, hatten diesmal Bozen, Meran, Salten/Schlern, das Wipptal, der Vinschgau und die italienische Sprachgruppe eine Frau zu nominieren. Am 21. Juli lud Gemeindeverbandspräsident Andreas Schatzer die fünf Wipptaler Bürgermeister (Franzensfeste, vertreten im Rat der Kleingemeinden, ist nicht stimmberechtigt) zur Wahl in die Bezirksgemeinschaft Wipptal. Verena Überegger stellte

germeisterin Maria Rabensteiner (Pfitsch). Verena Überegger erhielt zwei Stimmen (jene des Sterzinger Bürgermeisters Peter Volgger und ihre eigene). „Ich hatte die Motivation und besten Voraussetzungen für dieses Amt, da bei der letzten Wahl proklamiert wurde, Bürgermeister und nicht Vize-Bürgermeister zu nominieren“, so Überegger enttäuscht. Vor den Kopf gestoßen habe sie Albers Aussage, Bürgermeister seien auch Parteimenschen, weshalb die Bürgermeisterin der Freien Liste nicht die Richtige für dieses Amt sei. „Der Bürgermeister hat die Aufgabe, alle Bürger zu vertreten. Der Rat der Gemeinden ist kein Parteigremium und sollte nicht als solches zweckentfremdet werden, auch Parteikarten sollten nicht ausschlaggebend sein. Hiervon müsste sich der Rat

der Gemeinden klar distanzieren.“

Menschlich enttäuscht hätten sie die drei SVP-Bürgermeister. „Es war offenkundig, dass es nicht um die Sache, sondern um den Postenerhalt ging – mit allen erdenklichen Mitteln. Das ist ein Armutszeugnis.“ Dieser Meinung sind laut „Neuer Südtiroler Tageszeitung“ auch Soziallandesrätin Rosmarie Pamer („Die Mander hinten herum richten es sich, wie es ihnen passt!“) und Roselinde Gunsch, Bezirkspräsidentin im Vinschgau („Ein klarer Verstoß gegen den Geist der Spielregeln.“)

Bürgermeister Martin Alber, bisheriges Ratsmitglied, ist sich keiner Schuld bewusst. Er habe Stefan Gufler als kompetenten, geeigneten Nachfolger gesehen – Wochen vor Einführung der Frauenquote, gegen die er sich aus Prinzip wehrte: Sie benachteilige Gemeindegruppen mit vielen Frauen, da sie Frauen entsenden müssen, und Gemeindegruppen mit wenigen Frauen belohne, da sie weiterhin Männer entsenden können. Da die Wipptaler Minigemeindegruppe mit vier Bürgermeistern und einer Bürgermeisterin 20 Prozent der Frauen repräsentiert, musste eine Frau nominiert werden, was legitim sei. „Es muss aber auch erlaubt sein, sich diese selbst mehrheitlich auszusuchen“, so Alber. Da Gufler nicht entsandt werden konnte, einigte man sich auf die Vize-Bürgermeisterin von Pfitsch. „Maria Rabensteiner ist eine kompetente und engagierte Frau“, so Alber. Ihre Nominierung sei keine Aktion gegen Überegger, deren Parteizugehörigkeit oder Frauen in der Politik. Dass Parteipolitik eine Rolle spiele, sei offensichtlich, weil es im Landtag, wo Gesetze gemacht werden, genauso sei. Die Vertagung sei notwendig gewesen, um u. a. zu klären, wie eine mögliche Vereinbarung genau abzuschließen wäre, da diese Frage nicht beantwortet werden konnte. Er habe auch niemanden bekniet, sondern lediglich einen Bürger-

meister im Passeiertal gefragt, wie sie es in ihrem Bezirk handha ben, so Alber. SVP-Bezirksobmann Sebastian Helfer sagt, erst auf der ersten Sitzung mit dem Gemeinde verband erfahren zu haben, dass Überegger am Amt interessiert sei. „In solchen Angelegenheiten kann, muss man mich aber nicht anrufen.“ Für ihn war klar, in Ab sprache mit den beiden SVP-Bür germeistern eine der zwei SVP-Vi ze-Bürgermeisterinnen (Brenner oder Pfitsch) zu nominieren. Laut Wahlbestimmungen dürfen Bür germeister oder ihre Stellvertreter das Amt ausüben. „Ich frage mich also, was an unserer Entscheidung und der demokratisch durchge führten Abstimmung falsch sein soll“, so Helfer.

Maria Rabensteiner freut sich über ihre Wahl. „Das zuständige Organ hat mich mehrheitlich no miniert. Ich nehme diese ehren volle Aufgabe gerne an und werde im Auftrag des gesamten Bezirks arbeiten“, so Rabensteiner. Auch Verena Überegger gratulierte ihr. „Ich bin froh, dass eine Frau im Rat sitzt und es den Männern nicht ge lungen ist, die Frauen im Wipptal komplett auszubooten. Nicht gut finde ich, wenn Frauen sich von Männern instrumentalisieren las sen und Frauen sich gegenseitig ausbooten“, so Überegger.

„Es geht keineswegs um gegen seitiges Ausbooten. Ich habe auch nicht das Gefühl, instrumentalisiert worden zu sein“, so Rabensteiner. Da die SVP keine Bürgermeisterin stellt und die beiden Vize-Bürger meisterinnen die einzigen wären, die dieses Amt übernehmen könn ten, habe sie nach Bedenkzeit zuge sagt - ohne zu wissen, wie gerne Ve rena Überegger das Amt bekleidet hätte. Die entstandene Polemik sei nicht in ihrem Sinne und Interesse. 2020 führten Proteste zur Einfüh rung der Frauenquote. Vielleicht führt auch die aktuelle Debatte dazu, gängige politische Praktiken zu hinterfragen und zu überdenken.

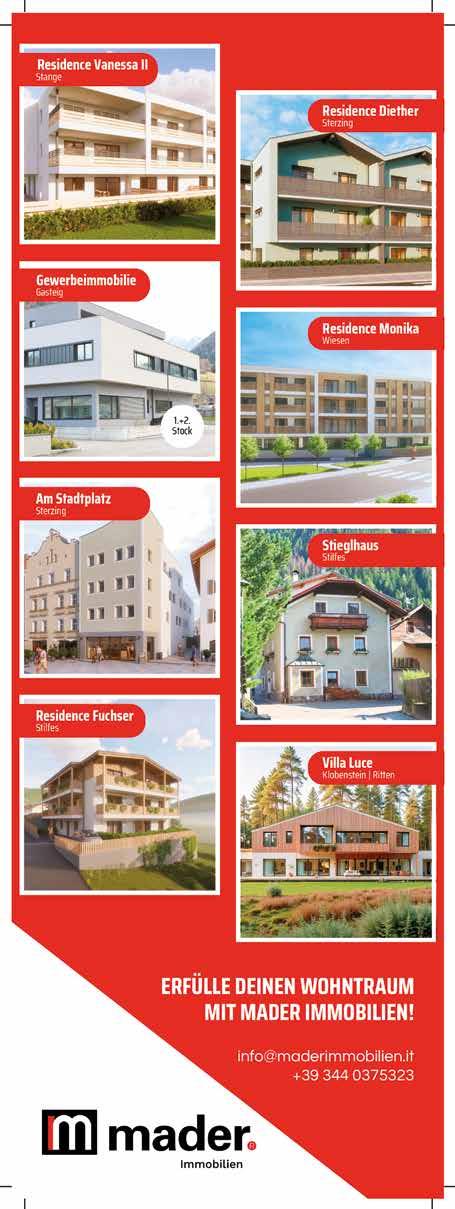

ResidenceFuchser Sfilrt!'5.

Gestoppt

A22: Konzessionsvergabe erneut verzögert

Eine unendliche Geschichte: Da die Europäische Kommission erneut Zweifel am Vorkaufsrecht für die Vergabe der Autobahnkonzession durch die Brennerautobahngesellschaft geäußert hat, wurde die Ausschreibungsfrist erneut verschoben. Die Frist, die Ende Juni ausgelaufen wäre, wurde vom Infrastrukturministerium bis Ende November gestoppt. Bei der A22 gibt man sich weiterhin zuversichtlich, bei der Vergabe ein Vorzugsrecht zu erhalten.

Die bereits seit elf Jahren verfallene und immer wieder verschobene Konzession wird für 50 Jahre vergeben und ist ein überaus lukratives Geschäft. Es gibt zahlreiche Interessenten, da die Brennerautobahn AG in den vergangenen Jahren – auch wegen des ständig steigenden Verkehrs auf der Brennerachse – stets satte Gewinne geschrieben hat. Die Region Trentino-Südtirol und die beiden Provinzen Bozen und Trient halten knapp die Hälfte des Aktienpakets und sind die größten Anteilseigner.

2024 wies die AG einen Gewinn von knapp 98 Millionen Euro aus. Der Umsatz belief sich auf über 405 Millionen Euro; 125 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr investiert.

Umfahrung Gossensaß: Fortschritte und Perspektiven

Nachdem die R von Gossensaß seit Jahren gefordert wird, um die Lebensqualität der Bevölkerung von Lärm, Abgasen und Feinstaub des Durch zugsverkehrs zu verbessern, hat das Team K vor kurzem eine Landtagsanfrage gestellt, um in Erfahrung zu bringen, wie es um das Projekt steht. Landesrat Daniel Alfreider hat darauf geantwortet.

Bereits im August 2016 wurde die Planung der Umfahrung von Gossensaß durch den damaligen Landesrat für Mobilität initiiert. Aufgrund urbanistischer Entwicklungen wurde die ursprünglich in einer Machbarkeitsstudie untersuchte Lösung verworfen. Stattdessen wurde eine neue Trassenführung ausgearbeitet, die östlich der Autobahn A22 verlaufen wird. „Diese neue Trasse ist bereits im Bauleitplan der Gemeinde Brenner eingetragen und somit öffentlich einsehbar“, so Landesrat Alfreider.

Die Planungsarbeiten sind weit fortgeschritten. Nach der Änderung der Bauleitpläne der Gemeinden Sterzing und Brenner sollen die technischen und wirtschaftlichen Machbarkeitsstudien der neuen Trasse bis zum Spätsommer vorgelegt werden. Im Anschluss daran muss die Genehmigung von Seiten der Dienststellenkonferenz erteilt werden. Danach folgen die Ausführungsplanung und die Ausschreibung der Bauarbeiten.

„Die Finanzierung des Umfahrungsprojektes wird, wie bei allen Bauvorhaben, im Zeitver-

lauf im Dreijahresplan berücksichtigt, sobald ojekt detailliert ausgearbeitet und die aktualisierten Kosten festgelegt sind. Derzeit beläuft sich die Kostenschätzung für das Bauvorhaben auf 41.965.750 Euro, wobei diese Schätzung mit der Weiterentwicklung des Projekts noch aktualisiert werden muss. Erfreulich ist, dass mit einer zusätzlichen Querfinanzierung durch die Autobahngesellschaft A22 gerechnet werden kann, da die Ortschaft indirekt durch die A22 belastet wird“, so Alfreider.

Aus technischer Sicht könnte das Projekt im Laufe des Jahres 2027 ausgeschrieben werden, unter Berücksichtigung der standardmäßigen Verfahren. Die Bevölkerung von Gossensaß kann also hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, auch wenn die finanzielle Verfügbarkeit neben den technischen Zeiten eine entscheidende Rolle spielen wird.

Einen Seitenhieb konnte sich Alfreider nicht verkneifen. „Nachdem sich das Team K immer wieder gegen Gelder für Straßenprojekte ausspricht, verwundert das Interesse an diesem Projekt“, stellte er fest. Das kann das Team K so nicht stehenlassen. „Diese Bemerkung empfinde ich persönlich beleidigend und degradierend für einen Landesrat, der für einen gepflegten Umgangston stehen müsste und nicht in einer Form der Arroganz und Überheblichkeit fragende Kollegen abkanzeln muss. Dies zeugt von einem entarteten Politikerstil“, so Landtagsabgeordneter Dr. Franz Ploner.

• KOMMENSIE VORBEI UNO FINDEN SIE DAS, WAS SIE SUCHEN!

ELEKTROHALLER

IHR GESCHÄFTFÜR ELEKTROGERÄTE. HAUSHALTSGERÄTE.TELEFONDIENSTLEISTUNGEN UND ELEKTROINSTALLATIONEN

Seit dem 1. Mai 2025 hat sich bei Elektro Haller viel Neues getan. Im Geschäfl in der Bahnhofstraße befindet sich nun auch die Telefonabteilung (das frühere TIM Geschäft im Lokal nebenan). Meinrad, Christian und Monika sind gerne für Sie da und beraten Sie gerne.

In der Telefonabteilungfinden Sie Handys.Drucker mit den passenden Druckerpatronen und viele weitere Artikel M,1guter Beralung stehen wir Ihnenbei folgendenAnbietern zur Seite:

:: TIM O Mobile f:AS1JJ,.IED

Haben Sie ein Gerät zu reparieren? Kein ProbWir bieten eme große Auswahl an Elektroar• lern! Unsere M1tarbeitersmd bemuht Ihre Geratikeln und Haushaltsgeräten wie Waschma• te anzusehen und falls eme Reparatur machbar schinen Trockner Gefrienruhen Kaffeevoll- ist. diese zu reparieren automaten und Kteingerate We,ters beraten und liefern wir fur Sie gerne Einbaugerate wie Gefnerschranke, Geschirrspüler. Backofen und Herde mit unlersch,edlichen Kochfeldern der verschiedenenMarken.

Für Etoktroinstatlationon m Ihrem Gebaude steht Ihnen Atexander zur Seite und zeigt Ihnen die verschiedenen neuen digitalen Moglichke,ten

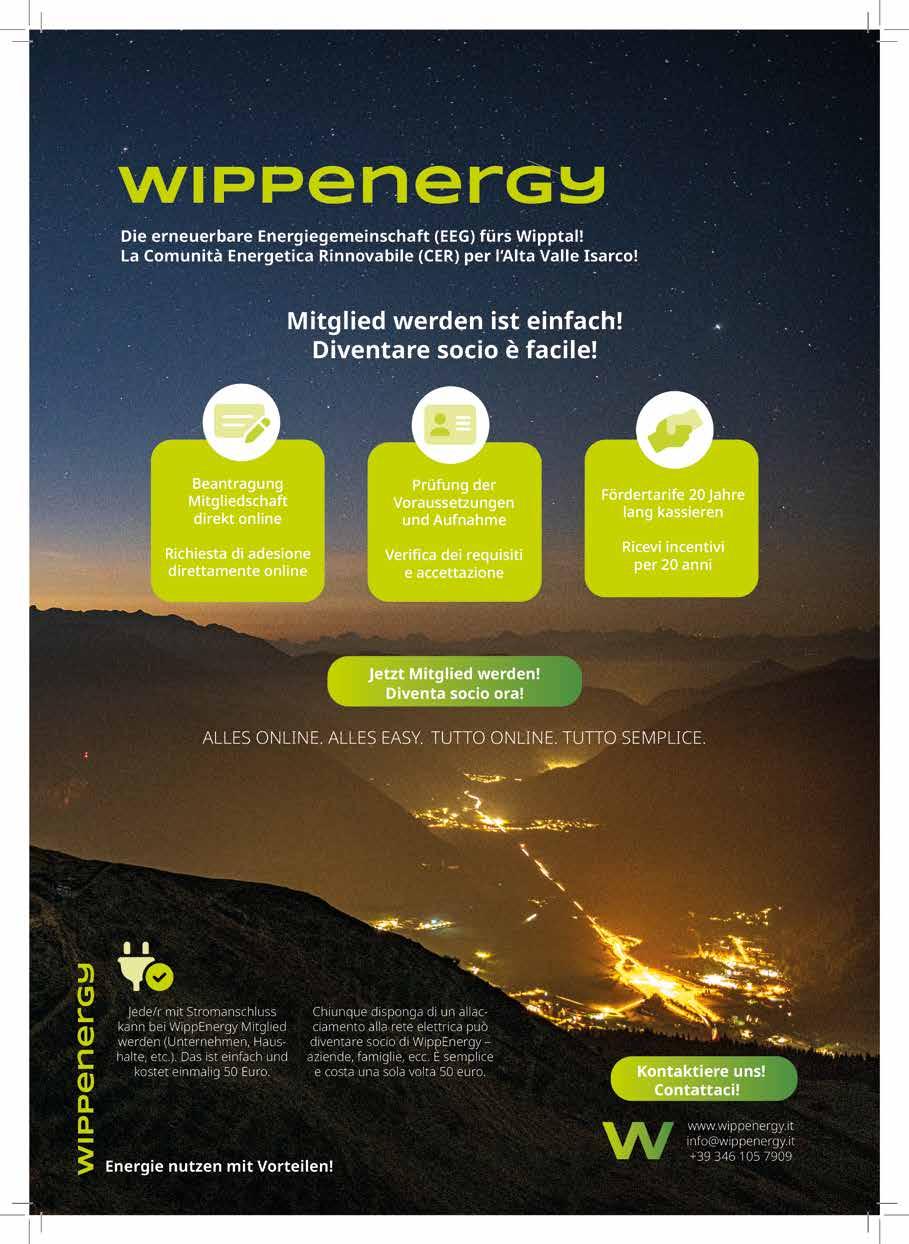

WippEnergy –

starke Gemeinschaft für grüne Energie

Photovoltaik-Förderung bis 2025 verlängert – jetzt 40 % Förderbeitrag sichern!

Mit der Gründung der neuen Energiegemeinschaft WippEnergy geht das Wipptal einen wichtigen Schritt in Richtung lokale Energiezukunft. Ziel der Genossenschaft ist es, saubere Energie lokal zu erzeugen, intelligent zu nutzen und in der Gemeinschaft zu teilen.

„WippEnergy steht für Zusammenarbeit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit. Wir

zung von Energie oder Förderzugänge. Ein attraktiver Förderanreiz erleichtert den Einstieg: Förderansuchen können noch bis spätestens 30. November 2025 eingereicht werden. Der Investitionszuschuss beträgt 40 %. Die Förderung gilt für Anlagen bis zu 1 Megawatt – ohne Mindestgröße – in Gemeinden mit bis zu 50.000 Einwohnern.

wollen Bürgerinnen und Bürger, Betriebe und Landwirte dabei unterstützen, aktiv Teil der Energiewende zu werden“, erklärt Paul Eisendle, Präsident der frisch gegründeten Genossenschaft.

Die EEG wurde in enger Kooperation mit lokalen Betrieben aus verschiedenen Sektoren – darunter Elektrounternehmen, Energieberater und engagierte Wirtschaftsakteure sowie Private – ins Leben gerufen. Diese breite fachliche Aufstellung sorgt für eine solide Grundlage und professionelle Begleitung bei allen technischen und organisatorischen Schritten.

Als nicht gewinnorientierte Genossenschaft verfolgt WippEnergy ausschließlich den Zweck, ihren Mitgliedern einen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Vorteil zu verschaffen, etwa durch günstige Stromkosten, gemeinsame Nut-

Darüber hinaus wird der eingespeiste Strom für die nächsten 20 Jahre zu erhöhten Tarifen vergütet. Dies macht den Umstieg auf Sonnenenergie langfristig wirtschaftlich attraktiv.

Voraussetzung für die Förderung ist die Teilnahme an einer Energiegemeinschaft. Mit WippEnergy steht nun eine neue lokale Möglichkeit offen, die auf Kooperation, Transparenz und lokale Wertschöpfung setzt. Die Mitgliedschaft ist freiwillig und offen für alle Interessierten – ob Privathaushalt, Betrieb oder Landwirtschaft.

In Zusammenarbeit mit verschiedenen lokalen Partnern begleitet WippEnergy den gesamten Prozess: von der Erstberatung über die Planung bis hin zur Antragstellung und Umsetzung.

Wissenswertes rund um WippEnergy

Welches Ziel verfolgt die EEG WippEnergy?

Als erneuerbare Energiegemeinschaft verfolgt die EEG WippEnergy das Ziel, die Stromproduktion aus erneuerbaren Energiequellen (Sonne, Wasser, Wind) und gleichzeitig auch deren lokalen Verbrauch zu fördern, um einen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Nutzen ohne Gewinnabsicht zu schaffen. Konkret gelingt dies vor allem durch eine möglichst hohe stündliche Deckung zwischen

der Stromproduktion und dem Stromverbrauch von Mitgliedern der WippEnergy – und das auf lokaler Ebene innerhalb derselben Primärkabine. Dadurch wird die Höhe des auszuzahlenden Betrags für alle Mitglieder (Produzenten und Verbraucher) maximiert. Außerdem setzt sich WippEnergy für die Energiewende durch die Dezentralisierung des Energiesystems, die einhergehende Entlastung der Stromnetze und vor allem die Sensibilisierung der Verbraucher (load shifting) ein.

Wie kann ich Mitglied bei WippEnergy werden? Ist die Mitgliedschaft kostenpflichtig?

Um Mitglied zu werden, bitte einfach online den Antrag stellen – das dauert eine Minute. Anschließend werden wir deine Daten prüfen und dir die Bestätigung zusenden. Das Zivilgesetzbuch sieht für Genossenschaften generell vor, dass jedes Mitglied Geschäftsanteile zeichnen muss. Der Mindestbetrag beträgt dabei 50 Euro, und daher muss jedes Mitglied von WippEnergy einmalig 50 Euro einzahlen. Die Auszahlung an die Mitglieder erfolgt einmal im Jahr.

Kann ich jederzeit Mitglied von WippEnergy werden oder gibt es dafür eine Fälligkeit?

Mitglied kannst du ab sofort jederzeit werden – allerdings nur noch bis zum 31. Dezember 2027. Anschließend wird es aus gesetzlichen Gründen nicht mehr möglich sein, Mitglied bei einer EEG zu werden. Die zur Fälligkeit bereits eingetragenen Mitglieder von WippEnergy können 20 Jahre lang Mitglied bleiben und von den Fördertarifen profitieren.

Jetzt informieren, Teil der Energiegemeinschaft werden und die Förderung bis 30. November 2025 sichern!

1,1 Millionen Euro für Investitionen

Auf seiner Juli-Sitzung hat der Sterzinger Gemeinderat u. a. den Entwurf des einheitlichen Strategiedokuments (DUP) zur Kenntnis genommen und mehrere Kommissionen besetzt.

Im Rahmen des einheitlichen Strategiedo kuments für den Dreijahreszeitraum 2026 – 2028 stehen der Gemeinde 1.127.000 Euro für Investitionen zur Verfügung. Diese wurden u. a. für einen Investitionsbeitrag an die Bezirksgemeinschaft für den Neu bau des Seniorenwohnheimes (285.348 Euro), die außerordentliche Straßeninstand haltung von Straßen (149.659 Euro), den

KOMMISSIONEN BESETZT

Gemeindekommission für Raum und Landschaft

Bürgermeister Peter Volgger, Johannes Nie derstätter, Martina Pecher, Nicola Marangoni, Michela Luciani, Hannes Kofler und Marianna Erlacher (Ersatz: Vize-Bürgermeister Fabio Cola, Hannes Ladstätter, Rosa Sigmund, Fabio Palmeri, Roberta Sommavilla, Manuel Pasto re, Ursula Sulzenbacher)

Landeskommission für landschaftsrechtliche Genehmigungen

Kathrin Kral (Ersatz: Dominik Kinzner)

Gemeindekommission für Unbewohnbarkeitserklärungen

Ankauf von Selfin-Aktien (102.109 Euro), die außerordentliche Instandhaltung der deutschen Mittelschule (45.000 Euro) und des E-Werks (40.000 Euro) zweckgebunden. 35.000 Euro fließen in die außerordentliche Instandhaltung der öffentlichen Beleuchtung, 32.000 Euro in einen Investitionsbei

Eissporthalle, die außerordentliche Instandhaltung der Sportzone und der Parkanlagen, den Ankauf neuer Trinkwasserzähler und die außerordentliche Instandhaltung der Kanalisierung sowie den Ankauf von Fahrzeugen im Bereich Straßenwesen und in die Straßenbeschilderung. 10.000 Euro erhält auch die

In die Instandhaltung der deutschen Mittelschule fließen 45.000 Euro.

Thomas Sigmund, Kathrin Kral (Ersatz: Klemens Hitthaler, Dominik Kinzner)

Gemeindeleitstelle für Zivilschutz

Bürgermeister Peter Volgger, Peter Kahn, Kathrin Kral, Egon Bernabè, Francesco Lorenzi, Martin Fischer, Christian Seiwald, Emanuele Malfatti, Christian Geyr, Helmut Markio, Thomas Steiner (Ersatz: Vize-Bürgermeister Fabio Cola, Christoph Gschnitzer, Andreas Neumair, Ruggero Grassi, Paolo D’Angelo, Florian Siller, Maurizio Camillo, Nicolas Zanarotto, Stefano Fontana, Alberto Novelli)

für Anlagen und Maschinen im E-Werk wurden je 30.000 Euro vorgesehen. Der Investitionsbeitrag für die Bezirksgemeinschaft für die Errichtung einer Halle für Müllsammelfahrzeuge beläuft sich auf 29.280 Euro. Je 20.000 Euro wurden für die Heizung und die außerordentliche Instandhaltung des Balneums und des Wasserwerks bereitgestellt, je 15.000 Euro für den Ankauf von Hardware in den Gemeindeämtern, die außerordentliche Instandhaltung gemeindeeigener Gebäude und des italienischen Schulzentrums, die Ausstattung der Kinderspielplätze, die Stadtbildpflege, den Ausbau von Müllsammelstellen und das ländliche Wegenetz. 16.000 Euro gehen an die Feuerwehr Sterzing für Investitionen. Je 10.000 Euro fließen in den Ankauf von Geräten und Hardware für die Stadtpolizei, die außerordentliche Instandhaltung des Kindergartens „Löwenegg“, des italienischen Kindergartens und der Grundschule „Dr. J. Rampold“, die

ner, Paul Eisendle und Evi Frick (SVP) sowie Jonas Gasser (STF) zur Kenntnis genommen. Im Zuge einer Haushaltsänderung wurden durch Umbuchungen zudem 12.000 Euro für den Ankauf von Hardware für die Gemeindeämter sowie 10.000 Euro für die außerordentliche Instandhaltung des Balneums (Wasseraufbereitung) freigemacht.

In Kürze

Der Gefahrenzonenplan im Bereich des Hotels „Zoll“ auf der Bauparzelle 22/1 der Katastralgemeinde Ried in der Brennerstraße wurde einstimmig abgeändert, ebenso in der Örtlichkeit Lurx, da die Gefahr nach der Errichtung einer Mauer von Rot auf Blau zurückgestuft worden war.

Ebenfalls einstimmig sprachen sich die Räte dafür aus, 34 m2 der Grundparzelle 137/1 der Katastralgemeinde Sterzing an Andreas Ralser zu verkaufen.

Aussetzung von Tieren

Tiere sind empfindungsfähige Wesen – also fähig, tiefere Empfindungen zu haben – und werden als solche im Art. 13 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union definiert. Darin heißt es: „Die Union und die Mitgliedstaaten tragen den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen in vollem Umfang Rechnung.“ Sie sind also Lebewesen, die Gefühle wie Liebe, Besorgnis, Schmerz, Wut oder Langeweile empfinden können, die schützenswert sind und Recht auf Achtung haben. Dieses Recht auf Achtung wird in Art. 2 der Allgemeinen Erklärung der Rechte der Tiere vom Jahre 1978, verkündet in Paris am Sitz der UNESCO, anerkannt. Zu den Rechten der Tiere gehört auch das Recht, nicht ausgesetzt zu werden, da genannte Erklärung in Art. 3 klarstellt, dass kein Tier Grausamkeiten ausgesetzt werden darf; das Aussetzen von Tieren wird in Art. 6 der genannten Erklärung als „grausame und erniedrigende Handlung“ bezeichnet.

Eine Handlung wird somit als Aussetzung betrachtet, wenn dem Tier keine Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das Aussetzen eines Tieres an einem Ort, der weit von der Wohnung, in der es gehalten wurde, entfernt liegt, hat den offensichtlichen Zweck, das Tier an der Rückkehr zu hindern; der Mensch ist sich folglich dessen bewusst, dass das Tier unfähig ist, sich selbst zu versorgen. Genau in dem Moment, in dem es ausgesetzt wurde, wird ihm das Recht auf Existenz verweigert. Das Gesetz Nr. 281/1991 hat sich mit der Notwendigkeit des Tierschutzes befasst und in Art. 1 vorgesehen, dass der Staat den Schutz von Haustieren fördert, Grausamkeiten gegen sie verurteilt und sie gegen Misshandlungen und ihr Aussetzen schützt. Auch wurde durch das Verfassungsgesetz Nr. 1/2022 in Art. 9 der Verfassung ein neuer Absatz eingefügt, der besagt: „Die Gesetzgebung des Staates regelt die Art und Weise des Tierschutzes.“ Ein wirksamer Schutz für Tiere findet sich nun in Art. 727 StGB mit dem Titel „Aussetzen von Tieren“ wieder. Darin wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe von 1.000 bis 10.000 Euro jeder bestraft, der Haustiere aussetzt. Art. 2 des Gesetzes Nr. 177/2024 (Maßnahmen im Bereich der Straßenverkehrssicherheit) hat am Art. 727 StGB noch folgende Absätze eingefügt: Wenn die im ersten Absatz genannte Handlung auf der Straße geschieht, wird die Strafe um ein Drittel erhöht. Wird genannte Straftat mit einem Fahrzeug begangen, so wird die zusätzliche Verwaltungsstrafe der Entziehung der Fahrerlaubnis für einen Zeitraum von sechs Monaten bis zu einem Jahr verhängt. Änderungen wurden auch an den Artikeln 589bis und 590-bis StGB vorgenommen. Art. 589-bis StGB über Tötungsdelikte im Straßenverkehr sieht nun folgendes vor: Wer schuldhaft den Tod eines Menschen unter Verletzung der Straßenverkehrsvorschriften herbeiführt, wird mit einer Freiheitsstrafe von zwei bis zu sieben Jahren bestraft; die gleiche Strafe wird gegen denjenigen verhängt, der Haustiere auf der Straße zurücklässt, wenn das Zurücklassen zu einem Verkehrsunfall mit Todesfolge führt. Art. 590-bis StGB über schwere oder sehr schwere Körperverletzung im Straßenverkehr wurde wie folgt integriert: Wer unter Verletzung der Vorschriften über den Straßenverkehr einem anderen schuldhaft eine Körperverletzung zufügt, wird bei schwerer Körperverletzung mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu einem Jahr und bei besonders schwerer Körperverletzung mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu drei Jahren bestraft. Die gleichen Strafen werden gegen denjenigen verhängt, der Haustiere auf der Straße zurücklässt, wenn das Zurücklassen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden führt. Diese Regelungen dienen einerseits dem Schutz der Tiere, sollen aber auch menschliche Grausamkeiten bestrafen. Die Aufnahme eines Tieres ist eine Entscheidung, die bewusst getroffen werden muss, denn ein Tier ist Teil der Familie, die es aufgenommen hat, auch wenn diese in den Urlaub fährt.

KOMMT BESTIMMT! Kaufen Sie SOFORT zu Sonderkonditionen!

Manuel D’Allura Rechtsanwalt – Kanzlei D’Allura & Gschnitzer

„Zukunft gestalten“

Auf der Gemeinderatssitzung im Juli präsentierte Bürgermeis ter Martin Alber sein program matisches Dokument für die Gemeinde Brenner für die Ver waltungsperiode 2025 – 2030. Es wurde zwar mehrheitlich ge nehmigt, stieß aber auch auf Kritik. Das Fehlen klarer Aussa gen und konkreter Maßnahmen bemängelte etwa die „Freie Lis te Gemeinde Brenner“.

„Wir wollen nicht nur verwalten, sondern gestalten“, betonte Bür germeister Martin Alber bei der Präsentation des programmati schen Dokuments. Die vergangenen Jahre seien von Projekten wie der neuen Kneippanlage, der ElKi-Initiative oder der Seniorenmensa geprägt gewesen, doch der Blick gehe klar nach vorne.

Die Gemeinde wolle sich den Herausforderungen des demografischen Wandels, des Arbeitskräftemangels und des Klimawandels offensiv stellen.

Ein zentrales Anliegen ist die Stärkung der Bürgerbeteiligung. Regelmäßige Sprechstunden,

Bürgerversammlungen und eine verstärkte Kommunikation über soziale Medien sollen den Dialog mit der Bevölkerung fördern. Auch das Ehrenamt wird besonders hervorgehoben: „Ohne die Vereine wäre unsere Gemeinde nicht denkbar – sie verdienen unsere volle Unterstützung“, so der Bürgermeister.

Die Realisierung der lang gefor-

Brigitta Schölzhorn ist Vize-Bürgermeisterin

Martin Alber, Bürgermeister der Gemeinde Brenner, hat Ende Juni seine Stellvertretung ernannt. Brigitta Schölzhorn wurde der Auftrag erteilt, den Bürgermeister bei Abwesenheit oder zeitweiliger Verhinderung zu vertreten.

derten Umfahrung Gossensaß ist das zentrale Infrastrukturprojekt. Doch auch die energetische Sanierung öffentlicher Gebäude, die Umgestaltung des Widums in Pflersch sowie ein neues Konzept für das Dorfzentrum am Brenner stehen auf der Agenda. Im Bildungsbereich ist der Umbau der Turnhalle Gossensaß zur Mehrzweckhalle geplant – ein Impuls für das kulturelle Leben. Ein neuer Kleinkindbetreuungsplatz in Gossensaß, eine bessere Sommerbetreuung und mehr Spielplätze sind konkrete Maßnahmen zugunsten junger Familien. Auch für Senioren wird geplant: Betreutes Wohnen und neue Wohnangebote für Pflegepersonal sollen die Pflegeversorgung verbessern. Die Seniorenmensa wird als Treffpunkt beibehalten.

Die Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein und der Erhalt der Nahversorgung in allen Orts-

teilen sind ebenso geplant wie ein Zusammenschluss der Skigebiete Ladurns und Roßkopf, der als mögliches Zugpferd für den Wintertourismus gehandelt wird. Auch das „Brenner Outlet“ soll weiter unterstützt werden, um Arbeitsplätze zu sichern und Einnahmen zu stärken.

Mit dem Beitritt zum Transitforum Austria/Tirol soll Nachhaltigkeit kein bloßes Lippenbekenntnis bleiben. Besonders das Pflerschtal soll unter strenger ökologischer Beobachtung weiterentwickelt werden. Maßnahmen zur Lärmschutzverbesserung, Luftqualität und Wasserwirtschaft sind ebenfalls vorgesehen.

Zentral ist die geplante Umfahrung von Gossensaß, die Lebensqualität im Hauptort soll dadurch wesentlich verbessert werden. Daneben plant die Gemeinde neue Rad- und Fußwege, die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und die Realisierung eines teilunterirdischen Parkhauses zur Entlastung des Ortskerns.

„Es fehlen klare Aussagen“ Das Programm wurde mehrheitlich angenommen, stieß aber auch auf Kritik. Während sich Sandra Pederzini (Fratelli d’Italia) der Stimme enthielt, stimmten die Gemeinderäte der „Freien Liste Gemeinde Brenner“ Armin Keim und Franz Kompatscher gegen das Dokument, David Röck enthielt sich nach ausgiebiger Diskussion und Kritik am Programm und nach dem Versprechen von Bürgermeister Alber, weitere Punkte in das Programm aufzunehmen (etwa die Aus-

Brenner

Brenner

Durch die geplante Umfahrung von Gossensaß soll die Lebensqualität im Hauptort Gossensaß wesentlich verbessert werden

arbeitung eines Klimaplans), der Stimme. Gemeinderat Keim kritisierte dem Erker gegenüber nicht nur die mangelnde Einbindung seiner Fraktion bei der Ausarbeitung, sondern auch inhaltliche Schwächen. „Obwohl der Bürgermeister angekündigt hatte, das Programm gemeinsam mit allen Fraktionen zu entwickeln, haben wir es erst auf eigene Anfrage kurz vor der Sitzung erhalten. Eine inhaltliche Mitgestaltung war faktisch nicht möglich“, so Keim.

Auch der Inhalt selbst sei aus Sicht der Freien Liste in vielen Teilen zu allgemein und wenig greifbar formuliert. „Es fehlen klare Aussagen und konkrete Maßnahmen“, so Keim. Als Beispiel nennt er den Bereich Mobilität, in dem im Programm zwar von Verkehrsberuhigung gesprochen wird, jedoch keine sofort umsetzbaren Schritte benannt werden. Die Freie Liste hatte hierzu konkrete Vorschläge gemacht, etwa eine Verkehrsberuhigung im Zentrum von Gossensaß, ein Verkehrskonzept für den Ortsteil Gänsbichl, das auch ohne den Abschluss des Gemeindeentwicklungsprogramms rasch realisiert werden könne, sowie den Bau eines Gehsteiges entlang der Pflerscher Straße vom Bräuhaus bis zur Kreuzung mit der Romstraße. Auch im Bereich Infrastruktur gebe es Nachholbedarf: Die Freie Liste hatte sich für eine umfassende Neugestaltung des Bahnhofsareals in Gossensaß eingesetzt (inklusive einer Neugestaltung des Busbahnhofs) sowie für die Aufwertung des Mobilitätszentrums und der Bahnhöfe

in Gossensaß und Brenner. Besonders am Brenner sei ein barrierefreier Zugang, etwa durch einen Aufzug, längst überfällig. Im Bildungsbereich fordert die Freie Liste eine konkrete Erweiterung der Schule in Gossensaß und die Einführung eines Mittagstisches für Schüler an Unterrichtstagen – zwei Maßnahmen, die Familien konkret entlasten würden. Auch die Idee, das Dorfzentrum in Gossensaß mit neuen Wohn- und Freizeitstrukturen aufzuwerten, bleibe im Programm zu vage formuliert.

Die Unterstützung für das Skigebiet Ladurns wird von der Freien Liste grundsätzlich mitgetragen, jedoch fordert sie mehr Transparenz bei den Förderungen und einen klaren Gegenwert für die Gemeinde. Denkbar wären etwa Vergünstigungen für Einheimische bei Einzelfahrten oder der Erwerb von Parkflächen durch die Gemeinde.

Im Bereich Nahversorgung fordert die Freie Liste über bloße Absichtserklärungen hinaus einen detaillierten Maßnahmenplan, wie die Grundversorgung in allen Fraktionen nachhaltig gesichert werden kann. Schließlich fehle dem Programm ein umfassender Klimaplan, der konkrete Strategien zur Energieeinsparung, CO₂-Reduktion und Förderung erneuerbarer Energien enthält. „Gerade in Zeiten der Klimakrise darf man sich nicht mit allgemeinen Formulierungen begnügen“, so die Räte der Freien Liste.

In Kürze

Die Verwendung des freien Teiles

des Verwaltungsüberschusses 2024 in Höhe von 924.000 Euro wurde einstimmig genehmigt. Damit wurden Gelder u. a. für die Sanierung des Kindergartens am Brenner (230.000 Euro), für Zuweisungen an das Bezirksseniorenwohnheim und die außerordentliche Instandhaltung von Straßen (je 80.000 Euro), die außerordentliche Instandhaltung von kulturellen Gebäuden (61.000 Euro), für die energetische Sanierung des Vereinshauses in Pflersch (60.000 Euro), für Zivilschutzmaßnahmen in Ladurns (50.000 Euro), die außerordentliche Instandhaltung von Schulen (45.000 Euro), die Errichtung von Grillstellen (32.000 Euro), für Sportplätze und die außerordentliche Instandhaltung von Vermögens- und Demanialgütern (je 25.000 Euro) sowie die außerordentliche Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und von Immobilien (je 20.000 Euro) vorgesehen. Diese Maßnahme wurde mit neun Ja-Stimmen und vier Gegenstimmen von Franz Kompatscher, Armin Keim und David Röck (Freie Liste Gemeinde Brenner) sowie Sandra Pederzini (Fratelli d’Italia) genehmigt.

Bei einer weiteren Bilanzänderung wurden einstimmig u. a. 554.100 Euro für die Sanierung des Kindergartens am Brenner reserviert, 50.000 Euro für die außerordentliche Instandhaltung von Straßen und 30.000 Euro für technische Spesen (Wasserleitungen). Einstimmig gutgeheißen wurde auch die Abänderung des Gemeinderatsbeschlusses vom 18.

Kommissionen

Der Gemeindeleitstelle für den Zivilschutz gehören Bürgermeister Martin Alber, der amtsführende Polizeikommissar von Brenner, die amtsführenden Kommandanten der Carabinieristationen von Brenner und Gossensaß, die Feuerwehrkommandanten Markus Mayr (Gossensaß) und Marco Schölzhorn (Pflersch), Thomas Windisch als Vertreter der Forstbehörde, der Vorsitzende der La winenschutzkommission und Tobias Zössmayr als Vertreter des Weißen Kreuzes an. Der Lawinenschutzkommission gehören Hubert Eisendle, Thomas Windisch, Reinhard Holzer, Peter Thaler, August Seidner, Markus Pittracher und Stefano Bertoldi an. In die Gemeindewahlkommission wurden Sandra Pederzini, Tommaso Feminella und Stefanie Heidegger (Ersatz: Verena Marcassoli, Edeltraud Zössmayr, Benjamin Plattner) entsandt. Bürgermeister Martin Alber (Ersatz: Peter Mair) vertritt die Gemeinde im Konsortium der Gemeinden für das Wassereinzugsgebiet der Etsch Im Verwaltungsrat der Fernheizwerk Gossensaß Gen.m.b.H. wird die Gemeinde durch Armin Keim vertreten.

März 2025, mit dem ein Teil des Grundparzelle 1184/5 der Katastralgemeinde Pflersch entdamanialisiert wurde, um den Wiederaufbau der „Fluener Brücke“ zu ermöglichen. Da der Teilungsplan annulliert worden war, war eine erneute Beschlussfassung notwendig geworden. Damit kann die Autonome Provinz Bozen eine Fläche von 33 m2 im Enteignungswege erwerben. bar

Ratschings

Weichen für die Zukunft gestellt

Die Gemeinderäte von Ratschings haben auf der jüngsten Sitzung Mitte Juli das programmatische Dokument von Bürgermeister Sebastian Helfer für die Verwaltungsperiode 2025 –2030 genehmigt, das die Leitlinien für die Entwicklung der Gemeinde in den kommenden fünf Jahren festlegt. Aufbauend auf das Gemeindeentwicklungskonzept, zielt das Programm darauf ab, den attraktiven Lebensraum zu erhalten und die Lebenschancen für die Bürger zu sichern, zu fördern und auszubauen, auch im Sinne des Klimaplans. Das Programm setzt dabei auf Gemeinschaftssinn, Ehrenamt, Effizienz und die Entscheidungsfähigkeit der Verwaltung.

Ein zentrales Anliegen in der kommenden Verwaltungsperiode ist die Förderung und Entlastung von Familien. Die Gemeindeverwaltung strebt an, Tarife und Gebühren nicht über die gesetzlichen Vorgaben und die Inflation hinaus zu erhöhen. Entlastungen sollen auch durch Einsparungen im Ausgabenbereich erzielt werden, etwa bei der Müll-, Trinkwasser- und Abwassergebühr sowie bei der Gemeindeimmobiliensteuer und Abgaben bei Bautätigkeiten. Die Kindergartengebühren sollen weiterhin zu den günstigsten im Land gehören, wobei das zweite Kind einer Familie im Kindergarten befreit bleiben soll. Auch der Kindergartentransport soll zu günstigen Tarifen ermöglicht werden. Für Familien und Bauinteressierte werden Rahmenbedingungen für leistbares und gemeinnütziges Wohnen geschaffen.

Zur besseren Vereinbarkeit von

Familie und Beruf wurde die Kita in Stange auf 30 Plätze erweitert. Das Betreuungsangebot soll bei Bedarf weiter ausgebaut werden, bewährte Projekte wie der Sommerkindergarten werden gefördert. Besondere Aufmerksamkeit gilt auch der Sicherheit auf Schulwegen.

„Die Jugend ist die Kraft und die Zukunft der Gemeinde“, so Bürgermeister Helfer. „Ihre Mitwirkung an der Gestaltung der Gemeinde soll gefördert werden, unterstützt durch die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter in Vereinen.“ Junge Menschen sollen an Problembereiche herangeführt werden und eigene Lösungsvorschläge einbringen können. Geplant sind der Aufbau von Jugendtreffpunkten, die Organisation von Events und die Reaktivierung des Nachtbusdienstes. Für die Senioren, die den Grundstein für den heutigen Wohlstand gelegt haben, wird ebenfalls ge-

sorgt. Das Bezirksaltenheim wurde kürzlich eröffnet. Bei Bedarf sollen weitere Altenwohnungen in den Fraktionen gebaut werden, logistisch günstig gelegen in der Nähe vorhandener Strukturen. Alleinstehende Senioren mit Mindestpensionen sollen bei Gebühren entlastet werden. In der Wirtschaft liegt der Fokus weiterhin auf der Landwirtschaft, die in einer Tourismusgemeinde wie Ratschings ein Kernpunkt der Entscheidungen bleibt. Die Gemeinde wird die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft verbessern, u. a. bei Zufahrtswegen, Trinkwasser-, Stromund Abwasserversorgung sowie Breitbandanschlüssen. Handwerk und Handel haben einen hohen Stellenwert. Es sollen Mischzonen für einheimische Handwerker und Handelstreibende ausgewiesen werden, um Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaffen. Die Nahver-

sorgung in allen Fraktionen soll durch geeignete Maßnahmen in Absprache mit den Wirtschaftstreibenden sichergestellt werden.

Der Tourismus wird weiterhin gefördert und entwickelt, jedoch ortsverträglich und unter Berücksichtigung des sozialen Gefüges der Bevölkerung. Auch Urlaub auf dem Bauernhof wird unterstützt.

Ein wichtiger Baustein ist die Energieversorgung. Die Sicherheit der Stromversorgung hat Priorität, Freileitungen sollen unterirdisch verlegt werden. Ein Programm zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden ist in Ausarbeitung. Zudem soll der Handyempfang in „schwarzen Zonen“ verbessert werden.

Die zahlreichen Vereine und ehrenamtlich engagierten Bürger sind das Fundament der Dorfgemeinschaften. Ihre Arbeit wird

Die Kita in Stange wurde auf 30 Plätze erweitert.

gewürdigt und durch die Bereitstellung, Erhaltung und Errichtung notwendiger Strukturen sowie durch die Förderung ihrer Tätigkeit unterstützt.

„Mit diesem umfassenden Programm blickt die Gemeinde Ratschings optimistisch auf die kommenden fünf Jahre, um die Lebensqualität der Bürger weiter zu verbessern und die Gemeinde zukunftsfähig zu gestalten“, so Bürgermeister Sebastian Helfer.

Kritik der Opposition

Kritik kam erwartungsgemäß aus den Reihen der Opposition. Klaus Keim von der Süd-Tiroler Freiheit bezeichnete etwa die formulierten Ziele des Bürgermeisters – die „Sicherstellung, die Förderung und den Ausbau der Lebenschancen für die Bürger“, als „sehr, sehr große Worte“ und bezweifelte, ob eine Gemeindepolitik diese in diesem Ausmaß überhaupt beeinflussen kann. „Mit dem vorliegenden Dokument ziemlich sicher nicht, das dürfte wohl klar sein“, so Keim. Er bemängelte zudem, dass im programmatischen Dokument auffallend oft das Wort „weiterhin“ verwendet würde, was auf einen Mangel an innovativen Ideen hindeute und eher einer Selbstlobeshymne für die Arbeit der letzten Jahre gleiche. Konkrete und innovative Maßnahmen fehlten demnach sowohl im Bereich der Jugendförderung, wo nur allgemeingültige Aussagen getroffen würden, als auch bei der Seniorenarbeit, die über die Schaffung von Altersheimplätzen hinausgehen müsse. Beim Thema Wohnen würden insbesondere die Wohnbaureform und das gemeinnützige Wohnen nur am Rande erwähnt, die konkrete Umsetzung hingegen fehle im Programm. Zusammenfassend stellte Klaus Keim fest, dass das Dokument „viel Allgemeingültiges, aber wenig Konkretes und Innovatives“ enthalte.

Nach der Diskussion wurde das programmatische Dokument mehrheitlich genehmigt. Klaus Keim von der Süd-Tiroler Freiheit enthielt sich der Stimme.

Strategiedokument genehmigt

Einstimmig genehmigt wurde der Entwurf des einheitlichen Strategiedokuments für die Jahre 2026 – 2028. Einstimmig genehmigt wurde auch die Verordnung über die Zuweisung von Gästebetten auf Gemeindeebene.

In Kürze

Der Gemeindewahlkommission gehören Albin Volgger, Andreas Rainer und Klaus Keim an. In der Gemeindekommission für die Aufstellung der Verzeichnisse der Laienrichter sitzen Bürgermeister Sebastian Helfer, Andrea Hellweger und Thomas Schwazer. Als Gemeindevertreter im Konsortium der Gemeinde der Provinz Bozen für das Wassereinzugsgebiet der Etsch wurde Bürgermeister Sebastian Helfer (Ersatz: Vize-Bürgermeister Thomas Strickner) namhaft gemacht. Im Jugenddienst Wipptal wird die Gemeinde von Thomas Strickner (Erwachsenenvertreter) und Jonas Sparber (Jugendvertreter) vertreten. Zu Gemeindevertretern in den Bildungsausschüssen wurden Albin Volgger (Ridnaun), Christoph Siller (Mareit/Außerratschings) und Jonas Sparber (Jaufental/Gasteig) bestimmt. Paul Gschnitzer (Mareit), Matthias Braunhofer (Ridnaun), Norbert Haller (Telfes) und Sonja Ainhauser (Stange) vertreten die Gemeinde im Beirat der örtlichen Landeskindergärten. Der Kommission für die Unbewohnbarkeitserklärung gehören Alessandro Mascarello und Christian Hafner (Ersatz: Romina Valt, Karl Benedikter) an. In der Gemeindekommission für Raum und Landschaft sitzen Bürgermeister Sebastian Helfer, Barbara Psenner, Johann Wild, Miriam Rieder, Johannes Kofler, Johannes Niederstätter und Marianna Erlacher (Ersatz: Thomas Strickner, Ursula Unterpertinger, Hermes Vigna, Sigrid Mairhofer, Manuel Pastore, Hannes Ladstätter, Ursula Sulzenbacher).

bar

Geplante Investitionen 2025 – 2030

Für die einzelnen Fraktionen sind umfassende Investitionen geplant:

• Mareit: Erneuerung Hofmannsteg, Austausch Heizungsanlagen öffentlicher Gebäude, Neubau ehemalige FF-Halle, Ankauf Grundstück für Kindergarten, Umsetzung Wohnbaureformgesetz, Infrastrukturverbesserungen.

• Ridnaun: Neubau Sporthütte am Fußballplatz, Adaptierungsarbeiten Biathlonstadion, Friedhofsplatz, Lösung Recyclinghof-Problematik, Umsetzung Wohnbaureformgesetz, Infrastrukturverbesserungen, Übernahme „Erzweg“.

• Gasteig: Erweiterung Vereinshaus und FF-Halle, Neubau Gemeindebauhof, Vereinshausparkplatz, Umsetzung Wohnbaureformgesetz, Infrastrukturverbesserungen.

• Außerratschings: Gestaltung Gemeindeplatz/Dorfplatz, Außengestaltung Sportzone, Kreisverkehr, Sanierung Kunstrasenplatz, Infrastrukturverbesserungen, Umsetzung Wohnbaureformgesetz.

• Jaufental: Friedhofserweiterung, energetische Sanierung Schule und Vereinshaus, Fertigstellung Naturrodelbahn, Umsetzung Wohnbaureformgesetz, Infrastrukturverbesserungen.

• Telfes: Umsetzung Wohnbaureformgesetz, Infrastrukturverbesserungen, weitere Hausanschlüsse an die Hauptkanalisierung.

• Innerratschings: Bau Brücke FF-Halle, energetische Sanierung Schule und Vereinshaus, Verbesserung Recyclinghof, Umsetzung Wohnbaureformgesetz, Verbesserung der Infrastrukturen und des Zufahrtswegs „Binter-Mucher“.

In allen Fraktionen sind zudem Maßnahmen im Sinne des Gefahrenzonenplanes sowie Katastereintragungen von Zufahrtswegen vorgesehen.

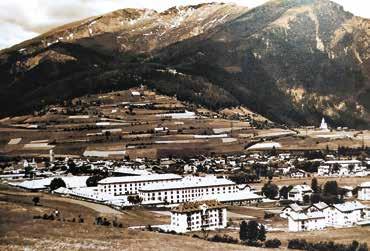

Franzensfeste

BBT bleibt große Herausforderung

Anfang Juli hat der Gemeinderat Franzensfeste das programmatische Dokument 2025 –2030 einstimmig gutgeheißen. „Wir müssen den eingeschlagenen Weg weiterverfolgen, damit unsere Gemeinde lebensfähig bleibt“, so Bürgermeister Thomas Klapfer.

Die finanzielle Situation der Gemeinde Franzensfeste hat sich laut Bürgermeister Klapfer in den vergangenen Jahren gebessert –dank der zwischengemeindlichen Zusammenarbeit mit den Gemeinden Vahrn und Natz-Schabs im Bereich Verwaltung, der gestiegenen Zahl der Einwohner (über 1.000) und der getätigten Investitionen, die dazu beitragen, Ausgaben zu reduzieren oder Einnahmen zu generieren. Steuern und Gebühren sollen nach Möglichkeit auch in Zukunft nicht we -

Trotz des Baues der Riggertalschleife soll der Bahnhof Franzensfeste ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für den Nah- und Fernverkehr bleiben.

sentlich erhöht werden. Der Bau des Brennerbasistunnels, der 2032 und damit mehrere Jahre später als ursprünglich vorge-

4,17 Millionen Euro für

Investitionen

sehen fertiggestellt wird, bleibt für die Gemeinde eine große Herausforderung. Um Belastungen wie Lärm und Staubentwicklung

Der Gemeinderat hat Einnahmen aus dem Haushaltsüberschuss 2024 (Beiträge Wiederaufbaufonds, Land, Wassereinzugsgebiet WEG) zweckgebunden: Die größten Posten entfallen auf die energetische Sanierung des Rathauses (1,54 Millionen Euro), die Errichtung des Schutzwalles „Thaler Stadel-Erler“ (1,46 Millionen Euro), den Bau des Hauses der Begegnung (411.000 Euro), die Projektierung für die Gestaltung des Eisackufers in Mittewald (152.962 Euro) sowie eine Studie zur Erweiterung des Fernheizwerkes (114.925 Euro). Weitere Investitionen: Asphaltierungsarbeiten, Beschilderungen (80.000 Euro), außerordentliche Arbeiten an Schulen und Kindergärten (78.100 Euro), digitale Dienste (rund 60.000 Euro), die Instandhaltung des ländlichen Wegenetzes (58.000 Euro), Trinkwasserleitungen in Grasstein (38.610 Euro), die Instandhaltung von Trinkwasser- und Abwasserleitungen (24.000 Euro), einen Gehweg am Eisackufer (24.300 Euro), Defibrillatoren (20.000 Euro), Maschinen und Geräte im Bauhof (18.000 Euro), Beiträge für Pfarrei Mittewald (18.000 Euro), Sportgeräte fürs Mehrzweckhaus (11.000 Euro), Projekte „Schutzwald und Kastanienhain“ (10.900 Euro), Beiträge für Feuerwehren, öffentliche Beleuchtung, Einrichtung im Jugendraum (jeweils 10.000 Euro), Klimaplan (9.600 Euro), Studie für Abfallbewirtschaftung (4.880 Euro), Einzäunung Calcetto-Platz (3.600 Euro), ANA-Sitz (2.500 Euro), Bergrettung (2.500 Euro), Heizregler im Mehrzweckhaus (2.300 Euro), Glasfaser-POP Rathaus (1.400 Euro). Weitere 869.000 Euro aus dem frei verfügbaren Haushaltsüberschuss 2024 werden in den Austausch der Böden in Grundschulen und Kindergärten, Enteignungen, die Erneuerung Trinkwasserleitung „Flagger“, die Neugestaltung des Freiheitsplatzes in Mittewald und den Neubau der Brücke in Mittewald investiert. Die Projekte sind derzeit in Planung.

durch den Bau der Zulaufstrecke, des Nordportals, des Bahnhofs und der Tunnelausstattung einzudämmen, möchte die Gemeinde mit Beobachtungsstelle, BBT-Gesellschaft und Baufirmen eng zusammenarbeiten und den Baustellenverkehr kritisch im Auge behalten. Auf dem ehemaligen Baustellengelände zwischen Oberau und Mittewald möchte sie die Wiederherstellung des Fußballplatzes und eine Naherholungszone schaffen. Zunächst muss abgeklärt werden, ob der Verlauf der Staatsstraße beibehalten werden darf; es besteht nämlich die Auflage, sie nach Fertigstellung wieder an den ursprünglichen Standort zurückzubauen. Da sich die neue Straßenführung gut bewährt hat, möchten sie Gemeinde, Land Südtirol, BBT-Gesellschaft und Autobahngesellschaft beibehalten. Das Einverständnis des Verkehrsministeriums steht noch aus. Trotz der Belastungen

durch den Tunnelbau gelte es, den BBT nach Fertigstellung als Chance zu nutzen, so Klapfer, zumal sich die Gemeinde dann auf einer der wichtigsten europäischen Verkehrsachsen befindet. „Franzensfeste muss wieder zu einem der wichtigsten Bahnhöfe in Südtirol werden und als Dreh- und Angelpunkt für den Nah- und vor allem Fernverkehr dienen. Dafür setzen wir uns ein.“

Vom Bahnhof Franzensfeste aus soll auch eine Seilbahn ins Skigebiet Jochtal führen. Franzensfeste wäre der einzige Bahnhof zwischen Verona und München an der Hochgeschwindigkeitsstrecke mit einem solchen Angebot. „Für unsere Gemeinde würde das einen großen wirtschaftlichen Aufschwung bedeuten“, so Bürgermeister Klapfer. Noch ist die „Kaiserbahn“ eine Vision, da es schwierig ist, eine Finanzierung aufzutreiben und bis heute weder Fachleute und noch Politiker verbindlich sagen können, wie der Bahnhof genutzt wird und ob und wie viele BBT-Züge in Franzensfeste halten werden. Trotzdem will die Gemeinde diese Chance im Auge behalten.

Kritisch sieht die Gemeinde nach wie vor die sich im Bau befindliche Riggertalschleife, die direkte Verbindung zwischen dem Pustertal und der Brennerbahn, wodurch Fahrgäste in Brixen

PERSONALIEN

und nicht mehr in Franzensfeste umsteigen. „Der Bau beeinträchtigt die internationale Anbindung an die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke und hat negative Folgen für das Wipptal sowie das Eisack- und Pustertal“, so Klapfer.

Eine große Chance für die Gemeinde sei die Festung Franzensfeste, das zehnte Landesmuseum, das – wie der Landeshauptmann sagt – das „Trauttmansdorff des Ostens unseres Landes“ werden soll. Das Ziel, Franzensfeste durch die Festung wirtschaftlich zu stärken, verfolgt die Gemeinde weiter, etwa durch eine attraktive Fußverbindung zwischen Römerweg und Festung. Zwei Baulose sind fertiggestellt, für das dritte wird noch die nötige Finanzierung gesucht.

Um den Bedürfnissen von älteren Mitbürgern, Jugend und Familien gerecht zu werden, versucht die Gemeinde durch gezielte Maßnahmen die Lebensbedingungen zu verbessern. Auch öffentliche Dienste (Postamt, Schulen, Kindergärten, ärztliche Betreuung im Ort, Verwaltungsautonomie, Verkehrsverbindungen …) sowie private Dienste (Lebensmittelgeschäfte, Metzgerei, Bäckerei, Friseur …) werden versucht aufrecht zu erhalten.

Den neuen Seniorenbeirat bilden Vize-Bürgermeister Richard Amort (Vorsitzender), Gemeinderätin Giovanna Summerer, Cristina De Lorenzo Gardinal, Rosa Murari und Sandro Bellorio. Thomas Kerschbaumer vertritt die Gemeinde im Beirat des deutschsprachigen Kindergartens von Mittewald. Bürgermeister Thomas Klapfer (Ersatzvertreter: Thomas Kerschbaumer) vertritt die Gemeinde in der Vollversammlung des Konsortiums der Gemeinden der Provinz Bozen für das Wassereinzugsgebiet der Etsch.

Das Programm

Bis 2030 sollen folgende Vorhaben in Angriff genommen werden:

Öffentliche Arbeiten: Fertigstellung Haus der Begegnung, 3. Baulos des Verbindungsweges Dorf-Festung, Gestaltung einer Naherholungszone an der ehemaligen Baustelle Eisackquerung, Erweiterung bzw. Neubau der Feuerwehrhalle Mittewald, Sanierung des Widums in Mittewald, Neubau der Brücke in Mittewald. Leader-Projekte: Neugestaltung des Dorfplatzes und des Freiheitsplatzes in Mittewald, Neugestaltung des Marconi-Platzes und des Rathausplatzes in Franzensfeste.

Umwelt: Ausbau des Fernwärmenetzes, Verschönerung der Dörfer, energetische Sanierung öffentlicher Gebäude, Überwachung der BBT-Baustellen und Zulaufstrecke, zeitgemäße Müllsammlung, modernes Trink- und Abwassermanagement.

Urbanistik: Erstellung des Gemeindeentwicklungsprogrammes, Implementierung des Gesetzes Raum und Landschaft, Abgrenzung der Ortskerne.

Wohnbau: Unterstützung verschiedener Initiativen zur Schaffung von neuem Wohnraum.

Wirtschaft: Förderung der Ansiedelung von Betrieben, Erhalt bestehender Dienstleistungen, Prüfung alternativer Energiequellen.

Sport und Freizeit: Wiedererrichtung des Fußballplatzes, Verbesserung der Sport- und Freizeitanlagen, Pflege und Instandhaltung der Rad- und Spazierwege und Erholungszonen.

Zivilschutz: Förderung der Feuerwehren, Umsetzung notwendiger Maßnahmen für die Absicherung der roten Zonen laut Gefahrenzonenplan.

Verkehr und Mobilität: Mitsprache bei zukünftiger Entwicklung des Bahnhofs Franzensfeste, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der bestehenden Verkehrsverbindungen.

Familie, Jugend, Schule und Kultur: Erhalt von Schulen und Kindergärten, Mensa und Nachmittagsbetreuung, Entwicklung der Festung, Instandhaltung Römerweg, Denkmäler und Schau-E-Werk.

Gesundheit, Soziales und Senioren: Erhalt der Dienste im Sozialbereich, Errichtung eines pharmazeutischen Dienstes.

Landwirtschaft: Erhalt landwirtschaftlicher Flächen. Gemeindepartnerschaft und Europa-Angelegenheiten: Initiativen im Rahmen der Gemeindepartnerschaft, Europapreise.

Vereine: Unterstützung der Vereine, Förderung des Ehrenamtes.

Verschiedenes: Förderung des friedlichen Zusammenlebens aller Volksgruppen, Öffentlichkeitsarbeit.

„Wir wollen sichtbar sein“

Die Menschen werden immer älter. Entsprechend groß ist die Herausforderung, diesem demografischen Wandel und den damit einhergehenden Bedürfnissen gerecht zu werden. Gerade deshalb seien Organisationen wie der Seniorengemeinderat Sterzing von großer Bedeutung, sagt Präsidentin Ruth Achammer.

Sterzing hat seit 2014 einen Seniorengemeinderat – neben Bruneck als zweite Gemeinde in Südtirol. Dieser ist „die offizielle Stimme“ der Sterzinger Senioren. Deshalb sucht er den direkten Kontakt zu den Senioren und überlegt sich, wie er sie auf verschiedenste Wege ins gesellschaftliche Leben einbinden und vertreten kann. Der Seniorengemeinderat macht die Gemeindeverwaltung auch regelmäßig auf Probleme im Gemeindegebiet aufmerksam und unterbreitet konkrete Vorschläge, um Dienstleistungen für Senioren zu verbessern.

„Wir haben schon vieles ange-

NEUWAHLEN

Der scheidende Seniorengemeinderat, bestehend aus Präsidentin Ruth Achammer Jäger, Stellvertreter Rosario Coppola (nicht im Bild) sowie den Räten Loredana Gazzini Marazzo, Franca Kaswalder Wwe. Schiavo, Helmut Erspamer, Ulrich Gruber, Elisabeth Larcher, Renate Staudacher, Helga Pedri Überegger, Maria Antonietta Todeschini Armanini sowie Gemeinderat Ciro Coppola und Stadträtin Christine Eisendle Recla bei einem Treffen mit Bürgermeister Peter Volgger

regt“, sagt Ruth Achammer, die dem Gremium seit 2014 als Präsidentin vorsteht: Spazierwege in der Talsohle, ein Zebrastreifen nach Maibad, Fitnessgeräte in der Sportzone, Gratisschwimmen im Balneum sowie Gratis-Bergund Talfahrt auf den Roßkopf für Senioren ab 80 Jahren, Parkbän-

Der Seniorenausschuss sucht Interessierte, die sich bereit erklären, im Seniorengemeinderat mitzuarbeiten. Nähere Infos bei Präsidentin Ruth Achammer (Tel. 380 5197021) und bei Karin Recla in der Gemeinde Sterzing (Tel. 0472 723700). Kandidieren darf jeder Wipptaler ab 60 Jahren, wählen darf jeder ab 65 Jahren, der in die Wählerlisten der Gemeinde Sterzing eingetragen ist. Sobald die Kandidatenlisten erstellt sind, wird die Gemeinde allen Wahlberechtigten einen Brief mit Informationen über die zur Wahl stehenden Kandidaten und den Ablauf der Wahl zusenden. Dieser Brief gilt als Stimmzettel, der ausgefüllt in die entsprechenden Urnen geworfen werden kann. Der neue Seniorengemeinderat bleibt fünf Jahre lang im Amt.

ke für Senioren, neue CitybusHaltestellen, eine Seniorenmensa an jedem Freitag, ein Filmclub für Senioren und Interessierte an jedem ersten Freitag im Monat von Oktober bis Mai um 16.00 Uhr, einen Kaffeetreff ab 60+ am ersten Mittwoch im Monat im Saal der Stadtbibliothek, wo in geselliger Runde Themen und Anliegen besprochen werden, eine neue Buslinie Sterzing über den Jaufen bis St. Leonhard in Passeier (6x täglich) vom 15. Juni bis zum 12. Oktober, gemeinsam mit der Gemeinde die Organisation der runden und halbrunden Geburtstagsfeiern ab 70 Jahren.

In den vergangenen Jahren fanden in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Organisationen Turn- und Tanzkurse, Yoga, Theateraufführungen des Seniorentheaters „Überholspur“ von Senioren für Senioren, Vorträge etwa über die Patientenverfügung und vieles mehr statt. Stolz

sei sie auf diese gemeinsam erreichten Erfolge, so Achammer. Die Wunschliste wäre noch viel länger, angefangen beim barrierefreien Bahnhof Wiesen-Pfitsch mit Aufzug und erhöhten Bahnsteigen, eine fixe Haltestelle für Interreg- und internationale Züge am Bahnhof, mehr CitybusHaltestellen, die Abstimmung des Fahrplanes, ein öffentlich zugänglicher Enzenberg-Garten, günstige Seilbahntickets für Senioren ab 65, überdachte Radständer u. a. in der Stadt und vor dem Schwimmbad, eine bessere Beleuchtung und eine Informationstafel über laufende Veranstaltungen vor dem Stadttheater. „Einige dieser Vorschläge kommen nicht nur Senioren zugute, sondern der gesamten Bevölkerung. In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam viel erreicht. Für die Zukunft wünschen wir uns, dass unsere Anliegen noch mehr Gehör finden,

denn eine altersfreundliche Gesellschaft ist eine lebenswerte Gesellschaft für alle“, so Achammer.

„Der Seniorengemeinderat ist sehr wichtig für die Gemeinde Sterzing“, betont Bürgermeister Peter Volgger auf Nachfrage des Erker. Die Gemeinde, vertreten durch die beauftragten Gemeindereferenten, seien bei jeder Sitzung dabei, hören die Anliegen der Senioren an und versuchen sie zu verwirklichen. „Wir haben schon einiges erreicht“, so Volgger. Dass es hin und wieder Dinge gebe, die nicht so schnell umsetzbar seien, liege nicht immer an der Gemeinde, sondern auch an der Landesregierung. Beispiel: Fahrpläne oder Fahrrouten von Bussen, deren Änderung nicht im Zuständigkeitsbereich der Gemeindeverwaltung liegt.

Der Start sei schwierig gewesen und es habe viel Kraft und Ausdauer gebraucht, so die Seniorenreferentin Christine Eisendle Recla. „Da uns die Anliegen der Senioren aber sehr wichtig sind, sind wir am Ball geblieben. Wir haben immer an uns geglaubt und deshalb auch vieles geschafft.“ Durch das Gremium hätten die Se

nioren heute mehr Sichtbarkeit als früher. „Die Senioren von heute sind diejenigen, die unser Land mit wenig Geld wiederaufgebaut haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sollten wertschätzen, was sie geleistet haben.“