9 minute read

Der große Wiesenknopf –Blume des Jahres 2021

from Neu Nota Bene 20

by Mateo Sudar

1979 gründete Loki Schmidt, die Ehefrau des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt, die Stiftung zum Schutze gefährdeter Pflanzen, die seitdem Jahr um Jahr eine besondere Wildpflanze auswählt, deren Bestand in unseren Breitengraden gefährdet ist. Mit dem Ziel, die Öffentlichkeit für die Thematik des Wildpflanzenschutzes zu sensibilisieren, werden seltene Gewächse zur „Blume des Jahres“ gekürt, damit sie nicht vollständig aus der Naturlandschaft verschwinden.

Mit der Wahl des Großen Wiesenknopfes setzt sich die Loki Schmidt Stiftung zudem f ür den Erhalt seines artenreichen Lebensraumes ein, der insbesondere auf Feucht- und Nasswiesen für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten eine wichtige Lebensgrundlage bietet.

Advertisement

Bad Liebenzell präsentiert den großen Wiesenknopf bereits seit 2017 als Symbolpflanze für den SOPHI Park und richtet damit den Fokus auf die komplexen Probleme der Grünlandwirtschaft, zumal extensives, also schonend genutztes Grünland in den letzten 50 Jahren massiv zurück gegangen ist. Die purpurfarbenen Blütenbällchen des großen Wiesenknopfes zieren scheinbar schwebend die Titelseite zum Begleitbuch des philosophischen Parkes und sind real von Juni bis in den

Herbst im Themenfeld der Aufklärung zu bestaunen. Bienen lieben die fast einen Meter hoch werdende Pflanze, die pro Ähre bis zu 40 Blüten trägt und als überlebenswichtige Blume für den Hellen und Dunklen WiesenknopfAmeisenbläuling dient, die als Schmetterlingsarten die Vielfalt der Insektenwelt bereichern.

Im Mittelalter galt der große Wiesenknopf als eine häufig verwendete Heilpflanze und wurde zum Schutz vor Pest und Tuberkulose eingesetzt. In der Wundbehandlung galten seine Wirkstoffe als heilend und daher wird diese ungiftige Pflanze auch heute noch als entzündungshemmendes Heil- und Küchenkraut benutzt sowie als Heißgetränk mit entgiftender Wirkung als Tee getrunken.

Wer Garten oder Balkon hat, kann sich mit der „Blume des Jahres – Samenpostkarte 2021“ nicht nur einen eigenen großen Wiesenknopf heranziehen, sondern sorgt durch die Aussaat zudem f ür ein reichhaltiges Nahrungsangebot zahlreicher Insekten.

Weitere Informationen unter www.loki-schmidt-stiftung.de.

Zusammenhalt, Gemeinschaftssinn und Zuversicht haben in diesen so belastenden Zeiten der Coronapandemie vieles erleichtert. Und dennoch, so manches Mal ist man verzweifelt. Aber eines dürfen wir nie aufgeben – die Hoffnung.

Nun muß sich alles, alles wenden

Das Prinzip Hoffnung in Philosophie, Religion, Literatur und Musik

Was für ein Wort, was für ein Menschheitsgefühl, was für eine beruhigende Aussicht und frohe Erwartung schwingt bei diesem großen Begriff mit – Hoffnung. Keine vage Prophezeiung oder eventuelle, unsichere Zukunftsaussicht ist damit gemeint und herauszuhören, sondern von der ursprünglichen Bedeutung her etwas Tiefgründiges, Sicheres, Zuversichtliches, Mut machendes. Schon die Elpis (Hoffnung) der alten Griechen beinhaltete alle auch uns bekannten wunderbaren Verknüpfungen mit diesem Wort, wie Optimismus, Vertrauen, Ausweg, Chance oder Rettung.

Die ausgeprägte Sehnsucht nach Behütetsein, nach Geleit und Fürsorge sind Urgefühle eines jeden Menschen. Schon seit Anbeginn, seit unsere Spezies diesen Planeten bevölkert. Die Hoffnung macht doch etwas, was man ein zufriedenes, erfülltes Leben nennt, überhaupt erst möglich. Was wäre denn dieses Leben ohne die Gabe zu hoffen? Die Alternative zu einem auf sein Glück hoffenden, zuversichtlichen Menschen wäre ein von Selbstzweifeln, Depression, Fremdbestimmtheit und dem Gefühl des schutzlosen Dahintreibens gequältes Individuum. Die Hoffnung speist dagegen seine Heilkraft – zumindest im nichtreligiösen Sinne – aus dem eigenen Inneren und hat den Anschein eines unabhängigen Lebensentwurfs.

In der Philosophie hat die Hoffnungs-Thematik eine ganz herausgehobene Bedeutung. Im Werk „Das Prinzip Hoffnung“ des deutschen Philosophen Ernst Bloch steht einer der wichtigsten Leitsätze schon im Vorwort: „Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Seine Arbeit entsagt nicht, sie ist ins Gelingen verliebt statt ins Scheitern“. Der Philosoph und Mediziner Giovanni Maio stellt zum Beispiel fest: „Hoffnung ist ein Offensein für das, was kommen wird und das wir nicht ändern können, und ein Vertrauen darauf, es bewältigen zu können“. Friedrich Nietzsche postuliert: „Die Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden Bach des Lebens“ und Friedrich Hölderlin gibt uns kurz und bündig zu bedenken: „Was wäre das Leben ohne Hoffnung?“

Die Religion zeigt uns noch einen ganz anderen Blickwinkel auf die Thematik Hoffnung, nämlich die Frage nach dem Woher und Wohin. Im Christentum ist es der Apostel Paulus, der im 1. Korintherbrief die Hoffnung als eine der drei Hauptsäulen für das Menschenleben erhebt. Er stellt sie mitten hinein zwischen Glaube und Liebe: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe – diese drei…“ Ein berühmter Vers, der gerne bei Hochzeiten als Trauspruch Verwendung findet. Im Islam lautet ein vielzitierter Spruch: „Arbeite weiter. Glaube weiter. Hoffe weiter. Gott gibt dich nicht auf.“ Aus der jüdischen Welt ist uns ein wunderbares Sprichwort überliefert, das heißt: „Es ist gut zu hoffen, aber schlecht zu warten.“

Doch ganz gleich, ob es sich um eine persönliche Krise, vielleicht eine schlimme Erkrankung, um zwischenmenschliche, vielleicht partnerschaftliche Probleme, um Not, Krieg, Verfolgung oder, wie aktuell, um eine sich ausbreitende Pandemie mit den notwendigen einschneidenden Maßnahmen handelt: ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft ist in allen diesen Situationen existenziell notwendig. Alles andere käme einer Kapitulation vor dunklen, undurchschaubaren Mächten gleich. Ob und wie die menschliche Fähigkeit, Hoffnung zu hegen erlernt werden kann, wie Ernst Bloch dies fordert, ist schwer zu beantworten. Wahrscheinlich ist uns die Fähigkeit, auf etwas hoffen zu können, von Anfang an mitgegeben. Sonst könnte kein Mensch seinen normalen Alltag bewältigen mit all seinen Höhen und Tiefen, an Ausnahmesituationen oder extreme, belastende Veränderungen gar nicht zu denken.

Welche Bedeutung die Hoffnung für das Menschsein besitzt, wird und wurde auch in der Musik und in der Literatur immer wieder deutlich. So vertonte der Musik-Titan Richard Wagner in einem seiner „Wesendonck-Lieder“ folgenden überwältigenden Vers:

Doch erstehst in aller Pracht, Glorie der düstren Welt, du am Morgen neu erwacht, wie ein stolzer Siegesheld.

Der Komponist Franz Schubert nahm sich das Gedicht „Frühlingsglaube“ von Ludwig Uhland und unterlegte ihm eine lautmalerisch tragende Klavierbegleitung:

Die Welt wird schöner mit jedem Tag, man weiß nicht, was noch werden mag, das Blühen will nicht enden; es blüht das fernste, tiefste Tal: Nun, armes Herz, vergiss die Qual! Nun muss sich alles, alles wenden.

Es spielt keine Rolle, ob sich die Gabe der Hoffnung aus Philosophie, aus der Religion, aus der Kunst oder aus der eigenen Lebenserfahrung speist, Hoffnung ist eine Kraft, die uns befähigt, selbst scheinbar aussichtslose Situationen unbeschadet durchzustehen und letztlich zu überwinden. Die Hoffnung ist eine zwar leise, aber starke innere Gewissheit, dass sich alles zum Guten wendet.

„Milch macht müde Männer munter“, wer kennt ihn nicht, den Slogan aus der Werbung. Eine Aufforderung der Milchindustrie, mehr Milch zu trinken. Abgelöst wurde diese Werbung von dem Satz: „Die Milch macht’s“.

Aber ist das so? Können wir der Milch so viel Positives abgewinnen, bzw. hat das einen gesundheitlichen Nutzen für uns, dass es den hohen Konsum rechtfertigt? Ca. 60 – 80 l Milch trinken wir durchschnittlich im Jahr, zusätzlich kommen noch diverse Milchprodukte hinzu. Eine kritische Betrachtung.

Um ihr Kälbchen zu versorgen, braucht die Kuh etwa 8 l pro Tag. Durch Hochleistungsfutter und Zucht erreicht manch eine Milchkuh in Spitzenzeiten bis zu 50 l am Tag. Die Milchproduktion hat sich in den letzten 100 Jahren von knapp 2.000 l pro Milchkuh auf durchschnittlich 10.000 l p.a. pro Milchkuh gesteigert. Das hat natürlich eine Auswirkung auf die Gesundheit der Kuh. Es kann zu Euterentzündungen führen, die mit Antibiotika behandelt werden. Rückstände davon können auch in der Milch enthalten sein, die wir uns dann zuführen. Die Aufnahme von zu viel Antibiotika kann zu Antibiotika Resistenzen führen. Dies bedeutet, dass ein Antibiotikum im Ernstfall nicht mehr wirken kann. Es wird berichtet, dass jährlich ca. 30.000 Menschen in Kliniken an Infektionen versterben, die mit Antibiotika-Gaben nicht mehr geheilt werden konnten.

Wenn eine Mutterkuh die Chance hat, kümmert sie sich liebevoll um ihr Kälbchen. Kühe sind sehr soziale Tiere und knüpfen Freundschaften. Einer Milchkuh wird das Kälbchen oft wenige Stunden nach der Geburt weggenommen, in Bio-Betrieben immerhin erst nach 3 Tagen. Sowohl die Mütter rufen nach ihren Kälbchen, als auch umgekehrt. Wahnsinniger Stress und Schmerz für beide.

Milch ist die Nahrung für Babys, das gilt für alle Säugetiere – auch für uns

Menschen. Nach der Säuglingsphase nimmt außer dem Menschen keine andere Art noch Milch zu sich, schon gar nicht von einer anderen Tierart. Milch enthält Wachstumshormone, die dafür da sind, den Säugling groß zu bekommen. Die Zellen sollen wachsen. Für uns Erwachsene ist das also gar nicht mehr nötig. Aber vielleicht sind diese Wachstumshormone auch der Grund, warum Krebszellen unter starkem Milchkonsum gut wachsen? Es wird zu mindestens vermutet.

Und nun noch die Sache mit dem Calcium für unsere Knochen. Milch wird in unserem Körper sauer verstoffwechselt, sprich Milch ist ein Säurebildner. Um diese Säure auszugleichen, werden die Mineralstoffdepots der Knochen und Zähne zum Puffern der Säure benutzt. Das erhöht das Risiko für Knochenbrüche und Osteoporose, statt es zu verbessern. Somit wäre es viel effektiver, das Calcium, das wir benötigen, über pflanzliche Lebensmittel zu decken, die im Körper Basen bilden – z. B. mit Broccoli, Grünkohl, Spargel oder Nüssen, Mandeln oder schwarzem Sesam. Auch Feigen, Datteln, Rosinen oder getrocknete Aprikosen sind gute Calciumquellen. Wichtig für die Aufnahme des Calciums in die Knochen ist darüber hinaus die Zufuhr von Vitamin D und Magnesium, denn Calcium kann ohne diese beiden nicht richtig verwertet werden.

Das sind jetzt nur ein paar Aspekte, die mich, nach dem Durcharbeiten einiger Artikel und Seiten zum Thema Milch, für diesen Artikel und die daraus gewonnene Erkenntnis dazu bewogen haben, in der diesjährigen Fastenzeit auf Milch und Milchprodukte zu verzichten. Natürlich betrifft das nicht nur die Milch im Kaffee, was ich mir am schwierigsten vorgestellt habe, sondern auch jegliche Art von Milchprodukten.

Sowohl Joghurt, Quark, Sahne, Butter als auch Käse fallen damit im Speiseplan weg. Hört sich vielleicht erstmal gar nicht so schwierig an, aber bei der Nahrungszubereitung fällt plötzlich doch auf, in wie vielen Lebensmitten Milch enthalten ist und dass eine Pizza oder Gratin mit Käse überbacken einfach doch lecker sind. Ach ja, und was ist mit der Kugel Eis, die jetzt zum Frühlingsbeginn in der Eisdiele angeboten wird, muss ich da auch daran vorbei gehen?

Nachdem ich die ersten Tage den Kaffee schwarz getrunken habe, habe ich inzwischen Hafer-Sojamilch in der Barista Variante gefunden. Die lässt sich gut im Milchaufschäumer aufschäumen und einen „Latte“ Macchiato herstellen, prima. Für mein Müsli habe ich Sojajoghurt ausgewählt, es gibt auch Mandeljoghurt, Cashewjoghurt und weitere pflanzliche Joghurt-Alter- nativen. Die Soja-Variante hat mir am besten geschmeckt. Aufs Brot und zum Backen habe ich die Butter durch eine gute Bio-Margarine oder ein neutral schmeckendes hochwertiges Öl ersetzt. Statt Käse nehme ich einen vegetarischen Gemüseaufstrich, da gibt es sehr

Infoquellen: viele leckere Sorten. Mir schmeckt z. B. rote Bete-Meerrettich gut. Aber auch die Sorten Paprika-, Tomaten- oder Curry-Mango sorgen für Abwechslung.

Einen Schokoaufstrich zum Versüßen gibt es auch ohne Milch, ein Blick aufs Etikett hilft weiter. Für cremige Soßen gibt es pflanzliche Sahne-Alternativen oder weißes Mandelmus. Und zum Überbacken habe ich geriebenen Käse-Ersatz auf Mandelbasis probiert. Wenn man darauf nicht extra hinweist, merkt man dabei im Geschmack und optisch keinen Unterschied. Meinem Mann hat also der Flammkuchen trotzdem geschmeckt, Glück gehabt. In der Eisdiele habe ich mich für die Sorten Himbeere und Zitrone entschieden, beides Sorbets ohne Milch, na geht doch – Belohnung nach dem Sonntagsspaziergang gerettet.

Gut drei Wochen habe ich das nun schon so praktiziert. Ein Resümee bis jetzt? Es fühlt sich gut an, ich habe nicht das Gefühl von Verzicht. Ich empfinde es eher spannend, neue Lebensmittel und Rezepte auszuprobieren. Ich habe auch keine Heißhungerattacken. Es geht mir gut mit der Nahrungsmittelumstellung, so dass ich mir überlege, diese neue Gewohnheit auch nach der Fastenzeit weiter bei zu behalten. Allein schon, weil es sich gut anfühlt, einen kleinen Beitrag zum Tierwohl beizutragen.

Vielleicht ermutigt dieser Artikel den ein oder anderen Leser, es auch mal für eine Weile auszuprobieren, auf Milch zu verzichten. Nur Mut.

Bianka Zielke

Buch: Der Murks mit der Milch, ISBN 978-3-89189-045-5 www.zentrum-der-gesundheit.de/artikel/milch/milch www.natuerlich-quintessence.de/online-artikel/der-murks-mit-der-milch/ https://welttierschutz.org/kuhplusdu/ https://www.planet-wissen.de/ gesellschaft/trinken/milch/pwiediemilchkuheinlebenfuerdiemilch100.html www.peta.de (Tierrechtsorganisation)

Mit ein bisschen Kreativität ist Abwechslung für Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen auch während der Pandemie möglich. Was im Johanneshaus Bad Liebenzell-Monakam geboten wurde, war alles andere als Trübsal zu blasen…

Sorgen einfach weggeblasen

Joachim Bänsch, ein Solohornist vom Sinfonieorchester in Stuttgart, ist auf die sehr schöne Idee gekommen, während der Coronapandemie ehrenamtlich Musik für die Bewohnerinnen und kob und zwei Alphörnern auch auf der Terrasse des Johanneshauses Bad Liebenzell-Monakam.

Alphörner kann man bis zu einer Entfernung von 9 km gut hören und so war es natürlich gewährleistet, dass die Bewohnerinnen und Bewohner wie auch die Mitarbeitenden in der Einrichtung in den Genuss der wirklich beeindruckenden Klänge dieser besonderen Instrumente kamen.

Aber es blieb nicht nur bei den Alphörnern. Nachdem die Alphörner zur Seite gelegt waren, setzten die beiden ihr kleines Konzert auf Trompeten fort.

Als sie dann aber auch noch zwei Regenschirme auspackten, befürchteten die besorgten Zuhörer, sie müssten bald abbrechen, da die Regenwahr- scheinlichkeit an diesem Tag recht hoch lag und tatsächlich Regenschauer angesagt waren. Weit gefehlt, es war der Überraschungsmoment der beiden Musiker, denn nun fingen sie doch tatsächlich an, auch noch auf ihren Regenschirmen zu musizieren. Die Überraschung war gelungen. Mit viel Witz, Spaß und Enthusiasmus haben die beiden besonderen Gäste dann letztlich auch den vorhergesagten Regen vertrieben.

Die Freude und Begeisterung bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Johanneshauses war groß. Und für die Dauer dieses kleinen, aber feinen Konzertes waren die Sorgen des Corona-Alltages verflogen – ein wenig jedenfalls.

Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen zu spielen, um in diesen schwierigen Zeiten ein wenig Lebensfreude zu verbreiten.

So erschien er auf seiner Tour am 2. Februar 2021 mit seinem Sohn Ja-

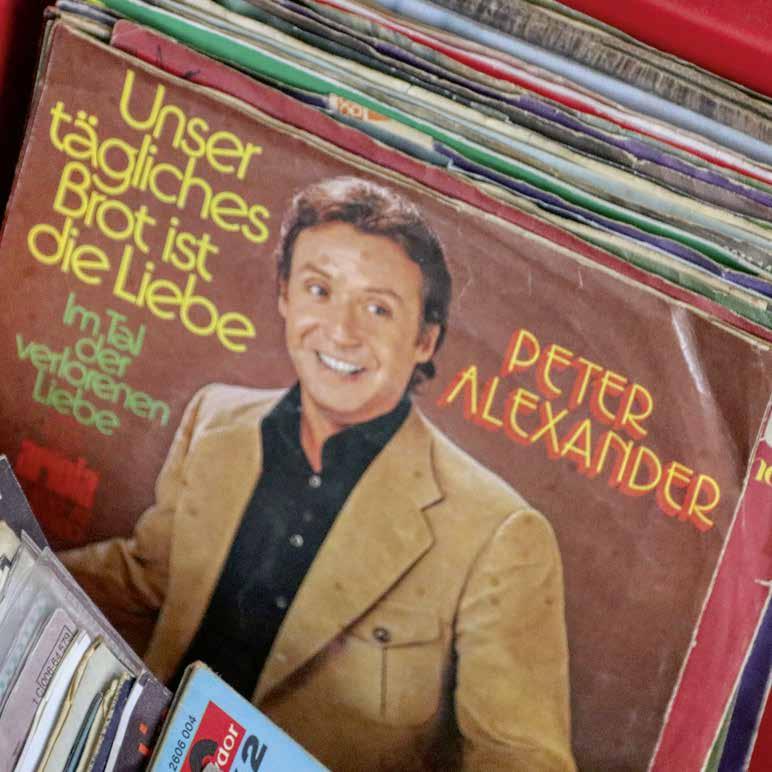

Seit einigen Wochen findet im Johanneshaus Bad Liebenzell-Monakam eine regelmäßige Schallplatten-Diskothek mit Hörerwünschen und viel guter Laune statt.

Ein Bewohner stellte seinen Plattenspieler zur Verfügung, Pflegekräfte und eine Mitarbeiterin des Reinigungspersonals spendeten eine Vielzahl an allseits beliebten Platten aus alten eigenen Beständen.

Wenn die Stimmen von Peter Alexander, Rudolf Schock, Catarina Valente oder Katja Ebstein aus den Lautsprechern erklingen, werden Erinnerungen wach – und manchmal rollen auch Tränen der Rührung, wenn ein alter Schlager wieder einmal direkt zu Herzen geht.

Mit dem notwendigen Abstand, Maske und kleineren Gruppen hat auch das Monakamer Wunschkonzert seinen festen Platz in der Pandemie.

Waren es zu Jahresbeginn tanzende Schneeflocken, die für Massenandrang an den Ausflugszielen in Bad Wildbad führten – so sind es nun die wärmer und täglich länger werdenden Frühlingstage, die die Menschen erneut in die Natur und in die Wälder locken.