Déc rso interuniversitariode ensayos.

Déc rso interuniversitariode ensayos.

En el marco de los

e la creación del programa de Administración de Empresas Comerciales

Universidades que apoyaron esta edición.

U Mississippi State University U. Córdoba

U. del Norte de Colombia

Artículo: El Tesoro de la Mente: Cómo la Economía Naranja Transforma Ideas en Valor

Artículo: Análisis de la Probabilidad de Insolvencia de Ecopetrol en el Periodo 2020 - 2024

Ensayo: Sabor y Tradición: La Receta de “Arepas Doña Cleo” para Innovar en el Mercado Gastronómico.

Facultad de Administración y Economía

Programa de Administración de Empresas Comerciales

Escenario de práctica IX y X semestre

Revista electrónica Agenda de Calidad

Revista de Administración y Economía

Año 2025 · No 47· Junio - Diciembre de 2025 E-ISSN Online 2462-7690

Bogotá, D.C. Colombia, 04 de noviembre de 2025

Doctora María Ruth Hernández Martínez Rectora

Doctor Wilmar Arnulfo Bravo Murillo Vicerrector Académico

Doctora Sandra Yuliet Moncada Casanova Vicerrectora Administrativa y Financiera

Doctora Sandra Yuliet Moncada Casanova Secretaria General (E)

Doctor José Gerardo Vaca Lombana

Decano Facultad Administración y Economía

Doctora Claudia Andrea Cruz Baquero

Decana Facultad Ciencias de la Salud

Doctora Eulalia Jaimes Cáceres

Decana Facultad Ciencias Sociales

Doctora Florinda Sánchez Moreno

Decana Facultad Ingeniería y Arquitectura

Doctor Gustavo Hernán Argüello

Decano Facultad de Derecho

Doctor Oscar Rene Martínez Mesa

Decano Facultad de Ciencias Básicas

Diego Alejandro López Jefe de campo Profesional

Andrés Caicedo Carrero Jefe de campo Disciplinar

Daniel Isaac Roque Jefe de campo de Investigación

Érika Alejandra Patiño Moreno Jefe de campo Humanístico

Ángela Patricia Díaz Palacios Directora del Programa Administración de Empresas Comerciales

Julián Ricardo Romero Garibello Coordinador de estudiantes

Camilo Alejandro Torres Peña Coordinador de estudiantes

María del Pilar Murcia Castro Coordinadora de estudiantes

Edgar Reyes Claros Coordinador del Programa Administración de Empresas Comerciales Sede Tintal

Nelson Fabián Arévalo Sastoque Coordinador de Docentes

Nidia Mercedes Gómez Coordinadora Jóvenes a la E

Deisy Juliana Sierra Rodríguez Directora del Programa Administración de Empresas Comerciales Sede Funza.

Ph.D. Manuel Alfonso Garzón Castrillón

Ph.D. Carlos Venturo

Ph.D. Carlos Etulaín

Ph.D. Ana Casnati

Ph.D. Nora Bonilla

Ph.D. Cecilia Marrero

Ph.D. Bertha Alicia Arce

Agenda de Calidad e-ISSN -ISSN Online: 2462-7690

Revista Electrónica Año 21 Nº 47 Junio a Diciembre del 2025

En la presente edición de nuestra revista universitaria, celebramos la diversidad del pensamiento y el compromiso académico de nuestra comunidad. Este espacio reúne el esfuerzo de estudiantes y egresados de la universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, así mismo, colaboradores interuniversitarios que, a través de sus ensayos, artículos y opciones de grado, contribuyen al fortalecimiento del conocimiento y la reflexión crítica en distintas áreas del saber.

Cada publicación refleja la pasión por investigar, escribir y compartir ideas que inspiran el debate, el aprendizaje y la transformación. Invitamos a nuestros lectores a recorrer estas páginas con mente abierta y espíritu curioso, reconociendo que el conocimiento es una construcción colectiva que crece cuando se comparte.

Asimismo, esta edición reafirma la misión de nuestra institución de fomentar la investigación, la creatividad y el pensamiento crítico como pilares del desarrollo académico y social. Los trabajos aquí reunidos son el resultado del compromiso constante con la excelencia y la búsqueda de soluciones a los retos que enfrenta nuestra sociedad actual.

Con orgullo presentamos la revista agenda de calidad edición # 47, resultado del trabajo conjunto entre docentes, estudiantes y aliados académicos, reafirmando nuestro compromiso con la difusión de la producción intelectual universitaria y con la formación integral de profesionales capaces de transformar su entorno con ética, rigor y sentido humano.

Equipo Agenda de Calidad

Programa Administración de Empresas Comerciales

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Creatividadquetransforma:Elpoderdelpensamientoempresarialenlaeconomíanaranja ..............................................................2

Dulceorigen:Creatividadcolombianaquecruzafronteras..............................................................10

EconomíacreativaenColombia,Desafíos,AportesyPerspectivasdesostenibilidad .........................................................18

Economíanaranja:Enperspectivadeeconomíacreativa..............................................................26

Economíanaranjaydesarrolloeconómico:ComparaciónColombiayPerú ..............................................................36

EconomíaNaranja,Laintersecciónentrelacreatividadylainnovación ..............................................................44

Educacióneconómicayfinanciera,MotordeFomentodelEmprendimientoenlaeducación superior…………………………………53

Eltesorodelamente:Cómolaeconomíanaranjatransformaideasenvalor ..............................................................60

Identidadculturalytradición:ElBifröstdelaeconomíanaranjaenColombia 69

LaeconomíanaranjacomomotordesostenibilidadyemprendimientoenColombia(Análisis 2018–2023)..............................................................78

Laeconomíanaranjacomonuevoejedeformaciónenlaeducaciónuniversitaria 86

Caracterizacióndelamujeremprendedoraenelsectordelaconstrucción ..............................................................94

Artesaníasyjoyas:Oportunidadesyretoseneldesarrollodeemprendimientoscreativos ..............................................................119

Capitalcultural:Unaperspectivadesdeelbilingüismoparalaprosperidadeconómica ..............................................................118

Creatividadcomoactivofinancieroymotordedesarrollosostenible ..............................................................126

Creatividadqueestimulaelcrecimiento:Laeconomíanaranjacomocatalizadorculturalyde oportunidades..............................................................134

Delaculturaalainnovación:Economíanaranjacomoestrategiadelfuturo ..............................................................143

Delaculturaalainnovación:Laeconomíanaranjacomogeneradoradenuevasoportunidades ..............................................................152

Delaoscuridadalcolor:EconomíanaranjatransformandolaComuna13 ..............................................................159

Delolocalaloglobal:CómolacreatividadimpulsalamodapopularenmercadoscomoSan Victorino..............................................................167

Dellienzoalmercado:Cómoelartedigitalimpulsaelemprendimientojuvenil ..............................................................178

Economíacreativayelempoderamiento:ElefectotransformadordeEmpoderadasRunway enlamoda..............................................................187

EconomíanaranjayemprendimientojuvenilenColombia..............................................................197

Economíanaranja,culturaycreatividad:Nuevasoportunidades.............................................................. 205

Economíanaranja,modasostenibleeinnovaciónsocial:Elcasodeunbrasierecológicoentela debambúparamujeresmastectomizadas..............................................................213

Elartedeemprender:Cómoloscreadoresestándiseñandosuspropiostrabajos ..............................................................221

Elimpactodelamodasostenibleenlaindustriatextil:Creatividadquetransforma ..............................................................230

ElroldelasuniversidadesenlaformacióndeemprendedoresenColombia ..............................................................240

Elvalordeimaginar:AméricaLatinadesdelamiradadeunnuevoordennaranja ..............................................................248

EmpoderadasRunway:Tejiendofuturoeconómicoconestilo,concienciayproyecciónglobal ..............................................................258

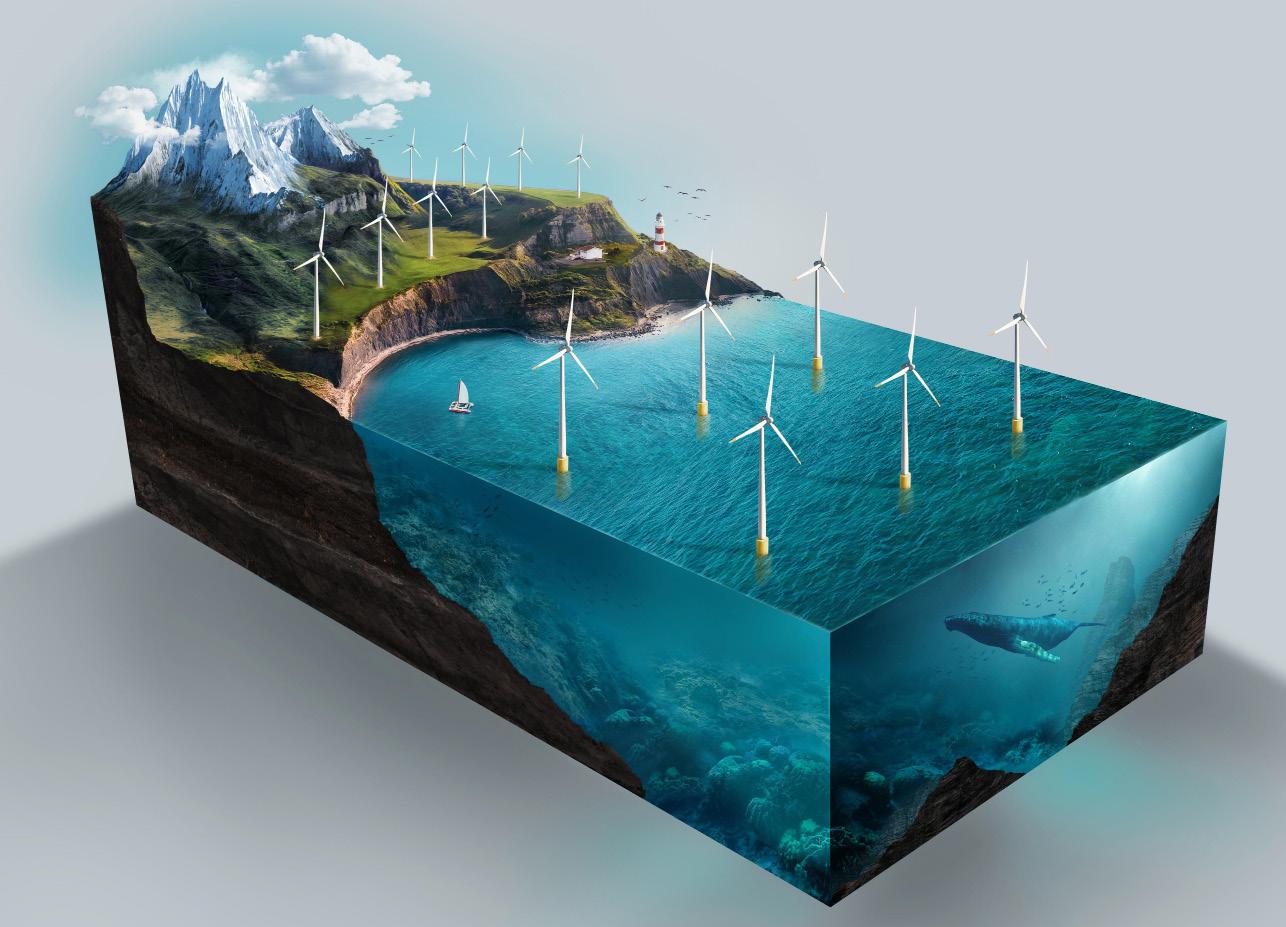

Energíaundimotriz:UnmodelodenegocioinnovadorenColombia ..............................................................268

GuBikeysusbicicletasabasedeguadua:Unaportecolombianoalacreatividad,elavance culturalylaeconomíanaranja..............................................................276

Lacreatividadcomomotordelaeconomíacolombianaysuconexiónconeldesarrollo sostenible..............................................................283

Ladigitalizaciónysuimpactoenlasindustriascreativasdelaeconomíanaranja 292

LaRoja:Entrelamemoria,laeconomíanaranjaylareconciliaciónnacional ..............................................................301

Marketing:Piezaclavedelaeconomíanaranja..............................................................308

Nostalgiahistóricacomoestrategiaderesurgimientoempresarialanalizadadesdelas generacionesZyAlpha..............................................................316

Saborytradición:LarecetadeArepasDoñaCleoparainnovarenelmercadogastronómico ..............................................................325

Saboresqueestremecen:Laremolachaencurtidacomopromotordelaeconomíanaranja ..............................................................334

Sembrandofuturo:EconomíanaranjaycultivocomunitarioenelbarrioVillaDiana ..............................................................342

EmprendimientocreativoenelsectorsaludenColombiacomomotordedesarrollo económico..............................................................351

FridaKahlo:Identidad,resistenciaylegadofeministaenelarte........................................................... 359

AnálisisdelendeudamientotempranoyloscréditoshipotecariosenestudiantesdelaUCMC ..............................................................367

AnálisisdelagestiónfinancieraenemprendedoresdeFunza:Estrategiasparala sostenibilidadycrecimiento..............................................................378

AnálisisdelaprobabilidaddeinsolvenciadeCanacolEnergyColombiaS.A.duranteelperíodo 2020–2024..............................................................386

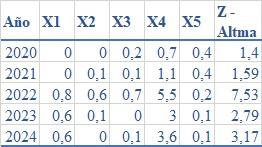

AnálisisdelaprobabilidaddeinsolvenciadeEcopetrolenelperiodo2020–2024

..............................................................395

AnálisisparaladeterminacióndecuposdecréditosenlascooperativasdeBogotá ..............................................................409

AplicacióndelAlfadeJensenenlamedicióndeldesempeñofinancierodeCementos

Tequendama..............................................................420

Economíacircularypoliésterreciclado:Rutahacialasostenibilidadenlaindustriatextil

..............................................................429

Educaciónfinanciera:¿Impactaenelusodelcrédito,elahorroylainversión? ..............................................................438

Impactodelasinnovacionesempresarialesdelsectordeserviciosycomercialesenla sostenibilidadambiental..............................................................447

Sostenibilidadpredictiva:BrújulaéticaparaelcasodeConconcretoS.A.–Unenfoquecreativo ..............................................................458

Tecnologíasinteligentesymedidassosteniblesparalaoptimizacióndeprocesosoperativosy financierosenÉxitoS.A...............................................................466

Transformacióndigitalenfinanzaspersonales:Estrategiasparaoptimizarlagestión financieraindividual..............................................................476

1 Julio - Diciembre 2025

Julio - Diciembre 2025 CREATIVIDAD

Por: Johan Sebastián Guzmán Henao. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

En los últimos años han pasado diversas situaciones las cuales han obligado tanto a las empresas y personas a innovar de manera constante, un ejemplo: en la pandemia debido al COVID-19 la gran mayoría de las organizaciones optaron por el teletrabajo de este mismo modo muchas personas innovaron con ideas nuevas de negocio, de cierta forma sin un conocimiento previo estaban siendo parte de la nueva economía naranja. Desde mi punto de vista personal la creatividad siempre ha existido, ya que es una habilidad que todo ser humano tiene es decir que está completamente ligada a su naturaleza. La creatividad se desarrolla en el hombre desde los primeros años de vida, ya sea el niño que dibuja, construye o moldea con diferentes objetos, o hasta el hombre que presenta en su organización diferentes herramientas con las cuales busca ganar un reconocimiento alto o crear una idea innovadora que ayude a mejorar el bienestar común de la sociedad con proyectos innovadores que aborden problemas sociales y ambientales. Por otro lado, la economía naranja se ha vuelto popular no solo por el hecho de que el color naranja es un color asociado a la creatividad, su término en general fomenta la innovación la cual se ve reflejada hoy en día en sectores económicos como la creatividad y la cultura, ejemplo: las firmas musicales, los diseñadores, el marketing, la literatura, y a nivel organizacional promover la responsabilidad social ambiental en sus procesos de negocios o por medio de proyectos con innovación social que su fin principal sea impulsar, promover y reconocer la economía naranja como un medio importante para la transformación social y económica de un país. Cabe mencionar los beneficios tributarios por parte del gobierno que ofrece a las organizaciones que fomentan y hacen parte de la economía naranja.

Palabras Clave

Beneficios, Creatividad, Economía Naranja, Ideas, Innovación

Responsabilidad Social y Organizaciones

Abstract

In recent years, various situations have occurred that have forced both companies and individuals to constantly innovate. For example, during the COVID-19 pandemic, the vast majority of organizations opted for remote work. Similarly, many people innovated with new business ideas. In a way, without prior knowledge, they were becoming part of the new orange economy. From my personal point of view, creativity has always existed since it is a skill that every human being has, that is, it is completely linked to their nature. Creativity develops in humans from the earliest years of life, whether it be a child who draws, builds, or molds with different

objects, or even a person who presents different tools in their organization with which they seek to gain high recognition or create an innovative idea that helps improve the common well-being of society with innovative projects that address social and environmental problems. On the other hand, the orange economy has become popular not only because the color orange is associated with creativity, but also because its general term fosters innovation, which is reflected today in economic sectors such as creativity and culture, for example: music labels, designers, marketing, literature, and at the organizational level, promoting social and environmental responsibility in their business processes or through social innovation projects whose main purpose is to promote, foster, and recognize the orange economy as an important means for the social and economic transformation of a country. It is worth mentioning the tax benefits the government offers to organizations that promote and are part of the orange economy.

Keywords

Benefits, Creativity, Orange Economy, Ideas, Innovation, Social Responsibility and Organizations

Introducción

SLa Economía Naranja, se relaciona con la creatividad, cultura, y emprendimiento, como este tipo de economía puede ser aprovechada para generar transformaciones sociales, ambientales y económicas. Se abordará el tema economía naranja desde diferentes ángulos como su definición, sectores económicos, impactos sociales y ambientales, su relación con la creatividad e innovación y como estas se relacionan a nivel empresarial. La información suministrada en este articulo está respaldada por autores que por medio de: artículos, revistas, estudios, libros, noticias actuales o recientes hablan sobre el tema economía naranja, llegando a una posible visión de ver la Economía Naranja como el futuro de desarrollo de una nación al involucrar aspectos claves como: cultura, sociedad y tecnología de este modo se da un respaldo al artículo en cuanto a la información suministrada con el fin de que el lector tenga la certeza de todo lo escrito es veraz y pueda afinar sus conceptos sobre la economía naranja.

La economía naranja abarca muchos sectores económicos por eso es importante mencionar que no solo se enfoca en

sectores como: cultura y creatividad, también se relacionan de manera indirecta en aquellas organizaciones que fomentan buenas prácticas empresariales, sea contribuyendo al medio ambiente o incentivando la creatividad en sus colaboradores claro está que también se puede aprovechar la economía naranja en la innovación de productos o servicios ambientales. Este tipo de economía naranja incentiva a los emprendedores, que con ayuda del gobierno se sienta respaldada no solo por los beneficios fiscales o los incentivos económicos que brinda para las empresas que están relacionada directamente con la economía naranja si no con la educación constante, los cursos gratuitos que brindan diferentes entidades un ejemplo los cursos gratis de la cámara de comercio CCB. Colombia está aprovechando este sector económico para aumentar el PIB como uno de los más importantes del país diferente a los que conocemos hoy en día; no depender solo de las economías tradicionales como el café o las flores para generar valor económico, porque esta demostrados y respaldado por otros países que la Economía Naranja es el futuro porque involucra innovación, creatividad y desarrollos tecnológicos a través de ella se fomenta la responsabilidad ambiental y social de un país además de contribuir con problemáticas que afectan el interés general de una sociedad, Benavente y Grazzi (2017).

Este articulo genera una reflexión sobre la importancia que tiene la economía naranja como una oportunidad para el crecimiento económico de Colombia y como está fomenta el emprendimiento apoyando a las personas y/o empresas con incentivos económicos y beneficios tributarios desarrollando un pensamiento creativo; más que pensar como materializar una idea, como recaudamos el dinero necesario para crear una empresa es primero visualizar que problemática se quiere mitigar, que procesos se deben tener en cuenta, que empresas se verían involucradas directamente, que impacto generaría en la sociedad, son factores claves para una idea de negocio exitoso en el sector de economía naranja a lo largo del articulo se explicara las diferencia entre emprendimiento, innovación y cultura: son términos asociados a la economía naranja, es importante aclararlo para tener un concepto mas claro ya que tiende a ser confuso al abarcar tantos sectores económicos principalmente relacionados con la economía naranja que a lo largo de este artículo se

Economía Naranja

Julio - Diciembre 2025

SEl ser humano desde sus orígenes, ha mostrado una capacidad natural innata para la creatividad e innovación, aunque unas personas desarrollen más esta habilidad que otras, todos tenemos el potencial de crear, generar ideas y transformar nuestro entorno. Lo anterior es para resaltar la importación de estimular esa habilidad de todos los individuos, reiterar que todos tenemos esa maravillosa capacidad de crear, innovar, generas ideas, todo ser humano, es un ser creativo según el entorno o situación en el que se encuentre, somos seres creativos.

En este contexto es crucial entender como: La economía naranja es una oportunidad de desarrollo económico principalmente en Colombia, su enfoque principal es la cultura y la creatividad, por tal razón su relación. Su término ha ganado mayor relevancia y está estrechamente vinculado con la cultura y creatividad. Para definir la economía naranja no es nada sencillo ya que requiere entender los diversos elementos que lo componen. Por esta razón, es fundamental analizar las diferentes formas posibles en la que esta economía genera valor. Según Buitrago y Duque, (2013) los elementos principales que conforman la economía naranja son: La economía cultural y las industrias creativas. En este sentido, se agrupan diversas actividades que incluyan la cultura, el arte, el talento y la creatividad, así como las múltiples maneras de monetizarlo.

Entre las principales actividades culturales involucradas se encuentran: el teatro, danza, canto, literatura y el desarrollo de tecnologías (Software, app, entre otras). Por otro lado, comprender el alcance de la economía naranja, según Howkins (2007) se plantea que tiene su origen en la prestación de bienes y servicios basados en la cultura y la creatividad; este término abarca varios conceptos o sectores que generan valor económico como: la publicidad, arquitectura, arte, artesanías, diseño, moda, cinematografía, música, editorial básicamente seria derechos de autor, investigaciones y desarrollo tecnológico (software, juguetes, apps) Howkins (2007). Estos sectores ilustran las diversas áreas que logra alcanzar la economía naranja.

Claro está que, aunque ya existe los sectores económicos, es necesario fomentar activamente el desarrollo de la economía naranja, teniendo en cuenta las 7i que proponen Buitrago y Duque, (2013) información, instituciones, industria, infraestructura, integración, inclusión, inspiración. En este contexto, Flew (2012) argumenta que es necesario modificar las instituciones encargadas del patrimonio público, lo cual implicaría un cambio en las políticas culturales con el fin de generar un impulso social desarrollando y apoyando

activamente la creatividad como la cultura. Especialmente en Colombia, los beneficios tributarios que otorga cada país son fundamentales para su desarrollo a nivel latinoamericano, en Colombia el anterior gobierno (Duque) crea un decreto el 17 de mayo el cual busca incentivar la economía del país a través de impulsar el sector económico denominado: Economía Naranja, esta iniciativa está orientada a generar expectativas positivas tanto para los proyectos empresariales como para el desarrollo nacional, al promover la cultura y creatividad. En resumen, de esta primera parte la Economía Naranja en la riqueza del patrimonio cultural de la humanidad y la importancia de los desarrollos tecnológicos para mejorar la prestación de un servicio, un producto o crear nuevas aplicaciones que ayuden al bien común.

En este orden de ideas la economía naranja abarca muchos sub sectores especialmente los relacionados con la cultura y la creatividad un concepto el cual logra confundir, ya que no especifica directamente que es ser creativo, por lo cual se puede involucrar muchos temas que relacionan con la creatividad como innovación social, es decir que la creatividad no solo se limita a las artes o la expresión “cultura”, sino que se expande a todos los sectores con el potencial de generar valor mediante la creación de ideas, productos o servicios innovadores que se puedan monetizar. Es importante tener claridad sobre el concepto de economía naranja y la oportunidad de negocio que este brinda para el país.

Creatividad y Emprendimiento.

Estamos en un mundo lleno de virtudes pero a su vez lleno de muchas problemáticas sociales, ambientales que el ser humano ha causado a lo largo de la historia con el paso del tiempo, estamos viviendo las consecuencias que hemos generado por no tener una conciencia y/o responsabilidad ambiental y social, sin abarcar mucho en este tema que no va acorde con el título principal de este artículo es importante mencionarlo para generar una reflexión, de que vamos a dejar a futuras generaciones si no realizamos un cambio aprovechando la economía naranja como una oportunidad de mejora tanto en los procesos de las empresas como en las actividades del día a día, innovando en ideas de negocio o solución de problemáticas buscando siempre el bien común; está demostrado por otros países que la economía naranja puede alcanzar a llegar una fuente principal de crecimiento económico ya que genera nuevas oportunidades de trabajo en sectores donde no se esperaba que se relacionara como el sector de la salud, educación o industrias automotrices, gene -

ra posicionamiento de un país al ser pionero de dicha economía, para Luzardo, et al., (2017), “El futuro está en un mundo más creativo y sus áreas que lo conforman”. En una era digital es importante utilizar esta economía como un factor clave de crecimiento económico. Surge una gran incógnita que aún no es muy clara que rol cumple la palabra Creatividad en este tipo de economía naranja. Al no tener un concepto claro sobre la creatividad debemos buscar investigadores, científicos o autores que definan dicho concepto por ejemplo en el Informe sobre la Economía Creativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo UNCTAD, (2010), se adoptan las siguientes definiciones:

Creatividad Artística: Capacidad para generar ideas innovadoras, originales y novedosas

Creatividad Científica: La investigación, la curiosidad, la observación, experimentar las causas y en su defecto la forma de resolver los problemas

Creatividad Económica: Innovación de tecnologías de producción, prácticas comerciales y mercadeo.

Otro aspecto clave de esta economía es como ha surgido una era de Emprendedores, que en su gran mayoría de actividades se relacionan con la creatividad por parte de empresas como: Airbnb, Spotify, YouTube, Instagram, Twitter, entre otras, para Buitrago y Duque, (2013), estas empresas se relacionan entre sí por buscar tener equipos multidisciplinarios donde se destacan sus diferentes habilidades para la creación de nuevas ideas de negocio esto lo aplica mucho GOOGLE por medio de espacios interactivos especialmente adaptados para desarrollar pensamientos estratégicos, por tal razón dicha economía no solo se basa en cultura, emprendimiento e innovación también se puede reflejar en aquellas organización donde se promueve la innovación en sectores donde nunca se pensó que tuvieran alguna relación, como es el caso del sector educativo, transporte y salud, los cuales son vitales para el desarrollo de un país por tal razón la economía naranja puede ser fomentada prácticamente por cualquier organización.

Por esta razón anteriormente se menciona la Economía Naranja como oportunidad de mejorar ya que desde un pensamiento creativo podemos lograr muchos cambios a nivel social y mundial, no necesariamente debemos estar directamente relacionados con el sector económico naranja; por tal razón las empresas pueden y deben fomentar la creatividad como un pensamiento empresarial en el cual pueden surgir ideas innovadoras que ayuden internamente a la compañía y adicional generen una responsabilidad social, con lo anterior

cabe resaltar las aportaciones que realizo Schumpeter las cuales permitieron que la innovación fuera considerada un factor detonante para el desarrollo económico de los países Schumpeter, (1947), impactando a nivel global nuevos desarrollos que implicaban cambios organizacionales y de valor social Schumpeter, (1947).

En ese orden de ideas la economía naranja va relacionada con innovación social y responsabilidad ambiental la cual deber ser fomentada principalmente por las grandes industrias. De acuerdo con lo anterior Luzardo, et al. (2017), nos brinda ejemplos de empresas que han innovado constantemente en sectores tradicionales, pero en mando de personas creativas: Babybe: Creación de incubadoras que ayudan al sector de la salud imitando a la madre con el método canguro, Urban 3D: Revoluciono la industria de la construcción con impresoras 3D, Frei.re Lab: Software educativo enseñar a través de actividades interactivas. Estas son algunas empresas de muchas que están innovando con productos o servicios que tengan un fin social. Howkins, J. (2007), hoy en día toda organización debe ser creativa, es muy difícil encontrar una organización que no lo sea y dicho esto también se resalta la relación entre economía naranja y ecología naranja la cual se refiere a la integración de la creatividad y la innovación en la economía naranja como un enfoque en la sostenibilidad ambiental.

Esto quiere decir que su relación busca incentivar la creatividad fomentando el desarrollo de ideas innovadoras que mitiguen una problemática común, generando un bien social ambiental de este modo por medio de dicha economía se pueden desarrollar métodos que mitiguen o controlen las problemáticas ambientales como lo son: contaminación, exceso de basuras, calentamiento global entre otras, la ecología naranja está compuesto por tres dimensiones. según Buitrago y Duque (2013), Creación, Dimensión Goce y Dimensión Entorno. Por ejemplo la economía circular es un factor importante para la economía naranja, en Colombia hoy en día fortalecen la economía circular con resultados tangibles en reciclaje, una idea estratégica a partir de una problemática social; los residuos, tenemos claro que el exceso de basura ha generado problemas como lo es el desbordamiento del botadero de doña juan quien afecto a las comunidades aledañas entrando en contexto con la problemática el gobierno de manera innovadora está mitigando por medio de: empresas, recicladores y trasformadores el exceso de basura reutilizando envases y plásticos teniendo un impacto ambiental, social y económico. En este caso podemos ver detalladamente como esta idea esta relacionando la economía naranja y no necesariamente en el sector relacionado con la cultura.

6 Julio - Diciembre 2025

Por otro lado, Benavente y Grazzi (2017), en su investigación nos indica que un ecosistema naranja es el conjunto de leyes desglosado en normas los cuales son aplicados por medio de instituciones encargadas de regular todo lo relacionado con la 1. producción, difusión y 2. el consumo del bien o servicio, para entender mejor: el numeral 1, se entiende como el sector público quien crea la legislación y se encarga de la justicia y el sector privado encargado de la creación del bien o servicio (personas naturales o jurídicas) para llegar finalmente a la sociedad civil (quienes son los consumidores finales). Es importante tener claridad y comprender todos las entidades o partes que se ven involucrados en el ecosistema naranja, Benavente y Grazzi (2017), en ese orden de ideas es fundamental el apoyo de entidades gubernamentales para las empresas que hagan parte de la economía naranja y es importante por parte de la persona emprendedora patentar sus ideas creativas e innovadoras.

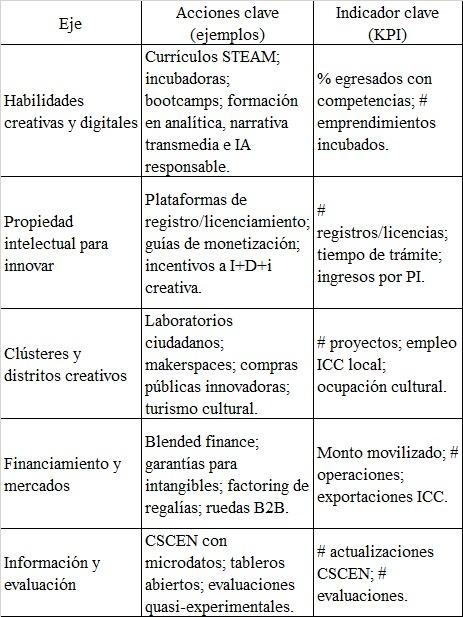

Hemos analizado cada termino que es importante para comprender el nivel de oportunidad que tiene fomentar ideas innovadoras que resuelvan problemáticas comunes y no solo crear ideas, también ser creativos en nuestro entorno empresarial, es necesario tener claro la cadena de valor de las industrias creativas para, Buitrago y Duque (2013), son tres: El reconocimiento de las ideas y creación, la retroalimentación y por ultimo los derechos de autor, así como la propiedad intelectual. En todos los ámbitos es importante el desarrollo de leyes, normas o políticas con el objetivo de poder regular y proteger la producción intelectual del hombre, considerando las ideas y la creatividad como bienes intangibles, en ese orden de ideas es importante crear políticas públicas enfocadas en la economía naranja; Benavente y Grazzi (2017) proponen cuatro tipos de políticas:

Política de oferta: Financiamiento para la cultura y creatividad, crear subsidios, asistencia financiera, instituciones culturales, régimen tributario especial incentivando donaciones por particulares.

Políticas de demanda: Lo que se busca promocionar la cultura, un ejemplo regalas entradas de cine o teatro como estrategia.

Políticas sistémicas: Dado ah que la economía naranja es de naturaleza intangible se busca crear un vínculo entre los diferentes sectores con la finalidad de

promover la creatividad.

Política de formación de capital humano: Brindar herramientas a temprana edad desde el colegio que busquen promover el pensamiento innovador por medio de ideas creativas

Teniendo en cuenta lo anterior cabe resaltar las políticas para la industria cultural y creativa que están relacionadas con beneficios tributarios e incentivos fiscales a nivel nacional en Colombia se promueve la economía naranja por medio del Decreto 1056 del 2018, por parte de las personas están en la obligación de protección de los derechos de propiedad intelectual es decir los derechos de autor y patentes que de esta forma materializar la creatividad al ser un bien intangible. Para el entorno empresarial los incentivos políticos para innovación y emprendimiento fomentan la creatividad para sectores tecnológicos, cabe resaltar que todo sector económico puede ser parte de la economía naranja de forma directa o indirecta.

Latinoamérica: Pensamiento Estratégico e Innovación Empresarial.

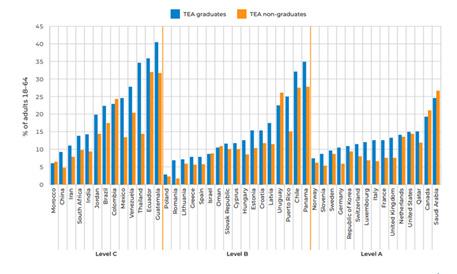

La innovación es reconocida como un medio esencial para alcanzar el desarrollo sostenible e impulsar la paz. Todos conocemos o hemos escuchado los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, Para los que no conocen de que trata un resumen a grandes rasgos en una conferencia convocada por las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que se llevó a cabo en el año 2012 en rio de Janeiro se establecieron los ODS bien dentro de ellos la innovación cuenta con un papel clave ya que es una herramienta fundamental para enfrentar problemáticas ambientales, garantizando un desarrollo sostenible e inclusivo a nivel global, Uzcátegui, (2016). Países como China o Estados Unidos saben de la importancia de la creatividad e innovación en el sector empresarial la gran mayoría de empresas innovadoras surgen de estos países y lo trasmiten al mundo entero con el fin de reflejar la importancia de este nuevo sector económico además de los apoyos económicos, tributarios o aranceles que tendría, en pocas palabras son ayudas que tendrían entre países entonces, es un círculo que todos ganan, el país, gana al fomentar el desarrollo cultural y creativo, al fomentar investigaciones en tecnología y centros científicos, aumenta la economía nacional, incentiva la demanda de ofertas laborales, actúa frente a problemas comunes, se beneficia empresa, sociedad y medio ambiente. En Latinoamérica, la innovación se ha vuelto fundamental como estrategia prometedora para el desarrollo económico y social en los países, enfrentado las crisis con ideas creativas vinculadas con la innovación social la cual tiene como objetivo diseñar alternativas sostenibles creando espacios que fomenten la investi-

gación y desarrollo de esta forma lo considero La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la IS tiene como fin diseñar alternativas sostenibles, fomentando ecosistemas de innovación esto incluyen inversión en Innovación y Desarrollo, apoyo a startups y tecnologías emergentes, Alvarado y Rodríguez, (2008). Las universidades y colegios deberían catalogarse somo pioneros en fomentar el pensamiento creativo e innovador, ya que desde el colegio brindan un conocimiento para la vida el punto central está en fomentar un impulso en el desarrollo científico y tecnológico con el objetivo de fomentar profesionales capacitados para transformar el mundo a través de ideas con responsabilidad social ambiental, Bautista et al., (2021).

En otras palabras, la educación debería profesionalizar la creatividad y la innovación tanto en el sector cultural como creativo. Por otro lado, es importante conocer el enfoque actual de la Innovación Social, como se ha tratado de explicar en el presente articulo dicho enfoque se orienta hacia la creación de soluciones novedosas que aborden problemas sociales y ambientales con el propósito de mejorar el bienestar colectivo, dicho enfoque está vinculado a la sostenibilidad lo que ha dado lugar al concepto de Innovación Social Responsable (ISR), es importante que las universidades asuman la promoción de ISR integrando principios éticos y valores sociales en sus estrategias y prácticas, Vasilescu et al. (2010), es fundamental el apoyo de universidades y el gobiernos para fomentar la Economía Naranja.

El pensamiento estratégico se desarrolla en un entorno dinámico donde la resolución de conflictos sea a través de ideas creativas que ayuden a mejorar o mitigar problemáticas comunes en un entorno social, espacios interactivos donde las organización opten buenas prácticas como un plus para la empresa no solo en el sector de la moda o de la energía eléctrica; toda organización puede optar de manera creativa en sus procesos internos formas innovadoras de ayudar al medio ambiente de generar una responsabilidad social ambiental optando con buenas prácticas incentivando al empleado en la resolución de conflictos de manera innovadora generando un ejemplo por medio de sus colaboradores los cuales transmitirían dicha información a su entorno social.

Conclusiones:

La Economía Naranja es considerada como eje central para

el desarrollo económico, ambiental y social de un país, no solo se enfoca en el sector creativo y cultural, si no también está directamente relacionado con las prácticas empresariales que fomentan una responsabilidad social, es decir que toda empresa puede ser creatividad, , aunque su actividad no esté dentro del marco de sub sectores definidos para la Economía Naranja, un ejemplo; una empresa, puede fomentar buenas prácticas ambientales reutilizando el papel que utilizan para imprimir o disminuir el uso de fotocopias creando un archivo digital donde todo documento debe estar guardado en pdf, este ejemplo es algo sencillo que muchas organizaciones realizan, desde mi punto de vista y gracias al presente articulo: puedo decir con plena certeza que las organizaciones que están siendo creativas en sus procesos administrativos y están siendo parte de la economía naranja al fomentar la creatividad dentro de la empresa, además de estar contribuyendo al cuidado del medio ambiente, generando una responsabilidad social ambiental, están aprovechando la oportunidad de la nueva economía naranja que para mí es el futuro tanto del país como del mundo entero al integrar la creatividad como motor de desarrollo, se abren nuevas perspectivas para el crecimiento empresarial, la innovación y la inclusión social.

La Economía Naranja representa oportunidades para valorar y aprovechar el talento humano, además de transformar la sociedad y fortalecer las economías nacionales. En Colombia esta economía es oportunidad de crecimiento social para el país, se ve reflejado por la cantidad de emprendedores que por medio de ideas innovadoras buscan mitigar impactos ambientales negativos como el uso de energías alternativas que reemplacen la sobre explotación de recursos naturales y minerales, un ejemplo claro pueden ser los parques solares o eólicos que generan electricidad limpia generando un bien económico, dando una solución a un problema social. Es importante aprovechar las ayudas del gobierno colombiano con los incentivos económicos que brinda para el desarrollo de ideas innovadoras siempre y cuando teniendo claro lo explicado en el presente artículo que sirve como una base para desarrollar un proyecto siguiendo el paso a paso para tener más claridad sobre lo que se quiere lograr alcanzar con la idea de negocio, cabe resaltar lo importante es resolver un problemática común, generar un responsabilidad social ambiental y como objetivo principal buscar el bien común.

En Colombia es una gran oportunidad para el sector de economía naranja, el gobierno ayuda para que las personas quieran contribuir con ideas innovadoras en el desarrollo económico del país no solo con la finalidad de generar beneficios económicos sino ayudar a la sociedad a mitigar problemáticas ambientales

8 Julio - Diciembre 2025

o sociales por medio de ideas creativa, algo interesante de este tema es la oportunidad de negocio que tienen tanto los emprendedores como las empresas, que tan difícil es lograr que las grandes industrias fomenten buenas prácticas ambientales, empresas como Google o Amazon fomentan la creatividad e innovación para su colaboradores con espacios óptimos con la finalidad de que sus colabores generes ideas creativas de manera constante, para mi esta economía es la economía del nuevo mundo que ira muy de la mano con los desarrollos tecnológicos que están en evolución constantemente y Colombia tiene una oportunidad clara para crecer económicamente y ser una gran potencial mundial con el apoyo del gobierno, las empresas y educación (universidades, colegios, centros educativos) se puede moldear una nueva sociedad con un pensamiento creativo, con responsabilidad social y ambiental que busquen siempre el bien común.

Las empresas y el gobierno deben de trabajar de la mano con el fin de incentivar y apoyar el desarrollo de la creatividad dentro de la organización y el país en general, cabe aclarar que dicha economía naranja además de contribuir con ideas, productos o servicios innovadores estos deben tener como finalidad más que el beneficio económico es buscar un bien común social, ejemplo: empresas del sector energético que tratan de realizar una transacción de la energía convencional a energías limpias o empresa del sector de la moda que reutilizan materia para el diseño de sus prendas.

Referencias:

Alejandro López & Jorge Durango. (2019). La Economía Naranja en Colombia. https://dspace.tdea.edu.co/server/api/core/ bitstreams/d266d6b0-6421-4440-98d4-6d770c0a6895/content

Alvarado, H.y Rodríguez, A. (2008). Claves de la innovación social en América Latina y el Caribe. Cepal. https://repositorio. cepal.org/entities/publication/fba4480a-b473-4641-acf0-c40b401ad926

Bautista, C. E. Figueroa, C. y Ortega, I. D. (2021). El papel de la Universidad en el marco de una sociedad en emergencia. Revista Boletín Redipe,10(3), 331-341. https://doi.org/10.36260/rbr.v10i3.1238

Creative economy report 2010. (2010, diciembre). UN Trade and Development (UNCTAD). https://unctad.org/publication/ creative-economy-report-2010

Clara, M., Céspedes, S. y Sánchez, J. (2025). Reflexión sobre innovación social responsable desde la óptica de la educación superior. https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rtend/article/view/9261/10356

Benavente, J. M., & Grazzi, M. (2017). Políticas públicas para la creatividad y la innovación: Impulsando la economía naranja en América Latina y el Caribe. https://doi.org/10.18235/0000841

Buitrago, F., y Duque, I. (2013). La Economía Naranja: Una oportunidad infinita. https://doi.org/10.18235/0012837

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO (2006). Políticas para la creatividad Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220384/ PDF/220384spa.pdf.multi

Luzardo, A., De Jesús, D., y Pérez, M. (2017). Economía Naranja innovaciones que no sabías que eran de América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Econom%C3%ADa-naranja-Innovaciones-que-no-sab%C3%ADas-que-eran-de-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf

González, B, Annayeckha, G. 2020; VOL XXVI, NUM 4. Economía del siglo XXI: Economía Naranja, https://www.redalyc.org/ articulo.oa?id=28065077033

Uzcátegui, O. (2016). Objetivos de desarrollo sostenible 2015-2030. Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela,76(2), 73-75. https://cepei.org/wp-content/uploads/2020/01/Los-Objetivos-de-Desarrollo-Sotenible-en-Venezuela.pdf

Schumpeter, J. A. (1947). The creative response in economic history. The journal of economic history, 7(2), 149-159. https://doi. org/10.1017/S0022050700054279

Howkins, J. (2007). The creative economy: How people make money com ideas. https://archive.org/details/creativeeconomyh0000howk_k3z2

Flew, T. (2012). Creative industries. Culture and policy. Sage Publications. https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/the-creative-industries/book233058

Thomas, E., Faccin, K. & Asheim, B. T. (2021). Universities as orchestrators of the development of regional innovation ecosystems in emerging economies. Growth and change,52(2), 770-789. https://doi.org/10.1111/grow.12442

Vasilescu, R., Barna, C., Epure, M. & Baicu, C. (2010). Developing university social responsibility: A model for the challenges of the new civil society.Procedia-Social and Behavioral Sciences,2(2), 4177-4182. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.660

FRONTERAS

DULCE ORIGEN: CREATIVITY THAT CROSSES

Por: Laura Natalia Camargo Pulido Camila Andrea Carreño Suarez

Michelle Alejandra Morán Muñoz

Laura Valentina Lizarazo Calderón

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Julio - Diciembre 2025

Gracias a la economía naranja se pudo incentivar el mercado con la innovación de nuevos productos culturales, gastronómicos e intelectuales. A nivel nacional el dulce de leche o arequipe fue uno de los productos que se utilizó como acompañamiento en los diferentes postres y manjares colombianos, ya sea en eventos especiales o en su cotidianidad, lo que logró continuar con su tradición, generó identidad y significado en cada bocado. Para esto, Dulce Origen se atrevió a realizar un producto innovador que sorprenda y destaque, siendo este un arequipe reconocido por su textura cremosa y su facilidad de untar en diferentes aperitivos, lo que le permitió ser versátil y adecuado para todo tipo de ocasión, y llevó consigo las raíces colombianas a cada uno de los hogares en el que sea probado gracias a su nuevo sabor a Uchuva, siendo este un sabor innovador que refuerza la economía naranja, lo que brindó valor cultural y creativo al producto para que se posicionara como un gran referente nacional e internacional, y brindara así una experiencia de calidad y de identidad a las personas que lo consumieron. Teniendo clara la importancia de este producto, se hizo una investigación con metodología cualitativa entre mercados de países vecinos para la comercialización de este producto internacionalmente, logrando así que se trasladara consigo la creatividad, cultura, tradición y un nuevo reto que brindó experiencias y una aceptación en el mercado internacional. Este artículo también exploró el mercado peruano y su potencial crecimiento, lo que facilitó la entrada de este nuevo producto y la aceptación que tuvo, ya que evidenció los gustos similares de la comunidad peruana con la colombiana gracias a su cercana frontera multicultural, y logró que dulce origen sea reconocido no solo por sus características sino también por su sello de calidad inquebrantable que satisfizo desde un inicio las necesidades de dicho país.

Palabras Clave

Arequipe, comercialización, economía naranja, innovación, tradición.

Abstract

Thanks to the orange economy, the market was stimulated by the innovation of new cultural, gastronomic, and intellectual products. At the national level, caramel sauce or arequipe was one of the products used as an accompaniment in various Colombian desserts and delicacies, whether at special events or in everyday life, which allowed the tradition to continue and generated identity and meaning in every bite. To this end, Dulce Origen dared to create an innovative product

that surprises and stands out, a caramel sauce renowned for its creamy texture and ease of spreading on different snacks, making it versatile and suitable for all kinds of occasions. and brought Colombian roots to every home where it was tasted thanks to its new cape gooseberry flavor, an innovative flavor that reinforces the orange economy, which gave the product cultural and creative value so that it could position itself as a major national and international benchmark, thus providing a quality experience and identity to the people who consumed it. Recognizing the importance of this product, qualitative research was conducted in neighboring countries’ markets to market this product internationally, thus transferring creativity, culture, tradition, and a new challenge that provided experiences and acceptance in the international market. This article also explored the Peruvian market and its potential for growth, which facilitated the entry of this new product and its acceptance, as it showed the similar tastes of the Peruvian and Colombian communities thanks to their close multicultural border, and ensured that Dulce Origen was recognized not only for its characteristics but also for its seal of uncompromising quality that satisfied the needs of that country from the outset.

Caramel sauce, innovation, marketing, orange economy, tradition

La economía naranja se ha posicionado como uno de los principales modelos de desarrollo basados en la cultura, la creatividad, y la innovación. El presente artículo explica no solo la importancia de la economía naranja en un mundo cada vez más globalizado, sino que aporta nuevas ideas y perspectivas a la cotidianidad de Colombia y a los sabores que la acompañan como es el caso del arequipe “Dulce Origen”, un arequipe tan cremoso y premium como el de Alpina pero que va arraigado a lo más profundo de nuestra tierra como lo es la Uchuva: dos sabores que se fusionan para presentar el ejemplo de cómo un producto típico puede insertarse no solo en la economía naranja, sino también en el corazón de cada uno de sus consumidores, brindando nuevas oportunidades a marcas debutantes.

El arequipe colombiano no es catalogado únicamente como un postre, sino que se ha ido transformando a lo largo de los años en un símbolo cultural que transmite historias, tradiciones y diversidad, siendo una de las recetas más versátiles e

icónicas en Colombia gracias a las variantes de diferentes territorios que logran reforzar dicho dulce como patrimonio gastronómico nacional. Es por esto, que la economía naranja tiene un impacto en el mismo e impulsa la creatividad en la presentación y comercialización del producto, pero va más allá y logra una diversificación de los sabores para que cada bocado del arequipe “Dulce Origen” sea un viaje por la cultura y la tradición colombiana.

Para entender este documento de manera apropiada, En la primera parte del documento, encontrará un marco conceptual que le permitirá adentrarse en el contexto necesario, luego evidenciará al arequipe como un dulce digno de la economía naranja y su internacionalización, y por último, evidenciará las conclusiones que se obtuvieron luego de la Investigación.

} Desarrollo

Especificación de la economía naranja

La economía naranja es considerada como el conjunto de actividades que posibilitan las ideas convirtiéndolas en bienes y servicios, los cuales, a su vez, son consumidos por clientes potenciales que vean en los mismos una solución o satisfacción a una necesidad particular. De igual manera, se considera como una explotación de la creatividad que permite la exploración de nuevos mercados (Finlev et al 2017).

También, se define a la creatividad como un motor de innovación que contribuye a la vital diversificación del desarrollo de una economía competitiva, teniendo como bases el conocimiento, y se añade que, la economía naranja tiene como valor final la propiedad intelectual (Hernández Pacheco, 2017). Y que promueve el progreso social, fomenta la innovación y los aspectos que contribuyen al crecimiento sostenible (Štreimikienė, D, 2020). Es evidente la cercanía de la conceptualización de la economía naranja por parte de los dos autores mencionados anteriormente, centrando sus argumentos en el desarrollo de ideas creativas proponiendo incursionar en nuevos mercados, y que permiten, a su vez, el desarrollo de un mercado competitivo, teniendo como activo principal el conocimiento y las ideas innovadoras.

Sin embargo, no son los únicos que han conceptualizado la economía naranja, pues (Howkins, J. 2001) fue uno de los primeros empresarios que defendió el tema dándole vital

12 Julio - Diciembre 2025

importancia a la creatividad, e incluyendo además la propiedad intelectual de la misma, y resalta que, en un mundo empresarial, siempre es bueno contar con nuevas ideas en cada uno de los sectores, desde las más grandes a las más pequeñas empresas,

Economía Naranja y arequipe

Por otro lado, la gastronomía es considerada como uno de los aspectos más relevantes dentro de la economía naranja, ya que hace parte de un patrimonio cultural que transmite historia, costumbres e incluso formas de vida y que se encuentra arraigado a lo más profundo del ser. Como señalan Rodríguez-García y Almarza-Franco (2022), la cocina también debe entenderse como un bien cultural que necesita ser protegido, pues en ella se reflejan todos los valores de las comunidades. En Colombia, se cuenta con una diversidad gastronómica amplia, la cual varía según las preparaciones que se encuentran en determinada región. Sierra Serrano (2021) resalta que “los dulces típicos colombianos han surgido de la cultura regional y con el pasar del tiempo se han convertido en tradición, generando identidad y significado en cada dulce” (p. 16). Entre los cuales, el arequipe ha logrado posicionarse como uno de los postres más representativos colombianos, y que se encuentra presente tanto en eventos especiales como en la cotidianidad.

Adicionalmente a esto, la gastronomía tiene una relación directamente proporcional con el turismo generando experiencias que sobrepasan el consumo. Popayán, por ejemplo, ha sido reconocida como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO, y se ha demostrado que la satisfacción del turismo se relaciona con la oferta gastronómica local (Rodríguez- Gutiérrez et al., 2019). Este vínculo sugiere que productos como el arequipe pueden llegar a convertirse en atractivos internacionales. En base en los argumentos presentados anteriormente, la empresa “Dulce origen” creará un arequipe que no solo será delicioso por su combinación de dulces, sino también por la textura que tendrá, ya que será cremoso y untable, lo que lo vuelve totalmente versátil y que acompañará a la perfección cualquier ocasión.

Especificación del producto ¿Qué es el arequipe?

En Colombia, el dulce de leche o también llamado arequipe es el producto higienizado que se da por la concentra-

ción térmica de la mezcla entre leche y diferentes azúcares. Para su conservación y producción debe de estar libre de algunas sustancias como la grasa vegetal o animal diferente a los lácteos. De igual manera, debe de mantener un contenido mínimo de grasa y sólidos lácteos no grasos y un contenido mayor de humedad. Para obtener un mejor resultado no debe contener almidones en su producto final (ICONTEC, 2008, Min Salud, 1986). El arequipe también es conocido y usado tradicionalmente en varios países de América Latina y partes del mundo; Chile, lo denomina manjar, manjar de leche o manjar blanco; en Colombia y Venezuela se le llama arequipe; Argentina, dulce de leche y en Estados Unidos se le llama milk caramel, Francia confiture de lait, en Brasil, doce de leite y para México y Centroamérica, cajeta (Mojica et al, 2007).

Este producto, arequipe o dulce de leche, es usado como postre o ingrediente en diferentes pastelerías, heladerías o como un acompañamiento en quesos, natillas, obleas, frutas, etc, gracias a su diversidad de ingredientes y su proceso de elaboración a logra tener varios tipos de dulces de leche y arequipes (Molognoni, L. et al 2016).

En Colombia, el arequipe en el mercado ha tenido un aumento anual de 40.000 millones de pesos y la leche condensada va en 55.000 millones (Revista Portafolio, 2010). Por otro lado, en el mercado, el arequipe sigue mostrando un crecimiento en Colombia, el arequipe casero se ha visto desplazado por la industria y esta seguirá su crecimiento eventualmente. Se ha visto un aumento donde el arequipe produce 150 toneladas, cifra alta pero aún por debajo de Argentina o México que han mostrado un consumo de dulce de coco o cajeta más frecuente siendo un acompañamiento para galletas de sal o panes para untar (El Tiempo, 1995).

Según Nuestra Tienda Artesanal (s. f.), el arequipe, también conocido como dulce de leche, tiene sus orígenes en la época colonial, cuando los españoles introdujeron la técnica de cocinar leche con azúcar en América Latina. En Colombia, este dulce adquirió un fuerte valor cultural, convirtiéndose en símbolo de tradición, hospitalidad y celebración. Su presencia es común en eventos familiares, festividades religiosas y fiestas nacionales. Además, ocupa un lugar central en la gastronomía colombiana, donde se utiliza en múltiples recetas como relleno o cobertura, aportando un sabor dulce y cremoso característico

Uchuva: fruta exótica.

La Uchuva, también conocida por su nombre científico “Physalis peruviana” es una de las frutas más ricas en Vitamina A, C, y algunas del complejo de vitaminas B, D y E. Además, contiene fibra, proteínas, fósforo, hierro, potasio y zinc, lo que logra que se le atribuyan propiedades medicinales tales como antiasmático, diurético, antiséptico, sedante, analgésico, fortificador del nervio óptico. Igualmente alivia problemas de garganta, elimina parásitos intestinales y amebas, y contiene propiedades antidiabéticas. (Suescún. L, et al. 2011). Por otro lado, la planta de Uchuva se ha convertido en un cultivo atractivo para los agricultores y los consumidores en Colombia y el exterior. Comúnmente, se le llama Uchuva, palabra que se deriva del vocabulario indígena “Uchuva”, que significa fruto o grano. A nivel nacional, su producción se lleva a cabo en algunos departamentos como Antioquia, Tolima, Boyacá y Cundinamarca, siendo este último el mayor productor de dicha fruta (Suescún. L, et al. 2011)

De igual forma, gracias a la investigación de se pueden realizar procesos que permiten prolongar la vida útil de las frutas en este caso de la Uchuva en su postcosecha, logrando con esto que perduren por más tiempo, ayudando con su proceso de conservación (Álvarez-Herrera. J, G. et al. 2024)

Nuestro arequipe

Se considera que el arequipe como dulce artesanal posee un gran y amplio reconocimiento en la economía naranja (Restrepo & Márquez, 2013), ya que no solo representa una parte fundamental de la tradición gastronómica de Colombia (UNESCO, 2003), sino que también tiene el poder y la capacidad de ser un producto competitivo en el ámbito internacional, en este caso posicionándolo en un país como Perú. Debido a su flexibilidad, el arequipe nos permite jugar con sus sabores dándole un valor agregado con su diversidad tradicional, en este caso tenemos la posibilidad de traer sabores innovadores que resalta bastante la riqueza de frutos y sabores colombianos como lo es la Uchuva. Esta combinación no sólo diversifica la oferta del arequipe, sino que también fortalecen su valor cultural y lo transforman en un producto creativo dentro de la economía naranja (FAO, 2017).

Cultura colombiana

Colombia siendo un país con una gran diversidad cultural, tradiciones, terrestre, fauna, flora y agrícola a lo largo de sus regiones, se identifica por su gran variedad y estilos de prepa-

raciones dulces con la ayuda de los productos locales que ofrece las diferentes zonas. En la región de Santander se encuentra una cultura del dulce a base de diferentes frutas y acompañada de leche; manjares, arequipes, mermeladas y bocadillos. En la región de Boyacá se realizan dulces a base de frutas producidas en la región con las cuales se fabrican todo tipos de dulces, amasijos y bebidas. En la región caribe se destaca el uso del coco, la panela, papaya y leche para la realización de famosos dulces como; cocadas, caballitos, alegrías, cocos rellenos y enyucados (Sierra. K, y Herrera. J, 2021). Los colombianos que se dedican a la producción y comercialización de dulces típicos cuentan con una tradición familiar de tres siglos en los cuales se transmiten sus saberes, técnicas y recetas de los postres o dulces tradicionales de generación en generación con esto se logra crear una identidad cultural reconocida por las diferentes zonas dando a conocer costumbres de la población (Sierra. K, y Herrera. J, 2021).

Cultura como valor agregado

El arequipe de sabores de Dulce Origen no solo es un postre convencional, sino que también representa una parte del patrimonio culinario de Colombia Tal como lo señala la UNESCO (2003). Cada frasco simboliza la transparencia de recetas artesanales que se han transmitido a lo largo de generaciones, estando conectadas con recuerdos familiares y celebraciones nacionales. En el contexto de la economía naranja, este valor cultural se convierte en un elemento diferenciador frente a otros productos semejantes en el mercado internacional. Cuando se posicione en Perú, el arequipe no se presenta solamente como un producto alimenticio, sino como una vivencia cultural, el cliente no solo disfruta de un dulce, sino que también se conecta con una historia de tradición e identidad colombiana tal como lo indica la UNESCO (2025). Este enfoque hace que el producto reciba un valor simbólico que lo separa de los simples dulces industriales.

Exportación internacional

Mercado en Perú

Dando un vistazo a las economías vecinas y analizando sus mercados, se logra identificar una posibilidad de expansión hacia el país vecino Perú. El cual, comparte afinidad gastronómica por Colombia gracias a su multicultural frontera y amplia variedad de gustos y públicos a los cuales, el arequipe artesanal colombiano podría llegar.

Según datos del BM (Banco Mundial), desde un punto de vista general, la economía peruana tuvo el potencial de convertirse

Julio - Diciembre 2025

en una economía de ingreso alto, al reducir la pobreza en el país, bajando de un 60% de pobreza a un 24% entre los años 2002 y 2013 junto con el aumento del ingreso per cápita, pasando de un ingreso per cápita de USD 2,126 en 2003 a un ingreso per cápita de USD 8,458 en 2024. Estos logros en la economía fueron posibles gracias a una buena gestión monetaria, fiscal y decisiones financieras acertadas, que se vieron reflejadas en la baja a su inflación, a la deuda pública, y al aumento de sus reservas internacionales. Perú Panorama general. (s. f.). World Bank. Con base en lo anterior, se demuestra que Perú cuenta con un entorno macroeconómico cada vez más estable y tiene como meta clara convertirse en un país de ingresos altos a largo plazo.

Mientras tanto, Dulce Origen tiene la oportunidad de expandirse a esa economía diversa, abriéndose a la oportunidad de entrar a un país con ventajas en materias primas y que impulsa constantemente las exportaciones e importaciones, logrando así, una penetración en un mercado que se encuentra en búsqueda de productos que logren satisfacer sus necesidades con la esencia colombiana. Es por esto, que, para la penetración al mercado, se contemplan alianzas con el turismo nacional y gastronómico del país, ayudando a potenciar ambas economías, e impactando así a los países creando oportunidades de empleo, y teniendo con esto, un impacto local y social verdadero, siendo apalancadores de la economía naranja, motor de financiamiento para los emprendedores, y expandiendo la visión del producto por todo el país. Es por estos motivos que Perú no va a ser ignorado como un mercado más, es un terreno en el cual el arequipe artesanal colombiano “dulce origen” puede florecer.

La singularidad y particularidad de dicho producto, sumadas con una buena estrategia de penetración del mercado no solo ayudará a impactar nichos si no ayudará a ampliar cada vez más el panorama de las exportaciones, dando un aire nuevo en los productos o bienes ofrecidos. Perú es una plataforma gigante de internacionalización de productos nuevos y diferentes, consolidando la marca colombiana y demostrando que, con trabajo honesto y hecho con pasión, se pueden crear las innovaciones que permitan competir a nivel global. Comercialización con Perú

La comercialización del producto se realizará por medio de un B2B, un modo de comercialización entre empresas

a partir del intercambio de bienes y servicios, de esta forma podemos llegar a superficies de retail tales como:

- Tottus: Cadena de supermercados perteneciente al grupo Falabella que cuenta con 89 locales dentro de Perú. Se caracteriza por mantener precios accesibles, con su actual eslogan “Precios bajos todos los días”

- Makro: Cadena de supermercados mayoristas que se encuentra operando en Perú desde 2009. Cuenta con 23 locales en todo el país, incluyendo ciudades como Lima, Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Piura, Cusco, e Ica.

Teniendo esto en cuenta, dichas cadenas de supermercados permitirán llegar a un amplio porcentaje de ciudadanía peruana, abarcando diferentes lugares como Cusco, en el que se tendrá una excelente acogida gracias a su clima frío.

Adicionalmente, se realizará una alianza estratégica con Alpina, que facilitará la entrada a mercados internacionales, y más aún enfocado a Perú dada su Alianza con “Andina Alimentos” según la revista portafolio. (Colombia Retail, 2024).

Conclusiones

La economía naranja es una triada muy poderosa entre la cultura de nuestro país, el comercio, y la creatividad. Estas características logran que la economía naranja pueda transformar todo el potencial que se tiene en el país en ideas con innovaciones que impacten sociedades, culturas y personas a proyectos e ideas innovadores con valor cultural y, sobre todo, transformándolo en ideas con valor tangible.

Basándonos en el argumento de idea con potencial con el Arequipe, es evidente que existe una oportunidad de apalancamiento que permite resaltar aún más nuestra historia como país, mostrando cómo un producto tan tradicional en Colombia es transformado, reinventando y maximizado a un producto con potencialidad, con visión internacional y sueños por expandirse.

Esta idea de negocio destaca por innovar y transformar las culturas, dando variedad de sabores para variedades de clientes, con un giro de 180 grados a un postre tradicional colombiano, potenciando así su expansión a mercados internacionales y siendo un producto competitivo que logra un posicionamiento a nivel internacional. El tomar la decisión de exportar a Perú se da luego de analizar amplios mercados latinoamericanos y examinando economías completamente distintas la una a la otra, se entiende que Perú demuestra ser un país con una economía estable refle -

jada en el amplio terreno comercial de productos que tengan valores agregados y con calidad que no tenga ningún otro producto peruano.

Se determinó que se tiene la oportunidad enfocarnos e impactar gracias a la estrategia B2B, esta estrategia existiría con compañías como Makro y Tottus, sus superficies que cuentan con una penetración en el mercado relevante, por ejemplo, Tottus con una presencia de más de 27 sedes en el territorio peruano y Makro con aproximadamente 58 establecimientos fortaleciéndose cada día, siendo establecimientos con amplia variedad de clientes y amplias oportunidades de generar ingresos.

Más allá de obtener un éxito a nivel comercial, verdaderamente se quiere contribuir al fortalecimiento de las exportaciones junto con el intercambio de gastronomías que fomentan a la economía local de Perú. Dulce origen demuestra que ser innovadoras y creativas nos potencia y nos genera identidad. Nuestro proyecto es muestra clara de que la riqueza de nuestro país no solo reside en sus recursos naturales o gastronomía si no en su capacidad darles valor a sus tradiciones, sin cambiar su esencia, resaltando sus características, innovando como nos lo hemos propuesto.

Referencias:

Álvarez-Herrera, J. G., Gutiérrez-Villamil, D., Jaime-Guerrero, M., Carreño-López, K. J., & Martínez-Osorio, J. W. (2024). Effect of calcium chloride and hydrocooling on the postharvest of cape gooseberry fruits (Physalis peruviana L.). Revista Colombiana De Ciencias Hortícolas, 18(1), e17043. Retrieved from https://revistas.uptc.edu.co/index.php/ciencias_horticolas/ article/view/17043

Colombia Retail. (2024). PERU -Tottus y sus planes en Perú para 2025: expansión acelerada y fortalecimiento de su estrategia digital – PERU RETAIL.

COMEXPERU - Sociedad de Comercio Exterior del Perú. (2025, 14 de febrero). RÉCORD exportador peruano: US$ 74,664 millones en 2024. COMEXPERU. Recuperado de https://www.comexperu.org.pe/public/articulo/record-exportador-peruano-us-74664-millones-en-2024

Cortés Yáñez, D. A., Gagneten, M., Leiva, G. E., & Malec, L. S. (2018). Antioxidant activity developed at the different stages of Maillard reaction with milk proteins. LWT - Food Science and Technology, 89, 344–349. https://doi.org/10.1016/j. lwt.2017.11.002

FAO (2017). Alimentación y cultura: la gastronomía como motor de desarrollo rural. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://www.fao.org/3/a-i7532s.pdf

Finlev, T., Maguire, R., Oppenheim, B., & Skvirsky, S. (2017). Future Landscapes of the Orange Economy: Creative Pathways for Improving Lives in Latin America and the Caribbean. https://publications.iadb.org/publications/english/document/Future-Landscapes-of-the-Orange-Economy-Creative-Pathways-for-Improving-Lives-in-Latin-America-and-the-Caribbean. pdf

Howkins, J. (2001). The creative economy: How People Make Money from Ideas. Allan Lane.https://publications.iadb.org/ en/publications/english/viewer/The-Orange-Economy-An-Infinite-Opportunity.pdf

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2008). Arequipe o dulce de leche y manjar blanco (Norma Técnica Colombiana NTC 3757). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. https://ebooks.icontec. org/product/arequipe-o-dulce-de-leche-y-manjar-blanco .

Ministerio de Salud y Protección Social. (1986). Resolución número 02310 de 1986. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT/Resolucion-2310-de-1986.pdf.

Mojica, F. J., Trujillo Cabezas, R., Castellanos, D. L., & Bernal, N. (2007). Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico de la cadena láctea colombiana. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. https://repository.agrosavia.co/ handle/20.500.12324/12913

Schumpeter, J. A. (1947). The creative response in economic history. The journal of economic history, 7(2), 149-159. https:// doi.org/10.1017/S0022050700054279

Molognoni, L., Valese, A.C., LORENZETTI, A., DAGUER, H. Y DE DEA LINDNER, J. Development of a LC–MS/ MS method for the simultaneous determination of sorbic acid, natamycin and tylosin in Dulce de leche. Food Chemistry, 2016/11/15/ 2016, vol. 211, p. 748-756. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.05.105

Nuestra Tienda Artesanal. (s. f.). Arequipe colombiano: descubre el dulce tesoro de Colombia. Recuperado de https://www. nuestratiendaartesanal.com/blog/arequipe-colombiano/

Redacción El Tiempo (1995, 19, 11). Más arequipe al mercado nacional en Bogotá. El Tiempo, p. 1-1. https://www.eltiempo. com/archivo/documento/MAM-458646

16 Julio - Diciembre 2025

Redacción Portafolio. (2010, 2 de junio). Colombina incursiona en producción arequipe. Revista Portafolio. Recuperado de https://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombina-incursiona-produccion-arequipe-314654

Redondo Méndez, A. C. (2018). Industrias culturales latinoamericanas y su aporte al desarrollo social. En. J. Hernández Acosta, A. C. Redondo Méndez y O. Ospina Martínez (eds.) Industrias culturales y economía creativa en Latinoamérica. Desarrollo económico y social en la región (pp. 23-70). Bogotá: Editorial Uniagustiniana. https://editorial.uniagustiniana.edu.co/index.php/editorial/catalog/download/33/31/278?inline=1

Restrepo, P. F. B., & Márquez, I. D. (2013). The orange economy: An infinite opportunity. https://publications.iadb.org/publications/english/document/The-Orange-Economy-An-Infinite-Opportunity.pdf

Rodríguez-García, A. M., & Almarza-Franco, Y. (2020). Guidelines for the safeguarding of the intangible cultural heritage represented by the autochthonous gastronomy of Bogotá. Ágora De Heterodoxias, 6(1), 57-68. Retrieved from https://revistas. uclave.org/index.php/agora/article/view/3367

Sierra, K. Y. & Herrera, J. A. (2021). Identificación de dulces y postres tradicionales elaborados en Colombia resaltando lugares y personas que se encargan de su producción. [Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB. Pregrado Gastronomía y Alta Cocina]. Repositorio Institucional UNAB. Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12749/13770 Štreimikienė, D., & Kačerauskas, T. (2020). The creative economy and sustainable development: The Baltic States. Sustainable development, 28(6), 1632-1641. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sd.2111

Suescún, L.; Sánchez, E.; Gómez, M.; García, F.; Núñez, V. Producción de Plantas Genéticamente Puras de Uchuva. Laboratorio de Genética Molecular Vegetal, Bogotá D.C Julio 2011. Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12324/2057. UNESCO. (2003). Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Recuperado de https://ich.unesco.org/ es/convenci%C3%B3n

UNESCO. (2025, 1 de abril). Alimentación y patrimonio inmaterial: una relación llena de sabor. https://www.unesco.org/es/ articles/alimentacion-y-patrimonio-inmaterial-una-relacion-llena-de-sabor World Bank. (s. f.). Perú: Panorama general. UNESCO Courier. Recuperado de https://www.bancomundial.org/es/country/ peru/overview

Por: Aicardo Pinilla Gómez.z Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

18 Julio - Diciembre 2025

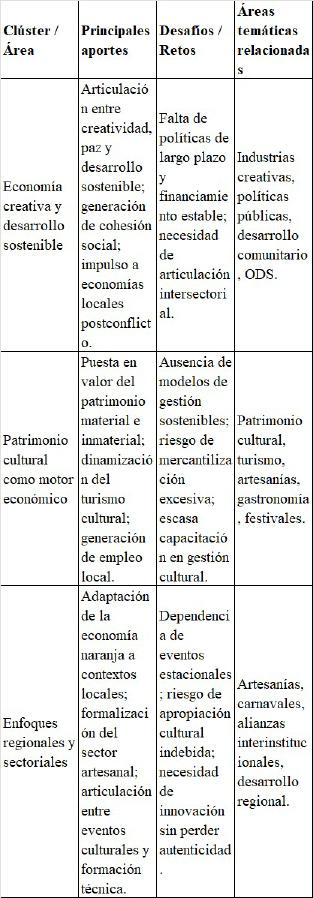

En Colombia, la economía creativa se ha consolidado como un sector clave para el desarrollo cultural, social y económico, al representar cerca del 3,2 % del PIB y generar aproximadamente 600.000 empleos directos. Este ecosistema reúne actividades tan diversas como las artes escénicas y visuales, la música, la producción audiovisual, el diseño y el software creativo. Pese a su dinamismo, enfrenta dificultades estructurales que limitan su crecimiento, entre ellas la alta informalidad, la baja sostenibilidad empresarial y las barreras de acceso al financiamiento. Los estudios recientes muestran una transformación en los hábitos de consumo cultural, marcada por el protagonismo de Internet y las plataformas digitales como principales medios de acceso a bienes y servicios creativos. Este fenómeno ha abierto nuevas posibilidades para la distribución y el mercadeo, pero también plantea desafíos relacionados con la gestión de derechos de autor y la propiedad intelectual. De manera paralela, expresiones como el arte urbano, el turismo cultural y las iniciativas comunitarias han contribuido a dinamizar economías locales y a fortalecer la cohesión social. El papel del Estado ha sido determinante en este proceso. Solo en 2024 se destinaron más de 1,45 billones de pesos a proyectos culturales, de los cuales 300.000 millones corresponden a la estrategia de Economía Naranja. Estos recursos permitieron apoyar emprendimientos, impulsar la participación de mujeres y comunidades étnicas, y financiar proyectos de restauración patrimonial. Sin embargo, la permanencia de las empresas sigue siendo reducida y la proyección internacional del sector todavía se encuentra por debajo de su potencial. Por ello, resulta necesario avanzar en políticas públicas que promuevan la sostenibilidad, incentiven la innovación tecnológica y amplíen la presencia de la economía creativa colombiana en los

Palabras Clave

Cultura, economía creativa, empleo, políticas públicas, sostenibilidad.

Abstract

Abstract

In Colombia, the creative economy has established itself as a key sector for cultural, social, and economic development, representing nearly 3.2% of GDP and generating approximately 600,000 direct jobs. This ecosystem encompasses activities as diverse as the performing and visual arts, music, audiovisual production, design, and creative software. Despite its dynamism, it faces structural difficulties that limit its growth, including high informality, low business sustainability, and barriers

to access to financing. Recent studies show a transformation in cultural consumption habits, marked by the prominence of the internet and digital platforms as the primary means of accessing creative goods and services. This phenomenon has opened up new possibilities for distribution and marketing, but also poses challenges related to copyright and intellectual property management. At the same time, expressions such as urban art, cultural tourism, and community initiatives have contributed to energizing local economies and strengthening social cohesion. The role of the State has been decisive in this process. In 2024 alone, more than 1.45 trillion pesos were allocated to cultural projects, of which 300 billion pesos corresponded to the Orange Economy strategy. These resources supported entrepreneurship, promoted the participation of women and ethnic communities, and financed heritage restoration projects. However, the permanence of these companies remains limited, and the sector’s international reach remains below its potential. Therefore, it is necessary to advance public policies that promote sustainability, incentivize technological innovation, and expand the presence of the Colombian creative economy in international markets.

Culture, creative economy, employment, public policies, sustainability.

Colombia ha experimentado en la última década un notable fortalecimiento de su economía creativa, también llamada “economía naranja”, consolidándose como un espacio de convergencia entre la cultura, el arte, la innovación y la tecnología. Este sector ha demostrado un aporte significativo al crecimiento económico y a la generación de empleo, al tiempo que refleja la diversidad cultural y creativa del país. No obstante, enfrenta desafíos persistentes como la informalidad empresarial, la precariedad laboral y las brechas de acceso a financiamiento.

El presente trabajo examina el estado actual de la economía creativa en Colombia, su contribución económica y social, las transformaciones impulsadas por el consumo digital, y los esfuerzos gubernamentales e institucionales por consolidar políticas de inclusión y sostenibilidad. Asimismo, se destacan experiencias comunitarias y expresiones culturales urbanas que han revitalizado territorios y abierto nuevas posibilidades de desarrollo local. A través de un análisis de estadísticas

recientes, políticas públicas y estudios sectoriales, se plantea una visión integral de los retos y oportunidades de este ecosistema creativo.

Definición y concepciones de arte