Südösterreich

Südösterreich

Wertschöpfungskette Holz

Lehrling des Jahres

Kärnten und die Steiermark forcieren ihre bundesländerübergreifende Zusammenarbeit.

Jungtischler Florian Dörfler lebt seine Kreativität mit dem Naturwunder Holz.

Waldmomente für Jung und Alt

Eva-Maria Puschan hat ihr ehemaliges Elternhaus in einen Waldkindergarten verwandelt.

Willkommen in der Zukunft des städtischen Lebens. HeimatGlück ist Teil einer intelligenten Stadtinfrastruktur. Hier verschmelzen Innovationen mit urbanem Lebensstil. Von intelligenten Energielösungen bis hin zu vernetzten Verkehrslösungen bietet Ihnen HeimatGlück ein Wohnen, das sich den Bedürfnissen der modernen Welt anpasst. ab € 3.560,-/m2

EIN PROJEKT DER

VERKAUF UND INFORMATION

Innovation Wohnen Nageler GmbH

Hans-Sachs-Straße 16/5, 9020 Klagenfurt

T +43 463 515 304 | Mail: office@innovationwohnen.at

„HeimatGlück“ in Klagenfurt zeichnet sich durch modernen Wohnkomfort, viel Grün und durchdachte Planung zu erschwinglichen Preisen aus.

Im Klagenfurter Stadtteil Harbach wächst eine Smart City, die die Vorteile urbanen Wohnens mit Leben im Grünen verbindet. In der Endausbaustufe sollen in dem östlichen Stadtteil Miet- und Eigentumswohnungen für rund 1.700 Menschen stehen. Die Landeswohnbau

Kärnten – Neue Heimat ist einer der Bauträger der Smart City und setzt mit „HeimatGlück“ auf Eigentumswohnungen zu fairen Preisen.

„Der Bedarf nach leistbaren Eigentumswohnungen ist groß“, sagt der Geschäftsführer der Neuen Heimat, Harald Repar. „Daher errichten wir im Rahmen des Projekts Harbach zwei Baukörper mit insgesamt 70 Wohneinheiten und einem Gemeinschaftsraum. Ich freue mich, dass es uns auch bei diesem Eigentumsprojekt gelingt, leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Denn Wohnen ist ein Grundbedürfnis und alle Menschen haben das Recht darauf.“

„Jedes Bauvorhaben entspricht einem hohen Qualitätsstandard“, erklärt Repar. Auch beim Objekt „HeimatGlück“ sorgen hochwertige und ökologisch nachhaltige Materialien wie Holzböden und Natursteinfliesen für eine gemütliche Atmosphäre. Alle Einheiten sind mit großzügigen Loggien und Balkonen inklusive flexibler Sonnenschutzsysteme oder mit Dachgärten ausgestattet. Einige Parterrewohnungen verfügen über einen kleinen, privaten Grünanteil.

Die Grundrisse der Zwei- bis Vierzimmer-Wohnungen sind so gestaltet, dass der Raum maximal genutzt wird. Während der Planungsphase besteht die Option für die künftigen Eigentümer, die Wohnungen nach ihren persönlichen Vorlieben anzupassen. Der Gemeinschaftsraum kann für Veranstaltungen aller Art genutzt werden.

Die Klagenfurter Firma „Innovation Wohnen Nageler GmbH“ ist Ansprechpartner für Interessenten. Raphael Nageler steht ihnen für ausführliche Informationsgespräche zur Verfügung. |

Gemeinnützige Wohnbaugesellschaften unterliegen strengen Kriterien. Sie dürfen nicht gewinnorientiert kalkulieren und daher werden die Baukosten ohne Aufschlag weiterverrechnet. „Dadurch liegen unsere Objekte auch weit unter den Marktpreisen“, sagt der Heimat-Geschäftsführer. „Weiters versuchen wir, kostengünstige Grundstücke zu erwerben beziehungsweise Baurechte von Gemeinden zu erhalten. Auch Betriebskosten werden kostendeckend weiterverrechnet, die Höhe der Verwaltungskosten liegt unter dem maximalen Wert und der Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag wird ebenfalls nur in der notwendigen Höhe eingehoben“, führt Repar aus. Im „HeimatGlück“ sorgen darüber hinaus auch innovative Energiesysteme für niedrige Betriebskosten.

Geschäftsführung Landeswohnbau Kärnten: Harald Repar, CSE und Wolfgang Ruschitzka. © Fotografie Gleiss

Holz als Lebensgefühl

Wussten Sie, dass der Begriff Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft stammt und im frühen 18. Jahrhundert vor dem Hintergrund einer zunehmenden überregionalen Holznot definiert wurde?

Ziel der Nachhaltigkeit ist es, ein Gleichgewicht zwischen der Nutzung und Regeneration der Ressourcen zu schaffen.

Ich bin froh, dass sich der Wandel in unseren Köpfen bereits vollzieht und das Naturbewusstsein vieler Menschen wieder wächst. Dazu gehört auch gelebte Kultur, die mit Veranstaltungen wie dem Holzstraßenkirchtag (14. Juli in Fresach) für die ganze Familie vermittelt wird. Auch ist der 30. August (Internationaler Holztag – im Rahmen der Holzmesse Klagenfurt) ein wichtiger Meilenstein für dieses Bewusstsein.

Fazit: Bauen auch Sie in Zukunft ein bisschen mehr Holz in ihren beruflichen wie privaten Alltag ein. Denn wir alle sind Wald- und Holzbotschafter:innen!

Ihr Walter Rumpler

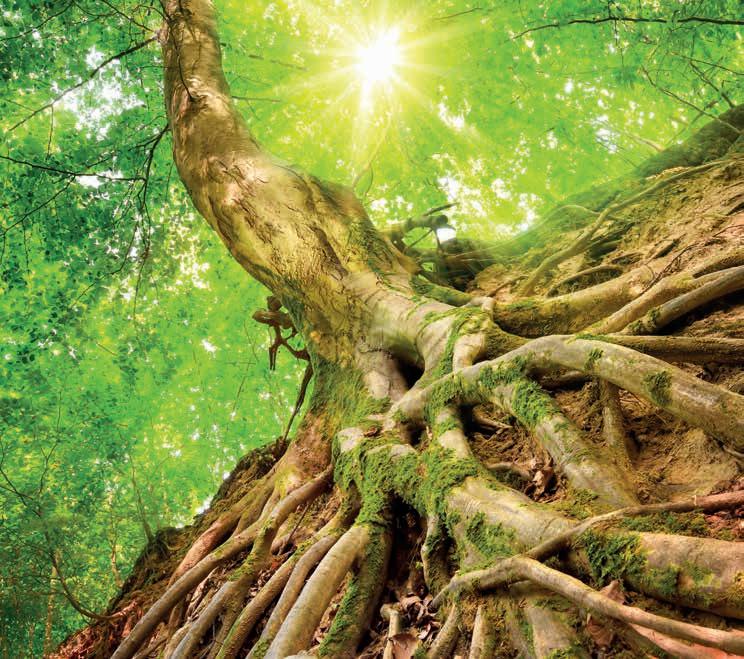

Dem Ursprung auf der Spur „Gerade in unserer heutigen digitalen Welt sind starke Wurzeln wichtiger denn je.“ Mit diesen Worten wurde ich im Waldkindergarten von EvaMaria Puschan empfangen, die uns im Zukunftsgespräch auf Seite 46 Einblicke in ein naturnahes Bildungskonzept gewährt. Der Wald ist aber auch tief in der DNA des advantage Magazins verankert. Eine tragende Säule, die das Thema Holz entscheidend mitgeprägt hat und 2021 unerwartet aus dem Leben geschieden ist, war Frau Burgi Hämmerle. Auch wenn wir uns nie persönlich kennengelernt haben, so ist ihre Präsenz spürbar. Danke, liebe Burgi, für dein Wirken!

Und so machen wir uns in dieser Ausgabe auf die Suche nach interessanten Spuren und laden Sie, werte Leser:innen ein, sich mit uns auf eine Reise entlang der Wertschöpfungskette Holz zu begeben – zurück zu den Wurzeln!

Herzlichst, Petra Plimon

Advantage Wirtschaftsmagazin advantage Wirtschaftsmagazin advantage.magazin

www.advantage.at

COVER: Foto: AdobeStock | Grafik: Werk1

PEFC/06-39-364/11

PEFC-zertifiziert

4 Der Wald als Klimaschützer

Wie nachhaltige Waldbewirtschaftung und Bauen mit Holz dem Klima hilft.

10 Kreativ mit Holz Jungtischler Florian Dörfler wurde zu Kärntens Lehrling des Jahres gekürt.

19 Kooperation statt Konkurrenz

Das Kärntner Netzwerk TINAA und der Holzcluster Steiermark vertiefen ihre Zusammenarbeit.

26 Prominente Exkursion

Die ehemalige steirische Landeshauptfrau Waltraud Klasnic besichtigte den Koralmtunnel.

28 Zugfahrt mit Mehrwert Kärnten und die Steiermark wollen auch in punkto Kultur gemeinsame Akzente setzen.

46 Zurück zu den Wurzeln

OFFENLEGUNG nach § 5 ECG, § 14 UGB, § 24 , 25 Mediengesetz. IMPRESSUM: Gründung 1997. Herausgeber: Walter Rumpler, w.rumpler@advantage.at. Verlag & Medieninhaber: advantage Media GmbH. Geschäftsführung: Walter Rumpler und Petra Plimon. Chefredaktion: Petra Plimon, petra@plimon.at. Redaktion: Beatrice Torker, Monika Unegg. Anzeigenleitung: Walter Rumpler. Fotos: advantage, pixelio.de, pixabay.com, unsplash.com bzw. beigestellt lt. FN. Adresse: advantage Media GmbH, Villacher Ring 37, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, T: +43 (0)650 7303400. Die Meinungen von Gastkommentatoren müssen sich nicht mit der Meinung der advantage-Redaktion decken. Alle Rechte, auch Übernahme von Beiträgen gem. §44 Abs. 1 Urheberrechtsgesetz, vorbehalten. AGB/Haftungsausschluss/rechtlicher Hinweis: www.advantage.at

Eva-Maria Puschan hat ein Betreuungskonzept für Kinder im digitalen Zeitalter entwickelt.

56 Energiegemeinschaften

Ein Modell der Gegenwart und Zukunft für Menschen, die gemeinsame Sache machen.

60 Mehr als Waldbaden

Wald „auf Rezept“ könnte auch in Österreich bald zur Realität werden.

Wie nachhaltige Waldbewirtschaftung und Bauen mit Holz zu einem klimafreundlichen Leben für die nächste Generation beitragen können. Von Petra Plimon

Schon der Freiberger Oberberghauptmann Carl von Carlowitz formulierte vor mehr als 300 Jahren, dass immer nur so viel Holz geschlagen werden sollte, wie durch planmäßige Aufforstung wieder nachwachsen kann. Das Prinzip der Nachhaltigkeit hat aktuell mehr Relevanz denn je. Wir haben Persönlichkeiten aus Kärnten und der Steiermark daher folgende Frage gestellt: Wie hilft die Wald- und Holzwirtschaft dem Klima und welche Bedeutung hat der Wald für Sie persönlich?

Zwischen Klimakrise und Kreislaufwirtschaft: Der Wald ist die Grundlage für eine der wichtigsten Wertschöpfungsketten in Österreich.

© Adobe Stock

Anna-Sophie Pirtscher, Leiterin der Forstlichen Ausbildungsstätte

Ossiach am Bundesforschungszentrum für Wald (BFW)

Der Wald kann CO2 aus der Luft aufnehmen und den Kohlenstoff in Biomasse und dem Waldboden speichern.

Durch die langfristige Nutzung von Holz wird dieser Effekt sogar noch verstärkt, indem Kohlenstoff über die Lebensdauer der Bäume hinaus gebunden wird. Besonders in städtischen Gebieten ist der Wald ein wertvoller Luftfilter und sorgt für angenehme Kühle an heißen Sommertagen. Damit er auch zukünftig all seine Funktionen erfüllen kann, ist eine klimafitte und nachhaltige Waldbewirtschaftung unerlässlich. Während der Wald zweifellos ein Teil der Lösung zum Klimawandel ist, darf er nicht als alleiniges Heilmittel betrachtet werden. Persönlich bewundere ich den Wald zutiefst. Er ist mein Arbeitsplatz und schafft es, dass ich bei Spaziergängen abschalten kann. Er bietet endlose Entdeckungsmöglichkeiten: ein kleines Buschwindröschen am Wegrand, ein Fraßmuster auf einer Rinde oder einen geschäftigen Ameisenhaufen.

© FAST Ossiach/Schmette-Krch

Paul Lang, Obmann Waldverband Steiermark und proHolz Steiermark Unser Land wäre ohne Wald gar nicht vorstellbar. Ohne Wald würden wir uns nicht wohlfühlen. Speziell unser Kleinklima wäre ohne den kühlenden Effekt der Wälder sicher nicht so angenehm, wie es derzeit noch ist. Klimatechnisch gesehen haben unsere Wälder aber eine noch viel erstaunlichere Funktion. Sie können das CO2 in unseren lebensnotwendigen Sauerstoff umwandeln – und das nur mithilfe von Wasser und der Sonne. Das Geniale dabei ist: Wenn wir Holz als Baustoff – für Möbel oder auch Fenster, Böden und vieles mehr – verwenden, dann wird der im Holz gebundene Kohlenstoff noch viele weitere Jahre gespeichert. Inzwischen können an jenem Platz, an dem reife Bäume geerntet wurden, schon wieder neue Bäume wachsen und wieder CO2 binden! Holzverwendung ist also Klimaschutz! Durch möglichst hohen Einsatz von Holz und Holzfasern in immer mehr Bereichen können wir zudem enorm viel Erdöl ersetzen. Das ist ein zusätzlicher wichtiger Klimaschutz.

Für mich ist der Wald die sauberste Fabrik der Welt. Wir Waldbäuerinnen und Waldbauern bewirtschaften unsere Wälder seit vielen Jahren, indem wir Holz nutzen und trotzdem wird der Wald nicht weniger! Kein anderer Wirtschaftssektor arbeitet so nachhaltig.

© Thomas Luef

Elisabeth Schaschl, Leiterin des Referates Forstwirtschaft der Landwirtschaftskammer Kärnten

Der Wald spielt in Kärnten eine überaus wichtige Rolle und ist Teil unserer Kulturlandschaft. Rund 61,3 % der Kärntner Landesfläche sind mit Wald bedeckt. Neben der Bereitstellung erneuerbarer Rohstoffe und der Einkommensquelle für die Eigentümer:innen – 96 % des Kärntner Waldes befindet sich in Privatbesitz – sorgt der Wald für sauberes Trinkwasser, wirkt als Klimaregulator und schützt vor Naturkatastrophen. Damit er diesen vielen Anforderungen gerecht werden kann, ist eine nachhaltige, verantwortungsvolle Bewirtschaftung durch die Waldbesitzer:innen Voraussetzung. Mittels Jungwuchspflege, Mischbaumförderung und Durchforstungen werden stabile Wälder geschaffen, die dem Klimawandel gewachsen sein werden, denn die Verwendung von Holz ist nach wie vor der Schlüssel zur Einsparung von CO2-Emissionen.

Der Wald ist für mich Einkommensquelle, Klimaregulator und Schutzfaktor Nr. 1. Wichtig ist der achtsame Umgang mit dieser wertvollen Ressource.

© Martin Mayer

Herfried Lammer, Bereichsleitung Projects & Services Smarte Composite & Oberflächen bei „wood kplus“

Viele zögerliche Haltungen gegenüber Maßnahmen zum Klimaschutz kommen daher, weil wir sie – oft unberechtigt –mit Rückschritt verbinden. Konsequente Aufforstung kann global einen signifikanten Beitrag zur Reduktion von CO2 leisten, ohne diese Bedenken zu tangieren. Die stoffliche Nutzung von Holz in verschiedensten Anwendungen in vermehrtem Ausmaß, aufbauend auf einer nachhaltigen Waldwirtschaft, und damit das CO2 aus dem Kreislauf zu entnehmen, ist langfristig aber notwendig und bietet gleichzeitig eine große Chance. Diese Form des Carbon Capturing, die meist auf bereits existierenden Technologien aufbaut, gilt es in Zukunft vermehrt zu nutzen. Berechtigte Bedenken, im Sinne von Nichterfüllen von wichtigen Anforderungen an das jeweilige Produkt, müssen dabei beispielsweise durch Forschung und Entwicklung ausgeräumt werden, ebenso wie unberechtigte Vorurteile.

© Andreas Balon

Doris Stiksl, Geschäftsführerin

ProPellets Austria

Der Wald und das Holz sind für den Klimaschutz unverzichtbar. Der Baum ist eine geniale Erfindung der Natur: Produziert beim Wachsen den wunderbaren Rohstoff Holz, bindet dabei CO2 und setzt nur ein Gas frei – und das ist Sauerstoff. Holzprodukte – vom Dachstuhl bis zum Kochlöffel – binden den Kohlenstoff wie ein zweiter Wald. Sägespäne, die bei der Verarbeitung entstehen, dienen der klimaneutralen Wärmegewinnung und ersetzen klimaschädliche fossile Energieträger. Somit ist der Wald und das Holz für uns Österreicher:innen wohl einer der größten Hebel im Kampf gegen den Klimawandel.

Für mich ist es ein unglaubliches Privileg hier in diesem Waldland Österreich leben zu können. In einem Land, das knapp zur Hälfte mit Wald bedeckt ist. Die langjährige Tätigkeit im Forst- und Holzbereich hat meine Wertschätzung für diesen wertvollen Lebensraum und Rohstoff noch weiter gestärkt. Ich lebe in einem Holzhaus, nutze Wärme aus nachhaltigen Holzpellets und unser Familienwald wird mittlerweile von meinem Sohn mit Herzblut gepflegt und bewirtschaftet. Der Wald ist nicht nur mein liebster Erholungsort, sondern auch eine der größten Möglichkeiten, regionale Wertschöpfung zu generieren und aktiv dem Klimawandel entgegenzuwirken.

ProPellets

Richard Stralz, CEO & Aufsichtsratsvorsitzender Mayr-Melnhof Holz

Die steigende Nachfrage nach Holz im Zuge der Klima- und Ressourcenwende markiert die Renaissance dieses Werkstoffs. Seine einfache Bearbeitung, regionale Verfügbarkeit und unschlagbare CO2-Bilanz machen ihn essenziell für unsere Zukunft und die unserer Kinder und Enkelkinder.

Holz leistet einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise, denn ein Kubikmeter Holz bindet eine Tonne CO2 –als Baum wie als Möbel, Holzgebäude oder Spielzeug. Holznutzung schafft also einen zweiten Wald, da der Kohlenstoff im verarbeiteten Material gebunden bleibt, während durch die Aufforstung ein neuer Wald nachwächst, der wiederum Kohlenstoff speichert und Sauerstoff an die Umgebung abgibt. Der größte Hebel ist der Substitutionseffekt: Wenn Holz andere, CO2-intensive, nicht-nachwachsende Materialien ersetzt und dadurch deren CO2-Emissionen bei der Herstellung vermieden werden. Die in Österreich aus heimischem Holz hergestellten Produkte ersparen pro Jahr rund acht Mio. Tonnen CO2, das entspricht etwa einem Zehntel der nationalen Treibhausgasemissionen. Holz haben wir genug, das ist die schöne Nachricht. Es wächst hierzulande mehr nach, als geerntet wird. Für mich persönlich ist der Wald ein wichtiger Erholungsraum und er schafft viele Arbeitsplätze. Er gehört unbedingt nachhaltig bewirtschaftet, damit er uns auch zukünftig in all seinen Funktionen dienen kann.

© Maili

Andrea Pirker, Waldbesitzerin aus Kulm am Zirbitz und Mitglied des Vereins „Forstfrauen“

Johann A. Weinberger, Obmann proHolz Kärnten und Geschäftsführer Weinberger Holz

Die Holzwirtschaft ist Abnehmer für nahezu alle Produkte, die der Wald produziert. Das entnommene Holz beinhaltet sehr viel gebundenes CO2. Eine verstärkte Holznutzung erhöht unsere Menge an CO2, die wir aktiv einlagern. Mit Häusern aus Holz können wir einen zweiten Wald wachsen lassen, der eine echte CO2 Senke ist.

Bei der Herstellung vieler anderer Baumaterialen werden große Mengen an CO2 in die Atmosphäre freigesetzt, diese weisen daher einen deutlich schlechteren CO2 Fußabdruck auf. Je mehr in Holz gebaut wird, desto besser ist das für unser Klima. Wir können diesen Effekt noch weiter verstärken, indem wir die Produkte länger nützen und am Verwendungsende einer weiteren stofflichen Nutzung zuführen (z. B. Altholz upcyclen mittels Spanplattenerzeugung – so wird aus der alten Gartenbank eine Küche).

Für mich persönlich ist die Wald- und Holzwirtschaft einer der größten, effektivsten und einfachsten Hebel, um unsere Welt „enkelfähig“ zu machen. Es liegt in unserer Verantwortung, heute bestmögliche Entscheidungen für morgen zu treffen. Ein bewusster Spaziergang in einem gepflegten, hellen und lichtdurchfluteten Wald, wo die Vögel zwitschern, ist ein „Akkuladen“ für Seele, Geist und Körper. © Weinberger Holz GmbH

Der Wald reinigt die Luft, sorgt für sauberes Wasser und gleicht Klimaextreme aus. Er befeuchtet die Luft wo nötig und entzieht ihr durch die Atmung der Bäume Schadstoffe. Schlussendlich wird durch das Wachsen der Bäume CO2 gespeichert, das durch die Verwendung von Holz weiterhin gebunden bleibt. Denkt man an einen Holzbau, so kommt Holz nicht nur in tragender Funktion zur Anwendung, sondern isoliert durch die eingeschlossene Luft zugleich. Damit wird der bei Betonbauten notwendige Vollwärmeschutz obsolet.

Der Wald ist für mich Natur pur, Heimat, Kraftort, Entspannungsraum, Lebensraum, aber auch Arbeitsplatz, Beobachtungsraum, Fitnesscenter und Finanzreserve! Ohne meinen Wald wäre ich nicht, was ich heute bin und er darf auch von mir erwarten, dass ich ihn sorgsam hege und pflege. Ich sehe es als primäre Aufgabe den Wald für uns alle und die nächsten Generationen zu erhalten!

© Martin Betz

Rund 48 % der Staatsfläche Österreichs ist Wald – das sind mehr als vier Mio. Hektar. Das waldreichste Bundesland ist die Steiermark mit einer Bewaldung von 62 %, gefolgt von Kärnten (61 %).

Quelle: Österreichischer Waldbericht 2023

Martin Gruber, LandeshauptmannStellvertreter und Forstreferent von Kärnten

Mehr als 60 Prozent der Kärntner Landesfläche sind mit Wald bedeckt. Das ist ein hoher Wert für eine sehr wertvolle Ressource. Denn der Wald ist ein CO2-Speicher. Aber er erfüllt noch viel mehr Funktionen.

Nachhaltig bewirtschaftete Wälder bedeuten Wertschöpfung, Biodiversität sowie Schutz unserer Siedlungen und Straßen vor Lawinen oder Muren. Nur ein gesunder Wald kann auch in Zukunft all diese Rollen erfüllen. Deshalb ist es wichtig, einerseits die Forstbesitzer:innen zu unterstützen, um zerstörte Wälder wiederherzustellen, und andererseits Projekte zu fördern, die sich mit dem Aufbau klimafitter Wälder beschäftigen. Für mich persönlich ist der Wald ein wichtiger Erholungsort und Holz gleichzeitig ein nachhaltiger Rohstoff, der in Kärnten beim Fenster hereinwächst. Wer aktiven Klimaschutz betreiben will, muss sich für eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder einsetzen.

© Büro LHStv. Gruber/Taltavull

INTERVIEW

mit Ing. Fritz Klaura, Landes-Innungsmeister Holzbau Kärnten

„Gebot der Stunde ist es dem riesigen Leerstand von Gebäuden entgegenzuwirken, indem man diese revitalisiert und die Gebäude auf die Anforderungen der Zukunft ertüchtigt.“

Fritz Klaura

„Holz schafft die Wende“

Gebäudeertüchtigung und kreislaufgerechtes Bauen sind das Gebot der Stunde.

Im Interview mit advantage unterstreicht Fritz Klaura, Landes-Innungsmeister Holzbau Kärnten, wie kreislaufgerechtes Bauen mit Holz dem Klima helfen kann.

advantage: Welche Vorteile bietet der Baustoff Holz?

Fritz Klaura: Die Bauwirtschaft ist global betrachtet für 60 Prozent der Schadstoffemissionen verantwortlich. Obwohl wir hierzulande den natürlichen Baustoff Holz in Hülle und Fülle vorrätig haben, wurde dieser bisher nur spärlich genutzt. Holz zeichnet sich dadurch aus, dass es einerseits im Wachstum Schadstoffe aus der Luft entnimmt, über die Photosynthese in Holzmasse und Blattwerk wie auch lebensnotwendigen Sauerstoff umwandelt und andererseits als Baustoff vor allem das gebundene CO2 so lange konserviert bis es der Natur in Form von Verbrennung oder Vermoderung zurückgeführt wird. Somit ist Holzbau ein aktiver Klimaschützer!

„Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung von vorhandenen Bauteilen aus Holz in anderen Gebäuden, sprich Re-Use von Gebäudeteilen oder Konstruktionselementen.“

Fritz Klaura

Haben wir überhaupt genügend Holz zur Verfügung, um die Bauaufgaben zu erfüllen? Sind unsere Wälder nicht schon an ihr Limit gelangt, wenn man hie und da kahle Waldflächen durch Borkenkäferbefall sieht?

Regional sind da schon bedenkliche Entwicklungen zu sehen, wie im Lesachtal oder im Mölltal, wo Schutzwälder betroffen sind und ihre Funktion nun von technischen Verbauungen erfüllt werden muss. Da sehen wir die Auswirkungen des Klimawandels ganz drastisch. Dennoch haben wir genügend Wald, um den Bedarf an Holz als Baumaterial zu decken. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu erwähnen, dass wir endlich von flächen- und ressourcenverbrauchenden Vorgangsweisen Abstand nehmen müssen und uns nachhaltiger Methoden bedienen. Nur bewirtschaftete Wälder sind ein Garant für die Nachhaltigkeit. Gebot der Stunde ist es dem riesigen Leerstand von

Gebäuden entgegenzuwirken, indem man diese revitalisiert und die Gebäude auf die Anforderungen der Zukunft ertüchtigt. Mit vorgefertigten und hochdämmenden Holzelementen kann man diesen Gebäuden eine neue thermische Hülle geben. Ausbau, Umbau und Sanierung sind die Stärken des Holzbaus.

Wie kann so eine Gebäudeertüchtigung mit Holz realisiert werden?

Die Gebäudestruktur bleibt in weiten Zügen erhalten. Die neue Infrastruktur wird an den Fassaden hochgezogen. Mit einer vorgefertigten, neuen, hochdämmenden Gebäudehülle, in der die Fenster, Lüftungsgeräte, thermische Kollektoren und Photovoltaikelemente eingebaut sind, wird das Gebäude auf den neuesten Stand gebracht. Die Sanierung der innenliegenden Nasszellen (Bäder, WC’s), der Böden und der Raumausstattung erfolgt wie bisher. Zukunftsweisend, schnell und ökonomisch: So lässt sich diese Art der Gebäudeertüchtigung zusammenfassen.

Diese Form der Sanierung bedarf einer disziplinierten Zusammenarbeit zwischen Architekten, Haustechnikplaner, Werkplaner und letztlich auch dem Auftraggeber. Das Ergebnis ist in allen Fällen

wirtschaftlicher und nachhaltiger als herkömmliche „Sanierung“ mit aufgeklebten Polystyrolplatten (Porozell) als Wärmedämmverbundsystem.

Diese Art der Sanierung und Verbesserung wäre zudem angetan, dem gigantischen Leerstand von Gebäuden entgegenzuwirken. Eine Offensive in diese Richtung würde einerseits dem Schadstoffausstoß entgegenwirken und andererseits die heimischen Wirtschaftskreisläufe stärken, die Abhängigkeit von ausländischen Materialien mindern und den Erhalt der ländlichen Kulturlandschaft fördern.

Welchen Beitrag kann der Holzbau in punkto Kreislaufwirtschaft leisten?

Kaskadennutzung skizziert die Möglichkeit, den Rohstoff Holz mehrfach und effizienter zu verwenden: zum Beispiel zunächst als Material für Gebäude, Innenausbauten oder Möbel, dann für Holzwerkstoffe und zuletzt zur Gewinnung von Strom und Wärme. Dadurch kann eine möglichst hohe Ressourceneffizienz und ein Maximum an Wertschöpfung erreicht werden.

Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung von vorhandenen Bauteilen aus Holz in anderen Gebäuden, sprich Re-Use

von Gebäudeteilen oder Konstruktionselementen. Da ist der Holzbau perfekt. Nur muss man halt wissen, wo es so etwas gibt.

Welche Rahmenbedingungen braucht es da seitens der öffentlichen Hand?

Ich bin der Meinung, wenn die öffentliche Hand das fördern will, dann müsste so etwas wie eine Material-Datenbank zur Verfügung gestellt werden, wo gebrauchte Bauteile und Gebäudekomponenten gelistet sind, die zur Wiederverwendung geeignet wären. So etwas bräuchten wir für die gesamte Baubranche; nicht nur für Betonteile, sondern auch für Holzteile usw. |

Landesinnung Holzbau / Sparte Gewerbe & Handwerk

Ing. Friedrich KLAURA

Koschutastraße 4

9020 Klagenfurt am Wörthersee

T: 05 90 90 4 – 120

F: +43 5 90 904 114

E: innungsgruppe2@wkk.or.at

Florian Dörfler wurde als Kärntner Lehrling des Jahres 2023 ausgezeichnet und macht sich nun bereit für die WorldSkills, die Weltmeisterschaften der Berufe, in Lyon. Von Petra Plimon

,,Für mich war eigentlich schon lange klar, dass ich Tischler werden will“, betont Florian Dörfler (18), der seine Lehre bei der Tischlerei Konec in Feldkirchen mit Auszeichnung abgeschlossen hat. Sein Können stellte das Nachwuchstalent bereits bei zahlreichen Wettbewerben erfolgreich unter Beweis.

Talente fördern

Nach dem Sieg beim Landeslehrlingswettbewerb ging es für den gebürtigen Gurktaler im Vorjahr gleich weiter zum Bundesbewerb, wo er unter den Top fünf landete. Bei den Berufsstaatsmeisterschaften in Salzburg, den „AustrianSkills“, konnte Florian Dörfler schließlich mit seiner Leistung Ende November Bronze gewinnen und sich für die WorldSkills in Lyon qualifizieren. Im Feber diesen Jahres heimste der ambitionierte Jungtischler eine besonders begehrte Trophäe ein. Von einer Fach-

„Ich kann junge Menschen nur motivieren, auch solche Wege einzuschlagen. Denn mit einer Lehre kann man heutzutage alles erreichen.“

Florian Dörfler, Lehrling des Jahres

jury wurde Florian Dörfler in einem spannenden Finale nicht nur zum Spartensieger Gewerbe und Handwerk, sondern auch zum Kärntner Lehrling des Jahres 2023 gewählt.

Lehrling des Jahres

44 angehende Fachkräfte aus sechs Sparten gingen um die Auszeichnung ins Rennen. Dabei wurden im Vorfeld über 50.000 Stimmen in einem Onlinevoting für sie abgegeben. „Ich kann meine

Kreativität am Holz ausleben und erlebe jeden Tag aufs Neue, wie durch meine Arbeit tolle Dinge entstehen. Am liebsten arbeite ich mit Massivholz“, bekräftigt

Dörfler, für den die Lehre einen idealen Einstieg in die Arbeitswelt darstellt: „Ich kann junge Menschen nur motivieren, auch solche Wege einzuschlagen. Denn mit einer Lehre kann man heutzutage alles erreichen.“

Mit Freude am Tun

Aktuell bereitet sich Florian Dörfler intensiv auf die Teilnahme an den WordSkills vor, die von 10. bis 15. September in Lyon, Frankreich, über die Bühne gehen werden. Eine Delegation aus Kärnten wird den Lehrling des Jahres zu den Berufsweltmeisterschaften begleiten. „Abgesehen vom fachlichen Üben werden wir über Skills Austria auch mit zusätzlichen Angeboten wie Workshops, Englischkurse und Mentaltraining im Vorfeld unterstützt. Man bekommt viele Einblicke“, freut sich

Dörfler, dessen erklärtes Ziel die Meisterprüfung ist.

Beruf mit Zukunft

Hinter jedem jungen Leistungsträger steht aber auch ein engagierter Lehrbetrieb, der den Fachkräftenachwuchs entsprechend fördert. „Florian ist ein Ausnahmetalent.

„Für die Zukunft ist es wichtig, junge, ambitionierte Menschen wie Florian im Betrieb zu haben. Es kann nur gemeinsam gehen.“ Konstantin Konec, Tischlermeister

Für die Zukunft ist es wichtig, junge, ambitionierte Menschen wie ihn im Betrieb zu haben. Es kann nur gemeinsam gehen“, betont Juniorchef und Tischlermeister Konstantin Konec, der 2016 selbst als Teilnehmer bei den Berufsmeisterschaften erfolgreich war. Die Lehrlingsausbildung nimmt bei der Tischlerei Konec in Feldkirchen einen sehr hohen Stellenwert ein. Nahezu alle der aktuell 15 Mitarbeiter haben im Betrieb auch ihre Lehre absolviert.

Tradition trifft Moderne

„Geprägt vom traditionellen Handwerk versuchen wir hochwertige Möbel und Wohnwelten aus Holz mit verschiedensten Materialien wie Glas, Textilien, Corian, Stein oder Stahl zu kombinieren“, erklärt Konstantin Konec, der die Tischlerei gemeinsam mit seinen Geschwistern Olivia und Tobias führt. Von der Planung bis zum fertigen Projekt: Der Familienbetrieb in dritter Generation legt größten Wert auf Qualität und regionale Wertschöpfung. Inzwischen spielt auch die Digitalisierung eine immer wichtigere Rolle. |

Die Berufsweltmeisterschaften werden alle zwei Jahre ausgetragen. Mission der „WorldSkills“ ist die Aufwertung des Ansehens der handwerklichen, industriellen und Dienstleistungsberufe und der Berufsbildung weltweit. Junge Fachkräfte aus aller Welt im Alter bis 22 Jahre haben hier die Gelegenheit ihr fachliches Können international unter Beweis zu stellen.

Die Kärntner Sparkasse blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück und positioniert sich als solider Partner der heimischen Wirtschaft.

„Mit unserer starken Eigenkapitalausstattung stehen wir der Kärntner Wirtschaft als bestens aufgestellter Partner für Zukunftsinvestitionen zur Verfügung.“

Vorstandssprecher

Mag. Siegfried Huber

Das seit über 15 Jahren kontinuierliche Kundenwachstum setzt sich fort und weitere Investitionen in das Filialnetz sowie für die finanzielle Bildung und Gesundheit der Menschen liegen im Fokus. Der Erfolg der Kärntner Sparkasse kommt über unzählige Förderungen wiederum den Menschen und der Gesellschaft in Kärnten zugute.

Solide Bilanz

Getrieben von einer guten operativen Performance mit neuerlichem starken Kundenwachstum (+5.813 Kund:innen) und einem günstigen Zinsumfeld stieg das Betriebsergebnis im Jahr auf 83,04 Mio. Euro. Der Jahresgewinn verzeichnet einen Anstieg auf 59,8 Mio. Euro. Gleichzeitig konnte das Kosten-Ertrags-Verhältnis (CIR) trotz steigendem Betriebsaufwand (+10,2 %) mit einer Reduktion um 12,3 % auf einen Wert von 52,5 % verbessert werden. Das Kreditvolumen stieg im Jahresvergleich um 1,9 % auf 3,33 Mrd. Euro, die Kundeneinlagen wuchsen auf einen Stand von 4,13 Mrd. Euro. Ein Plus von 0,4 % weist die Kärntner Sparkasse zum Jahresende 2023 bei der Bilanzsumme in Höhe von 5,06 Mrd. Euro aus.

Eine starke Eigenkapitalausstattung von 20 % (Steigerung von 1,6 %) ist die Basis für weiteres Wachstum in allen Kundenund Geschäftsbereichen. „Mit unserer starken Eigenkapitalausstattung stehen wir der Kärntner Wirtschaft als bestens aufgestellter Partner für Zukunftsinvestitionen zur Verfügung“, betont Vorstandssprecher Siegfried Huber. Bereits zum elften Mal wurde die Kärntner Sparkasse mit dem „Recommender-Award“ ausgezeichnet und erreichte somit das Spitzenfeld aller Regionalbanken in Österreich. „Das Recommender-Gütesiegel ist eine Auszeichnung und Bestätigung der hervorragenden Kundenorientierung unserer Betreuer:innen, wir sind sehr stolz darauf“, so Vorstandsdirektor Michael Koren.

Auch die digitalen Services in der Sparkassengruppe werden ständig erweitert. George

stellt die Erfolgsgeschichte der Kärntner Sparkasse dar. Mit George-Business sind seit kurzem auch die Firmenkunden Teil der George-Familie. Ein wesentlicher Ankerpunkt ist aber dennoch die persönliche, direkte Betreuung in den Filialen. „Financial Health“ – also die finanzielle Gesundheit und der verantwortungsvolle Umgang mit Geld – stehen dabei im Fokus. „Der Zugewinn von neuen Kund:innen zur Kärntner Sparkasse seit über 15 Jahren ist die Bestätigung unserer umfangreichen Initiativen für ‚Financial Health‘ in Verbindung mit kompetenter, persönlicher Betreuung in unseren 49 Filialen in ganz Kärnten“, erklärt Vorstandsdirektorin Ulrike Resei. Das Zukunftsprojekt schlechthin ist der Generalumbau am Neuen Platz in Klagenfurt. Die von der Kärntner Sparkasse entwickelte WohlfühlStrategie wird demnach auch in den Umbau des Sparkassen-Hauptgebäudes einfließen. Die Fertigstellung ist für Mitte 2025 geplant. |

Alvise Foscari-WidmannRezzonico, Christoph Steiner,

Martin

Straubinger (v. l.) © Plimon

Was die heimische Forstwirtschaft derzeit wohl am meisten beschäftigt, ist die europäische Einflussnahme auf die zukünftige Waldbewirtschaftung.

ÖWISSENSWERT

Das SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme (SURE) stellt ein Zertifizierungssystem zur Verfügung, um die Einhaltung der geforderten Nachhaltigkeitskriterien der EU für die Erzeugung von Strom und Wärme aus Biomasse nachweisen zu können. Ab einer Größe von 20 MW Brennstoffwärmeleistung müssen Anlagenbetreiber, die Biomasse einsetzen, nachweisen, dass das eingeetzte Holz aus nachhaltiger Produktion stammt. Mit der Einführung der RED III (ab 1.1. 2025) wird die Größenschwelle für die Nachweispflicht von 20 auf 7,5 MW gesenkt und zahlreiche neue Kriterien implementiert.

sterreich hat bereits eines der weltweit strengsten Forstgesetze, das im Wesentlichen ein Waldschutzgesetz ist. „Die österreichische Forstgesetzgebung war auch beispielgebend für viele andere Länder. Über den Green Deal greift die Europäische Union (EU) nun massiv in die zukünftigen Bewirtschaftungsvorschriften der heimischen Wälder ein“, betont Martin Straubinger, FoscariWidmann-Rezzonico’sche Forstdirektion.

Wald als CO2-Speicher

Ziel ist es, dass Europa bis 2050 klimaneutral wird. Der Wald spielt dabei eine wesentliche Rolle. Ein Festmeter Holz speichert – je nach Baumart – mehr als eine Tonne CO2. „Wenn man eine durchschnittliche Waldlage hernimmt, hat man einen Zuwachs von zehn Festmetern Holz im Durchschnitt pro Hektar pro Jahr. Das ist eine beachtliche Menge. Auf einem Hektar Wald können über zehn Tonnen CO2 jährlich in den Bäumen gespeichert und damit aus der Atmosphäre entzogen werden“, erklärt Straubinger.

Strenge Kriterien für Energieholz

Die von der EU erlassene, neue Richtline für Erneuerbare Energien (RED) betrifft insbesondere die Biomasse und bringt eine Bürokratiewelle mit sich. „Wenn wir forstliche Biomasse z. B. an die Kelag verkaufen, müssen wir das Holz nach den *SURE-Kriterien zertifizieren“, so Straubinger. Es muss eine lückenlose Dokumentation nachgewiesen werden, die über Audits überprüft wird – vom Ursprungsort des Holzes über die Transportwege bis hin zum Kunden (analog zum EU-Lieferkettengesetz in der Industrie). „Die Kriterien lassen jedoch sehr viel Spielraum in der Beurteilung. Allerdings, wenn gelieferte Biomassemengen bei einem Audit nicht anerkannt werden nach den SURE-Kriterien, dann hat diese Menge kein Zertifikat und es ist dafür pro Festmeter Holz eine Strafe von rund € 100,- zu zahlen. Das kann rasch teuer werden“, weiß Straubinger.

EU-Entwaldungsverordnung

Ein weiteres Thema, mit dem die heimische Waldwirtschaft derzeit befasst ist, ist die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR). Diese soll ab 1.Jänner 2025 in Kraft treten. 420 Mio. Hektar Wald weltweit – eine Fläche größer als die EU – sind zwischen 1990 und 2020 verloren gegangen. Entwaldung und Waldschädigung sind wichtige Treiber von Klimawandel und Biodiversitätsverlust. „Die Geschäftspraktiken einiger Großkonzerne zwingen die gesamte Forstbranche in ein unglaubliches bürokratisches Regelwerk. Schuld ist das ausgesprochene Fehlverhalten von einigen

wenigen globalen Playern, die im Holzgeschäft tätig sind“, so Straubinger. Für die Lieferkette Holz bedeutet dies, dass jeder Marktteilnehmer beginnend beim Waldbesitzer ab 30. Dezember 2024 für jedes Holz und Holzprodukt, das in Verkehr gebracht wird, eine Sorgfaltserklärung abgeben muss. Erst mit einer entsprechenden Referenznummer darf Holz geschlägert und verkauft werden. „Jeder Festmeter Holz, der ab 2025 keine Referenznummer hat, gilt in Europa dann als illegal geschlägertes Holz. Man schafft einen unglaublichen, zusätzlichen Bürokratismus, wo für uns als Betrieb und für die Waldbesitzer keine Sinnhaftigkeit erkennbar ist“, so Straubinger. Dabei ist der Zustand des Waldes mit aktuellen Satellitenfotos in höchster Auflösung jederzeit ersichtlich. Es gibt nahezu keine Branche, die derartig offen einsichtig ist wie ein Forstbetrieb. Jahrzehntelang hat die EU bei illegalen Schlägerungen, wie z. B. in Rumänien, sprichwörtlich zugeschaut und diese gefördert. „Mit fatalen Folgen auch für die heimische Forstwirtschaft: Billiges, weil gestohlenes Holz überschwemmte die

„Früher waren der alte Baum und der alte Waldbestand für viele Waldbesitzer die sprichwörtliche grüne Sparkasse. Heute sind alte Bäume und alte Waldbestände zum Risiko geworden.“

Martin Straubinger

Märkte. Heimische Waldbewirtschaftung wurde zunehmend unrentabel. Jetzt werden mit der EUDR alle über einen Kamm geschoren! Gleichen Unsinn erkennen wir bei der Renaturierungsverordnung“, betont Straubinger. Ziel ist die Wiederherstellung der Natur wie sie vor 70 Jahren vorhanden war: Kraftwerke sollen abgebaut, Auwaldflächen und Überflutungsgebiete zusätzlich geschaffen werden. „Gleichzeitig wird jedes neue Kraftwerksprojekt in noch unberührten Seitenbächen gefördert. Da weiß die rechte Hand der EU oft nicht was die Linke tut,“ so Straubinger.

Grüne Sparkasse wird zum Risiko Der Klimawandel ist auch in der Forstwirtschaft allgegenwärtig und wird immer sichtbarer, wie etwa durch den Baumartenwandel in den Wäldern. „Die Tanne, aber auch gewisse Laubhölzer – wie Buche, Ahorn und in tieferen Lagen die Eiche –sind besonders zukunftsfähig. Das entscheidende ist die Mischung“, erklärt Straubinger, für den ein weiteres Faktum sehr bezeichnend ist: „Früher waren der alte Baum und der alte Waldbestand für viele Waldbesitzer die sprichwörtliche grüne Sparkasse, auf die man im Fall des Falles zurückgegriffen hat. Heute sind alte Bäume und alte Waldbestände zum Risiko geworden. Und dieses Risiko sind eben extreme Wetterereignisse und die Zunahme der Borkenkäfer.“

Führungswechsel in Paternion

Kürzlich übergab Martin Straubinger die Leitung der Foscari-WidmannRezzonico’schen Forstdirektion in jüngere

„Mit den neuen EU-Vorgaben gibt es gravierende Regeländerungen für den laufenden Betrieb, es sind noch intensivere Dokumentationen notwendig.“

Christoph Steiner

Hände. Christoph Steiner, der seit mehr als 20 Jahren im Forstbetrieb tätig ist und bereits für die Koordination der gesamten Holzernte zuständig war, übernahm die Funktion des Forstdirektors. „Mit den neuen EU-Vorgaben gibt es gravierende Regeländerungen für den laufenden Betrieb, es sind noch intensivere Dokumentationen notwendig. Prinzipiell ist das Potenzial des Betriebes groß. Wir haben einen mischbaumartenreichen Gebirgswald und sind daher nicht nur von einer Baumart abhängig. Das produzierte Rundholz ist am Markt u. a. wegen seiner Qualität und unserer Liefer- und Termintreue sehr gefragt“, bekräftigt Steiner. Foscari ist einer der bedeutendsten forstwirtschaftlichen Besitze Österreichs. Die Aktivitäten der Forstdirektion umfassen ein weit reichendes Gebiet, das sich vom östlichen Randbezirk von Villach bis knapp zu den Ufern des Weißensees erstreckt. |

Foscari-Widmann-Rezzonico’sche Forstdirektion

Schloßstraße 1 9711 Paternion

Eine Branche im Fokus eines harten Versicherungsmarktes.

Die Holzindustrie spielt eine entscheidende Rolle in der österreichischen Wirtschaft. Laut Daten des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, trägt sie mit etwa 3,6 % maßgeblich zum österreichischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei. Dennoch steht die Versicherbarkeit der Holzindustrie vor zahlreichen Herausforderungen, die sowohl durch interne Dynamiken als auch durch externe Faktoren beeinflusst wird.

Aktuelle Situation

Aktuell ist die Versicherbarkeit der Holzindustrie durch eine Reihe von Entwicklun-

„Insgesamt ist ein ganzheitlicher Ansatz zum Risikomanagement entscheidend, um die vielfältigen Gefahren in Sägewerken zu bewältigen.“

Florian Traußnig, Geschäftsführer für Risiko- und Versicherungstechnik / CTO der Koban Südvers

gen gekennzeichnet, die Versicherer bei der Bewertung und Preisgestaltung von Polizzen berücksichtigen müssen. Dazu gehören die Zunahme von klimabedingten Naturkatastrophen, die Gefahr von Betriebsunterbrechungen durch technische oder logistische Probleme, Preissteigerungen bei Schadenzahlungen aufgrund Inflation und neue technologische Bedrohungen wie Cyberangriffe.

Versicherer bieten in Österreich verschiedene Produkte an, um die Risiken der Holzindustrie abzudecken, darunter u. a. Sach-, Betriebsunterbrechungsversicherungen, (Produkte-)Haftpflichtversicherungen, Cyberversicherungen, Maschinen-

bruch- sowie Maschinenbruchbetriebsunterbrechungsversicherung usw. Diese Produkte müssen jedoch ständig angepasst werden, um den sich ändernden Marktverhältnissen gerecht zu werden.

Brandrisiko bei Sägewerken

Sägewerke sind Betriebe, in denen Holz geschnitten, verarbeitet und gelagert wird. Aufgrund der Natur des Materials und der industriellen Prozesse besteht in Sägewerken ein erhöhtes Risiko für Brände. Ein Brand kann nicht nur erhebliche Sachschäden verursachen, sondern auch die Sicherheit der Mitarbeiter:innen gefährden und die Umwelt belasten. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sägewerke geeignete Vorkehrungen treffen, um den Brandschutz zu optimieren. Als Hauptursachen von Bränden kommen folgende Faktoren in Frage:

1. Holzstaub: Ein Hauptfaktor, der zu Bränden in Sägewerken führen kann.

2. Funkenflug: Die Verwendung von Sägeblättern, Schleifmaschinen und anderen Werkzeugen kann Funken verursachen, die brennbare Materialien entzünden können, wenn sie nicht ordnungsgemäß kontrolliert werden.

3. Elektrische Probleme: Defekte elektrische Verkabelungen, Überlastungen oder Kurzschlüsse können ebenfalls Brände auslösen, insbesondere in Umgebungen, in denen Holzstaub vorhanden ist.

4. Hitzeeinwirkung: Hohe Temperaturen durch fehlerhafte Maschinen oder unzureichende Kühlung können leicht brennbare Materialien entzünden.

5. Zusätzlich eingebrachte Brandlasten: Diese erhöhen das Risiko im Produktionsprozess und können meist mit einfachen Mitteln verhindert werden.

6. Cyberangriffe: Das mittlerweile für viele Betriebe nicht mehr unbekannte Cyberrisiko hat in vielen Branchen Einzug gehalten.

Dies erfordert von den Versicherern, ihre Risikomodelle kontinuierlich anzupassen und möglicherweise höhere Prämien zu verlangen, um die Wirtschaftlichkeit der Verträge zu erhalten. Zudem spielt die technologische Entwicklung eine wesentliche Rolle. Fortschritte in der Forstwirtschaft und Holzverarbeitung können einerseits effizientere und sicherere Methoden für das Arbeitsumfeld bieten, andererseits aber auch neue Risiken einführen, zum Beispiel durch die Abhängigkeit von komplexen Maschinen und Systemen.

Ausblick

Der Ausblick für die Versicherbarkeit der Holzindustrie in Österreich ist von einer Mischung aus Unsicherheit und Optimismus geprägt. Aus gesellschaftlicher Sicht müssen Versicherer und Unternehmen der Holzindustrie eng zusammenarbeiten, um innovative Versicherungslösungen zu entwickeln, die den spezifischen Risiken dieser Branche gerecht werden und diesen für unser Land wichtigen Branchenzweig bestmöglich schützen.

Heutzutage haben sich je nach Unternehmensgröße diverse Mindeststandards etabliert, wobei hier als Beispiel eine Brandmeldeanlage im Produktionsbereich zu erwähnen ist. Technische Mindeststandards sollten jedoch stets im Ein- und Gleichklang mit organisatorischen Maßnahmen stehen. Zu dem im Risikomanagement bezeichneten „low-hanging-fruits“ zählen Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeiter:innen, laufende thermografische Untersuchungen von elektronischen Bauteilen und Schaltschränken, regelmäßige Feuerwehrübungen, ordnungsgemäße Einweisung von Fremdfirmen inkl. der sogenannten Heißarbeitsscheine, regelmäßige Wartung und Revision von Maschinen.

Insgesamt ist ein ganzheitlicher Ansatz zum Risikomanagement entscheidend, um die vielfältigen Gefahren in Sägewerken zu bewältigen. Durch die Implementierung

„Die individuelle Risikoberatung stellt die Basis für ein nachhaltiges Versicherungskonzept dar“.

Florian Traußnig, Geschäftsführer für Risiko- und Versicherungstechnik / CTO der Koban Südvers

von präventiven Maßnahmen, Notfallplanung und kontinuierliche Verbesserung können Sägewerke sicherere Arbeitsumgebungen schaffen und das Risiko von Unfällen und Schäden minimieren. Die Sicherstellung der Versicherbarkeit der Holzindustrie in Österreich erfordert eine dynamische und flexible Herangehensweise, die sowohl die aktuellen Herausforderungen als auch die zukünftigen Möglichkeiten berücksichtigt. Durch die Anpassung an sich ändernde Bedingungen und die Investition in nachhaltige und risikomindernde Technologien kann die Holzindustrie weiterhin ein wichtiger Bestandteil der österreichischen Wirtschaft bleiben. |

KOBAN SÜDVERS Group GmbH Ing. Florian Traußnig MBA Geschäftsführer für Risiko- und Versicherungstechnik / CTO www.kobansuedvers.at florian.traussnig@kobangroup.at Tel: +43 664 966 85 72

„Klimajäger“ Andreas Jäger, WKK-Präsident Jürgen Mandl, Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende BKS Bank und WKK-Direktor Meinrad Höfferer (v. l.). © WKK / Daniel Waschnig

Über 200 Besucher:innen informierten und vernetzten sich im März beim ersten Nachhaltigkeitstag der Kärntner Wirtschaft.

Mit den ESG-Kriterien und der EU-Taxonomie-Verordnung kommen komplexe Vorgaben auf die Unternehmen zu. Damit die Kärntner Betriebe zu diesem breiten Themenkomplex bestens informiert sind, veranstaltete die Wirtschaftskammer Kärnten gemeinsam mit der BKS Bank den ersten Nachhaltigkeitstag. „Eine nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftsstandortes ist nicht nur für das Klima wichtig, sondern stärkt auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen“, betonte WKK-Präsident Jürgen Mandl.

Keine Kür, sondern Pflicht

Die mehr als 200 Besucher:innen waren sich bewusst, dass dies ein schwieriges und auch sehr herausforderndes Unterfangen sein wird, das nur im Schulterschluss von Wirtschaft, Politik und jedem Einzelnen gelingen kann. Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen, ist noch viel Vorarbeit zu leisten. „Die Wirtschaftskammer Kärnten unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien. Ich empfehle

jedem Unternehmen, dieses kostenlose Service in Anspruch zu nehmen, um gemeinsam einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiges Wirtschaften zu setzen“, so Mandl.

Ab 2025 ist der Nachhaltigkeitsbericht keine Kür, sondern Pflicht. Zusätzlich zum Finanzbericht müssen Unternehmen ab 250 Mitarbeiter:innen, 50 Mio. Euro Nettoumsatz oder 25 Mio. Euro Bilanzsumme ab dem Jahr 2025 nichtfinanzielle Informationen im Lagebericht des Geschäftsberichtes veröffentlichen. Diese müssen vom Wirtschaftsprüfer geprüft werden. Ein Jahr später gilt dies auch für börsennotierte KMUs. Wer sein Unternehmen nachhaltig ausrichtet, wird demnach auch in Zukunft erfolgreich sein.

Gesellschaftliche Verantwortung Vorreiterin in Sachen Nachhaltigkeit ist die BKS Bank, die bereits zum dritten Mal in Folge von einer Fachjury mit dem ASRA für ihren Nachhaltigkeitsbericht ausgezeichnet wurde. „Jedes Unternehmen muss sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sein und einen Beitrag

zu den großen globalen Herausforderungen wie dem Klimaschutz leisten. Eine transparente Berichterstattung ist eine wichtige Informationsquelle für IInvestor:innen und Kund:innen. Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich. Mit dem Nachhaltigkeitsbericht zeigt das Unternehmen, welchen Einfluss es auf Gesellschaft und Umwelt hat. Nachhaltigkeit ist nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern auch eine Chance für Unternehmen“, so Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank.

„Die Wirtschaftskammer

Kärnten unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien.“

WKK-Präsident Jürgen Mandl

Vielfältiges Programm

Das Programm des ersten Nachhaltigkeitstages bot Unternehmern aus allen Branchen wertvolle Informationen und Impulse. Im Rahmen einer hochkarätigen Fachausstellung beantworteten Expert:innen Fragen zu den Themen Berichtswesen, Ökobilanzen oder Energieverbrauch. Im Fokus standen Förderungen, Softwarelösungen für das Reporting oder welche Daten für die Erstellung einer Klimabilanz benötigt werden. Großer Andrang herrschte auch bei den fünf Workshops. |

INTERVIEW

mit Sebastian Adami, Geschäftsführer Timber Innovation Network Alpe-Adria (TINAA) und Alexander Pinter, Geschäftsführer Holzcluster Steiermark GmbH

Kärnten und die Steiermark verstärken ihre Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette Holz.

Von Petra Plimon

Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Kooperation des Timber Innovation Network Alpe-Adria (TINAA) mit dem Holzcluster Steiermark. Im Interview mit advantage geben die beiden Geschäftsführer Sebastian Adami und Alexander Pinter Einblicke in die Zusammenarbeit.

advantage: Wofür steht das Netzwerk TINAA in Kärnten?

Sebastian Adami: TINAA setzt sich zum Ziel, die Holzwirtschaft in Kärnten zu stärken und in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Wir verfolgen dabei eine ganzheitliche Betrachtung der Wertschöpfungskette Holz, inklusive der Zulieferbetriebe. Zentral ist auch der Wissenstransfer in den Bereichen Bildung, Forschung, Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ein weiteres Ziel von TINAA ist die Förderung von Kooperationen und Innovationen sowie die attraktive Positionierung der Kärntner Holzwirtschaft im Alpe Adria Raum.

Welche Schwerpunkte setzt der Holzcluster Steiermark?

Alexander Pinter: Der Holzcluster Steiermark agiert nach dem Motto „Fördern, Vernetzen und Entwickeln“. Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten stehen unsere Clusterpartner-Betriebe. Wir bieten ihnen eine optimale Plattform zur Vernetzung, Weiterbildung und Präsentation ihrer Leistungen. Gleichzeitig sind wir mit unseren Expert:innen auch Teil verschiedenster Projekte und Initiativen und können dadurch branchenspezifisches Wissen sowie Knowhow rund um Hightech-Innovationen in unser Netzwerk einfließen lassen. Wir machen Wissenstransfer sowohl zu KMUs, EPUs als auch Großbetrieben möglich.

Wieso ist die bundesländerübergreifende Kooperation so wichtig?

Adami: Die Zusammenarbeit zwischen TINAA und dem Holzcluster Steiermark erweist sich als entscheidender Faktor für

unseren Erfolg. Unternehmen aus beiden Bundesländern nehmen eine herausragende Position als weltweite Innovationsführer ein. Unser Bestreben liegt darin, dieses Wissen durch kontinuierlichen Austausch und gemeinsame Visionen weiter zu stärken. Diese strategische Partnerschaft ermöglicht uns, gemeinsam die Zukunft der Branche zu gestalten und innovative Wege zu beschreiten.

Pinter: Kärnten und die Steiermark stehen im Bereich der Holzbranche großteils vor ähnlichen Herausforderungen. Das vergangene Jahr war kein einfaches: Gestiegene Zinsen, KIM-Verordnung, Inflation und Fachkräftemangel. Diesen Themen mit bundesländerübergreifenden Initiativen zu begegnen, halten wir für sinnvoll. Wissenstransfer und -austausch, wie etwa im Bereich der Weiterbildung, des Lehrlingscoachings, aber auch bei Themen wie Holzbau oder innovativen Anwendungen des Werkstoffs Holz, stehen dabei ganz oben auf unserer Agenda. Wir

freuen uns, so gemeinsam zur Weiterentwicklung der Holzbranche beitragen zu können.

Welche gemeinsamen Aktivitäten sind in Zukunft geplant?

Adami: Wir haben ehrgeizige Pläne für zukünftige gemeinsame Aktivitäten, wobei ein zentrales Element unseres Engagements das Netzwerktreffen im Rahmen der Alpen Adria Holzmesse Ende August in Klagenfurt ist. Diese Veranstaltung dient nicht nur dem fachlichen Austausch, sondern auch der Stärkung von Beziehungen und der Förderung von gemeinsamen Projekten. Wir möchten die Zusammenarbeit in der Holzbranche über die Landesgrenzen hinweg stärken und innovative Impulse für die Zukunft setzen.

„In unserer Betrachtung der Wertschöpfungskette Holz legen wir großen Wert darauf, das Gesamtbild zu erfassen und über die Grenzen der Region hinauszublicken.“

Sebastian Adami

Pinter: Die bereits angesprochene Holzmesse steht natürlich auch in unserem Fokus. Allerdings sehen wir auch Möglichkeiten, gemeinsames Knowhow über unsere Forschungspartner:innen zu generieren. Im Forschungsprojekt ForForestInnovation beschäftigen wir uns derzeit mit Datenerhebung rund um den Wald, um bessere Prognosen über dessen Bewirtschaftung und Nutzung treffen zu können. JOANNEUM RESEARCH, einer unserer Knowhow-Partner, hat vor Kurzem ein eigenes Labor, das Digital Twin Lab im Klagenfurter Lakeside Park, eröffnet. Ein Anknüpfungspunkt für Wissenstransfer sowohl für die steirische Holz-

branche, als auch für jene in Kärnten. Mit digitalen Zwillingen können Prognosen für Zukunfts-Szenarien wesentlich genauer getroffen und mögliche Schritte in Richtung klimafitter Wald leichter erzielt werden.

Welche Trends zeichnen sich aktuell in der Holzbranche ab?

Adami: Der Holzbau hat eine tiefgreifende Transformation erfahren und technologisch sind mittlerweile nahezu unbegrenzte Möglichkeiten realisierbar. Die Herausforderung liegt jedoch oft in den gesetzlichen Vorschriften, die in vielen Fällen nicht mehr zeitgemäß sind und innovative Ansätze behindern. Ein weiterer vielversprechender Trend ist die verstärkte Verwendung nachhaltiger Rohstoffe als Ersatz für konventionelle Materialien. Innovative Produkte aus Kärnten, wie beispielsweise Klettergriffe, Straßenschilder aus Holz und ein neuartiger Verbissschutz für Bäume, demonstrieren eindrucksvoll die Vielseitigkeit und Innovationskraft dieser Region.

Pinter: Der innovative Einsatz von Holz im Mobilitätssektor kann einen positiven Effekt auf die CO2-Reduktion im Lebenszyklus eines Kraftfahrzeuges bewirken. Im Forschungsprojekt CARpenTieR engagieren wir uns, die Bedeutung von

„Bundesländerübergreifendes Knowhow aufzubauen und zu nutzen, wird für beide Regionen von entscheidender Bedeutung sein und einen gewinnbringenden Effekt erzeugen.“

Alexander Pinter

Holz als alternativen Werkstoff hervorzuheben. Im Holzbau steht der Bereich der Wohnraum-Sanierung, aber auch jener der Systemoptimierung momentan besonders im Fokus. Digitalisierung und Automatisierung führen auch im Holzbau zu effizienteren Prozessabläufen, die uns einen Schritt weiter in Richtung klimaneutrales Bauen bringen. Auch künstliche Intelligenz findet in der Holzbranche ihre Anwendung.

Was ist Ihre persönliche Motivation sich für das Zukunftsthema Holz einzusetzen?

Adami: Holz begleitet mich seit meiner Kindheit, geprägt durch familiäre Wurzeln. Die tiefergehende Auseinandersetzung mit diesem einzigartigen Werkstoff zeigt mir seine faszinierenden Facetten. Besonders überzeugt bin ich von Holz als Beitrag zur CO2-Thematik – eine Überzeugung, die weiterwachsen wird.

WIRTSCHAFTSFAKTOR HOLZ IN SÜDÖSTERREICH:

In KÄRNTEN erwirtschaften rund 3.600 Betriebe mit 22.550 Mitarbeiter:innen eine Bruttowertproduktion von 2,8 Mrd. Euro. In der STEIERMARK sind es rund 5.800 Betriebe mit etwa 55.000 Mitarbeiter:innen und einer Bruttowertproduktion von 5,8 Mrd. Euro.

Pinter: Als Betriebsleiter eines Forstbetriebs kenne ich die Thematiken der Branche, aber auch die Faszination dieses vielseitigen Werkstoffs aus erster Hand. Holz ist der Bau- und Werkstoff des 21. Jahrhunderts – und es wächst wieder nach und speichert dabei CO2, wie schon mein geschätzter Kollege erwähnt hat. Das ist genau, was ein innovativer Werkstoff aufweisen muss. Daher bin überzeugt davon, dass auf viele Fragen der Zukunft die Antwort Holz lautet. |

Das Institut ROBOTICS der JOANNEUM RESEARCH begleitet Klein- und Mittelbetriebe in der Digitalisierung von Fertigungsprozessen. Die Holzbranche bietet großes Potenzial.

Durch die Digitalisierung verändert sich auch die Holzindustrie, die einen wichtigen Wirtschaftsfaktor in Kärnten und der Steiermark darstellt. Vom automatisierten Einbringen des Holzes im Wald, über den Transport, die Lagerung, das Zersägen der Baumstämme, die automatisierte Verarbeitung bis hin zum Produkt: Bei den Unternehmen, insbesondere bei Klein- und Mittelbetrieben (KMU), ist sehr viel Potenzial für Digitalisierung und Modernisierung vorhanden. Während der Innovationsgrad für Produkte durchaus hoch ist, ist das für die Fertigung oft nicht gleichermaßen zutreffend. Hier setzt das Institut ROBOTICS der JOANNEUM RESEARCH an und unterstützt Unternehmen in der digitalen Transformation.

Digitalisierung und Holz Grundsätzlich gilt zu unterscheiden, ob es sich um die Digitalisierung von Geschäftsprozessen oder von organisatorischen Abläufen handelt. Dann sind es nämlich meist eher Softwarelösungen, die mit der Fertigung an sich nur am Rande zu tun haben. „Wir von ROBOTICS hingegen befassen uns mit der Digitalisierung von Fertigungsprozessen, etwa, wie sehr manche mehr oder weniger ausgeprägten, sich wiederholenden Tätigkeiten mit Hilfe von Automatisierungslösungen oder Robotern verbessert werden können“, erklärt Christian Oswald. Roboter haben oft den Ruf, dass es sich dabei um sehr teure Lösungen handelt. Das muss jedoch nicht immer der Fall sein. Oft lassen sich Dinge sehr einfach lösen. „Es bietet sich daher –insbesondere für kleinere Unternehmen –an, sich Schritt für Schritt diesem Thema zu nähern,“ so Oswald weiter.

Praktikable Lösungen

Das Institut ROBOTICS arbeitet praxis-

näher, als so mancher vielleicht vermuten würde. „Wir können dabei helfen, von den zahlreich vorhandenen Förderinstrumenten Gebrauch zu machen und etwaige Lösungen zu diskutieren“, betont Michael Rathmair. Das könnte z. B. eine Platzoptimierung von Gewerbeflächen oder der Holzlagern sein. Dazu gibt es moderne (Simulations-)werkzeuge, wie man so etwas beispielsweise virtuell durchführen könnte, ohne vorab größere Investitionen tätigen zu müssen. Auch digitale Zwillinge spielen vermehrt eine Rolle.

Über den Tellerrand blicken Gerade kleine Unternehmen verbinden mit dem Begriff Forschung oft ein strategisches und teures Unterfangen. Ein Grund mehr für das dynamische Team rund um Christian Oswald und Michael Rathmair KMUs zu motivieren, das Angebot des Institutes ROBOTICS zu nutzen und auf branchenübergreifende Erfahrungswerte zurückzugreifen. Die Prozessoptimierung mit Automatisierung und Robotik steht dabei im Fokus. „Als Forschungsunternehmen haben wir die Erfahrung gemacht, dass es oft recht schwierig ist, Unternehmen davon zu überzeugen, dass Forschung einen kompetitiven Vorteil bieten könnte und regen dazu an, dass die Unternehmen Kontakt mit uns aufnehmen. Dabei sollen sie keine Scheu davor haben, uns auch scheinbar triviale Herausforderungen zu erzählen“, so Oswald und Rathmair unisono. |

KONTAKT

JOANNEUM RESEARCH

ROBOTICS – Institut für Robotik und Flexible Produktion 9020 Klagenfurt am Wörthersee T +43 316 876-2035

christian.oswald@joanneum.at michael.rathmair@joanneum.at

„Es bietet sich insbesondere für kleinere Unternehmen an, sich Schritt für Schritt diesem Thema zu nähern.“

Christian Oswald

„Wir können dabei helfen, von den zahlreich vorhandenen Förderinstrumenten Gebrauch zu machen und etwaige Lösungen zu diskutieren.“

Michael Rathmair

INTERVIEW

mit Simone Schmiedtbauer, Landesrätin für Land- und Forstwirtschaft Steiermark

Die Steiermark setzt auf ein breites Maßnahmenbündel, um die Wälder zukunfts- und klimafit zu halten.

40.000 Forstwirtinnen und Forstwirte sind in den steirischen Wäldern aktiv und liefern die Basis für eine Wirtschaftsleistung entlang der Wertschöpfungskette Holz von rund 12 Mrd. Euro allein in der Steiermark. Diese wird in Zukunft noch stärker an Bedeutung gewinnen, denn man will den nachwachsenden Rohstoff Holz ganz gezielt im Kampf gegen den Klimawandel einsetzen – sei es als Kohlenstoffspeicher in Holzhäusern oder Möbeln, als nachhaltiger Energielieferant in Form von Biomasse oder zur Entwicklung neuer holzbasierter Werkstoffe, wie Landesrätin Simone Schmiedtbauer im Interview mit advantage betont.

advantage: Was bedeutet für Sie nachhaltige Waldwirtschaft?

Simone Schmiedtbauer: Nachhaltige Waldbewirtschaftung zeichnet sich dadurch aus, dass weniger Holz entnommen wird, als nachwächst und dass die Forstwirt:innen in Generationen denken. Echte Nachhaltigkeit entsteht dann, wenn wir heute schon an die nächsten Generationen denken und sicherstellen, dass sie den Wald ebenso nutzen können, wie wir es tun. Da geht es auch um Fragen der Verjüngung der Bestände und die Klimawandelanpassung.

Wie geht’s dem Ökosystem Wald im Klimawandel?

Der Klimawandel bereitet dem Wald zunehmende Probleme und ist die größte Herausforderung für die heimischen Wälder. In der Steiermark setzen wir auf ein breites Maßnahmenbündel, um die Wälder zukunfts- und klimafit zu halten. Ein Projekt, auf

das ich besonders stolz bin, ist die dynamische Waldtypisierung. Damit haben wir ein praktisches Online-Tool geschaffen, wo sich Forstwirt:innen maßgeschneiderte Handlungsempfehlungen für ihren Wald holen können. Basierend auf Lage, Klima, Niederschlag und anderen relevanten Faktoren bekommt man etwa Empfehlungen für die richtige Baumart für den eigenen Wald.

„Echte Nachhaltigkeit entsteht dann, wenn wir heute schon an die nächsten Generationen denken und sicherstellen, dass sie den Wald ebenso nutzen können, wie wir es tun.“

Simone Schmiedtbauer

Welchen Beitrag kann der Holzbau für den Klimaschutz leisten?

Der Holzbau leistet einen unschätzbaren Beitrag zu unseren Bestrebungen nach mehr Nachhaltigkeit. Ich bin stolz, dass wir in der Steiermark mit einer Quote von rund einem Drittel Holzbau im gemeinnützigen Bereich, für den ich zuständig sein darf, zu den absoluten Spitzenreitern gehören. Denn Holz ersetzt nicht nur fossile Baustoffe, sondern speichert in jedem Kubikmeter Holz auch eine Tonne CO2 aus der Atmosphäre!

Was sind derzeit die größten Herausforderungen für Waldbauern und Forstbetriebe? Die größte Herausforderung ist ganz sicher der Klimawandel mit all seinen Begleiterscheinungen – Stich-

„Eine weitere Herausforderung für die heimische Forstwirtschaft ist auch der zunehmende Regelungsdruck aus Brüssel.“

Simone Schmiedtbauer

wort Borkenkäfer. Eine weitere Herausforderung für die heimische Forstwirtschaft ist auch der zunehmende Regelungsdruck aus Brüssel. Bei uns ist die nachhaltige Waldbewirtschaftung gelebte Praxis. Viel Bürokratie braucht es bei uns also nicht. Ich habe mich als Europaabgeordnete immer gegen zu viele europaweite Vorgaben in der Forstwirtschaft ausgesprochen, denn man kann spanische oder portugiesische Wälder ganz einfach nicht mit österreichischen oder finnischen Wäldern vergleichen. Hier haben wir eine unglaubliche Vielfalt und das ist gut so. Hier braucht es eine Rückkehr zur Subsidiarität.

Sie sind selbst Landwirtin. Welche Bedeutung hat der Wald für Sie persönlich?

Eine Große! Ich bin leidenschaftliche Forstwirtin und Jägerin. Unser Wald ist für mich aber auch ein Kraftort. Wenn ich mit meiner Familie und meinen Hunden im Wald spazieren bin, dann tanke ich dabei Energie wie sonst kaum wo. |

WISSENSWERT

Die Steiermark ist mit über einer Mio. Hektar Wald – das sind knapp 62 % der Landesfläche – das waldreichste Bundesland Österreichs.

Der vielseitige Werkstoff Holz regt zu allerlei nachhaltigen Ideen und Kooperationen an. advantage hat einen Blick quer durch Südösterreich gewagt.

An der FH-Salzburg – Campus Kuchl entdeckte der Kärntner Felix Reiner (26) seine Leidenschaft für innovative Lösungen aus Holz. Die Kombination mit der Liebe zum Sport mündete schließlich in der Idee, eine nachhaltige Alternative für Klettergriffe auf den Markt zu bringen. „Speziell die Kletterszene genießt den Ruf, auf die Umwelt zu achten. Wenn man sich jedoch die modernen Kletter- und Boulderanlagen genauer ansieht, kommt man sehr schnell zu der Erkenntnis, dass dies nicht auf die Indoor-Kletterbranche übertragbar ist: Tonnenweise Kunststoff-Griffe, welche zwar einwandfrei funktionieren, doch zumeist aus Materialien gefertigt werden, die nicht recycelt werden können und aus fossilen Rohstoffen bestehen“, so Reiner. Daraus entstand die Mission, nicht nur Produkte auf den Markt zu bringen, die aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen, sondern auch ein Kreislaufsystem beinhalten, durch welches die Produkte wieder recycelt bzw. upcycelt werden können. Mittlerweile werden die Griffe auf der ganzen Welt verkauft und über 25 Kletter- und Boulderhallen sind von den Produkten überzeugt.

Holz kann mit modernster Technik auch in bisher unentdeckte Anwendungsbereiche gebracht werden. Forschungsprojekte wie WoodC.A.R. und CARpenTier, aber auch das steirische Unternehmen Weitzer Woodsolutions sind federführend bei der Frage, wie Holz in der Mobilität eingesetzt werden kann. Ob Öffis, Privatautos oder Nutzfahrzeuge – Hightech-Leichtbau-Holzteile können uns in Zukunft viel nachhaltiger und unabhängiger bewegen. Denn im Gegensatz zu Metall sind sie leichter, ökologisch herstellbar und konkurrenzfähig – bei höchster heimischer Wertschöpfung. Mit Leichtbau-Holzteilen kann es in Europa angesichts der unsicheren Materialversorgungslage außerdem gelingen, unabhängiger von fernen Märkten zu werden.

Felix Reiner stellt innovative Klettergriffe aus Holz her, die weltweit Anklang finden.

Bei der Entwicklung der ökologischen Baumschutzhülle stand die Gewährleistung eines optimalen Wuchsraums für die Pflanze an erster Stelle. © Fundermax

Kunststoffhüllen und Schutznetze schützen Bäume, bleiben oft im Wald und belasten das Ökosystem als Mikroplastik. Biologisch abbaubare Baumschutzhüllen lösen dieses Problem nachhaltig und tragen zur Bildung von wertvoller Biomasse bei. Aus dieser Idee entwickelte das Kärntner Traditionsunternehmen Fundermax in Zusammenarbeit mit Witasek aus Feldkirchen eine innovative Baumschutzhülle. „Sie schützt vor Wildverbiss und entlastet das Ökosystem durch biologischen Abbau. Die Baumschutzhüllen bestehen zu 99 % aus Holz und werden in einem speziellen Nassverfahren hergestellt, ohne zusätzliche Bindemittel“, erklärt Gernot Schöbitz, Geschäftsführer und Unternehmenssprecher von Fundermax. Die Markteinführung ist für Herbst 2024 geplant und markiert einen Meilenstein in der nachhaltigen Entwicklung der Forstwirtschaft. Diese innovative Lösung zeigt, dass es möglich ist, wirtschaftlichen Erfolg und Umweltschutz miteinander zu verbinden und gleichzeitig den Einsatz von Ressourcen zu minimieren.

Woazboard ist ein handgemachtes

Balance Board mit Rocker aus heimischen Hölzern.

© Christian Schmidt

Der FH Kärnten Architekturstudiengang hat den International DesignbuildXchange Award 2024 für ein innovatives Holzbauprojekt für obdachlose Menschen gewonnen. ©

Alles begann in einer kleinen Werkstatt in der Südsteiermark: Vier Jungs hegten den Traum, ihre Leidenschaft zum Surfen mit einem Handwerk zu vereinen. Da die Materialien, aus denen Surfbretter gebaut werden, alles andere als umweltfreundlich sind und auch die Nähe zum Meer fehlte, wurde „Woazboard“ geboren. „Ein Woazboard ist ein aus heimischen Hölzern, in liebevoller Handarbeit gebautes Balance Board mit Rocker (eine durchgehende Biegung des Brettes). Wir wollten ein Produkt entwerfen, das lokal und nachhaltig produziert werden kann, für jeden zugänglich ist und auch ohne großen Aufwand verwendet werden kann“, erklärt Otto Kaltner. Dem Startup ist es zudem ein Anliegen mit Rohstoffen zu arbeiten, die langlebig und strapazierfähig sind. „Was uns am meisten am Werkstoff Holz fasziniert, ist, wie einzigartig er ist. Ohne zusätzlichen Aufwand macht er jedes einzelne von uns hergestellte Board zu einem Unikat.“

Die Lavanttaler Tischlergemeinschaft ist eine Kooperation von aktuell fünf eigenständigen Tischlereien aus dem Lavanttal.

Die soziale Dimension des nachhaltigen Bauens

Die Nachfrage nach nachhaltigem und sozialem Wohnraum nimmt weltweit zu und Architekten stehen vor der Herausforderung, innovative Lösungen zu entwickeln. In diesem Kontext zeichnet sich der Studiengang Architektur an der FH Kärnten als Vorreiter aus. Der International DesignbuildXchange Award 2024 für das wegweisende Holzbauprojekt „Impulshaus“, das sich mit der dringenden Problematik der Obdachlosigkeit auseinandersetzt und von Studierenden entwickelt und umgesetzt wurde, ist Lohn für jahrelange Forschung und Kompetenzentwicklung. „Wohnraum für Menschen ohne Zuhause zu entwickeln ist wichtiger denn je. Wir arbeiten sehr intensiv daran, das Projekt auch in der Zukunft weiterzuführen“, betont Julien Presland, ehemalig mitwirkender Student und nun Mitarbeiter der FH Kärnten.

Die Lavanttaler Tischlergemeinschaft, Österreichs längst währende und noch immer bestehende Handwerkerkooperation, feiert ihr 30-jähriges Jubiläum: 1994 entschlossen sich 13 Tischlerbetriebe aus dem Lavanttal, eine bislang einzigartige Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu starten. „Wir haben damals erkannt, dass das wirtschaftliche Überleben nur gesichert ist, wenn wir gemeinsam arbeiten“, blickt Obmann Klaus Penz zurück. Durch die enge Kooperation ergeben sich wertvolle Synergien beim Einkauf, bei den Produktionsmöglichkeiten, der Werbung sowie der Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. „Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft und haben uns in den 30 Jahren unseres Bestehens sehr gut und zum Vorteil für jeden einzelnen Betrieb und unserer Kunden entwickelt. Wir haben bewiesen, dass man mit Zusammenarbeit sowohl Großprojekte abwickeln kann, als auch sämtliche Arbeiten für den Privatkunden zu einem attraktiven Verhältnis von Preis und Leistung bekommt“, so Penz.

Die hochrangigen Exkursionsteilnehmer:innen vor dem Gedenkstück, dem Bohrkopf der Tunnelbohrmaschine.

© Alois Rumpf

WISSENSWERT

- Mehr als 10.000 direkt

Beschäftigte in der gesamten Bauzeit

- Koralmbahn 130 Kilometer, Koralmtunnel 33 Kilometer lang- sechstlängster Tunnel der Welt

- Vollinbetriebnahme

Dezember 2025

- 160 bis 170 Güter- und Personenzüge täglich, bis zu 250 km/h Geschwindigkeit , „gezogen“ von Taurus bzw. Siemens Triebfahrzeugen , Fahrtzeit Graz-Klagenfurt rund 45 Minuten

- Kostenstabiles Gesamtvolumen von € 5,4 Mrd.

- Mehrwert durch 95 % österreichische Unternehmer bleibt im Land

- 160 Unternehmer dzt. noch im Tunnel beschäftigt

Die Koralmbahn hat viele „Väter“, aber nur eine „Mutter“. Von Alois Rumpf

er letzte Schienenfluss ist geschlossen“ konnte eine prominente Besuchsdelegation von Klaus Schneider und Helmut Steiner – Projektleiter seit Baubeginn des Koralmtunnels vor 20 Jahren – voller Stolz vernehmen. Manfred Kainz, WKO-Regionalstellenobmann Deutschlandsberg, hatte seine ehemaligen politischen Weggefährten, denen Landeshauptfrau a. D. Waltraud Klasnic, Bürgermeister a. D. Siegfried Nagl, die ehemaligen Landtagsabgeordneten Josef Straßberger, Heinz Gach, Wolfgang Kasic und Peter Rieser angehörten, zu einer Exkursion des Koralmtunnels geladen. Bürgermeister Peter Neger konnte die

Runde im Baubüro BTA KAT Ost Schönaich Anfang April herzlich in seiner Gemeinde willkommen heißen.

Prominente Exkursion

In einer Begehung konnte die ranghohe Delegation schließlich nicht nur den Infopark Weststeiermark mit dem zehn Meter hohen Bohrkopf der Tunnelbaumaschine des Bauloses KAT2 mit einer Weltrekordvortriebslänge von 17,1 km, sondern auch den IC-Halt Bahnhof Weststeiermark besichtigen. Der Bahnhof, der langsam Gestalt annimmt, ist eines der Herzstücke der Koralmbahn im Westen der Steiermark und passt sich bestens der Land-

„Der Koralmtunnel ist ein kleiner Teil für die große Welt.“

Waltraud Klasnic, Landeshauptfrau a. D.

schaft – mit Blick zur Koralm, der Burg Deutschlandsberg und dem Lassntitztal –an. Das „Portal Ost“ war für die Besucher:innen der Einstieg in den fast fertigen Tunnel. Hier konnte man das „Feeling“ der Bahn hautnah erleben und sich die gigantische Arbeit der Beschäftigten bis zu diesem Zeitpunkt vorstellen.

Im Gespräch mit der „Mutter der Koralmbahn“ – Landeshauptfrau a. D. Waltraud Klasnic – kam von ihr vor allem die Freude und Dankbarkeit über das Entstehen und die baldige Inbetriebnahme der Koralmbahn zu Tage. Begonnen vom damaligen Bundeskanzler Schüssel über

Verkehrsminister Gorbach in enger Zusammenarbeit mit LH Haider konnte der Kampf für die Koralmbahn – und zusammenhängend in der Folge den Semmeringtunnel als Teil des Baltisch-Adriatischen Korridors, wichtig und zukunftsweisend für die aufstrebenden Wirtschaftsräume –gewonnen werden. „Der Koralmtunnel ist ein kleiner Teil für die große Welt“, so Klasnic. Sie vergaß aber nicht, auch den weststeirischen unentwegten „Vorkämpfern“ für die neue Südstrecke – allen voran Reinhold Purr, Christoph Klauser, Wolfgang Chibidziura sowie Manfred Kainz und Walter Kröpfl- zu danken, die mit ihrem vollen Engagement für die Sache bis zur Unterschrift am 7. Dezember 2004 „ruhelos“ wirkten.

Eine Analyse der Exkursion in Form eines gemeinsamen Mittagessens im Gasthof Schaller – TEZ Georgsberg – durfte nicht fehlen. |

mit Wolfgang Muchitsch, Direktor und wissenschaftlicher Leiter des Landesmuseums für Kärnten (kärnten.museum)

Das neue kärnten.museum hat eine große Anziehungskraft entwickelt und bereitet sich gemeinsam mit der Steiermark auf die Eröffnung der Koralmbahn vor. Von Petra Plimon

Seit einem Jahr leitet Wolfgang Muchitsch die Geschicke des kärnten.museum. Im Interview mit advantage spricht der gebürtige Steirer über aktuelle Projekte und wie man der Zugfahrt durch den Koralmtunnel künftig einen Mehrwert bieten will.

advantage: Was sind die programmatischen Schwerpunkte des kärnten.museum im heurigen Jahr?

Wolfgang Muchitsch: Unser großes Projekt im kärnten.museum ist in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum des Mediums Radio in Österreich, das wir anhand des Bundeslandes Kärnten bearbeiten. Die Sonderausstellung „Immer auf Sendung“ läuft vom 19. April bis 6. Oktober. Wir schaffen zudem eine neue, noch bessere Ausstellungsebene im Public Space im Erdgeschoss des kärnten.museum, die frei zugänglich ist. Dort werden wir uns Themen widmen wie „Hitler entsorgen“,

wo es darum geht, wie man mit Überresten der NS-Vergangenheit umgeht, die man vielleicht in einem Privathaushalt findet. Weitere Schwerpunkte sind der Briefbombenterror der 1990-er Jahre und wir begeben uns wieder auf die Suche nach dem Ort Noreia. Wir beenden das Jahr mit einer großen Kunstausstellung, über die wir heute aber noch nichts verraten dürfen.

„Das

kaernten.museum sollte ein lebendiger Ort sein, der alle begeistert, die ihn besuchen.“

Wolfgang Muchitsch

Mit welchen Angeboten können die Besucher:innen darüber hinaus rechnen?

2024 ist auch geprägt durch die Übernahme von zusätzlichen Standorten und Museen. Die „wissens.wert.welt“, das spartenübergreifende Mitmach-Museum für Kinder ab fünf Jahren, ist seit 1. Jänner Teil des kärnten.museum. Wir errichten gerade eine Erlebnisausstellung zum Thema „Zauberei. Von Merlin bis Hogwarts“, die im Juni eröffnet wird und schaffen dadurch ein zusätzliches Angebot für junge Besucher:innen.

Auch verhandeln wir derzeit mit dem Pilgermuseum Globasnitz, das wir ja schon sehr schon lange wissenschaftlich mitbetreuen. Es gibt Gespräche den gesamten Betrieb zu übernehmen.

Zudem soll das „Bachmann Haus“ in der Henselstraße in Klagenfurt für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Es wird im Juni 2025 anlässlich des Geburtstags von Ingeborg Bachmann und den Tagen der deutschsprachigen Literatur eröffnet werden.

Welche Pläne gibt es für das Kärntner Botanikzentrum sowie den Wappensaal?

Wir haben als kärnten.museum inzwischen elf Standorte. Innerhalb dieses Verbandes ist das Kärntner Botanikzentrum natürlich

© kärnten.museum/ Arnold Poeschl

DER Hotspot der Biodiversität. Es gibt selten eine vergleichbare Situation im Zentrum einer Landeshauptstadt, wo man einen solchen Ort der Naturvielfalt zur Verfügung hat. Wir sind gerade in Verhandlung mit der Stadt Klagenfurt um die Erweiterung der Stollenanlage am Kreuzbergl, die wir als großes Schaufenster nutzen wollen. Es soll ein Ort der Bewusstseinsbildung entstehen.

Im Wappensaal im Landhaushof planen wir gemeinsam mit dem Land Kärnten „ein Tor zur Demokratie“ – vor allem für junge Menschen – zu schaffen. Dafür haben wir einen Gestaltungswettbewerb durchgeführt und sind dabei eine Umsetzung bis zu Beginn des kommenden Jahres zu realisieren. Das wird der Auftakt für das Erinnerungsjahr 2025 sein.

2025 wird auch die Koralmbahn in Vollbetrieb gehen. Wie bereitet sich das kärnten,museum darauf vor? Wir werden uns gemeinsam mit den Kolleg:innen des steirischen Landesmuseums mit der besonderen Beziehung der beiden Bundesländer auseinandersetzen – speziell mit den Motiven, weshalb Menschen die Landesgrenze überquert haben bzw. über-

queren. Zeitgleich mit dem Start der Koralmbahn im Dezember 2025 planen wir ein großes Ausstellungsprojekt. Wir bemühen uns auch um eine Kooperation mit den ÖBB, weil es uns auch darum geht, die Inhalte, die wir generieren, zu den Menschen in die Züge zu bringen und dieser Zugfahrt einen Mehrwert zu geben. Das Großprojekt Koralmbahn benötigt nicht nur eine entsprechende Infrastruktur und wirtschaftliche Vernetzung, sondern auch einen kulturellen Überbau, um den Menschen zu signalisieren, dass wir eine gemeinsame, wichtige Region darstellen und dass es eine ganz besondere Beziehung zwischen unseren beiden Bundesländern gibt, die für mich ja ähnlich ist wie jene zwischen Tirol und Vorarlberg oder zwischen Salzburg und Oberösterreich. Es war schon immer ein gemeinsamer Kulturraum, der durch Gebirgslandschaften getrennt ist, die es immer irgendwie zu überwinden galt und gilt.

„Als kärnten.museum ist es uns wichtig, ein Ort des zivilgesellschaftlichen Diskurses zu sein, d. h. die brennenden Fragen der Gegenwart bei uns zu behandeln und auszuverhandeln.“

Wolfgang Muchitsch

Mobilität ist aus meiner Sicht kein menschliches Grundbedürfnis, sondern eine Notwendigkeit, um Grundbedürfnisse zu stillen. Wenn diese nicht mehr an einem Ort erfüllt werden können, wie es in der Historie oft der Fall gewesen ist, dann brauche ich auf einmal die Mobilität. Diese Tunnelstrecke ist natürlich für das Land Kärnten auch ein Jahrhundertereignis. Da braucht es auch ein gewisses kulturelles Umfeld, abgesehen von einem Festakt. Viele Kärntner:innen sind in der Steiermark und umgekehrt: Nun ist es wichtig, die Chancen zu erkennen und Synergien zu suchen. |

38.000 Kärntner Unternehmerinnen und Unternehmer schaffen 190.000 Arbeitsplätze! ›tagderarbeitgeber.at

Mit der Gründung der PMS Alternative Energie Systeme GmbH werden ab sofort auch kundenorientierte Lösungen im Bereich der alternativen Energiesysteme geboten.

Die Experten der PMS Alternative Energie Systeme GmbH (PMS AES) unterstützen und beraten Kunden bei der Planung und Entwicklung neuer Heizungsanlagen, informieren über neueste Technologien, optimieren bestehende Anlagen und entwickeln bei Bedarf auch Digitalisierungsstrategien. Bestens qualifizierte Mitarbeiter:innen, Flexibilität und ein rund um die Uhr erreichbarer Kundenservice sowie rasches

„Durch die geballte Kompetenz der gesamten PMS Gruppe mit mehr als 600 Mitarbeiter:innen österreichweit sind wir der kompetente Partner für Komplettlösungen im Bereich Industrieelektrik, Automatisierung, Ventiltechnik, Digitalisierung und nun auch alternativer Energiesysteme.“

Franz Grünwald, Geschäftsführer PMS-Gruppe

Die Lavanttaler Unternehmensgruppe

PMS besteht aus:

- PMS Elektro- und Automationstechnik GmbH

- PMS Competence Center Schaltanlagen GmbH

- PMS valveTec GmbH

- PMS Digital Solutions GmbH