Red de Soja NEA

Campaña 24/25

Campaña 24/25

¿Qué es la Red de Soja NEA?

Es un espacio de generación e intercambio de conocimiento sobre el manejo del cultivo de soja en los sistemas de producción de la región NEA (Chaco, Santiago del Estero, centro-norte de Santa Fe y Formosa).

La RSNEA busca contar con un ámbito de experimentación, consulta y divulgación técnica en torno a los principales factores de manejo que condicionan la productividad y sustentabilidad del cultivo de soja en la región:

• Comportamiento productivo de variedades de GM V al VIII (potencial de rendimiento y estabilidad);

• Fechas de siembra y su interacción con grupos

¿Qué hacemos y quiénes participamos?

La Red está abierta a productores, técnicos, asociaciones, instituciones y empresas interesadas en generar e intercambiar conocimiento. Cada campaña, se llevan adelante ensayos en alrededor de 15 localidades del NEA. Además, se realizan acciones de transferencia como jornadas a campo, talleres de intercambio y giras técnicas. El conocimiento generado y las experiencias se difunden a través de la web, redes sociales y publicaciones técnicas.

Las actividades de experimentación se desarrollan en campos de productores, bajo protocolos establecidos y con la conducción de profesionales responsables en cada zona. Participan también empresas proveedoras de genética, inoculantes e insumos, que aportan tecnología, conocimiento y apoyo económico.

La Red cuenta con una Coordinación Técnica, a

El análisis y la presentación de este informe de avances fueron posibles gracias al aporte y la dedicación de numerosos productores, técnicos e instituciones que participan activamente en la RSNEA de Aapresid. Asimismo, reconocemos el apoyo de las empresas auspiciantes, que hacen posible la generación de conocimiento sobre el manejo del cultivo de soja en el NEA.

Responsables de generación de demandas de conocimiento, conducción de ensayos y recolección de datos

Bandera: Stefani Kern; Agustin Reichel.

Sachayoj: Sebastian Krapovickas; Fabio Moschen; Víctor Cavana.

Quimilí: Cristian Gatto; Manuel Monedero; Familia Desotti; Juan de Dios Cáceres* (*EEA INTA Quimilí).

El Arazá: Cesar Cainelli; Adrián Gallard; Carlos Bianchi; Elbio Bianchi.

Reconquista: Diego Szwarc*; Melina Almada*; Luciano Mieres*; Miqueas Sandoval* (*EEA INTA Reconquista).

Villa Ángela: Juan Martignago*; Walter Kravec. (*INTA Santa Sylvina).

Las Breñas: Gerardo Quintana* (*EEA INTA Las Breñas).

Pampa del Infierno: Javier Leonhardt*; Rafael Mignani. (*AER INTA Pampa Del Infierno).

San Justo: Nicolás Vignatti.

Villa Trinidad: Sebastián Prato; Jorge Magnano.

Tostado: Eduardo Corvi; Fabio Gunzel; Eskel S.A.

Villa Minetti: Federico Villalobo; Mileva Acosta* (*OIT INTA Villa Minetti).

Cabo 1° Noroña: Walter Reichert; Walter Ibarra Zamudio* (*EEA INTA El Colorado).

Subteniente Perin: Germán Fogante; Walter Ibarra Zamudio* (*EEA INTA El Colorado).

Colaboración especial

Santiago Carro (pasante de Aapresid), por su aporte en la toma de muestras y recolección de datos en distintos sitios.

Coordinación Técnica

Gerardo Quintana (EEA INTA Las Breñas).

Coordinación General

Ramiro Garfagnoli e Ignacio Sanguinetti (Sistema Chacras – AAPRESID).

Empresas participantes

La RSNEA 2024/25 fue posible gracias al apoyo de las siguientes empresas: ASA, Bioceres, Don Mario, Lealsem, Nidera, Pioneer, Rizobacter, Stoller.

Gerardo J. R. Quintana1*, Ignacio Sanguinetti2, Stefani Kern2, Cristian Gatto3, Juan Cáceres6, Mileva Acosta7, Diego Szwarc8, Eduardo Corvi2,3, Sebastián Prato3, José L. Magnano2,4, Cesar Cainelli4, Walter Reichert3,4, Walter Ibarra Zamudio9, Nicolas Vignatti2,3,4, Ramiro Garfagnoli2.

1EEA INTA Las Breñas; 2AAPRESID; 3Asesor privado; 4Productor agropecuario; 5Encargado de producción; 6EEA INTA Quimilí, 7OIT INTA Villa Minetti, 8EEA INTA Reconquista, 9EEA INTA El Colorado. *quintana.gerardo@inta.gob.ar

Contribuir en la elección de variedades evaluando el potencial productivo, la estabilidad y adaptabilidad de los cultivares pertenecientes a Grupos de

Madurez adaptados a la región del NEA mediante ensayos realizados en los diferentes ambientes que conforman esta región.

Durante la campaña 2024-25 en la RSNEA se evaluaron 9 variedades pertenecientes a los Grupos de Madurez (GM) V, VI, VII y VIII. Estos materiales fueron puestos a prueba en ensayos separados según su GM; de esta manera las variedades de GM V y VI fueron evaluadas en forma conjunta mientras que las variedades de GM VII y VIII también fueron evaluadas agrupadas por su ciclo, pero en ensayos separados de las primeras. Las variedades participantes en los ensayos de los GM cortos (V y VI) y sus características son

Tabla 1. Cultivares evaluados pertenecientes a los GM V y VI.

VARIEDAD

presentadas en la tabla 1 y las variedades de los GM largos (VII y VIII) en la tabla 2.

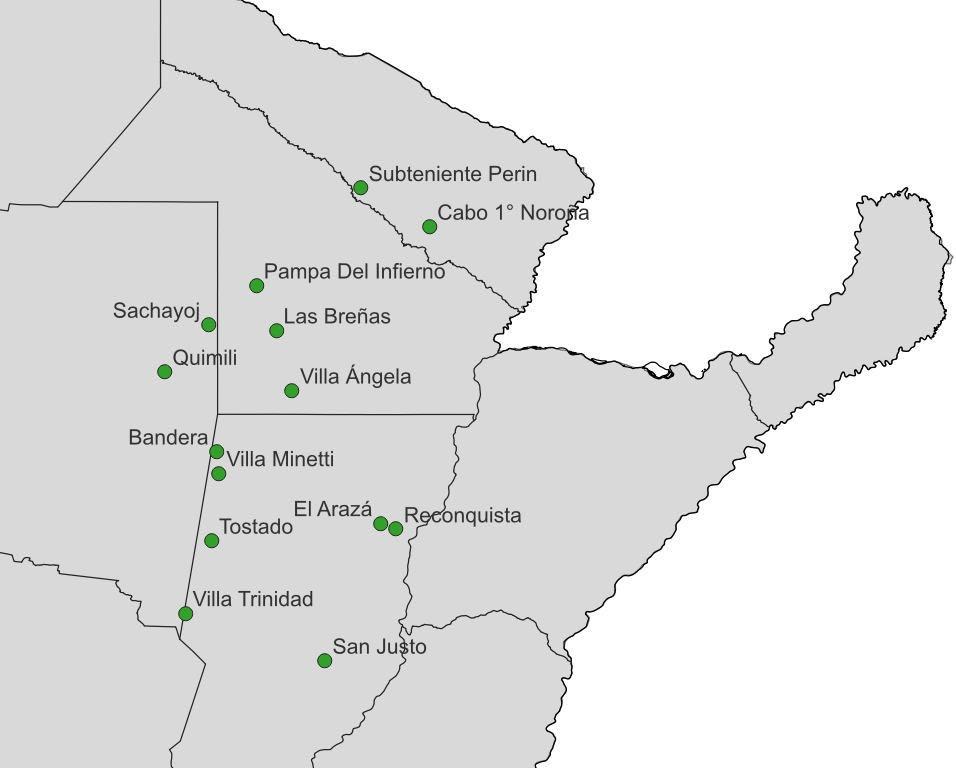

En esta campaña se sembraron en total 29 ensayos, 15 pertenecientes a los GM V y VI y 14 a los GM VII y VIII. Los ensayos de la RSNEA abarcaron 15 localidades de las cuales 3 pertenecen a la provincia de Chaco, 3 a la provincia de Santiago del Estero, 7 a Santa Fe y 2 a Formosa. (Tabla 3 y Figura 1).

BIO 6 11 SCE VI Indeterminado Bioceres

BIO 6.81 CE VI Indeterminado Bioceres

DM 64K64 SCE VI Indeterminado Don Mario

GS 60R51 VI Indeterminado Lealsem

NS 5421 STS V Indeterminado Nidera

6223 CE VI Indeterminado Nidera

2. Cultivares evaluados pertenecientes a los GM VII y VIII.

VARIEDAD

DM 70K70 CE VII Indeterminado Don Mario

P 75A06 SCE VII Indeterminado Pioneer

P 80A02 SCE VIII Indeterminado Pioneer

El diseño experimental empleado para todos los ensayos analizados fue el de Bloques Completos al Azar con tres repeticiones. Cada variedad fue sembrada en parcelas cuya superficie varió entre 624 a 10.000 m2. El tamaño de las parcelas dependió de las condiciones de los lotes y la disponibilidad de maquinaria al implantar el ensayo.

Las fechas de siembra de los ensayos variaron entre el 17 de diciembre de 2024 y el 3 de febrero de 2025.

La tecnología empleada en la protección del cultivo en general coincidió con la que recibió el lote de producción y se realizaron conforme a las prácticas efectuadas por el productor, priorizán-

dose la aplicación de fitosanitarios a fin de evitar disminución de rendimientos en las parcelas por efectos de plagas, enfermedades y malezas. Las prácticas de fertilización fueron realizadas siguiendo el mismo criterio utilizado para el

manejo de esta práctica establecido para el lote. La única tecnología común a todos los sitios de evaluación fue la inoculación y curado de la semilla realizado con inoculante Signum + VitaGrow TS.

Tabla 3. Localidades de ensayo y Grupos de Madurez (GM) evaluados.

PROVINCIA

Chaco

Santiago del Estero

Santa Fe

LOCALIDAD DE REFERENCIA LOCALIDAD

Coronel Du Graty Coronel Du Graty 2 de Abril V-VI y VII-VIII

Las Breñas Las Breñas 9 de Julio V-VI y VII-VIII

Pampa del Infierno Pampa del Infierno Almirante Brown V-VI y VII-VIII

Sachayoj Sachayoj Alberdi V-VI y VII-VIII

Quimilí Cejolao Moreno V-VI y VII-VIII

Bandera Bandera Belgrano V-VI y VII-VIII

Reconquista Reconquista Gral Obligado V-VI y VII-VIII

El Arazá Reconquista Gral Obligado V-VI y VII-VIII

Tostado Logroño 9 de julio V-VI y VII-VIII

San Justo San Justo San Justo V-VI

Villa Minetti Villa Minetti 9 de Julio V-VI y VII-VIII

Formosa El Colorado Cabo Noroña Pirane V-VI y VII-VIII

Subt Perin Subt Perin Patiño V-VI y VII-VIII

Figura 1. Distribución geográfica de los ensayos de la RSNEA durante la campaña 2024-25.

La cosecha de las parcelas se realizó en forma mecánica, determinándose el peso parcelario y contenido de humedad del grano en el mismo momento de la cosecha. Para la determinación del rendimiento en grano se corrigió la humedad llevando los valores a 13,5%.

Durante los primeros estadios del cultivo se realizó una recorrida por los ensayos donde se relevó información del estado de los mismos y se extrajeron muestras de suelo sobre las cuales, mediante análisis, se determinaron contenido de Materia Orgánica (MO), fósforo (P), azufre (S) y pH.

El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa Infostat efectuándose las siguientes pruebas:

1. Análisis de la varianza por localidad, con separación de medias por prueba de Scott & Knott (alfa≤0,10)

2. Evaluación de la interacción Genotipo Ambiente (GxA).

3. Evaluación del comportamiento productivo mediante el método de Rendimiento Relativo.

4. Análisis de estabilidad de los genotipos mediante el método propuesto por Shukla.

5. Análisis de Índice Ambiental Linealmente Ajustado

La campaña 2024/25 se caracterizó por una distribución de las precipitaciones muy heterogénea a nivel regional y elevadas temperaturas.

En las localidades donde se implantaron los ensayos las precipitaciones acumuladas en el período noviembre - abril fluctuaron entre los 395 a 743 mm. Las principales diferencias en caudal recibido se observaron en las precipitaciones de enero y febrero, donde localidades como Las Breñas, Sachayoj, Coronel Du Graty y El Colorado escasamente superaron los 50 mm al sumar ambos meses (Figura 2A). Las precipitaciones de mayo también resultaron muy dispares entre localida-

des, al punto tal que dificultaron la cosecha en El Colorado y Subt. Perin con 237 y 468 mm respectivamente (Figura 2B).

Las altas temperaturas se presentaron en enero, febrero y marzo superando los valores de temperaturas máximas promedio en estos meses según los registros de la estación meteorológica de la EEA INTA Las Breñas. En las localidades situadas al norte la combinación de estrés hídrico junto al provocado por tan altas temperaturas llevó a la pérdida de ensayos en las localidades de Sachayoj, Pampa del Infierno y Las Breñas.

Tabla 4. Distribución de las precipitaciones mensuales (mm) y totales para el período noviembre-abril en diferentes localidades de la región.

2. Sumatoria de precipitaciones (mm) de los meses de enero y febrero de 2025 (A) y precipitaciones del mes de mayo 2025 (B) para las localidades evaluadas.

Figura 3. Temperaturas máximas medias mensuales de la campaña 2025 comparadas con los datos históricos de la Estación meteorológica de la EEA INTA Las Breñas.

La condición química de los lotes donde se implantaron los ensayos está reflejada en la tabla

5 donde se detallan los resultados de los análisis edáficos realizados.

Tabla 5. Valores de MO (%), P (ppm), S-SO4 (ppm) y pH, obtenidos a partir de análisis de suelo de los ensayos. S/d (sin datos).

En el análisis de resultados de esta campaña se consideraron 7 ensayos de los GM V y VI que correspondieron a las localidades de Bandera, Quimilí, Villa Minetti, Tostado, Reconquista, San Justo y Cnel Du Graty. El rendimiento promedio al considerar estos ensayos fue de 2191 kg/ha, alcanzándose rendimientos máximos de 4255 kg/ha y mínimos de 806 kg/ha.

Para los ensayos de los GM VII y VIII se consideraron en los análisis 5 ensayos correspondientes a las localidades de Bandera, Quimilí, Villa Minetti, Tostado y Reconquista. En conjunto estos ensayos promediaron los 2794 kg/ha con rendimientos máximos de 4110 kg/ha y mínimos de 1593 kg/ha (Figura 4).

Figura 4. Rendimiento promedio en kg/ha de cada ensayo por localidad. Barras claras representan ensayos de los GM V y VI, barras oscuras representan ensayos de los GM VII y VIII.

Los ensayos de las localidades de Subt. Perin y El Colorado así como el ensayo de GM Largo en Cnel. Du Graty no fueron incluidos en los análisis multiambientales debido a su alto coeficiente de

variación. También se excluyó del análisis los ensayos de la localidad El Arazá por no ajustarse al protocolo establecido. Los datos de estos ensayos figuran en el anexo.

QUIMILÍ - Dpto. Moreno - Santiago del Estero

Responsable: Ing. Agr. Cristian Gatto – Juan Caceres (EEA INTA QUIMILÍ)

BIO 6 81 CE 1977 a DM70K70 1933 a

DM 64K64 SCE 1799 a P75A06 SCE 1835 a 6223 CE 1413 b P80A02 SCE 1686 a

NS 5421 STS 1322 b

GS 60R51 857 c

BIO 6 11 SCE 806 c

Letras distintas indican diferencias significativas mediante prueba de Scott y Knott (p≤ 0,10).

20/12/24 29/5/25 Maíz 52 13

DES: Distancia entre surcos (cm); Densidad de siembra (semillas/m de surco).

BANDERA - Dpto. Belgrano - Santiago del Estero

Responsable: Ing. Agr. Stefani Kern

VARIEDADES

BIO 6 81 CE 3731 a

70K70 SCE 3641 a DM 64K64 SCE 3515 a P 75A06 SCE 3317 a

BIO 6.11 STS SCE 3322 a P 80A02 SCE 3103 a

NS 6223 CE 2824 b

GS 60R51 2816 b

NS 5421 STS 2394 b

Letras distintas indican diferencias significativas mediante prueba de Scott y Knott (p≤ 0,10).

DES: Distancia entre surcos (cm); Densidad de siembra (semillas/m de surco).

CNEL. DU GRATY - Dpto. L. Fontana - Chaco

Responsable: Ing. Agr. Juan Martignago (AER INTA Villa Angela)

Variedades GM Cortos Rendimiento (kg/ha)

DM 64K64 SCE 1410 a

GS 60R51 946 b

BIO 6.11 SCE 893 b 6223 CE 873 b

BIO 6 81 CE 862 b MEDIA 997 CV % 17,2

Letras distintas indican diferencias significativas mediante prueba de Scott y Knott (p≤ 0,10).

DES: Distancia entre surcos (cm); Densidad de siembra (semillas/m de surco).

VILLA MINETTI - Dpto. 9 de julio - Santa Fe

Responsable: Ing. Agr. Mileva Acosta (O.I.T. INTA VILLA MINETTI)

VARIEDADES GM CORTOS

(KG/HA)

BIO 6 11 SCE 3215 a P 75A06 SCE 3878 a

BIO 6 81 CE 2570 a P 80A02 SCE 3025 b

Letras distintas indican diferencias significativas mediante prueba de Scott y Knott (p≤ 0,10).

30/12/24 16/5/25 Maíz 52 16

DES: Distancia entre surcos (cm); Densidad de siembra (semillas/m de surco).

TOSTADO - DPTO. 9 DE JULIO - SANTA FE

Responsable: Ing. Agr. Eduardo Corvi

VARIEDADES GM CORTOS

(KG/HA) VARIEDADES GM LARGOS RENDIMIENTO (KG/HA)

DM 64K64 SCE 4255 a DM 70K70 SCE 4110 a

BIO 6,81 CE 3962 b P 80A02 SCE 3749 b

BIO 6,11 SCE 3245 c P 75A06 SCE 3731 b

GS 60R51 3080 c

3635 3864 CV % 2,89 5,38

Letras distintas indican diferencias significativas mediante prueba de Scott y Knott (p≤ 0,10).

FECHA SIEMBRA FECHA COSECHA ANTECESOR DES DENSIDAD SIEMBRA 17/12/24 4/6/25 Maíz 42 15

DES: Distancia entre surcos (cm); Densidad de siembra (semillas/m de surco).

RECONQUISTA - Dpto. General Obligado - Santa Fe Responsable: Ing. Agr. Miqueas Sandoval (EEA INTA RECONQUISTA)

6.81 CE 1238 b

Letras distintas indican diferencias significativas mediante prueba de Scott y Knott (p≤ 0,10).

DES: Distancia entre surcos (cm); Densidad de siembra (semillas/m de surco).

SAN JUSTO - DPTO. SAN JUSTO - SANTA FE

Responsable: Ing. Agr. Nicolas Vignatti

Variedades GM Cortos Rendimiento (kg/ha)

DM 64K64 SCE 2985

BIO 6 81 CE 2788

BIO 6 11 SCE 2548 MEDIA 2774 CV % 4,11

Letras distintas indican diferencias significativas mediante prueba de Scott y Knott (p≤ 0,10).

2/5/25 Trigo 52 18

DES: Distancia entre surcos (cm); Densidad de siembra (semillas/m de surco).

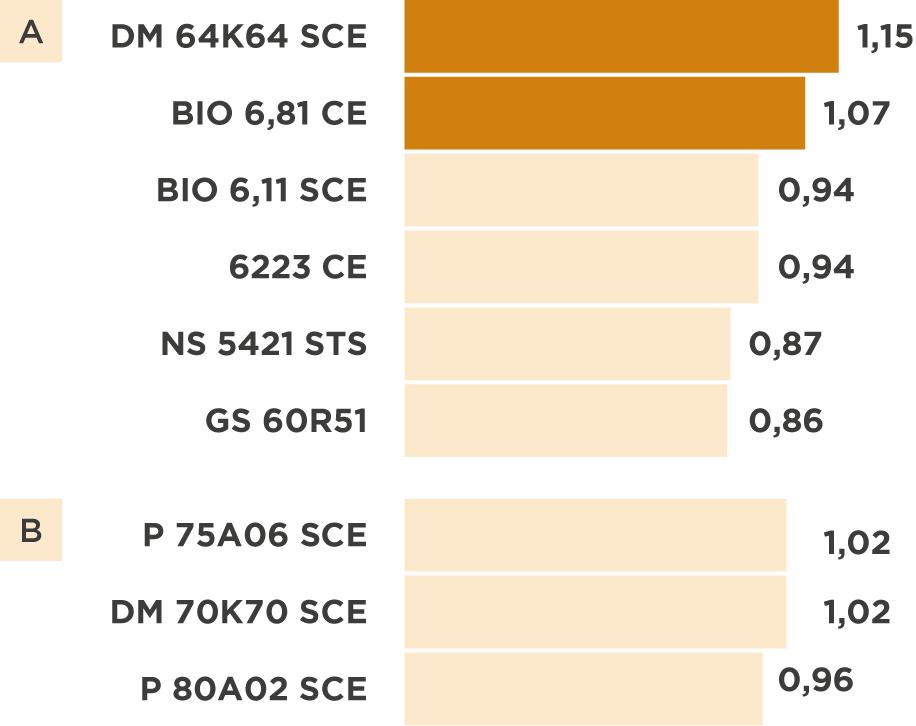

Para evaluar el comportamiento productivo de los cultivares se utilizó el método de Rendimiento Relativo (RR), el cual consiste en expresar el rendimiento de cada variedad, en cada ambiente, en forma proporcional al promedio del ambiente en el que fue determinado (valor de rendimiento promedio del ensayo), asignándole a este último el valor 1. En cada ambiente las variedades que posean menor rendimiento que el promedio de todas las variedades en el mismo ambiente tendrán valores de rendimiento menores a 1, mientras que las que tengan rendimientos mayores al promedio tendrán valores mayores a 1. Se considerará el Rendimiento Relativo Promedio

(RR) de cada variedad como el promedio de los rendimientos relativos individuales a través de todos los ambientes. A los fines de este análisis se consideran como variedades que presentaron alta capacidad productiva aquellas cuyo valor de RR es igual o mayor a 1,04.

Para esta campaña, fueron identificadas como variedades de alto Rendimiento Relativo dentro los GM V y VI los siguientes materiales: DM 64K64 SCE y BIO 6.81 CE. Mientras que dentro de los GM VII y VIII ninguna variedad supero en valor de RR de 1,04 (Figura 5).

El análisis de la interacción Genotipo X Ambiente (GXA) permite establecer qué proporción del rendimiento puede ser explicada por efecto de las variedades (Genotipo), por efecto de las localidades (Ambiente) o de la Interacción GXA. Durante la campaña analizada, en los ensayos realizados con variedades pertenecientes a los GM V y VI el Ambiente explicó el 88% de la variabilidad de los rendimientos, el efecto de las variedades fue responsable del 5% de dicha variabilidad mientras la interacción GXA aportó el 7% de la variabilidad.

Para los ensayos realizados con cultivares de los GM VII y VIII el análisis de la interacción GXA nos permitió determinar que el efecto del ambiente representó el 92% de la variabilidad del rendimiento, el efecto de las variedades incidió sobre el 1% de la variabilidad en los rendimientos mien-

tras que el efecto de la interacción GXA fue responsable del 7% de la variabilidad.

Los resultados obtenidos en la Evaluación de Cultivares de la RSNEA durante la campaña 2024-25 demostraron que la variabilidad en el rendimiento explicada por los efectos del Ambiente, el Genotipo y la interacción GxA se ajustó a los valores normalmente obtenidos en redes de ensayos multiambientales.

La variabilidad del rendimiento explicada por la interacción GXA permite identificar aquellas variedades que se destaquen por su rendimiento en determinados ambientes. Esto es posible mediante la utilización de análisis de estabilidad de rendimientos mediante el método de Shukla y/o a través de los análisis de Índice Ambiental Linealmente Ajustados.

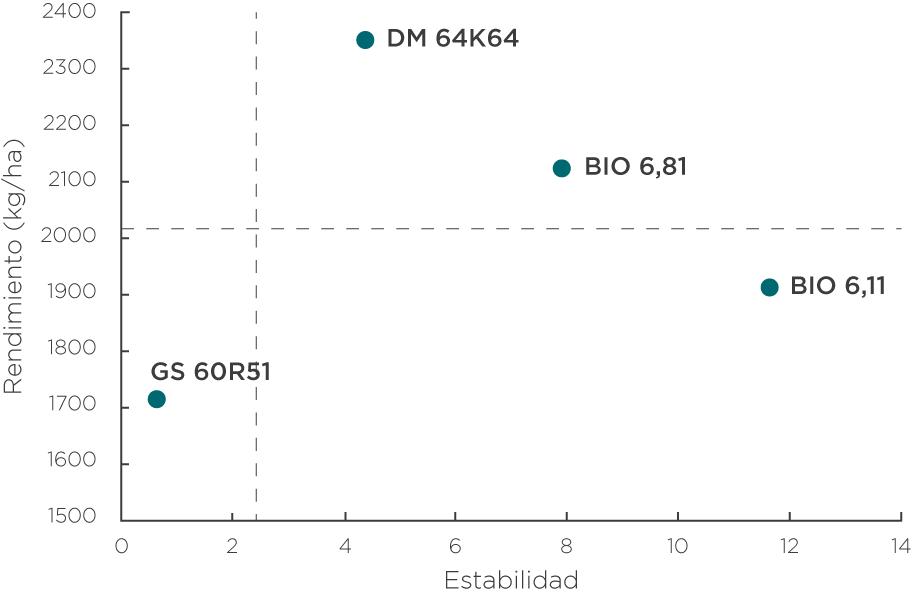

Mediante el método propuesto por Shukla se puede analizar la interacción entre los Genotipos (Variedades) y los Ambientes (Localidades) determinando el comportamiento de los Genotipos frente a variaciones en los Ambientes. Este análisis permite determinar la Estabilidad de los cultivares, definiéndose a la misma como la capacidad de un cultivar de mantener consistentemente su comportamiento productivo a través de un amplio rango de ambientes.

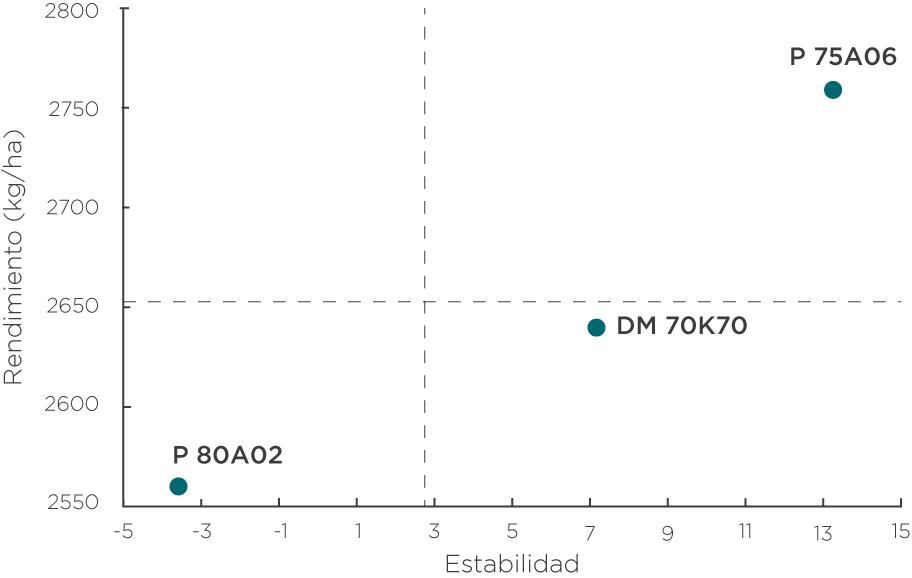

Este método se basa en la elaboración de un gráfico de 2 ejes. En el eje vertical se expresa el rendimiento promedio que presentaron las variedades y en el eje horizontal se representa la estabilidad de las mismas. En el gráfico se observa además de los indicadores de variedades, una línea horizontal que atraviesa el gráfico la cual representa el rendimiento promedio considerando todas las variedades intervinientes en todos los ensayos analizados, y una línea vertical que se asocia al valor estadístico a partir del cual se considera estable a las variedades.

Para comprender el gráfico se debe considerar que los cultivares que se encuentran por encima de la línea horizontal presentan rendimientos superiores al promedio, y los que se encuentran a

la izquierda de la línea vertical presentan poca interacción con el ambiente, presentando su rendimiento un comportamiento estable. Por otro lado, aquellos cultivares que se ubican a la derecha de la línea vertical presentan mayor interacción con el ambiente, presentando su rendimiento una variación importante en función a las características ambientales. Resulta entonces importante destacar a aquellos cultivares que se ubican en el cuadrante superior izquierdo, por encima de la línea horizontal y a la izquierda de la vertical, ya que son los cultivares cuyo rendimiento es superior al promedio y además presentan estabilidad de rendimiento.

Para analizar la estabilidad de las variedades de los GM V y VI (Figura 6) en la campaña 2024-25 se consideraron 5 ensayos que cumplían los requerimientos de este método de análisis. Estos ensayos correspondieron a las localidades de Cnel. Du Graty, Quimilí, Tostado, Villa Minetti y Reconquista.

El análisis realizado permitió identificar a una sola variedad como estable que fue GS 60R51 aunque la misma presentó rendimiento por debajo del promedio.

Para el análisis de las variedades de los GM VII y VIII (Figura 7) se consideraron 4 ensayos correspondientes a las localidades de Quimilí, Tostado, Villa Minetti y Reconquista. A partir de este análi-

sis fue posible caracterizar a P 80A02 SCE como variedad estable aunque su rendimiento estuvo por debajo del promedio de los ensayos.

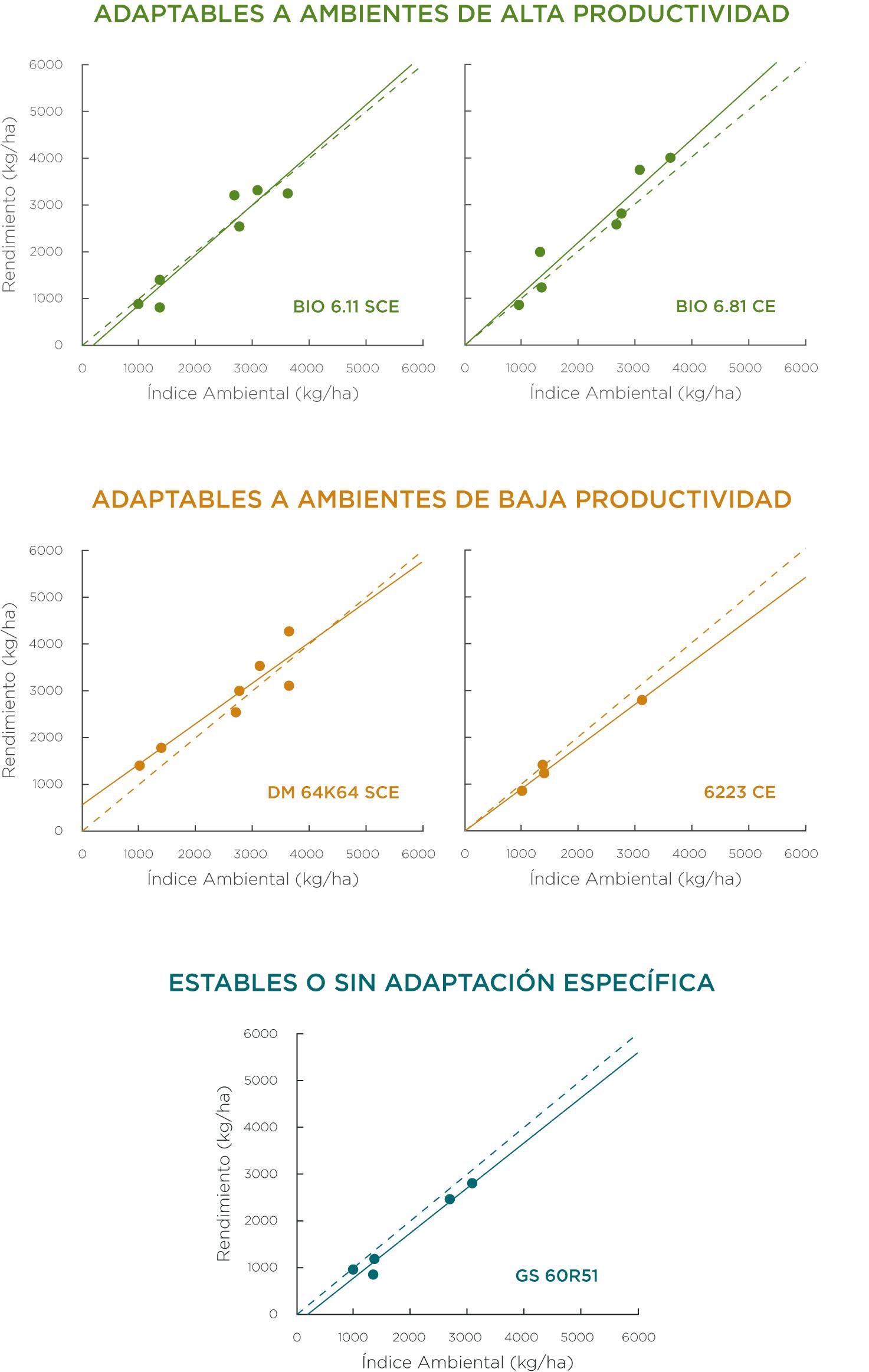

El Análisis de Índice Ambiental permite explorar la interacción con el ambiente de cada variedad caracterizando su comportamiento cuando se les somete a variaciones en el ambiente. Este comportamiento se podrá definir como “Estable” o “Adaptable”, entendiéndose por Estable a una variedad con la capacidad de mantener consistentemente su comportamiento a través de un amplio rango de ambientes, y por Adaptable una variedad con capacidad de mejorar su desempeño ante variaciones en ciertas condiciones ambientales, por ejemplo variedades que presentan altos rendimientos en ambientes de alta productividad o variedades que tienen capacidad de mejorar su performance frente a las demás en un ambiente de baja productividad.

El método de Índice Ambiental Linealmente Ajustado consiste en considerar la recta obtenida por regresión lineal a partir de los valores de rendimiento promedio de cada uno de los ensayos evaluados (Ambientes), y contrastarla con la

recta de la regresión lineal obtenida a partir del rendimiento promedio de la variedad en cada uno de esos ambientes. La pendiente de esta recta nos permitirá obtener un índice al que llamaremos Índice Varietal (I.V.) con el cual caracterizaremos a las variedades de la siguiente manera:

• Estable o sin adaptación específica: I.V. entre 0,95 y 1,04.

• Adaptable a ambientes de alta productividad: I.V. mayores a 1,04.

• Adaptable a ambientes de baja productividad: I.V. menores a 0,95.

El análisis de Índice Ambiental realizado permitió identificar dentro de las variedades de GM cortos a BIO 6.11 SCE y BIO 6.81SCE como variedades ADAPTABLES A AMBIENTES DE ALTA PRODUCTIVIDAD. Las variedades DM 64K64 SCE y 6223 CE fueron caracterizadas como ADAPTABLE A AMBIENTES DE BAJA PRODUCTIVIDAD, mientras que GS 60R51 fue caracterizada como ESTABLES o sin adaptación específica (Figura 8).

Figura 8. Caracterización de variedades de GM V y VI en base al índice Ambiental Linealmente Ajustado.

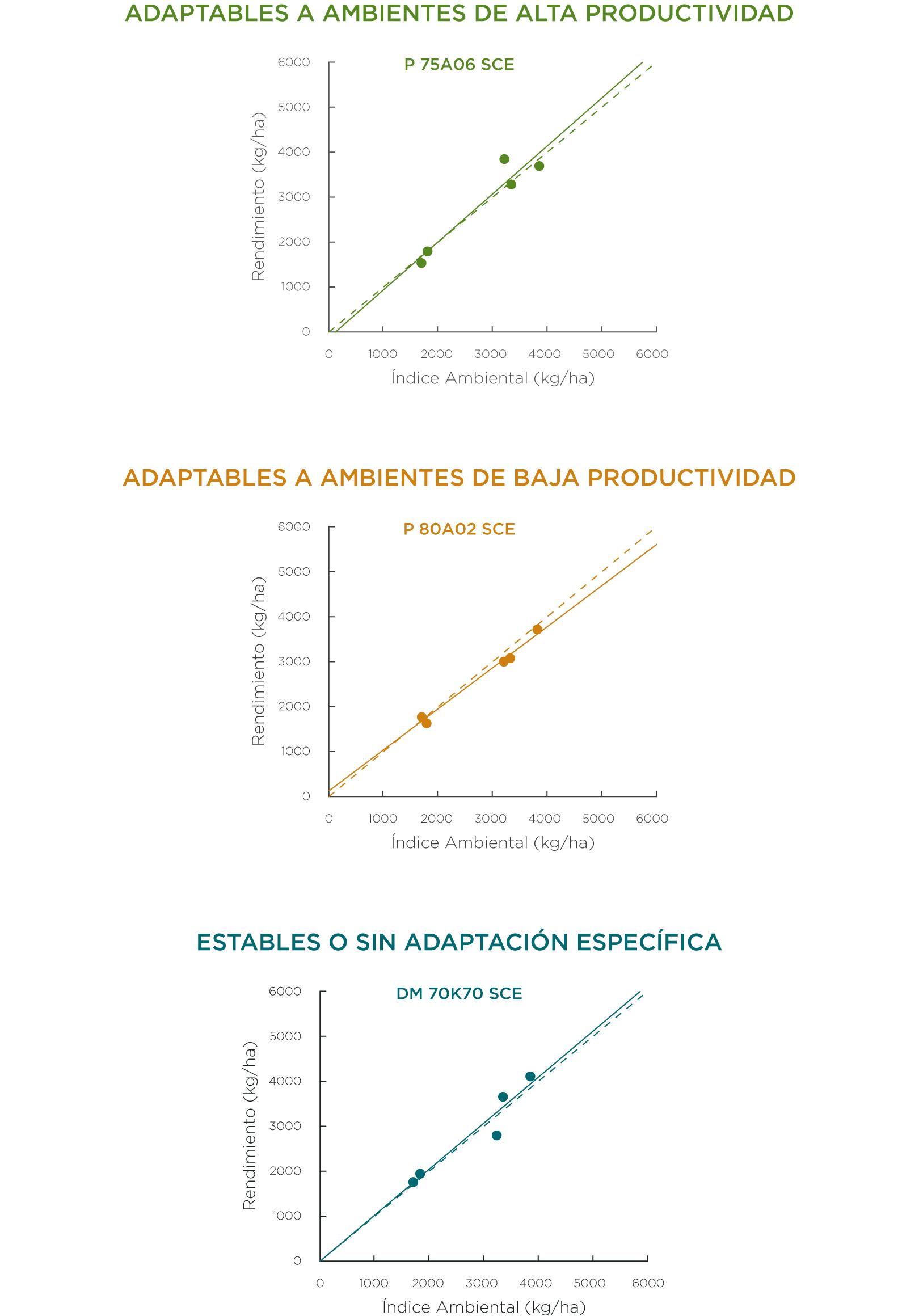

Dentro de los cultivares de los GM Largos el Análisis de Índice Ambiental permitió identificar a la variedad P 75A06 SCE como ADAPTABLE A AMBIENTES DE ALTA PRODUCTIVIDAD, mien-

tras que la variedad P 80A02 SCE fue caracterizada como ADAPTABLE A AMBIENTES DE BAJA PRODUCTIVIDAD y DM 70K70 SCE fue identificada como ESTABLE o sin adaptación específica.

Figura 9. Caracterización de variedades de GM VII y VIII en base al índice Ambiental Linealmente Ajustado.

Estas dos características agronómicas fueron evaluadas en los ensayos. Para realizar esta caracterización, se evaluó cada parcela basándose en una escala numérica que le otorga el valor 5 para

una condición excelente y valor 1 para una mala condición de la parcela en función la característica evaluada.

Tabla 6. Comportamiento frente a dehiscencia de las variedades evaluadas. 5= Excelente; 1= Malo

Tabla 7. Comportamiento frente a vuelco de las variedades evaluadas. 5= Excelente; 1= Malo

Durante la campaña 2024-2025 se evaluaron distintas variedades en ensayos que, por su fecha de siembra, ubicación geográfica y condiciones climáticas, estuvieron expuestas a una amplia diversidad ambiental, explorándose un amplio rango de rendimientos. Estas condiciones permi-

tieron determinar el comportamiento productivo, la estabilidad y la adaptación sitio-específica de los cultivares evaluados. En los cuadros siguientes se presenta una síntesis del comportamiento de los cultivares con mayores rendimientos relativos.

Cultivares pertenecientes a los GM V y VI

Adaptable a Ambientes de Baja Productividad

Adaptable a Ambientes de Alta Productividad BIO 6.11 SCE 0,94

Adaptable a Ambientes de Alta Productividad 6223 CE 0,94

* Variedades que presentaron alto potencial productivo.

Adaptable a Ambientes de Baja Productividad

pertenecientes a los GM VII y VIII

Adaptable a Ambientes de Alta Productividad DM 70K70 SCE 1,02 Sin adaptación específica

P 80A02 SCE 0,96

Adaptable a Ambientes de Baja Productividad Estable

Se incluyen en este anexo los resultados de los ensayos correspondientes a las localidades Coronel Du Graty para GM largos y localidades Subteniente Perin y El Colorado para GM cortos y largos, los cuales no fueron incluidos en los análisis multiambientales debido a su elevado Coefi-

CNEL. DU GRATY - Dpto. L. Fontana - Chaco

ciente de Variación. También se incluye en este anexo los datos correspondientes a la localidad de El Araza que no se incluyeron en los análisis debido a que los ensayos no se ajustaron al protocolo de la Red.

Responsable: Ing. Agr. Juan Martignago (AER INTA Villa Angela)

75A06 SCE 850

DES: Distancia entre surcos (cm); Densidad de siembra (semillas/m de surco).

SUBTTE. PERIN - Dpto. Patiño - Formosa

Responsable: Ing. Agr. Walter Ibarra Zamudio (EEA El Colorado) – Ing. Agr. German Fogante

DES: Distancia entre surcos (cm); Densidad de siembra (semillas/m de surco).

EL COLORADO - Dpto. Pirané - Formosa

Responsable: Ing. Agr. Walter Ibarra Zamudio (EEA El Colorado) – Ing. Agr. Walter Reichert

VARIEDADES

DES: Distancia entre surcos (cm); Densidad de siembra (semillas/m de surco).

EL ARAZÁ - Dpto. General Obligado - Santa Fe

Responsable: Cesar Cainelli

DES: Distancia entre surcos (cm); Densidad de siembra (semillas/m de surco). *Ensayo realizado sin repeticiones verdaderas

Lic. MSc. Maria Virginia Fernández Canigia - Miembro Mesa de Nutrición Biológica

Material extraído de Fernández-Canigia, M.V. 2020. Factores determinantes de la nodulación: edición ampliada y actualizada. Libro digital. C. A. de Buenos Aires, Argentina. 91 pp.

El nitrógeno es un componente fundamental de los seres vivos. Se lo encuentra en estructuras como membranas de las células, por lo tanto, es parte de todos los tejidos, en los aminoácidos que forman las proteínas, en enzimas, necesarias para el metabolismo, en los ácidos nucleicos, ADN y ARN, etc. La gran reserva natural de N2 es la atmósfera, donde representa el 78% de los gases que componen el aire. No obstante, la triple ligadura (N≡N) de la molécula de dinitrógeno (N2) es una de las más fuertes conocidas y se requiere mucha energía para romperla. Por esto,

el N2 atmosférico no es utilizado directamente por las plantas y se requiere de procesos industriales (fertilizantes) o biológicos para su incorporación y transformación en formas asimilables.

La fijación de N en la biosfera se estima en unos 287 millones de toneladas anuales, de los cuales 193 millones corresponden a la fijación biológica, 85 millones a la industrial, y 9 millones a la atmosférica o espontánea. La fijación biológica representa casi el 70 % del N fijado.

Figura 1. Cantidades estimadas de nitrógeno fijado anualmente (millones de toneladas por año) por diferentes fuentes biológicas y no biológicas. (Adaptado de Miyamoto y col. 2008).

Fijación de Nitrógeno 287

En este artículo vamos a puntualizar en la fijación biológica por leguminosas (soja, alfalfa, tréboles, maní, etc). En estas se produce por simbiosis, que es una relación estable entre dos organismos. Ej.

Biológica 193

40 No simbiótica 104 Simbiótica 49

Leguminosas 39 No leguminosas 10

Rhizobium (captura el N2 atmosférico y lo entrega a las leguminosas, las cuales proporcionan los compuestos carbonados para al rhizobio).

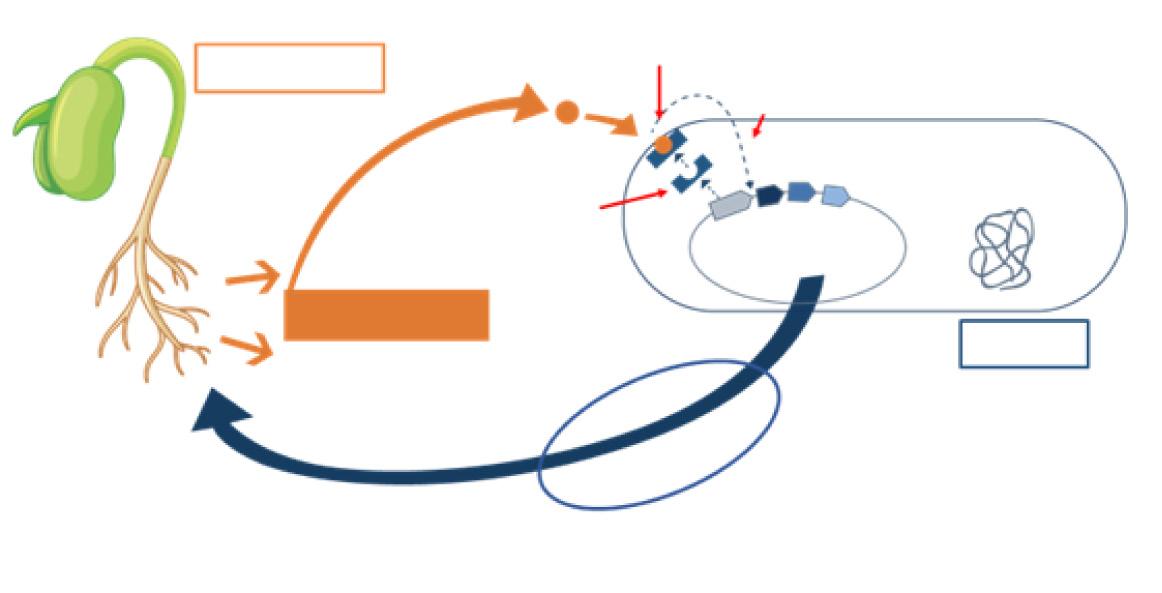

Figura 2. Esquema simplificado de la simbiosis rizobio-leguminosa.

de Carbono (CO2)

Productos de la fotosíntesis usados como energía por los rizobios

Fijación de N2 atmosférico en los nódulos

Agua N2 atmosférico fijado en forma de amonio usado por la planta

Por lo tanto, la fijación biológica se relaciona estrechamente a la producción de biomasa aérea y rendimiento, cuanto mayor sea la biomasa aérea, mayor será la fotosíntesis, y habrá mayor

fijación. En la región pampeana, se describieron 23,2 kg derivados de la FBN por cada tonelada de materia seca de alfalfa y 43,6 kg por tonelada de granos de soja producidos.

Figura 3. A Producción de forraje en alfalfa y la FBN. (Adaptado de Racca y col. 2001). B. Producción de soja y FBN (Adaptado de Collino y col. 2015).

B

Son órganos vegetales que se producen en la raíz de la planta huésped al ingresar los rizobios. Los nódulos son pequeñas tumoraciones dentro de las que las bacterias se transforman en bacteroides, los cuales producen la fijación de N2. Su morfología varía entre leguminosas.

Cada leguminosa o grupos de leguminosas tienen su rizobio específico. La planta, a medida que germina envía sustancias específicas (flavonoides) que son reconocidos por las bacterias y

1 2 3 4 5 6 7

Rendimiento en grano (toneladas ha-1)

activan los factores de nodulación (LCO) que activarán la división de las células de los pelos absorbentes y de desencadena la formación del nódulo.

La incorporación de los rizobios a la semilla o en el surco de siembra se denomina inoculación. Estas bacterias están seleccionadas por su alta eficiencia de fijación biológica de nitrógeno, en alta concentración, capaces de formar simbiosis con la leguminosa cultivada.

Figura 4. Reconocimiento planta huésped-rizobio específico.

Leguminosa Flavonoides

Proteína nodD

Reconocimiento Flavonoide - proteína nodD genes nod

Activación síntesis LCO

nodD A B C

Plásmido

Rizobio

Factoresde

Lipo-quito-oligosacáridos (LCO)

¿Entonces, si ya hay rizobios en el suelo, inoculamos o no?

Una vez que la planta cumple su ciclo y muere, los rizobios de cualquier especie, sobreviven en el suelo pero comienzan a vivir en forma libre. Algunas pierden su capacidad de nodulación (dejan de ser infectivas) o pueden dejar de ser efectivas en la fijación de nitrógeno. Por lo tanto, la inoculación con cepas nuevas y seleccionadas generará,

ante situaciones ambientales ideales (humedad adecuada a la siembra y correcto manejo del inoculante para que los rizobios lleguen viables al momento de la germinación). Por otro lado, en la actualidad los inoculantes contienen la molécula señal (LCO), que estimula el reconocimiento es la planta con su rizobio específico.

Argentina. (Adaptado de Piccinetti y col., 2011)

¿Cómo lograr una inoculación exitosa?

Los inoculantes contienen y aportan organismos vivos. Por lo tanto, para lograr un resultado satisfactorio del proceso de inoculación es conveniente:

1. Asegurarse de que el inoculante se encuentre dentro de la fecha de vigencia para su uso y que desde su elaboración se mantuvo bajo las condiciones adecuadas para mantener su calidad según las recomendaciones de su fabricante.

2. Utilizar en tratamientos de semillas con otros productos solamente si estos son compatibles según las formulaciones y recomendaciones de uso indicadas por el fabricante del inoculante.

3. Al realizar la inoculación varios días antes del momento de la siembra incorpore protectores bacterianos específicos según recomendación del fabricante del inoculante. Hay que considerar que la mayor calidad de los tratamientos de semillas complejos (aplicación de varios productos y con anticipación prolongada hasta la siembra) se logra al implementar procesos de tratamiento profesional o industrial de las semillas.

4. Realizar la inoculación de las semillas en condiciones protegidas, a la sombra. La exposición al sol, además de acelerar el desecamiento, aumenta las posibilidades de mortandad por la acción bactericida de los rayos ultravioletas.

5. Lograr distribución y mezclado uniforme del inoculante sobre las semillas. La inoculación directamente en el cajón de siembra no es una práctica efectiva ni recomendable. Tampoco es conveniente la extensión en el tiempo de mezclado tanto por riesgos en los daños a las semillas (pérdida de poder germinativo) como por acentuar la distribución no uniforme de los productos aplicados.

6. Almacenar, hasta el momento de siembra las semillas, en lugares frescos y ventilados.

7. No sembrar en suelos secos o con temperaturas extremas.

8. Asegurarse que el cultivo no tenga limitaciones de fósforo, azufre u otros elementos. Evitar el uso de fertilizantes nitrogenados en altas dosis al momento de la siembra.

Introducción

El cultivo de soja enfrenta un nuevo escenario productivo. El cambio climático ha intensificado la ocurrencia de eventos extremos: olas de calor más frecuentes, sequías intermitentes y precipitaciones erráticas. Estos fenómenos generan pérdi-

En la fase vegetativa (V1–Vn), la planta define el número de nudos y ramas que servirán como base para la producción de vainas. Cuando se presentan altas temperaturas o déficits hídricos en esta etapa:

• Disminuye la tasa de fotosíntesis.

• Se enlentece el crecimiento radicular.

• Se afecta la acumulación de biomasa.

das de rendimiento que no siempre pueden compensarse con un buen paquete tecnológico. La clave está en entender cómo reacciona la soja al estrés en cada etapa y cómo intervenir con anticipación.

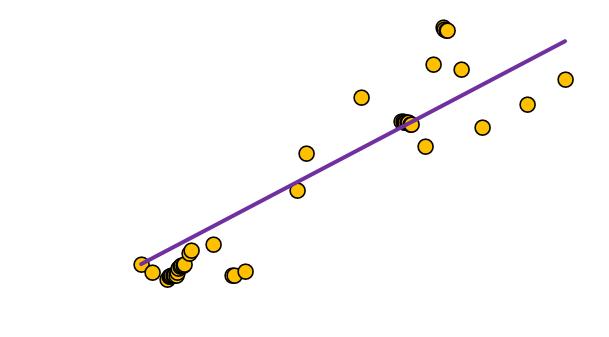

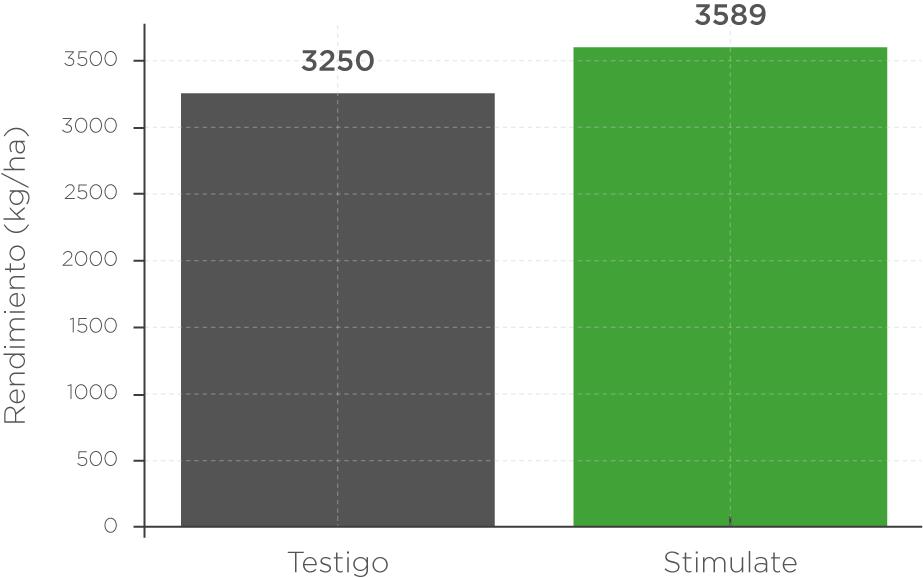

Ensayos de múltiples campañas muestran que aplicaciones de Stimulate® en vegetativo ayudan a la planta a sostener su metabolismo activo bajo estrés. En 35 evaluaciones a campo, la respuesta promedio fue de +278 kg/ha (+7,9%) respecto al testigo.

Figura 1. Respuesta de la soja a la aplicación de Stimulate® en etapa vegetativa.

El momento más crítico para la soja es el reproductivo (R1–R5). Aquí se definen la fijación de flores, el número de vainas y la cantidad de granos. Eventos de calor extremo (>35 °C) o

déficit hídrico en este período producen:

• Aborto floral.

• Caída de vainas recién formadas.

• Reducción en número de granos y peso final.

¿Conviene aplicar antes o después del estrés?

En el manejo agronómico moderno, la aplicación de antiestresantes se ha convertido en una estrategia clave para mitigar los efectos negativos del estrés abiótico en los cultivos. Sin embargo, surge una interrogante fundamental: ¿es más eficaz

aplicar estos compuestos antes de que ocurra el evento estresante, como medida preventiva, o después, como acción recuperadora? Esta decisión puede influir significativamente en la respuesta fisiológica de las plantas, en su capaci-

dad de recuperación y en el rendimiento final del cultivo. A continuación, se exploran los fundamentos y beneficios de cada enfoque para determinar cuál resulta más conveniente según el tipo de estrés y el contexto agronómico.

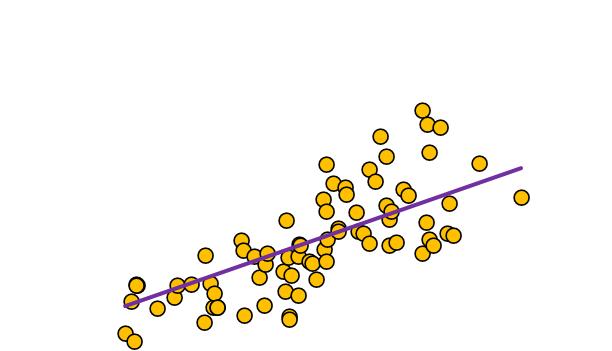

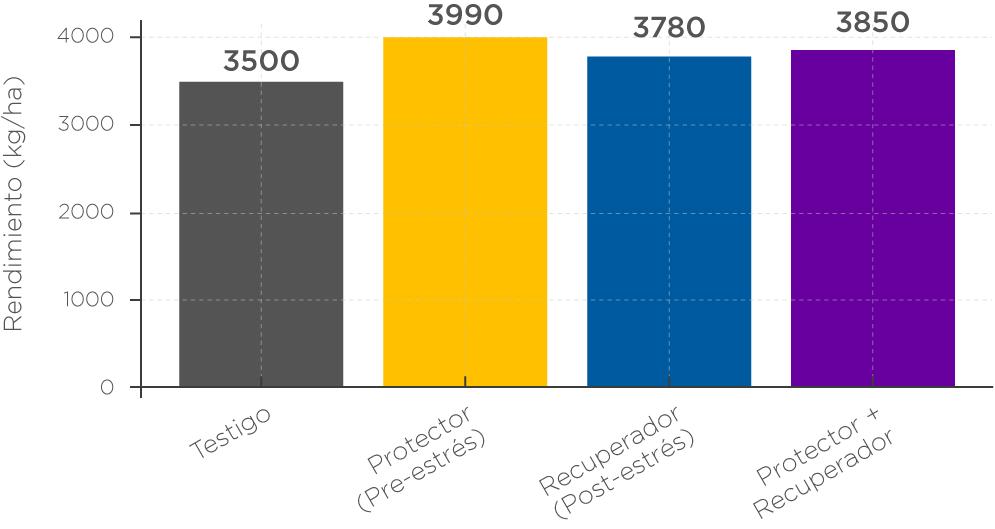

Para responder esta pregunta se realizaron estos ensayos comparando aplicaciones preventivas (protectoras, antes del evento) y recuperadoras (después del evento):

• Aplicaciones preventivas: lograron los mayores incrementos, con hasta +14% en rendimiento.

• Aplicaciones recuperadoras: también mejoraron la productividad (+8 a +9%), aunque con menor impacto.

• Combinación de protector + recuperador: mostró respuestas intermedias.

Esto confirma que anticiparse al estrés es más eficiente que intentar recuperar después, especialmente frente a olas de calor y condiciones de alta demanda evaporativa.

2. Efecto de diferentes estrategias de aplicación (protector, recuperador y combinación) sobre el rendimiento de soja en período reproductivo.

Cómo ayuda Stimulate a la soja a “recordar” cómo crecer bajo estrés

Cuando la soja atraviesa condiciones de estrés (Altas temperaturas, falta de agua, radiación excesiva), la planta tiende a cerrar estomas y frenar su metabolismo. Es una estrategia de defensa, pero trae un costo: menos fotosíntesis, menos biomasa y pérdida de rendimiento potencial.

Stimulate® combina auxinas, giberelinas y citoquininas que actúan de manera complementaria para mantener activa la planta aun bajo condiciones adversas:

• Auxinas: estimulan el crecimiento radicular, mejorando la exploración de agua y nutrientes.

• Giberelinas: sostienen la elongación y división celular, evitando que el cultivo “se detenga” en su desarrollo.

• Citoquininas: retrasan la senescencia foliar y mantienen activa la maquinaria fotosintética.

• El cambio climático exige decisiones basadas en pronósticos climáticos de corto plazo.

• El período reproductivo es el más sensible; ahí se define gran parte del rinde.

La ciencia demostró que las plantas tienen una forma de “memoria molecular” frente al estrés:

• Modifican patrones de metilación del ADN y marcas en histonas.

• Esto regula qué genes de defensa o adaptación se activan o silencian.

• Los fitorreguladores ayudan a activar y sostener genes de crecimiento y tolerancia, evitando que la planta quede bloqueada solo en modo defensa.

En otras palabras, Stimulate le da a la soja la señal para no resignar su programa de crecimiento. La planta “recuerda” cómo seguir produciendo aun cuando el ambiente le exige priorizar la supervivencia.

• Las aplicaciones preventivas de fitorreguladores son la estrategia más rentable frente a estreses térmicos, aunque las recuperativas siguen siendo útiles.

• La integración de alertas climáticas + tecnologías fisiológicas permite reducir pérdidas y sostener la productividad de la soja.