Informe de resultados Campaña

2024 - 2025

COORDINACIÓN GENERAL

COORDINACIÓN TÉCNICA APOYA

EMPRESAS AUSPICIANTES

RED DE MAÍZ TARDÍO

COORDINACIÓN GENERAL

COORDINACIÓN TÉCNICA APOYA

EMPRESAS AUSPICIANTES

¿Qué es la Red de Maíz Tardío?

¿Para qué la Red?

¿Qué hacemos y quiénes participan?

Decisiones que rinden: ¿Qué nos dicen los datos de la Red de Maíz Tardío?

Introducción

Resultados

Conclusiones

Bibliografía

¿Cómo impacta el cultivo antecesor y el nivel de insumo al Maíz Tardío?

¿Qué es la Red de Maíz Tardío?

Es una red de conocimiento e intercambio de experiencias sobre el cultivo de maíz sembrado en fechas tardías en zona núcleo expandida (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos).

¿Para qué la Red de Maíz Tardío?

Desde hace más de 10 años la RMT se encuentra generando información sobre el manejo de maíz sembrado en fechas tardías en la zona núcleo de Argentina.

El área sembrada con maíz tardío es cada vez más extensa (4,5 millones de hectáreas), por lo tanto, conocer cómo conducir este cultivo, y adaptarse a los diferentes cambios que trae su manejo, es una demanda del sector agropecuario. Es por eso, que se creó la Red de Maíz Tardío, un espacio para generar y divulgar información, sobre: comportamiento de híbridos (rendimiento y estabilidad), manejo de la fertilización y sanidad (respuesta a la aplicación de fungicidas).

Cada campaña acompañamos a los productores para que sigan creciendo y cuenten con una plataforma donde puedan consultar e intercambiar información, siendo partícipes activos de la realización de los ensayos y el análisis de la información.

¿Qué hacemos y quiénes participan?

La Red está abierta a todos los productores, técnicos, asociaciones, instituciones y empresas que estén interesados en la temática.

A nivel experimental se trabaja en 20 localidades distribuidas en 2 sub-zonas localizadas en la región núcleo expandida. A su vez, llevamos adelante acciones de transferencia como; jornadas a campo, talleres de intercambio, participación en even tos virtuales, giras técnicas. Además divulgamos el conocimiento generado y experiencias a través de nuestra web, redes sociales y publicaciones técnicas. Las actividades de experimentación son llevadas a cabo dentro de los sistemas de producción, en campos de productores comprometidos con la institución, debidamente protocolizadas y ejecutadas por un profesional responsable en cada zona. Participan de la Red de Maíz Tardío empresas proveedoras de genética, de fertilizantes y fitosanitarios; aportando conocimiento, tecnología y apoyo económico para llevar adelante el proyecto.

Para el análisis de la información la Red cuenta con una Coordinación Técnica, representada por el Dr. Santiago Álvarez Prado, quien brinda soporte científico, analiza datos y transfiere los resultados generados.

Finalmente hay una Coordinación General a cargo del programa Sistema Chacras de Aapresid, representada por la Dra. Lina Bosaz, quien está a cargo de coordinar la ejecución de las diversas actividades planificadas en el proyecto.

La presentación del siguiente informe es posible gracias al aporte y trabajo de un gran número de productores, técnicos, instituciones y empresas participantes de la Red.

A continuación, los responsables de cada actividad:

Generación de demandas de conocimiento, conducción de ensayos y relevamiento de datos:

• Regional Río Tercero

• Regional Pehuajó

• Regional Paraná

• Regional Videla

• Regional Rafaela

• Regional Adelia María

• Regional Del Campillo

• Regional Trenque Lauquen

• Regional 25 de mayo

• Regional Villa Trinidad

• Regional Laboulaye

• Regional Monte Cristo

• Jorge Lorinck

Coordinación General: Lina Bosaz (Sistema Chacras – AAPRESID)

Coordinación Técnica: Santiago Álvarez Prado (UNR – IICAR - CONICET)

Empresas participantes: La Red de Maíz Tardío 2024-25 fue posible gracias al apoyo de las siguientes empresas:

• ACA

• BREVANT

• LOS GROBO

• NK

• SPS

¿Qué nos dicen los datos de la Red de Maíz Tardío?

S. Álvarez Prado1, S. Carro 2, L. Dani2, R. Penco2, N. Pico2, S. Blousson2, M. Cavalleri2, P. Reinaudo2, V. Sargadoi2, J. Lorink2, F. Botti2, F. Paolucci2, J. Sola2, J. Achaval2, N. Guaita2, C. Zenklusen2, L. Guerrero2, Bosaz L2

1, Facultad de Ciencias Agrarias, IICAR - CONICET 2, Aapresid

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se observa que los rendimientos del maíz en la zona núcleo expandida se encuentran estancados (Fig. 1), a pesar de los avances tecnológicos en genética, fertilización y manejo del cultivo. Este escenario cobra particular relevancia en un contexto donde la demanda de granos continúa en aumento y las posibilidades de expandir la frontera agrícola son limitadas. Frente a esta restricción, la mejora de los rendimientos a través de un uso más eficiente de los recursos, la optimización de las fechas de siembra y la incorporación de prácticas de manejo adaptadas a la variabilidad climática aparece como la estrategia más probable y necesaria para sostener y aumentar la producción nacional de maíz.

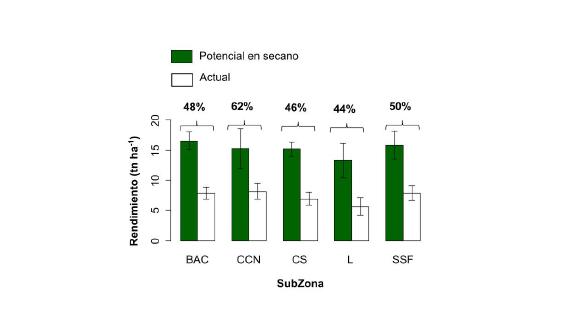

Para abordar esta problemática se suele utilizar el marco conceptual de brechas de rendimiento (van Ittersum et al., 2013), el cual cuenta con un rendimiento de referencia llamado “rendimiento potencial en secano”, y niveles de rendimiento limitados por nutrientes y adversidad bióticas, también llamado “rendimiento actual”, el cual indica el rendimiento del productor. De esta manera, la diferencia entre el rendimiento potencial en secano y el rendimiento actual es lo que se conoce como brecha de rendimiento (van Ittersum et al., 2013). En la región central Argentina las brechas de rendimiento para las distintas subzonas varían entre 44 a 62% (Fig. 2), promediando un 52% de brecha de rendimiento para la región (Global Yield Gap Atlas, 2025).

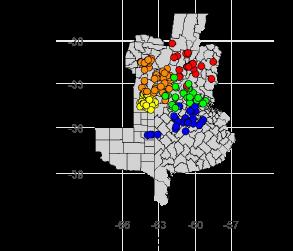

Figura 1. Evolución del rendimiento desde 1970 hasta hoy en las cinco subzonas de la región central Argentina. Azul: Buenos Aires centro; Verde: Sur de Santa Fe-Norte de Buenos Aires; Amarillo; Sur de Córdoba; Naranja: Centro-Norte de Córdoba; Rojo: Litoral. Los datos fueron obtenidos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (2025).

Figura 2. Rendimiento potencial en secano (barras verdes) y rendimiento actual (barras blancas) para las subzonas “Buenos Aires Centro” (BAC), ”Córdoba Centro-Norte” (CCN), “Córdoba Sur” (CS), “Litoral” (L) y “Sur de Santa Fe-Norte de Buenos Aires” (SSF). Los valores en porcentaje indican la brecha de rendimiento estimada para cada subzona.

Estas brechas de rendimiento sugieren que hay margen para aumentar los rendimientos del maíz tardío en la región central Argentina. Para ello, proponemos dos caminos: i) aumentar el rendimiento potencial en secano a través de la elección del híbrido, y ii) reducir la brecha entre el rendimiento potencial en secano y el rendimiento actual a través del manejo de la nutrición usando como ejemplo el nitrógeno y/o a través del control de adversidades bióticas usando como ejemplo la aplicación de fungicidas.

Para ello realizamos un análisis de la base de datos histórica de la red de maíz tardío de AAPRESID, incluyendo toda la información de la última campaña.

Definición de la Red y análisis de los datos

La red cuenta con más de 220 experimentos distribuidos en las cinco subzonas previamente mencionadas, con 150 ensayos comparativos de rendimiento donde se compara la performance de distintos híbridos bajo el manejo del productor, 29 ensayos de dosis respuesta, y 35 ensayos de aplicación de fungicidas. En la campaña 2024-25 se realizaron ensayos comparativos de rendimiento (ECR) en 14 sitios (Tabla 1). Todos los experimentos se realizaron en condiciones de secano y con la tecnología disponible del productor, lo que repercute en variación de decisiones de manejo referido a densidad y fertilización (Tabla 1).

Se evaluaron un total de 7 híbridos de cinco empresas. La lista completa de híbridos se describe en la Tabla 2.

Tabla 1. Descripción del manejo de cada sitio experimental. Se indican la subzona, las coordenadas, la densidad (pl m-2), la fecha de siembra (FS) y cosecha (FC), datos de suelo a la siembra (Mos: materia orgánica, pH, N, P, Ss: nitrógeno, fósforo y azufre a la siembra), fertilización (N, P, Sap; nitrógeno, fósforo y azufre aplicado), precipitaciones durante el ciclo (pp, desde siembra + 125 días), agua útil a la siembra y cultivo antecesor inviernal.

Subzona

Bs As Centro 25 de Mayo -35,62 -60,46 6 9-dic

Bs As Centro Pehuajo -35,92 -61,59 sd 5-dic

Bs As Centro Trenque Lauquen -36,45 -63,08 5 4-dic

Cba Centro-Norte La Carlota -33,48 -63,34 6

Cba Centro-Norte Monte Cristo -31,29 -63,92 6 14-dic

Cba Centro-Norte Rio Tercero -32,98 -63,97 6 17-dic 8-jul

Cba Sur Adelia Maria -33,54 -63,96 6 12-dic 3-jul

Cba Sur Gral. Lavalle -33,91 -63,87 6 27-dic

Cba Sur Jovita -34,53 -64,07 5 11-dic 18-jul

Cba Sur Jovita -34,535 -64,018 5 11-dic

Litoral Parana -31,86 -60,64 6 19-dic 24-jun

Litoral Rafaela -31,16 -61,4 6 20-dic 27-ago

Litoral Videla -30,98 -60,68 6 31-dic

Litoral Villa Trinidad -30,24 -61,84 6 23-dic 26-jun

Tabla 2. Lista de híbridos evaluados en la red durante la campaña 2024-25.

Empresa Híbrido

ACA ACA 476 TRE

ACA ACA 477 VIP3 CL

BREVANT BRV 8380 PWUE

LOS GROBO GROBO 1916 THS

NK NK 825 VIP3 CL

SPS SPS 2615 VIP3

SPS SPS 2743 VIP3

Las variables analizadas fueron rendimiento (corregido a 14,5 % de humedad), humedad a cosecha, porcentaje de plantas logradas, volcadas y quebradas.

Los datos fueron analizados por subzona y en conjunto mediante un análisis de la varianza con el programa R. Tanto en el análisis conjunto como en el análisis por sitio, se muestra el máximo efecto de realizar una correcta elección del híbrido estimado

¿Cuánto impacta la elección del híbrido?

Para responder a la pregunta, analizamos los resultados de los ECR de la campaña 2024-25. La campaña presentó un rendimiento promedio de 8366 kg ha-1, el cual varió entre subzonas con 10512, 9396, 8212 y 7375 kg ha-1 para Cba. Centro-Norte, Bs As Centro, Cba. Sur y Litoral, respectivamente (Tabla 3). En cuanto a la humedad del grano los sitios se cosecharon con entre 12.8 y 25.7 % de humedad (Tabla 5), destacándose General Lavalle, Pehuajó, 25 de Mayo, Villa Trinidad y Paraná por su

como la diferencia entre el máximo y mínimo valor de la variable analizada (rendimiento). Esta diferencia de rendimiento también se expresa en forma relativa al rendimiento promedio del sitio y se denomina “Brecha genética”. La interacción híbrido x sitio también se analizó mediante el método univariado de índices ambientales a través del coeficiente de regresión (Finlay y Wilkinson, 1963).

elevada humedad a cosecha (Tabla 5). En la Tabla 5 se muestran los valores de humedad por híbrido y por sitio.

El impacto máximo de la elección del híbrido entre sitios varió entre 821 y 3558 kg ha-1 (Tabla 4), lo cual representa entre 8.1 y 53.6 % del rendimiento promedio del sitio (Tabla 4). De esta manera, la correcta elección del híbrido, para un ambiente y manejo determinado, modifica los techos de rendimiento hasta un 53.6 % (Tabla 4).

Tabla 3. Rendimiento (kg ha-1, 14,5% de humedad) de los híbridos evaluados por subzona durante la campaña 2024-25, ordenados de mayor a menor rendimiento. En verde se indican los híbridos de mayor rendimiento sin diferencias significativas de acuerdo con la DMS (p<0,05). Se indica la diferencia entre el rendimiento máximo y mínimo en cada caso y su relación (brecha genética) respecto al rendimiento promedio de la subzona.

Tabla 4. Rendimiento (kg ha-1, 14,5% de humedad) de los híbridos evaluados por subzona sitio de mayor a menor rendimiento de acuerdo con el promedio conjunto (primera columna). En verde se indican los híbridos de mayor rendimiento sin diferencias significativas de acuerdo con la DMS (p<0,05). Se indica la diferencia entre el rendimiento máximo y mínimo en cada caso y su relación (brecha genética) respecto al rendimiento promedio del sitio. En rojo se indican los sitios con CV mayor a 15%. Esos sitios no fueron considerados en el análisis conjunto.

Tabla 5. Humedad en grano a cosecha (% de humedad) de los híbridos evaluados por sitio durante la campaña 2024-25. En verde se indican los híbridos de mayor rendimiento sin diferencias significativas de acuerdo con la DMS (p<0,05). Se indica el promedio del sitio.

La información generada en esta campaña se analizó en conjunto con la información de las campañas anteriores (2011 al 2024). Esto permitió cuantificar cual es el impacto de elegir correctamente un híbrido y cómo varía este efecto según el ambiente en el que estemos. De esta manera, para cada combinación de sitio x campaña se estimó la diferencia entre el rendimiento del híbrido que más rindió y el que menos rindió. Esa diferencia se dividió por el rendimiento promedio del sitio y se expresó en porcentaje. Por último, ese porcentaje se graficó en función del

índice ambiental, estimado como el rendimiento promedio de cada sitio x campaña. En líneas generales, se puede observar una relación negativa entre la calidad del ambiente y el impacto de elegir un híbrido (Fig. 3). La correcta elección del híbrido significa entre 10 y 99% del rendimiento promedio. Si nos concentramos en los ambientes más probables para cada subzona (los que muestran mayor densidad de puntos) vemos que la brecha genética varía entre 13 y 70% (Fig. 3), respondiendo a la pregunta de esta sección.

Figura 3. Relación entre la brecha genética y el índice ambiental para las cinco subzonas evaluadas. La brecha genética se estimó como el cociente entre la diferencia entre el máximo y el mínimo rendimiento y el rendimiento promedio del sitio evaluado. El índice ambiental es el rendimiento promedio del sitio evaluado. Las líneas punteadas negras indican el percentil 5 y 95 de la relación. Arriba a la derecha de cada gráfico se indican las brechas mínima y máxima observada en cada subzona y el número de combinaciones sitio × año utilizadas. El recuadro verde muestra los índices ambientales más probables para cada subzona y su rango de brecha genética también en verde.

¿Podemos reducir la brecha de rendimiento manejando la nutrición?

Para responder esta pregunta se realizó un diagnóstico inicial sobre el modelo de nitrógeno (N en el suelo + fertilizante) que utiliza el productor, el cual se comparó con ensayos de disponibilidad incremental de nitrógeno en las distintas subzonas para determinar si el modelo del productor es suficiente o no. Para realizar el diagnóstico inicial se utilizaron 125 ECR que contaban con información de análisis de suelo a la siembra y con dosis de nitrógeno aplicado.

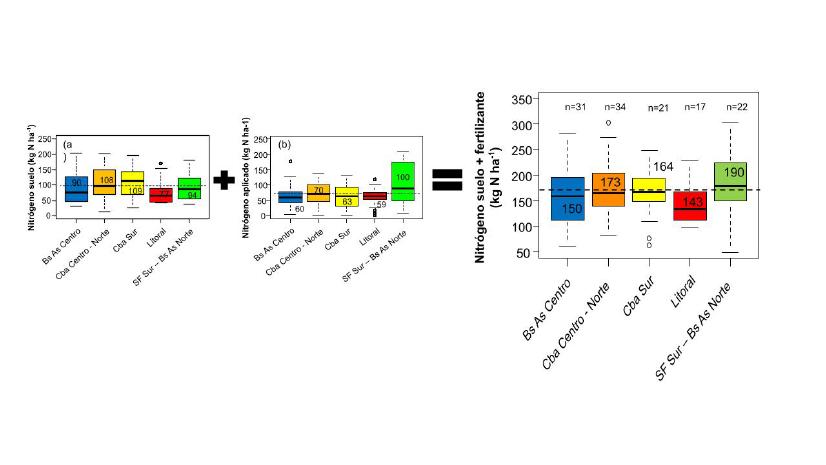

En líneas generales, los resultados muestran que los maíces tardíos arrancan con alrededor de 100 kg ha-1 de nitrógeno disponible en el suelo (Fig. 4a). Sin embargo, se observa una gran variabilidad en el N inicial que va desde 10 hasta 200 kg ha-1 de nitrógeno disponible en el suelo. Entre las subzonas evaluadas se destacan Córdoba sur y Centro-Norte de Córdoba con casi 110 kg ha-1 y el Litoral con casi 80 kg ha-1 de nitrógeno disponible a la siembra, en promedio (Fig. 4a).

Figura 4. (a) Nitrógeno disponible en el suelo a la siembra del maíz tardío en las cinco subzonas evaluadas. Dentro de las cajas se indica el N disponible promedio de cada subzona. (b) Nitrógeno aplicado por el productor en los ECR para cada subzona. Se indica el N aplicado promedio en cada subzona. (c) Modelo de nitrógeno (N suelo + fertilizante) del productor en las cinco subzonas evaluadas. Se indica el modelo de N promedio en cada subzona y el número (n) de experimentos por subzona incluidos en el análisis.

Respecto a la dosis de nitrógeno aplicada por el productor, la misma fue de 75 kg ha-1 en promedio (Fig. 4b). En general, el N aplicado varía entre 0 y 125 kg ha-1 excepto para la subzona Sur de Santa Fe-Norte de Buenos Aires, cuyo promedio es de 100 kg ha-1 con una alta variabilidad (0 a 200 kg ha-1; Fig. 4b).

Considerando el N inicial en el suelo y las dosis de N aplicadas, el modelo de nitrógeno del productor es de 175 kg ha-1 en promedio (Fig. 4c), destacándose la subzona Sur de Santa Fe-Norte de Buenos Aires con 190 kg ha-1, en promedio, y una alta variabilidad, y la subzona Litoral con 143 kg ha-1 en promedio (Fig. 4c).

Para determinar si el modelo del productor es suficiente para maximizar rendimientos o si existe una brecha de rendimiento explicada por nutrición

nitrogenada, el diagnóstico inicial se comparó contra las disponibilidades de nitrógeno que saturaron las respuestas del rendimiento en las cinco subzonas evaluadas. Los experimentos analizados muestran que, en la mayoría de los casos, el nivel de nitrógeno que maximiza el rendimiento está por encima del modelo de nitrógeno del productor (Fig. 5). Esta diferencia en la disponibilidad de nitrógeno varió entre 6 y 40% para los casos donde el modelo de N fue menor al N de saturación (Fig. 5). Se destacan las subzonas Sur de Santa Fe-Norte de Buenos Aires y Centro de Buenos Aires con niveles de nitrógeno similares o superiores a los de saturación, mientras que en Litoral y Centro-Norte de Córdoba el modelo de nitrógeno siempre fue inferior al nitrógeno de saturación (Fig. 5), sugiriendo que

parte de la brecha de rendimiento se puede reducir con nutrición nitrogenada.

Por último, se evaluó el grado de respuesta al agregado de nitrógeno y las causas de su variabilidad. Esta respuesta o eficiencia agronómica estuvo alrededor de los 20 kg grano kg N-1 (Fig. 6a), observándose una alta variabilidad en las subzonas de Buenos Aires Centro y Sur de Santa Fe-Norte de Buenos Aires (Fig. 6a). Esta variabilidad en la respuesta a l agregado de N

estuvo explicada, en parte, por la fertilidad de l suelo (Fig. 6b) y por las condiciones ambientales que exploró el cultivo durante su ciclo (Fig. 6c). Por lo tanto, para reducir la brecha de rendimiento es necesario incrementar la disponibilidad de N y otros nutrientes para mantener una nutrición balanceada. Para ello hay dos caminos posibles: fertilizar más o manejar el cultivo antecesor. Este segundo aspecto implica intensificar la rotación.

Figura 5. Experimentos de disponibilidades incrementales nitrógeno y su relación con el rendimiento del maíz tardío. Se muestran dos ejemplos por subzona. No se muestran datos para Córdoba Sur ya que se contaba con sólo un experimento. La línea punteada negra indica el nitrógeno de saturación o la máxima disponibilidad de nitrógeno explorada en el experimento y se indica el valor al costado. La línea punteada roja indica el modelo de nitrógeno promedio del productor para la subzona en cuestión y se indica el valor al costado. El valor de porcentaje indica la diferencia entre el modelo de N y el N máximo o de saturación en cada caso. Valores negativos indican que el modelo de N del productor está por debajo del N de saturación. Valores positivos indican lo contrario.

Figura 6. (a) Variabilidad de la eficiencia agronómica estimada como la pendiente entre el rendimiento y la disponibilidad de nitrógeno. Se indica la cantidad de experimentos por subzona y la eficiencia promedio con una línea punteada. (b) eficiencia agronómica bajo dos condiciones contrastantes de fertilidad de suelo caracterizadas por disponibilidad de fósforo en el suelo en la subzona Buenos Aires Centro. (c) eficiencia agronómica bajo dos condiciones ambientales contrastantes de demanda evaporativa durante el llenado de granos en la subzona Litoral.

¿Podemos

reducir la brecha de rendimiento con fungicidas?

Por último, se analizó la posibilidad de reducir la brecha entre el rendimiento potencial en secano y el rendimiento actual a través del uso de fungicidas. Para ello se analizaron 30 experimentos distribuidos en las cinco subzonas en los cuales se probó el efecto de aplicar un fungicida alrededor de V10 con un producto experimental de Syngenta (carboxamida + triazol) sobre todos los híbridos testeados en los ensayos comparativos de rendimiento de la red. Se utilizó una dosis de 500 cc + aceite mineral parafínico.

La respuesta al fungicida se estimó como el rendimiento con aplicación menos en rendimiento sin aplicación siguiendo un trabajo previo de la red (Madias et al., 2023). Los resultados muestran una respuesta promedio a la aplicación de 470 kg ha-1, la cual varió entre -304 a 1768 kg ha-1, dependiendo del sitio y la campaña (Fig. 7). Esta respuesta significó entre un -3 a un 60% de rendimiento (Fig. 7), donde la respuesta pagó el costo

de aplicación en el 65% de los casos (Fig. 7).

Entre las subzonas se destaca Córdoba Centro-Norte y Córdoba Sur con un 75 y 71% de respuesta positiva a la aplicación de fungicidas y Buenos Aires Centro y Litoral con 57 y 56% de respuesta positiva, respectivamente (Fig. 7).

En el análisis se destacan respuestas positivas y negativas o nulas para el mismo sitio en distintas campañas, resaltando la variabilidad en la respuesta a la aplicación de fungicidas. Esta variabilidad estuvo asociada a condiciones de crecimiento del cultivo dadas por manejo y por clima específicos de cada subregión (Fig. 8). En la figura 8 se muestran algunos ejemplos de cómo varía la respuesta al fungicida de acuerdo con la fertilidad del suelo o a la disponibilidad de agua y radiación donde aumentos en la disponibilidad de estos factores de crecimiento muestran un aumento en la respuesta al uso de fungicidas (Fig. 8).

Respuesta al fungicida (kg ha

Respuesta = -304 a 1768 kg ha-1

Respuesta = -3 a 60 %

Figura 7. Respuesta del rendimiento a la aplicación de fungicidas en distintos experimentos repartidos en las cinco subzonas de la región central Argentina. Se indica la respuesta cero con una línea negra punteada y el costo de aplicación (tomado de Madias et al., 2023) con una línea azul punteada. A su vez se indica el rango de respuesta en kg ha-1 y en %. A la derecha se muestra una tabla con la proporción de casos en los cuales la aplicación pago el costo (Resp positiva) y los que no (Resp negativa) por subzona.

Respuesta al fungicida (kg ha -1 )

CSE_20

MAT3_23 Pendiente = 1.9* R2= 0.62 0 10 20 30 40 50 -1000 0 500 1500 Fósforo en el suelo (ppm)

CVM_18

CVM_17

MDH1_23 PEH1_23

SAL2_16 STH_21 Pendiente = 46** R2= 0.86

LAB2_18

HRE_14 LAB_17 LAB_19

ADM_20

DCA2_16

200 400 600 800 1000

Precipitaciones (mm)

Pendiente = 4.27* R2= 0.5

LPI_14

ORV_19 ORV_20 RAF_14 VID_21 VID_22

VUR1_16

COE_21 COE1_18

Radiación acumulada durante fase vegetativa (MJ m2)

Figura 8. Variaciones en la respuesta del rendimiento a la aplicación de funguicidas en distintas subzonas (azul: Buenos Aires Centro; amarillo: Córdoba Sur; rojo: Litoral) y su relación con factores de crecimiento.

• La brecha de rendimiento del maíz tardío para la región centro Argentina es de alrededor del 50% en promedio.

• Existe una importante brecha genética que permite aumentar los techos de rendimiento (potencial en secano) que varía entre 13 y 70%.

• La brecha genética se reduce a medida que se exploran ambientes más productivos.

• En la mayoría de las subzonas el modelo de nitrógeno del productor está, en promedio, por debajo del nitrógeno que satura la respuesta del rendimiento. Dependiendo de la subzona, las diferencias varían entre el 6 y el 40%.

Anexo

• La variabilidad de la respuesta al agregado de nitrógeno está asociada a la disponibilidad de otros nutrientes como fósforo, y a variables ambientales.

• La aplicación de fungicidas puede reducir hasta un 60% la brecha de rendimiento, dependiendo de las condiciones de crecimiento que explora el cultivo.

• El uso preventivo de fungicida no se debe realizar por receta. Es indispensable monitorear el cultivo.

TABLA S1. Porcentaje de plantas quebradas (%) de los híbridos evaluados por sitio durante la campaña 2024-25. Se indica el promedio por sitio.

• Global Yield Gap Atlas. 2025. https://www.yieldgap.org/

• Madias, A., Borrás, L., & Gambin, B. L. (2023). Foliar fungicides help maize farmers reduce yield gaps in late sown crops in a temperate region. European Journal of Agronomy, 145, 126768.

• Van Ittersum, M. K., Cassman, K. G., Grassini, P., Wolf, J., Tittonell, P., & Hochman, Z. (2013). Yield gap analysis with local to global relevance—a review. Field crops research, 143, 4-17.

Joel Spinozzi a, Andrés Madias ab, Santiago Álvarez Prado a

a Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario.

b Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, Rosario, Santa Fe, Argentina.

El maíz tardío se ha consolidado como una estrategia clave en las rotaciones agrícolas de la región pampeana, aportando estabilidad productiva frente a escenarios climáticos variables. Sin embargo, su rendimiento depende, en gran medida, de la disponibilidad de recursos, principalmente de los nutrientes. En este contexto, las decisiones de manejo, entre ellas el cultivo antecesor y la fertilización resultan fundamentales para orientar planteos más eficientes y sostenibles, considerando los efectos de diferentes cultivos de servicio (CS) y del barbecho, así como la respuesta del maíz a la fertilización. Los resultados que se presentan aportan evidencia concreta sobre cómo estas

interacciones influyen en la productividad del cultivo. Se condujeron experimentos a campo en lotes de producción entre las campañas 2019/20 y 2020/21, abarcando una gran variabilidad edáfica, climática y de manejo. Estos experimentos fueron enmarcados dentro de la Red de Cultivos de Servicios (RCS) de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID). Se evaluaron CS gramíneas y leguminosas seguidos de un cultivo de renta (maíz). El CS de leguminosa en todos los sitios fue Vicia villosa, mientras que en CS de gramínea varió la especie utilizada entre sitios. En todos los casos, el CS se comparó contra una situación de barbecho.

Figura 1. Mapa de la República Argentina y distribución georreferenciada de los diferentes ambientes explorados en la base de datos.

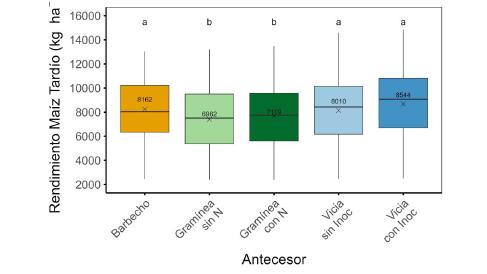

En este marco, el primer análisis se centró en evaluar el impacto del cultivo antecesor sobre el rendimiento del maíz tardío. El rendimiento de maíz tardío mostró un rendimiento diferencial según el cultivo antecesor (p < 0,01; Fig. 2). Los tratamientos con barbecho y CS vicia presentaron rendimientos estadísticamente superiores al antecesor CS gramínea, con valores promedio de 8161 y 8276 kg ha-¹, respectivamente, frente a 7028 kg ha-¹ en gramíneas. Esto representa una reducción de aproximadamente 14% en el rendimiento de maíz cuando el antecesor fue gramínea respecto de barbecho, y de 15% respecto de CS vicia. La comparación entre barbecho y CS vicia mostró una ligera ventaja (2%) en favor del CS vicia.

Estos resultados evidencian un efecto antecesor del CS sobre el rendimiento de maíz tardío. En particular, el uso de gramíneas como CS se asoció a una penalidad en el rendimiento posterior, mientras que la inclusión del CS vicia como antecesor no implicó reducciones respecto del barbecho. En una segunda instancia nos preguntamos si el manejo del CS podría reducir o aumentar estas diferencias observadas sobre el maíz tardío. Para responder esta pregunta se realizó un análisis que incorporó el efecto del manejo de la fertilización nitrogenada en CS gramíneas y la inoculación en CS vicia, con el objetivo de evaluar cómo esta práctica interactúa con el rendimiento del maíz tardío posterior.

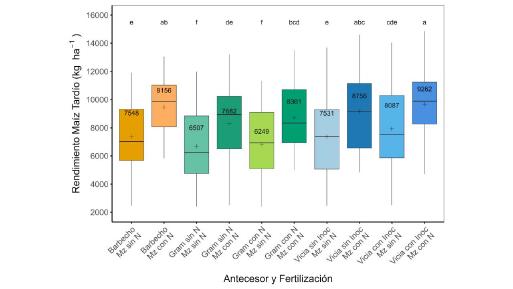

2. Rendimiento de maíz tardío según el antecesor.

Figura 3. Rendimiento de maíz tardío según el antecesor y el nivel de nutriente en el CS

Se observó una interacción entre el CS antecesor y el manejo de fertilización/inoculación en los CS

vicia sin inoculación, aunque dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas.

En términos relativos, el uso de gramíneas como CS implicó una penalidad de entre 15% y 23% en el rendimiento del maíz tardío en comparación con barbecho y la vicia, respectivamente. En contraste, el CS vicia, particularmente el inoculado, no presentó penalidad de rendimiento frente al barbecho y, en algunos casos, fue superior. Estos resultados confirman la existencia de un efecto antecesor condicionado por el manejo nutricional

del CS. Mientras que los CS gramíneas, incluso con fertilización nitrogenada, se asociaron a menores rendimientos de maíz, los CS vicia demostraron un potencial para igualar o superar al barbecho. Finalmente, se analizó la interacción considerando en simultáneo el CS antecesor, el manejo de la fertilización/inoculación en CS y la aplicación de nitrógeno al maíz, con el fin de identificar estrategias de manejo que maximicen el rendimiento del cultivo.

El rendimiento del maíz tardío fue afectado por la combinación CS antecesor, manejo de fertilización/inoculación en los CS y la aplicación de N al maíz (p < 0,001; Fig. 4).

Los menores valores correspondieron a CS gramínea fertilizada sin N en el maíz (6249 kg ha-¹ Fig. 4), seguido por CS gramínea sin fertilizar sin N en maíz (6507 kg ha-¹, Fig. 4). En ambos casos, los rendimientos resultaron entre 30 y 33% inferiores a los tratamientos de mayor productividad. La fertilización nitrogenada al maíz permitió compensar parcialmente los efectos negativos del CS antecesor gramínea. Así, CS gramínea sin N – maíz con N alcanzó 7682 kg ha-¹ (Fig. 4),

mientras que CS gramínea con N – maíz con N promedió 8361 kg ha-¹ (Fig. 4). Estos valores fueron superiores a sus respectivos controles sin N, y representaron incrementos relativos del 18% y 34%, respectivamente (Fig. 4)

En síntesis, los resultados muestran que el uso de gramíneas como CS genera una penalidad en el rendimiento del maíz tardío, la cual puede mitigarse parcialmente mediante la fertilización nitrogenada del cultivo estival, aunque sin alcanzar los valores observados con barbecho o leguminosas. En el caso de la vicia, el mayor rendimiento absoluto se registró en la versión inoculada + maíz fertilizado con N, alcanzando 9262 kg ha-¹ (Fig. 4), seguido por

barbecho + maíz con N (9156 kg ha-¹, Fig. 4). Ambos tratamientos se ubicaron dentro del grupo estadísticamente superior y fueron hasta 16% más productivos que sus respectivos controles sin N. Los menores rendimientos se obtuvieron con CS vicia sin inocular y sin N en el maíz (7531 kg ha-¹, Fig. 4), similares al barbecho sin N (7548 kg ha-¹, Fig. 4).

Estos tratamientos fueron hasta 22% inferiores respecto a la máxima respuesta obtenida con inoculación + N en maíz.

Cabe destacar que la fertilización nitrogenada en maíz permitió incrementar de manera consistente el rendimiento, independientemente de la inoculación previa de la vicia. Sin embargo, la combinación de ambos manejos (inoculación de la vicia + N al maíz) resultó en la estrategia más efectiva, equiparando o incluso superando los valores obtenidos bajo barbecho fertilizado con N (9156 kg ha-¹, Fig. 4).

al maíz incrementó la productividad entre un 20 y un 35% respecto a los tratamientos sin N. Estos resultados confirman que la respuesta al agregado de N en maíz fue generalizada y estable a lo largo de los distintos escenarios productivos analizados. En conjunto, los resultados confirman que el rendimiento del maíz tardío está fuertemente influenciado por el manejo de nutrientes tanto en los cultivos de servicio como del propio maíz. El uso de gramíneas como antecesor implicó una penalidad de rendimiento persistente, que solo pudo atenuarse parcialmente mediante la fertilización nitrogenada al maíz. En cambio, las legiminosas mostraron un desempeño equivalente o incluso superior al barbecho, especialmente cuando se combinaron con inoculación y una adecuada nutrición nitrogenada en el cultivo sucesor. Estos resultados destacan la importancia de planificar la secuencia de cultivos y el manejo