Regenerando suelos: 4 claves para secuestrar Carbono

INTRODUCCIÓN

La Siembra Directa (SD) transformó la agricultura argentina, pero su verdadero potencial está en la continuidad. ¿Por qué sostenerla en el tiempo es clave para estabilizar o recuperar el carbono en los suelos? ¿Qué riesgos corremos cuando la interrumpimos? ¿Hasta dónde podemos llegar si la consolidamos como base de un sistema regenerativo?

¿Por qué debería importarte el Carbono Orgánico del Suelo (COS)?

Hoy el dióxido de carbono (CO2) está en el centro de la escena como uno de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) responsables del tan evocado “cambio climático”, un fenómeno que despierta adeptos y detractores en todo el mundo, desde los apocalípticos hasta los más negacionistas.

Más allá de los sabidos impactos de este fenómeno sobre el planeta, la humanidad y las

actividades más ligadas a la naturaleza - como es la agricultura -, en esta serie de 4 capítulos, a la que llamamos REGENERANDO SUELOS: 4 CLAVES PARA SECUESTRAR CARBONO, nos enfocaremos en un elemento particular que compone el CO2: el Carbono (C).

Para empezar, es importante notar que la agricultura es la única actividad productiva con el

potencial real de absorber el CO2 emitido por otras actividades humanas. Lo hace transformando ese CO2 en C estable en el suelo. A través de prácticas regenerativas y una adecuada gestión del ecosistema, este C no solo deja de estar en la atmósfera -donde contribuye al calentamiento global-, sino que pasa a formar parte de la MO del suelo, componente central de su salud y productividad. Así, la agricultura no solo puede

mitigar el cambio climático, sino transformar esta amenaza en sistemas productivos más sostenibles y rentables.

El C es un elemento decisivo de la agricultura y la producción agropecuaria, ya que es parte estructural de la Materia Orgánica (MO) del suelo: se estima que la mitad de la MO está compuesta de C.

Los niveles de MO de un suelo están directamente ligados a su capacidad productiva, ya que define procesos claves como: la actividad biológica, la fertilidad y provisión de nutrientes esenciales como el nitrógeno, el fortalecimiento de su estructura porosa (es justamente el C de la MO el gran responsable esto al unirse a minerales como las arcillas para formar estructuras complejas de gran estabilidad) y con ello su capacidad de infiltrar y retener agua entre otras.

Ensayos en el noreste argentino muestran que por cada 1% de aumento en la MO del suelo los rindes en maíz aumentan en hasta 12 qq/ha (Madias et al, 2025), mientras que en el centro de Santa Fe, estos incrementos pueden llegar a los 3,3 a 4,3 qq en soja (Bacigalupo et al, 2011).

el

Ahora que sabemos que capturar C en el suelo no es mera filantropía, sino una estrategia concreta para mejorar y estabilizar rindes y la rentabilidad de cualquier empresa agropecuaria, nos metemos de lleno esta serie para conocer 4 claves para secuestrar C:

Cap I: La Siembra Directa no se toca

Cap II: El poder de las gramíneas

Cap III: Cultivos de servicios en acción

Cap IV: El arte de nutrir el suelo

Es importante tener en cuenta que, para maximizar el secuestro de C en cualquier establecimiento productivo, estas claves deben implementarse como un conjunto integrado de prácticas, aplicadas desde una perspectiva sistémica, con el objetivo de regenerar tanto los suelos como el entorno en el que se desarrolla la actividad agrícola. Estas prácticas - en conjunto conforman un Sistema de Siembra Directa (SSD).

El potencial de los sistemas de siembra directa (Fte. Sistemas de Siembra Directa, Aapresid 2024):

• reducen la erosión en hasta un 90%

• mejoran la productividad del agua en +25%

• mejoran los rindes en hasta 30% (dependiendo del ambiente y región) así como su estabilidad.

• reducen el uso de combustible fósil en 60%

• reducen las emisiones GEI en 40%

Para conocer tus niveles actuales de COS y el potencial de secuestro que te queda por explorar según tu región accedé a los mapas de C de Aapresid

La Siembra directa no se toca

Argentina es reconocida a nivel mundial por su amplia y sostenida adopción de la SD, una práctica que hoy se implementa en más del 90% del área agrícola del país (Lanillo et al, 2022).

Esta tecnología ha contribuido significativamente a reducir la erosión del suelo, optimizar el uso del agua, mejorar los rendimientos y disminuir los costos operativos, entre otros beneficios.

Sin embargo, la SD no consiste únicamente en sembrar sin arado o discos, sino en mantener en el tiempo un manejo sin remoción mecánica del suelo. Este enfoque de SD continua es clave para maximizar los beneficios de la práctica y minimizar los riesgos que pueden surgir al interrumpirla. CAPÍTULO 1

La SD y el Carbono del Suelo

La no remoción del suelo (SD) permite reducir la oxidación de la MO, ya que el suelo no se expone al oxígeno en forma masiva como ocurre con el laboreo. Esto significa que los residuos vegetales y las raíces que se incorporan al sistema tienen mayores chances de estabilizarse como MO estable (humus), en lugar de descomponerse rápidamente y perderse como CO2. Así, la SD promueve a lo largo del tiempo una acumulación sostenida de Carbono Orgánico en el Suelo (COS).

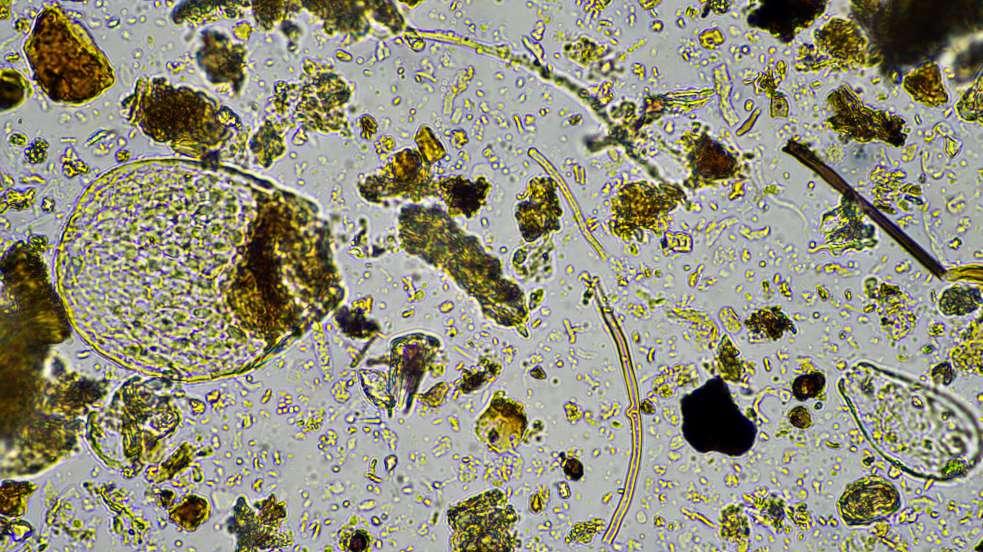

Además, al mantener el suelo cubierto y estructurado, se favorece la formación de agregados estables, fundamentales para mejorar la infiltración del agua, el desarrollo radicular y la actividad biológica. Los canales generados naturalmente por raíces y organismos edáficos (lombrices, hongos, bacterias) permiten que el suelo respire y se recargue de agua, sin compactarse ni saturarse. Esto mejora la estructura del suelo, aumentando su capacidad de infiltración y reduciendo los riesgos de escurrimiento superficial y de erosión.

Un aspecto clave en este proceso es la protección física de la MO dentro de los agregados del suelo. En condiciones de SD se favorece la formación de agregados que encapsulan partículas de MO y las protegen de la descomposición microbiana. Esto no sólo estabiliza el C en el tiempo, sino que también refuerza la estructura del suelo.

En sistemas con SD continua se ha observado una mayor abundancia de artrópodos, lombrices y microorganismos beneficiosos, mejor capacidad de reciclado de nutrientes y mayor resiliencia ante eventos climáticos extremos.

Pero hay más, cuando la SD se combina con rotaciones intensificadas y diversificadas, cultivos de servicios y una fertilización adecuada, el sistema puede convertirse en un sumidero neto de carbono. Los cultivos de servicios, como las leguminosas o gramíneas (o crucíferas como la colza o el nabo forrajero, que favorecen la infiltración de agua por sus raíces pivotantes) son especialmente eficaces para capturar C debido a su capacidad para fijar nitrógeno y desarrollar raíces profundas, lo que favorece tanto la estructura del suelo como el almacenamiento de C.

Si se trabaja integrando este conjunto de prácticas de forma sostenida en el tiempo es posible recuperar C en suelos agrícolas. Estimaciones de INTA y otros centros de investigación revelan que, en condiciones favorables es posible alcanzar incrementos de COS de entre 0,3 y 1 tn de C/ha/año en los primeros 20 cm del perfil. Si bien estos valores varían según tipo de suelo, clima, manejo y cultivos involucrados, muestran un camino claro.

A largo plazo, este enfoque puede transformar los sistemas agrícolas en sumideros de C, siendo aliados clave para mitigar los efectos del cambio climático y contribuir a la reducción de GEI.

Pero también implica beneficios productivos: cultivos mejor implantados, menos escurrimiento y mejor uso del agua, mayor disponibilidad de nutrientes y estabilidad en los rindes.

¿Cómo perder en minutos lo que demoró años en construirse?

En algunas regiones donde predominan problemáticas como malezas resistentes, anegamientos o suelos con pendiente, se vuelve cada vez más común que los productores interrumpan la SD con labores superficiales, rastras onivelaciones. Relevamientos de la Red de Manejo dePlagas de Aapresid (REM) revelan que en 2024 el 18% de la superficie agrícola nacional fue sometida a algún tipo de labranza, y que en la mitad de dicha área el motivo fue el control de malezas resistentes o tolerantes a herbicidas Informe REM.

Si bien estas intervenciones pueden parecer “inofensivas o necesarias”, rompen la lógica del sistema y pueden traer consecuencias profundassobrelaestructuradelsueloyladinámica delC.

La interrupción del ciclo continuo de la SD disminuye los beneficios acumulados de años sin laboreo, lo que afecta la estabilidad del sistema, teniendo en cuenta que la consolidación de un suelo bajo SSD puede llevar entre 11 y 20 años (No a la Labranza, Aapresid).

Diversos estudios han demostrado que una sola labranza puede revertir varios años de acumulación de MO, especialmente en los primeros centímetros delperfil.DesdeensayosenCerrillos-Salta-(Laguzzi et al, 2014)hastaBordenave-BuenosAires-(Venanzi et al, 2015) evidenciaron cómo con la labranza convencional,inclusoconlalabranzareducidase redujeronsignificativamenteloscontenidosdeMO enlascapassuperficiales(0-5cm)encomparación conlaSD.

En ensayos en la zona de Bahía Blanca se comparó la evolución de planteos bajo labranza y SD durante más de 20 años, y se observó que en regiones donde el agua es un recurso limitante, los sistemas bajo SD captan el agua de manera eficiente y la retienen por más tiempo, manteniendo la humedad del suelo durante periodos prolongados. Este aumento en la humedad favorece la actividadbiológicay,asuvez, promueve la descomposición de los materiales orgánicos(Galantini et al, 2014).

Esta situación no solo frena la acumulación de carbono, sino que degrada la estructura del suelo y generaproblemasinmediatos: escorrentía, formación de costras, compactación superficial y pérdida de nutrientes por lixiviación o volatilización, impactando directamente sobre la capacidad productiva de los suelos,yportanto,sobreelpotencialyestabilidadde losrendimientos.

EXPERIENCIA EN PRIMERA PERSONA

La Chacra Aapresid América es un proyecto de I+D liderado por productores de la zona que buscan contribuir a la mitigación y recuperación de suelos con napas salinas y la mejora en su productividad, a través del ajuste de buenas prácticas agronómicas.

En estos ambientes, el sostenimiento de la SD como práctica de base sobre la que se construyen las demás estrategias es fundamental para mantener la cobertura y evitar el ascenso de sales a la superficie, así como para minimizar la degradación de la estructura de estos suelos que tienden a ser muy frágiles.

Ignacio Reguera (La Esmeralda) es miembro de la Chacra Aapresid América y asegura que en el establecimiento vienen trabajando en la recuperación de bajos salinos combinando distintas prácticas.

Empezaron con el monitoreo del riesgo hídrico y salino a través de especies indicadoras, manteniendo siempre el suelo cubierto con especies tolerantes. Observaban la evolución de las especies que aparecían tras pasar el rolo y, cuando éstas indicaban menor riesgo salino, se avanzaba con la implantación de cultivos de servicios y la siembra a surco abiertos.

La Chacra adapta la SD a estos ambientes con técnicas como la siembra a surco abierto, que consiste en sacar las ruedas tapadoras de la sembradora para mejorar la emergencia de pasturas y verdeos al reducir el efecto de “planchado superficial” que genera el sodio en suelos salinos.

Con el tiempo, se introdujeron cultivos de renta tolerantes a la salinidad. Hoy el establecimiento cuenta con 102 ha recuperadas con agropiro, 140 sembradas con girasol, 81 ha recuperadas con vicia/maíz tardío y otras 52 recuperadas con cobertura y maíz temprano. Hoy, esas áreas están nuevamente en cobertura y se planifica llevarlas a girasol para luego implantar agropiro y alfalfa.

La Chacra adapta la SD a estos ambientes con técnicas como la siembra a surco abierto, que consiste en sacar las ruedas tapadoras de la sembradora para mejorar la emergencia de pasturas y verdeos al reducir el efecto de “planchado superficial” que genera el sodio en suelos salinos.

Cuidar el suelo, sostener el futuro

La SD continua no es solo una técnica: es una decisión de manejo que protege el capital natural más valioso que tenemos. Es el primer paso hacia una agricultura regenerativa, que acumula C, mejora la producción y reduce el impacto ambiental.

Sin embargo, no alcanza con la SD por sí sola. Para que este sistema funcione plenamente, es indispensable complementarlo con rotaciones de cultivo diversificadas e intensificadas. La diversidad

en las rotaciones mejora la estructura del suelo, interrumpe ciclos de plagas y enfermedades, y potencia la eficiencia del uso de los recursos. Por su parte, la intensificación de las rotaciones -mediante una mayor frecuencia de cultivos a lo largo del tiempo- incrementa la captura de C, mejora la cobertura del suelo y favorece una mayor actividad biológica, lo que resulta clave para sostener la funcionalidad y la salud del suelo. Solo así podemos sostener y mejorar la salud del suelo a largo plazo.

Bibliografía

Bacigaluppo, S., Bodrero, M.L., Balzarini, M., Gerster, G.R., Andriani, J.M., Enrico, J.M., Dardanelli, J.L., 2011. Main edaphic and climatic variables explaining soybean yield in Argiudolls under no-tilled systems. Eur. J. Agron. 35, 247–254. https://doi.org/ 10.1016/j.eja.2011.07.001.

Ferrary Laguzzi, F., Osinaga, R., Arzeno, J. L., Becker, A. R., & Rodriguez, T. (2014). Fraccionamiento y mineralización de la materia orgánica en distintos sistemas de labranza en un inceptisol de Salta. Ciencia del suelo, 32(1), 63-72.

Galantini, J., Duval, M., Martinez, J. (2014). Efectos de largo plazo de la siembra directa en el SO Bonaerense: Dinámica y balance de carbono. Ciencia y experiencia para una siembra directa sustentable en los ambientes frágiles del S y SO Bonaerense, 22-26.

Llanillo R., Bartz M. L. C., Telles T. S., Araújo A. G., Amado T. J. C., Bartz H. A., Calegari A., Capandeguy F., Cubilla M. M., Dabalá L., Derpsch R., Friedrich T., Ginés M. C., Hernández Zamora J., Kassam A., Moriya K., Ralisch R., Ramírez E., Roggero D., Soares Junior D., Mendoza R. T. (2022). Conservation Agriculture in South America, en Kassam, A. (Ed.), Advances in Conservation Agriculture. Vol 3: Adoption and Spread. Burleigh Dodds Science Publishing.

Madias A. Carlos G. Simon´ c , Nicolas ´ I. Stahringer d , Lucas Borr´ as b,1 , Gerardo Rubio e , Brenda L. Gambin fOn-farm insights in the South American Gran Chaco reveal the importance of soil organic matter and crop management decisions for boosting maize yields (2025) European Journal of Agronomy

Venanzi, S., Galantini, J., Iglesias, J., Barreiro, M., Albin, A., Rausch, A., ... & Krüger, H. (2001). Sistemas de labranzas: 1. In Distribución y calidad de la materia orgánica del suelo. V Congreso Nacional de Trigo, Carlos Paz., Córdoba.

Accedé a los otros capítulos de la Serie Regenerando suelos: 4 claves para secuestrar carbono

Cap II: El poder de las gramíneas

Cap III: Cultivos de servicios en acción

Cap IV: El arte de nutrir el suelo

Si te interesó el tema, tal vez te interese:

Manual Sistemas de Siembra Directa Protocolo para medir Carbono Orgánico de Suelo

Podcast Aapresid: Hablemos de Carbono

Informe Red de Brechas de C Aapresid ETAPA 1 Informe Red de Brechas de C Aapresid ETAPA 2

CAPÍTULO

2

El poder de las gramíneas

¿Por qué gramíneas es sinónimo de carbono? En este capítulo, abordamos el valor de una rotación bien pensada, con al menos un 50% de gramíneas, y cómo esa decisión agronómica puede marcar una gran diferencia en el suelo, el sistema y el carbono.

Introducción

En muchas regiones de Argentina, especialmente en la zona núcleo, la rotación de soja sobre soja, con una participación muy baja de gramíneas, sigue siendo una práctica habitual. Esta estrategia limita el aporte de carbono al suelo y acentúa problemas como la compactación, pérdida de estructura, la baja actividad microbiana y la escasa cobertura superficial. Además, la falta de diversidad de cultivos y la cobertura discontinua favorecen los procesos de erosión hídrica y eólica, lo que conlleva una pérdida significativa de suelo fértil (y con él, de carbono).

Según relevamientos regionales, menos del 35% de los planteos agrícolas cumplen con una rotación que incluya al menos un 50% de gramíneas en el ciclo, considerando tanto cultivos de renta como de servicio. Esta tendencia es preocupante si lo que se busca es avanzar en la regeneración de los suelos y en el secuestro de carbono.

Estudios recientes publicados en los informes técnicos de la Red de Carbono muestran que, si las rotaciones agrícolas se diversificaran incluyendo más del 50% de gramíneas, los incrementos de

carbono podrían ser sustanciales con mejoras notables en la salud y en la estructura del suelo. En línea con estos hallazgos, en un meta-análisis presentado por Giustiniani et al. en el XXVIII Congreso de Ciencia del Suelo (2022) analizaron la influencia de la frecuencia de gramíneas en la secuencia de cultivos y concluyeron que un mayor

porcentaje de gramíneas podría incrementar el stock de carbono del suelo en un 61%.

Así, aumentar la proporción de gramíneas de una rotación no es una moda agronómica: es una decisión estratégica que impacta en todo el sistema.

Menos del 35% de los planteos agrícolas cumplen con una rotación que incluya al menos un 50% de gramíneas en el ciclo.

Gramíneas y carbono: una alianza estratégica

El aporte diferencial de las gramíneas se explica tanto por su biomasa aérea (rastrojo) como por su desarrollo radicular. Cultivos como el maíz, el trigo o el sorgo generan residuos con una alta relación Carbono/Nitrógeno (C/N), lo que ralentiza su descomposición y favorece la acumulación de compuestos húmicos más estables en el suelo. Además, aportan una cobertura superficial abundante y duradera, que protege al suelo de las lluvias, el viento y las temperaturas.

A nivel subterráneo, las raíces de las gramíneas generan canales que mejoran la infiltración de agua, promueven la aireación y facilitan el crecimiento radicular de los cultivos siguientes. Al mismo tiempo, liberan exudados que estimulan a comunidades microbianas clave en la formación de agregados estables, una condición fundamental para la retención de C y la mejora de la estructura del suelo. Así, el rol de las gramíneas trasciende lo productivo y se consolida como una estrategia central en la construcción de suelos más sanos, resilientes y funcionales.

C/N: el lenguaje de los rastrojos

La relación C/N de un residuo vegetal determina su velocidad de descomposición y, por lo tanto, su impacto sobre variables asociadas a la fertilidad y a la salud del suelo. Relaciones C/N altas favorecen una descomposición lenta de los residuos de cosecha, mientras que relaciones C/N bajas aceleran las tasas de descomposición de los mismos.

Liberación (disponibilidad) de C y nutrientes

Actividad biológica

Acumulación de C

Relación C/N

Alta (mayor a 25-30) Baja (menor a 20)

Lenta. Favorece la retención de agua, mejora la estructura del suelo y contribuye al secuestro de C, al permitir una descomposición gradual y sostenida en el tiempo.

Prolongada. Los microorganismos acceden a los residuos durante más tiempo, lo que sostiene una actividad biológica continua. Esto es clave para la formación de agregados estables y para el ciclado eficiente de nutrientes.

El C se incorpora lentamente al suelo, facilitando su estabilización como materia orgánica de larga duración (humus), y promoviendo su almacenamiento a largo plazo.

Rápida. Esta velocidad de descomposición limita la estabilización del C en el suelo, el mismo se pierde como CO2.

Breve e intensa. La rápida disponibilidad de sustrato promueve un pico de actividad, pero de corta duración, lo que disminuye la estabilidad del C incorporado.

El C tiende a liberarse rápidamente como dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, reduciendo su potencial de secuestro en el suelo en el largo plazo.

Las gramíneas tienen en general una relación C/N más alta (aportan más C), mientras que las leguminosas tienen una relación C/N más baja (aportan más N).

Las gramíneas tienen en general una relación C/N más alta (aportan más C), mientras que las leguminosas tienen una relación C/N más baja (aportan más N).

La clave está en el equilibrio

A priori puede caerse en el error de pensar que cuanto más gramíneas tenga una secuencia de cultivos mayor será la actividad biológica del suelo y la acumulación de C. No obstante, los procesos de acumulación de Carbono Orgánico del Suelo (COS) están estrechamente vinculados a los aportes de N, lo que convierte la disponibilidad de N en una limitación clave para el secuestro de COS.

Según el Informe Anual de Resultados de La Chacra Pergamino de Aapresid (2015), las rotaciones compuestas exclusivamente por gramíneas (trigo/maíz – cebada/sorgo), si bien presentan una alta relación C/N, no garantizan por sí solas un mayor aporte de C al suelo. Incluso, en algunos casos, esas rotaciones generaron impactos negativos sobre los rendimientos finales. En contraste, esquemas más equilibrados que combinan gramíneas y leguminosas (trigo/soja – vicia/maíz o trigo/soja – arveja/maíz) mostraron mejoras tanto en el rendimiento de los cultivos como en los aportes netos de C al sistema. En este sentido, se observó que las rotaciones compuestas solo por gramíneas aportan anualmente alrededor de 693kg de C por hectárea, mientras que aquellas con una mejor proporción entre gramíneas y leguminosas alcanzan aportes de hasta 1.002kg de C por hectárea.

Esto sucede porque como cualquier ser vivo, los organismos del suelo requieren una dieta balanceada de C y N. Las secuencias basadas sólo en gramíneas generan un efecto de “inmovilización” del N (los microorganismos demandan grandes cantidades de N para descomponer sus residuos de alta relación C/N), el cual queda inmovilizado en los tejidos microbianos por un lapso variable de tiempo sin estar disponible para los cultivos. Por otro lado, secuencias basadas sólo en leguminosas se descomponen rápidamente, y su bajo aporte de C impide la formación de materia orgánica estable. Además, el exceso de N liberado puede generar un efecto priming, donde la actividad microbiana estimulada acelera la descomposición de materia orgánica estable, limitando la acumulación neta de COS.

En la experiencia de la Chacra Pergamino, se observó que las secuencias más equilibradas entre gramíneas/leguminosas, especialmente aquellos planteos que incluyeron Vicia villosa como cultivo de servicio, generan mejores balances de C en el largo plazo. Esto fue porque además de aumentar los aportes de C, hay un ingreso adicional de N a partir de la fijación biológica que aumenta el stock de COS.

Dichos resultados destacan la importancia de la diversidad funcional en las rotaciones, no sólo para optimizar la productividad, sino también para fortalecer los procesos de acumulación y estabilización del COS.

El equilibrio entre gramíneas y leguminosas en la rotación es clave para lograr una acumulación sostenida de materia orgánica sin comprometer la actividad microbiana.

Así, la combinación de ambos tipos de cultivos no solo diversifica el sistema, sino que también equilibra el C y N que se incorpora al suelo mediante los residuos de cosecha. Las gramíneas, con su alto contenido de C, proporcionan cobertura y estructura al suelo, mientras que las leguminosas, con su bajo contenido de C y alto N, promueven la actividad microbiana y nutrición rápida, manteniendo el sistema dinámico y equilibrado.

Cultivo

Maíz (rastrojo)

Trigo (rastrojo)

Sorgo (rastrojo)

Avena/centeno (CS)

Vicia (CS)

Soja (rastrojo)

Este equilibrio es clave para lograr una acumulación sostenida de materia orgánica sin comprometer la actividad microbiana. Además, mantener una diversidad de residuos en el sistema fomenta una mejor resiliencia ante eventos climáticos extremos y mejora la eficiencia en el uso de recursos, como el agua y los nutrientes.

Relación C/N

Rotaciones inteligentes, suelos más sanos

No existe una receta única, pero el objetivo general es lograr que al menos el 50% de los cultivos sembrados en un ciclo de 3 años sean gramíneas, ya sea como cultivos de grano o cultivos de servicio. Por ejemplo:

• Trigo/Soja 2° – Maíz – Soja

• Maíz – Vicia/Soja – Trigo/Soja 2°

• Trigo – Vicia/Soja – Sorgo/Soja 2°

• Maíz – Trigo/Soja 2ª – Cebada

• Soja – Trigo/Vicia – Maíz

• Trigo/Soja 2ª – Maíz – Avena/Vicia

• Maíz – Soja – Centeno/Vicia

• Cebada/Soja 2ª – Maíz – Arveja/Centeno

Incluir gramíneas de invierno (como trigo, avena o centeno) también ayuda a mantener el suelo cubierto, aumenta el aporte de raíces finas y contribuye a estabilizar la estructura superficial del suelo. En muchos casos, incluir más gramíneas no significa perder márgenes sino que significa repensar el sistema para hacerlo más sustentable y productivo en el largo plazo.

En este sentido, la definición de una secuencia de rotación debe adaptarse a las características de cada ambiente, considerando factores como:

• Textura del suelo (arenoso, franco, arcilloso).

• Disponibilidad hídrica.

• Presión de malezas o plagas.

• Capacidad de almacenaje y logística del campo.

• Objetivos productivos (alta producción, cobertura, control biológico, aporte de C, etc.).

Además, la relación C/N ideal de la rotación varía según la isoterma de la región. Hacia el sur, con temperaturas más bajas, se recomiendan relaciones C/N más bajas para evitar excesos de cobertura que puedan limitar la siembra o afectar la temperatura del suelo. En cambio, hacia el norte, donde las temperaturas son más altas, se buscan relaciones C/N más elevadas para asegurar una cobertura suficiente y evitar suelos desnudos. Este enfoque regionalizado resalta la importancia del conocimiento

local y la colaboración entre los productores y la ciencia para diseñar manejos adaptados a cada zona.

Por ejemplo, en suelos livianos y de baja capacidad de retención de agua, puede priorizarse una rotación con gramíneas de ciclo corto (como sorgo o trigo) o cultivos de servicio combinadas con leguminosas de verano. En zonas con buena aptitud hídrica, puede pensarse en dobles cultivos o incluir gramíneas de alto potencial como maíz o centeno.

El impacto tangible en el carbono

Rotaciones con una proporción adecuada de gramíneas han mostrado, en ensayos de largo plazo, incrementos significativos en el COS, especialmente cuando se combinan con un sistema de siembra directa continua y un manejo nutricional balanceado.

Por ejemplo, en suelos franco-limosos de la región pampeana, se han registrado aumentos de 0,6 a 0,9 tC/ha/año cuando se implementan rotaciones diversificadas con alta participación de gramíneas, en comparación con monocultivos o esquemas con escasa inclusión de estos cultivos. Este C adicional no solo mejora la fertilidad natural del suelo y su capacidad de resiliencia frente a eventos climáticos extremos (como sequías o lluvias intensas) sino que también contribuye a reducir la huella de carbono del sistema productivo. Al aumentar el secuestro de COS, se compensa parcialmente la emisión de gases de efecto invernadero, lo que representa una oportunidad estratégica para agregar valor ambiental a los productos agrícolas.

No olvidemos que un suelo con buen nivel de C tiene:

• Mayor capacidad de retención de agua útil

• Mayor eficiencia en el uso de nutrientes

• Menor riesgo de compactación y erosión

• Mayor biodiversidad y actividad biológica en el suelo

Rotaciones con una proporción adecuada de gramíneas han mostrado aumentos de 0,6 a 0,9 t C/ha/año, en comparación con monocultivos o rotaciones pobres en gramíneas.

Rotar para regenerar: cuidar el suelo, secuestrar carbono y mejorar la producción

Pensar en rotaciones con más gramíneas no es sólo una decisión técnica: es una estrategia de construcción de suelo. Aporta cobertura, raíces, carbono, diversidad y resiliencia. Le da al sistema agrícola una base más estable sobre la cual crecer.

El desafío no es menor: requiere repensar la planificación de cultivos, integrar nuevos materiales y adaptarse a las condiciones de cada región (especialmente a la disponibilidad hídrica en el caso de dobles cultivos o cultivos de servicio).

Sin embargo, los beneficios son evidentes. Un sistema agrícola con más gramíneas es un sistema más vivo, más sano y mejor preparado para enfrentar un futuro en el que se exigirá producir más, con menos impacto ambiental y bajo escenarios crecientes de variabilidad climática. Rotar es regenerar. Y regenerar es asegurar la producción del mañana.

EXPERIENCIA EN PRIMERA PERSONA

En Bandera, Esteban Jauregui incorpora gramíneas a sus secuencias como estrategia para capturar C y mejorar la salud de suelo, siempre en equilibrio con otras especies, como las leguminosas.

Las gramíneas en el norte NO se negocian

Los inicios de los planteos agrícolas del norte de nuestro país pudieron ser posibles gracias a la implementación de la siembra directa. ESO QUEDA CLARO, y acompañado a la siembra directa, COSA NO MENOR, la rotación de cultivos.

En esa rotación, las gramíneas tomaron un rol fundamental y clave. Nos proporcionan rastrojos visiblemente más duraderos en el tiempo respecto a las leguminosas, claramente por su relación C/N alta y además una gran colaboración de sus sistemas radiculares característicos. Y así fue como empezamos a ver que las gramíneas en la rotación, nos potenciaban y estabilizaban las producciones agrícolas y ganaderas de nuestros sistemas. En los inicios no contábamos con información detallada y científica, como con la que contamos hoy. Pero entendíamos que ese era el camino, que el maíz y el sorgo, tenían que DECIR PRESENTE! Recordemos que acá en el norte, las mineralizaciones son explosivas y por ende las gramíneas son las que le imponen un ritmo más desacelerado a esa descomposición de rastrojos.

AAPRESID, DESDE SISTEMA CHACRAS (LA RED DE CARBONO y CULTIVOS DE SERVICIO), REM Y OTRAS INSTITUCIONES a través de todos sus especialistas nos ayudaron a poner cabeza, a darle valor científico, a dar respuesta y a aprender produciendo como nuestros sistemas productivos se empezaban a sentir más a gusto con las rotaciones con gramíneas.

Y así fue, que pasamos de hacer una rotación básica de 50% maíz y 50% soja, a hacerlos más diversos. Entendimos y nos convencimos que los barbechos químicos largos (para nuestra zona tiene una duración aprox de 9 meses) era tiempo perdido. Que teníamos que ocupar ese espacio con cultivos de servicio.

Recordemos que suelos sin presencia de cultivos, es un suelo QUIETO, EN PAUSA, DETENIDO y HASTA INCLUSIVE ABURRIDO. Y ahí incluimos los CS donde pudimos sumar más gramíneas y más leguminosas, captando más carbono, logrando más fertilidad química y física. Sumando más materia seca a nuestros sistemas, bajando considerablemente la utilización de herbicidas, bajando enormemente la utilización de fertilizantes sintéticos. CAMBIAMOS EL CHIP, EMPEZAMOS A VER QUE EL SISTEMA NO SE LOGRA CON TECNOLOGÍA DE INSUMOS, SINO CON TECNOLOGÍA DE PROCESOS. Obviamente, los insumos son parte de esa estrategia productiva, lo van a seguir siendo, pero acompañando a las prácticas de manejo .

En un principio, allá por el 2013 empezamos con CS puros, es decir, leguminosas solas o gramíneas solas. Y NOS FUE BIEN. Pero cuando empezamos a hacer mezclas de CS (GRAMINEAS + LEGUMINOSAS) NOTAMOS QUE NOS IBA MUCHO MEJOR! Y claro, no es lo mismo una sola especie de CS en una campaña que varias especies de CS consociadas en una campaña.

Una sola especie te brinda un solo servicio, 3-4 especies juntas te brindan 3-4 servicios en el mismo periodo de tiempo.

Pero para lograr esto no hay secretos, se necesita inversión en conocimiento e inversión económica y se necesita, fundamentalmente, previsibilidad en el tiempo. Recordemos que casi el 70% de la superficie agrícola se realiza en campos alquilados. Esos alquileres tendrían que ser con plazos razonables de tiempo, para poder realizar prácticas de manejo razonables y diversas. No hay muchos secretos, en esa relación saludable inquilino-dueño de la tierra, se logra una relación de ganar-ganar. El dueño percibe una mejora sustancial de su tierra y la renta de su tierra, y el inquilino logra producciones estables y rentables para seguir invirtiendo y manejando sustentablemente los sistemas.

Considero que esto es una pieza clave, sumamente importante y que nos responsabiliza a todos, desde el dueño de la tierra hasta quienes la producen.

Resumiendo, la inclusión de gramíneas es clave en nuestros sistemas, pero también entendemos que rotaciones pura y exclusivamente carbonizadas no son la solución. Siempre debemos tender a un equilibrio de especies, a rotaciones diversas y saludables.

Tenemos por delante el desafío de producir alimentos de calidad y cantidad, cuidando el ecosistema productivo, valorando la sociedad que nos rodea y cuidando la salud de nuestros suelos. Confío plenamente en que así será siempre.

Esteban Jauregui, integrante de la Chacra Bandera de Aapresid

REFLEXIÓN EN PRIMERA PERSONA

La compleja búsqueda de la relación C/N ideal en los suelos argentinos: un desafío agroecológico colaborativo

La vasta extensión territorial de Argentina presenta una heterogeneidad ambiental que impone desafíos significativos tanto a productores como a científicos en la búsqueda de las relaciones C/N ideales en el suelo. Esta diversidad no permite una respuesta única, sino que demanda un entendimiento profundo de los procesos zonales.

Nuestro país abarca una amplia gama de condiciones agroclimáticas y edáficas:

• Gradientes térmicos: Las temperaturas medias mínimas oscilan desde valores inferiores a 5°C en el sur de la Patagonia, que condicionan ciclos vegetativos más cortos y una menor actividad biológica del suelo, hasta superar los 22,5°C en las regiones del extremo norte, donde la alta temperatura promueve una intensa mineralización de la materia orgánica.

• Gradientes hídricos (Isohietas): La precipitación anual varía drásticamente, desde menos de 100 mm en las áridas regiones occidentales (Andes y Precordillera) y el oeste de la Patagonia, limitando severamente la biomasa y los procesos edáficos, hasta más de 1800 mm en el noreste (Misiones, este de Corrientes), donde el exceso hídrico puede afectar la aireación y los procesos de descomposición.

• Heterogeneidad edáfica: La diversidad de suelos es igualmente marcada, abarcando desde Molisoles fértiles y profundos en la Pampa Húmeda, con alta capacidad de retención de materia orgánica, hasta Aridisoles y Entisoles con baja fertilidad y alto contenido de sales en el oeste, o Ultisoles y Oxisoles en el noreste, caracterizados por su acidez y bajo contenido de bases. Esta variabilidad textural, estructural, química y biológica influye directamente en la dinámica del carbono y nitrógeno.

• Regímenes de vientos, radiación y eventos extremos: A esto se suman las diferencias en regímenes de vientos (particularmente en Patagonia), la intensidad de radiación solar y la frecuencia de eventos extremos (sequías, inundaciones, heladas), que modelan continuamente la producción de biomasa y los ciclos biogeoquímicos.

En la zona núcleo, donde la intensificación de la sojización fue una práctica agronómica predominante, la respuesta inicial al desequilibrio de la relación C/N parecía sencilla: aumentar la proporción de gramíneas en las rotaciones para reincorporar carbono al sistema. Sin embargo, surge la pregunta crítica: ¿hasta qué punto es beneficioso este aumento?. Actualmente, comprendemos que una aproximación extrema, como la "bomba de carbono" con un 100% de gramíneas, puede generar un nuevo desequilibrio. En estos escenarios, el sistema comienza a manifestar "hambre de nitrógeno" debido a la alta inmovilización de este nutriente por parte de los microorganismos del suelo (que se multiplican con el carbono lábil de los residuos de gramíneas). Esto no solo atenta contra la acumulación efectiva de materia orgánica al ralentizar la humificación (la formación de compuestos estables del humus) sino que también compromete el crecimiento de los cultivos, reduciendo su capacidad de capturar carbono y generar biomasa.

Si nos desplazamos hacia el norte del país, con temperaturas promedio más elevadas que estimulan una mayor actividad biológica y, por ende, una mineralización más acelerada de la materia orgánica, las relaciones C/N en la biomasa incorporada deberían ser tendencialmente más altas para mantener la estabilidad del carbono edáfico. La cuestión es determinar ¿cuánto más altas?.

Por el contrario, hacia el sur, donde las bajas temperaturas aletargan considerablemente los procesos de humificación y descomposición, las rotaciones deberían buscar relaciones C/N más bajas. Una alta relación C/N en sistemas fríos puede resultar en una excesiva acumulación de residuos en superficie, generando problemas operacionales para lograr una buena siembra, afectando la temperatura del suelo en germinación y comprometiendo el desarrollo inicial del cultivo.

Un camino colaborativo para la sostenibilidad: El desafío de definir las relaciones C/N ideales es demasiado complejo para abordarse con respuestas aisladas. El camino hacia la sostenibilidad agrícola y la generación de suelos saludables, que no se base en recetas sino en el entendimiento profundo de los procesos, demanda una colaboración estrecha y constante entre productores y científicos, algo parecido o mejor dicho idéntico al Sistema Chacras. Solo a través de la investigación conjunta, la experimentación en campo y la adaptación de conocimientos a cada zona agroecológica, podremos construir sistemas productivos resilientes y eficientes.

Marcelo Arriola, socio de Aapresid y asesor privado

Bibliografía

Aapresid (2015). Informe anual de resultados Campaña 2014-15 - Chacra Pergamino.

Giustiniani, E., Behrends Kraemer, F., & Garibaldi, L. A. (2022). Impacto de la intensificación de la secuencia de cultivos en el contenido de carbono y la estabilidad estructural de los suelos: un meta-análisis.

Accedé a los otros capítulos de la Serie Regenerando suelos: 4 claves para secuestrar carbono

Cap I: La Siembra Directa no se toca

Cap III: Cultivos de servicios en acción

Cap IV: El arte de nutrir el suelo

Si te interesó el tema, tal vez te interese:

Protocolo para medir Carbono Orgánico de Suelo

Manual Sistemas de Siembra Directa

Podcast Aapresid: Hablemos de Carbono

Informe Red de Brechas de C Aapresid ETAPA 1 Informe Red de Brechas de C Aapresid ETAPA 2

CAPÍTULO 3

Cultivos de servicio en acción

Los Cultivos de Servicio (CS) tienen un poder transformador sobre la estructura, la salud y el contenido de carbono del suelo. Su rol principal es aportar servicios ecosistémicos, aunque en ciertos casos también pueden cumplir un doble propósito y ofrecer un retorno económico. En cualquier situación, siempre generan valor: protegen, reciclan, construyen. En este tomo, vamos a ver por qué integrarlos al sistema no es un gasto, sino una inversión, con retorno en productividad, resiliencia y sustentabilidad.

Introducción

En los últimos años, los se han convertido en una pieza clave dentro del Sistema de Siembra Directa (SSD), cobertura, biodiversidad y biomasa: esenciales para el secuestro de carbono y la regeneración de los suelos. Si bien su adopción ha crecido en distintas regiones del país, implementación aún es parcial, diferencias según la zona, el nivel tecnológico y las estrategias de manejo.

¿Qué rol cumplen los CS en la captura de ¿Por qué pueden considerarse aliados ¿Cómo potenciar su adopción en una agricultura

Este tercer capítulo nos invita a descubrir el aliados en la transición hacia sistemas más climáticamente

Situación

actual: entre el entusiasmo y la

En varias regiones del país, los CS han comenzado a ganar protagonismo en las rotaciones agrícolas. Áreas como el centro-sur de Córdoba, el noroeste de Buenos Aires y el centro de Santa Fe ya muestran una adopción creciente, con esquemas diversificados que incluyen especies como vicia, avena, triticale, centeno, nabo y rabanito, entre otras.

Sin embargo, a nivel nacional, su incorporación todavía es limitada y muchas veces responde a experiencias puntuales o a ensayos en contextos específicos.

incertidumbre

Principales factores que limitan su adopción:

- Falta de conocimiento práctico adaptado a cada ambiente.

- Temor a la competencia por agua con el cultivo de renta.

- Dificultades logísticas para siembra, secado y manejo.

- Escasa disponibilidad de semilla de calidad.

Como resultado, en muchas zonas todavía predominan los barbechos largos y sin cobertura, especialmente en esquemas de monocultivo. Esto no solo degrada el ambiente, sino que reduce fuertemente los aportes de carbono al suelo.

Aportes de los CS al carbono y al sistema

Los CS cumplen un doble rol: generan cobertura y producen biomasa (tanto aérea como radicular). Esa biomasa es una fuente directa de carbono para el suelo y un motor biológico de regeneración.

Según ensayos realizados por INTA, un cultivo de vicia puede aportar entre 3 y 6 toneladas por hectárea de materia seca, mientras que gramíneas como centeno o avena superan fácilmente las 7 toneladas por hectárea (INTA Marcos Juárez, 2023; Baigorria et al., 2023; Capurro, 2012). Una fracción de ese carbono aportado en la materia seca logra estabilizarse en forma de materia orgánica, mejorando la salud del suelo.

Además de este aporte aéreo, las raíces vivas presentes durante todo el año generan beneficios clave: incrementan la producción de exudados, estimulan la actividad de los microorganismos y favorecen la formación de agregados estables que protegen la materia orgánica de la descomposición (Prieto Angueira, 2024). De manera complementaria, Piñeiro (2021) destaca que los CS contribuyen a mantener la salud del suelo al fortalecer procesos biogeoquímicos esenciales para la captura y estabilización del carbono, así como para la reducción en el uso de insumos químicos, favoreciendo la sustentabilidad y productividad del sistema agropecuario.

En cuanto a la estructura y al manejo del agua, las gramíneas mejoran la porosidad, facilitan la infiltración y reducen el escurrimiento superficial. Las crucíferas, por su parte, gracias a sus raíces pivotantes, ayudan a romper capas compactadas y mejoran la aireación del suelo.

El aporte al ciclo de nutrientes también es relevante. Las leguminosas fijan nitrógeno atmosférico, disminuyendo la necesidad de fertilizantes de síntesis. En paralelo, los CS en general reciclan nutrientes desde los perfiles más profundos hacia las capas superficiales, haciéndolos más accesibles para el cultivo siguiente.

Por último, la cobertura permanente que brindan estos cultivos disminuye la erosión, amortigua las fluctuaciones térmicas del suelo, conserva la humedad y protege a la biota edáfica. Como resultado de todos estos procesos, se generan suelos con mayor contenido de carbono, más vivos, estables y productivos.

Productores Aapresid de la Regional Pergamino-Colón reconocen que los maíces sobre vicia poseen mayor altura y desarrollo radicular (izq.)que los que crecen sobre barbecho (der.).

Manejo integrado: beneficios más allá del carbono

Ademásdesureconocidoaportealsecuestrode carbono y mejora de la calidad del suelo, los CS desempeñan un papel fundamental en el manejo integradodeplagas, especialmente en el control naturaldemalezas y en la reducción del uso de agroquímicos.SegúnWingeyer,Crespo,BerhyKahl (2021),lainclusiónestratégicadeCSpuededisminuir la presión de malezas, limitando su desarrollo y propagación mediante competencia por recursos como luz, agua y nutrientes, y contribuyendo así a escenarios agrícolas con menor dependencia de herbicidas.

Esta función no solo mejora la sustentabilidad ambiental, sino que también reduce costos de producción y minimiza los impactos negativos sobre la biodiversidad y salud del suelo. Los CS con rápido establecimiento y cobertura actúan como una barrera física que dificulta el crecimiento de malezas, mientras que la diversidad de especies usadas en la rotación puede interrumpir ciclos de plagas y enfermedades asociadas a los cultivos principales.

La adopción de CS como herramienta dentro del manejo integrado representa, por tanto, una estrategia multifacética que aporta tanto a la mejora productiva como a la conservación de los recursos naturales, consolidando sistemas agrícolas más resilientes y sostenibles.

Los CS pueden disminuir la presión de malezas, limitando su desarrollo y propagación mediante competencia por recursos como luz, agua y nutrientes.

Situación futura: transformar los barbechos en aliados del clima

Diversas experiencias de campo y modelos de simulación indican que, con una estrategia adecuada de manejo, los CS pueden incrementar la acumulación de carbono en el suelo en un rango aproximado de 0,3 a 1 tonelada de carbono por hectárea por año, aunque estos valores varían según la especie utilizada, las prácticas agronómicas aplicadas y las condiciones edafoclimáticas del lugar (Wingeyer et al., 2022).

La intensificación de rotaciones que incorporan CS contribuye a:

- Mejorar la eficiencia del uso del agua, favoreciendo la infiltración y reduciendo pérdidas por escurrimiento.

- Incrementar la estabilidad de los rindes al proteger el suelo y mejorar su fertilidad.

- Disminuir la aparición de malezas resistentes al competir y bloquear su desarrollo.

- Reducir el uso de herbicidas e insumos agroquímicos, promoviendo una producción más sostenible.

- Aumentar la rentabilidad del sistema a mediano plazo, a través de la mejora de la salud del suelo y la reducción de costos.

En este sentido, transformar los barbechos largos y descubiertos en barbechos activos con CS representa un cambio paradigmático para el agro argentino. En lugar de dejar el suelo expuesto, vulnerable a la erosión y pérdida de nutrientes, los CS permiten convertir esos momentos en oportunidades para regenerar la estructura del suelo, aumentar el secuestro de carbono y mantener la biodiversidad edáfica.

Además, esta transformación contribuye a mitigar los efectos del cambio climático, ya que el suelo funciona como un sumidero de carbono y mejora su resiliencia frente a eventos climáticos extremos como sequías o lluvias intensas. Así, los barbechos con CS se posicionan como aliados clave para una agricultura más sustentable, regenerativa y climáticamente inteligente.

Un dato que transforma suelos

producir hasta 8 toneladas por hectárea de materia seca, aportando entre 1,2 y 1,7 toneladas de carbono por hectárea. ¡Esto equivale al carbono que contiene casi 3.000 kg de materia orgánica del suelo! (INTA Marcos Juárez, 2023). Estos valores reflejan el importante potencial de estos cultivos para mejorar la fertilidad, aumentar la biodiversidad microbiana y favorecer la formación de agregados estables.

Conclusión: más vida entre cultivos

Los CS no son una moda ni un lujo agronómico: son una herramienta clave en la transición hacia sistemas más resilientes, eficientes y regenerativos. No reemplazan a la siembra directa, sino que la complementan y potencian en un enfoque más integral del manejo del suelo.

Para obtener todos estos beneficios, es fundamental un manejo racional de los CS: elegir las especies adecuadas para cada ambiente (como centeno en zonas secas o especies adaptadas a suelos sódicos y salinos) y planificar prácticas que no afecten negativamente al cultivo comercial. Por ejemplo, asegurar el secado en fecha oportuna para evitar impactos en la disponibilidad de agua, o tener precaución al usar gramíneas antes del maíz, ya que pueden inmovilizar nitrógeno y afectar su disponibilidad en las etapas iniciales.

es más carbono del que muchas rotaciones convencionales aportan en todo un año, transformando a los CS en una herramienta clave para la recuperación de suelos degradados y la mitigación del cambio climático.

Incorporarlos de manera planificada, adaptada a cada ambiente y respaldada por conocimiento técnico permite recuperar funciones esenciales: cobertura permanente, presencia prolongada de raíces vivas, reciclaje de nutrientes y activación de la microbiología edáfica. Todos estos procesos convergen en un suelo más fértil, con mejor estructura y con mayor capacidad de capturar y estabilizar carbono.

Además, los CS revalorizan los barbechos: transforman tiempos improductivos en oportunidades para construir suelo, acumular agua útil, suprimir malezas y reducir la dependencia de insumos químicos, facilitando la transición hacia sistemas más diversificados, rentables y ambientalmente responsables.

Ponerlos en acción es empezar a construir, desde abajo, el futuro que queremos producir.

EXPERIENCIA EN PRIMERA PERSONA

El pastoreo ordenado de los CS permitió transformar biomasa en leche y carne sin perder los beneficios sobre el suelo", explica el productor Aapresid Juan Cruz Tibaldi.

Cultivos de servicio en la diversificación de rotaciones

Cuando pienso en el camino recorrido en el campo, me resulta inevitable volver a mí niñez, cuando aún ni sospechaba ser agrónomo y mi padre, agrónomo ya, decidió apostar por la siembra directa y los verdeos pastoreados en un momento en que todavía no se comprendía del todo su alcance y no habían sido rotulados como cultivos de servicios. Aquellas decisiones tempranas, que parecían intuitivas y por momentos arriesgadas, hoy muestran todo su valor.

Con el tiempo entendí que no se trataba solamente de ocupar un espacio entre dos cultivos de renta. Incorporar estos cultivos significó diversificar, mantener vivo el suelo, ampliar raíces y darle continuidad biológica al sistema. Esa mirada, que en su momento no tenía toda la validación técnica con la que cuenta hoy, se confirma en cada dato que obtenemos.

Un capítulo fundamental de este recorrido fue la integración de la ganadería. El pastoreo ordenado permitió transformar biomasa en leche y carne sin perder los beneficios sobre el suelo. Lejos de ser un uso excluyente, la ganadería complementa la agricultura: mejora la estructura del suelo, favorece la ciclicidad de nutrientes y deja un rastro productivo que se refleja en el rendimiento y en la resiliencia de los cultivos posteriores.

Las mediciones de carbono orgánico del suelo son la mejor prueba de este proceso: cada incremento es fertilidad acumulada, resiliencia frente a la sequía y estabilidad productiva a largo plazo. Lo que antes era intuición, hoy se traduce en indicadores concretos que muestran un suelo más sano y un sistema más robusto.

En nuestro sistema productivo, uno de los aportes más claros y consistentes ha sido en el manejo de malezas, especialmente en un contexto donde los biotipos resistentes se expanden y las herramientas químicas muestran límites esperables. La cobertura temprana, la competencia por recursos y los efectos alelopáticos de algunas especies, como el centeno, nos han permitido reducir o sincronizar nacimientos y presiones de malezas difíciles, ganando tiempo y eficacia en los controles.

Desde el Programa REM, se evaluaron estos aportes en diferentes regiones, midiendo no sólo cobertura y biomasa, sino también impacto real sobre las especies más problemáticas. Esta evidencia técnica reafirma que los CS no son una solución mágica, pero sí una herramienta clave dentro de un enfoque sistémico, dónde la demanda social y agronómica, de disminuir el impacto ambiental es cada vez más desafiante.

No fue un camino exento de dudas o dificultades. Hubo años muy complejos, ajustes de manejo y aprendizajes que nos obligaron a perseverar. Pero la constancia marcó la diferencia y permitió transformar la práctica en un proceso sostenido de construcción de capital natural. Mirando hacia atrás, reconozco que el verdadero valor estuvo en iniciar este recorrido cuando aún no había certezas. Y mirando hacia adelante, la mayor responsabilidad es sostenerlo y ampliarlo, para que esa herencia de decisiones valientes se traduzca en sistemas agrícolas que integren y diversifiquen, que no solo produzcan, sino que también cuiden y dejen huella en el tiempo.

Juan Cruz Tibaldi, agrónomo, productor agropecuario y miembro equipo REM

Este tomo pone en el centro de la escena a los Cultivos de Servicio (CS) como verdaderos aliados de la agricultura regenerativa. No los presenta como un gasto, sino como una inversión que retorna en suelos más fértiles, estables y resilientes. A lo largo del texto se evidencia cómo los CS cumplen múltiples funciones: desde aportar carbono al suelo, mejorar la estructura y favorecer la biodiversidad, hasta reducir la erosión, reciclar nutrientes y contribuir al manejo integrado de malezas.

El libro enfatiza un aspecto central: los barbechos largos, desnudos y muertos, deben transformarse en ventanas activas de crecimiento vegetal que aportan vida al suelo. Allí reside la potencia de estos cultivos: convertir un período improductivo en una ventana de regeneración. La evidencia técnica que se presenta (ensayos de INTA, trabajos de investigadores de universidades y redes de chacras) refuerza que no se trata de intuiciones agronómicas, sino de resultados concretos medibles en biomasa, carbono orgánico y mejoras de infiltración.

En mi experiencia trabajando con productores, he visto que una de las mayores dudas frente a los CS es su relación con el agua. El temor más frecuente es que compitan con el cultivo de renta, “gastando” agua valiosa para la campaña estival. Sin embargo, al planificarlos con criterio, ocurre lo contrario: los CS pueden mejorar la disponibilidad hídrica a la siembra del cultivo de renta. De hecho, al medir, nos hemos dado cuenta que los barbechos tienen usos consuntivos de agua grandes, es decir “gastos” de agua del entorno a los 200 a 400 mm dependiendo del año y zona.

Recuerdo un caso en el Norte de la Provincia de Buenos Aires, lotes manejados con vicia–centeno. En años previos, sin cobertura, las lluvias intensas de primavera generaban escurrimiento superficial y hasta anegamientos temporarios. Con la inclusión de la mezcla de CS, los suelos mostraron una mayor infiltración y una mayor capacidad de retención hídrica. Al medir humedad previa a la siembra de soja, los perfiles muestran un contenido de agua superior al de los lotes vecinos con barbechos largos. El sistema radicular de los CS favorece la formación de macroporos y una estructura más estable, que facilitaba la entrada y conservación del agua.

Esa experiencia marcó un cambio de perspectiva en el productor: el agua no debe pensarse solo en términos de competencia, sino también de sinergia. Bien manejados, los CS no “consumen” agua, sino que la administran mejor, asegurando que esté disponible en el momento crítico para el cultivo de renta.

El tomo acierta en mostrar a los CS como un puente entre la sustentabilidad ambiental y la rentabilidad económica. Su valor no se limita a lo que ocurre en la biomasa visible: se expresa en procesos invisibles pero decisivos, como la infiltración, la formación de agregados y la activación biológica del suelo.

La lección que me deja es clara: los CS no son un lujo agronómico de algunos productores, son una herramienta estratégica para producir más y mejor, cuidando al mismo tiempo los ecosistemas de los cuales depende nuestra agricultura.

Gervasio Piñeiro, coordinador técnico red de cultivos de servicio (AAPRESID), docente e investigador de FAUBA y CONICET.

Bibliografía

Baigorria, T., et al. (2023). Evaluación de la producción de materia seca de diferentes cultivos de cobertura puros y en mezcla. INTA Córdoba.

Capurro, J. (2012). Cultivos de cobertura: un aporte para tierras con agricultura continua. INTA Cañada de Gómez.

INTA Marcos Juárez (2023). Informe sobre cultivos de cobertura de Vicia villosa en el Módulo Productivo Periurbano.

Garcia, F. O., & Rosatto, H. (2021). Efecto de los cultivos de cobertura sobre la dinámica del carbono y nitrógeno en suelos pampeanos. INTA Ediciones.

Piñeiro, G. (2021). La salud del suelo y la sustentabilidad de los agroecosistemas. Revista Ministerio de Desarrollo Agrario, 2(2), 1–6. Ministerio de Desarrollo Agrario. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/208835

Prieto Angueira, S. (2024). Cuantifican el impacto de los cultivos de cobertura. INTA Santiago del Estero.

Red de Chacras Aapresid. (2024). Sistematización de experiencias con CS en ambientes contrastantes.

Wingeyer, A., Restovich, S., Arnaiz, C., et al. (2022). Potencial de los cultivos de servicio para secuestrar carbono en suelos agrícolas. Revista de Ciencias del Suelo, 40(1), 44-59.

Wingeyer, A., Crespo, R. J., Berh, E., & Kahl, M. (2021). Impacto de la inclusión y manejo de cultivos de servicios sobre las malezas en escenarios agrícolas con uso reducido de agroquímicos. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

CAPÍTULO 4

El arte de nutrir el suelo

En la búsqueda por regenerar nuestros suelos y enfrentar los desafíos ambientales, comprender las claves para secuestrar carbono se vuelve fundamental. Este capítulo cierra la serie con una mirada práctica e integradora basada en experiencias, que invita a repensar cómo nutrir el suelo para construir un futuro más sustentable y productivo. Presentar la nutrición del suelo como un arte más que una ciencia no significa restarle rigor, sino reconocer que este arte exige creatividad sustentada en conocimientos. Se trata de combinar prácticas agronómicas y fundamentos técnicos con un sólido respaldo científico, para que cada decisión en el manejo del suelo sea, a la vez, eficiente, innovadora y sustentable.

INTRODUCCIÓN:

En los sistemas agrícolas, fertilizar no es simplemente aplicar nutrientes: es intervenir en la biología, la química y la física del suelo combinando creativamente prácticas agronómicas y fundamentos técnicos con un sólido respaldo científico. Por lo tanto, se podría considerar como un arte que requiere diagnóstico, sensibilidad y estrategia.

Durante décadas, la fertilización estuvo enfocada en responder a las necesidades inmediatas del cultivo. Sin embargo, cada vez más evidencias muestran que, cuando se la piensa en función del suelo y su dinámica a largo plazo, la fertilización también puede ser una aliada clave en la captura de carbono y la regeneración del sistema productivo.

La materia orgánica cumple un papel central en este proceso: no solo es una reserva natural de nutrientes, sino que mejora la capacidad del suelo para retenerlos y liberarlos lentamente, aumentando la eficiencia de la fertilización y reduciendo la necesidad de aplicaciones frecuentes.

En este último capítulo de la serie, proponemos mirar la fertilización más allá del rinde del cultivo inmediato. Verla como una herramienta para nutrir el suelo, estabilizar la materia orgánica, activar procesos biológicos y construir fertilidad real y sostenible.

Situación actual: nutrición desequilibrada y enfoque cortoplacista.

La fertilización manejada con criterios extractivos o reactivos se traduce en un sistema que pierde fertilidad y que limita la posibilidad de secuestrar carbono de manera estable.

En muchas zonas agrícolas del país, la fertilización continúa siendo manejada con criterios de suficiencia o reactivos a la condición de coyuntura: en el mejor de los casos, se fertiliza con lo justo para alcanzar un objetivo de rendimiento, sin reponer parcial o totalmente lo que se extrae del sistema.

Problemáticas frecuentes:

• Diagnóstico limitado (poca toma de muestras de suelo o análisis incompletos).

• Aplicaciones uniformes sin considerar variabilidad intra-lote.

• Subestimación del rol de la fertilización en la dinámica del carbono y la biología del suelo.

• Poca planificación a mediano plazo: decisiones campaña por campaña.

Las brechas de reposición de nutrientes como nitrógeno, fósforo, azufre y zinc son frecuentes, especialmente en planteos extensivos, con rotaciones acotadas y escasa integración de cultivos de cobertura o pasturas.

• Desbalance entre nutrientes aplicados y exportados.

En este contexto, el resultado es un sistema que pierde fertilidad estructural, reduce su capacidad de respuesta y limita la posibilidad de secuestrar carbono de manera estable.

Aportes de la fertilización al carbono y al suelo

El suministro adecuado y balanceado de nutrientes genera condiciones que favorecen la acumulación de materia orgánica estable.

Fertilizar bien no es sólo alimentar al cultivo inmediato: es activar el motor del suelo. El suministro adecuado y balanceado de nutrientes impulsa la producción de biomasa, mejora la eficiencia del uso del agua y potencia la actividad biológica, generando condiciones que favorecen la acumulación de materia orgánica estable.

Hoy, la innovación tecnológica abre nuevas puertas en el manejo de la fertilización. Además del avance en fertilizantes biológicos y bioestimulantes

¿Cómo se conecta la fertilización con el carbono?

• Nitrógeno y fósforo son esenciales para la síntesis de biomasa (aérea y radical), y por tanto, la base sobre la cual se construye carbono en el suelo.

• El aporte de raíces y exudados aumenta en condiciones de buena nutrición, lo que mejora la formación de agregados estables que favorecen la acumulación de carbono.

(que incorporan microorganismos benéficos y compuestos que potencian la actividad microbiana), las herramientas digitales y la maquinaria de precisión permiten ajustar las dosis y estrategias de fertilización a la variabilidad del ambiente. La combinación de mapas de rendimiento, sensores, análisis georreferenciados y equipos con aplicación variable hacen posible un manejo sitio-específico, más eficiente y sustentable, que maximiza el aprovechamiento de nutrientes y minimiza pérdidas.

• La fertilización estimula la microbiota edáfica, que juega un rol clave en la transformación de residuos en materia orgánica más estable.

• Una nutrición equilibrada reduce el estrés del cultivo, promoviendo un crecimiento más constante y una mayor eficiencia fotosintética.

Además, algunos micronutrientes como el zinc, boro omanganeso, aunque usados en pequeñas dosis, son fundamentales para activar enzimas que regulan procesos biológicos vinculados al ciclo del carbono.

La fertilización de precisión se convierte en una herramienta clave para optimizar los recursos.

Sensores de suelo, drones, mapas de rendimiento y sistemas de aplicación variable permiten distribuir la cantidad justa de nutrientes en el lugar adecuado y momento preciso. Este enfoque no solo mejora la productividad y reduce costos, sino que también minimiza el impacto ambiental.

Manejo inteligente: eficiencia, diagnóstico y visión de sistema

El análisis de suelo es una estrategia clave para el manejo inteligente de nutrientes, junto a otras prácticas como el ajuste de fertilización según ambiente y potencial productivo.

Para lograr que la fertilización contribuya a regenerar suelos y capturar carbono, es clave dejar atrás el enfoque “insumo-producto” y avanzar hacia un manejo por ambientes, con diagnóstico preciso y visión de largo plazo.

Algunas de las prácticas que contribuyen a este enfoque sistémico do incluyen:

• Análisis de suelo y balance de nutrientes antes de definir dosis.

• Ajuste de fertilización según ambiente y potencial productivo.

• Uso de fuentes eficientes (de liberación controlada oestabilizadas) para reducir pérdidas.

• Fertilización en bandas o localizada para aumentar aprovechamiento.

• Inclusión de cultivos que reciclan y/o fijan nutrientes (como leguminosas o gramíneas profundas) en la rotación.

• Evaluar la interacción con los cultivos de servicios, que pueden modificar la disponibilidad de nutrientes.

Una fertilización eficiente y estratégica no solo mejora los rendimientos, sino que construye suelos más sanos, más vivos y con mayor resiliencia frente al clima y el estrés.

Situación futura: fertilizar para conservar, no sólo para producir

El manejo nutricional balanceado, en conjunto con prácticas como los cultivos de servicios y la rotación, puede aumentar los niveles de carbono del suelo en 0,3 a 0,8 t/ha/año.

Adoptar un enfoque regenerativo en la fertilización implica ver el suelo como un organismo vivo, y no solo como un soporte físico o un reservorio de nutrientes. En este contexto, el manejo del agua cobra un rol central. Aunque la mayoría de los sistemas agrícolas argentinos no cuentan con riego, optimizar el balance hídrico (mediante una buena cobertura, rotaciones con gramíneas y cultivos de servicio, y una adecuada estructura del suelo) es fundamental para mejorar la eficiencia de uso de los nutrientes.

Coordinar la fertilización con la disponibilidad de agua en el perfil permite aprovechar mejor los nutrientes y reducir pérdidas, especialmente frente a eventos climáticos extremos. Diversas investigaciones muestran que un manejo nutricional balanceado, integrado con prácticas como la siembra directa, los cultivos de servicio y las rotaciones, puede aumentar los niveles de carbono del suelo entre 0,3 y 0,8 t/ha/año, consolidando su rol como herramienta clave para la sostenibilidad y la resiliencia de los agroecosistemas.

Además, los beneficios se multiplican:

• Mayor eficiencia en el uso de los recursos (agua, energía, nutrientes).

• Reducción del impacto ambiental por menor pérdida de nutrientes.

• Mejora de la estructura del suelo, con mejor infiltración y aireación.

• Mayor resiliencia frente a sequías y eventos extremos.

• Suelos con mejor capacidad de almacenar carbono, agua y vida.

En este sentido, fertilizar bien es una forma de cuidar el capital natural del campo argentino, construyendo un modelo productivo más rentable y sostenible en el tiempo.

Una clave para el sistema productivo

Las estrategias de fertilización balanceadas y ajustadas a cada ambiente pueden incrementar hasta un 30% el aporte de carbono al suelo, gracias en parte a la activación microbiana.

Una estrategia de fertilización balanceada, ajustada a cada ambiente, puede incrementar hasta en un 30% el aporte de carbono al suelo, principalmente a través del desarrollo radical y la activación microbiana.

Además, una mayor eficiencia en el uso de nitrógeno puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas, generando un doble beneficio: más carbono en el suelo, menos en la atmósfera (Novelli et al., 2023).

Por último, prácticas de fertilización bien planificadas contribuyen a mitigar emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el óxido nitroso (N2O), un gas con gran potencial de calentamiento global. La selección adecuada de fuentes nitrogenadas y la optimización del calendario de aplicaciones son estrategias efectivas para reducir estas emisiones, haciendo que la fertilización no solo aporte productividad, sino también sostenibilidad climática (Tovar Hernandez et al., 2025).

Alimentar la vida del suelo

La capacitación y el asesoramiento constantes son indispensables para lograr estrategias de nutrición que equilibren Agronomía con Ecología, y rentabilidad con regeneración.

Nutrir el suelo con inteligencia, eficiencia y mirada sistémica es una de las formas más directas de regenerar sus funciones, potenciar su capacidad de capturar carbono y sostener la productividad a largo plazo.

En lugar de pensar la fertilización como un insumo puntual, debemos verla como una inversión en fertilidad futura. Una herramienta para mantener en movimiento el ciclo del carbono, alimentar la vida del suelo y construir sistemas más equilibrados.

El arte de nutrir el suelo está en encontrar ese punto donde la Agronomía se cruza con la Ecología y la rentabilidad con la regeneración. Para lograr estos objetivos, la capacitación técnica y el asesoramiento a productores son indispensables. Contar con información precisa y actualizada, herramientas de diagnóstico accesibles y un acompañamiento constante asegura que la fertilización se convierta en una verdadera inversión en la salud del suelo y en la rentabilidad a mediano y largo plazo.

EXPERIENCIA EN PRIMERA PERSONA

Una Carta al Guardián de la Tierra: El Arte de Regenerar los Suelos

Estimados colegas guardianes del suelo,

Les escribo para compartir una convicción profunda: el verdadero arte de la agricultura reside en nuestra capacidad de nutrir y regenerar el suelo, considerándolo no un mero sustrato, sino el socio vivo y fundamental de nuestro sistema productivo.

El enfoque que propongo es un Enfoque de Sistema: "Yo cuido al suelo y este cuida a mis cultivos."

Esto significa trascender la visión de la campaña anual y pensar en la salud del suelo como un capital que se construye y se valora con el tiempo.

Ideas Clave para la Regeneración

1.Los Pilares de la Práctica

- Siembra Directa (Cero Labranza): Es esencial para minimizar la erosión, mantener la estructura y proteger la invaluable vida microbiana.

- Rotación de Cultivos y Diversidad: Las rotaciones intensas y diversas aumentan el Carbono Orgánico del Suelo (COS), lo que construye la resiliencia de todo el sistema.

2.El Carbono: Nuestro Aliado Hídrico

- El Carbono Orgánico del Suelo (COS) es el indicador más crítico, ligado directamente al agua:

- Mayor COS, Mayor Agua: A mayor Carbono Orgánico en el suelo, mayor es la capacidad de captura y almacenamiento de agua.

- Eficiencia de Uso: Una mayor disponibilidad de agua determina una mayor eficiencia de uso de los fertilizantes y, en consecuencia, genera mayores producciones.

3.Reciclado y Gestión de Nutrientes

- El Reciclado de Nutrientes a través de rastrojos y Cultivos de Servicios reduce la dependencia de insumos externos.

- Gestión Basada en Datos: La clave es la mejora continua: Mido, estimo necesidades, planifico, ejecuto y vuelvo a medir para ajustar la práctica de la fertilización.

Al adoptar estas prácticas, no solo elevamos la productividad, sino que aseguramos la herencia de un suelo fértil para las generaciones futuras.

Con un compromiso renovado con la tierra, los invito a recorrer el camino propuesto en estos cuatro tomos de Regenerando Suelos, les aseguro que se van a sorprender con los resultados…

Ramón “Moncho” García, socio AAPRESID Regional Los Surgentes - Inriville

REFLEXIÓN EN PRIMERA PERSONA

La sociedad demanda hoy a la agricultura no solo más y mejores alimentos, sino también fibras, energía renovable y, sobre todo, que estos productos se obtengan con el menor impacto ambiental posible. Tales exigencias implican una redefinición profunda de las prioridades del sector: la agricultura ya no puede limitarse a brindar el servicio ecosistémico de provisión, sino que debe contribuir también a otros servicios esenciales para el bienestar humano reduciendo los impactos negativos. En este contexto, el suelo emerge como algo más que un mero soporte físico de los cultivos: es un actor central en la mitigación del aumento del carbono atmosférico y, por ende, del cambio climático.

Hablar de “nutrir el suelo” trasciende la aplicación de fertilizantes. Implica comprender que su fertilidad química, física y biológica está íntimamente ligada a la dinámica del carbono orgánico del suelo, reconocido como un indicador clave de su condición y funcionalidad ecológica. De hecho, tanto el carbono como el balance de nutrientes del suelo constituyen servicios ecosistémicos de soporte, indispensables para que el agroecosistema pueda ofrecer el resto de los servicios —de provisión, regulación y culturales— que la sociedad demanda.

La fertilización, a menudo vista solo como una herramienta productiva, cumple un rol mucho más complejo. Cuando se aplica de manera equilibrada, sostiene rendimientos altos y estables, y con ello incrementa el retorno de residuos al suelo. Este aporte de carbono, en forma de raíces y rastrojos, alimenta la fracción orgánica que regula la estructura, la retención de agua y la actividad biológica. En contraste, un manejo nutricional deficiente no solo reduce los rendimientos: también empobrece la dotación de nutrientes del suelo y acelera la pérdida de carbono almacenado durante siglos.

Diversas evidencias muestran que las prácticas de manejo determinan si un agroecosistema actúa como fuente o destino del carbono atmosférico. La fertilización integrada, el mantenimiento de residuos en superficie mediante siembra directa, las rotaciones con pasturas o cultivos de cobertura y la reducción de la remoción del suelo pueden revertir parcialmente la pérdida de carbono que ocurre tras la conversión de ecosistemas naturales en agrícolas. No se trata de alcanzar los niveles originales de carbono —una meta probablemente inalcanzable—, sino de acercarse a un nuevo equilibrio más estable y compatible con la producción sustentable.

Sin embargo, este equilibrio no es eterno ni gratuito. Los suelos tienden a un punto de saturación de carbono, dependiente de su textura, clima y manejo. Además, el carbono secuestrado puede liberarse si las condiciones de manejo cambian. Por eso, si bien los créditos de carbono pueden resultar atractivos como una fuente de ingreso, es más conveniente considerar el manejo del carbono como una inversión en resiliencia: suelos con mayor materia orgánica resisten mejor las sequías, la erosión y las pérdidas de nutrientes.

Decir que nutrir el suelo es un arte no es una metáfora vacía. Requiere combinar conocimiento científico con criterio agronómico, entendiendo las particularidades de cada ambiente y sistema productivo. El arte reside en equilibrar ciencia, experiencia y creatividad para diseñar estrategias que mantengan la fertilidad y, al mismo tiempo, contribuyan al desafío global de secuestrar carbono. En esa intersección entre ciencia y arte se juega buena parte del futuro de la agricultura sustentable. Este capítulo aporta criterios, conceptos y evidencias orientados a acercarnos cada vez más a esa intersección.

Bibliografía

Novelli, L.E.; Caviglia, O.P.; Jobbágy, E.G.; Sadras, V.O. 2023. Diversified crop sequences to reduce soil nitrogen mining in agroecosystems. Agriculture, Ecosystems and Environment. 341: 108208. ISSN 0167-8809. http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2022.108208

Tovar Hernández, S. , Salvagiotti, F., Lewczuk, N., Carciochi, W., Guijarro, K.H., Biassoni, M., ... & Calvo, N. R. (2025). Are gaseous nitrogen losses a ected by the fertilizer type and rate in maize?. Soil and Tillage Research, 251, 106519.

Agradecimientos

Agradecemos especialmente a la Mesa de Expertos de la Red de Carbono -Marcelo Beltran (INTA), Juan Galantini (UNS), Alicia Irizar (INTA), Luis Milesi (INTA), Guillermo Peralta (FAO), Silvina Restovich (INTA), Ana Wingeyer (INTA)-, cuyo conocimiento y experiencia profesional respaldan técnicamente esta serie de publicaciones. Su mirada desde el campo es clave para garantizar contenidos claros, realistas y aplicables a los sistemas productivos argentinos.

También reconocemos el apoyo de las empresas patrocinadoras, cuyo acompañamiento hace posible la difusión de herramientas orientadas a mejorar la sostenibilidad agrícola.

Florencia Moresco

Coordinadora Red de Carbono Aapresid