Resultados Campaña Gruesa 24/25

COORDINACIÓN TÉCNICA

EMPRESAS AUSPICIANTES

Red de Biológicos

Un espacio para la agricultura sustentable

La Red de Biológicos es una iniciativa dedicada a generar y compartir conocimiento sobre el uso de bioinsumos en sistemas de producción extensiva en Argentina. Su misión es promover prácticas agrícolas más sustentables mediante la colaboración entre diversos actores del sector.

¿Qué hacemos y quiénes participamos?

La Red está abierta a productores, técnicos, asociaciones, instituciones y empresas interesados en explorar y difundir el potencial de los bioinsumos. Cada campaña, implementamos ensayos en múltiples sitios experimentales distribuidos por el país. Además, organizamos activi-

dades de transferencia como jornadas a campo, talleres, giras técnicas y compartimos resultados a través de nuestra página web, redes sociales, publicaciones y congresos.

El trabajo se basa en tres pilares: productores y técnicos, quienes identifican necesidades, conducen ensayos en lotes de producción y generan datos; empresas, que aportan recursos, tecnologías y conocimiento; y la ciencia, conformada por una mesa de especialistas que brinda soporte técnico, liderada por el Ing. Agr. (Dr.) Martín Torres Duggan, coordinador técnico de la Red. La coordinación general está a cargo de Ramiro Garfagnoli e Ignacio Sanguinetti, del Programa Sistema Chacras de Aapresid, quienes articulan las actividades del proyecto.

Agradecimientos

Este informe es el resultado del esfuerzo colectivo de productores, técnicos, instituciones y empresas. Agradecemos especialmente a:

Responsables de ensayos y generación de datos

9 de Julio: Consultora Trybus

Bandera: Stefani Kern y Miguel Brandolin

Paraná: Rodrigo Penco

Jovita: Juliana Sola

Centeno: Lisandro Repetto

San Agustín: José Ramón Sanchez

Trenque Lauquen: Lourdes Guerrero y Martín Elichiry

Videla: Navier Picco y Regional Videla

Vedia: Victoria de Ridder

La Virginia: Juan Carlos Morales

Villa Minetti: Agustín Reichel

Colaboradores

Santiago Carro (pasante Programa Sistema Chacras, Aapresid) por su apoyo en la toma de muestras.

Agustín Defelippo (Tecnoagro) por su contribución en el análisis y desarrollo del informe.

Coordinación Técnica

Ing. Agr. (Dr.) Martín Torres Duggan (Tecnoagro).

Mesa de especialistas

Gustavo Gonzalez Anta, Alfredo Curá, Raúl Lavado, Fabricio Cassán, Wenceslao Tejerina, Norberto Arias y Martín Díaz Zorita.

Coordinación General

Ing. Agr. Ramiro Garfagnoli e Ing. Agr. Ignacio Sanguinetti (Programa Sistema Chacras, Aapresid).

La Red de Biológicos fue posible gracias al apoyo de las siguientes empresas: Agritecno, Alltec, BASF, Denka, Fitoquímica, Fragaria S.A., HELM, Koppert, Laboratorio San Pablo, Nitrap, Puna Bio, Sumitomo.

RED DE BIOLÓGICOS

Informe de resultados en ensayos de soja y maíz

CAMPAÑA 2024/25

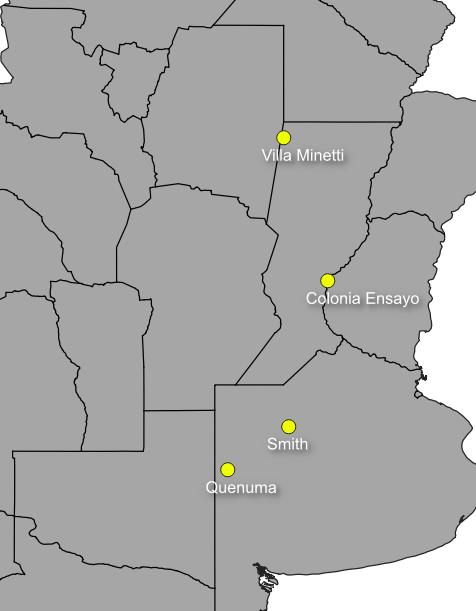

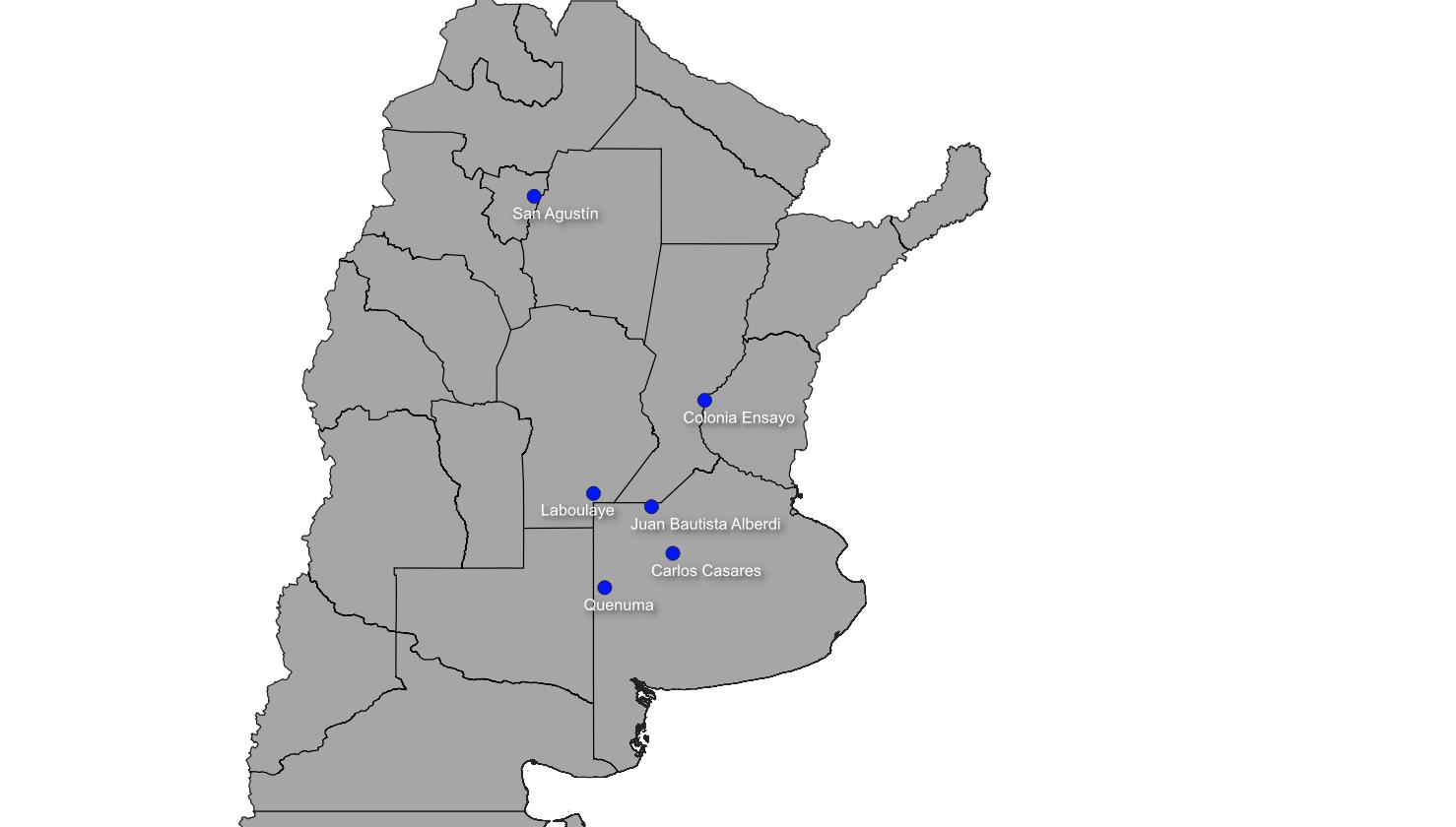

Figura 1. Localización geográfica de los sitios experimentales en maíz (evaluación de productos de aplicación foliar).

Tabla 1. Coordenadas geográficas de los ensayos de evaluación de productos Biológicos en maíz en la campaña 2024-25.

Tipo de Ens a y o Loca lida d Pr ov incia La t it ud Longit ud

M aíz Foliar Smith Bue nos Aire s 35°2 3 ′ 45 2 ′ ′ S 61°35 ′ 05 3 ′ ′ W

M aíz Foliar Que numá Bue nos Aire s 36° 2 7 ′ 6,36"S 63° 4′ 35,11"W

M aíz Foliar Villa M ine tti Santa Fe 2 8°2 4′ 45"S 61°44′ 55"W

M aíz Foliar Colonia Ensay o Entre Ríos 31°51'31 5"S 60°38'31 8"W

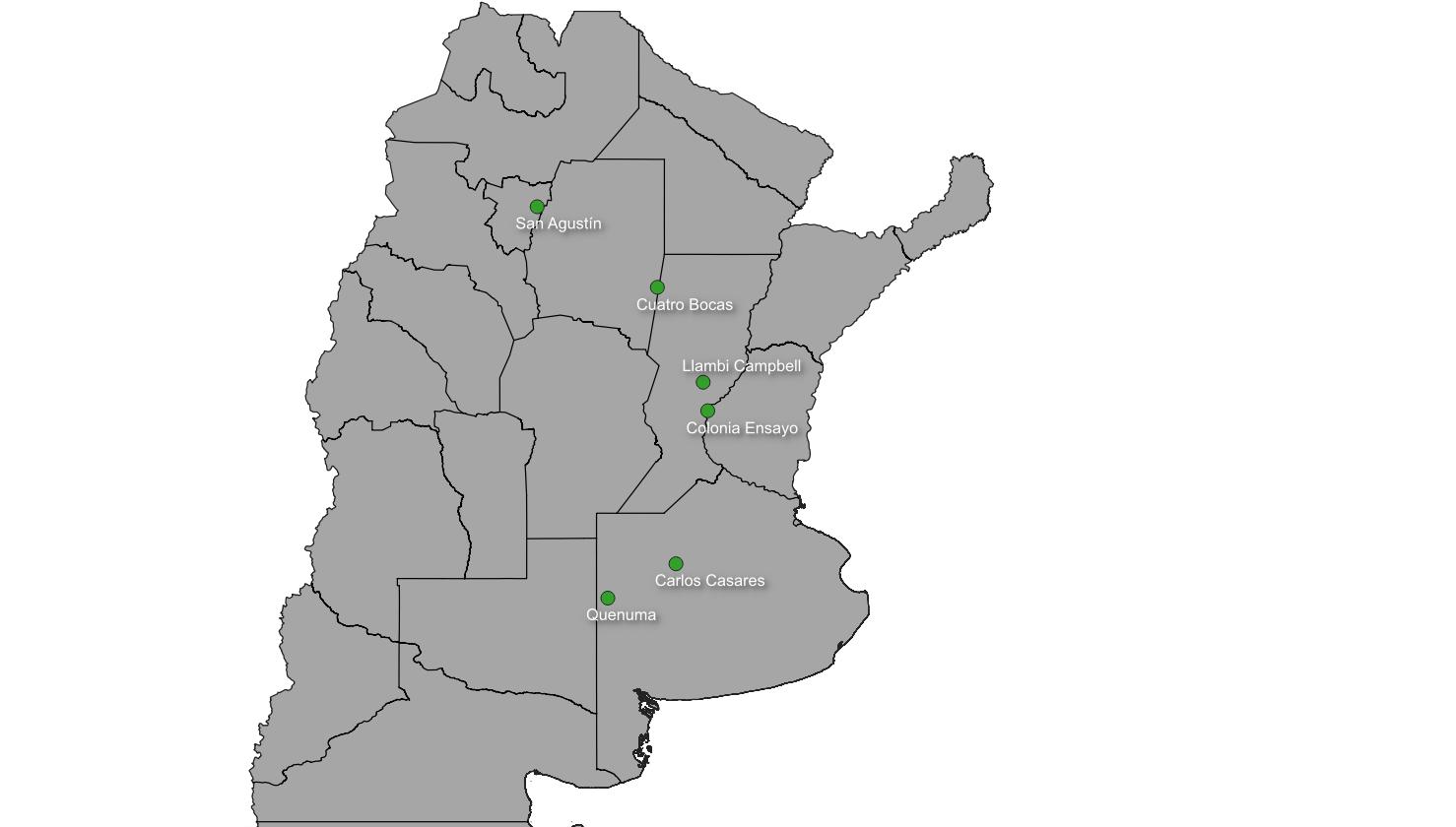

Localización geográfica de los sitios experimentales en donde se aplicaron tratamientos en semillas (A) y

Tabla 2. Coordenadas geográficas de los ensayos de evaluación de productos Biológicos en soja en la campaña 2024-25.

Tipo de Ens a y o Loca lida d Pr ov incia La t it ud Longit ud

Soja Se milla Carlos Casare s Bue nos Aire s 35°2 9'13 0"S

Soja Se milla Que numá Bue nos Aire s 36°03'10 8"S 62 °37 '38 6"W

Soja Se milla Colonia Ensay o Entre Ríos 31°51'31 5"S 60°38'31 8"W

Soja Se milla Llambí Campbe ll Santa Fe 30°49'48 3"S 60°36'2 4 2 "W

Soja Se milla San Agustín Tucumán 26°49'28.2"S 64°50'56.9"W

Soja Se milla Cuatro Bocas Santiago de l Este ro 2 8°48'43 3"S 62 °14'17 9"W

Soja Foliar Carlos Casare s Bue nos Aire s 35°2 9'13 0"S 60°54'08 8"W

Soja Foliar Juan Bautista Albe rdi Bue nos Aire s 37 °08'34 2 "S 62 °30'44 2 "W

Soja Foliar Que numá Bue nos Aire s 36°03'10 8"S 62 °37 '38 6"W

Soja Foliar San Agustín Tucumán 26°49'28.2"S 64°50'56.9"W

Soja Foliar Colonia Ensay o Entre Ríos 31°51'31 5"S 60°38'31 8"W

Soja Foliar Laboulay e Córdoba 34°09'2 3 7 "S 63°2 3'04 1"W

02.

Características edáficas y de manejo en los sitios experimentales

Los ensayos se realizaron en diversas condiciones edáficas, climáticas y de manejo. En la Tabla 3 se detallan las principales características de los suelos y del manejo del cultivo en cada sitio experimental.

Tabla 3. Principales características edáficas y de manejo en los sitios experimentales en donde se evaluaron tratamientos tanto en soja como en maíz.

Llambí Campbe ll Santa Fe Soja

Laboulay e Córdoba Soja foliar

Agustín Tucumán Soja se milla/

Notas: S/D: sin datos. MO: Materia orgánica. P disponible (P Bray 1, 0-20 cm). Ns+f: nitrógeno del suelo (N-Nitratos 0-60 cm) más fertilizante, en kg/ha. FS: fecha de siembra. FC: fecha de cosecha.

03. Contexto hídrico durante el ciclo de los cultivos

Las precipitaciones ocurridas durante el ciclo del cultivo de soja y maíz fueron muy variables según el sitio considerado (Fig. 3 A y B), y mostraron

una asociación positiva con el rendimiento que fue más evidente en el cultivo de soja (Fig. 4).

el ciclo del cultivo de soja (A) y maíz (B) en los distintos sitios.

4. Precipitaciones durante el ciclo de cultivo (siembra-125 días desde la siembra) en relación con el rendimiento en los sitios de soja (A) y maíz (B).

04. Diseño experimental y tratamientos

Los ensayos se implementaron bajo dos diseños: en la mayoría de los sitios se utilizó un diseño de macroparcelas por franjas, donde se establecieron 3 pseudorepeticiones mediante la toma de submuestras dentro de cada franja y la superficie fue ajustada a la maquinaria disponible; cuando fue posible, se optó por microparcelas con un diseño de bloques completos al azar con 4 repeticiones.

Los tratamientos evaluados fueron el rendimiento alcanzado por el productor (TP) con su manejo habitual, y tratamientos combinados en donde a éste se le adicionaron tecnologías biológicas (TB), a lo que denominamos “Tecnología combinada” (TP+TB). La cantidad de tratamientos varió según el sitio, y se siguió la siguiente nomenclatura:

1. Tecnología del productor (TP): práctica de fertilización utilizada por el productor

2. Tecnología combinada 1 (TC1): combinación del tratamiento TP+TB1

3. Tecnología combinada 2 (TC2): combinación del tratamiento TP+TB2

4. Tecnología combinada 3 (TC3): combinación del tratamiento TP+TB3

5. Tecnología combinada 4 (TC4): combinación del tratamiento TP+TB4

Para facilitar la interpretación de los resultados, los productos se agruparon en “grupos funcionales” los cuales indican qué tipo de función y/o efectos producen los productos o bien el tipo de ingrediente que permite inferirlos (Tablas 4, 5 y 6).

Tabla 4. Grupos funcionales y productos comerciales aplicados mediante tratamientos de semilla en soja.

Sit ios G r upos funciona les ev a lua dos

TC1: Biocontrol + PG PR

TC2 : Biocontrol + PG PR

Carlos Casare s

Colonia Ensay o

Cuatro Bocas

Llambi Campbe ll

San Agustín

Pr oduct os comer cia les Empr es a

Bio 3 Force Pack Soja Koppe rt

Tricotrap + Azotrap Nitrap

TC3: PG PR Kunza Puna Bio

TC4: Biocontrol + PG PR

TC1: Biocontrol + PG PR

TC2 : Biocontrol + PG PR

TC3: Biocontrol + PG PR

TC4: Biocontrol + PG PR

TC1: Biocontrol + PG PR

TC2 : PG PR

TC3: Biocontrol + PG PR

TC1: Biocontrol + PG PR

TC2 : Biocontrol + PG PR

TC3: PG PR

TC4: Biocontrol + PG PR

TC1: Biocontrol + PG PR

TC2 : Biocontrol + PG PR

TC3: Ácidos húmicos y fúlvicos

TC4: Biocontrol + PG PR

TC1: Biocontrol + PG PR

TC2 : Biocontrol + PG PR

TC3: Biocontrol + PG PR

Trichosmart M e ga

Allte c

Impre za Sumitomo

Pack Soja BioComple te San Pablo

Innobio + Brady rhizobium He lm

Fe rtigrain Start CoM o + FG A Bio M C Agrite cno

Innobio + Brady rhizobium He lm

Vault HP + Acronis Basf

Pack Soja BioComple te San Pablo

Impre za Sumitomo

Pack Soja BioComple te San Pablo

Vault HP + Acronis Basf

Fe rtigrain Start CoM o + FG A Bio M C Agrite cno

Trichosmart M e ga Allte c

Tricotrap + Azotrap Nitrap

Prula D ual Impact D e nka

Inghol Ts + Trichorium + Acqua D uo Fragaria

Inghol Ts + Trichorium + Acqua Se nsing Fragaria

Bio 3 Force Pack Soja Koppe rt

Tricotrap + Azotrap Nitrap

TC4: PG PR Kunza Puna Bio Que numa

Tabla 5. Grupos funcionales y productos comerciales aplicados mediante tratamientos foliares en soja.

Sit ios G r upos funciona le s e v a lua dos Pr oduct os come r cia le s Empr e s a

Carlos Casare s

Colonia Ensay o

J B Albe rdi

Que numa

San Agustín

TC1: Ácidos húmicos y fúlvicos

TC2 : Extractos botánicos

TC1: Biocontrol + PG PR

TC2 : PG PR

TC1: PG PR

TC2 : Aminoácidos + Extractos botánicos

TC1: PG PR

TC2 : PG PR + Extractos de algas

TC1: Fitohormonas

TC2 : Aminoácidos + Fitohormonas

TC3: Extractos botánicos

Laboulay e TC1: Biocontrol + PG PR

Prula D ual Impact D e nka

Acalsa He lm

Trichosmart M e ga Allte c

Expe rime ntal M e thy lobacte ria San Pablo

Expe rime ntal M e thy lobacte ria San Pablo

Te cnoke l Amino B + Fe rtigrain Foliar Agrite cno

Expe rime ntal M e thy lobacte ria San Pablo

Nitrobac + Stingray Koppe rt

Inghol Pack

Fragaria

He dge M ax + Pote re Flowe r Fitoquímica

Acalsa He lm

Trichosmart M e ga

Allte c

Tabla 6. Grupos funcionales y productos comerciales aplicados mediante tratamientos foliares en maíz.

Sit ios G r upos funciona le s e v a lua dos

Colonia Ensay o

TC1: PG PR

TC2 : Ácidos húmicos y fúlvicos

La Virginia

Que numa

Smith

Villa M ine tti

Pr oduct os come r cia le s Empr e s a

Expe rime ntal M e thy lobacte ria San Pablo

Prula D ual Impact D e nka

TC3: Extractos botánicos + Aminoácidos Te camin M ax + Te cnoke l Amino Z n Agrite cno

TC1: Aminoácidos + Fitohormonas

TC2 : Fitohormonas

TC3: Aminoácidos

TC4: Extractos botánicos

TC1: PG PR

TC2 : Ácidos húmicos y fúlvicos

TC3: Extractos botánicos + Aminoácidos

TC1: Biocontrol + PG PR

TC2 : PG PR + Extractos de algas

TC3: PG PR

TC1: Extractos botánicos

TC2 : Aminoácidos

Pote re G rass Fitoquímica

Inghol Pack

Nitrapfol Amino

Fragaria

Nitrap

Acalsa He lm

Expe rime ntal M e thy lobacte ria San Pablo

Prula D ual Impact D e nka

Te camin M ax + Te cnoke l Amino Z n Agrite cno

Trichosmart M e ga

Allte c

Nitrobac + Stingray Koppe rt

Expe rime ntal M e thy lobacte ria San Pablo

Acalsa He lm

Nitrapfol Amino Nitrap

05. Análisis de los resultados de rendimiento

Los datos de rendimiento se analizaron en dos niveles de percepción. Por un lado, a nivel de sitio experimental se realizaron análisis de la varianza (ANOVA) y test de medias (LSD), con la particularidad que las mediciones de rendimiento se obtuvieron dentro de cada franja (i.e. pseudoréplicas) en el caso de las macroparcelas. Por otro lado, se agruparon todas las observaciones de rendimiento de todos los sitios según grupo funcional. Cuando se dispuso de más de 3 observaciones o casos de un mismo grupo funcional se comparó la mediana de rendimiento del TP

con la del grupo funcional, de modo tal de tener una idea del aumento de rendimiento por adoptar la tecnología biológica. Este último análisis fue posible solamente para los ensayos en soja con aplicación a semilla en donde se pudo comparar el rendimiento del productor (TP, n=6) con el grupo funcional PGPR+Biocontrol (n=18) y PGPR (n=4). La razón por la que se utilizó la mediana se debe a que es un indicador insesgado y robusto cuando se analizan pocos datos o bien cuando los mismos no se ajustan a una distribución normal.

Resultados y Discusión

Efectos de tratamiento e impacto de las tecnologías biológicas sobre el manejo del productor

01. Ensayos en donde se aplicaron tratamiento de semillas de soja

De los 6 sitios experimentales evaluados, solamente en 2 sitios (Colonia Ensayo, Entre Ríos y San Agustín, Tucumán) se detectaron efectos estadísticamente significativos (p ANOVA <0,05, Tabla 7). En Colonia Ensayo, el aumento medio de rendimiento fue de 147 kg/ha, en términos generales con resultados similares de rendimiento de soja en los diferentes tratamientos evaluados ya sean perteneciente a los grupos

funcionales PGPR+Biocontrol o PGPR. En cuanto a los resultados en el sitio de Tucumán, la mayoría de las tecnologías combinadas, con la excepción de una tecnología combinada aumentaron considerablemente el rendimiento del productor (TP) (mínimo=352 kg/ha; máximo=1356 kg/ha) tanto las del grupo funcional Biocontrol + PGPR (n=2) como PGPR, (n=1) (Tabla 7).

Tabla 7. Rendimientos medios de soja según sitio y tratamiento para los ensayos en donde se aplicaron productos Biológicos a través de tratamientos de semilla de soja.

Ref.

Notas: Sitio 1: Colonia Ensayo (Entre Ríos); Sitio 2: Carlos Casares (Buenos Aires); Sitio 3: Quenumá (Buenos Aires); Sitio 4: Llambi Campbell (Santa Fe); Sitio 5: Cuatro Bocas (Santiago del Estero); Sitio 6: San Agustin (Tucumán).

Por otro lado, al analizar en forma conjunta todos los casos u observaciones disponibles de datos de rendimientos de soja en donde se aplicaron tratamientos de semilla utilizando productos pertenecientes al mismo grupo funcional (n>3), se pudo detectar un aumento de rendimiento de soja por sobre la tecnología del productor (TP) de 154 y 1013 kg/ha para los

PGPR+Biocontrol y PGPR, respectivamente. Estas respuestas se calcularon tomando la diferencia entre la mediana de rendimiento de las tecnologías combinadas de cada grupo funcional (n=18 y 4 para el grupo funcional PGPR+Biocontrol y PGPR, respectivamente) y la mediana de rendimiento en TP (n=6)(Tabla 8).

Tabla 8. Media y mediana de rendimiento de soja (kg/ha) en ensayos en donde se aplicaron bioestimulantes con efecto PGPR+Biocontrol o PGPR con tratamientos de semilla.

Diferencia de medianas (kg/ha) (PGPR+Bio)-(TP)

02. Ensayos con tratamientos foliares en soja

De los 6 sitios experimentales en donde se realizaron aplicaciones de bioestimulantes foliares, en 2 se detectaron efectos estadísticamente significativos (p ANOVA <0,05, Tabla 9).

Tabla 9. Rendimientos medios según sitio y tratamiento para los ensayos en donde se aplicaron productos Biológicos a través de tratamientos foliares en soja.

Notas: Sitio 1: Colonia Ensayo (Entre Ríos); Sitio 2: Quenumá (Buenos Aires); Sitio 3: San Agustín (Tucumán); Sitio 4: Carlos Casares (Buenos Aires); Sitio 5: J.B. Alberdi (Buenos Aires); Sitio 6: Laboulaye (Córdoba).

En Colonia Ensayo (Entre Ríos), la aplicación foliar de tecnologías combinadas PGPR+Biocontrol o PGPR, aumentaron 88 y 114 kg/ha el rendimiento de soja, respectivamente. En contraste, en Laboulaye, el rendimiento del productor fue mayor al obtenido con la tecnología combinada (PGPR+Biocontrol) (Tabla 9).

En cuanto a los efectos de los bioestimulantes

según el tipo de grupo funcional aplicados vía foliar en soja, en la Tabla 10 se muestran los rendimientos medios que se alcanzaron tanto en TP como con las tecnologías combinadas, pero no se compararon las medias de rendimiento entre TP y las diferentes tecnologías biológicas por disponer de pocos casos para los diferentes grupos funcionales (Tabla 10).

Tabla 10. Rendimiento de soja según grupo funcional de bioestimulante aplicado vía foliar.

Notas: n: número de observaciones. PGPR: rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas. AHF: ácidos húmicos y fúlvicos. EB: extractos botánicos. EA: extractos de algas. aa: aminoácidos.

03. Ensayos en donde se aplicaron tratamientos foliares en maíz

De los 4 ensayos en maíz donde se aplicaron bioestimulantes foliares, en 2 se detectaron efectos estadísticamente significativo (p ANOVA 0,05). En Colonia Ensayo (Entre Ríos) a pesar del bajo rendimiento medio, todas las tecnologías biológicas aplicadas aumentaron el rendimiento en relación al obtenido por el productor: 274; 168 y 181 kg/ha de maíz (PGPR; ácidos húmi-

cos y fúlvicos, y extractos botánicos junto con aminoácidos, respectivamente (Tabla 11). Por otro lado, en Villa Minetti (Santa Fe), se observó un aumento de 2268 kg de maíz por sobre el rendimiento del testigo (i.e. 27% de respuesta) para la TC1 (extractos botánicos), y 988 kg/ha (i.e. 11%) para la TC2 (aminoácidos) (Tabla 11).

Tabla 11. Rendimientos medios según sitio y tratamiento para los ensayos en donde se aplicaron productos Biológicos a través de tratamientos foliares en maíz.

Ref tratamiento Tratamiento

Sitio 1

Sitio 2

Sitio 3 Sitio 4

1 TP 8680 a 6323 b 9868 a 8322 b

2

TC1 8591 a 6597 a 7018 a 10590 a

3 TC2 9672 a 6491 a 10034 a 9310 b

4 TC3 9672 a 6504 a 9890 a valor p ANOVA 0,2420 0,0135 0,49 0,0185

Notas: Sitio 1: Smith (Buenos Aires); Sitio 2: Colonia Ensayo (Entre Ríos); Sitio 3: Quenumá (Buenos Aires); Sitio 4: Villa Minetti (Santa Fe)

Por otro lado, en la Tabla 12 se presentan los rendimientos de maíz según grupo funcional del bioestimulante aplicado vía foliar. Al igual que en

soja, no se compararon los rendimientos en TP y los alcanzados con los bioestimulantes por disponer de pocos casos.

Tabla 12. Rendimiento de maíz según grupo funcional de bioestimulante en los ensayos en donde se aplicaron tratamientos foliares.

n 4 1 3 2 2 1 1 1

Notas: n: número de observaciones. TP: tecnología del productor. PGPR: rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas. AHF: ácidos húmicos y fúlvicos. EB: extractos botánicos. EA: extractos de algas. aa: aminoácidos.

Conclusiones

01. Ensayos en soja

• De los 6 ensayos que se realizaron en soja para evaluar el impacto de tecnologías biológicas combinadas aplicadas mediante tratamiento de semillas, solamente en 2 sitios se observaron efectos estadísticamente significativos (Colonia Ensayo en Entre Ríos y San Agustín en Tucumán). En Colonia Ensayo la respuesta media fue de 147 kg/ha, con resultados similares tanto con bioestimulantes pertenecientes al grupo funcional PGPR como PGPR+Biocontrol. En Tucumán las respuestas fueron significativas para la mayoría de los bioestimulantes evaluados con respuestas que variaron entre 352 y 1356 kg/ha.

• Considerando en forma conjunta todos los datos de rendimiento en los sitios donde se aplicaron tratamientos con bioestimulantes

02. Ensayos en maíz

• De los 4 ensayos en maíz donde se aplicaron bioestimulantes foliares, en 2 se detectaron efectos estadísticamente significativos. Por un lado, en Colonia Ensayo (Entre Ríos) a pesar del bajo rendimiento medio, todas las tecnologías biológicas aplicadas aumentaron el rendimiento en relación al obtenido por el productor: 274; 168 y 181 kg/ha de maíz (PGPR; ácidos húmicos y fúlvicos, y extractos botánicos junto con aminoácidos, respectivamente.

en semilla, hayan o no tenido un ANOVA estadísticamente significativo, se observó una mediana de aumento de rendimiento de soja por encima del alcanzado por el productor (TP) de 154 y 1013 kg/ha para los PGPR´s+Biocontrol y PGPR, respectivamente.

• De los 6 ensayos donde se aplicaron bioestimulantes vía foliar, en 2 sitios se detectaron efectos estadísticamente significativos. Así, en Colonia Ensayo (Entre Ríos), se observó un aumento de rendimiento de 88 y 114 kg para los PGPR´s+Biocontrol y PGPR´s, respectivamente. En contraste, en Laboulaye (Córdoba), el rendimiento alcanzado por el productor superó al obtenido con las tecnologías biológicas.

• Por otro lado, en Villa Minetti (Santa Fe), se observó un aumento de 2268 kg de maíz por sobre el rendimiento del testigo (i.e. 27% de respuesta) para la TC1 (extractos botánicos), y 988 kg/ha (i.e. 11%) para la TC2 (aminoácidos).

RED DE BIOLÓGICOS

Una mirada sistémica sobre los Biológicos

Azospirillum argentinense: Una bacteria clave para la transición a una Agricultura 0.0

por Fabricio Cassán

Este género de bacterias no simbióticas, fijadoras de nitrógeno, fitoestimulantes y colonizadoras de un centenar de plantas de interés agronómico, se registró por primera vez como un biofertilizante comercial en Argentina en el año 1996. Al mismo tiempo, los productos Biológicos para el cultivo de leguminosas, como la soja, comenzaban a inundar el mercado de inoculantes ya que su uso permitía descartar casi por completo el uso de fertilizantes nitrogenados. La extrapolación del uso de Azospirillum sobre cultivos como trigo y maíz, donde la dependencia a la fertilización nitrogenada no puede restringirse, determinó una comparación desfavorable y los productores no aceptaron la novedosa tecnología. Cuando se introdujo en el mercado, se la comparaba con rizobios, que fijaban nitrógeno en estructuras especializadas llamadas nódulos a través de una simbiosis y donde el cultivo no recibe fertilización química nitrogenada, pero cuando el productor analizaba el comportamiento de la bacteria en cultivos de gramíneas, pensaba que la misma no era eficiente porque debía adicionar nitrógeno como fertilizante. Así, dejaron de utilizar esta tecnología en la Agricultura nacional por al menos dos décadas.

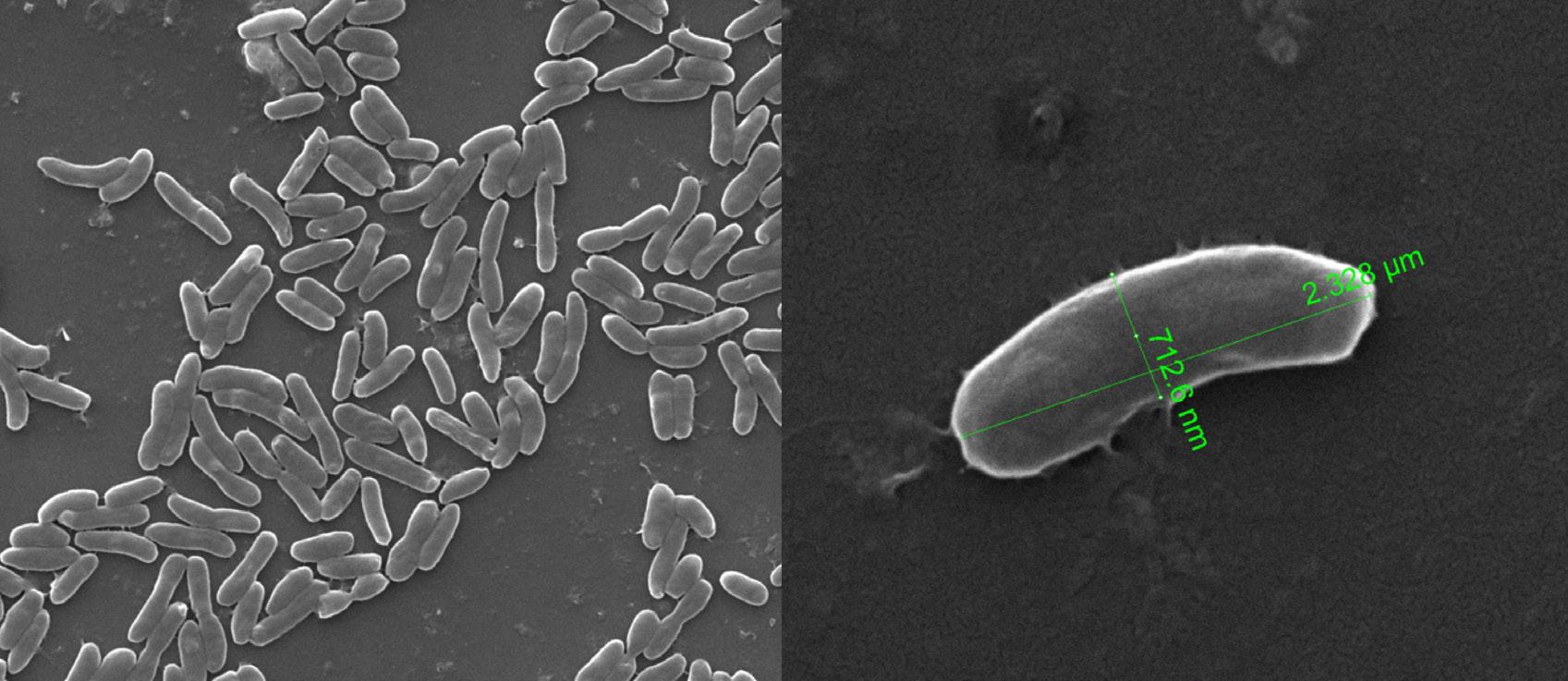

Reposicionarlo como un microorganismo benéfico requirió de mucha investigación y trabajo de base para que los agricultores se convencieran de sus propiedades. En la actualidad, Azospirillum es la segunda bacteria más utilizada en Agricultura en América del Sur, luego de los rizobios. La especie más utilizada de éste género era Azospirillum brasilense, que hasta el 2020 se la consideraba como la única disponible para uso comercial en el continente, pero en la actualidad se han propuesto otras especies reclasificadas a partir de la primera. El trabajo desarrollado por investigadores de la UNRC, en conjunto con grupos de otras universidades argentinas, brasileras y el INTA permitió establecer que A. brasilense Az39, una de las cepas más utilizadas para la formulación de inoculantes para a una larga lista de cultivos en nuestro país, fuera re-clasificada como una nueva especie denominada Azospirillum argentinense junto a otras cepas de igual importancia como Az19 y REC3, también utilizadas en el ámbito nacional y así, luego de más de 40 años, estas bacterias “sacaron su DNI argentino”. El trabajo que dio origen a estos resultados fue publicado en el prestigioso International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (DOI 10.1099/ijsem.0.005475).

A. argentinense Az39 (ex A. brasilense) fue aislada en 1982 por el Ing. Agr. Enrique Rodríguez Cáceres a partir de rizosfera de trigo en la localidad de Marcos Juárez, (Córdoba), se encuentra depositada en la colección del Laboratorio de Bacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal del IMYZA-INTA y se usa en Argentina desde hace más de 40 años para la formulación de inoculantes destinados al tratamiento de más de 60 especies de importancia económica para nuestro país. El género Azospirillum ha sido identificado en suelos agrícolas de diferentes partes del mundo, por lo que se lo considera como un verdadero colonizador de las plantas y un modelo de bacteria promotora de crecimiento. Existen reportes para más de 100 especies vegetales colonizadas por esta bacteria, donde asociadas al sistema radicular, contribuyen de manera significativa con su crecimiento, desarrollo y productividad.

En los últimos años, hubo un aumento significativo del uso de inoculantes formulados a base de Azospirillum (más de 20 millones de dosis comercializadas en América del Sur), lo que posiciona a esta bacteria como el segundo principio activo de origen biológico de mayor utilización en Argentina y en el continente americano para agricultura. Casi la totalidad de los productos Biológicos que se formulan en nuestro país, se hacen utilizando A. argentinense. Para explicar su importancia en agricultura, en 2022, se usaron un total de 23,5 millones de dosis de producto conteniendo Azospirillum como principio activo, en más de 23 millones de hectáreas entre Brasil, Argentina y Uruguay. Esto incluye el tratamiento de semillas de maíz, soja y otras leguminosas como maní y poroto, además de trigo, sorgo, girasol, y otras especies hortofrutícolas. Lo anterior ha posicionado a Azospirillum como el segundo género más usado en agricultura en Sudamérica, luego de aquellos utilizados para la inculación de soja, formulados con Bradyrhizobium

En cuanto a sus beneficios directos sobre los cultivos, el aumento en el rendimiento inoculando con Azospirillum va entre un 4% y un 14%, con un mayor porcentaje en cereales de invierno como el trigo, y menos en los cereales de verano como el maíz. Además, posee una alta compatibilidad con rizobios en general y leguminosas. La co-inoculación de leguminosas con rizobios y Azospirillum es una práctica que en la actualidad puede duplicar los rendimientos tras la inoculación solo con rizobios, con porcentajes de incremento entre un

12-16%. La frecuencia de éxito documentada de la inoculación con Azospirillum es mayor al 80%, comparable al porcentaje de inoculación que ocurre con la soja. En términos de retorno económico al productor, este varía entre US$15/ha y US$30/ha respecto al costo por dosis de producto formulado con esta bacteria.

A partir de 2020, varios grupos de investigación, especialmente en Brasil, comenzaron a entender la funcionalidad de Azospirillum como una tecnología que potencialmente permitiría reducir la aplicación de fertilizantes químicos nitrogenados. Uno de estos estudios, liderado por la reconocida investigadora brasileña Mariangela Hungría (Premio Nobel alternativo en alimentación, 2025), obtuvo como resultado, que la inoculación con Azospirillum permitiría reemplazar la fertilización nitrogenada hasta en un 25%, con un ahorro de hasta US$15/ha al productor y una reducción en la emisión de 236 kg meq CO2/ha. Un impacto económico y ambiental positivo. Este tipo de trabajos son los que determinaron que en la actualidad se vuelva a utilizar de manera extensiva esta bacteria en agricultura. De manera similar, otros macroelementos como fósforo y potasio, microelementos como Zn, Mo, Cu, que además del nitrógeno, y tras la inoculación, aumentaron su absorción cerca de un 20% en plantas inoculadas. El mismo efecto se dio a nivel del estado hídrico de la planta, el que mejoró luego de la inoculación y que se explicaría por un aumento en el área de absorción radicular.

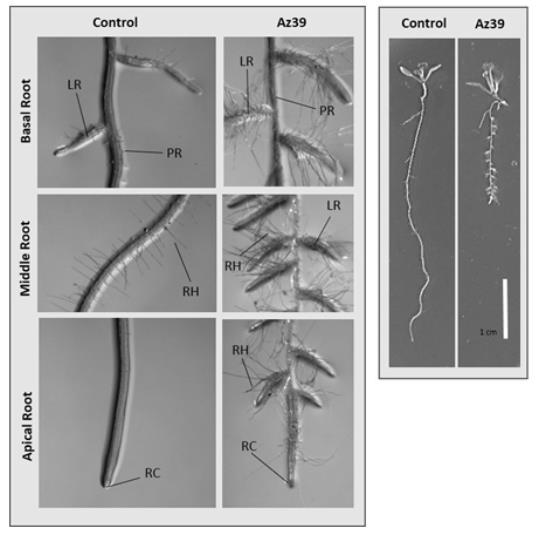

Azospirillum es una bacteria fitoestimuladora con capacidad de producir fitohormonas como auxinas, giberelinas, citoquininas, etileno, por mencionar algunas, donde las más estudiadas son las primeras. La producción de ácido indolacético (AIA) y su efecto primario se observa a nivel de la arquitectura de las raíces de las plantas inoculadas, donde hay un aumento muy significativo del área de absorción radicular por la disminución de la longitud de la raíz principal y el aumento en longitud y cantidad de las raíces secundarias y longitud de pelos absorbentes. Para la mayoría de las plantas, la raíz es el órgano de mayor crecimiento, pero los agrónomos y productores tienden a enfocarse en lo que se observa por encima del suelo. La pregunta es: ¿Qué pasa en la raíz? Este órgano controla el estado hídrico de la planta, la nutrición mineral y las interacciones bióticas, con la parte viva del suelo. En pocas palabras, la literatura generada en todos estos años, sobre el efecto de Azospirillum en el desarrollo radicular es muy amplia y en ella se resume que, por presencia de la bacteria las plantas mejoran la absorción de nutrientes y agua desde el suelo, gracias al aumento de tamaño o superficie de la raíz; aumento del número y longitud de raíces laterales; aumento de la producción de biomasa radical; aumento del número y densidad de pelos radiculares; aumento de la división celular en el meristema y arreglos celulares en la corteza; y un aumento de la producción de

exudados. Trabajos recientes han permitido demostrar que la producción de ciertas estructuras celulares, como sus proteínas flagelares, son reconocidas por las plantas y al hacerlo, cambia su programa de crecimiento por ser estimulada a crecer. Así, la planta “entiende” que la bacteria está presente es benéfica y que existen condiciones ambientales (o rizosféricas) adecuadas para su crecimiento.

Un estudio realizado por el grupo del LFVIPM de la UNRC en 2023 (DOI doi.org/10.1007/s42729-023-01371-8), demostró que la producción de pelos radiculares no dependía de las síntesis de fitohormonas (auxinas) bacterianas, sino de la presencia física del microorganismo en interacción con la planta. Las fitohormonas, solo controlaban la arquitectura radical a nivel de la reducción de la raíz principal y aumento del número y longitud de las raíces laterales. La presencia de una proteína en el flagelo de la bacteria, llamada flagelina, que la planta reconoce, estimula la producción de pelos radiculares. La implicancia de este modelo es que la bacteria debe estar en interacción con la planta de manera viable y ser reconocida por la planta para que se produzca el efecto sobre el desarrollo radical.

Azospirillum es uno de los géneros más estudiados y un soporte de información extenso, con prácticas consolidadas relacionadas a su aplicación en agricultura. Su impacto en los cultivos depende de la capacidad bacteriana de modificar la absorción de agua y nutrientes por la raíz. La capacidad de la bacteria de producir fitohormonas (fitoestimulación) y de estimular a la planta por su presencia física (rizoestimulación) son los efectores directos de los cambios que ocurren a nivel radicular. Podemos reducir la fertilización química nitrogenada aplicando esta bacteria hasta en un 25% dependiendo de factores como el cultivo, tipo de fertilizante, condiciones ambientales, entre otros, lo que permitiría ahorrar US$1,2 billones al año en la economía global debido a la reducción de la fertilización nitrogenada y, a nivel ambiental, evitar la emisión de hasta 236 kilos de gases de efecto invernadero por hectárea.

Con una población en aumento, se ha determinado que dentro de los próximos 20 o 30 años, los agricultores del mundo tendrán que producir entre un 30% y 35% más de alimento para soportar este incremento demográfico. Actualmente, se buscan estrategias que permitan cultivar alimentos de manera más sostenible, donde los microorganismos tienen mucho que ofrecer. La agricultura moderna, con la digitalización y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial o la Big Data se conoce como Agricultura 4.0. Pero en la actualidad tenemos que avanzar hacia un modelo de Agricultura que rompa los paradigmas, sin impacto ambiental, la que vamos a definir como Agricultura 0.0, resiliente frente a los efectos del cambio climático y que permita la

seguridad alimentaria. El objetivo es intensificar la agricultura de manera sostenible, lo que implica racionalizar el problema y aplicar herramientas consecuentemente. Parte del cambio de paradigma hacia una Agricultura 0.0, pasa por la utilización de tecnologías ampliamente consolidadas, como el uso de bioinsumos en Agricultura y en particular, aquellos formulados con bacterias

como Azospirillum o Bradyrhizobium, donde el conocimiento generado en torno a los mismos permite explicar en detalle sus mecanismos y funcionamiento. Basta de discutir el uso de estos productos en agricultura, son una práctica consolidada que claramente han dado pruebas de su funcionamiento.

Figura 1. Imagen de microscopia electrónica de barrido de Azospirillum argentinense Az39. Tomado de DOI 10.1099/ijsem.0.005475

Figura 2. Efecto de la inoculación con Azospirillum argentinense Az39 sobre racíces de plántulas de Arabidopsis thaliana. Tomado de DOI doi.org/10.1007/s42729-023-01371-8

El presente es biológico

por Norberto Arias

El suelo argentino nos está hablando: pérdida de fertilidad, aumento de los procesos de erosión, cambios en la estructura y en las propiedades físicas, biológicas y químicas del suelo, derivan en una menor productividad. Frente a esta realidad, surge una pregunta clave: ¿cómo producir mejor sin comprometer el futuro?

La biotecnología ha brindado su aporte con la mejora de las variedades e híbridos cultivables, aumentando sus características productivas mediante técnicas de mejoramiento de su genoma. Sin embargo, esos genes mejorados requieren de condiciones que faciliten su expre-

sión en el campo, para llegar lo más cerca posible a su techo productivo. Esas condiciones son el clima, el suelo, las plagas -es decir los efectos abióticos y bióticos-, sumado al manejo agronómico.

Las tecnologías biológicas no son un descubrimiento del siglo XXI. Desde hace muchos años son conocidas y utilizadas las bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico (Rhizobium, Azospirillum), que continúan siendo la puerta de entrada a un universo de soluciones que seguimos descubriendo: Los Bioinsumos

Las diferentes definiciones coinciden en que estos productos poseen algunas características que los diferencian notablemente de los conocidos químicos o agroquímicos:

• Son productos de origen natural, es decir, producidos a partir de plantas, animales, insectos o microorganismos vivos o sus derivados.

• En su mayoría, son productos de menor toxicidad y de bajo impacto ambiental.

• Gracias a su modo de acción variado y multifacético, no generan resistencia o, al menos, no han sido reportados casos científicamente comprobados.

• En su mayoría, no dejan residuos tóxicos en los cultivos ni en el ambiente.

Por otro lado, el modo de acción o funciones sobre la planta, los componentes y sus combinaciones, hacen que sea compleja su clasificación.

Figura 2. Clasificación de los Bioinsumos

por función. Fuente: Bullor, L., Braude, H., Monzón, J., Cotes Prado, A. M., Casavola, V., Carbajal Morón, N. y Risopoulos, J. 2023. Bioinsumos: Oportunidades de inversión en América Latina - Direcciones de inversión No. 9. Roma, FAO.

Promoción del crecimiento y del desarrollo vegetal

Biofertilizantes Bioestimulantes

Microorganismos vivos o latentes (bacterias, hongos y algas) que contribuyen a la fijación del nitrógeno atmosférico o solubilizan/movilizan nutrientes del suelo.

Microorganismos y sustancias orgánicas (p. ej. extractos de algas, sustancias húmicas, quitosano, hidrolizados proteicos) que mejoran la eficiencia en el uso de nutrientes o su absorción, la tolerancia al estrés abiótico y/o las características de calidad de los cultivos.

Fertilizantes orgánicos

Biol, bocashi, compost, vermicompost

Material derivado de compuestos orgánicos provenientes de animales y vegetales que mejoran las características físicas, químicas y biológicas de los suelos, aportan nutrientes e incrementan la actividad microbiana.

Estas características los posicionan como una alternativa adicional a las ya conocidas, que colaboran sustancialmente con los objetivos de sustentabilidad de la producción agropecuaria.

El mercado de bioinsumos no es marginal: su crecimiento global se proyecta cercano al 13%

Control biológico de plagas

Bioplaguicidas

Biofungicidas, bioinsecticidas, bionematicidas, bioherbicidas

Microorganismos vivos y compuestos derivados de estos (p. ej. mVOC, inductores de defensas), de insectos (p. ej. feromonas) y plantas (p. ej. aromáticos atrayentes o repelentes de insectos), que controlan plagas.

Acondicionamiento o restauración del suelo

Control biológico con invertebrados Biorremediadores

Enemigos naturales

Predadores y parasitoides de insectos o parásitos de nemátodos plaga.

Técnica del insecto estéril (TIE)

Insectos plaga esterilizados y liberados para regular regativamente su reproducción.

Microorganismos, plantas o biomoléculas que descontaminan el suelo.

Biorrestauradores

Compuestos Biológicos que contribuyen a restablecer ecosistemas nativos.

Biotransformadores

Microorganismos que aceleran la degradación de los residuos orgánicos.

para los próximos 5 años, y muy especialmente en Latinoamérica, por encima del 15%. Este escenario es claramente un indicador del interés de la demanda por este tipo de tecnologías y a una mayor oferta de productos de calidad.

$12.7 Bn

$29.6 Bn

$16.6 Bn

$13.0 Bn

En Argentina, según estudios de mercado realizados por Pampa Group y Somera para CASAFE, el crecimiento del mercado interanual fue superior al 10% y la tendencia es claramente positiva hacia

el futuro, especialmente en aquellos productos relacionados a la Nutrición Vegetal, es decir Estimulantes microbianos, no microbianos e Inoculantes.

Figura 4. Análisis del mercado de Bioinsumos 2024 por categorías. Fuente: Elaborado en base al relevamiento del mercado argentino de Bioinsumos realizado por PAMPAS GROUP y SOMERA para CASAFE.

Mercado argentino de productos Biológicos

USD 124,2 millones

18,6 millones de hectáreas Biológicos

Crecimiento Interanual (10,9%)

Bioinsecticidas: 109%

Biofertilizantes: 68,9 %

Biofungicidas: 34%

Bioestimulantes: 8,4%

Por otro lado, en Argentina y a diferencia de lo que ocurre en Brasil, los productos conocidos como “Biocontroladores o bioinsumos para el control de plagas, enfermedades y malezas muestran un crecimiento más lento. Esto se explica porque la principal problemática de nuestra producción es el control de malezas, un área en la que el desarrollo de estas tecnologías aún se encuentra en una etapa incipiente. Sin embargo, en el último año, con la irrupción de la Chicharrita en maíz (Dalbulus maidis) las alternativas biológicas fueron una opción muy difundida que, según el estudio citado arriba, colaboró a un incremento notable en el uso de Biológicos para control de plagas (109% interanual).

Estas tendencias e incrementos del mercado ofrecen un panorama alentador, pero aún resta mucho camino por recorrer. Las dificultades estructurales y coyunturales del sector hacen que los resultados deban ser inmediatos, obviando muchas veces la necesidad de sustentabilidad o regeneración de los recursos. Seguimos aplicando productos que impactan sobre la salud de suelo, un concepto que se impone cuando vemos los mapas de fertilidad, la pérdida de carbono, el incremento de la acidificación o salinización del suelo, el impacto sobre la biodiversidad, el incremento de los gases de efecto invernadero y la contaminación de las napas.

Si nos detenemos a pensar en que estas tecnologías biológicas vienen a sumar sus virtudes en beneficio de una mayor producción que no afecte al Sistema, deberíamos trabajar en algunos aspectos para poder revertir la percepción del productor sobre el manejo sustentable y regenerativo de su actividad agropecuaria.

Algunas ideas están dando vueltas en congresos, la academia y en diferentes foros de discusión científica que apuntan al CONOCIMIENTO. Lo biológico es complejo, no es un compuesto específico y un modo de acción concreto, sino un complejo sistema de interacción microorganismos-suelo-plantas, con múltiples y variadas formas de acción, mediante una combinación de compuestos o metabolitos que generan efectos diversos. Es otra mirada, otro punto de observación. Todo un desafío.

Nuestros productores están altamente tecnificados y necesitan información basada en evidencia científica para aplicarla en sus establecimientos. De tal forma, tanto la Investigación y el Desarrollo, la Industria de Bioinsumos, las políticas de fomento y las Regulaciones deberían estar alineadas.

Figura 5. Análisis del mercado de Bioinsumos 2024 por categorías. Fuente: Elaborado en base al relevamiento del mercado argentino de Bioinsumos realizado por PAMPAS GROUP y SOMERA para CASAFE.

Investigadores

Empresarios

Investigación y Desarrollo

La generación de conocimiento basado en evidencia científica, junto a su desarrollo y extensión, deberían desmenuzar los diferentes mecanismos de acción de microorganismos, macroorganismos, metabolitos, extractos y otros compuestos, analizando sus funcionalidades, y su impacto en la seguridad ambiental y en la producción a corto, mediano y largo plazo.

Industria de Bioinsumos

Es imprescindible que se generen relaciones estrechas entre la ciencia y el escalamiento industrial. Formular este tipo de productos es todo un desafío debido a su estabilidad en el tiempo, la viabilidad de sus componentes y la efectividad sobre la problemática que viene a solucionar. En este sentido los análisis de riesgo son vitales para obtener productos confiables que deberán cumplir con las regulaciones establecidas por las Agencias Oficiales, brindando toda la información necesaria, con datos robustos y claramente identificados.

Las Regulaciones

Detengámonos un momento en el Marco Regulatorio. Este constituye una guía para el uso seguro y responsable de estos productos, garantizando su objetivo sin poner en riesgo la salud de las personas y de los animales, y minimizando el impacto en la biodiversidad y los ecosistemas.

Un buen Marco debe sostenerse con evidencia científica que respalde la calidad y la eficacia de los productos. Así mismo, debe encontrar un punto de equilibrio entre la rigurosidad de la evaluación sobre la seguridad de los productos y el estímulo de las innovaciones tecnológicas de la Industria.

La Autoridad Sanitaria es la responsable de velar por el cumplimiento de las regulaciones mediante inspecciones, seguimiento, control de calidad, aplicación y la revisión o actualización permanente de las normativas.

El tiempo es un factor crítico: plazos extensos y normas poco claras, pueden retrasar la llegada de nuevos productos al mercado, desalentar la incorporación de nuevas tecnologías y comprometer la sustentabilidad de la producción. Por eso, el proceso regulatorio debe ser ágil, eficiente y previsible, con plazos realistas y asignación de recursos de evaluación capacitados y suficientes.

Todo Sistema Regulatorio necesita ser preventivo e integrado asegurando registros basados en información confiable y rigurosamente evaluada, con controles posteriores que garanticen la calidad a lo largo de toda la cadena: fabricación, transporte, almacenamiento y aplicación.

Un producto no regulado, ilegal o mal aplicado no es sólo un problema técnico: puede transformarse en un riesgo para los alimentos, un ecosistema contaminado y una biodiversidad comprometida. Sería muy oportuno que todas las Agencias

Regulatorias puedan recurrir a un grupo de especialistas ad hoc que aporten experiencia y conocimiento para evaluar según criterios de evidencia científica.

En síntesis, el conocimiento profundo de la materia que se regula permitiría la aplicación de normas rigurosas y equilibradas científicamente.

Las políticas de fomento

La sustentabilidad y regeneración no se lograrán sin condiciones que las faciliten. Tal como se mencionó antes, las dificultades estructurales y coyunturales (sistema de tenencia de la tierra, estructura impositiva, precios, estacionalidad, etc.) son obstáculos en la continuidad de estos cambios en el sistema productivo a mediano y largo plazo.

Es fundamental el desarrollo de políticas que promuevan el manejo de Buenas Prácticas Agrícolas con un objetivo de sustentabilidad, permitiendo a la cadena de producción sostenerse en el tiempo y crecer.

El aporte de la Red de Biológicos del Programa Sistema Chacras de Aapresid es generar y difundir conocimiento sobre el uso de Bioinsumos, evaluando su impacto en los rendimientos de los cultivos en base a evidencia científica, involucrando a productores, empresas y expertos en las diferentes áreas de la investigación, producción y normativa.

El desafío no es solo tecnológico, también es cultural. El productor necesita certezas: que el bioinsumo funcione, que esté respaldado por ciencia y que tenga regulaciones claras. Allí es donde ciencia, industria y regulación deben trabajar de la mano, generando un sistema dinámico, integrador e interrelacionado.

Estamos convencidos de que los bioinsumos no son el futuro, sino el presente de una agricultura que quiere producir cuidando lo que más impor ta, nuestros suelos y nuestra gente. Para ello, es necesario trabajar en la extensión en todos los niveles, desde el educativo hasta el político, buscando las herramientas que permitan modifi car los sistemas productivos sin afectar los rendi mientos ni los recursos naturales.