EDITORIAL CALENDARIO AAPRESID

Cultivos de Servicios: una herramienta ¿de moda?

NOTAS DESTACADAS

Eventos del mes

MANEJO DE CULTIVOS

Todo lo que querías saber sobre Cultivos de Servicio y no te animaste a preguntar

MANEJO DE CULTIVOS

Hablemos de Camelina, un cultivo que intensifica rotaciones y cuida el suelo

GANADERÍA

Pastoreo de Cultivos de Servicio: ¿lo mejor de los dos mundos?

92 114 76

229 04 130

SUMARIO

REVISTA AAPRESID 2

Reducción de la huella de Carbono en la agricultura: un desafío con soluciones científicas

INSTITUCIONAL

Encuentros que transforman: Crónica del EAR 2024

MANEJO DE CULTIVOS

Cebada cervecera argentina: 40 años de avances genéticos impulsan rendimiento y calidad

Red de Cultivos de Servicios de Aapresid: sinergias para una agricultura sustentable

¿Cuándo incorporar los Cultivos de Servicio en una secuencia con maíz tardío?

PRODUCCIONES ALTERNATIVAS

Carinata en pista: aviación sostenible con biocombustibles 2G

GANADERÍA

Pastoreo de Cultivos de Servicio: ¿lo mejor de los dos mundos?

TENDENCIAS Y DESAFÍOS GLOBALES

El comercio agropecuario argentino: respuestas estratégicas frente a los nuevos riesgos geopolíticos

BIOTECNOLOGÍA

Un laboratorio biotecnológico único en el país para mejorar la competitividad de la industria semillera

Todo lo que querías saber sobre Cultivos de Servicio y no te animaste a preguntar

Hablemos de Camelina, un cultivo que intensifica rotaciones y cuida el suelo

SD - SOCIO DESTACADO

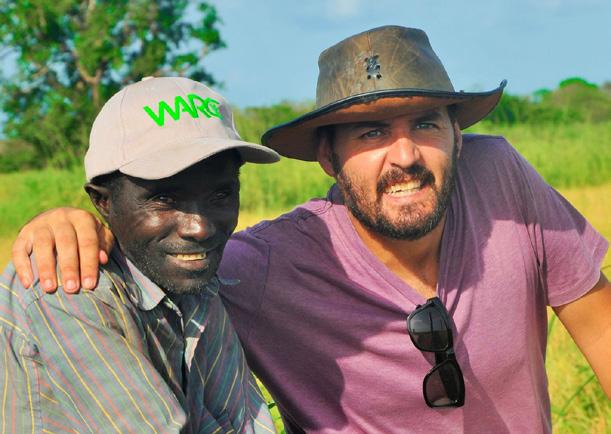

Un argentino en África: la historia del productor que llevó la siembra directa al continente africano

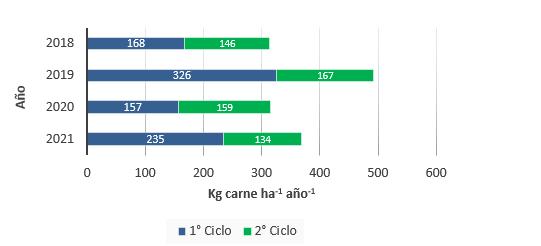

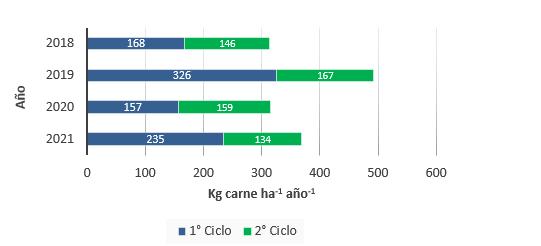

Cultivos de Servicios para más carne y menos metano

10 18 32

CIENCIA Y AGRO 26 38 52 64 76 92 106 120 100 114

EDITORIAL

Cultivos de Servicios: una herramienta ¿de moda?

En un mundo donde la preocupación por el medioambiente se ha convertido en una prioridad innegable, la búsqueda de prácticas agrícolas sostenibles que no solo alimenten a la población mundial, sino que también protejan y regeneren los recursos naturales es más urgente que nunca. Desde sus inicios, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) ha estado a la vanguardia, buscando alternativas para mejorar el sistema de producción agrícola, siempre con un enfoque primordial en el cuidado de los suelos y el ambiente.

Producir alimentos, fibras y biocombustibles manteniendo un equilibrio entre las variables económicas, éticas, ambientales y energéticas de nuestra sociedad es un desafío monumental. Aapresid ha construido su agricultura sobre cuatro pilares fundamentales: Siembra directa, agricultura siempre verde, diversidad y nutrición balanceada. Estos pilares representan una filosofía que busca integrar la producción agrícola con la conservación del medioambiente.

Una herramienta crucial para fortalecer estos pilares son los Cultivos de Servicios, los cuales aportan una amplia gama de servicios ecosistémicos. Uno de los servicios más destacados es el aumento del carbono y nitrógeno del suelo, esencial para su fertilidad y salud a largo plazo. Es interesante notar que la idea de los Cultivos de Servicios no es nueva; desde hace más de un siglo, visionarios como George Washington Carver en 1920 hacían referencia a la importancia de los cultivos de cobertura para proteger el suelo contra la erosión, mejorar su estructura y fertilidad, y reducir la dependencia de fertilizantes químicos. "El mejor amigo que un agricultor puede tener es una capa de cobertura vegetal en el suelo”. En trabajos científicos, McCully Russell en Oregon (1909) y Pieters en Australia (1938) han explorado y demostrado los beneficios de estos cultivos para modificar y mejorar las condiciones físicas y químicas del suelo.

REVISTA AAPRESID 4

Sin embargo, a pesar de su probada eficacia y de los avances científicos que respaldan su uso, los Cultivos de Servicios aún no han sido adoptados a gran escala. En cambio, los barbechos siguen siendo la norma, a menudo malentendidos como una herramienta que consume agua, en lugar de reconocer su potencial para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Además, se critica a los Cultivos de Servicios por inmovilizar nitrógeno, sin considerar su capacidad para fijarlo y reciclarlo de manera más efectiva que los barbechos convencionales, evitando pérdidas del sistema.

Se habla del costo de producción de estos elementos, sin considerar su valor como inversión. En muchas ocasiones, asignamos el 100% de su costo al cultivo que precede, en lugar de distribuirlo proporcionalmente en el ciclo de rotación. Tememos que se conviertan en maleza, pero pasamos por alto su potencial como una valiosa herramienta para reducir la presión de selección de malezas resistentes. También nos preocupa la posible presencia de plagas como la chicharrita, sin reconocer que estos elementos proporcionan refugio y alimento para insectos benéficos.

Es crucial superar los temores y prejuicios que rodean a los Cultivos de Servicios. En lugar de verlos como una amenaza, debemos reconocerlos como una inversión en la salud a largo plazo de nuestros suelos y ecosistemas agrícolas. Es hora de dejar de lado las etiquetas y los nombres cambiantes y abrazar de manera integral la práctica de los Cultivos de Servicios en la agricultura moderna.

En conclusión, los Cultivos de Servicios representan una oportunidad inigualable para mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de la agricultura. Es responsabilidad de los agricultores, los investigadores, las instituciones gubernamentales y la sociedad en su conjunto trabajar juntos para promover e implementar el uso de estos cultivos como parte integral de un enfoque holístico hacia la agricultura sostenible. Es hora de mirar hacia el futuro y aprovechar al máximo las herramientas disponibles para proteger y regenerar nuestros recursos naturales para las generaciones futuras.

Marcelo Arriola Comisión Directiva Aapresid

STAFF

EDITOR RESPONSABLE

Marcelo Torres

Presidente de Aapresid

DIRECTORA ADJUNTA PROSPECTIVA

Paola Díaz

EDITOR EJECUTIVO

Rodrigo Rosso

REDACCIÓN Y EDICIÓN

Antonella Fiore

GESTIÓN DE CONTENIDO

María Eugenia Magnelli

CORRECCIÓN Y REDACCIÓN

Lucía Cuffia

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Daiana Fiorenza

Chiara Scola

GERENTE COORDINADOR

Tomás Coyos

PROGRAMA PROSPECTIVA

Rodrigo Rosso

Antonella Fiore

Lucía Morasso

Delfina Petrocelli

GENERACIÓN DE RECURSOS

Matías Troiano

Alejandro Fresneda

Carla Biasutti

Elisabeth Pereyra

SUBDIRECTORA ADJUNTA PROSPECTIVA

Carolina Meiller

COMUNICACIÓN INTERNACIONAL

Matilde Gobbo

Florencia Cappiello

Elina Ribot

Magalí Asencio

Agustina Vacchina

Delfina Sanchez

MARKETING

Lucía Ceccarelli

SISTEMA CHACRAS

Andrés Madias

Suyai Almirón

Magalí Gutierrez

Lina Bosaz

Ramiro Garfagnoli

Solene Mirá

RED DE MANEJO DE PLAGAS

Eugenia Niccia

Mailén Saluzzio

Federico Ulrich

CERTIFICACIONES

Juan Pablo Costa

Rocío Belda

Eugenia Moreno

Myrna Masiá Rajkin

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cristian Verna

Vanesa Távara

Dana Camelis

María Laura Torrisi

Mariana López

Daniela Moscatello

Samanta Salleras

Julieta Voltattorni

GESTIÓN DE PERSONAS

Juan Cruz Tibaldi Macarena Vallejos

REGIONALES

Matías D’Ortona

Virginia Cerantola

Bruno De Marco

Joel Oene

SECRETARÍA

Karen Crumenauers

RELACIONES INSTITUCIONALES

Lucía Muñoz

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

María Florencia Accame

María Florencia Moresco

1639 Piso

A Tel. 0341 426 0745/46

La publicación de opiniones personales vertidas por colaboradores y entrevistados no implica que sean necesariamente compartidas por la dirección de Aapresid. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos sin autorización expresa del editor.

Dorrego

2 Of.

aapresid@aapresid.org.ar www.aapresid.org.ar

Reducción de la huella de Carbono en la agricultura: un desafío con soluciones científicas

La ciencia pone al alcance algunas herramientas clave para reducir la huella de carbono en la agricultura. Suelos sanos, exudados de la rizósfera y modelos predictivos son algunos ejemplos que se profundizan en esta nota.

Por:

Dr. Hugo Permingeat

Comité de Prospectiva Tecnológica de Aapresid

El término huella de carbono se ha convertido en un término ampliamente discutido a medida que el planeta ha sido testigo de los efectos del cambio climático. Se interpreta como la cantidad de emisiones gaseosas relevantes para el cambio climático y asociadas a la actividad de producción o consumo humano. La huella de carbono es, por tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de todas las fuentes y procesos relacionados con un producto, individuo o sistema en particular, desde su fabricación hasta su eliminación.

Inicialmente, sólo se tenía en cuenta el CO2 para calcular la huella de carbono. Sin embar-

CIENCIA Y AGRO CIENCIA Y AGRO

REVISTA AAPRESID 10

go, en la actualidad, se tienen en cuenta los principales GEI emitidos (CO2, CH4 y N2O) en términos de CO2 equivalente (CO2-e). La huella de carbono es un componente del análisis del ciclo de vida (ACV), que mide los GEI, mientras que el ACV evalúa todo el impacto ambiental asociado con un producto. El potencial de calentamiento global (GWP) de todos los niveles aumenta la huella de carbono.

En una revisión reciente, Ozlu y col. (2022) demostraron el efecto de los factores ambientales, el uso de la tierra y las prácticas agrícolas en la gestión de la huella de carbono. El estudio destaca que, para reducir la huella de carbono, los suelos sanos tienen un rol clave al promover la estabilidad y resiliencia, la resistencia a la erosión, proporcionar un buen hábitat para los microorganismos del suelo, y alentar la formación de suelos fértiles con buena estructura y secuestro de C.

La labranza es perjudicial para la estructura del suelo ya que oxida el C y provoca emisiones de GEI. Por este motivo, se recomienda la siembra directa y el mantenimiento de una humedad óptima. Los cultivos de producción que son buenos para la estructura del suelo pueden ayudar a secuestrar C. Los sistemas de cultivo diversos son mejores para el suelo que los monocultivos. Minimizar las operaciones con maquinaria puede ayudar a prevenir la compactación del suelo. Buscar un carbono orgánico en la forma más estable es la práctica más eficiente para una producción agrícola sostenible.

Otro aspecto novedoso, más allá del secuestro de carbono, lo plantean Lu y col. (2024). Estos autores discuten la búsqueda de una reducción en la pérdida de nitrógeno y una disminución de la huella de carbono por exudados de la rizosfera vegetal. Estos exudados son moléculas pequeñas presentes en la rizosfera que regulan componentes clave de los procesos microbianos del ciclo del N y pueden hacer contribuciones sustanciales a las prácticas de sustentabilidad en la producción.

Así, los autores discuten exudados de la rizosfera específicos de plantas y microorganismos, así como los mecanismos mediante los cuales estos exudados reducen la pérdida de N y la posterior contaminación de N en ambientes terrestres. Entre estos mecanismos se incluyen los inhibidores de la nitrificación biológica (BNI), los inhibidores de la desnitrificación biológica (BDI) y los promotores de la desnitrificación biológica (BDP).

Es alentador que la actividad BNI/BDI/BDP de las plantas se pueda mejorar alterando la síntesis y secreción de los exudados de la rizosfera. Esto abre la posibilidad de desarrollar plantas más respetuosas con el medioambiente, con una capacidad mejorada de BNI-BDI-BDP mediante mejoramiento genético o ingeniería genética. El progreso en esta área podría mejorarse identificando los genes candidatos y los mecanismos involucrados en la síntesis y liberación de BNI/BDI/BDP habilitadas por la tecnología PANOMICS, como el análisis de asociación de todo el genoma (GWAS), la metatranscriptómica y la metabolómica.

Sin embargo, se deben considerar los efectos y concentraciones deseables de BNI/BDI/BDP, ya que la aplicación excesiva de exudados tam-

REVISTA AAPRESID 12

bién puede inhibir el crecimiento de las raíces de las plantas, amenazar la diversidad de microorganismos beneficiosos en el suelo y aumentar los costos de carbono de las plantas. Por ejemplo, un ACV sugiere impactos positivos del BNI en trigo, con una inhibición de la nitrificación del 40% para 2050. La plantación de trigo-BNI podría permitir una reducción del 15% en la aplicación de fertilizantes nitrogenados, una disminución del 15,9% en las emisiones de GEI durante el ciclo de vida y un aumento del 16,7% en la eficiencia en el uso del nitrógeno a nivel de finca. Por lo tanto, se podría lograr un

La señalización química de los organismos asociados con la rizosfera también se extiende a las interacciones bilaterales entre las raíces y los microorganismos, cruzando fronteras entre especies y entre reinos. Un estudio reciente demostró que la liberación de sorgoleone del sorgo (un BNI), no solo inhibe las bacterias nitrificantes, sino que también se asocia con el establecimiento de una red más intensa de micorrizas y hongos. Además de los impactos

Es importante comprender mejor la naturaleza de los circuitos de retroalimentación en los que participan los exudados de la rizosfera. Esta comprensión sentará las bases para una regulación precisa de las emisiones de N mediante las señales de la rizosfera en el futuro (Lu y col., 2024).

Aunque se ha identificado una serie de exudados de la rizosfera como sinérgicos clave para el desarrollo de fertilizantes y agentes "verdes", hasta la fecha la evaluación de su impacto ambiental se ha basado en tipos de suelo o especies de plantas limitadas. Falta evidencia sólida sobre la eficacia de los exudados de la rizosfera y su capacidad para predecir reducciones en las emisiones de N en una variedad de condi-

ciones temporales y espacialmente variables, especialmente en el campo. Estos estudios son necesarios para obtener una imagen más precisa de dónde y cómo los exudados de la rizosfera influyen en las emisiones de N en los ecosistemas terrestres. Además, es necesario considerar el costo y la estabilidad de los exudados de la rizosfera para que sean competitivos en el mercado en el futuro. Se espera que las tecnologías de biosíntesis verdes de exudados de la rizosfera reduzcan los costos de producción y aplicación.

Además de reducir las emisiones de N2O, los exudados de las raíces también podrían contribuir a la eliminación de dióxido de carbono y

REVISTA AAPRESID 14

metano de la atmósfera mediante el secuestro de carbono en el suelo. Por lo tanto, se espera que los exudados de la rizosfera contribuyan a la neutralidad de carbono de diversas maneras, preservando al mismo tiempo el rendimiento y la calidad de los cultivos.

En general, una comprensión más profunda de los mecanismos subyacentes mediante los cuales los exudados de la rizosfera reducen las emisiones de N y la contaminación, así como la idoneidad regional y las medidas de aplicación, serán beneficiosas tanto para la productividad futura de los cultivos como para el desarrollo de estrategias bajas en carbono que garanticen la sostenibilidad ambiental basada en la naturaleza (Lu y col., 2024).

Es importante desarrollar modelos para estimar la huella de carbono en el sector agrícola. Algunos de estos modelos utilizan propiedades fisicoquímicas del suelo, datos de cultivos y de insumos agrícolas para proporcionar información sobre la dinámica del carbono orgánico y las emisiones de GEI. Sin embargo, estos modelos no solo deberían utilizarse para calcular la huella de carbono, sino también como herramientas para prever los efectos positivos de las prácticas de gestión (Jaiswal y Agrawal, 2020).

En síntesis, la reducción de la huella de carbono en el sector agrícola es fundamental para abordar los desafíos del cambio climático y garantizar la sostenibilidad ambiental y económica a largo plazo. La implementación de prácticas

REVISTA AAPRESID 16

agrícolas más sostenibles, como la agricultura regenerativa, la diversificación de cultivos y el uso de tecnologías más eficientes, nos permite mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la salud del suelo, la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

Además, al reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la eficiencia en la cadena de suministro agrícola, podemos contribuir significativamente a la lucha contra el cambio climático y construir un futuro más resiliente y equitativo para las generaciones futuras.

REFERENCIAS

Consulte las referencias ingresando a www.aapresid.org.ar/blog/revista-aapresid-n-229

El comercio agropecuario argentino: respuestas estratégicas frente a los nuevos riesgos geopolíticos

Los cambios geopolíticos globales amenazan la evolución de las exportaciones agropecuarias argentinas, las cuales tienden a estar concentradas en pocos productos y mercados. El último informe del Grupo de Países Productores del Sur (GPPS) analiza el posible impacto de los riesgos sistémicos en el comercio agroalimentario y propone una estrategia de diversificación para mitigarlos

Por Martin Piñeiro, Nelson Illescas y Jimena

Vicentin Masaro

Las exportaciones agropecuarias de Argentina son de vital importancia macroeconómica, representando más del 65% de las exportaciones de bienes del país. Sin embargo, dichas exportaciones se basan en pocos productos y tienden a concentrarse en unos pocos mercados, lo que genera vulnerabilidad ante fluctuaciones en la demanda de esos países importadores. Esta dependencia se ve agravada por cambios

DESAFÍOS GLOBALES

TENDENCIAS Y

REVISTA AAPRESID 18

NOS ACOMPAÑAN

NOS ACOMPAÑAN

geopolíticos globales, lo que destaca la necesidad de analizar los distintos riesgos sistémicos que están presentes y sus posibles impactos sobre el comercio agroalimentario. El objetivo es definir una estrategia de inserción internacional del país que busque garantizar su estabilidad y promover su crecimiento, diversificando los productos y mercados de destino.

El contexto global, la creciente fragmentación económica y los riesgos sistémicos que afectan al comercio agroalimentario

Las principales transformaciones geopolíticas de la última década están asociadas a una creciente conflictividad, fragmentación del comercio y el incremento de implementación de políticas comerciales.

Aunque esta fragmentación de la economía global ha afectado sólo marginalmente a los flujos comerciales de materias primas agrícolas y alimentos, progresivamente se está haciendo evidente que el comercio global agroalimentario y, consecuentemente la seguridad alimentaria global, está amenazado por estas nuevas condiciones geopolíticas. Además de estos riesgos, es necesario considerar las crecientes dificultades que han surgido con relación a la construcción de un comercio internacional más abierto en el marco de reglas multilaterales del comercio y la creciente imposición de estándares ambientales que también limitan y condicionan al comercio agroalimentario.

Estas dimensiones, pueden sintetizarse en los siguientes cinco riesgos sistémicos que afectarán al comercio agroalimentario en el futuro cercano:

a) Conflictos regionales

La guerra del Mar Negro generó una primera disrupción de las cadenas de logística, evidenciando la sensibilidad de los mercados agrarios a los conflictos bélicos y sus efectos sobre las cadenas de suministro de alimentos. Además, resaltó las dificultades para construir vías de logística alternativas y el alto costo de hacerlo.

b) Potenciales impactos directos e indirectos de las políticas de nearshoring y friendshoring

Las políticas de nearshoring y friendshoring buscan reducir los riesgos de abastecimiento que surjan de la nueva geopolítica. El nearshoring prioriza la seguridad ambiental y de abastecimiento, mientras que el friendshoring se basa en la confianza y cercanía cultural y política con países “políticamente amigos”.

REVISTA AAPRESID 20

Aunque estas políticas no han sido ampliamente aplicadas a la agricultura debido a que la producción agroindustrial está asociada a los recursos naturales agrícolas -lo cual impone restricciones importantes en cuanto a la localización geográfica de la producción-, la creciente conflictividad podría alterar esta situación.

c) Weaponizing - Utilización del comercio de alimentos como instrumento de presión o contención política

A pesar de que hasta ahora el comercio de alimentos no ha tenido ninguna restricción de carácter político, una situación global cada vez más conflictiva podría propiciar la imposición de restricciones explícitas al comercio dirigido a países “no amigos”, lo que otorgaría un posicio-

namiento internacional particularmente especial a los países exportadores netos de alimentos.

d) Crisis del multilateralismo y aumento del proteccionismo

Las negociaciones comerciales multilaterales en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC) han estado estancadas en los últimos veinte años, especialmente en lo que respecta al sector agroalimentario. Esto genera riesgos crecientes que afectan la posibilidad de construir un sistema multilateral que flexibilice el comercio agroalimentario, jerarquizando la importancia de acuerdos plurilaterales y bilaterales en la estrategia de inserción internacional.

e) Estándares ambientales y restricciones al comercio de alimentos

La preocupación creciente por el calentamiento global y otras cuestiones ambientales ha llevado a la implementación de estándares ambientales que regulan la producción y el comercio agroalimentario. Al respecto, los estándares ambientales impulsados por la UE -principalmente a través del Pacto Verde Europeo (Green Deal)- y su esfuerzo por internacionalizar dichos estándares, afectan tanto al comercio agroalimentario con el bloque como a nivel global.

Estos riesgos sistémicos se expresarán de manera diferente en los principales mercados agroalimentarios en los que participa Argentina. La posible profundización de estos riesgos en los próximos años, resalta la importancia de definir una estrategia exportadora que considere de manera explícita estos cinco riesgos sistémicos asociados a cada uno de los distintos mercados importadores, además de la potencial expansión de estos mercados.

Flujos actuales de las exportaciones agroindustriales argentinas: principales destinos y productos

Como se mencionó, las exportaciones agroindustriales representan una parte significativa del total de exportaciones del país, caracterizadas por una marcada concentración en unos pocos productos y destinos relativamente limitados.

REVISTA AAPRESID 22

Al analizar este panorama en términos de las distintas categorías de productos, se pueden hacer las siguientes observaciones:

a) En cuanto a los productos de origen animal, los tres principales destinos representan el 65% del total de las exportaciones, y diez países reciben el 100% de las exportaciones argentinas en este rubro.

b) Los productos de origen vegetal muestran una concentración menor, ya que los seis primeros países importadores representan el 50% de las exportaciones.

c) En el caso de los productos alimenticios, los cinco principales países receptores abarcan el 50% de las exportaciones.

Estos niveles de concentración implican un riesgo para Argentina y reflejan el grado de debilidad ante posibles dificultades en las exportaciones a cualquiera de estos destinos. Ya sea por una decisión económica/política del gobierno de dicho país, por la evolución de la geopolítica global o por disrupciones temporales de las cadenas logísticas, cualquier situación de este tipo tendría un impacto negativo en la economía argentina en su conjunto.

Estrategias de diversificación de mercados y productos en respuesta a los nuevos riesgos geopolíticos

En este contexto, dado la actual situación geopolítica y la creciente importancia de los riesgos sistémicos, es clave avanzar en la definición de una política comercial y productiva que aborde cuatro aspectos considerados fundamentales:

1 El desarrollo de una estrategia de desarrollo productivo que fortalezca la producción y productividad de una amplia gama de productos exportables de origen agroindustrial, y que contemple el desarrollo pleno de la bioeconomía.

2 La realización de un esfuerzo de inteligencia comercial para evaluar los mercados de productos agroindustriales más promiso-

rios, tanto en la actualidad como en el futuro, incorporando un análisis de la evolución de la población, de los ingresos y de los riesgos sistémicos asociados a cada mercado.

3 Un esfuerzo sostenido y a largo plazo para desarrollar y ampliar relaciones comerciales con un mayor número de países.

4 El diseño de una estrategia de inserción internacional flexible, informada y que tenga en cuenta la demanda potencial de la mayor cantidad de países posible, así como las nuevas condiciones geopolíticas y los crecientes riesgos sistémicos que se están desarrollando en el mundo actual.

Informe publicado el 28/02/2024 por el Grupo de Países Productores del Sur (GPPS). GPPS es un conjunto de especialistas e instituciones que comprometieron su voluntad para contribuir a la construcción de un polo sudamericano capaz de responder a las nuevas demandas alimenticias en forma sostenible, generando además riqueza, empleo y capital social en la región.

El informe completo se encuentra disponible en el portal web www.grupogpps.org.

REVISTA AAPRESID 24

Encuentros que transforman: Crónica del EAR 2024

El Encuentro Anual de Regionales (EAR) de Aapresid recibió en Chapadmalal a cientos de socios de todo el país para disfrutar de un ciclo de capacitaciones y actividades recreativas

Durante dos días a puro contenido e intercambio de experiencias entre los socios de Aapresid, cientos de miembros regionales se dieron cita en la localidad de Chapadmalal, en Buenos Aires, los días 2 y 3 de mayo. Con la participación de las sedes de 25 de Mayo, Bahía Blanca, Bolívar, Coronel Suárez, Cuenca del Salado, Del Campillo, Guaminí-Carhué, Henderson Daireaux, Justiniano Posse, La Pampa, Laboulaye, Las Encadenadas, Lincoln, Los Surgentes, Mar del Plata, Montecristo, Necochea, Paraná, Ro-

sario, Tandilia, Trenque Lauquen, Tres Arroyos y Vicuña Mackenna, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar de diversas charlas, así como de actividades recreativas.

Con una trayectoria de más de 32 años en el sector agropecuario, Albor, main sponsor de esta edición del Encuentro Anual de Regionales (EAR), se destaca como la empresa líder en gestión de sistemas para el campo, contando con más de 4.000 usuarios en Argentina y Latinoamérica.

INSTITUCIONAL

REVISTA AAPRESID 26

En el acto de apertura, Martín Marino, director Adjunto del Programa Regionales de Aapresid, quien estuvo acompañado por el subdirector, Daniel Cotorás, expresó que el EAR es el espacio donde se manifiesta al máximo la noción de trabajo en red, empuje conjunto y dinámica en equipo.

Por su parte, el presidente de la institución, Marcelo Torres, se mostró muy contento de recibir en “su casa", el Nodo Sur, a los socios regionales del país: “Quiero agradecerles a todos por haberse trasladado unos cuántos kilóme-

tros para compartir estos días. Sabemos que el EAR es el espacio para hacer crecer nuestro compromiso dentro de la institución y tenemos el desafío de llevar nuestra misión a lugares donde todavía necesitamos crecer en sustentabilidad y en sistemas productivos de primera línea tecnológica y científica. Tenemos mucho para contar al respecto y me alegra contar con personas como ustedes para seguir difundiendo la voz de los productores en cada una de nuestras regiones y zonas de influencia, así como en el mundo”.

Acto seguido, miembros de Aapresid joven y Aula Aapresid, realizaron una representación del trabajo a campo realizado en las aulas con niños y jóvenes del país. Esta presentación buscó contagiar a los productores a expandir el proyecto en sus respectivas áreas.

REVISTA AAPRESID 28

Perspectivas sobre el agro que se viene

En cuanto al contenido técnico presentado, el Dr. Fernando Andrade, ex investigador del INTA e investigador del CONICET, y Florencia

Accame, Ing. Agr. y coordinadora del Instituto

Aaprender, abrieron la jornada hablando sobre sustentabilidad y cómo prepararse para los desafíos del futuro.

En esta línea, Andrade mencionó que la agricultura enfrenta el desafío de desacoplar la producción del impacto ambiental para responder de forma sostenible a una demanda creciente, manteniendo al mismo tiempo la rentabilidad del productor: “Para lograrlo, es

necesario aumentar la producción por unidad de área y de tiempo, y en este camino es clave impulsar modelos interactivos de innovación, donde investigadores, extensionistas, instituciones, empresas y productores articulan visiones y disciplinas de manera virtuosa, y colaboran para innovar y crear sociedades que aprenden.

Por su parte, Accame destacó el rol de los Grupos Regionales en la adaptación de los sistemas de producción a cada ambiente, otro gran desafío en el camino de la sustentabilidad.

Instituciones que nos acompañan

Aapresid conecta

Otra de las novedades reveladas durante el encuentro fue “Aapresid Conecta”: una plataforma integral a disposición del productor para encontrar información útil y de fácil análisis, con un enfoque basado en la sustentabilidad. Los presentadores hicieron foco en que no

Un nuevo Congreso se acerca

Durante el transcurso de la cena, el presidente de Aapresid, Marcelo Torres, la directora Adjunta y el líder del Programa Prospectiva Aapresid, Paola Diaz y Rodrigo Rosso, ofrecieron un adelanto del XXXII Congreso Aapresid: “Todo está conectado”.

“Este año contaremos con más de 300 disertantes nacionales e internacionales, 9 salas que funcionarán en simultáneo con charlas de alto nivel técnico y con una mirada prospectiva necesaria para no perder el foco como productores agropecuarios y ser parte de un engranaje clave dentro de la mitigación del cambio climático a nivel mundial”, comentó Díaz.

Por su parte, Torres destacó que el Congreso Aapresid es, por excelencia, el espacio para

basta decir lo que se hace, sino que también es importante tener la capacidad de mostrarlo con datos fehacientes y concretos: “Aapresid Conecta es una herramienta para mostrarle al mundo quiénes somos y qué estamos haciendo”, aseguraron.

mostrarle al mundo lo que los socios saben hacer como productores, tanto en experiencia, liderazgo en innovación en red y sustentabilidad.

Respecto a la alianza con Exponenciar, Torres agregó que para el XXXII Congreso Aapresid, se asumió el desafío de llevarlo al Predio Rural de Palermo en CABA. “Aliarnos con Exponenciar amplía las fronteras y la visibilidad de un evento que ya hace punta en innovación para el agro”.

Para finalizar, Rosso destacó que desde 2023 se está trabajando en un proceso de co-creación de los contenidos para definir el abordaje de cada uno de los 4 ejes de la sustentabilidad: productivo-ambiental, económico, social y tecnológico.

REVISTA AAPRESID 30

Un recorrido por el día 2

En el tramo final del EAR 2024, el economista y empresario Gustavo Lazzari realizó un diagnóstico de la economía argentina y su vinculación con el agro, en el panel: “Perspectivas a partir de la reforma y el ajuste. Escenarios para lo que viene".

En su presentación, Lazzari comenzó advirtiendo que, de la inviabilidad, se sale con instituciones adecuadas, como ocurrió entre 1880 y 1910, cuando Argentina logró cuadruplicar el PBI per cápita.

Según Lazzari, el marco actual, donde el gobierno propone ajuste y reforma con el objetivo de lograr una economía libre, siendo uno de los puntos clave la firma del “Pacto de Mayo”, podría traducirse en un escenario de crecimiento, precios y salarios que recuperan sus valores en dólares, entre otros indicadores positivos, si se logra una implementación exitosa de las medidas que lo contemplan.

En lo que respecta al sector agropecuario, el economista consideró que es necesario que éste asuma un rol activo, invirtiendo en el entorno, pensando a largo plazo y “desnaturalizando” un contexto de sobrerregulación y exceso de trabas.

Para dar cierre a la jornada, Rebeca Borrell, abogada, facilitadora y coach ontológica, realizó un taller participativo junto a las Regionales para identificar herramientas y estrategias que hagan frente a los desafíos más frecuentes del funcionamiento de los grupos. Acto seguido, también se lideró la primera capacitación a asesores técnicos regionales, bajo el título: “Liderazgo y comunicación. El desafío de construir equipos comprometidos”.

Durante todo el EAR 2024, las empresas Albor, Atanor, LDC, NK Semillas, Agro 24, Alltec Bio, Spraytec, Volkswagen, Ceres Tolvas, Gleba y Orbia acompañaron el evento.

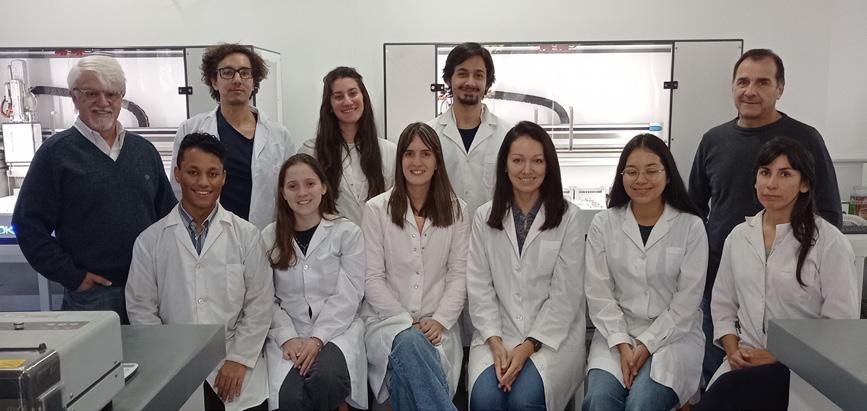

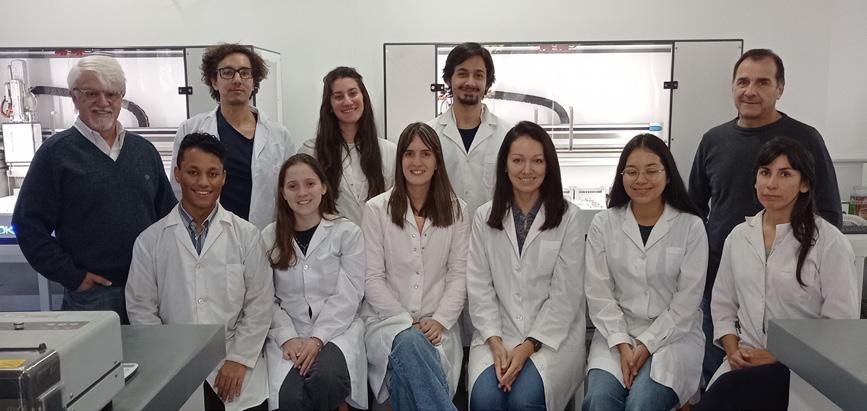

Un laboratorio biotecnológico único en el país para mejorar la competitividad de la industria semillera

El Laboratorio de Genómica y Marcadores Moleculares de la FAUBA es una plataforma de genotipado de alto rendimiento que asiste a pymes en sus programas de mejoramiento para aumentar el rendimiento de sus materiales comerciales.

Por Juan Manuel Repetto (FAUBA)

Por Juan Manuel Repetto (FAUBA)

BIOTECNOLOGÍA

REVISTA AAPRESID 32

El Laboratorio de Genómica y Marcadores Moleculares (LGMM) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) trabaja asesorando a más de 20 pymes semilleras e instituciones públicas argentinas para asistir, mediante una plataforma biotecnológica de última generación, a sus programas de mejoramiento vegetal y ofrecer a los agricultores semillas con mayor potencial de rendimiento y resistentes a las principales adversidades biológicas (enfermedades) y ambientales.

Esta plataforma tecnológica, puesta en marcha por la Cátedra de Bioquímica de la FAUBA, permite realizar análisis de genotipado a gran escala y de forma rápida. El objetivo es identificar, a través de marcadores moleculares, genes que mejoren el rendimiento y la calidad de cultivos de interés agronómico.

El proyecto comenzó en 2015, con la participación de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y la gestión de UBATEC, la empresa de la UBA dedicada al desarrollo de la ciencia, innovación y tecnología, lo que le permitió presentarse ante el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y acceder a financiamiento.

Para su concreción se conformó un consorcio integrado por seis semilleros que postularon sus proyectos de desarrollo, que serían asistidos por los laboratorios de las cátedras de Bioquímica de las facultades de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (que propuso estrategias de transgénesis y edición génica) y de Agronomía de la UBA (cuyas propuestas fueron orientadas al mejoramiento asistido por marcadores moleculares).

“Un proyecto de tal envergadura también podría ser aprovechado para lograr una iniciativa original para Argentina, que consiste en crear un laboratorio de biotecnología para que las pymes sin capacidad de montar sus propias capacidades, puedan acceder a este tipo de herramientas a un costo razonable”, explicó Eduardo Pagano, director de LGMM, y recordó que desde la cátedra ya venían trabajando previamente en un proyecto con el semillero Don Mario enfocado en el desarrollo de marcadores moleculares para cultivos extensivos. “Esta empresa nos ayudó a conocer el sistema productivo más allá de los papers para llegar al campo con soluciones concretas”, agregó.

Con los fondos provenientes del FONTAR, la cátedra de Bioquímica levantó una plataforma tecnológica que se inauguró en 2022 y que consta de un laboratorio modelo de 100 metros cuadrados con una línea de genotipado que se denomina SNP line™, provisto por la firma LGC del Reino Unido, que permite detectar hasta 200.000 marcadores tipo SNP (Polimorfismo de un Solo Nucleótido) por día. Se trata del único laboratorio del país que cuenta con esa capacidad.

Un envión para las empresas locales

El laboratorio LGMM fue el primero habilitado por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) para evaluar los marcadores moleculares para hacer el control de comercio. Hoy, se brinda este servicio al INASE y a URUPOV, la cámara uruguaya que agrupa a criaderos del país vecino para proteger la propia intelectual de las semillas. “Además, desarrollamos una importante labor para ayudar a las pymes semilleras a que

REVISTA AAPRESID 34

creen sus propios programas de mejoramiento asistidos por marcadores moleculares. Es un avance tecnológico fundamental para que las empresas se tornen competitivas a escala internacional”, dijo Pagano.

“En nuestro laboratorio podemos asistir a los breeders en un abanico de necesidades, que incluyen análisis genómicos profundos y la detección rutinaria de marcadores moleculares”, destacó el investigador, y señaló que el objetivo fundamental del proyecto es generar beneficios para los productores, quienes van a disponer año a año de mejores materiales. “Hoy, el mejoramiento molecular permite llegar al mercado con productos competitivos con un ahorro significativo en insumos y recursos de infraestructura, y en la mitad del tiempo”, agregó.

“En nuestro laboratorio podemos asistir a los breeders en un abanico de necesidades, que incluyen análisis genómicos profundos y la detección rutinaria de marcadores moleculares”

Andrés Zambelli, gerente de Proyectos del laboratorio, afirmó: “Utilizamos las herramientas de la genética molecular para contribuir a aumentar la ganancia genética de los cultivos, es decir a incrementar los rendimientos en menor tiempo. Todas las herramientas moleculares que utilizamos están aplicadas al mejoramiento genético para el desarrollo de variedades comercializables”.

“Además, mediante la utilización de las herramientas de genética molecular podemos caracterizar el germoplasma de una empresa, conocer qué diversidad genética tienen, cómo están formados los grupos heteróticos, en los casos de empresas que producen híbridos, las relaciones de parentesco y, si se incorpora material licenciado de otras empresas, cómo está relacionado genéticamente con el material de base”, dijo Zambelli, e indicó: “Toda esta información es fundamental para el mejorador, porque permite saber qué tipos de poblaciones de mejoramiento tiene para trabajar, apuntando a generar materiales superiores y aprovechando la diversidad genética con que se cuenta”.

Metalfor, la Fertilizadora oficial de Aapresid Conocé más en www.metalfor.com.ar

Pagano advirtió que en el laboratorio no se hace transgénesis ni edición génica, sino que su aporte es facilitar la incorporaciones de rasgos o atributos de interés agronómico a otros materiales. Por ejemplo, es posible incorporar un rasgo desde un genotipo editado para la resistencia a una enfermedad o a un herbicida, a una línea élite de un criadero nacional, a un costo accesible y en un tiempo acotado. “Hoy empezar a incursionar en un programa de mejoramiento molecular implica un costo razonable que puede afrontar una pyme”, aseguró.

Esta metodología de trabajo generó buenas experiencias con los semilleros que formaron parte de la etapa inicial del laboratorio, y hoy ese grupo se amplió a unas 20 empresas, que abarcan diferentes cultivos tradicionales, como soja, girasol, maíz, sorgo, trigo y arroz, emergentes como camelina y forrajeras como festuca y raigras. En definitiva, el mejoramiento molecular se puede aplicar a cualquier especie, se conozca o no su genoma.

“Utilizamos las herramientas de la genética molecular para contribuir a aumentar la ganancia genética de los cultivos, es decir a incrementar los rendimientos en menor tiempo.

REVISTA AAPRESID 36

Recursos altamente capacitados

Actualmente el laboratorio LGMM está integrado por 18 técnicos con una alta formación. En este sentido se destaca que, al ser una dependencia de la universidad, allí se forman profesionales de excelencia que además de trabajar en la plataforma, avanzan en sus estudios e investigaciones académicas, y algunos desarrollan sus actividades mientras cursan sus carreras de posgrado y realizan sus tesis.

“Uno de los valores que tiene el laboratorio es actuar como una unidad generadora de recursos humanos con elevada capacitación. De hecho, nueve ex integrantes de la cátedra hoy están trabajando en empresas del sector”, subrayó Pagano. “Los profesionales que se forman aquí son altamente requeridos porque enriquecen sus formaciones de base, como ingeniería agronómica, ciencias ambientales y agroalimentos, que se dictan en la Facultad, lo que los posiciona como candidatos de alto valor para las empresas y la sociedad en su conjunto”.

“Asimismo, en la cátedra se brinda la posibilidad de trabajar en problemáticas reales desde un punto de vista científico, lo que también permite que los profesionales que se forman puedan seguir la carrera de investigador en el ámbito público, en la universidad y en el CONICET”, concluyó.

“Uno de los valores que tiene el laboratorio es actuar como una unidad generadora de recursos humanos con elevada capacitación.

Cebada cervecera argentina: 40 años de avances genéticos impulsan rendimiento y calidad

Argentina experimentó un importante progreso en la producción de cebada cervecera. El mejoramiento genético permitió aumentar el rendimiento y mejorar atributos clave como el peso y número de granos, el extracto de malta y la friabilidad.

Autores: Giménez V.¹, Ciancio N.¹, Gerde J.², Ibañez C.¹, Comacchio J.1, Abeledo L.G.¹,³, y Miralles D.J¹,³ (miralles@agro.uba.ar)

¹Cátedra de Cerealicultura Facultad de Agronomía UBA; ²Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Agrarias, ³IFEVA-CONICET

MANEJO DE CULTIVOS

REVISTA AAPRESID 38

Importancia de la producción y exportación de cebada maltera en Argentina

A nivel mundial, la producción de cebada se destina principalmente a la alimentación animal y en menor medida a la industria maltera. En Argentina, se producen cerca de 1.4 millones de hectáreas de cebada, mayormente destinadas a la industria maltera. El país es un exportador neto de cebada para malta, con 669.506 toneladas exportadas durante el año 2022/23, representando más de U$S 387 millones de dólares (Fuente: argentina.gob.ar).

Actualmente, Argentina es el quinto exportador mundial de malta, con el 8% del mercado de exportación, luego de Francia (11%), Bélgica (10%), Australia (9%) y Alemania (9%) (Fuente: Observatory of Economic Complexity). Por otro lado, Brasil es el principal país importador de malta (15%), seguido por México (8%) y Estados Unidos (6%). Los destinos principales de la malta argentina son Brasil (80%), Chile (10%) y Bolivia (2%) (Fuente: cebadacervecera.com.ar).

La provincia de Buenos Aires es el principal área de producción de la cebada destinada a malta, concentrando aproximadamente el 90% de la producción, seguida por La Pampa, Córdoba y Santa Fe.

¿Cuál fue el progreso en la producción y el rendimiento en cebada maltera en el país?

La producción del cultivo de cebada en Argentina puede dividirse en tres etapas:

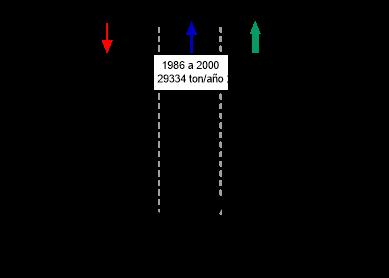

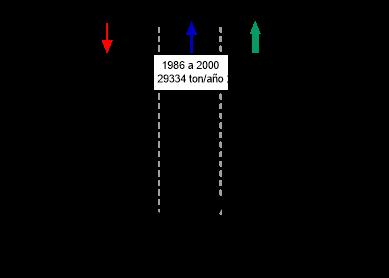

En una primera etapa, que abarca desde 1960 a 1985, se observa un estancamiento de la producción e incluso una leve caída de poco más de 20 toneladas por año.

03

Posteriormente, entre 1986-2000, se registró un crecimiento de la producción a una tasa de 29 toneladas por año.

Mientras que el mayor incremento en la producción de cebada se observó entre los años 2000 y 2020, con una tasa de aumento en la producción de 256 toneladas por año (https://datosestimaciones.magyp.gob.ar/) (Figura 1).

Figura 1. Producción de cebada cervecera en Argentina desde 1960. Las líneas verticales delimitan tres períodos temporales y se indican sus respectivas tasas de producción. Fuente: FAO (2024).

01 02

REVISTA AAPRESID 40

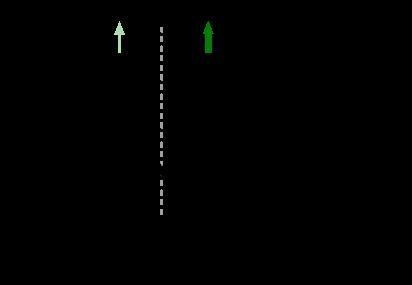

Cuando se observa el rendimiento por unidad de área a nivel nacional, la tendencia muestra un incremento creciente desde el año 1960, aunque con diferentes tasas de progreso (Figura 2). La tasa de progreso del rendimiento por unidad de área en el periodo 1960-1980 fue de 13 kg/ha.año, incrementándose de manera significativa a partir de ese año y alcanzando una tasa de progreso en el rendimiento de 64 kg/ ha.año (Figura 2).

Figura 2. Rendimiento de cebada cervecera en Argentina desde 1960. La línea vertical delimita dos períodos temporales y se indican sus respectivas tasas de ganancia en rendimiento. Fuente: FAO (2024).

Hasta 1990, en Argentina predominaban las variedades desarrolladas por la empresa Cervecería y Maltería Quilmes, enfocadas principalmente en aspectos de sanidad y uniformidad de calibre, siendo este último aspecto clave para la industria maltera. Sin embargo, como se observa en la Figura 2, a partir de principios/ mediados de los años 80, también se incrementó el rendimiento.

Hacia finales de los años 90, comenzaron a ingresar al país materiales provenientes de Europa, principalmente de Alemania, que mostraban un importante potencial de rendimiento. Estos materiales europeos, empezaron a sustituir gradualmente a los materiales originados en nuestro país debido principalmente a su mayor potencial de rendimiento. El primer material europeo ampliamente utilizado fue la variedad Scarlett, cuyo obtentor fue el semillero Breum (Alemania), inscripta en Argentina en 1996. Scarlett llegó a ocupar cerca del 80% del área de siembra gracias a su adaptabilidad a una amplia región productiva de Argentina, su alto potencial de rendimiento y su adecuada calidad para los requerimientos de la industria.

A partir de la introducción del material Scarlett, se han incorporado diferentes materiales de origen europeo que han ido reemplazando gradualmente a esta variedad (por ejemplo, Shakira, Andreia, Montoya, Charles, etc.). Es importante destacar que en Argentina existe una red de ensayos comparativos de rendimiento de materiales de cebada cervecera en la que participan empresas del sector privado y organismos públicos. Esta red está coordinada por el INTA Bordenave (https://repositorio.inta. gob.ar/xmlui/handle/20.500.12123/17359).

REVISTA AAPRESID 42

Progreso genético en cultivares liberados en los últimos 40 años en Argentina

Para determinar cómo fue el progreso genético de los materiales de cebada utilizados y liberados en Argentina, es importante caracterizarlos en iguales condiciones ambientales y de manejo (Giménez et al., 2024a). Esto se debe a que, si bien es posible calcular el progreso genético de los cultivares con estadísticas a nivel nacional, dicho análisis incluye aspectos no solo genéticos, sino también ambientales y de manejo.

El estudio más reciente que analizó el progreso genético en el rendimiento de la cebada en Argentina (Giménez, 2017) evaluó materiales liberados hasta el año 2007. Para actualizar esta información, nuestro grupo de trabajo llevó a cabo una serie de experimentos tendientes a evaluar el progreso en el rendimiento y la calidad maltera en cultivares liberados en Argentina entre 1982 y 2019 (ver Giménez et al., 2024a).

Para ello, se realizaron ensayos en condiciones hídricas y nutricionales no limitantes en el campo experimental de la Facultad de Agronomía UBA (FAUBA). Se utilizó un diseño completo al azar, donde se evaluaron once cultivares comerciales de cebada cervecera liberados en el periodo mencionado (Quilmes Alfa , Quilmes Paine, Scarlett, Shakira, Carisma, Andreia, Traveler, Charles, Montoya, Alhué y Yanara) en dos fechas de siembra (16 julio de 2020 y 10 junio de 2021).

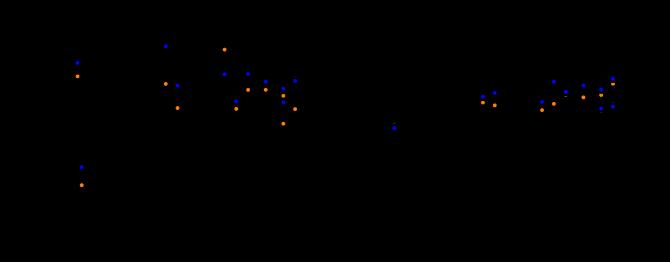

Como variables de respuesta, se midió el rendimiento, sus componentes numéricos y fisiológicos así como variables de calidad maltera mediante análisis de micromalteo (ensayo 2020),

que fueron gentilmente realizados por la empresa Boortmalt (Lic. Luis Ramírez). Una vista general del ensayo llevado a cabo se puede observar en la Figura 3, que muestra las parcelas experimentales sembradas con cultivares de cebada, indicando los números de sus respectivos años de liberación en el mercado argentino.

Los números indican el año de liberación de los mismos que corresponden a las parcelas.

REVISTA AAPRESID 44

Figura 3. Vista del ensayo en la FAUBA en las parcelas con los diferentes cultivares de cebada cervecera evaluados.

Los resultados del estudio mostraron que el mejoramiento modificó la duración de la fase entre emergencia y la antesis del cultivo, medida como la aparición de las artistas sobre la hoja bandera. Se observó una tendencia creciente en la duración del periodo entre emergencia y la antesis, tanto en días como en unidades térmicas, con los años de liberación de los cultivares. Sin embargo, los materiales no modificaron la longitud del ciclo entre la floración y la madurez fisiológica (periodo de llenado de los granos) (Figura 4).

Figura 4. Duración de las etapas pre antesis (a, c) y post antesis (b, d) en función del año de liberación para los cultivares liberados al mercado en diferentes años en Argentina, en los ensayos de 2020 (E1) y 2021 (E2). La duración se midió en días (a, b) y en unidades térmicas (c, d). Las líneas llenas corresponden al análisis de regresión.

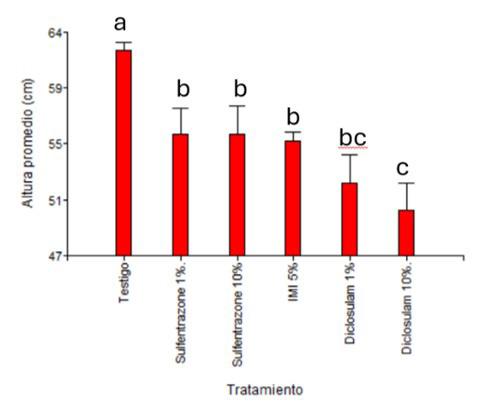

El atributo altura de planta mostró una ligera reducción con el año de liberación, a razón de 0,22 cm/año, mientras que el diámetro del tallo se incrementó desde 1980 hasta el año 2000. Sin embargo, las nuevas variedades liberadas después del año 2000 no mostraron incrementos en el diámetro del tallo (Figura 5).

Figura 5. Altura de planta (a) y diámetro de los tallos (b) en función del año de liberación para los cultivares liberados al mercado en diferentes años en Argentina, en los ensayos de 2020 (E1) y 2021 (E2). Las líneas llenas corresponden al análisis de regresión.

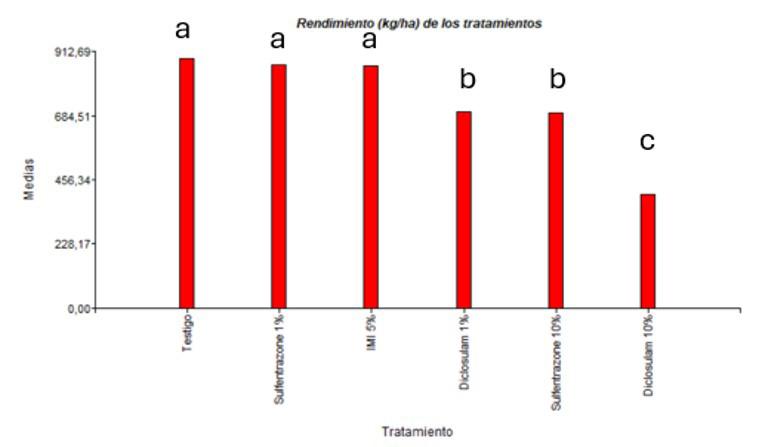

El rendimiento se incrementó con el año de liberación a una tasa de 69 kg/ha.año, lo que representó una ganancia genética, en términos relativos, del 0,9 %/año. Estos valores son promisorios, ya que representan una ganancia del 10% en el rendimiento en 10 años debido al progreso genético. Estas mejoras, combinadas con una mejora en el manejo del cultivo, podrían duplicar dichos valores (Figura 6).

REVISTA AAPRESID 46

Figura 6. ARendimiento por unidad de área (expresado en g/m2, a) y rendimiento relativo (respecto a la media de cada ambiente, b) en función del año de liberación para los cultivares liberados al mercado en diferentes años en Argentina, en los ensayos de 2020 (E1) y 2021 (E2). Las líneas llenas corresponden al análisis de regresión.

Considerando los dos componentes numéricos del rendimiento (número de granos por unidad de área y peso de los granos), el mejoramiento genético produjo un aumento en ambos componentes cuando se los contrasta con el año de liberación. En este sentido, no sorprende que el mejoramiento haya incrementado el número de granos por unidad de área, ya que este componente está positivamente asociado al rendimiento (Miralles et al.,

2020; Giménez et al, 2024b). Sin embargo, lo realmente auspicioso es que el mejoramiento haya incrementado también el peso de los granos, en concordancia con los incrementos en el número de granos. El calibre es un componente sumamente relevante en el marco de la calidad maltera, por lo que es muy relevante que, a pesar del aumento en el rendimiento a través del número de granos, también se haya logrado este avance a través del peso de los granos (Figura 7).

Figura 7. Número de granos por unidad de área (a) y peso de los granos en función del año de liberación para los cultivares liberados al mercado en diferentes años en Argentina, en los ensayos de 2020 (E1) y 2021 (E2). Las líneas llenas corresponden al análisis de regresión.

En cuanto a la calidad, se observó una leve reducción en el contenido de proteína en los granos cuando se lo contrastó con el año de liberación, probablemente como consecuencia de los incrementos en el rendimiento que generaron un efecto de dilución (Figura 8).

Con respecto al perfil de hordeinas que componen las proteínas de la cebada, la mayor proporción fueron las β + γ, con una leve tendencia positiva a aumentar este tipo de hordeinas con el mejoramiento, aunque no estadísticamente significativo. Por otro lado, la proporción de hordeinas de tipo C y D no se vio afectada por el mejoramiento, siendo ambos tipos de hordeinas los de menor proporción (Figura 8).

REVISTA AAPRESID 48

Figura 8. Porcentaje de proteína en los granos (a) y proporción de los diferentes tipos de hordeinas (b) en función del año de liberación para los cultivares liberados al mercado en diferentes años en Argentina, en los ensayos de 2020 (E1) y 2021 (E2). Las líneas llenas corresponden al análisis de regresión.

Finalmente, el mejoramiento genético incrementó el extracto de malta (Figura 9). Este atributo representa el porcentaje de sustancias solubles de malta (en % s/s) obtenidas a partir de una maceración a tiempos y temperaturas determinados. Además, la friabilidad, que mide la capacidad del grano de ser molido/ partido y es indicativo de la intensidad de modificación del endosperma, también se incrementó con el año de liberación (Figura 9).

Figura 9. Extracto de malta (a) y friabilidad (b) en función del año de liberación para los cultivares liberados al mercado en diferentes años en Argentina, en los ensayos de 2020 (E1). Las líneas llenas corresponden al análisis de regresión.

Conclusiones

El mejoramiento genético en Argentina produjo incrementos en el rendimiento en los últimos 40 años a razón de aproximadamente 70 kg/ha.año, lo que representa una tasa de progresión en el rendimiento de casi 1% anual.

Durante este proceso de mejoramiento, la altura de la planta se redujo, mientras que el diámetro de los tallos se incrementó hasta los años 2000 debido a la introducción de variedades europeas. Los incrementos en el rendimiento producto del mejoramiento estuvieron vinculados con aumentos tanto en el número de granos por unidad de área como con en el peso de los granos. De este modo, no se ob-

servó una compensación entre ambos componentes, lo que sugiere la posibilidad de seguir incrementando ambos subcomponentes del rendimiento en el futuro

En términos de calidad comercial e industrial, el mejoramiento redujo el contenido de proteína, sin modificar significativamente el perfil proteico, y produjo mejoras en el extracto de malta y la friabilidad.

Por consiguiente, el proceso de mejoramiento genético en Argentina durante los últimos 40 años ha sostenido aumentos en el rendimiento con mejoras en la calidad maltera.

REVISTA AAPRESID 50

14º Simposio Internacional de Genética de Cebada

Sesiones: 28, 29 y 30 de octubre

Salida a campo: 31 de octubre Rosario - Santa FeArgentina

Más info en https://ibgs14.agro.uba.ar/

REFERENCIAS

Consulte las referencias ingresando a www.aapresid.org.ar/blog/revista-aapresid-n-229

IBGS 14

Red de Cultivos de Servicios de Aapresid: sinergias para una agricultura sustentable

En cuatro años, la Red de Cultivos de Servicios de Aapresid continúa demostrando su impacto transformador: reducen costos, aumentan rendimientos y disminuyen el impacto ambiental. Un resumen de sus logros y próximos desafíos

Pensar y abordar la sustentabilidad de la agricultura es clave para un desarrollo armónico de nuestro país. En este contexto, la Red de Cultivos de Servicios (RCS) de Aapresid, con el apoyo significativo de BASF, CONICET, la Universidad de Buenos Aires y una gran lista de empresas nacionales, se ha dedicado desde 2018 a implementar y evaluar una variada lista de Cultivos de Servicios y prácticas de

manejo agronómico. El objetivo es mejorar la sostenibilidad y eficiencia de los sistemas agrícolas mediante prácticas innovadoras. A través de múltiples ensayos realizados en distintas regiones del país, la RCS ha generado una gran cantidad de información, ampliando nuestro conocimiento y acercando los Cultivos de Servicios a los productores de todo el país.

Autores: Gervasio Piñeiro¹, Andrés Madias², Lina Bozas², Tomás Della Chiesa¹, Priscila Pinto¹, Paula Berenstecher¹, Viviana Bondaruk¹ y Suyai Almiron² ¹ FAUBA, ² AAPRESID, Sistema Chacras.

MANEJO DE CULTIVOS

REVISTA AAPRESID 52

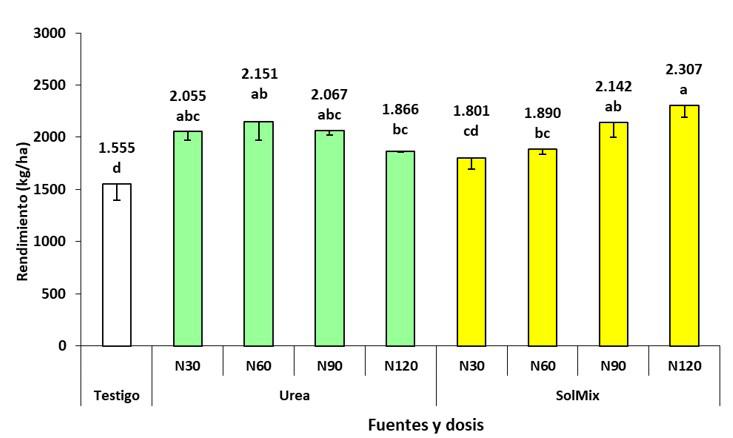

Los cultivos de servicio han demostrado ser capaces de producir grandes cantidades de biomasa, dependiendo del año y la región (Figura 1). Por ejemplo, las gramíneas y las leguminosas han demostrado una buena capacidad para producir biomasa en los periodos que antes eran barbechos, con promedios de alrededor de 6000 kg/ha y 4000 kg/ha respectivamente, pero alcanzando máximos de 18000 y 10000 kg/ha, respectivamente. Estos altos niveles de producción no sólo son fundamentales para mejorar la salud del suelo mediante la adición de materia orgánica, sino que también ofrecen una solución eficaz para el control de malezas, la fijación de nitrógeno del aire, el control de la erosión, entre otros beneficios que los Cultivos de Servicios nos brindan.

Producción de biomasa y mejora del suelo

NOS ACOMPAÑAN

Producción de biomasa y mejora del suelo

NOS ACOMPAÑAN

Figura 1. Variabilidad de la producción de biomasa de distintos Cultivos de Servicios puros y en mezcla, sembrados en distintas regiones del país. La línea horizontal representa la media, las cajas representan el 50% de las observaciones y los bigotes el 90%.

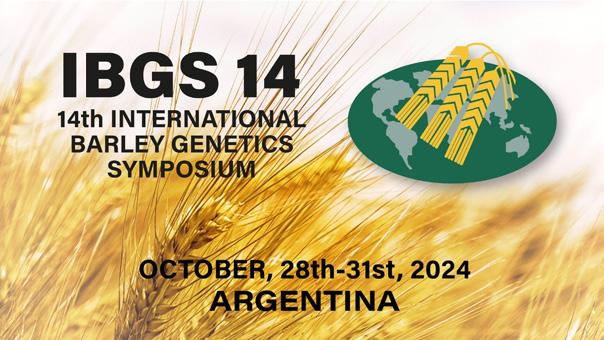

Control natural de malezas

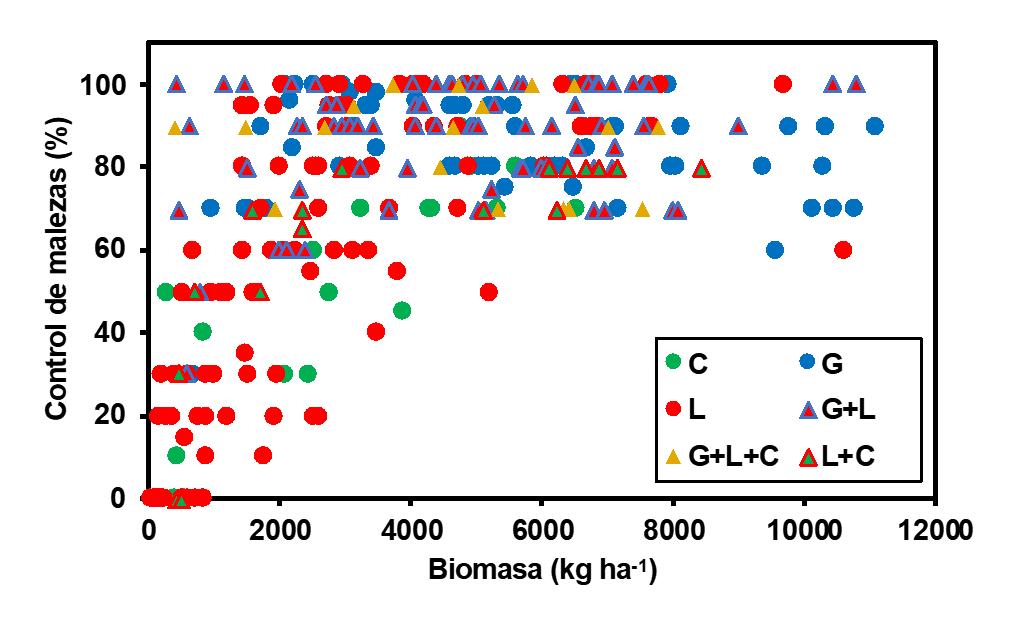

El control de malezas ha sido otro beneficio destacado de los Cultivos de Servicios. En muchos casos, los Cultivos de Servicios han logrado suprimir completamente las malezas (Figura 2), ofreciendo un nivel de control comparable al de los métodos tradicionales pero sin los efectos no deseados asociados con los tratamientos químicos. Este control efectivo es crucial para mantener la productividad agrícola y reducir las pérdidas económicas.

La cobertura densa de biomasa de los Cultivos de Servicios ha demostrado, a lo largo de es-

tos años de ensayos, que niveles de cobertura altos (que se logran con Cultivos de Servicios de aproximadamente 4000 kg de biomasa) inhiben de manera significativa el crecimiento de malezas, reduciendo así la dependencia de herbicidas y disminuyendo los costos de manejo. Por otro lado, también se ha observado que, en muchos años, coberturas bajas de Cultivos de Servicios (menores a 2000 kg/ha) igualmente han logrado un buen control de malezas, posiblemente debido a una competencia indirecta (efectos alelopáticos, etc.).

REVISTA AAPRESID 54

Figura 2. Porcentaje de control de malezas y su relación con la producción de biomasa de los distintos Cultivos de Servicios (C=crucíferas, G=gramíneas y L= leguminosas).

Impacto en la fijación y conservación del Nitrógeno

Los Cultivos de Servicios de leguminosas demostraron un impacto significativo también en la fijación de nitrógeno atmosférico, así como en la captura de nitrógeno del suelo (Figura 3), aumentando significativamente la disponibilidad de nitrógeno para las plantas. Considerando todos los años y sitios evaluados, estimamos que las leguminosas aportarían entre 20 y 30 kg de N atmosférico por tonelada de biomasa aérea producida, es decir, nitrógeno nuevo incorporado al ecosistema. Por lo tanto, cultivos de leguminosas con una producción de biomasa aérea de 4000 kg/ha podrían fijar al menos unos 100

kg/ha de nitrógeno (equivalentes a 200 kg de Urea aproximadamente).

Estos resultados son particularmente relevantes, ya que sugieren que los Cultivos de Servicios pueden desempeñar un papel esencial en la reducción del uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos, proporcionando beneficios tanto económicos como ambientales. A su vez, observamos que la correcta inoculación y nodulación de las distintas especies de leguminosas son un desafío importante en la actualidad, clave para el aporte de nitrógeno de estas especies.

Figura 3. Aportes de nitrógeno por fijación biológica de nitrógeno (NFB) o tomados desde el suelo (Nsuelo) de distintos Cultivos de Servicios de leguminosas.

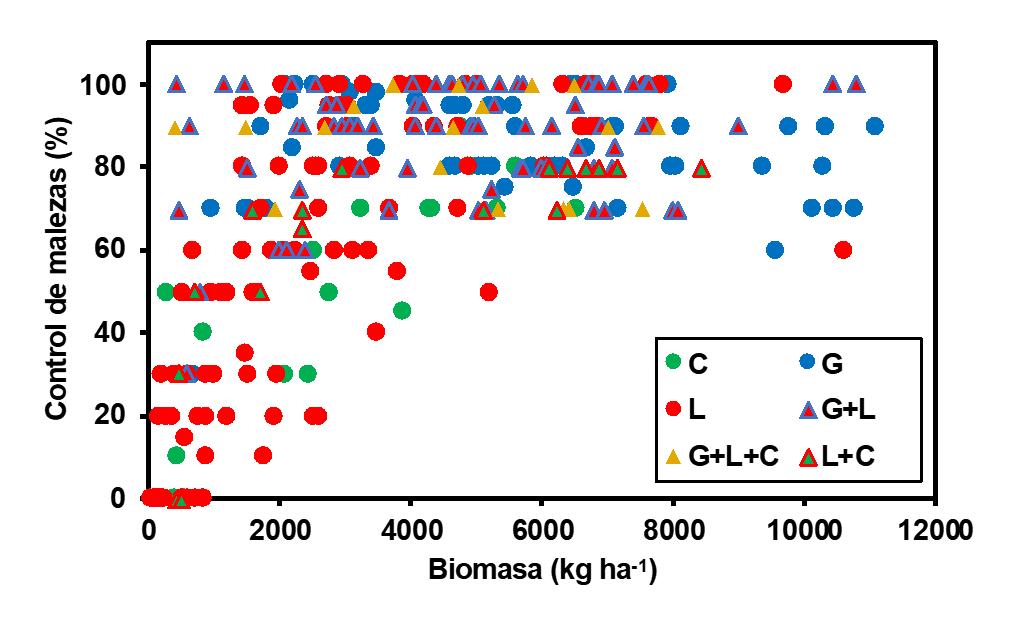

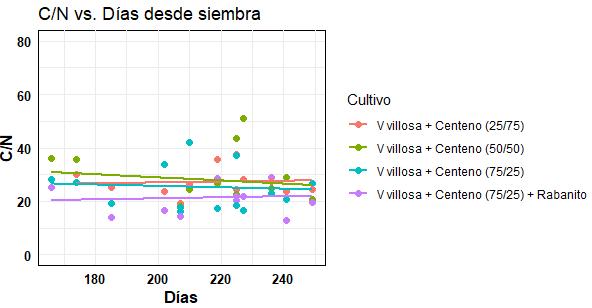

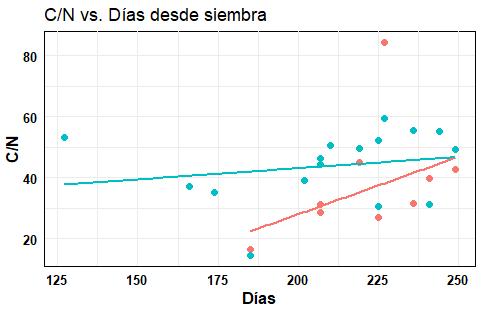

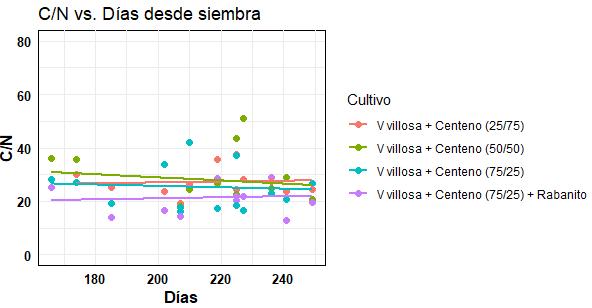

Por otro lado, los Cultivos de Servicios de gramíneas y brásicas, si bien no fijan nitrógeno atmosférico, han demostrado ser especies eficientes para la captura y retención de nitrógeno y otros nutrientes (P, K, Ca, Mg, etc) en los agroecosistemas, evitando pérdidas y contaminación atmosférica y de los cursos de agua. Por otro lado, en los cultivos de servicio de gramíneas, se han registrado altas relaciones carbono/nitrógeno (C/N cercanas a 40), lo que indica una lenta disponibilidad (alta retención) de nutrientes, mientras que las crucíferas mostraron valores intermedios y las leguminosas mostraron relaciones C/N muy bajas (C/N

cercanas a 15) durante todo su ciclo, ofreciendo una rápida disponibilidad de nitrógeno para los cultivos subsiguientes (Figura 4).

Por último, en los Cultivos de Servicios de gramíneas mediante el manejo de la duración del ciclo, la fecha de secado o la fertilización, se puede modificar su relación C/N al momento de su terminación, ya que esta aumenta significativamente a lo largo del ciclo del cultivo (Figura 4). Por el contrario las leguminosas mantienen una C/N baja durante todo su ciclo, mientras que las brásicas mostraron valores intermedios pero relativamente menos variables que las gramíneas.

REVISTA AAPRESID 56

VICIAS

MEZCLAS

CENTENOS

4. Relación Carbono/Nitrógeno de distintos Cultivos de Servicios en función de la duración de su ciclo de crecimiento.

Figura

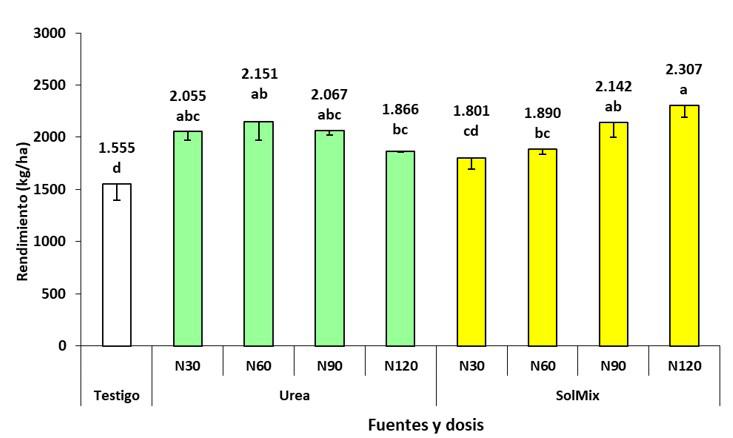

Gestión eficiente del agua

Un punto clave para el uso de los Cultivos de Servicios es la gestión del agua. Los resultados obtenidos sugieren que, en promedio, los barbechos largos de invierno consumen alrededor de 190 mm de agua, mientras que los Cultivos de Servicios alrededor de 240 mm (Figura 5). Esto representa un costo hídrico promedio de los Cultivos de Servicios de aproximadamente 50 mm. Sin embargo, a pesar de esta disminución en la humedad del suelo al momento de secar los Cultivos de Servicios, en muchas situaciones, la disponibilidad de agua para los cultivos estivales sucesivos no se vio comprometida. La clave para esto es realizar una correcta duración del barbecho (período entre el secado del cultivo de servicio y la siembra del cultivo estival). Esto es especialmente importante en áreas donde la conservación del agua es fundamental para la sostenibilidad agrícola a largo plazo.

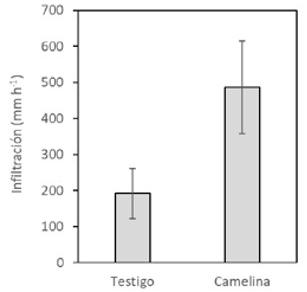

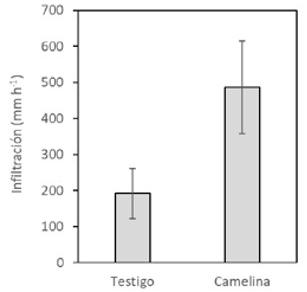

Nuestros resultados sugieren también que los Cultivos de Servicios logran una mejora en la infiltración y la retención de agua durante el barbecho en muchos años y sitios. Por esto se observó una relación entre el costo hídrico de los Cultivos de Servicios y el cambio en el rendimiento de los cultivos de soja y maíz sucesores (Figuras 6 y 7). En muchos casos, no hubo un costo hídrico, sino un aumento en la retención de agua luego de los Cultivos de Servicios, lo que provocó un aumento en los rindes de los cultivos estivales.

Nuestros resultados sugieren también que los Cultivos de Servicios logran una mejora en la infiltración y la retención de agua durante el barbecho en muchos años y sitios.

REVISTA AAPRESID 58

Figura 5. Uso consuntivo de agua de distintos lotes con barbechos largos o Cultivos de Servicios (CS), en distintos años y zonas de Argentina. Cada punto representa un lote, la media es el punto rojo, la mediana se muestra mediante una línea horizontal y la caja representa el 50% de las observaciones.

Figura 6. Relación entre el rendimiento relativo de maíz y el costo hídrico de los Cultivos de Servicios antecesores, a la siembra del cultivo estival.

Figura 7. Relación entre el rendimiento absoluto de soja y el costo hídrico de los Cultivos de Servicios antecesores, a la siembra del cultivo estival. Los círculos claros corresponden a datos proporcionados por Diego Hugo Perez y los oscuros a datos de la red de Cultivos de Servicios.

REVISTA AAPRESID 60

Sinergias en mezclas de Cultivos de Servicios

Finalmente, las sinergias observadas en las mezclas de Cultivos de Servicios han demostrado ser más productivas, alrededor de un 20%, que las especies en monocultivo (Figura 8). Estas mezclas aprovechan interacciones beneficiosas entre diferentes especies, maximizando la eficiencia en el uso de recursos.

Este enfoque no solo mejora la biodiversidad y la salud del suelo, sino que también puede aumentar los rendimientos de los cultivos subsiguientes, mostrando cómo la diversidad dentro de un sistema agrícola puede conducir a una mayor resiliencia y productividad.

Figura 8. Producción de biomasa de Cultivos de Servicios puros y en mezclas. La línea punteada representa la producción esperada en función de la producción de los cultivos puros. La cruz representa la media de producción, la línea horizontal representa la mediana, las cajas representan el 50% de las observaciones y los bigotes representan el 90% de las mismas.

El futuro

Los avances y resultados de la RCS de Aapresid en los últimos años subrayan el potencial de los Cultivos de Servicios para revolucionar nuestra agricultura y tornarla sustentable. Estos hallazgos apuntan hacia un futuro donde las prácticas agrícolas no solo sean sostenibles sino también más productivas y armónicas con el medioambiente. A medida que estos métodos continúen perfeccionándose y expandiéndose, podrían transformar significativamente la agricultura convencional, ofreciendo un modelo más sostenible para el futuro.

Durante estos años hemos aprendido mucho de los Cultivos de Servicios, cambiando nuestras preguntas de investigación constantemente. Nuestro resultados sugieren que los Cultivos de Servicios estarían reduciendo los costos de producción (costos privados), pero

también potencialmente aumentando los rendimientos de los cultivos de renta sucesores (Figura 9). Por otro lado, los Cultivos de Servicios también estarían contribuyendo a la reducción de costos públicos, impactos colaterales o externalidades de la producción (Figura 9).

En los próximos años, la Red se centrará en contestar preguntas particulares de cada región, así como mejorar las siembras al voleo, o la introducción de nuevas especies (a veces subtropicales), entre otros desafíos. Para lograr un cambio transformador de nuestro sistema agropecuario, creemos que es clave aunar los esfuerzos públicos y privados de investigación y producción, para fomentar el desarrollo sustentable, siendo la red de Cultivos de Servicios un claro ejemplo de esto.

REVISTA AAPRESID 62

Figura 9. Esquema de los principales impactos de los Cultivos de Servicios.

Figura 9. Esquema de los principales impactos de los Cultivos de Servicios.

¿Cuándo incorporar los Cultivos de Servicio en una secuencia con maíz tardío?

Un grupo de investigadores argentinos desarrolló un modelo que predice el impacto de los cultivos de servicio en el rendimiento del maíz tardío en la región pampeana

Por Claudio Jesús Razquin¹,², Horacio Videla-Mensegue³, Andrés Madias4 y Lina Bozas⁴

¹RTD Chacra Justiniano Posse, ²Universidad Nacional de Villa María, ³INTA Laboulaye, ⁴AAPRESID, Sistema Chacras.

En un contexto de creciente demanda de alimentos, la intensificación de cultivos puede ser una alternativa para aumentar la eficiencia en el uso de recursos (por ejemplo, radiación solar, agua y nutrientes) y mitigar las externalidades negativas en diferentes regiones del mundo. La intensificación con doble cultivo o cultivos de servicio, en comparación con secuencias de baja intensificación, puede ser una herramienta adecuada para mejorar la eficiencia en el uso de radiación y agua en regiones con una extensa estación de crecimiento.

MANEJO DE CULTIVOS

REVISTA AAPRESID 64

La región pampeana argentina es una de las principales zonas productoras de commodities como soja, maíz y trigo. Los sistemas de producción se caracterizan por una baja intensificación, con la soja como cultivo anual. Estas secuencias de baja intensificación mostraron una baja productividad en el uso del agua, la radiación solar y los nutrientes, así como un aumento en la degradación del suelo y del agua, y desequilibrios en el balance hídrico.

En consecuencia, un aumento en la intensificación de los sistemas de producción, a través de la incorporación de cultivos de servicio, puede ser una alternativa viable para mejorar la eficiencia en el uso de recursos y mitigar los impactos negativos de la producción agrícola. Sin embargo, en regiones como la pampa argentina, caracterizada por una alta variabilidad en las precipitaciones, el aumento de la intensidad de los cultivos por cambios en la secuencia de

NOS ACOMPAÑAN

siembra requiere una evaluación exhaustiva para evitar perjuicios en el rendimiento del cultivo de cosecha.

Los cultivos de servicio, también conocidos como cultivos de cobertura, son plantas cultivadas con un propósito o servicio distinto a su cosecha. Numerosos estudios documentaron los beneficios de los cultivos de servicio, que incluyen la reducción de la degradación química, física y biológica del suelo, así como el aumento de la actividad y biodiversidad de los microorganismos. También ayudan a reducir la erosión, favorecen el reciclado de nutrientes y aumentan la captación de agua.

A pesar de todos estos beneficios, la adopción de los cultivos de servicio como una práctica de intensificación en muchas regiones del mundo es limitada. Algunas de las razones que esgrimen los productores para no adoptar los cultivos de servicio son los potenciales riesgos para el cultivo de cosecha (e.g. pérdida de rendimiento) y el aumento de los costos de producción.

La evaluación de sistemas de cultivos intensificados a través de cambios en la configuración de la secuencia de cultivos requiere un largo periodo de tiempo y una gran cantidad de experimentos de campo. Una aproximación alternativa es el uso de modelos de simulación de cultivos que permitan recrear múltiples escenarios ambientales y de manejo agronómi-

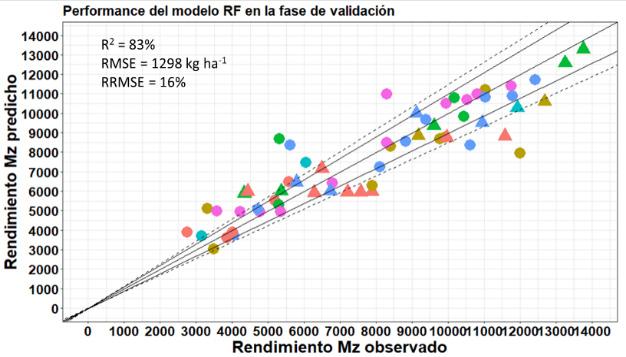

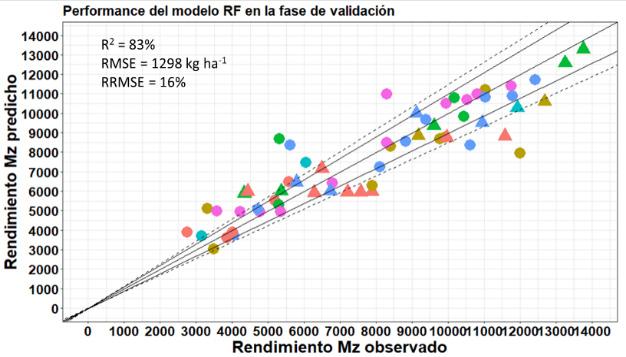

co. Algunos modelos de simulación de cultivos mecanísticos, como DSSAT, APSIM, Aquacrop y SWB, han sido utilizados para modelar secuencias de cultivos intensificadas, obteniendo resultados satisfactorios. Sin embargo, estos modelos de simulación requieren un extenso registro de datos de campo, así como de un intenso trabajo de calibración y validación previo a su aplicación. Otra alternativa son los modelos de simulación de cultivos estadísticos desarrollados a partir de técnicas de machine learning, como algoritmos ajustados con la metodología de random forest (RF). Las técnicas de machine learning se basan en el entrenamiento de los algoritmos para encontrar patrones y correlaciones en una amplia base de datos, y a partir de su ajuste, lograr mejores estimaciones de la variable en estudio.

En función de lo expuesto, la adopción de secuencias de cultivos más intensificadas con cultivos de servicio en regiones agrícolas (e.g., la pampa argentina) requieren una ampliación del conocimiento sobre el impacto de los cultivos de servicio en el rendimiento del cultivo de cosecha, así como el desarrollo de herramientas de modelación simples que faciliten la toma de decisiones a los productores en escenarios climáticos erráticos.

REVISTA AAPRESID 66

Nuestra investigación tuvo como objetivos a) identificar las variables ambientales y de manejo agronómico que afectan el rendimiento de maíz como predecesor de un cultivo de servicio, b) desarrollar un modelo de machine learning capaz de predecir el rendimiento del maíz a partir de variables ambientales y manejo agronómico en una secuencia de cultivo de servicio – maíz, y c) evaluar escenarios de simulación que integren la variabilidad climáti-

Metodología

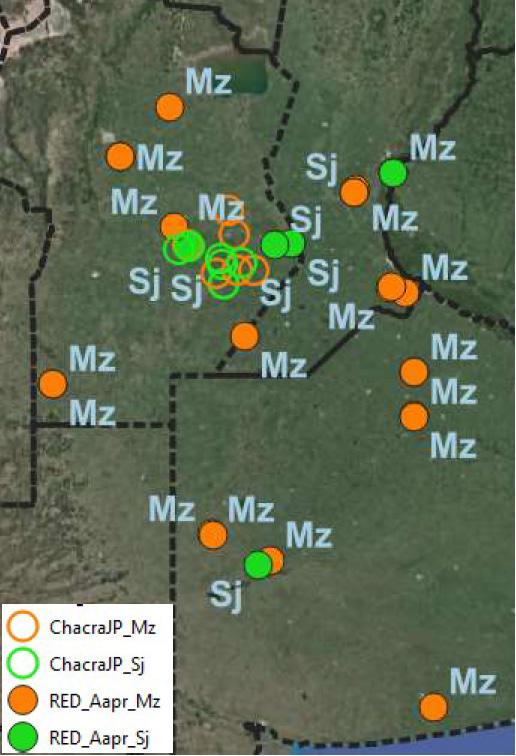

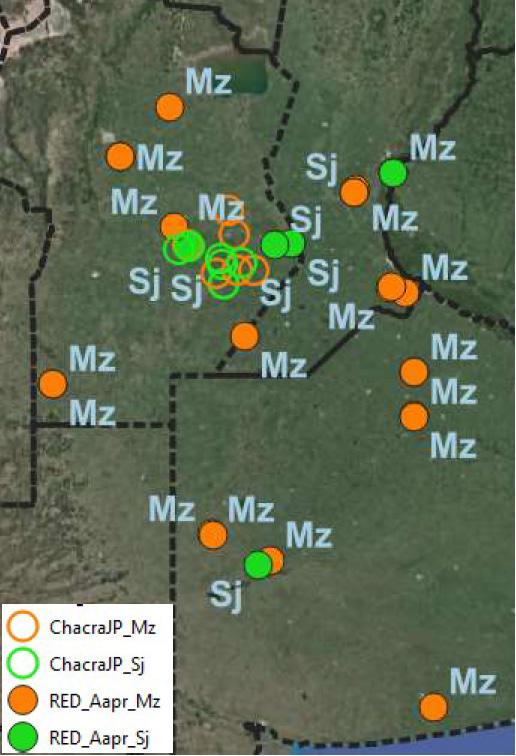

La base de datos utilizada en el análisis comprende 16 ensayos realizados en una extensa región de la llanura pampeana argentina (Figura 1). La amplia dispersión geográfica de estos

ca y el manejo agronómico en la secuencia de cultivo de servicio – maíz, en las condiciones ambientales de la pampa argentina. Nuestro trabajo se llevó a cabo utilizando una amplia base de datos de ensayos de campo de cultivos de servicio generada por la Red de Cultivos de Servicio de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) en numerosas localidades de la región pampeana.

ensayos permitió abarcar una gran variedad de condiciones climáticas, edáficas y de manejo de cultivos de servicio y cultivos de cosecha (i.e. condiciones hidrotérmicas, fechas de siembra, interrupción del cultivo de servicio, duración del período entre cultivos, presencia o ausencia de capa freática). La base de datos abarca tres ciclos agrícolas, desde 2018 hasta 2021. Los ensayos se llevaron a cabo utilizando un diseño en franjas, con un testigo (barbecho) y distintos cultivos de servicio, tanto puros como en mezclas (gramíneas + leguminosas).

Figura 1. Área de estudio y sitios de experimentación de la Red de Cultivos de Servicio de Aapresid.

A partir de la base de datos de cultivos de servicio, se aplicó una metodología de machine learning para desarrollar un algoritmo capaz de estimar el rendimiento del maíz a partir de cambios en la fecha de siembra y momento de secado del cultivo de servicio, así como la probabilidad de lluvias durante el período entre el secado del CS y la siembra del cultivo de cosecha. Las variables incluidas en el desarrollo del algoritmo fueron las siguientes (Tabla 1): tipo de cultivo de servicio (vicia, vicia+centeno), fecha de siembra y secado del CS (días), fecha de siembra del cultivo de cosecha (días), duración del período entre el secado del CS y la siembra del cultivo de cosecha (días), influencia de la capa freática (presencia o ausencia), lluvia acumulada durante el período de CS (mm), lluvia acumulada durante el período entre el secado del CS y la siembra del cultivo de cosecha (mm), y agua útil a la siembra y secado del CS (%).

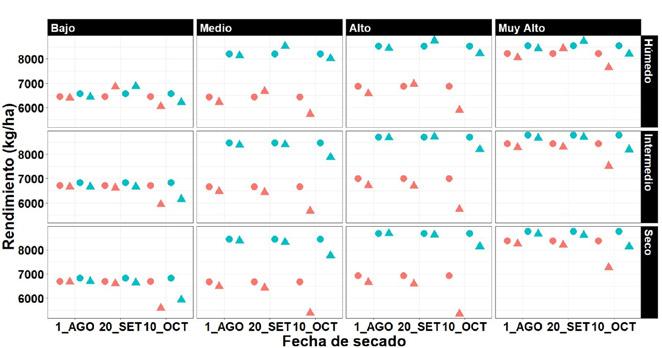

Una vez calibrado y validado el modelo, se realizó un análisis de escenarios para evaluar el efecto de cambios en variables ambientales y de manejo agronómico sobre el rendimiento del maíz. Los escenarios simulados representan situaciones convencionales que los productores y técnicos enfrentan al decidir las prácticas de manejo agronómicas en secuencias de cultivos intensificados con Cultivos de Servicios en la región pampeana.

Los escenarios simulados incluyeron 216 situaciones en las que se combinaron variables ambientales y de manejo agronómico. Se consideraron tres situaciones de intensificación: a) barbecho, b) cultivo de servicio de vicia y c) cultivo de servicio de mezcla vicia + centeno. Además, se simularon tres momentos de secado del CS: 1 de agosto, 20 de septiembre y 10 de octu-

Variable Definición

Tipo de CS Los CS evaluados fueron Vicia, Vicia/Centeno y el barbecho

FS_CS

Fsec

FS_CE

Fecha de siembra del CS

Fecha de secado del CS

Fecha de siembra del cultivo de renta

duracion_barbechito Duración del barbechito

Napa_Influ Influencia o no de napa si la misma se encuentra hasta los 2 m de profundidad

pp_cicloCS Precipitaciones durante el ciclo del CS

pp_barbechito

AU_inicial_prop

AU_Fin_prop

Precipitaciones durante el período del barbechito

Porcentaje de agua útil al momento de la siembra del CS

Porcentaje de agua útil al momento de la fecha de interrupción del CS

Tabla 1. Variables utilizadas para el ajuste del algoritmo random forest para estimar la fecha de siembra y momento de secado de cultivos de servicio y el rendimiento de maíz.

REVISTA AAPRESID 68

bre. Las variables ambientales simuladas fueron las siguientes: condiciones climáticas durante el ciclo del CS, cuatro condiciones de agua acumulada en el perfil del suelo a la siembra del CS, y presencia o ausencia de capa freática.

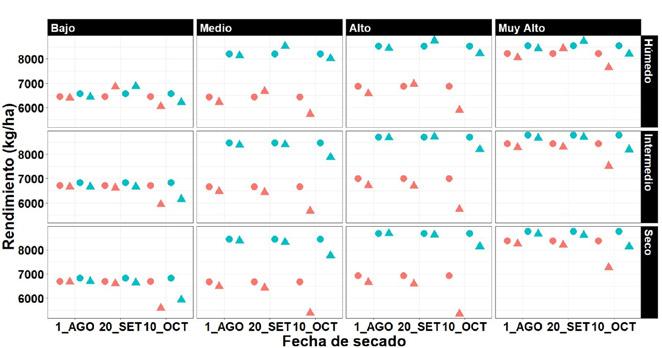

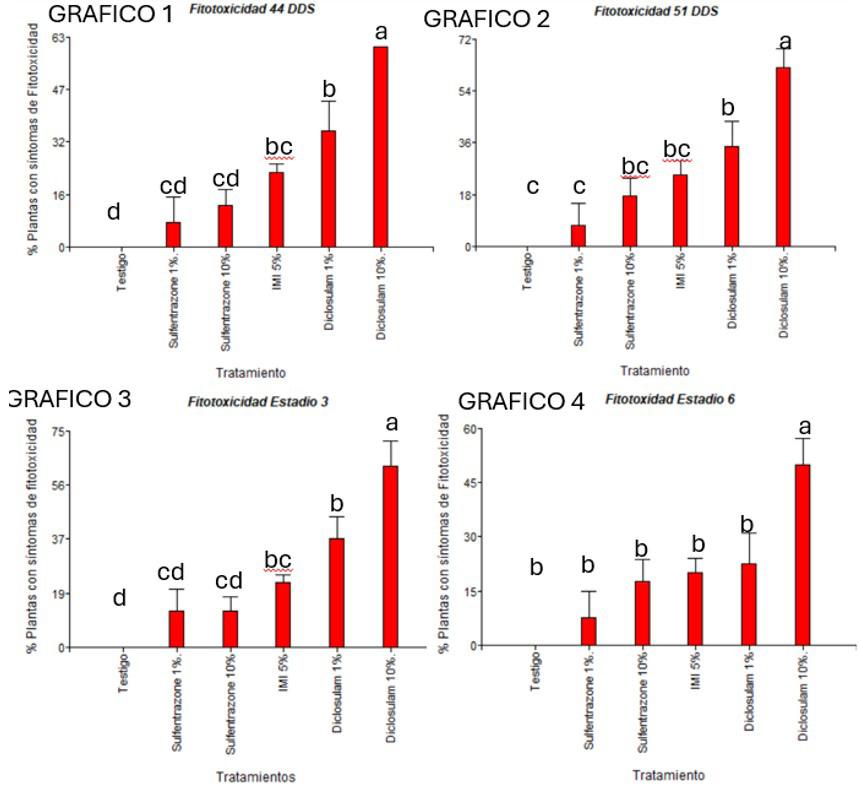

Efecto del cultivo de servicio sobre el rendimiento de maíz tardío

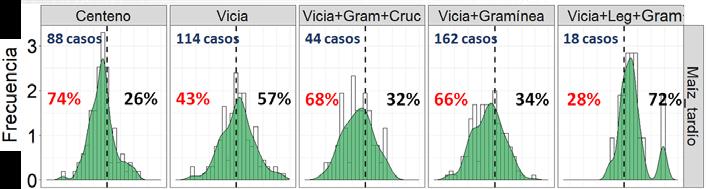

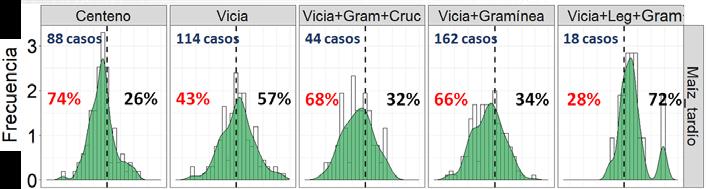

La Figura 2 muestra los resultados de la distribución de frecuencia del rendimiento relativo (rendimiento del cultivo de cosecha sobre el tratamiento de cultivo de servicio) de maíz para diferentes tipos de cultivos de servicio. El rendimiento relativo mostró una distribución normal, con variaciones en el grado de asimetría.

El impacto de los cultivos de servicio en el rendimiento en grano en maíz es alto, con valores máximos de pérdida de rinde del 80%. A su vez, cuando se generó un beneficio del cultivo de servicio en el rendimiento de maíz, también fue muy importante, con una ganancia máxima de rinde del 65%.

Figura 2. Histogramas de frecuencia del rendimiento relativo (RR) de maíz sembrados sobre cultivos de servicio puros o consociados. La línea punteada se ubica sobre el rendimiento relativo = 1, indicando que el rendimiento sobre cultivo de servicio es igual al rendimiento sobre la franja barbecho. En cada gráfico se muestra la cantidad de casos analizados para cada situación de la Red de Cultivos de Servicio de Aapresid, así como el porcentaje de casos con rendimiento relativo >1 y <1.

En segundo lugar, el centeno puro o cuando éste participó en la mezcla vicia/gramínea y vicia+graminea+crucífera generó un mayor porcentaje de casos (aproximadamente del 66 al 74%) con rendimiento relativo <1, en comparación con la vicia pura o en la mezcla vicia villosa+Tpersa+centeno, donde el porcentaje de casos con impacto del CS sobre el de cosecha no superó el 43% (Figura 2).

Relación entre el rendimiento relativo del maíz y el consumo de agua

La relación entre el rendimiento relativo y el costo hídrico (diferencia entre el agua acumulada en el suelo en el tratamiento de cultivo de servicio menos el barbecho) a la siembra de cada cultivo de cosecha (Figura 3) muestra una mayor proporción de casos con un costo hídrico negativo, lo que explica la caída relativa del rendimiento en granos sobre los CS (cuadrante 2). Este fenómeno es más pronunciado en el centeno o en las mezclas que incluyen este cultivo, en comparación con la vicia, incluso en ambientes con presencia de capa freática. Es decir, la vicia pura o en mezcla genera menos casos con costo hídrico negativo.