Resultados campaña 2024-2025

COORDINACIÓN TÉCNICA

EMPRESAS AUSPICIANTES

Red de Maíz NEA

¿Qué es la Red de Maíz NEA?

La Red de Maíz NEA es un espacio de generación e intercambio de conocimiento sobre el manejo del cultivo de maíz en los sistemas de producción de la región NEA (centro-norte de Santa Fe, este de Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Corrientes).

Objetivos

En el NEA, el maíz ocupa más de 700.000 de hectáreas (PAS, 2025). La región presenta un gran potencial productivo, aunque las brechas de rendimiento superan el 60% (Aramburu Merlos, 2016). El maíz es un cultivo central tanto por su aporte en grano como por su contribución a la sustentabilidad de los sistemas agrícolas.

Frente a este escenario, la Red busca generar información confiable que permita mejorar la producción, reducir las brechas de rendimiento y potenciar los aportes del cultivo a la sustentabilidad. La fuerte demanda de los productores por contar con datos sobre el manejo del cultivo motivó la creación de la Red como un ámbito de consulta, experimentación y divulgación técnica

• Comportamiento de híbridos (rendimiento, estabilidad y sanidad).

• Estrategias de manejo: densidad de siembra y fertilización nitrogenada

¿Qué hacemos y quiénes participamos?

La Red está abierta a productores, técnicos, asociaciones, instituciones y empresas interesadas en generar e intercambiar conocimiento. Actualmente, se desarrollan ensayos en 16 localidades del NEA, complementados con jornadas a campo, talleres de intercambio, giras técnicas y la difusión de resultados a través de la web, redes sociales y publicaciones.

Los ensayos se realizan en campos de productores, bajo protocolos definidos y con la conducción de profesionales responsables en cada zona. Participan además empresas semilleras, que aportan conocimiento, tecnología y apoyo económico.

La Red cuenta con una Coordinación Técnica, a cargo del Ing. Agr. Carlos Simón, quien brinda soporte científico, analiza datos y transfiere resultados; y una Coordinación General, a cargo del Programa Sistema Chacras de Aapresid, representado por los Ing. Agr. Ramiro Garfagnoli e Ignacio Sanguinetti, responsables de coordinar

Agradecimientos

El análisis y la presentación de este informe fueron posibles gracias al aporte y la dedicación de numerosos productores, técnicos e instituciones que participan activamente en la Red de Maíz NEA de Aapresid. Asimismo, reconocemos el apoyo de las empresas auspiciantes, que permiten generar conocimiento sobre el manejo del cultivo de maíz en la región.

A continuación, los responsables de cada actividad:

Generación de demandas de conocimiento, conducción de ensayos y toma de datos

Bandera 1: Stefani Kern; Miguel Brandolin; Alejandro Luengo.

Bandera 2: Emilse Vigliecca; Germán Esponda.

Quimilí: Cristian Gatto; Manuel Monedero; Marcelo Druetta*; Juan de Dios Cáceres*; Toro Cue SRL (*EEA INTA Quimilí).

Reconquista: Diego Szwarc*; Melina Almada*; Luciano Mieres* (*EEA INTA Reconquista).

Villa Minetti: Mileva Acosta (*OIT INTA Villa Minetti); Pablo Heffener.

Tostado: Germán Oprandi*; María Inés Parodi* (*EEA INTA Tostado); Eduardo Corvi; Grupo Kelymar.

Ceres: Facundo Colombo*; Analia Rauch*; (AER INTA Ceres); Los Nietitos; Agroceres; Asociación Cooperadora de la EEA Rafaela.

Las Breñas: Nelson Nadal; Gustavo Cantero; Miguel Aloma; Juan Aranda; Carlos Simón; Gerardo Quintana (EEA INTA Las Breñas).

Mesón de Fierro: Carlos Simón; Daniel Pallero; Etelvina Gesualdo.

Charata: Carlos Simón; Nicolás Yansen; Rodrigo Servín.

Sáenz Peña: Raúl Lértora.

Pampa del Infierno: Javier Leonhardt; Rafael Mignani.

Villa Ángela: Juan Martignago; Ariel Zago; Carlos Zago.

Cabo 1° Noroña: Walter Reichert; Walter Ibarra Zamudio* (*EEA INTA El Colorado).

Subteniente Perín: Germán Fogante; Walter Ibarra Zamudio* (*EEA INTA El Colorado).

Colaboración especial

Santiago Carro (pasante de Aapresid), por su gran trabajo en la toma de muestras y recolección de datos.

Coordinación Técnica

Carlos Simón (AER INTA Pinedo).

Coordinación General

Ignacio Sanguinetti y Ramiro Garfagnoli (Sistema Chacras – Aapresid).

Empresas participantes

La Red de Maíz NEA 2024–2025 fue posible gracias al apoyo de las siguientes empresas: ACA, ALZ-AGRO, ASA, Bayer, Brevant, LG, Nidera, NK, Pioneer, SPS Semillas y Supra.

RED DE MAÍZ NEA

Ensayos Comparativos de Rendimiento

CAMPAÑA 2024/25

Carlos Simón, Ignacio Sanguinetti, Andrés Madias, Ramiro Garfagnoli, Santiago Carro, Daniel Pallero, Emilce Vigliecca, Facundo Colombo, Analía Rausch, Stefani Kern, Cristian Gatto, Diego Szwarc, Rodrigo Servin, Nicolás Yansen, Matias Fabricio, Germán Oprandi, Mileva Acosta, Gerardo Quintana, Juan Cáceres, Etelvina Gesualdo, Walter Ibarra, Roberto Pighin, Nelson Nadal, Eduardo Corvi, José L. Magnano, Cesar Cainelli, Mercedes Pereira, Raúl Lertora, Edgardo Leonhardt, Juan Martignago, Miguel Brandolin, Germán Esponda, María I Parodi, Eduardo Corvi, Alejandro Luengo, Manuel Monedero, Marcelo Druetta, Melina Almada, Luciano Mieres, Pablo Heffener, Rafael Mignani, Ariel Zago, Carlos Zago, Walter Reichert, Germán Fogante.

Introducción

La Red de Maíz NEA abarca la región geográfica comprendida por las provincias de Chaco, este de Santiago del Estero, norte de Santa Fe, noroeste de Corrientes y Formosa.

La Red tiene como eje de su funcionamiento una estructura de vinculación tecnológica público-privada integrada por Aapresid, INTA, semilleros, asesores privados y productores, cuya finalidad es generar información aplicable a la produc-

ción de maíz que constituya una herramienta para la toma de decisiones.

La correcta elección de híbridos en función del ambiente de producción es una práctica importante en el manejo del cultivo.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el rendimiento y humedad a cosecha de híbridos comerciales de maíz y su interacción con los ambientes de la región.

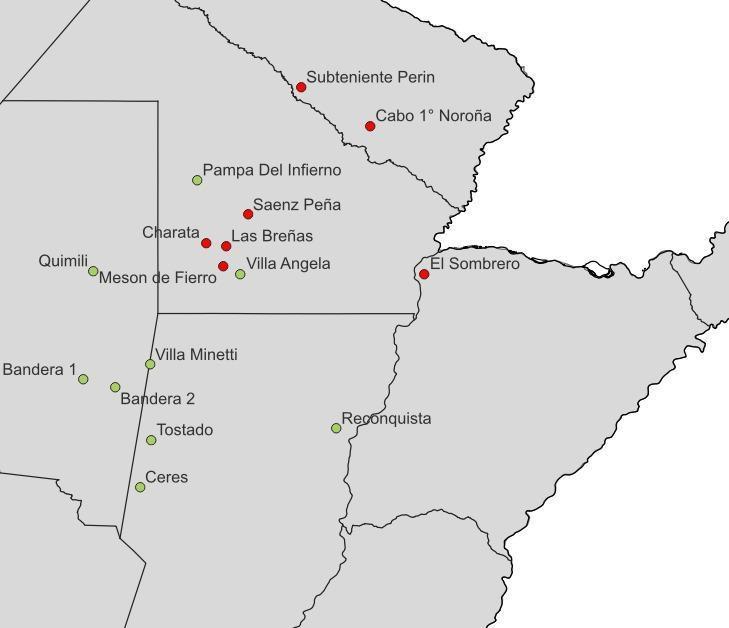

01. Sitios de Experimentación

Durante la campaña 2024-2025 se propusieron 16 sitios de experimentación, de los cuales algunos no pudieron sembrarse debido a la falta de precipitaciones que impidieron realizar la siembra, mientras que otros, como Las Breñas, no llegaron a cosecharse. En este contexto, se cosecharon nueve sitios, dos ubicados en la provincia del Chaco, tres en Santiago del Estero y cuatro en Santa Fe.

Dada la limitación en el número de sitios y las particulares condiciones de la campaña (desarrolladas en el apartado siguiente), para el análisis por subregiones se optó por agrupar los sitios en dos zonas:

• Subzona Norte compuesta por los sitios Cejolao (CEJ), Pampa del Infierno (PDI) y Villa Ángela (VLA), ubicados en la porción norte de la región.

• Subzona Sur integrada por Bandera 1 (BAN.1), Bandera 2 (BAN.2), Reconquista (REC), Tostado (TOS), Villa Minetti (VMI) y Ceres (CER), localizados hacia el sur.

En la Figura 1 se presentan todos los sitios propuestos para la campaña. Los puntos rojos indican los sitios no logrados, mientras que los verdes corresponden a los sitios cosechados.

02. Manejo y caracterización de los sitios

Los ensayos fueron conducidos en condiciones de secano, con la tecnología disponible del productor y el manejo del lote de producción donde se ubicó cada experimento. Esto permitió explorar un amplio rango de ambientes y prácticas de manejo.

La fecha de siembra más temprana se realizó el 26 de diciembre de 2024 en la localidad de Villa Minetti y la más tardía en la localidad de Cejolao el 22 de enero de 2025. En la mayoría de los sitios, la fecha de siembra se concentró hacia fines de diciembre y primeros días de enero. La densidad lograda promedio entre sitios varió entre 4,8 y 6,1 pl m-2

A la siembra se tomaron muestras compuestas de suelo de 0 a 20 cm para determinar el contenido de materia orgánica (MOs), Fósforo (P-Bray 1), Nan, Sulfatos (S) y pH; y de 0 a 60 cm de profundidad para determinar nitrógeno de nitratos (Ns). Algunos sitios fueron fertilizados con nitrógeno (Nf) y la disponibilidad de N a la siembra (suelo 0-60 cm + fertilizante) varió entre 82 a 601 kg N ha-1 (Tabla 1).

A su vez, se realizó un muestreo de suelo para determinar contenido de humedad a la siembra hasta los 2 m de profundidad. La humedad a la siembra registrada estuvo por encima del 60% de la capacidad de campo (AU2m) para los sitios evaluados. Las precipitaciones fueron muy diversas en la región en cuanto a volumen y distribución, con períodos de déficit hídrico durante el

ciclo del cultivo (Tabla 1). En los meses previos a la siembra (octubre en adelante), en general se dieron precipitaciones que permitieron una recarga importante de los perfiles.

La campaña se caracterizó por la ocurrencia de golpes de calor y déficit hídrico durante los meses de verano. La intensidad de estos eventos varió entre sitios, siendo más marcada en los ubicados al norte de la región.

Entre los meses estivales, febrero se destacó por registrar el mayor número de días con temperaturas superiores a 35 °C (Días T > 35 °C) y la mayor suma térmica (Suma > 35 °C); sin embargo, esta última fue de mayor magnitud en los sitios del norte (Tabla 2). Asimismo, febrero presentó también el mayor número de días con temperaturas mínimas superiores a 23 °C (Días t > 23 °C) y la mayor suma térmica correspondiente (Suma > 23 °C).

En cuanto a las precipitaciones, enero y/o febrero fueron los meses que presentaron menores milímetros acumulados según sitios, a excepción de Pampa I. que ocurrió en marzo.

Dado que la siembra se concentró mayormente entre fines de diciembre y los primeros días de enero, es probable que el estadio fenológico R1 (Ritchie y Hanway) haya ocurrido hacia la segunda quincena de febrero, por lo que las condiciones ambientales de ese mes resultaron determinantes para los rendimientos observados en esta campaña.

Tabla 1. Características y descripción de los sitios experimentales cosechados correspondientes a la campaña 2024/25.

Loc: Localidad; pp Oct-S: precipitaciones (mm) acumuladas desde Octubre a la siembra; pp S-125d: precipitaciones (mm) ocurridas desde la siembra hasta 125 días posteriores; FS: fecha de siembra: FC: fecha de cosecha; MOs(0-20): materia orgánica de suelo a 20 cm de profundidad; CU: capacidad de uso del suelo; AU: agua útil a 1 (AU1) y 2 metros (AU2) de profundidad, expresada en milímetros (mm) y en porcentaje de capacidad de campo (%CC); Ns0-60: nitrógeno de suelo a la profundidad de 60 cm a la siembra; Ns0-60 + f: Nitrógeno de suelo + fertilizante; *: aporte sólo del fertilizante; sd: sin datos.

Tabla 2. Índices térmicos y precipitaciones en los meses más cálidos coincidentes con el ciclo del cultivo. Datos consultados en https://siga.inta.gob.ar/#/data.

Reconquista

Ene: enero, Feb: febrero; Mar: marzo; Días T>35°: número de días con temperaturas máximas a 35 °; Suma>35°: Sumatoria de grados de temperatura por encima de 35°; Días T>23°: número de días con temperaturas mínimas por encima de 23°; Suma>23°: Sumatoria de grados de temperatura por encima de 23°; PP Mes: precipitaciones del mes de referencia; sd: sin datos. En “rojo”, los valores del mes más altos para los índices térmicos y más bajos para las precipitaciones mensuales dentro de cada sitio.

03. Híbridos Evaluados

En la campaña 2024-2025 se evaluaron un total de 20 híbridos comerciales, pertenecientes a 10

semilleros (Tabla 3). Los híbridos fueron testeados en todos los sitios.

Tabla 3. Híbridos evaluados en cada subzona. Con “x” se indica participación.

04. Diseño estadístico y variables evaluadas

El diseño estadístico fue en bloques completamente aleatorizados con 3 repeticiones. Las unidades experimentales fueron franjas con una superficie mínima de 800 m2 siendo homogéneas en cada sitio particular y tanto siembra como cosecha se realizaron con la maquinaria disponible del productor.

Las variables evaluadas fueron rendimiento por parcela ajustado a 14.5 % de humedad y humedad a cosecha (HC).

A través de la observación de síntomas se cuantificó incidencia y severidad de las enfermedades tizón foliar común (TFC) y Corn Stunt Spiroplas-

Resultados

01. Resultados por sitio

Los rendimientos promedio a nivel de sitio variaron desde 1458 kg ha-1 (Ceres) a 10343 kg ha-1 (Bandera.2) explorando un amplio rango de ambientes y manejo (Figura 2). La media general

ma (CSS), y luego, en precosecha se evaluó quiebre y vuelco.

Para el análisis de los datos se usó el software estadístico InfoSTAT (2020) y los análisis estadísticos empleados fueron:

1. ANAVA con prueba de diferenciación de medias F de Fisher. (p≤0.05).

2. Evaluación de la interacción Genotipo x Ambiente.

3. Análisis de índice ambiental a través regresiones linealmente ajustadas.

4. Test de estabilidad de Shukla.

de la red fue de 5402 kg ha-1 y el máximo rendimiento alcanzado en esta campaña fue de 11253 kg ha-1 en la localidad de Bandera.2.

Rendimiento (kg/ha)

CEFRES

P. DEL INFIERNO V.ÁNGELA RECONQUISTA CEJOLAO TOSTADO V. MINETTI BANDERA1 BANDERA2

Sitios

Las cajas representan los rendimientos comprendidos entre los percentiles 25% y 75%, la línea media y el punto en el interior de cada caja representan la mediana y media de cada sitio respectivamente. Los extremos (bigotes) representan los rendimientos máximos y mínimos alcanzados en cada sitio. La línea punteada en rojo corresponde a la media general de toda la red para la campaña 2024-2025. Cajas de igual color pertenecen a la misma subzona (Rojo claro: norte y Azul: sur).

02. Análisis por sub-zona

La variación en el rendimiento asociada a los factores híbrido (H), sitio (S) e interacción híbrido x sitio se muestran en la Tabla 4, siendo todos los efectos estadísticamente significativos (p≤0.05) en las 3 subzonas.

La mayor proporción de la variación en el rendimiento en las dos subzonas estuvo asociada principalmente al sitio, observándose valores muy similares entre sí.

El efecto del híbrido y la interacción H x S fue diferente entre subzonas, siendo similares en proporción para la subzona norte y mayor la interacción en la subzona sur. La mayor interacción observada en la subzona sur probablemente se debe a que se testearon mayor número de ambientes y más contratantes entre sí.

Tabla 4. Porcentaje (%) de la variación en el rendimiento asociado a cada factor para cada subzona.

Subzona Norte

El rendimiento en esta subzona varió desde 1505 a 5655 kg ha-1 entre sitios, observándose los rendimientos más altos en el sitio Cejolao (Tabla 5). Los híbridos que se destacaron a nivel de subzona fueron SPS 2743 VIP 3, SPS 2615 VIP 3, NK 842 VIP 3, DK 77-02 TRECEPTA y P 1804 PWUE.

La mayor proporción explicada por el sitio demostró cambios en el ranking a nivel de subzona para los híbridos que se destacaron por alto rendimiento en el sitio de mayor rendimiento siendo penalizados por ambientes más restrictivos.

Tabla 5. Rendimiento a nivel de sitio específico y a nivel de la subzona Norte.

I

SPS 2743 VIP 3 2615 2556 5861 3678

SPS

8 PWU 2069 2665

Media expresada en kg ha-1 y diferencia estadística significativa (p≤0.05). Los valores indicados en negrita representan los rendimientos más altos sin diferencia significativa a nivel sitio específico y subzona.

La humedad a cosecha varió de 13,2 a 16,9 % entre sitios, siendo el valor más alto observado en el sitio V. Ángela (Tabla 6). Los híbridos P 1804

PWUE, S 16-607 VIP 3, NEXT 25.8 PWU, DK 72-20

PRO4, NORD ACIS PWU, NK 842 VIP 3, DK 77-02

TRECEPTA y S 3916 VIP 3 presentaron baja HC sin

diferencias estadísticas entre ellos a nivel de subzona.

El mayor rango de valores observados entre híbridos en el sitio V. Angela destaca a los híbridos con menor HC a nivel de subzona.

Tabla 6. Humedad a cosecha a nivel de sitio y a nivel de la subzona Norte.

Híbrido Pampa I

V

Media expresada en % y diferencia estadística significativa (p≤0.05) Los valores indicados en negrita representan los valores más bajos sin diferencia significativa a nivel sitio específico y subzona.

Subzona Sur

Los rendimientos en la subzona Sur variaron desde 3149 a 10343 kg ha-1 (Tabla 7) en donde se exploraron un amplio rango de ambientes.

Los híbridos que se destacaron a nivel de subzona fueron NK 842 VIP 3, SPS 2743 VIP 3, DK 72-20

PRO4 y SPS 2615 VIP 3.

La mayor proporción asociada al sitio seguida de la interacción H x S demostró un cambio importante en el ranking para híbridos que se destacaron en los sitios con rendimientos más altos.

Tabla 7. Rendimiento a nivel de sitio específico y a nivel de la subzona Sur.

Media expresada en kg ha-1 y diferencia estadística significativa (p≤0.05). Los valores indicados en negrita representan los rendimientos más altos sin diferencia significativa a nivel sitio específico y subzona.

La HC varió de 13,2 a 16,2 % entre sitios, siendo el valor más alto observado en Tostado, en donde se observó valores por encima del estándar comercial (14.5 %).

Los híbridos P 1804 PWUE, NORD ACIS PWU, DK 72-20 PRO4, NORD ARON PWUE y S 16-607 VIP

3 fueron los más destacados por su baja humedad a cosecha (HC) a nivel de subzona.

En general no hay un cambio importante del ranking, destacándose los mismos híbridos a nivel de subzona y sitios específicos.

Tabla 8. Humedad a cosecha a nivel de sitio y a nivel de la subzona Sur.

Media expresada en % y diferencia estadística significativa (p≤0.05) Los valores indicados en negrita representan los valores mas bajos sin diferencia significativa a nivel sitio específico y subzona. (*) Se registró un solo valor por eso no se incluye en el análisis de subzona.

03. Análisis conjunto de todos los sitios de la red

De un total de 9 sitios y 20 híbridos evaluados, se determinó que la variación en el rendimiento se debió en un 93,4 % al sitio, en un 1 % al híbrido y en un 3,1 % a la interacción híbrido x sitio. El

ranking de genotipos para toda la red se presenta en la Tabla 9. En la presente campaña, los híbridos destacados a nivel de la red en su conjunto fueron NK 842 VIP 3, SPS 2743 VIP 3 y SPS 2615 VIP 3.

La comparación de medias de los híbridos se realizó con test LSD Fisher p≤0.05. En negrita valores con diferencia estadística significativa. (*) Cosecha manual por estar muy afectado. El rendimiento no fue considerado en el análisis global por la forma de cosecha y alto C.V.

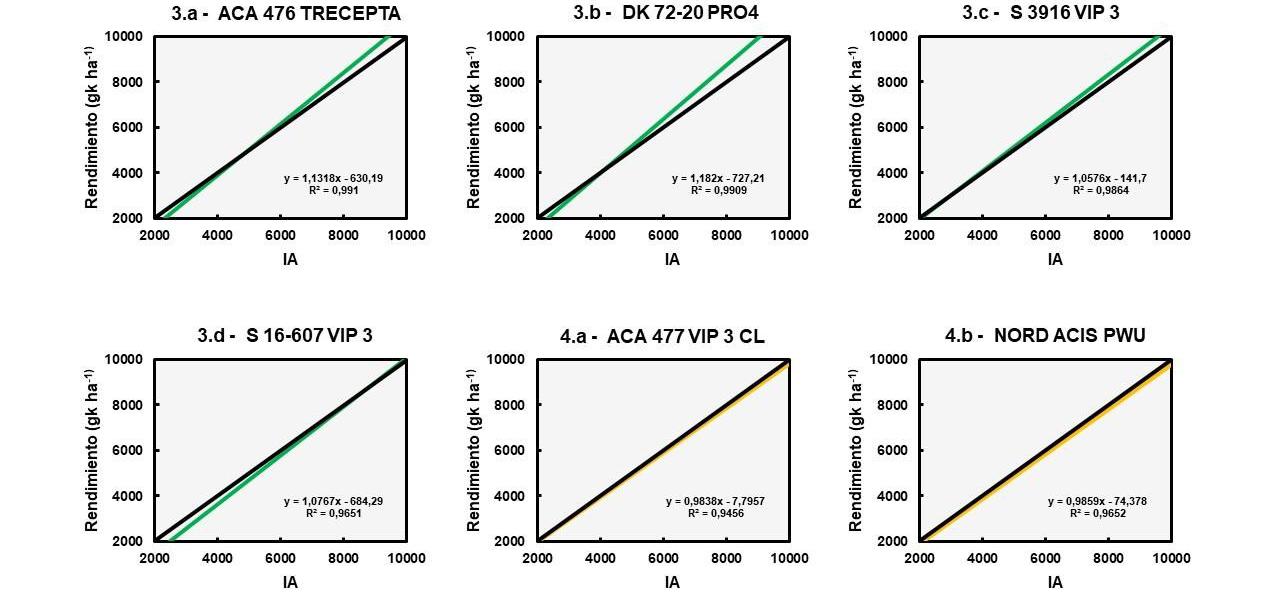

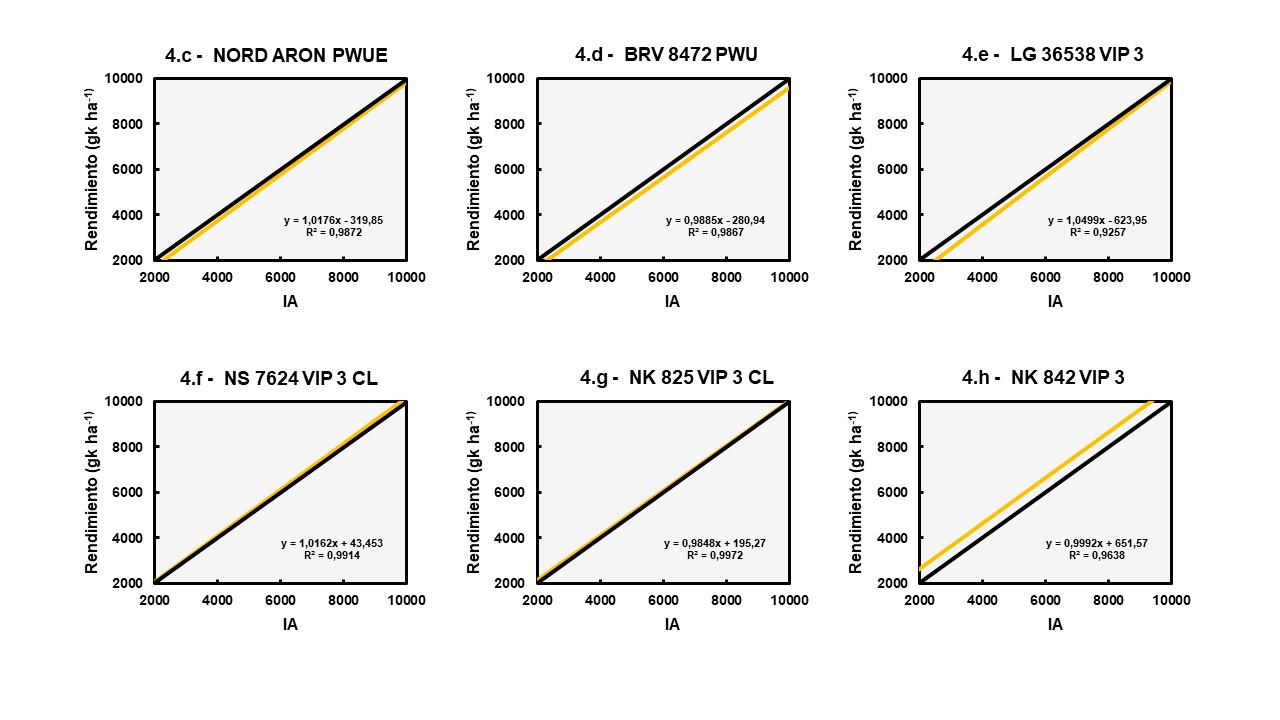

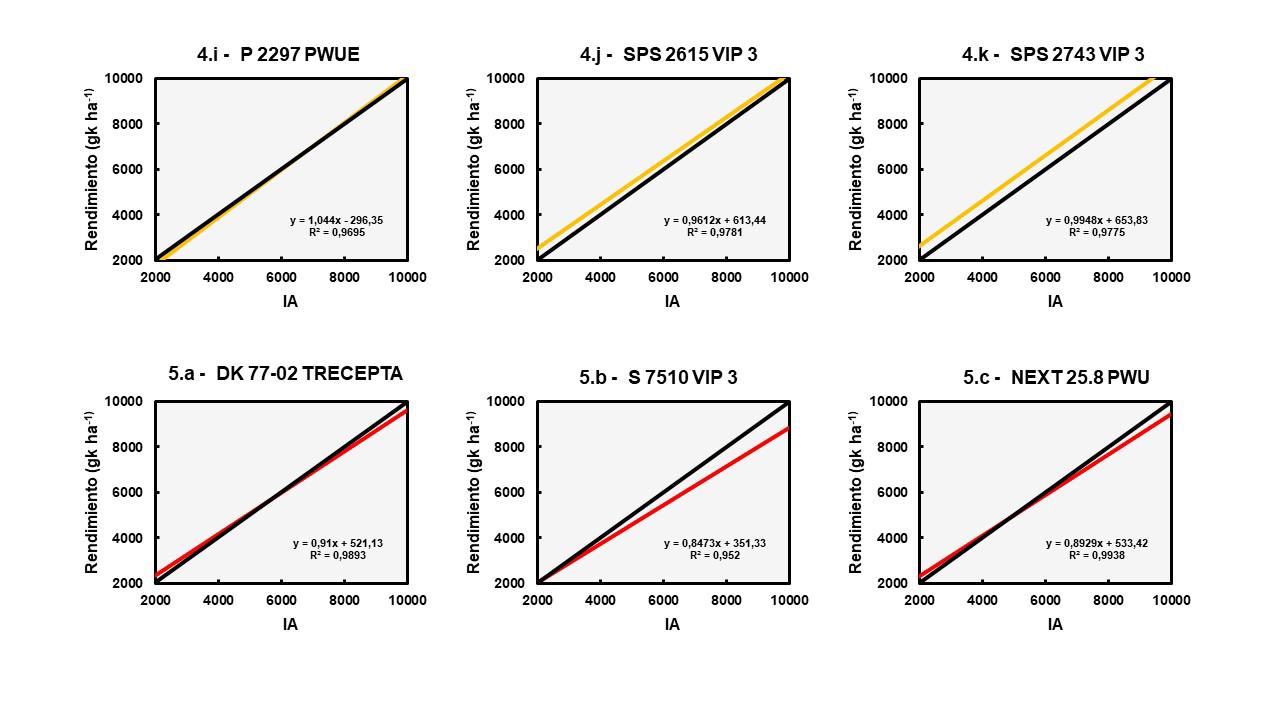

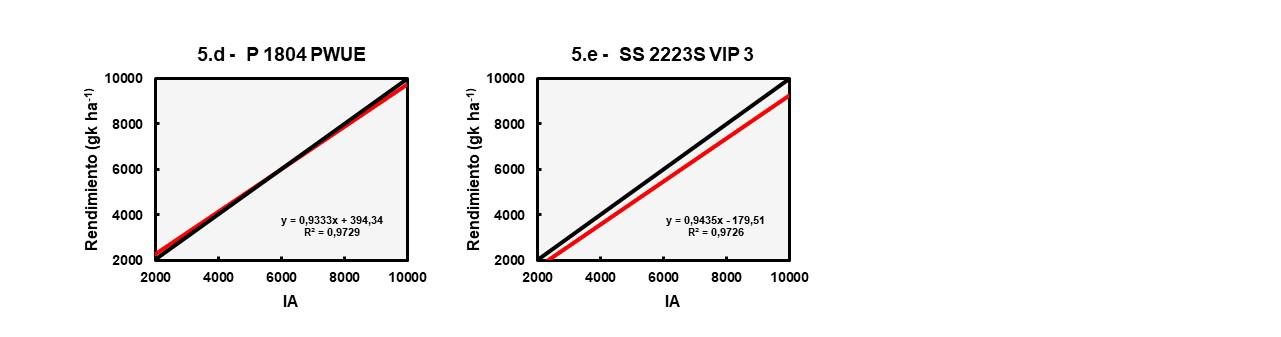

04. Análisis de Índice Ambiental

A través del análisis de índice ambiental mediante regresiones linealmente ajustadas (Finlay y Wilkinson, 1963) se puede observar la interacción genotipo por ambiente, visualizando la proyección de la pendiente originada por los rendimientos de cada genotipo ante las variaciones en el ambiente. De este análisis podemos diferenciar tres grupos según el valor que toma la pendiente de regresión: adaptables a ambientes de alta productividad (pendiente mayor a 1,04), estables o sin adaptación específica (valor de pendiente entre 0,95 y 1,04) y adaptables a ambientes de baja productividad (valor de pendiente menor a 0,95). Los rendimientos explorados entre sitios en esta campaña fluctuaron entre 1505 y 10343 kg ha-1

Para esta campaña se determinó que ACA 476 TRECEPTA, DK 72-20 PRO4, S 3916 VIP 3 y S

16-607 VIP 3 mostraron comportamiento adaptable a ambientes de alta productividad, presentando rendimientos por encima de la media en este tipo de ambientes (Figura 3.3).

Los híbridos ACA 477 VIP 3 CL, NORD ACIS PWU, NORD ARON PWUE, BRV 8472 PWUE, LG 36538

VIP 3, NS 7624 VIP3 CL, NK 825 VIP 3 CL, NK 842

VIP 3, P 2297 PWUE, SPS 2615 VIP 3 y SPS 2743

VIP 3 mostraron un comportamiento estable o sin adaptación específica con valores cercanos al índice ambiental (Figura 3.4).

Por último, los híbridos DK 77-02 TRECEPTA, S 7510 VIP 3, NEXT 25.8 PWU, P 1804 PWUE y SS 2223S VIP 3 presentaron comportamiento adaptable a ambientes de baja productividad, con valores por encima o cercanos a la media en este tipo de ambientes (Figura 3.5).

Figura 3. Gráfico de regresiones linealmente ajustadas a través del Índice Ambiental (IA), destacando 3 grupos de híbridos como (3.3) adaptables a ambientes de alto IA; (3.4) estables o sin adaptabilidad específica; y (3.5). adaptables a ambientes de bajo IA.

05. Análisis de estabilidad de Shukla

El método de Shukla (1972), permite analizar la interacción genotipo (híbridos) por ambiente (sitio) determinando el comportamiento productivo de los genotipos ante variaciones en el ambiente. El resultado de este análisis, permite identificar gráficamente la estabilidad de los híbridos, que se define como la capacidad de sostener el rendimiento en un amplio rango de ambientes. El método consiste en elaborar un gráfico de 2 ejes: El eje vertical definido por el promedio de rendimientos de los híbridos a través de todos los ambientes evaluados, y el eje horizontal un valor de “índice de estabilidad” que contempla los factores de variación de los rendimientos en los diferentes ambientes. En la figura 4 se puede observar diferentes puntos en donde cada uno corresponde a un híbrido, una línea punteada horizontal que indica el promedio obtenido considerando todos los ensayos analizados y una línea punteada vertical asociada a un valor estadístico obtenido con un nivel de significancia a partir del cual se considera un híbrido estable. Queda así definido una gráfica dividida en cuadrantes en donde los puntos que se encuentran hacia arriba de la línea horizontal presentan rendimientos superiores a la media, y los puntos ubicados a la izquierda de la línea vertical presentan menor interacción con el ambiente, por lo

tanto, son estables. Por otro lado, aquellos híbridos ubicados a la derecha de la línea vertical son los que presentan mayor interacción con el ambiente y resulta necesario identificar con mayor especificidad los ambientes donde se los destina. Es importante destacar que aquellos híbridos que se ubican en el cuadrante superior izquierdo, (por encima de la línea horizontal y a la izquierda de la vertical), son aquellos cuyo rendimiento es superior al promedio y además presentan estabilidad.

Para realizar el análisis se contemplaron 9 sitios de experimentación y 20 híbridos. Los resultados mostraron que NS 7624, NK 825, DK 77-02, NEXT 25.8, NORD ARON y BRV 8472 son estables, de los cuales NS 7624 y NK 825 presentan rendimientos por encima de la media. A su vez, los híbridos NK 842 y SPS 2743 presentaron los rendimientos más altos en la presente campaña, aunque no son estables (ubicados a la derecha) de manera tal, que se requiere identificar los ambientes en los cuales se logró los mayores rendimientos (Figura 4).

842

7510

Conclusiones

• La campaña 2024/25 estuvo caracterizada por golpes de calor y déficit hídrico durante los meses estivales, condiciones que fueron más intensas en las localidades ubicadas al norte de la región.

• Los híbridos que se destacaron por altos rendimientos en las diferentes subzonas fueron:

◦ Subzona Norte: SPS 2743 VIP 3, SPS 2615 VIP 3, NK 842 VIP 3, DK 77-02 TRECEPTA y P 1804 PWUE.

◦ Subzona Sur: NK 842 VIP 3, SPS 2743 VIP 3, DK 72-20 PRO4 y SPS 2615 VIP 3.

• A nivel de toda la red, los híbridos con mayores rendimientos, sin diferencias estadísticas significativas, fueron NK 842 VIP3, SPS 2743 VIP3 y SPS 2615 VIP3, aunque sin adaptabilidad específica según el análisis de índice ambiental.

• A partir del test de estabilidad de Shukla, se determinó qué híbridos se comportaron de manera estable y cuáles presentaron mayor interacción con el ambiente durante la campaña.

• Los híbridos NS 7624 VIP3 CL y NK 825 VIP3 CL resultaron estables y con rendimientos

superiores a la media general, mientras que NK 842 VIP3 y SPS 2743 VIP3 mostraron los rendimientos más altos, aunque con mayor interacción con el ambiente, por lo que requieren una selección cuidadosa de los ambientes donde se los destine para alcanzar su máximo potencial.

• Los híbridos destacados por baja humedad a cosecha (HC) en ambas subzonas fueron P 1804 PWUE, NORD ACIS PWU, DK 72-20 PRO4 y S 16-607 VIP 3. A su vez, P 1804 PWUE y DK 72-20 PRO4 también se destacaron por su alto rendimiento en las subzonas Norte y Sur, respectivamente. Híbridos que combinan alto rendimiento y baja humedad a cosecha podrían ofrecer una ventaja adicional en ambientes o manejos específicos (por ejemplo, fechas de siembra tardías), constituyendo una alternativa para diversificar riesgos productivos.

• La correcta elección de híbridos en función de los ambientes productivos continúa siendo una herramienta clave para mitigar los riesgos asociados a la variabilidad ambiental que caracteriza a cada campaña en el NEA.

RED DE MAÍZ NEA

Evaluación de quiebre y vuelco

Carlos Simón, Ignacio Sanguinetti, Andrés Madias, Ramiro Garfagnoli, Santiago Carro, Daniel Pallero, Emilce Vigliecca, Facundo Colombo, Analía Rausch, Stefani Kern, Cristian Gatto, Diego Szwarc, Rodrigo Servin, Nicolás Yansen, Matias Fabricio, Germán Oprandi, Mileva Acosta, Gerardo Quintana, Juan Cáceres, Etelvina Gesualdo, Walter Ibarra, Roberto Pighin, Nelson Nadal, Eduardo Corvi, José L. Magnano, Cesar Cainelli, Mercedes Pereira, Raúl Lertora, Edgardo Leonhardt, Juan Martignago, Miguel Brandolin, Germán Esponda, María I Parodi, Eduardo Corvi, Alejandro Luengo, Manuel Monedero, Marcelo Druetta, Melina Almada, Luciano Mieres, Pablo Heffener, Rafael Mignani, Ariel Zago, Carlos Zago, Walter Reichert, Germán Fogante.

Introducción

Es frecuente observar a campo, plantas quebradas o volcadas que probablemente no podrán ser recolectadas por el cabezal de la máquina dificultando la cosecha y pudiendo ocasionar pérdidas importantes en lotes de maíz.

Factores como alta velocidad de viento que ejercen presión sobre el cultivo, baja HC que incrementa la fragilidad de tallos, permanencia prolongada en el campo después de madurez fisiológica, híbridos de alta removilización de carbohidratos hacia los granos y reductores del

Materiales y métodos

Para llevar a cabo la determinación y cálculo de PQ y PV, se tomaron dos surcos contiguos de cada repetición por sitio de un total de 10 m lineales, contabilizando la totalidad de plantas y el nº de plantas quebradas y/o volcadas en esa longi-

planta quebrada”, aquella que se observó quiebre del tallo por debajo de la espiga planta volcada”, aquella que presentó una inclinación en el tallo con un ángulo de 45° respecto a la superficie del suelo. Este criterio contempla que es probable que las espigas de dichas plantas puedan en parte no ser recolectadas por el cabezal de la cosechadora, impactando en el rendimiento final o la calidad del grano. El cálculo de porcentaje de quiebre y/o vuelco se obtuvo teniendo en cuenta la totalidad de las plantas quebradas y/o volcadas sobre el nº total

rendimiento potencial como enfermedades, son algunas de las causas que pueden provocar el quebrado y/o vuelco.

A continuación, se muestra de manera descriptiva, el porcentaje de quiebre (PQ) y el porcentaje de vuelco (PV) observados y medidos en los ensayos de la Red NEA de maíz (RNM) 2024/2025 con el objetivo de identificar y caracterizar los híbridos evaluados para estas variables.

de plantas cuantificadas multiplicando por 100 (nº pl. quebradas y/o volcadas / nº total pl. evaluadas *100), dicho valor fue calculado por parcela.

Con los datos medidos, en primer lugar, se testeó el promedio de PQ y PV a nivel de sitio y luego se transformaron estos valores en una variable categórica, que consistió en asignar el valor de “1” (uno) si el promedio de cada híbrido a nivel de sitio se encuentra por encima (o igual) del promedio de ese sitio, de lo contrario se le asignó el valor de “0” (cero). De esta manera se estableció Q ≥ promedio del sitio y V ≥ promedio del sitio, que indica el nº de veces que un híbrido presenta quiebre y/o vuelco por encima del promedio del sitio específico en relación a la totalidad de los sitios evaluados. Finalmente se calculó el promedio de PQ y PV a través de todos los sitios.

Resultados PQ y PV por sitio

En la campaña 2024-2025 los sitios presentaron valores de porcentaje de quiebre (PQ) y vuelco (PV) relativamente bajos comparados con la campaña anterior.

02. PQ y PV por híbrido

No hubo híbridos que presenten PQ por encima del promedio en al menos la mitad de los sitios evaluados (≥0.5) (Figura 2).

Los híbridos S 3916 y SS 2223S presentaron PV por encima del promedio en al menos la mitad de los sitios evaluados (≥0,5) (Figura 3).

Figura 2. N° veces que un híbrido presentó quiebre por encima del promedio del sitio (Q≥ promedio del sitio). Los híbridos que no se muestran en el gráfico asumen el valor de cero.

0,6 0,8 1,0

0 4

0 2

0,0

Figura 3. N° veces que un híbrido presenta vuelco por encima del promedio del sitio (V≥ promedio del sitio). Los híbridos que no se muestran en el gráfico asumen el valor de cero.

0,8 1,0

0 6

0 4

0 2

0,0

Los valores promedio de cada híbrido en cada uno de los sitios evaluados y el promedio a través

de todos los sitios para PQ y PV se muestran en la Tabla 1 y 2 respectivamente.

Porcentaje de quiebre por híbrido en cada sitio y promedio general.

2. Porcentaje de vuelco por híbrido en cada sitio y promedio general.

Consideraciones finales

• Los sitios evaluados presentaron valores de PQ inferiores al 15 %, mientras que los valores de PV fueron menores al 3 % a nivel de sitio.

• No se registraron híbridos con Q ≥ promedio del sitio en al menos la mitad de los sitios evaluados.

• Los híbridos S 3916 VIP3 y SS 2223S VIP3 presentaron V ≥ promedio del sitio en al menos la mitad de los sitios evaluados.

RED DE MAÍZ NEA

Evaluación y caracterización del comportamiento sanitario

Carlos Simón, Ignacio Sanguinetti, Andrés Madias, Ramiro Garfagnoli, Santiago Carro, Daniel Pallero, Emilce Vigliecca, Facundo Colombo, Analía Rausch, Stefani Kern, Cristian Gatto, Diego Szwarc, Rodrigo Servin, Nicolás Yansen, Matias Fabricio, Germán Oprandi, Mileva Acosta, Gerardo Quintana, Juan Cáceres, Etelvina Gesualdo, Walter Ibarra, Roberto Pighin, Nelson Nadal, Eduardo Corvi, José L. Magnano, Cesar Cainelli, Mercedes Pereira, Raúl Lertora, Edgardo Leonhardt, Juan Martignago, Miguel Brandolin, Germán Esponda, María I Parodi, Eduardo Corvi, Alejandro Luengo, Manuel Monedero, Marcelo Druetta, Melina Almada, Luciano Mieres, Pablo Heffener, Rafael Mignani, Ariel Zago, Carlos Zago, Walter Reichert, Germán Fogante.

Introducción

Las enfermedades constituyen factores reductores del potencial de rendimiento en los cultivos en general. Estas ocasionan diferentes daños y grandes pérdidas en diferentes zonas del país.

Diferentes autores (De Rossi, 2020) hallaron en Argentina, reducciones del rendimiento de granos de 40 % en híbridos susceptibles a tizón foliar común del maíz, en las campañas 2007/08 y 2009/10.

Por otro lado, Corn Stunt Spiroplasma (CSS) es una de las enfermedades del maíz con presencia

Materiales y métodos

El perfil sanitario se evaluó en los ensayos de la Red de Maíz NEA campaña 2024/2025 ubicados en los diferentes sitios de experimentación. Las enfermedades evaluadas fueron tizón foliar común del maíz (TFC) y Corn Stunt Spiroplasma (CSS). Ambas evaluaciones se realizaron a partir de la observación de síntomas compatibles con dichas enfermedades.

En ambos casos se evaluó incidencia y severidad, siguiendo una metodología similar. Las evaluaciones se hicieron alrededor de grano pastoso – R4 –(escala fenológica propuesta por Ritchie y Hanway, 1993).

Para TFC se tomaron 5 plantas consecutivas de cada repetición, y se observó presencia y ausencia de manchas en las hojas de la espiga y en las inmediata superior e inferior, la incidencia se cuantificó teniendo en cuenta la presencia o ausencia de manchas en las hojas sobre la totalidad de las hojas evaluadas (Velazquez, 2017). Para estimar severidad, se empleó una escala diagramática adaptada de Bleicher (1988) basada

constante y creciente en áreas tropicales y subtropicales del continente americano con niveles de daños de hasta el 100 % (Virla et al., 2004). Es denominado comúnmente “achaparramiento”, y es transmitido por Dalbulus maidis (insecto vector).

Debido a la presencia de estas enfermedades en los cultivos de maíz en la región NEA se considera de suma importancia caracterizar los híbridos de maíz según su perfil sanitario a través de la incidencia y severidad.

en el área afectada por el patógeno, 0: sin presencia, 1: daño incipiente (manchas aisladas de menos de 5 cm), 2: daño medio (manchas frecuentes de más de 5 cm) 3: daño avanzado (gran parte de la hoja afectada).

Los mismos parámetros (incidencia y severidad) se midieron para síntomas compatibles con CSS tomando 30 plantas consecutivas sobre cada repetición y se observó presencia de síntomas en la totalidad de la planta cuantificando incidencia de la misma manera que TFC y siguiendo una escala de severidad propuesta por Oleszczuk (2015, adaptada de Carpane et al. 2006). Siendo 0: hojas sin síntomas, 1: hojas con bordes rojizos, 2: hojas con estrías cloróticas, 3: planta con achaparramiento leve y 4: planta con achaparramiento severo.

A partir de los valores de incidencia y severidad se obtuvieron valores de “grados de severidad”, para ambas enfermedades. Con los datos obtenidos se realizó un análisis de la varianza.

Resultados

Los valores observados para TFC a nivel de sitios se presentan en la (Figura 1). Se observan diferencias estadísticas entre sitios, aunque con valores que no superan a 1.

En la tabla 1 se presentan los valores de IS para TFC de híbridos evaluados en los diferentes sitios. Las diferencias mínimas significativas observadas para los híbridos a nivel general no superan a 1.

Los valores observados para síntomas compatibles con el complejo de achaparramiento se

presentan en la Figura 2. Se observaron diferencias estadísticas entre sitios, siendo V. Minetti y Tostado los que presentaron valores más altos en promedio.

En la tabla 2, se presentan los valores de IS para CSS de híbridos evaluados en los diferentes sitios. Se observaron diferencias estadísticas significativas entre híbridos a través de todos los sitios en promedio, con valores que no superan a 2.

TOSTADO

V. MINETTI BANDERA1 BANDERA2

Sitios

Las barras en azul indican IS a nivel de sitio. Los bigotes sobre las barras, el EE. (*) indica diferencia estadística significativa para el test LSD Fisher p≤0.05.

2. Valores de IS a nivel de sitio para síntomas compatibles con Corn Stunt Spiroplasma (CSS).

Las barras en rojo indican IS a nivel de sitio. Los bigotes sobre las barras el EE. (*) indica diferencia estadística significativa para el test LSD Fisher p≤0.05.

Tabla 1. Valores de severidad para Tizón.

Diferencia mínima significativa (0,05) para la prueba de Fisher (p≤0.05). En negrita valores más altos sin diferencia estadística significativa.

Tabla 2. Valores de severidad para CSS.

Diferencia mínima significativa (0,24) para la prueba de Fisher (p≤0.05). En negrita valores más altos sin diferencia estadística significativa.

Consideraciones finales

• A nivel de sitio y entre híbridos, el grado de severidad observado para TFC no superó el valor de 1. Si bien estos niveles son similares a los registrados en campañas anteriores dentro de la red, se trata de una enfermedad presente todos los años, por lo que requiere un monitoreo continuo para su adecuado seguimiento.

• En el caso de CSS, los grados de severidad

variaron entre sitios, aunque en ningún caso superaron el valor de IS = 2.

• Se detectaron diferencias estadísticas entre híbridos en la aparición de síntomas compatibles con el complejo de achaparramiento. No obstante, los valores registrados durante esta campaña fueron bajos en comparación con la anterior.

Bibliografía

Bleicher, J. 1988. Níveis de resistência a Helminthosporium turcicum Pass. Em três ciclos de seleção em milho pipoca (Zea mays L.). Piracicaba, 1988. 130p. Tese (Doutorado) ESALQ – SP, Brasil.

Carpane P, Laguna I, Virla E, Paradell S, Giménez Pecci MP. Experimental transmission of Corn Stunt spiroplasma present in different regions of Argentina. Maydica. 2006; 51:461–468.

De Rossi R., 2020. Aportes Epidemiológicos para la generación de herramientas de manejo del Tizón Foliar Común del Maíz (Exserohilum turcicum (PASS.) LEONARD y SUGGS). Tesis Doctoral. Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Cs. Agropecuarias. Doctorado en Cs. Agropecuarias.

Di Rienzo J.A., Casanoves F., Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Robledo C.W. InfoStat versión 2020. Centro de Transferencia InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. URL http://www.infostat.com.ar.

Finlay K.E. and G.N. Wilkinson 1963. The analysis of adaptation in a Plant Breeding Programme. Australian Journal Agriculture Research 14:742-754.

Kettler, B. A., C. S. Carrera, F. D. Nalli Sonzogni, S. Trachsel, F. H. Andrade, N. Neiff. (2022). High night temperature during maize post-flowering increases night respiration and reduces photosynthesis, growth and kernel number. Crop Sci. 208:335–347.

Neiff, N., S. Trachsel, O.R. Valentinuz, C. N. Balbi, and F. H. Andrade. (2016). High Temperatures around Flowering in Maize: Effects on Photosynthesis and Grain Yield in Three Genotypes. Crop Sci. 56:2702–2712

Oleszczuk JD, Catalano MI, Dalaisón L, Di Rienzo JA, Giménez Pecci MdlP, Carpane P (2020) Characterization of components of resistance to Corn Stunt disease. PLoS ONE 15(10): e0234454. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234454.

Ritchie, S.W., Hanway, J.J. y Benson, G.O. 1993. How a corn plant develops? Ames: Iowa State University of Science and Technology, p. 26. Special Report, 48.

Shukla, G.K., 1972. Some statistical aspects of partitioning genotype–environmental components of variability. Heredity 29, 237–245.

Velazquez P.D. y Cabada S. 2017. Comportamiento de maíces tardíos a tizón foliar común y roya común en Victoria, Entre Ríos. Ciclo agrícola 2016/17. Serie Extensión INTA Paraná Nº 81:93-97.

Virla E, Díaz C, Carpane PD, Laguna IG, Ramallo J, Gómez G, et al. Evaluación preliminar de la disminución en la producción de maíz causada por el “Corn Stunt spiroplasma” (CSS) en Tucumán, Argentina.Bol. San. Veg. Plagas. 2004; 30:257–267. Spanish.