Red de Carbono

Informe Técnico 2025 - Final

Red de Carbono

Informe Técnico 2025 - Final

COORDINACIÓN TÉCNICA

EMPRESAS AUSPICIANTES

La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID) es una organización integrada por una red de productores agropecuarios que, partir del interés en la conservación de su principal recurso - el suelo -, adoptaron e impulsaron la difusión de un nuevo paradigma agrícola basado en el Sistema de Siembra Directa (SSD).

La Red de Carbono se conformó a partir de la identificación de una demanda específica y compartida entre productores, asesores, ingenieros y técnicos orientada a profundizar en el conocimiento sobre la gestión y dinámica del carbono con el objetivo de impulsar mejoras en los sistemas productivos.

Este enfoque busca incrementar la productividad de manera sostenible, ofreciendo una respuesta al desafío actual de producir alimentos, fibras y biocombustibles mientras se preserva el equilibrio entre las dimensiones económicas, éticas, ambientales y energéticas de nuestra sociedad. Con el compromiso de avanzar hacia una agricultura climáticamente responsable y conscientes de la importancia de medir el impacto ambiental de las actividades productivas, la Red de Carbono establece las bases para desarrollar estrategias de mitigación frente al cambio climático y promover mejoras en los sistemas productivos.

• Generar información técnica sobre la HdC en SSD en diferentes regiones del país,

• Cuantificar la HdC por hectárea y por unidad de producto producido, para evaluar la eficiencia de los sistemas productivos.

• Determinar la contribución relativa de cada fuente de emisión al total de GEI por cultivo (% de influencia de cada fuente).

• Analizar el balance de carbono de los suelos en sistemas agrícolas extensivos bajo SSD.

Este proyecto integra datos sobre los stocks de Carbono Orgánico del Suelo (COS) y la historia agrícola de lotes de productores socios de Aapresid, que abarcan alrededor de 700.000 hectáreas distribuidas en todo el país. Asimismo, emplea la Plataforma PUMA como herramienta para cuantificar la HdC de los sistemas productivos durante las campañas 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025, generando información robusta y comparable que permite evaluar la evolución del desempeño ambiental de los sistemas agrícolas.

El desarrollo, análisis y presentación de este informe fue posible gracias a la valiosa colaboración y dedicación voluntaria de numerosos productores y técnicos que forman parte de la Red de Carbono de Aapresid, quienes proporcionaron información esencial para el avance del proyecto.

Queremos expresar un especial agradecimiento a Carolina Gancedo (ex pasante de Aapresid) por su colaboración en la elaboración de la base de datos, así como a Sebastián Galbusera (Co-Founder y Jefe de Producto de Plataforma Puma) y Matías Mihura (Líder de Proyecto de Plataforma Puma) por su valiosa participación en la limpieza de datos, análisis de la información y revisión del informe final.

Reconocemos también el apoyo de las empresas patrocinadoras y participantes, cuyo respaldo ha sido clave para el desarrollo de esta herramienta y la difusión de este informe sobre la huella de carbono en sistemas agrícolas bajo siembra

directa. Entre ellas se destacan: Bimbo, Plataforma Puma, Profertil, Syngenta y Yara, cuyo compromiso contribuye directamente a fortalecer la sostenibilidad y eficiencia de los sistemas productivos agrícolas.

Agradecemos especialmente a la Mesa de Expertos de la Red de Carbono - Marcelo Beltrán (INTA), Juan Galantini (UNS), Alicia Irizar (INTA), Luis Milesi (INTA), Guillermo Peralta (FAO), Silvina Restovich (INTA) y Ana Wingeyer (INTA)cuyo conocimiento y experiencia profesional respaldan técnicamente esta serie de publicaciones. Su mirada desde el campo es fundamental para garantizar contenidos claros, realistas y aplicables a los sistemas productivos argentinos.

Florencia Moresco Coordinadora Red de Carbono Aapresid

INFORME TÉCNICO 2025 - FINAL

01. ¿Qué es la Huella de Carbono?

La Huella de Carbono de Producto (HCP) representa la suma de las emisiones y remociones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) asociadas a un sistema producto, expresadas como CO2 equivalente (CO2e). Su cálculo se basa en una Evaluación del Ciclo de Vida (ACV), conforme a la norma ISO 14067:2018.

En el ámbito agrícola, la Huella de Carbono (HdC) es un indicador de impacto ambiental que cuantifica la cantidad total de GEI emitidos (CO2, N2O y CH4) de forma directa o indirecta como resultado de las actividades productivas durante una o más campañas. Esta métrica contempla las emisiones asociadas a la aplicación de insumos (fertilizantes y fitosanitarios), el uso de combustibles fósiles, las emisiones provenientes del suelo y la descom-

Los cálculos de HdC contabilizan todos los GEI (principalmente CO2, CH4 y N2O) emitidos y absorbidos durante un período de tiempo determinado para un territorio específico. En la actividad agrícola, las emisiones directas son aquellas que el productor controla directamente y que se generan por las operaciones realizadas en el campo, como el uso de maquinaria, la aplicación de insumos y fertilizantes, el manejo del laboreo y de los residuos, y los distintos usos del suelo. Por su parte, las emisiones indirectas se producen fuera de la explotación, pero su impacto se refleja dentro de la misma, y están asociadas a la producción de los insumos y a la generación de la energía consumida en la actividad agrícola.

Para cuantificar estas emisiones se utilizan factores de emisión, que indican cuántos GEI se liberan por unidad de actividad (ej. kg de CO2eq por litro de combustible, por kg de fertilizante, por tn de producto), combinados con datos de actividad concretos del campo (ej. cantidad de insumos aplicados, horas de trabajo de maquinaria, área

Fuentes de emisión

Metodología de cálculo

posición de residuos vegetales, así como las emisiones indirectas derivadas del consumo de energía eléctrica y de la producción y transporte de insumos.

La HdC puede expresarse por unidad de producto (ej. tonelada de grano) o por unidad de superficie (ej. hectárea), dependiendo del objetivo del análisis y del tipo de comparación que se desee realizar.

La cuantificación de la HdC agrícola constituye una herramienta clave para evaluar el desempeño ambiental de los sistemas productivos, identificar oportunidades de mejora y diseñar estrategias de mitigación que promuevan la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de los recursos.

cultivada, volumen de producto cosechado, etc.). Multiplicando ambos elementos se obtiene la emisión por fuente, y sumando todas las fuentes se estima la HdC total del sistema.

Dado que los distintos GEI tienen impactos diferentes sobre el medioambiente, se utiliza el Potencial de Calentamiento Global (GWP) para expresar todas las emisiones en CO2 equivalente (CO2e), permitiendo consolidarlas en una unidad común. Las equivalencias utilizadas son: : CO2 = 1, CH4 = 25 y N2O = 298, conforme a la Directiva Europea de Energías Renovables EU 2018/2001.

La Figura 1 ilustra de forma esquemática este proceso: primero se identifican todas las fuentes de emisión; luego se aplican los factores de emisión a los datos de actividad; finalmente, se suman los resultados para obtener la huella total De esta manera, la metodología integra información real del campo con coeficientes estandarizados, permitiendo cuantificar las emisiones de manera sistemática y reproducible.

Factores de emisión

Emisiones de GEI por fuente x

Datos de actividad

Las fuentes de emisión son todos aquellos procesos, actividades o mecanismos que liberan a la atmósfera un GEI o un precursor de cualquiera de ellos. El vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el ozono (O3) son los GEI primarios de la atmósfera terrestre.

Fuente

Emisiones por residuos de cosecha

Emisiones por fertilizantes sintéticos

Emisiones por Quema de Combustibles

Emisiones por producción de insumos, semillas y combustibles

Emisiones por electricidad consumida

Emisiones y absorciones por balance de carbono en suelos

Además, la atmósfera contiene cierto número de GEI enteramente antropogénicos, como los halocarbonos u otras sustancias que contienen cloro y bromo, y están contemplados en el Protocolo de Montreal (Tabla 1).

Descripción

Emisiones directas e indirectas por el nitrógeno de residuos de cultivos (sobre la superficie y debajo de ésta), incluyendo de cultivos fijadores de nitrógeno y de forrajes durante la renovación de pasturas

Emisiones directas e indirectas de N2O de suelos gestionados por la aplicación de fertilizantes con nitrógeno sintético Emisiones de CO2 por la aplicación de urea y cal

Emisiones de la oxidación intencional de materiales para proporcionar trabajo mecánico a un proceso.

Emisiones provenientes de la producción de las sustancias químicas, semillas y combustibles utilizados en el lote

Emisiones provenientes de la producción de la electricidad consumida en el ambiente

Gases

N2O

N2O CH4

N2O CH4

N2O CH4

Emisiones y absorciones de CO2 y emisiones directas e indirectas de N2O de suelos gestionados por mineralización vinculada a la variación de materia orgánica del suelo CO2 N2O

El balance de carbono de los suelos es una medida que evalúa la cantidad neta de carbono que se almacena, libera o se mantiene en el suelo a lo largo del tiempo (y de las campañas). Se refiere a la diferencia entre las entradas y salidas de carbono en el suelo, teniendo en cuenta procesos como la fotosíntesis (entrada de carbono a través de la captura de CO2 por las plantas), la respiración del suelo (liberación de CO2 por la descomposición de la materia orgánica), la lixiviación (salida de carbono en forma de compuestos solubles) y otros procesos biogeoquímicos (Lal, 2020).

Un balance de carbono con valores menores a 0 indica que el suelo está capturando más carbono del que libera. Esto se considera beneficioso, ya que reduce la concentración de CO2 en la atmósfera y contribuye a la mitigación del cambio climático. Además, el carbono se almacena en

forma de materia orgánica en el suelo, lo que mejora su salud y productividad. Por otro lado, un balance con valores mayores a 0 indica que el suelo está liberando más carbono del que captura, lo que puede contribuir al aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera y al cambio climático.

El balance de carbono del suelo es una medida importante para evaluar la salud del suelo y su capacidad para actuar como sumidero de carbono, así como para diseñar prácticas agrícolas y de gestión del suelo que promuevan la captura y retención de carbono en el suelo.

En la Figura 2 se representa el balance de carbono a través de los procesos que transforman el carbono orgánico del suelo, considerando el carbono inicial, los aportes al sistema y las pérdidas o egresos.

Biomasa raíces

Residuos aéreos

Rizodeposiciones

Abonos

Erosión

Descomposición

Mineralización

Emisiones

Para estimar y predecir la evolución del carbono en el suelo, se utilizó un modelo de largo plazo desarrollado por Andriulo et al. (1999) denominado “AMG” (Figura 3), de cual se obtiene una predicción de la evolución de C mediante la utilización de tres parámetros: coeficiente de humificación (k1), coeficiente de mineralización (k) y carbono estable (Ce) (Milessi et al., 2013; Andriulo et al., 1999). El modelo se ejecuta en pasos anuales y asume que la materia orgánica

fresca se descompone o humifica en el suelo después de un año de descomposición. Se consideran tres compartimentos de residuos de cultivos (rastrojos, raíces y rizodeposiciones), Carbono orgánico estable (Ce) y Carbono orgánico activo (Ca). Todas las estimaciones corresponden al horizonte 0-30 cm (IPPC, 2019). En la siguiente ilustración se puede observar el esquema lógico utilizado en el modelo AMG:

Residuos de cultivos

Figura 3. Esquema lógico modelo AMG. m: masa de C orgánico anualmente restituido por los cultivos. k1: coeficiente de humidificación. k: constante de mineralización de la fracción activa.

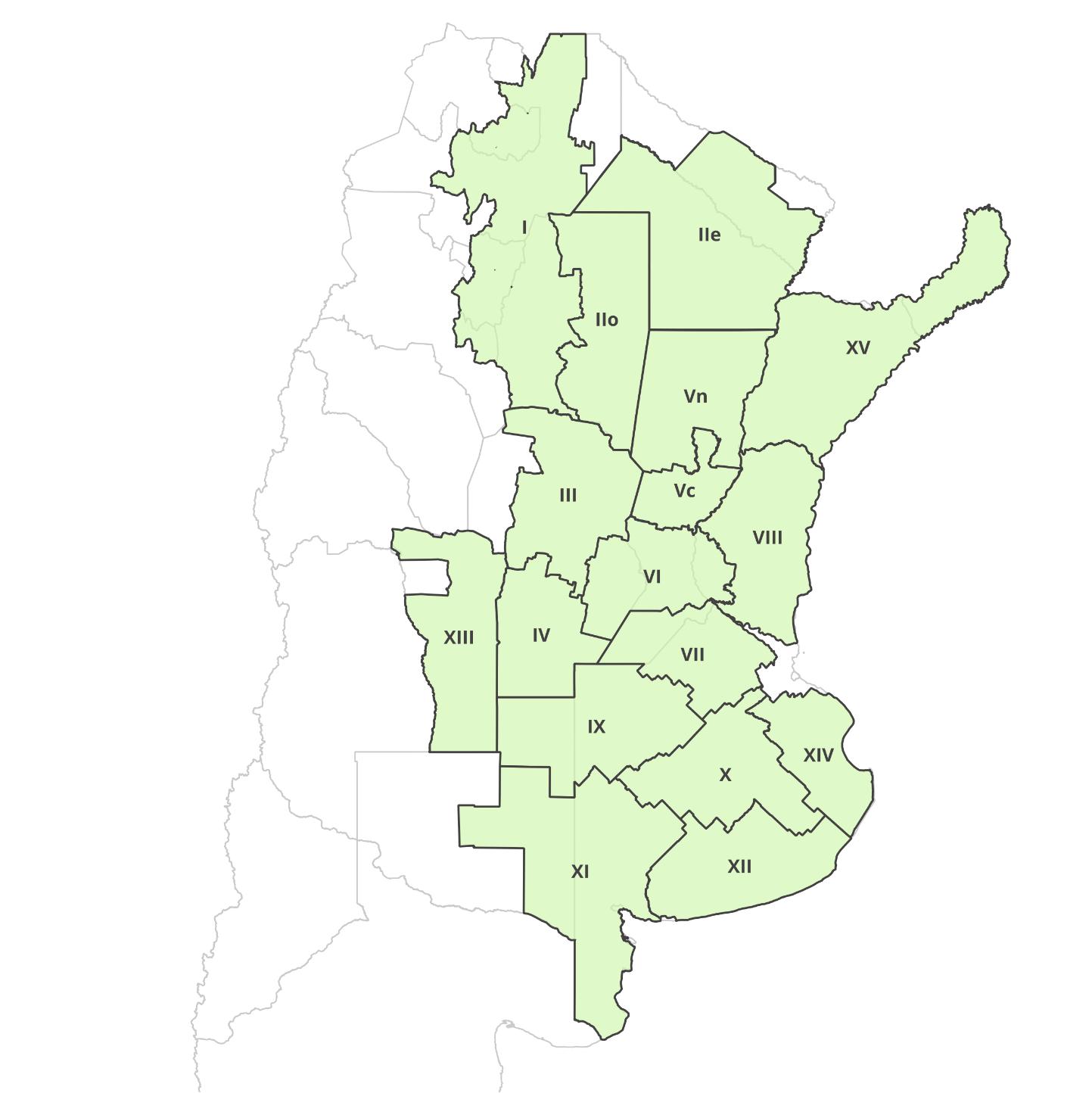

Se seleccionaron 917 establecimientos productivos ubicados en 16 zonas contrastantes: NOA (I), NEA Este: Chaco-Formosa (IIe), NEA Oeste: Santiago del Estero (IIo), Centro-Norte de Córdoba (III), Sur de Córdoba (IV), Santa Fe Norte (Vn), Santa Fe Centro (Vc), Núcleo Norte: Este de Córdoba - Sur de Santa Fe - Sudoeste de Entre Ríos (VI), Núcleo Sur: Norte de Buenos Aires - Sur de Santa Fe (VII), Centro-Este de Entre Ríos (VIII), Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires (IX), Centro de Buenos Aires (X), Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa (XI), Sudeste de Buenos Aires (XII), San Luis (XIII) y Cuenca del Salado (XIV). La zonificación se basó en criterios agroecológicos como el tipo de suelo y el régimen de precipitaciones, siendo la misma desarrollada por la Bolsa de Cereales como parte de su Proyecto de Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada (ReTAA, 2019) (Figura 4).

Se registró información de 6 campañas agrícolas (19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 y 24-25). La superficie analizada en cada zona se detalla en la Tabla 2.

Figura 4. Zonas ReTTA.

Zona ReTTA Hectáreas sembradas Zona ReTTA Hectáreas sembradas

Dentro del análisis se incluyeron los siguientes cultivos: soja 1ra y 2da, girasol, maíz, trigo, brasicáceas, cebada, cultivos de servicios (CS) de gramíneas y CS de leguminosas. Los cultivos de brasicáceas incluyen camelina, carinata y colza; los CS de gramíneas están representados por verdeos de invierno, avena y centeno; las legumbres abarcan arveja, garbanzo y poroto; y los CS de leguminosas incluyen vicia. La superficie sembrada varía según el tipo de cultivo y la campaña, reflejando la dinámica productiva de la región a lo largo del período analizado.

Para poder evaluar la variación de carbono en suelos y estimar las emisiones de los cultivos se deben considerar las características específicas de clima y suelo de cada lote. La Plataforma PUMA cuenta con un geoservicio integrado que permite la obtención automática de valores a partir del polígono de cada lote. Los datos claves son: precipitación, temperatura media, evapotranspiración potencial, carbono a 30 cm, además de porcentaje de arena y porcentaje de arcilla.

El análisis de la HdC realizado incluyó todas las emisiones directas e indirectas generadas durante el desarrollo de las actividades agrícolas, cubriendo los tres alcances de emisiones:

• Alcance 1: Emisiones directas dentro del predio, como la quema de combustibles, la fertilización sintética y la descomposición de rastrojos.

• Alcance 2: Emisiones indirectas derivadas de la energía comprada y utilizada en las actividades agrícolas, un valor fijo en el análisis.

• Alcance 3: Emisiones indirectas relacionadas con la producción y el transporte de insumos, fertilizantes y combustibles empleados en el campo.

Es importante destacar que el análisis no consideró los impactos asociados al transporte y almacenamiento relacionados con el destino final de los granos, sino que se centró exclusivamente en las emisiones generadas dentro del proceso agrícola hasta la tranquera del campo, según el polígono delimitado por el usuario.

Este enfoque nos permite evaluar con precisión las emisiones generadas por las actividades operativas primarias, proporcionando una base sólida para implementar estrategias de reducción de emisiones en las principales operaciones.

Los resultados de HdC están asociados a factores de manejo clave, como la quema de combustibles

El porcentaje de variación del COS es un indicador de los cambios en la cantidad de carbono presente en el suelo después de realizar un determinado cultivo. Este porcentaje se calcula comparando el contenido de COS al final del ciclo de cultivo (cosecha) con el contenido inicial antes de comenzar el cultivo (siembra) y representa una

Las bases de datos utilizadas son: East Anglia University (Climate Research Unit) para clima, y el ISRIC - World Soil Information – SoilGrids para carbono en suelos.

El carbono orgánico de suelos (COS) y el porcentaje de arcilla son dos indicadores clave dentro del modelo utilizado para estimar el balance del suelo y su capacidad de almacenamiento de carbono, entre otros aspectos relevantes.

fósiles, la aplicación de insumos fitosanitarios y fertilizantes, la producción de energía e insumos, y las emisiones derivadas de los residuos de cosecha. En este contexto, las aplicaciones de fertilizantes se registran según su modalidad, ya sea en formulaciones sólidas incorporadas al suelo o aplicadas al voleo, o en formulaciones líquidas. Del mismo modo, la aplicación de insumos se distingue según el tipo de equipo utilizado (como pulverizadores terrestres o drones) dado que cada tecnología presenta un consumo energético diferente y, por lo tanto, un impacto distinto en la HdC asociada.

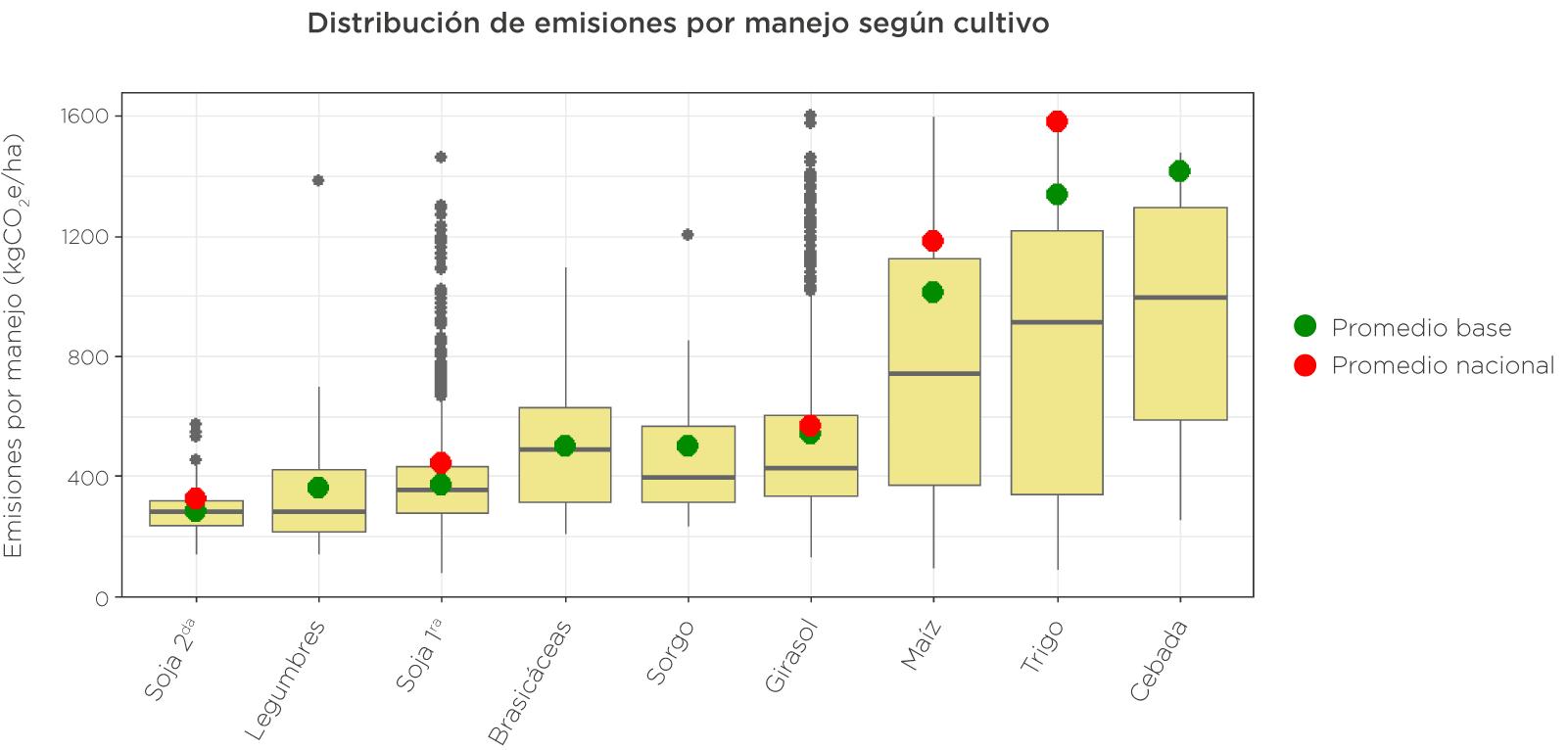

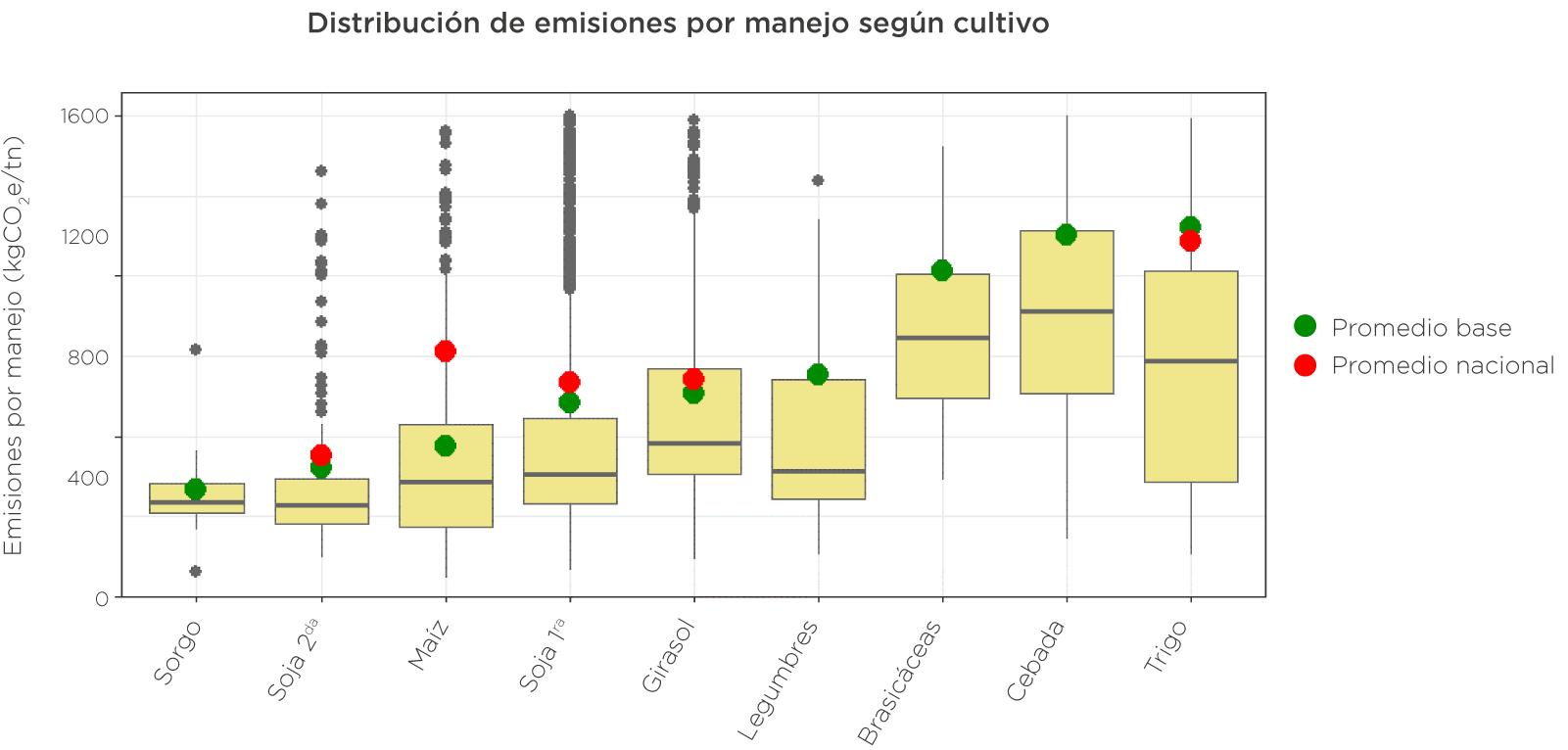

Adicionalmente, se incluyeron referencias comparativas para contextualizar los resultados. Los puntos verdes dentro de las cajas representan el valor promedio de las emisiones de GEI de los productores AAPRESID para cada cultivo, calculado a partir de los datos de las seis campañas analizadas y consolidado para todas las Zonas ReTTA. Por su parte, los puntos rojos corresponden a un valor promedio nacional generado por la Plataforma PUMA, construido sobre la base de más de 2 millones de hectáreas monitoreadas durante los últimos cinco años. Esta comparación permite evaluar el desempeño de los sistemas analizados frente al promedio nacional, tanto en términos de emisiones por hectárea como por unidad de producto.

relación porcentual de cuánto disminuyó o cuánto aumentó el COS en relación a la cantidad de carbono inicial. Los valores positivos indican una pérdida de carbono y la existencia de valores negativos indican un secuestro de carbono, es decir, un aumento en la cantidad de COS.

En esta sección se presentan las emisiones de GEI por hectárea sembrada (kgCO 2e/ha) y por tonelada de producto obtenido (kgCO 2e/tn), considerando la humedad base comercial de

cada cultivo de renta. Este último indicador permite evaluar la eficiencia del sistema productivo en función de las emisiones generadas por unidad de producción.

La Figura 5 muestra la distribución de emisiones de GEI por hectárea según cultivo y manejo, considerando los datos de las seis campañas comprendidas entre 2019/2020 y 2024/2025.

Se observa una alta dispersión de los datos para soja 1ra y girasol, evidenciada por la presencia de numerosos valores atípicos y la extensión de los bigotes en los boxplots. Esta variabilidad se asocia principalmente a la heterogeneidad de manejos registrados (diferencias en tipo y dosis de fertilización, número de labores, rendimientos y condiciones climáticas) junto con la diversidad de regiones donde se producen estos cultivos. En cambio, los cultivos con menor dispersión presentan valores de emisión más consistentes, lo

que refleja una mayor uniformidad en los sistemas de manejo y en las condiciones productivas a lo largo de las campañas analizadas.

La comparación entre los promedios obtenidos en la base y el índice nacional de Plataforma PUMA sugiere que, en general, los manejos de los productores de AAPRESID presentan menores emisiones por hectárea que los valores medios nacionales, lo que evidencia eficiencias locales vinculadas a prácticas de manejo más sustentables.

En conjunto, las emisiones totales por hectárea de los cultivos analizados presentan una amplia variabilidad, con un promedio general de 586 kgCO2e/ha sobre 700.000 hectáreas sembradas.

Además del gráfico, se incluye una tabla con los valores promedio de emisiones de GEI por hectárea para cada cultivo obtenidos a partir de los registros de los productores de AAPRESID

incluidos en el proyecto. Esta información permite a los productores comparar sus sistemas con el promedio nacional y evaluar oportunidades de mejora en la eficiencia ambiental de sus cultivos.

Soja 1ra 369,1 399 335

Girasol 539,9 82 887

Maiz 1011 5 78 334

Trigo 1340,5 63 678

Soja 2da 282,7 33 002

Cebada 1414 9 15 741

Legumbres 359,6 4 397

Brasicáceas 500 4 099

Sorgo 501,8 930

La Figura 6 muestra la distribución de las emisiones de GEI por tonelada de producto para cada cultivo y tipo de manejo, considerando la información recopilada a lo largo de seis campañas (2019/2020 a 2024/2025).

Se observa que los cultivos de trigo, cebada y brasicáceas presentan las mayores emisiones por tonelada producida, mientras que soja 1ra, soja 2da, maíz y sorgo se ubican entre los de menor impacto relativo. En la mayoría de los casos, los valores promedio del proyecto (puntos verdes) se encuentran por debajo del índice nacional (puntos rojos), lo que indica una mayor eficiencia ambiental de los lotes de los productores integrantes del proyecto. La amplitud de las cajas refleja además una marcada variabilidad interna, especialmente en trigo, vinculada a diferencias en manejo y a la respuesta del cultivo frente a las condiciones climáticas de las distintas campañas. En varios casos, los valores identificados como outliers en el boxplot se explican porque algunas

tecnologías aplicadas (particularmente el uso de fertilizantes nitrogenados) no estuvieron alineadas con los rendimientos alcanzados. Si bien un paquete tecnológico adecuado puede favorecer altos niveles de producción, las emisiones dependen fuertemente de la relación entre las dosis aplicadas, la eficiencia del aprovechamiento del cultivo y las condiciones climáticas. En escenarios donde la productividad no acompaña la inversión tecnológica, la intensidad de emisiones aumenta y aparecen estos valores extremos. Las variaciones en las precipitaciones registradas a lo largo del período analizado impactaron directamente en los rindes y, en consecuencia, en las emisiones por tonelada de producto.

Las emisiones totales por tonelada de los cultivos analizados muestran una amplia variabilidad entre sistemas y cultivos, con un promedio de 259,2 kgCO2e/tn, calculado sobre un total de 17.678 toneladas de grano.

6. Emisiones totales por tonelada producida.

Junto al gráfico se incluye una tabla con los promedios de emisiones de GEI por tonelada de producto para cada cultivo, calculados a partir de los datos del proyecto realizado con productores de AAPRESID. Esta información brinda una

referencia nacional para comparar el desempeño de los sistemas analizados e identificar oportunidades para reducir emisiones y mejorar la eficiencia ambiental de los cultivos.

Emisiones promedio (kgCO2e/tn)

Rinde promedio (tn/ha)

Soja 1ra 242 2,2

Girasol 253,9 2,2

Maiz 187,6 6,7

Trigo 459,3 3,3

Soja 2da 159,7 2,4

Cebada 447,3 3,4

Legumbres 277,6 1,8

Brasicáceas 407,6 1,3

Sorgo 132,3 4,1

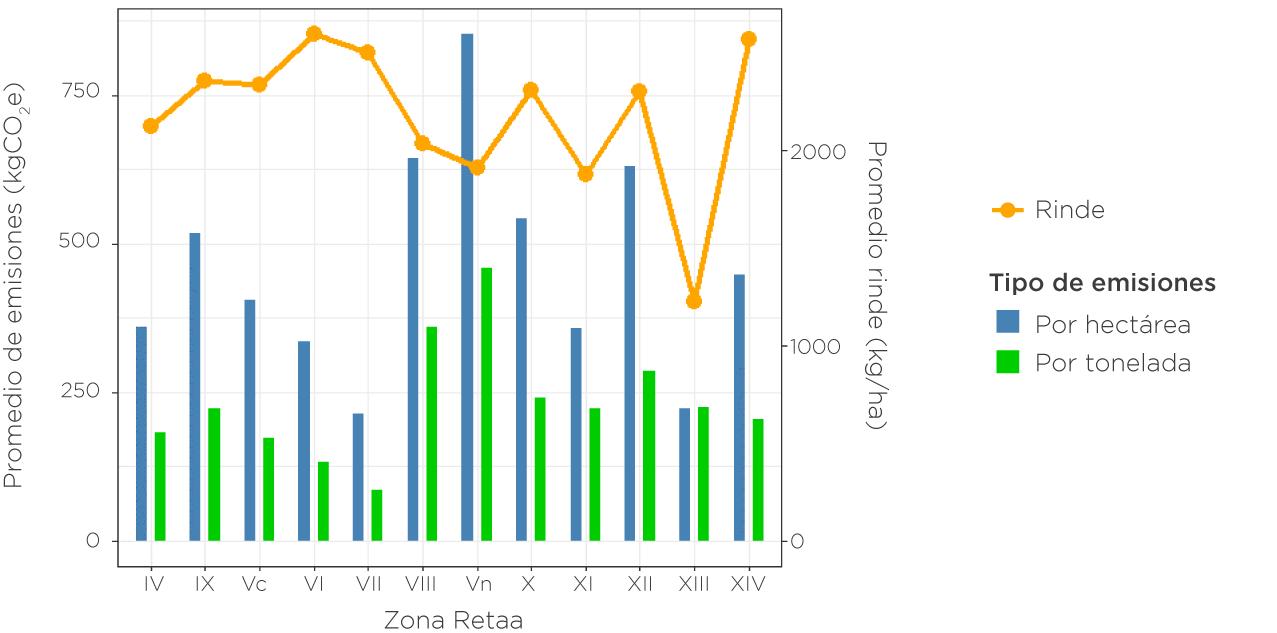

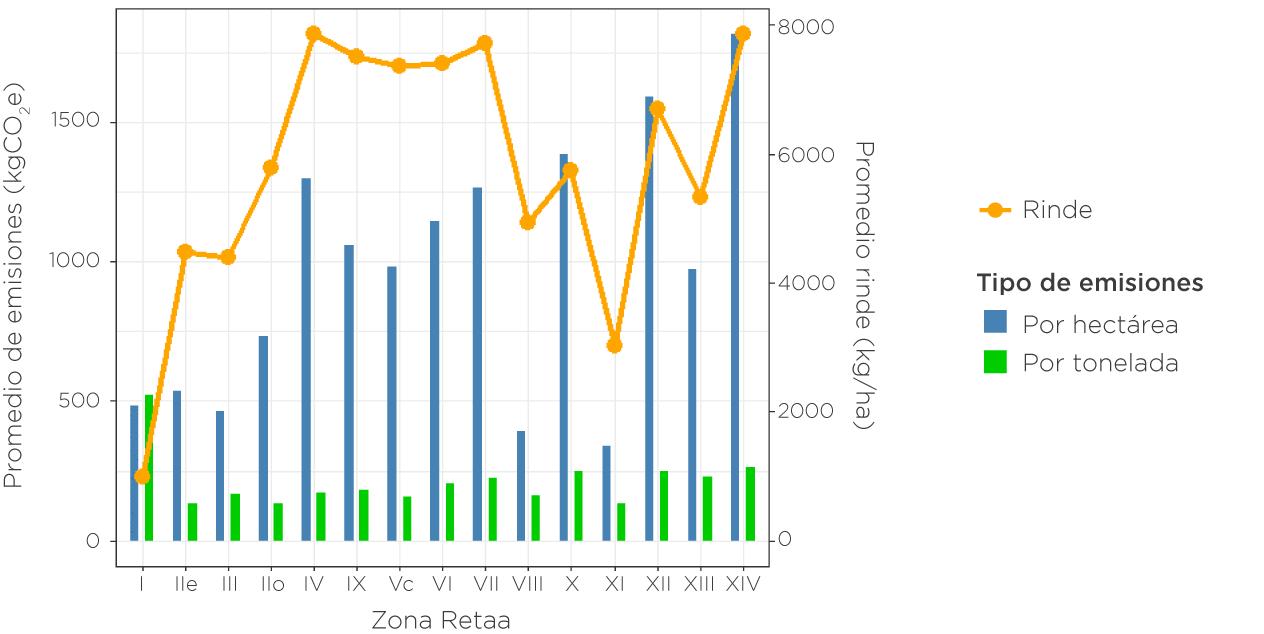

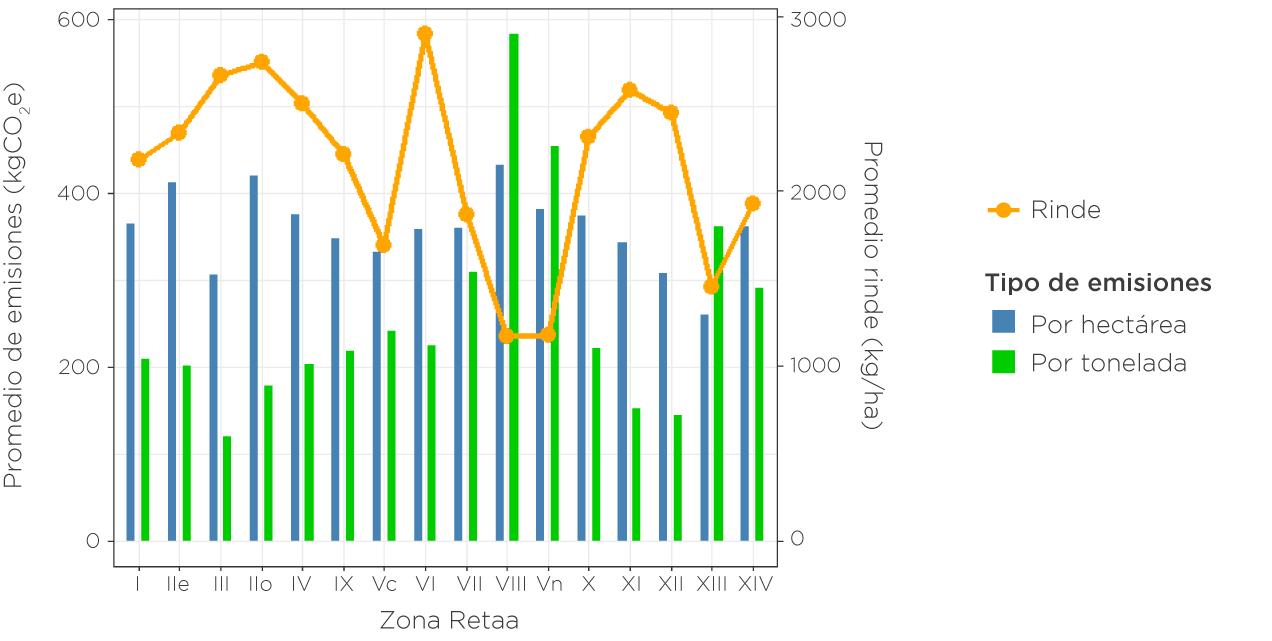

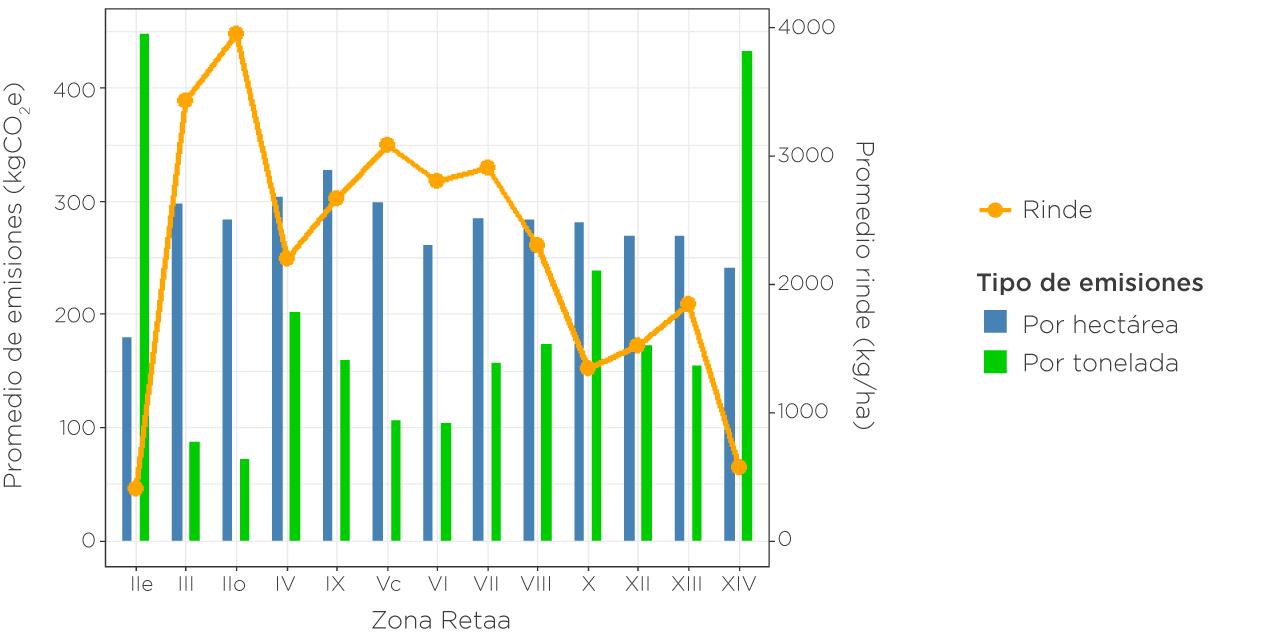

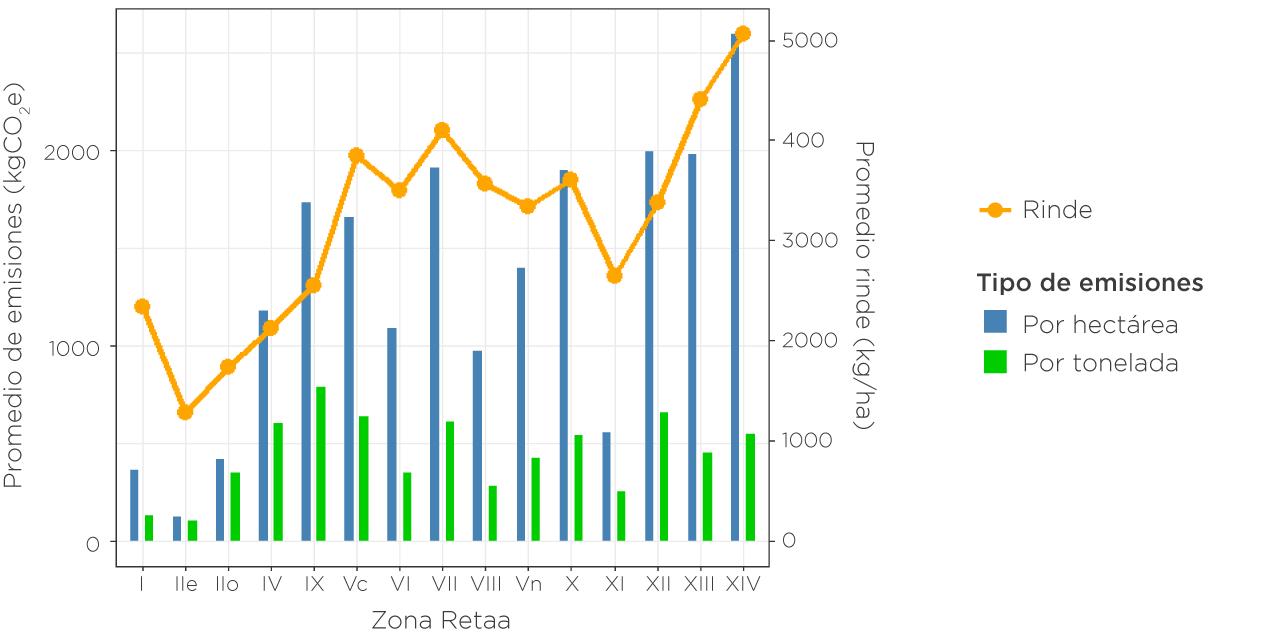

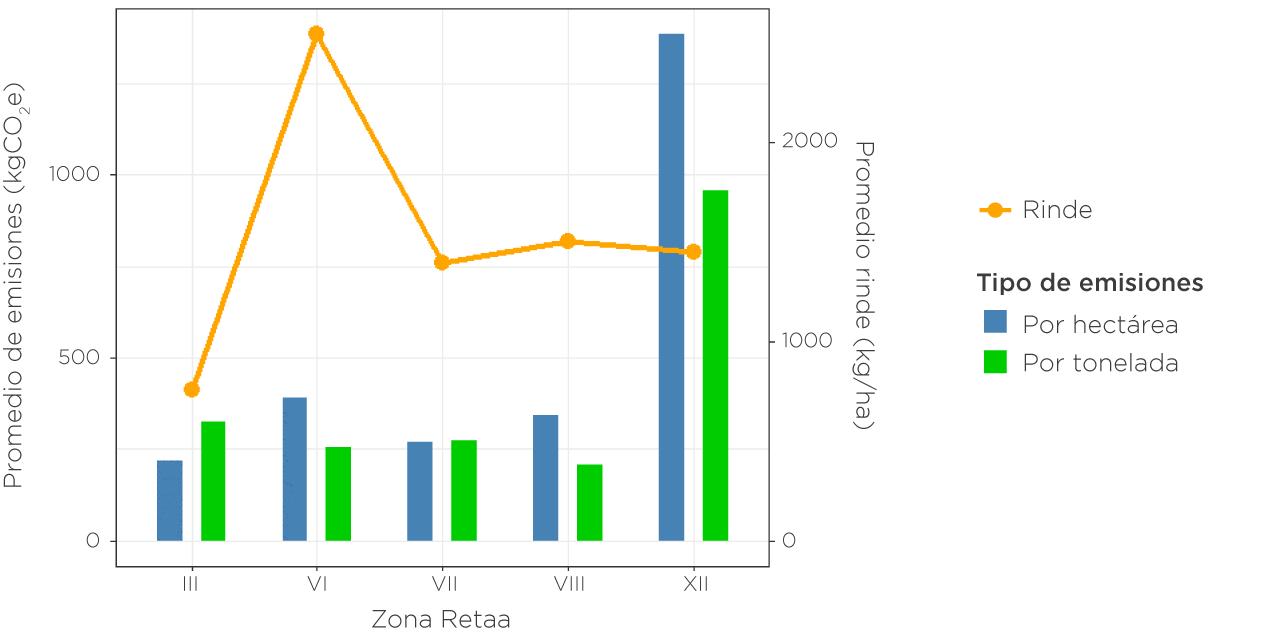

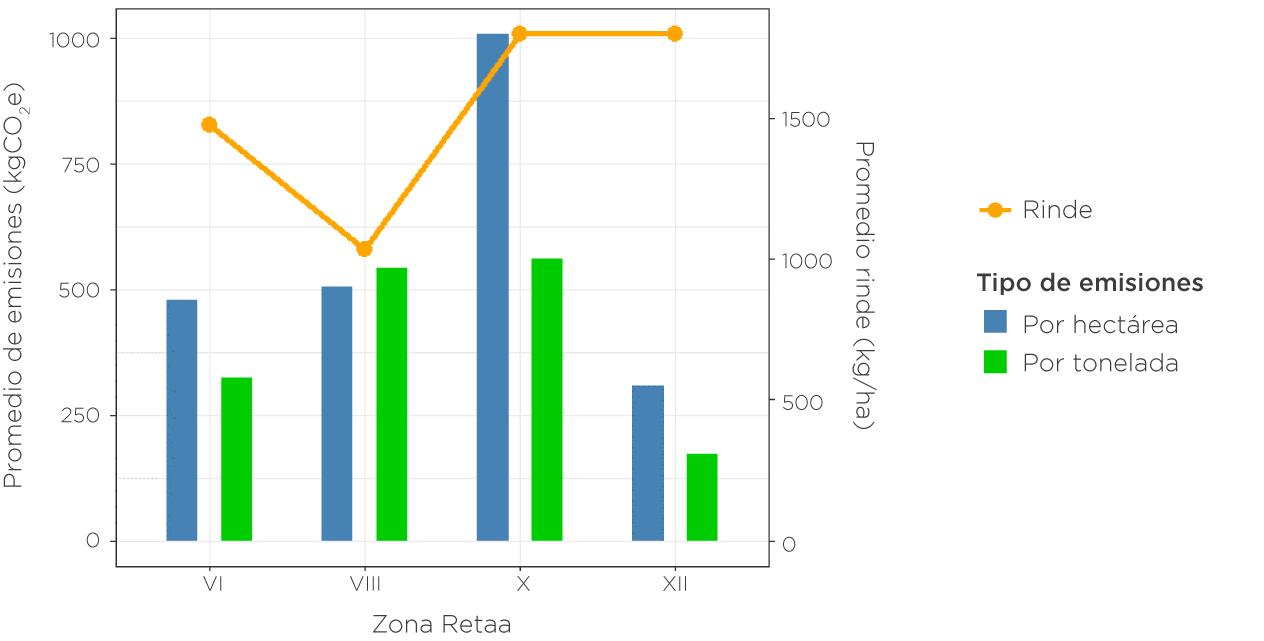

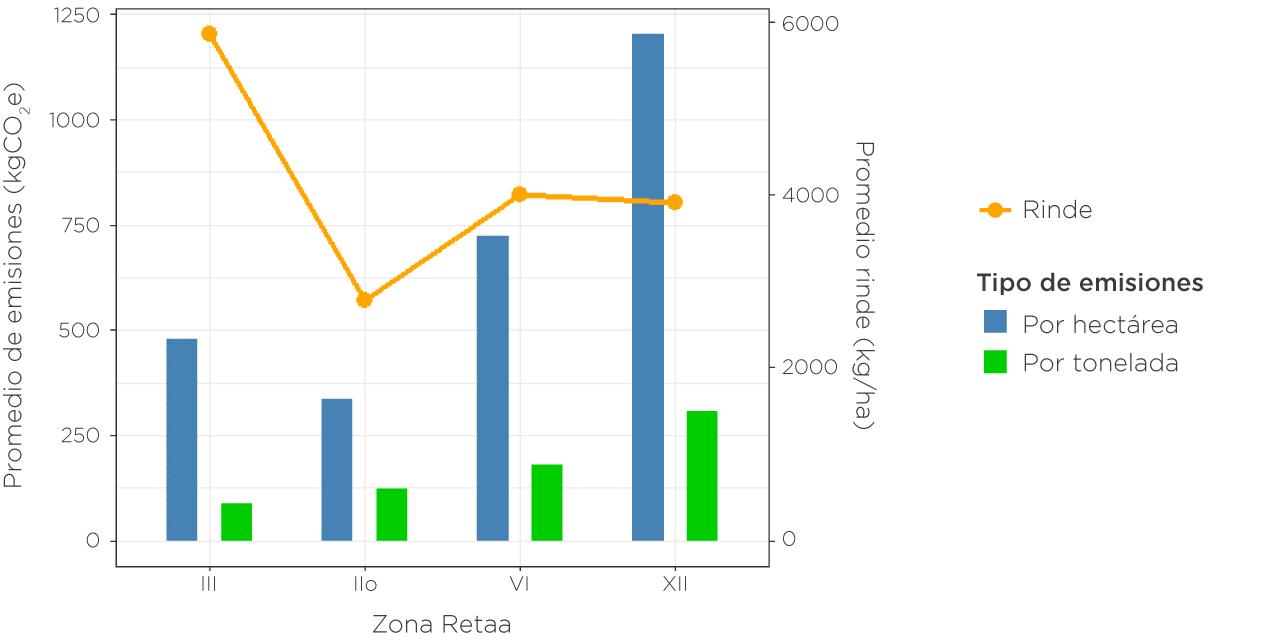

Las Figuras 7 a 15 ilustran la distribución de las emisiones de GEI de los principales cultivos en las diferentes zonas ReTTA, junto con sus rendimientos promedio. Estas representaciones permiten observar cómo varían las emisiones y la productividad en función de las características edáficas y climáticas, considerando los requerimientos ambientales específicos de cada región para expresar su potencial de rendimiento.

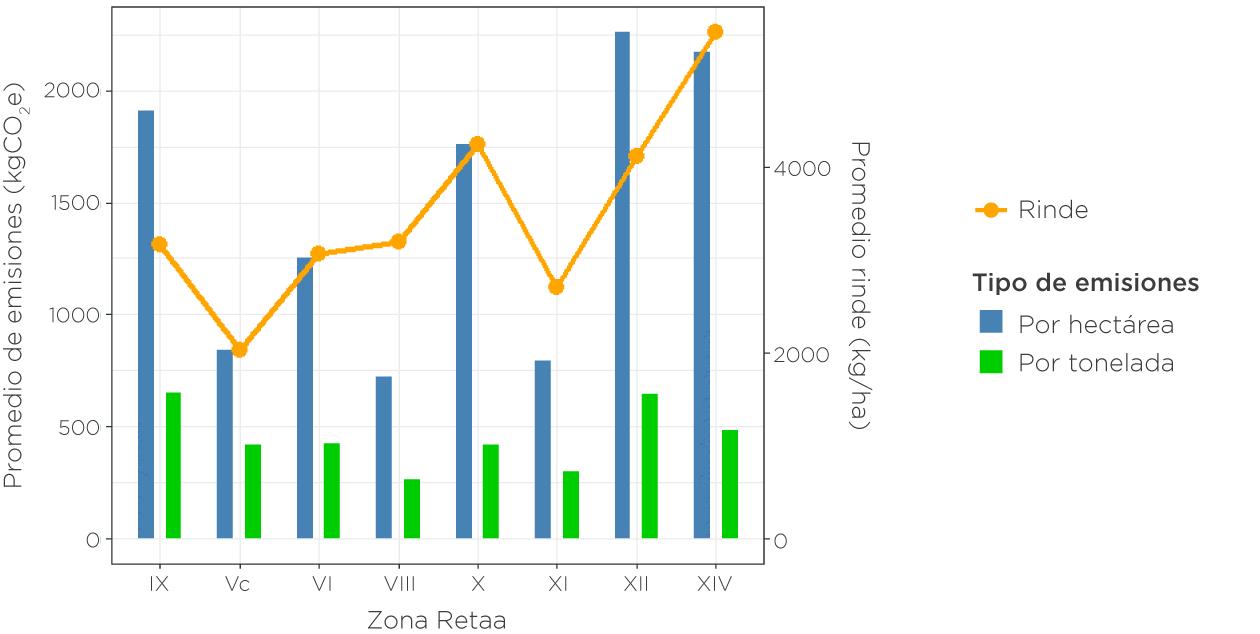

En cebada (Figura 7) se observa un comportamiento que combina variabilidad entre zonas y una relación inversa entre rendimiento y emisiones. Las zonas de mayor productividad presentan emisiones por tonelada más bajas, probablemente debido a la combinación de esquemas de fertilización basados en la reposición adecuada de nutrientes y condiciones ambientales más

En los gráficos, las barras verdes representan el promedio de emisiones por tonelada de producto (kgCO2e/tn), mientras que las barras azules muestran el promedio de emisiones por hectárea (kgCO2e/ha). La línea anaranjada indica el rendimiento promedio de cada cultivo (kg/ha) en cada zona.

favorables que permiten alcanzar el potencial productivo del cultivo.

Los valores de emisiones por hectárea muestran diferencias que reflejan oportunidades de mejora en el manejo, especialmente en aquellas zonas donde las emisiones son altas sin un incremento proporcional en el rendimiento.

En el caso del girasol (Figura 8), las emisiones y los rendimientos muestran diferencias importantes entre zonas. Si bien el cultivo generalmente presenta una baja intensidad de emisiones respecto de otros cultivos extensivos, los resultados permiten distinguir zonas con mayor variabilidad y zonas más estables.

Resulta especialmente relevante analizar por separado los esquemas fertilizados con nitrógeno y aquellos sin fertilización nitrogenada, ya que esta práctica puede incidir de manera directa en las emisiones asociadas al girasol.

En el caso del maíz (Figura 9), se observa una marcada variabilidad entre zonas, tanto en emisiones como en rendimientos. Las zonas con menores emisiones por tonelada se asocian a los mayores niveles de productividad, mientras que aquellas con emisiones más altas corresponden a rendimientos más bajos, reflejando la influencia de las condiciones agroecológicas y de las prácticas de manejo en la eficiencia productiva y ambiental del cultivo.

El manejo del nitrógeno es el factor central que explica gran parte de las diferencias en emisiones, y su eficiencia depende tanto del potencial productivo del ambiente como del momento de siembra, que condiciona la absorción de nutrientes y las pérdidas al ambiente. Cuando se logra combinar un manejo adecuado con un alto rendimiento, las emisiones por tonelada se mantienen relativamente bajas, incluso si las emisiones por hectárea son mayores debido a una inversión más intensa de insumos.

En soja 1ra (Figura 10), las emisiones por hectárea y por tonelada muestran variabilidad entre zonas. Algunas zonas logran mantener emisiones moderadas con buenos rendimientos, mientras que en otras se observa el efecto de menores rindes sobre las emisiones por tonelada. En zonas como Vc, VIII y XIII, el fuerte descenso en rinde eleva las

emisiones por tonelada (claro ejemplo de cómo la productividad condiciona el aporte de carbono del sistema). Las emisiones por hectárea más elevadas, posiblemente estén asociadas a varias aplicaciones de insumos o condiciones de manejo más demandantes.

En la soja 2da (Figura 11), la dinámica cambia con mayor amplitud entre zonas y hay una relación más marcada entre rinde y emisiones. Las zonas con altas productividades presentan un mejor equilibrio entre rendimiento y emisiones por tonelada, logrando una mayor eficiencia. En contraste, las zonas de bajo rendimiento mues-

tran mayores emisiones por tonelada, reflejando una menor eficiencia productiva.

En los sistemas de doble cultivo, la eficiencia en manejo de nutrientes y la captura de luz para producir biomasa son decisivas para sostener la productividad y minimizar emisiones.

El trigo (Figura 12) muestra una mayor variabilidad en emisiones por tonelada entre zonas, en comparación con otros cultivos. Esto refleja diferencias tanto en manejo (particularmente fertilización nitrogenada) como en condiciones ambientales y potencial productivo.

A medida que aumenta el rendimiento, en general las emisiones por tonelada tienden a reducirse, mostrando el efecto de la eficiencia productiva sobre la gestión del carbono. En este cultivo, el

manejo del nitrógeno es el factor central que explica las diferencias en emisiones, y su eficiencia está fuertemente condicionada por el potencial del ambiente y por la fecha de siembra dentro de la ventana óptima. Cuando el manejo logra sostener altos rindes y buena eficiencia en el uso del nitrógeno, las emisiones por tonelada se mantienen competitivas pese a una mayor inversión de insumos.

Las legumbres (Figura 13) muestran un patrón diferencial respecto a otros cultivos extensivos, con relaciones más equilibradas entre emisiones y productividad. Esto se debe, en parte, a su menor requerimiento de insumos y al aporte de nitrógeno por fijación biológica, que reduce la necesidad de fertilización nitrogenada.

Este comportamiento enfatiza la importancia de las condiciones ambientales y del manejo en cultivos con baja provisión externa de nutrientes, donde la eficiencia del sistema y la estabilidad del rendimiento son clave para el desempeño ambiental.

En el caso de las brasicáceas (Figura 14), las emisiones muestran algo de variabilidad entre zonas, aunque con un número limitado de observaciones, lo que invita a interpretar los resultados con cautela. Aun así, es posible observar que las emisiones por tonelada son más elevadas en zonas con rendimientos promedio más bajos, lo que sugiere que los sistemas de manejo implementados no se tradujeron en un aumento proporcional de la productividad.

Dado el rol emergente de estos cultivos en rotaciones diversificadas (particularmente como puente entre cultivos de invierno y verano o para control biológico) resulta relevante continuar incorporando datos que permitan caracterizar con mayor precisión su desempeño ambiental y productivo.

En el caso del sorgo (Figura 15), aunque la cantidad de observaciones disponibles es menor que para otros cultivos, se identifican zonas donde las emisiones por tonelada son más bajas, coincidiendo con ambientes de mayor rendimiento. Esto sugiere la aplicación de esquemas de manejo más intensificados y un mejor aprovechamiento del potencial productivo de cada zona.

Ante rendimientos limitados, los valores absolutos de emisiones del sorgo se mantienen relativamente bajos en comparación con otros cereales de verano, lo que refleja su rol como alternativa eficiente y versátil en términos de emisiones frente a escenarios de estrés hídrico o restricciones productivas.

El análisis conjunto de las emisiones asociadas al manejo y de los rendimientos en distintas regiones productivas evidencia una fuerte interacción entre ambiente, estrategias de manejo y eficiencia del sistema. En general, la intensificación del manejo, especialmente en regiones con mayor potencial productivo, se asocia a mayores emisiones por hectárea, aunque los incrementos de rendimiento resultantes permiten mejorar la eficiencia ambiental por tonelada producida.

Por el contrario, en zonas con condiciones edafoclimáticas más restrictivas, los sistemas tienden a ser menos intensivos, mostrando menores emisiones por hectárea pero también rendimien-

tos más acotados, lo que puede elevar las emisiones por unidad de producto. Este patrón resalta la necesidad de estrategias de manejo diferenciadas según el contexto, promoviendo una intensificación eficiente donde existe potencial productivo y prácticas adaptativas y conservacionistas en ambientes limitantes.

Los resultados subrayan la importancia de evaluar el desempeño ambiental a escala regional, evitando enfoques generalistas y favoreciendo decisiones basadas en información local, manejo específico por ambiente y una visión integral de productividad y sostenibilidad.

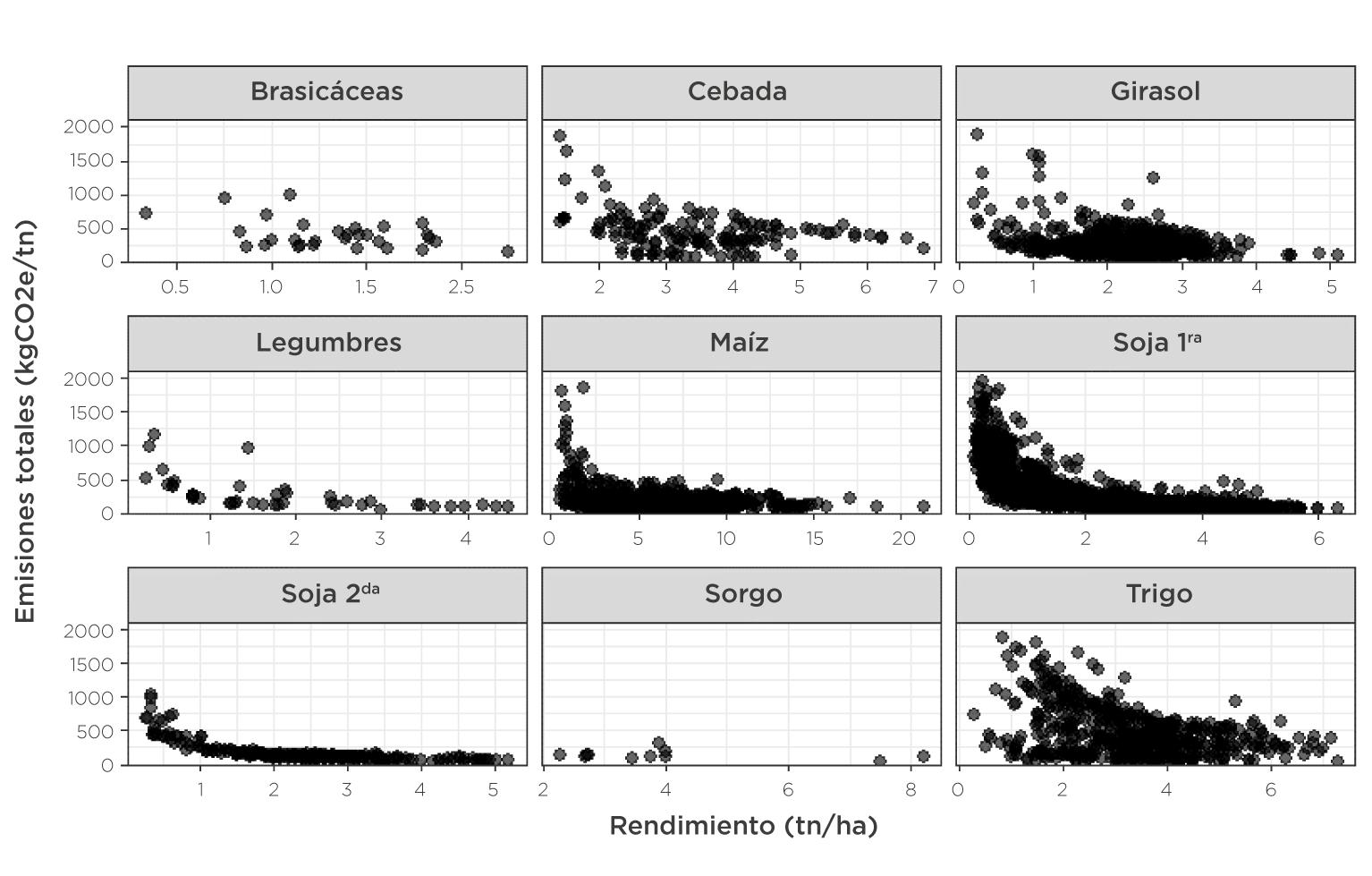

La Figura 16 presenta la relación entre el rendimiento y las emisiones de GEI por tonelada de producto producido, integrando más de 6.000 observaciones provenientes de diferentes regiones agrícolas del país.

En todos los cultivos analizados se observa un patrón consistente: a mayores niveles de rendimiento, las emisiones por unidad de producto tienden a disminuir. Este comportamiento refleja el efecto de la eficiencia productiva: los sistemas que logran convertir insumos en mayor biomasa por hectárea presentan menores emisiones por tonelada producida, reduciendo la emisión de GEI del sistema.

No obstante, la magnitud y variabilidad de las emisiones difiere entre cultivos. En maíz, los puntos llegan a valores muy altos de emisiones y también a valores muy bajos, lo que refleja una amplitud de dispersión mucho mayor que en soja, trigo, sorgo y otros cultivos. El maíz presenta un marcado potencial de mejorar la eficiencia ambiental a través del incremento de rendimiento, ya que los sistemas de mayor productividad tienden a reducir drásticamente las emisiones por tonelada producida.

En soja, las emisiones se ubican en niveles relativamente bajos respecto a otros cultivos, debido a la ausencia de fertilización nitrogenada y al aporte de la fijación biológica de nitrógeno. No obstante, la soja 1ra muestra mayor variabilidad que la soja de segunda debido a la diversidad de ambientes y niveles de rendimiento en los que se

cultiva. En soja 2da, en cambio, la dispersión es más acotada, indicando un margen más limitado para reducir la intensidad de GEI a través del aumento de rendimiento.

En cultivos invernales como trigo y cebada también se observa la tendencia de menor intensidad de emisiones a mayores rendimientos. La variabilidad es significativa, especialmente en trigo, reflejando la influencia combinada del manejo, el ambiente y la respuesta del cultivo a la fertilización y condiciones hídricas.

En cultivos como girasol, legumbres y brasicáceas se observa mayor variabilidad en los niveles más bajos de rendimiento, reflejando una sensibilidad más marcada a condiciones edafoclimáticas y estrategias de manejo. En particular, girasol merece un análisis específico, ya que su respuesta en términos de rendimiento y emisiones puede diferir significativamente en función del manejo nutricional, especialmente al comparar estrategias con y sin aporte de nitrógeno.

En conjunto, los resultados muestran que la eficiencia productiva es un mecanismo relevante para reducir las emisiones de GEI, siempre que esté respaldada por decisiones de manejo responsables y basadas en diagnóstico. Es importante remarcar que el incremento del rendimiento no constituye por sí mismo una estrategia de mitigación; la mejora ambiental se logra cuando la productividad resulta de la optimización del uso de insumos, el manejo adaptado al ambiente y la estabilidad productiva en el tiempo.

A partir del análisis, se destacan las siguientes oportunidades para reducir la intensidad de emisiones en sistemas agrícolas:

• Ajuste de nutrientes basado en diagnóstico, optimizando el uso de nitrógeno y promoviendo estrategias que maximicen la eficiencia en la fertilización.

• Aumento de la cobertura y planificación de las rotaciones, promoviendo sistemas capaces de

sostener la productividad y reducir la vulnerabilidad climática.

• Manejo integrado de plagas, malezas y enfermedades, preservando el rendimiento sin incrementar de manera desproporcionada el uso de insumos.

• Adopción de tecnologías de precisión y monitoreo, reforzando decisiones basadas en datos para mejorar la eficiencia operativa.

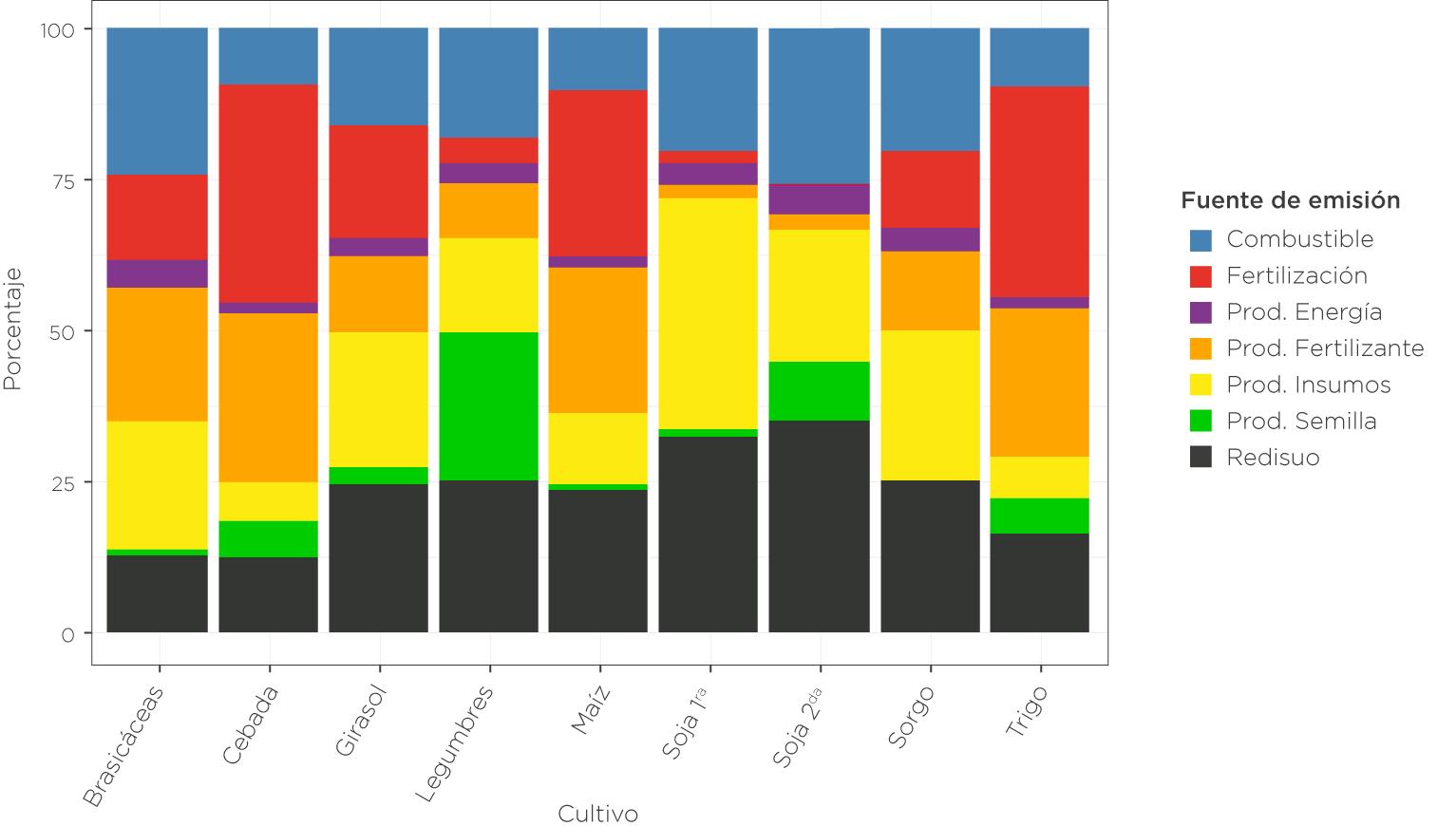

Como puede visualizarse en el gráfico de barras apiladas (Figura 17), la contribución de cada fuente a la emisión total varía significativamente entre cultivos, reflejando sus diferencias en requerimientos nutricionales y estrategias de manejo.

En los cultivos de gramíneas como maíz, trigo y cebada, las emisiones están dominadas por las fuentes asociadas al nitrógeno. Las mayores contribuciones provienen de la producción de fertilizantes nitrogenados y de las emisiones de N2O generadas tras su aplicación en el suelo. Esto reafirma que mejorar la eficiencia en el uso de este nutriente constituye la principal oportunidad para reducir las emisiones de estos sistemas. En el caso del sorgo, era esperable observar un patrón similar al del resto de las gramíneas, con un peso importante de las emisiones vinculadas al nitrógeno. Sin embargo, se destaca una participación relativamente mayor del consumo de combustible y de la producción de insumos aplicados, lo que sugiere una mayor contribución de las labores a campo y del paquete tecnológico asociado a este cultivo.

Por otro lado, en cultivos como soja 1ra, soja 2da y legumbres, el perfil de emisiones difiere sustancialmente. Debido a que el uso de fertilizantes sintéticos es mínimo o nulo, las emisiones se concentran en otros componentes del sistema, principalmente en la producción y aplicación de insumos fitosanitarios y en el consumo de combustible vinculado a las labores agrícolas. En estos cultivos también adquiere relevancia la fijación biológica de nitrógeno, que explica parte de las emisiones asociadas al ciclo del nitrógeno. Sin embargo, este proceso es inherente a la fisiología del cultivo y cumple un rol fundamental para sostener la productividad y la salud del suelo, por lo que no constituye una palanca directa de manejo orientada a la mitigación de emisiones, sino un componente esencial del funcionamiento del sistema. En el caso particular de las legumbres, se observa además una contribución relevante proveniente de la producción de semillas destinadas a la siembra, lo cual refleja el peso que tiene la multiplicación y provisión de semilla de alta calidad en este tipo de cultivos y constituye un componente adicional dentro de su estructura de emisiones.

Figura 17. Contribución de las fuentes de emisión en cada cultivo.

En estos sistemas, los resultados muestran que las estrategias de mitigación deben ser específicas para cada cultivo: mientras que en gramíneas el foco se centra en la eficiencia del uso de nitrógeno, en leguminosas la mayor oportunidad

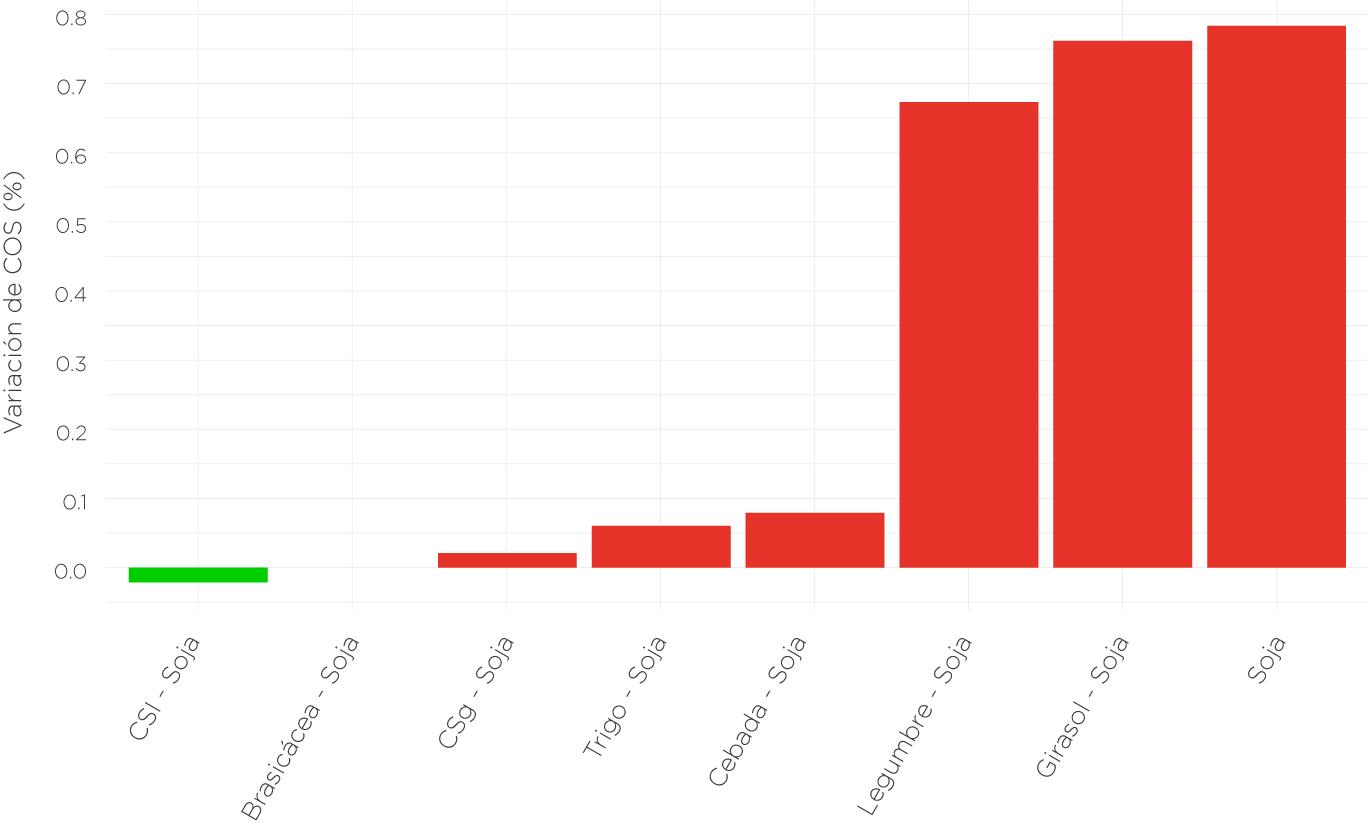

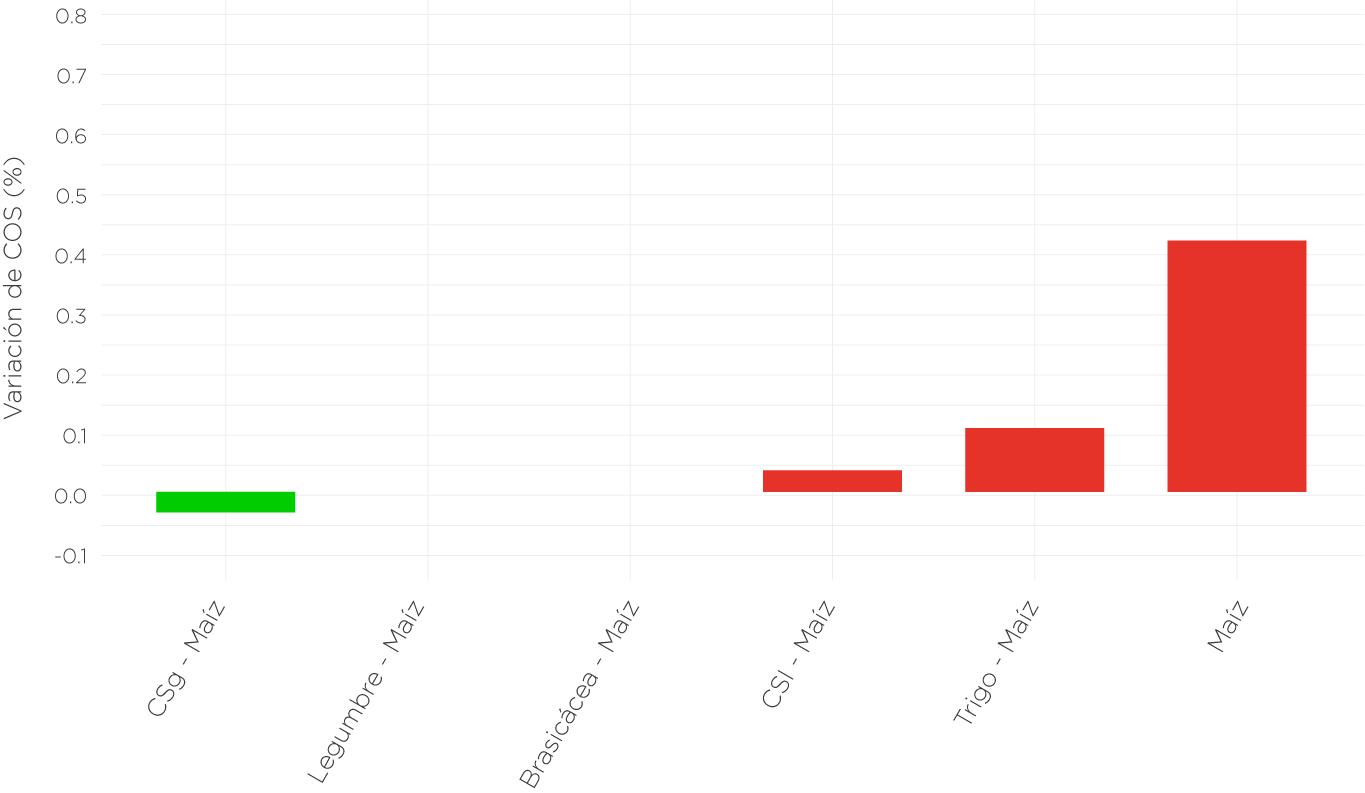

Los gráficos presentados ilustran la variación del COS bajo distintos esquemas de manejo agrícola,

radica en la gestión eficiente de fitosanitarios y operaciones a campo. Este enfoque diferencial permite orientar recomendaciones más precisas y efectivas para avanzar hacia sistemas agrícolas con menor huella de carbono.

incluyendo monocultivo y rotaciones con diferentes niveles de intensificación.

Los gráficos presentados a continuación (Figuras 18 y 19) permiten analizar y cuantificar el impacto de distintos planteos productivos en el balance de COS, considerando las 16 zonas bajo estudio y el desempeño de los principales cultivos extensivos entre las campañas 2019/20 a 2024/25. Se observa una marcada variabilidad de rendimientos entre zonas y años, la cual influye directamente en el balance final.

Los valores de variación del COS (%) permiten interpretar cómo cambió su contenido respecto del valor inicial. En este esquema, los valores positivos se asocian a pérdidas de carbono, generalmente vinculadas a sistemas con baja cobertura y escaso aporte de residuos, o bien a situaciones donde los aportes de materia seca resultan insuficientes para cubrir los altos requerimientos de los suelos y sostener el nivel de COS. Los valores negativos reflejan un secuestro de carbono, asociado a sistemas con cobertura continua, rotaciones más intensificadas y/o dobles cultivos que generan un alto aporte de rastrojos. Los valores cercanos a cero representan un balance neutro, donde la cantidad de carbono capturado

y liberado se mantiene en equilibrio, sin ganancias ni pérdidas.

Si bien los incrementos netos de COS observados son modestos, incluso en sistemas intensificados y con rotaciones diversificadas, los suelos argentinos parten de niveles relativamente altos de carbono, lo que constituye una base sólida para sostener la fertilidad y la productividad en el largo plazo. Aun cuando las ganancias de COS sean pequeñas, su mantenimiento resulta clave para conservar la estructura del suelo, mejorar la respuesta de los cultivos a condiciones extremas y asegurar rendimientos estables a lo largo del tiempo.

Como se destacó en el 1° Informe Técnico del Proyecto de Brechas de Carbono (2023), promover la acumulación de carbono en los suelos requiere complementar la intensificación agrícola con estrategias de mayor capacidad de secuestro. Entre ellas se destacan los sistemas mixtos y la incorporación de componentes ganaderos, agroforestales y silvopastoriles, incluso en superficies específicas dentro del establecimiento.

Además, los gráficos demuestran la importancia de integrar rotaciones que combinen gramíneas y leguminosas, evitando la repetición de dos gramíneas o dos leguminosas en la misma campaña. Desde el punto de vista técnico, esta diversidad favorece un aporte más equilibrado de residuos al suelo, mejora la fijación biológica de nitrógeno, optimiza la disponibilidad y el uso de nutrientes y contribuye a la acumulación y conservación de carbono.

En la Figura 18 demuestra que tanto en sistemas de monocultivo de soja como en esquemas de dobles cultivos compuestos exclusivamente por leguminosas, se observa una disminución del COS de entre 0,65 % y 0,78 % en relación al valor inicial. En zonas donde los suelos parten de 50 tnC/ha, estas pérdidas representan entre 0,33 y 0,39 tnC/ha, únicamente por sostener esquemas dominados por leguminosas.

La Figura 19 muestra que, en sistemas de monocultivo de maíz, el COS disminuye un 0,42 % respecto de su valor inicial, aproximadamente la mitad observada en el monocultivo de soja o en esquemas de doble leguminosa. En regiones donde los suelos parten de 50 tnC/ha, esta reducción equivale a aproximadamente 0,21 tnC/ha. A su vez, en esquemas de doble cultivo integrados exclusivamente por gramíneas (por ejemplo, trigo-maíz), la pérdida de COS es menor, alcanzando un 0,1 %. Esto representa una reducción cercana a 0,05 tnC/ha en suelos con un stock inicial de 50 tnC/ha, una variación prácticamente imperceptible en términos relativos.

Figura 19. Balance de carbono considerando maíz.

Cabe destacar que la mayoría de los esquemas evaluados presentan un balance neto cercano a cero, evidenciando estabilidad en el contenido de COS entre el inicio y el final del período.

En conjunto, los resultados subrayan que los sistemas que sostienen cobertura permanente, diversidad rotacional y altos aportes de residuos son los que mejor desempeño muestran en términos de mantenimiento de la fertilidad, mejora de la estructura del suelo y estabilidad de los rendi-

mientos. Más allá de que el balance de COS pueda ser positivo, neutro o incluso levemente negativo según el contexto, identificar planteos con menor impacto ambiental resulta clave para orientar la mejora continua de los sistemas. Estas estrategias no solo fortalecen la sostenibilidad ambiental, sino que también contribuyen a la estabilidad productiva, la eficiencia en el uso de recursos y la rentabilidad a largo plazo.

El análisis de los sistemas agrícolas evaluados confirma que tanto la dinámica del COS como las emisiones asociadas al manejo dependen fuertemente del tipo de cultivo, las prácticas implementadas y las condiciones ambientales locales. Los resultados evidencian una amplia variabilidad, especialmente en cultivos como maíz, donde las diferencias en emisiones por hectárea y por tonelada entre zonas y campañas reflejan la interacción entre manejo, ambiente y eficiencia productiva. Esto refuerza que las oportunidades de mejora deben abordarse de manera específica para cada región y planteo productivo.

En relación con el carbono del suelo, los resultados muestran que lograr incrementos significativos es un desafío, incluso bajo rotaciones diversificadas e intensificación productiva. No obstante,

los suelos agrícolas argentinos parten de niveles relativamente altos de carbono, lo que representa una base sólida para sostener la fertilidad y la productividad en el largo plazo. Aunque los aumentos netos de COS sean modestos, su rol es estratégico: contribuye a la estabilidad de rendimientos, mejora la eficiencia en el uso de recursos y fortalece la rentabilidad y resiliencia del sistema productivo.

En conjunto, estos resultados subrayan la importancia de sostener prácticas que promuevan cobertura permanente del suelo, rotaciones diversificadas y manejo eficiente de insumos. Priorizar sistemas con menor impacto ambiental permite avanzar simultáneamente en productividad, resiliencia y sostenibilidad.

Andriulo, A., Mary, B., & Guerif, J. (1999). Modelling soil carbon dynamics with various cropping sequences on the rolling pampas. Agronomie, 19(5), 365-377.

IPCC 2019. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Calvo Buendia, E., Tanabe, K., Kranjc, A., Baasansuren, J., Fukuda, M., Ngarize, S., Osako, A., Pyrozhenko, Y., Shermanau, P. and Federici, S. (eds). Published: IPCC, Switzerland.

IPCC 2006. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. y Tanabe K. (eds). Publicado por: IGES, Japón.

Lal, R. (2020). Regenerative agriculture for food and climate. Journal of soil and water conservation, 75(5), 123A-124A.

2018. Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (versión refundida).

ISRIC 2020. ISRIC World Soil Information - Laura Poggio and Luis de Sousa. 2019. Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada (ReTAA) Departamento de Investigación y Prospectiva – Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 2021. Calculador de Carbono PUMA Versión 1. https://www.plataformapuma.com/ https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:14067:ed-1:v1:es

¿Por qué es importante contar con factores de emisión locales?

El uso de las Mejores prácticas de manejo (MPM) ayudan a un uso más eficiente de los nutrientes, reducir las brechas de rendimiento y a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) Pero para implementar las estrategias de manejo adecuadas y mejorar el balance de carbono, es

muy importante conocer los factores de emisión (FE) locales (Tier 2) que permitan una medición precisa de la huella de carbono asociada a la producción. Hoy se están tomando FE de Tier 1 del IPCC.

A raíz de esto, desde I+D – Profertil, comenzamos a trabajar en la generación de los FE locales en el cultivo de maíz. En el 2020 se comenzó una red de ensayos con evaluación de las emisiones directas de N2O e indirectas por volatilización de amoniaco en maíz fertilizado con distintas fuentes

nitrogenadas (urea y eNeTOTAL PLUS). Nuestra red, presente en 5 localidades, está dirigida por un gran grupo de especialistas del INTA y universidades.

Ya contamos con 5 años de datos que nos ayudan a tener algunas certezas.

• En cada uno de los sitios evaluados, los valores de emisión directa fueron inferiores al 1% del N aplicado propuesto por el IPCC.

• Las estimaciones del IPCC sobreestiman las emisiones de CO2eq ha-1 entre un 40 y 60%. Esto indica la importancia del empleo de FE ajustados localmente para realizar una mejor estimación de la huella de carbono.

• En todos los sitios experimentales, el uso de eNeTOTAL PLUS redujo las emisiones totales, entre un 5 a 25%, dependiendo de la dosis de N y condiciones de clima y suelo de cada localidad, esto es debido principalmente a la reducción de la volatilización de amoniaco (pérdida indirecta de N2O).

Desafío

La agricultura argentina transita un contexto de creciente exigencia en trazabilidad y transparencia ambiental. Los mercados y marcos regulatorios (p. ej., EUDR, EPA) demandan evidencia verificable sobre el desempeño climático de los

Innovación

Con este propósito se implementa Plataforma PUMA, que cuenta con una infraestructura digital MMRV (Monitoreo, Medición, Reporte y Verificación) alineada con los principales estándares internacionales: GHG Protocol, IPCC 2006/2019, ISO 14067:2018 y SAI Platform. El sistema integra datos agronómicos declarados por productores, información satelital y bases de suelo y clima, y ejecuta un cálculo automático de indicadores —como huella de carbono y métricas complementarias— a nivel de establecimiento y de lote.

Comprender la dinámica del carbono en los suelos es esencial para evaluar la sostenibilidad

El enfoque MMRV transforma la información productiva en resultados verificables, identifica fuentes de emisión y permite comparar eficiencias entre cultivos, regiones y manejos. En articulación con la Red de Carbono de AAPRESID, Plataforma PUMA se utilizó para calcular los indicadores ambientales en más de 70 000

El desarrollo y adopción de capacidades MMRV a escala programa fortalece la competitividad del agro argentino, habilita una trazabilidad nacional del carbono agrícola y facilita el acceso a mercados que requieren información climática confiable. La continuidad del trabajo conjunto entre instituciones, productores, asesores e industria

sistemas productivos. Responder a este escenario requiere métricas comparables y confiables, adaptadas a las condiciones locales y operables a escala de lote.

de los sistemas agrícolas, dado que el suelo constituye el principal reservorio de carbono y su capacidad de captura o pérdida define gran parte del balance total de emisiones. Para estimar este balance de carbono en suelos, Plataforma PUMA emplea tres modelos —AMG, Tier 2 y RothC—, cuya utilización complementaria aumenta la asertividad y ofrece opciones de modelado adaptadas a distintos contextos agroecológicos y prácticas de manejo. Este enfoque combina rigurosidad científica y desarrollo tecnológico, garantizando resultados transparentes, reproducibles y trazables.

hectáreas distribuidas en 10 zonas agroecológicas del país, a lo largo de seis campañas consecutivas (2019/20–2024/25). La base de datos resultante aporta una lectura representativa de la dinámica del carbono en suelos agrícolas y respalda decisiones técnicas y criterios de política pública basados en evidencia.

permitirá profundizar la calidad metodológica, ampliar coberturas territoriales y consolidar sistemas de reporte sustentados en ciencia y tecnología. De este modo, Argentina avanza hacia una agricultura regenerativa, transparente y climáticamente inteligente, capaz de demostrar con datos su contribución a la sostenibilidad global.

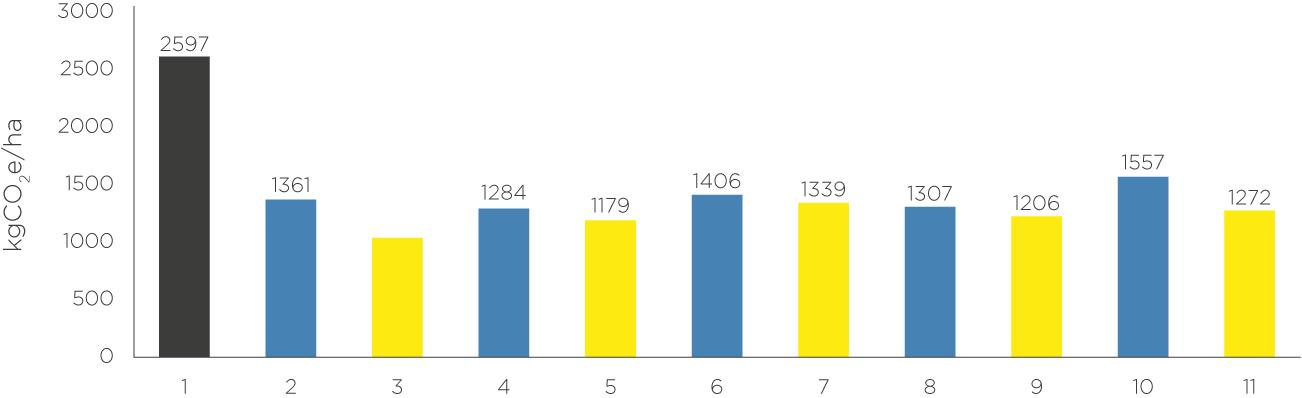

sustentable: de los fertilizantes Yara Low Carbon a los producidos con energías renovables

En el marco de su compromiso global con la sostenibilidad, la empresa noruega líder en nutrición vegetal continúa avanzando en la descarbonización de la producción de fertilizantes, incorporando tecnologías que reducen de manera significativa las emisiones de gases de efecto invernadero sin afectar la eficiencia agronómica de sus productos.

Estos fertilizantes ofrecen a los productores una forma simple y efectiva de reducir la huella de carbono de sus cultivos a través de la fertilización. Los Yara Climate Choice se diferencian de los Yara Low Carbon en su proceso de producción, lo que da como resultado una huella de carbono a puerta de fábrica aún menor. A su vez, mantienen los mismos beneficios productivos en su aplicación a campo.

De esta manera, cada productor que hoy utiliza fertilizantes Yara está contribuyendo a una agricultura con menor impacto ambiental y una producción sustentable de alimentos.

En un contexto en el que cada vez más empresas agroalimentarias buscan certificar y reducir su huella de carbono, Yara trabaja en alianza con distintos actores de la cadena de valor para acompañar ese proceso, promoviendo soluciones nutricionales que contribuyen a alcanzar los objetivos de sostenibilidad de toda la industria.

“A tráves de los fertilizantes Yara Low Carbon y Yara Climate Choice acercamos al productor tecnologías de gran impacto en la reducción de la huella de carbono, no solo en la producción del cultivo, sino también en toda la cadena de valor”, destaca la Ing. Agr. Cecilia Martin, Especialista en Agronomía y Sustentabilidad de Yara Argentina. Con esta innovación, Yara reafirma su compromiso con el futuro de la agricultura, promoviendo una producción rentable, eficiente y climáticamente responsable, y colaborando con todos los eslabones de la cadena alimentaria para alcanzar las metas de reducción de emisiones.

En Syngenta, la sustentabilidad se encuentra en el centro de su estrategia de negocio. Convencida de que la agricultura puede y debe ser parte de la solución frente al cambio climático, la compañía impulsa la innovación, la tecnología y las alianzas con socios estratégicos, con el propósito de un futuro más sostenible y dejar un legado positivo para las próximas generaciones.

Con casi el 40% de la superficie terrestre dedicada a la producción de alimentos, el gran desafío es cerrar la brecha de productividad y alimentar a una población creciente mediante prácticas y soluciones que regeneren suelos, reduzcan el impacto ambiental y mejoren la calidad de vida de los productores y sus comunidades.

Para enfrentar este desafío, Syngenta promueve una transición hacia una agricultura baja en carbono e impulsa cinco soluciones innovadoras para que el sector sea parte activa de la respuesta al cambio climático: regenerar suelos degradados, desarrollar variedades de cultivos más resilientes al clima, aumentar la productividad mediante innovación y tecnología, escalar la agricultura de precisión y fomentar prácticas regenerativas.

En coherencia con esta visión, Syngenta apuesta por segundo año consecutivo a medir el Carbono Orgánico del Suelo (COS), la huella de carbono de los productores, al tiempo que capacita a los integrantes de la cadena de valor en la importancia de la captura de carbono y reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Los resultados se reflejan en el Mapa de Brechas, una herramienta que muestra el potencial de captura de carbono de los suelos agrícolas de Argentina y evidencia cómo la adopción de prácticas regenerativas contribuye a reducirla. Estos mapas, obtenidos mediante simulaciones a 20 años, evidencian que, en promedio, los suelos agrícolas argentinos operan sólo al 46% de su capacidad de secuestro de COS.

En Syngenta creemos firmemente que es posible producir más alimentos y, al mismo tiempo, proteger el ambiente. Este objetivo requiere del compromiso de todos los actores del sector y está abierto a la participación de todos los productores, porque solo trabajando juntos podremos construir una agricultura más productiva, regenerativa y resiliente, capaz de alimentar al mundo y cuidar el planeta para las próximas generaciones.