26 de septiembre de 2025

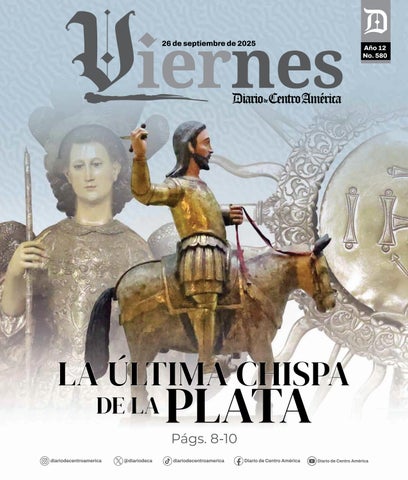

Págs. 8-10

26 de septiembre de 2025

Págs. 8-10

La platería y la orfebrería guatemalteca es el reportaje central de la Revista Viernes 580, se repasa la historia de este arte metálico, la cual desde el surgimiento y uso está vinculada a la Iglesia católica para el cumplimiento de sus rituales. A partir de ello, los primeros artefactos que se conocen son objeto de colecciones que templos y museos resguardan. Sin embargo, de acuerdo con autoridades de Cultura, ese patrimonio tangible es tan rico que está permanentemente en riesgo, ya sean objetos litúrgicos o de imaginería.

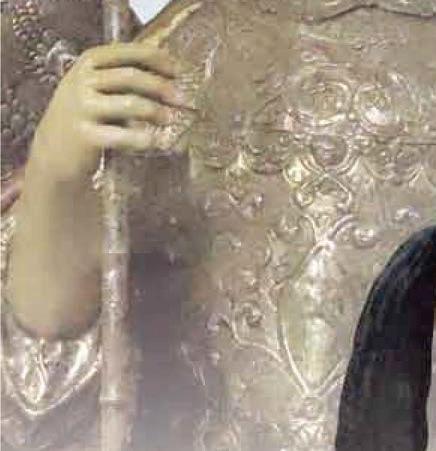

Buena parte de la riqueza está resguardada en los templos, e incluye cálices, custodias, copones y relicarios de altares, mientras que los de imaginería comprenden coronas, resplandores y joyas usadas para imágenes de vírgenes y santos, los cuales según fuentes consultadas tienen ante todo un fin de transmisión de leyendas y tradiciones.

Otro aspecto es que ese arte era encargado por las élites criollas para hacerse de vajillas, cubiertos y adornos de ese metal precioso. Repasamos en dónde están algunas; por ejemplo, en el Museo de la Plata, en La Antigua Guatemala, donde sabemos quiénes fueron sus creadores y los pormenores que se exigían para trabajarla con destreza para

Director General: Edin Hernández

que guardara su originalidad.

En la Guía de libros, se reseña A las 12:15 El Sol, (Tipografía Nacional) de la periodista Irma Flaquer, asesinada en los años 80. Ella parte del primer atentado que sufrió en 1968 y va más allá del rencor; hace una reflexión sobre la necesidad de justicia frente a la impunidad. Otro título, Comala y otros relatos, de Carlos Padilla (Fondo de Cultura Económica), es sobre la muerte como tema de vida basado en tres cuentos sobre sitios que se pierden en la memoria, pero que sirven para entender la vida.

En Íconoshistóricos, referido a lugares de antaño, se escribe sobre el templo de Nuestra Señora del Carmen en el Cerrito del Carmen, uno de los espacios más antiguos de la ciudad, su origen y construcción entre 1613 y 1615, inmueble que ha sobrevivido, aunque con daños ya restaurados, a terremotos que han azotado. Hoy es un espacio abierto a la comunidad, ubicado en el Centro Histórico.

Este número de la Revista Viernes dedica espacio al arte escénico, con una reseña de la obra Amadeus, una verdadera muestra del talento nacional que abarca no solo la magnífica actuación, sino que también refleja la creación del trabajo escenográfico, vestuario, maquillaje y musical que se presenta en la sala Manuel Galich, de la Universidad Popular.

Coordinación de Información: Mario Antonio Ramos

Editor: Hugo Sergio Del Águila

Redactores: Narcy Vásquez, Isa Enríquez y Pablo Cahuec

Diseño Gráfico: Juan Rene Chicoj

Diseño Portada: Rigoberto López

Diagramación: Sulhema Pacheco y Diana Guerra

Correctores: Pedro Meda, Servando Pineda y Amado Monzón

Digitalización: Freddy Pérez

Viernes 26

Exhibición de obra de teatro Clan de las mariposas azules, en la Sala del Teatro Universitario del Paraninfo Universitario (2a. avenida 12-40, zona 1, segundo nivel), a las 18:00 horas. Entrada gratuita.

Sábado 27

Recital de guitarra en Mosaico cultural (10a. calle 4-19, zona 1) a las 18:00 horas y el ingreso es libre. Este concierto es mensual e impulsado por el programa @guitarraparatodos.gt

Domingo 28

Puesta en escena de Misterioso mago, en la Gran Sala Efraín Recinos, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 17:00 horas. Boletos disponibles en festivaldejunio.mcd.gob.gt

Lunes 29

Exposición Alquimiacitadina, del Colectivo 2413, que se encuentra hasta el 6 de octubre en el Musac (9a. avenida 9-79, zona 1). Acceso gratis.

Martes 30

Clausura de Sala Temporal e Interactiva Sonidos del Pasado en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología (6a. calle y 7a. avenida, edificio No. 5, Finca La Aurora, zona 13). En la página de la institución aparece un QR para registrarse.

Octubre

Miércoles 1

Conversatorio Una nueva era, ¿nuevas comunicaciones? De la Agencia Ocote, con Alejandra Gutiérrez, Juan Luis Sánchez, Ana María Carrano, Doménica Velásquez y Juan Diego Godoy. Se efectuará en el Centro Cultural de España, a las 18:00 horas y la entrada es libre.

Concierto de inauguración, en el Antiguo Club Americano, a las 19:00 horas, del 28 Festival del Centro Histórico Cancionero guatemalteco, Big Band Municipal, dirección de Gabriel Paredes Gil. Aforo limitado, ingreso a partir de las 18:30 horas.

Texto: Isa Enríquez Fotos: Redes

l arte y los negocios nunca se han llevado bien, y The Studio da vida a este eterno duelo de la mano de Matt Remick (Seth Rogen), quien, de la noche a la mañana, hereda el mando de Continental Studios. Lo que parecía su gran oportunidad pronto se convierte en un campo minado: un jefe obsesionado con la taquilla (Bryan Cranston), la ausencia de su mentora despedida (Catherine O’Hara) y el absurdo reto de transformar marcas olvidadas en éxitos millonarios.

Los diez episodios son un torbellino de caos, enredos absurdos y sátira despiadada.

Desde la primera escena, con Martin Scorsese interpretándose a sí mismo en un guion inspirado en la masacre de Jonestown, cada decisión de Matt provoca consecuencias cómicamente descontroladas. Entre los secundarios destacan Kathryn Hahn como Maya, la ejecutiva de marketing siempre al

Cadejo Blanco es una película guatemalteca que atrapa desde su primer momento por la intensidad de su historia y la fuerza de su protagonista. La trama sigue a Sarita, interpretada por Karen Martínez, que viaja desde la Ciudad de Guatemala hasta Puerto Barrios en busca de su hermana desaparecida. Lo que comienza como una búsqueda familiar se convierte en un inmersivo recorrido por un mundo de pandillas y violencia, donde cada decisión pone a Sarita frente a peligros muy reales.

La película destaca más por su estudio de personajes que por los sustos típicos de un thriller. Karen Martínez ofrece una actuación intensa y convincente, mostrando miedo, coraje y determinación de manera natural. El director Justin Lerner combina actores profesionales y no profesionales, logrando una representación auténtica del entorno caribeño de Puerto Barrios. La cinematografía, la edición y la atención al detalle crean una experiencia que logra transmitir tanto tensión como humanidad. Cadejo Blanco no es solo un thriller: es un retrato profundo de sobrevivencia, familia y las complejidades de un lugar marcado por la violencia.

límite, e Ike Barinholtz como Sal, el creativo completamente fuera de control; Chase Sui Wonders aporta la chispa de ingenuidad de una asistente convertido en ejecutiva creativa.

La serie combina metraje en plano secuencia, galas de premios convertidas en desastre y un desfile

de cameos —Steve Buscemi, Charlize Theron, Zac Efron y más— que muestran que nadie está a salvo de la locura de Hollywood.

Cada capítulo funciona como una comedia independiente, con situaciones que se salen de control y un humor que mezcla lo absurdo con lo mordaz.

No hay moralejas ni redenciones, solo una mirada divertida al choque eterno entre el cine como arte y como negocio.

El éxito ha sido rotundo. En la última edición de los Emmy, The Studio se convirtió en la serie más premiada del año, con 13 galardones, incluido mejor comedia. Rogen se llevó tres: mejor actor principal, mejor director (junto a Goldberg) y mejor coguionista.

Con un reparto sólido, de lujo y un guion que no perdona a nadie, The Studio se disfruta como una carcajada incómoda: duele un poco, pero es imposible no reírse.

Es uno de esos documentales de Netflix que atrapan de inmediato porque tocan un tema inquietante y muy actual: el ciberacoso. Dirigido por Skye Borgman, conocido por otros true crimes de la plataforma, el relato parte del caso real de Lauryn Lacari, una adolescente que durante casi dos años recibió mensajes intimidantes desde un número desconocido. La historia se cuenta con un ritmo ágil y con recursos visuales que mantienen al espectador atento, entre ellos recreaciones, testimonios en primera persona y, sobre todo, el acceso directo a esos mensajes que en su momento desataron el miedo.

Su mayor acierto está en la manera en que va desplegando la tensión y en el giro final, tan perturbador como inesperado. No obstante, también tiene sus debilidades: en algunos pasajes resulta demasiado sensacionalista y se alarga más de lo necesario solo para mantener la intriga. Es un documental que incomoda y despierta preguntas en torno a un caso que impacta a cualquiera que lo vea. No es el mejor dentro de su género, pero cumple con un objetivo fundamental: atrapar y sorprender.

El templo del Cerrito del Carmen existe mucho antes de

Fotos:

El Cerrito del Carmen es uno de los espacios más antiguos de la ciudad, situado en el norte del Centro Histórico. Adquirió importancia cuando el misionero italiano Juan Corz levantó allí una pequeña capilla dedicada a la Virgen del Carmen, pues le recordaba al Monte Carmelo en Tierra Santa. Él, que buscaba un lugar de retiro para la oración, lo encontró adecuado.

Según datos de la Dirección del Centro Histórico (DCH), el templo fue construido entre los años 1613 y 1615, en mampostería con cubierta de teja a dos aguas; sin embargo, en 1620 se remodeló luego de que el anterior fue devorado por el fuego.

Entre las familias que participaron estuvieron los Valero, Hincapié, Aldana, Toledo, Ocampo, Porto carrero y Mayorga, entre otras. Su presencia ocasionó el cambio del nombre del Valle de las Vacas al Valle de la Ermita.

El cronista Jesús Fernández Lardizábal indicó que tras la partida de Corz, fueron los lugareños quienes asumieron su cuidado y formaron cofradías encargadas de celebrar las festividades en honor de la Virgen del Carmen. Señaló que debido al alza del número de habitantes, en 1647 comenzó a funcionar como parroquia, cosa que cambió en 1723 con la aparición de una nueva iglesia dedicada a la asunción de la Virgen.

Su estilo responde al barroco colonial

Fotografía del templo antes de los terremotos de 1917 que dejaron en ruinas a la nueva capital.

Tras los terremotos de Santa Marta, en 1773, que destruyeron buena parte de Santiago de los Caballeros, la Capitanía General, se instaló de manera temporal en el valle de la Ermita. Esto convirtió a la capilla en testigo del debate entre quienes defendían reconstruir la antigua capital y los que impulsaban su traslado. Finalmente, a sus pies se construyó la Nueva Guatemala de la Asunción, en 1776 y quedó vinculado para siempre a su historia de fundación.

Su fachada preparada para las fiestas patronales.

El sacerdote José Barillas, historiador, apuntó que la edificación ha padecido los embates de la naturaleza. Los terremotos de 1917 y 1918 la destruyeron, por lo que Rafael Pérez y Guido Albani reconstruyeron la estructura hacia 1920, como registra la DCH. El sismo de 1976 volvió a afectarla, lo que obligó a nuevas reparaciones.

Su fachada, decorada con nichos que albergan figuras de santos, muestra rasgos del barroco colonial; mientras que su interior cuenta con un altar notable que resguarda la imagen de la Virgen del Carmen. Barillas recordó que en 1995 el arzobispo, Próspero Penados del Barrio, le concedió el título de Santuario, por la importancia de la devoción que despierta la talla donada por santa Teresa.

Escenario de leyendas y mitos

Por la abundante vegetación y ambientación mística que rodean a este centro de culto, muchas historias y leyendas le toman como escenario de apariciones que recorren sus parajes y de sucesos misteriosos, que se entrelazan en el imaginario. Hoy, el Cerrito del Carmen y su templo no es solo un lugar de tinte religioso, sino también un espacio urbano abierto a la comunidad. Como mirador natural, ofrece vistas privilegiadas de la ciudad, y como parque constituye un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Reconocido como patrimonio cultural, su capilla y alrededores se ha convertido en símbolo de los orígenes de la capital y en un lugar donde se entrelazan la historia, la fe y la vida cotidiana citadina.

El proyecto de 10 músicos apuesta por la autenticidad sonora de Guatemala

Texto: Narcy Vásquez

Fotos: Manuel Del Cid

Hace apenas un año, el Proyecto Cultural Lokrios empezaba a dar forma a su sueño como escuela de creación musical. Ahora se consolida como un espacio de desarrollo artístico. Fundado por los multiinstrumentistas Josué Jocop y Pablo Coy, es una orquesta, en la cual cada músico domina tres instrumentos y se mueve con la misma soltura en el rigor de sinfónica que en la intimidad de un grupo de cámara o el escenario solista.

Su iniciativa se enfoca en desarrollar arreglos inéditos, crear composiciones propias y sostener una visión artística que apuesta por la autenticidad en cada nota.

Dos de sus integrantes: Pamela Pineda y Josué Jocop comparten la evolución del colectivo, los desafíos que enfrentaron al inicio, el compromiso que implica sostener una

La agrupación opera en La Casona Centro Cultural, 3a. calle 3-59, zona 1, y comparte a través de sus redes de facebook e instagram, proyectoculturallokrios

iniciativa independiente y el valor de musicalizar la originalidad.

¿Qué cambios han experimentado?

El ritmo ha sido intenso y positivo. Hicimos dos presentaciones mensuales, cada una con propiedad, participamos en diversos espacios, que les han abierto muchas puertas.

¿Cómo surgió Lokrios?

La idea nació del deseo de contar con un espacio propio para hacer arte musical. Comenzamos

como agrupación, pero sentimos la necesidad de ir más allá: organizar y crear performances con múltiples enfoques que queríamos llevar al escenario. Con el tiempo, comprendimos que era indispensable tener un lugar que respaldara y nos diera coherencia estética y artística.

Dirigir un proyecto cultural implica asumir lo académico, el trabajo con estudiantes, administración, generar recursos, manejo de redes y la comunicación. Uno termina haciéndose cargo de todo antes solo éramos aficionados.

¿Qué significa musicalizar la originalidad?

Es una necesidad, pues todos los que formamos el proyecto somos creativos, apasionados por proponer y desarrollar ideas propias. Reflexionamos sobre la importancia de respetar las ideologías; aun cuando exploramos repertorios musicales reconocibles, procuramos que cada ejecución refleje la identidad artística.

¿Cómo equilibran el trabajo personal y el crecimiento de Lokrios?

Dicen que no se puede servir a dos señores a la vez. Debido a lo demandante del proyecto, decidí (Josué) dejar la Banda Sinfónica Marcial. El proyecto tiene fuerza

propia; le entrego el tiempo para seguir creciendo. Hoy puedo decir que vivo de este proyecto cultural.

Pablo y Edwin continúan siendo parte de la banda marcial, lo que exige un compromiso mayor de cada uno. Pamela y yo asumimos gran parte del trabajo administrativo, lo que permite sostener la plataforma desde distintas áreas.

¿Cuál ha sido el mayor logro del grupo?

Como grupo, ha sido fundamental reconocer dónde estamos, qué podemos hacer juntos y cómo avanzar. Como artistas hemos logrado cosas que jamás imaginamos posibles y varios momentos compartidos en escena. Sin embargo, quizás el mayor logro ha sido seguir adelante.

El compromiso de liderar un proyecto implica asumir el control de todo lo que ocurre dentro de la agrupación, desde la gestión interna, la administración, hasta la resolución de conflictos que inevitablemente surgen en el camino.

También, en lo individual, todos hemos crecido en lo artístico. No es lo mismo enfrentarse al escenario como parte de un colectivo que hacerlo en solitario.

Cada experiencia nos ha fortalecido, y ese crecimiento se refleja en lo que somos y en lo que compartimos con el público.

Actores, ataviados con vestuario de época, transportan a la corte vienesa del siglo XVIII en la puesta en escena

Texto: Narcy Vásquez

Fotos: Francisco Escobar y Josué Castro

El silencio se rompió con las primeras notas melancólicas del piano. Una luz dorada iluminó el escenario de la Sala Manuel Galich, que transformó la Universidad Popular (UP) en la fastuosa corte vienesa del siglo XVIII. Así comenzó una noche donde la música de Mozart y la pasión teatral se combinaron en una interpretación hipnotizante que mantuvo al público en vilo.

El director y dramaturgo René Estuardo Galdámez trasladó la rivalidad más célebre de la música clásica a tierras guatemaltecas sin perder un ápice de su intensidad dramática. Los actores guatemaltecos salieron a escena vestidos con pelucas empolvadas y trajes de esa época, donde no solo interpretaron, habitaron cada personaje con una autenticidad que hizo olvidar al público que estaba en pleno siglo XXI.

La obra maestra de Peter Shaffer revivió cuando Antonio Salieri, consumido por una envidia que corroe el alma, se enfren -

Reparto técnico

Escenografía: Oskar Gómez

tó cara a cara con la genialidad desbordante de Mozart. Pero en la UP, esta batalla épica se libró con acento guatemalteco, al crear un contraste fascinante entre lo universal de las pasiones humanas y lo particular de nuestra idiosincrasia.

Los estudiantes del diplomado de arte dramático demostraron el talento nacional. Jeniffer Castillo Morales, José Enrique Díaz Flores, Brenda Amarilis Aguilar Juárez, Luis Alfonso Daniel Becerra, Humberto Calel Calel, Victoria Esmeralda López Solórzano y Oscar Manuel Tocay Chavaló, entre otros, revolucionaron el escenario en un campo de batalla emocional donde cada gesto, cada palabra, cada silencio contaba una historia. A la puesta en escena se sumó la experiencia actoral de José Mario Masella, Jorge Fajardo Pastor y en el piano Josué Jocop.

La psicóloga Beatriz Berganza, entre los espectadores cautivados, expresó: “Los actores transmitieron magistralmente las emociones intensas de los personajes”. Agregó que le sorprendió el excelente maquillaje, vestuario y la escenografía con -

Pelucas de Mozart y Salieri y diseño de maquillaje: Héctor Castillo

Elaboración de marioneta: Jan Malamud

Selección musical: Estuardo Galdámez

Edición musical: Dharma Morales

Técnico de luces y sonido: Alejandro Araujo

Diseño gráfico: Anayancie Comparini

Elaboración del vestuario de Salieri y Mozart: estudiantes diplomados de Diseño de Modas

ceptual abstracta que contrastaba con el concepto clásico. Cuando cayó el telón, los aplausos estallaron, algunos espectadores se pusieron de pie, para homenajear no solo a los actores, sino a la magia del teatro vivo. Galdámez agradeció emo tivamente las muestras de apo yo a la pieza teatral e invitó a los guatemaltecos a acercarse para ver el espectáculo que sedujo al público.

Últimas funciones para ser testigo

Para quienes no pudieron vivir esta experiencia en el estreno, quedan dos últi mas oportunidades: el viernes 26 y sábado 27 de septiembre, a las 19:00 horas.

La pasión teatral y las piezas clásicas se fusionan en esta presentación.

La platería y orfebrería guatemalteca entre el arte y la amenaza del saqueo

Texto: Pablo Cahuec

Fotos: Mario León, Museo Popol Vuh - UFM y Museo Nacional de Arte Guatemalteco

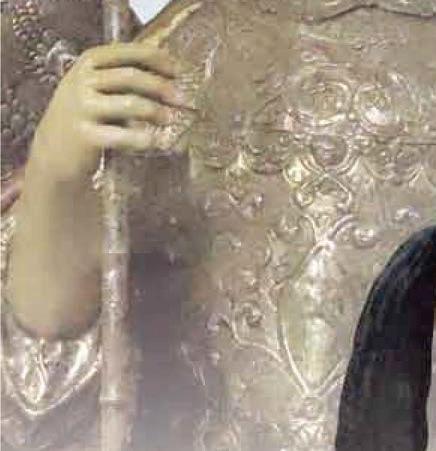

La historia de Guatemala se encuentra grabada en plata, un metal brillante y tan preciado que algunas piezas están en peligro de desaparecer. El arte de la platería, introducido durante el virreinato, se convirtió en una de las manifestaciones del momento más refinadas del oficio artesanal.

Custodias, cálices cincelados de manera minuciosa, relicarios, vajillas decoradas y joyas familiares han sobrevivido al paso de los siglos, saqueos, desamortizaciones y desastres naturales, convirtiéndose en testimonios materiales de la devoción religiosa, la riqueza y la destreza de generaciones de talentosos plateros.

La Lista de Bienes Culturales Guatemaltecos en Peligro, elaborada por el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) junto a la

Obras de platería virreinal expuestas en el Museo Popol Vuh de la UFM.

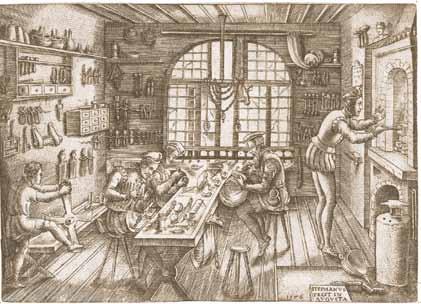

Grabados de Étienne Delaune (1576).

Ejemplifica el interior de una platería del siglo XVI en Europa.

Atril en pla ta y oro expuesto en el Munag.

Con indicios en el tiempo de los mayas, la platería como tal empezó poco antes de 1530 en Guatemala, apuntan los historiadores.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), califica a Guatemala como un país con un extenso legado de expresiones culturales y tradicionales, que son de fácil identificación por su singularidad. Cada año hay nuevos casos de robos, tráfico ilícito de bienes patrimoniales y falta de resguardo que amenazan con borrar un legado que es tan frágil como valioso, muchos con el deseo de satisfacer la sed por antigüedades. Un pueblo que no conoce sus gemas escondidas, y no aprecia su valía, difícilmente podrá defenderlas o verlas como suyas.

Un poco de historia

Aníbal Chajón, investigador del Centro de Estudios de las Culturas de la Universidad de San Carlos , indicó como antecedentes los trabajos metalúrgicos elaborados por los mayas. Ubica sus orígenes en el período Clásico, consolidado en el Posclásico.

Entre los vestigios más sobresalientes está un collar de oro elaborado en cera fundida, alrededor de 1490, hallado en un entierro en uno de los templos de Iximché, Chimaltenango.

También destacan hallazgos en Zaculeu, Huehuetenango, que consisten en sonajas que imitaban el canto de las aves y eran parte de atuendos ceremoniales. Aun así, “en la sociedad maya el jade tuvo

mayor relevancia que los metales preciosos”, declaró Chajón.

La plata virreinal

Con la fundación de la ciudad de Santiago de los Caballeros, en el Valle de Panchoy, Sacatepéquez, se establecieron los primeros talleres de platería. Entre las minas más importantes con las que contó Guatemala estuvieron El Torlón y Chiantla en Huehuetenango; otras en Cobán y las de Concepción las Minas, en Chiquimula, así como algunas en Honduras, que en su tiempo fueron parte del territorio ancestral.

Desde el siglo XVI, el oficio se organizó bajo las normas del sistema gremial español con el nombre de Gremio de Plateros y como señala Rossanna Valls, directora del Museo Popul Vuh de la Universidad Francisco Marroquín, la primera mención de esta profesión se da para la procesión del Corpus Christi, en la década de 1530, dato con el que también concuerda Chajón.

Se especifica que, por orden de importancia, ellos son los primeros en el cortejo; sin embargo, Valls sostiene que posiblemente ya existían desde antes, pero no se cuenta con la data para precisarlo.

Solo los maestros plateros acreditados podían producir y vender piezas, mientras los aprendices y oficiales debían pasar por largos procesos de formación. La demanda era amplia y debido a la seriedad del material, su manipulación era fuertemente controlada por la Corona, ya que por cada pieza se cobraba un impuesto que iba directo a sus arcas.

La Iglesia católica fue una las principales clientelas del gremio, debido a que requería una enorme cantidad de objetos que Valls separa entre litúrgicos e imaginería. El

Guatemala, viernes 26 de septiembre de 2025

primero consiste en los utensilios rituales como cálices, custodias, copones y relicarios frontales de altar. Los segundos son las coronas, resplandores y joyas para imágenes de vírgenes y santos, que tienen un fin pedagógico y estético.

Tal era su belleza y estilo que se han trazado ajuares litúrgicos de platería virreinal guatemalteca en algunas parroquias de España, como la de San Martín de Lesaca en Navarra, enviado por Juan de Barreneche y Aguirre en 1748, según recogió la Universidad de Navarra. Valls indica que esto pudo ser común, ya que era usual en las órdenes religiosas el envío de regalos a sus casas centrales y superiores, radicados en el viejo mundo.

Al mismo tiempo, las familias de la élite criolla y peninsular solicitaban vajillas, cubiertos y adornos domésticos en plata. Estos objetos fueron pensados para perpetuar la memoria familiar y demostrar su poder adquisitivo.

Valls explicó que hay tres tipos de plata: la blanca o en su color (es solo plateado), si tiene tonalidades de oro es plata sobredorada y si un objeto presenta dos diferentes, se le cataloga como mestiza.

Reconocidos plateros

Datos del Museo de la Plata en La Antigua Guatemala indican que entre los primeros maestros resaltan Pedro Hernández Atenciano, Andrés Revolledo y Pedro Bozarráez. María del Carmen Muñoz señala a Blas de Ávila (o Ábila), activo en el siglo XVIII. Ellos y sus familias dominaron por varias generaciones este arte en Santiago de los Caballeros y la Nueva Guatemala de la Asunción.

Trabajar la plata exigía destreza, por lo tanto, debían conocer el repujado, cincelado, filigrana, grabado, calado y la fundición a la cera perdida. Estas técnicas, a menudo combinadas, daban como resultado verdaderas obras de arte.

Para garantizar su originalidad, calidad y pago de impuesto, eran grabadas con pequeños sellos y marcas que lo demostraban. Algunos pertenecían al artista mismo, otros al gremio como tal, al lugar en que se creó, o eran confirmación de que la pieza pagó el 20 % de su peso al rey (llamado el quinto real). Son estos sellos los que han permitido su rastreabilidad.

Piezas que sobreviven

El patrimonio religioso guatemalteco conserva parte de este esplendor, aunque disminuido por el paso del tiempo y las vicisitudes históricas. Resguardadas con celo y rigor, algunas de ellas aún pueden ser admiradas en algunas iglesias y capillas; sin embargo, otras están fuera de la vista pública.

En la Catedral Metropolitana aún existen importantes exponentes como su sagrario, que Valls calificó como una icónica obra que presenta un estilo neoclásico, estrenado en 1813. Este templo también resguarda una lámpara votiva (símbolo de fe y emoción) de grandes dimensiones y que cuelga frente al altar mayor, elaborada por Manuel de Jesús de Ballinas en 1796. El frontal del altar donde se ubica el sagrario era original de la anterior catedral en La Antigua Guatemala que sufrió un robo que le despojó de vides, flores, trigo y medallones que le decoraban.

De igual manera, son bastantes las imágenes de Jesús, la Virgen y los santos que cuentan con algún añadido o revestimiento de este metal precioso. Chajón sostiene que esta práctica se inició a mediados del siglo XVIII.

Entre ellas están el Cristo de los Reyes y la Virgen del Socorro en la catedral, pero la más significativa de todas, por la devoción que recibe como sus aspectos culturales, es la Virgen del Rosario de la Basílica de Santo Domingo. Esta talla en particular está hecha en plata, pero su rostro y manos tienen encarnado, lo que le da la apariencia de ser de madera. Otro ejemplo es la Virgen de Chiantla, mejor conocida como la Virgen de Plata, por el manto que la recubre, hecho de este material. Caso menos conocido, debido a que su vestimenta metálica fue arrebatada, es la imagen de san Bartolomé Apóstol de Mazatenango. Una que adquirió notoriedad en los últimos años fue la Virgen del Cerrito del Carmen, debido a su robo en 2001. La efigie fue despojada de cierta parte de su dote hecha

en plata y lámina de oro, como joyas y la corona.

Luego de la recuperación de la escultura, sus acompañamientos faltantes fueron restituidos, pero son de creación reciente. Sin embargo, es un ejemplo fehaciente del peligro que corren estas reliquias.

Épocas liberal y moderna

Con las independencias centroamericanas y las revoluciones liberales en los siglos XIX y XX con sus guerras, terremotos y crisis económicas hicieron que muchas parroquias y familias vendieran sus piezas para sobrevivir u otras se

En la Ciudad Colonial, varias iglesias poseen coronas, aureolas y relicarios, y diversas cofradías en pueblos y municipios podrían tener sus inventarios virreinales. Similar es el caso de iglesias, capillas y cofradías en el interior.

perdieran en búsqueda de riqueza en manos ajenas.

Debido a su tinte anticatólico, algunos personajes de los gobiernos liberales despojaron los templos de su platería, en un ansia de costear sus proyectos, las batallas o pagar deudas. Es en este contexto que san Bartolomé Apóstol, de Mazatenango, perdió su vestimenta. El gobernador de Suchitepéquez, conocido entonces como jefe político, se lo llevó para usar esa plata; el hecho fue documentado en los periódicos, aclaró Chajón.

El investigador considera el paso de Francisco Morazán por el país, como otra de las razónes de la pérdida de la platería doméstica. Cuando invadió la ciudad, muchos conservadores pagaron sus rescates y garantía de no ser asesinados gracias a sus pertenencias de plata. “Todo eso se perdió, porque Morazán lo fundió para pagarle a sus tropas y trasladarse a El Salvador”, señala.

Esa dinámica, así como la que le siguió en el siglo XXI, explica por qué gran parte del tesoro platero guatemalteco está desaparecido, sin contar aquello que permanece entre las familias que lo han heredado y cuidado. Los talleres que sobrevivieron mantu -

La Ley de Protección del Patriomonio Cultural de la Nación establece cómo deben ser tratadas estas piezas para garantizar su cuidado y exposición.

vieron la tradición, pero ya no con el auge de antaño.

Depredación y protección

La platería es más que un oficio antiguo. Es un lenguaje cultural que ha brillado durante siglos como testimonio de la fe y la creatividad de generaciones de artesanos. Estas piezas, concebidas como un arte trabajado en metal precioso, no solo poseen un valor material o devocional, también guardan la memoria y sentir de una sociedad, visiones y creencias que les dieron forma y significado.

Sin embargo, lo que para el mundo académico y patrimonial constituye obras únicas e irrepetibles, para el comercio ilícito se reduce a plata que puede fundirse y transformarse en lingotes u obje -

Cesta en forma de gallina, de uso común o decorativo. Ejemplar de plata doméstica.

Nuestra Señora del Rosario sin su vestimenta. Se puede contemplear su armazón completamente de plata fundida.

tos a ser expuestos para placer de unos pocos, con la tristeza y pesar de otros muchos. Ese es el mayor peligro, que un cáliz de tres siglos o una custodia monumental se vean reducidos a eso y su valor histórico quede solo para los libros, no para el deleite de la vista. Cada robo no significa solo la pérdida de un objeto, sino la desaparición de un capítulo de la identidad cultural de una sociedad.

La cantidad de objetos traficados, tanto del tiempo de los mayas, como el virreinato, la república y moderno, es incontable y difícil de rastrear. Cada año aparecen casos de cazarrecompensas atrapados en su crimen u obras previamente robadas, halladas en domicilios particulares.

Aunque algunos museos resguardan piezas que muestran la evolución de las técnicas de la platería, puede que una parte desconocida de este legado permanezca muchas veces sin ser inventariado y sin medidas de seguridad adecuadas. Allí, estos tesoros se convierten en presa fácil de saqueos nocturnos que rara vez son esclarecidos. La falta de registros detallados impide incluso saber qué piezas se han perdido, lo que aumenta la vulnerabilidad del patrimonio.

El tráfico ilícito de bienes culturales ha convertido a Guatemala en un país de alto riesgo. La platería, tanto por su valor objetivo por ser un metal precioso como por el peso de los años que llevan consigo y la maestría artística que ostentan, y que ya no es vista en la actualidad, es uno de los blancos más recurrentes.

El Artículo 3 de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, define como bien mueble los “bienes artísticos y culturales relacionados con la historia del país…” como “el arte sacro de carácter único, significativo, trabajado en materiales nobles, permanentes y cuya creación sea rele -

vante desde un orden histórico y artístico”. También enmarca lo requerido sobre su protección, documentación y exposición.

La historia de la platería enfrenta un dilema urgente. Por un lado, es un arte que ha sobrevivido a siglos de transformaciones históricas y devastadores desastres naturales. Por otro, es un patrimonio en constante amenaza, por lo que cada pieza desaparecida representa un capítulo arrancado de la memoria colectiva e identidad del país.

Lo primero es conocer las piezas

Su futuro depende que se logre comprender que no se trata únicamente de cosas del pasado que no tienen nada que ofrecer, sino que son memoria viva.

“Lo primero que tiene que hacer el guatemalteco es conocer cómo identificar estas piezas y saber que si hay una que es de esta época no debe fundirse para crear algo nuevo, entonces se pierde la historia de la pieza o las técnicas que se usaron. También conocer acerca de qué hizo cada uno de los maestros plateros”, concluye Valls.

Chajón reflexiona que “es delicado abordar estos temas. Ponemos en esto la vida de las personas y el patrimonio, porque la gente cuidaba sus cosas, así como las cofradías y las parroquias celan sus piezas que son objetos de culto. Pero los ladrones no tienen misericordia y hacen cualquier cosa por conseguirlas y venderlas a un coleccionista que desea lucirlas en su comedor”.

Proteger este patrimonio es un derecho de los pueblos, ya que disfrutar de su propio pasado artístico es reconocerse en él. La platería, con su fulgor devocional y cultural, merece ser resguardada para que siga iluminando la historia del país y no se extinga en el anonimato o las oscuras nubes del tráfico ilícito del patrimonio.

Adrián Inés Chávez (1904-1987)

Ilustración: Sergio Espada

Fue el primer indígena graduado de maestro de Educación Primaria en 1925 en la Escuela Normal Central para Varones. Nació en San Francisco El Alto, Totonicapán, de donde fue supervisor técnico. Renunció por acoso racial en ese departamento; ejerció como profesor en San Marcos y Quetzaltenango. Entre sus saberes �iguró ser lingüista y redactor de métodos para el aprendizaje y enseñanza del k’iche’. También ejerció como promotor del uso de nuevos signos para escribir el idioma, los cuales utilizó para la redacción de su traducción del Popol Vuh al que llamó Popol Wuj, cuya versión fue publicada en Francia. El texto fue censurado por el gobierno y las élites intelectuales guatemaltecas en distintas épocas.

Más información disponible en este QR

Dante Liano y Arnoldo Gálvez representan al país en el festival internacional

Texto: Isa Enríquez

Fotos: EFE y archivo

El festival Centroamérica

Cuenta celebra su quinta edición consecutiva en Europa, desde el 22 al 26 de septiembre, consolidándose como un puente entre voces literarias de Iberoamérica y España. Madrid vuelve a ser la sede principal, pero este año el programa suma dos escalas: La Rinconada, Sevilla, y Barcelona. El objetivo es claro: fortalecer los lazos cultu rales y literarios entre ambas ori llas del Atlántico a través de diá logos, lecturas y encuentros que conectan tradición, memoria e innovación.

Más de 40 autores, autoras, periodistas y creadores de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela participan en una agenda que incluye mesas redondas, publicaciones de libros, talleres de escritura, confe rencias y actividades gratuitas con acceso libre hasta llenar aforo.

El país se hace presente

La participación de Guatemala en esta edición es especialmente significativa. El escritor Arnoldo Gálvez Suárez y el novelista Dante Liano representan al país en distintos espacios, junto con la presentación de la emblemática novela El tiempo principia en Xibalbá, de Luis de Lión, inédita hasta ahora en España.

La presencia guatemalteca comenzó en Sevilla el 19 de septiembre, con el conversatorio Centroamérica entre fuego y palabra. Arnoldo Gálvez compartió mesa con Juan José Martínez (El Salvador) y Claudia Neira Bermúdez (Nicaragua) para reflexionar sobre

la actualidad de la región: tensiones históricas, desigualdades persistentes y la fuerza de su producción cultural. Ya en Madrid, Gálvez y Dante Liano fueron protagonistas de los momentos centrales del festival. El 23 de septiembre, Liano participó en la mesa El lenguaje y el lugar de la escritura, junto a Juan David Morgan (Panamá) y Elaine Vilar Madruga (Cuba), moderados por Fernando Iwasaki. Durante el encuentro, se discutieron las influencias del idioma en la escritura. Liano afirmó: “Cuando uno

habla su español, por más criticable que sea y por más que alguien se burle de cómo habla, en realidad está usando el idioma del afecto más profundo y radical que uno tiene”.

Esa misma noche, Arnoldo Gálvez intervino en el homenaje a Terra Nostra, de Carlos Fuentes, a medio siglo de su publicación. También habló sobre los orígenes de su nueva publicación, Laeraglacial (Almadía, 2025), inspirada en el asesinato del cantautor Facundo Cabral en Guatemala, en 2011. La

obra será entregada el 25 de septiembre en la Librería Mandolina Libros, en conversación con Jorge Volpi. Sobre su proceso creativo, Gálvez declaró: “Yo necesitaba una ficción, un producto de la imaginación literaria, para contar algo que no había sucedido, pero que pudo haber sucedido”.

El 24 de septiembre fue doblemente significativo para la literatura guatemalteca. En la librería Machado se mostró por primera vez en España El tiempo principia en Xibalbá, de Luis de Lión, con la participación de Arnoldo Gálvez y la crítica literaria Rosa Navarro. Ese mismo día, en la Librería Juan Rulfo, Dante Liano dio a conocer su más reciente novela, El abogado y la señora (FCE), en diálogo con el escritor mexicano Manuel Lazcano.

Finalmente, el 27 de septiembre, en la librería Finestres de Barcelona, Gálvez interactuó en el conversatorio La literatura de los desaparecidos y de los aparecidos, sobre migración, familia y desapariciones forzadas, junto al académico español Ricardo Baixeras. Con esta muestra diversa y significativa, la literatura guatemalteca se hace escuchar en un espacio que promueve la memoria, el diálogo y la imaginación desde Centroamérica hacia Europa.

Quizás los primeros grupos humanos se unían para dar voces de alegría y protesta, y de esa cuenta se reconocieron voces grupales, y más adelante, en las presentaciones de las tragedias griegas, se escucharon los coros que acentuaban los textos dichos por los autores, para recalcar en la audiencia el mensaje de los personajes o para narrar episodios que no eran vistos en escena.

El papa Gregorio Magno se dio a la tarea de unificar el canto de rezos en iglesias, y de ahí el canto gregoriano, manifestación coral litúrgica que se caracteriza por voces llanas sin vibrato que ponen música a los rezos de las horas, costumbre en las abadías medievales donde monjes se disponían a cantar en cada hora de rezo.

Las voces humanas concentradas en un solo canto y organizadas en diferentes registros vocales resultan siendo coros. Una manifestación artística que complementa la ópera, recitales y sinfonías, además de convertirse en un gran instrumento polifónico.

El Coro Nacional de Guatemala organiza cada año el Festival de Coros de Guatemala, que este año se ha dedicado al gran maestro músico, gran director de coros y arreglista de música coral, Felipe de Jesús Ortega, por su aporte a esta música y su enseñanza.

En el Patio de la Vida se inició el festival con la participación del Coro Nacional, quien presentó piezas de su repertorio y el estreno de una nueva que suma a su archivo de producciones corales.

Los coros sorprenden al público con la vibración que nace de las gargantas de todos los registros, que aprenden a respirar y a entonar juntos, a respetar cada registro y trabajar en equipo, todo para que los oídos del público perciban un sonido cálido de todos los cantantes.

Los coros son otro ejemplo de lo que se puede lograr organizados, a pesar de las diferencias, y que estas, en lugar de restar, sumen armonías y respeten los silencios con un solo propósito: recrear un mundo a partir de la emoción de escuchar muchas voces humanas cantando en un esfuerzo musical.

Este festival, que está por terminar, busca la convivencia de hombres y mujeres dedicados al canto y especialmente al canto grupal. En esta ocasión llegaron a Guatecoral varias agrupaciones nacionales y un grupo polifónico de México llamado Ensamble Vocal Cuicanime, y se logró crear Guatecoral Escolar para incentivar a los coros de colegios y escuelas.

Además de deleitar los oídos, los coros pueden llamar a la reflexión de cómo construir juntos con el canto. Por eso hay que seguir cantando juntos por un mejor país. Alguna vez Mario Benedetti escribió en uno de sus poemas: “¿Por qué cantamos? Cantamos porque no queremos ni podemos dejar que la canción se haga ceniza”.

En 2017, Amillegó a su nueva familia luego de estar destinada a ser sacrificada. Lo que parecía un final triste, se transformó en una historia de cariño y compañía. Con su carácter amoroso, curioso y manso, esta pitbull rompió prejuicios y se convirtió en un miembro del hogar de Andrea, capaz de reconfortar a todos con su lealtad y alegría.

¿Cómo llegó a su casa y por qué tiene ese nombre?

¿Podría describirla en tres palabras y por qué?

Si tuviera que describirla en tres palabras, diría que es amorosa, curiosa y mansa. Amorosa porque siempre transmite alegría y felicidad a todos los que llegan a casa; aunque al principio la gente le teme por su raza, basta conocerla para encariñarse. Curiosa porque siempre anda en cualquier actividad, a donde vayamos, y porque quiere conocer a todas las personas y perros que encuentra en su camino. Y mansa porque, a diferencia de lo que muchos piensan de los pitbulls, Ami no les ladra ni a los perros ni a las personas.

Mi papá decidió comprarla. Desde entonces, es parte de la familia. Su nombre Ami es porque, siendo pitbull, la gente la vería como peligrosa, y quisimos que representara lo contrario: ser gran peda amada. Pensamos llamarla Ame porque en japonés significa lluvia, justo como la época en la que llegó, en pleno invierno.

¿Ha cambiado su vida la

Sí cambió nuestra vida. Antes no estábamos tan pendientes de una mascota, pero desde esta, se volvió compañera inseparable. Siempre hay que cuidarla, estar atentos a ella y organizar las salidas pensando en su bienestar. Lo más especial es cómo nos recibe cuando llegamos a casa: corre a saludarnos con alegría, ha logrado transformar el cansancio de la rutina en felicidad.

¿Cree que ella la entiende?

Sí. Cuando hace algo indebido y le hablamos, ella comprende. Además, tiene una sensibilidad única: cuando alguien de la familia está mal, se acerca y no se despega, sabe que su compañía es suficiente para reconfortar.

¿Cuál ha sido su peor travesura?

Una de las más grandes fue cuando dejamos una jirafa de peluche en la sala; al regresar, la encontramos hecha pedazos, con algodón y tela esparcidos. También ha comido zapatos o su propia cama.

¿Quiere publicar la historia de su mascota? Envíela por correo a hdelaguila@dca.gob.gt y con gusto la evaluaremos. Responda a estas preguntas e incluya cuatro fotografías.

El recinto de San Juan del Obispo es uno de los más atractivos para quienes visitan La Antigua Guatemala

El recinto está ubicado en La Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Palacio Arzobispal, kilómetro 3.8 a la aldea San Juan del Obispo. Fue utilizado como vivienda del primer obispo del país, Francisco Marroquín, en el siglo XVI. Desde 1972 funciona como casa de retiros y es hasta en 2006 cuando se delegó una parte del lugar y se restauró como museo con el apoyo de entidades privadas. En su interior hay una variedad de esculturas y pinturas antiguas de los siglos XVII y XVIII y obras de

Pertenencias y retrato de monseñor

Mariano Rosell

Arellano, quien restauró el lugar y vivió en él.

artistas de contemporáneos. Es cuidado con esmero por las hermanas de Bethania. Destacan los retablos, así como las imágenes de las primeras iglesias; además expone artículos de alfarería como macetones en forma de copas con representaciones de frutas.

Cuenta con una exposición permanente de pinturas y esculturas, mobiliario y enseres valiosos del Patrimonio Cultural de la nación.

Fuente del Parque Central de San Juan el Obispo.

Una de las habitaciones que ocupó el obispo es lo que hoy queda como escuela, al otro lado del atrio del templo.

Para llegar a este sitio, que funciona como espacio de arte religioso, los visitantes toman la ruta que conduce a Santa María de Jesús y pueden apreciarlo de lunes a viernes, en horarios de 9:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 y el ingreso es gratuito.

Leticia Eugenia Padilla

Elvivir la vida de una manera acelerada sin detenernos a analizar por qué pensamos como pensamos, sentimos y por qué y cómo actuamos, se representa un fenómeno que atraviesa silenciosamente todos estos escenarios y que afecta a millones de personas sin distinción de edad, género o posición social, se conoce con el nombre de estrés.

Aunque no siempre se ve ni se diagnostica clínicamente, esta afección se manifiesta todos los días en forma de agotamiento, irritabilidad, dolores físicos, insomnio, enfermedades crónicas, relaciones deterioradas, entre otros. Es, como decía Richard S. Lazarus, un influyente psicólogo estadounidense, reconocido por su trabajo sobre estrés, emoción y afrontamiento. Se refiere a que es una reacción cognitiva y emocional a situaciones que las personas perciben como amenazantes o desbordantes de sus capacidades.

Pero qué puede generar estrés en la vida cotidiana; puede ser provocado, desde el hecho de que salir a la calle implica estrés: la inseguridad, tráfico caótico, la economía, inestabilidad laboral, presión académica, conflictos familiares, falta de acceso a servicios de salud mental y presiones sociales. Todo esto forma parte de un entorno que Lazarus llama un “factor estresante constante”, es decir, una amenaza percibida al bienestar. Según su teoría del estrés y afrontamiento, no es el evento en sí lo que lo causa, sino la interpretación que hacemos de él; por ello, se habla de que está relacionado con la interpretación personal que se le dé, ya que lo que es estresante para una persona puede ser que para otra no lo sea. Por lo que pueden surgir estas preguntas: ¿Es esta situación peligrosa? ¿Estoy en control? ¿Tengo los recursos para afrontarla? Estas son las preguntas inconscientes que, de acuerdo con Lazarus, se hacen

nuestras emociones cuando enfrentamos la vida diaria.

La afección no discrimina

No es un problema exclusivo de adultos; este también se presenta en niños y jóvenes que viven bajo una presión constante: sobrecarga académica, expectativas familiares, redes sociales y un futuro incierto.

Para enfrentarlo, aquí es donde el enfoque de Lazarus es especialmente valioso. Él propuso dos tipos de afrontamiento, 1. Centrado en el problema: buscar soluciones prácticas para modificar la situación estresante. 2. Centrado en la emoción: manejar las emociones que surgen ante situaciones que no se pueden cambiar.

No siempre podemos elegir lo que enfrentamos, pero sí podemos aprender cómo enfrentarlo”.

Richard Lazarus

Ambos son válidos, pero requieren conciencia, recursos y apoyo. Muchos no conocen o no han sido educados para reconocer sus emociones o pedir ayuda. En su lugar, el estrés se normaliza, o se silencia, acumulándose hasta volverse una enfermedad que lleva a un claro deterioro de la persona y su entorno.

Lazarus enseña que el estrés no solo afecta el cuerpo, sino también la capacidad de pensar, decidir, relacionarnos. En ese sentido, podríamos considerar que es una epidemia silenciosa, que erosiona la salud mental y la convivencia, pero que rara vez se aborda con seriedad o se le da la importancia que amerita.