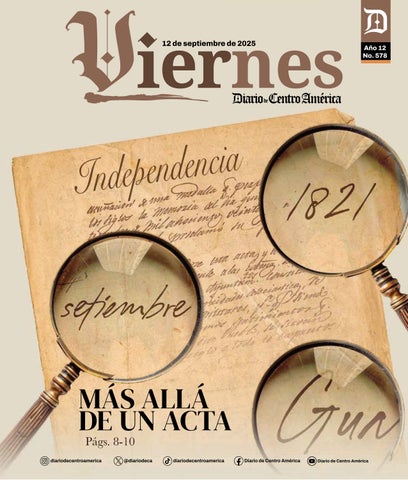

12 de septiembre de 2025

Págs. 8-10

12 de septiembre de 2025

Págs. 8-10

La Revista Viernes 578

dedica sus páginas al 204 aniversario de la emancipación política nacional y regional, en las que se revisan y escudriñan el documento de Acta de Independencia que marcó un antes y un después en la historia y se da respuestas a preguntas que las nuevas generaciones se plantean. Se parte del deseo creciente de emancipación en las colonias americanas y para ello se propone estudiar el texto, más allá de las celebraciones y los símbolos que cada septiembre llenan las calles. El análisis examina qué se dijo en ese documento de inicio hacia un nuevo orden político en Centroamérica. A partir de su contexto histórico, se revelan las tensiones entre deseos populares de emancipación y los intereses de las élites criollas, que buscaron resguardar su poder y evitar que el pueblo tomara la iniciativa.

En la sección de libros se invita a leer

Los hijos de la chingada, por qué los guatemaltecossomosasí, de Gonzalo Asturias Montenegro, quien recreando el pensamiento del Nobel de Literatura Octavio Paz, sobre sus expresiones referidas a que el origen de la negación de la identidad está en los complejos, como el de querer

Director General: Edin Hernández

ser lo que no somos, Asturias lo recrea Otro texto reseñado es Independencias iberoamericanas: nuevos problemas y aproximaciones, de Pilar González Bernaldo, que aunque es un debate lanzado en 2009, marca el rumbo de la renovación y ha contribuido a generar cambio de paradigmas.

Para las páginas 4 y 6 de esta edición, también dedicadas a la independencia, se presenta como ícono histórico la historia del Real Palacio de la Nueva Guatemala, que fue el escenario de la gesta y es un testigo perdido que en los últimos años expertos vienen realizando investigaciones para rescatar sus vestigios. También los invitamos a leer Arte nacional, espejo de un país que se construye, en el cual se hace referencia a la trilogía del maestro Rafael Beltranena sobre sus obras de la Época Independentista y su infuencia en las generaciones de la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

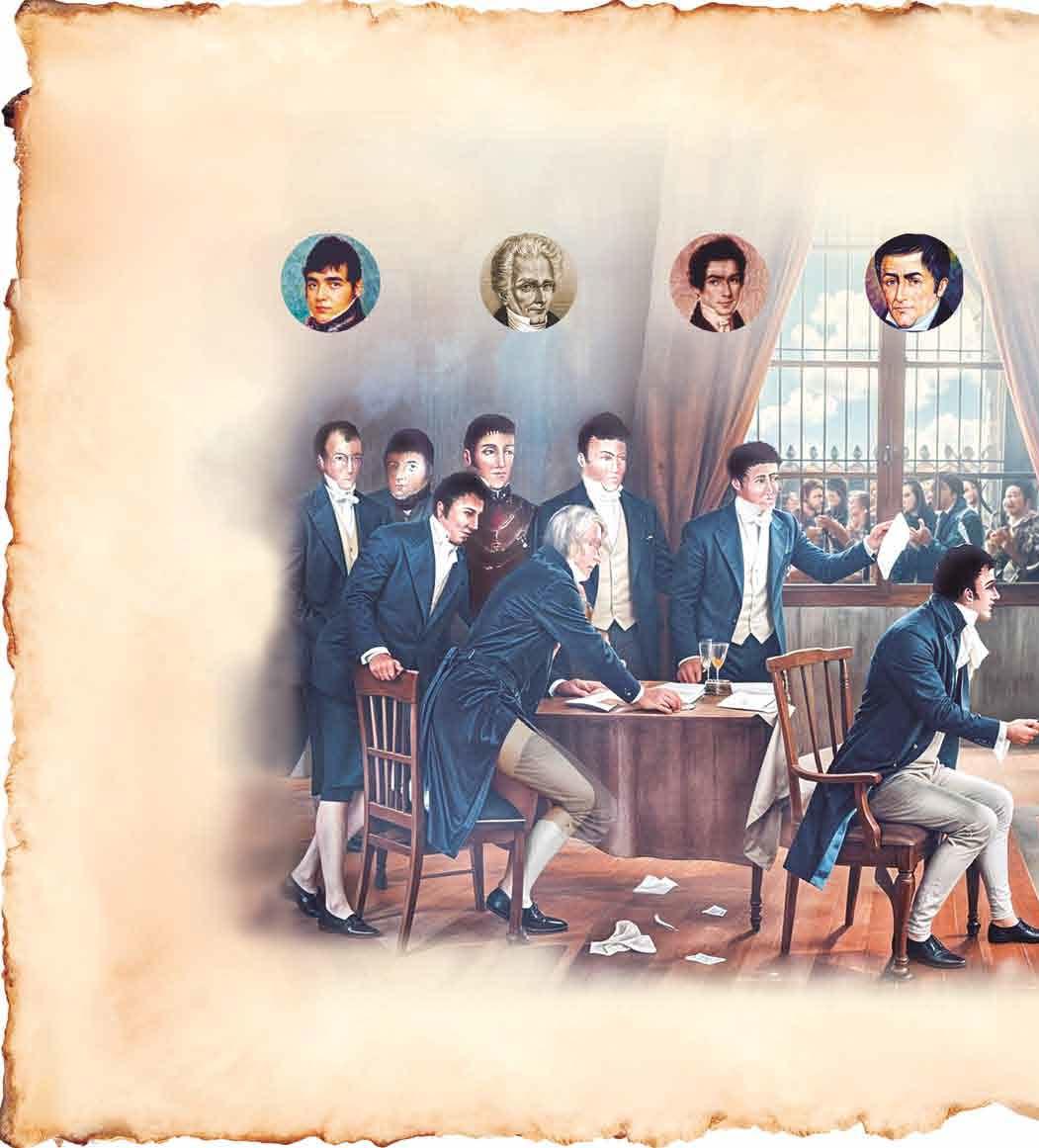

En las páginas centrales de la Revista Viernes se propone un trabajo ilustrativo, con la infografía El día en que Guatemala inició su vuelo en libertad, que expone a los próceres protagonistas, contexto y una línea de tiempo de los momentos cumbre tras la firma del Acta de la Independencia.

Coordinación de Información: Mario Antonio Ramos

Editor: Hugo Sergio Del Águila

Redactores: Narcy Vásquez, Isa Enríquez y Pablo Cahuec

Diseño Gráfico: Juan Rene Chicoj

Diseño Portada: Rigoberto López

Diagramación: Sulhema Pacheco y Diana Guerra

Correctores: Pedro Meda, Servando Pineda y Amado Monzón

Digitalización: Freddy Pérez

El musical Mamá está más chiquita, de Ignacio Olivera y Juan Pablo Schapira, se presentará en el escenario del Teatro Dick Smith (ruta 1, 4-05, zona 4) a las 20:00 horas. Entrada: palco 150 quetzales y platea 175, y se adquiere a través de la página web del IGA.

La Cenicienta, por el Ballet Christa Mertins, se exhibirá en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, a partir de las 17:00 horas. Con una duración de 1 hora y 20 minutos y precio de 50 quetzales por persona.

En el Salón 10 del Parque de la Industria, a partir de las 12:00 horas, se efectuará la fiesta Mi Bella Guatemala 2025, como parte de las actividades por el Día de la Independencia. Entrada, 150 quetzales.

Exposición de las Caricaturas de los Hermanos González Goyri está abierta al público hasta el 30 de septiembre de 9:00 a 16:00 horas, en el lobby del Paraninfo Universitario (2a. avenida 12-40, zona 1), el ingreso es gratuito.

Como parte del Festival de Junio, del Ministerio de Cultura y Deportes mostrará la obra Tikal la ciudaddelasvoces, en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, a las 20:00 horas. Boleto, 150 quetzales.

El drama de humor negro Los cuervos están de luto, de Grupo Centauro, tendrá lugar en el teatro de Cámara Hugo Carrillo a las 20:00 horas. El precio de la entrada es de 75 quetzales por persona.

El concierto de Beto Cuevas de música pop y rock, se efectuará en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, las entradas se pueden adquirir en la página web de Eticket, balcón II: 465 quetzales, balcón I y palcos: 685 y platea: 895.

La colección VientosdelPueblo, del Fondo de Cultura Económica, presenta el libro Poemas, del autor chileno Raúl Zurita. Este texto es un encuentro con su poesía para sentir con brevedad el alma de poeta. Estos creadores tienen la habilidad de crear universos alternos con su escritura. Muchos de estos espacios tienen millones de colores con tonalidades que los vuelven irrepetibles. Los versos entonces se vuelven caminos que llevan a reflexionar sobre la posibilidad del ser humano para crear. Un poco de ello nos deja Zurita en su poesía. La posibilidad del ser, por medio de las palabras de otro. A través de las páginas de este libro, Zurita nos explica el porqué de la vida, del sufrimiento, del placer, del dolor y del recuerdo. En cada línea, Zurita tiene ese encuentro con el ser, y una despedida constante, tiene un recuerdo reprimido. El lector por momentos se detiene a respirar para tomar otro impulso y seguir con el siguiente verso. La poesía entonces cumple con su cometido: ser y hacer sentir. • FCE

Texto: Redacción Fotos: Editoriales

Dice el premio Nobel de Lite ratura Octavio Paz que “la Chingada es la madre abier ta, violada o burlada por la fuerza. El ‘hijo de la chingada’ es el engendro de la violación, del rapto o de la bur la. Si se compara esta expresión con la española, ‘hijo de p..’, se advierte inmediatamente la diferencia. Para el español la deshonra consiste en ser hijo de una mujer que volunta riamente se entrega, una prostituta, para el mexicano, ser fruto de una violación... Si la Chingada es una representación de la madre violada, no me parece forzado asociarla a la conquista, que fue también una vio lación, no solamente en el sentido histórico, sino en la carne misma de las indias”.

En este ensayo, Gonzalo Astu rias Montenegro desarrolla esta línea de pensamiento de Octavio Paz. Asegura que nuestros gran des y múltiples complejos surgen de la negación de nuestro origen, de no aceptarnos como mestizos, de querer ser lo que no somos. Siéndolo, pretendemos no ser hijos de la chingada. A todo esto, se suman complejos tales como ser feos, no ser blancos, en un mundo que exalta la blancura, y hasta carecer de identidad nacional.

Independencias iberoamericanas: nuevos problemas y aproximaciones, de Pilar González Bernaldo de Quirós. Los trabajos reunidos en este volumen, presentados en un coloquio sobre las perspectivas históricas y los debates contemporáneos en torno a las independencias iberoamericanas, realizado en 2009 en la Universidad París Diderot, han marcado el rumbo de esta profunda renovación y contribuido a generar un cambio de paradigma epistemológico acerca del proceso de ruptura.

• FCE

Texto: Pablo Cahuec Fotos:Miguel Álvarez y Eadweard J. Muybridge

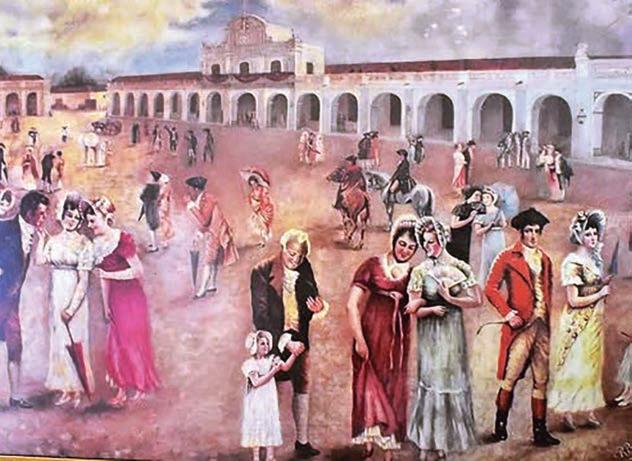

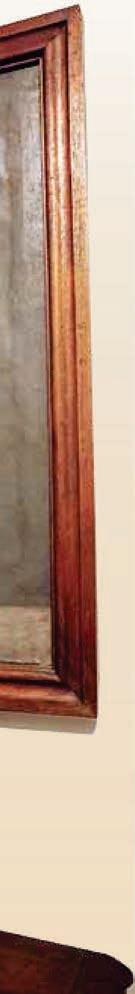

En el actual Parque Centenario, en pleno corazón de la Nueva Guatemala de la Asunción, se alzó uno de los edificios más emblemáticos de la historia del istmo centroamericano: el Real Palacio. Este fue el escenario de la firma del Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821. Aunque ya no quedan restos materiales de su estructura, su recuerdo perdura como emblema de las transformaciones políticas y del proceso de construcción de la identidad nacional.

La edificación se inició en 1776, tras la fundación de la nueva capital motivada por los terremotos que destruyeron Santiago de los Caballeros. En principio se pensó levantarlo al sur de la Plaza Vieja, pero la influencia de la familia Aycinena modificó el trazado urbano, de acuerdo David Chandler y su investigación sobre esta familia. Con la aprobación del capitán general Martín Mayorga, la ubicación del inmueble fue, finalmente, en el extremo poniente de la plaza central.

Alexander López, creador de contenido y guía turístico del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), indicó que el ingeniero

Luis Díez de Navarro supervisó la obra, en la que también cooperaron Marcos Ibáñez y fue terminado por Antonio Bernasconi y Bernardo Ramírez hasta 1787, aunque ya era utilizado desde 1779. El historiador Miguel Álvarez apunta que Ibáñez fue enviado por el propio rey Carlos III. Según Anibal Chajón del Centro de Estudios Culturales - Usac, el interior fue decorado por el francés Alberto Niquet.

El complejo abarcaba una manzana completa, entre la 6a. y 8a. calles, y la 4ª y 6ª avenidas. Asimismo, también albergaba la Contaduría y Tesorería Real, la Cárcel, la Sala de Armas, el Pala cio Chico y la Casa de Moneda, según lo apuntaron Yvonne Put zeys y compañeros durante el XXVII Simposio de Investigacio nes Arqueológicas en Guatemala. En 1796, el espacio de la cár cel se transformó en el primer Gabinete de Ciencias Naturales, antecedente de los museos del rei no. El edificio resaltaba por su tamaño y por el salón principal, ubicado en la esquina de la 6ª ave nida y 8ª calle, donde se proclamó la Independencia.

Tras la emancipación, pasó a conocerse como Palacio de Gobierno. Durante el siglo XIX fue saqueado en la invasión de Francisco Morazán, vendido, recuperado y restaurado bajo

Rafael Carrera. A finales de ese siglo, presidentes como Lisandro Barillas y José María Reina Barrios le realizaron cambios estructurales. López menciona que algunas de las secciones del mismo, así como parte de la decoración se encontraban débiles o poco cuidadas. Por lo tanto, los terremotos de 1917 y 1918 destruyeron lo que quedaba del Real Palacio.

En 1919 se colocó la primera piedra para otro edificio, pero quedó inconcluso. En su lugar se levantó el llamado Palacio del Centenario o Palacio de Cartón,

por un incendio pocos años después. Finalmente, el lugar se convirtió en el Parque Centenario, con una pérgola y una placa conmemorativa que señalan el sitio de la firma de la Independencia. En los últimos años, la Municipalidad de Guatemala impulsó algunas investigaciones arqueológicas en ese espacio con el fin de rescatar vestigios del antiguo palacio y honrar su papel en la historia nacional, lo que resultó en la construcción de la reinterpretación moderna del histórico edificio y que hoy se levanta en la previa ubicación de su fachada,

Texto: Narcy Vásquez

Fotos: Archivo

La independencia no solo se celebra en las páginas de historia, sino que vibra en los trazos, colores y formas del arte nacional. A lo largo del tiempo, autores visuales del país han reinterpretado este acontecimiento a través de su obra, con lo que cuestionan, exaltan y reinterpretan el espíritu emancipador de 1821.

Rafael Beltranena y su trilogía del centenario.

En 1921, al cumplirse cien años de la independencia, el pintor inmortalizó una trilogía pictórica que se convirtió en símbolo de la memoria: La Mañana, La Tarde y La Noche. Estas tres piezas, cargadas de simbolismo y narrativa visual, retratan a los protagonistas y los momentos clave que llevaron a la firma del Acta de Independencia. Más que pinturas, son ventanas del tiempo en una época que soñaba con libertad.

Los murales del Palacio Nacional de la Cultura son historia en cada pincelada, es homenaje a los episodios significativos de la historia. En sus muros se plasman figuras heroicas, gestas populares y símbolos patrios que recuerdan el largo camino hacia la soberanía.

Esculturas que adornan el paísaje

Influenciado por el muralismo mexicano, Guatemala encontró en esta corriente una forma de narrar su identidad. Artistas como Rina Lazo, discípula de Diego Rivera, participaron en los lienzos como Gloriosa Victoria que, aunque aborda un capítulo posterior, refleja el compromiso con la denuncia y la memoria. El arte escultórico. En cada plaza, avenida y rincón emblemático la historia se alza en forma de monumento. Las esculturas cívicas que adornan el paisaje urbano son guardianes silentes del legado de los próceres que forjaron la libertad.

De la pintura histórica a la escultura que adorna plazas, los cuadros se convierten en un eco visual de la libertad añorada por el pueblo.

Desde el Monumento a la Reforma, que rinde homenaje a Justo Rufino Barrios, hasta que eternizan a figuras del proceso emancipador, las obras invitan a mirar atrás con respeto, pero con visión de un futuro de progreso y de participación ciudadana plena.

Del lienzo republicano al arte contemporáneo Las expresiones culturales su propia revolución estética. El arte

republicano comenzó a gestarse en el siglo XIX, una corriente que se desprendía poco a poco del ropaje colonial, aunque conservaba destellos barrocos y neoclásicos. Esta nueva expresión se volcó hacia lo cívico; se retrató el alma de una nación recién nacida. En cada cuadro y escultura, se creaba la identidad de país que comenzaba a definirse hacia el nuevo orden político y social. La emancipación sigue inspirando, pero desde nuevas miradas. En festivales y exposiciones, los artistas reinterpretan la historia con audacia y sensibilidad. La gesta de 1821 se transforma en instalación, pintura abstracta o en fotografía. Un espacio vital para esta exploración es la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde jóvenes esbozan y moldean piezas que reinterpretan el ayer y lo impulsan hacia horizontes inéditos. Las celebraciones se viven en lienzos centenarios, hasta instalaciones, el arte es un espejo de la libertad, testimonio de lucha y herramienta de construcción identitaria.

Guatemala, viernes 12 de septiembre de 2025

Ilustración: Sergio Espada / Imagen basa en bustos de Rodolfo Galeo i Torres e inteligencia arti cial Única mujer que participó en el movimiento independentista; recordada por protagonizar arengas al pueblo, recorriendo calles y también casa por casa, para que se apoyara la �irma del Acta de la Independencia, el 15 de septiembre de 1821. Entre los próceres se encontraba su esposo, Pedro Molina. Escuintleca, fue quien dio el grito de libertad en momentos en que encabezaba a una multitud de personas, muchas de ellas mujeres que permanecían en las afueras del palacio de gobierno. Contrató una banda musical, que, entre cohetillos y campanas, motivó a los líderes para que no demoraran la �irma del documento de separación de la Corona española. María Dolores Bedoya destacó en tiempos cuando las mujeres no eran tomadas en cuenta en la política.

Más información disponible en este QR

Guatemala, viernes 12 de septiembre de 2025

La rma del Acta de Independencia en Guatemala marcó el inicio de un nuevo capítulo para la región

Texto e infografía

Marco Flores

El 15 de septiembre de 1821, en el Real Palacio, los principales representantes civiles, eclesiásticos y militares del Reino de Guatemala se reunieron para decidir el rumbo político de la región. La presión social, el temor a un levantamiento popular y el eco de las independencias en Sudamérica y México obligaron a declarar la separación de España. Se proclamó así la emancipación de las provincias centroamericanas: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Chiapas. El texto, elaborado por José Cecilio del Valle, fue avalado por el jefe político superior Gabino Gaínza y respaldado por figuras de distintos bandos, desde liberales como Pedro Molina hasta conservadores como Mariano de Aycinena. Aunque la independencia no transformó de inmediato las estructuras coloniales, significó un cambio irreversible en la vida política del istmo.

Antonio Rivera Cabezas Destacado abogado y político guatemalteco.

Evolución del Estado de los Altos de Guatemala después de la firma de independencia

1821

Independencia del Imperio Mexicano y del Reino de Guatemala.

FUENTE: Elaboración propia

Anexión al Imperio Mexicano.

Revisión: Aníbal Chajón, investigador Ceceg-USAC

Derrumbe del Imperio mexicano y debate en Chiapas.

Chiapas pasa a formar parte de la Federación Mexicana.

Miguel Larreynaga Co-redactor del escrito de independencia.

Mariano de Aycinena y Piñol Líder conservador, comerciante poderoso.

Tensión sobre Soconusco y pacto no escrito sobre su neutralidad.

El Acta Redactada por José Cecilio del Valle, firmada por representantes civiles, militares y religiosos.

Después de ser depuesto de la presidencia, Manuel José Arce intentó recuperar el poder contra Francisco Morazán.

1837

Epidemia de cólera morbus en Chiapas. La propagación se detuvo a través de cercos sanitarios en la frontera occidental.

12 de septiembre de 2025

Mariano Beltranena Diputado, de familia influyente en la época.

El acta fue proclamada en la actual Parque Centenario.

La imprenta difunde la noticia.

Mensajeros a caballo llevan la noticia a las provincias.

1838

Gabino Gaínza

Jefe Político Superior, militar español que avaló la independencia.

Se funda el sexto Estado de la Federación Centroamericana. Nicaragua, Honduras y Costa Rica se separan de la Federación. 1840

Cae el Estado de Los Altos por el rechazo de la población indígena y la campaña de guerra por Rafael Carrera.

José Matías Delgado

Sacerdote salvadoreño, figura clave del movimiento.

1842

Ocupación mexicana de Soconusco por orden de Santa Ana e intereses de las élites chiapanecas.

1847

Isidoro del Valle Castricciones

Regidor del Ayuntamiento de Guatemala y tesorero de la Junta de Caridad.

El contexto: las élites criollas temían un levantamiento popular si no se declaraba la independencia.

Efecto inmediato: la vida cotidiana cambió poco; las estructuras coloniales permanecieron.

Guatemala

Chiapas

Mapa del Reino de Guatemala (1821) mostrando los territorios: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Chiapas.

San Salvador

Nicaragua

Comayagua

La Mosquitia (territorio no controlado)

Se proclama oficialmente la República de Guatemala como entidad separada de la Federación

Mapa departamental de Guatemala en 1838 y el Estado de Los Altos

Estado de Los Altos

Sololá-Suchitepéquez

Guatemala

Escuintla

Sacatepéquez

Soconusco

Totonicapán

Verapaz

Chiquimula

Quetzaltenango

Petén

Izabal

Mita

Chimaltenango

División actual

Estado de Los Altos 1848

Exilio de Rafael Carrera a Chiapas.

Último levantamiento de Serapio Cruz. 1871

1877

Triunfo de la revolución liberal. 1882

Empieza la negociación de límites entre Guatemala y México, paralelamente en México como en Estados Unidos.

Termina la fase diplomática y se firma el tratado de límites entre México y Guatemala.

Infografía: Marco Flores

CentralLa decisión de separarse de España respondió al interés de las élites por resguardar su poder y mantener el control sobre la población que pervive

Texto: Isa Enríquez

Fotos: Mario de León

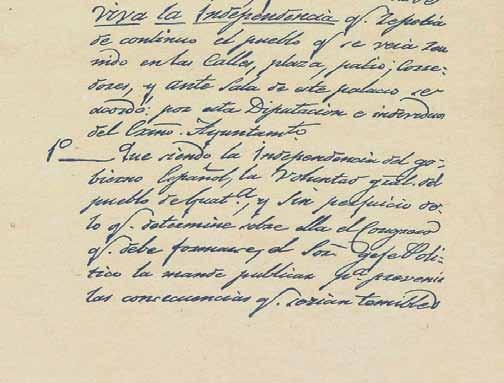

Han pasado 204 años desde que 13 personas firmaron el Acta de Independencia del país. Cada septiembre, la fecha se llena de antorchas, comida típica, desfiles, tradiciones e incluso referencias al futbol. Pero más allá de las celebraciones, resulta fundamental redescubrir el documento que marcó un antes y un después en la historia nacional, y preguntarnos: ¿qué se dijo?, ¿por qué se dijo? y, sobre todo, ¿cómo se dijo?

Las respuestas revelan mucho sobre los ideales con los que se fundó el país: a quién se excluyó de la narrativa, con qué plumas se escribió la historia, qué efectos tuvo y sigue teniendo en la nación, y, en última instancia, qué significó realmente la independencia para quienes la concibieron hace dos siglos.

¿Por qué se dijo?

El 15 de septiembre de 1821 los representantes de la Capitanía General de Guatemala se reunieron para firmar el Acta de Independencia. En su introducción se resalta el deseo creciente de emancipación en las colonias americanas, motivado por distintos factores, entre ellos la derogación de la Constitución de Cádiz de 1812, promulgada en plena guerra de independencia contra

Napoleón. Este texto establecía la soberanía nacional, la separación de poderes, derechos igualitarios para los pueblos conquistados, principios liberales que más tarde inspirarían a las constituciones de las antiguas colonias españolas.

También influyeron las ideas de la Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, que sirvieron como referentes a los movimientos independentistas de la región istmeña.

El acta menciona de manera expresa “diversos oficios de los ayuntamientos constitucionales de Ciudad Real, Comitán i Tuxtla, en que comunican haber proclamado i jurado dicha independencia i escitan a que se haga lo mismo en esta ciudad”.

Otros antecedentes importantes fueron el levantamiento de San Salvador del 5 de noviembre de 1811, encabezado por los sacerdotes José Matías Delgado y Nicolás Aguilar, las acciones en Nicaragua y la Conjuración de Belén, así como varias revueltas entre 1814 y 1821, incluyendo la del 24 de enero de 1814 en San Salvador, que fracasó con la captura de sus organizadores y la ejecución de Santiago de Celis.

El acta original está resguardada en el Archivo General de Centroamérica, ubicado en el Centro Histórico capitalino.

En el Museo Nacional de Historia están las cuñas originales, con las que hicieron la medalla conmemorativa mencionada en el acta.

Las plumas que redactaron el acta

Los firmantes no formaban un bloque uniforme de patriotas. Como explica la historiadora Anarella Vélez, había quienes querían mantener la relación con España, quienes veían la independencia como un paso hacia la anexión al Virreinato de Nueva España, y los criollos salvadoreños que buscaban sacudirse la hegemonía económica guatemalteca. Mientras, en las calles, el pueblo presionaba con gritos y presencia masiva.

Semanas antes, el 16 de agosto, las familias más influyentes —Aycinena, Molina y Barrundia— ya se habían reunido para anticiparse a cualquier levantamiento popular. El historiador José Ventura recuerda “no les convenía que fuera el pueblo, por lo que algunos de ellos terminaron redactando y firmando el Acta de Independencia semanas antes”. Así, el documento nació marcado por intereses de élite, más preocupados por asegurar su control que por romper con el orden colonial.

Lo que se dijo

El acta comienza reconociendo el deseo del pueblo de separarse del gobierno español, evidenciado tanto por escritos como por manifestaciones públicas, como los oficios de Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, y los gritos de la población frente al Real de la Ciudad de Guatemala.

Se señala que, para garantizar un proceso ordenado y evitar

desórdenes, se decidió proclamar oficialmente la independencia y se convocó a todas las provincias a elegir diputados que se reunieran en la capital. Este Congreso tendría la responsabilidad de definir la independencia y, en caso de aprobarla, establecer la forma de gobierno y la ley fundamental del nuevo Estado.

También se establecieron criterios para la elección de los diputados: su número debía ser proporcional a la población de “uno por cada 15 mil individuos”, e incluía explícitamente “a los originarios de África”. Las elecciones se organizarían a través de las juntas electorales existentes. Además, se fijaron plazos para que los representantes se reunieran en la capital, mientras las autoridades actuales continuarían ejerciendo sus funciones según la ley, lo que aseguraba la continuidad del Gobierno hasta que el Congreso tomara decisiones definitivas.

Se creó una junta provisional para asesorar al jefe político, Gabino GaInza, en asuntos gubernativos y económicos relevantes, garantizando que la administración siguiera funcionando sin interrupciones. El documento también subraya la importancia de la religión católica y la unidad social, instando a los líderes religiosos a fomentar la fraternidad y la concordia entre la población y a evitar conflictos durante la transición hacia un nuevo gobierno.

Se dispuso la publicación de un manifiesto que informara sobre los sentimientos del pueblo y las decisiones de las autoridades, y se estableció que todas las corporaciones, funcionarios y ciudadanos debían

por José Cecilio del Valle, contempló la elección de diputados, pero sin definir de inmediato el funcionamiento del nuevo Estado ni garantizar una autonomía real. La cita que ordena convocar a representantes “para formar el Congreso que debe decidir el punto de independencia jeneral i absoluta, i finar, en caso de acordarla, la forma de gobierno i lei fundamental que deba rejir” reflejaba esta falta de definición.

Según Ventura, la independencia real de Guatemala se consolidó muchos años después: “Hay tres independencias: la del 15 de septiembre de 1821 (de España), la del 1 de julio de 1823 (tras separarse de México y de la Federación), y la del 21 de marzo de 1847, cuando se declaró República soberana e independiente. Muchos historiadores consideran esta última como la verdadera independencia”.

prestar juramento de fidelidad al nuevo gobierno americano. También se organizaron celebraciones solemnes: una misa, salvas de arti llería, iluminación y la acuñación de una medalla conmemorativa. Finalmente, el documento se firmó oficialmente en el edifi cio que existía en la esquina de la Sexta Avenida y la Octava Calle de la Zona 1, dejando constancia de quiénes participaron en este momento histórico.

Los firmantes buscaban ganar tiempo ante la presión del pueblo y los acontecimientos en otros países. El acta estipula que Gabino Gaínza, funcionario nombrado por la Corona, debía “continuar con el gobierno superior político y militar”. En otras palabras, nada cambió: permaneció al mando el

El documento evidencia que la decisión de separarse de Espa ña respondió más al interés de las élites criollas por resguardar su poder y mantener el control sobre la población que a la intención de construir un Estado verdadera mente autónomo. Esto se refleja en el primer punto del acta, que indica que estas acciones se toman “para prevenir las consecuencias temibles en el caso de que la procla mase de hecho el mismo pueblo”. Contradictoriamente, el pro pio texto reconoce que la separa ción se declara “siendo la voluntad general del pueblo de Guatemala, i sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse”. Esta fórmula muestra que, aunque se reconocía el deseo popular de independencia, la pro clamación era más una formalidad que la creación de un nuevo orden político: la soberanía y la for ma de gobierno quedaban supeditadas a un Congreso aún inexistente. El acta, redactada

mismo jefe. Además, se creó una “Junta Provisional Consultiva” para respaldar su autoridad. Más que un paso hacia la libertad, esto representó la perpetuación del vie -

jo orden bajo otro nombre. Vélez afirma que “ayer, hoy y siempre, que estos no eran independentistas, y no tenían interés en romper con la metrópoli”. En varios pun -

tos del documento se observa el esfuerzo por mantener el control social. Por ejemplo, el artículo 11 encomienda a las comunidades religiosas garantizar la “paz i sociego” mediante exhortaciones

a la fraternidad y a “sofocar pasiones individuales, que dividen los ánimos i producen funestas consecuencias”. Esto revela cómo las expresiones del pueblo eran percibidas como amenazas que podían desestabilizar el poder criollo. Lejos de considerarse un motor legítimo de cambio, se presentaban como problemas a neutralizar. En este contexto, la Iglesia fue instrumentalizada para asegurar obediencia, contención y estabilidad durante la transición política.

La religión se convirtió así en un eje central del nuevo orden: el acta establece que la fe católica debía “conservarse pura e inalterable”, lo que mantenía “vivo el espíritu de religiosidad que ha distinguido siempre a Guatemala”. Esto consolidaba el rol de la iglesia en la vida pública; protegía a sus ministros y propiedades, y reforzando su poder al tiempo que excluía la diversidad espiritual de los pueblos originarios.

La inclusión de la población africana es otro aspecto relevante: se les reconoció participación, aunque no a los pueblos indígenas. Ventura explica que esto obedecía al Plan de Iguala, que promovía independencia, religión y unión social; en ese contexto, era importante posicionarse en contra de la esclavitud, que ya había sido abolida, para cumplir con los requisitos de la anexión a México.

Las tradiciones independentistas continúan. Este análisis no pretende cambiar lo que ya pasó; sin embargo, vale la pena revisar la historia para reconocer los fallos en la construcción de la nación: cómo se priorizó proteger a la élite por encima de las demandas del

Con ese reconocimiento, podemos aspirar a un país en el que cada antorcha refleje, de verdad, una independencia compartida y significativa.

ver compar

El lenguaje del acta

En el Acta de Independencia, septiembre aparece escrito como setiembre, una forma común en la época que reflejaba la pronunciación habitual y que la Real Academia Española consideraba válida. También se observan diferencias ortográficas del español formal del siglo XIX: la conjunción “y” se escribía como “i” y la distinción entre “u” y “v” no estaba completamente establecida, usándose la “v” al inicio de palabras o sílabas (“Vniversidad” por “Universidad”). Estas convenciones buscaban claridad, fluidez y uniformidad tipográfica en documentos oficiales.

Rodrigo Carrillo Viceministro de Cultura

Con frecuencia, la conmemoración de nuestra Independencia se reduce a un acto protocolario, dejando de lado la profunda reflexión sobre lo que significa ser guatemalteco. De esa cuenta, el Ministerio de Cultura y Deportes comprendiendo la importancia de la fecha, ha tejido, para todo septiembre, un magnífico tapiz de actividades que nos invita no solo a celebrar, sino a sentir y comprender nuestra identidad.

Lejos de limitarse a un desfile cívico o a un acto oficial, la programación presentada es una invitación a sumergirse en el alma de la nación. Es una apuesta audaz y necesaria por recordarnos que la patria no se construye solo con el quehacer diario, sino también con la savia viva de su cultura.

El protagonismo de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Marimba de Concierto no es un detalle menor. Ambas representan la dualidad sonora de Guatemala: la universalidad de la música académica fusionada con el instrumento que, por excelencia, es el sístole y diástole de nuestros pueblos. Escucharlas en un mismo programa es un acto simbólico potente: somos el resultado de un mestizaje complejo que ha dado frutos bellos.

Del mismo modo, la inclusión de los elencos de danza —el Ballet Christa Mertins, el Ballet Moderno y Folklórico— nos permite apreciar la calidad indiscutible de este arte. La historia no solo se lee; se baila. A través de sus movimientos, estas compañías contarán nuestra historia: el rigor de lo clásico, la contemporaneidad llena de preguntas y, sobre todo las danzas tradicionales. Son la memoria viva del país.

El programa no se encierra en un solo género. La presencia del Coro Nacional eleva el espíritu con voces unidas, tal vez una metáfora de la unidad a la que aspiramos. El Cuarteto Primavera ofrece una intimidad musical que invita a la contemplación y lo mismo pero con instrumentos de viento, provoca el Quinteto Xocomil. Las exposiciones plásticas abren un diálogo visual, permitiendo que otros artistas interpreten la “guatemalidad” desde el lienzo, la escultura o la fotografía. Esta pluralidad de expresiones es un mensaje claro: no hay una sola manera de ser guatemalteco; hay muchas.

Mostramos que a pesar de los desasociegos y turbulencias de nuestra historia, el arte se erige como el campo común donde todos podemos converger. El Ministerio de Cultura, al promover estas actividades, no solo está cumpliendo con su labor de difusión; está proponiendo una cura. Está diciéndonos: “Vengan, re-conózcanse en su cultura, encuentren motivos para enorgullecerse más allá de la retórica política”.

Este septiembre, la invitación está hecha. Que la Independencia no pase como un día mas del almanaque. Aprovechemos esta oportunidad para llenarnos de lo mejor que tenemos: nuestro arte, porque la verdadera independencia, la que perdura y fortalece, nace del autorreconocimiento y del orgullo colectivo. Que el azul y blanco nos cubra en septiembre y siempre.

quienes desde su llegada disfrutan de la mascota que buscaron por varios meses, una que no fuera grande, dócil de adiestrar y manejar y ecónomica para tenerle al día sus vacunas, vitaminas y alimentos. Su dueño, Hansel, se siente satisfecho porque ayudaron a las personas que promueven la adopción y no la compra.

¿Cómo llegó su perro a la familia y por qué tiene ese nombre?

Adoptamos a Toffee el día del cumpleaños de mi abuelita materna, Irma. Fue mi madre, Lilian, quien quiso quedar bien con ella, ya que le gustan los perritos. Su nombre nació porque su color y ternura y nos recordaron a un dulce caramelo toffee.

¿Cuál ha sido su peor travesura?

Una vez destrozó un par de zapatos nuevos jugando y dejó sorprendidos a mi abuelita y a mí con su energía; y cada vez que se escapa a la calle, es un verdadero problema agarrarlo.

¿Podría describir a su perro en tres palabras y por qué?

Es bastante cariñoso y faldero. Es juguetón y leal, porque tiene sus propios juguetes, diminutos como él. Siempre busca el afecto de propios y extraños, le encanta jugar con las personas a diferencia de otros chihuahuas, pero siempre que este -

¿Cree que su mascota la entiende?

Sí, porque reconoce cuando le hablamos, responde a su nombre y hasta percibe nuestro estado de ánimo, es agradecido y como gesto ofrece una patita. Hace caso a la obediencia básica, se sienta y echa, tiene su horario de comida, además de que respeta su lugar específico para hacer sus necesidades.

¿Ha cambiado su vida tener perro o mascota?

Definitivamente sí. Ahora en la casa hay más alegría, unión familiar con los abuelos maternos y compañía en todo momento. Sobre todo le gusta sobreprotegerse tanto en la época de las fiestas de independencia, cuando por las calles de la zona 18 retumban los tambores y las trompetas de las bandas escolares, y también cuando se queman cohetillos y bombas.

¿Quiere publicar la historia de su mascota? Envíela por correo a hdelaguila@dca.gob.gt y con gusto la evaluaremos. Responda a estas preguntas e incluya cuatro fotografías.

Texto: Sergio Del Águila Fotos:Archivo

tajeLas calles del Centro Histórico de la capital, de los departamentos y municipios de todo el país, están llenas de música y alegría durante el mes de septiembre con motivo de los festejos de la Independencia de Guatemala. Desfiles hermosos, de uniformes y trajes vistosos, blancos y azules, son expresiones renovadas por la juventud de la tradición más antigua por la patria.

Recorridos cívicos y folclóricos que protagonizan establecimientos educativos, públicos y privados, evocan también la cultura ancestral de nuestros pueblos, colmados de entusiasmo y creatividad; marcan el paso con ritmo y elegancia, acompañados de sonoras bandas

que no solo interpretan las clásicas composiciones de marchas, sino que también cada año incorporan ritmos y canciones que están de moda.

La preparación de los desfiles de cada 15 de sep tiembre está precedidos de una fuerte labor de ensayos de las bandas de música, que desde mayo y junio, cuando empiezan los actividades, anuncian a los ciudadanos que la fiesta por la patria es un acto de convivencia y de paz y ante todo una sana formación para la juventud, que por ese medio canaliza energías y fomenta el amor a la identidad.

Desde el 5 de septiembre, las calles de nuestras ciudades se han vestido de elegancia, colorido y fervor patrio.