사 이 통 신 9 사회적

농업의 실천과 담론을 전하는

농업 활성화 지원사업 소개

사람들의 평범하지 않은 마을 이야기/ 강영수

농업 지역서비스공동체형

사회적농업 지역네트워크 협동조합의 시작 / 거창 사회적농업 지역네트워크 협동조합

차례 전하는 소식97 다양한 시선 우리는 서로 다른 이야기를 하고 있는 것은 아닐까? / 안병은7 사람과 환경 모두에게 이로울 “생명존중 그린마을” / 전준희15 가꾸는 실천 사회적 농업, 한눈에 살펴보기27 경남·울산·경북·제주권 사회적 농업 농장 &지역서비스공동체형 단체 안내 28 평범한

41 사회적

거창

48 사회적

사업 소개 사회적 농업의 가치를 나누고 현장 실천가들의 목소리를 전합니다 / 윤수경 32 사회적 농업 거점농장 사업 소개 나누는 공부 네덜란드와 이탈리아의 사회적 농업 관련 제도와 발전 과정 / 김정섭 63 순간 속에서 영원을 봅니다 / 이영문90

다양한 시선 우리는 서로 다른 이야기를 하고 있는 것은 아닐까? / 안병은 사람과 환경모두에게 이로울 “생명존중 그린마을” / 전준희

1. 최근에 생긴 버릇이 하나 있다. 문자를 보내고 다시 한 번 확인하는 습 관이다. 내가 보낸 말을 상대방이 제대로 이해했으며, 내 뜻은 잘 전달

되었을까, 하는 걱정이 들었기 때문이다. 대화를 할 때도 내가 이해한

바를 되풀이해 말하며 잘 이해한 게 맞는지 다시 확인하기도 한다. 누

군가가 한 말을 상대방의 의도와는 다르게 이해해서 갈등이 빚어지거

서로

일을 겪으면서 생긴 버릇이다.

7

나

섭섭해하는

이전에는 상대방 이 유머로 한 말을 무례하다고 생각했고, 갈등이 빚어지거나, 섭섭한 안병은 협동조합 행복농장 이사장 우리는 서로 다른 이야기를 하고 있는 것은 아닐까?

마음이 들어 관계가 끊어지는 일도 겪었다. 또, 상대방이 당연히 이해

해야 하는데 왜 이해를 못할까 생각하며 상대방에게 말귀가 어둡다거

나 문해력이 떨어진다는 비판도 했다. 하지만 이제 내가 의도를 가지

고 얘기를 해도 상대방은 다르게 이해할 수 있다는 것을 알게 되었다.

그러면서 내가 상대방을 혼란스럽게 할 수도 있다는 생각을 하게 되

었다. 큰 깨달음이었다. 이제는 문자를 보내면 뜻이 잘 전달될까 하는

걱정 덕에 다시 확인하게 된다. 상대방이 보낸 문자도 마찬가지로 잘 못 이해할 수 있기 때문에 다시 보게 된다. 내 판단을 믿을 수가 없어 서 이렇게 말하면 내 뜻이 잘 전달될 수 있을지 다른 사람에게 물어보 기도 한다. 문자만 문제가 발생하는 건 아니다. 전화도 마찬가지고 얼 굴을 마주해도 역시나 오해가 빚어지는 건 매한가지다. 대면해서 중 요한 얘기를 해야 하는 경우에는 종이를 가져와 쓰게 하거나 제3자를 동반시켜 얘기하기도 한다. 서로 다른 이해와 입장으로 생길 수 있는 문제를 미연에 막고자 하는 자구책이다.

I 선생에게서 8월 경 지금 쓰고 있는 글의 청탁을 부탁하는 문자메 시지를 받았다. 원고를 부탁하는 문자는 다른 내용의 말과 섞여 있었

다. 진료 시간 중에서도 가장 바쁜 시간에 온 문자는 수많은 메시지처

다양한 시선

8

럼 제대로 읽어볼 수가 없었다. 머릿속에는 연락을 주겠다는 마지막

말만

남았다. 그러다가 몇 주가 지나고 “원고를 다 쓰셨냐”는 질문을

받았을

때는 당황할 수밖에 없었다. I 선생은 “당연히 내가 쓰고 있는

줄 알았다”고 했다. 서로 소통이 되지 않아 벌어진 문제고, 독해의 차

이에서 발생한 문제였다. 중요하게 말할 내용이면 당연히 다시 이야

기할 거라는 생각에 내용을 제대로 확인하지 못한 게 내 탓이다. 그런

데 실수로 못 본 게 허락한 것은 아닐 텐데, 내가 원고 청탁을 허락했

다고 생각한 것은 I 선생의 몫일 것이다. 우리는 이렇게 말 하나에 오

해와 오해가 벌어지는 어려운 사회에 살고 있다. 사람들은 모두 보고

싶은 문자만 보게 된다. 어디 문자만 그러하랴. 내가 보고 싶은 것만

보게 되는 게 사람이라고, 변명을 해본다.

얼마 전 J 선생이 사진과 함께 문자 하나를 보내왔다. 사진은 전시회 포스터였고, 문자는 “가서 작품 하나 구입하시오”라는 말뿐이었다. 제 대로 된 설명도 없이 달랑 문자 하나만 받았지만 난 무슨 의미인지 강 렬하게 이해할 수 있었다. 물건 하나 사달라는 말처럼 들릴지 모르지 만, 이런 전시회가 있으니 한 번 가보라는 얘기임을 단번에 알았다. 이 대화에서는 J 선생을 안다는 게 중요했다. 함께 일하고 소통했던 과정 덕에 상대방 말의 문맥을 알 수 있었던 것이다. 단지 “말을 충분히 잘

이해했다”라는 말을 넘어서서 잘 소통이 된 것이다. 모든 것을 문자에

의존해서는 안 된다. 우리는 대화에서 상대방의 관계, 맥락이 아닌 문 자 언어, 문자 그 자체를 너무 신뢰하고 의존해 상대방과 제대로 소통

하지 못하는 경우가 너무 많다.

9우리는 서로 다른 이야기를 하고 있는 것은 아닐까?

2.

개인적인 경험 하나를 소개한다. 신체 부위 중 목과 어깨, 등이 정확

히 어딘지 특정할 수 있을까? 하루는 목이 너무 아파서 통증의학과에

방문했다. 간호조무사는 나에게 어디가 아파서 왔는지 물어봤고 나는

특정 부위를 가리키며 목과 어깨가 아프다고 말했다. 그러자 “여기는

목이 아니고 어깨고, 저기는 어깨가 아니고 등이에요”라고 혼이 났다.

순간 목인지 어깨인지 등인지 모를 부위의 통증보다 마음이 더 아팠 다. 내가 명명을 잘 못했을지는 모르지만 손가락으로는 구체적인 부 위를 짚었다. 목이면 어떻고 어깨면 어떤가? 어디가 아픈지가 중요한 건데 명칭이 무슨 상관일까? 신체 부위를 구분해둔 것은 몸을 더 잘 이해하고 소통하고, 도와주기 위해선데 그 의도는 사라지고 명칭만 남은 것이다. 몰라도 도와줄 수 있고, 설명해주고 따뜻하게 얘기해줄 수도 있다. 내가 안다고 생각하는 개념을 타인도 당연히 알 것이라 생 각하지만 상대방은 모를 수 있고, 다르게 이해하고 있을 수도 있다. 사 회적 농업에서도 비슷한 문제 제기를 할 수 있다. 철학과 의미가 중요 하지, 명명하고 개념화하는 것 자체가 우선시되고, 그것만 남아서는 안 된다. ‘개’라는 개념은 짖지 않는다. 개념은 개념일 뿐 전체를 나타내거나, 실제 대상을 온전히 보여줄 수 없다. 언어적으로 표현되는 개념이 의

다양한 시선

10

미가 없는 것은 아니다. 그러나 모든 것도 아니다. 하나의 상징적 체

계, 개념이라는 사실을 잊어버려서는 안 된다. 개념concept은 대상이

가지고 있는 특징을 하나로 뽑아내는 것이다. 개념은 복잡한 대상을

잘 나타내서 상호간 소통이 잘 되면 된다. ‘개념화conceptualization’가 잘

되어 ‘개’가 짖는 것처럼 느껴지면 얼마나 좋을까? 그렇지만 ‘개’라는

개념은 짖지 않는다. 그저 짖는 것처럼 느껴질 뿐이다.

내가 하고 싶은 말은 언어가 필요 없다거나 개념이 무의미하다는

얘기가 아니다. 우리는 어떤 것을 얘기할 때 개념화의 과정을 거치지

않고서는 제대로 말할 수 없다. 개념이 정의되고, 서로의 공통된 이해 가 기반이 될 때 특정 대상에 대한 논의가 가능하다. 전문 용어와 같 이 단어 하나에 여러 가지 맥락이 포함될 수 있는 개념화는 일종의 상 호간의 약속이다. 사회적 농업이 가지고 있는 다양한 시선에 대해 말 해달라는 부탁을 받았는데, 현 시점에 사회적 농업은 개념이 모호하 기 때문에 관련된 다양한 시선이 있을 수밖에 없다. 아직까지 사회적 농업 안에서는 공통된 개념이 부재하기 때문이다. 그래서 개념을 형 성하는 과정이 필요하고 서로 다른 생각이 논의되는 긴 과정이 필요 하다. 이러한 과정이 없이 섣부르게 개념을 정의한다면 엉뚱한 게 담 기거나 담겨야 할 게 빠진 반쪽짜리 개념이 될 수밖에 없다. 따라서 현 상황과 배경이 진정한 의미와 철학이 쌓이고, 상호 교류하며, 다양한 시선이 교차하며 공통된 시선으로 향하는 과정을 거쳐 나가야 한다.

11우리는 서로 다른 이야기를 하고 있는 것은 아닐까?

3. 어떤 아이가 진료실에 와서 ‘자살 사고’가 늘어났으니 약을 올려 달라

고 얘기했다. ‘자살 사고’라는 말을 쓰는 게 의아해 자세히 물어보니 최

근에 자주 창문 밖을 보면서 ‘왜 사는지 모르겠다, 살아서 뭐하지’라는

생각을 했다고 한다. 그랬더니 학교 상담 교사는 자살 사고가 늘었다

면서 “베란다에 나가지 말고, 다니는 병원에 가서 약을 늘려 달라고 말

하라”고 했다. 자살 사고라는 명명으로 생각은 한쪽으로만 흐르게 되 었다. 자살 사고라는 말이 통용되지 않았던 때라면 아이의 말에 어떻 게 반응했을까? 조금 다를 수 있는 생각이나 평범하지 않은 행동이 너 무 쉽게 병리화된다. 병리적 개념에 입각해보면 다 정신병리처럼 보 인다. 사회적 농업 또한 한쪽으로만 보려는 시각을 지양해야 한다. 사 회적 농업은 농업·복지·의료 등 여러 영역을 포괄하고 있다. 그런데 한 쪽 프레임에 갇혀서 개념화해버리면 한쪽 영역에만 치우진 개념이 되 어버릴 수 있다. 그때부터 나오는 해결책은 잘못된 해결책으로 이어 질 수밖에 없다.

사회적 농업을 어떻게 보고 있는가? 의료·복지·장애·돌봄·노인 등

여러 시선으로 보는 것은 바람직하고 필요한데, 그 시선이 한쪽으로

다양한 시선

12

치우쳐서는

안 된다. 각자가 보는 시선을 나누고 소통할 수 있는 공간

이 필요하고, 그 과정을

거쳐

서로가

함께 만들어가는 사회적 농업에

대한 개념이 중요하다. 무언가 없던 것이 만들어지고 정립되는 초창

기에는 이런 과정이 더욱 필요하다. 너무 빨리 개념이 굳어버리면 안

된다. 이 글에서는 사회적 농업을 다른 시선으로 바라보기보다 우리

가 알고 있는 사회적 농업과 관련된 혼란스러운 개념과 용어를 고민

해보고자 한다.

4. 먼저 사회적 농업에서 ‘사회적’이라는 개념은 어떤 의미일까? 사회적 이라는 말 뒤에 존재, 경제, 농업 등 많은 말이 붙는다. 나는 오랜 기간 사회적 기업을 운영해오면서 많은 고민을 했다. 사람들은 ‘사회적 기 업’이라고 하면 좋은 일, 착한 일, 봉사, 손해보는 일 등을 생각한다. 인 간은 혼자 살 수 없고, 어울려 살아야 한다. 어울리기 위해서는 함께 잘 사는 방법을 모색해야 한다. 사회가 잘 유지되고 구성원이 잘 어울 려 살려면 어떻게 해야 하는가? 사회적으로 살아야 한다. 절대 나 혼

자서는 살 수 없다. 함께 살아야 한다. 더불어 함께 어울려 잘 살아가

는 것. 그러한 역할과 기능을 조금

13우리는 서로 다른 이야기를 하고 있는 것은 아닐까?

더

강조하고, ‘사회’에 방점을 찍는

게 사회적 기업이라고 생각한다. 그러면 ‘사회’를 위한 축을 어디에 두 냐 따라서 사회적 ‘기업’이 되고, 사회적 ‘농업’이 되는 것일까?

‘농업’이라는 개념은 어떤 의미일까? 산업의 한 형태로서의 농업이

먼저 떠오르는 의미일 텐데, 농사짓는 일 자체가 농업일수도 있고, 농

사를 업業으로 삼는 것이 농업일 수도 있다. 그러면 농작업에 일부 참

여하거나 농작업하는 모습을 보는 것은 사회적 농업의 영역 안에 포

함될 수 있을까? 사회적 농업이 되려면 농업의 어떤 행위가 이루어져

야 할까? 농사짓는 농부를 위한 지원 프로그램이나 정서적 지지를 위

한 프로그램도 사회적 농업이라고 볼 수 있을까? 그 사람이 주체가 되

어 농작업에 임해야 사회적 농업일까? 어디까지, 어느 선까지 사회적

농업의 영역 안에 포함될 수 있을까?

사회적 농업 안에는 돌봄의 개념도 포함되어 있다. 돌봄 행위는 축 소되어 장애인, 노인, 병든 자만을 대상으로 하는 상품화된 치료 프로 그램으로 바뀌었다. 사회적 농업에서 말하는 돌봄은 뭘까? 농부·대상 자·자연 등 주체는 누구이고, 대상은 누구일까? 사회적 농업이 위치하는 공간은 어디일까? 농장·농촌·마을·자연 등 어디라고 특정하기가 어렵다. 같은 공간이라도 주체·목적·기준에 따 라 한 공간은 작업장이 되기도 하고, 프로그램 공간이 되기도 한다.

농촌 환경이 자연 환경 안에 있는 다른 장소와 어떤 차이를 만들 수 있

을까? 사회적 농업 안에서

있는 것은

다양한 시선

14

공간을 개념화하는 것이 필요하다. ‘자연’은 무엇일까? 자연은 사회적 농업에서 가장 중요한 요소일 것 이다. 사회적 농업에 돌봄과 치료의 영역을 포함할 수

자연

이 주는 치료적 영향 때문이다. 『표준국어대사전』의 자연에 대한 정의

가운데 하나는 ‘사람의 힘이 더해지지 아니하고 세상에 스스로 존재

하거나 우주에 저절로 이루어지는 모든 존재나 상태’이다. 이 정의에

따르면 농업은 사람의 힘이 더해졌기 때문에 자연적이지 않고 인위

적인 게 아닌가? 공산품과 농산물은 우리가 생각하는 것만큼이나 차

이가 있을까? 농산물은 더 자연적일까? 따라서 자연의 치료적 효과나

어떤 요소가 치료적 요인이 될지 논의하기 이전에 자연을 뭐라고 정

의내릴 것인지, 철학과 과학의 영역을 살펴봐야 하고, 무엇보다 각자

가 가진 생각을 나눠야 한다. 사회적 농업 안에서 각자의 역할에 대한 정의가 필요하다. 농부를 어떻게 볼 것인가? 농부는 어떤 역할을 해야 하는가? 정신장애인을 고용하는 세탁 공장을 운영하는데 어떤 사람이 필요할지 생각해보자. 사회복지 영역에서 일한 경력 많은 전문가? 세탁 기술이 출중한 세탁 기술자? 아니면 사회복지에 대한 생각을 가진 세탁 기술자? 세탁 기 술을 가진 사회복지사? 어려운 문제다. 하고자 하는 일이 어떤 형태이 고, 어떤 방향성을 가졌는지에 따라 다 달라질 것이다. 사회적 농업 안 에는 여러 갈래가 있고, 포함될 수 있는 대상자 역시 다양하기 때문에

15우리는 서로 다른 이야기를 하고 있는 것은 아닐까?

고민이

필요하다. 마찬가지로 치료자나 전문가 역할은 누가 할지도

고민해야 한다. 농부, 동식물, 자연 환경 모두가

치료자가 될 수 있다.

전문가주의 시대에 자격

요건을

따질 수밖에

없지만 한 명의 전문가

가 할 수 있는 일은 제한적일 수밖에 없다. 이런 고민은 참여자는 누구

인가, 어떤 프로그램을 할 것인가에 대한 생각과 맞물려 있다. 누구까

지가 사회적 농업의 참여 대상인가? 사회적 농업은 치유, 직업 재활, 체험, 교육 많은 영역을 포괄할 수 있다. 그렇다면 전 국민 누구나 사

회적 농업의 참여자가 될 수 있다. 사회적 농업은 활동·경험·치료·체

험 등 어떤 프로그램을 해야 할까? 과연 치료적 활동과 치료의 차이를

구분할 수 있을까? 사회적 농업이 어떤 영역의 활동인지 정의 내리는

것은 쉽지가 않다. 각 주체마다 다른 영역에서, 다른 참여자를 대상으

로 여러 프로그램을 실행해 다양성을 높일 수 있지 않을까? 그렇게 되

면 사회적 농업의 명확한 개념화는 더 어려워지지 않을까? 지금은 섣

불리 정의내리지 않고 다양한 관점에서 다양한 시각을 모두 돌아보아

야 하는 시점에 있다.

5. 글을 쓰면서도 사회적 농업에 대한 고민만 더 늘었지, 뚜렷하게 정리

된 생각은 없다. 사회적 농업을 정확히 뭐라고 개념화해야 할지 잘 모

르겠다. 그렇지만 글을 쓰며 떠오르는 복잡한 생각을 여러 사람과 나

누고 함께 고민하는 과정을 거쳐 나가야한다는 생각은 더 분명해졌

다양한 시선

16

다. 글을 마무리하며 박준의 시 한 편을 소개한다. ‘눈에 보이는 사실

을 적은 종이는 구겨버리고 함께 장마를 보자’는 말을 할 때이다. 사실

과 현상을 담아낸 개념화 과정은 중요하지만 사회적 농업을 향한 초

점은 함께 소통하고, 공유하고, 다양한 시선과 의견이 교차하며, 만들

어가는 데에 있어야 한다. 서로에게 녹아들어 함께 이야기 나누는 것,

함께 장마를 보겠다는 그 마음 말이다.

장마 — 태백에서 보내는 편지 박준

그곳의 아이들은

한번 울기 시작하면

제 몸통보다 더 큰

울음을 낸다고 했습니다

사내들은

아침부터 취해 있고

평상과 학교와

17우리는 서로 다른 이야기를 하고 있는 것은 아닐까?

공장과 광장에도

빛이 내려

이어진 길마다

검다고도 했습니다

내가 처음 적은 답장에는

갱도에서 죽은 광부들의

이야기가 적혀 있습니다

그들은 주로

질식사나 아사가 아니라

터져 나온 수맥에 익사를 합니다

하지만 나는 곧

그 종이를 구겨버리고는

이글이 당신에게 닿을 때쯤이면

우리가 함께 장마를 볼 수도 있겠습니다,라고

시작하는 편지를 새로 적었습니다

다양한 시선

18

정신건강을 돕는 보건소 ‘정신건강복지센터’

“여러분은 정신건강복지센터라는 이름을 들어본 적이 있으신가요?”

이 질문에 국민의 40%정도 “안다”라고 답변한다. 10명중 4명 정도가

이름을 들어본 기관이라고 하니, 정신건강복지센터에서 일하는 사람

으로서 매우 반갑고 감개무량하다.

지센터를 알고 계신지

요즘 정부 및

글을 읽는 독자는 정신건강복

19

이

궁금하다.

언론에서 종종 보도되는 내용 중에 ‘코로나19 재난심 리지원을 공고히 하겠다’는 발표나 ‘태풍 피해 주민의 정신건강을 위 사람과 환경 모두에게 이로울 “생명존중 그린마을” 전준희 화성시정신건강복지센터 센터장

해 심리치료를 지원하겠다’는 등의 기사가 있다. 이런 심리지원(치료)

의 실행 기관은 대부분 정신건강복지센터다. 즉 정부와 지방자치단체

의 정신건강 정책의 핵심 전달체계가 바로 정신건강복지센터로, 일종

의 정신건강보건소라고 생각하면 되겠다.

정신건강복지센터가 본격적으로 알려진 것은 2005년 전후이다. 정

만들어진 것은 1997년 즈음으로, 처음 시작할 때는

시범사업의 성격이 강했다. 주로 조현병, 조울증 등 중증정신질환자(정

신장애인)의 재활을 돕는 업무를 해왔다. 2005년 즈음부터 우리 사회

에 그동안 묵혀두었던 사회적 문제가 본격적으로 대두되기 시작했다.

바로 ‘자살’ 문제다. 당시 유명 배우가 자살을 하면서 자살에 대한 사회

적 관심이 높아졌다.

농촌 지역 자살의 최대희생자는 노인층

그 무렵부터 자살을 비롯한 사회의 여러 가지 정신건강 문제에 대해

국민과 중앙 정부에서 관심을 갖기 시작했다. 자살 문제는 매우 복합

적인 원인을 갖고 있고, 한국은 이미 경제협력개발기구OECD에서 발표

하는 ‘OECD 보건통계’에 따르면 자살률이 높은 수준이었다.

특히 농촌지역에 사는 노인의 자살은 매우 심각한 상황이었다. 특히

다양한 시선

20

신건강복지센터가

노인들의 자살 방법 중 유독 눈에 띄는 방법은 농약을 이용한 자살이

다. 농약 중에서도 특히 ‘그라목손’이란 상품명으로 잘 알려진 파라쿼

크Paraquat 제초제가 주로 자살에 사용되었다. 나중에 알게 된 사실이

지만, 농민 중 상당수가 그라목손이 자살 도구가 될 수 있다는 것을 간

접적인 경험을 통해 대부분 알고 있었다. 평생을 농촌에서 살아 온 농

민들은 농약으로 자살한 이웃 주민의 소식을 들었던 탓이다.

필자가 일하고 있는 경기도 화성시는 동탄신도시 덕에 도시로 알려

진 지역이지만, 사실은 경기도에서 농사짓는 면적이 가장 넓은 도농복

합도시이다. 동쪽으로는 경부고속도로 주변으로 높은 아파트 단지가 즐비하지만, 거기서 서쪽으로 30분만 들어가면 농촌 지역이 있고 그 끝에는 서해가 있다. 이러한 지역적 환경이 화성시가 전국에서 가장 먼저 농촌 지역의 농약 접근성을 약화시키기 위한 ‘농촌형 자살예방사 업’을 시작한 계기가 되었다.

농약에 의한 자살을 예방하기 위한 노력

그라목손과 같은 고독성 제초제를 이용한 자살은 다른 나라의 농촌에 서도 예외가 아니다. 스리랑카에서는 1984년부터 자살 예방을 위해 농약을 등록제로 운영하기 시작했고, 1998년부터는 유기염소계 살충

사람과 환경 모두에게 이로울 “생명존중 그린마을”

21

제인 ‘엔도설판Endosulfan’의 판매를 중단했다. 이러한 조치 이후 스리

랑카의 자살률은 50% 가까이 감소했다. 국가에서 농약을 정책적으로

차단하고 자살률을 감소시킨 대표적인 사례다. 하지만 대부분의 개발

도상국은 이러한 정책적 효과를 정책에 반영하지 않았다. 고독성 농

약 없이 농업 생산성을 유지하기 어렵기 때문이기도 하고, 고령화가

심한 농촌 현실에서는 노동력 감소를 위해서는 농약이 필수가 된 것

도 사실이다. 그러나 필자가 판단하기에 또 다른 요인은 다국적 농약

기업의 로비 영향도 무시할 수 없다고 생각된다. 우리나라의 경우에

도 1990년대 후반 IMF 외환위기를 겪으면서 국내 농약 생산업체는 대부분 도산했고, 해외의 다국적기업이 생산을 차지했다. 농약으로 농민들이 한 해 평균 3,000여 명이 사망하는 상황에서, 이를 위한 안 전 대책도 마케팅 일환으로라도 요구했어야 하는 것이 윤리적인 일일 텐데, 농약으로 인한 사망에 대한 대책은 정책 당국의 몫이 되었다. 화성시에서는 현실적인 농약 안전 대책으로 ‘농약안전보관함 보급 을 통한 농약 위험성에 대한 인식 개선’과 ‘주변 이웃의 자살 위험성 경 각심 갖기’ 등의 교육·홍보 중심의 사업을 시행했다. 농약안전보관함

사업은 화성시에서 처음으로 시행한 농촌형 자살

다양한 시선

22

예방 사업으로 잠금 장치가 달린 농약안전보관함을 보급해 마을 주민에게 자살 예방에 대 한 인식을 심어주고, 농약을 안전하게 사용할 수 있도록 돕는 방식의 사업이다. 농약안전보관함은 농약을 잠금장치가 달린 사물함에 보관

해 충동적으로 농약을 사용하지 않도록 돕는다. 물론 그것만으로는 충

분하지 않아 마을 이름에 ‘자살 없는 마을’(이 표현은 주민들이 선호하지

않았다), 이나 ‘생명존중’, ‘생명사랑’ 등의 표현을 포함해 불렀다. 화성시

에서는 ‘생명존중 그린마을’이라는 명칭을 사용한다. 자살을 예방하자

는 목적도 있지만 궁극적으로 환경 친화적인 농촌이 될 때 농약 사용

도 현저히 줄어든다는 의미를 담고 있다.

2010년 시작된 농약안전보관함 배포사업

농약안전보관함 배포사업은 2010년에 시작되었다. 사업 초창기에는 어려움이 많았다. 농약안전보관함을 만들 때 농촌에서 농약을 얼마나 사용하는지를 잘 몰랐다. 그래서 스리랑카 및 중국 등에서 사용하는 농약안전보관함 크기를 고려해 농약안전보관함을 30×50cm 금속 상 자로 제작하려는 기획을 세웠다. 기획 의도를 참여 마을 이장과 상의 하면서 혼쭐나고 말았다. 농약 사용량이 상상을 초월하는 것 이상이

었다. 최소 1m 이상 높이는 되어야 한다는 의견을 받았다. 사실 그 정

도 크기는 대농에게는 소용도 없는 크기라고 했고, 농약만을 보관하

는 따로 창고가 있다는 것도 알게 되었다. 그 후로 가을철에 하늘을 날

아가는 농약 살포용 헬기를 보면서 우리는 매우 겸연쩍어 했다. 아무

사람과 환경 모두에게 이로울 “생명존중 그린마을”

23

튼 이장님들의 도움으로 현실적인 농약안전보관함이 탄생했다. 그러나 ‘생명존중 그린마을’에 참여하려는 마을이 선뜻 나오지 않았

다. 자살자가 발생했던 마을을 선정하려 했다. 농촌 마을 중 농약으로 인한 자살이 없는 마을은 거의 없다고 봐도 무방하다. 그 중에서도 최

근 5년 동안 농약으로 인한 자살이 발생했던 마을을 찾았다. 그 이유

는 농촌 자살의 특징 중 하나가 마을 내에 농약 자살이 발생했을 때 해

이웃

나타나는 현상

다양한 시선

24

당 마을뿐만 아니라

마을에도 연속으로 자살자가

이 있기 때문이다. 일종의 베르테르 효과Werther effect라고 불릴 수 있 는 현상이다. 베르테르 효과는 유명 연예인이 자살할 경우 이에 영향 을 받아서 자살자가 늘어나는 현상이다. 우리나라는 유명 연예인과 정 사진 1 농약안전보관함.

치인의 자살이 다른 사람에게 미치는 영향이 매우 크다. 그러나 농촌

지역의 자살은 유명 연예인의 영향보다는 이웃 마을의 자살 소식에 더

영향을 받는다. 오다가다 만나던 이웃의 자살이 끼치는 영향이 크다.

심리적으로 자살에 대한 도덕적 경계심이 낮아지게 된다. 그리고 치명

적인 자살 도구가 가까이, 그것도 집안에 있지 않은가?

순탄치 않았던 마을 참여

사업 초기에는 참여하는 마을을 선정하는 과정이 순탄치 않았다. 그 러나 다행히 네 개 마을이 사업에 참여 의사를 보였다. 네 마을은 최근 오 년간 자살이 없었던 마을이여서 망설였지만 농사철이 점점 다가와 서둘러야만 했다. 2010년에는 네 마을밖에 참여하지 못한 아쉬움은 있었지만 이렇게라도 시작하게 되었다. 2011년부터는 여러 마을에 농 약안전보관함 배포사업이 소문나기 시작했다. 농약안전보관함을 집 집마다(무료로) 보급해서 호응이 좋기도 했지만, 화성시 정신건강복지 센터에서 참여 마을에 찾아가 다양한 마을 프로그램을

사람과 환경 모두에게 이로울 “생명존중 그린마을”

25

제공한 것 역 시 반응이 좋았다. 마을회관에서 주로 어르신을 대상으로 취미 프로 그램, 레크리에이션, 정신 건강검진, 건강검진, 강좌 등을 제공했다. 그 리고 농약안전보관함을 제대로 사용하도록 돕기 위해서 정신건강 전

문요원이 집집마다 찾아다녔다. 명절이 아니고서는 큰 행사가 많이

없는 농촌 마을에 활기가 생기기 시작했다. 특히 마을회관에서 실시

하는 프로그램에 대한 칭찬이 많아지면서 이장님들도 만족해했다. 마

을 프로그램의 백미는 〈생명존중 그린마을 현판식〉이었다. 해당 마을

을 자살 없는 마을로 인식하도록 하는 가장 큰 행사여서 지역 보건소

장, 농협조합장, 다른 마을 이장들까지 찾아온 작지만 큰 행사였다. 떡

과 돼지 머리고기를 준비해서 가져갔더니 마을에서는 잔치국수를 준

비해주셨다. 마을회관에 대부분의 마을 구성원들이 모여서 현판식을 지켜봤다. 마을 어르신들이 오셔서는 “이 행사는 왜 하는 것이냐?”고 물으신다. 부녀회장님이 “우리마을에서 농약으로 자살하는 사람이 없 도록 하는 행사”라고 설명하신다. 어르신이 고개를 끄덕이신다. 2010년에 시작된 네 개 마을은 현재는 열여섯 개 마을로 늘었다. 그 리고 전국으로 확장되어서 2011년부터는 보험회사들이 연합해 만든 ‘생명보호사회공헌재단’을 통해 전국 농촌에 1% 보급을 목표로 하고 있 다. 농약안전보관함을 한 지자체의 8천 가구에 제공한 경우도 있고, 이 런 행사에는 도지사가 직접 참여하기도 한다. 10년이 지난 지금도 농 약안전보관함은 보급되고 있다.

다양한 시선

26

지역 정신건강복지센터에 도움을 요청하자

전국 280여 개의 지자체의 90%에는 정신건강복지센터가 설치·운영

되고 있다. 정신건강복지센터를 중심으로 농약안전보관함이 배포되 고 있으니, 관심 있는 마을에서는 문의를 하셔도 좋겠다. 지자체 정신

사업을

사람과 환경 모두에게 이로울 “생명존중 그린마을”

27

건강복지센터가 해당

하지 않는다면 ‘생명보험사회공헌재단’ 이나 ‘한국자살예방협회’로 문의를 하면 된다. 농약 접근성 차단을 위한 노력들은 2013년에 결실을 맺었다. 바로 고독성 농약인 그라목손의 판매가 제한된 것이다. 물론 새로운 형태의 농약이 판매되었지만, 고독성 성분이 25% 수준으로 낮아지면서 농민 사진 2 건강증진 교실.

자살 사건이 현저히 줄어든 계기가 되었다. 단순한 사업에서 그치지

않고 정책적인 변화가 생기게 된 것이다. 이상적인 목표일 수는 있겠

지만 우리나라 농업이 친환경 농업으로 100% 바뀌는 날이 농약 접근

성을 낮추는 최종 목표지점이 될 것이다.

그리고 농약안전보관함을 배포 이외의 자살예방 사업을 하지 않느

냐고 물으시는 분이 계실 것 같다. 절대 아니다. 정신건강복지센터에서

는 농촌 마을 내에 우울증이나 자살 생각을 갖고 있는 주민이 계신다

면 찾아가는 상담서비스를 제공한다. 정신건강 전문요원이 마을로 찾

아가서 상담을 해드리기도 하고, 필요하면 마을 주민 대상 교육도 제

공한다. 충분하지는 않지만 농촌마을을 돕는 자원이 될 것이다.

다양한 시선

28

사회적 농업, 한눈에 살펴보기

� 사회적 농업 활성화 지원사업

2018년도 9곳을 시작으로 2022년도 현재 전국에 총 83곳의 사회적 농업 활성화

지원사업에 참여하는 농장이 있습니다. 농업인을 중심으로 지역사회 내 사회적

도움이 필요한 이들과 함께 농산물 생산·가공·유통 등을 토대로 한 돌봄과 교육, 일자리 제공 등을 실천함으로써 건강한 농촌 지역 공동체를 가꾸어나갑니다. � 지역서비스공동체형 2022년도에 처음 시도하는 새로운 유형으로 총 22개의 지역서비스공동체형이 선정되었습니다. 지역서비스공동체형은 공동체 단위로 사회적 농업을 실천하 는 농장과 관련 단체에게 도움을 주는 유형입니다. 지역의 코디네이터가 사회적 도움이 필요한 농촌 주민이 도움을 받을 수 있도록 대상자를 발굴하고, 필요한 도움을 파악해 지역사회 안의 농장이나 사회·복지자원과 연결될 수 있도록 도와 주는 역할을 합니다. � 거점농장 2020년에 전국의 4개 거점농장을 시작으로

세종·충북, 전남, 경남·경북·울산,

현재 7개(경기·인천, 대전·

31

2022년도

충남,

강원, 전북)의 사회적 농업 거점농장이 있습니 다. 거점농장은 각 권역에 위치해 있는 사회적 농업 활성화 지원사업을 받는 농 장과 지역서비스공동체형 실무자가 함께 만나 상호학습과 교류를 촉진하며, 네 트워크를 구축해 나아갈 수 있도록 지원합니다. 또한 거점 내 사회적 농업 실천 을 지원·자문하고, 교육·연구·홍보 활동과 함께 관련 분야의 협력을 도모합니다.

32 경남·울산·경북·제주권 사회적 농업 농장& 지역서비스공동체형 단체 안내 사회적 농업 농장 지역서비스공동체형 청송해뜨는농장 청송군 베리벨벳 영주시 클라우드베리 김해시 호미랑 함양군 다온영농조합 거제시 지리산 해뜨네 농원 하동군 누리 산청군 거창 사회적농업 지역네트워크 거창군 별빛농부 영천시 평평마을협동조합 의성군 밥상살림 제주시 가뫼물 서귀포시 바람햇살농장 경산시 힐링공유팜 경산시 꿈바라기 포항시 띄움 영주시 수승대발효마을 거창군 다락골농원 함양군 대감영농조합법인 김해시 예쁜마을사회적협동조합 고성군 금곡영농조합법인 울주군 제원하늘 제주시 진양호힐링센터 진주시

경남·울산·경북·제주권 사회적 농업 농장

청송해뜨는농장 농업회사법인㈜ (거점)

윤수경 apple5724@naver.com 경북 청송군 현동면 안현로 1011 청년,귀농·귀촌자 사과

농업회사법인㈜ 힐링공유팜 박형근 park42672734@gmail.com 경상북도 경산시 와촌면 갈밭길 102 발달장애인 말 농장, 엽채류

영농조합법인 바람햇살농장

박도한

parkdohan22@hanmail.net 경북 경산시 압량면 오목천서길 129

성인발달장애인, 학교부적응청소년 대추, 엽채류

㈜꿈바라기 농업회사법인 권원규 mejuwon@naver.com 경상북도 포항시 남구 오천읍 도솔로 17 가족 엽채류

평평마을 협동조합 강영수 hopesoil.info@gmail.com 경상북도 의성군 안계면 소보안계로 1910 고령자 토종벼, 팝콘옥수수 띄움 농업회사법인㈜ 이보영 annasui0075@naver.com 경북 영주시 안정면 용주로 1364번길 12 아동·청소년 허브, 엽채류, 토마토

33

농업회사법인 베리벨벳 이현주

lhj8085@hanmail.net 경북 영주시 이산면 신천로 321-12 장애인 딸기

영농조합법인 수승대발효마을 우태영 timetree2008@hanmail.net

경남 거창군 위천면 원학길 434 발달장애청소년, 지역아동, 귀농·귀촌자 벼, 채소, 허브

별빛농부

김은희

eajim0808@naver.com 경북 영천시 임고면 삼매매곡길 88-26 자립준비청소년 복숭아

대감영농조합법인

이봉수 gomemale@nate.com 경상남도 김해시 상동면 상동로 562 정신장애인, 외국인근로자 가지, 오이, 상추, 지역 특산물, 산딸기

호미랑 농업회사법인㈜ 도을주 jje785@daum.net 경남 함양군 지곡면 개평길 62 성인발달장애인, 고령자 화훼

농업회사법인 클라우드베리㈜

박정욱

yahnwely@naver.com 경상남도 김해시 칠산로 210번길 128-6 아동청소년, 고령자 딸기, 토마토, 고구마 농업회사법인 진양호힐링센터㈜ 윤계자 green64599@naver.com 경상남도 진주시 대평면 호반로 414-15 고령자, 정신·장애인, 취약계층청소년 텃밭 작물, 화훼

다온영농조합 양홍수 yhs66270@naver.com 경남 거제시 둔덕면 죽전길 202-8 장애인 버섯

34

지리산 해뜨네 농원 이영미

lym581120@gmail.com

경남 하동군 고전면 신월길 43-29 발달장애인, 정신장애인

배, 단감, 유기농 고사리

금곡영농조합법인

선찬원

gnbio5905@naver.com

울산 울주군 삼동면 금곡리 118-2 고령자 허브, 화훼, 계절 채소

농업회사법인 가뫼물 ㈜

이정아 och4414@hanmail.net 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남위남성로 168 고령자, 지역아동 감귤, 다육이, 식충식물, 블루베리

예쁜마을사회적협동조합 김명주

kmyongju@hanmail.net 경남 고성군 고성읍 중앙로 15번길 6-9, 1층 101호 성인발달장애인 식용꽃, 옥수수, 들깨, 무, 허브육묘

농업회사법인 밥상살림㈜

조상호

babsang19@naver.com 제주시 월광로 12(노형동) 귀농·귀촌자, 고구마, 당근

농업회사법인㈜ 제원하늘

강성흡

hl4hcm@hanmail.net 제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘북길 72-5 귀농·귀촌자, 다문화가정 감귤

35

경남·울산·경북·제주권 지역서비스공동체형 단체

농업회사법인 ㈜훈배할부지네

김훈배 hymnkim@naver.com

경북 구미시 고아읍 항곡리 산41-1

장애인, 고령자

메리골드, 허브, 돌봄 서비스 제공

거창사회적농업 지역네트워크

변화경 hgjy7682@hanmail.net 경남 거창군 소만3길 14-16, 농업회의소 2층 청소년 발달장애인, 저소득층 아동, 고령자

마늘, 허브,식용꽃, 돌봄 및 생활 서비스 제공

농업회사법인 (유)다락골농원

김의성

rem91c@hanmail.net

경남 함양군 수동면 하교내백로 415 고령자 사과, 쌈채소, 배추, 열무

㈜누리

강은정 bekma9611@daum.net

경남 산청군 단성면 목화로 474번길 14-2 장애인, 고령자 자연한방약초, 고구마, 쌈채소 돌봄, 교육 등 사회서비스 제공

36

37 농업 활동 청송에는 언제나 건강한 해가 뜹니다 명품 사과로 유명한 경상북도 청송군 현동면에 위치한 청송해뜨는농 장 농업회사법인(이하 청송해뜨는농장으로 약칭)은 귀농 22년차 부부가 운영하는 사과 농장이다. 두 사람은 경북대학교 원예학과를 졸업하고 2001년에 청송으로 귀농해 ‘해뜨는농장’ 브랜드를 만들어 2003년부 터 우체국 쇼핑을 통해 온라인 판매를 시작했다. 사과농가 전국 최초 로 부부가 농산물품질관리사 자격을 보유한 농장으로 품질 우수성을 사회적 농업의 가치를 나누고 현장 실천가들의 목소리를 전합니다 경남·울산·경북·제주권 거점농장 청송해뜨는농장 사회적 농업 거점농장 사업 소개 윤수경 청송해뜨는농장 이사

인정받아 2016년에는 우체국 쇼핑 우수공급업체에 선정되었다. 프리

미엄 사과즙 ‘매일사과해’는 농림축산식품부장관 추석선물로 선정되

기도 했다. 두 사람은 농업인으로서 농업경영 활동 뿐 아니라 경북대

학교 영농창업특성화사업단 현장실습 초빙교수, 경북대학교 농산업

창업지원센터 현장교수로 농촌·농업·청년을 연결·지원하는 농업 현장

의 멘토이기도 하다.

사회적 농업 활동

청년과 함께 사과를 키우고 지역을 키우다

청송해뜨는농장은 농업·농촌에 기반이 없는 청년에게 농업기술 교육 과 농촌융·복합산업 분야 전문성 함양, 농촌 생활 적응과 정착에 필 요한 현장형 교육을 통한 자립을 돕는 사회적 농장이다. 부족한 일손 을 해결하기 위해 시작한 경북대학교 학생들과의 인연이 2017년에는 《경북 청년농업인 포럼》과 사과-청년-지역을 잇는 플랫폼 ‘사과상자’

또,

농림축산식품부 〈사회적 농업 활성화 지

선정되었다.

38 가꾸는 실천 / 사회적 농업 거점농장 지원사업 소개

로 이어졌다.

2018년에는

원 시범사업〉에

청송해뜨는농장은 농업인을 꿈꾸는 청 년에게 농업 기술과 농촌 생활 기술을 현장에서 배우고는 실습교육인 ‘슬기로운 농장 생활’을 운영한다. 또 사진, 영상, 시각 디자인 분야에

사진

서 활동하는 청년예술가가 청송군에 거주하면서 다양한 활동을 통해 농업과 문화예술, 지역 주민과 귀농 청년을 연결하고 농촌에서의 새 로운 창농·창직을 모색하는 ‘청년예술가 레지던시’를 운영하고 있다.

2020년부터 경상북도 발달장애인지원센터, 청송군 농업보육정보 센터, 청송군 보건의료원, 청송군 현동면 여성농업인회 등 관계기관

과 지역 돌봄 체계 구축을 위한 업무협약을 맺고, 아동·청소년, 여성

농업인, 마을 어르신 등 사회적 농업 활동 참여자를 확대해가며 농촌

지역 주민들의 삶의 질 향상과 사회적 농업을 알리는데도

사회적 농업의

전합니다

가치를 나누고 현장 실천가들의 목소리를

39

주력하고 있다. 5년간의 사회적 농업 활동으로 귀농 청년의 후계농 선정과 독립 경영, 중·단기 고용, 청년 관계 인구 등 청송해뜨는농장의 사회적 농업

1 현장에서 영농 기술, 생활 기술을 배우는 슬기로운 농장 생활.

사진 2 청년 예술가와 아트워크를 공동으로 개발해 상품으로 제작·판매한다.

모델을 만들고, 지속 가능한 사회적 농업을 위한 사회적 농장의 장기

계획 수립과 출구 전략을 모색하고 있다.

거점농장 활동

2018년 사회적 농업 시범농장 선정에 이어 2020년에는 사회적 농업

의 지속 및 확대를 위한 경남·경북·울산·제주권 거점농장에 선정되었

다. 거점농장은 지역 간의 사회적 농업 네트워크의 중심이고, 사회적

농업 교육 기능을 수행한다. 청송해뜨는농장은 거점농장으로서 사회

40 가꾸는 실천 / 사회적 농업 거점농장 지원사업 소개

적 농업 확산과 활성화를 위한 사회적 농장 자문 및 교육, 홍보·마케팅

을 지원하고 사회적 농장 간 협력과 연대를 위한 네트워크 구축 등 다

양한 활동을 수행하고 있다.

뿐만 아니라 사회적 농업 활성화 지원사업 참여 희망 농가 발굴과

대상자 선정 심사 및 추진 현황 점검 등 행정 지원에도 적극 참여하고

있다. 현재 경남·경북·울산·제주에는 20개의 사회적 농장과 4개의 지

역서비스공동체가 사회적 농업을 실천하고 있다.

2022년 거점농장 주요활동

1. 자문·교육 모니터링 및 기초컨설팅 경남·경북·울산·제주에서는 울주군, 거창군, 함양군을 비롯한 경남·울 산 9개 시·군과 구미시, 경산시, 포항시 등 경북 7개 시·군, 제주시와 서귀포시 등 총 18개 시·군에서 20개의 사회적 농장과 4개의 지역서

비스공동체가 사회적 농업을 실천하고 있다. 청송해뜨는농장은

사회적 농업의 가치를 나누고 현장 실천가들의 목소리를 전합니다

41

거점 농장으로서 현장을 방문하거나 업무 연락을 통해 활동 현황을 모니터 링하고 필요한 자문을 제공한다. 특히 1년차 농장을 중심으로 한 기초 컨설팅을 진행한다.

표 1 거점농장의 사회적 농장 지원 활동.

2022 2021 2022 자문, 교육

- 사회적 농업 배움터 운영 - 사회적 농업 운영(귀 농교육형 사회적 농장) 매뉴얼 개발

- 현장 자문 및 교육 - 사회적 농업 기초 컨 설팅 - 사회적 농업 운영(아 동·청소년 돌봄) 매뉴얼 개발 - 경상북도 사회적 농업 설명회 개최

- 현장 모니터링 및 자 문 - 사회적 농업 기초컨설 팅 - 사회적 농업 활동 안 내서 개발 네트워크 - 사회적 농장 협의체 운영

- 사회적 농장 네트워크 회의 - 한국사회적농업협회 워크숍 개최 - 사회적 농업 포럼 개 최 홍보, 마케팅

- 사회적 농장 홍보영상 제작 - 공동브랜드 〈모두가 게〉 개발 - 사회적 농업 홍보관 및 교육장 개소

- 사회적 농장 네트워크 회의 - 사회적 농업 성과 공 유회

- 2021 대한민국 사회 적 경제 박람회 참가 - 사회적 농업 아카이브 〈소셜팜아카이브〉 구축 - 신규 사회적 농장 홍 보영상 제작 - 사회적 농장 활동백서 『우리는 사회적농업을 합니다』 발간

- 《제4회 대한민국 사회 적경제 박람회》 참가 - 사회적 농업 아카이빙 〈소셜팜아카이브〉 운영 - 사회적 농업 활동 영 상 제작

사회적 농업 목표와 실천 전략, 네트워크 구축, 활동 기획 및 기록, 홍보, 사업 예산 수립 등 활동에 필요한 자문·방안을 제안하고, 각 농

42 가꾸는 실천 / 사회적 농업 거점농장 지원사업 소개

장들의 애로사항을 정리해 행정으로 전달하는 역할도 맡았다. 또한

각 거점농장협의회와 한국사회적농업협회가 운영하는 사회적 농업

교육과 공동연수과정에 여러 농장이 참여하도록 독려하고 있다.

사회적 농업 매뉴얼 개발

사회적 농업에 대한 이해를 높이고, 농업에 기반한 사회적 농장을 만

들 수 있도록 사회적 농장 운영

사회적 농업의 가치를

목소리를 전합니다

나누고 현장 실천가들의

43

경험과 외부전문가 자문을 얻어 《사회 적 농업 운영 매뉴얼》을 개발했다. 《귀농교육형 사회적 농장 운영 매 뉴얼》(2020)과 《아동·청소년 돌봄 사회적 농장 운영 매뉴얼》(2021)에 이어 2022년에는 기존의 사회적 농장뿐 아니라 사회적 농업에 관심 사진 3 사회적 농업 활동을 공유하고 농장 간 교류를 도모하는 네트워크 회의.

있는 개인 농가와 지역 네트워크를 위한 사회적 농업 활동 안내서 개

발을 추진 중이다. 사회적 농업 이해만이 아니라, 권역 내 사회적 농장 의 사회적 농업 프로그램을 소개하고, 사회적 농업 활동에 유용한 정 보들을 담아 사회적 농장과 희망 농가에 제공할 예정이다.

2. 네트워크

네트워크 회의와 워크숍

경남·경북·울산·제주 권역 내

가꾸는 실천 / 사회적 농업 거점농장 지원사업 소개

44

사회적 농장의 사회적 농업 활동 공유와 교류를 위한 네트워크 회의를 상반기, 하반기에 개최했다. 2022년 7 월에는 경주에서 열린 《제4회 대한민국 사회적 경제 박람회》에서 거 사진 4 (사)한국사회적농업협회와 협력해 개최한 〈2022 한국사회적농업협회 워크숍〉.

점농장 통합 부스를 운영하고, (사)한국사회적농업협회와 거점농장협

의회와 협력해 〈2022 한국사회적농업협회 워크숍〉을 개최해 사회적

농장 간의 교류와 화합의 시간을 가지기도 했다.

지속 가능한 사회적 농업을 위한 포럼

거점농장의 역할은 사회적 농장의 활동의 이야기를 발굴하는 것, 현

장의 목소리가 전문가와 행정에 전달되어 사회적 농업 정책에 반영될

수 있게 하는 것, 정량적 평가에서 발견하지 못하는 현장의 가치를 기

록하고 전달하는 것이다.

이를 위해 지속 가능한 사회적 농업을 주제로 사회적 농장, 행정을 비롯한 관계 기관 담당자, 연구자, 현장 활동가들이 모여 의제를 발굴 하고 대안을 모색해보는 사회적 농업 포럼을 준비하고 있다.

3. 홍보와 마케팅

소셜팜아카이브 운영

2021년 사회적 농업 아카이빙 사이트 〈소셜팜아카이브(socialfarm.

사회적 농업의 가치를 나누고 현장 실천가들의 목소리를 전합니다

45

info)〉를 구축하고, 경남· 경북·울산·제주권 사회적 농장 활동백서 『우 리는 사회적 농업을 합니다』를 발간했다. 2022년에도 소셜팜아카이브 운영을 통해 사회적 농장과 지역서비 스공동체의 사회적 농업 활동과 지역 돌봄 서비스를 공유·홍보하고,

46 가꾸는 실천 / 사회적 농업 거점농장 지원사업 소개 사회적 농업이 추구하는 농업의 다원적 가치가 지속적으로 확산되도 록 돕고자 한다. 사회적 농업 홍보 및 활동 영상 제작 2020~2021년에는 권역 내 사회적 농장 홍보영상을 제작해 사회적 농업과 사회적 농장 홍보에 적극 활용할 수 있도록 지원했다. 2022년 에는 사회적 농장의 1년 활동을 영상으로 담아 사회적 농업을 알릴 수 있도록 홍보 영상을 제작할 계획이다. 사진 5 경남·경북·울산·제주 권역 사회적 농업 아카이빙을 위한 소셜팜아카이브.

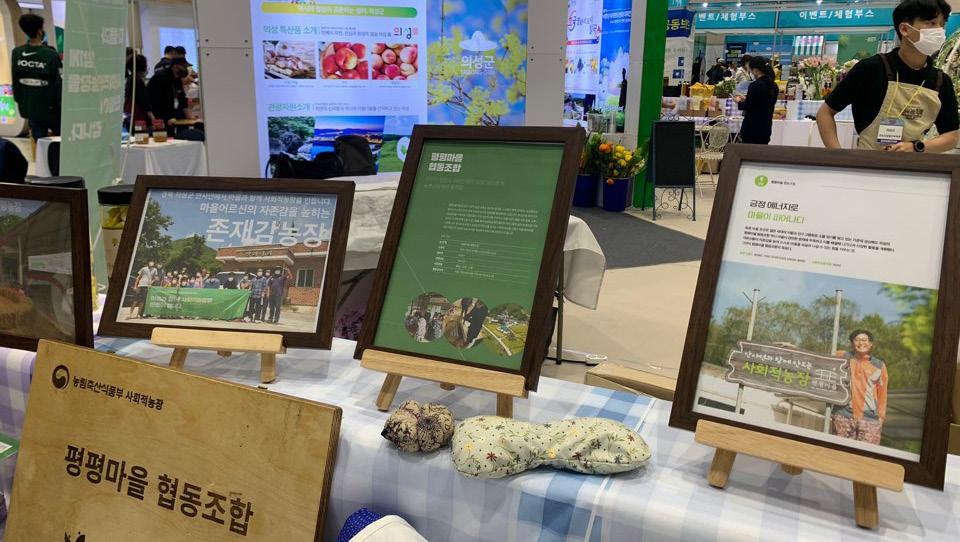

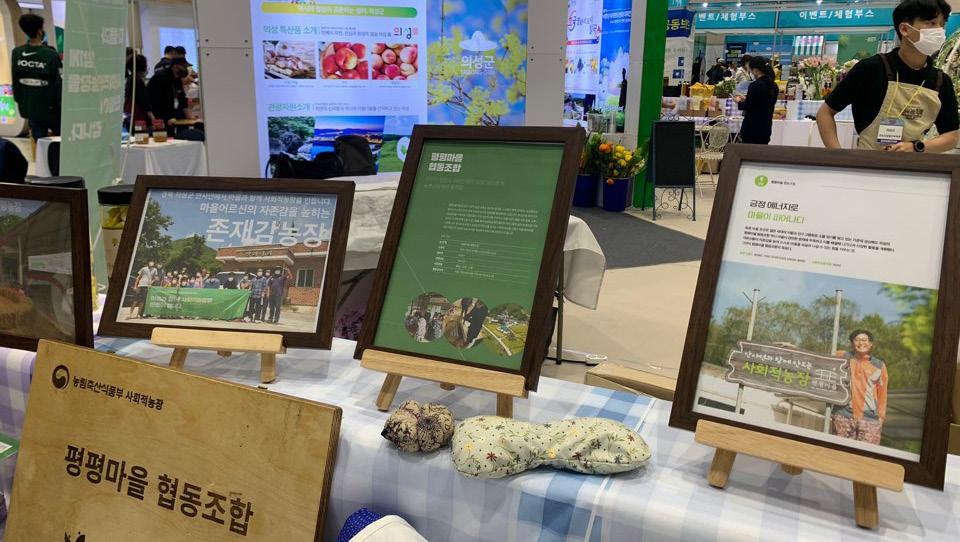

농촌 마을에는 오랜 세월 마을을 지켜 오신 분들이 있다. 어느 농촌 이나 같은 상황일 것이다. 태어나서 결혼하고 아이를 키우고 아이가 커서 결혼하고 아이를 키우는 모습을 묵묵히 지켜봐 온 분. 그들은 농 촌 마을에서 살아가고 있는 우리의 부모님이다. 평평마을 협동조합(이하 평평마을로 약칭)은 경상북도 의성군 안사면 을 거점으로 해 우리의 부모님을 위한 사회적 농업을 실천하고 있다.

47

그분들의 자존감을 높여 스스로 삶의 가치를 인정하고 스스로의 존재 감을 찾아갈 수 있도록 돕는 프로그램을 기획·실천하고 있다. 마을 청 년, 귀농 청년을 주축으로 조합원이 지역 네트워크를 구축해 협동조 평범한 사람들의 평범하지 않은 마을이야기 평평마을 협동조합 강영수 평평마을 협동조합 이사장 사회적 농업 활성화 지원사업 소개

합을 설립·운영하고 있다. 마을 어르신들을 위해 돌봄·교육·일자리 연

계 등, 어르신들의 삶의 질 향상과 농촌 공동체에 활력을 불어넣기 위

한 활동을 한다.

평평마을의 사회적 농업 주요 참여자는 마을 주민과 어르신이다.

처음에는 어르신을 대상으로 한 활동을 생각한 게 아니라, 농촌에서

살며 농업을 이끌어갈 청년 농·창업가를 발굴하고 양성하는 게 목적

이었다.

시간이 지나며 청년들보다 더 청년 같고 활발한 마을 어르신을 만

나면서 청년보다는 그 분들을 위한 사업이 좀 더 의미있겠다는 생각

이 들었다. 그러다 의성군 안사면에서 농사를 짓고 있는 황성윤(현 평 평마을 공동대표) 형님을 만났다. 우리는 사회적 농업의 꿈을 하나씩 하 나씩 꾸게 되었다.

존재감이 쑥쑥 자라는 평평마을의 존재감농장

“이때까지 해온 농사를 또 하라고?” 언성이 높아진다. 하지만 함께 대

화하며

가꾸는 실천 / 사회적 농업 활성화 사업 소개

48

일하니 소풍 온 것 같아 즐겁고, 품삯 생각하지 않고 일하니 스 트레스가 풀려 마냥 좋으시다고 한다. 평평마을에서 운영하는 프로그 램인 〈존재감농장〉에서는 안사면의 주 생산물인 쌀·마늘·양파·고추

를 기본으로 한 공동 농사를 짓는다. 노동이 아닌 즐거움을 주는 농장 이다. 2022년부터는 팝콘옥수수를 시범 재배하기 시작했다. 지난 몇 해 동안의 경험으로 봤을 때, 팝콘옥수수는 관리도 비교적 쉽고 판로 구축도 용이해서 시작하게 되었다.

존재감농장은 힘들게 농사를 지어 ‘돈이 되게’ 하는 농업을 하는 게 아니라, 즐겁게 일해도 ‘돈이 되는’ 농업이 가능하다는 걸 보여주고자

한다. 더불어 마을 주민들이 옹기종기 모여 서로 이야기할 수 있는 공 간이기도

평범한 사람들의 평범하지 않은 마을이야기

49

하다. 안사면 산중턱에 위치한 평평마을은 2021년 12월에 문을 열고, 이 모든 것이 하나씩 실현되는 곳으로 자라고 있다. 사진 1 사회적 농업의 꿈이 이루어지는 안사마을 평평농장.

평평마을이 위치한 안사면의 주 농산물은 쌀이다. 쌀은 우리나라의

주식이지만 요즘에는 다른 먹거리가 많아 소비량이 줄고 있다. 하지 만 쌀은 높은 활용도로 우리 밥상의 중심이라 말할 수 있다. 평평마을은 마을 주민들과 함께 쌀 생산을 줄이지 않고도 부가가

치를 높일 수 있는 방법을 연구·기획하고 있다. 특히 벼 농사 부산물인

왕겨와 등겨를 활용한

사회적 농업 활성화 사업 소개

50 가꾸는 실천 /

마을 굿즈와 간식을 만들기 위해 노력중이다. 2022년부터 마을 어르신들과 함께 ‘안사마을재봉단’을 만들어서 ‘안 사왕겨굿즈’라는 이름을 붙이고, 왕겨 목베개와 왕겨 손목베개를 만 들고 있다. 《2022 경북농식품산업대전》에서 안사왕겨굿즈를 처음으로 소개 사진 2 평평마을에 모여 안사왕겨굿즈를 제작중인 안사마을재봉단.

했다. 이 굿즈는 고객들의 긍정적인 평가를 받았다. 또 한국관광공사 서울센터 1층에서 지역관광상품으로 전시하는 기회도 얻었다. 평평마 을 마을 굿즈의 가능성이 현실화되고 있어 고무적이다.

사람과 동물, 자연이 함께 하는

평범한 사람들의 평범하지 않은 마을이야기

51

활기찬 평평마을 평평농장에서 약 10분 거리에 전국 최대 규모의 반려동물 테마파크인 의성펫월드가 있다. 전국에서 반려견과 함께 여행오고 캠핑하는 곳이 다. 평평마을은 여기서 수익 사업이 될 수 있는 아이디어를 발견하고, 사진 3 사회적 농업을 홍보하고 안사마을재봉단의 왕겨굿즈를 선보이다

사진

준비하는

산 중턱에 반려견 동반이 가능한 공간을 만들고 있다. 평평마을에서

는 2022년 하반기 개장을 목표로, 반려견과 함께 자연에서 마음껏 뛰

어놀 수 있는 펫농장을 준비하고 있다. 평평마을 펫농장은 진흙 마사

지를 즐길 수 있는 ‘논그라운드’, 왕겨 촉감놀이가 가능한 ‘왕겨풀장’, 평평농장의 병풍인 뒷산으로 이어지는 ‘힐링 숲 트래킹 코스’

가꾸는 실천 / 사회적 농업 활성화 사업 소개

52

까지 다 양한 프로그램들을 구성해 현재 시범 투어를 운영하고 있다. 이렇게 평평마을은 마을 주민들과 함께 인구소멸로 어쩌면 사라질 수 있는 농촌마을에 생기를 불어넣고, 농촌 삶의 가치를 일깨우는 사회

4 반려견과 함께 하는 평평캠핑 ‘댕댕이랑 시골여행’ 시범 운영을

황 성윤 공동대표.

평범한 사람들의 평범하지 않은 마을이야기 53 적 농업을 실천하고 있다. 평평마을의 활동으로 인해 마을에 살고 있는 분들이 행복해질 수 있도록 노력하고 있다. 마을 주민이 주인인 평평마을에 많은 응원을 바란다. 우리가 지치지 않고 더욱 힘을 낼 수 있도록.

거창 사회적농업 지역네트워크 협동조합(이하 거사넷으로 약칭)은 지역 에서 사회적 농업에 관심을 갖고 활동해 온 사회적 농장 네트워크로 2022년에 그 활동을 지역서비스로 확장하면서 협동조합을 설립했다. 사회적 농업 지역서비스공동체형 공동체로 선정된 후 여러

54

기관들과 업무 협약을 맺고 조금씩 활동 범위를 확대하고 있다. 거사넷에서는 주거환경 개선으로 주민 삶의 질을 높이는 ‘찾아가 는 서비스’와 고령 어르신들의 치매예방을 돕는 ‘찾아가는 지역서비스 주민여가프로그램’을 운영한다. 그리고 ‘좋은아침농장’과 ’향기소반농 거창 사회적농업 지역네트워크 협동조합의 시작 거창 사회적농업 지역네트워크 협동조합 사회적 농업 지역서비스공동체형 사업 소개

장‘을

거창 사회적농업 지역네트워크 협동조합의 시작 55

중심으로 지역 어르신과 아이들을 위한 사회적 농업 활동을 활 발하게 진행 중이다. 더 나은 삶을 위한 ‘찾아가는 서비스’ 거사넷 코디네이터는 생활서비스를 제공할 파트너를 발굴하고 지역 에서 도움이 필요한 이웃을 찾아 나선다. 한일클린환경, 삼성장식, 참 크리닉 등 지역 가게들과 함께 소외된 이웃을 찾아 도배·방역·청소·세 탁 등 주거환경 개선을 돕고 있다. 사진 1 도배·장판·청소·방역·세탁 서비스를 제공하는 찾아가는 서비스.

거사넷은 주민 삶의 질 향상에 조금이나마 도움이 되고, 사회적 관

계에서 고립되지 않고 서로 교감하면서 나눌 수 있는 과정을 함께 만

들어가는 데 자부심을 갖는다. 초고령화 사회로 접어든 농촌 지역이

지만 우리의 인적·물적 자원을 잘 활용해 지역을 지키고 섬기는 일에

이바지할 수 있도록 노력하고 있다.

어르신들을 위한

‘찾아가는 지역서비스 주민여가프로그램’

거사넷은 거창군 보건소 치매안심센터와 업무 협약을 맺고 ‘찾아가는 지역서비스 주민여가프로그램’을 운영한다. 병곡마을, 남산마을 등 거 창군의 5개 치매안심마을을 찾아 어르신들과 함께 치매예방에 좋은 호두파이 굽기와 치매예방 활동을 진행했다. 코로나19로 소통의 기회 가 줄어든 어르신들은 오랜만에 얼굴에 미소를 찾으셨다. 거사넷과 함께 친환경 마늘 농사를 기반으로 지역의 마을 어르신들

마늘 농사 및 텃밭 가꾸기로 돌봄 활동을 하는 좋은아침농장, 허브

향기 테라피를 기반으로 지역 및 위탁 아동복지시설의 아동·

건강한 성장을 돕는 향기소반농장 등 두 개의 사회적 농장

활동하고 있다.

사업 소개

56 가꾸는 실천 / 사회적 농업 지역서비스공동체형

과

정원과

청소년의

이

관리(혈압 관리, 치매 예방

공유한다. 또

이야기, 건

돌봄과 소통의 자리를 마련하

거창 사회적농업 지역네트워크 협동조합의 시작 57 사진 2 거창 사회적농업 지역네트워크 협동조합-거창군 치매안심센터 업무 협약식. 함께 나누는 즐거움을 배우다 좋은아침농장은 지역 주민, 고령자와 함께 마늘농사 및 텃밭 가꾸기 를 기반으로 농업과 관련된 지혜를

살아가는

강

체조) 등으로

고 있다. 참여자들은 평생 농사를 지어온 분들이지만 친환경 작물로 건강하고 맛있는 음식을 만들어 마을 독거노인들에게 반찬 나눔을 하 면서 나만을 위한 삶이 아닌, 함께 나누는 삶의 즐거움도 배우고 있는 중이다.

58 가꾸는 실천 / 사회적 농업 지역서비스공동체형 사업 소개 좋은아침농장은 주민들과 함께 마늘을 이용한 가공 체험과 기술을 익혀 마늘뿐 아니라 다양한 농작물을 가공해 농업 활동의 자립을 위 해 노력하고 있다. 향기로 치유하고 허브로 생명의 소중함을 배운다 50여종의 허브들의 향기로 가득 찬 향기소반농장은 공기 맑은 곳에 사진 3 사회적 농장인 ‘좋은아침농장’에서 친환경 마늘농사로 함께 나누는 즐거움을 배 우는 마을 주민들.

서 따뜻한 햇살과 시원한 바람으로 허브를 키우는 곳이다. 차 만드는

일을 했던 정지윤 대표는 직접 허브를 생산하고 싶어서 농사를 시작

하게 되었다. 허브와 차가 주는 위로를 많은 사람과 함께 나누고자 사

회적 농업 네트워크에 합류했다.

향기소반농장은 지역 맞벌이가구와 저소득층 아동, 부모와 떨어져

살거나 보육시설에서 지내는 아동과 함께 사회적 농업 활동을 하고

있다. 부모의 사랑을 많이 받아야 하는 시기에 가정 폭력이나 이혼으

로 관심과 사랑을 받지 못하고 상처받은 아이들이 있다. 아이들은 농

장에 와서 모종을 화분으로 옮겨 심고, 이름을 붙여주고, 잘 자라길 바 라는 마음을 적는다. 농장에 와서 물 주고, 잡초 뽑고, 꽃 피고, 씨 맺 고, 자라는 과정을 지켜본다. 정성을 기울인 허브는 잘 자라고, 물을 잘 주지 않은 허브는 시들한 것을 보고 아이들은 관심과 돌봄의 소중 함을 배운다. 처음에는 웃지도 않고, 허브 향을 맡고 찡그리며, 사진 찍지 말라던 아이들이 이제는 사진 찍을 때 스스럼없이 포즈를 취하고 눈을 감고 허브 향을 맡기도 한다. 이 모습을 보고 ‘나를 조금씩 믿어주는구나, 마음을 열어주는구나, 우리가 잘하고 있구나’ 등 안도하고 보람을 느 낀다. 허브 비누 만들기, 허브청 젤리 만들기, 향기 주머니와 허브차 만들 기 등 허브를 이용한 다양한 활동을 해왔다. 허브 소금을 만들어 삼겹

거창 사회적농업 지역네트워크 협동조합의 시작

59

60 가꾸는 실천 / 사회적 농업 지역서비스공동체형 사업 소개 살을 구워 함께 맛보기도 하고 허브 연고를 만들어 아이들의 아픈 마 음도 모두 치유되기를 바라는 향기소반농장의 마음을 전하기도 했다. 향기소반농장은 시골 할머니 집처럼 편안하고 재밌는 곳, 웃을 수 있 는 곳이 되었으면 하는 바람으로 활동하고 있다. 향후 계획과 바램 지역 아이들이 농촌 자연 환경 속에서 긍정적으로 성장할 수 있도록 사진 4 캣민트 모종을 화분에 옮겨 심는 나름지역아동센터 아이들.

지원하고, 마을 주민이 서로 돕고 나누며 지역 공동체로서 함께 살아

가는데 힘을 보태는 것이 지역서비스공동체의 역할이라 생각한다. 몇

개월 동안 짧지만 깊게 고민하며 열심히 해왔던 활동을 돌이켜보면

우리가 사회적 농업을 통해 지역의 소외된 이웃을 도와준 것이 아닌,

그들과 서로 돕고 살아가고 있는 것이 아닌가 하는 생각을 하게 되었

다. 앞으로도 더욱 다양하고 지역에 필요한 서비스로 지역 주민들과

함께 호흡하며 살아가며 진정한 지역의 일원이 되려한다.

거창 사회적농업 지역네트워크 협동조합의 시작

61

62 다양한 시선 나누는 공부 네덜란드와 이탈리아의 사회적 농업 관련 제도와 발전 과정 / 김정섭 순간 속에서 영원을 봅니다 / 이영문

63 1. 서론 사회적 농업social farming은 사회적으로 배제된 사람들에게 농업 활동 을 매개 삼아 작업work, 자연과의 만남, 사회적 상호작용 등에 참여할 기회를 제공하는 실천이다. 사회적 농업은 “급여를 받는 노동을 수행 할 능력이 떨어지는 사람들(가령, 지적·신체적 장애인, 출소자, 약물중독자, 네덜란드와 이탈리아의 사회적 농업 관련 제도와 발전 과정� � 이 글은 한국보건사회연구원에서 발간하는 《국제사회보장리뷰》 2022년 9월호에 게재한 글을 전재全載한 것이다. 김정섭 한국농촌경제연구원 선임연구위원

소수자, 이주민 등)의 통합을 지향하거나, 불리한 여건에 있는 사람들의

재활·교육·돌봄을 촉진하거나, 아동이나 노인 등 특정한 집단에 농촌

지역에서 지원 서비스를 제공하려는 목적을 지닌 영농실천”1으로 정

의된다. 사회적 농업은 그 정의상 농업 활동인 동시에 보건, 지역사회

의 사회적 포용social inclusion, 노동통합, 사회적 돌봄social care, 교육 등

여러 영역의 실천과 관련된다. 즉, 혼종hybridity이야말로 사회적 농업

의 중요한 특징이다.2

사회적 농업은 농업 근대화가 이루어지기 전에 그리고 공공 복지체 계가 출현하기 전에 농촌 지역에 형성되어 있던 전통적인 자조연결망 self-help network 에서 유래했는데, 오늘날에는 다기능 농업 multifunctional agriculture3 과 지역사회-기반 사회적·건강 돌봄communitybased social/health care이라는 두 개념 사이에 위치하는 혁신적인 접근 방법으로 주목받는다.4 길게는 수십 년, 짧게는 몇 년 사이에 사회적 농업이 지시하고 구현하려는 사회적 가치가 인정되어 근년에는 유럽 연합EU 회원국 다수에서 사회적 농업을 지원하는 제도를 갖추게 되었 다. 그렇게 관련 제도가 발달한 나라에서는 보건·돌봄·노동 등의 영역

에서 형성된 제도 환경 역시 혼종적 양상을 보인다. 국가마다 다른 역

나누는 공부

64

사적

배경 속에서 형성된 결과다.

이

글에서는 사회적 농업 실천이 널리 확산하고 관련 제도가 두텁

게 형성되어

자주 참조되지만, 제도의 역사적 배경과 세부 내용은 아

주 다른 네덜란드와 이탈리아의 경험과 특징을 살펴볼 것이다. 한국

에서 ‘사회적 농업’이라는 용어가 정책에 포섭되기 시작한 지 5년도

지나지 않았다. 현장의 실천이 아니라 제도 층위에서 본다면, 농촌 정

책의 일부분으로 간주될 뿐이다. 혼종성은 충분히 드러나지 않는다.

농업 부문과 비농업 부문(보건·복지·교육 등)의 정책과 제도가 어떻게

접속되어야 할지 결정되지 않은 상태다. 네덜란드나 이탈리아의 사회

적 농업 관련 제도 환경을 이해함으로써 그 실마리를 찾을 수 있을 것

이다.

2. 네덜란드의 사회적 농업 관련 제도 환경

네덜란드에는 사회적 농업 활동 참여자participant5가 많고, 정부가 공 식적으로 인정하는 제도가 있다. 그리고 대가 측면에서 농업인에 대 한 보상이 충분하다.6 이 같은 이유로 네덜란드의 사회적 농업 모델은 잘 구조화되었다고 평가받지만, EU에 속한 다른 나라들 사이에서 이 같은 모델이 흔치는 않다.7 현재와 같은 제도 환경을 형성하기까지

네덜란드와 이탈리아의 사회적 농업 관련 제도와 발전 과정 65

중 요한 계기를 요약하면 다음과 같다. 첫째는 네덜란드 정부의 관심이다. 네덜란드에서 사회적 농업은 1960년대에 농업인들의 자원 활동에서 시작했다. 주로 돌봄 분야에

서 종사하는 열정적이고 선구적인 활동가들이 주도했다. 그 당시에

는 사회적 농장에 재정을 지원하는 구조가 없었다. 나중에 2000년 대에 들어서 네덜란드 농업부와 보건복지부가 지원하기 시작했는데, 그 첫 결실이 ‘국가 농업 및 돌봄 지원 센터the National Support Centre of Agriculture and Care’ 창설이었다.8 이 기관의 활동을 통해 돌봄농업care

farming9을 실천하는 농업인들 사이 그리고 농업인과 돌봄 기관들 사

이의 연결망network 형성이 촉진되었고, 돌봄농업의 정당성을 확보하 는 데 도움이 되었다. 둘째는 돌봄 서비스 분야의 법규 변화다. 2000년대 초반 돌봄 서비 스 분야의 공공재정 지출과 관련된 법규가 바뀌면서, 돌봄농업을 수 행하는 농업인들이 돌봄 서비스 분야의 재정에 접근하기가 훨씬 용이 해졌다. 2003년에 돌봄 서비스 분야에서 개인예산제가 전면적으로 확대되면서 개인예산제가 적용되는 서비스 제공 기관으로 기능하는 돌봄농장 수가 크게 늘었다.10 돌봄농장이 개인예산제를 활용하는 다 양한 고객 집단들과 직접 계약을 맺을 수 있게 된 것이다. 그전까지는 주로 돌봄 서비스 제공 기관과 돌봄농장이 하청 계약을 맺는 형태가 많았다. 개인예산제 도입으로 인해 돌봄농업 부문이 성장하면서, 기

나누는 공부

66

존에 돌봄농장을

경영하던 농업인 외에 새로운 유형의 행위자들이 진

입하기 시작했다. 예를 들자면 돌봄 부문의 관료제화에 또는 참여자 들에게 할애할 수 있는 시간이 제약되는 현실에 실망해 돌봄 서비스

제공 기관을 그만두고 나온 종사자들이 있었다. 여기에 더해 돌봄농

업이 개인예산제의 적용 범위에 포함된 이후로 돌봄농업을 실천하는

농업인과 함께 일하는 것에 관심을 보이는 돌봄 기관들이 점점 더 많

아졌다. 셋째는 신자유주의적 개혁과 관련이 있다.11 네덜란드에서 건강돌

봄 분야의 자유화liberalization12는 새로운 형태의 서비스 공급자들에게

도 돌봄 부문의 문을 여는 계기가 되었다. 그리하여 돌봄농장들이 광

역 수준에서 연합한 조직들이 결성되고 이 연합조직이 돌봄농장을 건

강돌봄 서비스 제공 기관으로 지정하는 일을 수탁하기에 이르렀다. 이로써 돌봄농장들이 건강보험회사health insureance company13의 예산 에 접근할 수 있게 되었다. 돌봄농장 광역 연합 조직이 지원하는 가운 데, 돌봄농업 부문에 처음 진입하는 농가가 돌봄농장을 창업하는 데 도움을 받기도 했다. 넷째는 사회적 돌봄 분야 재정 제도의 분권화다.14 2015년에 「사회 지원법the Social Support Act」이 도입되면서, 시 정부municipality에 사회 참여 및 자립 생활 측면에서 도움이 필요한 사람들을 적절하게 지원 할 권한이 부여되었다. 이는 개인예산제 도입과

네덜란드와 이탈리아의 사회적 농업 관련 제도와 발전 과정

67

더불어 성립한 ‘건강 보험회사와 돌봄농장 사이의 계약 구조’ 해체 또는 약화를 의미한다. 돌봄농장의 서비스에 대한 재정 지출의 권한과 책임 중 상당 부분이 보험사에서 시 정부로 넘어갔기 때문이다. 그 이후로 네덜란드의 돌

봄농장들과 그 광역 연합 조직은 참여자가 거주하는 지역들의 시 정

부와 서비스 계약을 맺어야 하는 변화를 겪었다.

요약하자면, 네덜란드의 사회적 농업과 접합된 돌봄 서비스 관련

제도는 돌봄농장들에 적지 않은 경제적 유인을 제공하는 환경으로 형

성되어 있다. 즉, 보건복지 영역의 공적 재정이 농가에 지출되는 제도

가 확립되어 있다. 현재의 제도 환경에서 돌봄농업을 실천하는 농업

인들은 돌봄 서비스 제공 기관과 하청계약을 맺거나, 지금은 시 정부

가 직접 관여하는 개인예산제도의 틀 안에서 서비스 계약을 맺거나,

틀 안에서 민간보험회사와

1 네덜란드의

돌봄농장

추정치

나누는 공부

68

장기요양보험제도의

계약을 맺는 방식으 로 서비스를 제공한다.15 * 모든 돌봄농장이 인증을 받은 것은 아니다. 건강보험회사나 시 정부와 계약을 맺어 서비스를 제공하는 경우에는 인증을 받아야 하지만, 돌봄 서비스 제공 기관으로부터 서비스를 수탁받는 경우나 자원 활동의 일환으로 돌봄농업을 실천하는 경우에는 인증

수 2005 2007 2009 2011 2013 2016 2018 농업통계 524 605 707 931 874 614 연합조직 지정 돌봄농장 수 789 750 820 전문가

756 870 1050 1100 1250 표

돌봄농장 수 추이(출처별).

이 필요치 않을 수 있다. 따라서 네덜란드의 전체 돌봄농장 수는 표에서 ‘전문가 추정

치’라고 되어 있는 수치가 실제에 근접할 것이다. (Meulen, van der, H.A.B.․Jager, j.․de Jong, D. Stokkers, R. Venema, G. Vijn, M.(2019), “Kijk op Multifunctionele Landbouw: Omzet 2007-2008”, 《Wageningen Economic Research rapport》 2019-054; Hassink, J. Aricola, H. Veen, E. J. Pijpker, R. de Bruin, S. R. van der Meulen, H. Plug, L.(2020), “The Care Farming Sector in The Netherlands: A Reflection on Its Developments and Promising Innovations”, 《Sustainability》 12(9), 6쪽.)

앞에 서술한 것처럼 제도 환경의 변화와 더불어 네덜란드에서 돌봄 농장의 수가 급속하게 증가했다. 그 수가 1998년에 75곳에 불과했던 것이 2013년에는 1,100곳으로, 2018년에는 1,250곳 정도에 달하는 것 으로 추정된다.16 네덜란드의 사회적 농업은 최근 20여 년 사이에 급 격히 확산되었다고 볼 수 있는데, 하싱크는 확산의 주요 원인을 돌봄 농업을 실천하는 농업인과 연합조직들의 기업가 정신에서 찾을 수 있 다고 말한다.17 그런 기업가 정신을 바탕으로 돌봄 부문에서 일어난 제도적·구조적 변화를 기회 삼아 활용하고, 관료제화된 돌봄 서비스의 대안으로서 돌봄농업을 부각할 수 있었다는 것이다. 그리하여 다기능 농업에 관 심을 지닌 농업인들에게 새로운 전망을 제시할 수 있었다는 것이다.

네덜란드와 이탈리아의 사회적 농업 관련 제도와 발전 과정

69

3. 이탈리아의 사회적 농업 관련 제도 환경

‘사회적 농업’이라는 용어 자체는 이탈리아에서 기원했다. 이탈리아에

서 사회적 농업과 사회적 협동조합social cooperative 실천은 불가분의

관계에 있다. 2015년 기준으로, 이탈리아에서 사회적 농업을 실천하

는 농장은 약 1,090개였는데, 그중 사회적 협동조합이 약 40%를 차지

하며, 농가가 31%를 차지한다.18 나머지는 공공기관이 직영하는 농장

들이거나 특수한 형태의 조직들이다. 2010년 이후에 사회적 협동조 합이 아닌 개별 농가에서 사회적 농업을 실천하는 경우가 급격히 늘 어난 것으로, 과거에는 사회적 협동조합의 사회적 농업 실천이 대부 분을 차지했다. 이탈리아에서 사회적 농업과 관련된 전국적 통계는 찾기가 극히 어렵다.19 사회적 농업 실천 단위의 수를 추정한 일부 연 구를 참조해 사회적 농업의 확산 규모를 짐작할 수 있을 뿐이다. 이탈 리아에서 2000년 무렵에는 250여 개의 사회적 협동조합이 사회적 농업을 실천했는데 2005년에는 571개로 증가했고,20 2010년 무렵에 1,000개를 넘게 되었다고 추정한 보고도 있다.21 이탈리아에서 사회 적 농업이 현재와 같이 확산되기까지는 오랜 시간이 걸렸는데, 중요

공부

70 나누는

한 계기가 된 제도 변화가 세 가지 있었다. 첫째는 정신과 의사 프랑코 바살리아Franco Basaglia가 1960년대부 터 앞장섰던 정신질환자 수용시설 폐쇄 운동과 그 결과로 1978년에

일명 ‘바살리아법’(180/883호)이 제정된 사건이다. 공공 정신질환자 수

용시설을 폐쇄하고 환자들을 지역사회로 돌려보내기로 한 이 법률

이 제정되기 전 시기에 바살리아가 수용시설을 나와 지역사회로 복귀

한 정신질환자의 사회재활을 위한 치료를 진행하는 과정에서, 의료진

과 농촌 지역에서 영농하는 협동조합 사이의 협력collaboration이 이루

어졌다. 이것이 이탈리아에서는 현대적 의미의 사회적 농업 실천 최

소 사례 중 하나다. 이 같은 협력은 농민, 정신질환자, 의사, 간호사 등

여러 집단이 협동조합을 설립함으로써 조직 기반을 갖추었다.22 바살

리아법 시행 이후로 시설을 나온 정신질환자들의 재활, 노동통합 등

을 목적으로 협동조합들이 설립되었고 농촌에서는 농업을 주요 활동 으로 하는 협동조합들이 등장하기 시작했다. 이와 더불어 정신질환자 외에도 약물중독자, 지적장애인, 난민 등 어려운 상황에 처한 이들이 지역사회에서 더불어 살아갈 수 있게 방법을 찾으려는 협동조합들이 등장하기 시작했다. 둘째는 1970년대에 시작된 지방분권화다. 이탈리아에서는 1947년 헌법을 개정해 22개의 주Regione를 설정했지만, 주정부는 설립되지 않 았다. 헌법상 지방자치가 명시되었을 뿐 실행되지

네덜란드와 이탈리아의 사회적 농업 관련 제도와 발전 과정

71

않았던 것이다. 그 러다가 1972년 주의 실질적 설립을 인정하는 대통령령이 반포되었는 데, 이때 국가의 정부 행정 기능을 주에 이양하는 시행 세칙을 규정해 실질적인 지방자치가 시작되었다. 이때 보건 및 복지 분야의 권한이

대폭 지방정부로 이양되었다. 재활치료, 돌봄 서비스 등의 책임이 지

방정부의 소관이 된 것이다.23 그렇게 시작된 지방자치가 진전되는 과

정에서 직업교육이나 사회복지 등에 대한 지방정부 및 지방의회의 책

임성과 관심이 높아졌다. 지방정부 수준에서 실용적인 정책 대안을

모색하려는 움직임이 커졌고,24 시민참여 그리고 사회적 협력 등의 가

치가 강조되었다.25 이 무렵부터 많은 지역사회 조직이 주정부, 코무

네Comune26 등의 지방정부와 협력해 공공 서비스를 제공했는데, 이들 조직의 대다수가 협동조합이었다.27 셋째는 1991년에 사회적 협동조합을 공식적으로 인정하는 법률 (381호)을 제정한 사건이다. 이탈리아에서 협동조합은 1942년 이래로 훌륭한 비영리 결사체nonprofit association로서 인정되고 활동해왔다. 협동조합의 속성상 조합원들 사이의 상호 이익을 추구한다는 목적을 지니고 있었지만, 「사회적 협동조합 법」이 제정되기 전에도 협동조합 이 생산한 재화나 서비스를 조합원에게만 배타적으로 공급하지는 않 았다. 이탈리아의 협동조합은 내부 호혜성, 외부 호혜성, 비영리적 분 배, 참여, 대표성, 접근 가능성, 세대 간 통합, 협동조합 간 연대 등 8개 의 원칙에 근거해 운영되었다. 그리하여 이탈리아의 협동조합은 자

본 투자에 따른 이윤 극대화를

나누는 공부

72

달성하기보다는 지역사회에서 이미 존 재하는 공동의 필요를 충족하는 것을 목표로 삼는 경우가 흔했다. 이 런 경향 속에서 인적 자원을 더욱 효과적으로 배치하고 불리한 여건

에 있는 시민들(소수자, 장애인, 약물중독자, 노인, 출소자, 정신적 장애가 있는

사람, 이민자 등)을 사회에 통합하는 일에 자원 활동 조직이 참여하도록

지원한다는 구체적인 목적하에, 사회적 협동조합이라는 새로운 유형

의 협동조합을 공인하는 법률이 제정된 것이다.28 이 법에서는 사회적

협동조합을 두 유형으로 구분한다. 돌봄 및 교육 서비스를 제공하는

A 유형과 농업·제조업·서비스업 등 사회적 농업 본연의 사업을 하는

과정에 취약계층을 고용하고 이들의 노동통합을 지원하는 B 유형이

있다.29

물론 이 법률이 제정되기 전에도 돌봄이나 교육 등의 활동에 종사 하는 협동조합이 적지 않았지만, 법률 제정 후 사회적 협동조합은 돌 봄 활동(사회·건강돌봄, 교육 서비스, 주거 제공, 위기 상황에 있는 주민에 대한 재가 돌봄, 육아, 문화 활동, 환경 보호 등) 그리고 불리한 여건에 있는 사람 들에 대한 직업교육훈련 등의 분야를 더욱 적극적으로 맡게 되었다. 사회적 협동조합들은 점차 이들 분야에서 공공 부문의 역할을 대신하 게 되었는데, 서비스 제공의 효과성 측면에서 뛰어날 뿐 아니라 고객

의 신뢰를 확보하고, 관료제적 폐해를 보이지 않았기 때문이다. 그렇

다고 해서 사회적 협동조합이 공공 부문의 사업을 수탁하는 것만으로

것은 아니었다. 여전히 민간 사업체로서의 성격도 유지했기

때문에 이탈리아의 사회적 협동조합은 아주 독특한 구조를 유지하게

되었다. 독자적인 경제 활동을 수행하면서도 지역사회의 필요에 부응

네덜란드와 이탈리아의 사회적 농업 관련 제도와 발전 과정

73

운영되는

하는 돌봄이나 직업교육훈련 분야의 역할을 수행하는 사회적 협동조

합이 법률로 공인되면서, 이탈리아의 농촌에서는 농업에 종사하면서

돌봄 및 노동통합을 실천하는 사회적 농업이 사회적 협동조합이라는

조직 형태를 매개로 확산되기 시작했다.

넷째는 2000년대 중반 이후 지방정부들이 사회적 농업에 관심을

갖고 관련된 법제를 마련하기 시작한 사건이다. 앞서 언급한 것처럼, 사회적 협동조합이 확산되었고 그중에는 농업 활동과 돌봄 및 노동통

합을 결합한 형태의 사회적 농업을 실천하는 사회적 협동조합도 있었 지만, 널리 확산된 것은 아니었다. 하지만 2000년대를 지나면서 점점

더 많은 농촌의 이해당사자, 연구자, 사회복지 실천가, 공공기관 등이 사회적 농업에 주목하게 되었다. 사회적, 신체적, 정신적, 경제적 후생 을 향상하는 데 기여할 수 있는 농업의 잠재적 역할에 대한 이해가 확 산되면서 토스카나주에서 사회적 농업을 공식적으로 인정하는 법률 을 채택했고, 다른 여러 주도 사회적 농업 관련 입법을 진행하기에 이 르렀다.30 이처럼 주에서 사회적 농업을 인정하는 법률을 제정함으로 써 이탈리아의 거의 모든 주에서 실행되는 농촌 발전 프로그램Rural

Development Program의 일환으로 지원할 수 있게 되었다.32 농촌발전 정

책뿐만 아니라 주정부가

나누는 공부

74

수립하는 보건복지 계획에 사회적 농업을 지 원하는 내용을 포함시킬 수도 있게 되었다. 이후 2015년에는 이탈리 아 연방정부 차원의 「사회적 농업 법」(141호)이 제정되었다.

이탈리아에서 「사회적 농업 법」이 제정됨으로써 사회적 농업은 농

업·농촌, 보건, 복지, 교육, 노동 등의 제반 정책 영역에서 더 큰 관심을

끌며 확산되는 추세이다. 이렇게 되기까지 작용한 핵심 요인은 세 가

지다. 새로운 법제 틀이 마련된 점, 오랜 기간 사회적 농업 실천이 성

과를 거두었다는 점, 농업과 보건·복지 등의 분야 사이에서 헌신적으

로 활동하는 경계 확장자boundary-spanners가 있었다는 점이다. 이탈

리아의 사회적 농업의 구체적인 실천은 아주 다양하지만, 다음과 같

은 공통 요소를 지닌다. 첫째, 농업 생산이 중요하게 다루어졌다는 점

이다. 농업 생산 활동은 사회적 농업에서 그저 배경적인 요소가 아니 라 본질적인 측면으로 인식된다. 이탈리아의 「사회적 농업 법」은 돌봄 이나 노동 통합에 관련된 사업을 사회적 농업의 범주 안에서 위탁받 아 수행할 수 있는 사회적 협동조합의 요건을 ‘수입의 30% 이상이 농 업에서 나올 것’이라고 정해 두었다. 둘째, 불리한 여건에 있는 사람들 의 임파워먼트empowerment를 목적으로 서비스를 제공한다는 점이다. 이때 ‘불리한 여건에 있는 사람’으로는 신체적·정신적 장애가 있는 사

람, 약물중독에서 회복 중인 사람, 교도소에서 출소한 사람, 청년, 노

인, 학대 경험이 있는 여성 등을 예로 들 수 있다. 셋째, 사회적 농업을

실천하는 모든 농장이 그런 것은 아니지만, 유기농, 로컬푸드 등 농식

품의 짧은 유통 경로, ‘윤리적 소비’에 관한 소비자 관심 일깨우기, 작

업장에서의 평등, 공정거래 등을 지향하는 곳이 많다.

네덜란드와 이탈리아의 사회적 농업 관련 제도와 발전 과정

75

현재 이탈리아에서 사회적 농업이 어떤 제도 또는 지원 정책의 구

조 속에서 실천되는지를 한마디로 설명하기는 어렵다. 사회적 농장의

운영 주체와 실천 내용에 따라 조금씩 다른 여러 가지의 형태가 병존

한다. 크게 여섯 가지의 스타일로 구분할 수 있다. 첫째는 사회적 협동

조합 A 유형이 지역 공공기관과 계약을 맺고 기관에서 관리하는 돌봄

서비스 대상자에게 서비스를 제공하는 형태다. 주로 주야간보호센터

와 요양시설 이용자를 대상으로 한다. 농업 자원을 활용해 재활치료

프로그램을 운영하는데, 사회적 협동조합이 직접 농장을 운영하거나

지역의 다른 농장과 협력한다. 둘째는 사회적 협동조합 B 유형 또는 민간 농장이 직업재활치료 프로그램을 운영하는 형태다. 지역 공공기 관에서 지정한 직업재활치료 대상자가 사회적 협동조합 B 유형의 농 장이나 민간 농장에 자원해 프로그램에 참여해 일한다. 셋째는 사회 적 협동조합 B 유형 또는 민간 농장이 직업교육훈련 프로그램을 운영 하는 형태다. 지역의 공공기관에서 지정한 대상자를 교육생으로 받는 다. 교육생은 최대 2년 동안 농업 직업교육훈련을 받는다. 돌봄 서비 스, 직업재활치료, 직업교육훈련 프로그램 등을 공공기관이 직접 농 장을 운영하면서 제공하기도 한다. 넷째는 사회적 협동조합 B 유형 또 는 민간 농장이 일자리가 필요한 사람을 고용해 노동통합을 추구하는 형태다. 지역의 공공기관과 협의해 특별 고용 계약을 맺고 임금을 지

원받는다. 다섯째는 사회적 협동조합 B 유형 또는 민간 농장이 사회적

나누는 공부

76

으로 의미가 있는 농촌 관광 사업을 하거나 농장의 일상, 건강한 먹거

리, 자연 등을 주제로 교육 프로그램을 운영하는 형태다. 주로 일반 시 민을 대상으로 한다. 여섯째는 사회적 협동조합 A 유형이 지역의 공

공기관과 계약을 맺고 농업 활동을 매개로 아동 돌봄 시설을 운영하

거나 출소자, 약물중독자 등을 대상으로 교육 서비스를 제공하는 형

태다.

가장 큰 비중을 차지하는 사회적 협동조합(A 및 B 유형)의 사회적 농

업 실천에 대한 지원 구조를 살펴본다. 사회적 협동조합 A 유형은 지 방정부에 속한 보건기관과 계약을 맺고 돌봄 서비스를 제공한다. 이 때 서비스 제공 대가를 지방정부가 지급한다. 그 금액은 2006년을 기 준으로 1인 1일 기준 30~70유로 정도인데, 돌봄 서비스 이용자의 상 태와 서비스 이용 시간에 따라 달라진다. 사회적 협동조합 B 유형의 경우 노동통합을 목적으로 지방정부 산하 보건기관으로부터 추천받 아 참여자를 고용하거나, 그들을 대상으로 하는 직업교육 및 직업재 활치료 프로그램을 운영한다. 취약계층을 고용할 때는 특별고용계약

을 맺는데, 그 임금의 일부를 지방정부가 지원한다. 직업재활치료 프

로그램에 참여하는 이에게는 지방정부가 임금 성격의 보조금을 매

네덜란드와 이탈리아의 사회적 농업 관련 제도와 발전 과정

77

월

지급한다. 직업교육 프로그램을 운영하게 되면, 사회적 협동조합

은 교육과정 운영 예산을 지원받는다. 이 경우, 유럽연합의 사회회계 Social Fund를 재원으로 하는 자금을 지방정부가 참여자에게 임금 성격

Di Iacovo, F. Peroni, P.(2006), 《Between Agriculture and Social Work, Non for Profit and Entrepreneurship》, Brussel: SoFAR Project의 내용을 참고해 작성; [김정섭 안석 이정해·김경인 (2017), 《사회적 농업의 실태와 중장기 정책 방향》, 한국농촌경제연구원]에서 재인용.

78 나누는 공부 사회적협동조합 A 지역 보건기관 서비스 이용자 지방정부 계약 돌봄 서비스 관리대가(30~70유로) 사회적협동조합 A 지역공공기관 서비스 이용자 대가 교육·아동 돌봄 서비스 관리 그림 1 이탈리아의 사회적 협동조합 A 유형에 대한 지원 구조 자료:

그림 2 이탈리아의 사회적 협동조합 B 유형에 대한 지원 구조.

사회적협동조합 B

고용

지역 보건기관

관리임금 지원

지방정부

사회적협동조합 B

직업 재활치료

농업 활동 참여 (자원봉사)

참여자

사회적협동조합 B

직업 교육

농업 활동 참여 (교육생)

지역 보건기관 참여자

관리

200유로/월

지방정부

관리

지역 보건기관 참여자

400유로/월

지방정부 (유럽연합 사회회계)

네덜란드와 이탈리아의 사회적 농업 관련 제도와 발전 과정

79

의 급여로 지급한다.

4. 결론

사회적 농업과 관련해 제도적 기반을 확고하게 갖춘 대표적인 나라가

네덜란드와 이탈리아다. 이 두 나라의 사례에서 관찰할 수 있는 공통

점을 다음과 같이 요약할 수 있다. 첫째, 농업 부문과 보건·복지 등 비

농업 부문의 실천이 풀뿌리 현장에서부터 접합되어 창의적인 혼종성 이 출현했는데, 그것이 사회적 농업의 특질이다. 둘째, 그 같은 자생적 실천이 수십 년 동안 확산되는 과정에 관련 법제가 마련되고 공공 부 문의 재정 지원이 지속적으로 이루어진 것이 크게 기여했다. 그런데 사회적 농업을 지원하는 제도의 구체적인 모습은 이탈리아 와 네덜란드 두 나라가 확연하게 다르다. 제도 형성의 경로가 처음부 터 다른 배경에서 출발했기 때문이라고 말할 수 있다. 사회적 농업은 달리 말하자면, 복지체계의 연장선상에 놓인 실천이라 할 수도 있는 데, 이들 복지체계와 관련해 결정적으로 중요한 책임을 지니는 공공

부문과 사회적 농업 실천 단위 사이의 동의 내지는 계약이 맺어지는

방식이 사회적 농업 관련 제도의 구체적인 모습을 결정한다. 접합된

복지체계가 어떤 모습인가에 따라 국가마다 사회적 농업 관련 제도도

나누는 공부

80

다른 모습으로 형성된 것이다. 이런 발상에 착안해 유럽의 사회적 농업을 ‘북유럽전문화모델NESMSF

: the Northern European Specialized Model of Social Farming’과 ‘지중해공동체

모델MCMSF: the Mediterranean Communitarian Model of Social Farming’이라고 구분해 개념화하는 이도 있다. 그 논의를 잠깐 살펴본다. ‘북유럽전문화모델’에서 사회적 농업은 사회민주주의 국가의 복지

체계 틀 안에서 그리고 시장/국가라는 분법의 틀 안에서 조직된다. 민

간의 사회적 농장이 제공하는 서비스를 공공 서비스 당국이 인정하

고 보상한다. 그리고 이 같은 서비스는 농가 경영 다각화의 일환으로 이해된다. 그런데 공공 서비스 당국의 인정(승인, 지정 등)을 받으려면 농장은 특정한 표준을 충족해야 하는데 전문화된 시설, 인적 자원, 사 회 서비스 분야의 자격 등과 같은 것이다. 농업인은 자신의 사적 이해 interest에 따라 움직이지만 보건 및 사회 서비스 분야에 관한 국가 개 입에 의존적이다. 공공 부문의 입장에서 보자면, 사회적 농업은 자연 환경이나 농작물이나 가축 등과 접촉할 수 있는 환경이라는 새로운 수단을 도입해 돌봄 서비스를 제공하는 색다른 방법이다. ‘지중해공동체모델’에서 사회적 농업은 가족, 시민사회, 이른바 사

경제 등에 영향을 받아 형성된 복지 체계의 틀 안에서 조직된다.

보듯이 복지국가 체계가 위축되는 가운데 일부

이윤의 논리를 떠나 지역 공동체에 공공재를 제공하려는

네덜란드와 이탈리아의 사회적 농업 관련 제도와 발전 과정 81

회적

이탈리아의 사례에서

농업인들이

실천을 전개하기 시작했다. 농업인들은 보건 당국으로부터 직접적인

보상을 받을 수 없었고 그런 활동의 수혜자들이 대가를 직접 지불하

는 것도 아니었다. 특히 농업인들이 통상적인 농업 생산 과정에서 불

리한 여건에 있는 이들을 끌어들여 직업교육훈련을 하거나 사회적 포

용을 이루고자 할 때 그러했다. 그러나 사회적 농업을 실천하는 농업

인들은 지역사회 주민들과 직접적이고 윤리적인 관계를 맺을 수 있었

고, 그것을 밑천 삼아 결국에는 지방정부 등의 공공 부문과 일정한 협

력 관계를 형성하기에 이르렀다. 이 경우, 농업인들이 사회적 농업을

실천하게끔 하는 주된 유인은 공공 부문의 서비스 대가 지불이 아니 라 지역 공동체 수준에서 경제적·사회적 지속 가능성이 연결되는 시 민경제civil economy에 대한 지향이다. 한국의 사회적 농업 배경에는 아직 마땅한 제도 환경이 형성되지 않았다. 농림축산식품부 농촌정책의 일환으로 사회적 농업을 지원하 는 보조금 사업이 시행되고 있지만, 2022년 현재 100여 곳의 사회적 농장에 대한 한시적 지원일 뿐이다. 여러 문헌에서 말하듯, 사회적 농 업이 농업 부문에서 사회적 가치를 창출하는 동시에 보건·교육·노동

등의 타 부문에서 혁신적인 실천으로 자리 잡으려면 앞으로도 오랫동

나누는 공부

82

안 다양한 실험이 필요하다. 아울러 사회적

농업이

확산되고 지속되

려면 결국에는 공공 부문의 제도적 관여가 필요하다. 그 제도적 관여 는 사회적 농업 실천을 규제하는 동시에 지원하는 방식이 될 것이며,

법률에 근거한 방식이 될 것이다. 아직은 구체적인 내용을 상상하기 어렵다. 네덜란드처럼 시장/국

가의 분법 안에서 국가가 제공하는 사회 서비스 전달체계의 일단을

책임지는 방식의 제도화가 바람직할 것인지, 지역사회에서 자생적으

로 확장되는 사회적 경제 영역 내의 한 가지 실천으로서 지역사회와

공공 부문이 파트너십 구조를 형성하는 방식의 제도화가 바람직할지

지금으로서는 판단하기 어렵다. 어떤 방식이 바람직한 것인지 못지않

게 제도화의 현실적 가능성 여부도 중요한데, 그것도 판단하기 어렵

다. 네덜란드나 이탈리아의 경우와는 또 다른 제3의 제도화 경로가 있 을 수도 있다. 한국의 복지체계는 사회민주주의 색채를 지닌 것도 아 니며, 사회적 경제의 영향을 크게 받은 것도 아니기 때문이다. 앞으로 도 가끔 등장할 사회적 농업을 둘러싼 제도에 관한 논의의 지형을 설 정하려 할 때, 네덜란드와 이탈리아 이 두 나라의 사례는 좋은 참조점 이 될 것이다. 미주

1 Di Iacovo, F.(2009), Introduction. In F. Di Iacovo & D. O'Cornor (Eds.), 《Su pporting policies for Social Farming in Europe: Progressing Multifunctionali ty in Responsive Rural Areas》, Firence: ARSIA, 11쪽.

네덜란드와 이탈리아의 사회적 농업 관련 제도와 발전 과정 83

2 김정섭·나현수(2019), 《사회적 농업 활성화를 위한 관계 부처 협업 방안》, 한국 농촌경제연구원.

3 농업의 근본 기능은 먹거리를 포함한 농산물을 생산하는 것이다. 농산물 생산과 더불어 돌봄, 교육, 관광, 환경 보전 등 긍정적인 가치를 만들어 내는 일이 동시에 이루 어지는 형태의 농업 활동을 ‘다기능 농업’이라 부른다.

4 Hassink, J. (2009). Social farming across Europe: overview. In F. Di Iac ovo & D. O'Cornor (Eds.), 《Supporting policies for Social Farming in Europe: Progressing Multifunctionality in Responsive Rural Areas》, Firence: ARSIA, 21쪽.

5 농장을 방문해 농업 활동을 수행하는 ‘불리한 여건에 있는 사람들’을 말한다. 이 활동을 두고 농장을 경영하는 농업인이 제공하는 일종의 사회 서비스라고 간주한다면 서비스 ‘이용자user’ 또는 ‘고객client’이라고 부를 수도 있겠다. 어떤 문헌에서는 그렇 게 쓰기도 한다. 그러나 영국이나 네덜란드처럼 (참여자 본인이든 공공 부문이든) 대 가를 지불하게 되어 있는 제도가 확립되지 않은 국가들이 있고, 사회적 농업이 지향하 는 ‘지역사회의 사회적 포용’이라는 가치에 비추어 볼 때 ‘이용자’ 또는 ‘고객’이라는 표 현이 적절하지 않다는 견해도 있다. ‘참여자’라고 지칭할 때가 훨씬 많다. 6 2018년을 기준으로 네덜란드의 돌봄농장들이 돌봄농업 서비스를 제공하고 수취 하는 대가(매출)는 총 2억 5,000만 유로에 달했다. 평균 수취 금액은 20만 유로였다. - [조예원(2021), “네덜란드의 케어파밍과 시사점”, 《세계농업》 22월호, 한국농촌 경제연구원]을 참고하라.

7 다음의 문헌을 참고하라. - Elings, M. Hassink, J.(2006), Farming for Health in the Netherlands. In J. Hassink & M. van Dijk(Eds.), 《Farming for Health: Green-Care Farmi ng Across Europe and the United States of America》, Dordrecht: Sprin ger.

84 나누는 공부

- Dessein, J. Bock, B.(2010), 《The Economics fo Green Care in Agricultu re. COST Action 866, Green Care in Agriculture》, Loughborough: Loug h borough University.

- Hassink, J. Zwartbol, C. Agricola, H. Elings, M. Thissen, J. (2007), “Cu rrent Status and Potential of Care Farms in the Netherlands”, 《Wagenin gen Journal of Life Sciences》 55(1).

8 Hassink, J.(2017), 《Understanding Care Farming as a Swiftly Developin g Sector in The Netherlands》, Ph.D. Thesis, University of Amsterdam.

9 ‘돌봄농업’과 ‘사회적 농업’이 같은 의미로 쓰일 때도 있지만, 엄밀하게 말해 그 둘 이 동의어인 것은 아니다. 사회적 농업 실천이 돌봄, 노동통합, 교육 등 여러 갈래의 실 천과 농업이 접합된 형태라고 본다면, 그중에서도 돌봄과 농업이 접합된 실천을 두고 돌봄농업이라고 한다. 10 네덜란드는 1995년부터 지적장애인에 한정해 개인예산제도를 기존의 요양보험 제도의 일부분으로 편입해 운영하고 있었다. 2003년의 변화는 정신질환자, 노인, 다 양한 문제가 있는 청소년 등 광범위한 집단의 돌봄 서비스에 개인예산제를 적용하는 과감한 확대 조치였다. 네덜란드에서 돌봄농업이 개인예산제 확대 도입과 어떤 관계가 있는지 상세히 설명한 자료로는 다음의 문헌을 참고하라.

- [Hassink, J.(2017), 《Understanding Care Farming as a Swiftly Develop ing Sector in The Netherlands》, Ph.D. Thesis, University of Amsterda m.]

11 Hassink, J.․Aricola, H.․Veen, E. J.․Pijpker, R.․de Bruin, S. R.․van der Meulen, H.․Plug, L.(2020), “The Care Farming Sector in The Netherlands: A

Reflection on Its Developments and Promising Innovations”, 《Sustainability》

12(9), 6쪽.

12 ‘자유화’라고 직역했지만, ‘탈규제화’라고 이해하는 편이 더 나을 수 있겠다.

네덜란드와 이탈리아의 사회적 농업 관련 제도와 발전 과정 85

13 네덜란드의 건강보험제도는 한국의 건강보험제도와 다르다. 네덜란드 건강보험 제도는 의무 가입해야 하는 건강보험이 있고 추가로 선택해 가입할 수 있는 건강보험 이 있는데, 둘 다 보험의 관리는 민간 기업의 주관하에 있다.

14 Hassink, J.․Aricola, H.․Veen, E. J.․Pijpker, R.․de Bruin, S. R.․van der Meulen, H.․Plug, L.(2020), “The Care Farming Sector in The Netherlands: A Reflection on Its Developments and Promising Innovations”, 《Sustainability》

12(9), 6쪽.

15 다음의 문헌을 참고하라.

- 조예원(2021), “네덜란드의 케어파밍과 시사점”, 《세계농업》 22월호, 한국농촌 경제연구원, 5쪽.

- SoFAB(2014), 《Institutional Arrangements for Promoting and Enabling Social Farming in Ireland and Nothern Ireland》, Report of the Social Far ming Across Borders(SoFAB) Project.

16 2018년에 네덜란드의 농가 수는 5만 3,910호였다[한국농수산식품유통공사 (2021), 《2021 농식품 수출국가 정보 - 네덜란드, 한국농수산식품유통공사》]. 돌봄 농장이 1,250곳이라면, 전체 농가 중 2.3%가 돌봄농업을 실천하는 셈이다. 참고로 현재 한국의 농가 수는 약 100만 호다. 그중 고령 농가 등 돌봄농업을 실천하기 어려 운 조건에 있는 농가를 크게 제외해도 50만 호 이상이 남을 것이다. 네덜란드 농가들 사이에 돌봄농업이 얼마나 성행하는지를 엿볼 수 있다.

17 Hassink, J.(2017), 《Understanding Care Farming as a Swiftly Developi ng Sector in The Netherlands》, Ph.D. Thesis, University of Amsterdam. 18 Mipaaf(Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)(2015), “La mappa degli Operatori dell' Agricoltura Sociale”, Mipaaf.; 김정섭․안석․이 정해․김경인(2017), 《사회적 농업의 실태와 중장기 정책 방향》, 한국농촌경제연구원, 27~29쪽에서 재인용.

나누는 공부

86

19 Giar , F.․Borsotto, P.․Signoriello, I.(2018), “Social Farming in Italy. An alysis of of an inclusive model”, 《Italian Review of Agricultural Economics》 73(3), 93쪽.

20 Fazzi, L.(2011), “Social Cooperatives and Social Farming in Italy”, 《Soci ologia Ruralis》 51, 123쪽.

21 O'Cornor, D.․Lay, M.,․Watson, S.(2010, 《Overview of Social Farming an d Rural Development Policy in Selected EU Member States》, European Net work for Rural Development, 33쪽.

22 바살리아는 1980년에 사망했지만, 이 협동조합은 아직도 운영된다. - [CECOP(2018), “Of hearts and minds: the example of social agriculture in Italy at the European Parliament”, CECOP.]를 참고하라.

23 이탈리아는 지금에 이르러서는 보건이나 복지뿐만 아니라 실행력이 높은 ‘농촌 발전 계획Rural Development Plan’을 지방정부가 직접 수립하는 등 지방의 자치권이 강 한 국가다.

24 로버트 퍼트넘(2000), 《사회적 자본과 민주주의》, 안청시 외 옮김, 박영사, 50~51쪽.

25 이탈리아에서 시민사회, 시민적 덕성civic virtue 등의 주제는 수많은 정치학자의 눈길을 끌었으며, 1970년대의 지방분권화보다 수백 년 더 거슬러 올라가는 문화사적 전통에서 기원을 찾는 것이 일반적이다. 지방분권화가 이탈리아 지역사회의 시민 참여 전통의 기원이라고 말하는 것은

네덜란드와 이탈리아의 사회적 농업 관련 제도와 발전 과정

87

아니다. 26 한국의 기초지방자치단체인 ‘시 또는 군’에 해당한다. 2019년 기준, 7918개의 코무네가 있다. 27 김정섭․안석․이정해․김경인(2017), 《사회적 농업의 실태와 중장기 정책 방향》, 한국농촌경제연구원, 27쪽. 28 Thomas, A.(2004). “The Rise of Social Cooperatives in Italy”, 《Internat

ional Journal of Voluntary and Nonprofit Organization》, 15(3), 247~248쪽. 29 사회적 협동조합 A 유형의 조합원은 돌봄 및 교육 전문가 직원, 자원봉사자, 서 비스 수혜자로 구성된다. 사회적 협동조합 B 유형은 일반 직원, 취약계층 직원, 자원봉 사자, 이용자 등으로 구성된다. 법적으로 B 유형은 전체 조합원의 30% 이상이 취약계

층이어야 하며, 자원봉사자가 50%를 넘어서는 안 된다. A 유형과 B 유형이 혼합된 사 회적 협동조합도 많으며, 지역사회 내에서 2~3개의 사회적 협동조합이 협력해 돌봄 서비스를 제공하고 고용 프로그램을 운영하기도 한다.

30 다음의 문헌을 참고하라.

- Dell'Olio, M.․Hassink, J., Vaandrager, L.(2017), “The development of so cial farming in Italy: A qualitative inquiry across four regions”, 《Journal of Rural Studies》 56, 68쪽.

- SoFAB(2014), 《Institutional Arrangements for Promoting and Enabling Social Farming in Ireland and Nothern Ireland》, Report of the Social Far ming Across Borders(SoFAB) Project, 13쪽.

31 유럽연합의 공동농업정책Common Agricultural Policy을 뒷받침하는 회계 중 하나 인 ‘유럽농촌발전회계European Agricultural Fund for Rural Development’의 재정을 활용 하는 정책 프로그램이다. 7년 주기로 관련 계획을 수립하고 예산을 분배받는다. 이탈 리아는 주별로 농촌 발전 프로그램을 계획한다. 농촌 발전 프로그램에 포함된 정책에 관해서는 유럽연합에서 분배되는 재정을 지원할 수 있도록 보장된다.

32 CREA(2017), 《Social Farming in Italian Rural Development Programme

2014-2020》, Rome: CREA, 5쪽.

33 농업과 비농업의 두 분야 사이에서 경계를

나누는 공부

88

가로지르며 사회적 농업이라는 창의 적 아이디어를 실현하려 노력하는 활동가를 지칭한다. 사회복지 분야의 배경을 지닌 농업인이나, 거꾸로 농업을 잘 아는 사회복지 실천가 혹은 관련 연구자 등을 예로 들 수 있다.

34 Giar , F.․Borsotto, P.․Signoriello, I.(2018), “Social Farming in Italy. An alysis of of an inclusive model”, 《Italian Review of Agricultural Economics》 73(3), 93쪽.

35 Di Iacovo, F.·Moruzzo, R.·Rossignoli, C.·Scarpellini, P.(2014), “Transit ion Management and Social Innovation in Rural Areas: Lessons from Social Farming”, 《Journal of Agricultural Education and Extension》 20(3), 327~347 쪽.

네덜란드와 이탈리아의 사회적 농업 관련 제도와 발전 과정 89

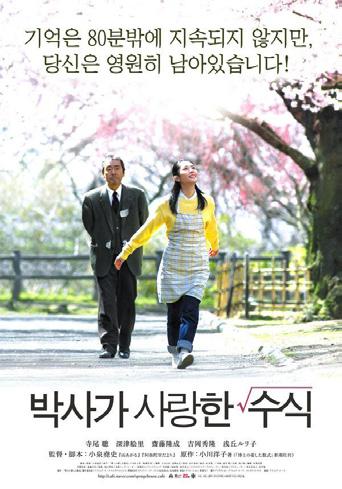

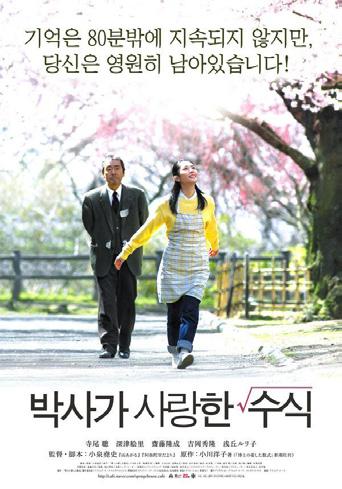

90 정신과학이라는 학문은 자연과학과 더불어 사회과학과 인문학의 기 초하에 존재합니다. 학창 시절 내내 저는 수학과 과학 분야에서 헤매 는 학생이었고 대학 입시에서도 평균점 이하를 받았지요. 의학이라는 공부를 해오면서도 저는 여전히 자연과학 분야에 흥미를 잘 느끼지 못합니다. 조광조의 개혁이라든가 포에니 전쟁Punic War, B.C.264~146 의 한니발Hannibal Barca, B.C. 247~183 이야기, 한하운1920~1975 선생과 순간 속에서 영원을 봅니다 〈박사가 사랑한 수식〉 이영문 국립정신건강센터 센터장 〈박사가 사랑한 수식博士の愛した数式〉 고이즈미 타카시小泉堯史, 2005

김수영1921~1968 시인의 시는 지금도 생생히 기억하지만, 사인sine, 코

사인cosine, 미분, 적분 등의 수학 공식은 완전히 낯선 객체가 되었습니

다. 그러나 〈박사가 사랑한 수식博士の愛した数式〉(고이즈미 타카시小泉堯

史, 1944~, 2005)을 보면서 수학에 대한 저의 편견이 세상에 대한 몰이

해에서 비롯되었음을 깨닫게 되었습니다. 구로자와 아키라黒澤明, 1910~1998 감독의 수제자인 고이즈미 타카

시 감독이 연출한 〈박사가 사랑한 수식〉은 오가와 요코小川洋子의 동명

소설을 원작으로 한 영화입니다. 교통사고로 인해 전행성 기억장애

Anterograde amnesia로 80분간의 기억만이 유지되는 수학자 ‘박사’로 테

라오 아키라寺尾聰(1980년대에 유명했던 가수입니다)가 출연하고, 그를 돌보는 가정부 쿄코 역으로 후카츠 에리深津絵里가 열연합니다. 의학적으로 전행성 기억장애 환자들은 사고가 난 시점까지만 기 억이 남아 있습니다. 자신의 수학 능력이나 공부했던 것들은 기억하 지만 매일 일어나는 일은 기억하지 못합니다. 새로운 자극을 받아들 여 기억 저장소에 넣는 일이 불가능하기 때문입니다. 그에게는 내일 이나 어제가 없습니다. 그저 80분간의 순간만이 존재합니다. 〈메멘토

Memento〉(크리스토퍼 놀란Christopher Nolan, 2000)의 레너드Leonard, 〈첫 키스만 50번째50 First Dates〉(피터 시걸Peter Segal, 2004)의 루시Lucy와 동일한 질환입니다.

순간 속에서 영원을 봅니다 91

영화는 루트(√)라는 별명을 지닌 쿄코의 아들이 19년 전을 회상하는

내레이션으로 시작합니다. 그에게 루트라는 별명을 붙여준 것도 박사

이며 수학을 이해시키고 사랑하게 한 사람도 박사입니다. 저명한 수

학자인 박사는 숫자로 모든 것을 인식합니다. 그에게 숫자는 단순한

수가 아닌 사람간의 소통 방식인 것이지요. 쿄코의 신발 사이즈 24는

그에게 4의 계승으로 인식이 되고, 쿄코의 생일인 2월 20일(220)은 자

신이 상으로 받은 시계의 일련번호인 284와 진약수를 더하면 동일한

숫자가 되는 우애수友愛數로 존재합니다. 이런 방식으로 박사는 세상

과 소통합니다.

박사가 가장 사랑한 숫자는 물론 소수들입니다. 1, 3, 5, 7, 11 등으로 나열되는 소수는 1과 자신의 수만을 약수로 나눌 수 있는 고결한 수입 니다. 하늘의 별들처럼 독립된 존재로서 소수는 다름 아닌 우리 개개 인의 존엄성을 일컫습니다. 내가 살아가는 방식과 당신이 살아가는 방식이 서로 다르며 존중해야 한다는 가르침을 줍니다. 박사가 붙여준 별명인 루트 또한 마찬가지입니다. 루트는 모든 수

를 자신 속에 포용할 수 있는 너그러움으로 다가옵니다. A4 종이에 그

린 직선이 유한성을 의미한다면, 이 직선을 연결한 루트는 무한성을

눈에 보이지 않는 세계가 눈에 보이는 세계를 감싸 안고

것이지요. 루트와 자연수와의 관계를 박사는 그렇게 이해합니

단순한 숫자가

나열

나누는 공부

92

내포합니다.

있는

다.

아닌 세상과 소통하는 존재로서의 숫자들이

됩니다.

박사가 사랑하는 운동 또한 수학적 이해가 가장 필요한 야구입니

다. 그는 한신 타이거즈의 열렬한 팬이었고 전설적인 투수인 에나츠

유타카江夏豊를 좋아합니다. 그의 백넘버인 28은 진약수의 합과 일치

하는 완전수이기도 합니다. 한신 타이거즈의 영구 결번인 28번 유니

폼을 입은 박사는 루트에게 야구를 가르치고, 루트는 훗날 수학 선생

님이 되어 학생들에게 박사 이야기를 합니다. 여기서 저는 생각해봅니다. 80분밖에 기억하지 못하는 인간이 과

연 사람을 진정으로 사랑할 수 있을까. 사랑이라는 것은 기억과 감정

의 퇴적물이라고 믿는 저에게는 큰 의문이었습니다. 아무리 영화라는

장르를 이용해 설명한다 해도 말이지요. 윌리엄 블레이크William Blake, 1757~1827의 「순수의 전조Auguries of Innocence」라는 시를 통해 루트가

그 답을 줍니다.

한 알의 모래 속에서 세계를 보며

한 송이 들꽃에서 천국을 본다

그대 손바닥 안에 무한을 쥐고

한 순간 속에 영원을 보라

그렇습니다. 시간은 흘러간다고 믿는 저에게 ‘시간은 흘러가지 않는

순간 속에서 영원을 봅니다 93

다’라는 명제는 참 이해하기가 어려웠습니다. 순간 속에서 영원을 느

낀다는 것은 우리가 사는 세상 자체가 하나 속에 전체가 조화를 이루

고 있다는 믿음과도 통할 수 있다는 것을 이제사 받아들입니다. 박사

가 사랑한 수식이 왜 오일러 공식Euler's formula(무리수 파이π와 무리수 e,

허수를 곱한 무한 수에 1을 더하면 0(無)이 되는 공식)인지를 느낍니다.

무한과 유한이 합쳐지고 하나와 전체가 모이고 사랑과 미움이 한

데 어울려 우리는 살아갑니다. 자신의 사랑이 영원하지 않을까 두려

워하는 분들에게 이 영화를 권합니다. 사랑하는 사람과의 그 순간을

느끼실 겁니다. 물론 수학을 사랑하는 분들은 당연히 보셔야지요. 저

도 앞으로 수학과 순간을 사랑하며 살겠습니다. 그렇다고 수능시험을

다시 친다는 얘기는 아닙니다. 건강하세요.

* 이 글은 《함께걸음》 2007년 7월 9일자 게재문을 고친 것입니다.

나누는 공부

94