C’È TUTTO UN MONDO DI SOLUZIONI.

Ponti Termici All Round

Muratura Armata High Performance Taglio Termico

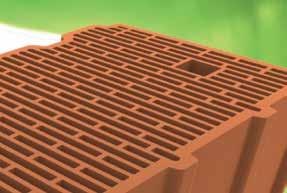

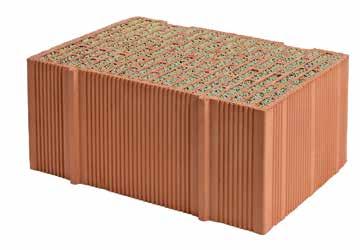

Normablok® Più è il Sistema Costruttivo in laterizio completo adatto ad ogni esigenza progettuale e di cantiere. I blocchi sono realizzati in Poroton® e integrati con isolante Neopor® di Basf®: il risultato è un sistema costruttivo ad alta efficienza energetica, sicuro in tutte le zone sismiche. Normablok® Più è disponibile in diversi formati e adatto ad ogni specifica applicazione. Normablok® Più: più che un unico sistema, un sistema unico.

La Fiera delle Costruzioni

progettazione, edilizia, impianti

QUARTA EDIZIONE

SAIE BARI: l'evento che cresce con te!

Nelle sue tre edizioni, SAIE Bari ha registrato una crescita costante: nell'ultima edizione + 37% di visitatori e +44% di espositori. Un punto di riferimento per il settore, in continua evoluzione

Saloni speciali dedicati a: Infrastrutture, Calcestruzzo, Pavimenti e Rivestimenti, Serramenti, Sismica, Macchine e Attrezzature, Sicurezza in Cantiere, Nuovi sistemi costruttivi, Finiture Tecniche e Colore

Nuove soluzioni per i professionisti delle costruzioni

25.527

VISITATORI PROFESSIONALI

Dati ultima edizione

SAIE Bari 2023

407 ESPOSITORI

Inquadra il QRCODE per richiedere informazioni per esporre

75 ASSOCIAZIONI PARTNER

Conferenza promossa da

con la Direzione di Francesco Rutelli

Con la partecipazione di

In copertina:

•

6 PANORAMA

• a cura della redazione

EDITORIALE

10 Cura e trasformazione dell’eredità

• Francesco Rutelli

PROGETTI

Label architecture

12 Centro per la cura dei bambini

Porcheresse, Belgio

• Adolfo F. L. Baratta, Elena Bellini

C.F. Møller Architects

20 Dalum Paper Mill

Odense, Danimarca

• Pasqualino Solomita

AFF Architekten

28 Ex granaio

Berlino, Germania

• Roberto Gamba

Act_Romegialli - Paolo Donà

38 Biblioteca di Arconate

Arconate, Milano

• Antonio Acocella

28

INTERVISTA

Eliana Cangelli

46 Le qualità a supporto dei processi di trasformazione del costruito

• Massimo Mariani

DESIGN

Angelo Lavanga

52 Installazioni del divenire

Valdarno, Pistoia, Milano

• Chiara Testoni

STORIA E RESTAURO

58 La parabola degli apparati decorativi fittili, evento ‘globale’ di fine Ottocento

• Fabrizio De Cesaris, Liliana Ninarello

NORMATIVA

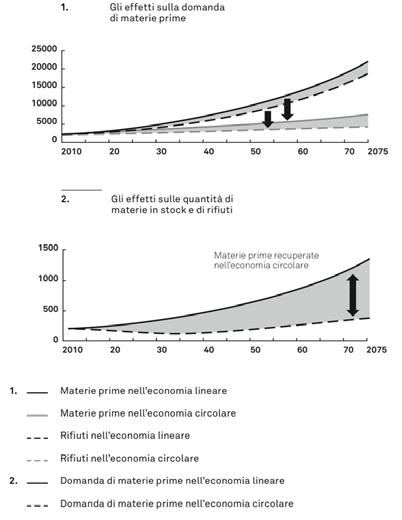

64 Oltre la direttiva “case green”. L’impatto dell’economia circolare sul mercato edilizio

• Federico Della Puppa

TECNOLOGIA

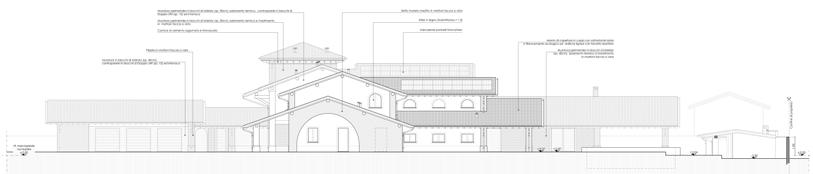

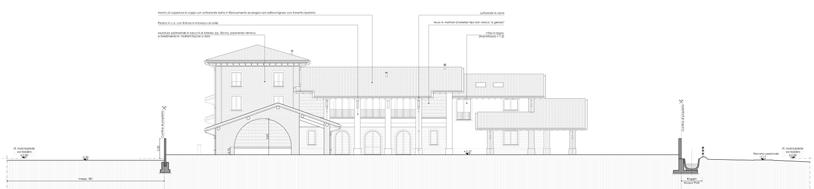

70 Polo scientifico di Grugliasco: sostenibilità e innovazione nell’edilizia universitaria

• Laura Calcagnini, Marina Tonolo

CANTIERE

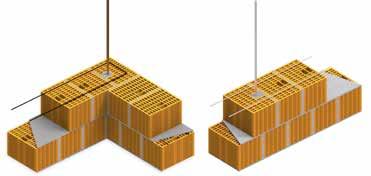

76 Sistemi costruttivi in muratura armata di laterizio per edifici residenziali

• Antonio Magarò

CRONACHE

84 Suggestioni di laterizio: la materia che conquista la Biennale 2025

• Flavia Santia

DETTAGLI

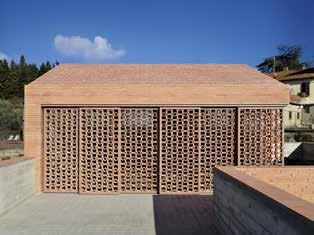

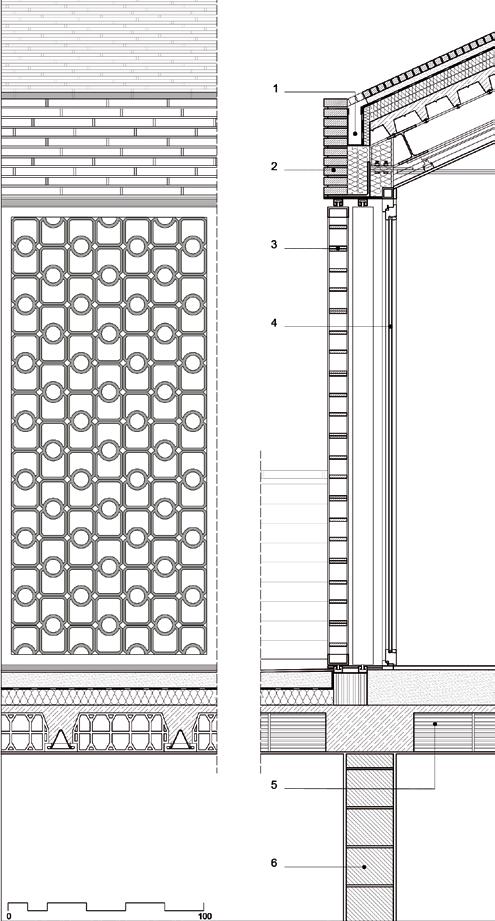

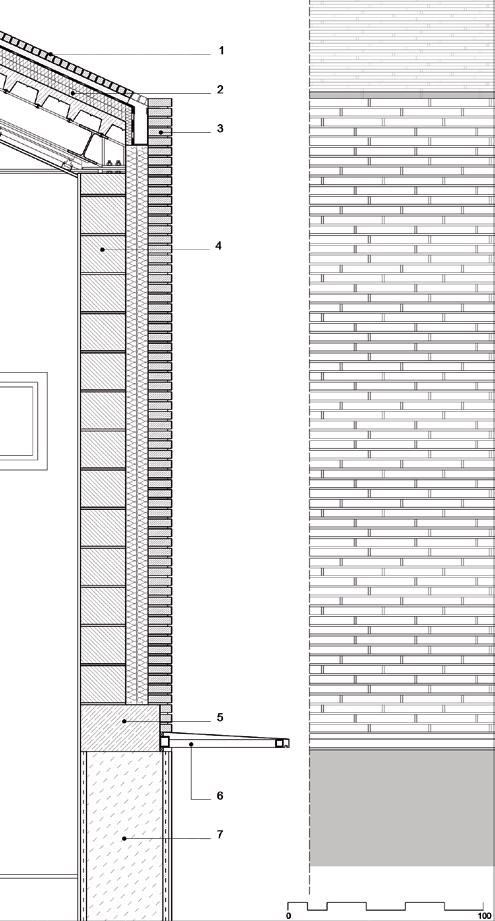

MDU Architetti

90 Costruire sul costruito

• Andrea Campioli

94 RECENSIONI

• a cura di Roberto Gamba

1945–2025: 80 anni di storia del laterizio italiano

Il mattone accompagna la storia dell’uomo fin dalle origini e, con la civiltà romana, il laterizio diventa protagonista di una tradizione costruttiva che arriva fino ai nostri giorni, mantenendo intatto il valore simbolico e materico della terra, sempre più attuale nell’edilizia sostenibile del futuro.

Già negli anni ‘20, l’industria dei laterizi in Italia aveva raggiunto una solida dimensione economica e produttiva. Ma è nel dopoguerra, il 7 novembre 1945 a Milano, che nasce l’ANDIL – Associazione Nazionale fra gli Industriali dei Laterizi – con l’intento di rappresentare un comparto strategico per la ricostruzione e lo sviluppo del Paese. Oggi, a ottant’anni da quella data, l’industria dei laterizi si inserisce in un

“Città nel Futuro 2030/2050”

per ripensare l’abitare

Dal 7 al 9 ottobre 2025, il MAXXI di Roma ospiterà la Conferenza Città nel Futuro 2030/2050, un’iniziativa promossa da ANCE con la direzione di Francesco Rutelli e il contributo di importanti partner nazionali – tra cui Confindustria Ceramica - e internazionali. L’obiettivo è ambizioso e necessario: costruire una visione condivisa per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e l’adattamento ai cambiamenti climatici, unendo concretezza progettuale e prospettive di lungo periodo. Due le date simbolo che guidano l’agenda dei lavori: il 2030, per ciò che è possibile e urgente realizzare fin da subito, e il 2050, come orizzonte delle trasformazioni più profonde, in linea con le grandi transizioni in atto, da quella climatica a quella energetica. La Conferenza si rivolge a istituzioni, imprese, comunità

contesto consolidato di rappresentanza unitaria: dal 2019, infatti, ANDIL è stata incorporata in Confindustria Ceramica, dando vita a un’unica associazione a cui aderiscono tutti i comparti industriali italiani che lavorano l’argilla. La collaborazione tra le due associazioni era attiva già dal 2010 attraverso la Federazione Confindustria Ceramica e Laterizi, e la fusione ha portato a una rappresentanza rafforzata, anche a livello europeo, dove entrambe le realtà appartenevano alla medesima

locali, progettisti, mondo associativo e del volontariato, promuovendo un confronto trasversale e aperto alle migliori esperienze internazionali. Il programma ruoterà attorno a due macro-temi: da un lato la rigenerazione urbana, la gestione delle risorse idriche e l’adattamento al clima estremo; dall’altro il diritto a un’abitazione dignitosa, accessibile e sostenibile per tutti. Sotto il profilo ambientale, la Conferenza punta a rilanciare il ruolo strategico di interventi integrati, tra pubblico e privato, in grado di affrontare con pragmatismo le sfide della crisi climatica: infrastrutture più resilienti, cittàspugna, depurazione e desalinizzazione, manutenzione programmata, governo delle acque e prevenzione del rischio sismico e idrogeologico. Sul versante sociale, si affronterà la crisi abitativa che investe l’Europa e l’Italia, con un focus sull’affordable housing. Giovani, studenti, anziani e famiglie a reddito medio-basso

Federazione, Cerame-Unie. Oggi quindi si celebra con orgoglio questo importante anniversario, nella cornice della Conferenza “Città nel futuro 2030–2050”, promossa da ANCE. L’evento, che si svolgerà nel pomeriggio dell’8 ottobre, sarà l’occasione per riflettere insieme a due ospiti speciali: Francesco Rutelli, curatore della Conferenza, e il Presidente di Cerame-Unie Heimo Scheuch, sul contributo del laterizio alla rigenerazione urbana, all’adattamento climatico e alla crisi abitativa, temi centrali per il futuro delle città. L’80esimo anniversario della rappresentanza associativa delle aziende produttrici di laterizi non è solo una celebrazione del passato, ma una dichiarazione d’intenti per il futuro: costruire in modo sostenibile, umano e innovativo, con un materiale che continua a parlare all’uomo e alla città che verrà.

faticano sempre più a trovare una casa accessibile, mentre il patrimonio edilizio dismesso resta inutilizzato. La Conferenza intende proporre soluzioni concrete, anche in dialogo con le politiche europee, come dimostra la recente istituzione del Commissario UE per gli alloggi. Un’occasione per superare la logica dell’emergenza e rilanciare – con visione e responsabilità – un nuovo modello di sviluppo urbano e territoriale, che metta al centro le persone, l’ambiente e la qualità della vita.

Aprile 2025, lancio della Conferenza: Federica Brancaccio (presidente di ANCE) e Francesco Rutelli

SAIE 2025, all’insegna della responsabilità

Dal 23 al 25 ottobre 2025 Confindustria Ceramica sarà protagonista al SAIE di Bari con uno spazio che riunisce alcune delle aziende del comparto italiano dei laterizi: SIAI Laterizi, Wieneberger, FBM e Fornaci DCB. La Piazza, nel nuovo padiglione fieristico, ospiterà lo stand associativo su una superficie di circa 64 m², con mockup di un sistema in laterizio e un’area dimostrativa della posa di lastre ceramiche, pensato per valorizzare l’innovazione tecnica, la qualità esecutiva e la sicurezza nei cantieri. Questo tema si inserisce nella campagna Ceramics of Italy 2025 “Io scelgo la responsabilità. Fallo anche tu”, che rilancia con forza i valori di sostenibilità ambientale e attenzione

Ediltrophy arriva alla finale

Ediltrophy, gara di arte muraria nata per volontà delle Parti Sociali dell’edilizia (Ance, Feneal-Uil, Filca-Cisl E FilleaCgil, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Claai, Casartigiani, Confapi Aniem, Agci, Confcooperative, Legacoop), promuove da anni la formazione, il lavoro regolare e la sicurezza in edilizia.

Organizzata dal Formedil, in collaborazione con SAIE, Formedil Bari e IIPLE, e il patrocinio di Confindustria Ceramica, l’iniziativa in previsione della finalissima nazionale, ha visto lo svolgimento di preselezioni regionali con la fornitura di laterizi da parte di diverse aziende del settore (Cotto Cusimano, FBM, S.Anselmo, Fornace Ballatore, Fornace di Fosdondo, Solava e wienerberger). Al SAIE Bari 2025, presso il Pala Formedil viene riproposto il Cantiere

alla persona. Il racconto iniziato con lo slogan “È per tutti. E dura per sempre!”, lanciato al SAIE 2024, continua oggi mettendo al centro il ruolo della ceramica e del laterizio nella resilienza e inclusività edilizia, aspetti trattati anche negli ultimi numeri di Costruire in Laterizio, “Case italiane” e “Trasformazione”, che saranno illustrati in fiera. Presso il Pala Formedil poi si concentreranno le attività curate da Formedil, in collaborazione con Confindustria Ceramica. Venerdì 24 mattina, è in programma un seminario formativo dedicato alle best practices di cantiere per i sistemi in laterizio, condotto dall’Arch. Gazmend Llanaj e con la partecipazione del Prof. Marco D’Orazio, durante il quale le aziende avranno uno spazio di racconto dedicato a esperienze costruttive di

unico digitale, dedicato all’innovazione e presentato anche il Cantiere tecnologico, con la finale nazionale del Concorso Ediltrophy Progettazioni visibili in realtà aumentata, che dal 2023, valorizza la fase ideativa e progettuale, coinvolgendo studenti dei percorsi di formazione secondaria, post-diploma e universitari. Quest’anno, nella categoria Senior del concorso Ediltrophy Progettazioni si è classificato primo l’elaborato “Terra Urbana”, sviluppato dall’Università dell’Aquila, presentato da ESE CPT L’Aquila.

Nella categoria Junior, ha vinto la fontana “Infinity”, opera promossa dal Formedil Bari e realizzata dai ragazzi dell’ITT Panetti-Pitagora di Bari. Il progetto della fontana, modellato in 3D e renderizzato con Enscape è stato concepito come manufatto urbano in mattoni faccia a vista; prevede quattro postazioni: due destinate a persone

cantiere. Sarà visitabile il Cantiere unico digitale, con una pavimentazione ceramica a secco e un rivestimento in laterizio con soluzione prefabbricata. Sempre al Pala Formedil si terrà la finale della storica gara di arte muraria Ediltrophy, con la realizzazione di due manufatti simbolici – una fontana infinita e un barbecue – che metteranno in luce le competenze pratiche dei giovani e dei professionisti del settore.

adulte e bambini (con gradini per facilitare i più piccoli), una pensata per gli animali (la vasca più in basso) e una fioriera irrigata in modo naturale tramite un canale di deflusso.

Nella gara della finalissima nazionale, nell’ultimo giorno della fiera Saie, il 25 ottobre è prevista la costruzione dei manufatti, in un tempo massimo di 5 ore. I concorrenti devono analizzare gli elaborati grafici, organizzare i materiali, posare i mattoni, curare le fughe, pulire il cantiere, come in un vero intervento urbano. Le squadre migliori accederanno all’European Ediltrophy 2026.

Nuove Residenze a Brugherio (MB)

È un edificio a tre piani fuori terra, articolato a “Y” nel parco esistente, in modo da garantire la migliore esposizione e riservatezza a tutte le singole unità abitative, esaltandone l’esposizione al sole, le vedute sul parco e le relazioni quotidiane interno-esterno in tutte le stagioni.

È situato a Brugherio, cittadina nella provincia di Monza Brianza, tra la via S.G.Bosco e il viale Brianza. Il progetto è dell’architetto Luca M. Salvatore.

La struttura è realizzata in cemento armato con facciate in mattoni firmati SanMarco, di recente entrato a far parte di wienerberger, leader di soluzioni innovative e sostenibili per l’intero involucro edilizio. Questo rivestimento di 12 cm di spessore garantisce durabilità, bassa manutenzione e ricche suggestioni di uno storico e tipico materiale della tradizione costruttiva locale.

Questi mattoni, prodotti nello stabilimento di Noale con tecnologia tradizionale a stampo , tipo a mano, raccontano l’autenticità della lavorazione artigianale e arricchiscono la facciata con sfumature materiche e imperfezioni naturali, conferendo unicità, espressività materica e valore architettonico all’edificio. Si compone di 16 unità abitative, in classe energetica A4 – gas free.

Ogni abitazione è dotata di grandi spazi esterni, o a giardino, o a terrazzi, con forme e orientamenti diversi.

SCHEDA TECNICA

Oggetto Residenze

Localizzazione Brugherio (MB)

Progettista Arch. Luca M.Salvatore

Materiale utilzzato mattoni SanMarco by wienerberger

L’immobile è dotato di finiture di pregio, di avvolgibili in alluminio motorizzati, di sanitari sospesi, videocitofono e predisposizione di antifurto con controllo volumetrico e videocamere.

Le pareti all’interno sono in fibrogesso, cioè una parete fono e termoisolante, incombustibile, robusta e chiodabile, con azione antibatterica. La stessa stratigrafia è proposta sul lato interno delle pareti perimetrali. In una unità abitativa il soggiorno con spazio a doppia altezza diventa il fulcro delle diverse funzioni dell’abitare.

WIENERBERGER ITALIA

Contatto diretto davide.desiderio@wienerberger.com

Ricostruire borghi con sicurezza sismica e rispetto del passato

Gli edifici storici del nostro Paese, in particolare quelli in pietra a vista, risultano fortemente vulnerabili agli eventi sismici, come ha dimostrato il sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016, causando il crollo totale o parziale di numerosi edifici nei borghi storici. Ricostruire “com’era, dov’era” in aree ad alta sismicità e fragilità idrogeologica è una sfida tecnica e culturale: significa rispettare il paesaggio, la memoria architettonica e la tradizione, ma garantendo al tempo stesso sicurezza, durabilità, sostenibilità ambientale e prestazioni energetiche adeguate. È qui che entra in gioco la tecnologia moderna, capace di conciliare estetica e ingegneria.

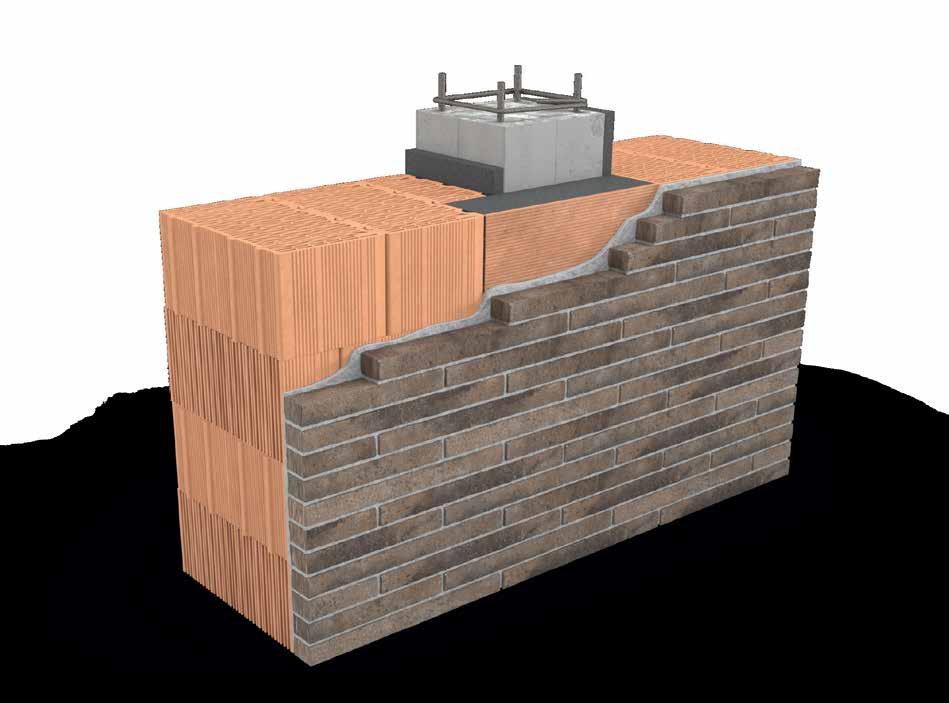

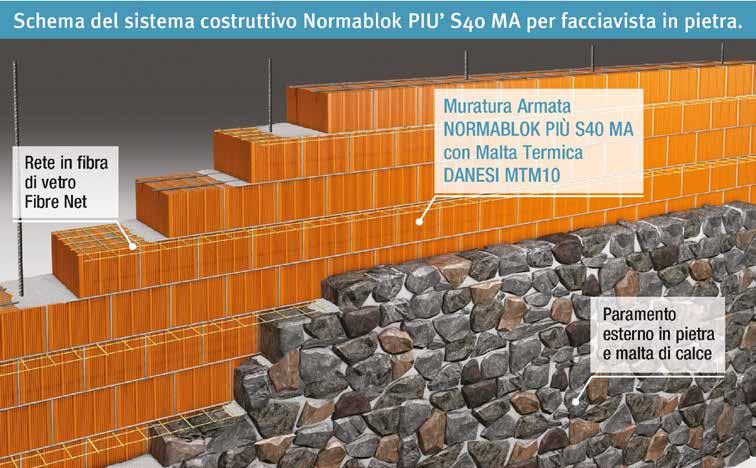

Per rispondere a queste esigenze, Fornaci Laterizi Danesi propone il sistema NORMABLOK PIÙ S40 MA, una muratura armata innovativa che consente di ancorare un paramento esterno in pietra facciavista alla

parete strutturale mediante una rete in fibra di vetro. In questo modo si crea una struttura monolitica e resistente, in grado di affrontare le più elevate sollecitazioni sismiche.

Il cuore del sistema è costituito da blocchi in laterizio Poroton P800, integrati con polistirene espanso additivato con grafite, che assicurano ottime prestazioni sia meccaniche che termiche. Le pareti realizzate con NORMABLOK PIÙ S40 MA raggiungono una trasmittanza termica di 0,21 W/m²K, valore che rende superflua la posa di un cappotto esterno, mantenendo a lungo le prestazioni senza ulteriori interventi.

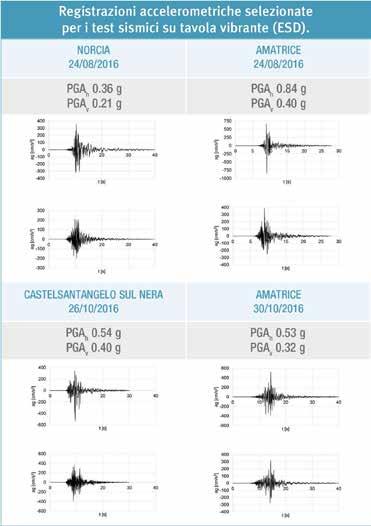

Nel contesto di una ricerca congiunta tra le Università Roma Tre e La Sapienza, l’ENEA, la Regione Lazio, Fibre Net e il Consorzio POROTON® Italia, è stata sviluppata e testata una tecnologia per la ricostruzione post-sisma. Il sistema è stato sottoposto a simulazioni in scala reale

su tavola vibrante, riproducendo fedelmente i terremoti che hanno colpito Norcia, Amatrice e Castelsantangelo sul Nera nel 2016. I test hanno dimostrato che la parete, anche sottoposta a eventi sismici di intensità doppia rispetto a quelli realmente registrati, mantiene la sua monoliticità e non mostra segni di danneggiamento, né fenomeni di distacco del rivestimento in pietra.

La ricostruzione avviene con materiali di recupero: sostenibilità e rispetto del paesaggio. Il sistema sviluppato prevede:

• un paramento esterno in pietra facciavista, spesso 20-22 cm, realizzato utilizzando le pietre recuperate dal crollo, allettate con malta a base di calce idraulica naturale (classe M10), per rispettare il contesto storico e ridurre l’impatto ambientale;

• una muratura armata interna in blocchi POROTON® da 40 cm, allettati con malta cementizia (classe M10), che garantisce resistenza, isolamento termico e acustico, oltre a una posa rapida in cantiere;

• una rete in fibra di vetro Fibre Net a maglia larga (135x135 mm), inserita a letti di malta alternati, che collega efficacemente le due strutture, migliorando l’aderenza tra i materiali e prevenendo disgregazioni.

I risultati sperimentali

Durante le prove dinamiche, gli input sismici sono stati applicati in direzione orizzontale e verticale, con incrementi progressivi (step da 0.20), fino a un fattore di scala 2.2 per il segnale registrato a Norcia il 24/08/2016. Anche sotto queste sollecitazioni estreme, la parete ha conservato integrità strutturale e continuità tra i materiali, dimostrando la validità della soluzione costruttiva.

La tecnologia sviluppata da Fornaci Laterizi Danesi offre una risposta concreta alle esigenze della ricostruzione post-sisma, coniugando sicurezza sismica, efficienza energetica e tutela del patrimonio architettonico. Il sistema composto da muratura armata POROTON® e paramento in pietra di recupero, collegati da rete in fibra di vetro, rappresenta una soluzione affidabile, durevole e rispettosa del contesto paesaggistico, ideale per i borghi storici italiani. Il progetto è stato realizzato con il sostegno della Regione Lazio, nell’ambito dei progetti SICURA e RIPARA, dedicati alla protezione sismica del patrimonio culturale. Un ringraziamento speciale alla comunità di Accumoli, che ha partecipato attivamente alle attività di ricerca, dimostrando attenzione e sensibilità per la rinascita del proprio territorio.

SCHEDA TECNICA

Oggetto NORMABLOK PIÙ S40 MA

Localizzazione

Materiale utilzzato

Accumoli

Pietra facciavista e NORMABLOK PIÙ S40 MA

FORNACI LATERIZI DANESI

Contatto diretto info@danesilaterizi.it

Cura e trasformazione dell’eredità

KEYWORDS

Modernità

Tradizione

Città

Rigenerazione urbana

Case accessibili

Adattamento climatico

Modernity

Tradition

Cities

Urban regeneration

Affordable housing

Climate adaptation

MFrancesco Rutelli

Eletto sei volte in Parlamento italiano dal 1983 al 2013 e come deputato al Parlamento europeo dal 1999 al 2004. Sindaco di Roma per due mandati nel periodo 1993-1997, in cui l’Amministrazione da lui guidata ha realizzato profonde trasformazioni nella Capitale. Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per i Beni e le Attività Culturali del Governo italiano (2006-2008). Ha svolto diversi incarichi istituzionali.

odernità della tradizione, e tradizione nella modernità: queste parole d’ordine di “Costruire in Laterizio” sono assolutamente condivisibili.

Nel presentare la Conferenza “Città nel Futuro 2030-2050”, che l’ANCE ha deciso di organizzare per il 7 Ottobre mattina (alla Camera dei Deputati) e nel pomeriggio dello stesso giorno e nelle giornate dell’8 e 9 presso il MAXXI, a Roma1 - per la cui Direzione ho molto volentieri accettato di impegnarmi sin dall’inizio - vorrei innanzitutto spiegare la mia personale passione per il costruire in laterizio.

Qui parla innanzitutto l’ex-Sindaco di Roma, che potrebbe riempire ben più che lo spazio di questo Editoriale per descrivere l’unicità del lascito di queste tecniche e materiali da costruzione, trasformazione e rinnovamento urbano - e della loro attualità.

Mi trovavo poche settimane fa underground, per una cerimonia nella Basilica dei SS. Nereo e Achilleo nelle Catacombe di Domitilla. Certamente gli interventi erano forti e coinvolgenti. Ma la veduta della grande struttura absidale in laterizi ben restaurati, e l’insieme del compendio (pure con elementi straordinari in laterizio all’esterno) attiravano, fortemente, la mia attenzione. Ogni frammento in laterizio custodisce la memoria di una città che non smette mai di rigenerarsi: stratificazioni storiche che diventano lezioni di resilienza e innovazione per l’architettura contemporanea.

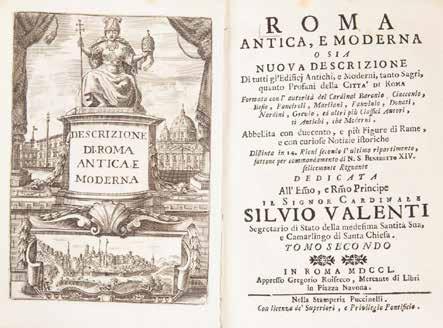

Gregorio Roisecco - Roma antica e moderna o sia Descrizione di tutti gl’Edificj Antichi, e Moderni, tanto Sagri, quanto Profani della Città Di Roma. Puccinelli, Roma 1750 (© Casa d'Aste Arcadia).

“Costruire in Laterizio” affirms and embodies a vital principle: modernity of tradition and tradition within modernity. Cities that deny their inherited qualities inevitably lose hope, while those that do not transform incessantly have no future. This vision guides the reflection on sustainable growth, urban regeneration, and architectural excellence

Mi viene da chiedere: avete mai organizzato una visita a Via della Dataria, alla Cella del Sepolcro dei Sempronii nel Palazzo San Felice presso il Quirinale (destinato a diventare la nuova sede della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte)?

Se il Sepolcro è in travertino, i brani in laterizio della Cella sono una delle prime realizzazioni visitabili tra le opere conosciute: risale alla metà del I secolo a.C.

Ma cosa c’è di più affascinante, sempre nella Capitale, che scoprire la maestà del più grande Campanile, quello di Santa Maria Maggiore, alto 75 metri, e realizzato con una successione di interventi, da una prima struttura del Mille-Millecento, all’erezione nel terzo quarto del Trecento, al completamento a fine Quattrocento, sino

alla cuspide posta da Giulio II; per poi recarsi accanto all’Isola Tiberina e ammirare il più piccolo delle decine di campanili in laterizio e in stile romanico che popolano la città, quello di San Benedetto in Piscinula (che all’interno conserva anche la più antica, e la più piccola campana romana).

Con questo invito all’esplorazione della Città Eterna, non intendo esaltare l’intangibilità delle sue stratificazioni; piuttosto, sottoline are che la sua forza bimillenaria risiede nelle incessanti trasformazioni. E voglio mettere in rilievo l’utilizzo dei laterizi in molti e qualificati interventi contemporanei, che si tratti di edilizia, di arredo urbano, o - ad esempio - del vasto Programma Cento Piazze, che ho ideato e promosso da Sindaco, e le cui realizzazioni sono nell’esperienza quotidiana di milioni di persone: non solo il restauro e la riqualificazione di luoghi storici, come Piazza del Popolo, ma nuovi spazi di aggregazione nei quartieri popolari (ne cito uno solo, Piazza Santa Maria Liberatrice a Testaccio).

Ovvero, chi guardi le nostre città e territori con spirito di immobilismo tradisce in modo imperdonabile le capacità trasformative che hanno fatto l’unicità dell’Italia nel mondo. E proprio sfogliando, e leggendo, le pubblicazioni di “Costruire in Laterizio“ si coglie un messaggio potente di qualità architettonica, competenze produttive e realizzative, funzionalità, vivibilità. Il laterizio non è solo materia da costruzione, ma linguaggio culturale che attraversa secoli e continenti, capace di raccontare l’identità italiana nel mondo e di confrontarsi con le sfide del presente.

In questa modernità c’è una piena convergenza con gli obiettivi della nostra Conferenza sulle “Città nel Futuro”. Se non hanno speranza le Città che rinnegano le qualità ereditate, non conoscono avvenire le Città che non si trasformino incessantemente. E i contenuti e le proposte che il Raggruppamento Laterizi di Confindustria Ceramica porta nella Conferenza contribuiscono a farne un momento di incontro, dialogo e iniziativa pragmatici. E' anche apprezzabile che la rappresentanza associativa del laterizio italiano abbia voluto celebrare così gli 80 anni di storia, proprio nel contesto della Conferenza con un evento, nel pomeriggio dell’8 ottobre, dove riflettere su <<Da dove veniamo, chi siamo, che futuro vogliamo costruire!>>.

Un buon incrocio con i cruciali trattati con qualificate, rappresentative, plurali partecipazioni nella Conferenza plenaria della mattina: dalla rigenerazione urbana - con un moderno governo delle acque, e l’indispensabile adattamento al clima che cambia - alle strategie per case accessibili.

Per programmare bene, progettare e costruire bene.

Per abitare realtà da ammirare, e soprattutto in cui vivere bene.

Note

1. Città nel futuro 2030–2050: tre giorni di confronto a Roma sulle grandi sfide urbane (https://ance.it/events/citta-nel-futuro-2030-2050-tre-giorni-di-confronto-a-roma-sulle-grandi-sfide-urbane/)

Garbatella, Piazza Damiano Sauli, trasformata nell'ambito del Programma Cento Piazze di Roma (© Bruno Panieri, www.machebellacitta.it).

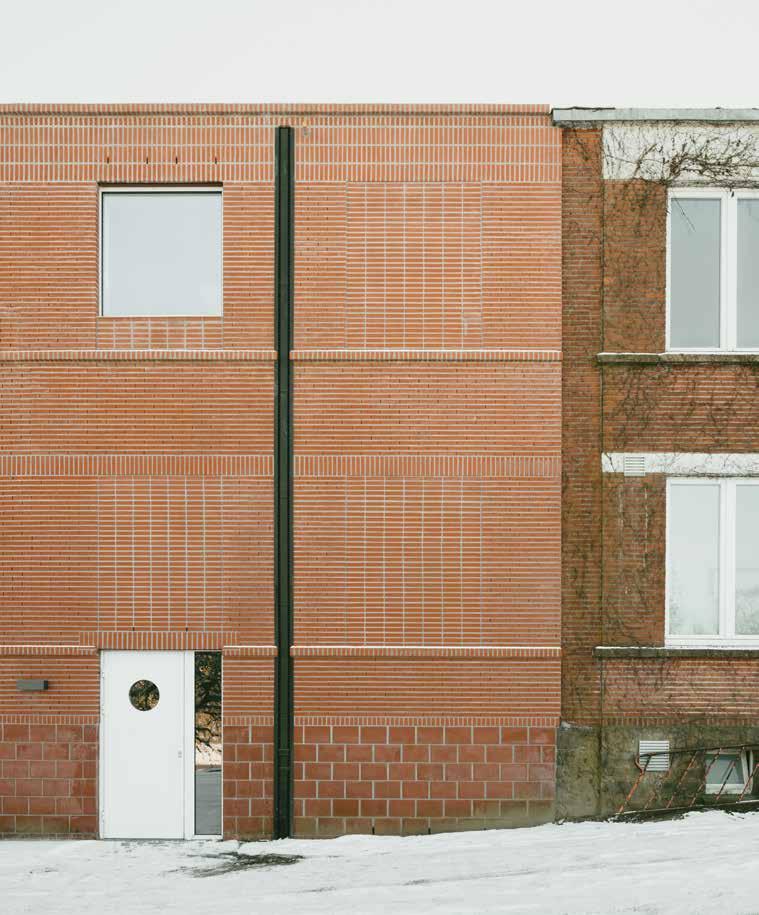

Label architecture Centro per la cura dei bambini Porcheresse, Belgio

KEYWORDS

Trasformazione

edilizia

Architettura della cura

Ambienti

autism-friendly

Disturbi dello Spettro

Autistico

Building transformation

Healing architecture

Autism-friendly spaces

Autism spectrum disorder

IDisturbi dello Spettro Autistico, come definito anche dal DSM V Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders redatto dall’Associazione Americana degli Psichiatri, sono definiti come disturbi neurologici con deficit persistenti nella comunicazione e nell’interazione sociale, che presentano comportamenti, interessi e/o attività ristrette e ripetitive e una caratterizzazione comune di sensibilità all’ambiente, attraverso iper o ipo-reattività agli stimoli sensoriali o interessi insoliti verso aspetti sensoriali dell’ambiente. Quest’ultimo aspetto è di particolare importanza poiché coinvolge direttamente l’ambiente costruito.

L’ultimo report dell’U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stima 1 bambino di 8 anni su 31 con autismo, rilevando un costante aumento nell’ultimo decennio. La dicitura “Spettro nell’autismo” dipende dalla manifestazione in uno “spettro” di diversi modi nelle persone, rendendo molto difficile trovare linee guida universali per la progettazione di ambienti autism-friendly e preferendo la possibilità di personalizzare gli spazi o renderli flessibili.

È stato provato come trasformare l’ambiente possa migliorare la qualità di vita delle persone con autismo e favorire il benessere, i comportamenti positivi, la relazione con gli altri, il gioco e l’apprendimento.

Fin da piccoli l’apprendimento avviene dall’interazione con l’ambiente circostante proprio attraverso i sensi. Le sensibilità e le percezioni sensoriali sono pertanto all’origine della comprensione del mondo circostante, ma anche delle problematiche spesso riscontrate nella comunicazione e nel rapporto con gli altri e dei cosiddetti “comportamenti problema”, derivati dalla sovrastimolazione e dall’accumulo di

Label architecture, with a transformation intervention and the integration of two volumes located at the end of the existing building, realises a centre for children with autistic spectrum disorders. The project presents a simple and clear layout, an effective and functional distribution that reduces sensorial and environmental discomfort also thanks to the use of durable and familiar material such as brick.

stress e ansia.

Tutto questo è ben chiaro a Label architecture, studio di architettura fondato a Bruxelles nel 2004, che è stato incaricato di un intervento di trasformazione edilizia nella zona rurale di Porcheresse, nel sud del Belgio.

L’area, situata tra i boschi e i campi della Vallonia, offre qualità eccezionali per l’accoglienza di giovani con disturbo dello spettro autistico. La natura costituisce infatti un aspetto di grande importanza, con benefici terapeutici, come generatore di benessere sia fisico sia mentale: riduzione dello stress, auto-regolazione degli stimoli sensoriali, sviluppo emotivo e sociale, aumento dell’agilità e della coordinazione, promozione della attività di gioco e, di conseguenza, della collaborazione e del linguaggio, secondo gli approcci di healing architecture e biophilic design

Il progetto ha proposto di trasformare e integrare l’edificio esistente mediante due ampliamenti: collocati simmetricamente alle due estremità, i nuovi volumi completano il programma funzionale e stabiliscono una stretta connessione con il parco.

Il complesso architettonico presenta un impianto planimetrico semplice e chiaro, una distribuzione spaziale efficace e funzionale degli ambienti, connettivi ampi, non lunghi e strutturati con aree di sosta e filtro, una chiara identificazione degli ambienti rispetto alla funzione, prevedibilità e sequenzialità degli spazi.

Gli ambienti risultano in grado di ridurre il disagio sensoriale e ambientale, ovvero evitare la condizione di “sovraccarico” che può rendere il mondo circostante intollerabile e incomprensibile. La qualità ambientale degli spazi, in particolare quella acustica, luminosa e dell’aria, sono stati caratteri dell’ambiente essenziali per il progetto.

Spazi calmi e di quiete che favoriscono l’equilibrio sensoriale, spazi di filtro e transizione tra le diverse zone e luoghi di partecipazione protetta che consentono un coinvolgimento e una partecipazione continua anche in momenti di sovraccarico, con il supporto di punti di regolazione sensoriale.

La compartimentazione e la strutturazione

Il complesso architettonico.

degli spazi, la distribuzione “sensoriale” degli ambienti, la proporzione e la prossemica favoriscono l’utilizzo degli ambienti, anche in modo autonomo, il rapporto con i propri pari e la qualità dell’apprendimento. Ovviamente anche la sicurezza costituisce un requisito fondamentale di tutti questi ambienti, unita alla durabilità, senza perdere quei caratteri familiari che rendono gli spazi accoglienti e confortevoli, soprattutto attraverso l’uso di materiali e textures.

In questo senso l’ampio impiego del laterizio, materiale durevole e familiare, rappresenta una cifra stilistica dell’intervento: a titolo esemplificativo, si veda come vengono mani-

polati e rafforzati gli elementi della partitura delle facciate nuove in continuità con quelle esistenti, quali le aperture, i cornicioni e l’attacco a terra.

SCHEDA TECNICA

Oggetto

Località

Progetto architettonico

Cronologia

Superficie

Centro per bambini con disturbo dello spettro autistico

Porcheresse (Belgio)

Label architecture

2020 (progettazione) - 2021 (realizzazione)

1.750 m2

Fotografie © Stijn Bollaert

Label architecture | Centro per la cura dei bambini | Porcheresse, Belgio

L’ampliamento all’estremità orientale.

Label architecture | Centro per la cura dei bambini | Porcheresse, Belgio

KEYWORDS

Mattoni

Trasformazione

Demolizione e ricostruzione

Rigenerazione urbana

Volumi

Verde

Bricks

Transformation

Demolition and reconstruction

Urban regeneration

Volumes

Green

TPROGETTI

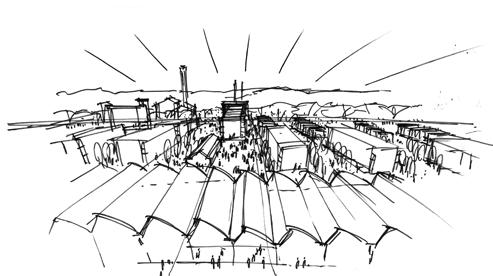

Schizzo d’insieme della nuova configurazione d’intervento.

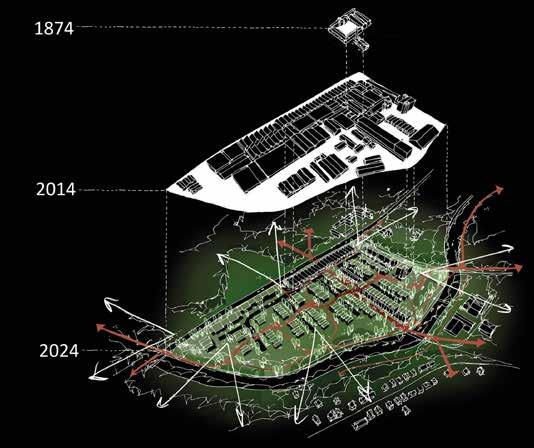

erza per ordine di importanza, Odense è una cittadina danese situata sull’isola di Fionia, nella regione della Danimarca Meridionale. Celebre per aver dato i natali ad Hans Andersen, qui trova sede anche la più antica cartiera danese costruita nel 1874 a Dalum, proprio lungo il fiume Odense. Attiva per oltre 130 anni con un ruolo di rilievo nello sviluppo urbano, sia a livello locale, nazionale e internazionale, la cartiera raggiunse il suo apice negli anni Settanta registrando un impiego di oltre 700 addetti e una forte crescita in termini di produzione, culminati nella realizzazione di carta riciclata per gran parte dell’Europa, fino all’anno 2012 che segna la chiusura della più antica, grande e ultima cartiera attiva in Danimarca. Il grande successo della cartiera, soprattutto dopo la seconda metà del secolo scorso, ha contribuito a una continua espansione del complesso produttivo con edifici caratterizzati eterogeneamente nelle loro caratteristiche costruttive. Alla chiusura della cartiera ha fatto seguito un lento processo di abbandono e incuria di tutto il complesso che risultava nel suo sedime densamente cementificato e soggetto a uno stato di degrado e fatiscenza.

The area of the old paper mill sees the transformation of the historic industrial area into a new heterogeneous neighborhood. The selective demolition of some buildings and the recovery and reuse of the material, in particular bricks, allows to preserve the historical memory giving a new vitality to the neighborhood.

Su una superficie complessiva di oltre 9 ettari, con un processo tutt’ora in corso, a partire dal 2018 l’ambito della vecchia cartiera vede la trasformazione della storica area industriale in un nuovo quartiere eterogeneo, posto in prossimità del centro della città di Odense e a stretto contatto con la natura.

Il progetto di trasformazione e recupero dell’area è a cura dello studio C.F. Møller Architects, fondato nel 1924 da Christian Frederick Møller, che si caratterizza nei suoi diversi progetti per la particolare attenzione al contesto con un approccio olistico. L’analisi rigorosa del contesto locale e il metodo progettuale che integra in modo univoco pianificazione urbana, paesaggio, architettura e sviluppo di specifici componenti edilizi sono alla base del processo virtuoso del recupero degli edifici industriali esistenti della cartiera. Il masterplan mira a valorizzare la conservazione e la memoria del sito industriale con nuovi utilizzi attenti ai valori sociali e alle questioni ambientali attraverso la configurazione di nuovi spazi urbani. La strategia di progetto ha innescato una significativa trasformazione da area industriale chiusa a quartiere eterogeno aperto e dinamico.

La trasformazione in atto garantisce il mantenimento del carattere e della memoria storica della vecchia cartiera pur intervenendo attraverso una demolizione selettiva di diversi edifici esistenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’adeguata superficie aperta, di cui l’elemento naturale è parte rilevante che si riappropria degli spazi connettendo il paesaggio circostante attraverso nuovi “corridoi verdi”. Con le demolizioni la superficie coperta dell’area complessiva passa dal 90% al 40%, connotando l’intervento in termini di sostenibilità.

In particolare l’asse culturale che si trova al centro dell’area - con le sue offerte culturali, i negozi e le attività - collega il quartiere alla città con l’area di fronte al fiume. In questo modo la natura è integrata nel piano, creando una relazione con il paesaggio e l’acqua circostanti, che è ulteriormente migliorata dai cunei verdi progettati tra gli edifici. Il carattere verde dell’area è esaltato da una cintura verde larga 40 metri lungo il fiume. Se la cura degli spazi aperti e

le connessioni tra il quartiere e gli spazi limitrofi assumono un ruolo fondante nel nuovo assetto urbanistico, analogamente anche il programma funzionale ambisce a ritagliarsi un ruolo sociale per la comunità. Con una superficie calpestabile di oltre 45.000 m2 da completarsi entro il 2027, il piano include la costruzione di 450 case di diverse tipologie, di cui 58 unità riservate agli anziani, tutte ricavate direttamente dal recupero degli edifici industriali preesistenti. La ristrutturazione è stata realizzata mantenendo l’architettura industriale nella sua conformazione estetica, ottimizzando il comfort e le funzionalità agli usi contemporanei. La conservazione delle strutture originali in calcestruzzo, delle volte e delle colonne conferisce personalità e autenticità, mentre i materiali provenienti dalle parti demolite sono stati riutilizzati, inclusi i mattoni provenienti dagli ex capannoni industriali, che ora creano calore e struttura soprattutto nei nuovi interni. In particolare, il capannone industriale che caratterizza il bordo principale dell’area di intervento tramite le sue facciate ricostruite e ristrutturate con i mattoni chiari originali, diviene un punto di riferimento identitario per il nuovo quartiere. La volta in calcestruzzo gettato in

opera è stata pulita e conserva l’aspetto originale, mentre i tetti a shed sono stati dotati di nuovi lucernari che garantiscono abbondante luce naturale e contribuiscono a creare un ambiente di lavoro sano e piacevole, sia negli uffici che nell’ambiente aziendale.

SCHEDA TECNICA

Oggetto Dalum Paper Mill Masterplan Località Odense, Danimarca Committente MT Højgaard Progetto architettonico C.F. Møller Progetto esecutivo e Direzione lavori

C.F. Møller

Impresa di costruzione MT Højgaard Cronologia 2018-2027

Superficie 45.000 m2 residenziale e commerciale

Fotografie C.F. Møller

SITOGRAFIA

• https://www.cfmoller.com/p/Dalum-Paper-MillMasterplan-i3559.html

• https://www.museumsilkeborg.dk/dalum-papirfabrik

• https://renover.dk/projekt/papirhallerne-dalumpapirfabrik/

Schema della strategia d’intervento del Masterplan.

C.F. Møller Architects | Dalum Paper Mill | Odense, Danimarca

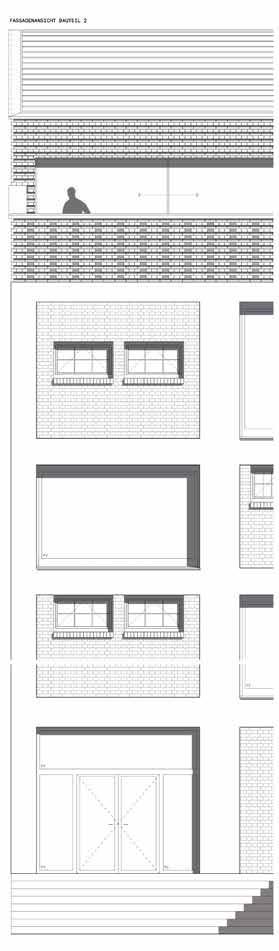

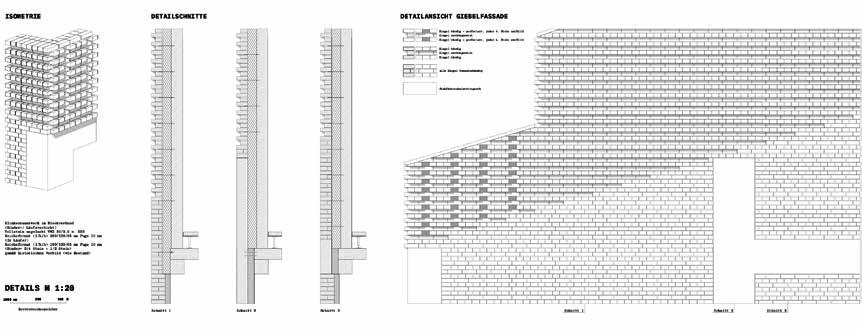

AFF Architekten Ex granaio Berlino, Germania

KEYWORDS

Granaio

Restauro

Sottotetto

Soffitto a imbuto

Muratura di mattoni

Granary

Restoriation

Attic

Funnel ceiling

Brick masonry

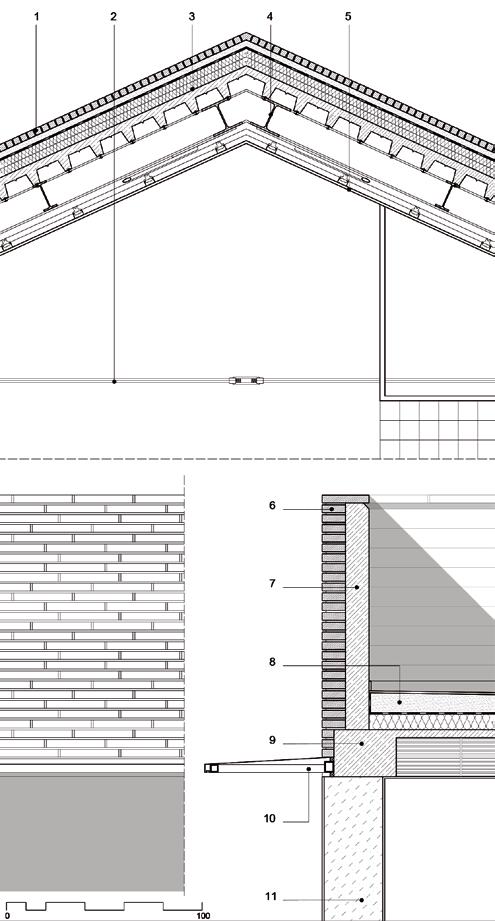

L'edificio fu costruito come granaio sperimentale di sei piani alla fine del diciannovesimo secolo (1897/98) sulla riva del canale Berlino-Spandau e lungo i binari dello scalo merci Lehrter, adatto a ricerca scientifica e stoccaggio dei cereali, per una popolazione in crescita alla fine del XIX secolo.

Nel 1916, fu ampliato e la struttura in legno composta da soffitti a imbuto, colonne e travi fu sostituita da uno scheletro in cemento armato. Nel complesso poteva contenere 1.110 tonnellate di grano e l’ampliamento consentì, tra l’altro, di valutare i sistemi di stoccaggio a silos e a riempimento sfuso e a testare l’ingegneria meccanica moderna.

Oggi, che è un simbolo della storia industriale e sociale di Berlino, dopo anni di utilizzo commerciale, di parziale non utilizzo e utilizzo temporaneo come spazio per l’arte, considerando la precocità in Germania della sua struttura in cemento armato e quei rari soffitti a tramoggia, è divenuto testimone degli albori tecnologici delle costruzioni in calcestruzzo, monumento del patrimonio storico culturale e ha richiesto, per essere riconvertito a nuova destinazione, un attento intervento di restauro su diverse parti in carente stato di manutenzione.

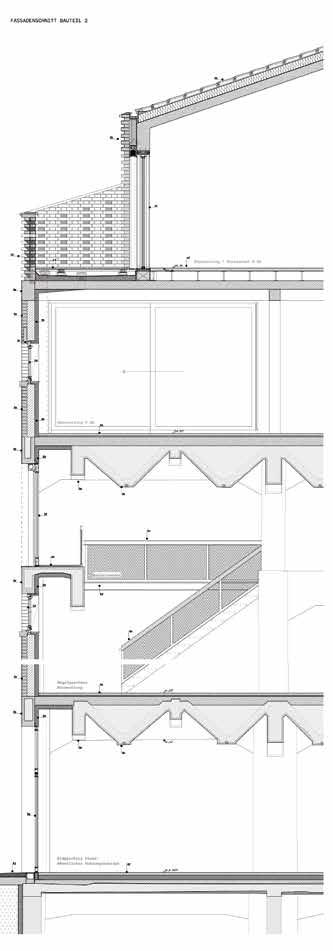

La trasformazione odierna è opera dello studio berlinese AFF Architekten e ha ottenuto vari premi, fra cui il Deutscher Ziegelpreis 2024Premio Speciale tedesco del laterizio per l’Edilizia in Strutture Esistenti, bandito dall’Associazione federale dell’industria tedesca dei laterizi e delle ceramiche, con sede a Monaco di Baviera.

Si è proceduto, da un lato, nello smantellamento parziale delle strutture portanti in calcestruzzo esistenti e in altri interventi di grande impatto, nonché nell’aggiunta di un piano al sottotetto, attraverso una definizione spaziale,

The building, originally an experimental granary, was restored with the addition of a floor to the attic and finished with the same solid brick masonry system as the existing facades. The wooden scaffolding of the lantern roof was faithfully reconstructed; in any case, the original height of the ridge was maintained, confirming its volumetric characteristics and urban presence.

sviluppata in armonia con l’edificio storico, per una riconversione a un uso contemporaneo. L’edificio, posizionato ai bordi del bacino portuale, unico manufatto storico conservato nell’attuale “Wasserstadt Mitte”, diviene così parte e testata della rete di recenti edifici residenziali, nel nuovo quartiere Europacity, progetto ambizioso, esteso a nord della stazione di Hauptbahnhof.

Raggruppa in sé memoria e tecnologia architettonica, ponendo a confronto la modernità dell’intorno costruito con la gabbia strutturale di cemento armato recuperata; con le semplici morfologie della prima architettura industriale e con l’analogia materica e cromatica del nuovo sopralzo, che non diversifica la sua presenza urbana.

Infatti, pur se la semplice impalcatura lignea del tetto a lanterna è stata sostituita completamente, basandosi sulla documentazione storica della struttura originale, l’altezza del colmo e i suoi caratteri di impatto volumetrico e altimetrico sono stati mantenuti.

L’intera struttura in cemento ha richiesto consistenti interventi di riparazione, così come le facciate, a causa di anni di deterioramento dovuto agli agenti atmosferici.

La finitura del nuovo sottotetto è stata concepita con lo stesso sistema di muratura in mattoni pieni delle facciate esistenti; mentre gli elementi del parapetto, sempre in mattoni, sono stati arricchiti di una giunzione ornamentale a rilievo, creata con rientranze e fori.

In sommità due terrazze fiancheggiano i lati lunghi dell’edificio e offrono uno spazio all’aperto e una vista panoramica sul canale e su Europacity.

La facciata storica, costituita da mattoni pieni di due formati imperiali (l/p/h - 250/120/65 mm - 190/120/65 mm) con fughe di 10 mm, posati secondo il modello storico esistente, con blocchi in laterizio, isolamento termico, setto in calcestruzzo armato spessore 300 mm a vista, è stata ripresa, restaurata, pulita e integrata nelle zone mancanti.

A motivo della prevista conversione in uffici e spazi di lavoro, le basse altezze dei soffitti, l’illuminazione parzialmente sfavorevole

e la mancanza di un accesso senza barriere architettoniche hanno richiesto una ristrutturazione completa e un ammodernamento energetico del complesso.

A piani alterni, una parte dei soffitti è stata rimossa poiché in molte aree non era disponibile l’altezza libera necessaria per il successivo utilizzo; le finestre del sottotetto sono state restaurate o sostituite, secondo modelli storici, concordati con le autorità preposte alla conservazione dei monumenti; inoltre, per garantire una luce naturale adeguata, i tamponamenti sono stati integrati in alcune aree con vetrate di grande formato.

I serramenti sono a porte scorrevoli a tre ante ad alto isolamento termico, in alluminio, colore RAL rosso, simile alla facciata in laterizio.

Il tetto è rivestito con tegole marsigliesi, cromaticamente e matericamente coordinate con i mattoni della facciata.

Un nuovo nucleo di accesso con una scala multipiano, l’ascensore e i servizi igienici è

stato posizionato all’incrocio tra le due sezioni dell’edificio. Le uscite di sicurezza sono state installate sulla facciata nord, sempre nel rispetto dell’obiettivo di conservazione del patrimonio storico.

SCHEDA TECNICA

Oggetto Kornversuchsspeicher.

Trasformazione di un ex granaio

Località Berlino - Hedwig-Porschütz-Straße 20 Committente Adler Group - Heide Siegmund-Schultze

Progetto architettonico AFF Architekten

Progetto strutturale ISKP Ingenieure, Berlin

Progetto impiantistico ISRW Institut für Schalltechnik, Raumakustik, Wärmeschutz

Impresa di costruzione Apleona R&M Expansion

Cronologia 2016-2023

Superficie 3.588 m2

Fotografie Tjark Spille

K o r n v e r s u c h s s p e i c h e r 1 0 5 1 0

Sezione trasversale.

Sezione longitudinale.

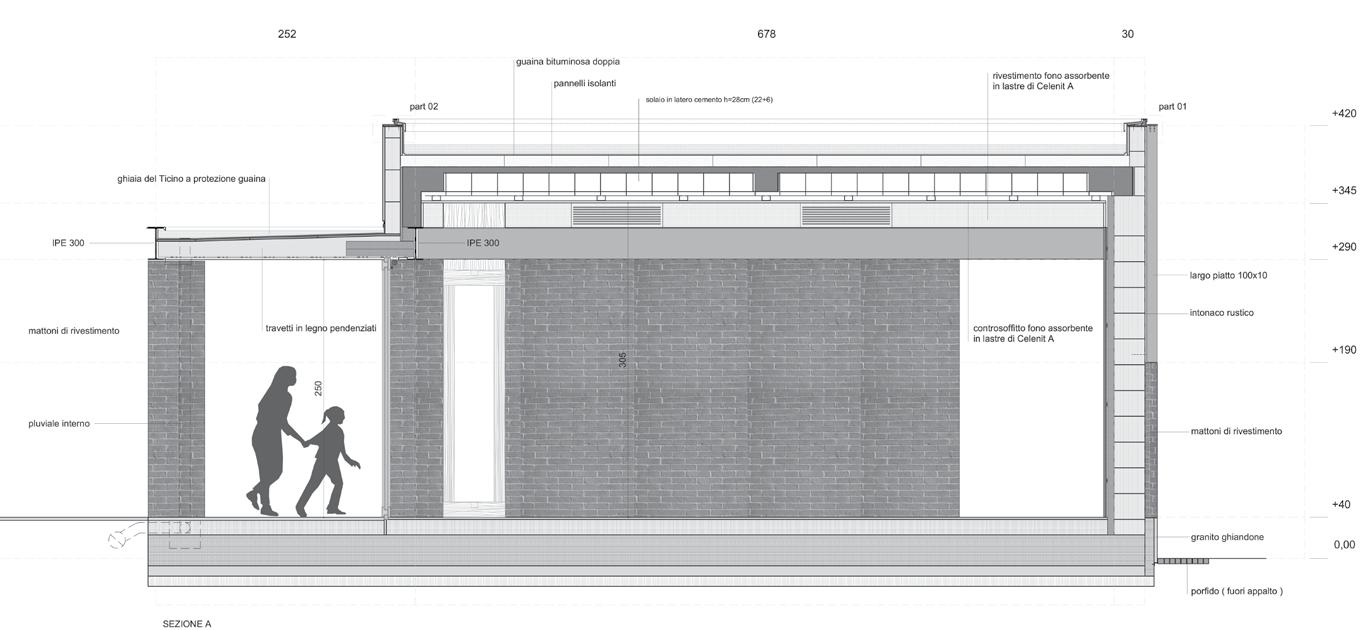

KEYWORDS

Regionalismo critico

Riuso adattivo

Biblioteca

Rurale

Tetto

Critical regionalism

Adaptive reuse

Library

Rural

Roofing

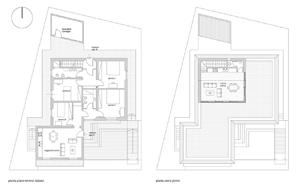

Il progetto per una piccola biblioteca comunale ad Arconate si pone come un esercizio di misura, un gesto di attenzione nei confronti di un manufatto agricolo preesistente che, pur nel suo silenzio, custodisce tracce sedimentate di lavoro, di tempo, di spazio condiviso. La scelta progettuale fondante è radicale nella sua discrezione: il volume originario, sviluppato su due livelli, non viene colonizzato interamente. Al contrario, si rinuncia deliberatamente all’uso del sottotetto, evitando interventi strutturali e impiantistici che ne avrebbero compromesso l’equilibrio statico e, ancor più, la valenza simbolica. Il grande vuoto ligneo, con le sue travi e le sue ombre, è mantenuto intatto, non più accessibile fisicamente, ma visivamente presente con la sua profonda e mutevole ombra.

zionale, ma un dispositivo spaziale e simbolico, eco delle corti rurali, ma anche metafora di un tempo ritrovato.

Schema planimetrico di inserimento.

Il piano terra diventa allora il campo operativo, con la rimozione dei volumi di epoca recente volta a liberare il ritmo originario degli slanciati pilastri in mattoni. Dentro questa trama strutturale si inserisce un nuovo volume leggero realizzato con struttura in acciaio, tamponamenti coibentati e rivestimento ligneo, che si attesta in altezza a circa la metà del volume del cascinale originario.

Due ulteriori corpi ortogonali parallelepipedi, costruiti con materiali semplici e di facile messa in opera - blocchi in laterizio portanti e isolanti, solai misti in laterizio e calcestruzzo armato, acciaio e legno - si affiancano al corpo originario generando una piccola corte, uno spazio di soglia tra interno ed esterno. Questo vuoto, protetto ma permeabile, si configura come luogo pubblico capace di assorbire e restituire usi imprevisti: lettura all’aperto, incontri, pausa. La corte non è solo uno spazio fun-

The project for the municipal library in Arconate is the result of a careful dialogue with a pre-existing farmhouse, enhanced by a sober and measured intervention. The large wooden void in the attic is kept intact, while on the ground floor volumes are inserted in dialogue with the original structure. The use of essential materials and the centrality of the brick wall structure guide a discreet transformation capable of interweaving rural memory and new community needs.

Sul piano linguistico, il progetto costruisce una tensione consapevole tra i due registri materiali: da un lato, la solidità del perimetro esterno, fondato sulla tessitura muraria con basamento in granito ghiandone, mattoni a faccia vista con trama gotica e spessi giunti orizzontali, intonaco grezzo, esili profili in metallo brunito; dall’altro, la leggerezza dei fronti interni, interamente vetrati, che si aprono verso la corte attraverso la mediazione di un porticato articolato in un elegante bilanciamento strutturale tra esili profili in acciaio e massive colonne laterizie. L’edificio si dichiara pubblicamente sulla strada con misurata severità, ma si smaterializza nella relazione interna, lasciando spazio a una domesticità pubblica che raccorda le parti mediante il vuoto centrale.

L’organizzazione funzionale interna segue questa logica di apertura e molteplicità: due accessi autonomi — uno per l’uso quotidiano della biblioteca, uno per eventi — suggeriscono una pluralità di tempi e usi. Il ridotto abaco materico degli spazi interni, declinato in una scala di grigi (pavimento, arredi fissi, pareti, soffitti), esalta l’espressività dei toni rossobruni delle pareti fondali in laterizio, nella zona della reception, e degli elementi strutturali metallici. L’allestimento interno, essenziale e calibrato, favorisce una lettura unitaria degli spazi e consente una fruizione adattabile nel tempo, in grado di accogliere configurazioni d’uso differenti.

L’intervento si fonda su una grammatica essenziale a servizio di una costruzione sincera, fatta di materiali grezzi, duraturi, riconoscibili; tra cui il laterizio faccia a vista e il granito tagliato a “piano sega”. La logica strutturale dell’intervento si ancora al mattone come elemento portante e misuratore dello spazio. I pilastri originari — lasciati a vista, restaurati nella loro scansione — sono interpreti di una grammatica muraria che non viene smentita, ma tradotta. Anche nei nuovi corpi di fabbrica, il mattone resta riferimento implicito: la sua logica modulare informa le proporzioni, scandisce i pieni, determina il passo visivo delle aperture.

Act_Romegialli - Paolo Donà | Biblioteca di Arconate | Arconate (MI), Italia

SCHEDA TECNICA

Oggetto Biblioteca di Arconate

Località Arconate (MI), Italia

Committente Comune di Arconate

Progetto architettonico Act_Romegialli

Arch. Paolo Donà

Progetto strutturale Studio Ingegneria Moncechi Associati

Progetto impiantistico Studio Forgad

Impresa di costruzione M.G. Costruzioni (lotto 01)

GI.GA. Project S.r.L. (lotto 02)

Cronologia 2016/2018 (progettazione) 2018/2020 (realizzazione)

Superficie 340 m2

Fotografie Marcello Mariana

L’edificio agricolo preesistente.

Act_Romegialli - Paolo Donà | Biblioteca di Arconate | Arconate (MI), Italia

Act_Romegialli - Paolo Donà | Biblioteca di Arconate | Arconate (MI), Italia

Il dialogo tra il nuovo e il preesistente.

Eliana Cangelli Le qualità a supporto dei processi di trasformazione del costruito

Massimo Mariani, Architetto, PhD, Assegnista di ricerca, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre

KEYWORDS

Trasformazione edilizia

Rigenerazione urbana

Piani e programmi

Prodotti da costruzione

Building tranformation

Urban regeneration

Plans and Programmes

Brick

Elena Cangelli

Professore Ordinario in Progettazione Tecnologica e Ambientale presso il Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza Università di Roma; Vicepresidente del Board Europeo di European Association for Renewable Energy (EUROsolar); Coordinatore nazionale del Cluster di ricerca “Abitare” della Società Scientifica di Tecnologia dell’Architettura (SITdA); Presidente del Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia (Co.Q.U.E) di Roma Capitale, organo consultivo istituito al fine di garantire la qualità architettonica e urbana degli interventi sul territorio della città.

La sua attività di ricerca e di sperimentazione progettuale si concentra sui temi della progettazione tecnologica e ambientale applicata alla gestione delle trasformazioni del territorio urbano e rurale, alla valorizzazione e al recupero del patrimonio pubblico e alle forme dell’abitare sociale.

Secondo il vocabolario Treccani, la trasformazione è “l’operazione che comporta un cambiamento, per lo più profondo e definitivo, di forma, aspetto, strutture o di altre qualità e caratteristiche”: perché è necessaria la trasformazione?

La trasformazione è necessaria perché i sistemi urbani, così come quelli sociali ed ecologici, hanno raggiunto un punto di saturazione: uno stato in cui le logiche di crescita illimitata, di consumo di suolo, di frammentazione territoriale e di disuguaglianza sociale non sono più sostenibili. In questo contesto, il progetto urbano e architettonico è chiamato a farsi carico non solo della forma dello spazio, ma anche del destino delle comunità che lo abitano.

The challenge today is to strengthen the link between physical regeneration and welfare policies, proximity services, quality public spaces and environmental infrastructures, reconnecting territories. Planning takes on a strategic role as a mediating and directing tool: it is not limited to shaping spaces, but creates the conditions for better living, for reconnecting real resources and citizens expectations, for making a shared future visible and accessible.

Come afferma Edgar Morin nel suo “Elogio della metamorfosi” (Le Monde, 09.01.2010), quando un sistema non riesce più a risolvere i propri problemi vitali, si disintegra, oppure “riesce a suscitare un metasistema capace di risolverli: si trasforma”. Nel nostro campo, questa metamorfosi si esprime attraverso l’abbandono del modello espansivo e speculativo, e l’adozione di un approccio rigenerativo: non si tratta solo di riqualificare edifici o spazi pubblici, ma di produrre qualità nuove a partire dalle strutture esistenti, proprio come il bruco che, attraverso un processo di parziale distruzione, si ricostituisce in farfalla. La trasformazione, dunque, diventa un atto di cura, di ricomposizione e di responsabilità intergenerazionale. Il progetto, in tal senso, non è solo uno strumento tecnico, ma un gesto politico e culturale che incarna una visione del futuro, alimenta la speranza e crea le condizioni per un nuovo inizio, profondamente necessario.

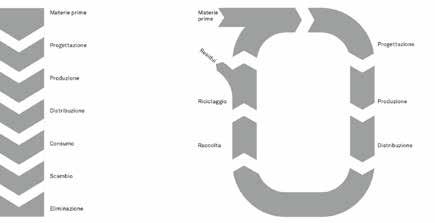

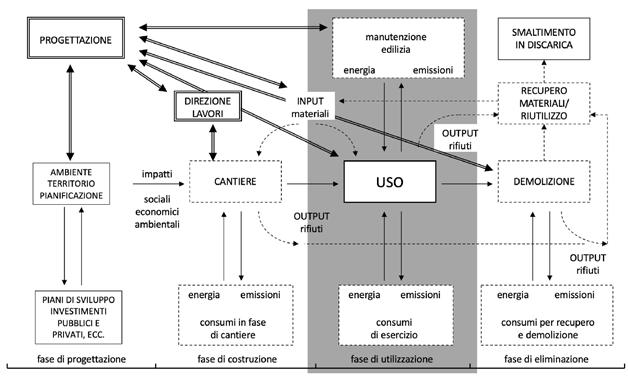

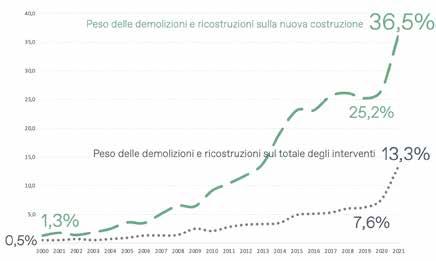

La trasformazione edilizia, così come gli interventi di demolizione e ricostruzione, rappresenta una delle principali strate-

gie per la riduzione dell’impatto umano sull’ambiente. Rigenerare, rifunzionalizzare, trasformare, significa affrontare riforme amministrative, direttive prescrittive e prestazionali, assetti organizzativi e operativi, programmi e processi tecnico-progettuali. A tal fine, quali sono gli approcci che ritiene maggiormente efficaci e quanto risulta necessario sviluppare un dialogo costante tra gli attori coinvolti nei processi?

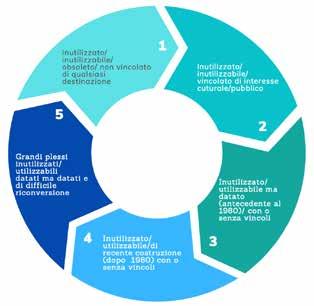

Nel mio lavoro di ricercatore e architetto, ho potuto constatare come i processi di trasformazione urbana più efficaci siano quelli capaci di misurarsi con la complessità reale dei contesti, rifiutando ogni visione riduttiva o prescrittiva. Intervenire sul costruito non significa semplicemente sostituire, ma rileggere criticamente, ristrutturare, densificare, valorizzare, generare nuove possibilità d’uso, promuovendo un equilibrio tra esigenze ambientali, sociali ed economiche. In questo senso, rigenerare non è solo una questione di sostenibilità tecnica, ma un’azione culturale fondata sull’ascolto dei territori e sulla cooperazione tra saperi e soggetti diversi. Il dialogo tra istituzioni, progettisti, cittadini, enti di gestione, portatori di interesse e investitori rappresenta non solo un’opportunità, ma una necessità operativa per innescare meccanismi virtuosi e condivisi. Quando questo dialogo è reale e strutturato, si creano le condizioni per passare da un modello interventista a una logica adattiva e incrementale, capace di rispondere con efficacia alle mutazioni demografiche, economiche e climatiche. Alcune esperienze recenti, come il Programma PINQuA o i Piani Urbani Integrati (PUI) finanziati dal PNRR, hanno mostrato, pur tra difficoltà di governance e disomogeneità esecutiva, la potenzialità di un approccio sistemico alla trasformazione del patrimonio residenziale pubblico. La sfida oggi è rafforzare il legame tra rigenerazione fisica e politiche di welfare, servizi di prossimità, spazi pubblici di qualità e infrastrutture ambientali, ricucendo territori spesso frammentati o marginalizzati. In questo scenario, la progettazione assume un

ruolo strategico come strumento di mediazione e regia: non si limita a dare forma agli spazi, ma costruisce le condizioni per abitare meglio, per riconnettere risorse reali e aspettative della cittadinanza, per rendere visibile e accessibile un futuro condiviso. La trasformazione urbana non può essere intesa come un evento puntuale, ma deve essere intesa come un processo continuo e articolato, capace di produrre senso e coesione; credo che solo così si possa superare l’approccio emergenziale e innescare processi di cambiamento sistemico delle città.

Lei ha preso parte a numerose esperienze in grado di sviluppare proposte concrete per la rigenerazione urbana e la trasformazione del patrimonio pubblico, in particolare nella città di Roma. In questo senso, quali sono le potenzialità inespresse e le nuove linee di ricerca?

Il tema della rigenerazione urbana non consente risposte univoche né la definizione di linee di ricerca esaustive, soprattutto in una città come Roma che, per la sua estensione territoriale, la stratificazione storica e la complessità del tessuto urbano e architettonico, rappresenta un contesto unico per osservare e sperimentare processi di trasformazione urbana. In questa città, dove la sovrapposizione dei segni convive con fragilità sociali, ambientali e infrastrutturali, il tema della rigenerazione richiede strumenti interpretativi e operativi capaci di tenere insieme memoria e progetto, permanenza e cambiamento. Più che delineare linee di ricerca posso individuare ambiti di ricerca e progetto, approfonditi nel tempo attraverso le esperienze che ho avuto l’opportunità di sviluppare in contesti complessi e differenziati della città di Roma. Contesti che vanno dalla periferia pubblica progettata nell’ambito dei grandi programmi di edilizia economica e popolare, alla città informale a crescita spontanea, fino allo spazio pubblico del centro storico. Luoghi tra loro distanti per morfologia, densità simbolica e assetti sociali, ma accomunati dalla necessità di ripensare il progetto urbano come strumento di riequilibrio territoriale, riconoscimento civico e qualità dell’abitare.

Tor Bella Monaca: Via dell’Archeologia e i nuovi servizi di prossimità al primo piano dell’edificio (credits: PFTE Tor Bella Monaca).

Un primo ambito di ricerca riguarda proprio questo: superare la parcellizzazione disciplinare e funzionale che ha spesso caratterizzato gli interventi sul patrimonio pubblico. Le periferie nate con i piani di edilizia economica e popolare mostrano oggi i limiti di un modello fondato sulla standardizzazione e su una manutenzione mai realmente attuata. Riattivare questi contesti non significa solo intervenire sugli edifici, ma costruire condizioni durature di vivibilità, intrecciando risposte tecnologiche, dispositivi sociali e modelli economici inediti. È in questi contesti che si afferma l’idea della città come bene comune.

Un secondo ambito, forse ancora più delicato, riguarda la città informale, quello della periferia abusiva condonata, delle borgate spesso relegate a margine del dibattito urbanistico. Qui la trasformazione non può ridursi a operazioni di densificazione edilizia, ma deve misurarsi con la possibilità di ridisegnare la relazione tra insediamento e territorio, agendo sulla mobilità, sulla resilienza ecologica, sulla gestione delle risorse e sull’accesso ai servizi di base. Il progetto in questi casi assume un ruolo di mediazione, capace di attivare risorse locali, riconoscere forme di abitare esistenti e tradurle in nuove grammatiche urbane.

Un terzo ambito, più sperimentale e minuto, si concentra sulla rigenerazione dello spazio pubblico nei contesti storici, come ad esempio il progetto sviluppato lungo l’asse Via Nazionale – Corso Vittorio Emanuele II. In questo caso, il lavoro ha messo al centro la possibilità di valorizzare piccole aree – slarghi, intersezioni, spazi residui – nel cuore del centro storico della città, lungo un asse di attraversamento fondamentale che collega la stazione Termini al Vaticano. Si tratta di porzioni di città disarticolate tra loro ma di grande rilevanza per la loro densità storica e architettonica, che vengono restituite ad un uso collettivo attraverso interventi leggeri ma strategici, capaci di conferire nuova continuità spaziale e visibilità al tessuto urbano. Il progetto si è confrontato con i temi della mobilità, della sicurezza e dell’accessibilità, restituendo allo spazio pubblico il suo valore di infrastruttura am-

bientale e sociale. Un quarto ambito di riflessione, trasversale ai precedenti e forse più urgente, riguarda, come già detto, la costruzione di una governance cooperativa e continuativa. I progetti più riusciti degli ultimi anni sono infatti quelli in cui si è riusciti a stabilire alleanze istituzionali solide, capaci di garantire continuità ai processi, scongiurare derive tecnocratiche e mantenere coerenza tra visione politica, gestione amministrativa e progetto. Un esempio virtuoso è rappresentato dal modello sperimentato per la definizione dei progetti PNRR, nato dalla collaborazione tra Roma Capitale e le università Sapienza, Roma Tre e LUISS. Questo approccio ha consentito di sviluppare interventi che vanno oltre la contingenza del bando, contribuendo a delineare una politica urbana strutturata, fondata su obiettivi misurabili, condivisi e capaci di produrre effetti durevoli. Infine, un’ultima riflessione riguarda la necessità di ridefinire il lessico stesso della trasformazione urbana. Troppe parole – “sostenibilità”, “inclusione”, “innovazione” – sono diventate formule retoriche svuotate di significato. La sfida consiste nel restituire concretezza a questi termini, ancorandoli a pratiche operative, a metriche verificabili e a processi di riconoscimento. In questa direzione si muove anche il progetto di rigenerazione del rione Testaccio, che ha cercato di salvaguardare e valorizzare la specificità di un tessuto urbano identitario e stratificato, evitando di cristallizzarlo in una dimensione conservativa e riconoscendo invece la vitalità quotidiana del rione come risorsa da sostenere attraverso un disegno capace di restituire continuità spaziale, visibilità e accessibilità agli spazi collettivi. In sintesi, le potenzialità inespresse della trasformazione urbana non si esauriscono nella sola materia costruita, ma risiedono nella capacità di tenere insieme approcci plurali, competenze diverse e sensibilità territoriali. Roma, in ragione della sua complessità, può diventare un vero laboratorio di pratiche urbane consapevoli, capaci di incidere nei contesti più fragili senza rinunciare alla qualità, alla bellezza e all’equità.

La trasformazione del patrimonio, in particolar modo di quello pubblico, passa inevitabilmente da contributi e da stanziamenti sviluppati con l’obiettivo di accrescere la qualità ambientale e sociale. Tra gli altri, il PINQuA ha promosso e finanziato progetti di notevole interesse e Roma

Capitale è risultata tra le più virtuose per l’integrazione di differenti soggetti e per i luoghi oggetto di intervento. Può raccontare i passaggi salienti dello studio di fattibilità per la trasformazione del comparto R5 di Tor Bella Monaca che ha predisposto con la Sapienza Università di Roma?

Il comparto R5 di Tor Bella Monaca è uno degli interventi più rappresentativi tra quelli avviati nell’ambito del PINQuA, non solo per la scala e la complessità dell’intervento, ma per il valore metodologico dello studio di fattibilità che lo ha originato. Il PFTE, infatti, è stato sviluppato grazie a un innovativo modello cooperativo tra amministrazione e università (Sapienza, Roma Tre e LUISS), volto a integrare competenze tecnico-scientifiche e visione urbana, costruendo un processo condiviso e interistituzionale. Questo modello ha garantito continuità istituzionale e coerenza progettuale, un valore raro nelle trasformazioni urbane. Il progetto si è concentrato su uno dei contesti più vulnerabili della città, non solo per le condizioni fisiche del patrimonio edilizio, ma anche per la marginalità sociale e simbolica che caratterizza il quartiere. L’attività di progettazione, nell’ambito del PFTE, non si è limitata alla definizione di soluzioni architettoniche e tecniche, ma ha previsto una profonda analisi del contesto territoriale, l’ascolto attivo delle comunità locali, proseguito e intensificato nella fase di cantiere in corso, e una valutazione concreta delle effettive possibilità di trasformazione del patrimonio pubblico. Un elemento determinante emerso fin dall’inizio è stata l’impossibilità di delocalizzare gli abitanti durante i lavori: la presenza di oltre 4.000 residenti distribuiti in 1.236 alloggi ha reso imprescindibile la progettazione di interventi realizzabili con gli abitanti all’interno degli edifici, condizione che ha orientato tutte le scelte successive in termini

tecnologici, logistici e organizzativi. Progettato da Pietro Barucci nei primi anni ’80, il comparto R5 costituisce una delle più estese realizzazioni del primo Piano di Edilizia Economica e Popolare di Roma. Realizzato in tempi brevissimi con tecniche di prefabbricazione pesante, ha subito un rapido deterioramento a causa della mancata manutenzione prevista in fase di progettazione. Alla fragilità materiale si è sommata quella funzionale e sociale: il comparto è oggi privo di servizi, gli alloggi risultano fortemente degradati, e gli spazi collettivi sono diventati luoghi di marginalità e insicurezza. Lo studio di fattibilità si è articolato in due PFTE distinti: il primo, elaborato con i fondi PINQuA, ha riguardato la corte centrale del comparto; il secondo, successivo e finanziato nell’ambito dei PUI, ha esteso gli interventi alle corti laterali (nord e sud). Questo sviluppo su due fasi ha portato all’assegnazione a due gruppi di progettazione e a due imprese diverse, che hanno adottato soluzioni tecniche differenti ma convergenti negli obiettivi prestazionali e di efficienza energetica. L’efficienza energetica è stata perseguita come obiettivo primario, attraverso soluzioni tecniche compatibili con la complessità abitativa, che tenessero conto della presenza costante dei residenti. Il confronto tra le due tecnologie potrà essere oggetto di monitoraggio nel tempo, per valutarne efficacia, durabilità e qualità percepita. Accanto agli interventi sul patrimonio edilizio, il progetto ha puntato a riposizionare il comparto nella mappa simbolica e urbana della città, restituendogli dignità e nuove funzioni. Tra le azioni più significative c’è la destinazione della corte nord a Museo delle Periferie, il primo museo civico del Comune di Roma realizzato oltre il GRA: un gesto concreto che non vuole compensare, ma cambiare prospettiva. L’idea non è portare la periferia al centro, ma portare il centro in periferia: creare un presidio culturale che renda Tor Bella Monaca parte integrante della città, senza retorica, ma con la forza della presenza. Il museo, collocato in uno degli spazi più trascurati, nasce per generare connessioni, accogliere iniziative, raccontare nuove storie. Il progetto ha previsto la riattivazione di spazi

Planimetria generale del nuovo assetto progettuale del comparto R5 e di Via dell’Archeologia (credit: PFTE Tor Bella Monaca).

comunitari esistenti e il rafforzamento delle pratiche sociali già presenti nel territorio. Particolarmente significativa è stata l’attenzione alla ludoteca “Casa di Alice”, nella corte sud, avviata da un gruppo di madri del quartiere come spazio educativo per i più piccoli. Il progetto ne prevede la ristrutturazione e il potenziamento, valorizzandone la funzione sociale e riconoscendo il ruolo fondamentale dell’autorganizzazione nella costruzione della coesione territoriale. A questo si aggiungono piccoli servizi di prossimità – spazi studio, coworking, commercio minuto – pensati per rigenerare la trama relazionale del comparto e contribuire alla produzione quotidiana di spazio pubblico.

Infine, lo studio di fattibilità affronta una questione strutturale che riguarda l’intera città: la necessità di intervenire sull’enorme patrimonio ERP costruito a Roma negli anni ’80, stimato in circa 20 milioni di m3, e realizzato con sistemi industrializzati che, pur innovativi all’epoca, si sono rivelati vulnerabili senza adeguati cicli di manutenzione. La definizione di soluzioni tecnologiche e operative replicabili, come quelle testate nel R5, rappresenta un contributo concreto alla rigenerazione sistemica del patrimonio pubblico urbano, in grado di fornire modelli esportabili anche in altri contesti. Ad oggi, i cantieri procedono regolarmente e la consegna degli edifici avverrà nei tempi stabiliti. Si tratta di un segnale concreto della validità di un approccio integrato e strutturato, che ha saputo tenere insieme visione politica, capacità amministrativa, progettazione tecnica e partecipazione locale. Trasformare Tor Bella Monaca in modo credibile e misurabile significa dimostrare che anche nei contesti urbani più fragili è possibile attuare un cambiamento reale, sostenibile e duraturo.

La trasformazione edilizia avviene anche con l’applicazione di materiali e di sistemi costruttivi innovativi. A tal proposito, un materiale della tradizione come il laterizio, caratterizzato comunque da processi di evoluzione sia nel processo sia nella tecnologia costruttiva, in che modo può influenzare la qualità di un intervento?

Molte delle occasioni di rigenerazione, di riqualificazione e di trasformazione edilizia, trattano un patrimonio costruito consolidato nel tempo per morfologia, funzione e sistemi tecnologici. Ciò impone, in particolar modo nel nostro Paese, di investigare materiali e tecniche appartenenti alla tradizione del costruire come appunto quelli in laterizio. Il laterizio è il principale materiale attraverso il quale si identifica la nostra storia.

Conoscere le caratteristiche e le prestazioni di prodotti e sistemi derivanti da un materiale naturale come l’argilla, risulta fondamentale per sviluppare strategie in linea con le esigenze costruttive e ambientali del settore edilizio. Infatti, a fronte di importanti sviluppi socioeconomici e ambientali, gli indirizzi attuali inquadrano una circolarità in grado di incrementare la sostenibilità, dall’attenzione all’origine dei materiali al ciclo di vita, dalla gestione consapevole alla prestazione rispettosa dell’ambiente, dal fine vita degli elementi costruttivi al possibile riutilizzo e riciclo fino alla naturalità. Tutti i bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) hanno, ad esempio, sollecitato e vincolato gli interventi ad approcci volti al recupero e al riciclo delle risorse già dalla fase progettuale: i Criteri Ambientali Minimi (CAM), il principio Do No Significant Harm (DNSH) e l’orientamento a interventi di trasformazione o demolizione e ricostruzione (Green Field), oltre ad accrescere la tendenza a ridurre l’impatto sull’ambiente e sulla comunità anche attraverso specifici strumenti di valutazione, mirano a soluzioni durature, anche quando facilmente reversibili, ma sempre in grado di dimostrare l’assenza di sostanze potenzialmente pericolose per l’uomo e di inquinanti per l’ambiente. Si tratta di punti di una tipologia di prodotti capaci di coniugare elevati livelli prestazionali con versatilità funzionale ed estetica. In questo senso, l’impiego del laterizio si distingue anche per la ricerca, la sperimentazione e l’applicazione di soluzioni innovative, che possono incrementare la qualità di un intervento sull’esistente. Una pregevole risorsa per il benessere sociale e ambientale dei luoghi.

Angelo Lavanga Installazioni del divenire Valdarno, Pistoia, Milano

Chiara Testoni, Architetto, PhD

KEYWORDS

Laterizio

Arte

Macerie

Trasformazione

Rinascita

Brick

Art

Wreckage

Transformation

Rebirth

Il laterizio è un materiale “a-temporale” che, come insegna la storia del costruire, attraversa i secoli adattandosi agevolmente ai contesti più disparati, grazie alla sua intrinseca resistenza e durevolezza. Ed è proprio il suo carattere “imperituro”, dall’anima robusta ma anche profondamente poetica, che lo rende il materiale “manifesto” di un’“architettura della permanenza”, indifferente alle stagioni delle mode e responsabilmente concepita per registrare il passare degli anni senza subirne gli strali (come invece spesso accade ad opere “giovani” ma drasticamente effimere per caratteristiche costruttive).

tra costruzione e decostruzione e plasmando la materia per generare nuove visioni inaspettate in un continuo (ed eracliteo) divenire: le opere nascono come “rovine” ma al contempo sono tracce germinali di una ricomposizione e di una futura dissoluzione.

Cinquecento, Pistoia

© Ivan Rossi

Il pensiero artistico e creativo getta tuttavia una nuova luce interpretativa sulle potenzialità semantiche di questo materiale stravolgendone il significato di simbolo di resistenza e durabilità, e introducendo una riflessione che trascende il tema del ciclo di vita utile (per quanto lungo, nel caso del laterizio) e si spinge a indagare il rapporto dicotomico tra artificio e natura, tra memoria e futuro, tra vita e morte.

A maturare questa riflessione è il designer Angelo Lavanga. Nell’ambito di allestimenti en plein air ed indoor, dal pacificante paesaggio toscano alla frenetica Milano Design Week, Lavanga conduce un’appassionata sperimentazione sul laterizio con cui rimarca la propria urgenza a ”mescolare le carte”, sfumando i confini

In different site-specific installations immersed in the Tuscan landscape or placed inside an industrial building in the context of Milan Design Week 2025, Angelo Lavanga explores the semantic potential of brick through material experiments investigating the dichotomous connection between artifice and nature, memory and future, construction and de-construction, life and death.

L’installazione “Monte dei Cocci”, immersa nel contesto naturale/artificiale del Valdarno, indaga le potenzialità rigenerative dello scarto e del riciclo. L’opera si colloca tra due diverse cave di materiali: una naturale, di argilla, l’altra di origine antropica costituita da montagne di frammenti di laterizio, a comporre l’orografia di un nuovo, onirico paesaggio in trasformazione. Tra le rovine, si stagliano sorprendentemente volumi dalla geometria rigorosa formati da elementi di laterizio forato che presagiscono una ”rinascita” del materiale (e della vita) dalle macerie attraverso l’architettura, prima di tornare nuovamente a disfarsi, terminato il proprio ciclo di vita, nella terra da cui originano. Nell’installazione “Cinquecento”, immersa nel verde del Campus Vannucci di Pistoia (il vivaio più grande d’Europa) e riflessa in un piccolo specchio d’acqua, la trasparenza è utilizzata come strumento di meditazione sul tempo e come trait d’union tra l’opera artificiale e il paesaggio naturale che filtra dalle trame materiche del laterizio. Il volume plasmato da linee rigorose e superfici plastiche è composto da elementi di laterizio forato, utilizzato in orizzontale nel verso opposto alla posa tradizionale: l’opera si percepisce in movimento, da diversi punti di vista e secondo varie forme di interazione con il paesaggio e con la luce, in funzione degli agenti atmosferici e delle ore del giorno, fino a che con il passare del tempo non si dissolverà in pol-

Le opere sono realizzate grazie alla fornitura dei laterizi di SO.LA.VA spa

vere, lasciando di sé viva solo la memoria. Infine, l’allestimento site-specific “Controluce” all’interno di un ex stabilimento industriale, nel contesto del Fuori Salone del Mobile a Milano durante l’Isola Design Festival 2025, celebra il processo di ricomposizione delle macerie e di rinascita della materia attraverso un intervento leggero e completamente reversibile. Per l’allestimento degli spazi, schermi frangisole e pianelle in terracotta compongono una serie di dispositivi orizzontali e verticali, pensati per accogliere le opere dei vari designers selezionati dalla manifestazione. Le pareti in cotto, erette a secco, assicurate tra loro da giunti metallici che evidenziano i punti di tensione, attraversano delicatamente lo spazio senza “invaderlo”, modulando la luce naturale che filtra dalle grandi finestre e che crea vivaci giochi chiaroscurali nello spazio, a seconda delle ore del giorno. Dalla terra, al frammento, alla fornace, al progetto, e poi di nuovo al frammento, alla polvere e alla terra: il laterizio come cifra di un processo vitale continuamente in evoluzione che trova la chiave della permanenza proprio nella sua inesorabile e ciclica trasformazione. Nella convinzione che, in fondo, niente finisce realmente.

SCHEDE TECNICHE

Oggetto Monte dei Cocci

Località Fornace Solava, Valdarno

Progetto Angelo Lavanga

Allestimento Angelo Lavanga, Enrico Acquasanta, Leonardo Vitti, Raffaele Capasso

Fotografie Ivan Rossi

Oggetto Cinquecento

Località Campus Vannucci, Pistoia

Progetto Angelo Lavanga

Allestimento Angelo Lavanga, Enrico Acquasanta

Fotografie Ivan Rossi

Oggetto Controluce

Località Basic Village, Milano

Progetto Angelo Lavanga, Enrico Acquasanta

Allestimento Angelo Lavanga, Enrico Acquasanta, Danilo Freguglia, Bernardo del Buffa, Federico Marchetti, Vincenzo Notarnicola

Fotografie Luca Ferrara

Monte dei Cocci, Valdarno © Ivan Rossi

Cinquecento, Pistoia. Trasparenze e paesaggio © Ivan Rossi

Controluce, Milano. Leggerezza e reversibilità © Luca Ferrara

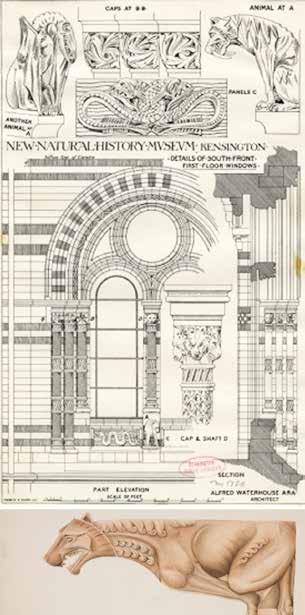

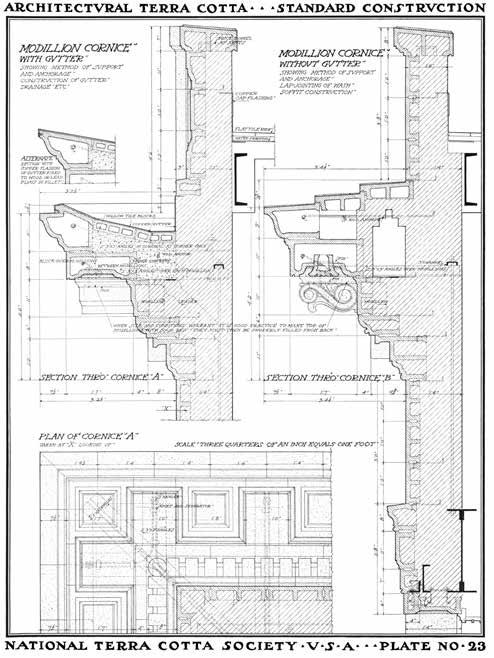

La parabola degli apparati decorativi fittili, evento ‘globale’ di fine Ottocento

Le “terrecotte ornamentali” di fine XIX secolo sono state un fenomeno italiano, europeo e oltre oceanico, una breve parabola temporale tra tradizione artigianale e innovazione preindustriale. La valenza estetica e protettiva rispetto a smog e incendi potrebbe essere rinverdita dalle recenti possibilità di stampa 3D

Fabrizio De Cesaris, Professore Associato, Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Sapienza Università di Roma

Liliana Ninarello, PhD, Research Fellow, Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Sapienza Università di Roma

KEYWORDS

Terrecotte decorative

Fornaci

XIX-XX secolo

Evoluzione

Protezione al fuoco

Europa America

Backed clay

Kilns

19th–20th century

Evolution

Fire Protection

Europe America

L’abituale traiettoria degli studi italiani sui materiali fittili, almeno in ambito storico conservativo, tende a ripercorrere l’evoluzione storica dal mondo classico, talvolta interrompendosi agli albori della modernità o proseguendo fino alle più aggiornate tecniche di produzione dei materiali laterizi per il restauro1

Sembra interessante sondare un percorso speculativo diverso, focalizzato su una stagione creativa fortemente caratterizzata che nel momento stesso in cui raggiunse l’apice concluse anche la sua parabola. Si tratta della produzione fittile nell’ambito del fenomeno moderno delle ‘terrecotte decorative’ da circoscrivere, nella sua delimitata e specifica iden-

tità temporale, costruttiva e architettonica, tra la seconda metà dell’Ottocento e il primo Novecento [1]. Una produzione che si concretizzò anche in Italia ma che si manifestò in Europa e in altri ambiti che possono considerarsi estensioni delle culture europee (Americhe e Australia, ma non solo) configurandosi, ante litteram, come un fenomeno globale o almeno internazionale. Sicuramente, data la diffusione del materiale e della tecnica laterizia, possono ritrovarsi esempi ancora in altre produzioni costruttive ma alcune, quelle menzionate, sembrano accomunate dallo sviluppo sincrono e dalle connotazioni artistiche, sociali e produttive basate sui forni evoluti (a fuoco continuo) anche

The parable of the fictile decorative apparatus, a “global” event of the late 19th century