Residenz Verlag

Die Allierten in Wien –Kulturpolitik 1945–1955

Herausgegeben von Oliver Rathkolb

Residenz Verlag

Herausgegeben von Oliver Rathkolb

Einleitung

Alliierte Kulturpolitik in Wien – zeithistorischarchäologische Tiefenbohrungen

Oliver Rathkolb

Fulminanter Neustart

Französische Kulturpolitik im besetzten Wien, 1945–1955

Thomas Angerer

Sowjetische Propaganda, Medien- und Kulturpolitik in Wien 1945–1955

Wolfgang Mueller

Die Kulturpolitik der KPÖ im Umfeld der sowjetischen Besatzungsmacht

Manfred Mugrauer

US-Besatzungskulturpolitik zwischen Entnazifizierung, Kaltem Krieg und demokratischer Reorientierung

Oliver Rathkolb

Britische Kulturpolitik in Wien 1945–1955

Intentionen, Aktionen und ein jüdischer

Untergrundkampf

Richard Hufschmied

Alliierte Topografie Wiens

Johanna Maria Lerchner

Pressefotografie im Kalten Krieg

Bildpolitiken in Österreich 1945–1955

Margarethe Szeless und Marion Krammer

Radio zwischen den Zonen

Wolfgang Pensold

Alliierte Filmpolitik zwischen Kooperation, Kontrolle, Aufklärung und Eigeninteressen

Karin Moser

Ready, Set, Go!

Alliierter Sport und die Wiederbelebung des Sportgeschehens in Wien 1945–1955

Agnes Meisinger

„In der gemeinsamen Bewunderung für das Kunstwerk nähern, verstehen und einigen sich die Seelen.“

Alliierte Kulturpolitik und bildende Kunst in Wien 1945–1955

Veronika Floch

Kunst als Waffe – zur Ausstellungspolitik der Alliierten

Monika Knofler

Architektur in vier Akten, 1945–1955

Monika Platzer

„Bücher gehören zweifellos nicht zu Möbeln.“

Kampfzone Bibliothek – Reorientierung durch Entnazifizierung und Büchergeschenke

Markus Stumpf

Die Alliierten und die österreichische Literatur

Günther Stocker

Szenische Ausblicke

Dramen der Alliierten auf Wiener Bühnen

Peter Roessler

Die Wiener Staatsoper im besetzten Nachkriegsösterreich 1945–1955

Michael Kraus

Out of Nowhere?

Anmerkungen zu Charakteristik und Standort des Jazz in Wien in der ersten Nachkriegszeit

Christian Glanz

„Porgy and Bess“ als Fallbeispiel für die Wirkungsmacht der US-Kulturpolitik in Wien 1945–1955

Hans Petschar

Anhang

Ausgewählte Bibliografie

Autorinnen und Autoren

Bildnachweis Impressum

US-Besatzungskulturpolitik zwischen Entnazifizierung, Kaltem Krieg und demokratischer Reorientierung1

Wie auch bei anderen politischen Nachkriegsplanungen im Bereich des Department of State, des Office of War Information und in den militärischen Planungsstäben gingen die Autoren der Direktiven für den Kulturbereich von der Annahme aus, dass der Nationalsozialismus die deutsche und österreichische Gesellschaft wie eine Krankheit befallen und zu ideologischen Propagandazwecken pervertiert habe.2

Um nach Kriegsende den Nationalsozialismus zu überwinden, sollten entsprechend diesem sozialpsychologischen Ansatz die traditionellen militaristischautoritären Eliten gegen antifaschistische demokratische Eliten ausgetauscht werden. Neben einer umfassenden „Denazification“ sollten zwei weitere Maßnahmen – „Demilitarization“ und „Deindustrialization“ – garantieren, dass von Deutschland und Österreich nie wieder eine militärische Aggression ausgehen könne.

Gleichzeitig sollte die parlamentarische Demokratie während einer längeren Phase der militärischen Kontrolle und Umerziehung wiederaufgebaut werden. Da der gesamte Kultur und Medienbereich während der totalitären Herrschaft des Nationalsozialismus ein zentrales ideologisches Instrument gewesen war, sollten hier ebenfalls Elitenaustausch und inhaltliche Neuorientierungen den demokratischen Aufbau unterstützen.

Die Definition der zu erneuernden Kultur war traditionell und zielte vor allem auf Hochkultur sowie moderne Unterhaltungs und Massenbeeinflussungsinstrumente wie Rundfunk, Film, Sprechtheater, Musiktheater, Literatur und Verlage sowie alle Formen von Printmedien und Nachrichtenagenturen.

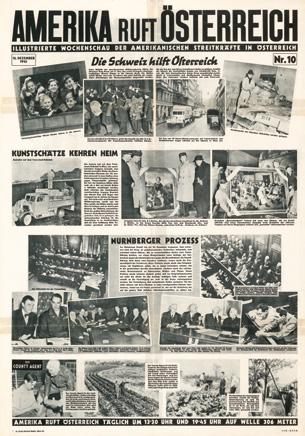

Daher war die erste Maßnahme nach der Zerschlagung des NSRegimes die Umsetzung eines Dekrets, Decree No. 10 and Information Control

Regulation No. 1, demzufolge in der USZone in Westösterreich alle Zeitungen, Rundfunksender, Kinos, Verlage und Druckereien sofort geschlossen werden mussten. Deren Eigentümer bzw. leitende Direktoren, ebenso wie jene von Theatern, Opern, Kabaretts bis hin zu Kasperltheatern, mussten vor Wiedereröffnung ein Genehmigungsverfahren durch die USMilitärbehörden durchlaufen.3 Nach genauer politischer Prüfung konnte

Wandzeitung, Amerika ruft Österreich. Illustrierte Wochenschau der amerikanischen Streitkräfte in Österreich, Nr. 10, 1945

an geeignete, das heißt demokratisch gesinnte, Kulturmanager und Medienmacher – ausnahmslos Männer – ohne NSVergangenheit ein Permit, eine Lizenz, erteilt werden, die zur Berufsausübung obligatorisch vorgeschrieben war.

Selbst Zeitungen und ein Rundfunksender von Widerstandsgruppen in Westösterreich mussten eingestellt werden. Es sollte fast einen Monat dauern, bis beispielsweise in Salzburg von USPropagandaeinheiten herausgegebene Zeitungen, der Österreichische Kurier, gefolgt von den Salzburger Nachrichten, bzw. in der Zone in Oberösterreich die Oberösterreichischen Nachrichten unter Mitarbeit österreichischer Journalist:innen erscheinen durften.4

Gravierende Mängel an journalistischer Eigenständigkeit und Professionalität wurden nach Jahrzehnten diktatorischer bzw. totalitärer Unterdrückung unabhängiger Medien und Kulturarbeit deutlich sichtbar, die in Österreich bereits 1933 mit der Kanzlerdiktatur unter Engelbert Dollfuß begonnen hatte und während des Nationalsozialismus massiv intensiviert worden war. Österreichische Journalisten:innen erwiesen sich überdies als viel anpassungswilliger und serviler als beispielsweise ihre italienischen Kolleg:innen, mit denen die Einheiten des in Westösterreich stationierten Psychological Warfare Branch (PWB) bereits Erfahrungen nach der Befreiung Italiens gemacht hatten.5

Obwohl mit der Erteilung von Zeitungslizenzen an österreichische Herausgeber in den USZonen bis 1. Oktober 1945 zugewartet worden war, konnten die ursprünglich eng gefassten Direktiven, wonach ehemals aktiven Vertretern des DollfußSchuschniggRegimes kein Permit erteilt werden durfte, nicht durchgehalten werden. Daher erhielt Gustav Adolf Canaval, einst Pressesekretär der paramilitärischen Heimwehren in Niederöster

reich und Chefredakteur der HeimwehrWochenzeitung Sturm über Osterreich, als Chefredakteur eine Lizenz zur Herausgabe der damals auflagenstärksten westösterreichischen Tageszeitung, der Salzburger Nachrichten. Trotz interner USOpposition wurde seine KZHaft als politischer Häftling in Dachau und Flossenbürg von 1938 bis 1945 „gegengerechnet“ und Canaval nach einigen Wochen Verspätung doch noch ein Permit erteilt.6

In Wien hingegen behielten die USStreitkräfte bis 1954 die direkte Kontrolle über ihre deutschsprachige Tageszeitung und die mehrheitlich österreichische Redaktion des Wiener Kurier, der ab 27. August 1945 erschien und 1946/47 mit einer Auflage von 300.000 Stück die am weitesten verbreitete Tageszeitung in Österreich war und sogar in den Nachbarländern vertrieben wurde. Auch die ‚westlichen‘ Rundfunkstationen der Radiogruppe RotWeißRot in Salzburg und Linz (seit 6. Juni 1945) und jene in Wien (seit 17. November 1945) blieben unter USKontrolle und Verwaltung sowie österreichischem Personal.7

Im Bereich der ursprünglich rigiden Entnazifizierung von Künstler:innen, die sich als Parteimitglieder oder Sympathisant:innen des NSRegimes für propagandistische Zwecke zu Verfügung gestellt hatten und Berufs und Auftrittsverbot bekamen, sollte jedoch sehr rasch eine Änderung eintreten. Da der automatische Berufsverbotsmechanismus für ehemalige NSDAPMitglieder nicht funktionierte und auch dem Gerechtigkeitsempfinden angloamerikanischer Prägung widersprach, mussten ab Herbst/Winter 1945 österreichische Kommissionen über Zulassungen entscheiden. Diese Entscheidungen konnten aber vom U.S. Information Services Branch (ISB), der für Kultur und Medienfragen zuständigen USMilitärbehörde, bestätigt oder verworfen werden. Offensichtlich wollte der ISB diese unange

nehme Aufgabe sehr früh an österreichische Stellen – vor allem in Salzburg – abgeben, doch hatte er die Rechnung ohne die ‚persilscheinfreudigen‘ neuen (alten) österreichischen Entscheidungsträger gemacht, die eher raschen kulturellen Wiederbeginn und nicht Vergangenheitsbewältigung forcierten. Auch in der sowjetischen Zone und in Wien war künstlerische Prominenz und Nützlichkeit wichtiger als die Entnazifizierung und etwaige NSVerwicklungen.8

Erst als sich die Alliierte Kommission in Wien ab September 1945 mit derartigen Fragen zu beschäftigen begann, wurden die USBehörden Anfang 1946 wieder restriktiver – ein Phänomen, das der allgemeinen Entnazifizierungspraxis der US

Behörden in Österreich 1945/46 nicht entsprach.9

Nach den Novemberwahlen 1945 und ob des schlechten Wahlergebnisses für die KPÖ änderte sich aber auch die ursprünglich desinteressierte sowjetische Entnazifizierungspolitik.

Neben dieser Demokratisierung durch Entnazifizierung sollte auch die Propagierung eines positiven AmerikaBilds die nationalsozialistischen Propagandastereotype des ungebildeten, ‚kulturlosen‘ Amerikaners abbauen, wobei übersehen wurde, dass diese Form des Antiamerikanismus wesentlich tiefere historische Wurzeln in den Dekaden vor 1938 hatte.

Als Instrumente dieser positiven Beeinflussung der Österreicherinnen und Österreicher

Max-Reinhardt-Gedenksendung der Sendergruppe RotWeiß-Rot: Besprechung für die Hörspielaufführung von Johann Wolfgang von Goethes Faust im Aufnahmestudio in Salzburg, v. l.: Maria Mayer, Felix Steinböck, Inge Konradi, Programmdirektor Géza Rech, Alma Seidler, Programmdirektor Ernst Haeusserman, Raoul Aslan, Ewald Balser, Helene Thimig, Adrienne Gessner, 1947, Foto: USISFotograf:in

„In der gemeinsamen Bewunderung für das Kunstwerk nähern, verstehen und einigen sich die Seelen.“1

Alliierte Kulturpolitik und bildende Kunst in Wien 1945–1955

Veronika Floch

Die bildende Kunst als visueller Träger vielfältiger Narrationen ist ein wirksames Instrument, um Erzählungen zu transportieren, Wertevorstellungen zu vermitteln und identitätsstiftende Bezüge herzustellen. Wie haben sich die vier Siegermächte die bildende Kunst zunutze gemacht? Welche kulturpolitischen Ziele wollten sie erreichen, welche Erzählungen sollten erzeugt werden, und wie spiegelte sich der beginnende Kalte Krieg in den jeweiligen Programmatiken wider?

Während es für Bereiche wie Literatur und Architektur vertiefende Forschungsbeiträge gibt,2 findet man für die bildende Kunst punktuelle Untersuchungen.3 Folgender Beitrag skizziert die alliierten Kulturprogramme hinsichtlich ihrer komplexen Verbindung von bildender Kunst und Ideologie und gibt einen Überblick über die jeweiligen Ausgangssituationen, Ziele und Konzepte.

„Paris à Vienne“4 – die Kulturpolitik der französischen Alliierten

Mit einer Kulturoffensive wollte Frankreich, das sich als Freundesland darstellte, seine geopolitischen und wirtschaftlichen Verluste ausgleichen. Österreich sollte als „Brückenkopf“ für die kulturelle Ausstrahlung und politische Wirkung Frankreichs in Mittel und Osteuropa fungieren.5 Die Kulturinitiativen zielten auf die Rehabilitierung der von den Nationalsozialisten als „entartet“ diffamierten Kunst sowie auf die eigene kulturelle Selbstdarstellung. Eine weitere Maßnahme bildete die Stärkung einer österreichischen kulturellen Identität – einerseits durch die Betonung der historischen kulturellen Leistungen, andererseits durch den Aufbau einer jungen Künstlergeneration, die in einem internationalen Kunstdiskurs verankert werden sollte. Damit wollte man eine deutliche Abgrenzung Öster

reichs von Deutschland erreichen und gleichzeitig das Selbstbewusstsein des jungen demokratischen Landes stärken.

In Wien war die französische Kulturpolitik eng mit der Person Eugène Susinis verknüpft. Ab 1945 leitete er, eingesetzt von der französischen Militärregierung, zunächst das Büro für Erziehung und schöne Künste und ab 1947 das wiedereröffnete Französische Kulturinstitut. Im Gegensatz zu Maurice Besset, der das Französische Kulturinstitut in Innsbruck führte und vorrangig zeitgenössische Kunst ausstellte, vertrat Susini eine konservativere Kunstauffassung.

Obwohl die bildende Kunst – im Gegensatz zu Musik, Literatur und Theater – nur 14 Prozent der französischen Kulturinitiativen in Wien ausmachte, konnte eine Vielzahl von Ausstellungen

realisiert werden.6 Im Herbst 1945 fand die erste, von Susinis Abteilung organisierte Ausstellung

Von Ingres bis Cézanne in der Albertina statt.7

Gezeigt wurde französische Grafik vom 19. Jahrhundert bis in die damalige Gegenwart. Wie die Kunst für politische Zwecke herangezogen wurde, verdeutlicht die Eröffnungsrede von Staatssekretär Ernst Fischer (KPÖ), in der er die Gemeinsamkeiten der beiden Länder hervorhob, eine Mitverantwortung Österreichs an den Verbrechen des Nationalsozialismus ausblendete und auf Frankreichs Rolle im historischen Demokratisierungsprozess hinwies.8

Den Nationalfeiertag am 14. Juli nutzte die französische Militärregierung im darauffolgenden Jahr für eine Reihe von künstlerischen Veranstaltungen, darunter zwei Großausstellungen.9 In der Albertina wurde Französische Phantastik mit Werken aus vier Jahrhunderten gezeigt. Das Wiener Kunstgewerbemuseum10 präsentierte zeitgleich die Ausstellung „Paris à Vienne“ –250 Artistes du Salon d’Automne. Dafür finanzierte die französische Militärregierung die Teilrenovierung des von Kriegshandlungen beschädigten Museums.11 Der Salon d’Automne, der „Herbstsalon“, war Paris’ bedeutendste zeitgenössische Künstlervereinigung und versammelte für die Präsentation einen Querschnitt aktueller Malerei, von Bildhauerei, Grafik, Kunstgewerbe, Architektur und kirchlicher Kunst.12 Der Salon d’Automne hatte bis dahin ausschließlich in Paris ausgestellt und Wien als Ort seines ersten internationalen Gastspiels gewählt. In den Medien wurde dies als großzügige Geste Frankreichs gegenüber Österreich betont.13

Die erste Ausstellung, die im Rahmen des erneuerten Kulturabkommens durchgeführt wurde, fand 1950 unter dem Titel Klassiker des Kubismus in Frankreich statt. Gezeigt wurde sie in der

Albertina, die seit 1947 unter der Leitung von Otto Benesch stand – einer Schlüsselfigur des internationalen Kulturaustauschs.14 Im Anschluss folgte Meisterwerke aus Frankreichs Museen, mit mehr als 16.000 Besucher:innen die mit Abstand erfolgreichste Ausstellung der Albertina seit 1945.15

Die Stärkung der jungen österreichischen Kunstszene stellte eine weitere Maßnahme der Franzosen dar. Für die Neue Galerie, Wiens Avantgardegalerie mit internationaler Ausrichtung, vermittelte der Kulturoffizier Jean Rouvier Ausstellungen junger Künstler:innen, darunter Johannes Behler, Gerhild Diesner und Paul Flora.16 Die beiden Letzteren wurden kurz darauf Mitglieder des 1947 gegründeten Art Club, Österreichs bedeutendster Avantgardebewegung nach dem Krieg. Auch durch die Vergabe von Auslandsstipendien sollten die kulturellen Verbindungen zwischen den beiden Ländern vertieft werden, unter anderem für die Kunsthistorikerin Renate Rieger17 oder den Künstler Kurt Moldovan.18

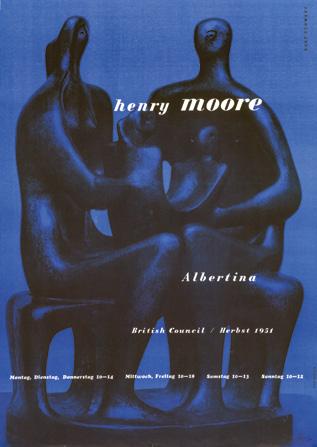

Der British Council und die Kulturpolitik der britischen Alliierten

Die Ausgangslage der Briten war ähnlich jener der Franzosen: Die durch den Krieg geschwächte militärische und wirtschaftliche Position sollte durch die kulturelle Selbstdarstellung kompensiert werden. Auch institutionell gab es Parallelen: Zur Durchführung der Kulturprogramme wurde der British Council herangezogen, der 1934 von der britischen Regierung gegründet worden war und 1946 eine Wiener Dependance eröffnete.19 Das Fine Arts Department des British Council stellte Ausstellungen britischer Künstler:innen für internationale Wanderausstellungen zusammen. In Wien wurden zahlreiche dieser Präsentationen gezeigt. Den Auftakt machte 1946 eine repräsentative Sammlungsauswahl der Tate

Gallery. In der Akademie der bildenden Künste konnte sich das interessierte Publikum über die englische Malerei der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts informieren – vom englischen Impressionismus bis zu aktuellen Positionen von Henry Moore. Die Rolle Großbritanniens während des Kriegs wurde mit einer Reihe von Kriegsdarstellungen thematisiert, darunter auch Darstellungen aus den englischen Luftschutzkellern. Für die von den Briten herausgegebene Weltpresse war die Ausstellung „[e]in Blick in eine bisher verborgene Welt, die sich nun mit einem Schlage auftut. Eine wunderbare, freie, männliche Welt.“20

In den folgenden Ausstellungen präsentierte sich Großbritannien ausschließlich mit zeitgenössischen Werken. Damit trug es einerseits zur Reorientation bei, und andererseits festigte es seine eigene Position im internationalen Kunstdiskurs. Im Jahr 1949 vereinte der British Council in der Albertina mit Moderne englische Graphik und Aquarellkunst Werke unter anderem von Ben Nicholson, Barbara Hepworth und Graham Sutherland zu einer Ausstellung.21 Eine umfassende Personale in der Albertina 1951, die auch in Graz und Linz gezeigt wurde, ehrte den bedeutenden britischen Bildhauer und Zeichner Henry Moore.

Ausstellungsansicht

Peintres naïfs –Amerikanische Volksmalerei von 1670 bis heute, Österreichisches Museum für angewandte Kunst, 1954

Zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion – die Kulturpolitik der US-amerikanischen Alliierten

„In diesen Blättern da ist Amerika und Amerikanisches. Sie gehen nahe. Sie geben Ahnung“, schrieb der Wiener Kurier 1951 anlässlich der Ausstellung Amerikanische Malerei. 22 Die USA, die auf keine lange Tradition der bildenden Künste zurückblicken konnten, hatten es ungleich schwerer, mit Malerei, Skulptur oder Zeichnung zu vermitteln, was denn „Amerika und Amerikanisches“ sei. Gleichzeitig mussten sie in Hinblick auf eine Westanbindung Österreichs auf einen in der Bevölkerung verankerten Antiamerikanismus und auf eine Propaganda reagieren, die die USA als einen ‚kulturlosen‘ Staat darstellte.23

Eine der Hauptstrategien der USA lag in der Fokussierung auf die zeitgenössische Kunst. Nach 1945 entwickelte sich New York zum neuen

Kunstzentrum, das Paris als Mittelpunkt aktueller Entwicklungen ablöste.24 Formal waren die neuen künstlerischen Tendenzen durch eine Abstraktion gekennzeichnet, die sich mit Positionen der westlichen Kunstwelt zu einer internationalen, einer „völkerverbindenden“ Kunstsprache verband. Der abstrakte Expressionismus als Ausdruck von Freiheit und Individualität verstanden, wurde im Wettstreit der politischen Systeme gezielt als Gegenpol zum sowjetischen sozialistischen Realismus eingesetzt.

Für die Umsetzung der USamerikanischen Kunstprogramme sind für Wien vor allem der United States Information Service (USIS)25 und das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) zu nennen.26 Ziel des USIS, des Informationsdiensts der Vereinigten Staaten, war es, unter anderem propagandistischkulturelle Aktivitäten zu fördern, während dem MoMA durch seine global zirkulie

renden Ausstellungen eine maßgebliche Rolle hinsichtlich eines transatlantischen Kulturtransfers zukam.27 Die erste Kooperation des MoMA fand 1949 mit der Albertina statt. Die Ausstellung Amerikanische Aquarelle bot einen Überblick über die Entwicklung amerikanischer Malerei seit dem 18. Jahrhundert. Eine Verbindung zu Österreich war auch durch den Direktor des MoMA gegeben, den gebürtigen Österreicher René d’Harnoncourt.28

Amerikanische Malerei – Werden und Gegenwart 1951 in der Akademie der bildenden Künste zeigte mehrheitlich aktuelle Werke, darunter von Edward Hopper, Georgia O’Keeffe und Mark Rothko.29 Historische Arbeiten waren in der Minderzahl, dafür umso repräsentativer, wie das Porträt des ersten USamerikanischen Präsidenten George Washington. Mit der Ausstellung Internationale Graphik, 30 die 1952 in der Secession von Gustav K. Beck31 veranstaltet wurde, konnten sich die USA mit rein abstrakten Werken präsentieren – allesamt Leihgaben des MoMA. Unter anderem unter den Auspizien der Public Affairs Division der USBotschaft wurde eine umfassende Werkschau aktueller ‚westlicher‘ Kunst zusammengestellt,32 in deren internationalem Kontext die österreichischen ArtClubKünstler:innen präsentiert wurden. So fanden sich neben Arbeiten von Marc Chagall, Henry Moore oder Lyonel Feininger jene von Wander Bertoni, Maria BiljanBilger und Josef Mikl.33 Neben der Propagierung der Abstraktion findet sich – zumindest in zwei großen Ausstellungen –die Verwendung einer realistischen, volkstümlichen Bildsprache. In Zusammenarbeit mit dem U.S. State Department beziehungsweise mit der USIA führte der in New York lebende Galerist Otto Kallir die Planung und Umsetzung durch.34 Die erste Ausstellung war der damals 90jährigen Amerikanerin Anna Mary Robertson, genannt Grandma Moses, gewidmet, einer Autodidaktin,

deren gegenständliche Malerei durch idyllischländliche Szenen gekennzeichnet war. Die Medien bemerkten, Grandma Moses’ Amerika zeige „[…] nicht den riesenhaften und mächtigen Kontinent eines 150MillionenStaates, sondern einen winzigen, einen diesseits des Atlantik so oft vergessenen Ausschnitt: Amerika als Heimat, einer Heimat des ‚kleinen Mannes‘ […]“.35 Die zweite von Kallir durchgeführte Ausstellung knüpfte an ähnliche Narrative an. Peintres naïfs – Amerikanische Volksmalerei von 1670 bis heute wurde 1954 im Museum für angewandte Kunst veranstaltet.36

„Sowjetische Kunst ist realistische Kunst.“37 Die Kulturpolitik der sowjetischen Alliierten Spätestens mit dem Einsetzen des Kalten Kriegs formierte sich ein von der Abstraktion geprägter westlicher Kunstkanon, der die sowjetische Kunst nicht miteinbezog beziehungsweise von dem sich die Sowjetunion explizit abgrenzte. Noch in der Zwischenkriegszeit propagierte der kommunistische Staat die Avantgarde, die ab der Machtübernahme Stalins verfemt wurde. An ihre Stelle trat die Stilrichtung des sozialistischen Realismus. In diesem Kontext spielte die bildende Kunst für die sowjetischen Alliierten eine untergeordnete Rolle, sie setzten vorrangig auf Theater, Musik oder Literatur, die sie vor allem im Rahmen der ab 1949 jährlich abgehaltenen ÖsterreichischSowjetischen Freundschaftswochen einsetzten.38 Dabei war das Ziel der Sowjetunion laut Wolfgang Mueller „[…] ‚antifaschistischedemokratische‘ Umerziehung, Werbung für die Sowjetunion, Werbung für den Sozialismus und Gegenpropaganda“.39

Die größte Inszenierung sowjetischer Kunst stellte die Ausstellung Sowjetischer Malerei dar, die 1947 im Kunstgewerbemuseum stattfand.40