Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept für das Centrum von Postbauer-Heng

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept für das Centrum von Postbauer-Heng

Auftraggeberin:

Auftragnehmerin:

Gemeinde Postbauer-Heng

vertreten durch:

Horst Kratzer, 1. Bürgermeister

fachliche Betreuung:

Florian Beyer, Kämmerer, stellv. Geschäftsleiter

nonconform ideenwerkstatt GmbH

Büro Rosenheim, Westermayer-Straße 1A, 83026 Rosenheim

Bearbeitung durch:

Melina Hölzl, M.Sc. Urbanistik, B.Eng. Landschaftsarchitektur

Christina Kragl, B.Sc. Raumplanung

Lisa Steiner, DI Raumplanung

Lea Ruland, M.A. Architektur und Kulturwissenschaften

Kooperation Verkehrsplanung

in Zusammenarbeit mit:

PSLV - Planungsgesellschaft Stadt Land Verkehr

Andreas Bergmann, Dipl. Geograph, Verkehrs- und Stadtplaner

Das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept für das Centrum von Postbauer-Heng wurde im Bayerischen Städtebauförderprogramm mit Mitteln

Gemeinde Postbauer-Heng

Bayern, Regierungsbezirk Oberpfalz

8.100 Einwohnerinnen/Einwohner

Fläche: 24,65 km²

450m ÜNN

Postbauer-Heng

2.2

Einführung

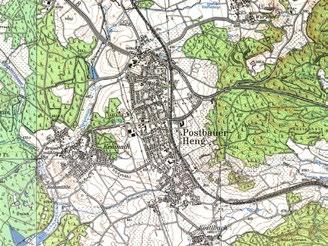

Der Markt Postbauer-Heng, gelegen in der Oberpfalz zwischen Nürnberg und Regensburg, blickt auf eine lange Geschichte und eine dynamische Entwicklung zurück. Mit der Verleihung des Marktrechts im Jahr 2005 fand der Zusammenschluss der ehemals selbstständigen Gemeinden Postbauer und Heng sowie die spätere Eingliederung von Pavelsbach einen symbolischen Abschluss. Heute ist Postbauer-Heng eine lebendige Gemeinde mit über 8.200 Einwohner:innen und mehr als 3.000 Arbeitsplätzen. Die strategisch günstige Lage an der Bahnlinie Nürnberg-Regensburg mit S-Bahn-Anschluss sowie an der Bundesstraße 8, unweit des Dillbergs, verleiht der Gemeinde eine besondere Bedeutung und birgt weiteres Entwicklungspotenzial.

Das Zentrum von Postbauer-Heng entstand in den 1970er Jahren im Zuge der Gemeindefusion. Es liegt zwischen den ehemaligen Ortskernen von Postbauer, Heng und Kemnath und bildet heute das Herzstück der öffentlichen Versorgung sowie des gesellschaftlichen Lebens. Trotz dieser zentralen Rolle steht das

Centrum vor vielfältigen Herausforderungen, darunter ein hohes Verkehrsaufkommen und eine heterogene Nutzung, die eine umfassende Neuordnung und Aktivierung erforderlich machen.

Vor dem Hintergrund der 2022 durchgeführten Machbarkeitsstudie für den Centrumsbereich hat sich die Marktgemeinde entschieden ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) für einen erweiterten Umgriff um das Centrum herum zu erarbeiten. Dieses Konzept soll eine strategische Vision für die Aufwertung und Anpassung des kleinstädtischen Zentrums bieten – unter Berücksichtigung der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen sowie der Bedürfnisse aller Stakeholder:innen und Bürger:innen.

Mit der Erstellung des ISEK verfolgt Postbauer-Heng das Ziel, eine nachhaltige, lebenswerte und zukunftsfähige Entwicklung des Centrums zu fördern und damit die Lebensqualität für alle Einwohner:innen nachhaltig zu verbessern.

Abb.1 Das Centrum aus der Vogelperspektive, aufgenommen aus südwestlicher Richtung

KEMNATH

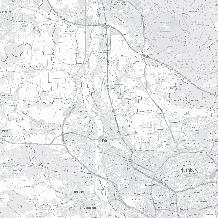

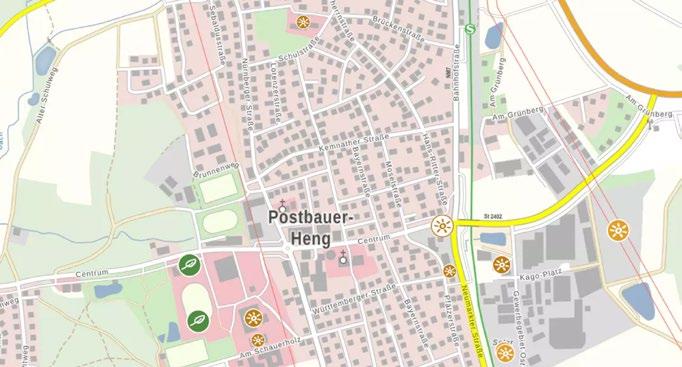

Abb.2 Das Untersuchungsgebiet im Kontext der Orte Postbauer-Heng und Kemnath M 1:7500

Die Marktgemeinde Postbauer-Heng bewarb sich erfolgreich für die Aufnahme in die Städtebauförderung. Eine entsprechende Rahmenbewilligung der Regierung der Oberpfalz wurde der Gemeinde PostbauerHeng im Zuge dessen erteilt. Seitdem befindet sich die Gemeinde im Bayerischen Förderprogramm. Am 18.06.2024 wurde für die Einzelmaßnahme 001 „Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes - ISEK“ im Rahmen der Gesamtmaßnahme 03 „Ortskern“ und der Teilmaßnahme 01 „Sanierungsgebiet Ortskern“ ein Zuwendungsbescheid erteilt.

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien und der aktuell gültigen Verwaltungsvereinbarung 2023/24 (VV 2023/24) zwischen Bund und Län-

1.3 Vorgehensweise

Ein ISEK ist ein umfassendes Konzept, das möglichst viele Bereiche der Stadt- und Ortsplanung für das Centrum von Postbauer-Heng abdeckt und die Entwicklung der nächsten 10 bis 15 Jahre beschreibt, um diese gezielt steuern zu können. Das vorliegende Konzept gliedert sich in drei Teile.

Der erste Teil umfasst die Bestandsaufnahme sowie die daraus abgeleitete Analyse von Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken. Dabei fließen sowohl die externe Perspektive der Planerinnen und Planer von nonconform und PSLV als auch das lokale Expert:innenwissen der Bürgerinnen und Bürger ein, welches im Rahmen der verschiedenen Beteiligungsveranstaltungen erfasst wurde. Ergänzt wird diese Bestandsaufnahme und -bewertung durch bestehende Konzepte und Planungsgrundlagen der Marktgemeinde Postbauer-Heng sowie öffentlich zugängliche Daten verschiedener staatlicher Stellen. So entsteht ein ganzheitliches Bild des Centrums von Postbauer-Heng, das die Außenwahrnehmung mit der lokalen Perspektive vereint.

Definition ISEK

dern zur Städtebauförderung ist als Grundlage für die Förderung von Maßnahmen innerhalb eines Sanierungsgebiets die Erstellung einer vorbereitenden Untersuchung (§141 BauGB) erforderlich. Das vorliegende integrierte und gebietsbezogen Konzept stellt eine solche vorbereitende Untersuchung im Sinne der Städtebauförderung dar.

In solch einem Konzept werden, anhand eines Querschnittsvergleichs der in der Bestandsaufnahme erhobenen Daten, die Stärken und Schwächen der relevanten Themenbereiche ermittelt. Darauf aufbauend werden die Ziele und entsprechenden Maßnahmen zu deren Erreichung herausgearbeitet, anhand derer der Vorschlag für ein formelles Sanierungsgebiet formuliert wird.

Im zweiten Teil werden auf Basis dieser Erkenntnisse zentrale Leitlinien und ein übergeordnetes Leitbild für die Entwicklung des Centrums formuliert. Dieser Prozess erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Steuerungsgruppe.

Der dritte Teil baut auf den erarbeiteten Leitlinien und dem Leitbild auf und enthält konkrete Projektideen sowie Maßnahmenpakete. Diese werden abschließend hinsichtlich ihrer Dringlichkeit und ihres erwarteten Beitrags zur Erreichung der Leitziele eingeordnet. Zudem sind die einzelnen Maßnahmen mit groben Kostenansätzen und konkreten Umsetzungsschritten hinterlegt. Auch in dieser Phase wurde die Bevölkerung intensiv in den Prozess eingebunden, um die erarbeiteten Ergebnisse gemeinsam zu überprüfen und sicherzustellen, dass am Ende eine breit getragene Entwicklungsstrategie für das Centrum von Postbauer-Heng entsteht.

Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) ist ein teilräumliches strategisches und umsetzungsorientiertes Steuerungsinstrument der Stadtentwicklung unter Berücksichtigung eines ganzheitlichen, integrierten Planungsansatzes, das in einem dialog- und prozessorientierten Verfahren erarbeitet und fortentwickelt wird. Das ISEK ist Fördervoraussetzung in allen Programmen der Städtebauförderung. (Quelle: Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte in der Städtebauförderung - Eine Arbeitshilfe für Kommunen I Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen)

Die Marktgemeinde Postbauer-Heng legte von Beginn an großen Wert auf eine intensive Einbindung der Bürgerschaft. Um eine breite Beteiligung sicherzustellen, wurde ein umfassender Beteiligungsprozess initiiert. Dieser wurde vom Planungsteam, bestehend aus den Büros nonconform und PSLV, in enger Abstimmung mit der Auftraggeberin entwickelt und durchgeführt.

Die Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern von Postbauer-Heng war zentral für die Erstellung des ISEK. Sie diente nicht nur als Grundlage für die Analyse, sondern auch für die Entwicklung von Zielen, Leitlinien und konkreten Projektideen. Um ein konsensfähiges und breit unterstütztes Ergebnis zu erreichen, wurden die Erkenntnisse aus der Beteiligung fortlaufend überprüft und in den Planungsprozess integriert.

Zur Unterstützung der Planungsbüros wurde eine Steuerungsgruppe ins Leben gerufen. Diese setzte sich aus Vertreterinnen und Vertretern des Gemeinderats sowie weiteren relevanten Akteurinnen und Akteuren der Gemeinde zusammen. Als zentrales Steuerungsgremium war sie intensiv sowohl in die Prozessgestaltung als auch in die inhaltliche Ausarbeitung des vorliegenden ISEKs eingebunden. Durch

22. Oktober 2024

Auftakt der Steuerungsgruppe

28. November 2024

offene

Analysewerkstatt

Ideen sammeln

gemeinsam Stärken, Schwächen und Potenziale des Centrums identifizieren

Vorbereitung,Bestandsaufnahme, Stärken-Schwächen-Analyse

den regelmäßigen Informationsaustausch und die enge Abstimmung der Zwischenergebnisse fungierten die Mitglieder der Steuerungsgruppe zugleich als Multiplikator:innen des ISEK-Prozesses in der Bürgerschaft.

Die breite Öffentlichkeit hatte im Rahmen der Analyse- und Ideenwerkstatt sowie der öffentlichen Zwischenpräsentation die Möglichkeit, sich aktiv in den Erstellungsprozess des ISEK einzubringen. Ergänzend wurden gezielte Workshops für bestimmte Personengruppen durchgeführt, um spezifische Bedarfe noch intensiver zu berücksichtigen.

Die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden von nonconform in gesonderten Dokumenten ausführlich dokumentiert. Gleichzeitig flossen die Erkenntnisse aus den verschiedenen Beteiligungsformaten direkt in die Bestandsaufnahme, die Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken sowie in das daraus abgeleitete Entwicklungskonzept ein.

Alle Informationen, einschließlich der Dokumentationen, sind öffentlich auf der Projektwebsite unter www.zukunft-mit-c.de und auf der Homepage der Gemeinde unter www.postbauer-heng.de/isek abrufbar.

27./28. März 2025

offenes Ideenbüro

digital analog

offener Ideenabend

gemeinsam Ideen für die Zukunft des Centrums von Postbauer-Heng entwickeln

29.10.2025

Leitbild, Entwicklungsziele Handlungsfelder erarbeiten

Juli 2025

Ergeb nispräsentation

Zwischenpräsentation

Feedback geben und Maßnahmen entwickeln

Maßnahmen, Finanzierungskonzept, Umsetzungsstrategie

Stakeholder-Workshops

Ideenwerkstatt

Im folgenden Kapitel sind die Ergebnisse der Bestandsaufnahme dargestellt. Es wird erläutert, welche übergeordneten Planungen die Entwicklung von Postbauer-Heng beeinflussen. Anschließend werden statistische Daten und die Ergebnisse der Ortsbegehungen durch das Planungsteam ausgewertet. Zudem fließen die Erkenntnisse aus den Beteiligungsformaten in die Bestandsaufnahme ein.

Die Bestandsanalyse bildet die Grundlage für die weiteren Planungsschritte im ISEK-Prozess. Sie ermöglicht eine umfassende Betrachtung der aktuellen städtebaulichen, infrastrukturellen und sozialen Gegebenheiten im Centrum von PostbauerHeng. Durch die Zusammenführung verschiedener Informationsquellen entsteht ein differenziertes Bild der bestehenden Herausforderungen und Potenziale, das für die Ableitung strategischer Entwicklungsziele entscheidend ist.

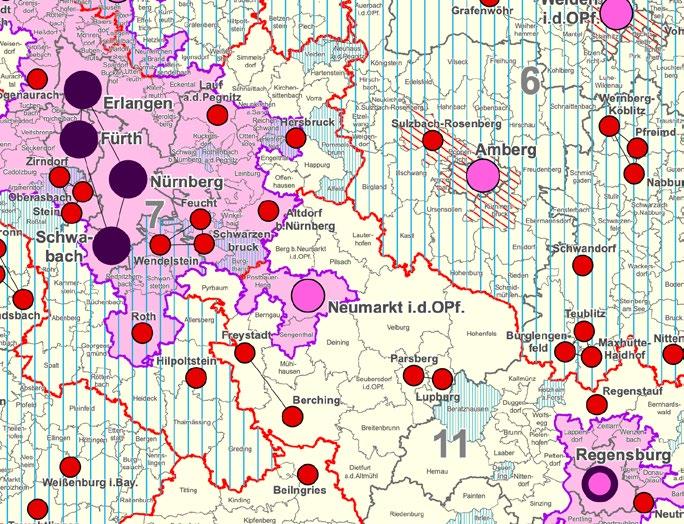

2.1.1

Die Marktgemeinde Postbauer-Heng liegt im Freistaat Bayern, am westlichen Rand der Oberpfalz, im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, und ist Teil der Metropolregion Nürnberg. Ihre geografische Lage, etwa 30 Kilometer südöstlich von Nürnberg und 9 Kilometer nordwestlich von Neumarkt, macht sie zu einem attraktiven Wohnort mit guter Anbindung an größere Städte.

Es bestehen auf Grund der zentralen Lage in Bayern sehr gute Verkehrsanbindungen: an die Hauptbahnlinie Nürnberg-Regensburg mit einem eigenen Bahnhof in Postbauer-Heng, diverse Buslinien und zu den Autobahnen A 3 (Nürnberg-Regensburg) und A 9 (Nürnberg-München).

Das Gebiet der heutigen Gemeinde entstand durch den Zusammenschluss der Gemeinden Postbauer,

Heng und Pavelsbach (1971 und 1975) und setzt sich aus den Ortsteilen Postbauer Heng, An der Heide, Brandmühle, Buch, Dillberg, Kemnath, Köstlbach, Kothmühle, Pavelsbach und Wurzhof zusammen. Im Zuge der Gebietsreform wurde ab 1971 in einem zentralen Bereich zwischen Postbauer, Heng und Kemnath, auf rund 10ha das neue „Centrum“ geschaffen, das als gemeinsamer Mittelpunkt dient. Das Centrum bildet heute das Herzstück der Gemeinde und bietet mit Rathaus, Haupt- und Grundschule, Geschäftszentrum, katholischer und evangelischer Kirche und vielem mehr Raum für Bildung, Kultur, Dienstleistungen und Nahversorgung.

Im September 2005 wurde Postbauer-Heng schließlich offiziell zur Marktgemeinde erhoben – eine Auszeichnung, die die gewachsene Bedeutung des Ortes als regionaler Mittelpunkt mit zentralörtlichen Funktionen unterstreicht und seine historische wie wirtschaftliche Entwicklung würdigt.

Neumarkt i.d. OPf.

Abb.3 Räumliche Einbettung der Gemeinde Postbauer-Heng

Regensburg

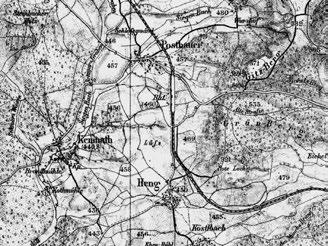

Mit dem Zusammenschluss der Gemeinden Postbauer und Heng am 1. April 1971 – der ersten freiwilligen Gemeindezusammenlegung im Landkreis Neumarkt –entstand der Wunsch nach einem gemeinsamen Zentrum für die neue Großgemeinde Postbauer-Heng. Ziel war es, zentrale Aufgaben wie Bildung, Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen gemeinsam zu lösen und einen Dienstleistungsschwerpunkt zwischen Neumarkt und Nürnberg zu schaffen. Bereits vor der Gebietsreform gab es erste Überlegungen zu einem zentralen Standort für Rathaus, Schule und andere öffentliche Einrichtungen.

Zur Neuwahl des Bürgermeisters und des Gemeinderates am 4. April 1971 wurde ein möglicher Standort für ein neues Zentrum diskutiert. Mit klarer Mehrheit entschied man sich für die heutige Lage auf einer grünen Wiese zwischen Postbauer, Heng und Kemnath. Die Gemeinde begann daraufhin Grundstücke von 20 Eigentümern zu erwerben und entwickelte einen Bebauungsplan. Der zentrale Bereich wurde anhand eines einheitlichen Masterplans gestaltet, der die baulichen Maßnahmen aufeinander abstimmte und eine funktionale Verkehrsführung sicherstellte. Auf dem rund 10 Hektar großen Gelände wurden Standorte für die Hauptschule, das Rathaus, das heutige Geschäftszentrum sowie die katholische und evangelische Kirche festgelegt.

Zum Zeitpunkt der Errichtung war Postbauer-Heng die am schnellsten wachsende Gemeinde in der Oberpfalz. Das neue Zentrum sollte daher auch die erforderlichen Einkaufsmöglichkeiten für die Bürger:innen der Gemeinde und der umliegenden Orte schaffen. Die zuvor aufgekauften Grundstücke wurden an bauinteressierte Geschäftsleute weiterverkauft. Bereits 1973 entstanden die ersten Gebäude: ein Blumenladen, ein Getränkemarkt und ein Kindergarten. 1975 folgten die Hauptschule und die St.-Elisabeth-Kirche. Im Oktober desselben Jahres begann der Bau des neuen Rathauses, das 1976 bezogen wurde.

1994 wurde der erste Kindergarten zugunsten eines Geschäftszentrums abgerissen und der neue Kindergarten St. Elisabeth entstand als Ersatz. Über die Jahre entwickelte sich das Zentrum stetig weiter: 1990 wurde das Naturfreibad an der Zentrumsstraße eröffnet, das nach einer Schließung im Jahr 2005 dank Bürger:innenengagement und Fördermitteln 2007 als ökologisches Familienbad wiedereröffnet wurde. 2010 kam mit dem Bau eines Nahversorgungszentrums ein weiterer wichtiger Baustein hinzu.

Das Zentrum von Postbauer-Heng wurde über die Jahre zum Herzstück der Gemeinde. Es bietet heute Raum für Bildung, Nahversorgung, Dienstleistungen, Gesundheitsangebote, Glauben und Freizeit.

Abb.6 Postbauer-Heng 1947

Postbauer-Heng 1969

Postbauer-Heng 1993

Postbauer-Heng 1956

Postbauer-Heng 1986

Postbauer-Heng 2003

Im Oktober 2024 zählte die Gemeinde PostbauerHeng 8.077 Einwohner:innen, davon etwa 58% im Hauptort Postbauer-Heng, 23% in Kemnath und 12% in Pavelsbach. Von den weiteren kleinen Ortsteilen weist keiner einen nennenswerten Anteil von mehr als 5% an der Gemeindebevölkerung auf. (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik (2023), S. 6, Zahlen Einwohnermeldeamt Postbauer-Heng).

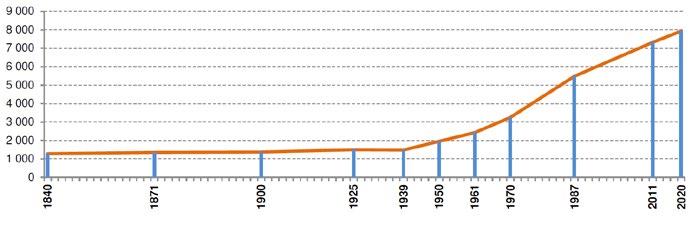

Postbauer-Heng kann seit den 1940er Jahren ein stetiges Wachstum verzeichnen. Das Wachstum der Gemeinde ist vor allem auf das positive Wanderungssaldo zurückzuführen. (vgl. Bayerisches Landesamt für Statistik (2023), S. 7) Dies lässt sich unter anderem auf die attraktive Lage in der Metropolregion Nürnberg-Erlangen-Fürth, die gute verkehrliche Anbindung und die Nähe zur Großen Kreisstadt Neumarkt i.d. OPf., sowie den attraktiven Arbeitsmarkt durch die umliegenden Zentren sowie die teilweise günstigeren Baulandpreise im Vergleich zu den umliegenden Städten zurückführen.

Im Regionalplan der Region Regensburg wird dazu festgehalten, dass Postbauer-Heng „einem starken Zuwanderungsdruck ausgesetzt [ist] und [...] hohe Auspendlerzahlen in den großen Verdichtungsraum auf[weist]. Im Zuge der Entwicklung und Ordnung dieses Teilraumes kommt einer verkehrsgerechten

und -minimierenden Zuordnung von Wohn- und Arbeitsstätten im Zuge einer integrierten Siedlungs- und Verkehrsplanung, wie sie im Verdichtungsraum durch die S-Bahn-Strecke maßgeblich bestimmt wird, hohe Bedeutung zu.“ (Regionaler Planungsverband Regensburg (2019): S.35)

Auch die Bevölkerungsprognose von 2019 bis 2039 sagt für Postbauer-Heng ein weiteres Bevölkerungswachstum auf 8.500 Einwohner:innen voraus. (vgl. Bayerisches Landesamt für Statistik (2021): 5)

Wie viele andere Gemeinden ist Postbauer-Heng stark vom demographischen Wandel betroffen. Bis 2039 wird der Anteil der über 65-Jährigen stark ansteigen. Laut Prognose wird sich die Altersstruktur der Gemeinde insgesamt verändern. Während die Anzahl der unter 18-Jährigen voraussichtlich leicht steigen wird, ist bei der Gruppe der 18- bis unter 40-Jährigen ein Rückgang zu verzeichnen. Dies könnte langfristig sowohl den lokalen Arbeitsmarkt als auch die Versorgung älterer Menschen vor Herausforderungen stellen. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung wird von 43,9 Jahren im Jahr 2019 auf 45,9 Jahre im Jahr 2039 steigen, was auf eine insgesamt alternde Bevölkerung hinweist. Postbauer-Heng liegt damit im Bayern-Schnitt, jedoch unter dem Altersschnitt des Landkreises und der Oberpfalz (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, 2023).

Abb.13 Bevölkerungsentwicklung Gemeinde Postbauer-Heng

Alter

Bevölkerungsskizze im Jahr 2019 bzw . 2039 2019 2039 m ännlich weiblich

Abb.14 Bevölkerungsskizze im Jahr 2019 bzw. 2039

Die räumliche Verteilung der Altersstruktur in Postbauer-Heng und Kemnath, basierend auf den aufbereiteten Daten im Zensusatlas 2022, zeigt eine leichte Häufung der Bevölkerung ab 65 Jahren im Bereich des Centrums und dessen näherem Umfeld. Diese Tendenz wird sich durch die Entwicklung eines neuen Wohnquartiers mit barrierefreien und betreuten Wohnungen am Schauerholz weiter verstärken.

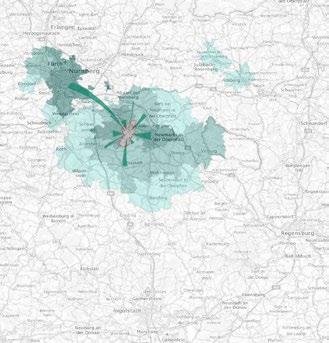

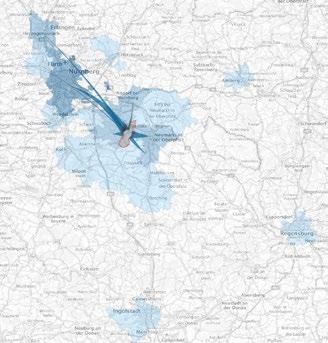

Postbauer-Heng weist eine hohe Zahl an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf. Zum Stichtag waren 3.368 Personen in der Gemeinde sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Der Großteil dieser Erwerbstätigen ist im produzierenden Gewerbe sowie im Dienstleistungssektor tätig, was die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde prägt. Trotz dieser soliden Beschäftigungslage pendelt jedoch ein erheblicher Teil der Bevölkerung zur Arbeit in andere Städte, insbesondere in die Metropolregion Nürnberg-Fürth-Erlangen. (vgl. Bayerisches Landesamt für Statistik (2021): 8) Das Pendlerverhalten zeigt eine deutliche Abhängigkeit von umliegenden Wirtschaftszentren. Insgesamt gibt es 3.453 Auspendelnde, während 1.041 Personen innerhalb der Gemeinde arbeiten und 1.930 Einpendelnde aus anderen Orten nach PostbauerHeng kommen. Dies führt zu einem negativen Pendelsaldo von -1.523, wodurch die Tagesbevölkerung mit

Abb.15 Bevölkerungsanteil ab 65 Jahren an der Gesamtbevölkerung

6.584 Personen deutlich unter der Nachtbevölkerung mit 8.107 Personen liegt. Die am häufigsten frequentierten Pendelziele der Auspendelnden sind die Städte Nürnberg und Neumarkt in der Oberpfalz, während die Mehrheit der Einpendler aus den umliegenden Gemeinden – allen voran aus Neumarkt – stammt. (https://pendleratlas.statistikportal.de/)

Abb.16 Einpendler nach Postbauer-Heng

Abb.17 Auspendler von Postbauer-Heng

2.1.5 Bestehende Konzepte und Grundlagen übergeordnet

Regionalplan Region Regensburg

Nach der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern, im Jahr 2018, liegt Postbauer-Heng im südlichen Verdichtungsraum Nürnberg und wurde als Grundzentrum im Verdichtungsraum ausgewiesen. Darin formulierte Zielsetzungen für Gemeinden in dem Verdichtungsräumen:

• das Siedlungswesen unter Bewahrung der ländlichen Siedlungsformen weiter zu entwickeln,

• die Bedienung durch den öffentlichen Personennahverkehr zu verbessern,

• den motorisierten Individualverkehr und die damit einhergehenden Belastungen zu verringern,

• das Radwegenetz weiter auszubauen,

• die Möglichkeiten der wohnortnahen Erholung zu verbessern.

Erstellung: 2015, Landschaftsarchitekturbüro ver. de landschaftsarchitektur in Zusammenarbeit mit sturm+schmidtarchitekten und Dr. Klaus Zeitler

• Aufgabenstellung: gemeinsames integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) mit dem Markt Pyrbaum und der Gemeinde Berngau; Grundlage für politisches Handeln und für die Erweiterung des städtebaulichen Sanierungsgebiets

• Inhalt: Untersuchungen der städtebaulichen Struktur und städtebaulicher Entwicklungsszenarien

• Relevanz für das Centrum: Geringe Bedeutung

Abb.18 Postbauer-Heng im Landesentwicklungsprogramm Bayern

a) Zeichnerisch verbindliche Darstellungen

Allgemeiner ländlicher Raum

Ländlicher Raum m it Verdichtungsansätzen

Verdichtungsraum

Raum mit besonderem Handlungsbedarf

Kreisregionen

Einzelgem einden

b) Zeichnerisch erläuternde Darstellung verbaler Ziele

Metropole

Regionalzentrum

Oberzentrum

Mittelzentrum

Region

1 B ayerischer Untermain 2 W ürzburg 3 M ain-Rhön 4 O berfranken-West

5 O berfranken-Ost

6 O berpfalz-Nord

7 Nürnberg

8 Westm ittelfranken

9 Augsburg

10 Ingolstadt

11 Regensburg

12 Donau-Wald

13 Landshut

14 M ünchen

15 Donau-Iller

16 Allgäu

17 O berland

18 S üdostoberbayern

II. Zusätzliche Darstellungen

2.1.6 Bestehende Konzepte und Grundlagenkommunal

• Erstellung: 2003, Planungsbüro Zimmermann

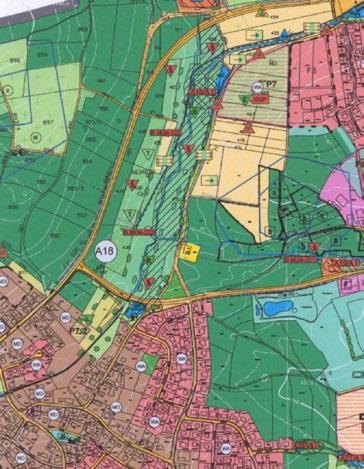

• Aufgabenstellung: Ein Flächennutzungsplan (FNP) ist ein strategisches Planungsinstrument einer Gemeinde, das die beabsichtigte Nutzung aller Flächen im Gemeindegebiet in groben Zügen darstellt. Er zeigt unter anderem Wohn-, Gewerbeund Industriegebiete, landwirtschaftliche Flächen sowie Grün- und Erholungsbereiche. Der FNP dient als Grundlage für Bebauungspläne und steuert die langfristige Entwicklung der Gemeinde, indem er eine geordnete Siedlungsentwicklung, den Schutz von Natur und Umwelt sowie die Berücksichtigung infrastruktureller Bedürfnisse gewährleistet.

• Inhalt:

• Gebietskategorien im Centrum: Mischgebiet, Gemeinbedarfsflächen, Sondergebiet, Grünflächen zur Naherholung

• Der aktuelle FNP weist eine Reihe geplanter Flächenwidmungen aus, von denen einige bereits umgesetzt wurden, während andere nicht weiterverfolgt werden.

• Im Laufe der Zeit wurden 28 Änderungen vorgenommen, jedoch existiert kein zusammengefasstes Dokument, in dem alle Änderungen eingearbeitet sind, was das Erkennen einer klar ablesbaren Entwicklungsstrategie erschwert.

• Erstellung: 2011, Bürger:innen des Marktes Postbauer-Heng gemeinsam mit Bürgermeister und Marktgemeinderäten im Rahmen der AGENDA 21

• Aufgabenstellung: Erarbeitung eines zukunftsweisenden Leitbilds für die nachhaltige Entwicklung des Marktes Postbauer-Heng. Das Leitbild soll als Entscheidungsgrundlage dienen und den Prozess der AGENDA 21 lokal verankern.

• Inhalt: Das Leitbild umfasst 10 Handlungsfelder anhand derer eine Zukunftsvision für Postbauer-Heng gezeichnet wird. Es verfolgt das Ziel, die Gemeinde ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltig weiterzuentwickeln. Im Fokus stehen die Sicherung der Lebensqualität, ein schonender Umgang mit Ressourcen, zukunftsfähige Energie- und Mobilitätskonzepte sowie ein starkes Miteinander über alle Generationen hinweg. Konkrete Maßnahmen

reichen von der Förderung erneuerbarer Energien und ökologischer Bauweise über den Ausbau der Nahversorgung und sozialen Infrastruktur bis hin zur Stärkung von Demokratie, Bildung und kulturellem Leben.

• Relevanz für das Centrum: Das Leitbild bildet eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung des Centrums auf Gemeindeebene. Es liefert Leitlinien für nachhaltige Siedlungsentwicklung, Nahversorgung, Mobilität und soziale Infrastruktur – zentrale Themen im ISEK-Prozess. Besonders relevant sind die Kapitel zu Siedlungsentwicklung, Verkehr, Nahversorgung und Freizeit/Kultur, da sie die Rolle des Centrums als funktionalen und sozialen Mittelpunkt unterstreichen.

Entwicklungsstudie zur zukunftsorientierten städtebaulichen Entwicklung am Siedlungsschwerpunkt Postbauer-Heng

• Erstellung: 2019, Bernhard Bartsch

• Aufgabenstellung: Entwicklungsstudie zur wohnbaulichen Entwicklung für den Siedlungsschwerpunkt Postbauer-Heng zur Sicherstellung einer geoordneten städtebaulichen Entwicklung in Hinblick auf die starken Bevölkerungszuwächse. Frühzeitige konzeptionelle Überlegungen in unterschiedlichen Szenarien hinsichtlich der zukünftigen wohnbaulichen Entwicklung augrund der dynamischen Wohnbauflächenentwicklung

• Inhalt:

• Bedarfsprognose für Wohnflächenentwicklung in unterschiedlichen Wachstumsszenarien für die unterschiedlichen Ortsteile

• Untersuchung der Verträglichkeit von Entwicklungen in Schwerpunktbereichen in Kemnath und Postbauer-Heng

• Festlegung welche Bereiche aufgrund von Naherholungs- und klimatischen Funktionen vollständig von Bebauung frei gehalten werden sollte

• Relevanz für das Centrum: Es werden Aussagen zu Entwicklungsbereichen rund um das Centrum, sowie weitere Entwicklungen, welche das Centrum beeinflussen können, gemacht.

Abb.19 Ausschnitt FNP im Bereich des Centrums

Abb.20 Ausschnitt Entwicklungskonzept aus der Entwicklungsstudie zur zukunftsorientierten städtebaulichen Entwicklung

Verkehrsuntersuchung „Radverkehr Centrum“ im Markt Postbauer-Heng

• Erstellung: 2019, GEO.VER.S.UM

• Aufgabenstellung: Entwicklung von Varianten/Verträglichkeitsprüfung zur Verbesserung der Radverkehrssituation im Centrum

• Inhalt: Es wurden 2 Varianten für den Um- und Anbau der Gemeindestraße (Centrum) zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur im Centrum entwickelt

• Relevanz für das Centrum: Ja, hohe Relevanz bei Verkehrsorganisation

• Erstellung: 2022, Gemeinde Postbauer-Heng

• Aufgabenstellung: Die Gemeinde Postbauer-Heng möchte ihre politischen und wirtschaftlichen Aktivitäten gemeinwohlorientiert ausrichten. Dazu hat sich die Gemeinde gemeinwohl-zertifizieren lassen sowie eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Diese erfasst die Ausgangslage der Gemeinde und legt Maßnahmen für die nächsten Jahre fest.

• Inhalt: Im Gemeinwohlbericht wird auf alle Einflussbereiche der Gemeinde von Lieferant:innen, über Finanzpartner:innen bis hin zu Bevölkerung und Wirtschaft eingegangen. Ziele sind die Förderung von Nachhaltigkeit, die Stärkung des sozialen Zusammenhalts und soziale Gerechtigkeit, Transparenz und Mitbestimmung, die Förderung der lokalen Wirtschaft und Bildung und Bewusstseinsbildung. Die Ziele und Maßnahmen werden regelmäßig überprüft und angepasst.

• Relevanz für das Centrum: Mehrere Maßnahmen betreffen das Centrum sowie das Vorgehen bei der Umsetzung von Vorhaben und werden in den jeweiligen Handlungsfeldern aufgegriffen.

• Erstellung: 2022/23, PLANWERK Stadtentwicklung

• Aufgabenstellung: Entwicklung einer Strategie zur Aufwertung und Anpassung des Centrums an aktuelle Herausforderungen (Leerstände, Radverkehr, unzureichende Barrierefreiheit,...) unter Beteiligung der Bürger:innen

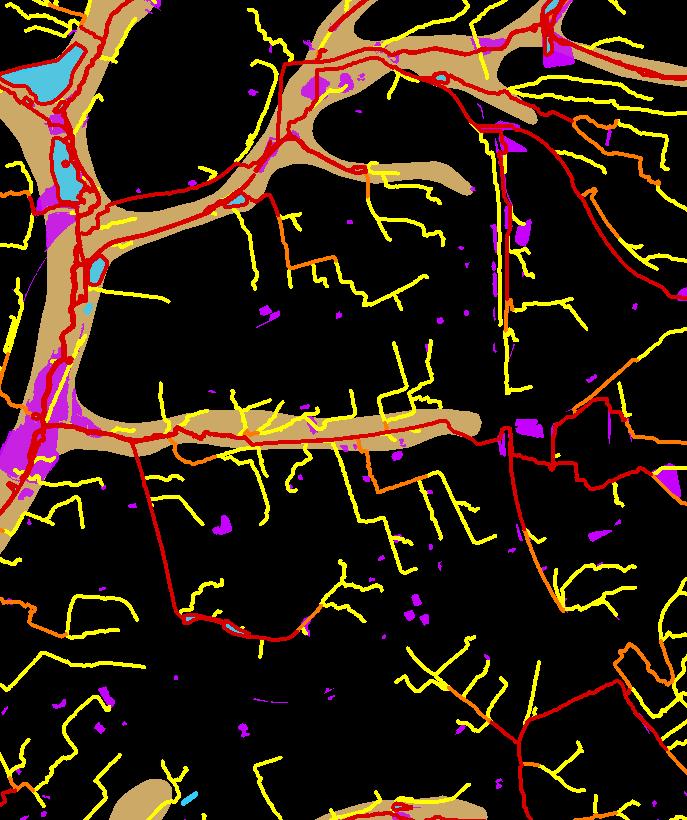

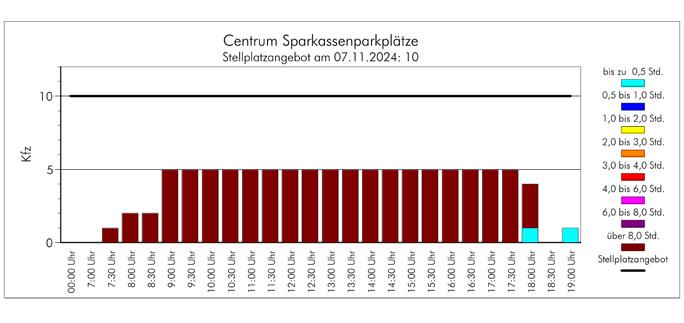

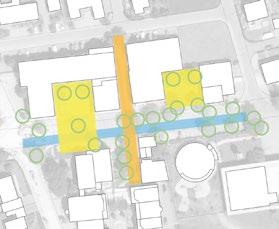

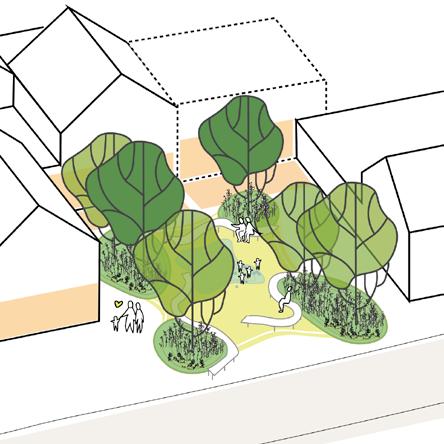

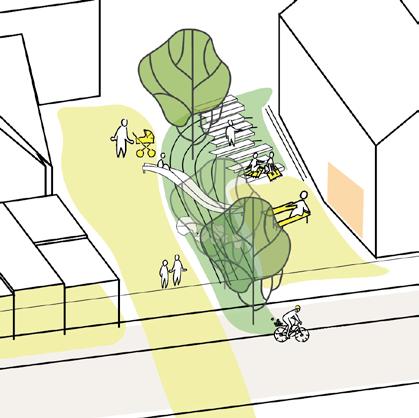

• Inhalt: Es wurde insbesondere der Öffentliche Raum im Kern des Centrums betrachet, und eine Parkraumerhebung durchgeführt. Eine starke Parkplatzreduktion zur Neugestaltung des Abschnitts wurde vorgeschlagen, welche zu Widerständen aus der Bürger:innenschaft und seitens der Gewerbetreibenden führte. In vier verschiedenen, miteinander verwobenen Ebenen wurden Maßnahmen für die Weiterentwicklung des Centrums vorgeschlagen: grün-blaue Infrastruktur, Nutzungen, Verkehr & Parken sowie Identitätsstiftung.

• Relevanz für das Centrum: Liefert eine Grundlage für Bestandsaufnahme und konkrete Umgestaltungsvorschläge für Teilbereiche des Centrums, welche jedoch wenig Zustimmung fanden; aus der Machbarkeitsanalyse wurde der Bedarf für ein ISEK abgeleitet.

Entwicklungen der letzten Jahre

Seit dem Spatenstich des Centrums 1973 hat sich dieses stetig weiterentwickelt. In den letzten Jahren wurden zusätzliche Infrastrukturen geschaffen und Wohnentwicklungen zentrumsnah vorangetrieben.

y 2010: Nahversorgerzentrum

Im Jahr 2010 wurde auf den ehemaligen Flächen des Sportvereins ein Lebensmittelhändler errichtet, worauf weitere Geschäftsflächen in Gestalt eines Fachmarktzentrums folgten. Diese Entwicklung stellte mit den großteils eingeschossigen Bauten und großflächigen Stellplätzen einen deutlichen Bruch mit der dichten urbanen Struktur des Centrums dar.

y 2016: Eröffnung neue Sporthalle im Centrum

y 2016/2017: Wohnbebauung am Roggenweg Im Bereich südlich des Roggenwegs wurden sowohl Mehrfamilienhäuser als auch Einfamilienhäuser geschaffen. Die Parallelentwicklung dieser unterschiedlichen Wohnformen wirkt großteils inkohärent und wirft Fragen zur strategischen Planung für den zentrumsnahen Bereich auf.

y 2016-2020: Entwicklungen Brunnenweg Im Norden entstanden eingeschossige Sondergebäude (Arztpraxis, Ergotherapie, IntensivpflegeWohngruppe) sowie angrenzend einige Mehrfamilienhäuser. Das Potenzial für eine einheitlich mehrgeschossige, effiziente Bebauung wurde teilweise nicht genutzt.

y 2019: Gewerbepark im Norden

Auf dem ehemaligen Kago-Areal an der PyrbaumerStraße entstand 2019 ein Gewerbepark mit einem Vollsortimenter, Bäckerei, Drogerie und einem weiteren Betrieb. Dieses ergänzt das Zentrum funktionell, verlagert jedoch Einkaufsmöglichkeiten in die Randlage und birgt somit bei weiteren Entwicklungen die Gefahr das Centrum zu schwächen.

y 2020: Eröffnung Kindergarten Himmelszelt

Mit dem Kindergarten Himmelszelt wurde 2020 die Betreuungsinfrastruktur der Gemeinde ausgebaut.

y 2024: Eröffnung „das Kästner“

Im Jahr 2024 wurd das ehemalige Hausmeistergebäude der Erich-Kästner-Grundschule zu einem Bürgertreff und Veranstaltungsort umgebaut.

Nahversorgerzentrum

Aktuelle Entwicklungen

Aufgrund des hohen Siedlungsdrucks durch die steigenden Baulandpreise in der Metropolregion gibt es eine dynamische Entwicklung von Wohnbauflächen in Postbauer-Heng und die Gemeinde wächst insbesondere durch Zuzug. Um die Entwicklung weiterer Siedlungsflächen in Postbauer-Heng strategisch anzugehen, wurde 2019 eine Entwicklungsstudie zur zukunftsorientierten städtebaulichen Entwicklung am Siedlungsschwerpunkt Postbauer-Heng umgesetzt. In der Studie wurden mehrere Schwerpunktgebiete für die zukünftige städtebauliche Entwicklung PostbauerHengs identifiziert, aus welchen sich auch wesentliche Aussagen für das Centrum ableiten lassen:

y Gewerbegebiet an der B8

Das Gebiet ist aufgrund der verkehrlichen Anbindung und der Abgeschirmtheit von Wohnbereichen gut für Gewerbe geeignet. Hier sollen sich auch weiterhin Gewerbeansiedlungen konzentrieren. Gewerbe kann im Centrum ausgeschlossen werden, es würde dort auch nicht zum Nutzungsmix passen.

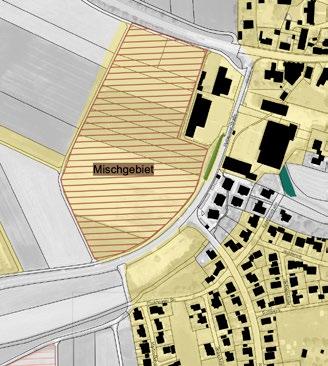

y Mischgebiet Postbauer-Heng Nord

Der Flächennutzungsplan von 1995, zuletzt aktualisiert 2007, sieht in diesem Bereich eine Mischbebauung mit Schwerpunkt auf Dienstleistungen vor. Laut Bebauungsplan sind hier Gewerbe-, Geschäfts- und Büroräume, Hotels sowie Betriebswohnungen vorgesehen, reine Wohnnutzungen hingegen ausgeschlossen. Diese Entwicklung steht in starker Konkurrenz zu den Nutzungen im Centrum und könnte negative Auswirkungen auf sie haben. Um dies zu verhindern, sieht der Gemeinderat vor, die Entwicklung in diesem Bereich nicht weiter zu verfolgen.

y Entwicklungsachse Postbauer-Heng West

Die Studie aus dem Jahr 2019 konzentriert sich auf den westlichen Siedlungsrand von Postbauer-Heng, der sich in unmittelbarer Nähe zum Centrum befindet. Dieser Bereich ist als künftiger Schwerpunkt für die (wohn)bauliche Entwicklung von PostbauerHeng vorgesehen. Vor dem Hintergrund der bereits bestehenden großvolumigen Baukörper im Centrum wird auch im zentrumsnahen Bereich eine verdichtete Bebauung mit drei bis vier Vollgeschossen angestrebt, während in den weiter außenliegenden Arealen eine geringere Bebauungsdichte geplant ist. Die Studie betont die Notwendigkeit, die Übergänge zwischen Bestandsgebäuden und Neubauten sorg-

fältig zu gestalten, um eine harmonische Integration der neuen Bebauung in das bestehende Umfeld zu gewährleisten. Darüber hinaus wird empfohlen, neben der Wohnnutzung auch andere potenzielle Nutzungen im Bereich des Zentrumsauslaufs zu prüfen. Ein weiteres zentrales Anliegen der Studie ist die Erhaltung der bestehenden Grün- und Landwirtschaftsflächen zwischen Postbauer-Heng und Kemnath. Diese Flächen sollen in einer Breite von mindestens 50 bis 100 Metern als Naherholungsund Durchlüftungsachse von Bebauung freigehalten werden (siehe Karte).

Es erscheint sinnvoll, die Entwicklung auf den zentralen Bereich zu konzentrieren, da dieser bereits über die notwendige Infrastruktur verfügt, die Nutzung dieser stärkt und eine effiziente Flächennutzung ermöglicht. In der Vergangenheit ist es jedoch nur vereinzelt gelungen, neue Strukturen erfolgreich in den Bestand zu integrieren, und auch die angestrebte Verdichtung im Zentrum wurde nicht immer konsequent umgesetzt (z. B. Roggenweg, Brunnenweg).

Trotz der Empfehlung der Studie, die Grünachse zwischen Postbauer-Heng und Kemnath freizuhalten, entschied sich die Gemeinde, das Grundstück „Am Schauerholz“ für den Bau von betreubarem Wohnen freizugeben. Diese Entscheidung erscheint in Anbetracht der unmittelbaren Nähe zum bestehenden Seniorenheim sinnvoll. Bei der Planung der Bebauung wurde besonderes Augenmerk auf die Ausrichtung der Gebäude gelegt, um die Funktion der Grünachse als Frischluftschneise zu erhalten. Auf dem Grundstück entstehen vier Wohngebäude mit betreutem und barrierefreiem Wohnen.

Wohnbaufläche

Wohnbaufläche

Sondernutzung

Sondernutzung

Gemischte Nutzung

Gemischte Nutzung

Industrie / Gewerbe

Industrie / Gewerbe

Sport / Freizeit / Erholung

Sport / Freizeit / Erholung

Wald und Gehölz

Wald und Gehölz

Landwirtschaftliche Flächen

Landwirtschaftliche Flächen

vegetationslose Fläche / Unland

vegetationslose Fläche / Unland

Platzflächen

Platzflächen

Friedhof

Friedhof

Gewässer

Gewässer

Verkehr Straßen

Verkehrsstraßen

Verkehr Wege Wege

Flächen in Gemeindehand

Flächen in Gemeindeeigentum

Abb.24 Flächennutzung im Centrum

Die Auswertung der tatsächlichen Flächennutzung gemäß ALKIS verdeutlicht die noch vorhandene Grünzäsur zwischen den Ortsteilen von Postbauer-Heng und Kemnath, die durch die Centrumsstraße verbunden sind. In einigen Bereichen wurde dieser Grünzug teilweise durch neue Bebauungsstrukturen aufgelöst.

M ischgeb iet P B H -N o rd w ird aufgrund fehlender Entw icklungsperspektiven aus der Widm ung genom m en

B etreutes und b arrierefreies Wo hnen im B au

Flächen mit gültigem B-Plan

Flächen mit gültigem B-Plan

freizuhaltende Freiluftschneise aus Entwicklungsstudie 2019

freizuhaltende Frischluftschneise aus Entwicklungsstudie 2019

Wald und Gehölzflächen

Wald und Gehölzflächen

Flachlandbiotopkartierung

Flachlandbiotopkartierung

Landschaftsschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Geplante Flächenausweisungen lt. FNP

Geplante Flächenausweisungen FNP

Gemeinbedarf

Allgemeines Wohngebiet

Allgemeines Wohngebiet

Mischgebiet

Mischgebiet

Gemeinbedarf Sondernutzung

Gewerbe

Gewerbe

Öffentliche Grünflächen Sondernutzung

Öffentliche Grünflächen

Abb.25 Aktuelle und geplante Entwicklungen Der aktuelle Flächennutzungsplan der Gemeinde, der bereits über 20 Jahre alt ist, weist eine Reihe geplanter Flächenwidmungen aus, von denen einige bereits umgesetzt wurden, während andere nicht weiterverfolgt werden. Ein Großteil der Flächen im Ort ist mit Bebauungsplänen belegt - jedoch nicht der Kernbereich des Centrums, welcher als Mischgebiet im FNP ausgewiesen ist.

2.2.2 Städtebauliche Struktur und Charakteristika

Abseits der historischen Ortskerne ist die Gemeinde Postbauer-Heng überwiegend durch eine kleinteilige Einfamilienhausbebauung geprägt, nur vereinzelt finden sich Mehrfamilienhäuser. Das Centrum hebt sich hiervon deutlich ab – sowohl hinsichtlich seiner baulichen Dichte und Höhenentwicklung als auch durch größere Baukörper. Gleichzeitig besitzt es unterschiedliche Teilbereiche mit eigenen Charakteristika und Funktionen, sodass das Centrum nicht durchgängig als einheitliches Ensemble wahrgenommen wird.

Den Kern des Centrums bildet eine dichte Mischnutzung, in der auch der öffentliche Raum mit Pflasterungen und Aufenthaltsbereichen entsprechend gestaltet ist. Ergänzend finden sich hier zentrale Sondergebäude wie Kirchen und Kindergärten, die das lebendige

Ortsbild prägen. Im direkten Anschluss an diesen Kernbereich sind in den vergangenen Jahrzehnten weitere Teilbereiche entstanden, die vielfältige Funktionen erfüllen und sich in ihrer gestalterischen Ausprägung teils deutlich voneinander unterscheiden.

Zwischen den einzelnen Teilbereichen treten häufig städtebauliche Brüche auf, welche die Lesbarkeit des Centrums als ein zusammenhängendes Ganzes erschweren. In den folgenden Abschnitten werden diese unterschiedlichen Bereiche des Centrums vorgestellt und ihre jeweilige Prägung sowie Besonderheiten erläutert.

Einfamilienhausbebauung

Kirche & Kita undefiniert

Senior:innenwohnen

Bildungscampus

Kernbereich Centrum

Einzelhandelszentrum

Kirche & Bücherei

Abb.26 Städtebauliche Bereiche im Centrum

Sondergebäudeeingeschossig

Mehrfamilienhausbebauung

Einfamilienhausbebauung

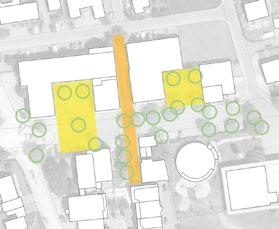

Der zentrale Bereich des Centrums zeichnet sich durch eine hohe bauliche Dichte, aktive Erdgeschosszonen und eine starke Mischnutzung aus. Ein Großteil des Kernbereichs wurde in einem zusammenhängenden Konzept geplant, was sich in der relativ einheitlichen Struktur und einer ausgeprägten Ensemblewirkung widerspiegelt. Die Gebäude weisen in der Regel drei bis vier Geschosse (inklusive Dachgeschoss) auf und sind mit Giebeldächern versehen. Dadurch entsteht sowohl ein harmonisches Gesamtbild als auch eine klare Wiedererkennbarkeit.

Ein wesentlicher Faktor, der diesen Bereich so attraktiv macht, ist die Orientierung am menschlichen Maßstab. Bis auf das Geschäftsgebäude „Centrum 12“ sind die Baukörper überwiegend kleinteilig und die Fassadengestaltung präsentiert sich weitgehend ansprechend und abwechslungsreich. Die Plätze und Platzstrukturen werden durch die umliegende Bebauung räumlich klar gefasst, wobei nur vereinzelt „Rückseiten“ an Durchwegungen in Erscheinung treten.

Im unmittelbaren Kernbereich an der Centrumsstraße und rund um den Marktplatz ist das Centrum deutlich als solches erkennbar. In Richtung Dürerstraße schwächt sich dieser Zentrumscharakter jedoch ab, da manche Gebäude ihre weniger ansprechende Rückseite nach außen kehren. Zwar folgen dort mit der evangelischen Kirche und der Bücherei noch Sondernutzungen, doch unmittelbar dahinter beginnt bereits Einfamilienhausbebauung, sodass das städtische Erscheinungsbild rasch verläuft.

Auch in Richtung Württemberger Straße wird das Centrum zunehmend undefiniert. Hier befindet sich am Rand des Kernbereichs ein großer Parkplatz, die ehemalige Post (inzwischen leerstehend und in schlechtem baulichen Zustand) sowie ein weiteres eingeschossiges Gewerbegebäude.

Erweiterter Kernbereich

Unmittelbar an den Kernbereich des Centrums angeschlossen und Teil des ursprünglichen Masterplans ist die katholische Kirche St. Elisabeth. Dieses Solitärgebäude weist eine moderne Gestaltung auf und ist von großzügigen Freiflächen umgeben. Auf einem Teil dieser Flächen wurde der Kindergarten „Unterm Himmelszelt“ errichtet. Mit seiner runden Form und der prägnanten „Zelt“-Überdachung stellt er eine architektonische Besonderheit im Centrum dar und fügt sich gleichzeitig gut ins Ensemble ein. Da sich die Pflasterung aus dem Zentrum bis in diesen Abschnitt fortsetzt, bleibt die städtebauliche Verbindung zum Centrum weiterhin gut ablesbar.

Ebenfalls an den Kernbereich angrenzend befinden sich die evangelische Kirche sowie die Bücherei. Diese beiden Einrichtungen liegen jedoch in der „zweiten Reihe“, die unmittelbar in Einfamilienhausbebauung übergeht, sodass der zentrale Charakter hier weniger stark wahrnehmbar ist. Nichtsdestotrotz stellt gerade die katholische Kirche mit ihrem markanten Baustil ein raumprägendes Gebäude dar, das zum charakteristischen Erscheinungsbild des erweiterten Centrums beiträgt.

Abb.31 Außergewöhnliche prägende Gebäudestrukturen - Kindergarten Himmelszelt

Südlich der Centrumsstraße

Im Westen des Zentrums folgt ein schmaler Streifen mit Einfamilienhäusern, der einen deutlichen städtebaulichen Kontrast zum dichten und multifunktionalen Kern darstellt. Diese Wohnbebauung wirkt regelrecht eingezwängt zwischen dem lebendigen Centrum und dem Bildungscampus. Hier gibt es auch noch unbebaute Grundstücke, die aufgrund ihrer Nähe zu Schule und Zentrum ein interessantes Potenzial für die Gemeinde darstellen könnten.

Eine weitere Zäsur stellt die in diesem Bereich verlaufende Hochspannungsleitung dar, unter der ein Grünstreifen freigehalten werden musste. Direkt daran schließen die öffentlichen Einrichtungen an: Mittelschule, Kindergarten, Sporthalle und Bürgerhaus. Die in Grünflächen eingebetteten Solitärbauten bilden eine „Bildungs- und Begegnungslandschaft“, der direkte Bezug zum dicht bebauten Zentrum wird jedoch durch die dazwischenliegende Einfamilienhausbebauung unterbrochen.

Nördlich dieses Areals konzentrieren sich Sonderwohngebäude, welche vor allem ältere Personen in den Fokus stellen: Neben dem bestehenden Seniorenheim entstehen derzeit Angebote für betreutes und barrierefreies Wohnen und die neue Pflegeform „Betreutes Wohnen plus“ mit 107 Pflegeappartments. So können diese Wohnformen kompakt an einem Ort gebündelt und Synergien genutzt werden.

Abb.35 Visualisierung Neubau Betreutes und Barrierefreies Wohnen

Höhensprung und städtebaulicher Bruch zwischen Kernbereich und Einfamilienhäusern

Abb.34 Städtebauliche Zäsur zwischen Centrum und Bildungscampus

Abb.36 Qualitätsvoll gestaltete Turnhalle am Bildungscampus

Nördlich der Centrumsstraße

Nördlich der Centrumsstraße erstreckt sich ein Fachmarktzentrum mit großen Parkplatzflächen und überwiegend eingeschossigen Bauten. Dieser Bereich steht in deutlichem Kontrast zum dicht bebauten, menschlich dimensionierten Centrum. Die großvolumigen Gebäude sind klar auf den Autoverkehr ausgerichtet und könnten genauso gut an einem Ortsrand oder in einem Gewerbegebiet stehen. Die Gestaltung des Raumes besitzt nur geringe gestalterische Qualitäten und ist nicht auf Aufenthalt und angenehmes Verweilen ausgerichtet. Nördlich des Gewerbeparks sind weitere Sondernutzungen mit Schwerpunkt auf Gesundheitsdienstleistungen zu finden, ebenfalls eingeschossig und städtebaulich wenig vernetzt. Eine mögliche Synergie mit dem Zentrum wird dadurch nicht ausgeschöpft. Lediglich ein einzelnes Gebäude mit aktiver Erdgeschosszone setzt hier einen positiven Akzent und führt den Charakter des Centrums zu einem gewissen Grade fort.

Der Großteil der Gebäude im Centrum befindet sich in Privateigentum. Im zentralen Bereich ist insbesondere eine Eigentümergesellschaft hervorzuheben, die mehrere Grundstücke und Gebäude vereint. Eine aktive Mitwirkung dieses Eigentümers am bisherigen Entwicklungsprozess hat bislang nicht stattgefunden; derzeit ist lediglich ein geringes Interesse an den laufenden Planungen erkennbar.

Der Parkplatz dominiert das Fachmarktzentrum

Abb.40 Eingeschossiges Gebäude neben mehrgeschossigem Gebäude mit aktivem Erdgeschoss

2.2.4 Städtebauliche Defizite und Potenziale

Städtebauliche Defizite

y Brüche zwischen den Teilbereichen

Unterschiedliche Funktionszonen grenzen oft unmittelbar aneinander, ohne dass ein durchgehendes gestalterisches Konzept den Übergang unterstützt. Insbesondere dort, wo die Bebauung „Rückseiten“ hin zu öffentlichen Räumen aufweist, entstehen wenig attraktive Bereiche.

y Inkonsistente Bebauung

Einzelne Baukörper (z. B. eingeschossige Gewerbebauten, Einfamilienhäuser im dichten Bereich) wirken voneinander losgelöst und setzen den städtebaulichen Zusammenhang aus. Dadurch wird der Zentrumscharakter abschnittsweise unterbrochen.

y Zentrale Leerstände

Leerstehende oder minder genutzte Gebäude (z. B. die ehemalige Post) entwerten das Erscheinungsbild und verringern die Attraktivität des Centrums.

y Fehlende Barrierefreiheit

Einige ältere Gebäude und öffentliche Räume sind nur teilweise oder begrenzt barrierefrei erschlossen, was die Nutzung für Menschen mit körperlichen Einschränkungen erschwert oder verhindert.

y Heterogene Gestaltungsqualität

Teils bestehen deutliche Unterschiede in Materialität, Baustil und Fassadengestaltung. Ein „wilder Stilmix“ ohne verbindliche Vorgaben beeinträchtig die Ensemblewirkung und das Ortsbild stark.

Städtebauliche Potenziale

y Nachverdichtungspotenzial im Kernbereich

Im Centrum gibt es insbesondere im Bereich der ehemaligen Post großes Nachverdichtungspotenzial, hier ist auf eine entsprechende qualitätsvolle Gestaltung zu achten, um das Erscheinungsbild des Centrums abzurunden.

Beispiel für die „Rückseite“ des Centrums

Abb.43 Nachverdichtungspotenzial - ehemaliges Post-Gebäude mit anschließendem Parkplatz

2.3.1 Nutzungsstrukturen und funktionale Bereiche

Das Centrum von Postbauer-Heng ist geprägt durch drei wesentliche Bereiche: Freizeitflächen im Grünen, Bildung und Betreuung sowie ein multifunktionales Handels- und Dienstleistungszentrum - die Mischung im Kern. Diese drei Elemente bilden gemeinsam ein eng vernetztes und gut zugängliches Gesamtgefüge. Dank ihrer räumlichen Nähe und einer effizienten Verknüpfung profitieren sie gegenseitig voneinander.

Die Freizeit- und Grünbereiche schaffen attraktive Aufenthaltsräume, die den anderen Nutzungen eine hohe Aufenthaltsqualität verleihen und zugleich als Erholungsorte in direkter Wohnortnähe dienen. Einrichtungen für Bildung und Betreuung ergänzen das Angebot durch ihre Anziehungskraft für Familien und junge Menschen, was wiederum das Handels- und Dienstleistungszentrum belebt. Letzteres bietet mit ei-

nem breiten Mix an Geschäften und Dienstleistungen sowohl für die ansässige Bevölkerung als auch für Besucher:innen von außerhalb einen zentralen Anlaufpunkt. Dieses funktionale Zusammenspiel stärkt nicht nur die Identität des Centrums, sondern trägt auch zur Attraktivität und Nachhaltigkeit der Gesamtentwicklung bei.

Gleichzeitig bietet das gesamte Centrum ein vielfältiges Wohnangebot, das unterschiedliche Bedürfnisse abdeckt und eine Alternative zum klassischen Ein- und Zweifamilienhaus darstellt, welches in den übrigen Teilen von Postbauer-Heng dominiert. Dazu gehören kleinere Mietwohnungen und ein Pflegeheim. Ergänzend dazu entstehen derzeit drei Geäbude mit barrierefreien und generationengerechten Wohnformen und betreute Wohnangebote, die ein selbstbestimmtes Leben in jeder Lebensphase ermöglichen.

Grüne

Wohnen

Wohnen

öffentliche Einrichtungen

öffentliche Einrichtungen

Kirche

Kirche

Handel

Handel

Dienstleistungen

Dienstleistungen

Gesundheit

Gesundheit

Bildung

Sport und Freizeit

Betreuung

Bildung

Betreuung

Sport Freizeit

Gastronomie

Gastronomie

Übernachtung

Übernachtung

Abb.45 Nutzungen und Funktionen im Centrum, o.M. Im Centrum von Postbauer-Heng treffen verschiedene Nutzungen auf kleinstem Raum aufeinander. Diese Vielfalt belebt das Centrum zu unterschiedlichen Tageszeiten und ist ein wichtiger Standortfaktor für die Mitte von Postbauer-Heng

2.3.2 Handels-, Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe

Die Einzelhandelsstruktur im Zentrum von PostbauerHeng ist geprägt durch eine Mischung aus kleineren, lokal betriebenen Geschäften, grundlegenden Versorgungseinrichtungen und wenigen spezialisierten Angeboten.

Beschreibung der wesentlichen Merkmale:

Dominanz der Nahversorgung

Im Zentrum von Postbauer-Heng stehen Angebote der Nahversorgung im Vordergrund.

Dazu gehören insbesondere:

• Lebensmittelmärkte: Bäckerei, Metzgerei sowie ein Discounter decken den täglichen Bedarf der lokalen Bevölkerung, werden aber auch von Menschen auf der Durchfahrt genutzt.

• Drogerie- und Gesundheitsprodukte: Apotheke und kleinere Drogerieangebote sind vorhanden.

Lokale Fachgeschäfte

Die Einzelhandelsstruktur umfasst eine begrenzte Anzahl an Fachgeschäften, die häufig von örtlichen Familien geführt werden. Beispiele sind:

• Geschäfte für Bekleidung

• Blumenladen

• Geschäft für Geschenkartikel

• Geschäft für Schreibwaren

Dienstleistungen

Im Centrum gibt es zudem verschiedene Dienstleistungsangebote. Vor allem im Bereich des Gesundheitswesens besteht ein breites Angebotsspektrum (verschiedene Ärzt:innen und Zahnärzt:innen, Optiker:in, Physiotherapie...)

Gastronomie und ergänzende Dienstleistungen Neben dem klassischen Einzelhandel tragen gastronomische Betriebe (Pizzeria, Eisdiele, Bäckereicafé, etc.) zur Attraktivität des Zentrums bei.

Hauptanziehungspunkte im Einzelhandel sind laut Bürgerschaft die Bäckerei Feihl und die Metzgerei Nießlbeck. Durch ihre zentrale Lage an der Centrumsstraße spielen sie auch eine bedeutende Rolle für den Liefer- und Besuchsverkehr, vorallem hinsichtlich zukünftiger Planungen. Handwerker:innen nutzen die

Geschäfte beispielsweise für einen kurzen Stopp, um ihre Brotzeit zu holen oder das Mittagsangebot zu nutzen.

Zusätzlich zu den Angeboten des Einzelhandels findet jeden Freitagvormittag der Bauernmarkt auf dem Marktplatz im Centrum statt. Nach Aussagen der Bürgerschaft ist dies die Zeit, in der das Centrum am lebendigsten wirkt. Der Bauernmarkt wird nicht nur als ergänzende Einkaufsmöglichkeit geschätzt, sondern auch als wichtiger sozialer Treffpunkt und kulturelles Gut wahrgenommen. Er trägt maßgeblich zur Belebung des Centrums bei und stärkt das Gemeinschaftsgefühl in der Bürgerschaft.

Die Bedeutung des Centrums für PostbauerHeng

Das Centrum spielt eine zentrale Rolle in der Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs, da es diese Angebote räumlich bündelt. Südlich des Centrums gibt es nur noch vereinzelt Geschäfte, wodurch es eine wichtige Versorgungsfunktion für den gesamten Ort Postbauer-Heng übernimmt. Ein weiterer Einzelhandelsstandort befindet sich in Postbauer-Heng Nord an der Pyrbaumer Straße. Dort ergänzen Filialen von Rossmann, REWE und Norma die Grundversorgung im Ort, insbesondere im Bereich Lebensmittel und Drogerieartikel, und stellen eine sinnvolle Erweiterung des Angebots im Centrum dar. Die ursprünglich geplante Entwicklung angrenzender Flächen an der Pyrbaumer Straße zu einem Mischgebiet wird von der Gemeinde nicht weiterverfolgt. Die dafür vorgesehene Widmung für Handel, Wohnen und Dienstleistungen wird aus dem Flächennutzungsplan gestrichen.

Neben dem Standort an der Pyrbaumer-Straße befindet sich auch der Espenpark in Oberferrieden in direkter Nachbarschaft zum Centrum. Der Espenpark bietet ein typisches Einkaufserlebnis im Gewerbegebiet mit großflächigen Parkplätzen und einer günstigen Lage an der B8, die ihn besonders für Kund:innen mit PKW attraktiv macht. Allerdings fehlen dort Aufenthaltsqualitäten wie Sitzgelegenheiten, Grünflächen oder gastronomische Angebote, die einen längeren Verbleib fördern würden.

Unterschiede zum Centrum von Postbauer-Heng:

Lage und Erreichbarkeit

Der Espenpark ist vor allem auf den motorisierten Ver-

kehr ausgelegt und profitiert von seiner Anbindung an die B8. Das Centrum hingegen überzeugt zusätzlich durch seine zentrale, fußläufige Lage im Ortskern und die stärkere Nahversorgungsfunktion.

Aufenthaltsqualität und Ambiente

Während das Centrum durch gestaltete Plätze, Begrünung und gastronomische Angebote einladend wirkt und zum Verweilen einlädt, konzentriert sich der Espenpark auf Funktionalität ohne nennenswerte Aufenthaltsbereiche.

Sortimentsstruktur

Der Espenpark bietet ein breites Angebot mit Schwerpunkt auf großflächigen Einzelhandel (z. B. Lebensmittel, Drogerie, Möbel). Das Centrum dagegen zeichnet sich durch kleinere, spezialisierte Fachgeschäfte und Dienstleistungen aus, die eine individuelle Betreuung und ein persönliches Einkaufserlebnis ermöglichen.

Abb.46 Espenpark Oberferrieden

Der Espenpark in Oberferrieden unterscheidet sich vom Centrum vor allem durch die fehlende Nutzungsvielfalt, sowie die mangelhafte Aufenthaltsqualität.

Abb.47 Geplante Flächenwidmung Mischgebiet Im gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde ist die Fläche westlich des Einzelhandelsstandorts an der Pyrbaumer Straße als Mischgebiet ausgewiesen, soll jedoch aus der Planung herausgenommen werden.

Zielgruppen und Einkaufszweck

Der Espenpark spricht vor allem Kund:innen an, die schnelle und praktische Einkäufe bevorzugen und überwiegend das Auto nutzen. Das Centrum hingegen richtet sich an flanierende Besucher:innen, die Einkäufe mit sozialen Aktivitäten, Behördengängen, Arztbesuchen oder Freizeitangeboten verbinden möchten.

Diese Unterschiede heben die jeweiligen Stärken und Zielgruppen der Standorte hervor und verdeutlichen, dass das Centrum von Postbauer-Heng durch seine zentrale Lage und Aufenthaltsqualität eine besondere Rolle in der Nahversorgung für Postbauer-Heng und die nähere Umgebung einnimmt.

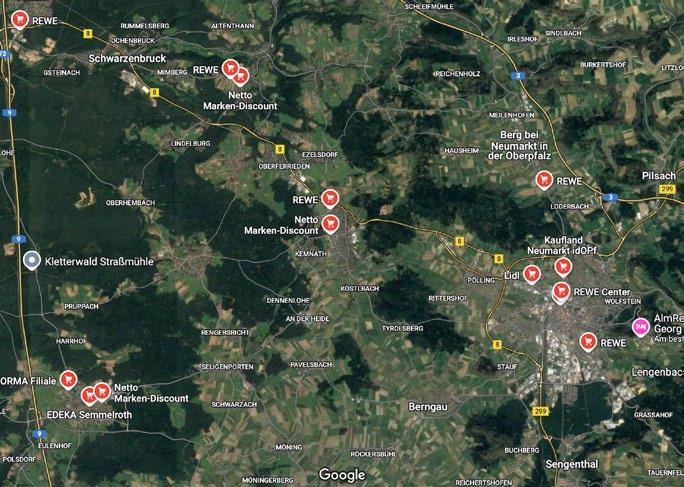

Betrachtet man das Centrum von Postbauer-Heng als Handels- und Dienstleistungsstandort im weiteren regionalen Kontext, zeigt sich, dass in der näheren Umgebung weitere Zentren existieren, die teilweise

ähnliche Angebote bereitstellen und um Kund:innen aus dem Einzugsgebiet konkurrieren.

Das nächstgrößere Zentrum ist die Stadt Neumarkt, etwa 6 km entfernt. Mit ihrem umfassenden Handelsund Dienstleistungsangebot deckt sie nahezu alle Bedürfnisse ab und übernimmt eine wichtige überregionale Funktion. Allerdings ist das Angebot in Neumarkt räumlich stark verteilt, was längere Wege innerhalb der Stadt erfordert. Für gezielte und schnelle Einkäufe bietet das kompakte Centrum von Postbauer-Heng daher oft eine attraktive Alternative.

In Richtung Norden und Westen liegen die Märkte Allersberg und Burgthann. Diese verfügen über ein vergleichbares Angebot, das sich jedoch überwiegend auf Gewerbegebiete am Ortsrand verteilt. Im Gegensatz dazu bündelt das Centrum von Postbauer-Heng seine Funktionen im Ortskern, wodurch eine bessere fußläufige Erreichbarkeit und eine engere Verzahnung mit anderen Bereichen wie Verwaltung und Freizeit möglich ist.

Allersberg

Espenpark Oberferrieden

Abb.48 Zentrale Funktionen in der Umgebung Neben dem Centrum von Postbauer-Heng gibt es in der näheren Umgebung zahlreiche weitere kleine Zentren, welche die Nahversorung der Bevölkerung übernehmen - diese unterscheiden sich strukturell jedoch teilweise stark vom Centrum Postbauer-Heng.

2.3.3 Gemeinbedarfseinrichtungen und soziale Infrastruktur

Neben seiner Funktion als Einzelhandels- und Dienstleistungszentrum der Marktgemeinde PostbauerHeng verfügt das Centrum auch über eine vielfältige und gut ausgebaute Landschaft an Gemeinbedarfseinrichtungen und sozialer Infrastruktur. Diese Einrichtungen sind essenziell für die Daseinsvorsorge und tragen maßgeblich zur Attraktivität des Centrums bei.

Trotz der breiten Angebotsstruktur gibt es an der ein oder anderen Stelle Optimierungsbedarf – insbesondere in Bezug auf Barrierefreiheit, Aufenthaltsqualität und räumliche Kapazitäten. Während einige Einrichtungen bereits modernisiert wurden, entsprechen andere nicht mehr den heutigen Anforderungen oder sind städtebaulich ungünstig gelegen. Die Weiterentwicklung dieser Gemeinbedarfseinrichtungen ist daher eine zentrale Aufgabe, um das Centrum als lebenswerten, funktionalen und gut erreichbaren Mittelpunkt der Marktgemeinde weiter zu stärken.

Das Centrum von Postbauer-Heng verfügt über eine Vielzahl an Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, die eine wohnortnahe Versorgung für Kinder und Jugendliche sicherstellen. Ein zentraler Bestandteil ist der Schulcampus mit der Erich-Kästner-Grund- und

Mittelschule sowie dem Kinderhort „Die Arche“. Direkt angrenzend befindet sich der Kindergarten St. Elisabeth, wodurch ein enger räumlicher Zusammenhang zwischen Schule und frühkindlicher Betreuung gegeben ist.

Neben diesen zentralen Einrichtungen gibt es weitere Betreuungsangebote, die über das Centrum verteilt sind. Der Waldkindergarten am Schauerholz bietet ein naturnahes Konzept, während die JohanniterKindertagesstätte „Löwenzahn“ hinter dem Naturbad und der Kindergarten „Unterm Himmelszelt“ neben der Kirche St. Elisabeth zusätzliche Betreuungskapazitäten schaffen. Ergänzend dazu existieren weitere Betreuungseinrichtungen in den anderen Ortsteilen von Postbauer-Heng.

Die Grundschule wird derzeit zweihäusig geführt: Die ersten und zweiten Klassen sind am alten Schulstandort in der Schulstraße untergebracht, während die älteren Jahrgänge den Schulcampus im Centrum zusammen mit den Mittelschüler:innen nutzen. Die Gemeinde wünscht sich, langfristig alle Grundschulklassen an einem zentralen Standort im Centrum zusammenzuführen, um die Abläufe zu optimieren und Synergien zwischen den Bildungseinrichtungen besser zu nutzen. Der zusätzliche Standort für die jüngeren Schüler:innen wird gleichzeitig durchaus positiv gesehen, da er einen übersichtlicheren und geschützteren Raum nur für jüngere Schulkinder darstellt.

Die Erich-Kästner-Mittelschule ist in ein größeres Netzwerk eingebunden: Die M-Klassen werden im Schulverbund mit der Mittelschule Burgthann im Wechsel organisiert. Zudem wurde das Ganztagsangebot in den letzten Jahren ausgebaut. An der Grundschule gibt es inzwischen vier gebundene Ganztagsklassen für die Jahrgangsstufen eins bis vier, während in der Mittelschule fünf gebundene Ganztagsklassen für die Jahrgangsstufen fünf bis neun eingerichtet wurden. Diese Erweiterung ermöglicht eine verlässliche Betreuung über die Mittagszeit hinaus und erleichtert vielen Familien die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Die Konzentration dieser verschiedenen Bildungsund Betreuungseinrichtungen auf engem Raum stellt eine besondere Qualität des Centrums dar. Sie sorgt nicht nur für kurze Wege und eine gute Erreichbarkeit, sondern belebt das Gebiet auch zu unterschiedlichen Tageszeiten. Dieser Vorteil sollte erhalten und weiterentwickelt werden, um das Centrum als Bildungs- und Betreuungsstandort zukunftsfähig zu gestalten.

Soziale

Postbauer-Heng verfügt über ein gut ausgebautes soziales Netz, das sich auch räumlich im Centrum widerspiegelt. Der „Familienstützpunkt“ und „Familiengesundheit vor Ort“ befinden sich im Untergeschoss des Rathauses. Der Familienstützpunkt fungiert als An-

lauf-, Informations- und Kontaktstelle für verschiedene Anliegen von Familien. Hier werden offene Treffen, Bildungsangebote und Beratungstermine angeboten. „Familiengesundheit vor Ort“ bietet spezialisierte Beratungs- und Unterstützungsdienste für Menschen, die sich in psychisch belasteten Lebenssituationen befinden.

Die Nachbarschaftshilfe der Kirchen St. Elisabeth und Martin-Luther bietet flexible und kostenfreie Hilfe für alle Bürger:innen an. Diese umfasst unter anderem die Betreuung von Kranken und Kindern, die Begleitung zu Ärzten und Ämtern sowie Unterstützung in Notfällen im Haushalt. Zudem werden regelmäßig verschiedene Aktionen organisiert, wie das Café Miteinander und die Tafel „Verschenkten statt Vernichten“. Ein Sozialkaufhaus ist ebenfalls in Planung, für das jedoch noch keine passenden Räumlichkeiten gefunden werden konnten.

Die Belange der Jugendlichen werden durch Gemeindejugendpfleger:innen betreut, die sowohl mobil als Streetworker:innen tätig sind als auch im Jugendtreff Seven vor Ort arbeiten.

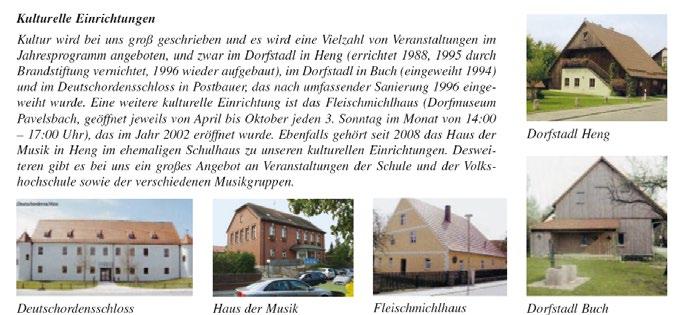

Das kulturelle Leben in der Marktgemeinde Postbauer-Heng spielt sich größtenteils abseits des Centrums ab. Eine in der Bürgerschaft beliebte Kultureinrichtung

war das K.I.S.H. (Kultur im Sportheim), das jedoch aufgrund des Eigenbedarfs des Sportvereins aus den Räumlichkeiten beim Henger SV weichen musste und in einer weiter entfernten Gemeinde fortgeführt wurde. Damit ging ein wichtiger Kulturort in PostbauerHeng verloren.

Trotzdem gibt es im Centrum einige wichtige Orte des kulturellen Lebens:

Marktbücherei in der Dürerstraße

Die Marktbücherei bietet eine breite Auswahl an Literatur für verschiedene Zielgruppen sowie zahlreiche Veranstaltungen zur Förderung der Lesekompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Ein Beispiel ist der monatliche Leseabend, der großen Anklang findet. Allerdings sind die räumlichen Kapazitäten der Bücherei mittlerweile nicht mehr ausreichend. Die Kellerräume sind wenig einladend und zudem nicht barrierefrei zugänglich. Auch die städtebauliche Lage auf der Rückseite des Centrums in zweiter Reihe ist wenig attraktiv. Zudem fehlen Aufenthaltsbereiche im Freien, die den Ort einladender machen würden.

Bürgertreff „Das Kästner“

Das Bürgerhaus „Das Kästner“ befindet sich in den ehemaligen Wohnräumen des Schulhausmeisters und wurde speziell zur Förderung des Vereins- und Gemeinschaftslebens eingerichtet. Nach einer umfassenden Sanierung steht nun ein moderner, ca. 100 m² großer Veranstaltungsraum kostenlos für Vereine und Verbände zur Verfügung. Hier finden regelmäßig Ver-

anstaltungen wie das „Café Miteinander“ statt. Verbesserungspotenzial besteht insbesondere im Außenbereich des Kästner. Die ursprünglichen Außenanlagen mit der Zufahrt dominieren das Bild und bieten wenig Nutzungsmöglichkeiten und Aufenthaltsqualität. Eine Umgestaltung könnte den Außenraum attraktiver und einladender machen.

Sport- und Freizeitangebote Postbauer-Heng und insbesondere das Centrum bieten ein vielseitiges Sport- und Freizeitangebot, das maßgeblich vom Henger SV geprägt wird. Im Centrum stehen zahlreiche Indoor- und Outdoorsportstätten zur Verfügung:

Indoor-Sportstätten: HSV-Sporthalle, HSV-Studio, Erich-Kästner-Sporthalle, HSV-Gym, HSV-Kegelbahn, Kraftfitness-Räume sowie die HSV-Schießanlage.

Outdoor-Sportanlagen: Schulsportplatz, A-Platz, BPlatz und weitere Trainingsflächen.

Der Gebäudekomplex des Henger SV an der Centrumsstraße vereint nicht nur diverse Sporteinrichtungen, sondern beherbergt auch den Sportgasthof. Das Gebäude selbst ist ein verwinkelter und unübersichtlicher Bau, der von außen nicht sofort als Sportzentrum zu erkennen ist. Trotz der umfangreichen Sportangebote wirkt die Anlage eher funktional als einladend. Der angegliederte Sportgasthof bietet Platz für rund 230 Personen und verfügt über zwei Nebenzimmer (jeweils ca. 120 Plätze) für Veranstaltungen und Feiern sowie einen großzügigen Balkon im Außenbereich.

Mitten im Centrum steht die Halle für verschiedene Nutzungen zur Verfügung und ist gleichzeitig ein architektonisches Highlight.

Neben den klassischen Sportstätten gibt es weitere Freizeitangebote, die das Centrum bereichern, darunter das Naturbad, verschiedene Spiel- und Sportplätze zur öffentlichen Nutzung sowie Rad- und Wanderwege, die eine aktive Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen ermöglichen.

Abb.52 Örtlichkeiten Henger SV

Sportangebote in Innenräumen finden vor allem im Gebäudekomplex des Henger SV sowie in der gegenüberliegenden ErichKästner-Sporthalle statt.

Das Zentrum von Postbauer-Heng zeichnet sich durch eine Vielzahl öffentlicher Grün- und Freiräume aus, die sich in unterschiedlicher Intensität über das gesamte Untersuchungsgebiet erstrecken. Auch hier lässt sich das Gebiet in drei Bereiche gliedern. Der Bereich rund um den baulich dichten, kommerziellen Kern des Centrums, der Bildungs- und Betreuungscampus und der Freizeitbereich, der sich mit dem Bildungscampus stark überlagert. Die einzelnen Nutzungsbereiche sind durch ein Netz an Spazierwegen miteinander verbunden. Hauptwegeverbindungen verlaufen jedoch großteils entlang der Centrumsstraße.

Die Grün- und Vegetationsstrukturen im Gebiet sind insgesamt gut ausgeprägt. Im dicht bebauten Bereich rund um den baulichen Kernbereich beschränken sich diese jedoch überwiegend auf punktuelle Begrünung durch Bäume und kleinere Vegetationsflächen. Hier dominiert eine hohe Flächenversiegelung, wodurch unversiegelte Oberflächen kaum vorhanden sind und die ökologische Funktion eingeschränkt ist.

Im Gegensatz dazu weisen die Bereiche um die Bil-

Diese Flächen zeichnen sich durch eine hohe Offenheit und Durchlässigkeit aus: Das Schulgelände ist nicht durch Zäune oder Barrieren von seiner Umgebung getrennt, wodurch ein fließender Übergang zwischen den Bildungsfreiräumen und den angrenzenden Freizeitflächen ermöglicht wird. Diese Struktur fördert nicht nur eine harmonische Verknüpfung der verschiedenen Grünflächen, sondern bietet auch großes Potential für die fußläufige Durchgängigkeit und die Aufenthaltsqualität im gesamten Gebiet.

Sport- und Freizeitangebote im Freien konzentrieren sich vor allem auf diesen westlichen Teil des Untersuchungsgebietes (Bildungs- und Freizeitbereich):

- mehrere Fußballfelder

- Basketballplatz

- Rodelhügel

- Minigolfanlage

- Mehrgenerationenspielplatz

- 2 Spielplätze (Naturbad und Bauhof)

Ganz im Westen des Untersuchungsgebietes, auf halber Strecke zwischen Postbauer-Heng und Kemnath, befindet sich das Naturbad, welches eingebettet ist in eine parkähnliche Landschaft, in der sich die Minigolf-

Abb.53 Vegetationsintensität im Centrum von Postbauer-Heng

Die Color-InfrarotLuftbildaufnahmen verdeutlichen die Abnahme der Vegetationsdichte vom Waldgebiet im Westen des Untersuchungsgebiets im Bereich des Naturbads hin zum baulichen Kern des Centrums. Dunkle Rottöne kennzeichnen Bereiche mit einem hohen Grad an Vegetationsstrukturen, während graue und grüne Flächen die versiegelten und bebauten Bereiche darstellen. Besonders im Bereich des Rathausplatzes sind Grünflächen kaum vorhanden, sodass die versiegelten Flächen das Bild dominieren. Lediglich vereinzelte Grüninseln und der vorhandene Baumbestand leisten einen Beitrag zur Durchgrünung des Gebiets.

Abb.54 Grün- und Freiräume M 1:5000 Das Centrum von Postbauer-Heng verfügt über großzügige Grün- und Freiräume im westlichen Teil. Im östlichen Teil hingegen dominieren urbane Platzsituationen und versiegelte Flächen.

Bereich Urbanes Centrum

Bereich Schulcampus

Bereich Freizeit & Sport

Freizeitanlagen / -flächen

Gewässerregulierung

Gewässer

Platzsituationen

stark versiegelte Bereiche

Landschaftsschutzgebiet

Flachlandbiotopkartierung

Wassersensible Bereiche

Fußwege

Fußwege / Pfade

anlage, der Mehrgenerationenparcours, Spielplatz und Basketballplatz befinden. Das Naturbad kann kostenfrei genutzt werden und wird durch einen Förderverein betrieben und in Stand gehalten. Eine Sanierung und Modernisierung des Bads ist nach dem Ende der Badesaison 2025 geplant. Dafür konnten EU-Fördermittel generiert werden.

Hier schließt sich nördlich und südlich der Centrumsstraße ein kleines Waldgebiet an, das mit seinen Forst- und Spazierwegen als wohnortnahes Naherholungsgebiet dient. Gleichzeitig bildet dieses Waldstück eine natürliche Grünzäsur zwischen Postbauer-Heng und Kemnath. Laut der „Entwicklungsstudie zur zukunftsorientierten städtebaulichen Entwicklung am Siedlungsschwerpunkt Postbauer-Heng“ aus dem Jahr 2019 übernimmt diese Waldfläche nicht nur eine wichtige Funktion für die Naherholung, sondern besitzt zudem eine erhöhte Bedeutung für den Frischluftaustausch der angrenzenden Siedlungsflächen. „Gleiches gilt für die Sportflächen sowie für die landwirtschaftlichen Nutzflächen zwischen den beiden Orten. Die Topographie sorgt für einen Kaltluftfluss Richtung Süden und einen Luftaustausch am angrenzenden Siedlungsrand.“ (Bartsch, 2019)

Verschiedene Freiflächen im Centrum werden das ganze Jahr über für temporäre Nutzungen genutzt:

• Eislauffläche auf dem Basketballplatz zwischen Feuerwehrzentrum und Naturbad

• Weihnachtsmarkt entlang der Centrumsstraße am Rathaus

• Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von St. Elisabeth im Jahr 2025 ist neben zahlreichen weiteren Aktivitäten auch ein großes Gemeindefest im Juli geplant.

Abb.55 Bademöglichkeit direkt im Centrum

Das in eine weitläufige Parklandschaft mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten eingebettete Naturbad bietet den Bürgerinnen und Bürgern eine besondere Qualität in unmittelbarer Zentrumsnähe von Postbauer-Heng.

Abb.56 Aktivitäten rund ums Naturbad

Das Naturbad ist von vielfältigen Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung an der frischen Luft umgeben. Dazu gehören ein Kinderspielplatz, ein Mehrgenerationenspielplatz, eine Minigolfanlage und weitere Angebote für verschiedene Altersgruppen

Abb.57 Ausstattungselemente und Gestaltung

Die Möblierung des öffentlichen Raums stammt größtenteils aus der Entstehungszeit des Centrums und wird den heutigen gestalterischen und funktionalen Anforderungen nur noch eingeschränkt gerecht. Hinzu kommt ein uneinheitliches Erscheinungsbild, das durch einen unkoordinierten Mix aus Materialien, Beschilderungen und Ausstattungsgegenständen entsteht.

Abb.58 Fehlende Barrierefreiheit

Gebäudezugänge und öffentlicher Raum im Kerncentrum sind in vielen Bereichen nicht barrierefrei gestaltet und können von beeinträchtigten Menschen nur schwer genutzt werden.

Abb.59 Bildungscampus mit hohen Qualitäten im Außenraum

Der Bildungscampus zeichnet sich durch eine hohe Durchlässigkeit der Freianlagen aus, die auch außerhalb des Schulbetriebs zugänglich sind und mit den Freizeitangeboten im Centrum verknüpft sind. Großzügige Grünflächen schaffen eine einladende und vielseitig nutzbare Umgebung für Schüler:innen, Anwohner:innen und Besucher:innen.

Öffentliche

Die öffentlichen Freiräume im Kern des Centrums wirken durch die dichte Bebauung und den hohen Versiegelungsgrad sehr städtisch. Es gibt drei Plätze im klassischen Sinn: den Rathausplatz, den Deutschordensplatz und den Marktplatz. Diese Plätze werden unterschiedlich stark genutzt, sind in ihrer Ausgestaltung jedoch wenig ausdifferenziert.

Die verschiedenen öffentlichen Räume sind durch Wegeverbindungen und Passagen miteinander verbunden. So entstehen zusätzlich zu der Hauptwegeverbindung entlang der Centrumsstraße und der Nord-SüdVerbindung von der Dürerstraße zum Marktplatz zahlreiche Querverbindungen, welche jedoch nicht selten auf der Rückseite von Gebäuden enden. Gleichzeitig sind die Freiräume und öffentlichen Bereiche im Kern des Centrums größtenteils nicht barrierefrei gestaltet. Sowohl die Zugänge zu den Gebäuden, als auch die Gestaltung der Außenräume stellen für körperlich eingeschränkte Personengruppen große Hürden im Alltag dar.

Von der Bürgerschaft wurden fehlende Grünflächen, die fehlende Barrierefreiheit, sowie die in die Jahre gekommene Gestaltung der Freiräume beanstandet.

Abb.60 Öffentliche Räume im Kern des Centrum Die Freiräume im Herzen des Centrums vermitteln ein (klein-)städtisches Flair in der sonst eher ländlich geprägten Gemeinde Postbauer-Heng. Die dichte Bebauung und das verzweigte Wegenetz aus Passagen und Durchgängen sorgen für eine hohe Durchlässigkeit. Allerdings beeinträchtigen sowohl die in die Jahre gekommene Ausstattung als auch der hohe Versiegelungsgrad der Flächen die Aufenthaltsqualität erheblich.

aktive, belebte Fassade mit Außenwirkung Erdgeschossnutzung ohne Außenwirkung Leerstand rückwärtige, tote Fassaden

Abb.61 Fassaden und EG-Nutzungen beleben den öffentlichen Raum

Nur ein kleiner Teil der Erdgeschossnutzungen und Fassadengestaltungen im Kern des Centrums trägt zur Belebung des öffentlichen Raums bei - diese befinden sich vor allem entlang der Centrumsstraße. In vielen hinteren Bereichen dominieren rückseitige oder abweisende Fassaden und unattraktive Erdgeschossgestaltungen.

Grünflächen mit klar zugeordneter Funktion

Grünflächen mit klar zugeordneter Funktion

Grünflächen mir vorwiegend repräsentativem Charakter

ungenutzte (Brach-)Flächen

Grünflächen mit vorwiegend repräsentativem Charakter ungenutzte (Brach-)Flächen

Abb.66 Großzügige Platzsituationen, großteils nicht barrierefrei

Abb.62 Centrumsstraße mit breitem Querschnitt und hochwertigem Baumbestand

Abb.64 Großzügige Grünflächen rund um die Kirchen werden wenig genutzt

Platzflächen

Plätze

Außengastronomie

Außengastronomie

Straßenraum Centrumsstraße

Straßenraum Centrumsstraße

Verkehrsfläche Centrumsstraße

Verkehrsflächen Centrumsstraße

Parken, Zufahrt, Anlieferung

Parken, Zufahrt, Anlieferung

Aktive Erdgeschosszonen

Freischank- und Verkaufsflächen

Fußwegeverbindungen

Fußwegeverbindungen

Fußwegeverbindungen untergeordnet

untergeordnete Wegeverbindungen

Passagen durch Gebäude

Passagen durch Gebäude

Raumkanten Vegetation

Raumkanten Vegetation

Abb.65 Außenbereiche der Gastronomie beleben den öffentlichen Raum

Abb.63 zahlreiche Querverbindungen und Passagen durchziehen den baulichen Kern des Centrums

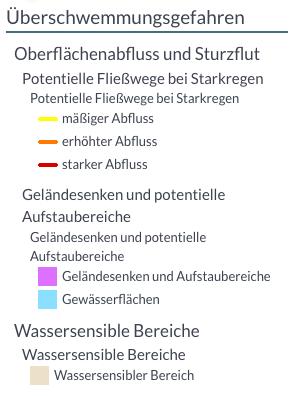

Das Centrum von Postbauer-Heng steht im Zuge des Klimawandels vor verschiedenen Herausforderungen. Insbesondere steigende Temperaturen, häufigere und intensivere Starkregenereignisse sowie längere Trockenperioden beeinflussen den öffentlichen Raum, die Infrastruktur und die Aufenthaltsqualität. Ein zentrales Problem, vor allem in den östlichen Bereichen des Centrums, ist der hohe Anteil vollversiegelter Flächen, die sowohl die Erwärmung des städtischen Raums als auch den Oberflächenabfluss bei Starkregen verstärken. Durch fehlende Versickerungsmöglichkeiten kann es insbesondere in tiefer liegenden Bereichen zu Wasseransammlungen und lokalen Überflutungen kommen. Die dichte Bebauung und der hohe Versiegelungsgrad im Centrum begünstigen den städtischen Hitzeinseleffekt, der sich insbesondere in den Sommermonaten negativ auf das Mikroklima auswirkt. Einen positiven Ausgleich schafft der hochwertige Baumbestand entlang der Centrumsstraße: Die Bäume spenden wertvollen Schatten und tragen zur Abkühlung des Straßenraums bei. Der Bestand besteht jedoch fast ausschließlich aus Platanen – und Baumpflanzungen in Monokulturen sind generell anfälliger für Schädlinge und Krankheiten.

Gleichzeitig wird bereits in die Erneuerung und Vergrößerung der Abwasserkanäle im Bereich der Centrumsstraße investiert. Der erste Teil vom Kreisverkehr bis zum Naturbad wurde bereits umgesetzt. Die Sanierung im Bereich des Rathauses steht in den nächsten Jahren an.

Im Bereich der Energieversorgung bestehen bereits nachhaltige Strukturen – insbesondere durch das kommunale Nahwärmenetz auf Basis von Biomasse. Im Centrum gewährleisten zwei Biomasseheiz(kraft) werke die Versorgung zahlreicher öffentlicher und privater Einrichtungen, darunter die Bücherei, Wohnungen, Ladengeschäfte, die Feuerwehr, die Grund- und Mittelschule, die Erich-Kästner-Halle, der Kindergarten, das Pflegeheim und das Betreute Wohnen. Der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung ist hingegen noch ausbaufähig. Photovoltaikanlagen sind bislang lediglich auf der Erich-Kästner-Schule und dem Kindergarten St. Elisabeth installiert. Angesichts der Vielzahl öffentlicher Gebäude im Centrum bietet sich hier jedoch weiteres Potenzial, um den Ausbau einer klimafreundlichen und zukunftsfähigen Energieversorgung gezielt voranzutreiben.

Zusammenfassend zeigen sich im Centrum von Postbauer-Heng klimatische Herausforderungen insbesondere durch Hitzeentwicklung und Starkregenrisiken. Bestehende Infrastrukturen und bauliche Gegebenheiten begünstigen diese Effekte teilweise, vor allem in den östlichen, urbaneren Bereichen des Centrums. Eine genaue Betrachtung von Entsiegelungsmaßnahmen, Begrünung und nachhaltiger Energieversorgung könnte langfristig zur Klimawandelanpassung beitragen.

Abb.68 Überschwemmungsgefahren, Auszug Umweltatlas Bayern Im Bereich des Centrums besteht vor allem die Gefahr eines verstärkten Oberflächenabflusses bei Starkregenereignissen, der insbesondere auf stark versiegelten Flächen zu Sturzfluten führen kann.

Druckdatum: Februar 2025

Fachdaten: © Bayerisches Landesamt für Umwelt Hintergrundkarte: © Bayerische Vermessungsverwaltung; © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; © Bayerisches Landesamt für Umwelt; © GeoBasis-DE / BKG 2015 (Daten verändert); © EuroGeographics (EuroGlobalMap); © CORINE Land Cover (CLC2012); © Planet Observer

Abb.67 Bestehende Anlagen erneuerbarer Energien im Centrum, Auszug Energieatlas Bayern

Regenwasserversickerung und Wasserrückhalt

Die Versickerungseignung und das Wasserrückhaltevermögen von Böden hängen maßgeblich von ihrer Art und den physikalischen Eigenschaften ab. Auf Grundlage der Übersichtsbodenkarte 1:25.000 des Bayernatlas lassen sich im Bereich des Centrums verschiedene Bodenarten identifizieren, die im Folgenden hinsichtlich ihrer Wasserspeicherfähigkeit und Versickerungsfähigkeit eingeordnet werden. Diese Analyse bietet einen allgemeinen Überblick über die typischen Eigenschaften der Böden und ihr Verhalten bei Niederschlagsereignissen.

1f: Braunerde auf Sand Versickerungseignung: Hoch. Sandige Böden haben eine hohe Durchlässigkeit für Wasser, sodass Niederschläge schnell in den Boden eindringen können.

Wasserrückhaltevermögen: Mittel. Obwohl der Boden gut durchlässig ist, ist seine Fähigkeit, Wasser zu speichern, aufgrund der geringeren Speicherkapazität von Sanden moderat.

73b: Braunerde auf Kalkstein Versickerungseignung: Mittel bis hoch. Kalksteinböden haben oft eine mittlere Durchlässigkeit, abhängig von ihrer Textur (meist Sandstein- oder Lehmbestandteile), können aber bei guten Drainagebedingungen auch eine hohe Versickerung ermöglichen. Wasserrückhaltevermögen: Mittel. Braunerde auf Kalkstein hat eine mittlere Wasserspeicherkapazität,

da Kalksteinböden relativ gut durchlässig sind, jedoch auch über ausreichende Wasserspeicherfunktionen verfügen.

76a: Braunerde auf Schotter