2 Kurzer Abriss der Besiedlungsund Nutzungsgeschichte

- Image Map „Kultur-Erbe-Technik“

- Feststellung von Gefährdungslagen

- Sammlung zu vorbildhaften Projekten

- Festlegung von rund acht Handlungsfeldern

Zur Erarbeitung der Wissensgrundlagen erfolgte eine ausführliche Befahrung des Landkreises, die Sammlung und Sichtung von Literatur zum Landkreis und seinem kulturellen Erbe sowie die Installation und Anhörung eines „Wissenschaftlichen Beirates“ und eines „Arbeitsgremiums“.

Die Ergebnisse dieser ersten Phase werden in dem hier vorliegenden Dokument vorgelegt, bzw. wurden - wie die ImageMap - den Auftraggebern in digitaler Form (Q-Gis) zur Verfügung gestellt.

Die Phasen II und III waren nicht Bestandteil der Beauftragung. Sie werden sukzessive ausgeschrieben und beauftragt. In der Phase II werden Modellkommunen für die Handlungsfelder vorgeschlagen und konkretisiert, in Phase III sollen die erarbeiteten Handlungsvorschläge umgesetzt werden.

Die im Text angeführten Fallbeispiele sind - soweit möglich - mit Objektnummern versehen. Diese Objektnummerierung wurde im Verlauf der Befahrung des Landkreises über die mobile Q-Field-App vergeben; sie findet auch in der Image-Map in Q-Gis Verwendung und erlaubt eine schnelle Verortung. Überdies sind in der Image-Map weitere Informationen zu den Objekten hinterlegt.

2. Kurzer Abriss der Besiedlungs- und Nutzungsgeschichte der Region

Literatur:

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Entwurf einer kulturlandschaftlichen Gliederung Bayerns als Beitrag zur Biodiversität, 30 Innerer Bayerischer Wald, 2011

Zur Besiedlungs- und Nutzungsgeschichte des ‚Inneren Bayerischen Waldes‘, zu dem der Landkreis Regen zählt, existiert eine große Zahl an Veröffentlichungen. Knappe Zusammenfassungen mit Auswertung dieser Quellen finden sich in den aufgeführten DEB‘s (Denkmalpflegerischen Erhebungsbögen zur Dorferneuerung). Auf diese wurde bei der Ausarbeitung maßgeblich zurückgegriffen.

Zur geografischen Abgrenzung des inneren Bayerischen Waldes ist den Veröffentlichungen des Bayerischen Landesamttes für Umwelt zu entnehmen: „Der ‚Innere Bayerische Wald‘ umfasst die spät besiedelten bzw. in Nutzung genommenen Hochlagen des Bayerischen Waldes von der Regensenke bzw. dem ‚Vorderen Bayerischen Wald‘ bis zur Bayerischen Landesgrenze nach Tschechien. Im Norden schließt der ‚Oberpfälzer Wald‘ an, nach Osten setzt sich das Gebiet im Böhmerwald fort“.

Das Gebiet des Altlandkreises Regen (bis zur Gebietsreform 1972 mit Zusammenlegung mit dem Landkreis Viechtach umfasste dieser 26 Gemeinden) war Teil des „unwirtlichen, siedlungsfeindlichen Nordwaldes“ („silva nortica“, 853 n. Chr., DEB Flanitz 2012, 3), der erst vergleichsweise spät – nicht vor 1000 n. Chr. – besiedelt wurde. Als unbesiedeltes Wildland galt der Waldgürtel zwischen dem deutschen und dem böhmischen Siedlungsraum als Gesamtregion nach damaligem fränkischgermanischem Recht zunächst als Eigentum des Königs. Das Klima war rau, die Böden ertragsarm, die Lage abgelegen; die frühen Siedlungen der Zeit vor 1000 entstanden zunächst außerhalb dieser Region.

Literatur

Seyfert, Ingeborg, Geschichte des Altlandkreises Regen, in: Feuchtinger, Helmut, Der Landkreis Regen, Heimat im Bayerischen Wald, Regen / Grafenau 1982, S. 107-113.

Mayer, Sebastian, Denkmalpflegerischer Erhebungsbogen zur Dorferneuerungsplanung Gotteszelle, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 1997. Unveröffentlichter Untersuchungsbericht.

Mayer, Sebastian: Denkmalpflegerischer Erhebungsbogen zur Dorferneuerungsplanung Flanitz, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 2013. Unveröffentlichter Untersuchungsbericht.

Mayer, Sebastian: Denkmalpflegerischer Erhebungsbogen zur Dorferneuerungsplanung Oberried, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 2016. Unveröffentlichter Untersuchungsbericht.

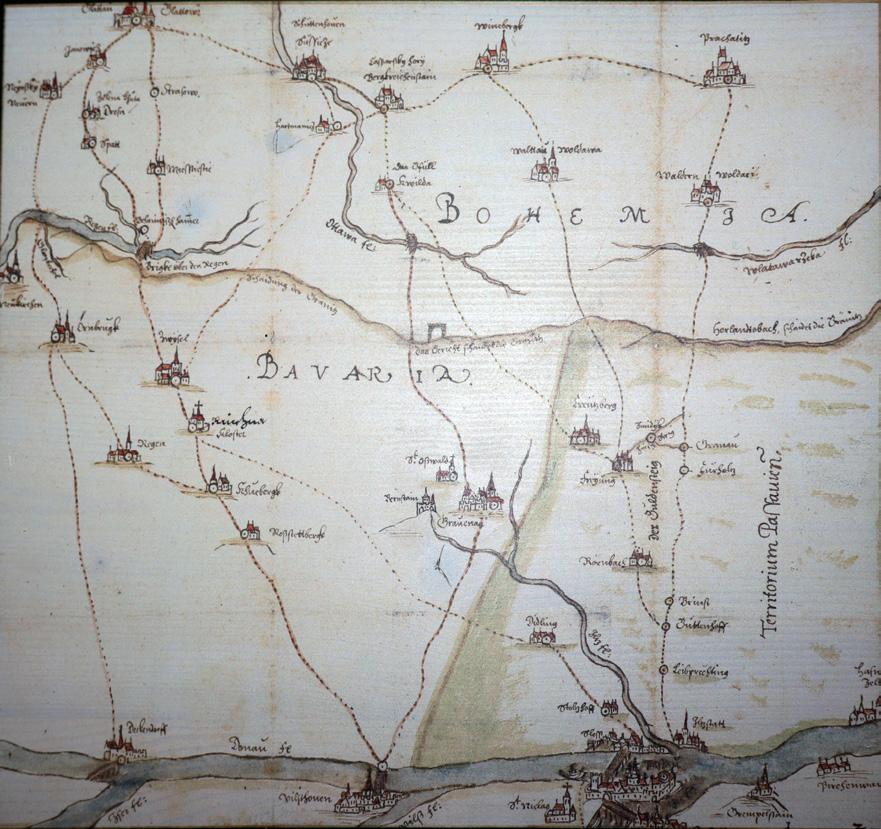

Abb. 2.1:

Schematische Karte der südostbayerischen Salzstraßen Ende des 16. Jh. Links unten Deggendorf mit gerader Strecke nach oben nach Arnbruck, dort ein Abzweig nach Regen und Kirchberg, nördlich davon Rinchnach und Zwiesel (Quelle: Bayerisches Hauptstaatsarchiv München).

Grundsätzlich kann für das Gebiet des (1803 festgelegten) Landgerichts Viechtach und Regen zwischen drei Rodungsund Ausbauperioden unterschieden werden, deren geografischer Schwerpunkt sich sukzessive nach Osten verlagerte.

Eine erste Rodungs- und Ausbauperiode erfolgte in der Zeit zwischen ca. 800 und dem Ende der Ungarneinfälle 955 und ging ganz maßgeblich auf Initiative karolingischer Klostergründungen zurück (DEB Gotteszell 1997, 3).

Von zentraler Bedeutung für den Landkreis Regen war dabei die Gründung des Benediktinerklosters Niederaltaich 731/741, das an der Grenze der beiden unterschiedlichen Landschaftsräume – dem altbesiedelten, fruchtbaren Donautal im Süden und dem unerschlossenen Waldland im Norden lag. Archäologische Funde entlang der Route Deggendorf bis über die Grenzberge belegen, dass es bereits im 6. / 8. Jh. erste Pfade (z. B. für Jäger und Fischer) gegeben hatte (Seyfert, ebd.).

Zum Verlauf der Salzstraßen im 16. Jh. siehe Abb. 2.1, zu Verbindungswegen zwischen den Orten und Flussläufen Abb. 2.2. Auf das Jahr 1009 geht eine neue, kürzere Verbindung zwischen dem Kloster Niederaltaich und Böhmen zurück, der sogenannte ‚Gunthersteig‘, heute noch präsent als Pilger- und Fernwanderweg (insgesamt 160 km Länge).

Auch das Benediktinerkloster Metten bei Deggendorf betrieb Anstrengungen für eine Kultiverung und Besiedlung des Landstriches zwischen Donau und Regen. Es war um 790 von Kaiser Karl dem Großen geschenkt worden (DEB Gotteszell 1997, 3).

Wenngleich diese Klöster für die weitere Besiedlungsgesschichte des Landkreises von grundlegender Bedeutung sind, lagen die erschlossenen Gebiete der ersten Rodungsphase bis zum 10. Jh. zunächst außerhalb des heutigen Landkreises. Besonders zu nennen ist hier der ‚Lallinger Winkel‘ zwischen Niederaltaich und Donautal.

In der zweiten Ausbauphase ab dem 11. Jahrhundert bleiben die Klöster zunächst die treibende Kraft des Landausbaus, doch werden diese im Hochmittelalter durch die Adelsgeschlechter abgelöst, hier vornehmlich durch die Grafen von Bogen und deren Ministerialen (DEB Gotteszell 1997, 3). Die zweite Periode fällt zusammen mit einem Schub im Landausbau und der Kolonisation im gesamten deutschsprachigen Raum im hohen und späten Mittelalter. Die Besiedlung vollzog sich zunächst entlang gewässerführender Täler und bestehender Wege sowie an strategisch wichtigen Kontrollpunkten. Für die Sicherung und Anlage von (weiteren) Flächen waren im frühen Mittelalter noch Klöster, bzw. deren gegründeten Filialklöster, die entsprechend ausgestattet wurden, zuständig. Im Fall des Landkreises Regen verstärkte das Kloster Niederaltaich kurz nach 1000 unter Leitung seines Abtes Godehard seine Rodungstätigkeiten auch in die höheren, östlich liegenden Waldgebiete hinein. Ein starker Bevölkerungsdruck sowie verbesserte Klimabedingungen werden hierfür genannt (DEB Flanitz 2012, 3).

Auf den „Rodungsmönch“ Gunther aus dem Kloster Niedraltaich, ehemaliger Reichsgraf von Thüringen, geht auch die erste Klostergründung in Rinchnach (Propstei) im Jahr 1011 zurück, die ohne Zweifel als Teil dieser sich ausdehnenden Ausbauanstrengungen verstanden werden muss. Nun erfolgte die „herrschaftlich gesteuerte Kolonisation“ des Inneren Bayerischen Waldes (DEB Flanitz 2012, 3), sowohl vom Kloster Niederaltaich selbst, als auch von dem neu gegründeten, weitgehend unabhängigen Zweigkloster. 1019 waren die Rodungsarbeiten und der Klosterbau abgeschlossen, 1029 er-

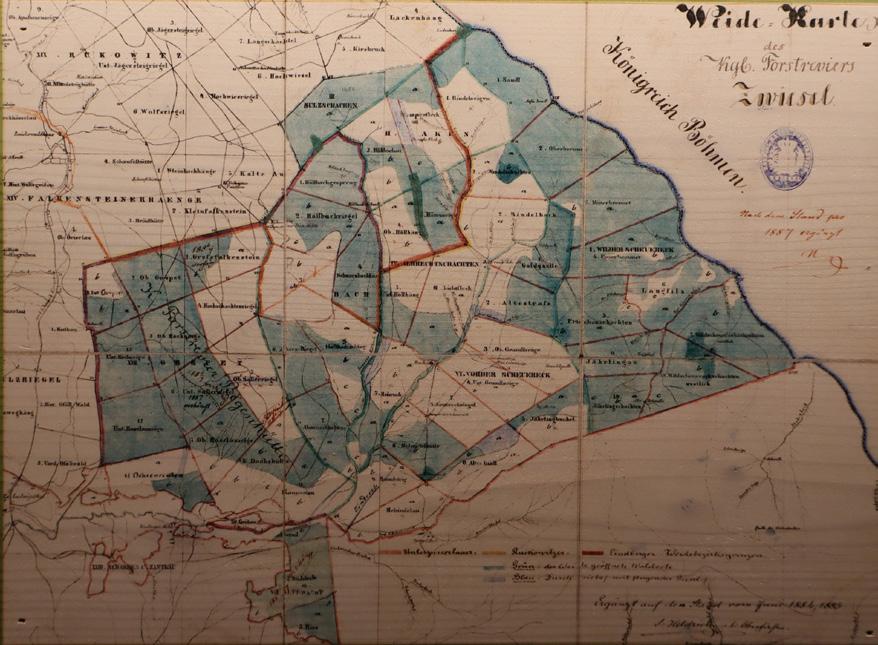

Abb. 2.3:

Weide-Karte des kgl. Forstreviers Zwiesel von 1884/85, ergänzt 1887 (Bauernhausmuseum Lindberg).

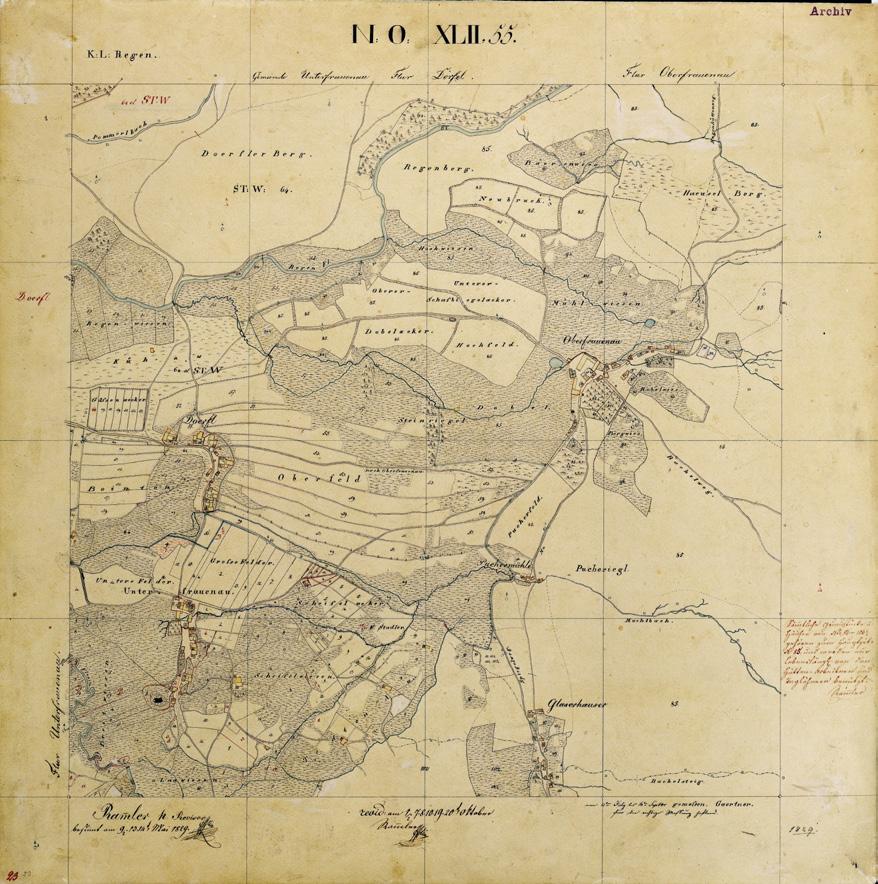

Abb. 2.4:

Urkataster, hier Ausschnitt Oberfrauenau und Frauenau, mit „Puchermühle“ und „Glaserhäusern“ 1829 (Quelle: Bayerische Uraufnahme, Blatt N.O. XLII.55, Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung).

Abb. 2.5:

Bergwerksanlagen Silberberg, Darstellung von Bernhard Grueber, Mitte 19. Jh. (Quelle: Pfaffl, Fritz, Die erdgeschichtliche Entwicklung, in: Feuchtinger, Helmut, Der Landkreis Regen, Heimat im Bayerischen Wald, Regen / Grafenau 1982, S. 20-27).

folgte – auf Bitte Gunthers – die Schenkung eines großen Gebiets rund um Rinchnach zwischen Kirchberg und Arber durch Kaiser Konrad II. 1040 – wiederum auf Betreiben Gunthers – folgte über Schenkung durch Heinrich III. die Inkorporation der Kirche Rinchnach inklusive der Besitztümer in das Kloster Niederaltaich. Dies führte zur Ausweitung der Rodungs- und Siedlungstätigkeiten u. a. in dem Gebiet zwischen dem durch Niederaltaich besiedelten Lallinger Winkel und der Schenkung von 1029, mit Kirchberg und Kirchdorf. Im Jahr 1060 wurde das Grafengeschlecht der Bogener als Vogtherren vom Kloster Niederaltaich bestellt (Seyfert, ebd.). Damit wurde eine langsame Verweltlichung der regionalen Herrschaftsausübung eingeleitet.

Die Grafen von Bogen und ihre Ministerialen zeichneten sich verantwortlich für zahlreiche weitere Rodungen und den Landausbau im Inneren Bayerischen Wald in der zweiten Periode der Kolonisation vom 11. bis zum 13. Jh. Sie ließen die Burg Weißenstein errichten, die Dienstmannen der Grafen (Ministerialen) errichteten feste Häuser, auf dem gerade hergerichteten Grund, einige wenige errichteten auch Burgen. Die so angelegten Höfe bildeten häufig den Ursprung einer Siedlung, indem im Laufe der Zeit rund um das Gut ein Ring an Hofstellen mit Acker- und Weideland entstand (DEB Oberried 2016, 5; kartographiert wurden – häufig auch gemeinsam genutzte – Weideflächen auch noch im 19. Jh., vgl. Abb. 2.3).

Die Burgen und Türme hingegen galten als Verwaltungsmittelpunkt, Gerichtssitz, Wirtschaftszentrum und Schutz. Hinweise auf das frühe Mittelalter geben zudem älteste bayerische Gewässernamen in den Ortsnamen des Zellertals, die auf eine frühe Gründung schließen lassen, wie Viechtach, Teisnach, Rinchnach, Böbrach sowie Siedlungsnamen wie Arnbruck (1254 „Aenibrukke“, Klose 2003, 395, Urbar Nr. 18/58); ebenso die Endung -ried, bzw. -reut („Rodung“, „ausgereuteter Grund“), wie z. B. in Drachselsried, Grafenried, Ober- und Unterried nördlich des Schwarzen Regens, wie frühe Urkunden belegen (DEB Oberried 2016, 6). Nachgewiesen ist, dass bei der Übergabe des Gebiets der von Bogen an Oberaltaich im Jahr 1094 keine unberührte Wildnis, sondern vielmehr bereits vermessenes Areal mit Rodungssiedlungen übergeben wurde (DEB Oberried 2016, 6). Die ‚-ried‘-Orte lagen nördlich des schwarzen Regens dicht beieinander (später Landgericht Viechtach) und waren in der Regel reine Rodungsorte, während sich die Ministerialensitze vermehrt und über lange Zeit, auch noch nach Ende der Herrschaft der von Bogen, im Regener Raum befanden (meist auf Niederaltaicher, durch die Bogener verwaltetem Besitz). Eine frühere Entstehung der Orte im Viechtacher Gebiet, als die der Ministerialensitze im Regener Gebiet, wird angenommen (DEB Oberried 2016, 6). Mit dem Aussterben der Grafen von Bogen im Jahr 1242, ihre Herrschaft reichte im 11. Jh. bis an den Arber, endete die Neubesiedlung des Gebiets im Wesentlichen. Unter der darauf folgenden Herrschaft der Wittelsbacher kam es vornehmlich zur Verdichtung bereits angelegter Siedlungen (DEB Oberried 2016, 8).

Als historische Informationsquelle zu weiteren Rodungen ab 1242 (unter Herzog Otto II.) sei hier auf das Steuerverzeichnis des Abts Hermann von Niederaltaich, aber auch auf das 2. Herzogsurbar aus den Jahren 1301/1307 verwiesen. Dort findet sich auch ein Hinweis auf den Goldabbau, wenngleich dieser bereits früher schon eine Rolle gespielt haben dürfte (DEB Oberried 2016, 7).

Um das Jahr 1100 waren weitere Siedlungen entstanden, aus dem Wald wurde Rodungsland herausge - „maizzt“, worauf die Endungen -mais heute noch hindeuten (Seyfried, ebd.). Wahr-

Literatur

Zitierte Quellen in den Denkmalpflegerischen Erhebungsbögen des Bayerischen Landesamfts für Denkmalpflege:

Ackermann, Konrad, Viechtach, Regen, Zwiesel. Städte im Rodungsland des Schwarzen Regens, Stuttgart, 1995.

Penzkofer, Rudolf, Das Landgericht Viechtach und das Pfleggericht Linden, München, 1968.

Burkhardt, Manfred, Regen. Landgerichte Zwiesel und Regen, Pfleggericht Weißenstein, München, 1975.

Seyfert, Ingeborg, Zur Glasgeschichte im Landkreis Regen bis zum Jahr 1945, in: Feuchtinger, Helmut, Der Landkreis Regen, Heimat im Bayerischen Wald, Regen / Grafenau 1982, S. 190-249.

Seyfert, Ingeborg, Geschichtliche Daten der Gemeinden des Altlandkreises Regen, in: Feuchtinger, Helmut, Der Landkreis Regen, Heimat im Bayerischen Wald, Regen / Grafenau 1982, S. 127-153.

scheinlich wurden durch die Siedler keine vollständige Rodung mit Ausgraben von Baumstümpfen und Wurzeln durchgeführt, sondern vielmehr eine „Feld-Wald-Wechselwirtschaft“ betrieben. Hierbei wurde ein abgeholztes Waldstück zunächst mit Getreide oder Weidegras bepflanzt, dann wieder mit Bäumen (DEB Oberried, 2016, 7).

Um 1300 war der besiedelte südliche Teil des Landkreises ein Unteramt des Gerichts Viechtach und es wurden Orte wie Langdorf mit benachbarten Dörfern angelegt. Bei der Auswahl von Siedlungsstellen spielten Quellen und Bäche eine essentielle Rolle zur Versorgung von Mensch und Tier. Die große Zahl an Mühlen, die für die Wirtschaft bedeutend waren, steht mit den zahlreichen Hofgründungen des 12. und 13. Jh. in Zusammenhang. Sie lassen zudem auf einen umfänglichen Getreideanbau schließen (Armortisierung der Wassermühlen, DEB Oberried, 2016, 8).

Die dritte Rodungs- und Besiedlungsperiode in der nördlichen Hälfte des Altlandkreises Regen (noch ohne Landkreis Viechtach) setzte in der 1. Hälfte des 14. Jh. ein, nachdem Wald um die sogenannnte „Frauen Au“ von Hartwig von Degenberg (Hofmeister Ludwigs von Bayern und ehemaliger Ministeriale der Grafen von Bogen) der Propstei Rinchnach als Schenkung übergeben wurde (Seyfert 1982, 108). Die Degenberger hatten nach dem Aussterben der von Bogen weite Teile des Besitzes als Lehen weitergeführt. Rinchnach legte um 1350 in Frauenau ein kleines Kloster an, darüber hinaus auch die Dörfer im Zwieseler Winkel (heute mit den sechs Gemeinden Frauenau, Lindberg, Langdorf, Bayerisch Eisenstein, Rinchnach, Zwiesel). Zwiesel selbst, am Zusammenfluss von Großem und Kleinem Regen, aber auch an der alten ‚Baierstraße‘ und dem ‚Guntherweg‘ gelegen, lässt sich jedoch bereits für die Zeit um 1254/55 nachweisen (Seyfert 1982, 148). In der Mitte des 14. Jh. wurden um Zwiesel die ersten Glashütten errichtet (DEB Flanitz 2012, 3), wobei bestehende Wege, aber auch Flussnetze genutzt wurden. Auch diesmal war ein Geistlicher der Auftaktgeber für die weitere Erschließung der Wälder, und zwar der „selige Hermann“, Einsiedler von Bischofsmais (DEB Flanitz 2012, 3). Als Laienbruder aus der Propstei Rinchnach kommend, zog er sich 1322 in den Wald zurück und errichtete bei Bischofsmais eine Eremitenklause (St. Hermann), um bereits 1323 weiter zu ziehen und – mit Unterstützung des Adligen Hartwig von Degenberg – zu Füßen des Berges Rachel im unbesiedelten Wald die Zelle Frauenau zu gründen (DEB Flanitz 2012, 4). Trotz Schenkung des Gebiets an die Propstei Rinchnach, blieben Vogtei und Gerichtsbarkeit vorerst bei den Degenbergern. Bis zur Mitte des 14. Jh. waren Flanitz, Klautzenbach und Lindberg angelegt. Diese Phase der Erschließung des Inneren Bayerischen Waldes fiel zusammen mit der Pest in Europa und es war offensichtlich schwierig, das schwer agrarisch zu bearbeitende, abseits und hochgelegene Gebiet für Siedler attraktiv zu gestalten. Zahlreiche vom Abt Peter aus Niederaltaich und Vogt Hartwig von Degenberg gemeinsam aufgestellte Privilegien und Vorteile sollten Anreize für Neusiedler schaffen (wie z. B. die Befreiung von grundherrschaftlichen Abgaben, Ausnahmen im Strafrecht, Zinszahlungen erst nach dem 25. Jahr, Gewährung von Erbrecht und den damit verbundenen Waldrechten). Diese beiden Festlegungen – Steuerfreiheit (1342) und Erbrecht (1345) – bildeten die wirtschaftliche Grundstruktur, die bis 1803 (Integration in das neue Landgericht Regen) erhalten blieb und die Siedlungsbereitschaft im abgelegenen Wald- und Berggebiet begründete. Bei den Siedlern handelte es sich wohl um bäuerliche Nachfahren der Klosteruntertanen des Klosters Niederaltaich (DEB Flanitz 2012, 5).

Abb. 2.6:

Altes Gutshaus Oberfrauenau, im Kern um 1605 (Quelle: Freiherr Poschinger).

Abb. 2.7:

Stuberplan von 1773, 1786 ergänzt von Riedl (Quelle: Gutshofbüro von Poschinger Oberfrauenau).

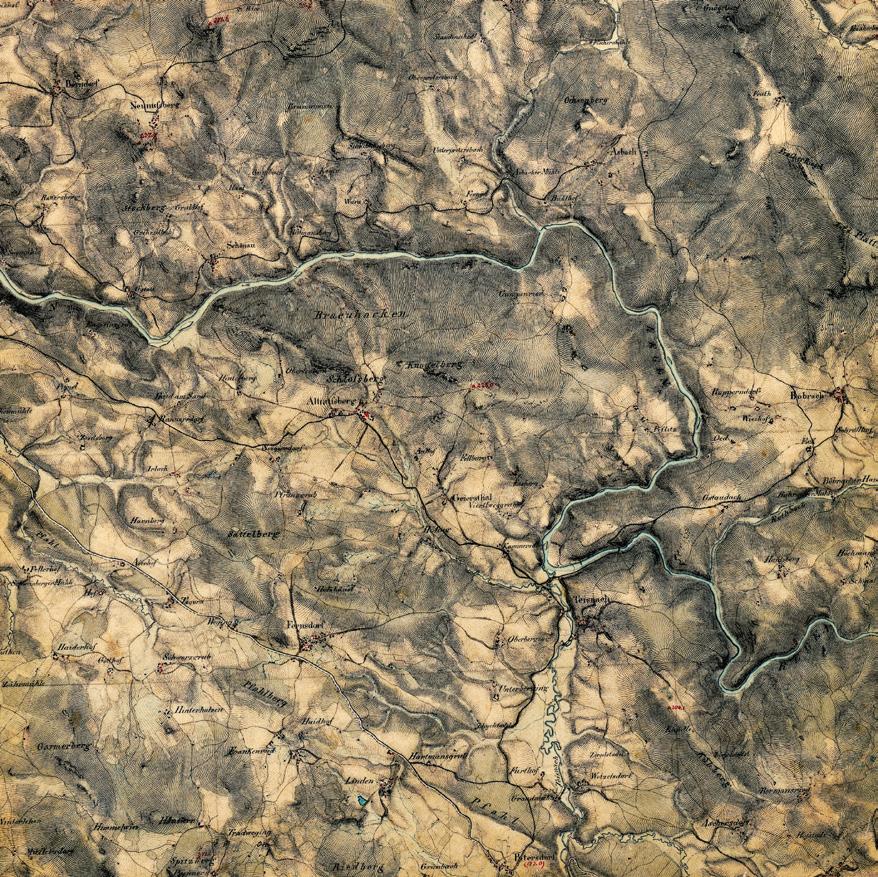

Abb. 2.8:

Das Urpositionsblatt der Bayerischen Uraufnahme, als Ausschnitt der topografischen Landesvermessung des Königreichs Bayern zwischen 1808 und 1864 zeigt die noch sehr überschaubare Besiedlung des Landstrichs (Quelle: Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung).

Im Jahr 1539 ging nach einem fast 100-jährigen Streit zwischen den von Degenberg und dem Kloster Rinchnach über einen Vergleich die gesamte Herrschaft Zwiesel mit Frauenau (der inzwischen besiedelte ‚Zwieseler Winkel‘) an die von Degenberg zurück; damit schied Kloster Niederaltaich nun als Eigentümer endgültig aus (DEB Flanitz 2012, 4).

Die Herrschaftszeit der Degenberger reichte von 1308 bis 1602, das älteste Grundbuch (‚Salbuch‘) mit Besitzeintragungen stammt aus den Jahren 1434/37. Nach dem Aussterben der Degenbergs 1602 blieben die Verwaltungsbereiche bei Herzog Maximilian.

Die Anzahl der weltlichen Hofmarken (abgegrenzte Bezirke einer Grundherrschaft mit niederer Gerichtsbarkeit, die Untertanen dem Hofmarksherren direkt unterstellt) war gering (Hofmark Kleinloitzenried, Au (Schlossau) mit Reinhartsmais, Zell, Höllmansried, March). Über den Hofmarkskomplex besaßen die Hofmarken Anwesen in anderen Dörfern, die ebenfalls den Hofmarksherren unterstanden (Seyfert, 108). Zwischen 1785 und 1848 bildete auch das Glashüttengut Oberfrauenau eine Hofmark. Mit Umbildung der Hofmarken in Patrimonialgerichte 1848 wurden alle ehemaligen Hofmarken aufgehoben, die Hofmarksuntertanen zu Staatsuntertanen.

Im Jahr 1803 erfolgte die Neuorganisation der Ämter in Bayern mit Vereinigung des Landgerichts Zwiesel und Weißenstein mit dem Landgericht Regen. Diese Verwaltungsteilung hatte bis 1879 Bestand.

Der Nordosten des Landkreises (um Zwiesel und Frauenau) entwickelte sich bereits ab dem 15. Jh. zu einem Gebiet der Glasherstellung. Die erste Zwieseler Glashütte für Rosenkranzperlen lag 1421 in Rabenstein. Die frühen Produktionsstätten waren so genannte ‚fliegende‘ Hütten, deren Standort den Vorkommen der benötigten Rohstoffe nachzog (vgl. hierzu Kapitel 4 zu Kulturtechniken und 5 zur Kulturlandschaft). Benötigt wurden neben Wasser zur Energieherstellung auch Buchenholz für die Holzkohle und Quarzsandgestein. Der ebenfalls benötigte Kalk war für die Standortwahl von Hütten weniger relevant, da er ohnehin regional nicht anstand und eigens herbeigeschafft werden musste.

Die für die Glasproduktion in der Region besonders wichtige Familie der Poschinger waren zunächst Richter und Pfleger in den Diensten der Freiherrn von Degenberg auf den Burgen Linden und Neunußberg. Sie kam mit dem Kauf des Glashüttenguts Zwieselau (Spiegelglas) 1568 in die Region um Zwiesel. Im Jahr 1592 wurde das Glashüttengut Oberfrauenau erworben. Weitere Glasproduktionsstätten und Verarbeitungsbetriebe entstanden in der Region über die folgenden Jahrhunderte. Archivalisch belegt ist ab dem 15. Jh. Frauenau, noch im 16. Jh. eine Glashütte des Klosters Rinchnach. Im 17. Jh. sind mit Frauenau, Rabenstein und zwei Hütten in Zwieselau insgesamt vier Glashütten nachvollziehbar. Letztere produzierte Trinkgläser nach Vorlage. Ende des 18. Jh. waren bei allen drei Glashüttengütern (Frauenau, Rabenstein, Zwieselau) jeweils zwei Hütten in Betrieb, was zu einer deutlichen Zunahme der Produktion, aber auch einem deutlich erhöhten Holzverbrauch führte. Das 19. Jh. war das Jahrhundert der Glashüttengründungen (Seyfert, ebd., 194). Die Poschingerhütte in Frauenau stand für Tafelglas, die Hilzische Oberzwieselauer Hütte für Hohl- und Tafelglas, die Rabensteiner Hütte für helles Glas, mit Versendung ins In- und Ausland. Zwischen 1826 (Ludwigsthal) und 1872 (Annathal, Zwiesel-Glas) wurden 11 neue Glashütten errichtet, teils von Glashüttenbesitzern vor Ort, teils von Auswärtigen, wie z.B. Abele aus Böhmen (Ludwigsthal) oder Steigerwald aus Würzburg (Theresienthal). Mit Umstellung von Holz auf Kohle und zum Teil besseren, aus-

Abb. 2.9:

Letzte Produkte des Tradtionsbetriebs Fromholzer, hier ausgestellt in einem Ladengeschäft in Regen.

wärtigen Rohstoffen wurde die Herstellung einfacher. Eine erste Wirtschaftskrise zum Ende des 19. Jh. führte zur Schließung von drei Glashütten, andere Tafelglashütten stellten auf Hohlglas um (u. a. Regenhütte, Ludwigsthal, Spiegelhütte). Die Krise setzte sich Anfang des 20. Jh. fort (Seyfert, ebd., 194), verschärft durch die nun maschinellen Herstellungsmöglichkeiten von Tafelglas. Hohlgläser hingegen wurden in jedem Haushalt gebraucht, auch Schnupftabakgläser waren weit verbreitet, importierter Tabak überall erhältlich. Weitere Hütten mussten in der Weltwirtschaftskrise 1929-33 schließen (Buchenau, Spiegelhütte). Zum Ende des 2. Weltkriegs führten Bombentreffer auf Verbindungsstrecken zur Einstellung der Glasproduktion; sie wurde jedoch direkt nach dem Krieg wieder aufgenommen.

Mit Josef Rodenstock, dem Erfinder der ‚Diaphragma-Brillengläser‘ kam ein weiterer Zweig der Glasherstellung und Bearbeitung in die Region. Er erweiterte seine 1882 in Würzburg gegründete Fabrik um weitere Standorte für seine optischen Werke, und zwar in Regen 1899, 1915 in Zwiesel. Der Name Rodenstock errreichte weltweite Berühmtheit mit seinen innovativen Produkten und wurde zu einem weiteren wichtigen Arbeitgeber in der Region. Von 1919 bis 1928 diente die von Wilhelm Abele 1851 errichtete Glas- und Spiegelschleife in der Seebachschleife als Brillengläser-Schleiferei für das Regener Werk der Firma Rodenstock. Heute hat sich der Betrieb aus dem bayerischen Wald vollständig zurückgezogen; nur noch das brach liegende Rodenstockgelände in Regen zeugt von seiner ehemaligen Bedeutung.

Literatur

Rodenstock. 100 Jahre für besseres Sehen, Firmenchronik 1977

Peinkofer, Max, 350 Jahre Poschinger in Frauenau, Frauenau 1955

Steckbauer, Erwin, Wald, Waldler, Brauchtum, Grafenau 1982

Sieghardt, August, Bayerischer Wald, Landschaft, Geschichte, Kultur, Kunst, Nürnberg 1962

In der Tradition der Optik steht heute nur noch der Außenstandort der Hochschule Deggendorf ‚TC Teisnach Optik‘. Damit wird die bedeutende Rolle der Glasherstellung und -bearbeitung in der Region deutlich und dies bereits seit dem 15. Jh.; nirgendwo sonst waren so viele Glashütten dauerhaft in Betrieb gewesen, sie war als Wirtschaftsfaktor extrem bedeutend (vgl. Seyfert, 190). 40 Glashüttenstandorte lassen sich im Landkreis Regen nachweisen, wobei von einer höheren Zahl auszugehen ist (Sieghardt schreibt von 62, Sieghardt 1962, 17). Zu zwei Glashütten gibt es eigene (publizierte) FirmenChroniken: 350 Jahre Poschinger in Frauenau und SchottZwiesel sowie über 100 Jahre Rodenstock. Heute existiert mit Zwiesel Kristallglas nur noch ein einziger aktiver Glasproduzent im Landkreis. Die Hütte in Theresienthal beschränkt sich derzeit auf die Hohlglasveredelung, kann aber offenbar jederzeit wieder angefahren werden.

Mit dem starken Rückgang der Glasherstellung kommt der Forst- und Holzwirtschaft heute wieder neue Bedeutung zu. Ursprünglich beschränkten sich die Arbeiten der ‚Waldler‘ mit Holz – neben der Gebäudeherstellung und Befeuerung – eher auf die Herstellung von landwirtschaftlichen Gerätschaften, Haushaltsdingen wie Zahnstocher, Zündhölzer, Instrumente sowie religiösen Elementen, Totenbrettern etc. (Steckbauer 1982). Eine industrielle Verwertung erfolgte erst ab Mitte des 19. Jh. mit neuen Transportmöglichkeiten auf dem Wasser und später mit der Bahn (Abb. 2.10). So entwickelte sich eine recht umfangreiche Sägeindustrie mit zahlreichen Holzverarbeitungsbetrieben. Leider erfolgt der Transport des Holzes heute jedoch nicht mehr mit der Bahn, die Lagerplätze an Bahnhöfen verschwinden und der Transport erfolgt per LKW über die wenigen ausgebauten und damit stark befahrenen Bundesstraßen.

Auch die Blütezeit des Bergbaus Ende des 19. / Anfang des 20. Jh. steht in engem Zusammenhang mit der Glasindustrie:

Abb. 2.10:

Neue Transportmöglichkeit mit der Bahn, hier mit Beladung von Produkten der Teisnacher Papierfabrik (Quelle: Ausstellung Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein).

in den Bergwerken Bodenmais und Rotkot wurde ein Verfahren zur Herstellung von Polierrot zum Schleifen der Gläser und Polieren der Spiegel entwickelt, das für große Bekanntheit sorgte. Der Betrieb des Bergwerks wurde erst 1962 wieder geschlossen.

Ein weiterer bedeutender Zweig des Bergbaus im Landkreis war der Granitabbau im Westen mit zahlreichen Steinbrüchen entlang des ‚Pfahls‘, ein den Landkreis diagonal durchlaufender Gesteinsgrat. Hier wurde, unter anderem in der ‚Sporer Quetsch‘ in Viechtach, Granit zu Schotter verarbeitet, der zum Beispiel in großen Mengen beim Gleisbettbau der Eisenbahn Verwendung fand. Dieser Industriezweig hatte bis Ende des 20. Jh. noch Bestand, heute sind nur noch sehr wenige Steinbrüche in Betrieb, der Abbau am ‚Pfahl‘ rund um Viechtach wurde 1993 mit dessen Unterschutzstellung eingestellt.

Ehemals prägend war auch der weitverbreitete Flachsanbau, aus dem Textilien hergestellt wurden. Das Spinnen von Wollund Flachsfäden erfolgte ausschließlich im Heimbetrieb. Offenbar fanden die hergestellten Stoffe auch Einsatz bei der Einkleidung des könglich-bayerischen Militärs und waren von guter Qualität. Letzte Spuren dieser Textiltradition in der Region sind die bedruckten Stoffe des Blaudruckermeisters Alois Fromholzer. Dieser hatte – in Familientradition seit 1648 – das Handwerk 1821 nach Ruhmannsfelden gebracht. Doch liegt auch dieses Kunsthandwerk in Agonie nach dem Tod des letzten Meisters Josef Fromholzer. Im Jahr 1542 hatte das Bergwerk in Bodenmais von der Gewinnung von Edelmetallen auf die Erzeugung von Vitriol umgestellt, das auch zum Färben von Textilien eingesetzt wurde. Somit findet sich auch hier ein Hinweis auf die verloren gegangene Textiltradition in der Region.

Ein weiterer kleiner Zuverdienst der Tagelöhnerfamilien, vorallem zu Krisenzeiten in den 1920er und -30er Jahren wurde das Sammeln von Waldfrüchten, Beeren und Pilzen in den Wäldern (z. B. um Rabenstein, der Wald bei Langdorf zeigt heute noch eine Fülle an Blaubeeren).

Ebenfalls eine Tätigkeit des ‚Waldlers‘ war die einfache Holzbearbeitung mit Herstellung von Gerätschaften und bäuerlichen Arbeitsgeräten. Auch diese Arbeiten wurden offenbar auf dem eigenen Hof durchgeführt. Mit zunehmender Industrialisierung verloren diese untergeordneten Holzarbeiten ihre Bedeutung.

In Zusammenhang mit Holz steht auch die früh gegründete und heute noch in Betrieb stehende Papierfabrik Pfleiderer. 1880 als Pappenfabrik am Fluss Teisnach gegründet, schnell um Papierherstellung erweitert, werden dort heute Spezialpapiere hergestellt. Der Standort wurde über mehrere Generationen immer wieder erweitert und angepasst, in jüngster Zeit ein eigenes Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen. Diese Fabrik bildet einen zentralen Ausgangspunkt für die heute vielfältige Industrieregion rund um Teisnach.

Ein weiterer Industriestandort entwickelt sich rund um Viechtach, wo – neben großen Firmen wie REHAU Industries – auch kleinere, junge Existenzgründerunternehmen einen Platz finden. Hier sei z. B. die Designagentur ‚Pixeltypen‘ genannt, die, von jungen Rückkehrern ins Leben gerufen, bestehende Industriegebäude für ihre Tätigkeit nutzt.

Insgesamt steht der Landkreis, trotz des Bedeutungsverlustes ursprünglicher Schlüsselindustrien, wirtschaftlich solide da. Nach wie vor ist die Nutzung des Landkreises mehr oder weniger zweigeteilt, im Osten dominiert die Holzverarbeitung, im

Westen die Industrie.

Derzeit in schwieriger Lage stehen eher alteingesessene Ladengeschäfte und Produktionsstätten, aber auch Gastronomie und Übernachtungsherbergen, die durch größere, in der Regel nur mit dem PKW erreichbare, Betriebe verdrängt werden.

Bei der wirtschaftlichen Entwicklung des Landkreises spielte die im Jahr 1877 in Betrieb genommene Waldbahn eine essentielle Rolle und war von unschätzbarem Wert. Der Transport von Waren (Holz, Glas, Textil, Stein, Konserven, Papier etc.) wurde möglich und führte zu einem großen Aufschwung, der erst mit der Verlagerung von Produktionsstätten in andere Landkreise oder ins Ausland endete. Die Waldbahn wurde zur wichtigsten Verkehrsader, die bis nach Böhmen reichte und die Strecke von Plattling in der Ebene bis Bayerisch Eisenstein in der Höhe miteinander verband. 1890 folgten noch die abzweigenden Strecken Zwiesel-Frauenau-Grafenau und Gotteszell-Viechtach, mit Weiterführung 1928 nach Blaibach, vgl. Punkt 4.7 Verkehr im Kapitel Kulturtechniken.