3

Haus- und Konstruktionstypologien

Haus- und Konstruktionstypologien

Abb. 3.1.1: Waldlerhaus in Schwarzendorf bei Kreiling (Nr. 058). In diesem Fall ist bis auf die Stube das gesamte Erdgeschoss gemauert und verputzt –wahrscheinlich auch als Ergebnis einer sukzessiven ‚Versteinerung‘. Bei diesem Beispiel verläuft der Schrot zudem auf beiden Längsseiten weiter.

Auch wenn im Folgenden die Haustypen in separaten Punkten behandelt werden, so ist dem daraus entstehenden Eindruck einer klaren Abgrenzung zwischen den behandelten Punkten entgegen zu wirken. Vielmehr sind die Grenzen fließend; allein schon der Versuch beispielsweise das Waldlerhaus definierend einzuengen, ist bei näherer Betrachtung unmöglich. Besonders im Bereich des landwirtschaftlichen Bauens bedeutet eine Kategorisierung stets eine gewisse Vereinfachung und Generalisierung des tatsächlich angetroffenen Baubestands. Dennoch wird im Folgenden eine Kategorisierung vorgenommen, da sie hilft den Bestand und seine Charakteristika klarer zu erfassen und zu verstehen.

3.1.1 Das Waldlerhaus

Literatur

Borgmayer, Anke: Das Waldlerhaus – Baugestalt und Hauslandschaft, in: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (Hrsg.), Denkmalpflege Themen, Das Waldlerhaus mit der Vergangenheit in die Zukunft, Nr. 1, München 2017. Seite 13-22.

Das Waldlerhaus ist – wenngleich es als durchaus charakteristisch und auf Grund seiner Verbreitung im Landkreis auch als in gewisser Form prägend verstanden werden kann – als Typ schwer zu fassen. Anke Borgmeyer schreibt in ihrem Beitrag zum Waldlerhaus, dass der Begriff überhaupt erst in den 1860er Jahren in Nutzung kam und weiter, dass es sich weniger um einen fest umreißbaren Bautyp handelt als vielmehr um die Heimstätte der „Waldler“, also der Menschen, die vom Wald lebten (Borgmeyer 2017, 14). Doch selbst hier ist einschränkend zu sagen, dass es sich um Gebäude handelte, die ebenso von jenen errichtet und genutzt wurden, die im Eigenerwerb Landwirtschaft betrieben. Im Grunde handelt es sich damit um ein kleineres, ein- bis zweigeschossiges ländliches Bauwerk, das mehrere Funktionen unter einem Dach aufnahm. Charakteristisch ist dabei vor allem die Blockbauweise aus Holz, in der das Gebäude zum Teil, in den selteneren Fällen auch vollständig errichtet worden ist.

Abb. 3.1.2:

Dieses leer stehende Gebäude im Ortskern von Arnbruck (Nr. 010) zeigt im Erdgeschoss (verputztes) Mauerwerk; das Obergeschoss ist in Blockbauweise ausgeführt und auf der Giebelfassade mit verzierten, großen Holzschindeln versehen. Auf der unverschindelten Südostfassade (Abb.) lässt sich die einbindende Binnentrennwand erkennen.

Abb. 3.1.3:

Dieser Bau in Fernsdorf (Nr. 037) ist einer der wenigen Beispiele mit zwei Vollgeschossen. Das mag aber auch daran liegen, dass es sich um eine merkwürdige Übergangsform handelt. Abgesehen von dem beklagenswerten Zustand des Bauwerkes, ist es gut geeignet das Phänomen der Wiederverwendung von Hölzern zu veranschaulichen.

Bei den unterschiedlichen Funktionen, die im Haus untergebracht waren, handelte es sich um die Wohnbereiche mit der schwarzen Küche (‚schwarze Kuchl‘), dem Stall und den darüber liegenden Schlafräumen. Ebenfalls diente das Dach als Lagerbereich. Gut nachvollziehbar ist die Nutzungsverteilung zum Beispiel noch im Bauernhausmuseum in Lindberg. Der Stallteil war in den angetroffenen Häusern ausnahmslos aus Stein gefügt; die weiteren Teile hingegen in Blockbauweise aus Holz errichtet. Bei dieser Mischtechnik handelt es sich laut Borgmeyer weniger um einen bauzeitlichen Zustand, sondern vielmehr um das Ergebnis einer Anpassung. So hatte sich die Verwendung von Holz für die Stallbereiche als wenig dauerhaft erwiesen, was zu einer sukzessiven ‚Versteinerung‘ des Stallteils führte. Bei späteren Bauten dieses Typs – also jenen des 18. und 19. Jahrhunderts – kann man davon ausgehen, dass der Stallteil direkt in Stein ausgeführt wurde. Der Rest des Bauwerks jedoch ist in Blockbauweise hergestellt. Die Bauweise erforderte enorme Präzision, aber auch eine gute Planung vorab. So sind alle Binnenwände ebenfalls in Blockbauweise gefügt; sie binden jedoch mit unterschiedlich ausgeführten Verkämmungen in die Außenwände ein. Dadurch ist ihre Lage sogar außen ablesbar (vgl. Abb. 3.1.2). Diese Technik führte dazu, dass die Binnengrundrisse, einmal geschaffen, kaum verändert werden konnten. Dies könnte auch ein Grund sein, warum an vielen der angetroffenen Häuser in Blockbauweise, die Wiederverwendung von Hölzern feststellbar ist: Dass es zu einer Wiederverwendung kam, ist wenig überraschend; es handelt sich um einen üblichen Vorgang. Dennoch kann die mangelnde Flexibilität der Bauweise auch dazu geführt haben, dass gewünschte grundrissliche Anpassungen eher in (Teil-) Neubauten mündeten, als dies bei anderen Konstruktionstechniken, beispielsweise im Fachwerkbau oder im Massivbau, der Fall gewesen wäre. Dabei handelt es sich jedoch um eine Beobachtung als Resultat der Befahrung des Landkreises, nicht um das Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung. Eine Verifizierung dieser These steht demzufolge also noch aus.

Die angetroffenen Beispiele wiesen nur selten zwei Vollgeschosse auf (vgl. Abb. 3.1.3), zumeist verfügten sie über ein Erdgeschoss und ein mit einem Kniestock ausgebildetes Dachgeschoss.

Auf der Giebelseite verfügten sie über einen Balkon (Schrot), bisweilen ist dieser auch als Galeriegang auf der Längsseite zu finden (vgl. Abb. 3.1.1). Bei der Dachform handelte es sich um schwach geneigte Satteldächer. Die überwiegende Eindeckung besteht heute aus Dachsteinen, Dachziegeln, Blech und Kunstschiefer. Die historisch belegte Steindeckung oder eine Schilf- oder Strohdeckung waren nicht wurden während der Befahrung nicht beobachtet.

Auffällig ist, dass das Waldlerhaus im Westen des Landkreises beidseitig des ‚Pfahls‘ deutlich häufiger vertreten war als im Osten. Auch nach Abschluss der Befahrung bleibt der Grund dafür nicht ganz klar. Es könnte mit der Besiedlungsentwicklung zusammenhängen, die sich ja von Westen nach Osten vollzog und dafür gesorgt haben könnte, dass zum Zeitpunkt des Einsetzens stärkerer Besiedlungsinitiativen das Waldlerhaus schon als eher rückständig gegolten hatte. Die Glasindustrie war einer der frühen Hauptfaktoren für die Besiedlung der östlichen Teile des Landkreises, doch waren die Glashütten bis in das 19. Jh. ‚fliegende Hütten‘. Sobald die Rohstoffe an einem Ort erschöpft waren, zogen diese Hütten weiter an neue, geeignetere Standorte. Die dafür entstanden Bauten waren eher bescheiden und haben vielleicht die Zeit nicht überdauert (vgl. z. B. die Wüstung der Althütte oberhalb von Rabenstein,

Abb. 3.1.4:

Waldlerhaus als Teil des Bauernhausmuseums in Lindberg (Nr. 103) mit Giebelschrot, hier als vollständiger Holzblockbau.

Abb. 3.1.6:

Ein Bauernhaus (Wohnstallhaus) in Etzendorf (Nr. 022) in der Nähe von Böbrach. Der rückwärtige Teil des Obergeschosses dient als Scheune (Stadl) und ist durch eine Rampe mit Fuhrwerken und Fahrzeugen befahrbar.

Nr. 099). Die auffällig ungleiche Verteilung der Waldlerhäuser im Landkreis bzw. deren mögliche Verdrängung könnte aber auch auf den durch die Eisenbahn ausgelösten Industrialisierungsschub und den nachfolgend einsetzenden Tourismus zurückgehen. Ein weiterer Grund könnte in der dünneren Besiedlung und vor allem an den für die Landwirtschaft kaum geeigneten Böden liegen. Wäre dem so, dann würde einmal mehr deutlich, dass das Waldlerhaus der späteren Generationen nicht unbedingt auf die enge Verbindung der Bewohner mit dem Wald und seinen Produkten hindeutet, sondern dass es sich vielmehr um einen Bauernhaustyp handelt, der in seiner Beschaffenheit das Ergebnis seiner regional gegebenen Bedingungen darstellt.

Im Rahmen dieser Untersuchung können diese Fragen jedoch nur aufgeworfen werden. Eine Feststellung zur Verteilung ist jedoch ein zentraler Punkt zum Verständnis und zum Umgang mit diesem Gebäudetyp.

Insgesamt ist den Waldlerhäusern ein guter bis kritischer Zustand zu bescheinigen. Problematisch ist vor allem der häufig angetroffene Leerstand. Die Nachnutzung der Häuser gestaltet sich anscheinend häufig schwierig; die Räume entsprechen modernen Wohnansprüchen nicht mehr. Zu nennen sind die niedrige Geschosshöhe, die beengte Grundrissstruktur oder die vergleichsweise bescheidenen Abmessungen der Fensteröffnungen.

Hervorzuheben ist das Bauernhausmuseum in Lindberg bei Zwiesel (Nr. 103, vgl. Abb. 3.1.4). Das dortige Haus ist fast archetypisch und lässt einen Einblick in die historische Binnengliederung zu. Auch im dortigen Fall wurde der Stallteil im 19. Jh. und damit nachträglich aus Stein erneuert.

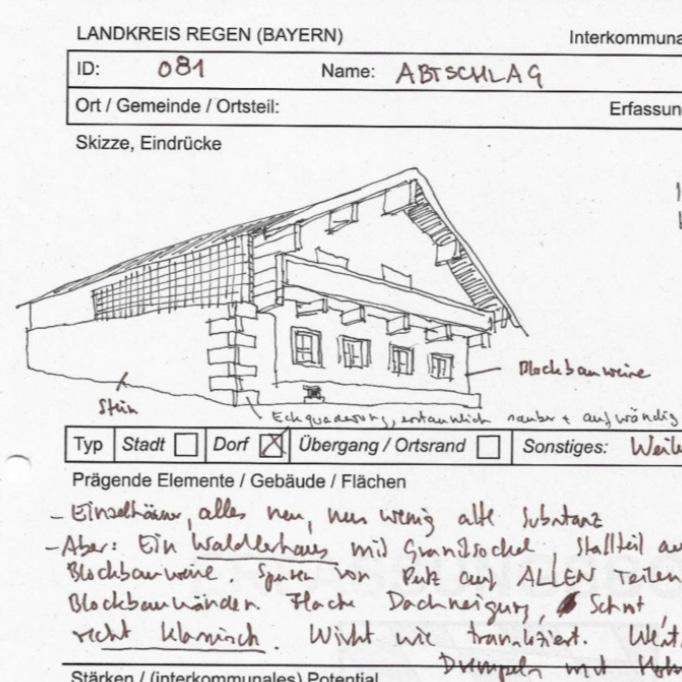

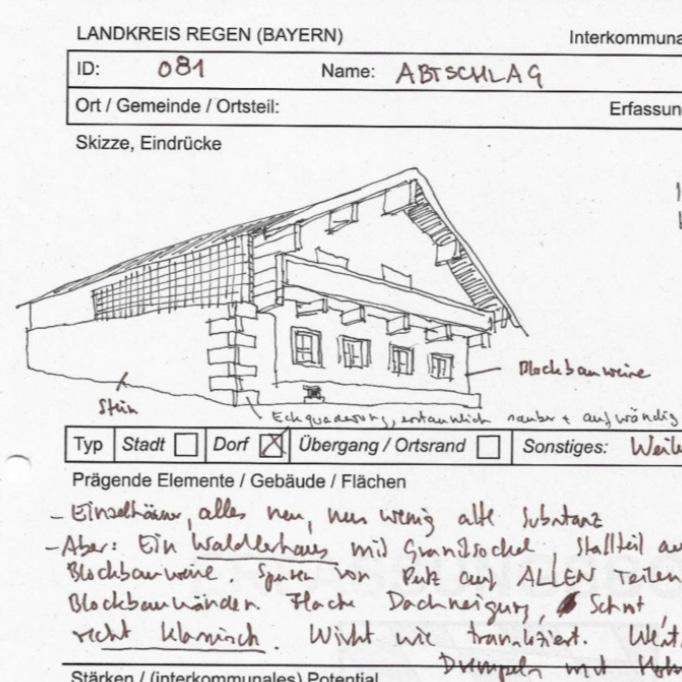

Im Westen wurden einige überlieferte ältere Waldlerhäuser angetroffen: In Abtschlag aus dem 16. Jh. (1542 d), hier mit vollständig aus Stein errichtetem Erdgeschoss, oder im Hochfeld von Teisnach, ein Bau von 1422 (d), der Züge eines Umgebindehauses trägt (vgl. Abb. 3.1.5).

3.1.2 Wohnstallhaus / Wohnstallstadlhaus

In zeitlicher Überschneidung entwickelte sich ein deutlich größeres Bauernhaus, das Wohnstallhaus. Die Übergänge zum Waldlerhaus sind dabei fließend und es darf davon ausgeganen werden, dass es eine Weiterentwicklung des Waldlerhauses darstellt.

Es handelt sich um einen länglichen Baukörper, oft in Blockbauweise, jedoch mit steinernem Stall und rückwärtiger Scheune (Stadl). Dieser ist oft in Fachwerkbauweise hergestellt und bretterverschalt. Das Dach aber läuft durch – was diesem Typ auch die Bezeichnung als Einfirsthaus einbrachte.

Abb. 3.1.7:

Ein Dreiseit- oder Hakenhof in Oberbrettersbach (Nr. 005), nähe Drachselsried. Hier ist der Stadl ein eigenständiges Gebäude quer zum Haupt- und Wohnhaus.

Eine weitere Variante davon ist ein kombinierter Stall-Stadlteil, bei dem die Scheune über dem Stall liegt (Hochtenne) und direkt von einer höheren Stelle aus mit dem Karren zum Abladen befahren werden kann (vgl. Abb. 3.1.6).

Das Wohnstallhaus ist am häufigsten vertreten. Es ist sehr oft noch aktive Landwirtschaft vorhanden. Diese Bauwerke sind für das Landschaftsbild sehr wichtig. Charakteristisch ist dabei vor allem die Beibehaltung der Blockbauweise für die Obergeschosse.

Der Erhalt der Gebäude, vor allem aber ihre Nutzung als Bauernhaus ist für die Pflege des Orts- und Landschaftsbildes von zentraler Bedeutung.

Als Dachform ist hier bisweilen auch ein Schopfwalm festzustellen, jedoch deutlich seltener. Die Dachneigung ändert sich leicht und wird etwas steiler.

3.1.3 Dreiseitenhof oder Hakenhof

Abb. 3.1.8:

Hof in Abtschlag (Nr. 081). Der schmale Hof zwischen den Gebäuderiegeln ist mit Gitterzäunen zur Straße hin geschlossen.

Diese Bauweise führt zu einer regelmäßigen orthogonal zur Straße stehenden Reihe von giebelständigen Gebäuderiegeln. Das entstehende charakteristische Ortsbild ist in Abtschlag gut nachzuvollziehen.

Abb. 3.1.9:

Hof in Grub (Nr. 079). Die älteren Höfe im Ort weisen eine steinerne Abmauerung zur Straße hin auf. Diese nimmt ein Zufahrtstor und eine kleine Zugangspforte auf.

Er ist Ausdruck des wachsenden Platzbedarfs der landwirtschaftlichen Betriebe. Beim Dreiseiten- oder Hakenhof wird zumeist der Stadl, seltener der Stallteil, ausgelagert und war damit nicht mehr mit dem Wohnteil unter einem Dach untergebracht (vgl. Abb. 3.1.7). In einigen Fällen, wie hier in Abtschlag, wurden Waldlerhäuser auch in Hoferweiterungen übernommen und integriert, in anderen Fällen sind nur noch die Wohnhäuser ehemaliger Hakenhöfe übrig geblieben. Der Stadl ist aus Holz konstruiert und mit Bretterschalung versehen, das Wohnhaus und die Stallungen sind zumeist aus Stein – oder zumindest verputzt. Die Dachneigung ist hier unterschiedlich. Im Westen zumeist schwach geneigte Satteldächer, im Osten eine höhere Zahl an steileren Krüppelwalmdächern (Schopfwalm).

3.1.4 Vierseitenhof

Der Vierseitenhof ist geografisch recht eindeutig im Südwesten des Landkreises zu verorten. Es handelt sich um große Anwesen, die auf eine ordentliche Größe an bewirtschafteten Flächen (Wiesen) und des zu versorgenden Viehbestands schließen lassen. Große Betriebe bedeuteten auch eine hohe Zahl an Mitarbeitenden, die auf dem Hof untergebracht werden mussten. Oft handelte es sich um eine Familie, deren Wachstum sich in der baulichen Ausdehung ausdrückte. Es gibt unterschiedliche Varianten des Vierseitenhofs, doch ist allen gemein, dass der Hof zur Straße hin abgeschlossen ist. Dieses Merkmal ist so prägnant, dass sich die Frage nach dem kulturellen Hintergrund aufdrängt. Bisweilen wird der Grund in dieser Hofausprägung in zugewanderten oder hierher verbrachten italienischen Bauern begründet. Ein Argument gegen diese Theorie ist, dass es sich bei den Vierseitenhöfen – wie bei den beiden zuvor schon angeführten Bauernhaustypen – zumeist um das Ergebnis eines organisch gewachsenen Anwesens handelte und weniger einen ex novo konstruierten Gesamtkomplex. Was auch immer der Grund für die Entstehung dieses Bautyps gewesen sein mag, für den Landkreis Regen lässt sich die glückliche Situation feststellen, dass er im Übergang geografischer Verbreitungsgebiete zweier unterscheidbarer Hoftypen liegt und damit mehrere Bautypen auf seinem Gebiet vereint.

Der Vierseitenhof selbst ist in drei Varianten anzutreffen, die jedoch nahtlos ineinander übergehen. Bei der einfachen Variante ist der vierte, zur Straße hin liegende ‚Flügel‘ lediglich durch eine Einfriedung aus Holz mit Hoftor ausgebildet. Es handelt sich eigentlich um einen Dreiseitenhof mit abgeschlossener Straßenseite. Dieser Typ zeigt sich zum Beispiel in Abtschlag (vgl. Abb. 3.1.8). Von der Straße aus ergibt sich ein Ortsbild von giebelständigen Gebäuderiegeln, die sich mit gebotenem Abstand aneinanderreihen. Auch der extrem gut überlieferte

Abb. 3.1.10: Anger in Fahrnbach (Nr. 092) mit großen Vierseithöfen um einen Dorfanger herum angeordnet.

Abb. 3.1.11: Anger in Ried (Nr. 078) mit zwei großen Vierseithöfen. Beim linken Beispiel ist sogar ein Teil der Schauseite des Hofs als Wohnhaus ausgebildet.

In der Mitte des Angers steht eine Kapelle.

Ort Fahrnbach (Nr. 092, vgl. Abb. 3.1.10) bei Bischofsmais zeigt ein ähnliches Bild; hier jedoch um einen dreiecksförmigen Anger.

Die zweite Variante zeichnet sich durch eine gemauerte Abtrennung zur Straße hin aus. Die Umfriedung wird damit zu einer räumlich stärker wirksamen Abgrenzung zum Straßenraum. Die Siedlungen erscheinen nun geschlossener, die Höfe hermetischer. Noch recht zurückhaltende Beispiele sind die Höfe in Grub (Nr. 079, Nähe Rinchnach, vgl. Abb. 3.1.9), doch ist schon hier eine fast abweisende, verschlosse Ausstrahlung spürbar. Im unweit gelegenen Weiler Ried (Nr. 078, vgl. Abb. 3.1.11) wirken die Höfe wegen ihrer Abgeschlossenheit, aber auch der großen Abstände voneinander fast monumental. Hier ist leider ein großer Hof leerstehend.

Auch der Ort Kaltenbrunn zeigt diesen Aufbau.

Im Falle der dritten Variante wird der straßenbegleitende Flügel vollständig durch ein Gebäude überbaut.

Der Vierseitenhof ist natürlich auch außerhalb des Landkreises, z. B. in Eppenschlag, anzutreffen. Es ist vielmehr anzunehmen, dass die Höfe dieses Typs im Landkreis Regen die nördlichsten Ausläufer darstellen. Der nördlichste Vierseitenhof wurde in Außenried (zwischen Langdorf und Zwiesel) angetroffen.

Die Bautechniken dieser Gebäude sind jenen des Wohnstallhauses gleich, jedoch ist der Anteil gemauerter Bauglieder deutlich höher. Bisweilen finden sich noch Obergeschosse in Blockbauweise auf einem massiven Erdgeschoss. Selten sind Häuser des Waldlertyps als Teil derartiger Höfe zu finden. Es ist davon auszugehen, dass dies viel häufiger der Fall war, aber die Substanz heute nicht mehr vorhanden ist. Dennoch kann man abschließend zu diesem und den beiden vorangegangenen Hoftypen festhalten, dass sie das Ergebnis wachsender Strukturen und nicht geplante Gesamtanlagen sind. Aus diesem Grund ist es auch wahrscheinlich, dass jener als ‚Waldlerhaus‘ bekannte Typ oft den Ausgangspunkt dieser Höfe bildete; sie aber einfach im Laufe der Zeit durch größere Bauwerke ersetzt wurden.

3.1.5 Backhäuser

Es handelt sich zwar um kleine Bauwerke, doch sind sie in hoher Zahl erhalten und in den Orten sehr präsent. Viele der kleinen Steinbauten mit Satteldächern und einem Schornstei-

Abb. 3.1.13:

Blick auf den Dorfanger von Fahrnbach (Nr. 092) mit den Backöfen. Auf dem Anger stehen insgesamt sechs Öfen; es ist davon auszugehen, dass nicht mehr alle erhalten sind.

Literatur:

Zeune, Joachim: Burgenkonzept im Rahmen der ILE Bayerwald, Burgenregion Bayerwald, Konzept zur kulturtouristischen Erschließung, 2024 Eisenberg i. Allgäu. Unveröffentlichtes Konzeptpapier.

nanbau sind überdies sogar noch in Nutzung (vg. Abb. 3.1.12).

Ihre optische Relevanz innerhalb der Siedlungen erlangen sie vor allem durch ihre Position: Sie mussten auf Grund des Brandschutzes immer auf Abstand zu den übrigen Gebäuden angeordnet sein (Borgmeyer 2017, 20) und sind deshalb oft auf dem Dorfanger zu finden. Einen gemeinsamen, durch ein ganzes Dorf genutzten Backofen scheint es nicht gegeben zu haben, jeder Hof verfügte über seinen eigenen Backofen. Dies kann durchaus als Hinweis auf die Einwohnerdichte verstanden werden. Ein einziger Backofen für ein Dorf hätte offenbar viel zu geringe Kapazitäten bereitgehalten. Es ist davon auszugehen, dass allein die Bewohnerschaft eines Hofes so groß war, dass zu ihrer Versorgung der Betrieb eines eigenen Backofens zwingend notwendig war. Dies führt mitunter dazu, dass noch heute den großen Hofstellen ein Backofen zugewiesen werden kann. Besonders auffällig ist dies in Fahrnbach (Nr. 092), wo auf dem Dorfanger sechs Backöfen zu zählen sind (vgl. Abb. 3.1.13). Drei sind offenbar noch gebrauchsfähig. Die Backhäuser bestehen aus Mauerwerk (Bruchstein) und einem festen Dach. Der kurze Schornstein ist zumeist aus Backstein, dürfte früher aber ebenfalls aus Bruchstein hergestellt gewesen sein.

3.2.1 Burgen

Burgen sind als Teil der mittelalterlichen überlieferten Architektur ausschließlich im eher besiedelten und erschlossenen Westen des Landkreises anzutreffen. Sie spiegeln – wie die später hier noch behandelten Klöster (vgl. Punkt 3.3.3) – die von Westen nach Osten erfolgte Besiedlung des Landstriches wider.

In einem ‚Burgenkonzept‘ von 2024, das im Rahmen der ILE Bayerwald verfasst wurde, werden für den Landkreis Regen acht Burgen oder Burgorte festgestellt, von denen jedoch nur sieben als relevant betrachtet und im Konzept weiter berücksichtigt werden (Alt- und Neunussberg, Kollnburg, Linden, Exenbach, Schönau, Weißenstein; Langdorf wurde vernachlässigt, vgl. Zeune 2024, 7). Die sieben genannten Burgenstandorte haben überwiegend einen hohen Bekanntheitsgrad und sind als Ausflugsziele gut erschlossen und beschildert. Nur bei den Fällen Exenbach (Motte) und Schönau (Wehrkirchhof) handelt es sich nicht um jenes architektonische Gefüge, das gemeinhin mit dem Begriff Burg assoziiert wird. Dies führt auch dazu, dass der Bekanntheitsgrad ungleich niedriger ist und die Objekte auch nicht oder kaum touristisch erschlossen sind. Die Liste von J. Zeune ist um die Reste einer Befestigung am heutigen Pfarrhof in Viechtach zu ergänzen. Besucht wurden fünf der sieben Fälle: Viechtach Pfarrhof (Nr. 029), Altnussberg (Nr. 003) Neunussberg (013, siehe Abb. 3.2.1), Kollnburg (033), Weißenstein (087) und Linden (039, vgl. Abb. 3.2.2).

Die Entstehung der Burgen ist durchaus unterschiedlich, doch ist ihnen gemein, dass keine der Anlagen vollständig überliefert ist. In allen Fällen handelt es sich um Rudimente der ursprünglichen Ausdehnung, wobei das markanteste Element – der Bergfried – zumindest in Teilen erhalten oder rekonstrukiert ist. Diese waren durchaus unterschiedlich ausgebildet: Die Kollnburg verfügt über einen runden Bergfried, die in Linden, Neunussberg und Weißenstein sind auf rechteckigem Grundriss errichtet; nur in Altnussberg verfügt der Bergfried über einen unregelmäßig polygonalen Grundriss. Im Falle von Neunussberg und Weißenstein ist die durch die Bergfriede eingenommene Grundfläche sehr groß; Neunussberg ist als

Literatur:

Pohl, Werner und Seyfert, Ingeborg: Geschichtliche Daten des Altlandkreises Viechtach, in: Feuchtinger, Der Landkreis Regen, Heimat im Bayerischen Wald, Regen / Grafenau 1982, Seiten 155-173.

Abb. 3.2.3: Der Pfarrhof in Viechtach (Nr. 029). Das Haupthaus ist im Kern spätgotisch und neuzeitlich überformt. Links der Turm stellt wahrscheinlich den Rest einer Befestigungsanlage um den Friedhof dar.

Abb. 3.2.2: Burgruine Linden mit Stallanbau und einem großen Wohnhaus rechts.

Donjon ausgeführt (vgl. Abb. 3.2.1).

In Linden lag als ehemalige Wasserburg (vgl. Pohl-Seifert 1982, 160) die einzige Niederungsburg (vgl. Abb. 3.2.2). Alle Burgen sind in Folgephasen teilwiederaufgebaut. Dabei ist dieser Wiederaufbau vor allem in Altnussberg durchaus verfälschend ausgefallen.

Die Burgen wurden sämtlich aus Naturstein, in einigen Fällen auch aus Haustein gefügt.

Aus dem Kreis der klassischen Burgen fällt die Befestigung des heutigen Pfarrhofs in Viechtach (Nr. 029) etwas heraus (vgl. Abb. 3.2.3). Der dort in Resten überkommene mittelalterliche Turm auf quadratischem Grundriss ist laut des Denkmalatlas‘ Bayern der Rest einer Friedhofsbefestigung (vgl. https:// geoportal.bayern.de/denkmalatlas).

Für den Landkreis sind die Burgen von zentraler Bedeutung. Zum einen stellen sie wichtige touristische Ausflugsziele dar, zum anderen sind sie für die Entwicklung des Landkreises und die Herausbildung der Kulturlandschaft von ganz grundlegender Bedeutung. Sie sind das bauliche Erbe der frühen Besiedlung und Unterwerfung des Landstriches.

Die Situation vor Ort stellt sich aber oft recht anders dar, als es ihre kulturgeschichtliche Bedeutung erwarten ließe. Außer auf der Burg Weißenstein, gab es keinen erkennbaren Tourismus. Dies auch ungeachtet der oft guten und erschöpfenden Beschilderung der Anlagen. Im Falle von Neunussberg ist dies besonders auffallend, da das Bauwerk mit der Burgkapelle von größtem Interesse ist. Im Fall von Altnussberg war die Burgruine so lange verwaist, bis die saisonal betriebene Außenbewirtschaftung wieder geöffnet hatte. Auch in Linden war niemand zugegen; dies mag einer komplett fehlenden Beschilderung (weder Ausschilderung noch Informationstafeln) geschuldet sein. Dies ist umso beklagenswerter, als dass spätere bauliche Anlagen im Ort, die aus der Burganlage hervorgegangen sind, oder in funktionaler Nachfolge von Nebengebäuden der Burg standen, eine Erläuterung und Besichtigung zweifellos verdient hätten (Getreidespeicher von 1613/14 d, Wohnhaus von 1615 mit Hauskapelle oder der Stall mit Backsteinobergeschoss 1886, vgl. Denkmalatlas Bayern, https://geoportal. bayern.de/denkmalatlas, vgl. Abb. 3.2.2). Weitgehend allein gelassen ist der interessierte Besucher auch bei der Besichtigung des Pfarrhofs in Viechtach. Vor Ort

Abb. 3.2.4: Schloss Oberzwieselau (Nr. 066).

Abb. 3.2.5: Produktionsstätte des ‚Dachselsrieder Schlossbräu‘, in welche Teile des Schlosses aufgegangen sind (Nr. 007).

gibt es keinerlei Erklärungen; Hinweischilder, die den Weg zu diesem interessanten Ort ausweisen fehlen.

Wie bereits erwähnt, liegen alle Burgstätten im Westen des Landkreises. Besonders um Viechtach ist eine Konzentration zu erkennen. Im östlichen Teil des Landkreises finden sich keine Burgen, dafür aber eine Konzentration an repräsentativen Schlossanlagen, deren Existenz auf das engste mit der Entstehung der Glasproduktion verbunden ist (vgl. Punkt 3.2.2).

3.2.2 Schlösser

Die geografische Verteilung der Schlossbauten im Landkreis verhält sich fast komplimentär zu jener der Burgen. Repräsentative Schlossbauten sind (fast) ausschließlich im Osten des Landkreises anzutreffen.

Besucht und aufgenommen wurden die Schlösser Rabenstein (Nr. 097), die Reste der Anlage in Oberfrauenau (Nr. 062), Schloss Oberzwieselau (Nr. 066, siehe Abb. 3.2.4) mit Nebenanlagen, Buchenau (Nr. 067), Ludwigsthal (Nr. 102) und Drachselsried (Nr. 007, siehe Abb. 3.2.5). Das Schloss in Drachselsried nimmt in mehrfacher Hinsicht eine Sonderstellung ein. Zum einen liegt es im westlichen Teil des Landkreises und damit außerhalb des Verteilungsschwerpunktes im Osten. Zum anderen, und das begründet auch den geografischen Ausreißer, geht es – anders als die übrigen Beispiele – auf eine gräfliche Hofmark und damit auf einen adeligen Besitz und nicht auf Produzenten von Glas zurück. Bezeichnenderweise änderte sich dies, als im Jahr 1780 das Schloss an die Familie Poschinger ging und damit doch in den Besitz des ‚Glasadels‘ kam. Dies geschah in eben jenem Zeitraum, in dem auch die meisten der Schlossanlagen im Osten des Landkreises entstanden (Rabenstein 1785, Oberfrauenau schon 1650, wurde aber 1785 zur Hofmark erhoben, Oberzwieselau 1705, mit substanziellen Erweiterungen der 1. Hälfte des 19. Jh., Buchenau 1840, Ludwigsthal 1830).

Auch Schloss Miltach, das außerhalb des Landkreises liegt (LK Cham) wurde aufgesucht, allerdings ohne mit einer Objektnummer versehen zu werden.

Das Schloss in Drachselsried ist zum Teil durch die Baulichkeiten der Brauerei ‚Drachselsrieder Schlossbräu‘ überformt. Wieviel vom Ursprungsbau des Schlosses noch in dem heutigen Bau erhalten ist, ist leider unbekannt. Der Bau ist – wie alle Schlossbauten im Landkreis – außen sehr zurückhaltend

Abb. 3.2.6: Hofmarkschloss Drachselsried im Kupferstich von Michael Wening von 1726.

Abb. 3.2.7: Schloss Miltach im Landkreis Cham (www.schloss-miltach. de, Foto Daniela Valentini).

dekoriert und lässt wenig Rückschlüsse auf sein Innenleben und das Alter der Bausubstanz zu. Auffällig ist jedoch, dass –sollte sich im heutigen Bau noch der Kern des ursprünglichen Schlosses befinden – es hinsichtlich seiner Kubatur kompakt und (noch?) ohne den klassisch barocken Grundriss mit Risalitengliederung und Dreiecksgiebel auskommt. Dies könnte als Hinweis auf ein frühes Entstehungsdatum gedeutet werden. Heute befindet sich im Haus eine (geschlossene) Braustube. Durch die Vereinnahmung durch die Brauerei ist das Gebäude stark überformt und kaum noch als Schloss erkennbar. Dies führt dazu, dass das Schloss selbst Ortskundigen nicht bekannt ist. Ausschilderungen oder Informationstafeln vor Ort sind nicht vorhanden, sodass hier ein wertvoller und relevanter Bestandteil der Kulturlandschaft unerkannt und das Potenzial des Baus für alle Beteiligten unerschlossen bleibt. Auch bei dem Gebäude der Falterbrauerei direkt nördlich des Schlosses könnte es sich noch um Reste des ehemaligen Gutshofes handeln.

Bevor wir uns den Schlössern im östlichen Landkreis zuwenden, sei hier der Vollständigkeit halber kurz auf das Schloss Miltach (LK Cham, vgl. Abb. 3.2.7) eingegangen. Der Bau kann helfen, das Charakteristische des repräsentativen Herrschaftsbaus der Region herauszuarbeiten: Es handelt sich um ein Anwesen, das ebenfalls auf eine Hofmark zurückgeht und weist damit hinsichtlich seiner Gründung (um 1600), Entwicklung und auch der geografischen Lage Parallelen zu Drachselsried auf.

Der einfache Riegel mit Walmdach verzichtet vollständig auf plastischen Schmuck und ist nur durch seine Größe und die Ädikulamalereien als Schloss erkennbar.

Die Schlösser im Osten des Landkreises sind klar einer Gruppe zuzuordnen, da sie sämtlich durch Bauherren errichtet wurden, die ihr Vermögen durch die Herstellung von Glas akquiriert hatten. Sie gehen überwiegend auf Bauinitiativen ab dem Ende des 18. Jh. zurück. Ältere Bauwerke sind eher selten. Eine Ausnahme ist hierbei der Kernbau der Anlage in Oberfrauenau. In dem heute als Seniorenheim genutzten Kernbau könnte noch der Rest des Ursprungsbaus aus dem 17. Jh. stecken. Der Bau präsentiert sich heute kompakt und absolut schmucklos mit klar strukturierter Fassade. Die Öffnungen lassen auf eine tiefgreifende Umstruktuierung in der 1. Hälfte des 20. Jh. schließen (?). Das Dach ist als Schopfwalm ausgebildet mit einem Dachreiter. Der heute nicht mehr vorhandene, zweite Schlosssbau in Oberfrauenau war aus der 2. Hälfte des 19. Jh., im Stil der Neurenaissance errichtet (Abb. 3.2.8).

Abb. 3.2.8: Postkarte des nach dem 2. Weltkrieg abgebrochenen Schlosses Oberfrauenau.

Das erste Schloss in Rabenstein war klein und kompakt, mit massiver Kubatur mit Schweifgiebeln und hohem Mansarddach. Der Bau entstand in der 2. Hälfte des 18. Jh. und wurde Anfang des 20. Jh. zu Gunsten eines Neubaus oberhalb des Ortes niedergelegt.

Der Bau in Oberzwieselau ist der noch repräsentativste Bau von allen (vgl. Abb. 3.2.4); ein barockes Schloss von 1703 mit einer Erweiterung von 1830.

Das Schloss in Buchenau (Nr. 067, Abb. 3.2.9) ist ein neugotischer Bau von 1840, erweitert 1868, mit Verwalterhaus, Nebengebäuden und Landschaftsgarten sowie Palmen- und Gewächshäusern, Bienenhaus, Grotte und Kegelbahn. Westlich davon liegen weitere Nebengebäude, die im Stil zwischen Expressionismus und Reformstil oszillieren (Abb. 3.2.10).

Das Schloss Ludwigsthal ist ein barock anmutender Riegel mit Mittelrisalit und einfacher, geregelter Fassade. Es wurde jedoch erst 1830 errichtet. Fassadenschmuck ist im Grunde nicht vorhanden.

Abb. 3.2.9:

Schloss Buchenau (Nr. 067) mit Landschaftsgarten, in dem sich zahlreiche Kleinbauten, wie Gewächshäuser, ein Palmenhaus, Bienenhaus und eine Grotte befinden.

Abb. 3.2.10:

Separat gelegene Wirtschaftsgebäude im direkten Umfeld von Schloss Buchenau (Nr. 067).

Allen Schlössern ist gemein, dass es sich um vergleichsweise anspruchslose Bauten handelt, mit wenig Schmuck und konservativ in der Architekturauffassung.

Eine klare Abgrenzung der Schlossbezirke erfolgte bei allen Schlössern über Bruchsteinmauern. Hier schwingt noch etwas von einer mittelalterlichen Umwehrung mit. Die Baumaterialien sind nicht ganz klar, da es sich immer um verputzte Bauten handelt. Es kann von Bruchstein, im Falle der späteren Bauten des 19. und 20. Jh. auch von Backstein ausgegangen werden. Die Eindeckung ist unterschiedlich. Im Falle von Oberzwieselau ist es Schiefer. Im Falle von Ludwigsthal ist es Blech, was dem Gebäude einen merkwürdig profanen Charakter verleiht (Ergebnis eines späteren Umbaus). Anzutreffen sind aber auch Dachziegel.

Die Bezüge der angetroffenen Architektur sind durchaus auch programmatisch zu verstehen. Vor allem die klaren Verweise auf den feudalen Schlossbau des 17. Jh. im Falle der Schlösser in Oberzwieselau und Ludwigsthal sind eine bewusste Referenz und sollten das Selbstverständnis ihrer Erbauer als weltliche Herrscher ausdrücken. Der neugotische Schlossbau in Buchenau weist starke Ähnlichkeiten zu vergleichbaren Repräsentativbauten der Zeit im gesamten Deutschen Reich auf – allesamt jedoch beziehen sich auf den britischen Herrenhausbau des 19. Jh., ergänzt hier zudem um einen englischen Landschaftsgarten. Es handelt sich um einen Bau, der – abgesehen von der Dacheindeckung aus Blech – im Grunde ortlos ist und in gleicher Form auch als Herrenhaus eines preußischen Landjunkers hätte errichtet worden sein können. Ähnliches gilt für das Schloss in Oberfrauenau, das auf lokaltypische Stilanleihen vollkommen verzichtete und eher auf die Renaissance des Heidelberger Schlosses verweist.

Abb. 3.3.1:

Kapelle in Oberbrettersbach (Nr. 005) mit Totenbrettern. Sie gehört zu einem Hof, der etwas abseits der Straße liegt.

3.3.1 Kapellen

Kapellen sind allgegenwärtig. Sie sind innerhalb von Dörfern und Weilern anzutreffen, aber auch genauso an Wegkreuzungen, bisweilen sogar im offenen Land ohne erkennbaren Bezug zur Wegeführung. Größere Hofanlagen verfügen oft über eine eigene Kapelle.

Errichtet wurden die Kapellen aus vorhandenem Material, heute jedoch überwiegen die Kapellenbauten aus Mauerwerk mit hellem Putz. Allen ist zu eigen, dass sie eine kleine Zelle aufweisen an dessen Ende ein halbrunder Chorabschluss angesetzt ist. Fenster gibt es wenige, zumeist eines oder zwei seitlich und bisweilen eines im Chor. Das Satteldach ist mit Ziegeln oder Holzschindeln (Fahrnbach, Nr. 092) eingedeckt. Auch Blecheindeckungen gibt es (Ried, Nr. 078, vgl. Abb. 3.1.11). Auf der Zugangsseite wird das Dach über den Gebäudekubus hinausgezogen, um dort einen Unterstand zu schaffen. Die Kapellen sind immer am Dachreiter mit einer Glocke zu erkennen.

Fast immer sind in unmittelbarer Nähe der Kapellen auch die typischen Totenbretter anzutreffen, auf denen mit Inschriften den verstorbenen Familienangehörigen gedacht wird. Bisweilen sind auch auf größeren Hofanlagen Dachreiter mit Glocke anzutreffen. Sie verweisen auf eine Kapelle im Haus; sind aber auch Ausdruck eines großen Stamms an Bediensteten, die mit der Glocke zusammengerufen werden konnten.

Abb. 3.3.2: Kircheninneres in Patersdorf (Nr. 042). Helle Kirchenschiffe mit barocker Ausstattung, Stuckaturen und Malereien sind typisch für die Kirchenlandschaft im Landkreis Regen. Der Chor ist noch spätgotisch. (vgl. Denkmalatals Bayern, https://geoportal.bayern.de/ denkmalatlas).

Abb. unten 3.3.3 (unten): Der Ort Krailing von Nordwesten aus. Die Kirche (Pfeil) liegt auf einer erhöhten Stelle am Ortsrand.

Abb. 3.3.4 (unten): Kirchaitnach (Nr. 035). Der Ort verfügt über kein geschlossenes Siedlungsbild. Die Höfe sind lose entlang der Straße verstreut. Auch die imposante Dorfkirche steht isoliert in den Wiesen.

Entsprechend handelte es sich zumeist um große und fast schon repräsentative Häuser. Ein Beispiel wäre der Hof in Etzendorf (Nr. 022) südlich von Böbrach, der große Hof mit der ehemaligen Gastwirtschaft Falter in Poschetsried (Nr. 088) oder der Hof in Linden (Nr. 039).

Die Kapellen sind sämtlich in sehr gutem Zustand, werden gepflegt und sind Teil einer lebendigen religiösen Tradition und Prägung.

Pfarrkirchen sind in nahezu jedem größeren Ort anzutreffen. Ihre Lage innerhalb des Siedlungsgefüges ist interessant: Sie liegen zumeist nicht etwa an einem zentralen Dorfplatz, um den sich auch andere wichtige Nutzungen gruppieren, sondern sind etwas abseits gelegen. Das dürfte an der dezentral aufgebauten Struktur der Siedlungen liegen. Zentrale Dorfplätze sind im Grunde inexistent. Wenn es sich um Angerdörfer handelt, dann ist dieser so groß und gleichzeitig der Abstand zwischen den Höfen so beträchtlich, dass ein städtebaulichräumlicher Zusammenhang kaum entsteht (vgl. z.B. Ried, Nr. 078, Abb. 3.1.11, vgl. dazu Kapitel 4.4). Ein gutes Beispiel für eine abseits liegende Kirche ist Patersdorf (Nr. 042, vgl. Abb. 3.3.2), aber auch der kleine Ort Krailing (bei Prackenbach, Nr. 057). Zwar handelt es sich bei Krailing um eines der wenigen Dörfer mit recht eng bebauter Dorfstraße, doch liegt die Kirche nordöstlich vom Ortskern deutlich gelöst. Da sie umgeben von einem Kirchhof und einer im Kern mittelalterlichen Mauer ist, wirkt sie auf dem Gipfel eines Hügels fast wie eine Wehrkirche (Abb. 3.3.3). Das Kirchenschiff ist recht klein und gedrungen; es handelt sich um eine der wenigen spätmittelalterlichen / frühneuzeitlichen Pfarrkirchen des Landkreises (vgl. Denkmalatlas Bayern https://geoportal.bayern.de/denkmalatlas). Im Landkreis üblicher sind die breiten, großen und hellen Hallenkirchen mit barockem oder neubarockem Interieur. Dabei ist den Stuckaturen und Malereien nicht selten eine besondere Qualität zu bescheinigen. Fast durchgängig verfügen die Kirchen über einen Glockenturm, der sowohl im Westen der Kirche, aber auch nicht selten seitlich des Kirchenschiffs platziert ist. Die Kirchen sind stets baulich herausragend im Ortsgefüge. Alle Kirchen zeigen Mauerwerk, die allermeisten sind verputzt. Ausnahmen sind die wenigen, zum Ausklang des 19. Jahrhundert errichteten Backsteinkirchen. Herausragende Beispiele dafür sehen wir in Zwiesel (Nr. 064), aber von geradezu ikonischer Bedeutung ist Kirchaitnach von 1885 (Nr. 035, vgl. Abb. 3.3.4, https://geoportal.bayern.de/denkmalatlas). Dass die Kirche dort aus Backstein errichtet wurde, dürfte auch damit zusammenhängen, dass es im Ort eine eigene Ziegelei gab (Pfaffl 2012). Die Kirchendächer sind zumeist mit Ziegeln eingedeckt. Historisch kann man jedoch davon ausgehen, dass Holzschindeldeckungen stark vertreten waren. Diese hat sich an einigen Orten auch erhalten. Zu nennen ist der Turm der Kirche in Krailing oder die Wallfahrtskirchen in St. Hermann, Bischofsmais (Nr. 0.90, Abb. 3.3.7, vgl. auch Abschnitt 3.3.4). Oft ist die Bedeutung der Kirche aber auch durch die Verwendung von Schiefereindeckungen hervorgehoben. Dabei handelte es sich um ein Material, das als durchaus kostbar galt. Es ist aber davon auszugehen, dass Schiefereindeckungen eine neuzeitliche Erscheinung im Landkreis sind.

3.3.3 Klöster

Die dritte Gattung sakraler Bauten sind die Klöster. Die beiden besuchten Orte Gotteszell und Rinchnach sind dabei sehr

Abb. 3.3.5:

Gotteszell, die sogenannte Prälatur, Südfassade. Der auf Säulen ruhende Standerker verweist auf die Bedeutung des Baus. Funktional stellt der Bau zudem eine Trennung zwischen dem innersten Klosterbereich und dem südlich vorgelagerten, umwehrten Wirtschaftsbereich dar.

Literatur Sieghardt, August, Bayerischer Wald, Landschaft, Geschichte, Kultur, Kunst, Nürnberg 1962.

Abb. 3.3.6:

Rinchnach (Nr. 077), Blick auf die Schaufassade der Propsteikirche.

unterschiedlich in ihrer Entstehung und Ausprägung. Der Ort Gotteszell (Nr. 049, Abb. 3.3.5) ist im Kern eine Überformung der großen Klosteranlange; aus dieser ging die Siedlung nach der Klosterauflösung hervor. Der Charakter dieser Entstehung ist noch nachvollziehbar; dazu zählt der Kernbezirk rund um die Kirche, der ehemalig umwehrte Klosterbezirk mit den Zufahrtstoren, aber auch die Randbesiedlung, die sich zu Klosterzeiten vor den Toren der Anlage herausgebildet hatte. Gut ist dies vor allem im Süden mit dem dort erhaltenen Torhaus zu erkennen. Der Infrastruktur der Anlage sind auch die Bierkeller im Osten der Siedlung und wahrscheinlich auch der Ursprung des stillgelegten Sägwerks (Nr. 050) an der Achslacher Straße zuzurechnen. Letzteres steht nicht unter Denkmalschutz. Insgesamt aber ist der Zustand der Kernanlage beklagenswert. Das liegt vor allem am Leerstand von ganz zentralen Bauwerken wie der Klosterbrauerei mit Wirtschaft, Biergarten und Festhalle, aber auch den Geschäften in der ehemaligen Prälatur des Klosters unmittelbar neben der Kirche. Doch auch die Qualität der Bauwerke im Bereich des ehemaligen Klosterbezirkes sind ohne Bezug und Rücksichtnahme auf die historische Bedeutung des Ortes. Die erhaltene Bausubstanz aus der Klosterzeit ist stark überformt.

Der beeindruckende Kirchenbau ist im Kern frühgotisch und als solcher, trotz späterer Barockisierung, noch gut zu erkennen. Der Kirchenbau ist im Landkreis ohne Vergleich. Dies betrifft sowohl das Baualter, als auch seine künstlerische Bedeutung.

Die Anlage in Rinchnach (Nr. 077, Abb. 3.3.6) ist streng genommen eine Propstei, doch umfasste sie sämtliche Teile eines Klosters. Wie in Gotteszell ist auch hier die Anlage für die Entstehung des Ortes von fundamentaler Bedeutung. Doch scheint sich hier der Ort stärker von der Dominanz des Klosters emanzipiert und ein aktives Eigenleben entwickelt zu haben.

Weite Teile der Klosteranlage in Rinchnach sind erhalten. Dazu zählt neben der Klosterkirche mit herausragender barocker Ausstattung („Des Waldes schönster Kirchenbau“ Sieghardt 1962, 268), auch der Kreuzgang, die Wohnbereiche des Propstes, das (nunmehr leerstehende) Brauhaus mit Gaststätte sowie große Wirtschaftsgebäude im Süden.

Abb. unten 3.3.7:

Wallfahrtsort St. Hermann (Nr. 090), Bischofsmais.

In beiden Fällen ist nicht nur die überlieferte Bausubstanz von herausragender kultureller Bedeutung, sondern auch die geschichtliche. Es ist kein Zufall, dass beide Anlagen eher im westlichen Teil des Landkreises liegen, denn von Westen aus vollzog sich die „Kolonisation“ (Sieghardt 1962, 269, vgl. auch Kapitel 2) des Bayerischen Waldes. Die Klöster nahmen bei der Urbarmachung und der Besiedlung des Landstriches eine zentrale Pionierrolle ein. Damit sind sie im historischen Gesamtbild, aber auch hinsichtlich der heute angetroffenen Kulturlandschaft von grundlegender Bedeutung.

Abschließend der Hinweis auf die Wallfahrtskirchen in St. Hermann (Bischofsmais). Auch hier handelt es sich um Bauwerke herausragender kunsthistorischer Bedeutung. Da sie aus einer Einsiedelei hervorgingen, liegen sie abseits des historischen Ortskerns von Bischofsmais. Diese räumliche Trennung wird heute leider durch eine heranrückende Einfamilienhaussiedlung stark aufgeweicht.

Abb. 3.4.1:

Weidenmühle bei Prackenbach (Nr. 060). Links die Straßenseite mit der offenen Halle und der Rampe, über welche die Stämme vor die Gattersäge gezogen wurden.

Geradezu archetypisch für den Landkreis Regen – und sicherlich für alle Landkreise des Bayerischen Waldes – sind die zahlreichen Sägemühlen. Holz und die holzverarbeitende Industrie war, neben der Landwirtschaft und der Glasproduktion, der wichtigste Wirtschaftszweig der Region. Die Sägewerke sind dabei eine der ursprünglichsten Produktionsstätten der Holzindustrie. Sie sind noch heute überall anzutreffen. Der Reichtum dieser überlieferten Bauwerke ist unermesslich und es gibt sie in jeder Stufe ihrer Entwicklung. Da sie im Sprachgebrauch als ‚Sägemühle‘ bezeichnet werden, kann auch die überwiegende Zahl der Toponyme im Landkreis mit dem Zusatz ‚-mühle‘ als ein Hinweis auf die Lage vorhandener oder ehemaliger Sägewerke dienen (wie dies im Übrigen auch für ‚-hütte‘ im Fall der Glasherstellung gilt). Der Blick auf die Landkarte verdeutlicht die dichte Verteilung dieser Sägewerke.

Im Grunde handelte es sich bei den Sägewerken historisch stets um eine offene Halle, in der die Gattersäge aufgestellt war. Die Länge der Halle wurde bestimmt durch die Beförderungstechnik, welche die Stämme vor die Säge bugsiert und in Position brachte. Immer war die Halle an einem eigens geschaffenen Mühlkanal gelegen. Dieser Kanal übernahm dabei oft zwei Funktionen. Zum einen diente er der Krafterzeugung. Dabei ist historisch natürlich das klassische Mühlrad gemeint, das die kinetische Energie schuf, um sowohl die Gattersäge, aber auch die Technik zum Heranzerren der Stämme zu versorgen. Diese Technik ist noch in vollständiger und funktionstüchtiger Form im Falle der Weidenmühle bei Prackenbach (Nr. 060, vgl. Abb. 3.4.1) zu beobachten. Hier ist die offene Halle anzutreffen, in welche die Stämme mit Seilzügen vor die Gattersäge gezogen wurden. Die Fallhöhe des Wassers auf das Mühlrad ist über einen aufgestelzten Kanal aus Holz gewährleistet.

Zum zweiten aber diente der Mühlkanal oft auch der Beförderung der Stämme zur Mühle – als Triftkanal. Ob dies im Falle der Weidenmühle auch so war, ist unklar, aber auf Grund des stark mäandernden Verlaufs des Prackenbachs eher unwahrscheinlich.

Zum Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Energieerzeu-

Abb. 3.4.2:

Blick auf den Mühlkanal und die Halle des Sägewerks der Reibenmühle (Nr. 030). Der Kanal ist so beschaffen, dass er auch als Triftkanal gedient haben dürfte. Links neben der Halle befand sich in dem kleinen Anbau wahrscheinlich die Turbine zur Energieerzeugung.

Abb. 3.4.4: Ehrenhof (Nr. 055). Von rechts kommt der Damm mit dem Mühlenbach, der in einen Sturzschacht mündet. Unten hinter dem Wohnhaus ist die Halle des Sägewerks zu sehen.

gung in den meisten Sägewerken grundlegend umgestellt, ohne dass dafür die baulichen Anlagen in stärkerem Maße angepasst werden mussten. Dabei wurde das Mühlrad durch Turbinen ersetzt, die, stets durch das Wasser angetrieben, elektrische Energie erzeugten. Der angeschlossene Elektromotor schuf über Transmissionsriemen die selbe Ausgangslage, wie zuvor die Achse des Mühlrades. Eine Umrüstung der Gattersäge oder anderer Anlagen war dadurch zunächst gar nicht zwingend notwendig.

Anlagen dieser Art sind allgegenwärtig. Zu nennen sind beispielsweise die Reibenmühle (Nr. 030, vgl. Abb. 3.4.2) bei Viechtach, bei der zwar die technischen Anlagen sämtlich ausgebaut wurden, doch sowohl die Halle, als auch der Mühlkanal geradezu exemplarisch überliefert sind. Hier wird auch deutlich, welchen Anteil die Wasserhaltung für die Mühlen für die Kulturlandschaft im Landkreis hatte (vgl. Abb. 3.4.2). Auch die ebenfalls stillgelegte Sägemühle in Gotteszell an der Landstraße nach Achslach funktionierte nach dem gleichen Muster (Nr. 050). Hier allerdings sind die Anlagen in der Halle noch vollständig vorhanden. Die Stämme wurden hier von der Straße angeliefert und das Turbinenhaus findet sich unterhalb der Sägehalle. Ein weiteres gutes Beispiel dieser Art ist in Schwarzach bei Zwiesel anzutreffen (Nr. 095, vgl. Abb. 3.4.3). Dort ist die Anlage noch voll in Betrieb. Der Mühlkanal verläuft unterhalb der Sägewerkshalle und es ist zu vermuten und zu hoffen, dass er noch heute für die elektrische Versorgung der Anlage sorgt. Ebenfalls in Betrieb ist die im Ortskern von Zwiesel gelegene Anlage des Sägewerks Weikl (vgl. dazu auch Abb. 4.3.1).

Wegen seiner Lage und dem guten Überlieferungsgrad verdient auch die Anlage in Ehrenhof (Nr. 055, vgl. Abb. 3.4.4) bei Viechtach eine Erwähnung. Hier wird der Mühlbach auf einem Damm geführt, um dann in ein Turbinenhaus zu münden, mit dem die Sägemühle betrieben wurde. Die Anlage ist leider stillgelegt.

Und schließlich sei noch das ehemalige Sägewerk des Gutes Oberfrauenau erwähnt (Nr. 070, vgl. Abb. 3.4.5). Die dortige Halle entstand gemeinsam mit dem Wohnhaus des ‚Sägemeisters‘ 1921. Doch das ist nicht das einzig besondere der Anlage: Hier ist die Halle direkt an einen künstlich geschaffenen Triftkanal angeschlossen, der auf der Nordseite entlang geführt wird. Reste der Anlage, mit der die Stämme aus dem Kanal gehoben wurden, sind noch vorhanden. Der Triftkanal ist Teil der aufwändigen Wasserhaltung in den Wäldern oberhalb von Oberfrauenau und lässt sich bis hinter die Talsperre Frauenau nachverfolgen. Der Kanal wird offen gehalten (Objekt-Nr. 069); das Sägewerk selbst wurde in den 1950er Jahren stillgelegt.

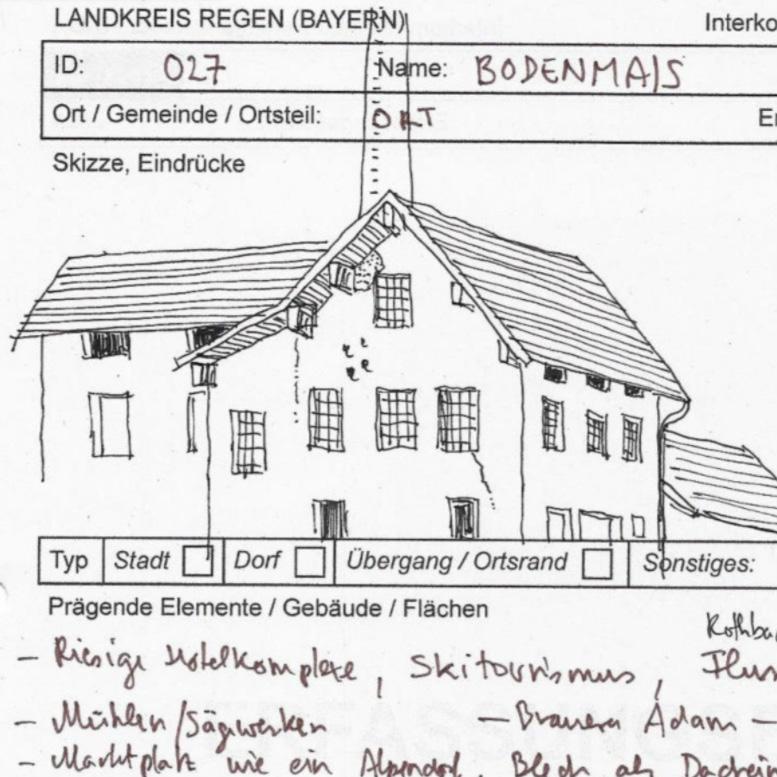

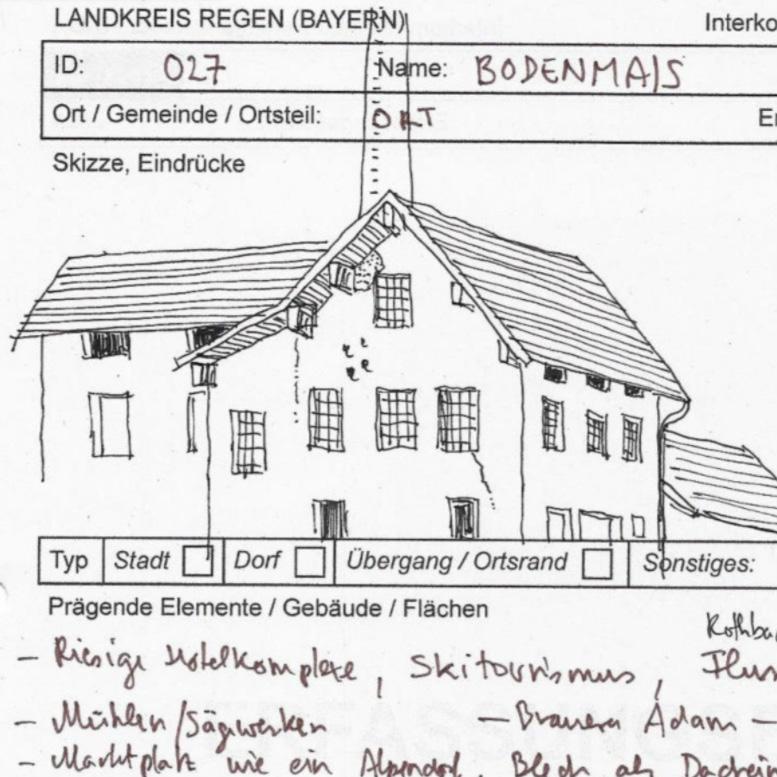

Abschließend ein Blick nach Bodenmais, wo das Unterdorf maßgeblich durch Anlagen der Holzverarbeitung dominiert war (siehe Abb. 3.4.6, Nr. 027). Heute sind die Anlagen nicht mehr in Betrieb und durch große Hotelanlagen optisch in den Hintergrund gedrängt. Dennoch sind die Baulichkeiten von großer Qualität und gemeinsam mit dem Verlauf des Rothbachs sehr prägend für diesen Teil von Bodenmais. Ihre Gebäudekubatur weicht deutlich von den klasssichen Sägewerken ab, die Schornsteine weisen sie klar als einen ehemaligen Produktionsstandort aus.

Die Entwicklung dieser stillgelegten Kleinfabriken könnte vollkommen neue Energien freisetzen und das Ortsbild wieder näher an seinen Ursprung heranführen.

Zur Standortverteilung der Glashütten siehe auch historische Karten im Kapitel 4.

Abb. 3.4.5 (links): Ehemaliges Sägewerk Oberfrauenau (Nr. 070). Die Halle und das Wohnhaus des Meisters entstanden 1921 als gemeinsame Anlage. Hinter der Halle des Sägewerks verläuft ein noch in Stand gehaltener Triftkanal, über den die Hölzer zum Sägewerk geschafft wurden.

Abb. 3.4.6 unten: Bodenmais Unterdorf. Der (teilregulierte) Rothbach und die ehemaligen holzverarbeitenden (?) Betriebe beidseitig sind für diesen Teil des Ortes von prägender Bedeutung (Nr. 027). Die Kleinteiligkeit und die Verbindung zum Wasser hat großes Potenzial. In beiden Bildern wird deutlich, wie das frühindustrielle Gefüge durch große Hotelbauten überformt wird.

3.4.2 Glashütten

Während sich Sägewerke, Sägemühlen und andere holzverarbeitende Betriebe über den gesamten Landkreis verteilen, sind die Glashütten auf den östlichen Teil des Landkreises beschränkt. Dessen ungeachtet sind sie für die Geschichte der Region von mindestens ebenso großer Bedeutung wie die Sägewerke. Die Produktion von Glas bedurfte zahlreicher ‚Zulieferindustrien‘ und führte mit zunehmender Verfeinerung der Technik auch zu einer immer stärker ausdifferenzierten Nachbearbeitung und spezialisierten Betrieben.

Die Hütten selbst jedoch – auch wenn nur noch wenige baulich erhalten sind – zeigen eindeutig wiederkehrende Bauformen, über die sie leicht erkennbar sind. Dabei ist zu vermerken, dass die historischen Glashütten, die heute noch anzutreffen sind, fast ausschließlich aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert stammen. Spätere Anlagen sind kaum von anderen Industriestandorten zu unterscheiden (zum Beispiel Schott Glas in Zwiesel); frühere Anlagen sind kaum erhalten, da es sich lange Zeit um so genannte ‚fliegende‘ Hütten handelte. Damit sind Verhüttungsbetriebe gemeint, die den Rohstoffen nachzogen und damit nur für eine begrenzte Zeit an einem Ort verblieben.

Die heute noch anzutreffenden Anlagen verfügen alle über eine große Halle mit Flachsatteldach, fast immer mit Blecheindeckung, einem Schornstein für den Ofen und einem vorgeschalteten Wohn- oder Kontorbau. Darüber hinaus liegen sie stets an Mühlkanälen, die über Mühlräder und später Turbinen die Hütte mit Energie versorgten. Oft sind den Hütten auch

Abb. 3.4.7 (oben):

Die mittlerweile im Zustand des Verfalls befindliche Regenhütte (Nr. 101).

zahlreiche Nebenfunktionen angegliedert, zu nennen wären zum Beispiel die Schleifmühlen, Veredelungswerkstätten, Kraftwerke, aber auch Siedlungshäuser für Bedienstete der Hütten. Damit zeigen die Anlagen sehr charakteristische Merkmale, die einen hohen Wiedererkennungswert aufweisen. Besucht wurden die Regenhütte (in Regenhütte, Nr. 101, vgl. Abb. 3.4.7), die große Hütte in Theresienthal (Nr. 063, Abb. 3.4.8 und 3.4.9), die Flachglashütte in Theresienthal (Nr. 063a), die verlorene Hütte in Ludwigsthal (Nr. 102, Abb. 3.4.10), die Seebachschleife (Nr. 105) und die Hütte in Frauenau (Nr. 071, Abb. 3.4.11) sowie schließlich die große Hütte in Zwiesel selbst (Nr. 104, Abb. 3.4.12); aber auch Althüttenstandorte rund um den Hennenkobel.

Die Regenhütte ist ein gut überlieferter Bau, der sämtliche Kriterien der Hüttenbauwerke erfüllt. Leider steht der Bau leer und ist dem Verfall preisgegeben. Die Hütte in Theresienthal

Abb. links 3.4.8:

Theresienthal (Nr. 063), wahrscheinlich im frühen 20. Jh. (Quelle Ausstellung im Verkaufsbereich der Hütte Theresienthal), Blick von Nordwesten auf den Kernbau.

Abb. rechts 3.4.9:

Zustand heute, Blick von Südosten. Beide Aufnahmen lassen die Halle erkennen, in der der Ofen steht sowie einen auf der Stirnseite vorgelagerten Verwaltungstrakt.

Abb. unten, 3.4.10:

Historische Aufnahme der Hütte in Ludwigsthal aus der 2. Hälfte des 20. Jh. (Nr. 102). Auch diese Anlage zeigte die große Halle, den Schlot und einen vorgelagerten Verwaltungsbau. Im Vordergrund die Werkssiedlung. Quelle: https://www.bayerischer-wald.de/attraktion/ludwigsthal-ehemalige-koenigliche-glashuette-2b32535f1e

ist beeindruckend und verharrt in einem Pausenzustand zwischen Werksschließung und Betriebswiederaufnahme. Aktuell erfolgt hier nur die Glasveredelung vorhandenen Materials, keine neue Glasherstellung. Obwohl die Hütte mit ihren baulichen Anlagen sehr groß ist, lässt sich das Zentrum der Produktion unschwer an der zentralen Halle mit dem Schlot erkennen. Auch der auf der Stirnseite vorgesetzte Verwaltungsbau ist noch vorhanden und in Nutzung; dort befindet sich auch der Werksverkauf (vgl. Abb 3.4.8). Die Anlage ist weitläufig und geradezu exemplarisch hinsichtlich der Funktionsverteilung. Oberhalb am Schwarzen Regen liegt das Wehr mit der Abzweigung des Mühlkanals. Er verläuft unterirdisch bis zum Kraftwerk, das in dem westlich der Hütte liegenden Gebäuderiegel untergebracht war. In diesem Riegel befinden sich auch zahlreiche weitere Funktionen, wie die Schleiferei und die Malwerkstätten. Unmittelbar am Wehr liegt ein länglicher Gebäuderiegel für die Arbeiter der Hütte. Flankierend östlich stehen villenartige Solitärbauten, die offenbar gehobenem Personal vorbehalten waren. Ganz im Süden ist schließlich die Fabrikantenvilla angeordnet, in der heute ein (zu selten geöffnetes) Museum untergebracht ist.

Die Flachglashütte Theresienthal liegt nur wenige Meter flussabwärts und auch hier ist die Bauart sehr charakteristisch: Eine zentrale, große Halle mit Satteldach (hier mit Ziegeln eingedeckt) mit beiseitig an den Giebelseiten vorgelagerten Wohn- bzw. Kontorhäusern, davon das südliche aus Holz. In Ludwigsthal (siehe Abb. 3.4.10) ist außer einem eisernen Zufahrtstor mit dem Werksemblem nichts mehr von der eigentlichen Hütte erhalten. Heute liegt hier ein Parkplatz. Dennoch ist der Ort noch maßgeblich von der ehemaligen Hütte dominiert, wenngleich sie nur noch als Fehlstelle ins Auge fällt: Sowohl der Schlossbau (siehe Punkt 3.2.2), als auch ein zum Schloss gehöriges Wirtschaftsgebäude und die Reihe der Ar-

Abb. 3.4.11:

Die Hütte in Frauenau (Nr. 071). Oben eine historische Vogelperspektive aus der Zeit nach der bedeutenden Erweiterung der 1920er Jahre (Quelle: Aushang in Frauenau). Viele der dort dargestellten Gebäude sind noch erhalten. Ganz am oberen, rechten Rand liegt das ehemalige Gasthaus mit Kinosaal Gistl.

Im Zentrum das Ofenhaus, das noch heute die Anlage dominiert – siehe unteres Foto.

beiterhäuser sind noch vorhanden. Die Hütte in Frauenau ist mehr ein Stadtteil, denn eine Fabrik. Sie dehnt sich stark in den Ort aus; zahlreiche Wohngebäude, die heute nicht unmittelbar mit der Hütte assoziiert werden, sind dennoch als Teil der Gesamtanlage zu verstehen. Trotz dieser weiten Ausdehung und zahlreichen erfolgten Überformungen, lässt sich auch hier der Kernbau, das so genannte Ofenhaus, mit dem Schlot unschwer erkennen (Abb. 3.4.11). Weite Teile der heutigen Anlage sind Anfang der 1920er Jahren nach Plänen des Architekten Arnold Papst entstanden. Zu der Anlage gehören – wie an anderen Hüttenstandorten auch – das Kraftwerk und Verwaltungsgebäude, Werkstattgebäude sowie Werksiedlungen, das Gasthaus Gistl mit Veranstaltungssaal (vgl. Abb. 3.4.23) und eine Fabrikantenvilla. Die Glasfabrik in Zwiesel (Nr. 104, vgl. Abb. 3.4.12) geht aus der Tafelglashütte Annathal hervor, ist aber heute so stark überformt, dass unklar ist ob sich noch historischer Bestand auf dem Fabrikareal befindet. Die historischen Aufnahmen zei-

Abb. 3.4.12:

Die Glasfabrik in Zwiesel (Nr. 104) heute (rechts) und die Annathal Flachglashütte 1873 (links, Quelle: PressglasKorrespondenz 2019/48, S. 13).

Literatur:

Haller, Marita: Anton Müller gründete 1872 die Weltfirma: Tafelglashütte „Annathal“ / Zwiesel, in: Pressglas-Korrespondenz 48/2019, S. 1-21.

Geiselberger, Siegmar: Glashütten in Bayern und Umfeld, in: Pressglas-Korrespondenz 03/2000, S. 35-51.

Literatur:

Stillgelegte Brauereien im Landkreis Regen (Quelle: https:// de.wikipedia.org/wiki/Liste_ehemaliger_Brauereien_in_ Bayern#Landkreis_Regen, eingesehen am 1. November 2024, 10:30 Uhr).

Abb. 3.4.13:

Brauerei Kreutzberg (Nr. 029) nahe des Stadtzentrums von Viechtach, seit 1957 stillgelegt. Am rechten Ende des Gebäuderiegels liegt die Mälzerei mit dem Darrschlot. Gegenüber und hier ganz rechts im Bild angeschnitten befinden sich die Brauereikeller.

Abb. 3.4.14:

Brauerei mit Gasthof und Biergarten Eck bei Böbrach (Nr. 020).

Abb. 3.4.15: Die ehemalige Brauerei Janka in Zwiesel. Sie betrieb auch das Haus ‚Deutscher Rhein‘ in Zwiesel.

gen jedoch eine ähnliche Anlage, wie sie auch an den noch erhaltenen Hüttenstandorten anzutreffen sind.

3.4.3 Brauereien und Brauereikeller

Auch wenn Brauereien und das Getränk Bier grundsätzlich eine wichtige Bedeutung haben, im Landkreis und darüber hinaus, so fallen die Brauorte heute wenig ins Gewicht. Auch die Produktion der Inhaltsstoffe – vornehmlich das Getreide und der Hopfen – findet hier keinen Niederschlag (mehr?) im Landschaftsbild oder in der Baukultur des Landkreises. Eine schnelle Recherche lässt erkennen, dass rund 22 historische Brauereien im Landkreis heute nicht mehr existieren. Ihre geschichtliche Bedeutung jedoch ist unbestritten. Die älteste Brauerei ist die Hackerbräu des Klosters Gotteszell (1320); die Gesellschaftsbrauerei in Viechtach wurde 1553 gegründet, die Brauerei Ettl in Teisnach um 1543 (?), die Brauerei Schlossbräu in Drachselsreid 1630, Brauerei Rudolf in Bayerisch Eisenstein 1755, um nur einige zu nennen (Quelle: Eigene Angaben der Brauereien oder: https://de.wikipedia.org/wiki/ Liste_ehemaliger_Brauereien_in_Bayern#Landkreis_Regen, eingehen am 1. November 2024, 10:30 Uhr). Eine große Zahl der Brauereien geht auf Gründungen des 19. Jahrhunderts zurück.

Besucht wurden folgende Brauereien: Die Gesellschaftsbrauerei Viechtach, die um 1957 stillgelegte Brauerei Kreutzberg in Viechtach (beides Nr. 029, siehe Abb. 3.4.13), die Brauerei Falter und Schlossbräu in Drachselsried (beides Nr. 007, Abb. 3.2.5), die Brauerei Ettl in Teisnach (Nr. 018), die Brauerei Eck bei Böbrach (Nr. 020, Abb. 3.4.14), die Brauerei Falter in Regen (Nr. 094), die ehem. Brauerei Janka in Zwiesel (Abb. 3.4.15), in Zwiesel auch Pfefferbräu (beides Nr. 064), in Gotteszell die stillgelegte Brauerei Hackerbräu (Nr. 049).

Ungleich zu den beiden vorangegangenen Bautypen, gibt es für Brauereien keine so typischen Erkennungsmerkmale. Sie sind überwiegend in Bauwerken untergebracht, die ursprünglich auch eine ganz andere Zweckbestimmung gehabt haben können. Im Falle der schon in den 1950er Jahren stillgelegten Kreutzberg Brauerei in Viechtach zeigt der Bau einen sehr charakteristischen Darrschlot mit drehbarem Aufsatz und weist das Gebäude klar als Brauerei aus. Oft sind Brauereien turmartig arrangiert, dies ist ein Hinweis, dass die Bauwerke tatsächlich für den Brauprozess errichtet worden waren. Dies ist bei der 2006 endgültig geschlossenen Brauerei Janka der Fall, aber auch in Drachselsried beim Schlossbräu. Auch in Viechtach bei der Brauerei Kreutzberg und in Teisnach bei der Brauerei Ettl kann dies der Fall sein. Bei den anderen Brauereien indes, sind derartige Erkennungsmerkmale selten vorhanden. Auch die Entstehungszeit der Anlagen ist sehr unterschiedlich, sodass sich für diese Art der Industriegebäude keine klare Aussage zu charakteristischen Bautypologien machen lässt. In den wenigsten Fällen, dies lässt sich jedoch festhalten, sind die Brauerein gut und in ansprechender Art und Weise an das touristische Geschehen angebunden. Oft handelt es sich um reine Industriegebäude in unattraktiver Lage, gute Beispiele dafür sind die Gesellschaftsbrauerei in Viechtach oder die Brauerei Ettl in Teisnach, dies gilt aber auch für die Brauerei Pfeffer in Zwiesel. Attraktiv sind die Brauhäuser Eck bei Böbrach oder Falter in Regen. Großes Potenzial hat sicherlich auch das zentrumsnahe Gebäudeensemble der ehemaligen Brauerei Kreutzberg in Viechtach, das immerhin noch als Gasthof zu funktionieren scheint. Die Gebäude sind emblematisch und historisch sowie denkmalpfle-

Abb. 3.4.16 (oben): Mehrere Bier- oder Eiskeller in der Bahnhofsstraße in Ruhmannsfelden (Nr. 045).

Abb. 3.4.17 (darunter): Bier- und Eiskeller in Regen in der Pfleggasse in Regen (Nr. 094).

Abb. 3.4.18: Darstellung der Ziegelei Linsmeier in Ruhmannsfelden von 1906. Quelle: https://dachziegelarchiv.de,

Abb. 3.4.19: Die Ziegelei in Viechtach-Schlatzendorf.

gerisch von großem Wert; städtebaulich bilden sie einen Hof, der sehr gut nutzbar wäre. Die Anlage steht in weiten Teilen leer, die Lagergebäude von 1821 (i) sind in beklagenswertem Zustand. Der Zustand der Anlage ist geradezu symbolisch: Das Bier, so wichtig es für die regionale Kultur und die regionale Produktpalette auch sein mag, seine Herstellung und die damit verbundenen Traditionen sind weitgehend aus dem kollektiven Gedächtnis gefallen. Ganz besonders plastisch wird der Verlust der Tradition in Ruhmannsfelden, wo von den ehemals fünf Brauereien kaum noch Spuren anzutreffen sind. Wer aufmerksam durch Ruhmannsfelden geht, wird jedoch die Zugänge zu den Bierkellern erkennen, die einen letzten sichtbaren Hinweis auf diese Tradition darstellen (Abb. 3.4.15). Auch Regen, das ursprünglich mit drei Brauereien aufwartete (immerhin existiert davon noch eine), verfügt über eine auffällige Dichte an Kellern. Diese liegen an der Pfleggasse nördlich des zentralen Stadtplatzes. Eine Bürgerinitiative kümmert sich um den Erhalt dieser Keller und organisiert regelmäßige Besichtigungen (Abb. 3.4.17).

Auch in Viechtach sind die ehemaligen Brauerei-/ Eiskeller noch anzutreffen: Die Ringstraße zeigt eine auffällige Dichte an von außen erschlossenen Gewölbekellern; mindestens für das Haus Nummer 5 ist der Bestand eines Brauereikellers der ehem. „Präustatt am Ring“ gesichert (vgl. Denkmalatlas Bayern, https://geoportal.bayern.de/denkmalatlas).

3.4.4

Ziegeleien sind schon aus historischen Gründen eher von untergeordneter Bedeutung für den Landkreis. Backstein als Baumaterial fand hier erst ab dem Ende des 19. Jh. Verwendung. Prominente Beispiele aus Backstein sind die Pfarrkirchen in Kirchaitnach (Nr. 035, siehe auch Kapitel 3.3.2 und Abb. 3.3.4) und Zwiesel (Nr. 064), aber auch das Rote Schulhaus in Rinchnach. All diese Bauwerke entstanden erst zum Ende des 19. Jahrhunderts. Durch die Eisenbahn konnte ab den 1870er Jahren auch Backstein recht günstig herbeigeschafft werden, doch begann man bald auch im Landkreis selbst eine Produktion aufzunehmen. Insgesamt verfügte man im Landkreisgebiet offenbar über mindestens 14 Ziegeleien (vgl. Pfaffl 2012). Hinweise darauf sind zumeist nur lokal gut Bewanderten bekannt. So heißt es zum Beispiel für den Fall Großloitzenried, dass Backstein in Feldbrandöfen produziert wurde; der Lehm stammte aus der lokalen ‚Auwiese‘. Andernorts weisen Toponyme auf Lehmgruben hin, die als Abbauort für den Rohstoff der Backsteine gedient haben dürften. Für eine Ziegelei ‚Linsmeier‘ in Ruhmannsfelden gibt es immerhin ein historische Abbildung (vgl. Abb. 3.4.18).

Ein sehr anschauliches Beispiel der Backsteinproduktion findet sich in Viechtach-Schlatzendorf (Nr. 061, vgl. Abb. 3.4.19).

Die Fabrik besteht aus einem langestreckten Bau mit Flachsatteldach. Da der Schmalseite ein Wohn- und Verwaltungsbau vorgesetzt ist, und an der Fabrikhalle ein Schlot steht, ähnelt der Bau den Glashütten (vgl. Kapitel 3.4.2). Die Lage des Werks ist sehr günstig, direkt an der Bahnstrecke Gotteszell-Viechtach (Blaibach); es ist davon auszugehen, dass die Produkte der Ziegelei damit weite Teile des Landkreises erreichten. Auch die Niederung direkt am Fluss Regen dürfte ein Grund für die Ansiedlung sein; im Umfeld muss die Lehmgrube gelegen haben – auch wenn sich ihre Lage zunächst nicht erschließt.

Die Ziegelei war überdies der Weiterbau eines bestehenden Bauwerks; der Wohn- und Verwaltungstrakt zeigt deutliche

Literatur: Pfaffl, Fritz: Die Ziegeleien im Bayerischen Wald, Grafenau 2012.

Abb. 3.5.1: Wirtshaus Post in Kirchdorf im Wald (Nr. 080).

Abb. 3.5.2: Wirtshaus in Poschetsried (Nr. 088).

Abb. 3.5.3: Wirtshaus in Fernsdorf (Nr. 037).

Abb. 3.5.4: Gasthaus Gistl mit anschließender Metzgerei (links) und Veranstaltungssaal (rechts anschließend) (Nr. 071).

Hinweise auf ein Bauwerk mglw. aus dem 18. Jh. Insgesamt aber fand die industrielle Produktion von Backsteinen offenbar nur im kleinen Stil statt. Bis heute hat sich der Backstein als sichtbares Baumaterial im Landkreis nicht durchgesetzt.

Wirtshäuser stellen einen Punkt von zentraler Bedeutung dar. Innerhalb des Funktionsgeflechtes der Orte sind die Kirchen und die Wirtshäuser die fokalen Punkte der Begegnung und der sozialen Interaktion.

Dies gilt grundsätzlich für Siedlungen in Europa. Im Landkreis Regen fällt auf, dass diese zentrale Bedeutung des Wirtshauses sich auch in der Architektur niederschlug. Dies vielleicht weniger im Sinne von dekorativer Prachtentfaltung, sondern vielmehr hinsichtlich der Größe der Gebäude, in denen die Wirtshäuser untergebracht waren. Dies liegt nicht nur an der Wichtigkeit der Einrichtung, sondern auch daran, dass das Gebäude nicht nur einen Gastraum für die Bewirtung bereitstellte, sondern eher ein Multifunktionsbauwerk war. Oft war in dem Bau auch eine eigene Brauerei untergebracht, eine Schlachterei, Pensionsräume und der zentrale Festsaal. Zahlreich sind die Beispiele von Wirtshäusern, deren Stattlichkeit diese Bedeutung unterstreichen. Zu nennen wären zum Beispiel das Wirtshaus Post in Kirchdorf im Wald (Nr. 080, vgl. Abb. 3.5.1), das Wirtshaus in Poschetsried (Nr. 088, vgl. Abb. 3.5.2), der Klosterwirt in Rinchnach (Nr. 077) oder – etwas kleiner, aber nicht minder prominent im bescheidenen Ortsgefüge – das Wirtshaus Karl Maurer in Fernsdorf (Nr. 037, vgl. Abb 3.5.3). Auch das Wirtshaus in Frauenau, das Anfang der 1920er Jahre in unmittelbarer Nähe und in enger Verflechtung mit der großen Glashütte in Frauenau errichtet worden war, wäre hier zu nennen (Abb. 3.5.4). Auch hier handelte es sich um einen Multifunktionsbau, der über eine eigene Metzgerei, die Hüttenkantine, Fremdenzimmer und vor allem den Festsaal, der die Gaststätte noch heute so bekannt macht, verfügte. Der Festsaal geht auf den damaligen Betreiber Gistl zurück, der eigens für die Mitarbeiter den Saal für Kinovorführungen und andere Veranstaltungen einrichten lies. Die Liste ließe sich ohne Probleme forsetzten.

Eine klare, wiedererkennbare Gebäudetypologie lässt sich indes nur schwer ausmachen. Es handelt sich zumeist um zweigeschossige Solitäre mit verputzter Fassade. Ihre Fassadenstruktur ist meist streng geregelt und ihre Entstehung geht überwiegend auf das 19. Jahrhundert zurück. Sie überragen zumeist die anderen Gebäude der Siedlung, in der sie stehen. Ein heutiges, trauriges Erkennungsmerkmal ist leider häufig ihr Leerstand – alle hier mit Abbildungen aufgeführten Beispiele stehen leer.

Das vorherrschende Material ist immer noch Holz. Selbst in den Neubausiedlungen wird noch viel Holz verbaut, wenngleich überwiegend als dekoratives Attribut und nicht mehr als konstruktives Element. Für den Holzbau gab es zwei Techniken:

Lit:

Borgmayer, Anke: Das Waldlerhaus – Baugestalt und Hauslandschaft, in: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (Hrsg.), Denkmalpflege Themen, Das Waldlerhaus mit der Vergangenheit in die Zukunft, Nr. 1, München 2017. Seite 13-22.

Erstens die Blockbauweise. Die Hölzer brachte man vor dem Verbau in Balkenquerschnitte, die hochkant aufeinander gesetzt wurden, wobei die Verkämmung an den Gebäudeecken sehr kunstvoll als Kreuzverkämmung ausgeführt wurde. Die Balken wurden im Obergeschoss über die Verkämmung weitergezogen, um damit das Auflager für das Freigespärre des typischen starken Dachüberstandes zu schaffen (konstruktiv wie eine Fußpfette). Auch die Innenwände waren in Blockbauweise erstellt, die mit den Wänden der Außenwände verkämmt waren. Dadurch war außen zu erkennen, wo innen die Wände standen. Diese Technik verlangte zum einen gute Planung und genaues Arbeiten, zum anderen war sie aber auch nicht sehr flexibel im Falle von gewünschten Umbauten im Inneren. Die Deckenbalken wurden oft ebenfalls etwas über die Fassadenebene hinaus gezogen. Bei der Giebel- und Schauseite dienten sie als konstruktiver Kern der so charakteristischen Balkone (Schrote).

Abb. 3.6.1:

Haus in Arnbruck (Nr. 010). Das Obergeschoss ist in Blockbauweise errichtet. Die Giebelfassade ist mit dekorierten Holzschindeln versehen.

Abb. 3.6.2:

Die Wallfahrtsstätte St. Hermann in Bischofsmais (Nr. 090).

Fensteröffnungen waren natürlich klein. Die Blockbauweise ließ aber auch ein in der historischen Architektur eher unübliches, liegendes Formate zu. Die Schlitze zwischen den Balken wurden mit Textilien oder Lehm (?) verschlossen. Diese Bauweise war den Wohnhäusern und wahrscheinlich auch den oberen Teilen der Kornkästen vorbehalten.

Die zweite Bauweise bildete das Holzskelett mit außen aufgebrachter Beplankung. Die Skelettbauweise war oft mit doppelten Kopfbändern versehen, die bis in das 19. Jahrhundert geblattet wurden. Diese Bauweise war den Scheunen (Stadln) vorbehalten.

Beide Bauweisen wurden sehr oft mit Mauerwerk kombiniert. Dabei handelte es sich aber offenbar um eine evolutionäre Entstehung. Zunächst waren die Waldlerhäuser offenbar fast ausschließlich aus Holz gebaut. Die Mischkonstruktionen entstanden mit der Verfeinerung und stärkeren Anpassung der Bauweise (Borgmeyer 2017, 16).

Holz taucht im Übrigen auch als Wetterschutz oder als Dacheindeckung in Form von Schindeln auf. Ein gutes Beispiel für eine verschindelte Fassade ist das Haus in Arnbruck (Nr. 010, siehe Abb. 3.6.1). Hier ist der östliche Giebel mit dekorierten und unterschiedlich großen Schindeln versehen. Als Dachdeckung sind sie nur noch selten anzutreffen. Dies zumeist bei kleinen Kapellen oder – als besonderer Fall – beim Dach der Wallfahrtskapelle in Bischofsmais (Nr. 090, vgl. Abb. 3.6.2).

Abb. 3.6.3:

Haus in Abtschlag (Nr. 081). Die Verwendung von Naturstein für das gesamte Erdgeschoss îst an sich schon außergewöhnlich. Hier aber ist die Gebäudekante sogar aus behauenen Eckquadern gefügt.

Abb. 3.6.4:

Das Portal zur ehemaligen Gastwirtschaft zur Post in Kirchdorf im Wald (Nr. 080) aus Werkstein. Derartige Gewände mit Jahreszahl sind im 19. Jh. typisch für Gebäude mit gehobenem Anspruch.

Mauerwerk war wahrscheinlich schon früh für die Fundamentierung der Holzhäuser von Bedeutung. Naturstein war überall zu beschaffen, als Mörtel wurde wahrscheinlich nur Lehm genommen. Es kam aber in Folge zunehmend dazu, dass Teile des Hauses aus Bruchstein gefügt wurden. Dies betraf in erster Linie die Stallungen, die auf Grund der aggressiven Fäkalien aus Stein gefügt wurden. Auch dafür wurde Bruchstein und offenbar Lehmmörtel verwendet, da Kalk nicht oder schwer zu beschaffen war. Sehr früh ist davon auszugehen, dass die schwarzen Küchen (Rußkucherl) auch aus Stein gefügt waren. Die Verwendung von Stein nahm immer weiter zu. Dies vor allem deshalb, weil Holzbauten als eine Behausung wirtschaftlich schlechter gestellter Personen verstanden wurde. Die im 19. Jh. gebauten Wohnstallhäuser sind zumeist über zwei Geschosse aus Stein gefügt, nur die Giebelscheibe und ggf. der Kniestock waren aus Holz. Dieses Mauerwerk war verputzt. Das Zeigen von Bruchsteinmauerwerk dürfte ebenfalls als rückständig empfunden worden sein. Die Frage nach dem Putz ist nicht ganz klar; sie ist mit der erschwinglichen Beschaffung von Kalk in Verbindung zu sehen (siehe Putz); hier dürfte die Eisenbahn ab den 1870er Jahren eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben. Denkbar sind natürlich Lehmputze, die jedoch angesichts der Witterung regelmäßiger Überarbeitung bedurften.

Werkstein ist bisweilen anzutreffen, doch nur für besondere Bauwerke. Da das Mauerwerk nicht sichtbar gelassen wurde, ist Werkstein (vor allem Eckquaderungen) vornehmlich an den mittelalterlichen Wehrbauten zu sehen. In einem – überraschenden – Fall im Angerdorf Abtschlag zeigt ein Waldlerhaus des 16. Jh. (1542 d) eine sauber ausgebildete Eckquaderung (Nr. 081, vgl. Abb. 3.6.3). Zum einen überrascht die Verwendung dieser Steine hier, denn sie würde voraussetzen, dass das Mauerwerk sichtbar blieb (zumindest an der Gebäudeecke), zum anderen erscheint die Verwendung dieser Blöcke für einen eher bescheidenen Bauernhausbau merkwürdig inadäquat. Tatächlich wurden die hölzernen Erdgeschosswände im Jahr 1717 durch das Mauerwerk ersetzt (vgl. Denkmalatlas Bayern, https://geoportal.bayern.de/denkmalatlas). Bei den Werksteinen könnte es sich um eine Wiederverwendung handeln, zumal der Name der Siedlung auf den Klosterbesitz hinweist. Sie war Teil des Besitzes der Propstei Rinchnach, die wiederum dem Kloster Niederaltaich unterstand. Der hier aufscheinende Widerspruch zur Steinbearbeitung und der zu vermutenden Verputzung der Fassaden ist ohne weitere Untersuchungen zunächst nicht aufzulösen.

Abb. 3.6.5:

Das Bahnhofsgebäude in Zwiesel aus Zyklopenmauerwerk steht stellvertretend für die zahlreichen, in einem einheitlichen Stil errichteten Gebäude der Waldbahn (Nr. 072).

Mauerwerk aus Naturstein blieb bis in das 20. Jh. in Gebrauch. Als Sockel wurde der graue, anstehende Granit verwendet. Ab dem 19. Jh. taucht dieser vermehrt als Werkstein und damit als Sichtmauerwerk auf. Im Fall der Bauernhäuser wurde er nun als Gewände, oft mit Jahreszahl im Sturz, verbaut (vgl. Abb. 3.6.4). In der 2. Hälfte des 19. Jh. entstanden auch vermehrt ganze Gebäude in Sichtmauerwerk. Bestes Beispiel sind die Gebäude der öffentlichen Hand: Verwaltungsgebäude und vor allem die Bahnhofsgebäude der 1870er Jahre (Nr. 072, vgl. Abb. 3.6.5) sowie die Pfarrkirche in Teisnach. Spätestens jetzt war Kalk als Bindemittel offenbar günstig zu beschaffen, sodass er für das Mauerwerk verwendet werden konnte. Bis dato ist davon auszugehen, dass Kalk eher selten war. Dieser musste von weit her beschafft werden, denn Kalkgestein steht im Bayrischen Wald nicht an.

Abb. 3.6.6: Wirtschaftsgebäude unmittelbar neben dem ehemaligen Bergfried der Burg Linden (Nr. 039). die Aufstockung stammt vom Ende des 19. Jh.

Backstein ist ein vergleichsweise junges Material in der Region. Es gibt mit der Burg Weißenstein ein Beispiel, das auf eine Verwendung schon im Mittelalter oder der frühen Neuzeit hindeutet. Hier sind Backsteine in einem Kontext des 14. Jh. verbaut. Ohne eine kritisch fundierte Prüfung der Situation kann jedoch keine endgültige Aussage gemacht werden. Ausschließen lassen sich auch spätere Instandsetzungen nicht. Ähnliches gilt auch für den ehemaligen Kornkasten und die heutige Pfarrkirche in Rabenstein (Nr. 097). Das im 18. Jahrhundert entstandene Steingebäude verfügt über einige sehr limitierte Bereiche aus Backstein; auch hier wäre in einem nächsten Schritt zu klären, ob deren Verwendung nicht auf spätere Umbauten zurückgeht. Für das 19. Jh., vor allem in der zweiten Hälfte, ist die Verwendung dann unzweifelhaft nachweisbar. Ein Zusammenhang mit dem Bau der Eisenbahn in den 1870er Jahren ist natürlich nicht auszuschließen. Auf prominente Beispiele aus Backstein in Sichtmauerwerk wurde schon in vorangegangenen Kapiteln hingewiesen: Zu nennen wären die Pfarrkirchen in Kirchaitnach (Nr. 035, vgl. Abb. 3.3.4 in Kapitel 3.3.2) und Zwiesel (Nr. 064) sowie das erste Obergeschoss eines Wirtschaftsgebäudes unmittelbar neben der Ruine der Burg Linden (Geiersthal, Nr. 039, vgl. Abb. 3.5.6).

Dieser Bau entstand Ende des 19. Jh.

In Rinchnach entstand der dritte Schulbau in Backstein, Sichtmauerwerk (Nr. 075), er ist Teil einer ganzen Reihe an neuen Schulbauten, die in dieser Zeit aus Backstein errichtet wurden. Sowohl den beiden Kirchenbauten, als auch den Schulgebäuden ist der Einfluss norddeutscher – man muss sogar sagen preußischer – Architektur durchaus gegeben.

Im Kapitel 3.4.4 wird ausführlicher auf regionale Ziegeleien eingegangen.

Die zweifellos vorherrschende Eindeckung besteht heute aus Dachziegeln oder Dachsteinen. Dabei handelt es sich nicht um die historische Eindeckung, sondern um das Ergebnis von späteren Instandsetzungen und Umbauten. Gebrannte Ziegel für eine Dacheindeckung sind ab dem 19. Jh. zu erwarten. Hier verhält es sich wahrscheinlich ähnlich wie mit dem Backstein, wenngleich üblicherweise davon ausgegangen werden kann, dass selbst in Regionen in denen Backstein unüblich war, sehr wohl schon Hohlpfannen (Mönch-Nonne-Ziegel) oder Biberschwanzziegel hergestellt wurden.

Putz ist zunächst – also im Mittelalter und in der frühen Neuzeit – wahrscheinlich eine Randerscheinung. Bauwerke aus Mauerwerk waren vermutlich steinsichtig, da der für den Putz notwendige Kalk kaum zu beschaffen war und nur ausgewählten Bauwerken zugestanden haben dürfte.

In der Zeit des Barock jedoch kam es zu vermehrter Verwendung von kalkgebundenen Putzen, allein die zahlreichen barocken Pfarrkirchen sind hier ein gutes Beispiel. Ähnliches gilt für Schlossbauwerke, die auch schon im 17. Jahrhundert, und schließlich vermehrt im 18. Jahrhundert vollflächig verputzt waren. Der Putz diente hier zudem als Projektionsfläche für Baudekoration, sei er plastisch oder nur aufgemalt. Spätestens ab dieser Zeit galten verputzte Fassaden als hochwertig

Abb. 3.6.7:

Altenteil in Ehrenhof (Nr. 055). Der im Verfall befindliche Bau in Blockbauweise wurde im 19. Jahrhundert mit einem Lattengitter versehen, der als Träger für den vollflächig aufgebrachten Putz fungierte.

und wurden deshalb, sofern dies finanziell durch den Bauherren leistbar war, klar einer sichtbaren Holzbauweise vorgezogen. Allein aus dieser Präferenz ist schon abzulesen, dass Kalkmörtel teuer und dessen Verwendung allgemein als ein codierter Hinweis auf die Leistungsfähigkeit des Hauseigentümers verstanden wurde. Zudem implizierte ein verputzter Bau massives Mauerwerk, das grundsätzlich teurer war und infolgedessen auch als vornehmer galt als die Blockbauweise. Diese Entwicklung führte unter anderem dazu, dass Häuser in Blockbauweise mit Latten als Putzträger versehen und vollflächig verputzt wurden. Gutes Beispiel ist der Altenteil zum Hof Ehrenhof (Nr. 055, vgl. Abb. 3.6.7), der leider in beklagenswerten Zustand ist. Auch das bereits mehrfach erwähnte Haus in Abtschlag (Nr. 081, siehe Kapitel 3.6.2 zum Natursteinmauerwerk und die dortige Abb. 3.6.3) war vollständig verputzt. Bei der letzten Renovierung ist dieser Putz wieder entfernt worden, Spuren sind aber klar erkennbar.

Heute zeigen sich im Grunde fast alle gemauerten Gebäude in verputzter Form. Ausnahmen sind jene Bauwerke, die bewusst in Sichtmauerwerk, sei es aus Backstein oder aus Werkstein, errichtet worden waren.

Schiefer wurde überwiegend für Dacheindeckungen, seltener auch für die Fassadenverkleidung genutzt. Es ist aber grundsätzlich ein wenig verwendeter Baustoff; er steht im Landkreis nicht an und musste eigens beschafft werden. Dies erklärt auch, warum er nur in ausgesuchten Fällen zum Einsatz kam. Zu nennen sind zum Beispiel das Schloss Oberzwieselau (Nr. 066, vgl. Abb. 3.2.4 im Kapitel 3.2.2) oder die Kirche in Rinchnach (Nr. 077, vgl. Abb. 3.3.6 im Kapitel 3.3.3). Auch die ursprüngliche Eindeckung des Schlosses Ludwigsthal bestand wohl aus Schiefer, bevor das Dach 1916 nach einem Brand umgebaut wurde. Mit Schiefer wurde wahrscheinlich die besondere Bedeutung der Gebäude signalisiert.

3.6.7 Kunstschiefer

Kunstschiefer ist sowohl als Fassadenbekleidung als auch als Dacheindeckung anzutreffen. Dabei handelt es sich nicht zwingend um das Ergebnis von Umbauten der 2. Hälfte des 20. Jh., sondern es ist auch nachzuweisen, dass sie schon in der 1. Hälfte des 20. Jh. zum Einsatz kamen. Ein gutes Beispiel dafür ist eines der Arbeiterhäuser der Seebachschleife (Nr. 105). Auf der Verkleidung sind auch Graffitis aus der Zeit des Nationalsozialismus‘ anzutreffen. Die Bekleidung ist oft im diagonalen Verlauf angebracht und damit durchaus kunstvoll gestaltet.

Abb. 3.6.8:

Gebäude der Seebachschleife (Nr. 105). Nicht nur das Hauptgebäude links ist mit Blech eingedeckt, auch die Nebengebäude – sie dienten der Unterkunft – verfügen über eine Blecheindeckung.