7 Feststellung von neun Handlungsfeldern

7. Feststellung von neun Handlungsfeldern

Aus den festgestellten Gefährdungslagen sowie der Ermittlung von Potenzialen hinsichtlich nachhaltiger Entwicklung werden im Folgenden neun Handlungsfelder definiert.

Die Handlungsfelder bilden die Grundlage, um das kulturelle Erbe des Landkreises Regen gezielt zu bewahren und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Sie basieren auf einer Analyse der kultur- und wirtschaftsgeschichtlichen Prägungen der Region. Diese wurden im Rahmen einer Planungswerkstatt und diverser Onlinebesprechungen gemeinsam mit dem Arbeitsgremium und dem wissenschaftlichen Beirat geschärft und zu konkreten Handlungsideen weiterentwickelt. Begleitend zum vorliegenden Dokument wurden die Themen in einer Imagemap zusammengefasst. Dabei wurden sowohl bauliche Zeugnisse und Kulturlandschaften als auch immaterielle Werte wie historische Kulturtechniken berücksichtigt. Die Handlungsfelder richten den Fokus auf Bereiche mit besonderem Handlungsbedarf und schaffen die Basis für innovative Modellprojekte. Die konkreten Handlungsideen und nächsten Schritte, die anhand von unterschiedlichen Modellkommunen in den nächsten Phasen des Interkommunalen Denkmalkonzeptes umgesetzt werden sollen, sind in den jeweiligen Handlungsfeldern beschrieben. Die Handlungsfelder zeigen die festgestellten Herausforderungen und Potenziale, verweisen auf eine Sammlung an Handlungsideen und schließen mit einer Priorisierung von nächsten Schritten für die Phase zwei.

Begleitend werden vorbildhafte Orte und weiterführende Links herausgestrichen, die bei der Schärfung der Handlungsideen für die nächsten Phasen hilfreich sein können.

7.1 Ländliches Bauen

Abb. 7.1.1:

Rechertsried – Altbau ungenutzt, neuer Wirtschaftsbau

Für die vielfältigen Hinterlassenschaften aus landwirtschaftlicher Nutzung und dem ländlichen Bauen insgesamt sollen neue, aktive Nutzungen in guter, baukultureller Qualität umgesetzt werden. Neben dem Verständnis und der Übersicht der vorhandenen Strukturen, braucht es einfache Werkzeuge und Unterstützungsmöglichkeiten für Eigentümer:innen, um Bestandstransformationsprojekte im Bereich des ländlichen Bauens leichter zu ermöglichen.

7.1.1 Festgestellte Herausforderungen

Fast jeder Ort im Landkreis, ist vom fortschreitenden Verlust der agrarisch geprägten Architektur bedroht. Viele Gebäude haben ihre ursprüngliche Nutzung verloren, was oft zu Leerständen führt. Dieses ungenutzte Raumpotenzial gefährdet nicht nur die bauliche Substanz, sondern trägt auch zu einem schleichenden Verlust der regionalen Identität bei. Eine Zusätzliche Herausforderung stellen unproportionierte An- und Neubauten dar, die sich nicht harmonisch in die gewachsenen Strukturen einfügen und das historische Ortsbild beeinträchtigen. Teilweise wird durch eine unangemessene Materialwahl, dieses Problem verstärkt und führt zu einem Verlust der Authentizität vieler Gebäude.

Für private Eigentümer:innen stellt die Sanierung von Bestand eine vermeintlich große Hürde dar. Das Brachliegenlassen und gleichzeitige neu Bauen ist in vielen Fällen für Eigentümer:innen leichter zu bewerkstelligen, als die Bestandsentwicklung. Hier sind Vereinfachungen und mehr Informationen für das gelungene Bauen mit und im Bestand notwendig. Bestandssanierungen müssen in Zukunft einfacher werden, als das Neubauen.

7.1.2 Festgestellte Potentiale

Trotz dieser Herausforderungen bietet das ländliche Bauen in der Region großes Potenzial für eine nachhaltige und identitätsstiftende Entwicklung, die es zu nutzen gilt. Viele Dörfer und Gemeinden zeichnen sich durch ein charakteristisches Landschafts- und Ortsbild aus, das durch die klare Trennung von bebauten und unbebauten Flächen geprägt ist. Auch ist das Verhältnis von besiedelten Bereichen zu unbebauten Bereichen gut, womit sowohl eine Attraktivität der Region für die Bewohner:innen durch kurze Wege entstehen kann, als auch für Besucher:innen, durch ein gut erhaltenes Landschaftsbild. Vorbildhafte Beispiele, wie das Gemeindezentrum in Kirchdorf im Wald zeigen, wie durch eine angemessene Materialwahl sowie die Wahl der passenden Proportionen und Maßstäbe Bestand und zeitgemäße Bedarfe in einer Bestandstransformation im vorhandenen Siedlunsraum verbunden werden können.

Beispiele für vorbildhafte Orte

• Gemeindezentrum in Kirchdorf im Wald

• Ort Fahrnbach

• Hof in der Oberstadt von Teisnach

• Bauernhausmuseum in Lindberg bei Zwiesel.

Auch zeigt der Ort Fahrnbach mit seinem gut erhaltenen Baubestand um den Anger, dass ein gelungenes Zusammenspiel von Bestand und Neubau möglich ist. Ebenso eine Hofstelle in der Oberstadt von Teisnach verdeutlicht, die Stärke einer angemessenen Potenzialnutzung, einem Einsatz von lokaler Materialität und gut Proportionierten Ergänzungen zum Bestand. Diese Beispiele bieten Inspiration und Anknüpfung an eine gute baukulturelle Praxis im Landkreis.

Weiterführende Links:

Denkmalbörse der Stadt Aub: https://www.stadt-aub.de/lebenwohnen/bauen-und-wohnen/denkmalboerse-projekt-aufmass

Netzwerk und gute Projekte: https://heimatunternehmen.bayern

Historischer Atlas von Bayern : https://geschichte.digitale-sammlungen.de/hab/band/bsb00007669

Obsolete Stadt Forschungsbericht: https://obsolete-stadt.net/bericht/

7.1.3 Handlungsideen

Beratungsstellen zentral oder dezentral im Landkreis: Um jenen privaten Eigentümer:innen, die ein Denkmal oder einen bestehenden Leerstand entwickeln wollen, niederschwellige Hilfestellung für die Planungs-, Genehmigungs-, Bauprozess sowie die Nutzungsphase anzubieten, braucht es einfache Beratungsmöglichkeiten und Schnittstellen. Zentrale Beratungsstellen sollten Hilfestellung zu Fördermöglichkeiten, Antragstellungen und zum Umgang mit historischer Architektur bieten. In einfachen Videoanleitungen können Schritt für Schritt Leitfäden erarbeitet werden, um das Bauen im Bestand insgesamt zu vereinfachen und Hilfestellungen anzubieten. Auch für nicht denkmalgeschützte Objekte könnten finanzielle Anreize In Form von weiteren Fördermöglichkeiten im Rahmen der Städtebauförderung oder über Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern geschaffen werden, um den Bestandserhalt attraktiver als den Neubau zu machen.

Baustellenöffnungen und Stammtische:

Baustellenöffnungen, wie etwa in Moosleuten bei Viechtach, können genutzt werden, um gelungene Projekte vorzustellen und zu vermitteln, wie es gehen kann. Niedrigschwellige Formate wie wechselnde Stammtische könnten die Beratung näher zu den Menschen bringen.

Bestandsimmobilienplattformen schaffen: Es sollten regionale Immobilienplattformen eingerichtet werden, um ungenutzte Altbauten mit Interessent:innen zusammenzubringen. Haussteckbriefe, die die Gebäude plakativ und anschaulich präsentieren, könnten potenzielle Käufer:innen ansprechen. Als Vorbild dient das Projekt „AUF.MASS“ der Denkmalbörse der Stadt Aub.

Gestaltungssatzung für Neubauten:

Durch kommunale Gestaltungs- und Sanierungssatzungen könnte sichergestellt werden, dass Neubauten und Sanierungen regionale Bauformen und Materialien betonen. Dies würde nicht nur den Erhalt bestehender Siedlungsstrukturen fördern, sondern auch deren Weiterentwicklung im Einklang mit der Baukultur ermöglichen. Einfach kommunizierbare Leitfäden für nachhaltige Maßnahmen, Baustoffe, Details etc. sollen gut aufbereitet und durch diverse Beratungsstellen kommuniziert werden.

Öffentlichkeitsarbeit stärken:

Mit aussagekräftigen Vorher-Nachher-Fotos und detaillierten Beschreibungen zu Herausforderungen und Lösungen sollten gelungene Projekte kommuniziert werden. Eine Serie über erfolgreiche Bestandsentwicklungen könnte helfen, Vorurteile gegenüber geschütztem Bestand und Bestandsentwicklung insgesamt abzubauen und die Mehrwerte solcher Projekte hervorzuheben.

Schritt für Schritt Anleitungen: Fahrplan zur Vorgehensweise Schritt für Schritt für Menschen, die überlegen ein Projekt überhaupt anzugehen, bzw. Leitfaden und Übersicht, ob und wo sie Hilfe erhalten.

Vorbilder kommunizieren: Gelungene Beispiele sollten durch die Denkmalbehörde, das Landratsamt und die Beratungsstellen vernetzt und

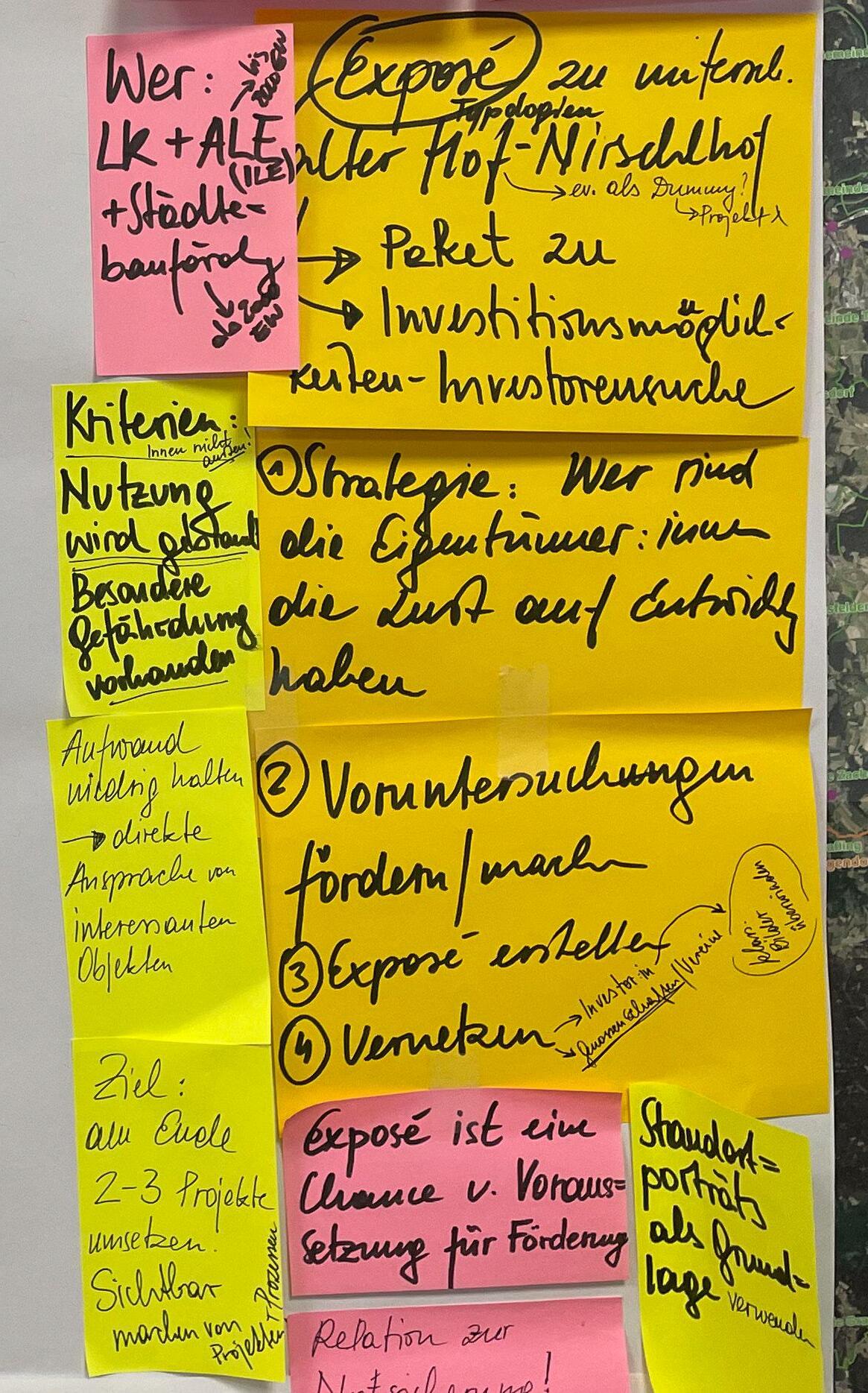

Abb. 7.1.2:

Handlungsideen des Handlungsfelds „Ländliches Bauen“ im Zuge der Planungswerkstatt am 21. November 2024.

öffentlich bekannt gemacht werden, ohne dabei jedoch Privateigentümer:innen von Vorbildprojekten zu überfordern. Gemeinden könnten als positive Vorbilder für Private wirken. Begleitende kann durch das Ausloben von Preisen für gelungene Baukulturprojekte oder Initiativen, die sich mit der Bestandstransformation auseinander setzen ein positiver Anreiz und eine öffentlichkeitswirksame Werbung für das Bauen mit und im Bestand gelingen.

Materialbörse schaffen: Eine Kreislaufbörse für historisches Baumaterial sollte professionalisiert und digitalisiert werden, um bestehende Netzwerke zu stärken und attraktiver zu machen.

Unterstützung bei Notsicherungen: Es sollte ein Leitfaden für die Notsicherung gefährdeter Gebäude entwickelt und bereitgestellt werden, um Eigentümer:innen gezielt zu unterstützen.

Vernetzung der Gewerke: Regionale Gewerke, die sich auf Denkmalpflege und Bestandsentwicklung spezialisieren, sollten identifiziert und vernetzt werden. Eine öffentlich zugängliche Liste könnte durch Kooperationen mit der Handwerkskammer erstellt und laufend aktualisiert werden. Zudem sollten Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, Möglichkeiten zur Präsentation ihrer Arbeit erhalten, etwa über Vorträge, Unterstützung beim Onlineauftritt, aktualisierte Listen der Beratungsstellen oder Vernetzungstreffen.

Vereinfachung der Nutzung von Altbau und Denkmälern: Die Nutzung von Altbau und Denkmal muss attraktiver und einfacher werden als das brach liegen lassen und neu bauen.

Erste Erleichterungen in der Bayerischen Bauordnung – etwa bei Instandsetzungen, Nutzungsänderungen oder Dachausbauten – gehen bereits in diese Richtung und zeigen, dass es auch künftig wichtig sein wird, rechtliche Rahmenbedingungen an neue Herausforderungen anzupassen.

Einsehbarer Leerstandskataster: Ein einfacher Überblick über Leerstände im Landkreis, die potenziell einer Entwicklung zugeführt werden können, sollte auf Landkreisebene geführt werden.

7.1.4 Nächste Schritte

Exposé zu Nutzungvarianten für Impulsprojekte und Schlüsselimmobilien: Beispielhafte Exposés zu unterschiedlichen Typologien werden dabei erarbeitet zB. Nirschlhof mit möglichen und realisierbaren Nutzungsvarianten (Bsp. Gewerbe, Wohnen, Kultur, Mischnutzung, etc.) und als Paket zusammengestellt. Die Nutzungskonzepte werden mit dem Ziel, Investitionsmöglichkeiten darzustellen und eine Investor:innensuche proaktiv zu betreiben dargestellt.

Gefährdete Raumstrukturen und Gebäude im Landkreis, die nicht mehr den heutigen Nutzungsansprüchen entsprechen, werden zuerst erfasst und in den Blick genommen und neue Nutzungsvarianten dafür exemplarisch in einem Exposé dargestellt. Unterschiedliche Gebäudestrukturen werden dadurch mit neuen Raumpotenzialen verknüpft und aktiv dafür Investor:innen gesucht.

Abb. 7.1.3: Ergebnis zu den nächsten Schritten des Handlungsfelds „Ländliches Bauen“ im Zuge der Planungswerkstatt am 21. November 2024.

Eine Unterstützung bei der Vermittlung und den behördlichen Anforderungen wird dabei erleichter. In weiterer Folge soll eine Immobilienbörse zur Vermittlung von solcher Gebäudestrukturen an investitionswillige Menschen auf Landkreisebene angesiedelt werden.

Notwendige Schritte:

1 - Direkte Ansprache von Eigentümer:innen von interessanten Objekten, welche aktiv eine Nutzung suchen. Dabei sollte der Aufwand niedrig gehalten und Eigentümer:innen bevorzugt werden, die tatsächlich etwas machen wollen und Lust auf Entwicklung haben, die zukünftige Nutzung muss jedoch noch nicht bekannt sein. Es liegt entweder ein Bedarf für eine aktive Gebäudenutzung vor oder eine besondere Gefährdungslage des Objektes besteht.

2 - Voruntersuchungen und Befundung der ausgewählten Objekte wird über Förderung der Denkmalbehörde ermöglicht.

3 - Ein Exposé mit unterschiedlichen Nutzungsvarianten wird erstellt.

4 - Investor:innen, Genossenschaften und Vereine werden mit Objekten vernetzt.

Ziel: Am Ende dieser Maßnahme sollen 2-3 umsetzbare Projekte beispielhaft bearbeitet werden.

Wer sind die Akteure: Kommunen, Bezirk, Landkreis, Eigentümer:innen

Wer sind die Adressaten für die Förderstruktur: Landratsamt, Förderstellen ALE (ILE) für Gemeinden bis 2.000 EW, Städtebauförderung für Gemeinden ab 2.000 EW

7.2 Industriegebäude

Die Industriegebäude der Region sind weit mehr als nur Relikte vergangener Zeiten; sie sind tief in der Geschichte und Identität der Orte verwurzelt. Mit ihrer Erhaltung und behutsamen Neunutzung können diese Gebäude nicht nur zur Revitalisierung der Region beitragen, sondern auch ein einzigartiges kulturelles Erbe bewahren, das für kommende Generationen von Bedeutung bleibt. Das Potenzial dieser Gebäude reicht von der Schaffung öffentlicher Räume bis hin zur Förderung touristischer Attraktivität, was den Gebäuden neue Funktionen verleiht und gleichzeitig ihre historische Bedeutung unterstreicht.

7.2.1 Festgestellte Herausforderungen

Die Region sieht sich mit mehreren Herausforderungen im Umgang mit leerstehenden Industriegebäuden konfrontiert. Ein wesentlicher Aspekt ist der Leerstand durch den Verlust ursprünglicher Nutzungen, wodurch viele Objekte ihre Funktion und Bedeutung für die Gemeinden verloren haben. Viele dieser Gebäude zeigen ästhetische Mängel, die teilweise auf längere Phasen des Nutzungsverlusts zurückzuführen sind, wodurch Potenziale für eine Weiterentwicklung ungenutzt bleiben. Zudem erschweren unklare Eigentumsverhältnisse und die Größe der Objekte die Nutzung, da einzelne Teilbereiche häufig nicht zu vermieten oder zu bespielen sind. Die Pflege und Instandhaltung stellen für Eigentümer:innen und Intiator:innen eine erhebliche Herausforderung dar. Hohe Kosten für Sanierung, die Beseitigung möglicher Altlasten sowie baurechtliche Hürden wie beispielsweise Anforderungen an den Brandschutz oder energetische Anpassungen die eine Umnutzung der Industriegebäude zusätzlich erschweren hindern aktuell Nachnutzungen. Hinzu kommt das Fehlen bekannter lokaler Bedarfe und fehlende finanzielle Anreize, die eine Wiederbelebung der Gebäude unterstützen könnten. Der Verlust von Industriezweigen ohne geeignete Nachnutzung geht mit dem Risiko einher, wichtige Identifikationsmerkmale und wirtschaftliche Grundlagen der Region zu verlieren.

7.2.2 Festgestellte Potentiale

Beispiele für konkrete Objekte

• Ehem. Brauerei Amthof Kirchberg im Wald

• Seebachschleife

• Ziegelei Viechtach

• Sporerquetsch

• Glashütten Frauenenau

• Brauerei Janka Zwiesel

• Klosterbrauerei Gotteszell

• Kreutzberg Brauerei Viechtach

• Theresienthal

Die Industriegebäude in der Region sind ein fundamentaler Bestandteil der Ortsgeschichten und oft der Ursprung der Besiedlung. Ihr Erhalt und eine mögliche Neunutzung können eine wichtige Lücke im regionalen Gefüge füllen und identitätsstiftende Orte mit Alleinstellungsmerkmalen schaffen. Diese historischen Gebäude bieten großes Potenzial für gemeinschaftliche oder öffentliche Nutzungen, die das gesellschaftliche Leben bereichern und die Bedeutung der Orte hervorheben. Durch die Vernetzung von Bedarfen und Nutzungsmöglichkeiten könnten Synergien entstehen, die zu einer nachhaltigen Wiederbelebung führen. Zudem könnte eine touristische Förderung durch gezielte Routen das Interesse an diesen historischen Orten wecken und die Objekte als kulturelle Anziehungspunkte etablieren. Alternative Nutzungskonzepte bieten die Möglichkeit, die Gebäude schrittweise und behutsam wieder zugänglich zu machen und ihre Geschichte für zukünftige Generationen erlebbar zu machen.

7.2.3

Handlungsideen

Leerstandserhebung und -vermittlung: Ein zentraler Schritt zur Lösung des Leerstandsproblems ist die systematische Erhebung von leerstehenden Industriegebäuden in der Region. Dabei geht es darum, einen umfassenden Überblick darüber zu gewinnen, welche

Gebäude leer stehen, wie deren Zustand ist und welche Eigentümerverhältnisse bestehen. Ergänzend könnten Synergien mit einer Immobilien- und Materialbörse angestrebt werden, um das Potenzial der leerstehenden Gebäude besser zu vernetzen und Möglichkeiten für die Wiederverwertung von Flächen und Materialien aufzuzeigen. Durch eine transparente und strukturierte Vermittlung könnten Eigentümer:innen und potenzielle Nutzer:innen leichter zusammengebracht werden, was den Umnutzungsprozess beschleunigen und die Chancen für eine nachhaltige Wiederbelebung erhöhen würde.

Unterstützung für Eigentümer:innen bzw. Initiator:innen: Um Eigentümer:innen und Initiator:innen bei der Nutzung und dem Erhalt von Industriegebäuden zu unterstützen, sollte ein Netzwerk geschaffen werden, das Bedarfe mit Nutzungsmöglichkeiten verknüpft. Darüber hinaus müssen konkrete Anreize geschaffen werden, wie etwa durch Finanzierungsmodelle und Förderungen, die sowohl den Erhalt als auch die schrittweise Belebung von Objekten erleichtern. Eine zentrale Beratungsstelle mit einer Ansprechperson, die sowohl zu baurechtlichen Fragestellungen als auch zu Fördermöglichkeiten Auskunft geben kann, ist für die Eigentümer:innen und Initiator:innen von großer Bedeutung. Ergänzend sollte die rechtliche Grundlage für temporäre Nutzungen geschaffen werden, um kurzfristige Lösungen zu ermöglichen, um die Gebäude schrittweise wieder in Gebrauch zu nehmen.

Industrie-Denkmalrouten:

Bestehende sowie potenziell neue Routen des historischen Wegnetzes im Landkreis sollten mit aktiven Nutzungen kombiniert werden, um dem Verfall historischer Gebäude entgegenzuwirken. Durch die Verbindung von kulturellen und touristischen Aspekten, etwa durch den Fahrrad-Tourismus, können diese Orte weiterhin in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Solche Routen tragen nicht nur zur Bewahrung des industriellen Erbes bei, sondern bieten auch eine nachhaltige touristische Perspektive, die das regionale, wirtschaftliche und kulturelle Leben fördert.

Förderung regionaler, handwerklicher Traditionen: Die Vernetzung regionaler handwerklicher Betriebe sowie die Beteiligung von Hochschulen, Berufsschulen und Handwerkskammern, könnte entscheidend für die Bewahrung und Weitergabe traditioneller Fertigkeiten sein. Regionale Bauhütten können hierfür den idealen Rahmen bieten, da sie als Werkstätten zur Restaurierung der historischen Industriegebäude fungieren und gleichzeitig als Lernorte für praxisorientiertes Wissen über die Pflege und Instandhaltung von Baudenkmalen dienen würden. Die handwerkliche Arbeit an den Industriegebäuden vor Ort ermöglicht es, das Wissen direkt an den Objekten weiterzugeben, wodurch das kulturelle Erbe der Region nicht nur erhalten, sondern auch aktiv weitergegeben wird. So bleibt das handwerkliche Können lebendig und trägt zur zukunftsorientiertn Pflege des industriellen Erbes bei.

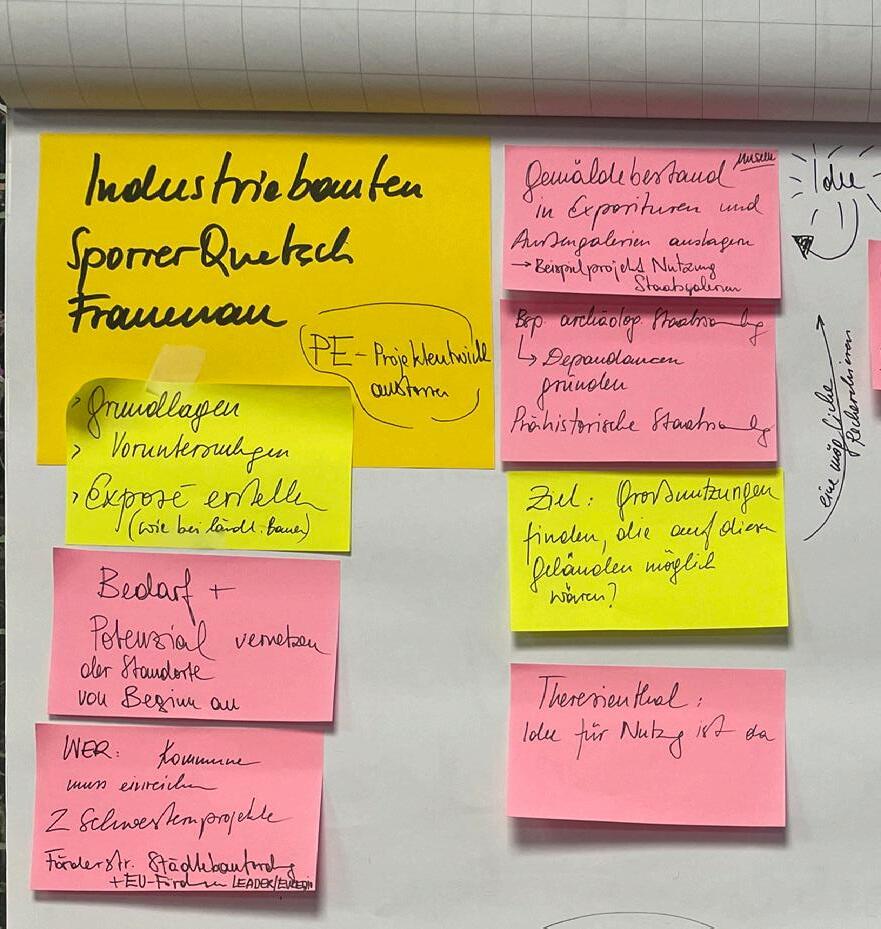

Abb. 7.2.2:

Ergebnis zu den nächsten Schritten des Handlungsfelds „Industriegebäude“ im Zuge der Planungswerkstatt am 21. November 2024.

7.2.4

Aktives Ansprechen der handelnden Personen: Um Projekte voranzutreiben, sollten gezielt zuständige Personen aus dem Landkreis, dem BLfD, lokale Akteur:innen, Heimatpfleger:innen, Besitzer:innen sowie weitere Multiplikator:innen angesprochen werden. Durch diesen direkten Austausch können Bedarfe, Potenziale und mögliche Kooperationen ermittelt und die Basis für gemeinsame Initiativen gelegt werden.

Fahrplan für Eigentümer:innen und Initiator:innen: Ein klarer Leitfaden sollte entwickelt werden, der Eigentümer:innen und Initiator:innen Schritt für Schritt durch den Prozess der Wiederbelebung eines Gebäudes führt. Aspekte wie Fördermöglichkeiten, baurechtliche Anforderungen, denkmalgerechte Restaurierung und mögliche Nutzungsmodelle sind dabei besonders relevant.

Sichtbarer und zugänglicher Leerstandskataster: Der Leerstandskataster sollte öffentlich zugänglich und benutzerfreundlich gestaltet werden, um Eigentümer:innen, Initiator:innen und potenzielle Interessent:innen einen einfachen Überblick über verfügbare Objekte und deren Nutzungsmöglichkeiten zu bieten.

Gebäude öffnen und Pop-up-Formate umsetzen: Die Industriegebäude sollten durch erste Pop-upVeranstaltungen belebt werden, um ihr Potenzial sichtbar zu machen. Darüber hinaus können „Hands-On“-Formate, wie Workshops zur historischen Bauforschung, in Zusammenarbeit mit Hochschulen und regionalen Handwerksbetrieben angeboten werden. Ein Beispiel könnte eine Veranstaltung zur Vermittlung historischer Putztechniken sein, die praxisnahe Erfahrungen bietet und das handwerkliche Wissen nicht nur vor Ort bewahrt, sondern durch die Einbindung von Hochschulen auch überregional verbreitet.

Sporer-Quetsch und Frauenau als Schwesternprojekte entwickeln:

Die Kommunen reichen die beiden Projekte als Schwesternprojekte innerhalb der Förderstruktur der Städtebauförderung und EU-Förderung (LEADER/EUREGIO) ein. Als Grundlagen sollen Voruntersuchungen, Befundung, sowie Nutzungsvarianten für Großnutzungen entwickelt werden. Von Beginn an werden Bedarf und Potenzial vernetzt, das Augenmerk wird auf einen qualitätsvollen Entwicklungsprozess gelegt.

Es soll ein Exposé für beide Standorte entwickelt werden, mit der selben Strategie, die bereits beim Handlungsfeld zum ländlichen Bauen beschrieben ist. Erste Nutzungsideen für Großnutzungen sollen auch über den lokalen Bedarf hinausgehen und auf eine Großnutzung abzielen: z.B. könnte der Gemäldebestand von Museen/Staatsgalerien in Außengalerien an den Standorten ausgelagert werden, oder die Archäologische Staatssammlung bzw. die Prähistorische Staatssammlung gründet eine Dependance in einem der Standorte. Die konservatorischen Bedingungen müssen dafür recherchiert werden, Bedarfe eruiert, Rahmenbedingungen geprüft werden. Ziel ist es, Großnutzungen zu finden, die auf diesen Geländen möglich sind und Auslastung bieten. Wichtig ist außerdem, Vorlagen für andere Objekte

Weiterführende Links:

Beispiel Industriedenkmalroute: http://www.industriekultur-hessen. de/rhein-main

Dialog Industriekultur https://www.mittelhessen.eu/mituns/arbeitskreise/arbeitskreis-route-industriekultur-mittelhessen

Beispiel Bauhütte: https://euerbach.de/innenentwicklung/bauhuette-obbach

Geschichtspark Bärnau-Tachov zeigt historisches Handwerk: https://www.geschichtspark.de/ der-geschichtspark/baustelle-undhandwerk/

Informations- und Weiterbildungszentrum Baudenkmal - Kartause Mauerbach: https://www.bda.gv.at/themen/ kartause-mauerbach.html

Leitfaden zur niedrigschwelligen Instandsetzung brachliegender Industrieanlagen: https://www.irbnet.de/daten/ rswb/16059007986.pdf

innerhalb des Handlungsfeldes zu entwickeln. Viechtach und Frauenau können vorerst priorisiert werden, eventuell ist diese Impulsprojektentwicklung aber auch für andere Kommunen interessant, daher sollte die Möglichkeit bestehen, dass sich interessierte Kommunen ebenso dafür bewerben. Nach einer ersten Umsetzungsphase sollten die Schritte evaluiert und für weitere Projekte angepasst werden. Im Unterschied zur Glasindustrie, die als museale Vermittlungsprojekte entwickelt werden können, handelt es sich bei den Industriebrachen großteils um Objekte ohne aktive Nutzung. Ein objektbezogenes Handeln ist dafür notwendig. Die Projekte sollen in die kommunalen Konzepte aufgenommen und durch EU-Fördermittel unterstützend beantragt und begleitet werden.

7.3 Die Glasindustrie

Abb. 7.3.1:

Glasmuseum Frauenau

Quelle:https://www.ferienregion-nationalpark.de/poi/glasmuseum-frauenau.html

Die Glasindustrie hat die Kulturlandschaft des Bayerischen Waldes maßgeblich geprägt und ist bis heute für ihr charakteristisches Erscheinungsbild mitverantwortlich. Trotz der Stilllegung fast aller Glashütten bleibt ihr historischer und kultureller Wert zentral. Der Erhalt und die Neunutzung dieser Standorte bieten große Chancen, das kulturelle Erbe erlebbar zu machen und die regionale Identität zu stärken.

7.3.1 Festgestellte Herausforderungen

Die Stilllegung nahezu aller Glashütten hat nicht nur den Verlust der Hütten selbst, sondern auch vieler Nebengebäude und Funktionen zur Folge. Der Verfall und Leerstand dieser Anlagen führen zu ästhetischen Defiziten und beeinträchtigen die Umgebung. Es besteht dringender Handlungsbedarf, da bereits viele historische Standorte unwiederbringlich verloren gegangen sind (z. B. Hütte Ludwigsthal). Dort hat der Verlust der Baulichkeiten eine auffällige Leerstelle in der Dorfstruktur hinterlassen. Die Potenziale dieser Standorte in Bezug auf Identitätsbildung, kulturelles Erbe und Nutzungsmöglichkeiten sind bisher kaum ausgeschöpft.

7.3.2 Festgestellte Potenziale

Industriestandorte der Glasherstellung sind häufig der Ursprung vieler Siedlungen und daher zentral für deren Identität. Der Erhalt und die Neunutzung dieser Anlagen schließen Lücken im städtebaulichen Gefüge und sichern wichtige Alleinstellungsmerkmale für die Region. Viele Glashüttenstandorte befinden sich an zentralen und gut erreichbaren Orten, was eine sinnvolle Neunutzung erleichtert. Das Glasmuseum in Frauenau zeigt, wie historische Standorte durch kulturelle Nutzung aufgewertet werden können. Der Rundgang am Hennenkobel bietet ein gelungenes Beispiel für die Vermittlung der frühen Quarzgewinnung und dessen Verarbeitung, wodurch das kulturelle Erbe erlebbar gemacht wird. Der Standort in Theresienthal bietet die Möglichkeit eines musealen Vermittlungsprojektes im Betrieb, das entwickelt werden kann.

7.3.3 Handlungsideen

Leerstandserhebung und -vermittlung: Ein erster Schritt zur Aktivierung ungenutzter Standorte in der Glasindustrie wäre eine systematische Leerstandserhebung. Dabei sollen grundlegende Kenndaten wie Größe, Fläche und Zustand der Objekte erfasst sowie die Eigentumsverhältnisse geklärt werden. Im Rahmen eines Kommunalen Entwicklungskonzepts kann sich die Erhebung zunächst auf historisch und denkmalpflegerisch relevante Gebäude – sowohl offiziell geschützte Denkmale als auch potenziell schützenswerte Objekte – konzentrieren, während andere Bestände bei Bedarf ergänzend betrachtet werden können.

Die Leerstandserhebung könnte in Synergie mit der Handlungsidee einer regionalen Immobilien- und Materialbörse (siehe Handlungsfeld „Ländliches Bauen“ und „Industriegebäude“) erfolgen, um Interessent:innen gezielt mit Eigentümer:innen zusammenzubringen. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege sowie Expert:innen aus der Industriearchäologie und Kreisarchäolog:innen könnte sicherstellen, dass die historischen Anlagen behutsam genutzt, ihr kultureller Wert bewahrt und gleichzeitig nachhaltig in Wert gesetzt werden. Zudem bestünde die Möglichkeit, bereits

während der aktiven Produktion nachfolgende Nutzungen zu planen und Vermittlungsprozesse anzustoßen, um einen nahtlosen Übergang und den Erhalt wertvoller Bausubstanz zu gewährleisten.

Theresienthal - Museumshütte im Betrieb:

Die Idee einer Museumshütte direkt im Betrieb von Theresienthal könnte weiter ausgebaut werden, um die Techniken der Glasherstellung auf anschauliche und interaktive Weise zu vermitteln. Besucher:innen hätten die Möglichkeit, die handwerkliche Fertigung hautnah zu erleben und selbst auszuprobieren. Ein solches Projekt würde nicht nur als Qualitätstourismusangebot dienen, sondern auch das Bewusstsein für traditionelle Handwerkskunst stärken und die Einzigartigkeit der regionalen Glasindustrie hervorheben.

Wissensknotenpunkte bilden:

Das Wissen über die Glasindustrie und die dazugehörige Kulturlandschaft könnte durch die Einrichtung von Wissensknotenpunkten in Zwiesel und Theresienthal erweitert und gesichert werden. Diese Knotenpunkte könnten als interaktive Museen, Forschungs- und Dokumentationszentren oder Bildungsstätten mit Workshops und Archiven ausgestaltet werden. Zudem könnten sie als Netzwerke fungieren, in denen Historiker:innen, Handwerker:innen und Bürger:innen ihr Wissen teilen und weitergeben. Sie dienen als Ausgangspunkte für eine umfassende Erfassung historischer Elemente wie fliegende Hütten, Wüstungen, Ruinen, Wasserwege, Waldbewirtschaftung, Meilerplätze sowie alte Handels- und Wegenetze und könnten durch digitale Karten, historische Erzählungen und partizipative Forschungsansätze ergänzt werden. In einem Bürger:innenforschungsprojekt wird die lokale Bevölkerung aktiv in die Wissenssammlung eingebunden, wodurch ein wachsendes Netzwerk entsteht. Hochschulen könnten als Partnerinnen in die Erhebung und Auswertung einbezogen werden. Auch grenzübergreifend sollen Objekte und Menschen in das Projekt integriert werden, um den gesamten Einflussbereich der Glasindustrie – von der Ressourcennutzung über die Herstellung bis hin zu den Absatzmärkten – sichtbar zu machen und nachhaltig zu bewahren.

Wissen strukturieren:

Eine Artefaktesammlung könnte dazu beitragen, das Wissen über die Glasindustrie und ihre Geschichte auf lange Sicht zu erhalten und zugänglich zu machen. Diese Sammlung würde durch die systematische Bergung und Strukturierung von historischen Funden erweitert, um das Verständnis über die Entwicklung und den Einfluss der Glasindustrie zu vertiefen. Parallel dazu könnten Vermittlungsstationen in den „Wissensknotenpunkten“ Zwiesel und Theresienthal aufgebaut werden, die die Funde und ihre Geschichten anschaulich und interaktiv präsentieren (siehe vorherige Handlungsidee). In Zwiesel könnte eine Station zur Geschichte der Glasherstellung und ihrer Techniken eingerichtet werden, während Theresienthal als Museum im Betrieb eine lebendige Werkstatt für die Glasbläserkunst bieten könnte. Diese Wissensknotenpunkte würden das Glasmuseum in Frauenau ideal ergänzen, indem sie den regionalen Fokus auf die Glasgeschichte und praxisorientierte Erlebnisse legen, während das Museum einen breiten historischen Kontext bietet, sodass beide Angebote zusammen ein umfassendes und lebendiges Verständnis der Glasindustrie im Bayerischen Wald vermitteln.

Menschen vernetzen und fördern:

Der Aufbau eines Best Practice Netzwerks könnte den Austausch und das Engagement der Akteur:innen in der Region fördern, etwa durch regelmäßige Sammlertreffen und den Aufbau einer Plattform bzw. App zur Bündelung und dem Teilen von Erfahrungen. Gleichzeitig könnte eine Kulturlandschaftsdatenbank entwickelt oder bestehende wie das Kulturlandschaftsforum Bayern oder mapy.cz aus Tschechien integriert werden, um historische und geographische Elemente der Region grenzübergreifend zu erfassen. Zur Unterstützung der beteiligten Menschen und Projekte könnten Fördermittel wie die Leader Co-Förderung sowie INTERREG-Projekte eingesetzt werden, um die Vernetzung und Weiterentwicklung der regionalen Initiativen nachhaltig zu sichern.

Leerstand aktivieren:

Die Aktivierung von Leerständen könnte durch die Vernetzung von Bedarfen und neuen Nutzungen erfolgen, ähnlich wie in der bereits angedachten Immobilien- und Materialbörse. Ein entsprechendes Netzwerk würde Eigentümer:innen und Initiator:innen unterstützen, um gezielt Angebote und Anforderungen zusammenzuführen. Zur Förderung der Umnutzung von Objekten der Glasindustrie wären Anreize, Förderungen und Finanzierungsmodelle notwendig. Konzepte für die schrittweise Belebung von Orten, unterstützt durch baurechtliche Erleichterungen für Zwischennutzungen, könnten den Prozess beschleunigen. Eine Kümmererstruktur würde als zentrale Anlaufstelle für alle Beteiligten fungieren und die Umsetzung koordinieren.

Glas-Industrie-Denkmalrouten:

Diese Routen könnten durch die gezielte Kombination mit aktiven Nutzungen einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung historischer Standorte leisten und gleichzeitig deren Verfall verhindern. Indem historische Glasindustrieanlagen oder -orte in die Routen integriert werden, die auch wirtschaftlich oder kulturell aktiv genutzt werden, bleibt ihre Bedeutung sichtbar und lebendig. Dies könnte durch die Umsetzung von Zwischennutzungen oder durch die Förderung von Standortentwicklungen erfolgen, die in enger Verbindung mit der Geschichte der Region stehen.

Glas-Diplom:

Dieses Diplom könnte dazu einladen, die reiche Tradition des Glashandwerks im Bayerischen Wald auf interaktive Weise zu entdecken. Teilnehmende hätten die Möglichkeit, die Kunst der Glasherstellung hautnah zu erleben – von spannenden Einblicken in Glasmuseen und traditionelle Glashütten bis hin zu praktischen Workshops wie Glasblasen und Gravieren. Dabei ließe sich die Bedeutung des Glases für Kultur und Alltag der Region erlebbar machen. Ein humorvoller Wissenstest könnte das Erlebnis abrunden, bevor ein stilvolles Glas-Diplom als Andenken überreicht wird. Auf diese Weise könnte das Glas-Diplom die regionale Identität stärken, lokale Betriebe unterstützen und eine attraktive, nachhaltige Freizeitaktivität für Besucher:innen bieten.

Weitereführende Links:

Lindberg: Bauernmuseum https://bauernhausmuseumlindberg.de

Bayerisch Eisenstein: Museum Grenzbahnhof https://www.bayerisch-eisenstein. de/poi/naturparkwelten.html

Weißenstein: Museum im „Fressenden Haus“ https://regen.de/index.php/ startseite/unserestadt/faszinationweissenstein/museum-imfressenden-haus

7.3.4 Nächste Schritte

Theresienthal und Zwiesel als neue Wissensknotenpunkte: Mittels Citizens Science Projekt werden die neuen Wissensknotenpunkte zur Geschichte und den landschaftlichen Hinterlassenschaften der Glasindustrie aktiv aufgebaut und dabei Menschen als Wissensträger:innen miteinander vernetzt. Grundlagen für das weitere treffsichere Agieren werden geschaffen und für die weitere Projektentwicklung in Theresienthal und Zwiesel verwendet.

Museumshütte im Betrieb: Das Konezpt für Theresienthal wird weiter geschärft und Fördermittel und Projektpartner für die Umsetzung gesucht.

7.4 Nahversorgung

Die Nahversorgung im Landkreis ist ein zentraler Bestandteil der regionalen Identität und Lebensqualität. Durch die Förderung lokaler Produkte lässt sich die Versorgung nicht nur sichern, sondern auch zukunftsfähig gestalten. Die Vernetzung von Wirts- und Handwerksberufen spielt dabei eine entscheidende Rolle, um die regionale Versorgung langfristig zu stärken und die Traditionen der Region lebendig zu halten.

7.4.1 Festgestellte Herausforderungen

Die Nahversorgung in der Region ist von zahlreichen Veränderungen betroffen, die sich aus der Entwicklung der Wirtschaftsstrukturen und der Bevölkerungsentwicklung ergeben. Viele ehemals zentrale Versorgungszentren und historische Gebäude der Nahversorgung sind heute ungenutzt. Das Angebot konzentriert sich zunehmend auf größere Unterzentren, die oft nur mit dem Auto erreichbar sind, wodurch die Zugänglichkeit für viele Bewohner:innen eingeschränkt wird. Zudem fehlen in vielen Gemeinden traditionelle Treffpunkte wie Gaststätten oder Kneipen, die eine wichtige soziale Funktion erfüllen. Eine weitere Herausforderung liegt im Bereich der Unternehmensnachfolge: Zahlreiche (handwerkliche) Betriebe haben Schwierigkeiten, geeignete Nachfolger:innen zu finden, wodurch wichtige lokale Versorgungsstrukturen gefährdet werden. Insbesondere bei der Übergabe von Betrieben fehlen klare Übergangsmodelle, was den Fortbestand dieser Betriebe zusätzlich erschwert.

7.4.2 Festgestellte Potentiale

Vorbildhafte Beispiele

• „Helfer vor Ort“ Laden Patersdorf

• Posthof Viechtach

• Amthof Kirchberg im Wald

• Bauernladl Grassl Arnbruck

• Raritätengärtnerei Arnbruck

• Heidelbeerplantage Silvia Heinrichmayer Arnbruck

• „Butterboys“ Regen

• „Die rote Res“ Bodenmais

Der Landkreis bietet eine Vielzahl an hochwertigen, regionalen Produkten, die das Potenzial haben, die Nahversorgung zu bereichern. Besonders hervorzuheben ist die beträchtliche Milchproduktion und Herstellung von Molkereiprodukten, die vielfältigen und exzellenten Fleisch- und Wurstwaren sowie ausgezeichnete Limonaden, die vor Ort produziert werden. Auch die Biervielfalt, die in vielen Brauereien der Region gepflegt wird, stellt ein weiteres Qualitätsmerkmal dar. Zudem tragen handwerklich geführte Bäckereien zur regionalen Identität bei und stärken die lokale Versorgung. Diese Beispiele bieten Möglichkeiten, Wirtsberufe, handwerkliche Berufe und die Nahversorgung miteinander zu vernetzen und so die regionale Versorgung nachhaltig zu fördern.

7.4.3 Handlungsideen

Langfristige Lösungen für Nahversorgung: Für eine nachhaltige Sicherstellung der Nahversorgung im Landkreis sollten langfristige Lösungen entwickelt werden, die sowohl die traditionellen Versorgungsstrukturen bewahren als auch innovative Ansätze integrieren. Hierbei können Synergien mit bereits bestehenden erfolgreichen Initiativen genutzt werden, um erprobte Modelle auf weitere Bereiche auszuweiten und so eine stabile, zukunftsfähige Nahversorgung zu gewährleisten.

Tourismus und Nachfrage schaffen: Um regionale Nachfrage zu fördern, sollte der Fahrrad- und Wandertourismus ausgebaut werden. Dabei können auch historische Gebäude, die früher zentrale Funktionen der Nahversorgung hatten und heute leerstehen, in die touristischen Konzepte einbezogen werden. Durch die Schaffung neuer touristischer Angebote und die Nutzung bestehender Routen und Initiativen, wie etwa der Denkmalrouten (siehe Handlungsfeld 2 – Industriegebäude), kann der Tourismus als Motor für die lokale Wirtschaft und die Nahversorgung dienen,

Weiterführende Links:

Tante Enso-Konzept: https://www.tanteenso.de/content/ tanteenso/standorte/frauenau

Molkereiprodukte aus der Region: https://butterboyz.de/de

während gleichzeitig das regionale Erbe gestärkt wird.

Regionale Produktvermarktung und -förderung: Die Eigenvermarktung regionaler Produkte sollte gestärkt werden, um die Identität der Region zu bewahren und die lokale Wirtschaft zu fördern. Markthallen und Genossenschaftsläden, die Eigenproduktion und Versandhandel verbinden, bieten eine Plattform für diese Produkte. Initiativen wie das Tante Enso-Konzept oder ähnliche Ideen von Hybridmärkten können dabei helfen, die nachhaltige Nutzung und Vermarktung regionaler Erzeugnisse wieder voranzutreiben. In diesem Kontext könnte es sinnvoll sein, die Erfahrungen bestehender bzw. vergangner Modelle, wie zum Beispiel der Markthalle in Eppenschlag, zu reflektieren und Konzepte zu entwickeln, die sich stärker in bestehende, kleinere Vermarktungsstrukturen integrieren. Darüber hinaus profitieren Modelle in touristisch stärker frequentierten Regionen wie Bodenmais oder am Arber besonders von der höheren Nachfrage durch den Tourismus.

Förderung regionaler, handwerklicher Produktion: Die gezielte Unterstützung von handwerklichen Betrieben stärkt die regionale Produktion, sichert die Nahversorgung und bewahrt gleichzeitig traditionelle Handwerkskunst. Dies kann durch finanzielle Förderungen, Vernetzungsplattformen, Ausund Weiterbildungsprogramme sowie Marketingmaßnahmen erfolgen. Durch die Vernetzung regionaler handwerklicher Berufe und Wirtsberufe wird die lokale Wertschöpfung intensiviert und regionale Produkte besser in die Nahversorgung integriert.

Nachfolgeregelungen und Nachwuchsförderung:

Die gezielte Unterstützung der Unternehmensnachfolge durch Programme und Praktika kann den Übergang in bestehenden Betrieben fördern und die Zukunft sichern. Ein Modell für den Landkreis könnte ein zirkulierendes Praktikum in handwerklichen Betrieben sein, das jungen Fachkräften praxisnahe Erfahrungen bietet, die Bindung an die Region stärkt und zur Erhaltung historischer Nutzungsstrukturen in denkmalgeschützten oder kulturhistorisch wertvollen Gebäuden beiträgt. Zwar kann die Unternehmensnachfolge selbst nicht Teil eines IKDK sein, doch entsprechende Programme wirken indirekt positiv auf den Erhalt solcher Denkmale. Auch die Integration von Zuwanderern mit Interesse an handwerklichen Tätigkeiten sichert Fachkräfte, stärkt die Bindung an die Region und unterstützt den Fortbestand traditioneller Betriebe.

7.4.4 Nächste Schritte

Kooperationen mit bestehenden, innovativen Konzepten: Das Tante Enso Konzept bietet beispielsweise eine innovative Grundlage, um regionale Produkte effektiv zu fördern und eine nachhaltige Verwendung der Ressourcen sicherzustellen, sowie die Wertschöpfung in der Region zu belassen. Im Landkreis könnte es durch die Initiierung von Kooperationen mit lokalen Akteur:innen und Initiativen als Modell für die regionale Produktvermarktung und Nahversorgung dienen.

Regionale Produkte rund um die Uhr:

Eine Vernetzung unterschiedlicher Produzent:innen von Lebensmitteln, die über Automaten ihre Produkte gemeinsam anbieten, könnte die lokale Nahversorgung stärken und dezentralisieren. Produzent:innen und Direktvermarkter:innen brauchen kein zusätzliches Personal für den Verkauf, Konsument:innen haben jederzeit die Möglichkeit, regionale Produkte zu erwerben.

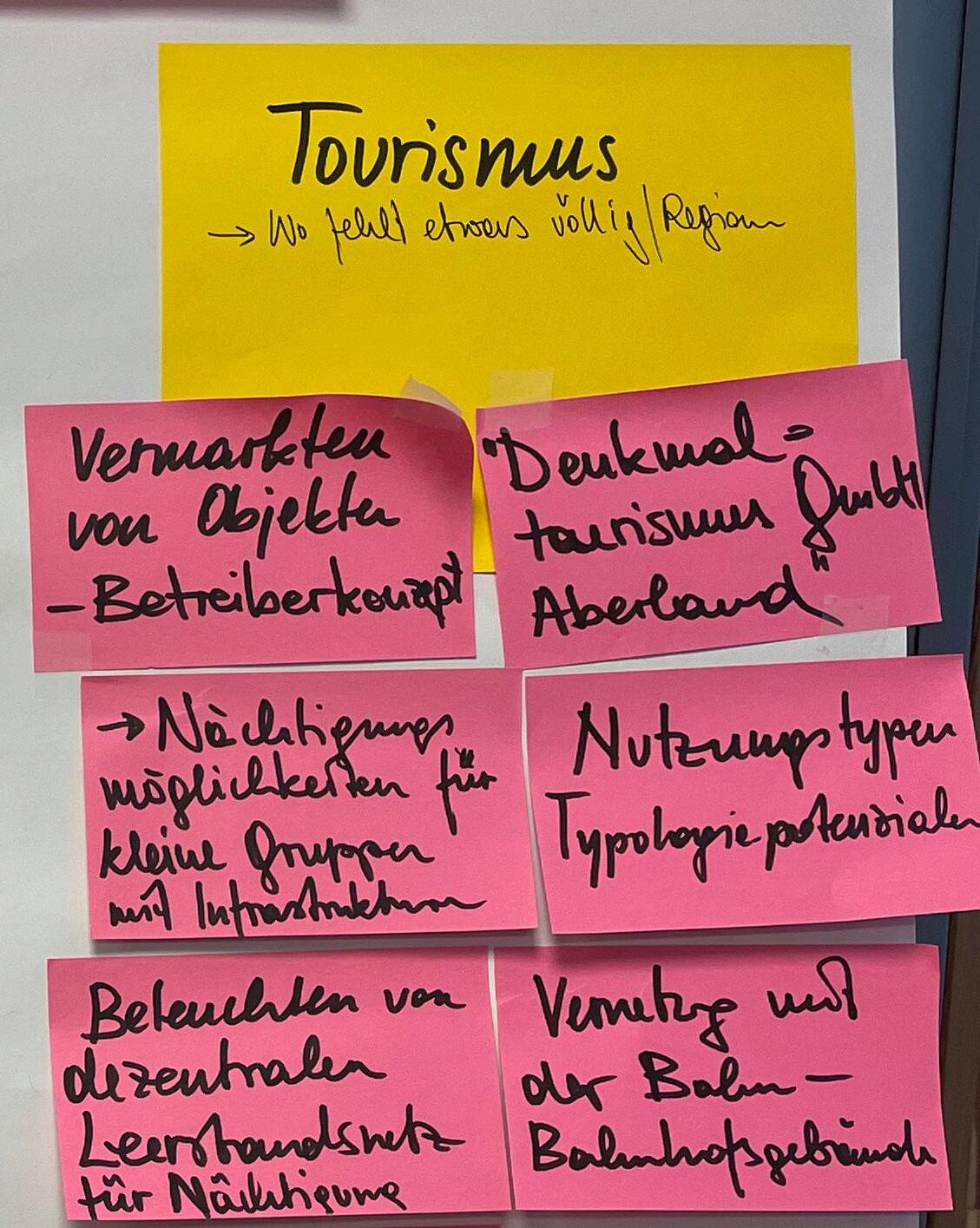

Der Tourismus bietet eine einzigartige Gelegenheit, das reiche kulturelle Erbe der Region sichtbarer zu machen und gleichzeitig zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung beizutragen. Denkmalgeschützte Gebäude und historische Stätten können in diesem Kontext nicht nur erhalten, sondern durch innovative Ansätze auch erlebbar gemacht werden. So verbindet die Förderung des Tourismus den Schutz des kulturellen Erbes mit der Schaffung von Angeboten, die Einheimische und Besucher:innen gleichermaßen begeistern.

7.5.1 Festgestellte Herausforderungen

Der Tourismus in der Region ist von verschiedenen Herausforderungen geprägt. In einigen Hotspots dominieren große Hotelkomplexe mit Vollpension das Angebot. Diese stehen jedoch mit ihrem isolierten, autark funktionierenden Standort im Widerspruch zu einer nachhaltigen Tourismusentwicklung für die Region. Die gesamte Wertschöpfung bleibt im abgeschotteten Hotelkomplex. Gleichzeitig fehlen kleinere Hotels und Pensionen, die gerade im ländlichen Raum wichtige Alternativen darstellen könnten. Wie bereits im Handlungsfeld Nahversorgung erwähnt, besteht in vielen Regionen eine Unterversorgung bei Gasthöfen und Wirtshäusern, während leerstehende touristische Immobilien ungenutztes Potenzial aufzeigen. Die touristische Infrastruktur ist häufig unzureichend, und es fehlen Angebote, die über klassische Pauschalurlaube hinausgehen. Erschwerend kommen hohe finanzielle Hürden für die Sanierung und nachhaltige Nutzung denkmalgeschützter Gebäude hinzu, die innovative Lösungen hemmen. Ein fehlendes Bewusstsein für die Verknüpfung von Tourismus, Denkmalpflege und Nahversorgung, kann die nachhaltige Entwicklung des regionalen Tourismus erschweren .

7.5.2 Festgestellte Potentiale

Die Region bietet zahlreiche Ansätze, um den Tourismus gezielt weiterzuentwickeln. Besonders die Verbindung von Denkmalpflege und Tourismus zeigt vielversprechende Perspektiven, etwa durch die Einbindung von kulturellem Erbe und sanierten Objekten als einzigartige Attraktionen. Hochwertig restaurierte Gebäude könnten als Alleinstellungsmerkmal dienen, während Kooperationen mit Kunst- und Atelierhäusern den Kultur-Tourismus stärken können. Zudem haben lokale Produkte das Potenzial, als touristische Highlights zu dienen, sei es durch traditionelles Handwerk oder kulinarische Spezialitäten. Bestehende Infrastruktur wie gut ausgeschilderte Wanderwege oder eine Kulturwander-App könnte durch thematische Routen ergänzt werden – von Industriekultur über Glas bis hin zu Schlössern und Burgen. Schließlich lässt sich auch durch den Ausbau von Museen, etwa dem Glasmuseum Theresienthal oder dem Bauernhausmuseum, die kulturelle Vielfalt der Region sichtbar und erlebbar machen und eine kleinteilige Struktur für Gästenächtigungen etablieren.

7.5.3 Handlungsideen

Tourismusinfrastruktur und Angebote: Ein gut ausgeschildertes Rad- und Wandernetz soll sowohl für touristische Besucher:innen als auch für die lokale Bevölkerung attraktiv gestaltet werden. Das IKDK könnte hierbei eine unterstützende Rolle spielen, etwa als Informationspool für historische Objekte, zur Initiierung von Sanierungsmaßnahmen durch Förderung von Voruntersuchungen oder Machbarkeitsstudien für Baudenkmäler. Ergänzend dazu könnten thematische

Radrouten entwickelt werden, die Industriekultur, Glas, Schlösser, Burgen, Holzverarbeitung sowie Kirchen und Sakralbauten als Schwerpunkte aufgreifen. Die Reaktivierung leerstehender Gasthöfe und Hotels, wie beispielsweise das Hotel „Deutscher Rhein“, bietet Potenzial, um regionale Produkte und kulturelle Angebote stärker in den Vordergrund zu rücken. Hochwertig sanierte Denkmäler könnten darüber hinaus als touristische Räume für Kunstateliers, kulturelle Veranstaltungen oder ähnliche Zwecke genutzt werden, wie es bereits beim Gistlsaal in Frauenau initiiert wurde. Die Vermarktung regionaler Produkte ließe sich an das frühere „Kulinarische Schaufenster“ in Zwiesel anknüpfen. Zusätzlich könnten digitale Plattformen geschaffen werden, um regionale Handwerksbetriebe, Bäckereien, Metzgereien und gastronomische Angebote noch besser sichtbar zu machen und zu vernetzen. Neben traditionellen Angeboten sollten auch zielgerichtete, zeitgemäße Aktivitäten wie Mode- und Trendsportarten integriert werden, um jüngere Zielgruppen anzusprechen und die Region als vielfältiges Reiseziel zu positionieren. Ergänzend dazu könnten kleinere Unterkünfte mit flexiblen Buchungsoptionen angeboten werden, die kurze Aufenthalte ermöglichen.

Kooperationen und Partnerschaften: Genossenschaftliche Modelle wie das Konzept von Tante Enso könnten auf Tourismusbetriebe übertragen werden, um eine nachhaltige und gemeinschaftliche Grundlage für ihre Entwicklung zu schaffen, die unabhängig von zusätzlichem Personal funktioniert. Die Zusammenarbeit mit städtischen Kunsthäusern und Atelierhäusern bietet die Möglichkeit, spezielle Zielgruppen anzusprechen und neue kulturelle Angebote zu schaffen. Dabei könnten innovative Konzepte entstehen, die Dependancen oder gemeinsame Projekte mit diesen Einrichtungen umfassen. Langfristige Partnerschaften, beispielsweise für die Nutzung denkmalgeschützter Objekte als Archive, Depots oder kulturelle Infrastruktur, sollten gefördert werden, um die nachhaltige Nutzung dieser Gebäude zu sichern. Zudem könnte mit der bestehenden Wanderkultur-App eine Kooperation eingegangen werden, um alle Wanderrouten der Region zu bündeln und die Inhalte gemeinsam nach außen zu kommunizieren.

Nachhaltigkeit und langfristige Perspektiven: Es wäre empfehlenswert, nachhaltige und innovative Betriebskonzepte für touristische Einrichtungen zu entwickeln, die sich flexibel an die regionalen Bedürfnisse anpassen – etwa durch angepasste Personal- und Öffnungszeiten, ergänzt durch Online-Plattformen. Der Fokus sollte dabei auf der Schaffung einer nachhaltigen touristischen Infrastruktur liegen, die mit regionaler Wertschöpfung verknüpft ist. Zudem könnte die Entwicklung von Konzepten zur Belebung von Orten und zur Sicherstellung der Nahversorgung für Touristen und Einheimische einen wichtigen Beitrag zu einer langfristigen und ganzheitlichen Entwicklung leisten.

Politische und institutionelle Unterstützung: Es ist entscheidend, auf politischer Ebene strukturelle Weichenstellungen vorzunehmen, um hochwertige Sanierungen von Denkmalobjekten zu ermöglichen, etwa durch gezielte Fördermaßnahmen. Die Unterstützung öffentlicher Institutionen, wie z.B. Hochschulen, als treibende Kräfte für die nachhaltige Nutzung historischer Gebäude spielt eine zentrale Rolle. Zudem sollte der Tourismus im Denkmal gezielt gefördert und mit regionalen Routen verknüpft werden.

Die aktive Beteiligung der ortsansässigen Menschen an den Projekten sollte gezielt gestärkt werden, um die Umsetzung vor Ort voranzutreiben.

7.5.4 Nächste Schritte

Suche nach Nachfolgern und Mitarbeitenden: Im Rahmen eines IKDK könnten gezielte, auch grenzübergreifende Kampagnen unterstützt werden, die innovative Modelle und Netzwerke aus verschiedenen Initiativen aufgreifen. Mentoring-Programme könnten dabei den Austausch von Fachkräften und potenziellen Unternehmensnachfolgern fördern und maßgeschneiderte Unterstützung bieten, um junge Talente sowie erfahrene Fachkräfte an die Region zu binden. Auch die Ansprache von Zuwanderern eröffnet Chancen, regionale Produkte und Traditionen zu stärken und neue Ansätze zur Wirtschaftsentwicklung einzubringen. Zwar liegt die eigentliche Unternehmensnachfolge außerhalb des Aufgabenbereichs eines IKDK, doch können die genannten Maßnahmen indirekt dazu beitragen, die regionale Wirtschaft zu stabilisieren und nachhaltige Arbeitsplätze zu sichern.

Autarke Unterkünfte:

Autarke Unterkünfte, die über Schlüsselcodes zugänglich sind und auf Personal verzichten, bieten Gästen eine hohe Flexibilität und Unabhängigkeit. Ergänzt durch Automaten, die Lebensmittel und grundlegende Bedürfnisse abdecken, könnte eine rund um die Uhr verfügbare Versorgung gewährleistet werden. Die regelmäßige Zulieferung von frischer Wäsche könnte durch externe Dienstleister:innen organisiert werden, während mobile Frühstücksangebote den Service weiter bereichern. Solche Konzepte bieten zudem Potenzial für die Förderung von Existenzgründungen, da sie eine kostengünstige Möglichkeit darstellen, eigene Geschäftsmodelle im Tourismus- oder Servicebereich zu etablieren.

Flexible Unterkünfte für Kurzaufenthalte: Es könnten flexible Unterkünfte für kurzfristige Aufenthalte von 1-2 Tagen geschaffen werden, die besonders für Zielgruppen wie Mountainbiker:innen oder Wanderer:innen attraktiv sind. Diese Unterkünfte würden es ermöglichen, spontan und bedarfsgerecht Unterkünfte zu buchen, ohne dass eine langfristige Reservierung erforderlich ist. Durch diese Flexibilität könnten insbesondere Outdoor-Tourist:innen von einer unkomplizierten Übernachtungsmöglichkeit profitieren, die ideal auf die Bedürfnisse von Aktivurlauber:innen zugeschnitten ist. Für die Schaffung dieser Unterkünfte könnten leerstehende Gebäude, wie beispielsweise die Waldlerhäuser, genutzt werden. Diese historischen Bauten sind nicht nur Teil des kulturellen Erbes des Landkreises, sondern auch identitätsstiftende Elemente der Region. Ihre Nutzung als kurzfristige Unterkünfte würde dazu beitragen, sie zu erhalten und das kulturelle Erbe erlebbar zu machen, während gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen wird, die Geschichte und Architektur dieser einzigartigen Bauformen zu würdigen.

Flexible Gastronomie:

Um die Gastronomie in der Region zu stärken, könnten flexiblere Betriebszeiten und -konzepte entwickelt werden. Grundlage dafür wäre eine Sammlung geeigneter Objekte mit Machbarkeitsanalyse, die zeigt, wo flexible Nutzungen

Abb. 7.5.2: Ergebnis zu den nächsten Schritten des Handlungsfelds „Tourismus“ im Zuge der Planungswerkstatt am 21. November 2024.

möglich sind. So ließen sich Investoren und Betreiber gezielt ansprechen und der Sanierungsbedarf berücksichtigen. Besonders historische oder denkmalgeschützte Gebäude könnten dabei als gastronomische Standorte dienen und gleichzeitig zum Erhalt des kulturellen Erbes beitragen.

Verknüpfung der Handlungsfelder Tourismus, Nahversorgung und Waldbahn durch ein gemeinsames Tourismuskonzept:

Ausgehend von den bestehenden Akteuren: Tourismus Aberland, FMBW, TVO, Kommunen, und dem Landkreis sollen bestehende Strukturen weiterentwickelt werden, die Nächtigungs- und Versorungsmöglichkeiten für kleine Gruppen mit der vorhandenen Bahnstrecke, den Radstrecken und leerstehenden Gasthäusern, Bahnhöfen und anderen Typologien verbindet und dadurch Reaktivierungspotenzial für leer stehende Gebäude, Nebengebäude und Wirtshäuser bietet. Beispielgebend kann das Konzept eines italienischen Tourismusberaters (Giancarlo Dall’Ara) sein, dabei sollte es für die Menschen vor Ort attraktiv gemacht werden, die Schäden ihrer Häuser nach zB. Erdbeben (Abruzzen) oder gravierendem Leerstand (Friaul) wieder zu reparieren und in Nutzung zu bringen. Bei der Instandsetzung wurden Investitionsförderstrukturen entwickelt, die es privaten Eigentümer:innen ermöglichten, Ferienzimmer oder –appartements zu schaffen, wodurch sich die Hausbesitzer die Investitionskosten durch einfache Kredite und folglich über Vermietung zurückzahlen konnten. Das Förderprogramm ist in das Gesamtkonzept der sogenannten „Albergo Diffuso“ eingebettet und steht für – die über den Ort verteilte Herberge. Um Tourist:innen das Flair eines historischen Ortes und gleichzeitig den Service eines Hotels zu bieten, werden die Funktionen eines klass. Hotels über das ganze Dorf verteilt und dadurch zusätzlich zur Zimmervermietung auch die klassischen Hotelleistungen geboten.

Weiterführende Links:

Nachfolge 4.0: https://www.nachfolge4-0.de/

Back to the Region: https://www.aufachse.at/

Azubi-Roadshow: https://www.bibb.de/de/ausbildungund-beruf/azubi-roadshow.htm

Jobshuttle (grenzübergreifend): https://www.jobshuttle.de/

Das besondere Erlebnis für die Besuchenden ist es, ins Dorfleben integriert zu werden. Die Gassen des Dorfs sind der Hotelflur, der die einzelnen Unterkünfte verbindet, der Marktplatz ist Salon und Aufenthaltsraum, zum Frühstück trifft man sich in der lokalen Bäckerei, Abendessen wird in der kleinen Trattoria um die Ecke serviert. Einheimische und Gäste sitzen ganz selbstverständlich nebeneinander und essen die gleichen regionalen Gerichte. Post, Dorfladen, Busverbindung oder das lokale Schwimmbad kommen ebenfalls Einheimischen wie Gästen zugute. Der Erhalt einer guten, öffentliche, Infrastruktur wird noch wichtiger für alle als sie ohnedies sein sollte. Dieses Konzept, das in Italien bereits in mehreren Regionen funktioniert, kann auch auf die Tourismusregion Arberland, als sanftes Tourismuskonzept geprüft und angewandt werden. Ziel ist es, Zusammenschlüsse von Kommunen mit einzelnen Objekten zu fördern, diese mit und durch die Bahn zu vernetzen und den Bahnhofsgebäuden im Landkreis und anderen Leerstandstypologien neue Nutzungsmöglichkeiten zu bieten. Weiteres Potenzial der Vernetzung besteht mit Radrouten und Altwegen und dem Beleuchten von dezentralen Leerstandsnutzungen durch Nächtigungen, Nahversorgung und eine Mögliche Vermarktung der lokalen Besonderheiten, wie den Brauereistandorten uvm. Die erfolgte Bahnhofsentwicklung in Zwiesel könnte als Anknüpfungspunkt und positives Beispiel für andere Kommunen dienen, das weiter forciert und über den Landkreis vernetzt wird.

7.6 Die Waldbahn

Abb. 7.6.1: Waldbahn überfährt die Ohebrücke in Regen Quelle: https://www.bahnbilder.de/bild/Deutschland~Unte rnehmen~Waldbahn/898586/vt-22-der-bayrischen-waldbahn-ueberfaehrt.html

Die Waldbahn ist ein unverzichtbarer Bestandteil der regionalen Infrastruktur und ein Symbol der kulturhistorischen Entwicklung des Landkreises Regen. Mit ihrer historischen Bedeutung und ihrer Rolle im modernen öffentlichen Nahverkehr verbindet sie kulturelles Erbe mit zukunftsweisender Mobilität. Sie trägt nicht nur zur Lebensqualität der Bevölkerung bei, sondern stärkt auch den Tourismus und die wirtschaftliche Entwicklung.

7.6.1 Festgestellte Herausforderungen

Der historische Wert der Waldbahn ist kaum zu überschätzen, doch ihr Fortbestand steht vor Herausforderungen. Die Ohetalbrücke, ein identitätsstiftendes Brücken-Denkmal der Region, ist akut bedroht, und soll ersetzt werden. Dies stellt nicht nur eine Gefahr für das kulturelle Erbe dar, sondern wird auch die Waldbahn-Verbindung für geraume Zeit unterbrechen und bedroht den gesamten Bahnbetrieb auf der Strecke. Zudem belasten allgemeine infrastrukturelle Sanierungsbedarfe den Betrieb der Waldbahn. Die Vernachlässigung von Nebengebäuden und der zunehmende Leerstand von Bahnhofsgebäuden erhöhen die Gefahr eines schleichenden Verlusts wertvoller historischer Bauwerke und der öffentlichen Verkehrsanbindung für Teile der Region. Es besteht die Notwendigkeit, die historischen Ingenieurbauwerke wie Brücken und Bahnhöfe instand zu sezten, um den Betrieb nicht zu gefährden.

7.6.2 Festgestellte Potenziale Die Waldbahn bietet weitreichende Möglichkeiten für die Region. Als zentraler Bestandteil des öffentlichen Verkehrsnetzes kann sie weiter ausgebaut werden, um sowohl die Lebensqualität der Anwohner als auch den Tourismus zu fördern. Durch ihre Nutzung wird in historische Bausubstanz wie Bahnhöfe und Brücken weiter investiert und der Erhalt gesichert. Es besteht ein hoher Identifikationsgrad der Bevölkerung mit der Waldbahn als kulturelles Symbol. Sie hat einen prägenden und positiven Einfluss auf das Landschaftsbild und die touristische Attraktivität der Region, insbesondere in Teilregionen wie „Bayerisch Kanada“.

Vorbildhafte Beispiele

• Bahnhof in Regen

• Bahnhof in Zwiesel

• KuBa Kultubahnhof in Kirchanschöring

Die Waldbahn verbindet Kulturerbe mit Naturerlebnissen und zukunftsweisender Alltagsmobilität im Bayerischen Wald und dem Nationalpark. Bürgerschaftliches Engagement, wie etwa durch den Verein Go-Vit, zeigt dass Potenzial einer gemeinsamen Verantwortung für diese Infrastruktur vorhanden ist und weiter gestärkt werden soll. Ein gelungenes Beispiel ist der Bahnhof in Regen, der mit einer kleinen Gastwirtschaft als infrastruktureller Knotenpunkt den Bus- und Bahnverkehr vereint. Hier wird deutlich, wie Bahnhöfe nicht nur Mobilität ermöglichen, sondern auch soziale und wirtschaftliche Treffpunkte in der Region schaffen können.

7.6.3 Handlungsideen

Initiative zum Erhalt der Ohetal-Brücke:

Die Gründung einer Initiative oder eines Vereins kann den Erhalt der Ohetal-Brücke fördern. Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierungskampagnen sollen Aufmerksamkeit auf die historische und identitätsstiftende Bedeutung der Brücke lenken. Ein statisches Gegengutachten könnte Alternativen zum Abriss aufzeigen, und die Einbindung der Politik erhöht die Chancen für den Erhalt.

Bildung und Sensibilisierung: Durch Kooperationen mit Museen und Institutionen, wie in Bayerisch-Eisenstein, können Dauerausstellungen und

Bildungsprogramme zur Waldbahn-Geschichte entstehen. Workshops für Schulen fördern das Verständnis für die kulturelle Bedeutung. Öffentlichkeitskampagnen und Naturlehrpfade an landschaftlich reizvollen Streckenabschnitten wie „Bayerisch Kanada“ machen die Waldbahn erlebbar. Bürgermeister und Gemeinden könnten über ein Netzwerk bahnfreundlicher Veranstaltungen aktiviert werden, um ein positives Narrativ für das Zugfahren zu entwickeln.

Strategische Planung und Finanzierung:

Eine Einbindung der Waldbahn in regionale Entwicklungsstrategien schafft Synergien mit Tourismus und Kulturerbe. Finanzierungsquellen sollten identifiziert und langfristige Instandhaltungspläne erstellt werden. Historische Bahnhofsgebäude und Bauwerke könnten auch für alternative Nutzungen, wie Wohnen oder Ärztezentren, revitalisiert werden. Mobilitätslücken zwischen Bahnhöfen und Ortszentren sollten durch attraktive Konzepte geschlossen werden. Investor:innen könnten für innovative Projekte in alten Bahnhöfen gewonnen werden, z. B. über Programme wie „Summer of Pioneers“ oder durch ein ähnliches, in Zusammenarbeit mit Hochschulen entwickeltes Modell im Sinne des Denkmalerhaltes.

Maßnahmen zur besseren Nutzung der Bahnstrecke und Infrastruktur:

Eine engere Taktung und die Wiedereinführung des Gütertransportes können die Nutzung der Waldbahn erhöhen. Rad- und Bahntourismus sollten miteinander vernetzt werden. Eine Katalogisierung der vorhandenen Infrastruktur ermöglicht gezielte Vermarktungs- und Nutzungsstrategien für den Erhalt und die Entwicklung der Waldbahn.

Förderung des Tourismus und kultureller Veranstaltungen: Tourismusprojekte entlang der Strecke, wie geführte historische Zugreisen oder thematische Wanderwege, stärken die Attraktivität der Waldbahn. Veranstaltungen in Bahnhöfen oder Kulturtouren in den Zügen könnten den kulturellen Wert hervorheben. Freizeitangebote wie Fahrradund Wandertransport im Zug und die Ausrichtung von Events auf den Bahnverkehr verbessern die touristische Nutzung und fördern eine umweltfreundliche Anreise.

7.6.4 Nächste Schritte

Verknüpfung der Handlungsfelder Tourismus, Nahversorgung und Waldbahn durch ein gemeinsames Tourismuskonzept (siehe Handlungsfeld Tourismus)

7.7 Bildung

Abb. 7.7.1:

Museum Rotes Schulhaus, Rinchnach

Quelle: https://partner.ostbayern-tourismus.de/2023/07/06/ das-rote-schulhaus-in-rinchnach-erhaelt-den-bayerischenmuseumspreis-2023/

Historische Bildungsbauten sind nicht nur Zeugen der Vergangenheit, sondern auch Schlüssel zur Zukunft einer Region. Doch viele dieser wertvollen Gebäude stehen leer, drohen dem Verfall oder verlieren ihren kulturellen Stellenwert. Dabei bieten sie enorme Chancen: Als Orte der Bildung, des Austauschs und der Gemeinschaft könnten sie zu lebendigen Zentren werden, die nicht nur die lokale Identität stärken, sondern auch neue, nachhaltige Nutzungsmöglichkeiten eröffnen.

7.7.1 Festgestellte Herausforderungen

Historisch wertvolle Bildungsbauten gehen durch Abriss oder Vernachlässigung verloren. Viele leerstehende Schulgebäude sind zunehmend dem Verfall ausgesetzt und es fehlen tragfähige Nachnutzungskonzepte. Der Umgang mit gefährdeten Bildungsorten ist oft von Unsicherheit geprägt. Zudem werden nachhaltige und energieeffiziente Lösungen in der Sanierung oder Nachnutzung dieser Gebäude häufig nicht ausreichend berücksichtigt. Eine systematische Erfassung und Dokumentation der bestehenden Bildungsbauten und ihrer Gefährdungslagen ist bislang nicht erfolgt.

7.7.2 Festgestellte Potenziale

Potentialräume:

• Drachselsried

• Mädchenschulhaus in Frauenau

• Schulgebäude in Zwiesel

Vorbildhaftes Beispiel:

• Rotes Schulhaus in Rinchnach

Die Wiederbelebung historischer Bildungsbauten bietet großes Potenzial für eine nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung. Als Modellprojekte könnten das Mädchenschulhaus in Zwiesel oder Frauenau dienen. Solche Gebäude besitzen zudem ein hohes Identifikationspotenzial, da viele Einwohner:innen persönliche Geschichten und Erinnerungen damit verbinden. Synergien mit anderen Bereichen wie Energiebauten und der Bewahrung von Waldlerhäusern ermöglichen eine ökologische und kulturell wertvolle Nutzung. Bildungsbauten können multifunktional genutzt werden, indem sie Bildung, Kultur und Gemeinschaft verbinden, wie das „Rote Schulhaus“ in Rinchnach zeigt. Ihre Nachnutzung stärkt die kulturelle Identität der Region und eröffnet neue Nutzungsmöglichkeiten wie Co-Working-Spaces oder Begegnungsstätten. Gleichzeitig wird durch die Sanierung mit traditionellen Bauweisen und der Einbeziehung des lokalen Handwerks ein nachhaltiger Umgang mit historischen Ressourcen gefördert.

7.7.3 Handlungsideen

Inventarisierung und Bestandsanalyse: Die systematische Erfassung des Zustands, der Gefährdungslagen und der Nachnutzungsperspektiven aller relevanten historischenn Schul- und Bildungsbauten ist der erste Schritt, um gezielt Erhaltungs- und Nutzungskonzepte zu entwickeln. Eine umfassende Bestandsanalyse schafft die Grundlage für fundierte Entscheidungen und ermöglicht es, konkrete Handlungsbedarfe zu identifizieren. Als Leuchtturmprojekt könnte eine „Schulhausreihe“ initiiert werden, die die Wiederbelebung und multifunktionale Nutzung von Bildungsbauten fördert. Der Fokus sollte hier auf der Verbindung von Energieeffizienz mit kultureller Nutzung liegen, um die historische Bausubstanz nachhaltig zu sichern und die Bildungslandschaft regional zu bereichern.

Förderung und Finanzierung: Es sollten gezielte Fördermaßnahmen für Sanierungen eingerichtet werden, die sowohl nachhaltige als auch kulturelle Aspekte berücksichtigen. Durch die Initiierung von Pilotprojekten, wie etwa der Umnutzung eines Schulgebäudes

Weiterführende Links:

Museum Rotes Schulhaus: https://www.rotes-schulhaus.de/ home

Alte Schule Stegelitz: https://alte-schule-stegelitz.de

Haus des Wandels: https://hausdeswandels.org

in einen kulturellen Treffpunkt, könnten konkrete Beispiele geschaffen werden, die als Vorbild für andere Gemeinden dienen. Solche Projekte würden nicht nur die Sanierung historischer Bildungsbauten vorantreiben, sondern auch deren multifunktionale Nutzung fördern und die kulturelle Identität der Region stärken. In kleineren Gemeinden könnte zudem der kommunale Betrieb solcher Bildungsbauten einen wichtigen Ausgangspunkt darstellen, um durch die ALE ergänzend Privatmaßnahmen an umliegenden Gebäuden zu fördern.

Kooperationen und Bewusstseinsbildung:

Die Zusammenarbeit mit lokalen Initiativen und Institutionen ist essenziell, um das Kulturerbe zu bewahren und die nachhaltige Entwicklung zu fördern. Bildungsbauten können dabei eine Schlüsselrolle spielen, indem sie als kulturelle Ankerpunkte in der Region etabliert werden. Durch Bildungskampagnen und niederschwellige Aktionen wie Geocaching, eine Schatzsuche, bei der Teilnehmer:innen mit GPS-Geräten versteckte Caches finden und loggen, aber auch Weinfeiern, das Glas-Diplom oder familienfreundliche Orts- und Stadtrundgänge wird das Bewusstsein für den Wert dieser historischen Gebäude gestärkt und die lokale Identität gefördert. Diese Aktivitäten tragen dazu bei, die Verbindung zwischen den Menschen und ihrem kulturellen Erbe zu intensivieren.

7.7.4 Nächste Schritte

Netzwerke Zukunftsorte - Schule in die Umgebung öffnen: Leerstand historischer Bildungsbauten kann vermieden werden, indem sie über die regulären Schulzeiten hinaus für neue Zwecke genutzt werden. Dabei sollen der bestehende Zustand und der tatsächliche Bedarf berücksichtigt werden. Im Rahmen des IKDK könnten solche Gebäude durch gezielte Maßnahmen für Erwachsenenbildung, Volkshochschulen, Vereinsaktivitäten oder andere Synergien aktiviert werden. So werden die historischen Bauten erhalten, multifunktional genutzt und zu lebendigen Zentren für die Gemeinschaft.

Leerstände für schulische Nutzungen verfügbar machen: Erweiterungsbedarfe wie Ganztagsbetreuung oder der Ausbau von Kleinkindbetreuungen und Kindergärten könnten innerhalb historischer Schulgebäude oder durch Synergienutzungen in der unmittelbaren Umgebung gedeckt werden. Im Rahmen des IKDK könnten gezielte Fördermaßnahmen helfen, den geschützten Bestand für schulische Zwecke zu aktivieren und so Investitionen in Neubauten zu reduzieren. Ein nächster Schritt wäre, gemeinsam mit den zuständigen Behörden eine Bedarfsanalyse durchzuführen, um sicherzustellen, dass Leerstände für temporäre schulische Nutzung hergerichtet und zugänglich gemacht werden – inklusive einer angemessenen Erreichbarkeit – statt temporäre Ersatzbauten zu errichten.

Neue Impulse setzen:

Das Projekt „Rurasmus“ verknüpft Hochschulen mit ländlichen Regionen – Studierende werden über ein gefördertes Auslandssemester in die Region geholt und bearbeiten für ein Semester kommunale oder lokale bzw. regionale Herausforderungen in ihrer jeweiligen Disziplin. Innerhalb des IKDK könnten insbesondere historische Bildungsbauten als Projektstandorte genutzt werden, sodass Studierende reale Aufgabenstellungen in diesen Gebäuden bearbeiten. Insgesamt kann die Kooperation mit Hochschulen so einen gezielten Mehrwert für den Erhalt und die Nutzung historischer Bildungsbauten schaffen.

7.8 Kulturlandschaft

Abb. 7.8.1:

Vierseitenhöfe mit Tor in Ried

Vorbildhafte Beispiele

• Kirchdorf im Wald, angepasste Siedlungserweiterung und Verwendung von Holz in der Bauweise

• Hoferweiterung in Teisnach

Die Kulturlandschaft im Landkreis Regen dokumentiert die Hinterlassenschaften und Auswirkungen jahrhundertelanger menschlicher Eingriffe. Die Spuren historischer Kulturtechniken – wie Landwirtschaft, Brauen oder Glasindustrie – sind noch gut ablesbar und bilden einen zentralen Bestandteil des Handlungsfeldes. Diese Aspekte werden teilweise auch in eigenen Handlungsfeldern bearbeitet. Darüber hinaus soll der Funktionsbereich der Siedlung im Unterschied zum nicht oder kaum bebauten, offenen Landschaftsbild betrachtet werden. Im Zentrum steht damit die Frage, wie Siedlungsränder klar gefasst und Zersiedelung vermieden werden können – etwa durch die Aktivierung von Leerständen und innerörtlichen Flächen. So lassen sich nicht nur die ablesbaren Spuren historischer Kulturtechniken bewahren, sondern auch Räume für eine Rückeroberung durch Natur offenhalten.

7.8.1 Festgestellte Herausforderungen

Das überlieferte Landschaftsbild steht zunehmend unter Druck. Der Verlust klarer Grenzen zwischen Siedlungen und unbebautem Land führt zu einer Zersiedelung und dem Ausfransen von Siedlungsrändern. Gleichzeitig bleibt innerorts oft viel Raum ungenutzt, was zu Leerstand, Verödung und einer Beschleunigung dieser Entwicklungen führt. Hinzu kommen der erhebliche Ressourcen- und Flächenverbrauch sowie die mangelnde Nachhaltigkeit vieler Neubauten und deren verwendeter Materialien. Spuren historischer Kulturtechniken gehen dabei zunehmend verloren oder werden nicht mehr wahrgenommen. Auch historisch bedeutsame Wirtschaftszweige sind zu einem großen Teil nicht mehr relevant oder vorhanden, ihre ehemaligen Gebäude aus der Nutzung gefallen. Zeitgemäße Nachnutzungen im Bestand, die spürbar den Bedarf an Neubauten reduzieren könnten, sind notwendig, stoßen jedoch auf viele Umsetzungshürden. Genau an diesen Herausforderungen setzt die Arbeit der ALE an, die mit ihren Instrumenten und Programmen gezielt zur Stärkung einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt.

7.8.2 Festgestellte Potenziale

Die Region hat den Vorteil, dass die Aufweichung der Übergänge zwischen Siedlungen und Landschaft durch neue Baugebiete bisher vergleichsweise noch überschaubar ist. Dieses relativ gut erhaltene Gefüge bietet eine wertvolle Chance, eine nachhaltige Ortsentwicklung zu fördern. Zudem eröffnet der innerörtliche Leerstand ein großes Potenzial für Revitalisierung und für gezielte Weiterentwicklung der Ortskerne, ohne zusätzliche Flächen zu verbrauchen. Ein gelungenes Beispiel ist in Kirchdorf im Wald zu finden: ein Einfamilienhaus im Ortsgefüge, das sich harmonisch einfügt. Ebenso vorbildlich ist die Hoferweiterung in Teisnach, die traditionelle Bauweisen respektiert und auf aktuelle Bedarfe aktualisiert. Auch der Wohnungsbau in Kirchdorf im Wald zeigt Ansätze nachhaltiger Entwicklung durch den Einsatz eines Hackschnitzelblockheizkraftwerks und die Verwendung von Holz in der Bauweise.

7.8.4 Handlungsideen

Durch Förderungen und Anreize steuern:

Um die Aufweichung von Siedlungsübergängen weiterhin im Rahmen zu halten, sind Förderungen und Anreize, die Bauen im Bestand unterstützen und Gestaltungsregeln für Neubauten vorgeben, notwendig. Diese sollten sich in das regionale Landschaftsbild einfügen und die lokale Materialität sowie traditionelle Handwerkstechniken aufgreifen und durch

Förderungen bevorzugen und aktiv unterstützen. Die ALE bietet hierfür klassische Förderprogramme an, die genau auf diesen Bereich abzielen.

Historische Elemente bewusst machen und schützen: Historische Elemente wie das Ortsbild (Angerdörfer, Siedlerdörfer) aber auch die Mühlkanäle sollten erhalten und erlebbar gemacht werden, um die Verbindung zur Geschichte der Region zu verdeutlichen.

Nutzung innerörtlicher Flächen:

Die Nutzung und Entwicklung innerörtlicher Flächen für neue Projekte sollte unbedingt priorisiert werden, um das Landschaftsbild zu schützen und den Charakter des kulturellen Erbes zu bewahren. Nachhaltige Infrastrukturplanung kann Ortskerne lebenswerter gestalten und Zersiedelung verhindern. Leerstände sollten durch Strategien zur Nutzung und Belebung revitalisiert werden, um weitere Flächeninanspruchnahme zu vermeiden. Neue Baugebiete, insbesondere Einfamilienhaussiedlungen oder Gewerbegebiete, sollten minimiert oder ganz vermieden werden.

Beratungsstellen für Förderinstrumente: Eine zentrale Beratungsstelle sollte Informationen zu Förderrichtlinien, Antragswegen und nachhaltiger Bauplanung bereitstellen. Förderprogramme sollten die Sanierung und Nutzung bestehender Gebäude in Siedlungskernen unterstützen. Bei Neubauten könnte eine Gestaltungssatzung Bauformen, Größen, Materialien und Siedlungsformen klar regeln, um innerörtliches Wohnen attraktiver zu machen. Finanzielle Anreize könnten helfen, den Flächenverbrauch durch Zersiedelung einzudämmen.

Management und Transparenz von Bestandsimmobilien: Eine Immobilienbörse könnte Transparenz über vorhandene innerörtliche Immobilien schaffen, den Zustand erfassen und Kontakte zwischen Eigentümer:innen und Interessent:innen vermitteln. Zusätzlich sollte eine Anlaufstelle für Förderinformationen, Antragsprozesse und Beratungsangebote eingerichtet werden.

7.8.5 Nächste Schritte

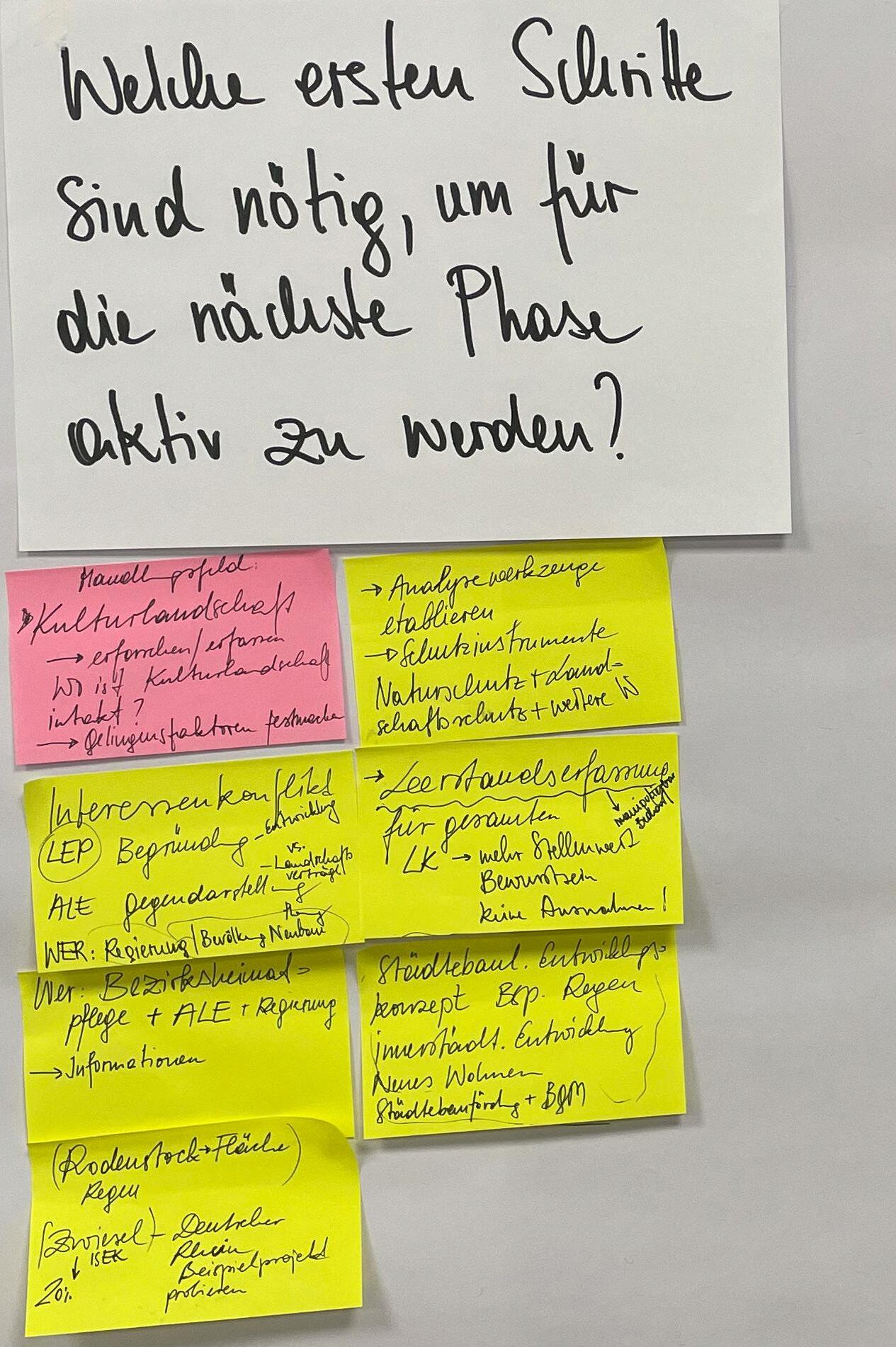

Qualitative und quantitative Leerstandserfassung: Durch eine Kulturlandschaftserfassung und eine Einarbeitung des Denkmalbestands, sowie akuter Gefährdungslagen und obsoleter Gebäude im Landkreis wird eine Übersicht erstellt und ein Planungswerkzeug für aktivierende Schritte erarbeitet.

Dabei werden die unterschiedlichen Erhebungen – sowohl zur Kulturlandschaft als auch zu Leerständen – berücksichtigt, um ein umfassendes Bild zu erhalten.

Durch das Erfassen von unterschiedlich ausgeprägten Kulturlandschaften im Landkreis, die Identifikation intakter Kulturlandschaften und deren Gelingensfaktoren sowie durch die Ergänzung mit einer umfangreichen Leerstandserfassung für den gesamten Landkreis entsteht eine Übersicht für dringende Handlungsbedarfe und vorhandene Raumressourcen.

Ziel: Identifikation von umsetzbaren und förderfähigen Pilotprojekten, für die sich jede Kommune in Partnerschaft mit Privateigentümer:innen bewerben kann. Beispiele hierfür können Konversionsflächen wie die Rodenstockfläche in Regen

Weiterführende Links:

Baustein für kommunales Leerstandsmanagement:

https://standortportal.bayern/de/ beratung/leerstand/baustein-fuerkommunales-leerstandsmanagement.jsp

Leerstandskonferenz: https://leerstandskonferenz.at

Ideen für das halbleere Einfamilienhaus:

https://leerstandskonferenz.at/wpcontent/uploads/2022/10/220805_ Notizblock_LK22-ONLINE.pdf

oder der ‚Deutsche Rhein‘ in Zwiesel sein, ebenso aber auch Projekte aus anderen Handlungsfeldern wie der Umnutzung leerstehender Wohngebäude, historischer Wirtshäuser oder landwirtschaftlicher Nebengebäude. Förderung von Nutzungskonzepten zur Bestandsentwicklung, welche den Erhalt der Kulturlandschaft im Landkreis unterstützen.

Strategie:

1 - Erfassen und Etablieren von Analysewerkzeugen, die fortgeschrieben werden können, inklusive Möglichkeiten zur Beteiligung von Bürger:innen, um lokale Kenntnisse und Beobachtungen in die Datenbasis einzubringen.

2 - Identifikation von Objekten und Gebieten, die leer stehen und einer neuen städtebaulichen Entwicklung zugeführt werden können, basierend auf vorhandenen Erhebungen des BLfD zu Leerständen.

3 - Entwicklung von Modellen für neues Wohnen im Leerstand oder auf der Brache und Aufzeigen von attraktiven Alternativen zum Wohnmodell des Einfamilienhauses im Neubaugebiet einschließlich der Anregung von Architektenwettbewerben zur Förderung innovativer Lösungen.

4 - Projektentwicklung und Schaffen von Vorzeigeprojekten für neue Wohnmodelle.

5 - Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen, die zeigen warum andere Wohnmodelle im Vergleich zum klassischen Einfamilienhaus attraktiv sein können. Potenziale zeigen und herausarbeiten.

Ziel: Die Leerstandsentwicklung und Bestandsnutzung im Landkreis soll größere Priorität erhalten gegenüber Neubaugebieten. Es soll keine Ausnahmen mehr bei der Neuausweisung von Baugebieten geben, solange es Leerstand innerorts gibt, der entwickelt werden kann. Attraktiveren des Bauens und Entwickelns im Bestand und auf der städtebaulich angebundenen Brache soll zum Erhalt der Kulturlandschaft und zur Förderung klarer Siedlungsränder forciert werden. Eine aktive Strategie gegen das „Ausfransen“ der Orte soll als Instrument im gesamten Landkreis etabliert werden.

Die Akteure Landratsamt, Bezirksheimatpflege, ALE (ILE), Städtebauförderung und Kommunen müssen dabei an einem gemeinsamen Strang zur Attraktivierung von Bestandsentwicklungen ziehen und Fördermöglichkeiten entwickeln, wobei die ALE mit ihren klassischen Programmen gezielt Schritte zur Bestandsentwicklung und Siedlungsstärkung unterstützen kann.

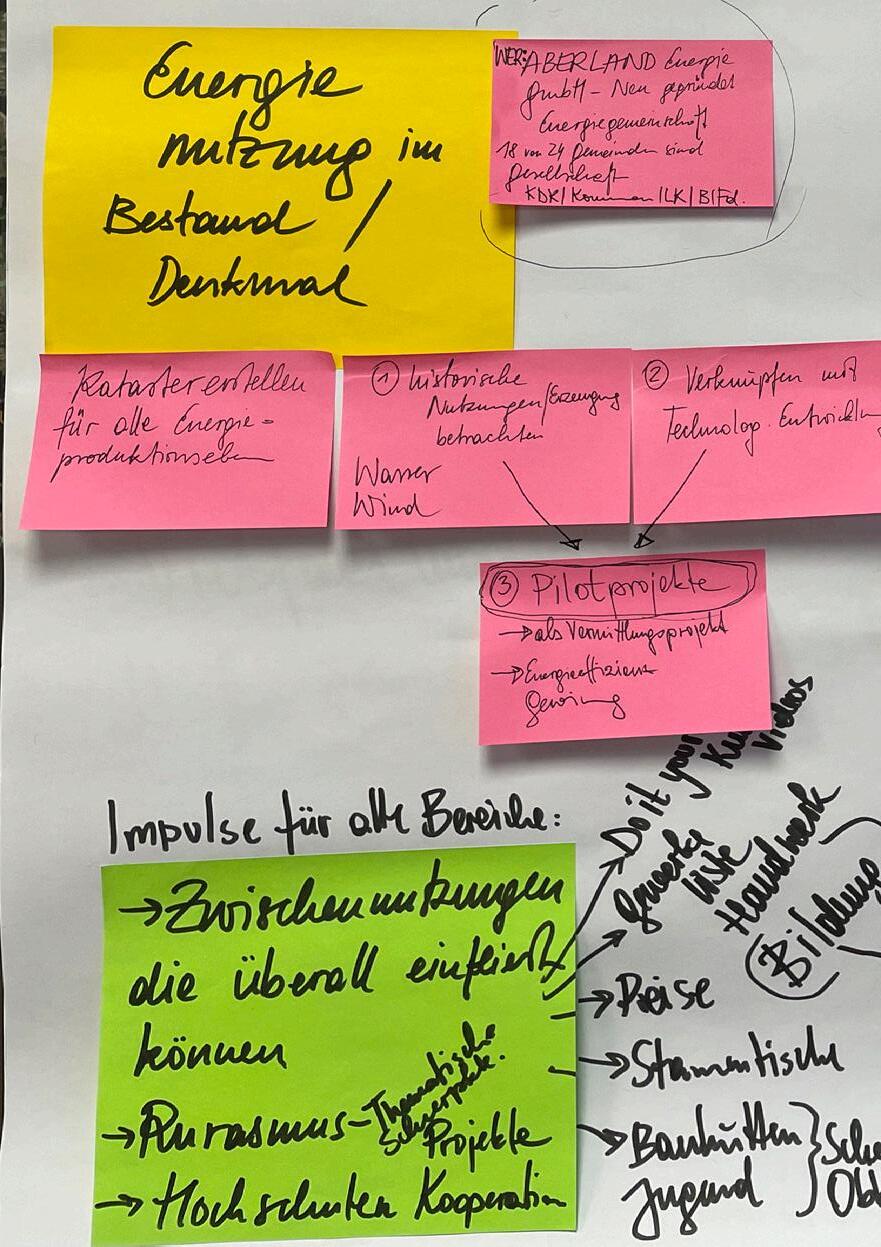

7.9 Energie im Bestand und Landschaftsbild

Abb. 7.9.1:

Seebachschleife: Wasser- und Solarkraftwerk

Vorbildhafte Beispiele

• Klein und Kleinstkraftwerke: Seebachschleife, Ludwigsthal oder Thalersdorf

• Blockheizkraftwerk Pfleiderer in Teisnach

Deutschland muss laut Klimaschutzgesetz bis 2045 klimaneutral sein, Bayern will es schon bis 2040 schaffen. Es geht bei der Erreichung des Ziels in der festgesetzten Frist um den Schutz der Lebensgrundlagen und um die Freiheitsrechte künftiger Generationen. Klimaneutral bedeutet konkret, dass die Nutzung fossiler Energieträger nicht mehr länger möglich ist. Daher ist der Umbau auf erneuerbare Energien alternativlos. Welche erneuerbaren Energieträger (Wasserkraft, Windkraft, Bioenergie aus fester Biomasse, Sonnenenergie, Geothermie/ Umgebungswärme) jeweils eingesetzt werden können und wie sie in den Bestand und die bestehende Kulturlandschaft integriert werden, sollte zügig und im Einklang mit dem Landschaftsbild und Vordergründig innerhalb der vorhandenen bebauten und historischen Substanz geschehen.

7.9.1 Festgestellte Herausforderungen

Neue Kulturtechniken hinterlassen oft Spuren in der Landschaft und der gebauten Umgebung. Das historisch gewachsene und bisher vertraute Landschaftsbild wird sich durch den Umbau auf erneuerbare Energieträger daher auch verändern. Eine systemische Veränderung stellt immer eine Herausforderung dar und ist naturgemäß mit unterschiedlichen Interessen unterschiedlicher Akteure konfrontiert. Bei großflächigen Freiflächenanlagen auf unbebautem Feld, Wald oder Landschaftszug (zB. durch Windkraft und großfläche Photovoltaikanlagen auf bisher agrarisch genutzten Flächen) sind die Eingriffe in das Landschaftsbild massiv und weithin sichtbar. Dezentrale und kleinteilige Lösungen, lassen sich hingegen besser (und schneller) in bestehende Landschaftsbilder und Gebäude integrieren, bedeuten jedoch meist geringere Produktionskapazitäten. Das direkte Verknüpfen von Energieproduktion und Energienutzung in der Region ist oft nicht ganz einfach zu bewerkstelligen, bei erneuerbaren Energien aber für eine effektive Nutzung wesentlich.

7.9.2 Festgestellte Potenziale

Viele Kleinkraftwerke, die einst für Sägemühlen genutzt wurden, stehen ungenutzt leer und könnten für die dezentrale Energieproduktion reaktiviert werden, um den Bestand, einschließlich der dazugehörigen Mühlkanäle, welche die Kulturlandschaft in Regen maßgeblich prägen, wieder in aktive Nutzung zu bringen und sie dadurch auch zu erhalten. (Synergie mit dem Handlungsfeld Kulturlandschaft)