4 Erfassung und Darstellung baulicher Anlagen im Zusammenhang mit den Kulturtechniken

4 Erfassung und Darstellung baulicher Anlagen im Zusammenhang mit den Kulturtechniken

Der Landkreis Regen ist ganz grundlegend durch menschliche Eingriffe geprägt. Darin unterscheidet er sich nicht von anderen Teilen Deutschlands und Europas. Doch lassen sich im Bayerischen Wald die Hinterlassenschaften und Auswirkungen ganz spezifischer Kulturtechniken in klarer Form nachvollziehen. Außer dem Brauen, der Landwirtschaft und rudimentär der Glasindustrie, sind die meisten Kulturtechniken im Grunde nur noch historisch nachvollziehbar. Ihre Auswirkungen und Hinterlassenschaften benötigen einer Erklärung, auf die auch wir angewiesen waren. Das gilt in ganz besonderer Weise für die Glasproduktion und die unzähligen beteiligten Gewerke, auf deren Zuarbeit die Glasherstellung fußte. Doch wenn diese Zusammenhänge einmal verstanden sind, dann erschließen sich das Landschaftsbild und die Siedlungen, ja sogar ihre Namen und Toponyme wie ein offenes Buch. Die Zusammenhänge sind so weitreichend und verzweigt, dass sie auch ganz spezifische Landschaftsbilder und ganz spezifische Architektur hinterlassen haben. Beginnen wir also mit der Glasindustrie.

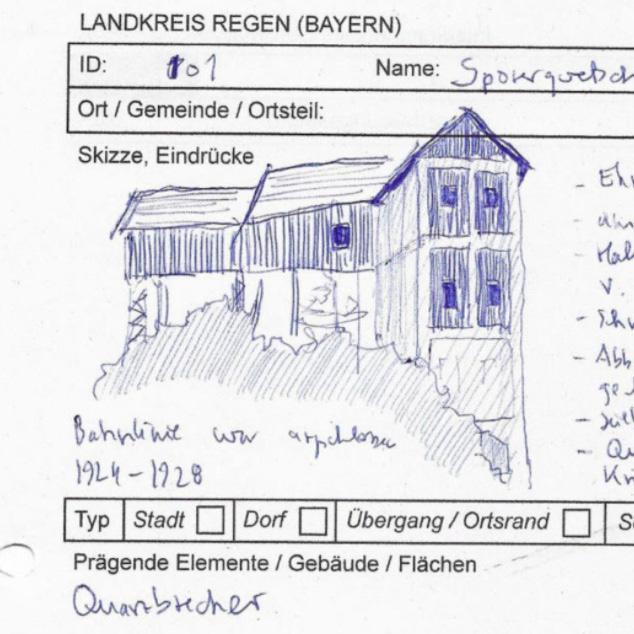

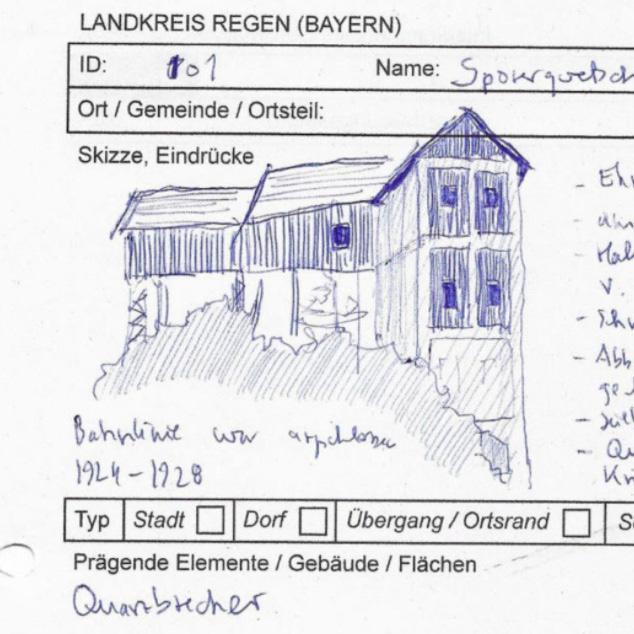

Abb. 4.1.1:

Landkarte von 1805 (?) mit Zwiesel als Zentrum (Kreis). Die schwarzen Punkte weisen Orte mit Glashütten aus. Mindestens drei davon tragen die Bezeichnung „Alte Glashütte“. Dies kann als ein Hinweis auf die Volatilität der Hüttenstandorte zu dieser Zeit verstanden werden.

(Quelle: Topographische Charte der Herzogthümer Baiern, Riedel, Adrian, Staatsbibliothek Berlin, Kartenabteilung, Kart. M 9299/1)

Die Glasindustrie, die noch heute den Ort Zwiesel, aber auch das Umland prägt, ist eine der wenigen historischen Kulturtechniken, die noch aktiv ist. Leider muss man ihr eher einen Zustand der Agonie bescheinigen. Von der einstigen zentralen Bedeutung für die Region ist wenig geblieben. Dessen ungeachtet sind die historischen Hinterlassenschaften ganz erheblich. Allein der Blick auf die Landkarte lässt erkennen, wie viele Orte und Siedlungen den Suffix ‚-hütte‘ führen – ein deutlicher Hinweis auf die Präsenz einer ehemaligen Glashütte (vgl. Abb. 4.1.1). Der Eindruck, dass es sich bei einer Hütte um einen immobilen, fabrikartigen Produktionsstandort handelte, ist historisch nicht zutreffend. So wurden Hütten anfangs dort gegründet, wo die notwendigen Ausgangsmaterialien vor-

handen waren. Waren diese dann erschöpft oder zu aufwändig zu beschaffen, zog die Hütte mit all ihren Einrichtungen weiter. Das klingt angesichts des enormen technischen und baulichen Aufwands zunächst unverhältnismäßig, doch lässt sich dies historisch nachweisen. Ein solcher Hüttenstandort ist zum Beispiel die Althütte im Wald oberhalb von Rabenstein (Nr. 099, sie ist auch auf der Karte Abb. 4.1.1 als Punkt ganz links ausgewiesen). Diese liegt tief im Wald, der das nötige Holz zur Verhüttung und zum Bau der Gebäude lieferte, an einem Bach, der die notwendige Wasserkraft brachte und in der Nähe des Quarzsteinbruchs am Hennenkobel (Nr. 098). Damit war die Ausgangssituation geschaffen. Eine Glashütte bestand nicht nur aus dem Ofen, in dem die Grundzutaten zur Glasherstellung (Quarz, Kalk, Pottasche und Soda) gemischt wurden, sondern aus einer Vielzahl von weiteren Gewerken. So musste der Quarzbruch zu feinem Sand zerstoßen werden in einer wassergetriebenen Pochermühle, für die hohen Temperaturen musste Holzkohle, vornehmlich aus Buchenholz, hergestellt werden – eine Köhlerei also. Auch die Pottasche musste hergestellt werden. Eine Hütte war also in Wahrheit ein ganzes, vorindustrielles Konglomerat an Bauwerken und Produktionsstätten. Hinzu kamen die Gebäude zum Wohnen der Arbeiter. Im Falle der Althütte ist der Betrieb mit Unterbrechungen bis in das 19. Jahrhundert nachweisbar. Im Verlauf des 19. Jh. kam es zur Schaffung von größeren und leistungskräftigeren Hütten, die nun zunehmend ‚immobil‘ wurden und deshalb an die Handelswege heranrückten. So stellt im Falle von Althütte die Regenhütte (Nr. 101) im Regental die Nachfolge dar. Während von der Althütte nur der Bauplatz als Wüstung erhalten ist – man würde den Ort ohne Beschilderung nicht als einen Ort von besonderer Bedeutung wahrnehmen – so ist in Regenhütte der Bau der Glashütte noch vorhanden. Sie wurde 2011 endgültig stillgelegt, wenngleich der Produktionsstandort schon in den 1980er Jahren aufhörte zu existieren. Die nun entstandenen Hütten waren in erster Linie große, langgestreckte Hallen, zumeist blechgedeckt, in denen die Öfen und Nebenfunktionen untergebracht waren. Vorgelagert und direkt angebaut, zumeist unter gleichem Dach waren die Wohn- und Kontorräume der Hütte. Dies ist auch in Regenhütte noch klar zu erkennen. Andere Beispiele lassen sich zum Beispiel noch in Theresienthal (vor allem die Flachglashütte, Nr. 063) antreffen. Der Wohnraumtrakt war oft sogar aus Holz in Blockbauweise geschaffen. Vielfach entstanden nun auch Arbeiterhäuser, wie sie noch in Ludwigsthal (Nr. 101), Theresienthal (Nr. 063) oder Frauenau (Nr. 071) erhalten sind. In Ludwigsthal ist die Hütte vor wenigen Jahren vollständig abgebrochen worden; die Arbeiterhäuser entlang der Schleicherstraße, als eingeschossige Bauten mit Krüppelwalmdach errichtet, sind leider so stark überformt, dass weder Konstruktion noch Baualter ablesbar sind. Zum Ende des 19. Jh. entstanden also die größeren, hallenartigen Hüttenbauten und ihre eigenen Nebengebäude. Der Standort verfestigte sich, und die Nebenfunktionen – heute würde man von Zulieferbetrieben sprechen – waren nicht mehr zwangsläufig unmittelbar neben dem Hüttenbauwerk untergebracht. Dies gilt auch für die Pochermühlen, die Köhlerei und die Herstellung der Pottasche.

Zur Zeit um 1900 mit der zunehmenden Industrialisierung, und maßgeblich befeuert durch die Eröffnung der Eisenbahn 1877, wuchsen die Hütten zu großen eigenen Siedlungen heran. Gut ist dies in Theresienthal nachvollziehbar. Dort liegen mehrgeschossige Arbeiterhäuser im Norden, dann eine Reihe villenartiger Wohnhäuser, die Fabrikantenvilla und als langgestreckter Riegel die Hütte selbst. Flankierend westlich entlang des Regens liegt eine weitere Reihe Wirtschaftsgebäude,

so unter anderem die Schleiferei, Lager und das Kraftwerk. Letztere waren zentraler Bestandteil der Hütten. Sie dienten der Krafterzeugung, zunächst als Mühlen, die ab der Zeit um 1900 zunehmend durch Generatoren ersetzt wurden. Die Auswirkung der Mühlen auf das Landschaftsbild war natürlich beträchtlich, denn es wurden eigens Mühlenkanäle angelegt, die zur Krafterzeugung dienten. Sie lassen sich überall noch antreffen, selbst wenn die Hütte selbst schon abgetragen worden ist – zum Beispiel in Ludwigsthal. Das dortige Kraftwerk als Rudiment der verschwundenen Hütte wurde rezent mit einem neuen Generator ausgerüstet und erzeugt nun sauberen Strom. Die Kraftwerke waren und sind kleine Bauten und nehmen kaum Platz in Anspruch. Sie sind allgegenwärtig; sogar in dem kleinen Ort Thalersdorf bei Arnbruck ist ein solches Kleinkraftwerk noch anzutreffen (Nr. 011) – dort wahrscheinlich als Rest eines Sägewerks.

Am beeindruckendsten im Zusammenhang mit der Stromerzeugung aus einer historisch gewachsenen Kulturtechnik ist vielleicht ist das Bauwerk der ehemaligen Seebachschleife. Nicht nur dass es ein weiteres, mit der Glasproduktion verbundenes Handwerk repräsentiert, es verfügt überdies über ein Wasserkraftwerk mit zwei Generatoren. Hervorgegangen ist diese Glasschleiferei in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das zweigeschossige, längsrechteckige Gebäude steht quer zu einem eigens geschaffenen Mühlkanal, der Wasser zum Betrieb von ursprünglich vier hölzernen Wasserrädern herbeiführte. Die Technik ist leider zum überwiegenden Teil nicht mehr vorhanden, doch lässt sich an Hand des Mühlkanals und der Dimension des Gebäudes erkennen, in welcher Größenordnung die Glasverarbeitung hier historisch betrieben wurde.

Auf das engste mit der Glasproduktion verbunden ist die Köhlerei. Hier wurde aus Buchenholz Holzkohle geschaffen, mit der die hohen Temperaturen für die Glasschmelze überhaupt erst erreicht werden konnten. Köhlereien kommen natürlich ohne festes Bauwerk aus; es reicht der Meiler. Damit sind auch die Spuren der Köhlereien nicht erkennbar. Köhlereien verfügten überdies nicht über einen festen Produktionsstandort, da sie dem verwertbaren Buchenholz nachzogen. Es gibt aber noch heute Toponyme, die auf diese Produktionsstätten hinweisen (z. B. bei Zwieselau).

In einer Region, in der der Wald namensgebend ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Holz- und Forstwirtschaft von grundlegender Bedeutung ist. Dies ist natürlich auch hier der Fall. Dabei ist der Einfluss des Menschen und der historisch angesiedelten Kulturtechniken stärker als es zunächst erscheint. So ist festzustellen, dass in den Regionen des Landkreises, in denen Glasherstellung dominant war – entlang des Regens und in Frauenau – der Nadelholzwald sehr stark durch Bereiche mit Buchen durchzogen ist. Besonders gut feststellbar war dies im Wald zwischen Buchenau (sic!) und Oberfrauenau, aber auch zwischen Rabenstein und Regenhütte. Beide Bereiche sind historisch stark durch die Glasindustrie geprägt und es ist davon auszugehen, dass die Buchenwälder mindestens auf Förderung, wenn nicht gar auf gezielte Pflanzungen zurückgehen.

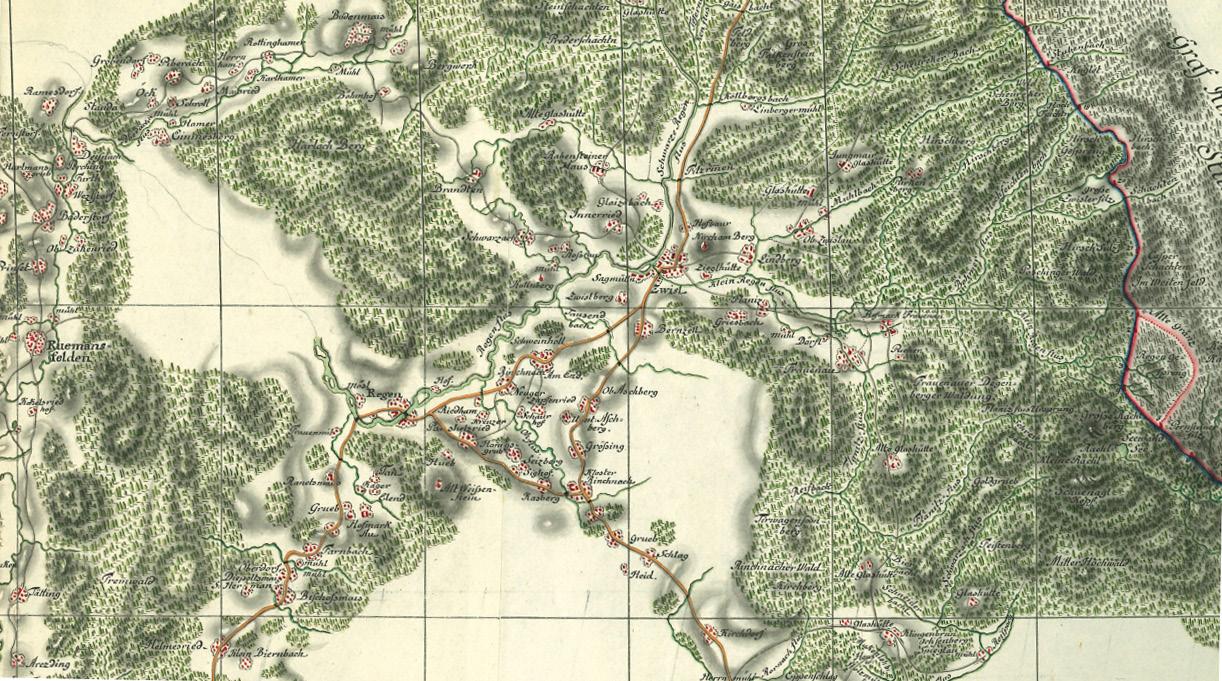

Abb. 4.3.1: Trift wahrscheinlich kurz vor dem Sägewerk Weikl in Zwiesel, um 1900.

Abb. 4.3.2: Brennholz als Teil der Fassadengestaltung. Hier: Bauernhausmuseum Lindberg (Nr. 103).

Holz wurde jedoch nicht nur zur Energieerzeugung gebraucht. Es war natürlich auch das Baumaterial erster Wahl für alle Typen von Gebäuden (siehe Kapitel 3). Dabei wurde vornehmlich Nadelholz verbaut. Vor dem Bau mussten die Hölzer jedoch mehrere Stationen durchlaufen, für die sich bestimmte Kulturtechniken herausbildeten und damit auch die Landschaft sowie die darin eingebetteten Siedlungen formten und prägten. Da sind zum einen die Wege, auf denen die gefällten Stämme ins Tal zu den Abnehmern gebracht wurden. Das ging auf Flüssen und Bächen, die dafür eigens angepasst wurden durch so genannte Schwellen, kleine Stauwehre, oder durch eigens angelegte, gefasste Triftkanäle; sie wiesen ein niedriges Gefälle auf, durch welches das Schleifen der Stämme erheblich erleichtert wurde. Derartige Triftkanäle sind heute zunächst nicht besonders auffällig im Wald. Sie sind aber zum Beispiel daran zu erkennen, dass sie nicht dem natürlichen Lauf eines Fließgewässers folgen – auf dem schnellsten Weg bergab – sondern mit schwachem, gleichmäßigem Gefälle parallel zum Hangverlauf geführt werden. Dabei können sie sogar natürliche Fließgewässer kreuzen. Sie verlaufen zumeist recht geradlinig und es gibt oft Reste der Randbefestigung aus Holzstämmen, oder Querhölzer zur Steuerung der Fließgeschwindigkeit. Ein solcher Triftkanal (Nr. 069) führt zum Beispiel zum ehemaligen Sägewerk in Oberfrauenau (Nr. 070, und Abb. 3.4.5 im Kapitel 3.4). Er wird auch in Stand gehalten, wahrscheinlich aus Gründen der Wasserhaltung. Durch die noch nachvollziehbare Verbindung mit dem ehemaligen Sägewerk des Gutes Oberfrauenau lässt sich die Funktion, aber auch die Bedeutung für das Bild der Kulturlandschaft gut nachvollziehen.

Hier und überall im Landkreis sind die Bedeutung und die Verbreitung von Sägemühlen zu erkennen. Dabei handelt es sich um einen im gesamten Landstrich anzutreffenden Bautypus (siehe Kapitel 3.4.1). Beispiele unterschiedlichen Erhaltungszustandes stehen in Weidenmühle (bei Prackenbach, Nr. 060), Ehrenhof (bei Viechtach, Nr. 055), Gotteszell (Nr. 050), Reibenmühle (bei Viechtach, Nr. 030) und Schwarzach (bei Zwiesel, Nr. 095). Die Sägemühlen sind eigentlich Sägewerke, in denen angelieferte Stämme zu Bauholz zersägt werden. Die Beispiele sind recht zufällig angeführt, es gibt diese Bauwerke, oder deren Reste, oder zumindest Ortsbezeichnungen, die auf ihre Existenz hinweisen, überall und zuhauf im Landkreis. Die genannten Beispiele bilden aber die gesamte Bandbreite der

Abb. 4.3.3: Kirchdorf im Wald (080). Neben dem ehemaligen Gasthof Post liegt eine soeben fertiggestellte Mehrfamilienhausanlage mit eigenem Blockheizkraftwerk, das mit Hackschnitzeln betrieben wird.

Lit: Bayerisches Landesamt für Umwelt, Entwurf einer kulturlandschaftlichen Gliederung Bayerns als Beitrag zur Biodiversität, 30 Innerer Bayerischer Wald.

Mühlentechnik und ihrer Entwicklung ab. In der Weidenmühle bei Prackenbach – sie wird offenbar noch sporadisch betrieben und ist voll funktionsfähig – wird die Gattersäge noch durch Wasserkraft über ein hölzernes Mühlrad angetrieben. Im Fall von Gotteszell, der Reibenmühle, aber auch jener in Außenried handelt(-e) es sich um einen gleichen Typus mit elektrisch betriebene Sägen. Die Energie wird oder wurde aus eigenen Turbinen gewonnen, welche statt der Mühlräder ab dem frühen 20. Jh. eingebaut wurden. In Gotteszell ist das Sägewerk noch vollständig erhalten, inklusive der Maschinen, doch schon länger außer Betrieb genommen. Unterhalb stehen weitere Gebäude des Mühlenanwesens, unter anderem auch das Kraftwerk. Im Falle der Reibenmühle sind alle Geräte ausgebaut; das Sägewerk in Außenried ist noch voll in Funktion. In Ehrenhof ist der Zustand unklar, da verschlossen. Aber auch hier sind der Mühlkanal und das Kraftwerk klar erkennbar. Die Gebäude sind Hallen, in denen die Gattersäge steht und jene Bänder und Ziehvorrichtungen, mit denen die Stämme vor die Säge bugsiert werden. Die Hallen sind zumeist auf einer Seite vollständig geöffnet; dort werden die Stämme an- und die Bretter abgeliefert. In logischer Konsequenz gibt es auch zahlreiche Zimmereiund Schreinereibetriebe. Sie sind jedoch deutlich weniger prägend im Landschaftsbild, da es sich um relativ kleine bauliche Anlagen handelt. In diesen wird das Holz weiter verarbeitet. Holz als Brennstoff ist omnipräsent. Brennholz ist in gestapelter Form kontinuierlich und überall anzutreffen. Es gehört eindeutig zum Bild einer typischen Siedlung, dass das Holz um das Haus unter den großen Dachüberständen aufgeschichtet angeordnet ist. So werden sie sogar oft Teil der Fassadenbildung (siehe Abb. 3.4.2).

Immer zahlreicher sind auch Lagerhallen für Holzschnitze oder Pellets zu sehen, mit denen kleine Blockheizkraftwerke befeuert werden. Ein sehr neues Beispiel ist zum Beispiel in einem modernen Wohnblock in Kirchdorf im Wald anzutreffen (vgl. Abb. 3.4.3, Objektnr. 080).

Das prägendste Element ist natürlich die Landwirtschaft. Dies gilt gleichermaßen für die Ausbildung der Kulturlandschaft, als auch für die Siedlungen. Die unterschiedlichen Hofformen sind oben bereits beschrieben (Kapitel 3.1). Die offene Bauweise der Dörfer und Weiler geht maßgeblich auf die einzelne Setzung der Hofstellen zurück. Direkt angebaut wurden nur Gebäudeteile, die zum eigenen Hof gehörten; einen direkten Anbau an ein Nachbarhaus gab es nicht. Die Siedlungsform der Angerdörfer ist dabei oft das Ergebnis der Kolonialisierung mit geplanten Siedlungsanlagen des Hochmittelalters. Auch wenn sich von der historischen Bausubstanz nur wenig aus der Zeit vor dem 19. Jahrhundert erhalten hat, so ist auch trotz jüngerer Modernisieruungswellen die Struktur dieser Siedlungen noch heute oft gut ablesbar.

„Landwirtschaftlich genutzte Flächen der mittleren Lagen sind geprägt von hohen Grünlandanteilen, in tieferen Lagen findet auch Ackerbau statt“ (BLfU, 2011, 2).

Noch heute sind viele Betriebe in Funktion; große Mastbetriebe oder große Produzenten von Getreide sind interessanterweise – und glücklicherweise – nicht präsent. Die Bewirtschaftung durch kleinere Höfe ist ganz entscheidend für die Maßstäblichkeit und Ästhetik der Landschaft. Während im Westen und im Süden neben der Viehzucht für Milch und Fleisch auch in einem gewissem Maß Ackerbau betrieben wird, findet sich im Osten fast ausschließlich Viehwirtschaft. Die Landschaft

Abb. 4.4.1:

In der Siedlung Ehrenhof bei Viechtach (Nr. 055) dominiert die Scheune als mit Abstand größer Bau.

Lit: Mayer, Sebastian: Denkmalpflegerischer Erhebungsbogen zur Dorferneuerungsplanung Flanitz, Winhöring 2013. Unveröffentlichter Untersuchungsbericht.

Abb. 4.4.3:

Ein so genanntes ‚Flachsbrechhaus‘ in Rehberg bei Drachselsried vor der Translozierung in das Freichlichtmuseum in Finsterau (LK Freyung-Grafenau).

Quelle: www.hogn.de.

zeichnet sich daher im Westen auch mit mehr offenen Flächen aus, auf denen Getreide (eher wenig) und Mais (überwiegend) angebaut wird. Im Osten indes ist die Landschaft deutlich stärker mit Wald durchsetzt und die Wiesen dienen ausschließlich zur Beweidung (u. a. auf angelegten ‚Schachten‘) oder zur Beschaffung von Futtermittel (Heu) für das Vieh. Diese Form der Landwirtschaft führte zu teilweise extrem großen Scheunen (Stadln), die immer aus Holz gebaut wurden und auch noch in Nutzung sind. Sie sind allein auf Grund ihrer schieren Größe sehr prägend.

Neben dem Getreideanbau und der Viehzucht gibt es zwei weitere landwirtschaftliche Erwerbszweige, die hier Erwähnung verdienen. Da wäre zum einen der Obstanbau und zum anderen der Anbau von Flachs als Grundstoff zur Herstellung von Textilien.

Der Obstanbau lässt sich immerhin noch vereinzelt durch erhaltene Streuobstwiesen im Landschaftsbild wiederfinden. Es gibt überdies eine Initiative, die recht erfolgreich die Neupflanzung von Obstbäumen betreibt (z. B. Rannersdorf, Nr. 036). Hinsichtlich der Entwicklung bestimmter Gebäude- oder Siedlungstypen jedoch ist der Obstanbau irrelevant. Für die Landschaftspflege jedoch ist er durchaus interessant, da die historischen Streuobstwiesen klassischerweise die Übergänge vom Siedlungsraum zum offenen Land markieren.

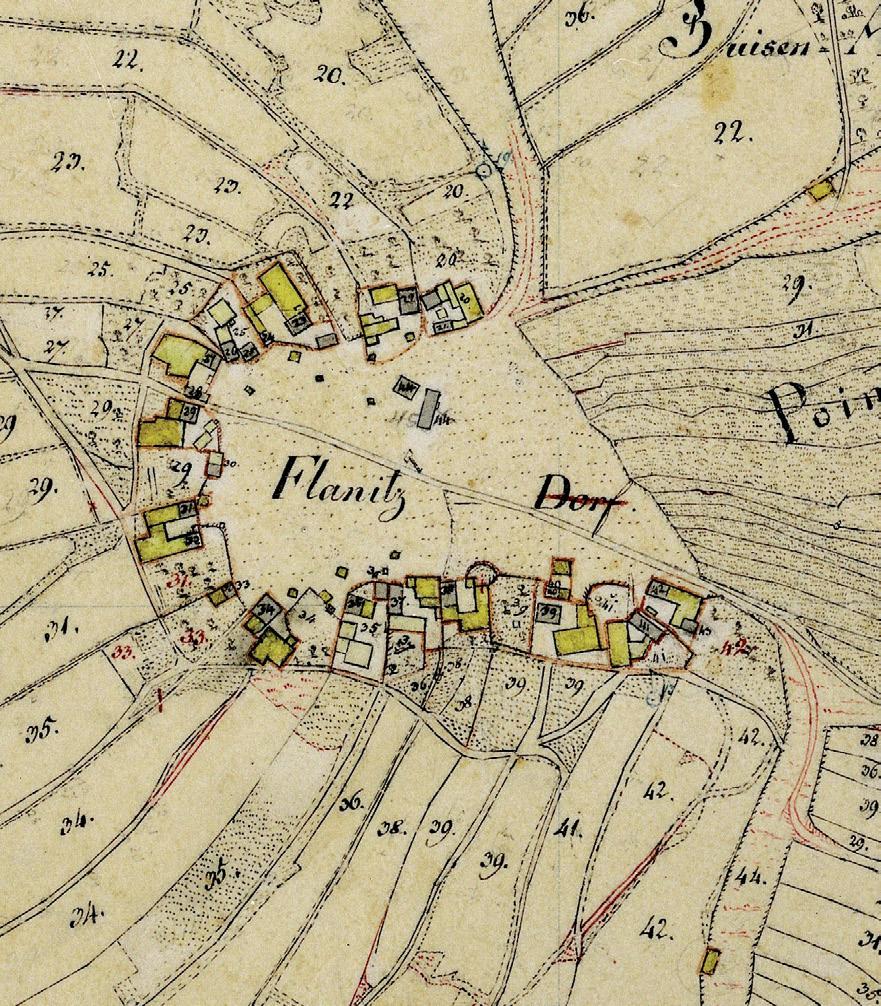

Abb. 4.4.2: Flanitz 1829 besaß zwei Brechhäuser, die weit außerhalb der Siedlung lagen (Pfeil). In beiden Fällen handelte es sich um schmale, längsrechteckige Gebäude. Flanitz, Gemeinde Frauenau, Landkreis Regen Uraufnahme

M = 1 : 5000, NO 42-54, 1829, vergrößerter Ausschnitt, Landesamt für Vermessung und Geoinformation Bayern

Im Gegensatz dazu mündete der Flachs- und Hanfanbau sehr wohl zur Ausbildung eines bestimmten Gebäudetyps, der offenbar weit verbreitet war. Dabei handelte es sich um so genannte ‚Brechäuser‘, in denen die Halme des Flachs‘ getrocknet wurden um in einem zweiten Arbeitsschritt daraus die Fasern zu gewinnen (‚brechen‘). Brechhäuser waren weit verbreitet, denn die Herstellung von Textilien war bis in das frühe 20. Jh. eine wichtige Einkommensquelle in der Region (Mayer 2013, 6). Die Brechäuser lagen typischerweise etwas außerhalb der Siedlungen (siehe das Beispiel Flanitz, Abb. 4.4.2), da von ihnen Brandgefahr ausging. Die Brechhäuser verfügten über einen wiederkehrenden dreigeteilten Aufbau: Dem Dörrraum, wo der Flachs getrocknet wurde, dem Heizherd mit Schornstein zur Wärmeerzeugung und dem ‚Brechelraum‘, in dem die Fasern mechanisch ausgelöst wurden (https://www. hogn.de/2022/04/113/2-kultur-im-bayerischen-wald/1-ausmwoid/hofleben-anno-dazumal-11-granitstall-doerrboden-undbrechhaus/155659). Diese drei Räume bildeten sich in dem länglichen Bau auch nach außen ab (vgl. Abb. 4.4.3). Auffällig war dabei der Schornstein, der auf einem solch bescheidenen Bauwerk einen deutlichen Hinweis auf eine Sonderfunktion gab.

Bereits Anfang des 20. Jh. verlor der Flachsanbau und die Herstellung von Textilien an Bedeutung. Auf Grund des frühen Bedeutungsverlustes ist wahrscheinlich kaum ein Brechhaus heute noch erhalten – wirksam in der Kulturlandschaft sind sie jedenfalls nicht mehr. Die gilt natürlich gleichermaßen für die Felder, auf denen Flachs angebaut worden war.

Die Herstellung der Textilien selbst führte im Übrigen nicht zur Ausbildung eines bestimmten Gebäudetyps – denkbar eine

Spinnerei oder eine Weberei. Diese Tätigkeiten wurden im Heimerwerb in den Häusern der Bauern in der Stube durchgeführt (vgl. dazu auch das Bauernhausmuseum Lindberg, Nr. 103).

Auf die architektonischen Ausprägungen der Brauereien wurde im Kapitel 3.4.3 bereits ausführlich eingegangen. Auffällig bei der Betrachtung der Brauereilandschaft heute ist vor allem ihre merkwürdige Unauffälligkeit. Sie steht im deutlichen Widerspruch zur produzierten Qualität, aber auch der Bedeutung des Biers für das tägliche Leben in der Region. Brauereien sind heute überwiegend industrielle Bauwerke, die sowohl auf Grund ihrer Dimenion als auch ihrer architektonischen Ausprägung vom historisch gewachsenen Ortsgefüge entfremdet sind. Beispiele dafür sind die Gesellschaftsbrauerei in Viechtach (Nr. 029, vgl. Abb. 4.5.1) sowie die Teisnacher Brauerei Ettl (Nr. 018, Abb. 4.5.2). In beiden Fällen sucht man auch einen Brauereiausschank vergeblich. Die Vermarktung findet maßgeblich über den üblichen Einzelhandel statt. Die Gesellschaftsbrauerei verfügt immerhin über einen Verkaufsladen; angesichts der bevorstehenden Schließung der Brauerei ist dies jedoch ein schwacher Trost. Diese Entfremdung ist das Ergebnis einer bereits über Jahrzehnte zu beobachtenden Monopolisierung der Bierproduktion und dem gleichzeitigen Verlust der klassischen Gastwirtschaften. Eine historisch nachweisbare Anzahl von fünf Brauereien in Ruhmannsfelden ist nicht mit dem überhöhten Bierkonsum der Einwohnerschaft, sondern vielmehr durch die historische Gasthausstruktur zu erklären: Klassischerweise war es so, dass Gasthäuser ihr eigenes Bier herstellten und es nur, oder überwiegend, über ihre Wirtschaft absetzten. Dies erklärt die hohe Zahl an Brauereien, denn auch in Viechtach waren es fünf, in Regen drei, in Bodenmais und Bayerisch Eisenstein zwei (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_ehemaliger_Brauereien_in_Bayern#Landkreis_Regen, eingehen am 1. November 2024, 10:30 Uhr). Historisch lässt sich das Wirtshaus funktional kaum von der Brauerei trennen. Erst mit dieser Loslösung vollzog sich der Verlust der Kleinbrauereien und damit die starke Ausdünnung der Brauereilandschaft. Mit der Betriebseinstellung der Gesellschaftsbrauerei entsteht eine weitere große Fehlstelle in der überlieferten Kultur des Landkreises, zumal hier in der Produktpalette auch spezifisch regionale Waldlerbiere im Angebot zu finden sind. Erfahrbar ist die Verkopplung von Wirtschaft mit eigener Brauerei noch in Böbrach bei der 1462 gegründeten Brauerei Eck. Es ist sicherlich kein Zufall, dass dort auch ein sehr ansprechender Biergarten existiert. Auch hier jedoch ist festzustellen, dass nicht mehr alle Sorten vor Ort gebraut werden. Die besondere Situation in Drachselsried mit zwei Brauereien (Nr. 007), die unmittelbar nebeneinander ko-existieren (Schlossbräu und Falter) ist wahrscheinlich auch ein Relikt der kleinteiligen Wirtshauskultur und unbedingt schützenswert.

Im Ort erfährt der Standort der beiden Brauereien wenig Wertschätzung – dies obwohl sich sogar noch das Schloss Drachselried auf dem Gelände befindet.

Auch auf andere Art sind die Brauereien vom regionalen Zusammenhang merkwürdig abgekoppelt: Da kaum Getreide angebaut wird, ist auch kaum davon auszugehen, dass regionales Getreide in den Brauereien zum Einsatz kommt. Auch der Hopfen kommt nicht aus der Region; hier muss einschränkend gesagt werden, dass dies auch historisch nicht der Fall war. In den Bieren findet dieser Sachverhalt keinen spürbaren Niederschlag. Einzig das ‚Dampfbier‘ aus Zwiesel wird damit beworben, dass dessen besonderer Geschmack historisch durch den Mangel an notwendigen Zutaten zu begründen ist: Dieses Bier ist aus Gerste unter Verwendung von wenig Hopfen gebraut. Der Geschmack ist in der Tat besonders und lässt eine regionale Unverwechselbarkeit erkennen. Die ebenfalls im Zusammenhang mit den Brauereien stehenden Lagerkeller finden sich u.a. noch in Regen als Kellergasse oder auch in Rohmannsfelden.

Untertägiger Bergbau spielt an drei Orten eine gewisse, aber auch untergeordnete Rolle im Landschaftsbild des Landkreises. In Bodenmais (Silber), in Rotkot (Eisenerz) und in Rabenstein (Quarzbruch am Hennenkobel). Im Fall von Bodenmais hat die touristische Nutzung des Bergwerks dazu geführt, dass hier durch den Ausbau entsprechender Infrastruktur der Bergbau mittelbar sichtbare bauliche Spuren hinterlassen hat. Das Quarzbergwerk im Wald unterhalb des Berges Hennenkobel ist nur durch einen zugewachsenen Einschnitt in das Gestein zu erkennen. In Rotkot gibt es außer einem Stollenzugang keine architektonischen Hinweise auf die Bedeutung des Bergbaus.

Ganz anders verhält es sich mit dem obertägigen Bergbau, vor allem für Quarz in Viechtach, Obermitterndorf und für Granit in Prünst. In Viechtach ist der Abbau von Quarzschotter in ganz besonders guter Form in allen Arbeitsschritten erfahrbar. Hier liegt der Steinbruch im ‚Pfahl‘ oberhalb der Stadt; von dort führte eine schienengeführte Lorenbahn zur Verladestation, in welcher das Material in die Loren einer Seilbahn umgeladen wurde. Über die Seilbahn wurde der Quarz schließlich in das Brechwerk, die so genannte ‚Sporer Quetsch‘ am Fuß des Berges und in unmittelbarer Nähe zum Riedbach gebracht. Im Brechwerk wurde es auf Körnungen in unterschiedlicher Größe gebracht und dann abgefahren, große Teile davon mittels eines eigenen Bahnanschlusses. Unterhalb des Brechwerks befinden sich noch Absetzteiche, in denen das durch den Waschvorgang mit Sanden angereicherte Wasser des Riedbaches wieder von einem Großteil der Partikel gereinigt wurde. Wesentliche Teile der Einrichtung sind noch vorhanden und erfahrbar. Das Brechwerk selbst ist auf Grund seiner Höhenentwicklung auch als architektonisch gelungener Industriebau der 1. Hälfte des 20. Jh. sehenswert und prägend. Im Innenraum konnten alle Maschinen gerettet werden und geben ein klar ablesbares Bild der Quarzverarbeitung ab. Die eisernen Pfeiler der Seilbahn stehen heute auf einer almartigen steilen Wiese mit Obstbäumen und die Absetzteiche im Wald sind zu Biotopen geworden.

Prägend für die Kulturlandschaft ist im Fall des Quarzschotterabbaus in Viechtach die entstandene Steinbruchlandschaft

Abb. 4.6.2: Teisnach, Papierfabrik Pfleiderer (Nr. 019). Der Kernbau zeigt konstruktive Parallelen zur ‚Sporer Quetsch‘ in Viechtach (Nr. 001).

Abb. 4.6.3:

Zugewachsener Steinbruch (Granit) zwischen Linden und Patersdorf (Nr. 040).

oberhalb von Viechtach. Erst im Jahr 1993 wurde der Abbau eingestellt und das Steinbruchareal in das Naturschutzgebiet ‚Großer Pfahl‘ aufgenommen. Weitere Quarzschottersteinbrüche gibt es auch südlich entlang des ‚Pfahls‘, doch sind diese, obwohl größer, landschaftlich nicht so auffällig. Das Brechwerk ‚Sporer Quetsch‘ ist in jedem Fall ein herausragendes Industriedenkmal und in seiner Gesamtheit gut überkommen. Die anzutreffende Architektur ist jedoch wenig repräsentativ für den Landkreis, denn große Industriebauten des frühen 20. Jahrhunderts sind eher eine Seltenheit. Es handelt sich um einen mehrgeschossig turmartig aufragenden Skelettbau. Das Tragskelett ist aus Stahlbeton hergestellt, die Gefache sind mit Holz geschlossen. Dass es sich bei dieser Konstruktion im Landkreis um keinen Einzelfall handelt, ist am Kernbau der Papierfabrik Pfleiderer in Teisnach zu erkennen (Nr. 019). Der dortige Bau zeigt große Ähnlichkeit; die Gefache dort sind jedoch ausgemauert und verputzt (vgl. Abb. 4.6.2).

Der Tagebau bei Prünst ist jedoch von ganz anderen Ausmaßen. Der beträchtliche Krater ist das Ergebnis von Granitabbau, der selbstverständlich sehr landschaftsprägend ist. Gleichzeitig stellt er eine drastische industrielle Störung im Landschaftsbild dar.

Der Ort Frankenried (Nr. 038) und die unmittelbar südöstlich liegenden Bereiche entlang des ‚Pfahls‘ waren ursprünglich stark vom Tagebau und den Steinbrüchen geprägt (Nr. 040, siehe Abb. 4.6.3). In Frankenried befindet sich am südlichen Ortsausgang ein Vorarbeiterhaus für einen Steinbruchbetrieb; es ist vollständig aus Zyklopenmauerwerk aus Granit errichtet. In dem unterhalb liegenden Waldstück bis nach Patersdorf sind zahlreiche Waldseen anzutreffen, die auf Steinbrüche zurückgehen. Auch Lorenbahnen hatte es offenbar gegeben, von denen jedoch zunächst nichts mehr erkennbar ist.

Jenseits der landschaftsprägenden HInterlassenschaften der obertägigen Quarz- und Granitgewinnung, ist natürlich das gebrochene Material für die Architektur der Region von zentraler Bedeutung. Granit ist überall in der Architektur präsent und damit im Landschaftsbild anzutreffen: Vor allem als Baumaterial, man denke nur an die zahlreichen Bahngebäude, die alle einem grundlegenden Entwurf folgend sämtlich aus Granit errichtet sind. Auch das erwähnte Vorarbeiterhaus in Frankenried (Nr. 038) ist aus Granit gebaut. Ein beeindruckender und merkwürdigerweise unverputzter, mehrgeschossiger Bau aus Bruchstein ist am Ortsausgang von Frauenau (Nr. 071) in Richtung Oberfrauenau zu finden. Das dortige ehemalige Arbeiterhaus aus der Zeit um 1900 zeigt eine Blockhaftigkeit und Größe, die durch den fehlenden Putz noch überhöht zu werden scheint. Auch wenn das Bauwerk geeignet ist, die vielfache Verwendung von Bruchstein zu illustrieren, so kann doch davon ausgegangen werden, dass dieses Gebäude – wie sonst auch alle dieser Bauart –ursprünglich verputzt waren. Ein Bauwerk sehr ähnlichen Typs ist kurz oberhalb des Gutes Oberfrauenenau zu finden; es ist vollständig verputzt.

Granit ist aber auch in anderer Form im Landkreis vorzufinden: Es findet in Brückenbauwerken, aber auch als Gehwegplatten oder Stützmauern Verwendung.

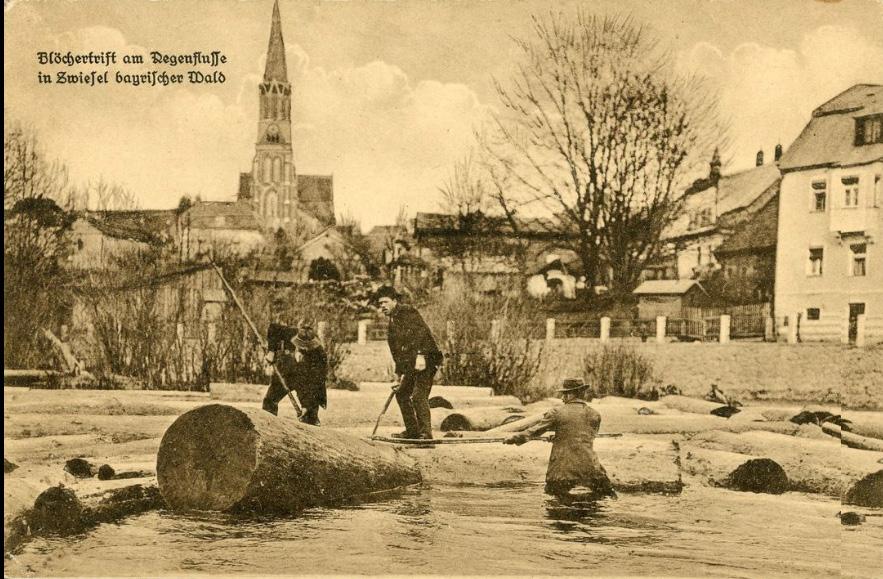

Abb. 4.7.1:

Die Waldbahn. Oben die Strecke im Wald zwischen Langdorf und Bodenmais. Unten links die Strecke zwischen Zwiesel und Bodenmais bei Reisachmühle, unten rechts die Ohetalbrücke bei Regen.

Verkehrsbauwerke prägen bis heute den Landkreis auf ziemlich eindringliche Art und Weise. Allen voran ist die Eisenbahn zu nennen. Heute aber fallen auch die zum Teil stark ausgebauten Bundes-, Staats- und Landstraßen auf. Doch zunächst zur Eisenbahn: Die Strecke von Plattling nach Bayerisch Eisenstein ging schon 1877 in Betrieb. Im Jahr 1890 wurde sowohl das Teilstück von Gotteszell nach Blaibach, als auch von Zwiesel nach Grafenau eröffnet. Erst 1928 schließlich wurde das Streckenstück von Zwiesel nach Bodenmais in Betrieb genommen. Der Bau der Strecken war extrem aufwändig und umfasste einige Tunnel, mehrere große Viadukte und Brücken, tiefe Geländeeinschnitte und beträchtliche Dammbauten. Diese Bauwerke sind zum Teil spektakulär und stehen heute in ihrem technisch-konstruktiven Aufwand in merkwürdigem Missverhältnis zu den kurzen Schienenbussen, die sie nutzen. Dessen ungeachtet lässt bereits ihre regionale Bezeichnung als ‚Waldbahn‘ erkennen, welchen starken identifikatorischen Wert die vier Strecken im Landkreis besitzen. Die ingenieurtechnischen Leistungen, welche der Bau abverlangte, sind heute noch unverstellt erfahrbar. Einprägsame Beispiele sind die Brücke über die Staatsstraße 3521 kurz vor Regen (Ohetalbrücke, siehe Abb. 4.7.1), aber auch die Brücken über den Schwarzen Regen zwischen Regen und Zwiesel. An anderer Stelle bilden gemauerte Bogenviadukte, wie zum Beispiel in Reisachmühle bei Zwiesel, einen fast bühnenhaften Hintergrund für die Präsentation der Kulturlandschaft Bayerischer Wald (Abb. 4.7.1). An anderer Stelle bildet die Strecke einen drastischen, merkwürdigen Gegensatz zu den abgelegenen Waldlandschaften, die sie durchquert (Abb. 4.7.1). Nicht zuletzt diese Besonderheit verhalf der Strecke nach Viechtach zur Bezeichnung ‚Bayerisch Kanada‘. Störend wird die Bahn indes an keiner Stelle, sondern eher wie die Vervollständigung einer Idealvorstellung einer klassischen deutschen Mittelgebirgslandschaft. Hinzu kommen die baulichen Anlagen entlang der Streckenführungen: Empfangsgebäude, Güterschuppen, Wohnhäuser für Bedienstete und so weiter. Diese Gebäude folgen einem einheitlichen Entwurf und sind sämtlich von hohem ästhetischen Wert. Architektonisch orientieren sie sich an regionalen Bautraditionen. Selbst wenn sie im Zuge von Rationalisierungen aus der eisenbahnbezogenen Nutzung genommen wurden, so werden sie heute erfolgreich für andere Zwecke genutzt.

Einen völlig anderen Eindruck hinterlassen die ausgebauten Straßen für den Kraftfahrzeugverkehr. Dass sie für die Verbindungen im Landkreis wichtig sind, ist schon an dem Verkehrsaufkommen zu erkennen. Die Infrastruktur ist stark ausgebaut;

sie negiert jedoch jede andere Art von Individualverkehr. Ein ähnlich gut ausgebautes Radwegenetz ist nicht zu finden. Oft fehlt den Straßen sogar ein Fußweg. Ein Beispiel, wie stark dieses Wegenetz landschaftsdominierend wirkt, ist die Ortsumfahrung im Süden von Regen. Straßenführungen dieser Art haben überdies die Ansiedlung von ganz bestimmten Betrieben wie Tankstellen und Fastfoodketten zur Folge; insgesamt entsteht damit ein bauliches Konglomerat, das starke Zersiedlung und ungeregelte Landschaftsräume hinterlässt.

Literatur:

Pfaffl, Fritz: Die Ziegeleien im Bayerischen Wald, Grafenau 2012.

Backstein spielte in der Region bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts kaum eine Rolle als Baumaterial. Dafür standen andere Baumaterialien, wie Holz und Naturstein, in großer Menge zur Verfügung.

Vor allem Ende des 19. Jahrhunderts erlangte der Backstein als sichtbares Baumaterial dann doch noch einen gewissen Stellenwert. Möglicherweise in Anlehnung an Regionen außerhalb Bayerns entstanden einige durchaus repräsentative Bauwerke, auf deren prominenteste Vertreter bereits oben eingegangen wurde (die Kirchen in Zwiesel - Nr. 064, und Kirchaitnach - Nr. 035).

Obwohl sich der Backstein als Sichtmauerwerk nicht wirklich durchsetzte, so ist davon auszugehen, dass viele der verputzten Bauwerke aus der Zeit um 1900 mit einfachen Backsteinen errichtet worden sind. Ansonsten wäre kaum erklärbar, warum sich nun für die Backsteinproduktion ein neuer Industriezweig herausbildete. Aus der Literatur geht hervor, dass es mindestens 14 Ziegeleien im heutigen Landkreisgebiet gab. Gesichert sind für Viechtach zwei, weitere in Blossersberg, bei Pirka, Kirchaitnach, Bischofsmais, Ruhmannsfelden, Bodenmais, Regen, Langdorf, Zwieselberg, Rabenstein, in Zwiesel selbst und bei Richnach (vgl. Pfaffl 2012). Kleinere Feldbrandöfen sind dabei gar nicht berücksichtigt (siehe Kapitel zu den Ziegeleien 3.4.4).

Trotz dieser Menge, fallen die Hinterlassenschaften dieses Industriezweigs kaum als besonders landschaftsprägend ins Gewicht. Auch aufgelassene Tongruben sind – anders als die Steinbrüche – nicht (mehr) anzutreffen, oder so stark überformt, dass sie als solche nicht mehr erkennbar sind. Toponyme jedoch, die auf Lehmgruben hinweisen gibt es bisweilen, doch es gibt nur wenige Hinweise auf diese Baustoffproduktion (z. B. der Lehmgrubenweg in Bodenmais). Es konnte nur eine einzige ehemalige Ziegelei an einem noch erhaltenen Gebäude festgemacht werden, jene in Viechtach Schlatzendorf (siehe Kapitel 3.4.4 und Abb. 3.4.19 dort).

Der dort im Verfall befindliche Bau ist kaum von anderen Industriestandorten zu unterscheiden: Es handelt sich um einen länglichen Hallenbau mit Schornstein und einem vorgelagerten Wohn- und Kontorhaus. Auf dieser Grundlage ist anzunehmen, dass es für Ziegleien nie zu einem wiedererkennbaren Bautypus gekommen war, der auf die Kulturlandschaft einen nennenswerten Einfluss gehabt haben könnte. Heute sind die wenigen Hinweise so disperat, dass sie als gebautes Kulturerbe kaum noch fassbar sind. Dies gilt auch für die Lehmgruben, die ja eigentlich das Potenzial hatten in ganz erheblichem Maß landschaftsprägend zu sein.

Abschließend sei noch einmal auf den Fall Kirchaitnach mit

seiner exponiert am Hang liegenden Pfarrkirche St. Magdalena aus Sichtbacksteinmauerwerk eingegangen. Sie ist nicht nur auf Grund ihrer Lage und dem Ortsbild besonders interessant, sondern eben auch auf Grund des Baumaterials, das hier so merkwürdig fremd erscheint. Tatsächlich verfügte der Ort Kirchaitnach über eine eigene Ziegelei – sie dürfte für die Wahl des Baumaterials also von entscheidender Bedeutung gewesen sein. Hier wäre eine eingehende Untersuchung sicherlich hilfreich. Mit der Ziegelei in Viechtach ist damit Kirchaitnach einer der wenigen Orte, an denen die Produktion von Backsteinen im Landkreis ein wahrnehmbares Zeichen hinterlassen hat.

Abb. 4.9.1: Gasthaus ‚Deutscher Rhein‘ in Zwiesel (Nr. 064).

Abb. 4.9.2: Die Brennerei Hieke in Zwiesel (Nr. 064).

Wenngleich stark beworben als touristische Region, so stellt sich der Tourismus im Landkreis Regen – von einigen Ausnahmen abgesehen – eher verhalten dar. Schon ab 1900, durch die Eisenbahn beschleunigt, begann dieser Wirtschaftszweig an Bedeutung zu gewinnen. Es entstanden größere, moderne Hotels, vornehmlich zunächst in Bayerisch Eisenstein und Umgebung (z. B. Hotel ‚Rixi‘ 1890 in Markt Eisenstein, Hotel ‚Botschafter‘ 1908 in Bayerisch Eisenstein). Mit ihnen entstand auch eine Infrastruktur wie Wanderhütten und die ersten Skigebiete am Arber. Der Bedarf wuchs über die Zeit und noch heute sind vor allem im Siedlungsgebiet von Bayerisch Eisenstein die baulichen Hinterlassenschaften dieser Zeit anzutreffen. Ohne Zweifel gehörte auch die ehemals sehr große Zahl an Wirtshäusern in den Orten des Landkreises zu diesem frühen Boom, zumal diese meist Pensionszimmer mit anboten. Das Hotel ‚Deutscher Rhein‘ in der Ortsmitte von Zwiesel (Nr. 064) ist ein herausragendes Beispiel dafür, welche wirtschaftliche Bedeutung der frühe Tourismus hatte. Dem repräsentativen Eckgebäude ist in der Prälat-Neun-Straße noch ein großer Veranstaltungssaal angegliedert. Der programmatische Name des Etablissements lässt überdies erkennen, welche Bedeutung der Bayersiche Wald über die Region hinaus als touristisches Ziel mittlerweile erlangt hatte.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Tourismus zu einem Massenphänomen, und auch die Auswirkungen dieser Zeit kann das Gasthaus ‚Deutscher Rhein‘ plastisch widerspiegeln: Es ging immer mehr darum, große Menschenmengen schnell und effizient mit einer Dosis ‚Bayerischer Wald‘ abzufertigen. Qualität, Anspruch und vor allem Authentizität blieben dabei auf der Strecke. Mit dem Ende dieser Art des Tourismus‘ im Bayerischen Wald – maßgeblich durch günstige Urlaubsangebote im Ausland – verschwand das Klientel und die Nachfrage nach diesen Leistungen. Eine erneute Umstellung auf eine andere Art des Tourismus‘ erfolgte nicht mehr, was das Aus für viele der Anbieter besiegelte. Der Leerstand eines so großen und repräsentativen Komplexes im Ortszentrum von Zwiesel ist sehr präsent und überschattet die Versuche mit neuen Initiativen eine andere Art des Fremdenverkehrs zu schaffen. Ein ähnliches Beispiel ist die Brennerei Hieke, gegründet 1949, deren maßgeblich durch leere Busparkplätze geprägtes Verkaufs- und Ausstellungsareal am Ortsausgang von Zwiesel in Richtung Frauenau in einem unklaren Zustand der Agonie zu verharren scheint. Und ein drittes, sehr beredtes Beispiel stellt der in den 1970er Jahren errichtete Ferienpark in Bischofsmais (Nr. 091, Abb. 4.9.3) dar. Die Anlage konnte offenbar bis zu 1000 Besucher gleichzeitig beherbergen; heute jedoch stehen die Gebäude

Abb. 4.9.3:

Leer stehende Anlage des ‚Ferienparks‘ in Bischofsmais (Nr. 091), insgesamt drei Gebäudekomplexe.

leer und eine Perspektive ist (noch?) nicht gefunden. Die heutigen Hotspots des Tourismus sind nunmehr fast vollständig auf die Umgebung des Großen Arbers beschränkt. Gemeint sind vor allem das Skigebiet am Arber, das Arberseehaus und – im Verbund damit – Bodenmais, das wie eine Art Basislager und Ausgangspunkt dient und mit der Ausschlachtung des Silberbergbaus und der auf niederschwelligen Tourismus ausgelegten Bahnhofsstraße das Bild vervollständigt. Es scheint sich hierbei um eine ganz bewusste Wirtschaftsstrategie zu handeln, denn Bodenmais wird dominiert durch eine große Anzahl an unangepasst großen Hotels und Resorts, die städtebaulich und gestalterisch keine Verbindung mit dem historischen Gefüge aufnehmen. Dabei ist diese architektonische und kulturelle Loslösung auch im übertragenen Sinne erfolgt: Die Hotels bieten eine Vollverpflegung an, die es den Urlaubern ermöglicht ein Ferienerlebnis zu haben, das sich vom tatsächlichen Ort, dessen Traditionen und dessen Kultur emanzipiert. Dies hat zur Folge, dass die überkommene gastronomische Infrastruktur mit Ihrer Geschichte und mit ihren Traditionen wegbricht. Der folgende Leerstand ist überall im Landkreis anzutreffen. Selbst Konzepte, die neu entstehen und versuchen gegen diese Entwicklung anzuarbeiten – zum Beispiel die 2016 eröffnete Gastronomie ‚Rote Res‘ in Bodenmais, sind nur schwer zu betreiben; diese ist zur Zeit wieder geschlossen.

Ein weiterer Punkt in dieser Reihe ist das ‚Joska Glasparadies‘. Der Bezug zur Region ist allein durch das Stichwort ‚Glas‘ gegeben, doch ist die Anlage sonst ortlos und könnte angesichts der enormen Größe und der vorgelagerten Parkplatzanlagen auch der Baumarkt einer Großstadt sein. Das ‚Glasdorf Weinfurtner‘ in Arnbruck ist ein sehr ähnlicher Fall. Das Konzept ist im Kern kaum anders als in Bodenmais, doch nimmt hier der Unterhaltungspark die gleiche Grundfläche ein, wie der in unmittelbarer Nähe liegende sehenswerte historische Ortskern. Zwischen Bischofsmais und Habischried ist der Campingplatz und die einschlägige Gastronomie und Infrastruktur für Skiund Mountainbiketourismus auffällig. Wenngleich sowohl die Dimensionen, als auch die Menge an beherbergten Gästen deutlich hinter Bodenmais zurückbleibt.

Abseits dieser Orte sind ähnliche Phänomene touristischer Konzentration im Landkreis nicht anzutreffen. Hier ist der Tourismus zwar spürbar, doch verhalten. Es gibt einige Pensionen und kleinere Hotels (von der ursprünglich hohen Zahl sind jedoch inzwischen viele geschlossen), es überwiegen Ferienwohnungen und -häuser, teilweise auch im Luxussegment, größere Wellnesshotels und Campingplätze. Doch weder gibt es überlaufene Orte, noch Landschaftsbilder, die durch die Versorgungseinrichtungen großer Touristenmengen geprägt wären. Vielmehr sind hier die Folgen eines seit Jahrzehnten bereits im Rückzug befindlichen sanften Tourismus zu erkennen. Deutlichster Ausdruck sind die vielen leer stehenden Gastwirtschaften, die ursprünglich auch Fremdenzimmer anboten. die meisten sind schon seit langem geschlossen. Das heutige Bild steht eher am Ende einer Entwicklung und ist nicht etwa das Abbild einer rezenten Veränderung. Angesichts des enormen Potenzials der Kulturlandschaft sind hier jedoch positive Entwicklungsmöglichkeiten für den Aufund Ausbau eines sanften Natur- und Kulturtourismus zu erkennen, die Ressourcen scheinen vorhanden.