7 minute read

Selbstvergewisserung

entstammt dem Bändchen «Dichtungen» von 1835. Es muss sich demnach um ein Zürcher Dorf handeln. Sie heiratete ja erst 1836 nach Wängi.

An ein Dörfchen Dörfchen! Dort am Wiesenhügel, Mit den Häuschen still und klein, Freundlich blickst du in die Ferne Durch der Bäume Fensterlein.

Advertisement

Alles lächelt Lust und Wonne Um dich her dem Wandrer zu;, Wer von ferne dich erblicket Glaubt, hier ist der Sitz der Ruh’.

Aber, Dörfchen! ach von Aussen Glänzest du mit falschem Licht! Denn es ist dein heller Schimmer Flitter nur – nein Gold ist’s nicht.

Ja dir fehlt, ich kann nicht schweigen, Dörfchen, wirst du zürnen mir? –Ach, das schönste Glück! Es fehlen –Friedliche Bewohner dir.

Ob auch Vöglein lieblich singen, Fröhlich sind bei Lust und Scherz; Euch, ihr Dorfbewohner, plagen Neid und Bitterkeit das Herz.

Wenn das Vieh so still und friedlich Geht auf frischer, grüner Weid, Quälen Nachbarn sich bei Hause, Wild erbost in Zank und Streit. Leute, so ist’s! Könnt ihr’s leugnen? Ach ihr könnt nicht sagen Nein! Sollen euch die Tiere lehren Friedlich und vertragsam sein?135

Selbstvergewisserung

Katharina vergewissert sich in ihren Gedichten immer wieder ihrer eigenen Empfindungen und Stimmungen. Sie spricht gewissermassen zu sich und erinnert sich daran, dass trotz aller dunklen Wolken immer Hoffnung auf Glück und Frieden, auf Ruhe und Seligkeit besteht. Gerade in ihren Gedichten über die Bedeutung der Musik in ihrem Leben legt sie davon Zeugnis ab.

Es ist aber ein anderes Thema, welches im Zusammenhang mit der Selbstvergewisserung ganz klar im Vordergrund steht: der Umgang mit der eigenen Mutterrolle. Wir

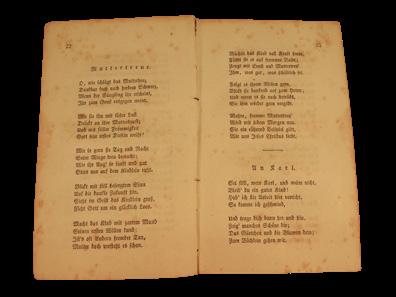

Berkmüller, Katharina. 1835. Gedicht «Muttertreue» aus dem Bändchen «Dichtungen». S. 22 – 23. Inv.Nr. B 80. Ortsmuseum Wängi. 89

90 kennen bereits die Gedichte rund um ihre beiden verstorbenen Knaben. Im Gedicht «Muttertreue» spricht sie von der engen Bindung der Mutter zu ihrem heranwachsenden Kind; vom Weinen des Säuglings über die ersten Willensäusserungen bis zum «Kind voller Kraft».

Auch das folgende Wiegenliedchen nimmt diese enge Bindung zwischen Mutter und Kleinkind auf. Neben den Mutterfreuden stehen die Mutterpflichten und zuletzt die Hoffnungen auf eine glückliche und gedeihliche Zukunft. Wiegenliedchen. Schlafe holder Knabe, Schlafe ruhig ein Welche Himmelsgabe Könnt mir teurer sein!

Weich gebettet liege Hier mein Engelein, Und an deiner Wiege Wird die Mutter sein.

Bin dir niemals ferne, Lieber Knabe du, Schaue ja so gerne Deinem Schlafen zu.

Denke mir die Freuden, die du brachtest mir, Bete dass kein Leiden Nahe sich zu dir.

Dass du wohl gedeihest, Werdest brav und gross, Dich der Tugend weisest Bis zum Grabes Schoss. Deine Eltern liebest, wie ein gutes Kind, Sie ja nie betrübest, Die so gut dir sind.

Dann, mein lieber Knabe wirst du glücklich sein, Und dich bis zum Grabe Deines Daseins freun.136

Ein Umstand fällt bei all diesen Gedichten rund um die Mutterrolle besonders auf. Sie drehen sich ausnahmslos um das Kleinkindesalter. Es existiert kein einziges Gedicht mit einem Titel wie beispielsweise «Wünsche zum ersten Schultag» (Berkmüllers wohnten bekanntlich in einem Schulhaus), «Meiner Tochter zum 20. Geburtstag» oder «Ermunterungen an meine Tochter in ihrem Berufsalltag». Katharina bleibt in der Darstellung ihrer Mutterrolle innerhalb des traditionellen Topos «Mutter und Kind». Zu stark wirken die eingeprägten Bilder aus Literatur, Kunst und Religion, als dass sie diese Konvention zu sprengen vermöchte. Gerne hätten wir ihre Gedanken zu ihrer Rolle als Hausmutter oder Ehefrau erfahren. Oder wir hätten uns gewünscht, dass in ihren Gedichten auch einmal ihr Gatte als Vater auftaucht. Oder dass einmal von der ganzen Familie die Rede wäre. Zwar taucht der Begriff «Vater» in ihrem Gedichtbändchen 26 Mal auf. Aber es handelt sich immer um den Vater im Himmel.

Wir rechnen das literarische Vermächtnis in Form eines Gedichtbändchens an ihre Tochter Louise ebenfalls zum Thema der Mutterrolle: Katharina übergibt ihr Erbe ihrer Tochter und tradiert damit ihre eige-

nen weltanschaulichen Überzeugungen; immer verbunden mit der Erwartung, dass die Tochter einst so leben möge, wie die Mutter es sich erhofft. Die folgenden Strophen sagen dies deutlich: Auch deine Eltern zu erfreun Sollst immer du gehorsam sein; Für ihre Mühen und Beschwerden Des Alters Trost und Freude werden.

Sollst für sie beten oft und gern, Zum guten Gott, zum lieben Herrn, Dass sie ein hohes Ziel erreichen, Im späten Alter erst erbleichen.137

Insgesamt begegnet uns hier ein ausgesprochen familienbezogenes Selbstverständnis.138 Allerdings finden sich neben dem dominanten Thema der Mutterrolle noch weitere eindrückliche Aspekte der Selbstvergewisserung. Und dies bereits in der ersten Ausgabe von 1835. Die Gedichte tragen etwa Titel wie: «Die Einsamkeit», «Wann ist’s mir wohl», «Sehnsucht», «Das zufriedene arme Landmädchen» oder «Abschied vom Dörfchen B...». Wobei gerade im letzten Titel wieder dieser Hauch von Heimweh spürbar wird, der ihr Leben in Wängi ständig begleitete.

Ein Beispiel soll uns hier genügen. Es macht klar, wie stark Katharina Berkmüller Zeit ihres Lebens in ihrem Glauben zu Gott Trost fand und manchen Rückschlag mit Geduld und Gottvertrauen meisterte. Es galt, in Kummer und Leid auszuharren, immer in der unerschütterlichen Überzeugung, dass die Tugendhaften dereinst im Jenseits belohnt würden.139 Ermunterung im Leiden Schon manche stille, sanfte Freude Ward mir aus Gottes Hand zu Teil! Sollt’ ich denn unzufrieden murren, Schickt er auch Leid zu meinem Heil?

O nein! Ich will geduldig tragen, Nie ist die Hülfe Gottes fern. Ist’s dunkel auch in meiner Seele, Bald glänzt mir neu der Hoffnungsstern.

Doch ach, wie wonnig und wie schmeichelnd stehn noch vor meinem trüben Blick Verlornes Glück, verlorne Freuden –Sie kehren nie zu mir zurück!

Ihr finstern Wolken! Gram und Klagen, Die mein zerschlagnes Herz gebiert! O weichet doch aus meiner Seele, Mein Glaube ist: dass Gott mich führt.

Er sendet wieder heitre Stunden Dem, der vertrauend auf ihn schaut; Drum blick, mein Geist! nach jenen Höhen; Du hast auf keinen Sand gebaut.

Es wechselt Alles unterm Monde; Kein Glück hat bleibenden Bestand. Geduld, mein Herz! den Trost im Leiden Zeigt dir ein bessres Vaterland.140

Manchmal lastet auf den Texten eine düstere Schwere. Nämlich immer dort, wo Katharina vom Tode spricht, welcher auch sie dereinst ereilen werde. Da schreibt sie dann etwa: «Bald werd’ auch ich von dieser Erde gehen, und dort die lieben Meinen wieder sehen».141 Oder an anderer Stelle:

91

92 Ich möchte auch von dieser Erde fort, Und wohnen in der bessern Heimat dort.

Wie freu ich mich! Schnell eilt die Zeit dahin. Bald seh ich eine schöne Welt erblüh’n; Ich weiss, dass mich mein Heiland selig macht, Und sage bald mit Freuden gute Nacht.

Wie könnte mir der Tod noch furchtbar sein? Er bringt ja Ruhe nur dem müd Gebein. Und meine Seele führt er himmelan, Wo ich mich dann auf ewig freuen kann.142

Solche «Memento mori-Elemente» tauchen in manchen Gedichten auf und man fragt sich, wo wohl die Wurzeln dieser Gedanken liegen mögen. Ein Aspekt ihrer tiefen Gläubigkeit? Ein subjektives Versenken in philosophische Fragen? Eine Suche nach Trost in einem Leben nach dem Tode? Ein gewisser Hang zu Schwermut? Romantik? Todessehnsucht? Litt Katharina an ihrem Leben? Oder wusste sie einfach aus eigener Erfahrung, wie schnell und unerwartet ein Leben enden kann? Der allzu frühe Tod ihrer Eltern oder das Sterben ihrer beiden Knaben? Wir werden es kaum je erfahren. Auch die Frage, inwiefern Katharina Berkmüller mit dem Gedankengut des Pietismus vertraut war, bleibt offen. Die Betonung des individuellen, subjektiven Gotteserlebnisses, die erwähnten Memento mori-Gedanken erinnern durchaus an diese Reformbewegung innerhalb der reformierten Kirche.

Ein weiteres Beispiel noch zu diesem Thema. Titel und erste Zeile preisen die schöne Natur. Doch dann dreht die Stimmung in ihr Gegenteil. Tränen, Qualen, Schmerzen und Pein wohin man blickt. Bis sie in der letzten Strophe einen Ausweg findet und die Anerkennung der eigenen Endlichkeit ihr schliesslich zum hoffnungsvollen Ausweg wird. Beim Anblick der schönen Natur. O Gott wie schön ist deine Welt! Und doch so Vieles das den Menschen quält, Die schöne herrliche Natur Erblickt das Auge oft durch Tränen nur.

Wer kennt die Leiden ohne Zahl? Die mannigfachen Fragen überall? Wo wird auf Erden nicht geweint? Ach Tränen sind wohin die Sonne scheint.

Da frägt ein Pilger laut warum? Ein Andrer denkt’s vor Schmerz und Wehmut stumm. Die schöne Welt so voller Pein? Doch, lieber Pilger, es kann nicht anders sein.

Die Erde ohne Schmerz und Weh’n, Sie wäre für uns Menschen nur zu schön; Wir wünschten ewig hier zu sein, Und gingen schwerlich einst zum Himmel ein.143

Während im obigen Beispiel noch ein bestimmtes Ereignis, nämlich der Anblick der schönen Natur, die Gedanken an ein dereinstiges Vergehen auslösen, ist es im folgenden Gedicht anders. Hier gründen die Todesgedanken in einer alltäglichen Routine. Man denkt beim Lesen unwillkürlich an einen klösterlichen Tagesplan, wo das Bewusstsein um die Endlichkeit des eigenen Lebens mit entsprechenden Exerzitien rituell gepflegt wird.