11 minute read

Erste Kontakte mit Literatur

Ihr literarisches Werk – eine Einordnung

Erste Kontakte mit Literatur

Advertisement

Nachdem wir nun schon mit einigen Beispielen den Gedichten von Katharina Berkmüller-Stutz begegnet sind, lohnt es sich, ihr dichterisches Werk etwas genauer anzusehen. Dies aus mehreren Gründen. Die Gedichte stellen eine literarische Leistung auf einem durchaus beachtlichen schriftstellerischen Niveau dar. Auch wenn die Texte für heutige Ohren teilweise romantisch verklärt oder religiös nicht selten etwas schwer wirken, so zeugen sie doch von einer gedanklichen und weltanschaulichen Eigenständigkeit und von Selbstbewusstsein. Die Gedichte erlauben aufschlussreiche Einblicke sowohl in das Denken als auch in das Leben der Familie Berkmüller. Fügt man die schriftstellerischen, zeichnerischen und musikalischen Leistungen zu einem Ganzen zusammen, so wird rasch klar, dass das Haus Berkmüller in der Mitte des 19. Jahrhunderts seine thurgauische Umgebung in kultureller Hinsicht überragte.

Bei der Antiquarischen Gesellschaft Pfäffikon ist ein schmales Heft erhalten geblieben. Es trägt den Titel «Gedichte von Katharina Stutz von Pfäffikon. Seit 1822–1827» und umfasst 65 Seiten mit insgesamt 34 handgeschriebenen Gedichten. Katharina verfasste diese zwischen ihrem 13. und 18. Lebensjahr.103

Wir fragen uns, wie denn Katharina im frühen Jugendalter überhaupt mit Literatur im Allgemeinen und Poesie im Besondern in Berührung gekommen ist. Sie selbst liefert dazu nirgends einen Anhaltspunkt. In seiner Lebensbeschreibung «Sieben mal sieben Jahre aus meinem Leben» erfahren wir bei ihrem Bruder Jakob Stutz einiges über den Verlauf von Katharinas literarischer und religiöser Sozialisation und wie sich die beiden Geschwister zu unterschiedlichen weltanschaulichen Haltungen ihre eigenen Gedanken machten.

Lesen gehörte in der Familie Stutz zum Alltag. Jakob Zollinger104 spricht treffend von einem ausgeprägten «Lesehunger» der beiden Geschwister Jakob und Katharina. Es waren vor allem religiöse Traktate und Gedichte, welche gemeinsam gelesen wurden. Vor allem Jakob war schon früh an Fragen zum Sinn des Lebens interessiert. So erstaunt nicht, dass er später ein überzeugter Anhänger der Herrnhuter, einer Gemeinschaft innerhalb der Bewegung der Pietisten, wurde. Diese wiederum bildeten eine Reformbewegung innerhalb der reformierten Kirche. Allerdings zweifelte er bald auch an deren Überzeugungen und Lebensformen und wandte sich schliesslich den sogenannten Separatisten zu.

Auch wenn Jakobs weltanschauliche Überzeugungen in seinen Jugendjahren noch nicht ausgeprägt waren, hat er sich doch schon früh intensiv damit auseinandergesetzt. Wir wollen hier die Anliegen und Überzeugungen der verschiedenen pietistischen Reformbewegungen nicht in aller Breite darlegen. Zwei Charakteristika des Pietismus gilt es indessen hervorzuheben. Sie prägten Katharinas Grundhaltung und kommen in ihren Gedichten immer wieder

75

76 zum Ausdruck. Der Pietist hat Erfahrung in der persönlichen Hinwendung zu Gott und er gestaltet sein Leben nach Gottes Wort und in der Verbindung zu ihm. Gerade mit Letzterem ging eine gewisse Moralisierung einher. Die Pietisten strebten nach einem Leben in frommem Wandel und nach Bescheidenheit bis hin zur Askese. Weltliches Treiben wie etwa Spiel, Tanz, Kartenspiel, Theater sowie jeglicher Luxus in Kleidung und Nahrung war ihnen fremd. Wir erinnern uns an Katharinas Mahnungen noch vor der Heirat an ihren künftigen Gatten und daran, wie sie dies in ihrem Gedicht «In Alphons Stammbuch» festgehalten hat.105 Später dann bescheinigt sie ihm seinen untadeligen Charakter. Muss nicht sorgen für den Gatten, Dass er sei bei Spiel und Wein; Kann getrost mein Lichtlein löschen, Unbekümmert schlafen ein.106

Dieses Moralisieren im Sinne von «So etwas ziemt sich nicht!» führte gerade bei Katharina mitunter zu einer gewissen Starrheit. Auf alle Fälle versuchte Jakob einmal nach der Lektüre von Johann Peter Hebels 1803 erschienen Alemannischen Gedichten107 ebenfalls «Versuche in mundartlicher Dichtung zu machen. Ich verfasste ein paar Verse (...) und zeigte sie Katharine. Sie musste darüber lachen, sagte aber hintennach in gar bedenklichem Ton: sie meine so zu dichten sei gewiss Sünde, ich soll’s doch nicht mehr tun».108

So lasen also Jakob und Katharina neben pietistischen Texten, religiösen Gedichten, Basler Missionsschriften und anderem mehr gemeinsam in einem Buch eines deutschen Autors Namens Förster, an dessen Titel sich Jakob aber nicht mehr erinnerte. «Die meisten dieser Gedichte gefielen mir sehr wohl, am besten die Fabeln. Aber Schwester Katharine und ich mussten oft herzlich lachen, wenn wir bei den Gedichten lasen: Langbein, Streckfuss, Kuh, Kalb, Schiller, Göthe (wir lasen Götte), Wagenseil, Wackernagel, Schlegel und so weiter, wussten gar nicht, was das um alle Welt ausweisen sollt.»109

Mit den Jahren verloren indessen diese Geschichten ihre Faszination und die beiden distanzierten sich zunehmend von den ewig gleichen Erzählungen, welche die Welt als finsteres Jammertal voller Elend, Sünde, Tod und Verderben malten und das Leben als beständigen Kampf schilderten. «Ich mochte allmählich die Traktätchen (...) nicht mehr lesen. Gleichermassen erging es auch Schwester Katharine.»110

Schliesslich entdeckten die beiden Geschichten von einem gewissen Christoph von Schmid und stürzten sich förmlich darauf. «Die Begebenheiten, welche hier erzählt wurden, wollten uns viel wahrscheinlicher vorkommen als diejenigen in den Traktätchen.»111 Jakob Stutz schreibt:

«Die Begebenheiten waren für ungebildete Leute so äusserst anziehend und wunderbar, die Sprache so lieblich gemütlich, einfach so schön und verständlich auch den Unbegabtesten. Alle die Bilder und Szenen stellten sich in meinem Geiste so lebhaft dar wie einst die Figuren in jenem Guckkasten». (...) «Bei Heinrich von Eichenfels zog mich vor allem die Einsiedelei des alten Vaters Meinrad an. (...) Ich redete während der Arbeit mit Schwester Kathrine fast immer nur von Meinrads lieblicher Hütte, dem schö-

nen Gärtchen, der kleinen Quelle aus dem braunen Felsen und so weiter. O der seligen Stunden, die wir so zusammen verbrachten und wonnetrunken in eine heitere Zukunft hinausschauten, von der wir nur ein bescheidenes Glück verlangten, wie gerne denke ich an sie zurück!»112

Es lohnt sich, einen kurzen Augenblick bei diesem Autor Christoph von Schmid zu verweilen. Er lebte vom 15. August 1768 bis zum 3. September 1854. Geboren wurde er in Dinkelsbühl und gestorben ist er in Augsburg. Schmid war katholischer Priester und als solcher Domcapitular im Königreich Bayern. Daneben betätigte er sich als Jugendbuchautor. Er war ein ausgesprochen produktiver Schreiber. Seine Geschichten fanden über Jahrzehnte eine treue Leserschaft und erreichten hohe Auflagezahlen.

Wir werfen kurz einen Blick auf eine seiner unzähligen Geschichten mit dem Titel «Wie Heinrich von Eichenfels zur Erkenntnis Gottes kam». Rasch lassen sich Muster und Botschaft der Erzählung erkennen. Offensichtlich haben Jakob und Katharina beides auch verinnerlicht. Der junge Knabe Heinrich wird von Räubern geraubt und in ihre Höhle verschleppt. Die Mutter ist verzweifelt. Sie tröstet sich im Gebet: «Gib mir die Gnade, diesen Verlust zu ertragen! Obwohl Bosheit der Menschen uns den kleinen Engel geraubt hat, so liessest du es doch zu. Du fügtest es so; Dir will ich mein Kind mit vertrauendem, wiewohl blutendem Herzen

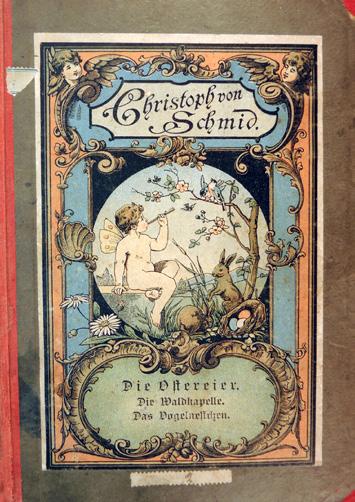

von Schmid, Christoph. (ca. 1910. Erstausgabe um 1830). Die Ostereier. Die Waldkapelle. Das Vogelnestchen. 15.0 x 21.7 x 0.5 cm. Inv.Nr. B 738. Ortsmuseum Wängi.

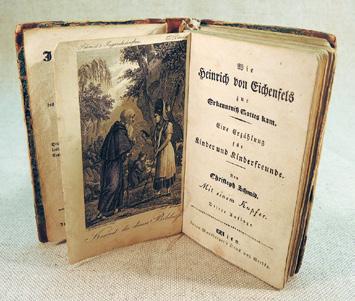

von Schmid, Christoph. (ca. 1830). Wie Heinrich von Eichenfels zur Erkenntnis Gottes kam. 10.8 x 15.7 x 2.3 cm. Inv.Nr. B 737. Ortsmuseum Wängi. Eines der prägendsten Bücher im Laufe der literarischen Sozialisation von Katharina Stutz (spätere Berkmüller). 77

78 zum Opfer bringen. Ich weiss es gewiss, auch dieser Schmerz wird mir unter deiner Leitung ein Mahl zum Heile sein (...) Mein Kind ist zwar meinen Armen entrissen, aber deiner Hand kann es nicht entzogen werden.»113 Das Kind wächst in der Höhle der Räuber auf und hat keine Ahnung von der Welt draussen. Es hält die Höhle für die Welt. Es bleibt in seiner Entwicklung zurück.

Bevor wir mit der Geschichte weiterfahren, drängt sich ein kleiner Einschub auf. Katharina Berkmüller ist vom Schicksal des kleinen Heinrich offensichtlich berührt. Der Knabe, der nichts von der Welt ahnt und diese nach seiner Flucht aus der Höhle staunend entdeckt, hat es ihr angetan. Im schon mehrfach erwähnten Schutt im Estrichboden ihres späteren Hauses in Wängi ist nämlich eine Lithographie zum Vorschein gekommen, welche sich bislang in keinen Zusammenhang bringen liess. Darauf abgebildet ist Kaspar Hauser. Dieser lebte 1812 bis 1833; also genau zur Zeit, da die Geschwister Stutz die Geschichte von Heinrich von Eichenfeld gelesen haben mochten. Das Schicksal dieses jungen Mannes aus Ansbach, über dessen Herkunft bis heute gerätselt wird, hat damals breite Schichten der Bevölkerung tief berührt und weitherum Aufsehen erregt. Kaspar Hauser war als Kind jahrelang in einem Schweinekoben eingesperrt und wuchs ohne Bezug zur Aussenwelt auf. Er konnte kaum sprechen und fand sich in der neuen Welt nie zurecht. Wenige Jahre später starb er an Stichwunden.

Die Parallelen zwischen Heinrich von Eichenfels und Kaspar Hauser sind offensichtlich. Auf alle Fälle hat Katharina Berkmüller diese Lithographie ein Leben lang aufbewahrt. Sie wird sie an ihre Lektüre erinnert haben. Vielleicht hat Kaspar Hausers Schicksal die Geschichte des Heinrich von Eichenfels wahrer erscheinen lassen.

Anders als bei Kaspar Hauser wendet sich Schmids Geschichte von Heinrich von Eichenfels allerdings zum Guten. Dem Knaben gelingt die Flucht aus der geschlossenen Räuberwelt. Ehrfürchtig staunend steht er in der Sonne vor Gottes Schöpfung. Ein Geisshirte bringt ihn zu einem Eremiten in eine einfache Klausnerhütte. Dieser nimmt den «weltfremden» Knaben auf und erklärt

Lithographie «Kaspar Hauser mit einem Brief» nach einer Federzeichnung von Johann Georg Laminit (1775 – 1848). 19.1 x 28.5 cm. Ohne Signatur und Datierung. Inv.Nr. B 510.D09. Ortsmuseum Wängi.

ihm die Welt ausserhalb der Höhle. Letztlich findet er auch die Eltern des Knaben. Die Familie ist wieder vereint.

Die Geschichte folgt demselben Muster, welches wir nun schon zu wiederholten Malen angetroffen haben und das für Katharinas Literaturverständnis und ihre Weltsicht prägend geworden ist: Der frühe Verlust der Eltern. Der Selbsttrost und der unerschütterliche Glaube an Gottes Geschicke. Die Ehrfurcht vor der Schöpfung. Die Einsiedelei oder die Klausnerhütte.114 Die Wende zum Guten. Und am Schluss die Moral von der Geschicht: «Sich auf die bessre Welt vorbereiten, ist das Beste, was wir in dieser Welt thun können».115

Christoph von Schmid war als katholischer Theologe selbstverständlich auch vertraut mit Heiligenlegenden. Die Protagonisten dieser Legenden galten als sittliche Vorbilder für eine makellose christliche Lebensweise. Sie hielten an zur Verehrung der Schöpfung und sollten bewusst machen, dass über jedem Schicksal ein jederzeit gnadenvoller Gott wacht.

Auch Legenden folgen einem festgelegten Erzählschema, dem sogenannten hagiographischen Topos. An Christoph von Schmids Geschichte «Die Waldkapelle»116 lässt sich sehr schön zeigen, wie dieses Schema verläuft. Zunächst werden Kindheit und Jugend geschildert. Beide Kinder führen ein frommes Leben. Eine tiefe Geschwisterliebe verbindet sie. Dann folgen Irrungen und Verwerfungen des Lebens. Hier in unserem Fall der frühe Verlust der Eltern und die Trennung von der Schwester, beziehungsweise vom Bruder. Beide irren als heimatlose Waisen durch die Fremde. Sie meistern die irdischen Prüfungen mit ihrem tugendhaften und gottesfürchtigen Lebenswandel. Nie verlieren sie ihren kindlichen Glauben und ihre Dankbarkeit ihren vermissten Eltern gegenüber. Sie beherzigen, was diese ihnen einst geraten haben. Die Geschichte nimmt eine Wende zum Guten. Schwester und Bruder finden sich. In einer Waldkapelle. Das Schicksal hat sie wieder zusammengeführt. «So aber geht es immer; durch Leiden führt Gott zu Freuden.» Am Schluss folgt gemäss

79

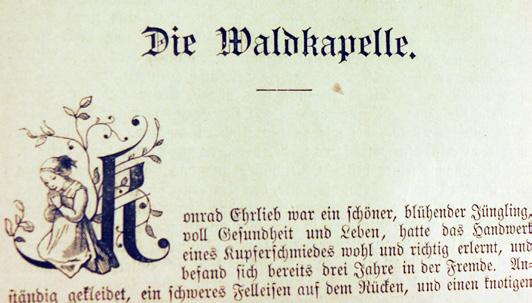

Verzierung des Anfangsbuchstabens «K» der Geschichte «Die Waldkapelle». Schon bevor man die erste Zeile gelesen hat, macht einem die kleine Zeichnung die Botschaft der Geschichte klar. Etwa im Sinne von «Sei fromm und demütig».

80 dem Legendenschema in aller Regel ein Epilog oder ein Gebet. An der Stelle, wo es im Märchen heisst: «Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch» lautet der Schluss in unserer Geschichte von der Waldkapelle: «Bei Eintracht, Fleiss und Frömmigkeit / Wohnt himmlische Zufriedenheit.»

Dieses Legendenschema, von welchem bei Christoph von Schmid zahlreiche weitere Beispiele zu finden wären, finden wir – wenn auch oft in leicht abgewandelter Form – ebenfalls in Katharinas Gedichten.117 Zu Beginn treffen irgendwelche Sorgen, Nöte oder Schicksalsschläge ein, welche dann in der Folge mit Tugend und Bescheidenheit, Gottesfurcht und Vertrauen gemeistert werden. Am Schluss folgen die Verheissungen eines besseren Lebens im Himmel als Lohn für den demütigen und gottesfürchtigen Lebenswandel. Katharina hat sich dieses Erzählmuster und die moralische Botschaft dieser Art Volksliteratur – vermutlich unbewusst – zu eigen gemacht und bis an ihr Ende in ihrem literarischen Werk gepflegt.

Lesen war also Katharina seit ihren Kinder- und Jugendjahren ein leidenschaftliches Bedürfnis. Nicht nur, dass sie einfach las, was an Literatur eben erreichbar war. Sie setzte sich zusammen mit ihrem Bruder auch mit dem Inhalt auseinander. Man kann ohne Übertreibung von einer Phase der literarischen und weltanschaulichen Prägung sprechen. Ihr Bruder Jakob hält denn auch fest, dass er und seine Schwester in ihren Jugendjahren von den Geschichten des Christoph von Schmid tief ergriffen waren.

«Christof Schmid lehrte uns so einfach und heiter in die schöne Gotteswelt hineinschauen, lehrte durch so anmutige Beispiele, Gott und Christentum und alle Menschen lieb haben, die Sünde scheuen, zeigte, wie man auch bei wenigem unterm niedrigen Strohdach zufrieden und vergnüglich leben könne. (...) O das alles gefiel mir überaus wohl.»118

Zwei Dinge sind zum Schluss noch einer Erwähnung wert: In der Geschichte «Die Waldkapelle» mit den beiden Geschwistern trägt der Bruder den Namen Konrad und seine jüngere Schwester heisst Luise. Wir erinnern uns: Die Tochter von Katharina und Alphons Berkmüller hiess Louise und der erstgeborene Knabe, welcher gleich nach der Geburt wieder verstarb, trug den Namen Conrad. Zufall? Fügung? Absicht?

In der erwähnten Ausgabe des Kinderbüchleins von ca. 1910 ist die Waldkapelle in einem Stich abgebildet: Es ist die Tellskapelle am Vierwaldstättersee. Wie der Illustrator E. Klein aus Stuttgart 1889 ausgerechnet auf dieses Vorbild kam, entzieht sich unserer Kenntnis. Allerdings wissen wir, dass die Tellskapelle zur Zeit des aufkommenden Tourismus in der Mitte des 19. Jahrhunderts und der gleichzeitigen vaterländischen Mythologisierung (vermeintlich) historischer Orte ein weit verbreitetes Sujet war. Wenigstens nach der historischen Erzählung hat sich schliesslich genau hier Wilhelm Tell mit einem gewaltigen Sprung auf einen Felsvorsprung aus den Klauen seiner habsburgischen Häscher befreit!

In dieser Zeit müssen Jakob und Katharina begonnen haben, selbst eigene Gedichte zu verfassen. Vor allem Katharinas erste Versuche sind unverkennbar geprägt von ihrer Lektüre und den Gesprächen mit ihrem älteren Bruder. Es entstand in kurzer Zeit jene