13 minute read

Stil

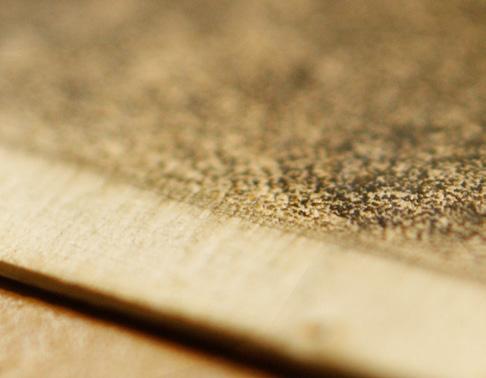

68 In der extremen Vergrösserung sind mit einiger Übung die Schabspuren deutlich zu erkennen. Der dunkle Streifen links unten ist die Blattdicke. Im oberen Drittel sind die Vergrösserung des Korns der Grundierung und die aufgetragenen Bleistiftspuren zu sehen. Der helle Streifen dazwischen ist der Rand, welchen Berkmüller mit einem Radiermesser sauber geschabt hat. Die parallel laufenden Schabspuren sind zu erkennen.

geraten. Das Werk hat seinen ästhetischen Reiz verloren. Es ist auf seinen dokumentarischen Wert (Gebäude, Landschaft, Heuet) reduziert.

Advertisement

Zum Schluss noch eine letzte Beobachtung im Zusammenhang mit Berkmüllers Schabtechnik. Bei vielen seiner Bleistiftzeichnungen hat er aussen einen schmalen Rand belassen. Die genaue Betrachtung mit Streiflicht und Lupe zeigt nun, dass das mit dem «Rand belassen» nicht ganz zutrifft. Nach der Fertigstellung der Zeichnung war das Blatt bis zum Rand vom Bleistiftstaub, etwa vom Schaben, oder aber vom Festhalten, beschmutzt. Berkmüller zog daher mit dem Lineal einen feinen Bleistiftstrich rund um die Zeichnung. Den freibleibenden, je nach dem zwei bis vier Millimeter breiten Rand schabte er hernach mit dem Radiermesser wieder schön weiss.66 Wer’s weiss, kann die Schabspuren schwach erkennen.

Stil

Eine eigenständige Landschaftsmalerei hat sich mit dem Ende des 18. Jahrhunderts eben erst herausgebildet. Berkmüller macht die damit verbundene Abwendung von der bisherigen Portrait- und Interieurmalerei mit.

So sind von ihm denn auch keine Portraits bekannt. Ob er sich bewusst von der traditionellen Portrait- und Interieurmalerei abwendet oder ob ihn das Zeichnen

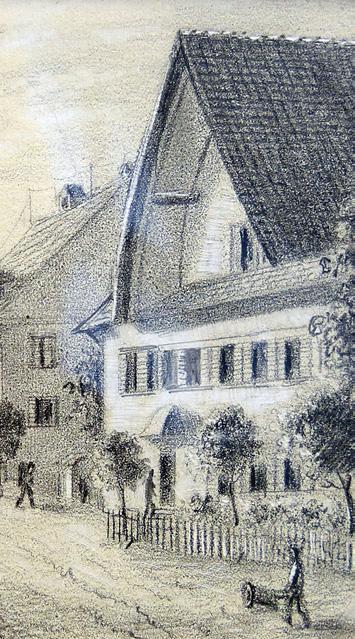

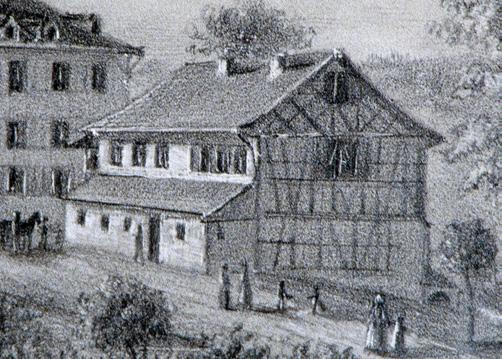

Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Dorfstrasse Wängi mit Wohnhaus Berkmüller. Bleistift. 11.5 x 7.5 cm. Ohne Signatur. Ohne Datierung. BmKat. Nr. 38. Ortsmuseum Wängi. 69

von Menschen – selbst aus seiner nächsten Umgebung – einfach nicht interessiert hat, bleibt unklar. Tatsache ist: Er hat weder sich selbst noch seine Frau oder seine Tochter portraitiert. Auch bei Auftragsarbeiten hat er sich stets auf die Darstellung der Gebäude beschränkt. Besitzer oder Bewohner derselben lässt er weg. Das gilt selbst für die Zeichnung seines eigenen Hauses an der Dorfstrasse. Auch wenn auf der Treppe vor der Haustüre eine weibliche Person zu erkennen ist; dass es sich dabei um seine Frau handeln könnte, bleibt der Interpretation der Betrachterin oder des Betrachters überlassen.

Dort, wo er seine Zeichnungen mit Figuren bevölkert, handelt es sich durchwegs um Stereotypen wie etwa dem Pfarrer, dem Offizier oder einem Soldaten. Alle eindeutig erkennbar an ihren Attributen. Der Mann mit Mantel, Zylinder und Gehstock ist der Pfarrer, der Uniformierte hoch zu Ross und Federbusch ist ein Offizier und der Fussgänger in Uniformrock samt Tschako, Tornister, Säbel und Gewehr ist ein Soldat. Nie sind bestimmte und im Dorf bekannte Individuen gemeint. Zwar könnte der stolze Reiter durchaus der Herr «Lieutenant» von der Dorfstrasse67 sein. Aber geradeso gut kann es sich um einen fremden Reiter auf der Durchreise handeln.

70 Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Katholisches Schulhaus Wängi. Bleistift. Ausschnitt vergrössert: Pfarrer oder Inspektor mit Zylinder, langem schwarzem Gehrock, weissem Bart (?) und Gehstock BmKat. Nr. 6. Ortsmuseum Wängi. Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). In Waengi (Unterdorf). Bleistift. Ausschnitt vergrössert: Offizier auf Pferd in Uniform mit Epauletten, auf dem Kopf Federbusch. BmKat. Nr. 5. Privatbesitz. Aktueller Standort unklar. Reproduktion ab Diapositiv 1980. Alphons Berkmüller. (18021879). In Waengi (Unterdorf). Bleistift. Ausschnitt vergrössert: Soldat zu Fuss in Uniform, mit Tornister, Säbel und Gewehr mit aufgepflanztem Bajonett, auf dem Kopf Tschako. BmKat. Nr. 5. Privatbesitz. Aktueller Standort unklar. Reproduktion ab Diapositiv 1980.

An einer Auseinandersetzung mit dem charakteristischen Aussehen bestimmter Zeitgenossen, wie es die Portraitmalerei erfordern würde, liegt ihm wenig.

Ausnahme bildet eine kleine Skizze eines Männerkopfes im Profil auf einem Stück Papier. Ob es sich dabei aber lediglich um eine Fingerübung oder um die Vorstudie zu einem späteren Portrait handelt, ist unklar. Mit seinen krausen Locken und dem Backenbart sowie der neckischen Fliege am Kinn erinnert der Kopf an einen eher südlichen Menschentyp. Man denkt spontan an einen der ersten Gastarbeiter in der Weberei.

Bis 1881 tauchen aber in der Arbeiterliste der Weberei, wo auch die Herkunft der Personen verzeichnet ist, fast durchwegs Deutschschweizer Namen auf. Vornehmlich aus der nahen Thurgauer Umgebung. Dazu ein paar Namen aus dem Aargauischen. Leute aus dem Ausland, etwa aus dem Bayrischen wie Berkmüller selber oder aus dem niederländischen Hilversum, sind seltene Ausnahmen. Erst 1893 taucht ein erster italienischer Name auf: Alois Dapra aus dem Tyrol. Er arbeitete als Cardeur vom Juli 1883 bis April 1884 in Wängi. Aber da lebte Berkmüller schon nicht mehr.

Wir wissen also nicht, wen Berkmüller da skizziert hat. Wir wissen nicht einmal, ob ihm eine tatsächlich lebende Person Modell gesessen hat. Auf alle Fälle ist ein entspre-

Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Männerkopf im Profil. Ausschnitt aus einem Skizzenblatt. Bleistift. Ohne Signatur und Datierung. BmKat. Nr. 87. Ortsmuseum Wängi.

chendes Originalportrait bislang nicht aufgetaucht.

Auch ist von Berkmüller lediglich ein einziges Stillleben erhalten. Und auch dies etwas zufällig auf einem Stück Papier, zusammen mit dem eben erwähnten Männerkopf. Der kaum entzifferbare Zweizeiler darunter stammt wohl von Berkmüllers Frau Katharina.

Dass Berkmüller ein Autodidakt gewesen sein muss und sich das Zeichnen selbst beigebracht hat, haben wir bereits festgestellt. Er hat keine Kunstausbildung genossen. Zu einer solchen hätte nämlich unter anderem die souveräne Beherrschung der perspektivischen Darstellung gehört, was ins Basis-Curriculum jeder Mal- und Zeichenschule gehört. In Berkmüllers Werk gibt es aber eine ganze Reihe von Zeichnungen, wo wir Betrachterinnen und Betrachter irritiert hängen bleiben und uns fragen, wie das nun mit den Fassadenverläufen wirklich gewesen sein muss.

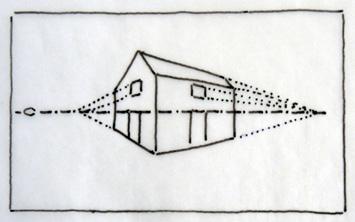

Die Zentralperspektive lehrt, dass die in Wirklichkeit sich nach hinten entfernenden parallelen Kanten und Linien eines rechtwinkligen Körpers (z.B. eines Hauses) dem Betrachter verkürzt erscheinen und in einen Punkt zusammenlaufen. Bei der Darstellung eines schräg zum Betrachter stehenden Gebäudes wird zunächst eine Augenlinie auf der Höhe des Betrachters festgelegt. Dann werden die Linien der Fassaden nach links und rechts in Fluchtpunkte auf dieser Au-

Korrekte perspektivische Darstellung eines Hauses mit Augenlinie und Fluchtpunkten.

Fluchtpunkt 1

Augenhöhe Fluchtlinien

Fluchtpunkt 2 Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Skizzenblatt mit Stillleben mit Tabakpfeife und Tabakbeutel. Aquarell. 12.5 x 8.5 cm. Ohne Signatur und Datierung. BmKat. Nr. 87. Ortsmuseum Wängi. Zweizeiler unten: «Mit Frohsinn schmauche deine Pfeife / Dass Kummer nie dein Herz ergreife.» 71

72 Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Schäfliplatz Wängi mit Gasthof Schäfli. Bleistift. Ausschnitt mit perspektivisch verzeichnetem Wegweiser. BmKat. Nr. 5. Privatbesitz. Aktueller Standort unklar. Reproduktion ab Diapositiv 1980.

Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Schönenberg bei Wängi. Bleistift. Ausschnitt mit perspektivisch verzeichneter Darstellung der Fassaden. BmKat. Nr. 58. Ortsmuseum Wängi. Berkmüller zeigt zunächst gerne eine Fassade in Frontalansicht. Dann bleibt ihm allerdings kein Platz für die nach hinten weichenden Seitenwände. Fügt er diese dann doch noch an, folgen sie nicht mehr den Gesetzen der Zentralperspektive und wirken irgendwie verwürgt.

genlinie zusammengeführt. Die Skizze auf Seite 71 zeigt uns exemplarisch die korrekte Wiedergabe eines Hauses.

Auch wenn zeichnerische Unbeholfenheiten durchaus charmant wirken können und wir sie dem Buchhalter Berkmüller nicht um die Ohren schlagen wollen, so interessieren uns doch ein paar Beispiele.

Hat uns nicht der Wegweiser auf der Zeichnung vom Schäfliplatz gleich zu Beginn schon irritiert? Wohin genau weisen nun die beiden Tafeln? Fallen die gleich zu Boden? Auch der Gasthof «Schönenberg» erscheint bei genauerer Betrachtung arg verzeichnet. Seine nach hinten laufende Eingangsfassade mit der Freitreppe weicht nach rechts aus. Und der Schopf links verschwindet nach hinten förmlich in der Erde.

Berkmüller zeigt zunächst gerne eine Fassade in Frontalansicht. Dann bleibt ihm allerdings kein Platz für die nach hinten weichenden Seitenwände. Fügt er diese dann doch noch an, folgen sie nicht mehr den Gesetzen der Zentralperspektive und wirken irgendwie verwürgt.

Ein weiteres eindrückliches Beispiel eines perspektivischen Irrtums zeigt die Zeichnung «Obertuttwil». Da das Gebäude aus dem 18. oder 19. Jahrhundert heute noch steht, lassen sich die Dachverläufe eindeutig verifizieren. Die Berkmüllersche Darstellung der Dachverläufe wirkt reichlich gequält. Eine Prüfung zusammen mit der kantonalen Denkmalpflege anhand alter Fotos hat ergeben, dass die Dachflächen des sogenannten Quergiebels nicht gerundet waren, sondern gerade verliefen. Offensichtlich hat Berkmüller das Dach etwas zu gross gezeichnet und diesen Fehler nur noch mit einer Rundung des seitlichen Dachabschlusses beheben können. Zudem setzt die rechte Dachhälfte erst oberhalb der Dachtraufe und damit auch zu weit hinten an, während die linke korrekt auf dieser aufliegt.68

Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Obertuttwil. Bleistift. Ausschnitt mit perspektivisch verzeichneter Dachkonstruktion. Der aufgesetzte Quergiebel wirkt im Vergleich zum zweistöckigen Unterbau auch zu mächtig. BmKat. Nr. 32. Ortsmuseum Wängi. 73

74 Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Kronenscheune Wängi mit Blick Richtung Tuttwilerberg. Bleistift. BmKat. Nr. 16. Ortsmuseum Wängi. Ausschnitt mit der fragwürdig wiedergegebenen Riegelfassade des Restaurants Frohheim.

Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Weberei Wängi. Bleistift. Ausschnitt mit der fragwürdig wiedergegebenen Riegelfassade. BmKat. Nr. 25. Ortsmuseum Wängi. Vorne die Wilerstrasse. Später VOLG-Laden vis à vis der Bahnstation. Im Jahre 2010 im Zusammenhang mit den Neugestaltung der Strassenkreuzung abgebrochen.

Auch die getreue Wiedergabe der Fassaden von Riegelbauten scheint ihm weniger wichtig gewesen zu sein. Es gibt in seinem Werk neben korrekten Abbildungen doch ein paar Beispiele, wo man nur staunt ob der Anordnung der Holzkonstruktionen. Natürlich hätte er es gekonnt. Aber irgendwie haben ihn diese konstruktiven Einzelheiten nicht interessiert und er hat die Balken etwas gar zufällig in die Fassaden gesetzt. Bei seiner sonstigen Detailversessenheit eigentlich erstaunlich!

Auf einem Aquarell der Klosteranlage Tänikon fällt besonders die Signatur auf. Die Initialen AB sind im Aquarell selbst am untern Rand auf einem Stein angebracht. Die beiden Buchstaben sind zudem miteinander verbunden. Das erinnert uns spontan an die Signaturen früherer Meister. Auf dem Blatt «Johannes, das Buch verschlingend»

Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Kloster Tänikon. Bleistift. Ausschnitt mit der Signatur «AB» (Alphons Berkmüller) auf einem Stein im Bild. BmKat. Nr. 85. Privatbesitz. Aktueller Standort unklar. Reproduktion nach Diapositiv 1980. Albrecht Dürer. (1471 – 1528). Signatur «AD» (Albrecht Dürer) auf einem Stein im Bild. Ausschnitt aus «Johannes, das Buch verschlingend». 1498.

aus dem Zyklus «Die Apokalypse» von Albrecht Dürer (1471–1528) findet sich eine ähnlich platzierte Signatur. Das kann Zufall sein. Oder hat Berkmüller das Blatt Albrecht Dürers gekannt und an der Signatur Gefallen gefunden?

Eine interessante Frage ist, mit welcher Hand Berkmüller gezeichnet hat: links oder rechts? Man kann dies an den Schraffuren ablesen. Rechtshänder schraffieren normalerweise von rechts oben nach links unten, Linkshänder dagegen von links oben nach rechts unten. Vor allem die Schraffuren im Wiesengelände auf den beiden folgenden Zeichnungen ganz im Vordergrund weisen diese für Linkshänder typische Strichrichtung auf.

Wir schliessen unsere Spurensuche nach dem unverwechselbaren Stil Berkmüllers ab mit der Frage, ob, und wenn ja, inwiefern sich seine Arbeiten im Verlaufe seines Künstlerlebens entwickelt haben. Zu diesem Zweck greifen wir aus seinem Oeuvre zwei vergleichbare Zeichnungen heraus, welche zeitlich möglichst weit auseinander liegen und mit Sicherheit datiert werden können: Eine Ansicht der Fabrikgebäude der Spinnerei samt Weberei mit dem Dammbühl im Hintergrund und eine Dorfansicht mit Blick gegen den Sonnenberg.

Die Zeichnung der Fabrikanlage stammt aus dem Jahre 1848. Zwar hat Berkmüller sie nicht selbst datiert, aber eine von einem unbekannten Kupferstecher hergestellte Kopie trägt den Titel «Spinnerei und Weberei in Wängi um 1848».69 Es handelt sich dabei mit grosser Wahrscheinlichkeit um einen Auftrag der Fabrikbesitzer.

Die Weberei wurde bekanntlich 1823 geründet; 1848 konnte also das 25jährige Jubiläum gefeiert werden. Die Kupferstiche wurden wohl als Aufmerksamkeit an die Kunden verschenkt.

Berkmüller war also 46 Jahre alt, als er die Zeichnung mit der Fabrikanlage anfertigte.

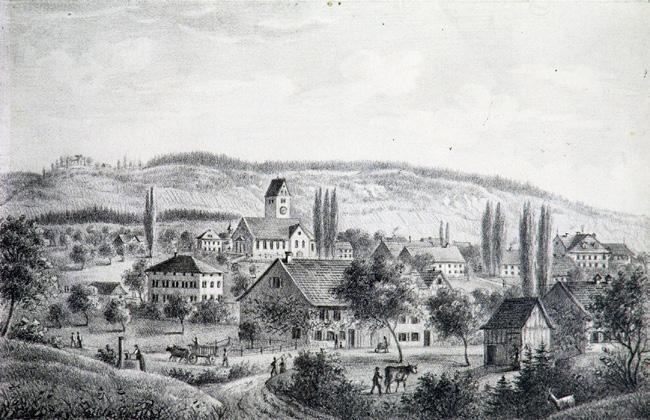

Die Dorfansicht von Wängi ist von Berkmüller selbst auf 1874 datiert. Er zählte nunmehr bereits 72 Jahre. Die beiden Werke liegen demnach 26 Jahre auseinander, ein halbes Künstlerleben.

75

76

Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Haus Isenring Weinberg Wängi. Bleistift. 11.5 x 7.5 cm. Ohne Signatur. Ohne Datierung. Die Links-Rechts-Schraffur ist auf dieser Zeichnung vor allem im Vordergrund leicht zu erkennen. BmKat. Nr. 13. Ortsmuseum Wängi.

Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Geburtshaus Jakob Stutz in Isikon. Bleistift. 9.5 x 6.0 cm. Ohne Signatur. Ohne Datierung. Auch hier ist vor allem der Vordergrund in der für Linkshänder typischen Strichrichtung schraffiert. BmKat. Nr. 65. Privatbesitz. Aktueller Standort unklar. Reproduktion nach Diapositiv 1980.

Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Spinnerei und Weberei Wängi. Bleistift. 11.5 x 7.5 cm. Ohne Signatur. Datierbar auf 1848. BmKat. Nr. 21. Ortsmuseum Wängi.

Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Wängi von der Mittagsseite. Bleistift. 20.0 x 13.0 cm. Mit Signatur: «n.d.N. v. A.B.» Mit Datierung: «1874». BmKat. Nr. 145. Ortsmuseum Wängi. 77

78

Unsere Gegenüberstellung der beiden Werke bringt Erstaunliches zu Tage!

Vom Format her unterscheiden sich die beiden Werke: Das frühere misst in der Originalgrösse 7.5x11.5cm und das ältere ist beinahe doppelt so gross und misst 13.0x20.0cm. Beides sind Bleistiftzeichnungen und «nach der Natur» entstanden.

Zwar wirkt die frühe Zeichnung insgesamt weicher als die spätere. Letztere ist, vor allem was die Häuser betrifft, bestimmter und präziser gezeichnet. Die Konturen und Linien scheinen mit spitzerem und etwas härterem Stift gezogen. Aber sonst ist Berkmüllers Handschrift in beiden Werken dieselbe. Die Motive oder Sujets sind die gleichen: Häusergruppen. Auch der Bildaufbau wiederholt sich: Im Vordergrund die für Berkmüller so typischen Hirtenszenen. Im Mittelgrund dann die Gebäude und abschliessend im Hintergrund die sanften Hügelketten. Darüber der Himmel mit leichten Schönwetterwölkchen.

Der beide Male leicht erhöhte Standpunkt des Betrachters, einmal der Schlossberg und einmal die Tuttwilerstrasse nach ihrem ersten Anstieg, erlaubt einen grosszügigen Weitblick bis zu den Hügelkulissen im Hintergrund. Die hohen Pappelgruppen strukturieren den Bildraum. Die Dächer haben auf beiden Zeichnungen dieselbe Schraffur.

Im Vordergrund finden wir da wie dort Hirtenszenen. Zwischen Sträuchern knabbern Ziegen an allerhand Kräutern. Beim Wiederkäuen betrachten sie von ihrer Warte aus das rege Geschehen auf den Strässchen und ihr Blick verliert sich in der Tiefe des Bildes.

Die Räume zwischen den Gebäuden bevölkert Berkmüller mit den uns unterdessen bekannten Figurengruppen wie etwa dem Bauern mit der Stosskarre oder dem Paar auf dem Heimweg von der Feldarbeit mit Sense und Rechen auf den Schultern. Hier wie dort hat Berkmüller einen Brunnen eingefügt, wo Leute ihre Wassereimer füllen. Auf den Strassen herrscht Wagenverkehr. Hier ein Bauer mit Leiterwagen und Zugochsen und dort ein Kutscher mit zweispänniger Chaise und hochgeklapptem Verdeck. Das ganze Repertoire ungebrochener Berkmüllerscher Erzähllust.

Was wir auf der frühen Fabrikansicht von 1848 finden, erkennen wir auch auf der späten Dorfansicht von 1874. Berkmüller blieb über Jahrzehnte der liebenswürdige Betrachter seines Dorfes und dessen Bewohner. Er hat von Anfang bis Ende seines Schaffens seinen Stil unbeirrbar beibehalten; motivisch, technisch und künstlerisch. Epoche um Epoche hat er an sich vorbeiziehen lassen. Er ist sich selbst treu geblieben. Er hat sich weder fremden Trends angepasst noch hat er experimentiert und nach neuen Ausdrucksweisen gesucht. In diesen Zusammenhang passt die Tatsache, dass von Berkmüller praktisch keine Skizzen oder Entwürfe erhalten sind.

Stilistisch nicht recht ins Bild passen will einzig sein Bild «Weierhaus». Gemalt hat er die Ansicht auf einem braunen Untergrund. Das Gebäude selbst ist ausgesprochen sorgfältig gezeichnet. Die Häuserkanten sind wohl mit Lineal gezogen, so wie wir es von ihm vor allem aus seinen späteren Werken gewohnt sind. Auch das bekannte Ringen mit der Perspektive begegnet uns hier wie-