6 minute read

Schaben und Kratzen

64 Leider sind von Berkmüller nur wenige Aquarelle bekannt. In seinem Blatt «Entré du village de Stettfurt vers le Sonnenberg» erkennen wir indessen seine ganze Meisterschaft auch in dieser Technik. Vor allem das Blattwerk des Baumes links im Vordergrund ist mit einer verblüffenden Leichtigkeit und Lebendigkeit hingetupft und fügt sich mit grosser Selbstverständlichkeit in den Farbkanon der ganzen Darstellung.

Den Widerspruch zwischen der Bemerkung «nach der Natur», welche impliziert, dass Berkmüller das Aquarell auf eigene Initiative gemalt hat und dem fehlerhaft abgeschriebenen französischen Titel (Entrée), welcher eher auf die Kopie eines bestehenden Blattes hinweist, lassen wir einmal stehen.

Advertisement

Auf dem nächsten Blatt dominiert zunächst die Bleistiftzeichnung. Die Farbe verleiht der zunächst monochromen Zeichnung nachträglich ein gewisses Gewicht. Ob er seine Zeichnung bereits draussen in der Natur oder erst zu Hause mit Farbe koloriert hat, bleibt offen. Vermutlich eher letzteres.

Auffällig ist, dass er einige seiner Aquarelle in für ihn vergleichsweise grossen, querovalen Formaten anfertigt. Er hebt sie gewissermassen aus der Menge seiner kleinformatig rechteckigen Bleistiftzeichnungen heraus und verleiht ihnen dadurch etwas Wert- und Würdevolles. Der Frage, was es damit auf sich haben könnte, wollen wir etwas später noch nachgehen.

Schaben und Kratzen

Auch die nachträgliche Überarbeitung der Bleistiftzeichnung mit Weiss beherrschte Berkmüller meisterlich. Dabei ging er auf unterschiedliche Art vor. Entweder kratzte er zum Schluss mit der Nadel das Schwarz des Bleistifts weg, so dass der weisse Untergrund wieder zum Vorschein kam. Auf diese Weise liessen sich Konturen bei Bäumen oder Sträuchern verstärken oder bei Wiesen feinste Schraffuren setzen. Bei flächigen Lichteffekten nahm er sein Radiermesserchen zu Hilfe und schabte den weissen Untergrund

Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Kirche Wängi mit katholischem Pfarrhaus und Kapelle. Vor dem Umbau von 1866. Aquarell über Bleistift. 14.0 x 9.5 cm. Mit Signatur: «nach der Natur v. A.B.» Mit Datierung: «1863». BmKat. Nr. 62. Unter Glas. Alt gerahmt. Evangelische Kirchgemeinde Wängi. Reproduktion mit Genehmigung.

Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Vevey. Rue d’Italie. Bleistift mit Farbstift und Weiss. Masse unbekannt. Ohne Signatur. Ohne Datierung. BmKat. Nr. 98. Privatbesitz. Aktueller Standort unklar. Reproduktion ab Diapositiv 1980. Die Überarbeitung einer winterlichen Bleistiftzeichnung mit Weiss ist zwar naheliegend. Man kann hier indessen schön sehen, wie Berkmüller zum Teil Weiss mit dem Pinsel aufträgt (Dächer) oder einfach kratzt (Geäst). Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Schloss Lommis. Bleistift. 11.5 x 7.5 cm. Ohne Signatur. Ohne Datierung. BmKat. Nr. 36. Ortsmuseum Wängi. Auch bei sommerlichen Sujets modelliert er mit Weiss bestimmte Häuserfronten und bringt so ein Licht-Schatten-Spiel auf die Baukörper, das ihnen Volumen verleiht.

wieder ganz oder teilweise frei. So setzte er etwa Hauswände ins Licht.63

Die Darstellung des Schlosses Lommis erscheint durch diese nachträgliche Bearbeitung der westorientierten Fassaden ausgesprochen plastisch, und die Gebäude wirken dominant und trutzig. Der so inszenierte Lichteinfall setzt sich in den Baumkronen fort, deren Konturen ebenfalls mit der Kratz- oder Schabtechnik überarbeitet sind.

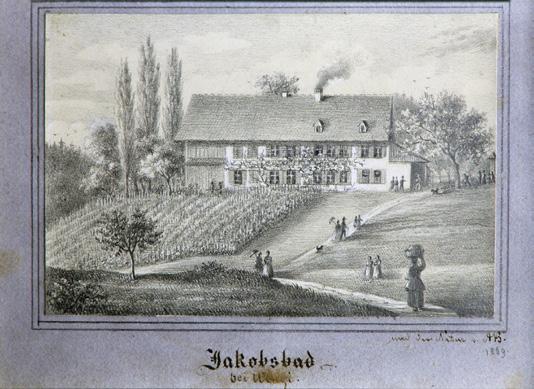

Ein weiteres Beispiel für diese Technik ist auch die Darstellung «Jakobsbad». Es ist Sommer. Kurgäste, vorwiegend Damen aus der Stadt, promenieren in langen Roben und mit Sonnenschirmchen in der milden Nachmittagssonne. 1891 wurde das Bad geschlossen. Otto Bischof, ein direkter Nachkomme der Besitzerfamilie, erinnert sich noch an den Badebetrieb: «Das Wasser wurde vom mächtigen Holzturm, worin sich eine Pumpe befand, in einer hölzernen Düchelleitung nach dem Badehaus geleitet. Dort wurde es in einem Behälter aufgespeichert. Von diesem aus konnte ein grosses Kessi gefüllt werden, in welchem das Wasser auf die Temperatur erhitzt wurde, die den Badenden am zuträglichsten war. Vom Kessi aus wurde das warme Wasser drei Badekammern zugeführt, in denen zirka zehn hölzerne Badetröge standen. In diesen Badekammern spielte sich beim gemeinschaftlichen Bade ein fröhliches Badeleben der guten alten Zeit ab.»64

Auf behutsame Weise hat Berkmüller auch hier mit Weiss gearbeitet und das Kurhaus mit seinen Dachgauben und Kaminen sauber herausgeputzt. Die Baumkronen mit ihren Licht-Schatten-Effekten heben sich vom Hintergrund ab, und auch die vorderen Reihen der Rebstöcke fangen das Sonnenlicht ein. Mit Schabmesser und Nadel hat er nachträglich Lichteffekte gesetzt, gewisse

65

66 Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Jakobsbad bei Wängi. Bleistift. 11.5 x 7.5 cm. Mit Signatur: «nach der Natur. A.B.» Mit Datierung: «1869». BmKat. Nr. 28. Ortsmuseum Wängi.

Konturen akzentuiert und das Gebäude plastisch aus dem Hintergrund hervorgehoben. Berkmüller gelingt so eine atmosphärische Ausgewogenheit, welche in ihrer Harmonie nicht nur die Landschaft, sondern auch die dargestellten Personen mit einschliesst.

Allerdings verlief dieses Nebeneinander der ansässigen, in aller Regel nicht sehr begüterten Dorfbevölkerung und einer städtischen Oberschicht, welche im «Jakobsbad» dem erholsamen Nichtstun frönte durchaus nicht immer störungsfrei. Jakob Stutz, Berkmüllers Schwager, hatte genau dafür ein Gespür und griff bereits 1839, ungefähr 30 Jahre vor der Entstehung der Zeichnung, in seinen «Briefen aus dem Volksleben» das Thema auf. Er stellte sich auf die Seite der Dorfbevölkerung und verpackte seine Kritik in eine humorvoll derbe Alltagssprache. Und diese «fliesst ihm asen küehwarm aus der Federen». Als fiktiver Gast im «Hanselibad» (vielleicht das Jakobsbad) lässt er seiner Schadenfreude freien Lauf. Er lobt die wiederum fiktive Adressatin seines Briefes (vielleicht seine Schwester): «Da es dir in Sinn kommen ist diesen Badherrenleuten ein so feiner Fuchsstreich zu spielen, bist du mir lieber als ein ganzer Rosszug, ja noch viel lieber als ein Kämme voll Hammen und als eine Schütte voll Bohnen. Nein ich kann mich lediger Dinge gar nicht ausdrucken, wie unaussprechlich lieb du mir bist (...). Du hast mich völligerweis fast gsund gmacht und so bustber, dass ich möchte jauchzen und singen und über all Häg ausen gumpen. (...) Ich weiss schon wohar die Leut allsammen sind. Die mehrsten sind von Leuenburg (Frauenfeld und Winterthur haben Löwen in ihren Stadtwappen).» Er kommt auch auf die Gerüchte zu sprechen, dass in den damals üblichen grossen Holzzubern allerhand Dinge sich zutrugen, worüber man eher schwieg. «Ich meine aber sie (die Unsitten) greifen schon im Bad, denn es hab eine füfzgjährige, reiche Wittfrau einem jungen zwanzgjährigen Bauernknab die Eh versprochen.»65

Wie dem auch sei, Berkmüller hat dafür kein Auge. Auf seiner Zeichnung vom Jakobsbad geht es friedlich und gesittet her und zu. Dazu ist es «nach der Natur» aufgenommen, also wahr. Auf der Rückseite einer Zeichnung des Bades hat er ein Gedicht notiert: Lasst Kummer und Sorgen und Grillen zu Haus, Esst Braten und Kuchen und trinkt guten Wein; und badet und schröpfet und schwitzet gut aus. was gilt es, ihr werdet bald recht gesund sein.

Wir sind diesem Thema schon einmal begegnet. Auch auf dem Platz vor dem Gasthof Schäfli waren wir vom friedlichen und emsigen Dorfleben angetan, und wir haben neben all den Reisenden und den zahlreichen Dorfbewohnern die Fabrikarbeiter gesucht. Berkmüller, das steht fest, beschäftigt sich in seiner Kunst nicht mit gesellschaftlichen Bruchstellen.

Wir wenden uns nun nach diesem kurzen Ausflug in sozialkritische Ebenen wieder technischen Fragen zu. Ein besonders eindrückliches Beispiel stammt aus dem Jahre 1868. Die Farben sind mit den Jahrzehnten stark verblasst. Zurück geblieben ist das nachträglich freigeschabte Weiss der Grundierung. Der ursprünglich ausgewogene Farbklang ist aus dem Gleichgewicht

Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Halingen. Aquarell über Bleistift. Breitoval. 23.5 x 16.5 cm. Mit Signatur: «n. d. N. aufgenommen. A.B.» Mit Datierung: «1868». BmKat. Nr. 86. Privatbesitz. Reproduktion mit Genehmigung. 67