5 minute read

Epochen des 19. Jahrhunderts

Sein Oeuvre – eine Einordnung

43

Advertisement

Epochen des 19. Jahrhunderts

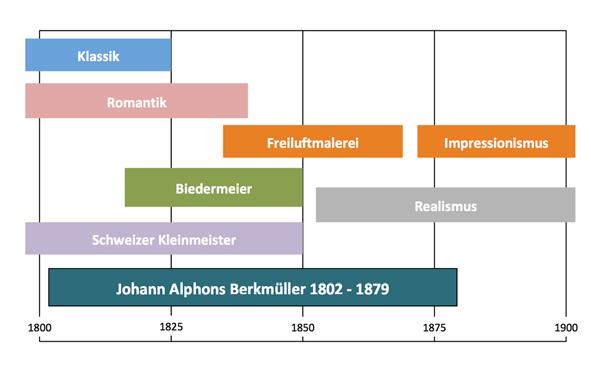

Berkmüllers Lebenszeit von 1802 bis 1879 fällt auch kunsthistorisch in eine wechselvolle Periode. Das 19. Jahrhundert ist geprägt von verschiedenen sich teilweise überlagernden Epochen und einer damit einhergehenden Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Stile.

Die Klassik mit ihren Idealen der festen Ordnung, der Klarheit und der edlen Form, verbunden mit ihrer Abneigung gegenüber allem Fantastischen, Verworrenen und Unklaren, geht zu Beginn des 19. Jahrhunderts allmählich zu Ende.

Es ist die Romantik, welche vom Ende des 18. Jahrhunderts bis weit in das 19. Jahrhundert hineinreicht. Mit ihr kommt der Drang nach Überwindung der nunmehr als streng und einengend empfundenen Klassik. Der Wunsch nach Leidenschaft und nach schöpferischer Fantasie prägt die Kunst und geht einher mit einer Vorliebe für das Traumhafte. Bei Berkmüller finden sich zahlreiche romantische Elemente. Darauf werden wir später noch im Detail zurückkommen.

Leicht zeitverschoben prägt das Biedermeier zwischen 1815 und 1850 Denken und Gestalten. Die Epoche bringt einen Rückzug ins Private. Man pflegt das häusliche Familienleben. Ruhe und Ordnung werden als Prinzipien hochgehalten. Insgesamt wirkt biedermeierliche Kunst eher bürgerlich, hausbacken und konservativ. Typische

44 Motive sowohl in der Literatur als auch in der bildenden Kunst sind die Flucht ins Idyllische. In den Werken von Berkmüller sind solche Motive zu Hauf zu finden.

Den eigentlichen Durchbruch des Impressionismus ungefähr ab 1870 mit seiner Konzentration auf die Farbe und auf die Darstellung des Lichts sowie der atmosphärischen Stimmungen erlebt Berkmüller nicht mehr. Während die Impressionisten bewusst auf die genaue Abbildung von Wirklichkeit verzichten und die Farben zum Inhalt werden, bleibt Berkmüller bis zu seinem Tode bei seinen Bleistiftzeichnungen. Farben nutzt er mit wenigen Ausnahmen lediglich zum Kolorieren seiner konkreten SchwarzWeiss-Zeichnungen.

Die Freiluftmalerei setzt mit der sogenannten Schule von Barbizon (in der Nähe von Fontainebleau) ungefähr um 1830 ein und dauert bis 1870. «En plein air» lautet die Losung. Die Maler verlassen ihre Ateliers. Mit ihrem Zeichnen und Malen unter freiem Himmel bei natürlichen Licht- und Schattenverhältnissen bereiten sie dem späteren Impressionismus, wo dann diese subjektiven Farbstimmungen und Empfindungen vollends in den Vordergrund rücken, den Weg.

Realistische Kunst kann nicht an bestimmten darstellerischen Charakteristika erkannt werden. Vielmehr ergibt sich der Realismus aus der Absicht des Künstlers einerseits und der Leseart des Betrachters oder der Betrachterin andererseits. Der Künstler inszeniert eine Wirklichkeit, indem er über die eigentliche Schilderung der Situation hinausgeht und allerhand Details einstreut; er stattet sein Werk gewissermassen mit erzählerischem Luxus aus. Der Betrachter auf der andern Seite interpretiert die Szene so, dass sie sich real so zugetragen haben muss, also realistisch ist. Wir sind diesem Realismus bereits eingangs bei der Zeichnung des Schäfliplatzes begegnet.

Das Schaffen der sogenannten Schweizer Kleinmeister hat Berkmüller in verschiedener Hinsicht ebenfalls beeinflusst. Darauf wollen wir etwas später zurückkommen.

Im Spannungsfeld der Kunstgeschichte

Nach diesem kurzen Grundriss der Epochen des 19. Jahrhunderts begeben wir uns wieder auf Spurensuche und fragen, wo allenfalls Hinweise zu finden sind, welche es erlauben, Berkmüller mit seinem Schaffen einzuordnen.

Zunächst finden wir bei ihm verschiedene Hinweise, welche an einen Vertreter der Freiluftmalerei denken lassen.

John Singer Sargent. (1856 – 1925). Claude Monet am Waldsaum malend. 1885. Ausschnitt. Tate Gallery London. Wikipedia.

Können wir uns Berkmüller auch so vorstellen? Im Freien mit Klappsessel und Staffelei? Wahrscheinlich nicht ganz. Er arbeitete ja fast ausschliesslich mit Bleistift. Eine Palette für die Farben benötigte er dazu nicht. Auch eine Staffelei dürfte er kaum benutzt haben bei seinen kleinen Formaten. Aber er hat sich wohl hingesetzt und sein Motiv, sei es nun ein Haus, eine Strasse oder eine Landschaft präzis beobachtet und akribisch genau skizziert. Vermutlich hat er dann die Skizze zu Hause am Stubentisch zur fertigen Zeichnung vollendet. Er hat im Vordergrund Bäume und Strauchwerk sowie einige Personen eingefügt und das Ganze mit Schönwetterwolken vervollständigt. Ein Atelier stand ihm in seinen beengten Wohnverhältnissen nicht zur Verfügung.

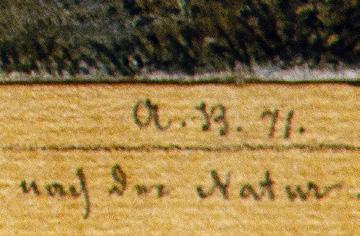

Unter zahlreiche Zeichnungen setzt er die Anmerkung «Nach der Natur» oder «Nach der Natur aufgenommen». Damit bestätigt er dem Betrachter gewissermassen die Echtheit der Darstellung. Man kann diese Anmerkungen als eine Art Gütesiegel verstehen.44 Damit befindet sich Berkmüller in guter Gesellschaft mit der damals aufkommenden Landschaftsmalerei, wo die bislang vorherrschende klassisch-idealistische Komposition einer realistischen Darstellung zu weichen begann.

Berkmüller muss von den Strömungen in der Kunst Europas gewusst haben. Wie käme er sonst darauf, seine Werke auf diese Weise speziell zu kennzeichnen? Er war ernsthaft bestrebt, seine Häuser und seine Landschaften «naturgetreu» im Sinne von «richtig» oder «wahr» wiederzugeben. Unter sein Aquarell vom Schloss Spiegelberg schreibt er gar: «Bei Morgenbeleuchtung.» Dies, obwohl das Schloss bereits vor seiner Zeit abgerissen worden war.

Ein kleiner Seitenblick auf die Literatur jener Tage zeigt auch dort diese Entwicklung hin zur wahrheitsgetreuen Abbildung der Wirklichkeit. So veröffentlichte Berkmüllers Schwager, der Zürcher Oberländer Volks-

Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Dorfstrasse mit Schmiede Thalmann. Ausschnitt. Mit Signatur und Datierung: «A.B. 71. nach der Natur.» BmKat. Nr. 83. Privatsammlung. Aktueller Standort unklar. Reproduktion ab Diapositiv 1980. Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Schloss Wittenwil. Ausschnitt. Mit Signatur: «nach der Natur aufgenommen A.B.» Mit Datierung: «79». BmKat. Nr. 82. Privatsammlung. Aktueller Standort unklar. Reproduktion ab Diapositiv 1980. 45

46 dichter Jakob Stutz, von dem später noch die Rede sein wird, 1831 seine «Gemälde aus dem Volksleben; nach der Natur aufgenommen und getreu dargestellt in gereimten Gesprächen Zürcherischer Mundart».45

Inwiefern sich nun Berkmüller in Wängi mit den kunsthistorischen Epochen des 19. Jahrhunderts vertieft auseinandergesetzt hat, bleibt offen. Er ist mit seinem Werk auch keiner dieser Epochen eindeutig zuzuordnen. Wir gehen zudem von einer gewissen zeitlichen Verzögerung aus, bis die Ideen der neuen Epochen jeweils den Weg ins Murgtal gefunden haben und dort wahrgenommen wurden. So bewegt sich Berkmüller mit seinen Zeichnungen irgendwo zwischen den Strömungen. Zwar nimmt er durchaus einzelne Elemente auf, bleibt indessen seiner Technik und seinen Motiven sein ganzes Leben lang treu. Auch über eine Mitgliedschaft in bestimmten Künstlerkreisen ist nichts bekannt.

Allerdings muss das alles nicht heissen, dass Berkmüller nicht mit wachem Blick das Kunstschaffen seiner Zeit mitverfolgt hätte. Tatsächlich fallen aus kunsthistorischer Sicht eine ganze Reihe von Ähnlichkeiten zwischen Berkmüller und den sogenannten Schweizer Kleinmeistern auf. Wer aber waren diese Schweizer Kleinmeister und wie lässt sich ihre Kunst charakterisieren?

Wir lassen diese Frage einstweilen noch offen und wenden uns zunächst Berkmüller und seinem Kunstschaffen zu. Anschliessend wollen wir dann in einer Gegenüberstellung sehen, inwiefern er sich tatsächlich dieser Gruppe zuordnen lässt und wo er sich abgrenzt.

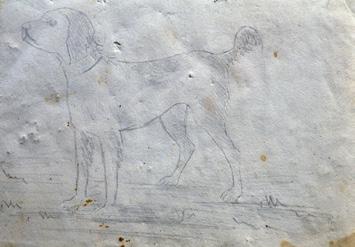

Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Skizzenblatt mit Hund. Ausschnitt. Bleistift. Ohne Signatur. Ohne Datierung. BmKat. Nr. 153. Ortsmuseum Wängi. Alphons Berkmüller. (1802 – 1879). Skizzenblatt mit Scheune, Kirchturm und Haus. Ausschnitt. Bleistift und Farbstift. Ohne Signatur. Ohne Datierung. BmKat. Nr. 154. Ortsmuseum Wängi.