ITALIAN SOCIAL

VITA S.p.A

— Impresa sociale Via E. Barigozzi 24, 20138 Milano Iscrizione al ROC n. 3275

Direttore responsabile: Stefano Arduni

Responsabile scientifico progetto “Italian Social District”: Aldo Bonomi

Grafica: Antonio Mola Matteo Riva

VITA S.p.A

— Impresa sociale Via E. Barigozzi 24, 20138 Milano Iscrizione al ROC n. 3275

Direttore responsabile: Stefano Arduni

Responsabile scientifico progetto “Italian Social District”: Aldo Bonomi

Grafica: Antonio Mola Matteo Riva

Un viaggio in 14 tappe alla scoperta dei distretti sociali evoluti italiani, che per tre anni ha popolato le pagine di VITA magazine e che oggi diventa una collezione che i nostri lettori possono scaricare gratuitamente. La prima tappa a Padova nel marzo del 2019 alla scoperta del nuovo attivismo civico generato dalla nomina del capoluogo veneto (prima città italiana) a capitale europea del volontariato. L’ultima fermata 1.389 chilometri più a sud; nel giugno del 2022 infatti siamo stati allo Zen di Palermo dove associazioni e società civile si sono messe in rete per dare risposte tangibili alla domanda di educazione e socialità dei ragazzi e degli adolescenti della Zona Espansione Nord della maggiore città siciliana. In mezzo tante altre comunità che hanno voluto sperimentare processi di innovazione sociale costituendo reti ed aprendosi a forme ibride di collaborazione: pensiamo al distretto del Piceno con l’interessantissimo hub della Bottega del Terzo Settore o a quello di Cuneo che ha immaginato un nuovo modello per rigenerare spazi dismessi. E ancora a Napoli dove mondo del credito e Terzo settore si sono alleati contro la dispersione scolastica. E via via tutti gli altri distretti sociali di cui potete avere traccia in queste pagine. A cucire insieme questa trama, che si avvale della direzione scientifica del sociologo e fondatore di Aaster Aldo Bonomi, c’è l’idea che il sociale sia sempre di più un volano per lo sviluppo. E la convinzione che la cura delle persone e della comunità e la crescita economica siano dinamiche inscindibili che si nutrono l’una dell’altra.

MAR 2019

Il nuovo attivismo civico nato dal basso che sta cambiando pelle alla capitale europea del volontariato 2020 pag 5

APR 2019

Il laboratorio di Barriera Milano. Curare le ferite per costruire comunità pag 13

GIU 2019

Il distretto sociale evoluto che ha cambiato lo sguardo della città sullo stretto pag 21

OTT 2019

Dopo un anno da “capitale” la città riscrive il suo futuro. Scommettendo su cultura e cooperazione pag 29

DIC 2019

Impresa sociale e coprogettazione: l’economia del welfare per fermare la fuga dei giovani pag 37

GIU 2020

Reti associative e cinture verdi, nella Cittàintorno le periferie non ballano più da sole pag 45

MAR 2021

Un hub del credito ad impatto per riaccendere le microimprese dell’area metropolitana dopo la crisi Covid pag 61

APR 2021

Dal nord ovest un nuovo modello per rigenerare spazi dismessi e dare forza alla comunità pag 69

MAG 2021

Credito e Terzo settore alleati nel distretto della formazione nella città simbolo del Mezzogiorno pag 77

NOV 2021

La città simbolo della pandemia rifiorisce coltivando un nuovo modello di welfare municipale pag 85

FEB 2021

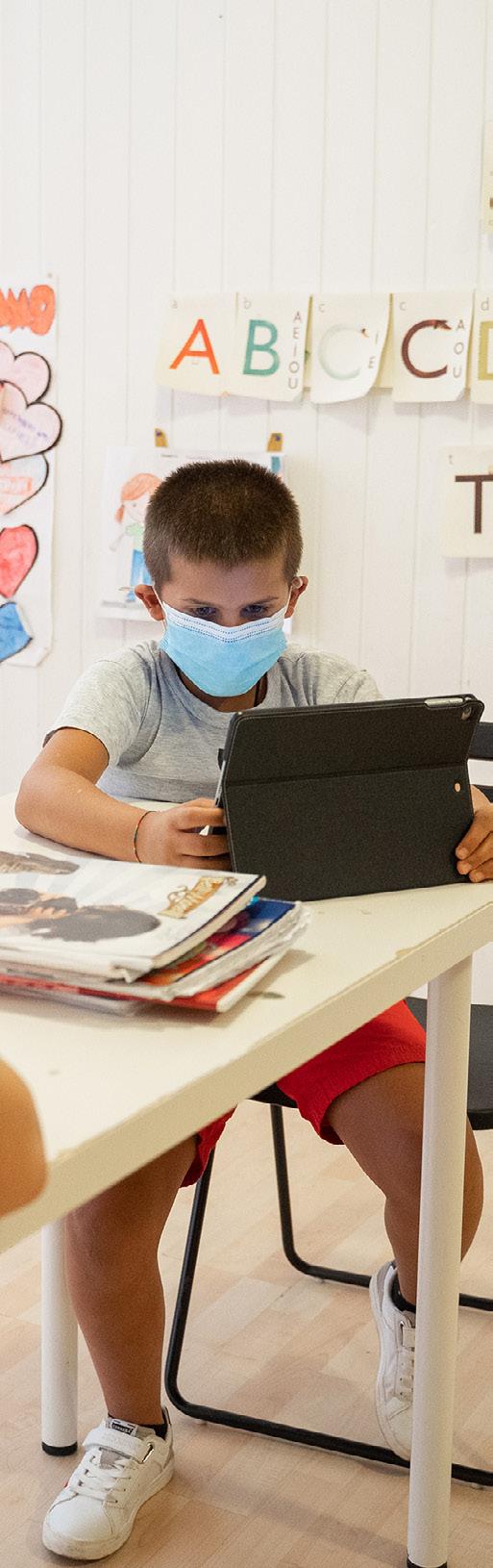

Le mascherine del distretto diffuso pag 53

DIC 2021

Arte e cultura scommettono su civismo e cura. Così la città riscopre la sua anima sociale pag 93

APR 2022

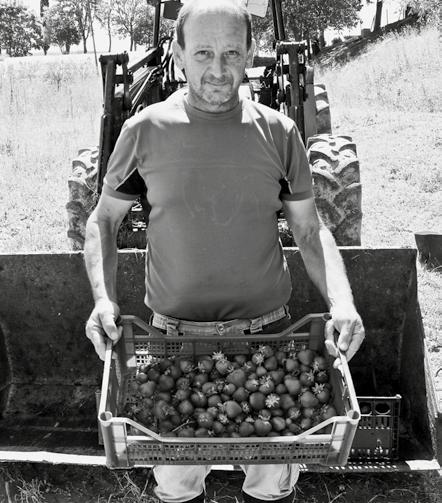

La scommessa sull’agricoltura sociale per far crescere la terra del Levante pag 101

GIU 2022

Le associazioni a fianco dei ragazzi dimenticati dello Zen: la nostra sfida è il loro futuro pag 109

Caffè Pedrocchi, uno dei simboli di Padova, a due passi da Palazzo Bo, sede dell’Università, e da Palazzo Moroni, sede del Comune. Sono le 10 di mattina e, come sempre, è pieno di clienti. In una sala, la sala verde ci sono otto persone. Uno legge il giornale, poi c’è chi si scalda le mani al termosifone, chi lavora al computer e chi semplicemente chiacchiera. Nella sale verde nessun cameriere entra per chiedere le consumazioni. Non entra oggi, come non è mai entrato sin dalla fondazione, nel 1831. Questo ambiente infatti è stato pensato per permettere ai cittadini meno abbienti di avere... semplicemente un luogo dove stare. È da qui che nasce l’espressione “essere al verde”. Questa attenzione ai bisogni è un fil rouge che lega insieme

la storia della città. Da sempre capace di sperimentare una solidarietà concreta e allo stesso tempo visionaria che ha regalato all’Italia iniziative di impegno civile diventate nel tempo patrimonio nazionale come Civitas e i Beati costruttori di Pace. E che è stata il nido di personalità dirompenti come quella del pacifista Tom Benetollo o del fondatore della Caritas don Giovanni Nervo. Una storia gloriosa che continua anche oggi. Ma in modo nuovo e sorprendente. Per capire cosa muova e come si muova questo dna solidale patavino bisogna però allontanarsi dal Pedrocchi e dalla sua sala verde.

Arcella: sale il valore delle case Raggiunta la stazione dei treni nella zona nord e

de si trova, separato fisicamente e spiritualmente, dal resto del tessuto cittadino, il grande quartiere Arcella. Padova conta 250mila abitanti, 50mila dei quali risiedono qui. Una zona che da sola è più popolosa della vicina Rovigo.

Arcella, come spesso accade per le periferie, nella memoria cittadina è sinonimo di delinquenza, insicurezza e degrado. Il quartiere è bello, fatto di edifici bassi e punteggiato di villette in stile liberty. A popolare la zona, visti anche i prezzi abbordabili, un grande melting pot di studenti, immigrati e giovani famiglie che negli anni sono andate a vivere a fianco dei residenti storici, la classe operaia della Padova che fu. E proprio da questa fama di “brutto posto” che qui è nato qualcosa di straordinario. Tanto straordinario che può capitare di finire dentro ad una spettacolo teatrale. Il tram 91 percorre la linea che copre per intero via Tiziano Aspetti, l’arteria principale della periferia nord. È questo il modo più veloce per attraversare il quartiere, ma è anche viaggio alla scoperta di un’onda civica davvero sorprendente. È proprio sul 91 che la compagnia del Teatro delle Correnti in alcuni giorni dell’anno mette in scena “Una scarrozzata in tram”: un tuffo nella storia della “Società dei Tramvia di Padova”. Ad ogni fermata un cambio di scena.

Scena numero 1: fermata Borgomagno, i passeggeri vengono incantati dalle storie, dai colori e dai sapori d’oriente creati dall’Osteria di Fuori Porta e dalla libreria Limerick. Scena numero 2: alla fermata Arcella c’è “Music is the answer”, un concerto live acustico presso il barbiere Ruvido Barber Rock Club a cura della Cooperativa Il Sestante Onlus. Scena numero 3: la stessa cooperativa accoglie i passeggeri alla fermata Dazio con “Gentilezza rivoluzionaria Condivisione di storie attraverso la Libreria Umana”. Lo storytelling è accompagnato da tè e dolcetti dal mondo. Scena numero 4: la fermata San Carlo è all’insegna di “Sport e musica di strada” e propone tornei di Street Football e Basket insieme a concertini reggae-rap, tutto gestito dalla Polisportiva SanPrecario. Scena numero 5: fermata San Gregorio, le associazioni Le Mille e Una Arcella e Le Sablon Padova con omaggi golosi e cioccolata calda Grand Cru invitano a prendere parte al mix di culture del quartiere. Scena numero 6: il capolinea, fermata Saimp. È di scena il “Carnival Christmas” a base di colori, musica, castagne e vin brulé gentilmente offerte da Gasoline Padova e ArcellaGround. «Mi sembra ormai assodato che la fama della zona è largamente immeritata», spiega Simone Pillitteri professore di religione e consigliere del Comune delegato dal sindaco all’Arcella. «Io sono nato e cresciuto qui ed è chiaro che qualche problema esiste. Ma niente a che vedere con il modo in cui queste vie vengono raccontate e percepite da media e cittadinanza». Ma perché un incarico politico ad hoc per uno specifico quartiere? Semplicemente per capire come si stia trasformando questo pezzo di città, che per l’amministrazione è diventato un laboratorio a cielo aperto. Può succedere infatti, la sera, di imbattersi in vie chiuse spontaneamente al traffico

Il concorso per la Capitale del Volontariato Europea, giunto alla sesta edizione, è promosso dal Centro europeo volontariato e aperto ai comuni e municipalità di tutta Europa che dimostrino uno spiccata sensibilità nella promozione di percorsi di cittadinanza attiva e volontariato. La giuria, composta da un pool di esperti internazionali, effettua il suo lavoro valutando la misura in cui le città candidate sanno implementare le raccomandazioni elencate nell’Agenda Politica del Volontariato in Europa e le priorità politiche delle “5R” (Recognition, Real Value, Regulatory Framework, Resources, Refugees) individuate nel report della Conferenza “Helping Hands” a 5 anni di distanza dall’Anno Europeo del Volontariato 2011. Per l’anno 2020 a vincere è stata Padova, l’assegnazione è arrivata ad Aarhus, in Danimarca, capitale 2018. Quest’anno il testimone è passato alla slovacca Kosice. Padova, unica candidata per il nostro Paese, ha battuto la concorrenza di Stirling, cittadina della Scozia. È la prima volta che la scelta premia una città italiana.

in cui gli abitanti cenano in mezzo alla strada. Tutti insieme. O che sui portoni di tutto il quartiere si vedono appesi i disegni dei bambini dell’asilo e delle elementari. «Ci siamo svegliati una mattina e abbiamo trovato sulle nostre porte questi regali colorati. Non sappiamo chi li abbia fatti e chi li abbia messi qui. Ma di certo mettono allegria», racconta una signora parlando dalla finestra intenta a cucinare il sugo. E poi decine di saracinesche dipinte dai writers della zona identificano laboratori artigianali, officine e spazi sociali. Ognuno di quegli immobili, ex negozi e garage, è stato concesso gratuitamente dai proprietari per permettere a chi voglia di portare avanti attività pensate per la collettività. C’è il pittore che dà lezioni e vende le proprie opere, chi fa lezione di italiano ai migranti e chi insegna i rudimenti della falegnameria. «È difficile anche fare un censimento di quante siano le proposte spontanee», sottolinea Pillitteri. Si va dall’associazione di fotografi di strada Siamo Arcella ai giovani artisti del Collettivo Pictor, passando per l’associazione Mimosa che si occupa di lotta alla prostituzione e la cooperativa Orizzonti che lavora sull’integrazione sociale, arrivando agli esercizi commerciali più disparati, come il Kebab del quartiere gestito da Samer. Tutti collaborano, partecipano, propongono in un grande entusiasmo disorganizzato. «Per mettere ordine sono riuscito ad ottenere dal Comune l’ex istituto scolastico Marchesi, chiuso dal 2016, per convertirlo in casa delle associazioni. Un’ope-

Il boom di Solidaria.

Oltre 340 associazioni coinvolte, 5mila persone presenti ai 50 eventi che hanno proposto l’incontro con 150 ospiti nell’arco di una settimana e 10mila presenze per la festa conclusiva in Prato della Valle.

ASono questi i numeri della prima edizione di Solidaria dello scorso settembre. Una kermesse dedicata al sociale che ha contaminato l’intera città, grazie al supporto dell’amministrazione comunale, dell’Università, delle associazioni di categoria. Fra cui l’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi Padova che ha coinvolto i propri affiliati e tutti gli ordini professionali che hanno organizzato per l’occasione incontri formativi. Di grande successo le serate che hanno portato in città, tra gli altri, il jazzista Stefano Bollani, lo scrittore Andrea Pennacchi, l’alpinista Simone Moro e l’architetto Stefano Boeri. Tre i filoni principali che sono emersi dagli appuntamenti: la Riforma del Terzo settore con le problematiche e le sfide che comporta, la necessità di ridare valore alle parole come strumento efficace di relazione e il fenomeno del cambiamento climatico visto come contingente e che riguarda tutti per le implicazioni che comporta nel quotidiano. Un successo che ha permesso la calendarizzazione di Solidaria 2019 rendendo l’evento una piattaforma in preparazione di Padova Capitale del Volontariato 2020.

L’impresa sociale del food. Si chiama “Strada Facendo” ed è il ristorante etico dalla cooperativa Percorso Vita di don Luca Favarin. Si trova in via Chiesanuova 131, nella sede di un ex circolo del Pci totalmente ristrutturato.

La particolarità è che, insieme allo chef italiano, vi lavorano sei profughi. Sei ragazzi africani, chi in città da un anno, chi da sei mesi, chi da quattro, che dopo aver frequentato i corsi d’italiano e dopo aver ottenuto la certificazione Haccp, hanno deciso di cimentarsi nel campo della ristorazione. Ciascuno di loro a turno lavora sia in cucina sia in sala, a contatto con i clienti. «Si tratta di un locale di cucina italiana di altissima qualità, dove vengono utilizzati prodotti biologici e a chilometro zero», spiega don Luca Favarin, anima del progetto. «La nostra è una sfida che coinvolge i profughi in un percorso di formazione che li porta a saper cucinare e lavorare in un ristorante. Noi chiediamo loro di fare uno sforzo di integrazione, di studiare a fianco del cuoco la cucina italiana, e loro stanno rispondendo davvero bene. Sono entusiasti». Ma “Strada Facendo” non è solo ristorante è anche luogo di conferenze, concerti, dibattiti, spettacoli. «Il posto è molto grande, tra l’interno e l’esterno ci sono un centinaio di posti, e c’è un bellissimo palco all’aperto», sottolinea il sacerdote. Che conclude: «Nonostante il decreto Sicurezza e il clima ostile che si respira da un po’ di tempo a questa parte non intendiamo fermarci o cambiare il nostro approccio».

-razione da oltre 900mila euro. Ad oggi sono già 21 le realtà che popoleranno le vecchie aule», aggiunge Pillitteri. Tutto questo fermento ha già alcuni risvolti molto concreti: «una cosa che non dice nessuno», conclude Pillitteri, «è che da quando sono iniziate le attività del volontariato arcellano gli appartamenti della zona hanno cominciato ad aumentare di valore e di prezzo. È un segnale incredibile. Cui si aggiunge la scelta di Renzo Piano di proporre proprio qui uno dei progetti che sovvenziona con il suo stipendio da senatore a vita».

A fronte di questo volontariato underground Padova vanta anche un panorama sociale tradizionale, ma molto dinamico e pronto a giocare la sfida dell’innovazione. Solo nel territorio comunale oggi si contano 2.102 associazioni (ben 56 nate nell’ultimo anno). Di queste 110 sono cooperative sociali, 68 ong e 269 associazioni sportive. «Ogni anno facciamo la mappatura per vedere i cambiamenti», sottolinea Emanuele Alecci, presidente del Csv Padova. La città è il fiore all’occhiello di un distretto sociale più ampio che coinvolge provincia e regione. «Il Veneto è terza in Italia per numero di enti non profit dietro a Lazio e Lombardia con 29.871 organizzazioni», sottolinea il presidente, «e se prendiamo in esame la provincia padovana scopriamo che il 2018 ha registrato la presenza sul nostro territorio di 6.374 associazioni, con un incremento di 270 unità rispetto all’anno precedente». Per Alecci, «sono stati proprio gli studi promossi dal nostro Centro a rendere evidente come i tempi siano maturi per un salto di qualità culturale del volontariato di questo territorio».

Una sensibilità della città che ha contaminato anche l’Università. «Oggi miriamo a forgiare non professionisti esclusivi per il Terzo settore, ma professionisti generalisti attenti al sociale, in grado di dare valore a questa sensibilità nei campi più diversi», sottolinea Laura Nota, delegata del rettore in materia di inclusione e disabilità, «le faccio un esempio: un architetto formato qui difficilmente si “dimenticherà” di installare un ascensore destinato alle persone con disabilità dove non era stato previsto, ma lo prevederà sin dalla prima bozza di progetto. Un’attenzione che vale per ogni ambito professionale e non solo per le barriere architettoniche». A Padova è cambiato il paradigma. «Non ci concentriamo solamente sulla persona esclusa, ma anche sul contesto che la circonda», chiarisce Nota. Come? Formazione, educazione e ricerca. Queste sono le armi. «Lavoriamo in forma interdisciplinare e multidisciplinare. Abbiamo il corso “Diritti umani e inclusione”, alla sua terza edizione, che è trasversale, aperto a tutti gli studenti di tutti i corsi di laurea e messo a punto da docenti di tutti i dipartimenti» sottolinea la delegata. Poi c’è anche un master, “Inclusione e innovazione sociale”, che è proposto da tutti gli atenei veneti grazie a un documento fir-

mato da tutti i rettori delle università del Triveneto. «Un master da 1.500 ore di formazione, rivolto sia ai professionisti del territorio sia ai molti dipendenti universitari. L’idea è che oltre ad intervenire nella formazione dei giovani è necessario impattare anche sul mondo del lavoro». L’obiettivo finale? «Creare un contesto in cui le persone con vulnerabilità non siano destinate alla marginalizzazione. Penso a disabili fisici, agli psichiatrici, ai poveri o ai migranti. Il nostro ateneo oggi lavora per creare una rete diffusa e trasversale che abbia a cuore la questione dell’inclusione di queste persone», conclude Nota.

La culla delle startup sociali Per Gilberto Muraro, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e di Rovigo il volontariato padovano è una fucina di startup in ambito sociale. «È una fonte inesauribile di innovazione sociale. Nascono ogni giorno bisogni nuovi che mutano in tempi rapidi e in modo imprevedibile. Il volontariato cerca spontaneamente soluzioni nuove efficaci e a costi modesti, sia nel merito sia nei processi». Muraro ricorda poi come sia stato coniato proprio a Padova il temine “welfare generativo” grazie alle pubblicazioni di Fondazione Zancan. «Come spiega bene Tiziano Vecchiato è un termine che significa appunto staccarsi dai cliché tradizionali delle organizzazioni pubbliche e spingere gli stessi soggetti da aiutare ad immaginare soluzioni dal basso». Una modalità che ha fatto nascere nuovi approcci e nuovi modi di agire. Alcuni esempi sono i casi premiati negli anni dal premio Angelo Ferro per l’innovazione nell’economia sociale che vede Cariparo all’interno della giuria.

Il volontariato padovano è una fonte inesauribile di innovazione sociale perché cerca spontaneamente soluzioni nuove efficaci e a costi modesti

«Penso ad una organizzazione che dava l’asilo gratuitamente ai figli di famiglie in difficoltà chiedendo in cambio alle madri di collaborare alla gestione stessa dell’asilo in un’ottica inclusiva. Le rendeva partecipi facendole sentire coinvolte», racconta Muraro. «Oppure ad un’associazione che riciclava vecchi tessuti di risulta della produzione industriale in un’ottica di economia circolare, creando una serie di prodotti a marchio che hanno avuto un grande successo e dando lavoro a donne in stato di disagio. Innovazioni che è difficile che nascano in ambito pubblico».

Ma come si sa ogni startup di successo decolla anche grazie alla scia di un acceleratore di qualita. «È proprio questo il nostro ruolo. Attraverso i nostri bandi, sosteniamo la rete sociale del territorio. Negli ultimi tre anni abbiamo destinato 6 milioni di euro per il sostegno dei Csv territoriali» conclude il presidente di Cariparo.

Sergio Giordani a Padova era conosciuto come imprenditore e in particolare come presidente del Padova Calcio. Quando nel 2017 si candida alle elezioni comunali come volto di un Partito Democratico in difficoltà la scelta sorprende. «Non avevo mai pensato di fare politica, è stata una congiuntura di avvenimenti. Ho deciso che era il caso di mettersi a disposizione di una città che mi ha dato tanto». Durante quella campagna elettorale Giordani è colpito da un’ischemia, nonostante la quale vince le elezioni. Lo descrivono come un sindaco atipico e “molto umano”, particolarmente attento al sociale: «Ma io in realtà non avevo idea che la mia città fosse così viva».

La prima cosa che ha deciso come sindaco, costruendo la sua giunta, è stata di destinare al mondo del Terzo settore non uno ma due assessori…

Sì, abbiamo deciso di avere un assessorato Sociale e uno invece dedicato esclusivamente al Volontariato. Una scelta dovuta alla ricchezza sociale di questa città. Sembra quasi sorpreso dalla sua stessa città...

Sì, non sapevo che Padova avesse una tale vivacità. L’ho scoperto incontrando questo mondo in campagna elettorale. E ne sono rimasto colpitissimo. Ho sempre lavorato nel mondo dell’impresa e dello sport. Eppure non sapevo che abbiamo oltre 269 associazioni di volontariato sportivo che si occupano dei nostri giovani. Non c’è qui un servizio che potremmo

Ho sempre lavorato nel mondo dell’impresa e dello sport. Eppure non sapevo che abbiamo oltre 269 associazioni di volontariato sportivo che si occupano dei nostri giovani.

Non c’è un servizio che potremmo garantire senza i volontari, dalla sanità alla sicurezza.

Senza volontariato Padova chiuderebbe. Siamo una città che si regge sul gusto, sul piacere e sulla voglia del fare per gli altri

garantire senza i volontari, dalla sanità alla sicurezza fino all’educazione e all’inclusione. Senza volontariato Padova chiuderebbe. Siamo una città che si regge sul gusto, sul piacere e sulla voglia del fare per gli altri. Una peculiarità che è valsa alla città la nomina a Capitale del Volontariato Europea… Chiariamo subito: il merito è di questa grande effervescenza sociale e del nostro centro di servi-

zio al volontariato che l’ha intercettata, non del Comune. E non è un riconoscimento all’amministrazione, ma alla città , che è davvero un diamante sul fronte sociale e della cittadinanza attiva.

Però voi sia in termini di investimenti che di sforzi cercate di dare una mano… Questo sì. La nostra scelta è quella dell’ascolto. Siamo un Comune dove le persone si danno da fare, creano proposte e progetti. È una grande ricchezza. Noi siamo chiamati ad aiutarli. Non solo perché è intelligente e giusto, ma perché ci conviene, da tutti i punti di vista, anche economico. Poi naturalmente investiamo quel che possiamo. Sul 2019 ad esempio abbiamo stanziato 250mila euro, l’anno scorso erano 150mila, per la “Città delle idee” nella convinzione che incentivare dal basso le energie sia la cosa migliore. Al quartiere Arcella abbiamo investito 921mila euro per rilevare una scuola del demanio da destinare alle associazioni. Come amministrazione dobbiamo fare di tutto per aiutare quel quartiere che è oggi la locomotiva della città. Come?

Sul fronte sicurezza abbiamo appena cominciato i lavori per la nuova illuminazione a led del quartiere che va a braccetto con la scelta di incentivare l’apertura di nuovi esercizi tagliando le tasse a chi decide di investire. Nel futuro c’è poi un grande progetto di riqualificazione urbanistica, su cui stiamo lavorando con l’ordine degli architetti. Vogliamo abbattere le barriere che tengono l’Arcella isolato. Ci vorranno anni, ma diventerà un vero gioiello.

La coop fa parte si un coordinamento volontariato di oltre 40 realtà sociali che lavorano all’interno del carcere di Padova. Si va dalla chiesa Avventista fino al giornale Ristretti Orizzonti. Un penitenziario che è fiore all’occhiello dell’amministrazione carceraria italiana. Solo Giotto dà lavoro a circa 140 dei 640 ospiti impiegati nel laboratorio per assemblare le valigie, in pasticceria e in un call center. «Negli anni abbiamo capito che la prospettiva andava rovesciata. I destinatari dovevano diventare protagonisti. Così è nato un corso di formazione in cui i detenuti imparavano a curare da sé le aree verdi del carcere. Vent’anni dopo le cifre sono diverse, ma l’intuizione è la stessa, confermata da centinaia di casi che stupiscono noi per primi. Le persone detenute possono diventare protagoniste della loro vicenda professionale e umana. E la chiave di volta è l’occupazione. Il tasso di recidiva di chi lavora con noi è compreso tra il 2 e il 3%», conclude Boscoletto, «quello medio è del 70%. I nostri calcoli dimostrano che ogni punto di recidiva abbattuto farebbe risparmiare allo Stato 40 milioni l’anno».

«Si tratta di una delle zone più complesse e disgregate della città, interessata dalla metà degli anni 90 da una serie di fenomeni di disagio e conflittualità sociale acuiti dal fatto di essere un luogo ad alto transito con 18 milioni di persone di passaggio all’anno, 50mila in media al giorno», spiega la presidente Barbara Maculan. «Il nostro obiettivo è la promozione di azioni finalizzate a migliorare la qualità della vita e in questa direzione abbiamo anche proposto due progetti: Greenline e On Line Station». Il primo è un intervento di arredo urbano temporaneo dove organizzare attività aggregative. «Eventi, feste e attività in ambito culturale e sociale che compongono un calendario nell’arco dei 24 mesi della progettualità», sottolinea la presidente. Il secondo invece è l’attivazione di una “rete di comunità online” che «alimenti la coesione sociale dei residenti e promuova la loro capacità di interazione e autorganizzazione per risolvere problemi condivisi nella zona di residenza», sottolinea Maculan.

Il network delle associazioni del carcere . «L’attenzione per i detenuti a Padova arriva da lontano. Sant’Antonio ebbe una predilezione per i carcerati», spiega Nicola Boscoletto presidente della Cooperativa sociale Giotto.

La riqualificazione urbana si fa off, ma anche online. L’associazione Mimosa è impegnata nella rivitalizzazione dell’area della stazione ferroviaria insieme a Banca Etica, Comune, Confesercenti ed altri enti.

Astata una scelta giusta quella di iniziare da Padova questo viaggio nei distretti dell’innovazione sociale in Italia. Padova come sappiamo è stata scelta come capitale europea del volontariato per il 2020 e quando ci si trova davanti a queste dinamiche proprie dell’eventologia il rischio è sempre quello di essere risucchiati da un gorgo tipico della società dello spettacolo, che produce rappresentazione senza rappresentanza, o storytelling che copre il racconto e non fa sentire le voci reali. È legittimo l’orgoglio di un territorio che entra in questo modo in un grande circuito europeo, tuttavia bisogna stare all’erta rispetto a quei dinamismi che producono community senza comunità.

Un aspetto interessante di questo racconto è che, partendo da Padova, si precipita nel cuore di “lover”, acronimo che identifica l’area tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. È quel triangolo industriale che abbraccia anche il Nord Est e che vive una doppia dinamica. Da una parte ci sono i campioni che vanno oltre frontiera e conquistano spazi di mercato; dall’altra ci sono i tanti che invece fanno i conti con le difficoltà e che vengono intercettati dal nostro racconto. Come ha documentato la Cgia di Mestre questo territorio sta facendo i conti con un impoverimento del tessuto diffuso dell’imprenditoria. Gli indicatori ci testimoniano inoltre come ci sia preoccupazione non solo per il rallentamento dell’economia ma anche per le ricadute in termini di qualità dei servizi, di qualità dell’ambiente e anche di costo della vita. I quasi 7mila soggetti non profit che sono un patrimonio specifico in particolare di Padova possono dare risposte seguendo un metodo già collaudato in altre stagioni: mettersi in mezzo. Per questo è stata azzeccata la scelta di mettere al centro di questa narrazione il grande quartiere di Arcella, con quella grande ed emblematica fotografia in cui si documenta che laddove si volevano costruire muri, la risposta è stata quella di riprendersi invece la strada. Arcella è un contesto caratterizzato da una nuova composizione sociale: dove c’erano operai oggi ci sono migranti, studenti, giovani coppie. E dove c’era una sezione del Pci oggi c’è un ristorante etico ed etnico gestito da una cooperativa che si chiama, non a caso, “Strada facendo”. Cosa insegna il caso di Arcella? Innanzitutto che, come si evince dalla narrazione, le relazioni tra i soggetti prevalgono rispetto alle loro identità. Questo investimento nel capitale sociale delle relazioni ha anche abbassato il portato di paura causato dalle incertezze dello scenario economico. Non solo, la riqualificazione sociale ha portato ad un aumento del valore delle case. Questo dinamismo di relazione riguarda anche le istituzioni, a partire dal Comune che non ha caso ha deciso di mettere al lavoro un doppio assessorato sulle periferie, ma poi sono entrate in gioco anche l’università e le parti sociali: la marginalità ha conquistato il centro. Da questo punto di vista è emblematico il caso del carcere di Padova, che non sta ad Arcella, e che è esempio di come il contesto più marginale possa farsi centro.

In un contesto in cui ci si chiede cosa resti del welfare europeo, il caso Arcella pone la sfida del welfare generativo. Una sfida che parte da una domanda: chi genera il welfare generativo? Come ci spiega Stefano Zamagni le ipotesi possono essere due: o attraverso una dinamica di sussidiarietà dall’alto o invece di sussidiarietà orizzontale. Nel primo caso si va verso una finanziarizzazione del welfare con tutte le conseguenze che possiamo immaginare: in pratica, il capitale con il suo narcisismo conquista il sociale; nel secondo caso invece è la creatività della comunità di cura che contamina la comunità operosa, cioè la comunità economica, e quindi determina l’assetto di un welfare pensato e generato da chi sta nel mezzo. Come dice Miguel Benasayag, che ha documentato meglio di ogni altro le dinamiche di quest’epoca dominata dalle passioni tristi, per superare la solitudine, a volte anche cupa, dei soggetti bisogna praticare una creatività condivisa.

Come mi è più volte capitato di sottolineare oggi il sociale sopravvive in oasi che sono però circondate da un deserto. Il compito importante e ambizioso è dunque quello di cercare di connettere queste oasi. Poi nel 2020 torneremo a Padova per una verifica, proponendo tutto il racconto del percorso fatto e, speriamo, delle connessioni stabilite.

Offrire servizi ai nuovi bisogni e proporsi come nodi territoriali per sostenere processi di integrazione dei migranti. Così tante non profit stanno interpretando un ruolo innovativo. E molto proattivo

Uno spettacolo in strada del Teatro dell’Oppresso. Un progetto dell’associazione Mamre pensato per incoraggiare le persone alla cittadinanza attiva e a partecipare alla vita politica e sociale del territorio

Alterità e lavoro. Sono queste le parole chiave che riassumono la storia di Torino. La città ha sempre trovato le energie e la vitalità per cambiare ed evolversi dentro il rapporto con l’altro. Come in epoca napoleonica, quando per via dei dazi francesi la quantità di cacao che giungeva in Europa era ridotta e con prezzi esorbitanti, gli artigiani torinesi della Caffarel decisero di tagliare il cacao con le nocciole e inventarono il cioccolato gianduja, uno dei simboli della città piemontese. Allo stesso modo in età più recente l’altro è stato alla base della crescita industriale della città grazie alle ondate di migranti, prima interni e poi stranieri, approdati sotto la Mole per lavorare.

I quartieri degli ultimi arrivati

Oggi quel meccanismo si è inceppato: un’evidenza che salta agli occhi osservando la conformazione urbana di Barriera di Milano storica, quel tratto di città che si stende a nord est, oltre quella linea di demarcazione tra la città benestante e “l’altra città” che è corso Regina

Margherita. La Barriera storica si sviluppò tra 800 e 900 in prossimità di alcuni grandi insediamenti industriali, oggi in parte abbattuti ma in parte ancora in piedi. Solo alcuni hanno trovato nuove destinazioni, gli altri sono testimoni di un passato fordista che si è polverizzato. Oggi la composizione sociale di Barriera di Milano è definita da questi due numeri: 42% di residenti stranieri nella zona intorno a via Monte Rosa e 35% nella zona opposta, oltre Corso Vercelli, l’area Monte Bianco: il che ne fa uno dei quartieri a più alta densità di immigrati in Italia, con una evidente supremazia delle seconde generazioni. Il risultato è che questa è la sola zona di Torino che abbia visto un incremento di popolazione e soprattutto un abbassamento dell’età media.

Sono caratteristiche che si perdono man mano che si esce dalla città, attraversando quella che viene chiamata Nuova Barriera, vera periferia stile anni ’60 che oggi paga il peso della crisi, con il crollo dei valori immobiliare e l’accantonamento del sogno della seconda linea della metropolitana. Se la Barriera storica oggi è segnata da una vivacità di iniziative so -

la percentuale record di popolazione straniera intorno a via Monte Rosa

La percentuale di popolazione under 25 a Barriera Milano storica

una povertà che ha aggredito anche la popolazione autoctona. Un osservatorio privilegiato per seguire questi due differenti territori è certamente l’associazione Mamre: la sede è in Strada Maddalena, in una zona di cerniera, e ora si sposterà in spazi più adeguati al volume di attività in piazza Croce Rossa. Un ex capannone abbandonato che ora trova dunque una nuova funzione. “Trova casa la onlus che ricuce gli strappi dell’anima”, aveva titolato La Stampa all’indomani dell’avvio del cantiere a fine gennaio. Il know how di Mamre infatti è l’etnopsichiatria, la consulenza psicologica e la mediazione culturale. L’associazione era stata fondata nel 2001 da una suora dell’ordine del Cottolengo, suor Giuliana Galli e da una psicoterapeuta, Francesca Vallarino Gancia. «Il nostro nome non è un acronimo ma nasce dalla Genesi 18 quando Abramo sotto le Querce di Mamre incontra tre stranieri, li accoglie, li ascolta e fa un tratto di strada

Abramo sia il padre delle tre religioni». Un indirizzo che ha intercettato un grande bisogno, in quanto anche le nuove generazioni immigrate soffrono di una grande fragilità psicologica che non trova luoghi “di cura”. Vallarino Gancia ha un curriculum corroborato da esperienze fatte anche sulle navi che recuperavano i migranti nel Mediterraneo, proprio facendo assistenza psicologica della prima ora a persone che venivano da percorsi drammatici. Nella mission di Mamre al primo punto si legge «sostegno psicologico, psicoterapia, consultazioni etnopsichiatriche, mediazione culturale, prevenzione e cura del disagio psichico e sociale delle persone». Mamre, come spiega suor Giuliana Galli, oggi ha alzato l’asticella. E la nuova sede è il segno anche fisico di questa nuova ambizione. «Sin dall’inizio», spiega a Vita, «il nostro sforzo è sempre stato rivolto alle fragilità della popolazio

Fondazione Compagnia di Sanpaolo

SocialFare

Piccola casa della Divina Provvidenza

Arsenale della Pace

Sede attuale di Mamre

Sede nuova di Mamre

8.

Piazza dei Mestieri

Barriera di Milano storica Barriera di Milano nuovane immigrata. Ora, dopo anni di impegno il Comune ci ha concesso un edificio, sempre in Barriera, dove nascerà la nuova sede. L’auspicio è che possa essere, oltre che la nostra nuova casa, anche il luogo dove chi oggi anima la comunità del quartiere possa addensarsi e diventare quel corpo intermedio di cui oggi la società ha bisogno».

OAddensamento è una parola chiave, perché esprime l’auspicio che quella polverizzazione che contrassegna la vivacità di Barriera storica possa assumere maggiore autoconsapevolezza e farsi soggetto capace di interloquire con le istituzioni. È un processo sul quale “veglia” con attenzione la Compagnia di Sanpaolo, una delle due grandi fondazioni ex bancarie che tanto peso hanno nella vita di Torino. «Siamo impegnati a sostenere processi di integrazione e inclusione sociale di lungo periodo», spiega a Vita Francesco Profumo. «In questo senso guadiamo alla componente immigrata nella nostra società non come a una “popolazione-target” in quanto tale, ma come un gruppo umano eterogeneo in rapporto con altri gruppi, categorie, fasce sociali che convivono nei nostri territori». Per questo la Fondazione collabora e sostiene organizzazioni ed enti che «a partire da competenze di elevata qualità stanno interpretando in modo innovativo e proattivo il proprio ruolo di nodo territoriale al servizio di tutta la comunità».

Carlotta Salerno, nata e cresciuta in Barriera è oggi presidente della Circoscrizione 6. «Sono sempre stata molto orgogliosa di essere nata e cresciuta qui», racconta, «e ho sempre voluto impegnarmi per valorizzare le tante attività di animazione sociale di questa porzione di città. È un territorio che vive di estremi, con un terzo della popolazione under25, quindi giovanissimo, e un altro terzo over65. Il cuore di tutte le difficoltà e le fragilità delle persone di questo territorio riguarda l’integrazione. Ed è per questo che è nato il Tavolo del Lavoro», sottolinea. Al Tavolo partecipano istituzioni, enti interinali, cooperative e imprese. «Ci siamo accorti sin da subito», continua Salerno, «che la nostra grande ricchezza era l’artigianato locale che viene portato avanti da aziende ed esercenti del territorio. Si va da grandi marchi come Aurora, che produce penne, fino alle piccole botteghe che producono accessori in pelle». Tutte realtà che hanno bisogno in alcuni casi di nuove competenze in altri di trovare qualcuno cui affidare saperi e futuro. Al Tavolo si fa matching per creare opportunità.

In Barriera si può provare a trovare lavoro anche ai Bagni Pubblici di

Sono arrivato in Italia nel 2007 con mia moglie e i nostri due figli. Sono scappato dalla provincia di Odessa, dove facevo l’imprenditore, perché stava arrivando la guerra. Appena arrivato in Italia ho preso la licenza media e ho cercato dei corsi professionalizzanti. L’unico in cui mi hanno preso, anche per via delle mie difficoltà con la lingua, è stato alla Piazza dei Mestieri. Dopo il loro corso di ristorazione mi hanno aiutato a trovare lavoro e a prendere il diploma alberghiero. A quel punto ho aperto un locale di prodotti gastronomici e souvenir dell’Europa dell’Est. Quell’attività oggi è chiusa perché ho venduto la licenza e ho aperto una nuova attività familiare: si chiama Più Feste, una società di wedding planners. Nel frattempo continuo a collaborare come insegnante di cucina nei progetti di Inclusione della Piazza perché aiutare i giovani rende la mia vita più felice. Voglio insegnare che non è importante che escano da lì come cuochi, pasticceri o panettieri ma che imparino a prendere in mano il proprio destino.

Sono arrivato in Italia con la mia famiglia il 15 luglio 2007. I miei genitori mi hanno iscritto a scuola. Dopo le medie ho scelto di andare all’Istituto Professionale Statale Colombatto. Ma non mi trovavo bene: si faceva troppa teoria e poca pratica. Gli insegnanti mi hanno così indirizzato alla Piazza dei Mestieri. Lì ho fatto un corso di formazione biennale come cuoco. Ho ottenuto la qualifica e ho cominciato a lavorare facendo stage e imparando il mestiere nei ristoranti di Torino. Nel 2015 ho aperto Girarrosto Pizzeria Regina, il mio locale, insieme a mio fratello e mia sorella. Oggi sono anche peer tutor all’interno dei progetti di inclusione della Piazza e affianco i ragazzi soprattutto sulla lingua. Lo faccio perché la Piazza mi ha dato la possibilità di fare quello che mi piace. Voglio fare il possibile per dare le stesse opportunità che sono state date a me anche ad altri ragazzi.

via Aglié. Erika Mattarella, che vive e lavora nel quartiere, a 26 anni decide di impegnarsi come cittadina attiva. Da socia della cooperativa LiberiTutti partecipa attivamente alla rete delle case del quartiere che nel 2012 ha rigenerato la struttura creando un centro multiculturale e di servizio per la collettività. «Ai Bagni oltre al servizio di docce pubbliche hanno trovato casa diverse proposte», racconta Mattarella. «Abbiamo lo sportello di segretariato sociale che si occupa di fornire assistenza nella compilazione di curriculum vitae, assistenza per le richieste di sussidio e assistenza nella ricerca di lavoro e casa. Poi ci sono corsi di cucina, panificazione, radio e ciclofficina», continua la fondatrice. «Sempre qui abbiamo l’unico Bistrot italiano certificato halal che si chiama “Acqua Alta” e Baobab Couture la sartoria di moda afro-europea». Per Mattarella quello che è chiaro è che «non esiste una ricetta: questo territorio è un luogo dove facciamo test, proviamo, anche a costo di sbagliare». Qualche esempio? «Eravamo convinti di dover tutelare gli immigrati. Invece i primi da integrare siamo noi italiani. È un cambio di paradigma che abbiamo imparato facendo le cose nel modo sbagliato».

OLa conclusione è di don Danilo Magni della Congregazione del Murialdo, che è l’anima di proposte per l’innovazione sociale tecnologica come SocialFare: «Quella che rischiava di essere una bomba ad orologeria sociale si è rivelata una ricchezza e una grande possibilità. Grazie alla presenza del Terzo settore, queste persone, da sempre considerate fragili e marginali, hanno cominciato a dimostrare non solo di essere delle risorse ma addirittura di poter generare energie e competenze creando opportunità e lavoro anche dove non c’erano».

Poco sotto il confine di Corso Regina Margherita c’è la Piazza dei Mestieri. Anche qui l’altro e il lavoro al centro. «Ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi e alle loro famiglie. Dalle medie fino al liceo», spiega Mauro Battuello, responsabile dei progetti speciali. Piazza dei Mestieri ha intercettato con i suoi progetti oltre 300 ragazzi, grazie al rapporto con una decina di scuole del territorio, cui propone oltre ad un tradizionale aiuto allo studio e di reinforce linguistico anche attività pratiche con corsi di cucina, bar, pasticceria e panetteria. «La grande vittoria, per noi, sono i tanti ragazzi che attraverso le nostre attività hanno trovato la propria strada e che continuano a frequentare la Piazza e addirittura sono diventati docenti e tutor per i nuovi arrivati, trasformandosi loro stessi in operatori di comunità».

Nel 2000 sono partito dal Senegal, dove facevo il sarto, e sono andato in Francia prendendo il visto. Ho lasciato a casa mia moglie e mio figlio. Mi sono poi spostato a Torino dove ho incontrato la cooperativa LiberiTutti con cui ho partecipato sin dall’inizio al progetto dei Bagni Pubblici. Inizialmente tenevo dei corsi di cucito che fossero anche dei luoghi e momenti di aggregazione e integrazione. È nata poi l’idea di creare un atelier, Baobab Couture, che col tempo ha cominciato a ricevere commesse dai negozi del centro e da alcuni marchi. Propongo uno stile che si chiama afro-europeo e che è una sorta di inno all’integrazione. Oggi la sartoria sta arrivando a quella sostenibilità che mi permetterà finalmente di fare il ricongiungimento familiare. Se dovessi identificare la cosa che più ha fatto la differenza nella mia storia è stata la fiducia che le persone che mi hanno aiutato hanno voluto riporre in me.

Sono arrivato in Italia nel 2015. Ero laureato in Analisi, Metodi quantitativi e Politica economica con un corso di 4 anni Una volta arrivato avevo come obiettivo di continuare gli studi. Così ho provato ad iscrivermi in Università. Purtroppo ho avuto alcune difficoltà burocratiche. Fortunatamente ho scoperto che esisteva questo programma, che si chiama Extra Titoli. Loro mi hanno guidato per affrontare la burocrazia universitaria. Mi hanno aiutato in particolare nel farmi riconoscere il titolo di studio maliano qui in Italia. Oggi sono iscritto l’Università degli Studi di Torino e studio economia dell’ambiente. Il mio Paese di riferimento ha il proprio sistema economico basata sullo sfruttamento delle risorse naturali. Per me è fondamentale avere le competenze per poter lavorare in modo che un giorno nel mio Paese si faccia business preservando l’ambiente e la natura.

«L’amministrazione ha sempre avuto ben chiaro che dobbiamo cambiare la cultura che vede il sociale esclusivamente come volontariato. Sappiamo invece che esiste un modo di fare sociale che porta lavoro e reddito. Il mercato sociale è un mercato interno ad alto potenziale che va servito in un’ottica di innovazione». Paola Pisano, assessore all’Innovazione del Comune di Torino è sempre stata molto attenta alle periferia della città. Se da oltre un decennio l’amministrazione promuove e sostiene interventi di rigenerazione urbana come parte integrante delle strategie di sviluppo locale e dei processi di governance del territorio urbano la novità è la volontà di «spingere e investire perché prenda sempre più piede la figura dell’imprenditore sociale», sottolinea Pisano.

Perché è così importante l’imprenditoria sociale?

Perché si tratta di imprenditori a tutto tondo, quindi che creano lavoro e reddito nei quartieri, ma lo fanno trovando soluzioni innovative ai problemi specifici dei territori in cui operano. Investire sulla crescita di queste figure significa indirettamente investire sullo sviluppo di welfare e servizi che il Comune non solo non può garantire ma magari non sa nemmeno immaginare.

La periferia di Torino è da questo punto di vista molto

«Stiamo spingendo e investendo molto perché prenda sempre più piede, nei quartieri della periferia, la figura dell’imprenditore sociale»

—

«Barriera è un quartiere giovane e multiculturale e per questo molto aperto alla sperimentazione soprattutto sul fronte dell’integrazione vista l’ampia presenza di stranieri»

attiva, un terreno molto fertile…

Non c’è dubbio. Barriera di Milano e la periferia nord sono un laboratorio molto importante da questo punto di vista. Ogni territorio se ingaggiato reagisce in modo diverso. In alcune zone nascono testing più tecnologici mentre in altre aree nascono proposte di innovazione ed economia circolare. Il tessuto sociale risponde agli stimoli per le caratteristiche che ha. Barriera è un quartiere giovane e multiculturale ed è per questo molto aperto alla sperimentazione soprattutto sul fronte dell’integrazione vista l’ampia presenza di stranieri.

E quali sono i progetti che il Comune sta implementando su questi temi?

Principalmente due. Il primo si chiama Torino Social Factory, che sovvenziona con 1.4 milioni di euro 14 progetti che si trasformeranno in attività imprenditoriali. Si tratta di una proposta di finanziamento e accompagnamento che prevede anche la misurazione di impatto. Il secondo è la Crowdfunding Academy. Un percorso con cui insegnare all’imprenditore sociale a ottenere budget per la propria attività a impatto sociale sul territorio attraverso piattaforme come Eppela e Kickstarter. Il nostro obiettivo è movimentare l’ecosistema dell’innovazione sociale perché si generino autonomamente progetti e imprese che rispondano ai bisogni delle comunità locali e delle circoscrizioni.

Con la prima puntata di questo nostro viaggio, nel quartiere di Arcella a Padova, abbiamo visto come si struttura una comunità di cura in un contesto dove la comunità operosa del capitalismo molecolare del Nord Est genera lavoro e garantisce ricchezza al territorio. Con Torino e Barriera di Milano invece ci inoltriamo nella company town che cerca di darsi un futuro sulle ceneri del fordismo. Sullo storico asse Torino-Ivrea abbiamo visto due diverse declinazioni del fordismo: quello hard di Valletta che ha generato situazioni di concentrazione abitativa come questa di Barriera di Milano o anche Mirafiori Sud, e quello dolce di Adriano Olivetti, ben documentato dal libro di Carlo Olmo, Patrizia Bonifazi e Luca Lazzarini Le case di Adriano (editore Il Mulino). Olivetti aveva lavorato sul rapporto tra fabbrica e territorio, coinvolgendo i dipendenti nel rapporto con i progettisti grazie ad un Ufficio di Consulenza appositamente predisposto.

Di solito contesti come questo di Barriera di Milano vengono osservati in una prospettiva tutta verticale, nella convinzione che una progettazione dall’alto sia necessaria per affrontare le questioni del territorio. Noi invece abbiamo voluto privilegiare uno sguardo orizzontale, facendo perno sull’esperienza innovativa di associazione Mamre. Come si spiega nell’inchiesta, Mamre evoca la quercia di Abramo di cui racconta la Genesi e sotto la quale si incontrano le diversità. Se guardiamo in prospettiva orizzontale Barriera di Milano, scopriamo che è un territorio che si inoltra sino a Porta Palazzo, quindi a ridosso del centro della città e poi si allunga verso Nord est. La Barriera evoca, sin dal nome, l’idea di un confine. Sono contesti in cui chi fa ricerca si trova a dover cambiare la forma delle domande. La questione non è più quella del “che lavoro fai”, come accadeva nella città fordista, ma “di che genere sei”, da “quale mondo vieni” e soprattutto “quale concezioni del mondo hai”. Tutte domande che nella cultura fordista si annullavano nella visione dell’operaio massa. Chi ha cominciato a capire la necessità di questo cambio di approccio è stato il sociale, come dimostra l’esperienza di Mamre. In questo modo il sociale ha iniziato a contaminare anche alcune rappresentanze, come ad esempio il sindacato.

Non a caso il punto di partenza per questo viaggio è stato rappresentato da un incontro, organizzato dall’associazione con l’attivissima presidente della circoscrizione 6 Carlotta Salerno, e che ha visto attorno al tavolo tanti soggetti che portavano la voce e il punto di vista di esperienze attive in Barriera. Si andava dalla scuola, ai volontari dell’Ecomuseo, dall’associazione di donne immigrate, alle parrocchie e così via. Sotto la quercia di Mamre si sono ritrovati e confrontati tanti tentativi di risposta allo spaesamento dell’abitare e del vivere. È un percorso di elaborazione, fatto sul campo che ha nelle competenze messe a punto da Mamre uno strumento prezioso: una delle due fondatrici, Francesca Vallarino Gancia, ha approfondito competenze in etnopsichiatria, anche con missioni sulle navi dei migranti. È un approccio che affronta le nuove fragilità, sempre più spesso di carattere psicologico, senza cercare risposte in formule benevolmente banalizzanti. Il protagonismo femminile in questo percorso è ulteriormente confermato dall’altra fondatrice, suor Giuliana Galli che garantisce il raccordo con la Fondazione Compagnia di San Paolo. La Fondazione infatti sostiene e sorveglia, come spiega il suo presidente Francesco Profumo in queste pagine, il “laboratorio” di Barriera di Milano. Il nostro viaggio è quindi una fotografia di questa proliferazione di esperienze, grazie alle quali il sociale si mette in mezzo tra i buchi, ben visibili nella struttura urbana, causati dalla ritirata del fordismo. Ed è interessante notare come questo lavoro di costruzione dal basso e di connessione abbia restituito attrattività a Barriera: lo dimostra il nuovo insediamento di un big player come Lavazza.

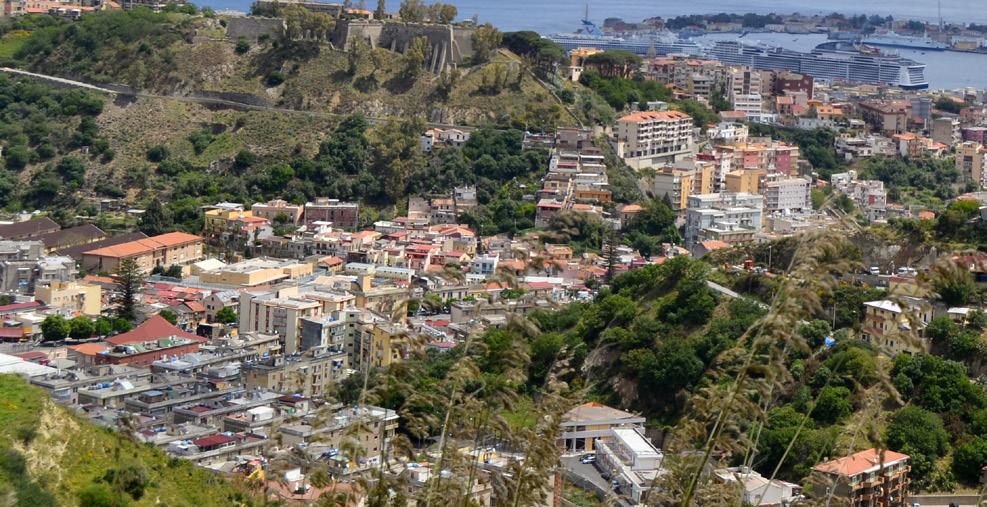

Tra le storie di ninfe e mostri marini che evocano le due sponde dello stretto di Messina, verrebbe da chiedersi se Ulisse riuscirà ancora a salvarsi dai vortici marini generati da Cariddi aggrappandosi a un albero di fico. Benvenuti a Messina, in Sicilia, la terra del mito, dove la parola salvezza fa rima con bellezza. Almeno, quando ci si riesce. Messina è una città di oltre 230mila abitanti e vista da Forte Petrazza, il parco sociale dove ha sede la Fondazione di comunità di Messina, non sembra affatto la città fantasma descritta dagli americani a seguito dei bombardamenti durante la seconda guerra mondiale. E nemmeno quella devastata dal terremoto del 1908 che ha visto la città siciliana rialzarsi con fatica in un contesto che vede ancora oggi vivere circa 2mila famiglie nelle baraccopoli, prima in mano a una gestione clientelare di stampo mafioso e che ora sono state trasformate da una rivoluzione dell’abitare.

Se Messina geograficamente appare come un serpente che si snoda lungo il mare con alle spalle le

sue montagne torrentizie che sembrano delle roccaforti per conoscerla occorre attrezzarsi come in una vera caccia al tesoro, avendo in mano una chiave magica che possa aprire luoghi isolati, appartati, separati, sconosciuti ai più e fino a ieri inaccessibili perché occupati abusivamente dalla mafia locale o ridotti a discariche a cielo aperto, a cominciare proprio dalla sede di Forte Petrazza, un complesso di 17 roccaforti realizzate dall’arma del genio militare alla fine del diciannovesimo secolo e la cui vista domina indisturbata la stretto di Messina, qui a portata di mano. «Cerchiamo di costruire bellezza», chiosa Gaetano Giunta, 59 anni, segretario generale di Fondazione di comunità di Messina che quelle chiavi le affida alla collettività, a un territorio rigenerato e amato: «Sono un fisico teorico, ma dopo la strage di Capaci il sogno della primavera siciliana ha prevalso, ho rifiutato lavori importanti all’estero per dedicarmi al riscatto della mia terra».

Giunta, nel suo studio ritratto in una foto abbracciato dal magistrato Antonino Caponnetto, decide dopo le grandi stragi di mafia di creare, insieme ad amici che a sua volta avevano lasciato il proprio lavoro, un gruppo di studi socio-economici Ecos-

1. Forte Petrazza: sede della Fondazione di comunità di Messina, negli anni occupato abusivamente dalla mafia locale è ora un parco sociale

2. Birrificio Messina: nella frazione di Larderia gli storici stabilimenti rischiavano di chiudere, ma gli operai hanno salvato la produzione creando una società cooperativa

3. Fondazione Horcynus Orca: nell’estremità più a nord della Sicilia orientale nasce il polo culturale innovativo che ha all’interno il museo di arte contemporanea sul Mediterraneo

4. Progetto Capacity: aree di baraccopoli in passato gestite dalla mafia sono state smantellate e 200 famiglie bisognose vivono oggi in una casa di proprietà

5. Luce e libertà: è uno dei primi progetti della Fondazione di comunità di Messina destinato al reinserimento lavorativo di 60 internati dell’ospedale psichiatrico di Barcellona Pozzo di Gotto

6. Castello di Mirabella Imbaccari: Nel Catanese un nuovo polo multidisciplinare con la scuola di economia etica e dove nascerà l’archivio delle stragi di mafia

Med. Il think tank vede la luce nel 1998 con l’obiettivo di creare interconnessioni tra realtà imprenditoriali che rivalutano l’economia meridionale, creando una policy di sviluppo umano del territorio, in un’ottica di processo che mira ad accompagnare le persone una ad una.

Da questa esperienza il 21 luglio 2010 nasce la Fondazione di comunità di Messina e insieme il Distretto Sociale Evoluto. Ne fanno parte Ecos-Med, la fondazione Horcynus Orca (centro di ricerca culturale e sulle tecnologie ambientali), il consorzio Sol.E (cooperative sociali impegnate sul versante dell’inclusione al lavoro dei soggetti deboli) e la fondazione antiusura Pino Puglisi, impegnata nella lotta all’usura ma anche sul fronte dello sviluppo economico territoriale. Dal bisogno di sperimentare altre forme di economia che guardano ai beni relazionali si sono aggiunti alleati nazionali e internazionali tra cui Caritas Italiana, Banca Etica e la rete europea del consorzio delle banche etiche Sefea. La Fondazione di Comunità di Messina — Distretto Sociale Evoluto nasce con un patrimonio di

500mila euro, nell’ambito di un programma promosso e finanziato da Fondazione Con il Sud che ha raddoppiato di altri 500mila euro la dotazione iniziale. «Oggi a distanza di nove anni chiuderemo il bilancio con un patrimonio di circa 15 milioni di euro», spiega Giunta.

Dal 2010 la Fondazione ha dato vita a un centinaio di imprese, ha creato, attraverso modalità diverse, circa 400 posti di lavoro, ha rigenerato (come nel caso di Capo Peloro o Forte Petrazza) sei aree territoriali che erano in condizioni di altissimo degrado e ora sono state trasformate in parchi culturali, tecnologici, urbani. Oltre a dare una casa a circa 200 famiglie che prima vivevano nelle baraccopoli grazie a quella che a Messina è stata la più grande opera di redistribuzione della ricchezza dal dopoguerra ad oggi. Attraverso processi personalizzati la Fondazione ha poi seguito il reinserimento sociale e lavorativo i circa un centinaio di persone con un passato di estrema esclusione sociale. «Sessanta provenivano dall’ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto e altre 40 erano tossicodipendenti, donne in condizioni di fragilità o ex carcerati», aggiunge Giunta.

Gaetano Giunta 59 anni, segretario generale della Fondazione di Comunità di Messina

Più che un progetto di riqualificazione urbana è una rivoluzione dell’abitare. Il progetto Capacity — ideato dalla Fondazione di comunità e con la guida della Presidenza del consiglio dei Ministri - ha permesso a 200 famiglie messinesi che prima erano costrette a vivere nelle baraccopoli di avere una casa di proprietà. Messina dopo essere stata distrutta dal terremoto del 1908, ma soprattutto dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale, ha visto il pullulare di vere e proprie bidonville in mano alla criminalità organizzata che decideva chi aveva il diritto di accedere alle case popolari e chi no. La “città fantasma” come veniva battezzata dagli americani sta vivendo grazie a questo intervento una profonda opera di trasformazione e di riqualificazione urbana. «Chi è in cerca di una casa si rivolge a un mediatore sociale che segue i bisogni della famiglia

e una volta scelto il luogo in cui vivere, si dà alle famiglie un capitale personale di capacitazione, un contributo a fondo perduto per permettere di avere una casa propria», spiega l’architetto Giuseppina Sindoni, 53 anni, vice presidente del consiglio della Fondazione di comunità di Messina.

I beneficiari devono tuttavia contribuire seppure in minima parte all’acquisto della casa, e la fondazione attraverso strumenti di microcredito aiuta le famiglie in modo da poter coprire il contributo pari al 25% del costo totale. Uno strumento “accendibile” in base a una convenzione antimafia: chi ha commesso un reato di mafia non può e non potrà avere accesso alla facilitazione. Accanto al progetto Capacity, poi, la fondazione ha già realizzato alcuni prototipi sperimentali per cambiare il volto anche delle baraccopoli grazie a un intervento di edilizia sostenibile.

Iresti del faro romano più grande del Mediterraneo si trovano a due passi dallo Stretto, a Capo Peloro, nella località Torre Faro, zona in passato in mano alle narcomafie e sovrastata da rifiuti di ogni tipo. Nel 2001 quel faro descritto da Strabone è venuto alla luce grazie ai lavori della fondazione Horcynus Orca, uno dei cluster della Fondazione di comunità di Messina, che qui ha trasformato l’ultimo lembo della Sicilia nord orientale, recuperando la bellezza qui ascritta da tempi preistorici. Il nome Horcynus Orca deriva dal titolo del libro di Stefano D’Arrigo che l’ente ha fatto suo restituendo a questo luogo il suo aspetto multidisciplinare creando centri per la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e le arti visive. Un polo culturale che oltre al suo parco archeologico, stupisce soprattutto i più piccoli con un zona “immersiva”, dove toccando con una mano le pareti si

scoprono i pesci abissali che popolano lo Stretto, un museo d’arte contemporanea che ospita un centinaio di opere e un archivio video di 200 artisti provenienti dal Mediterraneo che raccontano le frontiere. Dal muro del pianto fatto di fili di lana rossa, ai pianoforti invasi dalle formiche di Emilio Isgrò per onorare la memoria del compositore messinese Riccardo Casalaina morto nel terremoto del 1908: «Le formiche rappresentano il popolo siciliano spesso calpestato», raccontano Massimo Barilla e Giacomo Farina due delle anime del parco Horcynus Orca. La fondazione negli anni ha lanciato un festival del cinema che oggi è itinerante in tutta Italia ed è strutturato in un Lab festival che ha il compito di mostrare gli esiti delle ricerche, l’Edu festival e il Social Festival portando la cultura nei territori che la fondazione comunità di Messina è in grado di trasformare.

di CARLO BORGOMEO presidente Fondazione con il Sud �

200

La Fondazione comunità di Messina è partita investendo nella creazione di un parco diffuso di energie rinnovabili e coinvolgendo, attraverso bandi pubblici, oltre 200 soggetti tra famiglie, organizzazioni e istituzioni. Grazie ai rendimenti del Parco l’ente ha quindi finanziato i primi programmi sociali, ambientali, culturali e di democrazia partecipativa. «Ogni meccanismo economico della fondazione è pensato nella logica del mutuo vantaggio. La fondazione ha realizzato gli impianti e fornito energia pulita, potendo così incassare il conto energia, l’incentivo statale previsto per 20 anni come premio per aiutare il Paese nel raggiungimento degli obiettivi di Kyoto. I conti? Noi eroghiamo al territorio circa 250mila euro all’anno di energia e circa il doppio vanno alla fondazione per finanziare i progetti. Per alzare l’asticella abbiamo inoltre chiesto l’adesione ad un grande gruppo d’azione solidale per acquistare prodotti che raccontano storie di responsabilità sociale e ambientale. Ad oggi abbiamo costruito 184 impianti fotovoltaici su tetti di famiglie, scuole e alcuni anche su tetti di beni confiscati alla mafia», spiega Giunta.

circa 100

imprese posti di lavoro aree territoriali trasformate in parchi culturali e sociali famiglie che vivevano in baraccopoli hanno ricevuto una casa persone aiutate nel reinserimento lavorativo

L’obiettivo e è quello di continuare a sperimentare nuovi approcci economici e sociali: «A sopravvivere non sono le specie più forti come sosteneva Darwin, ma chi sviluppa comportamenti relazionali e cooperativi», dice Giunta spiegando che alla base di Fondazione di comunità di Messina c’è un movimento sociale unitario più che una realtà frammentaria fatta di progetti su progetti.

Una logica che si regge su “cluster”, contenitori di soggetti imprenditoriali e non, che operano per una finalità comune condividendo un sistema di sviluppo umano del territorio con caratteristiche compatibili. «Aziende che ad esempio hanno denunciato il pizzo», spiega Giunta. Che aggiunge: «Il nostro modello si pone al di fuori della filantropia tradizionale e da quello delle erogazioni a pioggia».

Attraverso i cluster si genera sviluppo, ma anche bellezza. Ed è attraverso i cluster che si snoda la caccia al tesoro nel distretto sociale di Messina. Che passa dal primissimo progetto speciale chiamato Luce e Libertà perché destinato al recupero sociale e al reinserimento lavorativo di sessanta internati dell’ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, un’esperienza che è stata in parte

Messina è una città difficile, con situazioni di disagio diffuso e con livelli di sperequazione particolarmente gravi. Vaste aree di degrado dal punto di vista urbanistico, ampie sacche di povertà, un contesto politico istituzionale che lascia a desiderare. E poi un simbolo, davvero assurdo, di immobilismo e di impotenza costituito dalle baraccopoli costruite dopo il terremoto del 1908 ed i bombardamenti della seconda guerra mondiale che ospitano ancora quasi 2mila famiglie. Ed ovviamente il peso delle mafie. In questo contesto, quasi dieci anni fa, nasce la Fondazione di comunità di Messina, che non solo per noi della Fondazione Con il Sud, rappresenta una delle espressioni più chiare e convincenti di come sia necessario, anzi indispensabile, rovesciare il paradigma dello sviluppo. Invece di inseguire improbabili grandi progetti capaci di portare crescita ed occupazione nella scia di una politica pigra, clientelare e spesso corruttiva, invece di chiacchierare in astratto di trasferimenti di progetti e risorse dall’esterno, invece di esaurire la funzione politica nella lamentela e nella denuncia, si fa un’operazione opposta; appunto, si rovescia il paradigma. Si parte dalle “pietre di scarto”, in particolare dai detenuti dell’Opg di Barcellona Pozzo di Gotto, per costruire interventi di solidarietà e di sviluppo. La Fondazione di Comunità di Messina è oggi una realtà forte, prestigiosa, innovativa anche a livello internazionale, con interventi efficaci, innovativi ed autosostenibili nei servizi alla persona, in particolare bambini; in iniziative di housing sociale; in sperimentazioni (non convegni!) di finanza etica; di economia civile.

Ma guardando alle tante iniziative che ha messo in campo non è sufficiente meravigliarsi e stupirsi per i grandi risultati raggiunti. Bisogna chiedersi quale altro tipo di intervento avrebbe avuto gli stessi risultati in una realtà come Messina. E bisogna convincersi che, affermare che il capitale sociale è la premessa dello sviluppo, non è un sogno, un auspicio o uno slogan: deve diventare una politica.

Birrificio dello Stretto. I 15 operai diventati imprenditori che si sono bevuti la crisi

AMessina la birra è una tradizione. E quando Domenico Correnti, 60 anni (in foto), apre le porte degli stabilimenti del birrificio dello Stretto nella frazione di Larderia, si capisce subito il perché: «Facciamo la birra da tre generazioni e ora si sta per avvicinare anche la quarta: mio nonno Mimmo faceva la birra, mio padre Giuseppe pure e ora si è unito anche mio figlio. Perdere una produzione di birra a Messina che in 100 anni ha dato da vivere a tante famiglie sarebbe stato un peccato».

La storia del birrificio dello Stretto è legata a quella dei suoi 15 operai diventati imprenditori. Sono stati loro grazie all’intervento di Fondazione di comunità di Messina a salvare i vecchi stabilimenti della birra Messina nati nel 1915 e che, dopo vari passaggi, rischiavano di chiudere definitivamente nel 2011. «Ci abbiamo creduto, eravamo rima-

sti disoccupati ed eravamo tutti disperati. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo fondato una società cooperativa per salvare ciò che sentivamo profondamente nostro», spiega Correnti, presidente di Birrificio Messina società cooperativa. Che aggiunge: «Quando inizialmente andavamo nelle banche ci chiedevano chi eravamo, grazie alla Fondazione di comunità di Messina abbiamo creato un piano finanziario e attratto l’interesse degli investitori».

Dal giorno della presentazione ad Expo 2015 il birrificio dello Stretto è ormai una realtà con una produzione che da 50mila elettroliti l’anno tocca oggi i 70mila.

«Abbiamo dieci serbatoi e abbiamo fatto un investimento per averne altri sette. Curiamo ogni singola fase, dall’inizio alla fine del processo, dall’orzo di malto fino all’imbottigliamento, ma non andiamo a pastorizzare per-

ché altrimenti la birra perde parte del suo profumo e aroma».

Le birre prodotte dai 15 operai che hanno salvato la storia della birra a Messina sono: la doc 15, la birra dello stretto, la doc 15 cruda, la birra dello stretto premium, mentre a breve sarà in commercio la birra dello stretto non filtrata: «Ogni birra qui ha la sua ricetta», aggiunge Correnti.

E da quest’anno in partnership con Heineken il birrificio dello Stretto ha cominciato la produzione della birra Messina cristalli di sale: «Sta andando molto bene, l’accordo prevede che Heineken dovrà distribuire la nostra birra nei suoi canali. In questo modo sbarcheremo sui mercati nazionali della distribuzione». Un bel salto in avanti

Il prossimo passo del birrificio dello Stretto sarà quindi quello di ampliare la produzione, assumendo giovani, in un’ottica di continuità con quella tradizione avviata dai nonni mastri birrai.

raccontata nel film Primula Rossa del regista Franco Jannuzzi prodotto in collaborazione proprio con Fondazione di comunità di Messina. La storia del protagonista del film coincide proprio con uno dei sessanta destinatari del progetto.

Nonostante le attività si affaccino anche nel resto d’Italia e abbraccino l’intera Sicilia, come nel caso di Palazzo Biscari a Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, che oggi ospita la scuola euro-mediterranea di economia etica e dove verrà creato il primo grande archivio sulle stragi di mafia, la fondazione ha da sempre avuto una forte vocazione territoriale. È andata così a caccia di luoghi simbolici, appartenenti alla storia e al mito e che ora sono letteralmente rinati, come è accaduto nella frazione Torre Faro, a Capo Peloro, la punta estrema a nord della Sicilia che per moltissimi

anni è stata una discarica abusiva a cielo aperto e zona di spaccio di eroina in mano alle narcomafie. Qui l’ente guidato da Giunta è intervenuto supportando la fondazione Horcynus Orca trasformando e rigenerando quell’edificio diroccato che si affaccia sullo stretto in un parco culturale multidisciplinare. Si è scoperto così, attraverso il coinvolgimento di enti pubblici come l’università di Messina e il Consiglio nazionale delle Ricerche che in quel sito, addossati da rifiuti di ogni tipo, c’erano i resti del faro romano più importante del Mediterraneo, tanto da essere inciso sulle monete dell’epoca in mezzo ai mostri marini Scilla e Cariddi. Oggi la fondazione Horcynus Orca a Capo Peloro vanta numerose attività: da un festival del cinema itinerante con tappe in tutta Italia, ai laboratori sociali, educativi e divulgativi, alla presenza di un raffinato museo d’arte contemporanea.

Nonostante la Fondazione comunità di Messina abbia una vocazione laica, la presenza organica della Chiesa e della Diocesi di Messina è un punto di forza in un processo di crescita sociale del territorio. A far parte del comitato dei garanti della fondazione è il vescovo ausiliario di Messina, monsignor Cesare Di Pietro, prima rettore del seminario arcivescovile.

Il vescovo segue da vicino le iniziative della fondazione come nel caso del progetto Capacity che sta permettendo a numerose famiglie di lasciare il contesto di degrado delle baraccopoli per abitare in una casa che spesso diventa di proprietà:«Il risanamento edilizio interpella la comunità cristiana, il tema della casa non è secondario in ordine alla dignità umana, alla dignità delle famiglie e alle capacità di produrre un lavoro».

Le attività della Fondazione di comunità di Messina hanno rivoluzionato il modo dell’abitare, sconfiggendo una logica di tipo clientelare spesso dettata dal malaffare nell’assegnazione delle case. Come collocare questa emergenza abitativa?

L’emergenza abitativa è data dal fatto che nonostante siano trascorsi decenni permangono sacche di baraccopoli con famiglie che vivono in condizioni subumane. Il risanamento edilizio che si è verificato per rispondere a delle leggi regio-

nali promulgate anni fa si è realizzato a macchia di leopardo e non in maniera sistematica e diffusiva per cui si è generata una subcultura della baracca in cui si è annidata una mentalità di delinquenza e connivenza. Nel momento in cui venivano abbattute delle baracche ne sorgevano subito altre, il progetto Capacity mira a offrire soluzioni abitative a queste famiglie disagiate su un piano organico e sistematico.

La Fondazione e la diocesi di Messina sono impegnate in un univoco piano di sviluppo del territorio?

La gratuità dei gesti è frutto di una libertà interiore di chi si dona, e non sono pagati da un corrispettivo o da un interesse secondario. Le nostre attività si snodano su più fronti, come Caritas diocesana cerchiamo di trasmettere il pensiero cristiano, negli oratori facendo giocare i ragazzi, nelle attività di volontariato all’interno delle famiglie. L’azione della chiesa messinese a promuovere lo sviluppo dell’uomo, come nel recupero dei minori a rischio, magari usciti dal carcere minorile, che a volte vengono assegnati alla rete di case d’accoglienza della Caritas dislocate in più zone. A Giampilieri abbiamo una casa per ragazze madri e a Messina altre strutture per accogliere i senzatetto. Le nostre attività sono supportate anche dall’associazione Santa Maria della Strada legata alla Caritas diocesana.

Messina è stato anche uno dei porti italiani più interessato in questi ultimi anni al fenomeno degli sbarchi. Come ha risposto la città?

Noi ci siamo spesi mettendo a disposizione le nostre strutture, dal seminario estivo a Santa Lucia del Mela, a una bella villa ristrutturata a Castanea, una zona di campagna a 15 minuti dal centro, e abbiamo fatto aprire anche un castello, il Castello di Federico II, un luogo storico di Messina: così siamo riusciti ad accogliere centinaia e centinaia di migranti che sono approdati nelle nostre coste.

In quasi dieci anni di attività la Fondazione ha anche restituito il sorriso a chi, ad esempio, aveva perso il lavoro?

Gli operai dell’ex birrificio Messina sono degli eroi, un simbolo di riscatto sociale del territorio. Attraverso l’aiuto sostanziale della Fondazione questi operai si sono sollevati e hanno deciso di riprendere quell’azienda che invece l’imprenditore storico aveva deciso di vendere. Oggi producono un prodotto di eccellenza esportato in tutto il mondo. Una speranza che nasce da una logica che deve presiedere in tutto ciò che noi facciamo, noi dobbiamo promuovere il lavoro perché il lavoro è fonte di riscatto sociale. Non basta soltanto tamponare con qualche azione caritativa che dia un po’ di sollievo al bisogno, ma bisogna costruire un futuro per dare un’opportunità alle famiglie.

Il racconto del modello della Fondazione di Comunità di Messina ci mette davanti all’ipotesi di un altro modello di sviluppo: come dice giustamente Carlo Borgomeo siamo davanti ad un rovesciamento di paradigma in quanto questo modello parte dalla pietra di scarto. Questa è un’esperienza che interroga e mette in discussione sia il meccanismo di sviluppo che quello fondazionale. Iniziamo dal primo. Il modello che ha dominato dal Dopoguerra è stato quello dell’intervento dall’alto, facendo piovere sui territori un’offerta che prescindeva completamente dalla domanda. Non a caso si parlava di “interventi straordinari” che si muovevano nell’ottica di esportare a Sud i modelli di sviluppo tipicamente fordista, fondato sull’industrializzazione. E non sono stati calati dall’alto solo i progetti imprenditoriali ma anche le reti di rappresentanza che avrebbero dovuto regolare i rapporti sociali. Tutto questo ha prodotto una retorica, alla quale a chi stava in basso non è restato che adeguarsi, ponendosi quasi esclusivamente nell’atteggiamento del “chiedere”. Questo modello è ampiamente fallito ed è rimasto senza alternative.

Ora, l’esperienza messinese disegna quale potrebbe essere un’alternativa. Come detto, il paradigma è stato rovesciato, e si è impostato un modello di sviluppo anche economico che parte dall’organizzazione della domanda, cioè proprio da quella pietra di scarto che sono le questioni sociali. L’assunto è che la mobilitazione dei processi sociali genera processi economici, e non viceversa. Gli esiti dell’esperienza messinese confermano che l’assunto è assolutamente affidabile e il sociale può essere traino di un processo di sviluppo a 360 gradi.

Per questo siamo di fronte anche ad un rovesciamento del meccanismo “fondazionale” classico che si regge su una visione caritatevole, che davanti ai bisogni prevede solo flussi di denaro dall’alto. Ora invece la dinamica è opposta: si parte dai bisogni degli ultimi per generare non solo risposte ma anche dinamismi economici allargati. Nel racconto di queste pagine emerge molto bene questa novità, dove, la mobilitazione intelligente della “comunità della cura” locale conferma come il sociale sappia anche innescare una mobilitazione che coinvolge anche la “comunità operosa”, in una dinamica di sviluppo che riguarda tutti. In questo senso sottolineavo che l’esperienza messinese dimostra la capacità del sociale di allargarsi e di coinvolgere tutti gli altri soggetti. C’è qualcosa di sorprendente in tutto questo, perché sono dinamiche che non ci si aspetta; sono risposte alle emergenze che superano la logica emergenziale. Uno dei segreti sta nel fatto che il processo di elaborazione è partito da una check su saperi e competenze, realizzato attraverso un think tank, per creare interconnessioni con le attività imprenditoriali in grado di rivitalizzare il territorio. In questo modo si conferma che il sociale certamente lo “si abita”, ma anche lo “si pensa”.

Il risultato è che la comunità di cura si è dimostrata capace di interagire e di progettare, in una prospettiva di orizzontalità operosa che coinvolge tutto il territorio, generando dinamiche nuove e mettendo tutti al lavoro, superando il vecchio meccanismo dell’attesa. Le pratiche raccontate in queste pagine sono in molti casi pratiche che non ci si aspetta, come il progetto Luce e Libertà, emblematico sin dal nome perché indica come il sociale voglia vedere la luce e farsi centro delle dinamiche di sviluppo. Così il progetto Capacity, grazie al quale è stato smantellato un ghetto trovando casa a 200 nuclei familiari, si pone come risposta al modello devastante e conflittuale dei ghetti stile Rosarno. È un processo che mette al lavoro anche la creatività, sia in senso culturale che imprenditoriale, come dimostra il caso di successo del birrificio dello Stretto.

In sintesi, siamo di fronte ad un modello di “distretto sociale evoluto”, che supera anche la vecchia filosofia dei distretti che si era tentato di esportare attraverso la pratica dei patti territoriali: l’economia non basta se non allarga non solo alla cultura ma anche a questa mobilitazione che parte dalle “pietre di scarto”. L’aver generato uno sviluppatore di competenze come è la scuola di economia civile di Catania, è la dimostrazione di quanto sia strutturata l’idea e il modello che ne sta nascendo.

ISassi di Matera visti da lontano somigliano molto ad un alveare. Ogni alveare ruota intorno ad una regina, il motore che crea la colonia. Poi grazie all’emulazione ogni membro, guardando i suoi pari, sa il suo ruolo e il suo posto nella comunità. Ognuno ha la propria occupazione che si interseca e amalgama con le altre mansioni e concorre al bene comune. Anche qui a Matera c’è stato questo motore ed è il Consorzio cooperativo La Città Essenziale. Composto da 25 cooperative sociali che occupano oltre 900 persone per un fatturato aggregato di oltre 23 milioni di euro generati da 30 tipologie diverse di servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e di inserimento lavorativo. Grazie all’esperienza consolidata di cooperative storicamente radicate nel terri-

torio come Vita Nuova, Collettivo Colobrarese, CS, L’Abbraccio, Il Giardino di Alice, La Formica, Prato Verde, la rete consortile è il punto di riferimento del welfare generativo lucano. Un esempio che ha aperto, anche e soprattutto culturalmente, nuove strade e nuove prospettive. La Capitale europea della Cultura 2019 è stata la ciliegina sulla torta. Il riconoscimento per la rinascita dell’alveare passata attraverso la comunità operosa e il fare rete. La Città Essenziale, infatti vanta oltre 150 stakeholder fra enti pubblici, organizzazioni non profit e società profit. «Tutto quello che è stato costruito in questi anni era già qui sotto forma di humus favorevole su cui il nostro impegno ha attecchito», racconta il presidente Giuseppe Bruno, «lavoro, servizi, progetti, welfare. Tutto era già sul territorio seppur polverizzato e

un po’ seduto. C’era bisogno di trovare nuove energie e nuovo entusiasmo e indicare strade concrete».

Il Consorzio è partito dall’esistente creando nuove dinamiche, capitalizzando le energie presenti, offrendo visione e prospettiva, e quindi stimolando di fatto un cambio di paradigma culturale.