10 anni di

10 anni di

Il 13 marzo del 2013 Bergoglio diventava Francesco. Un papato che ha segnato in modo indelebile il pensiero e la pratica sociale

astensionismo registrato nelle elezioni regionali di Lombardia e Lazio trova certamente le sue radici nella separazione che la “politica” ha alimentato intorno a sé, ma non può essere letto solo utilizzando questa chiave. I suoi numeri, oramai vera e propria emergenza democratica e civile, mi pare costringano tutte e tutti noi a una riflessione seria. Non solo come cittadini e cittadine ma come soci, attivisti, operatori, dirigenti delle organizzazioni del civismo attivo, dell’associazionismo e del volontariato, dell’impresa sociale e delle loro reti o soggetti di coordinamento e rappresentanza. Soprattutto se pensiamo al nostro lavoro come ambito di cambiamento e non di contenimento; come insieme di azioni e interventi tesi sia all’abilitazione, tutela e promozione di diritti, sia a restituire “capacità di aspirare” a persone e comunità così lacerate e dense di disuguaglianze e povertà da fare percepire come impossibile anche la sola facoltà di immaginare un futuro differente, più giusto e dignitoso.

E, ancora, ci riguarda perché molto probabilmente tra quelli che sono rimasti a casa e anche tra quelli che handi Andrea Morniroli coordinatore Forum Disuguaglianze e Diversità

COVER ART: MARTOZ

no deciso di votare per le forze che esprimono posizioni radicalmente alternative all’idea di mondo e di giustizia sociale e ambientale che portiamo avanti ci sono molte delle persone con cui tutti i giorni proviamo a lavorare e che sono le prime vittime di tali politiche. In altre parole, se ormai riusciamo a comunicare il valore umano e sociale del nostro lavoro, non riusciamo ancora con la stessa chiarezza ad affermare il senso profondo e la prospettiva per cui quel lavoro serve per prevenire e arginare le dinamiche sociali, economiche e culturali in cui si alimentano povertà, disuguaglianze, cattive economie. Forse non ci riusciamo perché oramai da tempo molte e molti di noi hanno scelto di stare sui tecnicismi e le operatività o di giocare la rappresentanza sul solo piano sindacale e dell’advocacy. Una sorta di deriva tecnico-amministrativa-governista in cui con l’andar del tempo abbiamo messo di lato l’attenzione sul senso politico e culturale del nostro lavoro. Ci siamo accontentati del fare (spesso dell’ottimo fare) ragionando poco su quello che stavamo facendo. Un deficit di riflessività che ci ha resi più fragili di fronte ai processi di disinvestimento pubblico, economico, culturale e politico nei campi del welfare e dei diritti, facendoci in troppi casi perdere anima e visione esponendoci al rischio di colludere con scelte politiche errate e di essere interpretati e di interpretarci come meri gestori di politiche altrui. Insomma, mai come ora abbiamo bisogno di un doppio salto di qualità per preservare e innovare il nostro lavoro.

Il primo passo va teso a rendere più denso e a mettere a sistema il nostro fare insieme. Abbiamo bisogno di investire per costruire

maggior connessione tra tutti noi e tra le nostre reti, sapendo che per farlo davvero occorre considerare la fatica di mettere a repentaglio le nostre certezze e le nostre abitudini e di essere disponibili a considerare i nostri assunti come “verità penultime”, con la consapevolezza che mai come oggi il fare sistema è essenziale e indispensabile.

Il secondo passaggio necessario riguarda il ritrovare il gusto dello svelamento e della denuncia, per aprire vertenze e per abilitare conflitto come chiavi per ridefinire una nuova relazione con le persone e le comunità con cui lavoriamo o sono attorno a noi. In altre parole, per costruire una nuova alleanza dove ciò che lega e risponde ai bisogni delle persone sia da ritrovare nella mobilitazione comune e nella dimensione politica e culturale. Un piano indispensabile perché nel Paese si è diffuso e consolidato un profondo cambiamento del senso comune, per cui le disuguaglianze sono normali e le povertà una colpa, spostando l’attenzione non tanto sul contrasto della povertà stessa ma sul come trattare e contenere i poveri. Dove si è rotto il patto fiscale che prevedeva la redistribuzione di ricchezza per garantire educazione, salute, diritti, contrasto delle povertà. Dove la cura invece di essere intesa come responsabilità pubblica è stata declinata in una logica privata, mettendo in produzione la sofferenza, in una chiave di mero contenimento dei problemi. Se è giusto chiedere alla politica una profonda rivisitazione di approcci e metodi, ad iniziare dal fare spazio e stare in ascolto, facendo posto a chi, fuori, nel mondo, nella realtà e non nei palazzi, prova a costruire uno sviluppo giusto dal punto di vista sociale e ambientale, è altrettanto importante un richiamo per un rinnovato impegno anche ai soggetti del fare e del lavoro sociale e educativo.

Il lavoro sociale è vittima di una sorta di deriva tecnicoamministrativa-governista che ha messo all’angolo il senso politico e culturale di quello che facciamo. E così fatichiamo a farci capire anche dagli elettori

In questi anni, a fianco di tante magnifiche pratiche ed esperienze, troppe sono state le ambiguità e le confusioni, e il dialogo con la politica si è trasformato in collusione con scelte errate che hanno depotenziato l’idea di un welfare pubblico e universale. Dove hanno prevalso le timidezze piuttosto che la denuncia o l’affermazione di un rapporto attento e non ideologico, ma allo stesso tempo non appiattito alla sola gestione di politiche altrui, magari per il timore di subire perdite e ritorsioni

economiche. Dove troppo spesso si è persa l’abitudine a proporre e stare nel movimento e nelle vertenze.

Sono limiti e contraddizioni profondi che non possiamo più tenere di lato e non affrontare. Anche perché non farlo significa svilire e depotenziare le esperienze che tutti i giorni provano a costruire alternative, buone pratiche di governo locale, forme democratiche di partecipazione e cittadinanza dal basso. Che non rinunciano a farsi carico della complessità, che propongono cose che si possono fare perché già si stanno facendo.

In una recente intervista su Avvenire sul tema del rapporto tra cattolici, sociale, politica e consenso, Giuseppe De Rita dichiara: «I cattolici sono capaci di grande aggregazione sul versante della coesione sociale, ma la politica è un’altra cosa, è ricerca del consenso, ha un suo linguaggio, richiede tempo e volontà di sporcarsi le mani. Chi pensa da un giorno all’altro di poter tradurre in termini di consenso le aggregazioni costruite intorno alla coesione sociale rischia di restare solo, di non ritrovarsi al fianco nemmeno i suoi amici».

Ecco senza un rinnovato investimento sulla dimensione politica del proprio fare e senza un impegno sul promuovere e agire forme di mobilitazione, penso che anche il mondo del fare e del lavoro sociale corra lo stesso rischio.

Ivana Pais

Per capire il ruolo delle tecnologie nelle trasformazioni del lavoro non basta studiare i rider; ormai sono numerose le professioni che hanno introdotto strumenti digitali per l’organizzazione del lavoro. Karen Levy all’inizio dell’anno ha pubblicato Data driven. Truckers, Technology, and the New Workplace Surveillance sulla digitalizzazione del lavoro dei camionisti negli Stati Uniti. Il lavoro degli autotrasportatori è faticoso e pericoloso, per loro e per gli altri; per questo, fin dal 1930 sono state introdotte norme per limitare le ore di lavoro e ridurre i rischi di sovraffaticamento. Fino a pochi anni fa, il controllo veniva effettuato da ispettori che verificavano i registri cartacei fermando i camion a bordo strada o presso le stazioni. Gli autisti falsificavano di frequente questi documenti per lavorare più ore e aumentare il proprio compenso. Nel 2019 è stato introdotto l’obbligo di utilizzo di dispositivi tecnologici (gli electronic logging devices — Eld) che rilevano in automatico tutti i movimenti degli autisti. È l’apparecchio che viene imposto a Ricky, il protagonista del film Sorry we missed you di Ken Loach. Uno dei risultati di ricerca è che questi strumenti sono più efficaci dei registri cartacei nel verificare il rispetto delle norme ma non facilitano il raggiungimento dell’obiettivo per cui queste regole sono state introdotte: la riduzione degli incidenti. Inoltre, presentano effetti non previsti che peggiorano le condizioni di lavoro degli autisti. Oltre agli ispettori, sono numerosi gli attori che hanno accesso a questi dati: i datori di lavoro, per monitorare i percorsi e ridurre il consumo di carburante; le aziende di assicurazione, per migliorare i sistemi previsionali su cui sono basati i loro servizi e verificare le dinamiche degli incidenti.

Il risultato è una perdita di indipendenza del camionista, che ha sempre fatto della propria autonomia un tratto centrale nella costruzione dell’identità professionale. Questo contribuisce a ridurre l’attrattività di una professione in cui da anni si registra — anche in Italia — un calo nell’offerta di lavoro. Levy si chiede come mai la tecnologia venga utilizzata per aumentare il controllo e non per migliorare le condizioni di lavoro. Una domanda che non riguarda solo i camionisti.

finestra con vista sulle aule di oggi e di domani

Giovanni Biondi

Di recente la Finlandia ha reso l’apprendimento interdisciplinare centrale per l’istruzione degli studenti. Viene richiesto agli studenti di “pensare” come uno scienziato, come uno storico o come un filosofo contemporaneamente. Un modo per sviluppare le competenze necessarie sia nel mondo del lavoro sia nella nostra società. Alcune competenze di cui si parla spesso come il problem solving dipendono infatti dalla capacità di riunire elementi disparati per poi sintetizzarli e creare qualcosa di nuovo. Dobbiamo cioè scardinare alcuni capisaldi del secolo scorso. Si tende a pensare che l’innovazione nella scuola sia in grado di sviluppare competenze e realizzare questo “miracolo”. La tecnologia in sé non garantisce alcuna innovazione se alla base manca l’abilità di attingere a settori diversi. È questa capacità combinatoria che spesso determina il successo di molte startup che nascono magari in un garage, che non producono nessun manufatto ma sono in grado di utilizzare in modo nuovo e diverso conoscenze e risultati ottenuti in settori diversi.

Gli studenti però difficilmente potranno imparare a pensare in modo multidisciplinare se non avranno insegnanti con conoscenze adeguate in più materie e sapranno collaborare in modo integrato. Tutto questo non avviene ordinariamente nelle nostre scuole. In Italia infatti abbiamo oltre 80 diverse classi di concorso e nell’Università oltre 300 settori disciplinari. Una proliferazione figlia di esigenze accademiche o sindacali più che scientifiche. Per superare questa frammentazione anche dei profili professionali in uscita il mondo produttivo ha cercato di creare nuovi percorsi di studio come nel caso del consorzio Muner in Emilia Romagna che ha ibridato settori disciplinari nel comparto

automobilistico dove un ingegnere oggi deve avere competenze meccaniche ma anche elettroniche e via dicendo. Le capacità cognitive di routine, quelle che sono anche più facili da insegnare e da verificare, sono anche quelle destinate a essere digitalizzate e magari affidate ad un’intelligenza artificiale più veloce ed economica. Percorsi analoghi sono stati intrapresi dagli Its che con una struttura dinamica e flessibile puntano a formare negli studenti competenze che guardano al mondo del lavoro e ai suoi continui sviluppi. Nella scuola questi tentativi sono ancora molto sporadici e ostacolati da un sistema disciplinare consolidato e strutturato nei programmi come nei libri di testo. Anche l’organizzazione, gli orari di cattedra, le attività di programmazione didattica non favoriscono questa visione interdisciplinare.

L’apprendimento interdisciplinare è ormai decisivo per avviare gli studenti al lavoro. Ma il nostro sistema non l’ha ancora capito

Lo sviluppo delle competenze non può avvenire senza un profondo cambiamento del modello scolastico e di quello universitario ancora troppo legati ad una tassonomia disciplinare novecentesca. Se è vero che anche la rappresentazione e la diffusione delle conoscenze che circolano in rete privilegia appunto le connessioni tra i contenuti, i link tra le pagine del web generando un gigantesco ipertesto sempre in movimento, dovremmo ripensare in modo radicale anche quanto avviene nella scuola e nell’università. Questa situazione è anche alla base del fenomeno dei Neet e del mismatch tra domanda e offerta del mondo del lavoro: in moltissimi casi il lavoro c’è ma non ci sono le competenze adeguate degli studenti. In Italia uno studente su quattro vive in questo che potremmo chiamare “limbo”. Un mondo di mezzo nel quale galleggia più del 20% (23,2%) degli studenti: una percentuale tripla rispetto alla Germania (7,7% ) e doppia rispetto alla media europea. Al problema della mancanza di competenze adeguate si aggiunge in Italia anche il peso di una cultura familistica che tende a procrastinare i tempi di entrata nel modo del lavoro e a mantenere gli studenti in famiglia.

I risvolti di questa situazione gravano sempre di più sulla scuola che perde molto del suo prestigio perché non svolge più la funzione di ascensore sociale. È sempre meno in grado di assicurare un futuro ai suoi studenti e per questo perde una funzione essenziale ma soprattutto perde valore il suo lavoro. La percezione che hanno gli studenti è che il successo scolastico sia del tutto scollegato dal destino professionale tanto che si punta a prendere il diploma e “poi si vedrà”.

SEI UN ENTE DEL TERZO SETTORE E VUOI RAGGIUNGERE MILIONI DI CONTRIBUENTI?

PARTECIPA ALLA CAMPAGNA COLLETTIVA DI VITA DEDICATA AL 5 PER MILLE per info e costi scrivere a: a.perini@vita.it

nuovi percorsi per periferie e dintorni

Anna Detheridge

Un monaco buddista interroga i suoi discepoli e chiede loro «che cosa vedete in questa immagine?»

Si tratta di un uccello in volo. Tutti gli allievi rispondono: «Vediamo un uccello». Lui scuote la testa e dice: «Non si tratta di un uccello, ma di un uccello che in questo momento sta attraversando il cielo!». Chissà se questa piccola gemma di saggezza, il prodotto di lunghi anni di meditazione e di esperienza potrà essere compresa ed apprezzata un giorno dall’intelligenza artificiale?

Le promesse della tecnologia digitale in questa fase della sua evoluzione sono sempre più profetiche sia nelle previsioni di mondi virtuali dove potremo perderci nel nirvana di universi senza tempo, sia in quelle dove verremo cullati da un’intelligenza artificiale che risolverà magicamente tutti i nostri quesiti, ma non certo la nostra paura atavica di essere superati e dominati dalle macchine.

Ma le trasformazioni in atto oltre la fitta coltre di retorica stanno evidenziando altri futuri meno rosei che prefigurano per le fasce più deboli della società globale in costante crescita, un mondo di lavoro se non distopico sicuramente caratterizzato dall’assenza di un impiego definito da un luogo e da relazioni sociali come li abbiamo conosciuti fino ad oggi.

Ma come cercare in mezzo a tanta confusione i reali contorni di un

possibile scenario futuro? Procediamo con l’occhio dell’osservatore disincantato che come prima cosa applica la regola del follow the money

Lo sviluppo dell’IA (o meglio l’automazione) ha creato di fatto un mercato di lavoro precario e non ancora mappato per una serie di task ossia compiti anche i più imprevedibili. Come dichiara lo stesso sito di Amazon, Mechanical Turk, ciò che è difficile per i computer è facile per gli esseri umani. A ogni passo esiste la necessità di colmare quel gap che gli autori chiamano the last mile ossia l’ultimo miglio tra quello che è in grado di elaborare l’automazione e ciò che invece richiede l’apporto di un’intelligenza umana. Una serie di task o compiti, tra i quali il riconoscimento di immagini, definire e taggare, classificare, rimuovere doppioni, sono soprattutto compiti qualitativi affidati alle persone. Tra il 2010 e il 2017, raccontano gli autori, la rivoluzione IA è stata retta da uno sforzo immenso di milioni di esseri umani per insegnare alle macchine a identificare un oggetto come a esempio un divano.

Per farla breve dopo anni di tentativi e strategie diverse le piattaforme di servizi hanno trovato il modo di distribuire compiti automaticamente a milioni di persone per riconoscere le immagini, un lungo lavoro collettivo di persone organizzate in maniera automatica. Oggi un sito come

Nel mito dell’IA le persone sono interscambiabili, non hanno identità. Peccato che la rivoluzione dell’intelligenza artificiale, fra il 2010 e il 2017, si è realizzata solo grazie a milioni di esseri umani

ImageNet, possiede un immenso database di oltre 14 milioni di immagini. I lavoratori invisibili di MTurk sono di fatto i veri eroi mai celebrati dietro l’IA.

Le piattaforme che impiegano lavoratori on demand oggi offrono alle aziende online in un rapporto business to business, una combinazione di mano d’opera umana e IA. Consegne immediate, soluzioni a una varietà inenarrabile di compiti logistici potranno diventare il lavoro del futuro. Un mondo per ora senza regole né trasparenza, tanto meno figure o luoghi di riferimento con dei ruoli riconosciuti e delle tutele. Eppure non si può certo parlare soltanto di sfruttamento perché come molti lavoratori sia negli Stati Uniti sia in India raccontano, è anche una scelta per chi vuole o deve lavorare da casa, part time, per

potersi permettere di studiare ecc. ecc. Un’idea di flessibilità molto propagata, ma che si rivela anch’esso un mito. Se la flessibilità evoca una vita dove il lavoratore può scegliere, regalarsi del tempo libero, la realtà di molti lavoratori del web è un’altra. La flessibilità richiede un’ipervigilanza, essere continuamente collegati, on call giorno e notte permanentemente disponibili. Se non si è sufficientemente flessibili, l’account del lavoratore potrà essere chiuso da un giorno all’altro senza preavviso, né spiegazioni. Il lavoro in rete non fornisce né chiede informazioni riguardo chi viene impiegato, la varietà dei task richiesti sono quasi infiniti, l’apprendimento e i costi di transazione sono tutti sulle spalle del lavoratore.

Nelle molte interviste realizzate dal team di autori emerge che in oltre il 50% dei casi la difficoltà maggiore è quella di farsi pagare. Nella corsa a legittimare il mito dell’IA le persone sono necessariamente interscambiabili, non hanno identità e sono dunque eliminabili alla prima difficoltà perché non costituiscono alcun costo.

In fin dei conti l’IA non è che una immensa condivisione di conoscenze uno sforzo collettivo orchestrato in tante parti del mondo, dove la povertà dei compensi non ripaga la grande intelligenza che molti lavoratori anonimi ci mettono quale valore aggiunto non riconosciuto. Un enorme cloud di intelligenze e competenze reali come affermano molti autori nel recente numero di Limes L’intelligenza non è artificiale (12/22). Oppure una sorta di wikipedia deviata (wikipedia, quello vero, è un bene comune), un’attività gratuita messa a disposizione da volontari al servizio di tutti. L’intelligenza collettiva non riconosciuta diventa mito e dunque “artificiale” perché come sapevano bene gli antichi greci, il mito non è che una menzogna utile. Utile per i grandi feudatari della rete per nascondere una verità tutt’altro che innovativa, e che ricorda molto da vicino il lavoro a cottimo nelle case dei contadini di diversi secoli fa.

l’informazione nell’era di internet

Luca De Biase

Ne L’età della ragione, Jean-Paul Sartre descrive le esitazioni di un personaggio di fronte alla sua possibile adesione al Partito Comunista Francese. Il libro, iniziato prima della guerra, nel 1939, viene pubblicato dopo. Ma la questione centrale, quella della libertà, resta a sottendere le sue scelte. Scrive, nel 1947: «La politica del comunismo staliniano è incompatibile con l’esercizio onesto del mestiere letterario» (Situations II, 1948, p. 280). Ne parla con Albert Camus, Simone de Beauvoir, Maurice MerleauPonty. Una bussola teorica guida Sartre nel contesto della rinascita sociale post-bellica, tra potenti tensioni sociali, scelte di campo tra le due superpotenze, decisioni collettive e leadership intellettuali da conquistare o difendere. Oggi, in piena guerra in Europa, dopo una pandemia mondiale, prima delle prossime emergenze climatiche, la scelta di aderire a un partito è altrettanto attuale, in teoria. Ma dopo la desertificazione ideale dell’epoca neoliberista, quello che manca per superare l’esitazione non è l’età della ragione ma il recupero dell’emozione autentica per il gesto di darsi a una causa politica. Con la trasformazione della democrazia in un mercato dei consensi, l’adesione a un partito sconfina con un’operazione di comunicazione dedicata a cercare

voti: la genuinità dell’ideale di partito si perde nell’interesse di parte. E tutto questo, paradossalmente, ripropone il dubbio di Sartre: l’adesione a un partito è compatibile con l’esercizio onesto del mestiere letterario? Anche perché mentre i mestieri letterari sono cambiati ciò che ne rende onesto l’esercizio è cambiato molto meno. La letteratura si è reincarnata in nuovi linguaggi adatti a nuovi mezzi di comunicazione. Ma la ricerca che la sottende e che la motiva resta possibile soltanto nella trasparenza degli interessi del ricercatore. La libertà del pensiero resta possibile solo nell’indipendenza da preconcetti e obiettivi di potere. La stessa credibilità del narratore resta solida soltanto nella sua disponibilità a entrare sinceramente nel punto di vista degli altri. La sua eventuale leadership deve essere prima culturale che politica. E la sua funzione è comunque la liberazione del pubblico, non la sua manipolazione. Certo, un equilibrio si deve pur trovare tra la funzione politica e quella intellettuale. Può essere un equilibrio diverso da quello del passato. Ma forse va cercato nell’evoluzione delle attività che una persona può svolgere nel corso della sua vita. Non nella loro sovrapposizione. L’età della ragione fa fare un passo avanti nella conoscenza. Ma l’emozione è la forza che può far fare quel passo avanti a molte persone insieme. L’una senza l’altra generano mostri.

il valore aggiunto del mutualismo

Sergio Gatti

Cala il prezzo del gas. Quindi diventa meno urgente la conversione energetica? Nella settimana in cui ricorre un anno dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate russe, il prezzo del gas è sceso sotto i 50 dollari. Questa riduzione non significa che la gravità della crisi energetica si sia attenuata né tantomeno che si avvicini alla conclusione. Basti pensare che negli stessi giorni la siccità irrompe in piena stagione invernale. Quindi la produzione di energia dovrà comunque rinunciare alle fonti fossili che generano anidride carbonica. Vale la pena tenere alta l’attenzione. E non sciupare le tante progressive consapevolezze che stanno maturando. Un contenitore prezioso di informazioni, dati, ragionamenti è rinvenibile nel rapporto Le Comunità energetiche rinnovabili contro la crisi, pubblicato lo scorso novembre da Symbola. È originale l’angolo di lettura dal quale muove lo sguardo il dossier che indaga per la prima volta insieme il “pianeta” dei cittadini, quello delle imprese e quello delle diocesi. Se la sensibilità degli imprenditori sulla questione energia non è una sorpresa, potrebbe invece meravigliare la diffusa attenzione da parte delle diocesi. Questo è uno dei fatti nuovi: «Le Cer sono uno strumento per veicolare il senso di comunità e dialogo con i soggetti laici. Le

Le strutture ecclesiali superano decisamente imprese e singoli cittadini nel grado di conoscenza del modello delle Cer. Come rivela il rapporto di Symbola

Cer hanno stimolato le strutture ecclesiali a scendere di nuovo in campo concretamente, ad affiancare i Comuni, la politica… per realizzare un progetto che ha la forza di mettere in connessione mondo laico e parrocchie», si legge in uno dei passaggi di natura qualitativa del rapporto.

E ancora: «Le Cer diventano un’occasione per alimentare la relazione, la partecipazione e combattere concretamente la povertà energetica, fenomeno sempre più diffuso, posto in evidenza anche nell’Enciclica Laudato si’ del 2015. Occorre infatti far leva sulla capacità delle Cer di generare valore sociale che diventa poi economico e ambientale. Ecco perché le diocesi si stanno muovendo per promuovere un dialogo con i soggetti laici e pubblici, così da diffondere informazione e coinvolgere in un’ottica trasversale». Il livello di conoscenza delle Cer da parte dei tre “pianeti” indagati

è buona. «Ne ha sentito parlare il 100% delle diocesi, tre esponenti su quattro del mondo delle imprese (75%) e l’85% della popolazione. Tuttavia, è solo il 13% dei cittadini a conoscere bene il concetto, il 32% delle imprese ma ben il 47% dei referenti diocesani». Le principali opportunità nel partecipare a una Cer, secondo la popolazione, «sono il risparmio economico e la garanzia di indipendenza e sicurezza energetica sul territorio, citate quasi a pari merito. Anche se numericamente più marginali, non mancano le aspettative positive in termini di impatti sulla società e sull’ambiente (l’adozione di un modello più sostenibile, la lotta alla povertà energetica, il rafforzamento dei legami di comunità). Preoccupano invece principalmente i lunghi tempi di realizzazione e gli investimenti economici che lo strumento richiede, seguiti dal cambio di mentalità, dall’incertezza degli incentivi e dalla burocrazia o necessità di conoscere le normative. Sia le imprese sia le diocesi auspicano un ruolo di promozione delle Cer da parte delle amministrazioni locali. Altri attori chiamati in gioco dalle diocesi sono le parrocchie e i cittadini, mentre per le imprese sono il Governo e le associazioni di categoria».

Anche elementi qualitativi offrono spunti sui quali lavorare. Le Cer evocano ingredienti-chiave “costitutivi”, pregiati e concretizzabili, quali la condivisione («l’idea di mettere a fattor comune l’energia come simbolo della capacità del vivere bene insieme e del senso di comunità»); l’educazione («uno strumento in grado di far comprendere concretamente i vantaggi economici del consumo condiviso, ma anche di educare a una nuova sensibilità e cambio di paradigma»); l’ambiente («uno strumento davvero proiettato al benessere dell’ambiente nella sua interezza che risponde a logiche attuali di autonomia, risparmio, comunità, scambio reciproco»); il futuro («un’idea realizzabile oggi ma che risponde a logiche già proiettate nel domani, anche grazie alle smart grid, alla domotica e ai sistemi di controllo consumi digitalizzati»).

sempre vince chi attacca

Stefano Granata

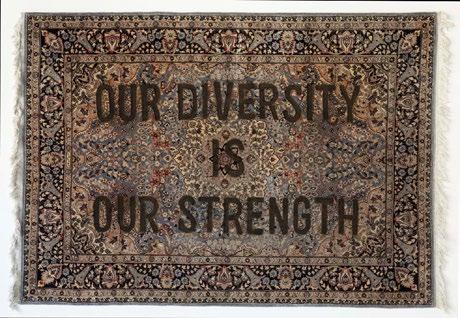

Le diverse anime del Terzo settore convivono, ormai da tempo, con un senso di latente frustrazione in riferimento alla rilevanza riscontrabile nel dibattito pubblico non tanto quanto istituzioni, ma quanto alle modalità con cui vengono trattate tematiche sociali che le sono proprie. Certamente la frammentarietà delle posizioni, piuttosto che un’acerba competenza di comunicazione o, a volte, gli atteggiamenti rivendicativi imbevuti di autoreferenzialità, non aiutano a valorizzare la necessità di approfondire, di cogliere la complessità e conseguentemente portare a fattori di interesse generali argomentazioni che indiscutibilmente lo meriterebbero. Le grandi questioni educative, di cura, di inclusione sociale per fare solo degli esempi, dovrebbero essere al centro non solo della vita politica, ma anche degli interessi di tutta la comunità nel senso più ampio. Spesso invece assistiamo ad approcci molto superficiali o, peggio ancora, strumentali che finiscono con il perdere di vista il senso più profondo dei problemi e soprattutto ci allontanano dall’individuare soluzioni condivise, costringendo le persone a schierarsi sterilmente con posizioni più o meno ideologiche. Basti pensare alle delicate quanto fondamentali questioni delle dipendenze ludiche o da sostanze, delle dilaganti patologie psichiatriche, piuttosto che dei flussi migratori o delle povertà crescenti. La proliferazione dei social gioca un ruolo di evidente responsabilità. Infatti assistiamo da una parte ad una pressoché totale disintermediazione da fonti autorevoli e riconosciute, dall’altra ad una incontrollata azione di incessante e determinata delegittimazione di organizzazioni e persone che le rappresentano. Altra considerazione di una certa rilevanza va individuata nel fatto che viviamo nell’era dell’emotività collettiva spesso abusata da messaggi finalizzati ad interessi commerciali e alla costruzione di consenso politico. I grandi temi sociali vengono semplicemente sfruttati per interessi particolari e non certamente per orientare il dibattito verso una vera presa di coscienza. La banalizzazione delle parole chiave è estremamente pericolosa in quanto rischia di svuotarne il senso e di

farci perdere la prossimità sincera e profonda in favore di comportamenti individualistici e speculativi.

Sempre in riferimento alla grande influenza emotiva, esasperata dalle conseguenze dell’ondata pandemica, va sottolineato quanto l’opinione pubblica si senta spontaneamente ingaggiata da eventi emergenziali, capaci tuttavia di avere un potere di coinvolgimento solo per un tempo limitato. La vicenda dei profughi ucraini ne è un esempio chiarissimo: dopo una fase di grande solidarietà che ha visto protagonista tutta la comunità, attualmente si registra una sorta di atteggiamento di distacco, certo complice una guerra che non sembra mostrare la prospettiva dei titoli di coda.

I temi sociali sono alle mercé di interessi particolari necessari alla costruzione del consenso. Come uscire da questo tunnel?

Una strada c’è

L’individuazione di vie d’uscita appare un esercizio assai complicato: va riconosciuto lo spirito lodevole con il quale diverse realtà come questo giornale non si arrendono e con coraggio assumono una posizione decisamente controcorrente. Tuttavia credo non sia sufficiente. La vera grande ferita del nostro tempo che condiziona la vita sociale, economica e politica è il venir meno dei legami fiduciari nei confronti delle istituzioni e tra le persone. La cultura egocentrica e individualista ha fortemente minato principi e comportamenti fondamentali per la convivenza civile.

Rimettere al centro le grandi questioni non può prescindere dal rimettersi in gioco a partire dalle relazioni personali per arrivare alla ridefinizione del senso delle nostre organizzazioni. Spesso ho messo in luce la disconnessione con le nuove generazioni: forse i giovani ci stanno chiedendo proprio questo per colmare quel grande vuoto nel quale li abbiamo trascinati.

retoriche, storie, comunicazione

Doriano Zurlo

Penso non ci siano mai state, in giro, così tante parole. E, allo stesso tempo, così poco amore per le parole. La chiacchiera è sempre esistita, per carità. In una certa misura essa è anche utile, serve a sgravare un po’ le afflizioni quotidiane. Ma che chiacchiera sia, e non si pretenda di farla passare per filosofia.

Il lettore penserà: ora parte il pippone sulla differenza tra cultura “popolare” e cultura “alta”. In realtà, no. Naturalmente, penso che preferire un libro di Zygmunt Bauman a un post di Fedez dovrebbe essere considerato normale, e non indicibilmente snob. Ma temo che il punto non sia davvero questo. Ho piuttosto il sospetto che, prima di avere a che fare con la qualità, la questione sia da porre in termini di quantità. Ci sono troppe parole.

Si dice che viviamo nella civiltà delle immagini. Secondo Horst Bredekamp, il mondo intero è avvolto in un “bozzolo iconico”. In buona misura questo è vero. Siamo bombardati. Ma delle centinaia, o migliaia di immagini che ci investono in qualsiasi momento della giornata, quali rimangono davvero? Fateci caso: rimangono quelle poche che generano torrenti di parole. Per vincere nel grande torneo della comunicazione, oggi, si devono generare torrenti verbali. Torrenti di vuoto, il più delle volte. Strumenti di ottundimento delle coscienze. I social forse ci stanno mutando.

ChatGpt, intelligenza artificiale...siamo preoccupati di macchine che scrivono e parlano come uomini. Ma il vero nodo è che sta accandendo il contrario

L’overwording, l’esondazione di parole cui siamo esposti in ogni istante della nostra vita, mina la nostra percezione della realtà. Livellando ogni ragionamento verso il basso, ci fa dimenticare che la vera dimensione del linguaggio è verticale prima che orizzontale, abissale prima che superficiale, siderale prima che tellurica.

Dice bene Ivano Dionigi: «Che ne è oggi della parola? Ridotta a chiacchiera, barattata come merce qualunque, preda dell’ignoranza e dell’ipocrisia, essa ci chiede di abbassare il volume, imboccare la strada del rigore, ricongiungersi alla cosa. Agostino direbbe che “noi blateriamo ma siamo muti”. Costruttori di una quotidiana Babele e sempre più votati all’incomprensione reciproca, avvertiamo il bisogno di una ecologia linguistica che restituisca alla parola il potere di svelare la verità» (da Benedetta parola, Il Mulino, 2022). E un grande pensatore del secolo

scorso, Hans Urs Von Balthasar, a proposito della parola che si impiglia nel dettato comune, che si uniforma al livellamento linguistico preconfezionato dalla convenzione sociale, diceva: «Ciò che doveva essere una libera comunicazione dello spirito, ora sembra diventata una sua disperata esteriorizzazione, una chiacchiera indegna; ciò che avrebbe dovuto porsi a disposizione dello spirito, in modo che potesse comporre forme sempre nuove e libere di discorso, sembra ora aver acquisito su di lui un tale potere che ormai non gli resta che di aggirarsi carico di catene» (da Verità del mondo, Jaca Book, 1989). Oggi vanno di moda le nuove ChatGtp gestite dall’intelligenza artificiale. Altri torrenti di parole inutili, con le quali intrattenerci. Ma cosa c’è, poi, di così stupefacente? Che una macchina sia in grado di dare risposte che “sembrano” prodotte da una coscienza a me pare — sbaglierò — la naturale e prevedibile evoluzione della pascalina, la macchina calcolatrice antesignana del computer inventata da Blaise Pascal. Che ci sia qualcuno interessato a quello che dice una macchina, invece, mi lascia davvero stupefatto. Ma è un segno dei tempi. Il transumanista, entusiasta, proclama: abbiamo inventato la macchina che parla come l’uomo! Non si accorge che forse è il contrario. Forse è l’uomo che, nella decadenza inarrestabile del suo rapporto con il linguaggio, oggi parla come la macchina.

l’economia sociale fuori dal giardino di casa

Gianluca Salvatori

C’era la sharing economy. Un approccio all’innovazione tecnologica in cui incanalare il dinamismo di una spinta partecipativa dal basso, basata sul principio di condivisione. Poi la sharing economy ha preso un’altra direzione. È prevalsa una reinterpretazione basata su modelli di business estrattivi, in cui la potenza di pochi soggetti tecnologicamente e finanziariamente robusti si è imposta con nuove forme di monopolio. Archiviati gli entusiasmi iniziali, l’attenzione si è quindi spostata sui modi per contenere il potere delle piattaforme, nate sull’onda di una filosofia della condivisione e finite con il rinnegarla. Ma la lezione della sharing economy dovrebbe aver chiarito che l’allineamento tra mezzi e fini non è affatto scontato. L’equivoco del “tech for good” nasce dalla convinzione che la rete e le sue tecnologie siano strumenti che con poco sforzo possono essere orientati allo sviluppo delle persone e delle comunità. Mezzi dalle finalità intrinsecamente sociali, sin dal nome, nei quali la logica dello sfruttamento commerciale si è infiltrata dall’esterno. L’esperienza di questi due decenni ha mostrato invece che all’economia delle piattaforme digitali per non soccombere è d’obbligo il

gigantismo, l’aspirazione a creare monopoli. Una piattaforma ha la necessità di dominare il proprio mercato di riferimento; maggiore il numero di utenti che la utilizzano, più attraente essa risulta (e, quindi, meglio funziona). È la logica stessa del social network a premiare gli strumenti che, per capillarità e prestazioni, attirano e trattengono la maggioranza degli utilizzatori. Perciò servono risorse finanziarie robuste e modelli di crescita accelerata: terreno ideale per gli investimenti della finanza globale. Sta qui il motivo, spesso incompreso dal mondo non profit, per cui il volontarismo non è sufficiente ad orientare il mezzo digitale in funzione del fine sociale. In questi due decenni l’economia dei big data si è affermata come economia di concentrazione; perciò l’impresa di capitali globalizzata è la sua espressione di maggiore successo. Nell’industria digitale i modelli di business alternativi sono una autentica rarità: Wikipedia non ha fatto scuola, e anche iniziative più recenti inizialmente in forma non profit — come OpenAI, la società di ricerca del celebrato sistema di intelligenza artificiale ChatGpt — quando dal laboratorio si sono mosse verso il mercato si sono convertite a modelli profit. Dunque, il rapporto tra digitale e Terzo settore è inevitabilmente di subalternità? La risposta è: dipende. Se l’ambizione è quella di affermare un modello sociale di business digitale, alternativo a quelli dominanti, la risposta è che la forza degli attuali player è talmente radicata nelle caratteristiche strutturali della tecnologia da rendere improbabile una loro sostituzione o riconversione. Viceversa, se l’approccio è quello di favorire la transizione digitale dei modelli di impresa sociale, sia nuove che attualmente esistenti, al fine di incrementarne l’efficacia, l’accessibilità e la portata, lo spazio di intervento non solo è consistente ma richiede anche urgentemente di dedicarvi energie e risorse. Pensiamo al settore dell’assistenza e della cura, dove se è vero che le prestazioni non possono fare a meno della dimensione empatica di una relazione personale è altrettanto vero che ci sono ampi margini di miglioramento nell’organizzazione dei servizi grazie ad un uso intelligente di tecnologie digitali. Il punto è quindi saper individuare il discrimine tra le innovazioni tecnologiche, da un lato, che permettono di incrementare l’efficacia delle attività delle organizzazioni dell’economia sociale e l’aspirazione, dall’altro, a trasformare in senso sociale e solidale il modello di business dell’economa digitale. Lo sforzo nella prima direzione è necessario e indifferibile; richiede una rinnovata lettura dei bisogni nonché una conoscenza approfondita delle opportunità che i processi di innovazione tecnologica mettono a disposizione. Il programma di trasformare i modelli di business dell’economia digitale, invece, non può essere affrontato basandosi sul presupposto di una diversa intenzionalità, ma richiede piuttosto interventi regolatori e normativi. C’è bisogno di forme di regolamentazione che contrastino le pratiche di sfruttamento estrattivo. Terzo settore ed economia sociale hanno sì un ruolo da svolgere, ma non è tanto quello di opporre alle attuali forme di business dei modelli alternativi e socialmente orientati, quanto piuttosto quello di far sentire la propria voce animando un dibattito pubblico sulle condizioni che l’economia digitale deve rispettare nel proprio sviluppo.

il mister X del mese

Maurizio Crippa

Ancora qualche giorno prima delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, sugli account social di alcun* esponent* dell’area di sinistra e in molti siti fiancheggiatori girava con commenti sarcastici la famosa immagine, invero grottesca, di Attilio Fontana, fine febbraio 2020, che non sapeva infilarsi la mascherina. L’indicazione di voto era chiara: non vorrete affidarvi ancora a questo incompetente? Fino alla primavera scorsa, quando fu archiviata la cervellotica inchiesta per “autoriciclaggio” e da quella sui “camici”, veniva additato, dalle opposizioni e dalla stampa ostile, come un personaggio screditato o nei ritratti più eleganti come un dead man walking della politica. E la cosa più strana, e non c’era nemmeno bisogno di aspettare l’esito del voto del 2023, è che i primi a considerarlo un morto che camminava erano molti dei suoi compagni di partito. A partire dal Capitano e Segretario federale Matteo Salvini. Molto del pasticcio politico che ha portato alla candidatura assai risentita di Letizia Moratti col Terzo polo nasceva dalla promessa che Salvini (Berlusconi acquiescente) aveva fatto all’ex vicepresidente e assessore al Welfare nel momento in cui il governo lombardo aveva disperato bisogno di rimettere in sesto la macchina sanitaria e avviare una campagna vaccinale che la notoria agenzia Aria — che avrebbe dovuto, per miope scelta politica, gestire la campagna

Ha vinto contro un centrosinistra che in Lombardia non tocca palla da 30 anni. Ma nemmeno i suoi ci credevano: qualcuno aveva perfino parlato di un dead man walking. E invece ha stupito tutti

vaccinale — non era in grado nemmeno di accendere i computer. Gallera si era dimesso per eccesso di stress, Fontana se ne stette buono, per lunghi mesi, nascosto all’ombra della energica e centralizzatrice Moratti. Ma, appunto, la scadenza del 2023 era data per impossibile per Fontana, che avrebbe dovuto inoltre trainare una Lega in affanno. Finché, appunto, le roboanti inchieste si sgonfiarono un niente, comprese quelle ardentissime sulle Rsa, la campagna vaccinale andò molto bene e nella nuova situazione di rivalità tra la Lega e l’arrembante Fratelli d’Italia divenne decisivo, per Salvini, tenere il punto su Attilio Fontana. Come sia andata la partita, è noto. La sinistra, segnatamente il suo partito egemone, il Pd, ha dimostrato ancora una volta e ormai fanno quasi trent’anni di non essere credibile per l’elettorato lombardo. Al di

fuori delle città-capoluogo ricco, dove pesa il voto della borghesia delle professioni e dell’economia delle banche – i lombardi votano destra-centro. Inoltre, Majorino e i suoi hanno insistito proprio sulla campagna giustizialista, aggressiva ad personam, contro il governatore. Così è finita che l’avvocato di Varese, uscito indenne dalle bufere e sempre low profile nello scontro politico, persino interno al Carroccio, è stato invece riconfermato ottenendo un consenso personale e di lista davvero netto.

Qualcuno è rimasto stupito: i soliti “osservatori” del mondo lombardo che non lo hanno mai compreso, soprattutto nelle sue componenti bergamo-bresciane e nelle subregioni padane e montane a vocazione agricola; ma persino nel partito e tra gli alleati la performance e di Fontana è stata una sorpresa. Per molti, ma non per lui. Profilo cauto, una venatura di timidezza, una fedeltà agli ideali del Carroccio che ancora fa della Lega un partito diverso, novecentesco, una onesta personale che gli elettori gli hanno sempre riconosciuto. Persino nelle zone più martirizzate dal Covid, la gente non ha creduto che la responsabilità fosse “soltanto” sua. E i lombardi sono così, alla fine: tra l’aggressività accusatoria di Majorino e la continuità di un’amministrazione conosciuta, compresi gli evidenti limiti, hanno scelto Fontana.

Per lui però ora c’è la partita più difficile. Il nuovo governo lombardo sarà trainato da Fratelli d’Italia, e molto della linea d’indirizzo sarà decisa sulle poltrone della Sanità e delle Infrastrutture e Trasporti: i due buchi “quasi neri” della Lombardia. Giorni fa, Fontana ripeteva un po’ impaurito che la linea politica alla fine non l’avrebbe decisa solo lui. Oggi è invece il vero vincitore politico, nella coalizione di destra: con una performance personale che lo accredita a vero punto d’equilibrio. Dovrà decidersi a comandare davvero, senza troppi riguardi né per il suo capo sovranista Salvini né per Romano la Russa e i luogotenenti lombardi di Giorgia Meloni. Avrà la forza per dimostrare di saper camminare da solo, nei prossimi anni?

CAPITOLO 1

Francesco, il Papa del fare sociale

Condivisione e cura. Così è nato il metodo Bergoglio a cura di Lucio Brunelli

Qui Buenos Aires. Ritorno a casa di Francesco di Alver Metalli

1. Fraternità di Stefano Zamagni

2. Povertà di Chiara Saraceno

3. Economia —di Luigino Bruni

CAPITOLO 2

Le parole di Francesco

CAPITOLO 3

Il segno di Francesco

4. Donna di Ritanna Armeni

5. Scarto di Carlin Petrini

6. Pena di Rita Bernadini

7. Volontariato di Riccardo Bonacina

8. Diritti —dialogo con Anna Paola Concia

Noi che lo abbiamo in contrato. Le testimonianze dirette dei dirigenti del Terzo settore

Acli, Emiliano Manfredonia

Fondazione Sacra Famiglia, don Marco Bove da p. 62

Lega del Filo d’Oro, Rossano Bartoli

Exodus, don Antonio Mazzi

Avsi, Giampaolo Silvestri da p. 64

Misericordie, Domenico Giani

Fondazione Don Carlo Gnocchi, don Vincenzo Barbante

Aism, Francesco Vacca

Movimento per la Vita, Marina Casini da p. 66

Arché, padre Giuseppe Bettoni

Cbm, Massimo Maggio

Moas, Regina Catrambone da p. 68

Missioni don Bosco, don Daniel Antúnez

Aido, Flavia Petrin

Aibi, Marco Griffini

Banco Alimentare, Giovanni Bruno da p. 70

Anteas, Loris Cavalletti

Agesci, Roberta Vincini e Francesco Scoppola

Don Bosco 2000, Agostino Sella Fondazione Mc Donald, Maria Chiara Roti da p. 72

a cura di Lucio Brunelli

La decade di Bergoglio ripercorsa da un grande vaticanista che lo conosce fin dai tempi di Buenos Aires

di Lucio Brunelli

Dalla scelta del nome “Francesco” alla condanna della guerra. Antologia dei momenti più significativi di dieci anni che resteranno nella storia

Mancava una settimana o poco più all’inizio della primavera; quella sera del 13 marzo 2013 il cielo era piovigginoso ma l’aria già mite. Quando il fumo della vecchia stufa della Sistina finì di far tribolare noi giornalisti virando decisamente verso il bianco tutti corremmo verso le postazioni allestite in fondo a piazza san Pietro, pronti per le edizioni straordinarie del telegiornale. Di lì a poco le grandi vetrate della Loggia delle benedizioni si aprirono e il cardinale protodiacono, Jean-Louis Tauran, i segni del Parkinson scolpiti nel suo corpo, diede l’annuncio dell’habemus papam. Georgium Marium… bastò, a chi lo conosceva, udire il nome di battesimo in latino, per capire che il prescelto era proprio lui, Jorge Mario Bergoglio… Fu il tono di voce la prima cosa a colpire. La familiarità inattesa di quel «Buona sera» pronunciato come se fosse la cosa più normale del mondo, per il 266° successore dell’apostolo Pietro, salutare a quel modo la folla dei fedeli radunata all’interno del colonnato del Bernini e quella più vasta che, incuriosita, da casa stava guardando la tv. A colpire era il tono di voce, che non sapeva di sacrestia. E il suo sguardo, lieto, di un «peccatore guardato dal

FRANCESCO,

Roma, 18 aprile 2022.

Papa Francesco incontra i giovani che partecipano a un pellegrinaggio in piazza san Pietro in Vaticano

Signore». Perché lui poteva sentirsi un po’ furbo e nello stesso tempo un po’ ingenuo ma, come avrebbe raccontato a padre Antonio Spadaro nella sua prima intervista, la definizione più vera restava quella di un uomo cosciente delle sue fragilità, un peccatore («e non è un modo di dire, un genere letterario») che a un certo punto della sua vita aveva sperimentato su di sé lo sguardo amorevole di Cristo.

Conoscendolo bene ero sicuro che molte altre sarebbero state le sorprese del pontificato; il rifiuto della croce pettorale d’oro, la scelta di non abitare nel palazzo apostolico, le prime uscite informali dal Vaticano erano solo le prime avvisaglie. Sorprese tutte ruotanti attorno a un perno essenziale. Per grazia di Dio e per quello che umanamente è concesso in questo mondo, un testimone di Colui che, guardandolo, lo aveva “misericordiato” (uno dei suoi magnifici neologismi). Lo stesso sguardo misterioso che attraversa tutti i Vangeli: ribellione verso la doppiezza dei falsi moralisti, predilezione innata verso i più deboli e malfamati. «Ho conosciuto dei religiosi cattolici: e devo dire che mai lo spirito di Cristo mi è parso così vivido e dolce; un trapianto splendidamente riuscito», così Pier Paolo Pasolini scriveva di madre Teresa di Calcutta, incontrata nel suo lebbrosario in India nel 1961, quando la religiosa era ancora sconosciuta in Occidente. Francesco non è Teresa, la santità della suora albanese è imparagonabile, ma il Papa crede che quel “trapianto” di Cristo sia l’ideale: il miracolo (perché di miracolo si tratta) che ogni cristiano dovrebbe chiedere per la propria vita.

Vita settimanale 7 ottobre 2011, cover a cura della redazione

Vita mensile novembre 2013, cover di Francesco Poroli

Vita mensile aprile 2013, cover di Francesco Poroli

“Qui ci vuole un Francesco”: era stato il titolo premonitore di Vita nell’ottobre 2011. Allora era un auspicio, che una figura in sintonia con il genio di Assisi si affacciasse sulla scena del mondo per ristabilire le gerarchie delle priorità in senso umano. È stata una sorpresa veder quell’auspicio totalmente realizzato, non solo con un Papa come Bergoglio che obbediva in pieno a quel profilo, ma che decideva, primo Papa della storia, di prendere il nome di Francesco. Ecco la seconda copertina, ad aprile 2013, un mese dopo la nomina: “On the road” il titolo, con il dettaglio emblematico delle scarpe informali, da “strada”. Era un papa che parlava in modo diverso. Così nel novembre del 2013 abbiamo passato al setaccio il vocabolario rivoluzionario di Francesco. I disegni in tutt’e due i casi sono di Francesco Poroli. (Giuseppe Frangi)

Fin dalla sua elezione Bergoglio non parla solo di una Chiesa dalla parte dei poveri, ma del desiderio di una “Chiesa povera”

Non si può che partire da qui, da questo cuore e da questa intenzione, volendo raccontare la trama sociale di questo pontificato.

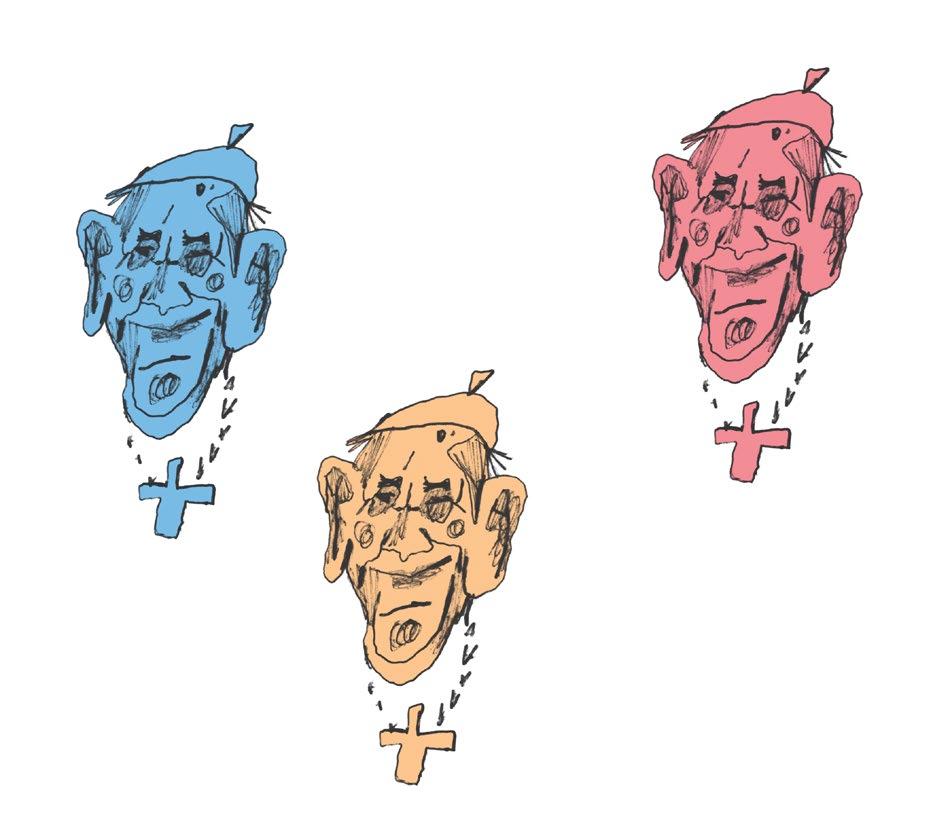

Toccare le piaghe della povertà

«Come vorrei una Chiesa povera e per i poveri». Era un sabato mattina, tre giorni appena dopo l’elezione, il nuovo Vescovo di Roma mise da parte i fogli del discorso preparato e a braccio cominciò a raccontare ai giornalisti venuti a Roma per seguire il conclave, come era nata la scelta del nome, Francesco. «Non si dimentichi dei poveri», gli aveva sussurrato il suo amico e vicino di banco nella Sistina, il brasiliano Claudio Hummes, mentre lo scrutinio dei voti continuava ma la soglia dei voti necessari all’elezione era già stata raggiunta.

Non aveva parlato solo di una Chiesa dalla parte dei poveri. Ma di una “Chiesa povera”. In queste parole sentimmo risuonare l’eco dell’esperienza dei preti argentini delle villas miseria, le baraccopoli alla periferia di Buenos Aires: la condivisione della vita reale della gente e non i bei proclami della militanza rivoluzionaria come stile di una testimonianza cristiana fra gli emarginati. Condivisione che significava vivere con loro, in povertà, ed ascoltare i loro bisogni senza la pretesa di conoscerli a priori. Racconta padre Pepe che ad esempio lui, che veniva da una formazione più “impegnata” fu sorpreso nello scoprire che la prima richiesta che gli rivolgevano gli abitanti delle baraccopoli era quella di fare il prete, di fare le messe, i battesimi e le processioni con i santi e la Virgen più venerati nei loro Paesi di provenienza. Ciò non significava rinunciare alle battaglie sociali e politiche, che certo andavano fatte, per l’acqua potabile, per la corrente elettrica, in luoghi dove mancava tutto. Era piuttosto la scoperta di un metodo diverso, non ideologico, di stare nelle situazioni. Scelte di una radicalità evangelica, quelle di padre Pepe e dei suoi amici, come il giornalista italiano Alver Metalli che nel 2014 ha lasciato la sua bella casa in un quartiere residenziale di Buenos Aires per trasferirsi ne “La Carcova”, la bidonville dove sta tuttora vivendo la sua vocazione cristiana. Naturalmente sono scelte che non tutti possono compiere e sarebbe una pretesa sbagliata richiederlo. A tutti i cristiani Francesco indica però il metodo dello starci, del toccare con le proprie mani le piaghe della povertà. «Quando io andavo a confessare nella diocesi precedente, venivano alcuni e sempre facevo questa domanda: “Ma, lei dà l’elemosina?” – “Sì, padre!”. “Ah, bene, bene”. E gliene face -

vo due in più: “Mi dica, quando lei dà l’elemosina, guarda negli occhi quello o quella a cui dà l’elemosina?” – “Ah, non so, non me ne sono accorto”. Seconda domanda: “E quando lei dà l’elemosina, tocca la mano di quello al quale dà l’elemosina, o gli getta la moneta?”. Questo è il problema: la carne di Cristo, toccare la carne di Cristo, prendere su di noi questo dolore per i poveri. La povertà, per noi cristiani, non è una categoria sociologica o filosofica o culturale: no, è una categoria teologale» (incontro con i movimenti e le associazioni laicali, 18 maggio 2013).

Parlando a braccio ai volontari della Caritas durante la visita alla Cittadella della carità, a Roma, il 29 novembre 2018, Francesco tornava su questo approccio fisico, aggiungendo una notazione nuova e interessante: «È misterioso: quando tu tocchi quella piaga, ti accorgi della tua. E questa è la grazia che ci danno i poveri, la grazia che ci dà la vulnerabilità dei poveri: sapere che anche noi siamo vulnerabili. Questo è bellissimo, perché significa che anche noi abbiamo bisogno di salvezza, qualcuno che ci dica una parola buona: i volontari, anche i preti… Tutti abbiamo bisogno di un fratello Gesù. Abbiamo bisogno di salvezza, abbiamo bisogno di cura».

Vite di scarto

Scarto, scartati: le prime parole nuove che imparammo a conoscere nel vocabolario di Francesco. Per la prima volta ne trattò in un’udienza generale del mercoledì, il 5 giugno 2013: «Che alcune persone senza tetto muoiano di freddo per la strada non fa notizia. Al contrario, un abbassamento di dieci punti nelle borse di alcune città, costituisce una tragedia. Uno che muore non è una notizia, ma se si abbassano di dieci punti le borse è una tragedia! Così le persone vengono scartate, come se fossero rifiuti. Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è povera o disabile, se non serve ancora — come il nascituro —, o non serve più — come l’anziano. Questa cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche agli sprechi e agli scarti alimentari, che sono ancora più deprecabili quando in ogni parte del mondo, purtroppo, molte persone e famiglie soffrono fame e malnutrizione».

Non c’è solo sentimento, nell’agire del Papa. C’è giudizio. Un giudizio lucido sui meccanismi economici e sociali, dove a co -

La condivisione è un punto centrale del suo pensiero e della sua azione: toccando una piaga ci si accorge della propria

Non c’è solo desiderio nelle parole del Papa.

C’è giudizio. Un giudizio lucido su meccanismi economici e sociali

mandare è “il dio Denaro”. Bergoglio riprende il tema dello scarto dalla riflessione del sociologo polacco Zygmunt Bauman. Questi nel 2005 pubblicò Vite di scarto, libro in cui spiegava come accanto a quelli urbani, la società consumistica produce “rifiuti umani”, entrambi assimilati da una presunta inutilità; alla fine anche l’uomo diventa un rifiuto, l’uomo non perfetto diventa scarto della società.

Fu emozionante assistere all’incontro fra il primo papa latino-americano della storia e il più geniale osservatore della modernità “liquida”, il gesuita Bergoglio e l’ebreo Bauman, ad Assisi il 20 settembre 2016. L’occasione fu un raduno interreligioso per la pace promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. Al termine del loro colloquio Bauman disse a Francesco: «Ho lavorato una vita per rendere l’umanità un posto più ospitale. Sono arrivato a 91 anni e ne ho viste di false partenze, fino a diventare pessimista. Grazie, perché lei è per me la luce alla fine del tunnel». La luce per i fedeli della Chiesa cattolica è Cristo, non il Papa. Ma la gioia dell’anziano sociologo era sincera.

Il direttore del pronto soccorso

Se stiamo all’immagine cara a Francesco della Chiesa come “ospedale da campo”, direttore del suo pronto soccorso è sicuramente il cardinale Konrad Krajewski. Il 3 agosto 2013, pochi mesi dopo l’elezione, Francesco lo nominò a capo dell’Elemosineria apostolica. Antichissima e gloriosa istituzione, le sue origini risalgono ai primi secoli cristiani quando a Roma i papi si facevano aiutare da alcuni diaconi nell’esercizio concreto della carità. Uno dei primi fu san Lorenzo, giustiziato per ordine dell’imperatore Valeriano nell’agosto dell’anno 258. Sembra che i suoi persecutori, dopo averlo imprigionato, gli avessero promesso la libertà a condizione che egli consegnasse all’imperatore le presunte ricchezze della comunità cristiana; Lorenzo tornò dai magistrati dopo tre giorni guidando un corteo di centinaia di poveracci da lui assistiti per conto di papa Sisto II: «Ecco questi sono i nostri tesori — esclamò -— i tesori della Chiesa». Origini eroiche, quindi, ma nei tempi moderni l’Elemosineria si era ridotta a svolgere un’attività decisamente più tranquilla: la vendita di pergamene e benedizioni papali (rilasciate in occasione di ricorrenze particolari) il cui ricavato alimentava un fondo destinato alla carità del Papa. Questa attività non è stata accantonata ma con l’avvento di Francesco non si può dire che l’opera dell’Ele -

Nel sociale è senz’altro lui l’agente speciale di Sua Santità 1.

mosiniere sia proceduta con la stessa tranquillità di prima. «Non ti voglio dietro quella scrivania» furono le prime parole del papa a Krajewski. Il monsignore polacco fino ad allora si era occupato delle cerimonie solenni nella basilica vaticana (compare nei filmati delle prime apparizioni degli ultimi due papi dal balcone di san Pietro), ma prese alla lettera e con notevole entusiasmo l’ordine del Papa: cominciò a girare come una trottola per le strade di Roma visitando istituti per anziani, case-famiglia per ex prostitute, centri di accoglienza per immigrati, ripari per senzatetto… Poi relazionava a Bergoglio e insieme decidevano quali forme d’aiuto fossero le più efficaci.

Fece allestire bagni e docce per i senzatetto in Piazza San Pietro, accompagnò alcuni gruppi di “barboni” al mare durante l’estate, portò aiuti alle persone danneggiate dal terremoto del 2016 ad Amatrice e Ascoli Piceno, organizzò la distribuzione di sacchi a pelo ai senza fissa dimora nei giorni di maggior freddo, provvide all’accoglienza di famiglie di rifugiati siriani lasciando loro per qualche giorno il suo stesso appartamento, poi aprì una lavanderia gratuita e pagò l’affitto per una spiaggia accessibile anche ai disabili… Alcune delle missioni più spericolate compiute da questo agente speciale di Sua Santità nel sociale sono finite sulle prime pagine dei giornali. Il 12 maggio 2019 si calò in un tombino dell’Acea per riattaccare l’elettricità in uno stabile occupato a Roma, a due passi dalla basilica di Santa Croce in Gerusalemme. L’edificio dava ospitalità a circa 400 indigenti, tra cui molti bambini. La luce era stata staccata non perché gli occupanti rifiutassero di pagare la bolletta ma perché non disponevano - ovviamente - di un contratto legale con l’ente erogatore. Il cardinale si armò di pinze e cacciavite e riattaccò il quadro elettrico, premurandosi di lasciare sul posto il suo biglietto da visita. Missione spericolata sul piano politico, questa. Spericolata sul piano della incolumità fisica fu invece quella compiuta il 17 settembre 2022 in Ucraina per conto del Papa. Mentre a Zaporizhzhya stava distribuendo aiuti alla popolazione, scortato da militari ucraini, Krajewski finì sotto il tiro delle truppe russe. L’Elemosiniere pontificio rischiò la vita ma ne trasse un insegnamento. «Ho imparato — raccontò sorridendoci su — che in certe situazioni non basta correre, bisogna sapere dove correre». Mai in tanti secoli un cardinale aveva presieduto l’Elemosineria, segno dell’importanza che Francesco attribuisce a quest’opera. Dopo la riforma della Curia romana, varata lo scorso anno, essa è

Il cardinale polacco Konrad Krajewski?

1 Roma, 7 marzo 2013. L’ancora cardinale Jorge Mario Bergoglio esce a piedi dalla Città del Vaticano

2 Roma, 13 marzo 2013. Elezione del nuovo Papa: il cardinale Bergoglio è Francesco.

3 Roma, 17 aprile 2014. Papa Fancesco durante la cerimonia della lavanda dei piedi al centro don Gnocchi.

4 Roma, 7 giugno 2014. Il papa incontra i componenti del Centro sportivo italiano

stata elevata di grado, prende il nome di Dicastero per il servizio della carità ed estende la sua opera in tutto il pianeta. Fra le innumerevoli iniziative promuove la Giornata mondiale dei poveri, istituita da Francesco nel 2016, a conclusione del Giubileo straordinario della Misericordia. La giornata viene celebrata ogni anno nel mese di novembre, porta a Roma migliaia di senza fissa dimora e volontari che li assistono, alimenta un certo numero di iniziative sociali (ad esempio visite mediche gratuite per non abbienti), si conclude solitamente con un grande pranzo con i poveri nei locali dell’Aula Paolo VI in Vaticano. Francesco ha confidato che l’idea della Giornata mondiale dei poveri gli venne suggerita da un giovane volontario francese: «Un’idea nata in modo un po’ strano, in una sagrestia. Io stavo per celebrare la Messa e uno di voi - si chiama Étienne - lo conoscete? È un enfant terrible – Étienne mi ha dato il suggerimento: “Facciamo la Giornata dei poveri”. Io sono uscito e sentivo che lo Spirito Santo, dentro, mi diceva di farla». (Assisi, 12 novembre 2021).

Il ragazzo terribile si chiama Étienne Villemain, già giornalista del settimanale Famille chretienne, nel 2005 iniziò ad ospitare in casa alcuni senza tetto, poi l’esperienza coinvolse altri amici e divenne una rete di solidarietà che ora si chiama Lazare, dal nome del mendicante del Vangelo che si nutriva delle briciole cadute dai banchetti del ricco epulone. L’idea è quella di prendersi cura di queste persone dalla vita sfortunata non relegandole in qualche struttura ma offrendo loro un ambiente familiare adatto a favorire il reinserimento nella società. Sono circa trecento oggi le persone ospitate nella rete di piccole comunità di accoglienza creata da Étienne. In occasione del Giubileo della Misericordia, gli amici del “ragazzo terribile” vennero a Roma per partecipare a un incontro col Papa, era l’11 novembre 2016, e fu allora che Étienne suggerì a Francesco l’idea di una Giornata mondiale dei poveri per sensibilizzare le chiese locali e di riflesso l’opinione pubblica. Le iniziative sociali connesse alla Giornata sono accompagnate ogni anno da un messaggio del Papa. Nel messaggio del 2021 viene posta sotto accusa la mentalità, sempre più diffusa in ambito politico, che vede nei poveri i responsabili della loro condizione. «Se i poveri sono messi ai margini — scrive Francesco — come se fossero i colpevoli della loro condizione, allora il concetto stesso di democrazia è messo in crisi e ogni politica sociale diventa fallimentare…». Se da un lato Francesco sferza il

mondo politico, dall’altro non si accontenta di un approccio solo emotivo: «Si parla dei poveri in astratto, ci si ferma alle statistiche e si pensa di commuovere con qualche documentario. La povertà, al contrario, dovrebbe provocare ad una progettualità creativa».

Tra gli “scartati” che il Papa si è più esposto a difendere ci sono gli immigrati. Tutti ricorderanno il suo primo viaggio apostolico, compiuto nell’isola di Lampedusa l’8 luglio 2013. Francesco confidò che l’ispirazione gli era venuta leggendo sui giornali un trafiletto di cronaca: un centinaio di immigrati il 14 giugno aveva fatto naufragio nel canale di Sicilia e molti di loro s’erano salvati aggrappandosi alle reti dei pescatori: gli “uomini-tonno” (li chiamarono così) restarono molte ore in mare in attesa di soccorsi; alcuni però, almeno sette, non ce l’avevano fatta ed erano morti annegati. La notizia aveva ricevuto scarsa eco in tv e sui grandi giornali. «Sono venuto a piangere i morti che nessuno piange» disse Bergoglio, celebrando la messa a due passi dal cimitero dei barconi, un magazzino all’aperto dove sono accatastate una sopra l’altra le imbarcazioni che hanno fatto naufragio nei pressi dell’isola: «Chi di noi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? Per le giovani mamme che portavano i loro bambini? Per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l’esperienza del

Roma, 16 novembre 2016. Udienza generale in piazza San Pietro, i molti pellegrini presenti festeggiano e salutano papa Francesco

Sull’immigrazione

Bergoglio non è mai stato un “buonista”: «Se non si ha la possibilità di integrare, allora è meglio non accogliere»

piangere, del “patire con”: la globalizzazione dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere». Tre mesi dopo, il 3 ottobre, a mezzo miglio dalle coste di Lampedusa, un peschereccio stracarico di immigrati si inabissò tra i flutti, 368 le vittime accertate. «La prima parola che mi viene da dire è vergogna», commentò a caldo il Papa. Gli appelli all’accoglienza attirarono su Bergoglio una valanga di critiche. Venne dipinto come un pericoloso “buonista”, responsabile della “invasione” degli immigrati. Le contestazioni più rumorose, in ambito politico, vennero dalla Lega. Nel 2016 ad un raduno convocato da Salvini comparvero le magliette con la scritta: “Benedetto è il mio Papa”. A Joseph Ratzinger, con una notevole dose di ignoranza, si attribuivano posizioni di maggiore chiusura sull’immigrazione. Sui social impazzavano slogan e insulti contro il Papa amico di Soros e complice della “conquista islamica” dell’Europa. In realtà Francesco non ha mai proposto un’immigrazione senza limiti. Innumerevoli volte ha indicato con quattro verbi i pilastri di una giusta politica verso gli stranieri che cercano un futuro migliore in Europa: «Accogliere, proteggere, promuovere, integrare». Verso chi sta annegando in mare — ripete il Papa — non ci si può voltare dall’altra parte. Gli immigrati vanno salvati e accompagnati a un porto sicuro, non possono essere riconsegnati alle autorità libiche, sapendo a quali condizioni inumane andrebbero incontro. Su questo punto il Papa non transige: è in questione la soglia minima della dignità umana. Ma Francesco non ha mai preteso che l’Italia si sobbarcasse da sola il peso dell’accoglienza. Ha sempre chiesto con forza all’Unione Europea di non lasciare soli i Paesi del confine meridionale, Italia, Grecia, Spagna e Malta. Ha affermato che solo una valutazione di “prudenza” di ogni singolo Stato può decidere il tetto della sopportabilità sociale degli arrivi più massicci.

«Un popolo che può accogliere ma non ha possibilità di integrare, meglio non accolga» disse il 26 agosto 2018 ai giornalisti, in aereo, di ritorno da Dublino. Altrimenti non si fa accoglienza, si creano solo ghetti e frustrazione sociale in chi arriva e nei cittadini del Paese ospitante. Ma certo non si può chiedere a un Papa di tacere quando degli immigrati si parla con disprezzo come se fossero tutti delinquenti o potenziali terroristi oppure quando la loro vita in pericolo sembra valere meno di un carico di merci o di bestiame. «Bisogna ripartire dal significato della persona. Un immigrato è un essere umano, differente per provenienza, cul-

tura e tradizioni, ma è una persona da rispettare e con diritti e doveri, in particolare nell’ambito del lavoro dove è più facile la tentazione dello sfruttamento». Parole inequivocabili, queste. Non di Francesco ma di Benedetto XVI (Angelus del 10 gennaio 2010).

Nella società dell’immagine e dell’apparire, della produzione e del consumo, le persone con disabilità rischiano di essere percepite come uno sgradevole ingombro, da tenere il più possibile lontano dagli occhi. Le riflessioni e i gesti di Francesco nei loro confronti sono da annoverare tra i momenti più intensi di questi dieci anni di pontificato. Come giornalista ho seguito il Vaticano per quasi 40 anni; tutti gli ultimi Papi — lo posso testimoniare — hanno prestato un’attenzione particolare alle persone più fragili. Ma il tempo dedicato da Francesco ai disabili in ogni incontro pubblico o privato è una realtà senza precedenti. La novità più visibile riguarda le udienze generali con i fedeli, tenute ogni mercoledì, d’inverno nell’Aula Paolo VI e nella bella stagione all’aperto in piazza san Pietro. Una volta il saluto personale del Papa era riservato a una ristretta cerchia di persone ammesse al cosiddetto “baciamano”. Francesco invece si congeda dalla folla solo dopo aver salutato, uno ad uno, tutti i malati e i disabili presenti all’udienza. Per ogni persona c’è almeno una parola, una carezza, uno sguardo. Un’esperienza breve, ma che resta nella loro vita.

Impossibile citare tutti gli incontri con i disabili che hanno accompagnato ogni visita del Papa, nelle parrocchie romane, in diverse città italiane o all’estero. Uno dei più toccanti ebbe luogo ad Assisi, nel giorno di san Francesco, il 4 ottobre 2013, all’Istituto Serafico che ospita bambini malati e gravemente disabili. «Noi siamo tra le piaghe di Gesù» aveva detto la presidente dell’Istituto nel saluto introduttivo. Il Papa dopo aver salutato uno ad uno i bambini, col cuore gonfio di emozione, mise da parte il discorso preparato e a braccio commentò le parole della presidente. Lo ripropongo quasi integrale, è una citazione lunga, ma sono forse le parole più profonde e personali che su questo tema ha pronunciato Bergoglio: «Noi siamo fra le piaghe di Gesù, ha detto lei, signora. Ha anche detto che queste piaghe hanno bisogno di essere ascoltate, di essere riconosciute. E mi viene in mente quando il Signore Gesù andava in cammino con quei due discepoli tristi. Il

I gesti e le riflessioni nei confronti delle persone con disabilità sono fra i momenti più intensi di questi dieci anni di pontificato

Roma, 3 agosto 2022. In Aula Paolo VI

Papa Francesco cammina con l’aiuto di un bastone, durante l’Udienza generale del mercoledi nell’Aula Paolo VI in Vaticano

In questi anni Francesco ha elaborato un vero e proprio magistero sulla vecchiaia. Non si è limitato ai gesti

Signore Gesù, alla fine, ha fatto vedere le sue piaghe e loro hanno riconosciuto Lui. Poi il pane, dove Lui era lì. Fratello Domenico mi diceva che qui si fa l’Adorazione. Anche quel pane ha bisogno di essere ascoltato, perché Gesù è presente e nascosto dietro la semplicità e la mitezza di un pane. E qui è Gesù nascosto in questi ragazzi, in questi bambini, in queste persone. Sull’altare adoriamo la Carne di Gesù; in loro troviamo le piaghe di Gesù. Gesù nascosto nell’Eucaristia e Gesù nascosto in queste piaghe. Hanno bisogno di essere ascoltate! Forse non tanto sui giornali, come notizie; quello è un ascolto che dura uno, due, tre giorni, poi viene un altro, un altro… Devono essere ascoltate da quelli che si dicono cristiani. Il cristiano adora Gesù, il cristiano cerca Gesù, il cristiano sa riconoscere le piaghe di Gesù. E oggi, tutti noi, qui, abbiamo la necessità di dire: “Queste piaghe devono essere ascoltate!”… È interessante: Gesù, quando è Risorto era bellissimo. Non aveva nel suo corpo dei lividi, le ferite… niente! Era più bello! Soltanto ha voluto conservare le piaghe e se le è portate in Cielo. Le piaghe di Gesù sono qui e sono in Cielo davanti al Padre. Noi curiamo le piaghe di Gesù qui e Lui, dal Cielo, ci mostra le sue piaghe e dice a tutti noi, a tutti noi: “Ti sto aspettando!” Così sia».

1. FRANCESCO, IL

«Un vecchio e un bambino si preser per mano…»

Una eguale attenzione Francesco — 86 anni compiuti lo scorso dicembre — ha mostrato per le persone anziane. Non si è limitato ai gesti, in questi due lustri ha elaborato un vero magistero sulla vecchiaia. A questo tema ha dedicato un intero ciclo di catechesi (dal 23 febbraio al 25 maggio 2022). Severo è il suo giudizio sul trattamento “segregazionista” che la società riserva agli anziani: «A molti la vecchiaia fa paura. La considerano una sorta di malattia con la quale è meglio evitare ogni tipo di contatto: i vecchi non ci riguardano — pensano — ed è opportuno che stiano il più lontano possibile, magari insieme tra loro, in strutture che se ne prendano cura e ci preservino dal farci carico dei loro affanni» (Messaggio per la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, 20 luglio 2022). Vanno recuperati, secondo Francesco, il senso e la bellezza dell’essere anziani, le opportunità positive che offre questa stagione della vita: «La vecchiaia, certamente, impone ritmi più lenti: ma non sono solo tempi di inerzia. La misura di questi ritmi apre, infatti, per tutti, spazi di senso della vita sconosciuti all’ossessione della velocità» (Messaggio cit. 20 luglio 2022). Fra i compiti più entusiasmanti che papa Francesco assegna all’anziano c’è il rapporto con le nuove generazioni; come erede, custode e veicolo di memoria. L’esperienza vissuta da milioni di genitori e nonni delle due guerre mondiali del ‘900 è stata per lunghi decenni un argine obiettivo al ripetersi di “inutili stragi”, come quella che ora sta insanguinando l’Ucraina. «Non è casuale - nota il Papa argentino - che la guerra sia tornata in Europa nel momento in cui la generazione che l’ha vissuta nel secolo scorso sta scomparendo» (Messaggio cit., 20 luglio 2022).

“Un vecchio e un bambino si preser per mano”: inizia così una delle più belle canzoni di Francesco Guccini, la storia di un anziano che trasmette al bambino la memoria di una natura non ancora violentata dall’uomo. Si tratta di costruire, dice il Papa, un’alleanza fra le generazioni. E aggiunge che i vecchi hanno una possibilità in più di essere persuasivi: «La testimonianza degli anziani è credibile per i bambini: i giovani e gli adulti non sono in grado di renderla così autentica, così tenera, così struggente, come possono fare gli anziani, i nonni. Quando l’anziano benedice la vita che gli viene incontro, deponendo ogni risentimento per la vita che se ne va, è irresistibile. Non è amareggiato perché passa il tempo e lui sta per andarsene: no. È con quella gioia del buon vino, del vino che si è fatto buono con gli anni. La testimonianza degli anziani

Vanno recuperati il senso e la bellezza di essere anziani, le opportunità positive che offre questa stagione della vita

Francesco ha visitato finora ben tredici penitenziari.

Nessun altro Papa

è stato in carcere quanto lui

unisce le età della vita e le stesse dimensioni del tempo: passato, presente e futuro, perché loro non sono solo la memoria, sono il presente e anche la promessa» (Udienza generale, 17 agosto 2022). Anche per condividere queste riflessioni Francesco ha istituito la Festa del nonno stabilendo che fosse celebrata ogni anno la quarta domenica di luglio, festa dei santi Gioacchino ed Anna, i nonni di Gesù.

Nelle carceri. «Perché lui sì ed io no…?»

I Papi hanno familiarità con le carceri. Il primo Papa, Pietro, fu detenuto a Roma nel carcere Mamertino. Ponziano, due secoli dopo, fu condannato ai lavori forzati nelle miniere della Sardegna e si dimise prima della deportazione. In tempi più recenti, anno 1798, Pio VI fu fatto prigioniero da Napoleone e morì durante la reclusione in Francia. Si può dire che quasi tutti i suoi successori — da allora fino ai nostri giorni — misero piede in una galera ma, buon per loro, da uomini liberi; per fedeltà al comandamento di Gesù: «Ero in carcere e mi avete visitato». Francesco è il papa che in assoluto ha varcato più volte la soglia di un carcere. Ha visitato ben tredici penitenziari. Cinque volte il Papa ha celebrato in un carcere la messa del Giovedì Santo, chiamata messa in coena Domini, lavando con le sue mani i piedi di dodici detenuti: memoria del gesto compiuto da Gesù ai dodici apostoli nell’ultima cena a Gerusalemme, prima di essere arrestato per ordine dal gran Sinedrio. Le cinque carceri sono: Casal del Marmo (2013), Rebibbia (2015), Paliano (2017), Regina Coeli (2018), Velletri (2019). Specialmente all’inizio la scelta del Papa provocò scalpore; fino ad allora la messa del Giovedì Santo era stata sempre celebrata in modo solenne nella basilica di san Giovanni in Laterano o a san Pietro. Contestazioni da ambienti tradizionalisti furono mosse alla scelta di includere fra i dodici detenuti anche delle donne o dei reclusi di religione musulmana. Papa Francesco non apparve mai turbato da queste critiche. Nel carcere di Rebibbia, fra i dodici prigionieri selezionati, risultò esserci un transessuale portoghese. Il Papa venne informato in anticipo, chiese discrezione ma non volle che Isabel — questo il suo nome — fosse depennata dalla lista dei dodici solo a motivo del suo genere sessuale: «Non è forse anche lei - disseun figlio di Dio?». Il giorno dopo TV2000, appresa la notizia, intervistò Isabel in carcere: con gli occhi lucidi il trans raccontò la sua emozione, non poteva smettere di pensare allo sguardo del

Successore di Pietro mentre le lavava i piedi. Nessuno, nemmeno i telespettatori più tradizionalisti, ebbero il coraggio di inviare messaggi di protesta.