Wirkstoff

Lesestoff für den Fachhandel Selbstmedikation

9/2025

Lesestoff für den Fachhandel Selbstmedikation

9/2025

Abschlussfeier

ESD

Mit Kaffee und Durchhaltewillen

zum Ziel – 37 neue Führungskräfte sind bereit für die Zukunft

Kinder lehnen Lebensmittel aus vielen Gründen ab. Wer sie kennt, findet bessere Lösungen

Mehr Protein vor der Periode? Die Forschung liefert erste Hinweise

Monika Schwab, das Rückgrat der ESD

Von der Telefonzentrale bis zur Digitalisierung hat Monika Schwab den Wandel der ESD hautnah miterlebt. Bald geht sie in Pension.

Impressum Wirkstoff

Zwischen Kräutern und Kundenbindung

Community Building ist mehr als ein Marketing-Buzzword – es funktioniert auch in der Drogerie. Drei Praxisbeispiele zeigen, wie Drogistinnen und Drogisten aus Stammkunden echte Botschafter machen.

Herausgeber Schweizerischer Drogistenverband, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel, Telefon 032 328 50 30, info@drogistenverband.ch

Verlag vitagate ag, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel Geschäftsführung und Verlagsleitung: Tamara Gygax-Freiburghaus, t.gygax@vitagate.ch

Inserate: Tamara Gygax-Freiburghaus, Marlies Föhn, Janine Klaric, inserate@vitagate.ch Abonnemente und Vertrieb: Valérie Rufer, vertrieb@vitagate.ch

Redaktion

Publizistische Leitung: Heinrich Gasser, h.gasser@vitagate.ch Leiterin Fachmedien, Chefredaktorin Wirkstoff: Céline Jenni, c.jenni@vitagate.ch

Redaktionelle Mitarbeit in dieser Ausgabe: Claudia Merki, Désirée, Klarer, Jasmin Weiss Wissenschaftliche Fachkontrolle: Dr. oec. troph. (Univ.) Monika Wilhelm Übersetzung: Daphné Grekos, Marie-Noëlle Hofmann

Titelbild: stock.adobe.com/aperturesound

Produktion

Layout: Claudia Luginbühl

Druck: Courvoisier-Gassmann AG, Biel ISSN 2673-4974 (Print), ISSN 2673-4982 (Online); CHF 65.–/Jahr, inkl. MWST. Auflage von 5508 Ex. WEMF/KS-beglaubigt (9/2024)

6. Jahrgang. Erscheinung 10× jährlich

© 2025 – vitagate ag, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel

Offizielles Magazin des Schweizerischen Drogistenverbandes und Medium von Angestellte Drogisten Suisse

Kämpfer für die Naturheilmittelbranche

50 Jahre HEIDAK, komplexe Gesetze und mittendrin der Jurist und Mitinhaber Peter Steger. Er zeigt auf, welche rechtlichen Fallstricke es bei Hausspezialitäten gibt und warum sich der Kampf lohnt.

4 Berufsschulen feiern ihre Absolvierenden Überall in der Schweiz haben Lernende Drogist/in EFZ ihren Abschluss gemacht. Ein Grund zum Feiern und Beglückwünschen.

8

Feierliche Clôture 37 junge Menschen haben die ESD abgeschlossen und in Neuenburg auf ihr HF-Diplom angestossen und gefeiert.

20 Business Game Design

Die Prinzipien der Spielwelt können als Erklärung genutzt werden, wie ein Gemeinschaftsgefühl und echte Kundenbindung entstehen.

Fachwissen

Wählerische kleine Esser

Viele Kleinkinder haben eine Phase, bei der neue Lebensmittel kategorisch abgelehnt werden. Eltern brauchen für diese Zeit vor allem viel Geduld und spielerische Ansätze, damit die Freude am Essen erhalten bleibt.

Vieles ist heute digital, schnell und anonym. Einkaufen? Online. Fragen? Google kennt die Antwort. So praktisch das in vielen Situationen auch ist – besonders viel Charme hat die Digitalisierung nicht. Die meisten Menschen sehnen sich deshalb nach echten Begegnungen und menschlicher Beratung.

27

Kantonale Feiertagsregelung

Beim Geburtstag der Schweiz, dem 1. August, sind sich die Kantone einig, dass dies ein Ruhetag ist. Bei allen anderen Feiertagen gilt es, genau hinzuschauen.

Menstruation und Ernährung

Zyklusbasierte Ernährungstipps sind momentan noch rar gesät, obwohl der Zyklus den Stoffwechsel beeinflusst.

31

Delegiertenversammlung

Die Traktandenliste für die Delegierten der Drogeriebranche.

In Drogerien finden diese noch statt. Dort wird nicht nur verkauft, sondern zugehört, beraten und vielleicht sogar ein zusätzlicher Schwatz gehalten. Kennen Drogistinnen und Drogisten Namen, Geschichten und vielleicht sogar Sorgen der Kundschaft, dann haben sie etwas erreicht, was kein Klick im Internet ersetzen kann: ein Gefühl der Zugehörigkeit. Auch mit gezielten Aktionen wie Kräuterwanderungen, Kundenvorträgen oder Workshops entsteht eine tiefere Kundenbindung, die im besten Fall zu einer lebendigen Fangemeinschaft heranwächst. Gerade in Zeiten, in denen viele Menschen den persönlichen Kontakt vermissen, kann die Drogerie zu einem Ort werden, an dem man sich willkommen und verstanden fühlt. Das stärkt nicht nur die Beziehung zwischen Kundschaft und Team, sondern auch das Image der Drogerie als verlässlichen Ort mit guter Beratung. Dieses Gemeinschaftsgefühl muss jedoch bewusst gepflegt werden – es entsteht nicht von selbst. Wie Community Building gelingt, können Sie in unserer Titelgeschichte ab Seite 14 lesen.

Céline Jenni, Chefredaktorin Wirkstoff, Leiterin Fachmedien, c.jenni@vitagate.ch

In den vergangenen Wochen durften die Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger ihre wohlverdienten Diplome als Drogistinnen und Drogisten EFZ entgegennehmen. Der Schweizerische Drogistenverband und die Berufsschulen gratulieren herzlich! Wir wünschen den Absolventinnen und Absolventen viel Begeisterung am Beruf sowie viel Neugier, Offenheit und Freude für die Gesundheitsbranche.

Berufsfachschule Zürich

60 Drogistinnen und Drogisten EFZ aus den Kantonen Aargau und Zürich feierten im Juni ihren Lehrabschluss. Die Lernenden der Berufsschule Zürich unternahmen eine zweitägige Abschlussreise mit Besuch bei Weleda in Arlesheim. In Workshops erhielten sie Einblicke in anthroposophische Heilmittel, lernten Entspannungstechniken kennen und besuchten den Heilpflanzengarten. Am zweiten Tag ging es in den Europapark, wo bei bestem Wetter gefeiert und entspannt wurde. Der Aargauische Drogistenverband und der Drogistenverband der Sektion Zürich/Schaffhausen gratuliert herzlich zum erfolgreichen Abschluss. An der Schlussfeier in Winterthur Anfang Juli wurde nochmals auf den Erfolg angestossen.

7 Andrea Temperli, Präsidentin Aargauischer Drogistenverband

Berufsfachschulen Solothurn und Basel

Ecole professionelle EPSIC à Lausanne

La cérémonie de remise des diplômes s’est tenue le vendredi 27 juin 2025 à l’Hôtel Mirabeau à Lausanne. Six apprenti·e·s droguistes y ont reçu leur CFC, en présence des formateurs des CIE et de quelques enseignant·e·s. L’ambiance était conviviale et festive: échanges chaleureux, mots de félicitations et moments de partage ont marqué cette belle soirée. Les diplômé·e·s: Chiara Bloch, formée aux Jardins des thés - Droguerie du Forum, à Montreux et Vevey; Lara Joris, formée à la Droguerie Sierroise; à Sierre, Ella Piguet, formée à la Droguerie du Boulevard, à Lausanne; Adèle Tihange, formée à la Droguerie Sylvie Pollien, à Lausanne; Dominik Ventura Dos Santos, formé à la Droguerie Garrone, à Monthey; Victoria Zufferey, formée à la Droguerie de la Résidence, à Crans. Bravo à toutes et tous pour leur réussite!

7 Noémie de Vaux, doyenne EPSIC

Am 27. Juli 2025 feierten wir im alten Spital Solothurn 18 Drogistinnen und Drogisten EFZ anlässlich ihres bestandenen Qualifikationsverfahrens. Besonders ausgezeichnet wurden: 1. Rang (5.4): Siona Besmer, Drogerie Heiniger GmbH, Tanja Fluri, DROPA Drogerie Marbet GmbH, Andrea Zihlmann, DROPA Drogerie und Apotheke Hägendorf; 2. Rang (5.3): Pia Flury, DROPA Drogerie Solothurn, Leandra Schneiter, Blauen Apotheke; 3. Rang (5.1): Lena Bachman, Ergolz Drogerie, Naomi Stebler, Drogerie Schläpfer GmbH. Den Preis für die beste Verkaufsprüfung erhielten Naomi Stebler und Andrea Zihlmann. Der Drogistenverband Nordwestschweiz gratuliert herzlich und wünscht allen einen erfolgreichen Start ins Berufsleben.

7 Melanie Pauli, OK QV-Feier DVNW

Am 2. Juli 2025 durften wir 36 frisch diplomierten Drogistinnen zum Lehrabschluss gratulieren. Nach Apéro, Essen und gemütlichem Beisammensein wurden sie in ihre berufliche Zukunft entlassen. Die Bestnote 5.8 erreichte Laura Schnetzer, Dropa Drogerie Wattwil. Mit Note 5.5: Noemi Mächler, Welldro AG Niederurnen. Mit Note 5.4: Lina Schätti, Drogerie Ruckstuhl Münchwilen; Melanie Rusch, Dropa Drogerie Appenzell: Monika Guntli, Apodro Vaduz. Mit Note 5.3: Seraina Manser, Abderhalden Drogerie Wattwil; Celina Mannhart, Medicus Drogerie Schneider Degersheim; Alida Krähenbühl, swidro Drogerie Sulgen; Fabienne Aberer, Falken Drogerie St. Gallen; Ladina Strässle, Dropa Drogerie Widnau; Petra Tunjic, Dropa Drogerie Glarus. Herzliche Gratulation an alle für die grossartigen Leistungen und ein Dankeschön an alle Beteiligten.

7 Sandra Gmür, dipl. Drogistin HF, dipl. Lehrperson BKU, Lehrgangsleiterin Drogist/in EFZ

DROG-8-21A

DROG-8-21B

Berufsfachschule Bern

Die Abschlussfeier fand am 2. Juli 2025 mit 27 Lernenden und rund 250 Gästen an der WKS in Bern statt. Eine Lernende hat die anspruchsvolle Prüfung, bei der noch nie die Note 6.0 in den Berufskenntnissen erreicht wurde, nicht bestanden. In diesem Jahr gab es eine einzige Lernende mit der Note 5.5 in den Berufskenntnissen. Insgesamt vier Lernende erreichten ein Rangresultat. 1. Rang (5.5): Lana Wanzenried, Naturdrogerie GmbH in Langnau; 2. Rang (5.3): Bianca Scheidegger, DROPA Fries AG in Huttwil, Joelle Bienz, Naturdrogerie Bern AG und Anina Fabienne Leisebach, DROPA Drogerie Apotheke Steffisburg. Herzliche Gratulation!

7 Dr. Reto Moser, Abteilungsleiter Drogisten WKS KV Bildung Bern

Berufsfachschule Luzern

Mit Freude gratulieren wir den 34 frisch diplomierten Drogistinnen und Drogisten EFZ aus der Zentralschweiz ganz herzlich zu ihrem erfolgreichen Abschluss! Am Mittwoch, 2. Juli 2025 durften wir gemeinsam ein unvergessliches Fest in der Festhalle Sempach feiern. In bewegenden Reden wurde auf vier intensive Jahre zurückgeblickt und mit viel Zuversicht in die Zukunft geschaut. Wir wünschen allen Absolvierenden auf ihrem weiteren Weg – ob privat oder beruflich – viel Erfolg, Freude und Zufriedenheit. Möge euch beste Gesundheit und das nötige Quäntchen Glück stets begleiten! Alles Gute für eure Zukunft – ihr könnt stolz auf euch sein!

7 Raphael Bauz, Abteilungsleiter Drogist/in EFZ

Centre professionnel Neuchâtel

L’école de Neuchâtel a l’immense plaisir de vous présenter ses 5 lauréates 2025. De gauche à droite: Lana Piccand, formée à la Droguerie Roggen, à Domdidier; Camille Grandjean, formée à la Droguerie Moënnat (anciennement Droguerie Gougler), à Bulle; Cheyenne Bartlome, formée à la Droguerie du Vallon, à St-Imier; Marie Calame-Rosset, formée à la Droguerie Roggen, à Estavayer-le-Lac; Lauryne Lacôte, formée à la Droguerie Roggen, à Romont.

Nos sincères félicitations pour cette réussite! Nous leurs souhaitons de la joie et de l’épanouissement dans leurs carrières professionnelles et beaucoup de bonheur dans le cadre privé.

7 Rose Durgnat, Coordinatrice de formation CFC CPNE-ESD

Berufsfachschule Graubünden

Die Diplomfeier fand am 19. Juni 2025 im festlichen Brandissaal des B12 in Chur statt, wo wir den acht Absolventinnen ihre wohlverdienten Diplome überreichten. Mit einer Durchschnittsnote von einer 5.1 dürfen wir ein sehr erfolgreiches QV 2025 verbuchen. Mit der Note 5.5 und der höchsten Punktezahl abgeschlossen hat Elena Niederhauser von der Drogaria Stadler AG. Ebenfalls eine Note von 5.5 hatten Tanja Germann und Jasmin Meuli. Durch den SDV Sektion Graubünden wurden zudem die besten Gesamtabschlüsse geehrt. Mit einer Gesamtnote von 5.6 erreichte hier Corina Flütsch von der Parsenn Drogerie Küblis den 1. Platz. Den 2. Platz belegte Tanja Germann mit einer Note von 5.3. Wir wünschen allen Diplomandinnen alles Gute für die Zukunft und viel Freude am Beruf Drogistin EFZ.

7 Manuela Galliard, Chefexpertin Drogist/in EFZ

In Neuenburg feierten 37 frisch diplomierte Drogistinnen und Drogisten HF ihren Abschluss – mit emotionalen Reden, poetischen Rückblicken und einem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft.

7 Désirée Klarer | Miriam Kolmann

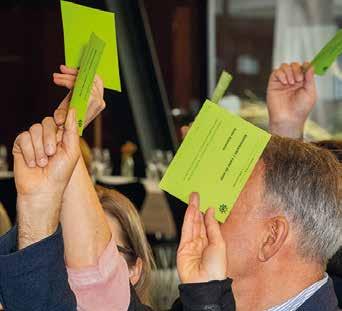

Die Plätze im grossen Saal des Schlosses Neuenburg sind gut gefüllt. Hier und dort sieht man Fächer und blickt in verschwitzte Gesichter. Doch die festliche Stimmung lässt sich auch durch die drückende Sommerhitze nicht trüben – heute feiern 36 Absolventinnen und ein Absolvent der Höheren Fachschule für Drogistinnen und Drogisten (ESD) ihren Abschluss. Gemeinsam mit jenen, die ihnen zwei Jahre lang den Rücken freigehalten haben.

Den Anlass eröffnet Rosemarie MeyerSträhl, Mitglied des Zentralvorstands und Verantwortliche für Aus-, Fort- und Weiterbildung des Schweizerischen Drogistenverbandes (SDV), mit einer Ansprache. «Die Erwartungen eures Teams sind vielleicht

hoch. Hört dem Team zu, stellt nicht gleich am ersten Tag alles auf den Kopf. Seid mutig und neugierig», rät sie. Die Schule blicke auf eine über 120-jährige Tradition zurück. «Gibt es uns noch in zehn Jahren? Haben wir eine Zukunft?», fragt Meyer-Strähl rhetorisch, und beantwortet die Frage gleich selbst: «Ich sage ja. Wir sind bereit, uns weiterzuentwickeln, Neues zu lernen und unser Wissen weiterzugeben.»

Eine, die einen Viertel der Geschichte der ESD aus nächster Nähe miterlebt hat, ist die Sekretariatsleiterin Monika Schwab, das Rückgrat der Schule. Meyer-Strähl wendet sich mit lobenden Worten an die Anwesende: «Liebe Monika, seit 30 Jahren bist du schon bei uns. Du führst das Sekretariat

vorbildlich, hältst alle Fäden in den Händen und unterstützt die Lehrpersonen und die Schulleitung. Wir schätzen dies sehr. Vielen herzlichen Dank für deine grossartige Arbeit und deinen Einsatz.»

«Kaffee, sehr viel Kaffee»

Nach dem lautstarken Applaus für Monika Schwab tritt die erste Absolventin ans Rednerpult. «Heute ist ein besonderer Tag. Ein Tag voller Erinnerungen, Stolz und ein bisschen Wehmut, Tränen und in Erinnerung an Mental Breakdowns», sagt Laura Erni. Wenn sie sich frage, wie sie das alles geschafft hätten, sei die Antwort ganz einfach: «Kaffee, sehr viel Kaffee», sagt sie scherzend. Besonders dankbar sei sie jedoch für die Unterstützung, die sie in dieser Zeit erfahren habe. «Dass so viele Menschen hinter mir stehen, an mich glauben und mir immer wieder den Rücken gestärkt haben, hat mich dorthin gebracht, wo ich jetzt stehe», sagt sie sichtlich gerührt. In einer Diashow nimmt Erni die Anwesenden mit auf eine kleine Reise durch ihre Studienzeit: Fotos vom Schulalltag und von Gruppenarbeiten, aber auch von Wanderungen, Ausflügen und Städtetrips. Einige der Fotos sorgen für Lacher im Publikum, vor allem unter ihren Studienkolleginnen und – kollegen.

Nach der Diashow tritt Sarina Keller mit einem selbstverfassten Gedicht über die Studienzeit ans Rednerpult: «Den Unterricht haben wir besucht ganz fleissig, auch die Chemiestunden – insgesamt zweihundertneununddreissig», reimt sie unter anderem, und schliesst: «Eines ist für mich ganz klar, ihr seid alle wunderbar. Wir haben bezwungen diesen Berg und stossen an auf unser Werk.»

Die beste Leistung hat Melanie Welz vollbracht. Sie erreicht mit 5,5 die Bestnote. Den zweiten Platz belegt Arina Marugg (5,4). Fiona Amport, Aline Dobler, Lisa Sarah Kleiner, Michelle Schneiter und Sara Schlosser teilen sich den dritten Platz (5,3). Für den vierten Platz geehrt wird Mina

Gendre (5,2). Ebenfalls geehrt werden die vier Absolventinnen aus der Romandie. Nebst Mina Gendre sind dies: Julie Michellod, Ophélie Divorne und Elsa Nicolet. Sie erhalten als Zeichen der Anerkennung für ihre Leistung in einer Lernumgebung, in der mehr Deutsch als Französisch gesprochen wird einen Büchergutschein. Alle Diplomandinnen erhalten nebst dem Diplom auch Geschenke der ESD-Sponsoren. Die Prämierten werden mit grosszügigen Geldspenden oder einem wertvollen Hotelgutschein geehrt.

Nach der Diplomvergabe durch Bernhard Kunz, Präsident der Prüfungskommission, und Anita Finger Weber, Leiterin Bildung SDV, geht es zum Apéro an die frische Luft. Die Absolventinnen Lisa Sarah Kleiner und Jasmin Schoch sind erleichtert: «Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, heute hier zu stehen», so Kleiner. Auf die Frage, was sie kommenden Generationen raten würden, sagen beide einstimmig: «Mehr geniessen. Die Zeit nicht immer mit Büffeln verbringen, sondern auch einfach mal nur in guter Gesellschaft.» Melanie Welz, die Jahrgangsbeste, zeigt sich überrascht über ihre Leistung: «Ich habe damit wirklich nicht gerechnet», sagt sie und betont: «Es haben alle einen super Job gemacht. Ich hatte vielleicht einfach etwas mehr Glück.» Sie wird künftig als Geschäftsleiterin der Dorfdrogerie Hafen in Dietlikon tätig sein. «Ich freue mich sehr auf mein Team, weil ich weiss, dass sie sich auch auf mich freuen», sagt sie. Auch ihr Rat für künftige Studierende ist, auf die richtige Mischung aus Studium und Freizeit zu achten: «Vergiss nicht, dass du auch noch ein Leben hast. Immer wieder kleine Inseln zum Krafttanken einbauen und die Balance finden zwischen Studentin und Mensch sein.» Mit einem Schluck Prosecco und einem Blick zurück auf zwei intensive Jahre endet für die 37 neu Diplomierten ein wichtiger Lebensabschnitt. Sie nehmen nicht nur ihre Zertifikate mit, sondern auch neue, tiefe Freundschaften und die Gewissheit, dass sie sich als Persönlichkeiten weiterentwickelt haben. Die jungen Führungskräfte sind bereit für das nächste Kapitel.

Alle Bilder der Clôture 2025 finden Sie hier:

Jeweils im November findet ein Informationsanlass zum Studium an der Höheren Fachschule für Drogistinnen und Drogisten statt. Weitere Informationen finden Sie hier:

Monika Schwab hat in den Neunzigern an der ESD nicht nur die perfekte Stelle für sich gefunden, sondern auch die Liebe ihres Lebens. In wenigen Jahren geht die Sekretariatsleiterin in Pension – und hat bis dahin schon so einiges miterlebt.

7 Désirée Klarer | Miriam Kolmann

«Als ich angefangen habe, stand im Sekretariat eine alte Telefonzentrale, die den halben Bürotisch eingenommen hat. Um jemanden weiterzuleiten, musste man einen roten Knopf drücken. Heute kaum mehr vorstellbar.» Wenn die Sekretärin der Höheren Fachschule für Drogistinnen und Drogisten (ESD) erzählt, wird klar: Sie hat den digitalen Wandel einer ganzen Institution hautnah miterlebt. Als sie 1995 zur ESD kam, lief fast alles noch analog. Kein Internet, keine E-Mails. Alles wurde gedruckt und mit der Post verschickt. Inzwischen läuft das meiste digital. «KI-Tools brauche

ich allerdings kaum. Im Gegensatz zu den Lehrpersonen, die sie beispielsweise für die Überprüfung von Arbeiten einsetzen», so Monika Schwab.

Dass sie so lange an der ESD bleiben würde, war nicht geplant. Geboren 1964 in Köln, kam sie im Alter von 15 Jahren in die Westschweiz. Sie sprach damals noch kein Französisch. Deshalb besuchte sie anstelle der Sekundarschule die Handelsschule, lernte Französisch und machte ihren KV-Abschluss. «Eigentlich wollte ich Lehrerin werden, aber ohne Französisch war das fast nicht machbar», so Schwab. Nach dem KV-Abschluss folgten

Stellen in einer Bank und in der Industrie. Dann entdeckte ihre Mutter beim Durchblättern der Zeitung eine Anzeige: Die ESD in Neuenburg suchte jemanden fürs Sekretariat.

«Es war reiner Zufall, dass ich an der ESD gelandet bin. Ich kannte davor weder die Schule noch die Branche», verrät sie. Seit ihrem Stellenantritt sind gut dreissig Jahre vergangen. Was sie all die Jahre gehalten hat? «Das eingespielte Team, die flexiblen, familienfreundlichen Arbeitszeiten und die Zweisprachigkeit, die ich wirklich einsetzen konnte», erklärt sie. Vor allem aber fasziniere sie die Drogistenwelt: «Das sind spannende Leute, die sind begeistert von ihrem Beruf. Aber auch speziell, weil Drogistinnen und Drogisten manchmal merkwürdige Ideen haben», sagt sie scherzend. Das Zwischenmenschliche ist Monika Schwab wichtig. «Ich bin so schon viel alleine im Büro vor dem Computer. Der Austausch mit den Studierenden und den Lehrpersonen bietet ein gewisses Gegengewicht», sagt sie.

Während Corona blieben diese Begegnungen aus. «Das war schon speziell. Ich sass da wochenlang fast mutterseelenalleine im Büro. Bloss der Hauswart, meine Kollegin und der Direktor waren noch da. Das war schon eine traurige Zeit», erinnert sich Schwab. Umso lebhafter erinnert sie sich an die schönen Momente. Zu den eindrücklichsten zählt sie das 100-Jahr-Jubiläum der Schule im Jahr 2005. «Das war ein Ereignis. Die Atmosphäre, die Leute – es hat einfach Spass gemacht, das auf die Beine zu stellen und mitzuerleben», sagt sie. Der bleibendste Moment hingegen ist jener, als ein neuer Lehrer an der Schule zu

arbeiten begann. «Er kam, um sich Unterlagen zu besorgen und war mir auf Anhieb sympathisch. Dann ging eigentlich alles ganz schnell», verrät Schwab. Aus dem freundlichen, humorvollen und charmanten Lehrer wurde ihr Lebensgefährte, mit dem sie noch heute liiert ist. Ein Jahr nachdem sich die beiden kennengelernt hatten, wurde ihre Tochter geboren. Bis vor fünf Jahren arbeiteten beide an der ESD. «Nun wartet er sehnsüchtig darauf, bis auch ich endlich pensioniert bin», sagt Schwab lachend.

In drei Jahren ist es so weit: Monika Schwab verlässt die ESD – nach 30 Jahren, fünf Direktionswechseln und einem halben Arbeitsleben im Sekretariat. «Ich kann gut damit leben, dass man mich irgendwann mal vergisst», sagt sie mit einer Gelassenheit, die zu ihrer ruhigen, bescheidenen Art passt. Sie hoffe einfach, dass das, was sie hinterlasse, hilfreich sei. «Aber meine Nachfolge soll ihren eigenen Weg gehen.» Was sie all die Jahre getragen hat – beruflich wie privat – ist ihr Blick auf das Leben. «Ich versuche, mich jeden Tag an kleinen Sachen zu erfreuen – das erspart einigen Frust.» Solche Momente gab es an der ESD viele: eine Schokolade, ein Dankeschön, eine herzliche Mail – Gesten der Wertschätzung von Studierenden und Lehrpersonen, die geblieben sind. «Wichtig finde ich, dass man das auch zurückgibt», so Schwab. Angst vor der Pensionierung hat sie keine. Klar gebe es eine Übergangsphase, wie bei allen, die auf einmal sehr viel mehr Zeit hätten. Was sie damit machen will, weiss sie schon. Mehr ins Theater, mehr reisen, mehr wandern. Und spontan sein. «Bei schönem Wetter ins Boot steigen und auf den See rausfahren ohne auf die Uhr zu schauen. Darauf freue ich mich.»

Monika Schwab

kam mit 15 Jahren in die Schweiz und ist seit 1995 Sekretärin an der ESD. Sie hat eine erwachsene Tochter (26) und lebt mit ihrem Mann (69) in Bevaix in der Nähe von Neuenburg. In ihrer Freizeit ist sie sehr gerne zu Hause, auf dem See oder im Theater. Schwab hat bisher erst eine längere Reise gemacht und zwar nach Kanada. Nach der Pensionierung möchte sie dies wiederholen. Zudem liest sie gerne, vor allem nordische Krimis. Ihr aktueller Buchtipp: «Leopard» von Joe Nesbø.

stock.adobe.com/simona

Wer die Türen seiner Drogerie nicht nur für den Einkauf, sondern auch für echte Begegnungen öffnet, gewinnt mit der Zeit etwas, das kein Regal bieten kann: Vertrauen, Treue – und eine Gemeinschaft. Wie man es schafft, dass aus der Kundschaft Fans der Drogerie werden, zeigen drei Beispiele aus der Praxis.

Einzigartige Mund- und Zahnpflege

Zahnpasten, Mundspülungen, Gel und Spray für die optimale Mund- und Zahnpflege

Wirksam

• antimikrobiell / fungizid 1)

• entzündungshemmend 2,3)

• kariesprotektiv/ plaquehemmend 2)

Gut verträglich 2,3)

• keine Verfärbungen

• keine Geschmacksveränderungen

1) Kulik E., Lenkheit K., Meyer J. Antimikrobielle Wirkung von Teebaumöl (Melaleuca alternifolia) auf orale Mikroorganismen. Acta Med. Dent. Helv. 5, 125-130. 2) Saxer U.P., Stäuble A., Szabo S.H., Menghini G. Wirkung einer Mundspülung mit Teebaumöl auf Plaque und Entzündung. Schweiz. Monatsschr. Zahnmed. 9, 985-990. 3) Soukoulis S. and Hirsch R., The effects of a tea tree oil-containing gel on plaque and chronic gingivitis, Austr. Dent. J., 2004, 49, 78-83.

@wildpharma wildpharma

In der Marketingwelt ist der Begriff in aller Munde: Community Building. Damit sind verschiedene Massnahmen gemeint, die darauf abzielen, bei der Kundschaft ein Gemeinschaftsgefühl zu wecken, sie im Idealfall zu Fans einer Marke oder eines Unternehmens zu machen und damit letztlich den Umsatz zu steigern. Ein grossartiges Beispiel dafür, wie es aussieht, wenn dieses Unterfangen gelingt, sind die Schlangen vor den Apple-Geschäften, wenn das neueste iPhone herauskommt – es kommt nicht von ungefähr, dass Apple-Fans auch gerne «Appletarier» genannt werden. Doch Community Building ist nicht nur etwas für TechGiganten – auch Drogerien gelingt es, loyale Gemeinschaften aufzubauen.

Einer dieser Betriebe ist die Drogerie Stöckli in Eggiwil (BE). «Hier ist es ein bisschen wie im Ballenberg», scherzt Inhaber und dipl. Drogist HF Christian Stettler. Als er das Unternehmen 1991 übernimmt, kennen ihn 90 Prozent der Kundschaft mit Namen. «Heute sind es durch Neuzuzüger und erhöhte Fluktuation noch etwa 70 Prozent», sagt er. Dafür, dass die Leute ins Dorf ziehen und auch hierbleiben, sorgt Stettler gleich selbst. Als vor 15 Jahren die Bäckerei nebenan schliessen wollte, übernahm er sie kurzerhand. «Wer sein Brot anderswo einkaufen muss, erledigt dann oft auch alle anderen Einkäufe woanders. Das wollte ich verhindern, die Kundenfrequenz erhalten und den Standort sichern.»

Die Strategie ging auf: Heute umfasst der Betrieb mit 29 Mitarbeitenden neben der StöckliDrogerie auch ein Lebensmittelgeschäft sowie die besagte Bäckerei samt Café. Organisatorisch sind die Bereiche mit je einer eigenen Abteilungsleitung klar getrennt. Synergien gibt es vor allem im Marketing und in der Administration, aber auch hinsichtlich der Umsetzung von Ideen. «Wenn ich zum Beispiel in der Drogerie Urdinkel-Produkte lanciere, kann ich das Thema auch im Lebensmittelgeschäft und in der Bäckerei aufnehmen und bewerben.»

Andere Teile des Stöckli-Angebots muss Stettler gar nicht mehr bewerben. Dazu gehört etwa sein umfangreiches Hausspezialitäten-Sorti-

ment. «Wenn ich bei einer Beratung ein Produkt auf den Tresen stelle, auf dem nicht die Marke ‹Stöckli› steht, ist die Kundschaft oft enttäuscht.» Diese Identifikation mit der eigenen Marke zeigt, wie stark die Kundenbindung im «Stöckli» ist.

Ein weiteres Steckenpferd des Dorfdrogisten sind seine Heilmittelkurse für Nutztiere – eine Nische. Er bietet sowohl Grundlagen- und Aufbauseminare an als auch spezifische Kurse für Fortgeschrittene. Die Kurse sind meist innert Kürze ausgebucht und kostendeckend kalkuliert. «Der eigentliche Gewinn liegt im Folgegeschäft. Der Abverkauf nach den Kursen ist jeweils sehr hoch», sagt Stettler. Zudem profitiert er auch von der regen Mund-zu-Mund-Propaganda jener, die einen Kurs besucht haben

Das kommt nicht von ungefähr – Stettler bleibt auch nach dem Kurs mit den Teilnehmenden in Kontakt: Wer will, kann im Anschluss an den Kurs einer WhatsApp-Gruppe beitreten, aufgeteilt in eine für Rindvieh- und eine für Pferdebesitzer. «Das Angebot wird sehr geschätzt, da die Teilnehmenden dort nicht nur Fragen stellen, sondern sich auch austauschen und gegenseitig Tipps geben können», verrät Stettler. So entstehen digitale Stammtische, die das Vertrauen in Stettlers Kompetenz stärken.

Die Nähe zu seiner Kundschaft pflegt Stettler auch im Alltagsgeschäft – allerdings anders als die meisten. Er verzichtet beispielsweise bewusst auf Kundenkarten. «Ich ermuntere die Mitarbeitenden dazu, die Kundinnen und Kunden kennenzulernen. Sie sollen sich deren Namen und Eigenheiten merken, eine Beziehung aufbauen.» Das zahlt sich aus: Seine Mitarbeiterinnen wissen etwa genau, wer Homöopathie ablehnt oder bestimmte Markenprodukte bevorzugt. «Viele Kundinnen und Kunden haben oft auch ihre Lieblingsdrogistin, von der sie gerne beraten werden. Die persönliche Bindung durch

Kenntnis der Krankengeschichte schafft grosses Vertrauen.»

Was Stettler praktiziert, ist Community Building, das hauptsächlich ohne grosse Events funktioniert, nämlich durch echte Beziehungen, die durch Hinschauen und Zuhören wachsen. Dieses vertrauensbasierte Vorgehen zeigt sich besonders wirksam, weil es auf authentischen zwischenmenschlichen Verbindungen aufbaut, die Zeit brauchen, um zu reifen, aber dann umso stabiler und nachhaltiger sind. Seine Erfolgsmethode beruht auf Verantwortung für die Dorfgemeinschaft, digitalen Netzwerken, Fachkompetenz und persönlicher Nähe. «Wir haben eine Fangemeinde», sagt er stolz. Der Beweis: Kundinnen und Kunden fahren eine Stunde und mehr für eine Beratung im «Stöckli».

Was in einem kleinen Dorf wie Eggiwil mit 2 444 Einwohnerinnen und Einwohnern funktioniert, lässt sich natürlich nicht so ohne weiteres auf städtisches Gebiet übertragen. Darum hat Angela Krämer vor 13 Jahren bei der Betriebsübernahme einen anderen Weg gewählt. Events und Vorträge zählen zum festen Programm ihrer Drogerie in Bülach (ZH), einer Stadt in der Agglomeration mit 24 470 Einwohnerinnen und Einwohnern. «Wir müssen praktisch nicht mehr inserieren. Die Leute kommen mittlerweile einfach so. Egal, was wir veranstalten», sagt die dipl. Drogistin HF nicht ohne Stolz.

Welche Programmpunkte das Jahr bereithält und wie sie diese bewirbt, plant Krämer jeweils weit im Voraus. An Ideen zur Kundenbindung mangelt es ihr und ihrem Team nicht. Diesen Sommer hat ihre Drogistin und Social-Media-Verantwortliche Vivien Marty zum Beispiel einen digitalen «Ho Ho Hochsommer-Kalender» auf Instagram erstellt. Weiter stehen ein Schminktag auf dem Programm, ein Vortrag zu Vitalpilzen sowie ein interaktiver Abend zum Thema «Starke Nerven». «Ich muss mich manchmal ein wenig bremsen, damit es nicht überbordet», sagt sie scherzend. Jede Inspiration, die sie oder ihr Team haben, schreiben sie in ein Ideenheft. Bei der Wahl der konkreten Themen achtet sie darauf, dass sie zur Ausrichtung des Geschäfts, aber auch zu ihr selbst und zum Team passen. «Wir wollen an den

Events unsere Kompetenz in den Fokus rücken und zeigen, was wir können. Also wählen wir Themen, in denen wir wirklich sattelfest sind», betont Krämer. Dass sie von «wir» spricht, kommt nicht von ungefähr. Denn der Erfolg der Events steht und fällt mit ihrem Team.

An der Planung und der Umsetzung sind auch ihre Mitarbeiterinnen beteiligt, an den Anlässen selbst ist nebst Krämer gar das ganze Team vor Ort. «Ich hatte noch nie Diskussionen wegen der sporadischen Präsenzzeit am Abend», so die Drogistin. Allerdings sei es für sie auch selbstverständlich, dass diese Abende entsprechend honoriert und vergütet würden. Die gelebte Fairness zahlt sich aus. «Ich habe ein Team, das sehr motiviert und mit viel Herzblut bei der Sache ist, mitzieht, die Events bei der Kundschaft bewirbt

Die Schweizer LeichtathletikSchwestern Mujinga und Ditaji Kambundji verwenden RAUSCH aus Überzeugung.

und darüber hinaus das persönliche Netzwerk aktiviert. Das ist sehr viel wert», so Krämer. Bei den Events selbst gibt es eine klare Rollenverteilung. «Man soll nicht kommen und in der Luft hängen, sondern sich willkommen, gut aufgehoben und kompetent beraten fühlen», sagt Krämer. Darum werde im Vorfeld geklärt, wer primär dafür zuständig ist, sich unter die Leute zu mischen und mit ihnen zu sprechen, und wer für fachliche Anliegen die Ansprechperson ist. Eine persönliche Atmosphäre ist ihr wichtig. Um zu schauen, ob ein Anlass gut ankommt, verteilt Krämer auch mal Feedback-Bögen. «Wir bekommen aber auch ungefragt fast durchwegs positive Rückmeldungen. Das ist das schönste Kompliment, das man uns machen kann. Mit der positiven Resonanz macht es auch Freude, den ganzen Aufwand zu betreiben», sagt sie. Dass man diesen nicht unterschätzen dürfe, sei klar. «Wir machen das schon lange und sind mittlerweile sehr erfolgreich damit. Aber darin steckt nebst Leidenschaft natürlich auch

Repariert Dein Haar 60 Sekunden. Mit hochkonzentriertem, pflanzlichem Keratin.

viel harte Arbeit», so Krämer. Arbeit, die man den Eventbesucherinnen und -besuchern kaum verrechnen könne. «Mit dem Abend alleine ist es schliesslich noch nicht gemacht. Werbestrategie, Werbematerialien, die Erstellung von Inhalten für die verschiedenen Kanäle – das alles ist nötig und bedeutet Aufwand», so die Drogistin. In den Events und Vorträgen sieht sie deshalb ein sehr zeitintensives Marketing-Werkzeug, das sich längerfristig auszahlt.

«Der Kundenfranken nach solchen Anlässen ist merklich höher als sonst. Gerade beim Kindertag, an dem wir viele Produkte vorstellen, kaufen die Leute dann auch viel ein.» Hinzu komme, dass die Beziehung zu bestehenden Kundinnen und Kunden gestärkt werden könne und diese auch neue Kundschaft mitbrächten. «Wer geht schon gerne alleine an einen Kurs? Also nimmt man jemanden mit. Das erleben wir oft», so Krämer. Hinzu komme, dass die Aussenwahrnehmung durch die rege Mund-zu-Mund-Propaganda positiv gestärkt werde. Um das zu fördern, greift Krämer auch mal auf verrückte Ideen zurück. «Zu unserem zehnjährigen Jubiläum haben wir während zehn Tagen jeden Tag etwas anderes gemacht. Am letzten Tag haben wir die Drogerie in einen Garten verwandelt und Heilpflanzensetzlinge verkauft. Darüber sprechen die Leute heute noch.»

Kundschaft miteinbeziehen

Ähnlich systematisch geht auch Michelle Krügel vor. Sie ist Drogistin EFZ und Mitinhaberin der «üsi drogerie» in Münsingen (BE) mit rund 15 000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Für die Themenfindung veranstaltet sie gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin eine Retraite im Vorjahr, ausserhalb des Alltags. «Da geht es nicht nur um Termine, sondern auch um Haltung. Was passt zu uns? Worauf haben wir Lust? Wie wirkt das nach aussen?», sagt Krügel. Auch sie betont, es müsse zur Drogerie und zum Team passen, sowohl fachlich als auch persönlich. Im Gegensatz zu Krämer bezieht Krügel jedoch nebst dem Team auch die Kundschaft in die Themenfindung mit ein, wenn auch indirekt. «Wenn ich im Gespräch merke, dass ein Thema die Leute besonders bewegt, kann ich sagen: Wir machen dazu einen Kurs. Das hat eine andere Wirkung als ein Plakat im Schaufenster.» Als Krügel das Geschäft vor fünf Jahren übernahm, bestimmten jedoch vor allem die Umstände. «Kurz nach dem Start befanden wir uns schon mitten in der Pandemie. Wir haben die Zeit genutzt, um mit den Leuten rauszugehen und Wildkräuterspaziergänge durchzuführen.» Zusammen draussen zu sein, das fand grossen Anklang bei der Kundschaft. Sehr geschätzt werden auch Anlässe, bei denen die Leute etwas herstellen, etwa Workshops zu Pflegeprodukten oder Hydrolaten. «Das verleiht den Leuten ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und es ist etwas, das man mit nach Hause nimmt – im Beutel und im Kopf.»

Pflänzchen und Setzlinge zwischen Tinkturen und Salben –verrückte Ideen wie jene zum 10-jährigen Jubiläum der Drogerie Krämer schaffen bleibende Erinnerungen.

Ein weiteres Beispiel dafür, dass Events in der Drogerie den Leuten mehr bieten können, als bloss einen lehrreichen Abend oder reine Unterhaltung, ist der Wechseljahrkurs in der «üsi drogerie». Dieser war das letzte Mal nach Posts auf Facebook und Instagram innert zwei Tagen ausgebucht. «Dann stehen da 60 Frauen, die grob in dieselbe Richtung schauen, sich informieren und Lösungen finden wollen. Wir bieten Raum für den Austausch, die Gespräche ergeben sich fast von selbst», so Krügel. Solche Anlässe gingen auch immer etwas länger, «aber das ist auch so gewollt. Bei den Wechseljahrkursen stossen wir auch auf die Weiblichkeit an. Ein schönes Erlebnis, das in Erinnerung bleibt», so Krügel.

Dieser Kurs zeigt gut, dass nicht nur das tiefe Fachwissen der Mitarbeiterinnen den Abend prägt, sondern eben auch das, was zwischen den Zeilen passiert: Gespräche, Nähe, Austausch. «Da ist etwas entstanden, das trägt – auch längerfristig», so Krügel. Gerade für neue Teammitglieder biete dies eine sehr schöne Gelegenheit, die Kundinnen und Kunden auch mal auf einer anderen Ebene kennenzulernen.

Damit sich die Teilnehmenden im Nachgang auch daheim weiter mit dem Thema befassen können, verschickt Krügel die Unterlagen per E-Mail. «So bleibt es präsent – auch später», sagt sie. Wie und auf welchen Kanälen man mit der Kundschaft kommuniziert, spielt eine wichtige Rolle. Auch im Vorfeld der Events. «Wenn wir nur im Geschäft Werbung machen, kommen jene, die uns schon kennen. Wenn ich hingegen in den sozialen Medien Werbung schalte, sehen wir vor allem neue Gesichter.» Die Unterschiede seien deutlich spürbar. «Plötzlich stehen dann Leute aus Bern oder von noch weiter weg hier bei uns im Laden. Eine Kundin kommt inzwischen jede Woche vorbei, wenn sie ihre Mutter besucht.» Um die Reichweite zu stärken und ihre Onlinepräsenz weiter zu verbessern, hat sich Michelle Krügel Hilfe bei einer kleinen Agentur geholt. Parallel dazu absolviert sie aktuell eine Weiterbildung im Bereich Onlinemarketing. «So kann

ich künftig noch gezielter vorgehen», sagt sie. Ihr Ziel ist klar: unterschiedliche Gruppen dort ansprechen, wo sie sich aufhalten, in der Tonalität, die passt.

Schon heute zeigt sich, dass der Erfolg von Krügels Events länger spürbar ist als nur gerade am Tag des Events. So gibt es etwa Leute, die sich noch Wochen später für das Gelernte bei Krügel und ihrem Team bedanken. Auch schön sei es, wenn Leute die Kurse auf Empfehlung buchten: «Das ist natürlich ein sehr schönes Kompliment für uns und unser Team», sagt Krügel. Ebenso wie Krämer und Stettler verzeichnet auch Krügel nach den Events eine Umsatzsteigerung, primär bei jenen Anlässen, die vor Ort stattfinden. Bei Themenwanderungen und dergleichen sei der Aufwand grösser und «der Abverkauf je nachdem nicht ganz so gut wie bei Events vor Ort», so Krügel.

Der Erfolg bringt allerdings auch Herausforderungen mit sich. Krügel nennt hier die gelebte Unverbindlichkeit mancher Kundinnen und Kunden. «Es gibt Tage, da haben wir zehn Prozent Schwankung von An- und Abmeldungen», sagt sie. Um dem künftig vorzubeugen, möchte sie demnächst die An- und Abmeldemodalitäten in Allgemeinen Geschäftsbedingungen festhalten. So wüssten alle, woran sie seien. Letztlich habe es auch mit Fairness zu tun. «Uns gegenüber, aber auch gegenüber anderen, die vielleicht gerne an den Kurs gekommen wären, das aber nicht mehr konnten, weil jemand anderes einen Platz gebucht hat, bloss, um dann im letzten Moment abzusagen.»

Die drei Beispiele zeigen: Es gibt verschiedene Wege zum Ziel. Ob durch Eventreihen, geplante Workshops und Vorträge oder durch natürlich gewachsene Beziehungen – erfolgreiche Drogistinnen und Drogisten verstehen es, die Kundschaft in eine loyale Gemeinschaft zu verwandeln. Welche Prinzipien bei den Beispielen zum Zug kommen, welche psychologischen Mechanismen dahinterstehen und wie sich Community Building auch mit begrenzten Ressourcen systematisch umsetzen lässt, zeigt Business Game Designer Wolfgang Rathert im Interview auf Seite 24 auf.

SwissSkills 2025

17. bis 21.September 2025

BERNEXPO, Bern Kommen Sie vorbei, feuern Sie unsere Talente bei den Berufsmeisterschaften der Drogistinnen und Drogisten an und lassen Sie sich von ihrem Können begeistern.

Weitere Infos auf www.swiss-skills2025.ch/de

Workshops, Vorträge, Kräuterwanderungen – Drogistinnen und Drogisten sind findig darin, die Kundschaft zu begeistern. Doch wie wird aus der Kundschaft eine echte Community? Der Business Game Designer

Wolfgang Rathert zeigt auf, wie Spielprinzipien helfen können, Menschen langfristig zu binden.

7 Désirée Klarer

Herr Rathert, Sie beschäftigen sich seit knapp drei Jahrzehnten mit Business Game Design. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?

Wolfgang Rathert: Beim Business Game Design geht es darum, Prinzipien der Spielwelt zu nutzen, um reale Herausforderungen zu meistern – sei dies bei der Prozessgestaltung in Unternehmen, der Bildung, aber auch im Kundenkontakt. Das Ziel ist es, Menschen zu aktivieren.

Und was bedeutet dies im Kontext des Community Building?

Hier geht es darum, mittels der Spielprinzipien ein Umfeld zu schaffen, in das sich Menschen freiwillig einbringen, dranbleiben und nachfragen. Das ist im Grunde angewandte Psychologie: Spiele bringen Menschen in den Flow, weil sie bestimmte Grundbedürfnisse befriedigen – zum Beispiel das Gefühl von Kompetenz, Autonomie oder die Verbindung zu anderen. Diese psychologischen Hebel kann man auch in realen Kontexten nutzen.

Können Sie das an einem Beispiel verdeutlichen?

Nehmen wir das Bedürfnis nach Kompetenz: Menschen wollen spüren, dass sie etwas bewirken können. In einem Spiel passiert das durch klare Ziele, kleine Fortschritte und direktes Feedback. In einem Wildkräuterworkshop wäre das analog: Die Teilnehmenden lernen etwas Konkretes, probieren es aus, sehen ein Resultat – und bekommen Rückmeldung darauf. Das Erfolgserlebnis ist ähnlich.

Motivation durch Fortschritt, Feedback und Beteiligung also.

Ganz genau. Und wenn Teilnehmende dann noch ihre Erfahrungen teilen und merken: «Ich werde hier gesehen» – dann entsteht eine Verbindung. Und genau das ist die Grundlage für echte Gemeinschaft.

Dass gerade Workshops eine gute Gelegenheit sind, Vertrauen in die Kompetenz eines Unternehmens aufzubauen, wird wohl kaum jemand bestreiten. Aber es ist auch aufwendig. Was raten Sie kleineren Betrieben mit begrenzten Ressourcen?

Wolfgang Rathert ist Unternehmer (wolfgangrathert.com), Business Game Designer und Dozent an der Hochschule Luzern (HSLU) mit über 25 Jahren Erfahrung im Aufbau von Communities. An der HSLU leitet er den CAS Digital Customer Experience und unterrichtet unter anderem auch an der ETH Zürich und der Universität St. Gallen. Darüber hinaus ist er als selbständiger Berater tätig und begleitet Unternehmen und Führungskräfte. In diesem Blogpost (siehe QR-Code) zeigt er auf, warum nicht alle Kunden eine Community bilden.

Fangen Sie ganz klein an. Beispielsweise mit einer Frage am Ende eines Kurses, mit einem Nachfass-Mail, mit einer Einladung auf Social Media, einem Kalender oder einem Post, bei dem Sie eine Umfrage unter den Usern starten. Haben Sie den Mut, es einfach mal zu versuchen. Online bieten sich zum Beispiel auch kurze Videocalls an. Da sieht man auch gleich, ob grundsätzliches Interesse zu einem bestimmten Thema vorhanden ist.

Also nicht alles perfekt durchdesignen? Nein. Vieles entsteht im Tun. Ich sage immer: Wege entstehen beim Gehen. Mit kleinen Experimenten anfangen und bei den Rückmeldungen gut zuhören – basierend auf den Rückmeldungen kann man dann reagieren und weiterentwickeln.

Haben Sie ein konkretes Beispiel? Wenn man etwa einen Kurs durchführen möchte, aber sich unsicher ist, ob das

Thema gefällt, kann man im Vorfeld eine kleine Umfrage auf Social Media stellen. Dort lädt man die Kundschaft ein, sich in drei kurzen E-Mails über das Thema zu informieren. Die E-Mails füllt man mit kleinen Mini-Inputs, erstellt vielleicht ein Quiz oder eine Chatgruppe für den Austausch. So entsteht das Gefühl von: «Ich bin Teil von etwas». Das ist viel wirksamer als ein einmaliger Abend. Erst wenn die Resonanz positiv ist, lädt man die Leute zu dem Event ein.

Und woran merkt man, ob die Massnahmen greifen?

Ganz einfach: Wenn die Leute plötzlich auf Sie zukommen und mehr davon wollenmehr Events, mehr Vorträge, mehr Kurse oder mehr Information. Dann sind Sie raus aus dem Modus, wo Sie immer aktiv werben und verkaufen müssen – die Community zieht Sie.

Alle rezeptfreien Medikamente gibt es in der Drogerie!

… fixfertige Vorträge für Ihre Kundschaft gibt es beim SDV.

HEIDAK feiert dieses Jahr sein 50-Jahr-Jubiläum. Grund genug für ein Gespräch mit dem Sohn des Firmengründers und Chef der SPAGYRIK Produktions AG Peter Steger. Der Jurist und Drogerie-Fan über das komplexe Umfeld für Formula-Arzneimittel, gesetzliche Hürden auch für Drogerien, die Verdienste seines Vaters Traugott –und wofür er kämpft.

7 Claudia Merki | Miriam Kolmann

Peter Steger, herzliche Gratulation zum 50-Jahr-Jubiläum von HEIDAK! Wie feiert Ihr Familienunternehmen diesen Geburtstag?

Peter Steger: Neben der Herausgabe einer Jubiläumszeitung luden wir die Mitarbeitenden für zwei Tage nach Innsbruck ein. Im September steht ein grosses Jubiläumsfest mit Partnern auf dem Programm. Wir erwarten rund 300 Personen, darunter Drogistinnen, Apotheker sowie weitere wichtige Wegbegleiter.

2016 haben Sie, zusammen mit Ihrer Schwester Janna, das Erbe ihres Vaters und HEIDAKGründers Traugott Steger gewissermassen im Co-Leitungsmodell übernommen. Welche Voraussetzungen sind nötig, um als Geschwister erfolgreich zusammenzuarbeiten? Grundvoraussetzung sind Vertrauen, Respekt sowie gleiche Werte und Ziele. Heisst etwa die oberste Maxime hoher Gewinn oder Nachhaltigkeit? Über solche Fragen muss man sich einig sein. Wir wollen beide gute Produkte herstellen und verkaufen, das Lebenswerk unseres Vaters weiterfüh-

ren und im besten Fall der nächsten Generation weitergeben.

Wer ist für welche Aufgaben zuständig? Wir hatten das Glück, dass unser Vater uns zwei Firmen übergeben konnte. Einerseits die HEIDAK AG, die vor allem für die Ausund Weiterbildung, Kundenbetreuung und die Distribution verantwortlich ist, und andererseits die SPAGYRIK Produktions AG, welche als Arzneimittelherstellerin unter anderem die spagyrischen Essenzen für die HEIDAK herstellt. Durch die grossen Unterschiede in den Tätigkeitsfeldern müssen wir nicht jede Entscheidung miteinander diskutieren, können uns eigenständig entwickeln. Wir schauen parallel, was für unsere jeweilige Firma das Beste ist und was für die gesamte Firmenstruktur. Wir nehmen dabei gerne den Rat des anderen an.

Das klingt alles sehr harmonisch. Gibt es nie Streit?

Es gibt schon lebhafte Diskussionen. Etwa dann, wenn ich die Spagyrik, die ich meiner

Peter Steger

Der 43-jährige Sohn von HEIDAK-Gründer Traugott Steger wuchs in Emmenbrücke (LU) auf. Er studierte an der Hochschule der Künste Bern Musik und Medienkunst sowie später Jura an der Universität Luzern. 2016 übernahm er in zweiter Generation die Leitung der SPAGYRIK Produktions AG in Burgdorf. Der Jurist engagiert sich in der IG Formula Arzneimittel und IG MedCann. Steger ist mit einer Ärztin verheiratet und Vater eines Buben. Mit seiner Familie lebt er in Luzern. In seiner Freizeit spielt er Tennis und ist Teil einer Band.

Schwester verkaufe, unter anderem aufgrund gestiegener behördlicher Anforderungen verteuern muss. Für wichtige Entscheidungen haben wir aber auch noch den Verwaltungsrat, dem beide Elternteile und zwei Externe angehören. Krisen haben wir bereits einige erlebt und bewältigt – sie haben unsere Familie gestärkt.

Sie beide führen den Familienbetrieb in zweiter Generation. Welche Bedeutung hat Familie für Sie?

Eine zentrale. Unsere Eltern haben uns den Sinn für Familie vorgelebt und wir sind alle recht eng miteinander. Beide haben die HEIDAK zusammen aufgebaut. Am Tisch wurde viel über die Firma ge-

«Heisst die oberste Maxime hoher Gewinn oder Nachhaltigkeit?

Über solche Fragen muss man sich einig sein.»

sprochen. Das fand ich schon als Kind interessant und oftmals geheimnisvoll. Da beide viel arbeiteten, verbrachten wir sehr viel Zeit bei den Grosseltern. Auch das hat den (Gross-)Familiensinn gestärkt. Und trotz ihrer Arbeit fanden unsere Eltern immer wieder Zeit, etwas mit uns zu unternehmen.

Was hat ihr Vater Ihnen auf den Weg gegeben?

Mein Vater ist ein schönes und wichtiges Vorbild für mich. Er ist an anderen Menschen interessiert, neugierig und offen, hat immer viel gefragt und zugehört. Zudem hat er mir Kämpfertum vorgelebt, das Einstehen für eine Sache, an die man glaubt. Und auf den Bauch zu hören. Als eher auf Sicherheit bedachter, rationaler Typ habe ich gelernt, die Intuition zu berücksichtigen.

Sie sind Jurist. In der Jubiläumszeitung werden Sie scherzhaft als «ParagraphenPilot» bezeichnet. Was treibt Sie an, in der Welt der Spagyrik tätig zu sein?

Ich glaube, für etwas Gutes zu kämpfen. Die Naturheilmittelbranche und die Her-

steller sind mir sympathisch. Werden sie angegriffen, fühle ich mich verpflichtet, sie zu verteidigen.

Wo hat HEIDAK in der Heilmittelherstellung im Rahmen der Bewilligungen zu kämpfen?

Vor allem unverhältnismässige Anforderungen an unsere Herstellung machen uns zu schaffen. Anforderungen, die der Qualität und Sicherheit des Produktes nichts bringen, aber die Herstellungskosten erhöhen. Im Grunde gilt in der Herstellung das Verhältnismässigkeitsprinzip.

Worum geht es dabei?

Das Verhältnismässigkeitsprinzip besagt, dass Vorschriften, die an die Herstellung, Prüfung und den Vertrieb von Arzneimitteln geknüpft sind, dem Ziel der Arzneimittelsicherheit dienen müssen, aber nicht darüber hinaus. Stelle ich ein Produkt her, welches sehr wenig Gefahren für den Patienten birgt wie die Spagyrik, muss ich bei der Herstellung nicht die gleich hohen Anforderungen erfüllen, wie wenn ich ein steriles Produkt für eine vulnerable Gruppe von Patienten herstellen würde.

Und nach diesem Prinzip wird nicht gehandelt?

Ich habe den Eindruck, dass die Behörden mit diesem Begriff und dessen korrekter Anwendung Schwierigkeiten haben. Dabei ist das Verhältnismässigkeitsprinzip sehr zentral. Ohne dessen Beachtung können KMUs im komplementärmedizinischen Bereich kaum noch gewinnträchtig arbeiten. Die Konsequenz: Wir laufen Gefahr, dass gewisse Produkte nicht mehr für den Arzneimittelmarkt produziert werden können und die Therapievielfalt weiter abnimmt.

Ihr Vater hatte bereits schlaflose Nächte und harte Kämpfe mit Kantonsapothekerinnen und -apothekern sowie der Swissmedic um das Recht, Hausspezialitäten in Drogerien und Apotheken herstellen zu dürfen. Wurden im Laufe der Zeit die gesetzlichen Hürden stetig grösser im Vergleich zu den Zeiten Ihres Vaters?

Ja, definitiv. Die Hürden haben zugenommen und werden noch grösser, auch durch Swissmedic, die sich zum Ziel gesetzt hat, sich der EU-Gesetzgebung anzupassen.

Was bedeutet das konkret?

Beispielsweise wird die Pharmacopoea Helvetica, die für die Schweiz massgebende Sammlung anerkannter pharmazeutischer Regeln, nach und nach durch die Regeln der Pharmacopoea Europea abgelöst. Eine schleichende Harmonisierung an das sich dauernd ändernde EU-Recht. Die Märkte lassen sich aber nicht eins zu eins vergleichen. Beispielsweise existieren in der Europäischen Union Drogerien, so wie wir sie kennen, gar nicht.

Welche rechtlichen Aspekte müssen Drogistinnen und Drogisten gegenwärtig bei der Herstellung und dem Verkauf von Hausspezialitäten beachten?

Erstens brauchen sie eine eigene Rezeptur, die sogenannte Formula propria. Zweitens dürfen sie diese Mischung nur an die eigene Kundschaft verkaufen und nur im Laden. Dasselbe gilt für die Werbung. Konkrete Produkte wie ein «Nasenspray Fantasia» dürfen zum Beispiel nicht in der Zeitung, via Flyer oder Social Media beworben werden. Dienstleistungen aber schon. Erlaubt wäre der Satz «Wir bieten individuelle spagyrische Mischungen an».

Was gilt etwa für Werbung im Schaufenster oder auf der Website?

Meine persönliche Meinung ist, dass hier gleiches wie für das Ladenlokal gilt, denn beides ist aus meiner Sicht Teil des Geschäfts.

Was ist unter «eigene Kundschaft» zu verstehen?

Meiner Ansicht nach geht es um bestehende, aber auch potenzielle Kundinnen und Kunden, die ins Geschäft, die EinflussSphäre, eintreten, aber noch nie etwas gekauft haben.

Was gilt es bei der Herstellung und dem Verkauf von Hausspezialitäten weiter zu beachten?

Nach Art. 36 Arzneimittelverordnung gilt eine Mengenbeschränkung von 3 000 Packungen bzw. 90 000 Einzeldosen pro Jahr. Mit dieser Regelung soll sichergestellt werden, dass Zulassungen nicht umgangen werden. Weiter muss die Herstellung gemäss den Pharmacopoea- Helvetica-Anforderungen erfolgen.

Geschäftsführende von Drogerien müssen ergo über ein gewisses Know-how in rechtlichen Fragen verfügen. Wird dieses Wissen an der Höheren Fachschule für Drogistinnen und Drogisten (ESD) vermittelt? Ich referiere dazu an der ESD in verschiedenen Module. Jedem Jahrgang stehen aber leider nur zwei Lektionen zu. Aus meiner Sicht herrscht hier Aufholbedarf. Die rechtlichen Grundlagen werden zu wenig vermittelt.

«Das Gebiet ist derart komplex, dass selbst Kantonsapotheker bei bei mir um Rat fragen.»

Handeln Drogisten nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes – was können sie riskieren?

Ein befristetes Verbot für Herstellung und Verkauf von Formula-Arzneimitteln, den Entzug der Herstellungsbewilligung, im Extremfall den Rückruf von verkauften Mitteln, allenfalls Verfahrenskosten.

Ein grosses Thema ist auch, dass jeder Kanton gewisse rechtliche Regelungen bei Hausspezialitäten anders auslegt. Wird da an einer Vereinheitlichung gearbeitet? Dies ist einer der Gründe, weshalb ich die IG Formula Arzneimittel mitgegründet habe. Es ist wichtig, eine strukturierte Sammlung von existierenden rechtlichen Anforderungen zu erarbeiten, denn es bestehen sehr viele Unklarheiten und Widersprüche. Wir versuchen Lösungen zu finden und Klarheit zu schaffen. Das Gebiet ist derart komplex, dass selbst Kantonsapotheker bei mir Rat erfragen. Wir sind dran.

14. November 2025 ab 13.30 Uhr im ARTE Seminar- und Konferenzhotel in Olten

An der diesjährigen Generalversammlung wird über die Ergebnisse des Strategieprozesses informiert. Dabei werden die wichtigsten Resultate vorgestellt, sowie die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen und nächsten Schritte präsentiert. Ebenfalls aufgezeigt werden die zukünftigen Profilierungsfelder, um die Positionierung der Drogerien im Markt zu stärken.

Mit einer Statutenänderung möchte der SDV neue Mitgliederkategorien einführen und die Kompetenzen der verschiedenen Organe klarer definieren. Generell sollen die Statuten vereinfacht und klarer strukturiert werden.1 Die offizielle Einladung, die Traktandenliste und ein Entwurf der Statutenänderung werden den Mitgliedern innerhalb der notwendigen Frist gemäss Statuten zu einem späteren Zeitpunkt zugestellt.

1 Ankündigung und Begründung gemäss Artikel 52 Statuten Schweizerischer Drogistenverband

Der Onlinehandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln wird in Zukunft eventuell erlaubt, wodurch wenige grosse Versandapotheken ein Ladensterben unter Apotheken und Drogerien auslösen könnten. Wie bereiten sich Drogerien auf dieses düstere Szenario vor? Sehen Sie auch Chancen für die Branche?

Der grosse Ausweg heisst, verstärkt mit den Menschen physisch in Kontakt treten, sie stets sehr gut beraten, individuelle Mischungen und Eigenmarkenprodukte verkaufen und sich somit von der Masse abheben.

Welche Zukunftsvision haben Sie für Naturheilmittel?

Viele Menschen, auch junge, scheinen heute dafür offen zu sein. Sie sind naturnaher und kritischer als auch schon. Die Zeit der Pandemie hat auch dazu beigetragen. Es gibt für diese Leute verschiedene Wege der Prophylaxe und Heilung.

Was schätzen Sie an Drogerien?

Allgemein und insbesondere an der ESD sehe ich engagierte, naturverbundene Drogistinnen und Drogisten mit einer guten Verwurzelung in der Materie, sodass sie ganz automatisch zu super Verkäuferinnen und Verkäufern werden. Sie lieben Naturheilmittel und haben wirklich Freude an ihrem Beruf. Ihre Beratungskompetenz sowie ihr Interesse an Naturheilmitteln sind top. Ich fühle mich in Drogerien willkommen und gut beraten, ich bin wirklich ein Fan!

Neues Drogeriemitglied

Um die Aufnahme in die Sektion und in den SDV bewirbt sich:

• Sektion BE: Alpen-Drogerie Lenk GmbH, Denja Mosimann, Kronenplatz 7, 3775 Lenk im Simmental

Einsprachen sind innert 30 Tagen zu richten an: Schweizerischer Drogistenverband, Zentralvorstand, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel

Feiertage sind von Kanton zu Kanton unterschiedlich geregelt. Was gilt es zu beachten?

7 Regula Steinemann

Art. 110 Abs. 3 der Bundesverfassung hält fest, dass der 1. August als Bundesfeiertag den Sonntagen gleichgestellt und bezahlt ist. Ergänzend können die Kantone gemäss Art. 20a des Arbeitsgesetzes höchstens acht weitere Feiertage vorsehen, die den Sonntagen gleichgestellt sind. Dies führt zu kantonalen und teils sogar innerkantonalen Unterschieden, die auf verschiedenen Traditionen und Konfessionen gründen. Dabei gilt an den «den Sonntagen gleichgestellten Feiertagen» ein arbeitsgesetzliches Beschäftigungsverbot. Für die Beschäftigung von Arbeitnehmenden an diesen Feiertagen benötigt man eine Bewilligung für Sonntagsarbeit und eventuell auch eine Polizeierlaubnis je nach kantonalem Ruhegesetz. Es ist den Kantonen freigestellt, weitere Feiertage als öffentliche Ruhetage zu bezeichnen, welche dann aber nicht den Sonntagen gleichgestellt sind und für welche kein Beschäftigungsverbot besteht. Achtung: Die kantonalen Ruhegesetze sind dennoch zu beachten.

Regula Steinemann, Rechtsanwältin und Geschäftsführerin Angestellte Drogisten Suisse. Dies ist eine Seite von Angestellte Drogisten Suisse. Die Meinung der Autorin muss sich nicht mit jener der Redaktion und/oder des Schweizerischen Drogistenverbandes decken.

www.drogisten.org

Der Gesamtarbeitsvertrag der Drogeriebranche normiert in Art. 30, dass Angestellte nebst dem Bundesfeiertag Anspruch auf mindestens acht weitere bezahlte Feiertage pro Kalenderjahr haben. Die Angestellten können also insgesamt neun (mit dem Bundesfeiertag) Feiertage beanspruchen – unabhängig von der Regelung im jeweiligen Kanton. Besonders bei Teilzeitangestellten ergeben sich immer wieder Unsicherheiten. Deshalb haben die Parteien im Gesamt arbeitsvertrag eine entsprechende Regelung aufgenommen, wonach

bei fixen Arbeitszeiten die Situation so zu akzeptieren ist, wie der Feiertag im betreffenden Jahr fällt. Arbeitet jemand also beispielsweise immer am Montag, Mittwoch und Freitag, so hat die Person Anspruch auf Lohn für den Karfreitag und Ostermontag. Arbeitet jemand immer am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, so hat die Person in diesem Fall keinen Lohnanspruch. Es besteht bei unregelmässig Arbeitenden die Möglichkeit, entweder einen Feiertagszuschlag zu gewähren oder allenfalls pro rata einen Anspruch zu gewähren (zum Beispiel für ein 50-Prozent-Pensum 4.5 Feiertage pro Jahr).

Empfehlung

Angestellte Drogisten Suisse empfiehlt, Angestellte im Stundenlohn, die nicht unter den GAV fallen, nicht nur für den 1. August (für welchen ein Anspruch besteht, wenn er auf einen Werktag fällt), sondern auch für die übrigen Feiertage abzugelten – so können Ungleichbehandlungen innerhalb der Belegschaft vermieden werden.

Zyklusbasierte Ernährungsempfehlungen sind ein aufkommendes Thema. Zugleich ist das Gebiet noch nicht ausreichend erforscht. Was ist bereits bekannt?

In der Artikelserie zum Thema Zyklus wurde der Einfluss des weiblichen Zyklus auf den Energiebedarf des Körpers, den Appetit und die sportliche Leistungsfähigkeit aufgegriffen. Nun stellt sich abschliessend noch die Frage, inwiefern es konkrete Ernährungsempfehlungen in Abhängigkeit der Zyklusphasen gibt und in welcher Weise die Ernährung zyklusabhängige Beschwerden beeinflussen kann. Ein weiteres wichtiges Thema ist, wie durch mangelhafte Ernährung und zu viel Sport Zyklusstörungen entstehen können.

Ernährungsempfehlungen in Abhängigkeit der Zyklusphasen

Der Stoffwechsel wird durch die hormonellen Veränderungen über den Zyklus hinweg beeinflusst. Untersuchungen zeigen, dass der Energieverbrauch des Körpers in der Lutealphase leicht erhöht ist, was unter anderem auf die hyperthermische Wirkung des Progesterons zurückgeführt wird.1,8 In der Lutealphase scheinen im Vergleich zur Follikelphase ausserdem der Proteinabbau und die Fettverbrennung höher zu sein.²

Konkrete Ernährungsempfehlungen aufgrund dieser Veränderung gibt es noch nicht.³ Die wenigen Studien, welche sich bisher mit dem Thema befassten, fokussierten hauptsächlich auf Sporternährung bei Athletinnen und formulieren eher vage Empfehlungen.

7 Jasmin Weiss

Eine bedarfsdeckende Zufuhr von Energie, Kohlenhydraten, Fett und Protein ist wichtig, besonders in der Lutealphase bei kataboler Stoffwechsellage.⁴ Möglicherweise ist es aufgrund des erhöhten Verbrauchs sinnvoll, die Proteinzufuhr in der Lutealphase zu erhöhen, vor allem wenn Sport getrieben wird.⁴ Zudem wird erwähnt, dass eine Anpassung der Flüssigkeitszufuhr in der Lutealphase aufgrund des Anstiegs der Körpertemperatur relevant sein könnte.⁴ In derselben Phase setzt die Schweissfunktion jedoch auch später ein, was die Thermoregulation beeinflusst.⁴

Auch Swiss Olympic hält fest, dass die hormonellen Veränderungen im Zyklus zwar den Stoffwechsel beeinflussen können, es aber noch an Evidenz mangelt, um die Ernährung entsprechend den Phasen anzupassen.³

Einfluss auf die Menstruationsbeschwerden

Immerhin haben sich bereits einige Studien auf eine ganz bestimmte Phase des Zyklus konzentriert: die Phase der Menstruation. Auch hier gibt es erst wenige Untersuchungen zum Einfluss von Ernährungsinterventionen. Es gibt Hinweise, dass sich Vitamin D, Kalzium, Magnesium, Zink und Kurkumin auf menstruationsbedingte Beschwerden wie Schmerzen positiv auswirken könnten. 5 Ebenfalls unterstützen könnten Omega-3-Fettsäuren, Zimt und der Ersatz von raffinierten

Nüsse und getrocknete Früchte liefern dem Körper das, was er insbesondere in der ersten Zyklusphase braucht: Magnesium, Eisen und Zucker für Energie.

stock.adobe.com/Cyan

Getreideprodukten durch Vollkorngetreide. 5 Es braucht jedoch noch mehr Forschung, um die Mechanismen hinter den Beschwerden zu verstehen und weitere Interventionsstudien zu den sich potenziell positiv auswirkendenden Substanzen, bevor konkrete Empfehlungen diesbezüglich formuliert werden können. 5 Zur Vorbeugung menstruationsbedingter Beschwerden sind generell eine ausgewogene, gesunde Ernährung und Stressreduktion wichtig. 5 Bei einigen Frauen kann ausserdem die Wirkung von Koffein in der Lutealphase stärker wahrgenommen werden und das Koffein die prämenstruellen Beschwerden verstärken.4

RED-S: relatives Energiedefizit im Sport

Das relative Energiedefizit im Sport (RED-S), früher bekannt unter dem Namen «female athlete trial», entsteht, wenn über eine längere Zeit wiederholt eine zu tiefe Energiezufuhr bei hoher physischer Aktivität besteht.6

Dadurch entwickelt sich im Körper eine zu geringe Energieverfügbarkeit.6

Häufig aber nicht zwingend, beginnt es mit einer Essstörung wie einer Anorexie oder Bulimie.6 Im Spitzensport sind Essstörungen häufig, 13 bis 20 Prozent der Frauen und 3 bis 8 Prozent der Männer sind betroffen.7 Essstörungen und eine zu geringe Energieverfügbarkeit treten bei beiden Geschlechtern auf, die Prävalenz ist bei Frauen jedoch höher.6,7 Ästhetische Sportarten wie Eiskunstlauf oder Kunstturnen, Ausdauersportarten wie Langstreckenlauf oder Triathlon sowie Sportarten mit Gewichtsklassen oder solche, bei denen ein tiefes Gewicht von Vorteil ist, sind am ehesten betroffen.6

Das Syndrom führt zu hormonellen Störungen, wodurch bei Frauen die Menstruation ausbleiben kann.6 Andere Symptome treten bei beiden Geschlechtern auf. Das Wachstum kann gestört werden, weshalb besonders bei jüngeren Athletinnen und Athleten Wachsamkeit geboten ist.6 Das Alter zwischen 15 und 25 Jahren ist besonders relevant für den Aufbau der maximalen Knochendichte.6 Besteht in dieser Phase eine

Autorin

Jasmin Weiss ist BSc BFH Ernährungsberaterin SVDE

zu geringe Energieverfügbarkeit oder ein Mangel an Wachstums- oder Geschlechtshormonen, ist der Aufbau der Knochendichte gestört.6 Dies kann dazu führen, dass junge Menschen die Knochendichte einer postmenopausalen Frau mit Osteoporose aufweisen.6 Weitere Symptome, welche beim RED-S auftreten können, sind eine reduzierte Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit, weniger Kraft und weniger Energiereserven.6 Die Verletzungsgefahr und die Infektanfälligkeit nehmen zu, psychologische Beschwerden wie Depression und Störungen der Körperfunktionen können hinzukommen.6 Nicht immer liegen alle Symptome in schwerer Form vor.6

Die Therapie des RED-S richtet sich nach der Ursache.6 Wenn keine Essstörung besteht und die zu tiefe Energieverfügbarkeit möglicherweise nicht absichtlich entstanden ist, zum Beispiel aufgrund mangelnder Zeit zum Essen, können eine Edukation und Opti-

mierung des Tagesablaufs manchmal schon ausreichen.6 Besteht eine Essstörung, ist die Therapie herausfordernd und komplex.6 Eine Anorexie verläuft in 10 bis 20 Prozent der Fälle tödlich.6 Es braucht ein multiprofessionelles Therapieteam bestehend aus Medizin, Ernährungstherapie und Psychologie sowie die Involvierung der Angehörigen.

Ihre Vorteile unter branchenversicherung.ch

Reichen Sie Ihrer Gesundheit das Wasser

Ohne Wasser läuft nichts: Wasser löst Zucker, Salz, Vitamine und Mineralien und bedient die Zellen. Trinken Sie genug, so halten Sie Stoffwechsel, Temperatur und Gewicht in Balance.

Einfach sicher. Seit 1902.

Alle drei Artikel zum Thema «Zyklus» finden Sie hier:

Das vollständige Literaturverzeichnis finden Sie hier:

Die Anzeigenkombi,

mit der Sie mit einer einzigen Buchung das gesamte Fachpersonal in Apotheken und Drogerien erreichen

Jetzt buchen!

Tamara Gygax-Freiburghaus 032 328 50 54 t.gygax@vitagate.ch vitagate ag Thomas-Wyttenbach-Strasse 2 2502 Biel

Die Delegierten der Drogeriebranche treffen sich am Morgen des 14. November 2025 zur jährlichen Delegiertenversammlung. Die folgenden Traktanden werden an der Versammlung behandelt:

Eröffnung

} Wahl der Stimmenzähler

} Genehmigung der Traktandenliste

Genehmigung des Protokolls der DV 2024 Abstimmung

Genehmigung des Jahresberichtes 2024 Abstimmung

Rechnung SDV 2024 Abstimmung

Wahlen Wahlen

Anträge (siehe «Organisatorisches»)

Informationen SDV

Informationen

Finanzakte 2026 Abstimmung

Budget 2026 Abstimmung

«Die Delegierten haben das Wort»

Diskussion

Die Delegierten werden die Einladung und die Unterlagen fristgerecht mindestens vier Wochen vor der DV erhalten. Anträge an die Delegiertenversammlung können bis am 31. Oktober (Datum des Poststempels) schriftlich an den Schweizerischen Drogistenverband, Jürg Stahl, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel, gerichtet werden. Bei Abwesenheit hat ein Delegierter in Rücksprache mit seiner Sektion eine Ersatzperson zu entsenden (SDV-Statuten Art. 30, Abs. 3).

Wer kennt es nicht: Letzte Woche mochte das Kind die Karotten noch, heute verweigert es jeden Bissen. Solche Situationen erleben viele Eltern und sie können zur Belastungsprobe werden. Es ist wichtig, dem entgegenzuwirken – der Umgang damit ist jedoch herausfordernd und braucht Geduld.

Schon während der Schwangerschaft lernt ein Baby verschiedene Geschmacksrichtungen kennen, da der Geschmack des Fruchtwassers davon abhängt, was die Mutter verzehrt, ebenso bei der Muttermilch.¹ Durch eine abwechslungsreiche Ernährung der Mutter kann schon früh das Essverhalten des Kindes geprägt werden und bekannte Lebensmittel beziehungsweise Aromen werden, wenn das Kind selber isst, besser akzeptiert.¹ Bis zum Alter von einem Jahr sind Babys meist offen gegenüber neuen Nahrungsmitteln, später haben viele Kleinkinder eine Phase, in der sie zu sogenannten «Picky Eaters», also zu wählerischen Essern werden.¹ Bis zu 22 Prozent der Kinder entwickeln ein wählerisches Essverhalten.²

Es gibt einerseits die Nahrungsmittelneophobie, bei der neue Lebensmittel abgelehnt werden, und andererseits die Entwicklung eines wählerischen Essverhaltens, bei dem bereits bekannte Lebensmittel plötzlich abgelehnt werden.³ Häufig treten solche Phasen im Alter zwischen zwei und fünf Jahren auf.³ Diese Verhaltensweisen können sich langfristig negativ auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung auswirken, wenn zum Beispiel kaum Gemüse konsumiert wird. Deshalb ist es wichtig, dem entgegenzuwirken.³

Wie lange solche Phasen dauern ist unterschiedlich, wie die Mütter- und Väterberatung des Kantons Bern mitteilt: «Eine

7 Jasmin Weiss

Picky-Eating-Phase kann mehrere Monate, teilweise auch über ein bis zwei Jahre andauern. Wichtig ist, dass Eltern frühzeitig Unterstützung suchen – idealerweise bevor Sorgen um die Gesundheit des Kindes zu Druck beim Essen führen. Die Mütter- und Väterberatung Kanton Bern bietet hierfür unkomplizierte und kostenlose Beratung an.»

Do’s & Don’ts

Was kann man tun, wenn ein Kind wählerisches Essverhalten zeigt? Glücklicherweise gibt es viele Möglichkeiten, auf welche im Beratungsgespräch hingewiesen werden kann.

• Nahrungsmittel, welche abgelehnt werden, sollten wiederholt angeboten werden, dadurch steigt die Akzeptanz.1,3

• Damit abgelehnte Nahrungsmittel schlussendlich doch gemocht werden, braucht es häufiges Probieren. Ideal sind zwischen acht und zehn Mal in einem regelmässigen, zum Beispiel wöchentlichen, Abstand.1,3 Dies ist die effektivste Methode, damit die Lebensmittel längerfristig wieder konsumiert werden. 3

• Das Kind kann positiv ermuntert werden, das Lebensmittel zu probieren. Es sollte jedoch nicht dazu gezwungen werden, und ihm sollte keine Strafe angedroht werden, wenn es nicht probieren möchte. Dies kann die Ablehnung verstärken.1,4

Lehnt ein Kind die Mahlzeit ab, sollte nicht extra etwas anderes zubereitet werden.

• Kinder lehnen die Lebensmittel nicht nur wegen des Geschmacks ab, manchmal liegt es an der Textur oder dem Aussehen. 3 Deshalb sind andere Methoden als das Lebensmittel zu probieren, wie zum Beispiel das Sehen und Riechen des Lebensmittels auf dem Esstisch oder das Berühren beim Einkauf, ebenfalls hilfreich. 3

• Die abgelehnten Lebensmittel können auch in einer anderen Form angeboten werden, Kohlrabi beispielsweise als Salat, in einer Suppe, gedämpft, roh mit Dip oder im Ofen zubereitet.1 Oft ist eine Zubereitungsart dabei, welche vom Kind akzeptiert wird.1

• Die Eltern entscheiden, was gekocht wird, das Kind sollte jedoch selber entscheiden dürfen, was und wieviel davon es isst.1,4

Anzeichen, dass das Kind ein wählerischer Esser ist

Isst langsamer als andere Kinder

Isst nur eine gewisse Menge

Lehnt regelmässig Essen ab

Fragt ständig nach dem gleichen Essen

• Kinder können in die Mahlzeitenplanung und -zubereitung miteinbezogen werden, dadurch steigt die Freude am Essen.1,4 Das bedeutet zum Beispiel, dass das Kind das Gemüse beim Einkauf auswählt, es zu Hause wäscht, hilft, den Tisch zu decken oder die Speisen zu würzen und ab angemessenem Alter und unter Aufsicht das Gemüse schneiden lernt.1,4

• Lehnt ein Kind die Mahlzeit ab, sollte nicht extra etwas anderes zubereitet werden.1 Das Kind lernt sonst, dass sein Wunsch erfüllt wird und wird sein Verhalten nicht ändern.1

• Die Mahlzeit in Ruhe gemeinsam mit der Familie in angenehmer Atmosphäre einzunehmen, kann den Genuss und das Essverhalten positiv beeinflussen.1,4

Hohe Abneigung gegen neues Essen

Trinkt lieber als zu essen

Hohe Nahrungspräferenzen

Autorin

Jasmin Weiss ist BSc BFH Ernährungsberaterin SVDE

Gesunde Ernährung bei Kindern – von Anfang an

Vollwertige Ernährung für Kinder umfasst weit mehr als die blosse Lebensmittelauswahl. Die Praxisbroschüre «schnitz und drunder» von der Gesundheitsförderung Schweiz zeigt auf, wie eine ganzheitliche Ernährungserziehung gelingt –gerade auch bei wählerischen Essern. Die Broschüre betont das natürliche Hunger- und Sättigungsgefühl der Kinder: Sie sollen selbst entscheiden, wie viel sie essen – ohne Zwang zum leeren Teller, aber auch ohne Extrawürste.

• Bei den Mahlzeiten sollten Streit und das Besprechen unangenehmer Themen vermieden werden.¹ Eine positive Atmosphäre macht es leichter, gewünschtes Essverhalten zu fördern.1,4

• Ablenkung durch Handy oder Fernseher beim Essen sollte ebenfalls vermieden werden.1,4

• Die Eltern haben eine Vorbildfunktion, Kinder lernen viel durch Nachahmung.1,4 Isst ein oder essen beide Elternteile kein Gemüse, ist es schwieriger, dies vom Kind zu verlangen.1,4

• Hunger und Sättigung werden von Kindern meist gut wahrgenommen und sollten respektiert werden.⁴ Das Kind zu zwingen, den Teller leer zu essen sowie das Essen als Strafe oder Belohnung einzusetzen, sollte vermieden werden.⁴

• Die Akzeptanz von Lebensmitteln kann ebenfalls gefördert werden, indem abwechslungsreich gegessen wird.⁴

Es kann vorkommen, dass Kinder periodenweise unterschiedliche Mengen essen, auch im Vergleich mit gleichaltrigen Kindern.5 Der Stoffwechsel arbeitet nicht immer gleich und auch die Bewegung beeinflusst den Appetit.5 Leichte Schwankungen sind normalerweise kein Grund zur Sorge.¹ Vorübergehendes wählerisches Essverhalten stellt in der Regel auch keine Gefährdung dar.6

Wann wird es ein Problem?

Bleibt es jedoch längere Zeit bestehen, sollte es ärztlich abgeklärt werden.6 Die Mütterund Väterberatung des Kantons Bern rät: «Wenn Eltern sich Sorgen machen, dass das Essverhalten ihres Kindes seiner Gesundheit schaden könnte, ist ein Arztbesuch grundsätzlich sinnvoll. Meist kann der Kinderarzt oder die Kinderärztin beruhigen und aufzeigen, dass das Kind trotz selektivem Essverhalten ausreichend mit Nährstoffen versorgt ist. Dieses Wissen stärkt das Vertrauen der Eltern in die angeborene Esskompetenz ihres Kindes. Eine medizinische Abklärung ist insbesondere dann empfohlen, wenn das Kind nicht altersgemäss zunimmt, Gewicht verliert oder im Wachstum im Vergleich

zu Gleichaltrigen auffällig zurückbleibt. Ebenfalls wenn körperliche Beschwerden wie Schmerzen beim Essen, Schluckprobleme, Würgen, häufiges Erbrechen, chronische Verdauungsprobleme oder Anzeichen von Mangelerscheinungen wie Blässe, Müdigkeit oder Antriebslosigkeit auftreten. Ebenso wenn Mahlzeiten regelmässig mit Stress, Angst, Wut und Weinen verbunden sind und die Esssituation die Lebensqualität der Familie stark einschränkt, das Kind über längere Zeit sehr wenige Lebensmittel akzeptiert oder ganze Lebensmittelgruppen dauerhaft ablehnt oder das Kind auch nach dem 18. Lebensmonat ausschliesslich breiige und flüssige Nahrung akzeptiert.»

Braucht es Mikronährstoffsupplemente?

Bei wählerischem Essverhalten kommt es in der Regel nicht rasch zu einem Mikronährstoffmangel. 5 Die Mütter- und Väterberatung des Kantons Bern rät: «Nahrungsergänzungsmittel sollten bei Kindern mit selektivem Essverhalten nur gezielt und auf ärztliche Empfehlung hin eingesetzt werden. Eine eigenmächtige Supplementierung kann das natürliche Verlangen des Körpers nach Nährstoffen und das Interesse an einer vielfältigen Ernährung beeinträchtigen. Bei ärztlich festgestelltem Nährstoffmangel hingegen kann die gezielte Gabe von Mikronährstoffen sinnvoll und entlastend für die Familie sein. Sie hilft, den Druck zu reduzieren und die schwierige Phase zu überbrücken – jedoch immer unter professioneller Begleitung.» Grundsätzlich sollten Mikronähstoffsupplemente nicht ohne ärztliche Rücksprache gegeben werden, da auch das Risiko einer Überdosierung besteht.⁴

Das vollständige Literaturverzeichnis finden Sie hier:

Gestalte die Zukunft der Drogeriebranche mit – werde Mitglied des Schweizerischen Drogistenverbandes!

Du bist dipl. Drogistin oder dipl. Drogist HF bzw. eidg. dipl. Drogistin oder Drogist und möchtest die Drogeriebranche unterstützen und mitgestalten? Als Personenmitglied des Schweizerischen Drogistenverbandes SDV erhältst Du nicht nur regelmässige Updates und Informationen über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Branche, sondern kannst auch von weiteren tollen Dienstleistungen profitieren.

Weitere Informationen und Anmeldung: