Die Pfanneregger Reform und die Chronik des Klosters Wattwil

An der Schwelle vom 16. zum 17. Jahrhundert entstand auf Pfanneregg, etwas ausserhalb von Wattwil gelegen, das erste von vielen Klöstern der Kapuzinerinnen. Die 1646 verfasste Klosterchronik berichtet noch heute von der Entwicklung und Ausbreitung der Pfanneregger Reform durch die Schwestern unter der Leitung ihrer Oberin Elisabeth Spitzlin.

Im Jahr 2010 verliess die Gemeinschaft der Kapuzinerinnen das Kloster St. Maria der Engel in Wattwil. Nebst der barocken Klosteranlage auf der Wenkenrüti und den Mauerresten an der Stelle des Vorgängerbaus auf der Pfanneregg hinterliessen die Schwestern eine 600-jährige Tradition klösterlichen Lebens. Insbesondere die im Klosterarchiv erhaltene Klosterchronik zeugt von der wechselhaften Geschichte der Schwesterngemeinschaft. Ein Beichtvater der Schwestern, Mathias Meher von Überlingen, begann 1646 mit der Niederschrift der ersten Klosterchronik. Er berichtet darin unter anderem von einer Klosterreform, die unter der Oberin Elisabeth Spitzlin (1545–1611) ihren Anfang nahm. Nach einer Begegnung mit einem Kapuzinerpater wollte sie die Lebensart der Pfanneregger Schwestern an die Ordensregel der Kapuziner angleichen und das lokale klösterliche Leben dadurch grundlegend verändern. Daraus entstand der erste

9 Die Pfanneregger Reform

Patrick Rüegg

Das Kloster St. Maria der Engel in Wattwil. Foto: P. Rüegg.

Darstellung einer Tagungsperiode des Konzils von Trient (1545–1563). Maler unbekannt, um 1770. Schweizerisches Nationalmuseum, LM29575.

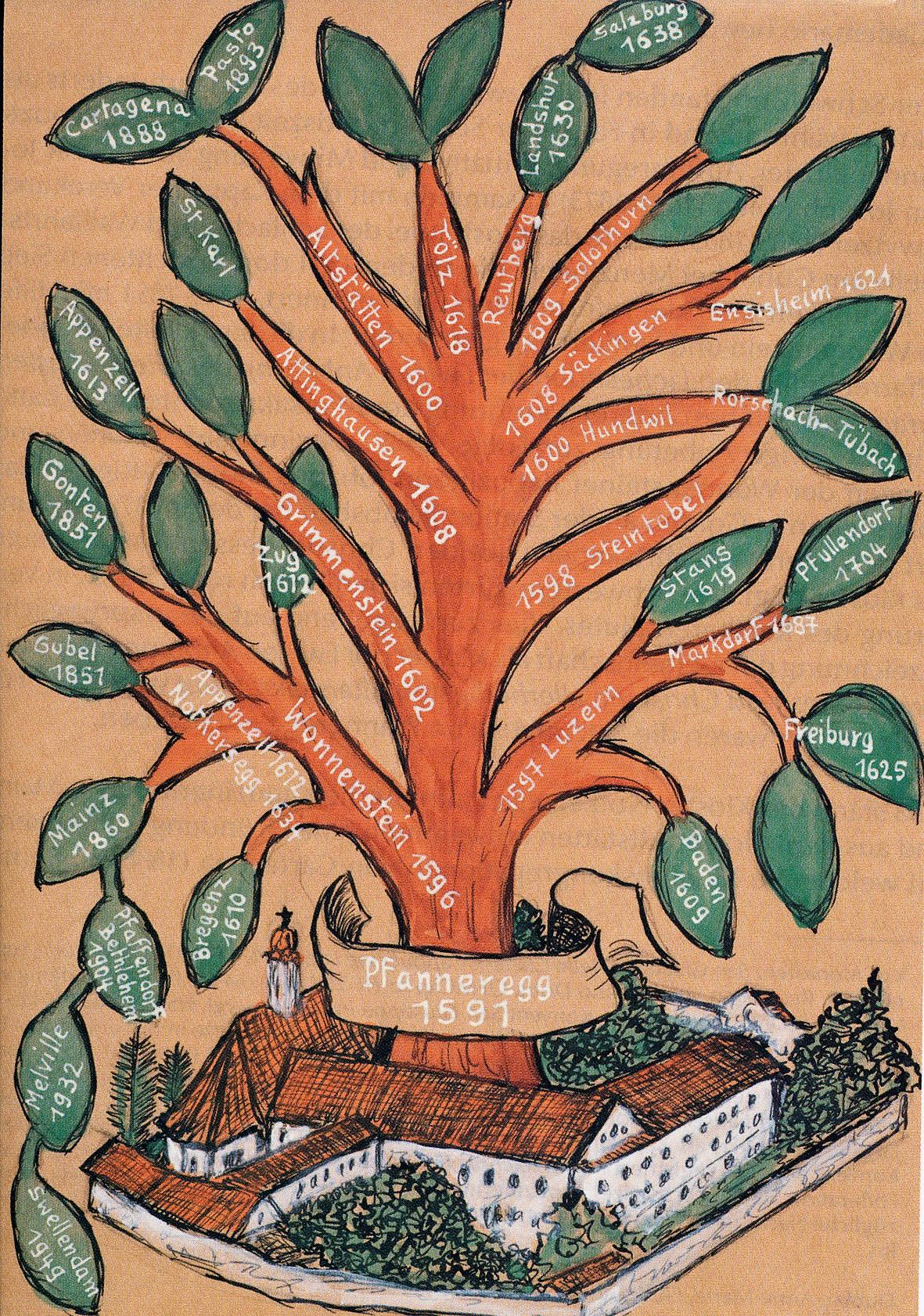

Konvent der Kapuzinerinnen. Die später als Pfanneregger Reform bezeichnete Bewegung initiierte die Gründung von Kapuzinerinnenklöstern in der Schweiz, Deutschland, Österreich und im Elsass. Der folgende Artikel gibt im ersten Teil einen Überblick über die historischen Umstände der damaligen Zeit sowie über die Entwicklung und Verbreitung der Pfanneregger Reform. Im zweiten Teil steht die hauseigene Geschichtsschreibung der Schwestern im Vordergrund. Es wird aufgezeigt, wie die Klosterchronik die Reformbewegung und die involvierten Akteurinnen und Akteure darstellt.

Konfessionalisierung und Katholische Reform

Wenn man einen kirchengeschichtlichen Blick auf die Entwicklungen zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert wirft, wird diese Zeit stets mit den Begriffen Konfessionalisierung und Katholische Reform in Verbindung gebracht. Die Konfessionalisierung beschreibt allgemein die Entwicklung, in der sich nach der Reformation zwei unterschiedliche konfessionelle Kirchen bildeten: der Protestantismus und der Katholizismus. Zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert festigte sich der Protestantismus sowohl theologisch als auch gesellschaftlich. In dieser Zeit entwickelte sich in der römisch-katholischen Kirche die Katholische Reform – kämpferisch als Gegenreformation bezeichnet – als Reaktion

10

Die Pfanneregger Reform

auf die Entwicklungen der Reformation. Die Gegenreformation geht wesentlich auf die Beschlüsse des Konzils von Trient (1545–1563) zurück. Das Anliegen des Konzils war, sich vertieft mit dem Protestantismus auseinanderzusetzen und entsprechende Gegenpositionen zu formulieren sowie Reformen der Kirche anzustossen. Die dort gefällten Entscheidungen hatten für die Umgestaltung der katholischen Kirche grosse Bedeutung und stiessen vielschichtige Veränderungen der kirchlichen Institutionen an: Die Ausbildung des Klerus wurde verbessert, die Bereicherung durch Ämteranhäufung eingeschränkt, die Liturgie erneuert und ein stärkerer Fokus auf Glaubenslehre, Seelsorge und Spiritualität gelegt.

Träger und Übermittler der Katholischen Reform waren oftmals Ordensgemeinschaften: Im Raum der heutigen Schweiz verbreitete sich beispielsweise der Jesuitenorden. Die Jesuiten gründeten Gymnasien und Hochschulfakultäten, genannt Kollegien, und prägten dadurch die intellektuelle Bildung der katholischen Oberschicht. Auf diese Art verbreiteten sie die Gedanken der Katholischen Reform und des Konzils von Trient. Ebenfalls als Zeichen der Katholischen Reform ist die Ausbreitung des Kapuzinerordens ab 1528 zu sehen. Dieser Orden zielte darauf ab, das Ordensleben stärker auf die Ideale des heiligen Franz von Assisi (1181/82–1226) zurückzuführen. Die Kapuziner gründeten in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts viele Niederlassungen im Raum der heutigen Schweiz.

Die Entstehung des Kapuzinerinnenordens im Zuge der Pfanneregger Reform ab 1591 ist in diese Bewegung einzuordnen. Der Frauenorden entstand ebenfalls aus dem Willen heraus, das

11 Die Pfanneregger Reform

Papst Gregor XIII. gestattet 1581 die Errichtung von Kapuzinerklöstern nördlich der Alpen. Maler unbekannt, 1668. Provinzarchiv Schweizer Kapuziner Luzern, PAL Sch 223.12.

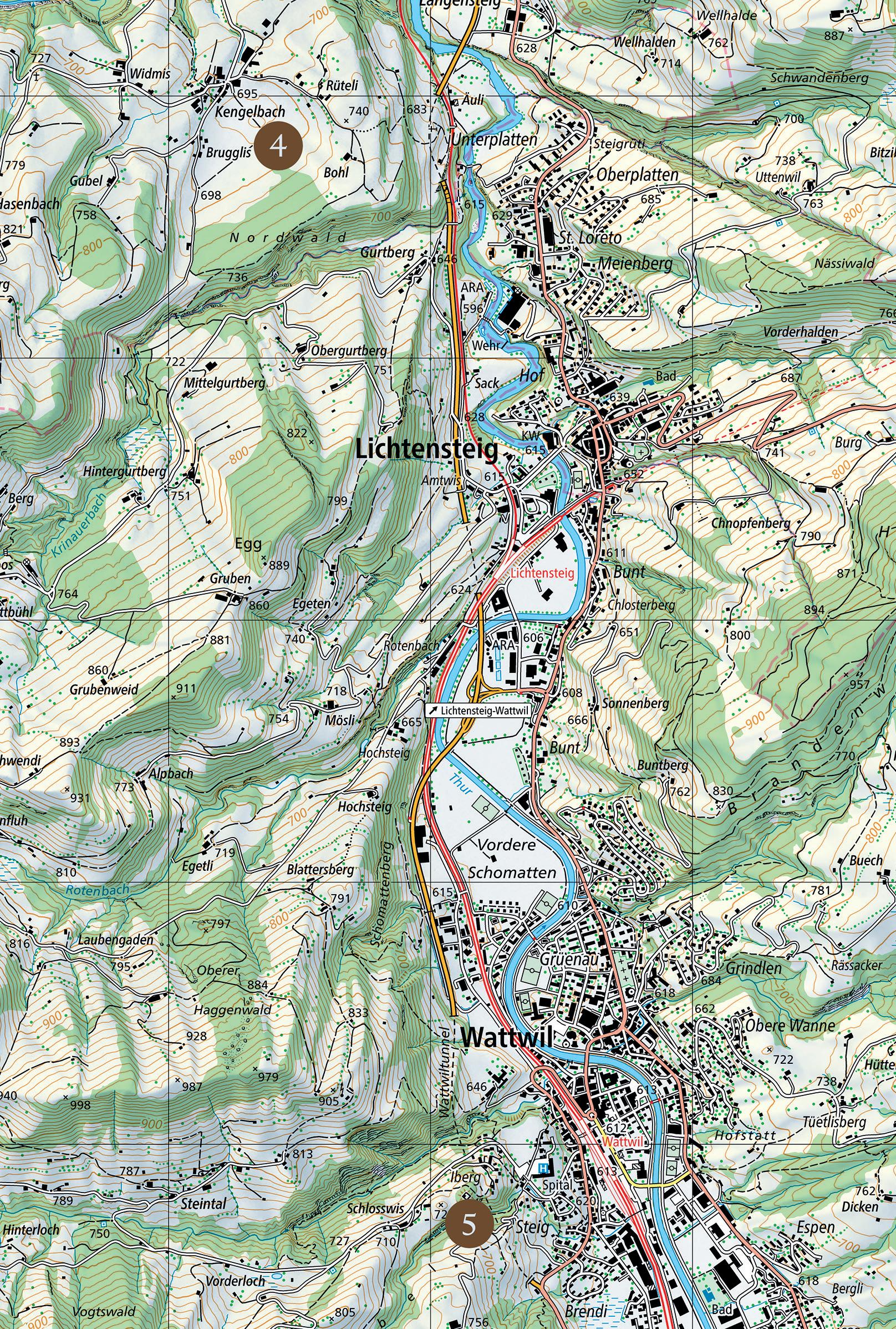

Die Standorte des Frauenklosters

Wattwil: (A) Kloster St. Maria der Engel, erbaut 1621; (B) Vogtei Iberg; (C) Ruine Kloster Pfanneregg, ca. 1411–1620; (D) ungefährer Standort Beginenklause Hüenersedel, bis ca. 1411. Karte: Bundesamt für Landestopografie swisstopo.

religiöse Leben zu erneuern. Kapuzinerinnen und Kapuziner wendeten sich in ihrer Arbeit der einfachen Bevölkerungsschicht zu und waren dort aufgrund ihrer schlichten Lebensweise und ihrer praktischen und seelsorgerischen Tätigkeiten sehr beliebt. Die Verbreitung der Katholischen Reform löste deshalb in der einfachen Bevölkerungsschicht ein neues Ausmass an Volksfrömmigkeit aus. Dies äusserte sich etwa im Aufblühen von Prozessionen, Wallfahrten, Marien- und Heiligenverehrung sowie in der Neuerrichtung von Kirchenbauten und der Entstehung neuer religiöser Bruderschaften. Durch die Katholische Reform entstand bei den Menschen in den «altgläubigen» Regionen Europas langfristig ein katholisches Selbstbewusstsein. Die imposanten Kunst- und Bauwerke des Barocks zeugen noch heute von dieser Entwicklung – auch im Toggenburg.

Das Beginenhaus Pfanneregg

Das spätere Kapuzinerinnenkloster Pfanneregg hat seinen Ursprung in einer Beginenklause am Hüenersedel in der Nähe des Rickenpasses in Wattwil. Beginen – hierzulande auch Waldschwestern genannt – waren Frauen, die gemeinsam oder alleine ein klosterähnliches Leben führten, ohne einem bestimmten

12 Die Pfanneregger Reform

A

B D C

Wattwil

Die Ruinen des 1620 abgebrannten Klosters Pfanneregg.

Foto: P. Rüegg.

Kloster oder Orden anzugehören. Das Beginentum entstand im 13. Jahrhundert und hatte vielfältige Ausprägungen. Einige waren eher auf die Gebetstätigkeit ausgerichtet, andere engagierten sich in der Kranken- und Armenfürsorge. Einschneidend für die Beginen waren die Beschlüsse des Konzils von Vienne (1311–1312). Der unabhängige Beginenstatus wurde verboten, weshalb die meisten Gemeinschaften versuchten, sich einem kirchlich anerkannten Orden anzugliedern und dessen Klosterregel zu übernehmen. Aus den organisatorisch selbstständigen Frauengemeinschaften ohne spezifische Ordensregel entstanden so Gemeinschaften, welche einem Männerorden angegliedert waren und auf eine päpstlich anerkannte Ordensregel verpflichtet wurden. Dabei schloss sich die überwältigende Mehrheit der Beginengemeinschaften dem Dritten Orden des heiligen Franziskus an. Sie wurden dementsprechend später als Terziarinnenklöster bezeichnet. Schloss sich eine Beginengemeinschaft keiner anerkannten Ordensgemeinschaft an, drohten ihr Unterdrückung und Verfolgung. Bis Ende des 15. Jahrhunderts waren fast alle Beginenhäuser entweder verschwunden oder unter die Aufsicht eines anerkannten Ordens gestellt.

Über die Beginen auf dem Hüenersedel oberhalb der Wattwiler Rickenstrasse schreibt die Klosterchronik, dass sie ihren Platz mit Waldbrüdern auf Pfanneregg, etwas ausserhalb von Wattwil gelegen, tauschten. Grund dafür soll die unruhige Lage an der Passstrasse gewesen sein. Ihr neuer Standort, auch Bärenfels genannt, wird urkundlich erstmals im Jahr 1411 erwähnt. Der sankt-gallische Abt Kuno von Stoffeln (vor 1365–1411) gab da-

Darstellung einer Begine in der Inkunabel Des dodes dantz von Mathäus Brandis, Lübeck 1489.

Foto: Germanisches Nationalmuseum, GNM Digital Library.

13 Die Pfanneregger Reform

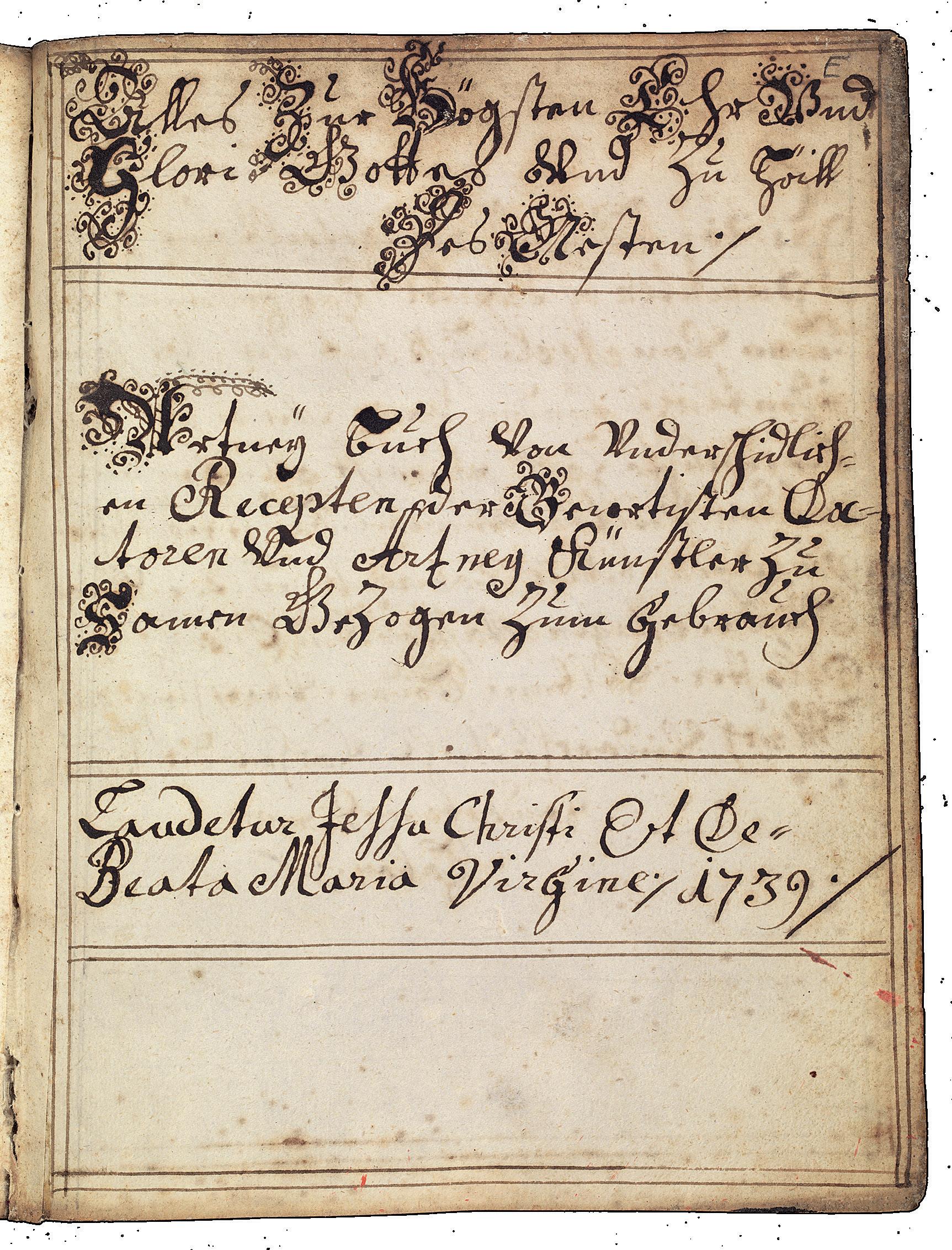

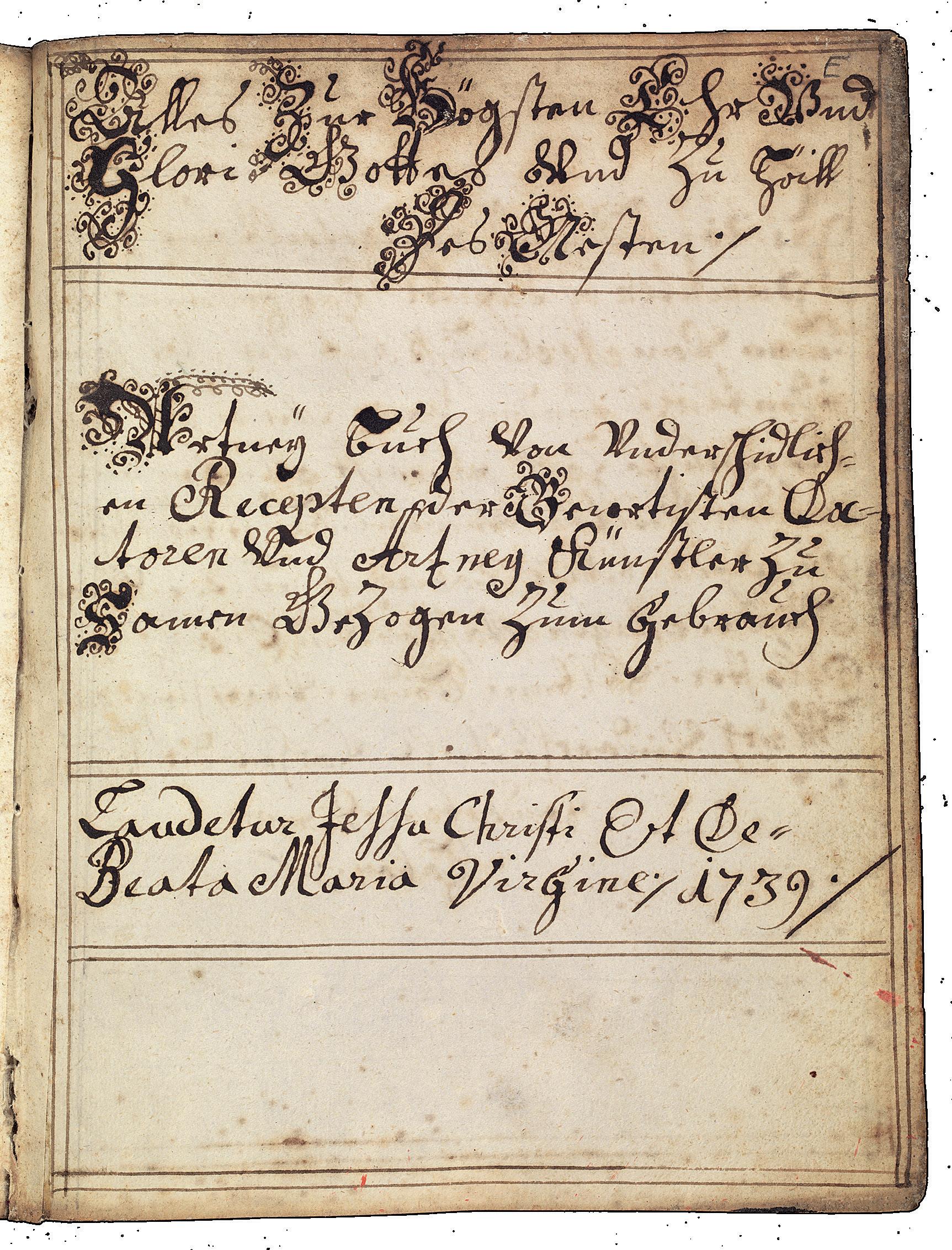

Die Schwestern stellten auch Heilmittel zum Verkauf her. Arzneibuch der Klosterapotheke von 1739. Wattwil, Kloster Maria der Engel, Ms. 1, S. V5 (www.ecodices.ch).

mals den Schwestern das Haus als Lehen und erlegte ihnen erste Regeln auf. In einer Urkunde von 1451 wird erstmals erwähnt, dass die Schwestern auf der Pfanneregg als Terziarinnen die Dritte Regel des heiligen Franziskus befolgten. Zuständig für die Pfanneregger Terziarinnen war das Franziskaner-Barfüsserkloster in Konstanz. Die vorgesetzten Franziskaner nahmen ihre Aufsichtsfunktion jeweils durch regelmässige Visitationen, sprich kirchenrechtliche Kontrollbesuche, wahr. Neben ihnen nahmen die Äbte des Klosters St. Gallen Einfluss auf Pfanneregg, da sie seit 1468 Landesherren des Toggenburgs waren und das Kloster als Lehen betrachteten. Seelsorgerisch waren die Pfanneregger Schwestern allerdings dem Ortspfarrer von Wattwil unterstellt, in dessen Kirche sie die Gottesdienste besuchten.

Über die finanziellen Verdienste der Schwestern ist nur wenig bekannt. Sie dürften gemäss einer Zins- und Steuerliste der Vogtei Iberg sehr klein gewesen sein. Vermutlich haben sie sich ihren einfachen Lebensunterhalt mit verschiedenen Handarbeiten

14 Die

Pfanneregger Reform

wie Spinnen und Weben sowie durch Krankendienst, Landwirtschaft und Almosen verdient. Mit der Zeit besassen die Pfanneregger Schwestern durch Schenkungen kleinere Wald- und Landwirtschaftsgrundstücke rund um die selbst errichteten Klostergebäude. Im 16. Jahrhundert kamen Einnahmen aus Zinsen und Zehnten von verschiedenen Gütern im Toggenburg hinzu. Die Terziarinnen auf Pfanneregg sollen zudem eine grosse Anzahl Bücher abgeschrieben sowie zeitweise gegen Bezahlung Mädchen zur Erziehung aufgenommen haben.

Reformation führt zur Krise

Als sich im Toggenburg die Reformation ausbreitete, stürzte dies das Kloster Pfanneregg in eine grosse institutionelle, finanzielle und personelle Krise: Im Gegensatz zu den meisten anderen Frauenklöstern der Ostschweiz verzeichnete Pfanneregg während der Reformation sehr viele Austritte. Der aus dem Toggenburg stammende Reformator von Zürich, Ulrich Zwingli (1484–1531), hatte zwei leibliche Schwestern im Kloster Pfanneregg, welche er persönlich besuchte und vom Austritt überzeugte. 24 Frauen verliessen schliesslich das Kloster Pfanneregg – unter ihnen eine von Zwinglis Schwestern (die zweite starb kurz vor der Abreise). Die verbliebenen acht «altgläubigen» Klosterfrauen lebten in grosser Armut und in einer nun evangelisch geprägten Umgebung. Auch Moritz Miles, der Pfarrer von Wattwil, dem die Schwestern seelsorgerisch unterstellt waren, schloss sich 1525 der Reformation an. So konnten die Schwestern wegen der Abschaffung vieler Sakramente ihre gewohnte Spiritualität und Liturgie nicht mehr weiterleben. Sie durften ihre Gottesdienste nicht mehr öffentlich halten, wurden von der Bevölkerung verhöhnt und gezwungen, statt der Messe die evangelischen Predigtgottesdienste in Wattwil zu besuchen.

Auch wenn sich die Lage für die Schwestern nach dem Zweiten Kappelerkrieg 1531 aufgrund des Sieges der katholischen Orte wesentlich beruhigte und die politische Oberhoheit des Abts von St. Gallen wieder eingesetzt wurde, blieb der Zustand des Klosters schlecht: Die Aussteuerung der Ausgetretenen hatte grosse finanzielle Mittel beansprucht, und die wichtigsten Einzugsgebiete des Schwesternnachwuchses waren protestantisch geworden. In der Klosterchronik wird beschrieben, dass die Verarmung, die ungenügenden personellen Ressourcen und die fehlende geistliche Begleitung mit einem Verlust der klösterlichen Disziplin einhergingen. Mitte des 16. Jahrhunderts wurden gar mehrere Schwestern aufgrund verschiedenster Verge-

15 Die Pfanneregger Reform

Elisabeth Spitzlin

hen verhaftet. Im Jahr 1573 versuchte Jodocus Schüssler, der zuständige Obere aus dem Konstanzer Barfüsserkloster, die Gemeinschaft wieder zu mehr Disziplin zu bewegen. Die von ihm angestossenen Veränderungen waren aber nur wenig erfolgreich. Das undisziplinierte Verhalten der Pfanneregger Schwestern machte so weit die Runde, dass Abt Otmar Kunz von St. Gallen (um 1530–1577) und Jodocus Schüssler offenbar laut über die Auflösung des Konvents nachdachten. Schliesslich wurde 1574 mit der Einsetzung der damals 29-jährigen Elisabeth Spitzlin als neuer Oberin ein Neuanfang gewagt.

Vom Problemfall zum Reformkloster

Elisabeth Spitzlins erste Klosterjahrzehnte dürften geprägt gewesen sein von der schlechten personellen und finanziellen Verfassung des Klosters und den disziplinarischen Auseinandersetzungen zwischen den Kirchenoberen und den Klosterfrauen. Einen Wendepunkt in der Klostergeschichte brachte erst eine Wallfahrt nach Einsiedeln im Jahr 1586. Die Schwestern von Pfanneregg (sie lebten damals noch nicht in einer geschlossenen Klausur) pilgerten anlässlich des kirchlichen Fests der Engelweihe nach Einsiedeln, wo sie gemäss den Gepflogenheiten im dortigen Kloster zur Beichte gingen. Hier traf Elisabeth Spitzlin auf den Kapuzinermönch Ludwig von Sachsen (1554–1608), der einen bleibenden Eindruck auf sie hinterliess. Gemäss der Klosterchronik soll er den prächtigen Schmuck Spitzlins kritisiert und sie an die franziskanischen Armutsideale erinnert haben. Im Gespräch überzeugte er sie von einer ernsteren Auffassung des Ordenslebens im Sinne der Kapuziner und gab dadurch den Anstoss zur Umgestaltung des Terziarinnenklosters Wattwil. Das Ziel der Reform war, die bisherige Lebensform an diejenige der als fortschrittlich geltenden Kapuziner anzugleichen. Auf Spitzlins Drängen stand ihr Ludwig von Sachsen dabei aktiv zur Seite. Auf

Elisabeth Spitzlin wurde 1545 in Lichtensteig als Tochter von Jörg Spitzli, Obervogt zu Schwarzenbach, geboren und wuchs in einer katholischen Familie im evangelisch geprägten Lichtensteig auf. Im Alter von 14 Jahren soll sie auf eigenen Wunsch ins Kloster Pfanneregg gebracht worden sein. Nach einem Jahr als Novizin legte sie 1560 die Profess – die Ordensgelübde – ab und trat offiziell der Gemeinschaft bei. Von 1574 bis 1611 amtete sie als «Frau

Mutter» des Klosters und engagierte sich in dieser Funktion in der Umgestaltung des Klosterlebens. Die später als Pfanneregger Reform bezeichnete Restrukturierung begründete den Kapuzinerinnenorden (lat. Tertius Ordo Regularis Capuccinarum), der sich im Raum der heutigen Schweiz und darüber hinaus verbreitete. Vor Ort führte die Reform zu einer Blütezeit. Spitzlin starb am 24. August 1611 an den Folgen einer Pestwelle.

16 Die

Reform

Pfanneregger

einer Reise nach Appenzell besuchte er 1587 das Kloster Pfanneregg und kleidete Spitzlin zur äusseren Erkennung in ein neues Gewand, das mit seinem groben, braunen Stoff dem der Kapuziner ähnelte. Die Pfanneregger Schwestern zeigten sich anfänglich jedoch wenig überzeugt von der Neuausrichtung ihrer Gemeinschaft. Erst 1591 stellten sich ihre 26 Mitschwestern vollständig auf Spitzlins Seite. Als Zeichen des Neuanfangs zogen auch sie das braune Ordensgewand der Kapuziner an und nannten sich fortan Kapuzinerinnen. Grundanliegen der Neuausrichtung war nebst der organisatorischen und spirituellen Neuordnung der Lebensweise im Kloster die Rückkehr zu den Idealen des Franz von Assisi, dem Gründer der franziskanischen Ordensgemeinschaften. Dies waren die Armut und Einfachheit sowie die Hinwendung zu den Menschen, besonders den Armen.

Der Kapuzinerpater Ludwig von Sachsen blieb aus der Distanz einflussreich für die Pfanneregger Reformtätigkeit. Er fer-

17 Die Pfanneregger Reform

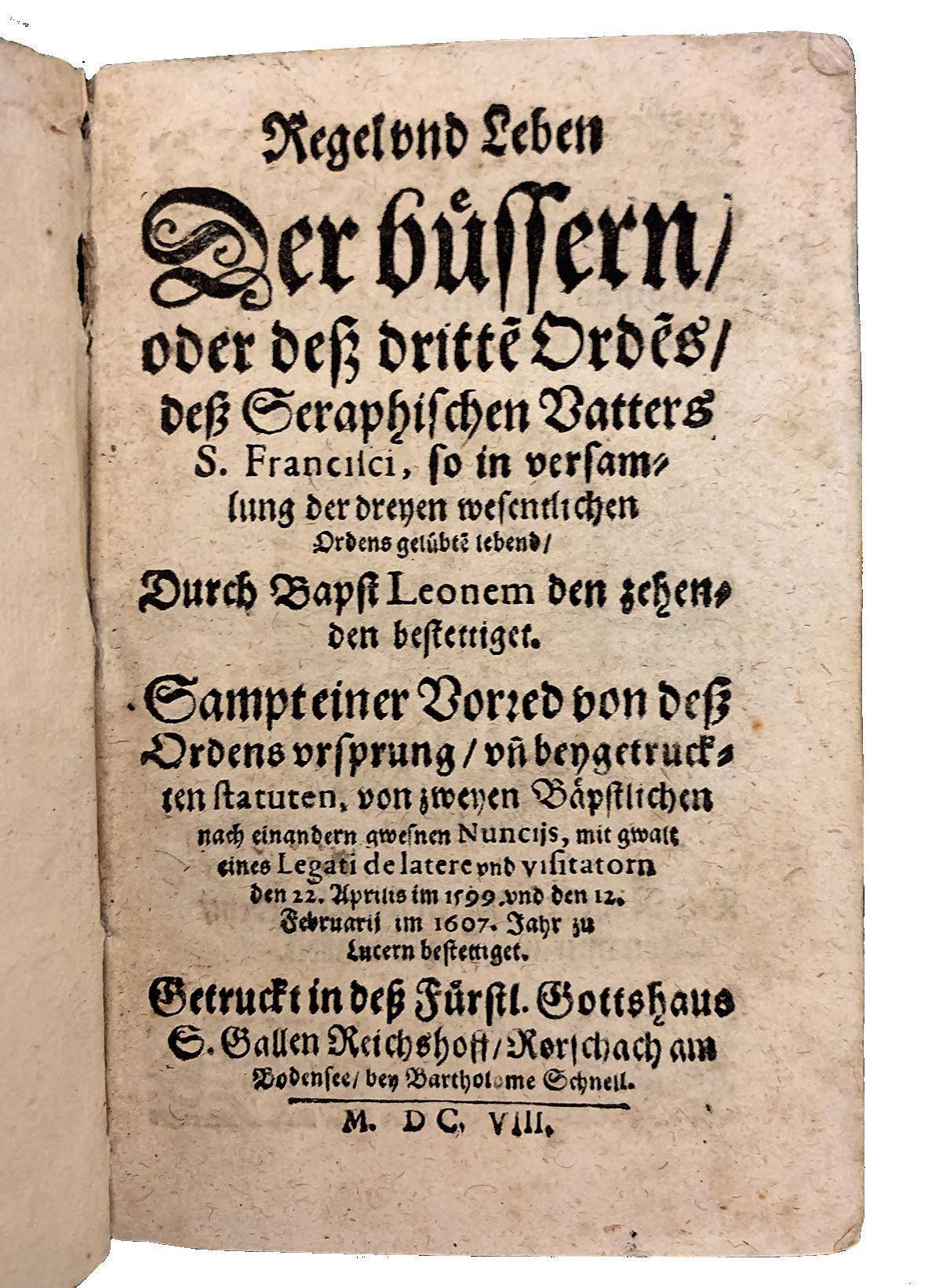

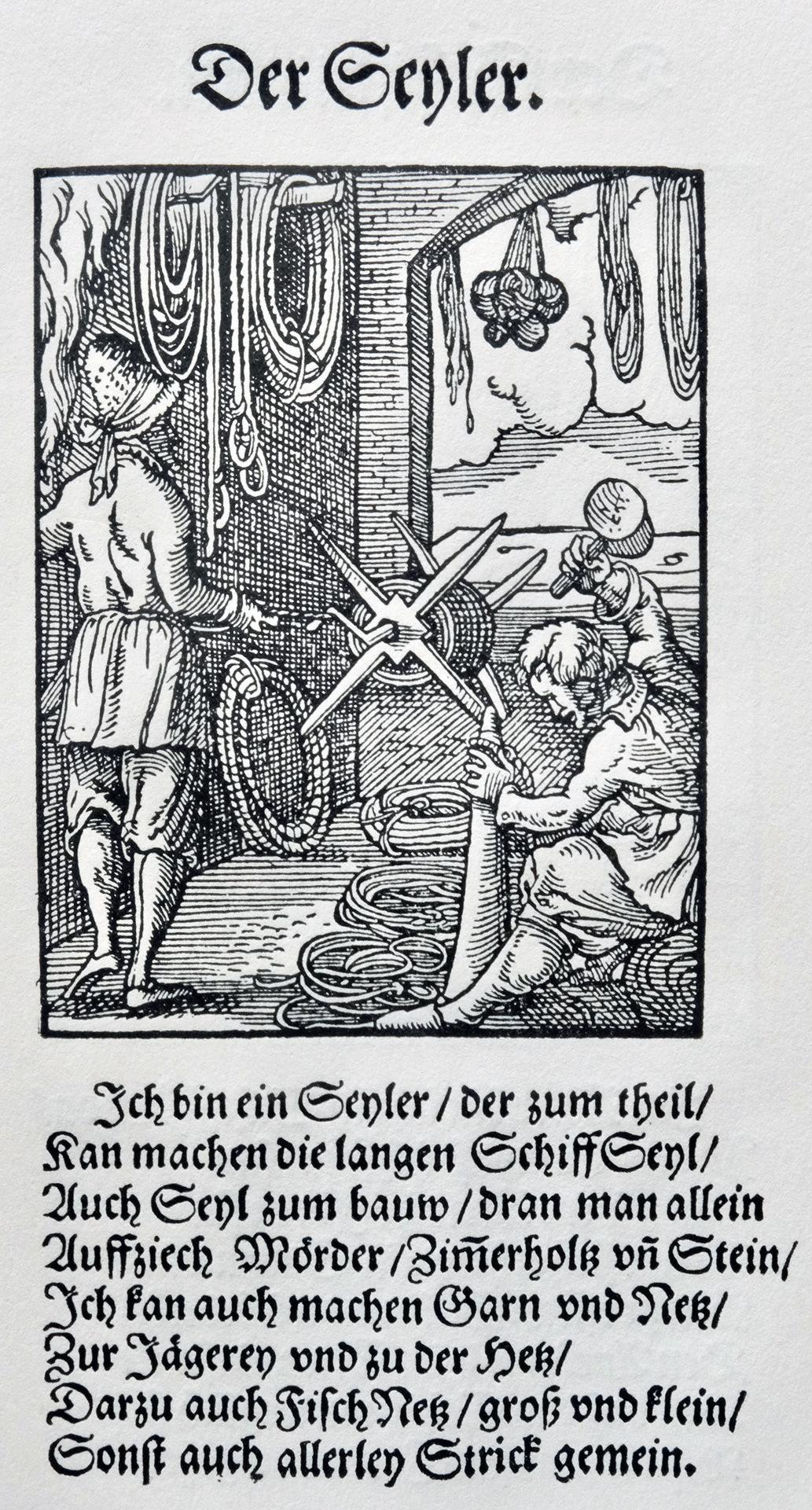

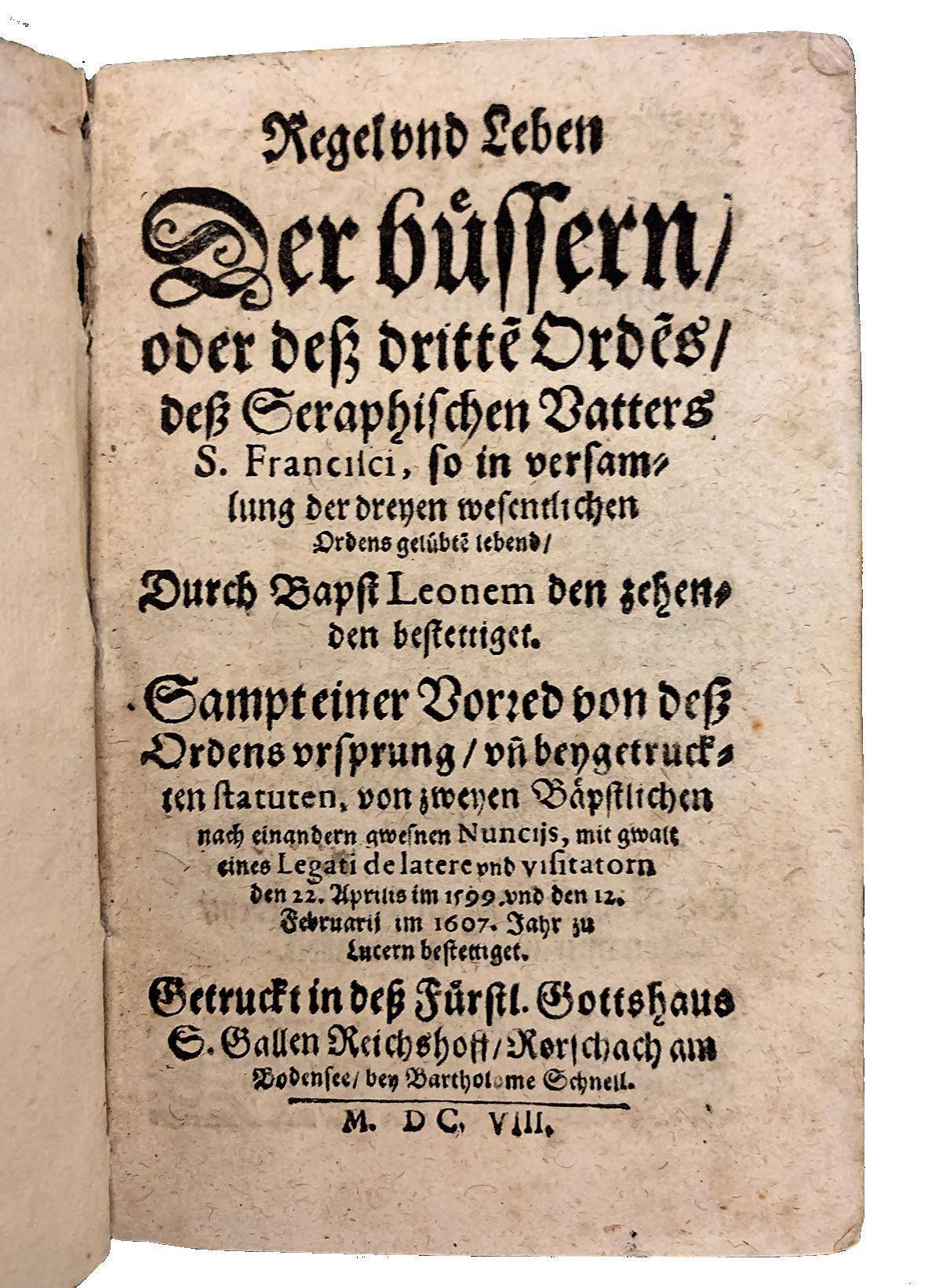

Regelbuch der Schwestern der Pfanneregger Reform von 1608, gedruckt in Rorschach. Stiftsbibliothek St. Gallen, SGST BiA 181.

Ludwig von Sachsen

tigte eine deutsche Übersetzung der franziskanischen Drittordensregel an und verfasste dreizehn Sendbriefe an die Pfanneregger Schwestern. Darin gab er ihnen spirituelle Hilfe und Anleitung zum Gebet und zum klösterlichen Leben. Strukturell wurde der Übertritt der Pfanneregger Schwestern besonders vom päpstlichen Botschafter, dem Nuntius Giovanni della Torre vorangetrieben. Dieser liess 1597 die lateinischen Statuten der Kapuzinerinnen verfassen, welche stark an die der Kapuziner angelehnt waren. Die Statuten bildeten die Grundlage für die Satzungen, nach denen die Klosterschwestern im Alltag leben sollten und in die auch die Texte von Ludwig von Sachsen eingearbeitet waren. Sie erschienen erstmals gedruckt im Jahr 1608.

Die päpstliche Nuntiatur engagierte sich bereits seit längerem dafür, dass in der Eidgenossenschaft die neuen Bestimmungen des Konzils von Trient und der Katholischen Reform, insbesondere das Klausurgebot, beachtet wurden. Aber erst die Pfanneregger Reform führte zu deren teilweisen Durchsetzung.

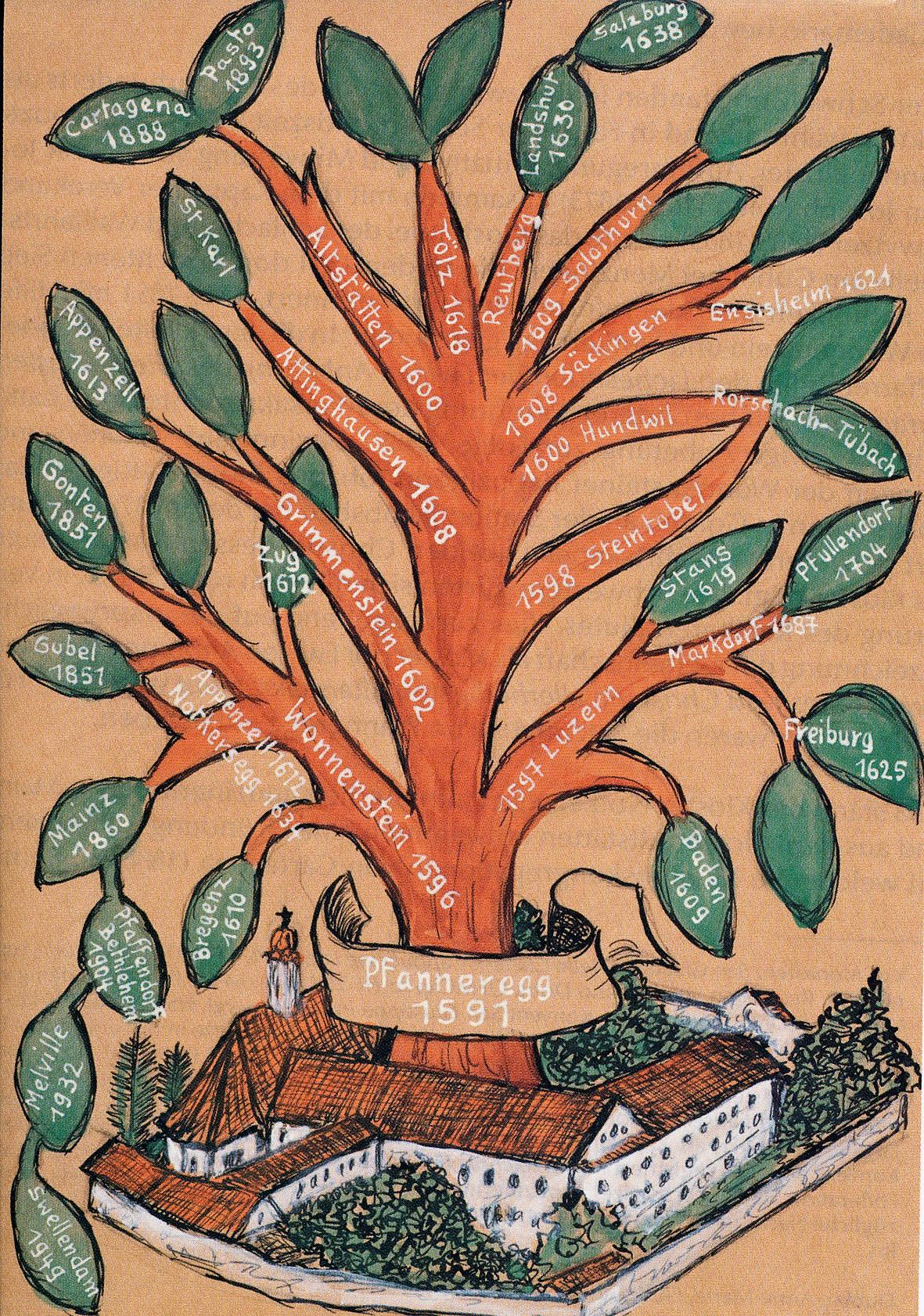

Die Neuausrichtung gewann schnell an Zulauf und erfasste die meisten Terziarinnenklöster in der Schweiz sowie mehrere in Deutschland, Österreich und im Elsass. Zwischen 1591 und 1602 wandelten sich die Klöster Wonnenstein, Luzern (Gerlisberg), Steinertobel, Altstätten, Hundtobel und Notkersegg in

Der spätere Kapuzinerpater Ludwig von Sachsen wurde 1554 in Dresden als Sohn des Grosskanzlers von Sachsen, Georg Haubold Freiherr von Einsiedel, geboren und lutherisch erzogen. Sein Rechtsstudium führte ihn nach Bologna, wo er zum Katholizismus konvertierte und schliesslich 1580 in Rom in den Kapuzinerorden eintrat. Nach einem Wechsel 1584 in die Schweizer Kapuzinerprovinz trat er als aktiver Vertreter der Katholischen Reform in Erscheinung. Durch seinen Einsatz, unter anderem als erfolgreicher Prediger, förderte er den kapuzinischen Einfluss in der Eidgenossenschaft. Konkret äusserte sich dies in den Neugründungen der Kapuzinerklöster Appenzell (1587), Baden (1588), Solothurn (1588) und Zug (1595). Aktiv gegenreformatorisch engagierte er sich in Appenzell, wo er beispielsweise wesentlichen Anteil am Verbleib der Inneren Orte beim katholischen Glauben hatte. Im Jahr 1595 verliess er den Raum der heutigen Schweiz und lebte fortan in Tirol, Regensburg und Augsburg, wo er 1608 starb.

18 Die

Pfanneregger Reform

Portrait Ludwig von Sachsens. Provinz Schweizer Kapuziner.

Kapuzinerinnenklöster um. Ab 1602 engagierten sich die frisch angeschlossenen Konvente ebenfalls in der Verbreitung der Reformbewegung und überzeugten bis 1614 Grimmenstein-Walzenhausen, Attinghausen, Säckingen, Solothurn, Bregenz, Zug, Baden, Appenzell und Stans vom Ordensübertritt.

Durch den Anschluss an den Kapuzinerinnenorden wurden die Frauenklöster rechtlich selbstständig: Sie konnten sich von der provisorischen Organisationsform als Terziarinnen lösen und sich durch eine neue kirchliche Rechtsform als Kapuzinerinnen langfristig absichern. Die neuen Kapuzinerinnenklöster standen zwar wie alle katholischen Frauenklöster unter der Aufsicht eines männlichen Kirchenoberen, der regelmässige Visitationen durchführte, doch waren sie rechtlich autonom und unabhängig voneinander.

Die Klosterchronik als Zeugin der Reform

Als Elisabeth Spitzlin 1611 an den Folgen einer schweren Pestwelle starb, die nebst ihr noch 22 Mitschwestern dahinraffte, befand sich Pfanneregg in einer Phase des Aufbruchs: Die Konventgebäude und die Kirche wurden neu gebaut und 1620 eingeweiht. Doch nur kurze Zeit später, am 16. Juni 1620, brannte das Kloster Pfanneregg komplett nieder. Von den damaligen

Das Kloster Wattwil mit dem Dorf im Hintergrund. Ansichtskarte Forrer Wattwil, zwischen 1910 und 1920. Kantonsbibliothek St. Gallen, VSP o 789 K.

19 Die Pfanneregger Reform

Bauten zeugen heute nur noch Ruinen, welche zwischen 1946 und 1957 ausgegraben und erforscht wurden. Während die Schwestern vorübergehend in der Burg Iberg oberhalb Wattwils lebten, musste wiederum ein Neubau geplant werden. Die Beschlüsse des Konzils von Trient schrieben allerdings vor, dass Neubauten von Frauenklöstern nahe an Dörfern und Städten errichtet werden sollten. Deshalb wurde – entgegen dem Wunsch der Schwestern – nicht mehr auf der einsamen Pfanneregg gebaut, sondern auf der Wenkenrüti in unmittelbarer Nähe zum Dorf Wattwil. Am 17. März 1621 wurde dort der Grundstein für ein neues Kloster gelegt.

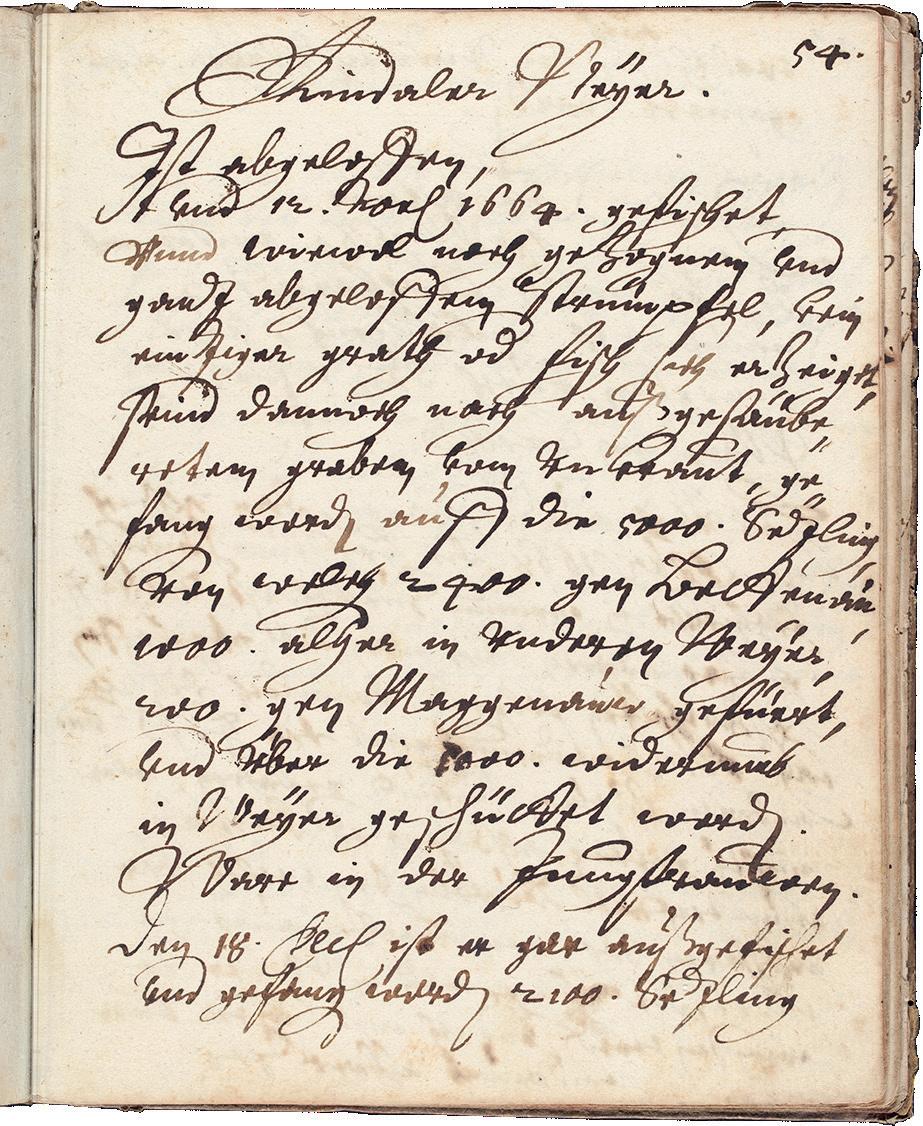

Das damals neugebaute Kloster birgt bis heute die Chronik der Schwesterngemeinschaft. Bei Chroniken handelt es sich um Texte, die sich in fortlaufender Weise mit geschichtlichen Ereignissen auseinandersetzen. Dabei ist zu bedenken, dass es sich

20 Die Pfanneregger Reform

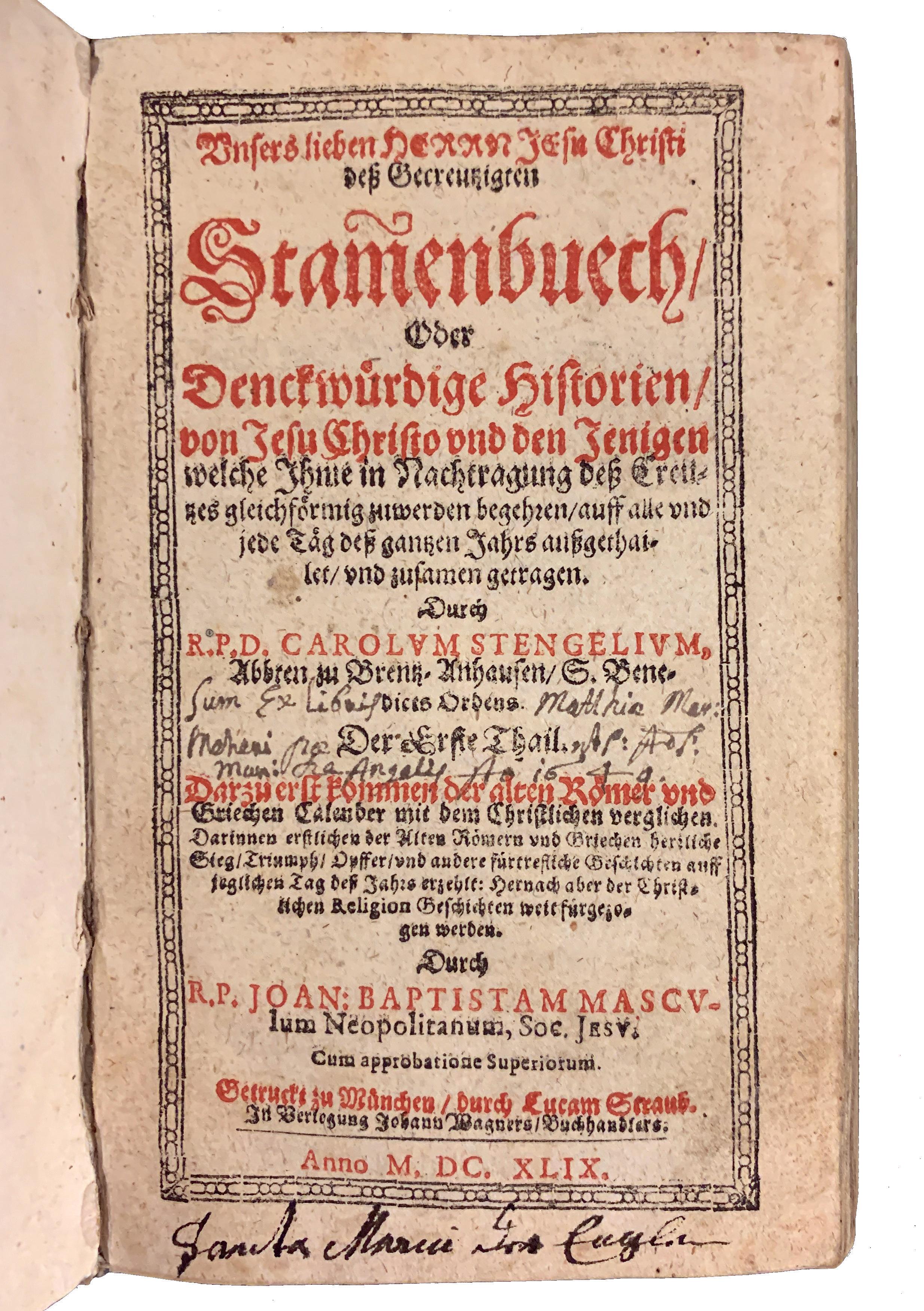

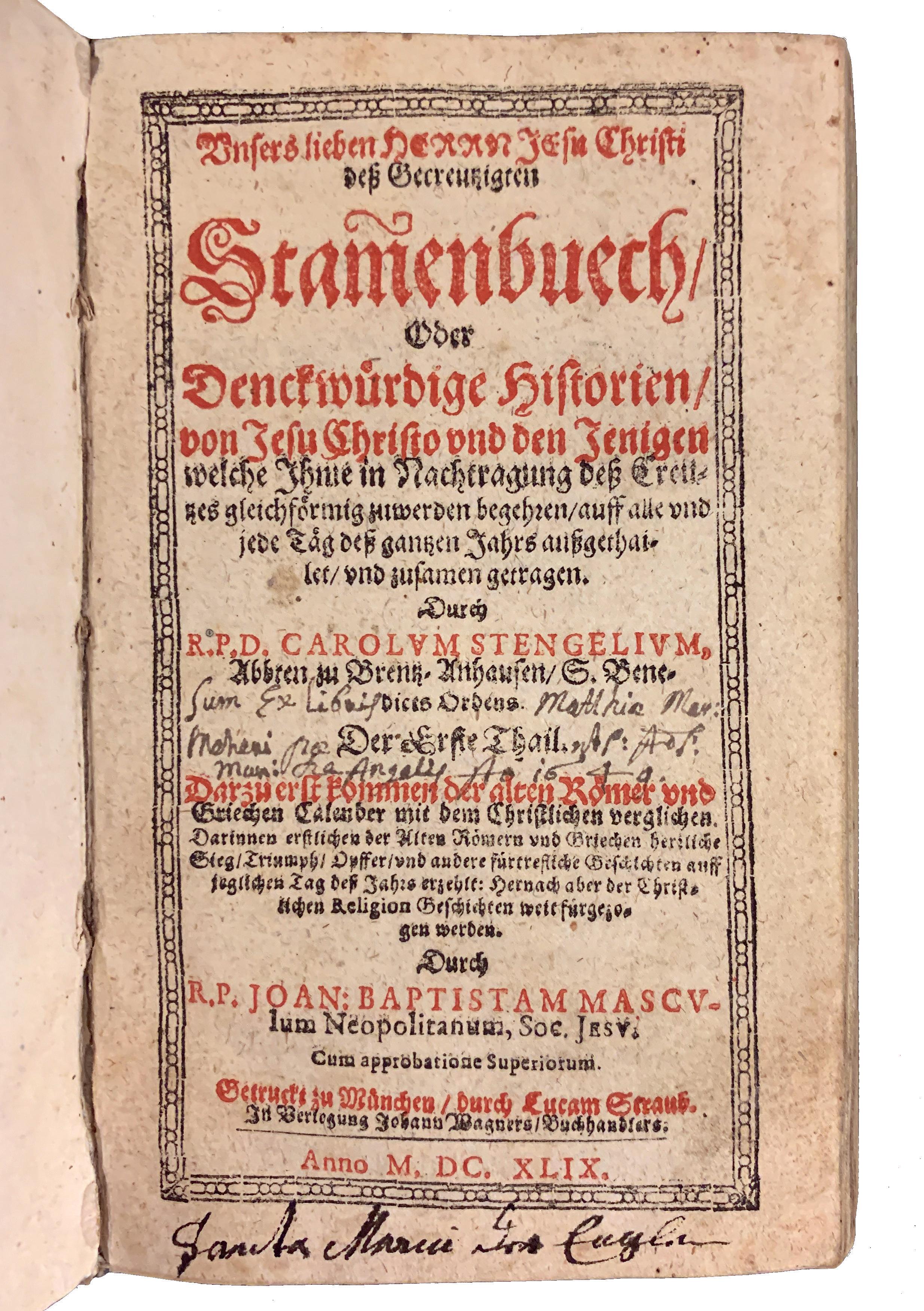

Mathias Meher hat dem Kloster Wattwil mehrere Bücher hinterlassen, darunter ein Werk über Jesus Christus (Druckjahr 1649). Stiftsbibliothek St. Gallen, SGST 56472.1.

meist um Selbstdarstellungen handelt, welche mit beeinflussender Absicht für zukünftige Generationen verfasst wurden und die dargestellten Ereignisse in ein ganz bestimmtes Licht rücken. Ihnen ist deshalb ein hohes Mass an Subjektivität seitens der Autorin oder des Autors zuzuschreiben. Diese Tendenz lässt sich ebenso bei der Chronik des Klosters Pfanneregg / Wattwil feststellen, obwohl sie an den historischen Eckpunkten grundsätzlich verlässlich über die Geschichte der Gemeinschaft berichtet.

Der älteste Teil des ersten Chronikbandes stammt aus dem Jahr 1646 und wurde von Mathias Meher von Überlingen verfasst. Meher war von 1627 bis 1658 Beichtvater der Wattwiler Klosterfrauen. Der Chronist behandelt unter anderem die oben dargestellten Anfänge des Klosters als Beginenhaus sowie die Entstehung und Ausbreitung der Pfanneregger Reform. Trotz der Problematik der Quellengattung Chronik lassen sich interessante Erkenntnisse daraus ableiten.

Im ersten Teil der Chronik berichtet Meher vom Entstehen der Gemeinschaft auf dem Hüenersedel, vom Umzug auf die Pfanneregg und – in emotionalen Worten – von den entbehrungsreichen Jahren der Reformation. Betont wird immer wieder die schlechte Disziplin der Schwestern seit der Reformation. Pfanneregg sei ergriffen gewesen von «grosser Lauigkeit» – neuhochdeutsch für Trägheit und mangelnden Eifer, Halbherzigkeit und Wankelmut im Glauben – «und [es] ging bedauerlich ab der wahre Geist des hlg. seraphischen Vaters Francisi [Franz von Assisi], nach welchem leider nicht gelebt wurde.» In diese Phase der Disziplinlosigkeit und der Entfernung von den Idealen des Franz von Assisi treten laut der Chronik mehrere Akteurinnen und Akteure, welche die «dunkle» Zeit zu verbessern scheinen: Zum einen werden die Kapuziner ausdrücklich als von Gott gesandte Reformer gelobt. Zum anderen sind es die beiden Personen Elisabeth Spitzlin und Ludwig von Sachsen, deren Auftreten als schicksalhaft und gottgewollt dargestellt wird. Die Person Spitzlin wird als «junge Pflanze oder Blume […], jungfräuliche Blume [… oder] gottgefällige Pflanze» charakterisiert.

Über das Treffen Spitzlins mit von Sachsen in Einsiedeln schreibt der Chronist, wie die eigentlich fromme und fleissige Elisabeth Spitzlin auf Pfanneregg der allgemeinen «Lauigkeit» verfallen sei, jedoch durch das Gespräch mit dem Kapuzinerpater eine Kehrtwende vollzogen habe. Die Chronik schildert detailliert das Beichtgespräch (das wohl unter vier Augen stattgefunden hat) und erzählt, dass Spitzlin «ihm, dem […] Pater Ludwig aus herzlicher Reue und Leid mit Ernst versprochen [ha-

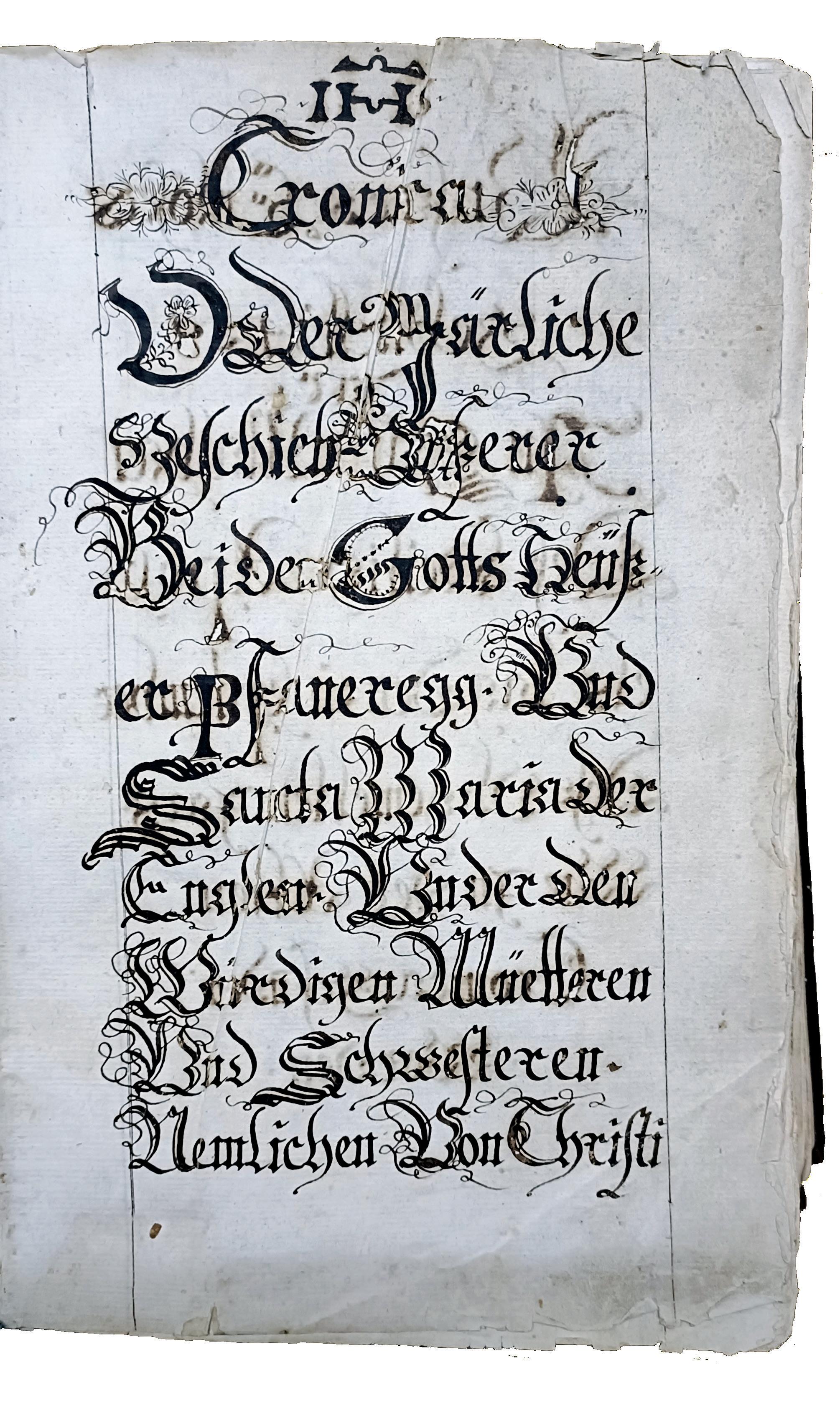

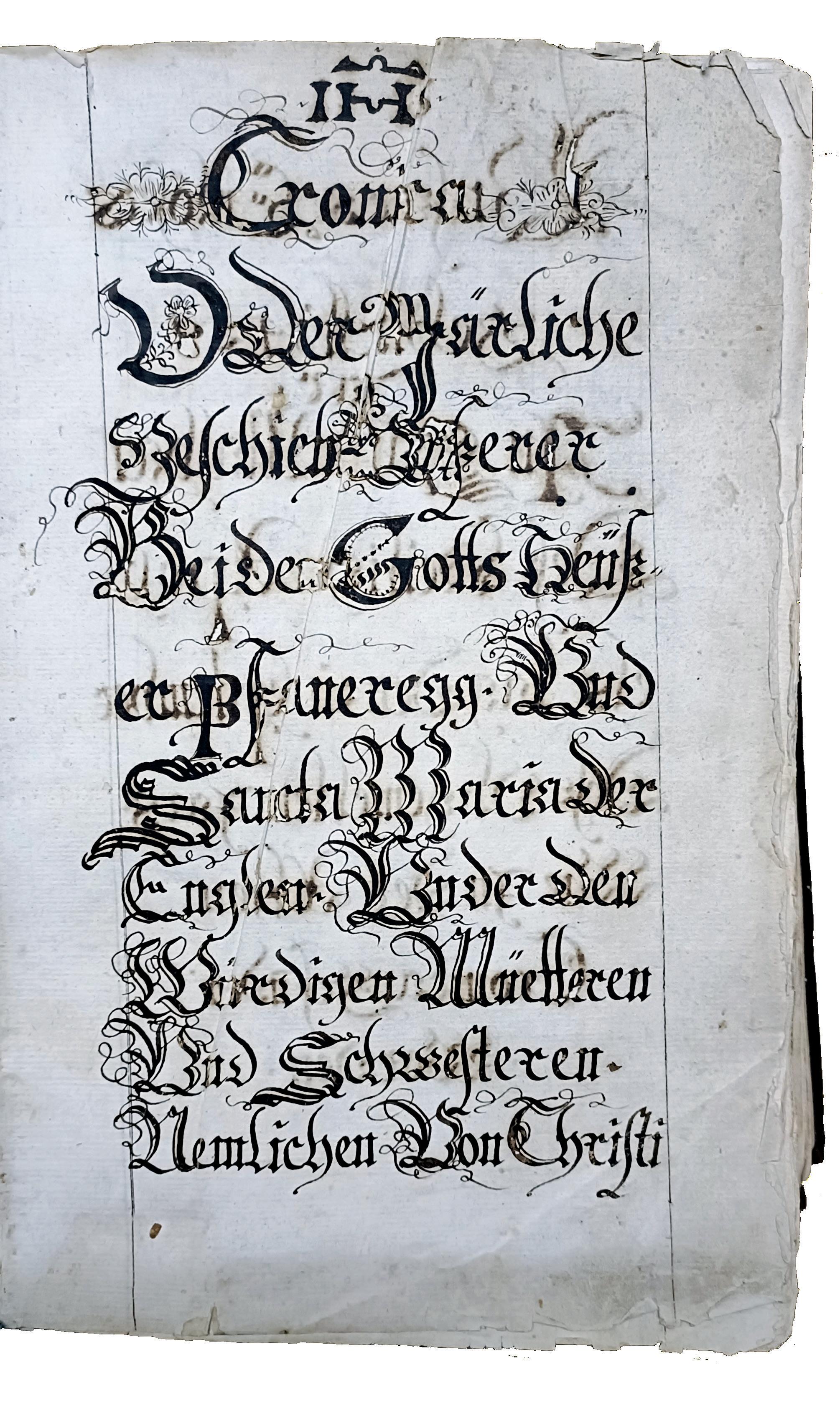

Erstes Titelblatt der ältesten Klosterchronik: «Cronica oder järliche Geschicht unßerer beider Gotts Heüßer Pfaneregg und Sancta Maria der Englen […].»

Foto: P. Rüegg.

21 Die Pfanneregger Reform

be], als ein gehorsames geistliches Kind fleissigst in allem zu gehorchen und zu folgen, sofern er ihr zu einem anderen reformierten Leben wolle behilflich sein.» Daraufhin habe «der fromme Vater Ludwig ihr alle väterliche Hilf und Beistand angetragen», worauf Spitzlin aus einem «Saulus ein Paulus […], aus einer Lauigen eine Eifrige, […] aus einer Deformierten eine Reformierte» geworden sei. Allerdings stellt der Chronist Spitzlin nicht einfach als reines Instrument der Umkehr, Einsicht und Demut dar, sondern auch bereits als Akteurin in der sich anbahnenden Reform: Sie habe nämlich vom Kapuzinerpater im Gegenzug gefordert, dass er sie durch geistliche Anleitung und Betreuung unterstützen solle. Indem er ihr diese Unterstützung zusagte und ihr versprach, das Kloster Pfanneregg bald zu besuchen, verliert Spitzlin den Charakter der rein demütigen Klosterfrau und gewinnt an Gleichwertigkeit.

Die darauffolgenden Konflikte in der Klostergemeinschaft rund um die Neuausrichtung werden in der Chronik nicht beschönigt. Als Ludwig von Sachsen nach erheblicher Verspätung im Toggenburg eintraf, um die Schwestern zu lehren und zu unterstützen, «wollte sich das übrige Konvent zu der Reform ganz und gar nicht verstehen noch weniger annehmen.» Der Chronist schildert diesen Widerstand des Konvents mit deutlichen Worten und lässt keinen Zweifel daran, dass Spitzlin als «Frau Mutter» zwar hierarchisch an der Spitze der Gemeinschaft, jedoch mit ihrem Reformwillen bei den Schwestern im Abseits stand. Der Fleiss, Eifer und die Geduld Spitzlins hätten aber dazu geführt, dass sich die Reformunwilligen schlussendlich den «guten Sachen» zuwendeten und man von nun an gemeinsam in einem «irdischen Paradiesgarten» leben und wirken konnte. Der Chronist stellt diesen Paradiesgarten immer wieder als erstrebenswertes Ziel für die damaligen und – aufgrund des Aufbewahrungsgedankens der Chronik – auch der zukünftigen Schwestern dar. Dies wird wohl als Mahnung zur Einhaltung der Ordensregeln und zur Vorbeugung von Austritten gedient haben. Die neuen Lebensumstände der Schwestern und die Errungenschaften der Reform sollen geschätzt, bewahrt und nicht wieder aufgegeben werden.

Die aktive Verbreitung der Reform nimmt im weiteren Verlauf der Chronik einen sehr hohen Stellenwert ein:

«Nachdem dieser eng[e]lische Paradiesgarten durch die Gnadenhilf Gottes & das gute Exempel & grossen Eifer der Mutter Elisabeth Spitzli in einen so vortrefflichen Stand gekommen, dass das Lob von dem Kloster Pfanneregg in Deutschland weit & breit

22 Die Pfanneregger Reform

erschallet, da wurden durch geistliche & weltliche obrigkeitliche Personen, von Pfanneregg entweder die würdige Mutter selbst oder von ihren geistlichen Töchtern in viele Klöster zu reformieren begehrt.»

Aus diesen Passagen der Chronik erfährt man, wie die Ausbreitung der Reform konkret durchgeführt wurde: Die paradiesähnlichen Zustände auf Pfanneregg hätten Bittschriften von kirchlichen und weltlichen Obrigkeiten ausgelöst, die Reform auch in anderen Klöstern einzuführen. Das Kloster Pfanneregg schickte auf eine solche Bitte hin eine seiner Mitschwestern in das zu reformierende Kloster. 1596 habe beispielsweise der eidgenössische Stand Appenzell nach Pfanneregg geschrieben und gebeten, das Terziarinnenkloster in Wonnenstein zu reformieren. Die Gemeinschaft von Pfanneregg sandte daraufhin ihre Mitschwester Anna Wäspi nach Wonnenstein, wo diese als neue

Die Reform als Baum mit den direkt und indirekt durch Pfanneregg reformierten Klöstern. Maler unbekannt. Provinz Schweizer Kapuziner.

23 Die Pfanneregger Reform

Drittes Titelblatt der Klosterchronik: «Beschriben wirt zu dißem Buch der Anfang unßerer Reformation zu Pfaneregg bey Sancta Maria der Englen.»

Foto: P. Rüegg.

Oberin die Reform einführte und verbreitete. In den Worten der Chronik heisst es: Die Schwestern haben «angefangen, diese geistlichen, fruchtbaren Palmbäume zu besteigen, die Frücht oder Zweiglein abzubrechen & […] zu versetzen & zu pflanzen.» Die Chronik schildert, dass aus vielen Landesteilen solche Rufe ergangen seien und eine grosse Anzahl Pfanneregger Schwestern in andere Klöster geschickt wurde.

Eine Chronik mit gezielter Botschaft

Der Chronist wollte durch seine Darstellungsweise – die Gegenüberstellung von Niedergang und Aufblühen – die Pfanneregger Reform legitimieren: Die als fromm und fleissig dargestellten Pfanneregger Waldschwestern der ersten Stunde wurden zuerst durch die Reformation und anschliessend durch den Nieder-

24 Die

Pfanneregger Reform

gang klösterlicher Disziplin zu einem schlechten Beispiel eines Konvents. Dieser wurde durch die Reformbewegung – personifiziert durch Ludwig von Sachsen und Elisabeth Spitzlin – in einen «irdischen Paradiesgarten» umgewandelt, dessen Errungenschaften verbreitet werden sollten. Mathias Meher stellt in seiner Chronik Gott als wichtigsten und obersten Handlungsakteur dar. Blickt man allerdings hinter diese theologischen Passagen, wird auch Elisabeth Spitzlin und ihren Schwestern eine starke und aktive Rolle zugeschrieben: Diese werden einerseits als «gehorsame Kind[er]» beschrieben, die ihre Aufgaben demütig, fleissig und pflichtbewusst übernahmen, während die Verbreitung der Reform organisatorisch bei den päpstlichen Botschaftern und der Obrigkeit lag. Die Chronik sieht Spitzlin und ihre Mitschwestern aber andererseits auch als ein essenzielles Element der Reformbewegung: Auf Pfanneregg wurde die Reform initiiert und die eigentliche Reformarbeit geleistet. Die Schwestern wurden in die zu reformierenden Klöster geschickt, reisten weit umher und kommunizierten untereinander. Am neuen Ort angekommen übernahmen sie die wichtigste Arbeit der ganzen Reformbewegung: Sie überzeugten andere Klosterfrauen von den «guten Sachen» der Reform. Dies stellt die Chronik auf eindrückliche Art und Weise dar. So sind die Schwestern von Pfanneregg als die aktiven und effektiven Umsetzerinnen der Reform zu sehen – und nicht etwa die Kirchenoberen der offiziellen Geschichtsschreibung. Der Grundgedanke, dass die Pfanneregger Reform ohne den grossen persönlichen Einsatz

Elisabeth Spitzlins und ihrer Mitschwestern unmöglich gewesen wäre, ist das wohl prägendste Element von Mehers Klosterchronik und Kernbestandteil dessen, was sie überliefern möchte.

Eine höhere kirchliche Würdigung blieb Spitzlin übrigens verwehrt. Allerdings schrieb der päpstliche Nuntius, der Bischof und spätere Kardinal Fabrizio Verallo in einem Brief vom 12. Februar 1607 von der «Ehrwürdigen Mutter, Elisabeth Spitzlin, Klosteroberin von Pfanneregg, Reformerin («Reformatorix») aller Klöster und Klosterfrauen des franziskanischen Terziarinnenordens». Ein alles andere als alltäglicher Ehrentitel für eine franziskanische Klosterfrau.

Quellen aus dem Klosterarchiv Wattwil

Klosterchronik Ia: verfasst von Mathias Meher von Überlingen, 1646. Klosterchronik Ib: Abschrift der Chronik Ia mit Ergänzungen, Verfasserin oder Verfasser unbekannt.

25 Die Pfanneregger Reform

Literatur

Helvetia Sacra V/2, Zweiter Teil: Der Franziskusorden. Die Kapuziner und Kapuzinerinnen in der Schweiz, hrsg. von Albert Bruckner, Bern 1974.

Helvetia Sacra IX/2: Die Beginen und Begarden in der Schweiz, hrsg. vom Kuratorium der Helvetia Sacra, Basel 1995.

Kobler, Arthur: Das Terziarinnenkloster Wattwil/Schweiz, in: Alemania Franciscana Antiqua 16 [Sonderdruck], Landshut 1959.

Scheiwiler, Alois: Elisabeth Spitzlin. Ein Beitrag zur Gegenreformation in der Schweiz, in: Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte 11 (1917), S. 204–220 und S. 279–287.

Schweizer, Christian: Schwestern ohne Kapuze, dennoch Kapuzinerinnen. Regulierte Terziarinnenklöster der Pfanneregger Reform. Ein kurzer Tour d’horizon durch die Geschichte der Kapuzinerinnen in der Schweiz und Nachbarschaft, in: Helvetia Franciscana 37/2 (2008), S. 257–265.

Meier, Katharina: Eine Burg gesucht, ein Kloster gefunden. Grabungsgeschichte Pfanneregg Wattwil 1946–1957, in: Toggenburger Jahrbuch 2016 (2015), S. 9–42.

26 Die Pfanneregger Reform

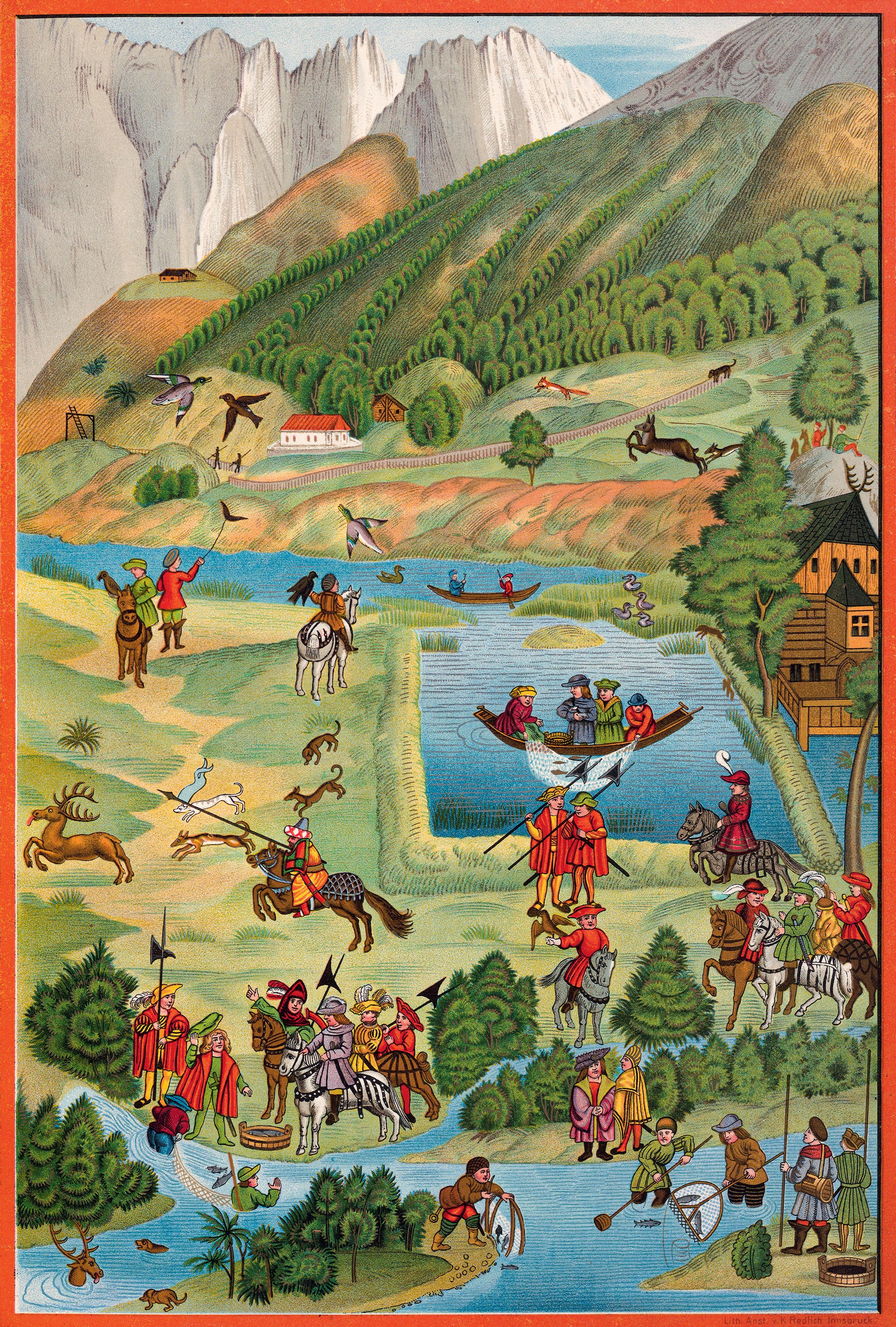

Klösterliche Fischweiher in der Grafschaft Toggenburg

Das Kloster St. Gallen bewirtschaftete im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit rund 60 Fischweiher im Bodenseeraum. Auch im Ober- und Unteramt des Toggenburgs lagen einige Weiher. Welche Bedeutung hatten diese Fischteiche für das Kloster St. Gallen? Wie wichtig waren die Fische für die Mönche? Und wie sah der Alltag der Fischer aus?

Kathrin Moeschlin

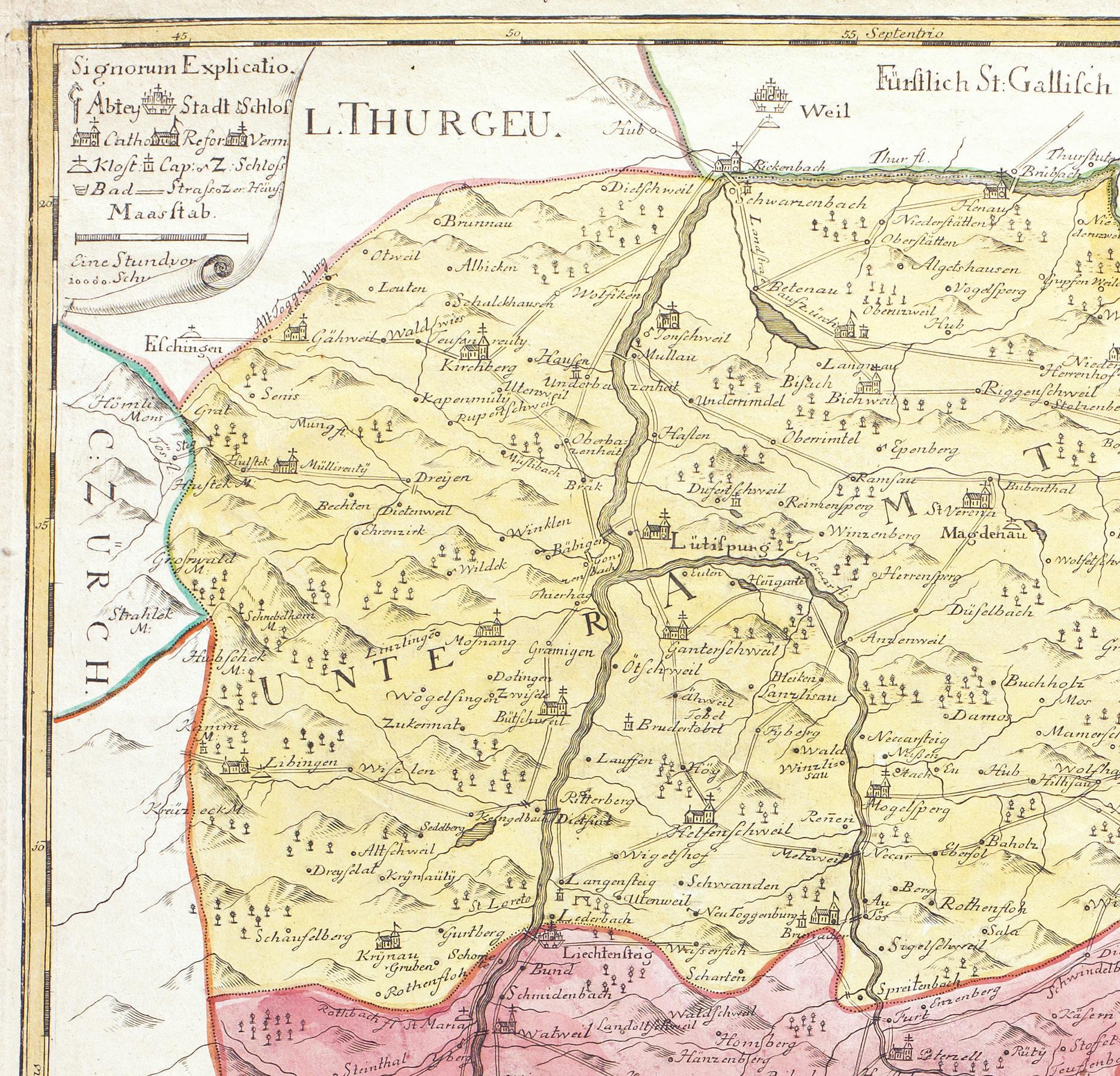

Die Teichlandschaft des Klosters St. Gallen erstreckte sich auf 42 Orte im Bodenseeraum. Fünf der Weiher lagen in der Grafschaft Toggenburg, nämlich der Bettenauer Weiher (ursprünglich Jonschwiler Weiher genannt), der Rindaler Weiher, der Botsberger Weiher, der Weiher Kengelbach und der Weiher Iberg. Die Grafschaft Toggenburg gehörte seit 1468 zum Territorium des Klosters St. Gallen, nachdem Freiherr Petermann von Raron (um 1405–1479) das Gebiet samt allen Rechten und Gütern für 14 500 Gulden an die Fürstabtei St. Gallen verkauft hatte. Beziehungen zwischen dem Kloster und dem Toggenburg gab es zwar schon vorher, ab 1468 war der Abt jedoch alleiniger Landesherr. In Lichtensteig hatte der Abt zu seiner Vertretung einen Landvogt eingesetzt. Unter äbtischer Herrschaft war die Grafschaft Toggenburg in zwei Ämter eingeteilt, das Ober- und das Unteramt, und erstreckte sich über die heutigen Grenzen der Landschaft Toggenburg hinaus weiter nördlich bis an die Grenzen von Wil. Die Erwerbung des Toggenburgs ist einer von mehreren Meilensteinen der Territorialisierungspolitik von Abt Ulrich Rösch (1463–1491). Er erweiterte nicht nur das Herrschaftsgebiet des Klosters, sondern baute auch die Verwaltungsund Gerichtsorganisation bedeutend aus. Ausserdem war der Fürstabt ein grosser Förderer der Fischzucht und liess während seiner Amtszeit insgesamt zwölf Fischweiher erstellen oder ankaufen, darunter die grössten der klösterlichen Fischweiher, nämlich Wuppenau, Bettenau, Gossau und Bettensweiler im Allgäu. Auch drei der Toggenburger Weiher wurden von Abt Ulrich Rösch erworben und zu professionellen Zuchtweihern ausgebaut (Bettenau, Rindal, Kengelbach).

27 Klösterliche Fischweiher

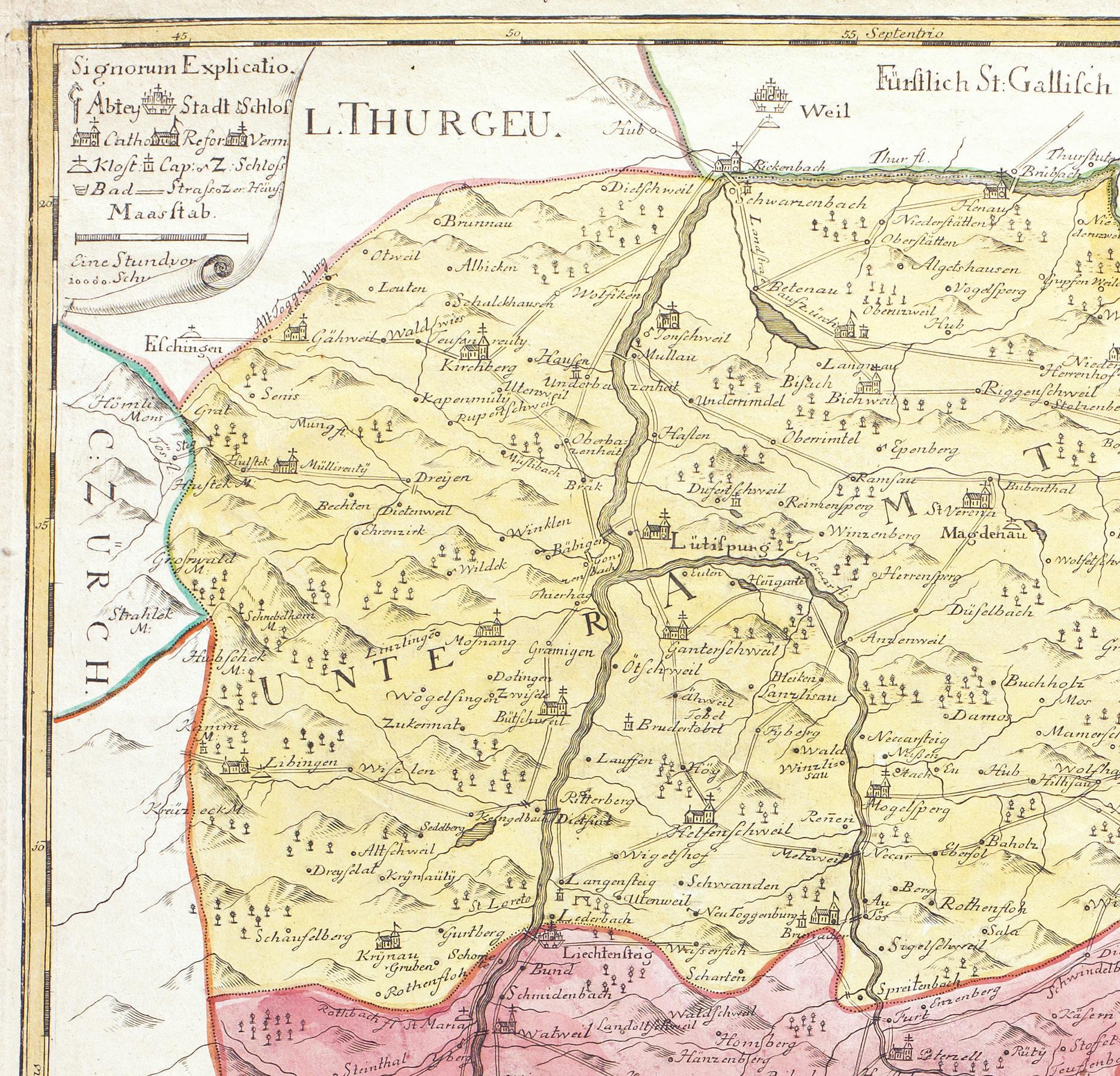

Bettenauer und Kengelbacher Weiher, Ausschnitt aus der Karte der Grafschaft Toggenburg von Johann Jakob Büeler, 1784. StiASG, Karten und Pläne, Nr. 43c.

Gefischt wurde im Toggenburg nicht nur in den Fischweihern, sondern darüber hinaus in den Flüssen Thur, Necker und Glatt und in den zahlreichen Bächen. Diese fliessenden Gewässer werden in verschiedenen Quellen als sehr fischreich beschrieben. Pater Magnus Brülisauer von Appenzell (1582–1646), der einige Jahre als Pfarrer in Alt St. Johann tätig war, verfasste um 1630 eine Beschreibung der Grafschaft Toggenburg (Descriptio Comitatus Doggenburgici) und widmete mehrere Kapitel der Landschaft und Natur. Er schreibt von Flüssen und Bächen, «qui omnes non parvam optimorum piscium copiam nutriunt» («die alle eine grosse Fülle der besten Fische nähren») und, dass «piscium diversa genera suppeditant» («Fische unterschiedlicher Art reichlich vorhanden sind»), was der Verfasser als eine erstaunliche Begebenheit auf dieser Meereshöhe schildert. 1765

28 Klösterliche Fischweiher

Teil seiner Staats- und Erd-Beschreibung der Helvetischen Eidgenossenschaft: «Die Bäche geben verschiedene Arten Fische, besonders Edle- oder Goldforellen und Krebse.»

Fische für die Mönche

Das Halten oder Züchten von Fischen in Aufbewahrungsbecken (vivaria) ist bereits aus der Antike überliefert und wurde vom Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit europaweit ausgebaut. Fischhälterung und Fischzucht wurden zu einem profitablen Zweig der Landwirtschaft sowohl für weltliche als auch für geistliche Obrigkeiten. Bei den Fischteichen handelte es sich bis ins 13. Jahrhundert primär um Stauwasseranlagen, die für den Betrieb von Mühlen, als Löschweiher, Gänseteiche oder Viehtränken

29 Klösterliche Fischweiher

bemerkte Johann Conrad Fäsi (1727–1790) im Toggenburger

Die Landschaft Toggenburg, gezeichnet von Johann Jakob Scheuchzer, 1710. StiASG, Karten und Pläne, Nr. 28a.

genutzt wurden. Wild gefangene Fische konnten im stehenden, nährstoffreichen Gewässer länger überleben und bis zum Verzehr oder Verkauf aufbewahrt werden.

Im 14. und 15. Jahrhundert verbreitete sich in ganz Mitteleuropa die Teichwirtschaft, und es wurden neue Fischweiher und Teichanlagen gebaut. Auslöser für diesen Teichbauboom waren die Agrarkrise des Spätmittelalters und eine erhöhte Nachfrage nach Fisch. Oft wurden bereits bestehende, natürlich entstandene Teiche als Fischweiher genutzt. In mehreren Fällen wurden jedoch auf Acker- und Weideflächen in kostspieliger Arbeit Fischteiche gebaut. Mit der neuen Weiherlandschaft konnte man nicht nur der Nachfrage nach Fisch gerecht werden, sondern auch die Überfischung der Gewässer und den Rückgang der einheimischen Arten verhindern.

Die Teichwirtschaft hatte ihre Blütezeit im 16. und 17. Jahrhundert. Gezüchtet wurden in Mitteleuropa vermehrt Karpfen. Wie der Hecht eignete sich dieser aus dem ursprünglichen Gebiet der Flusssysteme des Schwarzen und Kaspischen Meers stammende Fisch hervorragend für die Zucht. Als die Bevölkerung im 18. Jahrhundert immer mehr zunahm, stieg der Getreidebedarf, und die Fischpreise sanken. Alle verfügbaren Böden wurden deshalb wieder zu Getreide- und Futteranbauflächen umgebaut, und die Teichwirtschaft erlebte ihren Niedergang.

Eine gesicherte Versorgung mit Fischen war für das Kloster St. Gallen überlebenswichtig. Wegen der vielen Fastentage stand der Fisch häufig auf dem Speisezettel der Mönche. Neben der Vielfalt an Fischen, die aus dem Bodensee, der Sitter, der Thur und anderen Gewässern kamen, wurden in den Fischteichen vorwiegend Karpfen gezüchtet. Dieser gehörte im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit zu den beliebtesten Speisefischen.

30 Klösterliche Fischweiher

Cyprinus Carpio – Der Karpfen, aus D. Markus Elieser Bloch's Oeconomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands, Berlin 1782–1784, Tafel 16.

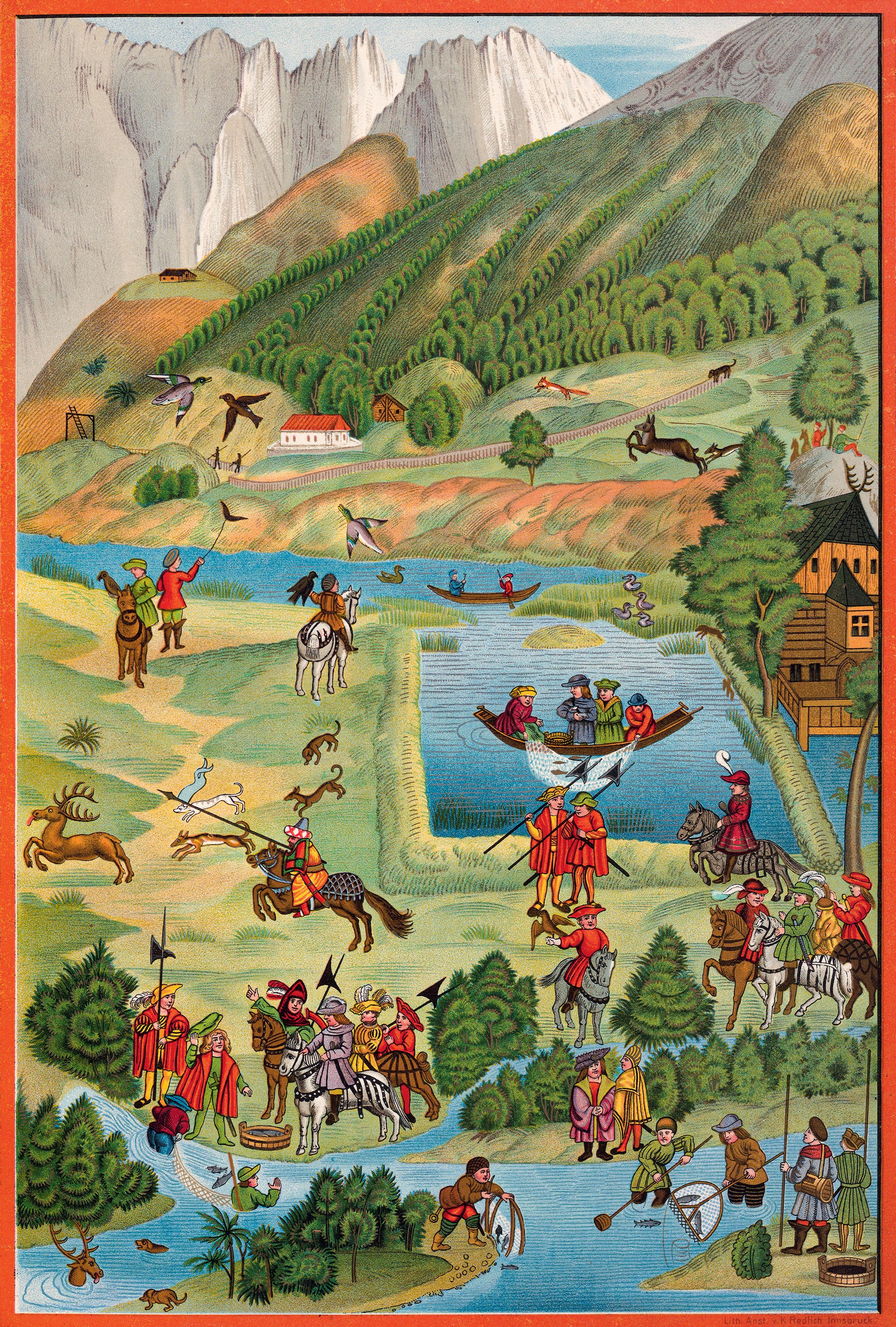

Eine aus der Zeit des Abtes Ulrich Rösch überlieferte Küchenordnung zeigt den grossen Stellenwert der Fischmahlzeiten für die damalige Klostergemeinschaft. An drei Wochentagen und insgesamt sechs Mal pro Woche kamen frische, getrocknete oder eingelegte Fische auf den Tisch. Der Küchenmeister war damals nicht nur verantwortlich für den Einkauf der Nahrungsmittel, den Speiseplan und die Organisation der Abläufe in der Küche, sondern war gleichzeitig auch Fischer. Später wurden für die Fischerei vermehrt weltliche Fischer angestellt, welche für die Aufzucht der Fische und den Unterhalt der Fischweiher verantwortlich waren.

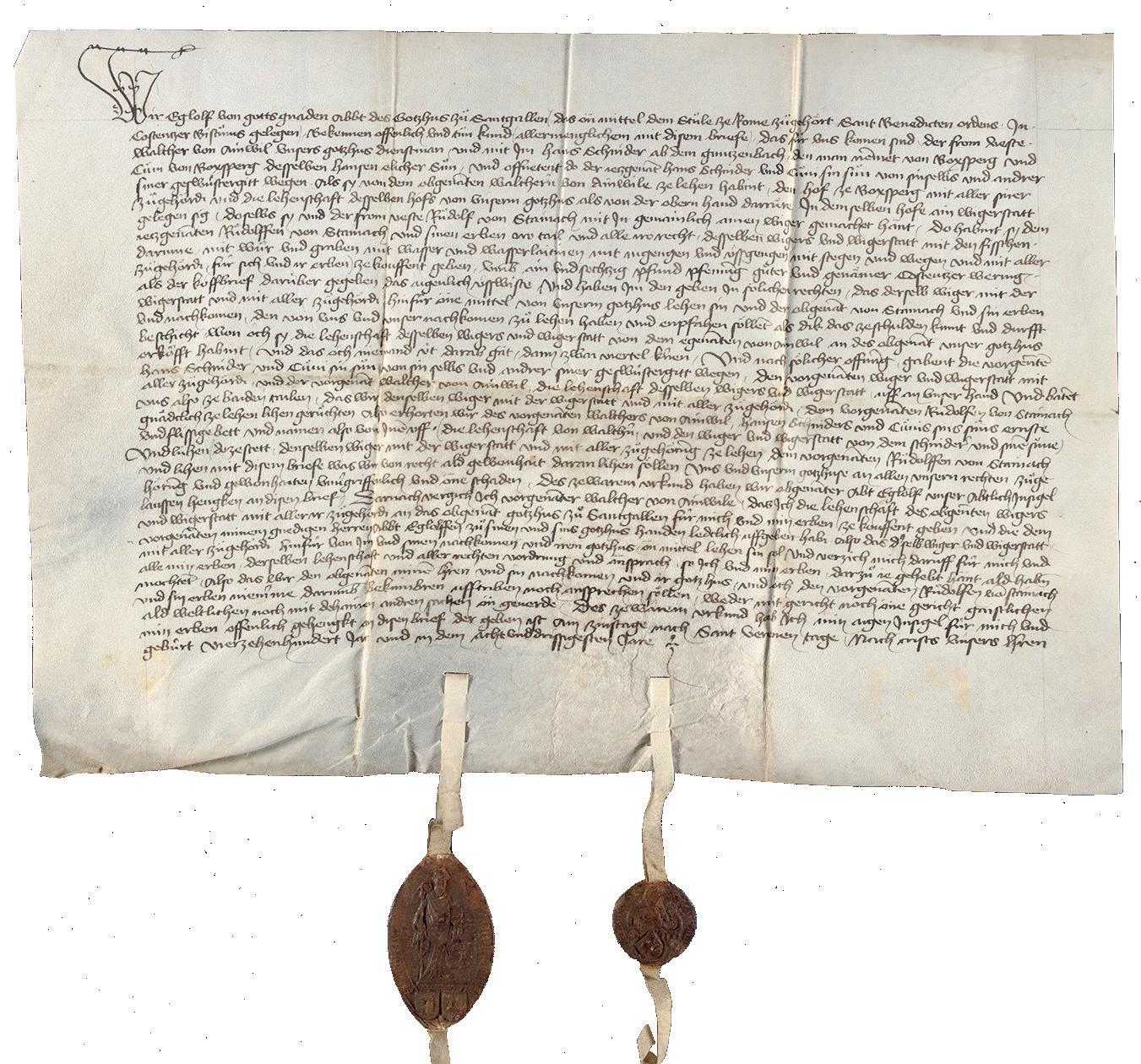

Ein Toggenburger Fischer: Lorenz Bräcker Einer dieser weltlichen Fischer war Lorenz Bräcker aus St. Peterzell. Am 2. Januar 1719 wurde er im Hof zu Wil als Fischer für das Amt Wil angestellt. Zu seinem Einsatzgebiet gehörte auch die Grafschaft Toggenburg. Ein überlieferter Lehen- und Bestallungsbrief gibt Auskunft über seine Aufgaben und Pflichten als Hoffischer, seine Rechte und seinen Lohn sowie über sein Haus und seine Güter, die ihm vom Kloster St. Gallen verliehen wurden.

Unterzeichnet wurde der Arbeitsvertrag von Abt Joseph von Rudolphi (1717–1740). Nach dem Toggenburgerkrieg und der Besetzung des klösterlichen Territoriums durch Zürcher und Berner Truppen (1712–1718) befanden sich zahlreiche Fischteiche in verwahrlostem Zustand. Joseph von Rudolphi glaubte trotz europaweitem Rückgang der Teichwirtschaft an den ökonomischen Nutzen der Fischzucht und liess zahlreiche Fischweiher aufwendig reparieren und ausbauen. Ausserdem erliess er mehrere Fischerei- und Weiherordnungen und stellte diverse Fischerbestallungen aus.

In der Bestallung für Lorenz Bräcker erfahren wir nicht nur einiges über seinen Fischereialltag, sondern auch über seine Wohnsituation. Das Kloster St. Gallen liess für ihn ein Haus gleich bei den Fischgruben in Wil erbauen. Die Fischgruben lagen bei den beiden Wiler Weihern, welche bis zur Auflösung des Klosters 1805 von grosser Bedeutung für die Teichwirtschaft und die klösterliche und städtische Fischversorgung waren. Der untere Wiler Weiher (der heutige Stadtweiher) gelangte bereits Ende des 14. Jahrhunderts in Klosterbesitz. Der obere Wiler Weiher (heute verlandet) wurde 1470 von Abt Ulrich Rösch gebaut. Lorenz Bräcker erhielt neben dem Haus mehrere Güter als Lehen übertragen, und zwar eine Wiese, «Kalter» genannt,

31 Klösterliche Fischweiher

zwischen dem oberen und unteren Wiler Weiher, einen Teil der Gottshauswiese sowie eine Weide, welche an die Hofreben und an den Hofbauernhof angrenzte. Die Bezeichnung «Kalter» weist darauf hin, dass an dieser Stelle zu früherer Zeit ein Gehalter, das heisst eine Fischgrube zum Aufbewahren der lebendigen Fische, gelegen hatte. Für sein Lehen musste der Fischer jede Woche sechs Mass Milch in den Hof zu Wil liefern und für das Haus jährlich 15 Gulden Zins zahlen. Dafür durfte er zwei Stücke Vieh im Namen des Hofs auf der Allmend weiden lassen. Der Vertrag enthält schliesslich ein Pflichtenheft in sechs Punkten. Der Fischer war für die Fischerei in Bächen, Flüssen, Fischgruben und Weihern verantwortlich und war direkt dem Statthalter von Wil unterstellt. Seine erste Verantwortung galt den Fischfanggeräten. Dazu musste er grosse Sorge tragen, sie nach dem Fischen gleich aufhängen, reinigen und bei Bedarf reparieren. Anfangs des 18. Jahrhunderts standen dem Fischer diverse Fanggeräte zur Verfügung, von verschiedenartigen Fischernetzen und Keschern über Schöpfeimer bis hin zu kleinen Booten und Angeln. Schliesslich war der Fischer für die Pflege und den Unterhalt der Weiher verantwortlich. Die Weiherdämme, Leitungen und Teichstöpsel sollten regelmässig kontrolliert werden, sodass das Ein- und Ausfliessen des Wassers gewähr-

32 Klösterliche Fischweiher

Stadtansicht von Wil um 1672 mit den zwei Weihern im Hintergrund. Gemälde auf Öl. Stadtmuseum Wil.

leistet war. Besonders sollte der Fischer aufpassen, dass der Laich nicht von Menschen oder Tieren beschädigt wurde. Das Ausfischen der Weiher fand jeweils im Herbst statt und war ein grosses Ereignis, an welchem nicht nur der Fischer und der Statthalter beteiligt waren, sondern auch mehrere Gehilfen und Knechte. Nicht selten reisten Abt und Mönche an, um dem Spektakel beizuwohnen. Die frischen Fische wurden in Fässern mit Pferd und Wagen nach St. Gallen oder in den Hof zu Wil geliefert oder in den Fischgruben bei den Weihern aufbewahrt. Die übriggebliebenen Fische durfte der Fischer auf dem Markt verkaufen, worüber er dem Statthalter genauen Bericht erstatten musste. Als Lohn erhielt der Fischer Lorenz Bräcker jährlich 20 Gulden und über das Jahr verteilt drei Malter Kernen und einen Malter Hafergrütze.

33 Klösterliche Fischweiher

Fischweiher aus Kaiser Maximilians I. Fischereibuch von 1504. Zentralbibliothek Zürich, CX 96, Tafel 4.

Bestallung für Lorenz Bräcker aus St. Peterzell als Fischer für das Amt Wil 1719 (StiASG, R 23, F 7b, Nr. 8, Transkription Kathrin Moeschlin)

Kundt undt zue wüßen seye hiemit, das aus Befelch ihro hochfürstlichen Gnaden unseres allerseiths gnädigisten Fürsten, und Herren, Herren Josephi des Heiligen Königlichen Reichs Fürsten, und Abbten der Fürstlichen Stifft und Gottshaus St. Gallen. Ist der ehrsamb und beschaidene Lorentz Bräckher von St. Peterzell zu einem Fischer auf volgende Bestallung in dem Hooff Wyl bestellt und angenommen […]

1. Erstlich soll der Fischer sehen, das der Fischzeüg recht und wohl zuegerüst seye, als an Garn [Fischernetze], Reüschen [Fangnetze], Säckhen [Fischernetze], Schöpf und Storrbehren [Kescher], Standen [Bottiche], Lägelen [Fässer], Schöpffer [Schöpfeimer], Muelten [Fischzuber], Reitteren [Gerät zum Trocknen der Netze], Stifel, Clausen [Angelhaken], und Schifflin und all anders, was zum Fischen nothwendig ist. So er dann fischen thuet, es seye in der Thur, Bächen, Weyern oder Fischgruoben, soll er die Garn jederzeit wider gleich aufhenckhen, säüberen rüsten und butzen auch an sein Orth thuen und nit herumbligen laßen, bis halb faul ist, ebenmäßig alles ander Geschier und Fischzeüg, wie es Nammen hat.

2. So er in Fischgrueben zieht, an was Gattung Fischen es seye, soll er die angentz [unverzüglich] heim tragen, und ordenlich in Bronnen schütten, und nit zuo vill auf einmahl, damit sye nit Schaden empfangen, und so er gezogen hat, soll er die Garn, Famer [Kescher] und Behren [Netze] gleich aufhenckhen und nachts kein Garn ligen noch hangen laßen, damit nit jederman aus und ein lauffen könne. Nit weniger soll er allzeit zue den Gruoben sehen, ob sye nit überlauffen, und obs Waßer recht darinn gange, wie auch den Fischen nichts mangle, und so er Mangel findt, solches angentz Herren Statthaltern anzeigen, damit nichts versaumbt werde.

3. Soll auch guethe Achtung auf des Gottshaus Weyer haben, dass solchen nichts mangle an Dammen, Abrechten [Leitungen], Strempffen [Teichstöpsel], an Aus und Einfließen, wie auch zue Zeiten, da die Fisch im Laichen seynd, gute Achtung haben, damit sye nit von Menschen und Vöglen vertragen werden […]

4. Soll auch gute Achtung geben, so wohl Sommer als Winterszeit auf die Thur, und andere Bäch, wann darin zue fischen ist, nichts versaumben, und so er Reüschen einsetzt, soll er sye täglich besuechen, und nit 3 oder 4 Tag stehen laßen, damit weder die Reischen, noch die Fisch zue Grund giengen […]

5. Soll die Fisch, was zue verkhauffen ist, hinweggeben, die Leüth, so solche begehren, freündtlich empfangen, seye gleich abferckhen, nit warthen laßen, ihnen selbige ordenlich wägen, nit zuevill, noch zuewenig fürziechen laßen, sonder jedem geben, was ihme gehörig ist […]

6. Soll sich befleißen, dass wann er je Weyl hat, und kommen kann, er jederzeit in der Knechten Stuben sich finden laße, darinn soll er die Reischen, Behren, und Garn zuerichten, ausbeßeren, und wo abgehendes ist, newes machen, doch allezeit, so newes vonnöthen, mit Vorwüßen Herren Statthalters. Für disen seinen Fischerdienst Müehe, und Arbeit, und Verwaltung, so gibt man ihme jährlichen zue Lohn auf Liechtmess an Gelt 20 f. [Gulden] und für das Essen durch das Jahr an Kernen 3 Malter [Getreidemass] an Muesmehl 1 Malter und so er die Weyer fischet, wie andern zue essen, und diß so lang, als es ihro hochfürstlichen Gnaden oder dero Statthaltern beliebig, und gehet diser Dienst auf Liechtmess auss und an. […]

Lehen und Bestallungsbrieff für Lorentz

Bräckher von St. Peterzell, als Fischer im Hooff Wyl von dem Gottshaus St. Gallen

D[e] d[ato] 2ter January 1719

34

Klösterliche Fischweiher

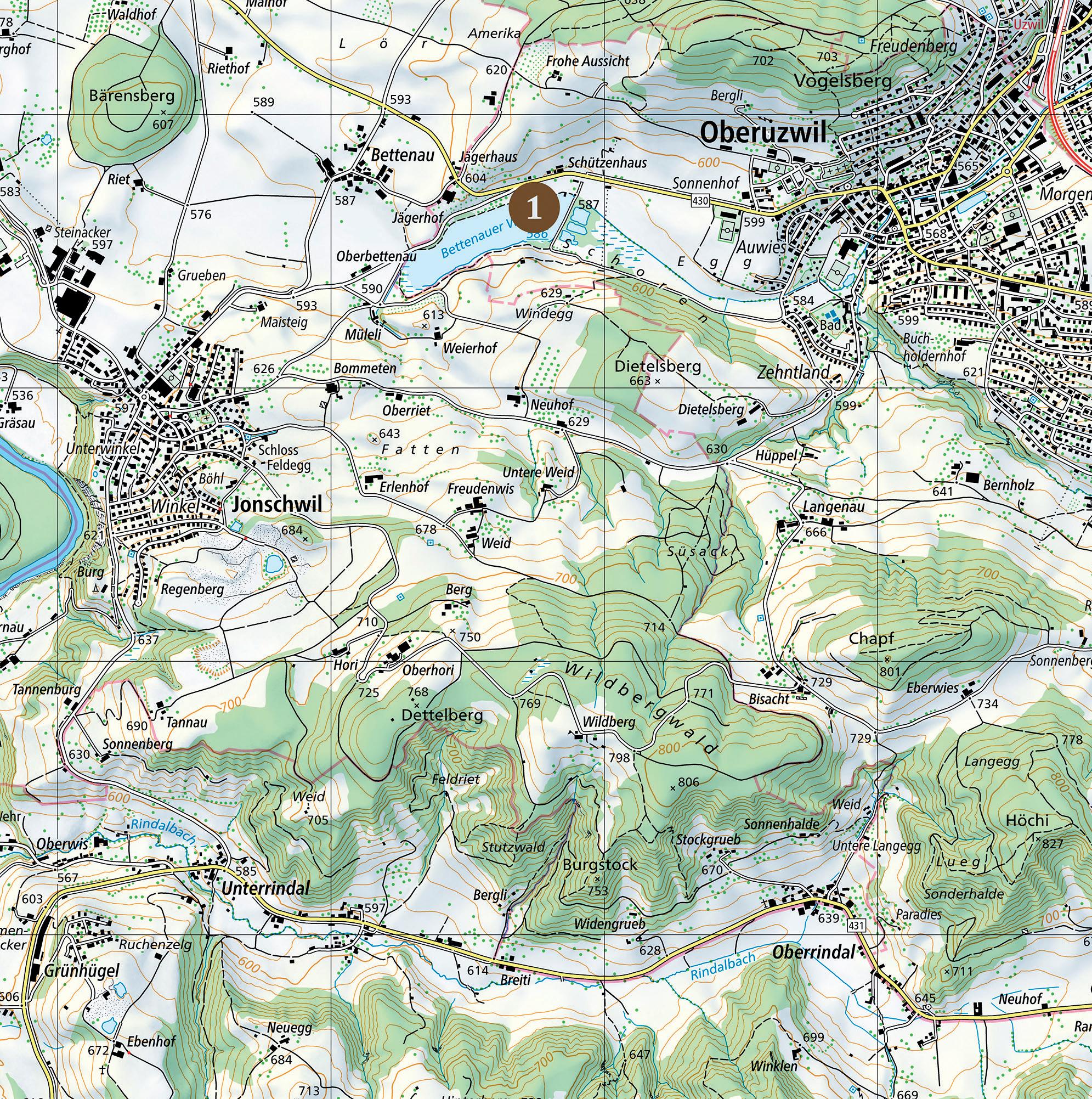

Ein königliches Fischreservoir: Der Bettenauer Weiher

Der Bettenauer ist der erste Weiher, welcher in den Urkunden des Stiftsarchivs St. Gallen erwähnt wird. Am 11. Januar 889 schenkte Graf Adalbert seinem Vasall Otherre eine Hofstätte in Bettenau, wozu nicht nur eine Magd, sondern auch ein Weiher (im lateinischen Wortlaut: Uuiuuare) gehörte. Damit gemeint war wahrscheinlich der in der Talsenke bei Bettenau als Glazialsee entstandene Moorweiher. Er war ursprünglich in Königsbesitz und diente der lokalen Bevölkerung als Fischreservoir.

Schon vor 1464 gelangte der Weiher an das Kloster St. Gallen und wurde durch Abt Ulrich Rösch erweitert und zu einem Fischweiher umgebaut. Die eigentliche Kaufurkunde über den Erwerb des Weihers ist leider nicht erhalten geblieben. In einem Wechselbrief vom 4. September 1464 hielt Ulrich Rösch fest, dass er ein «Guott genant Schoran darus wir ain Wyer gemacht» von Hans Löbler erworben hatte. Der in einer Senke liegende Moorweiher bildete die besten Voraussetzungen zur Erstellung eines Fischweihers. Mit der Hilfe von Löbler und den Leuten aus dem Schoran-Gut wurde ein Damm errichtet und der «Wiger zuo Jonswil» mit einer Fläche von 35 Juchart (ca. 18 Hektaren) erstellt. Im Wechselbrief wurde festgehalten, dass der Abt 1464 noch weitere Güter rund um das Gut Schoran von Hans Löbler erhielt, die er im Weiher «ertrencken» konnte, und Löbler im Gegenzug mit «dry Schuopissen ze Jonswil» (drei kleineren Bauerngütern in Jonschwil) entschädigt wurde.

Die Bewohner der angrenzenden Orte scheinen sich nicht nur an der Fischerei beteiligt zu haben, sondern profitierten auch vom Fischertrag. Gemäss zweier überlieferten Fischerbüchlein aus dem 16. und 17. Jahrhundert wurden regelmässig je ein bis zwei Fischzuber mit kleineren Futterfischen an die Bevölkerung von Jonschwil, Schwarzenbach, Oberuzwil und Bettenau verteilt, während die grossen Karpfen in den Hof zu Wil transportiert wurden. Den Richtern und Pfarrern in den genannten Dörfern wurden mehrfach Hechte oder Karpfen geschenkt. An der Fischerei beteiligten sich mehrere namhafte Personen. Besetzt wurde der Weiher beispielsweise 1605 «durch Bruder Mathheisen, Keller, Schryber Mollati und Oberkharrer» 1653 beteiligten sich neben einem Klosterbruder auch der Vogt von Schwarzenbach, der Amtmann Tschudi sowie Joachim Müller am Fischfang, wie man im Fischerbüchlein notierte.

Ende des 18. Jahrhunderts brach ein Konflikt zwischen dem Abt und den Dorfbewohnern von Oberuzwil aus. Seit längerer Zeit bestanden Meinungsverschiedenheiten über die Nutzung

35 Klösterliche Fischweiher

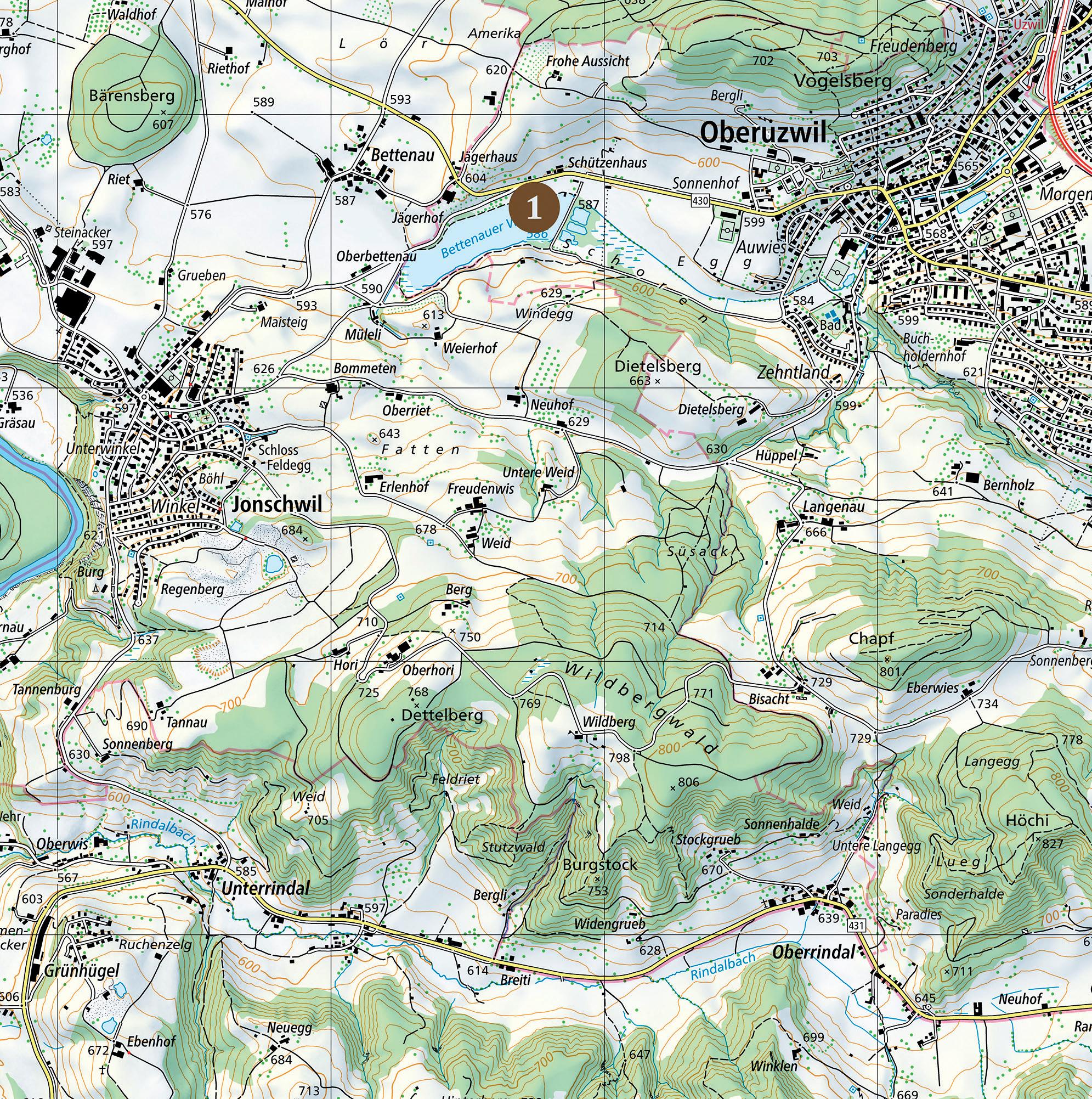

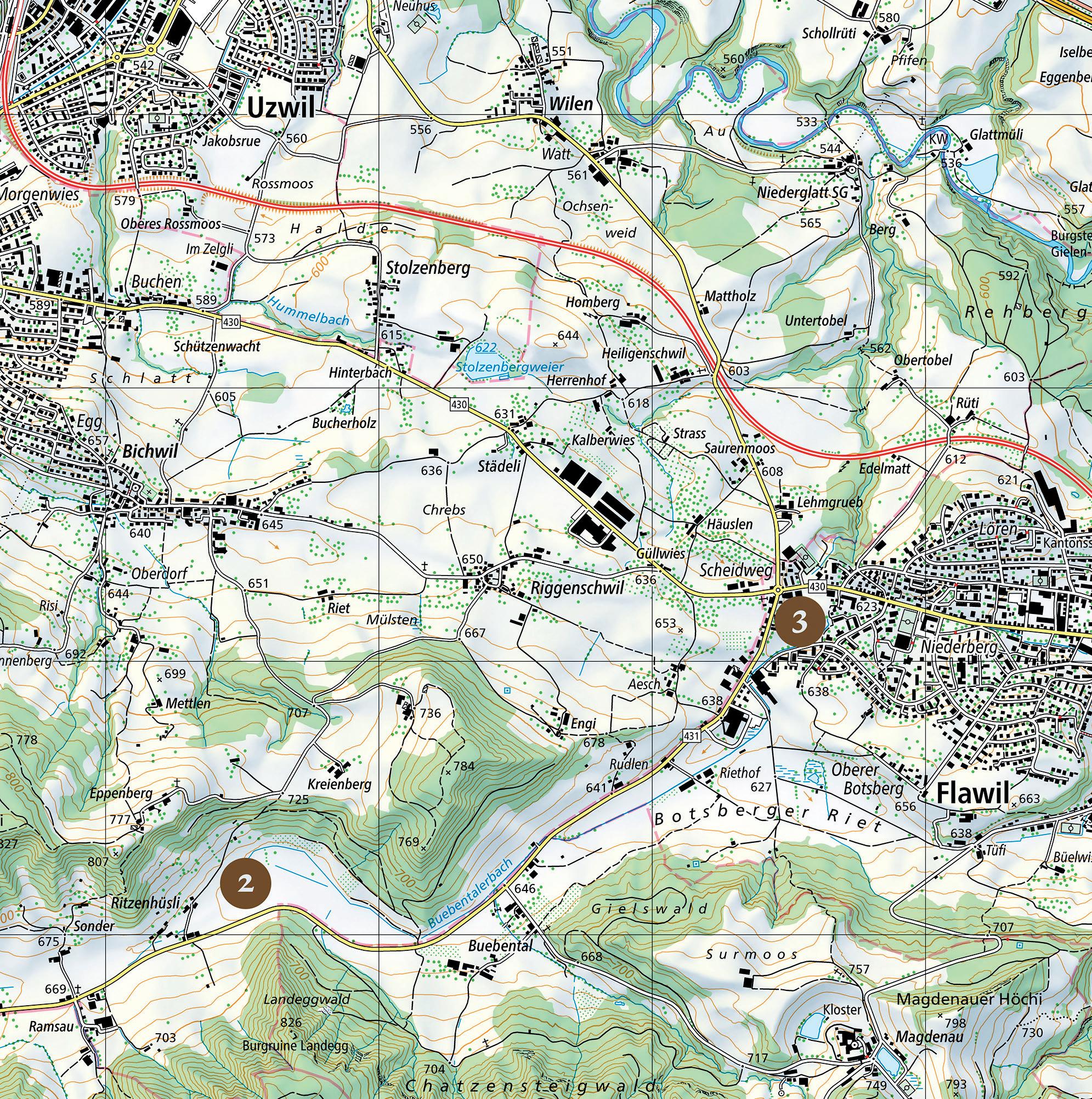

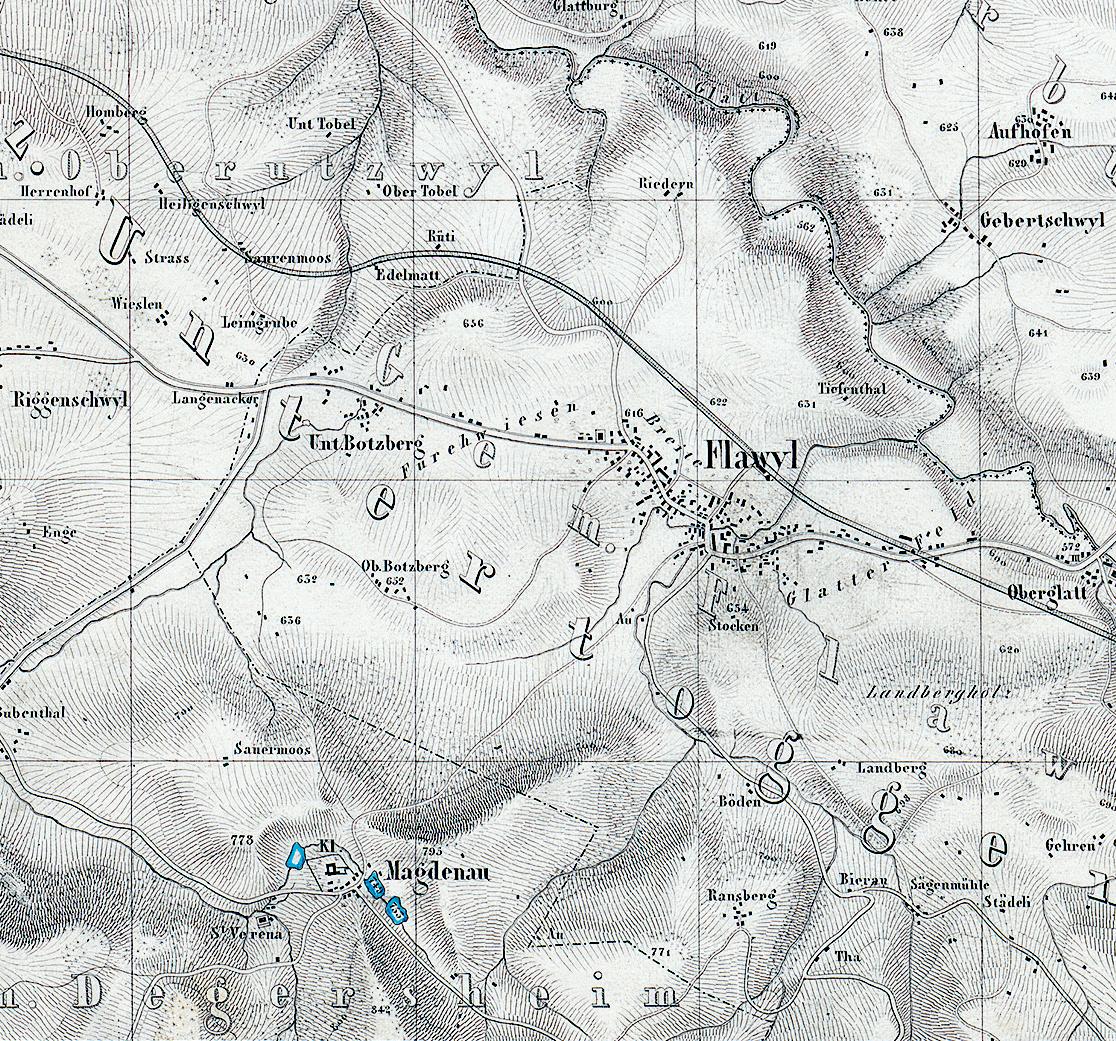

Kartenausschnitt Massstab

1:25 000, Nr. 1 Bettenauer

Weiher, Nr. 2 Rindaler Weiher, Nr. 3 Botsberger Weiher.

Karte: Bundesamt für Landestopografie swisstopo.

des Weihers. Die Oberuzwiler fanden, der Weiher würde ihr angrenzendes Land versumpfen und übertränken, und sie forderten ausserdem eine genaue Ausmarkung und Grenzbereinigung durch das Kloster. Der Statthalter von Wil traf schliesslich 1785 eine Übereinkunft mit Oberuzwil, in welcher die Besitzrechte sowie die Grenzziehung neu festgelegt wurden.

Nach der Auflösung des Klosters St. Gallen 1805 wurde der Bettenauer Weiher durch die von der St. Galler Regierung ge-

36 Klösterliche Fischweiher

wählte Liquidationskommission an den Kantonsrat Johann Jakob Weber verkauft, der den Weiher für den Betrieb seiner Mühle in Oberuzwil nutzte. Der Fischweiher erhielt somit im Verlauf des 19. Jahrhunderts eine industrielle Funktion und die Nutzung der Wasserkraft überlagerte den Bedarf eines Fischweihers. Ab 1844 gehörte der Bettenauer Weiher dem Fabrikanten Mathias Naef in Niederuzwil, seine Nachkommen verkauften den Weiher 1912 an den Industriellen Adolf Bühler in Uzwil. Bis

37 Klösterliche Fischweiher

zur Übernahme durch die Gemeinde Oberuzwil im Frühsommer 2018 blieb der Weiher im Besitz der Uzwiler Firma Bühler. Der Bettenauer Weiher und das umliegende Gebiet sind heute ein beliebtes Naturschutz- und Naherholungsgebiet. Der Weiher ist Bestandteil eines Amphibienlaichgebietes von nationaler Bedeutung.

Karpfen, Hecht und Schnepfli: Der Rindaler Weiher Zum Rindaler Weiher, der auch Sigendaler Weiher genannt wurde, sind nur wenige Quellen überliefert. Der Weiher gelangte während der Amtszeit des Abtes Ulrich Rösch in den Besitz des Klosters und war «100 Guldin» wert. Dem Fischerbüchlein des Amts Wil können wir entnehmen, dass der Rindaler Weiher mit einer Fläche von 13 Juchart eher zu den kleineren Fischteichen gehörte, ein Setzweiher war und alle drei bis sechs Jahre ausgefischt wurde. Ab dem 17. Jahrhundert ist im Kloster St. Gallen eine zweistufige Teichwirtschaft belegt: Im Mutterweiher (auch Laichweiher genannt) wurden im Frühling Rogner und Milchner eingesetzt und die Elterntiere mit dem Laich zwei Jahre darin belassen. Danach wurden die jungen Fische in den Setzweiher überführt, wo sie bis zum Ablassen des Teiches gehalten wurden, um sie schliesslich als ausgewachsene Karpfen zum Verzehr oder Verkauf zu fischen. Oft wurden zudem Hechte eingesetzt, welche die aufkommende Brut auffrassen, damit den erwachsenen Fischen keine Nahrung weggenommen wurde. Schnepfen und andere Futterfische, welche den Untergrund auf-

38 Klösterliche Fischweiher

Der Bettenauer Weiher ist heute ein Naturschutzgebiet. Foto: K. Moeschlin.

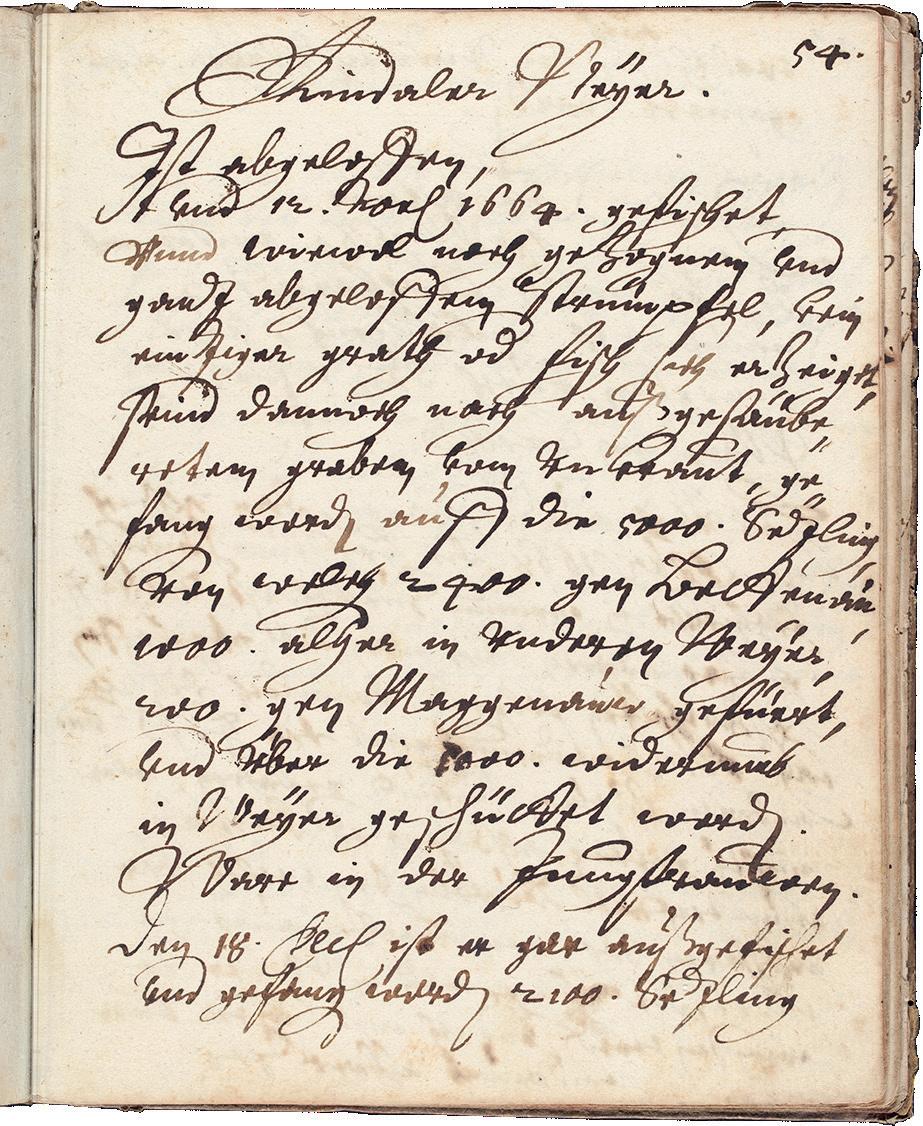

wühlten und Kleinlebewesen als Nahrung freisetzten, wurden ebenfalls in diesem Weiher gehalten. Im Jahr 1599 wurden beispielsweise «an Karpffen, so 1½ pfündig und drob, 105, groß Hecht 10, mittelmäsig Hecht 50, kleine Schnepffli [Schnepfenfische] 40, ain Multen [Bottich] voll Speis [Futterfische]» verzeichnet. Der Fang wurde jeweils in den Hof Wil transportiert, die kleinen Futterfische an die «Ramsauwer und Ryndaler wie von altem her» verschenkt. Zum letzten Mal wird der Weiher 1664 im Fischerbüchlein des Amts Wil erwähnt. Danach taucht er nicht mehr auf. Heute ist im Rindal kein Weiher mehr vorhanden. Der Flurname Weier am Buebentalerbach zwischen Ramsau und Buebental sowie die dortige Topografie lassen den ehemaligen Weiher jedoch noch erahnen.

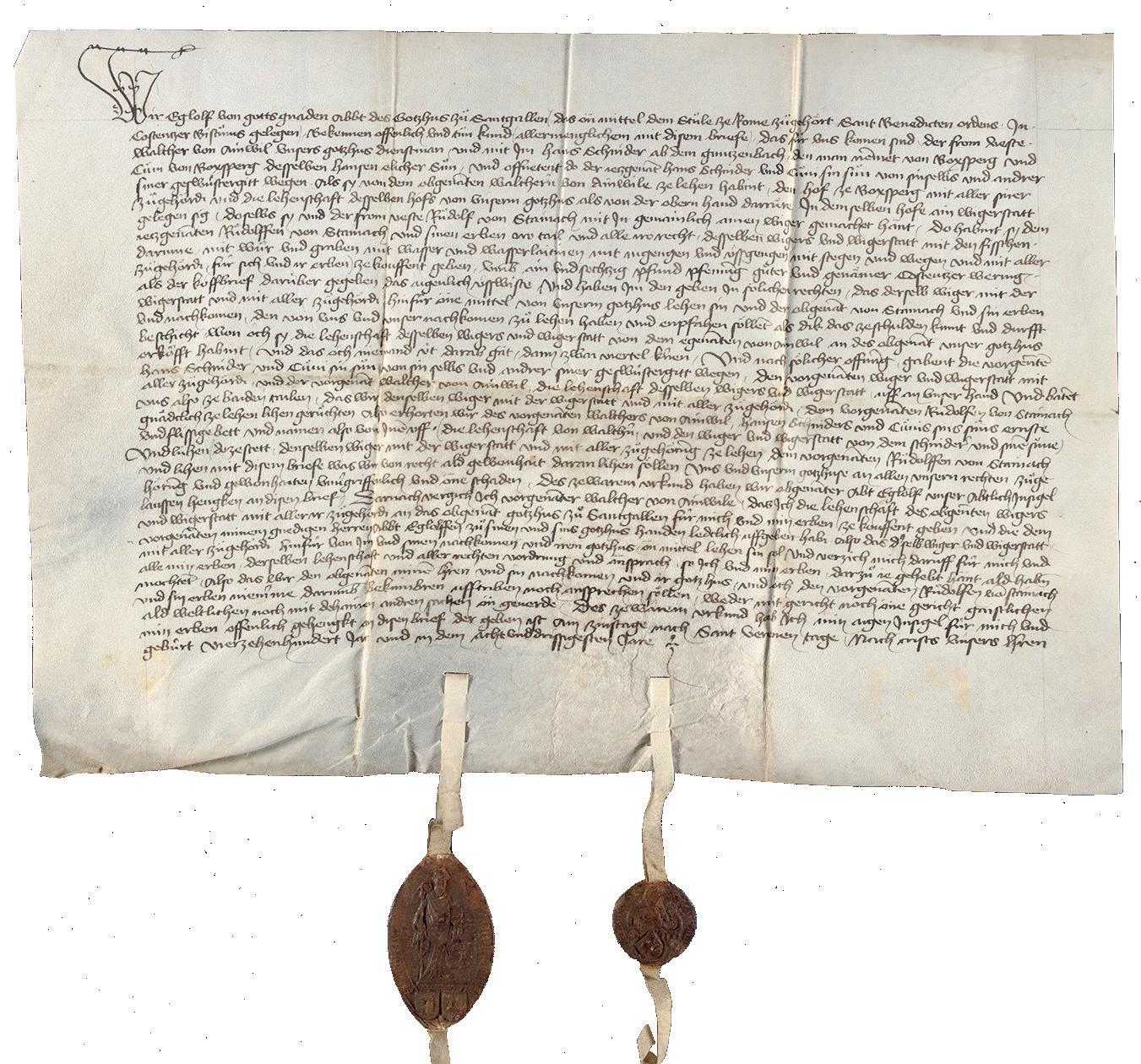

Mühlenwirt und Weiherpfleger: Der Botsberger Weiher Der «Wiger zu Boxsperg oder Bogsperg» wird 1438 erstmals urkundlich erwähnt. Hans Schnider ab dem Guntzenbach genant Boxsperg und seine Kinder Kuoni, Uoli und Katharina verkauften ihren halben Teil des Weihers zu Botsberg – ein Lehen des Klosters St. Gallen – an Junker Rudolf von Steinach zu Wil. Die andere Hälfte des Weihers hatten sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt an den neuen Besitzer abgetreten. 1452 erwarb Abt Kaspar von Breitenlandenberg von Rudolf von Steinach und seiner Schwester Quitterg «iren Wyger und Wygerstatt zu Boxsperg underthalb Flawil gelegen» für 160 Gulden. Von da an gehörte der Botsberger Weiher zum Fischereigebiet des Klosterfischers.

Notiz zum Rindaler Weiher aus dem Fischerbüchlein des Amts Wil. StiASG, Bd. 1039a, S. 54.

Oben links: Die Rindaler Flur Weier am Buebentalerbach.

Foto: A. Holenstein.

39 Klösterliche Fischweiher

Beim Weiher lag eine Mühle, die 1463 zum ersten Mal in einer Urkunde erscheint. Abt Ulrich Rösch verlieh an Rudolf Giel von Glattburg das Haus Glattburg mit Mühle und Weiher, sowie «den Kräpsbach zuo Flawil von der Glatt und under daz Rad [Mühlrad] ze Bogsberg». Aus einer Urkunde von 1552 geht hervor, dass der Müller auch für den Weiher zuständig war. Abt Diethelm Blarer von Wartensee schloss mit Adelheid Schmucklin, der Witwe von Hansen Raiffer, Müller von Botsberg, einen Vertrag «wegen deß Wyers am Bocksperg gelegen» ab. Neben den Bedingungen zur Bewirtschaftung der Mühle ging es vor allem um die Weiherpflege: «Item der Müller soll auch schuldig unnd pflichtig sein zu allen Zyten im Sommer unnd Winter unnd insonders so wilde Wasser kommen zu dem Wyger gut Sorg und Uffsechen zehaben.» Der Inhaber der Mühle hatte dafür zu sorgen, dass dem klösterlichen Weiher und den Fischen kein Schaden geschehe. Er musste den Weiher ausbessern, säubern und im Winter das Eis brechen.

Erwähnt wurde auch ein Gehalter unterhalb des Weihers, welchen die Mühlenbesitzer zwar zum Einweichen von Flachsstängeln nutzen durften, jedoch «so wann unnd zu wellicher Zyt im Jar das Gotshuß den Wyger vischen, alls dann sy das vermellt Gehallterlin rumen und süberen, damit man es der Noturfft nach gepruchen könne». Die Bestallung des Klosterfischers Hans Fischer von 1593 führte den Weiher Botsperg in seinem Zustän-

40 Klösterliche Fischweiher

Lehensbrief von Abt Eglolf Blarer für Junker Rudolf von Steinach über den Weiher am Hof Botsberg, 2. September 1438. StiASG, Urk. MM1 G1.

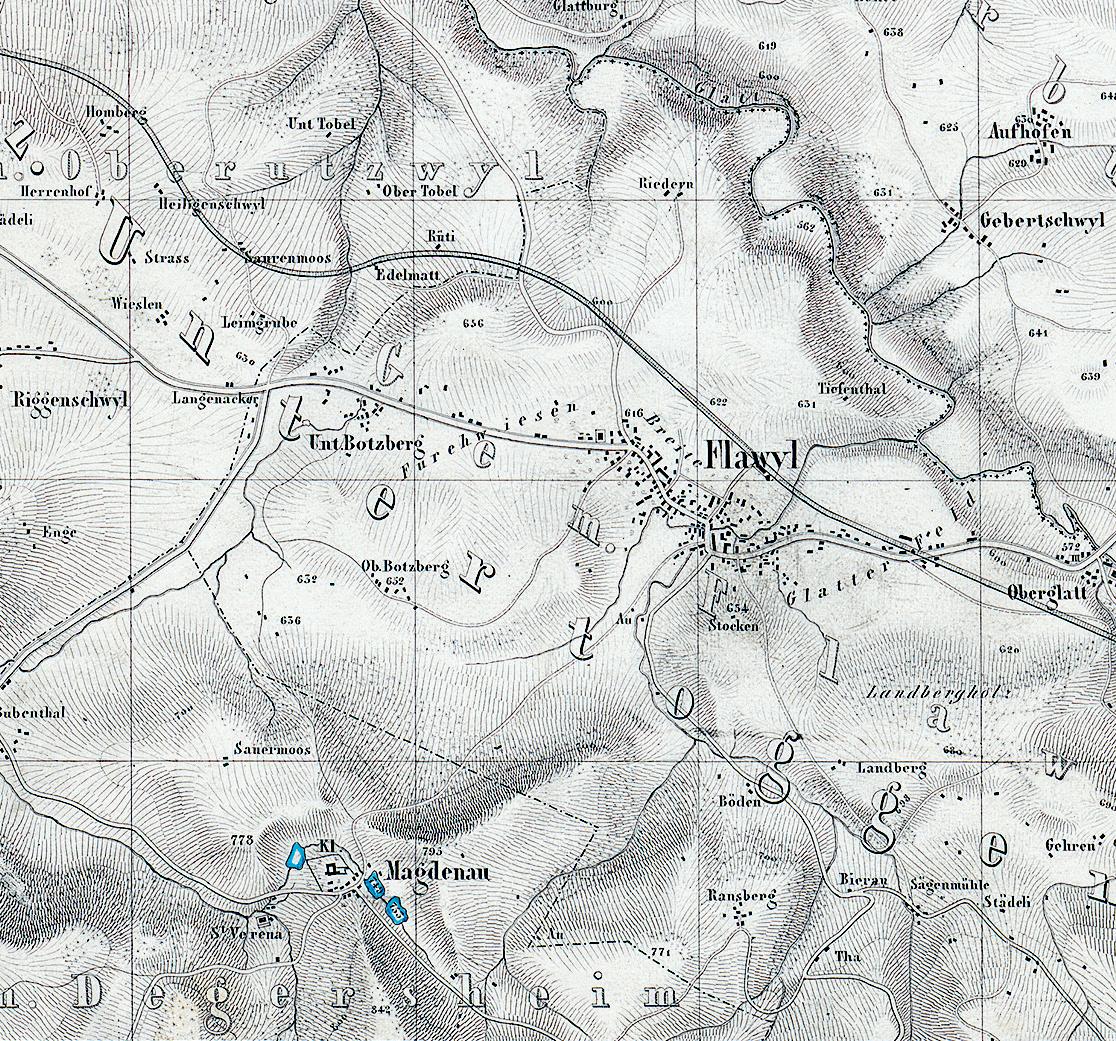

Auf der EschmannKarte (1854) ist der Weiher im Unteren Botsberg in verkleinerter Form noch eingezeichnet. Kartenausschnitt: StASG, KPH 4/005.

digkeitsgebiet auf. Viel später, 1758, taucht der Weiher nochmals in den Akten auf, als es um einen Grenzstreit geht. Wie lange der Weiher vom Kloster St. Gallen bewirtschaftet wurde, kann jedoch nicht mehr festgestellt werden.

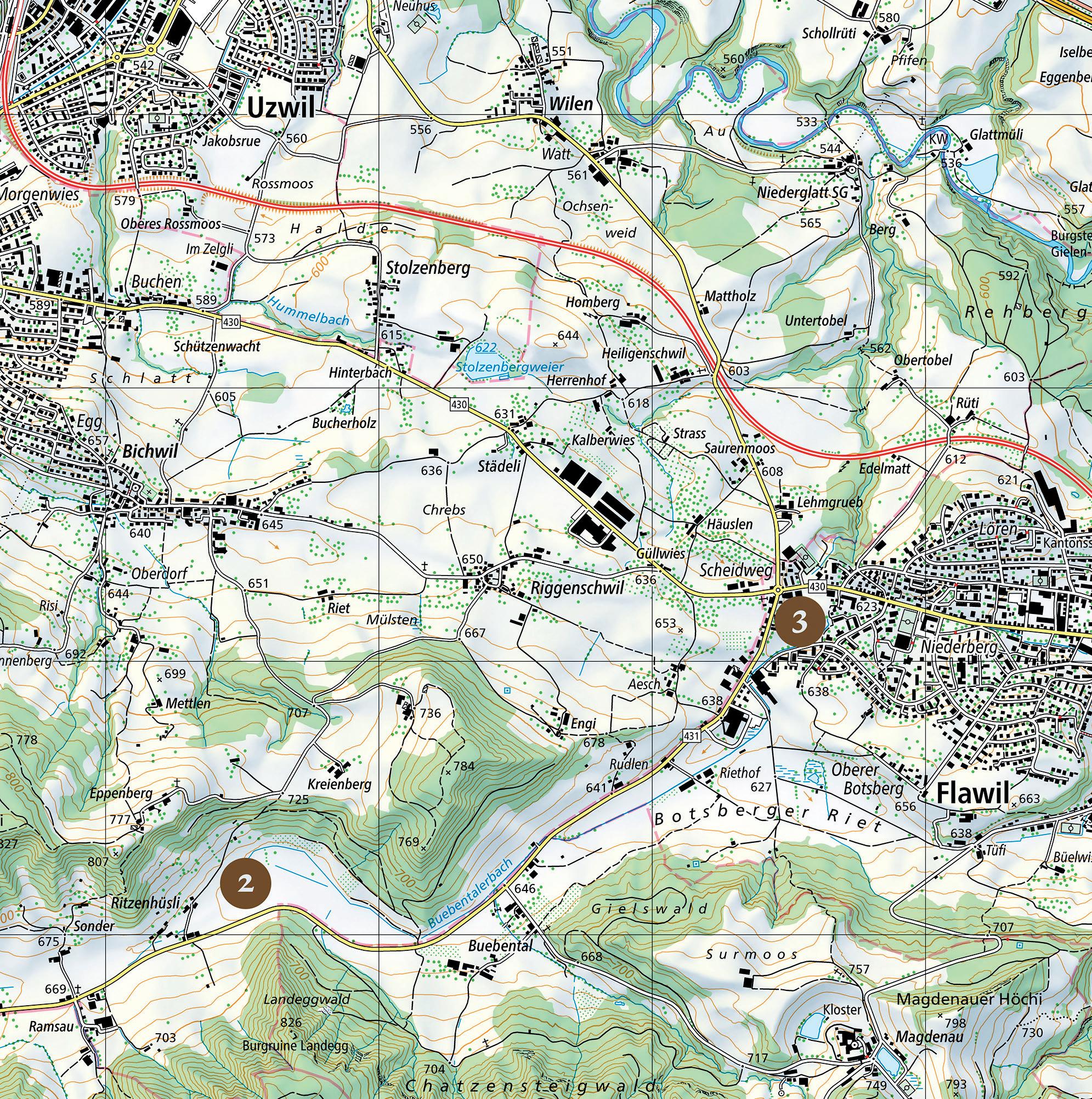

Fische für den Landvogt: Der Kengelbacher Weiher Obwohl keine Kaufurkunde überliefert ist, belegen jedenfalls mehrere Quellen, dass Abt Ulrich Rösch den Weiher Kengelbach in der Grafschaft Toggenburg «an das gotzhus pracht» hat. Der Zeitpunkt der ersten Bewirtschaftung des Weihers durch das Kloster St. Gallen kann demnach in die Amtszeit von Abt Ulrich Rösch gelegt werden, nachdem das Kloster St. Gallen 1468 die Grafschaft Toggenburg von Freiherr Petermann von Raron erworben hatte.

Im Fischerbüchlein des Amts Wil wird der Weiher Kengelbach als Mutterweiher aufgeführt, er diente also der Aufzucht der Karpfen vom Laich bis zum Setzling. Im Jahr 1588 beispielsweise konnten aus dem 23 Juchart (ca. 12 Hektare) grossen Weiher beachtliche 25 000 Setzlinge gefischt und nach Wil geführt werden, wobei immer noch «Gott sye Lob ein schöne Zall verhannden» gewesen sei. Der Weiher wurde jeweils alle drei bis fünf Jahre ausgefischt und die Setzlinge durch den «Gotzhus Karrer» mit Ross und Wagen in die Weiher Wuppenau, Wil, Trungen und Hasenloo transportiert, wo sie zu schönen Karpfen

41 Klösterliche Fischweiher

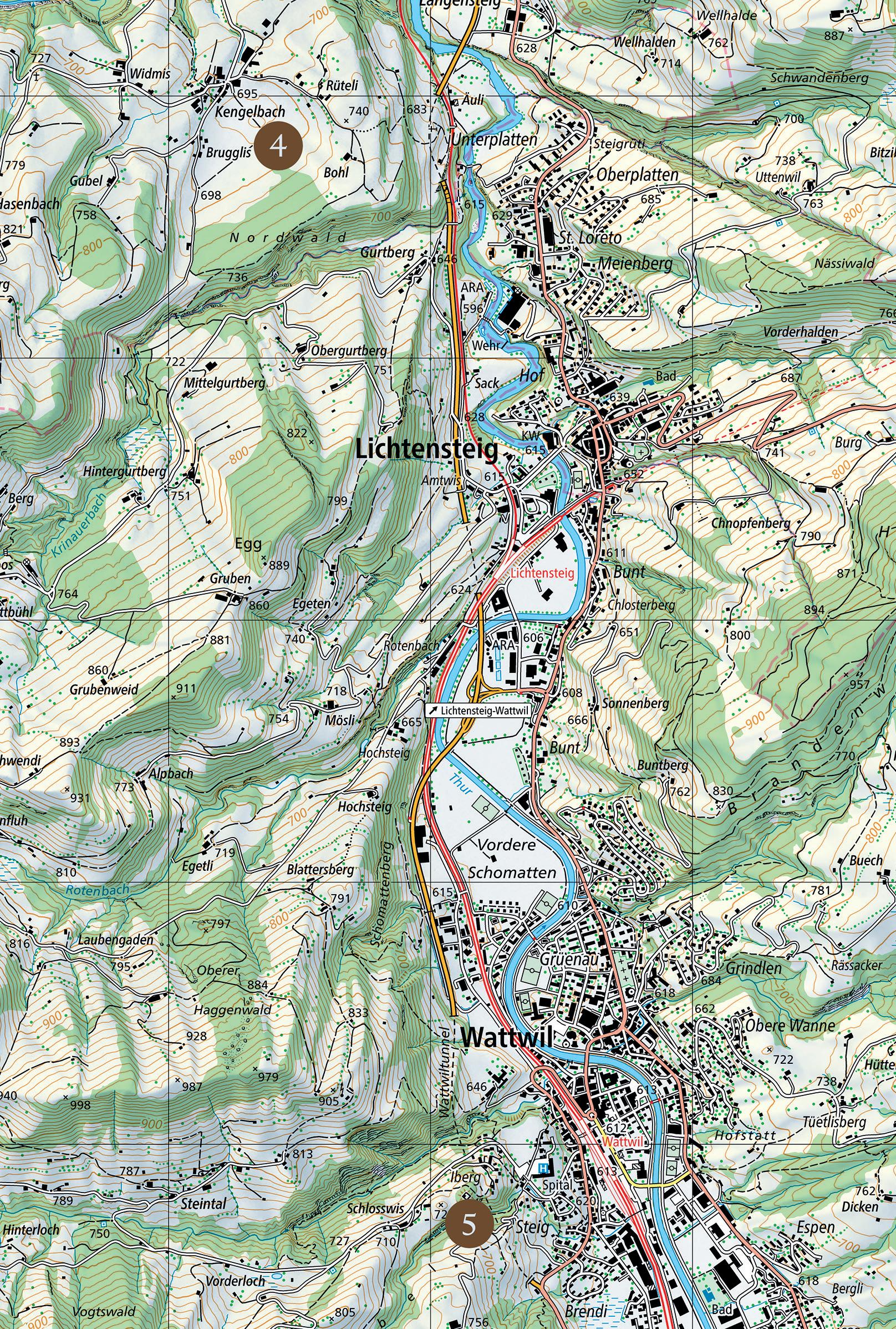

Kartenausschnitt Massstab

1:25 000, Nr. 4 Weiher

Kengelbach, Nr. 5 Weiher

Iberg. Karte: Bundesamt für Landestopografie swisstopo.

42 Klösterliche Fischweiher

heranwachsen durften. Karpfen und andere Speisefische, «die zimlich hüpsch» waren, wurden in Lichtensteig, dem Verwaltungssitz des fürstäbtischen Landvogts, ausgeteilt und verschenkt, die kleineren Speisefische in den Hof Wil gebracht. Einzig im Herbst 1614 wurden offenbar keine Fische mehr verschenkt, sondern dem «Herren Landtvogt Redig 20 [Karpfen] ze koufen geben». Zehn Jahre zuvor hatte sich der Landvogt Gallus Gräninger beklagt, dass die Fischer und Knechte mit den Fischkarren über seine Güter fahren, anstatt die Landstrasse zu benutzen. In einem Spruchbrief wurden die Nutzungsrechte der Wege und Strassen zum und vom Weiher Kengelbach neu festgesetzt. Vielleicht hat mit diesem Streit die grosszügige Verteilung der Fische ein Ende gefunden.

Der Weiher taucht schliesslich in einer Urkunde vom 25. Januar 1627 auf. Mit der Erlaubnis des Landvogts der Grafschaft Toggenburg, Johann Rudolf Reding, durfte Abt Bernhard Müller den Weiher noch weiter ausbauen und auf seine Kosten Fischgruben erstellen sowie Wassergräben durch die angrenzenden Güter ziehen. Wie lange das Kloster St. Gallen den Weiher Kengelbach betrieben hat, ist unklar. Der letzte Eintrag zum Ausfischen und Besetzen des Weihers findet sich im Fischerbüchlein

43 Klösterliche Fischweiher

Weiher Kengelbach, Ausschnitt aus der Karte der Grafschaft Toggenburg von Johann Caspar Himmelberger, 1739. StiASG, Karten und Pläne, Nr. 28.

Bei der Geländevertiefung

südlich von Kengelbach mit dem Namen Im Riet könnte sich früher der Weiher befunden haben.

Foto: A. Holenstein.

des Amts St. Gallen und stammt aus dem Jahr 1669. In der Karte der Grafschaft Toggenburg von Johann Caspar Himmelberger von 1739 sowie in der von Johann Jakob Büeler gezeichneten Karte der Grafschaft Toggenburg von 1784 ist der Weiher noch eingezeichnet. Im 1802 erstellten Inventar über den Zustand des Klosters St. Gallen im Kanton Säntis ist jedoch kein Weiher Kengelbach mehr aufgeführt. Wahrscheinlich wurde er im ausgehenden 18. Jahrhundert abgelassen und das Land als Weide- oder Ackerfläche genutzt. Heute ist in Kengelbach in der heutigen Gemeinde Bütschwil kein Weiher mehr vorhanden.

Ein verlandeter Schlossweiher: Der Weiher Iberg

Zum «Weyer under Yberg» sind drei Zinsbriefe von 1499 bis 1516 überliefert. Es handelte sich jedoch schon damals um einen verlandeten Weiher, wie wir den Urkunden entnehmen können: 1499 verkaufte Abt Gotthard Giel von Glattburg seinem «Vogt zu Yberg und lieben getruwen Hiltprand Myles», welcher als Dienstmann des Klosters die Burg Iberg bei Wattwil verwaltete, «unser und unsers Gotzhus Riett oder Mos genant der Wyer so zu unnserm Schloß Yberg gehört hat». Weder in den Akten zur Vogtei Iberg noch in den im Stiftsarchiv aufbewahrten Karten der Grafschaft Toggenburg ist ein Weiher beim Schloss Iberg überliefert. Wegen der in den Urkunden verwendeten Bezeichnung «Weyer» oder «Wyer» können wir dennoch davon ausgehen, dass das Schloss Iberg einst über einen Fischweiher verfügt haben muss, der vermutlich als Reservoir für die

44 Klösterliche Fischweiher

Südseite der Burg Iberg, Kupferstich von Salome Grob und Franz Hegi, um 1830. Toggenburger Museum.

in der Thur oder im Rickenbach gefangenen Fische diente. Die Burg Iberg wurde nach 1230 erbaut und von den Herren von Iberg, Dienstleuten des Klosters St. Gallen, als Lehen verwaltet. Nach der Zerstörung während der Appenzeller Kriege wurde sie nach 1408 als fürstäbtischer Vogteisitz wiederaufgebaut. Von wann bis wann ein Fischweiher bestanden hat, kann nicht mehr festgestellt werden.

Dank einer geografischen Beschreibung des verkauften Grundstücks können wir den ehemaligen Weiher südöstlich der Burg, gegen die Thur hin, verorten: Das Riet oder Moos «gelegen in unser Grafschaft Toggenburg stost gegen der Tur an Caspar Wencken Waidli, och an Hainy Hermans Waid die Bernhart Sutterlis gewesen ist, unnd an Hainy Hermans Wisen, oberthalb an Hansen Muller im Humelwald, ob sich an Hansen an der Wis Gill, gegen dem Dorf Wattwyl an Caspar Wencken Waid».

Quellen

Stiftsarchiv St. Gallen

StiASG, Urkk. BBBB2 Nr. 5b; GG2 R3; MM1 G1 (UBSG, Nr. 4076); OO1 G10; OO1 G11; OO1 G12; VVV1 Nr. 110; VVV1 Nr. 114; WWW1 Nr. 60; WWW1 Nr. 68; WWW1 Nr. 69; WWW2 Nr. 4; XXX1 Nr. 63; XXX2 Nr. 2 (UBSG, Nr. 4076); XXX2 Nr. 5 (UBSG, Nr. 5372); XXX2 Nr. 15; XXX4 Nr. 7.

StiASG, Bde. 89, f. 112v–114v; 93, f. 56r–56v; 97, f. 106r–106v; 98, f. 89r; 109, f. 179v, 181r; 110, f. 1r, 60r/v, 210r, 211r; 176, f. 262v–263r; 837, f. 10v–11r, 109r–110r, 150v–152r; 838, f. 128r–129r; 1039a; 1421, f. 8r–9r; 1512, S. 79, 187.

StiASG, R 13, F 9b; R 23, F 7b; R 120, F 1.

StiASG, Karten und Pläne, Nr. 28; 28a; 43c.

45 Klösterliche Fischweiher

Staatsarchiv St. Gallen

StASG, HA B III 23, S. 23; KPH 4/004, KPH 4/005. Stadtarchiv Wil

StadtA Wil, Bd. 800a.

Staatsarchiv Zürich

StAZH, PLAN G 139.

Literatur

Amacher, Urs: Geschichte der Fischer und der Fischerei im Mittelalter, in: Fisch und Fischer aus zwei Jahrtausenden. Eine fischereiwirtschaftliche Zeitreise durch die Nordwestschweiz, hrsg. von Heide Hüster Plogmann, Augst 2006, S. 95–108.

Aqua – Mönche am Wasser (vvaldo3), Begleitpublikation zur Jahresausstellung 2021 im Ausstellungssaal des Stiftsarchivs St. Gallen, hrsg. vom Stiftsarchiv, Lindenberg im Allgäu 2021.

Chartularium Sanggallense, Bd. 1–2 bearb. von Peter Erhart, Bd. 3–7 bearb. von Otto P. Clavadetscher, Bd. 8–12 bearb. von Otto P. Clavadetscher und Stefan Sonderegger, St. Gallen 1983–2021.

Ehrat, Karl J.: Chronik der Stadt Wil, o. O. 1958.

Fäsi, Johann Conrad: Genaue und vollständige Staats- und Erd-Beschreibung der ganzen Helvetischen Eidgenossschaft, derselben gemeinen Herrschaften und zugewandten Orten, Bd. 3, Zürich 1766.

Hofmann, Alfred: Die Botsberger-Mühle im toggenburgischen Unteramt, Flawil 1940.

Lenz, Philipp: Reichsabtei und Klosterreform. Das Kloster St. Gallen unter dem Pfleger und Abt Ulrich Rösch 1457–1491 (Monasterium Sancti Galli 6), St. Gallen 2015.

Moeschlin, Kathrin: Vivaria – Fischweiher (vvaldo – vademecum 1), Lindenberg im Allgäu 2021.

Näf, Adolf: Der Bettenauer Weiher bei Oberuzwil, Bazenheid 1949. Oberuzwil. Drei Dörfer – eine Gemeinde 1803–2003. Jubiläumsschrift, hrsg. von Andreas Eisenring et al., Flawil 2003. Ortsnamen.ch: Das Portal der schweizerischen Ortsnamenforschung, online: https:// search.ortsnamen.ch/de/, letzter Zugriff: 20.04.2022.

Rezzoli, Michael: Die Teichwirtschaft der Fürstabtei St. Gallen. Untersuchung der Karpfenzucht in den Statthalterämtern Wil und St. Gallen sowie der Herrschaft Neuravensburg von 1457–1798. Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit, 2009.

Wulpillier, Paul: St. Gallisches Fischereiwesen vom Mittelalter bis in die Gegenwart, St. Gallen 1896.

46 Klösterliche Fischweiher