Hanspeter Spörri

Steff Signer. Die musikalische Biografie

Herausgegeben von Heidi Eisenhut, Peter Surber und Matthias Weishaupt in Zusammenarbeit mit der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden

Hanspeter Spörri

Hanspeter Spörri

Steff Signer. Die musikalische Biografie

Herausgegeben von Heidi Eisenhut, Peter Surber und Matthias Weishaupt in Zusammenarbeit mit der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden

Hanspeter Spörri

Ein Stück Schweizer Rock-, Pop- und Highmatt-Geschichte

Mit Beiträgen von Bettina Dyttrich, Heidi Eisenhut, Chanan Hanspal, Veit Stauffer und Peter Surber

8 Einleitung

12 Die Biografie

14 Aufbewahrte Vergangenheit

16 Im Energiestrahl des Vaters

17 Der Wohnwagen Diogenes II – das Werk eines Tüftlers, Unternehmers und Entertainers

22 Keine grössere Fremdheit als die zwischen Vater und Sohn

30 Der Leser in der Einsamkeit

34 Musik und Rebellion

35 Die Gitarre als pazifistische Waffe

39 Great Sitar Explosion

43 Kantonsschüler mit Heimweh

53 Widerstand als Schulstoff

56 Die Zeit der Radikalisierung

57 Nach dem Handelsdiplom in den «Underground»

64 Ein geheimnisvoller Student aus England

71 Klammheimliche Freude

80 Kommune Horchental

81 «Alles, was im Haus passiert, ist Kunst»

90 Mit Klamauk gegen das «Zivilverteidigungsbüchlein»

98 Intermezzo I

99 Von Toiletten, Badezimmern, Hygiene und Haarschnitt

104 Intermezzo II

105 Die Freundschaft mit Paul Giger

112 Die Reise nach Herat

113 «Ich bin kein Hippie mehr»

116 Die Berufswahl

117 Der Plan des Vaters scheitert

122 Musikalischer Neubeginn

123 Zahnbürste als Dirigierstab

128 Arbeitsort Stadttheater

129 Leben im «monarchischen Mikrostaat»

136 Grosser Samstag Orchester

137 «Vereinigung kreativ engagierter Leute & Blah Blah»

144 Zünds Zündstofflabor

150 Plattenaufnahmen und zum Schluss ein Eklat

156 «Honolulu Baby»

157 Steff Signer sucht den Erfolg und wird über den Tisch gezogen

164 Holy-Days in San Parucho

165 Rock ’n’ Roll-Mythologie und Assoziationsketten ohne Ende

170 Intermezzo III

171 Xenochronie – das Vergangene bleibt gegenwärtig

174 Auf der nationalen Bühne

175 Mit Hot Garage am Nationalen Jazz-Rock-Festival Augst

182 Infra Steff’s Red Devil Band

191 Jede Note ein rettender Strohhalm

196 Intermezzo IV

197 «Ein Zappa aus dem Appenzell»

208 Mit Popmusik kurz vor dem Durchbruch

209 Musik von Hinter den Wolken

212 «Rocklady Nr. 1»

218 Planet Amsterdam

219 More Music from the Gas Station – Beginn der Komponisten-Jahre

226 Begegnung mit Werner Herbers

230 Rietensemble Calefax

234 Der Manager

235 CD-Produzent beim Migros-Kulturprozent

238 Projektleiter bei der 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft

244 Boulez Dream – strenge Diät mit zwölf Tönen

249 Steff und «die Indianer»

254 Die Oper

255 Später Nachmittag im Paradies

264 Intermezzo V

265 Die Suche nach dem Himmelstor

272 Zurück ins Henderland

273 Bei Aeschbacher

276 Mitglied in einem Kollektiv

278 «I go to Turkey»

284 Sägerei-Buebe

290 Strick ond Dege

297 Überlebens-Auseinandersetzung

301 Der «Gsondsinger»

304 Zwischen Aufklärung und Magie – die Gädeli-Collection

310 Zurück zu den Anfängen

311 Der Fluss des Lebens

314 Texte, Bilder, Videos

317 Peter Surber: Wärter der Zeit. Steff Signer als Autor, Maler, Filmer und augenzwinkernder Schamane seiner Highmatt und seines eigenen Werks

320 Schöpfe ond öberelääre. Gedichte und Songtexte von Steff Signer

332 Subaru noosieche. Steff Signers Pläss-Bilder

338 De Wolchewinker. Zu den Videos von Pete Loppacher und Steff Signer

342 Annäherungen

345 Chanan Hanspal: Eine Freiheit, in der alles möglich ist. Wie ich Stefan Signers Musik kennenlernte und was in seinen Partituren steckt. Aus dem Englischen von Florian Vetsch

351 Veit Stauffer: Luftsprünge aus der Ostschweiz. Streiflichter auf Infrasteffs Bandleader- und Komponisten-Jahre

355 Bettina Dyttrich: Fremde Highmatt. Steff Signers bipolare Hommage ans «Henderland» – und die Verfremdung der Landschaft als künstlerische Strategie

359 Heidi Eisenhut: 25 Bananenschachteln Gemischtes. Der multimediale Vorlass von Steff Signer in der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden

366 Verzeichnisse

368 Verzeichnis der Bands

374 Werkverzeichnis

386 Verzeichnis der Produktionen

392 Anhang

393 Bildnachweis

395 Audio- und Videonachweis

398 Autorinnen und Autoren

Dieses Buch ist eine Einladung. Es verführt mit Texten, Bildern, Tönen und Videos in Werk und Leben von Steff Signer. Stefan Signer, geboren 1951 in Hundwil im Kanton Appenzell Ausserrhoden, bekannt als Infra Steff, hat als Musiker und Komponist, in späteren Jahren auch als Dichter, Maler und Videomacher ein facettenreiches Werk geschaffen, das einerseits seine Generation und andererseits seine ureigene Auffassung von Welt spiegelt.

Dieses Buch klingt. Es ist, so unverzichtbar wie inspirierend angesichts der multimedialen Arbeits- und Denkweise Signers, mehr als ein Buch. Aufnahmen musikalischer Werke, Partituren, Bilddokumente und Videos sind an den jeweils zugehörigen Stellen mittels QR-Code verlinkt. Ermöglicht hat dies einerseits die akribische Archivierungsarbeit des Künstlers selber und andererseits das Engagement der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, die bereits seit 2011 das bis dahin entstandene Werk mit der Webseite steffsigner.ch öffentlich zugänglich macht. Für die jetzt vorliegende Monografie sind zahlreiche frühere und seither entstandene Arbeiten Signers zusätzlich digitalisiert worden. Die im Buch zitierten Tondokumente sind dank Memoriav, dem Verein zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturguts der Schweiz, auf dem Portal memobase.ch hörbar.

Im Zentrum der Publikation steht die musikalische Biografie Signers. Sie entstand in unzähligen Gesprächen zwischen dem Künstler und dem Autor Hanspeter Spörri, geboren 1953 in Teufen, Jugend-Gspänli von Steff Signer, Bandmanager und Freund. Die Biografie erzählt aus persönlicher Warte ein Stück Zeit- und Kulturgeschichte. Sie spannt einen Bogen von den 1950er- und 1960er-Jahren, von der ländlich-bürgerlichen Gesellschaft der Wirtschaftswunderjahre, über die rebellische Jugendzeit nach 1968 bis in die Gegenwart.

Steff Signer aka Infra Steff, Gitarrist, Bandleader, Komponist und Arrangeur, gilt als einer der kreativsten und eigenwilligsten Köpfe der Schweizer Rock- und Popgeschichte. Sein Werk lässt sich in drei prägende Schaffensphasen einteilen: die Jugendband- und Bandleader-Jahre von 1967 bis 1986, die Komponisten- und Produzenten-Jahre von 1986 bis 1994

und ab etwa 2004 die Schriftsteller- und Pläss-Maler-Jahre. Zu ergänzen ist diese Chronologie einer Karriere abseits des Mainstreams mit den Ereignissen der Altersjahre, ab November 2018, als Signer nach einer schweren Erkrankung sein bisheriges Schaffen reflektiert und zugleich ein neues, teils eruptives Spätwerk entsteht.

Als Sohn eines Sägereibesitzers und einer Telefonistin wächst Signer in einem bürgerlichen Milieu auf. Ab 1963 erhält er Klavierunterricht und Unterweisung im Notensatz. Gitarrespielen und Komposition lernt er auf autodidaktischem Weg. Seit den Anfängen spielt er in wechselnden Formationen mit dem Violinisten Paul Giger zusammen und prägt die Appenzeller Hippie-Szene mit. Von Beginn weg ist seine Position jedoch jene zwischen den Stil-Stühlen – «sinfonischer Jazzrock» wäre ein mögliches Attribut für teils kurzfristige, teils über viele Jahre verfolgte Projekte wie die Big Band Grosser Samstag Orchester oder die Red Devil Band. Als «Appenzeller Frank Zappa», wie er in der Szene bald einmal bezeichnet wird, komponiert er für diese Ensembles ebenso wie für wechselnde kleine Formationen oder ein grosses Sinfonieorchester. Beeinflusst wird er von Appenzeller Volksmusik, der Rockmusik der 1960er- und 1970er-Jahre und von Komponisten wie Igor Strawinsky, Edgard Varèse und Frank Zappa. Steff Signer, sagt Chanan Hanspal (Seite 345), «gehört zu den seltenen Könnern, die einen dreiminütigen Rocksong genauso gut schreiben können wie ein komplexes Orchesterstück».

Kompositionen von Steff Signer sind unter anderem in der Reihe «Musikszene Schweiz», herausgegeben von Ex Libris, herausgekommen. Signer betreute die Edition während mehrerer Jahre und gehörte damit hierzulande zu den Pionieren der Anerkennung von Rockmusik als förderwürdiges Kulturschaffen. Als Musikvermittler wirkte er auch 1991 im Rahmen der 700-Jahr-Feiern der Schweizerischen Eidgenossenschaft (mit Rolf Liebermann) oder 2000 beim Millenniums-Programm des Schweizer Fernsehens (mit Adrian Marthaler).

Eine dritte musikalische Schiene sind Songs und musikalisch-literarische Programme für das Duo Sägerei-Buebe. Sie drehen sich um das «Henderland», seine so mythische wie konkrete Ausserrhoder Herkunftsregion, der er in Songs, Gedichten, Prosa, Kurzszenen oder auch Rezepten, pendelnd zwischen Aufklärung und magischem Denken, kritisch-liebevoll eine Stimme gibt. Eine Art Best-of-Edition dieser Mythografie, das Buch Highmatt, erschien 2008 im Limmat Verlag in Zürich. Die Themen von Signers «bipolarer Hommage ans Henderland», wie Bettina Dyttrich in ihrem Beitrag (Seite 355) sie nennt, liegen oft schattenhalb, sind durchtränkt von einer schwarzen Melancholie, die das Gegenstück bildet zur fröhlichen Schlagfertigkeit, die man seinen Appenzeller Landsleuten nachsagt. Ikone seines «Henderlands» und des bildnerischen Werks ist der Pläss, eine stilisierte Darstellung des Appenzeller Sennenhunds. Seit

2009 begleitet der Pläss Signers Schaffen in Schüben. Manche Kunstkennerinnen und -kenner reagierten eher reserviert, dem Publikum gefällt es, in Herisau und an anderen Orten finden sich diverse Pläss-Bilder im öffentlichen Raum.

Schliesslich das Videoschaffen: Nokia Wanderjournal nennt er seine Aufnahmen der Handy-Video-Pionierzeit, die ab 2007 auf Spaziergängen zwischen Herisau und Hundwil entstanden sind. Der experimentelle Umgang mit Bewegtbildern und Tondokumenten setzt sich Jahre später mit iPhoneFilmclips seines Jugendfreunds Peter «Pete» Loppacher fort. Zugleich hinterlegt Signer digitalisierte Super-8-Filme seines Vaters oder Studioaufnahmen seiner Bands mit jüngeren Texten. Seine Arbeitsweise, zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten entstandene Klänge und Bildfolgen in einen neuen Zusammenhang zu bringen, ist typisch für sein fusionsfreudiges Denken und Schaffen. Über 150 Kurzvideos auf YouTube zeugen bisher davon.

Signer steht für die Generation der nach dem Zweiten Weltkrieg Geborenen, die durch die Ausweitung der individuellen Mobilität und der Demokratisierung neuer Medien wie Ton, Farbbild und Film via Radio, Fernsehen und Vinyl sowie durch technische Innovationen sozialisiert und «amerikanisiert» wurde. Gleichzeitig ist Signer seiner Appenzell Ausserrhoder Heimat verbunden geblieben und gewinnt seiner Herkunft bis heute höchst eigenwillige und kritische künstlerische Facetten ab. Der Weg, den sich Signer zunächst als rebellierender Hippie, später als Bandleader, Texter, Komponist und Arrangeur, schliesslich als Mythologe seiner Heimat bahnte, ist in seiner individuellen Ausprägung und Intensität bemerkenswert. Dass Signer ein «Aufbewahrer» ist und sein Leben und Schaffen immer wieder selbst reflektiert und neu interpretiert, macht ihn zu einem spannenden Zeitzeugen.

Das Archiv von Steff Signer ist seit 2008 in mehreren Lieferungen in die Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden nach Trogen gekommen. «Als Zeitzeugnis dokumentieren die vielfältigen Materialien einen Zeitabschnitt appenzellischer Geschichte, der bisher in Museen, Archiven oder Bibliotheken nicht zugänglich war: Das Privatarchiv Signer ist Zeugnis einer Subkultur im Heimischen», schreibt Heidi Eisenhut, Leiterin der Kantonsbibliothek, im Editorial zur Webseite steffsigner.ch, die 2011 veröffentlicht wurde.

Dieses Buch nähert sich dem Kosmos Signer, der Henderland und Kalifornien, tibetische Mantras und türkische Saz, Zappa und Zäuerli, Rock, Sinfonik und andere Gegensätze munter «versöhnt», in vier Teilen an. Im Anschluss an Hanspeter Spörris reich illustrierte und um über 50 Tondokumente erweiterte Biografie versammelt ein zweites Kapitel lyrische Texte, Pläss-Bilder sowie Videos der Gädeli-Collection von Steff Signer, ausgewählt und kommentiert von Peter Surber. Im dritten Teil kommen Gast-

autorinnen und -autoren zu Wort. Chanan Hanspal und Veit Stauffer reflektieren und analysieren das musikalische Schaffen von Steff Signer aus je persönlicher Warte, und Bettina Dyttrich kartografiert Signers HighmattLandschaft. Schliesslich informiert Heidi Eisenhut über die Prozesse des Archivierens und Dokumentierens rund um das in keine Schubladen zu pressende Werk von Steff Signer. Die von Signer erstellten Verzeichnisse seiner Bands, Kompositionen und Produktionen schliessen den Band ab. Die Herausgeberin und die Herausgeber bedanken sich allen voran bei Steff Signer für sein leidenschaftliches Mitwirken an dieser Publikation samt ihren multimedialen Erweiterungen und Wucherungen sowie beim Autor Hanspeter Spörri für sein gewissenhaftes Nachfragen und einfühlsames Schreiben. Ein herzlicher Dank gilt im Weiteren der Gastautorin Bettina Dyttrich und den Gastautoren Veit Stauffer und Chanan Hanspal sowie Florian Vetsch für die Übersetzung des Beitrags von Chanan Hanspal. Dem Appenzeller Verlag und der Grafikerin Brigitte Knöpfel danken wir für ihren Einsatz für ein Buch, das von Anfang an den Raum zwischen zwei Buchdeckeln sprengen wollte. Neben dem Kanton Appenzell Ausserrhoden (unter anderem mit Beiträgen aus einer Schenkung der Aeschbach-Stiftung, Stein) leisteten die Dr. Fred Styger Stiftung, die Steinegg Stiftung, die Metrohm Stiftung und die Johannes Waldburger-Stiftung, alle in Herisau, die Lienhard-Stiftung, Teufen, sowie die Susanne und Martin Knechtli-Kradolfer Stiftung, St. Gallen, namhafte Beiträge an die Publikation.

Die besondere Beziehung zwischen dem Biografen und dem Biografierten sowie die multimedialen Erweiterungen, Einordnungen und die umfassenden Verzeichnisse machen die vorliegende Publikation zu einem nicht alltäglichen Dokument. Der biografische Hauptteil erlaubt den Einstieg in eine Zeit und Annäherungen an Ereignisse und Phänomene derselben aus der Warte zweier «Bürgerkinder», wie Hanspeter Spörri in seiner Einleitung auf den Seiten 14 und 15 den gewählten Fokus erläutert. Steffs Weg sei aussergewöhnlich, individuell – und doch auch exemplarisch für die nach 1945 in Europa und den USA Geborenen. Für eine umfassende Darstellung dieser Generation hätte es der Multiperspektivität bedurft. So ist es spannend, künftig weiteren Zeitzeugen und Zeitzeuginnen zuzuhören, um nicht zuletzt dem beeindruckenden Archivbestand und den Erzählungen, die dieser zulässt, noch mehr Facetten beizufügen.

Trogen, im Frühjahr 2024

Heidi Eisenhut, Peter Surber, Matthias Weishaupt

Porträt von Steff Signer, Januar 2024 (Foto: Andreas Butz).

Porträt von Steff Signer, Januar 2024 (Foto: Andreas Butz).

Highmatt, der Titel seines Buches aus dem Jahr 2008, ist Steff Signers Wortschöpfung. Sie ist typisch für seinen Umgang mit Sprache – und mit sich selbst. Highmatt umreisst das Spannungsfeld seines Lebens. Euphorie und Ermattung sind Gefühlslagen, die sich bei ihm immer wieder ablösten. In seiner Selbstwahrnehmung haben sie viel mit seiner Herkunft zu tun, mit der Kindheit; mit einer Vergangenheit, die nicht vergeht; mit der Heimat, dem Beglückenden, nach dem er sich sehnt, und den aus der Heimat hervorgehenden Dämonen, denen er mit künstlerischen Ausdrucksformen Herr zu werden versucht. Highmatt beschreibt das alles, ohne es zu erklären.

Die folgenden Kapitel erzählen Episoden aus Steffs Leben, schildern seinen künstlerischen und vor allem musikalischen Weg: seelische Nöte, die innere Kraft, seinen Lebenswillen und seinen Ideenreichtum. Der Text ist in Dutzenden Gesprächen entstanden. Er basiert einerseits auf Steffs und meinen Erinnerungen an die für uns prägenden 1960er- und 1970er-Jahre und die Jahrzehnte danach, andererseits auf Steffs umfangreichem multimedialem Vorlass, der in der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden archiviert ist. Steff sagt von sich, er sei kein Sammler, aber ein Aufbewahrer. Die vielen Ton- und Bilddokumente, Partituren, Briefe, Notizen, Rechnungen, Zeitungsausschnitte ermöglichen eine detailreiche Darstellung von Ereignissen und Entwicklungen. Nebenbei entsteht das Bild einer Epoche. Diese war einerseits durch den hart erarbeiteten Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg und den bedrohlichen Ost-West-Konflikt geprägt, andererseits durch den gesellschaftlichen Wandel um 1968, durch emanzipatorische Bestrebungen, jugendlichen Protest und aufregende Musik. Gross war der kulturelle Einfluss Amerikas – auf die Elterngeneration mit Jahrgängen ab etwa 1920 ebenso wie auf deren Söhne und Töchter, die um 1950 geboren wurden. Erstere hörte Glenn Miller, tanzte zu Swing-Rhythmen, bewunderte die USA als Verteidigerin der Freiheit, litt an ihrer eigenen Prüderie und kämpfte dafür, dass es ihre Kinder einmal besser haben würden; letztere hörten ebenfalls amerikanische Musik und suchten die Hem-

mungen ihrer Eltern zu überwinden. Manche wurden durch Rock, Blues und Folk zum politischen Aufbegehren oder zur spirituellen Suche inspiriert – auch Steff und weitere Exponenten der folgenden Schilderungen.

Steff kenne ich seit Kindertagen. Unsere Eltern waren befreundet. Sein Vater, Inhaber einer Sägerei, Unternehmer und Offizier, spielte hin und wieder an Samstagabenden im Café meiner Eltern auf dem Flügel. Er war nicht nur ein dezenter Barpianist, sondern auch ein schlagfertiger Entertainer und Charmeur.

Diese Talente hat Steff geerbt. Ich schaute zu ihm auf während der Zeit an der Kantonsschule Trogen. Er war ein Jahr über mir ebenfalls Schüler der Handelsabteilung – sichtbar ein Anhänger der Beatmusik, witzig, versponnen, rätselhaft. Später traf ich ihn in St. Gallen wieder, im Jugendhaus, im «Africana». Ich sah ihn als eine Art Pionier, der Zugang hatte zum Geheimwissen der Flower-Power-Bewegung. Vollends für ihn eingenommen war ich, nachdem er mir eine Langspielplatte der Pink Floyd – A Saucerful of Secrets – vorgespielt hatte. Mir wurde klar: Alles verändert sich, auch die Musik.

Einige Jahre später war ich eine Zeit lang Manager seiner Bands und Projekte und bekam es mit einer Eigenart zu tun, die manche verstörte, die mit ihm befreundet waren und sind oder mit ihm arbeiteten: Er brach Projekte immer dann ab, wenn sich ein Erfolg abzeichnete, die Band endlich eingespielt war und das Publikum mitreissen konnte. Auch Beziehungen liess er einschlafen oder unterbrach sie, ohne dass er das begründete. Ich musste lernen, dass Steff einmal die Nähe sucht und dann wieder in die Einsamkeit flieht.

Er kann das nicht erklären. Ich kann es auch nicht. Aber schildern, was gewesen ist, das können wir beide.

Teufen, im Frühjahr 2024 Hanspeter Spörri

Vorwort des Autors

Am 1. Juli 1953 findet die Probefahrt statt: Der VW Käfer mit der Nummer AR 1908 zieht den in der Sonderau in der Ausserrhoder Gemeinde Hundwil gebauten Prototypen des Wohnanhängers Diogenes II über Schönengrund, die Wasserfluh, Lichtensteig, Wil, Gossau und Herisau zurück nach Hundwil. «Wasserfluh mühelos im 2. Gang. Anfahren am steilen Hang kann mit Leichtigkeit durchgeführt werden, sofortiges Nachschalten in den 2. Gang. Reisetempo Lichtensteig – Wil: 50 – 70 km[/h]. Spitzengeschwindigkeit Wil – Gossau: 90 km[/h]. Total gefahrene km: 90.» Diese minutiösen Angaben finden sich in einem Fotoalbum, das den Bau des Wohnanhängers dokumentiert. Auf der ersten Reise dabei sind die beiden Konstrukteure: der Fotograf Walter Sonderegger – später Direktor und Verwaltungsrat der Leica Camera AG – und der frisch verheiratete Stefan Signer mit seiner Frau Margrith Signer-Keller, die Eltern von Steff Signer.

Nach weiteren Probefahrten über den Kerenzerberg und die Schwägalp wird der Wohnwagen Anfang August 1953 in Trogen vorgeführt. Einige Tage später brechen Signers und ihr Freund Walter Sonderegger in die Ferien nach Paris und Compiègne auf. Im Fotoalbum finden sich Bilder von weiteren Reisen, bei denen teilweise auch der 1951 auf die Welt gekommene Stefan junior dabei ist. Besichtigt werden der Mont-Saint-Michel und die Strände, an denen am 6. Juni 1944 der D-Day stattgefunden hat, die Landung von Truppen der USA, Grossbritanniens, Kanadas und Frankreichs zur Schaffung einer zweiten Front gegen das Dritte Reich. Einzelne Bilder zeigen zerschossene Bunker und Stellungen. Militärisches interessiert Stefan Signer senior. In der Armee erreicht er später den Rang eines Majors.

Steff Signer sieht seinen Vater als «Mann mit einem bildungsbürgerlichen Referenzsystem». Das zeige schon der Name, den er für den Wohnanhänger gewählt habe: Diogenes II. Er sei der Rationalität verpflichtet gewesen, habe irrationalen Mumpitz gerne als solchen entlarvt und gebrandmarkt. Gefühle habe er allenfalls in der Musik ausdrücken können.

Oben Der ab 1953 von Stefan Signer (1928–2018) und Walter Sonderegger in Hundwil gebaute Wohnanhänger Diogenes II, angekuppelt an einen VW Käfer. Unten Familienfoto für Werbezwecke: Stefan Signer, Margrith Signer-Keller (1928–1997), ihre Schwester Rosemarie Keller, Stefan junior zwischen seinen Eltern und Walter Sonderegger (hinten rechts) im neuen Wohnanhänger.

Dankbarkeit und Demut seien ihm fremd gewesen. Selbstreflexion habe er nie betrieben, Angst deshalb kaum gekannt, sagt Steff Signer. War er ein Homo faber im Sinne des Romans von Max Frisch? Das Buch stammt ebenfalls aus den 1950er-Jahren. Ingenieure, Konstrukteure, Tüftler, Macher, Rationalisten, im damaligen Verständnis zumeist Männer, haben die Nachkriegszeit geprägt und den Wirtschaftsaufschwung in Gang gebracht. Der Roman von Max Frisch zeigt aber auch die Schattenseiten: Entfremdung und verdrängte Gefühle. Wie bei Frischs erfolgreichem Ingenieur Walter Faber ersetzt der Glaube an das technisch Machbare bei Stefan Signer senior den Glauben an Gott. «Die Leuchtstoffröhren von Osram und Philips überstrahlten den Heiligenschein», sagt Steff, der sich erinnert, wie er selbst von der Weltausstellung in Brüssel 1958 mit dem Atomium als Wahrzeichen schwer beeindruckt gewesen sei. «Mein Vater brachte von dieser Reise die Begeisterung für gebratene Bananen und Ananas mit Reis nach Hause, die er in einem asiatischen Pavillon gegessen hatte. Mutter versuchte, das Beschriebene nachzukochen, und stiess auf das Rezept für Riz Casimir.» Das Gericht mit der milden gelblichen Curry-Sauce wurde damals in den Schweizer Restaurants und Haushalten populär: eine typisch schweizerische Adaption von Exotik. «Mein Vater war ein Vorbild, das ich zeitweise bekämpft habe, in dessen Energiestrahl ich mich aber dennoch immer bewegt habe», sagt Steff. Der Vater spielte Klavier und Hammond-Orgel, hatte das Talent, jeder Melodie einen jazzigen Groove zu geben, orientierte sich an Glenn Miller und Louis Armstrong ( Seite 20). «Und er war mir als Bub, vor der Pubertät, ein liebevoller und kreativer, zuweilen verrückter Vater mit einer unglaublichen Fantasie. Aber da war auch eine andere Seite», sagt Steff: Sein Vater habe Schweres aus der Familie mitgetragen und manches unternommen, um die Geister loszuwerden. Er habe zeitweise zu viel getrunken und seine Neigung zur ehelichen Untreue nicht im Griff gehabt. Auch dass er immer «der Siebesiech» habe sein müssen und im Mittelpunkt stehen wollte, habe vielleicht mit dieser anderen Seite zu tun.

Nach der Matura absolvierte Stefan Signer senior in der Romandie die Rekrutenschule und die Unteroffiziersschule. Dann stieg er bei seinem Vater ein, half beim Wiederaufbau und Betrieb der 1948 abgebrannten Sägerei in der Sonderau in Hundwil. In Frauenfeld, wo er als Artillerist die Offiziersschule absolvierte, lernte er Margrith Keller kennen. Bald nach der Hochzeit begann er sich mit dem Wohnanhänger-Projekt zu befassen, gründete das Signer-Sport-Wohnanhängerwerk Hundwil. In welcher Stückzahl die sechs verschiedenen Typen des Diogenes II und des grösseren Diogenes II Spezial gebaut wurden, lässt sich nicht eruieren. Fotografien zeigen, dass der Wohnanhänger 1955 an der Mustermesse Basel präsentiert wurde. «Der Diogenes II ist zu einem Begriff sauberer, seriöser Schweizer Qualitätsarbeit geworden, der eine grosse Zahl begeisterter

Im Energiestrahl des Vaters

Stefan Signer (1928 – 2018) «Pianojazz», 1960er-Jahre

Freunde gewonnen hat», verkündete ein hektographiertes Werbeblatt: «Die Befangenheit der Anfangszeit, in welcher man sich noch nicht mit einer Wohnung auf Rädern gleich den Zigeunern [sic] vor dem Nachbarn zeigen wollte, ist heute sozusagen überwunden. […] In der Entwicklung von modernsten und überaus strapazierfähigen Wohnanhängern, die trotzdem zu einem volkstümlichen Preis erworben werden können, hat Signer Sport heute schon einen wesentlichen Vorsprung.»

Neben der Signer AG gründete er später die Kontekta Aktiengesellschaft für Fertighäuser und engagierte sich in einer Fensterfabrik in Herisau. Als 1973 die Ölkrise ausbrach, sei das für seine Unternehmungen verheerend gewesen, erinnert sich Steff. Der Vater habe den Betrieb, die Liegenschaft und die vier Wohnhäuser in Hundwil verkauft und mit seiner Frau im Rebrain in Hauptwil ein von ihm selbst entworfenes Haus mit Swimming-Pool und Warmwasserkollektoren auf dem Dach bezogen. Danach entstanden dort weitere Häuser – «und er war wieder einmal der Siebesiech, der dieses Plätzli, das später so vielen anderen auch gefiel, gefunden hat», sagt Steff. Nach dem Konkurs der Kontekta AG 1976 habe sein Vater sich nochmals neu erfunden. Weil er mit Diabetes zu kämpfen hatte, sei ihm klar geworden, dass er etwas gegen sein Übergewicht unternehmen müsse. Er habe keine ihn überzeugende Diät gefunden und des-

Stefan Signer senior am Klavier an der Kantonsschule Trogen, um 1946. Vom «Pianojazz» in den 1960er-Jahren ist kein Bild überliefert, dafür ein eindrückliches Tondokument.

halb mit Akribie ein eigenes Schlankheitssystem entwickelt – den «Signer-Schlankheitsplan». Dieser wurde ab 1980 in zahlreichen Partner-Hotels in der Schweiz und Österreich angeboten, in Deutschland in den bekannten Steigenberger-Hotels.

Steff besitzt ein Buch, das sein Vater 2014 in einer Auflage von 25 Stück produziert hat: Abnehmen – die Ernährungsphysiologie in populärwissenschaftlicher Darstellung. Darin sind die Unterlagen für seine Vorträge enthalten, Abhandlungen über Kohlenhydrate, Fette und Eiweisse, die Begründung für die Empfehlung, den Kohlenhydratkonsum zu reduzieren.

Auf der Aufschlagseite steht ein Spruch von Thomas Carlyle: «In Büchern liegt die Seele gewesener Zeit.»

Quellen und Literatur: KBAR, Pa Signer Stefan/D-07-01, Lebensaufzeichnungen Walter Sonderegger, 2021. – KBAR, Pa Signer Stefan/C-06-01 bis C-06-02, Fotoalbum und Dossier zum Wohnwagen Diogenes II, 1953–1955. – Max Frisch: Homo faber. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1957. –Inserat «Signer Schlankheitsplan SSP». In: Nebelspalter, 26.11.1990, S. 29. – Schlankheit mit System. In: Hotel-Revue, 26.06.1986, S. 15. – KBAR, Pa Signer Stefan/D-07-02, Stefan Signer sen.: Abnehmen. Die Ernährungsphysiologie in populärwissenschaftlicher Darstellung. Amriswil: Eigenverlag, 2014.

1958 –1960

Der erste Schultag im Frühling 1958 ist ein erschütterndes Erlebnis. In der Familie wird Steff «Bob» genannt. Nun hört er im Schulhaus in Hundwil, wie sein Name aufgerufen wird: Stefan Signer. Er weiss, dass er gemeint ist. Aber er fühlt sich nicht angesprochen. Der Name ist ihm peinlich, sogar unheimlich.

Während Steff mehr als 60 Jahre später Fotos aus der Primarschulzeit zusammensucht, stellt sich dieses beängstigende Gefühl wieder ein – zudem eine Art Mitleid mit dem Siebenjährigen, der er damals war. Was aus dieser Zeit in seinem Gedächtnis haften geblieben ist, verrät den Grund der Traurigkeit nicht, lässt im Gegenteil den Eindruck einer –wie man leichthin sagt – unbeschwerten Kindheit entstehen. Signers sind eine Mittelstandsfamilie. In den Sommerferien fahren sie 1958 mit dem Diogenes-Wohnwagen in den Süden, nach Viareggio an der toskanischen Küste. Ein gewisses Misstrauen fährt mit. Zur Sicherheit nimmt man aus der Schweiz Milchpulver mit. Stefan Signer senior stört es, dass die Italiener – «Tschinggen» ist der damals in der Deutschschweiz geläufige Ausdruck – nicht in der Lage sind, die Spaghetti und die Bistecca zusammen zu servieren. Er reklamiert erfolglos beim Kellner. Ihn stört auch der Fernseher, der in der Bar die ganze Zeit läuft, ohne dass jemand hinschaut. Den Singsang des Glace-Verkäufers, der am Strand tagein, tagaus «Gelatiii – Bomboloniii» ausruft, empfindet er als lästig.

Steff geniesst am Strand den «grössten Sandhaufen der Welt», sammelt Muschelschalen, beobachtet, wie Italiener Gefühle zeigen, lieb und warmherzig sind – ganz anders als die Erwachsenen, die er in der Schweiz kennt. Den sympathischen Zeltplatzwart nennt der Vater «CasanovaSchiissiputzer». Wie abwertend dies ist, fällt Steff erst Jahre später auf –als ihm auch klar wird, dass entspannte, witzige, charmante und gutaussehende Italiener von Schweizer Männern als Konkurrenz empfunden werden.

Der Zeltplatz ist riesig und liegt in einem Pinienhain: Hinter einem Strohzaun gibt es ein Open-Air-Kino. Gemeinsam schauen Vater und Sohn Die Brücke am Kwai. Steff versteht die Handlung nicht, ist aber beeindruckt

von der Brücke, welche die britischen Kriegsgefangenen bauen. Er will sie nachbauen. Und der Colonel Bogey March bleibt ihm im Ohr. Die gepfiffene Melodie wird auch in der Schweiz ein Hit. Ländlerkapellen und Tanz-Combos singen dazu eine Textzeile, die sie beliebig ergänzen und variieren: «Frölein, händ Si mis Hündli gsee? Frölein, dä Chaib isch niene mee.»

Immer in Erinnerung behalten wird Steff die Düfte Italiens. Sie haben für ihn etwas Magisches, beispielsweise der Geruch von Mehl, das mit Wasser und eventuell Eiern verrührt wird. Er sticht ihm in einem Laden in die Nase, in dessen hinteren Räumen Nudeln produziert werden. Wie

Der erste Schultag: Stefan auf der Strasse zwischen der Sägerei, dem elterlichen Betrieb, und dem Dorf Hundwil, April 1958.

Die mit der Familie Signer befreundeten Edith und Walter Pischl-Linder wohnen in Hundwil in einem Haus von Grossvater Konrad Signer. Sie treten in den 1950er-Jahren als «Die Waltons» auf und gründen 1961 den Walter Zoo in Gossau.

Schweizer Filmwochenschau

Tiere im Schulzimmer, Steff Signer mit Boaschlange, 1959

ein schnüffelnder Hund geht er ihm nach, wird von einer Frau eingeladen, zuzuschauen, wie sie mit der Chitarra – einem Pastaschneider –frische Teigwaren herstellt. Das Erlebnis wirkt nach. Bis heute fühlt sich Steff von guter Pasta in jeder Form angezogen: «Das ist Magie.»

Zur gleichen Zeit, als es Schweizer Mittelstandsfamilien für Ferien in den Süden zieht, kamen in umgekehrter Richtung viele Italienierinnen und Italiener als sogenannte «Fremdarbeiter» in die Schweiz. In der Signerschen Sägerei arbeiten Enrico und Ernesto. Im Gegensatz zu den wortkargen Appenzellern, die ebenfalls im Betrieb angestellt sind, erlebt Steff sie als «uu huere lieb». Ihm wird schon als Kind bewusst, dass es einen Unterschied gibt in der Art, wie Schweizer und Südländer lachen, feiern, reden. Er bekommt zudem mit, dass die Italiener ihrerseits dem Norden nicht trauen. In ihren riesigen Koffern nehmen sie nach jedem Besuch zu Hause Berge von Nahrungsmitteln in die Schweiz mit: Salami, Schinken, Olivenöl. Der in der Schweiz übliche Filterkaffee ist für sie ungeniessbar.

Um 1960 beginnt auch ein Türke in der Sägerei zu arbeiten: Isan. Er wohnt im Haus der Familie Signer. Steff beobachtet ihn, wie er sich vor den Mahlzeiten jeweils in der Küche gründlich Gesicht und Hände reinigt, und er schaut ihm zu, wenn er sich auf seinem Gebetsteppich Richtung Mekka verneigt. Dann kommt auch noch ein Pole hinzu, der ebenfalls im Familienhaus wohnt und Steffs Schwester Barbara das Flechten von Körben beizubringen versucht Im Hause Signer reagiert man zwar manchmal mit Unverständnis und Skepsis auf Fremdländisches. Aber grundsätzlich versucht man offen zu sein für alle Arten von Kulturen und Lebenseinstellungen, fühlt sich zum Exotischen gar hingezogen. Vielleicht deshalb lässt Grossvater Konrad Signer in der ihm gehörenden Liegenschaft Sonderbach am Fussweg zwischen Steffs Elternhaus, das den Namen «Wasserfall» trägt, und Hundwil die Zirkusfamilie Pischl wohnen: Edith und Walter Pischl-Linder treten in den 1950er-Jahren zunächst als «Die Waltons» zusammen mit Hunden und Affen im Zirkus auf. Später wird Walter Pischl mit seiner Schultierschau als «Tierli-Walter» bekannt und gründet in Gossau den Walter-Zoo. Ein Beitrag der Filmwochenschau vom Frühjahr 1959 ( oben) dokumentiert Pischls Auftritt in der Primarschule Hundwil und zeigt Steff mit einer Boaschlange, die sich um ihn

und die neben ihm sitzende Rita Pischl schlingt, neben und hinter ihnen viele weitere Kinder.

Rita ist die Tochter des Artistenpaars. 1958 ist sie auf der Italienreise mit dabei. Zwischen den Familien Signer und Pischl hat sich eine Freundschaft entwickelt, vielleicht weil auch Stefan Signer senior als Pianist, Redner und Conferencier ein Bühnenmensch ist. Abends bringt Walter Pischl manchmal ein Tier mit zu Signers, lässt die Boa auf dem Stubenboden kriechen oder den Schimpansen Coco mit am Tisch sitzen. Und als Steff einen Botengang zu Pischls unternehmen muss, sieht er erstmals den Löwen Simba, der am Baum vor dem Haus angebunden ist. Er weiss nicht, wie er am grossen Tier vorbeigehen soll, um ins Haus zu gelangen.

Manchmal kocht Edith Pischl für beide Familien «Gstell», Kalbsherz-, Lungen- und Röhrenragout, das allerdings nur Vater und Sohn Signer mögen; Mutter und Schwestern Signer verzichten.

Pischls kommen auch ins Haus zum Fernsehen: Salzbrezeln und Nüsschen stehen auf dem Salontisch. Die Familien schauen die deutsche Krimi-Reihe Stahlnetz oder die Serie So weit die Füsse tragen über die Flucht eines Deutschen aus russischer Kriegsgefangenschaft. Die beschwingtmelancholische Melodie, welche die Maigret-Filme mit Rupert Davies als Hauptdarsteller einleitet, hat Steff noch im Ohr, ein Musette-Walzer. Die Kinder schauen auch Bonanza, Fury, Rin Tin Tin und Lassie.

Stefan Signer ist kein abwesender Vater, ganz im Gegenteil: Er unterhält seinen Sohn gerne mit selbsterfundenen Geschichten, erzählt mit verschwörerischer Stimme von Frau Sonderegger, die auf dem Kirchturm hockt. Steff «schaudert vor Wöhli», wenn er seinem Vater zuhören darf. Der macht sich Sorgen um die Entwicklung seines Buben, glaubt, der «Bob» könnte etwas zurückgeblieben sein, unterrichtet ihn, lässt ihn schwierige Wörter sprechen: Popocatépetl, ist stolz, wenn er es schafft –und enttäuscht, wenn er vor Gästen ins Stocken gerät. Steff erlebt das als demütigend, fühlt sich wie der dressierte Schimpanse Coco von «Tierli Walter», kann aber nicht wie dieser aggressiv und bissig reagieren. Seine Gefühle implodieren.

Steff ist deshalb oft wortkarg und in sich gekehrt, macht dann aber plötzlich «den Affen», überrascht seine Umgebung mit kindlichem Sarkasmus, verblüfft alle in seiner Umgebung mit rabiatem Humor. Vielleicht reagiert er damit auf das, was er später als «schwere Luft» bezeichnet, auf das, was in der Familie nicht angesprochen wird. Zum Vater besteht ein Spannungsverhältnis. Vater und Sohn werden sich immer fremder. Steff kann die Eltern nicht deuten, versteht nicht, welche Absichten, Erwartungen, Gefühle sie haben. Wenn er eine Grenze überschreitet, von der er gar nichts weiss, erfolgt ein Zornesausbruch. Den Vater fürchtet er deshalb. Die Mutter kann sich oft nicht entscheiden und sagt, Steff solle den Vater fragen. Das macht er dann meistens nicht. In schulischen Be-

langen allerdings übernimmt die Mutter das Zepter. Sie hilft bei den Hausaufgaben, hat die nötige Geduld, macht mit Steff Übungsdiktate, zeigt den Unterschied von Wörtern wie Lärche und Lerche. Und wenn in der Schule eine Ungerechtigkeit vorkommt, steigt sie ins Auto und fährt zu Lehrer Sepp Zwingli, den sie immer wieder «in den Senkel stellt», wie sie anschliessend jeweils zufrieden sagt. In Hundwil ist sie vermutlich die einzige Mutter, die so etwas wagt.

Familienausflug nach Pisa, 1958: Margrith SignerKeller mit ihren Kindern Stefan (*1951), Karin (*1955) und Barbara (*1956) sowie Rita Pischl (*1948).

Eine Untugend der Eltern wird Steff länger beschäftigen: das ständige Schlechtmachen, Kritisieren und Verhöhnen anderer Leute. Die Eltern scheinen das Gefühl zu haben, etwas Besseres zu sein.

Zufällig lese ich während der Arbeit an dieser Biografie Texte von Friedrich Dürrenmatt. Da stosse ich auf eine Stelle, wo Dürrenmatt über seinen Vater schreibt: «Ich spürte nicht, was in ihm vorging, weil er mein Vater war; es gibt keine grössere Fremdheit als die, welche zwischen Vater und Sohn gesetzt ist, der Freiheit beider zuliebe.» Das passt auch zu Steff und seinem Verhältnis zum Vater. Steff fühlt sich in der Kindheit und frühen

Jugend manchmal wie in einem Labyrinth. Auch dazu gibt es bei Dürrenmatt eine Entsprechung: «Erst rückblickend wird mir die Welt meiner Jugend deutlich: sie war für mich gedanklich nicht zu bewältigen, wie für Minotaurus das Labyrinth nicht zu bewältigen war. Das vermag wohl keine Jugend; bedenklich war, dass auch die Väter diese Welt nicht bewältigten.»

Die Fremdheit zwischen seinem Vater und ihm beschäftigt Steff ein Leben lang. Einerseits sucht er die Distanz, andererseits trägt er ein Idealbild der Vater-Sohn-Beziehung in sich. Als er an seinem Buch Highmatt arbeitet, das 2008 erscheint, formuliert er in Drachesaat eine versöhnliche Darstellung der Beziehung zum Vater, eine Idealisierung, mehr Fiktion als Wirklichkeit, eine Verarbeitung seiner kindlichen Hoffnungen, gewürzt mit Übertreibungen und Erfindungen, wie es für sein Schreiben typisch ist. Um liebenswert und liebesfähig zu werden, müsse man manchmal erst andere verletzen, ihnen weh tun, bis im Verzeihen Nähe und Wärme möglich sei. Vielleicht ein Schlüsselgedanke für Steffs Leben.

Quellen und Literatur: Friedrich Dürrenmatt: Mondfinsternis. In: Stoffe I–III. Zürich: Diogenes, 1991 (Gesammelte Werke in sieben Bänden, Bd. 6), hier S. 181 und 184 f. – Steff Signer: Drachesaat. In: Highmatt. Allerlei schräge Geschichten, Traktate, Seelenprotokolle, Sprüche und Lieder aus dem Hinterland. Zürich: Limmat Verlag, 2008, S. 131 (hier auf Seite 29 sprachlich angepasst). – Michel Burtscher: Am Zmorgetisch sass ab und zu auch ein Schimpanse. Das abenteuerliche Leben der Walter-Zoo-Gründerin Edith Pischl-Linder. In: St. Galler Tagblatt, 08.02.2020. – KBAR, Pa Signer Stefan/FN-33, 45 Minuten Gewitter auf Musikkassette, Horchental 509, 1971.

Bernardo Vaccaro und Steff Signer Gewitter in Mörschwil, Sommer 1971

Drachesaat

Min Vatter ond i sönd beidi vo de Griiffer vo me ne Drache ggreffe worde ond oss groosser Hööchi of d Erde abgworfe worde, grad wie ne Bombe im Zweite Weltchrieg. Beidi hönd mer öös möse mit de Mittel, wo mer zor Vefüegig kaa hönd, beschtäätige ond bewiise, das mer do ane kööred. Nüd efach abgworfni Drachesaat sönd, sondern au liebenswerti ond liebesfähigi Menschechend. Zom da werde, liebenswert ond liebesfähig, mosch mengmool zerscht anderi veletze, tröffe, wee tue, bis es denn im Vezeie inne Nööchi ond Wärmi cha gee, ond di seb Wärmi vemag mengmool de chalt ond verruesst Ofe vo de Seel aaheize ond d Schlacke veschmelze. Chälti isch schtarr wie nen gfrorne See ond d Wärmi flüüsst. So moscht halt s Lebe riibe, das es Wärmi get, wo d Chälti besiigt. Min Vatter het di grööscht Packigsbiilaage-Sammlig, won er unufgforderet osswendig rezitiere cha. I cha Molotoffcocktail-Biilaage-Zettel ond Schprengschtoffzönder-Beschriibige rezitiere. So hömmer öses Wösse uustuuscht, ond wärenddem i aadächtig sin Klavierbarjazz glosset ha, het er aadächtig mini unbeholfene ElektroBeat-Gitarre-Akkörd bewunderet.

Mer sönd e loschtigs Gschpann gsee! Emool hömmer öös innere Schtadt veloffe, ond i ha gflennet. Er het mit sim Packigsbiilaage-Wösse ond mit sim glüende Ofe i de Seel no gsäät: Ke Angscht, Bob, i hole öös do scho wider use, ond mittlerwiil lueg der all da guet aa. Bim zweite Mool sönd d Iidröck denn scho wider echli abgflacht.

S ander Mool het er wöle en tüüfe Fluss mit ere n erbere Schtröömig öberqueere. I ha gsäät: Halt, halt, do vesuufsch jo. Ond er het gsäät: Du wörsch mi scho usehole. Du bisch jung ond schtarch. So hömmer glebt ond s Lebe fescht grebe ond riibe loo, das es allewil Wärmi zo Vefüegig kaa het ond d Chälti öös möglichscht wenig abfrüüre loo het.

Hüt bin i riich: I ha zwee Schätz. I han e Kassette mit Rege ond Gwitter oss em Sommer 1971 ( oben) ond e Tochter oss em Herbscht 1988. Bald emool isch d Zit abgloffe. Denn chonnt de Drache öös wider go griiffe ond säät öös, öb mers guet gmacht hönd oder öb er öös nomool mos abwörfe.

För de seb Fall han i bereits Federe gsammlet, damit de Ufprall nomme so hert isch. Ond bis es sowiit isch, loon is riibe.

Der zwölfjährige Steff sitzt in der elterlichen Stube auf einem marokkanischen Hocker, einem sogenannten Pouf, den der Vater auf einer Reise erworben hat. Im Hintergrund das Röhrenradio, im Gestell ein Stapel Singles für den Plattenspieler, ein grosses Tonbandgerät, Spielzeugautos. «Ich als Leser in der Einsamkeit», sagt Steff zu diesem Bild. Es zeigt einen Buben, der einerseits noch kindlich ist, aber alles, was in seiner bürgerlichen Familie geschieht, wahrnimmt und analysiert. Er liest Karl May, Daniel Defoes Geschichte von Robinson Crusoe, deutsche Heldensagen, vertieft sich in die ihm unverständlichen Bände der Ilias und der Odyssee –und nimmt heimlich die ihm verbotenen Kriminalromane seines Vaters zur Hand, deren erotische Passagen ihn beschäftigen.

In unserem Gespräch zu dieser Fotografie taucht plötzlich der Profumo-Skandal auf, der 1963 eine Zeit lang die Schlagzeilen beherrschte. John Profumo, der 48-jährige verheiratete konservative britische Kriegsminister unter Premierminister Harold Macmillan, hatte eine Affäre mit der 21-jährigen Christine Keeler, die parallel dazu eine Beziehung zum sowjetischen Marineattaché unterhielt. Profumo und Macmillan traten wegen dieses weltpolitisch brisanten Skandals zurück.

In Erinnerung geblieben ist Steff vor allem eine Fotografie von Christine Keeler. Sie zeigt die Frau rittlings nackt auf einem Arne-Jacobsen-Stuhl sitzend, dessen Lehne ihren Körper teilweise verbirgt. Das erotische und ästhetische Bild des Fotografen Lewis Morley wurde damals in Illustrierten veröffentlicht und galt als «ikonisches Bild» der 1960er-Jahre. Bei Steff löst es starke und verwirrende Gefühle aus, an die er sich bis heute erinnert. Rückblickend beginnt damit die Pubertät. Steff fühlt sich angezogen, vermutet einen Unterschied zwischen seiner Mutter und der Frau auf dem Bild, schnappt aus den Bemerkungen von Erwachsenen auf, dass es dunkle Geheimnisse geben muss, einen verbotenen Bereich.

Links Steff in der elterlichen Stube in Hundwil, Anfang der 1960er-Jahre. Das Bild des britischen Models Christine Keeler von 1963 (Foto: Lewis Morley) zieht den Heranwachsenden in seinen Bann. Oben Robinson Crusoe: eine Lieblingslektüre von Steff. Das Buch hatte Grossvater Konrad Signer 1919 als Weihnachtsgeschenk erhalten.

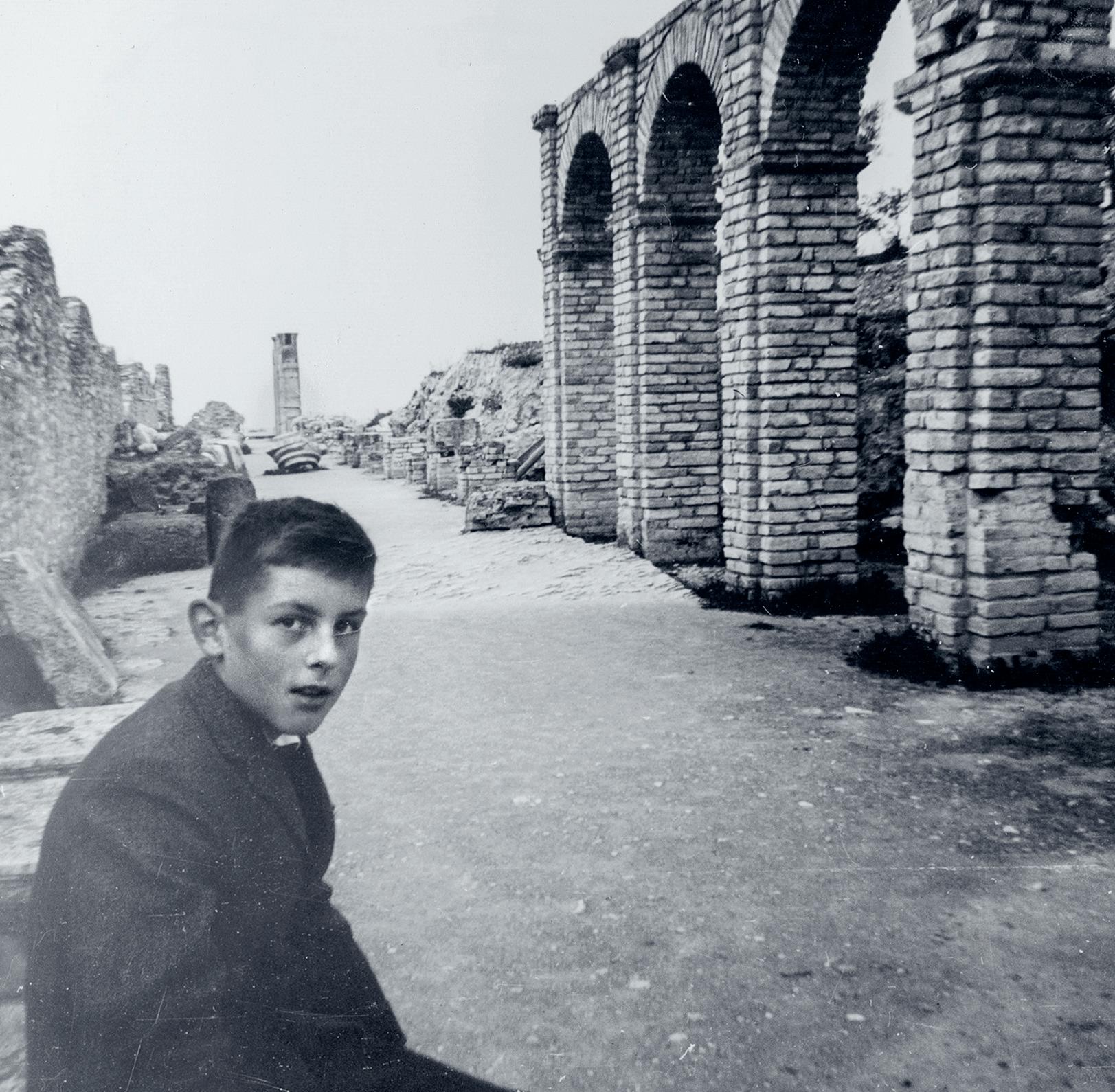

Im Oktober 1963 reist er mit seinen Grosseltern an den Gardasee, besucht römische Ausgrabungen in Sirmione und füllt seine Taschen mit Scherben, die er zu Hause der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte zustellt. Diese bestätigt ihm, dass es sich um Überreste von Amphoren handle, und nimmt den Zwölfjährigen als Mitglied auf. Immer wieder habe er sich in seinem Leben sozusagen manisch für einzelne Fachgebiete interessiert, sagt Steff. Die Archäologie wird bald vom Sport abgelöst. Er will Mittelstreckenläufer werden, rennt trainingshalber vom Haus seiner Eltern zur Hundwilertobelbrücke: «Dabei passiert etwas Unglaubliches», erzählt er rückblickend. «Es fühlt sich an wie eine Vorstufe zur Meditation, ein eigenartig leichter, schwebender Zustand stellt sich ein.»

Quellen und Literatur: Douglas Thompson, Christine Margaret Sloane: Secrets and Lies. The Autobiography. The Trials of Christine Keeler. London: John Blake Publishing, 2012.

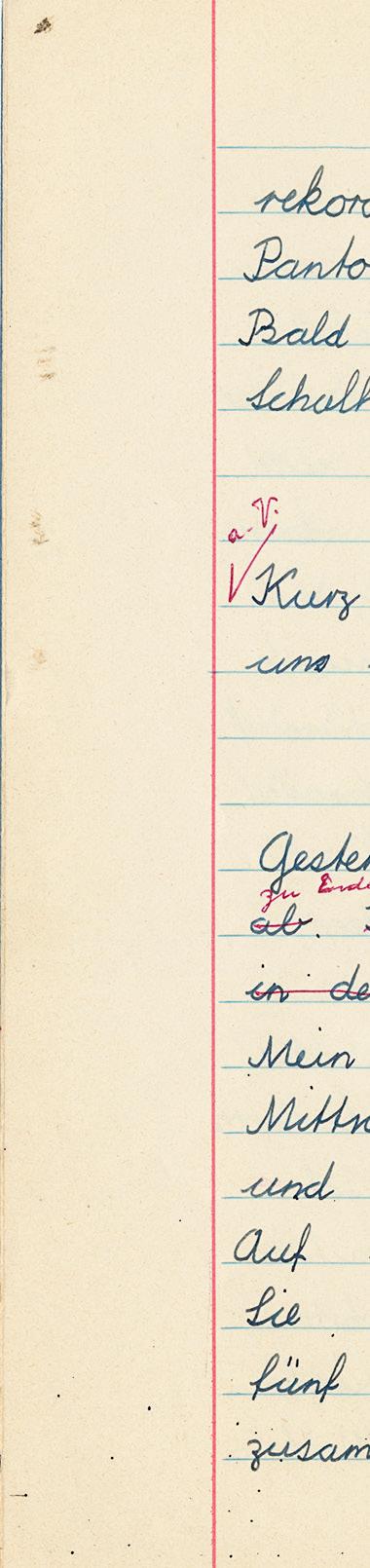

Links Steff auf der Ausgrabungsstätte von Sirmione am Gardasee, 1963. Oben Ein schöner Ferientag: Aufsatz des Sechstklässlers über die Italienreise mit seinen Grosseltern, 1963.

An der Oberdorfstrasse im Zentrum Herisaus steht eine Telefonkabine, die heute als Umschlagplatz für Bücher genutzt wird, unterhalten von einem älteren Ehepaar. Steff schaut hin und wieder vorbei, hat auch schon einige Kochbücher deponiert und anderes mitgenommen. Mitte Oktober 2021 – mitten in der Arbeit an dieser Biografie – macht er hier einen überraschenden Fund. Auf den Büchern liegt ein Stapel Singles – Schallplatten aus der Vinyl-Zeit, mit denen zum Beispiel die Musikboxen bestückt waren.

Single-Schallplatte von The Black Devils, 1965: eine überraschende Wiederentdeckung von Steff Signer in einer umgenutzten Telefonkabine beim Regierungsgebäude in Herisau, 2021.

Zuoberst liegt eine Platte der Black Devils mit den beiden Titeln Whisky a-go-go und Keine Schule mehr. Steff weiss sofort: Diese Single hat er als 14-Jähriger selbst besessen. Irgendwann hat er sie verloren und dann auch vergessen. Schlagartig wird ihm bewusst: Das war die Inspiration für seine 1977 gegründete Red Devil Band (ab Seite 182). Wir hören uns die beiden Titel an: Klavier, Gitarren, Schlagzeug. Ohne Gesang. Nichts Besonderes. Vielleicht ein Machwerk, konstruiert, um vom Boom der Beatmusik Mitte der 1960er-Jahre zu profitieren. Und von der damals unter Jugendlichen herrschenden Proteststimmung. Das vermuten wir, weil der Titel Keine Schule mehr an eine politische Forderung erinnert. Die Energie des Rock ’n’ Roll ist in den beiden Titeln immerhin vorhanden: das, was uns 1965 anzog und die ältere Generation misstrauisch machte. Die Einleitung des einen Stücks klingt nach Klavierstunde. «Vielleicht spielte ich es damals dem Vater vor, um ihn für meine Musik

zu gewinnen, um ihm zu zeigen, wie ich spielen wollte», sagt Steff. «Ich sah darin vermutlich die Verbindung von seiner zu meiner Musik.»

Der eigenartige Fund bringt zahlreiche Erinnerungen ans Tageslicht. Steff findet in seinem privaten Archiv zwei ebenfalls vergessene Zeichnungen aus dem Jahr 1965: ein Selbstporträt mit Pilzkopf, melancholisch, mit eindringlichem Blick, und eine Band mit einem Sänger und einem Gitarristen im Vordergrund. Dieser spielt eine Vox Teardrop MK III-Gitarre,

Links Selbstporträt von Steff als Sekundarschüler, 1965. Oben Steff erfindet zeichnerisch eine Band mit einem Sänger, einem Gitarristen und einem Schlagzeuger; auf dem Schlagzeug der Bandname: Steve and the Devils, 1965.

wie sie damals Brian Jones von den Rolling Stones benutzte. Das Schlagzeug auf Steffs Zeichnung trägt den Bandnamen Steve and the Devils – eine Band als Utopie, als Verheissung.

Beide Bandmitglieder tragen Jeans mit den typischen Taschen vorn. Jeans durfte Steff damals nicht tragen. Sie galten als «halbstark» und waren bei Eltern und Lehrkräften verpönt, was ihre Attraktivität für Jugendliche erhöhte. Er sei damals kein Halbstarker gewesen, erinnert sich Steff. Er habe nicht einmal frech sein können wie die Halbstarken. Er habe nur eines gekonnt: schwärmen. Für die Musik. Für die Energie, die in der Musik zum Ausdruck kommt. Für das Neue, das damals in der Luft lag. Für Françoise Hardy mit ihrem langen Haar und den melancholischen Chansons. In diesen Jahren habe er sich als «Soldat einer neuen Zeit» gesehen.

An dieses Gefühl erinnere ich mich ebenfalls: Die Gitarre war eine pazifistische Waffe. Auch ich wollte – wie Steff – das unbeschreibliche Gefühl den Eltern erklären, gänzlich erfolglos.

Wir kommen nochmals auf die Telefonkabine zu sprechen, den Ort des seltsamen Funds. Die Telefonkabine sei für ihn ein fast magischer Ort, sagt Steff, ein Ort der Zeitreise. Er erinnert sich an die öffentliche Telefonkabine im St. Galler Stadttheater, in dem er von 1973 bis 1980 arbeitete. Manchmal sei sie defekt gewesen und habe für 20 Rappen Telefonanrufe in die ganze Welt erlaubt. Dann hätten die Theaterleute in langer Schlange vor der Telefonkabine gewartet. Auch an Mr. Spock und das Raumschiff Enterprise aus der gleichnamigen Science-Fiction-Fernsehserie der 1960er-Jahre erinnert ihn die Telefonkabine: an das «Beamen», daran, wie in der fiktiven Zukunft Leute in einer Kabine ohne Zeitverzug über weite Entfernungen transportiert werden – so, wie der Fund der Black-DevilsSingle uns in die Periode zwischen Kindheit und Jugend gebeamt hat, in der die Weichen für unser Leben gestellt wurden.

Quellen und Literatur: Seite «Raumschiff Enterprise». In: Wikipedia. Bearbeitungsstand: 10.09.2023. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Raumschiff_Enterprise.

Die Zeichnung einer indischen Sitar vor poppig-farbigem Hintergrund entsteht um 1967 im Elternhaus in Hundwil, an einem Wochenende oder in den Ferien. An die Details erinnert sich Steff nicht mehr. Aber an die Inspirationsquellen: 1965 hat George Harrison, Lead-Gitarrist der Beatles, für die ersten Klänge von Norwegian Wood das indische Saiteninstrument eingesetzt, 1966 folgt Brian Jones von den Rolling Stones mit dem Sitar-

Die Sitar, eine indische Langhalslaute, wird in den 1960er-Jahren auch in der westlichen Beat- und Rockmusik gespielt. Steff Signer zeichnet während seiner Zeit an der Kantonsschule Trogen eine Sitar im Pop-Art-Stil, um 1968.

Riff des Songs Paint it Black. 1967 ist das, was später als Great Sitar Explosion in die Popgeschichte eingehen wird, bereits im Gang. Der indische Sitar-Spieler Ravi Shankar unterrichtet George Harrison. 1967 tritt Shankar am Monterey Pop Festival auf, an dem auch Grössen wie Jimi Hendrix, The Who, Grateful Dead oder Eric Burdon & The Animals auf der Bühne stehen und damit Weltberühmtheit erlangen.

Steff ist hellhörig für derartige Klänge und beginnt eigene Ideen zu entwickeln. Unter der Bettdecke empfängt er bereits als Zwölfjähriger mit dem Transistorradio, das ihm sein Vater von einer Reise auf die Kanarischen Inseln mitgebracht hat, den Kurzwellensender Radio Bagdad. Die arabische Musik verzaubert ihn. Einmal antwortet er auf den Aufruf der Radiostation, bitte mitzuteilen, wo überall der Sender empfangen werde. Wochen später bedanken sich die Radiomacher mit einer Karte, die einen stilisierten stählernen Sendemast und symbolisierte Radiowellen zeigt. Es ist die Zeit, als über Kurzwelle auch Sender zu empfangen sind, die nur gesprochene Zahlenreihen senden: verschlüsselte Botschaften für Spione im Kalten Krieg.

Hundwil ist in diesen Jahren ein Handwerker- und Bauerndorf. Signers –der Vater führt die vom Grossvater aufgebaute Sägerei – sind eine der wenigen Unternehmer-Familien. Steff interessiert sich damals nicht für bäuerliche Kultur und Brauchtum. Die Familie empfindet das Silvesterchlausen als lästige Bettelei. Nach Steffs subjektiver Erinnerung wird der