JAHRGANG 34

HEFT 4

Oktober 2025

JAHRGANG 34

HEFT 4

Oktober 2025

JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND THERAPY

Kombinationen aus Thymiankraut und Primelwurzel bei akuter Bronchitis: Wirkeintritt im Vergleich mit Placebo

Chronische spontane Urtikaria: Aktuelle Daten bestätigen die Wirksamkeit von Remibrutinib

Plaque-Psoriasis: Gelenkbeteiligung und Sonderlokalisationen sprechen für einen frühzeitigen Biologika-Einsatz

Neovaskuläre altersabhängige Makuladegeneration: Faricimab reduziert retinale Flüssigkeit schnell und anhaltend

Impfung der Mutter mit Abrysvo® schützt Säuglinge vor RSV-Infektion

siRNA Givosiran bei akuter hepatischer Porphyrie: Real-World-Daten belegen klinischen Nutzen auch bei chronischem Verlauf

Lecanemab – ein Meilenstein in der Therapie der frühen Alzheimer-Krankheit

Givinostat – eine neue Option zur Behandlung der DuchenneMuskeldystrophie

Therapie auf www.trimbow.de

Trimbow® 88/5/9 im Pulverinhalator NEXThaler®

Trimbow® 87/5/9

Trimbow® 172/5/9

* Trimbow ® 88/5/9 Mikrogramm Pulver zur Inhalation ist zugelassen zur Erhaltungstherapie bei erwachsenen Patienten mit moderater bis schwerer COPD, die mit einer Kombination aus einem inhalativen Kortikosteroid und einem langwirksamen Beta-2-Agonisten oder einer Kombination aus einem langwirksamen Beta-2-Agonisten und einem langwirksamen Muskarin-Rezeptor-Antagonisten nicht ausreichend eingestellt sind.

** Asthma: Trimbow 87/5/9 Mikrogramm Druckgasinhalation, Lösung ist zugelassen zur Erhaltungstherapie bei erwachsenen Patienten mit Asthma, die mit einer Kombination aus einem langwirksamen Beta-2-Agonisten und einem mitteldosierten inhalativen Kortikosteroid nicht ausreichend eingestellt sind und bei denen im vergangenen Jahr mind. eine Asthma- Exazerbation aufgetreten ist. COPD: Trimbow ® 87/5/9 Mikrogramm Druckgasinhalation, Lösung ist zugelassen zur Erhaltungstherapie bei erwachsenen Patienten mit moderater bis schwerer COPD, die mit einer Kombination aus einem inhalativen Kortikosteroid und einem langwirksamen Beta-2-Agonisten oder einer Kombination aus einem langwirksamen Beta-2-Agonisten und einem langwirksamen Muskarin-Rezeptor-Antagonisten nicht ausreichend eingestellt sind.

*** Trimbow ® 172/5/9 µ g Druckgasinhalation, Lösung ist zugelassen zur Erhaltungstherapie bei erwachsenen Patienten mit Asthma, die mit einer Kombination aus einem langwirksamen Beta-2-Agonisten und einem hochdosierten inhalativen Kortikosteroid nicht ausreichend eingestellt sind und bei denen im vergangenen Jahr mind. eine Asthma-Exazerbation aufgetreten ist. Trimbow 87 Mikrogramm/5 Mikrogramm/9 Mikrogramm Druckgasinhalation, Lösung. Trimbow 172 Mikrogramm/5 Mikrogramm/9 Mikrogramm Druckgasinhalation, Lösung. Trimbow 88 Mikrogramm/5 Mikrogramm/9 Mikrogramm Pulver zur Inhalation. Zus.: Trimbow 87/5/9: Jede abgegebene Dosis (die das Mundstück verlässt) enthält 87 Mikrogramm Beclometasondipropionat (Ph.Eur.), 5 Mikrogramm Formoterolfumarat-Dihydrat (Ph.Eur.) u. 9 Mikrogramm Glycopyrronium (als 11 Mikrogramm Glycopyrroniumbromid (Ph.Eur.)). Jede abgemessene Dosis (die das Ventil verlässt) enthält 100 Mikrogramm Beclometasondipropionat (Ph.Eur.), 6 Mikrogramm Formoterolfumarat-Dihydrat (Ph.Eur.) u. 10 Mikrogramm Glycopyrronium (als 12,5 Mikrogramm Glycopyrroniumbromid (Ph.Eur.)). Trimbow 172/5/9: Jede abgegebene Dosis (die das Mundstück verlässt) enthält 172 Mikrogramm Beclometasondipropionat (Ph.Eur.), 5 Mikrogramm Formoterolfumarat-Dihydrat (Ph.Eur.) und 9 Mikrogramm Glycopyrronium (als 11 Mikrogramm Glycopyrroniumbromid (Ph.Eur.)). Jede abgemessene Dosis (die das Ventil verlässt) enthält 200 Mikrogramm Beclometasondipropionat (Ph.Eur.), 6 Mikrogramm FormoterolfumaratDihydrat (Ph.Eur.) und 10 Mikrogramm Glycopyrronium (als 12,5 Mikrogramm Glycopyrroniumbromid (Ph.Eur.)). Trimbow 88/5/9 Pulver zur Inhalation: Jede abgegebene Dosis (die das Mundstück verlässt) enthält 88 Mikrogramm Beclometasondipropionat (Ph.Eur.), 5 Mikrogramm Formoterolfumarat-Dihydrat (Ph.Eur.) u. 9 Mikrogramm Glycopyrronium (als 11 Mikrogramm Glycopyrroniumbromid (Ph. Eur.)). Jede abgemessene Dosis enthält 100 Mikrogramm Beclometasondipropionat (Ph.Eur.), 6 Mikrogramm Formoterolfumarat-Dihydrat (Ph.Eur.) u. 10 Mikrogramm Glycopyrronium (als 12,5 Mikrogramm Glycopyrroniumbromid (Ph.Eur.)). Sonst. Bestandteile: Trimbow 87/5/9 und Trimbow 172/5/9: Ethanol, Salzsäure, Norfluran (Treibmittel). Trimbow 88/5/9 Pulver zur Inhalation: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph.Eur.). Anw.: Trimbow 87/5/9: COPD: Zur Erhaltungstherapie b. erw. Patienten mit moderater bis schwerer chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), die mit einer Kombination aus einem inhalativen Kortikosteroid u. einem langwirksamen Beta-2 Agonisten od. einer Kombination aus einem langwirksamen Beta-2-Agonisten u. einem langwirksamen Muskarin-Antagonisten nicht ausreichend eingestellt sind. Asthma: Zur Erhaltungstherapie b. erw. Patienten mit Asthma, die mit einer Kombination aus einem langwirksamen Beta 2-Agonisten u. einem mitteldosierten inhalativen Kortikosteroid nicht ausreichend eingestellt sind u. bei denen im vergangenen Jahr mind. eine Asthma-Exazerbation aufgetreten ist. Trimbow 172/5/9: Zur Erhaltungstherapie b. erw. Patienten mit Asthma, die mit einer Kombination aus einem langwirksamen Beta-2-Agonisten u. einem hochdosierten inhalativen Kortikosteroid nicht ausreichend eingestellt sind u. bei denen im vergangenen Jahr mind. eine Asthma-Exazerbation aufgetreten ist. Trimbow 88/5/9 Pulver zur Inhalation: COPD: Zur Erhaltungstherapie bei erwachsenen Patienten mit moderater bis schwerer chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), die mit einer Kombination aus einem inhalativen Kortikosteroid und einem langwirksamen Beta-2-Agonisten oder einer Kombination aus einem langwirksamen Beta-2-Agonisten und einem langwirksamen Muskarin-Antagonisten nicht ausreichend eingestellt sind. Gegenanz.: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe od. einen d. sonst. Bestandteile. Nebenw.: Trimbow 87/5/9 Druckgasinhalation, Trimbow 172/5/9 Druckgasinhalation u. Trimbow 88/5/9 Pulver zur Inhalation: Risiko eines paradoxen Bronchospasmus. Allergische Reakt. wie Hautallergien, Quaddeln, Hautjucken, Hautausschlag, Hautrötungen, Schwellung d. Haut od. Schleimhäute, insbes. im Augen-, Gesichts-, Lippen- u. Rachenbereich. Akutes Auftreten eines Engwinkelglaukoms mit Anzeichen wie Augenschmerzen od. -beschwerden, vorübergehend verschwommene Sicht, Sehen v. Lichtkreisen od. farbigen Bildern in Verb. m. geröteten Augen. Pneumonie mit Symptomen wie Fieber od. Schüttelfrost, vermehrter Bildung v. Schleim, Farbänderung des Schleims, stärkerem Husten od. verstärkten Atembeschwerden. Halsschmerzen, juckende, laufende od. verstopfte Nase u. Niesen, Pilzinfektionen (Mund, Hals, Ösophagus, vaginal, im Brustraum), Heiserkeit, Kopfschmerzen, Harnwegsinfektion. Grippe, Entzündung d. Nasennebenhöhlen, Ruhelosigkeit, Zittern, Schwindel, gestörter od. verminderter Geschmackssinn, Taubheitsgefühl, Ohrentzündung, unregelmäßiger Herzschlag, Veränderungen im EKG, ungewöhnlich schneller Herzschlag u. Herzrhythmusstörungen, Herzklopfen, Gesichtsrötung, erhöhte Durchblutung in bestimmten Körpergeweben, Asthmaanfall, Husten mit od. ohne Auswurf, Rachenreizung, Nasenbluten, Mundtrockenheit, Durchfall, Schluckbeschwerden, Übelkeit, Magenverstimmung, Magenbeschwerden nach einer Mahlzeit, brennendes Gefühl auf den Lippen, Zahnkaries, Hautausschlag, Quaddeln, Juckreiz, Entzündung d. Mundschleimhaut mit od. ohne Geschwüre, vermehrtes Schwitzen, Muskelkrämpfe u. -schmerzen, Schmerzen in Armen, Beinen, Muskeln, Knochen od. Gelenken des Brustraums, Müdigkeit, Anstieg des Blutdrucks, Abnahme einiger Blutwerte, z. B. Granulozyten, Kalium od. Cortisol, Anstieg einiger Blutwerte: Blutzucker, C-reaktives Protein, Anz. d. Blutplättchen, Insulin, freie Fettsäuren od. Ketone. Verminderter Appetit, Schlafstörungen, starke Brustschmerzen, Gefühl eines ausgebliebenen od. zusätzlichen Herzschlags, ungewöhnlich langsamer Herzschlag, Verschlechterung v. Asthma, Austreten v. Blut aus einem Gefäß in das umgebende Gewebe, Abfall des Blutdrucks, Schwäche, Schmerzen im hinteren Bereich v. Mund u. Rachen, Entzündung u. Rötung des Rachens, trockener Hals, Schmerzen u. Schwierigkeiten beim Wasserlassen u. häufiges Wasserlassen, Nierenentzündung. Niedrige Anz. an Blutplättchen, Atemnot od. Kurzatmigkeit, Anschwellen v. Händen u. Füßen, Wachstumsverzögerung bei Kindern u. Jugendl., verschwommenes Sehen. Bei langfristiger Anwendung hochdosierter inhalativer Kortikosteroide: Nebennierensuppression, Abnahme d. Knochenmineraldichte, Katarakt, bei Kindern häufiger: Depression, Angstgefühl, Nervosität, Erregtheit od. Reizbarkeit. Verschreibungspflichtig. Chiesi GmbH, Hamburg. Stand: März 2022

Vor gut 50 Jahren beklagte ein britischer Epidemiologe namens Archibald („Archie“) Cochrane, dass wissenschaftliche Erkenntnisse in der klinischen Forschung für den klinischen Alltag nicht oder nur mit großer zeitlicher Verzögerung zur Verfügung stehen [1]. Er benannte auch den Grund: „Es ist sicherlich ein großer Kritikpunkt an unserem Berufsstand, dass wir keine kritische Zusammenfassung aller relevanten randomisierten kontrollierten Studien nach Fachgebiet oder Unterfachgebiet erstellt und diese regelmäßig angepasst haben.“

20 Jahre später war die Zeit reif, dieser Kritik mit einer internationalen Initiative entgegenzuwirken, der Cochrane Collaboration (heute meist einfach als „Cochrane“ bezeichnet). Wissenschaftler auf der ganzen Welt waren eingeladen, sich der Initiative anzuschließen und zu konkreten, selbst wählbaren klinischen Fragestellungen eine umfassende Übersichtsarbeit zu erstellen. Neu war zu diesem Zeitpunkt, dass Suchkriterien und Suchmethoden – insbesondere die abgefragten Datenbanken, die konkret verwendete Such-Syntax und die Regeln der Bearbeitung – genau beschrieben werden mussten. So war es theoretisch für jeden Interessierten möglich, einen Cochrane-Review für sich selbstständig zu aktualisieren, indem die Suchanfragen für den Zeitraum, der im CochraneReview nicht mehr erfasst wurde, zur Anwendung gebracht und die zusätzlichen Originalarbeiten für eine aktualisierte Zusammenfassung mit herangezogen werden konnten. Neu war auch, dass ein Team, das ein Thema auf Antrag zugesprochen bekam, einwilligen musste, das Thema als „life long commitment“ in Abständen zu aktualisieren.

Schon für Archie Cochrane hatte die Studienmethodik der randomisiert-kontrollierten Studie (randomized controlled trial, RCT) für Fragestellungen zur Wirksamkeit einer Intervention eine herausragende Bedeutung. Die strikt zufällige Zuteilung der Teilnehmer zu zwei oder

mehreren Gruppen ist bis heute die einzige zuverlässige Methode, um (bei größeren Fallzahlen in den einzelnen Gruppen) „Strukturgleichheit“ herzustellen, also eine einigermaßen gleiche Verteilung aller Merkmale, also auch der gar nicht bekannten, in den verschiedenen Gruppen zu gewährleisten – die Grundvoraussetzung dafür, dass Unterschiede am Ende auf die verschiedenen Interventionen zurückgeführt werden können und nicht etwa durch „unkontrollierte Paralleleffekte“ gestört bzw. verzerrt werden.

Einer der Gründerväter der Cochrane Collaboration neben Iain Chalmers, der 1992 als erster Direktor der neu gegründeten UK Cochrane Centre berufen wurde, der Epidemiologe und Internist David Sacket, beschrieb zusammen mit weiteren zentralen Protagonisten in einem bis heute aktuellen und von der Cochrane Collaboration noch immer auf ihren Seiten zitierten Artikel im British Medical Journal Anliegen und Ziel der auf die Zusammenschau der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu einer Fragestellung aufbauenden evidenzbasierten Medizin (EbM): „Evidenzbasierte Medizin ist die gewissenhafte, explizite und umsichtige Nutzung der aktuell besten Evidenz bei Entscheidungen über die Behandlung einzelner Patienten. Die Praxis der evidenzbasierten Medizin bedeutet die Integration individueller klinischer Expertise mit den besten verfügbaren externen klinischen Erkenntnissen aus systematischer Forschung.“ Seit dieser Zeit hat sich die EbMMethodik natürlich weiter entwickelt. Es wurde immer offensichtlicher, dass schlecht kontrollierte Störfaktoren Studienergebnisse beeinflussen können. Deshalb wur-

Seit in jüngster Zeit AnwendungsProf. Dr. med. Karl-Ludwig Resch

den die für den Review herangezogenen Einzelstudien immer rigideren „Qualitätskontrollen“ unterzogen [3]. Das wäre ja grundsätzlich zu begrüßen, wenn nicht parallel das „Lager der Methodiker“ immer deutlicher die Oberhand gegenüber dem „Lager der Kliniker“ gewonnen hätte. Auf gut deutsch: Die klinische Relevanz einer Fragestellung (externe Validität) wurde in den letzten 30 Jahren gegenüber der Qualität des methodologischen Ansatzes (interne Validität) immer mehr marginalisiert. Immer mehr Reviews kommen aus „Review-Fabriken“ („paper mills“ [4]) und sind folgerichtig methodisch exzellent, aus fachlicher Perspektive aber nicht selten peinlich oberflächlich bis falsch, da dieselben Methodiker sich ein Thema nach dem anderen vornehmen, ohne wirkliches Verständnis des klinischen Problems bzw. der „klinischen Dimension“. Keine Spur von der von Sackett beschriebenen „Integration“ (s.o.).

möglichkeiten im Bereich der sog. künstlichen Intelligenz (KI) immer mehr verfügbar werden, werden diese genau deshalb potenziell zur existenziellen Bedrohung für Cochrane in seiner heutigen Form. Mit KI meine ich natürlich nicht banale Tools wie den inzwischen z.B. von Google standardmäßig angeboten „AI overview“ über den eigentlichen Suchergebnissen. Ich meine vielmehr spezielle Dienste wie z.B. Elicit, das „automated search, screening, data extraction, and report generation“ als Dienstleistung anbietet. Wer zahlt, bekommt einen oberflächlich wirklich professionell wirkenden systematischen Review. Hochprofessionell, was die angebotene Dienstleistung anbelangt, vollständig unqualifiziert, was die „medizinische Beurteilung“ (das „clinical reasoning“) anbelangt. Handwerklich eher profunder als das, was typischerweise aus den Review-Fabriken kommt, mit vergleichbar nicht vorhandener klinischer Fachkompetenz, dafür aber unvergleichlich schneller. Keine gute Perspektive für die Cochrane Collaboration mit ihren aktuellen Prioritäten, wenn es nicht gelingt, wieder zuverlässig ausreichend klinische Fachkompetenz (und damit auch die persönliche berufliche Empirik) bei der Erstellung von Übersichtsarbeiten einzubinden.

Karl-Ludwig Resch, Nürnberg

Kombinationen aus Thymiankraut und Primelwurzel bei akuter Bronchitis: Wirkeintritt im Vergleich mit Placebo 100 Rainer Brünjes, Horst Lorenz

Quellen

1 Cochrane AL (1972) Effectiveness and efficiency: Random reflections on health services. Nuffield Trust. https:// www.nuffieldtrust.org.uk/sites/default/files/2017-01/effectiveness-andefficiency-web-final.pdf)

2 Sackett DL et al. Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ 1996;312:71-72

3 Sterne JAC et al. RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ 2019;366:l4898

4 Aronson JK. When I use a word … Research integrity sleuths. BMJ 2025; 390:r1800

AKTUELLE THERAPIEKONZEPTE FÜR DIE PRAXIS

Chronische spontane Urtikaria: Aktuelle Daten bestätigen die Wirksamkeit von Remibrutinib 108

Plaque-Psoriasis: Gelenkbeteiligung und Sonderlokalisationen sprechen für einen frühzeitigen Biologika-Einsatz

Neovaskuläre altersabhängige Makuladegeneration: Faricimab reduziert retinale Flüssigkeit schnell und anhaltend

Impfung der Mutter mit Abrysvo® schützt Säuglinge vor RSV-Infektion

110

114

116

siRNA Givosiran bei akuter hepatischer Porphyrie: Real-World-Daten belegen klinischen Nutzen auch bei chronischem Verlauf 118

Lecanemab – ein Meilenstein in der Therapie der frühen Alzheimer-Krankheit 120

Givinostat – eine neue Option zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie 123

Wissenswertes 106, 113, 124 Kongresse 126

Erwägen Sie für Ihre geeigneten erwachsenen PAH-Patienten dem Behandlungsplan ®WINREVAIR hinzuzufügen, den ersten und einzigen zugelassenen Aktivin-Signalweg-Inhibitor bei 1,2PAH.

* Für den Claim „Zeit, dass sich was dreht.“ besteht keine Verbindung, keine geschäftliche Beziehung und keine Assoziation zu Urhebern, deren Werken, Marken oder sonstigen Schutzrechten. | ** WINREVAIR® ist, in Kombination mit anderen Therapien gegen pulmonale arterielle Hypertonie (PAH), für die Behandlung von PAH bei erwachsenen Patienten mit der WHO-Funktionsklasse (FK) II bis III zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit angezeigt.2

Referenzen: 1. European Medicines Agency (EMA), Positive CHMP opinion on first-in-class medicine to treat pulmonary arterial hypertension; www.ema.europa.eu/en/news/positive-chmpopinion-first-class-medicine-treat-pulmonary-arterial-hypertension (eingesehen am 30.07.2025) | 2. Fachinformation WINREVAIR®, Stand März 2025

www.msd.de

Winrevair® 45 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

Winrevair® 60 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

Wirkstoff: Sotatercept Zus.: Arzneil. wirks. Bestandt.: 1 Durchstechfl. enth. 45 bzw. 60 mg Sotatercept. Nach Rekonstitution enth. jeder ml 50 mg Sotatercept. Sonst. Bestandt.: Citronensäure-Monohydrat (E 330), Natriumcitrat (E 331), Polysorbat 80 (E 433), Saccharose, Wasser für Injekt.-zwecke. Anw.: In Komb. m. anderen Ther. gegen pulmonale arterielle Hypertonie (PAH) für die Behandl. von PAH bei erw. Pat. m. d. WHO-Funktionsklasse (FK) II bis III zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Gegenanz.: Überempf.-keit gg. d. Wirkstoff od. e. d. sonst. Bestandt. Pat. m. e. konstanten Thrombozytenzahl < 50 × 109/l vor Beginn d. Behandl. Vorsicht bei: Pat. m. Erythrozytose, bei d. ein erhöh. Risiko für thromboembolische Ereignisse besteht; Pat., d. zusätzlich eine Prostacyclin-Inf. erhalten; Pat., d. Antithrombotika erhalten; Pat. m. niedriger Thrombozytenzahl; Pat. ≥ 65 Jahre Nicht empf.: Anw. während Schwangerschaft u. bei Pat. im gebärfähigen Alter, d. nicht verhüten. Nebenw.: Sehr häufig: Thrombozytopenie; Hämoglobin erhöht. Schwindelgefühl; Kopfschmerz. Epistaxis. Diarrhoe. Teleangiektasie; Ausschlag. Häufig: Zahnfleischbluten. Erythem. Jucken an der Injekt.-stelle. Erhöhter Blutdruck. Warnhinw.: Stillen während Behandl. und für 4 Mon. nach der letzten Behandl.-dosis. unterbrechen. Verschreibungspflichtig. Bitte lesen Sie vor Verordnung von Winrevair® die Fachinformation! Pharmazeutischer Unternehmer: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Niederlande; Lokaler Ansprechpartner: MSD Sharp & Dohme GmbH, Levelingstr. 4a, 81673 München MSD MedInfo: Tel.: +49 (0) 89 20 300 4500, E-Mail: medinfo@msd.de Stand: 03/2025 (RCN: 000027561-DE)

ZUSAMMENFASSUNG

Hintergrund: Die vorliegende statistische Re-Analyse von zwei klinischen Studien untersuchte die Anwendung von zwei pflanzlichen Hustentherapeutika (Bronchicum® Tropfen, BCUM-T05®, und Bronchicum® Elixir, BCUM-E05®) bei Patienten mit akuter Bronchitis. Das Ziel war es, mittels statistischer Analysen einen Vergleich der Wirksamkeit von Bronchicum® Elixir (BCUM-E05®) gegenüber Placebo zu ermöglichen.

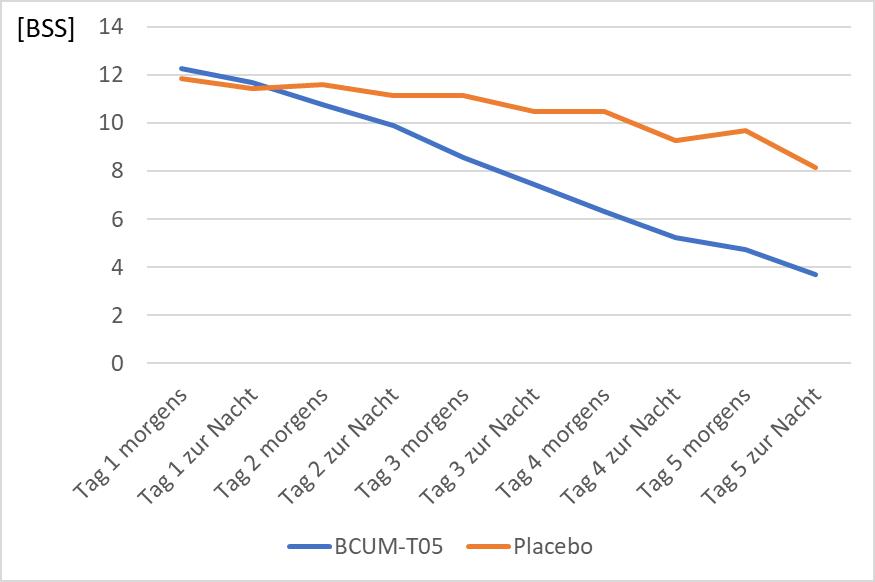

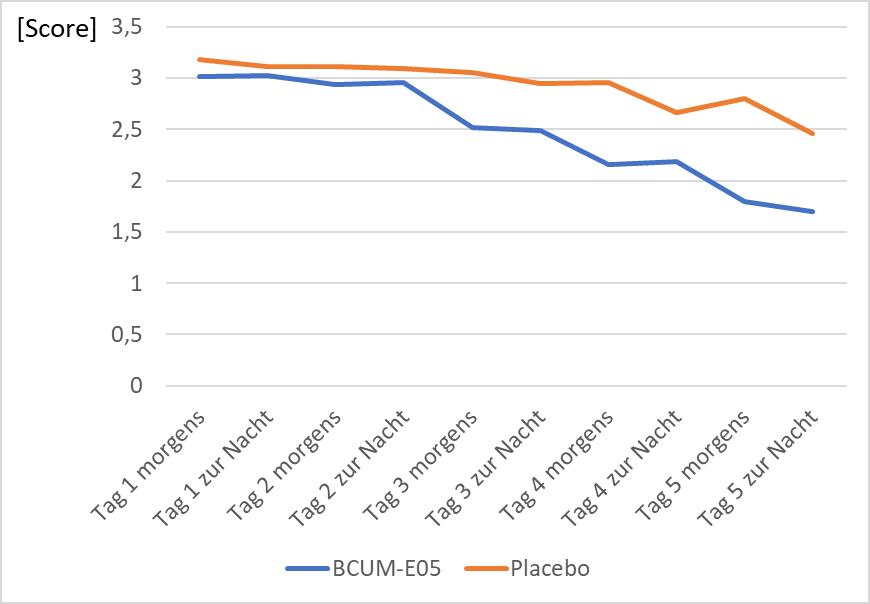

Patienten und Methodik: Zunächst wurden die Baselinedaten ausgewählter klinischer Parameter beider Gruppen aus Studie 1 (150 Patienten) und Studie 2 (189 Patienten) auf statistisch signifikante Unterschiede geprüft. Für den Fall einer eindeutigen Homogenität zwischen allen Gruppen sollten dann die Daten der Placebogruppe aus Studie 1 und der Bronchicum® ElixirGruppe (BCUM-E05®) weiteren statistischen Analysen unterzogen werden. Dabei sollten die Daten aus den Patiententagebüchern verwendet werden (jeweils die ersten 5 Tage der Therapie). Ergebnisse: Die Baselinewerte aller 4 Gruppen aus den beiden Studien zeigten ein hohes Maß an Übereinstimmung. In beiden Studien nahm der mittlere BronchitisSeverity-Score (BSS) im betrachteten Zeitraum der ersten 5 Tage ab. Bei BCUM-T05® war vom zweiten Behandlungstag zur Nacht bis Tag 5 ein signifikanter Unterschied gegenüber Placebo nachweisbar. Bei BCUM-E05® war ab dem dritten Behandlungstag morgens bis Tag 5 ein signifikanter Unterschied gegenüber Placebo nachweisbar.

Schlussfolgerung: Durch den statistischen Vergleich wird die Annahme gestützt, dass auch BCUM-E05® in seiner Wirksam-

Rainer Brünjes1, Horst Lorenz2

1 Cassella-med GmbH & Co. KG, Köln

2 Büro für Biometrie und Statistik, Neuberg

Die akute Bronchitis ist eine häufige Erkrankung, die bei vielen Patienten dazu führt, ärztliche Hilfe zu suchen [1]. Eine medikamentöse Therapie der Hustensymptomatik ist mit chemischen oder pflanzlichen Wirkstoffen möglich [2]. In einer Übersichtsarbeit wurde eine starke Evidenz für die Wirksamkeit von Efeu/Primel/ Thymian-Präparaten auf Frequenz und Schwere von Hustensymptomen gesehen. Auch wurde ein signifikanter Unterschied gegenüber Placebo festgestellt [3].

Die beiden Phytotherapeutika Bronchicum® Tropfen (BCUMT05®) und Bronchicum® Elixir (BCUM-E05®) werden angewendet zur Behandlung der Symptome einer akuten Bronchitis und von Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim. In einer klinischen, placebokontrollierten, doppelblinden, randomisierten, multizentrischen Studie wurde bei Patienten mit einer akuten Bronchitis BCUM-T05® mit Placebo verglichen (Studie 1). Es zeigte sich eine signifikante Über-

legenheit von BCUM-T05® gegenüber Placebo in der Verringerung des Bronchitis-Severity-Scores (BSS) ab der zweiten Untersuchung nach 3 – 5 Tagen [4].

In einer klinischen, einfachblinden, verumkontrollierten, randomisierten Studie wurden bei Patienten mit akuter Bronchitis BCUM-T05® und BCUM-E05® miteinander verglichen (Studie 2). Beide Arzneimittel führten zu einer deutlichen Verringerung des BSS und waren bei einem Test auf einseitige Äquivalenz statistisch vergleichbar [5].

In beiden Studien wurden neben den Arztvisiten die Einzelparameter des BSS (Husten, Sputum, Rasselgeräusch, Brustschmerz während des Hustens, Dyspnoe) jeweils morgens und zur Nacht über Patiententagebücher erfasst. Für die Studie BCUM-T05® vs. Placebo wurden diese Tagebuchdaten bereits nachträglich analysiert. Dabei war die Wirkung von BCUM-T05® beim BSS und beim Leitsymptom Husten bereits am zweiten Tag nach Beginn der Be-

handlung derjenigen von Placebo statistisch überlegen [6].

Bei der Beurteilung der Wirksamkeit von Hustentherapeutika ist ein starker Placebo-Effekt zu beachten, sodass für einen Placebovergleich ein umfangreiches Patientenkollektiv notwendig ist [7].

Für BCUM-E05® gibt es bisher nur den Nachweis einer einseitigen Äquivalenz zwischen den beiden Verum-Substanzen BCUM-T05® und BCUM-E05® (positiver Nachweis einer Nichtunterlegenheit).

Das Ziel der vorliegenden Auswertung war daher, für BCUM-E05® den Verlauf des BSS in den ersten Tagen hinreichend genau zu beschreiben und auf eine mögliche Überlegenheit zu Placebo hin zu prüfen.

Im Rahmen einer statistischen Post-hoc-Auswertung wurden die Daten der Patiententagebücher der beiden klinischen Studien (BCUMT05® versus Placebo und BCUMT05® versus BCUM-E05®) noch einmal ausgewertet, um den Bezug zu Placebo in beiden Studien insgesamt beurteilen und vergleichen zu können. Beide Studien waren randomisiert, mit vergleichbarem Design und mit identischem Datenlayout (Tagebücher) für die Behandlung von Patienten mit akuter Bronchitis. Damit konnten unter der Annahme von homogenen Ausgangsverteilungen in Studie 1 (BCUM-T05® versus Placebo) und Studie 2 (BCUM-T05® versus BCUM-E05®) für einige Variablen (z.B. Husten und BSS) die Ausgangsverteilungen als gemeinsamer Startpunkt betrachtet und zusätzliche (additive) Behandlungseffekte geschätzt werden.

100 ml BCUM-T05® enthalten 43,4 g Fluidextrakt aus Thymiankraut (1 : 2 – 2,5), Auszugsmittel Ammoniaklösung 10 % (m/m), Glycerol 85 %, Ethanol 90 % (V/V), Wasser (1 : 20 : 70 : 109) und 21,7 g Tinktur aus Primelwurzel (1 : 5), Auszugsmittel Ethanol 50 % (V/V).

100 ml BCUM-E05® enthalten 6,635 g Fluidextrakt aus Thymiankraut (1 : 2 – 2,5), Auszugsmittel Ammoniaklösung 10 % (m/m), Glycerol 85 %, Ethanol 90 % (V/V), Wasser (1 : 20 : 70 : 109) und 3,318 g Fluidextrakt aus Primelwurzel (1 : 2 – 2,5), Auszugsmittel Ethanol 70 % (m/m).

Untersuchte Parameter

Folgende Einzelparameter wurden in den Studien anhand einer 5-Punkte-Skala (0 = nicht vorhanden, 1 = leicht, 2 = mäßig, 3 = stark, 4 = sehr stark) zur Beurteilung der Wirksamkeit durch die Patienten eingeschätzt: Husten, Brustschmerz, Dyspnoe, Rasselgeräusche und Sputum. Die Werte wurden jeweils morgens und zur Nacht in die Patiententagebücher eingetragen. Aus den 5 Variablen wurde der Summenscore BSS berechnet. Während bei den beiden Ausgangspublikationen Auswertungen zu 3 Messpunkten (Baseline, nach 3 – 5 Tagen, nach 7 – 9 Tagen) dargestellt werden, wird in der vorliegenden Auswertung durch Auswertung der Tagebücher eine tageweise Betrachtung möglich. Dabei wurde der Zeitraum der ersten 5 Tage der Behandlung (Tag 1 = Behandlungsbeginn) betrachtet.

keit gegenüber Placebo überlegen ist. Die Re-Analyse der beiden klinischen Studien zeigte für beide Placebo-Vergleiche für BCUMT05® als auch BCUM-E05® einen signifikant verringerten BSS nach 2 bzw. 3 Tagen Behandlung.

Schlüsselwörter: akute Bronchitis, Bronchitis-Severity-Score, pflanzliche Hustentherapeutika, BCUMT05®, BCUM-E05®, Placebo SUMMARY

Background: The present statistical re-analysis of two clinical trials investigated the use of two herbal cough therapeutics (Bronchicum® Tropfen, BCUM-T05®, and Bronchicum® Elixir, BCUM-E05®) in patients with acute bronchitis. The aim was to use statistical analyses to compare the efficacy of Bronchicum® Elixir (BCUM-E05®) with placebo. Patients and methods: First, the baseline data of selected clinical parameters of both groups from Study 1 (150 patients) and Study 2 (189 patients) were examined for statistically significant differences. In the event of clear homogeneity between all groups, the data from the placebo group from Study 1 and the Bronchicum® Elixir group (BCUM-E05®) should then be subjected to further statistical analyses. Data from the patient diaries (each from the first 5 days of therapy) should be used. Results: The baseline values of all four groups from the two studies showed a high degree of agreement. In both studies, the mean Bronchitis Severity Score (BSS) decreased in the first 5 days of consideration. In BCUM-T05®, a significant difference compared to placebo was evident from the

second day of treatment at night to day 5. In BCUM-E05®, a significant difference compared to placebo was evident from the third day of treatment in the morning to day 5. Conclusions: The statistical comparison supports the assumption that BCUM-E05® is also superior to placebo in its effectiveness. The re-analysis of the two clinical studies revealed for both placebo comparisons of BCUM-T05® and BCUM-E05® significantly lowered BSS after a treatment of 2 and 3 days, respectively.

Key words: acute bronchitis, Bronchitis Severity Score, herbal cough therapeutics, BCUM-T05®, BCUM-E05®, placebo

Die Analysen wurden mithilfe der R-Software (https://www. r-project.org/, Version 3.6.3) und zugehörigen Programmpaketen (u.a. deskriptive Auswertungen, Missing-Value-Techniken, Konfidenzintervall-Bestimmungen) durchgeführt. Als Plot-Programme wurden die Möglichkeiten des RProgramm-Systems angewendet. Der Schwerpunkt der explorativen Arbeiten lag auf der Bestimmung von Punktschätzern und zugehörigen 95%-Konfidenzintervallen (KI) auf der Basis von Item-Mittelwerten zur Beschreibung und statistischen Bewertung der Differenzen zwischen den vorgegebenen Therapiegruppen und Veranschaulichung der Ergebnisse bezüglich einer möglichen Placebo-Überlegenheit der beiden Vera.

Es wurden die Daten von 150 Patienten aus Studie 1 (BCUM-T05® vs. Placebo) und 189 Patienten aus

Studie 2 (BCUM-E05® vs. BCUMT05®) statistisch ausgewertet und verglichen.

Ergebnisse der Studie 1 (BCUM-T05®/Placebo)

Im Mittel wurde zu Behandlungsbeginn ein BSS von 12 Punkten dokumentiert, was im Durchschnitt etwa 2,5 Scorepunkte pro Item bedeutete (d.h. „mäßig starke bis starke“ Intensität pro Item). Hinsichtlich der Anfangswerte (Tag 1, Beurteilung morgens) war kein signifikanter Gruppenunterschied nachweisbar (t-Test: p > 0,5; 95%KI:[–1,06, 1,84]). Vom zweiten Behandlungstag (Beurteilung zur Nacht) bis Tag 5 war ein signifikanter Unterschied zwischen beiden Behandlungsgruppen zugunsten der Verum-Gruppe nachweisbar.

Tabelle 1 und 2 enthalten statistische Kennziffern und Angaben zur Signifikanz der Werte. Abbildung 1 veranschaulicht den zeitlichen Verlauf des BSS in beiden Gruppen. Die Zahl der fehlenden Wer-

Abbildung 1: Zeitlicher Verlauf des BSS für BCUM-T05® und Placebo.

(n = 75)

(n = 75)

Tabelle 1: BSS während der Behandlung mit BCUM-T05® oder Placebo. n = auswertbare Patienten.

Behandlung1

95%-KI p-Wert morgens [–1,06, 1,84] p = 0,596 [–2,09, 0,38] p = 0,174 [–3,81,–1,39] p < 0,0001 [–5,36,–3,02] p < 0,0001 [–6,06,–3,83] p < 0,0001

95%-KI p-Wert zur Nacht [-0,95, 1,52] p = 0,646 [–2,30,–0,12] p = 0,0294

[–4,13,–2,00] p < 0,0001 [–4,97,–3,04] p < 0,0001 [–5,40,–3,51] p < 0,0001

Tabelle 2: Score-Differenzen beim BSS während der Behandlung (BCUM-T05® vs. Placebo). 1KI = Konfidenzintervall der Differenz (Verum–Placebo), signifikante p-Werte der t-Tests in Fettdruck (Tag 1 = Baseline).

Behandlung

Placebo (Studie 1) n = 72 n = 72

BCUM-T05® (Studie 1) n = 72 n = 72

Husten (Tag 1) BSS (Tag 1) 3,18 11,86 [2,99, 3,37] [10,84, 12,88]

Husten (Tag 1)

BCUM-T05® (Studie 2) n = 82 n = 82 Husten (Tag 1) BSS (Tag 1) 3,01

BCUM-E05® (Studie 2) n = 81 n = 81

[2,84, 3,18] [10,98, 12,95]

Husten (Tag 1) BSS (Tag 1) 3,01 11,83 [2,81, 3,21] [10,73, 12,93]

Tabelle 3: Baseline-Homogenität der Studien 1 und 2. 1KI = Konfidenzintervall (Tag 1) der Scorevariablen.

te lag auf einem niedrigen Niveau und beeinflusste die Ergebnisse nur unwesentlich.

Vergleich der Studie 2 (BCUM-E05®/BCUM-T05®) mit Studie 1

Die Datenstruktur von Studie 2 war identisch mit der von Studie 1. Die gleichen 5 Einzelparameter wurden erfasst: Husten, Brustschmerz, Dyspnoe, Rasselgeräusche, Sputum. Identische Scores (5-PunkteSkala) lagen vor, allerdings mit BCUM-E05® und BCUM-T05® als Prüfsubstanzen.

Durch eine Untersuchung der Homogenität des vorliegenden Datenmaterials zum Ausgangspunkt (Tag 1) musste geklärt werden, ob es sinnvoll war, die Daten der BCUM-E05®-Gruppe aus Studie 2 mit den Placebodaten aus Studie 1 paarweise zuzuordnen und dann bezüglich einer möglichen Placebo-Überlegenheit auszuwerten. Dazu wurden die Baseline-Mittelwerte der Variablen Husten und BSS mit den zugehörigen 95%-KI bestimmt und numerisch verglichen (Tab. 3).

Im Ergebnis waren die 95%-KI der berechneten Variablen-Mittelwerte überlappend für alle betrachteten

Vergleiche und zeigten damit keine bedeutsamen Unterschiede. Nachfolgend wurden für die Variablen Husten bzw. BSS die Gruppenvergleiche BCUM-E05® vs. Placebo ermittelt und diskutiert.

Husten

Im Mittel lagen „starke“ Hustenbeschwerden (Grad 3) bei Behandlungsbeginn vor, die im Mittel um weniger als eine halbe Scorestufe zwischen den Behandlungsgruppen abwichen (95%-KI der Gruppendifferenz: [–0,44, 0,11]. Beide Behandlungsgruppen waren damit

Behandlung

Tabelle 4: Einzelparameter „Husten“ während der Behandlung mit BCUM-E05® oder Placebo. n = auswertbare Patienten.

Behandlung1

95%-KI p-Wert morgens

95%-KI p-Wert zur Nacht

[–0,44, 0,11] p = 0,229 [–0,42, 0,08] p = 0,185 [–0,80,–0,27] p = 0,0001 [–1,10,–0,50] p < 0,0001 [–,31,–0,68] p<0,0001

[–,31, 0,14] p = 0,472 [–0,37, 0,11] p = 0,276 [–0,70, -0,20] p = 0,0005 [–0,75,–0,21] p = 0,0006 [–1,05,–0,47] p < 0,0001

Tabelle 5: Score-Differenzen beim Parameter „Husten“ (BCUM-E05® vs. Placebo). 1KI = Konfidenzintervall der Differenz (Verum–Placebo), signifikante p-Werte der t-Tests in Fettdruck (Tag 1 = Baseline).

an Tag 1 hinsichtlich der Verteilung des Husten-Schweregrades vergleichbar.

Nach dem zweiten Behandlungstag war bis zum Ende an Tag 5 eine signifikante, stetige Besserung der Beschwerden in der BCUM-E05®Gruppe um etwa einen Schweregrad erkennbar, wobei die Werte zur Nacht nach Tag 3 insgesamt etwas pessimistischer als am Morgen des jeweiligen Tages beurteilt wurden.

Tabelle 4 und 5 enthalten statistische Kennziffern sowie Angaben zur Signifikanz der Werte. Abbildung 2 veranschaulicht den zeitlichen Verlauf der Husten-Symptomatik.

Die Zahl der fehlenden Werte lag auf einem niedrigen Niveau und beeinflusste die Ergebnisse daher nur wenig. Es wurden 10 Patienten mit fehlenden Baseline-Werten bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

Bronchitis-Severity-Score

Aus den 5 Einzelsymptomen der Studien wurde der zugehörige Summenscore BSS für die BCUME05®-Gruppe und die Placebogruppe bestimmt und in gleicher Weise wie vorher zwischen beiden Behandlungsgruppen ausgewertet. Im Mittel wurde bei Behandlungsbeginn ein Summenscore von etwa

12 Punkten dokumentiert, was im Durchschnitt ungefähr 2,5 Scorepunkte pro Item bedeutete (d.h. „mäßig starke bis starke“ Intensität pro Item). Hinsichtlich der Anfangswerte (Tag 1, Beurteilung morgens) war kein signifikanter Gruppenunterschied nachweisbar (t-Test: p > 0,5, 95%-KI: [–1,53, 1,46]).

Ab dem dritten Behandlungstag (Vormittags-Beurteilung) war bis

Abbildung 2: Zeitlicher Verlauf des Einzelparameters „Husten“ für BCUM-E05® und Placebo.

Tabelle 6: BSS während der Behandlung mit BCUM-E05® oder Placebo. n = auswertbare Patienten

Behandlung1

95%-KI p-Wert morgens

95%-KI p-Wert zur Nacht

[–1,53, 1,46] p = 0,964

[–0,68, 2,11] p = 0,311

[–1,81, 0,86] p = 0,482 [–3,27,–0,61] p = 0,0046 [–4,44,–1,73] p < 0,0001 [–5,55,–2,77] p < 0,0001

[–1,21, 1,32] p = 0,934

[–2,58,–0,14] p = 0,0294

[–3,37,–1,04] p = 0,0003

[–4,13,–1,69] p < 0,0001

Tabelle 7: Score-Differenzen beim BSS während der Behandlung (BCUM-E05® vs. Placebo). 1KI = Konfidenzintervall der Differenz (Verum–Placebo), signifikante p-Werte der t-Tests in Fettdruck (Tag 1 = Baseline).

Tag 5 ein signifikanter Unterschied zwischen beiden Behandlungsgruppen zugunsten von BCUME05® nachweisbar.

Tabelle 6 und 7 enthalten statistische Kennziffern sowie Angaben zur Signifikanz der Werte. Abbildung 3 veranschaulicht den zeitlichen Verlauf des BSS in beiden Gruppen. Die Zahl der fehlenden Werte lag nach der Korrektur der

Baselinewerte auf einem niedrigen Niveau und beeinflusste die Ergebnisse nur unwesentlich.

Die Daten aus den Patiententagebüchern von zwei kontrollierten, klinischen Studien zur Anwen-

Abbildung 3: Zeitlicher Verlauf des BSS für BCUM-E05® und Placebo.

dung von pflanzlichen Hustentherapeutika bei Patienten mit akuter Bronchitis wurden gemeinsam statistisch ausgewertet. Um Aussagen über den Wirkeintritt machen zu können, wurde der Behandlungszeitraum der ersten 5 Tage betrachtet. Je Behandlungstag wurden 2 Werte erfasst (morgens und zur Nacht).

Zunächst wurde der Behandlungserfolg von BCUM-T05® und Placebo anhand der Daten von Studie 1 untersucht. Der Summenscore BSS zeigte einen signifikanten Unterschied zugunsten von BCUMT05® ab Tag 2 (zur Nacht). Bis zum Tag 5 (zur Nacht) verringerte sich der BSS im Mittel um etwa 61 % des Anfangswertes, während er unter Placebo nur etwa 31 % niedriger lag.

Um auch für Studie 2 den Gruppenunterschied zwischen BCUME05® und Placebo abschätzen zu können, wurden 10 Patienten mit fehlenden Baselinewerten (tägliche Bewertung der Symptomatik) bei der Auswertung (Tag 1 – 5) nicht berücksichtigt. Das Ergeb-

nis waren annähernd konstante Patientenzahlen zu allen Auswertetagen, sodass der zeitliche Gruppenvergleich (BCUM-E05® (Daten Studie 2) mit Placebo (Daten der Studie 1) mit höherer Test-Power durchgeführt werden konnte.

Signifikante Veränderungen ergaben sich für den Einzelparameter Husten. Die Besserung der Symptome von Tag 1 bis Tag 5 (zur Nacht) betrug 0,5 – 1,1 Scorepunkte. Der BSS verringerte sich im Mittel unter der BCUM-E05®Behandlung in diesem Zeitintervall um 53 % gegenüber 31 % unter Placebo. Ab dem dritten Behandlungstag (Vormittags-Beurteilung) war bis Tag 5 ein signifikanter Unterschied zwischen beiden Behandlungsgruppen zugunsten von BCUM-E05® nachweisbar.

Bei BCUM-E05® fällt sowohl beim Einzelparameter Husten als auch beim Summenscore BSS der

Rückgang der Werte zwischen Abend- und Morgenbewertung stärker aus als zwischen Morgen- und Abendbewertung. Das gleiche Phänomen tritt auch bei BCUM-T05® auf, allerdings deutlich schwächer. Anhand der berechneten Konfidenzintervalle ist dieser Effekt jedoch insgesamt als nicht bedeutsam einzustufen. Da die Einnahme des Arzneimittels tagsüber mehrmals (4-mal) erfolgte, könnte sich trotzdem eine zusätzliche schleimlösende Wirkung in ihrer Auswirkung tagsüber zeigen.

Zusammenfassend zeigte die statistische Re-Analyse der Daten von zwei klinischen Studien für die beiden pflanzlichen Arzneimittel BCUM-T05® und BCUME05® eine gegenüber Placebo bessere Wirksamkeit. Beim BSS wurde Signifikanz gegenüber Placebo bei BCUM-T05® an Tag 2 zur Nacht und bei BCUM-E05® an Tag 3 morgens erreicht.

Literatur

1 Ebell MH, Lundgren J, Youngpairoj S. Ann Fam Med 2013;11:5-13

2 S2k-Leitlinie Fachärztliche Diagnostik und Therapie von erwachsenen Patienten mit Husten. AWMF-Registernummer: 020-003, Langversion 4.1 – Januar 2025

3 Akuter und chronischer Husten, S3-Leitlinie, AWMF-Register-Nr. 053-013, DEGAM-Leitlinie Nr. 11, Stand 2021

4 Grünwald J, Graubaum HJ, Busch R. Efficacy and tolerability of a fixed combination of thyme and primrose root in patients with acute bronchitis. Arzneimittelforschung 2005;55:669-676

5 Grünwald J, Graubaum HJ, Busch R. Evaluation of the non-inferiority of a fixed combination of thyme fluid and primrose root extract in comparison to a fixed combination of thyme fluid extract and primrose root tincture in patients with acute bronchitis. Arzneimittelforschung 2006;56:574-581

6 Heindl S, Hucke HP, Brünjes R. Wie schnell wirken Phytotherapeutika bei akuter Bronchitis? Zeitschrift für Phytotherapie 2017;38(Suppl. 1): S1-S44

7 Eccles R. The powerful placebo effect in cough: relevance to treatment and clinical trials. Lung 2020;198:13-21

Für die Verfasser: Dr. Rainer Brünjes Cassella-med GmbH & Co. KG Gereonsmühlengasse 1, 50670 Köln

Rauchfrei auf Rezept:

Vareniclin kann jetzt auf Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am 15. Mai 2025 eine neue Regelung zur Erstattung der Tabakentwöhnung beschlossen. Demnach haben bestimmte gesetzlich Krankenversicherte erstmals Anspruch auf eine Verordnung des Arzneimittels Vareniclin (Champix®) zur Raucherentwöhnung auf Kassenrezept. Nach rechtlicher Prüfung durch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und Veröffentlichung im Bundesanzeiger ist der Beschluss des G-BA

am 20. August 2025 in Kraft getreten und bietet Ärzten ab sofort neue Möglichkeiten, Raucher und Raucherinnen mit einer schweren Tabakabhängigkeit auf dem Weg in ein rauchfreies Leben professionell zu unterstützen. Vareniclin ist seit Oktober 2006 in der EU zur Raucherentwöhnung bei Erwachsenen zugelassen und wird nach einer Vertriebspause seit April 2025 wieder von Pfizer in Deutschland vermarktet.

Voraussetzungen für Kostenübernahme

Grundlage für die Kostenübernahme der medikamentösen Raucher-

entwöhnung mit Vareniclin ist eine ärztlich festgestellte Diagnose „Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak; Abhängigkeitssyndrom“ (ICD-10: F17.2). Für diese müssen mindestens drei der folgenden Kriterien erfüllt sein:

• Starkes Verlangen oder Zwang, Tabak zu konsumieren

• Verminderte Kontrollfähigkeit über Beginn, Beendigung oder Menge des Konsums

• Entzugssymptome bei Reduktion oder Beendigung

• Toleranzentwicklung (steigende Mengen nötig)

• Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des Konsums

• Fortgesetzter Konsum trotz schädlicher Folgen Neben einer diagnostizierten schweren Tabakabhängigkeit ist außerdem die Teilnahme an einem evidenzbasierten Entwöhnungsprogramm notwendige Voraussetzung für die Erstattungsfähigkeit von Vareniclin. Eine schwere Tabakabhängigkeit ist definiert durch einen Punktwert von ≥6 im Fagerström-Test* zur Berechnung der Nikotinabhängigkeit oder durch einen fehlgeschlagenen Tabakverzicht trotz Risikokonstellationen wie COPD, Asthma oder koronare Herzkrankheit.

Als evidenzbasierte Programme zur Tabakentwöhnung gelten dem G-BA zufolge im Wesentlichen die Kriterien der bestehenden Präventionsprogramme (§20 Abs. 4 Nummer 1 SGB V). Auf Basis des aktuellen medizinischen Erkenntnisstandes müssen diese Programme den Nutzern z.B. Hintergrundwissen zum Rauchverhalten und zur Tabakentwöhnung vermitteln. Die strukturierten Entwöhnungsprogramme können entweder als kostenpflichtige Präventionskurse oder als verordnungsfähige digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) durchgeführt werden. Präventionskurse sind oft gruppenbasiert und können sowohl online als auch in Präsenz stattfinden. Die Kosten liegen in der Regel zwischen 75 und 150 Euro, wobei eine teilweise Erstattung durch die gesetzliche Krankenversicherung möglich ist.

DiGA wie SmokeFree oder NichtraucherHelden bieten eine individuelle, App-basierte Unterstützung und sind vollständig erstattungsfä-

* Der Fagerström-Test zur Berechnung der Nikotinabhängigkeit findet sich auf www. pfizerpro.de.

Vareniclin (Champix®) ist zur Raucherentwöhnung bei Erwachsenen angezeigt und wird 2 × täglich oral in der empfohlenen Dosierung von 1 mg eingenommen, sobald eine einwöchige Titrationsphase abgeschlossen wurde. Vareniclin blockiert Nikotin, um die positiven Verstärkungseffekte des Rauchens zu verringern. Es reduziert außerdem die belohnenden und verstärkenden Effekte des Rauchens, indem es die Bindung von Nikotin an die α4β2 neuronalen nikotinergen Acetylcholinrezeptoren verhindert (antagonistische Wirkung). Bei der Anwendung von Vareniclin wird weiterhin Dopamin freigesetzt, allerdings in geringerem Maße als bei Nikotin. Diese partielle Agonistenaktivität am α4β2-Nikotinrezeptor kann dazu beitragen, die Symptome des Verlangens und des Entzuges zu lindern.

Die Starterpackung (0,5/1 mg) sowie die Folgepackung (1 mg) sind mit jeweils 14 und 28 Tagesdosen verfügbar. Darüber hinaus kann auch eine wirkstoffreduzierte Folgepackung (0,5 mg) mit 28 Tagesdosen verordnet werden.

hig, wenn sie ärztlich oder psychotherapeutisch verordnet werden.

Klinische Evidenz spricht für den Einsatz von Vareniclin

Ein Cochrane-Review** von 41 klinischen Studien mit über 17.000 Teilnehmern zeigte mit hoher Evidenz für Vareniclin eine signifikant höhere Erfolgsquote im Vergleich zu Placebo (Risk Ratio: 2,3) bei dem Ziel, für mindestens 6 Monate mit dem Rauchen aufzuhören. Auch eine Meta-Analyse*** von 34 randomisierten Studien mit insgesamt mehr als 26.000 Rauchern belegt die klinische Evidenz von Vareniclin bei der Tabakentwöhnung von Erwachsenen. Sie ergab, dass die Einnahme von Vareniclin im Vergleich zu Bupropion, Nikotinersatztherapie, Beratung oder Placebo die Wahrscheinlichkeit

** Livingstone-Banks J et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2023, Issue 6. Art. No. CD006103

*** Guo K et al. Drug Alcohol Depend 2022;241:109672

erhöhte, mit dem Rauchen aufzuhören bzw. dauerhaft rauchfrei zu sein.

Zur medikamentösen Raucherentwöhnung sind neben Vareniclin auch Nicotin, Bupropion, und Cytisin zugelassen. Während die ärztliche Verordnung von Vareniclin und Nicotin mit dem aktuellen G-BA-Beschluss für bestimmte Patienten nun mittels eines Kassenrezeptes möglich und erstattungsfähig ist, werden Bupropion und Cytisin vom G-BA weiterhin als Lifestyle-Arzneimittel eingestuft, bei deren Anwendung eine Erhöhung der Lebensqualität im Vordergrund steht (§ 34 Absatz 1 Satz 7 SGB V). Die Kosten für die Präparate Bupropion und Cytisin müssen demzufolge von den Versicherten weiterhin selbst getragen werden.

B. S.

Die chronische spontane Urtikaria (csU) ist eine chronisch-entzündliche primär Mastzell-vermittelte Autoimmunerkrankung, die mit plötzlich auftretenden Angioödemen und/oder Quaddeln einhergeht [1]. Diese zum Teil sehr belastenden und unvorhersehbaren Beschwerden können die davon Betroffenen in ihrer Lebensqualität stark einschränken [2], weshalb die Patienten häufig auch psychische Begleiterkrankungen wie Depressionen oder Angstzustände entwickeln [3].

Aufgrund des hohen Leidensdrucks von csU-Patienten sind eine rechtzeitige Diagnose und adäquate Therapieoptionen entscheidend. Hilfreich zu wissen ist dabei, welche Auslöser und Triggerfaktoren für die Symptome verantwortlich sind und welcher Autoimmunmechanismus der csU zugrunde liegt: Typ I, die autoallergische Form, bei der die Entzündung durch IgEAutoantikörper gegen körpereigene Proteine getriggert wird, oder Typ IIb, die autoimmune Form, bei der die Mastzell-Aktivierung via IgG-Autoantikörper erfolgt, die gegen IgE oder seine Rezeptoren gerichtet sind [4].

Mittel der Wahl zur Behandlung der csU sind bisher H1-Antihistaminika, da sie Histaminrezeptoren blockieren und die entzündungsfördernde Wirkung von Histamin verhindern, die Juckreiz und

Schwellungen verursacht [5]. Bei über 50 % der Patienten lässt sich die csU jedoch allein durch H1Antihistaminika nicht kontrollieren [5]. In diesen Fällen können Medikamente eingesetzt werden, die auf die Hemmung der autoimmunen Prozesse abzielen, wie z.B. der Anti-IgE-Antikörper Omalizumab. Dabei ist zu beachten, dass die Ausgangswerte des IgE-Spiegels mit dem Behandlungserfolg korrelieren können: Ein niedriger Gesamt-IgE-Spiegel im Serum zu Beginn der Behandlung könnte möglicherweise ein schlechtes oder fehlendes Ansprechen auf reine IgE-Inhibitoren vorhersagen [6].

BTK-Inhibitor führt unabhängig vom IgESpiegel zu einer anhaltenden Symptomverbesserung

Einen Fortschritt in der Behandlung der csU verspricht der hochselektive Bruton-Tyrosinkinase (BTK)-Inhibitor Remibrutinib, da er unabhängig vom Ausgangs-IgESpiegel und dem zugrunde liegenden Endotyp die Urtikaria-Symptome früh und anhaltend lindern kann. Dies belegen die beiden randomisierten placebokontrollierten Phase-III-Studien REMIX-1 [7] und REMIX-II [8], in denen der BTK-Inhibitor bei Patienten mit

mittelschwerer bis schwerer csU, die nicht durch H1-Antihistaminika der zweiten Generation kontrolliert werden konnte, frühzeitig eine signifikante Verbesserung der Symptomkontrolle (p < 0,001) erzielte. Die Überlegenheit von Remibrutinib gegenüber Placebo zeigte sich bereits in Woche 1 (signifikant in Woche 12 und 24) und das Ansprechen unter Remibrutinib hielt bis in Woche 52 an [9].

Remibrutinib war gut verträglich und wies im Vergleich zu Placebo bis zu 52 Wochen lang ein günstiges Sicherheitsprofil auf, einschließlich ausgeglichener Leberfunktionstests. Die am häufigsten (≥5 %) beobachteten Nebenwirkungen in den Phase-III-REMIXStudien waren Infektionen der Atemwege (einschließlich COVID-19 und Nasopharyngitis) und Kopfschmerzen, alle vergleichbar mit Placebo [9].

Gepoolte Analysen untermauern die Phase-III-Ergebnisse

Im Rahmen des Kongresses der European Academy of Allergy and Clinical Immunology 2025 (EAACI) wurden zwei neue Subgruppenanalysen der Phase-III-Studien REMIX-1 und -2 präsentiert. In der ersten gepoolten Analyse wurden 606 Patienten im Remibrutinib-Arm mit 306 Patienten aus

Remibrutinib bindet kovalent und mit hoher Selektivität an die Bruton-Tyrosinkinase (BTK) und inhibiert somit sehr effektiv die Aktivierung der Basophilen und Mastzellen, unabhängig von dem der Erkrankung zugrunde liegenden Autoimmunmechanismus [12]. Die Aktivierung der BTK-Signalkaskade führt bei chronischer spontaner Urtikaria (csU) zur Ausschüttung von Histamin, das Quaddeln und Schwellungen verursacht. Durch die Blockade von BTK wird dieser Vorgang verhindert [13].

dem Placebo-Arm verglichen [10]. Dabei wurde die durchschnittliche Veränderung gegenüber dem Ausgangswert im wöchentlich erfassten Urtikaria-Aktivitäts-Score (UAS7) in den Wochen 1, 2, 12, 24 und 52 in Abhängigkeit vom Gesamt-IgE-Ausgangswert bewertet (verwendete Cut-offs: niedrig ≤43 IU/ml; normal/hoch >43 IU/ ml sowie alternativ ≤100 IU/ml; >100 IU/ml). Insgesamt hatten 25,9 % der Patienten unter Remibrutinib und 29,4 % unter Placebo einen niedrigen IgE-Ausgangswert (<43 IU/ml) [10].

Die Behandlung mit Remibrutinib führte zu einer frühen und anhaltenden Symptomverbesserung unabhängig vom Ausgangs-IgESpiegel. Bereits in Woche 1 betrug die mittlere UAS7-Reduktion bei niedrigem IgE –13,8 vs. –2,4 (Placebo) und bei normalem/hohem IgE –11,1 vs. –4,0 (Placebo). In Woche 12 verstärkte sich dieser Effekt auf –24,8 vs. –11,4 bzw. –20,0 vs. –13,7 [10].

Diese Ergebnisse zeigen, dass Remibrutinib zu einer anhaltenden Reduktion der Urtikaria-Sympto-

me unabhängig vom bestehenden IgE-Level führt. Eine weitere Subgruppenanalyse untersuchte, inwieweit sich unter der Behandlung mit Remibrutinib bestehende Angioödeme reduzieren ließen [11]. In die Analyse gingen alle Patienten ein, die einen Angioödem-Aktivitäts-Score 7 (AAS7) von >0 hatten. Zu Studienbeginn berichteten 374 Patienten in der Remibrutinib-Gruppe und 169 in der Placebo-Gruppe über Angioödeme. Der durchschnittliche AAS7-Ausgangswert betrug 43,3 respektive 39. Unter Remibrutinib verbesserte sich die AngioödemAktivität schnell und anhaltend: Bereits in Woche 1 erreichte ein höherer Anteil der Patienten unter Remibrutinib einen AAS7 = 0 (keine Angioödeme) im Vergleich zu Placebo. Dieser Effekt hielt bei 82 % der Patienten bis Woche 52 an [11].

Wirksamkeit des BTK-Inhibitors Remibrutinib auch in den untersuchten Subgruppen und zeigen ein konsistentes Sicherheitsprofil [10, 11]. Basierend auf diesen Ergebnissen hat Novartis bei den Gesundheitsbehörden in den USA, der EU und China die Zulassung von Remibrutinib beantragt.

Brigitte Söllner, Erlangen

Die auf dem EAACI 2025 präsentierten Daten bestätigen erneut die

Literatur

1 AWMF. https://register.awmf.org/assets/ guidelines/013-028l_S3_KlassifikationDiagnostik-Therapie-Urtikaria_2022-04. pdf

2 Fricke J et al. Allergy 2020;75:423-432

3 Peters EMJ. J Dtsch Dermatol Ges 2016; 14:233-252

4 Curch MK et al. Immunol Rev 2018; 282:232-247

5 Maurer M, Weller K, Bindslev-Jensen C, et al. Ungedeckter klinischer Bedarf bei chronischer spontaner Urtikaria. Ein Bericht der GA²LEN-Taskforce. Allergie 2011;66:317-330

6 Chuang KW et al. J Allergy Clin Immunol Pract 2023;11:2382-2389.e3

7 Novartis Pharmaceuticals. https://clinicaltrials.gov/study/NCT05030311

8 Novartis Pharmaceuticals. https://clinicaltrials.gov/study/NCT05032157

9 Metz M et al. EAACI 2024. Abstract

10 Reed J, et al. EAACI 2025, Abstract 001293

11 Hide M, et al. EAACI 2025, Abstract 000816

12 Angst D et al. J Med Chem 2020;63: 5102-5118

13 Maurer M et al. J Allergy Clin Immunol 2022;150:1498-1506.e2

Aus heutiger Sicht ist die Plaque-Psoriasis keine reine Hauterkrankung, sondern eine chronisch-entzündliche Systemerkrankung. Die systemischen Entzündungsreaktionen können unter anderem die Ursache dafür sein, dass die Plaque-Psoriasis mit zahlreichen Komorbiditäten assoziiert ist, wie z.B. kardiovaskulären und metabolischen Erkrankungen sowie der Psoriasis-Arthritis (PsA) [1, 2, 3]. Zur Eindämmung der systemischen Entzündung und ihren Folgeerscheinungen ist eine frühzeitige Therapie notwendig [4]. Wie diese im Versorgungsalltag umgesetzt wird und welche Faktoren bei einer frühzeitigen Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis eine Rolle spielen, zeigt eine aktuelle, repräsentative Befragung von 100 niedergelassenen und 100 klinisch tätigen Dermatologen in Deutschland, die Novartis beim Marktforschungsinstitut Ipsos in Auftrag gegeben hat [5].

Was geben Dermatologen als Hauptgründe für eine frühzeitige Intervention an?

Eine frühzeitige Intervention bei mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis wird von 65 % der befragten Ärzte als vorteilhaft hinsichtlich der Wirksamkeit angesehen, während 64 % eine Reduktion von Komorbiditäten betonen. Damit bestätigt die Befragung, dass die Plaque-Psoriasis auch im Versorgungsalltag größtenteils als systemische Erkrankung erkannt wird.

Dabei legen die befragten in der Klinik tätigen Dermatologen mit 50 % einen besonderen Wert auf die Vorteile der frühzeitigen Beeinflussung des Krankheitsverlaufs

zur Verhinderung der Ausbreitung, wohingegen 70 % der befragten niedergelassenen Dermatologen die Wirksamkeit und Symptomverbesserung als primäre Vorteile ansehen (Abb. 1) [5].

Komorbiditäten verhindern –Lebensqualität verbessern

von den Patienten berichtete verminderte Lebensqualität (93 %) eine wesentliche Rolle. Zwischen Klinikern und niedergelassenen

Umfrage unter deutschen Dermatolog*innen1

Wann setzen Dermatologen auf eine frühzeitige Intervention mit Biologika?

Die befragten Dermatolog*innen (n = 200) sehen durch eine frühzeitige Therapie Vorteile bei der Verbesserung von Symptomen – besonders deshalb, weil…

Sowohl die Schwere der Erkrankung als auch die Gelenkbeteiligung haben mit jeweils 99 % den größten Einfluss auf die Entscheidung für eine frühe Biologika-Intervention. Darüber hinaus spielen auch die Beteiligung von Nägeln und Kopfhaut (97 %) sowie die

Dermatologen bestehen demnach nur geringe Unterschiede. Auffällig ist jedoch, dass niedergelassene Dermatologen in der Befragung die von den Patienten berichtete Beeinträchtigung der Lebensqualität mit 70 % stärker in den Blick nehmen als die Kliniker mit 52 % [5].

…Komorbiditäten verhindert werden können.2

Welche Lokalisationen werden als besonders schwer zu behandeln wahrgenommen?

…die Symptom-Auslöser nachhaltig positiv verändert werden können.3 …die Lebensqualität verbessert werden kann.2

Besonders schwer zu behandeln sind nach Meinung der befragten

Vorteile einer frühzeitigen Therapiea

Wirksamkeit/gute Heilung/ Verbesserung der Symptome

Weniger Komorbiditäten

Frühzeitige Beeinflussung des Krankheitsverlaufes/ Verhinderung von Ausbreitung Verbesserte Lebensqualität

anur die vier häufigsten Antworten sind dargestellt

Gesamt niedergelassene Dermatolog*innen Klinik-Dermatolog*innen

Abbildung 1: Die befragten Dermatologen sprachen sich übereinstimmend für eine frühzeitige Therapie mit Biologika aus, da sie für den Patienten deutliche Vorteile bringen kann [5].

„Plaqueablagerungen an anderen Organen vermeiden, Hautbild schnell verbessern.“ (Klinik Derma) „Langfristige Krankheitskontrolle, weniger Risiko für eine Gelenkbeteiligung, Aufrechterhaltung

Ärzte die Nägel (95 %), der Genitalbereich (93 %) und die Kopfhaut (89 %) (Abb. 2). Bestimmte Hautareale wie die an Torso, Beinen und Armen werden im Vergleich dazu als weniger problematisch eingestuft. Dabei ergaben sich zwischen den Fachgruppen kaum Unterschiede hinsichtlich der Einschätzung der Behandlungsschwierigkeit [5]. Bei der Frage, ob sie Biologika verstärkt bei der Behandlung von Sonderlokalisationen wie Kopfhaut und Nägeln einsetzen, zeigte sich, dass deren Einsatz bei den befragten Klinikern weit verbreitet ist. Sonderlokalisationen scheinen aber eine so große Herausforderung zu sein, dass auch fast alle der befragten niedergelassenen Dermatologen auf Biologika zurückgreifen – und das sogar häufiger als Kliniker (95 % vs. 83 %) [5].

Nach welchen Kriterien suchen Dermatologen das passende Biologikum aus?

Für 70 % der befragten Dermatologen ist die Datenlage entscheidend für die Auswahl des Biologikums, das sie zur Behandlung von Sonderlokalisationen bei der PlaquePsoriasis einsetzen, gefolgt von der Wirksamkeit (52 %). Die niedergelassenen Dermatologen legen häufiger Wert auf die Zulassung (46 % gegenüber 30 % der Kliniker), die Sicherheit und Verträglichkeit (33 % vs. 18 %) sowie den Ausschluss von Kontraindikationen (23 % vs. 6 %).

Im Gegensatz dazu berücksichtigen die befragten Klinik-Dermatologen stärker ihre eigene Erfahrung (38 % vs. 23 %) sowie Begleiterkrankungen (30 % vs. 15 %) bei ihrer Entscheidung. Auch die Meinung von Kollegen spielt eine Rolle bei der Auswahl [5].

eingestuft. Zwischen den Fachgruppen gibt es kaum Unterschiede in der Einschätzung der Behandlungsschwierigkeit.1

Bei der Frage, ob Biologika verstärkt bei der Behandlung von Sonderlokalisationen wie Kopfhaut und Nägeln eingesetzt werden, zeigt sich, dass deren Einsatz bei den befragten Kliniker*innen weit verbreitet ist. Sonderlokalisationen scheinen aber eine so große Herausforderung zu sein, dass auch in der Niederlassung fast jede*r der Befragten auf Biologika zurückgreift – und das sogar häufiger als Kliniker*innen (95 % vs. 83 %) 1 So stellt sich insgesamt eine sehr hohe Anwendung von Biologika bei Sonderlokalisationen in der Praxis heraus

Nägel

Genitalbereich

Kopfhaut

Palmoplantar

Gesicht

Nur die vier häufigsten Antworten sind dargestellt

Gesamt niedergelassene Dermatolog*innen

Klinik-Dermatolog*innen

Abb 1: Besonders schwer zu behandelnde Lokalisationen bei Plaque-Psoriasis aus Sicht der befragten Ärzt*innen

Abbildung 2: Besonders schwer zu behandelnde Lokalisationen bei Plaque-Psoriasis aus Sicht der befragten Ärzte [5].

Quelle: Ipsos Medic*Bus, Basis: n=200 Dermatolog*innen (n=100 ndgl. Dermatolog*innen, n=100 Klinik Dermatolog*innen)

Secukinumab

Nach welchen Kriterien suchen Dermatolog*innen das passende Biologikum aus? Insgesamt geben 70 % der befragten Dermatolog*innen an, dass die Datenlage entscheidend für die Auswahl des richtigen Biologikums für Sonderlokalisationen bei Plaque-Psoriasis ist, gefolgt von der Wirksamkeit (52 %). Die interviewten niedergelassenen Dermatolog*innen legen häufiger Wert auf die Zulassung (46 % im Vergleich zu 30 % bei Klinik-

Secukinumab (Cosentyx®) ist ein vollhumaner, monoklonaler Antikörper, der direkt gegen Interleukin (IL)-17A gerichtet ist [11]. Das Zytokin IL-17A ist an Entzündungsprozessen und der Entstehung von Plaque-Psoriasis [12], Psoriasis-Arthritis (PsA) [13,14], axialer Spondyloarthritis (axSpA) [15,16] und Hidradenitis suppurativa (HS) [17] beteiligt.

Secukinumab ist seit 10 Jahren für mittlerweile 8 Indikationen zugelassen [11] und verfügt über umfangreiche klinische Evidenz in allen Indikationen: Dazu zählen die Plaque-Psoriasis [12], die pädiatrische Plaque-Psoriasis [18], HS [17], PsA [13,14], die nichtröntgenologische axSpA (nr-axSpA) [16], ankylosierende Spondylitis (AS, r-axSpA) [15] sowie die Enthesitis-assoziierte Arthritis (EAA) und die juvenile Psoriasis-Arthritis (JPsA), zwei Unterformen der juvenilen idiopathischen Arthritis (JIA) [19].

Secukinumab überzeugt durch evidente Datenlage

Mit dem größten Studienprogramm – über 200 Studien [6] –sowie weltweit mehr als 1,6 Millionen behandelten Patienten [7] liefert Secukinumab unter allen zugelassenen Biologika eine evidente Datenlage als entscheidendes Kriterium für die Wahl des passenden Biologikums.

Gerade Patienten mit schwierig zu therapierenden Sonderlokalisationen können von einer adäquaten Therapie profitieren, wie die Studien TRANSFIGURE bei Nagel-Psoriasis [8] und SCALP bei Kopfhaut-Psoriasis zeigten [9]. Das untermauert auch die Praxiserfahrung der befragten Dermatologen. Zudem lässt sich aus den Ergebnissen der randomisierten, placebokontrollierten Phase-IIIStudie FUTURE 5 schließen, dass

auch eine röntgenologische Progression der PsA mit Secukinumab verzögert werden kann [10].

Als Systemerkrankung stellt die Plaque-Psoriasis besondere Herausforderungen an die Therapie. Die Wahl eines geeigneten Biologikums sollte sich daher an der verfügbaren Evidenz orientieren, wobei Secukinumab durch eine besonders breit differenzierte Datenlage hervorsticht. Wie die Befragung der 200 Dermatologen deutlich macht, bieten sich durch eine frühzeitige Therapie Vorteile bei der Verbesserung von Symptomen, weil sich die Symptom-Aus-

löser nachhaltig positiv verändern und Komorbiditäten verhindert werden können und sich auch die Lebensqualität des Patienten verbessern lässt [5].

Fabian Sandner, Nürnberg

7 Novartis Pharma GmbH. https://www.novartis.com/sites/novartis_com/files/202410-interim-financial-report-en.pdf

8 Reich K et al. Br J Dermatol 2021; 184:425-436

9 Bagel J et al. J Am Acad Dermatol 2017; 77:667-674

10 Mease PJ et al. RMD Open 2021;7: e001600

11 Fachinformation Cosentyx®, aktueller Stand

attexis® – die erste dauerhaft gelistete DiGA für Erwachsene mit ADHS

Nach der Zulassung der DiGA hiToco® für Eltern von Kindern mit einer ADHS erweitert Medice sein digitales Produktportfolio mit attexis® nun um eine verordnungsfähige digitale Therapieoption für Erwachsene mit ADHS. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat attexis® dauerhaft die Zulassung als digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) erteilt. attexis® ist extrabudgetär verordnungsfähig und seit 6. August 2025 übernehmen alle gesetzlichen Krankenkassen sowie viele private Versicherungen die Kosten für diese DiGA. attexis® ist flexibel einsetzbar zur Wartezeitüberbrückung zwischen den Therapiesitzungen, zur Therapiebegleitung oder Nachsorge und kann sowohl parallel zu einer

Literatur

1 Mrowietz U et al. Exp Dermatol 2014; 23:705-709

2 Augustin M et al. Acta Derm Venereol 2010;90:147-151

3 Mease PJ et al. J Am Acad Dermatol 2013;69:729-735

4 WHO. Global Report on Psoriasis. 2016. https://iris.who.int/handle/10665/204417

5 Ipsos Medic*Bus, n=200 Dermatolog*innen (n=100 ndgl. Dermatolog*innen, n=100 Klinik Dermatolog*innen) CATI Interviews, Erhebungszeitraum: 09.12.24 – 14.02.25

6 National Library of Medicine. https://clinicaltrials.gov/search?intr=Secukinumab

Pharmakotherapie als auch unabhängig davon verwendet werden. Die DiGA bietet ADHS-Patienten ab 18 Jahren eine individualisierte, digitale Therapie zur alltagsbegleitenden Unterstützung – mit Fokus auf effektive Alltagsstrukturierung, Symptombewältigung und Stärkung des Selbstmanagements im Einklang mit der S3-Leitlinie. Das Programm umfasst 6 interaktive Gespräche in Form von digitalen therapeutischen Dialogen. Zu Beginn beantworten die Nutzer eine Einstiegsfrage, auf deren Basis sie anschließend passende Inhalte erhalten, abgestimmt auf ihre individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen. Im Verlauf der Gespräche können die Inhalte durch die Auswahl entsprechender Antworten weiter personalisiert werden. Wöchentliche Reflexionen und Fortschrittsübersichten machen Entwicklungsschritte sichtbar und fördern die Motivation. Mit Planungsfunktionen, Checklisten und Routinen unterstützt

12 Langley RG et al. N Engl J Med 2014; 371:326-338

13 Mease PJ et al. N Engl J Med 2015; 373:1329-1339

14 McInnes IB et al. Lancet 2015;386:11371146

15 Baeten D et al. N Engl J Med 2015; 373:2534-2548

16 Deodhar A et al. Arthritis Rheumatol 2021;73:110-120

17 Kimball AB et al. Lancet 2023;401:747761

18 Magnolo N et al. J Am Acad Dermatol 2022;86:122-130

19 Brunner HI et al. Ann Rheum Dis 2023; 82:154-160

attexis® die Tagesstruktur und den Transfer therapeutischer Inhalte in den Alltag. Praktische Materialien wie Übungen und Audio-Dateien erleichtern die Integration und fördern nachhaltige Veränderungen.

Die Wirksamkeit von attexis® wurde in einer randomisiert kontrollierten Studie nachgewiesen (ClinicalTrials.gov ID: NCT06221930): Die Nutzung von attexis® ergänzend zum „Treatment as usual“ (TAU) führte zu einer signifikanten Reduktion der ADHS-Kernsymptomatik mit großer Effektstärke im Vergleich zu TAU allein. Auch die sekundären Endpunkte „soziales & berufliches Funktionsniveau“, „gesundheitsbezogene Lebensqualität“, „depressive Symptome“ und „Selbstwertgefühl“ verbesserten sich signifikant im Vergleich zum TAU.

B. S.

Die Poliomyelitis („Kinderlähmung“) ist eine schwere neurologische Krankheit, die bei ungeimpften Menschen zu dauerhaften Lähmungen führen kann. Sie ist durch Schmierinfektion übertragbar und betrifft vor allem Kinder unter 5 Jahren. Doch auch Erwachsene können daran erkranken. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) berichtete, sind in vielen deutschen Städten im Abwasser Polio-Viren entdeckt worden. Die nachgewiesenen Erreger (cVDPV2) stammen von Impfviren, die sich mit der Zeit so verändert haben, dass sie wieder pathogen sind, vor allem bei Menschen mit unzureichendem Impfschutz. Nach Einschätzung des RKI erscheint es „zunehmend wahrscheinlicher, dass derzeit in Deutschland zumindest lokal begrenzt eine Übertragung von cVDPV2 stattfindet“. Begründet wird dies mit der langen Dauer des Geschehens – über erste auffällige Wasserproben wurde bereits Ende 2024 in einem Großteil der nun betroffenen Städte berichtet – und mit dem Nachweis von cVDPV2 an verschiedenen Standorten. Auch wenn nach Experten-Einschätzung kein Risiko für eine Endemie besteht, ist es laut Prof. Dr. Uta Meyding-Lamadé, Mitglied der DGN-Kommission Neuroinfektiologie und stv. Vorsitzende der Nationalen Poliokommission des RKI, nicht mehr ausgeschlossen, dass es bei vulnerablen Men-

schen – dazu zählen Kinder und immundefiziente Erwachsene ohne Impfschutz – zu Infektionen kommen kann. Eine Infektion bedeutet zwar nicht automatisch eine Erkrankung, dennoch sind neurologische Folgen nicht ausgeschlossen. Daher rät die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) Risikopersonen, ihren Impfstatus zu überprüfen.

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den Kindern – es gibt immer wieder Fälle, in denen aus verschiedensten Gründen Impftermine nicht wahrgenommen werden und die Kinder nicht ausreichend geschützt sind. Die zweite gefährdete Gruppe sind Erwachsene, bei denen die Immunkompetenz eingeschränkt ist, z.B. durch angeborene oder erworbene Störungen des Immunsystems, durch Erkrankungen wie beispielsweise Leukämien, oder durch die Gabe von Immunsuppressiva. „Ungeimpfte dieser Risikogruppe sollten eine Vakzinierung in Erwägung ziehen und vulnerable geimpfte Personen sollten prüfen, wann die nächste Auffrischungsimpfung fällig ist“, so Meyding-Lamadé.

Übertragungsrisiko minimieren

Des Weiteren verweist das RKI darauf, dass es sich in den meisten Fällen um eine Schmierinfektion handelt, deren Ausbreitung durch strenge Handhygiene vermieden werden kann. Die Viren werden mit dem Stuhl ausgeschieden und oft mit der Klinke in die Hand gegeben. Regelmäßiges Händewaschen und Handdesinfektionen minimieren das Übertragungsrisiko.

Dreiphasiger Verlauf und limitierte Behandlungsmöglichkeiten

Die Polio-Erkrankung verläuft in 3 klinischen Phasen. Zunächst kommt es zu Kopfschmerzen und Fieber, labordiagnostisch ist in diesem Stadium eine Liquorpleozytose, d.h. eine vermehrte Anzahl von Zellen in der Rückenmarksflüssigkeit, auffällig. Danach schließt sich das paralytische Stadium an. Wieder kommt es zu Fieber und durch die entzündliche Schädigung des Rückenmarks entwickeln sich die für die Kinderlähmung typischen asymmetrischen, proximal akzentuierten Lähmungen. Diese bilden sich dann einige Wochen später, im Reparaturstadium, meist nur unvollständig zurück.

„Gut ein Drittel der Betroffenen trägt schwere, dauerhafte Lähmungen davon“, erklärt DGN-Generalsekretär Prof. Dr. Peter Berlit. Hinzu kommen Spätkomplikationen wie das Post-Polio-Syndrom, das durch Fatigue und diffuse Schmerzen gekennzeichnet ist. Außerdem besteht ein hohes Risiko für die postpoliomyelitische spinale Muskelatrophie, bei der ein fortschreitender Muskelschwund erneut zu Lähmungen führt.

„Die Therapiemöglichkeiten einer akuten Poliomyelitis sind sehr limitiert. In Frage kommt lediglich die Gabe von Immunglobulinen, doch die Wirksamkeit ist bisher noch nicht ausreichend belegt. Das macht deutlich, wie wichtig die Prophylaxe durch die Impfung ist“, schlussfolgert Berlit.

DGN

Die neovaskuläre altersabhängige Makuladegeneration (nAMD), die durch eine intraretinale oder subretinale Flüssigkeitsansammlung gekennzeichnet ist, zählt zusammen mit dem diabetischen Makulaödem (DMÖ) zu den häufigsten Ursachen für den Verlust der Sehkraft. Mit dem bispezifischen Antikörper Faricimab (Vabysmo®), der direkt in den Glaskörper injiziert wird, ist seit 2022 eine Therapieoption verfügbar, die für erwachsene Patienten eine zeitgleiche Zulassung in beiden Indikationen erhalten hat.

Die Zulassung für die Therapie der nAMD basiert auf den beiden jeweils für 2 Jahre angelegten identisch konzipierten, randomisierten, doppelblinden, aktiv komparatorkontrollierten Phase-III-Studien TENAYA und LUCERNE, in denen Faricimab mit Aflibercept verglichen wurde [1, 2]. Die therapienaiven Studienteilnehmer erhielten randomisiert entweder Faricimab 6 mg intravitreal bis maximal alle 16 Wochen nach 4 initialen monatlichen Dosen oder Aflibercept 2 mg intravitreal alle 8 Wochen nach 3 initialen monatlichen Dosen. Primärer Endpunkt in beiden Studien war der Nachweis der Nicht-Unterlegenheit von Faricimab gegenüber Aflibercept in Bezug auf die Veränderung der bestkorrigierten Sehschärfe (Best-corrected Visual Acuity, BCVA) nach einem Jahr. Beide Studien erreichten den primären Endpunkt: Bei den Patienten, die mit Faricimab behandelt wurden, verbesserte sich der Visus nach 12 Monaten um durchschnittlich 5,8 Buchstaben in der TENAYA-Studie und um 6,6 Buchstaben in der LUCERNE-Studie. Unter Aflibercept waren es +5,6 bzw. +6,6 Buchstaben, was die Nichtunterlegenheit von Faricimab belegt [1]. Die Verbesserungen unter

Faricimab reduziert retinale Flüssigkeit

der Faricimab-Therapie blieben im zweiten Jahr bei durchschnittlich nur 3 Injektionen erhalten und

etwa 78 % der Patienten erreichten ein Behandlungsintervall von 3 oder 4 Monaten [2].

Antikörper mit bispezifischem Wirkansatz

Faricimab (Vabysmo®) ist der erste bispezifische Antikörper, der für die intravitreale Anwendung entwickelt wurde. Der IgG1-Antikörper richtet sich nicht nur – wie andere Therapieoptionen – gegen den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor (VEGF-A), sondern hemmt zusätzlich auch Angiopoietin-2 (Ang-2) [4].

VEGF-A stimuliert die pathologische Neubildung von Blutgefäßen im Bereich der Netzhaut. Diese sind jedoch weniger stabil und durchlässiger als die bereits vorhandenen Gefäße, sodass Flüssigkeit aus den Gefäßen austritt und sich in der Netzhaut ansammelt. Angiopoietin-2 sensibilisiert die Blutgefäße für die Aktivität des VEGF-A und verstärkt damit dessen negative Wirkung auf die Stabilität und Durchlässigkeit der Blutgefäße. Dadurch werden entzündliche Prozesse angeregt, die das Gewebe weiter schädigen und zum Sehverlust beitragen.

Indem Faricimab sowohl VEGF-A als auch Ang-2 blockiert, hemmt es beide Signalwege für die pathologische Angiogenese und die Destabilisierung der Gefäße. Diese bispezifische Wirkung könnte die Sehkraft von Menschen mit Netzhauterkrankungen länger erhalten als eine alleinige Anti-VEGF-Monotherapie und gleichzeitig die Häufigkeit der erforderlichen Augeninjektionen reduzieren [5, 6].

Die empfohlene Dosis von Faricimab beträgt 6 mg (0,05 ml Lösung), angewendet als intravitreale Injektion alle 4 Wochen für die ersten 3 Dosen. 16 und/oder 20 Wochen nach Einleitung der Behandlung sollte eine Beurteilung der Krankheitsaktivität basierend auf den anatomischen und/oder visuellen Befunden erfolgen, um die Behandlung individuell an den Patienten anpassen zu können. Bei Patienten ohne Krankheitsaktivität ist eine Verabreichung von Faricimab alle 16 Wochen (4 Monate) zu erwägen. Bei Patienten mit Krankheitsaktivität ist eine Behandlung alle 8 Wochen (2 Monate) oder alle 12 Wochen (3 Monate) zu erwägen [7].

Aktuelle Daten aus dem Praxisalltag bestätigen diese Ergebnisse und zeigen, dass jeder 2. Patient mit nAMD in der Routine-Versorgung bereits nach der ersten Injektion von der Behandlung mit Faricimab profitieren kann [3].

Flüssigkeitsreduktion nach nur einer Injektion

Die Anwesenheit retinaler Flüssigkeit, sei es intraretinal (IRF) oder subretinal (SRF), ist ein entscheidender Biomarker für die Krankheitsaktivität bei nAMD. Dass Faricimab auch in der Routineversorgung die Krankheitsaktivität entscheidend verbessern kann, indem es die retinale Flüssigkeit schnell und anhaltend reduziert, belegen die Ergebnisse der USReal-World-Studie TRUCKEE [3]. In dieser Studie wurden insgesamt 521 Augen von nAMD-Patienten mit Faricimab behandelt. Fast die Hälfte der Augen (258 von 521) wies initial eine klinisch relevante Flüssigkeitslast von über 10 nL auf. Bei fast 70 % dieser Augen kam es schon nach der ersten Faricimab-Injektion zu einer Flüssigkeitsreduktion. Bei der Hälfte aller untersuchten Augen (49,9 %) verringerte sich nach der ersten Faricimab-Injektion die retinale Flüssigkeit im Mittel um 60,7 nL [3]. Die Analyse nach Flüssigkeitskompartimenten zeigte ebenfalls konsistente Ergebnisse. Bei Augen mit sowohl intraretinaler als auch subretinaler Flüssigkeit zu Baseline wurde bei über 80 % die Flüssigkeit bereits nach der ersten Injektion reduziert – ein Effekt, der über 4 aufeinanderfolgende Behandlungen anhielt [3].

Hohe Wirksamkeit bei therapienaiven und vorbehandelten Patienten

Die Wirksamkeit von Faricimab zeigte sich sowohl bei zuvor nicht behandelten Patienten als auch bei jenen, die bereits eine Behandlung erhalten hatten: Bei therapienaiven Patienten führte die erste Faricimab-Behandlung bei 81,6 % aller Augen zu einer Flüssigkeitsreduktion, bei den Augen mit hoher Flüssigkeitslast in dieser Gruppe waren es sogar 91,2 %. Die durchschnittliche Flüssigkeitsreduktion bei unbehandelten Augen betrug –219,2 nL.

Bei den bereits mit Aflibercept 2 mg vorbehandelten Patienten reduzierte Faricimab bei der ersten Behandlung die Flüssigkeit bei der Hälfte der Augen (50 %). Im Durchschnitt betrug diese Reduktion –57,0 nL. Besonders deutlich war der Effekt bei den Augen, die eine messbare Flüssigkeitsmenge von über 10 nL aufwiesen: Hier führte Faricimab bei etwa zwei Drittel (67,6 %) dieser vorbehandelten Augen zu einer Flüssigkeitsreduktion [3].

Anhaltende Wirksamkeit ermöglicht verlängerte Behandlungsintervalle

Die flüssigkeitsreduzierenden Effekte von Faricimab waren anhaltend und nachhaltig. Der Anteil der Augen, in denen die Flüssigkeit verringert werden konnte, blieb von der 2. bis zur 5. Injektion stabil bei über 50 %. Aufgrund der hohen und konstanten Wirksamkeit konnten die Behandlungsintervalle kontinuierlich verlängert werden: von

53,4 Tagen nach der 2. Injektion auf 61,5 Tage nach der 5. Injektion [3] – ein wichtiger Schritt zur Verringerung der Behandlungslast für die Patienten.

Präzise Therapiedaten dank KI-gestützter Flüssigkeitsanalyse

Zur Quantifizierung der intraretinalen (IRF) und subretinalen Flüssigkeit (SRF) wurde der Notal OCT Analyzer (NOA) verwendet. Dieser auf künstlicher Intelligenz basierende Algorithmus ermöglicht eine automatische und exakte Quantifizierung von IRF und SRF in Nanolitern (nL) und liefert detaillierte Einblicke in das anatomische Ansprechen auf die Behandlung mit Faricimab, auch bei Patienten mit komplexen Krankheitsverläufen [2, 8].

Brigitte Söllner, Erlangen

Literatur

1 Heier JS et al. Lancet 2022;399:729-740

2 Khanani AM et al. Ophthalmology 2024; 131:914-926

3 Aziz et al. Eye (Lond) 2025;39(6):10991106

4 Khan M et al. Cells 2020;9:1869

5 Heier JS et al. Retina-J Ret Vit Dis 2021; 41:1-19

6 Sahni J et al. Ophthalmology 2019;126: 1155-1170

7 Fachinfornmation Vabysmo®; Stand: Mai 2025

8 Wong et al. Ophthalmology 2024;131: 708-723

Für Neugeborene ist ein ausreichender Schutz vor dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) von besonderer Bedeutung, denn Säuglinge sind wegen ihrer kleinen Atemwege und des noch nicht ausgereiften Immunsystems besonders anfällig für eine Infektion. Die RSV-Infektion ist vor allem in den ersten Lebensmonaten mit einer hohen Morbidität assoziiert [1].

Im ersten Lebensjahr infizieren sich 50 – 70 % aller Säuglinge und bis zum zweiten Geburtstag fast alle Kinder mit RSV [2]. Weltweit ist das Virus für zwei Drittel aller akuten Atemwegserkrankungen bei Säuglingen und Kindern verantwortlich [3]. Während der RSV-Saison ist fast die Hälfte der Hospitalisierungen auf akute RSVAtemwegsinfekte bei <1-Jährigen zurückzuführen [4]. Auch in der Saison 2024/25 waren die Fallzahlen akuter Atemwegserkrankungen in Deutschland auf einem hohen Niveau, betroffen dabei waren vor allem Kinder von 0 – 4 Jahren [5].

Maternale Antikörper bieten dem Neugeborenen 6 Monate Schutz

Zur Prävention von schweren Verläufen stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, darunter der seit August 2023 in der Europäischen Union zugelassene RSV-Impfstoff Abrysvo®, der bei Schwangeren appliziert werden kann, um ihr Neugeborenes für die ersten 6 Lebensmonate zu schützen [6]. In der Zulassungsstudie MATISSE zeigte Abrysvo® bei Säuglingen eine hohe Wirksamkeit gegen RSV-bedingte Erkrankungen der unteren Atemwege [7]. Gegen schwere RSV-assoziierte, behandlungsbedürftige Erkrankungen der unteren Atemwege lag

die Wirksamkeit bei Säuglingen bei 82,4 % für die ersten 90 Tage und bei 70,0 % für die ersten 180 Tage nach der Geburt [7]. In vielen Ländern – darunter Polen, Großbritannien und Frankreich – wird die maternale Impfung mit dem bivalenten Präfusions-F-Impfstoff Abrysvo® daher bereits empfohlen, um Neugeborene zu schützen. Durch die Impfung bilden werdende Mütter vermehrt Antikörper, die sie über die Plazenta auf ihr Ungeborenes übertragen und die das Baby vom ersten Atemzug an über die ersten Lebensmonate hinweg schützen können [8]. Seit März 2024 gehört die maternale RSV-Impfung auch zum nationalen Impfprogramm in Argentinien. Im ersten Jahr der Implementierung wurde die Immunisierung bereits von 62,5 % der Schwangeren in Anspruch genommen [9].

Auch Real-World-Daten belegen die hohe Wirksamkeit

Real-World-Daten aus der multizentrischen Studie BERNI zeigen eine Effektivität in den ersten 6 Lebensmonaten von 71,3 % für Abrysvo® beim Schutz vor Hospitalisierungen aufgrund RSVassoziierter Erkrankungen der unteren Atemwege (lower respiratory tract illness, LRTI). Gegen schwere RSV-assoziierte LRTI, die eine Hospitalisierung erforderten, wies Abrysvo® für die ersten

6 Lebensmonate eine Effektivität von 76,9 % auf [10]. Weitere Studien aus Argentinien kamen zu vergleichbaren Ergebnissen [9, 11]. Auch Daten des US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zeigen in der RSV-Saison 2024/25 für die maternale Impfung mit Abrysvo® eine Effektivität von 79 %* bzw. 70 %** gegen RSV-assoziierte Krankenhausaufenthalte bei Säuglingen [12].

Effektive Strategie mit zwei Präventionsmöglichkeiten