de la Gestalt y escuelas de la forma

Origenes filosóficos y psicológicos

La teoría de la forma, tal como se conoce actualmente, tiene sus raíces en una genealogía de pensamiento que entrelaza la psicología, la filosofía, el arte y el diseño. Comprender su evolución histórica es fundamental para identificar no solo los conceptos que la sustentan, sino también las escuelas, contextos y paradigmas que han influido en su consolidación. Esta historiografía permite entender que la teoría de la forma no es un cuerpo estático, sino una construcción dinámica en constante reelaboración.

El pensamiento formal tiene antecedentes en la filosofía griega, particularmente en Platón y Aristóteles, quienes ya reflexionaban sobre la relación entre apariencia y esencia, así como entre forma y contenido. Sin embargo, la formulación moderna de la teoría de la forma surge en el siglo XX con la escuela psicológica de la Gestaltung en Alemania, impulsada por autores como Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka. Estos investigadores sostuvieron que el proceso perceptual no se da por acumulación de estímulos, sino por la organización de totalidades coherentes, que se imponen espontáneamente a la conciencia.

Las escuelas de diseño

Este enfoque se desarrolla en un contexto cultural donde convergen las vanguardias artísticas, los nuevos paradigmas científicos y las reformas pedagógicas, como el surgimiento de la Bauhaus. La Gestalt no solo tiene impacto en la psicología, sino también en la teoría del arte, la arquitectura y el diseño, en donde se aplica un énfasis a la estructura, el orden visual y la percepción.

La teoría Gestalt permea distintas escuelas de pensamiento vinculadas a la forma (escuelas de la forma), entre las que destacan:

La Bauhaus (Alemania, 1919–1933): Institución fundamental en la incorporación de la percepción visual y la estructura formal como elementos pedagógicos. Paul Klee, Wassily Kandinsky y Josef Albers integran la teoría de la forma a sus ejercicios visuales y exploraciones espaciales (ver fig. 8).

Fig. 8 Fotografía de la escuela Bauhaus, tomada en 1926.

La Escuela de Ulm (Alemania, 1953–1968): Continuadora del pensamiento de la Bauhaus, con un enfoque más racionalista y científico. Gui Bonsiepe y Max Bill destacan en la articulación de la forma como lenguaje (ver fig. 9).

La Escuela Suiza de Basilea (décadas de 1940–60): Aplicó principios formales rigurosos basados en grillas, jerarquía visual, alineación y equilibrio perceptivo (ver fig. 10).

Fig. 9 Fotografía de la escuela de Ulm, fundada en 1953.

10 Escuela de Basilea, Suiza 1952

Fig.

La Scuola Politecnica di Milano y la Universidad de Venecia: Adopta un enfoque innovador, fusionando la funcionalidad con la expresión artística y la investigación teórica en el diseño. Se centra principalmente en la experimentación con nuevos materiales y tecnologías, y en la interdisciplinariedad, integrando principios de la arquitectura, el diseño industrial y la planificación urbana (ver fig. 11).

Fig. 11 Edificio de la Scuola Politecnica di Design di Milano

Universidad Gestalt de Diseño: Fundada en 1988, articula una propuesta pedagógica centrada en la teoría de la forma y la configuración. Desde esta perspectiva, el diseño se comprende como estructura perceptiva y discurso visual. Desde su fachada se imprimen los conceptos de Teoría de la forma, como la fenomenología, fractales, ritmo y estructura modular (ver fig. 12).

Fig. 12 Fachada de la Universidad Gestalt de Diseño

Portadas y dobles páginas en libros de arte

Criterios de análisis para la tipología

En el diseño editorial de libros de arte se presenta un campo de oportunidades para la aplicación de los principios de la teoría de la forma. A diferencia de otros géneros editoriales más formales, los libros de arte permiten una libertad de exploración gráfica y experimentación tipográfica. Sin embargo, esta libertad no implica arbitrariedad: detrás de cada decisión gráfica se encuentra inherente una estructura perceptiva, narrativa y simbólica que puede ser analizada a través de una tipología que analice los elementos de teoría de la forma.

El objetivo de este análisis es establecer una tipología de portadas y dobles páginas basada en criterios perceptivos, formales y discursivos, que permita identificar patrones, estilos y estrategias recurrentes en el diseño de libros de arte. Para ello, se recopilaron, observaron y compararon diversas publicaciones, utilizando como guía los conceptos de configuración visual revisados en capítulos anteriores.

Para estructurar la tipología se consideran los siguientes criterios:

• Jerarquía visual: ¿Qué elemento domina la composición (imagen, texto y color)?

• Uso de la retícula: ¿Existe estructura interna, alineación, ejes dominantes?

• Relación texto-imagen: ¿La imagen complementa, contrasta o lidera el discurso editorial?

• Lenguaje visual: ¿Se privilegia lo expresivo, lo funcional o lo simbólico?

• Ritmo y tensión: ¿Cómo se distribuyen los espacios en blanco, las proporciones y el color?

• Aplicación de leyes Gestalt: ¿Qué principios perceptivos se identifican? (ej. figura-fondo, proximidad, continuidad, pregnancia).

Estos criterios se aplican tanto a portadas como a dobles páginas, con el fin de identificar conceptos de teoría de la forma aplicados.

Clasificación de dobles páginas

Doble página modular

Fig. 16 Doble página modular en donde se ven aplicados los conceptos de la tipología

Se caracteriza por el uso estricto de líneas guía, que organizan de forma precisa todos los elementos. Los textos se disponen en columnas y las imágenes se encuentran rigurosamente alineadas, lo que crea un ritmo ordenado y facilita una lectura fluida. Este tipo de diseño se asocia comúnmente con publicaciones de carácter funcional y didáctico, donde la claridad y la accesibilidad de la información son esenciales (ver fig. 16).

Se distingue por el predominio de la imagen, que ocupa una página completa o la totalidad de ambas. El texto actúa como pie de imagen o comentario, complementando visualmente la composición. Este tipo de diseño genera un ritmo pausado, invitando a la contemplación y al análisis detallado de la imagen. Es frecuente encontrarlo en libros fotográficos o monográficos, donde la fuerza visual y la inmersión son prioritarias (ver fig. 17).

• Predominio de la imagen a página completa o doble.

• El texto actúa como pie de imagen o comentario.

• Ritmo pausado, énfasis en la contemplación.

• Frecuente en libros fotográficos o monográficos.

Fig. 17 Doble página de revista en donde podemos observar la narrativa como principal herramienta de composición.

Doble página narrativa

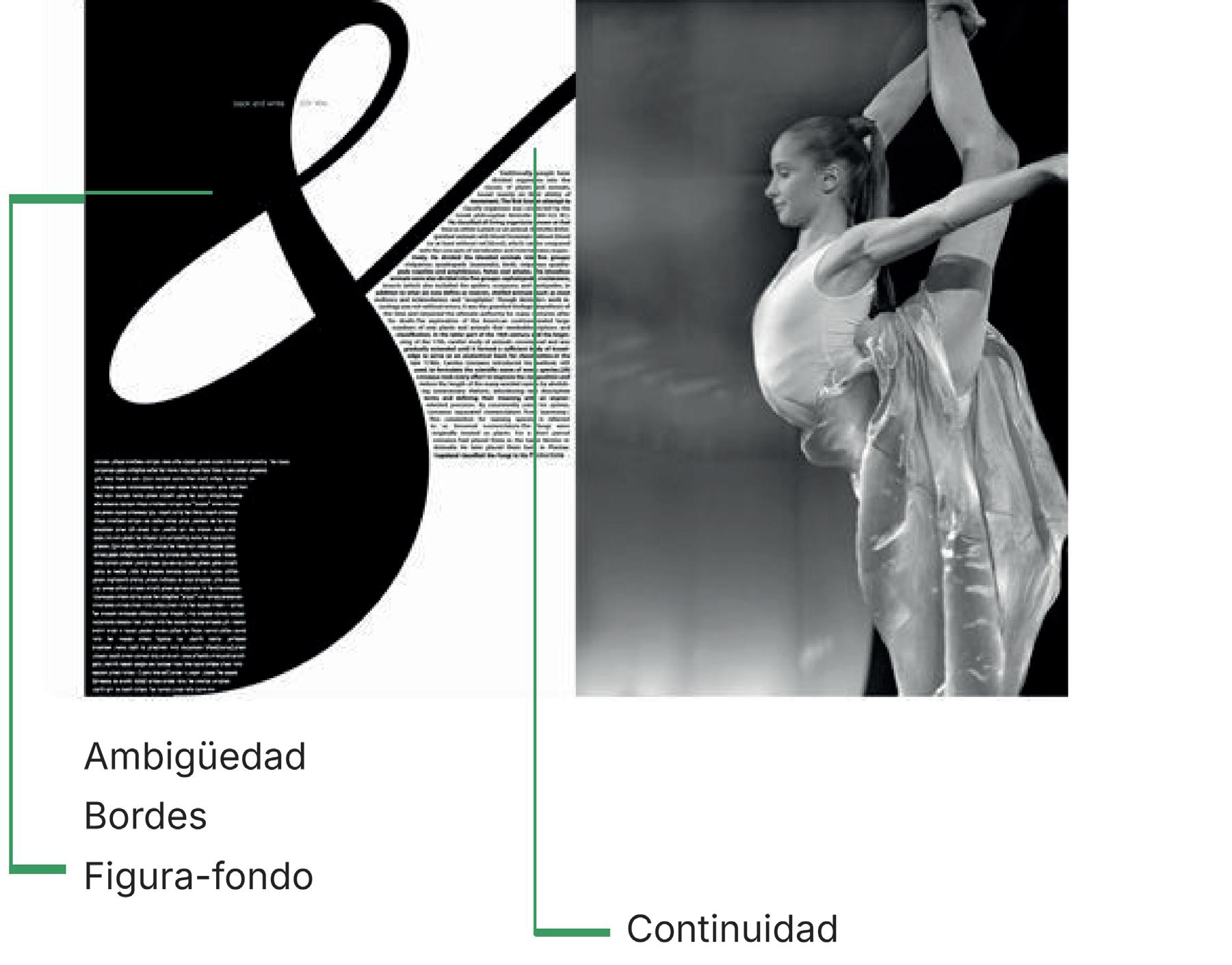

Fig. 18 Doble página de revista de ballet, en ella se ve aplicada la interacción compleja entre el texto e imagen, junto con los conceptos abordados de teoría de la forma.

Muestra una interacción compleja entre texto e imagen, donde los elementos se presentan con superposición, fragmentación o rotación. Este enfoque busca crear una experiencia visual más subjetiva, que desafía las convenciones tradicionales de lectura y observación. Es común encontrar este tipo de diseño en publicaciones experimentales, donde la libertad creativa y la innovación visual son el motor principal (ver fig. 18).

Doble página expresiva

Este análisis permite comprender cómo la teoría de la forma no sólo explica la percepción, sino que también permite clasificar, interpretar y proyectar decisiones de diseño conscientes y rigurosas.

El estudio tipológico de portadas y dobles páginas revela que, incluso en los contextos más experimentales del diseño editorial, existen patrones configurativos recurrentes que responden a leyes perceptivas y de teoría de la forma. Estas estructuras no solo organizan la información, sino que orientan la experiencia del lector. La tipología construida aquí no es prescriptiva sino interpretativa, la cual funciona como una herramienta para comprender, analizar y proyectar el diseño editorial con fundamentos sólidos en teoría de la forma.

Fig. 19 Esquema de conceptos aplicados de teoría de la forma

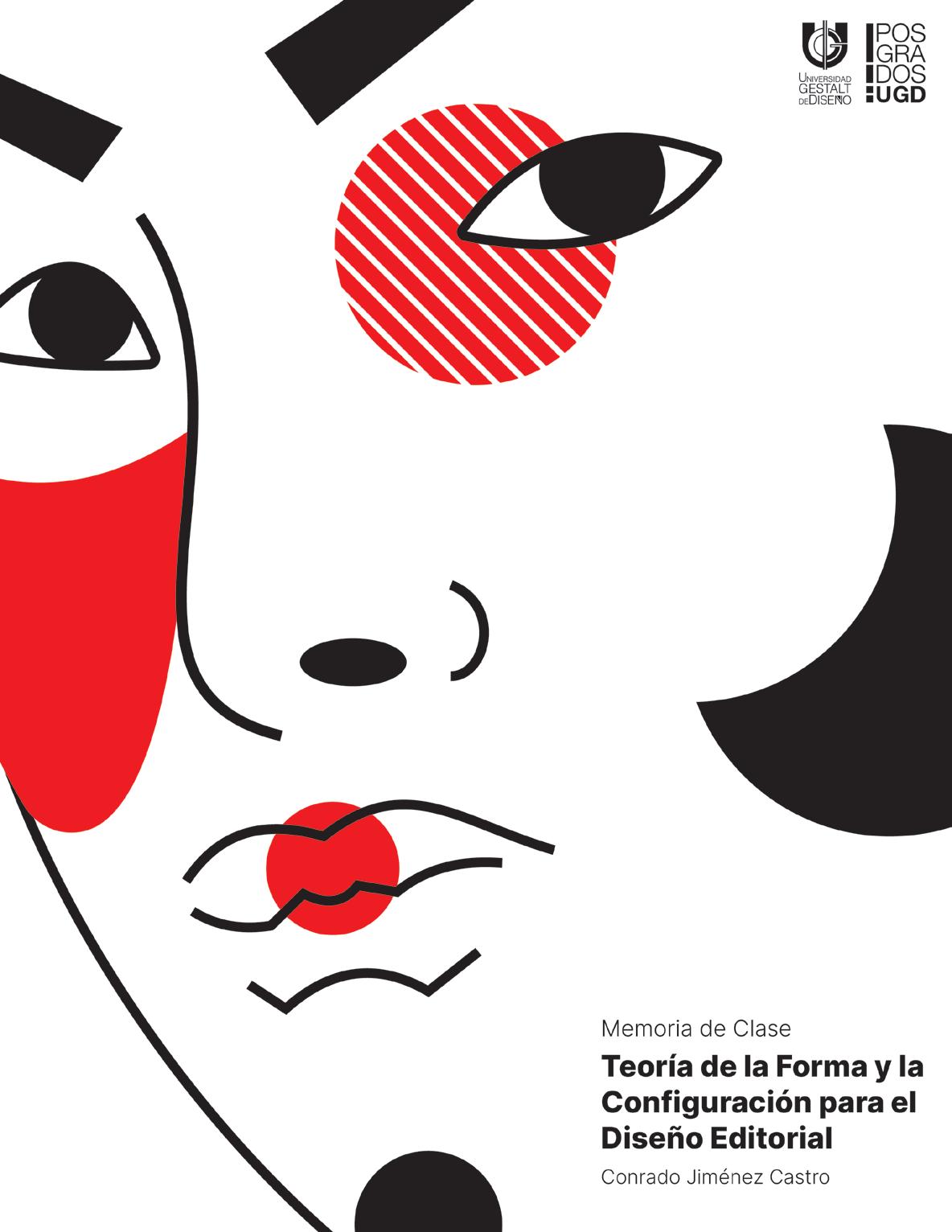

En esta etapa se trabaja en el desarrollo de dos portadas aplicando los conceptos de teoría de la forma abordados hasta el momento en clase. Para este ejercicio se trabaja inicialmente con una portada ilustrativa para posteriormente pasar a desarrollar la portada tipográfica.

Para el desarrollo de la portada ilustrada se proporciona una imagen de referencia que sirve como base para generar la ilustración aplicando conceptos de teoría de la forma a través del calco de imagen con papel albanene. Posteriormente, se digitaliza la ilustración para darle un tratamiento de portada de libro, utilizando el negro y acentos en rojo (ver fig. 20).

El tratamiento de la portada tipográfica es, en esencia, lo mismo que la portada con ilustración, solo que para este caso en vez de tener un rostro, ocupamos letras (ver fig. 21).

Fig. 20 Ejercicio de portada ilustrada

Números, ex-libris y símbolos.

La primera etapa del curso plantea una aproximación a la teoría de la forma desde un enfoque formal. Para ello, se realiza una búsqueda de referentes visuales en la biblioteca de la Universidad Gestalt de Diseño, a partir de una selección curada por el docente. Esta revisión contempla publicaciones editoriales —libros y revistas— que destacan por el uso consciente de principios compositivos como el equilibrio, la proporción, la figura-fondo y el ritmo visual, aplicados en gráfica de números. El propósito de esta actividad es construir una base estructural formal desde la cual desarrollar ejercicios posteriores sin incorporar todavía dimensiones simbólicas.

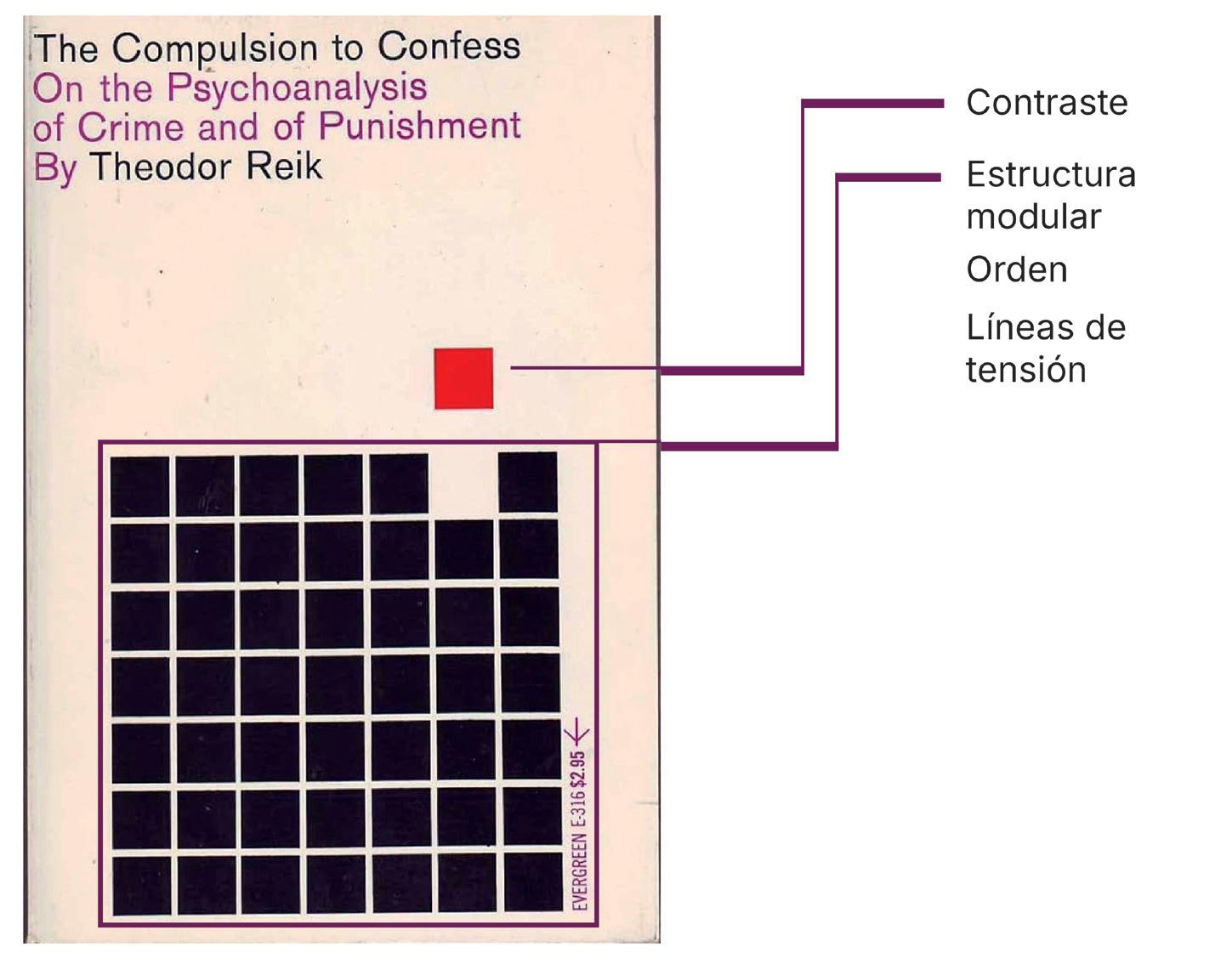

Durante el proceso de revisión, se identifican ejemplos gráficos que aplican con claridad relaciones visuales fundamentales (ver figuras 22 a 29). Se observan estrategias de composición que privilegian el orden jerárquico, el contraste cromático y la disposición de elementos según tensiones espaciales dentro del campo visual. Se analiza también la distribución del peso visual, el uso expresivo del color y la geometría como recurso estructural. Esta etapa se apoya tanto en el análisis visual directo como en anotaciones y esquemas interpretativos, que permiten entender el comportamiento de las formas en la página. La atención se centra en cómo las decisiones de forma contribuyen a la claridad comunicativa de los contenidos.

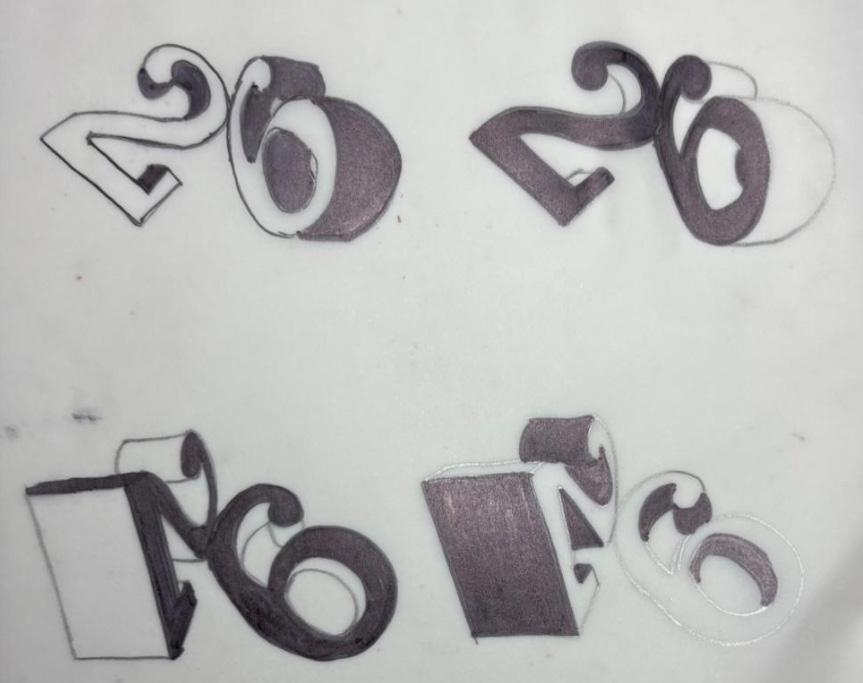

Los hallazgos extraídos de esta investigación se trasladan directamente al desarrollo del primer ejercicio práctico del curso: una postal conmemorativa del número 26. A partir de la observación de referentes, se delimita una lógica visual propia, basada en la exploración de proporción, volumen y contraste. Esta primera fase, identificada como etapa formal–formal, permite construir una estructura gráfica coherente siguiendo criterios compositivos. A su vez, sienta las condiciones necesarias para integrar posteriormente una dimensión simbólica, lo cual se desarrolla en la siguiente etapa del proceso: el marco conceptual.

Marco Referencial

Fig. 22 Cartel para la 3va Bienal Internacional de Arte, octubre 1966. Elaborado por Massimo Vignieli, diseñador italiano.

Fig. 23 Cartel “27º Premio Design Museu da Casa Brasileira”. 2013, Elaborado por Sergio Liuzzi.

Fig. 24 Cartel “Jagda in Osaka 2008: Another Japan” Elaborado por Shinosuke Kugisaki.

Fig. 25 Cartel “Pl8 Design Annual”. Autor desconocido.

Fig. 26 Cartel “Blog Wars 2008”. Elaborado por Mig Reyes.

Fig. 27 Portada de la revista “form 34”, junio 1966. Elaborado por Karl Oskar Blase.

Fig. 28 Cartel de exposición “Metamorfozy Polskiego Plakatu 1966-1972”. Elaborado por Mieczysław Wasilewski.

Fig. 29 Cartel para el festival de cultura japonesa “Yokai” 2019. Elaborado por Anastasia Cherepanova.

Partiendo de una base formal establecida, se introduce una dimensión simbólica en el proceso de diseño. Este cambio se aplica particularmente en el segundo ejercicio de la materia: el desarrollo de un ex-libris y de un objeto simbólico (ver figuras 30 a 33) para un cliente específico, en este caso Rodolfo Sousa. A diferencia del primer proyecto, que funciona exclusivamente en la exploración formal, esta segunda etapa plantea un cruce entre la configuración formal y el contenido simbólico, llevando por nombre forma-símbolo-forma. Para esta etapa, se continúa con el proceso de exploración de imágenes, buscando el símbolo en las composiciones de los libros expuestos.

El ejercicio consiste en generar una composición numérica con significado. Para ello, se recibe del cliente los números 1, 5 y 7, y se realiza una entrevista breve en la que se define el contexto de uso del objeto: una placa de identificación para mascota. Esta función introduce una tensión entre lo simbólico y lo práctico, ya que el objeto debe comunicar un contenido personal sin perder legibilidad ni claridad visual. El desafío consiste en integrar ambas dimensiones dentro de una solución editorial coherente.

Como herramienta de apoyo, se consulta el Diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot. Esta fuente permite establecer una serie de asociaciones simbólicas para cada número asignado:

• Número 1: Representa el principio, la unidad y lo indivisible. Se vincula con la idea de origen y de totalidad esencial.

• Número 5: Se asocia con el ser humano en equilibrio, aludiendo a los cinco sentidos y a la armonía entre cuerpo y percepción.

• Número 7: Se relaciona con el ciclo completo, lo espiritual o lo sagrado. Aparece como símbolo de totalidad universal o integración superior.

Estas asociaciones no se trasladan de manera literal al objeto, sino que se interpretan visualmente mediante decisiones compositivas. La etapa formal–simbólica–formal permite incorporar estos significados a través de la forma, el ritmo y la proporción, sin alterar la función del objeto. El resultado es una pieza que conserva su utilidad como identificador, pero que integra una capa simbólica coherente con el encargo y con el lenguaje gráfico desarrollado a lo largo del curso.

Marco Conceptual

Fig. 30 Cartel promocional de exposición en conjunto con Bruno Munari “MUNARI”, 1985. Diseñado por Shigeo Fukuda.

Fig. 31 Cartel diseñado por Shigeo Fukuda titulado “Observatoire Internal des Prisons”.

Fig. 32 Cartel promocional para “123 Years: The Best of British Music”, 2014. Elaborado por Sam Hadley.

Fig. 33 Anuncio histórico de Volkswagen, elaborado en la década de 1950.

Marco Experimental

Fig. 34-35 Fotografías compositivas formales del número 26.

El marco experimental permite trasladar los principios teóricos analizados a un campo formal. A lo largo de esta etapa, se desarrollan dos ejercicios: la postal conmemorativa del número 26 y el conjunto compuesto por un ex-libris y un objeto simbólico. Ambos procesos parten de la manipulación formal de números tridimensionales construidos en unicel con 2 cm de grosor, y se desarrollan a través de medios análogos y digitales que favorecen la comprensión del volumen, la luz y la composición.

En el primer ejercicio, se realizan composiciones físicas con el número 26, experimentando con la disposición espacial, los ángulos de cámara y las relaciones entre figura y fondo. Se registra el proceso mediante fotografías, cuidando la iluminación para acentuar los contrastes y resaltar la tridimensionalidad. Posteriormente, se intervienen las imágenes en blanco y negro para reforzar el efecto visual de sombras “emplastadas”, lo cual permite generar un campo visual abstracto y estructurado.

Las composiciones resultantes se trazan sobre papel albanene, seleccionando aquellas configuraciones que mejor representan el ritmo y la proporción en el plano. Este trazo funciona como matriz para la digitalización final, donde se incorpora una paleta cromática simbólica vinculada al año 2026 como inicio de un nuevo ciclo. El cruce entre técnicas manuales y digitales facilita una lectura más intuitiva del volumen, y permite explorar con mayor libertad las relaciones formales dentro del espacio gráfico.

El segundo ejercicio parte de una lógica similar, pero orientada al desarrollo de una propuesta con contenido simbólico. A partir de la combinación numérica 1, 5 y 7, se elaboran nuevas configuraciones tridimensionales que se registran y calcan para sentar las bases del proyecto. Estas formas se digitalizan y se traducen en un ex-libris, aplicando los mismos principios de composición empleados en la postal anterior.

Con base en el ex-libris, se modela una placa digital en 3D para mascota, manteniendo proporciones legibles y adecuadas al uso funcional del objeto. Se integran los valores simbólicos derivados del análisis conceptual mediante decisiones gráficas relacionadas con la disposición, la escala y la geometría de los elementos. El resultado se presenta mediante renders desde distintos ángulos, permitiendo evaluar su funcionamiento visual y su coherencia con el proceso previo.

Ambos ejercicios evidencian una relación entre forma, volumen y significado, sostenidas a través de un lenguaje continuo. Así, el marco experimental se convierte en un espacio de síntesis donde convergen exploración formal, decisiones compositivas y aplicaciones simbólicas.

Fig. 36-38 Composiciones seleccionadas para la experimentación gráfica.

Fig. 39 Composiciones gráficas trasladadas a papel albanene.

Fig. 40 Composiciones con tramas mecánicas.

Fig. 41 Propuesta de postal

Fig. 42-44 Composiciones fotográficas de los números del cliente.

Fig. 45 Traspaso de fotografías a papel albanene.

Fig. 46 Diseño final de EX-LIBRIS para el cliente (Rodolfo Sousa)

La placa diseñada parte de la interpretación simbólica de los números 1, 5 y 7, aplicando los significados propuestos por el Diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot dentro de una estructura visual coherente. La propuesta se desarrolla como un objeto gráfico funcional con fines de identificación, pero articulado desde una lógica formal–simbólica–formal que sintetiza función, composición y contenido simbólico.

La forma base de la placa es un óvalo vertical, contenedor clásico que sugiere protección, contención y continuidad. En su interior se sitúa una figura axial correspondiente al número 1, representada mediante una línea vertical sólida y centrada, que alude a la unidad, el principio y la idea de totalidad indivisible. Esta figura no solo organiza la composición, sino que actúa como eje visual de todo el diseño.

47 Plano de la placa simbólica

Fig.

Fig. 48 Render de placa simbólica en 3D para su visualización en diferentes perspectivas.

A cada lado de este eje se distribuyen cinco pequeños círculos en disposición simétrica, evocando el número 5 y su asociación con los sentidos, el cuerpo humano y el equilibrio perceptual. Estos elementos funcionan como marcadores simbólicos aplicando el concepto de ritmo y balance dentro del campo. Finalmente, una línea curva envolvente rodea la figura central, trazando un semicírculo que no se cierra por completo. Esta forma responde al número 7, vinculado con la totalidad cíclica, la espiritualidad y el tránsito entre estados. Su trazo sugiere movimiento, contorno y continuidad simbólica, reforzando la idea de recorrido y conexión interna entre los elementos.

La placa conserva un orificio funcional en la parte superior, lo que permite su uso como colgante para mascota. Todos los elementos están contenidos dentro de un doble borde que enmarca la composición y refuerza su estabilidad visual. La disposición de formas, proporciones y ritmo responde al principio de síntesis entre claridad y profundidad simbólica, integrando con equilibrio los niveles formal, representativo y utilitario.

El diseño no es para la filosofía, es para la vida.

-Issey

Miyake

Conclusiones

La elaboración de esta memoria permite una comprensión integral de la teoría de la forma como estructura perceptiva, método de análisis y herramienta de diseño. A lo largo del proceso, se evidencia que la forma no debe entenderse como ornamento o superficie, sino como un sistema estructurador que guía la lectura, construye jerarquía y configura significados.

El estudio de la Gestalt Theory y los aportes de la fenomenología hicieron posible transitar de una observación empírica de los objetos visuales hacia una comprensión más profunda de los mecanismos de percepción, interpretación y síntesis. Esta postura permite aplicar con mayor rigor los principios compositivos en ejercicios específicos, como el análisis de portadas, la clasificación tipológica y el diseño experimental de cubiertas editoriales.

Asimismo, la experimentación desarrollada en clase, como el diseño de un ex-libris, la construcción de un objeto simbólico y la experimentación con números para el desarrollo de una postal, permite verificar que la teoría de la forma puede ser un puente entre lo conceptual y lo tangible. Estas actividades no sólo consolidan los conocimientos adquiridos, sino que también evidencian la importancia de observar, configurar y narrar visualmente desde una lógica perceptiva enfocada.

Finalmente, esta memoria reafirma que el diseñador no solo construye objetos visuales, sino experiencias perceptivas con estructura, ritmo y profundidad simbólica. La teoría de la forma se presenta, entonces, no como un conjunto de reglas, sino como una herramienta crítica para observar el mundo, estructurar el espacio visual y comunicar desde la forma con claridad y sensibilidad.

• Arnheim, R. (1974). Arte y percepción visual. Alianza Editorial.

• Cirlot, J. E. (1997). Diccionario de símbolos. Siruela.

• Husserl, E. (1913). Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Niemeyer.

• Kanizsa, G. (1979). Gramática de la visión. Paidós.

• Merleau-Ponty, M. (1945). Fenomenología de la percepción. Gallimard.

• Olivares Ruiz, J. (2020). Aprender a escribir y editar libros. Universidad Gestalt de Diseño.

• Rock, I. (1983). La percepción. Alianza Editorial.

Listado de figuras

1. Kanizsa, G. (1979). Triángulo de Kanizsa. En Gramática de la visión. Paidós.

2. Necker, L. A. (1832). Cubo de Necker.

3. The London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science.

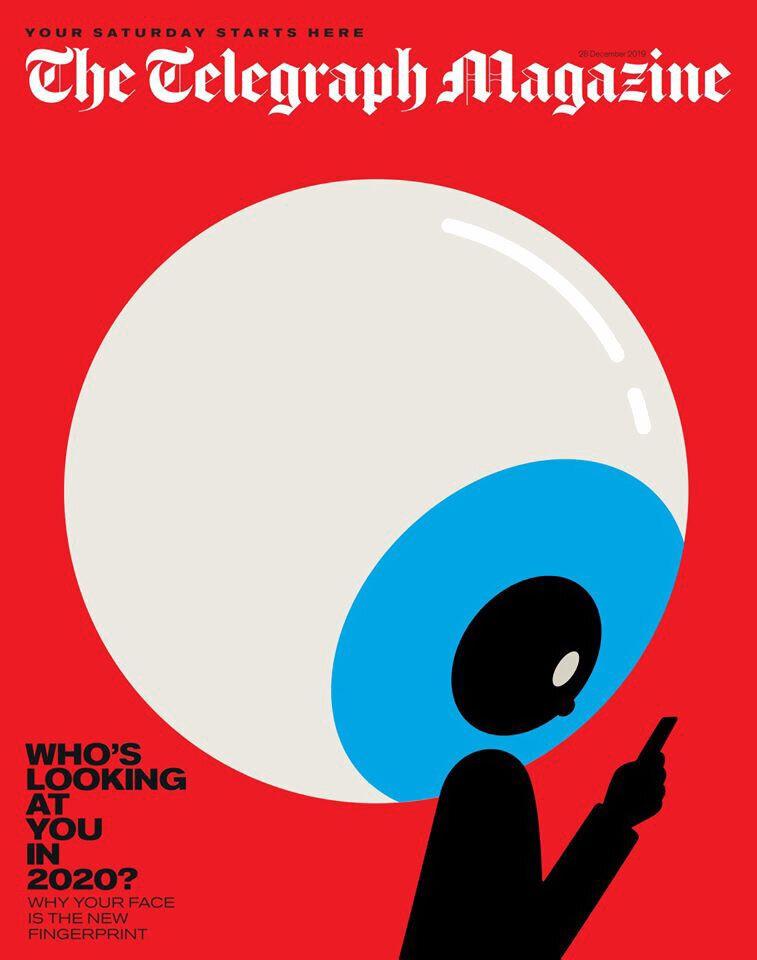

4. The Telegraph Magazine. (2020). Portada [Revista]. Penguin Books. (s. f.). The Case of the Haunted Husband [Portada de libro].

5. New Directions Books. (s. f.). No One Knows (Osamu Dazai) [Portada de libro].

6. New Directions Books. (s. f.). Self-Portraits (Osamu Dazai) [Portada de libro].

7. New Directions Books. (s. f.). The Flowers of Buffoonery (Osamu Dazai) [Portada de libro].

8. [Fotografía de autor no especificado]. (1926). Fachada de la escuela Bauhaus.

9. [Fotografía de autor no especificado]. (1953). Fachada de la Escuela de Ulm.

10. [Fotografía de autor no especificado]. (1952). Fachada de la Escuela de Basilea.

11. Scuola Politecnica di Design di Milano. (s. f.). Edificio [Fotografía].

12. Universidad Gestalt de Diseño. (s. f.). Fachada institucional [Fotografía].

13. Taschen. (s. f.). Leonardo da Vinci: Complete

Paintings and Drawings [Portada de libro].

14. Reik, T. (s. f.). The Compulsion to Confess on the Psychoanalysis of Crime and of Punishment [Portada de libro].

15. Joyce, J. (1964). A Portrait of the Artist as a Young Man (Time Reading Program Special Edition) [Portada de libro].

16. [Autor desconocido]. (s. f.). Doble página modular con conceptos de la tipología.

17. [Autor desconocido]. (s. f.). Doble página de revista con narrativa como herramienta de composición.

18. [Autor desconocido]. (s. f.). Doble página de revista de ballet (interacción compleja texto-imagen).

19. [Autor desconocido]. (s. f.). Esquema de conceptos aplicados de teoría de la forma.

20. Jiménez Castro, C. (2025). Ejercicio de portada ilustrada.

21. Jiménez Castro, C. (2025). Ejercicio de portada tipográfica.

22. Vignelli, M. (1966). Cartel para la 3ª Bienal Internacional de Arte.

23. Liuzzi, S. (2013). Cartel 27º Premio Design Museu da Casa Brasileira.

24. Kugisaki, S. (2008). Cartel Jagda in Osaka 2008: Another Japan.

25. [Autor desconocido]. (s. f.). Cartel Pl8 Design Annual.

26. Reyes, M. (2008). Cartel Blog Wars 2008.

27. Blase, K. O. (1966). Portada de la revista form 34.

28. Wasilewski, M. (1972). Cartel Metamorfozy Polskiego Plakatu 1966–1972.

29. Cherepanova, A. (2019). Cartel Yokai.

30. Fukuda, S. (1985). Cartel promocional de exposición “MUNARI”.

31. Fukuda, S. (s. f.). Cartel “Observatoire Internal des Prisons”.

32. Hadley, S. (2014). Cartel “123 Years: The Best of British Music”.

33. [Autor desconocido]. (c. 1950). Anuncio histórico de Volkswagen.

34. Jiménez Castro, C. (2025). Fotografías compositivas formales del número 26.

35. Jiménez Castro, C. (2025). Fotografías compositivas formales del número 26.

36. Jiménez Castro, C. (2025). Composiciones seleccionadas para la experimentación gráfica.

37. Jiménez Castro, C. (2025). Composiciones seleccionadas para la experimentación gráfica.

38. Jiménez Castro, C. (2025). Composiciones seleccionadas para la experimentación gráfica.

39. Jiménez Castro, C. (2025). Composiciones gráficas trasladadas a papel albanene.

40. Jiménez Castro, C. (2025). Composiciones con tramas mecánicas.

41. Jiménez Castro, C. (2025). Propuesta de postal.

42. Jiménez Castro, C. (2025). Composiciones fotográficas de los números del cliente.

43. Jiménez Castro, C. (2025). Composiciones fotográficas de los números del cliente.

44. Jiménez Castro, C. (2025). Composiciones fotográficas de los números del cliente.

45. Jiménez Castro, C. (2025). Traspaso de fotografías a papel albanene.

46. Jiménez Castro, C. (2025). Diseño final de ex-libris para el cliente (Rodolfo Sousa).

47. Jiménez Castro, C. (2025). Plano de la placa simbólica.

48. Jiménez Castro, C. (2025). Render 3D de la placa simbólica.

Memoria de clase, Teoría de la Forma y la Configuración, Conrado Jiménez Castro, se terminó de imprimir en la ciudad de Xalapa, Veracruz el día 8 de agosto del 2025.