DISEÑO DE RECOLECTOR PLUVIAL PARA ESCUELA RURAL EN

San Miguel Aguasuelos, Ver.

PRESENTA

SHARON GERMES GARCIA

DISEÑO DE RECOLECTOR

PLUVIAL PARA ESCUELA RURAL EN

San Miguel Aguasuelos, Ver.

Tesis para obtener el título de licenciado en Diseño Industrial presenta Sharon Germes García

Asesores

Titular: Arq. Jorge Villanueva Solís

Corrección ortográfca: LLH. Alejandra Palmeros Montúfar

Marzo, 2015

A mi madre con cariño. A mi abuelo, donde estés.

INTRODUCCIÓN .............................................................................

Capítulo I. Marco contextual........................................................

La escasez del agua...............................................................

Contexto mundial........................................................

Contexto nacional......................................................

Contexto regional......................................................

Conclusión...........................................................................

Capítulo II. Marco histórico..........................................................

Captación pluvial...................................................................

Sistema de captación de agua pluvial.........................

Línea de tiempo........................................................

Conclusión...........................................................................

Capítulo III. Marco teórico-referencial...........................................

Referentes de diseño

Forma......................................................................

Función....................................................................

Producción...............................................................

Sustentabilidad.........................................................

Conclusión...........................................................................

Capítulo IV. Análisis del caso.......................................................

San Miguel Aguasuelos, Naolinco de Victoria, Veracruz

Contexto local...........................................................

Antecedentes del proyecto....................................................

Análisis de campo.....................................................

Primer acercamiento.................................................

Factibilidad el proyecto...............................................

Sistema de captación pluvial......................................

Capacidades generales................................ Áreas de oportunidad....................................

Diseño del producto........................................................................

Recolector primario..................................................

Forma........................................................

Función.....................................................

Lavamanos...........................................................

Forma.......................................................

Función.....................................................

Accesorios...........................................................

Elementos complementarios...................................

¿Cómo funciona el sistema completo?.....................

Conclusión........................................................................

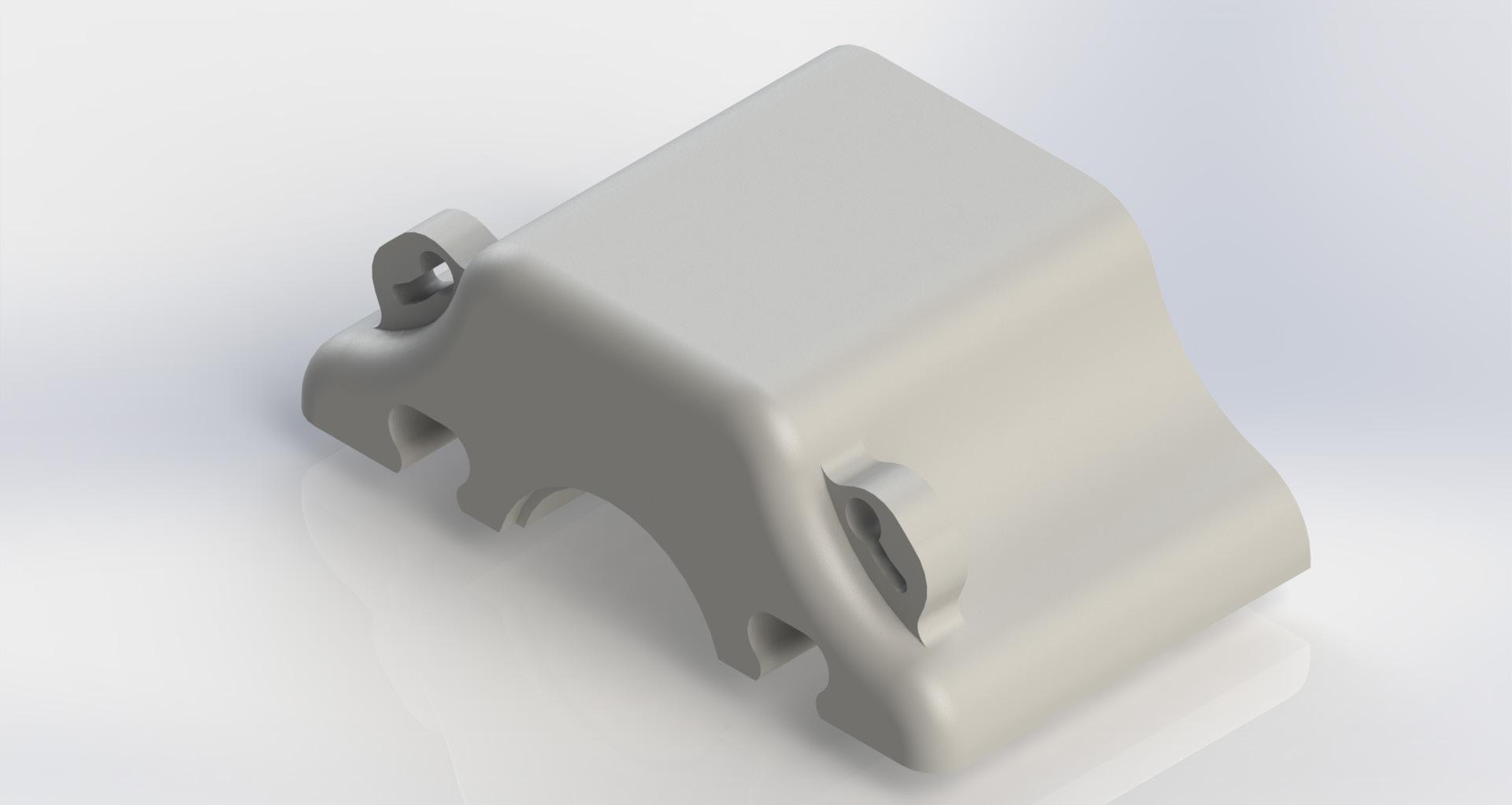

Capítulo VI. Producción-Ajustes de diseño.............................

Método de producción

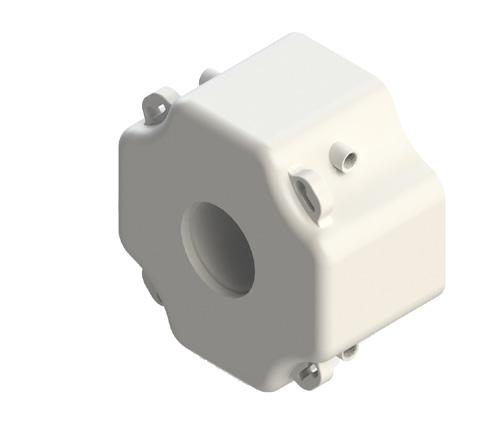

Moldeo rotacional..................................................

Contacto con empresa...............................

Rediseño...................................................

Proceso de producción..............................

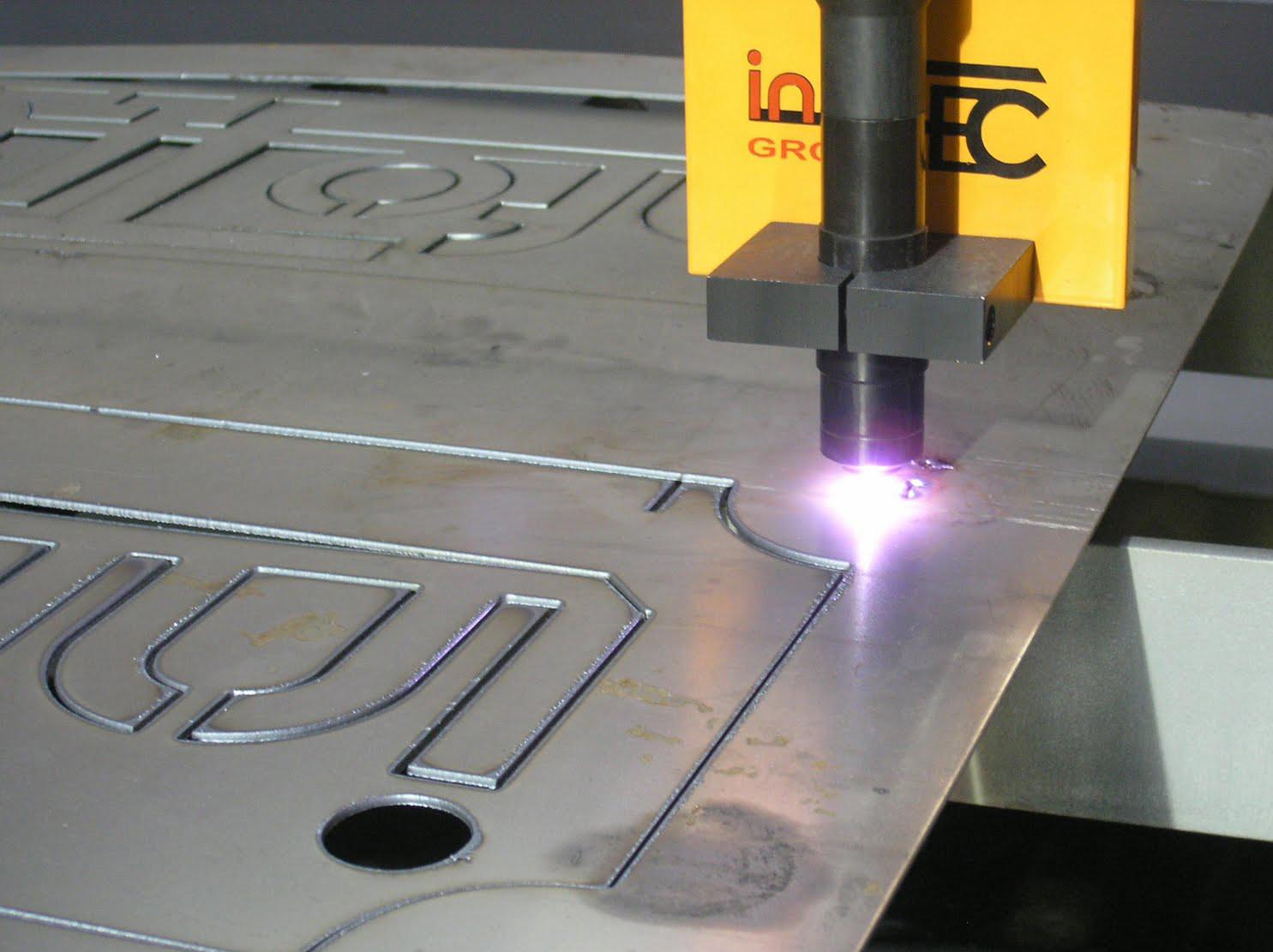

Corte plasma.........................................................

Proceso de producción..............................

Conclusión........................................................................

Capítulo VII. Proyecto técnico-Propuesta fnal..........................

Planos técnicos.................................................................

Instrucciones de ensamble.................................................

Imágenes digitales.............................................................

Prototipo...........................................................................

Proceso................................................................

Producto terminado...............................................

Línea de producción.........................................................

Proceso de diagnostico.........................................

Diagrama de fujo...............................................

Costos y presupuestos

Costo total del proyecto.........................................

Costo por paquete................................................

Lista de precios.....................................................

Conclusión general......................................................................

Fuentes de investigación..............................................................

Anexos........................................................................................ Agradecimientos

INTRODUCCIÓN

El documento que a continuación se presenta es una tesis realizada bajo el asesoramiento de docentes de la Universidad Gestalt de Diseño, cuyo objetivo principal es obtener el título de licenciado en Diseño Industrial.

El trabajo muestra el proceso de desarrollo, producción y aplicación de recolectores pluviales para un Sistema de Captación de agua de lluvia en la escuela primaria de San Miguel Aguasuelos en el municipio de Naolico, Ver.

El documento se encuentra organizado de la siguiente manera: comienza con un Marco Contextual, en donde se busca concientizar al lector sobre la situación mundial que se vive actualmente en cuanto al recurso del agua se refiere, después se observa el Marco Histórico en donde se presenta la evolución que han presentado los sistemas de capación. Familiarizado con el tema a tratar, el lector pasa al Marco Teórico-Referencial, en donde se exponen todos los conceptos que sirvieron como apoyo para el desarrollo del proyecto. Con el análisis completo del caso, se conoce el lugar en donde será implementado el sistema; después de esto, se presenta el Desarrollo General del proyecto en cuanto a diseño se refiere. Al finalizar este capítulo se continuará con un apartado especial para la fase de producción y se concluye con una sección donde se pueden apreciar todos los datos técnicos del proyecto.

Marco CONTEXTUAL

CAPÍTULO I

El agua es un recurso esencial para la vida y para la salud. Hoy en día, una de cada tres personas en el mundo no dispone de agua suficiente para satisfacer sus necesidades 1 .

A nivel mundial el problema del desabasto de agua empeora con el crecimiento demográfico, la sobre población de las ciudades y con las exigencias de la agricultura, la industria y los hogares.

Los siguientes datos ponen de manifiesto las consecuencias para la salud de la escasez de agua, su efecto en la vida diaria y cómo puede obstaculizar el desarrollo internacional.

LA ESCASEZ DEL AGUA

En México el crecimiento económico no ha tomado en cuenta plenamente las señales de escasez del agua.

La concentración de la población y la actividad económica han creado zonas de alta escasez, no sólo en las regiones de baja p recipitación pluvial sino también en zonas donde eso no se percibía como un problema al estallar el crecimiento urbano o el establecimiento de agricultura de riego.

Tan sólo para ilustrar la situación extrema en la que se encuentra el agua subterránea, se puede mencionar que, según cálculos de la Comisión Nacional del Agua (CNA), actualmente se extraen unas 28 mil hm 3 /año de agua potable en México, equivalente a llenar el Estadio Azteca 28 mil veces. Del total de agua potable en México que se extrae, el 63 % viene de ríos, arroyos y lagos y el otro 37% de aguas subterráneas 3 .

De los 653 mantos acuíferos con los que se cuenta para extraer agua potable en México, 104 están sobreexplotados porque de ellos se extrae el 60% de las aguas subterráneas en el país 2

Aunado a esta situación, en México, el 94% de las aguas superficiales (ríos y lagos) están contaminados con materia orgánica, nutrientes y microorganismos patógenos, de éstas, la cuenca Lerma-Chapala-Santiago es una de las de mayor índice de contaminación en el país 4 . La fuente más importante de contaminación del vital líquido ocurre por no existir un tratamiento adecuado de los residuos que se generan en las empresas, en el hogar y en la agricultura.

Basta un solo litro de agua residual para contaminar 8 litros de agua potable. En México, hoy en día mueren 7 millones de personas al año por enfermedades relacionadas con el agua4,. 5

El crecimiento poblacional y económico ha ejercido mayor presión sobre las reservas de agua en México, al punto que el volumen demandado es mayor que el suministrado en algunas regiones del país. Esto obliga al gobierno a decidir a quién dejar sin este recurso; por ello 67.3 millones de habitantes cuentan con una conexión de agua potable en zonas urbanas (95%), en contraste a los 16.5 millones de población rural con sólo el 68% 4

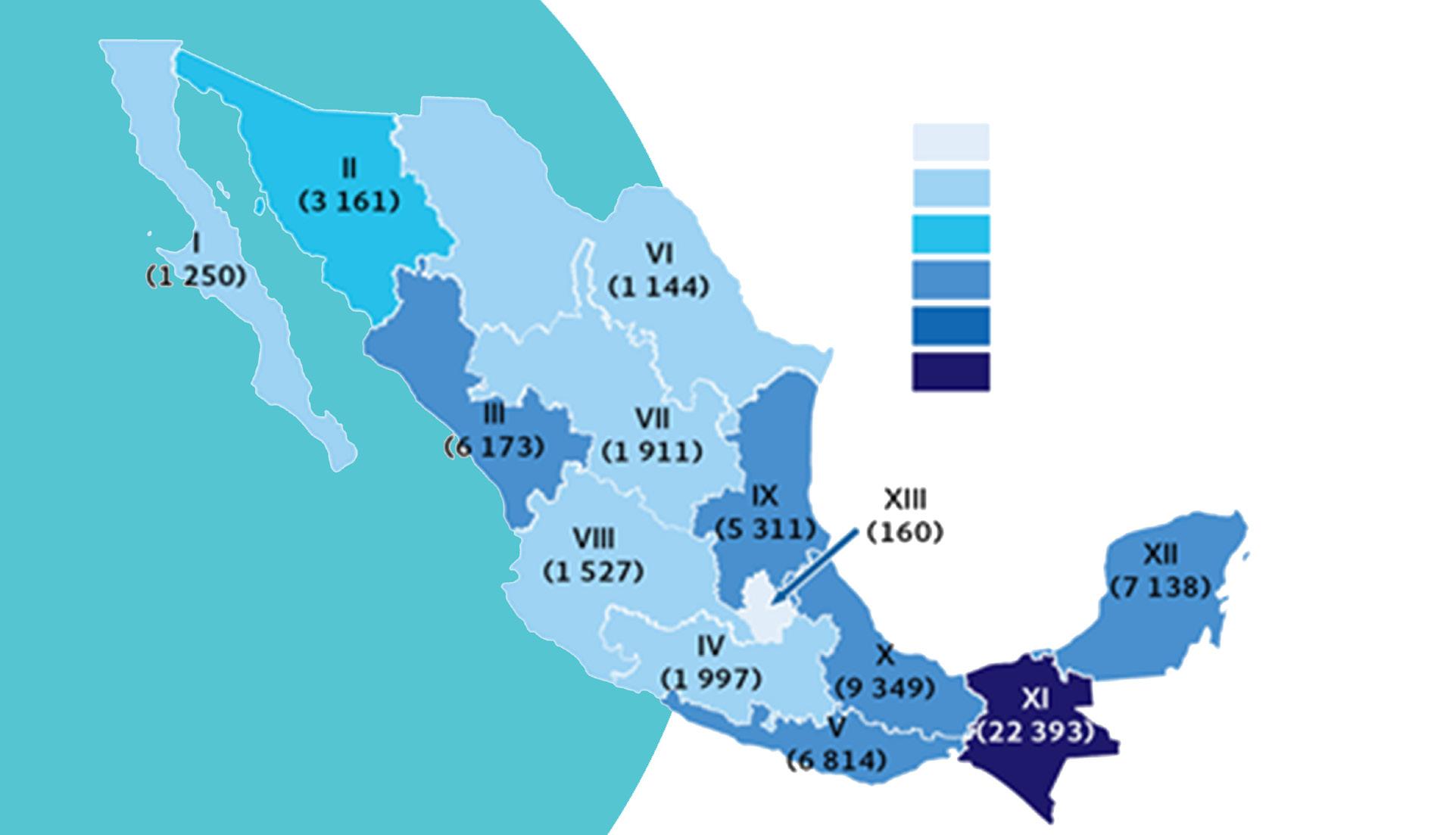

Las regiones administrativas que cuentan con una cobertura de agua potable mayor de 85% se encuentran en el centro y norte del país 4 .

12 millones de habitantes (16.5%) viven sin agua potable para consumo doméstico y 24 millones sin drenaje 4 . La competencia por este recurso causa conflictos de diferente intensidad y escala; se presenta no sólo entre usuarios de la misma comunidad sino entre distintas comunidades, municipios, estados e incluso en el ámbito transfronterizo.

12 millones de habitantes de México (16.5%) viven sin agua potable para consumo doméstico y 24 millones sin drenaje4.

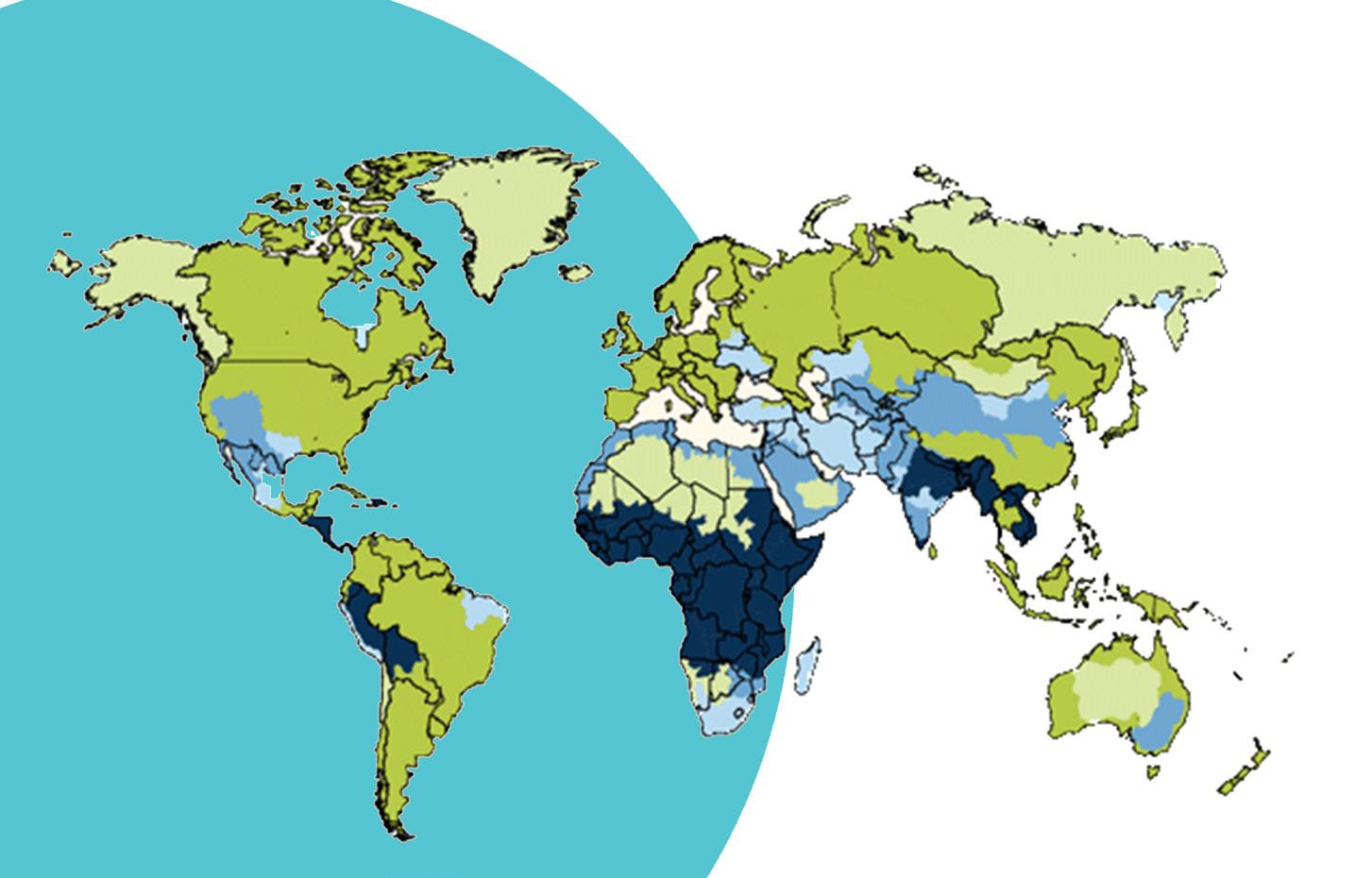

Extremadamente baja ( < 1 0000)

Muy baja (1 000 - 2 000)

Baja ( 2 000 - 5 000)

Media ( 5 000 - 10 000)

Alta ( 10 000 - 20 000)

Muy Allta ( > 20 000)

Disponibilidad de agua media per cápita en las regiones hidrológicas administrativas de México Fuente: Informe Hidrológico, SEMARNAT 2013.

Actualmente la demanda de agua continúa creciendo como consecuencia del incremento de la población, la dotación per cápita a nivel mundial es 33%, inferior a la que existía en 1970. Existen más de 28 países que se pueden considerar con problemas de escasez de agua, pues cuentan con una dotación menor a los 1,000 m 3 por habitante al año, cifra considerada como crítica en cuanto a oferta del recurso se refiere. México se encuentra en un nivel medio con una disponibilidad de agua per cápita de 4,841m 3 por persona al año. En el norte se tienen menos de 1,000 m 3 por persona, una zona que registra mayor actividad industrial, necesidades de producción y habitantes; en tanto, en el sur, donde hay menos población, sobra este líquido vital 4 . Por ello es necesario idear mecanismos que garanticen el acceso y la disponibilidad para todos.

CONTEXTO MUNDIAL

La escasez mundial del agua

La escasez de agua afecta a todos los continentes. Cerca de 1.200 millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial, vive en áreas de escasez física de agua, mientras que 500 millones se aproximan a esta situación. Otros 1.600 millones, alrededor de un cuarto de la población mundial, se enfrentan a situaciones de escasez económica de agua, donde los países carecen de la infraestructura necesaria para transportar el agua desde ríos y acuíferos.

La escasez constituye uno de los principales desafíos del siglo XXI al que se están enfrentando numerosas sociedades de todo el mundo. A lo largo del último siglo, el uso y consumo de agua creció a un ritmo dos veces superior al de la tasa de crecimiento de la población y, aunque no se puede hablar de escasez hídrica a nivel global, va en aumento el número de regiones con niveles crónicos de carencia de agua.

Es un fenómeno no sólo natural sino también causado por la acción del ser humano. Hay suficiente agua potable en el planeta para abastecer a los 7.000 millones de personas que lo habitamos, pero ésta está distribuida de forma irregular, se desperdicia, está contaminada y se gestiona de forma insostenible 1

Poca o ninguna escasez de agua.

Escasez de agua.

Próximo a la escasez física.

Escasez económica de agua. No estimado.

Esquema de la escasez física y/o económica de agua a nivel mundial. Fuente: El agua fuente de vida , ONU 2013.

¿ Sabías que...?

A día de hoy, cerca de 700 millones de personas procedentes de 43 países diferentes sufren escasez de agua.

En 2025, 1.800 millones de personas vivirán en países o regiones con escasez absoluta de agua y dos terceras partes de la población mundial podrían hacerlo en condiciones de estrés hídrico.

Bajo el contexto actual de cambio climático, en el 2030, casi l a mitad de la población mundial vivirá en áreas de estrés hídrico, incluidos entre 75 y 250 millones de personas de África. Además, la escasez de agua en áreas áridas o semiáridas provocará el desplazamiento de entre 24 y 700 millones de personas.

En el África Subsahariana se concentra el mayor número de países con estrés hídrico.

768 millones de personas no utilizan una fuente mejorada de agu a potable 1 .

CONTEXTO NACIONAL

Condiciones del agua en México

El agua en México es abundante; sin embargo, su distribución es irregular.

La población se encuentra mayormente concentrada en la zona centro norte del país, pero en el sur se capta más y habitan menos. En el país aproximadamente el 83% del volumen total de agua se destina al riego, 12% al abastecimiento para uso domestico, 3% al uso industrial y el 2% restante a la acuacultura 9

ZONA NORTE

23% de los habitantes recibe 80% de la precipitación pluvial.

30% industria nacional

ZONA SUR

77% de los habitantes recibe 28% de la precipitación pluvial.

92% riego agrícola

70% industria nacional

De acuerdo a estudios realizados por SEMARNAT, el agua con la que se cuenta en el país se destina para las siguientes actividades 8 .

Esquema de disposición de agua en la República Mexicana Fuente: Estadísticas de México, SEMARNAT 2013.

77 % 13 % 10 % AGRICULTURA

Y GANADERÍA MUNICIPAL Y DOMÉSTICO

INDUSTRIAL

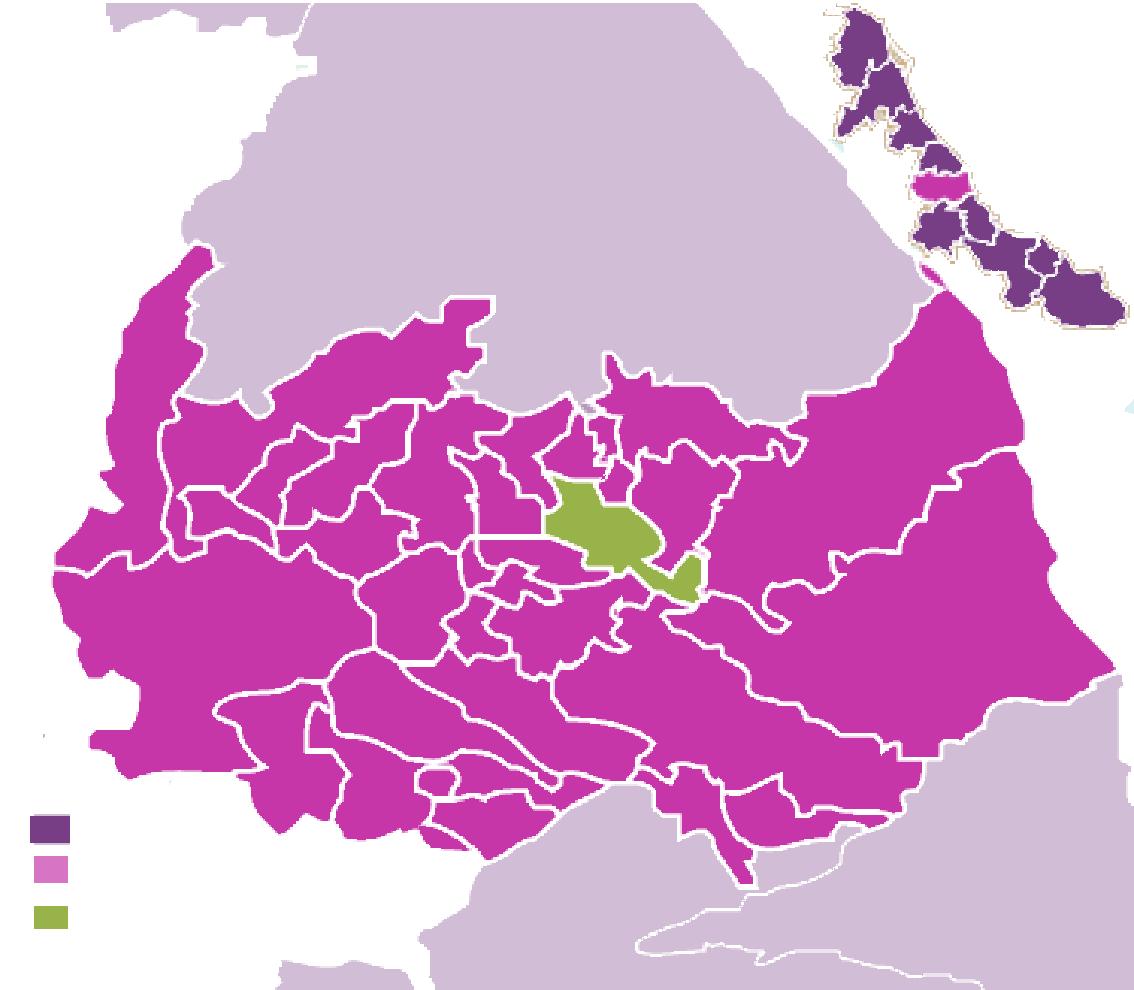

CONTEXTO REGIONAL

Condiciones del agua en el estado de Veracruz

El estado de Veracruz, bañado por 14 ríos, que recibe lluvias torrenciales y que cuenta con la mayor oferta de agua del país, sufre una amenaza por la contaminación y falta de infraestructura.

En el estado existen los mayores porcentajes de todo el país de aguas pluviales, escurrimientos y de oferta del líquido por habitante, pero se deja perder porque el agua va al mar pero además, registra altos índices de contaminación.

Veracruz cuenta con una precipitación anual de 1.484 mm, mientras que en todo el país apenas llega a 772 mm 11

La oferta de agua en Veracruz por habitante es de 8.796 metros cúbicos, en doble que en el resto del país 12 .

El estado con más agua de México es amenazado por contaminación.

El problema real es llevar esa agua a la población, debido a que por falta de infraestructura hidráulica, de los 121 mil 167 millones de metros cúbicos que recibe anualmente Veracruz, sólo se aprovecha 3 mil 520 millones 6

De las diez cuencas hidrológicas en que se divide Veracruz, destacan las de los ríos Pánuco, Tuxpan, Cazones, Nautla, Jamapa, Papaloapan y Coatzacoalcos que están en abandono.

Pese a la cantidad de agua que recibe el Estado, el 44% de la población

Los 14 ríos importantes del Estado de Veracruz registran niveles significativos de contaminación a causa de la industria petrolera, lo que es peor, el número de plantas de tratamiento de aguas residuales, en lugar de aumentar, va a la baja. Al día de hoy solamente se procesa cerca de 50% de las ag uas residuales de la industria. Esto contribuye al deterioro de la calidad del agua 6

Además de todo, el agua no es aprovechada para los cultivos ya que de alguna forma continúa escurriendo hacia las corrientes, a pesar de contener residuos de fertilizantes, fungicidas e insecticidas, que en su mayoría son tóxicos.

De no tomar medidas, en 2025 Veracruz tendrá un déficit de agua para su población de 306 millones de metros cúbicos anuales y problemas sociales de graves consecuencias como la amenaza de una crisis ambiental con un impacto severo en la población en zonas donde la contaminación del agua alcanzara niveles peligrosos y en otras, con sequías prolongadas 6 .

Conclusión

La escasez de agua afecta a todos los continentes y a cuatro de cada diez personas en el mundo. La situación está empeorando debido al crecimiento de la población, el desarrollo urbanístico y el aumento del uso del agua con fines industriales y domésticos.

Hay escasez de agua hasta en zonas donde abundan las precipitaciones o los recursos de agua dulce. Debido al modo en que se usa y distribuye, no siempre hay agua suficiente para atender plenamente las necesidades de los hogares, las explotaciones agrícolas, la industria y el medio ambiente.

Las zonas rurales se ven afectadas considerablemente por este problema de escasez ya que cuentan con suministros intermitentes y aunado a esto, la infraestructura hidráulica es de mala calidad.

Se estipula que en 2025, cerca de 2000 millones de personas vivirán en países o en regiones donde la escasez de agua será absoluta y los recursos hídricos por persona estarán por debajo de los recomendados.

El planeta sigue avanzando para alcanzar las metas relacionadas con el agua potable, pero la creciente escasez podría dificultar gravemente el progreso hacia el logro de estos objetivos.

Como todos necesitan del agua es una responsabilidad compartida. Es necesario que todos nos involucremos en los esfuerzos por conservar y proteger este importante recurso.

Marco HISTÓRICO

CAPÍTULO II

El agua, el líquido vital por naturaleza, ha sido un factor determinante para la evolución tanto de especies vegetales como animales. El hombre, en su transición de nómada a sedentario, procuró siempre establecerse en las inmediaciones de los ríos, manantiales, lagos y otras fuentes donde pudiera proveerse de este vital líquido.

A lo largo de su historia, el hombre ha tenido que enfrentarse al problema del agua, pues resulta imperante su presencia para el desarrollo de las actividades cotidianas. Sin embargo, tambien es peligrosa en exceso, como en las grandes inundaciones y catástrofes que han ocurrido a causa de ésta. Durante mucho tiempo se pensó en el agua como un recurso inagotable por su fácil obtención de los ríos, lagos y manantiales. Con la modernidad parecía que ya no era necesario que el hombre se estableciera cerca de estos sitios, pues dominó técnicas para excavar pozos para encontrar el agua del subsuelo y abastecerse de ésta.

En este capítulo se situará al lector en el contexto de la captación de agua pluvial, revisando sus orígenes y evolución hasta llegar a nuestros días.

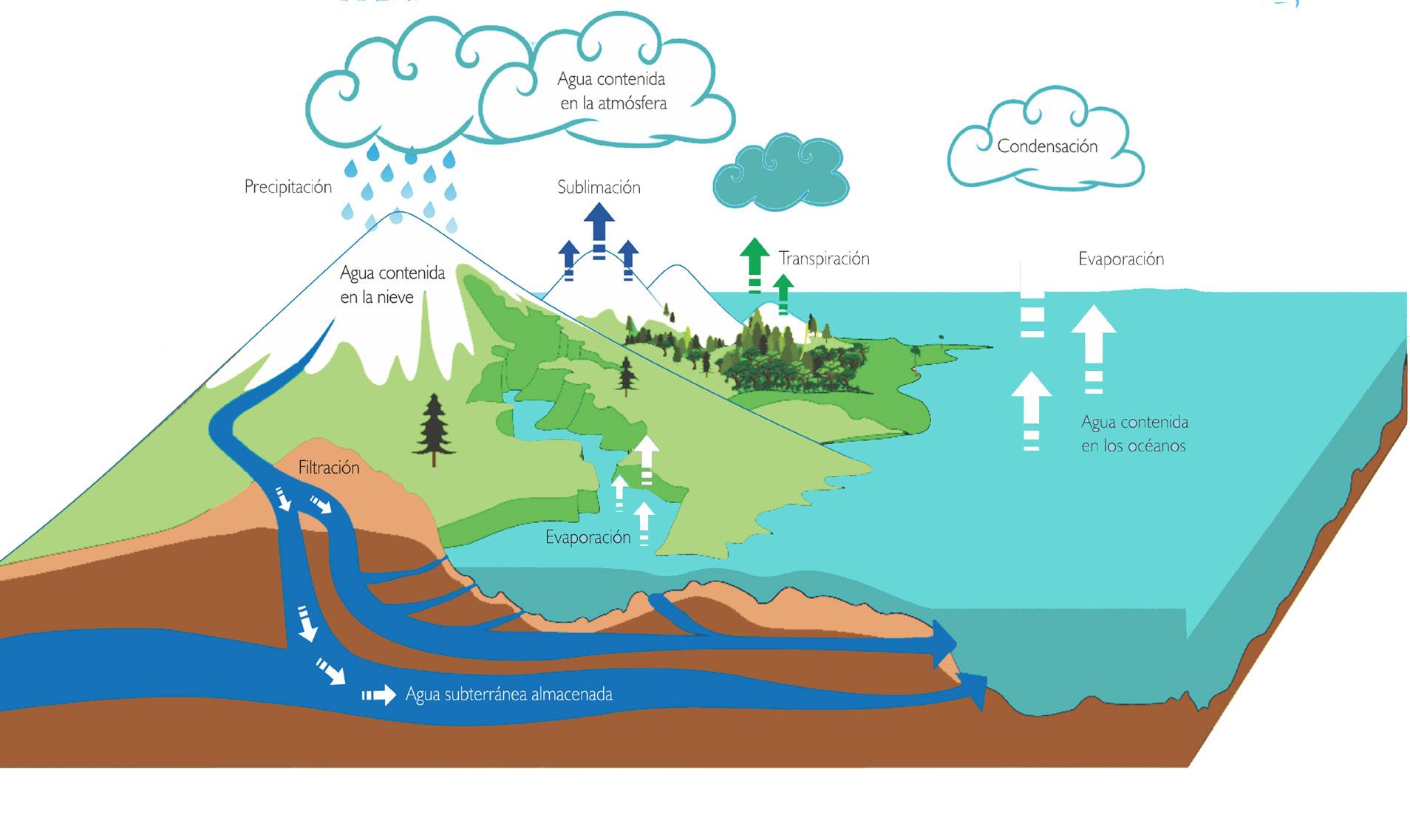

CAPTACIÓN PLUVIAL

El término “pluvial” se refiere al agua proveniente de precipitaciones atmosféricas 15 .

La lluvia es la precipitación de agua en forma de gotas. Cuando éstas alcanzan un diámetro superior a los 0,5 mm, caen a la tierra por la gravedad a una velocidad superior a los 3 m/s. En estos momentos, se produce la lluvia.

El agua puede volver a la tierra, además, en forma de nieve ode granizo. Dependiendo de la superficie contra la que choque, el sonido que producirá será diferente. La lluvia depende de tres factores: la presión, la temperatura y especialmente de la radiación solar.

En las últimas décadas, se ha producido un fenómeno que causa lluvias con mayor frecuencia cuando la radiación solar es menor, es decir, por la noche 15

La lluvia se mide en milímetros por m 2 : 1mm= 1lt.

Esquema del ciclo del agua.

Fuente: Ciclo del agua, SMAPA 2013.

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

La captación de agua de lluvia es un sistema ancestral que ha sido practicado en diferentes épocas y culturas. Este sistema es un medio sencillo para obtener agua para el consumo humano y para el uso agrícola.

En aquellos lugares del mundo con alta o media precipitación y en donde no se cuenta con la suficiente cantidad y calidad de agua para consumo humano, se pude recurrir al agua de lluvia como fuente de abastecimiento.

El agua de lluvia puede ser interceptada, colectada y almacenada en depósitos especiales para su uso posterior.

Modalidades de captación

Como técnica de captación y aprovechamiento de agua de lluvia se entiende a la práctica (obra o procedimiento técnico) capaz de, individualmente o combinadas con otras, aumentar la disponibilidad de agua, para uso doméstico, animal o vegetal. Por lo general, son técnicas mejoradas de manejo de suelos y agua, de manejo de cultivos y animales, así́ como la construcción y manejo de obras hidráulicas que permiten captar, derivar, conducir, almacenar y/o distribuir el agua de lluvia 15

Estas técnicas pueden ser agrupadas en grandes modalidades de captación de agua de lluvia, como se expone en el siguiente esquema:

Captación de techos

DomésticoAlimentación

Captación de patios

AnimalAbrevadero

Doméstico - Otros

Animal - Otros

Captación y aprovechamiento de agua

Economía de agua

Macrocaptación Derivación de Manantiales

Escorrentía

Microcaptación

Escorrentía Riego

Cultivos

Modalidades de captación de agua según la finalidad de uso. Fuente: Adaptado de Critchley y Siegert, 1996; Silva et al, 200 7; Gnadlinger, 2011.

Componentes

Los componentes para el aprovechamiento del agua de lluvia a nivel familiar y comunitario son los siguientes 16 :

Área de captación

El área de captación es la superficie sobre la cual cae la lluvia. Las áreas que se utilizan para este fin son los techos y suelos revestidos o tratadas con materiales que la impermeabilizan. La superficie debe ser de tamaño suficiente para cumplir la demanda y tener la pendiente requerida para facilitar el escurrimiento pluvial al sistema de conducción, básicamente en techos o suelos.

Sistema de conducción

El sistema de conducción se refiere al conjunto de canaletas o tuberías que conducen el agua de lluvia del área de captación al sistema de almacenamiento a través de bajadas .

Los materiales utilizados son: aluminio, lámina galvanizada, PVC y recursos maderables de cada región

Infraestructura de almacenamiento

Infraestructura de almacenamiento

3. 4. 2 3 4 1

Son cisternas o tanques donde se almacena el agua de lluvia captada.

Son cisternas o tanques donde se almacena el agua de lluvia captada.

Filtración y tratamiento

Filtración y tratamiento

3. 4.

La filtración es el proceso para separar un sólido del líquido en el que está suspendido, al hacerlos pasar, a través de un medio poroso (filtro) y por el cual el líquido puede pasar fácilmente. Cuando el agua de lluvia es captada de los techos, se debe pasar por un proceso de tratamiento.

La filtración es el proceso para separar un sólido del líquido en el que está suspendido, al hacerlos pasar, a través de un medio poroso (filtro) y por el cual el líquido puede pasar fácilmente. Cuando el agua de lluvia es captada de los techos, se debe pasar por un proceso de tratamiento.

corte de hoja Línea de Tiempo

corte de hoja Línea de Tiempo

corte de hoja

SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL

corte de hoja SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL

de hoja

SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL

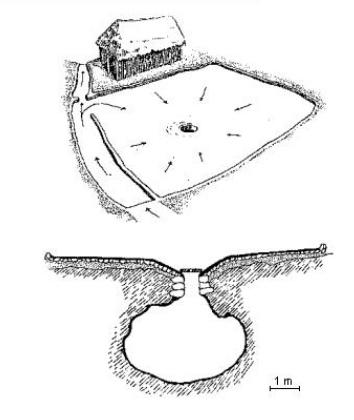

CULTRONES

Civilización maya

(1000 a.C – 1600 d.C)

CHULTÚN DE NAKBÉ

Petén (Guatemala)

Es un sistema de captación y almacenamiento pluvial compuesto de una cámara subterránea en forma de una botella, con sus entradas rodeadas por delantales enyesados que dirigían el agua de lluvia hacia su interior durante las estaciones lluviosas. Estas construcciones se daban en las zonas donde no existían cenotes (lagunas kársticas típicas de la península del Yucatán).

Desde la antigüedad, el hombre aprovecha el agua superficial como fuente primaria de abastecimiento, consumo e incluso vía de transporte, estableciéndose en los valles de los ríos las primeras civilizaciones. Sin embargo, el establecimiento en zonas áridas o semiáridas del planeta obligó al desarrollo de formas de captación de agua de lluvia, como alternativa para el riego de cultivos y el consumo doméstico.

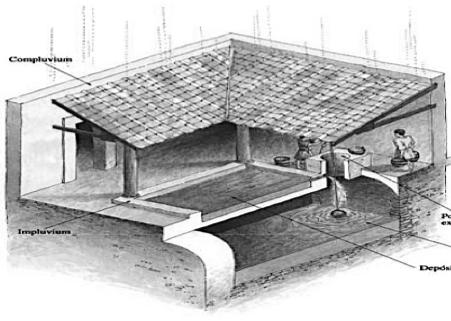

IMPLUVIUM

ATRIUM CON IMPLUVIUM

Pompeya (Italia)

En la vivienda de las clases altas, conocidas como domus, incorporaban un sistema para la captación de aguas de lluvia. La casa se articulaba alrededor de un patio interior (atrium) en el cual se disponía un estanque (impluvium) que almacenaba las aguas de lluvia que recogía el compluvium, zona de la cubierta con la pendiente de los faldones orientada hacia el interior. Era habitual que el impluvium estuviera conectado con una cisterna dispuesta por debajo de él, que hacía las funciones de depósito cerrado.

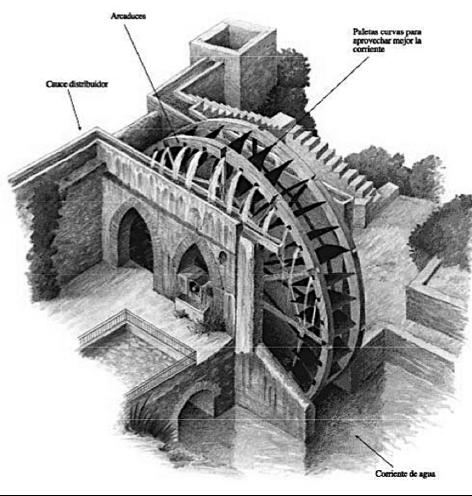

NORIA GRANDE

Abarán (Murcia)

Son máquinas hidráulicas que permiten la obtención de agua de una corriente superficial mediante una gran rueda con aletas transversales que se coloca parcialmente sumergida en el curso de agua, el cual, gracias a las aletas, imprime a la rueda un movimiento continuo. Posee en su perímetro una hilera de recipientes (usualmente cangilones), que con el movimiento de la rueda se llenan de agua, la elevan y la depositan en un conducto asociado a la noria que la distribuye.

LAS NORIAS Árabes

(Siglo VIII)

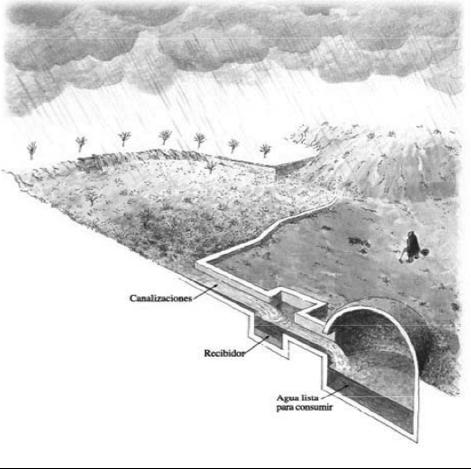

ALJIBES Árabes

(Siglo XIII - XV)

ALJIBE ÁRABE

Palacio de Las Veletas (Cáceres)

Son depósitos, la mayor parte de las veces, enterrados o semienterrados; se alimentan de la lluvia que reconducían cubiertas, patios y canales. Se construían con ladrillo y argamasa. La cara interna se revestía de cal, arena, arcilla roja, óxido de hierro y resina de lentisco (arbusto presente en zonas mediterráneas áridas, muy resistente a la falta de agua) para evitar filtraciones y la putrefacción del agua.

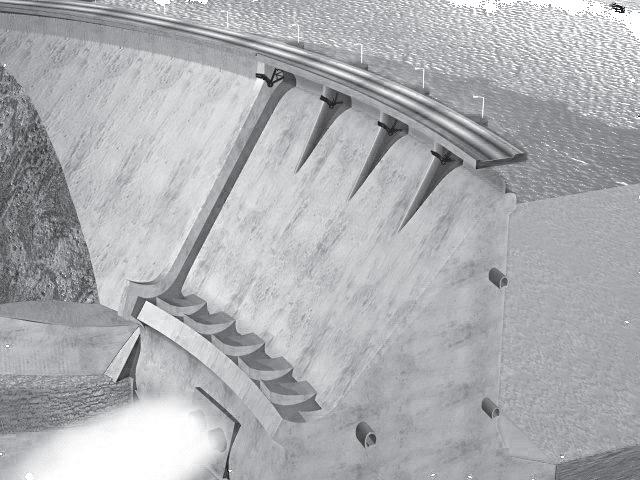

PRESAS España

(Siglo XIX - XX)

PRESA DEL PONTÓN DE LA OLIVA

Río Lozoya (Madrid)

Esta ingeniería fue posible hasta que se garantizó un adecuado tratamiento del agua almacenada. Son estructuras construidas en el cauce de un río u otro cuerpo de agua que tienen como objeto embalsar o derivar el agua.

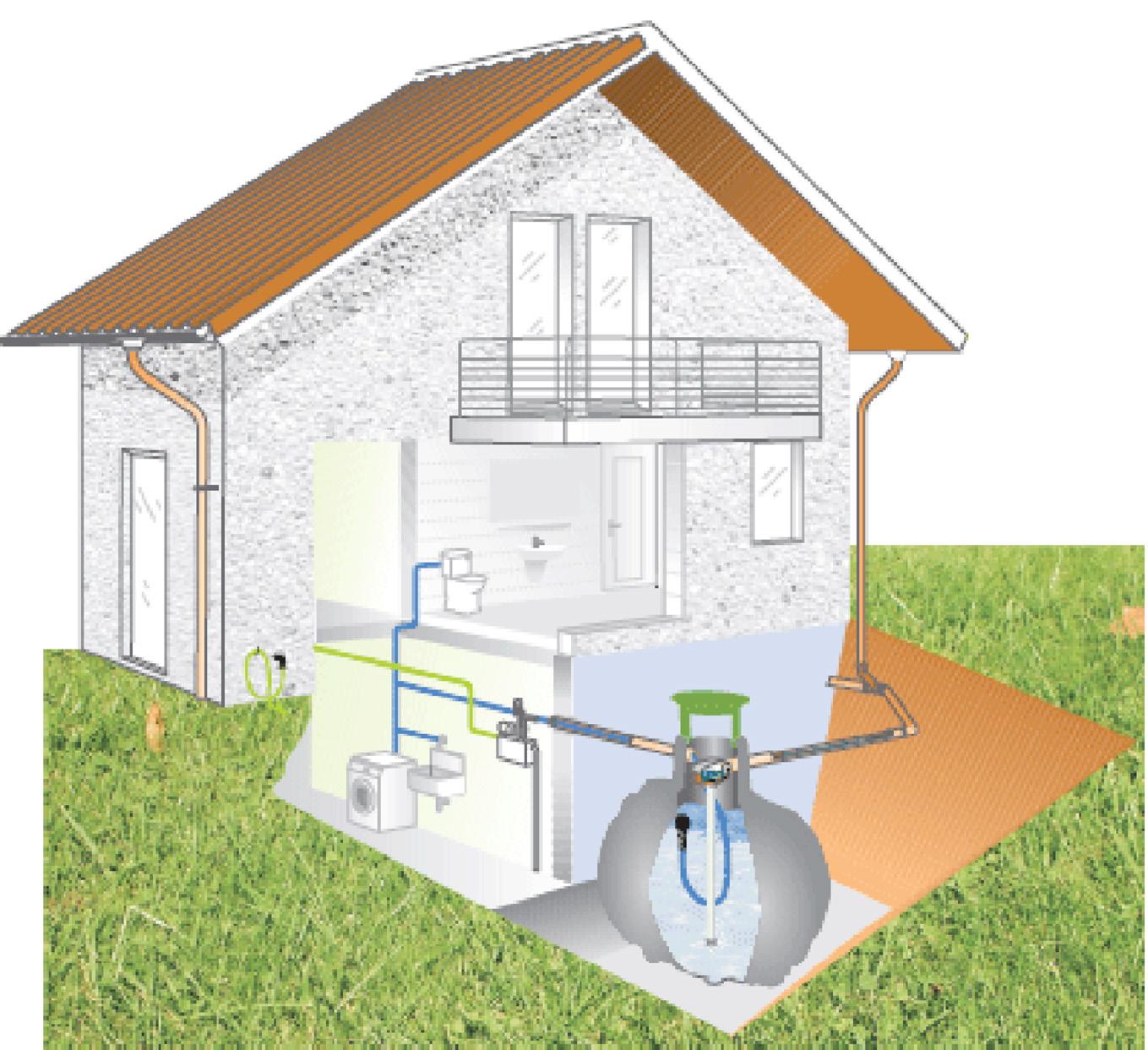

INSTALACIONES ACTUALES

(Siglo XX - XXI)

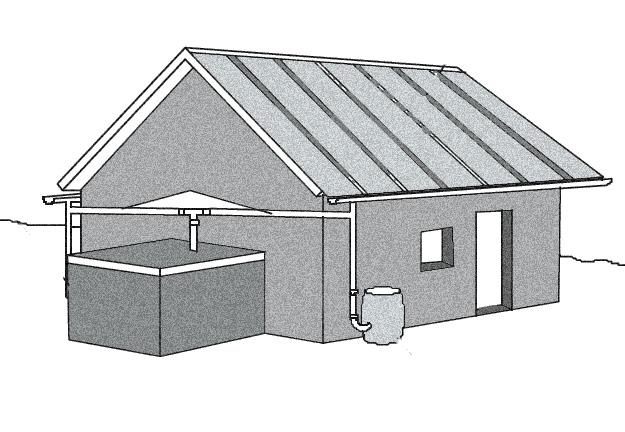

SISTEMA DE RECOLECCIÓN CON TINACO Comunidades Rurales (México)

En las instalaciones realizadas actualmente para el aprovechamiento del agua de lluvia, la calidad debe tener una consideración especial.

Los sistemas constan de:

Área de captación

Sistema de conducción

Infraestructura de almacenamiento

Filtración y tratamiento

Conclusión

Conclusión

Para afrontar la problemática del agua a nivel mundial y nacional, una de las alternativas es la captación de agua de lluvia. Los sistemas de captación y aprovechamiento del agua de lluvia para uso domestico y consumo humano a nivel de familia y comunitario representan una solución para abastecer en cantidad y calidad a las numerosas poblaciones rurales, periurbanas y urbanas que sufren la carencia de este vital líquido.

Para afrontar la problemática del agua a nivel mundial y nacional, una de las alternativas es la captación de agua de lluvia. Los sistemas de captación y aprovechamiento del agua de lluvia para uso domestico y consumo humano a nivel de familia y comunitario representan una solución para abastecer en cantidad y calidad a las numerosas poblaciones rurales, periurbanas y urbanas que sufren la carencia de este vital líquido.

Considerando lo expuesto es urgente que cada ser viviente en este planeta disponga de agua en cantidad y en calidad con el objeto de lograr el verdadero desarrollo sustentable de la humanidad.

Considerando lo expuesto es urgente que cada ser viviente en este planeta disponga de agua en cantidad y en calidad con el objeto de lograr el verdadero desarrollo sustentable de la humanidad.

La precipitación pluvial representa un valioso recurso natural que debe aprovecharse; es una de las opciones más reales para proporcionar agua a aquellos que no cuentan con este recurso. Es posible establecer sistemas de captación de agua de lluvia para consumo humano a nivel de familia y a nivel de comunidad.

La precipitación pluvial representa un valioso recurso natural que debe aprovecharse; es una de las opciones más reales para proporcionar agua a aquellos que no cuentan con este recurso. Es posible establecer sistemas de captación de agua de lluvia para consumo humano a nivel de familia y a nivel de comunidad.

TEÓRICOREFERENCIAL

CAPÍTULO III

En este capítulo se repasará teoría y conceptos sobre los cuales este proyecto se encuentra fundamentado; se presentan sintetizados y ejemplificados a través del uso de referentes para de esta manera realizar un análisis y determinar las características que son pertinentes retomar para el diseño del producto en cuestión. Los referentes a desarrollar serán del ámbito del diseño industrial y la arquitectura para tener un rango amplio y realizar el cotejo pertinente.

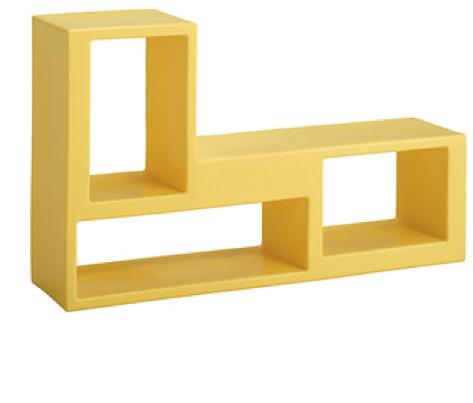

REFERENTES DE DISEÑO FORMA

Módulo

Es una forma simple que ha sido concebida para ser repetida en la construcción de una forma compuesta mayor. El módulo, por lo tanto, forma parte de un sistema y mantiene algún tipo de relación o vínculo con el resto de los componentes 17 .

realizada a partir de un módulo principal.

Composición

Claudio Bellini

Estabtería Urban Italia, 2013

La unidad de la estantería Urban nació de un concepto simple: un solo módulo capaz de funcionar como una estantería con la posibilidad adicional de añadir módulos para crear composi ciones únicas. La forma de “L” de 140 x 35cm puede ser utilizado en cualquier orientación.

Su sistema sin ganchos o uniones permite al usuario crear paredes, pantallas, elementos verticales u horizontales; ángulos, bancos, sistemas de ent retenimiento: depende de la creatividad del usuario.

Los nichos excavados en la pieza subrayan la naturaleza monolítica y sólida de la unidad de la estantería urbana. Una pieza moderna que está por encima de los caprichos de la moda.

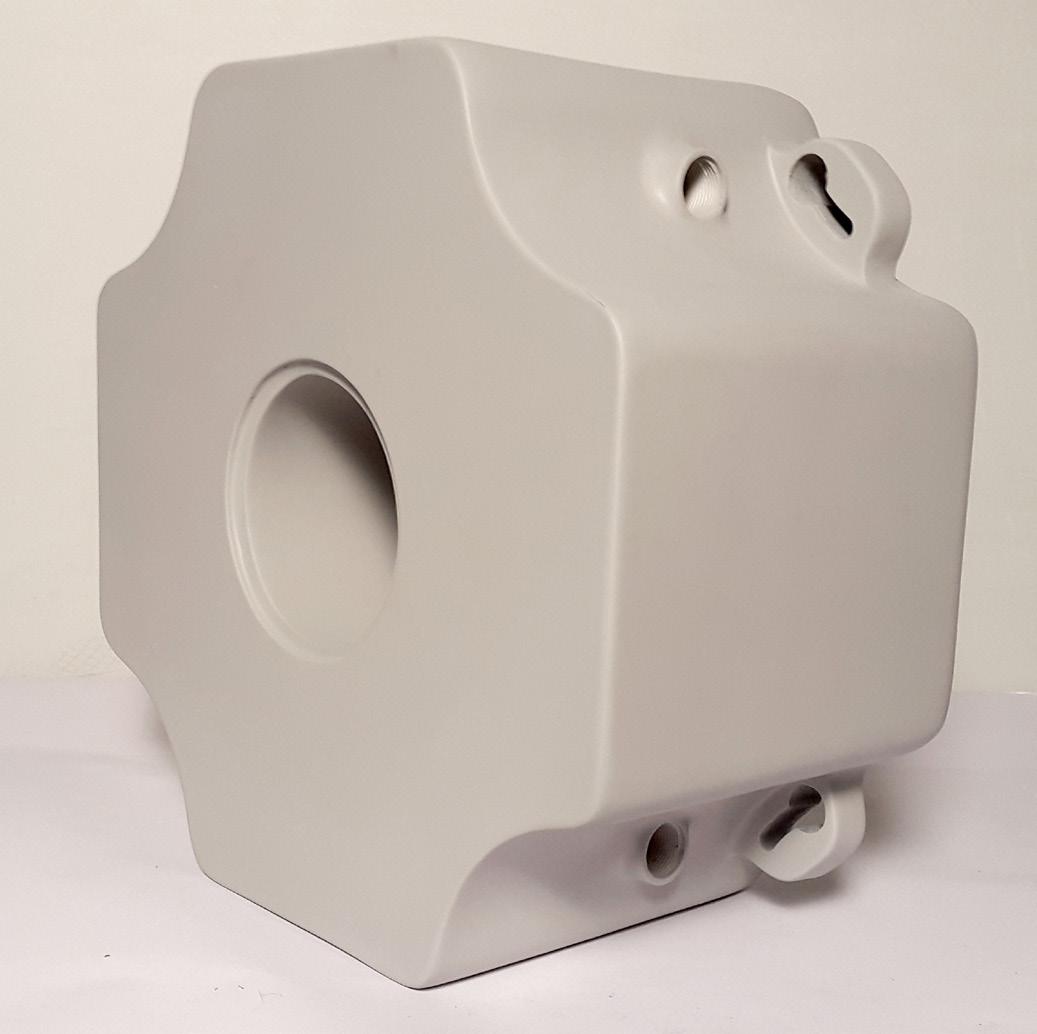

Las posibilidades de composición y una amplia selección de colores permiten al usuario crear sorprendentes paisajes y amueblar sus espacios de un a manera dinámica y brillante. La aparente simplicidad de la unidad de la estantería contrasta con las dificultades técnicas encontradas en el moldeo rotacional de un objeto de plástico con grandes superficies planas 18 .

Materiales: Polietileno

Dimensiones: 1.44 x .35 x .88 mts

Colores: Blanco, negro, rojo, amarillo, naranja, azul claro, verde, gris claro, lila

Fabricante: Casamania por Frezza

Geometría euclidiana

Es aquella que estudia las propiedades del plano y el espacio tridimensional. Estudia puntos, líneas, ángulos, superficies y sólidos. De ésta se derivan todas las figuras geométricas “planas”: círculo, triángulo, polígonos, paralelogramos, puntos, líneas y volúmenes 19 .

Ejemplos de geometría euclidiana.

Babak Aryaie

Stool 60

Australia, 2006

Stool 60 es un banco de características modulares y tendencia multi color. Es una pieza sencilla, práctica y con estilo que invita a tomar asiento de forma natural para el usuario, utilizando formas geométricas básicas.

Es una pieza versátil. Se puede utilizar en casi cualquier ambiente ya sea residencial, corporativo, institucional, hospitalidad entre otros. Se puede usar singularmente o en varias combinaciones y patrones debido a la geometría del diseño inteligente. Si el espacio es limitado o abundante, las combinaciones de Stool 60 lo hacen apto para cualquier condición. Se puede apilar y guardan con facilidad para mantener el espacio.

Esta pieza refleja alegría visual, incluso a la espera de ser utilizada 20 .

Materiales: Polietileno

Dimensiones: .50 x .40 mts

Colores: Rojo, amarillo, naranja, azul rey, azul turquesa, verde, fuschia

Fabricante: Woodmark

FUNCIÓN

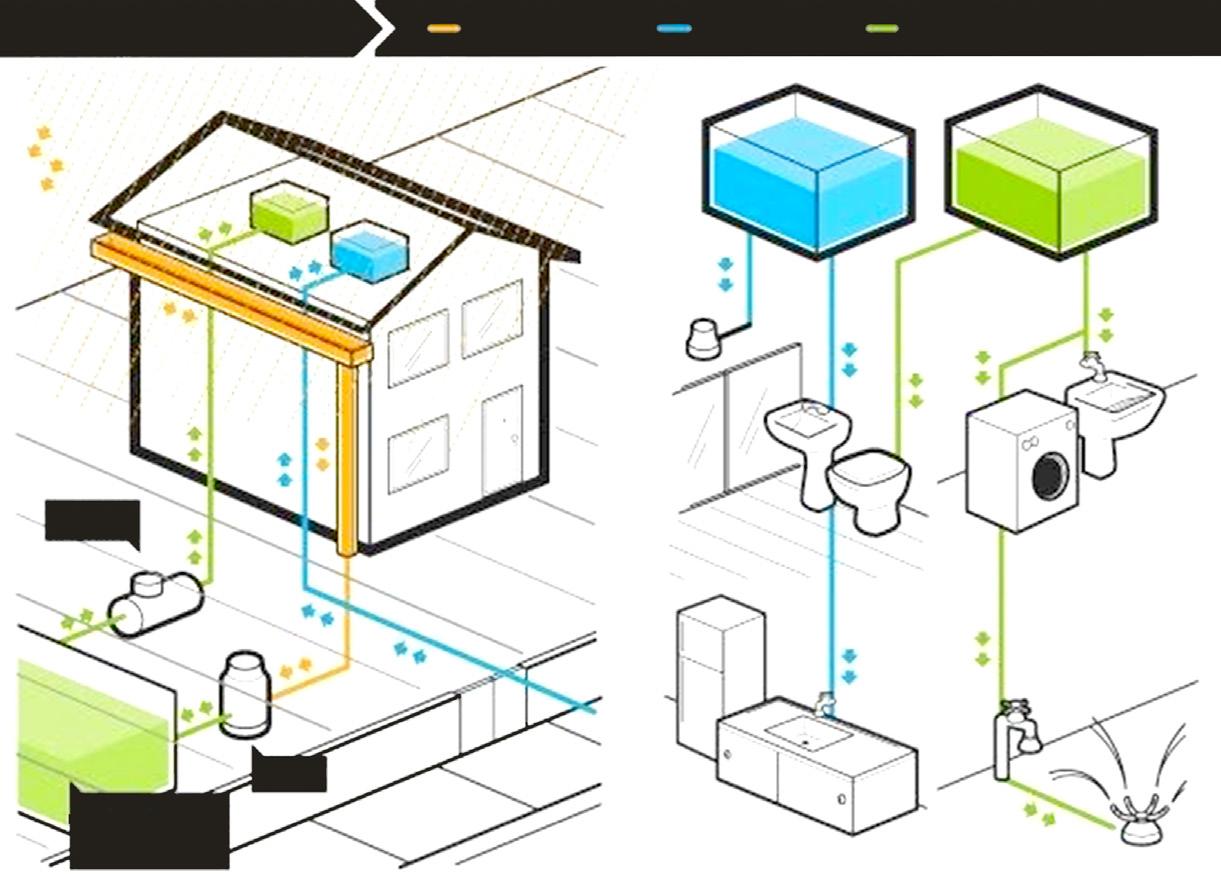

Sistema de captación pluvial

Es un sistema de captación de agua de lluvia que consiste en la recolección o acumulación y el almacenamiento de agua precipitada, para ser utilizada posteriormente para cualquier uso 22 .

Esquema de las partes de un sistema de recolección pluvial.

CAPTACIÓN PLUVIAL

Agua de lluvia Agua potable

Agua filtrada y re-utilizada

Alberto Dominguez Echeveri

Cabina Sanitaría Saludable

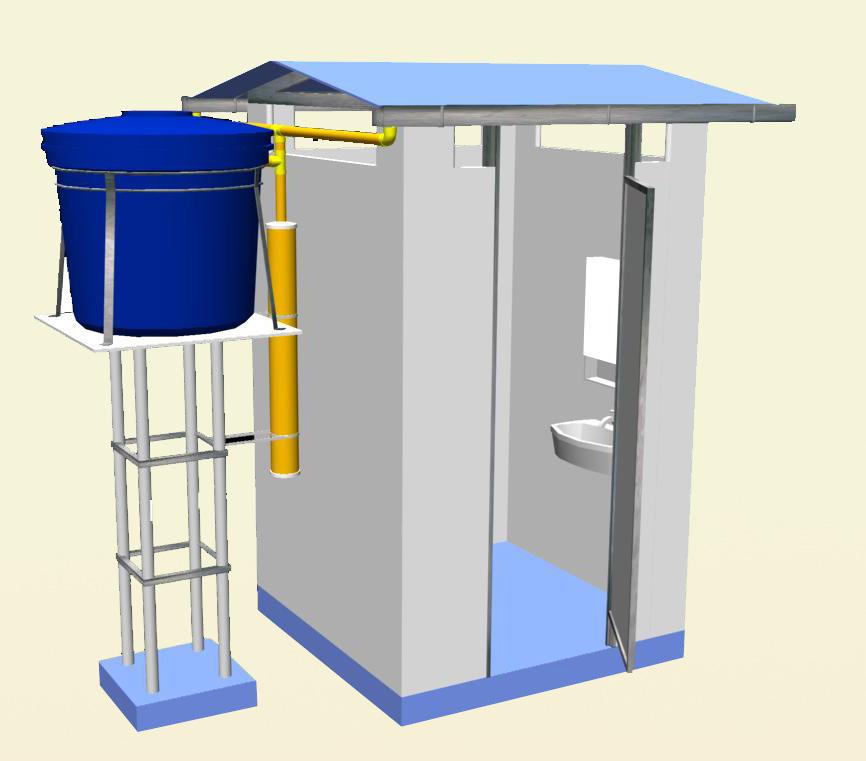

Colombia, 2008

La Cabina Sanitaria Saludable consiste en una unidad prefabricada para uso sanitario.Tiene como agregado principal un sistema de recolección de agua de lluvia, para que con su uso, se disminuya el con sumo de agua potable del suministro primario.

Esta cabina se suministra con una cubierta plana de baja pendie nte con recubrimiento acrílico, que facilita la recolección de las aguas de lluvia y que además es muy fácil de limpiar.

El agua recolectada es utilizada para abastecer inodoro y lavamanos. Se instala sobre una plataforma que se suministra en conjunto. El tiempo de instalación y puesta en uso es de 8 horas aproximadamente.

Para el tratamiento de las aguas servidas, se contempla el uso de una fosa séptica plástica (500Lt) con tanque de tratamiento anaerobio (500Lt) 21

Materiales: Plástico prefabricado

Dimensiones: 1.40 x 1.40 mts

Colores: Blanco / recolector azul

Fabricante: ETERNIT

Contenedor de agua

Es un recipiente o depósito de tamaño variable que se utiliza para contener líquidos. Son un elemento fundamental en una red de abastecimiento de agua 23

Tinaco: Contenedor para agua marca Rotoplas.

Olivier J. L. Contenedor IBC

EE.UU., 1990

El contenedor IBC es un contenedor intermedio para productos a granel. Pueden estar hechos de distintos materiales, entre ellos un compuesto de plástico y ace ro. Los contenedores IBC son fabricados de manera que el tanque interior que contiene el líquido esté encajado en una estru ctura de sostén interna independiente para el transporte, almacenamiento y uso. El recipiente interior es un contenedor impermeable generalmente fabricado con polietileno. La estructura externa puede estar hecha de diversos materiales, entre ellos acero, plástico, fibra aglomerada o madera. Debido a que el plástico reduce los costos de almacenamiento, es fácil de manipular, garantiza que el producto mantenga su calidad y resiste la corrosión 24 .

Materiales: HDPE, acero galvanizado

Dimensiones: 1.20 x 1.00 x 1.15 mts

Colores: Varios

Fabricante: Varios

Lavabo

Es un recipiente en el que se vierte el agua para el aseo personal. Son fabricados originalmente en piedra, loza y porcelana; la moderna industria de saneamientos los produce en diversos tipos de cerámica, metal, vidrio, madera y otros materiales sólidos 25 .

Imagen de un lavamanos convencional.

Martín Azua

Línea Simplex

España, 2005

El lavabo y espejo Simplex forman parte de una familia de objetos para baño muy simples capaces de desem peñar funciones alternativas. El lavabo de polipropileno rotomoldeado, equipado con una manguera o un grifo, se puede utilizar en diversos contextos además del baño: instalaciones, cuartos de limpieza, garajes, almacenes, incluso en exteriores o jardines 26

Materiales: Polipropileno

Dimensiones: .50 x .50 x .38 mts

Colores: Ice, blanco, gris claro, antracita, rojo

Fabricante: COSMIC

PRODUCCIÓN

Polietileno de media y alta desidad (PE)

El HDPE es un polímero de la familia de los polímeros olefínicos (como el polipropileno), o de los polietilenos. Es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno. Se utiliza principalmente para la elaboración de envases plásticos desechables. Es un material 100% reciclable 27 .

Pellets de polietileno de alta densidad (HDPE)

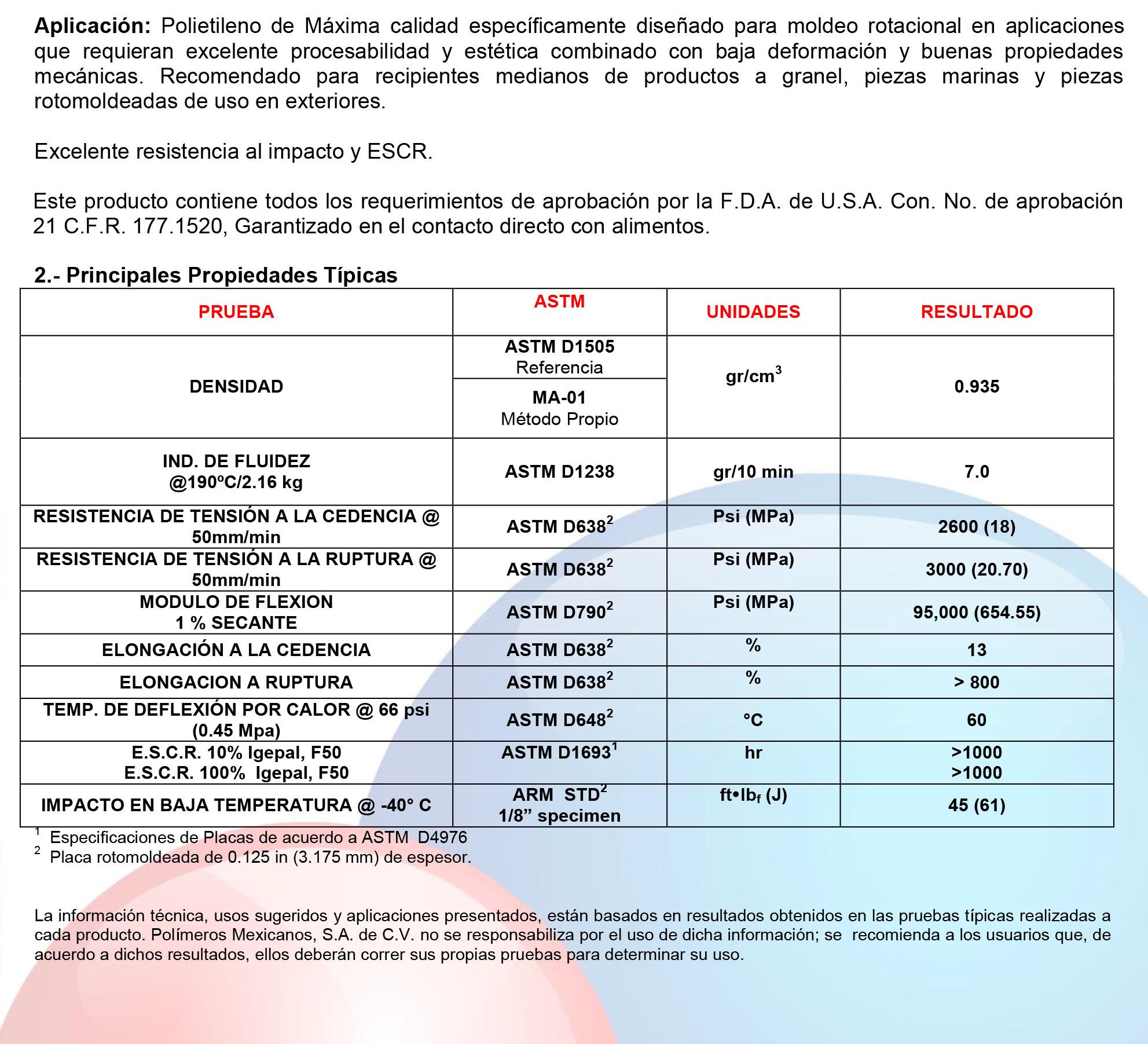

Ficha técnica MDPE *Ver anexo #5

Robert Bronwasser

Spring Holanda, 2012

Spring (primavera), un producto diseñado para la mar ca holandesa Goods. Es un contenedor para dos litros de agua que posee dos bocas, la más grande sirve para llenar el recipiente y funciona como el asa, mientras el agua sale por la abertura de diámetro menor. Spring es fabricada con el proceso de soplado ( blow moulding ) y con polietileno de alta densidad (HDPE). En los contornos y detalles de este producto hay un cuidado en el uso de geometrías sencillas y suaves así como transiciones para las superficies y los volúmenes 28

Materiales: HDPE

Dimensiones: .20 x .10 mts

Colores: Blanco, gris, anaranjado, amarillo

Fabricante: GOOGS

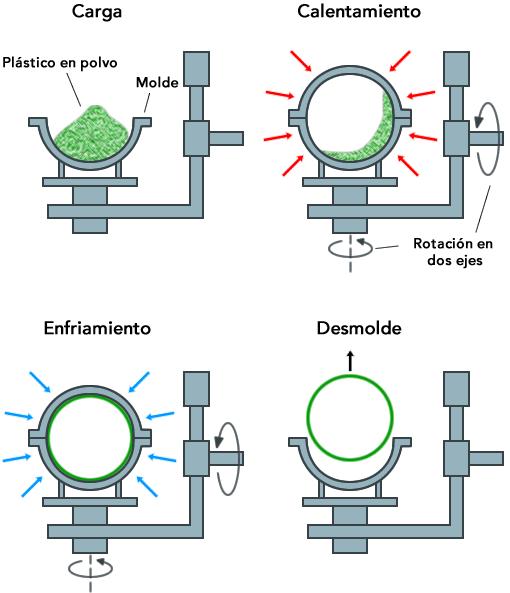

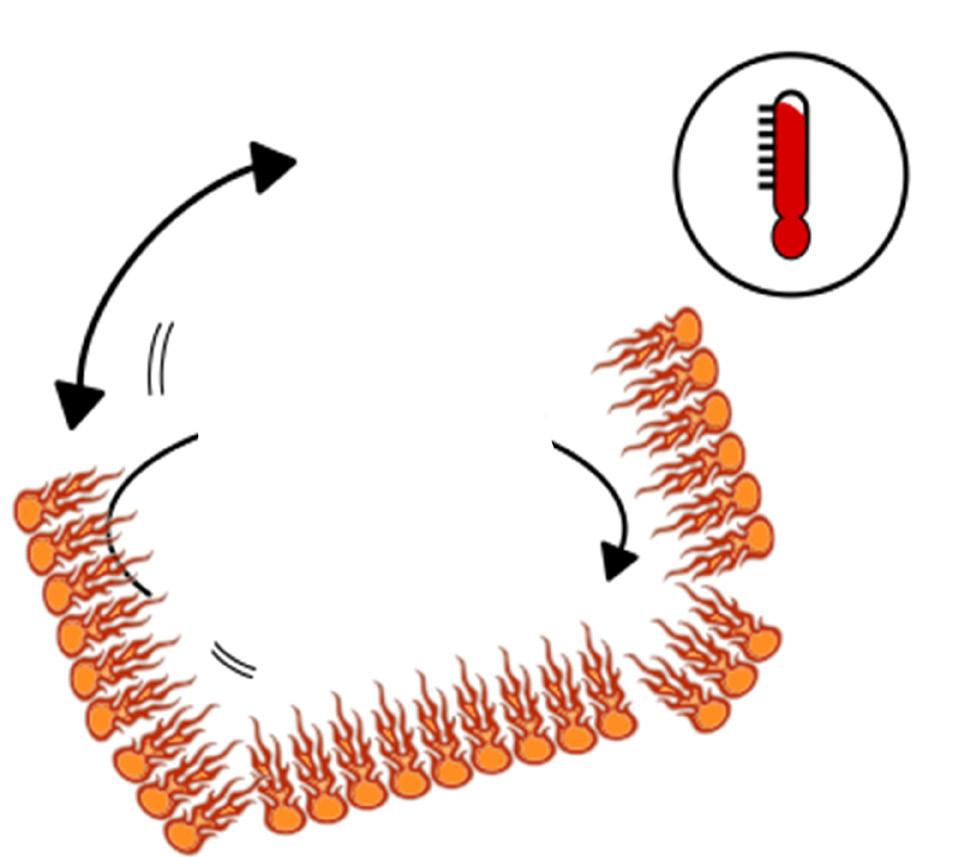

Moldeo rotacional

Es un proceso de conformado de productos plásticos en el cual se introduce un polímero en estado líquido o polvo dentro de un molde y éste, al girar en dos ejes perpendiculares entre sí, se adhiere a la superficie del molde, creando piezas huecas 38

Esquema de explicación del proceso de rotomoldeo.

Marc Newson Bunky Italia, 2011

Bucky es un camarote modular para la marca italiana de muebles Magis. Se monta a partir de sólo cuatro piezas. Bunky está hecho de polietileno por rotomoldeo y crea un sueño robusto y seguro en una ambiente infantil 29 .

Materiales: HDPE

Dimensiones: 1.01 x .37 x .49 mts

Colores: Azul, amarillo, anaranjado

Fabricante: MAGIS

SUSTENTABILIDAD

Reciclaje

Es un proceso cuyo objetivo es convertir materiales (desechos) en nuevos productos para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, reducir el consumo de nueva materia prima, el uso de energía, la contaminación del aire y del agua 30 .

Símbolos que indican: a) producto hecho con materiales reciclados. b)producto que se puede reciclar.

a) b)

Estudio: La Jabonera

Bancas PET Ciel, La Trasformadora Ciel México, 2012

La Transformadora Ciel es un proyecto que utiliza una plataforma de crowdfunding para fomentar proyectos que colaboren con el cuidado del medio ambiente y transformen un espacio, un material o un hábito, a través de proyectos creativos dentro de las categorías de diseño, educación e impacto social. Las bancas diseñadas por el estudio

La Jabonera, en colaboración con Basura Cero, utilizan PET reciclado, convirtiendo un material de desecho en un producto cotidiano valioso como lo es el mobiliario urbano.

Las bancas diseñadas para Ciel son la materialización de esfuerzos entre diseño y transformación de botellas de PET, aluminio y diferentes tipos de plástico. Están fabricadas al 100% de materiales reciclados. En cada banca se reutilizaron 302.4 botellas el équivalente 12.6 kg.

El diseño es una reinterpretación de la típica banca que se encuentra en México, que por lo general combina una estructura de fundición con tablones de madera. En esta nueva versión, La Jabonera utiliza tablones de PET reciclado en color azul 31

Materiales: Reciclaje PET y metales

Dimensiones: 1.80 x .80 x 1.10 mts

Colores: Azul

Fabricante: Transformadora Ciel

Conclusión

La anterior investigación de conceptos teóricos brinda soporte y justificación para la toma de decisiones antes y durante el proceso de diseño del objeto, guiando en su conjunto el proyecto realizado; a su vez, fue importante realizar un análisis de referentes de objetos que se encuentran actualmente en el mercado para de esta manera entender y conocer la tendencia en el diseño industrial actual.

Sin el previo conocimiento de los conceptos, no hubiera sido posible generar un producto que satisficiera de manera eficaz las necesidades del usuario.

del CASO Análisis

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO IV

En el siguiente capítulo se analizará a fondo la situación actual del agua en San Miguel Aguasuelos y en especial, en la escuela primaria local. Este estudio se realizará con el propósito de saber con exactitud las necesidades de los usuarios.

SAN MIGUEL AGUASUELOS

Naolinco de Victoria Veracruz

CONTEXTO LOCAL

El poblado de San Miguel Aguasuelos está situado en la zona central y montañosa del estado de Veracruz, en las estribaciones de la sierra de Chiconquiaco o sierra de Naolinco. Localizado en el municipio homónimo, geográficamente se ubica entre las coordenadas 19° 39 19” de latitud norte, y a los 02° 13 ́59” de longitud este de México.

Estado de Veracruz Veracruz región de capital

San Miguel Aguasuelos

Población

151 Habitantes

Hidrología

Al poblado lo riega el río Acatlán que es tributario del río Naolinco, afluente del la Cuenca Hidrológica del río Actopan.

Servicios

Cuenta con servicios de agua potable intermitente, carreteras, escuelas, luz y teléfono.

Clima

Es templado-húmedo-regular, con una temperatura media anual de 16°C; presenta lluvias abundantes en verano y principios de otoño, con menor intensidad en invierno.

Altura

Su altitud promedio sobre el nivel del mar es de 165.3 metros.

Precipitación

La media anual es de 1,639.7 mm.

Fuente: Diagnóstico regional, 2012, Gobierno del Estado de Veracruz.

SITUACIÓN ACTUAL DEL AGUA en SAN MIGUEL AGUASUELOS

El 90% de los habitantes del poblado de San Miguel Aguasuelos cuenta con suministro de agua potable. Esta localidad es abastecida por el río Acatlán. Éste es un afluente del río Naolinco. Ambos forman parte de la cuenca hidrológica del río Actopan.

El río Acatlán corre por el sur del Estado de Puebla, en el centro de México. Éste río tiene sus fuentes en la vertiente occidental de la Sierra de Zapotitlán a más de 2.000 msnm. Está en el límite entre el municipio poblano de Zapotitlán y el estado de Oaxaca. Tras internarse brevemente en el territorio oaxaqueño, el río Acatlán regresa a Puebla por el Valle de Acatlán 13

Debido a la sequedad del clima de la Mixteca Baja Poblana, el río Acatlán es de escaso caudal, aunque de vital importancia para las poblaciones del valle. Es una de las pocas corrientes semipermanentes; sin embargo, durante la época de sequía, San Miguel Aguasuelos se ve sumamente afectado. Durante cuatro meses el suministro de agua se vuelve intermitente (tiene agua aproximadamente 30 minutos al día) los habitantes se ven obligados a contratar pipas particulares o bien acarrear agua del río Tepetlán, este río se encuentra a 10 km de distancia de San Miguel Aguasuelos 13 .

Precipitación

El poblado de San Miguel Aguasuelos cuenta con un clima templado-húmedo-regular, con una temperatura media anual de 16°C; lluvias abundantes en verano y principios de otoño, con menor intensidad en invierno. Su precipitación media anual es de 1,639.7 mm/m 2

Precipitación anual en San Miguel Aguasuelos Fuente: Normas climatológicas, CONAGUA 2013.

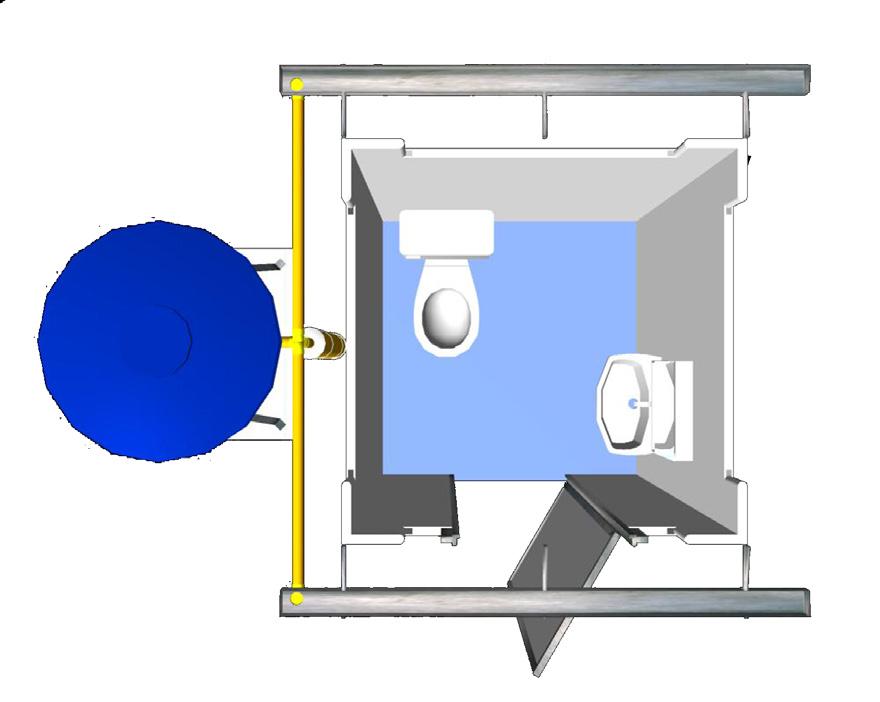

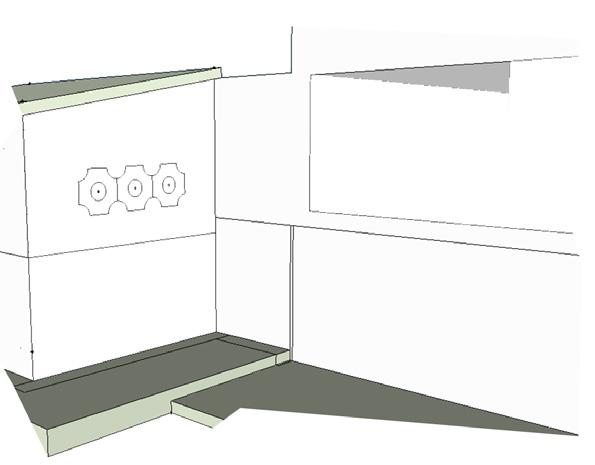

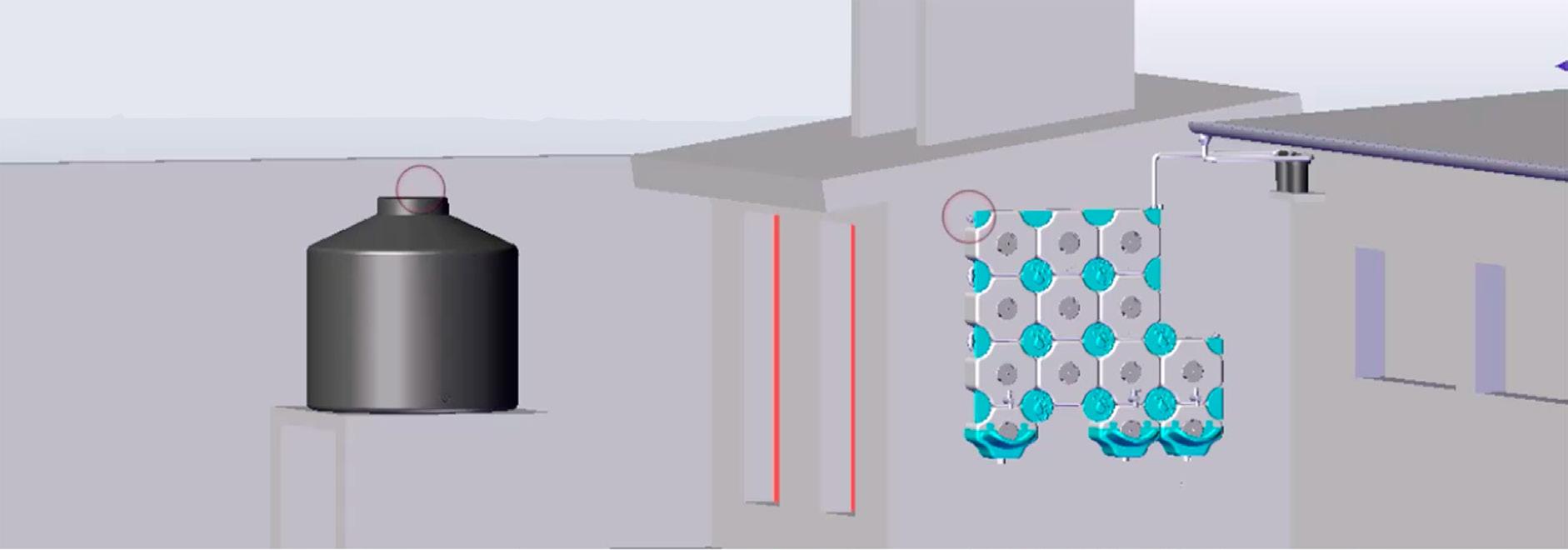

ESCUELA PRIMARIA de SAN MIGUEL AGUASUELOS

San Miguel Aguasuelos cuenta con un plantel de educación primaria con 720 m 2 de terreno y 280 m 2 de construcción. Está conformada por tres aulas para impartir clases con una capacidad para 30 alumnos cada una, un área trasera de jardín y canchas para actividades al aire libre. Actualmente la escuela cuenta con 42 alumnos, 2 profesores, un director y una persona de intendencia.

Fachada principal Primaria San Miguel Aguasuelos.

Primaria San Miguel Aguasuelos ubicada en el poblado homónimo Arriba: Canchas y área de jardín.

Condiciones del agua

El plantel cuenta con suministro de agua potable, al igual que todo el poblado. El agua que se utiliza en la escuela es exclusivamente para uso de lavamanos, inodoros y para el aseo de la escuela en general.

El sistema con el que cuenta la institución es por gravedad, sin embargo este sistema lleva un año sin funcionar.

La escuela cuenta con:

2 lavamanos

Condiciones en las que se encuentran los lavamanos de la primaria.

2 inodoros (niños y niñas)

Inodoros de la escuela: lado derecho niñas, izquierdo niños.

1 pileta 600 lts. (reserva)

1 tinaco 1,200 lts. (reserva)

1 tinaco 750 lts.

Tinaco principal con capacidad de 750 lts.

Pileta con capacidad de 600 lts.

Tinaco para la época de sequía con capacidad de 1200 lts.

El sistema de gravedad no funciona, por consecuencia, el tinaco de 750 lts se encuentra vacío, los inodoros no desalojan automáticamente y los lavamanos se encuentran totalmente deshabilitados. Es por esta situación que diariamente se llena con agua la pileta para cubrir las necesidades inmediatas.

Método utilizado actualmente para el desalojo de inodoros y aseo de manos.

El tinaco de 1,200 lts. se utiliza exclusivamente para abastecer la época de sequía. Una vez lleno, el funcionamiento del sistema es el mismo: se llena la pileta y así sucesivamente, hasta que una pipa particular vuelve para llenarla. Se llena aproximadamente dos veces por mes.

Conclusión

La situación en la que se encuentra el poblado y en especial la escuela primaria en cuanto a agua se refiere no es la adecuada. Las actividades que deben de realizar los alumnos para el uso de sanitarios durante su estancia en la escuela son totalmente insalubres.

Con base en los resultados obtenidos en el estudio realizado se hará un análisis para desarrollar un producto que busque mejorar las condiciones de abastecimiento de agua en la localidad.

del PROYECTO Desarrollo

Pre

CAPÍTULO V

En el siguiente capítulo se desarrollará paso a paso el proceso de diseño que se llevó a cabo para obtener el producto final. Se analizará desde ¿cómo nació el proyecto?, hasta la propuesta formal del objeto que se diseñó para satisfacer la necesidad del usuario. Este proceso se realizó siguiendo una metodología específica y dirigida.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Para el desarrollo de este proyecto de tesis se tomarón como antecedentes dos objetos que se realizarón durante el 8vo semestre en la Universidad Gestalt de Diseño: un recolector pluvial con capacidad de 7 lts y un juego de hidratadores para macetas, ambos de diseño propio y con manufactura artesanal. Se decidió que para el desarrollo de este proyecto se mantendría la función principal de estos (captación pluvial), sin embargo, se investigaría otra necesidad para poder cambiar la escala del nuevo objeto.

ANÁLISIS DE CAMPO

El artesano que realizó los 2 productos mencionados es originario de San Miguel Aguasuelos, poblado conocido por su producción de artesanía en ceramica.

Por ser de esta localidad se decidió desarrollar el proyecto en pro y para el beneficio de la misma, se analizaron las condiciones de la comunidad en cuanto a agua se refiere, se visitaron viviendas, lugares públicos e instituciones educativas y se encontró que las condiciones no son las adecuadas.

La comunidad cuenta con una Escuela Primaria en la cual tanto las instalaciones sanitarias como las condiciones del agua son lamentables, es por esto que se decidió tomar esta institución como objeto de estudio para el desarrollo del proyecto.

Artesana de San Miguel Aguasuelos pintando piezas de barro miniatura.

Vista de la entrada al poblado San Miguel Aguasuelos.

PRIMER ACERCAMIENTO

Una vez localizado el sitio, se inició el trabajo visitando la escuela y entrevistando a maestros y estudiantes de la institución en los meses de febrero y marzo del 2014. Se realizó un análisis detallado de las instalaciones sanitarias de la escuela para tener un primer acercamiento con los usuarios y el lugar a intervenir.

El acercamiento con los alumnos y mestros se realizó para saber:

¿Cuántas personas hacen uso de las instalaciones?

¿Cuáles son los usos del agua en en la primaria?

¿Cuál es el consumo aproximado de agua por persona diariamente?

¿De qué calidad es el abastecimiento?

En cuanto a la exploración de las instalaciones, éstas se encuentran en muy mal estado ya que por distintas circunstancias no funcionan adecuadamente, en consecuencia, los usuarios se ven obligados a realizar actividades alternas para el uso de sanitarios y aseo de manos:

Utilizar una cubeta para desalojo de inodoros

Aseo de manos en una pileta

Una vez que se conversó con los usuarios de la escuela se obtuvierón los siguientes datos:

Un total de 43 personas hace uso de las instalaciones diariamente.

El agua se utiliza para: aseo de manos, desalojo de inodoro s y limpieza general de los salones de clase.

Una persona utiliza los baños de 1 a 2 veces por día.

El abastecimiento de agua es regular a excepción de los meses de sequía (abril, mayo, junio y julio).

Con base en las respuestas de los usuarios se puede concluir que la primaria tiene la necesidad de contar con un suministro de agua regular durante todo el año que le permita satisfacer las necesidades de cada uno de los usuarios; a su vez es necesario mejorar las instalaciones sanitarias o en su defecto, darles el mantenimiento adecuado para que operen de manera regular.

Para satisfacer las necesidades de la escuela se propone el Diseño de un Sistema de Captación Pluvial que mediante la recolección de la precipitación se logre que la institución aproveche el agua de lluvia para disminuir el consumo de agua potable, pero sobre todo, que se cuente con agua durante la época de sequía y no se tenga la necesidad de abastecimiento a través de una pipa particular.

Suministro de agua regular durante

todo el año

Instalaciones sanitarias de calidad

NECESIDAD

POSIBLE SOLUCIÓN

Sistema de Captación pluvial

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

Una vez definida la propuesta para satisfacer las necesidades que presentan los usuarios, se siguió una metodología especifica* para contabilizar la captación de agua pluvial. Se realizaron distintos cálculos para obtener cifras con respecto a la demanda de agua y la precipitación del sitio para determinar la viabilidad del proyecto.

*Ver anexo #1

Demanda diaria

Se calculó la cantidad aproximada de agua que se utiliza mensualmente en la escuela.

43 personas

Uso de sanitarios y aseo de manos

10 litros de agua por persona diariamente

Demanda mensual

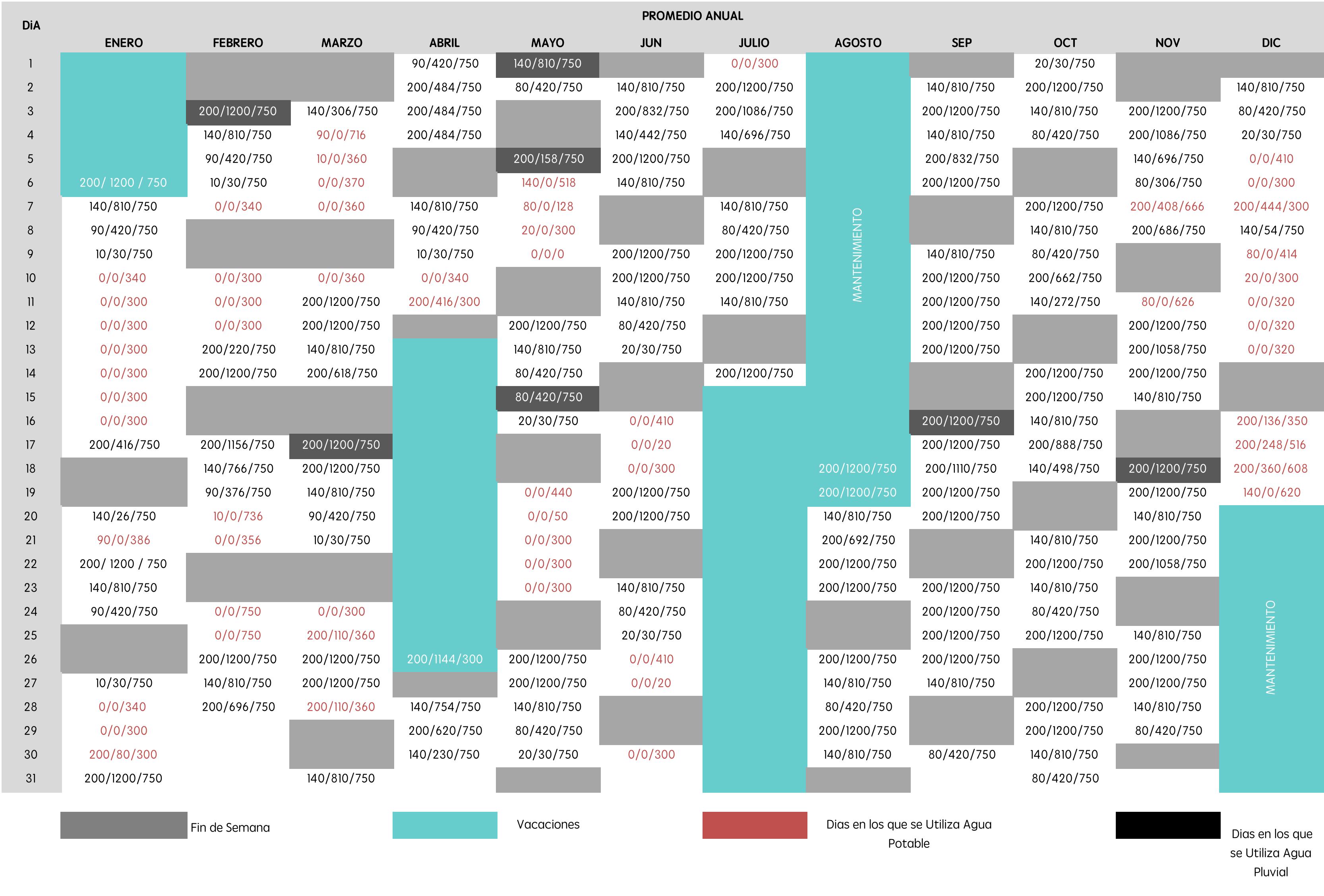

Determinada la cantidad de agua que utilizan en la escuela diariamente, se realizarón los cálculos pertinenetes para determinar la demanda mensual. Este cálculo se obtuvo multiplicando la cantidad de días hábiles en la escuela por la demanda diaria de agua, esto se realizó para analizar el comportamiento de demanda anual.

Mes Días laborales Demanda (Lts.)

Enero 19 8550

Febrero 20 9000

Marzo 15 6750

Abril 17 7650

Mayo 20 9000

Junio 20 9000

Julio 5 2500

Agosto 10 4500

Setiembre 19 8550

Octubre 23 10350

Noviembre 20 9000

Diciembre 13 5850

Gráficas de demanda mensual de agua de acuerdo a los días hábiles del mes.

Mm = lts x m 2

Precipitación mensual

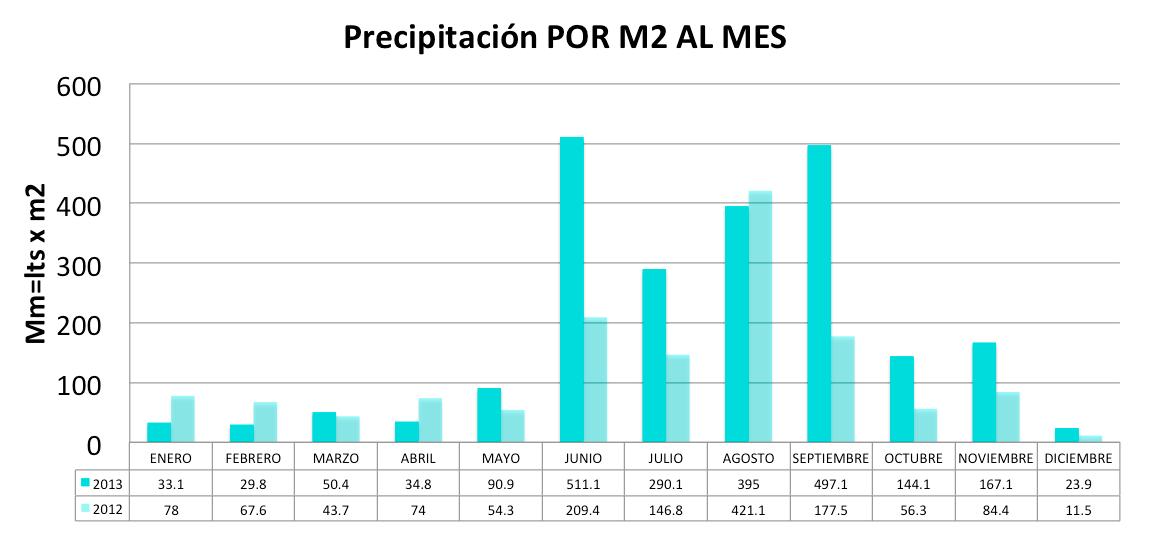

Se realizó un análisis de la precipitación mensual de San Miguel Aguasuelos con base en las Normales Climatológicas del Municipio. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

*Ver anexo #2

Precipitación m2 (área de recolección) / M (demanda mensual)

Gráfica de precipitación al mes por m 2 Fuente: Normales climatologicas, CONAGUA 2013.

Normales climatológicas: Valores medios de los elementos meteorológicos (temperatura, humedad, precipitación, evaporación, etc.) calculados con los datos recolectados durante un periodo largo y relativamente uniforme, generalmente de 30 años.

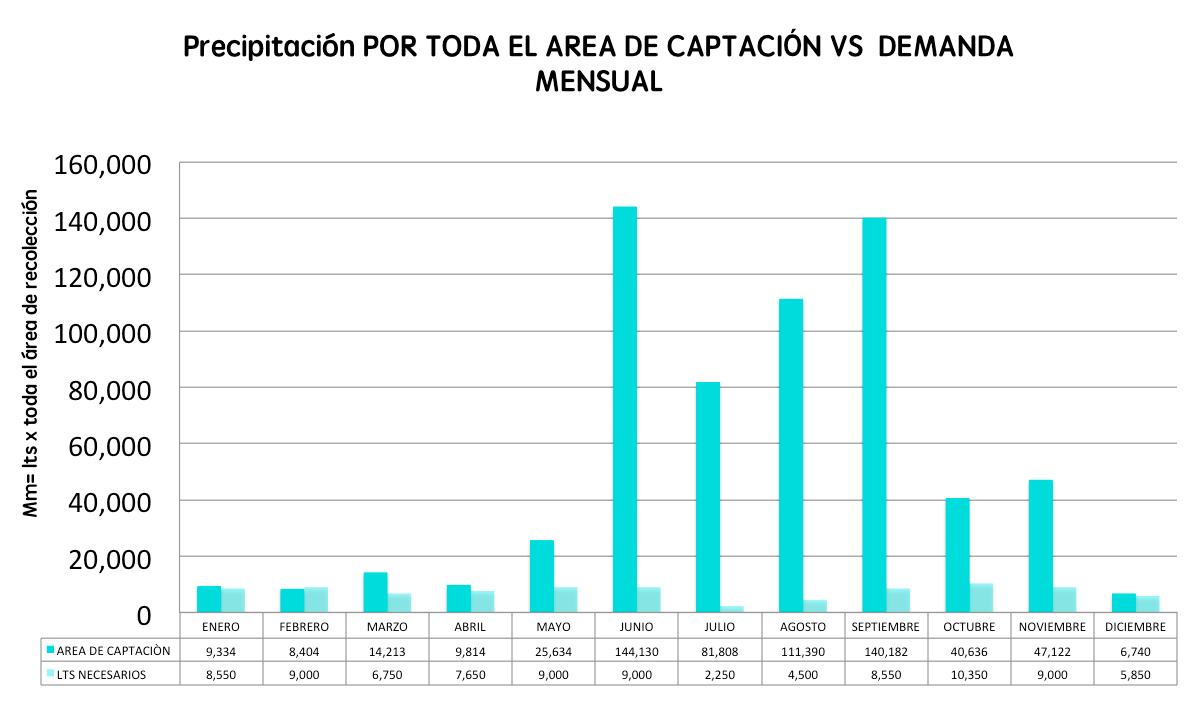

Una vez que se obtuvieron las cifras de demanda y precipitación mensual, se realizó un comparativo para comprobar que la precipitación podía satisfacer la demanda.

Para poder realizar esta comparación se tomó como área de captación toda la construcción (282 m 2 ), el área de captación se refiere a la superficie de donde se recolectará el agua pluvial. En este caso se consideró todo el techo de la escuela primaria.

Precipitación m2 (área de recolección) / M (demanda mensual)

Mm = lts x toda el área de recolección

Grafica comparativa de precipitación contra demanda mensual.

Comparando la demanda de agua con las cifras de precipitación se deduce que es totalmente viable la implementación de un Sistema de Recolección Pluvial.

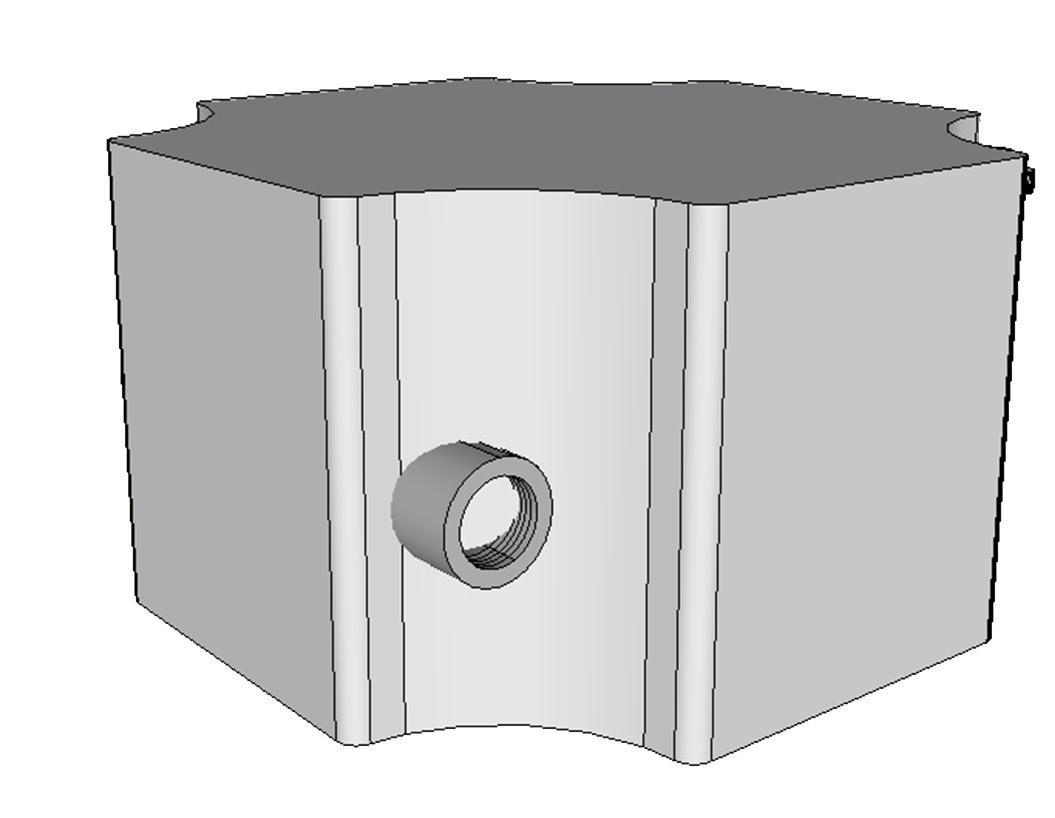

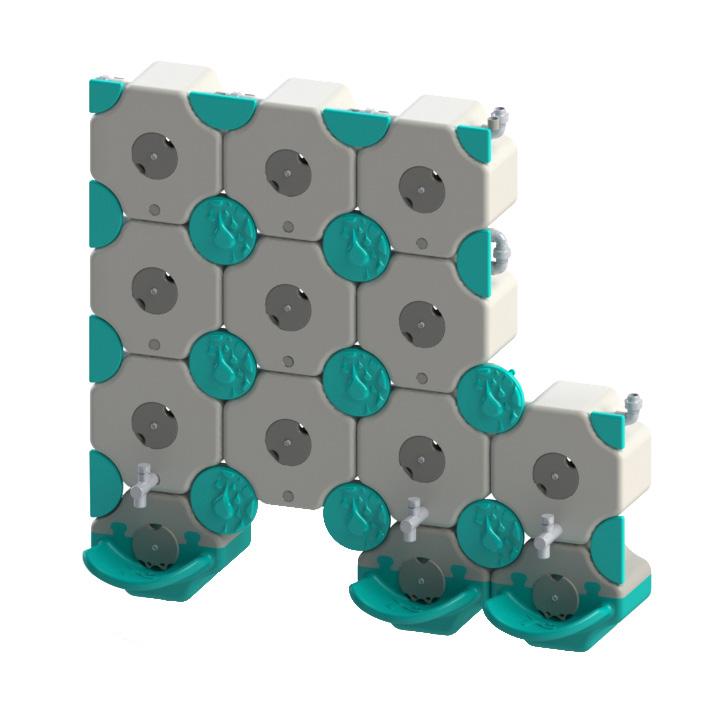

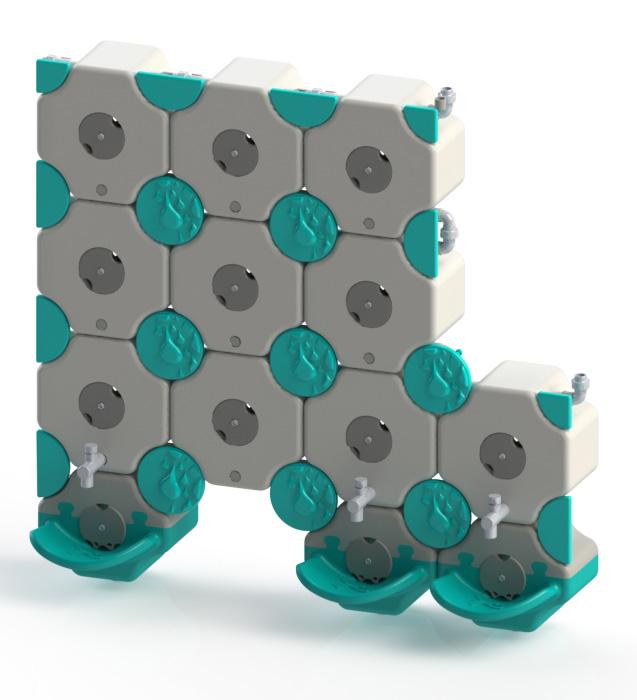

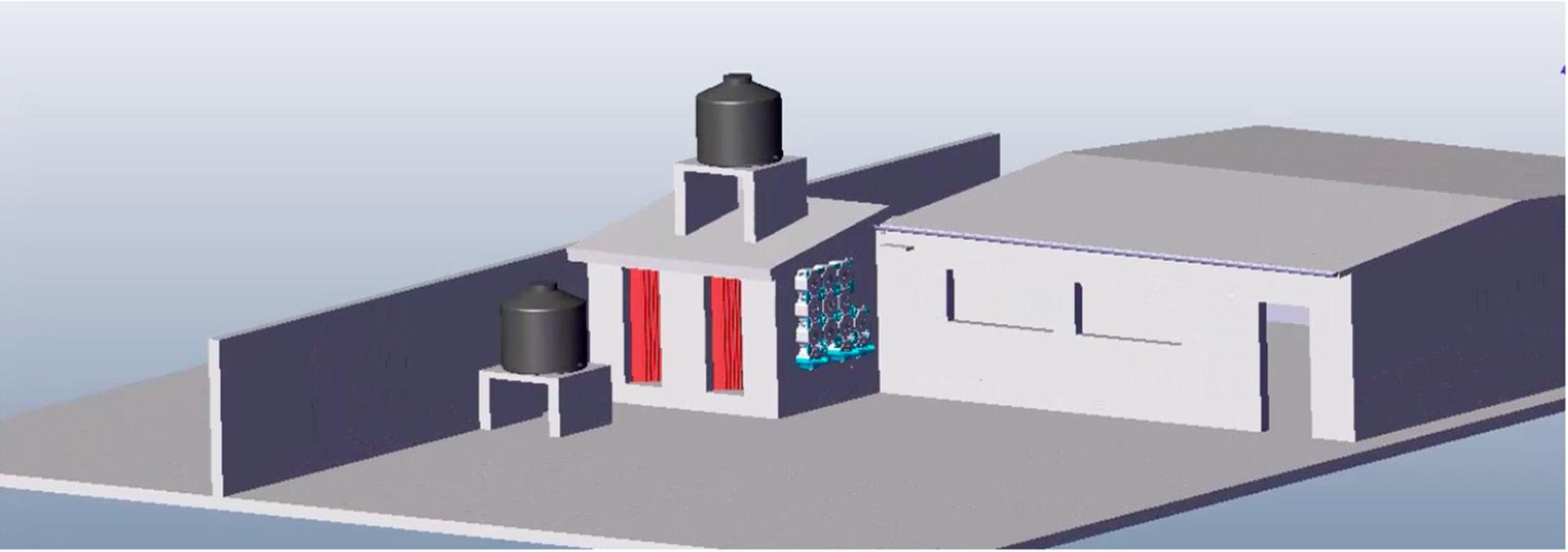

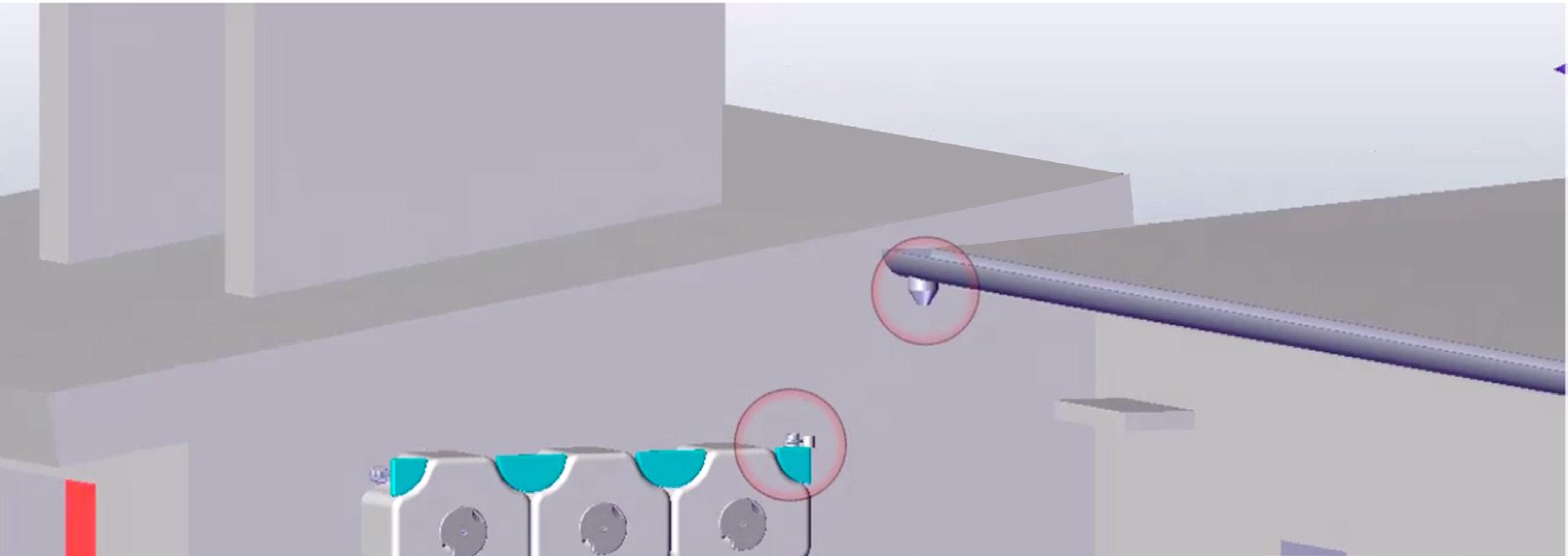

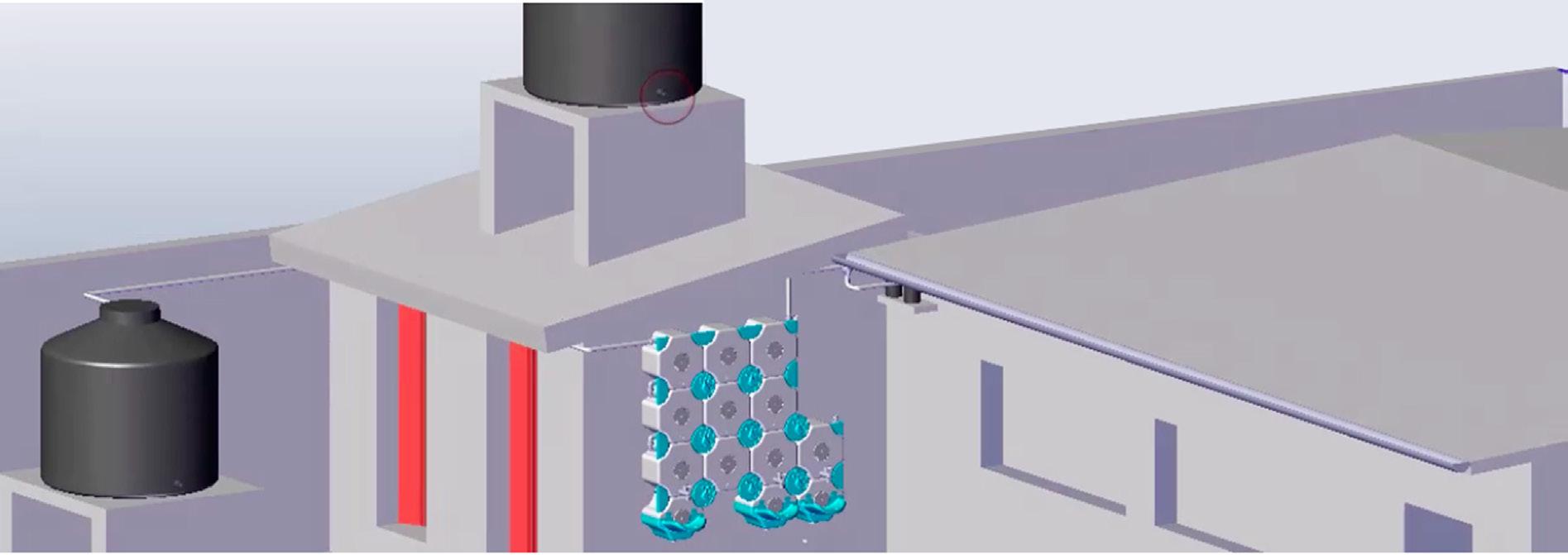

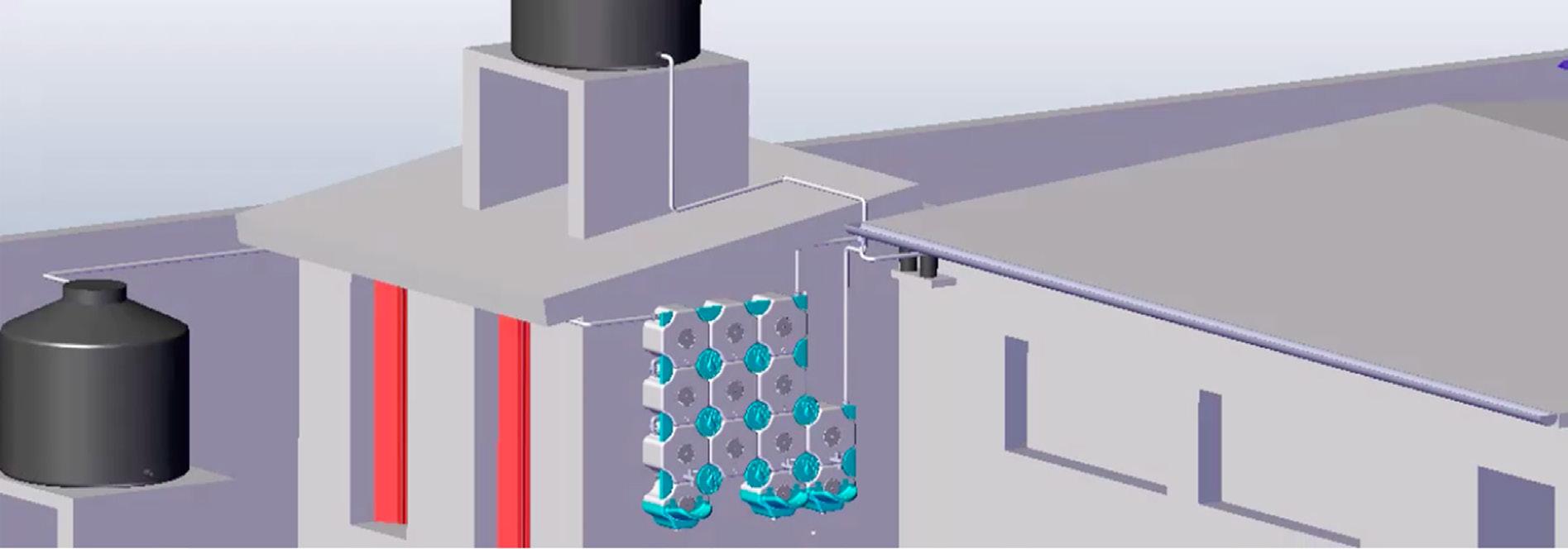

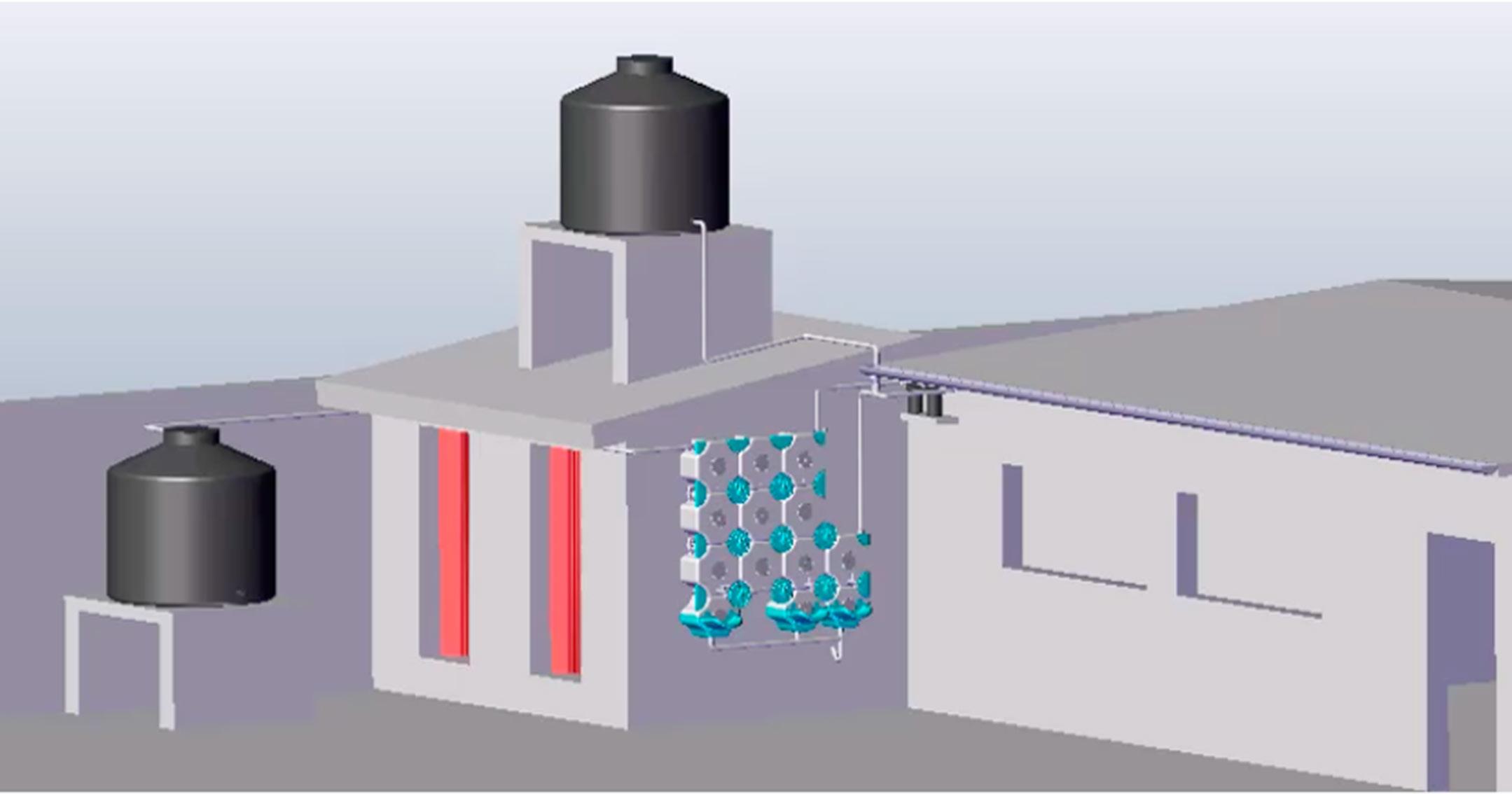

SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL

1200 lts.

750 lts.

Recolector primario

Lavamanos

Filtro

Tinaco

Tinaco

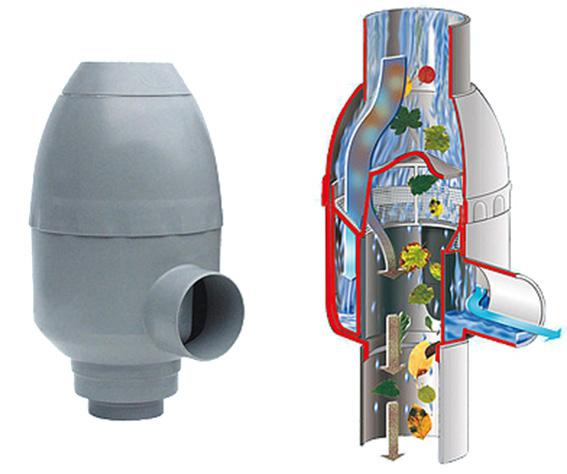

Un sistema de captación pluvial consiste en la recolección o acumulación y almacenamiento de agua precipitada, para ser utilizada posteriormente para cualquier uso.

Un sistema básico esta compuesto por: captación, recolección-conducción y almacenamiento.

El Sistema de Captación Pluvial que se está proponiendo para satisfacer las necesidades de la escuela primaria de San Miguel Aguasuelos consta de los siguientes elementos:

Área de captación

Elementos de conducción

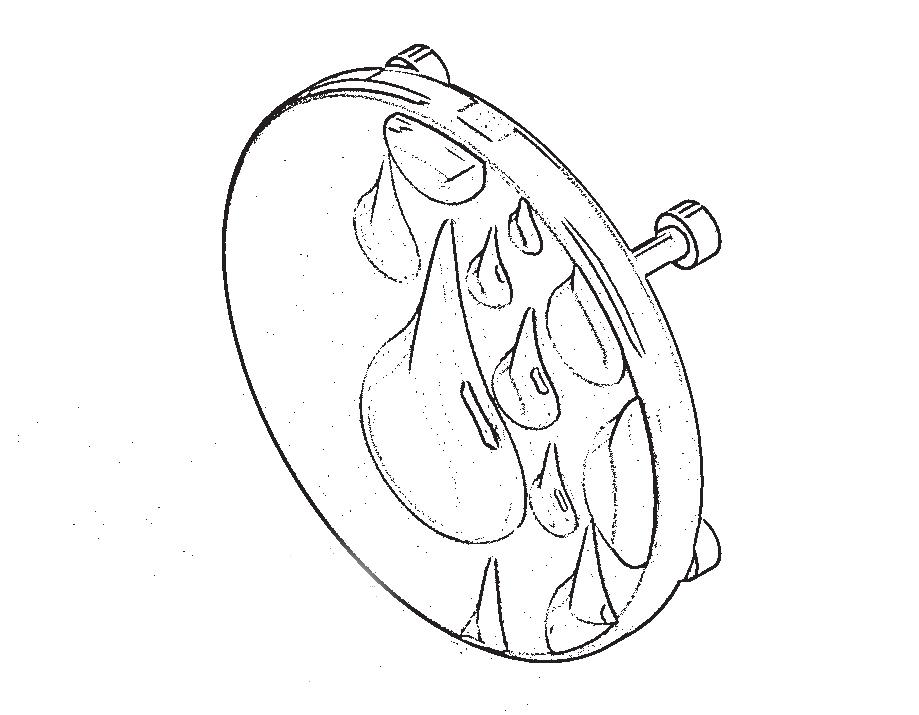

Filtro de hojas

Filtro de limpieza

Recolector primario

Lavamanos

Área de almacenamiento

Canal de desagüe

Área de captación 280 m 2

CAPACIDADES GENERALES

De acuerdo a las cifras de demanda y precipitación mensual, se realizaron los cálculos pertinentes para determinar las dimensiones de cada uno de los componentes del sistema de captación.

Las capacidades del área de capatación y almacenamiento están totalmente relacionadas ya que una depende de la otra. Para determinar la capacidad de ambas se realizaron distintos cálculos.

Para abastecer el agua del área de recolectores y almacenamiento, se debe especificar el tamaño de la superficie de captación, ya que dependiendo de las dimensión de ésta, será la cantidad de agua que se direcciona al recolector y el excedente a almacenamiento.

Área de captación y área de almacenamiento

ÁREA DE CAPTACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO

En la siguiente tabla se puede observar el ciclo de llenado que llevará el sistema para que se mantenga abastecido de agua. Los cálculos están hechos con base en las dimensiones mencionadas.

*Cifras expresadas en lts.

200/1200/750

Abastecimiento en recolector primario

Abastecimiento en área de almacenamiento.

Abastecimiento en tinaco de agua potable

Fragmento de la tabla que muestra el comportamiento de abastecimiento de agua anualmente.

*Ver anexo #2d

Para el área de captación se utilizan los 280 m 2 de la construcción total para que aunque sea mínima la precipitación, el área de recolección primaria cuente con agua la mayor parte del tiempo.

El área de almacenamiento es de 1200 lts ya que se reutilizará el tinaco con el que cuenta la escuela.

Los resultados obtenido en el análisis con base a las dimensiones mencionadas son:

De los 203 días efectivos de clases, sólo 59 días se utilizará agua potable.

Existe la posibilidad de que sólo 29 días el recolector primario no tengan agua.

El 85% del año, el recolector primario contará con agua pluvial

Con estas capacidades se disminuye en un 70% el uso de agua potable de la escuela

Elementos de conducción

El tamaño de la canaleta debe estar en relación con la superficie de cubierta que desagua. Se calcula una sección de .10 m x 1m por cada m 2 de cubierta.

1m 2 de techo

10 cm ancho de canal

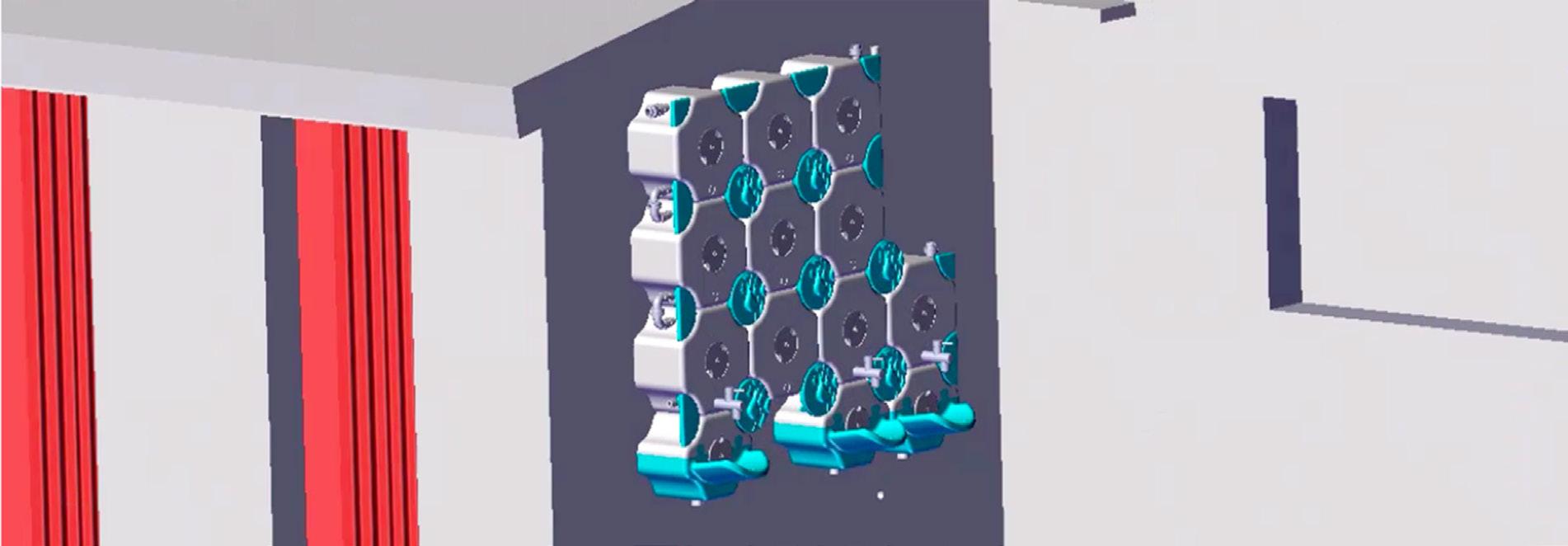

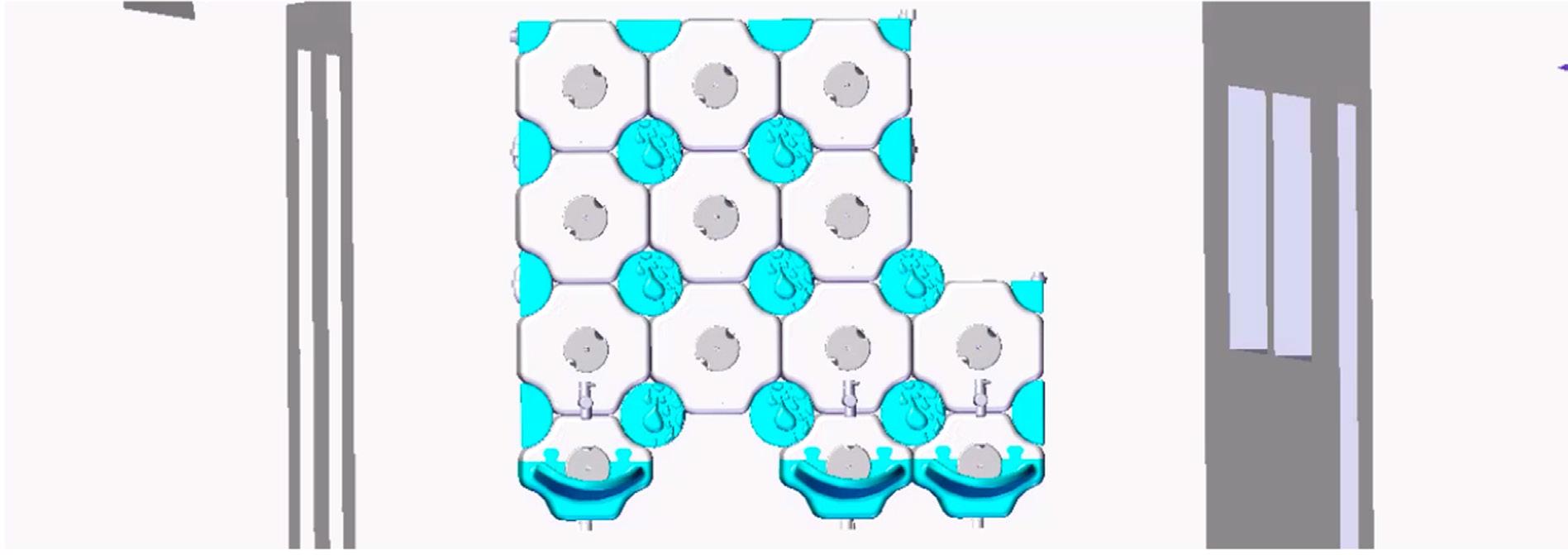

Recolector primario

Esta área abastece el consumo para lavamanos de la escuela por lo que debe tener una capacidad de 200 lts.

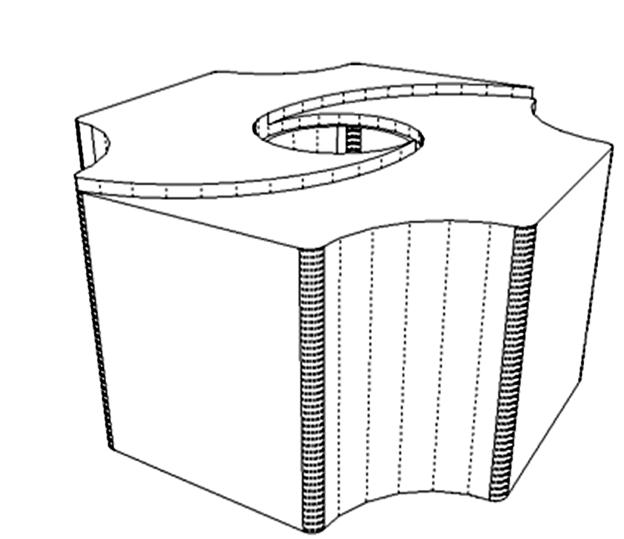

Esta capacidad es para que durante los días de sequía, el aseo de manos se pueda llevar acabo.

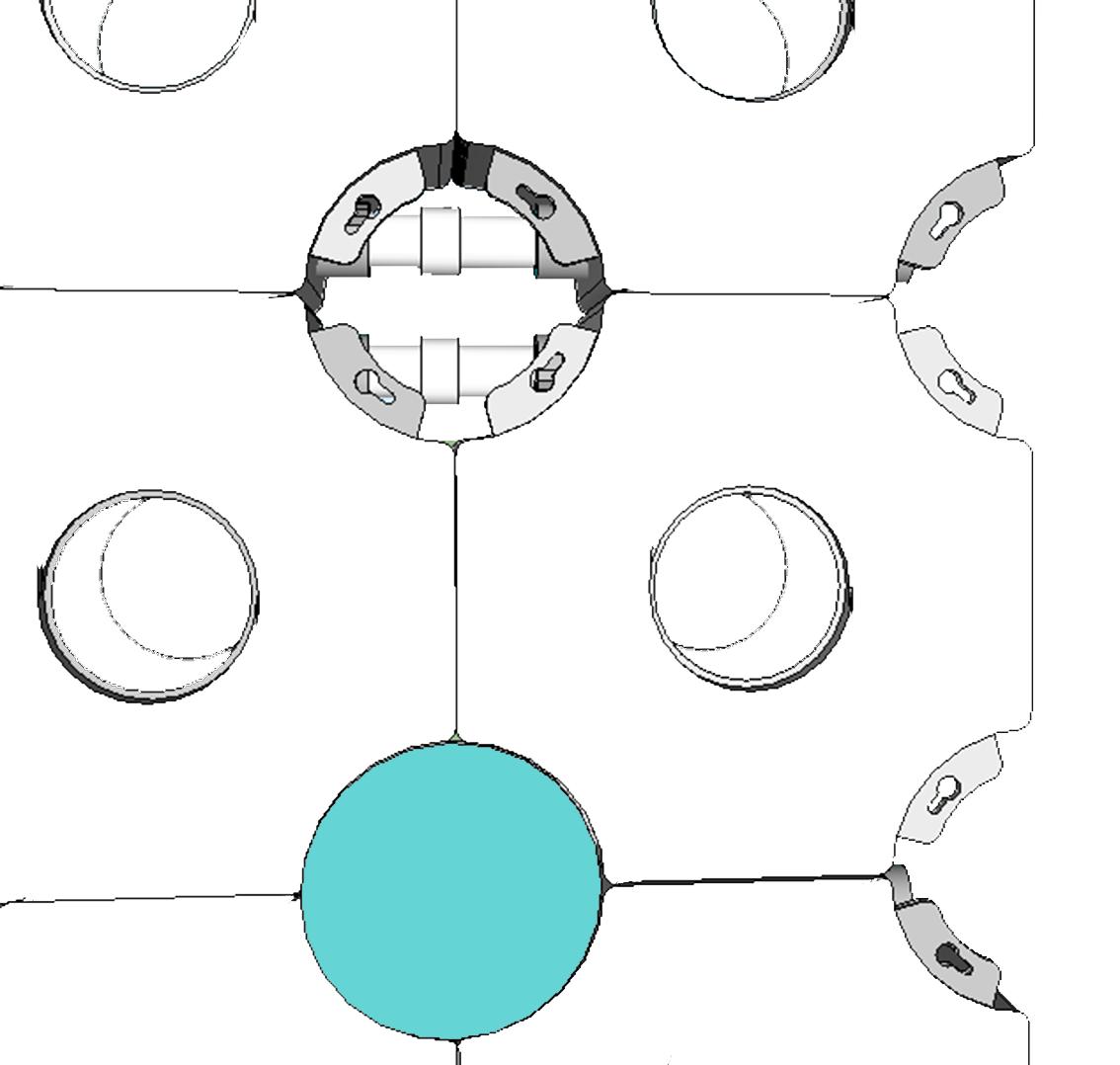

ÁREAS DE OPORTUNIDAD

De las partes que conforman el sistema, algunas son diseñadas y otras solucionadas con productos ya existentes en el mercado.

Las áreas a diseñar son:

Lavamanos 1 2

Recolector primario

Recolector primario

Lavamanos

DISEÑO DEL PRODUCTO

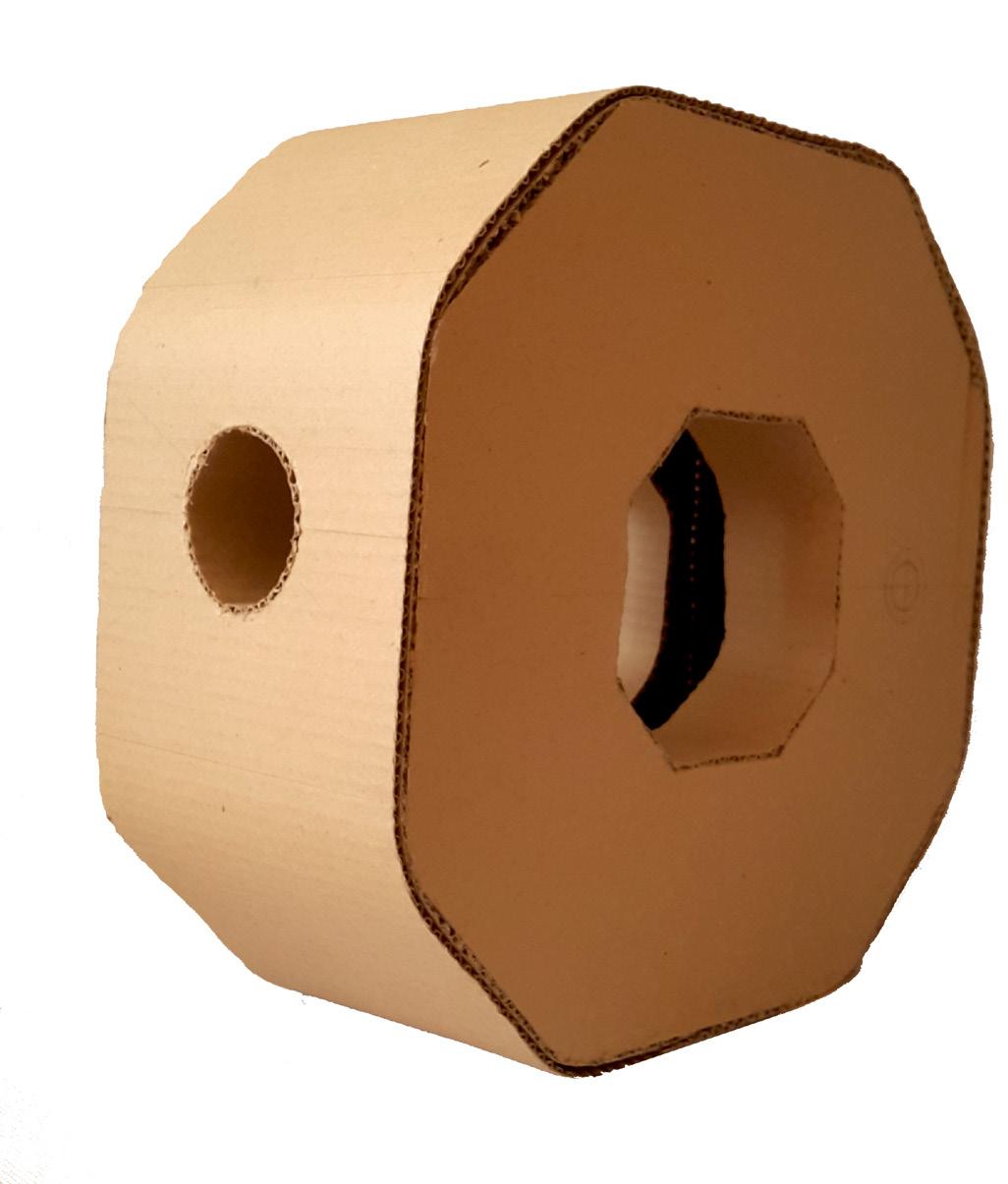

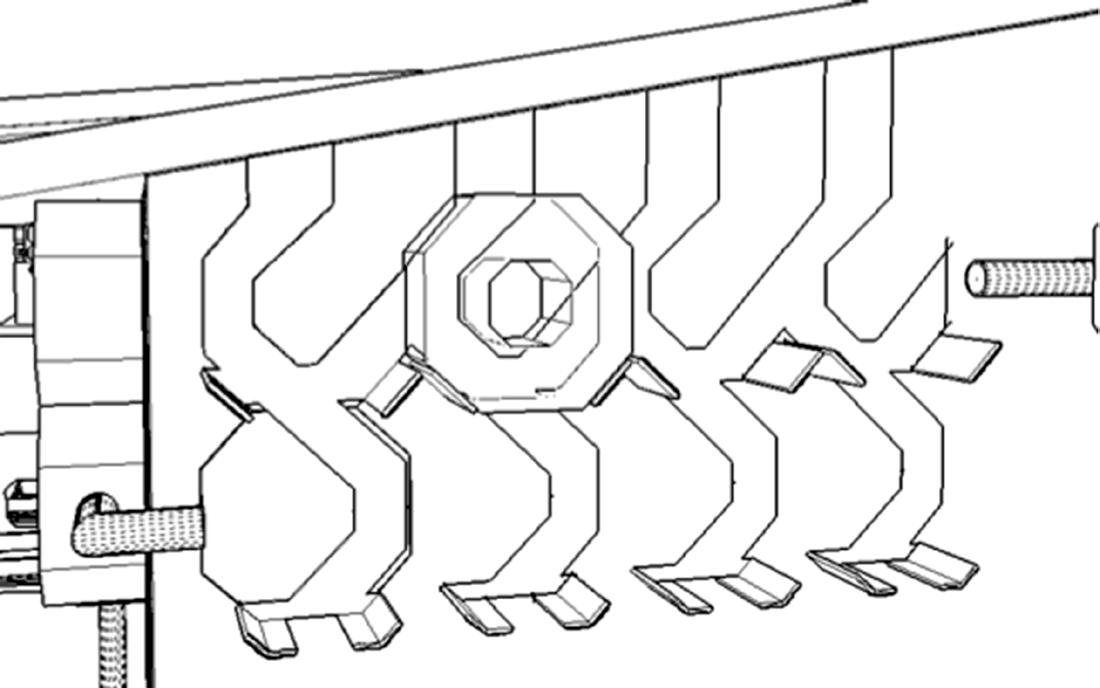

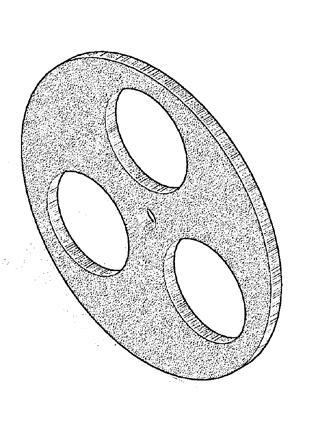

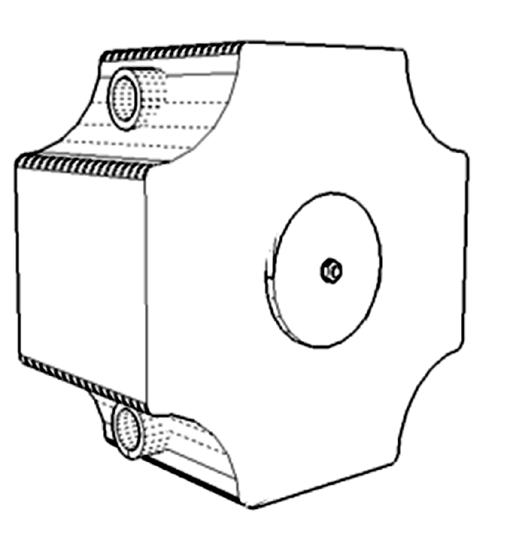

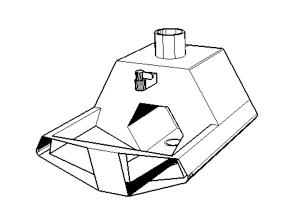

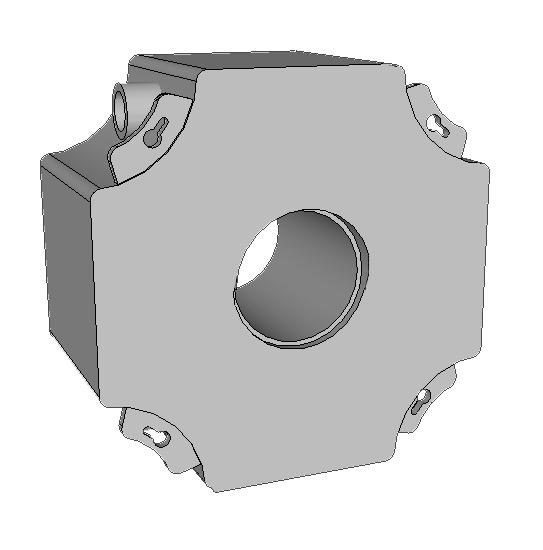

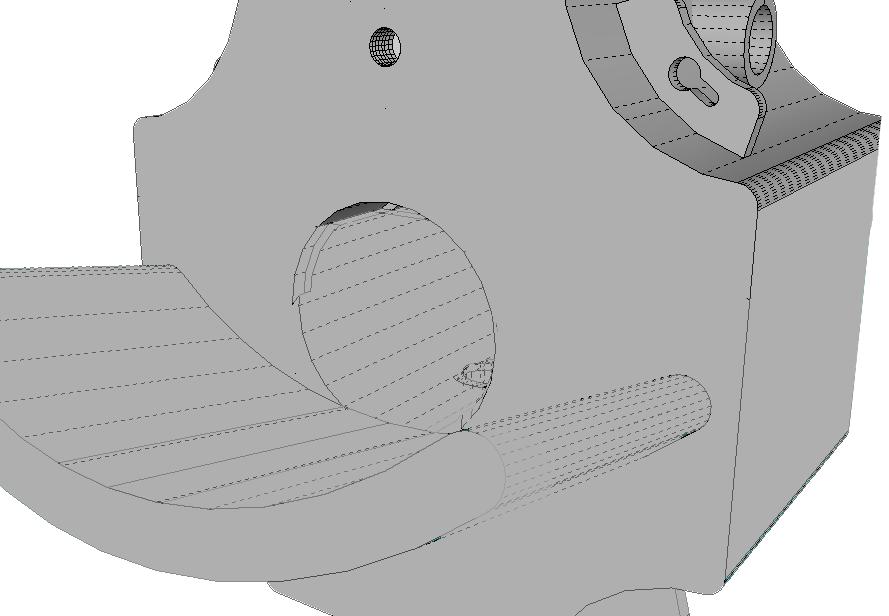

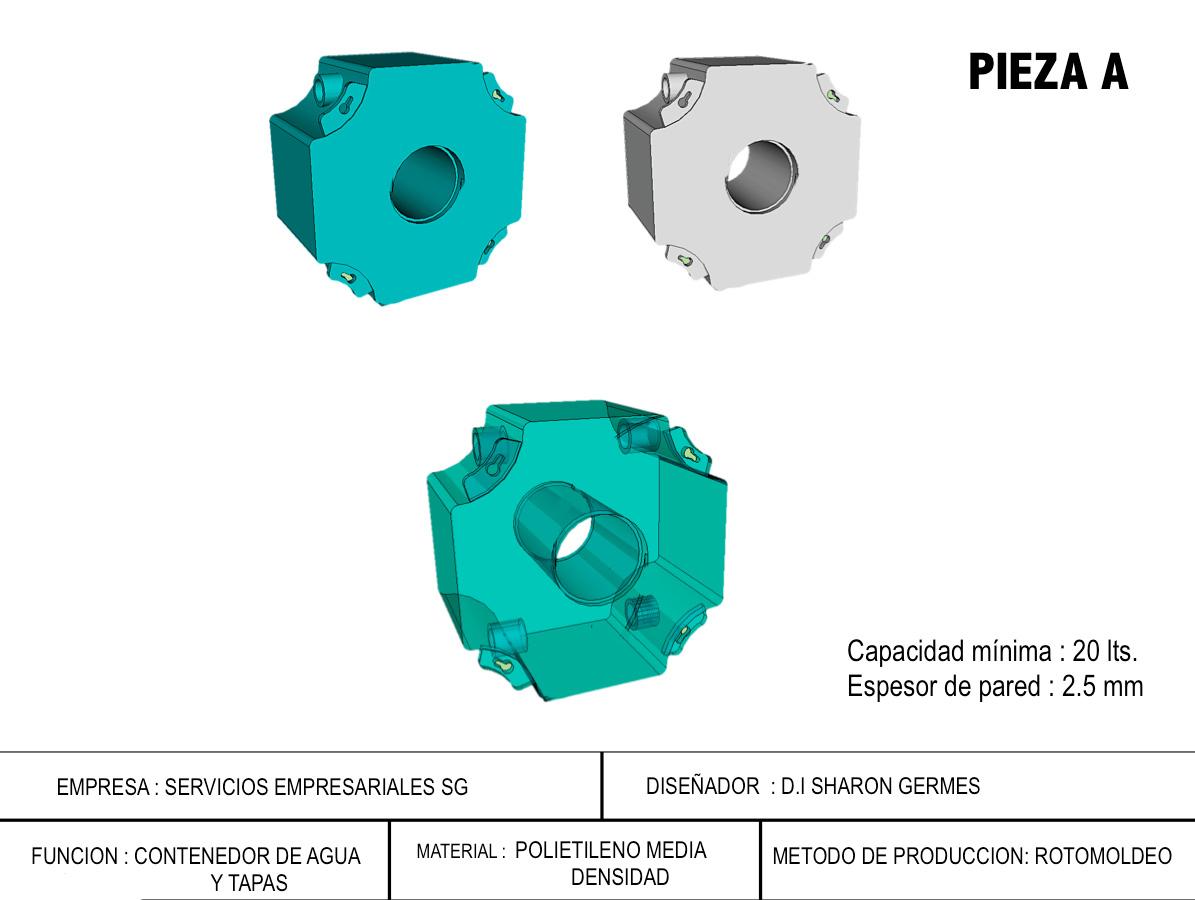

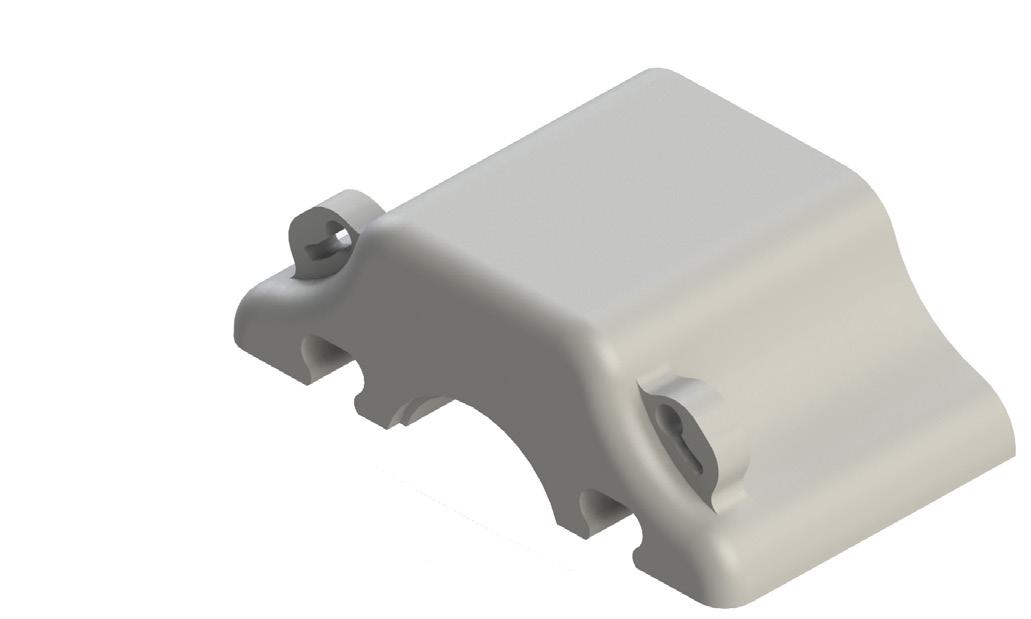

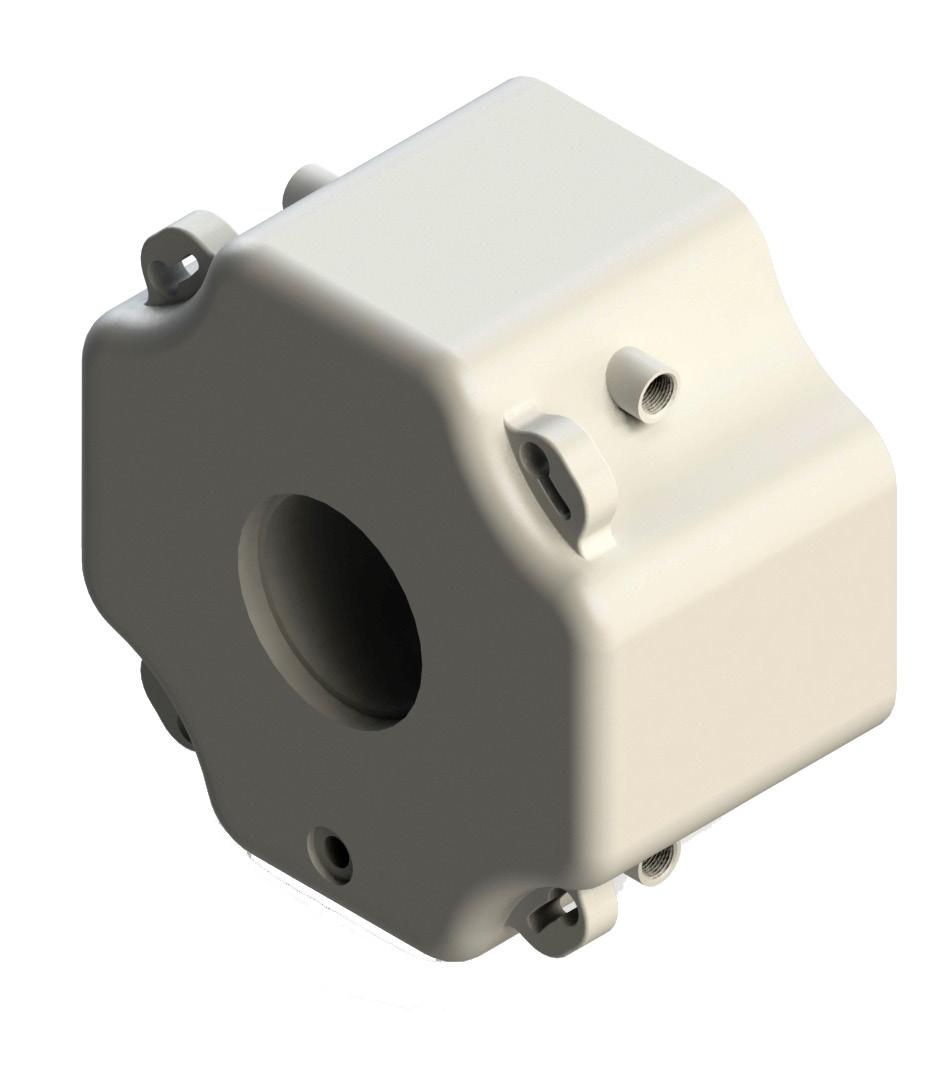

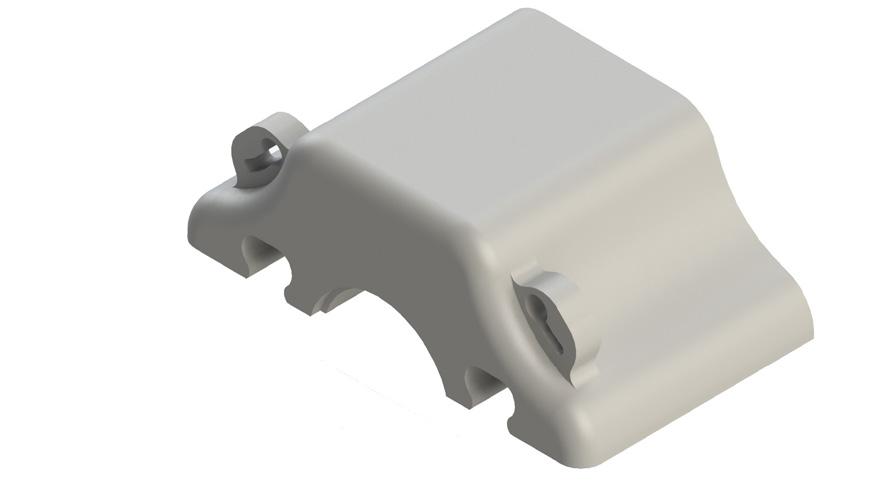

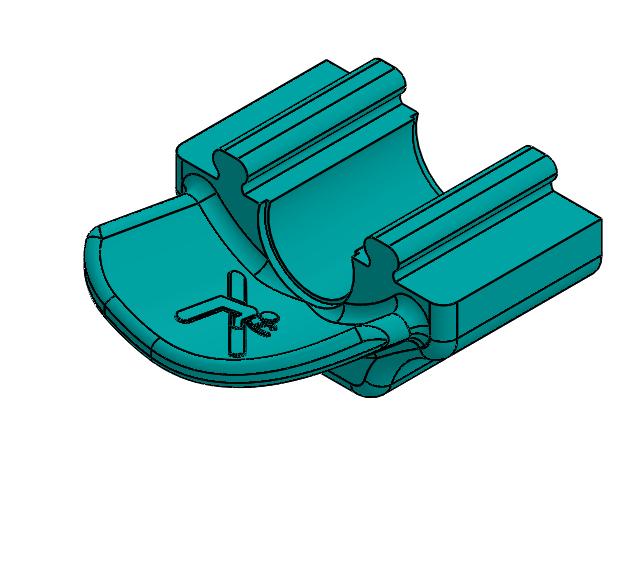

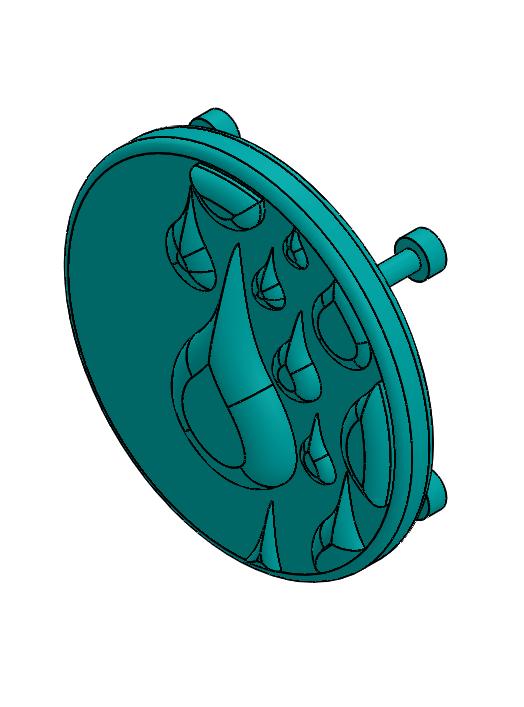

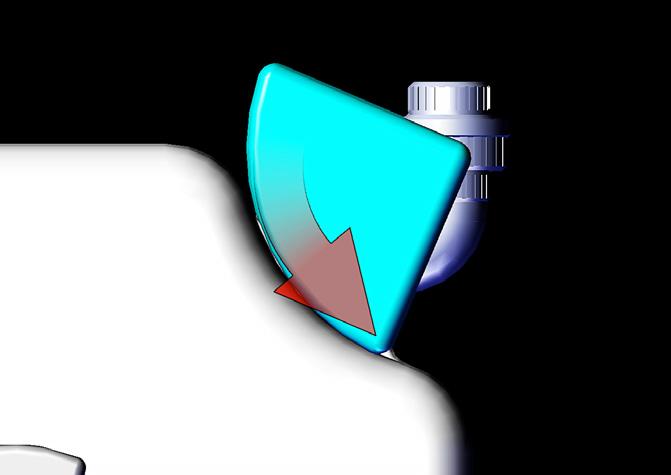

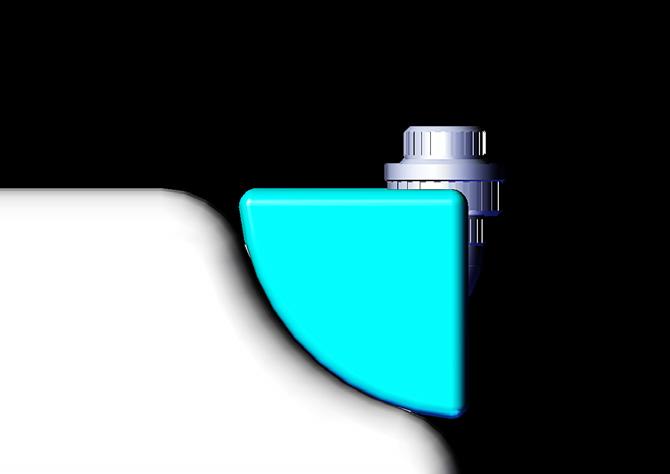

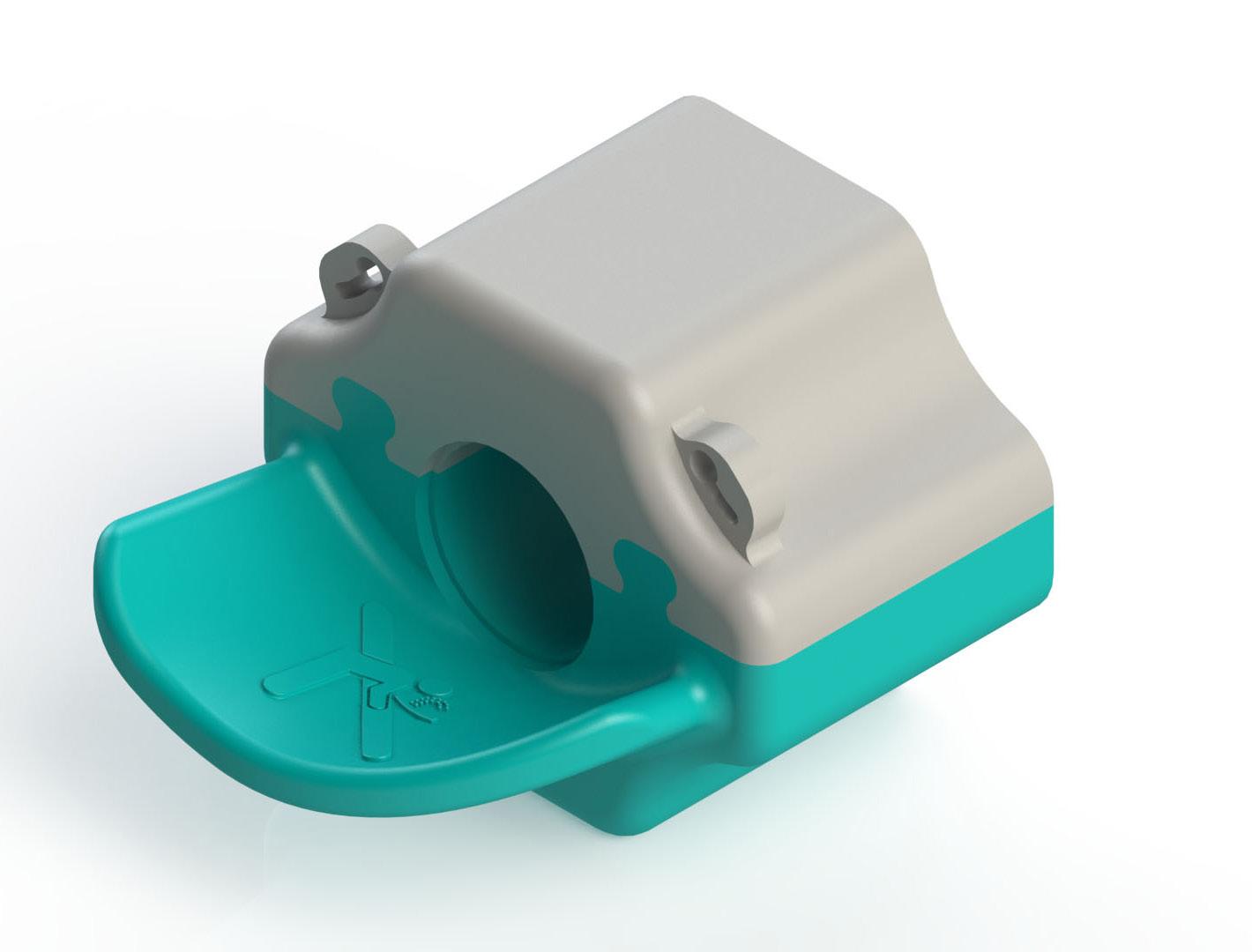

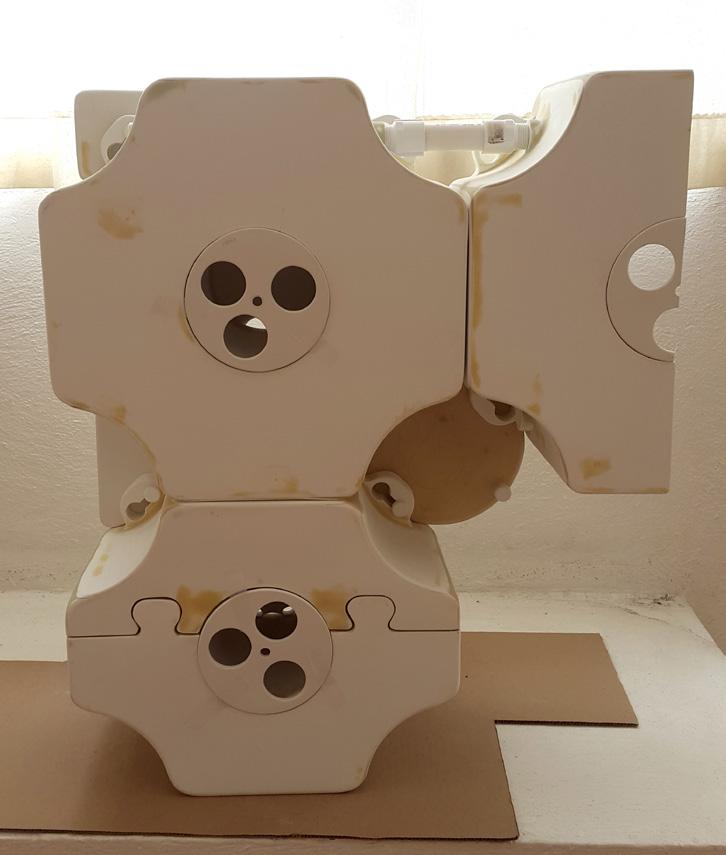

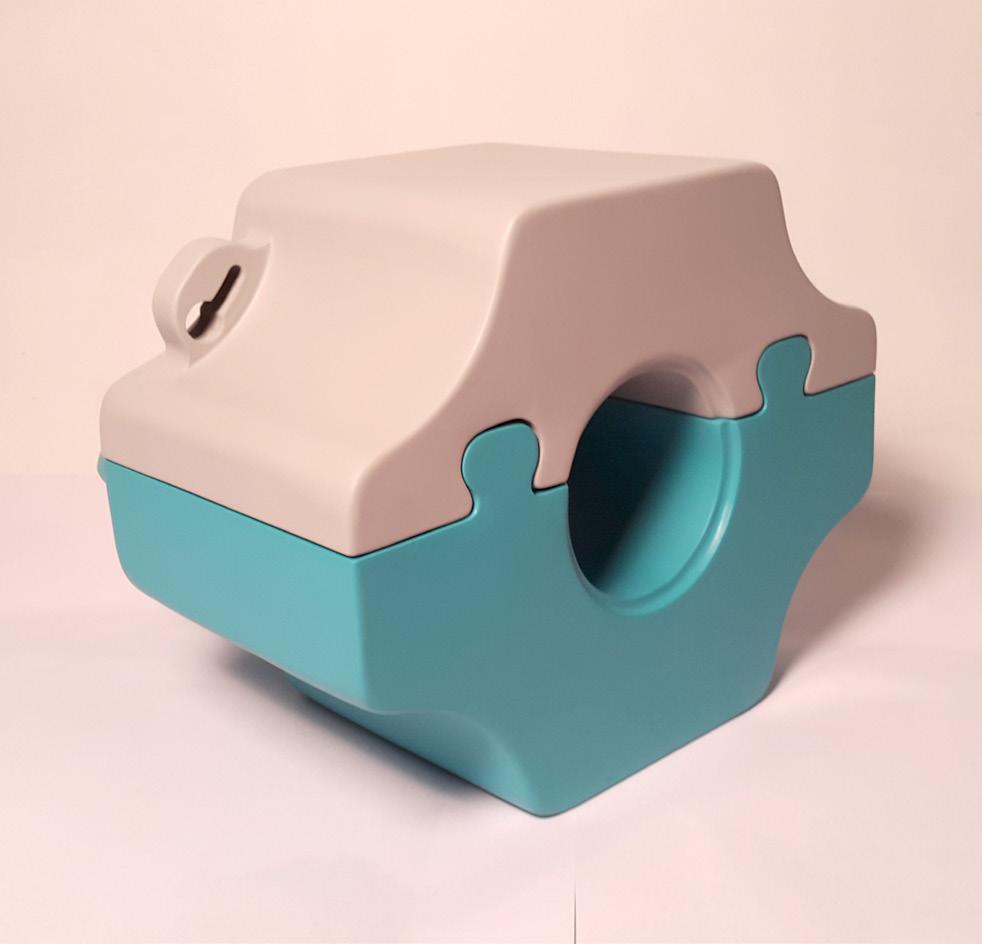

RECOLECTOR PRIMARIO

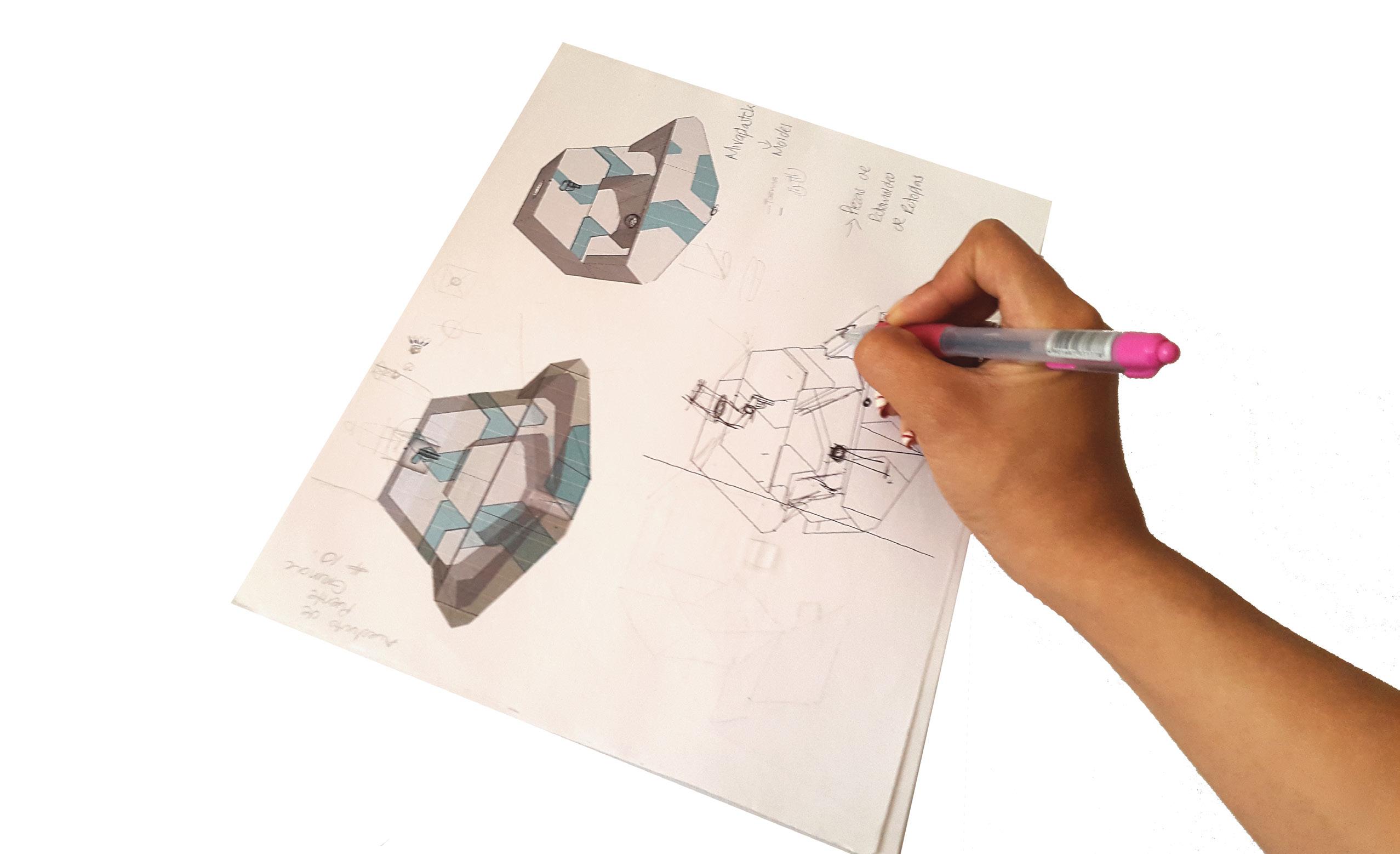

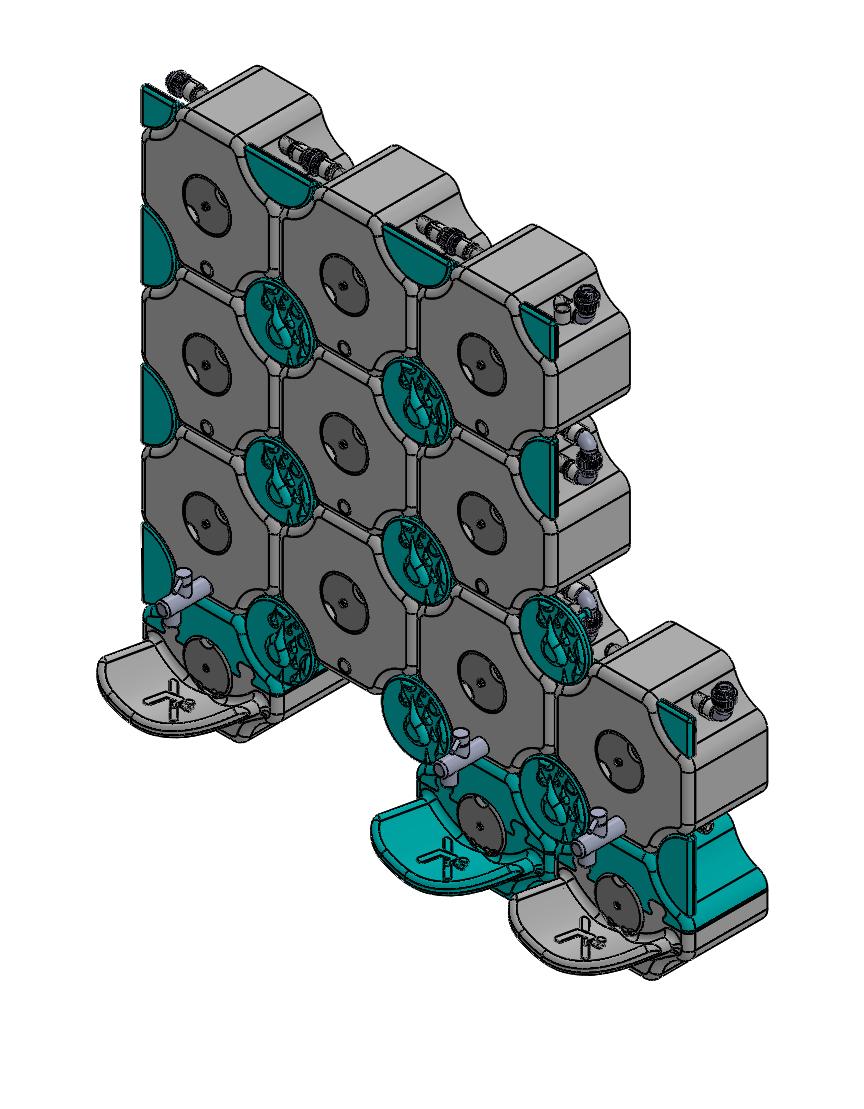

Una vez definida la capacidad del recolector, se pasó al proceso de diseño.

Para iniciar este proceso, se definieron dos características principales y en torno a éstas se desarrolló toda la propuesta.

Las características son:

Que el recolector esté conformado por módulos

Permitir la conexión entre un módulo y otro

Si el diseño cumplía con estas especificaciones, el objeto sería práctico, de fácil manejo y se podría satisfacer cualquier demanda.

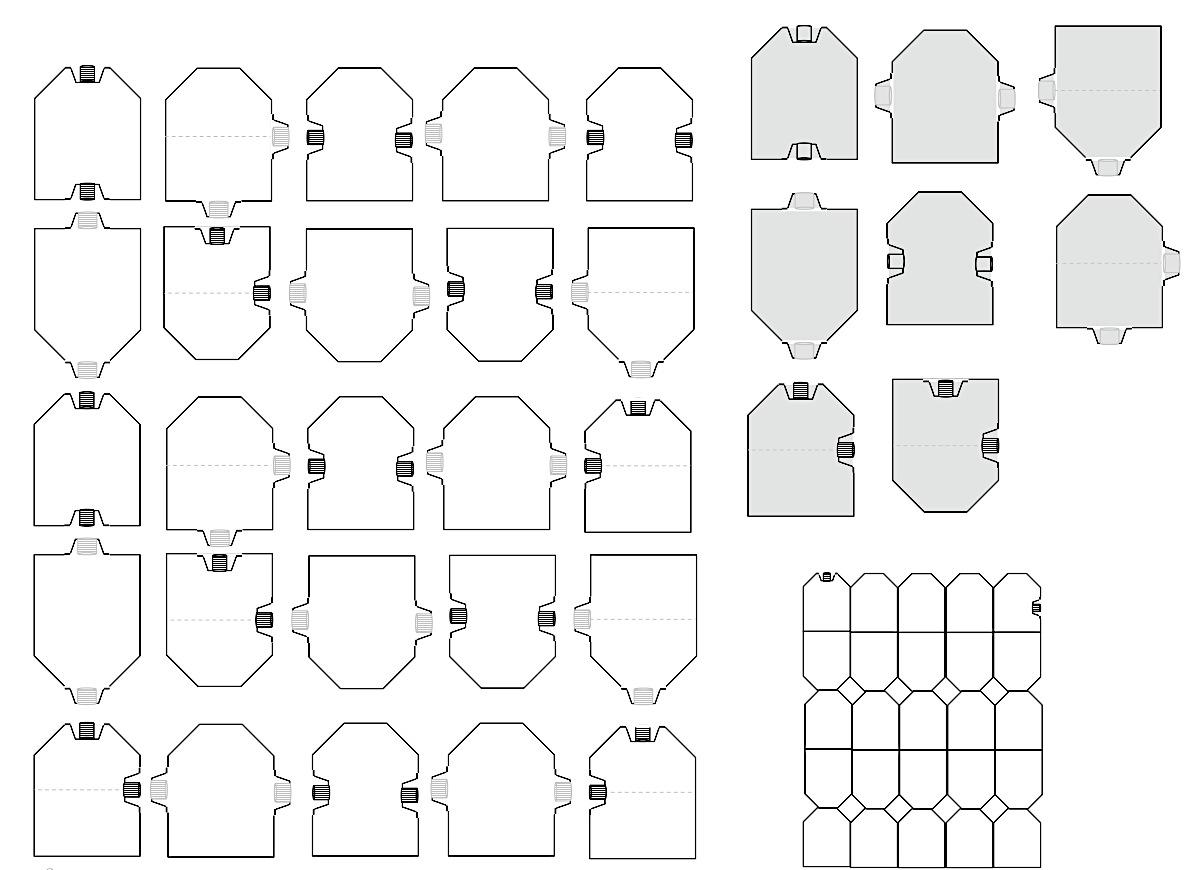

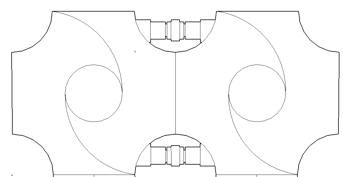

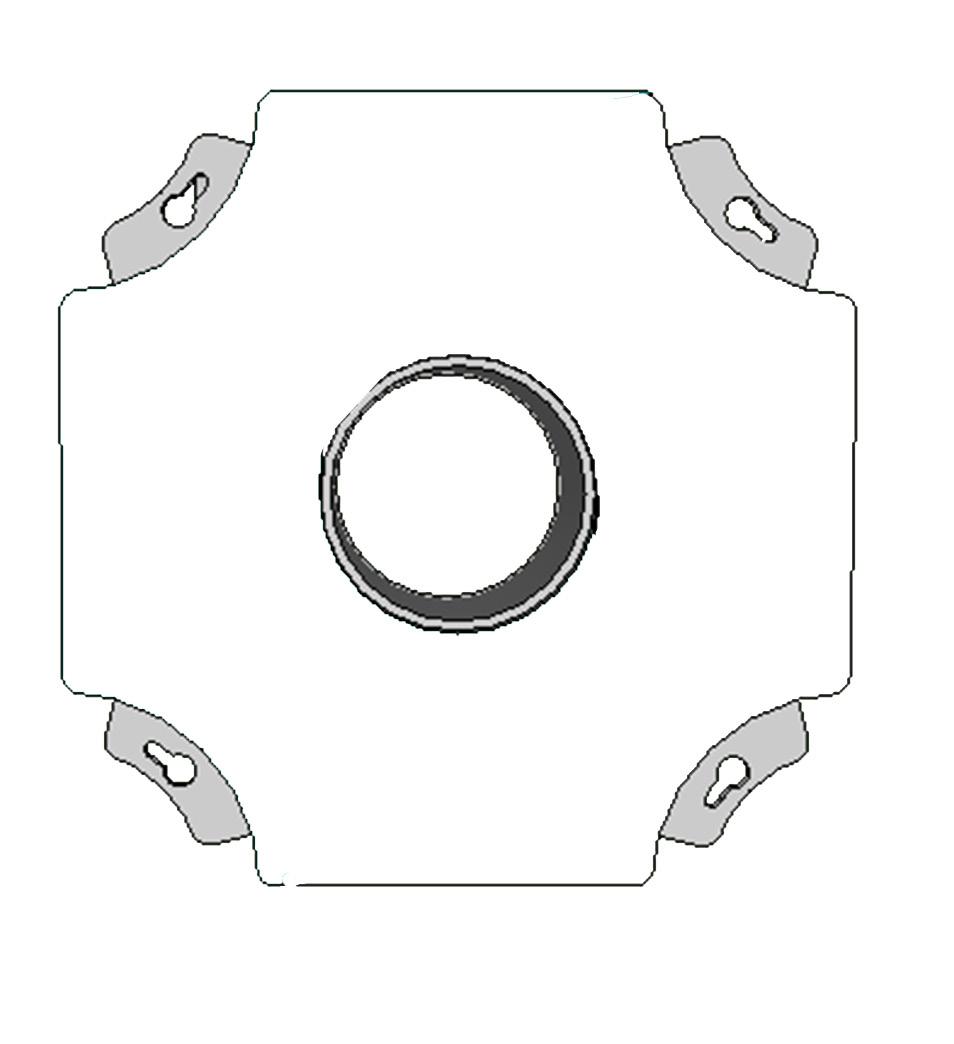

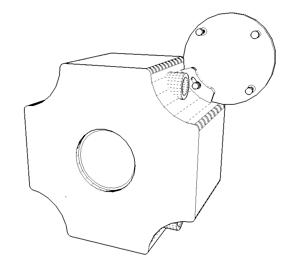

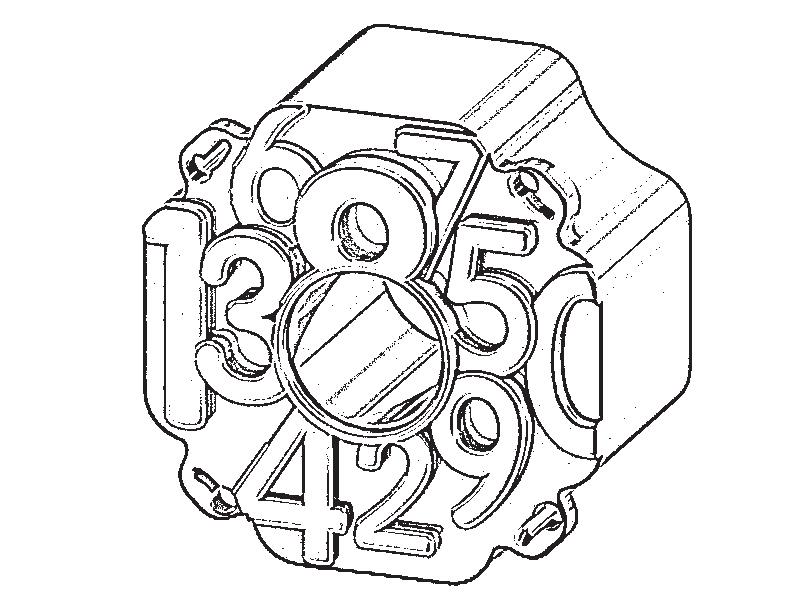

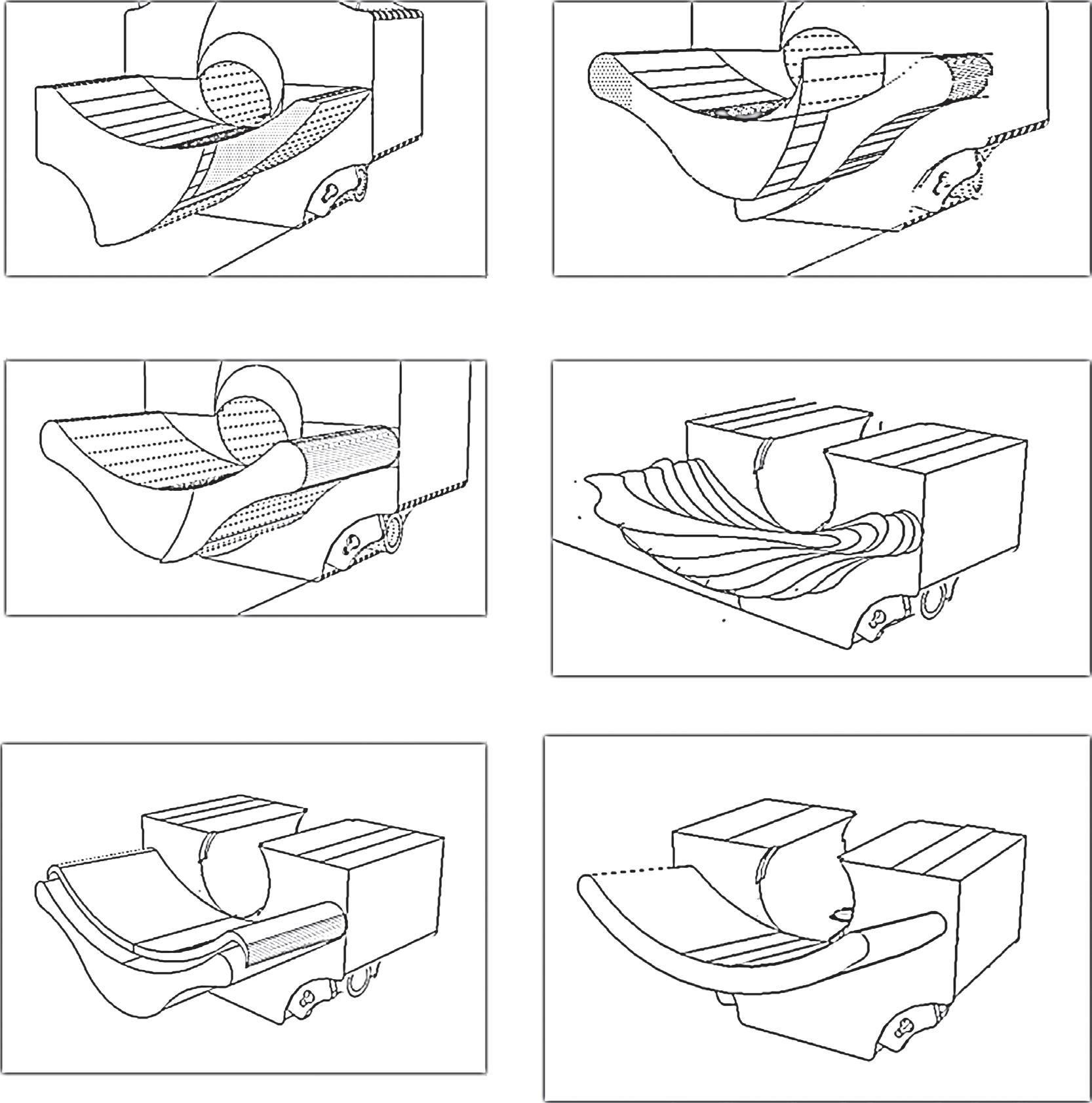

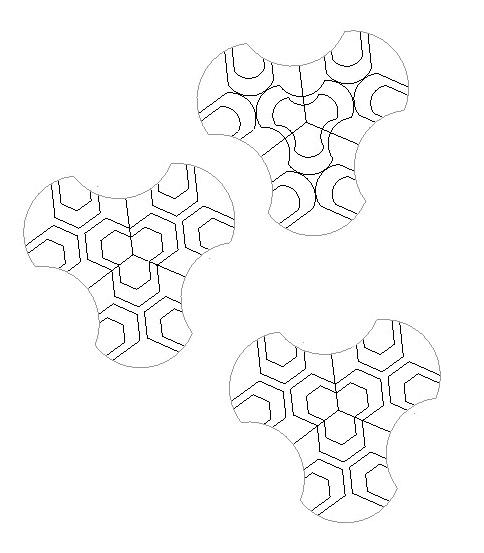

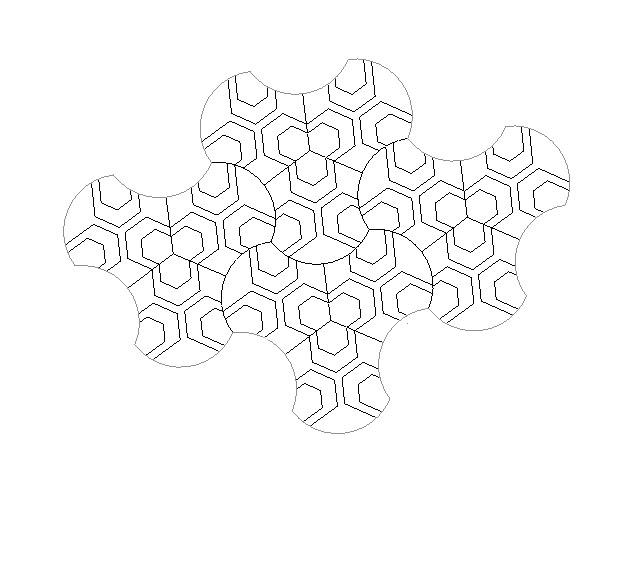

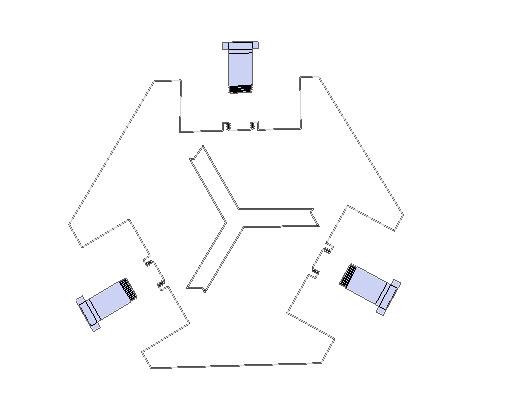

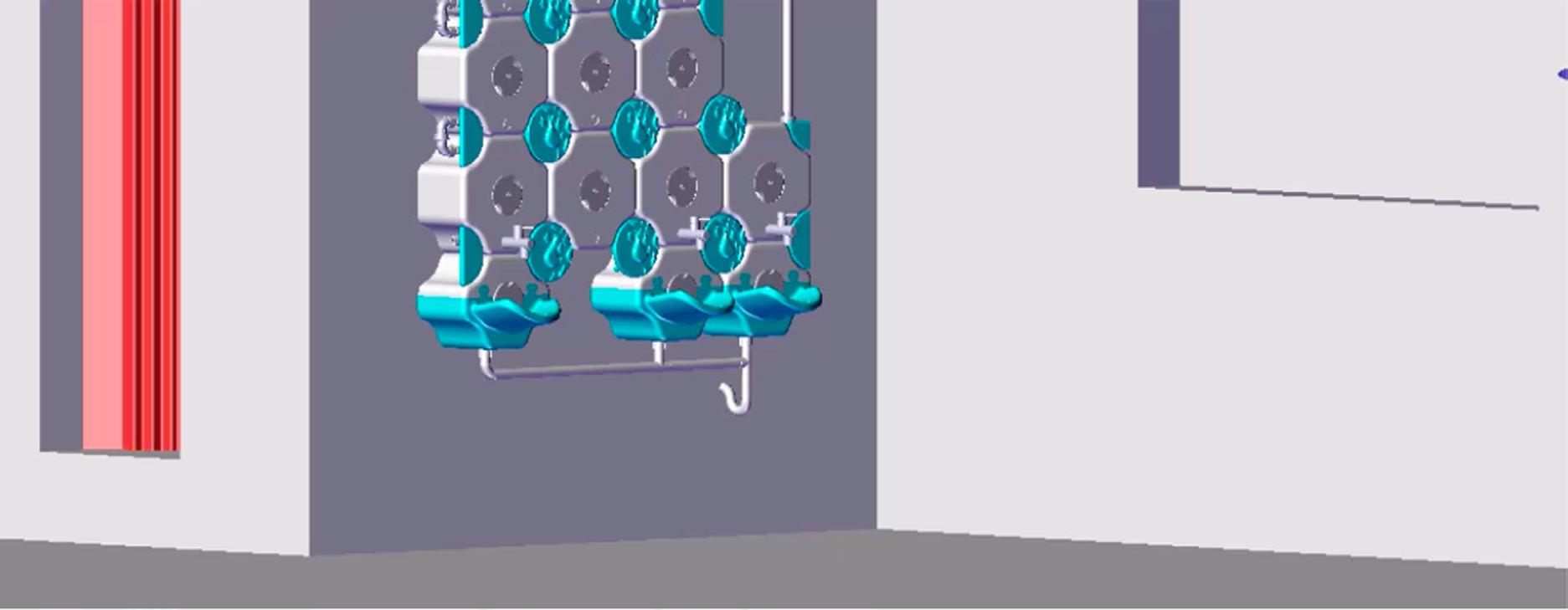

FORMA

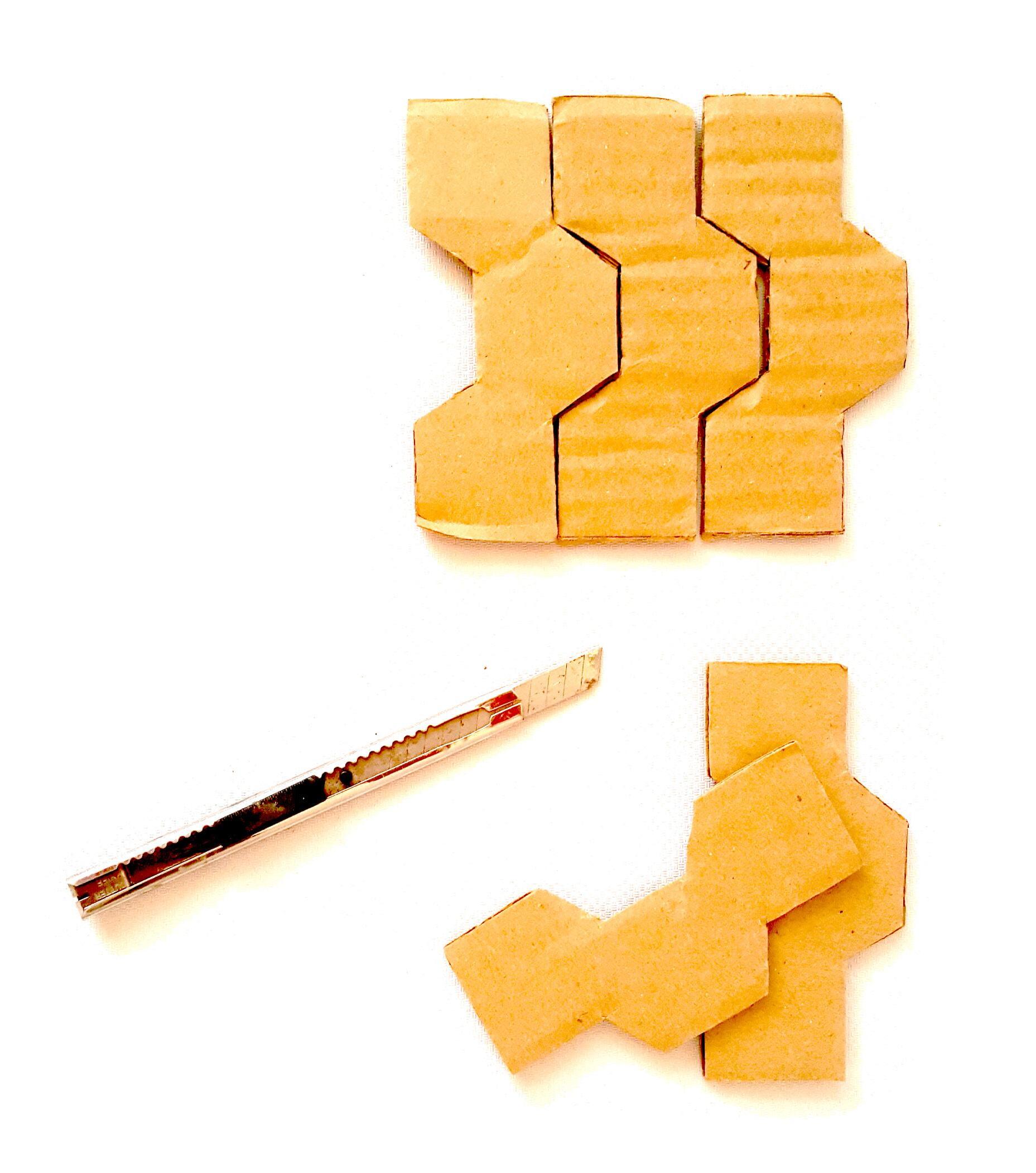

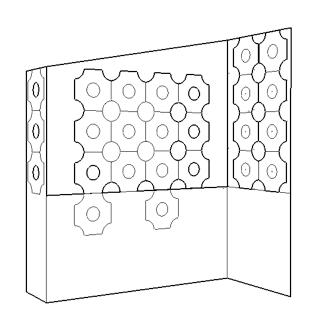

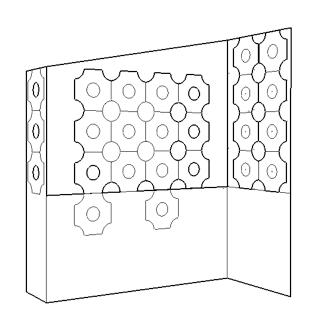

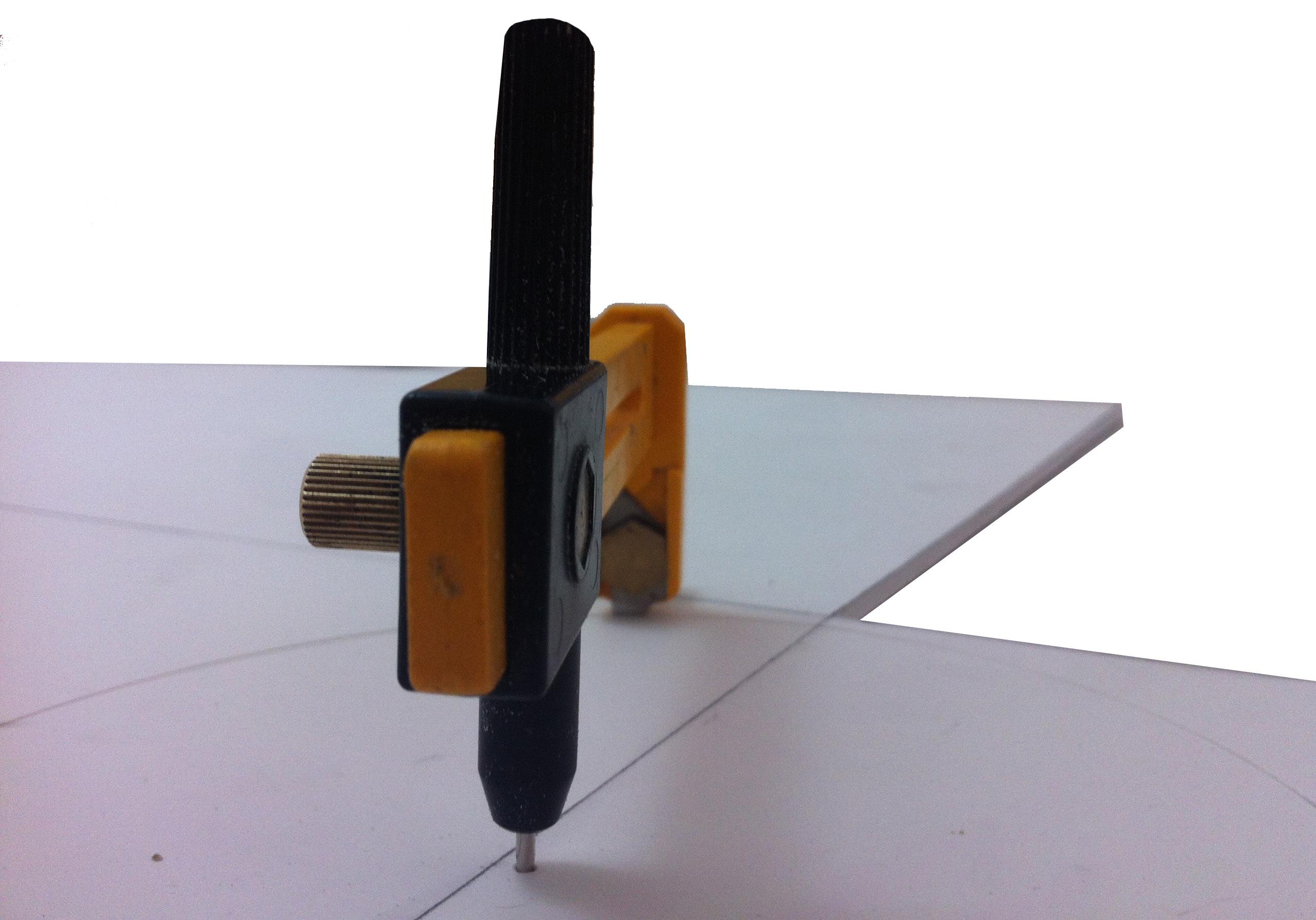

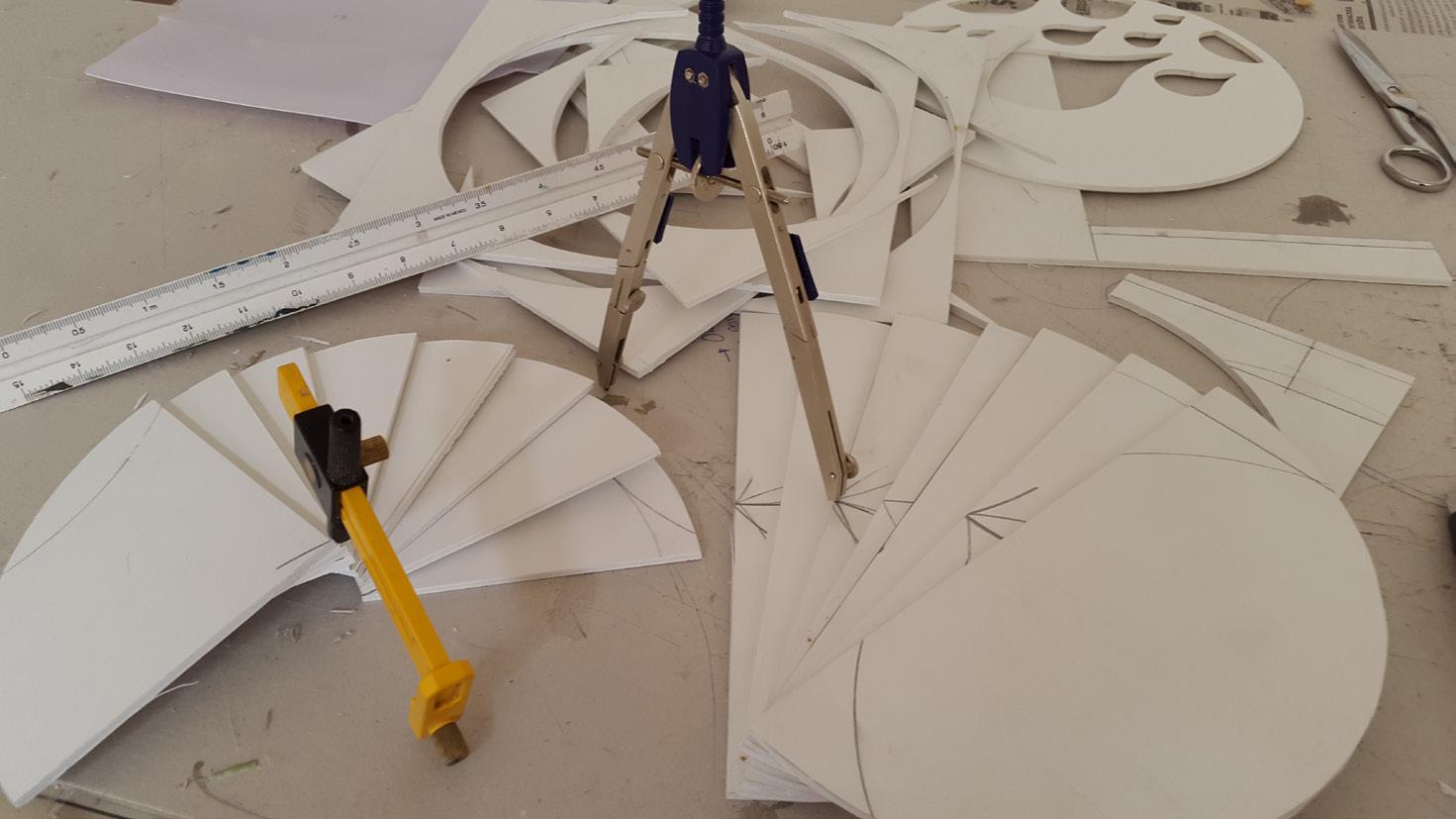

Al definir que el objeto sería modular, se plantearon distintas retículas con base en un elemento en repetición, manejando figuras geométricas regulares e irregulares, con la intención de crear una textura una vez creada la configuración.

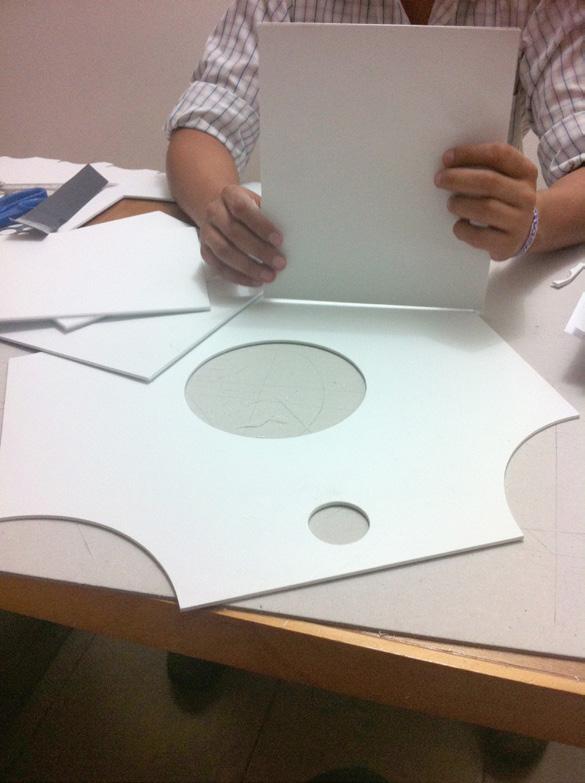

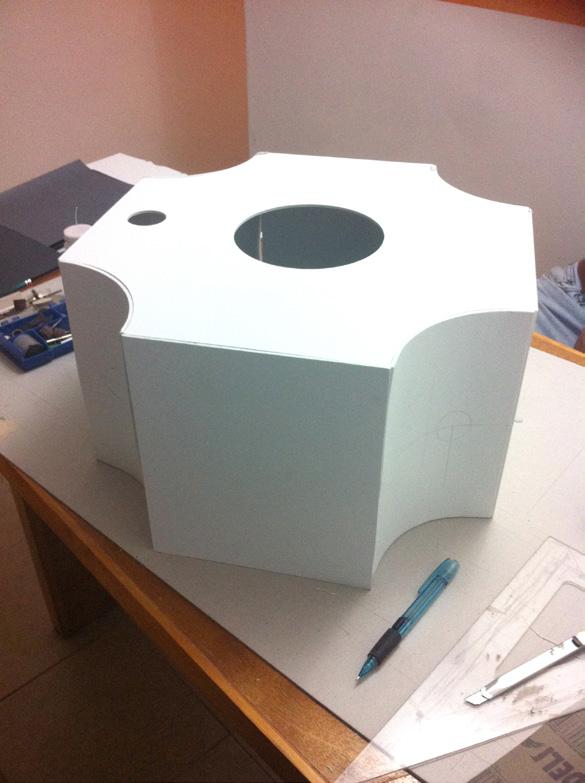

1. Se realizaron las popuestas en retículas 2D.

2. Una vez definidas las opciones se elaboraron maquetas en 3D para evaluar las propuestas.

Algunas de las configuraciones propuestas fueron las siguientes:

= módulo base

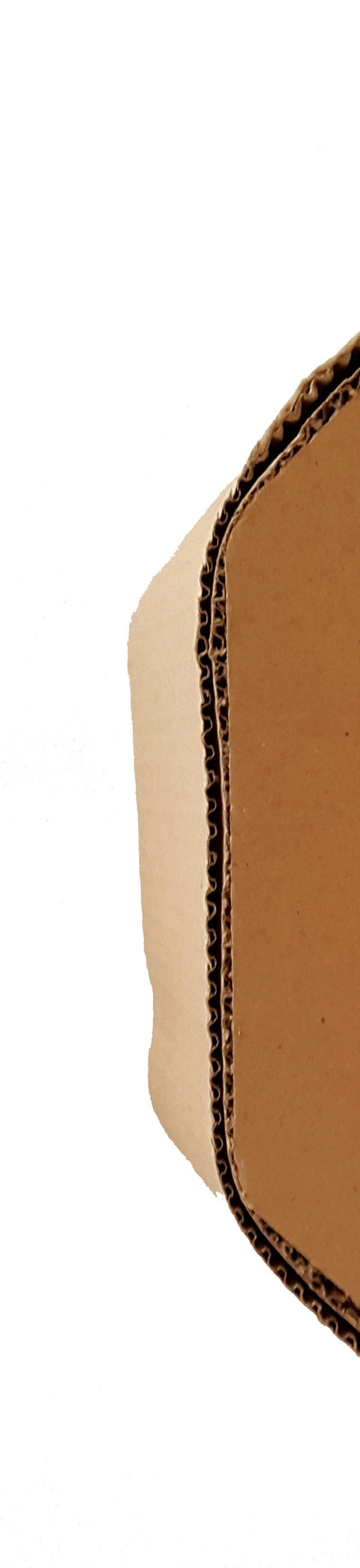

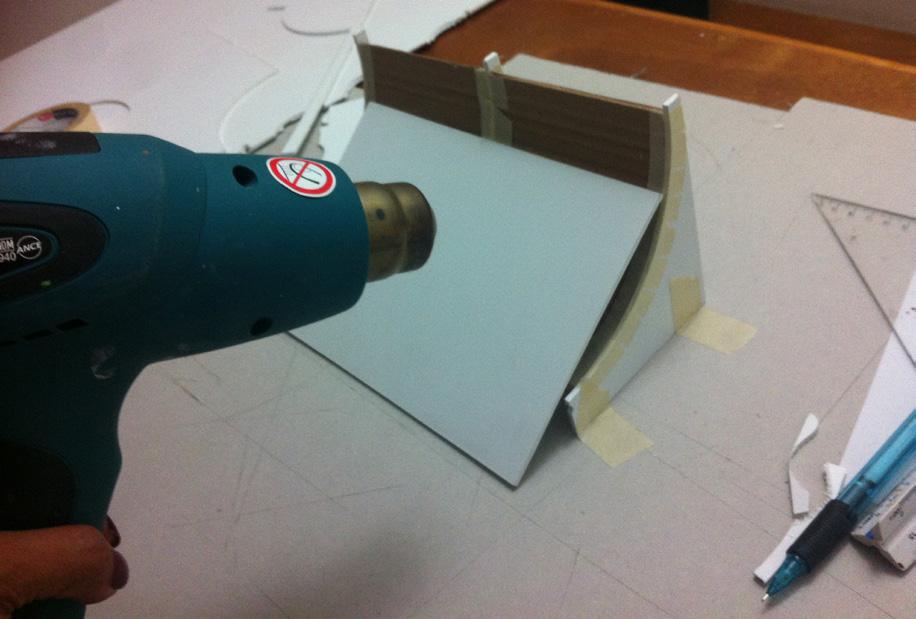

Elaboración de maqueta del módulo (f).

Maqueta 3D en cartón doble cara

Se contaba con múltiples posibilidades de formas para el módulo principal, sin embargo al evaluar las opciones con la segunda característica (conexión entre uno y otro), se presentaron complicaciones como:

Por la forma de la pieza, se producen considerables estancamientos de agua. Estancamiento

En el esquema se observan algunas áreas en azul, estás son las zonas en donde se estancaría el agua dentro del módulo.

Múltiples conexiones

Surgía la necesidad de diseñar multiples conexiones para crear configuraciones.

En el esquema se observan algunas piezas en gris, éstas son las distintas piezas que se tendrían que planter para poder crear una configuración; esto hace que el objeto deje de ser modular.

Pocas áreas de contacto

Por el tipo de pieza, las áreas de contacto entre una pieza y otra eran pocas, y esto le resta estabilidad a la configuración.

En el esquema se observan círculos rojos, estos muestran las zonas en donde no existe contacto entre un módulo y otro.

Llaves en el ensamble

Por el tipo de conexiones planteadas, no se podía conectar un módulo con otro; se crean llaves que no se permiten el giro de las piezas.

En el esquema se observa la composición, que no permiten el giro entre un módulo y otro.

que muestra la llave que se hace en el ensamble.

Maqueta

Evaluando estos puntos en cada una de las opciones existentes se abandonaron las propuestas poco funcionales.

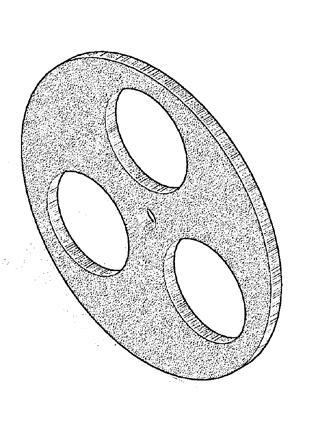

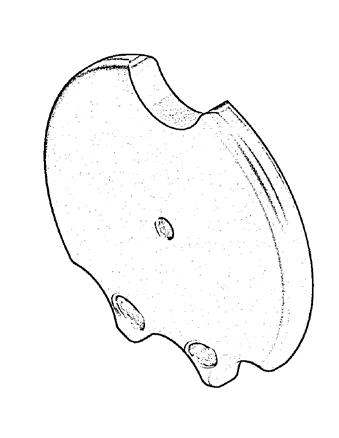

Se decidió tomar como forma base la figura de la opción (d).

Al ser una figura irregular, conformada por la descomposición de figuras regulares, cuenta con la mitad de sus lados iguales (4 curvos, 4 rectos). Esto permite crear una composición compleja con un ensamble que resulta más práctico e intuitivo.

Esquema que muestra las figuras geométricas, que conforman la figura principal para el módulo: cuatro círculos y un cuadrado.

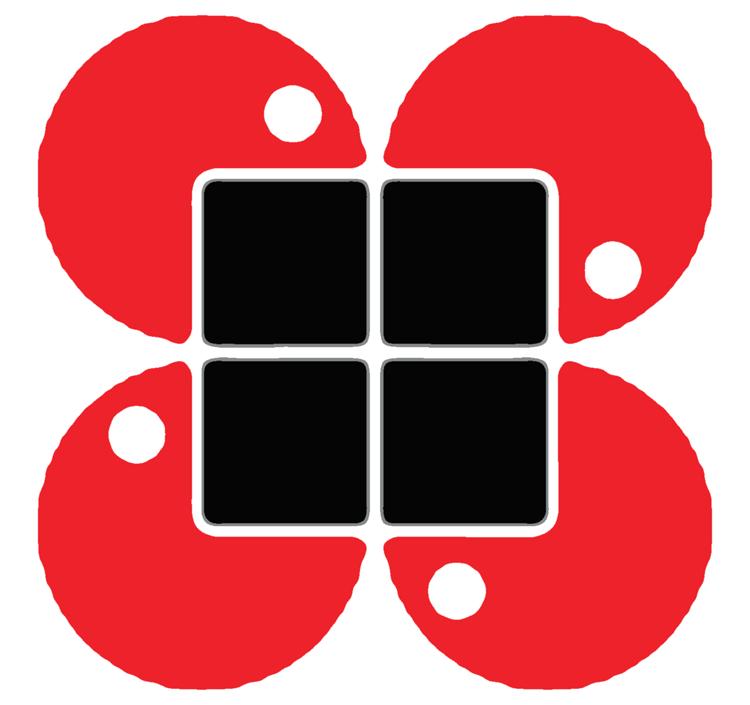

Esquema que muestra la configuración creada por la figura principal en repetición.

La composición tiene mayor posibilidad de soportar peso ya que en todo momento tiene amplias áreas de contacto directo con los demás módulos.

Esquema que muestra las áreas de contacto directo entre una pieza y otra.

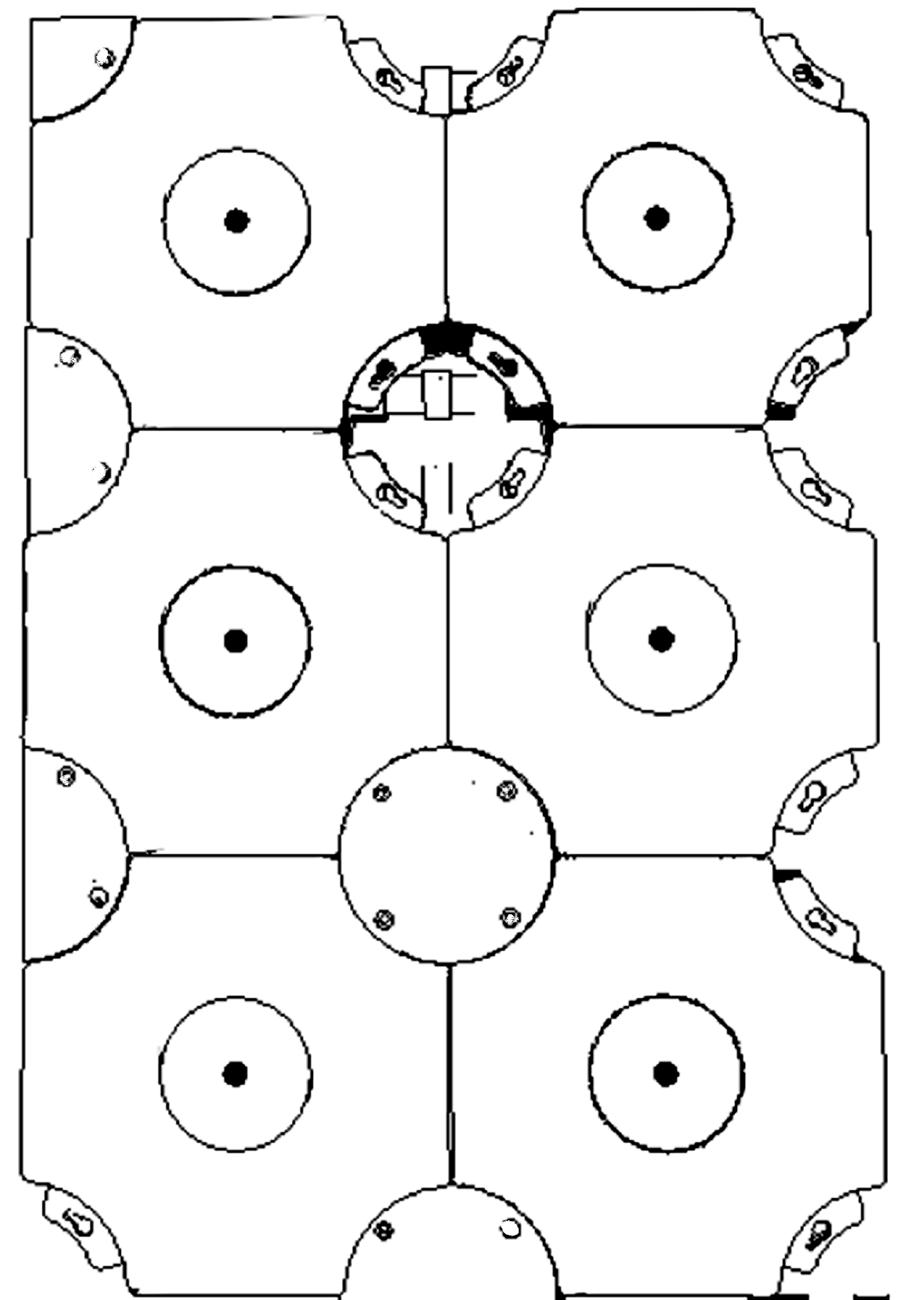

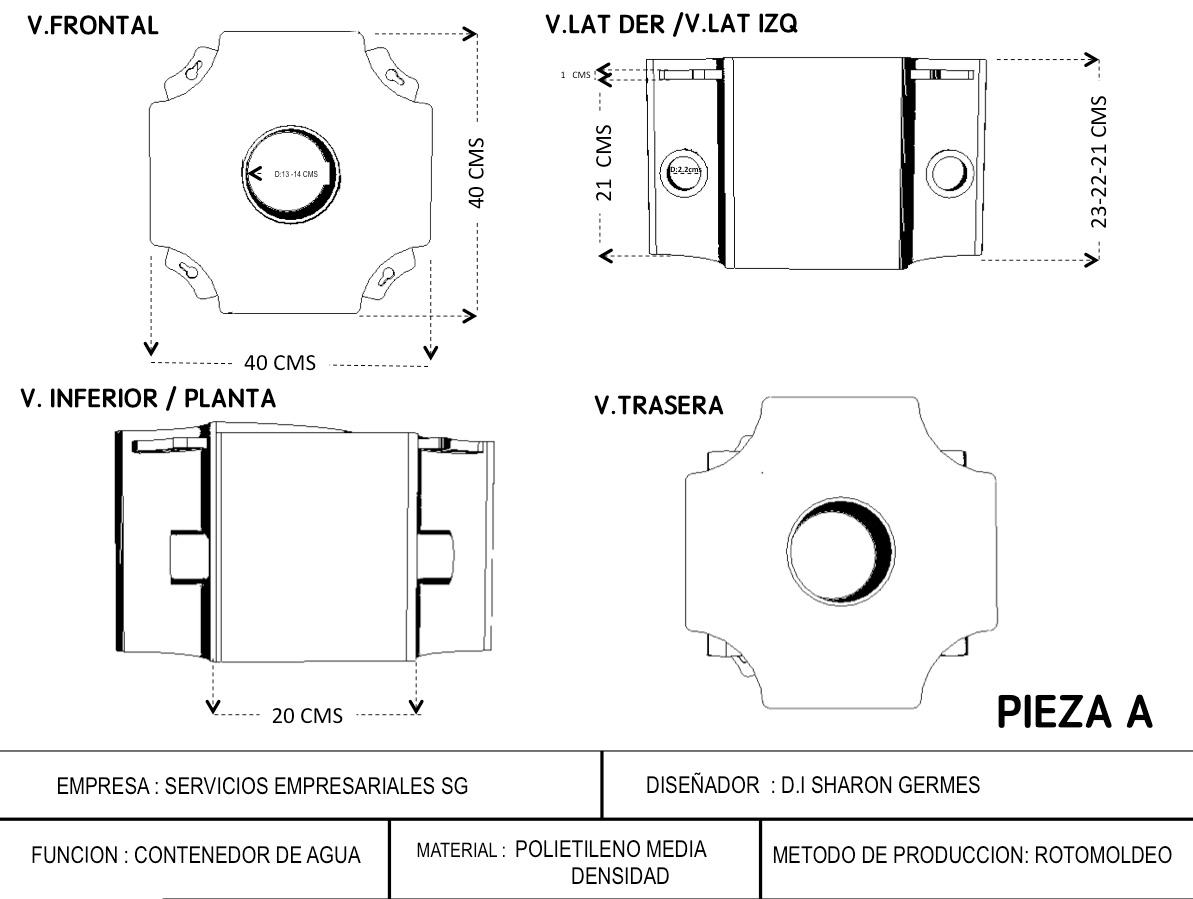

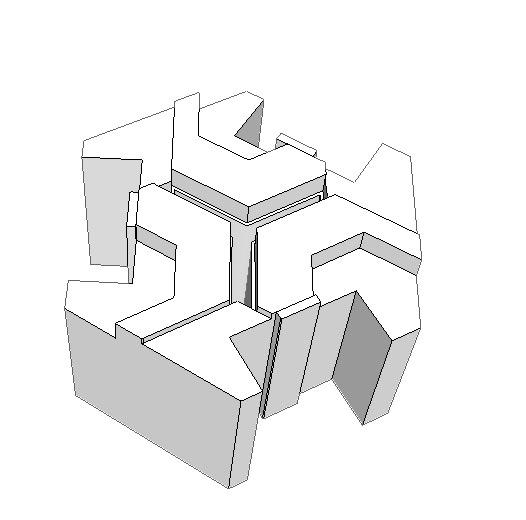

Dimensiones

El recolector primario se conformará por los módulos. Se definió que cada módulo tendrá una capacidad de 20 lts para facilitar la interacción con el usuario. Para determinar el tamaño del módulo, se realizó el siguiente procedimiento:

1.

Se definió la figura y la capacidad.

20 lts

2.

Para saber las dimensiones se descompuso la figura en prismas regulares y se asignaron medidas aproximadas de tal modo que el objeto fuera fácil de manipular por el usuario.

Esquema que muestra los dos prismas regulares con los cuales se forma el volumen del modulo principal.

Una vez asignadas las medidas, se calculó el volumen de los prismas para comprobar que tuviera la capacidad necesaria.

Volumen de prisma rectangular

V= abc

V=40 x 40 x 20

V=32000 cm 3

V= 32 Lts.

En donde:

V= volumen

a= largo

b= ancho

c= altura

cm 3 = unidad que se utiliza para medir el volumen.

Volumen de cilindro rectangular

V= ¶ * r 2 * h

V=3.1416 x 10 x 20

V=628.32 cm 3

V= 6.2 Lts.

Volumen total del módulo

Vt= V1 – V2

Vt= 32 – 6.2

Vt= 25.8 Lts.

En donde:

V= volumen

¶ = 3.1416

r= radio

h= altura

cm 3 = unidad que se utiliza para medir el volumen.

En donde:

Vt= volumen total

V 1 = volumen del primas rectangular

V 2 = volumen del cilindro

Lts= unidad que se utilizó para medir el volumen total.

El contenedor cuenta con 25 lts de capacidad, se cuenta con 5 lts de margen ya que dependiendo del diseño final del módulo, esta capacidad podría variar.

Cabe mencionar que este procedimiento se realizó varias veces hasta llegar al volumen necesario, En el esquema se mencionan las medidas finales.

Maqueta de dimensiones del módulo principal escala 1:1.

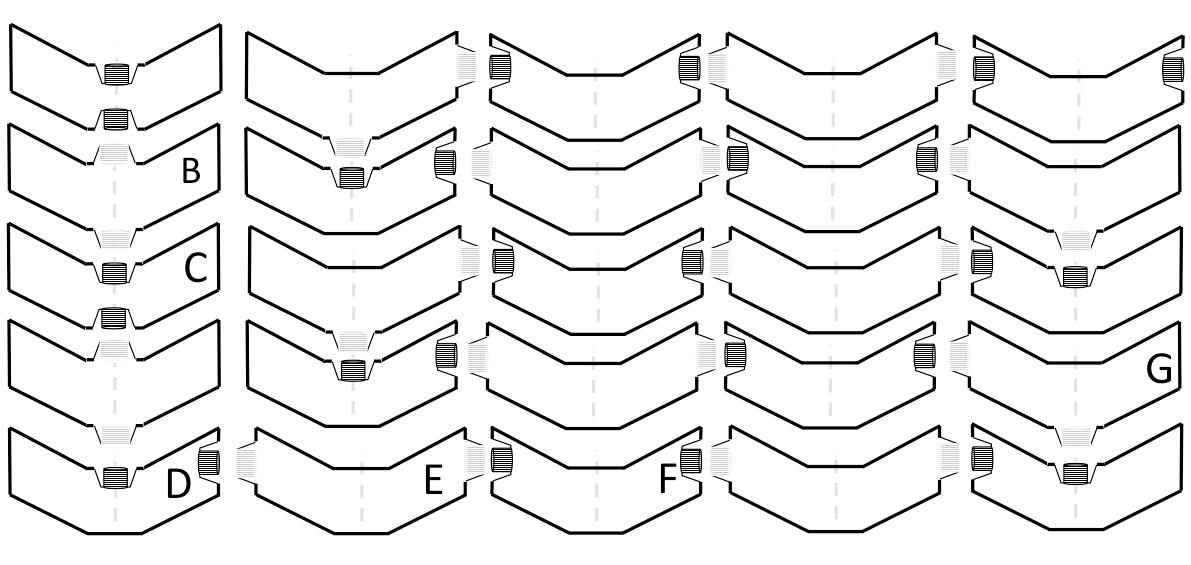

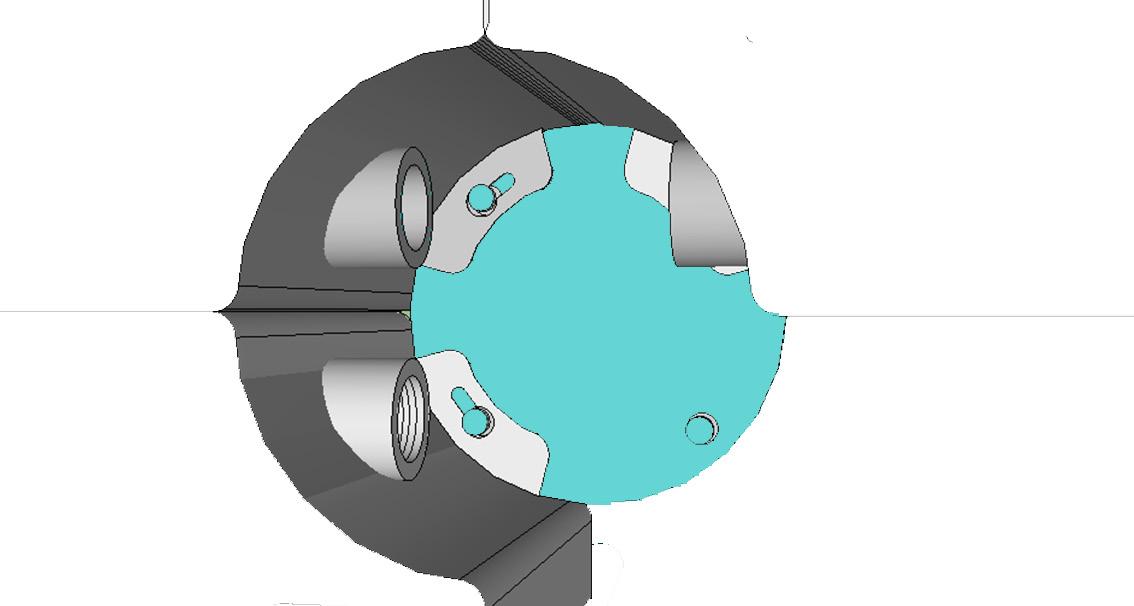

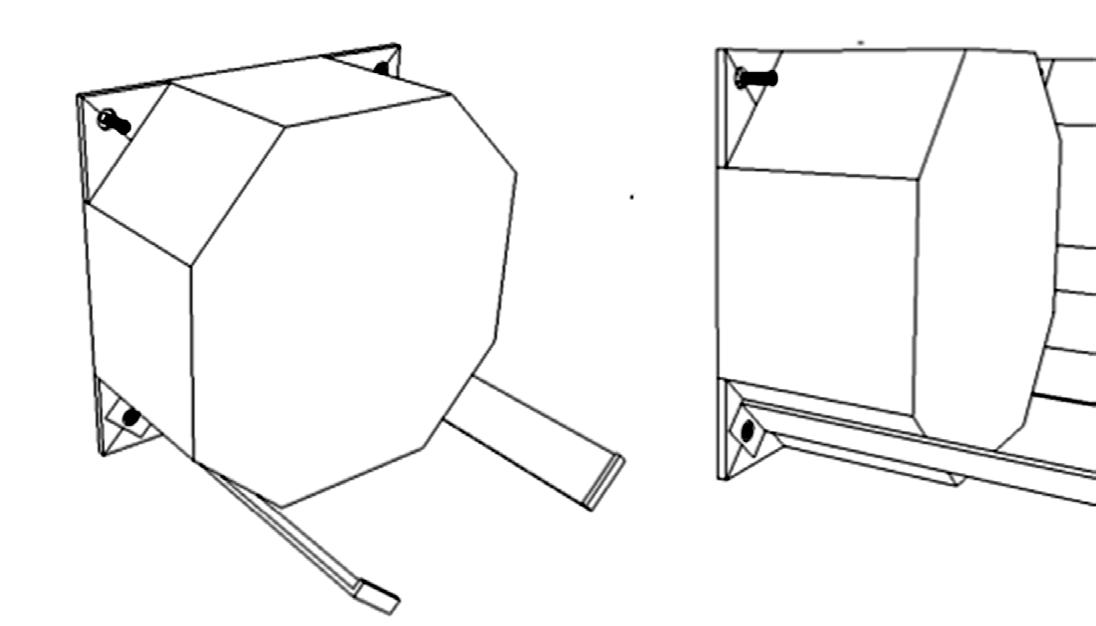

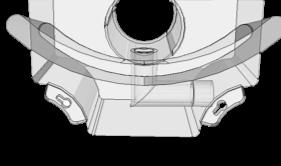

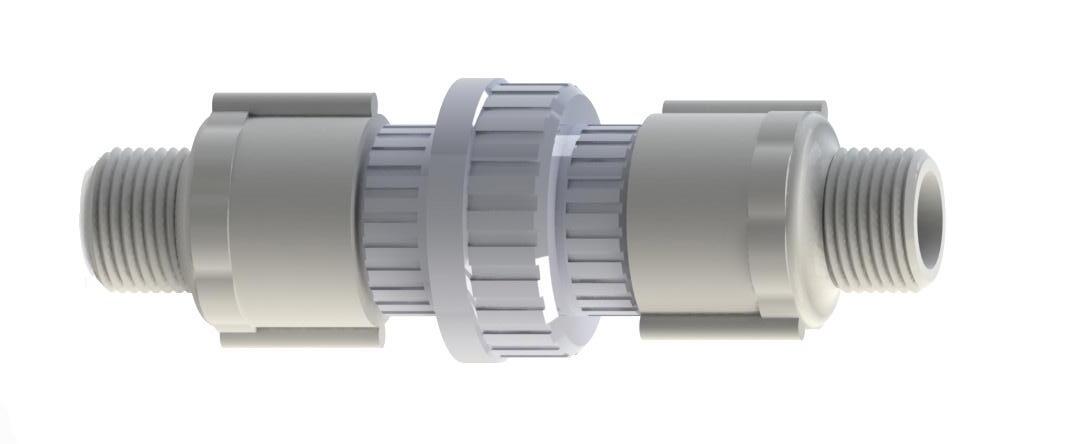

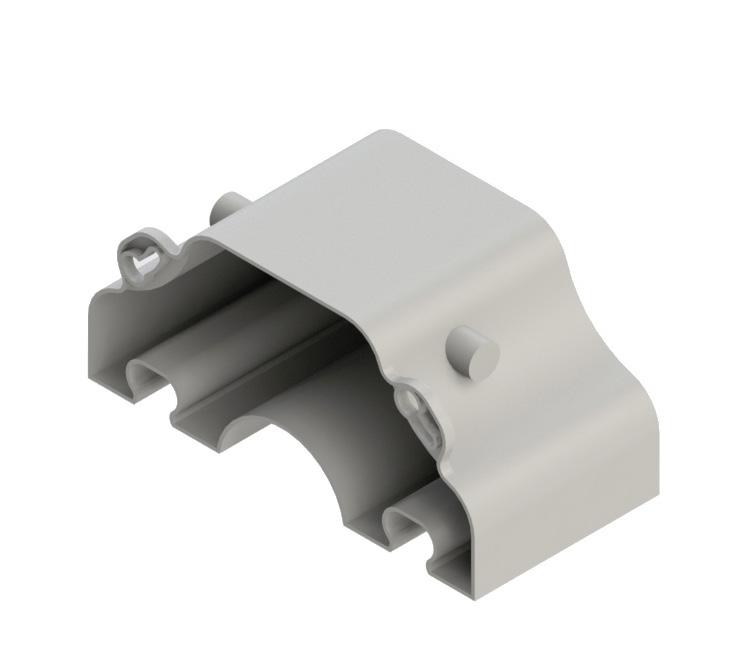

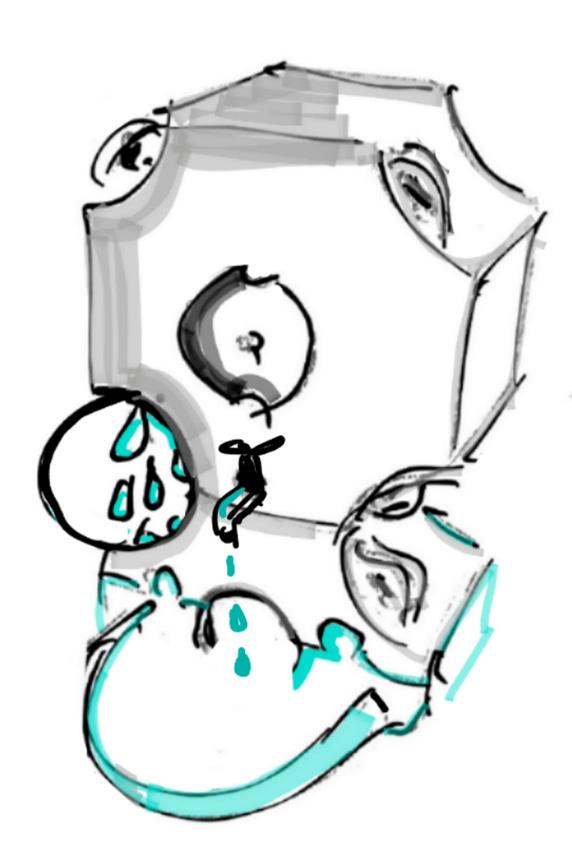

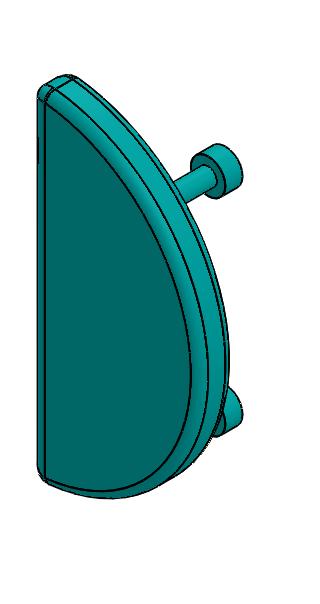

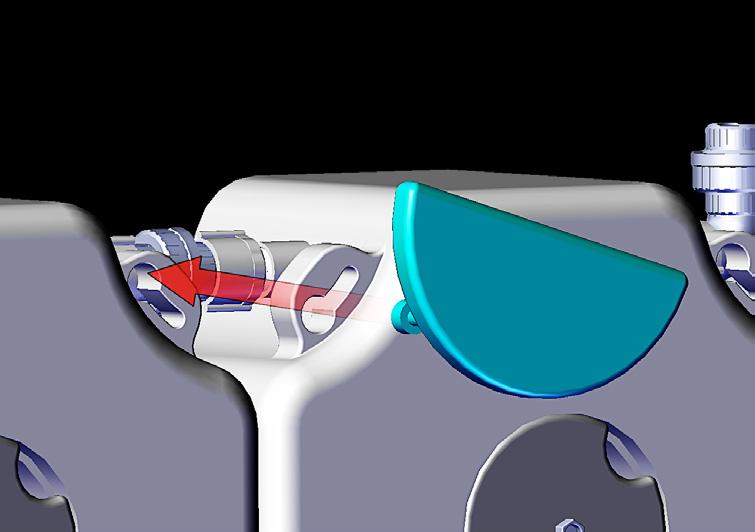

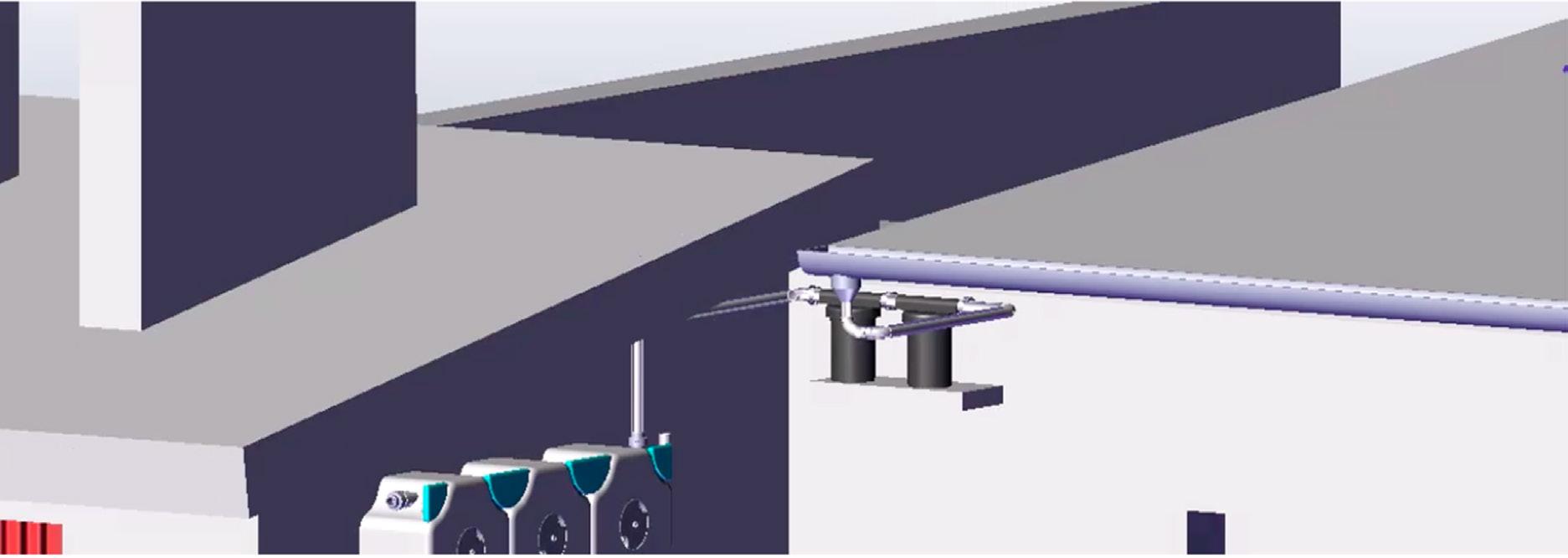

Método de unión

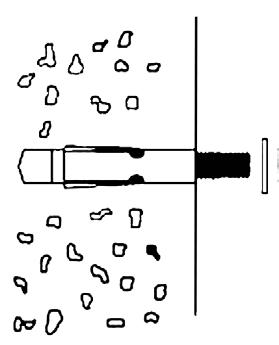

Para que los módulos se puedan conectar entre sí, cada uno cuenta con cuatro orificios con rosca interna para la entrada y salida de agua. Los orificios se encuentran en las esquinas del módulo, esto para que, sin importar la posición de la pieza, la conexión no se vea afectada.

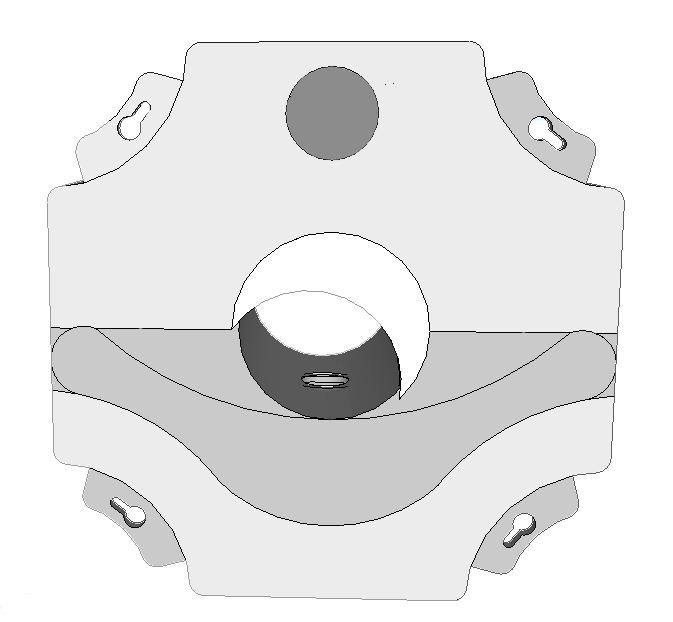

Vista trasera del

donde se pueden observar los entradas para unión.

módulo,en

Vista isométrica del módulo, en donde se puede observar la rosca interna de una de las entradas.

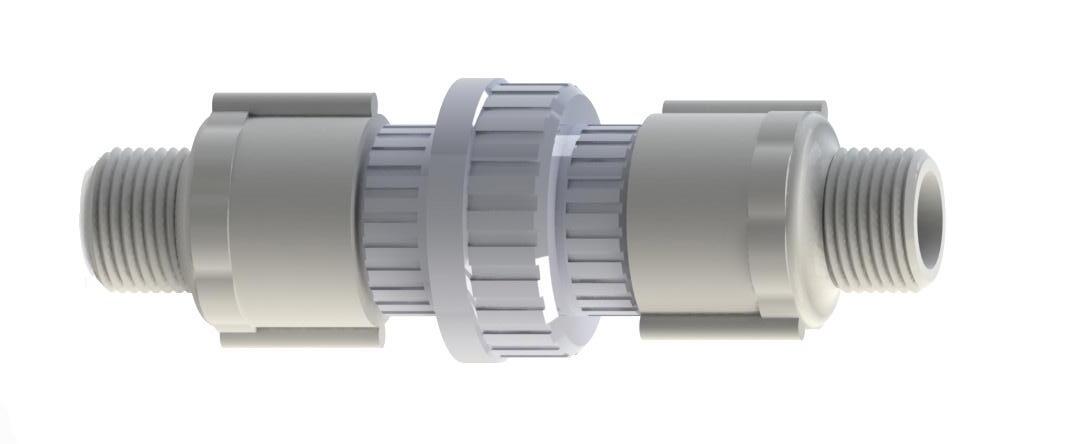

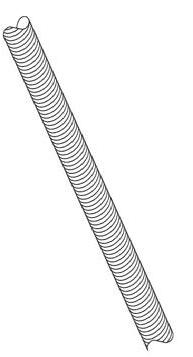

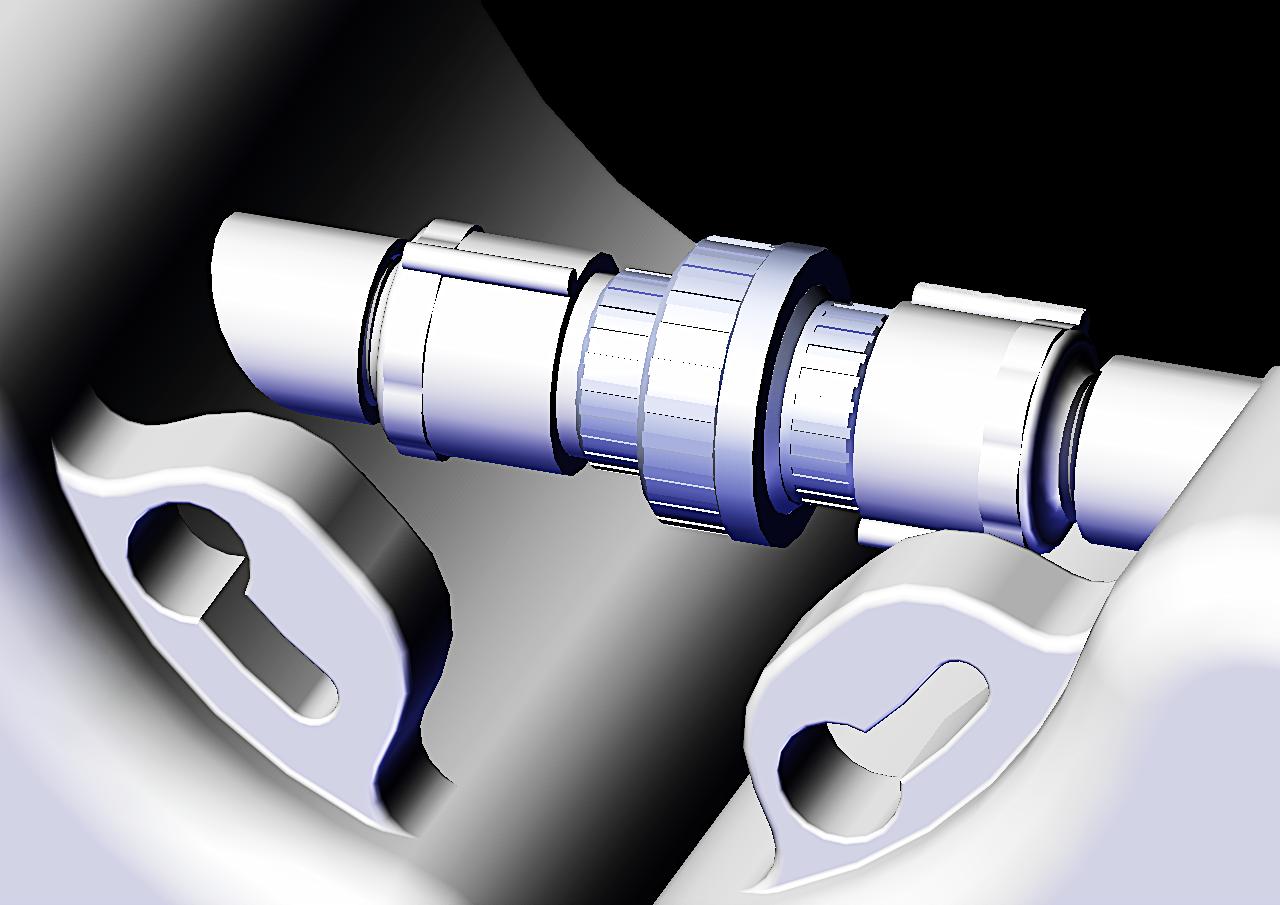

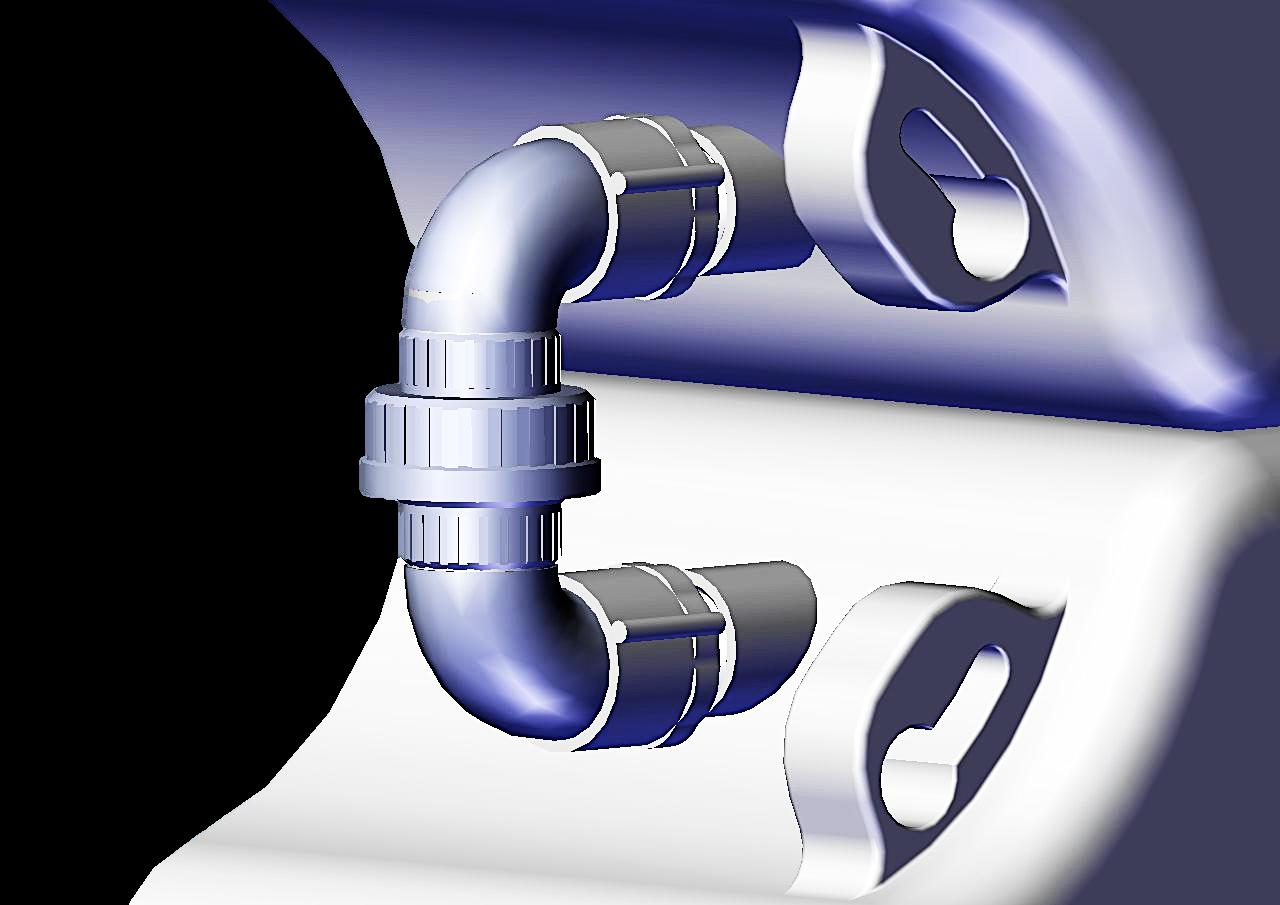

Todos los orificios están adaptados para que la conexión entre un módulo y otro se dé mediante uniones de 3/4 de pulgada.

Cada salida del módulo se conecta a otro módulo mediante:

a) Un conector macho de PVC 3/4“.

b) Dos tramos de tubo PVC 3/4“ en el caso de conexiones horizontales y cuantro tramos en conexiones laterales(cambio de nivel).

c) Dos codos lisos PVC 3/4” en conexiones laterales (cambio de nivel).

d) Una tuerca unión PVC 3/4“.

En el caso de la salida, se hace la conexión directamente a la tubería para su reuso en el inodoro o bien, directo al desagüe, utilizando unicamente:

a) Un conector macho de PVC 3/4“.

b) Dos tramos de tubo PVC 3/4”.

c) Un codo lisos PVC”.

d) Una tuerca unión PVC 3/4“.

Instrucciones de ensamle ver en capítulo VII.

Conexión entre un módulo superior e inferior.

a b c

Esquema del modo de colocacíon de las piezas de conexión para la unión entre módulos.

Conexión sencilla horizontal entre un módulo y otro.

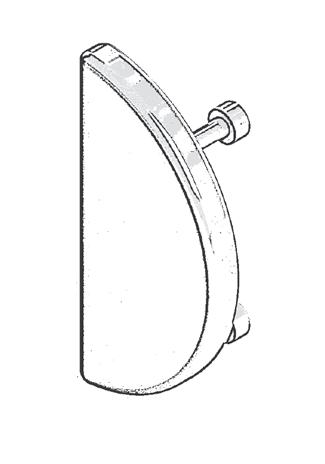

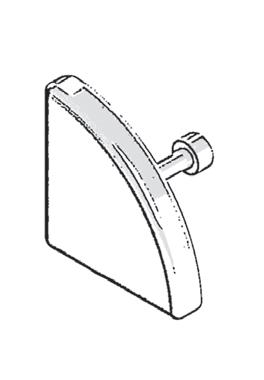

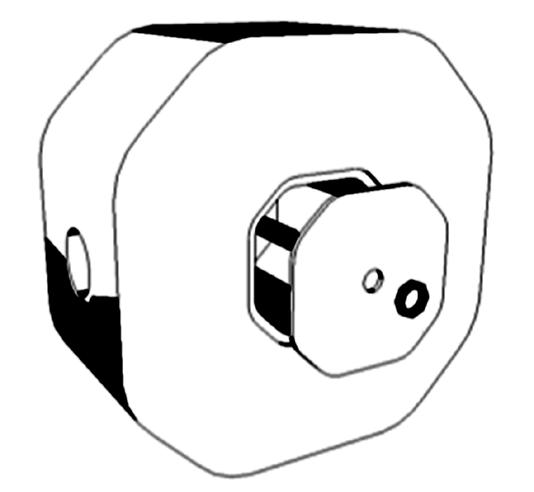

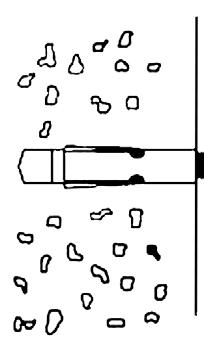

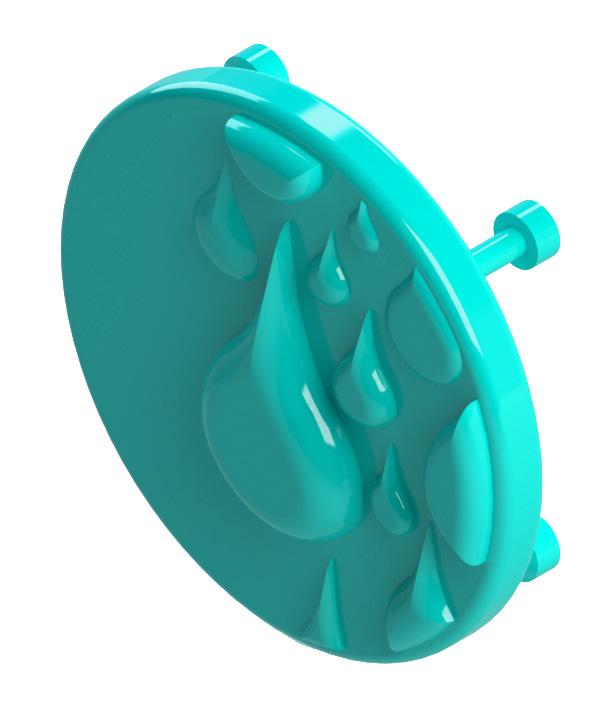

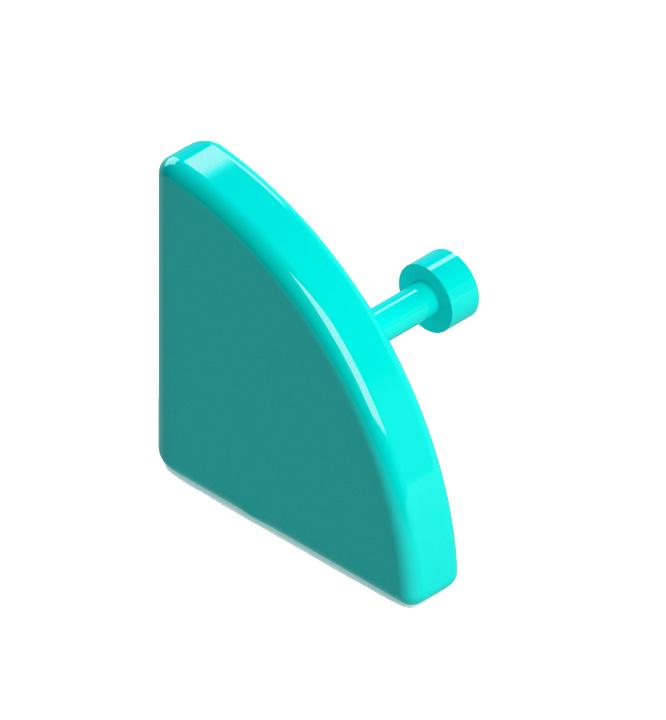

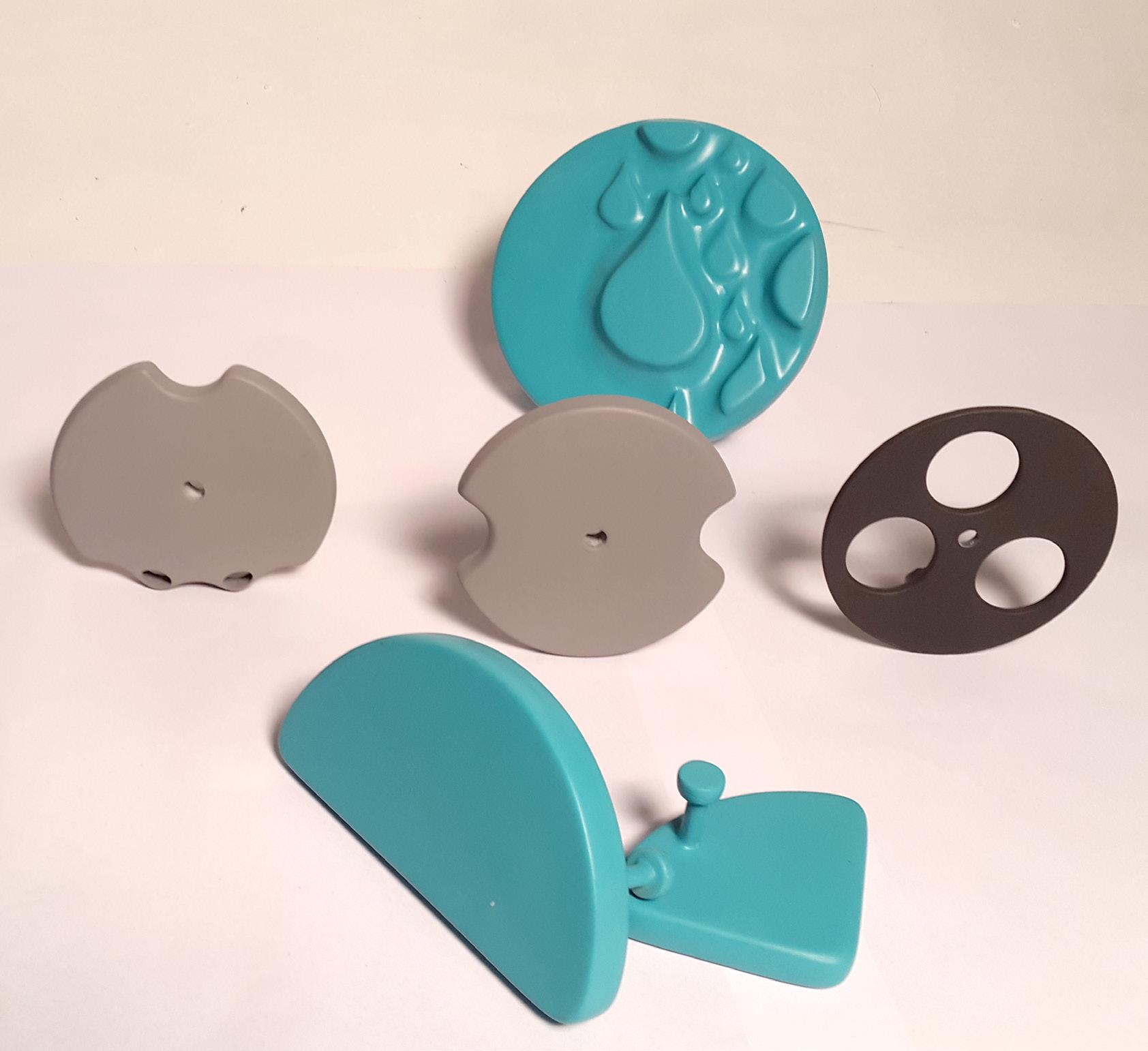

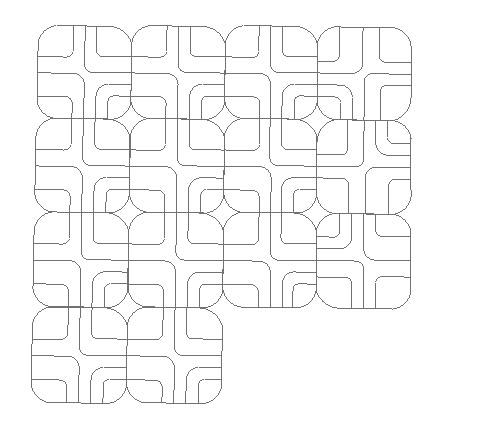

Tapas para cubrir la unión

Una vez conectados los módulos entre sí, queda expuesta la conexión. Para evitar esto, los módulos cuentan con una orejilla en cada esquina. En éstas embona una tapa para ocultar las conexiones entre un módulo y otro, se platean 3 tipos de tapas: tapa completa, media tapa y un cuarto de tapa.

1.Se embonan los pernos de la tapa a los orificios de las orejillas de los módulos.

2.Una vez que embonaron los cuatro pernos en las orejillas se gira la tapa en dirección a las manecillas de un reloj, de esta manera se fija la tapa.

Vista isométrica de las tapas que ocultan las conexiones entre un módulo y otro.

Vista frontal del módulo en donde se observan las cuatro orejillas en donde embonan las tapas.

Esquema que muestra el modo en que embona el perno de la tapa con cada una de las orejillas.

Esquema del modo de colocacíon de la tapa con tres módulos.

Vista frontal de la composición de módulos con conexión y tapa colocada

Gráfica

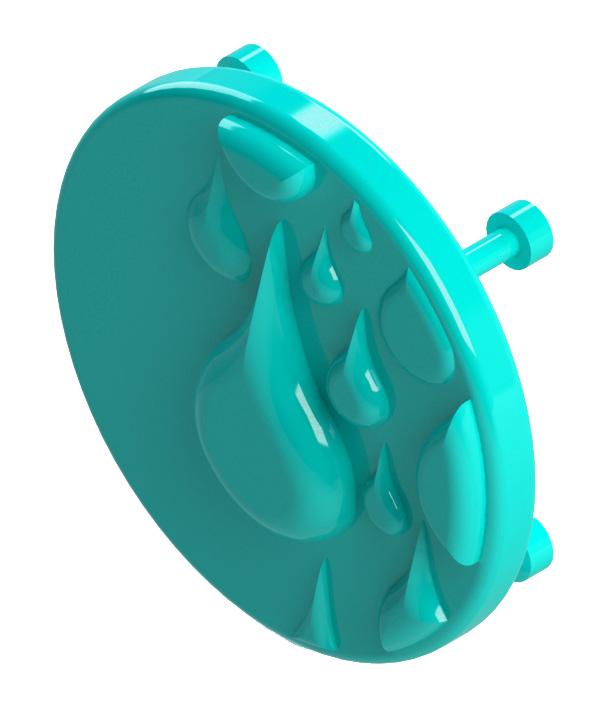

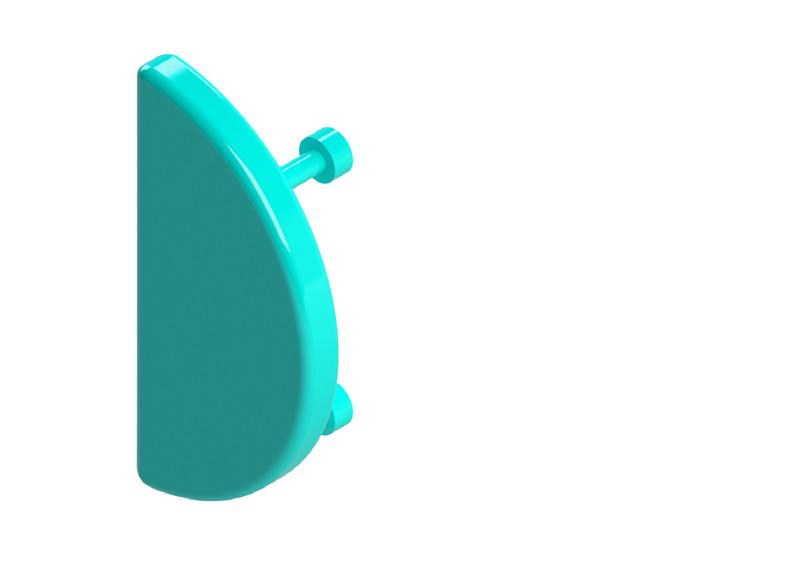

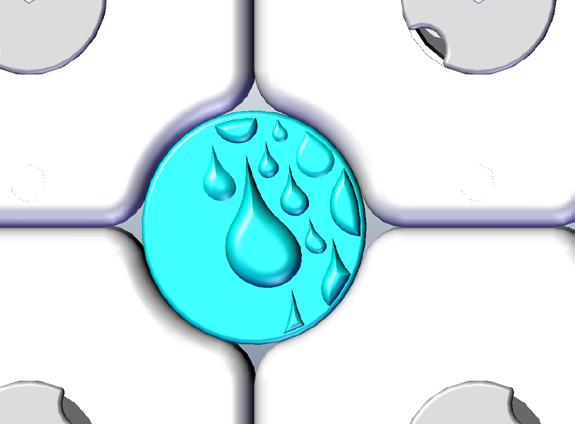

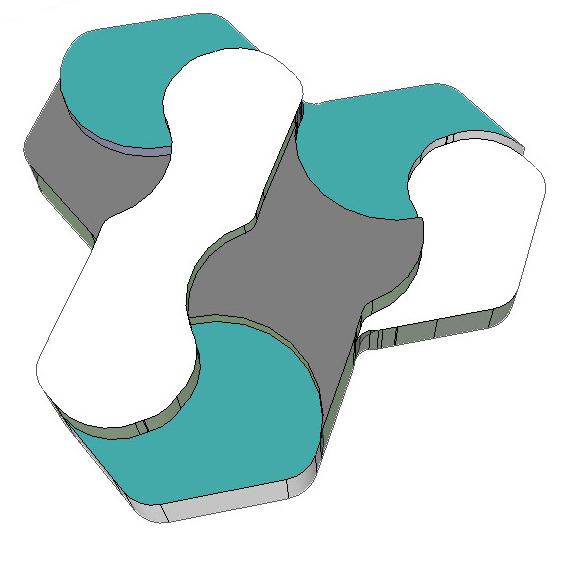

Definida la forma principal del módulo, se trabajó sobre dos conceptos para la aplicación de gráfica y color.

Uno consistía en que la gráfica se aplicaría de acuerdo al contexto en el que se instalarían los módulos, como estos serían usados en una escuela primaria, estos podrían funcionar como material didáctico, teniendo como opción utilizar números, letras y colores primarios o bien, el segundo concepto que consistía en utilizar una gráfica y colores que hicieran alusión al agua.

Se evaluaron distintas propuestas para llegar a la final.

Gráfica compuesta de números, en donde la composición es clara,los elementos son totalmente legibles para poder ser comprendidos por el usuario; se utiliza una variación de tamaños para así percibir un efecto de profundidad.

Esta gráfica se utilizaría en los módulos y tapas.

Gráfica compuesta por letras, en donde se hace uso de las vocales en su forma mayúscula y minúscula utilizando la variación de tamaños para percibir el efecto de profundidad.

Esta gráfica se utilizaría en las tapas.

Composición creada a base de las dos gráficas anteriores.

Gráfica compuesta por formas que simulan gotas de agua, todas éstas tiene una misma dirección utilizando una variación de tamaños para percibir que están cayendo, de la misma forma en que cae la lluvia.

Esta gráfica se utilizaría en las tapas.

3D

Una vez seleccionadas las gráficas, se experimentó aplicándolas al módulo y se reprecentaron en 3D, en estos se manejaron distintos niveles, buscando lograr un efecto de profundidad.

Modelo de tapa con gráfica de letras aplicada.

Modelo de tapa con gráfica de gotas de agua aplicada.

Primer modelo de módulo realizado en el programa sketchup durante la etapa de experimentación.

Modelo de módulo realizado para representar los distintos niveles durante la etapa de experimentación.

Modelo de módulo con gráfica de números aplicada.

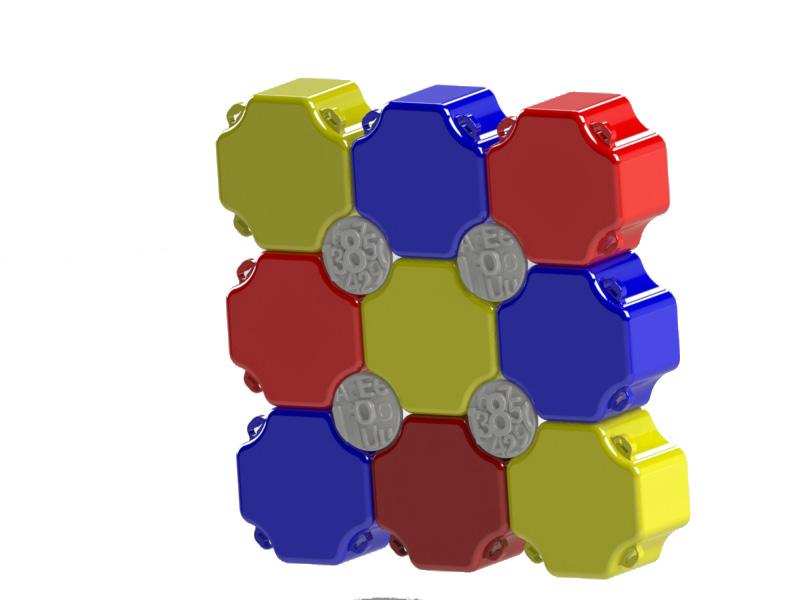

Se utilizarían colores de acuerdo al concepto infantil. En el caso de los módulos con uso didáctico serían colores de acuerdo a la educación a nivel primaria: colores primarios (amarillo,rojo y azul) y colores secundarios (violeta, verde y anaranjado).

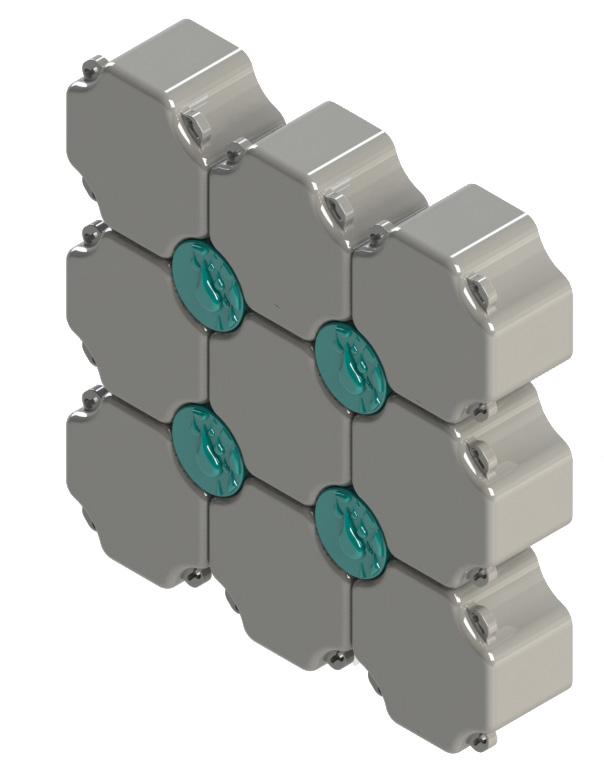

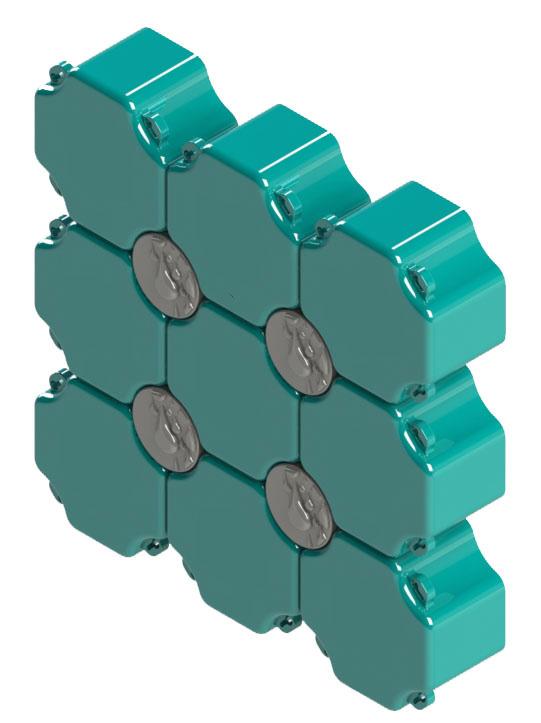

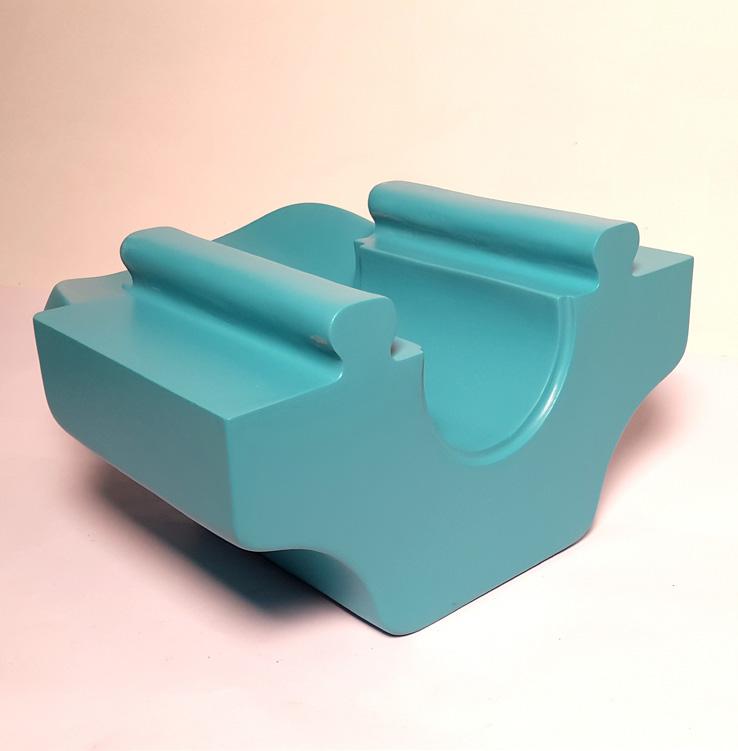

En el caso del segundo concepto, los colores a utilizar, serían: gris en distintas tonalidades y un azul verdoso.

En ambos casos se utilizarían acabados brilloso y mate; la aplicación de acabados y colores dependería de la frecuencia de uso de cada una de las piezas.

Modelo realizado durante la etapa de experimentación que muesta una composición de módulos con tapas en los que se aplicó una gráfica de letras y números utilizando una mezcla de colores primarios y secundarios.

Modelo que muesta una composición de módulos y tapas en donde los módulos se platean con una textura lisa mientras que las tapas crean un efecto distinto con la gráfica aplicada de números y letras. En esta propuesta se utilizán colores: rojo, azul, amarillo y gris.

Modelo que muesta una composición de módulos y tapas en donde los módulos se platean con una textura lisa mientras que las tapas crean un efecto distinto con la gráfica aplicada de gotas de agua. En esta propuesta se utilizá el color gris y un azul verdoso.

Elección de gráfica

Evaluando las propuestas existentes se eligió la propuesta que hacia alusión al agua.

Se optó por esta propuesta ya que hablando de diseño el lenguaje es más claro, el objeto por sí solo inidica su uso, tanto por la gráfica como por la aplicación de color y la asociación que tienen entre ellos. En cambio la otra propuesta tendría a comunicar la idea de ser un juguete, y por el tipo de gráfica y colores se limitaba su uso a espacios específicos.

En cuanto a producción se refiere, algunas de las propuestas* podrían resultar muy costosas por la cantidad de elementos que contenían.

Modelo que muesta una composición de módulos y tapas en donde se aplica la gráfica seleccionada.En esta propuesta se utilizán los colores a la inversa.

Propuestas:*Ver anexo #3

Vista en donde se observa con mayor detalle la gráfica aplicada a las tapas.

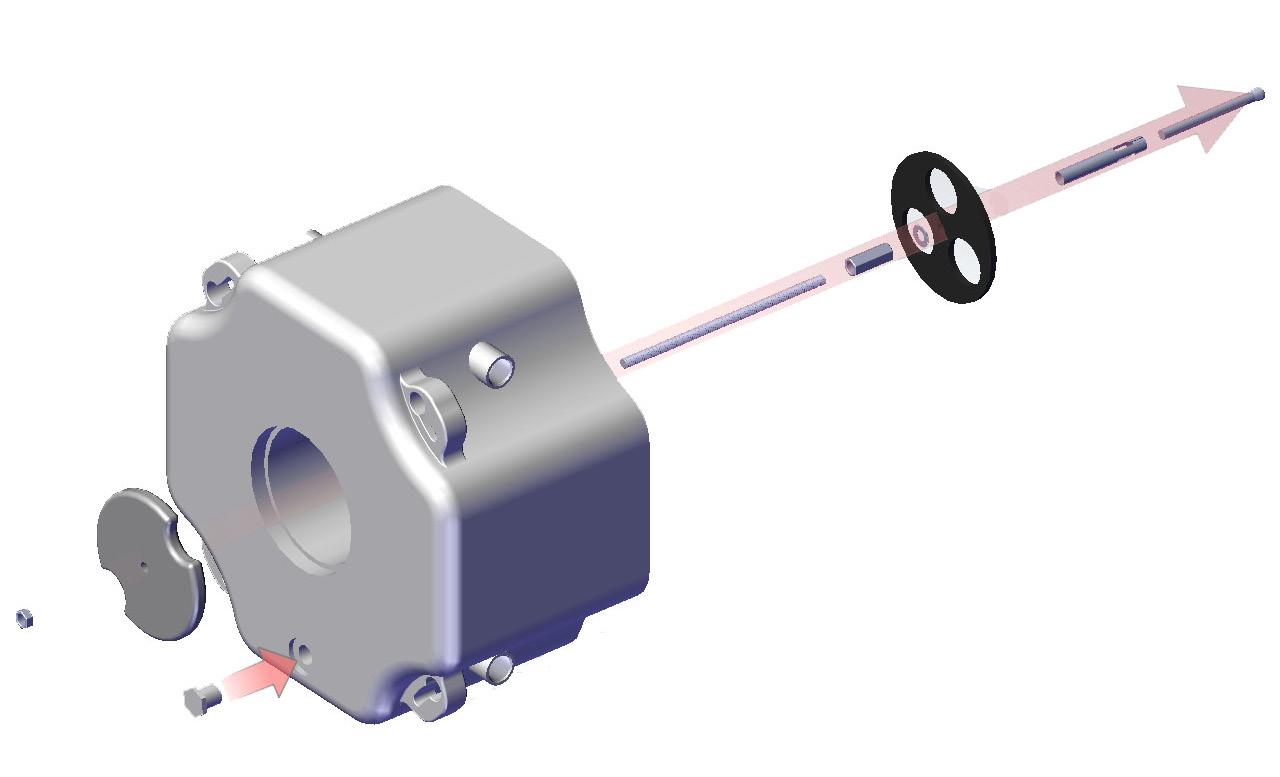

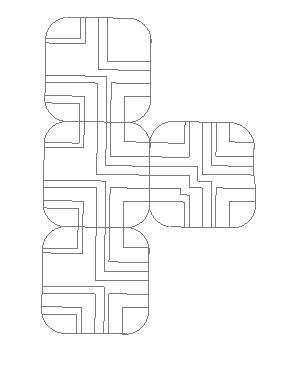

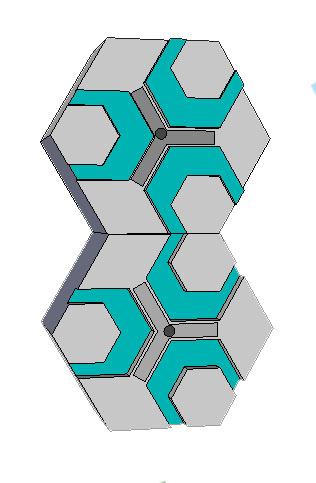

Método de sujeción

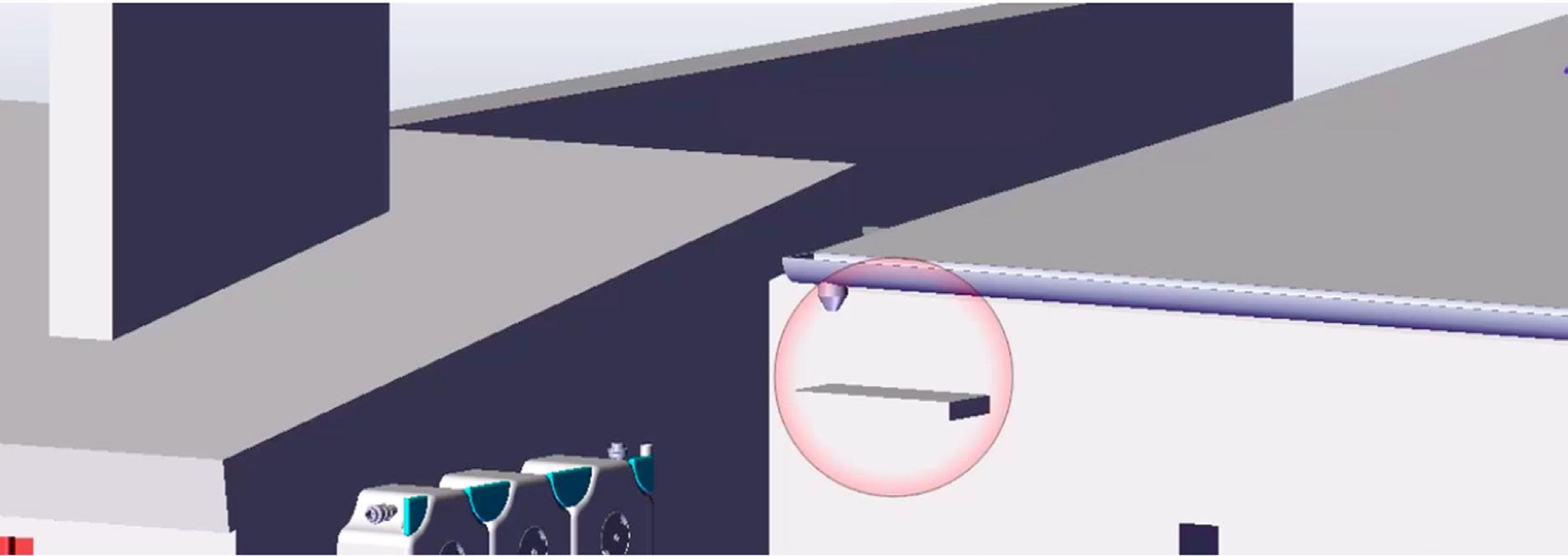

Los módulos se pueden apilar y sostener por sí solos, pero en este caso, por el sitio en el que se colocarán se plantea una sistema de sujeción para mayor seguridad del usuario. Para llegar al método adecuado, se exploraron distintas posibilidades como:

Estructura de acero

Estructura en una sola pieza para toda la composición de módulos, ésta estaría fija a la pared.

Esquema que muestra cómo quedaría la estructura de acero.

Sujeción individual tipo baldosa

Estructura de acero para cada uno de los módulos, se fijaría a la pared de las cuatro esquinas y tendría la posibilidad de poder sostener dos módulos.

Esquema que muestra cómo quedaría la estructura de acero que sostendría dos módulos.

Auto Sujeción

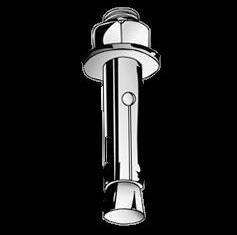

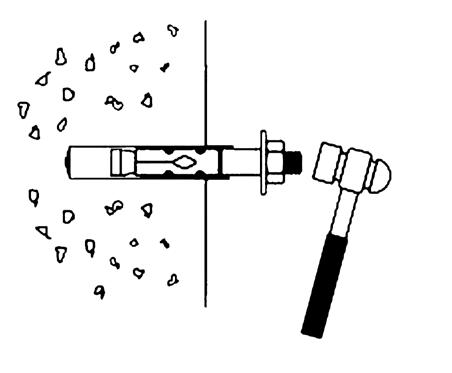

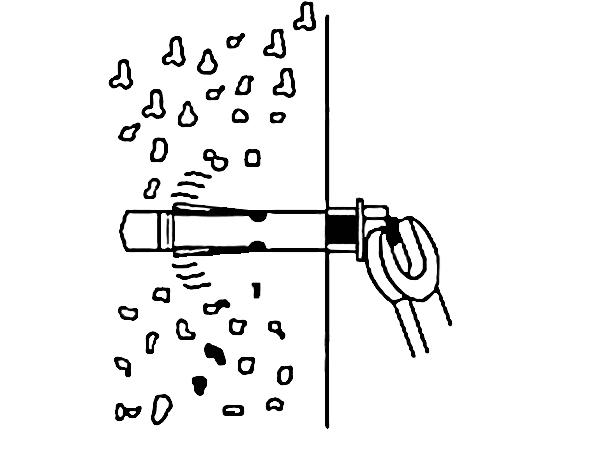

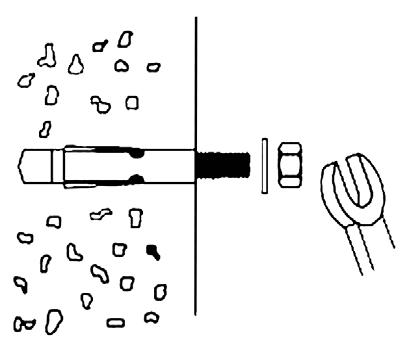

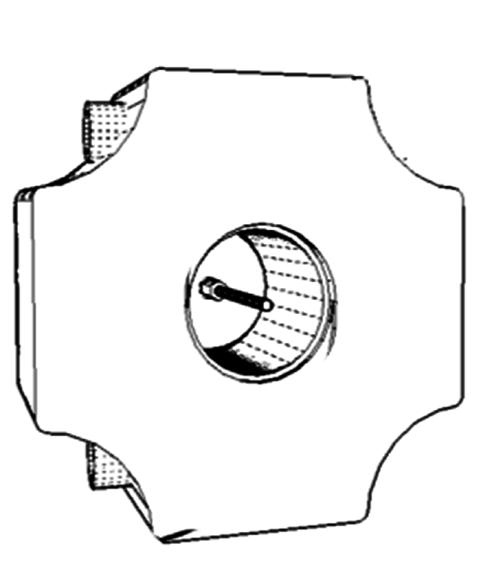

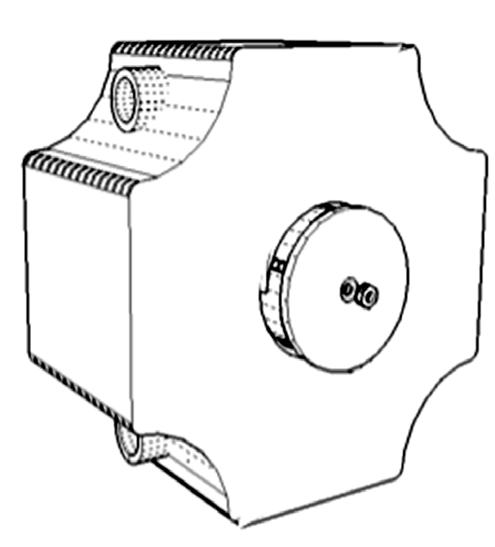

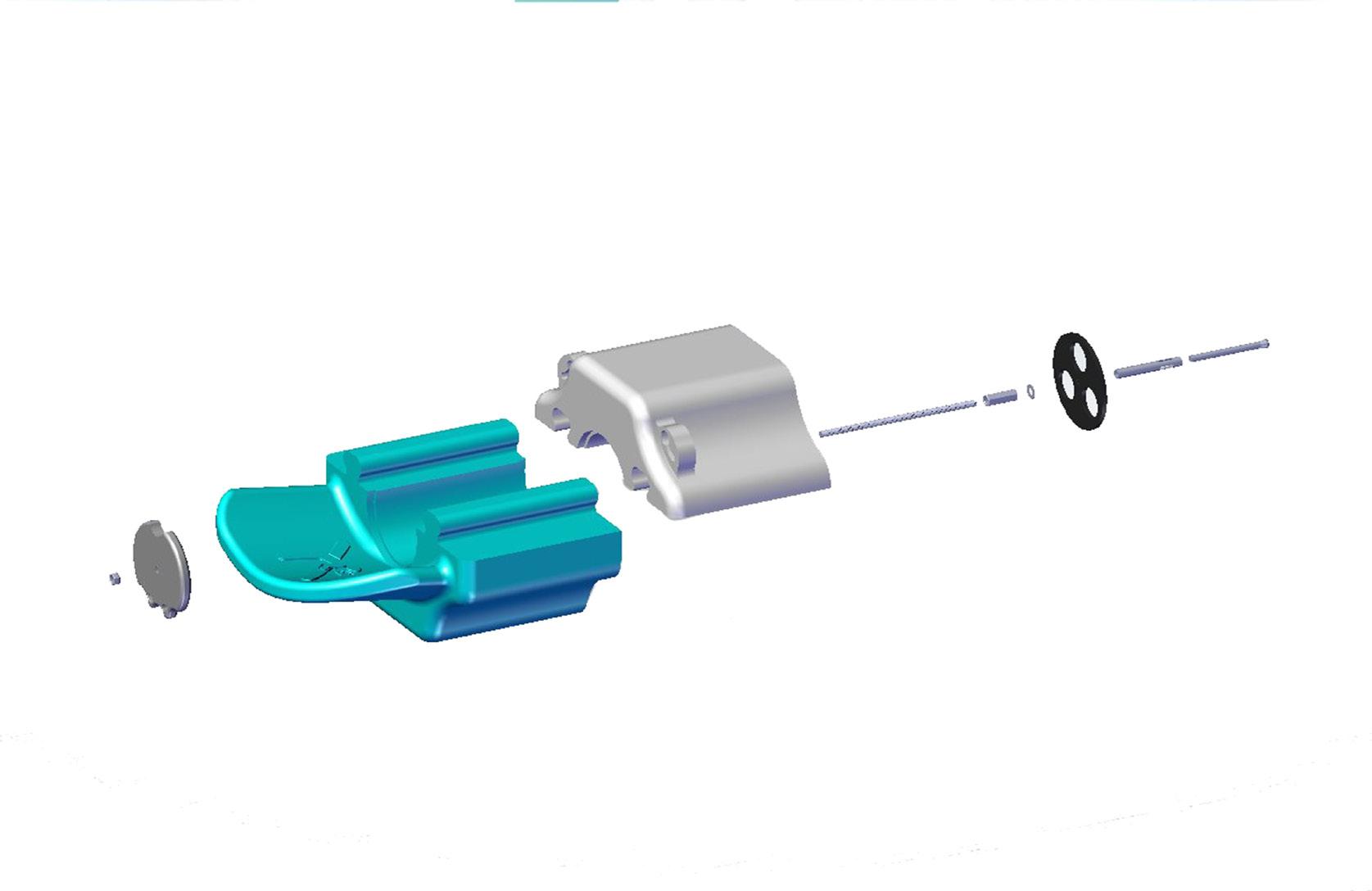

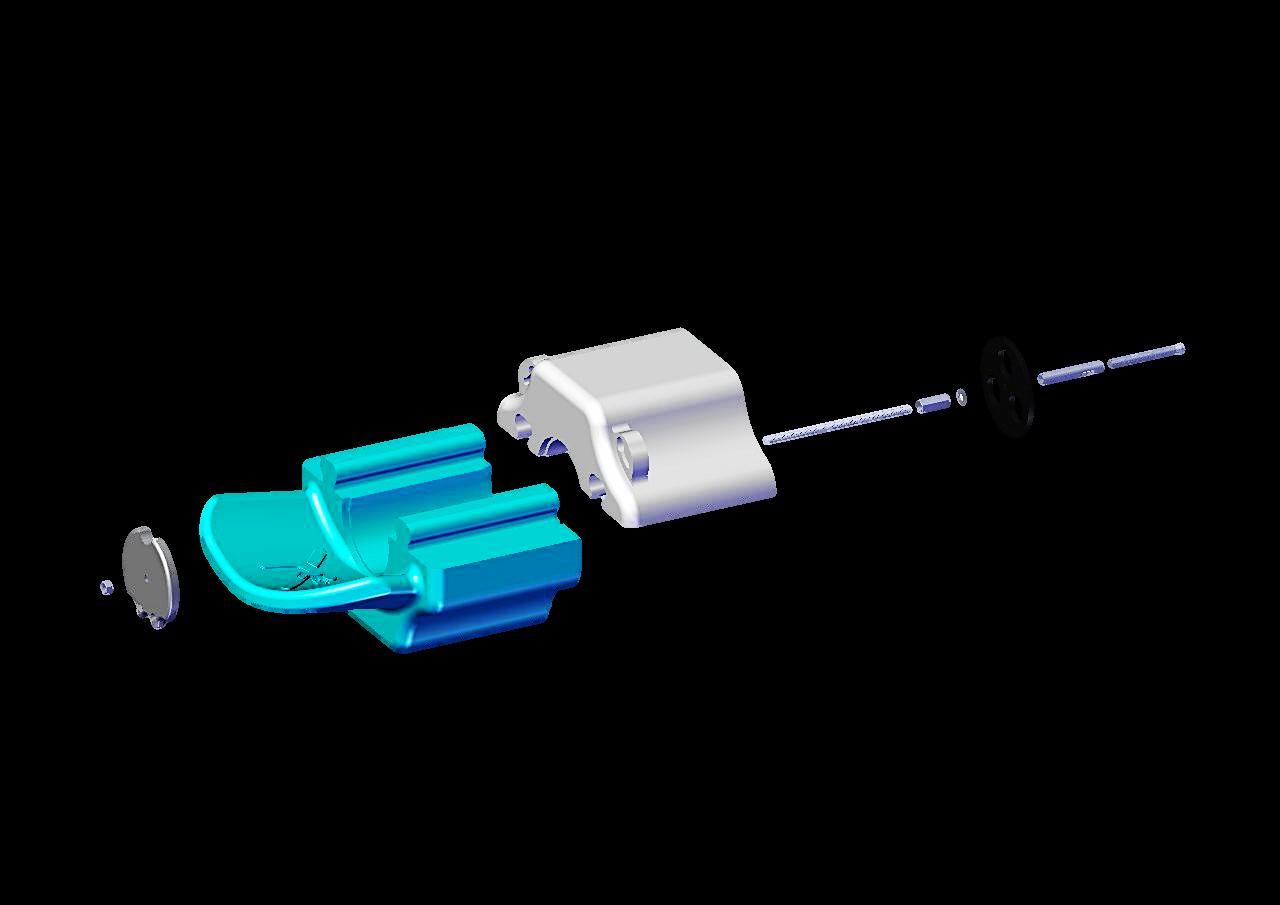

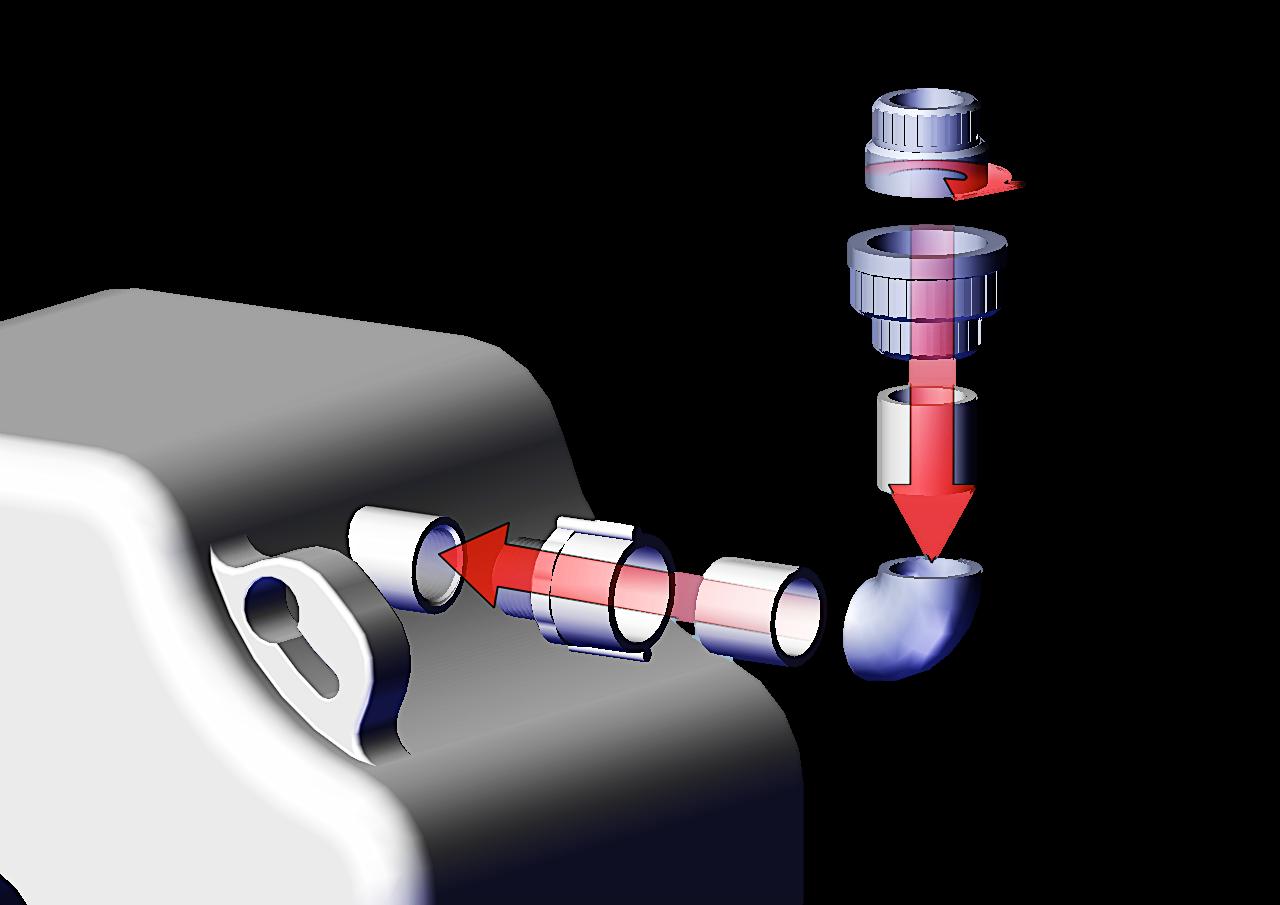

Sistema individual para cada uno de los módulos. Está compuesto por 5 elementos que mediante una perforación en la parte central del módulo, logra fijar cada uno a la pared con un método tipo sandwich.

Esquema que muestra vista posterior y frontal del sistema de autosujeción

El método que se utilizará para fijar los módulos al muro es el de auto sujeción, porque:

Utilizando este método, cada uno de los módulos se sostiene por sí mismo y no ejerce presión en otro; de esta manera sin importar el número d e módulos que se utilicen, cada uno tiene su propio sistema.

Es el que mejor soluciona la parte estética sin afectar el d iseño del módulo, al contrario, se integra a éste.

El sistema está conformado por:

a)1 círculo de acero

b)1 tapa frontal

c)1 taquete expansor

d)Adaptador para varilla

e)Tramo de varilla roscada de acero

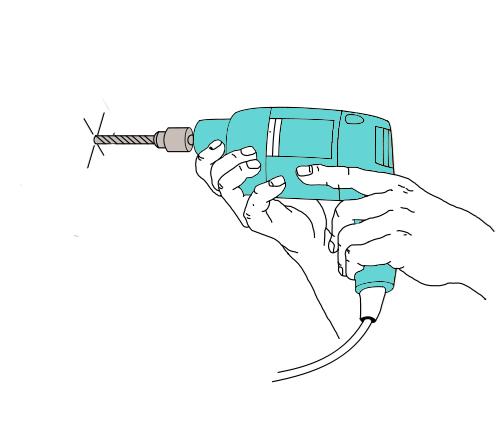

Instalación

Se marca en el muro el sitio donde se colocará el módulo. Se marca el contorno de uno de los círculos y el centro de éste. 1.

Se hace la perforación para el taquete expansor en el centro del círculo marcado.

Se coloca y fija el taquete expansor.

Se retira la rondana y tuerca, se coloca el círculo y se fija con el adaptador para varilla.

Una vez que está fijo y bien apretado el círculo, se enrosca la varilla al adaptador.

Ya colocada la varilla, se inserta el módulo y se fija con el segundo círculo y la tuerca que se retiró del expansor.

Esquema que muestra la manera en que se realiza el ensamble de método de sujeción.

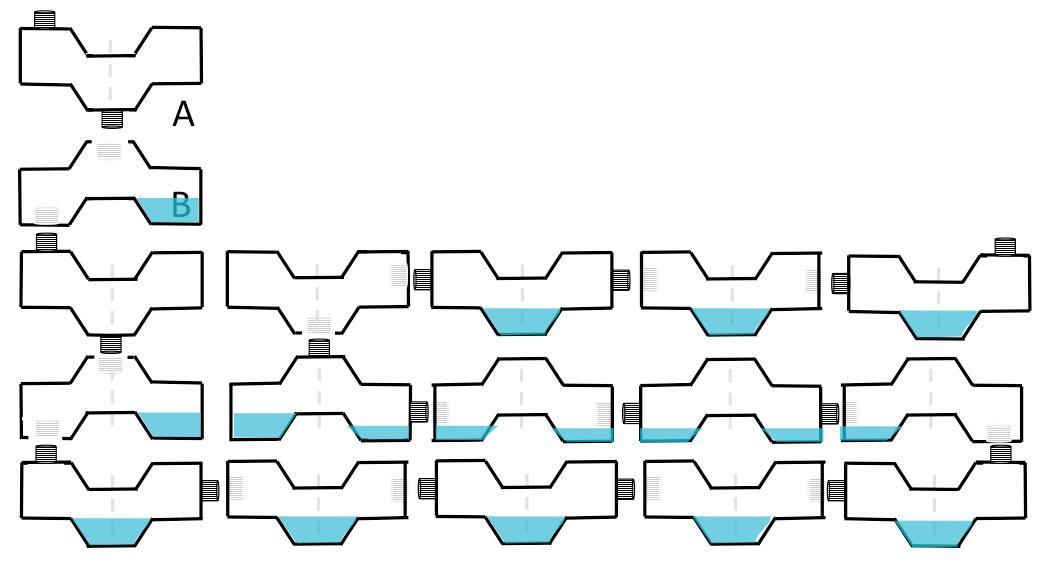

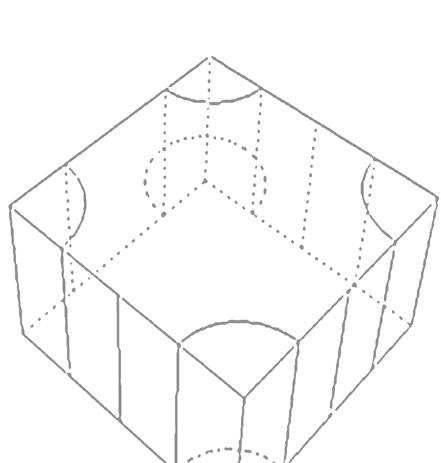

FUNCIÓN

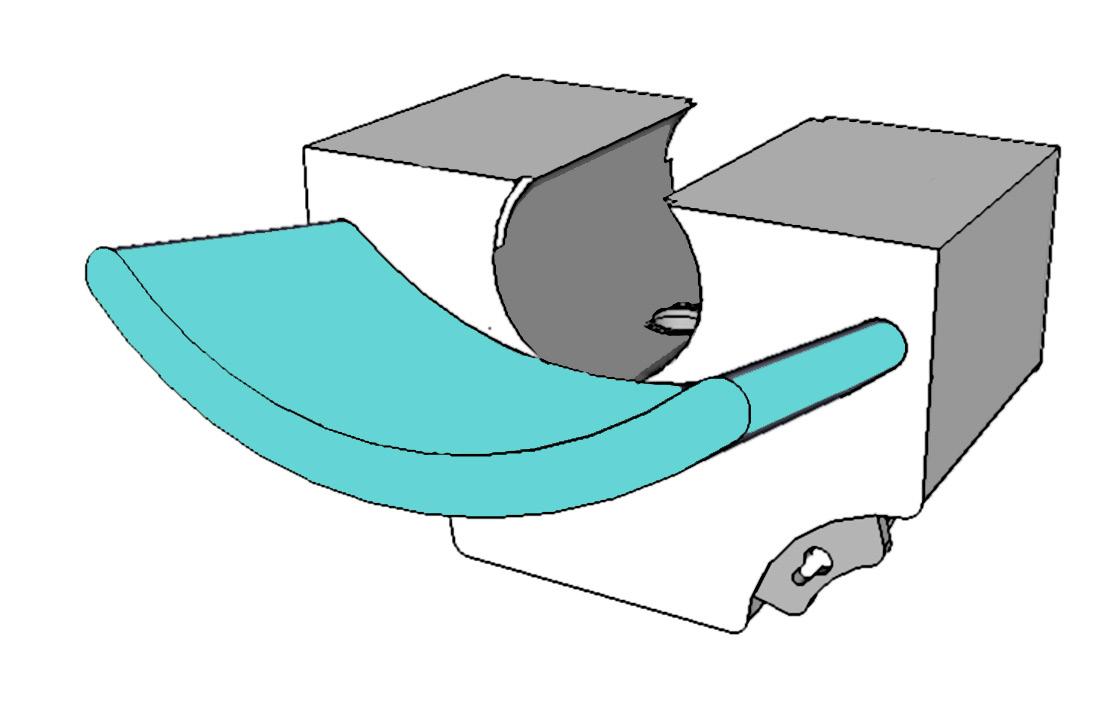

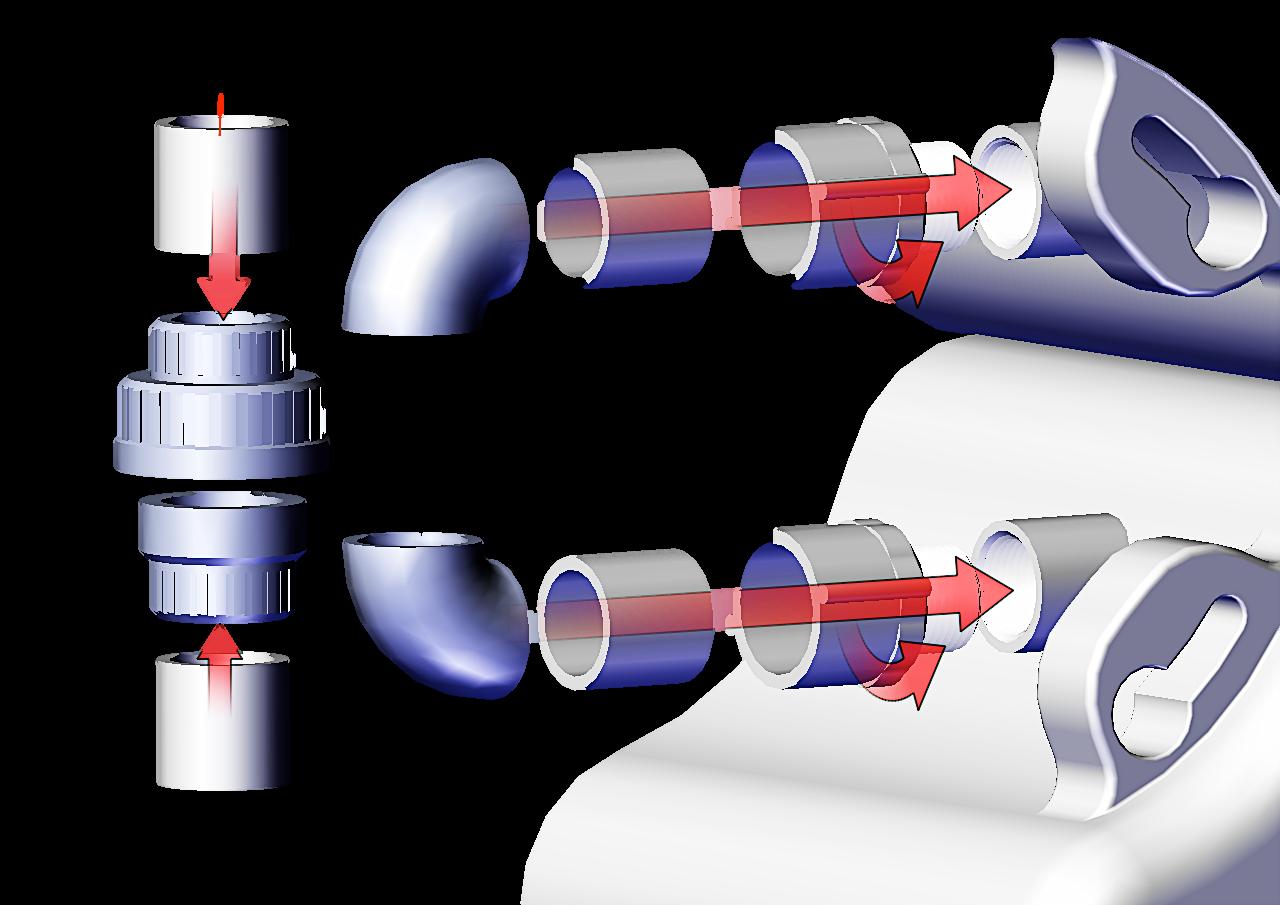

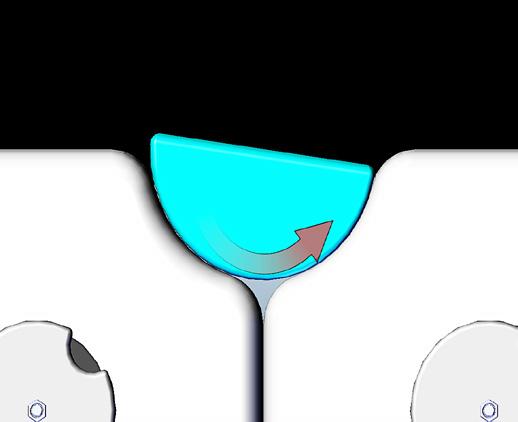

Una vez que los elementos de conducción dirigen el agua hacia los recolectores, estos abastecen el consumo para el uso de lavamanos.

Para satisfacer la demanda diaria de la escuela, se colocarán 10 módulos en el área de recolección primaria, esto quiere decir que habrá aproximadamente 200 lts para aseo de manos.

Esta área se llenará con la precipitación. Se busca que se mantenga con agua la mayor parte del año escolar. Al realizar la instalación de los módulos, siempre debe estar conectado un módulo con otro para que el flujo del agua sea equitativo por todo el recolector.

Al momento de estar llena el área de los módulos, el agua se dirije hacia el área de almacenamiento, una vez que esta área está llena, se libera el excedente de agua mediante una tuberia de desagüe.

La entrada de agua para el llenado de los recolectores es por los módulos superiores, y va ascendiendo el nivel de agua conforme se van llenando los módulos desde el primer nivel.

Salida de agua a área de almacenamiento.

Entrada de agua

3er nivel

2do nivel

1er nivel

Esquema que muestra la manera en que se llena el área de recolectores.

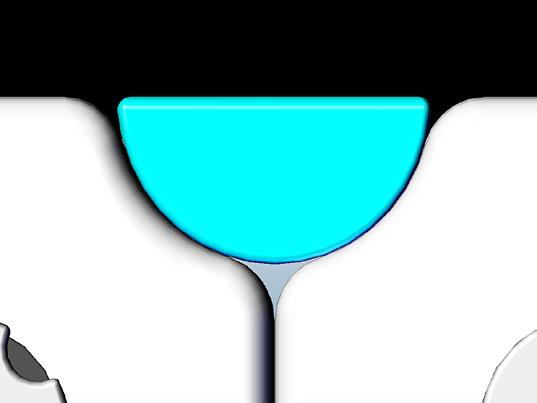

Los módulos se colocan siempre de manera que uno de los costados planos del módulo coincida con el costado de otro, esto para que al realizar las conexiones de agua las entradas y salidas de cada módulo coincidan. Las composiciones dependerán de las necesidades del usuario y el sitio en donde se colocarán.

Esquemas que muestra el modo en que quedan los módulos instalados.

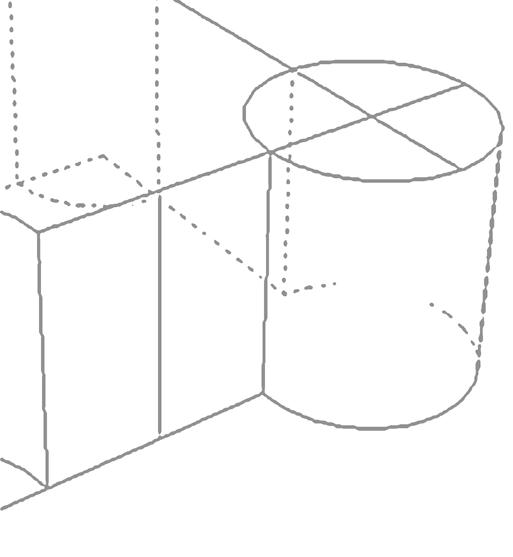

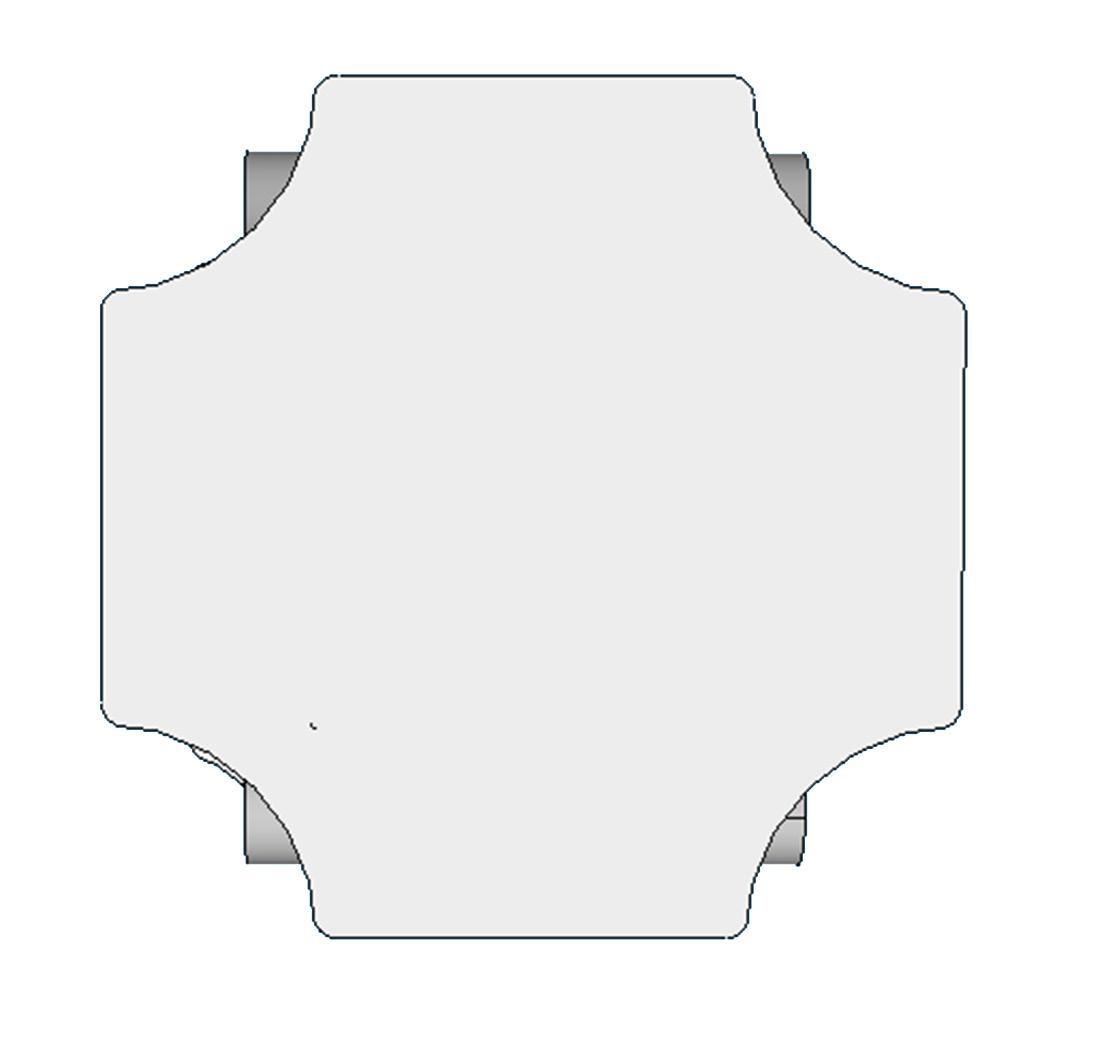

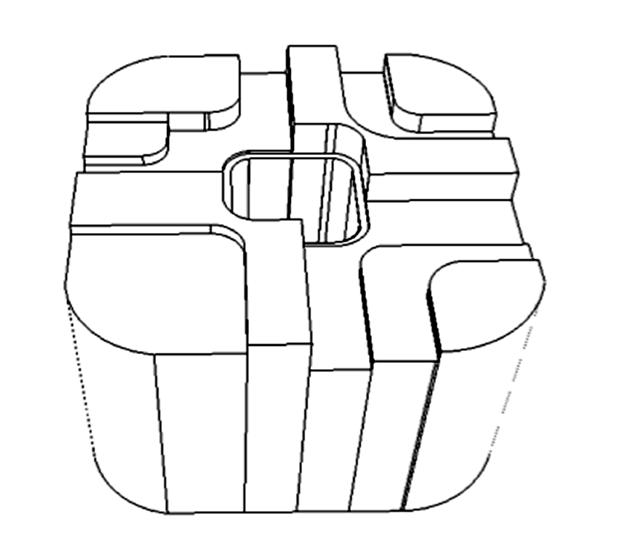

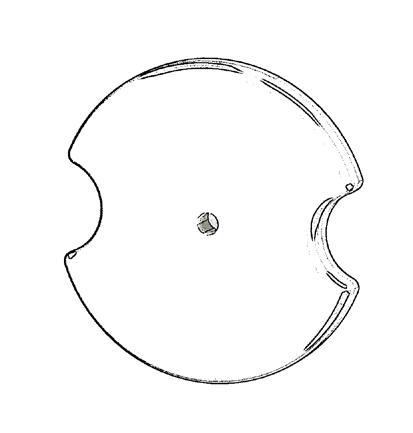

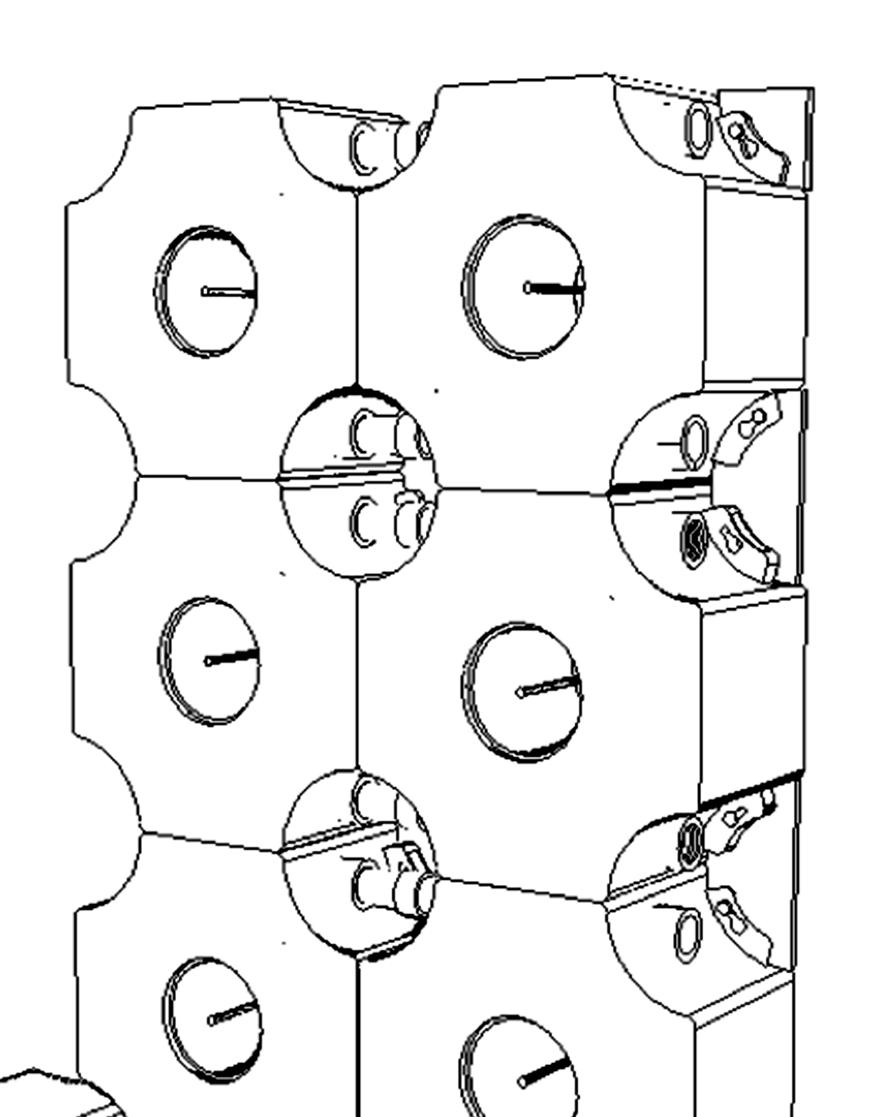

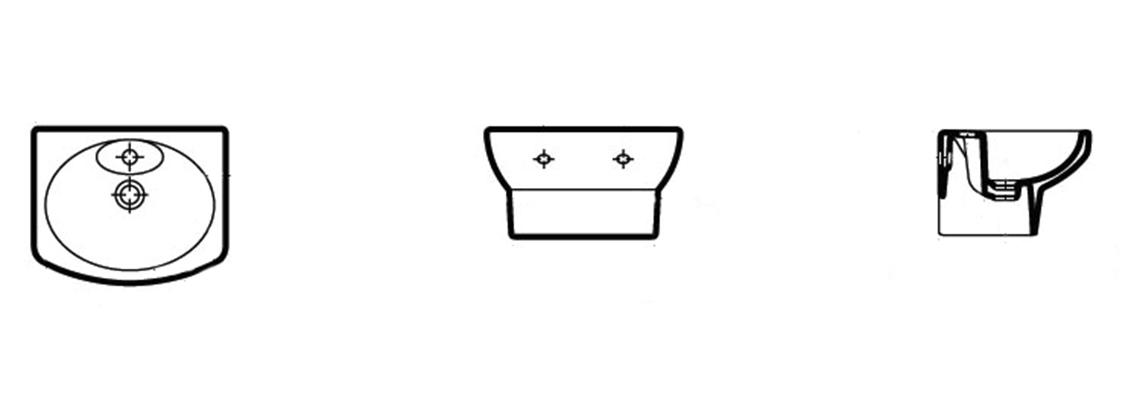

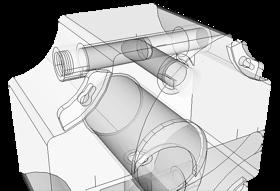

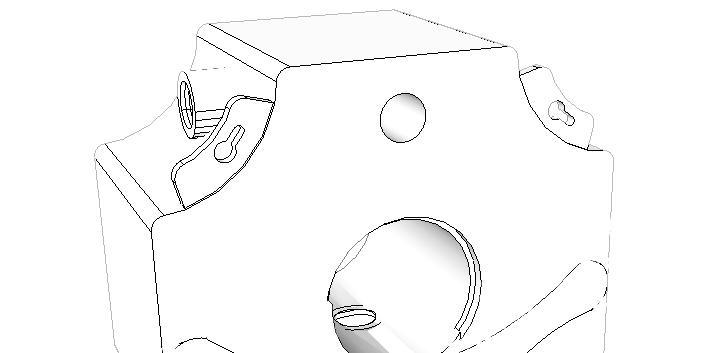

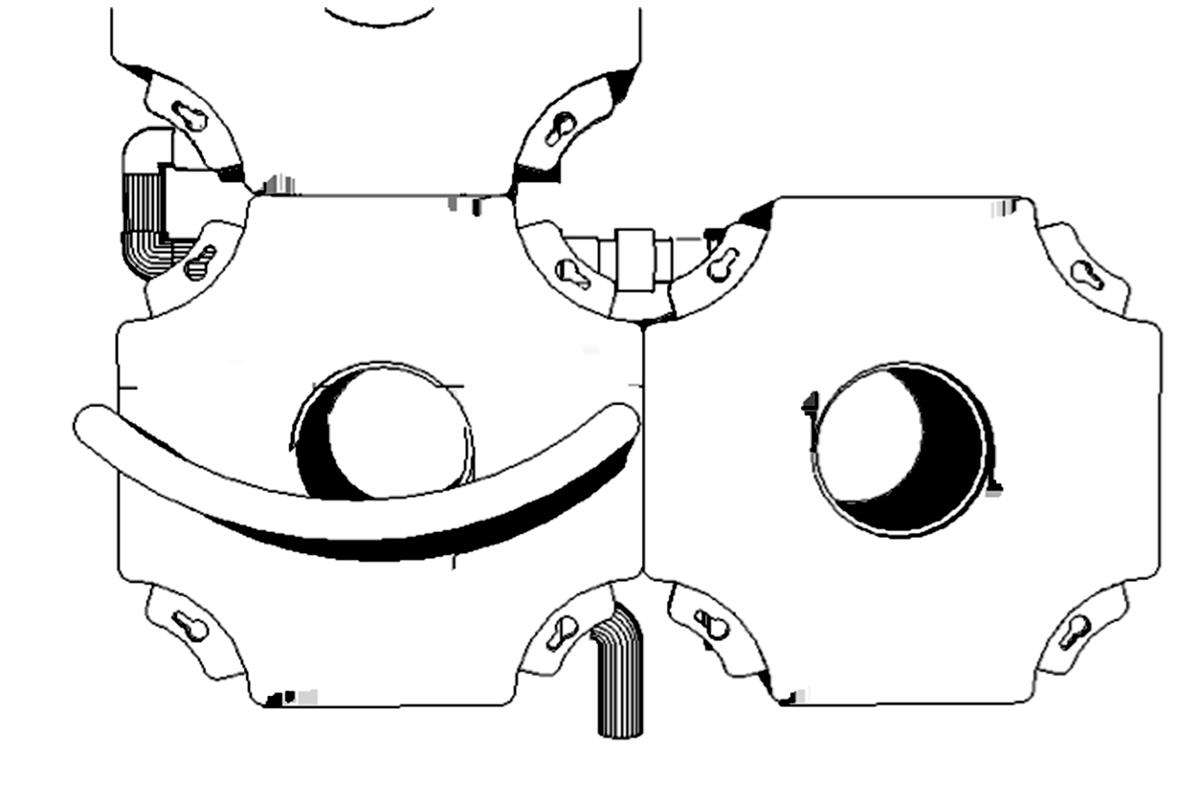

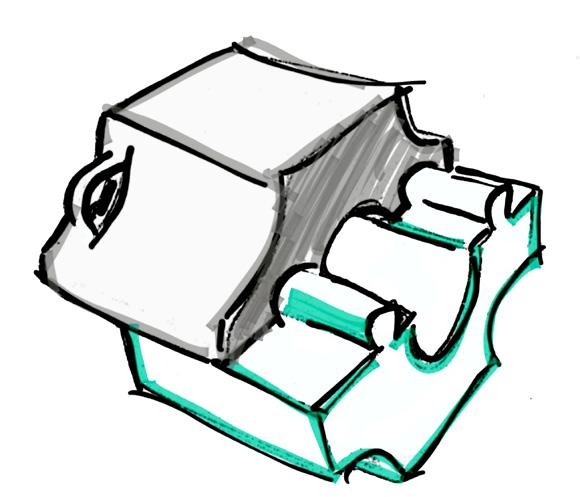

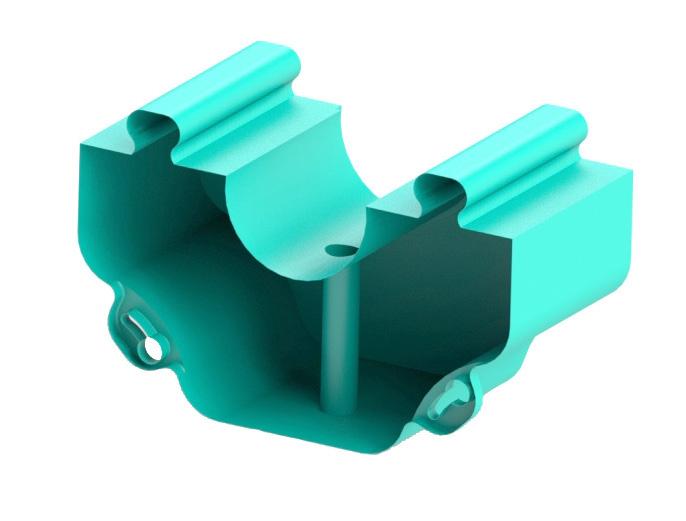

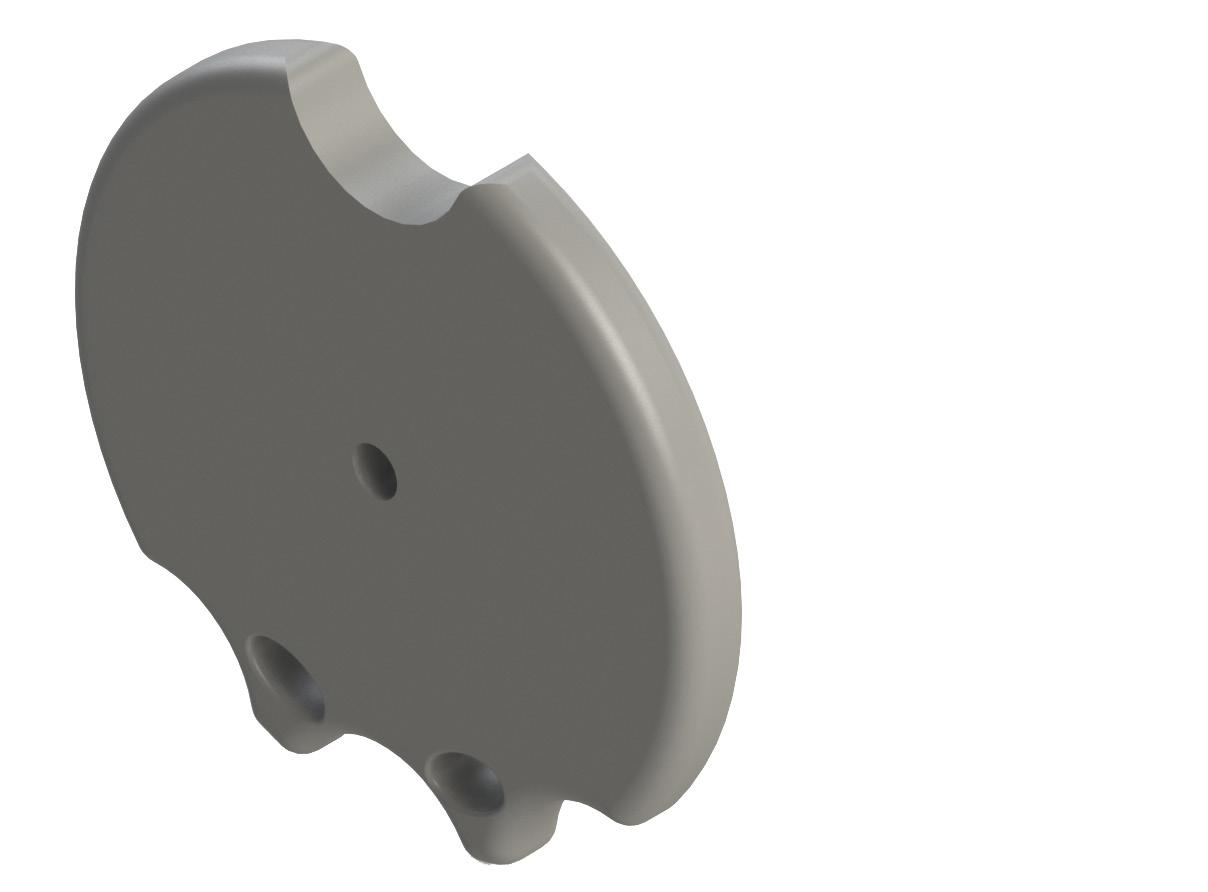

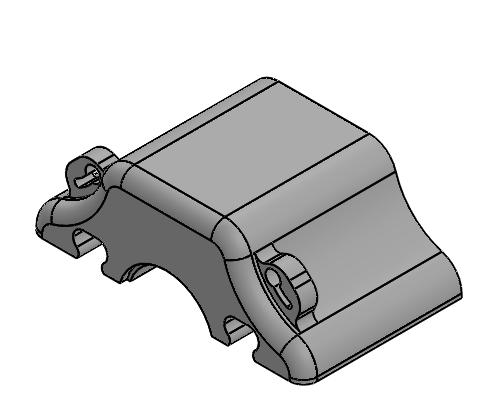

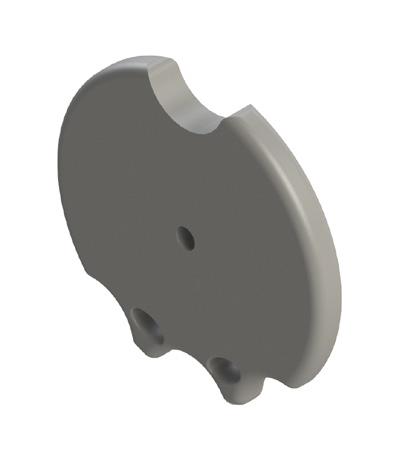

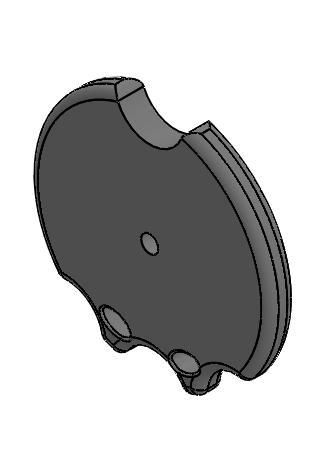

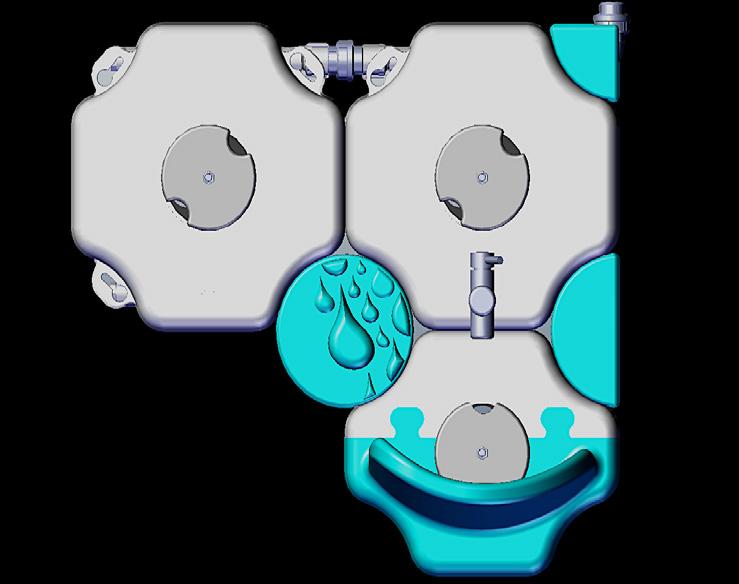

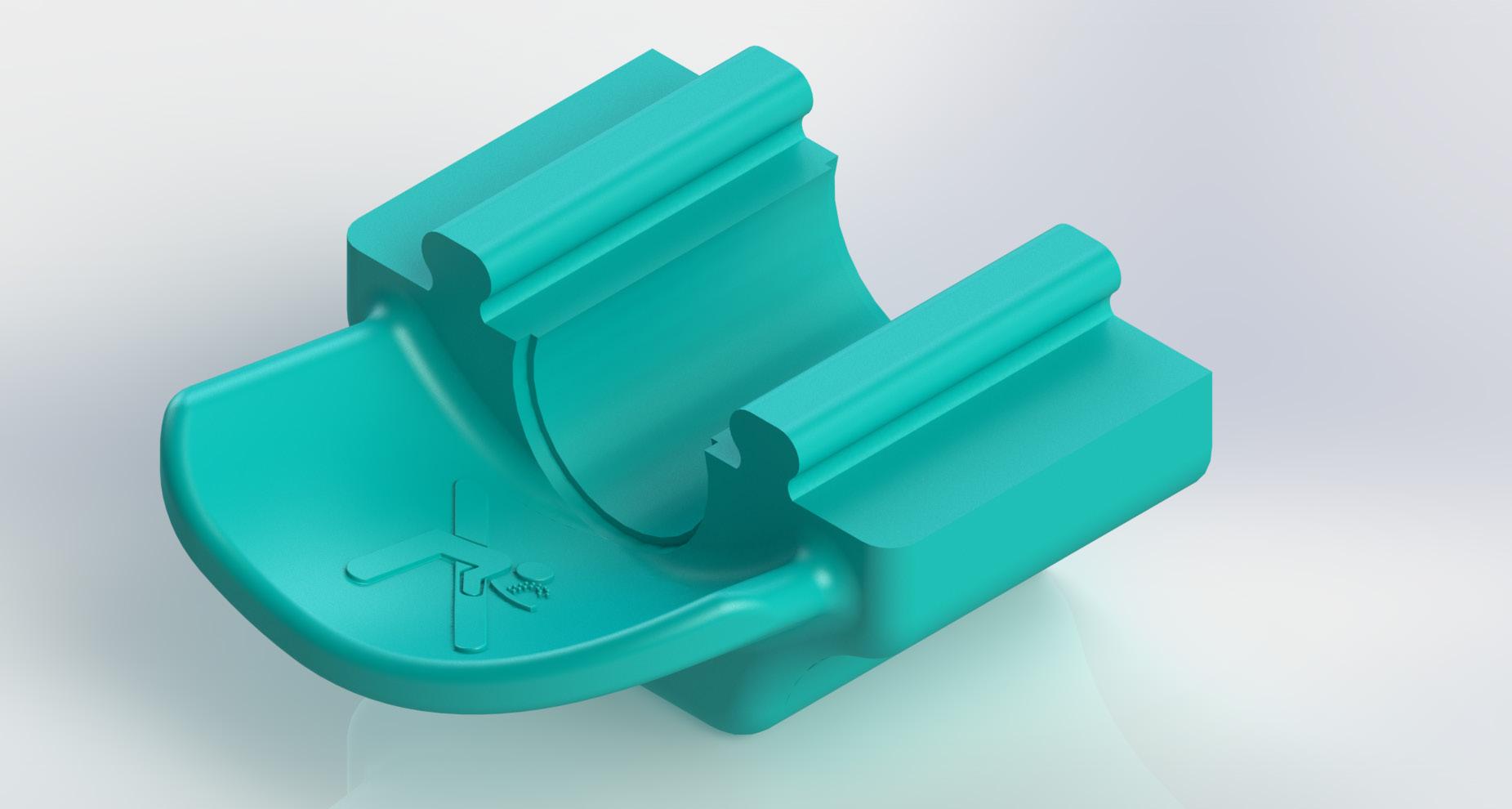

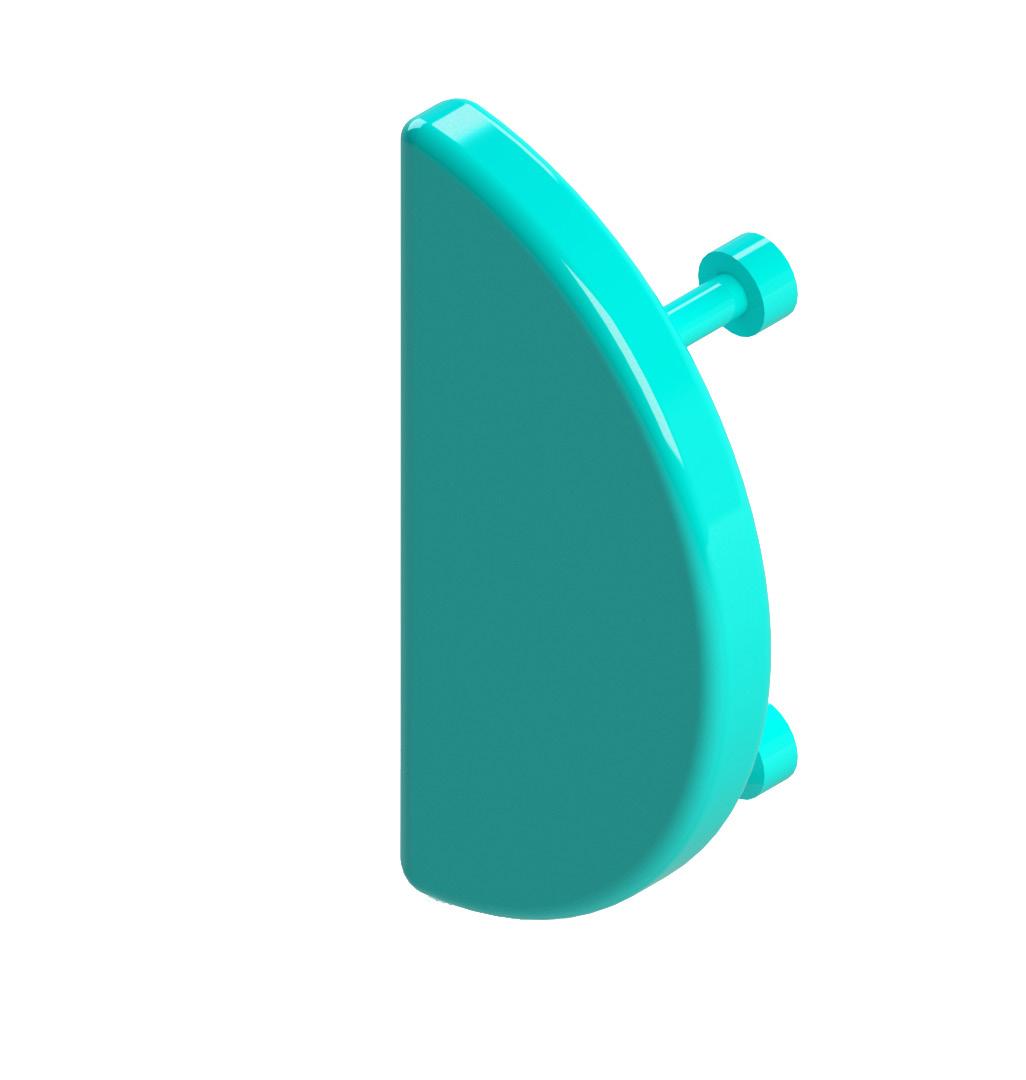

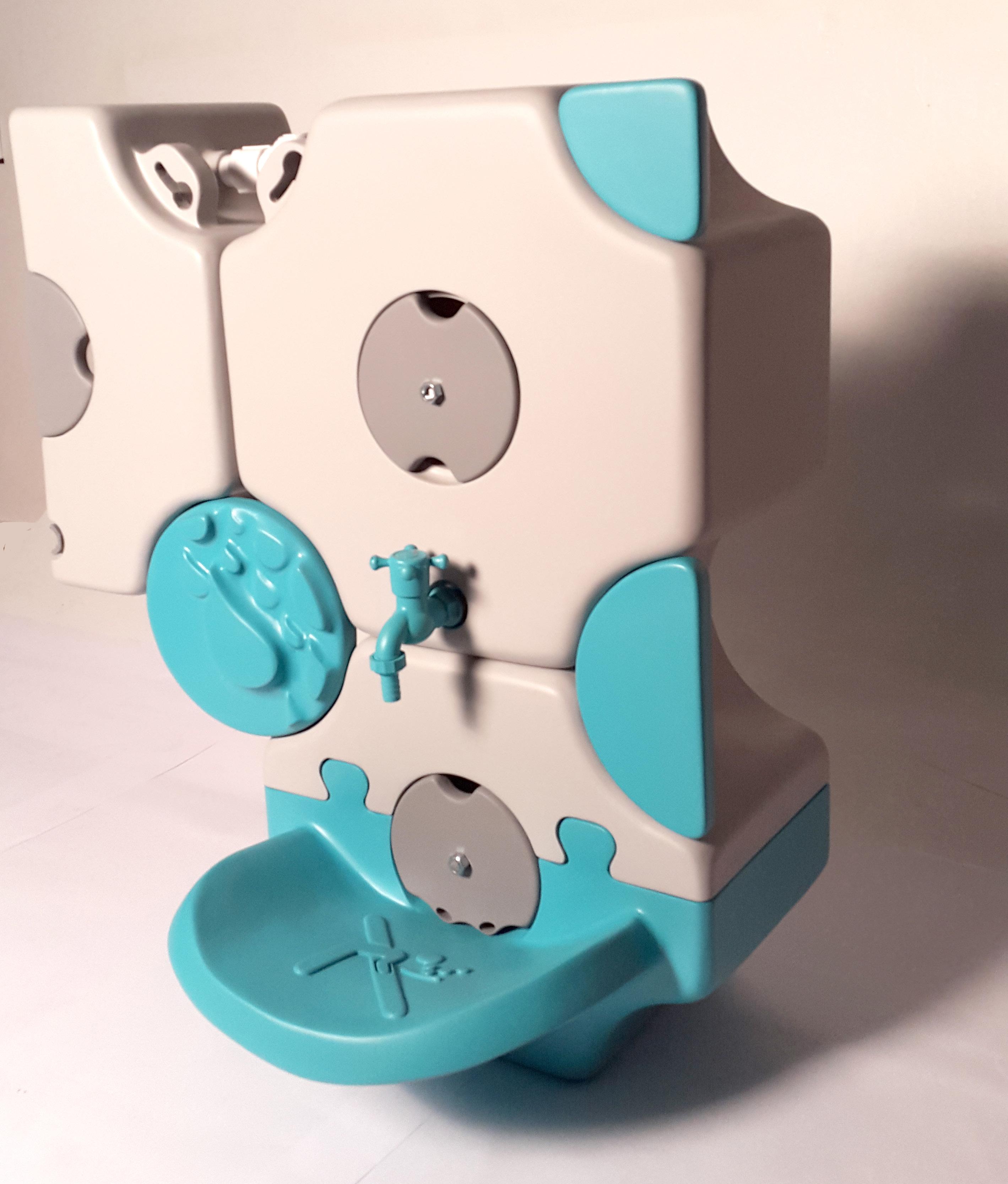

LAVAMANOS

Una vez definido el diseño del módulo para el recolector se continuó con el desarrollo del lavamanos. Se buscó que el diseño de éste no rompiera con la composición generada por los módulos y por practicidad, el método de unión y sujeción es igual que el del módulo. Tomando en cuenta estos puntos, se realizó el planteamiento del lavamanos.

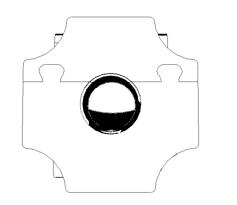

FORMA

Teniendo la forma principal del lavamanos, se hizo un análisis del arquetipo de éste para conocer mejor el objeto a diseñar y saber los elementos que debe incluir el objeto.

Alimentación de agua

Orifcio de desagüe

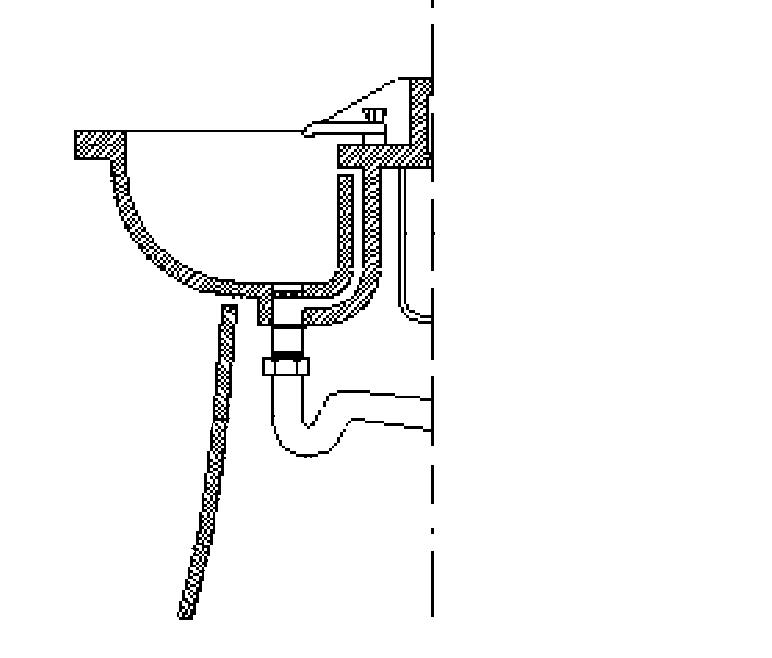

Canal de desagüe

Esquema de arquetipo de un lavamanos.

Arquetipo: Es el patrón ejemplar del cual otros objetos, ideas o conceptos se derivan.

Área de lavamanos

Llave

Dimensiones

Para determinar las dimensiones del lavamanos se tomaron en cuenta las medidas estándar de un lavamanos pequeño. Éstas están basadas en el espacio mínimo que se requiere para realizar las actividades que se efectúan en él.

Tabla que muestra las medidas de distintos lavamandos desde el más chico hasta el más grande. largo ancho altura

Una vez que se realizó el análisis de las partes y las medidas, se determinó que el lavabo a diseñar debía contar con:

Canal de alimentación de agua

Elemento para salida de agua

Área para el aseo de manos

Orificio de desagüe

Canal de desagüe

Propuesta realizadas durante la etapa de bocetaje.

Sacando un promedio de las medidas estándar de lavabos pequeños, las medidas aproximadas del lavabo serán:

Diseño

Ya que se tenía la forma principal, las partes del objeto y las medidas aproximadas del mismo, se pasó a la fase de diseño. Se realizaron distintos bocetos y se seleccionó el que mejor se adaptaba a las necesidades.

Forma principal

Se marcó tentativamente el espacio de los elementos del objeto

a)

b) c) d) e)

a)Canal de alimentación de agua

b)Elemento para salida de agua

c)Área para el aseo de manos

d)Orificio de desagüe

e)Canal de desagüe

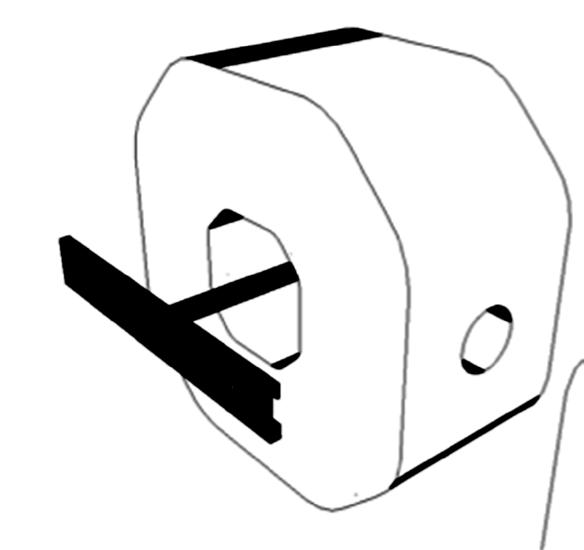

Canal de alimentación de agua

Elemento para salida de agua

Para poder dirigir el agua hacia el orificio de salida, se aprovecharon las entradas de agua que tiene el módulo inicial y se plateó un canal interno en “T” en la pieza. La pieza no contendrá agua para evitar su estancamiento ya que sólo funcionará como dispensador.

Esquema en donde se puede apreciar el canal en “T” tubular interno.

Para dispensar el agua, el objeto cuenta con una entrada con rosca interna para cualquier llave de nariz de ½ ”.

Área para el aseo de manos

Se realizaron distintas propuestas hasta llegar a la propuesta final, algunas de ellas son las siguientes:

De acuerdo al área que se tenía establecida para desarrollar este elemento, se hicieron pruebas con distintas formas, desde composiciones que resultaron pesadas visualmente hasta formas más sencillas.

Se fue simplificando la forma y a su vez, se fueron modificando algunos ángulos para que el producto funcione correctamente.

Propuesta seleccionada para el área de lavamanos.

Orificio y canal de desagüe

El desagüe del agua se da por medio de un canal tubular en forma de “L” que está conectado a una de las salidas del módulo.

Esquema en donde se puede apreciar el canal en “L” tubular interno.

Vista frontal del área para el aseo de manos, en donde se aprecia el orificio para desagüe del agua.

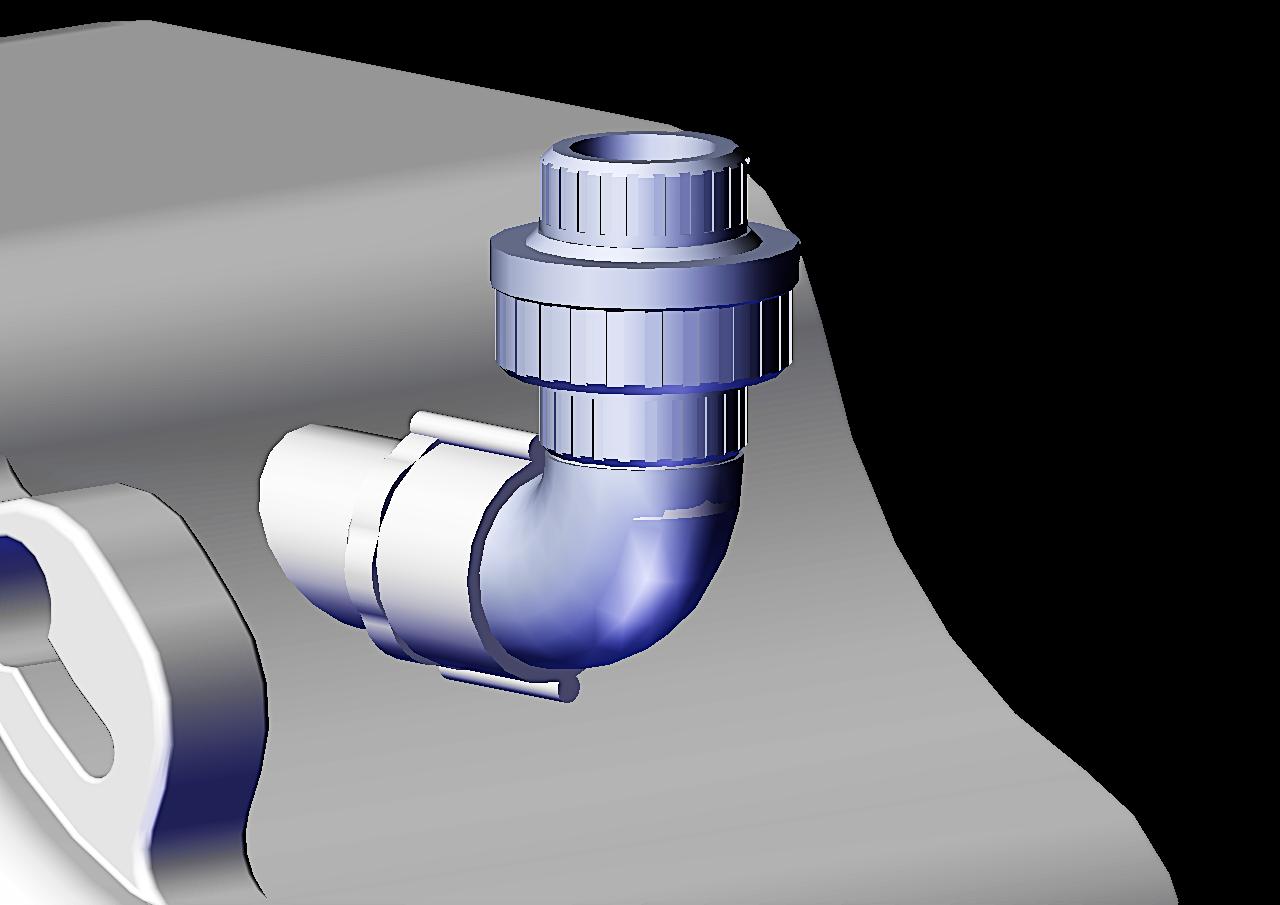

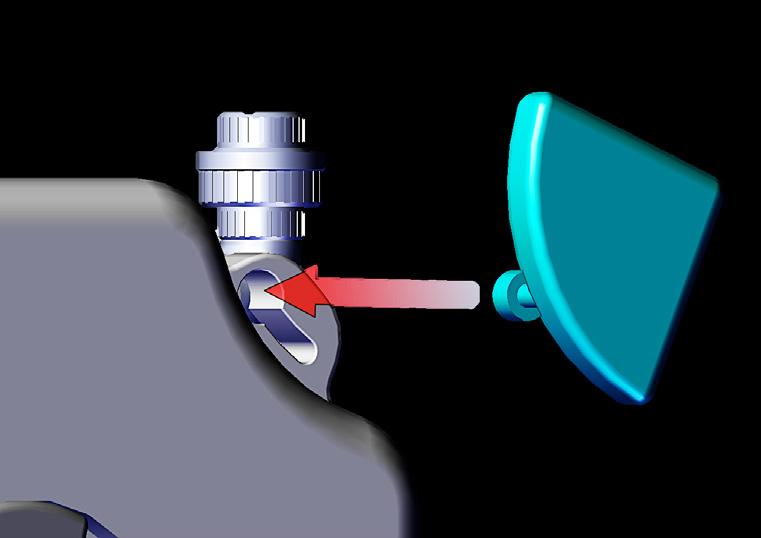

Método de unión

El lavamanos funciona como un módulo más y se conecta con los demás de la misma forma. En este caso la pieza cuenta con tres orificios con rosca interna para la entrada y salida de agua.

Los orificios se ubican: dos en la parte superior para la entrada de agua, y uno en la esquina superior derecha para la salida del agua.

Vista trasera.

Vista superior en donde se aprecian los canales de entrada de agua.

Vista lateral en donde se aprecia el canal de salida.

Todos los orificios están adaptados para que la conexión entre un módulo y otro se dé mediante conexiones de 3/4 de pulgada.

Cada salida del lavamanos se conecta a los módulos mediante:

a) Un conector macho de PVC 3/4“.

b) Dos tramos de tubo PVC 3/4“ en el caso de conexiones horizontales y cuatro tramos en conexiones laterales (cambio de nivel).

c) Dos codos lisos PVC 3/4” en conexiones laterales (cambio de nivel).

d) Una tuerca unión PVC 3/4“.

En el caso de la salida, se hace la conexión directamente a la tubería para su reuso en el inodoro o bien, directo al desagüe, utilizando únicamente:

a) Un conector macho de PVC 3/4“.

b) Dos tramos de tubo PVC 3/4”.

c) Un codo lisos PVC 3/4”.

d) Una tuerca unión PVC 3/4“.

Instrucciones de ensamble Ver en capítulo VII.

Conexión sencilla horizontal entre un módulo y otro.

Conexión entre un módulo superior y el lavamanos colocado en un nivel inferior.

Esquema del modo de colocacíon de las piezas de conexión para la unión entre módulos y lavamanos.

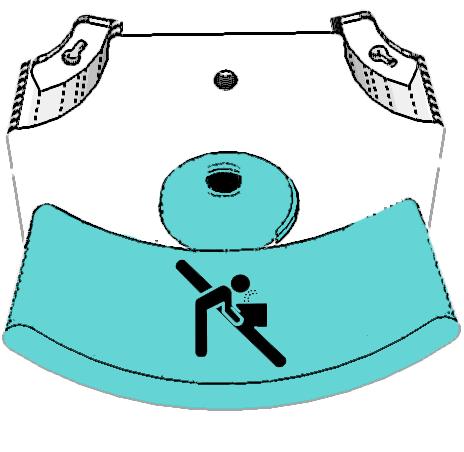

Gráfica

En el caso del lavamos no se utilizó ninguna gráfica, ya que el objeto por sí solo cuenta con varios elementos y agregar otros sería saturarlo; sin embargo, en el área de aseo de manos, se agregó un pictograma. Éste indica que no se puede beber el agua ya que no es potable. Con esto se busca evitar enfermedades.

Pictograma que indica que el agua no se debe de beber.

Vista superior del lavamanos en donde se observa el sitio en el que se colocará el pictograma.

Color

Se utilizarían los mismos colores que en los módulos principales, estos serían: gris en distintas tonalidades y un azul verdoso.

Se utilizarían acabados brilloso y mate; la aplicación de acabados y colores dependerá de la frecuencia de uso de cada una de las piezas.

Lavamanos en color gris.

Lavamanos en color azul verdoso.

Método de sujeción

El método que se utilizará para fijar el lavamanos al muro es el mismo que el de los módulos: por auto sujeción. Sólo se modificaron dos piezas ya que éstas se debían adaptar al funcionamiento del objeto.

El sistema esta conformado por:

a) 1 círculo de acero

b) 1 tapa frontal

c) 1 taquete expansor

d) Adaptador para varilla

e) Tramo de varilla roscada de acero

Instalación

El lavamanos se coloca de la misma manera que el módulo recolector.

FUNCIÓN

Una vez que están colocados los contenedores modulares, se colocan los lavamanos en la parte más baja, esto es porque los lavamanos se abastecen por gravedad.