AUGUSTO INTEMPORAL DE QUIJANO AXLE

JOEL OLIVARES RUIZ

DESIGN PAPER 021

Directorio ANAEV

Academia Nacional de Arquitectura

Capítulo Estado de Veracruz

Rafael Pardo Ramos

Presidente

Joel Olivares Ruiz

Secretario

Carlos Caballero Lazzeri

Alfonso Ramírez Pulido

Enrique Sánchez Pugliese Consejo Académico

Jorge Flores Martínez Cronista

La Arquitectura intemporal de Augusto Quijano Axle

Autor Joel Olivares Ruiz

Septiembre, 2025

Coordinación Editorial Alejandra Palmeros Montúfar

Diseño y diagramación María Elisa Gayosso Rodríguez

Universidad Gestalt de Diseño

Av. 1 de mayo 113. Col. Obrero Campesina Xalapa, Veracruz; México C.P. 91020

www.gestalt.edu.mx

ACADEMIA NACIONAL DE ARQUITECTURA

CAPÍTULO ESTADO DE VERACRUZ

LA ARQUITECTURA

AUGUSTO INTENPORAL DE QUIJANO AXLE

JOEL OLIVARES RUIZ

DESIGN PAPER 020

La buena arquitectura permanece como si fuera nueva. AQA

Lo que podemos definir como arquitectura intemporal es aquella que no pasa de moda, o en otras palabras, que no fue creada interpretando el estilo de moda, término usado hasta siglo XIX y que fue cambiado en el siglo XX por movimiento, tendencia o escuela, al intentar eliminar las referencias. Sin embargo, una arquitectura sin referencias se tiene que inventar de la nada, lo cual ha banalizado la actual construcción alejándose del discurso arquitectónico. El ícono de esta arquitectura intemporal es el Pantheon de Agripa, el panteón romano, la arquitectura más antigua de occidente. Esta obra de 2000 años nos sigue impresionando como iglesia porque así fue creada y resuelta para albergar a todos los dioses, no a uno específico. Maneja el ícono de la espiritualidad, la luz solar. Es una bóveda celeste hecha arquitectura, donde el sol es el protagonista. Con la apertura al centro, podemos sentir el paso del tiempo y los diferentes climas. No importa la religión que tengamos, al límite ninguna, pero no podemos escapar a la conmoción que nos brinda este recinto espectacular porque la espiritualidad la tenemos como humanos. Es el único edificio romano que no fue destruído porque su arquitectura, salvo el pórtico, no tiene la tipología de templo romano y al usar la cúpula está vinculado más hacia la arquitectura oriental. Es decir, la destrucción cristiana-romana fue para todos los templos de dioses romanos y este templo fue construído para que hubiera diferentes dioses relacionados a los planetas dentro de la bóveda celeste.

Lo que expresó Augusto Quijano para explicar su obra en una conferencia impartida en la Universidad Gestalt de Diseño en el 2009 son los valores personales con los que afronta cada reto arquitectónico como su compromiso ético para hacer una arquitectura de calidad: El espíritu de la época y el espíritu del lugar. La intención de hacer una arquitectura que pueda leerse en la época presente requiere una lectura más allá del estilo formal, para ir más al fondo, hacia aquella que responda al paradigma de la época. En sentido histórico es la evolución del oficio artesanal hacia el industrial, pero que enfrenta los problemas. Por ejemplo, en esta época es la banalización de la arquitectura, la simplicidad constructiva, la arquitectura bioclimática y sustentable. Para ello hay que tener en cuenta, los problemas genéricos a solucionar y los referentes de aquellos que han aportado soluciones. Esto es admitir con convencimiento que la arquitectura es un fenómeno cultural, que se nutre de todas las aportaciones, sean de profesionales reconocidos o de artesanos con conciencia empírica.

El espíritu del lugar es el reconocimiento como orgullo y pertenencia del sitio donde somos originarios, por naturaleza o por adopción. Esa lectura de las tradiciones, modos y modismos culturales, que nos hacen similares culturalmente. Un ejemplo está con los japoneses que ponen una pequeña tela en su entrada, que da identidad por sus estampados, limita la vista al estar a la altura de los ojos, pero permite el paso con la puerta abierta como bienvenida. Para entrar hay que agachar la cabeza como reverencia, una actitud de humildad y respeto muy ponderado en esa cultura milenaria. Esta es una mirada de respeto por las tradiciones y de aceptar humildemente que la arquitectura es un proceso evolutivo, del que aprendemos cada vez que hacemos un proyecto.

Estos dos conceptos, planteados a nivel metafórico, en palabras de Augusto Quijano, nos llevan a un compromiso de hacer una arquitectura de calidad en cada proyecto ya sea grande y complejo, o pequeño y simple. Esa actitud es lo que la hace intemporal.

Sin cuestionar la postura teórica de cada movimiento, anteponiendo el oficio pragmático del arquitecto diseñador y constructor, para cada proyecto se seleccionan los referentes útiles para adaptarlos a las condiciones climáticas y culturales de uso. Es decir, la visión internacional de los avances de la arquitectura desde la perspectiva del sitio regional para hacer una simbiosis. Con ello se evita una confrontación o el implante de modelos que no correspondan a la ciudad donde no fueron inicialmente creados. Esto sucede cuando vamos más hacia la moda de los detalles de acabado en fotografías de revistas. Para comprender la arquitectura hay que recorrerla, estar en el sitio, conocer el contexto. Al límite, si vemos fragmentos, debemos mirarlos con la distancia y comprender lo que son.

Este es un vuelco de sabiduría conceptual que no cualquier arquitecto tiene por su formación funcionalista y constructiva normalizada de albañilería adquirida en la mayoría de las escuelas de arquitectura, teniendo como profesores muy pocos o ningún diseñador, solo proyectistas-constructores.

Aquí cabe aclarar un punto. Coincidimos con la visión sintética análoga a la música, donde la esencia de la arquitectura y en la música es la composición y el Diseño son los objetos, haciendo la diferencia de que la Arquitectura usa la forma para producir las sensaciones espaciales. Augusto Quijano lo expresa con una analogía con la función del hilo y las perlas del collar. El hilo es lo que une las piezas y, por lo tanto, es su esencia. En la arquitectura son los elementos que unen las áreas: las circulaciones, las áreas de transición, los recorridos y la estructura. En la música se le llama compositor al creador de las partituras, arreglista al que las adapta, conservando su composición si es un solo de un instrumento o una interpretación de una orquesta. Pero esta actividad inicial creativa de cómo abordar el proyecto se llama ideación. Observando la arquitectura de Augusto Quijano, podemos notar la aplicación del Diseño Básico, la geometría conceptual con la que plantea el partido (partition) o vinculación formal de las áreas. Si bien la composición es la esencia, no se le llama compositor al arquitecto, sino proyectista y actualmente diseñador cuando adopta la postura de la Arquitectura Integral de Walter Gropius, donde sustituye las Bellas Artes de donde nace la Arquitectura por el Diseño por su vinculación con el área gráfica e industrial.

Esta sabiduría conceptual y de esencias en su mirada perceptual de la arquitectura, la vemos en F. L Wright, Le Corbusier, Louis Khan, Kenzo Tangue, Tadao Ando, Luis Barragán, Teodoro González de León, Richard Meier, Alberto Campo Baeza y Álvaro Siza. Referentes importantes para la mayoría de los arquitectos por su aportación a la evolución arquitectónica. Sin embargo, hay dos conceptos que para A. Quijano son fundamentales en el espíritu del lugar, que es la ventilación y la iluminación que, como paleta de pintor, es la característica de su obra. Esto nos lleva hacia la arquitectura fenomenológica, que es la arquitectura de las sensaciones de los fenómenos naturales, que desde la antigua filosofía griega se llaman Elementos u orígenes de la vida en la Tierra: el aire, el agua, el fuego y la materia. Esta es una arquitectura que entra en el ámbito metafórico de la poesía o del arte.

Además, todos estos referentes, miran desde su sitio, cultura e identidad de origen la evolución de la arquitectura, incorporando la tecnología de la época a la lectura conceptual del pasado. Esto es porque en el desarrollo de la ciudad, desgraciadamente no interviene salvo en contadas excepciones el arquitecto como profesional

A este tipo de arquitectura, con la lectura de estilos se le ha dado el nombre de arquitectura regional, contrario a la arquitectura internacional con Mies Van der Rohe como referente. Es decir, la idea utópica de que este tipo de arquitectura se puede colocar en cualquier parte del mundo, terreno o clima, por las características tecnológicas del aire climatizado.

Buscando la línea evolutiva de estos conceptos del sitio y de la época para poder hacer una lectura objetiva de la obra de Augusto Quijano, comenzamos con F. L. Wright. La formación de este maestro la obtiene en principio como ilustrador en arquitectura en el taller de Louis Sullivan en Chicago, Illinois, donde en esa época se desarrolla la Feria Internacional Colombina con Japón como país invitado. Esta feria es de productos industriales y Japón instala sus pabellones trayendo todas las piezas en barco y ensamblando la carpintería ligera con paneles como muros y puertas corredizas. Para un joven arquitecto resultó visionario, porque además de estar incorporado al movimiento Arts and Craft, el sistema de composición japonés sorprende con piezas alrededor de patios muros-muebles con puertas corredizas, geometría y métrica modular del tatami, con colores monocromáticos.

Interior japonés tradicional con tatamis y shoji (muros corredizos)

Su primera obra, la casa-estudio, aplica muchos conceptos que vinculan la arquitectura victoriana con la japonesa.

El espíritu del lugar en F. L. Wright lo vemos en la propuesta de las llamadas Casas de la Pradera, hasta el desarrollo del concepto de arquitectura orgánica, donde la arquitectura se adapta al entorno natural. En este caso, es con la horizontalidad formal, en su materialidad, utilizando los materiales naturales del lugar, las terrazas, el concepto compositivo de espacialidad, los planos verticales perpendiculares, el uso de la geometría por módulos ya sean del cuadrado, triángulo equilátero o círculo.

Todo lo anterior más la metáfora es llevada a la poesía con la Casa de la Cascada, donde el agua es la protagonista, la materia con los muros de piedra y el aire con las terrazas voladas, el fugo con las chimeneas y el manejo de la luz, rompiendo la caja con las ventanas en las esquinas.

Le Corbusier, cuando se interesa por la arquitectura, viaja a Grecia y descubre el ícono de la arquitectura mediterránea, para crear con ello el lenguaje de la arquitectura para el siglo XX, con sus cinco conceptos. Su discurso escrito en sus libros lo plantea de manera polémica y revolucionaria, similar a los ismos de las vanguardias en busca de la abstracción purista. Pero su analogía con las construcciones de ingeniería, los barcos, los aviones y los automóviles impulsa a abrirse a cambiar de modelos ornamentales por una visión de arquitectura de ícono industrial.

La creatividad y experimentación de modelos como prototipos es lo que se dirige más hacia el espíritu de la época y como legado, queda como el principal referente de la arquitectura del Moderno y hasta la actual época del Posmoderno.

Lo interesante en este discurso de la arquitectura intemporal es la mirada de la adaptación al sitio de la construcción griega en Santorini, en el acantilado, de la construcción de bóvedas, donde es esencial los muros paralelos y perpendiculares que, como piezas aisladas, se pueden articular con ensambles; de ahí su propuesta de la casa dominó lecorbusiana. La simplicidad y pureza de la casa blanca encalada por higiene, interiores con el mínimo de mobiliario, camas forjadas, ventilación cruzada en la parte superior de la bóveda, para tener recintos compactos, pero abiertos con terrazas hacia el exterior con la azotea como terraza elevada y mirador. Le Corbusier hace esta interpretación usando el concreto, con pilotes para adaptarse a cualquier terreno y permitir el paso peatonal o dejar la planta baja como servicios, disfrutando el sol controlando la intensidad con parteluces y celosías. Los interiores, como espacios mínimos, tienen mobiliario integrado. Ville Savoye es una residencia donde el lujo lo tiene el sitio, situada en retirada de la calle, busca la intimidad de la ciudad como un oasis, sin renunciar a la tecnología del Moderno. Es una síntesis de sus primera etapa de arquitectura mediterránea y del lenguaje de la arquitectura contemporánea.

La arquitectura de Le corbusier tiene muchas facetas, escalas y aportaciones tecnológicas y conceptuales, como lo vemos en su etapa de arquitectura de concreto, llamada brutalista, referente del Minimalismo, con las aplicaciones del diseño urbano en Chandigarh y parteluces con la arquitectura de la luz. El concepto es de la arquitectura bioclimática. Para Le Corbusier el sol es el elemento fundamental de donde gira el agua, las sombras, el aire y la materialidad de la Forma como estructura. El modelo como prototipo del pabellón del viento en Chandigarh, lo constatamos al visitarlo y comprobar cómo baja la temperatura en su interior.

En 1959 se construye el Museo Nacional del Arte Occidental en Tokio, una obra netamente Minimalista. En 1960 diseña el pabellón Heidi Weber en Zúrich, llamado “La casa del hombre”. La última obra de Le Corbusier, hecha con estructuras metálicas de serie.

Kenzo Tange, Luis Barragán y Teodoro González de León, sería la segunda generación con influencia lecorbusiana y de arquitectura del lugar.

La arquitectura de época permeada con la arquitectura de lugar tuvo una transición gracias a Kenzo Tange, quien traduce los conceptos lecorbusianos a la arquitectura japonesa, introduciendo la tecnología del concreto armado y, como docente y urbanista, dirige a un grupo de jóvenes arquitectos que van a desencadenar el movimiento metabólico japonés. Es la mirada hacia el futuro de lo que hoy se llama arquitectura modular. Tadao Ando, aunque no estudió con Kenzo Tange, es una mirada hacia el exterior de Japón y el viaje que hace para visitar obras, para la cultura japonesa que es muy críptica, no podría haberse dado sin la influencia de Kenzo Tange. La interpretación Zen que hace de la arquitectura Tadao Ando, recupera el desencadenante según nuestro discurso, con F. L. Wright al interpretar los conceptos de la arquitectura tradicional japonesa y ver ahí el futuro de la modernidad.

El plan para el desarrollo urbano de Tokio, la ciudad más grande del mundo, utilizando la bahía a través de puentes y edificios de palafitos, conserva las formas de cubiertas orientales para un diseño prospéctico y creativo, al igual que las megaestructuras como desarrollo de edificios que estén vinculados al tipo estructuras de puentes; esta es la manera de leer a Le corbusier, aportando otras ideas de aplicación.

Fachada de Casa Estudio (Barragán); Ciudad de México, 1947

Interiores de la Casa Estudio (Barragán); Ciudad de México, 1947

Instituto Salk de Estudios Biológicos (Kahn); La Jolla, California, EE.UU., 1960

Luis Barragán visita a Le Corbusier y no solo conoce sus obras sino también su taller. Posteriormente, en sus obras enfatiza el concepto de recorrido y aporta el color, sobre todo en el interior, interpretándose como escenografía teatral en los patios, el agua, la azotea como terraza para meditar, el ventanal del comedor con la luz filtrada de los árboles. En un estudio que realizamos sobre los efectos de la luz que utiliza en su casa estudio, encontramos 17 conceptos, uno de ellos es la luz congelada que es el color. En la casa en la alberca, utiliza dos rayos de luz que al tocar el agua producen efectos de transparencia. Su aportación conceptual es tal que es un referente para el movimiento minimalista en el sentido de la arquitectura del silencio, al darle la espalda a la fachada principal de la calle. Para muchos es la única arquitectura al volcarse al espacio interior.

Museo de Arte Moderno Rufino Tamayo; Ciudad de México, 1981

Auditorio Nacional; Ciudad de México, 1952

Tadao Ando y Campo Baeza curaron la exposición internacional itinerante como homenaje a la aportación en sus respectivas obras. Lo más importante es que pone el nombre de México en el escenario internacional al obtener el primer premio Pritzker. La sensibilidad metafórica de la luz, con el agua en una explanada la podemos ver en la colaboración que Barragán hace para Louis Khan en los Laboratorios. El efecto de la luz del sol al atardecer ilumina la fuente de agua como si lo hubieran hecho los árabes en la Alhambra. El sistema compositivo geométrico simple, los patios con agua y la luz, son conceptos que vemos como herencia en la obra de Augusto Quijano.

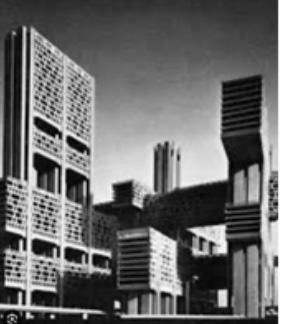

En el caso de Teodoro González de León, después de ganar como estudiante el concurso para Ciudad Universitaria, obtiene una beca para trabajar en el taller de Le Corbusier. A su regreso, su obra es netamente lecorbusiana en su etapa Brutalista, teniendo como referente a otro lecorbusiano como Paul Rudolph, con el uso estructural del concreto como acabado y martelinado. La escuela del estructuralismo mexicano en conjunto con Abraham Zabludovsky lo podemos constatar en el Museo de Arte Moderno Rufino Tamayo o en el Auditorio Nacional.

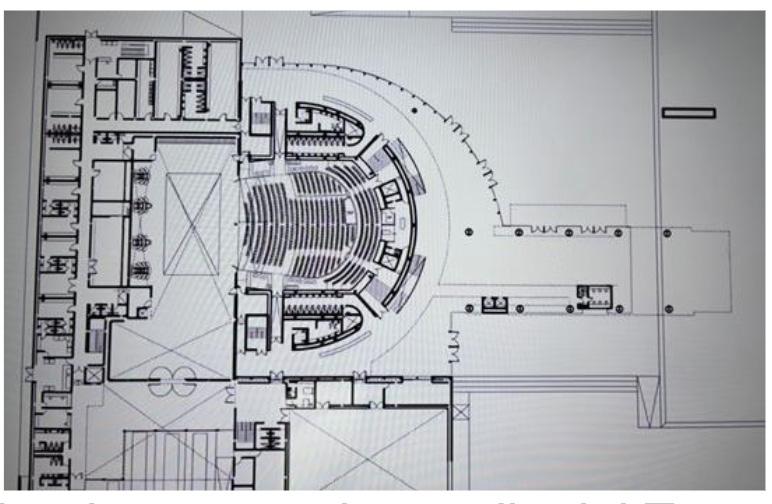

En la obra de Augusto Quijano de los centros culturales como la Universidad del Mayab y el Corporativo Dicas se nota la estructuración del concreto en la fachada, en el cilindro que, aunque se puede leer como estructuralista los parteluces como doble fachada, ya es una interpretación posmoderna. Como podemos observar en la fachada lateral, la composición intencionadamente de elementos aislados, o el teatro podemos notar la evolución de Le Corbusier, con Teodoro González y Augusto Quijano. Cada uno interpretando el sitio como cultura aportando articulaciones a los conceptos, como los metafóricos, con las escalinatas como síntesis de pirámides, los patios y los espejos de agua.

En la ampliación del edificio del Ayuntamiento con del Centro Cultural Olimpo en la plaza central de Mérida, podemos ver el uso del lenguaje Posmoderno histórico similar a la intervención adecuada de Teodoro González en el Centro Cultural Banamex en Ciudad de México. Este movimiento muy denostado por la controversia inicial del Moderno de evitar las referencias históricas, negando con ello la evolución natural de la arquitectura en cuanto sus significados, podemos ver en este caso ejemplos muy serios de estudios de trazo y proporción, así como la recuperación de los portales, que son espacios de transición climática y un referente en los edificios públicos.

30.

31. Richard Meier

La obra de Richard Meier llamada Tardomoderna, es precisamente la recuperación de los conceptos iniciales de la obra lecorbusiana para aplicarlos a nuevos proyectos y tecnologías industrializadas. Y aquí es donde vemos la claridad de la composición de la interpretación lecorbusiana de Augusto Quijano, tanto en la geometría simplificada de cómo abordar la partitión, así como el enlace entre los diferentes cuerpos diferenciados, sobre todo en los conjuntos. El retorno a la arquitectura blanca se la debemos a este movimiento, para hacer más evidente la composición, la luminosidad y las sombras que producen el espacio y la materialidad de los planos como concepto de disgregación de la caja que enlaza fuertemente la composición. Es una arquitectura purista en cuanto forma para dar paso a los efectos de la luz.

Las últimas referencias están con Campo Baeza y Álvaro Siza, quienes han interpretado los conceptos lecorbusianos hacia el Minimalismo mediterraneo. Es ahí donde se cierra el círculo fenoménico desde la Grecia de su nacimiento hasta la arquitectura purista, llamada también Minimalista. La casa Gaspar es un espacio puro y la casa Domus Áurea en Monterrey un encuadre.

Para Álvaro Siza, el sistema de composición es similar al de Augusto Quijano. En el Jardín del Pensamiento del Monasterio de Leça do Balio es una articulación del cubo. Esta forma sólo se puede ver en vista aérea. De igual manera, el acondicionamiento al sitio, similar a Santorini con bloques geométricamente simples en el Museo de Arte Contemporáneo Serralves. Ambos arquitectos nos ilustran su metodología de composición para hacer una obra de arte cubista abstracta.

En este recorrido sintético de la obra de Augusto Quijano, al mostrar los referentes que utiliza para explicar sus conceptos elegidos como paleta de pintor en su obra, para nosotros es una actitud de honrar a sus maestros. Al lograr obras de calidad excepcional, formar parte de este grupo y exponer las referencias como análisis comparativo se puede ver las aportaciones por las que su obra es ya un referente de la arquitectura contemporánea.

De lo que podemos concluir en esta ponencia de las características de la Arquitectura intemporal es, además del sitio y de la época, pero además del producto de esta posición: considerar la arquitectura como un fenómeno evolutivo y por lo tanto, hay que aprender de la historia, sobre todo del lugar y estar al tanto de las innovaciones que se están produciendo. Con esta base, se desarrolla la capacidad perceptiva sintética de los conceptos, que es la abstracción sintética de las relaciones formales. La articulación creativa solo se logra con el conocimiento. Cuando el resultado es una innovación y la conformación tiene las características de un arquetipo como Forma-Significado metafórico, entonces se produce el Icono, que al tiempo se reconoce como Arquitectura Intemporal.

De su vasta obra de calidad, la que llena este requisito en este 2025 es el Centro Cultural Bicentenario de León Gto. Se lee, el enfoque lecorbusiano sin Le Corbusier o, dicho de mejor forma, más allá de Le Corbusier. Es una obra que motiva ir a conocerla, como fue nuestra visita siguiendo a Le Corbusier, a Poessy, Zúrich y Tokio y a Chandigarh. El techo paraguas, el volumen potente volado sobre el espejo de agua y el medio círculo acristalado en una simplicidad de composición abstracta de tres cuerpos geométricos, tiene las características conceptuales de un arquetipo.

También, para demostrar este discurso de la Arquitectura Intemporal se debe mencionar su taller de arquitectura AQA. Construido hace 30 años, sigue siendo una arquitectura totalmente nueva. La lectura nos dice muchas cosas, en principio instalada en un barrio y con un terreno medianero, muy típico en la recuperación en la ciudad de Mérida. En un barrio de nivel medio, se instala una arquitectura de calidad. Es una aportación urbana al contexto, respeta un árbol y con las limitaciones estrechas del lote de 10 x 52 m, produce recorridos. La entrada a través de un patio y un portón metálico al abrirse con pivote nos da escala humana, desconecta la calle y el ruido urbano. El manejo de la geometría, al instalar la diagonal, permite el aprovechamiento en la recepción de clientes con espacios interconectados pero zonificados y conectados con patios. El primero, alarga el recorrido para pasar a un patio abierto, pero cerrado con un muro superior. Esto provoca sombra del sur y genera un microambiente natural y permite que la entrada al edificio sea de doble altura, acristalada. Una presencia seria y formal como empresa cimentada.

43. https://www.youtube.com/watch?v=hpxSb7hKuWA

En el espacio del taller no hay un privado, sino es un espacio colaborativo. Todo el taller es del creativo porque así es su forma de trabajo. Separado por el patio central de la zona de recepción, vinculado a través de un portal, que deja pasar la luz como celosía de parteluces.

El manejo de la luz, para Mérida que es extremo, está el cuidado de que el sol no toque las ventanas sino que sea a través de reflejos, sea en el piso o en los muros, logrando con ello una iluminación de trabajo, pero no contrastada. La ventana del taller da hacia el patio intermedio, a la altura de estar sentado para evitar la luminosidad intensa y el ventanal posterior hacia el norte. Los acabados son de calidad, pero sin lujos. Es una arquitectura que refleja la filosofía del autor, no solo de lo que puede hacer, sino de la calidad de vida que como arquitecto posee. La luz escénica, matizada y deflectada, hace que el aire acondicionado sea el mínimo. La amplitud de los espacios al hacerse continuos, con mamparas y movimientos con la diagonal, pero sobre todo la generosidad de los patios, con jardines y espejos de agua, crean un oasis en el desierto de asfalto y concreto que es la ciudad.

Es una caja de sorpresas resuelta con una simplicidad elemental: dos zonas una de recepción de visitas y otra más privada de trabajo, pero que permite la vista desde la sala de juntas para que al el cliente le presenten el proyecto, vea a través del patio la zona de trabajo, ornamentada con esculturas. No hay acabados, el lujo es el espacio arquitectónico. Es una oficina pequeña, pero tratada como espacio público. La salida es distinta de la percepción mimetizada del ingreso, ahora es un jardín con efectos de luz y forma como poesía escultórica que es su arquitectura.

Para Yucatán es uno de los principales referentes de la arquitectura regional. Para México es un orgullo la calidad de su obra a nivel internacional.

Para la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Veracruz, es un reconocimiento a la aportación teórica que ha realizado en su obra, para la difusión y con su ejemplo de amar a la arquitectura para hacerla intemporal. El óculo del Pantheon romano que representa al sol y hace de este recinto un lugar sagrado, es ese sentimiento el que se replica en el patio de la casa de huéspedes en Mérida. No nos protegemos del sol sino que es el elemento que nos da la vida, según los presocráticos.