UNICAMILLUS

CONTENUTI

1 Editoriale

Salute sessuale: informare, prevenire, curare di Gianni Profita

4 Disfunzione erettile. Problemi di erezione e impotenza di Patrizio Vicini

10 Salute sessuale. Il ruolo dell’alimentazione di Laura Scappaticci

16 Concetti di Immunologia della Riproduzione.

Vantaggi nell’applicazione alle patologie ostetrico-ginecologiche di Valentina Bruno

20 Tecniche di fecondazione assistita. Successo, fattori influenti e strategie personalizzate di Ermanno Greco

24 AlmaLaurea.

I dati che confermano il successo di Ginevra Guidoni

26 HIV e Prevenzione. Il vaso di Pandora delle malattie sessualmente trasmesse di Daniele Armenia

33 Sesso e Sangue. Salute e malattie sessualmente trasmissibili in prospettiva storica di Christina Savino

40 Mestruazioni dolorose: possibile spia di una patologia ginecologica? di Giorgia Martino

46 UniCamillus Sport SSD Il primo torneo inter-universitario di Claudia Romano

50 Paracetamolo: sicuro o pericoloso? di Silvio Festinese

52 CINQUE NOTIZIE

54 GLOBAL HEALTH JOURNAL

56 Terza Missione UniCamillus. Dove la Scienza incontra la Società di Donatella Padua e Barbara Tavazzi

66 RICERCHE/ABSTRACT

EDITORIALE

Salutesessuale:informare,prevenire,educare. di Gianni Profita Rettore

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ogni giorno nel mondo si registrano oltre 1 milione di nuovi casi di infezioni sessualmente trasmissibili. In Italia circa il 15% delle coppie affronta difficoltà legate alla fertilità e si stima che una donna su dieci sia affetta da endometriosi, spesso senza una diagnosi tempestiva. Questi numeri ci ricordano quanto sia urgente, oggi più che mai, promuovere conoscenza, prevenzione e accesso a cure adeguate nell’ambito della salute sessuale. Il nostro Ateneo ha ospitato il Congresso Nazionale congiunto SIDR (Società Italiana della Riproduzione) e SIPo (Società Italiana della Psicologia e Psicosomatica Ostetrica), un evento di rilievo che ha riunito esperti da tutta Italia per confrontarsi sulle nuove frontiere della fertilità e della procreazione medicalmente assistita.

Dedicare il numero estivo di UniCamillus Magazine alla salute sessuale e riproduttiva è stata la logica conseguenza dell’importanza che tale tematica pone alla nostra attenzione ogni giorno e in tutto il mondo. La salute sessuale e riproduttiva rappresenta una componente essenziale del benessere individuale e collettivo e, come tale, merita un’attenzione scientifica, sociale e culturale che vada ben oltre i luoghi comuni. In questo nuovo numero, come sempre, ci siamo affidati alla competenza e alla passione dei nostri docenti, che ogni giorno si impegnano nella ricerca, nella didattica e nella cura.

Parlare di salute sessuale significa innanzitutto riconoscerne il ruolo centrale nella vita delle persone: non solo “assenza di malattia”, ma diritto di conoscenza, prevenzione, fertilità consapevole, vita relazionale e affettiva soddisfacente. È un campo in cui si intrecciano medicina, psicologia, società e diritti, e in cui la formazione dei professionisti della salute deve essere completa, aggiornata e profondamente umana.

In questo numero affronteremo, con rigore e chiarezza, il tema della disfunzione erettile, sfatando miti e portando la questione al centro di un discorso clinico moderno. Si parla di alimentazione e fertilità, di Procreazione Medicalmente Assistita, di immunologia della riproduzione: aspetti che mostrano quanto la salute riproduttiva sia frutto di un equilibrio complesso, che va tutelato con approccio multidisciplinare.

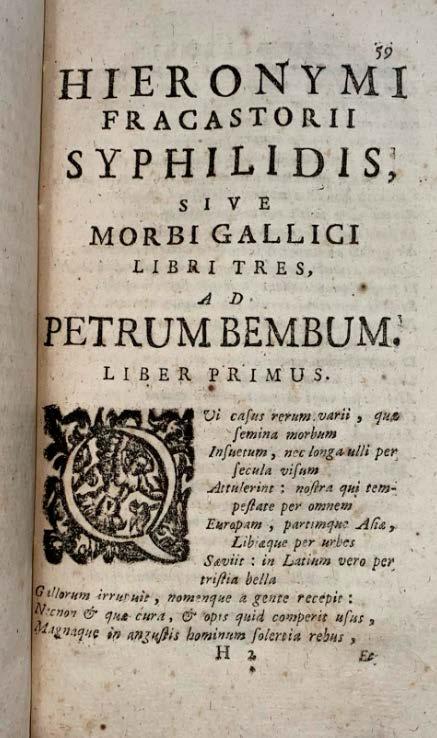

Non mancano i temi dell’informazione e della prevenzione: l’articolo sulle malattie sessualmente trasmissibili – con uno specifico caso clinico legato all’HIV – ci ricorda che l’allerta non può mai calare e che la lotta allo stigma è parte integrante della strategia di salute pubblica. A questo si affianca una preziosa ricostruzione storica su come le malattie veneree abbiano modellato la società a suon di pregiudizi e sensi di colpa, incidendo così su dinamiche culturali e morali nel corso dei secoli.

In questo contesto non poteva mancare uno spaccato su dismenorrea ed endometriosi, al fine di dar voce a una sofferenza troppo spesso sottovalutata, restituendole così la dignità e la centralità che merita nella pratica clinica.

Ma UniCamillus è anche una comunità viva, in continua crescita. Siamo orgogliosi di raccontare in queste pagine la nascita della nostra società sportiva universitaria UniCamillus Sport SSD e del primo torneo interuniversitario: rappresentano un segnale forte dell’importanza dello sport e della coesione nella formazione degli studenti.

Nella sezione dedicata alla Terza Missione mettiamo in evidenza due importanti iniziative che hanno caratterizzato il mese di maggio 2025: il convegno sulla medicina di prossimità per la gestione delle cronicità – tema strategico per un sistema sanitario moderno – e l’incontro sul concetto di One Health che connette la salute umana, animale e ambientale, in linea con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Abbiamo parlato di tematiche tanto delicate quanto cruciali. Abbiamo raccontato il frutto del nostro lavoro quotidiano per rendere questo Ateneo vicino ai nostri studenti e alla società che ci circonda. Una società in cui siamo attori e non semplici spettatori. Una società che abbiamo il dovere e il diritto di vivere con consapevolezza, cura e umanità, in ogni suo aspetto. Anche in questo numero abbiamo cercato di contribuire a questa necessità di sensibilizzare alla salute e al benessere: perché solo attraverso una conoscenza approfondita e condivisa possiamo costruire un futuro più sano, inclusivo e sostenibile.

Da parte mia posso assicurare che UniCamillus continuerà a farsi portavoce di questi valori, formando professionisti della salute preparati e sensibili, pronti a fare la differenza nella vita delle persone e nella società.

EDITORIAL

Sexualhealth:advising,preventingandeducating by Gianni Profita Rector

), over 1 million new cases of sexually transmitted infections are reported worldwide every day. In Italy, around 15% of couples experience fertility issues, and it is estimated that one in ten women suffers from endometriosis, often without receiving an early diagnopromote knowledge, prevention and access to adequate

National Conference of the Italian Society of Reproduction (SIdR) ). This significant event brought together experts from across Italy to share their insights on fertility and medically assisted procreation. Given the global to sexual essential component of individual and , and as such deserves sustained scientific, social and cultural attention that goes far beyond stereotypes. As always, in this new issue we have relied on the expertise and passion of our teach-

When we talk about sexual health, we must first recognise its central role in people’s lives. Indeed, it is not just the absence of disease, but also the right to knowledge, prevention and informed fertility, as well as the right to a satisfying relational and affective life. Sexual health is an area where medicine, psychology, must be comprehensive, up-to-date with rigour and clarity, dispelling myths and medically . These topics demonstrate that reproductive health is the result of a complex balance that must be protected through a multidisciplinary exually transmitted diseases, which presents a specific clinical case related to HIV, reminds us that we must always be vigilant and that historical of how venereal diseases have shaped society through prejudice and guilt, affecting cultural to raise awareness of conditions that are all too often overlooked, and to restore their dignity and importance in clinical practice. is also a vibrant and evolving community. In these pages, we recount the establishtournament. These initiatives highlight the importance of sport and cohesion in our students’ education. , we highlight two significant initiatives from May 2025: a for managing chronic conditions—a key issue for modern healthcare , connecting human, animal, and environmental

In this issue, we discuss sensitive yet important topics, and present the outcomes of our daily efforts to bring this University closer to our students and the surrounding community—a community in which we are active contributors, not mere spectators, and where we have the duty and the right to live with awareness, awareness of health and wellbeing, as it is only through in-depth, shared knowledge that we can build a healthier, more inclusive and sustainable

professionals who are well-prepared and compassionate, and who are ready to make a positive impact on

Problemi di Erezione e Impotenza

di Patrizio Vicini

Docente UniCamillus di Urologia

L’erezione peniena è quel fenomeno complesso determinato da una serie di eventi a catena che coinvolgono coscienza, sistema nervoso centrale e periferico, meccanismi ormonali e vascolari (integrità del sistema arterioso e veno-occlusivo penieno).

Tuttavia, ricerche sull’anatomia, la fisiologia e la biochimica della funzione erettile hanno reso possibile definire specifici disordini organici che possono dare origine alla Disfunzione Erettiva (DE) o Impotenza, definita come “incapacità di ottenere o mantenere un’erezione adeguata a portare a termine un soddisfacente rapporto sessuale”.

L’erezione è essenzialmente un evento emodinamico, in cui gioca un ruolo fondamentale l’equilibrio tra l’afflusso arterioso e il deflusso venoso. L’endotelio svolge un ruolo chiave nella regolazione del microcircolo, infatti è al centro dei meccanismi omeostatici di modulazione del diametro dei vasi e di controllo della perfusione tissutale. Le cellule endoteliali partecipano alla regolazione del flusso mediante il rilascio di fattori contrattili e vasodilatatori (Fig.1)

In particolari condizioni di ischemia (come quella secondaria alla vasculopatia diabetica),la riduzione del flusso, conseguente alla alterazione vascolare, induce una condizione di stress emodinamico che causa un profondo scompenso dell’omeostasi microcircolatoria. Tale stress determina l’attivazione dell’endotelio provocando un ulteriore aumento del consumo di ossigeno circolante. Le alterazioni del microcircolo innescano una serie di modificazioni (diminuizione del flusso arterioso, peggioramento dell’ipossia) che mantengono e aggravano i meccanismi patogenetici della DE. In queste circostanze il rilascio di neuromediatori

ad azione vasocostrittrice da parte dell’endotelio attivato – quali l’endotelina1, le citochine e gli altri radicali liberi – danneggiano ulteriormente la mem brana endoteliale. È sempre più evidente che fattori di rischio quali ipercolesterolemia, fumo, ipertensione e diabete mellito portano a un’alterata funzione dell’endotelio e della muscolatura liscia in tutto l’organismo, e questo nel pene può portare alla DE o “impotenza”. Studi epidemiologici ci indicano un Studi epidemiologici ci indicano un’incidenza della DE o deficit erettivo, dell’ordine del 10% nelle società occidentali.

La D.E. tende ad aumentare con l’età: il 40% dei maschi a 70 anni accusa problemi di erezione. Da dati recenti emerge che, in Italia, circa il 40% dei maschi di età compresa tra i 30 ed i 70 anni accusano disturbi della sfera sessuale e circa il 15% avrebbe problemi di “impotenza”, quindi circa 4 milioni di individui.

Il problema è esploso in questi ultimi anni innanzitutto per un progresso culturale per cui la DE non è più considerata una vergogna da nascondere, ma una malattia da affrontare e curare. Un secondo motivo è dovuto all’aumento di incidenza di fattori di rischio tipici dei Paesi industrializzati: stress, farmaci, droghe, inquinamento ambientale.

Va ricordato infine che la DE è spesso sintomo di esordio di malattie più gravi come: il dia-

bete, l’ipertensione, la cardiopatia ischemica. Inoltre, l’insorgenza della DE precede di circa 53 mesi la manifestazione clinica della cardiopatia ischemica di cui condivide gli stessi fattori di rischio: da qui l’estrema importanza di una corretta diagnosi e cura da parte dello specialista andrologo.

CLASSIFICAZIONE DISFUNZIONE ERETTILE

La disfunzione erettile o deficit erettivo viene sostanzialmente classificata in psicogena e organica. È psicogena quando i fattori psicologici, come l’ansia da prestazione, lo stress, hanno un ruolo chiaro e determinante nella sua insorgenza. Tale forma è più frequente nei soggetti giovani.

Nell’età più avanzata la DE è essenzialmente organica ed è determinata da molteplici cause: – anatomiche (condizioni anatomiche peniene, sia congenite che acquisite che non consentono la penetrazione)

– neurologiche (M. Parkinson, M. di Alzheimer, Sclerosi Multipla, lesioni del midollo spinale)

– farmacologiche (ansiolitici, antidepressivi, ed antipertensivi)

– chirurgiche (a livello pelvico e addomino-perineale, come ad esempio l’intervento di prostatectomia radicale per tumore della prostata oppure resezione del retto per tumore del retto)

– vascolari arteriose e venose (soprattutto nei soggetti diabetici)

– endocrine (ipertiroidismo, ipotiroidismo, ipogonadismo, iperprolattinemia)

– patologie organiche generali quali diabete mellito, insufficienza epatica e renale, ipertensione arteriosa – sostanze tossiche quali droghe, nicotina ed abuso di alcool.

L’Andrologo si trova spesso a dover gestire una DE che riconosce come cause principali incurvamenti penieni, legati alla malattia di La Peyronie o successivi a traumi.

Esistono anche una DE secondaria ad interventi demolitivi pelvici, come nel caso della prostatectomia radicale per tumore della prostata; e infine alterazioni delle funzioni sessuali associate all’ipertrofia prostatica benigna e/o al suo trattamento.

DIAGNOSI IMPOTENZA

La diagnosi della DE richiede un approccio sistematico e multidisciplinare, volto a identificare le cause sottostanti e a pianificare un trattamento adeguato. Questo processo diagnostico comprende diverse fasi, ciascuna mirata a raccogliere informazioni specifiche sul paziente.

1) Anamnesi:

• patologie concomitanti (endocrine e dismetaboliche)

• pregressi interventi chirurgici

• farmacoterapia

• tempo e modo di comparsa

• presenza di erezioni notturne o con masturbazione

• comparsa occasionale, situazionale o relazionale

• concomitanza di disturbi del desiderio, dell’eiaculazione o dell’orgasmo

2) Esame obiettivo:

• androgenizzazione generale (massa muscolare, apparato pilifero, distribuzione adipe)

• identificazione dei segni suggestivi di ipogonadismo (riduzioni delle dimensioni dei testicoli, riduzione del tono e del trofismo muscolare,

• perdita dei caratteri sessuali secondari)

• valutazione del pene (elasticità, presenza di placche fibrose o fibrosi generalizzata, presenza di fimosi o frenulo corto)

• valutazione dei testicoli

• esplorazione rettale per valutazione della prostata

3) Esami di laboratorio ed ormonali:

• glicemia a digiuno (o emoglobina glicosilata se il paziente è diabetico) e valutazione del profilo lipidico

Fig. 1 - Cellule endoteliali

• dosaggio del testosterone libero e totale, FSH, LH, Prolattina, DHEA-S.

Il riscontro di ridotti livelli ematici di testosterone impone il dosaggio dell’LH e dell’FSH per permettere la diagnosi differenziale tra ipogonadismo ipogonadotropo’ (livelli di testosterone e gonadotropine bassi) e ipogonadismo ipergonadotropo (livelli di testosterone bassi e gonadotropine alti).

In caso ipogonadismo ipogonadotropo sarà necessario indagare ulteriormente l’asse ipotalamo-ipofisario, attraverso esami ormonali di base e dinamici ed RMN o TC cerebrale. Se ci troviamo di fronte ad iperprolattinemia è necessario escludere cause farmacologiche e riconfermare il risultato tramite prelievi seriati nel tempo.

4) Rigiscan (Rigidometria ed Erettometria Peniena Notturna): valutazione obiettiva e quantitativa delle erezioni notturne che si verificano fisiologicamente durante le fasi REM del sonno. Permette la diagnosi differenziale tra DE psicogena e DEorganica: la presenza di erezioni notturne normali per numero e durata esclude una DE organica.

5) FIC test: Farmaco-infusione intracavernosa di PGE1, valuta l’integrità del meccanismo artero-venoso, utile quando l’anamnesi e le indagini non invasive non hanno chiarito l’origine della DE e per quei pazienti in cui potrebbe essere indicata come terapia la stessa farmacoterapia intracavernosa.

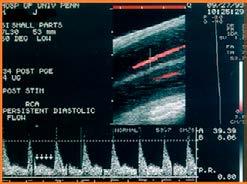

6) Eco-color doppler penieno dinamico (Fig. 2) è l’esame di II livello più importante che deve essere fatto in caso di risposta parziale o non dirimente al FIC test, oppure quando si rende necessario confermare il sospetto di DE su base vascolare.

L’esame viene eseguito sia in condizioni basali per valutare l’ecostruttura dei corpi cavernosi, sia in condizioni dinamiche dopo farmaco-infusione intracavernosa di PGE1 (10-20 mcg/ml), utile per valutare in modo “quantitativo” e “qualitativo” i flussi ematici delle arterie cavernose e dorsali.

Permette di rilevare la presenza di:

• alterazioni strutturali dei corpi cavernosi (fi-

brosi, placche)

• una normale emodinamica peniena

• un deficit erettile arteriogenico

• un deficit erettile secondario a disfunzione veno-occlusiva.

7) Cavernosometria-grafia: metodica utilizzata nella diagnosi della “fuga venosa”, ma ormai in disuso dopo l’avvento dell’ecocolordoppler.

8)Biotesiometria: metodica che permette di valutare la soglia neurologica allo stimolo vibratorio penieno per integrità funzionale della via della sensibilità esteropriopiocettiva con normalità dello stimolo vibratorio e normale percezione dell’incremento d’ intensità a livello delle zone peniene esaminate.

TERAPIA DISFUNZIONE ERETTILE

Il ruolo del medico anche nell’era delle “pillole che possono guarire tutto”, oltre che nell’accogliere, rassicurare ed eliminare eventuali fattori di rischio (fumo,alcool), risiede nel porre una diagnosi e nell’intervenire.

Nelle malattie psichiatriche (depressione, schizofrenia) è indispensabile l’intervento di uno psichiatra che tratterà il paziente con farmaci appropriati.

Nelle malattie endocrine (ipogonadismo, iperprolattinemia, malattie della tiroide), una corretta terapia potrà essere di notevole giovamento o addirittura risolutiva. Nel caso che dall’esame clinico risulti un diabete o un’ipertensione, si dovranno prendere le opportune misure terapeutiche. Nel caso di uso di farmaci che di per sé possono determinare un’interferenza con l’attività sessuale (antiipertensivi, glucosidi digitatici, gli anti-H2, antidepressivi, ansiolitici ealcuni iperlipimezzanti), se ne dovrà dare notizia al medico di base e suggerire le opportune sostituzioni.

Quando una terapia eziologica non sia possibile, si dovrà ricorrere ai presidi terapeutici disponibili: psicoterapia sessuale e terapia medica a sua volta distinta in “non invasiva” e “invasiva”.

PSICOTERAPIA PER L’IMPOTENZA

La psicoterapia sessuale può rappresentare una risorsa comunque, sia in assenza di una compo -

nente organica, sia in sua presenza, perché nel primo caso risolve spesso il disagio ripristinando un comportamento sessuale positivo e, nel secondo caso, aiuta il soggetto e la coppia a vivere la sessualità con margini di handicap conosciuti e con l’attivazione di aspetti generali che siano in grado di garantire piacere e scambio, attenuando il conflitto e la tensione e perciò ripristinando complicità e capacità comunicativa.

TERAPIA MEDICA ‘NON INVASIVA’

I trattamenti medici non invasivi sono rappresentati dai farmaci orali.

SILDENAFIL (VIAGRA)

La farmacoterapia orale costituisce il trattamento di prima linea della DE grazie al Sildenafil (VIAGRA) che ha rivoluzionato l’approccio a tale problema.

Perifericamente, un agente come il sildenafil, anche se non dà avvio ad un’erezione, facilita ed aumenta la risposta della muscolatura liscia ad ogni stimolo sessuale. Il sildenafil viene assunto per bocca un’ora circa prima del rapporto sessuale ed ha un’emivita di circa 4 ore. L’assunzione con i pasti ne rallenta l’assorbimento. La dose consigliata è 50 mg, ma il farmaco può essere efficace anche alla dose di 25 mg. La dose massima consigliata è 100 mg. Il valore terapeutico di questo farmaco è stato confermato dal successo nella pratica clinica essendosi dimostrato efficace in oltre il 70 % dei pazienti dei pazienti affetti da DE

IC351-TADALAFIL (CIALIS)

Rappresenta la “seconda generazione” di farmaci inibitori selettivi della PDE 5. La novità terapeutica rispetto al “vecchio“ Sildenafil risiede proprio nella selettività che risulta 10.000 volte maggiore verso la PDE 5 rispetto alle altre PDE (1-4-7-10), e 780 volte maggiore rispetto alla PDE 6. Tali livelli di selettività dovrebbero assicurare minori effetti collaterali e maggiore efficacia clinica.

L’efficacia clinica si evidenzia già entro 30 minuti (59%) ma è massima tra 4 e 36 ore dopo l’assunzione (80%). Un vantaggio di questa molecola rispetto agli altri inibitori delle PDE è la più lunga emivita (>17 ore). Tale aspetto farmaco-cinetico, liberando la coppia dalla necessità di “pianificazione temporale”

dell’attività sessuale,migliora la spontaneità dei rapporti e l’ansia da prestazione ad essi connessa, permettendo cosi somministrazioni rarefatte e non tipicamente situazionali. La lunga emivita lo rende anche il farmaco più utilizzato per la “riabilitazione” dei corpi cavernosi post-prostatectomia radicale per tumore della prostata

VARDENAFIL (LEVITRA)

E’ un potente inibitore della PDE 5. Studi farmacocinetici hanno documentato alcune specifiche peculiarità che lo differenziano dagli altri inibitori della PDE 5: il più rapido raggiungimento delle massime concentrazioni plasmatiche (entro 40-50 minuti), e l’emivita (in media 4-5 ore) alle dosi comunemente impiegate di 10-20 mg.

Non sono riportate significative variazioni dei parametri farmacocinetici con la contemporanea assunzione di alimenti, né in presenza di insufficienza renale nei pazienti dializzati.

TERAPIA MEDICA “INVASIVA”

Pazienti candidati alla terapia iniettiva:

1. Pazienti che non possono usare la terapia orale

2. Pazienti che non rispondono alla terapia orale

3. Pazienti con esiti di chirurgia radicale della pelvi

La prostaglandina E1 (PGE1), somministrata per via intracavernosa, induce il rilasciamento della muscolatura liscia peniena dei corpi cavernosi determinando un’attivazione dell’ade -

Fig. 2 - Eco-color doppler penieno dinamico

nilatociclasi e quindi un aumento delle concentrazioni di AMPc. La prostaglandina E1, in dosi comprese tra 2,5 e 20 mcg, induce delle induce delle erezioni valide nell’80% circa dei soggetti trattati.

TERAPIA CON ONDE D’URTO A BASSA INTENSITÀ

Una tecnica recente che dimostra una buona efficacia è quella della litotrissia peniena, che consiste nel colpire il pene con onde d’urto a bassa intensità. Ciò determina una risposta infiammatoria con riparazione tissutale e facilita la neoangiogenesi, ossia lo sviluppo di ulteriori vasi sanguigni penieni, migliorando in tal modo l’erezione.

TERAPIA CON PLASMA PIASTRINICO (O PRP)

E CELLULE STAMINALI

Il PRP (plasma ricco di piastrine) si ottiene attraverso la centrifugazione del sangue autologo (cioè prelevato dallo stesso paziente), che produce un plasma ad alta concentrazione di piastrine, detto appunto concentrato piastrinico. Il plasma così ottenuto in andrologia si usa essenzialmente per due patologie con ottimi risultati: la disfunzione erettile e la malattia di La Peyronie.

TERAPIA CHIRURGICA PER LA DISFUNZIONE

ERETTILE: PROTESI PENIENE

Dove la terapia medica non permette di ottenere risultati soddisfacenti, la terapia protesica rappresenta la soluzione migliore.

I pazienti candidati all’impianto protesico sono in genere affetti da una DE organica e non rispondono alla terapia orale (Viagra, Cialis, Levitra) o alla terapia farmaco-iniettiva con PGE1, oppure sono affetti da DE organica e rifiutano il trattamento orale o farmaco-iniettivo, oppure ancora sono pazienti con una DE definitiva (diabete, chirurgia pelvica, malattia di La Peyronie in fase stabilizzata).

In caso di DE psicogena l’impianto protesico è indicato dopo il fallimento o la non attuabilità dei trattamenti sessuologici e psicoterapici e la scarsa accettazione dei farmaci orali e intracavernosi.

Le protesi di dividono in soffici, malleabili, e idrauliche e in genere vengono impiantate tramite un piccolo accesso peno-scrotale con l’ausilio del divaricatore di Scott.

1) Le protesi soffici e malleabili non gonfiabili sono indicate in soggetti con scarsa destrezza manuale, che hanno rapporti stabili di coppia e che rifiutano la protesi idraulica.

Vantaggi:

• Perfetta rigidità

• Accesso chirurgico minimo

• Non richiedono alcuna attivazione

• Bassa percentuale di rotture

• Costi relativamente contenuti

Svantaggi:

• Non perfetta simulazione della flaccidità

• Possibile deformazione durante il rapporto

• Manovre endo-urologiche difficoltose se il pene è lungo

2) Le protesi idrauliche bi o tricomponenti gonfiabili possono essere a due (cilindri e istema pompa-serbatoio unico) o tre componenti (cilindri, pompa e serbatoio), tali protesi forniscono risultati migliori sia da un punto di vista funzionale che estetico, e sono indicate in tutti i tipi di deficit erettivo, in pazienti privi di impedimenti fisici con necessità di occultare la presenza dell’impianto (Fig.3).

Fig. 3 - Protesi Idrauliche

Vantaggi:

• Ottima simulazione di flaccidità

• Ottima rigidità (maggiormente per le protesi tricomponenti rispetto alle bicomponenti)

Svantaggi:

• Necessità di attivazione manuale

• Possibili rotture o migrazione dei componenti

• Possibili compressioni della pseudocapsula fibrosa che si forma intorno all‘impianto

• Costi relativamente alti.

ERECTILE DySFUNCTION (ED): DIAGNOSIS, CAUSES AND TREATMENT

Erectile dysfunction (ED) is defined as the persistent inability to achieve or maintain an erection sufficient for satisfactory sexual intercourse. It is a common disorder whose prevalence increases with age, although it can also affect younger individuals. There may be psychogenic, organic, or mixed causes.

Major risk factors include cardiovascular disease, diabetes mellitus, hypertension, dyslipidaemia, obesity, smoking, a sedentary lifestyle, certain medications (e.g. antidepressants and antihypertensives), neurological diseases, endocrine disorders and anatomical abnormalities.

In young men, ED is more frequently linked to psychological factors such as performance anxiety, stress and trauma, whereas in men over 50 organic causes are predominant.

Diagnosis begins with a thorough patient history, examining medical, psychological and sexual factors, lifestyle habits and medications taken. An objective examination evaluates the external genitalia, secondary sexual characteristics and the prostate, as well as looking for any signs of systemic disease.

Laboratory tests include a hormone profile (total testosterone, LH, PRL and TSH) and metabolic testing to identify any endocrine dysfunctions or comorbidities.

The following tests can be performed to investigate the cause of ED:

• Fractional Inhibitory Concentration (FIC) test, involving an intracavernous injection of prostaglandin E1, is an effective method for evaluating vascular responsiveness;

• Nocturnal RigiScan, which analyses spontaneous erections during sleep;

• Dynamic penile echocolour Doppler ultrasound, to assess the arterial and venous components of the penis in response to prostaglandin.

ED is known to be an early indicator of cardiovascular disease; patients with ED are at an increased risk of ischaemic events, which often occur 2–5 years prior to the onset of cardiac symptoms. Therefore, an early diagnosis of ED can help to identify individuals at risk of cardiovascular disease.

The personalised treatment follows a step-by-step approach:

1. Lifestyle changes, such as changes to diet and physical activity, as well as quitting smoking and drinking alcohol.

2. Psychological support, particularly if the cause is psychosexual.

3. Oral medications (PDE5 inhibitors such as sildenafil, tadalafil, vardenafil and avanafil) are effective in the majority of patients and should be taken before intercourse. They are contraindicated with nitrates.

4. Intracavernous injections of prostaglandins are useful for patients who do not respond to PDE5i drugs

5. Experimental treatments include low-intensity penile shock waves, platelet-rich plasma (PRP) and stem cells.

6. Penile prostheses (hydraulic or semi-rigid) are indicated for severe and refractory cases.

Erectile dysfunction is a complex disorder with significant physical and psychological implications. It may also be an early sign of systemic disease, so an integrated, multidisciplinary approach is essential for effective management.

SALUTE SESSUALE.

Il ruolo dell’alimentazione

di Laura Scappaticci

Docente UniCamillus di Alimentazione, Patologie Ginecologiche e Fertilità

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute sessuale come “uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale in relazione alla sessualità, parte integrante della salute e del benessere dell’individuo”.

Ad influenzare la salute sessuale concorrono diversi fattori: biologici, nutrizionali, sociali. I fattori biologici sono principalmente rappresentati dagli ormoni, che giocano un ruolo chiave nella regolazione della salute sessuale, a partire dalla pubertà e per tutta la vita adulta. Sia l’apparato riproduttore femminile che quello maschile sono strutture deputate alla produzione di ormoni sessuali: tale produzione viene influenzata e finemente controllata – oltre che da sistemi di feedback – anche da altre vie che riguardano processi metabolici, a loro volta influenzati dallo stato nutrizionale del soggetto. Ad esempio, nella donna, il ciclo ovarico e il ciclo mestruale scandiscono la crescita e la maturazione degli ovociti, la preparazione dell’endometrio e la produzione di ormoni chiave come estrogeni e progesterone, i cui livelli e la cui funzione sono intimamente legati alla disponibilità energetica e ai nutrienti introdotti con la dieta.

Questa regolazione fine tra produzione di ormoni e processi metabolici è stata abbondantemente descritta in letteratura. È oggi chiaro che carenze nutrizionali, come allo stesso modo anche eccessi alimentari, oppure una dieta qualitativamente inadeguata, possono alterare la produzione di ormoni sessuali

sia nella donna che nell’uomo. Tale alterazione può portare a un malfunzionamento del sistema riproduttivo che si può manifestare a vari livel li. Ad esempio nella donna una dieta incon grua può alterare il ciclo mestruale, eventualmente compromettere la qualità dei gameti, può addirittura influire sulla recettività endometriale determinando effetti significativi sulla fertilità e sulla funzione sessuale. Un altro esempio paradigmatico di come una carenza nutrizionale interferisca sulla salute sessuale e riproduttiva è quello dell’amenorrea ipotalamica funzionale. In questa condizione una inadeguata disponibilità energetica, spesso esito di diete eccessivamente restrittive o di condizioni di stress psicofisico, innesca un blocco della secrezione pulsatile dell’ormone rilascio delle Gonadotropine (GnRH), che determina un’assenza di ovulazione e ciclo mestruale. Tale condizione ha ripercussioni anche sulla salute ossea e quella cardiovascolare della donna. Allo stesso modo anche nell’uomo c’è una forte interazione tra stato nutrizionale e benessere sessuale e riproduttivo. La spermatogenesi, ossia la produzione e la maturazione degli spermatozoi, dipende in modo stretto dalla sintesi di testosterone, ormone la cui produzione richiede un adeguato apporto di micro

e macronutrienti fondamentali.

Tra i macronutrienti particolarmente studiati ritroviamo i grassi. Questi si suddividono in:

• grassi saturi: privi di doppi legami, sono ricchi di atomi di idrogeno e si trovano soprattutto in alimenti di origine animale come uova, latte e derivati, ma anche in alcuni vegetali, come l’olio di cocco e di palma;

• grassi insaturi: contengono uno o più doppi legami. I monoinsaturi si trovano principalmente nell’olio d’oliva e nella frutta secca, mentre i polinsaturi (PUFA) abbondano nel pesce, nelle noci, nell’olio di girasole e in altri estratti vegetali. Gli Omega 3 sono grassi polinsaturi essenziali.

I grassi polinsaturi PUFA sembrano essere coinvolti positivamente in numerosi processi legati alla fertilità. In particolare, la composizione della membrana ovocitaria è un fattore chiave per la fecondazione, poiché il concepimento richiede una serie di processi che iniziano con il riconoscimento e la fusione delle membrane dello spermatozoo e dell’ovocita, e la composizione di queste membrane dipende al tipo di alimentazione che viene effettuata. Le diete ricche di acidi grassi monoinsaturi (ad es. l’olio d’oliva) e polinsaturi (come EPA e DHA) sono state correlate a un miglioramento della qualità ovocitaria, della recettività endometriale e a una riduzione del rischio di disturbi ovulatori. È per questo motivo che ne viene raccomandato l’introito nei casi di programmazione di una gravidanza, sia essa naturale o tramite tecniche di fecondazione assistita. Gli omega-3 contribuiscono alla sintesi delle prostaglandine, importanti nella fisiologia riproduttiva, e hanno effetti antinfiammatori che migliorano la qualità dell’ovocita e l’impianto dell’embrione. In generale un’alimentazione ricca di alimenti a basso indice infiammatorio (come avocado e noci, ricchi di grassi monoinsaturi, folati e antiossidanti) potrebbero favorire la fertilità e la salute ovarica. Al contrario, un’alimentazione ricca di alimenti ad alto indice pro infiammatorio, contenenti elevate quantità di acidi grassi saturi, è stata associata a un rischio maggiore di disturbi dell’ovulazione, infiammazione ovarica e alterazione dell’ambiente follicolare. Questi meccanismi

possono ridurre la probabilità di concepimento e aumentare il rischio di aborto spontaneo.

Anche nell’uomo i PUFA a catena lunga, come EPA e DHA, sono utili per mantenere una adeguata fluidità della membrana spermatica e di conseguenza aumentare la fertilità maschile. Inoltre, questi grassi svolgono un ruolo chiave nella sintesi di eicosanoidi, agenti biologici che regolano il metabolismo degli steroidi. Numerosi studi suggeriscono che l’integrazione alimentare di PUFA può migliorare la qualità dello sperma e modulare la funzionalità mitocondriale, aumentando la capacità energetica degli spermatozoi e proteggendoli dallo stress ossidativo. Al contrario, l’assunzione di grassi saturi e trans, tipica delle diete occidentali ad alto contenuto di alimenti trasformati e povera di fibre, è stata associata a un aumento dello stress ossidativo, a una maggiore produzione di citochine pro-infiammatorie e a disfunzioni mitocondriali.

MODELLI

ALIMENTARI ASSOCIATI AD UNA MIGLIORE SALUTE SESSUALE NEGLI UOMINI E NELLE DONNE

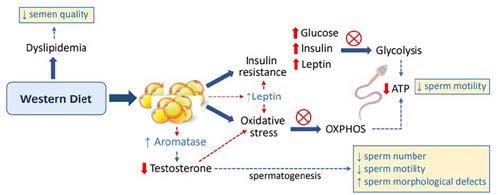

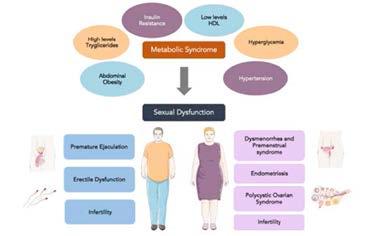

Il legame tra nutrizione e funzione sessuale è mediato da fattori fisiologici e fisiopatologici: entrano in gioco sicuramente il sistema metabolico-ormonale, quello gastrointestinale e quello cardiovascolare, ma anche la salute mentale, l’umore, e altri fattori come il microbiota intestinale e l’infiammazione cronica di basso grado. Rispetto alle abitudini alimentari per un’alimentazione protettiva verso la salute sessuale, sempre più evidenze scientifiche dimostrano che l’approccio vincente è quello di adottare una visione complessiva basata sui pattern alimentari, ovvero sull’insieme delle abitudini alimentari che caratterizzano la dieta nel suo complesso. È ormai acclarato che la dieta occidentale – caratterizzata da un elevato consumo di alimenti ultra processati, grassi saturi e zuccheri semplici – si associa a un aumento dello stress ossidativo e dell’infiammazione cronica di basso grado, due condizioni che danneggiano la microcircolazione in generale e quindi manifestano i loro effetti anche sulla circolazione degli organi genitali, così come lo stress ossidativo influisce sulla qualità dei gameti.

Al contrario, la Dieta Mediterranea, ricca di alimenti vegetali, pesce, olio extravergine d’oliva e povera di grassi saturi, rappresenta il modello più studiato e apprezzato nella letteratura scientifica internazionale anche in ambito di miglioramento della salute sessuale. Numerosi studi hanno infatti evidenziato come l’aderenza a questo pattern alimentare si associ a una salute sessuale e ad esiti riproduttivi migliori sia nell’uomo che nella donna. In particolare, per quanto riguarda la salute sessuale maschile, una revisione sistematica di Sultan et al. (2024) dimostra che la dieta mediterranea sia efficace nel prevenire e migliorare diverse condizioni urologiche maschili: la disfunzione erettile, la litiasi renale, i sintomi delle basse vie urinarie e l’incontinenza urinaria. Tali vantaggi risultano ancora più evidenti quando la dieta viene utilizzata in soggetti che soffrono di sindrome metabolica. La sindrome metabolica, condizione clinica caratterizzata dalla combinazione di obesità addominale, ipertensione, dislipidemia e insulino-resistenza, presenta purtroppo una prevalenza in costante ascesa, e rappresenta un importante fattore di rischio per numerose disfunzioni sessuali sia nell’uomo che nella donna. In questo contesto, la dieta mediterranea si distingue come un modello alimentare capace di influenzare positivamente la salute sessuale, grazie alle sue riconosciute proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e vasodilatatrici. Questa visione è confermata anche da una recente revisione della letteratura pubblicata su Nutrients (Oteri et al.,

2024), che mette in evidenza come l’adozione della dieta mediterranea possa favorire un miglioramento della funzione erettile nell’uomo e apportare benefici alla salute sessuale femminile, soprattutto in condizioni come la Sindrome dell’Ovaio Policisitico (PCOS) e l’endometriosi. Inoltre un altro aspetto importante è la connessione tra la salute cardiovascolare, l’umore e la funzionalità sessuale. I nutrienti assunti, infatti, interagiscono con i sistemi serotoninergico, dopaminergico e noradrenergico, modulando la risposta psico-emotiva legata alla sessualità. Alcuni alimenti specifici si sono mostrati particolarmente rilevanti in questo contesto, di seguito qualche esempio: la riduzione dell’apporto di sodio migliora la capacità di dilatazione dei vasi sanguigni, con un effetto diretto sull’eccitazione genitale; il cioccolato (ricco di flavonoidi) promuove la vasodilatazione mediata dall’ossido nitrico; l’anguria apporta citrullina, precursore dell’arginina, essenziale per la produzione di ossido nitrico; frutti ricchi di polifenoli, come le mele, grazie anche al contenuto di antiossidanti e fitoestrogeni, creano un ambiente antinfiammatorio e anti-aterosclerotico.

È noto ormai da molto tempo che stati carenziali di vitamina D e ferro sono correlati a disfunzioni sessuali. La vitamina D, i cui recettori si trovano anche nell’utero e nelle ovaie, influenza la steroidogenesi e l’aromatizzazione del testosterone, con effetti sui livelli ormonali. Nell’anemia sideropenica, infine, l’affaticamento cronico sembra mediare la relazione tra carenza di ferro

e disfunzione sessuale.

IL RUOLO DEL PESO CORPOREO NELLA SALUTE SESSUALE E RIPRODUTTIVA

Il peso corporeo rappresenta un determinante fondamentale della salute sessuale e riproduttiva, sia nella donna che nell’uomo.

Secondo uno studio pubblicato su Sexes da McNabney (2022), l’obesità può compromettere la funzione sessuale attraverso tre meccanismi principali: la disregolazione del tessuto adiposo, l’alterata regolazione glicemica e la presenza di infiammazione cronica.

Negli uomini, a livello ormonale, l’aumento dell’aromatasi, enzima che converte il testosterone in estradiolo, determina un calo dei livelli di testosterone e un aumento degli estrogeni con effetti negativi sulla sensibilità peniena, sull’erezione e sul desiderio.

Nelle donne, il ruolo di livelli di estrogeni persistentemente alti è più controverso, ma è noto che questi possono favorire la crescita di tumori estrogeno-dipendenti.

Persone con obesità presentano frequentemente un quadro di iperglicemia ed insulino resistenza. Studi su animali mostrano che queste condizioni riducono l’espressione di acquaporine, proteine fondamentali per la lubrificazione vaginale e la produzione delle secrezioni prostatiche e seminali.

L’infiammazione cronica tipica dell’obesità compromette la produzione di ossido nitrico (NO), fondamentale per vasodilatazione e vasocon-

gestione genitale, elemento centrale nella fase di eccitazione sessuale. Nella donna, l’obesità si associa a un rischio di infertilità triplicato rispetto alle coetanee normopeso, come evidenziato da numerosi studi epidemiologici. Questo legame si basa su una serie di meccanismi fisiopatologici che coinvolgono l’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi, l’iperinsulinemia e la resistenza insulinica, l’infiammazione cronica e la disregolazione ormonale. L’eccesso di tessuto adiposo determina un’aumentata aromatizzazione degli androgeni in estrogeni e una riduzione delle proteine leganti gli ormoni sessuali, favorendo uno stato di iperandrogenismo e di anovulazione cronica. Le adipochine secrete dal tessuto adiposo, come leptina e adiponectina, agiscono inoltre come modulatrici negative della funzione ovarica e della recettività endometriale, aggravando le difficoltà riproduttive. Gli studi mostrano come perdite di peso, anche modeste, migliorano sensibilmente la regolarità del ciclo mestruale, la qualità ovocitaria e la recettività endometriale, aumentando le probabilità di concepimento spontaneo o mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita. Anche nell’uomo l’obesità impatta negativamente sulla fertilità. L’eccesso di grasso viscerale e sottocutaneo si traduce in un’aumentata conversione periferica del testosterone in estrogeni, con una conseguente riduzione dei livelli di testosterone libero e un’alterazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi.

Effetti positivi della dieta mediterranea sulla disfunzione sessuale in uomini e donne con sindrome metabolica. Il verde chiaro indica un effetto positivo più debole, mentre il verde scuro indica un effetto positivo più forte.

Tale disfunzione ormonale si associa a una compromissione della spermatogenesi, con riduzione della concentrazione, della motilità e della morfologia degli spermatozoi, oltre a un aumento della frammentazione del DNA spermatico. L’obesità maschile è inoltre un fattore di rischio ben documentato per la disfunzione erettile, espressione sia di meccanismi organici (alterazioni vascolari e infiammatorie legate alla sindrome metabolica) sia di aspetti psicologici, quali la ridotta autostima e la percezione negativa della propria immagine corporea. Inoltre l’eccesso adiposo, in particolare a livello addominale e inguinale, aumenta la temperatura scrotale, compromettendo ulteriormente la spermatogenesi. Le evidenze più recenti indicano che un calo ponderale anche solo del 5-15% determina un significativo miglioramento dei parametri endocrini e seminali maschili, con benefici diretti sulla fertilità e sulla funzione sessuale.

MENOPAUSA E SALUTE SESSUALE

Un altro importante aspetto da considerare è quello relativo alla salute sessuale della donna in menopausa. Questa rappresenta una fase cruciale nella vita della donna, in cui la riduzione dei livelli di steroidi sessuali (estrogeni e androgeni) gioca un ruolo importante nella

compromissione della risposta sessuale. Inoltre i cambiamenti psicologici e relazionali correlati all’invecchiamento e l’aumento delle comorbilità metaboliche e cardiovascolari influiscono ulteriormente sulla salute sessuale.

Secondo una recente revisione della letteratura pubblicata su Nutrients (Silva et al., 2021), l’adozione di un modello alimentare mediterraneo si associa a numerosi benefici anche per le donne in post-menopausa, inclusa una riduzione della pressione arteriosa, una migliore regolazione del profilo lipidico e una composizione corporea più favorevole (riduzione del grasso viscerale e preservazione della massa magra). Tali miglioramenti si riflettono positivamente sulla funzione sessuale, poiché la salute vascolare e il bilancio ormonale sono strettamente connessi alla risposta sessuale femminile. Inoltre la dieta mediterranea, caratterizzata dall’elevato contenuto di grassi mono e polinsaturi, fibre alimentari, vitamine e minerali, è in grado di modulare l’infiammazione cronica di basso grado e lo stress ossidativo, due fattori centrali nel declino della funzione sessuale durante la menopausa. Tale pattern alimentare rappresenta pertanto un modello di riferimento per promuovere un invecchiamento sano e una funzione sessuale soddisfacente anche in età matura.

T HE ROLE OF NUTRITION IN SE x UAL HEALTH

According to the World Health Organisation (WHO), sexual health is defined as a state of physical, emotional, mental and social well-being in relation to sexuality. This state is influenced by multiple factors, including biological, nutritional, and social aspects. Sex hormones, produced by the male and female reproductive systems, are regulated by metabolic mechanisms that are strongly linked to nutritional status. Dietary deficiencies or excesses can alter hormone production, which can have a negative effect on fertility and sexual function. For example, in women, an inappropriate diet can alter the menstrual cycle, impair oocyte quality, and reduce endometrial receptivity. One example is functional hypothalamic amenorrhoea, which is linked to poor energy availability. Even in men, spermatogenesis and testosterone production require an adequate nutrient supply.

Among the macronutrients, fats play a crucial role. In particular, unsaturated fats such as PUFAs (e.g. omega-3) are beneficial for fertility as they improve oocyte and sperm quality, promote endometrial receptivity and reduce inflammation. PUFAs improve cell membrane fluidity and mitochondrial function, thereby enhancing sperm motility and vitality. In contrast, saturated and trans fats, which are typical of Western diets that are high in processed foods, are associated with oxidative stress, inflammation, and reduced gamete quality.

Numerous studies support the efficacy of dietary patterns rather than individual nutrients. The Mediterranean diet, which is rich in plant foods, fish and olive oil, and low in saturated fats, is particularly beneficial for sexual health. It has antioxidant, anti-inflammatory and vasodilator properties which improve microcirculation and gamete quality while reducing sexual dysfunction. A study by Sultan et al. (2024) showed that this type of diet can prevent and improve male urological dysfunctions such as erectile dysfunction and urinary disorders, particularly in individuals with metabolic syndrome. The Mediterranean diet has also been shown to be beneficial for female conditions such as polycystic ovary syndrome (PCOS) and endometriosis

There is a direct link between cardiovascular health, mood, and sexual function. Specific foods, such as chocolate (which contains flavonoids), watermelon (which contains citrulline) and apples and dried fruit (which contain polyphenols and antioxidants), can improve vasodilation and sexual response. Key micronutrients include vitamin D, which affects hormone production, and iron, whose deficiency is associated with fatigue and sexual dysfunction.

Body weight is a determining factor in sexual and reproductive health. Obesity can alter hormonal balance: in men, it increases the conversion of testosterone into oestrogen, which can lead to reduced libido and erectile dysfunction, while in women it can cause anovulation, ovarian dysfunction, and impaired endometrial receptivity. These disorders are underlying factors of insulin resistance, chronic inflammation and dysfunction of the hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG) axis. Spermatogenesis is also impaired: obesity and high scrotal temperature can reduce sperm quality. However, modest weight loss (5-15%) can significantly improve hormonal parameters, fertility and sexual function in both sexes. Finally, menopause is a critical phase for female sexual health, characterised by a decline in sex hormones and physical and psychological changes. According to Silva et al. (2021), the Mediterranean diet is also effective during this phase, improving vascular health, lipid profile, and body composition. Its anti-inflammatory and antioxidant properties help to preserve sexual function in ageing women.

LVantaggi nell’applicazione alle patologie ostetricoginecologiche in campo clinico e di ricerca

di Valentina Bruno

Docente

UniCamillus di Ginecologia e Ostetricia

’Immunologia della Riproduzione studia le interazioni tra siste ma immunitario e apparato riproduttivo, contribuendo alla comprensione di numerose patologie ostetriche e ginecologiche, migliorando le strategie terapeutiche. Molte condizioni comuni – come pre-eclampsia, parto pretermine, poliabortività, infertili tà, repeated implantation failure (RIF), endometriosi, sindrome dell’ovaio policistico (PCOS), insufficienza ovarica precoce (POF) e neoplasie ginecologiche – presentano un importante background immunologico, ancora in parte da chiarire.

Durante la gravidanza, l’ambiente immunitario materno viene finemente regolato. Inizialmente, è necessaria una risposta pro-infiammatoria a livello dell’ interfaccia materno- fetale per favorire l’impianto embrionale; questa è seguita da una fase antinfiammatoria, cruciale per il “non rigetto” del feto in quanto “semi-allogenico” (metà del patrimonio genetico è paterno) ed il mantenimento della gravidanza. Nelle ultime fasi gestazionali, una nuova attivazione infiammatoria favorisce l’insorgenza del travaglio. L’induzione di uno stato immunitario tollerante avviene tramite l’azione coordinata di cellule immunitarie specifiche, tra cui natural killer (NK), macrofagi, linfociti T, cellule dendritiche, APC e MDSC. Un’alterazione nei loro pathways può compromettere l’impianto e lo sviluppo fetale, favorendo l’insorgenza di complicanze ostetriche. Il sistema immunitario materno deve quindi adattarsi continuamente per garantire una corretta placentazione e sviluppo fetale.

Molte complicanze della gravidanza possono essere considerate manifestazioni diverse di un’unica alterazione nei meccanismi di infiammazione, immunomodulazione e placentazione.

ABORTO SPONTANEO RICORRENTE

Nonostante siano noti diversi fattori di rischio per la poliabortività (età, obesità, fumo, stress) e fattori eziologici certi (malformazioni uterine, anomalie cromosomiche, cause ormonali, autoimmunità, sindrome da anticorpi antifosfolipidi, trombofilie), circa il 40-50% dei casi rimane a eziologia sconosciuta. In questi, è stato ipotizzato un possibile coinvolgimento di un’alterata risposta immunitaria a livello dell’interfaccia materno-fetale. Studi suggeriscono una predisposizione alla rottura dei meccanismi di auto-tolleranza, un’aumentata risposta pro-infiammatoria e una disregolazione dell’immunitàmaterna verso antigeni fetali o trofoblastici. La poliabortività inspiegata rappresenta tuttora un campo controverso, soprattutto riguardo a quali esami includere nel work-up diagnostico. Per anni, sono stati richiesti test costosi senza che vi fossero evidenze scientifiche solide a sostegno. Lo studio dei meccanismi immunologici alla base della sua eziopatogenesi resta fondamentale, anche se attualmente non esiste un livello di evidenza sufficiente per raccomandare l’esecuzione routinaria di test immunologici, se non a fini esplorativi. Questo si riflette anche sull’utilizzo clinico di farmaci immuno-modulatori. Le linee guida raccomandano l’associazione di eparina a basso peso molecolare (LMWH) e aspirina a basse dosi solo nei casi con diagnosi di sindrome da anticorpi antifosfolipidi. In altri contesti, non vi

sono evidenze che LMWH e/o aspirina migliorino la prognosi. Nonostante ciò, LMWH è stata spesso usata come terapia empirica per le sue potenziali proprietà immuno-regolatorie, anche in assenza di forti raccomandazioni. Gli studi in merito, infatti, risultano troppo eterogenei per poter essere confrontati o inclusi in metanalisi: differenze nella definizione di poliabortività, nella selezione della popolazione, nella tempistica della terapia, nella concordanza dei test di screening per trombofilia e nei criteri di inclusione/diagnosi ne limitano l’affidabilità. Pertanto, è urgente approfondire la conoscenza dei meccanismi immunitari implicati, per poter comprendere meglio gli effetti delle terapie utilizzate empiricamente e sviluppare approcci più mirati.

PRE-ECLAMPSIA

Questa patologia deriva da alterati meccanismi di invasione trofoblastica e da un mancato rimodellamento delle arterie spirali dell’utero con una conseguente placentazione inadeguata. Il sistema immunitario gioca un ruolo importante, insieme a fattori genetici e stress ossidativo, mediando gli effetti della disfunzione placentare sia sul feto – ritardo di crescita intrauterino, parto prematuro, morte intrauterina fetale – che, a livello sistemico, sulla madre – ipertensione, proteinuria, HELLP syndrome, eclampsia, insufficienza renale ed epatica e coagulazione intravascolare disseminata. Alterazioni immuno-modulatorie nella fase di impianto compromettono la placentazione, causando ipoperfusione, rilascio di fattori anti-angiogenici e attivazione immunitaria materna, con conseguente infiammazione sistemica e sintomi clinici. A livello terapeutico, l’utilizzo dell’aspirina a basse dosi (oltre al suo noto effetto anti-aggregante), garantisce un’azione anti-ossidante, anti-infiammatoria ed immunomodulatoria. Sono stati pubblicati diversi studi randomizzati di grandi dimensioni che hanno dimostrato una riduzione dell’incidenza di pre-eclampsia nelle pazienti ad alto rischio trattate in profilassi mediante aspirina a basse dosi.

ENDOMETRIOSI

L’endometriosi colpisce il 10-15% delle donne in età fertile in Italia, influenzando negativamente la qualità della vita e la fertilità (30-40% dei casi). È anche associata a un aumento del rischio di neoplasie ginecologiche, in particolare nei tumori ormo -

no- dipendenti delle pazienti più giovani. L’eziologia è multifattoriale e coinvolge aspetti endocrini, immunologici e genetici, con un ruolo centrale dello stress ossidativo. L’attivazione dei macrofagi e la presenza di frammenti endometriali apoptotici contribuiscono a un ambiente pro-ossidante, con aumento delle lipoproteine ossidate (ox-LDL). Il profilo immunitario endometriale varia con il ciclo mestruale, e queste fluttuazioni ormonali influenzano anche la fisiopatologia dell’endometriosi. L’associazione tra endometriosi e alcuni tumori ginecologici suggerisce che i meccanismi endocrino-immunologici coinvolti possano contribuire sia alla malattia benigna sia ai meccanismi di immune escape tumorale. È stata descritta una “firma molecolare” dell’endometriosi, utile per comprendere i meccanismi che ne favoriscono la trasformazione maligna, evidenziando una possibile correlazione genetica trasversale. Tra i principali geni coinvolti, le mutazioni nei recettori di estrogeni e progesterone ne aumentano l’ipersensibilità, favorendo la progressione della malattia. Le vie di segnalazione ormono-dipendenti, influenzate dallo stress ossidativo, giocano un ruolo cruciale nella patogenesi. In questa prospettiva, la rete genetico-immuno-endocrina dell’endometriosi può rappresentare un utile strumento per lo sviluppo di terapie mirate contro i tumori correlati.

CANCRO DELL’ENDOMETRIO

Il cancro dell’endometrio è il tumore più frequente del tratto genitale femminile, con incidenza crescente anche sotto i 40 anni. Nelle fasi iniziali la prognosi è favorevole, ma in caso di patologia tumorale ricorrente o metastatica resta sfavorevole. L’ambiente immunologico dell’interfaccia materno-fetale condivide numerose caratteristiche con il microambiente tumorale (TME). Entrambi presentano una fase iniziale pro-infiammatoria seguita da una fase immunosoppressiva: nel primo caso per favorire il non rigetto fetale, nel secondo per permettere la sopravvivenza delle cellule tumorali. Tuttavia, nella gravidanza a termine si verifica un nuovo switching pro-infiammatorio che avvia il travaglio; nel tumore, invece, questo stadio manca, e il processo di immune escape prosegue in modo incontrollato. Comprendere il “timing” delle risposte immunitarie nella progressione tumorale e il ruolo di attori immunologici positivi e negativi è ancora una sfida. Tuttavia, l’analisi degli adatta-

menti immunitari ben regolati in gravidanza – e della loro alterazione nelle complicanze ostetriche – può rivelare un potenziale “orologio immunitario” anche nella cancerogenesi. Questo approccio potrebbe permettere l’identificazione di specifici pathways molecolari coinvolti nella transizione da lesione precancerosa a neoplasia, aprendo nuove prospettive in campo immunoterapico. Tradurre la conoscenza dei meccanismi di tolleranza immunitaria materno-fetale alla comprensione dell’immune escape tumorale può rappresentare una strategia innovativa: studiare ciò che in natura è stato già “programmato” con una precisa limitazione nel tempo e nello spazio, l’immunotolleranza materno-fetale, potrebbe portare a riconoscere questi pathways, per limitare nel tempo e nello spazio ciò che non è finemente regolato, come il processo di immune escape del cancro.

IMMUNOPERINATOLOGIA

L’immunoperinatologia mette in relazione l’immunologia e la medicina perinatale, studiando le interazioni immunologiche tra madre, placenta e feto, e le relative conseguenze fino al periodo neonatale. L’ambiente immunologico materno durante la gravidanza può determinare delle modificazioni sulla futura risposta immunitaria del neonato, predisponendolo ad un rischio aumentato di alcune patologie neonatali di tipo immunitario, neurologico e metabolico, quali disturbi dello spettro autistico (ASD), asma, dermatite atopica, allergie alimentari, disturbi metabolici e cardiovascolari come l’obesità, il diabete e l’ipertensione. Una disregolazione immunitaria a livello materno-fetale può quindi causare effetti a breve termine, che si manifestano alla nascita, o a lungo termine sul neonato portando ad una “programmazione fetale” mediante meccanismi epigenetici.

The immunology of reproduction: clinical and research benefits in obstetric and gynaecological diseases

The immunology of reproduction studies the interactions between the immune and reproductive systems, contributing to our understanding of many obstetric and gynaecological diseases and improving therapies. Common conditions such as pre-eclampsia, preterm delivery, recurrent miscarriage, infertility, repeated implantation failure (RIF), endometriosis, polycystic ovary syndrome (PCOS), premature ovarian failure (POF) and gynaecological cancers have an immunological basis that is not fully understood.

During pregnancy, the maternal immune environment undergoes dynamic regulation: an initial pro-inflammatory response promotes embryo implantation, followed by an anti-inflammatory phase that enables the body to tolerate the semi-allogeneic foetus. At the end of pregnancy, a new inflammatory activation initiates labour. This balance is coordinated by immune cells such as the NK cells, macrophages, T-lymphocytes, APCs and MDSCs. Alterations to these pathways can compromise implantation and placentation, favouring obstetric complications. These may represent different manifestations of a single immunological dysregulation. Recurrent Spontaneous Abortion: In 40-50% of cases of recurrent spontaneous abortion (RSA), the underlying cause remains unknown. In these cases, an altered immune response at the maternalfoetal interface is assumed to occur, involving loss of tolerance, inflammatory hyperactivation, and a reaction against foetal or trophoblastic antigens. However, there is currently no solid evidence to support the routine use of immunological testing. The LMWH + aspirin combination is only indicated in cases of antiphospholipid antibody syndrome. Other immune-modulating therapies (glucocorticoids, IVIG, G-CSF and scratching) are not recommended for unexplained RSA. New approaches, such as artificial intelligence, could help to identify effective predictors, optimise the diagnostic process and reduce costs, while improving therapeutic personalisation. Pre-eclampsia is a multifactorial disease due to inadequate trophoblastic invasion and failure to remodel spiral arteries. Placental hypoperfusion activates the immune system, resulting in the release of anti-angiogenic factors and systemic inflammation. Clinical manifestations affect both the mother and the foetus. In addition to its anti-platelet effect, low-dose aspirin exerts antioxidant, anti-inflammatory and immune-modulatory actions, thereby reducing the incidence of the disease in patients at risk.

Endometriosis: It affects 10-15% of women of childbearing age and has an impact on quality of life and fertility (30-40%), as well as increasing the risk of hormone-dependent gynaecological cancers. It has a multifactorial origin involving oxidative stress, immune dysfunction, activated macrophages and apoptotic fragments, which create a pro-oxidant environment. Fluctuations in the immune system during the menstrual cycle influence pathogenesis. A molecular signature associated with the risk of malignant transformation has been identified, involving alterations to oestrogen and progesterone receptors. Therapies involving hormones, Gn-RH, progestins and aromatase inhibitors also act through immune modulation.

Endometrial carcinoma: It is the most common gynaecological tumour, with a favourable prognosis in the early stages but an unfavourable prognosis in advanced forms. The tumour’s immune microenvironment shares mechanisms with the maternal-foetal interface, consisting of an initial pro-inflammatory phase followed by immune tolerance. However, unlike childbirth, it lacks the final inflammatory switching phase, which allows tumour immune escape. Studying the immune dynamics of pregnancy could provide valuable insights for developing new immunotherapeutic strategies. Immunoperinatology: This field links immunology and perinatal medicine, analysing the interaction between the maternal immune system, the placenta, and the foetus. Immune dysregulation can alter foetal programming via epigenetic mechanisms, predisposing the newborn to immune, neurological and metabolic disorders such as asthma, allergies, autism spectrum disorder (ASD), obesity and diabetes. Therefore, the immunological environment during pregnancy has an impact on neonatal immune development, with short- and long-term effects.

Successo, fattori influenti e strategie personalizzate

di Ermanno Greco

Docente

UniCamillus di Ostetricia e Ginecologia

Le tecniche di riproduzione assistita (ART – Assisted Reproductive Technology), la fecondazione in vitro (IVF – In Vi tro Fertilization) e l’iniezione intra citoplasmatica di spermatozoi (ICSI – Intracytoplasmic Sperm Injection), hanno molto successo per cercare di superare le molteplici cause alla base dell’infertilità femminile e maschile. Infatti, si calcola che fino ad oggi nel mondo siano nati almeno dodici milioni di bambini con queste procedure.

Percentuali di successo in italia

Il trasferimento embrionario è una delle fasi finali di un ciclo di fecondazione assistita, in particolare della fecondazione in vitro. Dopo che gli ovociti prelevati dalla donna sono stati fecondati in laboratorio con gli spermatozoi, gli embrioni che si sviluppano vengono osservati per alcuni giorni. Quelli ritenuti più vitali e promettenti vengono poi trasferiti nell’utero della donna, con l’obiettivo che si impiantino e portino a una gravidanza.

La reale percentuale media di successo di tali procedure in Italia – dove ne vengono effettuate circa centomila in un anno – oscilla tra il 17 e il 18% per ogni trasferimento embrionario, e di circa il 27-28% dopo trasferimenti ripetuti (fonte Istituto Superiore di Sanità e dati aggregati che non tengono conto però delle percentuali di successo specifiche di ogni singolo Centro di Procreazione Medicalmente Assistita).

Varietà delle tecniche e loro efficacia

È necessario specificare che le tecniche di fecondazione in vitro oggi adottate dai vari Centri di Procreazione Medicalmente Assistita possono

essere molteplici, e ciascuna ha una sua specifica percentuale di riuscita, cosa che deve essere chiarita con la coppia prima di affrontare il percorso.

fattori genetici dell’embrione e ruolo dell’età materna

La capacità degli embrioni di impiantarsi nell’utero dipende per il 70% dalla loro normalità genetica cromosomica, e per il 30% dalla capacità del tessuto all’interno dell’utero (endometrio) di essere recettivo.

La salute genetica dell’embrione è determinata per l’80% dalla qualità genetica degli ovociti e per il 20% da quella degli spermatozoi.

Bisogna precisare che tutte le donne, anche giovani, possiedono sempre una parte dei propri ovociti che non è sana cromosomicamente, e che tale quota aumenta con l’aumentare dell’età materna. Infatti, al di sotto dei 30 anni è del 30% circa, ma dopo i 35 anni è di almeno il 50-60%. Risulta evidente che, se l’embrione formato in vitro deriva da un ovocita malato, risulta anch’esso malato, e la natura non lo fa impiantare o lo fa abortire, e questo avviene più frequentemente dopo i 35-36 anni.

limiti della selezione morfologica degli embrioni Nella maggior parte dei Centri, la selezione degli embrioni da trasferire all’interno dell’utero avviene in base alla loro morfologia, ossia viene data la priorità al trasferimento agli embrioni di migliore qualità. Tuttavia, non esiste nessuna correlazione tra qualità morfologica e salute genetica, ossia anche un embrione esteticamente “perfetto” può essere non sano e viceversa, e di conseguenza il

tentativo fallisce.

Pertanto, la tecnica di fecondazione in vitro con selezione morfologica degli embrioni può essere adottata in coppie giovani con una buona riserva ovarica, perché le alterazioni genetiche ovocitarie non sono elevate.

tecnologie aVanzate e miglioramento delle Percentuali di successo

Diversi studi internazionali hanno evidenziato che in questo gruppo di pazienti, in condizioni ottimali di laboratorio, la percentuale di successo della fecondazione in vitro dopo trasferimento di una singola blastocisti (l’embrione del quinto giorno) è del 30%, e sale al 40% dopo trasferimento di eventuali embrioni congelati residui, al 55% dopo una seconda stimolazione ovarica, e al 62% dopo la terza stimolazione. È possibile aumentare queste percentuali se la selezione degli embrioni non avviene solo attraverso le caratteristiche morfologiche ma morfocinetiche, ossia in base alla velocità di sviluppo cellulare dell’embrione. Oggi questo può essere possibile se il laboratorio possiede un particolare strumento detto Embrioscope, dotato anche di un algoritmo di intelligenza artificiale (Kidscore, iDAscore) per la selezione embrionaria. Anche l’utilizzo di mezzi di coltura contenenti acido ialuronico per il trasferimento dell’embrione può aumentare le percentuali di successo di un ulteriore 10%.

la diagnosi genetica PreimPianto (Pgt-a): una risorsa Per coPPie a rischio

La selezione morfologica degli embrioni non è sicuramente il mezzo più adeguato per assicurare le giuste percentuali di riuscita per tutte quelle coppie che hanno un maggior rischio di produrre ovociti ed embrioni anomali cromosomicamente, come le donne con età superiore ai 35/36 anni, donne con una storia di poliabortività, coppie con ripetuti tentativi di fecondazione in vitro falliti e nei casi di infertilità maschile grave. Per queste coppie il successo può essere raggiunto più facilmente se l’embrione a livello di blastocisti, prima di essere trasferito, viene sottoposto ad una particolare tecnica diagnostica detta diagnosi genetica preimpianto (PGT-A), in grado di valutare l’assetto cromosomico.

Essa consiste nel prelevare dallo strato esterno della blastocisti (trofoectoderma) 5-10 cellule e analizzarne l’assetto cromosomico con la moderna tecnica NGS (Next Generation Sequencing). Tale procedura non compromette l’impianto dell’embrione se effettuato da biologi esperti. Con questa tecnica è possibile distinguere un embrione sano (euploide) da uno malato (aneuploide). Il trasferimento di un unico embrione sano dà circa il 60-70% di possibilità di impianto.

imPatto dell’età materna sul successo della Pgt-a L’età materna è il fattore principale in grado di influenzare la produzione di un embrione sano e quindi anche il successo di tali tecniche. Le alterazioni genetiche embrionarie sono circa il 55% tra i 35 e i 36 anni, 70% tra i 39 ed i 40 anni, 85% tra i 42 ed i 44 anni, 90% intorno ai 45 anni.

L’età materna avanzata può ridurre anche il tasso di formazione delle blastocisti, con la conseguenza di un minor numero di embrioni da analizzare e scegliere.

Valutazione della riserVa oVarica e Protocolli Personalizzati

Il successo della diagnosi preimpianto dipende anche dal numero di ovociti prodotti durante la stimolazione ovarica, cosa che può essere preventivamente accertata sottoponendo la donna a due esami con risposte giornaliere: la conta ecografica dei follicoli antrali ed il dosaggio dell’ormone AMH (Ormone Antimulleriano).

Le donne che hanno una bassa riserva ovarica possono comunque ricorrere ad un particolare tipo protocollo di stimolazione ormonale detto “DUOSTIM”: esso consiste nell’eseguire due protocolli di stimolazione nello stesso mese per raggiungere un numero adeguato di ovociti per la tecnica.

La tecnologia oggi ha fatto passi da gigante rispetto a dieci anni fa, e attualmente consente il successo anche a donne che prima venivano avviate a programmi di ovodonazione. L’importante è sempre individuare e personalizzare il percorso per ciascuna singola coppia.

A SSISTED R EPRODUCTIVE T ECHNI q UES : SUCCESS AND PERSONALISED STRATEGIES

Assisted Reproductive Techniques (ARTs), such as In Vitro Fertilisation (IVF) and Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI), are effective solutions for overcoming multiple causes of female and male infertility. To date, the number of children born worldwide thanks to these procedures has reached at least 12 million .

In Italy, where around 100,000 IVF cycles are performed annually, the average success rate per embryo transfer is 17–18%, increasing to 27–28% following repeated transfers. However, these figures are aggregate values and do not take into account differences between individual Medically-Assisted Procreation (MAP) centres.

There are many different IVF techniques in use today, each with different success rates, so it is important that couples are fully informed before starting the process. An embryo’s ability to implant in the uterus depends on its genetic chromosomal health (70%) and the receptivity of the endometrium (30%). The genetic health of the embryo depends on the quality of the oocytes for 80% and the sperm cells for 20%.

All women have a proportion of oocytes with chromosomal abnormalities, a figure which increases with maternal age. For example, around 30% of oocytes are abnormal in women under 30, compared to 50-60% in women over 35. If an embryo is derived from an abnormal oocyte, nature tends to prevent its implantation or cause a miscarriage. This phenomenon is more frequent after the age of 35 or 36.

Embryos are mainly selected on the basis of morphology, i.e. the quality that can be seen under a microscope. However, there is no correlation between morphology and genetic health; aesthetically ‘perfect’ embryos may be genetically abnormal, and vice versa. This technique is particularly recommended for young couples with a good ovarian reserve, as genetic alterations are less common in these cases.

Under optimal laboratory conditions, IVF involving the transfer of a single blastocyst (a day-5 embryo) has an approximate success rate of 30%. This percentage can increase to 40% with the transfer of frozen embryos, 55% after a second round of ovarian stimulation, and 62% after a third. Using more advanced techniques such as morphokinetic selection, which is based on the speed of cell development and uses tools like the EmbrioScope integrated with artificial intelligence algorithms (e.g. Kidscore and iDAscore), can further improve success rates. Using culture media containing hyaluronic acid for embryo transfer can also increase implantation chances by 10%.

Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy (PGT-A) is an important tool for couples at an increased risk of chromosomal abnormalities. This includes women aged 35 or over , individuals who have experienced multiple miscarriages or failed IVF attempts , and cases of severe male infertility .

PGT-A analyses use Next-Generation Sequencing (NGS) techniques to examine certain cells taken from the trophectoderm of the blastocyst, in order to assess the chromosomal setup and differentiate between healthy (euploid) and abnormal (aneuploid) embryos. Transferring a healthy embryo increases the probability of implantation to 60–70%. However, maternal age remains the main factor influencing the production of healthy embryos, with the percentage of abnormalities rising from around 55% at 35–36 years of

age to around 90% at 45 years of age. Furthermore, advanced maternal age can reduce blastocyst formation, thereby limiting the number of embryos available for selection.

The success of PGT-A also depends on the number of oocytes obtained during ovarian stimulation, which can be assessed using antral follicle counts and Anti-Müllerian Hormone (AMH) dosage . In cases of low ovarian reserve, ‘DUOSTIM’ stimulation protocols can be employed, involving two stimulations in the same month to increase the number of oocytes collected.

Great progress has been made in the field of assisted reproductive technology in the last ten years, to the extent that it is now possible to avoid egg donation for women with very low ovarian reserves. However, it is crucial to customise the procedure for each couple and identify the most suitable technique to maximise their chances of success.

DIETRO OGNI

NUMERO, UNA SCELTA CHE FA LA DIFFERENZA:

UNICAMILLUS PROTAGONISTA

NEI DATI ALMALAUREA

Le chiamano statistiche, ma sono storie di vita vera: studenti soddisfatti, laureati in corso, opportunità lavorative concrete. UniCamillus cresce, e lo fa insieme ai suoi studenti.

di Ginevra Guidoni

In un mondo dove scegliere “dove studiare” significa decidere “chi diventare”, ci sono numeri che non restano solo cifre, ma diventano storie. Storie di impegno, di sogni realizzati. Storie di passione e dedizione. Storie di un futuro che prende forma. E i numeri di UniCamillus raccontano esattamente questo: una comunità che cresce, matura, eccelle e costruisce ponti concreti verso il mondo del lavoro e verso una società che possa diventare sempre più umana. I numeri UniCamillus sono un dato di fatto, e vengono raccontati dal XXVII Rapporto AlmaLaurea, che fotografa in modo approfondito il profilo e la condizione occupazionale dei laureati italiani, e che pone UniCamillus tra le realtà universitarie più dinamiche, efficaci e promettenti del panorama nazionale.

Ciò che rafforza l’orgoglio di aver raggiunto tali risultati sta soprattutto nella giovane età del nostro Ateneo medico: nata nel 2018, UniCamillus si è da subito distinta per la sua vocazione inclusiva, la sua visione globale e la volontà di formare professionisti capaci di agire nel mondo, ovunque ci sia bisogno di cura, con lo sguardo ben oltre i confini.

Oggi, a soli sette anni dalla fondazione, i risultati parlano chiaro: una qualità formativa altissima, una soddisfazione degli studenti tra le più elevate in Italia e soprattutto, un rapporto diretto ed effettivo con il mondo del lavoro.

un’uniVersità a misura di mondo

Uno degli elementi che rende UniCamillus un caso eccezionale nel contesto accademico italiano è la sua vocazione internazionale. Il nu-

mero di studenti stranieri è il doppio della media nazionale. Inoltre, oltre il 64,8% degli iscritti proviene da fuori regione, contro una media nazionale del 24,5%.

Non si tratta solo di statistiche: si tratta di uno stile educativo, di un ambiente multiculturale. Dove si impara non solo dai docenti, ma anche dai compagni. Dove ogni lezione diventa anche uno scambio di visioni, esperienze, punti di vista che provengono da ogni angolo del mondo. Inoltre, per chi sogna una carriera internazionale, inutile dire che a UniCamillus si costruiscono relazioni che vanno ben oltre i confini geografici e di mentalità.

numeri oltre i numeri: il modello di un’uniVersità che funziona

Tra i dati più incoraggianti raccolti da AlmaLaurea, c’è quello relativo al tasso di laureati in corso, che per il nostro Ateneo raggiunge l’89,5%, contro una media nazionale ferma al 58,7%. È un risultato che racconta molto: non solo studenti determinati e organizzati, ma anche docenti disponibili, strutture adeguate, percorsi didattici ben costruiti e un sistema di supporto efficace. Come si può raccontare meglio un’università che “accompagna davvero per mano” i propri studenti?

Ma non solo: anche la media del voto di laurea (106,1 su 110) supera quella nazionale (103,8), riflettendo così la serietà e l’impegno richiesti, ma anche il clima di fiducia reciproca che si respira in Ateneo. A UniCamillus ricordiamo infatti che buona parte del merito accademico risiede nella serenità emotiva di uno studente: un ragazzo ascoltato e valorizzato non può che dare il meglio di sé.

Oltre alle aule, ai laboratori, alle simulazioni e allo studio teorico, la pratica è centrale: il 91,3% dei laureati triennali di UniCamillus ha svolto un tirocinio durante il proprio corso di studi. Una percentuale molto al di sopra della media nazionale (59,8%) e che sottolinea l’attenzione dell’Ateneo alla preparazione sul campo. Nel mondo medico e sanitario, questo fa la differenza: perché è nell’incontro con i pazienti e nella gestione reale delle criticità che si forgiano le competenze più importanti, sia umane che professionali.

Dietro ogni numero, ovviamente, c’è una scelta, e i laureati UniCamillus sono pienamente felici di averci scelto: il 95,2% degli studenti