CYBERSÉCURITÉ

CHANGEMENTS CLIMATIQUES : INFRASTRUCTURES VERTES p.34

DOSSIER SPÉCIAL : TRANSPORT AÉRIEN p.40

POUR TOUTES LES ÉLUES ET ÉLUS ET GESTIONNAIRES MUNICIPAUX

CHANGEMENTS CLIMATIQUES : INFRASTRUCTURES VERTES p.34

DOSSIER SPÉCIAL : TRANSPORT AÉRIEN p.40

POUR TOUTES LES ÉLUES ET ÉLUS ET GESTIONNAIRES MUNICIPAUX

CONSULTEZ LE CATALOGUE MUNI POUR VOIR

L’ÉVENTAIL QUI S’OFFRE À VOUS !

PRÈS DE 40 NOUVELLES FORMATIONS SUR DES SUJETS TELS QUE :

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

DROIT MUNICIPAL

GESTION ET GOUVERNANCE

PARTICIPATION CITOYENNE ET PLUS !

ANIMÉES PAR DES EXPERTES ET EXPERTS, LES FORMATIONS DE L’UMQ SONT DYNAMIQUES ET INTERACTIVES EN PLUS D’ÊTRE ACCESSIBLES OÙ QUE VOUS SOYEZ !

CONSULTEZ L’ÉVENTAIL

DE FORMATIONS QUI

S’OFFRE À VOUS !

umq.qc.ca/formations

VOLUME 44 → N° 01

MARS 2023

URBA EST UNE PUBLICATION DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC PUBLIÉE QUATRE FOIS PAR ANNÉE ET RÉALISÉE

PAR SA DIRECTION DES COMMUNICATIONS

LES AVIS DE CHANGEMENT D’ADRESSE DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS À : UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC, 2020, BOULEVARD ROBERT-BOURASSA, BUREAU 210, MONTRÉAL (QUÉBEC) H3A 2A5

TÉLÉPHONE 514 282-7700

DÉPÔT LÉGAL BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU CANADA

ISSN 1490-2427 LA REPRODUCTION DES TEXTES ET PHOTOS EST AUTORISÉE AVEC MENTION DE LA SOURCE DES FRAIS DE PHOTOCOPIE ET DE MANUTENTION SONT FACTURÉS AUX NON MEMBRES

ABONNEMENT 58 $ + TAXES = 66,69 $ URBA N’EST PAS RESPONSABLE DES ERREURS DE CONTENU DE LA CHRONIQUE JURIDIQUE DE DHC. LES PRODUITS, MÉTHODES ET SERVICES ANNONCÉS SOUS FORME PUBLICITAIRE DANS URBA NE SONT EN AUCUNE FAÇON

APPROUVÉS, RECOMMANDÉS, NI GARANTIS PAR L’UMQ. DE PLUS, URBA SE RÉSERVE LE DROIT DE REFUSER TOUTE PUBLICITÉ, SANS EXPLICATION

PRÉSIDENT DE L’UMQ DANIEL CÔTÉ

DIRECTEUR GÉNÉRAL JEAN-PHILIPPE BOUCHER

RÉDACTRICE EN CHEF JOSIANE CYR

RÉDACTION PATRICK LEMIEUX, ARIANE DUCHESNEAU

RÉVISION OPHÉLIE MC DONOUGH

DESIGN GRAPHIQUE STUDIO ALINÉA

TIRAGE 8 300

PUBLICITÉ LYNE DUBOIS, MERLICOM, 514 919-3830, LDUBOIS@MERLICOM.COM

Accroître notre parc de locomotives et de matériel roulant pour améliorer la capacité

Investir dans l’infrastructure et la technologie pour améliorer la sécurité, l’efficacité et la productivité

Élargir notre équipe pour augmenter la résilience

Maximiser les ressources du CN pour fournir nos services durant l’hiver.

Apprenez-en plus sur le Plan d’exploitation hivernal du CN : www.cn.ca/planhivernal

La première édition de l’année du magazine URBA présente un dossier complet sur la cybersécurité, avec des entrevues et articles documentés touchant notamment la vulnérabilité des outils numériques et les nouvelles dispositions législatives sur la protection des renseignements personnels.

Aussi, la présente édition rassemble plusieurs articles sur la lutte et l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la mobilité des personnes. Deux priorités municipales qui seront à l’ordre du jour au cours des prochaines semaines et prochains mois, dans le cadre notamment des budgets 2023-2024 qui seront déposés à Québec et à Ottawa.

En terminant, je profite de ces quelques mots pour vous remercier de votre confiance et de votre solidarité. Dès le début de l’année, grâce à notre mobilisation, on a parlé partout au Québec de l’intégration harmonieuse des activités minières aux territoires, des défis du transport aérien et du phénomène de l’itinérance. Ces grands enjeux se trouvent maintenant au cœur des préoccupations gouvernementales. C’est la preuve que notre travail collectif porte ses fruits.

Bonne lecture et au plaisir de vous croiser bientôt.

Les élues, élus et gestionnaires municipaux sont plus sensibles que jamais aux risques de cyberattaques. Les municipalités sont-elles en cybersécurité ?

Sont-elles protégées contre les risques de piratage ou de demandes de rançon ?Daniel Côté

AU COURS DES DERNIERS MOIS, PLUSIEURS EMBAUCHES ET PROMOTIONS

ONT EU LIEU AU SEIN DE L’ÉQUIPE DE L’UMQ :

Me Émilie Vanier, conseillère juridique en droit du travail et de l’emploi;

Mme Cathy Herbadji Ghilas, technicienne à la paie et ressources humaines;

Mme Flavie Imbert, adjointe administrative principale, services aux membres;

Mme Nathalie Martin, conseillère en gestion des ressources humaines;

M. Simon Savard, conseiller aux politiques Finances et fiscalité;

M. Simon Binette, conseiller stagiaire en urbanisme;

M. Philippe Biuzzi, conseiller aux politiques Aménagement du territoire et habitation;

Mme Fanny Nadeau a été promue technicienne à la formation continue;

M. David Morin a été promu technicien comptable.

L’UMQ félicite toutes ces personnes pour leurs nominations respectives et leur souhaite le meilleur succès dans leurs nouvelles fonctions.

Soulignons par ailleurs qu’au cours des derniers mois, Mmes Fanny Nadeau, technicienne à la formation continue, Marilyn Sévigny, conseillère aux événements, et Anabelle Martini, conseillère aux politiques, ont chacune célébré leurs cinq ans de service.

L’UMQ tient à les remercier chaleureusement pour leur engagement et leur dévouement constants afin de servir efficacement les membres et leur souhaite une bonne continuation au sein de l’organisation.

L’Union des municipalités du Québec présente la 101e édition de ses assises annuelles sur le thème L’incontournable gouvernement de proximité. Avec leur vision, leur agilité et leur capacité d’innover, les municipalités occupent un rôle structurant pour relever les défis d’aujourd’hui. Agissant au quotidien sur les enjeux climatiques, sociaux ou économiques, le milieu municipal est un acteur clé, engagé et déterminé pour développer le Québec et ses régions.

L’événement le plus attendu du monde municipal et le plus important congrès en ce domaine.

Inscriptions dès maintenant :

lincontournablegouv.evenementumq.ca

13 h à 19 h 30

Ouverture officielle du salon Espace affaires et innovations municipales

15 h à 19 h 30

Activité de bienvenue des caucus d’affinité au salon Espace affaires et innovations municipales (période de réseautage)

15 h à 17 h

Rencontre des caucus d’affinité Caucus des cités régionales Caucus des municipalités de centralité

17 h 30 à 19 h 30

Rencontre des caucus d’affinité Caucus des municipalités locales Caucus des municipalités de la Métropole

7 h à 8 h

Petit-déjeuner-buffet

8 h à 9 h 30

Cérémonie d’ouverture officielle des assises

9 h 30 à 15 h

Visite du salon Espace affaires et innovations municipales

9 h 30 à 17 h 30

Ouverture officielle du Pavillon de l’innovation municipale

9 h 30 à 10 h

Pause-café

10 h à 11 h 30

Grand forum - Financer la transition : le défi de la décennie

11 h 30 à 13 h 30

Déjeuner-buffet des déléguées et délégués

12 h à 13 h

Rencontre du Caucus des grandes villes

13 h 30 à 14 h 30

Diversifier les revenus municipaux, mission impossible?

Le potentiel du conseil scientifique pour le»milieu municipal

Rareté de main-d’œuvre dans les municipalités : causes, enjeux et pistes d’action

Urbanisme 101 – Pour s’y retrouver au-delà des procédures

14 h 30 à 15 h

Pause-café

15 h à 16 h

Conjuguer le budget municipal et la hausse des coûts de construction

La gestion des actifs : une révolution en»matière de gestion municipale

Les municipalités, premières répondantes à la détresse sociale

S’inspirer pour penser la mobilité pour tous les milieux

16 h à 17 h 30

Activité de bienvenue de la présidence de l’UMQ

17 h 30 à 18 h 30

Activité d’accueil des jeunes élues et élus

7 h 30 à 9 h

Petit-déjeuner Femmes et gouvernance

9 h à 9 h 30

Pause-café

9 h à 15 h

Visite du Pavillon de l’innovation municipale et période de réseautage

9 h 30 à 10 h 30

Tribune des chefs d’opposition à l’Assemblée nationale du Québec

10 h 30 à 11 h

Pause-café

11 h à 12 h

Période de réseautage

12 h 30 à 14 h

Déjeuner-conférence de la ministre des Affaires municipales

14 h à 14 h 30

Pause-café

14 h 30 à 16 h 30

Assemblée générale annuelle (à huis clos)

16 h 30 à 17 h 30

Assemblée générale annuelle des jeunes élues et élus

18 h 30 à 19 h 30

L’avant-gala

19 h 30 à 23 h

Soirée gala du mérite Ovation municipale

En marge de la tenue de la 101 e édition des assises de l’UMQ, se tiendra pour une 11e année la Journée des approvisionneurs municipaux (JAM), les 4 et 5 mai 2023, à l’hôtel DoubleTree Gatineau.

La JAM est un événement spécifiquement dédié aux gestionnaires et au personnel occupant des fonctions en approvisionnement et en gestion contractuelle dans le milieu municipal. Les approvisionnements municipaux et la gestion contractuelle sont des domaines en constante évolution, touchés régulièrement par des changements législatifs, mais aussi par de nombreuses avancées technologiques. Ainsi, la JAM est l’occasion d’entendre des spécialistes des approvisionnements municipaux, de se renseigner sur les meilleures pratiques et les nouveautés dans le domaine ainsi que de réseauter avec les équipes de partout au Québec. De plus, une municipalité sera récompensée pour son sens de l’innovation dans le développement de la fonction d’approvisionnement municipal. Le prix Coup de Cœur JAM est remis par l’UMQ chaque année, et ce, depuis 2017. La lauréate du prix aura la possibilité de présenter son projet lors de l’événement.

Les personnes intéressées sont invitées à visiter la section Approvisionnements du portail en ligne de l’UMQ (umq.qc.ca) pour s’inscrire et consulter la programmation.

Merci à la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec –Partenaire de la JAM

Certi cation reconnue et véritablement dédiée au secteur municipal, le titre OMA a este des connaissances et de l’expertise de son détenteur en matière de compétence municipale, ainsi que de son souci à exceller. Trois le res qui vous feront gagner la reconnaissance de vos pairs.

Universités partenaires comaq.qc.ca

La COMAQ est la seule corporation du milieu municipal à décerner le titre d’o cier municipal agréé (OMA) depuis plus de 50 ans.

Transport collectif, transport aérien, transport interurbain, électrification, les défis ne manqueront pas pour les prochaines années au ministère des Transports et de la Mobilité durable. L’Équipe d’Urba avait plusieurs sujets à aborder avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et a voulu en savoir davantage sur les dossiers chauds pilotés par son ministère, qui sont aussi des enjeux prioritaires pour les municipalités de toutes les régions du Québec.

GENEVIÈVE GUILBAULT

VICE-PREMIÈRE MINISTRE DU QUÉBEC ET MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE

QLes défis pour le transport aérien demeurent importants, malgré les actions de votre gouvernement ces dernières années. Comment peut-on assurer une meilleure fiabilité des vols pour les gens en région?

QQuel est, le plus grand défi qui vous attend pour les quatre prochaines années à titre de ministre des Transports et de la Mobilité durable?

QLe modèle de financement actuel du transport en commun au Québec entraîne un déficit structurel qui devra être comblé pour assurer la stabilité et la pérennité du service. Votre gouvernement s’est engagé à établir un cadre financier pour la période 2023-2028. Comment comptez-vous impliquer les municipalités dans cette démarche?

Consulter les municipalités, c’est essentiel. Dans toutes les démarches qu’entreprend notre gouvernement, nos municipalités font partie intégrante du processus. Maintenant, on sait toutes et tous à quel point le financement du transport collectif représente un défi. Il faut avoir une réflexion intelligente et sereine à ce sujet et j’ai déjà commencé à sonder les mairesses et maires que je rencontre au fur et à mesure de façon préliminaire. Naturellement, il n’y aura pas de solution unique, d’où l’importance de consulter nos municipalités, pour comprendre les différentes réalités inter et intrarégionales. Si nous avons le privilège d’avoir été réélus, je pense que c’est parce que les Québécoises et Québécois savent qu’on se soucie grandement de nos municipalités et de nos régions.

QLa modernisation de la Loi sur l’expropriation est cruciale pour le monde municipal. Le premier ministre s’est d’ailleurs clairement engagé en faveur de cette modernisation. À titre de ministre responsable de cette loi, pouvez-vous nous dire quelles seront les prochaines étapes? Les municipalités peuvent-elles espérer voir des avancées dans ce dossier prochainement?

Le premier ministre a promis une réforme de la Loi sur l’expropriation aux assises de l’UMQ, justement. Quand la CAQ promet quelque chose, on livre. Vous comprendrez que, naturellement, je ne peux pas trop m’avancer sur un potentiel projet de loi étant donné le privilège parlementaire, mais on comprend que c’est une demande importante de la part de nos élues et élus municipaux et on la prend très au sérieux.

C’est dans les nouvelles souvent, comme pendant le temps des Fêtes, justement, mais l’aviation est un mode de transport qui connait des difficultés ces temps-ci. Ce que mon collègue François Bonnardel a mis en place au dernier mandat, c’est un programme de billets à 500 $ pour inciter la population à visiter nos régions. Au total, c’est un investissement de plus de 261 M$ pour faciliter les déplacements interurbains. On le voit, cela a été bénéfique pour plusieurs régions alors qu’on sortait de la pandémie. C’est sûr que le transport aérien, c’est un dossier important. À ce titre, j’ai mon collègue Yves Montigny, le député de René-Lévesque, pour m’épauler à titre d’adjoint gouvernemental pour le volet du transport aérien. C’est un dossier qu’il connaît bien, ayant été maire de BaieComeau, sur la Côte-Nord. On a à peu près 1 100 municipalités au Québec et pour les garder en vie, on doit maintenir l’activité économique, et dans certains cas, les revitaliser. Pour beaucoup d’entre elles, cela peut passer par le tourisme, et donc, par le transport aérien et régional. Ultimement, il faut avoir une vue d’ensemble sur le transport interurbain, dont le transport aérien est une composante. C’est ce que fait notre gouvernement.

QDans son discours inaugural, le premier ministre a démontré l’importance du transport interurbain pour la vitalité régionale. Étant donné que les services du transport interurbain ont diminué au cours des dernières décennies, quelles actions seront prises par votre ministère pour les améliorer?

Comme vous le dites, le premier ministre en a parlé dans son discours d’ouverture. On sait que depuis les 10, 15 et même 20 dernières années, les gouvernements qui se sont succédé ont laissé tomber le transport interurbain. Au dernier mandat, mon collègue François Bonnardel avait annoncé près de 40 M$ pour relancer le transport interurbain, dont 18,2 M$ pour le Programme d’aide à la relance du transport interurbain par autobus (PARTIA). Notre gouvernement agit déjà sur ce front et continuera. D’ailleurs, ma collègue Andrée Laforest, que vous connaissez bien aux Affaires municipales, travaille sur une politique d’aménagement du territoire. Ce territoire, on doit l’occuper intelligemment et je pense que le transport interurbain est une piste essentielle.

C’est une bonne question et je ne pense pas qu’il y ait une seule et unique réponse. Je pourrais assurément vous parler de transport collectif, du maintien d’infrastructures, ou encore de transport interurbain, que ce soit par autobus, par avion, par bateau ou par train, mais un chantier qu’on a déjà débuté et sur lequel on va continuer sur notre lancée, c’est assurément l’électrification des transports. Les transports sont le secteur qui produit le plus de GES au Québec et on doit donc s’y attaquer si on veut atteindre nos cibles. Déjà, avec le Plan pour une économie verte, on accélère le rythme d’électrification du parc de véhicules du gouvernement pour atteindre 100 % des automobiles, des fourgonnettes, des minifourgonnettes et des véhicules utilitaires sport d’ici 2030. Pour assurer la viabilité de l’électrification de notre parc et des véhicules des citoyennes, citoyens et entreprises, on travaille à installer 4 500 bornes de recharge d’ici 2028. Bref, c’est un travail de longue haleine, mais tellement important pour atteindre nos cibles de réduction de GES. Un autre dossier qu’on va regarder de près, c’est la sécurité routière. Les événements regrettables des dernières semaines ont mis cette problématique en lumière. On va travailler de concert avec les municipalités pour que l’ensemble des gens qui utilisent la route, incluant les piétonnes et piétons, soient davantage en sécurité.

4 500 100 %

Les gouvernements de proximité peuvent et doivent faire leur part en matière d’adaptation aux changements climatiques. Par des règlements d’urbanisme normatifs ou qualitatifs, les municipalités ont le pouvoir de contribuer à la qualité de l’environnement et à la diminution de l’empreinte écologique des divers projets sur leur territoire. De plus, une adaptation rapide des normes régissant l’évolution des milieux de vie aux changements climatiques permettra aux municipalités d’éviter des coûts importants dans les années futures en améliorant leur résilience aux crises. Construire la résilience de nos territoires est un chantier qui, comme l’urbanisme, se réalise à long terme et auquel il faut s’attaquer dès maintenant.

Afin d’accompagner les municipalités de toutes tailles et de toutes les régions dans cette transition, l’UMQ a créé le guide « S’adapter au climat par la réglementation ». Le guide propose une série de mesures ciblées, axées autour de 10 thèmes et répertorie les meilleures pratiques et initiatives mises en place par des municipalités québécoises en matière de réglementation municipale. Les municipalités ont ainsi accès à des exemples concrets pour agir, notamment afin de :

• favoriser la captation de carbone;

• diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre (GES);

• s’adapter aux risques induits par les changements climatiques.

La Ville de Candiac possède un Comité de démolition, qui donne l’autorisation de démolir un bâtiment en se basant sur des critères de durabilité environnementale comme :

• l’opportunité de récupération et de valorisation des matériaux et des équipements de l’immeuble;

• la réutilisation du sol dégagé ou du projet de réaménagement, soit, entre autres, la provenance et la qualité des matériaux, la performance écoénergétique des systèmes mécaniques, etc.

En réglementant les projets de démolition, la Ville de Candiac contribue grandement à réduire l’émission des gaz à effet de serre ainsi que sa quantité de déchets. En effet, le secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition génère plusieurs tonnes de déchets chaque année au Québec. Selon Recyc-Québec, les résidus de construction, de rénovation et de démolition ont augmenté d’environ 20 % entre 2018 et 2021, pour atteindre 1 018 000 de tonnes.

L’arrondissement Rosemont‒La PetitePatrie, à Montréal, réglemente le revêtement des toits plats. À l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés :

• toit végétalisé;

• un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou recouvert d’un enduit réfléchissant ou d’un ballast, de couleur blanche;

• un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 78, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d’un professionnel.

La végétalisation des toits permet d’améliorer la qualité de l’air en produisant de l’oxygène et en captant davantage de CO2. Les toits blancs, pour leur part, améliorent l’efficacité des systèmes énergétiques en place en réfléchissant l’énergie solaire vers le ciel. Ces deux approches simples participent à la réduction de la température ambiante lors des vagues de chaleur.

La Ville de Rimouski a mis en place des dispositions, qui s’appliquent à la frange côtière de l’estuaire du Saint-Laurent, pour prévenir les dommages liés à l’érosion côtière et à la submersion marine. Tous les travaux, ouvrages ou toute construction dans la bande de protection doivent être compatibles avec les mesures de protection applicables aux rives et aux plaines inondables. Dans tous les cas, ce sont les normes les plus restrictives qui s’appliquent.

L’intégralité du guide « S’adapter au climat par la réglementation » est disponible sur le site web de l’UMQ.

La végétalisation des toits permet d’améliorer la qualité de l’air en produisant de l’oxygène et en captant davantage de CO2

La ville intelligente est une ville qui se sert des données et de la technologie judicieusement pour améliorer la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens. Ce concept gagne en popularité et pousse les municipalités à devenir plus technos, au grand bonheur de la population, qui peut accéder à une gamme complète de services en ligne. Demande de permis, impôts fonciers, suivi des opérations de déneigement, les exemples sont variés. Toutefois, la multiplication des services en ligne augmente également les risques de cyberattaque. Le magazine URBA propose ce mois-ci un grand dossier sur la cybersécurité dans les municipalités, une facette de développement technologique qui peut parfois être négligée.

Depuis l’adoption de la loi 25, la Loi relative à la protection des renseignements personnels, les municipalités doivent être extrêmement prudentes en matière de cybersécurité

Quels sont les risques d’une cyberattaque? Voici une préoccupation bien présente dans le secteur municipal, des directions générales jusqu’aux équipes TI. Selon bon nombre de spécialistes, les municipalités sont plus vulnérables aux cyberattaques que les entreprises privées. Pourquoi?

En raison du contexte très particulier de l’univers technologique du milieu municipal.

Selon Philippe Hamel, chef de section, sécurité organisationnelle et réseautique à la Direction des technologies de l’information de la Ville de Terrebonne, les municipalités subissent de plus en plus de pression pour offrir aux citoyennes et citoyens davantage de services en ligne. Ceux-ci sont nécessaires, mais ils doivent être conçus en gardant en tête que les cybermenaces auxquelles ils sont exposés sont proportionnelles à l’envergure de leur déploiement.

Parmi les pratiques les plus risquées, on retrouve le portail en ligne, appelé parfois guichet unique, où la population peut effectuer toutes ses requêtes et avoir accès à de nombreux services au même endroit. La vulnérabilité de ce type de plateforme réside dans le fait qu’elle contient de nombreuses informations, ce qui facilite la tâche aux cybercriminelles et cybercriminels. Depuis l’adoption de la loi 25, la Loi relative à la protection des renseignements personnels, les municipalités doivent être extrêmement prudentes en matière de cybersécurité puisqu’elles ont désormais la lourde responsabilité de protéger les renseignements des citoyennes et citoyens. En effet, la loi 25 prévoit de nouvelles obligations pour les organismes publics en matière de protection des renseignements personnels. Le montant des amendes augmentera significativement pour toute organisation qui commet une infraction en omettant de prendre les mesures de sécurité propres à

assurer la protection des renseignements personnels. Ainsi, une municipalité pourrait se retrouver en fâcheuse position en cas de cyberattaque. Non seulement elle perdrait tout contact avec sa population, mais elle risquerait des poursuites en cas de fuite de renseignements personnels.

De quelle façon les municipalités peuventelles gérer le risque? Comment les équipes municipales peuvent-elles répondre à cette réalité? Pour M. Hamel, la réponse passe par une plus grande collaboration entre les municipalités afin d’échanger des informations sur les incidents, l’implication des directions générales dans les programmes de sécurité, le maintien de l’équilibre entre gouvernance et opération et le développement des ressources internes par la formation.

Benoit Gagnon, directeur principal pour la firme d’experts KPMG-EGYDE, abonde dans le même sens. Selon ce dernier, les municipalités ont des environnements informatiques d’une grande complexité, entre autres, par la difficulté à cerner leur périmètre de sécurité. Comment gérer, superviser et documenter le niveau de sécurité des tiers impliqués dans les diverses applications, portails et objets intelligents? Et les municipalités ne peuvent pas être blâmées, elles n’ont tout simplement pas accès à ces informations.

M. Gagnon résume la situation générale en affirmant que la société d’aujourd’hui a, en quelque sorte, contracté une dette en matière de cybersécurité. Elle paie pour les inactions du passé, et ce, tant dans le secteur public que dans le privé.

À l’heure actuelle, les spécialistes du domaine sont sursollicités et, devant cette forte demande, leurs honoraires augmentent à vue d’œil. De plus, l’entretien requis à tous les écosystèmes cybernétiques pour assurer leur bon fonctionnement a été négligé depuis longtemps et n’est toujours pas au rendez-vous.

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur la cybersécurité municipale ou sur le regroupement d’assurance de l’UMQ contre les cyberrisques, n’hésitez pas à communiquer avec moi à l’adresse cevraire@umq.qc.ca

Un sondage réalisé en 2018-2019 auprès de 1 516 personnes sur la protection de leur vie privée1 révélait que la plupart des gens estiment ne pas avoir le contrôle sur la façon dont leurs renseignements personnels sont utilisés par les entreprises (67 %) ou le gouvernement (61 %). La grande majorité (86 %) considère que les entreprises ne devraient pas être en mesure de partager leurs renseignements personnels à des fins autres que pour leur fournir un service et 50 % estiment ne pas très bien comprendre la nature des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre des activités de collecte de renseignements. Plus de 67 % des personnes sondées ont affirmé qu’il est de la responsabilité du gouvernement de les aider à protéger leurs renseignements personnels.

Le droit pour chaque citoyenne et citoyen au respect de sa vie privée et à la protection de ses renseignements personnels revêt une grande importance. En effet, ces droits fondamentaux sont protégés et garantis depuis 1975 par la Charte des droits et libertés de la personne2, depuis 1994 par le Code civil du Québec3 et également par diverses autres dispositions législatives. Qui plus est, en 1982, l’Assemblée nationale du Québec se dotait de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (LAI)4 , une première en Amérique du Nord à

cette époque. En septembre 2021, cette loi fut modernisée5 par l’introduction de nouvelles mesures, offrant aux citoyennes et citoyens un meilleur contrôle sur leurs renseignements personnels et visant à responsabiliser davantage les organismes publics quant à la gestion de ces renseignements tout au long de leur cycle de vie, soit de la collecte à la destruction.

Dans les municipalités, cette responsabilité relève de la mairesse ou du maire6, à titre de responsable de l’accès aux documents, ainsi que du responsable de la protection des renseignements personnels ou à toute autre personne à qui ces fonctions ont été déléguées par la mairesse ou le maire. Dans un document, quelle que soit sa forme, écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autres7, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l’identifier8. Ces renseignements doivent recevoir une protection et ont préséance au droit portant sur l’accès aux documents9 Ils ne peuvent donc pas être divulgués. Voici quelques exemples, tels que confirmés par les tribunaux :

• les renseignements que l’on retrouve dans un curriculum vitae de candidates, candidats, employées, employés, conseillères ou conseillers municipaux10;

Par Me Joanne Loyer, LL.B. Conseillère juridique en gestion contractuelle et en droit municipal Union des municipalités du Québec• les renseignements concernant les personnes qui ont posé leur candidature à un poste au sein de l’organisme11;

• un rapport d’inspection qui rapporte les agissements des résidentes et résidents d’une maison privée12;

• le nom des citoyennes et citoyens qui siègent au sein d’un comité consultatif d’une municipalité13;

• le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des propriétaires de chalets qui longent la route où est située leur propriété14;

• les fiches d’évaluation municipale ayant servi à sélectionner les participantes, participants et réponses au sondage inscrites sur ces fiches15;

• des renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires aux fins poursuivies.

Bien que les organismes municipaux ne traitent pas un aussi grand nombre de renseignements personnels à caractères confidentiels que le font les institutions financières et les établissements du réseau de la santé, il n’en demeure pas moins qu’à l’ère de l’utilisation courante des portails municipaux par les citoyennes et citoyens (service en ligne, paiement en ligne, demande de permis, compte utilisateur citoyen ou employé, Voilà, etc.) ainsi que des réseaux sociaux (applications mobiles, Twitter, Facebook), les municipalités

et les personnes qui les représentent sont également les garantes de la confidentialité de ces renseignements auprès de leur population.

Les obligations de la LAI font donc en sorte que les municipalités doivent se questionner sur la nécessité ou non de recueillir des renseignements confidentiels auprès de leurs citoyennes et citoyens, à identifier les membres du personnel ayant le droit d’accéder à ces renseignements et à les traiter, à évaluer le droit de les conserver et les façons de les protéger.

La mise en place de formations auprès des employées, employés, élues et élus municipaux et l’adoption des meilleures pratiques peut contribuer à maintenir une vigilance constante lors des processus d’appel aux soumissionnaires, des services offerts à la communauté, ou du traitement des dossiers du personnel et des demandes à traiter par les services policiers ou les services d’urbanisme. L’objectif ultime, renforcer la protection des renseignements personnels et éviter tout incident de confidentialité.

1. Rapport final – Sondage auprès des Canadiens sur la protection de la vie privée de 2018-2019. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, Phoenix Strategic Perspectives Inc., Mars 2019.

2. RLRQ, c. C-12, art.5.

3. RLRQ c CCQ-1991, art.5.

4. RLRQ chapitre A-2.1.

5. Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (LQ 2021, c-25.

6. RLRQ, c. C-12, art.8.

7. RLRQ, c.-A-2.1, art.1.

8. RLRQ, c. A-2.1, art. 54.

9. Cie H.J. Heinz du Canada Ltée c. Canada (Procureur général), 2006 CSC 13 (CanLII), [2006] 1 RCS 441.

10. (X. c. Ville d’Amqui, CAI (section de surveillance), n° 10 00 52, 15 novembre 2013 (D. Poitras), paragr. 4–7, 13–14, 17–21, 23.);

11. X. c. Ville de Québec, CAI, n° 06 11 77, 31 octobre 2006 (J. Saint-Laurent), paragr. 23, 26; M.P. c. Ville de Saint-Constant, CAI, n° 08 21 79, 25 février 2011 (H. Grenier), 2011 QCCAI 46, paragr. 83-84.

12. Madimenos c. Ville de Montréal, [1993] CAI 32, 33.

13. D.B. c. Ville de Ste-Adèle, CAI, n° 10 17 50, 13 mars 2012 (D. Poitras), 2012 QCCAI 164, paragr. 33-35, 37, 60, 62-63, 65-67.

14. (D.L. c. MRC Le Fjord-du-Saguenay, CAI, n° 101 29 70-J, 4 août 2017 (C. Constant), 2017 QCCAI 192, paragr. 10-11, 13-15, 18-20.).

15. (Voizard c. Ville de LaSalle, [1994] CAI 270, 271: X.L. c. Ville de Saint-Colomban, CAI, n° 11 11 48, 14 août 2012 (L. Desbiens), 2012 QCCAI 346, paragr. 1, 7, 18.

Le contexte dans lequel évoluent les municipalités est constamment en changement, marqué par des avancées technologiques et par le recours aux outils numériques. À l’ère de ces progrès, les municipalités sont appelées à poursuivre leur effort de modernisation des moyens technologiques requis pour assurer l’optimisation des ressources, des activités municipales, des plateformes de communication ainsi que le déploiement de services en ligne afin de bonifier l’expérience citoyenne. Alors que les municipalités procèdent de manière progressive au virage numérique, ces avancées sous-tendent des risques accrus en matière de cybersécurité et la protection des renseignements personnels suscite de plus en plus d’intérêt, non seulement au sein de l’administration publique, mais aussi dans la population de façon générale.

Le 21 septembre 2021, le gouvernement du Québec a sanctionné le projet de loi 64 intitulé Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (devenu la loi 251), laquelle apporte notamment plusieurs modifications à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels2 (« Loi sur l’accès ») prévoyant des mesures pour renforcer la protection des renseignements personnels dans les organismes publics du Québec. Les nouvelles dispositions de la loi 25 entrent

en vigueur de façon progressive entre 2022 et 2024, mais la majorité des modifications législatives prendront effet à compter du 22 septembre 2023. Le présent article fera un survol de certaines de ces nouvelles mesures notamment en matière de :

• gouvernance et transparence;

• diffusion d’une politique de confidentialité;

• démarches préventives d’un projet d’acquisition, de développement et de refonte de système d’information.

Dans un souci de transparence, selon les nouvelles dispositions de la Loi sur l’accès3, une municipalité devra publier sur son site Internet les règles encadrant sa gouvernance à l’égard des renseignements personnels. Aux fins de l’application de cette responsabilité, les municipalités doivent entreprendre un exercice de révision des règles internes existantes ou élaborer de nouvelles règles en impliquant les membres du personnel qui traitent et gèrent des renseignements personnels.

Ces règles, qui devront être incluses dans un document normatif4, devront demeurer suffisamment générales, de manière à ne pas divulguer de renseignements confidentiels ni stratégiques pour des raisons de

sécurité5. Selon la Loi sur l’accès, les thèmes à aborder comprennent notamment les rôles et responsabilités du personnel tout au long du cycle de vie des renseignements personnels, le traitement des plaintes relatives à la protection des renseignements personnels et la description des activités de formation et de sensibilisation offertes aux employées et employés en matière de protection des renseignements. Afin de bien desservir ses membres, l’Union créera un modèle pour faciliter l’élaboration de ces règles de gouvernance.

En plus de l’élaboration de règles de gouvernance, une municipalité qui recueille par un moyen technologique des renseignements personnels devra publier une politique de confidentialité rédigée en termes simples et clairs sur son site Internet et la diffuser par tout moyen propre à atteindre les personnes concernées 6. À titre d’exemple, une politique de confidentialité serait nécessaire pour les municipalités qui recueillent des renseignements personnels dans le cadre de la création d’un dossier citoyen personnalisé sur son site Internet. Ainsi, le contenu de cette politique doit être adapté aux personnes à qui cette dernière est adressée, soit en fonction des connaissances d’une personne raisonnable 7. La politique devrait notamment élaborer les renseignements personnels collectés, les fins pour lesquelles ceux-ci sont recueillis et de manière générale, les mesures de protection mises en place.

D’ailleurs, en plus de se retrouver sur le site Internet de chaque municipalité, la politique de confidentialité doit être accessible sur toute application ou plateforme développée par celle-ci. L’Union prépare en ce moment un modèle de politique de confidentialité, qui pourra être modifié ou bonifié en fonction des besoins de chaque municipalité.

DÉMARCHES PRÉVENTIVES

D’UN PROJET D’ACQUISITION, DE DÉVELOPPEMENT ET DE REFONTE DE SYSTÈME D’INFORMATION

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi sur l’accès8, une municipalité devra procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée de tout projet d’acquisition, de développement et de refonte de système d’information ou prestation électronique de service, impliquant la

collecte, l’utilisation, la communication, la conservation ou la destruction de renseignements personnels. Par exemple, dans une perspective d’améliorer les services aux citoyennes et citoyens, une municipalité pourrait se doter d’un logiciel permettant d’effectuer des demandes de permis en ligne afin d’en faciliter la gestion à l’interne.

Cette évaluation des facteurs relatifs à la vie privée doit se faire dès la conception de tout projet d’implantation ou d’acquisition de système informatique et implique nécessairement l’avis du comité sur l’accès à l’information de la municipalité9. Il s’agit d’une démarche préventive pour déterminer les facteurs qui entraîneraient des répercussions positives et négatives sur le respect de la vie privée des personnes concernées par ledit projet. Afin de bien outiller ses membres, l’Union publiera une grille d’analyse pour faciliter l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée.

Il va sans dire que les nouvelles modifications apportées à la Loi sur l’accès représentent un travail colossal pour toute municipalité puisque cette modernisation nécessite des ressources pour répondre à ces exigences et suscite l’implication de plusieurs intervenants au sein de l’administration. Ce renforcement des mesures de protection des renseignements personnels instaurera nécessairement une nouvelle culture au sein des municipalités. Il s’agit d’une prise de conscience dans les mœurs du monde municipal de façon générale. Pour répondre aux besoins et attentes grandissants des citoyennes et citoyens, les municipalités profitent des avancées technologiques pour effectuer un virage numérique. La qualification de municipalité intelligente étant la vision et le souhait de plusieurs élues et élus municipaux, l’administration municipale doit être équipée pour répondre aux nouvelles exigences législatives en matière de protection des renseignements personnels. Il s’agit d’un défi d’envergure qu’on ne peut pas ignorer.

Finalement, rappelons que l’UMQ a publié un Guide d’application pour les municipalités sur son portail visant à outiller les municipalités dans le cadre des dispositions qui sont applicables depuis le 22 septembre 2022 et une formation a été donnée à ce sujet à l’été 2022, laquelle est toujours disponible sous l’onglet MUNI du portail des membres de l’UMQ pour visionnement en différé. L’Union mettra aussi un nouveau guide à la disposition de ses membres portant sur les nouvelles

dispositions qui entreront en vigueur le 22 septembre 2023 et une formation sera offerte à ce sujet au cours de l’année.

L’équipe des Affaires juridiques de l’UMQ demeure à votre entière disposition pour vous accompagner quant à toute question en matière de protection des renseignements personnels ou de nature juridique de manière générale, à l’adresse : affaires.juridiques@umq.qc.ca

1. L.Q., chapitre 25.

2. R.L.R.Q., chapitre A-2.1.

3. Ibid., art. 63.3.

4. Un document normatif peut prendre diverses formes telles qu’une politique, une directive ou un guide.

5. https://www.quebec.ca/gouvernement/travailler-gouvernement/travailler-fonction-publique/services-employes-etat/ conformite/protection-des-renseignements-personnels/gouvernance-en-matiere-de-protection-des-renseignements-personnels/ regles-encadrant-gouvernance

6. Loi sur l’accès, préc., note 2, art. 63.4.

7. https://www.quebec.ca/gouvernement/travailler-gouvernement/travailler-fonction-publique/services-employes-etat/ conformite/protection-des-renseignements-personnels/gouvernance-en-matiere-de-protection-des-renseignements-personnels/ politique-de-confidentialite

8. Loi sur l’accès, préc., note 2, art. 63.5.

9. Sous réserve d’un règlement du gouvernement, toute municipalité doit constituer un comité d’accès à l’information en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur l’accès.

La cybersécurité devrait être une préoccupation constante pour les municipalités du Québec. Les cas d’hameçonnage et de rançongiciels, devenant de plus en plus fréquents à mesure que les technologies se modernisent, font maintenant partie de la réalité des gouvernements et des entreprises, qui stockent un bon nombre de données en ligne. Consciente de risques vécus par les municipalités, la Commission sur les villes intelligentes de l’UMQ consacre une partie de ses travaux aux technologies de l’information. L’Équipe d’URBA a discuté des défis liés à la cybersécurité dans les municipalités avec le président de la Commission et maire de Shawinigan, Michel Angers.

QSelon vous, quelles sont les priorités que les villes devraient avoir en matière de cybersécurité ?

La priorité que chacune des villes devrait avoir en matière de cybersécurité, c’est d’abord de prendre conscience des risques importants de cette nouvelle réalité. Comme les experts nous le disent, la porte d’entrée privilégiée d’une cyberattaque passe la plupart du temps par les employées et employés eux-mêmes qui, par mégarde, ouvrent un fichier contaminé. Il est donc primordial que les villes portent une attention toute particulière à la protection de leur réseau et à la formation du personnel à cette nouvelle réalité. Plusieurs cas d’hameçonnage ont eu lieu au Québec et des rançons ont dû être versées pour récupérer les données qui ont été cryptées par les cyberprédateurs. Cela doit donc devenir une priorité lors des investissements en matière de TI.

QÊtes-vous préoccupé concernant le niveau de préparation des villes en cas de cyberattaque ?

Évidemment que c’est une grande source de préoccupation. Il est toujours difficile d’investir dans quelque chose qui n’est pas tangible et qui est relativement nouveau. La plupart du temps, les villes priorisent des projets concrets, en omettant de se prémunir contre ce genre d’attaque en espérant que ça n’arrive qu’aux autres!

À la Commission sur les villes intelligentes de l’UMQ, nous tenterons de sensibiliser les municipalités par de la formation et de l’information sur ces enjeux qui vont prendre de plus en plus d’espace dans notre quotidien.

QComment pensez-vous que les élues et élus pourraient soutenir leurs équipes TI dans les défis relatifs au recrutement et à la rétention de personnel qualifié, dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre ?

La pénurie de main-d’œuvre touche l’ensemble des municipalités et c’est particulièrement le cas dans les équipes TI et encore davantage lorsqu’on parle d’une spécialisation du domaine comme la cybersécurité. On se les arrache! Les villes doivent redoubler d’efforts et de créativité pour, d’abord, les embaucher et par la suite les retenir. De plus en plus, la notion du télétravail à temps plein dans ce domaine est une nouvelle réalité qui permet à ces personnes d’être embauchées par une ville et travailler à plusieurs centaines de kilomètres de cette dernière. Également, ces employées et employés aiment travailler en équipe et en synergie avec d’autres collègues, recherchent souvent des endroits qui priorisent le développement des TI et qui sont engagés dans un processus de transformation numérique. La formation de travailleuses et travailleurs est de plus en plus présente dans l’industrie et l’engouement des jeunes dans ce domaine est de bon augure pour l’avenir!

QPensez-vous que le ministère de la Cybersécurité et du Numérique et le ministère des Affaires municipales devraient s’impliquer davantage en ce qui a trait à la cybersécurité, dans le domaine municipal ?

Depuis la formation du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, il va de soi que le gouvernement veut prioriser la transformation numérique au cours des prochaines années. Il doit le faire d’abord pour ses propres ministères, employées et employés, mais il doit aussi accompagner les villes et les municipalités qui se retrouvent avec les mêmes réalités face à cet adversaire invisible. Il est tout à l’avantage du gouvernement d’être un partenaire à part entière des municipalités dans cette perspective qui prendra de l’ampleur au cours des prochaines années. Il y a évidemment la sécurité et surtout le développement de stratégie numérique qui permettront aux municipalités d’optimiser leur façon de faire dans un contexte où la main-d’œuvre se fait de plus en plus rare.

La cybersécurité devrait être une préoccupation constante pour les municipalités du Québec

QPouvez-vous nous brosser un portrait général de l’évolution en matière de cybersécurité au Québec depuis le début de votre premier mandat?

Les quatre dernières années ont été des années de préparation pour ce qui s’en vient. Nous avions des pièces législatives à livrer, des politiques à produire, une réorganisation en matière de gouvernance, notamment avec la création du ministère de la Cybersécurité. Il y avait plusieurs travaux de fond à faire pour procéder, d’une part, à la transformation numérique du gouvernement du Québec dans son ensemble, et d’autre part pour que le ministère puisse assurer son mandat de coordonnateur en cybersécurité sur tout le territoire québécois.

Nous avons adopté une politique de cybersécurité, ce qui n’avait jamais été fait auparavant, et nous avons modernisé la législation en matière de protection des renseignements personnels, avec la loi 25, pour nous assurer qu’on cesse de traiter les renseignements personnels de la population avec légèreté, compte tenu de la grande valeur de ces données dans l’univers numérique. Maintenant, nous devons opérationnaliser tout ça et c’est la responsabilité du ministère. Nous voulons continuer à faire évoluer le réseau, mais en dehors du périmètre gouvernemental.

QVous entamez un 2e mandat comme ministre de la Cybersécurité et du Numérique, pouvez-vous nous parler des principaux objectifs de votre ministère pour les quatre prochaines années?

Les quatre prochaines années seront des années de livraison. Il faut livrer les chantiers qu’on a amorcés, notamment en matière d’identité numérique. On souhaite fournir aux Québécoises et aux Québécois une identité numérique unique, qui pourra être utilisée pour l’ensemble des services du gouvernement du Québec. Idéalement, on aimerait que cette même identité soit aussi utilisée par les municipalités, les entreprises, et même par le gouvernement fédéral. C’est donc un chantier très important.

On veut aussi améliorer la littératie numérique des Québécoises et Québécois. Comme la technologie évolue très rapidement, c’est parfois difficile de suivre la cadence. Le ministère doit s’assurer que les municipalités sont bien branchées à l’écosystème numérique, mais aussi les milieux de recherches, les milieux académiques et les entreprises privées. On doit être capable de fédérer tout ce monde-là autour d’une transformation numérique réussie, avec un partage de ressources matérielles, humaines et financières.

En dernier lieu, le ministère doit assumer son nouveau rôle, celui d’assurer la cybersécurité dans tous ses aspects. Cela mènera au déploiement d’un réseau de cyberdéfense qui va dépasser largement les frontières du gouvernement du Québec. Je pense qu’on aura un mandat bien rempli.

QEn 2018, vous avez lancé la Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023. Sur le Baromètre numériQc, on peut constater que la plupart des cibles ont été atteintes ou sont en voie de l’être. Que reste-t-il à faire et quelles seront les prochaines étapes?

Nous sommes en train d’élaborer la prochaine stratégie pour la période 2023-2027, donc vous comprendrez que je ne pourrai pas aller dans le détail, mais il y a quand même quelques éléments dont je peux vous parler. Comme je disais précédemment, nous souhaitons améliorer la littératie numérique par la formation des individus, puisque 80 % des cyberattaques réussies proviennent d’une erreur humaine. On a encore du travail à faire sur cet aspect. Ensuite, il faut bonifier notre offre en infonuagique, notamment celle du gouvernement du Québec. On utilise encore beaucoup de systèmes on- premises (NDLR : système exécuté sur des ordinateurs dans les locaux d’une organisation), qui sont maintenant désuets. On veut développer le nuage gouvernemental, parce qu’il y a des opérations et des informations qui ne peuvent pas aller dans un nuage public, qui devront rester dans le nuage privé gouvernemental.

Aussi, je vous ai parlé de l’identité numérique. Maintenant que nous avons livré l’identité numérique de base, donc l’identifiant, la connexion, l’authentification multifacteur et l’arrimage avec les différentes prestations électroniques de service, nous devons la faire évoluer vers le portefeuille numérique, la biométrie, et éventuellement, s’assurer que les citoyennes et citoyens peuvent avoir accès à ces informations et qu’ils soient capables de procéder eux-mêmes à certains changements.

QVous l’avez mentionné tout à l’heure, les municipalités québécoises doivent elles aussi prendre le virage numérique. Certaines y sont déjà bien engagées alors que d’autres en sont encore à leurs balbutiements. Comment le gouvernement et le milieu municipal peuvent-ils collaborer pour accélérer la transformation numérique des municipalités?

Je vous dirais que cela devra faire l’objet de discussions. Chaque municipalité a une maturité numérique propre. Cela étant dit, il n’y a rien qui peut être imposé par le gouvernement du Québec, sauf, peut-être, certains aspects en matière de cybersécurité compte tenu de notre mandat. Je crois beaucoup à la collaboration, c’est une condition sine qua non du succès. Imposer des choses, c’est plus souvent un échec qu’un succès. Donc, je pense qu’il faut un dialogue, il faut que les municipalités expriment leurs besoins et, par la suite, nous devrons cibler les éléments que nous avons en commun.

En matière de cybersécurité, nous devons tous sécuriser nos systèmes. Ainsi, nous pouvons collaborer, partager des expertises, partager des technologies, partager des informations, qui nous aideront à être plus efficaces. Nous avons déjà des ententes avec le gouvernement fédéral et avec d’autres gouvernements provinciaux. Et si on y ajoute des ententes avec les municipalités, nous commencerons à avoir une toile de cyberdéfense qui est de plus en plus étanche et c’est exactement ce qu’on souhaite.

QTout à fait. Puis, on l’a vu en fait dans l’actualité des derniers mois et des dernières années, il y a eu plusieurs municipalités au Québec qui ont été victimes de cyberattaque et de rançongiciel. Selon vous, quelles devraient être les priorités des municipalités au chapitre de la cybersécurité ?

Les principaux articles de la loi 25 entreront en vigueur en septembre. Les municipalités doivent donc impérativement prendre connaissance de ce que cela implique et devront mettre en place les mécanismes qui vont leur permettre de répondre aux nouvelles obligations. C’est la grande priorité puisque ces obligations risquent d’entraîner des répercussions financières et sur les ressources humaines et nous en sommes bien conscients.

Découvrez en quelques clics tous les programmes financiers destinés à votre ville.

Pour tout savoir, rendez-vous en zone membre adgmq.qc.ca ou umq.qc.ca. UNE EXCLUSIVITÉ

À l’heure où nous ressentons plus que jamais notre vulnérabilité collective face à notre dépendance énergétique, les régions du Québec se doivent d’amorcer une transition vers un portefeuille énergétique plus durable, mais aussi plus local. Les récentes pénuries de propane et la pandémie mondiale montrent que la sécurité énergétique est un élément d’actualité plus que jamais. De plus, l’utilisation d’énergies renouvelables devrait être une priorité lors de la relance économique, pour combattre les changements climatiques. Couplée à l’hydroélectricité, la biomasse forestière résiduelle peut aider à augmenter la souveraineté énergétique en étant une matière première pour une énergie renouvelable, régionale et abordable.

La biomasse forestière résiduelle est un combustible utilisé pour produire de l’énergie destinée au chauffage. La biomasse résiduelle provient de différentes sources, par exemple les branches et cimes n’étant pas utilisées à des fins commerciales, les sciures et écorces résultantes de procédés de transformation du bois ainsi que les retailles non contaminées de bois de construction, rénovation et démolition (CRD). Ces matières premières sont transformées et conditionnées en plaquettes ou en granules.

Toute énergie produite par combustion génère des gaz à effet de serre (GES), incluant la combustion de biomasse forestière. C’est pourquoi couper des arbres expressément pour produire de l’énergie à partir de biomasse ne serait pas bénéfique au plan climatique. Cependant, avec la biomasse forestière résiduelle, on produit le combustible à partir de résidus d’arbres coupés pour d’autres usages et on ne réalise donc pas de coupes additionnelles destinées au chauffage. Ainsi, on maximise l’utilisation de la ressource forestière et, en substituant les combustibles fossiles par cette énergie, on améliore notre bilan carbone. De plus, puisque la forêt repoussera, le carbone émis lors de la combustion sera éventuellement capté de nouveau par les arbres et le cycle pourra recommencer.

Les installations requises pour automatiser le chauffage à la biomasse sont généralement plus dispendieuses que les fournaises à combustibles fossiles. Par contre, son combustible est beaucoup moins dispendieux que la plupart des énergies fossiles. Ainsi, les projets qui voient le jour ont généralement une période de retour sur l’investissement de seulement quelques années. De plus, il existe des aides financières gouvernementales qui permettent de couvrir jusqu’à 75 % des investissements liés à la mise en place d’une chaufferie à la biomasse. Dans les dernières années, plus d’une douzaine de municipalités à travers le Québec ont fait le virage vers une énergie renouvelable et locale en délaissant les énergies fossiles au profit de la biomasse forestière résiduelle. Par exemple, en 2015, la municipalité de Rivière-Bleue a mis en place un réseau de chaleur alimenté à la biomasse forestière résiduelle afin de chauffer sept bâtiments municipaux. En plus des retombées économies locales, Claudie Levasseur, directrice générale de Rivière-Bleue a aussi noté le gain au niveau du coût de chauffage pour chaque client du réseau: « L’énergie produite par notre système de chauffage est beaucoup moins dispendieuse que celle produite par les énergies fossiles ».

découvrez votre potentiel de conversion vers un chauffage à la biomasse forestière résiduelle grâce à Nature Québec, organisme environnemental qui offre gratuitement: évaluation de potentiel, visite terrain, accompagnement personnalisé et formations.

visitez le chauffage-biomasse.ca pour plus d’informations.

La biomasse forestière résiduelle, une énergie renouvelable au service de notre autonomie énergétique régionale

Même si ce terme peut frapper l’imaginaire, il ne s’agit pas de canalisations d’eau potable en lichens ou encore de routes en souches d’arbres. Le terme « infrastructure » est utilisé pour faire référence à des services coordonnés et le terme « verte » à la présence de végétaux. Les infrastructures vertes représentent donc l’ensemble des systèmes naturels (boisés, bande riveraine, etc.) et seminaturels, c’est-à-dire aménagés par l’humain (parcs, plates-bandes, etc.). La connexion entre ces systèmes est à l’origine de l’expression « trame verte ».

Plus spécifiquement, l’intégration d’infrastructures vertes semi-naturelles consiste essentiellement à inclure des végétaux à des espaces ou des infrastructures grises. Il pourrait s’agir par exemple de toits verts ou de murs végétalisés sur des bâtiments, de systèmes végétalisés de gestion des eaux pluviales près des voies de circulation, d’agriculture urbaine dans les espaces publics ou encore de végétalisation des abords de plans d’eau, etc.

Les infrastructures vertes offrent plusieurs avantages directs et indirects en matière de biodiversité, de santé et de bien-être des populations. De façon générale, elles permettent notamment de prévenir et de lutter contre les îlots de chaleur, de purifier l’air, de capter le carbone ou

encore d’absorber les eaux de pluie tout en enjolivant les espaces publics et en ayant des effets bénéfiques sur l’anxiété et le bien-être des individus. En ce sens, elles contribuent directement à la résilience de nos villes aux changements climatiques.

De façon plus spécifique, elles peuvent servir à réduire la vitesse des vents en milieu agricole, à contrer les problématiques d’érosion et de glissement de terrain en stabilisant les sols ou encore, à réduire le bruit à la frontière d’une zone résidentielle et industrielle ou même à prévenir les inondations.

Les infrastructures vertes présentent donc plusieurs avantages, peu importe la taille ou la situation géographique de la municipalité en raison de la diversité des enjeux auxquels elles peuvent répondre et des multiples possibilités d’intégration.

Les organismes municipaux et les communautés autochtones peuvent obtenir du financement, pouvant aller jusqu’à 25 M$, afin de réaliser des projets de verdissement au sein de leur communauté via le programme OASIS du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Pour recevoir de l’aide financière, les projets doivent permettre la création ou l’amélioration d’infrastructures vertes dans l’objectif de réduire les

répercussions des vagues de chaleur et des pluies torrentielles, deux phénomènes météorologiques extrêmes qui sont amplifiés par les changements climatiques.

Le programme OASIS est disponible jusqu’au 31 mars 2025 ou jusqu’à épuisement des fonds.

Pour en savoir plus sur le programme ou pour déposer un projet et obtenir du financement, consultez : https://www.environnement.gouv.qc.ca/ programmes/oasis/ .

Pour plus de détails sur les opportunités relatives aux infrastructures vertes : clegault@umq.qc.ca

« En ce sens, elles contribuent directement à la résilience de nos villes aux changements climatiques »

Rédigé en collaboration avec le Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP)

En les protégeant, les municipalités assurent une eau potable saine à la population et minimisent les risques de devoir investir davantage

PROTECTION DES SOURCES D’EAU

TRAITEMENT DE L’EAU

RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE

Dans un contexte de changements climatiques et de développement du territoire, il est primordial de mieux protéger les sources d’approvisionnement en eau potable. En les protégeant, les municipalités assurent une eau potable saine à la population et minimisent les risques de devoir investir davantage dans la modification ou l’ajout de systèmes de traitement ou dans l’aménagement d’autres sources d’eau, qui sont des solutions très coûteuses. Au cours des dernières années au Québec et encore aujourd’hui, plusieurs milliards de dollars ont été investis par le gouvernement et les municipalités afin de mettre aux normes les infrastructures de traitement et de distribution de l’eau potable. Toutefois, pour pérenniser ces investissements et assurer l’efficacité de ces infrastructures, la source d’eau potable brute (lac, rivière, fleuve Saint-Laurent, eau souterraine) doit être fiable, autant sur le plan de la qualité que de la quantité.

D’EAU POTABLE ?

Entre 2018 et 2021, les municipalités responsables d’une installation de production d’eau potable alimentant plus de 500 personnes ont pu profiter du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) pour réaliser le premier rapport d’analyse de vulnérabilité qui répertorie les principales menaces pour les sources d’eau potable sur leur territoire (ex. : déversement accidentel d’hydrocarbures, installations septiques défaillantes, surutilisation des sels de voiries, étiage sévère, pénurie d’eau, etc.).

L’élaboration d’un plan de protection des sources d’eau potable constitue l’étape logique pour donner suite au rapport d’analyse de vulnérabilité.

Un plan de protection permet aux municipalités de définir et planifier des mesures de protection pour minimiser, voire éliminer, les menaces qui planent sur la qualité microbiologique et chimique des eaux exploitées, et pour en préserver la quantité.

Ce plan consiste à prioriser les menaces sur lesquelles il faut agir, d’abord en les localisant puis en définissant les orientations et les objectifs de protection, et en planifiant les mesures de protection à mettre en œuvre et les suivis à effectuer, par exemple :

• l’élaboration d’un programme d’inspection des installations septiques autonomes;

• la planification de la gestion des eaux pluviales;

• la préparation d’activités de sensibilisation aux pratiques de conservation des sols.

Ces mesures pourront ensuite être mises en œuvre sur le territoire par les municipalités et leurs partenaires après l’élaboration de leurs plans.

SE DOTER D’UN PLAN DE PROTECTION

Le Programme pour l’élaboration des plans de protection des sources d’eau potable (PEPPSEP), prenant fin en 2025, vise à soutenir financièrement les municipalités pour qu’elles se dotent d’un plan de protection.

Les dates limites pour déposer une demande sont le 30 septembre 2023 pour une demande en partenariat et le 31 mars 2024 pour une demande individuelle. Cette aide financière peut varier entre 24 500 $ et 123 250 $ par installation de production d’eau potable et peut couvrir entre 70 % et 85 % des dépenses admissibles, selon l’indice de vitalité économique de la municipalité.

Le programme encourage aussi la formation de partenariats entre les municipalités qui partagent des enjeux de protection conjoints, en octroyant un montant additionnel variant entre 10 000 $ et 30 000 $ par installation de production. Ce financement sert à mandater un organisme pour accompagner les municipalités qui souhaitent s’attaquer ensemble aux menaces susceptibles d’affecter leurs sources d’eau potable.

L’élaboration du plan de protection permettra aussi d’évaluer le coût des mesures et d’identifier les sources de financement disponibles pour leur mise en œuvre.

Pour plus d’information sur l’élaboration d’un plan de protection des sources d’eau potable et sur le programme, consultez le www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/peppsep/index.htm

ENTREVUE AVEC MANON CYR, PRÉSIDENTE DU COMITÉ SUR LE TRANSPORT AÉRIEN DE L’UMQ ET MAIRESSE DE CHIBOUGAMAU

La reprise du transport aérien ne fait plus de doute, après deux années particulièrement difficiles. Au niveau mondial, 2023 sera une année de bénéfices selon l’Association internationale du transport aérien, située à Montréal. Toutefois, au Québec, la situation est différente.

Les répercussions de la crise sanitaire se font encore ressentir aujourd’hui. Pourtant, et plus que jamais, les partenaires municipaux, économiques et gouvernementaux s’étaient mobilisés en plein cœur de la pandémie pour répondre au bris de service et, surtout, trouver des solutions. Les transporteurs aériens déjà existants étaient au rendez-vous, les projets de nouveaux transporteurs étaient prêts à décoller. L’avenir du transport aérien était des plus rayonnant!

Aujourd’hui, il semble que rien ne va plus. Pourquoi? Rapidement, la pénurie de main-d’œuvre et le contexte inflationniste peuvent être identifiés comme des causes louables. Mais, l’enjeu est chronique. Le Québec est la seconde province la plus populeuse au pays, mais la moins bien desservie au niveau régional, toute proportion gardée.

Présidé par la mairesse de Chibougamau, Mme Manon Cyr, le Comité sur le transport aérien de l’UMQ a reparti rapidement ses activités en janvier dernier pour faire le tour de la question, mais surtout, revoir collectivement les façons de faire. L’Équipe d’Urba s’est d’ailleurs entretenue sur le sujet avec elle.

QComment le transport aérien s’inscrit-il concrètement dans le développement économique régional au Québec?

Le transport aérien régional est un vecteur majeur de développement économique. Lorsque nos régions sont bien connectées, cela devient un atout important. Les familles, les travailleuses et travailleurs sont plus enclins à venir s’installer chez nous, les touristes nous choisissent instinctivement comme destination, et aussi, les entreprises sont confortées par l’offre en transport, une condition essentielle pour se développer au niveau national, mais aussi à l’international.

Ce que je décris est dans un monde idéal. Mais ce n’est pas du tout la réalité. En ce moment, le transport aérien au Québec va à contre-courant du développement régional. Il faut renverser cette tendance

QQuels sont les défis du transport aérien aujourd’hui?

Depuis 2016, l’UMQ a travaillé énormément sur le dossier. Aucune autre organisation ne s’est mobilisée plus que l’Union sur cet enjeu. On a eu des gains importants pour nos infrastructures aéroportuaires, pour la desserte et les prix des billets d’avion.

La pandémie est venue brouiller les cartes, par le bris de service d’Air Canada notamment. Le transporteur a fait des choix de rentabilité pour ses actionnaires. Point. On s’est à nouveau retroussé les manches

avec le milieu économique pour proposer de nouvelles façons de faire. Avec le gouvernement du Québec, on a fait des choix qui concordaient avec le contexte pandémique qui prévalait à l’époque. Maintenant, on est ailleurs. Manque de main-d’œuvre, fiabilité inexistante, retards répétitifs et coupures de service, la situation est devenue très complexe. Le problème est majeur. On peut bien payer un billet 500 $, 50 $ ou 5 $, l’enjeu ce n’est pas ça. L’enjeu est de savoir si l’avion sera à la porte d’embarquement. Souvent, il vaut mieux prendre l’auto et faire la route pendant 10 heures pour aller à son rendez-vous, que prendre l’avion. Le transport aérien régional est décalé avec la réalité d’aujourd’hui, avec nos besoins.

QPour l’UMQ, quelles sont les conditions gagnantes pour consolider la desserte régionale?

Pour que le transport aérien devienne enfin un vecteur de développement, il faut tout remettre sur la table. Car chaque jour où le transport aérien ne remplit pas sa mission première, ce sont nos régions qui en paient le prix.

Je le rappelle, l’Union et les partenaires économiques proposaient un modèle d’affaires basé sur un système d’appel d’offres, où les transporteurs aériens, actuels ou en devenir, pouvaient soumissionner en fonction de critères établis par un milieu. C’est un modèle qui fonctionne ailleurs dans le monde. Je crois que ça peut aussi fonctionner ici au Québec. Peut-on faire un projet pilote? Sûrement. Et je crois que nous devons enfin assumer notre territoire, que tous les partenaires se mettent en mode solution, y compris le gouvernement fédéral.

J’ai bien hâte qu’un jour le transport aérien régional ne fasse plus les manchettes pour les mauvaises raisons, et qu’il devienne un élément de croissance pour nos milieux.

L’Union des municipalités du Québec salue la relance du comité de travail sur le transport aérien régional annoncé le 17 février dernier par le gouvernement du Québec. L’instance deviendra permanente, ce qui témoigne de l’importance de l’enjeu. L’écoute et la proactivité du gouvernement dans ce dossier illustre la nécessité d’agir rapidement, et ce, au bénéfice de toutes les régions du Québec. Rappelons que l’UMQ avait demandé en janvier dernier la remise sur pied du comité aérien gouvernemental

Pour que le transport aérien devienne enfin un vecteur de développement, il faut tout remettre sur la table

L’UMQ lance un troisième appel à projets dans le cadre de l’initiative Fous du français. C’est l’occasion pour les municipalités du Québec de soumettre un projet faisant la promotion de la langue de Molière auprès de la population de son territoire. Plus précisément, les projets devront valoriser la langue française auprès des jeunes et/ou des personnes issues de l’immigration. Une subvention allant jusqu’à 92 000 $ pour un projet peut être accordée, selon certains critères.

Des municipalités de plusieurs régions du Québec ont soumis des projets faisant rayonner la langue française dans le cadre des deux premiers appels à projets. Plusieurs projets innovants, comme la création d’ateliers de poésie ou de jeux de société, ont été mis de l’avant pour valoriser l’usage du français. Pour déposer un projet ou pour plus de détails, consultez la section Dossier du site web de l’UMQ sous l’onglet Promotion et valorisation de la langue française.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : fousdufrancais@umq.qc.ca

À l’occasion du mois de la Francophonie, l’Équipe du magazine URBA a décidé de mettre en valeur un projet ayant vu le jour dans le cadre de Fous du français, une initiative visant à favoriser la valorisation de la langue française dans les municipalités québécoises.

Le projet soumis par la Ville de L’Île-Perrot, intitulé En français, je vis!, a pour public cible les personnes issues de l’immigration et les jeunes du secondaire. Les adultes en francisation issus de l’immigration participeront à la création de capsules vidéo sur des expressions typiquement québécoises. Le maire de L’ÎlePerrot, Pierre Séguin, se réjouit de la tournure du projet : « Une ville, c’est avant tout une organisation offrant des services de proximité à sa population. Grâce à ce lien de proximité, nous avons conçu et réalisé En français je vis, un projet qui répond aux besoins spécifiques de L’Île-Perrot. C’est là que réside la force de l’initiative Fous du Français de l’UMQ : elle permet de tenir compte des réalités locales dans la valorisation de la langue française ». Ces capsules seront accessibles à la population de L’Île-Perrot et s’inscriront dans une dynamique d’échange interculturel. Également, des ateliers sont proposés pour les jeunes de 12 à 17 ans et porteront entre autres sur la valorisation du français en tant que langue d’usage.

Ce type de projet a pour effet positif de faire la promotion de la langue française auprès des citoyennes et citoyens issus de tous horizons. Les municipalités, par leur proximité avec la population, gagnent à valoriser la langue française en tant que langue commune.

La politique est loin d’être un travail de 9 à 5. Comment se passe la conciliation travail-famille ? Une discussion avec des conjoints de mairesses.

ALEX POULIN – CONJOINT DE JULIE MORIN, MAIRESSE DE LAC-MÉGANTICLorsque Julie Morin a été élue mairesse de Lac-Mégantic en 2017, ses trois enfants avaient entre cinq et neuf ans. Son conjoint, Alex Poulin, affirme qu’au départ, tout se passait bien à la maison et il était très heureux de soutenir sa conjointe qui réalisait ses aspirations professionnelles. Mais, il a décidé de retourner travailler lui aussi en politique lorsque la CAQ a été élue en 2018.

« Là, il a fallu faire des ajustements. Je passais trois jours par semaine à Québec, alors comme le job d’élu municipal se passe beaucoup les soirs de semaine, nous avons engagé quelqu’un pour être à la maison après l’école », indique-t-il.

Dans le couple, c’est lui qui cuisine les repas. « Avant de partir pour Québec le lundi soir, j’essayais d’avoir préparé tous les repas pour les soirs de la semaine. Ça demande de l’organisation, mais ça se fait. Dans notre couple, le partage de la charge familiale est assez équilibré et c’est nécessaire si on veut plus de femmes en politique. »

Il choisissait aussi ses batailles. « C’est certain que c’était souvent le bordel dans la maison, mais ce n’était pas plus grave que ça. Avoir des parents engagés politiquement est super formateur pour les enfants. Certains diront que cela fait des parents absents – et c’est possible – mais ça montre aussi aux enfants que lorsqu’on veut changer des choses autour de nous, il faut s’engager, prendre part au changement. Et pas nécessairement en politique, mais en général, dans la collectivité. »

Ainsi, les deux conjoints partagent le même feu sacré.

« Julie a un travail tellement engageant : je sais ce que c’est. C’est un travail qui t’occupe l’esprit, qui t’absorbe complètement. Elle incarne ce travail. C’est difficile à comprendre. Mais, nous sommes ce que nous faisons, alors je la comprends », raconte Alex Poulin.

Lors de la dernière élection toutefois, Alex Poulin a décidé de quitter la politique. « À un moment donné, il faut faire des choix et avec trois enfants, c’était beaucoup. »

Il a acheté une entreprise. « On dit que l’entrepreneuriat est prenant, mais ce n’est rien comparé à la politique, s’exclame-t-il. Maintenant, je suis à la maison chaque jour et c’est beaucoup plus facile de soutenir ma conjointe. J’essaye de faire le plus de tâches possible la semaine pour que nous puissions souffler un peu la fin de semaine. »

Il évalue que sa conjointe travaille deux ou trois soirs par semaine, en plus de ses journées normales de travail. Elle doit souvent assister à au moins un événement par fin de semaine.

« C’est un travail important, avec de grandes responsabilités et un budget de 20 millions $ à gérer, précise-t-il. Mais, elle a un salaire de seulement 47 000 $ : c’est sous-payé ! On doit mieux valoriser ce rôle pour continuer à attirer des gens de qualité. »

Lorsque André Godbout a rencontré Manon Cyr par des amis communs il y a quatre ans, elle était déjà mairesse. « Je me doutais bien que son travail demandait beaucoup d’heures de travail et de social, dit-il. Mais, je suis retraité maintenant et j’ai eu une carrière très occupée comme ingénieur minier, alors c’est un rythme de vie auquel j’ai été habitué. Puis, j’aime beaucoup les gens, je suis très sociable moi aussi, alors cela se passe bien. J’accompagne souvent Manon dans ses événements. Je suis son chauffeur attitré! »

Bien sûr, il arrive qu’ils se planifient des fins de semaine en amoureux, ou encore, des vacances et que, finalement, elle ait quelque chose à faire pour le travail, comme un appel. « Mais, c’est vraiment correct pour moi, affirme-t-il. C’est une discussion que nous avons eue au début de notre relation. Moi, j’ai fait ma carrière, j’ai fait ce que j’ai voulu. Là, c’est sa carrière et c’est important qu’elle puisse y accorder le temps nécessaire. »

Mairesse depuis 2009, Manon Cyr a toutefois confié à son conjoint que les choses ont changé depuis qu’elle est en couple. « Elle a fait comprendre aux gens que maintenant, elle n’est pas toujours disponible, raconte-t-il. Par exemple, la plupart du temps, lorsqu’on part en vacances, elle ne se fait pas déranger. Mais, c’est elle qui décide ! Je n’aurais jamais demandé ça ! »

André Godbout est même très heureux de voir sa conjointe aussi occupée avec souvent de petits voyages à faire dans la province, notamment à Québec. « Ça nous fait des sorties. J’en profite pour aller dans de bons restaurants ! Mais moi, je n’ai pas pris d’obligations lorsque j’ai arrêté de travailler : je fais du ski alpin l’hiver et du vélo l’été, mais je suis vraiment disponible pour la suivre. J’adore ça ! »

« Il a fallu faire des ajustements. »

« Une vie de rêve pour un retraité ! »

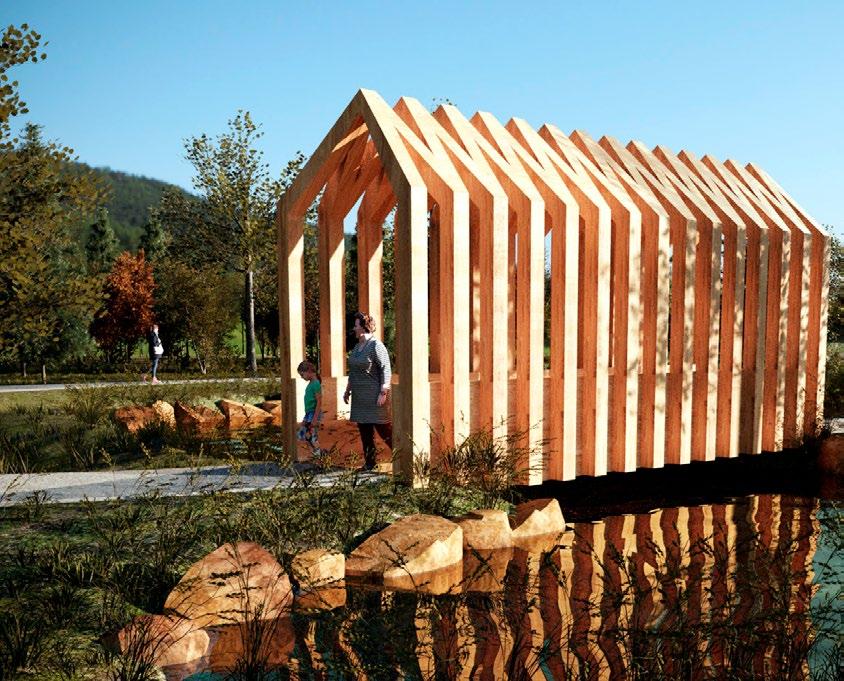

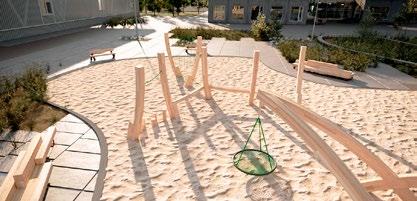

courabois.com

T: 450 848-8006

suivez-nous

Les aires de jeux de Cour à bois sont spécialement conçues pour laisser libre cours à l’imagination. En bois d’ici, naturel et sans traitement.

Passerelle piétonne — Nouveau produit 2022

Les aires de jeux de Cour à bois sont spécialement conçues pour laisser libre cours à l’imagination. En bois d’ici, naturel et sans traitement.

Passerelle piétonne — Nouveau produit 2022

La conciliation travail-famille est une préoccupation au sein des conseils municipaux qui tend à gagner en importance avec les années, surtout depuis les dernières élections municipales. L’équipe du magazine URBA est allée à la rencontre de Younes Boukala, président de la Commission des jeunes élues et élus de l’UMQ et conseiller de l’arrondissement de Lachine, et de Rolande Balma, conseillère de Longueuil, afin de discuter de leur vision de la conciliation travail-famille pour les personnes élues au municipal.

QLa Ville de Montréal a instauré, en 2019, une mesure permettant à ses élues et élus de bénéficier de l’appui d’une personne-ressource pour assurer la continuité de leur travail pendant leur congé parental. En quoi cette mesure a-t-elle fait une différence ?

Younes Boukala, Président de la Commission des jeunes élues et élus de l’UMQ et conseiller de l’arrondissement de Lachine et Rolande Balma, conseillère de Longueuil

QQuelle importance accordez-vous à la conciliation travailfamille pour les élues et élus municipaux, et pourquoi ?

Younes Boukala J’accorde une grande importance à ce dossier, parce que ce type de mesures inclusives encourage, en quelque sorte, l’implication d’individus pour qui avoir un enfant serait potentiellement un frein. En ce sens, une meilleure conciliation travail-famille pour les élues et élus permet d’avoir des personnes élues plus représentatives de la population. Il faut continuer de réduire les obstacles des personnes sousreprésentées en politique municipale, pour y susciter de l’intérêt.

Rolande Balma La conciliation travail-famille des élues et élus est une culture assez importante dont doivent se doter tous les paliers de gouvernement afin d’assurer l’épanouissement des élues et élus. C’est un aspect central dans la vie des personnes élues qui doivent composer avec des horaires irréguliers.

Younes Boukala Cette mesure est bénéfique pour les personnes élues nouvellement parents ou qui désirent le devenir, puisque la personne-ressource les soutient, notamment avec le suivi des dossiers politiques, des rencontres citoyennes, etc. Cette mesure fait disparaître le sentiment de culpabilité lors d’un retour au travail pour les personnes élues en congés parentaux. Autrement dit, cette personne-ressource permet de ne pas pénaliser les parents ou futurs parents durant le congé parental.