2 minute read

UNO SPRINGBOK AZZURRO

from sfoglio_182

by tin137

Arrivare da lontano e lasciare il segno: è il filo non sottile che lega Eric Liddell e Marcello Fiasconaro. A Parigi 2024 sarà un secolo da una vittoria raccontata in uno dei migliori film sportivi della storia e proprio in questi giorni, 27 giugno, è arrivato il mezzo secolo del record mondiale degli 800, ancora e tuttora record italiano. Rugby e atletica uniti nella storia e dalla storia. Liddell era nato in Cina, giocò per la Scozia sette volte nel 5 Nazioni e segnò quattro mete, per la Gran Bretagna conquistò l’oro olimpico nei 400. Era lo Scozzese Volante e morì in odore di martirio, in un campo di concentramento giapponese.

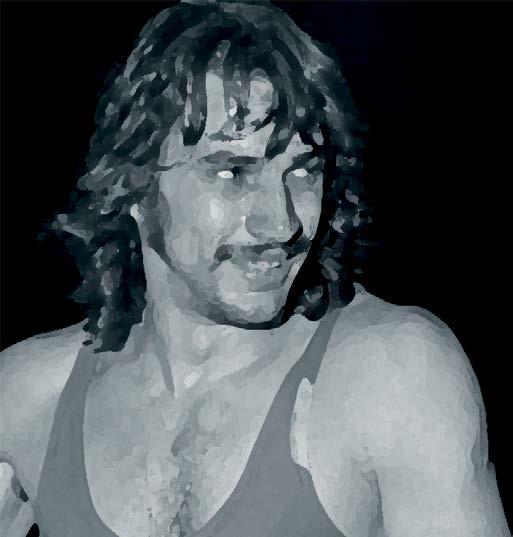

Fiasconaro è nato in Sudafrica da un musicista siciliano e da una gentildonna belga: era un giocatore di Western Province (centro, ala) che frequentava anche la pista, seguito da Stewart Banner. Un vecchio discobolo dall’occhio fino - Carmelo Rado - lo vide e cambiò la sua vita. Esordio italiano con una maglia a strisce orizzontali e a disagio sui blocchi, secondo agli Europei di Helsinki da apprendista: gli avevano detto di marcare il polacco Werner e così gli sfuggì, al largo, David Jenkins, scozzese nato a Trinidad, un passato nel cricket e un futuro in galera, in Messico, per commercio di pillole e altro.

Advertisement

March teneva sempre una palla con sé ma il rugby si diradò sino a sparire in quelle stagioni che lo proposero come fenomeno mediatico ante-litteram. Nel marzo del ’72 portò 10.000 spettatori al Palasport di Genova per il suo attacco al primato mondiale dei 400 indoor, sparring partner il piccolo polacco Andrzei Badenski. Il boato fu lungo quanto la sua corsa selvaggia: 46”1. La conversione agli 800 venne dopo che un piede malandato e tendini lisi gli avevano negato un ruolo nell’Olimpiade bavarese del ’72. Nell’inverno del ’73 (l’estate sudafricana) arrivò la notizia che aveva corso in 1’44”7: il record del mondo era quattro decimi più in basso. E così nacque il suo giorno dei giorni, il 27 giugno 1973, all’Arena di Milano, ItaliaCecoslovacchia, stesso luogo, stessa pista dove nell’estate pericolosa del ’39 Rudolf Harbig diede nuovi confini alla distanza. Le immagini in bianco e nero, stampate o in movimento, mostrano March scavallar via, liberarsi senza indugi del ceko Jozef Plachy (che nella sua lontana scia ottenne il record nazionale, 1’45”7), scuotere la criniera, andare a placcare il tempo, incidendo con quei due giri in 51”2 e 52”5 la linea di confine che sino a quel momento aveva tenuto al largo del sub 1’44” l’all black Peter Snell, l’aussie Ralph Doubell e Dave Wottle, l’americano che partiva da dietro e correva sempre con un cappellino piantato sul cranio.

Marcello aveva dentro di sé la forza, il desiderio di lotta, ed è scontato dire che queste inclinazioni derivassero dalla frequentazione, sin dalla più tenera età, con lo sport che in Sudafrica è costume di vita, il rugby. Non era calligrafico, non era il levriero che esce di cancelletti. Qualcosa di più brutale, istintivo. Piaceva per la dote che aveva dentro, nel codice, nei muscoli. E tutto questo produceva il coraggio. Il Marcello invitto fu l’interprete della finale degli Europei del ’74: acciaccato, zoppo, passò in testa alla campana in un 50”14 che qualcuno definì folle ma che apriva nuove frontiere, prima di arrendersi al dolore e rompere come un trottatore che perde ritmo e direzione. Fu il suo canto del cigno e la prima apparizione in scena di un giovanotto di Brighton dalla barba stenta e l’espressione beffarda: Steve Ovett. Il rugby tornò nel meriggio della sua parentesi italiana: otto mete in cinque partite in serie A, la prima segnata all’Amatori Catania, con la maglia scura del Cus Milano, “sostenuto” dalla Concordia e allenato da quel buonanima di Marco Bollesan. Aveva il fisico, la velocità, lo spirito. Un invictus che a Ellis Park, nel ’95, sorrise beato quando la palla calciata da Joel Stransky volò in mezzo ai pali. March, Azzurro, primatista del mondo, quel giorno si sentì Springbok.