Spielzeit 2025/26

KONZERT 2. PHILHARMONISCHES

zum 150. Geburtstag von Maurice Ravel

„Ravel ist und bleibt ein Rätsel.“

Michael Stegemann, Ravel-Biograf

PROGRAMM

Maurice Ravel (1875-1937) zum 150. Geburtstag

„Alborada del gracioso“ für Orchester

„Ma mère l’oye“ (Suite)

1. Pavane de la Belle au bois dormant / Dornröschens Pavane

2. Petit Poucet / Der kleine Däumeling

3. Laideronette, Impératrice des Pagodes / Laideronnette, die Kaiserin der Pagoden

4. Les Entretiens de la Belle et de la Bête / Gespräche zwischen der Schönen und dem Biest

5. Le Jardin féerique / Der Zaubergarten

„La Valse“ – Pause –

Modest Mussorgsky (1839-1881)

„Bilder einer Ausstellung“ / Orchesterfassung von Maurice Ravel

Promenade I – 1. Gnomus

Promenade II – 2. Das alte Schloss

Promenade III – 3. Tuilerien (Streitende Kinder nach dem Spiel)

4. Bydlo

Promenade IV – 5. Ballett der Küchlein in ihren Eierschalen

6. Samuel Goldenberg und Schmuyle

7. Der Marktplatz in Limoges

8. Catacombae. Sepulchrum Romanum

Promenade – Cum mortuis in lingua mortua

9. Die Hütte auf Hühnerkrallen (Baba-Jaga)

10. Das große Tor von Kiew

Liebe Gäste, wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass Ton- und/oder Bildaufnahmen unserer Aufführungen aus urheberrechtlichen Gründen untersagt sind. Vielen Dank.

Philharmonisches Orchester Vorpommern

Dirigent: GMD Florian Csizmadia

Öffentliche Generalprobe

Mo 13.10.2025 Greifswald: Stadthalle / Kaisersaal

Konzerte

Di 14.10.2025 Greifswald: Stadthalle / Kaisersaal

Mi 15. & Do 16.10.2025 Stralsund: Großes Haus

VON SELTENEN VÖGELN UND MECHANISCHEN NACHTIGALLEN

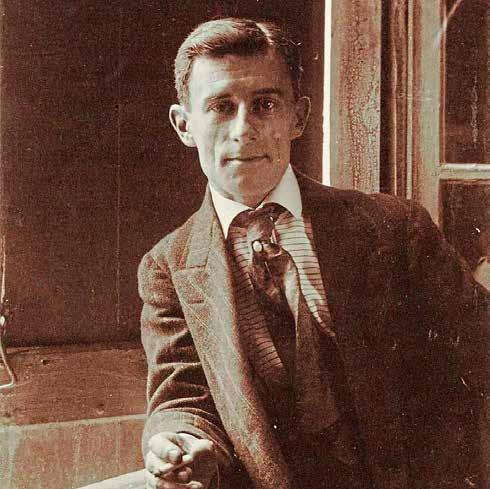

Maurice Ravel kommt am 7. März 1875 in Ciboure, im französisch-spanischen Grenzgebiet zur Welt. Mit seiner baskischen Mutter und dem schweizer Vater, Ingenieur, Tüftler und Erfinder, ist ihm Weltoffenheit bereits in die Wiege gelegt – aber vielleicht auch eine gewisse Heimatlosigkeit, die sich weniger geografisch, als vielmehr charakterlich auszuprägen scheint. Seine Schüchternheit, die er durch ein ausgesprochen dandyhaftes Auftreten zu kaschieren sucht, trägt ihm schon zu Schulzeiten den Spitznamen „rara avis“ – seltener Vogel – ein. Die Dichterin Colette beschreibt den mit 1.58 m Größe eher kleinen Ravel später als „Eichhörnchen“ mit „feinen Nagetierhänden“, mit denen er jedoch schon früh Großartiges auf dem Klavier vollbringt. Als AusnahmeKlavierschüler kommt er im Alter von 16 Jahren ans Conservatoire in Paris und hätte eine Pianistenlaufbahn einschlagen können, wenn er die nötige Disziplin zum Üben aufgebracht hätte. So aber fällt er drei Mal durch die Zwischenprüfung. „Sie sind ein Verbrecher. Sie sollten der Klassenbeste sein und

sind der Letzte“, bemerkt sein Professor Charles de Bériot und entlässt ihn aus der Klavierklasse. Mit diesem Rauswurf endet Ravels Pianistenlaufbahn, noch bevor sie beginnt. Doch wird das Klavier immer ‚sein‘ Instrument bleiben. Auch als Komponist denkt er die meisten seiner Kompositionen zunächst vom Klavier aus, ehe er das Instrumentarium erweitert. So haben alle Werke, die im Rahmen des heutigen Konzertes gespielt werden, ihren Ursprung als Klavierkompositionen.

1897 kehrt Ravel ans Conservatoire zurück – diesmal besucht er die Komponistenklasse von Gabriel Fauré. Doch auch hier erweist sich schnell, dass sein Kompositionsstil den akademischen Forderungen entgegenläuft. Fünf Mal wird er sich im Zeitraum von 1900-1905 um den renommierten Kompositionspreis „Prix de Rome“ bemühen und wird fünf Mal scheitern – er schreibt zu regelwidrig. Und dabei ist er mittlerweile ein anerkannter Komponist. Man spielt seine Werke, vergleicht ihn mit Claude Debussy, was Ravel durchaus schmei-

chelt, Debussy aber verstimmt. Einen „Taschenspieler“ nennt Debussy den 13 Jahre jüngeren ‚Konkurrenten‘. Er wirft ihm vor, seine Werke seien auf Effekt aus, sie seien „gezinkt“ und können „nur ein einziges Mal Staunen erregen.“

Nein, „gezinkt“ sind Ravels Kompositionen nicht, und ebenso wenig Taschenspielertricks, aber tatsächlich tüftelt Ravel seine Kompositionen genauestens aus. Die romantische Idee des komponierenden Genies im Schaffensrausch ist Ravel fremd. „Man muss Kopf und Bauch haben, aber kein Herz“, ist sein Motto. Was nicht bedeutet, dass seine Kompositionen nicht bisweilen eine ekstatische Wirkung haben. Bloß liegt diese Empfindungsüberreizung auf Seiten der Rezipienten, der Komponist er-

zeugt den Effekt bei klarem Verstand, er ist ein Erfinder, kein Taschenspieler, ja vielleicht auch ein „schweizer Uhrmacher“, wie sein Freund Igor Strawinsky ihn bisweilen nennt und damit gewisse Familienähnlichkeiten heraushebt.

Es scheint, dass seine Eltern nicht nur Ravel, sondern auch dessen Kompositionen geprägt haben. Vom Vater hat er den Sinn für die musikalische „Feinmechanik“ und den Erfindergeist, von der Mutter, zu der er bis zu ihrem Tod ein sehr enges Verhältnis pflegte, die Liebe zur spanischen Musik. In seiner „Alborada del gracioso“ (Morgenlied des Narren) ist ihr spanischer Einfluss zu spüren. Ursprünglich für Klavier komponiert, entstammt das kurze Stück der Sammlung „Miroirs“, die er 1904/05

schrieb, in einer Zeit, als er sich in einen Kreis von Bohémiens, den sogenannten „Apachen“, hineinfindet. Hier fühlt sich der eher zurückhaltende Ravel heimisch. Und so widmet er – als Hommage an die „Apachen“ – jedem dieser Freunde ein Stück aus seinen „Miroirs“. Zwei der fünf Miniaturen wird Ravel später zu Orchesterstücken ausweiten: das dritte, „Une barque sur l’océan“ genannte, und das vierte, „Alborada del gracioso“, das seinem Freund und Musikkritiker Michel Calvocoressi gewidmet ist.

„Die Miroirs (1905) bilden eine Sammlung von Klavierstücken, die in der Entwicklung meiner Harmonik einen ziemlich erheblichen Wandel darstellen, so dass selbst diejenigen Musiker aus der Fassung gebracht wurden, die bis dahin am stärksten mit meiner Kompositionsweise vertraut waren.“

Maurice Ravel

Im Zusammenhang mit den anderen kleinen Stücken der Miroirs betrachtet, sticht „Alborada“ heraus: Die drei ersten Miniaturen geben sich impressionistisch in ihrer Farbigkeit. Doch die „Alborada“ ist aus einem anderen Holz, bodenständig, ausgesprochen rhythmisch, präzise, spanisch. Das Klavier wird zur Gitarre, die Pastelltöne weichen geerdeten Farben. 1918 greift Ravel auf dieses Stück zurück, um es zu orchestrieren und klanglich zu erweitern.

„Ich habe dieses Stück für das Klavier geschrieben. Nun muss ich mit einem großen Orchester umgehen. Die Frage ist, wie man nun orchestriert und umarbeitet, um das Medium vollkommen ausnutzen zu können.“ Maurice Ravel

Die Orchesterfassung erlebt am 17. Mai 1919, zwei Jahre nach dem Tod der geliebten Mutter, in Paris mit dem Orchestre des Concerts Pasdeloup unter der Leitung von Rhené-Bâton seine Uraufführung.

Auch der Orchestersuite zu „Ma mère l’oye“ liegen Klavierstücke zugrunde, fünf „Kinderstücke“ zu vier Händen, die Ravel 1910 den beiden Kindern Mimi und Jean der befreundeten Familie Godebski widmet. Die Suite sollte beides sein: sowohl eine Komposition für Kinder, deren technische Schwierigkeiten sich so im Rahmen halten, dass sie auch von Kindern gespielt werden können, als auch eine Reflexion über die Kindheit aus der Perspektive eines Erwachsenen – in diesem Falle eines erwachsenen Komponisten, der seine kindliche Seele nie eingebüßt hat, sich lebenslang mit Spielsachen umgab und mit „Ma mère l’oye“ bewusst klare, einfache, aber nie schlichte Töne anschlägt.

Im Jahr darauf orchestrierte Ravel die Klaviersuite. So wurde aus dem „Kinderstück“ ein charmantes Orchesterwerk.

Aus dieser Suite, die mittlerweile fest im Konzertrepertoire verankert ist, entwickelte Ravel 1912 eine Ballettmusik für Jacques Rouché, den damaligen Direktor des Théâtre des Arts.

Der Titel „Ma mère l’oye“ („Meine Mutter Gans“) geht zurück auf eine Märchensammlung des französischen Schriftstellers Charles Perrault, in der der Autor bekannte Märchenstoffe teils übernommen und gezielt literarisch verfeinert, manche Geschichten aber auch selbst erschaffen hat. Ravel übernimmt den Titel der Sammlung, aber nur zwei der Stücke lassen sich tatsächlich auf Perrault zurückführen: die „Pavane de la Belle au bois dormant“, eine zarte Betrachtung der schlafenden Königstochter, der sich die Musik auf Zehenspitzen zu nähern scheint, um sie nicht vor der Zeit zu wecken, und „Le Petit Poucet“.

In der Delikatesse der Orchestrierung scheint sich die staunende Betrachtung der Winzigkeit des „kleinen Däumelings“ auszudrücken, der sich im Wald verirrt, weil Vögel seine zur Orientierung ausgestreuten Brotkrumen alle aufgepickt haben. Das immer wieder wechselnde Metrum dieses Stückes lässt auch die Zuhörer*innen den sicheren Weg verlieren und schließlich an den orchestralen Vogelimitationen erkennen, wer für die Verwirrung verantwortlich ist.

Mit „Laideronette, Impératrice des Pagodes“ verlässt Ravel die Märchenwelt

Perraults und wendet sich exotischeren Gefilden zu. Das Märchen „Die grüne Schlange“ von Marie-Catherine d’Aulnoy hat keine Entsprechung in deutschen Märchensammlungen. Hier wird eine durch eine böse Fee zur Hässlichkeit verfluchte Prinzessin von hundert kleinen Wesen, Pagoden genannt, umsorgt. Die Bezeichnung „Pagoden“ für die kleinen Wichtel lässt Ravel auch musikalisch in exotische Welten schweifen, so dass das mit „Mouvement de Marche“ überschriebene Stück in seiner Pentatonik zu einer veritablen Chinoiserie gerät.

Dem Satz „Les Entretiens de la Belle et de la Bête“ stellt Ravel einen etwas längeren Ausschnitt aus dem bekannten französischen Märchen voran, der die Stadien der Unterhaltung zwischen dem in ein monströses Tier verzauberten Prinzen und dem jungen Mädchen, das die innere Schönheit des Tieres zu ergründen sucht, schildert. In einem gemächlichen Walzer mit Solo-Klarinette steht die Schöne dem Biest gegenüber, das sich mit einem düsteren Thema im Kontrafagott vorstellt. Doch schon bald verweben sich die beiden Extreme kontrapunktisch – beginnen sich die Widerparte einander anzunähern. Ein Harfenglissando zum Flageolett der Violinen markiert den Moment, in dem der Fluch gelöst und der Prinz zurückverwandelt wird.

Für das letzte Stück der Suite, „Le jardin féerique“ findet sich keine Märchenentsprechung. Dieser Garten ist eine Erfindung Ravels, der damit den Bogen zur anfänglichen Pavane zu spannen versteht. Hier wird das obligate glückliche Ende eines jeden Märchens zu Musik. Das groß angelegte Crescendo, das sich bis zum jubelnden Fortissimo hin aufbaut, scheint all den märchenhaft verwunschenen Königskindern zuzurufen: „Vivez heureux et ayez beaucoup d’enfants!“(„Lebt glücklich und habt viele Kinder!“)

Der Erste Weltkrieg wirft ganz Europa und so auch Ravel aus der Bahn. Kompositionen werden liegengelassen, Gedanken nicht weiterverfolgt. Ein Walzervorhaben, das Ravel seit 1906 begleitet und das, versehen mit dem Titel „Wien“, unfertig in der Schublade wartet, will er nun endgültig ad acta legen: Ihm sei die Lust an seinem „Wien“-Projekt gründlich vergangen und man könne es ja nicht einfach in „Petrograd“ umtaufen. Doch er wird es wieder aufgreifen, es „La Valse“ nennen und eine grandiose „Apotheose“, einen Abgesang auf die glanzvolle Ära des Wiener Walzers komponieren.

„Flüchtig lassen sich durch schwebende Nebelschleier hindurch walzertanzende Paare erkennen. Nach und nach lösen sich die Schleier auf: Man erblickt einen

riesigen Saal mit zahllosen im Kreise wirbelnden Menschen. Die Szene erhellt sich zunehmend; plötzlich erstrahlen die Kronleuchter in hellem Glanz. Eine kaiserliche Residenz um 1855.“

Maurice Ravel

Schon diesem Programm ist die groß angelegte Steigerung, die „La Valse“ in sich birgt, zu entnehmen: Aus dunklem, geräuschhaftem Nebelklang schälen sich in der Introduktion allmählich Walzermelodien heraus, zunächst wie flüchtige Erinnerungsbilder vorüberziehend, dann immer klarer und intensiver hervortretend. Eine Crescendo-Studie, freilich mit mehrfach angesetzten, dynamisch gestaffelten Steigerungsprozessen. Die Klimax in Bewegung und Dynamik, in rhythmischer und harmonischer Raffinesse wird zunächst ganz behutsam, dann immer steiler und aggressiver angegangen und entfaltet sich – nach einem kurzen Intermezzo vor dem Höhepunkt – mit unerbittlicher Konsequenz zu einem rasenden, keuchenden Taumel, in dem auch die letzten Reste von nobler Ballatmosphäre und nostalgischer Walzerseligkeit untergehen.

Ravels Kommentar unterschlägt freilich den katastrophischen Schluss, der bis heute so viele Rätsel aufgegeben hat. Denn nur anfangs dominiert der „klassische“ Wiener Walzer in seiner ungetrübten Form. Die Grundthemen der

verschiedenen Walzer, die hier miteinander verwoben sind, werden zunächst variiert und kunstvoll verändert. Doch dann schleichen sich in die vermeintliche Walzerseligkeit verzerrte Rhythmen und dissonante Harmonien ein, die bald schon die Oberhand gewinnen. Mehr und mehr entsteht der „Eindruck einer fantastischen und tödlichen Art eines Derwischtanzes“, an dessen Ende nur mehr die Fratze eines Walzers steht. Der „Ausdruck der Lebensfreude“ verkehrt sich in einen apokalyptischen Totentanz, in dem sich das Abendland in immer schnelleren Wirbeln seinem Untergang entgegendreht. Das „poème choreographique“ – so der Untertitel des Werkes – entstand zwischen Dezember 1919 und März 1920, und zwar in drei parallelen Fassungen: für ein Klavier, für zwei Klaviere und für Orchester. Im April 1920 spielt Ravel – gemeinsam mit der Pianistin Marcelle Meyer – seinem Auftraggeber, dem Ballettimpresario Sergej Djagilew, „La Valse“ an zwei Klavieren vor. Zugegen sind auch Igor Strawinsky und Francis Poulenc. Nach dem Ende des Vortrags bemerkt Djagilew: „Ravel, das

ist ein Meisterwerk, aber das ist kein Ballett. Es ist das Gemälde eines Balletts.“ Ravel nimmt daraufhin seine Noten und verlässt zutiefst beleidigt den Raum. „La Valse“ wird – unvertanzt – am 12. Dezember 1920 als reines Orchesterwerk mit dem Orchestre Lamoureux unter der Leitung von Camille Chevillard in Paris uraufgeführt.

Ravel spricht nach dieser Begebenheit nie wieder ein Wort mit Djagilew. Und doch hatte Djagilew nicht Unrecht. „La Valse“ ist kein Walzer – es ist die Geschichte des Walzers, sein „Abbild“, nicht das Original, eigentlich hätte das Ravel gefallen müssen.

1921 erwirbt Ravel ein Anwesen nahe Paris, das er ganz nach eigenen Vorstellungen gestaltet und stolz präsentiert: „Le Belvédère“ besticht durch seine Fantasie-Architektur im Fin-de-SiècleStil, kreuz und quer verbaut mit einem „Belvédère“-Türmchen, dem das Anwesen seinen Namen verdankt. Es ist eine überdimensionale Spielzeugschachtel, ein Kuriositätenkabinett, das Ravel mit allerlei Kunst und Kitsch vollstellt, vom gotischen Aschenbecher über Spieluhren unter Glas bis hin zu einer mechanischen Nachtigall, die singt, wenn man sie aufzieht. Es bereitet Ravel eine ungeheure Freude, zu wissen, dass nahezu alle Kunstobjekte in seinem Haus Fälschungen sind. Er hat sogar – zum

Entsetzen seiner Freunde – jahrelang einen falschen Renoir an der Wand hängen. Das Falsche, Künstliche fasziniert ihn. Auch in seiner Musik sind es oft die Bilder, die Versatzstücke, die ihn reizen. Nicht zuletzt dieser Vorliebe ist es zu verdanken, dass Ravel 1922 den Auftrag von Serge Koussevitzky annimmt, Modest Mussorgskys Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“ zu orchestrieren.

MUSSORGSKY M

behandelt in dieser Komposition weniger die „Bilder“ selbst als vielmehr seine Gedanken bei der Betrachtung der Werke seines 1873 verstorbenen Freundes Victor Hartmann. Hartmann war einer der ersten bildenden Künstler, die sich Ende des 19. Jahrhunderts auf die eigene Vergangenheit besannen und traditionelle russische Motive in ihre Werke aufnahmen – so wie die Komponistengruppe „das Mächtige Häuflein“, der auch Mussorgsky angehörte, im musikalischen Bereich einer originär russischen Tonsprache nachspürte. Von Wladimir Stassow in den Kreis der fünf Komponisten eingeführt, lernten sich Hartmann und Mussorgsky kennen

und schätzen. Der unerwartet frühe Tod Hartmanns – mit nur 39 Jahren – traf Mussorgsky hart. Stassow organisierte im Angedenken an den Freund eine Ausstellung mit dessen Werken, die im Frühjahr 1874 eröffnete. Der Ausstellungskatalog von 1874 verzeichnete um die vierhundert Werke Hartmanns, darunter Reiseskizzen, Architektur- oder Kostümentwürfe sowie kunsthandwerkliche Arbeiten. In Mussorgskys, während eines wahren Schaffensrausches geschriebenen Zyklus, werden zehn seiner Arbeiten, die stellvertretend für die Bandbreite von Hartmanns Œuvre angesehen werden können, thematisiert. Nicht alle dieser Bilder wurden nachweislich in der Ausstellung gezeigt oder sind heute noch erhalten. Die von Mussorgsky portraitierten Bilder sind rondoartig durch „Promenaden“ verbunden, die nicht nur den Gang des Betrachters durch die Ausstellung nachzeichnen, sondern dem Gesehenen – oder in dem Fall Gehörten – nachspüren. So ergibt sich eine beinahe plastische Dramaturgie: Die ersten beiden Bilder „Gnomus“ und „Das alte Schloss“ werden lange und genau betrachtet. In der Folge verkürzt sich die Verweildauer vor den einzelnen Bildern, und langsam wird aus dem Beschauen ein Erinnern an den verstorbenen Freund. Empfindungen und Vorstellungen verdichten sich schließlich zu einer Vision

in den Katakomben und der nächsten Promenaden-Variation „Cum mortuis in lingua mortua“. Realität und Erinnerung, Leben und Tod verschmelzen für einen Moment, doch findet der/die Betrachter*in wieder Halt in zwei architektonischen Motiven, die gegensätzlicher nicht sein könnten: die märchenhafte „Hütte auf Hühnerkrallen“ und das „Große Tor von Kiew“.

So bekannt Mussorgskys Klavierzyklus heute auch ist – zu Lebzeiten des Komponisten blieb er unbeachtet. Die Uraufführung des Werkes fand beinahe unbemerkt im privaten Freundeskreis statt.

Erst 1886 – fünf Jahre nach Mussorgskys Tod – wurde die Suite erstmals verlegt. Berühmt wurde sie jedoch erst durch die Orchestrierung Maurice Ravels. Ravel lässt formal das Original nahezu unangetastet. Lediglich eine Promenade –zwischen den Bildern 6 und 7 – fällt weg. Bei der Beschäftigung mit Mussorgskys Komposition kommt Ravel zugute, dass Mussorgsky – ebenso wie er selbst –seine Klavierwerke bereits in gewisser Weise orchestral dachte. Das sind die idealen Voraussetzungen für Ravels Instrumentierung. Unter Beibehaltung des Grundgedankens unterstreicht und verdeutlicht er nun die Vielfalt der Stimmführung und verstärkt durch kluge Wahl der Soloinstrumente die Bildhaftigkeit der einzelnen Sätze. Die Uraufführung der Orchesterfassung der „Bilder einer

Ausstellung“ fand 1922 in der Pariser Oper statt und begründet den bis heute ungebrochenen Erfolg der „Bilder einer Ausstellung“ für den Konzertsaal.

Die Bilder Viktor Hartmanns in der Kurzbeschreibung von Wladimir Stassow: 1. „Gnomus“ Ein Gnom, der ungeschickt auf krummen Beinen einhergeht.

2. „Il vecchio castello“ Ein mittelalterliches Schloss, vor dem ein Troubadour ein Lied singt.

3. „Tuileries. Disput d’enfants après jeux“ Allee im Tuileriengarten mit spielenden Kindern und jungen Gouvernanten

4. „Bydlo“

Ein polnischer Leiterwagen auf riesigen Rädern, bespannt mit Ochsen

5. „Das Ballett der Küchlein in ihren Eierschalen“

6. „Samuel Goldenberg und Schmuyle“

Zwei polnische Juden, der eine reich, der andere arm

7. „Limoges. Le marché“ Französische Weiber streiten sich auf dem Markt von Limoges.

8. „Catacombae“ Römische Katakomben. Anmerkung Mussorgskys: „Der schöpferische Geist des verstorbenen Hartmann führt mich zu den Schädeln, ruft sie an, die Schädel beginnen langsam aufzuleuchten.“

9. „Die Hütte der Baba-Jaga auf Hühnerfüßen“

10. „Das große Tor von Kiew“

Ein Entwurf Viktor Hartmanns für einen Architekten-Wettbewerb in Kiew

Das Philharmonische Orchester Vorpommern

Besetzung

1. Violine

Marijn Seiffert

Andreas Otto

Martina Röthig

Oliver Brien

Daniel Butnaru

Elena Dimitrov

Gundula Dümmler

Juliette Hertel

Akino Sakamoto

Nora Schekyan

2. Violine

Elias Schödel

Claire Weatherhead

Hiroaki Takagi

Smaranda Doß

Luis Felipe Herrera Ortiz

Siwon Choi

Angelika Maruschat

Viola

Germán de Evan de Marcos

Wei-Chin Hsu

Jihye Kang

Stefan Fiedler

David Sarazhynskyi

Özüm Şemis

Violoncello

Josua Petersen

Gregor Szramek

Issei Hiramoto

Sophie Walter

Annika Stolze

Kontrabass

Christoph Uhland

Yuki Tanabe

Imki Niemeier

Soyeon Ahn

Flöte

Claudia Otto

Julia Götting

Rosalie Tietz

Oboe

Julia Hoffmann

Diego Parra Borja

Clemens Teutschbein

Klarinette

Lászlo Sándor

Tom Wendt

Inken Grabinski

Fagott

Nina Schönberger

Jörg Thieme

Emiko Kaneda

Horn

Nikolas Pritzkat

Telus Garolea

Georgel Gradinaru

Annette Dieterle

Trompete

José Ángel Fernando Toscáno

Andreas Dümmler

Frank Beyer

Posaune

Felix Geroldinger

Carsten Bartel

Gilbert Millich

Tuba

Thomas Tirler

Pauke / Schlagzeug

Adrian Vasile

Eri Hasemi-Nishizawa

Hsiao-Hung Lee

Matthias Suter

Gabriele Lattuada

Fabian Musick

Harfe

Alara Acar

Sophia Warczak

Celesta

David Wishart

VORSCHAU

3. PHILHARMONISCHES KONZERT

Ein Kurt-Weill-Abend

Kurt Weill: Sinfonie Nr. 2

Berlin – Paris – New York: Songs & Ausschnitte aus den Bühnenwerken

Solistinnen: Antje Bornemeier & Brigitte Oelke, Gesang

Philharmonisches Orchester Vorpommern

Dirigent, Klavier & Moderation: GMD Florian Csizmadia

Öffentliche Generalprobe

Mo 10.11.2025 / 19.00 Uhr Greifswald: Stadthalle / Kaisersaal

Konzerte

Di 11.11.2025 / 19.30 Uhr Greifswald: Stadthalle / Kaisersaal

Mi 12. & Do 13.11.2025 / 19.30 Uhr Stralsund: Großes Haus

Fr 14.11.2025 / 19.30 Uhr Putbus

Impressum

Herausgeber: Theater Vorpommern GmbH

Stralsund – Greifswald – Putbus

Spielzeit 2025/26

Geschäftsführung: André Kretzschmar

www.theater-vorpommern.de

Redaktion: Katja Pfeifer

Gestaltung: Öffentlichkeitsarbeit TVP / Bartels

1. Auflage: 500

Druck: Flyeralarm

Textnachweise:

Bei dem Text handelt es sich um einen Originalbeitrag von Katja Pfeifer für dieses Heft.

Bildnachweise:

S. 2: Maurice Ravel, 1910, Bibliothèque National de France; S. 4: Maurice Ravel in der Klavierklasse von Charle de Bériot, 1895. Wikipedia; S. 9: Ravels Wohnhaus (heute Museum) in Montfort l’Amaury. ©Mairie de Montfort l’Amaury; S. 11: Modest Mussorgsky, 1870. Wikipedia; S. 16: Antje Bornemeier ©Peter van Heesen, Brigitte Oelke ©privat

Das Theater Vorpommern wird getragen durch die Hansestadt Stralsund, die Universitäts- und Hansestadt Greifswald und den Landkreis Vorpommern-Rügen

Es wird gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und EU-Angelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern.