Spielzeit 2025/26

Spielzeit 2025/26

Schauspiel nach dem gleichnamigen Roman von Annie Ernaux

„Das große Gedächtnis der Scham ist sehr viel klarer und erbarmungsloser als jedes andere. Es ist im Grunde die besondere Gabe der Scham.“

„Erinnerung eines Mädchens“ Annie Ernaux

nach dem gleichnamigen Roman von Annie Ernaux aus dem Französischen von Sonja Finck

in einer Bühnenfassung von Lara Tacke und Joris Löschburg

Besetzung

Inszenierung

Bühne & Kostüme

Dramaturgie

Regieassistenz

Lara Tacke

Camilla Lønbirk

Joris Löschburg

Wolf-Dietrich Stückrad

Inspizienz Stefano Fossat

Soufflage

Kerstin Wollschläger

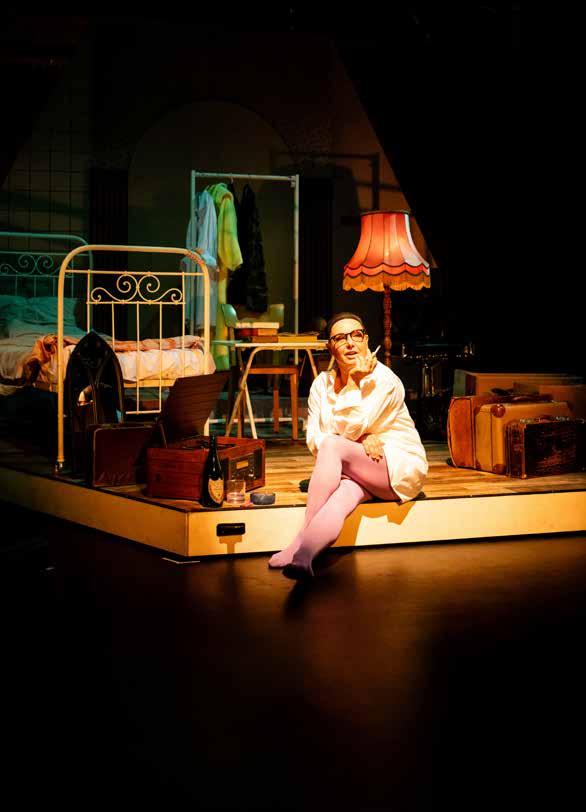

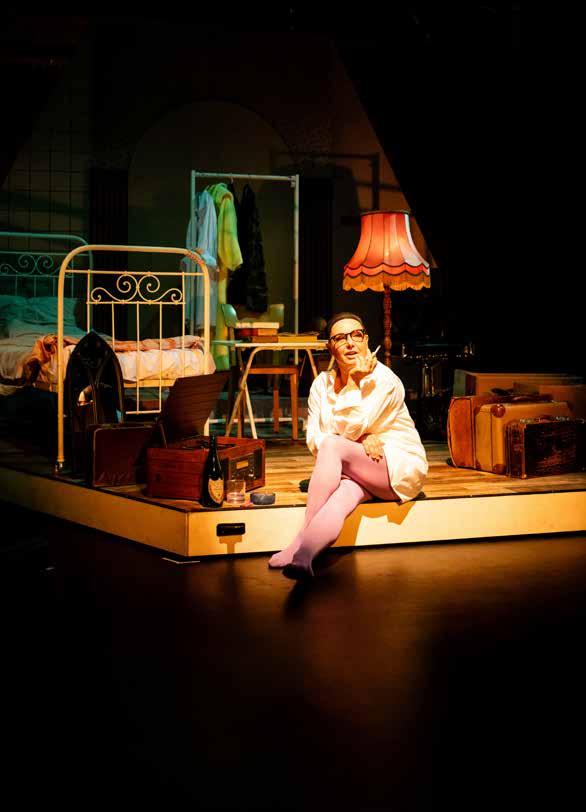

Es spielen: Paula Dieckmann, Friederike Serr, Gabriele Völsch

Premiere in Greifswald am 02.10.2025 Stadthalle / Rubenowsaal

Premiere in Stralsund am 15.10.2025 Kulturkirche St. Jakobi

Aufführungsdauer: ca. 1 Stunde und 30 Minuten

Die Rechte liegen beim Gallimard Verlag und die der deutschen Übersetzung beim Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin, 2018.

Ausstattungsleiterin Eva Humburg Technischer Direktor Christof Schaaf Beleuchtungseinrichtung Friedemann Drengk Bühnentechnische Einrichtung Andreas Franke, Tino Dluzinska Toneinrichtung Nils Bargfleth, Robert Hoth Leitung Bühnentechnik Robert Nicolaus Leitung Beleuchtung Kirsten Heitmann Leitung Ton Daniel Kelm Leitung Requisite Alexander Baki-Jewitsch Bühne & Werkstätten: Produktionsleiterin Eva Humburg Tischlerei Stefan Schaldach, Bernd Dahlmann, Kristin Loleit Schlosserei Michael Treichel, Ingolf Burmeister Malsaal Anja Miranowitsch, Fernando Casas Garcia, Sven Greiner Dekoration Paul Gebler, Janet Hellmuth Kostüm & Werkstätten: Gewandmeisterinnen Carola Bartsch, Annegret Päßler Modisterei Elke Kricheldorf Assistenz Dorothea Rheinfurth, Maisa Franco Ankleiderinnen Ute Schröder, Petra Hardt Maske Tali Rabea Breuer, Jill Dahm, Antje Kwiatkowski, Kateryna Maliarchuk, Ilka Stelter, Philipp Gielow

Liebe Gäste, wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass Ton- und/oder Bildaufnahmen unserer Aufführungen aus urheberrechtlichen Gründen untersagt sind. Vielen Dank.

Annie Ernaux’ Erinnerung eines Mädchens, erschienen im Jahr 2016 (deutsch 2018), ist ein zutiefst persönliches und gleichzeitig radikal universelles Werk, das sich mit einem prägenden Erlebnis der Autorin aus dem Sommer 1958 auseinandersetzt – ihrer ersten sexuellen Begegnung im Alter von 18 Jahren. Ihre Erfahrungen in einem französischen Ferienlager werden zur Quelle intensiver Scham, Verunsicherung und innerer Spaltung. Aus der Perspektive der gereiften Autorin blickt Ernaux Jahrzehnte später auf dieses Erlebnis zurück – nicht mit Nostalgie, sondern analytischer Strenge und emotionaler Ehrlichkeit. Was wie ein einzelnes biografisches Ereignis erscheint, offenbart sich als Brennpunkt gesellschaftlicher Strukturen: von Geschlechterrollen, Klassenverhältnissen, moralischen Normen und dem tiefgreifenden Einfluss kultureller Erziehung auf weibliches Selbstverständnis.

Ernaux ist eine zentrale Vertreterin des autobiografischen Schreibens, das sich bewusst zwischen Literatur, Dokumentation und soziologischer Analyse bewegt. In Erinnerung eines Mädchens treibt sie diesen Ansatz besonders weit: Sie benennt offen, dass sie schreibt, um zu verstehen – um ihrer eigenen Erinnerung beizukommen und um das Mädchen von damals nicht länger zu

verleugnen oder zu idealisieren. Statt einer klassischen Ich-Erzählung verwendet sie oft die dritte Person – „das Mädchen“ –, wodurch sie die Distanz und zugleich die emotionale Reibung zwischen Vergangenheit und Gegenwart spürbar macht. Dieses Vorgehen ist typisch für Ernaux: Sie macht die Erinnerung nicht zur Bühne für Selbstmitleid, sondern zur Arena für Erkenntnis. Das Schreiben wird zur politischen und ethischen Handlung – eine Form der Rückeroberung von Autonomie über die eigene Geschichte.

In Zeiten von #MeToo, feministischen Debatten und wachsendem Bewusstsein für Machtstrukturen in zwischenmenschlichen Beziehungen wirkt Ernaux’ Werk wie eine leise, aber unerschütterliche Stimme. Gerade weil sie nicht den Weg der Anklage geht, sondern den der präzisen Selbstbefragung, gewinnt Erinnerung eines Mädchens an Relevanz: Der Text konfrontiert Leserinnen und Leser mit der Frage, wie Erinnerung funktioniert, wie Gesellschaften mit weiblicher Sexualität umgehen – und was es bedeutet, sich sprachlich gegen das Vergessen zu behaupten.

Das Buch ist nicht nur ein literarisches Dokument der Selbstreflexion, sondern auch ein historisches Zeugnis

weiblicher Erfahrung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Für ein heutiges Publikum eröffnet es die Möglichkeit, über Rollenbilder, Machtverhältnisse und die Bedingungen des Erwachsenwerdens neu nachzudenken – mit der nötigen emotionalen Tiefe und analytischen Klarheit, die Annie Ernaux’ Werk so besonders macht.

„Ich war bereit, alles zu ertragen.

Die Inszenierung unter der Regie von Lara Tacke übersetzt Ernaux’ epischreflektierenden Text in eine vielschichtige theatrale Form. Drei Darstellerinnen übernehmen die Rolle von Annie Ernaux – nicht als psychologische Einheit, sondern als pluralisierte, fragmentierte Figur, die aus verschiedenen Perspektiven heraus auf das erinnerte Ereignis blickt. Dieser Zugriff macht sichtbar, dass Erinnerung kein stabiler Ort ist, sondern ein Prozess: widersprüchlich, brüchig, oft von innerer Distanz geprägt.

Der literarische Text von Annie Ernaux bleibt dabei in seiner Sprache bewusst präsent. Teile des Romans werden als gesprochene Prosa belassen, um die Klarheit, Präzision und formale Strenge ihres Schreibens hörbar zu machen. Andere Passagen werden szenisch übersetzt, körperlich verdichtet oder als bildhafte Choreografien erfahrbar gemacht. Die Inszenierung oszilliert so zwischen Reflexion und

Darstellung, zwischen Analyse und Verkörperung. Es entsteht ein Raum, in dem die Grenzen zwischen Subjekt und Figur, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, verschwimmen.

Ein zentrales Thema der Inszenierung ist die Erfahrung weiblicher Scham –nicht nur als individuelle Reaktion, sondern als Resultat gesellschaftlicher Machtverhältnisse und eines normativen Geschlechterverständnisses. Der Körper des Mädchens wird nicht nur zum Objekt des männlichen Begehrens, sondern auch zum Austragungsort sozialer Kontrolle, familiärer Moralvorstellungen und kultureller Zuschreibungen. Ernaux benennt diese Strukturen nicht mit Pathos, sondern mit analytischer Nüchternheit – eine Haltung, die sich in der ästhetischen Sprache der Inszenierung widerspiegelt.

Gleichzeitig fragt die Inszenierung danach, was sich seitdem verändert

hat – und was nicht. Wie selbstverständlich erscheinen heute viele Konzepte von Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und sexueller Freiheit – und doch wirken Rollenmuster, Machtgefälle und Sprachlosigkeit weiter. Erinnerung eines Mädchens wird so zum Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung mit der Frage, wie Geschlechterrollen entstehen, wie sie sich in Körper und Biografien einschreiben – und wie Theater als Ort des kollektiven Erinnerns und Fragens diese Strukturen sichtbar machen kann.

Lara Magdalena Tacke, geboren 1991, ist eine freie Theaterregisseurin mit Lebensmittelpunkt in Berlin. Ihre künstlerische Arbeit zeichnet sich durch eine starke Bildsprache, mehrsprachige Textarbeit, partizipative Probenprozesse und einen explizit feministischen Zugang zum Theatermachen aus.

Sie setzt sich intensiv mit Fragen der Intuition, des kollektiven Arbeitens und von female leadership auseinander und vermittelt diese auch in Workshops.

Ihre Ausbildung begann sie 2011 mit einem Foundation Diploma in Art and Design am renommierten Central Saint Martins College of Art and Design in London. Von 2012 bis 2015 studierte sie Kulturwissenschaft sowie Kunst- und Bildgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Im Anschluss daran absolvierte sie bis 2020 ihr Schauspielregiestudium an der Hochschule für

Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin sowie an der Danish National School of Performing Arts in Kopenhagen.

„Ich betrachte das schwarz-weiße Ausweisfoto im Jahrbuch des Pensionats Saint-Michel, Yvetot, Abiturklasse C, altsprachlicher Zweig. Ich sehe ein ebenmäßiges, ovales Gesicht im Halbprofil, eine gerade Nase, dezente Wangenknochen, eine hohe Stirn, in die seltsamerweise – wahrscheinlich, um sie kleiner erscheinen zu lassen – auf einer Seite eine gewellte Strähne, auf der anderen eine Schmachtlocke fällt. Der Rest des dunklen Haars ist zu einem Dutt hochgesteckt. Ein Lächeln, das man als sanft oder traurig beschreiben könnte, oder beides, umspielt ihre Lippen. Der schwarze Pullover mit Stehkragen und Raglanärmeln wirkt streng und schmucklos, wie eine Soutane. Alles in allem ein hübsches, schlecht frisiertes Mädchen, das Sanftheit und einen gewissen Gleichmut ausstrahlt und das man heutzutage auf älter als siebzehn schätzen würde. Je länger ich das Mädchen auf dem Foto betrachte, desto größer wird der Eindruck, dass sie mich ansieht. Ist sie ich? Dieses Mädchen? Bin ich sie?“

„Erinnerung eines Mädchens“ Annie Ernaux

Was war für dich die größte Herausforderung an der Auseinandersetzung mit Annie Ernaux und Erinnerung eines Mädchens?

Annie Ernaux erzählt in ihren Büchern auf sehr intime Weise von persönlichen Erinnerungen und Erfahrungen. Zugleich ist es charakteristisch für ihr Werk, dass sie beim Schreiben immer wieder über den Akt des Schreibens selbst reflektiert.

Wie kann sich eine Schauspielerin also dieser radikal subjektiven Selbsterzählung authentisch widmen? Und lässt sich das Schreiben einer Geschichte über sich selbst mit dem Akt des Erzählens über sich im Theater gleichsetzen?

Wir haben einerseits versucht, Ernaux’ Methode, eine „Ethnologin ihrer selbst“ zu sein, auf unser eigenes Leben anzuwenden, um ihr näherzukommen. Andererseits haben wir uns entschieden, eine Figur von drei Schauspielerinnen darstellen zu lassen. Damit nehmen wir einen Aspekt auf, den Ernaux in ihrem Schreiben immer wieder hervorhebt: dass man im Moment des Erlebens oft nicht

versteht, was man gerade erlebt. Die erinnernde Erzählerin ist diesem Unverständnis jedoch stets einen Schritt voraus.

Die Geschichte spielt in den fünfziger Jahren und thematisiert das damalige Geschlechterverhältnis - inwiefern siehst du Parallelen zur Gegenwart? Wir haben das in den Proben viel diskutiert. Jede Frau kennt die Angst, vergewaltigt zu werden. Und jede Frau in unserer Arbeitsgruppe konnte von eigenen Erfahrungen mit Übergriffen berichten. Die Geschichte von Annie Ernaux ist also kein Einzelfall. Vielmehr verweist sie auf eine tief verwurzelte Bereitschaft, Frauen Gewalt anzutun.

Darüber hinaus müssen wir uns bewusst machen, dass das Erstarken der extremen Rechten in Amerika und Europa einen Nährboden für solche Vorkommnisse schafft und sie weiter begünstigt. Misogynie ist auf dem Vormarsch.

Ich frage mich außerdem, wie kann es sein, dass wir Frauen uns alle mit dem identifizieren können, was An-

nie Ernaux passiert ist, aber kaum ein Mann sich mit H. identifizieren kann? Ich möchte glauben, dass die große Mehrheit der Männer zu solchen Akten von sexueller Gewalt nicht fähig ist. Aber es gibt ein Kontinuum von dem was selbst die nettesten Männer denken, begehren, sich wünschen oder tun bis zu dem Fakt, dass eine von sechs Frauen in der EU im Erwachsenenalter sexuelle Gewalt, einschließlich Vergewaltigung, erlebt hat.* Ich würde Männer gerne einladen, über dieses Kontinuum nachzudenken.

Gibt es etwas, das Du dem Publikum gerne mit der Inszenierung mitteilen würdest?

Ich finde, dass Ernaux eindrucksvoll zeigt, wie das, was ihr passiert, noch schwerer wiegt, weil sie es weder für sich selbst in Worte fassen noch mit anderen teilen kann.

Die Scham führt dazu, dass sie alles runterschluckt, wodurch “ein Abgrund” zwischen dem Erlebnis und ihr entsteht. Ihr Körper reagiert auf diese Unterdrückung mit dem Ausbleiben der Menstruation, mit Bulimie und Selbstekel - noch Jahre bevor sie diesen Abgrund in sich schreibend erkundet.

Ich hoffe, mit Ernaux zu zeigen, dass im Erzählen eine Art Erlösung liegen kann. Wenn wir uns trauen, radikal ehrlich mit uns selbst zu sein, hat das eine enorme Wirkkraft. Überraschenderweise wird man dadurch nicht angreifbar, sondern - in meinen Augen - unverwundbar.

*(Quelle: EU-Erhebung über geschlechtsspezifische Gewalt, November 2024.)

Annie Ernaux wurde am 1. September 1940 in Lillebonne in der Normandie geboren und wuchs in einfachen Verhältnissen in Yvetot auf, wo ihre Eltern ein kleines Café mit ihr gesamtes literarisches Werk. Nach dem Studium der Literaturwissenschaften an der Universität Rouen und später in Bordeaux wurde sie Lehrerin und unterrichtete Französisch, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete.

Ernaux begann ihre literarische Karriere 1974 mit dem autobiografisch gefärbten Roman Les Armoires vides („Die leeren Schränke“), in dem sie bereits zentrale Themen ihres späteren Werks wie soziale Herkunft, Scham, Sprache und Erinnerung behandelte. Ihren literarischen Durchbruch feierte sie 1983 mit La Place („Der Platz“), einem knappen, sachlichen Text über ihren Vater und die soziale Distanz, die sich zwischen ihnen auftat, als sie durch Bildung die Schichtengrenzen überwand. Diese Mischung aus persönlicher Erinnerung und soziologischer Analyse wurde zu einem Markenzeichen ihres Schreibens.

Annie Ernaux hat ein umfangreiches Werk geschaffen, das fast ausschließlich autobiografisch geprägt ist und das Private mit dem Politischen verknüpft. Sie schreibt in einer nüchternen, klaren Sprache, die bewusst auf stilistische Ausschmückung verzichtet, um eine möglichst präzise Darstellung der Wirklichkeit zu ermöglichen. Zu ihren bekanntesten Werken gehören L’événement („Das Ereignis“, über einen illegalen Schwangerschaftsabbruch in den 1960er Jahren), Les Années („Die Jahre“, eine kollektive Autobiografie der Nachkriegszeit in Frankreich) und Mémoire de fille („Erinnerung eines Mädchens“), in dem sie die prägende Erfahrung ihrer ersten sexuellen Beziehung reflektiert.

Für ihr literarisches Schaffen wurde Ernaux vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Prix Renaudot im Jahr

1984 und dem Nobelpreis für Literatur im Jahr 2022. Die Schwedische Akademie würdigte sie als Chronistin des Gedächtnisses und der sozialen Ungleichheit, deren Werk eine unverwechselbare Verbindung von persön-

licher Erfahrung, kollektiver Geschichte und gesellschaftlicher Analyse darstellt. Annie Ernaux lebt und arbeitet in Cergy, nahe Paris.

Welchen Vorteil ziehen wir aus unserer Situation, der es wert ist, dass wir so aktiv kollaborieren? Warum ermuntern Mütter die kleinen Jungs, Krach zu machen, während sie den Mädchen beibringen, still zu sein? Warum loben sie immer noch einen Sohn, der auf sich aufmerksam macht, während eine Tochter, die sich hervortut, beschimpft wird? Warum lehren sie die kleinen Mädchen Gehorsam, Koketterie und Heuchelei, während sie den Jungs erklären, dass es ihr Recht ist, zu fordern, dass die Welt für sie gemacht ist, dass sie dazu da sind, zu entscheiden und zu wählen? Was bringt dieses Verhalten uns Frauen, das wert wäre, bei den Schlägen, die wir austeilen, so vorsichtig zu sein?

Die Antwort ist, dass diejenigen unter uns die besten Plätze einnehmen, die ein Bündnis mit den Mächtigsten eingegangen sind. Die am besten imstande sind, zu schweigen, wenn sie betrogen werden, zu bleiben, wennsie gedemütigt werden, dem Ego der Männer zu schmeicheln. Die Frauen, die am besten mit der männlichen Dominanz umgehen können, sind natürlich die mit den guten Posten, weil die Männer die Frauen zu den Posten der Macht zulassen und davon aus-

schließen können. Die Kokettesten, die Charmantesten, die größten Männerfreundinnen. Die Frauen, die man öffentlich reden hört, wissen, wie sie mit den Männern umgehen müssen. Bevorzugt die, denen Feminismus als etwas Zweitrangiges, als Luxus gilt. Die sich darüber nicht den Kopf zerbrechen. Und eher die ansehnlichsten Frauen, denn unsere wichtigste Tugend bleibt es, angenehm zu sein. Die Frauen im Machtapparat sind die Verbündeten der Männer, diejenigen unter uns, die am besten den Rücken krumm machen und unter der Dominanz lächeln können. Die behaupten, es tue nicht einmal weh. Die anderen aber, die Wütenden, die Hässlichen, die Dickköpfigen, werden erstickt, ausgegrenzt, vernichtet. Nicht schick genug für die Schickeria.

Der Mann stellt heute in der Tat das Positive und Neutrale dar, das männliche und das menschliche Wesen, während die Frau nur das Negative, das weibliche Wesen ist. Sobald sie sich als menschliches Wesen benimmt, heißt das daher, sie identifiziere sich mit dem Mann. Ihre sportlichen, politischen, intellektuellen Aktivitäten und ihr Begehren nach anderen Frauen werden ihr als ein »männlicher Protest« ausgelegt. Man weigert sich, die Werte, auf die hin sie sich transzendiert, zu berücksichtigen, was zwangsläufig dazu führt, dass man ihr die unauthentische Wahl einer subjektiven Haltung unterstellt. Das große Missverständnis, auf dem dieses Interpretationssystem beruht, besteht in der Annahme, dass es für das weibliche Menschenwesen natürlich sei, eine feminine Frau aus sich zu machen.

Zur Verwirklichung dieses Ideals reicht es nicht aus, heterosexuell, ja nicht einmal Mutter zu sein.

Die »wahre Frau« ist ein Kunstprodukt, das die Zivilisation erzeugt, wie sie einst Kastraten erzeugte.

Ihre angeblich »instinktiven« Neigungen zur Koketterie und Fügsamkeit werden ihr ebenso eingetrichtert wie dem Mann sein phallischer Stolz. Er

nimmt seine männliche Berufung nicht immer an. Die Frau hat gute Gründe, das ihr zugewiesene Schicksal noch weniger fügsam zu akzeptieren.

Impressum

Herausgeber: Theater Vorpommern GmbH

Stralsund – Greifswald – Putbus

Spielzeit 2025/26

Geschäftsführung: André Kretzschmar

Textnachweise

Die Texte sind Originaltexte von Joris Löschburg.

Redaktion: Joris Löschburg

Gestaltung: Öffentlichkeitsarbeit / Bartels

1. Auflage: 250

Druck: Flyeralarm www.theater-vorpommern.de

Der Text auf S. 9 ist ein Auszug aus Annie Ernaux: Erinnerung eines Mädchens. Frankfurt: Suhrkamp 2018.

Der Text auf S. 16 ist von Virginie Despentes: King Kong Theorie. Köln: Kiepenheuer&Witsch 2018.

Der Text auf S. 17 ist von Simone de Beauvoir: Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau. Rowohlt, Hamburg 1951.

Bildnachweise

Die Fotos stammen von Peter van Heesen und sind auf der Hauptprobe am 24.09.2025 entstanden.

S. 8 Foto von Lara Tacke: Julian Andrea

S. 15 Foto von Annie Ernaux: imago / Leemage / Sophie Bassouls