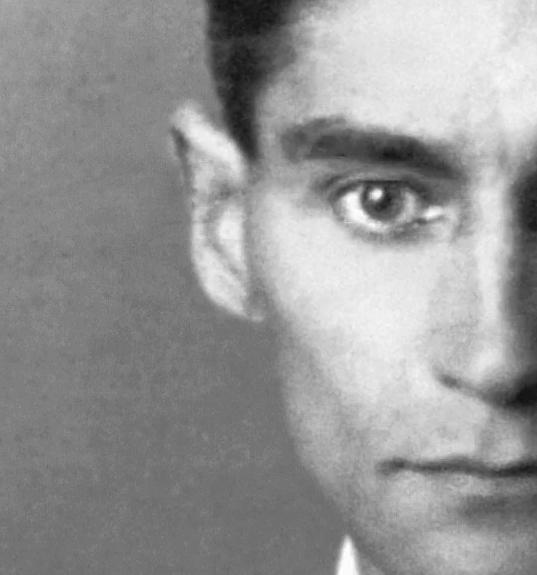

cronologia de franz kafka

1883

Franz Kafka nasce em 3 de julho, filho mais velho do comerciante Hermann Kafka (1852-1931) e de sua esposa Julie, nascida Löwy (1855-1934), na cidade de Praga, na Boêmia, que então pertencia ao Império Austro-Húngaro e hoje é capital da República Tcheca. Kafka teve dois irmãos, falecidos pouco depois do nascimento, e três irmãs. São eles: Georg, nascido em 1885 e falecido 15 meses após o nascimento; Heinrich, nascido em 1887 e falecido seis meses após o nascimento; Gabriele, chamada Elli (1889-1941); Valerie, chamada Valli (1890-1942), e Ottilie, a preferida, chamada Ottla (1892-1943).

1889

Kafka frequenta uma escola alemã para meninos em sua cidade natal até o ano de 1893.

1893

Inicia o ginásio, concluído no ano de 1901. Escreve algumas obras infantis que são destruídas logo depois.

1897

Faz amizade com Rudolf Illowý; toma parte em debates socialistas.

1900

Passa as férias de verão com seu tio Siegfried, médico rural, em Triesch.

1901

Faz o exame final do curso secundário e passa suas férias, pela primeira vez sozinho, em Nordeney e Helgoland. No outono, principia os estudos na “Universidade Alemã de Praga”; começa estudando Química e em seguida passa ao Direito. Faz também alguns seminários de História da Arte.

1902

Viaja a Munique e pretende continuar lá seus estudos de Germanística, começados no verão do mesmo ano. No semestre de inverno, decide prosseguir os estudos de Direito em Praga. Primeiro encontro com Max Brod.

1903

Kafka tem a sua primeira relação sexual, com uma vendedora de loja. A experiência o marcaria – de insegurança – para a vida inteira. Faz a primeira de suas várias visitas a sanatório, em Dresden.

1904

Lê Marco Aurélio e os diários de Hebbel, escritor alemão do século XIX. Inicia os trabalhos na obra Descrição de uma luta (Beschreibung eines Kampfes).

1905

Volta a visitar um sanatório, desta vez em Zuckmantel, onde vive uma relação com uma mulher bem mais velha, o primeiro amor de sua vida.

1906

Faz trabalho voluntário num escritório de advocacia. Em 18 de junho, é doutorado, recebendo o título de Doktor juris. No outono, faz seu estágio de um ano em dois tribunais. Escreve a obra Preparativos de casamento no campo (Hochzeitsvorbereitung auf dem Lande).

1907

Conhece Hedwig Weiler em Triesch e tenta conseguir-lhe um emprego em Praga. Trabalha na empresa de seguros Assicurazione Generali.

1908

Primeira publicação. Oito fragmentos em prosa, na revista Hyperion, que posteriormente receberiam o título de Consideração (Betrachtung). Em julho, passa a trabalhar no emprego que seria, ao mesmo tempo, martírio e motor de produção: a Companhia de Seguros de Acidente de Trabalho de Praga.

1910

Toma parte em vários eventos socialistas. Entra em contato íntimo com uma trupe de atores judaicos, liderada pelo seu amigo Jizchak Löwy, citado na Carta ao pai. Viaja com Max e Otto Brod a Paris. Continua suas várias viagens de negócio.

1911

Outra viagem de férias a Paris. Em março, participa de algumas das palestras de Karl Kraus. Com o

dinheiro do pai, torna-se sócio (inativo) da fábrica de asbesto de seu cunhado Josef Pollak. Visto que Kafka se demonstrara incapaz de dirigir um negócio pessoalmente, tentou fazê-lo participando com o capital (do pai, seja dito). Continua as visitas à trupe de atores de Jizchak Löwy no Hotel Savoy e apaixona-se pela atriz Mania Tschissik.

1912

O ano capital na vida de Kafka. Viaja com Max Brod a Weimar e conhece de perto o ambiente dos grandes clássicos, Goethe e Schiller. Na visita à casa de Goethe apaixona-se pela filha do zelador. Os oito fragmentos de prosa publicados em revista no ano de 1908 são editados em livro. Nesse mesmo ano, Kafka conhece Felice Bauer, com quem trocaria incontáveis cartas. Em setembro, escreve O veredicto (Das Urteil), sua primeira obra de importância. Em outubro, é tomado, conforme pode ser visto nos Diários iniciados quatro anos antes, por pensamentos de suicídio. De 17 de novembro a 7 de dezembro, escreve A metamorfose (Die Verwandlung), a mais conhecida de suas obras.

1913

Visita Felice Bauer três vezes em Berlim. É promovido a vice-secretário da Companhia de Seguros. Trabalha ferozmente na jardinagem na periferia de Praga para esquecer as atribulações do intelecto. Viaja a várias cidades, entre elas Trieste, Veneza e Verona. Em setembro e outubro, tem uma

curta relação com uma jovem suíça de dezoito anos no sanatório de Riva. No final do ano, conhece Grete Bloch, que viera a Praga para tratar do noivado de Kafka com Felice.

1914

Continua a visitar Felice e esta vai a Praga. A correspondência com Grete Bloch torna-se cada vez mais íntima. Em 2 de junho, acontece o noivado oficial com Felice em Berlim. Kafka mora na casa de suas duas irmãs, primeiro na de Valli, depois na de Elli.

1915

Muda-se para um quarto e vive sozinho pela primeira vez na vida. Em abril, viaja à Hungria com Elli. Kafka recebe o conhecido Prêmio Fontane de literatura, mas suas obras estão longe de fazer sucesso. A metamorfose é publicada em livro pelo editor Kurt Wolff. Entre julho e agosto, principia a escrever O processo (Der Prozess), sua obra-prima.

1916

Permanece dez dias com Felice em Marienbad. É publicada sua obra O veredicto. Faz leituras públicas de seu livro Na colônia penal (In der Strafkolonie) em Munique.

1917

Começa seus estudos de hebraico. Noiva pela segunda vez com Felice. Adoece de tuberculose. Viaja a Zürau e vive uma vida rural na casa da irmã Ottla, sua preferida. Em dezembro, separa-se em definitivo de Felice Bauer, depois de vários conflitos interiores, medos, alertas alucinados feitos à moça e

a seus pais em cartas. Kafka, na verdade, procurava afastar a moça de si fazia anos.

1918

Volta à Companhia de Seguros depois de vários meses de férias devido à doença. Já em Praga, acaba sendo vítima da gripe hispânica, que grassava pela cidade.

1919

Conhece Julie Wohryzek na pensão Stüdl, em Schelesen, e vive mais uma de suas várias relações. Em abril, volta a Praga. Noiva com Julie Wohryzek, apesar de não alcançar a aprovação do pai. É publicada a novela Na colônia penal. Escreve a Carta ao pai e enfim estabelece, de maneira concreta, os problemas de relação entre ele e seu pai, indiciados em toda a sua obra ficcional. Depois de curta temporada em Schelesen, onde desta vez conhece Minze Eisner, volta a Praga em dezembro.

1920

É promovido a secretário da Companhia de Seguros e seu salário é aumentado. Troca intensa de cartas com sua tradutora para o tcheco, Milena Jesenská. Viaja a Viena, onde Milena reside, e passa quatro dias com ela. Escreve várias narrativas curtas. Termina o noivado com Julie Wohryzek. Escreve um esboço para O castelo (Das Schloss). Em dezembro, volta ao sanatório em Matliary (Alto Tatra, nos montes Cárpatos).

1921

Continua em Matliary. Faz amizade com Robert Klopstock. No outono, volta a Praga. Entrega todos os seus diários a Milena.

1922

Começa a escrever O castelo, a mais extensa e mais ambiciosa de suas obras. É promovido a secretáriogeral da Companhia de Seguros. Escreve Um artista da fome (Ein Hungerkünstler). Aposenta-se devido à doença. Passa alguns meses com Ottla, sua irmã, numa residência de verão em Planá. Kafka avisa a Max Brod que depois de sua morte ele deve destruir todas as suas obras.

1923

Volta a estudar hebraico. Faz planos de mudar-se para a Palestina. Conhece Dora Diamant. Torna a passar dois meses com sua irmã Ottla em Schelesen. Em final de setembro, muda-se para Berlim, onde vive com Dora Diamant. Escreve A construção (Der Bau).

1924

Em março, volta a Praga. Escreve sua última narrativa curta, Josephine, a cantora (Josephine, die Sängerin). O pai de Dora Diamant não concorda com um noivado entre a filha e o escritor. A partir de abril, vive com Dora e Robert Klopstock no sanatório Hoffmann, em Kierling, onde Kafka vem a falecer no dia 3 de junho. É enterrado em Praga. No verão, é publicado o volume Um artista da fome.

Biobibliografia cronológica por Marcelo Bakes publicada no L&PM Blog. clique aqui para acessar.

de

“josefina, a cantora”, de franz kafka

Intrigante e alegórico, Josefina, a cantora, é um dos últimos e mais aterradores textos de Kafka

Kafka era praticamente um ensimesmado misantropo (um sublime ensimesmado misantropo, diga-se en passant) e agora, um século após sua morte, sua literatura é aclamadíssima. Ganharia algum reconhecimento da Academia Sueca se estivesse vivo hoje? Nunca se sabe como esses reconhecimentos vêm, e como lembrava Kierkegaard: “o instante da decisão é uma loucura”. Mas o fato é que ganhar ou não um prêmio literário, mesmo um Nobel, nunca foi a aporia hamletiana de nenhum escritor que se preze, muito menos teria sido a de Franz, cela va sans dire. Arrisco-me até a dizer que os escritores que em sua época eram considerados “zé ninguéns” como Poe, Lovecraft, Kafka, Walser, Górki, Hesse, Cervantes (esse rol não é taxativo!), são os que conseguiram alcançar seu ideal artístico como no dito nietzschiano: indo além dele.

Mas o fato é que, dentro da obra kafkaniana, na qual sentimentos como solidão, desespero, ensimesmamento e negação do eu (num existencialismo duro e sucinto) correm fartos de um lado a outro das páginas. Em paralelo à narrativa brilhante, talvez seca, surge o conto “Josefina, a cantora, ou do povo dos ratos” com sua pequena luz enigmática.

Segundo a opinião de Modesto Carone (cuja apresentação, em matéria de Kafka, se faz desnecessária) esse conto bem-humorado “na aparência” teria sido inserido por Kafka na coletânea Um artista da fome, aprovada para publicação no último ano de vida do escritor (1924), unicamente em razão de não ter conseguido concluir o conto “A construção” a tempo suficiente de atender a editora de Berlim. No entanto, se foi pensado para integrar a

19

coletânea ou inserido apenas para cumprir o paginado, não vem necessariamente ao caso, vez que se trata de uma daquelas obras que valem a leitura e, por óbvio, a reflexão.

Tanto vale a leitura que Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges e Silvina Ocampo não dispensaram essa narrativa kafkaniana da participação em sua Antologia da Literatura Fantástica de 1940, reeditada em 1965 e que chegou ao Brasil em 2013 numa das edições de luxo da Cosac Naify, onde reuniram os contos fantásticos que mais apreciavam em todos os tempos.

O conto inteiro cruza duas histórias das quais emerge uma alegoria: primeiramente a história de Josefina, a rata cantora, depois a história do povo dos ratos e, por fim, a alegoria de uma artista ensimesmada inserida num povo de trabalhadores, num povo de ratos, o que nos parece o resultado da junção de ambas as histórias anteriores.

Um narrador não identificável, a não ser pelo fato de ser rato e de ser um “opositor” à ascensão de Josefina, conta as duas histórias principais do início ao fim, narrando com simplicidade e clareza como era a vida do povo dos ratos, “um povo de trabalhadores” que não tinha tempo para o descanso e nem sequer para serem crianças por muito tempo, vez que tão logo os filhotes conseguissem andar e enxergar eram incumbidos dos trabalhos dos adultos e da luta pela sobrevivência, ao passo em que novas ninhadas enormes de filhotes

nasciam uma após a outra: “mal uma criança aparece, já não é mais criança, e é empurrada por novos focinhos, indistinguíveis na multidão apressada”, “uma geração empurra a outra; as crianças não têm tempo de serem crianças” – o que trivializava o nascimento e a infância curta. Esse era ainda o povo que guinchava em lugar da fala habitual, dos grandes aglomerados populacionais em suas sociedades, um povo repleto de inimigos por todos os lados, que vivia do trabalho árduo e não sabia o que era a música – a não ser por uma cultura antiga na qual, um dia, todos cantaram.

Em sentido oposto ao de seu povo está Josefina – a única nominável e, portanto, não indigente, no conto. Josefina é uma rata cantora que entende de música. Na realidade, não se sabe se por mera inflamação de opositor ou se por transcrição fiel da observação, conta o narrador que o talento de Josefina não é necessariamente o de cantar, mas uma espécie de encanto que gira em torno de sua pessoa simbólica e teatral. Digamos que os cacoetes que Josefina faz antes, durante e depois de cantar, dão a si uma carga de respeito cerimonial, apenas diante dela as multidões de ratos se põem em silêncio e não toleram interrupções desagradáveis ao seu canto, como se Josefina tivesse uma espécie de autoridade incompreensível, ou se se arvorasse a salvadora de seu povo – o que, no dizer do narrador, seria fácil por se tratar de um povo “tão acostumado com a desgraça,

nem um pouco indulgente consigo mesmo, rápido em tomar decisões, bem conhecedor da morte, temeroso apenas na aparência”. Mas acontece que Josefina não canta, como afirma o rato-narrador, Josefina tem um guincho como o guincho natural a qualquer outro rato e, pior: “não consegue nem guinchar direito; é terrível o esforço que ela faz, não para cantar – não estamos falando de cantar –, mas para conseguir, bem ou mal, o guincho de sempre”. Assim, o canto ou a ideia que todos fazem do canto é uma espécie de aura que envolve a atuação teatral de Josefina e a suma importância que ela dá à sua arte, afinal “o que Josefina deseja é o reconhecimento público, unânime, imorredouro, de sua arte”. E no fim das contas toda a admiração por Josefina é justificada da seguinte forma: “admiramos nela o que não admiramos em nós”.

Longe de contarmos todos os detalhes e o final do conto – o que deixamos para os olhos do leitor kafkaniano –, vamos à alegoria que se forma da junção de ambas as histórias paralelas: a de uma artista ensimesmada num povo de ratos.

As pretensões de Josefina à glória, ao reconhecimento público imorredouro, ao respeito cerimonial, à unanimidade da opinião pública são talvez as mais comuns pretensões do coração da grande maioria dos artistas. Estar no meio de um povo néscio e ser a ele superior é como um mantra, um es muss sein

beethoveniano, é como um destino venusto teatralizado em suplício. Cada artista que surge e é venerado, o é porque, se no final das contas nada salva, ajuda ou melhora o povo dos ratos? Cada Academia de Letras e Artes no geral que são abertas não matam a fome, nem a infimização do indivíduo tão presente nas sociedades “modernas”, e o povo dos ratos é tão parecido com o nosso povo, o povo dos homens… Qual memória se pode ter de uma infância duradoura? E o que passa quando crescemos, senão o ser empurrado por uma multidão apressada de focinhos rua abaixo, do mesmo jeito do adolescente recém-saído da infância curta, indo à cata de seu primeiro “emprego”, que vemos ser espremido e empurrado pela multidão de trabalhadores nas passarelas do metrô da Paulista, preocupados com seus relógios como o coelho de Lewis Carroll? Em que um artista ensimesmado engrandece esse nosso tão habitual ser-rato?

A arte talvez seja das coisas mais inúteis e sublimes da humanidade. A consciência dessa inutilidade estava, por exemplo, em Lispector em suas entrevistas à imprensa em que deixava claro não “servir para nada escrever, não mudar nada com isso”, mas se de um lado essa vida ratazana que vivemos de multidões, de correria, de trabalhos penosos, de inimigos para todos os lados e amigos apenas fictícios nas redes sociais nos assola enquanto uma vida necessária, que seria de nós sem o supérfluo da arte? Que seria

de nós sem a apreciação do belo (que pode ser terrivelmente pesado, mas que disposto como uma mentira numa página de Kafka ou numa tela de Munch continua a ser o belo)? Afinal de contas, não seria a arte o único canal ao passado ancião no qual antes mesmo do que hoje entendemos por globalização, todos cantávamos?

Max Brod visitou o amigo internado como louco no sanatório de Kierling, perto de Viena, em maio de 1924 e o viu, praticamente no leito de morte, corrigindo avidamente os contos da coletânea Um artista da fome para enviá-los à editora de Berlim. No mesmo ano o livro saiu, mas Kafka já estava enterrado em Praga.

E no fim, Josefina, insanamente irada pela falta de reconhecimento, desaparece, enquanto o povo dos ratos lastima e continua seu labor. Seria esse o destino de tantos de nós artistas se na humanidade não imperasse o tabu do enaltecimento de quem morre. Graças a esse tabu, hoje lemos gênios josefinos como Kafka que, a despeito de mortos, “alcançaram” o sonhado reconhecimento imorredouro. Talvez em razão da arte inútil de todos eles sejamos menos ratos.

Referências:

KAFKA, Franz. Um artista da fome/A construção. Tradução: Modesto Carone. ___________A metamorfose; seguido de O veredicto, edição comentada. Tradução e notas: Marcelo Backes. Porto Alegre: L&PM, 2013.

Mario Filipe Cavalcanti

publicado no Homo Literatus em 05/05/2015 https://homoliteratus.com/a-alegoria-dejosefina-a-cantora-de-franz-kafka/

estética e

política: um limiar em “josefina, a cantora ou o povo dos camundongos” de franz kafka (...)

Nas primeiras décadas do século XX, Franz Kafka escreve o conto “Josefina, a cantora ou O povo dos camundongos”. A obra é a última realizada por ele, quando a tuberculose, atingindo seu nível mais grave, provocara lesões na garganta que comprometeram seriamente sua capacidade respiratória, deglutativa e de fala. Sem conseguir ingerir alimentos, Kafka esforça-se incrivelmente para revisar as provas tipográficas do conto “Um artista da fome”. Impossibilitado de falar, kafkianamente dava vida, na palavra, a Josefina, uma artista da voz, ou uma cantora do silêncio. Pouco tempo depois, no mesmo ano, Kafka falece, em 3 de junho de 1924, exatamente um mês antes de completar quarenta e dois anos de idade.

Contrariando todas as expectativas diante das condições em que foi escrito, o último texto de Kafka se diferencia de seus demais por, como bem observou Zizek (2012), em alguma medida não carregar aquela atmosfera angustiante e pegajosa esperada (somente, porém, em alguma medida). Assim somos apresentados à artista e sua arte, ou ao povo dos camundongos:

Nossa cantora se chama Josefina. Quem não a ouviu não conhece o poder do canto. Não existe ninguém a quem seu canto não arrebate, o que deve ser mais valorizado ainda, uma vez que nossa raça em geral não é amante da música, para nós a música mais amada é a paz do silêncio; nossa vida é dura e, mesmo quando procuramos nos livrar de todas as preocupações diárias, já não sabemos nos elevar a coisas tão distantes do nosso cotidiano como a música. Mas não o lamentamos muito; nem mesmo chegamos a esse ponto; consideramos como nossa maior vantagem uma certa esperteza prática, da qual evidentemente necessitamos com a máxima premência; e é com o sorriso dessa astúcia que costumamos nos consolar de tudo, ainda que

27

aspirássemos – o que não acontece – à felicidade que talvez emane da música. Só Josefina é uma exceção; ela ama a música e sabe também transmiti-la; é a única; com o seu passamento a música desaparecerá – quem sabe por quanto tempo – da nossa vida. Muitas vezes me perguntei o que acontece efetivamente com essa música. De fato somos inteiramente não-musicais; como é que entendemos a música de Josefina, ou pelo menos acreditamos entender, já que ela nega nosso entendimento? A resposta mais simples seria que a beleza do seu canto é tão grande que até o sentido mais embotado é incapaz de resistir, mas esta resposta não é satisfatória. Se fosse realmente assim, diante desse canto precisaríamos, de uma vez por todas, ter o sentimento de algo extraordinário, a sensação de que nessa garganta ressoa alguma coisa que nunca ouvimos antes e que não temos absolutamente capacidade de escutar – algo para o qual Josefina e ninguém mais nos torna aptos. Mas na minha opinião é justamente isso o que não ocorre; eu não o sinto e nunca o notei também nos outros. Em círculos de confiança admitimos abertamente uns aos outros que o canto de Josefina, enquanto canto, não tem nada de excepcional. (KAFKA, 1994, p. 20)

Se das obras de Kafka escolhemos nos dedicar mais profundamente à “Josefina, a cantora ou O povo dos camundongos”, aqui deve ser a nossa primeira parada. A partir

desta estação, que é porta entreaberta não apenas para a artista, seu canto e o povo, como também para a narrativa, discutiremos algumas questões que, no mínimo, parecemnos importantes, quando não nos saltam aos olhos. Antes de qualquer coisa, é necessário atentarmos para uma impressão que, logo de início, se nos coloca; trata-se do tom crítico e analítico que se insinua na voz narrativa do conto. Ao longo de todo o texto, percebe-se que essa voz oscila espacial e temporalmente entre a narração mais ou menos distanciada, que tenta contar uma história, e a observação diretamente participativa, que aqui, para além, ganha os contornos de uma reflexão altamente questionadora. Dito de outra maneira, é evidente que a voz narrativa não só se empenha em contar Josefina e sua arte como em levantar uma série de dúvidas, argumentos e hipóteses em torno delas.

Sabe-se que, no século XVIII, o filósofo francês Charles Batteux, que se dedicou ao estudo da Poética e da Teoria da Literatura e elaborou uma teoria sobre as Belas Artes, perguntava-se – para saber se uma determinada atividade (como a música e a dança) era artística – se ela era imitação e representação, como a poesia, por exemplo. Isto é, nesse questionamento, ele comparava tal atividade a outras tradicionalmente consagradas como artísticas. É impossível não lembrar de Batteux ao lermos as primeiras reflexões do críticonarrador de Kafka. Diz ele:

É realmente um canto? Embora não sejamos musicais temos tradições de canto; em épocas antigas do nosso povo o canto existiu; as lendas falam a esse respeito e foram conservadas inclusive canções, que naturalmente ninguém mais sabe cantar. Temos portanto uma noção do que é canto e a arte de Josefina não corresponde, na verdade, a essa noção. (KAFKA, 1994, p. 21)

Essas reflexões, curiosamente, enredam grande parte da narrativa e atraem, como centro de órbita altamente magnético, a atenção exclusiva dos comentadores do conto. Por vezes, inclusive, pode-se observar o trabalho árduo realizado por alguns deles em “decifrar o enigma” contido nos questionamentos do narrador e procurar respondê-los. Isto é, entregando-se à mesma tentativa realizada pelo nosso crítico e, ainda, advogando por Josefina ou acusando-a.

No conto, não demora muito para que outros elementos sejam colocados, estes necessários ao empreendimento de sua possível tese analítica: o crítico passa a inserir suposições, hipóteses, argumentos, pondo em dúvida a qualidade e o valor estéticos do canto de Josefina:

Pois é realmente um canto? Não é talvez apenas um assobio? E assobiar todos nós sabemos, é a aptidão propriamente dita do nosso povo, ou melhor: não se trata de uma aptidão,

mas de uma manifestação vital bem característica. Todos nós assobiamos, mas certamente ninguém cogita fazêlo passar por arte; assobiamos sem prestar atenção nisso, até mesmo sem o perceber, e muitos entre nós ignoram totalmente que o assobio faz parte das nossas peculiaridades. Portanto se fosse verdade que Josefina não canta, mas só assobia e que talvez, como pelo menos me parece, mal ultrapasse os limites do assobio usual; que talvez a sua força não baste nem para esse assobio costumeiro, ao passo que um trabalhador comum da terra o emite sem esforço o dia inteiro enquanto realiza o seu trabalho – se tudo isso fosse verdade, então o suposto talento artístico de Josefina estaria refutado; mas a partir daí teria que ser solucionado o enigma da sua grande influência. (KAFKA, 1994, p. 21)

Tendo em vista que chegamos à artista e sua arte somente por meio da voz e dos olhos do narrador, o primeiro ponto com o qual precisamos trabalhar é exatamente o que eles nos dizem, e isso significa trabalhar com o lugar de onde eles falam. É preciso, inicialmente, identificar a motivação que desencadeia a dúvida quanto ao valor do canto de Josefina.

Trata-se, ao que parece, do aspecto sonoro dessa voz. Mas nos resta questionar a perspectiva contida no argumento de que, sendo esse aspecto comum, banal, ordinário (como o de um assobio, ou sequer isso), o

talento artístico de Josefina estará refutado. Em outras palavras, se o canto de Josefina não é extraordinário, não se diferencia de um chiado ou ruído que todo o povo compartilha, logo o que Josefina faz não é arte. Tratase, evidentemente, de um critério, um juízo de valor baseado em uma noção específica sobre a arte, sobre o que é a arte.

O Quadrado preto de Malevich é um mero quadrado preto? O canto de Josefina é um mero assobio? É e não é. De modo que poderíamos – com razão afirmou Zizek –“imaginar um quadro de Josefina guinchando, com o título: ‘isso não é guinchar’” (ZIZEK, 2012, p. 258), fazendo referência à obra de Magritte. É e não é, porque no canto de Josefina há uma realização empírica de sinais fracos para realizar, porém, uma dimensão transcendental. Ele só pode ser devidamente apreciado se o empírico não eclipsar o seu caráter transcendental, limitando o ponto de vista do espectador. Mas é necessário dizer que, aqui, o transcendental não é de natureza espiritual, e sim artística, ética e política.

É evidente que o canto de Josefina, enquanto voz-objeto, não possui uma propriedade sonora inerente que o avalie como singular e especial. O que distingue o assobio de Josefina do assobio dos outros camundongos é uma marca ínfima. Quando nos referimos, aqui, a “assobio”, não estamos, naturalmente, pensando na sua materialidade, e sim na sua atividade. No assobio enquanto

assobiar, no canto enquanto cantar. E cantar, aqui, é a “arte da diferença mínima” (DOLAR apud ZIZEK, 2012, p. 258). Mas o que significa exatamente essa diferença?

Boris Groys, abordando as imagens universalistas da vanguarda, auxilia-nos na compreensão de tal noção. Remetendo-se a Malevich, ele observa que de fato, com sua obra, Malevich abriu as portas da esfera da arte para imagens fracas - na verdade, para todas as imagens fracas possíveis. Mas [...] se o visitante da exposição de Malevich não pode apreciar a pintura de seu próprio filho, então também não pode apreciar verdadeiramente a abertura de um campo da arte que permite que as pinturas dessa criança sejam apreciadas. (GROYS, 2011, p. 97)

O crítico do conto de Kafka, em sua avaliação, comporta-se como o visitante da exposição. A conclusão que ele tira dela é exatamente essa, desacreditando Josefina, a artista. Seu canto, por ser comum e fraco, é considerado assobio, grunhido, ruído, chiado, o que, na perspectiva do crítico, é qualquer coisa que não seja canto, música ou arte. Pois o seu juízo se baseia em uma noção que lhe diz que a arte certamente não é algo ordinário, vulgar ou cotidiano: “não conseguimos elevarnos a coisas tão afastadas do nosso cotidiano como a música” (KAFKA, 2009, p. 49). Mas também porque ele participa da mesma confusão que o público em geral da arte de vanguarda: percebe o canto de Josefina

de maneira empírica, como voz-objeto. E é preciso lembrar que a camundonga apresenta seus recitais ao público.

É curioso notar, ainda, que esse juízo está impresso na própria diferenciação linguística, presente no texto, entre os nomes “canto”/“música” e “assobio”/“chiado”/“grunhido” (diferenciação que poderia ser lida como “fonte” e “mictório”, tendo em mente Duchamp). Essa diferenciação causa embaraço, inclusive, nos leitores da narrativa – embaraço, aliás, tipicamente provocado pela forma de construção da linguagem kafkiana. Mas quando identificada a motivação da distinção, somos forçados, pela escrita de Kafka, a ressignificar a palavra, e a elaborar, agora, inversamente a questão: por que não?

O assobio é antes “uma manifestação comum” na vida do povo que um “dom artístico por excelência”, pois todos assobiam, mas ninguém pensa nele como gesto artístico, de modo que ninguém o aprecia como tal. O povo simplesmente assobia. Ninguém, menos uma camundonga: Josefina. O assobio dela, pensado como voz-objeto, é comum; em última instância, todo o povo possui essa peculiaridade. Mas Josefina é a única que reconhece o assobio como atividade artística, o que necessariamente já torna o assobiar algo incomum, ainda que tal distinção seja menor, ou mínima: “Não há arte sem olhar que a veja como tal” (RANCIÈRE, 2012, p. 82).

Isso, ao mesmo tempo, significa que Josefina já sofreu, nela mesma, a ação de seu reconhecimento. Para além disso, ela não somente pensa no assobiar como gesto artístico, mas o realiza. De modo que Josefina é, em si, meramente Josefina, “exatamente igual a todos os integrantes ‘ordinários’ do povo” (ZIZEK, 2012, p. 258); mas é também “Josefina, cantora”, a artista, uma rubrica distintiva gravada pelo reconhecimento.

Da mesma maneira, o canto-objeto é igualmente o canto-de-Josefina. De fato, a arte da camundonga se funde ao reconhecimento (do canto e de si própria), e ele nada tem a ver com o conteúdo ou a técnica do som que a artista emite. Para ela, desistir de cantar seria desistir de si mesma.

O som sem sentido de sua voz é tão comum, banal e ordinário, que o profundamente estranho aqui é que mais ninguém, com exceção de Josefina, coloque-se a cantar, a realizá-lo canto, a ressignificá-lo. Embora toda a população dos camundongos possua a peculiaridade do assobio, ninguém mais o realiza gesto artístico. Em outras palavras, o comum sendo realizado onde realizar o comum não é comum: é algo realmente incomum. Onde ninguém mais além de Josefina percebe o assobio popular como arte, o dito popular canta perfeitamente: “Em terra de cego, quem tem olho é rei”. Embora, aqui, já não existam reis.

O mesmo ocorre, por exemplo, quando pensamos no urinol de Duchamp. Talvez não haja nada mais comum, cotidiano e íntimo a todos nós do que um mictório; e, entretanto, Duchamp foi o único a realizá-lo Fonte, e a expô-lo ao mundo. Havendo nada de especial na voz de Josefina, nada mais além de sua própria voz, ela funciona, portanto, como o urinol de Duchamp: “um objeto de arte não por uma propriedade material inerente qualquer, mas porque ocupa o lugar do artista”. A arte da camundonga é a da diferença mínima porque sua voz, ocupando o lugar do artista, “é um marcador puramente diferencial” (ZIZEK, 2012, p. 258). Ela diferencia o silêncio em si e o silêncio como tal produzido pela presença dela mesma. Um outro silêncio, marcado pelo contraste com o canto.

Dito de outro modo, o que distingue o assobiar de Josefina do assobio geral é pensá-lo na dimensão da atividade artística, um gesto artístico cotidiano; e esta realização é exatamente a realização de um silêncio, igualmente distinto do silêncio em si, já outro. O que o diferencia é, portanto, o mesmo mínimo que distingue o chiar da cantora. Ele produz um silêncio artístico, proporcionado pela experiência da arte. O assobio da cantora tem a forma do deslocamento – deslocamento artístico –, e é essa forma que estabelece a sua microdiferença. Mas se falamos em canto na forma do deslocamento, falamos, aqui, simultaneamente, em deslocamento do silêncio. Ambos são o cotidiano sendo

realizado deslocado da vida cotidiana, livre de seus grilhões. Isto é, o cotidiano em sua potência.

Coisa que só Josefina proporciona ao povo. Não ela em si, mas Josefina a artista. Ou seja, ela no seu próprio deslocamento. E, neste momento, neste único momento, os integrantes do povo também são livres, porque eles participam da experiência do deslocamento. Ali, vivem o cotidiano em sua potência, e já não são, eles mesmos, o que são na vida diária. Neste momento, eles são igualmente deslocados, experimentam o comum (de si próprios) em um lugar incomum (de si próprios). Mas apenas neste momento. E não será em torno dessa experiência do deslocamento que o povo se reúne? Ou melhor, não será por ela? “É seu canto o que nos enleva ou a quietude solene que envolve a fraca vozinha?” (KAFKA, 1994, p. 22). O gesto artístico fraco de Josefina não exige demasiada atenção, ou talvez nenhuma. A sua arte é de baixa visibilidade, de modo que a contemplação atenta não é condição para nada. Os integrantes do povo não são espectadores, mas participantes. E o que o canto-silêncio de Josefina proporciona é, pelo contrário, a experiência da desatenção, da descontração, da qual o povo participa. Quando o cotidiano é suspenso da prisão da normalidade, ele pode, finalmente, acontecer no não-espaço de sua potência; está, portanto, livre. E isso quer dizer que o tempo do calendário também é suspenso,

descontrai-se. O canto-silêncio fraco de Josefina, cuja mensagem é apocalíptica – de que o tempo está em contração –, acontece como pura potência; a atividade em seu sinal zero descontrai o próprio tempo em contração, e, neste breve momento, sobrevive a ele.

Quando Josefina canta, enquanto os músculos do povo se descontraem, ocorre o mesmo com o tempo. Porque, sim, o povo dos camundongos vive no tempo em encolhimento. E, aqui, como notou Zizek, o conteúdo sociopolítico é relevante. O status quo do mundo desse povo é a intranquilidade e a instabilidade sem interrupção, sem fim. Ele leva uma vida tensa e dura, difícil de suportar: “sua existência é precária e ameaçada, e o próprio caráter precário do guinchar de Josefina serve de representante da existência precária de todo o povo” (ZIZEK, 2012, p. 259). Trata-se de um povo que tem uma infância insignificante e não conhece a juventude; na luta permanente pela existência e sobrevivência, “as crianças não têm tempo de ser crianças” – mal aparece uma e, em um intervalo brevíssimo, já não é mais criança. Isso significa, ao mesmo tempo, que o povo dos camundongos é “prematuramente velho”, pois, não conhecendo a juventude, continuam “adultos por um tempo demasiadamente longo” (KAFKA, 1994, p. 27).

Vivendo, o povo, no tempo em contração, o gesto artístico fraco de Josefina transcende essa falta de tempo, pois ele, mínimo, exige

muito pouco tempo, ou mesmo nenhum tempo. Seu canto-silêncio empreende um momento de paz e tranquilidade, de afastamento do trabalho duro, de deslocamento da vida cotidiana. De modo que o silêncio artístico da atividade de Josefina cumpre uma função sociopolítica no povo.

Aqui, arte e política estão, enfim, reunidos. O seu gesto, portanto, não exige tempo e atenção para experimentá-lo justamente por sua fraqueza. Isto é, a desatenção e o deslocamento que ele proporciona ao povo só são possíveis, por outro lado, porque a sua natureza é a fraqueza, a pobreza, a miserabilidade; o comum, o cotidiano, ainda que libertos. De modo que o distanciamento pode ocorrer porque a natureza desse gesto é próxima, íntima ao povo dos camundongos – ele a conhece muito bem. Assim, pode experimentá-lo por um breve momento, ou nem isso, porque ele liberta o povo da tensão, mas também da atenção, da contemplação. Por ter, a arte de Josefina, a natureza da intimidade, “confessional”, o povo não suportaria um outro (“verdadeiro”) artista do canto.

É evidente, assim, que a experiência provocada pela arte da camundonga não existe sem o gesto artístico, que, por sua vez, não existe sem a própria artista. O que nos leva a pensar que não apenas o canto-silêncio de Josefina é um marcador meramente diferencial, mas também ela, a cantora.

Seu assobio é e não é: comum/incomum, excepcional/ordinário. Quando falamos dele, estamos falando, ao mesmo tempo, em Josefina – também ela é acompanhada por essa dialética. Dialética, aliás, que acompanha toda a narrativa.

Dissemos que a realização do gesto artístico é o marcador mínimo de distinção entre o assobio da camundonga e o assobio popular. Isso significa que a diferença só é possível se estiver inserida na totalidade, na dimensão absolutamente comum e indistinguível do assobio popular. O mesmo pode ser dito de Josefina. Ela, em si, não tem nada de especial, é apenas mais uma camundonga no povo dos camundongos. Por isso mesmo sua arte permite uma relação de identificação e intimidade com o povo; também por isso Josefina não é tratada como celebridade, estrela, personalidade famosa. Em suma, ela não é fetichizada. Porque é um indivíduo médio, como todos os outros, e um indivíduo médio “é, por definição, não popular” (GROYS, 2011, p. 97). A sua arte não é popular, mas democrática.

Por outro lado, o seu gesto marca uma diferença mínima: ela o realiza onde mais ninguém o faz. Ou seja, Josefina só é (e só pode ser) singular por um contraste com o povo. Ele é o contraponto necessário para que haja alguma distinção. Dito de outra forma, Josefina somente é uma cantora única porque é a única cantora do povo dos camundongos.

Ela existe individualmente porque está imersa na coletividade, que poderia cantar, mas não canta. A sua imersão no organismo social é total – o traço do incomum rebenta da comu[m]nidade dos c[o]mu[m]dongos. E, assim, estabelece “uma performance social comunitária e ritualística” (ZIZEK, 2012, p. 262).

Na narrativa de Kafka, Josefina é o único indivíduo que tem nome próprio, e isso é peculiar porque absorto em uma massa anônima. E é dessa perspectiva que entendemos o título do conto, que, para nós, diz da relação dialética entre o assobio da cantora e dos demais, assim como entre Josefina e o povo dos camundongos. Aliás, essa relação pressupõe, no título, não a partícula “e”, mas a partícula “ou”, no sentido somatório, identificador, e, ao mesmo tempo, discriminatório.

Josefina “é, portanto, o veículo da afirmação de si mesma da coletividade: ela reflete na coletividade sua identidade coletiva[...] Ela constitui o elemento necessário de exterioridade que, sozinho, permite que a imanência venha a ser”. Isso nos leva à lógica da exceção constitutiva da ordem da universalidade: Josefina é o uno heterogêneo pelo qual se postula (se percebe) como tal o todo homogêneo do povo. (ZIZEK, 2012, p. 259)

O crítico de arte que encontramos no conto

evidencia a fragilidade de sua capacidade narrativa, isto é, de narrar a história, porque o juízo estético o atrai de modo tão urgente quanto imediato. Ele procura – já inutilmente – o materismo do canto de Josefina, e sua operação analítica deseja apreender a matéria subjacente ao gesto da cantora, ou seja, sua voz como objeto. Procurando identificar e delimitar os contornos, aspectos e elementos que pudessem diferenciar o canto de Josefina de uma mera coisa, o crítico engendrou, em realidade, uma busca negativa. Porque não só tudo nele é falta, mas também na arte dessa camundonga. Seu canto, indo de encontro com o ímpeto crítico do narrador, foge a uma classificação rigorosa de arte, ou seja, como puramente estética. Nesse sentido, o narrador entra em conflito com o tipo de arte produzida por Josefina e, ao mesmo tempo, não encontra meios de classificá-la (ou até mesmo defini-la) como uma atividade artística, tendo em vista a não especificidade de sua música. O crítico-narrador de Kafka se ocupa de identificar os elementos que constituem a voz da cantora. Entretanto, seu procedimento, mais do que isso, tende a questionar o caráter de arte ou não-arte que poderia demarcar sumariamente a música ou chiado de Josefina.

O tipo de juiz estético que surgiu na modernidade, o qual, de algum modo, é encarnado pelo narrador kafkiano, diante de uma arte como a de Josefina, torna-se, senão ineficaz, altamente comprometido com uma

experiência estética. Esta, necessariamente, colocaria o chiado, que quase não se parece com uma música, no deserto onde figura o espólio de fragmentos e sombras sob os cuidados da grande arte, isto é, a não-arte, o mau gosto ou simplesmente um objeto ou ruído cotidiano. Esse narrador parece criar justamente a mesma experiência que, na maioria das vezes, tem-se ao ler uma obra de Kafka e, consequentemente, não compreendê-la, senti-la escapar ou, mais drasticamente, sentir-se barrado por ela.

Ao tentar fazer uma dedução violenta de um sentido da obra de arte, a partir de uma definição do que seja propriamente arte, o crítico é incapaz de perceber que Josefina e sua arte não se encontram dentro do paradigma estético, assim como pretendiam as vanguardas. Pois, a voz da camundonga não difere substancialmente do restante da voz popular. Ela está, portanto, no limiar do regime estético, onde a diferença entre arte e não-arte não encontra relevância crítica, senão a própria experiência que ela revela em comunhão com o restante dos camundongos. Quando o crítico se debruça sobre a obra dessa maneira, ele mais se assemelha a um médico legista, que, ao fazer uma autópsia, não se lembra do próprio fato da morte, isto é, não a experiencia. A crítica puramente estética age como se fosse possível fazer uma autopsia da arte, sem, com isso, darse conta de que, para todos os fins, ela já se encontra perdida, fria e distante. Tudo o

que o crítico de Kafka persegue no canto de Josefina, portanto, é sombra cadavérica. E ela o seduz irresistivelmente. É a falta quem o atrai, a ausência, porque é ela mesma quem o orienta. De mãos dadas com a obra de arte, caminha a obra não-artística; o juízo estético do crítico é guiado pelo que não-é e pelo que não-está-aí na arte da cantora.

Mas já a arte dessa artista é outra. Se o crítico não consegue chegar a uma conclusão a respeito do que Josefina produz baseado apenas em sua sensibilidade estética, é porque ele e a cantora estão em estações diferentes do destino da arte. A artista de Kafka se encontra no momento em que a arte perdeu sua sombra. Este momento foi aquele em que ela perdeu também sua aura. Quando as vanguardas empreenderam um fazer artístico democrático, e em alguma medida, com ele, disseram que todo ser humano pode ser artista e fazer arte, seja qual for seu objeto, nesta ação ouviu-se o sussurro de um tremor: era a distinção entre obra de arte e mera coisa que silenciava. Nesta ação, despediam-se da obra sua sombra e sua aura. E na obra pôdese vislumbrar indistintamente uma revelação. Se todos podem ser artistas, ninguém é artista, apenas potência.

O canto de Josefina, pensado na dimensão estética, revela nada, nenhuma substância fantástica, nenhum conteúdo maravilhoso. O que o assobio de Josefina produz é a possibilidade de cantar. Ele

desvela, coloca na presença, a potência do canto. Josefina é a possibilidade do artista, de qualquer artista. O povo dos camundongos é qualquer povo.

O canto de Josefina é o conto de Kafka. O escritor sacrificou qualquer verdade, conteúdo, significado, língua, música... O dito, pela possibilidade do dizer. Por amor à transmissibilidade.

No conto, entre o crítico num canto e a artista noutro, cria-se uma passagem estreita, por onde se pode vislumbrar a entre-estação. Não tratamos mais aqui da distinção “obra de arte” e “simples coisa”, mas da não-obra. Escrevendo “Josefina, a cantora ou O povo dos camundongos” no exato intervalo entre a Primeira e a Segunda Grandes Guerras, Kafka parece ter compreendido que também a arte deitara sob um umbral de sua Sorte. O último texto de Kafka é a imagem desse limiar.

REFERÊNCIAS

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Kafka: para uma literatura menor. Lisboa: Assírio & Alvim, 2003.

GROYS, Boris. “O universalismo fraco”. Revista Serrote, Rio de Janeiro, Instituto Moreira Salles, n. 9, 2011.

KAFKA, Franz. “Josefina, a cantora ou o povo dos ratos”. In: Um artista da Fome seguido de Na colônia penal e outras histórias. Porto Alegre: L&PM, 2009.

______. “Josefina, a cantora ou O povo dos camundongos”. In: Um artista da Fome e A construção. São Paulo: Brasiliense, 1994.

RANCIÈRE, Jacques. “A pintura do texto”. In: O destino das imagens. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.

ZIZEK, Slavoj. “Aceitação: a causa recuperada”. In: Vivendo no fim dos tempos. São Paulo: Boitempo, 2012

Elis Spyker (UFRJ)

Ronaldo Lima Lins (UFRJ)

in: XV abralic - Experiências Literárias Contextualidades Contemporâneas https://abralic.org.br/anais/ arquivos/2016_1491410292.pdf

— prêmio nobel de 1957

"Vossas Excelências, Vossas Altezas Reais, Senhoras e Senhores, ao receber a distinção com a qual vossa livre Academia tão generosamente me honrou, minha gratidão foi tão mais profunda ao considerar a extensão com que esta recompensa ultrapassa meus méritos pessoais. Todo homem e, especialmente, todo artista, quer ser reconhecido. É meu desejo também. Mas não me foi possível apreender vossa decisão sem comparar seu impacto ao que eu realmente sou. ¿Como um homem ainda jovem, rico apenas em suas dúvidas e com sua obra ainda em marcha, acostumado a viver na solidão do trabalho ou no retiro da amizade, como este homem não sentiria uma espécie de pânico ao ouvir o decreto que o transporta subitamente, sozinho e reduzido a si mesmo, ao centro de uma luz ofuscante? ¿E com quais sentimentos ele poderia aceitar esta honra se, neste momento, na Europa, outros autores, entre estes os maiores, estão reduzidos ao silêncio, e se, ao mesmo tempo, sua terra natal vem conhecendo um interminável infortúnio? Eu experimentei essa confusão e agitação interior. Para recuperar a paz, foi necessário, em suma, colocar-me em termos com essa sorte tão generosa. E, já que não posso rivalizar com ela apoiando-me somente em meus méritos, não achei nada mais para me ajudar senão aquilo que me sustentou por toda a vida e nas circunstâncias mais adversas: a idéia que tenho da minha arte e do papel do escritor. Permiti somente que, num sentimento de reconhecimento e amizade, eu vos diga, da maneira mais simples de que sou capaz, que idéia é esta.

Pessoalmente, eu não posso viver sem minha arte. Mas eu jamais coloquei essa arte acima de tudo o mais. Se, em compensação, dela necessito, é porque não está separada de ninguém e me permite viver, tal como sou, no mesmo nível dos demais. A arte não é, a meu ver, um divertimento solitário. É um

meio de comover o maior número de homens, oferecendo-lhes uma imagem privilegiada do sofrimento e das alegrias comuns. Ela, pois, obriga o artista a não se isolar, ela o submete à verdade mais humilde e mais universal. E aqueles que muitas vezes escolhem seu destino de artista porque se sentem diferentes logo aprendem que alimentam sua arte, e sua diferença, ao admitir sua semelhança com todos. O artista se forja no perpétuo retorno ao outro, a meio caminho da beleza, da qual não pode abster-se, e da comunidade, da qual não pode fugir. É por isto que os verdadeiros artistas não menosprezam nada: eles se obrigam a entender em vez de julgar. E se eles têm um partido a tomar neste mundo, que possa ser aquele cuja sociedade, nas palavras de Nietzsche, não seja mais governada por um juiz, mas por um criador, seja ele um operário ou um intelectual.

O papel do escritor, ao mesmo tempo, não está separado dos deveres difíceis. Por definição, ele não pode se colocar, hoje, a serviço daqueles que fazem a história: ele está a serviço daqueles que a sofrem. Do contrário, eis que estará só e privado de sua arte. Todos os exércitos da tirania, com seus milhões de homens, não o libertarão da solidão, mesmo e sobretudo se ele concorda em caminhar junto deles. Mas o silêncio de um prisioneiro desconhecido, abandonado às humilhações no outro extremo do mundo, ao menos basta para retirar o escritor do exílio cada vez que ele consegue, em meio aos privilégios da

liberdade, não se esquecer desse silêncio e transmiti-lo, repercurtindo-o por meio da arte. Nenhum de nós é suficientemente grande para essa vocação. Mas, em todas as circunstâncias da sua vida, obscura ou provisoriamente célebre, lançado aos ferros da tirania ou momentaneamente livre para se exprimir, o escritor pode reencontrar o sentimento de uma comunidade viva que o justificará, com a única condição de aceitar, na medida do possível, as duas obrigações que fazem a grandeza do seu ofício: o serviço à verdade e à liberdade. Já que sua vocação é reunir o maior número possível de homens, esta não pode se acomodar às mentiras e à servidão que, onde quer que governem, fazem proliferar o isolamento e a solidão. Sejam quais forem as nossas fraquezas pessoais, a nobreza de nossa tarefa terá sempre raízes em dois compromissos difíceis de manter: a recusa de mentir sobre aquilo que sabemos e a resistência à opressão.

Durante mais de vinte anos de uma história demente, abandonado sem socorro, como todos os homens da minha idade, nas convulsões da época, fui amparado assim: pela obscura sensação de que escrever nos dias de hoje era uma honra, porque este ato não me obrigava apenas a escrever. Ele me obrigava particularmente a suportar, tal como eu era e segundo minhas forças, com todos aqueles que viveram a mesma história, o sofrimento e a esperança que compartilhávamos. Esses homens, nascidos

no início da Primeira Guerra Mundial, que tinham vinte anos quando da chegada de Hitler ao poder e dos primeiros processos revolucionários, que foram posteriormente confrontados, para completar sua educação, com a guerra da Espanha, com a Segunda Guerra Mundial, com o universo dos campos de concentração, com a Europa das torturas e prisões, devem agora criar seus filhos e suas obras em um mundo ameaçado pela destruição nuclear. Ninguém, suponho, lhes pode exigir que sejam otimistas. E sou mesmo da opinião que devemos compreender, sem cessar de combatê-los, os erros daqueles que, por um lance do desespero, têm reivindicado o direito à desonra e se precipitam no niilismo da época. Mas a verdade é que a maioria de nós, em meu país e na Europa, tem recusado esse niilismo e já se colocou em busca de uma legitimidade. Foi preciso desenvolver uma arte de viver para esses tempos de catástrofe, para nascer uma segunda vez e, em seguida, lutar francamente contra o instinto de morte na obra da nossa história.

Cada geração se sente, sem dúvida, condenada a reformar o mundo. No entanto, a minha sabe que não o reformará. Mas a sua tarefa é talvez ainda maior. Ela consiste em impedir que o mundo se desfaça. Herdeira de uma história corrupta onde se mesclam revoluções decaídas, tecnologias enlouquecidas, deuses mortos e ideologias esgotadas, onde poderes medíocres podem hoje a tudo destruir, mas não sabem mais

convencer, onde a inteligência se rebaixou para servir ao ódio e à opressão, esta geração tem o débito, com ela mesma e com as gerações próximas, de restabelecer, a partir de suas próprias negações, um pouco daquilo que faz a dignidade de viver e de morrer. Ante um mundo ameaçado pela desintegração, onde nossos grandes inquisidores tentam estabelecer definitivamente o reinado da morte, ela sabe que deve, numa espécie de corrida maluca contra o relógio, restaurar entre as nações uma paz (que não é aquela da servidão), conciliar novamente o trabalho e a cultura, e recriar entre todos os homens uma Arca da Aliança. Não há garantias de que ela possa cumprir essa tarefa imensa, mas é certo de que, em qualquer lugar do mundo, ela já tem o desafio duplo da verdade e da liberdade, e, ocasionalmente, sabe morrer por ele sem ódio. É ela que merece ser saudada e encorajada onde quer que se encontre, sobretudo lá onde ela se sacrifica. De qualquer forma, é a ela que, seguro de vosso acordo profundo, gostaria de transferir essa honra que ora me tendes outorgado.

Ao mesmo tempo, após haver ressaltado a nobreza do ofício de escrever, eu teria de devolver o escritor à sua verdadeira posição, não tendo outros títulos senão estes que ele compartilha com seus companheiros de luta: vulnerável mas obstinado, injusto e apaixonado pela justiça, edificando a sua obra sem vergonha ou orgulho à vista de todos, sem deixar de se dividir entre a dor e

a beleza, e dedicado enfim a extrair de seu ser duplo as criações que ele tenta construir obstinadamente no movimento destrutivo da história. Dito isso, ¿quem poderia esperar dele soluções acabadas e beleza moral? A verdade é misteriosa, fugidia, está sempre a ser conquistada. A liberdade é perigosa, tão dura de desfrutar quanto estimulante. Devemos caminhar em direção a esses dois objetivos, dolorosamente, mas decididamente, cientes, de antemão, de nossas falhas em tão longo percurso. De agora em diante, ¿que escritor ousaria, de boa consciência, ser um pregador da virtude? Quanto a mim, devo dizer uma vez mais que nada tenho com essa posição. Jamais pude renunciar à luz, à felicidade de existir, à vida de liberdade em que cresci. Mais certo é afirmar que esta nostalgia explica muitos dos meus erros e faltas, ela certamente me ajudou a compreender melhor meu ofício, ela ainda me auxilia a me manter, cegamente, junto a todos esses homens silenciosos que não suportam, mundo afora, a vida que lhes coube senão através das lembranças e dos retornos a esses breves e livres momentos de felicidade.

Reduzido, portanto, a isto que realmente sou, aos meus limites, a minhas obrigações morais, assim como à minha fé exigente, sinto-me mais livre para vos demonstrar, por fim, o alcance e a generosidade da distinção que vós viestes a me conceder, mais livre para vos dizer também que eu gostaria de recebê-la como uma homenagem a todos

aqueles que, partilhando da mesma luta, não receberam qualquer privilégio, senão que, ao contrário, conheceram o infortúnio e a perseguição. Resta-me então agradecervos, do fundo do meu coração, e fazer-vos publicamente, como testemunho pessoal de gratidão, a mesma e velha promessa de fidelidade que cada verdadeiro artista, a cada dia, faz a si próprio, no silêncio.”

Discurso de agradecimento à Academia Sueca proferido pelo escritor Albert Camus, em Estocolmo, no dia 10 de Dezembro de 1957.

Les Prix Nobel en 1957, Editor Göran Liljestrand, [Nobel Foundation], Stockholm, 1958. Traduzido do francês por Yuri Vieira.

março a junho a universidade LIVRE trabalha sobre Josefina junho estreia josefina, a dos ratos

Antes que os ratos, este nosso povo, inventem o extermínio da arte como necessidade básica para que se instale a brutalidade, a violência, a barbárie, a fé manipulada e tóxica; antes que as armas e os (v)arões assinalados invadam novos mundos e destruam seus povos originários, sua fauna e sua flora; sua natureza onde basta plantar, que em se plantando tudo dá. Mas não se planta quando se destrói a arte, ao invés, se desplanta, se extingue. E antes que isso aconteça, vamos convocar o coro de livres para entoar e desentoar seus avisos: Cassandras.

Foi o que fizemos. Precisávamos fazer teatro. Precisávamos nos exercitar, em nosso canto, o nosso canto. E cantamos. Josefina surgiu em minhas mãos, entre papéis, documentos, memórias. Houve outra Josefina em 1990. A CIT (Companhia de Interesses Teatrais), de Clécia Queiróz, George Mascarenhas, Nadja Turenko e Yulo César, comigo e depois também com Tereza Araújo, fez uma Josefina.

Era um tempo de pensar sobre isso. Sobre o artista e a arte e o povo: o quanto precisam ser uma coisa só. Era um tempo em que o Estado Brasileiro criminalizava o artista, impedia o canto não com armas e prisões e torturas como tinha sido 20 anos antes, mas com políticas, com tretas e tramoias. Sem violência militar, com a substituição da educação pelo adestramento, pelo consumo, pela sedução de sereias platinadas, com as mesmas namoradinhas que se tornaram madrastas, 40 anos depois, como agentes

ativas, defensoras do boi e da bala, com seus varões assinalados devastando ainda as origens, as matas, os rios. O clima.

Esses papéis, documentos, memórias, o texto, o conto, fotos, recortes, resenhas, me disseram: vai, faz outra vez. Agora de novo é preciso, agora é pior, mais perigoso. E fui e propus e fizemos, os participantes da universidade LIVRE do teatro vila velha e eu, numa leitura do conto. Em março, depois do carnaval, começamos. retomamos os estudos, os artigos, escritos, reflexões, exegeses, biografias, Kafka e Josefina e surge a informação de que há exatos 100 anos antes, em março de 1924, foi escrito o conto, publicado em abril. E que há exatos 100 anos, antes da estreia prevista, em junho, seu autor passava para a eternidade.

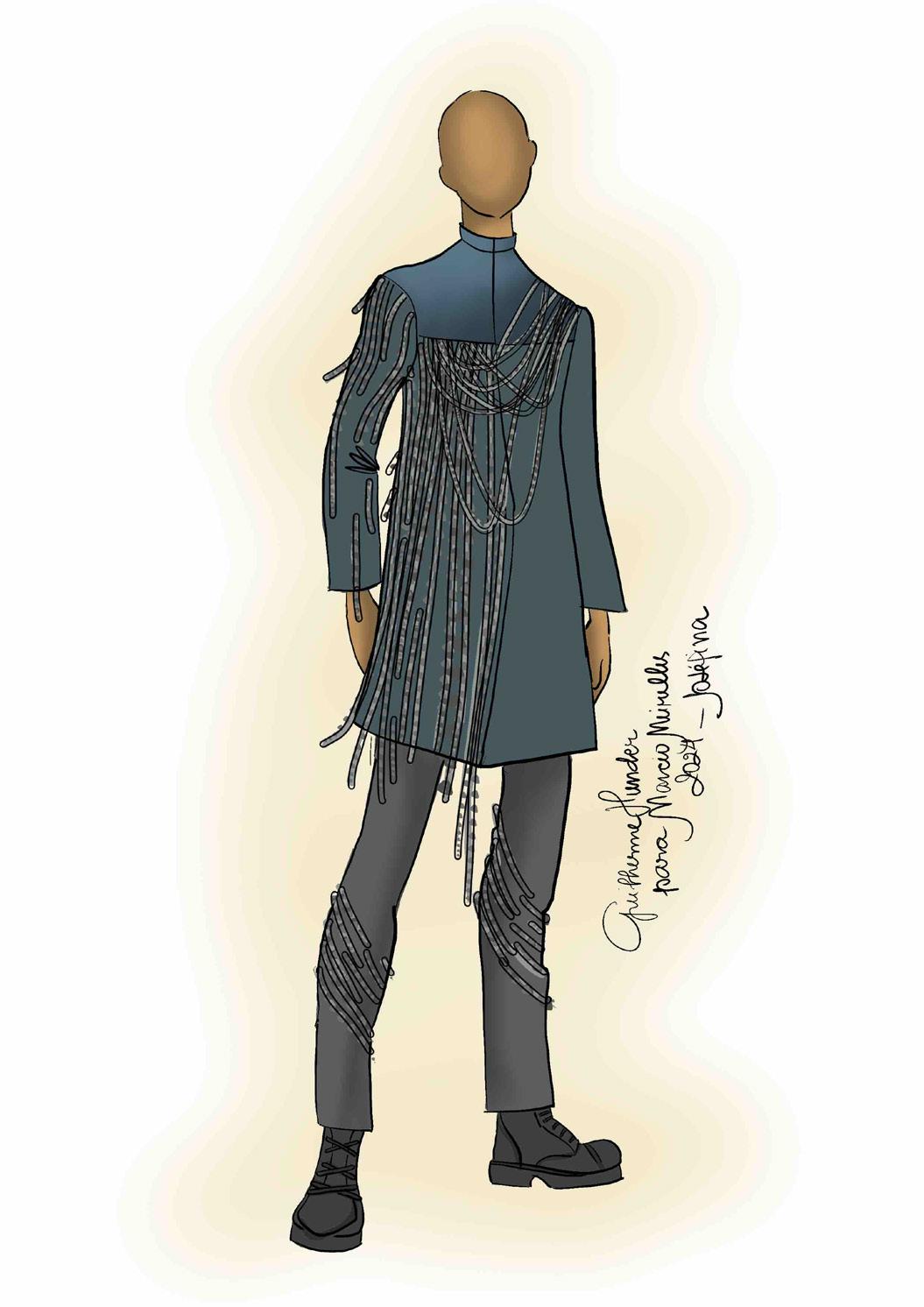

E surge Ariel Ribeiro, com disponibilidade para dar corpo à voz de Josefina e preparar os corpos de seu coro de ratos. Edi Montechi veio preparar suas vozes e depois Virus Carinhoso dá-lhes pulso de slam. Guilherme Hunder dá-lhes pele cênica com seus retalhos e tramas, enredados por Saraí Rios. Marcos Dedê e Joilson Bispo fazem o espaço e a luz comigo e Thiago Vinicius dá suporte ao som de Ramon Gonçalves, parceiro de tantas aventuras sonoras que compõem as narrativas de minha cena. Assim como Rafael Grilo traz imagens à luz, arqueólogo das imagens em movimento. Ana Paula Borges e Beatriz Albuquerque realizam, Beatriz de Paula,

Amanda Lopes, Arlon Souza e Jean Teixeira comunicam. E Vânia Paixão, Gilmara Pereira de Souza, Lícia Amaral, Meniky Marla, Daniel Feitoza, Stefani Barros, Humberto Santos da Paixão Santana e Eliana Costa sustentam o real, sem parar de sonhar. Devo agradecer aqui a Cristina Castro, que antevê e planeja e propõe. Que organiza nossos caminhos junto com Guilherme Hunder e Chica Carelli.

Depois encontro o texto de João Augusto

Azevedo, “A Pedidos”, publicado em 1966, que dialoga com Kafka quase como Josefina. O pensador original do Vila, o homem de teatro, aparece, através dos tempos, e nos entrega um texto, onde inclui um fragmento de Camus, e coloca mais questões, como epílogo da peça. E é assim. A magia se faz nas confluências, nas dobras do tempo.

Todos se juntam, ancestrais e descendentes deste Teatro Vila Velha, que comemora 60 anos, para falar sobre a arte e o artista, para alertar - Cassandras - que os gregos nos destruirão, se deixarmos o cavalo entrar em nossos muros.

Devo agradecer aos atores e atrizes da LIVRE. Foram pessoas bravas. O que propus não foi fácil. Não foi fácil pra mim. Foi um desafio colocar tanto texto, tão denso, tão complexo, tão cheio de armadilhas em suas gargantas, bocas e corpos sentados durante uns 80% do tempo da peça, olhando-se, desafiando-se, assumindo o Jekyll ou Hyde

do narrador único do conto, desdobrando-o em dois coros: apoiadores e opositores. Transformando o conto numa assembléia, de alguma forma germinada ali no conto, na formação de seu autor: advogado. Esta assembléia transforma o texto em teatro pré dramático, quase esquiliano, onde a heroína envolta em sua hybris segue até o seu fim, com a coerência impecável de uma artista. Viva o Coro da LIVRE. Obrigado por terem aceitado o desafio, o salto no abismo que propus. Teatro é isto: atirar-se no abismo e atravessar o público. Ou não há teatro, só drama.

E é preciso Teatro, Assembléia, Coro, Tragédia para se entender Política e tensionar a Polis e seus cidadãos contra o silêncio das sereias.

marcio meirelles salvador, 01 junho 2024

ramon gonçalves

ramon gonçalves

o corpo da voz

66

67

figurino 2

68

3

69

figurino

2

1

Texto de joão Augusto Azevedo - A PEDIDO publicado na coluna teatro do Esporte Jornal - 25/07/66

Trecho suprimido na peça.

3 Discurso de Albert Camus, ao receber o Prêmio Nobel em 1957.

3 Discurso de Albert Camus, ao receber o Prêmio Nobel em 1957.

JOSEFINA, A DOS RATOS

FICHA TÉCNICA

tradução cênica de marcio meirelles, a partir da tradução literária de modesto carone, para “josefina, a cantora ou o povo dos ratos” de franz kafka

no centenário da criação do conto e de eternidade do autor

1924 – 2024

TEATRO DOS NOVOS

encenação e dramaturgia

MARCIO MEIRELLES composição e direção musical:

RAMON GONÇALVES

preparação do Coro das Ratas:

VIRUS CARINHOSO

preparação de voz: EDI MONTECCHI desenho de som e operação de som:

THIAGO VINICIUS

coreografia e preparação de corpo:

ARIEL RIBEIRO roteiro, captura de imagens e edição do vídeo: RAFAEL GRILO figurino: GUILHERME HUNDER execução do figurino: SARAÍ REIS desenho de luz: MARCIO MEIRELLES e MARCOS DEDE

montagem de luz: MARCOS DEDE, JOILSON BISPO e universidade LIVRE operação de luz: MARCOS DEDE conceito do espaço e cenário: MARCIO MEIRELLES

montagem de cenário: MARCOS DEDE, JOILSON BISPO e universidade LIVRE

elenco: coro dos apoiadores

BEATRIZ ZACHARIAS

CRISLEY CRUZ

DANIELLE LANDU

STEFANI BARROS

TOM SENA

ANA VALÉRIA

coro dos opositores

DANIEL FEITOZA

EVELYN VENET

GABRIELA WENZEL

ÍNDIGO CONCEIÇÃO

WILSON FRANÇA

participação:

ARIEL RIBEIRO como josefina

RAMON GONÇALVES como músico

produção: ANA PAULA BORGES e BEATRIZ

ALBUQUERQUE

realização: TEATRO VILA VELHA / TEATRO DOS

NOVOS / universidade LIVRE de teatro vila velha

projeto: O VILA OCUPA O MAB

patrocínio: MUSEU DE ARTE DA BAHIA / INSTITUTO DE PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E

CULTURAL DA BAHIA / SECRETARIA DE CULTURA

DO ESTADO DA BAHIA / GOVERNO DA BAHIA

pré estreia comemorativa dos 100 anos de eternidade de Franz Kafka: 03 de junho de 2024

temporada de estreia: 06 a 16 de junho de 2024

Auditório do Museu de Arte da Bahia

Salvador/BAHIA

As imagens usadas nos vídeos do espetáculo foram capturadas a partir das seguintes fontes:

• British Pathé:

- New Year Parade (1935)

- May Day In Berlin (1938)

- Hitler Returns To Germany From France (1940)

- Large Crowd Scene (1919)

- Argentine Elections (1946)

• Selma - Montgomery March, 1965 (Full Version) Ditadura Militar - Caminhos da Reportagem – TV Brasil, 2013

• Crowd of workers emerging from factory gates – British Movietone, 2015

• Abandoned Vintage 1970's Movie Theater with Bonus Footage - Dark Exploration Films, 2017

• Incêndio de grandes proporções destrói o Museu Nacional, no Rio de Janeiro – Domingo Espetacular, Record, 2018

• A destruição do Museu Nacional – AFP, 2018

• Crowds run for shelter during September 11th attacks in NYC - Eyewitness News ABC7NY, 2018

• Vídeo inspeção robotizada com qualidade FullHD em rede de esgoto - REVVOR Vídeo Inspeção Robotizada, 2018

• State Funeral Direção: Sergey Loznitsa 2019

• Queimadas na Amazônia chocam o mundo – Domingo Espetacular, Record, 2019

• Notre Dame Cathedral devastated by fire in Paris – CBS Mornings, 2019

• Notre Dame Cathedral Fire: The world mourns the loss of a Paris icon - DW News, 2019

• Drone footage reveals aftermath of Amazon fires – Guardian News, 2019

• Meet the Ranchers Who Claim the Brazilian Amazon is Theirs to Burn | The Dispatch – The New York Times, 2019

• EarthCam Exclusive: Times Square Chaos from Three Angles – EarthCam, 2019

• Rare Abandoned Double Decker Theater, Built in 1915 - The Proper People, 2019

• Slow Mo Piano Destroyed by Axe – Pulse Tempo, 2019

• Alertas de desmatamento da Floresta Amazônica crescem 61% em 2020 - Repórter Eco, 2020

• River Fleet sewer London (under camden town and kentish town section) – valdigger, 2021

• How A Human Stampede Really Happens, Cheddar Explains

– Cheddar, 2021

• Câmeras de segurança do Palácio do Planalto mostram ação de golpistas – Folha de S.Paulo, 2023

• Documentário BBC | 8 de Janeiro: o dia que abalou o Brasil

– BBC News Brasil, 2023

• Buildings in Gaza Refugee Camp Destroyed by Israeli Strikes - WSJ News, 2023

• Drone Footage of Gaza City Destruction Following Israeli Bombardment – Bloomberg Television, 2023

• Gaza City laid to ruins in massive bombardment - Sky News Australia, 2023

• Drone video shows destruction in Gaza City neighborhood following Israeli strike - WBNS 10TV, 2023

• They Destroyed Their Childs Life... Abandoned Mansion with a Chilling Tale! – Bros of Decay, 2023

• 250-Acre Wildfire in Madison County - Mississippi Forestry Commission, 2023

• 8 DE JANEIRO: Anatomia de um Ataque Golpista - Folha de S.Paulo, 2024

• 8 DE JANEIRO | Repórter reconstitui cobertura do ataque golpista em Brasília – Estadão, 2024

• Notre-Dame nears completion five years after fire –REUTERS, 2024

• Forest Regenerates After Devastating Fires | YellowstoneBBC Earth, 2024

• Bloody Sunday - Shocking Frontline Footage Captures Troubles - Era Massacre (1972) – ITN Archive, 2024

* O TEATRO VILA VELHA É MANTIDO COM APOIO DO FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA APOIO FINANCEIRO

APOIO

REALIZAÇÃO

salvador, 03 de junho de 2024