4 minute read

Ausschreibung für die Diners Club Golf Trophy 2007

Qualifikationsturniere zum Pro-Am Classic 2007 in Südafrika

Bereits zum dritten Mal wird die Diners Club Golf Trophy in der Schweiz durchgeführt und wiederum stehen vier Qualifikationsturniere, das Landesfinale und ein Weltfinale auf dem attraktiven Turnierkalender.

Advertisement

Neben Limpachtal und Neuchâtel wurden für die Qualifikationsrunde zwei neue Austragungsorte ausgewählt: die Golfplätze Kyburg und Sempachersee, die in landschaftlich ansprechender Umgebung auch für den ambitionierten Spieler eine Herausforderung sind.

So richtig aufregend wird es für die Gewinner der einzelnen Turniere beim Landesfinale im Tessin, dem «Diners Club Swiss Golf Final 2007» im Golf Gerre Losone. Hier entscheidet sich, welche drei Finalisten Ende Oktober nach Südafrika fliegen, um am «Diners Club International® Pro-Am Classic 2007» mit den besten Teams aus über 15 Nationen um den Diners Club «Weltmeistertitel» zu kämpfen.

Diners Club Golf Trophy 2007

Mittwoch, 23. Mai 2007Golf Sempachersee

Freitag, 1. Juni 2007Golf & Country Club Neuchâtel

Mittwoch, 13. Juni 2007Golf Kyburg

Donnerstag, 12. Juli 2007Golfclub Limpachtal

Diners Club Golf Landesfinale 2007

Freitag, 31. August 2007Golf Gerre Losone

Diners Club International® Pro-Am Classic 2007

Mo. 29. Oktober – Fr. 2. November 2007

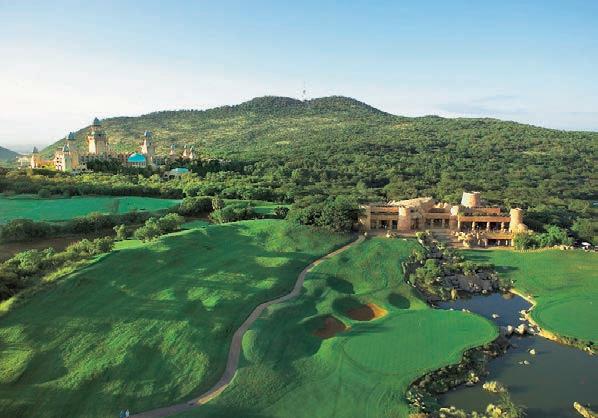

Sun City Resort, Südafrika, Gary Player Country Club und Lost City Golf Club.

Teilnahmeberechtigt an der Diners Club Golf Trophy 2007 sind alle Inhaber einer Diners Club Karte/Zusatzkarte (mit Wohnsitz in der Schweiz/Liechtenstein), ausgestellt von Diners Club Switzerland Ltd. Alle Turnierteilnehmer müssen Mitglied der ASG, ASGI oder eines dem Landesverband angeschlossenen Golfclubs sein. Mindestalter ist 18 Jahre. Die Höchstvorgabe bei der Anmeldung ist ein Exact Handicap 36.

Anmeldung

Die Anmeldebroschüre ist erhältlich unter www.dinersclub.ch oder Tel. 058 750 80 08, sowie in allen Filialen von Golfers Paradise oder können bei Diners Club Switzerland Ltd., Frau Nadine Hildebrand, Postfach 2198, Seestrasse 25, 8022 Zürich angefordert werden.

Co-Sponsoren: way-Golfclubs verkauften sich, unterstützt von einem griffigen Marketing, wie warme Weggli, was manche andere Marke mit viel Renommée in Schwierigkeiten brachte, von welchen sich nicht alle erholen sollten. Das war zu Beginn der Neunziger Jahre. Die Signale aus der Golfbranche hatten mittlerweile auch die Konsumenten wachgerüttelt. Der Schauprozess, den Karsten Solheim von Ping gegen die USGA führte und in welchem es um die Form der Rillen in den Eisen ging, hatte mitgeholfen zu zeigen, wie sehr das Material in den Händen von Amateuren mitbeteiligt am Gelingen eines Schlages sein konnte, und hatte zu einer sprunghaft angestiegenen Nachfrage nach neuem, besserem und fehlerverzeihendem Material geführt. Angeheizt wurde dieser Prozess durch die ebenfalls raketengleich zunehmende Popularität des Turniergolfs, eine Entwicklung, welche vor allem dem Fernsehen in den USA zu verdanken war. Charismatische Figuren wie Greg Norman, Nick Price, Nick Faldo, Fred Couples, Tom Kite oder Seve Ballesteros repräsentierten eine neue Generation von Golfern – modern, stylisch, fit und volkstümlicher als die «alten» Herren wie Palmer, Nicklaus oder Player. Und schliesslich gewann John Daly 1991 aus heiterhellem Himmel als Newcomer die PGA Championship – die Neunziger Jahre sollten zu einer Epoche mit richtiggehendem Scharnier-Charakter für das Golfspiel werden. Es war im übrigen auch die Zeit, in welcher nicht nur in der Schweiz die meisten neuen Golfplatzprojekte lanciert und gebaut wurden und sich die Mitgliederzahl der ASG grosse modo verdoppelte.

Extreme: die ersten Big Berthas krankten zu einem grossen Teil an den brechenden Schäften, welche den Belastungen nicht gewachsen waren. Wilson machte Ende der Neunziger Jahre mit den FatShafts einen Vorschlag, der extreme Robustheit und Stabilität brachte, sich aber im Markt trotzdem nur schwer durchsetzte.

Callaway, Ping, Titleist, Cobra, Taylor Made, Wilson, Spalding – das waren die Unternehmen, welche die Entwicklungen in einem dramatischen Tempo vorantrieben und den Markt weltweit jedes Jahr neu mit Neuheiten bombardierten. Bald einmal stand Titanium im Zentrum; ein extrem hartes, dabei sehr leichtes Metall, das aber schwierig zu verarbeiten ist. Das hatten unter anderem auch die Hersteller von Mountain Bikes merken müssen: Rahmen aus Titanium brachen reihenweise. Die an sich teure Legierung war für die Raumfahrt entwickelt worden. Grosse Mengen billigen Titaniums kamen damals aus russischen Produktionsstätten auf den Markt, nachdem die Sowjetunion Geschichte war.

Für die Herstellung von Drivern war Titanium genau das richtige. Es liess sich sehr dünn walzen, ohne die Festigkeit einzubüssen, und die ersten Probleme beim Zusammenschweissen zeigten sich bei Drivern bloss als simple

Garantiefälle, während mit Rahmenbrüchen von Velos immerhin schwere Unfälle verbunden sein konnten. Bald hatten alle führenden Marken einen Ti-Driver im Programm, und die Steelheads verschwanden wie kurz vorher die Holzköpfe!

Die Entdeckung des Schaftes

Seit der Erfindung des Stahlschaftes vor knapp hundert Jahren – zuerst während 20 Jahren illegal – wurden in die Clubheads meistens verchromte Stöcke von True Temper eingesetzt. Sie waren stabil, was von den ersten Kunststoffschäften, die schon lange vor 1990 auftauchten, nicht gesagt werden konnte. Die ständigen Kalamitäten mit den an sich leichter zu spielenden, aber häufig brechenden Schäften aus irgendwelchen Komposit-Materialien, zusammengemischt und unter Wärmeeinwirkung ausgehärtet, animierte Wilson zur Erfindung des «Fat Shafts»: die wesentlich dickeren Schäfte brachten endlich die Stabilität von Stahlschäften, blieben aber komfortabler zu spielen. Vor allem wegen der Ästhetik, vielleicht aber auch wegen Prestige-Problemen der Marke Wilson konnten sich die Fat Shafts nie wirklich durchsetzen, obschon sie ausgezeichnet funktionierten (Wilson war dem enormen Konkurrenzdruck in den USA ins Billigsegment der Warenhäuser ausgewichen, was die Marke abgewertet hatte). Doch dass der Schaft ein enorm wichtiger Bestandteil eines Drivers ist, das hat sich in den letzten paar Jahren branchenweit durchgesetzt. Alle Hersteller bieten mittlerweile zahlreiche Custom-Fitting-Optionen an, weshalb man den Spieler heute am ehesten an der Farbe – und damit am Modell und an der Marke – seines Schaftes identifiziert. Das hat sich mit aller Deutlichkeit anlässlich des Driver-Schaft-Tests in der Nummer 3 / 2006 gezeigt… Die Geschichte der letzten paar Jahre ist bekannt: das Mass aller Dinge sind 460 ccm, Titanium und Carbon. Aber wie auf den nächstenSeiten zu lesen ist: die Entwicklung ist alles andere als abgeschlossen, und vielleicht sind die viereckigen Clubheads bloss ein weiterer Schritt. (Nachtrag: Die Informationen in diesem Artikel sind alles andere als vollständig und sind von der tatsächlichen Auswahl an Drivern im «Used Clubs Department» des Autors inspiriert).

■ Urs Bretscher