Nr. 586

bis 07.Nov. 2024

davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass

Migration

Nr. 586

bis 07.Nov. 2024

davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass

Migration

Menschen verlassen ihr Land, um Arbeit zu finden. Abderrazzak Essamlali unterstützt damit seine Familie. Seite 8

Menschen, die Armut, Ausgrenzung und Obdachlosigkeit aus eigener Erfahrung kennen, zeigen ihre Stadt aus ihrer Perspektive und erzählen aus ihrem Leben. Authentisch, direkt und nah.

Buchen Sie noch heute einen Sozialen Stadtrundgang in Basel, Bern oder Zürich. Infos und Terminreservation: www.surprise.ngo/stadtrundgang

Editorial

Sich auf die Suche nach einem besseren Leben zu machen, ist Gegenstand zahlreicher Märchen. Die Hauptfigur befindet sich in einer misslichen Lage und versucht dieser zu entkommen. «Etwas Besseres als den Tod finden wir überall», heisst es bei den Bremer Stadtmusikanten, denen sich trotz harter, loyaler Arbeit an ihrem Wohnort keine Perspektive mehr bietet.

So ähnlich ging es auch Abderazzak Essamlali aus Marokko. Er machte sich auf den Weg nach Norden, um seinen Eltern medizinische Versorgung zu sichern, seine Geschwister zu unterstützen und eine Zukunft zu sehen. Warum Essamlali zunächst niemandem etwas von seinem Plan erzählt hat und was dieser für seine Familie und sein eigenes Leben bedeutet hat, ab Seite 8. Erstaunlich gross ist der Anteil der Rücküberweisungen, die Migrant*innen wie Essamlali weltweit in ihre

4Aufgelesen

5Na? Gut! Hunde gegen Schmerzen

5Fokus Surprise Gezielte Unterstützung

6Verkäufer*innenkolumne Trepp auf, Trepp ab

7Die Sozialzahl Armutsgefährdet

8Migration Was Rücküberweisungen bedeuten

16Surprise im Überblick Am Homeless World Cup in Südkorea

18Wohnen

Verlässt Finnland den Erfolgskurs?

22 Sozialreform Überbrückungsleistungen

Herkunftsländer überweisen – auch und gerade aus der Schweiz. Diese Geschichte, die sowohl in der Schweiz wie auch in Marokko spielt, wurde durch den Surprise Recherchefonds ermöglicht.

Bis 2030 wollte das Europäische Parlament die Wohnungslosigkeit in der EU abschaffen – dass dies in den nächsten fünf Jahren kaum gelingen wird, ist allen klar. Und doch gibt es Fortschritte, wie jüngst erneut aus Finnland vermeldet wurde. Seit 2007 wurde dort massiv in sozialen Wohnungsbau investiert, ein Vorbild auch für Projekte in der Schweiz. Für die neue rechtskonservative Regierung jedoch scheint das Thema nicht mehr zentral zu sein, sie kürzt stattdessen die Sozialausgaben. Will hier überhaupt noch jemand Wohnungslosigkeit abschaffen? Mehr ab Seite 16.

SARA WINTER SAYILIR Redaktorin

24 Film Späte Liebe im Überwachungsstaat

25 Buch Im Plakathaus

26Veranstaltungen

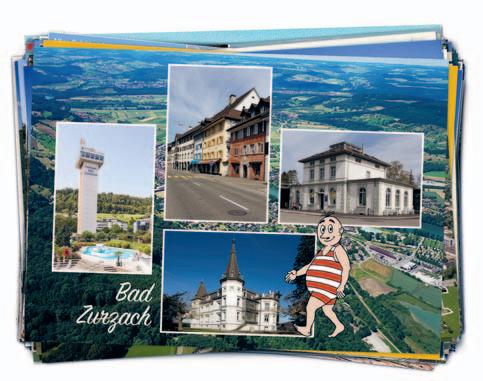

27Tour de Suisse Pörtner in Bad Zurzach

28SurPlus Positive Firmen

29Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren

30Surprise-Porträt «Ich konnte meine Mutter sehen»

Aufgelesen

News aus den über 90 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.

Kürzlich war eine kleine Delegation der Strassenzeitung Street Roots aus Portland (Oregon, USA) bei L’Itinéraire in Montreal (Kanada) zu Gast. DeVon Pouncey, Community Media Director bei Street Roots, erhofft sich viel von diesem Austausch: «Wir möchten Verkäufer*innen vermitteln, wie man Medieninhalte produziert und verbreitet.» L’Itinéraire habe auf diesem Feld bereits Erfahrung. Street Roots möchte den Verkäufer*innen so zu besseren Verdienstchancen verhelfen. «Wenn Menschen, die Obdachlosigkeit erlebt haben, lernen, ihre Geschichte selbst zu erzählen, kann dies unseren Blick auf die Probleme wohnungsloser Menschen verändern. Dazu müssen sie in der Lage sein, ihr Wissen zu vermitteln und darüber zu sprechen.»

Street Roots feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Die wöchentlich erscheinende Strassenzeitung wird für 1 Dollar verkauft. Ihre rund 800 Verkäufer*innen kaufen die Strassenzeitung für 25 Cent und behalten den Gewinn. Das Team hat 21 Mitarbeiter*innen.

Portland, Oregon, zählt 616 840 Einwohner*innen, das Ballungsgebiet etwa 2 243 000. In Multnomah County, in dem Portland liegt, sind über 11 000 Menschen von Obdachlosigkeit betroffen.

L’ITINÉRAIRE, MONTREAL

Inzwischen gibt es in Deutschland Hunderte von «Sozialpässen» – das ist eine Sozialleistung auf kommunaler Ebene und verhilft Menschen mit niedrigem Einkommen zu einer verstärkten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Konkret bietet der Sozialpass Vergünstigungen für Eintritte zu kulturellen Veranstaltungen, Sportanlässen oder für öffentliche Verkehrsmittel. Beantragen können einen solchen Pass armutsbetroffene Personen, Arbeitslose, Studierende, Rentner*innen sowie Working Poor. Allein in Nürnberg waren im Frühjahr 2024 mehr als 60000 Sozialpässe im Umlauf, was bedeutet: Jede zehnte Person, die hier lebt, ist im Besitz eines solchen Passes.

6600 Menschen, die mindestens 60 Jahre alt sind, haben in Hannover seit April ihren Führerschein abgegeben –und dafür eine kostenlose Jahreskarte für Busse und Bahnen erhalten. Anders als in der Stadt ist der öffentliche Nahverkehr im ländlichen Raum oft schwach ausgebaut, sodass die Menschen dort auf ihr Auto angewiesen sind. Hintergrund der Aktion sind Studien, denen zufolge Senior*innen im zunehmenden Alter häufiger Unfälle verursachen. Menschen ab 75 Jahren belegen hier Platz 2, am meisten Unfälle verursachen allerdings Autofahrende bis 26 Jahre.

Na? Gut!

Hunde können helfen, weniger Schmerzen zu spüren und sie besser zu bewältigen. Das haben Psycholog*innen der Humboldt-Universität in Berlin herausgefunden. In einer Studie wurde die Wirkung von Hunden mit der von menschlichen Begleiter*innen während einer schmerzhaften Situation verglichen. Dass Hunde bei Schmerzen besser helfen können als Menschen, könnte laut den Wissenschaftler*innen daran liegen, dass sie nicht werten.

In einem Experiment mussten die Teilnehmer*innen ihre Hand in eiskaltes Wasser tauchen. Dabei wurden sie entweder von ihrem eigenen Hund oder von einer Freund*in begleitet oder waren allein. Wenn der eigene Hund in der Nähe war, wurde die Schmerzintensität signifikant reduziert, die Schmerzbewältigung verbessert und die physiologischen Stressreaktionen wurden verringert. Die Anwesenheit einer befreundeten Person hingegen habe keinen so starken Effekt gehabt.

In einem zweiten Experiment untersuchte das Forschungsteam, ob auch unbekannte Hunde eine schmerzlindernde Wirkung haben können. Und tatsächlich, auch hier habe sich ein ähnlicher Effekt gezeigt. Insbesondere bei jenen Teilnehmer*innen, die Hunde mögen.

Die Studienergebnisse eröffnen neue Perspektiven etwa für Schmerztherapien. So könnten Therapiehunde künftig öfter in Spitälern, nach Operationen oder im täglichen Umgang mit chronischen Schmerzen eingesetzt werden. LEA

«Frauen sind speziell benachteiligt. Deswegen unterstützen wir sie bei Surprise auch besonders»: Co-Geschäftsleiterin Jannice Vierkötter

Fokus

Vor einigen Wochen durften wir zum zweiten Mal unser «FrauenRäume»Fest durchführen. Rund 80 Frauen vom Strassenchor, Strassenfussball und Heftverkauf trafen sich zur Kaffee-Zeremonie, liessen sich Henna-Tattoos malen oder wurden selbst aktiv: in der Kreativwerkstatt, beim Zumba-Workshop oder an der Modenschau. Aber eigentlich am wichtigsten waren Gespräche und das Zusammensein in einem geschützten Rahmen. Es war ein wundervoller Tag. Ich bin heute noch dankbar, dass ich dabei sein durfte.

Der Hintergrund eines solchen Anlasses ist, wie bei uns leider meistens der Fall, weniger erfreulich. Die Teilnehmerinnen befinden sich in prekären Lebenssituationen: Sie sind von Armut betroffen, an ihnen nagen Existenzsorgen und Selbstzweifel, und viele sind als Migrantinnen mit zusätzlichen Hürden und Diskriminierung konfrontiert. Das trifft zwar auch auf die Männer zu, die unsere Angebote wahrnehmen; die Frauen sind jedoch, wie in der Gesamtbevölkerung, zusätzlich aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt.

Strassenfussball regelmässiges Training nur für Frauen an. Bei den Sozialen Stadtrundgängen, die von Frauen durchgeführt werden, liegt ein besonderer Fokus auf der Armut von Frauen. Und auch im Heft widmen wir Frauen in prekären Lebenssituationen mit den damit einhergehenden speziellen Herausforderungen immer wieder extra Aufmerksamkeit.

An dieser Stelle berichten wir alle zwei Wochen über positive Ereignisse und Entwicklungen.

Uns ist es deshalb wichtig, dieser besonderen Benachteiligung auch zusätzliche Unterstützung gegenüberzustellen. So bieten wir neben dem «FrauenRäume»-Projekt auch im Surprise

Ich freue mich sehr zu sehen, dass dieser Einsatz Wirkung zeigt. So konnten wir unter anderem den Frauenanteil unter unseren Verkäufer*innen in den letzten Jahren kontinuierlich steigern. Wir konnten dieses Jahr zum ersten Mal – zusätzlich zum Männerteam – mit einem reinen Frauenteam an den «Homeless World Cup» reisen. Zahlreiche Tourenteilnehmer*innen und Leser*innen schreiben uns, wie interessant sie besonders die weibliche Perspektive bei den Stadtrundgängen und im Strassenmagazin finden. Und dann sind da natürlich die vielen überwältigenden Rückmeldungen zum «FrauenRäume»-Fest, die mir extraviel Freude machen. Danke, dass Sie uns beim Einsatz für armutsbetroffene Frauen – wie auch für die Männer – unterstützen.

JANNICE VIERKÖTTER

Co-Geschäftsleiterin Verein Surprise

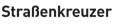

Verkäufer*innenkolumne

Ich mag keine Treppen. Jahrelang habe ich in Effretikon gelebt, in einer Wohnung im Erdgeschoss. Ohne Treppen. Gleich beim Bahnhof. Ich konnte zum Haus hinaus, auf den Zug und war in Winterthur am Bahnhofplatz, meinem SurpriseStandort. Jetzt wohne ich zwar in Winterthur selber, aber in einem Haus im dritten Stock. Ohne Lift. Was nichts anderes heisst als: Treppensteigen. Ich habe schon richtig Muskelkater! Aber das ist alles halb so schlimm, wären da nicht noch all die anderen Treppen in meinem Leben. Treppen, die mir das System in den Weg stellt.

Zum Beispiel die Krankenkasse: Als mein Sohn 18 Jahre alt wurde, ist er einer Krankenkasse beigetreten. Zwei Jahre später hat er sie gewechselt, hat also die alte gekündigt. Darauf hat ihm die neue mitgeteilt, er sei immer noch bei der

alten. Worauf er einer dritten beitrat. Am Ende hatte ich plötzlich mehrere Rechnungen im Briefkasten, von drei verschiedenen Krankenkassen. Und wie komme ich zum Briefkasten? Richtig, Treppe runtersteigen, Treppe wieder raufsteigen. Oder das Telefonabonnement. Kaum abgeschlossen, wird es teurer. Rechnung im Briefkasten, Mahnung im Briefkasten. Stundenlang hänge ich in einer Warteschleife, verstehe die Person nicht richtig, und schon einige Male hatte ich den Eindruck, die merken das genau und schwatzen mir etwas auf.

Manchmal glaube ich, für unsereins werden die Treppenstufen mit Absicht ein wenig höher gemacht. Andrerseits: Ich habe mit einer Schweizerin darüber gesprochen, und ihr geht es genauso. Vielleicht haben wir Menschen ein System kreiert, das wir selber nicht mehr

verstehen. Eine Treppe gebaut, die wir gar nicht mehr hochsteigen können. Trotzdem steige ich jeden Morgen meine Treppe runter und fahre mit dem Bus an den Bahnhof Winterthur und verkaufe dort das Strassenmagazin. Da stehe ich übrigens oben an der Treppe, und mein Surprise-Kollege steht unterhalb der Treppe, in der Unterführung. Aber das ist reiner Zufall.

SEYNAB ALI ISSE, verkauft Surprise in Winterthur und ist müde vom vielen Auf und Ab aus eigener Kraft.

Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und dem Autoren Ralf Schlatter erarbeitet. Die Illustration entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.

Armut kann unterschiedlich gemessen werden. Gebräuchlich sind absolute Einkommensgrenzen. Wer mit seinem Einkommen unter dieser Armutsgrenze liegt, gilt als arm. Denkbar sind aber auch relative Armutsgrenzen. Die Verwendung einer relativen Armutsgrenze bedeutet, Armut in Bezug zur Wohlstandsverteilung in der gesamten Bevölkerung zu betrachten. Armut wird dann als Ausdruck sozialer Ungleichheit interpretiert. Relative Armutsgrenzen signalisieren das Ausmass an Prekarität in einer Gesellschaft. Liegt ein grosser Teil der Bevölkerung unter einer solchen relativen Armutsgrenze, bedeutet dies, dass die Verteilung von Gütern und Ressourcen sehr ungleich ist. Das Risiko für sozialen Ausschluss ist entsprechend hoch.

Im Gegensatz zu absoluten Armutsgrenzen, die von Land zu Land unterschiedlich hoch sind, haben relative Armutsgrenzen den Vorteil, dass sie international vergleichbar sind. Man redet in diesem Zusammenhang von Armutsgefährdung. Armutsgefährdet zu sein bedeutet demnach, ein deutlich tieferes Einkommen als die Gesamtbevölkerung zu haben.

Die Armutsgefährdungsgrenze wird von der Europäischen Union bei 60 Prozent des sogenannten verfügbaren mittleren Einkommens wie folgt festgelegt: Verglichen werden Haushaltseinkommen nach Abzug der obligatorischen Ausgaben wie Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Berücksichtigt wird dabei auch die Haushaltsgrösse. Bei gleichem Einkommen sind Paare mit Kindern häufiger armutsgefährdet als solche ohne Kinder. Die Grenzziehung bei 60 Prozent des mittleren Einkommens (Median) ist willkürlich. Eine Grenzziehung bei zwei Dritteln des mittleren Einkommens wäre auch denkbar gewesen. Die OECD hat sich beispielsweise auf 50 Prozent des Medians festgelegt.

Im Jahr 2022 liegt in der Schweiz die Armutsgefährdungsgrenze für einen Einpersonenhaushalt demnach bei 2587 Franken pro Monat. Damit ist die so ermittelte Armutsgefährdungsgrenze etwas höher als jene der Sozialhilfe. 15,6 Prozent der Bevölkerung der Schweiz oder mehr als 1,3 Millionen Menschen sind von Armut bedroht. Prekäre Lebenslagen finden sich damit auch in der unteren Mittelschicht.

Der Anteil an Armutsgefährdung, die sogenannte Armutsgefährdungsquote, ist stark von der familiären Situation und vom Ausbildungsniveau abhängig. Paare unter 65 Jahren ohne Kinder haben mit 6,1 Prozent eine tiefere Armutsgefährdungsquote als Paare mit zwei Kindern (7,6%), diese ist wiederum tiefer als bei Paaren mit drei oder mehr Kindern (20,7%) oder bei Einelternhaushalten (25,1%). Ausserdem sind Personen mit einer tertiären Ausbildung 3,8-mal weniger armutsgefährdet als jene, die ihre Ausbildung mit der obligatorischen Schule abgeschlossen haben (7,9% gegenüber 30,2%).

Die Armutsgefährdungsquote 2022 variiert in Europa (berechnet ohne eine fiktive Miete) zwischen 22,9 Prozent (Bulgarien) und 10,2 Prozent (Tschechien). Die Schweiz (15,8%) liegt knapp unter dem europäischen Durchschnitt (EU 16,5%).

Die Armutsgefährdungsquoten unserer Nachbarn betragen 20,1 Prozent in Italien, 15,6 Prozent in Frankreich, 14,8 Prozent in Österreich und 14,7 Prozent in Deutschland.

Armutsgefährdungsquote in ausgewählten europäischen Landern (Stand 2022)

PROF. DR. CARLO KNÖPFEL ist Dozent am Institut Sozialplanung, Organisationaler Wandel und Stadtentwicklung der Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Migration Abderrazzak Essamlali hat viel riskiert, um aus der Fremde Geld nach Hause schicken zu können. Und damit seiner Familie in Marokko ein besseres Leben zu bieten.

MONIQUE

Als Abderrazzak Essamlali seine Mutter zuhause anruft, ist er bereits 500 Kilometer von der Familie und dem Heimatdorf entfernt. Er ist in Tanger, dem nördlichsten Zipfel Marokkos, an der Schwelle zu Europa. Noch heute will er dorthin aufbrechen. Er sagt: Ich werde Geld schicken. Und verspricht: Wir sehen uns bald wieder. Es dauerte neun Jahre.

Essamlali war damals neunzehn. Als Kind der unteren marokkanischen Mittelschicht erwartete ihn in Douar Slalma, einem Dorf knapp anderthalb Stunden Autofahrt nordöstlich der Millionenstadt Marrakesch, ein Leben voller Fragen: Wo finde ich den nächsten Job? Können wir die Schulgebühren der Kinder meiner Geschwister zahlen? Oder brauchen wir das Geld, um Essen zu kaufen? Was, wenn jemand erkrankt? Ein Leben, in dem das Geld bis Ende Woche reichte, aber meist nicht bis Ende Monat. Essamlali, heute 37, sitzt im Wohnzimmer seiner Zweizimmerwohnung in Vevey. Im Regal an der Wand findetnsich Gläser, alte Lohnabrechnungen und ungeöffnete Couverts, Bücher, ein TV, direkt darüber ein hölzerner Ständer für den Koran, daneben liegt eine Gebetskette. Er erinnert sich an sein Leben in Marokko. «Wer sich Tag für Tag mit existenziellen Fragen herumschlagen muss, der zermürbt», sagt Essamlali. Seine Familie, Freunde, Nachbarn – alle trügen sie die drückende Last, irgendwie durchzukommen. «Wirst du in Marokko nicht in eine reiche Familie geboren, hast du kaum Aufstiegschancen.» Also verliess der junge Mann sein Land. Essamlali ist nicht allein. Täglich lassen Menschen ihre Heimat zurück, um in der Fremde Arbeit zu finden, die besser bezahlt ist, die es ihnen erlaubt, Geld zurückzuschicken und damit Familie oder Freunde zu unterstützen. Wie viele Geldtransfers, auch Rimessen genannt, pro Jahr tatsächlich fliessen, ist schwer abzuschätzen. Es wird

unterschieden zwischen formellen Transfers, die über traditionelle Banken, Kreditinstitute oder andere Zahlungsdienstleister abgewickelt werde (wie Western Union, Moneygram oder Ria), und informellen Transfers, wenn Migrant*innen beispielsweise bei einem Heimatbesuch Bargeld mitbringen oder den Transfer über ein informelles Zahlungssystem tätigen (wie z.B. Hawala). Nach Angaben der Weltbank flossen im vergangenen Jahr weltweit 857 Milliarden US-Dollar an formellen Geldtransfers, das sind 0,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Für 2024 sollen die Rücküberweisungen um 2,4 Prozent zunehmen, schätzt die Organisation. Damit eine Transaktion als Rimesse gilt, muss sie per Definition grenzüberschreitend sein. Auch ein grosser Teil der rund 2,4 Millionen Ausländer*innen in der Schweiz schickt Geld in ihre Herkunftsländer. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) bilanziert 8,27 Milliarden Schweizer Franken, die im Jahr 2023 von Kurzund Jahresaufenthalter*innen sowie Niedergelassenen in ihre Herkunftsländer überwiesen wurden. Zählt man die Lohnzahlungen von Grenzgänger*innen hinzu, sind im letzten Jahr sogar 35,6 Milliarden US-Dollar Transaktionsgelder geflossen.

So weit die Zahlen. Davon, was es bedeutet, all dieses Geld zu erarbeiten, ohne selbst unterzugehen, spricht kaum jemand.

Überall und doch nirgends

Essamlali schaut von seinem Wohnzimmer auf den Balkon. Dort stehen die Chilipflanzen noch in Plastikkübeln. Bereits vor Wochen wollte er sie in seinem Schrebergarten anpflanzen. Fünf gelbe, fünf rote. Doch wie so oft fehlt ihm die Zeit, besonders, seit er vor einem Jahr eine Einzelfirma für Bau- und Renovationsarbeiten gegründet hat. Auch an diesem Samstag klingelt sein Handy im Halb-

«Hätte ich gewusst, was mich hier erwartet, wäre ich niemals gegangen», sagt Abderrazzak Essamlali im Rückblick.

Früher als Sans-Papiers musste Abderrazzak Essamlali immer auf der Hut vor der Polizei sein und hatte bloss Gelegenheitsjobs. Heute hat er eine Einzelfirma und ist viel beschäftigt, auch mit Büroarbeit – das Heimweh nach Marokko bleibt.

stundentakt. Eine Kundin will noch heute ihre Fliesen im Badezimmer austauschen. Essamlali stimmt sich mit ihr ab, telefoniert herum, um das richtige Material aufzutreiben, sucht einen Kollegen, der ihm helfen wird. «Aufträge ablehnen liegt nicht drin», sagt er. Wenn jemand etwas von ihm wolle, sei er da, egal um welche Zeit. Deshalb wuchern momentan auf dem kleinen Landstück am Hang am Rand von Vevey Melonen, Gurken, Sonnenblumen und Unkraut durcheinander. Doch bald möchte sich Essamlali dort sein eigenes Paradies einrichten.

Rückblick ins Frühjahr 2006: Essamlali hatte in Rabat, Marokkos Hauptstadt, als Hilfsarbeiter auf einer Baustelle zu tun, als eines Abends ein Arbeitskollege ihn in seine Pläne einweihte, nach Tanger aufzubrechen, um von dort nach Europa zu gelangen. Wenn er wolle, sei dies die Gelegenheit, mitzukommen. Versteckt zwischen den Achsen eines LKWs schaffte es Essamlali auf einem Frachtschiff über die Strasse von Gibraltar. Von Grenzwächtern und dem Fahrer unentdeckt passierte er die vierzehn Kilometer lange Meerenge, die Marokko von Spanien trennt. Damals seien die Grenzkontrollen noch nicht so streng gewesen wie heute, und ein bisschen Schmiergeld habe sicher auch geholfen, sagt Essamlali. Wie viele Kilometer er anschliessend zwischen Fahrerkabine und Anhänger versteckt durch Spanien mitfuhr, daran kann er sich nicht mehr erinnern. «Nur mit Allahs Hilfe und viel Glück habe ich es geschafft», sagt Essamlali, als würde er es gerade selbst zum ersten Mal begreifen. Er weiss nur noch, dass er danach für Tage gekrümmt lief.

Essamlali ist seit mittlerweile achtzehn Jahren in Europa, die ersten neun davon als Sans-Papiers. Was bedeutete: harte Arbeit, miese Bezahlung, keine Rechte. Und immer die Angst vor der Polizei. Meist gab es ein paar Euro die Stunde, bar auf die Hand. Von seinem ersten Lohn als Erntehelfer in Nordspanien schickte Essamlali ein wenig Geld nach Hause, wie viel genau weiss er nicht mehr, das sei auch nicht wichtig, denn: «Jeder Euro hilft.» Seine Eltern kauften Medikamente gegen Herzrasen und hohen Blutdruck – Essamlali lieh sich Geld, damit er für sich selbst Lebensmittel kaufen konnte.

Um nicht von der Polizei aufgegriffen und abgeschoben zu werden, blieb Essamlali jeweils nur so lange an einem Ort, bis er Arbeit fand und Geld nach Hause schicken konnte. Essamlali war überall und doch nirgends.

Er schlug sich auf dem Landweg von Spanien über Frankreich und Belgien nach Dänemark durch, sogar bis nach Schweden. Dort lernte er Englisch, fand Arbeit, wo man ihn auch als Sans-Papiers meist respektvoll behandelte, und integrierte sich allmählich. Bis die Polizei eines Tages eine Razzia auf der Baustelle durchführte und ihn sowie drei seiner Kollegen in Abschiebehaft steckte. Irgendwie haben sie die Abschiebung verhindern können, erzählt Essamlali. Wie genau, das möchte er für sich behalten. Zu jener Zeit lernte Essamlali eine Schweizerin kennen und lieben. Doch: «Wenn du ständig auf dem Sprung bist, ständig auf der Hut, kannst du keine ernsthafte Beziehung eingehen», sagt er. Eine, wie er es sich wünschte. Also durchquerte Essamlali 2015 Europa ein letztes Mal ohne gültige Papiere, bis in die Schweiz, wo er und seine Freundin heirateten. Erst später habe er realisiert, wie sehr ihn das Weiterziehen, wieder neu anfangen, sich anpassen und schnelles Geld verdienen geprägt haben. In der Schweiz habe er das erste Mal gespürt, dass er auch hier ankommen und Ruhe finden könnte.

Dass Abderrazzak Essamlali nach Europa wollte, wusste seine Mutter Sadia bis zu seinem Anruf aus Tanger nicht. Das Leben hat tiefe Falten in ihr Gesicht und die Hände gezeichnet. Sie ist 72 Jahre alt. Auf ihrer Identitätskarte steht, dass sie zehn Jahre älter sei. Die Behörden konnten keine Geburtsurkunde finden, also haben die diensthabenden Beamten ihr Alter dem Aussehen nach geschätzt, als sie vor sechs Jahren das erste Mal eine Identitätskarte beantragte. «Zwölf Kinder grossziehen, elf Buben, ein Mädchen, und der harte Alltag, das alles hinterlässt Spuren», sagt Sadia Essamlali und lacht.

Der Wohnzimmertisch in der Vierzimmerwohnung am Stadtrand von Marrakesch ist gedeckt mit Eiern, Oliven, Brot, Baumnüssen und Amlou, einem Brotaufstrich aus Mandeln, Honig und Arganöl. Sadia Essamlalis jüngster Sohn, Mohammed, ist ebenfalls hier mit seiner Tochter. Er will wissen, was die fremden Leute von seiner Mutter wollen. «Geweint und gefleht habe ich», sagt Sadia Essamlali und giesst Minztee ein. Als Familie würden sie eine Lösung finden, hatte sie damals am Telefon zu ihrem Sohn gesagt, denn sie wollte nicht, dass er, der Zweitjüngste der Familie, fortgeht. Auf seine eigenen Bedürf-

Wie wenig seine Berufserfahrung zählt, habe er unterschätzt, sagt Abderrazzak Essamlali. Ein kleines Paradies findet er in seinem Schrebergarten in Vevey.

USA

Vereinigte Arabische Emiraten

Saudi-Arabien

Schweiz

Deutschland

China

Luxemburg

Niederlande

Frankreich

Kuwait

38,4 38,5 35, 6 24 20,2 17,9 16,7 15,9 12,7

Marokko liegt mit 0,145 Mrd. US-Dollar auf Platz 92 von insgesamt 214. 27.33 Mrd. Transferzahlungen aus der Schweiz sind Löhne von Grenzgänger*innen.

nisse zu hören, habe er nie gelernt, einander aushelfen sei selbstverständlich, so Sadia Essamlali. «In einer Grossfamilie fehlt immer jemandem irgendwas.» Mal brauche der Bruder Hilfe, damit er das Auto reparieren kann, mal brauche sie selbst einen Zustupf, etwa um das Lamm für das alljährliche Opferfest zu kaufen. Dann lege man als Familie zusammen. Und wenn das nicht reiche, würden die Nachbarn aushelfen, erklärt Sadia Essamlali. So sei es zumindest in Douar Slalma, wo Abderrazzak aufwuchs. Douar Slalma ist noch heute kaum an die wirtschaftliche und landwirtschaftliche Infrastruktur angeschlossen. Von der Landstrasse, die zu den Touristenhochburgen Marrakesch und Agadir führt, zweigt nur ein staubiger Schotterweg ins Dorf ab. Läden gibt es keine, die Dorfbewohner*innen verkaufen einander Wasser, Gewürze, Fleisch, Brot oder Abwaschmittel. So käme man, als Gemeinschaft, über die Runden, sagt Sadia Essamlali.

Gut investiert

Sadia Essamlali sitzt auf einem Stuhl im ansonsten kahlen Wohnzimmer. Ausser dem Fernseher an der Wand, einer Sitzecke und ein paar Stapeln Polsterkissen ist der Raum leer. Ihre Hände liegen gefaltet im Schoss. Mit fester Stimme erzählt die Mutter, wie sie sich nach dem Anruf aus Tanger fühlte. Zwanzig Tage lang hatte sie nichts von ihrem Sohn gehört. Zwanzig Tage erstarrte sie jedes Mal aufs Neue, wenn das Telefon klingelte, und fürchtete, nun werde man ihr sagen, ihr Sohn sei tot. Sie wagte kaum die Haustür zu öffnen, aus Angst, nun überbringe ihr jemand die Nachricht. «Mein Herz ist seither schwerer», sagt Sadia Essamlali. Jede Schlagzeile über Migrant*innen, die es nicht geschafft haben, schmerze sie. «Das hätte auch mein Sohn sein können.»

Ohne Schulabschluss, mit Gelegenheitsjobs und einem schwachen Arbeitsmarkt, wäre Abderrazzaks Leben in Marokko wohl ähnlich verlaufen wie ihres, sagt Sadia Essamlali. Dass er mehr wollte, den Kreis durchbrechen, und deshalb ging, könne sie zwar verstehen – trotzdem habe sie Angst gehabt vor dem, was ihren Sohn in der Fremde erwarten würde.

Als Anfang 2019 Abderrazzaks Vater verstarb, erkrankte auch Sadia Essamlali. In immer kürzeren Abständen bekam sie Atemnot. Um ärztliche Versorgung in der Nähe zu haben, zog sie noch im selben Jahr mit ihrem jüngsten

Sohn Mohammed aus dem Dorf hierher nach Marrakesch. Heute ist Sadia Essamlali, bis auf Bluthochdruck und gelegentliches Herzrasen, wieder gesund. Damit das so bleibt, hat ihr der Arzt Medikamente verschrieben und regelmässige Kontrollen angeordnet. Ohne Abderrazzaks Überweisungen wäre das kaum möglich, sagt Sadia Essamlali. Jeden Monat schickt er ihnen umgerechnet 500 Franken für Miete, Medikamente und Essen.

Es ist gut dokumentiert, dass Geldtransfers wie jene von Abderrazzak Essamlali die Gesundheit, Ernährung und Bildung der Empfangenden erheblich verbessern. 2023 flossen umgerechnet rund 77 Prozent der insgesamt 857 Milliarden US-Dollar an Rimessen in Länder mit niedrigem und mittlerem Bruttosozialprodukt. Laut der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit des Bundes (DEZA) überstiegen die Rücküberweisungen die Beiträge der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit und übertrafen 2022 erstmals die ausländischen Direktinvestitionen in die einzelnen Länder. Konkret: Für über sechzig Länder machen die Transferzahlungen über fünf Prozent des eigenen Bruttoinlandprodukts aus – eine wichtige und direkte finanzielle Unterstützung für die lokale Bevölkerung.

Nach Ausbruch der Coronapandemie befürchtete die Weltbank einen Einbruch der Rimessen von bis zu 20 Prozent. Aktuelle Daten zeigen jedoch, dass sie der Krise getrotzt haben. Die offiziellen Rücküberweisungen lagen 2020 nur um 1,9 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Damit bestätigen die Zahlen ein Muster, das in der Vergangenheit schon oft zu beobachten war: Rimessen sind in Krisenzeiten äusserst widerstandsfähig. Mehr noch, gemäss DEZA entwickeln sich Rücküberweisungen teilweise sogar azyklisch: In instabilen Zeiten schicken Migrant*innen mehr Geld an ihre Familien.

Während Sadia Essamlali sich an die marokkanische Grossstadt zu gewöhnen versucht, haben sich in der Schweiz Abderrazzak und seine Frau 2022 nach sieben Jahren Ehe scheiden lassen. Sie blieb mit den beiden Töchtern in der Wohnung in Yverdon-les-Bains. Er ging, um Streit auszuweichen. Und schlief zwei Monate im Auto, bis er die Zusage für eine Wohnung in Vevey bekam. Die Scheidung hiess für Abderrazzak Essamlali: wieder neu anfangen und weiterhin nur Gelegenheitsjobs. Hinzu kam, dass er sich nun allein in der fremden Sprache, in einer

immer noch fremden Kultur und Gesellschaft zurechtfinden musste. Oft wusste er nicht, wie weiter. Er habe sein Leben hier in den Griff kriegen und gleichzeitig schauen müssen, dass in Marokko ebenfalls alles funktioniere, sagt Abderrazzak. «Meine Familie würde mich nie um Geld bitten.» Aber es sei seine Verantwortung, wenigstens für seine Mutter zu sorgen, jetzt, wo er von allen am meisten verdiene. «Wie kann ich von meinen Geschwistern verlangen, dass sie mit anpacken, wenn sie selbst, über ganz Marokko verstreut, versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen?»

Ohne anerkannten Schul- oder Lehrabschluss sind die Chancen in der Schweiz sehr gering, einmal einen besser bezahlten Job zu finden. «Ich habe viel Erfahrung auf dem Bau, wohl mehr als viele andere hier, und habe sogar in verschiedenen Ländern gearbeitet», sagt Abderrazzak Essamlali.

«Es war meine eigene Entscheidung»

Wie wenig das hier zähle, habe er unterschätzt. Wäre es finanziell möglich gewesen, hätte er eine Lehre gemacht, stattdessen konnte er bloss einen halbjährigen Gipser-Kurs absolvieren. «Es bleibt ein ständiges Abwägen, was geht und was nicht, ähnlich wie in Marokko.»

Auch deshalb hat sich Abderrazzak Essamlali vor einem Jahr selbständig gemacht, in der Hoffnung, in den nächsten drei Jahren mehr als nur den Mindestlohn zu verdienen. Im Winter gab es noch wenig Aufträge, im Frühjahr tröpfelten weitere ein, und nach und nach wurden es mehr. Er weiss aus Erfahrung, dass die Leute mehr Vertrauen in eine GmbH haben als in Einzelfirmen. Deshalb möchte er seine Firma umwandeln. Das nötige Startkapital wird ihm wohl ein Bekannter leihen.

Dass Abderrazzak Essamlali nicht in der Nähe seiner Mutter leben kann, dass seine Töchter sein Land, seine Kultur und seine Familie bisher nur von einem gemeinsamen Besuch im letzten Jahr kennen, dass er seine Wohnung zurzeit mit einem Bekannten teilt, er nicht ins Fitnessstudio gehen kann, obwohl er Sport mag, fast nie im Restaurant isst, dass er sich seine kaputten Zähne in der Türkei hat flicken lassen, weil das sowohl in der Schweiz als auch in Marokko unbezahlbar gewesen wäre, dass er sich manchmal Geld von den Sparkonten seiner Töchter leiht, um genug nach Hause schicken zu können – all das

erfährt die Familie in Marokko nur häppchenweise. «Und das soll auch so bleiben», sagt Abderrazzak Essamlali. Es sei seine eigene Entscheidung gewesen zu gehen. Wenn das Geld seiner Familie in Marokko helfe, dann habe er sein Ziel erreicht – auch wenn er selber dafür zurückstecken müsse.

Sadia Essamlali glaubt, dass für ihren Sohn die Flucht nach Europa letztlich ein guter Entscheid war. «Seit er in der Schweiz ist, spüre ich, wie er Fuss fasst, aufblüht und allmählich seine Ziele verfolgen kann.» Letzten Februar hat er wieder geheiratet, eine Marokkanerin. Wenn mit den Papieren alles klappt, wird sie ihm bald in die Schweiz folgen. Und Sadia Essamlali wünscht sich, wieder nach Douar Slalma zurückzukehren. Jetzt, wo es ihr besser geht. Ob das auch möglich gewesen wäre, wäre ihr Sohn in Marokko geblieben? Sie zuckt mit den Schultern.

Abderrazzak Essamlali dagegen ist hin und her gerissen: «Hätte ich gewusst, was mich hier erwartet, wäre ich niemals gegangen.» Andererseits sei er an den Hindernissen gewachsen, er findet, er sei ein besserer Mensch geworden mit klaren Vorstellungen vom Leben.

Und während Abderrazzak Essamlali diesen Satz sagt, entscheidet sich irgendwo in Marokko ein anderer junger Mensch, nach Europa aufzubrechen.

Recherchefonds: Dieser Beitrag wurde über den Surprise Recherchefonds finanziert. surprise.ngo/recherchefonds

Hintergründe im Podcast: Simon Berginz spricht mit Monique Misteli über die Hintergründe ihrer Recherche. surprise.ngo/talk

Dass ihr Sohn Abderrazzak der Perspektivlosigkeit entrinnen wollte, könne sie nachvollziehen, sagt Mutter Saida. In Sorge sei sie trotzdem. Ihr jüngster Sohn Mohammed ist mit seiner Tochter oft bei ihr zu Besuch.

Wohnen Finnland wird in Europa für seine erfolgreiche Bekämpfung von Wohnungslosigkeit gefeiert. Und staatliche Schätzungen suggerieren, dass die Zahlen weiter sinken. Nun aber fährt die rechtskonservative Regierung einen neuen Kurs.

TEXT VEERA VEHKASALO

Die Zahl der von Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen in Finnland ist im Vergleich zum Vorjahr erneut gesunken. Das geht aus einem Bericht des staatlichen «Zentrums für die Finanzierung und Entwicklung von Wohnungsbau» (finn. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA) hervor. ARA ist eine dem finnischen Umweltministerium unterstellte Behörde und zuständig für die Umsetzung der staatlichen Wohnungsbaupolitik. Im November 2023 lebten demzufolge 3429 Menschen ohne festen Wohnsitz, 1018 von ihnen langfristig. Darüber hinaus waren auch 123 Familien betroffen – bei einer Gesamtbevölkerung von rund 5,6 Millionen. Die Erhebung beruht auf Daten aus den Gemeinden. Diese melden, wie viele Menschen am Stichtag im November in ihrem Gebiet wohnungslos sind.

Wie alle Zählungen, die nicht anderweitig unabhängig überprüft werden, geben auch diese Zahlen nur ein ungefähres Bild ab. Beispielsweise lag die Rücklaufquote bei nur 72 Prozent. 17 Gemeinden – darunter die Stadt Seinäjoki im Westen, die südfinnische Kleinstadt Vihti sowie Lapplands Hauptstadt Rovaniemi – haben keine Angaben gemacht. Auch beziehen sich die Zahlen auf eine breite Definition von Wohnungslosigkeit. So bilden in der ARA-Erhebung die bei Freunden oder Verwandten untergebrachten Personen die grösste Gruppe; sie machen etwa 62 Prozent der Gesamtzahl aus.

Jussi Lehtonen, Dienstleiter der finnischen NGO «Keine feste Bleibe» (finn. Vailla vakinaista asuntoa ry – VAA), spricht daher auch lieber von Schätzungen als von Statistiken. Ihm zufolge stimmt die finnische Zahl der tatsächlich von Strassen- oder Langzeitobdachlosigkeit Betroffenen schon dann nicht mit dem ARA-Bericht überein, sobald man sie nur «von der Basis aus» betrachte: Wenn eine Person keinen Kontakt zu den Sozialbehörden aufnimmt oder die staatliche Sozialversicherungsagentur

Kela (über die verschiedene Unterstützungsleistungen ausgezahlt werden) nicht über ihre Wohnsituation informiert, taucht sie in der Statistik nicht auf. Da Sozialarbeiter*innen jedoch täglich auf solche Menschen treffen, so Lehtonen, lasse dies auf eine höhere Zahl an Betroffenen schliessen, als die ARA-Zahlen verraten.

Auch ARA betont, dass es sich bei der Erhebung um sogenannte Richtwerte handelt und dass die Zahlen, insbesondere im Hinblick auf langfristige Obdachlosigkeit, mit «besonderem Vorbehalt» betrachtet werden müssen. Nachhaltige Datenerhebungen müssten auch vertiefte Informationen beispielsweise über die Wohngeschichte der Menschen berücksichtigen, was dieser Bericht nicht leistet. «Die Kommunen zeichnen womöglich auch ein zu rosiges Bild von sich selbst», sagt Lehtonen. Beispielsweise um nicht in Handlungszwang zu geraten. Und weil es sich um eine sogenannte Stichtagserhebung handelt, bedeu-

Finnlands Wohnungsbaupolitik: Vorbild adé

Seit 2007 investierte Finnland in eine aktive Reduktion der Wohnungs- und Obdachlosigkeit über den Housing-First-Ansatz und liess über 8000 Apartments bauen. Die Idee: Wohnungslose brauchen als Erstes eine eigene Wohnung – weil Wohnen ein Menschenrecht ist, aber auch, weil sich viele Probleme erst in den eigenen vier Wänden lösen lassen (siehe Surprise 533/22). Von Housing-First profitieren kann nur, wer ein Recht auf Sozialleistungen in Finnland hat. Bis 2027 sollte so die Obdachlosigkeit in Finnland verschwunden sein. Die 2023 gewählte konservativ-rechte Regierung jedoch spricht nun nur noch von der Abschaffung der Langzeitobdachlosigkeit und strich bereits Zuschüsse für bezahlbares Wohnen sowie Wohnberatung. WIN

tet dies auch, dass Personen, die bis zum Tag vor der Erhebung das ganze Jahr über obdachlos waren, am Stichtag aber irgendwo untergekommen sind, nicht als betroffen gezählt werden. Würde man die Zahlen über einen längeren Zeitraum erheben, ergäbe das wahrscheinlich ein anderes Ergebnis.

Teija Ojankoski ist Geschäftsführerin von Y-Säätiö, Finnlands grösstem gemeinnützigen Wohnungsanbieter. Sie sieht eine Herausforderung bei der Datenerhebung darin, dass es durch die Vielzahl der beteiligten Ebenen und Akteure, unter anderem die Kommunen und die Regionen, zu Ungenauigkeiten komme. Aber solche Verzerrungen liegen eben auch in der Natur der Statistik, sagt sie. Insgesamt ist die Zahl der von Obdach- und Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen in Finnland wohl etwas höher, als die aktuellen Zahlen von ARA vermuten lassen. Und doch ist ein weiterer Rückgang erkennbar, da sind sich alle Akteure einig, und das bestätigt einen langfristigen Trend. ARA berichtet von einer Verminderung von 80 Prozent seit 1986.

«Mein erster Gedanke war, wie grossartig es ist, dass die Zahlen noch einmal zurückgegangen sind», sagt Leena Rusi, Entwicklungsdirektorin der Blue Ribbon Foundation (finn. Sininauhasäätiö). Diese Stiftung arbeitet im Bereich Suchthilfe und Wohnungslosigkeit. «Andererseits ist es wirklich notwendig, sich zu fragen, worauf die Statistiken beruhen und ob sie wirklich wahr sind.» Gerade weil Finnland seit Jahren als das einzige Land in der EU dargestellt wird, in dem die Wohnungslosigkeit dank

der systematischen Unterstützung von Betroffenen und dem «Housing First»-Prinzip zurückgeht.

Rusi weist darauf hin, dass neben Quantität auch Qualität eine Rolle spiele: Die Statistiken sagen nichts über die Situation der Menschen aus. «Die Zahl der von Obdachlosigkeit betroffenen Menschen ist zwar zurückgegangen, aber die Probleme haben stark zugenommen», sagt Rusi. So sei zwar die Zahl der jungen Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, im Vergleich zum Vorjahr um bis zu ein Drittel und die Zahl der Frauen um ein Sechstel gesunken. Aber «für beide Gruppen ist die Situation in vielerlei Hinsicht viel schwieriger als je zuvor. Ich bin seit dreissig Jahren in diesem Beruf tätig und habe noch nie erlebt, dass es jungen Menschen so schlecht geht wie jetzt», sagt Rusi.

Die Blue Ribbon Foundation betreibt in Helsinki einen Treffpunkt für junge Menschen, die Drogen nehmen. Laut Rusi kennen inzwischen alle Jugendlichen, die den Treffpunkt besuchen, eine Person, die an einer Überdosis gestorben ist, oder sie wurde selbst wegen einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert. Die drogenbedingte Sterblichkeitsrate unter jungen Menschen in Finnland ist eine der höchsten in Europa. «Wir beobachten psychische Probleme, Mehrfach-Abhängigkeiten und wirklich schlimme Nebenwirkungen wie Amputationen und schwere psychosoziale Symptome bei jungen Suchterkrankten, die von Obdachlosigkeit betroffen sind. Dies bedeutet, dass die Menschen nicht rechtzeitig behandelt werden und unangemessen lange auf eine Behandlung warten müssen», so Rusi.

Derzeit sind 22 Prozent der von Wohnungs- und Obdachlosigkeit betroffenen Menschen Frauen. Rusi zufolge verschlechtert sich auch bei ihnen der psychische und physische Zustand zunehmend. «Die betroffenen Frauen werden immer jünger, sie haben häufiger mit schwerem Missbrauch zu tun und auch die Drogenproblematik wird immer schlimmer.» Im Rahmen des derzeitigen Systems ist es sehr schwierig, Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind und gleichzeitig an einer schweren Suchterkrankung leiden, zu erreichen und ihnen eine Unterkunft zu bieten, da viele den Kontakt zu Einrichtungen meiden und sich auf der Strasse an verschiedenen Orten aufhalten.

Zeitgleich hat die Obdachlosigkeit unter Immigrant*innen zugenommen, sie machen 24 Prozent der Betroffenen aus. Davor war diese Zahl seit 2015 rückläufig. Rusi erklärt, dass das Risiko, obdachlos zu werden, für Migrant*innen im Allgemeinen höher ist, da sie oft über ein geringeres Einkommen verfügen und leichter Ausbeutung auf dem informellen Wohnungsmarkt zum Opfer fallen, beispielsweise aufgrund von Diskriminierung oder mangelnder Informationen.

Am grössten ist das Risiko für Sans-Papiers und EU-Bürger*innen ohne Leistungsanspruch. Diese Personen tauchen jedoch in der offiziellen Statistik nicht auf. ARA weist in der Erhebung klar aus, dass Menschen ohne Aufenthaltsstatus nicht in die Obdachlosigkeitszählungen einbezogen werden. In der Schweizer Zählung von 2022 wurden Sans-Papiers hingegen erfasst. Sie machten mit über 60 Prozent die Mehrheit der Betroffenen aus, was schliesslich eine der Haupterkenntnisse war: Dass diese Bevölkerungsgruppe am häufigsten vom Wohnungsmarkt ausgeschlossen wird oder ausgeschlossen bleibt.

Verschiedenen Schätzungen zufolge leben in Finnland zwischen 1000 und 6000 Menschen ohne Papiere oder Leistungsanspruch. Für Hilfsorganisationen ist es schwierig, sie zu erreichen, geschweige denn etwas über ihre Wohnsituation zu

erfahren. Immerhin gibt es allein in Helsinki mindestens hundert Notbetten speziell für EU-Angehörige ohne Leistungsanspruch und Menschen aus Drittstaaten. Allerdings landet wieder nur ein kleiner Teil von ihnen in den Notunterkünften. Es ist nicht bekannt, wie gross der Anteil an Menschen ohne Aufenthaltsstatus ist, die beispielsweise bei Verwandten oder Freund*innen leben. Die letztes Jahr neu gewählte finnische Regierung setzte nun empfindliche Kürzungen durch, unter anderem bei der Arbeitslosenunterstützung, beim Wohngeld und bei den Möglichkeiten, zusätzliches Einkommen zu erzielen. Beispielsweise senkte sie die für das Wohngeld zulässige Höchstmiete, und es ist nicht mehr möglich, diese nach dem Ermessen der zuständigen Sozialämter zu flexibilisieren. Schon hat die staatliche Sozialversicherungsagentur Kela damit begonnen, Mieter*innen eine Aufforderung zu schicken, sie sollten sich günstigeren Wohnraum suchen. «Es ist kaum vorstellbar, dass die Obdachlosigkeit dadurch nicht zunehmen wird», sagt Leena Rusi von der Blue Ribbon Foundation. «Und es ist wirklich bedauerlich, denn auch diese Regierung unterstützt die Umsetzung des Obdachlosenhilfeprogramms, zumindest gemäss den aktuellen Informationen. Aber das würde positiven Druck erfordern.» Mehr Ressourcen beispielsweise, oder überhaupt eine politische Debatte. Seit dem Regierungswechsel findet diese kaum noch statt. Auch Teija Ojankoski von Y-Säätiö steht den neusten Entwicklungen skeptisch gegenüber. «Im Moment sind die Wohnungslosenzahlen auf einem historischen Tiefstand. Das ist grossartig, aber höchstwahr-

scheinlich werden die Zahlen wieder ansteigen.» Sie fügt hinzu, dass die Sozialhilfereform, die Gesetzesänderungen und die zahlreichen Kürzungen das Risiko eines Anstiegs erhöhen. «Was werden wir tun, wenn es keine bezahlbaren Wohnungen mehr gibt, zum Beispiel in Städten mit starkem Wachstum, oder diese alle belegt sind? Vor allem ältere Menschen und allein lebende Menschen im arbeitsfähigen Alter werden schneller in der Wohnungslosigkeit landen», sagt Ojankoski. Besonders die Kürzung des Wohngeldes werde die Situation verschlimmern, und das vor allem in Helsinki, wo es am meisten Wohnungslose gibt. Ojankoski zufolge sind die Veränderungen bereits sichtbar. Sogar innerhalb der sozialen Wohnungsbau-Stiftung Y-Säätiö werden billigere Wohnungen gesucht. Inzwischen sind nämlich auch deren Mieten aufgrund der gestiegenen Kosten und Zinssätze teurer geworden. Ojankoski hält es für politische Heuchelei, wenn das Geld der Sozialleistungen beziehenden Menschen nicht ausreicht, um selbst bei subventionierten Anbietern zu wohnen, wo die Miete nur die obligatorischen Ausgaben deckt. «Es sollte eine breite gesellschaftliche Diskussion darüber geben, wie wir den Wohnbedürfnissen dieser Menschen wirklich gerecht werden können. Bislang wurden sie durch Wohngeld und ergänzende Einkommensbeihilfen unterstützt. Wenn aber auch hier die Grenzen überschritten werden, verursachen wir dann mit diesem System nicht sogar Obdachlosigkeit?», fragt sie.

Auch Jussi Lehtonen glaubt, dass die Änderungen für viele Bezüger*innen von Wohngeld und Grundeinkommensunterstützung dramatische Folgen haben werden: «Schätzungsweise 10 von 100 Bezüger*innen werden aufgrund von Mietrückständen obdachlos werden, einfach weil das Geld fehlt und weil es Menschen mit verschiedenen Problemen bei der Lebensführung gibt», schätzt er. Doch selbst wenn die Obdachlosigkeit aufgrund dieser Veränderungen wieder zunehmen sollte, werden die offiziellen Zahlen dies nicht sofort widerspiegeln. «Sowas zeigt sich erst mit einer leichten Verzögerung. Bis die Situation einer Person zu einer Krise eskaliert und das Kartenhaus zusammenbricht, dauert es ein wenig», sagt Lehtonen.

Übersetzt und bearbeitet von SARA WINTER SAYILIR Mit freundlicher Genehmigung von ISO NUMERO / INSP.NGO

Noch zählt jedes Land und jede Region in Europa das Ausmass von Wohnungslosigkeit etwas anders. Seit der Absichtserklärung des Europäischen Parlaments, Wohnungslosigkeit bis 2030 abschaffen zu wollen, finden auch Bemühungen zur Vereinheitlichung der Zählweisen statt. Ein Pilotprojekt dazu läuft derzeit in verschiedenen Städten der EU an. In der Schweiz gibt es bisher noch keine regulären jährlichen Erfassungen. Eine erste hiesige Zählung von 2022 (siehe Surprise 525/22) durch Sozialwissenschaftler*innen konzentrierte sich auf jene Betroffenen in den grössten acht Schweizer Städten, die auf der Strasse, auf öffentlichen Plätzen oder in Notunterkünften und Notschlafstellen ohne Tagesaufenthalt übernachteten. In dem finnischen Report machen diese Menschen 14 Prozent der angegebenen Gesamtzahl aus. WIN

Schweiss, Emotionen und fast 10 000 Kilometer weit weg von zuhause: Die Surprise StrassenfussballNati vertrat Ende September die Schweiz am Homeless World Cup in Seoul.

Regelmässige Surprise-Leser*innen wissen: Wir vom Strassenfussball-Team organisieren, betreuen und trainieren jedes Jahr die Teilnehmer*innen der Schweizer Delegation am Homeless World Cup. Jede*r Spieler*in darf nur einmal im Leben mitmachen – allein das macht das Turnier für Menschen in prekären Lebenssituationen zu etwas ganz Speziellem. Dieses Jahr waren wir besonders stolz darauf, dass wir neben dem Männer-/Mixed-Team auch mit einem reinen Frauenteam reisen durften.

Wir bedanken uns herzlichst bei allen Spieler*innen und Unterstützer*innen vor Ort und zuhause. Und ein zusätzliches riesen MERCI an die vielen Stricker*innen der rund 180 Fan-Schals – viele davon haben wir in Seoul an Spieler*innen aus aller Welt überreicht, einige werden wir aber auch dauerhaft in unserer Trainingshalle in Dornach ausstellen. JANOSCH MARTENS, ANGEBOTSLEITER

1 – Starkes Stück

Ursprünglich explizit als Fussballevent für Obdachlose gedacht, freut sich der Homeless World Cup heute über Teilnehmer*innen in unterschiedlichen prekären Lebenssituationen. Der Anlass gibt ihnen Selbstvertrauen, Teamgeist und einmalige Erinnerungen – das macht Freude!

2 – Frauen am Drücker

Die Frauen-Nati lieferte eine beeindruckende Bilanz: Mit sieben Siegen in 13 Spielen erkämpfte sie sich die Bronzemedaille in ihrer Stärkeklasse. Die Männer besiegten in der Vorrunde Deutschland und in der K.O.Phase Schweden – ebenfalls eine starke Leistung.

3,4 – Fairplay first

Gewinnen ist hier zweitrangig: Der Spielspass und das Miteinander stehen am HWC an erster Stelle. Spezielle Regeln sorgen dafür, dass der Sportsgeist während und neben der Matches von allen geschützt wird.

Sozialreform Warum Überbrückungsleistungen eine gute Idee sind – zur Entlastung der Sozialhilfe und für die soziale Integration älterer Arbeitsloser.

Stellen wir uns folgendes Szenario vor: Romano Butoni, gelernter Schlosser, 58 Jahre alt und seit mehr als 20 Jahren beim gleichen Betrieb tätig, verliert nach einer Fusion seinen Arbeitsplatz. Er meldet sich bei der Regionalen Arbeitsvermittlung (RAV). Trotz unzähliger Bewerbungen findet unser Herr Butoni keine Stelle mehr und wird kurz nach seinem 60. Geburtstag ausgesteuert, erhält also kein Geld mehr aus der Arbeitslosenversicherung. Im letzten Gespräch erklärt ihm seine RAV-Beraterin, dass er möglicherweise Anspruch auf Überbrückungsleistungen (ÜL) hat.

Die ÜL stehen für den neusten Ausbau des Schweizer Sozialstaates. Sie gewährleisten älteren Arbeitslosen die materielle Existenzsicherung für die Zeit zwischen der Aussteuerung von der Arbeitslosenversicherung und der Pensionierung.

Die ÜL weisen einige Besonderheiten auf, die für die sozialpolitische Debatte auch in Bezug auf zukünftige weitere Reformen von Bedeutung sind. Das fängt bei der Entstehungsgeschichte an, geht weiter zu den Hürden, die genommen werden müssen, um ÜL überhaupt beanspruchen zu können, und führen schliesslich zu den Gegenleistungen, die erbracht werden sollen, um diese Gelder über längere Zeit beziehen zu dürfen.

Die Diskussion über die ÜL wurde von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) lanciert. Diese publizierte im Februar 2018 ihr Positionspapier «Alternativen zur Sozialhilfe für über 55-Jährige». Gemeint waren damit Ergänzungsleistungen für ältere Arbeitslose, die keine Leistungen von der ALV mehr erhalten. Der Bundesrat griff diesen Vorschlag zum allgemeinen Erstaunen auf. Im Lead war weder Bundesrat Guy Parmelin, der für die Arbeitslosenversicherung zuständig ist, noch Bundesrat Alain Berset, der für die Ergänzungsleistungen verantwortlich war, sondern Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die damalige Vorsteherin des Eidgenössi-

TEXT CARLO KNÖPFEL

schen Justiz- und Polizeidepartements. Sie suchte nach einer Massnahme, mit der sie die Volksinitiative der Schweizerischen Volkspartei (SVP) – die sogenannte «Begrenzungsinitiative» – wirkungsvoll bekämpfen konnte. Diese wollte die Arbeitsmigration mit dem Argument einschränken, dass zu viele ältere Erwerbstätige ihre Stellen an «billigere» ausländische Arbeiter*innen verlieren würden. Eine Annahme dieser Initiative hätte das Ende der Personenfreizügigkeit zwischen der Europäischen Union und der Schweiz zur Folge gehabt. Schon im Herbst 2019 ging ein Entwurf für ein ÜL-Gesetz in die Vernehmlassung, und wenig später beugten sich die eidgenössischen Räte über dieses neue Instrument. Im Juni 2020 wurde die Vorlage verabschiedet. Im darauffolgenden Sep-

Anzahl Ausgesteuerte (Mitte 2021-Ende 2022)

Gesamtzahl

Potentiell ÜL-Anspruchsberechtigte (36%)

Tatsächliche ÜL-Beziehende (12%)

tember wurde die SVP-Initiative mit einem 62-Prozent-Nein-Anteil deutlich abgelehnt. Ohne Referendum wurden die ÜL auf den 1. Juli 2021 eingeführt.

Braucht es die ÜL wirklich?

Die Überbrückungsleistungen decken die Kosten für den Lebensbedarf, die Miete oder auch die Arztkosten, für welche die älteren ausgesteuerten Arbeitslosen nicht selbst aufkommen können. Dabei orientieren sie sich in ihrer Ausgestaltung und Berechnung an den Ergänzungsleistungen. Trotzdem musste der bundesrätliche Vorschlag in der parlamentarischen Behandlung einige Federn lassen, insbesondere bei den Kriterien, die erfüllt sein müssen, um ÜL beanspruchen zu können. Erstens muss man das 60. Altersjahr im Zeitpunkt der Aussteuerung schon erreicht haben. Zweitens muss man mindestens 20 Jahre AHV-Beiträge geleistet haben, davon mindestens fünf Jahre nach dem 50. Geburtstag. Drittens muss man ein Mindesteinkommen von jährlich mindestens 75 Prozent der AHV-Höchstrente (22050 Franken, Stand 2024) verdient haben oder Erziehungs- und Betreuungsgutschriften aufweisen. Viertens muss man in der Schweiz oder in einem der Mitgliedstaaten der EU/EFTA wohnen. Und fünftens darf man als alleinlebende Person nicht mehr als 50000 Franken Vermögen haben, als Paar nicht mehr als das Doppelte. Hausbesitz wird dabei nicht angerechnet, wohl aber Pensionskassenguthaben von über 522600 Franken (Stand 2024).

Der Anteil der ausgesteuerten älteren Arbeitslosen, die diese Kriterien allesamt erfüllen, ist, wie erste Erfahrungen zeigen, nicht allzu hoch. Zwischen Mitte 2021 und Ende 2022 wurden 5519 über 60-jährige Personen ausgesteuert. Von ihnen haben nur 671 Personen ÜL erhalten. Die durchschnittliche ÜL-Quote, also der Anteil aller ÜL-Beziehenden am Total der ausgesteuerten Personen ab dem 60. Altersjahr, be-

trägt damit 12 Prozent. Das Bundesamt für Sozialversicherungen hatte jedoch mit einer Quote von 36 Prozent gerechnet, basierend auf der Annahme, dass alle Personen, die Anspruch auf ÜL haben, einen Antrag stellen und diese Sozialleistung auch erhalten. 759 Gesuche der Zielgruppe wurden jedoch abgelehnt, die meisten, weil (noch) ein zu hohes Vermögen vorhanden war.

Die Zahlen werden sich im Laufe der Zeit noch ändern. Während der Pandemie wurde die Aussteuerung eine Zeit lang gestoppt. Zwischen März und August 2020 erhielten Personen mit Taggeldanspruch bis zu 120 zusätzliche Taggelder. Zwischen März und Mai 2021 waren es noch 66. In diesen Zeitfenstern fiel die Aussteuerung auf null. Damit gab es natürlich auch weniger Personen, die ÜL hätten beanspruchen können. Wenn dieser Einfluss nun abklingt, werden sich die Aussteuerungen wieder in der bekannten Höhe einpendeln. 2026 sollen die ÜL erstmals evaluiert werden. Schon jetzt werden Stimmen laut, die für eine Abschaffung plädieren. Ihnen wird entgegengehalten, dass ganz im Gegenteil die Kriterien, die für einen Bezug erfüllt sein müssen, gelockert werden sollten, damit die ÜL die ihnen zugedachte Wirkung erst richtig entfalten können.

Besser als Sozialhilfe

Ältere ausgesteuerte Arbeitslose fahren mit Überbrückungsleistungen deutlich besser als mit dem Bezug von Sozialhilfe. Die Vermögensfreigrenze ist höher, bei der Sozialhilfe liegt diese gemäss den SKOS-Richtlinien für eine Einzelperson bei nur 4000 Franken. Der gedeckte Grundbedarf ist ebenfalls deutlich höher, ebenso die Mietzinsgutschriften. Die ÜL kennen auch keine Verwandtenunterstützungs- oder Rückerstattungspflicht. Schliesslich können die ÜL auch «exportiert» und damit im europäischen Ausland bezogen werden. Allerdings werden erstmalig bestimmte Ausgaben dieser Sozialleistung an die Kaufkraft des jeweiligen Landes angepasst. Die ÜL schützen auch die Altersvorsorge der Bezüger*innen. Wer sie bezieht, ist im Gegensatz zur Sozialhilfe nicht verpflichtet, frühzeitig das Kapital aus der zweiten Säule der beruflichen Vorsorge zu beziehen, um sein Leben zu finanzieren. Vielmehr können die ÜL bis zum Erreichen des Referenzalters (früher: Rentenalter) bezogen werden – ausser es ist absehbar, dass das Renteneinkommen nur aus AHV

und Ergänzungsleistungen bestehen wird. In dem Fall muss man sich mit 62 Jahren frühpensionieren lassen. Damit gewinnen die Überbrückungsleistungen nochmals eine andere Bedeutung. Sie können eine entscheidende Rolle spielen, wenn in der Alterspolitik wieder über eine Erhöhung des Referenzalters diskutiert wird. Die ÜL könnte dann einen Teil der befürchteten Arbeitslosigkeit «absorbieren». Keine Leistung ohne Gegenleistung. Dieses neoliberal geprägte sozialstaatliche Motto gilt auch für die ÜL. Im Gesetz ist festgehalten, dass der Bundesrat vorsehen kann, dass eine Gegenleistung in Form von weiteren Bemühungen für eine arbeitsmarktliche Integration nachgewiesen wird. In der dazugehörigen Verordnung – gegen die anders als bei einem Gesetz kein Referendum ergriffen werden kann – wird aus dem «kann» eine zwingende Auflage: Der Bundesrat verlangt einen jährlichen Nachweis der Gegenleistung. In den Erläuterungen zur Verordnung wird gleichzeitig festgehalten, dass die Aussichten von älteren Arbeitslosen, nochmal eine Stelle zu finden, sehr gering sind. Sie dürfen darum auch «soziale» Gegenleistungen erbringen. Gemeint ist damit, dass ÜL-Beziehende auch nachweisen können, dass sie sich freiwillig engagieren oder Angehörige betreuen und pflegen. Damit wird die arbeitsmarktliche Integration mit einer gleichwertigen sozialen Integration ergänzt. Diese Regelung sollte die SKOS übernehmen, nachdem sie sich wiederholt dafür ausgesprochen hat, dass die soziale Integration auch ein eigenständiges Ziel der Sozialhilfe darstellt.

Die ÜL soll, kaum eingeführt, schon wieder abgeschafft werden, wenn es nach den Vorschlägen der Expertengruppe ginge, die kürzlich mögliche Sparmassnahmen zur Entlastung der Bundeskasse aufgelistet hat. In seiner Botschaft an das Parlament hat der Bundesrat unter der Leitung von Keller-Sutter diesen Vorschlag jedoch nicht übernommen.

Zurück zu Romano Butoni: Dieser beantragt also bei der zuständigen Ausgleichskasse ÜL. Wie sich herausstellt, sind seine Ersparnisse noch etwas zu hoch. Er ist inzwischen nach Italien zurückgekehrt. In rund einem Jahr wird er ÜL beziehen können, bis er endlich in Rente gehen kann. Sein freiwilliges Engagement als Trainer des Nachwuchses des lokalen Fussballvereins wird ihm als Gegenleistung anerkannt.

Anteil 56-64-Jährige an allen Sozialhilfebeziehenden

Film Eine einsame Witwe packt in der bittersüssen Komödie «Ein kleines Stück des Kuchens» ihre Chance auf eine Romanze. Das war den iranischen Behörden schon zu viel.

TEXT

YVONNE KUNZ

Da steht sie nun also vor ihrem Badezimmerspiegel, Mahin, eine 70-jährige Witwe, und blickt den Tatsachen ins Auge. Sie betrachtet ein Gesicht wie auf dem Spendenaufruf der Pro Senectute, der neulich in die Schweizer Haushalte flatterte: müde, faltig, etwas aufgedunsen, mit hängender Haut und noch tiefer hängenden Mundwinkeln.

Es ist ein Gesicht, dem niemand mehr Aufmerksamkeit schenkt, nicht die die Trägerin selbst. Eine Rom-Com über eine einsame alte Frau, die sich nach Liebe, Sex und Zärtlichkeit sehnt und es nicht bei der Sehnsucht belässt, ist kein Massen-Genre. Doch genau das ist der Rahmen von «Ein kleines Stück vom Kuchen», dem dritten Spielfilm des iranischen Regieduos und Ehepaars Maryam Moghaddam und Behtash Sanaeeha. Sie erzählen mit dem Film eine berührende, fast schon banale Geschichte über Liebe und Verlust, über Alter und Einsamkeit. Und doch ist im Iran wohl nichts einfach, weder in der Realität noch in der Kunst.

Was tun gegen Einsamkeit?

Mahins stumme Existenz allein in ihrer Wohnung wird in einer Reihe wunderbar komponierter Vignetten gezeigt. Von Schlafproblemen geplagt, schafft es die Witwe nie vor dem Mittag aus dem Bett. «Ich bin am Leben», murmelt sie beim Erwachen ins Kissen, unklar, ob das eine erfreuliche Feststellung ist. Dann schleppt sich die ehemalige Krankenschwester schwerfällig durch einen faden Alltag in der Teheraner Vorstadt. Sie giesst ihre Pflanzen, sie geht einkaufen, sie lädt ihre Freundinnen zum Mittagessen ein, früher jede Woche, jetzt nur noch selten. Die Gespräche der Frauen drehen sich vorwiegend um Themen wie Darmpolypen, Inkontinenz – und um Mahins Einsamkeit.

Vom zartbitteren Humor des Films zeugen die FaceTime-Telefonate mit der in Europa lebenden Tochter, bei denen aber irgendwie nie ein richtiges Gespräch zustande kommt. Stets quengelt ein Kind, die Verbindung ist schlecht, die Tochter muss

dringend weiter. Besuchen kann Mahin – hinreissend gespielt von Lily Farhadpour– ihre Familie im Ausland nicht mehr. In ihrem Alter sind die Chancen auf ein Visum null. Immerhin schneiden die beiden einmal kurz die Frage an, ob eine Romanze in Mahins Alter überhaupt noch möglich ist – und die Tochter findet: Warum nicht?

An jenem Abend hat Mahin ihren Moment vor dem Spiegel. Ist es Mut? Ist es Verzweiflung? Jedenfalls greift sie zur Schminke, legt ihre schönen Kleider an – und pfeift fortan auf gesellschaftliche Konventionen. Ein bisschen zumindest. Ihren Alltag legt sie nun darauf aus, einen Mann zu treffen. Die Gelegenheiten dazu sind beschränkt: in der Warteschlange einer Bäckerei, im Park, im eleganten Café eines Hotels und schliesslich in einem schmucklosen Restaurant, wo sie ihre Essensgutscheine für Rentner*innen einlösen kann. Dabei bekommt Mahin ein Gespräch unter ein paar Männern mit. Nur einer isst ebenfalls, der etwa gleichaltrige Faramarz, er habe halt keine Frau zuhause, die für ihn koche, sagt er zu den andern.

Es geht nicht lange und Mahin setzt sich in Faramarz’ Taxi. Und sie nimmt nicht, wie es sich gehört, auf dem Rücksitz Platz, sondern neben dem sympathischen Taxifahrer, herzlichst verkörpert von Esmail Mehrabi. Dieser braucht eine Weile, bis er fassen kann, wie ihm geschieht: Eine Frau spricht ihn an, und nicht nur das, sie nimmt ihn mit zu sich nach Hause. Sie will für ihn kochen, seinen Lieblingskuchen backen.

Was für ein Match! Wie zwei Puzzleteile fügen sich die beiden zusammen, abgenutzt von den vielen Enttäuschungen, die sie einen. Ihm gefällt, dass Mahin laut sagt, dass ihr das Regime nicht passt. Dabei ist ihr Missmut nicht jener einer jungen Revoluzzerin, sondern der einer älteren Dame: Dass sie als Langschläferin nicht mehr schwimmen gehen kann, weil die Frauenbäder nur morgens geöffnet sind. Sie schwärmt von den Partynächten ihrer Jugend, den guten alten Zeiten, von hohen Absätzen und tiefen

Ausschnitten. «Und heute?», eintrüstet sie sich, «Hidschab und Sneakers!» Beide sind unabhängige Geister. Auch Faramarz hatte schon Ärger mit den freudlosen Behörden, weil er in einer Hochzeitskapelle ein verbotenes Musikinstrument spielte.

Premiere in Abwesenheit

Offen politisch ist der Film nicht – er vermittelt gekonnt beiläufig die erstickende Realität eines Regimes, das sich in die privatesten Belange seiner Bürger*innen einmischt. Etwa durch die umständlichen Vorsichtsmassnahmen, damit niemand mitbekommt, dass Mahin einen Mann zu sich in die Wohnung lässt. Mit einer Ausnahme. Einmal stellt sich Mahin der Sittenpolizei entgegen, die dabei ist, schreiende junge Frauen in den Einsatzwagen zu zerren, weil sie ihren Hidschab zu locker tragen. Ein Verweis auf Mahsa Amini, die 2022 genau aus diesem Grund verhaftet wurde und im Gefängnis zu Tode kam.

Von solchen Szenen hatten die iranischen Behörden Wind bekommen und vor ein paar Monaten die Büros der Produktionsfirma des Regieduos Maryam Moghaddam und Behtash Sanaeeha durchsucht. Ihre Computer und Festplatten wurden beschlagnahmt und ihre Reisepässe eingezogen. Die Filmemacher*innen hatten aber eine Kopie im Ausland gelagert, und so feierte der Film an der diesjährigen Berlinale Premiere – ohne sie. Sie fühlten sich wie Eltern, denen verboten ist, ihr Neugeborenes zu sehen, liessen sie über Hauptdarstellerin Lily Farhadpour ausrichten. «Wir sind traurig und müde, aber nicht allein. Das Kino verbindet uns – das ist der Zauber des Kinos.»

Zauber erleben auch Mahin und Faramarz auf der Leinwand: einen Moment tiefer Verbundenheit. Mahin öffnet eine Flasche Wein, zuvor jahrelang versteckt wegen des Regimes, das Alkohol verbietet. Stunden lang schütten sie ihre aufgestauten Gedanken und Gefühle voreinander aus. Sie flirten, tanzen bis in die Morgenstunden, beginnen ihr gemeinsames Leben. Er repariert defekte Lampen, sie bäckt aufwendige Desserts. Sie zelebrieren ein Glück, das ihnen der Staat eigentlich nicht zugestehen will. Hier ist der so schnell gesagte Spruch, auch das Private sei politisch, besonders wahr. Es ist ein süsser, kleiner Aufstand gegen die konservativen Werte der Regierung. Von Dauer ist der Zauber allerdings nicht. Im letzten Akt bestätigt sich der Gedanke, der dem von den Filmemacher*innen wohl bewusst überzuckerten Überschwang der Emotionen zum Trotz irgendwann zu nagen beginnt: Es ist zu schön, um wahr zu sein.

Buch Der Roman «Der Plakatwächter» der chilenischen Autorin María José Ferrada erzählt von der scheiternden Welt eines trunkenen Träumers.

«Eines Montags kletterte Ramón auf das Gerüst mit dem Coca-Cola-Plakat an der Ausfallstrasse, und als am Abend die Sonne (…) unterging, beschloss er, für immer dort oben zu bleiben.» Auf einem Plakat, das so riesig ist, mit einem Eisengerüst wie ein Mammutskelett, dass Ramón kurzerhand seine Möbel hinaufschleppt und sich dort häuslich einrichtet. Hoch über dem Teil der Stadt, «wo es bislang weder zu Bäumen noch Strassenbelag gereicht hatte», tritt er seinen neuen Job als Plakatwächter an, der vor allem dafür verantwortlich ist, dass niemand die Scheinwerfer klaut. Dass die Leute aus der Siedlung ihn für seltsam halten, stört ihn nicht. Das ist schon seit seiner Kindheit so. Für ihn zählt nur, dass er endlich, nach 36 Jahren, den passenden Beobachtungsposten gefunden hat, an dem er «seine mit neun Jahren unterbrochene Suche nach der Stille fortsetzen kann», während sich unter ihm Bierdosen zu einem Hügel aufhäufen. Er war schon immer einer, der lieber zuhört als spricht, der Beziehungen herstellen kann zwischen dem, was oben, und dem, was unten passiert. Beziehungen zwischen der Nacht und den Sternen zu den Bewegungen und Lichtern in der von Werbeplakaten verstellten Landschaft. Nur zwei Menschen besuchen ihn in seinem Plakathaus. Seine Freundin Paulina, die als Regaleinfüllerin im «Supermercado» immer wieder neue Farbkombinationen aus Kosmetikartikeln erschafft. Und der elfjährige Miguel, der in Ramón «ein Zwischending aus Freund, Vogel und Lehrer» sieht, und dessen kindliche Sicht auf die Geschehnisse in den verschwimmenden Erinnerungen des späteren Erwachsenen wiedererwacht. Die drei sind wie eine zusammengewürfelte Familie, die eine poetische, wortkarge Sicht auf die Welt verbindet.

Doch was anfangs wie ein Märchen anmutet, beginnt allmählich zu kippen, denn «das Leben unten geht seinen gewohnten Gang». Unten, wo Träume auf wachsendes Misstrauen stossen. Irgendwann wird Ramón zum Bewohner derselben Galaxie wie die Obdachlosen, die sich am Kanal festsetzen, eine Galaxie mit dem Namen «das Problem». Und Probleme müssen aus der Welt geschafft werden.

FOTO:

María José Ferrada:

CHRISTOPHER ZIMMER

Der Roman der chilenischen Autorin María José Ferrada zieht in Bann. Mit einer schlichten und poetischen Sprache und einer Erzählung, die schön ist und unerbittlich und tragikomisch. Eine Erzählung, die betroffen macht, weil das, was geschieht, so unverständlich wie unaufhaltsam erscheint. Und die doch auch Mut macht, das Träumen nicht aufzugeben.

Der Plakatwächter. Roman. Berenberg 2024. CHF 36.90

Chur, Dornach, Zürich

«Schwarzenbach – Le Dolci Vite», Theater, Fr/Sa, 22. und 23. Nov., je 19.30 Uhr, Theater Chur; Sa, 7. Dez., 19.30 Uhr, So, 8. Dez., 18 Uhr, Neues Theater Dornach; Mi/Do, 12. und 13. März, Theater Winkelwiese Zürich. produktionsdock.ch

Am 7. Juni 1970 wurde in der Schweiz über die sogenannte Schwarzenbach-Initiative abgestimmt: 350 000 sogenannte «Gastarbeiter*innen» hätten bei einer Annahme das Land verlassen müssen. Die Stimmbeteiligung war rekordhoch, die Initiative wurde knapp abgelehnt. Wäre sie angenommen worden, wäre die Familie Pergoletti aus Basel auseinandergerissen worden: Der Vater und die damals sechsjährige Grazia, die in der Schweiz geboren und aufgewachsen war, hätten nach Italien gehen müssen, da sie beide italienische Papiere hatten. Die Mutter, Schweizerin, und deren Sohn aus erster Ehe hätten bleiben dürfen. Die Theaterschaffenden Grazia Pergoletti und Vera von Gunten haben einen Monat lang in Assisi, dem Herkunftsort von Vater Pergoletti, recherchiert und Interviews geführt – auf der Suche nach Versionen der alternativen italienischen Biografie von Pergoletti. Ein autofiktionaler Theaterabend rund um die Frage, wer und was das Leben bestimmt. DIF

Riehen

«Fast täglich kamen Flüchtlinge», Theaterspaziergang, 75 Min., Sa/So, 26./27. Okt. und Sa/So, 2./3. Nov., jeweils 15 Uhr, Treffpunkt und Abendkasse beim Inzlinger Zoll in Riehen (Bus Nr. 35). exex.ch

Durch die Lage an der Grenze zu Deutschland erlebten die Menschen in Riehen den Zweiten Weltkrieg auf eigene Art: Bei einem Angriff auf die Schweiz wäre Riehen aufgegeben worden. Die Bedrohung war allgegenwärtig und die Bevölkerung musste ihren Umgang mit den flüchtenden Menschen finden, Entscheidungen zwischen Solidarität und Verrat. Auf dem Theaterspaziergang nach dem Buch von Lukrezia Seiler und Jean-Claude Wacker (Christoph Merian Verlag, 2013) trifft das Publikum auf Figuren aus der Vergangenheit, die berichten, wie sie die Zeit erleben: Grenzwächter und Bäuerinnen, Flüchtende aus Deutschland, Frankreich und Polen. In der Produktion des ex/ex Theaters spielen Sasha Mazzotti, Klaus Brömmel-

Anwesenheit der Filmschaffenden und mit Publikumsgesprächen. Gezeigt werden Dokumentarfilme, die 2024 Eindruck gemacht haben: Zum Beispiel «Die Anhörung» von Lisa Gerig oder «No Other Land», ausgezeichnet an der Berlinale. Er wurde von einem Vierer-Kollektiv palästinensisch-israelischer Aktivist*innen als Akt des kreativen Widerstands gedreht: Basel Adra, ein junger palästinensischer Aktivist aus Masafer Yatta im Westjordanland, kämpft seit seiner Kindheit gegen die Vertreibung durch die israelische Besatzung. Er begegnet Yuval, einem israelischen Journalisten, der ihn in seinen Bemühungen unterstützt. Eine Allianz entsteht. DIF

«Am Rande mittendrin –Erlebnisse eines SurpriseVerkäufers», Lesungen von Urs Habegger, Mi, 6. Nov., 19.30 Uhr, Buchhandlung Scheidegger, Affoltern am Albis; Fr, 8. Nov., 19.30 Uhr, Kultur- und Begegnungsraum Wartsaal, Zürich Wipkingen; Do, 21. Nov., 14 Uhr, ref. Pfarrhaus, Maschwanden.

gebenheiten, Gedankenspielereien und feinen Beobachtungen. Urs Habegger schreibt und liest weiter (mit Gitarre): Wir halten Sie auf dem Laufenden. DIF

Zürich

«An der Schwelle des Museums», Ausstellung, Jeanne van Heeswijk, Sophie Mak-Schram und Kollaborateur*innen, bis So, 19. Jan., Di bis So, 11 bis 18 Uhr, Do bis 20 Uhr, Limmatstrasse 270. migrosmuseum.ch

meier, alternierend Barbara Rettenmund und Heini Weber. Grösstenteils Dialekt, nicht rollstuhlgängig, leicht abschüssiges Gelände. DIF

Schweiz

«Let’s Doc», Dokumentarfilmevent, Fr, 1. bis Sa, 30. Nov., über 100 Orte in der ganzen Schweiz. letsdoc.ch

Die Leute gehen nicht mehr so ins Kino wir früher, also geht das Kino zu ihnen: Let’s Doc! ist ein landesweites Projekt: An über 100 verschiedenen Orten finden Dokumentarfilmvorführungen statt. Und zwar durchaus in Kinos, aber eben nicht nur. Sondern auch in Bibliotheken, Gefängnissen, Kirchen, Bildungsstätten und Quartierzentren (also in der Bibliothek Breitenrain in Bern zum Beispiel oder in der JVA Hindelbank). Oft in

Der unermüdliche Urs Habegger ist weiterhin auf Lesetour mit seinem Buch «Am Rande mittendrin», und ebenso unermüdlich wollen wir darauf hinweisen, denn das Buch hat einiges mit uns zu tun: Nicht nur ist Habegger Surprise-Verkäufer (und seit April dieses Jahres auch Buchautor): das ganze Buch handelt vom Surprise-Verkauf! Und zwar in der Bahnhofunterführung von Rapperswil, einem Ort der menschlichen Begegnungen und Schauplatz skurriler Be-

Peterstrasse 16 8001 Zürich

Schwellenangst ist bei Museen und Theatern für etliche Menschen besonders gross. Was ein bisschen blöd ist, auch für die Museen und Theater selber, weil sie doch für alle da sein wollen. Also weg damit, die Menschen und die Kultur sollen jetzt ins Migros Museum für Gegenwartskunst hinein- bzw. herausfliessen. Und zwar mittels «Socially Engaged Art», also Kunst, die zusammen mit ganzen Gruppen von Menschen da draussen entsteht. Die Künstlerinnen Jeanne van Heeswijk und Sophie MakSchram denken dabei mit ihren neugefundenen Kollaborateur*innen über die existierenden (räumlichen, institutionellen, sozialen) Schwellen nach, und die Gruppen aus der Nachbarschaft gestalten mit: von der Flechterei der Stiftung St. Jakob über die Autonome Schule bis zum Feministischen Streikhaus Zürich.

DIF

Tour de Suisse

Surprise-Standort: Coop

Einwohner*innen (Gemeinde Zurzach): 8260

Sozialhilfequote in Prozent: 2,9

Anteil ausländische Bevölkerung in Prozent (Gemeinde Zurzach): 36,5

Anzahl Arbeitsstellen: 3000

Einen schönen Bahnhof hat Bad Zurzach, der Ort ist mit goldenen Lettern angeschrieben. Seit 2022 ist die Stadt mit sieben weiteren Ortschaften zur Gemeinde Zurzach fusioniert. In den ehemaligen Schalterhallen ist nun ein Büro für GrafikDesign untergebracht. Auf der anderen Seite der Geleise befindet sich das Schloss.

Vor dem Bahnhof steht die Büste von Bundesrat Emil Welti (1825–1899). Daneben die erste der auffällig vielen kleinen und mittleren Grünflächen, über die das Städtchen verfügt. Ein paar Häuser weiter musste alles raus, wie am Schaufenster geschrieben steht, das Ladengeschäft ist leer, das Gerüst für den Neubau steht bereits. Es gibt hier verwilderte Gärten, verschlossene Fensterläden, auf der Wiese die Plastik eines weidenden Schafes, daneben eine, die aussieht

wie Hasenohren. Vor dem modernen Bankgebäude sitzt Papa Moll auf einer Bank.Wegweiser zeigen Richtung und Distanz von Städten wie Zürich, Aarau, Bern, London, Stockholm oder Melbourne an. Das Flair des internationalen Badekurorts.

Der Weg zum Bad führt durch einen Park, der wegen Holzschlags teilweise gesperrt ist. Es gibt Springbrunnen, Becken und Wasserspiele. Ein Mann auf der Parkbank trinkt Bier. Ein anderer sammelt die Kastanien auf, die vom Baum gefallen sind. Zuvorderst steht ein Pavillon mit grünen Glasspitzen, wo wahrscheinlich im Sommer Konzerte stattfinden. Dahinter der signifikante Turm des Thermalbades. Dort wird auch klar, was es mit Papa Moll auf sich hat, eben wurde eine neue Badewelt mit dieser Figur eingeweiht.

Auf der Brücke über den Rhein steht eine andere Figur, jene der Heiligen Verena. Sie wird von einer Pilgergruppe besucht, ein Mann kniet im Regen vor ihr.

Beim Einbiegen in die Hauptstrasse des Ortes steht das Lokal »Zum Roten Bock». Es ist noch mit «Haushaltartikel, Lebensmittel, Rauchwaren» angeschrieben. An der Wand werben Plakate für eine «We Love 80s Party», was immer es auch an diesem Jahrzehnt zu lieben gibt.

Das Hotel «Krone» ist das Geburtshaus von Emil Welti. Ob es damals schon ein Hotel war? Das wäre symbolträchtig, von der Krone in den Bundesrat. Etwas weiter vorne betrieb Gottfried Keller eine Eisenwaren- und Haushaltartikelhandlung. Ein schönes altes Haus, das aber baufällig aussieht und renoviert wird.

Die Gebäude haben alle Namen, nebenan ist das Haus «Zum grossen Sternen». Hier gibt es Thaimassagen und die Spielgruppe Schlümpfe. Ein Geschäftshaus heisst «Zum Roten Ochsen», ein anders «Bärli». Sie beherbergen Chinarestaurants, Kunstgalerien oder Immobilienbüros. Jenes mit den Heiligen Drei Königen trägt das Datum von 1515, vor einem, dessen Giebel mit Drachen verziert sind, steht ein riesiger Brunnen mit der Jahreszahl 1883, da wurden wohl Pferde getränkt, lange bevor der Outlet erfunden wurde, der nun in dem Haus untergebracht ist.

Eine Art Maibaum, eigens errichtet in einem kleinen Garten, kündet von der Geburt eines Knaben namens Diego. Zwei Kirchen stehen direkt nebeneinander, die kleinere dient als Ausstellungsraum und Konzertlokal. Auch ein Riesentraktor und Landwirtschaftsgeräte stehen mitten in der Stadt.

STEPHAN PÖRTNER

Der Zürcher

Schriftsteller Stephan Pörtner besucht

Surprise-Verkaufsorte und erzählt, wie es dort so ist.

Unsere Vision ist eine solidarische und vielfältige Gesellschaft. Und wir suchen Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma soziale Verantwortung.

Unsere positiven Firmen haben dies bereits getan, indem sie Surprise mindestens 500 Franken gespendet haben. Mit diesem Betrag unterstützen Sie Menschen in prekären Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit.

Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutionen werden in jeder Ausgabe des Surprise Strassenmagazins sowie auf unserer Webseite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das am längsten dabei ist.

Lika GmbH, Stilli

Natura GmbH, Neuheim

Scherrer + Partner GmbH

Lebensraum Interlaken, Interlaken hervorragend.ch | Grusskartenshop Kaiser Software GmbH, Bern Buchhaltungsbüro Balz Christen, Dübendorf Kiosk Badi Buus - Nicole Altorfer-Dehning Gemeinnützige Frauen Aarau

TopPharm Apotheke Paradeplatz Zürich Automation Partner AG, Rheinau

Anyweb AG, Zürich

Beat Vogel – Fundraising-Datenbanken, Zürich

Gemeinnütziger Frauenverein Nidau

Hausarztpraxis Tannenhof, Tann-Rüti Arbeitssicherheit Zehnder, Zürich Beat Hübscher - Schreiner, Zürich KMS AG, Kriens

Brother (Schweiz) AG, Dättwil Coop Genossenschaft www.wuillemin-beratung.ch

Stoll Immobilientreuhand AG movaplan GmbH, Baden

Maya Recordings, Oberstammheim

Madlen Blösch, Geld & so, Basel

Möchten Sie bei den positiven Firmen aufgelistet werden?

Mit einer Spende ab 500 Franken sind Sie dabei. Spendenkonto:

IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 Surprise, 4051 Basel

Zahlungszweck: Positive Firma und Ihr gewünschter Namenseintrag (max. 40 Zeichen inkl. Leerzeichen). Sie erhalten von uns eine Bestätigung.

Das Programm

Wie wichtig ist Ihnen

Einige unserer Verkäufer*innen leben fast ausschliesslich vom Heftverkauf und verzichten auf Sozialhilfe. Surprise bestärkt sie in ihrer Unabhängigkeit. Mit dem Begleitprogramm SurPlus bieten wir ausgewählten Verkäufer*innen zusätzliche Unterstützung. Sie erhalten ein Abonnement für den Nahverkehr, Ferienzuschlag und eine Grundausstattung an Verkaufskleidung. Zudem können bei finanziellen Notlagen aber auch für Gesundheits- oder Weiterbildungskosten weitere Unterstützungsbeiträge ausgerichtet werden. Die Programmteilnehmer*innen werden von den Sozialarbeiter*innen bei Surprise eng begleitet.

Eine von vielen Geschichten Negasi Garahlassie gehört unterdessen schon fast zum Winterthurer Stadtbild. Seit rund 15 Jahren ist Negasi Garahlassie als Surprise-Verkäufer tätig. Entweder verkauft der gebürtige Eritreer seine Magazine auf dem Wochenmarkt oder am Bahnhof Winterthur. Der Arbeitstag des 65-Jährigen beginnt frühmorgens und dauert meist so lange, bis der abendliche Pendelverkehr wieder abgenommen hat. Zusammen mit seiner Frau und seinen zwei erwachsenen Söhnen ist er auf das Einkommen des Strassenmagazinverkaufs angewiesen, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Das SurPlus-Programm unterstützt ihn dabei: Mit Krankentaggelder, bezahlten Ferientagen und einem Abonnement für den öffentlichen Nahverkehr.

Weitere Informationen gibt es unter: surprise.ngo/surplus

Derzeit unterstützt Surprise 30 Verkäufer*innen des Strassenmagazins mit dem SurPlus-Programm. Ihre Geschichten stellen wir Ihnen hier abwechselnd vor. Mit einer Spende von 6000 Franken ermöglichen Sie einer Person, ein Jahr lang am SurPlus-Programm teilzunehmen.

Spendenkonto: