Strassenmagazin Nr. 584

27.Sep. bis 10.Okt. 2024

davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

Strassenmagazin Nr. 584

27.Sep. bis 10.Okt. 2024

davon gehen CHF 4.–an die Verkäufer*innen

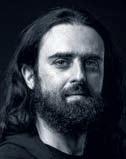

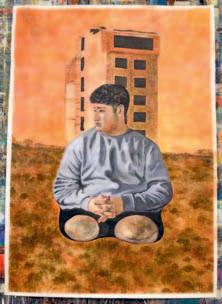

Der Fotograf Giovanni Lo Curto begleitet Obdachlose in einem Langzeitprojekt.

Seite 8

Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass

Der Verkauf des Strassenmagazins Surprise ist eine sehr niederschwellige Möglichkeit, einer Arbeit nachzugehen und den sozialen Anschluss wiederzufinden.

Alle

Ein

Strassenmagazin kostet Franken. Die Hälfte davon geht an den*die Verkäufer*in, die andere Hälfte an den Verein Surprise.

Das Heft erscheint alle 2 Wochen. Ältere Ausgaben werden nicht verkauft.

Verkäufer*innen tragen gut sichtbar einen Verkaufspass mit einer persönlichen Verkaufsnummer. Diese ist identisch mit der Nummer auf dem Magazin.

info@surprise.ngo

Sizilien gehört zu den ärmsten Regionen in der EU, etwa 40 Prozent der Bevölkerung leben an der Armutsgrenze. Der italienische Fotograf Giovanni Lo Curto porträtiert seit Jahren obdachlose Menschen, Familien in Armut und andere – die er bei Essensabgaben trifft oder in Notunterkünften. Damit legt er die alltäglichen Auswirkungen der Politik der postfaschistischen Regierung offen, die das Bürgergeld für arbeitslose Menschen gestrichen hat. Wir zeigen seinen Fotoessay zur Obdachlosigkeit in Palermo ab Seite 8. Im Surprise Talk erzählt Lo Curto von seiner Arbeit.

Auch Zahlen legen Verhältnisse offen. Klaus Petrus verweist darauf, dass sie allerdings immer komplexer sind, als es auf den ersten Blick scheint: In seiner essayistischen Betrachtung geht es um Schätzungen, wie viele Migrant*innen und Flüchtende weltweit unterwegs sind. Die Zahlen werden alljährlich vom Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen UNHCR veröffentlicht, siehe Seite 14.

4 Aufgelesen

5 Na? Gut! Von Tuvalu nach Australien

5 Vor Gericht Nullsummenspiel

6 Verkäufer*innenkolumne Woher auch, Schatz?

7 Sozialzahl Die Schweiz altert ungleich

8 Fotoessay Bitteres Italien

14 Migration Die Komplexität erkennen

Dann versuchen wir ein Stück weit offenzulegen, wie verbreitet Gewalt gegenüber obdachlosen Personen ist und ob sich die involvierten Stellen nach der medizinischen Behandlung um den weiteren Verbleib von Verletzten kümmern, die keinen festen Wohnsitz haben. Angestossen von Fällen in Bochum, Deutschland, haben wir auch hierzulande nachgefragt, ab Seite 18.

Seit drei Jahren gibt es den Verein Weiter Schreiben Schweiz, der offenlegt, wie vielfältig die Literatur von Autor*innen ist, die in die Schweiz geflüchtet sind und nun für einen deutschsprachigen Markt weiter schreiben. Eine Begegnung mit dem Autor Shukri Al Rayyan, dessen Roman «Nacht in Damaskus» vor Kurzem auf Deutsch erschienen ist: Seite 24.

DIANA FREI Redaktorin

18 Gewalt Kein Schutz im öffentlichen Raum

20 Statistik Keine Zahlen in der Schweiz

22 Verein Surprise: 15 Jahre Strassenchor

24 Literatur «Schreiben war ein Akt des Widerstandes»

26 Veranstaltungen

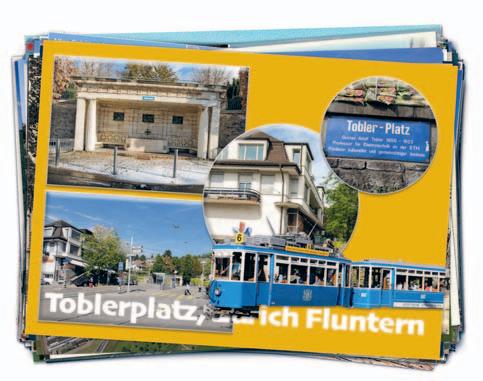

27 Tour de Suisse Pörtner am Toblerplatz, Zürich

28 SurPlus Positive Firmen

29 Wir alle sind Surprise Impressum Surprise abonnieren

30 Surprise-Porträt «Ich fühle mich als Teil der Familie»

Aufgelesen

News aus den über 90 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.

«Am Anfang war Farbe, war Licht, dann kamen die Schatten, und am Schluss war alles schwarz.» In ihren Vierzigern begann Antje Ebrecht zu erblinden. Im Alter von 79 Jahren lernte sie 2018 die Fotografin Nadine Hackemer kennen –gemeinsam entstand eine Bilderserie, aus der hier Ausschnitte zu sehen sind. «Während wir das Altern oft mit Abhängigkeit, Krankheit und Pflege verbinden, strahlte Ebrecht Lebensfreude und Offenheit aus.» Fotografisch versuchte Hackemer einzufangen, was Ebrecht so glücklich macht. Wegen ihrer fortschreitenden Polio kann die ehemalige Reiterin zwar das Haus nicht mehr verlassen, seit 2015 lebt sie im Seniorenzentrum. Doch täglich läuft sie ihre Runden entlang eines Handlaufs, macht Gymnastik oder nutzt ihren Hometrainer. Auch besuchen sie viele Freunde. «Es scheint, als habe sie eine magnetische Wirkung auf Menschen», sagt Hackemer.

STRASSENKREUZER, NÜRNBERG

Gut aufgehoben auch ohne Augenlicht: Antje Ebrecht macht würdevolles Altern vor.

Seit 2004 traten u.a. Bulgarien, Rumänien und Ungarn der EU bei. Heute arbeiten 1,9 Millionen Menschen aus diesen Ländern in Deutschland, fast eine Million stammt aus Rumänien. Der Hauptgrund für die Zuwanderung sind die besseren Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten im Vergleich zu Rumänien. Liegt das Bruttoeinkommen für Arbeiter*innen in Rumänien bei nur etwa 368 Euro netto im Monat, liegt es in der EU im Schnitt bei 1666 Euro.

In Hannover gibt es ab jetzt auf Antrag von CDU und SPD in der Innenstadt Info-Kästen für Obdachlose. Dort finden sich in verschiedenen Sprachen z.B. die Zeiten und Orte für Essenausgaben, Adressen von Notschlafstellen sowie Angebote des Duschmobils. «Das Leben auf der Strasse wird durch eine Vielzahl an täglichen Problemen ohnehin schon erschwert, weswegen solche Informationen eine wichtige Hilfe bieten», so die Begründung von CDU und SPD.

Ab sofort nimmt Australien Menschen aus Tuvalu auf, dem Inselstaat nördlich von Neuseeland und östlich von Papua-Neuguinea im Südpazifik. Die Inselgruppe, auf der 11000 Menschen leben, ragt an ihrem höchsten Punkt nur fünf Meter aus dem Meer und ist damit eines der am tiefsten gelegenen Länder der Welt.

Tuvalu und andere Inseln in der Region werden in den nächsten Jahrzehnten weitgehend überflutet, denn durch die Klimaerwärmung steigt der Meeresspiegel. Die Inselgruppe könnte laut Schätzungen innerhalb von hundert Jahren ganz im Meer versunken sein.

Pro Jahr können nun 280 Einwohner*innen von Tuvalu ein Sondervisum für Australien und damit ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht bekommen. Sie können dort leben, arbeiten oder studieren. Sollte Tuvalu zudem wegen einer grossen Naturkatastrophe, einer Pandemie oder einer militärischen Aggression um Hilfe bitten, hat sich Australien verpflichtet, diese zu leisten. «Bahnbrechend» nannte Tuvalus Regierungschef Feleti Teo das Abkommen. Zum ersten Mal habe sich ein Land rechtlich verpflichtet, Tuvalu zu helfen. Australiens Premierminister Anthony Albanese sagte: «Gemeinsam sind wir stärker und können uns in diesen schwierigen Zeiten aufeinander verlassen.»

Natürlich hilft Australien nicht ohne Gegenleistung. Tuvalu verpflichtet sich im Gegenzug, im internationalen Rahmen in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen mit Australien abzustimmen. Vor allem China versucht seinen Einfluss im Südpazifik auszubauen. LEA

An dieser Stelle berichten wir alle zwei Wochen über positive Ereignisse und Entwicklungen.

Der Anblick ist aus dem Alltag verschwunden: ein vollgequalmtes Gastro-Lokal. Doch genau dieses Bild bot sich der Polizei, als sie 2021 einen Club in der Zürcher Vorstadt kontrollierte. Die Hälfte der rund zwanzig Gäste sass schmauchend an den Tischen. Deshalb flatterte dem 47-jährigen Patentinhaber des Lokals ein Strafbefehl ins Haus. Denn, so die Behörden, er wäre für die Durchsetzung des Rauchverbots verantwortlich gewesen.

Das, sagt der Wirt nun vor Gericht, sei ihm bewusst. Deshalb habe er auch mehrere Rauchverbotsschilder angebracht. Er frage sich, warum nicht die Gäste gebüsst würden. Die hätten doch geraucht, nicht er! Er sei auch nicht immer in jenem Teil des weitläufigen Betriebs zugegen, zu dem auch ein Restaurant und eine Bar gehören.

Die Raucherei ist nicht der einzige Grund, weshalb der Gastronom insgesamt 1350 Franken Busse zahlen soll. Das Statthalteramt wirft ihm auch vor, einen Raum illegal zu Wohnzwecken genutzt zu haben, eine Widerhandlung gegen das Planungsund Baugesetz. Schlicht nicht wahr, sagt der Wirt. Einzelne Mitarbeitende mit längeren Arbeitswegen hätten sich dort während der Zimmerstunde ausgeruht.

Zudem wird ihm vorgeworfen, dass er eine Ukrainerin während drei Tagen schwarzarbeiten liess. Diesbezüglich macht der Mann Unwissen geltend: Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass Geflüchtete mit Status S eine Arbeitsbewilligung bräuchten. Er habe helfen wollen, sagt er, die junge

Frau sei weinend zu ihm gekommen. «Ich wollte das Richtige tun und habe es getan.»

Weil er all das nicht auf sich sitzen lassen wollte, focht er den Strafbefehl an und steht nun vorm Einzelrichter. Seine Rechtsvertreterin verlangt einen vollumfänglichen Freispruch. Hinsichtlich des Rauchverbots habe ihr Mandant zu keinem Zeitpunkt bemerkt, dass die Gäste rauchten. Unzulässige Zimmernutzung? Nicht rechtsgenügend belegt. Die Nutzung als Ruheraum sei für Schichtbetriebe nichts Ungewöhnliches, sagt sie, siehe Spitäler. Auch bei der Beschäftigung der Ukrainerin habe der Mann nichts falsch gemacht. Eine Bewilligung sei erst bei Stellenantritt einzuholen – die Frau habe zur Probe gearbeitet.

In seinem Urteil schlägt sich der zuständige Einzelrichter mit bewundernswerter Gründlichkeit durch den Gastro-Gesetzesdschungel. Er erklärt dem Gastronomen, dass der Begriff der Erwerbstätigkeit insbesondere bei Geflüchteten – zu deren Schutz – rechtlich eng ausgelegt werde. So dürfe ein Probearbeiten höchstens einen halben Tag dauern – die war Frau mindestens drei Tage im Betrieb. Seine Annahme, dass Menschen mit Status S keine Bewilligung bräuchten, in Ehren – aber es wäre seine Pflicht gewesen, diese zu überprüfen. Noch klarer ist für den Richter die Sache mit dem Rauchen: Nach Gastgewerbegesetz sei er als Patentinhaber bei Anwesenheit im Betrieb verantwortlich, Punkt. Nur bei der Raumnutzung findet der Richter: Die Anklage sei völlig unklar und der Sachverhalt nicht belegt, Freispruch. Wirklich gelohnt hat sich das nicht für den Wirt: Einschliesslich aller Gebühren zahlt er immer noch rund 1000 Franken. Und seine Anwältin.

YVONNE KUNZ ist Gerichtsreporterin in Zürich.

Verkäufer*innenkolumne

Im Zusammenhang mit der Schweiz vernehmen wir häufig das Attribut «reich». Dann ist die Rede von der «reichen» Schweiz. Sie wissen es schon: Ich stehe in der Bahnhofunterführung zu Rapperswil und verkaufe meine SurpriseHefte. Seit geraumer Zeit kommt ein älterer Herr in schäbiger Hose und Jacke täglich nach Rapperswil und wühlt im Bahnhofareal verschämt in Abfalleimern und Containern nach Essensresten, die noch geniessbar sind. Er raucht nicht, er trinkt nicht, er bettelt nicht, er spricht nicht. Ich ahne: ein Mann, von vielen Feuern gebrannt, gedemütigt und gebeutelt.

Ein junges Paar geht an mir vorbei. Er fragt sie: Haben wir Geld für ein Surprise? Sie antwortet ihm: Woher auch, Schatz? Nach 15 Jahren Strassenverkauf von Surprise habe ich einen untrüglichen Sinn dafür: Das war kein Jux, keine Provokation. Das war eine ernst gemeinte Frage und eine aufrichtige Antwort.

Eine Frau kauft mir ein Heft ab und sagt dann: Das war mein Geld fürs Mittagessen.

Das habe ich natürlich nicht gewusst und will ihr die 8 Franken zurückgeben, ihr das Heft schenken. Entschieden winkt sie ab und sagt: Das passt schon, ich habe einen Apfel dabei. So wie all jene, die mir sagen: Ich habe auch nicht viel, aber ich kaufe Ihnen gerne ein Heft ab.

Und immer öfters wird mir vom CaritasLaden, der vor gut anderthalb Jahren in Rapperswil eröffnet wurde, erzählt, wo mit stark steigender Tendenz rege eingekauft wird. Und ich lese von 744000 Menschen, darunter viele Kinder, die in der Schweiz in Armut leben, wo’s kein Spasskonto, keinen Urlaub und keine Koteletten gibt, wo jedes auch noch so kleine Extra das Budget sprengt.

Die «reiche» Schweiz: Ein Mythos? Ein Irrtum? Eine Verwechslung? Ein Versprecher? Zumindest fehlen da ein paar Attribute und Substantive: Armut, Obdachlosigkeit, Diskriminierung, Flucht, Gewalt, Ungerechtigkeit, Asyl. Darüber berichtet Surprise seit den Gründerjahren in Wort und Bild. Eine mahnende Stimme. Und Stimmen werden bisweilen

erhört. Erst recht dann, wenn sie sich vermehren. Es ist offensichtlich: Die oben erwähnten Themen halten mehr und mehr Einzug in die Spalten der schreibenden Presse. Auch in die von renommierten, prominenten Titeln. Sie bekommen dort mehr Platz, Raum und Aufmerksamkeit, und notabene, im Fernsehen mehr Sendezeit. Eine erfreuliche Entwicklung, die hoffen lässt.

Für Nichtbetroffene sind Wörter wie Armut nur abstrakte, belanglose, diffuse Begriffe, ohne inhaltliche Bedeutung und konkreten Bezug. Für Betroffene ist es die harte Realität, mit der sie, fernab von der sprichwörtlichen reichen Schweiz, Tag für Tag fertigwerden müssen.

URS HABEGGER, 68, verkauft Surprise seit 16 Jahren in der Bahnhofunterführung in Rapperswil. Und sieht jeden Tag: Die berühmte Schere zwischen Arm und Reich, sie ist gut geschliffen.

Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und dem Autoren Ralf Schlatter erarbeitet. Die Illustration entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.

In der Zeitspanne zwischen heute und 2050 wird die Zahl der Personen im Rentenalter um 63 Prozent wachsen. In rund 25 Jahren werden also 2,6 Millionen Menschen in der Schweiz über 65 Jahre alt sein. Dieser demografische Wandel wird vielerorts beschrieben. Von einer «doppelten Alterung» ist die Rede, womit gemeint ist, dass immer mehr Menschen immer älter werden. Eine durchwegs positive Entwicklung.

Die nationale Sicht auf diesen Alterungsprozess verdeckt allerdings die regionalen und kantonalen Ungleichheiten. Die Schweiz altert keineswegs gleichmässig schnell. Die Unterschiede zwischen den Kantonen sind eindrucksvoll. So wird die Zahl der Pensionierten in Basel-Stadt noch um 28 Prozent zunehmen, in Zug hingegen um 106 Prozent. Dazwischen finden sich alle Abstufungen. So beträgt die Zunahme in Baselland 43 Prozent, in der Waadt 69 Prozent und in Freiburg 85 Prozent. Ein Muster ist schwer zu erkennen.

Die unterschiedlich rasche Alterung hat aber ihre Gründe. Sie hat wesentlich mit der bildungsbezogenen und beruflichen Mobilität zu tun, wird durch die Wirtschafts- und Standortpolitik geprägt und durch die Wohnbau- und Steuerpolitik in den Kantonen beeinflusst. So verlor Basel-Stadt in den 1960erund 70er-Jahren viele junge Familien, die wegen den hohen Steuern und dem begrenzten bezahlbaren Wohnraum in den Nachbarkanton Baselland umzogen. Dieser Verlust führte dazu, dass der Alterungsprozess in Basel-Stadt früher begann und sich inzwischen bereits verlangsamt hat, während er in Baselland allmählich an Kontur gewinnt.

Angesichts dieser Heterogenität hat es eine nationale Alterspolitik schwer. Ein gemeinsames Vorgehen etwa in der Gesundheits- und Sozialpolitik, wie zum Beispiel die Organisation der guten Betreuung im Alter, stösst auf sehr unterschiedliches Interesse. Den einen brennt diese Frage unter den Nägeln, die anderen realisieren erst allmählich, dass sie sich mit dieser Aufgabe in nächster Zeit beschäftigen sollten. Ob hier das immer wieder zu hörende Lob des Föderalismus weiterhilft, darf bezweifelt werden. Das föderale Labor generiert durchaus unterschiedliche Ansätze in der Alterspolitik, es mangelt aber an der Bereitschaft, voneinander zu lernen. So ist die Romandie bei der psychosozialen Betreuung älterer Menschen mit ihren CMS (centre médico-social) ungleich weiter als viele Deutschschweizer Kantone, aber ein Transfer solcher Einrichtungen Richtung Nordosten der Schweiz ist kaum zu beobachten.

Ein anderes Beispiel ist das politische Projekt, dass unter dem Akronym EFAS verhandelt wird. Es steht für die einheitliche Finanzierung von gesundheitlichen Leistungen im ambulanten und stationären Bereich. Der Einbezug der Langzeitpflege, auf den die Kantone mit guten Gründen gedrängt haben, war umstritten. Dieser erfolgt nun erst ab 2032, was für manche Kantone angesichts der demografischen Entwicklung klar zu spät, für andere aber gerade noch rechtzeitig kommt. Im November 2024 wird über diese Reform abgestimmt.

PROF. DR. CARLO KNÖPFEL ist Dozent am Institut Sozialplanung, Organisationaler Wandel und Stadtentwicklung der Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Renata*, 62, ist seit über zwanzig Jahren auf der Strasse, sie war lange Jahre drogensüchtig und lebte in einem kaputten Auto. Inzwischen wurde dies von der Stadtregierung Palermos weggeräumt und Renata hat ihr Zuhause verloren.

* Die Porträtierten möchten nur mit Vornamen genannt werden.

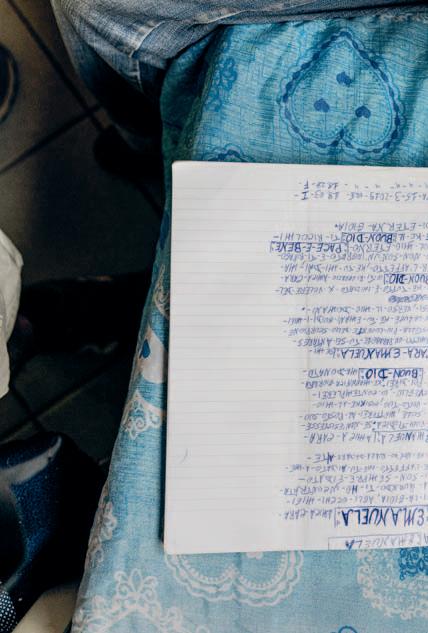

Fotoessay Der italienische Fotograf Giovanni Lo Curto porträtiert in verschiedenen Langzeitprojekten Armutsbetroffene in Siziliens Hauptstadt, die selbstbewusst ihr Recht auf Würde einfordern.

TEXT UND FOTOS GIOVANNI LO CURTO

Daniela*, 48, wurde in ihrem Leben immer wieder missbraucht. Sie ist Mutter von drei Söhnen, der jüngste ist im Autismus-Spektrum. Sie war lange ohne Job, arbeitet jetzt aber in einem Bed & Breakfast. Seit kurzem kann sie sich ein eigenes WG-Zimmer leisten, davor lebte sie im betreuten Wohnen. Ihr Ziel ist es, eine Wohnung zu finden, um ihrem jüngsten Kind ein schönes Zuhause bieten zu können.

Tanam*, 60, stets tadellos gekleidet, stammt aus Sri Lanka. Nach seiner Scheidung verlor er auch seinen Job, dann ging es bergab. Heute lebt er auf der Strasse, hat einen Schlafplatz in der Nähe des Hafens von Palermo, wo es Brunnen und öffentliche Duschen gibt.

Dolce far niente, blauer Himmel und weisse Strände –daran denke viele, wenn von Sizilien die Rede ist. Die Realität ist aber eine andere: Die Insel ist eine der ärmsten Regionen der EU, rund 40 Prozent der Bevölkerung sind von extremer Armut betroffen.

Seit den 1990er-Jahren dauert die wirtschaftliche und soziale Krise in Sizilien bereits an. Nachdem die Regierung von Giorgia Meloni vor einem Jahr den «Reddito», das Bürgergeld, abgeschafft hat, ist die Situation für die ohnehin angeschlagene Bevölkerung noch schwieriger geworden. Bisher bekam Sizilien von der Regierung 700 Millionen Euro für das Bürgergeld. Zwar gibt es weiterhin staatliche Gelder für Arme und Arbeitslose, doch können viel weniger Menschen davon leben als bisher.

Bekanntlich ist Armut nicht nur eine Sache des fehlenden Geldes. Sie kann auch mangelnde Gesundheit, fehlende Bildung oder angeschlagenes emotionales Wohlbefinden bedeuten. Oft handelt es sich hierbei um einen Teufelskreis, aus dem man nur schwer herausfindet.

Besonders sichtbar ist die Armut in Palermo, meiner Heimatstadt. Seit 2018 dokumentiere ich mit meinem Langzeitprojekt «Palermo amara» deren Verfall – was auf Deutsch so etwas wie «bitteres Palermo» bedeutet. Dabei habe ich mich bisher vor allem mit Obdachlosigkeit befasst, der extremsten Ausprägung von Armut. Im Zentrum meiner Reportage stehen Menschen, die trotz widriger Umstände versuchen, ein möglichst erfülltes Leben zu führen, und die selbstbewusst ihr Recht auf Würde einfordern. Ich habe Organisationen und Freiwillige begleitet, welche die Betroffenen dabei unterstützen und ihnen ganz konkrete Hilfe anbieten wie Unterkunft, Verpflegung oder auch nur ein offenes Ohr.

Derzeit dokumentiere ich das Leben von Familien, die zwar ein Dach über dem Kopf und eine feste Anstellung haben, aber trotzdem nicht über die Runden kommen. Wie bei obdachlosen Menschen ist auch hier die Scham weit verbreitet. Sie ist eine schwere Last und gibt den Menschen das Gefühl, selber schuld zu sein an ihrer Situation – was schlimm ist.

Hintergründe im Podcast:

Radiojournalist Simon Berginz spricht mit Giovanni Lo Curto über seine Arbeit und die Situation in Italien. surprise.ngo/talk

GIOVANNI LO CURTO, 41, ist Fotojournalist in Berlin. In seiner Arbeit konzentriert er sich auf sozialpolitische, wirtschaftliche und religiöse Themen im Mittelmeerraum sowie in Lateinamerika. Neben seinen foto journalistischen Projekten arbeitet er als freiberuflicher Fotograf und Bildredaktor.

Mimmo*, 67, ist seit über zehn Jahren obdachlos, oft lebt er auf der Strasse, zwischendurch kommt er in Notschlafstellen unter. Der Mann ist ein Dichter, seine Texte handeln von tragischen Ereignissen wie dem Verlust seiner geliebten Frau, die bei einem Verkehrsunfall ihr Leben verlor.

Migration In der Debatte um Flucht und Migration wird mit Zahlen operiert. Ohne Gesamtkontext vermitteln diese jedoch ein Zerrbild der Realität und lassen sich gut politisch instrumentalisieren. Vorsicht ist geboten.

TEXT KLAUS PETRUS

Wir alle kennen die Zahlen, sie sind besorgniserregend und weisen seit Jahren nur in eine Richtung, nämlich: steil nach oben. Geschätzte 281 Millionen Migrant*innen soll es gegenwärtig geben. Darunter sind rund 117 Millionen Geflüchtete, also Menschen, die ihr Heimatland verlassen, weil sie dort infolge von Krieg und Terror Gewalt und Verfolgung befürchten müssen.

Jedes Jahr werden Zahlen wie diese vom Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen UNHCR veröffentlicht und machen die Runde: Bei Flüchtlingshilfswerken, die auf die Not der Betroffenen hinweisen und die politischen Entscheidungsträger dazu drängen, möglichst nachhaltige Massnahmen zum Schutz der Migrant*innen zu ergreifen. So hat UNHCR unlängst von «einer globalen Krise der Vertreibung» geredet, und die Internationale Organisation für Migration IOM liess verlauten: «Die Mobilität der Menschen ist grösser als je zuvor in der Geschichte der Menschheit und sie nimmt weiter stark zu.»

Auch in rechtspopulistischen Kreisen sind diese Zahlen im Umlauf. Dort nimmt man sie als unerschütterlichen Beleg dafür, dass namentlich westliche Länder von Migrant*innen geradezu «überflutet» würden und «dieser Angriff auf unsere Grenzen» früher oder später mit einem «Verlust unserer Werte und Kultur» einhergeht (die Zitate stammen vom ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán).

Entscheidende Relationen

Zahlen und Fakten, das ist eine Binsenwahrheit, lassen sich dann am besten in – zumal konträre – Narrative einbinden, wenn man den Kontext weglässt, innerhalb dessen sie errechnet werden, oder wenn man die Vergleichsgrössen ausblendet, welche diese Zahlen mitunter relativieren.

Beispiel Anstieg weltweite Migration: Tatsächlich trifft es zu, dass die Zahl der Migrant*innen noch nie so hoch war so wie heute – 1960 waren es «bloss» 93 Millionen, heute geschätzte 281 Millionen. Allerdings ist nicht allein die Migration während dieser Zeitspanne erheblich angestiegen, sondern auch die Weltbevölkerung: von etwa 3

Deutlicher Anstieg: Heute werden mehr Länder erfasst Migrant*innen

161,3

173,2 191,4

Milliarden im Jahr 1960 auf 8,1 Milliarden voriges Jahr. Nimmt man diese Vergleichsgrösse mit in die Rechnung auf, ist es nicht so, dass die Zahl der Migrant*innen in den letzten Jahren massiv zugenommen hätte, sondern: Ihr Anteil an der Weltbevölkerung liegt seit sechzig Jahren relativ stabil bei plus / minus 3 Prozent. Wenig erstaunlich ist, dass der Anteil von Migrant*innen zwischen 1850 und 1925 infolge des Kolonialismus sowie der grossen Kriege in Europa deutlich höher war: 1900 lag er beispielsweise bei 9 Prozent der Weltbevölkerung, 1925 gar bei 12 Prozent. Vorsicht bei Zahlen gilt – und ist politisch wohl brisanter – im Zusammenhang mit Flucht. Auch hier: Korrekt ist, dass sie, numerisch betrachtet, immer mehr werden. Doch ist wenigstens zweierlei zu beachten: UNHCR begann 1951, ein Jahr nach der Gründung, erstmals mit der Erfassung von Flüchtlingsdaten – und zwar in 21 Ländern.

Inzwischen sind es weit über 200 Länder. Die Formel «mehr erfasste Länder = mehr registrierte Flüchtlinge» trifft in diesem Fall schon deswegen zu, weil UNHCR im Lauf der Zeit immer mehr Länder aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie aus Subsahara-Afrika mitberücksichtigt hat – und damit Regionen, die in den vergangenen Jahren zunehmend Schauplatz von Konflikten, Krisen und Katastrophen wurden.

280,6 281

Zudem haben UNHCR sowie andere Organisationen wie die International Organization of Migration IOM im Verlauf der Jahre und durchaus zu Recht neue Kategorien von Fluchtursachen in ihre Statistiken aufgenommen, so unter anderem «Klimaflüchtlinge» und «Binnenflüchtlinge». Damit nahm notgedrungen auch die Gesamtzahl zu. Gemäss UNHCR mussten letztes Jahr 26,4 Millionen Menschen ihr Land aufgrund etwa von klimabedingten Ereignissen wie Dauerregen, langanhaltenden Dürren, Hitzewellen und Stürmen verlassen; bis zum Jahr 2050 rechnet man sogar mit über 200 Millionen. Nun sind solche Kategorien wie «Klimaflüchtlinge» oder «Binnenflüchtlinge» zwar relativ neu; Menschen aber, die wegen Naturkatastrophen ihre Heimat verlassen müssen oder die infolge von Kriegen innerhalb der eigenen Landesgrenzen ihren Wohnort wechseln (oder in Nachbarländer ziehen), gibt es nachweislich schon viel länger. Nur wurden sie statistisch bisher nicht eigens erfasst – dazu weiter unten mehr.

An dieser Stelle ein wichtiger Einschub, und sei es bloss, um Missverständnisse zu vermeiden: Die Relativierung von Zahlen ist nicht gleichbedeutend mit einer Relativierung der Probleme, für die diese Zahlen stehen. Migration ist – einerlei, ob sie ansteigt oder nicht – ein globales Phänomen, das in Zeiten wie diesen zu den grossen Herausforderungen zählt, und zwar sozial, kulturell, religiös wie auch wirtschaftlich gesehen. Und Flucht, als Folge von Ausgrenzung, Hass, Krieg, Terror oder blanker Zerstörung, ist immer und überall ein Appell an unsere

Unstrittig ist: Migration ist ein globales Phänomen, das zu den grossen Herausforderungen zählt.

Empathie und Solidarität (und, meine persönliche Meinung, an unsere Bereitschaft, solch abstrakte, blutleere Entitäten wie Nationen und Grenzen radikal zu hinterfragen oder gar abzuschaffen).

Doch hier geht es um etwas anderes: Werden Zahlen bloss für sich genommen oder in ihrer Aussage noch zugespitzt, können sich Bilder in unseren Köpfen festsetzen, die eine politische Sprengkraft besitzen, jedoch mit der Wirklichkeit reichlich wenig zu tun haben.

Auch hierzu ein Beispiel: Die weltweiten Flüchtlingszahlen werden medial wie politisch oft mit einer grösser werdenden «Massenflucht» aus den Krisenregionen dieser Welt in vornehmlich westliche Länder assoziiert. In der Tat lässt sich für den Westen immer wieder mal ein Anstieg der Zahlen von Migrant*innen und auch Geflüchteten festmachen. (Nicht alle Migrant*innen sind auf der Flucht. Auch dies ist ein Unterschied, der häufig vernachlässig wird. In der Debatte um Kosten und Nutzen von Arbeitsmigration, und davon abgegrenzt um das Recht auf Asyl, sollte jedoch immer genau hingeschaut werden.)

Doch sind die Gründe für Flucht punktuell und haben meist mit Konflikten in Nachbarregionen zu tun wie zum Beispiel mit den Jugoslawienkriegen der 1990er-Jahre, dem Krieg in Syrien ab 2011 oder Russlands Überfall die Ukraine 2022.

Die meisten bleiben in der Nähe Tatsache ist aber auch: Die meisten Migrant*innen und Flüchtenden kommen gar nicht in den Westen, sondern bleiben im eigenen Land oder ziehen in benachbarte Regionen. Gemäss UNHCR gehören zu dieser Kategorie 80 Prozent aller Migrant*innen – eine Zahl, die seit Jahren mehr oder weniger unverändert ist, jedoch in der medialen Vermittlung der Migration zumeist untergeht oder unerwähnt bleibt. Zieht man sie aber in Betracht, verändert sich unweigerlich der Fokus aufs Thema. Dazu ein paar Zahlen: In den Jahren 2015/16 – also quasi auf dem

Höhepunkt der in Europa sogenannten «Flüchtlingskrise» – hielten sich rund 3,6 Millionen syrische Geflüchtete in der Türkei auf (mit einer Gesamtbevölkerung von fast 85 Mio.) sowie 1 Mio. im Libanon (Gesamtbevölkerung 5,5 Mio.); beide Länder grenzen an Syrien. In Deutschland (Gesamtbevölkerung 83 Mio.) hingegen suchten damals vorübergehend 532 000 Menschen Zuflucht, in England (Gesamtbevölkerung 56 Mio.) waren es gerade 9700. Von allen registrierten afghanischen Geflüchteten verblieben 2018 rund 82 Prozent in Afghanistan oder lebten in Pakistan und dem Iran. Noch deutlicher sind die Zahlen auf dem afrikanischen Kontinent: Rund 92 Prozent aller Migrant*innen bleiben im eigenen Land oder weichen in Nachbarländer aus. Auch hier sind die Auslöser meist Konflikte; um bloss zwei Beispiele zu nennen: Vor dem Völ-

Werden Zahlen zugespitzt, können sich Bilder in unseren Köpfen festsetzen, die mit der Wirklichkeit wenig zu tun haben.

Weltbevölkerung nimmt ebenso zu Weltbevölkerung Anteil Migrant*innen

kermord in Ruanda floh ein Drittel der damaligen Bevölkerung – das waren 2,3 Millionen Menschen – in die benachbarte Demokratische Republik Kongo; und 2018 suchten binnen einiger Wochen fast eine Million Menschen aus dem Südsudan Zuflucht im Nachbarland Uganda. Dieses Muster gilt auch für andere Regionen der Welt. So hat Bangladesch die meisten Geflüchteten aus Myanmar aufgenommen und Menschen aus Venezuela –wo bisher 7,7 Millionen fliehen mussten – finden in der Karibik Zuflucht oder in Kolumbien, das seinerseits schon fünf Millionen Binnenflüchtlinge zählt.

Die Gründe, weshalb Menschen im eigenen Land bleiben oder in benachbarte Regionen ausweichen, sind mannigfaltig: Viele hoffen auf ein rasches Ende eines Konflikts, sie wollen an Orten bleiben, wo ihnen die Sprache und

Kultur vertraut sind, vor allem aber: Die Flucht in fernere Regionen und vor allen in Richtung Westen ist ein kostspieliges Unterfangen. Allgemein lässt sich sagen: Je grösser ein Land, umso grösser der Anteil von Migrant*innen, die dort bleiben. In grösseren sowie bevölkerungsreichen Ländern bieten sich den Menschen mehr Möglichkeiten, Arbeit zu finden, in Schulen zu gehen, sich Perspektiven zu schaffen. Das betrifft statistisch gesehen insbesondere Leute, die auf dem Land, in Steppen oder Bergen leben und infolge von Naturkatastrophen, Konflikten oder Kriegen gezwungen sind, in Grossstädte zu ziehen. Diese «Landflucht» lässt sich in vielen Regionen beobachten, in denen der Anteil der ohnehin ärmeren Bevölkerung besonders hoch ist wie beispielsweise in Mexiko, wo inzwischen 81 Prozent der Bevölkerung in Grossstädten leben oder in Brasilien, wo es gar 87 Prozent sind (es gibt allerdings auch Gegenbeispiele wie die Schweiz, wo inzwischen fast 85 Prozent der Bevölkerung in Städten leben, was aber mit der Kleinräumigkeit des Landes zu tun hat). Man geht davon aus, dass die Binnenmigration vom Land in die Stadt vor allem in Subsahara-Afrika in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch massiv zunehmen wird; in Regionen dagegen, wo sie bereits fortgeschritten ist, wird die Zahl der Binnenmigrant*innen entsprechend zurückgehen.

Noch einmal: Diese Anmerkungen haben nicht zum Ziel, Migration und die damit einhergehenden Herausforderungen zu verharmlosen. Sie zeigen aber, dass wir festgefahrene Narrative dringend hinterfragen müssen. Wie etwa die Vorstellung, Millionen über Millionen Menschen würden in Richtung Westen strömen und die einzige Möglichkeit, diesem «Exodus» Herr zu werden, bestehe darin, eine Festung Europa zu errichten. Tatsache ist: Wenn überhaupt, spielt sich die grosse «Migrationskrise» nicht so sehr im Westen ab, sondern in den Herkunftsregionen, die häufig arm, unsicher und meist auf sich selbst gestellt sind. INFOGRAFIK:

Gewalt Ende Juli starb in Bochum ein obdachloser Mann nach einem Angriff, ein lokaler Strassenmagazin-Verkäufer wurde zusammengeschlagen. Wer sich im öffentlichen Raum aufhalten muss, kann sich schwer schützen.

TEXT ALEXANDRA GEHRHARDT FOTOS SEBASTIAN SELLHORST

Çetin sind die letzten Wochen noch anzusehen. Die Augen sind nach wie vor geschwollen, auf der Nase sind immer noch blaue Flecken. Er ist erst vor ein paar Tagen aus dem Krankenhaus entlassen worden; fast drei Wochen war er dort. Çetin ist seit einigen Jahren Verkäufer des Strassenmagazins Bodo an der Bochumer Königsallee und möchte seinen Nachnamen lieber nicht publiziert haben. Mitte Juli wurde er am Hauptbahnhof zusammengeschlagen. Er sei am Busbahnhof gewesen, erzählt er, und am Busperron mit ein paar Leuten in Streit geraten. Nicht zum ersten Mal. Schon zwei Wochen vorher habe es Streit mit der Gruppe gegeben. Es habe sich hochgeschaukelt, dann sei er gegangen. Dieses Mal kam es anders. Çetin wurde, erzählt er, erst von einer Frau ins Gesicht geschlagen, dann habe einer der Männer mit einer Wodkaflasche zugeschlagen: «Dann war ich weg.»

Bei der Gewalttat erlitt er Hirnblutungen, das Nasenbein war gebrochen, der Kiefer angebrochen. «Ich kann gerade nur Weiches oder Suppe essen, langsam wird es aber besser», sagt Çetin. Zeug*innen hatten Polizei und Rettungswagen alarmiert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein Tatverdächtiger ist noch nicht gefunden; man sei aber zuversichtlich, so ein Polizeisprecher. Auch, weil Aufnahmen aus einer Überwachungskamera die Tat zeigen.

Çetin lebt nach einiger Zeit auf der Strasse wieder in einer Wohnung. Als Verkäufer des Strassenmagazins ist er viel im öffentlichen Raum unterwegs. Der Hauptbahnhof ist einer dieser Orte. Dort erschütterte eine weitere Gewalttat vor einigen Wochen: Ende Juli wurde ein 38-jähriger Obdachloser, der in einer Ecke im Bahnhofsgebäude geschlafen hatte, von einem 21-Jährigen angegriffen und so schwer verletzt, dass er einige Tage später starb. Silviu hiess der Mann, war rumänischer Staatsbürger. Der Tatverdächtige, ein 21-Jähriger aus Lünen, sitzt in Untersuchungshaft, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes. Einige Tage später meldet sich bodo-Verkäufer Mihai

bei uns. Die Anlaufstelle in der Bochumer Innenstadt ist Ausgabestelle des Strassenmagazins, aber auch Beratungsstelle, Kontaktcafé, ein Ort zum Frühstücken, Ausruhen und Ankommen. Der Getötete, erzählt er, war sein Cousin.

Neben der Erschütterung und der Trauer sind Dinge zu klären: Kann Silviu in Rumänien beerdigt werden? Was ist dafür nötig? Wer ist zuständig? Und: Wie kann es bezahlt werden? Mihai erhält Bürgergeld, das reicht nicht. Auch die Familie in Rumänien hat kein Geld. Mihai regelt in den Tagen danach alles Nötige und vermittelt mithilfe von Diakonie und Bodo zwischen den Angehörigen in Rumänien und den Anlaufstellen und Behörden in Deutschland.

Grosse Dunkelziffer

Wer auf der Strasse lebt, ist schutzlos vor Gewalt. Im Gegensatz zu Menschen mit Wohnung kann man Streits und Stress nicht aus dem Weg gehen, sich nicht entziehen. Wie die Antwort auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Martina Renner im Bundestag zeigte, wurden 2023 laut polizeilicher Kriminalstatistik bundesweit 885 Gewalttaten gegen obdachlose Menschen registriert – ein Anstieg von fast 37 Prozent im Vergleich zu 2018.

Die Entwicklung ist alarmierend, auch, weil sie wohl nur einen Bruchteil des tatsächlichen Ausmasses von Gewalt abbildet. Die ist alltäglich, reicht von Beleidigungen und Beschimpfungen über das Umtreten von Bettelbechern, Diebstahl, das Anzünden des Schlafplatzes, Körperverletzung bis hin zu Tötungsdelikten. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) zählt mindestens 653 Obdachlose, die seit 1989 durch Gewalt getötet wurden. In 295 Fällen waren die Täter*innen selbst nicht wohnungslos.

Bei der statistischen Erfassung von Gewalt gegen Wohnungslose ist ein grosses Dunkelfeld anzunehmen. Die BAG W erfasst über eine Presseauswertung die Taten, über

die in Medien berichtet wird. Die Kriminalstatistiken erfassen angezeigte Taten. Man muss aber davon ausgehen, dass die meisten Taten gar nicht erst zur Anzeige kommen. Viele Geschädigte scheuen den Weg zur Polizei – weil sie Angst vor der Rückkehr der Täter*innen haben, der Polizei misstrauen oder Sorge haben, erneut Stigmatisierung zu erleben und nicht ernst genommen zu werden.

Konkurrenz und Abwertung

Die politische Dimension solcher Angriffe wird in den Ermittlungen häufig nicht berücksichtigt. Bei wohnungslosen Täter*innen ist Gewalt häufig Folge der Belastung, die Obdachlosigkeit mit sich bringt. Mit der Pandemie haben sich die Lebenslagen vieler Betroffener verschärft, psychische Belastungen zugenommen. Wachsende Konkurrenz um knappe Ressourcen ist bei Wohnungslosen ein Grundproblem, zeigt sich in der Schlange vor der Suppenküche genauso wie bei der Verfügbarkeit von Schlafund Bettelplätzen oder bei der Wohnungssuche, bei der Wohnungslose benachteiligt sind (siehe Surprise 577/24).

Bei nicht-wohnungslosen Täter*innen müssen menschenfeindliche Motive angenommen werden. In einer Studie des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft zu Hassgewalt gegen Wohnungslose erklärte Werena Rosenke, ehemalige BAG-W-Geschäftsführerin: Wohnungslose Menschen würden angegriffen, weil sie wohnungslos sind und in den Augen der Täter*innen als unnütz oder minderwertig für die Gesellschaft gelten. Die Folge: «Das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Leben wird den Geschädigten aktiv abgesprochen.»

Diese Abwertung Armer und Wohnungsloser ist zwar fester Bestandteil rechter Denkmuster, jedoch kein Phänomen der extremen Rechten. Rund 20 Prozent der Befragten der «Mitte»-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zu rechten Einstellungen in der Gesellschaft gaben 2023 an, dass Obdachlose aus Fussgängerzonen entfernt werden sollten. Auch im politischen Diskurs finden sich ähnliche Positionen nicht nur bei rechten Parteien wieder: Die Diskussion um das Bürgergeld, die Senkung von Leistungen und die Verschärfung von Sanktionen ist letztendlich die Debatte um die Frage, wie viel Menschen –durch Arbeit – «leisten» müssen, um ein Recht auf ein Existenzminimum zu haben. Dass der diskursiven Abwertung die physische folgt, erscheint als fast logische Konsequenz.

Bis Çetins Brüche verheilt sind, wird es dauern. In einem halben Jahr muss er noch einmal operiert werden, die Hirnblutungen werden lange nachwirken. Einen Termin zur Reha-Kur hat er schon. Doch auch die psychischen Folgen sind gravierend. «Ich bin im Krankenhaus ständig nachts schweissgebadet aufgewacht, hab davon geträumt. Die Ärzte haben mir gesagt, dass es auch psychologische Hilfe für mich gibt.» Çetin ist seit einigen Jahren wegen Depressionen in Behandlung und weiss, was Traumata auslösen. Mit der Diakonie ist er im Gespräch über die Möglichkeiten einer Opferberatung und anwaltlichen Beistands, wenn es zum Prozess kommt. «Ich muss das jetzt verarbeiten. Aber es tut gut, zu wissen, dass ich so viel Hilfe bekomme.»

Statistik Angaben zur Gewalt gegen Obdachlose fehlen in der polizeilichen Kriminalstatistik der Schweiz.

Die Situation in der Schweiz ist mit geschätzten 2200 obdachlosen Personen weniger dramatisch als in Deutschland, wie eine Studie der Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) im Auftrag des Bundesamtes für Wohnungswesen 2022 ergab. Von Wohnungsnot bedroht sind etwa weitere 8000 Menschen. Zahlen zu Gewalttaten gegen Obdachlose gibt es für die Schweiz nicht. Delikte werden nicht nach der «Wohnform oder anderen Personenmerkmalen aufgeschlüsselt», wie es etwa die Medienstelle der Kantonspolizei Bern formuliert. In der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) existieren diese Kategorien nicht. Rolf Jäger von der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich betont aber: «Ich kann Ihnen versichern, dass Polizei und Staatsanwaltschaft die Gewalttaten gegen Obdachlose mit der gleichen Sorgfalt und so konsequent verfolgen wie gegen Opfer mit bekanntem Wohnsitz.»

Was für die PKS relevant ist, ist auf Ebene des Bundes festgelegt, basiert aber auf einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt für Statistik (BFS), der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) und allen kantonalen Polizeibehörden, wie Florence Scheidegger von der Sektion Kriminalität und Strafrecht am BFS sagt: «Die Erfassungsrichtlinien der PKS wurden in gemeinsamer Zusammenarbeit festgelegt.» Diese sind an sich anpassbar, eine Änderung setzt aber in der Regel einen politischen Prozess voraus, dem dann eine Konsultation folgt. Dabei wird abgeklärt, ob gewünschte Anpassungen der Statistik im Rahmen der PKS umsetzbar sind. Auch René Gsell, Kriminalkommissär der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, verweist darauf, dass auf gesellschaftliche Veränderungen reagiert werden kann: «Sollten vermehrt Straftaten gegenüber einer Gruppe begangen werden, würden entsprechende Massnahmen durch die Polizei getroffen.»

Einschätzungen aus der Praxis

Bezüglich Gewalttaten sagt Rebecca Fröhlicher von sip züri, der aufsuchenden Sozialarbeit der Stadt Zürich: «Massive körperliche Gewalt gegenüber Obdachlosen und Menschen am Rand der Gesellschaft ist unserer Erfahrung nach sehr selten. Beim Tötungsfall vor drei Jahren beim GZ Bachwiesen handelte es sich glücklicherweise um einen Einzelfall.»

Wenn aber eine obdachlose Person hospitalisiert oder ambulant behandelt wird, stellt sich danach die Frage: Wo erholt sie sich? Maria Rodriguez vom Stadtspital Zürich (Waid, Triemli, Europaallee) schreibt auf Anfrage: «Wenn die Person äussert, dass sie nicht weiss, wohin sie gehen soll, wird der spitalinterne Sozialdienst einbezogen und es wird versucht, eine Anschlusslösung zu finden.»

DIANA FREI

Ob als Sänger*in oder im Publikum – der Surprise Strassenchor lässt uns hautnah erleben, dass Musik die Seele heilt. Dieses Jahr feiert er 15-jähriges Jubiläum.

Anfangs waren es sieben Sänger*innen mit ein bis zwei Auftritten pro Jahr, heute sind es über 30 Personen, die jährlich rund 15 Mal auf der Bühne stehen: Wir sind glücklich und stolz darauf, dass wir mit dem Surprise Strassenchor schon so lange armutsbetroffene und sozial ausgegrenzte Menschen unterstützen können. Gemeinsam überwinden wir immer wieder grosse Herausforderungen.

Seit der Gründung 2009 hat sich viel getan, der Kern aber ist in den 15 Jahren derselbe geblieben: An Proben, Auftritten und sozialen Anlässen wird gesungen, getanzt, gelacht oder auch mal geweint – immer gemeinsam. Unsere Sänger*innen erleben die positive Wirkung der Gemeinschaft, und durch die professionelle Begleitung können wir ihnen bei Bedarf mit konkreter Hilfe bei kleineren und grösseren Aufgaben und Problemen beistehen.

Dass das funktioniert, zeigen nicht zuletzt auch die zahlreichen positiven Reaktionen, die wir jeweils nach den Auftritten erhalten. Die grosse Leidenschaft und die ausgestrahlte Lebensfreude wirken ansteckend und sorgen für strahlende Gesichter und auch Gänsehaut im Publikum. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung in den letzten 15 Jahren und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft!

PALOMA SELMA

1 – Zusammenkommen

Musik verbindet. Das erleben die – aus über 15 Nationen stammenden! – Sänger*innen des Surprise Strassenchors bei jeder Probe, jedem Auftritt und jedem Treffen. Foto eines «Film- und Pasta-Abends» 2012.

2 – Im Rampenlicht

Unser Strassenchor gehört zu den meistgebuchten Chören der Region Basel. Dabei braucht es eine gehörige Portion Mut, im Rampenlicht zu stehen und zu singen. Dass dies auch viel Spass macht, zeigt dieses Bild vom Auftritt des «Adventskalender»-Beitrags im Theater Basel 2022 –vor vollem Haus!

3 – Begegnungen

Durch den Austausch mit weiteren Angeboten von Surprise und anderen Organisationen können wichtige Erfahrungen und Inputs geteilt werden. Für die Angebotsteilnehmer*innen sind die Begegnungen wertvolle Erlebnisse –wie hier anlässlich einer Kooperation mit «The Grand Choir» aus Augsburg, Deutschland im September 2024.

4 – Rückhalt

Unsere Mitarbeiter*innen unterstützen die Sänger*innen nicht nur mit ehrlicher Wertschätzung, sondern auch mit professioneller, niederschwelliger Beratung und Begleitung. Sie sind jederzeit für ein Gespräch zugänglich – auch und gerade kurz vor einem Auftritt 2023 in Basel.

5 – Ein musikalisches Zuhause

Zahlreiche unserer Sänger*innen sind schon viele Jahre dabei und möchten das wertvolle Miteinander mit den Leiter*innen Paloma Selma, Marco Gioco und Rhea Hindermann nicht mehr missen. Somit ist sicher, dass der Surprise Strassenchor auch in Zukunft durch die Kraft der Musik armutsbetroffene und sozial ausgegrenzte Menschen zusammenbringt! Erstes Chor-Gruppenbild 2009, damals unter der Leitung von Michael Pfeuti.

Verantwortliche

Paloma Selma, Angebotsleitung

Marco Gioco, Beratung und Begleitung

Rhea Hindermann, Musikalische Leitung

Nächste Auftritte

17. Okt., 19 Uhr, KLŸCK, Basel

3. Nov., 14.30 Uhr, Alters- und Pflegeheim Madle in Pratteln

30. Nov., 14 Uhr, Adventsmarkt beim Zwinglihaus, Basel

Kontakt und weitere Informationen paloma.selma@surprise.ngo 061 564 90 41 surprise.ngo/strassenchor

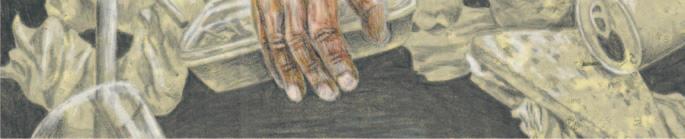

Literatur Der syrische Autor Shukri Al Rayyan erzählt in seinem Roman «Nacht in Damaskus» von einem Liebespaar, das während des Arabischen Frühlings durch eine Tasche voller Geld in grosse Gefahr gerät.

Der Roman «Nacht in Damaskus» spielt kurz vor dem Ausbruch der Revolution in Syrien im Jahr 2011. Im Zentrum stehen Dschawad und Lamis, zwei junge Menschen, die sich bei der Arbeit verlieben. Als ihr Chef Aiman, ein dubioser Geschäftsmann, stirbt, nimmt Dschawad heimlich eine Geldtasche aus dem Büro des Toten an sich. Dadurch gerät er in den Fokus der Polizei und der berüchtigten syrischen Geheimdienste. Und schon wird die junge Beziehung auf eine harte Probe gestellt.

Verpackt in eine vielschichtige Handlung zeigt Shukri Al Rayyan in seinem ersten ins Deutsche übersetzten Buch, wie Korruption und Willkür das Leben der Menschen in Syriens Hauptstadt mit Angst vergiften.

INTERVIEW MONIKA BETTSCHEN

Shukri Al Rayyan, Sie erzählen mit Ihrem Roman eine Liebesgeschichte. Gleichzeitig wird immer wieder das Klima der Angst und des Misstrauens spürbar. Weshalb war Ihnen das wichtig?

Shukri Al Rayyan: In den Jahren und Jahrzehnten vor der Revolution hat das Assad-Regime systematisch ein Reich der Angst errichtet, das sich bis in das Privatleben der Menschen erstreckte. Dschawad und Lamis könnten sich unter anderen Umständen eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Doch stattdessen sind sie gefangen in ihren Positionen, die durch ihre soziale Schicht, Religionszugehörigkeit und finanzielle Situation vorgegeben sind. Dschawad hat kein Geld für eine Heirat und aus sozialen und kulturellen Gründen auch kaum

Aufstiegschancen. Lamis gehört zur herrschenden religiösen Gruppe der Alawit*innen. Sie wurde von ihrem Chef Aiman eingestellt, weil er ein Auge auf sie geworfen hat und auch, weil sie mit dem Leibwächter eines hochrangigen Funktionärs verwandt ist.

So funktionierte diese Gesellschaft?

Ja, man versuchte, sich um der Karriere willen oder um mehr Einfluss zu gewinnen mit der herrschenden Schicht gut zu stellen. Doch die meisten taten dies, weil sie sich davor fürchteten, dass sie andernfalls von der Polizei und den Muchabarat, den Geheimdiensten, verhaftet und gefoltert werden könnten. Angst verändert die Menschen. Als Dschawad die Geldtasche neben dem toten Chef findet, wagt er nicht, die Polizei zu rufen, weil er Angst hat, gefoltert zu werden. Alle in Syrien wissen, dass Polizeibeamte willkürlich Leute verhaften. Sie schüchtern die Bevölkerung ein, um ihr Ansehen zurückzugewinnen, nachdem die Muchabarat sich auf ihre Kosten immer mehr Macht angeeignet hatten. Und dabei noch schlimmer vorgingen als die Polizei.

Im Vorwort Ihres Buches beschreiben Sie die Situation in Syrien kurz vor den Protesten 2011. Am Ende gibt es ein Glossar mit Begriffen, die die Strukturen der syrischen Gesellschaft erläutern.

Kamen diese Elemente nachträglich hinzu, weil «Nacht in Damaskus» ursprünglich nicht für ein europäisches Publikum gedacht war?

Ich verfasste die Outline, die erste Erzählskizze, bereits 2004, als ich noch in Syrien lebte, wagte danach aber nicht, auch nur einen weiteren Satz hinzuzufügen. Ich versuchte es manchmal, aber es ging nicht. Wenn man jahrelang unter einer Gewaltherrschaft lebt, geht es vor allem darum, zu überleben. Unter einem solchen Druck kann man sich nicht äussern. Erst als 2011 die Revolution gegen das Assad-Regime ausbrach, schrieb ich die erste Fassung der Geschichte innerhalb von acht Monaten nieder. Da das Buch nun in der Schweiz erschienen ist, brauchte es dieses Vorwort und das Glossar, damit auch eine westliche Leserschaft die Machtverhältnisse in Syrien nachvollziehen kann.

Die Revolution verlieh Ihnen damals die Kraft, die Arbeit an der Geschichte wieder aufzunehmen?

Ja, sie gab mir meine Stimme zurück, als ich in Damaskus an den ersten friedlichen Protesten teilnahm und gemeinsam mit tausenden anderen Menschen meine Stimme erhob, um Freiheit zu fordern. Es war wie ein Wunder: In diesem Moment bekam ich sie tatsächlich zurück.

Aber die Proteste wurden von den Sicherheitskräften niedergeschlagen. Und kurz danach begann der Krieg, weswegen Sie mit Ihrer Familie fliehen mussten. Ich meine hier auch nicht die politische Freiheit, sondern die individuelle Freiheit. Der erste Tag der Revolution stiess in mir eine innere Wandlung an, deren Kreis sich Jahre später hier in der Schweiz geschlossen hat. Bis zu den Protesten war die Lebensfreude von uns Syrer*innen tief in unseren Seelen gefangen. Es ging nicht nur um Politik, sondern auch um alle anderen Aspekte des Lebens. Hier in Europa kann ich ohne Angst laut auf der Strasse lachen. Vor 2011 war ich ein verängstigter Bürger, der in einer Tyrannei lebte. Aber als die Revolution begann, bekam ich den alten Shukri zurück, und ich begann wieder zu schreiben. Ich wollte dabei über jene Erfahrungen sprechen, die wir damals durchlebt hatten. Es war wie eine Botschaft, die hinausmusste und die ich in meine Geschichte einbetten wollte. So wurde das Schreiben für mich auch zu einem Akt des Widerstandes.

«Es war wie ein Wunder: Im Moment der Revolution bekam ich meine Freiheit zurück.»

Sie leben seit 2014 in der Schweiz. Wie war es für Sie, sich mit Unterschieden zwischen der arabischen und der westlichen Erzähltradition auseinanderzusetzen?

Für «Nacht in Damaskus» habe ich nicht einen modernen narrativen Aufbau verwendet, sondern ich habe das Buch im Stil eines Geschichtenerzählers geschrieben, eines Hakawati. In der arabischen Welt gibt es diese alte Tradition, in der solche Leute zum Beispiel in Kaffeehäusern Geschichten erzählen. Oft sind das Schachtelgeschichten, in denen eine Erzählung selbst wieder eine Erzählung beinhaltet, wie in der Sammlung «Tausendundeine Nacht». Dieser Tradition folgend tragen alle meine Charaktere nicht nur zur Hauptgeschichte bei, sondern haben auch ihre eigenen Geschichten. Alle Figuren sind gleichwertig und fügen dem Gesamtbild der syrischen Gesellschaft weitere Aspekte hinzu. Sie sind wie Perlen, zwischen denen ein Faden verläuft. Dieser Faden kann wie ein Spinnennetz durch innere und äussere Einflüsse in Schwingung geraten. Sie entsprechen dem, was zwischen den Figuren geschieht. Mit meinem Schreiben möchte ich das Leben in all seinen Aspekten einfangen. Ich wollte die Syrer*innen nicht nur als Opfer der politischen Umstände zeigen, sondern als Individuen, die sich mit allen Facetten des Lebens auseinandersetzen müssen.

So, wie auch Sie selbst nicht nur darauf reduziert werden möchten, ein syrischer Geflüchteter zu sein?

Ich werde oft zuerst auf die politische Situation in Syrien angesprochen und erst danach auf andere Dinge, zum Beispiel auf meine Arbeit. Aber ich habe grosses Glück, dass ich in der Schweiz die Möglichkeit habe, mich als Schriftsteller neu erfinden

FOTO:

zu können. Dass ich hier die Person sein kann, die ich sein möchte. Vielen anderen Geflüchteten bietet sich eine solche Gelegenheit nicht. Sie müssen sich in einer Art und Weise neu erfinden, welche nicht ihrem Wesen entspricht. Es hängt von den Umständen ab, ob ein Mensch seine Träume leben kann: überall auf der Welt und zu jeder Zeit. Um mein Deutsch zu verbessern, lese ich gerade «Der Reisende» von Ulrich Alexander Boschwitz, worin ein jüdischer Mann 1938 durch Deutschland reist, nachdem ihm die Flucht nicht gelungen ist. Diese Geschichte berührt mich und erinnert mich an jene Tage, als wir 2011 alle am Fernsehen mitverfolgten, wie die Menschen in Tunesien, Ägypten oder Libyen ihre Stimmen gegen autoritäre Regimes erhoben. Menschen, die unter einer Tyrannei leiden, sprechen die gleiche Sprache. Und wenn sie darüber zu sprechen beginnen, sind sie nicht mehr Opfer, sondern gewinnen ihr Recht zurück, ihr Leben als normale Menschen zu führen.

Shukri Al Rayyan: «Nacht in Damaskus», Edition Bücherlese, Luzern 2024. Aus dem Arabischen übersetzt von Kerstin Wilsch.

FOTO:

SHUKRI AL RAYYAN geboren 1962 in Damaskus, studierte Maschinenbau und arbeitete später für verschiedene Verlage sowie als TV-Produzent. 2014 floh der Schriftsteller mit seiner Familie aus Syrien in die Schweiz.

Aarau

«Bilder machen Leute: Promis vor der Linse», digitale Bilderschau, Di bis Fr, 11 bis 18 Uhr, Sa 10 bis 17 Uhr, So 11 bis 17 Uhr, Stadtmuseum Aarau, Schlossplatz 23. stadtmuseum.ch

Die Promifotografie gibt immer viel her in Sachen Selbstdarstellung und Dargestelltwerden. Wie wird mit der Pressefotografie Volksnähe erzeugt und wie Authentizität vermittelt? Was erzählt uns die Wahl des Blickwinkels, die Nähe zum Objekt oder der Entscheid für Schwarz-Weiss statt Farbe? Auf der Suche nach Antworten hat das Stadtmuseum Aarau den riesigen Bilderfundus des Ringier Bildarchivs von ca. 7 Mio. analogen Pressefotografien durchforstet. (Es zeigte sich dabei übrigens: Welche inszenierten Posen sympathisch, ernst oder seriös wirken, hat sich über die Jahre verändert.) Hier sind sie alle, die schillernden Protoganist*innen des People-Journalismus: Heidi Abel, Miss Schweiz, Louis Armstrong, Leichtathletinnen oder der Bundesrat beim Zopfbacken. Die digitale Bilderschau wird von einer kleinen Ausstellung im Treppenhaus begleitet, die Einblick in das Ablagesystem des Ringier Bildarchivs gibt. In einer Kooperation erhalten und vermitteln Bibliothek und Archiv Aargau und das Stadtmuseum Aarau diese Bilder gemeinsam. Als Highlight lässt das Stadtmuseum Aarau das Publikum einmal pro Monat selbständig mit Archivhandschuhen durch Dias, Negative und Abzüge im Schauarchiv des Ringier Bildarchivs stöbern: jeweils sonntags, 20. Okt. 17. Nov., 8. Dez., 19. Jan., 16. Feb. und 9. März, 14 bis 17 Uhr. DIF

Zürich

«Der Elefant ist der Raum», Ausstellung, Sa, 5. Okt. bis Fr, 1. Nov.; Symposium Fr, 4. und Sa, 5. Oktober, ETH Zürich, Hönggerberg. ausstellungen.gta.arch.ethz.ch

Das Haus der Schweizer Familienpolitik: Wie ist es gebaut, wer hat es erbaut? Welche Familien gelten in diesem Gebäude als willkommen und welche nicht? Wer darf,

Arbeiten, unter anderem die Videoinstallation «Eugenik und ANAG –Gebildete Handlanger der Macht» von Melinda Nadj Abonji, und die Zoom-Lecture «Le Corbusier and Eugenics – It’s not a footnote». Gezeigt wird auch die Wanderausstellung «‹We are not alone›: Legacies of Eugenics», die 2021 in der Wiener Holocaust Library in London eröffnet wurde und danach in den USA, in Brasilien, Polen, Rumänien, Schweden, Serbien und im UK tourte. DIF

Bern

«Neutralisiert –Wie verstehen Sie die Dolmetscherin?», Dokumentartheater, Mi bis Fr, 2. bis 4. Okt., jeweils 20 Uhr, Schlachthaus Theater Bern, Rathausgasse 20. schlachthaus.ch

muss, soll und kann darin alt werden? Wer darf Kinder haben und das Haus bewohnen? Und wer nicht? – 1934 trat ein folgenreiches Gesetz in Kraft, das alle diese Modalitäten regelte: das Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG). Teil davon, und wohl am bekanntesten, war das Saisonnierstatut; aus ökonomischen Gründen wurden für eine strikt begrenzte Zeit Arbeitskräfte rekrutiert. Wenn man den historischen Kontext dieses Gesetzes mitliest, blickt man in einen moralischen Abgrund. Das ANAG trägt völkisch-eugenische Züge. Aus rassenhygienischen Gründen wurde die Familiengründung und Reproduktion der Migrant*innen in der Schweiz illegalisiert. Die Ausstellung präsentiert nun wissenschaftliche und künstlerische

Selbstporträt hinterfragt Zarina Tadjibaeva ihre Position. Was bedeutet es, ein neutrales Sprachrohr zu sein? Und was hat die persönliche Rolle mit derjenigen der Schweiz zu tun, die ebenso neutral ist wie die Dolmetscherin? Eine gnadenlose Konfrontation mit dem Menschen hinter seiner Arbeitsfunktion. Weitere Gastspiele 2025, siehe zarina.ch. DIF

Zürich /online

«Die Dolmetscherin übersetzt die Fragen und Antworten, Wort für Wort. Sie ist neutral und unparteiisch. Auf den Entscheid hat sie keinen Einfluss. Sie stellt keine eigenen Fragen.» So wird Zarina Tadjibaeva als Dolmetscherin bei einem Behördeneinsatz vorgestellt. Man könnte anfügen: Sie ist sich aber bewusst, dass sie Teil des Systems ist, das über das Schicksal Geflüchteter entscheidet. Die tadschikischstämmige Künstlerin Zarina Tadjibaeva arbeitet seit über zwanzig Jahren als Behördendolmetscherin im Asylwesen. Sie übersetzt für die Justiz und Migrationsbehörden aus dem Persischen und Russischen ins Deutsche. Der Krieg in der Ukraine und die Ungleichbehandlung der Geflüchteten aus anderen Kriegsregionen hat sie in eine persönliche Krise gestürzt. In einem performativen

«Art in Conflict», Gesprächsreihe, Gessnerallee 8, Stall 6 / ZHdK, Toni-Areal, Pfingstweidstr. 96 und online per Zoom, Eintritt frei. artasfoundation.ch/de/aktuell Künstlerische Projekte in Krisengebieten werfen heikle Fragen auf, die werden hier regelmässig diskutiert. In der Gesprächsreihe «Art in Conflict» kommen einmal pro Monat unterschiedliche Akteur*innen zusammen und reflektieren ihre Erfahrungen. Kunst kann die Aufmerksamkeit auf das richten, was sonst unausgesprochen bleibt. Und so dazu beitragen, neue gesellschaftliche Perspektiven zu entwickeln: Die Idee ist, gemeinsam eine neue Definition einer Situation zu schaffen, in der die alte Realität nicht mehr als absolut erscheint und radikale politische Veränderungen als möglich wahrgenommen werden. So hat Kunst das Potenzial, Denkräume zu öffnen. Darüber wird in «Art in Conflict» in vielfältiger Besetzung gesprochen (auf Englisch): Die Veranstaltungen finden vor Ort in Zürich und über Zoom statt. (Anmeldung für den Zoom-Link jeweils bis am Vortag per E-Mail an: info@artasfoundation.ch) Am Mi, 16. Okt.: «Community Building im fragilen Kontext» mit Shoghakat Mlke-Galstyan (Armenien, artasfoundation) und Rana Yazaji (Deutschland, artasfoundation), Gessnerallee. Am Mi, 13. Nov., «Theaterinitiativen in Kriegszeiten» mit Mira Sack (Zürcher Hochschule der Künste, Schweiz), Lena Saade Gebran (USEK’s University, Libanon) und Shebli Albau (Theaterschaffender, Schweiz), ZHdK. Mi, 11. Dez., «Wirtschaft, Krieg und die Rolle der Kunst?» mit Robert Bachmann (Public Eye, Schweiz). Mi, 15. Januar, «Conflict Engagement durch Kunst» mit Dana Caspersen (Konfliktanalytikerin, Tanzschaffende, USA), Gessnerallee. DIF

Surprise-Standorte: Migros

Einwohner*innen: 447 702

Sozialhilfequote in Prozent: 4,5

Anteil ausländische Bevölkerung in Prozent: 33,6

Name: Der «Toblerplatz» ist benannt nach Prof. Gustav Adolf ToblerBlumer (1850–1923), Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich mit Schwerpunkt Schwachstromtechnik

Die Migros-Filiale Toblerplatz wird gerade umgebaut und ist deshalb geschlossen. Es handelt sich um eine der kleinsten der Stadt, solche Läden wurden andernorts aufgegeben, aber hier oben, in der besten Gegend, wird die Stellung gehalten. Ob der Laden nach der Renovation grösser sein wird, wird sich zeigen. Die Quadratmeterpreise sind hoch. Die Postfiliale ist einem Discounter gewichen. Es gibt noch einen weiteren Lebensmittelladen, eine Drogerie und ein Blumengeschäft.

Oberhalb der Tramstation steht ein kleiner, tempelartiger Bau, in dem ein Brunnen und Bänke untergebracht sind, gesäumt von zwei Bäumen. Daneben erstreckt sich die Mauer eines Grundstücks, das fast bis zur nächsten

Tramstation reicht. Heute steht eine Reihe Mehrfamilienhäuser darauf, bis vor ein paar Jahren war es eine einzige Villa. Die Mauer und Randbepflanzung stammen noch aus jener Zeit, es gibt unterschiedliche hohe Bäume, Sträucher, herabhängender Efeu. Überhaupt ist hier die Gegend der Hecken und Büsche, viele Häuser sind diskret zurückversetzt. Vor einem steht die Dreifachgarage offen, es sind Oldtimer mit niedrigen Nummernschildern darin zu sehen.

Entflieht man dem Baulärm bergauf, findet man sich in einem äusserst ruhigen Quartier, in dem nur Gärtner, Paketboten, Putzpersonal und HaushaltgeräteMonteure unterwegs sind, Auch die vereinzelten Autos in der 30er-Zone sind alle gewerblich gekennzeichnet.

Hier gibt es einen kleinen, sehr schönen Park mit Spielplatz, mit herrlicher Aussicht auf den Zürichsee, mit einem gedeckten Sandkasten und einem Brunnen, in dem sich planschen liesse, Spielgerät, einem runden Türmchen und einem viereckigen Häuschen, aber weit und breit ist kein Mensch zu sehen. Auf dem Betongeländer sind Mosaike eingelassen. Geometrische Figuren aus jeweils 16 Bisazza-Plättchen. Sie erinnern an die in Paris weit verbreiteten SpaceInvader-Mosaike, die ebenfalls aus kleinen Keramik-Plättchen bestehen. Hier sind allerdings einige beschädigt, das Muster nicht mehr erkennbar.

Was mit der Zeit auffällt, ist die Stille, so ruhig ist es sonst nirgends in der Stadt. Auch von den in Zürich stets politisch umkämpften Parkplätzen hat es mehr als genug, die meisten davon unbelegt, denn die Häuser verfügen über Garagen. Gesäumt werden die Strassen von Bäumen, immer wieder gibt es kleine Plätze, auf denen Bänke zum Verweilen einladen. Auf einem dieser Plätze steht eine schöne alte Litfasssäule. Ein Plakat wirbt für «Mehr Bäume in allen Quartieren». Ob der Aufruf verfängt, wird sich zeigen. Neben Appartementhäusern gibt es Villen und Doppelhäuser, deren eine Hälfte frisch renoviert ist, während die andere ziemlich verwittert wirkt. Am Zaun wirbt ein Aushang für die Biodiversitätsinitiative.

Um die Biodiversität scheint es hier gar nicht schlecht zu stehen, angesichts der vielen Bäume und grossen Gärten. Wie es mit der Diversität der Anwohner*innen aussieht, lässt sich nicht sagen, da keine da sind. Wahrscheinlich leben auch viele Expats im Quartier, aber das ist eine blosse Vermutung, an den Klingelschildern stehen nur vereinzelt Namen. Das ist der diskrete Charme der Bourgeoisie.

STEPHAN PÖRTNER

Der Zürcher

Schriftsteller Stephan Pörtner besucht

Surprise-Verkaufsorte und erzählt, wie es dort so ist.

Unsere Vision ist eine solidarische und vielfältige Gesellschaft. Und wir suchen Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma soziale Verantwortung.

Unsere positiven Firmen haben dies bereits getan, indem sie Surprise mindestens 500 Franken gespendet haben. Mit diesem Betrag unterstützen Sie Menschen in prekären Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit.

Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutionen werden in jeder Ausgabe des Surprise Strassenmagazins sowie auf unserer Webseite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das am längsten dabei ist.

Gemeinnützige Frauen Aarau

TopPharm Apotheke Paradeplatz Zürich

Automation Partner AG, Rheinau

Anyweb AG, Zürich

Beat Vogel – Fundraising-Datenbanken Zürich

Gemeinnütziger Frauenverein Nidau

Hausarztpraxis Tannenhof, Tann-Rüti

Arbeitssicherheit Zehnder, Zürich

Beat Hübscher - Schreiner, Zürich

KMS AG, Kriens

Brother (Schweiz) AG, Dättwil Coop Genossenschaft www.wuillemin-beratung.ch

Stoll Immobilientreuhand AG movaplan GmbH, Baden

Maya Recordings, Oberstammheim

Madlen Blösch, Geld & so, Basel onlineKarma.ch / Marketing mit Wirkung

Scherrer + Partner GmbH www.dp-immobilienberatung.ch

Kaiser Software GmbH, Bern

Buchhaltungsbüro Balz Christen, Dübendorf Heller IT + Treuhand GmbH, Tenniken

Sublevaris GmbH, Brigitte Sacchi, Birsfelden

Bodyalarm GmbH - time for a massage

Möchten Sie bei den positiven Firmen aufgelistet werden?

Mit einer Spende ab 500 Franken sind Sie dabei.

Spendenkonto:

IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 Surprise, 4051 Basel

Zahlungszweck: Positive Firma und Ihr gewünschter Namenseintrag (max. 40 Zeichen inkl. Leerzeichen). Sie erhalten von uns eine Bestätigung. Kontakt:

Wie wichtig ist Ihnen

Das Programm Einige unserer Verkäufer*innen leben fast ausschliesslich vom Heftverkauf und verzichten auf Sozialhilfe. Surprise bestärkt sie in ihrer Unabhängigkeit. Mit dem Begleitprogramm SurPlus bieten wir ausgewählten Verkäufer*innen zusätzliche Unterstützung. Sie erhalten ein Abonnement für den Nahverkehr, Ferienzuschlag und eine Grundausstattung an Verkaufskleidung. Zudem können bei finanziellen Notlagen aber auch für Gesundheits- oder Weiterbildungskosten weitere Unterstützungsbeiträge ausgerichtet werden. Die Programmteilnehmer*innen werden von den Sozialarbeiter*innen bei Surprise eng begleitet.

Eine von vielen Geschichten Negasi Garahlassie gehört unterdessen schon fast zum Winterthurer Stadtbild. Seit rund 15 Jahren ist Negasi Garahlassie als Surprise-Verkäufer tätig. Entweder verkauft der gebürtige Eritreer seine Magazine auf dem Wochenmarkt oder am Bahnhof Winterthur. Der Arbeitstag des 65-Jährigen beginnt frühmorgens und dauert meist so lange, bis der abendliche Pendelverkehr wieder abgenommen hat. Zusammen mit seiner Frau und seinen zwei erwachsenen Söhnen ist er auf das Einkommen des Strassenmagazinverkaufs angewiesen, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Das SurPlus-Programm unterstützt ihn dabei: Mit Krankentaggelder, bezahlten Ferientagen und einem Abonnement für den öffentlichen Nahverkehr.

Weitere Informationen gibt es unter: surprise.ngo/surplus

Derzeit unterstützt Surprise 30 Verkäufer*innen des Strassenmagazins mit dem SurPlus-Programm. Ihre Geschichten stellen wir Ihnen hier abwechselnd vor. Mit einer Spende von 6000 Franken ermöglichen Sie einer Person, ein Jahr lang am SurPlus-Programm teilzunehmen.

Spendenkonto:

Unterstützungsmöglichkeiten:

· 1 Jahr: 6000 Franken

· ½ Jahr: 3000 Franken

· ¼ Jahr: 1500 Franken

· 1 Monat: 500 Franken

· oder mit einem Beitrag Ihrer Wahl.

IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 | Vermerk: SurPlus Oder Einzahlungsschein bestellen: T +41 61 564 90 90

info@surprise.ngo | surprise.ngo/spenden Herzlichen Dank!

#581: Merci, Hans «Bewegte Lebensweisheiten»

Ich war tief beeindruckt von einer Stadtführung mit Hans Rhyner. Er lässt mit etwas Schalk hinter seine wachen Augen blicken. Zwar ist er vom Leben vielseitig gezeichnet, lässt aber unbeschreiblich Wertvolles erkennen; bewegte Lebensweisheiten. Ich freue mich, mit Hans, dem «Schlawiner», zu seinen spassigen Bemerkungen beim nächsten Surprise-Kauf am Bahnhof Zug weiterhin frei lachen zu dürfen, jedes Mal ein Aufsteller für den ganzen Tag.

ALBERT RENGGLI, Steinhausen

Herausgeber

Surprise, Münzgasse 16 CH-4051 Basel

Geschäftsstelle Basel

T +41 61 564 90 90 Mo–Fr 9–12 Uhr info@surprise.ngo, surprise.ngo

Regionalstelle Zürich

Kanzleistrasse 107, 8004 Zürich

T +41 44 242 72 11

M+41 79 636 46 12

Regionalstelle Bern

Beundenfeldstrasse 57, 3013 Bern

T +41 31 332 53 93

Soziale Stadtrundgänge

Basel: T +41 61 564 90 40 rundgangbs@surprise.ngo

Bern: T +41 31 558 53 91 rundgangbe@surprise.ngo

Zürich: T +41 44 242 72 14 rundgangzh@surprise.ngo

Anzeigenverkauf

Stefan Hostettler, 1to1 Media

T +41 43 321 28 78 M+41 79 797 94 10 anzeigen@surprise.ngo

Redaktion

Verantwortlich für diese Ausgabe:

Diana Frei (dif)

Klaus Petrus (kp), Lea Stuber (lea), Sara Winter Sayilir (win)

T +41 61 564 90 70 redaktion@strassenmagazin.ch leserbriefe@strassenmagazin.ch

#571: Ein anhaltender Albtraum «Sehr

Der Bericht von Murat Türemiş hat mich sehr berührt und das Kurzporträt von Emirkan Keskin hat mich nicht mehr losgelassen. Seit 2023 setze ich mich alias «AnnA» malerisch u.a. mit Selbststigmatisierung, interpersoneller und öffentlicher Stigmatisierung, sowie struktureller und institutioneller Diskriminierung auseinander. Ich habe dem Bild den Titel «Kontemplation» gegeben. Ich selbst bin seit 2015 herztransplantiert und engagiere mich vor allem in der Freiwilligenarbeit und arbeite stundenweise für die PHZ. In den ersten Arbeitsmarkt habe ich es somit nur bedingt geschafft – unterdessen schätze ich aber die Vorteile meines «Standes» in der Gesellschaft und komme damit gut klar.

JANINE STÜSSI, Zürich

Ständige Mitarbeit

Rosmarie Anzenberger (Korrektorat), Simon Berginz, Monika Bettschen, Christina Baeriswyl, Hanna Fröhlich

Carlo Knöpfel, Yvonne Kunz, Isabel Mosimann, Fatima Moumouni, Stephan Pörtner, Priska Wenger, Christopher Zimmer

Mitarbeitende dieser Ausgabe

Alexandra Gehrhardt, Urs Habegger, Giovanni Lo Curto, Eva Nimke, Sebastian Sellhorst, Paloma Selma

Wiedergabe von Artikeln und Bildern, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion. Für unverlangte Zusendungen wird jede Haftung abgelehnt.

Gestaltung und Bildredaktion

Bodara GmbH, Büro für Gebrauchsgrafik

Druck

AVD Goldach

Papier

Holmen TRND 2.0, 70 g/m2, FSC®, ISO 14001, PEFC, EU Ecolabel, Reach

Auflage 25 200

Abonnemente CHF 250.–, 25 Ex./Jahr

Helfen macht Freude, spenden Sie jetzt. IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3

Das Abonnement ist für jene Personen gedacht, die keinen Zugang zum Heftverkauf auf der Strasse haben. Alle Preise inklusive Versandkosten.

25 Ausgaben zum Preis von CHF 250.– (Europa: CHF 305.–) Reduziert CHF 175.– (Europa: CHF 213.50.–)

Gönner-Abo für CHF 320.–

Probe-Abo für CHF 40.– (Europa: CHF 50.–), 4 Ausgaben Reduziert CHF 28.– (Europa: CHF 35.–)

Halbjahres-Abo CHF 120.–, 12 Ausgaben Reduziert CHF 84.–

Der reduzierte Tarif gilt für Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben. Es zählt die Selbsteinschätzung.

Bestellen Email: info@surprise.ngo Telefon: 061 564 90 90 Post: Surprise, Münzgasse 16, CH-4051 Basel

Online bestellen surprise.ngo/strassenmagazin/abo

«Ich bin in Asmara, Eritrea geboren. Dort habe ich die Schule bis zur 12. Klasse besucht, danach musste ich ins Militär. Wegen Gesundheitsproblemen musste ich den Dienst abbrechen. Seit ich klein bin, wollte ich schon immer Kinder unterrichten. Leider kam es nicht so, wie ich es mir gewünscht hatte. Ich fing stattdessen an, als Sekretärin zu arbeiten. Jedoch bekam ich eine andere Möglichkeit. Ich unterrichtete Kinder in einer evangelischen Freikirche im Religionsunterricht, das war aber Freiwilligenarbeit.

Weil bestimmte evangelische Gemeinden in Eritrea aber nicht anerkannt, sogar verboten sind, konnte ich meine Tätigkeit als Lehrerin in der Kirche nicht fortführen. Viele mir bekannte Pastoren wurden verhaftet und die Kirchen geschlossen. Die Gemeinde bekam viele Schwierigkeiten durch den Staat. Manche Gläubige wurden weggesperrt, andere – unter anderem auch ich – flüchteten aus dem Land. Bevor ich vor zwölf Jahren in die Schweiz kam, war ich in einem Camp in Äthiopien, in der Region Tigray. Auch dort bekam ich die Chance, in evangelischen Freikirchen Kinder zu unterrichten.

Zu jener Zeit beantragte mein Bruder, der schon damals in der Schweiz lebte, bei den Behörden, dass ich nachziehen darf; als Grund konnte er geltend machen, dass ich in meinem Heimatland wegen meines Glaubens verfolgt und diskriminiert werde. So kam ich in die Schweiz. Hier konnte ich aufgrund der Sprachbarriere leider nicht als Lehrerin oder freiwillige Helferin im sozialen Bereich arbeiten. Immerhin habe ich die Möglichkeit, als Freiwillige in einer evangelischen Freikirche Kinder in meiner Muttersprache zu unterrichten.

Die Sprache ist bis heute eine grosse Herausforderung für mich und der Grund, warum ich nicht immer da arbeiten kann, wo ich möchte. Ein anderes Problem ist meine Gesundheit. Wegen körperlichen Beschwerden konnte ich nie länger an einem Ort arbeiten. Ein Jahr habe ich bei einem Recycling-Unternehmen gearbeitet, doch dann musste ich aufhören, denn ich hatte zu grosse Schmerzen. Als es mir besser ging, fing ich an, Deutschkurse zu besuchen. Danach arbeitete ich etwas mehr als ein Jahr in der Reinigung. Später hatte ich beim Forstamt einen Job im Wald. Das war aber nichts für mich, denn diese Art der Aufräumarbeit war sehr anstrengend und verschlimmerte meinen Krankheitszustand. Ich fing also wieder beim Recycling-Unternehmen an, musste dort aber erneut wegen meiner Schmerzen aufhören.

Almaz Teklehaimanot, 48, verkauft in Luzern, Rotkreuz und Arth Goldau Surprise und möchte gerne Fotografieren lernen.

Zu jener Zeit begann ich, Surprise-Magazine zu verkaufen – eine Arbeit, die ich trotz meiner gesundheitlichen Probleme gut machen kann. Da ich sehr flexibel bin und die Möglichkeit habe zu arbeiten, wann ich will, kann ich mich auch zurückziehen, wenn ich mal nicht so fit bin. Vor allem muss ich mich deswegen nicht schlecht fühlen, wie das bei meinen bisherigen Jobs immer der Fall war. In Zukunft möchte ich gerne einen Kurs besuchen, um Fotografieren zu lernen. Das würde mir sehr viel Spass machen.

Ich fühle mich sehr wohl im Surprise-Team und fühle mich als Teil der Familie. Alle sind nett, hilfsbereit und optimistisch. Sie helfen mir viel, was ich sehr schätze. Die einzig negativen Erfahrungen waren, dass mir bei der Arbeit schon zweimal die Tasche gestohlen wurde.

Manchmal fragen mich die Leute, wieso ich keine Arbeit habe. Das irritiert mich. Dann antworte ich ihnen, dass der Verkauf von Surprise meine Arbeit ist. Auch wenn meine Kund*innen mal keine Magazine kaufen, freue ich mich, sie zu sehen. Die Leute sind sehr aufmerksam. Wenn ich mal krank bin, rufen sie mich an und fragen, wie es mir geht. Einige von denen, die meine Nummer nicht haben, haben sogar schon beim Coop nachgefragt, was mit mir los sei und warum ich in letzter Zeit so oft fehle. Das berührt mich sehr und ich möchte mich für all die Liebe bedanken, die mir von diesen Leuten entgegengebracht wird.»

Aufgezeichnet von HANNA FRÖHLICH

IN AARAU Naturama Aargau, Feerstr. 17 | the green corner, Rain 27 IN ALSTÄTTEN Familien- und Begegnungszentrum Reburg, Rathausplatz 1 Zwischennutzung Gärtnerei, Schöntalstr. 5a IN ARLESHEIM Café Einzigartig, Ermittagestr. 2 IN BAAR Elefant, Dorfstr. 1 IN BACHENBÜLACH Kafi Linde, Bachstr. 10 IN BASEL Bäckerei KULT, Riehentorstr. 18 & Elsässerstr. 43 | BackwarenOutlet, Güterstr. 120 | Barista Bar Basel, Schneidergasse 16 | Bioladen Feigenbaum, Wielandplatz 8 | Bohemia, Dornacherstr. 255 | Café Spalentor, Missionsstr. 1 | Didi Offensiv, Erasmusplatz 12 | Eiscafé Acero, Mörsbergerstr. 2 Elisabethen, Elisabethenstr. 14 | FAZ Gundeli, Dornacherstr. 192 | Flore, Klybeckstr. 5 | frühling, Klybeckstr. 69 | Haltestelle, Gempenstr. 5 | HausBAR Markthalle, Steinentorberg 20 | KLARA, Clarastr. 13 | L’Ultimo Bacio Gundeli, Güterstr. 199 | Oetlinger Buvette, Unterer Rheinweg | Quartiertreffpunkt Hirzbrunnen, Im Rheinacker 15 | Quartiertreff Kleinhüningen, Kleinhüningerstr. 205 | Quartiertreff Lola, Lothringerstr. 63 | Shöp, Gärtnerstr. 46 | Tellplatz 3, Tellplatz 3 Treffpunkt Breite, Zürcherstr. 149 | Wirth’s Huus, Colmarerstr. 10 IN BERN Äss-Bar, Marktgasse 19 | Becanto, Bethlehemstr. 183 | Boulderbad Muubeeri, Maulbeerstrasse 14 | Brasserie Lorraine, Quartiergasse 17 | Burgunderbar, Speichergasse 15 | Café Kairo, Dammweg 43 | Café Paulus, Freiestr. 20 | DOCK8, Holligerhof 8 | Dreigänger, Waldeggstr. 27 | Generationenhaus, Bahnhofplatz 2 | Hallers brasserie, Hallerstr. 33 | Kinderkiosk, Monbijoupark | Lehrerzimmer, Waisenhausplatz 30 | LoLa, Lorrainestr. 23 | Löscher, Viktoriastr. 70 | Luna Lena, Scheibenstr. 39 | MARTA, Kramgasse 8 | MondiaL, Eymattstr. 2b Phil’s Coffee to go, Standstr. 34 | Rösterei, Güterstr. 6 | Sous le Pont, Neubrückstr. 8 | Treffpunkt Azzurro, Lindenrain 5 | Tscharni, Waldmannstr. 17a IN BIEL Äss-Bar, Rue du Marché 27 | Genusskrämerei, Rathausgässli 4 | Inizio, Freiestrasse 2 | Treffpunkt Perron bleu, Florastrasse 32 IN BURGDORF Bohnenrad, Bahnhofplatz & Kronenplatz | KafiFritz, mobiles Kaffee-Dreirad | Specht, Hofstatt 5 IN CHUR Loë, Loestr. 161 IN DIETIKON Mis Kaffi, Bremgartnerstr. 3a IN FRAUENFELD Be You Café, Lindenstr. 8 IN HAUSEN AM ALBIS Café Palaver, Törlenmatt 1 IN LENZBURG Chlistadt Kafi, Aavorstadt 40 | feines Kleines, Rathausgasse 18 IN LIESTAL Bistro im Jurtensommer, Rheinstr. 20b IN LUZERN Arlecchino, Habsburgerstr. 23 | Bistro Vogelgärtli, Sempacherstr. 10 | Blend Teehaus, Furrengasse 7 | Jazzkantine zum Graben, Grabenstr. 8 | Markt Wärchbrogg, Alpenquai 4 & Baselstr. 66 | Meyer Kulturbeiz & Mairübe, Bundesplatz 3 Netzwerk Neubad, Bireggstr. 36 | Pastarazzi, Hirschengraben 13 | Rest. Wärchbrogg, Alpenquai 4 | Sommerbad Volière, Inseliquai IN MÜNCHENSTEIN Bücher- und Musikbörse, Emil-Frey-Str. 159 IN NIEDERDORF Märtkaffi am Fritigmärt IN OBERRIEDEN Strandbad Oberrieden, Seestr. 47 IN OBERWIL IM SIMMENTAL Gasthaus Rossberg, Rossberg 557 IN SCHAFFHAUSEN Kammgarn-Beiz, Baumgartenstr. 19 IN SISSACH Cheesmeyer, Hauptstrasse 55 IN STEFFISBURG Offenes Höchhus, Höchhusweg 17 IN STEIN AM RHEIN Raum 18, Kaltenbacherstr. 18 IN ST. GALLEN S’Kafi, Langgasse 11 IN SUHR Alter Konsum, Bachstrasse 72 IN UEKEN Marco’s Dorfladen, Hauptstr. 26 IN UETIKON AM SEE Fridies Cafi-Bar, Weingartenstrasse 1 IN USTER al gusto, Zürichstrasse 30 Kafi Domino, Gerbestrasse 8 IN WIL Caritas Markt, Ob. Bahnhofstr. 27 IN WINTERTHUR Bistro Sein, Industriestr. 1 IN ZOLLIKOFEN Café Mondial, Bernstrasse 178 IN ZUG Bauhütte, Kirchenstr. 9 | Podium 41, Chamerstr. 41 IN ZÜRICH Barista Bar Sihlpost, Kasernenstrasse 97 | Bistro Karl der Grosse, Kirchgasse 14 | Café Noir, Neugasse 33 | Café Zähringer, Zähringerplatz 11 | Cevi Zürich, Sihlstr. 33 | das GLEIS, Zollstr. 121 | Flussbad Unterer Letten, Wasserwerkstr. 141 | Freud, Schaffhauserstr. 118 | GZ Bachwiesen, Bachwiesenstr. 40 | GZ Wipkingen, Breitensteinstr. 19a | GZ Witikon, Witikonerstr. 405 jenseits im Viadukt, Viaduktstr. 65 | Kiosk Sihlhölzlipark, Manessestr. 51 | Kleinwäscherei, Neue Hard 12 | Kumo6, Bucheggplatz 4a | Quartiertr. Enge, Gablerstr. 20 | Quartierzentr. Schütze, Heinrichstr. 238 | Sport Bar Cafeteria, Kanzleistr. 76 | Täglichbrot, Friesenbergplatz 5 | Zum guten Heinrich Bistro, Birmensdorferstr. 431

Weitere Informationen: surprise.ngo/cafesurprise

Menschen, die Armut, Ausgrenzung und Obdachlosigkeit aus eigener Erfahrung kennen, zeigen ihre Stadt aus ihrer Perspektive und erzählen aus ihrem Leben. Authentisch, direkt und nah.

Buchen Sie noch heute einen Sozialen Stadtrundgang in Basel, Bern oder Zürich. Infos und Terminreservation: www.surprise.ngo/stadtrundgang