5 minute read

Auf Umwegen nach Hause

PFLEGEHEIM

Die Suche nach einer geeigneten Wohnung blieb erfolglos. Der Umbau der Mietwohnung konnte nicht fristgerecht beendet werden. Nicht selten bedarf es nach einem mehrmonatigen Klinikaufenthalt einer Übergangslösung.

Von Kathrin Huber Näf

Rupert Buschneg blickt auf ein langes Arbeitsleben im Hoch- und Tiefbau zurück. Er freute sich auf den wohlverdienten Ruhestand, der leider bereits nach drei Jahren getrübt wurde. Eines Morgens im November 2020 spürte er seine Beine nicht mehr, fühlte sich unwohl und stürzte im Badezimmer. Er wurde notfallmässig ins örtliche Spital eingewiesen. Nach intensiven Abklärungen in verschiedenen Spitälern lautete die Diagnose Tetraplegie aufgrund einer Entzündung des Rückenmarks. Für ihn und seine Familie folgten Monate der Ungewissheit. Zu Beginn konnte er weder die Beine noch die Arme und Hände bewegen. Nach dem Aufenthalt in der Akutklinik folgte im Dezember 2020 die Verlegung ins Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ). Der Aufenthalt in Nottwil fiel in die erste Welle der Coronapandemie, was eine zusätzliche Belastung bedeutete. Ihm kam in dieser Zeit seine Fähigkeit zugute, im Leben das Positive zu sehen und optimistisch in die Zukunft zu blicken. Bis heute sind dank seines Optimismus, seiner Selbstdisziplin und der Unterstützung durch die Physiotherapie kleine Fortschritte erkennbar.

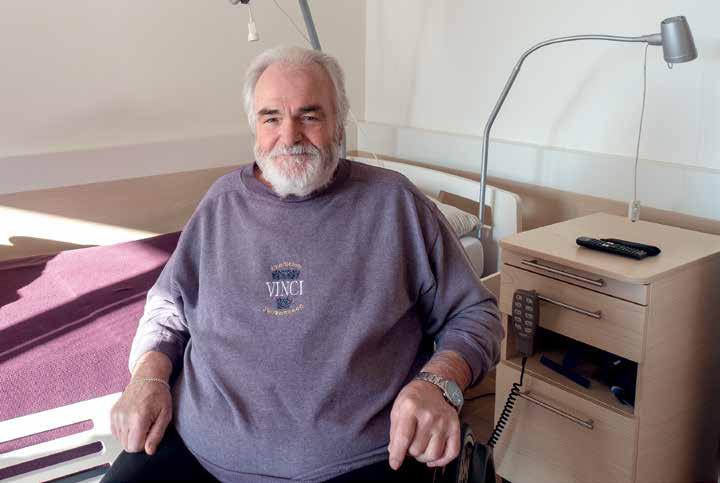

Zwischenstopp Rupert Buschneg wohnte übergangsweise im Pflegeheim

Zukunft planen

Das Thema Austrittsplanung wird in der Rehabilitation schon bald mit den Patientinnen und Patienten besprochen. Für die meisten kommt das Thema zu früh, es fällt in eine Zeit, in der vieles noch offen und unklar scheint. Die Hoffnung auf eine vollständige Genesung steht im Vordergrund. Da braucht es von allen Fachpersonen viel Fingerspitzengefühl, der Hoffnung Raum zu geben und dennoch die Zukunft realistisch zu planen.

Oft ist schwer einschätzbar, ob aufgrund der hohen Lähmung und des Pflegeaufwandes eine Rückkehr nach Hause planbar ist. Gerade wenn nachts unregelmässig Hilfe benötigt wird, kommt das Umfeld schnell an die Grenzen. Oft gestaltet es sich schwierig, eine nächtliche Spitex mit unregelmässigen Einsätzen zu organisieren und zu finanzieren. Bei Rupert Buschneg zeichnete sich nach wenigen Monaten ein erfreulicher Verlauf ab. Die Rückkehr nach Hause mit geeigneter Unterstützung konnte geplant werden.

Zeitnah führte das Zentrum für hindernisfreies Bauen eine Begehung der Mietwohnung durch, in der Rita und Rupert Buschneg seit 34 Jahren wohnen. Die Abklärung ergab, dass ein Umbau möglich, aber mit hohem Aufwand und Kosten verbunden wäre. Aufgrund dieser Ergebnisse suchte Rita Buschneg eine neue Wohnung. Sie machte die schmerzliche Erfahrung, dass rollstuhlgängig ausgeschriebene Wohnungen meist auch angepasst werden müssen oder die Mietzinsen ihr Budget sprengten. Zur Enttäuschung, aus dem vertrauten Umfeld wegziehen zu müssen, mischten sich Zukunftsängste und Trauer.

Im Gespräch mit dem Vermieter und den Nachbarn eröffnete sich die Möglichkeit, im selben Miethaus die Parterrewohnung zu beziehen. Die barrierefreie Anpassung der Parterrewohnung war einfacher, günstiger und nachhaltiger umzusetzen als bei der Wohnung in der dritten Etage. Die Möglichkeit, in der vertrauten Umgebung zu bleiben, ist für beide von grosser Bedeutung. Die Söhne wohnen in unmittelbarer Nähe und das Ehepaar profitiert vom sozialen Umfeld, das es sich während 40 Jahren aufgebaut hat. Dieses gute Umfeld wird ihnen ihr Leben zu Hause wesentlich erleichtern.

Leider konnte die Wohnung bis zum Ende der Rehabilitation nicht fertiggestellt werden. Deshalb wurde als Übergangslösung ein Alters- und Pflegeheim mit geeignetem Pflegeangebot gesucht. Der Übergang vom stationären in den ambulanten Bereich ist grundsätzlich für alle Betroffenen belastend; erst recht, wenn es nicht die gewohnte Wohnumgebung ist. Rupert Buschneg beschreibt eindrücklich, dass der neunmonatige Aufenthalt im SPZ die Patientinnen und Patienten zusammenschweisst. Alle sind mit ähnlichen Problemen und Schicksalen konfrontiert. Er fühlte sich in der Klinik aufgehoben, getragen, geborgen, kannte sein Betreuungsteam und konnte auf deren Kompetenz zählen. Mit dem Entscheid der Übergangslösung fühlte er sich, wie er mit eigenen Worten sagt, fremdgesteuert, ohnmächtig in einen Topf geworfen, in den er nicht hineinpasst, nicht wissend, was ihn erwartet. Im Alters- und Pflegeheim lebte er unter meist sehr betagten Menschen. Ein Austausch war schwierig bis unmöglich. Er fühlte sich einsam und empfand die Trennung von seiner Ehefrau noch schmerzlicher als in der Reha. Sich auf neues Pflegepersonal einzulassen, das in der Pflege von Tetraplegikern nicht geübt war, und das Wissen, dass zu Hause erneut ein neues Pflegeteam eingearbeitet werden muss, wie auch die Ungewissheit, wie lange die Übergangslösung dauert, war für ihn schwer zu ertragen.

Sozialarbeiterische Intervention

Die Wahrnehmung und Befindlichkeit, wie sie Rupert Buschneg beschreibt, ist sehr gut nachvollziehbar und deckt sich mit den Erfahrungen anderer Klienten. Wer sich vom vertrauten Leben verabschieden, Träume loslassen und neue Visionen entwickeln muss, ist auf professionelle Unterstützung angewiesen. Als Sozialarbeiterin weiss ich um die Wechselwirkung von seelischen und körperlichen Belastungen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Beratung und Begleitung soll Orientierungs-, Planungs-, Entscheidungs- und Bewältigungshilfe geben unter Einbezug der vorhandenen Ressourcen. Der Eintritt in ein Pflegeheim, wenn auch nur als Übergangslösung, ist für die Betroffenen emotional herausfordernd und mit viel administrativem Aufwand und hohen Kosten verbunden. Es muss geklärt werden, ob die Tagestaxe eigenständig getragen werden kann oder ob es eine Anmeldung bei den Ergänzungsleistungen braucht. Sind alle sonstigen Sozialversicherungsansprüche angemeldet und eingefordert, alle Hilfsmittel vorhanden und finanziert? Wie kann der finanzielle Engpass überbrückt werden, bis die Leistungen tatsächlich fliessen? Die Berechnungen bei den Ämtern können bis zu fünf Monate dauern. Beim definitiven Austritt nach Hause stellen sich erneut Fragen zur Finanzierung der Spitex, der hauswirtschaftlichen Leistungen und der Existenzsicherung. Oftmals fühlen sich Betroffene alleine gelassen und kennen sich mit den ihnen zustehenden Leistungen nicht aus oder sie getrauen sich nicht, Leistungen zu beantragen, die ihnen von Gesetzes wegen zustehen. Neben der Sorge, nicht nach Hause gehen zu können, plagen sie Existenzängste und Unsicherheiten.

Wie Rita und Rupert Buschneg betonen, war die Sozialarbeit der Klinik und nach Austritt die Soziale Arbeit der SPV bei der Bewältigung und Unterstützung dieser Fragestellungen und Probleme äusserst hilfreich und entlastend. Das Angebot der lebenslangen professionellen Begleitung gibt ihnen Sicherheit, da sie wissen, wohin sie sich bei Bedarf wenden können.

Heimkehr in vertraute Umgebung

Anfang April 2022 kehrte Rupert Buschneg in die gemeinsame Wohnung zurück. Nun gewöhnen sie sich an den neuen Alltag.