Une journée particulière

Sophia Loren à l’honneur : photos inédites, musiques de ses films et projection d’Une journée particulière nous vous attendons le samedi 4 octobre dès 16h à La Cité Bleue

PROGRAMME, INFOS & BILLETTERIE SUR LACITEBLEUE.CH - LA CITÉ BLEUE GENÈVE, AVENUE DE MIREMONT 46, 1206 GENÈVE

Vos Droits

Septembre ’25

Me Douglas Hornung

Avec divorce.ch, il réinvente l’approche du divorce : informer, accompagner et protéger avant tout les enfants.

Me Xavier Diserens

L’intelligence artificielle bouscule le droit.

Sommes-nous prêts ?

Alors que l’intelligence artificielle (IA) s’invite dans nos vies quotidiennes, c’est tout l’écosystème juridique qui vacille. Avocat suisse depuis deux décennies, je suis témoin et acteur de cette métamorphose profonde, parfois enthousiasmante, souvent déconcertante. Ce bouleversement ne se limite pas à la technique : il touche aux fondements mêmes du droit.

Derrière les promesses d’efficacité accrue, de justice augmentée ou de gain de temps, se dessine un paysage à double tranchant. L’automatisation des tâches répétitives, l’analyse massive de jurisprudence, la rédaction assistée de contrats ou de recours ne sont plus de la science-fiction. Pour les professions juridiques, ces outils sont déjà des réalités. Mais l’adoption ne va pas sans prudence : l’IA ne raisonne pas, elle calcule. Elle ne comprend pas, elle corrèle. Le juriste ne peut se dessaisir de son rôle critique.

Les enjeux éthiques, juridiques et sociétaux sont multiples. Comment garantir la protection des données personnelles dans des systèmes apprenants qui consomment des masses d’informations sensibles ? Comment préserver les principes de transparence, de proportionnalité et de sécurité, consacrés par la nouvelle Loi sur la protection des données (LPD) ? Comment éviter les biais algorithmiques, qui peuvent être discriminants, et assurer la conformité avec la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?

Sur le plan international, l’Union européenne a répondu par une réglementation ambitieuse : le Règlement sur l’intelligence artificielle (IA Act). Ce

texte institue une classification des systèmes d’IA selon leur niveau de risque et prévoit des obligations contraignantes pour les fournisseurs. La Suisse, elle, adopte une posture d’attente et d’observation. Mais cette neutralité stratégique n’est pas sans conséquences : nos standards juridiques devront être adaptés pour rester compatibles avec nos partenaires économiques.

Un autre défi majeur réside dans la responsabilité juridique en cas de dommages causés par ou via une intelligence artificielle. Qui répond lorsqu’un système de diagnostic médical assisté se trompe, ou lorsqu’un outil d’aide à la décision rend un jugement biaisé ? Le fabricant, le développeur, l’utilisateur, ou le client lui-même ? Ce flou normatif, appelé à s’éclaircir, soulève la question d’une responsabilité partagée et d’une gouvernance éthique à la hauteur des enjeux. Le droit des obligations, le droit de la responsabilité civile et même le droit pénal devront évoluer pour intégrer ces nouvelles configurations.

La régulation ne peut toutefois être la seule réponse. Il nous faut repenser la formation juridique : apprendre à travailler avec l’IA, comprendre ses logiques internes, en maîtriser les limites et les potentialités. L’avocat de demain sera tout autant juriste que stratège numérique. Il ne s’agit pas de prédire la disparition des métiers du droit, mais de préparer leur évolution.

En tant que professionnel du droit, j’ai choisi d’approfondir ces thématiques au sein d’une formation pionnière, universitaire et spécialisée en droit et intelligence artificielle, qui m’a permis d’acquérir des compétences concrètes et adaptées à la réalité technologique. Le savoir juridique ne peut plus faire l’économie d’une littératie technologique.

Car si l’intelligence artificielle peut renforcer l’état de droit, elle peut aussi le fragiliser. L’arbitrage automatisé, les agents conversationnels juridiques, la notation sociale implicite, la surveillance algorithmique : autant d’usages qui exigent un cadre clair, un contrôle rigoureux, une responsabilité bien définie.

Le débat est déjà lancé. Le droit ne doit pas le subir, mais y prendre part. Il lui revient de poser les balises, d’interroger les finalités, de rappeler les principes. Le rôle de l’avocat, plus que jamais, est de servir de médiateur entre la technologie et la justice.

Bienvenue dans une ère où le droit ne peut plus se penser sans l’IA. Encore faut-il qu’il reste humain…

Texte Me Xavier Diserens, Avocat FSA & OAV Burysek & Diserens CAS droit et intelligence artificielle CAS droit du sport

Contenu.

06 Investissement durable

08 Droit des affaires & fiscalité

10 Interview : Me Douglas Hornung

12 Droit des assurances

14 Violence conjugale

Focus Vos Droits. Chef de projet

Maxime Roux-Paris

Responsable national

Pascal Buck

Rédactrice en chef Romandie

Alix Senault

Responsable graphique

Mathias Manner

Graphiste

Marie Geyer

Journalistes

Alix Senault, SMA

Image de couverture màd

Canal de distribution

Le Matin Dimanche

Imprimerie DZB Druckzentrum Bern

Smart Media Agency

Gerbergasse 5, 8001 Zürich, Schweiz Tel +41 44 258 86 00

info@smartmediaagency.ch redactionFR@smartmediaagency.ch focus.swiss

Maxime Roux-Paris Chef de projet

Et si vous régliez vos Conflits autrement qu’au tribunal ?

Quand un conflit éclate, la première réaction est souvent : « allons en justice ». Mais il existe une autre voie, méconnue et pourtant redoutablement efficace : le processus collaboratif, aussi appelé droit collaboratif, une méthode de négociation encore peu connue en Suisse romande mais qui gagne du terrain.

Sortir du face-à-face

Ici, pas de bataille d’avocats ni de stratégies agressives. Le processus collaboratif repose sur une idée simple : on arrête de se battre sur des positions figées (« je veux / tu dois ») pour travailler sur les besoins réels de chacun. L’objectif ? Trouver une solution gagnant-gagnant, durable et respectueuse.

Chaque partie est assistée par un avocat spécialement formé. Les séances se déroulent autour d’une table, en toute confidentialité. Les avocats ne s’affrontent pas : ils coopèrent pour aider leurs clients à construire un accord. Tout ceci est soigneusement préparé, permettant un maximum de « rencontres » lors des séances communes. En quoi est-ce différent de la médiation ?

En médiation, un tiers neutre aide les parties à dialoguer, mais il ne peut pas donner de conseils juridiques ni soutenir activement une partie sans perdre sa neutralité. Les clients peuvent alors se sentir seuls et en position de faiblesse si le rapport de force est inégal.

En droit collaboratif, chaque client est accompagné en continu par son avocat. Ce dernier apporte son expertise juridique mais aussi un soutien humain, grâce à une formation spécialisée qui combine méthode de négociation raisonnée d’Harvard, approche structurée des conflits et techniques de communication efficaces. Résultat : les discussions se déroulent dans un cadre sécurisé, sans manipulation ni déséquilibre.

Quelle différence avec la négociation classique ?

Dans une négociation classique, chaque avocat défend avant tout « son camp » et garde la possibilité de saisir le tribunal si les discussions échouent. Le dialogue reste souvent marqué par la menace d’un procès et par des stratégies de contrôle.

Dans le processus collaboratif, un contrat de participation est signé tant par les avocats que par les parties : personne ne peut brandir l’option du tribunal, la transparence sur toutes les informations (et documents) nécessaires à la résolution du conflit est obligatoire et si le processus échoue, les avocats se retirent. Ce cadre change tout, et les avocats doivent le respecter et le faire respecter à leurs clients. Autrement dit, le droit collaboratif, c’est la négociation… mais dans un cadre sécurisé, éthique et constructif.

Exemple : deux architectes, une amitié à sauver Prenons deux architectes romands qui ont fondé un bureau commun il y a vingt ans. A assure le côté créatif des dossiers, alors que B s’occupe principalement de l’administratif. Ils se disputent désormais sur la répartition des rôles. B se met à travailler sur le côté créatif d’un projet qu’il a apporté, pensant qu’il n’intéressait pas A, sans le tenir informé. En le découvrant, A se sent trahi. B délaisse l’administratif et affirme à A qu’il a toujours voulu faire plus de créatif et que c’est A qui l’en a empêché. Devant un juge, c’est la rupture assurée : dommage réputationnel, perte de mandats, relation d’amitié brisée. En droit collaboratif, chacun exprime ses besoins : prise en compte de ses capacités, clarification des rôles, besoin de stabilité pour l’un, besoin de changement, d’épanouissement et d’équilibre entre les associés, de

trouver un sens à son travail, pour l’autre. Guidés par leurs avocats, ils explorent des solutions : redistribuer les mandats (par zones géographiques, ou en fonction de la date d’entrée), engager un tiers pour l’administratif, instaurer des réunions hebdomadaires. Après un brainstorming créatif, les parties choisissent les options qui leur paraissent, aux deux, les plus à même de résoudre le litige. Résultat : la collaboration se poursuit, le bureau d’architectes prospère grâce aux ajustements effectués et la relation est préservée. Exemple : solution innovante lors d’un divorce Imaginons un couple qui divorce : Madame réclame la garde exclusive de leurs enfants, tandis que Monsieur souhaite une garde alternée. Derrière ce désaccord frontal, un processus collaboratif permet d’imaginer une solution progressive et créative qui sécurise l’une tout en rassurant l’autre, dans l’intérêt supérieur des enfants.

Après avoir identifié leurs besoins réels (stabilité pour Madame, engagement paternel pour Monsieur), ils conviennent d’une transition progressive : résidence majoritaire chez la mère les six premiers mois, trajets sportifs assumés par le père, puis extension du temps chez le père si tout se passe bien. Un calendrier partagé et une médiation parentale annuelle sécurisent la communication. Résultat : le conflit initial sur « qui aura la garde » devient un projet commun de coparentalité.

Pourquoi ça marche ?

Parce que le processus collaboratif, c’est :

– Des solutions sur mesure, créées par les parties elles-mêmes

– Un climat serein, sans rapport de force

– Un équilibre garanti par la présence de deux avocats formés

– Un gain de temps et d’argent par rapport à une longue procédure judiciaire

– Des accords durables, car répondant aux vrais besoins

Pour quel public ?

Divorces, litiges professionnels ou immobiliers, conflits entre associés… Partout où la loi ne vous impose pas une solution, le processus collaboratif peut être choisi. Contrairement à un procès, il ne cherche pas un coupable mais une issue constructive. Contrairement à la médiation, il garantit un soutien permanent, une transparence sur toutes les informations pertinentes et un conseil juridique clair.

Plutôt que de sortir brisés d’un affrontement judiciaire, pourquoi ne pas chercher une issue où chacun sort… gagnant ?

Pour plus d’informations : www.droitcollaboratif.ch

Guillaume Choffat Étude d’Avocat • Contenu sponsorisé

Mariage et parentalité en Suisse : un droit universel encore inachevé

Le mariage et la parentalité sont au cœur de débats sociétaux et juridiques en Suisse. Alors que l’ouverture du mariage pour toutes et tous, en 2022, a marqué une avancée historique, de nombreuses incohérences subsistent dans le droit de la famille. Rencontre et analyse de Maître Guillaume Choffat, avocat spécialiste en droit de la famille à Genève.

«Nos lois traduisent encore une vision hétéronormée de la famille. Malgré des progrès, les couples homosexuels, les célibataires ou les personnes non mariées souhaitant accéder à la parentalité par des voies médicalement assistées n’ont pas tous les mêmes droits. » Souligne Maître Choffat. Ce constat interroge : le droit suisse garantit-il réellement l’égalité face au mariage et à la parentalité ? Parlons du cadre légal actuel : une égalité proclamée mais des disparités qui se perpétuent

Un constat édifiant

Le mariage civil, régi par le Code civil suisse, est ouvert aux couples de même sexe depuis le 1er juillet 2022. Il entraîne des droits égaux en matière de filiation pour les couples de femmes : la conjointe de la mère est désormais reconnue comme parent légal dès la naissance de l’enfant issu d’une PMA réalisée en Suisse. Pour autant, plusieurs limites demeurent : l’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) reste réservé aux couples de femmes mariées et la gestation pour autrui (GPA) reste strictement interdite en Suisse. Le don d’ovocytes est autorisé dans certains pays voisins, mais n’est pas encore ouvert en Suisse. Cela a pour conséquence d’empêcher l’accès des couples gays à la parentalité par la voie de la procréation médicalement assistée.

Ces restrictions créent une hiérarchie implicite entre les modèles familiaux. Selon Me Choffat : « Lorsqu’on compare d’abord les couples lesbiens et gays, force est de constater que les couples gays restent discriminés dans l’accès à la parentalité par voie de procréation médicalement assistée. Lorsque l’on compare ensuite les couples mariés ou non mariés (qu’ils soient hétéro ou homosexuels), là aussi on observe des droits inégaux dans l’accès à la parentalité. Lorsque l’on compare sous l’angle du statut social (marié, en concubinage ou célibataire), là encore on observe une discrimination des couples non mariés et des célibataires. Enfin, lorsque l’on compare sous l’angle du type d’infertilité dans le couple (féminine ou masculine), la loi aussi discrimine les couples ne pouvant pas avoir d’enfants en raison d’une infertilité féminine. Ainsi, l’égalité formelle proclamée par le système légal actuellement en vigueur masque encore des disparités réelles dans l’accès à la parentalité. »

Des discriminations sociales, économiques et juridiques

Au-delà du cadre légal, plusieurs formes de discrimination persistent. Elles concernent autant la dimension sociale que la dimension économique. Les familles homoparentales ou monoparentales restent perçues comme « hors norme », car dans les débats actuels visant à réformer la LPMA, l’accent reste mis sur la notion de « couple », ce qui exclut par exemple les célibataires du débat et l’argument de l’inégalité existante entre les couples lesbiens et gays n’est même pas abordé.

La dimension économique quant à elle se traduit par l’accès financier aux démarches à l’étranger pour accéder à la GPA ou au don d’ovocytes. Les coûts sont souvent élevés et restent accessibles à une minorité aisée. La discrimination est donc flagrante dans la loi elle-même : la restriction de la PMA aux couples

mariés exclut actuellement les couples en concubinage et les célibataires. Rester hors mariage entraîne également des désavantages juridiques, notamment en matière de succession ou de protection sociale.

Puis demeure l’absence d’un droit absolu à la parentalité : le droit suisse reconnaît le droit fondamental de fonder une famille (art. 8 CEDH), mais ne garantit pas un accès universel aux moyens médicaux pour y parvenir. C’est une vision somme toute encore trop patriarcale de la société : le modèle du couple reste la référence centrale du droit de la famille, au détriment des configurations plus diversifiées.

Les évolutions en cours : projets et débats Conscient de certaines de ces limites, le Conseil fédéral a lancé plusieurs projets de réforme : l’ouverture du don d’ovocytes non rémunéré, afin d’aligner la Suisse sur la pratique d’autres pays plus avancés. L’accès élargi à la parentalité pour les couples non mariés, afin de réduire les discriminations de statut civil, sans les éliminer toutefois puisque les célibataires n’auront toujours pas accès la PMA.

Ces propositions, encore à l’état de discussions, suscitent des débats éthiques et politiques. Les opposants invoquent souvent la protection de l’enfant et la crainte d’une « marchandisation » de la procréation, tandis que les partisans insistent sur l’égalité des droits et la nécessité de refléter l’évolution sociale.

Pour Me Choffat, la question est simple : « Voulons-nous garantir un droit universel à la parentalité au travers d’une interprétation large et idéalisée de l’art. 8 CEDH ? Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Certains ont accès aux moyens techniques, d’autres en sont exclus, non pas en raison de critères médicaux, mais de leur statut conjugal, civil, social ou économique ou de leur orientation sexuelle. »

Une vision pour l’avenir : vers une égalité réelle ?

L’évolution des droits LGBT a marqué un tournant bienvenu en Suisse, mais la perception des nouvelles générations montre que l’osmose des modèles familiaux n’est pas encore atteinte. Beaucoup ressentent encore une forme de discrimination liée au genre, à l’orientation sexuelle ou même au choix de vie hors mariage ou hors couple au sens « traditionnel ».

Selon Me Choffat : « Nous devons dépasser l’idée qu’il existerait une hiérarchie des modèles familiaux. L’enjeu n’est pas de défendre une orientation sexuelle, des différences de genre, le mariage, le concubinage ou le célibat, mais de garantir que chacun puisse accéder, dans la dignité, à la parentalité et à la protection juridique qui en découle. »

Le mariage pour toutes et tous a ouvert une brèche symbolique. Reste désormais à transformer cette égalité proclamée en égalité réelle.

La réflexion sur le mariage et la parentalité révèle aujourd’hui encore les tensions entre tradition et modernité, entre droit et société. Si la Suisse a franchi des étapes décisives, elle continue de maintenir des discriminations structurelles. L’avenir dépendra de la capacité du législateur à offrir une véritable égalité des droits, où chacun que l’on soit hétérosexuel, homosexuel, marié ou célibataire pourra envisager son projet familial sans obstacle juridique ou économique.

Plus d’informations sur choffat-avocat.ch

Le mariage a-t-il encore un intérêt en 2025 ?

Selon le site de l’Office fédéral de la statistique, près de 41 000 mariages ont été célébrés en 2022, alors que ce chiffre a baissé à 36 800 en 2024. On constate par ailleurs qu’en 2023, seuls 37 % des couples de personnes âgées de 24 à 34 ans étaient mariés, alors que 63 % vivaient en union libre.

Laurent Schuler

Avocat - Spécialiste FSA Droit de la construction et de l’immobilierSpécialiste FSA Droit de la famille

Dans ces circonstances, on peut s’interroger sur les risques que prennent les personnes non mariées lorsqu’elles s’engagent dans des actes importants de la vie tels qu’avoir des enfants, acheter un bien immobilier ou procéder ensemble à des investissements, alors qu’aucune règle de droit ne régit spécifiquement leur relation.

Dans un rapport du Conseil fédéral du 30 mars 2022, portant sur l’état des lieux du concubinage en droit actuel, le Conseil fédéral rappelait que la dissolution de l’union libre ne reposait sur aucune condition juridique et qu’elle n’était pas soumise à l’appréciation d’un juge ou d’une autorité, comme c’est le cas en matière de divorce. Cette dissolution peut intervenir en tout temps et sans motif, de manière individuelle ou par consentement mutuel. Certes, les concubins peuvent passer des conventions

qui permettent de régler en amont ces problèmes. Il était toutefois constaté que, dans la pratique, il est rare de rencontrer de tels aménagements, si bien que l’intervention des juges est souvent sollicitée. Ceux-ci vérifient d’abord si les partenaires ont conclu une convention et, si aucune convention n’est passée entre eux, les juges appliquent les règles ordinaires des droits réels et des droits des contrats ou de la société simple.

En cas de mariage, le principe de solidarité oblige les époux à s’entraider financièrement et même, si nécessaire, après une séparation ou un divorce. En revanche, ce principe n’existe pas pour les concubins, qui n’ont aucune obligation financière réciproque en dehors de l’entretien des enfants.

En effet, les règles régissant les pensions alimentaires illustrent bien la différence entre mariage et concubinage : seules les personnes mariées peuvent bénéficier, pour elles-mêmes, d’une aide financière de l’autre conjoint en cas de séparation ou de divorce, alors que les concubins n’y ont pas droit. Ainsi, lorsqu’un couple de concubins avec des enfants se sépare, le parent qui en a la garde pourra prétendre uniquement à une contribution d’entretien pour les enfants. Leur entretien se compose de deux éléments : le paiement des coûts directs, comme la nourriture, les vêtements, les assurances et le logement, et la contribution de prise en charge, soit la prise en charge du fait que le parent qui garde les enfants ne peut pas utiliser toute sa capacité de gain.

Ainsi, s’il est vrai que le nouveau droit qui règle les obligations alimentaires a quelque peu amélioré la situation pour le parent qui a la charge des enfants du couple, notamment par l’introduction de cette contribution de prise en charge, il convient de rappeler que celle-ci est limitée dans le temps et qu’elle ne règle que partiellement les problèmes, voire pas du tout, notamment en matière d’avoirs de vieillesse. Dans le cas d’un couple marié, la dissolution du mariage a des effets sur la prévoyance vieillesse, que ce soit au niveau

du partage des avoirs LPP ou du partage des avoirs du premier pilier, qui intervient par l’intermédiaire du splitting. Ainsi, l’époux qui a baissé son taux d’activité pour s’occuper des enfants est protégé par ces institutions légales, qui lui permettent de garantir une couverture par l’intermédiaire des cotisations de l’autre époux qui a maintenu un taux d’activité élevé. Dans le cadre du concubinage, ce partage n’existe pas. Dès lors, si le parent qui garde les enfants et qui a un taux d’activité plus faible peut bénéficier d’une contribution d’entretien importante grâce à la nouvelle législation, il devra rapidement reprendre une activité professionnelle, car la jurisprudence du Tribunal fédéral oblige le parent gardien à reprendre une activité professionnelle à tout le moins à 50 % dès l’entrée à l’école du dernier enfant du couple, et à 80 % dès lors que l’enfant a atteint l’âge d’entrer à l’école secondaire. Il ne peut en revanche prétendre à un comblement de ses cotisations AVS ou LPP, qui ont été moindres du fait qu’il a eu un salaire plus faible en raison de son activité à temps partiel.

Également, la protection du parent qui a baissé son taux d’activité pour s’occuper des enfants ou même arrêté de travailler n’existe pas en cas de séparation. Il n’aura pas droit au versement d’une pension alimentaire pour lui-même afin de pallier cette diminution de sa capacité financière. Sans contrat spécifique, il n’existe pas de règle lui permettant, par exemple, de se voir attribuer le logement conjugal. De surcroît, les règles de procédure qui s’appliquent devant les tribunaux dans les affaires de couples non mariés sont les mêmes que celles des affaires purement patrimoniales et exigent des avances de frais importantes. À l’inverse, les séparations judiciaires de couples mariés (mesures protectrices de l’union conjugale) sont souvent exemptes de frais judiciaires (selon les cantons) ou font l’objet de frais réduits.

En matière d’investissement immobilier, la situation est particulièrement délicate lorsque l’un des

concubins finance des travaux sur l’immeuble de l’autre. L’existence d’une société simple n’est pas forcément admise. Récemment, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté l’action d’une concubine qui avait versé à son concubin un montant important pour faire des travaux dans son immeuble et qui souhaitait obtenir en retour, une fois la séparation intervenue. En l’absence de contrat spécifique, le Tribunal lui a donné tort. De même, les contributions financières pour aider le partenaire dans sa carrière, comme financer une formation ou soutenir un projet professionnel, ne donnent aucun droit en l’absence de contrat spécifique.

En matière successorale, le mariage offre une meilleure protection au conjoint survivant, qui hérite automatiquement d’une part légale de la succession, tandis que le concubin n’a aucun droit successoral, sauf si des dispositions testamentaires sont prises en sa faveur.

En définitive, le mariage offre une protection importante pour le membre du couple qui diminue son taux d’activité pour s’occuper des enfants. Ces avantages sont non seulement liés aux droits euxmêmes, mais aussi à la procédure. Le mariage garde donc tout son intérêt en 2025. On ne peut que recommander aux concubins qui ne souhaitent pas se marier, mais souhaitent construire une relation stable, de consulter un homme de loi pour régler le plus complètement possible les relations de concubinage par un contrat. Il est de toute manière plus facile de conclure ce genre de contrat lorsque les parties s’entendent plutôt qu’au moment de la séparation, lorsque le litige est important.

Pour plus d’informations : avopartner.ch

Cours préenregistrés

Visioconférences privées

Planning sur mesure

Planificateur ou ordonnanceur de production

Vacances : quels sont mes droits ?

Les vacances ne sont pas qu’un moment attendu de plaisir et de repos, elles sont aussi un droit garanti par la loi. Leur durée, leur rémunération et leur organisation obéissent à des règles précises, qui visent à assurer à chaque employé·e une période de récupération suffisante. Mais concrètement, que peut demander une personne salariée, que peut exiger un employeur, et que se passe-t-il dans des situations particulières (maladie, accident, licenciement) ?

Pour y répondre, nous avons interrogé Me Christian Giauque, avocat spécialiste FSA en droit du travail, qui nous éclaire sur les questions les plus fréquentes en matière de droit aux vacances.

De combien de jours de vacances dispose-t-on ?

La loi prévoit un minimum de quatre semaines de vacances par an dès l’âge de 20 ans révolus et de cinq semaines pour les plus jeunes. Chaque employé e doit pouvoir bénéficier d’au moins deux semaines consécutives par an.

Toutefois, il est fréquent que les employeurs accordent davantage de semaines de vacances. En pratique, les conventions collectives de travail (CCT) ou les contrats individuels peuvent prévoir des droits plus étendus, en raison du domaine d’activité (dans les bureaux, c’est en général cinq semaines), de l’ancienneté ou de la volonté des entreprises de fidéliser leur personnel. Et qu’en est-il lorsqu’on travaille à temps partiel ?

Le droit reste identique : ainsi, une employée travaillant par exemple trois jours par semaine dispose également de quatre semaines de vacances au minimum, soit

douze jours ouvrables, et non de vingt comme un plein temps. Lorsqu’elle prend une semaine de vacances, elle prend en réalité trois jours de vacances, ses deux jours de congé habituels n’étant pas décomptés.

Et si un jour férié tombe durant les vacances ? Si un employé à temps plein prend une semaine de congé la semaine du 1er août, ce jour ne doit pas être retranché du solde. Résultat : il ne « consomme » que quatre jours de vacances.

Qui fixe les dates des vacances ?

C’est l’employeur qui décide, mais il doit tenir compte des souhaits de ses employés dans la mesure du possible. Ainsi, un parent doit en principe pouvoir s’aligner sur les vacances scolaires de ses enfants. La jurisprudence estime qu’un préavis d’environ trois mois est suffisant pour que chacun puisse s’organiser, réserver un séjour ou anticiper un voyage.

Il existe toutefois des cas où un report des vacances peut être imposé. Imaginons un atelier de mécanique où un seul technicien est qualifié pour intervenir sur une panne imprévue. L’employeur peut alors exiger de lui de repousser ses vacances, mais il devra assumer les frais d’annulation du voyage envisagé, voire le surcoût si les congés reportés tombent en haute saison.

En cas de licenciement, la situation peut s’avérer complexe. Si une employée est licenciée et dispensée de travailler durant le préavis de résiliation, son employeur pourra lui imposer de prendre ses vacances durant le préavis, pour autant que le solde du nombre de jours de vacances ne représente pas plus d’un tiers de la durée de la libération de l’obligation de travailler, sinon ce solde devra être payé. Et si l’on tombe malade ou que l’on est victime d’un accident pendant les vacances ?

Dans ces cas-là, il faudra prendre en considération deux critères : la gravité et la durée de l’atteinte à

la santé. Si vous souffrez d’une indigestion durant quelques heures après un repas en vacances ou si vous vous foulez la cheville, vous pourrez normalement continuer de profiter de vos vacances. En revanche, si vous êtes hospitalisé le premier jour de votre semaine de ski, la fonction de repos des vacances n’atteint plus son but. Les jours concernés ne devront ainsi pas être décomptés et pourront être pris ultérieurement.

Dans ma pratique, je conseille toujours aux entreprises d’exiger de l’employé un certificat médical établi sur le lieu des vacances, afin de pouvoir déterminer la gravité et la durée de l’atteinte à la santé.

Comment est-on rémunéré pendant les vacances ?

L’employé e doit percevoir le même revenu qu’en travaillant. Le salaire de base, le 13e salaire, les commissions, les allocations familiales ou les diverses indemnités sont dus. En revanche, les remboursements de frais, comme les indemnités de repas ou de déplacement, ne seront en principe pas versés.

Dans les professions où les employés sont payés à l’heure, car l’activité varie fortement ou parce qu’ils travaillent pour plusieurs employeurs, comme dans l’économie domestique (femme de ménage), le salaire afférent aux vacances (8,33 % pour quatre semaines de vacances ou 10,64 % pour cinq semaines de vacances) peut être ajouté au salaire horaire de base. De ce fait, l’employé e ne percevra pas de salaire durant ses vacances effectives, mais percevra un salaire horaire supérieur tout au long de l’année. Attention toutefois : le salaire afférent aux vacances doit être clairement distingué du salaire de base dans le contrat de travail ainsi que sur les fiches de salaire.

Le droit aux vacances peut-il être réduit ? Oui, mais cela dépend des circonstances. Un employé absent fautivement, par exemple parce qu’il est en

incapacité de travail en raison d’un accident de la route qu’il a lui-même provoqué en étant alcoolisé, verra son droit réduit d’un douzième par mois complet dès le premier mois. Pour des absences non fautives, comme une maladie ou un accident, la réduction ne commence qu’au deuxième mois complet d’absence, et au troisième mois complet lors d’une incapacité de travail liée à une grossesse. À l’inverse, certaines absences ne peuvent jamais réduire le droit aux vacances. C’est le cas du congé maternité, du congé pour l’autre parent (anciennement congé paternité), du congé d’adoption ou encore du congé pour la prise en charge d’un enfant gravement malade.

À retenir

– Quatre semaines de vacances au minimum par an (5 avant 20 ans).

– Temps partiel : le nombre de semaines reste identique, mais le nombre de jours est inférieur.

– L’employeur fixe les vacances, mais doit tenir compte des intérêts de l’employé.

– Maladie ou accident durant les vacances : si incapacité à profiter des vacances, il faut l’annoncer à l’employeur pour pouvoir les reprendre ultérieurement.

– Durant les vacances, l’employé·e a droit à l’entier de son salaire (salaire de base, primes, commissions et 13e).

Plus d’informations sur hz-avocats.ch/christian-giauque

TVT Avocats • Contenu sponsorisé

L’avocat en évolution, ou comment la profession se plie aux exigences de son temps

L’avènement de l’ère de l’intelligence artificielle et l’évolution des procédures judiciaires ont donné naissance à un métier encore plus proche de l’humain. Point de vue.

Me Mihaela Verlooven, pouvez-vous présenter OMNIA Avocats ?

Notre étude est actuellement basée à Genève et à Zoug et le sera bientôt à l’étranger. OMNIA Avocats se distingue par son fort ancrage local et ses liens privilégiés avec l’Europe et les pays de l’Est, ce qui a d’ailleurs été l’un des piliers de notre rencontre et de notre projet. L’équipe est constituée d’avocats expérimentés aux profils variés qui ont travaillé dans des études genevoises, zougoises et étrangères. Nous assistons et conseillons une clientèle aussi bien nationale qu’internationale grâce aux profils des associés qui parlent couramment le russe, l’ukrainien, le serbo-croate ou encore l’anglais. Nos domaines d’activité sont variés, allant du conseil (civil, pénal et commercial), à l’administration de sociétés et de fondations, en passant par la représentation devant les tribunaux et administrations. La complémentarité des spécialisations de chacun permet une approche transversale, dynamique et complète des dossiers confiés. Il nous tient également à cœur de maintenir un contact humain et direct avec nos clients, assurant ainsi un suivi personnalisé. Ces valeurs humaines se traduisent également par un engagement des associés dans différentes causes caritatives, associations et fondations en parallèle d’OMNIA Avocats. Nos valeurs clés sont l’excellence, l’innovation et un engagement sans faille pour la défense des intérêts de nos clients.

On parle beaucoup de l’intelligence artificielle et de son impact sur le monde du travail en général. La profession d’avocat a-t-elle aussi été marquée par des changements ?

De façon générale, et contrairement à ce qui est souvent perçu par les personnes qui ne pratiquent pas ce métier, la profession d’avocat est en constante évolution. Elle suit les évolutions sociales, celles des modèles parentaux ou de la gestion des actifs, que ce soit en Europe ou au niveau mondial. Avant toute chose, il s’agit d’un métier profondément humain, ce qui explique que si la société évolue, nous évoluons obligatoirement avec elle et notre pratique se met à jour. En ce qui concerne l’intelligence artificielle, elle a en réalité permis de pérenniser les liens que nous entretenons avec nos clients puisque nous avons gagné un temps considérable dans la gestion des dossiers.

Pouvez-vous nous donner des exemples d’amélioration dans ce contexte ?

Comme exemple parlant, je peux vous donner celui du temps consacré aux recherches juridiques, au travail administratif ou encore à la préparation des documents et mémoires à déposer devant les tribunaux. Avant l’arrivée de ces nouveaux logiciels d’IA, ces tâches nous prenaient au moins le double de notre temps. Ne pouvant pas faire autrement, il arrivait souvent qu’elles soient répercutées sur le temps que nous accordions à nos clients, mais aussi sur la facture finale transmise. C’est une aide précieuse qui nous a permis d’être plus rapides, mais aussi bien moins chers qu’il y a dix ans, même si nous continuons d’appliquer le tarif horaire admis par la profession et le canton.

Au-delà de l’intelligence artificielle à proprement parler, y a-t-il d’autres avancées qui ont permis une évolution de votre pratique ?

Tout d’abord, dans un contexte plus général, nos dossiers présentent beaucoup plus de questions

extraterritoriales et exigent souvent des collaborations avec des confrères étrangers. Cela est dû en partie au fait que le client lambda peut aujourd’hui avoir des biens situés dans d’autres pays, une double nationalité ou encore être expatrié en Suisse. Les outils informatiques et d’intelligence artificielle nous aident à pouvoir communiquer plus efficacement en dépit de la barrière linguistique et à cerner les pratiques et les différences juridiques afin de maximiser notre intervention, ceci peu importe la langue parlée, même si l’anglais reste la norme. Ensuite, les données open source (c’est-à-dire accessibles à tout le monde) proposées par certains pays sont également une mine d’informations sans précédent qui nous permet de retrouver des informations utiles aux dossiers et à nos clients, sans devoir passer par des procédures administratives longues et parfois coûteuses ou devoir mandater un expert ou détective privé sur place pour effectuer ce travail. Finalement, ainsi que je le mentionnais précédemment, la Suisse s’adapte à l’air du temps – probablement vestige également de la crise du Covid-19 – et c’est l’apparition des projets cantonaux permettant aux autorités de mener des audiences à distance qui marquent les années 2024-2025. À Genève, par exemple, le Tribunal de première instance teste des dispositifs spéciaux avec l’objectif d’offrir aux parties la possibilité de mener des audiences, même en l’absence physique de l’une d’elles ou d’un témoin. Cela facilitera grandement l’apport de la preuve et potentiellement améliorera la résolution amiable des litiges, tout comme cela préservera la rapidité dans le traitement des dossiers. De plus, ces nouvelles technologies faciliteront l’accès à la justice pour les personnes vulnérables, à mobilité réduite ou les seniors.

Puisque vous mentionnez les processus menant à conclure des accords, il est vrai que c’est un sujet qui revient régulièrement

dans les journaux ou revues spécialisées. Avez-vous remarqué un changement de votre pratique dans ce contexte ?

La pratique actuelle est absolument centrée sur une résolution amiable des litiges. Entre les formations complémentaires et les outils mis à disposition par les tribunaux de certains cantons, il nous est difficile d’éluder cette vision. Nos clients sont par ailleurs bien conscients de cela et nous consultent régulièrement avec la demande claire d’obtenir un accord avec leur conjoint, employeur, etc. Les avocats sont sollicités pour participer à des séminaires de formation dispensés par les différents Ordres cantonaux autour de la médiation, du droit collaboratif ou de la négociation. À l’École d’avocature, à Genève, la négociation et la médiation sont des modules à part entière au travers desquels tout futur avocat doit passer pour obtenir son diplôme. C’est donc même avant de passer le brevet que nous sommes sensibilisés à cette approche. La Fédération Suisse des Avocats a également mis en place une formation approfondie en médiation et une association d’avocats romands a vu le jour dans le canton de Vaud pour promouvoir les formations en droit collaboratif. C’est donc tout un mode de pensée différent qui a émergé depuis quelques années. Quelle vision à long terme avez-vous pour la profession en Suisse romande ? La vision du futur offrira une synthèse des sujets qui ont été abordés aujourd’hui. En plus de l’évolution de la pratique vers une approche au plus près du client et de ses besoins, je pense aussi que l’IA et toutes les nouvelles technologies offriront à nos clients, mais aussi à nous-mêmes, une latitude dans la prise en charge des dossiers qui n’existait pas jusqu’à présent. C’est alors la personnalité et le style de chaque avocat qui pourront s’émanciper en lieu et place d’heures perdues à effectuer un travail administratif et juridique, souvent rébarbatif.

CQuand investir est porteur de sens

L’investissement durable, parfois appelé investissement responsable ou éthique, désigne une approche qui ne se limite pas aux critères financiers. Il vise à concilier performance économique et impact positif sur la société et l’environnement. Concrètement, il s’agit de choisir des placements qui respectent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : réduction des émissions de CO2, inclusion sociale, transparence des pratiques, respect des droits humains…

L’objectif est double : générer un rendement financier, certes modéré, mais aussi contribuer à bâtir un monde plus juste et plus durable.

ette manière d’investir s’oppose à une logique purement spéculative : elle privilégie la pérennité et le sens, dans un contexte où les épargnants sont de plus en plus attentifs à l’usage de leur argent. En Suisse comme ailleurs, l’investissement durable attire un public varié : particuliers, institutions et organisations souhaitant que leur capital serve à financer des projets concrets plutôt qu’à alimenter des profits abstraits.

Une coopérative internationale

En Suisse romande, la coopérative internationale Oikocredit s’impose comme un acteur clé de cette finance à impact. Depuis plus de cinquante ans, elle permet aux particuliers et aux organisations d’orienter leur investissements vers des projets qui privilégient l’humain, la durabilité et la justice sociale. Créée dans les années 1970, Oikocredit a bâti sa réputation sur un modèle coopératif unique : les fonds collectés en Europe sont investis dans des projets situés principalement dans les pays du Sud. Les secteurs soutenus sont essentiels : la finance inclusive, qui favorise l’accès aux services financiers et le développement d’entreprises et de projets locaux, l’agriculture durable, qui renforce la sécurité alimentaire et soutient les petits producteurs ainsi que les énergies renouvelables pour répondre à des besoins concrets en énergie propre et abordable. Toutes ces actions visent à renforcer l’autonomie économique de communautés locales.

La sélection des projets repose sur des critères exigeants, intégrant la viabilité économique mais aussi la dimension sociale et environnementale.

« Nous avons des antennes sur place qui connaissent les besoins locaux et orientent les investissements en conséquence », explique Julien Pidoux, chargé marketing et communication d’Oikocredit Suisse. Inclusion des femmes, respect de l’environnement et gouvernance locale figurent parmi les critères incontournables.

Transparence et rendement éthique

L’un des points forts d’Oikocredit est sa transparence vis-à-vis des investisseurs. Chaque année, un rapport d’impact est publié, détaillant les résultats financiers et sociaux. Le rendement proposé est volontairement limité, oscillant entre 0 et 2 %. « Nous avons défini qu’au-delà de 2 %, on dépasserait le seuil d’un rendement éthique », souligne Julien Pidoux. Cette approche séduit une clientèle soucieuse de donner un sens à son argent, quitte à renoncer à des gains plus importants.

L’accessibilité est un autre facteur distinctif : une participation peut être souscrite dès 250

50 ans d’impact : pionnière d’hier et de demain

Depuis 1975, la coopérative Oikocredit incite à investir de manière responsable pour que chacun et chacune puissent faire les choix qui lui permettent de vivre dignement.

Continuons à faire la différence : investissez dès maintenant

francs, rendant l’investissement à impact ouvert au plus grand nombre. « Beaucoup imaginent que c’est compliqué ou réservé à une élite, alors que notre proposition est simple et sans frais », ajoute Julien Pidoux.

Des projets concrets et diversifiés

Les réalisations financées par Oikocredit illustrent la diversité de son action. Au Kenya, elle a permis la diffusion de systèmes solaires domestiques abordables et fiables, améliorant la qualité de vie, la sécurité et l’accès à l’électricité. Au Pérou, elle a financé une coopérative de petits producteurs de café, favorisant la production durable, la commercialisation équitable et le développement local.

En Inde, Oikocredit finance des institutions de microfinance, favorisant l’inclusion financière et permettant à des milliers de familles d’accéder à des services financiers de base. La coopérative s’engage aussi dans l’éducation et l’accès à l’eau potable, en partenariat avec des organisations locales, démontrant sa volonté de diversifier ses champs d’action tout en gardant une approche centrée sur les besoins des communautés.

Une vision d’avenir et des investissements porteur de sens Dans un contexte où l’investissement durable suscite parfois des doutes, notamment sur le risque de « greenwashing », Oikocredit défend une vision claire : l’argent investi doit générer un impact positif, mesurable et durable. « Chaque franc investi soutient directement des communautés qui bâtissent leur autonomie », insiste Julien Pidoux. Loin des logiques spéculatives, la coopérative défend une finance patiente, qui accepte des rendements modestes pour privilégier la stabilité et l’impact social. Pour ses promoteurs, la multiplication des crises économiques et climatiques démontre la pertinence d’une telle approche : investir devient un moyen concret de participer à la transition vers une économie plus juste et plus durable. En célébrant son cinquantième anniversaire, Oikocredit confirme que la finance peut être autre chose qu’une simple recherche de profit. Elle peut devenir un outil de transformation, reliant les épargnants du Nord aux besoins essentiels du Sud, et donnant à l’acte d’investir une dimension profondément humaine.

Texte Alix Senault

Une étude à dimension internationale à l’échelle suisse

Présente dans trois cantons suisses – à Sion en Valais, à Gstaad dans le canton de Berne et à Genève – l’étude MC Avocats offre un conseil juridique personnalisé, spécialisé dans le droit des affaires. Sa fondatrice, Me Béatrice Stahel, assure un rôle de conseil et un suivi sur mesure pour les particuliers comme pour les entrepreneurs, formant une équipe d’une petite dizaine de personnes.

Maître Stahel, vous avez repris l’étude MC Avocats SA à Sion en 2018. Quels sont aujourd’hui vos principaux domaines d’activité ?

J’ai une double nationalité suisse et britannique et j’ai étudié à Genève, dans un environnement international. Mon installation en Valais est liée à des raisons personnelles, et c’est à cette occasion que Me Gilles Crettol m’a offert l’opportunité de rejoindre son étude à Sion. J’ai d’abord développé les activités en direction des particuliers – notamment le conseil aux grandes fortunes, les litiges, la négociation d’actes de vente – puis la clientèle d’entrepreneurs valaisans.

Les chefs d’entreprise ont besoin d’accompagnement, par exemple pour assurer la transmission de leur société, organiser une vente à un actionnaire – suisse ou étranger – ou préparer une reprise.

Au départ, seule à Sion, j’ai fait croître et se développer l’étude : aujourd’hui nous sommes une équipe d’une petite dizaine de collaborateurs. En

2015, nous nous sommes restructurés en SARL ; en 2018, j’ai repris les parts de mon associé et suis devenue seule actionnaire de la SA.

J’ai ouvert une antenne à Gstaad en 2017, afin de répondre à la demande d’une clientèle fortunée, puis une antenne à Genève en 2020. Nous avons désormais une véritable approche internationale, soutenue par un réseau de confrères à l’étranger. Je suis très fière de nos collaborateurs et de nos valeurs fortes. Notre étude se distingue par ses services sur mesure, son indépendance, sa combativité et une discrétion absolue.

Quels sont les points forts et les atouts qui distinguent v otre étude ?

Nous offrons une très haute individualisation des services et une qualité de travail irréprochable, avec un contrôle systématique à « quatre yeux ».

Notre taille humaine favorise un suivi attentif et une communication optimale. Nous travaillons de manière proactive sur les dossiers et sélectionnons nos clients, souvent sur recommandation, afin de limiter le nombre de mandats et garantir un service de qualité. Notre plurilinguisme – cinq langues parlées au sein de l’étude – nous permet de toucher une clientèle internationale.

Nous développons également un pôle de criminalité économique sous la responsabilité de Me Arthur Seppey, collaborateur senior spécialisé dans des affaires telles que blanchiment d’argent, escroquerie, gestion déloyale ou autres arnaques financières.

Quelles sont les spécificités du pôle de criminalité économique au sein de l’étude ?

La criminalité économique connaît une forte progression ces dernières années. C’est pourquoi nous avons spécifiquement développé un pôle dédié aux affaires pénales, qu’elles soient liées à des activités professionnelles ou privées. Nous traitons notamment des dossiers d’escroquerie, d’abus de confiance ou de gestion déloyale d’entreprise. Dans ces situations souvent complexes, où des dirigeants ou responsables se retrouvent confrontés aux tribunaux, nous les accompagnons pas à pas dans leur défense. Ce pôle, qui s’est considérablement développé, propose un suivi personnalisé et une prise en charge attentive, afin de soutenir nos clients dans des affaires parfois délicates et émotionnellement éprouvantes.

Votre étude a la particularité d’être multilingue. En quoi cet atout vous aide-t-il au quotidien ?

Pour conseiller efficacement nos clients, la maîtrise des langues est essentielle. Par exemple, lorsqu’un entrepreneur suisse vend son groupe à une société allemande, l’entretien peut se dérouler en allemand et la procédure d’arbitrage se faire dans deux langues.

De même, un client étranger résidant en Suisse doit pouvoir lire et comprendre les documents dans sa langue. Cela favorise son implication dans le dossier et permet des échanges plus précis et constructifs. Nous offrons une capacité professionnelle complète en cinq langues (FR -EN-DE-IT-ES).

La prévoyance professionnelle, c’est notre métier Formez -vous dès aujourd’hui avec l’ESPP !

L’École Supérieure en Prévoyance Professionnelle (ESPP) est l’unique institut de formation romand entièrement dédié à la prévoyance

Des formations adaptées aux besoins de chacun

Des enseignants et conseillers issus du terrain

Un juste équilibre entre théorie et pratique

Des solutions sur mesure et un conseil personnalisé

Nous formons et conseillons divers publics

Collaborateurs RH, chefs d’entreprise, commissions de prévoyance

Intermédiaires d’assurance et financiers, assureurs, asset managers

Administrateurs, gérants de caisse, conseils de fondation, fiduciaires

Des formations sur mesure pour les PME et leurs collaborateurs

Plan de prévoyance : choisir la meilleure solution adaptée à l ’entreprise

Planification financière : anticiper et sécuriser l’avenir

Préparation à la retraite : accompagner la transition sereinement

Formation à la carte intra -entreprise

(prix : sur demande en fonction de la durée et du nombre de candidats)

• Formation de base ou continue

• Sujets spécifiques ou d’actualité

Formations certifiantes :

1. Diplôme fédéral de Gérant - e de Caisse de pension dès le 25.4.2026

2. Brevet fédéral de Spécialiste de la prévoyance professionnelle dès le 7.11.2025

3. Certificat ESPP de Gestionnaire en prévoyance professionnelle dès le 23.4.2026

Personnes de contact

Pour les particuliers, quels types de services juridiques proposez-vous ?

Nous intervenons en planification patrimoniale, droit social, installation en Suisse, family office, droit des affaires, procédures judiciaires et criminalité économique. Nous défendons également de nombreux prévenus dans le cadre d’affaires de criminalité financière.

En matière de droit des affaires, quelles sont les spécificités de votre approche ?

Les entrepreneurs n’ont pas de temps à perdre et vont droit au but. Nous adaptons donc notre approche pour qu’elle soit pragmatique et efficace, en limitant les procédures longues ou inutiles. Nous jouons également un rôle de conseil pour les orienter et les aider à prendre les bonnes décisions. Le diagnostic initial est primordial pour proposer la solution adéquate.

Selon vous, quelle est la plus grande force de MC Avocats ?

La combativité, la recherche de l’excellence et de la satisfaction totale de nos clients.

Plus d’informations sur www.mc-avocats.ch mail@mc-avocats.com

Droit des affaires et fiscalité en Suisse : mutations et pressions internationales

La Suisse, réputée pour sa stabilité juridique et son attractivité économique, est au cœur d’une profonde mutation fiscale. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA) en 2020, les régimes fiscaux privilégiés pour les sociétés à statut cantonal (holding, domicile, auxiliaire) ont été supprimés. Ces statuts spéciaux, jugés incompatibles avec les règles de l’OCDE et de l’Union européenne, faisaient de la Suisse un havre pour de nombreuses multinationales. En contrepartie, les cantons ont abaissé de manière significative les taux d’imposition sur les bénéfices, instaurant une fiscalité plus uniforme et transparente.

Aujourd’hui, le taux effectif d’imposition des sociétés varie selon les cantons entre 12 et 21 %.

Genève s’est fixé à environ 14 %, Vaud à 13,8 %, Zurich à 19 %. Cette harmonisation vise à garantir la compétitivité internationale tout en assurant des recettes fiscales suffisantes pour les collectivités publiques. Les entreprises disposent d’outils supplémentaires d’optimisation, comme la « patent box » (imposition réduite des revenus de la propriété intellectuelle) ou la déduction supplémentaire pour la recherche et développement.

Les défis à venir : OCDE et fiscalité minimum

La Suisse doit cependant composer avec les pressions internationales. Le projet de l’OCDE sur l’imposition minimale des entreprises à 15 % (Pilier 2) entre progressivement en vigueur. Pour un pays qui mise sur une fiscalité compétitive pour attirer les investissements, cette norme mondiale change la donne. Le Conseil fédéral a prévu une imposition complémentaire afin que les grandes multinationales basées en Suisse ne paient pas moins que ce seuil de 15 %. La votation populaire de 2023 a validé l’introduction de cette taxe minimale, applicable dès 2024.

Les conséquences pratiques sont doubles : d’un côté, la Suisse perd une partie de son avantage comparatif ; de l’autre, elle conserve sa crédibilité internationale et évite d’être accusée de dumping fiscal. Pour rester attractive, elle mise sur d’autres facteurs : qualité des infrastructures, main-d’œuvre qualifiée, accords de libre-échange et stabilité politique.

Contenu sponsorisé • H&B Law

Droit des affaires une digitalisation accrue

Parallèlement, le droit des affaires évolue. La révision du Code des obligations en matière de droit de la société anonyme, entrée en vigueur en 2023, renforce les obligations de transparence et la protection des actionnaires minoritaires. Elle introduit davantage de souplesse dans la gestion du capital (par exemple, le capital autorisé et le capital conditionnel) tout en imposant de nouvelles règles sur la représentation équilibrée des sexes au sein des conseils d’administration des grandes sociétés cotées.

La digitalisation du droit des sociétés constitue également une avancée majeure : la possibilité de tenir des assemblées générales virtuelles, de gérer la documentation via des registres électroniques ou d’authentifier certains actes à distance facilite la vie des entreprises tout en posant de nouveaux enjeux de cybersécurité et de conformité.

L’impact des politiques protectionnistes américaines À ces défis internes s’ajoutent des pressions externes, notamment liées aux politiques commerciales américaines. La réintroduction par Donald Trump, lors de son second mandat, de taxes douanières ciblées bouleverse l’équilibre du commerce international. Ces mesures visent principalement les produits européens et chinois, mais la Suisse, intégrée aux chaînes de valeur mondiales, en ressent aussi les effets.

Les droits de douane frappant l’acier, l’aluminium, certains produits de luxe et pharmaceutiques, renchérissent le coût des exportations helvétiques vers les États-Unis. Or, ce marché est l’un des plus importants pour la Suisse, notamment pour les secteurs de la chimie, de la pharma et des machines de précision. Selon economiesuisse, près de 10 % des exportations suisses sont destinées aux États-Unis. Une taxe de 10 ou 20 % peut donc représenter une perte de compétitivité significative, difficile à compenser uniquement par la qualité.

Des conséquences pour les entreprises suisses Pour les grandes multinationales, l’effet direct est souvent amorti par leur présence locale : nombre d’entre elles possèdent déjà des filiales de production aux États-Unis, réduisant l’impact des droits de douane. Mais pour les PME exportatrices, les hausses de coûts sont immédiates. Certaines doivent répercuter ces surcoûts sur les prix, au risque de perdre des parts de marché ; d’autres absorbent une partie de la marge, au détriment de leur rentabilité.

Ces mesures protectionnistes fragilisent aussi les accords commerciaux bilatéraux. La Suisse, non membre de l’Union européenne mais étroitement liée à celle-ci, subit les effets collatéraux des tensions entre Washington et Bruxelles. Une accentuation de ces tensions pourrait obliger Berne à renforcer sa diplomatie économique, en cherchant de nouveaux

La responsabilité des dirigeants d’entreprise

partenaires ou en consolidant ses accords de libre-échange avec l’Asie et l’Amérique latine.

Entre stabilité interne et incertitudes mondiales

Ainsi, le droit des affaires et la fiscalité en Suisse évoluent dans un double mouvement. À l’interne, le pays renforce sa transparence, harmonise son système fiscal et investit dans des réformes structurelles pour conserver son attractivité. À l’externe, il doit composer avec une mondialisation marquée par le retour des barrières douanières, l’instabilité géopolitique et la concurrence fiscale accrue. La fiscalité des entreprises, loin d’être un simple outil de financement des dépenses publiques, devient un instrument stratégique de compétitivité. Quant aux droits de douane américains, ils rappellent que le commerce international peut basculer rapidement sous l’effet de décisions politiques unilatérales. Pour les entreprises suisses, le défi consiste à rester agiles : investir dans l’innovation, diversifier les marchés, optimiser la structure juridique et fiscale. Le droit des affaires et le droit fiscal ne sont plus de simples cadres, mais des leviers de résilience et de croissance.

Texte SMA

En ces temps de turbulences géopolitiques et économiques, les défis auxquels doivent faire face les dirigeants d’entreprises sont nombreux et variés. Ils peuvent notamment concerner l’imposition de droits de douane à l’export, les risques de défaillance de débiteurs importants, la restriction de l’accès au crédit, etc. En présence d’un marché de plus en plus tendu, les dirigeants de sociétés (gérants, administrateurs ou directeurs) de toute taille se trouvent en première ligne et sont de plus en plus amenés à répondre de leurs décisions vis-à-vis des actionnaires, des créanciers ou encore des pouvoirs publics. Cette exposition accrue se matérialise par des actions en responsabilité contre les dirigeants en nette augmentation, comme le démontrent certains cas très médiatisés. Il est par conséquent utile de connaître le cadre légal suisse qui réglemente ce sujet.

En droit suisse, un dirigeant peut voir sa responsabilité civile engagée s’il cause un dommage par un manquement à ses devoirs dans la gestion de la société. La loi prévoit en effet que les dirigeants répondent des dommages résultant d’une violation intentionnelle ou par négligence de leurs obligations. Autrement dit, un dirigeant qui ne respecte pas la diligence et la loyauté requises dans la conduite des affaires de la société peut être tenu de réparer le préjudice causé. En pratique, les situations les plus courantes de mise en cause de dirigeants incluent une gestion fautive (par exemple, poursuivre une activité déficitaire sans prendre de mesures correctives), le non-respect de la loi (tenue de comptabilité défaillante, absence de convocation des assemblées obligatoires, etc.) ou la distribution de dividendes illicites (p. ex. versement de dividendes alors que la société n’a pas assez de bénéfices réels).

Une responsabilité accrue

Selon les situations, la loi permet à plusieurs acteurs d’agir à l’encontre des dirigeants : la société elle-même, les actionnaires individuels s’ils subissent un tort ou encore les créanciers (notamment en cas de faillite de la société). On constate d’ailleurs que lors de faillites, les liquidateurs et créanciers hésitent de moins en moins à chercher la responsabilité des dirigeants dans la débâcle. Outre la responsabilité civile, la mauvaise gestion d’une société peut également avoir des conséquences pénales ainsi qu’administratives. Au niveau administratif, on mentionnera par exemple que la Loi fédérale sur l’AVS qui prévoit une responsabilité personnelle subsidiaire et solidaire des dirigeants ainsi que de toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation de la société pour les cotisations sociales non payées. Si l’entreprise devient insolvable, les administrateurs ou gérants devront personnellement rembourser le

dommage ainsi causé à la caisse AVS. Sur le plan pénal, diverses infractions peuvent entrer en considération, en particulier la gestion déloyale, l’abus de confiance, voire l’escroquerie et, dans certains cas, le faux dans les titres.

Le recours à la voie pénale est fréquemment utilisé pour mettre une pression sur la ou les personnes supposément responsables d’un dommage, voire éviter certains écueils liés à la procédure civile (coûts, fardeau de la preuve, etc.).

Pour se protéger, un dirigeant doit dès lors bien s’informer sur ses devoirs envers la société et adopter une gouvernance rigoureuse. Cela implique de se tenir informé de la santé financière de l’entreprise, de respecter les procédures juridiques, comptables et fiscales ainsi que d’agir sans délai en cas de difficultés financières (mesures d’assainissement, appel aux investisseurs, voire l’annonce de la faillite auprès du juge).

Texte Me Marc Häsler & Me Claude-Alain Boillat

H&B LAW Rue des Vignerons 1B, Case postale 359 CH - 1110 Morges contact@hnblaw.ch +41 21 804 71 00 www.hnblaw.ch

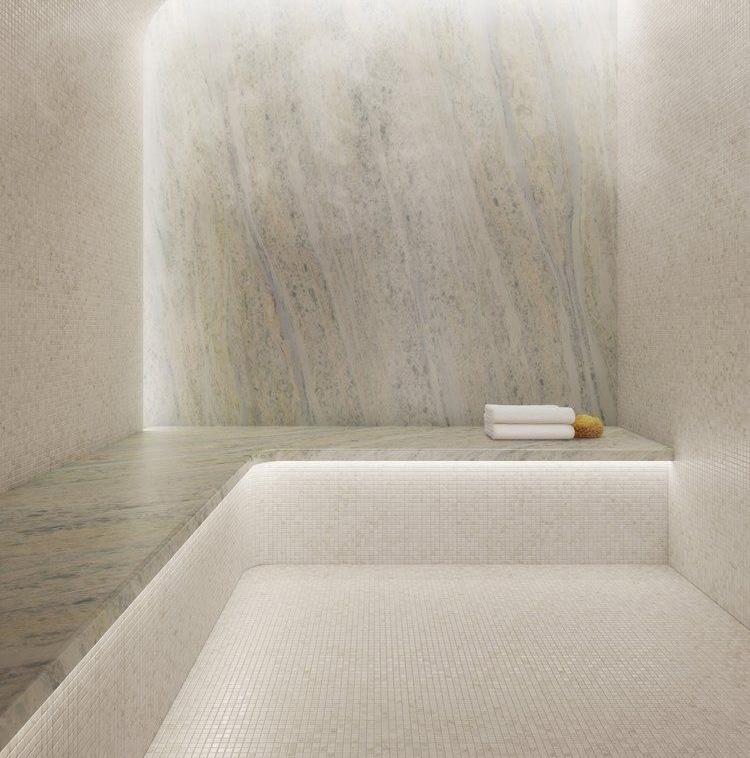

PASSEZ DU RÊVE À LA RÉALITÉ

Depuis 1997, Leaderspa Pro Sa, la référence en Suisse romande pour les Spas - Wellness - Piscines pour résidences privées et lieux publics.

Me Douglas Hornung

Un parcours exemplaire

En 2007, Me Douglas Hornung, avocat au barreau de Genève et juge suppléant à la Cour de justice du même canton, lance le site divorce.ch : une plateforme d’information juridique consacrée à la séparation et au divorce. En 18 ans, divorce.ch –et sa version alémanique onlinescheidung.ch – sont devenus des références incontournables en matière de droit de la famille en Suisse. Rencontre avec un avocat visionnaire, qui a su anticiper la digitalisation du secteur juridique.

Interview SMA Image màd

Me Hornung, pouvez-vous revenir

Pourquoi avoir choisi

généraliser avec la modification prochaine de la loi. Quels sont les obstacles les plus fréquents rencontrés lors d’une séparation ?

Le site divorce.ch offre un accès libre à tous les aspects de la séparation ou du divorce. Tout est écrit à l’avance et on peut vous dire aujourd’hui quel sera le résultat dans 3, 5 ou 10 ans de procédure bagarre. Malheureusement l’affect ou l’émotion, souvent liés aux enfants, empêchent encore trop souvent les parents d’être raisonnables et de mieux tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants. Les règles de procédure actuelles sont inadaptées. Elles poussent à la surenchère et à la bagarre stérile. Il est prévu qu’elles changent drastiquement d’ici une année ou deux (sous réserve de référendum).

Aviez-vous déjà une expérience entrepreneuriale avant cette plateforme ? Non, uniquement une expérience de terrain et une bonne dose d’intuition (et un peu de chance !). Après divorce.ch, j’ai lancé lawffice.ch, une solution d’espaces de travail partagés pour avocats. L’idée : offrir des bureaux haut de gamme flexibles, la possibilité de recevoir ses clients dans de bonnes conditions, tout en bénéficiant d’un réseau, de services de domiciliation, de formules adaptées à leurs besoins et de coûts dérisoires par rapport aux études traditionnelles. Cela répond à une vraie évolution de la profession. Cela m’a valu une très longue bataille juridique avec la Commission du Barreau. Il en reste quelques scories que le Tribunal fédéral devrait nettoyer prochainement.

Je voulais aider les gens et leur éviter de devoir dépenser des sommes excessives en honoraires d’avocat, surtout dans des situations émotionnellement lourdes.

– Me Douglas Hornung, avocat au barreau de Genève et juge suppléant à la Cour de justice du même canton, fondateur du site divorce.ch

lorsque l’IA propose diverses options, laquelle choisir et pourquoi (3) l’empathie. Un programme ou une machine n’est pas (encore) empathique. L’intelligence artificielle permet d’accélérer et d’optimiser les tâches, mais l’avocat doit rester à la pointe sur ses sujets, en apportant du sens, de la psychologie et de l’humain.

Votre profil est à la croisée du droit et de l’innovation. En quoi cela est-il un atout aujourd’hui ?

Il y a vingt ans, on me trouvait disruptif ! Aujourd’hui, ce sont les clients eux-mêmes qui attendent des outils innovants, efficaces et accessibles. Même si je n’accepte plus de nouveaux dossiers depuis quelques années, divorce.ch reste mon « bébé ». J’y crois profondément. Il mérite d’être développé, car il rend service à de nombreuses personnes.

Quelle est votre plus grande fierté professionnelle ?

Sans hésiter, la création de divorce.ch. C’est l’aboutissement de mon parcours et une source de fierté immense. Le site s’enrichit constamment, il est devenu un outil complet et utile pour accompagner les couples dans leurs désunions. Être une référence nationale et savoir que le site aide des milliers de personnes (le site a plus de 35 000 visiteurs par mois), c’est ma plus belle réussite.

Une nouvelle offre de restauration à domicile pour les seniors de Genève

Longtemps associés à l’image de la fin de vie, les établissements médico-sociaux cherchent aujourd’hui à se réinventer. Sous l’impulsion de son directeur général Olivier Cochereau, le Groupe butini dévoile une nouvelle offre de livraison de repas à domicile pour seniors. Une initiative pensée comme un prolongement de cette transformation.

Vieillir n’a jamais été aussi paradoxal. Si l’espérance de vie continue d’augmenter, la manière dont la société envisage ses aîné·es reste encore trop souvent enfermée dans des représentations figées. Dans l’imaginaire collectif, les établissements médico-sociaux (EMS) évoquent davantage la dépendance, la solitude et la fin de vie que la vitalité et la continuité d’une intégration sociale. Une vision qu’un grand nombre d’acteurs et d’actrices souhaitent bousculer, à commencer par Olivier Cochereau, directeur général du Groupe butini, institution genevoise au service des seniors : « Les EMS sont des lieux dans lesquels on poursuit sa vie et au sein desquels on doit maintenir son lien et sa place dans la communauté ». Pour lui, l’avenir passe par un changement de regard. L’enjeu est clair : transformer ces structures en acteurs sociaux à part entière, capables d’animer la vie locale et de créer du lien entre générations. Certaines de ses résidences ouvrent déjà leurs portes à des écoles, accueillent des repas partagés avec les élèves ou organisent des projets culturels et associatifs. L’idée de butini est de recréer une dynamique de village, où chacun·e, quel que soit son âge, trouve sa place. Ce changement de paradigme est d’autant plus nécessaire que le secteur traverse une crise profonde. La pénurie de personnel qualifié fragilise le fonctionnement des EMS et complique leur mission d’accompagnement. Dans ce contexte, l’attractivité devient un défi majeur. « Nous devons être perçus comme des lieux dynamiques et innovants pour attirer de nouveaux talents », souligne Olivier Cochereau. L’innovation, ici, ne se limite pas à la technologie. Elle touche à l’organisation, aux services proposés et à la manière même d’accompagner le vieillissement.

Les EMS sont des lieux dans lesquels on poursuit sa vie et au sein desquels on doit maintenir son lien et sa place dans la communauté.

Des repas livrés à domicile pour prolonger le lien social C’est dans cet esprit que le Groupe butini a décidé d’élargir son champ d’action. Forte de ses résidences spécialisées et de ses foyers d’accueil, elle imagine aujourd’hui des solutions au-delà de ses murs. L’objectif ? Prolonger la qualité de ses services jusque chez les personnes qui, pour diverses raisons, souhaitent rester à domicile. Ainsi est née « butini chez vous », une offre inédite de restauration livrée directement à la maison. Conçue sans but lucratif, cette prestation répond à un constat préoccupant : beaucoup de seniors vivant seul es s’alimentent mal, avec des repas déséquilibrés, trop légers et souvent insuffisamment riches en protéines. Or, une nutrition adaptée est essentielle pour préserver l’autonomie et la santé. « Il fallait trouver une solution concrète pour répondre à ce besoin », explique le directeur. Le service repose sur quelques principes simples : proposer chaque jour un repas savoureux et complet, composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert, avec plusieurs choix disponibles et des produits frais. Les menus sont élaborés par une équipe de cuisinier es professionnel les, en lien étroit avec des diététicien nes et nutritionnistes. Un menu végétarien est systématiquement proposé et une attention particulière est portée aux

Nous devons être perçus comme des lieux dynamiques et innovants pour attirer de nouveaux talents.

– Olivier Cochereau, directeur général du Groupe butini

possible de créer un compte pour offrir un repas à un e proche. Petits-enfants, voisin es ou ami es peuvent ainsi commander pour leurs aîné es et participer à leur bien-être quotidien. Certaines communes, de leur côté, prévoient des soutiens financiers afin de rendre ce service encore plus accessible. « Chaque partenaire impliqué dans ce projet a été choisi pour son sérieux, ses certifications et ses valeurs humaines », précise Olivier Cochereau. L’ambition est claire : offrir aux seniors une alternative qui valorise leur autonomie tout en sécurisant leur quotidien. À travers ce service de repas à domicile, le Groupe butini confirme sa volonté d’inscrire l’innovation dans le quotidien des aîné es, en prolongeant hors de ses murs la mission qui l’anime depuis toujours : accompagner chaque personne âgée dans sa singularité, avec dignité et humanité.

allergies et intolérances. L’idée est de combiner plaisir et équilibre nutritionnel. Vins, bières et boissons non alcoolisées sont également disponibles. Au-delà de la qualité de l’assiette, butini a misé sur l’accessibilité et la praticité. La commande s’effectue en effet en ligne, via une plateforme intuitive, rapide, sans engagement de durée et avec plusieurs options de paiement. « Contrairement à certains clichés, les seniors savent utiliser ces outils numériques. Il ne faut pas les sous-estimer », rappelle Olivier Cochereau. Le résultat ? Des repas livrés à vélo par un partenaire local du lundi au vendredi dans des contenants recyclables et prêts à réchauffer.

Du personnel de livraison formé

Le service pousse l’innovation encore plus loin en intégrant une dimension sociale essentielle : la livraison n’est pas qu’un simple transport. Formée et régulière, la personne qui apporte le repas devient l’interlocutrice privilégiée, capable de détecter chez les seniors une fatigue inhabituelle ou un signe de fragilité, et de transmettre l’information aux proches ou aux équipes concernées. Cette présence stable contribue à rompre l’isolement et à maintenir un lien humain, bien plus précieux qu’une simple livraison déposée sur le pas de la porte. Afin de renforcer cette logique communautaire, il est également

Plus d’informations sur le Groupe butini butini.ch

Chaque partenaire impliqué dans ce projet a été choisi pour son sérieux, ses certifications et ses valeurs humaines.

Livraison

de repas à domicile pour seniors

Adaptés aux besoins nutritionnels

9 Des menus savoureux au quotidien, confectionnés par une équipe professionnelle

9 Un repas composé selon les envies de chacun·e, avec des boissons en option

9 Des contenants pratiques et facile à réchauffer

9 Un lien social et relationnel maintenu à la maison

9 Un paiement en ligne simple, rapide et sécurisé

CHF 19.- par repas, livraison comprise

Commande en ligne sur : butinichezvous.ch

Soins à l’étranger : ce que la LAMal couvre vraiment

À l’étranger, un problème de santé peut vite se transformer en cauchemar financier. Maître David Métille, avocat spécialiste FSA en responsabilité civile et droit des assurances, et Maître Chahed Zedan, avocate-stagiaire, mettent en garde contre les limites de la LAMal et livrent leurs conseils pour voyager en toute sécurité.

Maître David Métille

Avocat spécialiste FSA en responsabilité civile et droit des assurances, Metropole Avocats

Maître Chahed Zedan Avocate-stagiaire, Metropole Avocats

Maître David Métille, Maître Chahed Zedan, dans quel cadre précis une caisse-maladie suisse peut-elle être amenée à prendre en charge des frais de traitement à l’étranger ?

Selon le principe de territorialité, la LAMal ne couvre en principe que les soins dispensés en Suisse. En d’autres termes, ne doivent être prises en charge par l’assurance de base obligatoire que les prestations fournies en Suisse. Les caisses-maladie suisses peuvent toutefois être amenées à prendre en charge des traitements effectués à l’étranger dans le cas d’urgence médicale imprévue lors d’un séjour temporaire à l’étranger (art. 36 al. 2 OAMal).

Concrètement, si un assuré tombe malade pendant un voyage à l’étranger et qu’un traitement ne peut pas attendre son retour en Suisse, l’assurance de base couvrira les frais nécessaires liés à cette urgence, dans les limites prévues par la loi. En revanche, les traitements volontaires ou planifiés à l’étranger ne sont, en principe, pas remboursés par l’assurance de base, sauf cas exceptionnel.

Concrètement, que recouvre la notion « d’urgence » aux yeux des assureurs et des tribunaux ? Existe-t-il une définition claire ou reste-t-elle sujette à interprétation ?

La notion d’urgence médicale en matière d’assurance-maladie est définie par l’OAMal. Selon l’art. 36 OAMal : « Il y a urgence lorsque l’assuré, qui séjourne temporairement à l’étranger, a besoin d’un traitement médical et qu’un retour en Suisse n’est pas approprié. Il n’y a pas d’urgence lorsque l’assuré se rend à l’étranger dans le but de suivre ce traitement ». L’urgence implique donc un besoin de soins immédiats et imprévus, apparu pendant un séjour à l’étranger, tel que le fait de rentrer en Suisse pour se faire traiter entraînerait un risque inacceptable pour la santé du patient. À contrario, il n’y a pas d’urgence si l’assuré s’est rendu à l’étranger dans le but de se faire soigner. Les assureurs appliquent strictement ce critère d’intention et de temporalité : il doit s’agir d’un problème de santé survenu de manière fortuite lors du séjour.

Lorsque les frais médicaux à l’étranger sont plus élevés que ceux pratiqués en Suisse, comment se calcule le remboursement ?

L’assuré doit-il systématiquement s’attendre à un reste à charge important ?

Dans l’UE/AELE, l’assureur suisse couvre les frais selon la législation du pays où les soins sont prodigués. Cela signifie que l’on applique les tarifs et règles de remboursement de ce pays, comme pour un assuré local. Mais si le système local prévoit une participation plus élevée du patient qu’en Suisse, l’assuré devra supporter cette différence. Hors UE/AELE (reste du monde), pour les urgences survenant dans des pays sans accord de réciprocité, la LAMal applique un plafond de remboursement basé sur le tarif suisse. En vertu de l’art. 36 al. 4

OAMal, l’assurance obligatoire ne remboursera les frais qu’à concurrence du double du montant qui

La loi fait-elle la distinction entre une urgence médicale survenue à l’étranger et un traitement programmé hors de Suisse ? Quelles sont les différences de prise en charge ? Oui, effectivement le droit suisse opère une distinction nette entre une urgence médicale survenant à l’étranger et un traitement programmé à l’étranger, et les modalités de prise en charge diffèrent radicalement dans ce cas de figure. En cas d’urgence médicale imprévue à l’étranger, l’assurance obligatoire des soins intervient. En revanche, les soins planifiés ou volontaires effectués hors de la Suisse ne donnent pas droit à une prise en charge par l’assurance de base, sauf accord exprès et préalable de l’assureur. Cette distinction légale vise à éviter le tourisme médical non contrôlé, tout en assurant la protection des assurés en cas d’imprévu grave à l’étranger.

aurait été payé par l’assureur si le traitement avait eu lieu en Suisse. Si les coûts à l’étranger dépassent ce plafond, la différence reste à la charge de l’assuré. Or, dans certains pays, tels que les États-Unis, les frais médicaux peuvent être très élevés, et le patient peut se retrouver avec un reste à sa charge d’un montant considérable. Concrètement, et en cas d’hospitalisation à l’étranger, la participation de la caisse-maladie va s’élever au maximum à 90 % des frais qui auraient eu cours en Suisse, soit le double de la part de 45 % prévue par l’art. 49a LAMal, puisque le solde de 55 % est à charge du canton. Quels sont les recours possibles pour un assuré qui estime que sa caisse-maladie n’a pas correctement pris en charge ses frais de traitement à l’étranger ?

Si l’assuré estime que sa caisse-maladie n’a pas correctement appliqué la loi ou a indûment refusé le remboursement de frais de traitement à l’étranger, plusieurs solutions s’offrent à lui. Il peut, premièrement, requérir une décision formelle de la part de son assureur, mentionnant les voies de droit, si ce n’est pas déjà fait. Il pourra ensuite former une opposition auprès de l’assureur lui-même, pour qu’il revoie sa position. Si l’assureur la maintient, l’assuré pourra soumettre sa cause au Tribunal compétent en matière d’assurances sociales de son canton de domicile. Le délai de recours dans ce cas est généralement de 30 jours dès la notification de la décision de l’assurance-maladie. L’assuré pourra, par exemple, démontrer que la position tarifaire appliquée par la caisse-maladie n’est pas correcte. En parallèle à la voie judiciaire, ou en amont, l’assuré peut également s’adresser à l’Ombudsman de l’assurance-maladie en vue d’une tentative de médiation. Avez-vous constaté, dans votre pratique, une augmentation des litiges liés à ces situations, notamment avec la multiplication des voyages internationaux ?