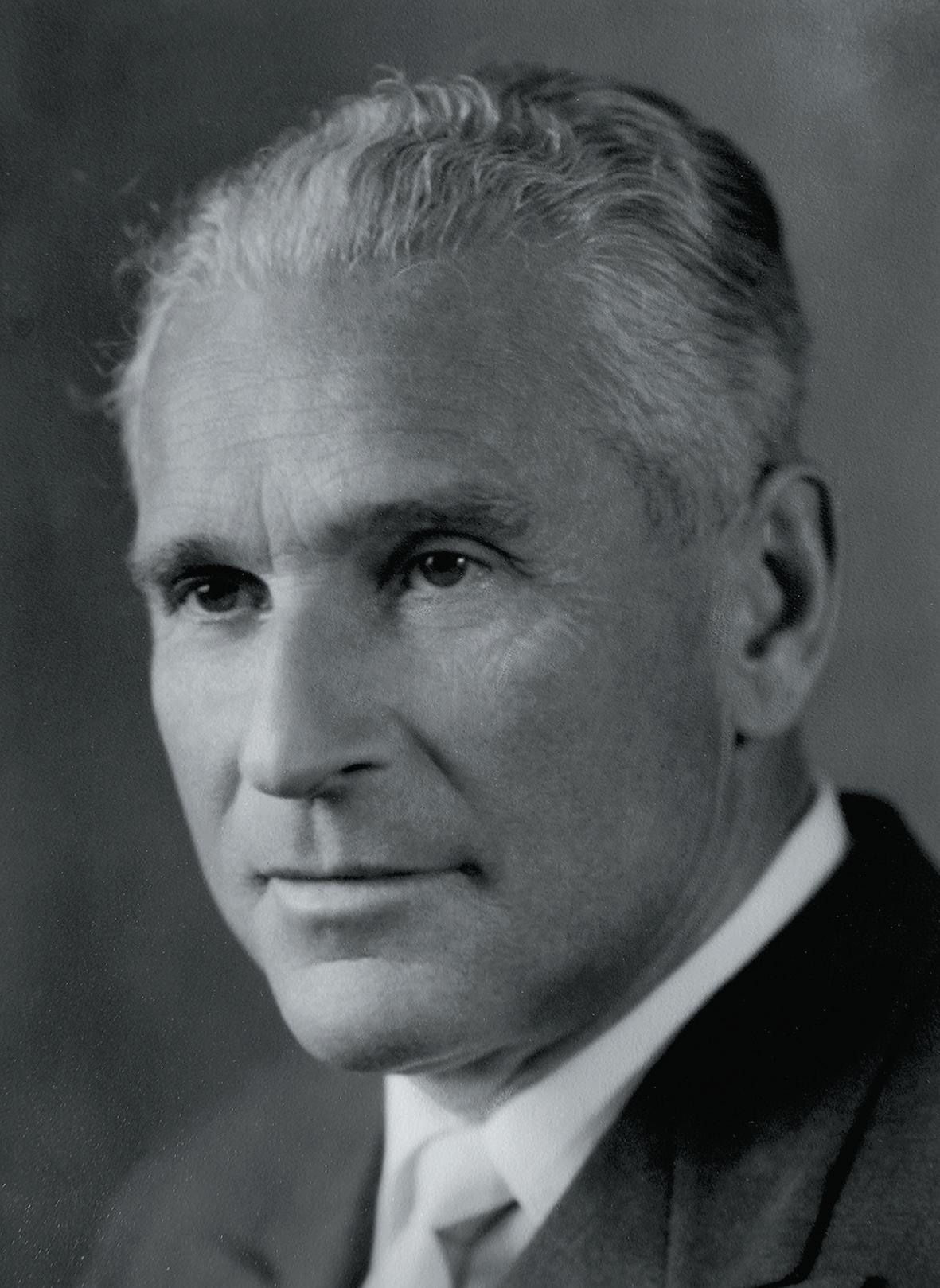

Carl Müller

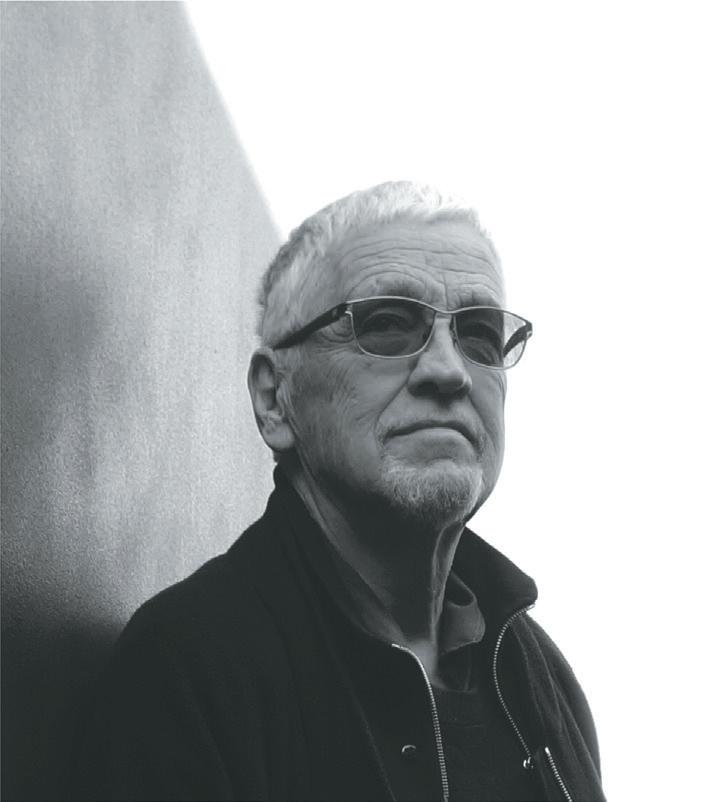

Käthe Kollwitz

Käthe Kollwitz

Carl Müller

Käthe Kollwitz

Käthe Kollwitz

christoph müller (hg.)

Kataklysma Paul Klee

Stefan Zweig

die Z erstörung der menschlich K eit

Walter Benjamin Dani Karavan

Stefan Zweig Shoah

Walter Benjamin Dani Karavan

christoph müller (hg.)

die zerstörung der menschlichkeit

Definitionen

Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Londoner Charta, z.H. der Nürnberger Prozesse 8. August 1945:

„Verbrechen gegen die Menschlichkeit, unter anderem: Mord, ethnische Ausrottung, Versklavung, Deportation und andere unmenschliche Akte gegen die Zivilbevölkerung oder: Verfolgung aufgrund von rassistischen, politischen und religiösen Motiven; unabhängig davon, ob einzelstaatliches Recht verletzt wurde.“

Quelle

https://de.wikipedia.org/wiki/Verbrechen_gegen_ die_Menschlichkeit, 23.05.2025

Ver’rat [m.; (e)s; unz.]

1 Preisgabe, unberechtigte od. böswillige Mitteilung (eines Geheimnisses); Geheimnis ~

2 Treuebruch; Hoch ~, Landes ~; an jmdm., an einer Sache ~ begehen, üben; sein plötzlicher Sinneswandel wirkt wie ein ~ an sich selbst

Quelle

Brockhaus Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 6. Band, 1984

,,

DER Tisch, Zeitzeuge geschichtlicher Umwälzungen und Katastrophen, diplomatischer Herausforderungen, Übereinkünfte und Transformationen — bis zu seiner eigenen Verwandlung.

DER Tisch meines Großvaters und Vaters.

, Das Jahr der Machtergreifung der Nazis, ist für Deutschland, Europa und die Welt, aber auch für die Schweiz ein Schlüsseldatum. Die Schweiz ging nicht den Weg Österreichs. Es spricht für die Schweiz, dass sie in einer schwierigen Lage, umzingelt von Nationalsozialismus und Faschismus, die Demokratie und die Unabhängigkeit in einem gleichgeschalteten Europa verteidigen und bewahren konnte.

Ein Schandfleck jener Zeit bleibt die antisemitisch geprägte Flüchtlingspolitik, mit ihrem Tiefpunkt, dem von den Schweizer Behörden initiierten Judenstempel. Die Bevölkerung und das Parlament wurden über diese Schweizer Initiative angelogen, bis die Wahrheit durch die Öffnung der deutschen Archive in den Fünfzigerjahren herauskam. Das zeigt, dass dem Bundesrat und den Maßgebenden im Eidgenössischen Justizund Polizeidepartement auch damals bewusst war, dass diese antisemitische und rassistische Maßnahme größtes Unrecht war. Für die Ehre der Schweiz standen und stehen jene, die wie der St. Galler Polizeikommandant Paul Grüninger dafür gesorgt haben, dass dennoch Tausende von Verfolgten gerettet wurden. Wenn auch viel zu wenige.

Zentrale Lehren aus dem Sieg über Nationalsozialismus und Faschismus waren die internationalen Institutionen, die Menschenrechte und das Recht auf Asyl. Diese Errungenschaften werden heute in Frage gestellt wie noch nie seit Ende des zweiten Weltkriegs. Die Hetze gegen Migrantinnen und Migranten als Allzwecksündenböcke ist allgegenwärtig. Offensiv wird die Abschaffung des Rechts auf Asyl gefordert. Und die Menschenrechte, so wie die Organe zu ihrer Gewährleistung, werden auch von führenden Medien statt verteidigt zum Problem erklärt. Weder die Schweiz noch Europa machen hier eine Ausnahme.

Umso wichtiger ist es deshalb, die Zeit des Nationalsozialismus und die Lehren daraus immer wieder zum Thema zu machen. Auch die Schweiz war damals existentiell bedroht, wie nie zuvor in ihrer Geschichte. Bewährung, als Staat und freiheitliche Demokratie, wie Nichtbewährung, in der Flüchtlingspolitik, lagen nahe beieinander. Wir müssen uns, wie damals, in unserer Zeit bewähren. Freiheit, Menschenrechte und Demokratie sind nicht für immer gegeben. Sie müssen immer wieder von neuem gelebt und erkämpft werden. Und sich in unseren heutigen Gesellschaften bewähren.

Dieses Buch leistet einen Beitrag dazu, sich das bewusst zu machen.

Paul Rechsteiner

«Die Geschichte des Zivilisationsbruchs von 1933 muss immer wieder erzählt werden, damit sie nie vergessen wird. Christoph Müller trägt mit der Biographie seines Vaters Carl Müller dazu bei, dass wir die Menschen, die sich mit grossem Mut gegen die «Zerstörung der Menschlichkeit» einsetzten, in Erinnerung bleiben.»

Prof. Tobias Straumann

Christoph Müller · Meine AnfängeMüller

Im Jahr 1945, als der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen war, bin ich in Bern in die beginnende Friedenszeit hineingeboren worden.

Mein Vater Carl Müller1, ein geborener Münchner, war ein in Bern geachteter Gynäkologe und bereits 42 Jahre alt. Meine damals 26-jährige Mutter Käti entstammte einem Bauerngeschlecht aus dem Emmental; sie war eine bei ihren Schülern beliebte Lehrerin.

Wir wohnten in einer respektablen Wohnung, wo wir Kinder uns tagsüber dem Praxisbetrieb gegenüber rücksichtsvoll zu verhalten hatten. Jahre später konnte sich mein Vater dann separate Praxisräume in der Innenstadt leisten.

Als sehr verantwortungsbewusster Arzt war er während der Arbeitszeit – und zu dieser gehörte in Notsituationen jeglicher Zeitpunkt bei Tag oder Nacht – vollumfänglich für seine Patientinnen da. Außerhalb der Betriebszeiten des öffentlichen Verkehrs war er zu den Heimbesuchen zu Fuß oder per Fahrrad unterwegs. Als er dann ein Auto angeschafft hatte, vergaß er zuweilen, dass er damit hingefahren war, und kam dann zu Fuß nach Hause zurück, so dass er am folgenden Tag seinen Wagen vermisste.

Für die Familie war er in der Regel nur an den Wochenenden und in den Ferien präsent. Da war meistens Wandern oder Skifahren angesagt, was bei mir die Freude an der Bewegung in der Natur weckte. Erziehung, Haushalt und die charmante Bewirtung von Gästen waren die Sache meiner Mutter.

Zu den Mahlzeiten saßen wir stets am Familientisch. Die Gesprächsthemen drehten sich zumeist um alltägliche Dinge, zuweilen berufliche Angelegenheiten oder außergewöhnliche Vorkommnisse in der Medizin.

Schatten der Vergangenheit

Ein Thema, das sich noch viele Jahre im Alltag immer wieder in den Vordergrund schob, war der vergangene Krieg, der Totalitarismus –braun und rot –, Hitler und der Nationalsozialismus. Dies prägte mich zunehmend sehr stark, so dass ich mich mit der Zeit eingehend mit einschlägiger Literatur befasste.

Ein besonderes Thema in den Gesprächen am Familientisch war das große Engagement meiner Mutter, die über eine geraume Zeit

1 In diesem Buch wird mein Vater durchwegs mit dem Namen «Carl Müller» bezeichnet, so wie er ihn zu Lebzeiten verwendet hatte. In amtlichen Dokumenten war sein Name «Karl Emil Müller».

während des Krieges eine herausfordernde Betreuungsaufgabe wahrgenommen hatte: Sie führte damals südlich von Genf ein Kinderheim in der von den Deutschen nicht besetzten Zone in Frankreich, wo Kinder aus verfolgten Familien betreut wurden und in dessen Umfeld sich auch deutsche Geheimdienstler bewegten und spionierten. Als die Deutschen Frankreich vollständig besetzten, musste meine Mutter Knall auf Fall ihre Stelle verlassen und im bitterkalten Winter unter größten körperlichen Anstrengungen über die tief verschneite grüne (weiße) Grenze bei Genf in die Schweiz zurückfliehen. Dies führte bei ihr zu langwierigen gesundheitlichen Problemen und einer Vielzahl von Operationen. Mein Vater zeigte immer wieder tiefe Betroffenheit über seine Erlebnisse in der Folge der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 in Berlin. Der totale ideologisch-moralische Umfall der geistigen ‹Elite› an den Universitäten und in der Gesellschaft hatte ihn traumatisiert – fürs ganze Leben.

Die persönlichen Erlebnisse meiner Eltern ließen mich nicht unberührt. Sie erregten meine Abscheu gegen den Totalitarismus und verstärkten meine Überzeugung vom Einstehen für Freiheit und Demokratie. Mir war damals nicht bewusst, dass ich von den seinerzeitigen existenziellen Gefährdungen meines Vaters gar keine Ahnung hatte, da er mit uns Kindern nicht darüber sprach. Er äußerte jedoch wiederholt seine Absicht, künftig ein Buch über seine Erinnerungen schreiben zu wollen.

In der knappen Freizeit widmete sich mein Vater zunehmend ernsthaft seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Über die Jahre entstand eine Vielzahl von Büchern. Bei der Abhandlung der Themen war ein Kernelement das Herausstellen der ethischen Verantwortung in der Medizin. Für eines seiner Werke – Jeremias Gotthelf und die Ärzte –erhielt er einen Literaturpreis. Jeremias Gotthelf schätzte er über alle Maßen als Leuchtturm menschlicher Aufrichtigkeit und als überragenden schriftstellerischen Kommunikator, der Moral und packende Erzählung meisterlich zu vereinen wusste.

Geprägt durch das Vorbild seines Vaters für ein friedliches, menschliches, soziales Zusammenleben in der Gesellschaft und der Welt hatte mein Vater den Weg zu Gotthelf gefunden; für mich in der nachfolgenden Generation wurde er ohne große Worte ebenso ein Vorbild.

Nach Abschluss meiner beruflichen Ausbildung kümmerte ich mich natürlicherweise um meine berufliche Entwicklung und das Wohlergehen meiner eigenen Familie. Dies war mit einer größeren Distanz zum Elternhaus verbunden, so dass ich viel weniger mit den elterlichen Dingen befasst war.

Das Lebensende der Eltern

Erst gegen das Lebensende meines Vaters zeigte sich, dass er das hinausgeschobene Projekt, seine Lebenserinnerungen auf Papier zu bringen, in Angriff genommen hatte; sehr spät, leider zu spät. Er hatte die ärztliche Tätigkeit abgeschlossen, was ihm die nötige Zeit und Muße dafür gegeben hatte. Aber er schaffte es mit nachlassenden Kräften nicht mehr, sein persönlich wichtigstes Buch zu realisieren.

Erst nach dem Tod meiner Mutter bin ich im Nachlass auf einen Stapel von diktierten Roh-Manuskripten gestoßen. Ich selbst hatte viel zu wenig Einblick in die wahren Verhältnisse und Hintergründe und sah mich nicht in der Lage, das vom Vater lebhaft ersehnte Buch persönlich zu vollbringen. Ich war froh, dass ich auf Vermittlung des Historikers Professor Georg Kreis die Möglichkeit geboten bekam, diese Vorarbeiten dem Archiv für Zeitgeschichte an der ETH und damit in sichere Hände übergeben zu können.

Das Buch

Der zentrale Teil der Aufzeichnungen, nämlich die Schilderungen seiner dramatischen persönlichen Erlebnisse nach der Machtübernahme durch Hitler im Jahr 1933, war aber bereits fertig redigiert und als Fortsetzungsgeschichte in der Tageszeitung Der Bund 1983/84 unter dem Titel «Zaungast einer Zeitenwende» veröffentlicht worden. Er behandelt detailliert sein schicksalhaftes Verhängnis, dem er nur dank gütiger Fügung entronnen war.

Dieser Text war für mich der Anstoß und die Grundlage zum Erschaffen des vorliegenden Buches, das Zeugnis ablegen soll über die

Zerstörung von Menschen und Kulturen durch Unrechtssysteme und über unseren Umgang damit.

Die familienbezogenen Schilderungen werden ergänzt durch Erläuterungen der politischen und gesellschaftlichen Hintergründe, vor denen sie stattfanden.

Es ist der Versuch, die Entwicklung über einen Zeitraum von einem halben Jahrhundert zu skizzieren und damit sichtbar zu machen.

Es ist ein Manifest für die Gewährleistung der Menschenrechte als unverzichtbare Grundlage für das friedliche und gedeihliche Zusammenleben der Menschen.

Verlässliche Gewissheiten?

Während der Erschaffung dieses Buches tauchte bei mir immer wieder ein irritierender Gedanke auf: Im Elternhaus meines Vaters war immer klar und kritisch diskutiert worden, besonders über alle Aspekte der damaligen politischen Situation. Die Erkenntnis, dass in Deutschland die Entwicklungen sehr wohl zu Sorgen Anlass gaben, war deutlich vorhanden. Deshalb konnte ich nun nicht verstehen, wieso mein Vater sein Schicksal dem Schutz der Deutschen Nation anvertraut hatte. Natürlich: er war Deutscher, Deutschland hatte eine starke kulturelle Vorgeschichte und die Charité war der medizinische Leuchtturm für sein berufliches Fortkommen. Trotzdem, er hätte doch klar erkennen müssen, welches Verhängnis sich anbahnte?

Für uns, die heute wissen, zu welchen Gräueltaten Menschen fähig sind, ist das sonnenklar. Doch wir leben im Danach. Wie war es für diejenigen, die im Davor lebten und ihre Entscheidungen unter den damaligen Bedingungen zu fällen hatten? In einer Zeit, als sich auch kritische Zeitgenossen einen derartig verhängnisvollen Zivilisationsbruch gar nicht vorstellen konnten?

Was bedeutet das für uns heute? Einerseits, dass wir in unserem Urteil gegenüber unseren Vorfahren vorsichtig sein müssen. Andererseits, angesichts der uns heute in verstärktem Mass verunsichernden Entwicklungen in der Welt: Mit welchen für uns als total unwahrscheinlich erscheinenden Ereignissen müssen wir uns heute, konkret und entschieden, auseinandersetzen, damit uns nicht Gleiches widerfahren wird?

Adolf Müller Deutscher Botschafter in Bern

Carl Müller Jugend in Bern Kulturnation Deutschland

Carl Müller

Aufbruch ins Land der Väter

Die Charité

Eine kulturelle Grosstat

Der verlorene Krieg und der verheerende Zwangsfrieden

Die Kriegsschulden tilgen mit der Notenpresse

Die Weltwirtschaftskrise vervielfacht das Elend

Carl Müller

Tägliche Konfrontation mit bitterer Not

Käthe Kollwitz

Ihre Kunst macht das Elend fassbar

Grundlagen der Menschenrechte

haNN ah EIN ha US · Historikerin und Publizistin

Einmal Sündenbock –

Immer Sündenbock

Judenfeindschaft –eine wandelbare Konstante der europäischen Geschichte

E rw IN mart I · Historiker und Publizist

Antisemitismus und Menschenerechte

Carl Albert Looslis Kritik des Antisemitismus und sein Konzept einer Strategie gegen ihn und gegen den Nationalsozialismus

Die politische Verrohung

Adolf Müller Ruhestand

Kataklysma:

1933 – Das Katastrophenjahr

1933 – Schlag auf Schlag

CANCEL CULTURE (CC)

Versagen der Intelligenzia

Carl Müller

Der Verrat

CC – Käthe Kollwitz

Entzug der Existenzgrundlagen

m IC ha E l ba U mgart NE r Kunsthistoriker

CC – Paul Klee

Zerstörung seiner künstlerischen Karriere

Car I tat o r I ol S E rr ES Professorin in Spanischer Sprache und Literatur

CC – Stefan Zweig

Verderben seiner Arbeitsmöglichkeit

p I lar par CE r IS a S Historikerin und selbständige Kuratorin

CC – Walter Benjamin

Politische Verfolgung bis zur Katastrophe

Carl Müller

Rückkehr in die Schweiz

CANCEL HUMANS Industrielle Vernichtung von Menschen

Carl Müller

Der Neuanfang

Die Demokratisierung Deutschlands und der Marshall Plan

Gründung der UNO

Universelle Menschenrechte

Überwinden der zwischenstaatlichen

Feindschaften

Anfänge Europäischer Integration

Öffentliche Manifeste

Neue Wache Berlin

Öffentliche Manifeste

Denkmal für die ermordeten Juden

p I lar par CE r IS a S Historikerin und selbständige Kuratorin

Dani Karavan Meister gebauter Manifeste

«Opferung»des Familienerbstücks?

Die Ephtrussi-Familie

ralph b E r N ab EI · Künstler

J ES ù S m art INE z Clarà Historiker und Kunstkritiker

Die Wandlung des Schreibtischs

Rückkehr des Schreibtischs «Nach Hause» Nachwort Literatur Quellen Impressum

Adolf Müller – Deutscher Botschafter in Bern

Carl Müller – Jugend in Bern

Kulturnation Deutschland

Carl Müller – Aufbruch ins Land der Väter

Die Charité – Eine kulturelle Grosstat

Der verlorene Krieg und der verheerende Zwangsfrieden

Die Kriegsschulden tilgen mit der Notenpresse

Die Weltwirtschaftskrise vervielfacht das Elend

Carl Müller

Tägliche Konfrontation mit bitterer Not

Käthe Kollwitz

Ihre Kunst macht das Elend fassbar

Grundlagen der Menschenrechte

Einmal Sündenbock — Immer Sündenbock?

Antisemitismus und Menschenrechte

Die politische Verrohung

Adolf Müller – Ruhestand

Adolf Müller war der erste Sozialdemokrat im Auswärtigen Amt und übernahm Anfang 1919 die Deutsche Gesandtschaft in der Schweiz. 15 Jahre, bis im August 1933, lebte er mit seiner Familie am Brunnadernrain in Bern und prägte von dort aus die deutsche Politik maßgeblich. Heinrich Brüning, der letzte Reichskanzler der Weimarer Republik, bezeichnet Adolf Müller in seinen Erinnerungen denn auch als den «klügsten Diplomaten» Deutschlands.

Auf dem Bild sitzt Adolf Müller in der Deutschen Botschaft in Bern hinter seinem repräsentativen Schreibtisch. Es handelt sich um ein großes Stück (120 cm x 180 cm) in holländischem Neobarock. Es ist prachtvoll mit reichen Intarsien verziert.

Der Tisch wurde während der Weimarer Republik Zeuge von vielen diskreten Gesprächen zwischen deutschen und französischen Politikern, um Wege zur Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu finden.

Seine Aufgabe in Bern war anspruchsvoll. Er hatte einerseits die schweizerische Öffentlichkeit gegen sich, die fand, Deutschland habe sein Schicksal selbst heraufbeschworen und damit verdient. Andererseits übernahm er eine Gesandtschaft, die während des Krieges überproportional gewachsen und in eine Reihe von Verbrechen und Spionageaffären verwickelt war, die ihren Ruf ruiniert hatten. Adolf Müller schrieb dem Außenminister: «Hier sind die Zustände schlimmer[,] als ich dachte. Eine nicht zu überbietende Desorganisation herrscht.»

Dank seines großen Organisationstalents konnte er innert kürzester Zeit neue, überschaubare Strukturen schaffen. Als Erstes verkleinerte er die Gesandtschaft und verbannte alle belasteten Leute. Während des Krieges war die Botschaft auf über 2800 Personen angewachsen; 1926 – auf dem Höhepunkt ihrer politischen Tätigkeit – zählte die Berner Gesandtschaft gerade noch 18 Personen.

Im Hintergrund wirken

Brüning kam öfters zu Gesprächen in die Deutsche Gesandtschaft, um sich dort mit Adolf Müller und Politikern aus Frankreich zu Gesprächen zu treffen. Zeuge dieser zahlreichen Treffen war sein imposanter Schreibtisch, der nicht nur als Repräsentationsstück diente, sondern an dem er meist arbeitete.

Brünings Respekt für den Gesandten in Bern beruhte wohl in erster Linie auf der wirksamen Hilfe bei den Bemühungen um Aussöhnung mit Frankreich und Milderung der Reparationszahlungen, die ihm Adolf Müller in aller Stille leistete. Arbeit von hoher Qualität im Hintergrund zu leisten, war eines seiner Hauptmerkmale – eine Haltung, die seine Söhne für ihr eigenes Leben übernahmen.

Bereits in seinen früheren Funktionen wirkte Adolf Müller immer ausgleichend und suchte Kompromisse, die für alle Seiten annehmbar waren. Er hatte Medizin studiert, leitete in München 20 Jahre als Chefredaktor die Münchener Post, das südbayerische Parteiorgan der SPD, und war bayrischer Landtagsabgeordneter. 1908 setzte er beim Berliner