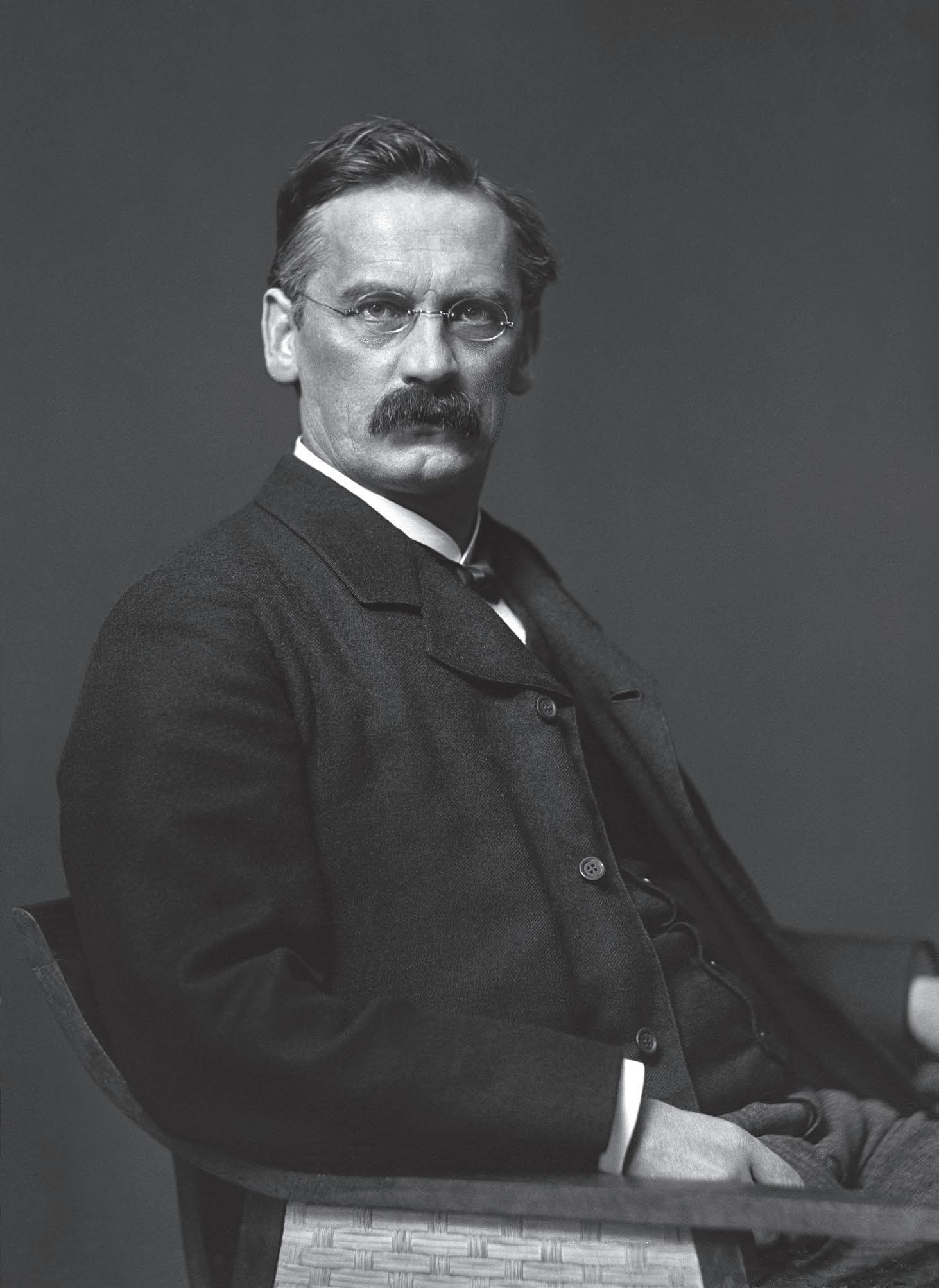

GUSTAV GULL (1858–1942)

ARCHITEKT, STÄDTEBAUER, VISIONÄR

GUSTAV GULL (1858–1942)

ARCHITEKT,

STÄDTEBAUER, VISIONÄR

ZÜRCHER DENKMALPFLEGE

MONOGRAPHIEN

DENKMALPFLEGE 8

HERAUSGEGEBEN VON DER KANTONALEN DENKMALPFLEGE IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER STIFTUNG FÜR ARCHÄOLOGIE UND KULTURGESCHICHTE IM KANTON ZÜRICH STARCH

INHALTSVERZEICHNIS

7 Vorwort von Simon Berger

8 Einführung

PERSÖNLICHKEIT, STÄDTEBAUER, NETZWERKER

16 Ein Baumeistersohn wird Architekt

16 Herkunft, Familie, Jugend

16 Polytechnische Ausbildung, Praktika, Italienreise

22 Etablierung als freischaffender Architekt: Postgebäude in Luzern

26 Architekt von Gross-Zürich

26 Entwurf des Landesmuseums: Gull als architektonischer Reformer

26 Gull wird Stadtbaumeister

30 Bautätigkeit als Stadtbaumeister: Lavaterschulhaus und Stadthaus beim Fraumünster

33 Vernetzung, Selbstverständnis, Architektenhaus

33 Der Architekt als Kunstfreund, Aktivität in Verbänden

39 Eröffnung des Landesmuseums 1898: Gull als Erneuerer historischer Bausubstanz

44 Gebaute Visitenkarte: Haus «Rosenegg»

50 Machtfülle: Professur und Aufträge der Stadt

50 Gull als Stararchitekt

53 Verwaltungsstadt im Oetenbachareal

54 Gull und die Baupolitik

61 Einflussnahme auf den städtischen Schulhausbau

63 Übersichtsplan der Stadt Zürich – eine Realutopie

69 Reformer, Erneuerer, Wegbereiter

69 Mitbegründer Heimatschutz

71 Kulturpolitiker: Position im Hodler-Streit

76 Städtebau-Ausstellung Zürich

76 Architektenschule: «Mittelalter» versus «Renaissance»

81 Zenit, Semper-Erbe

81 Poly-Feier 1905

81 Übersichtsplan der Stadt Zürich – Vision eines neuen Stadtzentrums

90 Hochschulquartier: Wettbewerb zur Erweiterung der Bauten des Eidgenössischen Polytechnikums

94 Erneuerer der Semper-Tradition –Gustav Gull und Friedrich Bluntschli

96 Kritik, Vielbauer, Scheitern

96 Grossbaustellen trotz Widerständen

98 Rebellion gegen Gull: Kritik am Stadthausprojekt

104 Zweimaliges Scheitern im Museumsbau

110 Kuppel des ETH-Hauptgebäudes

113 Konkurrenz in Zürich: Karl Mosers Aufstieg

121 Der alte Löwe schlägt nochmals zu

121 Rückblick und Neuausrichtung: Wettbewerb Gross-Zürich

124 Bahnhofplanung 1918–1919: Tiefliegender Durchgangsbahnhof

125 Bahnhofplanung 1927–1929: Hochliegender Kopfbahnhof

130 Reliefplan 1930–1932

136 Letzte Projekte

136 Gull contra HMS

142 Vision für den Stadthauskomplex

LANDESMUSEUM FÜR DEN JUNGEN

BUNDESSTAAT – DENKMAL FÜR

DIE ALTE EIDGENOSSENSCHAFT

146 Einleitung

149 Das Schweizerische Landesmuseum von 1898

149 Kontext und Baukomposition

153 Museumsrundgang

160 Auf dem Weg zu einem Nationalmuseum

160 Historische Identitäten des schweizerischen Bundesstaates

163 Erhaltung schweizerischer Kunst- und Kulturgüter

163 Erfolge für Friedrich Salomon Vögelin

166 Zürich gewinnt den Sitz des Landesmuseums

166 Bewerbungen der Städte und Programm für ein «Landesmuseum»

169 Zürichs Bewerbung: Sammlungen und ihre Gebäude

171 Gustav Gulls Museumsentwurf

176 Gull springt über den Schatten Sempers

176 In der Nachfolge von Essenweins Germanischem Nationalmuseum

180 Semper- und Beaux-Arts-Tradition

184 Verwendung des «Agglomerations-Prinzips»

190 Zusammenwirken von Kunsthistoriker und Architekt

190 Zwischen Spätgotik und Renaissance: Architekturvorbilder für das Landesmuseum

196 Gull zeichnet schweizerische Baudenkmäler

198 Schweizer Architekturgeschichte als Programm

198 Verbindung von innen und aussen

198 Vereint im selben Bau: Historische Zimmer

202 Stilräume: «Kapelle», «Kreuzgang» und «Arbonsaal»

205 Ruhmeshalle: Vom Zeughaussaal zum Sakralraum

215 Echter als das Echte

215 Architekturfragmente aus Zürcher Kreuzgängen

215 Burgenbau und Denkmalpflege um 1900

219 «Wahrheit des Eindruckes»: Rauminszenierung und Wissenschaftlichkeit

220 Beispiel Äbtissinnenstuben – «Raubbau» versus «stylvolle Wiederherstellung»

250 Rathausbau im 19. Jahrhundert

250 Stilistisches und Typologisches

252 Situation in der Schweiz

255 Basel und Zürich

258 Synthese von Semper-Tradition und deutscher Rathaus-Typologie

258 Malerische Rathausgruppe am Wasser

259 Öffentliche Räume im Stadthaus

INSZENIERUNG VON STADTGESCHICHTE: STADTHAUS FRAUMÜNSTERAMT

226 Einleitung

228 «In dem Bestreben überall mit dem Neuen am Alten anzuknüpfen»

228 Hauptbau des Stadthauses

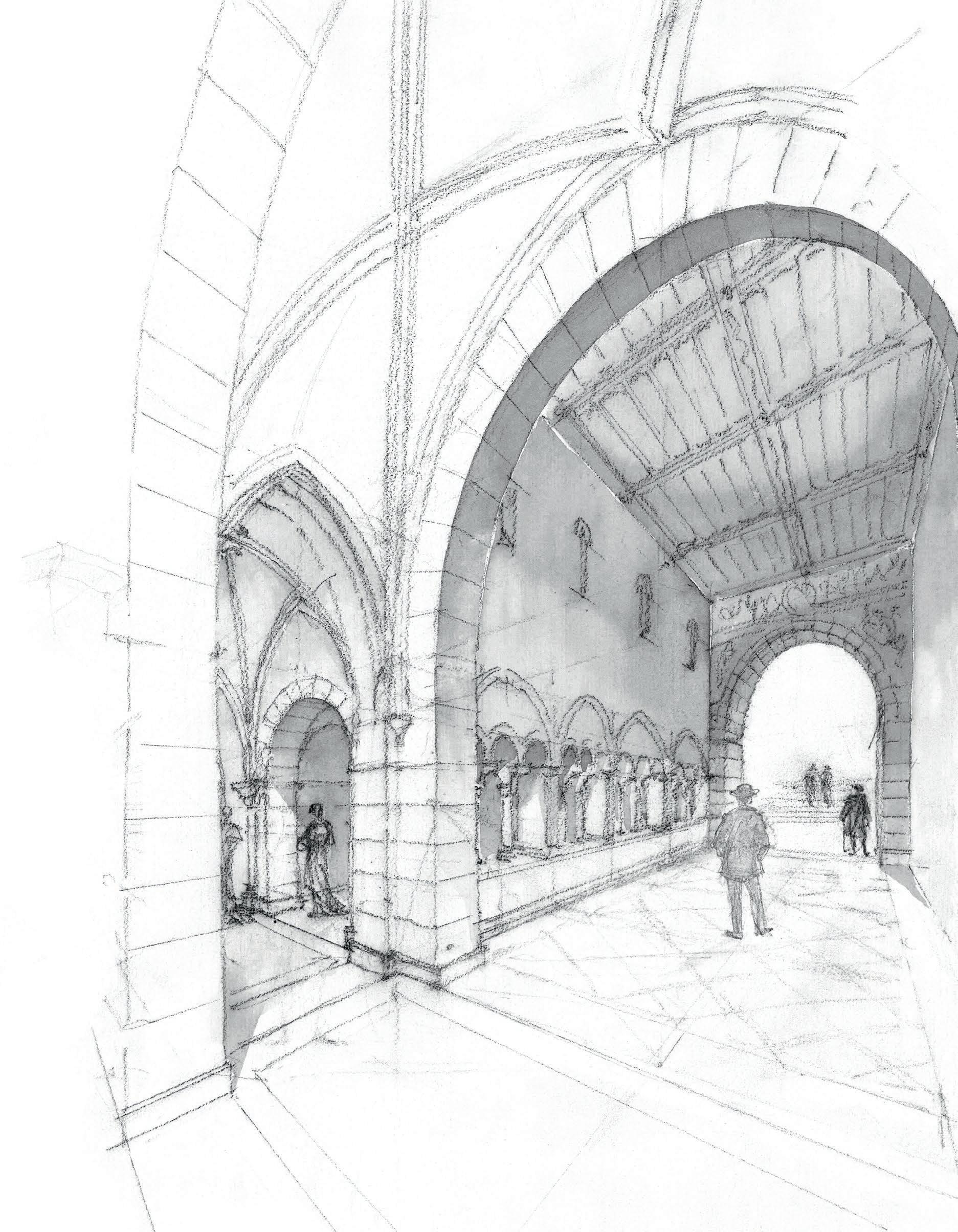

235 «Kreuzgang» als Zwischenbau

239 Einstiges Klosterareal als Bauplatz

239 Vom Kloster zur Stadtverwaltung

239 Projektierung städtischer Verwaltungsbauten: Das mittelalterliche «Kratz» wird zum neuen Stadtquartier

245 Zum Abbruch der einstigen Abteigebäude

DAS FRAUMÜNSTER ZWISCHEN WIEDERHERSTELLUNG UND NEUGESTALTUNG

268 Einleitung

270 Die Restaurierung des Fraumünsters 1911–1912

270 Zur Baugeschichte der Kirche

273 Gesamtrestaurierung

277 Ostzugang und Unterweisungszimmer 1899–1902

280 Schlaglichter: Kirchenbau im 19. Jahrhundert

280 Stil- und Formfragen

284 Stadtwachstum und Kirchenbau in Zürich

290 Gustav Gulls Projekt: Grundlage und Entwurfsentwicklung

290 Kunstgeschichte, Denkmalpflege, Bauästhetik: Gutachten von Johann Rudolf Rahn

294 Vom Ideal zur Ausführung: Entwürfe von Gustav Gull

301 Aspekte der Denkmalpflege

301 «Künstlerische Einheit» versus «stilistische Einheit»

305 Städtebau und Reformarchitektur

OETENBACHAREAL: GROSSSTADTVISION FÜR ZÜRICHS STADTKERN

310 Einleitung

312 Die ausgeführten Bauten

312 Stadtarchitektur am Werdmühleplatz

317 Verankerung im Stadtgefüge

320 Historische Aufgabenstellung und Ausgangslage

320 Erste Eingemeindung 1893: Zürich wird Grossstadt

325 Das Oetenbachareal: Bauplatz für ein städtisches Verwaltungsgebäude

328 Planungsvorgaben: Grossstädtische Verkehrsachse und historischer Bau

332 Ein neuer Munizipalkomplex für Zürich

332 Beispiele: Deutsche Rathausbauten der Jahrhundertwende

337 Frankfurt am Main und Zürich

341 Entwicklung des Gesamtentwurfs 1897–1905

341 Stadthauskomplex am Fluss: Baukomposition und Stilformen

349 Stadtplan und Stadtraum

353 Rathausbau als Städtebau

353 «Symbolum des grossen Gemeinwesens» –das Stadthaus als Forum

358 Hauptbau des Stadthauses: Künstlerischer Städtebau und futuristische Mehrebenenstadt

363 «Erhaltung schweizerischer Eigenart im Städtebau»

ETH-HAUPTGEBÄUDE – GULL ALS «FREIER SCHÜLER SEMPERS»

368 Einleitung

370 Semper-Tradition versus Reformarchitektur

370 Zur Entstehung des Zürcher Hochschulquartiers

373 Ehrfurcht vor Semper: Vorprojekt von Friedrich Bluntschli für die Universitätsneubauten

374 Bezug zur Topografie: Studie von Gustav Gull

382 Erweiterung des Semper-Baus

382 Formprägnanz, nicht Multiplikation

388 Schnittfiguren: Auditorium Maximum –Lesesaal – Kuppel

392 Das Hauptgebäude der ETH als Nationaldenkmal

392 Wettbewerb für ein Eidgenössisches Parlamentsund Verwaltungsgebäude in Bern 1885

395 Vorwegnahme der Kuppelform: Studie für das Parlamentsgebäude in Bern von 1887

398 Polytechnikum und Kunsthochschule

398 Vorbild Paris

398 Gebäudekomplex der École des Beaux-Arts

399 Lesesaal: Wandbildentwürfe von Gustav Gull

403 Komplementärbauten: Polytechnikum und Landesmuseum

409 Bauten von Gustav Gull, fotografiert 2023 Aufnahmen von Urs Siegenthaler

ANHANG

420 Werkverzeichnis 1880–1942

460 Biografische Übersicht

462 Anmerkungen

524 Literaturverzeichnis

531 Abkürzungsverzeichnis

532 Personenregister

542 Bildnachweis

543 Dank

544 Impressum

VORWORT

Wären Gustav Gull und ich wohl Freunde geworden?

Diese Frage habe ich mir in der Auseinandersetzung mit diesem Vorwort als Erstes gestellt. Sie ist selbstredend hypothetisch gemeint und trotzdem war ich gespannt, ob sich diese Frage durch die Lektüre beantworten lässt. Auf persönlicher Ebene lässt sich bereits im ersten Kapitel der vorliegenden Monografie sehr viel über Gustav Gull in Erfahrung bringen. Selbst aus einer grossen Familie stammend, war er Vater von fünf Kindern. Er war kunst- und kulturaffin, ein geschätztes Mitglied in Verbänden und Vereinen und ein aktiver Vertreter oder sogar Mitbegründer von wichtigen Institutionen. Der Architekt war jedoch auch eine dominante Figur, die wie selbstverständlich die Lehrtätigkeit an der ETH und die aktive Gestaltung der Stadt Zürich in sich verband und letztere massgeblich beeinflusste. Das rief nicht nur Unterstützer, sondern auch Kritiker oder gar regelrechte Gegenspieler hervor. Insbesondere in seiner späten Schaffensphase fürchtete Gull um seinen Einfluss auf die Stadtgestaltung und -entwicklung. Wunderbar lässt sich auf den kommenden Seiten in diesen Kosmos eines Zürichs um 1900 eintauchen. Illustriert mit Fotografien, Plänen und Zeichnungen aus der Zeit, welche sowohl das Leben von Gustav Gull nachvollziehbar machen als auch eine ganze Lebenswelt umreissen. Persönlich hätte ich demnach einige Ansatzpunkte gefunden, um auf dieser Ebene mit Gull eine Freundschaft zu pflegen. Vielleicht wäre sie aber auch an der immensen Strahlkraft des Visionärs gescheitert.

Als Denkmalpfleger und Kunsthistoriker habe ich ausserdem eine stark professionell geprägte Sicht auf das Leben von Gustav Gull. Die baulichen Veränderungen, die unter seiner Leitung in der Stadt Zürich erfolgten, sind aus einer heutigen denkmalpflegerischen Sicht nicht immer verständlich. Sie gehören aber zu dieser Zeit. Auch die Ursprünge einer institutionalisierten Denkmalpflege lassen sich an Gulls Berufsleben beispielhaft nachvollziehen. Das Denkmalverständnis des Historismus und die Überlegungen dahinter manifestieren sich in Bild und Text und werden in den Kontext der damaligen Zeit gestellt. Die Frage nach dem zu vermittelnden Bild steht dabei immer wieder im Zentrum. Wie

keine andere Bauaufgabe steht dafür exemplarisch die Errichtung des Landesmuseums. Dieser Bau veranschaulicht nicht nur die Geschichtsbildung des noch jungen Bundesstaates, sondern zeigt auch das Selbstverständnis von Gull und der Stadt Zürich. Die Frage nach dem Echten, der realen Substanz und der gezielten Inszenierung brechen an diesem Gebäude auf und führen zu noch heute virulenten Diskussionen. Der Architekt ist solche Fragen angegangen und hat sie für sich und die Betrachtenden gleichzeitig beantwortet. Dies zeugt von einer gefestigten und von ihrem Weg überzeugten Persönlichkeit. Mit Gustav Gull liessen sich zweifelsohne sehr fundierte und ausgiebige Streitgespräche führen. Ehrfürchtig blickt man auf den Übersichtsplan der Stadt Zürich mit darauf verzeichneten ausgewählten Bauten auf Seite 12 dieses Buches und es wird klar, wie prägend Gustav Gull für diese Stadt war und noch immer ist. Die unglaubliche Schaffenskraft wird in denjenigen Kapiteln sichtbar, in denen seine grössten Projekte bis in kleinste Details durchleuchtet werden. Die vielen unterschiedlichen Aspekte, die dabei zu Tage treten, erklären Gulls Relevanz umso mehr. Cristina Gutbrod erläutert die Bauten in einer lebendigen Sprache, analysiert diese akribisch aus der Sicht der damaligen Zeit und transferiert zu heute noch relevanten Fragestellungen.

Ob Gustav Gull zum eigenen Freundeskreis zählen würde, bleibt eine hypothetische Frage. Die Lektüre des vorliegenden Buches befähigt die Leserschaft allemal, diese Frage zu beantworten. Den Lesenden wünsche ich viel Freude beim Eintauchen in die Lebenswelt von Gustav Gull und der Stadt Zürich in der Zeit um 1900.

Simon Berger

Mitglied des Schweizer Netzwerks für Historismus, Präsident der Konferenz der Schweizer Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger (KSD) und Kantonaler Denkmalpfleger Graubünden

EINFÜHRUNG

Als das Schweizerische Landesmuseum in Zürich am 25. Juni 1898 eröffnet wurde, hatte Gustav Gull einen Meilenstein in seiner herausragenden Architektenkarriere erreicht. Er war nicht nur gefeierter Architekt des nationalen Museums, sondern auch Stadtbaumeister Zürichs. Das Porträtmedaillon am Westflügel des Museums zeigt ihn als Persönlichkeit des 16. Jahrhunderts. Diese Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart bezeichnet das Kernthema seiner damaligen Entwurfstätigkeit: 1890 hatte Gull die Vision für ein Museumsgebäude entwickelt, das nicht nur der Aufnahme und Erhaltung schweizerischer Kunst- und Kulturgüter diente, sondern auch originale Zimmer und Architekturelemente in einem neuen architektonischen Gesamtzusammenhang inszenierte. In der Funktion des Stadtbaumeisters formte er zwei mit mittelalterlichen Strukturen belegte städtebauliche Schlüsselstellen um: den Ort der früheren Abteigebäude des Fraumünsterklosters und das Areal des einstigen Oetenbachklosters. Gull war bestrebt, die historische Bausubstanz für die grossstädtische Entwicklung Zürichs zu erneuern, gleichzeitig war die Umsetzung stadtplanerischer Vorgaben mit einem Verlust mittelalterlicher Gebäudekomplexe verbunden. Im Spannungsfeld von Erhaltung, Erneuerung und Zerstörung konnte Gull stadtbildprägende Bauten entwerfen und verwirklichen, die zwischen der historischen Stadt und der modernen Grossstadt vermitteln: das Landesmuseum, den Turm der Predigerkirche, das Stadthaus mit der Restaurierung des Fraumünsters wie auch die städtischen Amtshäuser auf dem Oetenbachareal.

Gull war ein brillanter und eigenständiger Entwerfer. Als Sohn eines Baumeisters geboren, zeigten sich schon früh seine grosse zeichnerische Begabung, sein ausgeprägtes räumliches Verständnis, seine rasche Auffassungsgabe und sein Interesse an Architektur. Bereits vor dem Studium hatte er Einblick in den Nachlass des Architekten Gustav Albert Wegmann (1812–1858), des Lehrmeisters seines Vaters. Das überragende Vorbild aber war Gottfried Semper (1803–1879). Gulls erster grosser Bau, das eidgenössische Postgebäude in Luzern, zeigt, dass er sich im Frühwerk an italienischen Neurenaissanceformen Semperscher Prägung orientierte. Sein

Gesamtwerk ist von einer vielschichtigen Auseinandersetzung mit Sempers Vorstellungen durchdrungen. In Gulls Geburtsjahr hatte Semper ein visionäres Projekt für die Neubebauung des zwischen Fraumünster und See gelegenen mittelalterlichen Kratzquartiers vorgelegt und damit ein Leitbild für Zürichs grossstädtische Entwicklung geschaffen.

Umso mehr erstaunt es zunächst, dass sich Gull im Entwurf des Landesmuseums 1890 von der dominierenden Semperschen Richtung und von der BeauxArts-Tradition löste. Für die Gestaltung des mittelalterlich-malerischen Museumskomplexes war Johann Rudolf Rahn (1841–1912) die entscheidende Figur. Dass sich Gull in den 1880er Jahren Architekturformen mittelalterlicher Baudenkmäler in der Schweiz zeichnerisch aneignete, ist dem Einfluss Rahns zuzuschreiben. Mit der Synthese von Formen zwischen Gotik und Renaissance in der Schweiz gelang es ihm kongenial, Rahns kunsthistorische Forschungen im Museumsgebäude architektonisch fassbar zu machen. In ihrer stilistischen Unterschiedlichkeit werden um 1900 sowohl das Landesmuseum in Zürich als auch das Eidgenössische Parlamentsgebäude in Bern Teil einer nationalen Identität.

Im Entwurf des Landesmuseums hatte Gull die Konzeption eines Monumentalbaus mit einer künstlerischen Auffassung von Städtebau kombiniert, wie sie Camillo Sitte (1843–1903) 1889 für die Städtebaudiskussion der Jahrhundertwende wegweisend beschrieben hatte. Sitte hatte historische Stadträume aus der Zeit der Antike, des Mittelalters, der Renaissance und des Barocks als Vorbilder analysiert und dabei dynamische Gesamtkompositionen mittelalterlicher Bautypologien als Alternative zu symmetrischen städtebaulichen Anlagen herausgestellt. Bei Sitte fand Gull das Instrumentarium für ein städtebaulich hochkomplexes Grossprojekt, das er kurz vor der Jahrhundertwende 1897/1898 begonnen hatte: das städtische Verwaltungszentrum auf dem Areal des einstigen Oetenbachklosters. Hier entwarf Gull ein auf die Stadttopografie abgestimmtes monumentales Baukonglomerat, in dessen Kern er Sempers Forumsgedanken aufnahm.

Das Landesmuseum gehört zu den wichtigsten Bauten des Späthistorismus in der Schweiz. Mit Zitaten von Architekturelementen spätmittelalterlicher Bürgerhäuser schuf Gull zugleich ein Gebäude, das Themen des nach der Jahrhundertwende aufkommenden reformerischen Heimatstils vorwegnahm. Bei der Ausarbeitung des Projekts auf dem Werdmühle- und Oetenbachareal fand Gull selbst zu einer entwerferischen Zwischenposition, in der er seine im Späthistorismus geprägte Architekturauffassung in Richtung der Reformarchitektur überleitete: In der Konzeption des Stadthauskomplexes auf dem Oetenbachareal von 1900 bezog sich Gull zuerst auf den Stil der deutschen Renaissance und schlug formale Brücken zum Landesmuseum, später suchte er Anschluss an neubarocke Strömungen. Die Fassung des Entwurfs von 1905 zeigt eine gotisierende vertikale Baugliederung, die durch eine regionale barocke Formgebung zusammengebunden wird. In einer Weiterführung des Landesmuseumsentwurfs zeugen die schliesslich aus dem Projekt hervorgegangenen realisierten Amtshäuser I, II, III und IV wie auch die privaten Geschäftshäuser am Werdmühleplatz von Gulls Vorstellung, historische Architekturformen von der Spätgotik bis zum Barock innerhalb der modernen Grossstadt fortzuschreiben.

Seit den 1890er Jahren hatte Gulls berufliche Laufbahn einen steilen Aufstieg genommen. Als Entwerfer des Landesmuseums war er der Favorit des Stadtrats für das Amt des zweiten Stadtbaumeisters nach der ersten Eingemeindung Zürichs 1893. In dieser Funktion 1895–1900 legte er die Basis für eine umfassende Machtentfaltung nach der Jahrhundertwende. 1900 übernahm er eine Professur an der Architektenschule des Eidgenössischen Polytechnikums in Zürich und sicherte sich zugleich das Mandat für die Projektierung des Stadtzentrums auf dem Oetenbachareal. Darüber hinaus hatte er Einsitz im städtischen Baukollegium, in Preisgerichten und in zahlreichen Kommissionen, in denen er das städtische Baugeschehen und die Gestaltung wichtiger städtebaulicher Planungen und grosser Bauvorhaben massgeblich beeinflusste. Entscheidungsfreudig, eigenwillig und kreativ, aber auch rücksichtslos, brachte er seine Ideen in laufende Projektierungen ein. Der Übersichtsplan der Stadt Zürich, veröffentlicht anlässlich des fünfzigjährigen Bestehens des Eidgenössischen Polytechnikums 1905, dokumentiert nicht nur Gulls städtebauliche Gesamtsicht mit dem Stadthaus auf dem Oetenbachareal als neuem Stadtzentrum, sondern auch die vielfältigen Einflussbereiche des Architekten. Sein wenig später lancierter Vorschlag für die städtebauliche Einpassung des Universitätsge-

bäudes in die Topografie zeugt von seiner selbstbewussten Genialität und Überzeugungskraft.

Das Jahr 1909 bezeichnet einen stilistischen Neubeginn und den Auftakt zu einer letzten Phase im Gesamtwerk. Rund zwanzig Jahre nach dem Entwurf des Landesmuseums griff Gull im Wettbewerb für die Erweiterung des Eidgenössischen Polytechnikums auf Sempersche Neurenaissanceformen zurück. Mit seinem städtebaulich prägnanten Vorschlag zur Erweiterung des von Gottfried Semper 1859–1868 erbauten Hauptgebäudes feierte er einen letzten überragenden Erfolg, und er sicherte sich einen letzten öffentlichen Grossauftrag, der ihn bis in die 1920er Jahre hinein beschäftigen sollte. Seine Anerkennung als Entwerfer schwand jedoch zusehends. 1911 gerieten sein Stadthausentwurf auf dem Oetenbachareal und 1920 die Kuppel über der Erweiterung des Semper-Baus in die Kritik. Wenn auch Gull in der Folge seine Machtposition einbüsste, konnte er dennoch ein grosses Bauvolumen realisieren, hervorgegangen aus diesen beiden Projektierungen.

Seit 1918 setzte sich Gustav Gull intensiv mit der Neukonzeption des Zürcher Hauptbahnhofs auseinander, wobei er erneut städtebauliche Weitsicht und Erfindungsgabe bewies. Mit seinem Hochhausprojekt für dessen Neubau am Ort der Kaserne befand er sich um 1930 durchaus auf der Höhe traditionalistischer Architekturvorstellungen, wie sie neben denjenigen der klassischen Moderne zum Beispiel in nordamerikanischen Grossstädten entstanden. In seinem Spätwerk verfolgte Gull mit grosser Überzeugung Schlüsselthemen seines eigenen Werks. Insbesondere strebte er nach einer städtebaulichen Ergänzung der Amtshäuser durch einen Monumentalbau. Gull blieb stets an eine späthistoristische Formensprache gebunden, die er jedoch so virtuos beherrschte, dass er damit seine Entwurfsideen frei entfalten konnte.

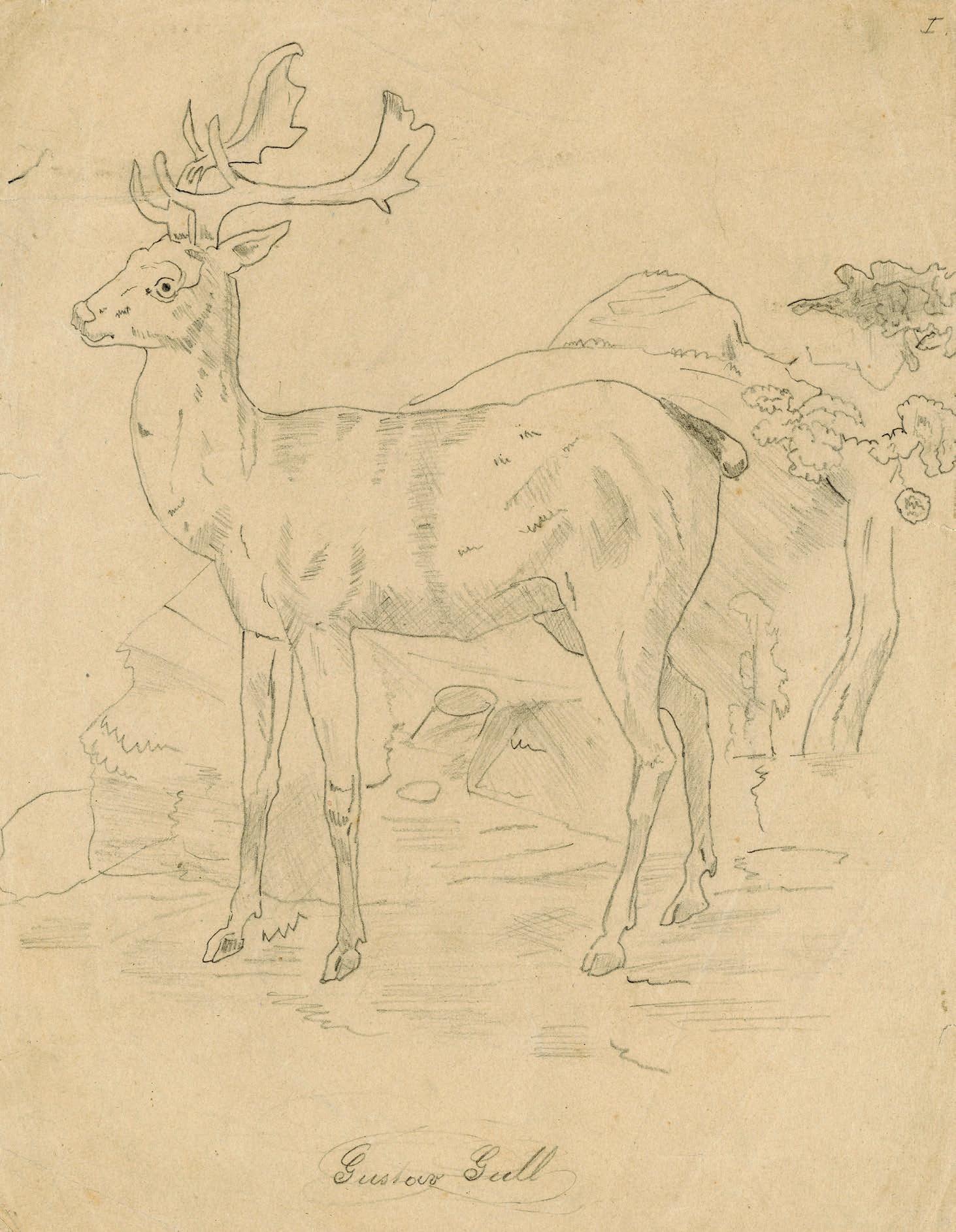

Gustav Gull, Zeichnung eines Hirsches, vermutlich aus der Sekundarschulzeit Anfang der 1870er Jahre. gta Archiv, 22-2.01.

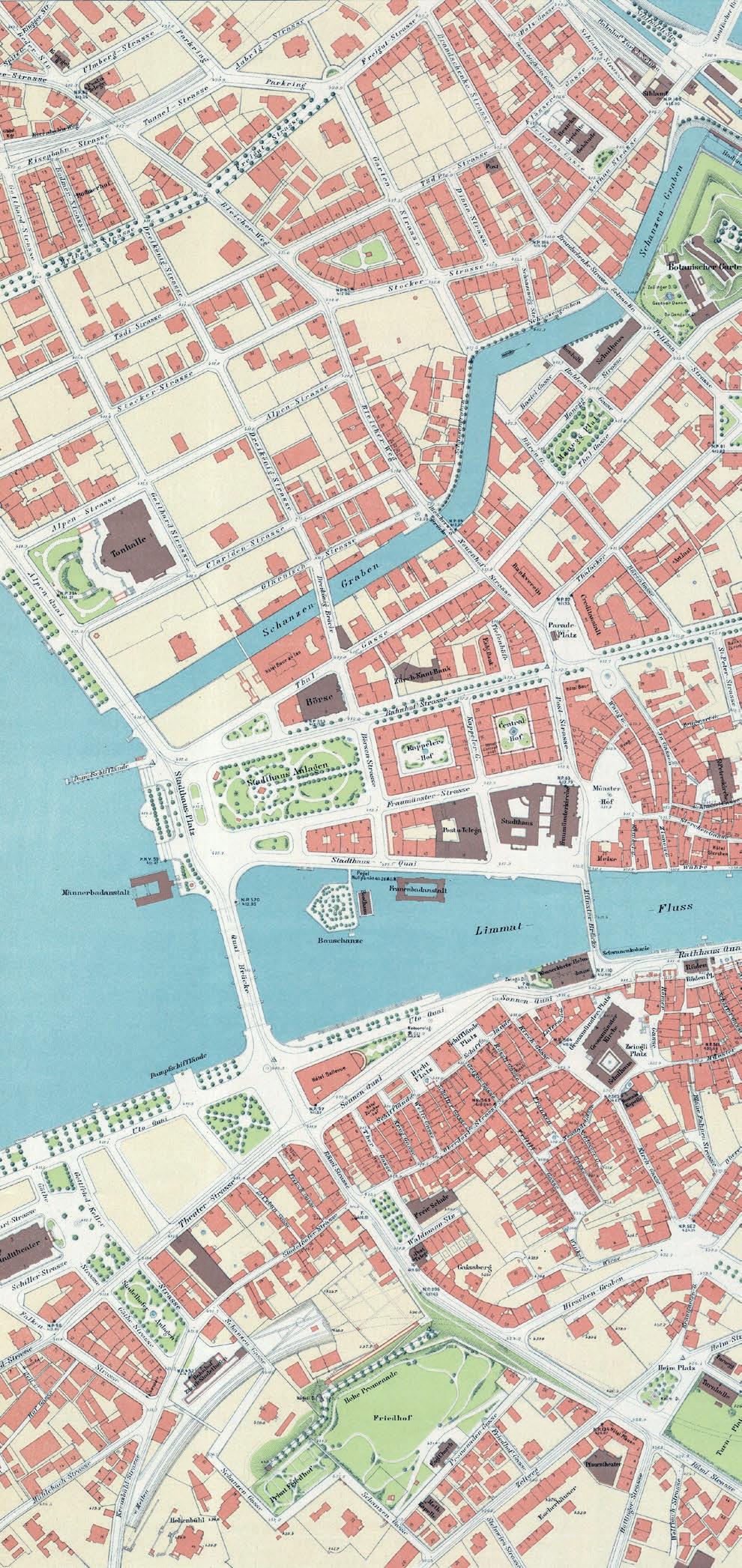

Ausgewählte Bauten und Projekte in Zürichs Stadtkern von 1899

Gustav Gull verwirklichte seine bedeutendsten Bauwerke in Zürichs Stadtzentrum. Die grossmassstäblichen Gebäudekomplexe sind auf dieser Doppelseite im Übersichtsplan der Stadt Zürich mit Nummerierungen gekennzeichnet. In Ergänzung werden alle im Plan ersichtlichen grösseren Bauten Gulls hervorgehoben. Ebenso sind ausgewählte nie zur Umsetzung gelangte Projektierungen an städtebaulichen Schlüsselstellen sowie Studien zu prominenten Bauaufgaben ausgewiesen. Die im Plan eingetragenen Nummern entsprechen der Objektnummerierung im Werkverzeichnis. Der Übersichtsplan des Stadtzentrums stammt von 1899. Später entstandene Bauten Gustav Gulls sind deshalb noch nicht dargestellt. Sie werden jedoch durch die Nummerierung im Stadtkontext um diese Zeit verankert.

Hauptwerke

53 Schweizerisches Landesmuseum (heute Landesmuseum Zürich), entworfen 1890, ausgeführt 1892–1898. Im Annex zur Limmat hin befanden sich das Gewerbemuseum und die Kunstgewerbeschule.

66 Stadthaus Fraumünsteramt , projektiert ab 1895, ausgeführt 1898–1901 am Ort der Abteigebäude des einstigen Fraumünsterklosters mit einem «Kreuzgang» als Zwischenbau zum Fraumünster. Die Umrisse des fertigen Baus sind bereits im Plan eingetragen.

73 Fraumünster , restauriert 1911–1912 mit neu gestalteter Westfassade in der Achse der Poststrasse zum Paradeplatz. Gull bezog die Restaurierung des Fraumünsters bereits 1897 in seine Entwürfe für das Stadthaus mit ein.

75C–75G Werdmühle- und Oetenbachareal mit dem einstigen Oetenbachkloster (abgebrochen 1902–1903) und den Werdmühlen am Sihlkanal (zugeschüttet 1901–1902). Von 1897 an projektierte Gull einen sich an der Limmat erstreckenden monumentalen Stadthauskomplex (75A und 75B). Als ersten Baustein des Gesamtentwurfs errichtete er das Amtshaus II (1903–1904) an der Stelle des 1903 abgebrochenen Oetenbachbollwerks (75C). Es folgten die Amtshäuser I (Umbau des barock-klassizistischen Waisenhauses), III und IV (alle 75F) mit der Überführung der Lindenhofstrasse (1911–1914) wie auch zwei private Geschäftshäuser am Werdmühleplatz (75D, 75E).

124A–124C Erweiterung der Bauten des Eidgenössischen Polytechnikums (Eidgenössische Polytechnische Schule, ab 1911 Eidgenössische Technische Hochschule), hervorgegangen aus dem Wettbewerb von 1909. Gull erweiterte das von Gottfried Semper 1859–1868 erbaute Hauptgebäude durch eine Halbrotunde zur Rämistrasse hin (eröffnet 1922) unter Abbruch des alten Chemiegebäudes (124C). Zwischen 1912 und 1916 entstanden die Neubauten für das Land- und Fortwirtschaftliche Institut (unter Einbezug des bestehenden Gebäudes der Land- und Forstwirtschaftlichen Schule) (124A) sowie für das Naturwissenschaftliche Institut (124B).

bis 1899 ausgeführte und in Ausführung begriffene Bauten: 27, 53, 66, 70, 78

nach 1899 ausgeführte Bauten: 73, 75C, 75D, 75E, 75F, 75G, 91, 106, 110, 122, 124A, 124B, 124C, 124D, 124E, 132A

nicht ausgeführte bis Ende 1899 begonnene Entwürfe: 50, 54, 59, 67, 72, 74, 75A, 89

nicht ausgeführte Entwürfe nach 1899: 103, 120, 131, 132, 139, 142, 146, 148, 149, 151, 152, 159, 160, 162, 172, 174, 175

bis Ende 1899 begonnene Entwürfe, weitergeführt und gebaut von anderen Architekten: 90

nach 1899 begonnene Entwürfe, weitergeführt und gebaut von anderen Architekten: 94, 115

Übersichtsplan der Stadt Zürich (Norden rechts), Blatt XIV, Vermessungsamt der Stadt Zürich, August 1899, Originalmassstab 1:2500. BAZ.

PERSÖNLICHKEIT, STÄDTEBAUER,

NETZWERKER

EIN BAUMEISTERSOHN WIRD ARCHITEKT

Frühe Berufung

HERKUNFT, FAMILIE, JUGEND

Gustav Gull kam am 7. Dezember 1858 als erster Sohn von Baumeister Gottlieb Gull (Rudolf Gottlieb, 1832–1911) und dessen Frau Anna (1834–1875), geborene Fügli, in Altstetten bei Zürich zur Welt.1 Anfang der 1860er Jahre zog Vater Gull mit seiner Familie vom Zürcher Seefeld in Riesbach an den Bleicherweg in der damaligen Vorortsgemeinde Enge.2 Er arbeitete dort bei August Stadler (August Conrad, 1816–1901). 1873 übernahm er dessen Baugeschäft, das im Hof der Liegenschaft Bleicherweg 36 situiert war.3

Schon als Kind liebte es Gull, das Büro seines Vaters «mit heiliger Scheu» zu betreten und dort «alle die Werkzeuge und die Zeichnungen […] angucken zu dürfen».4 Gottlieb Gull förderte das Interesse seines Sohnes am Zeichnen und an der Architektur. Als Gustav an «Gelenkrheumatismus mit Herzaffektion» erkrankte und in der Folge auf «Turnen, Bergsteigen, Reiten» verzichten musste, durfte er die Bibliothek seines Vaters benutzen, die den Nachlass von Gustav Albert Wegmann (1812–1858) enthielt. So wurde er früh «in die damaligen Ansichten über Architektur eingeweiht».5

Damals dürfte der Vater beschlossen haben, den Sohn zum Architekten ausbilden zu lassen. Zur Vorbereitung besuchte Gustav Gull 1873–1876 die technische Abteilung der Industrieschule in Zürich.6 Der Unterricht fand in Wegmanns Kantonsschulbau (1839–1842) statt, ein an Schinkels Bauakademie anlehnender Baukubus auf der Anhöhe des ehemaligen Rämibollwerks.7 Für Gottlieb Gull war Wegmann «hochverehrte[r] Lehrmeister[…] und väterliche[r] Freund[…]»8 zugleich. Vermutlich benannte der Baumeister seinen ersten Sohn Gustav, geboren in Wegmanns Todesjahr, und später seinen zweiten Sohn Albert nach diesem.9

POLYTECHNISCHE AUSBILDUNG, PRAKTIKA, ITALIENREISE

Studium am Eidgenössischen Polytechnikum

Vom Herbst 1876 bis zum Sommer 1879 absolvierte Gull das in drei Jahreskurse gegliederte Architekturstudium an der Bauschule des Eidgenössischen Polytechnikums in Zürich.10

Gottfried Semper (1803–1879) hatte die Bauschule 1855–1871 geleitet und entscheidend geprägt. Bei seiner Berufung war er als Baukünstler, Lehrer und Publizist etabliert. Innerhalb des Polytechnikums wollte er einen Zeichen- und Entwurfsunterricht im Atelier nach dem Vorbild der Pariser École des Beaux-Arts verwirklichen, doch stand die künstlerische Ausrichtung im Widerspruch zum Schulreglement und den darin verankerten technisch-mathematischen Grundlagenfächern.11 Semper vermittelte seinen Studenten klassische Architekturtraditionen von der griechischen über die römische bis hin zur Architektur der Renaissance, wobei er sie an historischen, aber auch an seinen aktuellen Bauten und Projekten schulte.12 Gleichzeitig mass er der praxisbezogenen Ausarbeitung von eigenen Entwürfen in Kompositionsübungen und Konkurrenzaufgaben hohe Bedeutung bei. Im Rahmen des Polytechnikums konnte Semper die von ihm angestrebte Atelierschule nicht umsetzen. «In einem Zusammenspiel unterschiedlichster Faktoren», so Martin Tschanz subsumierend, «bildete sich vielmehr eine Art Lehre heraus, die wissenschaftliche, künstlerische und technische Aspekte in sich vereinigte.»13

Im Anschluss an Sempers Weggang nach Wien verwalteten seine ehemaligen Assistenten Georg Lasius (1835–1928) und Julius Stadler (1828–1904) sein Erbe.14

In Julius Stadler – seit 1872 Professor für Stillehre, Ornamentzeichnen und Kompositionsübungen, seit 1882 auch für Landschaftszeichnen15 – fand Gull einen wichtigen Mentor, Förderer und Freund, dem er zeitlebens verbunden blieb.16

Anna Gull-Fügli (1834–1875) mit ihrem Kind, vielleicht Gustav Gull, ihrem ältesten Sohn. Fotograf: J[acob] Schneebeli, Zürich. gta Archiv, 22-F-P-3.

Oben: Familie Gull 1896 oder 1897 am Bleicherweg 36 in Zürich-Enge, vielleicht anlässlich der Taufe des kleinen Albert. Hinten ganz links steht Baumeister Gottlieb Gull umgeben von seinen vier Töchtern aus der zweiten Ehe mit der 1895 verstorbenen Wilhelmine Wegst: vorne die Zwillinge Luise (links) und Marie, hinten Mina (links) und Emma. In der hinteren Reihe stehen seine Söhne aus der ersten Ehe mit Anna Fügli (von links nach rechts): Albert, Gustav und Rudolf, deren Schwester Anna sitzt in der vorderen Reihe links neben Rudolf Gulls Frau Anna (ganz rechts). Um Albert Gulls Frau Sophie mit dem kleinen Albert in der Bildmitte sind Gustav Gulls Kinder gruppiert, links vorne Lilly, hinter ihr Karl, rechts vorne sitzend Gertrud, dahinter Erna und Erhard bei seiner Mutter Lydia Gull-Leinbacher. ZBZ, Nachl. G. Gull 3.

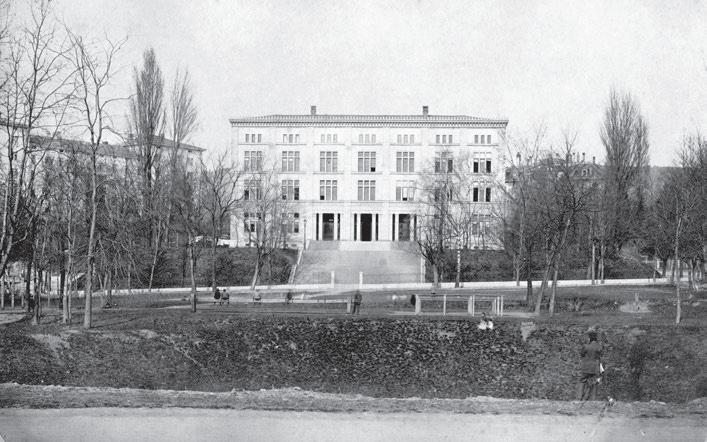

Unten rechts: Kantonsschule in Zürich von Gustav Albert Wegmann, erbaut 1839–1842 im Bereich der abgetragenen barocken Schanzen. In diesem Gebäude besuchte Gull die Industrieschule. Fotograf: Jean Gut, 1880. BAZ.

Vorhergehende Doppelseite, links: Plan der Stadt Zürich, gezeichnet und vervollständigt von Gustav Gull 1873, nach der Vorlage David Breitingers (1789–1815) aus dem Jahr 1814 (Ausschnitt), Norden oben rechts. gta Archiv, 22-017-1. Rechts: «Mein Zimmer», Perspektive des Arbeitszimmerchens von Gustav Gull im ersten Stock des Hofgebäudes am Bleicherweg 14 in der damaligen Zürcher Vorortsgemeinde Enge, sign. G[ustav] Gull, 16. Oktober 1874. An der Wand hängt der Übersichtsplan der Stadt Zürich (Norden rechts). gta Archiv, 22-2.1/9.

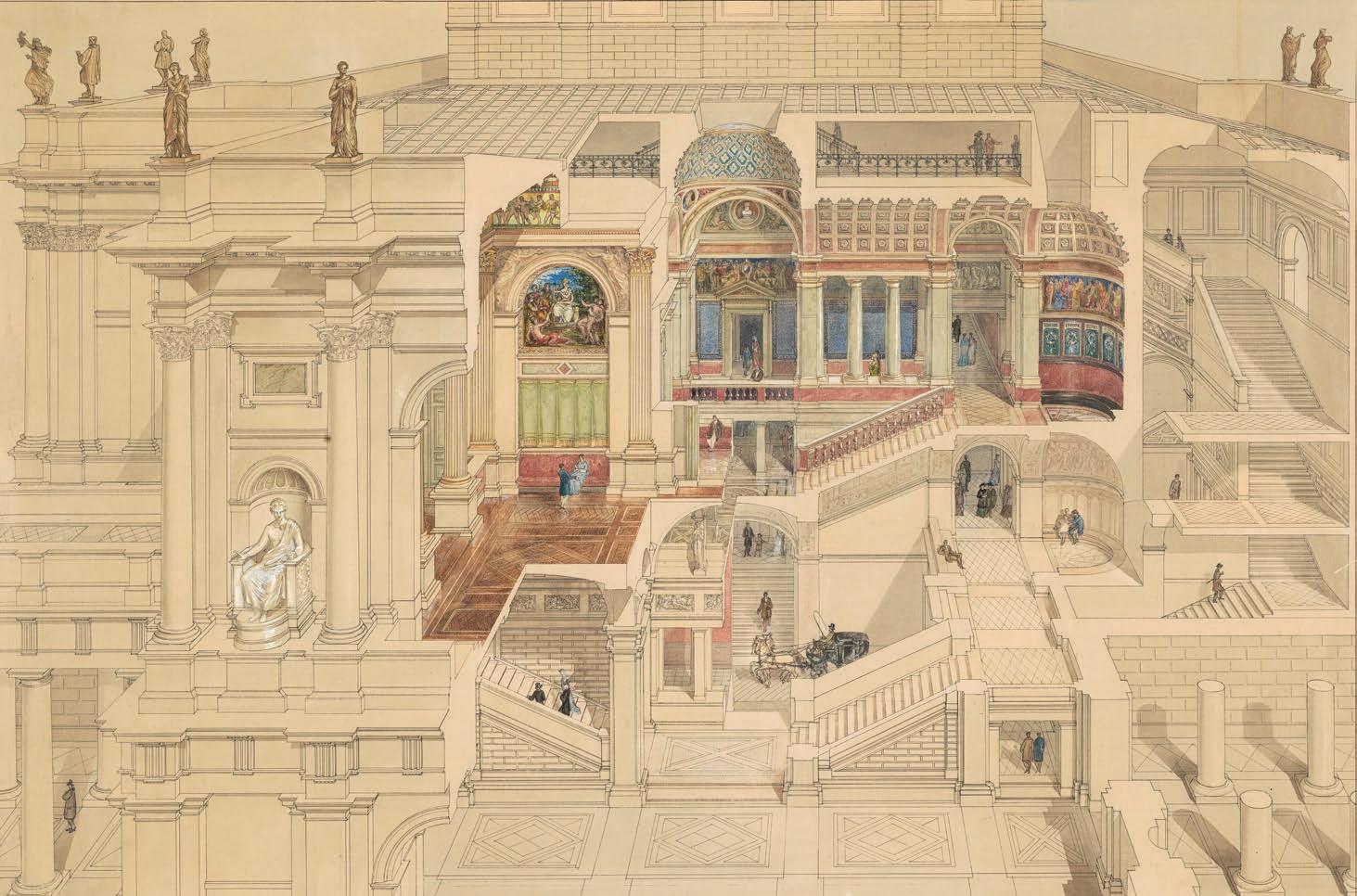

Oben: «Entwurf zu einem Theater für 1500 Sitzplätze», sign. Gustav Gull, III. Jahreskurs an der Bauschule, 1879 («Gustav Gull. III Curs fecit»). gta Archiv, 22-022-10.

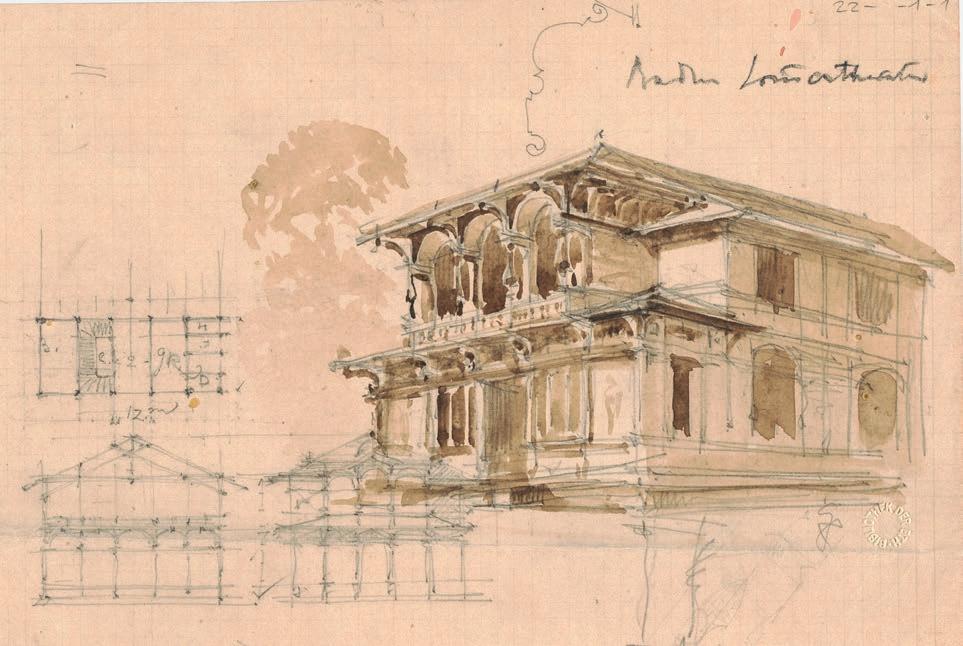

Rechts: «Baden Sommertheater», Skizze von Gustav Gull für das 1881 von Robert Moser erbaute Sommertheater. gta Archiv, 22-082-2.

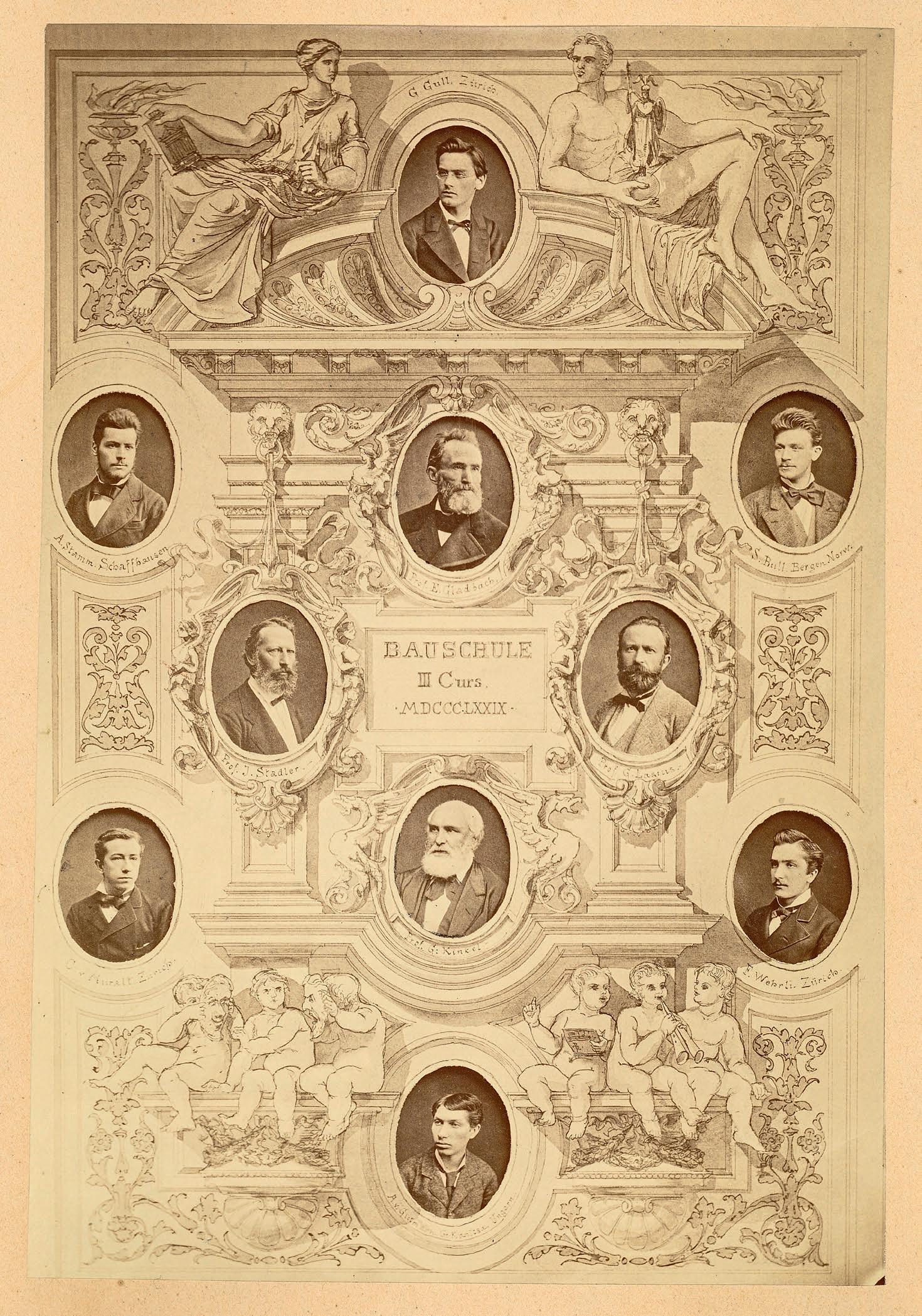

Linke Seite: «Bauschule. III. Curs. MDCCCLXXIX», von Gustav Gull gestaltetes Blatt mit den Bauschülern und Professoren seines Kurses im Jahr 1879 an der Bauschule des Eidgenössischen Polytechnikums in Zürich. Professoren in der Bildmitte: Ernst Gladbach, Georg Lasius, Gottfried Kinkel und Julius Stadler. Kreis der Bauschüler: Schak Bull, Friedrich Wehrli, Alfred von Gutmann, Conrad von Muralt, August Stamm und – zuoberst –Gustav Gull. gta Archiv, 20-F:Gr-13.