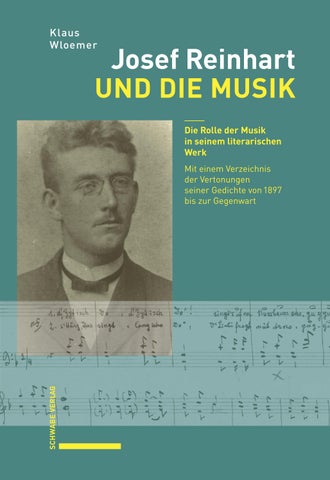

Klaus Wloemer

Klaus Wloemer

Die Rolle der Musik in seinem literarischen Werk

Mit einem Verzeichnis der Vertonungen seiner Gedichte von 1897 bis zur Gegenwart

Klaus Wloemer

Die Rolle der Musik in seinem literarischen Werk. Mit einem Verzeichnis der Vertonungen seiner Gedichte von 1897 bis zur Gegenwart

Schwabe Verlag

Mit freundlicher Unterstützung der Däster-Schild Stiftung, des Eugène- und Louis-MichaudFonds des Instituts für Christkatholische Theologie der Universität Bern, des Tantiemen-Fonds Josef Reinhart, Solothurn, des Swisslos-Fonds SoKultur des Kantons Solothurn, der Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn, der Einwohnergemeinde Rüttenen, von Susanna Müller-Reinhart, Basel, von Marianne Reinhart, Solothurn, und von Susanna ReinhartProbst, Selzach

Das vorliegende Buch ist die überarbeitete und um das 7. und 8. Kapitel des Hauptteils zwei erweiterte Fassung der Arbeit gleichen Titels, welche als Inauguraldissertation im Frühlingssemester 2025 von der Philosophisch-historischen Fakultät der Universität Bern angenommen worden ist.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2025 Schwabe Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel, Schweiz

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Das Werk einschliesslich seiner Teile darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in keiner Form reproduziert oder elektronisch verarbeitet, vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden.

Abbildung Umschlag: Portrait Josef Reinhart: Schweizerisches Literaturarchiv Bern. Noten: Stadtarchiv Zürich

Korrektorat: Ulrike Ebenritter, Gießen

Cover: icona basel gmbh, Basel

Layout: icona basel gmbh, Basel

Satz: Claudia Wild, Konstanz

Druck: Prime Rate Kft., Budapest

Printed in the EU

Herstellerinformation: Schwabe Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, Grellingerstrasse 21, CH-4052 Basel, info@schwabeverlag.ch

Verantwortliche Person gem. Art. 16 GPSR: Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße 28, D-10117 Berlin, info@schwabeverlag.de

ISBN Printausgabe 978-3-7965-5351-6

ISBN eBook (PDF) 978-3-7965-5352-3

DOI 10.24894/978-3-7965-5352-3

Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche. Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt.

rights@schwabe.ch www.schwabe.ch

Geschichte der Vertonungen von Gedichten Josef Reinharts

3 Grundlagen für das Verzeichnis der Gedichte Josef Reinharts, die vertont worden sind

3.1 Vorarbeiten für das Verzeichnis der Vertonungen

3.2 Konkordanz der vertonten Gedichte nach Titeln mit den zugehörigen Textincipits

Vorstellung der Vertonungen von Gedichten Josef Reinharts (Inventar)

5 Liste der Komponistinnen und Komponisten und der von ihnen vertonten Gedichte Josef

7 Ausgewählte Tonaufnahmen der Vertonungen von Gedichten

8 Ausgewählte Dokumente zu Aufführungen der Vertonungen von Gedichten Josef Reinharts

und Literatur

1. Werke Josef Reinharts 897

2. Sekundärliteratur zu Josef Reinhart 898

3. Weitere Literatur, Werkverzeichnisse, Lexika 899

3.1 Lieder-, Gesang- und Musikbücher; Noten 899

3.2 Lexika, Zeitungen, Zeitschriften, Werkverzeichnisse, Periodika und Sammelbände 903

3.3 Monografien 904

4. Internetquellen 905

5. Tonfilmdokumente/Tondokumente 907

Hörbeispiele zu «Josef Reinhart und die Musik» 911 Personenregister 915

Appendix – Tabelle der Gedichte Josef Reinharts 927

Wenn jemand, wie der Schreibende dieser Zeilen, fast achtzehn Jahre seines Berufslebens in Solothurn und Umgebung verbracht hat, der christkatholischen Konfession angehört1, ihm die Erziehung und Bildung der Jugend ein stetes Anliegen war und die Musik als Teil des beruflichen Wirkens nicht aus seinem Leben wegzudenken ist, so dürfte es kein Wunder sein, dass ihm früher oder später der Dichter, Schriftsteller und Pädagoge Josef Reinhart «über den Weg läuft». Wenn man zudem weiss, dass ich in meinen ersten Jahren als christkatholischer Pfarrer2 an der Franziskanerkirche Solothurn noch in dem Haus, das Josef Reinhart für sich und seine Familie an der Steingrube im Jahr 1920 hat erbauen lassen3, bei seiner jüngsten Tochter Mei Zurschmiede-Reinhart (1920–2012) und ihrem Ehemann Ernst Zurschmiede (1917–2008) zu Gast war, wird verständlich, warum ich mich mit Josef Reinhart und speziell mit der Rolle beschäftige, die die Musik in seinem Leben und in Bezug auf sein schriftstellerisches Werk spielt.4 Diese Beschäftigung hat einen doppelten Fokus: Einerseits wird die Rolle untersucht, welche die Musik in Reinharts Erzählungen und Lebensbildern (historischen Romanen) bekannter Persönlichkeiten spielt (Hauptteil eins). Andererseits sollen die vielen Vertonungen von Gedichten Josef Reinharts in den Blick genommen werden, die im Laufe vieler Jahrzehnte entstanden sind (Hauptteil zwei). In der nun folgenden Einleitung und z. T. auch noch in Hauptteil eins kommen zuvor aber auch weitere Bezüge Josef Reinharts zur Musik und ein paar grundsätzliche Überlegungen zur Person des Dichters und Schriftstellers zur Sprache.

Ich habe zu danken: Verschiedenste Menschen und Institutionen haben mich bei meinem «Reinhart-Projekt» auf unterschiedliche und vielfältige Weise unterstützt. Namentlich nenne ich gerne Beate Obrecht, Martina Felchlin, Werner Schmid, Christian Friedli, Miriam Schafroth, Jürg Röthlisberger, Christoph Greuter, Verena Bürgi, Beatrice Waldmeier, Lorenz Hasler, Urs Joseph Flury, Adalbert Roetschi, Ueli Diener, Hans Braun (ZB Solothurn), Dr. Heinrich Aerni (ZB Zürich), das Institut für Musikwissenschaft der Universität Bern, dabei besonders Prof. Dr. Cristina Urchueguía, das Zivilstandsamt Wettingen (Susanne Zbinden),

1 Wie Josef Reinhart bin ich erst als Erwachsener von der römisch-katholischen zur Christkatholischen Kirche übergetreten.

2 Als Vikar bin ich in den Jahren 2005 und 2006 bei Pfarrer Niklaus Reinhart, einem Enkel von Josef Reinhart, in die Lehre gegangen, der von 1976 bis 2007 als christkatholischer Pfarrer in Zürich wirkte.

3 Vgl. Peter Schönborn, Josef Reinhart, 53 mit Anm. 99. Leider ist dieses geschichtsträchtige Haus heute (d. h. im Jahr 2025) abgerissen und gesichtslosen Wohnblöcken gewichen.

4 Deshalb erlaube ich mir in diesem Buch immer wieder auch einmal, meine persönliche Meinung und meine Gedanken in den Text einfliessen zu lassen.

Barbara Caluori (Staatsarchiv Graubünden), Martina Blättler (Stadtarchiv Zürich), Menga Dolf, Elisabeth Aebischer, Sepp Trütsch, Fritz Lüdi (Oberburg), Dr. Jeanette Rauschert (Staatsarchivarin Basel-Landschaft), Joanna Nowotny (SLA ), Barbara Hunziker und Giuliano Castellani (Fonoteca Nazionale Svizzera), Heini Zemp (Männerchor Cham), Josef Schatt (Jodelliederverlag), Alexandra Artner (Hug-Verlage), Urs Ruprecht (Verlag Müller & Schade), Frank Müller (Müller-Verlag Gstaad), Stefanie Clement (Hofmeister Musikverlag Leipzig), Dagmar Schütz-Meisel (Schott Verlag), ohne ihre Verdienste im Einzelnen aufzuführen. Nora Güdemann war durch die Vermittlung von Prof. Dr. Angela Berlis dankenswerterweise bei der Bewältigung verschiedener computertechnischer Fragen behilflich. Meine Frau, Regula Wloemer-König, hat mich in vielfältiger Weise bei der Arbeit an diesem Buch unterstützt.

Ein ganz besonderer Dank geht einerseits an Nathalie Schlumpf und Andres Pfister (SUISA ), die entscheidend bei der Beschaffung der Noten von Reinhart-Vertonungen geholfen haben, andererseits an Marianne Reinhart und Verena Bider, die die Arbeit am Buch mit stetem Interesse und verschiedensten wertvollen Hilfestellungen gefördert haben.

Ohne die grosse Arbeit der Erstellung der Notenincipits der Vertonungen von Josef Reinharts Gedichten in Hauptteil zwei durch Dr. Helene Ringgenberg und Dr. Hans-Rudolf Binz wäre das Buch um einen wesentlichen Grad musikalischer Anschaulichkeit ärmer. Ihnen beiden ein ganz herzliches Dankeschön!

Nicht zuletzt danke ich Harald Liehr, Ruth Vachek und Ulrike Ebenritter im Schwabe Verlag für die umsichtige Begleitung und Förderung des Buchs.

Bezüglich der Literaturangaben in den Fussnoten wird bei den Werken Josef Reinharts auf die vorangestellte Nennung des Autors verzichtet. Das gilt selbstverständlich nicht für die Publikationen aller anderen Autoren und Autorinnen.

Auf den Abdruck der Lieder, die – abgesehen von den Vertonungen der Gedichte Josef Reinharts – Erwähnung finden bzw. in Reinharts Erzählungen zitiert werden, wird weitestgehend verzichtet, weil es schlicht zu viele sind, die abzudrucken wären. Es wird hier jeweils auf die Quellen verwiesen, wo die Noten zu finden sind.

Da die beiden Publikationen Josef Reinharts mit den Namen Galmis und Der/Dr Dokter us der/dr Sunnegass je einen Nachfolgeband erhalten haben, selbst aber nicht jeweils als erster Band von zweien gekennzeichnet sind, fügen wir dem jeweils ersten Band in eckigen Klammern eine I hinzu, also: Galmis [I] bzw. Der Dokter us der Sunnegass [I], während die jeweils zweiten Bände als Galmis II und Dr Dokter us dr Sunnegass II bezeichnet werden.

Weil Josef Reinhart, wenn er von sich als Knabe erzählt, mal den Vornamen Seppi und ein andermal den Vornamen Seppli verwendet, wechseln wir in diesem Sinne ebenfalls ab, wenn von Seppi/Seppli die Rede ist.

Gewisse inhaltliche Wiederholungen in Hauptteil zwei von Informationen, die in der Einleitung und in Hauptteil eins gegeben werden, erfolgen bewusst, um ein mühsames Zurückblättern zu vermeiden.

Für die Genehmigung zum Abdruck der Notenincipits danken wir allen Rechtsinhabern, speziell folgenden Musikverlagen: Schott Music GmbH et Co. KG , Mainz, Hug Verlage, Verlag Müller & Schade, Bern, Jodelliederverlag, Unterägeri, sowie Verlag E. Müller, Gstaad.

Es mag sein, dass der Titel dieses Buchs bei manch einem ein Stirnrunzeln hervorruft. Josef Reinhart (1875‒1957) war vieles, aber doch kein Musiker! Er hat weder komponiert1 noch war er Profi auf irgendeinem Instrument noch ausgebildeter Sänger oder hat etwa – wie sonst viele Lehrer zu seiner Zeit – in der Kirche Sonntag für Sonntag die «Orgel geschlagen», wie man zu sagen pflegte. Und doch gibt es vielfältige Beziehungen des Schriftstellers, Lehrers, Lehrerbildners, Professors und Doktors h. c. Josef Reinhart zur Musik. Diese Beziehungen betreffen Josef Reinhart auf zwei grundsätzlich gegensätzliche Arten. In Hauptteil eins des Buchs ist der Schriftsteller auf eine aktive Art mit der Musik verbunden. Es wird in diesem Teil herausgearbeitet, wie Reinhart die Musik in seinen literarischen Schriften darstellt, d. h. welche Rolle sie in den Erzählungen, historischen Romanen und in den Gedichten spielt. Ein Schwerpunkt liegt hier bei der Musik als Gesang, also beim Singen von vielfältigen Liedern. Daneben ist auch die Instrumentalmusik wichtig. Nicht zu vergessen ist die Musik, die die Natur macht, vor allem die Vögel. Schliesslich machen auch Gegenstände in Josef Reinharts Ohren Musik, beispielsweise Wagenräder. In Hauptteil zwei sehen wir den Dichter auf passive Art mit der Musik verbunden, indem die Texte seiner Gedichte nicht von ihm selbst, sondern von zahlreichen Komponisten und einigen Komponistinnen vertont und dadurch zu Musik wurden. Es sind auf die Texte von Reinharts Gedichten Lieder entstanden. Diese werden in einem Inventar der Vertonungen vorgestellt. Josef Reinhart hat daran insofern indirekt einen gewissen Anteil, als er im Haupttitel und später im Untertitel seiner Gedichtsammlungen die Gedichte als Liedli ab em Land bezeichnet und damit das Tor zu ihren Vertonungen öffnet. Eine Brücke zwischen den beiden Hauptteilen des Buchs kann darin gesehen werden, dass in Hauptteil eins (Kapitel 7) auf die vielfältige Gestalt eingegangen wird, in der die Musik in Josef Reinharts Gedichten erscheint. Diese Gedichte stehen dann, wie gesagt, in Hauptteil zwei im Zentrum.

In aller Kürze seien zuerst die Lebensstationen Josef Reinharts in Erinnerung gerufen:2

Die ersten Jahre seines Lebens von seiner Geburt am 1. September 1875 an verbrachte er auf dem elterlichen, genauer auf dem väterlichen Bauernhof im Galmis, einem kleinen Tal im unteren Leberberg, östlich von Solothurn zwischen Rüttenen und Balm. Die Primarschule besuchte er in Rüttenen. Ab dem Frühjahr 1888 war er Schüler der Bezirksschule Niederwil, bevor er im Herbst 1890 im Schülerkosthaus der Kantonsschule in Solothurn Quartier nahm

1 Zu gewissen Ausnahmen davon vgl. unten 13, Anm. 10.

2 Zum Folgenden vgl. Peter Schönborn, Josef Reinhart, das Kapitel «Leben», 14 ff. passim; Paul Zinsli/ Otto Basler, Josef Reinhart, 59 («Biographische […] Hinweise»); Fritz Wartenweiler, Freu di!, 11–15; sowie «Zu Leben und Werk», Vorspann zum Inventar des Nachlasses Josef Reinhart im SLA, Bern 2011.

und in der Kantonshauptstadt bis 1894 das Lehrerseminar besuchte. Im zweiten Seminarjahr trat er der Studentenverbindung «Wengia» bei, in deren Vereinsorgan «Der Wengianer» erste literarische Versuche Reinharts gedruckt wurden. Mit dem Lehrerpatent in der Tasche wurde er 1894 als Primarlehrer an die Schule in Niedererlinsbach SO gewählt, wo er bei seinem Lehrerkollegen Albert Moesch wohnen konnte. Das Dorf liegt zwar im Kanton Solothurn, aber Aarau, die Hauptstadt des Kantons Aargau, befindet sich in unmittelbarer Nähe und bot dem jungen Lehrer manche kulturelle und literarische Anregung.3 Im Jahr 1900 ehelichte Josef Reinhart Ida Buser aus Niedererlinsbach. Dem Ehepaar wurden vier Kinder geboren: Max Reinhart (1901‒1990), Margaretha Reinhart («Greti») (1904‒1995), Hans Reinhart (1910‒1996) und Maria Susanna Katharina Reinhart («Mei») (1920–2012).4 Ebenfalls im Jahr 1900 wurde Josef Reinhart als Bezirksschullehrer ins ca. vier Kilometer entfernte Schönenwerd gewählt, nachdem er sich an den Universitäten von Zürich und Neuchâtel weitergebildet hatte;5 wegen der örtlichen Nähe zu Schönenwerd konnte er in Erlinsbach wohnen bleiben. In das Wintersemester 1908/1909 fällt die einzige längere Zeit Josef Reinharts, die er – abgesehen von kürzeren Studienaufhalten in München und Paris6 – im Ausland verbracht hat: In Berlin vertiefte er im Germanistikstudium seine Kenntnisse der deutschen Sprache und Literatur. Im Jahr 1911 wurde Josef Reinhart als Deutschlehrer an die Abteilung des Lehrerseminars der Kantonsschule in Solothurn berufen, schon während er noch die von 1910–1912 dauernde Ausbildung zum Deutschlehrer auf der Sekundarstufe II in Bern absolvierte.7 1912 zog er mit seiner Familie in die Kantonshauptstadt um, wo er von diesem Jahr an bis 1945 an der Kantonsschule unterrichtete und bis zu seinem Lebensende im Haus an der Steingrube wohnte. Neben zahlreichen anderen Ehrungen «verlieh ihm die Universität Bern im Jahre 1936 die Würde eines Doktors honoris causa».8

Im Folgenden soll nun – wenngleich nur andeutungsweise – auf die Stellung Josef Reinharts im Zusammenhang mit der schweizerischen Mundartdichtung eingegangen werden, die in früheren Publikationen zur Genüge dargestellt worden ist.9 Dabei wird ein Schwerpunkt auf den Begriff «Lieder» gelegt.

Ganz allgemein können in den Siebzigerjahren des 18. Jahrhunderts als Vorläufer Reinharts für «Lieder» als schweizerische Dialektdichtung Joseph Ineichen (im Luzernischen; 1745‒1819), Jost Bernhard Häfliger (1759‒1837) und der Berner Pfarrer Gottlieb Jakob Kuhn (1775–1849) gelten. Alle drei haben nicht nur gedichtet, sondern ihre Gedichte gleich selbst

3 In Aarau lernte er den Schriftsteller und Literaturhistoriker Dr. Adolf Frey (1855–1920) kennen, der von 1882 bis 1898 an der Alten Kantonsschule Aarau unterrichtete.

4 Vgl. Marianne Reinhart, Einleitung zum Familienarchiv Zurschmiede-Reinhart in der ZB Solothurn, Solothurn 2000.

5 Vgl. Fritz Wartenweiler, Freu di!, 12.

6 Vgl. Urs Buser und das Aargauer Tagblatt, 11.

7 Vgl. Fritz Wartenweiler, Freu di!, 13.

8 Josef Reinhart. Würdigung seines schriftstellerischen Schaffens, 59.

9 Zu den folgenden Informationen vergleiche neben Peter Schönborn, Josef Reinhart, und der 1976 veröffentlichten Arbeit «Josef Reinhart. Motive und Persönlichkeit» des schon 1975 im Alter von 33 Jahren früh verstorbenen Fred Reinhardt (hieraus v. a. das Kapitel «Josef Reinharts Bedeutung als Mundartdichter», 136 ff.) die Schriften «Solothurnerland – Heimatland» (1945 zum 70. Geburtstag Josef Reinharts erschienen), Fritz Wartenweiler, Freu di! (1955 zum 80. Geburtstag Josef Reinharts erschienen) und Paul Zinsli/Otto Basler, Josef Reinhart (1958).

vertont.10 Daneben gab es, z. B. von Gottlieb Sigmund Studer, schon im 18. Jahrhundert Volksliedersammlungen.

Konkreter und zeitlich näher bei Josef Reinhart schreibt der Basler Jacob Burckhardt (1818–1897) seine «Hämpfeli-Lieder» (1853). Und in solothurnischen Landen dichten Bernhard Wyss11 (1833–1889), Jakob Hofstätter (1825–1871) und Franz Josef Schild (1821–1889)12 sowie der Landwirt Josef Joachim (1835–1904) in ihrer Mundart.

«So war in den dreissig Jahren von 1860 bis 1890 eine eigentliche Solothurner Schule entstanden, die vor allem die Dorfgeschichte in volkskundlicher und historischer Sicht pflegte. Zu einem reinen Dialekt und einem ausgereiften epischen Stil ist diese Schule allerdings nicht durchgedrungen. Dies gelang erst der folgenden Dichtergeneration, der Josef Reinharts.»13

Zu Reinharts Generation gehörten dann als direktes Vorbild Adolf Frey14 mit «Duss und underm Rafe» (1891)15, des weiteren Meinrad Lienert (Schwyz; 1865–1933)16, Simon Gfeller (1868–1943), Fanny Oschwald-Ringier (Lenzburg; 1840–1918) und vor allem Sophie Hämmerli-Marti (Othmarsingen; 1868–1942), Letztere mit ihren mundartlichen Kinderliedern «Mys Chindli» (1896) und «Im Bluest» (1914).17 «Die Vorliebe für das Volkslied übernahm er [scil. Josef Reinhart] von [scil. Adolf] Frey.» Er entschloss sich, «seine Gedichte im Volksliederton abzufassen.»18 «Das alles wirkte mit Macht auf den Dirigenten und Regisseur, Geschichtenerzähler und Liedsänger»19 Josef Reinhart. Arthur Frey20 macht in seinem Artikel «Sprachkunst der Mundartdichtung»21 darauf aufmerksam, wie eng Mundartdichtung und Volksliedkunst verbunden sind:

«Wen es zum lyrischen Ausdruck seines Erlebens in der Volkssprache drängt, dem wird immer das Volkslied formgebend im Ohre liegen. Bei J. G. Kuhn, um 1800, entsprangen Text und Melodie oft miteinander der Inspiration. Als hundert Jahre später die Mundartdichtung in ihrer Erneuerung künstlerisch veredelt wurde, da blieben zunächst für die einfachen Strophen […] die Singweisen aus. Aber eine

10 Ob das für Josef Reinhart Ansporn war, sich selbst auch in der Vertonung der eigenen «Lieder» zu versuchen? Peter Schönborn, Josef Reinhart, schreibt (53, Anm. 98): «Reinhart hatte selbst einige Vertonungen [scil. der Liedli ab em Land] vorgenommen, die er jedoch auf den Rat v. Greyerz’ und Gottfried Bohnenblusts nicht drucken liess. Vgl. dazu v. Greyerz an Reinhart, 11.2.1913 und 16.4.1914.» Meines Wissens sind die Reinhart’schen Vertonungen nicht erhalten geblieben.

11 Vgl. Paul Zinsli, Die dichterische Welt Josef Reinharts (in: Josef Reinhart. Würdigung seines schriftstellerischen Schaffens, 7–39), 11.

12 Ebd.

13 Peter Schönborn, Josef Reinhart, 13. Mit dem Begriff der «Solothurner Schule» setzt sich Fred Reinhardt, Josef Reinhart, 163, kritisch auseinander.

14 S. oben 12, Anm. 3.

15 Untertitel: «Füfzg Schwyzerliedli von Adolf Frey»; vgl. Fritz Wartenweiler, Freu di!, 48.

16 Viele von Lienerts Gedichten sind – wie die Gedichte Reinharts – ebenfalls vertont worden, nicht zuletzt vom Komponisten Ernst Broechin (z. B. «Heimwehliedli» aus dem Jahr 1894). Zu Ernst Broechin vgl. Klaus Wloemer, Ernst Broechin, passim.

17 Die besondere Beziehung Josef Reinharts zu Sophie Hämmerli-Marti beschreibt Fritz Wartenweiler, Freu di!, 49.

18 Peter Schönborn, Josef Reinhart, 30.

19 Fritz Wartenweiler, Freu di!, 49 f.

20 Arthur Frey (1879–1959) war ab 1920 Lehrer für Deutsch, Geschichte und Religion am Lehrerseminar Wettingen AG und von 1923 bis 1947 daselbst Direktor des Seminars.

21 Solothurnerland – Heimatland, 29‒47.

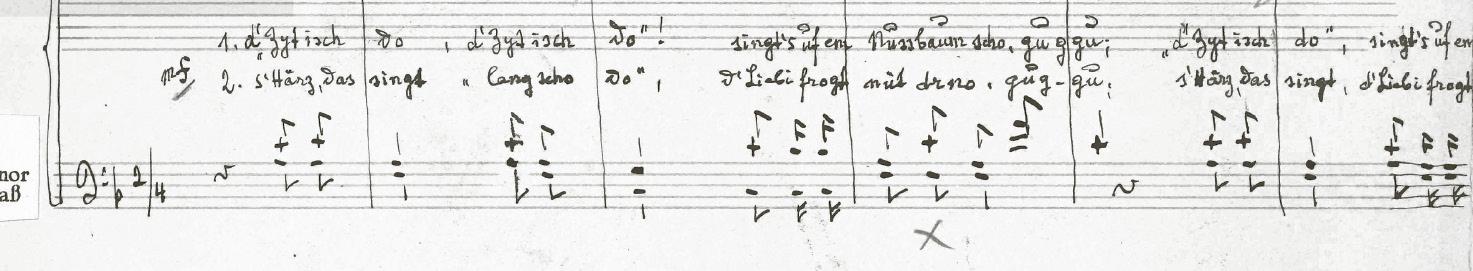

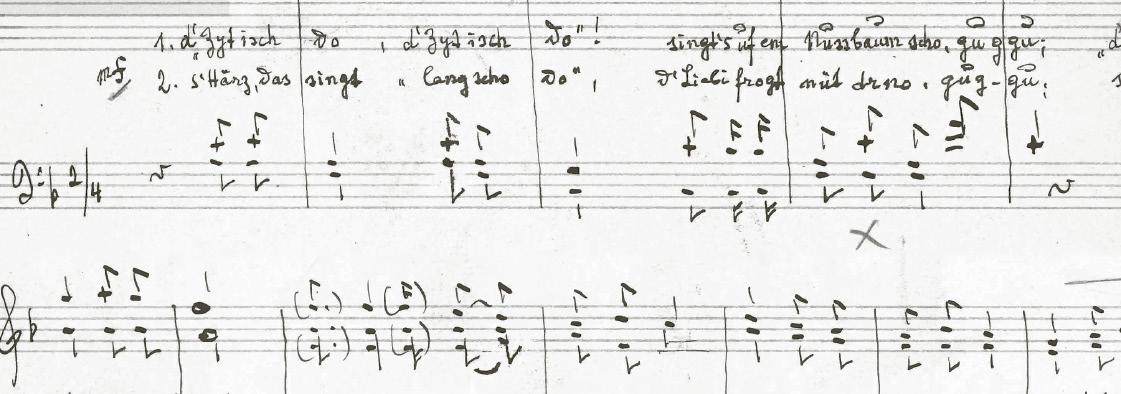

heimliche Melodie lebte doch in diesen Liedern. […] So haben die Meister der mundartlichen Lyrik, Meinrad Lienert und Josef Reinhart, ihre Lieder geschaffen. Wie fein die musikalische Linie empfunden, wie rein der Versfluss ist, das hat bei manchem erst die Vertonung, die allmählich doch vielen Texten zu Teil wurde, offenbart, am reizvollsten wohl in Reinhart’s [sic!] ‹Meietag›:

‹D’Zyt isch do, d’Zyt isch do!›

Singt’s uf em Nussbaum scho, Singt’s uf em Schlehdornhag, Singt’s, was es singe mag; ’s isch Meietag.

’s Härz das singt: ‹Lang scho do!›

D’Liebi frogt nüt drno:

Laub am Baum, Schnee im Hag, ’s Härz, das isch gäng parat

Zum Meietag!

Das Lied, beschwingt von seiner frohmütigen Melodie, ist Volkslied geworden. Es wird gesungen und angehört, ohne dass jemand ahnt oder fragt, wer der Verfasser sei.»22

Dass das Lied für Josef Reinhart eine wichtige literarische Gattung war, zeigt auch der Kontakt zu seinem Freund Otto von Greyerz in Bern, z. B. bei dessen Herausgabe der Volksliedsammlung Im Röseligarte (ab 1908), die in vielen Auflagen eine enorme Beliebtheit erlangte.

«Seit Greyerz seinen ‹Röseligarte› geschaffen, tönen sie wieder in unserm Volk, die Volkslieder, denen er zu neuem Leben verholfen. ‹Kein Fest, kein Feierabend mit Gesang, wo sie nicht gesungen werden, auswendig, ohne Vorbereitung, aber ganz aus dem Herzen heraus. So hat Otto von Greyerz dem Volkslied in Stadt und Land wieder Freunde erworben.›»23

Im Zusammenhang mit Otto von Greyerz ist an dieser Stelle auch eine Dichterin und Schriftstellerin zu nennen, die in mancher Hinsicht eine Nähe zu Josef Reinhart zeigt: Maria Lauber aus Frutigen im Berner Oberland.24 Sie ist sechzehn Jahre nach Reinhart geboren und wurde, wie er, knapp 82 Jahre alt; sie lebte also von 1891 bis 1973. Wie Reinhart wurde auch sie zur Lehrperson an der Primarschule ausgebildet – er in Solothurn, sie in Bern. Wie Reinhart schrieb sie sowohl in der Standardsprache als auch im traditionellen Dialekt ihrer Heimat. Wie er war sie der bäuerlichen Lebenswelt der engeren Heimat in ihren Gedichten und Erzählungen verbunden und verpflichtet und hat über ihre Kindheit, Jugend und die frühen Jahre der Berufsausübung als Lehrerin geschrieben. Maria Lauber wurde von Otto von Greyerz gefördert und zum Schreiben von Mundart-Texten ermuntert. Zudem gibt es mindestens einen Beweis dafür, dass Maria Lauber und Josef Reinhart in persönlichem Kontakt standen,

22 A. a. O., 46 f. In Hauptteil zwei dieses Buchs wird erklärt werden, wie der geschriebene Text und der vertonte Text voneinander abweichen, wohl abweichen müssen.

23 Fritz Wartenweiler, Freu di!, 57. In ihrer Popularität ist die Sammlung Im Röseligarte mit Reinharts Liedli ab em Land in der Vertonung Casimir Meisters zu vergleichen.

24 Beide haben beispielsweise ein Gedicht geschrieben mit dem Titel «My Muetersproch» (Im grüene Chlee 1948, 148 f.) bzw. «My Muetersprach» (Maria Lauber, Isch net mys Tal emitts, 27).

nämlich einen Brief Reinharts an sie vom November 1944.25 Und nicht zuletzt sind nicht nur von Reinharts Gedichten sehr viele vertont worden: Auch von Laubers Gedichten gibt es zahlreiche Vertonungen.26

Kommen wir zurück auf die Gedichte Josef Reinharts. Es verwundert nicht, dass als erstes gedrucktes eigenes Werk Josef Reinharts im heimatlichen Dialekt die Liedli ab em Land mit 55 Gedichten 1897 in 1. Auflage in Zürich bei Karl Henkell erschienen sind, von denen in der 2. und 3. Auflage (1908) vor dem inzwischen kritisch geschärften Auge des Dichters nur noch sechzehn Bestand hatten.27 Reinharts Freund (und späterer Vorgesetzter im Lehrerseminar)

Leo Weber hat mitgeholfen, «die erste Auflage der ‹Liedli ab em Land› zu vertreiben».28 Fritz Wartenweiler schreibt zu dieser 1. Auflage:

«Keine Kampfgedichte! Keine Kriegserklärung! Wohl aber Jauchzer! Aufruf zur Freude! – Vieles drückt.

Lass dich nicht erdrücken! Hilfe kommt von innen. […]

Mer hei nes subers Gwändli ah

Und jungs und heiters Bluet

Und ab em Feld und us em Wald

Es Strüssli ufem Huet.

Diese unbeholfenen Liedli wollten das bäuerliche Selbstbewusstsein heben helfen.»29

Schon zwei Jahre später, also 1899, veröffentlichte Josef Reinhart in dem von ihm herausgegebenen Sammelband Burechost weitere eigene Mundartgedichte. Mit der 2. und 3. Auflage der Liedli ab em Land hat Josef Reinhart offensichtlich eine wirkliche Reife im Dichten von Liedern erreicht. «Ein wahres Ereignis ist die zweite Auflage der ‹Liedli ab em Land›, ein völlig neues Werk», schwärmt Fritz Wartenweiler.30 Das zeigt uns auch die folgende Stelle aus einem Brief Otto von Greyerz’ vom 22.4.1908 an den Solothurner: «Eine reine Freude hat mir das Erscheinen der 3. Auflage Ihrer ‹Liedli ab em Land› bereitet. […] Was Sie in Ihren Liedern leisten, ist eine Erfüllung meiner liebsten Wünsche; solche Lieder muss es geben, wenn Volkssprache und Volkskunst neu auferstehen sollen.»31 Im Jahr 1913 erscheinen unter der Überschrift Im grüene Chlee «neui Liedli ab em Land».32 1917 wird davon eine leicht veränderte Auflage herausgegeben. Zu den Gedichten der 1913/1917 erschienenen Sammlung bemerkt

25 Von Urs Gilgien bin ich dankenswerterweise auf diesen Brief aufmerksam gemacht worden. Ein literarischer Vergleich der Werke Reinharts und Laubers steht noch aus. Auch in Laubers literarischem Werk spielt die Musik eine nicht zu übersehende Rolle.

26 Vgl. Maria Lauber, Isch net mys Tal emitts, 254. Elisabeth Aebischer-Bhend aus Zweisimmen (* 1955) hat beispielsweise 36 Gedichte von Maria Lauber vertont (telefonische Auskunft der Komponistin an Vf. am 10.5.2024).

27 Vgl. Peter Schönborn, Josef Reinhart, 33.

28 A. a. O., 21, Anm. 31.

29 Fritz Wartenweiler, Freu di!, 69. Eine genauere Analyse des Wegs von der 1. Auflage der Liedli ab em Land zu den späteren Auflagen bietet Georg Küffer in seiner kleinen Schrift zu Josef Reinharts 50. Geburtstag (1925), 13–27.

30 Fritz Wartenweiler, Freu di!, 13.

31 Peter Schönborn, Josef Reinhart, 41, mit dem Briefzitat in Anm. 72.

32 Fritz Wartenweiler, Freu di!: «‹Neui Liedli ab em Land› (1913) zeigen Reifung, Vertiefung, Gestaltungskraft, selbständiges Innenleben und eigene Ausdrucksweise» (13).

Georg Küffer 1925: «Das könnten Volksweisen sein.»33 1927 und endlich 1948 in 5. Auflage (als Band 6 der Gesammelten Werke Josef Reinharts) werden seine Gedichte als «alti und neui Liedli ab em Land» mit dem Titel Im grüene Chlee wieder gedruckt.34 Spannend ist, dass im Jahr 1920 mit der Liedersammlung Uf em Bärgli Texte Josef Reinharts zugleich mit Vertonungen verschiedener Komponisten erschienen sind. Von dieser kleinen Sammlung (11 Lieder) gab es 1922 eine 2. Auflage.35

Den inhaltlichen Schwerpunkt von Josef Reinharts dichterischem Schaffen bildet die «Heimweh- Mutter- und Heimatpoesie».36 Die Menschen auf dem Land und nicht zuletzt die kindliche Psyche interessierten ihn. Er war Patriot, aber auch als solcher eher der Heimat als dem «hehren Vaterland» verpflichtet. Seine klar liberale Geisteshaltung stand jedem politischen, religiösen oder patriotischen Fanatismus skeptisch gegenüber.37 Von einer gewissen Art des Musizierens, näherhin des Gesangs, distanziert sich Josef Reinhart vor allem in seinen späteren Lebensjahren: «So nimmt er in der 1938 erschienenen ‹Lehrzyt› mit ihrer Hilfe [scil. mit der Hilfe von Ironie und Humor] die schweizerischen Nationaltugenden des Männerchor-Patriotismus […] tüchtig aufs Korn».38 Gedichte religiösen Inhalts finden sich erst im späten Schaffen des Dichters; so gibt es in der 4. Auflage von Im grüene Chlee (1927) «kaum ein Dutzend», in der 5. Auflage (1948) dann «rund ein halbes Hundert», und zwar in den beiden letzten Abteilungen der Sammlung: «Heiwäg» und «Dört hinderm guldige Tor». Als Beispiel kann gelten:

«Dr Fäldweg füehrt de Ränke noh

Und zwüsche Meie, Gschtüüd und Stei.

Me gseht nit, won er ahne will; Am Ändi chehrt er gäge hei. […]»39

Wie in seiner Prosa, so bestimmen auch in der Lyrik die Themen «Bild der Mutter», «Heimweh», «Naturgeschehen», «Kindheit», «Liebe», «Vergänglichkeit des Daseins», hier und da auch Erzieherisch-Lehrhaftes Josef Reinharts dichterisches Schaffen.40 In der Charakterisierung von Reinharts Lyrik folgen wir den Erkenntnissen Peter Schönborns:

«In der Lyrik […] fühlte sich der Solothurner zu Hause.» Es «gelangen ihm mit zunehmender Verfeinerung seines poetischen und rhythmischen Gefühls […] einige eigenständige, durch ihre leicht ansprechende Musikalität bestechende Lieder, die seinen Namen als Lyriker in die Öffentlichkeit trugen. In der äusseren Gestalt halten sich die Lieder Reinharts an die Formen und Gepflogenheiten des Volks-

33 Georg Küffer, Josef Reinhart, 20.

34 Im Jubiläumsband zum hundertjährigen Geburtstag von Josef Reinhart wird 1975 unter der Überschrift Lyrik nochmals eine beachtliche Sammlung von über 60 (schon 1948 erschienenen) Gedichten veröffentlicht.

35 Näheres zu dieser Sammlung wird unten in Hauptteil zwei gesagt werden.

36 Peter Schönborn, Josef Reinhart, 57.

37 Vgl. a. a. O., 59‒65.

38 A. a. O., 85 mit Anm. 146: «Dies geschieht vor allem in […] ‹Wie mr albes gsunge hei›.»

39 A. a. O., 67 f.

40 Vgl. a. a. O., 97. Den Hauptteil seines Werks, das zu zwei Dritteln in der Mundart geschrieben ist, bilden die 185 Mundarterzählungen. Romane im engeren Sinn (also rein erfundene Geschichten) fehlen völlig (s. zum Begriff des historischen Romans unten in Kapitel 4 unsere Charakterisierung von Josef Reinharts Mutterli). Dramen hat er nur wenige geschrieben (vgl. Peter Schönborn, Josef Reinhart, 69, 77, 80 f., 90, 95).

lieds […] der üblichen Strophenformen, des Reims und des Refrains. […] Der Refrain sagte ihm besonders zu, weil er seinen lautmalerischen Fähigkeiten sehr entgegenkam. Anderseits war er auch ein ausgesprochener Liebhaber des in parallelen Strophen fortschreitenden Gedichts. […] Verhältnismässig oft bedient er sich auch der in der Volksdichtung gebräuchlichen Gegenüberstellung von Gegensätzen, zum Beispiel in ‹Zweu Rössli›, ‹Chachelisprüch›, ‹Heitere Schyn› sowie des populären Rätsels in ‹Was d’Liebi syg›, ‹Herrgottsbrünndli› u. a. In späteren Jahren treten das musikalische Element und die genannten Stilmittel mehr und mehr zugunsten einer verinnerlichten Haltung zurück.»41

Schönborn betont zu Recht, dass «das Volk die sangbaren Lieder aus der frühen Zeit mehr ins Herz geschlossen hat als die Gedichte der späteren Jahre».42

41 Peter Schönborn, Josef Reinhart, 96 f.

42 A. a. O., 97.